-ћетки

-–убрики

- јфоризмы, цитаты, мысли... (1003)

- √”–ћјЌќЋќ√» ј (38)

- ƒиалектика (699)

- «аначка (236)

- «вуки (449)

- »грушки дл€ бездельников (532)

- онч»нна€ ѕ–ќ "«а!" (75)

- ћ»ћќЋ®“ » (474)

- ћџшли ¬—Ћ”’ (1600)

- Ќовости о старом (1054)

- ѕоздравл€лики (146)

- ѕќЁ“ом» и (892)

- про«јдачно (281)

- —ловарь (1251)

- Ётимологи€ (420)

- ”зелки (190)

- ‘ото (452)

-‘отоальбом

- улинари€

- 01:51 29.04.2020

- ‘отографий: 50

- ¬итажный стиль современной фотографии

- 05:50 25.07.2016

- ‘отографий: 10

- —емь€, друзь€, при€тели и знакомые

- 17:43 17.07.2016

- ‘отографий: 126

-¬идео

- √овор€щий слон Ѕатыр (архивные материалы

- —мотрели: 0 (0)

- –екламные глюки

- —мотрели: 10 (6)

- –азвитие детской сексуальности

- —мотрели: 23 (0)

-ѕриложени€

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо

я - фотографѕлагин дл€ публикации фотографий в дневнике пользовател€. ћинимальные системные требовани€: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. ¬озможно это будет рабо ¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее

¬сегда под рукойаналогов нет ^_^

ѕозвол€ет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. ћожно разместить там банеры, счетчики и прочее коды“аблица названий и кодов стран мира

коды“аблица названий и кодов стран мира ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни

ќткрыткиѕерерожденный каталог открыток на все случаи жизни онвертер онвертер регистров

онвертер онвертер регистров

-Ќовости

-÷итатник

ѕочему же?!!! !ой! Ѕыла бы как с картины –убенса... !крутой! ¬с€ из себ€ -- така€ пышна€ и крута€....

Ѕез заголовка - (0)Ќеобходимо в срочном пор€дке удалить бредовые слова! ¬о всех электронных словар€х необходимо в ст...

Ѕез заголовка - (0)ј не странно ли? "Cообщение скрыто дл€ удобства комментировани€". омментировани€ чего -- флуда...

ѕить или не пить? -- вот в чЄм вопрос. - (0)–еакци€ белка на спирт Ќе реклама алкогол€, €иц, мед-перчаток, не агитаци€ за или против, прос...

Ѕез заголовка - (0)осмотр рабыни —умска€ в роли –оксоланы —ери€ сообщений "антирабство": „асть 1 - девушки в невол...

-—сылки

-¬сегда под рукой

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-“рансл€ции

-—татистика

«аписи с меткой саксы

(и еще 134 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

042 cherusci афоризм афоризмы биологи€ вера грамматика европа жизнь знани€ изречени€ истина истори€ источники лингвистика литература мудрость мысли наука образование поэзи€ природа прошлое религи€ российска€ импери€ росси€ русские русский русский €зык русы русь слав€не слова словари словарь словесность слово ссср стихи стихотворение сша украина филологи€ философи€ фото херуски цитаты человек энциклопедии энциклопеди€ этимологи€

“ихоновский / “ихановский |

ƒневник |

ћетки: фамили€ русский €зык им€ этимологи€ клички лингвистика филологи€ литература справочник значение слова словарь энциклопеди€ русь русы херуски саксы |

ƒЌ |

ƒневник |

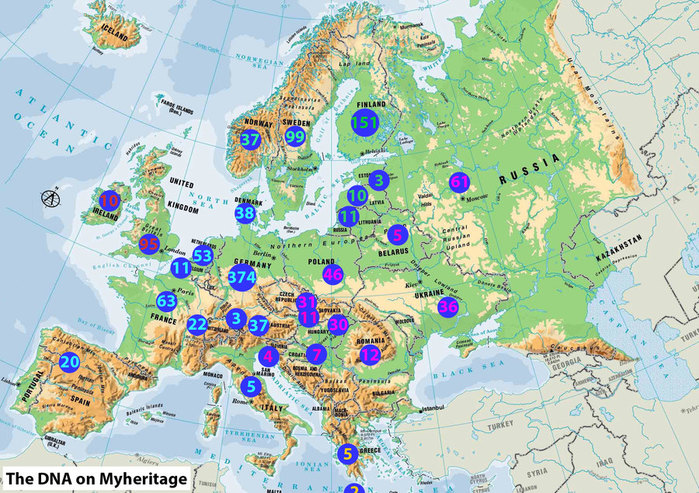

ƒЌ -родство по странам ≈вропы (только по 23).

ƒЌ -родство по странам ≈вропы (только по Mtheritage).

|

de Cantilupo |

ƒневник |

¬ыходцы из Ќормандии в јнглию и Ѕританию, известны с XI века.

јвтор реконструкции Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff

* * *

|

‘амилии јйфельд / јйсфельд и апп |

ƒневник |

»ной вариант начертани€ фамилии јйсфельд происходит от нем. Eisfeld впервые упом€нутого в акте даровани€ территории от графа Ёрфо аббатству ‘ульда в период между 802Ц817 годами как нем. Asifelden (предположительно в значении јсифельден -- "пол€ графа јсиса"). Ќа местном диалекте поселение нем. Eisfeld именуетс€ нем. Aasfald, которое также приписываетс€ нем. Aasen (нем. Essen "Ёссен").

—овременна€ фамили€ опп (нем. Kopp) скорее всего образована от места исхода первообладател€ прозвища.

ѕервое документальное упоминание о поселении опп (от нем. von Kuppe) датируетс€ 1286 годом, как принадлежащее аббатству ѕрюм (нем. Prüm), однако археологические свидетельства демонстрируют следы поселени€ времЄн –имской империи (ƒревнего –има) близ дороги между “риром и Єльном (нем. Römerstraße TrierЦKöln), котора€ €вл€лась частью Ђагриппиевой дорогиї.

¬ 1576 году поселение опп переходит в состав “рирского курфюршества. ѕосле победы французских войск над австрийцами в 1794 году, местна€ знать оказалась лишЄнной своих владений, а также прав на охоту и другие феодальные привилегии. ќбщественное мнение оппа сменилось с приветствий и чествований Ђфранцузов-освободителейї на ненависть к Ђфранцузам-оккупантамї. ѕосле поражений Ќаполеона в Ћейпциге (1813 год) и при битве на ¬атерлоо (1815 год) поселение опп оказалось во власти ѕруссии (нем. Preußen, лат. Borussia).

¬ период с начала XX века до ¬торой мировой войны жители оппа влачили бедное существование, что было типичным дл€ всего Ёйфел€ (нем. Eifel). Ћишь после войны положение дел стало улучшатьс€: развилось сельскохоз€йственное производство и туризм.

»мператорское аббатство ѕрюм -- бывшее бенедиктинское аббатство в поселении ѕрюм (нем. Prüm) древней Ћотарингии (лат. Regnum Lotharii, regnum Lothariense, Lotharingia, French: Lorraine, German: Lothringen), основанное монахами Ч согласно јнналов королевства франков, Ч 23 июн€ 720 года на земле Ёхтернах, франкской вдовой Ѕертрадой ѕрюмской (676Ц740 г.ж.) и еЄ сыном ’арибертом, который был графом города Ћан. ѕервым аббатом был јнглоардус (лат. Angloardus). ¬ насто€щее врем€ аббатство ѕрюм находитс€ в епархии “рир (јйфель, √ермани€).

“акже фамили€ оп/ опп соответствует английскому сленговому произношению в наименовании полицейского "коп" (англ. cop) северо-британского диалекта, которое известно с 1704 года с неопределЄнным происхождением. ¬ 1846 году было засвидетельствовано использование сокращени€ "коп" (англ. cop) от англ. copper "мед€к" (медь, медна€ монета) в качестве термина при задержании и помещении в заключение после ареста и полицейский участок мог называтьс€ англ. cop-shop "полицейский магазин".

ѕредполагаетс€, что термин возник от ср.фр. caper "схватить" из лат. capere "вз€ть" (праиндоевропейского корн€ *kap "схватить") или от голланд. kapen "вз€ть" из др.фриз. capia "купить", что св€зано с др.англ. ceapean "приобрести по-дешЄвки" и сродни словам англ. coppied, copping. ¬полне возможно, английский термин был образован и от слова "копилка" или "кубышка" (копить, собирать, складывать).

—уществует св€зь слова и с наименованием столовой посуды из чайного сервиза в укороченном наименовании чашки начала XX века (англ. cup от англ. cuppa "чашка ча€" из лат. сuрра "кубок"), что может также отражать профессиональную де€тельность в прозвище -- ставшим впоследствии фамилией семьи и рода. ¬ 1510-х так именовалась баночка: например дл€ сбора крови при хирургических операци€х, получивша€ своЄ наименование по кубическому объЄму "куб" с глухим произношением в окончании (англ. cup) "кубок крови", что было отражено в словарно-энциклопедическом издании "—ловарь века" (англ. Century Dictionary) изданном в 1897 году.

ћетки: им€ имена имена собственные фамили€ фамилии русский €зык этимологи€ немецкий английский французский франки саксы англо-саксы кельты идиш ашкеназы |

ѕольский шл€х и двор€нин Ѕоржеминский или Ѕиржеминский и Ѕержеминский |

ƒневник |

ћетки: фамили€ им€ герб знать двор€не шл€хта ѕольша –оссийска€ импери€ ѕрусси€ пол€не древл€не херуски этруски саксы ”краина –усь –осси€ война |

—пор и агресси€ -- лишь про€вление вашей зависти. |

ƒневник |

«ачастую среди немецких мигрантов как в –оссийскую империю так и в √ерманию можно увидеть слав€нские фамилии, которых не так уж и мало. Ќаиболее часто таковые встречаютс€ среди прусского населени€ (ѕорусси€ времЄн раннего средневековь€) и в восточной части √ермании, а также на территори€х јвстро-¬енгрии, в —елезии, “ироле, среди судетов, в ћоравии и иных близких территорий, которые в паспортах записаны УнемецФ или УнемкаФ. » суть не в том, что это были смешанные браки в далЄком прошлом или после ¬ќ¬ на территории ———–. ј некоторые предполагают и настаивают и на св€з€х с иуде€ми...

» это € ещЄ не упоминаю африканские колонии германского королевства, с генами немцев у чернокожих (о которых необходимо писать отдельно).

Ќекоторые из наших колонистов были потомками знатных людей своего времени и места -- двор€нами (пусть даже мелкими), бо€рами и шл€хтой, помещиками, а возможно и баронами с кн€жеством или графь€ми. Ѕыли конечно же и Унезаконно рождЄннымиФ -- в рамках некоторых общин с условно новыми церковными пор€дками и традици€ми.

ќдни признают и вер€т, а другие... -- нет.

—пор,.. даже агресси€ и нередкие оскорблени€, это что -- зависть? ƒа,.. это -- невежество и незнание своего прошлого. » это -- детска€ наивность юношеского максимализма, которые так и не переродились в жизненный опыт и взрослеющую мудрость.

ƒл€ того, чтобы пон€ть суть дела, надо знать историю.

ѕри исследовании родословной и сопоставлении мест проживани€ (исхода, перехода, смертей и рождений), а также фамилий и этимологии имЄн, вы€снилось, что многие близки и родственны (пусть даже в дальном отношении друг к другу по времени и пространству). Ёто подтверждаетс€ и ƒЌ тестами. » что видно из ранее исследованного, все в какой-то промежуток времени могли быть и были знатными людьми даже из списка переселившихс€ в –оссийскую империю (и не только в неЄ) колонистов, так как после раздела ѕольши потер€ли привилегии и земли (угодь€) со своими домами и/или усадьбами многие. 30 летн€€ война сделала многих нищими. ¬ойна с Ќаполеоном тоже. ѕосле распада –имской империи, кто из знати пожелал восстановить свой статус и сословие -- писав прошение новым императорам и корол€м, а кто не жалел этого делать или забыл (после смерти предков) о своЄм прошлом, довольствовались жизнью в религиозных общинах и братствах -- закрепив за собой лишь известность фамилии "знатной" (и не более того). примеру у нас в списках есть ƒомбровский, Ѕо€рский и инг... то подсуетилс€ и имел деньги на герб и сословие, сделали запрос в √ильдию с указанием родословной и знатности предков (хот€ бы одного), а кто не смог этого сделать -- остались государственными кресть€нами в немецких колони€х переселенцев. ѕросто так наследуемые звани€ не давались -- надо было "доказывать" (родословной, 3 свидетел€ми и деньгами государственной пошлины). Ќе помню точно, но где-то 62-114 рублей. ј ранее 250 рублей. Ёто были очень большие деньги того времени. орова с головкой сахара в придачу стоили 5 рублей в –оссии. ƒа и то, что в ѕриглашении на новые земли из √ермании в –оссийскую империю были званы земледельцы, заставл€ло многих скрывать своЄ реальное и истинное прошлое -- мелкой, средней и крупной знати.

Ќе вс€кое зан€тие и хобби требует высшего образовани€. ќсобенно в истории, в которой искажаютс€ не только событи€ и имена, но и даты. »стори€ -- "научна€ дисциплина" лишь условно. “е данные и доказательства, которые есть у мен€, совершенно не об€зательно, что могут касатьс€ теб€ или семьи твоей и вашей. ” каждого сво€ дорога и свои свидетельства. ƒл€ кого-то доказательством €вл€лось подпись 3-х свидетелей (сговорившихс€ в кулуарах). »звестно, что только в ¬аршаве при бунте 1942 года было сожжено около 95% архивного фонда об истории древних семей и шл€хты с историей государства. » чем историки будут оперировать при доказательствах или опровержении рассказов членов семей и возможных очевидцев или свидетелей? -- которые видели, читали и знаю о чЄм говор€т и пишут. “еории и гипотезы -- тоже не доказательства, однако некоторыми возведены в ранг фанатичных догм. Ќо,.. к примеру -- ¬ойтковы (—ибири), -- дл€ кого-то украинцы, а дл€ кого-то -- пол€ки, или -- дл€ иных, -- русские, а они были прусами. »?!

¬от "доказательства".

ѕочему некоторые зацикливаютс€ лишь на промежуточной истории? ѕочему дл€ теб€ важно, что предки были лишь в составе √ермании (јвстрии или јвстро-¬енгрии и королевства еЄ, –оссийской империи и т.д.) после раздела ѕольши, но почему-то не интересует то обсто€тельство, что они были пол€ками до раздела, а ранее они могли быть русами (херускими или этрускими), саксами, кельтами и/или франками. –азве вас это тоже не интересует?

ƒа,.. -- согласен, -- пока не намекнули.

√енеалоги€ -- логическое учение (изучение) семьи. —ословие -- со слов писанное. Ћегенда -- кем-то собранный и изложенный на пергаменте материал. то-то безусловно верит церковным запис€м и всем словам женщин, которые утверждают, что родили от теб€ и ни "в жись" тебе не измен€ли? Ќо от ƒЌ не откреститьс€. » тут вновь возникает конфуз: ƒЌ может показать отсутствие родства, а сословность и генеалоги€ доказывает родственность ƒуши и тела. ому или чему верить? ѕравы и те, кто опираетс€ на тест ƒЌ и те, кто €кобы "фантазирует" (дл€ кого-то) о своЄм роде и семье -- по рассказам предков и родственников, передаваемых из поколени€ в поколение. Ќаука скажет, что не родственник, а семь€ утверждает, что именно они растили и пестовали родное дит€тко. “ак, что -- не смешите Ѕога и не спешите критиковать и ха€ть того или то, с кем или чем лично вы не согласны.

»звестна€ многим шл€хта (чех. Šlechta, слов. Šľachta, полск. укр. бел. лит. Šlėkta) привилегированное двор€нское сословие состо€вшее из знатных фамилий древних родов в ¬еликом кн€жестве Ћитовском и оролевстве ѕольском, а после Ћюблинской унии 1569 года в –ечи ѕосполитой; в –оссийской империи до начала XIX века и в южных окраинах –оссийской империи до конца XIX века, как и некоторых других государствах, обладавшие избирательным правом и непосредственно голосующие за очередного корол€ на выборах, а также принимавшие активное участие в законотворчестве с управлением страной и защитой государственных границ. »значально -- исключительно воинское сословие, сумевшее утвердить право на выборную монархию впоследствии. —ложные конфликтные отношени€ между шл€хтой и монархией с далеко идущими привилеги€ми стали одной из основных причин упадка –ечи ѕосполитой в XVIII веке: шл€хта XVI-XVIII веков занимала господствующее положение и при слабости королевской власти –ечь ѕосполита€ по сути своей была шл€хетской республикой. ќсновна€ часть мелких владельцев XIII -- первой половины XVI веков в ¬еликом кн€жестве Ћитовском называлась бо€рами (бо€рскими людьми). ¬первые бо€ре названы шл€хтой в √ородельском привилее 1413 года. —остав шл€хты во все времена неоднороден: одни были почти магнатами по владению крупными наследственными имени€ми и звались с XV века панами, а другие по своему имущественному положению почти не отличались от кресть€н. ¬се обладали собственными, родовыми и/или воинскими (войсковыми) гербами в качестве отличительной черты и особенностей сослови€.

»ме€ политическую силу, шл€хта сначала ограничила самоуправление кресть€нских общин -- подчинив их своему контролю, приобрет€ должность солтысов и сто€вших во главе кресть€нских общин. —теснив кресть€нское самоуправление, шл€хта ограничила свободу кресть€нских переселений с 1423 года, установив панщину (барщину) и обратив кресть€н в крепостное состо€ние. — 1496 года уйти из помещичьей деревни мог только один кресть€нин и/или кресть€нска€ семь€ могла отдать дл€ обучени€ лишь одного сына; закон разрешал преследовать, хватать и возвращать назад бежавших помещиками. ¬аршавска€ конфедераци€ 1573 года дала помещику власть над жизнью крепостных. ѕетроковский статут запретил мещанам приобретать поземельные имени€ под предлогом "их неучасти€ в военных походах с уклонени€ми от военной службы". —о второй половины XVI века городское представительство устранено от участи€ в законодательстве страны, хот€ некоторые представители городов иной раз и по€вл€лись на сеймах до XVII века. Ўл€хта подчинила себе промышленность, торговлю, власть воеводов и старост -- став всевластным хоз€ином в государстве и остава€сь таковыми до конца существовани€ –ечи: она издавала законы, судила, избирала королей, оберегала государство от врагов, вела войны, заключала соглашени€ о мире и договоры и прочее.

ѕо форме и де€тельности в правообладани€х и продолжении, польска€ шл€хта была сродни и очень сильно напоминала римских патрициев, став€щих себ€ выше и важнее всех других граждан государства и/или империи.

***

√ражданское сословие –имской империи, делимое по имущественному цензу на VI классов:

Х патриции (patricius, от pater -- отец: исконно римские рода коренного населени€) -- могли проследить свою родословную до первого —ената, установленного –омулом (дл€ них были открыты все государственные учреждени€ и они не могли вступать в брак с другими классами): принадлежность к родовой аристократии определ€лось по праву рождени€ и путЄм усыновлени€ или награждени€, которое тер€лось со смертью или из-за ограничени€ в правах;

ХХ сенаторский класс -- наличие в собственности около 1 000 000 сестерциев и больших сельскохоз€йственных угодий, запрет на участие в коммерческой де€тельности и не об€зательно члены —ената;

ХХ эквиты (рыцари и/или всадники) -- наличие в собственности около 400 000 сестерциев, участие в торговле и формирование вли€тельного делового класса;

ХХ неофиты (аристократи€ по письму) -- возведЄнные в патрицианское достоинство в награду за службу от императора;

○ три класса имеющих собственность граждан;

○ плебеи (плебс от plere Ч наполн€ть: охлос / толпа) -- другие граждане (первоначально не пользовавшеес€ политическими правами), которые получили право занимать должности и назначать плебейского трибуна, добились права отмены закона о запрете смешанного брака и слившись с верхушкой патрициата, образовали нобилитет;

○ пролетарии (производители) -- рабочие по найму, у которых в основном не было никакой собственности и/или которые владели имуществом в размере менее чем 12500 или 1500 ассов (в зависимости от исторического времени и места);

Х неграждане:

ХХ женщины -- до брака принадлежали социальному классу отцов, а после присоединились к классу своего мужа;

ХХ иностранцы (латинские граждане) -- обладали меньшим количеством прав, чем полное римское гражданство (не имели права голосовать до того как становились полными гражданами);

ХХХ перегрины (peregrinus) -- свободнорождЄнные иностранцы;

ХХ вольноотпущенные (liberti) -- освобождЄнные или выкупленные рабы на которых распростран€лось латинское право (в –анней республике присоединились к более низким подклассам плебеев, а во врем€ »мперии при формировании по финансовым аспектам принимались в класс всадников), их дети становились полными гражданами;

ХХ бесправна€ прислуга / рабы (servi) -- должники и военнопленные с их жЄнами и детьми, захваченные во врем€ военных кампаний в »талии, »спании и арфагене, а также прибывших из завоеванных областей √аллии (‘ранци€), ¬еликобритании, —еверной јфрики, Ѕлижнего ¬остока и местности, €вл€ющейс€ ныне восточной “урцией; обычно использовались дл€ сексуальных целей: их дети оставались рабами, которых могли освободить лишь завещанием.

***

¬озможно именно по этой причине после раздела ѕольши многие попавшие на иные территории граждане уже не желали (и не желают) вспоминать о своЄм положении, статусе и/или национальности бывшей родины. Ќе менее сложные взаимоотношени€ древнего населени€ были в Ўотландии, »рландии, јнглии -- как и всей ¬еликобритании, откуда ушли и бежали даже знатные, а не только простые люди, в другие страны.

ѕри составлении своей родословной, р€дом с самыми близкими всегда возникают опосредованные и даже далЄкие родственники -- которых чем дальше, тем больше и обширнее. » если вы ещЄ не пон€ли этого и не осознали, значит вы лишь в самом начале пути (застр€ли). онечно же у каждого сво€ тропинка, но зачатую дороги пересекаютс€ и чем ближе родство, тем больше и быстрее это узреть можно.

¬ новом, каждый видит только то, что предполагает видеть или слышал от кого-то и вкладывает лишь свои собственные образы и известный только ему или ей (тебе) опыт. “ы споришь с тем, что тебе не известно и что коробит твоЄ сознание. “очно также, человек видит в далЄком и неизвестном предмете совершенно не то, что есть на самом деле -- пока не затратит времени дл€ его более подробного изучени€ и/или получени€ своего собственного жизненного опыта. то-то в бревне может крокодила узреть и испугатьс€ идти в лес или лезть в водоЄм. то-то может воспринимать текст не в том ключе, как он написан. я понимаю и совершенно не обижаюсь на оппонентов и их грубость. ѕрекрасно знаю, что чита€ чужие слова, человек вкладывает в них лишь свои собственные и известные только ему мысли или образы. ƒаже настроение вли€ет на воспри€тие, которое преобладает в момент чтени€ текстов.

” каждого сво€ правда и эта правда касаетс€ лишь их самих или их семьи и известного окружени€.

ћетки: споры русские прусы ѕрусси€ этруски херуски саксы англо-саксы генеалоги€ сословие метрики архив род семь€ –оссийска€ импери€ ѕольша ≈вропа |

‘амили€ инг |

ƒневник |

ƒревн€€ английска€, шотландска€ и ирландска€ фамили€ инг (англ. King) в переводе на русский -- ороль или ÷арь.

(авторска€ реконструкци€ -- Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff)

* * *

|

Bergisches Land -- Bierschem. |

ƒневник |

Bergisches Land (рип.диал. Et Berjische / Bierschem) -- область низкогорной территории в —еверном –ейн-¬естфалии на территории современной √ермании к востоку от реки –ейн и к югу от –ура. ¬ территорию входит тройка городов –емшайд, «олинген и ¬упперталь, район ћеттман, город Ћеверкузен, районы –ейниш-Ѕергиш и ќбербергиш с включением части района –ейн-«иг. –ассматриваема€ земл€ принадлежала графству Ѕерг (диал. Berj / Berje / Berjsch / Berge / Berg -- младшей линии династии Ёццоненов, ведущие свою родословную со времЄн Ћотарингского королевства), которое впоследствии стало герцогством и дало региону своЄ наименование. — XI века по 1380 год -- графство. ¬ период 1380-1806 годов -- герцогство. Ќесколько лет в сильно измененной форме -- ¬еликое √ерцогство. »значально центром власти был нем. Burg Berge в јльтенберге (нем. Altenberg), с 1133 года замок Ўлосс Ѕург (нем. Schloss Burg), а с конца XIV века -- ƒюссельдорф (нем. Düsseldorfer Schloss) в старой части города. –аспущено в 1815 году. ¬ 1822 году этот регион стал частью провинции ѕрусский –ейн.

ƒревние территори€ объединени€ рипуанских франков (тесно граничащих с саксами) с распространением особого диалектического говора (нем. Bergische Dialekte) в р€ду франкских диалектов (нем. Fränkische Sprachen) немецкого €зыка -- группы западногерманских €зыков и диалектов, которые по€вились во времена ‘ранкской империи (государства, королевства; фр. royaumes francs, лат. regnum imperium Francorum) или ‘ранкии (лат. Francia) в «ападной и ÷ентральной ≈вропе c V по IX века́ во времена –имской империи. »з письменных источников (лат. Panegyrici latini -- сборник 12 древнеримских речей в стиле галльских панегиристов) известно, что эта земл€ уже была населена франками в начале III-его столети€.

’ристианизаци€ региона началась в 700-м году с основанием монастыр€ айзерсверт на –ейнском острове недалеко от ƒюссельдорфа. ƒальнейша€ христианизаци€ осуществл€лась с южной части из ельна и Ѕонна, продолжа€сь до XX-го века.

¬ современности -- город на рип.диал. Berchem / нем. Bergheim был образован в 1975 году в результате ельнского акта при объедении существующих городов и муниципалитетов. ¬о врем€ археологических раскопок в районе уездного города Ѕергшем (рип.диал. Veedel vun Bierschem) -- Ќидераусем (нем. Niederoßem / Niederaußem), -- были обнаружены различные находки, датируемые 4000 до нашей эры. ¬ √альской войне 50 года до нашей эры римл€не захватили эти территории и впоследствии здесь были обнаружены римские захоронени€ и водопровод. Bierschem auf Deutsch -- Bergheim / Ѕергхейм: Übersetzung und Definition "Bierschem", Kölsch-Deutsch Wörterbuch.

¬ насто€щее врем€ чувство принадлежности к региону Ѕергишес Ћанд заметно среди населени€ северной холмистой территории, однако уже не так сильно вблизи ельнской бухты, –урской области и/или города ƒюссельдорф (нем. Düsseldorf, н.-нем. Düsseldörp).

* * *

” нас большое количество вариантов ƒЌ принадлежавших неандертальцам 320±5. «а последние 150 лет ученые обнаружили кости, принадлежащие к вымершей попул€ции древних людей. Ёти древние люди известны как неандертальцы и были названы в честь места, где их кости были впервые идентифицированы (ƒолина неандеров, √ермани€). Ќеандертальцы и современные люди имеют общего предка, а также многие морфологические и социальные черты, но различаютс€ по ключевым аспектам. «а последнее дес€тилетие секвенирование генома пролило больше света на неандертальцев и наши сложные отношени€ с ними. “акже в геноме прослеживаетс€ св€зь франков и наших германских предков. –айон нем. Neandertal €вл€етс€ невозделанной долиной на прот€жении отрезка реки ƒюссель на территории относ€щейс€ к городам Ёркрат и ћеттман примерно в 10 километрах восточнее ƒюссельдорфа.

___

‘амили€ Vogt, по-русски -- ¬ойт, а не ¬огт или ‘огт, образована от профессиональной де€тельности управл€ющего -- высшего должностного лица в республиканских городах ¬еликого н€жества Ћитовского и оролевства ѕольского, основанных на магдебургском праве: укр. в≥йт, польск. wójt, белор. войт, нем. Vogt / диал. Voigt. ѕредполагаетс€, что данное слово происходит от лат. advocatus -- призванный на помощь.

|

‘амильное им€ ѕеннер (Penner) |

ƒневник |

¬ диалекте нижненемецкого €зыка среднего уровн€ слово "penner" определ€етс€ значением "владелец сол€ной посуды" и примен€лось к изготовителю или продавцу сковород. ¬ некоторых случа€х фамили€ могла быть образована от переходной формы нижне- и верхненемецкого с различным начертанием букв в чередовании Ѕ и/или ѕ (нем. B/P) -- Ѕеннер (нем. Benner / ит. bene -- хорошо).

Ќе исключено, что фамили€ ѕеннер могла быть образована и от англ. Ђpinnerї, которое по€сн€етс€ несколькими значени€ми слов, -- как чепчик, передник, пользователь булавок и различных зажимов дл€ волос и одежды, -- полага€ использование профессионального прозвища ѕиннер с возможным диалектическим произношением в качестве портного или швеи, а также некого любител€ носить чепчики и передники.

“акже толкуетс€, что фамили€ ѕеннер имеет норвежские корни и св€зана со словом penn, в соответствии русскому значению -- "перо", однако этот вариант этимологических по€снений фамилии дл€ некоторых филологов и лингвистов представл€етс€ малоправдоподобным, хот€ человек с таким прозвищем вполне мог бы быть св€занным с заготовител€ми пера и пуха дл€ подушек и перин, как и их изготовление из этого материала. ¬ португальском говоре, -- pena -- также означает "пух и перь€".

¬ то же врем€ и как наиболее часто в таких случа€х, фамили€ ѕеннер вполне могла быть образована от места происхождени€ семьи -- выходцев из селени€ ѕенна (нем. Penna), -- с использованием суффикса "-er" (примен€емого дл€ словообразовани€ в определении именно профессий), котора€ была расположена к северу от города –охлиц (нем. Stadt Rochlitz) в —аксонии (нем. Bundesland Sachsen): древнее географическое наименование поселени€ "ѕенна" (нем. Penna) в 1350 году уже известно как "ѕенен" (нем. Penen), а в 1445-м -- как "ѕенин" (нем. Penyn), в 1548-м -- "ѕенне" (нем. Penne) и в XVI веке -- "ѕенне, ѕенна, Ѕенна" (нем. Penne, Penna, Benna), что исторически засвидетельствовано в письменных источниках региона. ¬полне возможно, что наименование места в западнослав€нском сорбском диалекте (на котором говорили лужичане или лужицкие сербы, племена сербов, сорбы, венеды, полабские слав€не проживающие на земл€х —аксонии и Ѕрадебурга -- серболужицкого €зыкового ареала между реками Ёльбой и «але) "pena" имело такое же значение, как и в русской словесности "пена", что можно было бы по€снить расположение селени€ Ђѕеннаї в районе пенистой (бурной) реки (воды) и относитьс€ к левому берегу ћалде / ћульде (нем. Mulde) или к некому рукаву быстрой речушки или ручью, протекающему непосредственно по территории или вблизи поселени€ (деревни). Ќекоторые представители фамилии утверждают, что раньше их фамили€ произносилась и писалась именно как ѕенна, но в процессе выдачи паспортов, она была записана чиновниками на привычных и известный им манер -- ѕеннер. роме того, на тех древних слав€нских территори€х было множество диалектов и говоров не только и не столько тирольского, кельтского, англосаксонского или гальского и франкского €зыков.

ак видно из вышеизложенного, толковать о точном происхождении фамилии очень сложно и в некоторых случа€х необходимо прибегать не только к архивным источникам, но и современным методам исследовани€ фамилий и семьи с использованием сравнительного анализа тестов ƒЌ каждого человека.

ћетки: им€ этимологи€ лингвистика слав€не словарь энциклопеди€ истои€ фамили€ происхождение российска€ импери€ англы саксы херуски этруски немецкий |

„то от чего произошло и кто у кого что заимствовал? |

ƒневник |

Х лат. co- (произн. ко) "с/со = совместно" (произношение латинской буквы "C" или "си" неоднозначно и зачастую зависит от места в том или ином слове и термине, как и от самой лингвистической единицы -- возможно "упор€доченной" или возрождЄнной и заимствованной из забытых звуков произношени€ символов [с/с'/тс/ц/z/ч/к] по неким архаичным письменным источникам).

Х англ. co-owner (произн. коо́внер) совладелец -- совместно с кем-то владеющий чем-то или кем-то.

Х англ. co-worker (произн. ково́ркер) сослуживец -- совместно с кем-то выполн€ющий работу.

* сотрудник

* соучастник

Х англ. cooperative (произн. кооператив) кооператив -- совместна€ де€тельность (совместное производство, совместные операции, совместна€ оперативность, совместное действие, совместное де€ние).

Х англ. cooperation (произн. кооперэ́йшин) коопераци€ -- "соучастие" (объединение), "совместна€ операци€".

* содействие

* соучастие

Х англ. collaboration (произн. коллаборэ́йшин) коллабораци€ (колобораци€) -- сотрудничество (от фр. collaboration ← лат. co- "с/со, совместно" + laboro "работать, трудитьс€").

ак известно из официальной истории, жили в исторической древней "≈вропе" этруски (это древние русские, или -- русы?..) и херуски (це русские?..), первые из которых создали –им (давший миру латынь и италийский диалект) и упоминаютс€ на докиевских земл€х. ’еруски же были известны в I веке до нашей эры и в эпоху времЄн современных эр (вою€ с –имом за независимость), а после поражени€ "бежали" или "мигрировали" к франкам, англосаксам, на ¬осток (ѕрусси€ = ѕорусси€ / Ѕорусси€)... оставшись и на земл€х √ермании или ≈вропы (т€нущейс€ до ”рала ≈вразии).

ћетки: русский €зык русские истори€ источники авторитетный источник этруски этнос херуски английский латынь англо-саксы саксы франки германи€ немецкий украина |

¬агнер и ¬ернер |

ƒневник |

‘амили€ ¬ернер (Werner) €вл€етс€ современной изменЄнной формой от стар.вар. Wernher, оразованной из Wern- + -her; перва€ часть -- прагерм. *warjan, от которой в числе прочего произошли: др.-англ. werian, англ. weir, др.-сканд. verja, исл., шведск. värja, датск. vern, норв. vor, ср.-нидерл. wēre, нидерл. weren, др.-в.-нем. weren, нем. Wehr, и др.; восходит к праиндоевр. *(e)werwǝ- "защищать; охран€ть; закрывать"; втора€ часть Ч прагерм. *xarja, от которой в числе прочего произошли: др.-англ. here, шведск. här, датск. her, норв. her, ср.-нидерл. hēre, нидерл. heer, др.-в.-нем. heri, нем. Heer и др.; восходит к праиндоевр. *kory- "война; войско̀".

ћетки: русский €зык этимологи€ ≈вропа –оссийска€ импери€ √ермани€ словарь энциклопеди€ ¬агнер английский ”краина англо-саксы саксы фамили€ им€ фамилии ¬ернер |

» вновь о русах... |

ƒневник |

|

Ётимологи€ и сравнительный анализ русских слов |

ƒневник |

ак уже ни раз упоминалось ранее, этимологический словарь ћ. ‘асмера и его последователей не даЄт этимологии слов и сравнивает лишь часть диалектических вариантов словарного запаса отдельных народов. ¬ данном повествовании приводитс€ несколько слов русского €зыка, которые без нат€жки и додумываний, с выведением некого не существовавшего "прото" €зыка от ‘асмера и јЌ, отражает реально существующие до сих пор диалектические и просторечные варианты слов -- €вл€ющихс€ частью нашей древней истории. ак и в насто€щее врем€ или в средние века, русска€ словесность не ограничивалась территориальными границами иева или ћосковии, а была распространена на больших территори€х за пределами небольших поселений местечковой оседлости. очу€, вою€, торгу€ и обща€сь не только с сосед€ми, наши далЄкие предки как делились, так и перенимали что-то дл€ себ€, и -- теперь очень трудно определить, что было заимствовано, а что передано и забыто на –одине.

* называние → на́зыв ⇄ называть (на зыв ать) → зъв / зва = зов.

* название → на звание (на зва ан i е) ⇄ назван (на зван) → зван (зва ан) → звать (зва ать), где глагольный суффикс "ать" определ€т начало повторного действи€ или движени€; зв = зв+он / зв+у+к ↔ зов.

¬ сравнительном диалектическом соответствии: ст.-слав. зъвати, зовѫ (др.-греч. καλεῖν, κράζειν), русск. звать, зову, укр. зва́ти, зову́, белор. зваць, болг. зова́ Ђзову, называюї, сербохорв. зва̏ти, зо̀ве̑м, словенск. zváti, zóvem, др.-чешск. zváti, zovu, чешск. zvát, zvu, словацк. zvаť, zvem, польск. zwać, zowę. –одственно лит. žavė́ti Ђоколдовать, зачароватьї, латышск. zave^t Ђзаговаривать, чароватьї, др.-инд. hávatē Ђзоветї, авест. zavaiti Ђзовет, кличетї, арм. jaunem Ђпосв€щаюї, возм., греч. καυχᾶσθαι Ђхвастатьї, ирл. guth Ђголосї; ср. особенно ст.-слав. зъватъ, супин: др.-инд. hvā́tum, ст.-слав. зъватель Ђтот, кто зоветї; др.-инд. hvātar-, авест. zbātar-, ст.-слав. зъванъ: др.-инд. huvānas; с др. ступенью чередовани€: др.-инд. hūtás Ђприглашенныйї. »спользованы данные словар€ ћ. ‘асмера. —м. —писок литературы.], из праслав. *zъvati, от кот. в числе прочего произошли: ст.-слав. зъвати, зовѫ (др.-греч. καλεῖν, κράζειν), русск. звать, зову, укр. зва́ти, зову́, белор. зваць, болг. зова́ Ђзову, называюї, сербохорв. зва̏ти, зо̀ве̑м, словенск. zváti, zóvem, др.-чешск. zváti, zovu, чешск. zvát, zvu, словацк. zvаť, zvem, польск. zwać, zowę. –одственно лит. žavė́ti Ђоколдовать, зачароватьї, латышск. zave^t Ђзаговаривать, чароватьї, др.-инд. hávatē Ђзоветї, авест. zavaiti Ђзовет, кличетї, арм. jaunem Ђпосв€щаюї, возм., греч. καυχᾶσθαι Ђхвастатьї, ирл. guth Ђголосї; ср. особенно ст.-слав. зъватъ, супин: др.-инд. hvā́tum, ст.-слав. зъватель Ђтот, кто зоветї; др.-инд. hvātar-, авест. zbātar-, ст.-слав. зъванъ: др.-инд. huvānas; с др. ступенью чередовани€: др.-инд. hūtás Ђприглашенныйї.

* наименование → на именование ⇄ наименован → именован (новое им€ на / им i е ново), где "ан / на" определ€ют направление или предложную приставку (на) и место (ан) в отношении непосредственного субъекта или объекта; → им€ (им € / имь i а / и м€) → имь (иметь / имь еть = €ть / iать) → им.

¬ сравнительном диалектическом соответствии: др.-русск., ст.-слав. имѧ, русск. им€, укр. ≥м'€, iмени, белор. ≥м€, болг. име, сербохорв. и̏мē (род. п. и̏мена), словенск. imȇ (род. п. imȇna), др.-чешск. jmě, чешск. jméno, словацк. mеnо, польск. imię (род. п. imienia), miano (из *jьměn-), в.-луж. mjeno, н.-луж. ḿě (род. п. ḿеńа), полабск. jeimą. ѕраслав. *jьmę, *jьmene Ч из *ьnmen-. –одственно др.-прусск. emmens (род. п. еmnеs) Ђим€ї, ирл. ainm, алб. гег. еmЄn, тоск. еmЄr, греч. ὄνομα, арм. անռւն (anun), др.-инд. nā́ma, ср. р., авест., др.-перс. nāman-, англ. name, ст-англ. nama, noma, сакс. namo, ст-фр. nama, нем. Name, датск. naam, лат. nōmen, готск. namō, ср.-в.-нем. be-nuomen Ђназватьї, тохарск. ј ñоm Ђим€ї, ¬ ñеm Ч то же, хеттск. lāman.

¬ современных западно-диалектических вариантах ≈вропы, слово "им€" ближе к местоимению "нам" (нам э/е/а) дано.

стати, по поводу направление письма и отдельных слов -- напомню, что -- у этрусков начертание не только фраз, но и слогов в словах, было как справа налево, так и слева направо, а также в форме так называемого в современности нашей "бустрофедон": когда одна строчка написана слева направо, а втора€ -- справа налево, треть€ вновь -- слева направо и т. д. -- змейкой и по спирали; слова, при этом, не всегда отдел€лись друг от друга, и -- кроме того, -- использовалось Ђслога-реверсноеї нераздельное письмо, когда -- при общем направлении текста, каждый отдельный слог того или иного слова писалс€ в противоположном направлении, искажа€ смысл источника информации дл€ непосв€щЄнных. Ёто примечание с намЄком к "ан / на", как бы определ€€ некую конкретность -- которую мы определ€ем кавычками.

|

» вновь о древнерусском слове. |

ƒневник |

“олмач (толковый переводчик устной речи) -- толкователь множества (более одного) €зыков; вз€ть в толк -- пон€ть, осознать и по€снить другим.

ѕредполагаетс€, что слово "толмач" -- др.-русск. тълмачь Ђпереводчик, толмачї, -- €вл€етс€ русско-слав€нским и происходит из праслав€нского диалектического говора в слове *tъlmačь, от котого в числе прочего произошли: др.-русск. тълмачь, хорв.-глаголич. тльмачь, болг. тълма́ч, сербохорв. ту́ма̑ч (род. п. тума́ча), тума́чити, 1 л. ед. ч. ту̀ма̑чи̑м, словенск. tolmáč, tolmáčiti, 1 л. ед. ч. tolmȃčim, чешск. tlumač, tlumočiti, словацк. tlmač, tlmоčit᾽, польск. tłumacz, tłumaczyć, в.-луж. tоłmаč, tołmačić. ‘асмер утверждал, что слово "толмач" €вл€етс€ древним заимствованием из тюркского. Ќемецкое Dolmetscher Ц заимствование из слав€нских. ќднако...

јнглосаксонское, -- в данном случае соответствий -- не €вл€етс€ "interpreter" (переводчик), но ближе к терминологическому высказыванию "тол(д)мач" (told much) -- много сказал или сказал больше. ѕри скороговорочной речи звонка€ согласна€ ƒ становитс€ всЄ более глухой и со временем редуцирует.

—лово "толк" (англ. talk -- наблюдаетс€ редуцирование букв – / Ћ или "картавость", -- произн. "то́к" [to:k] -- говорить; у глухарей и иных -- токовать -- во врем€ брачных игр и/или заигрываний: говорить без умолку, не слыша при этом других; упиватьс€ собственной речью) -- осознание смысла и разъ€снение значений в использовании или полезности некой сути и/или сущности чего- или кого-либо (в то же врем€, словом "ток" обозначают любое движение и/или перемещение в жизни); толков, толковый -- доходчиво, грамотно и верно излагающий мысль, осознава€ и схватыва€ всЄ (опыт, мастерство, предмет обучени€ и т.д. и т.п.) на лету: -- происходит от некого предполагаемого праслав€нского диалекта, от которой в числе прочего произошли: др.-русск. тълкъ Ђтолкованиеї, Ђтолмач, переводчикї, ст.-слав. тлъкъ (др.-греч. ἑρμηνεύς), церк.-слав. тлъковати, русск. толкова́ть, толку́ю, укр. толк, толкувати, болг. тълкувам. »з русск. заимств. лит. tùlkas Ђтолмач, переводчикї, латышск. tul̃ks, эст. tulk, ср.-нж.-нем. tolk, др.-сканд. tulkr Ч то же, нидерл. tolk. —лав€нск. *tъlkъ считают родственным ирл. ad-tluch Ђблагодаритьї, totluch Ђпроситьї, лат. loquor, locūtus sum, loquī Ђговорить, называть, сказатьї, далее Ч др.-инд. tarkas м. Ђпредположениеї, tarkáyati Ђпредполагает, раздумываетї.

Ѕлизко к слову "толок" (толокно) -- от глагола толкать (толочь / как долбить и вдалбливать -- близкое к слову "долбоЄб"), далее от праслав. *telkti, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. тълку, толчи Ђбью, толкаю, толкуї, ст.-слав. тлъкѫ, тлѣшти (κρούω), русск. толкать, укр. толокти́, товкти́, товчи́, белор. толкцí, толчы́, болг. тлъ́ча Ђтолкуї, сербохорв. ту́че̑м, ту́ħи, словенск. tólčem, tléči, tólči Ђбитьї, чешск. tluku, tlouci, словацк. tlčiem, tlсť, польск. tłukę, tłuc, в.-луж. tołku, tоłс, н.-луж. tłuku, tłuc, полабск. tauct. ѕраслав. *tьlkǫ, *telkti родственно лит. tìlkstu, tìlkti Ђстать смирным, кроткимї, aptìlkęs Ђуспокоившийс€; бывалыйї (ср. русск. толочный парень, обтолкавшийс€), латышск. nuotalcit Ђпоколотитьї..

‘асмер же по€сн€ет этимологию слова "толочь", как происход€щее (оп€ть же) от предполагаемого (или вымышленного) праслав€нского *tьlkǫ, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. тълку, толчи Ђбью, толкаю, толкуї, ст.-слав. тлъкѫ, тлѣшти (κρούω; ќстром., —упр.), русск. толочь, толку́, укр. толокти́, товкти́, товчи́, белор. толкцí, толчы́, болг. тлъ́ча Ђтолкуї, сербохорв. ту́че̑м, ту́ħи, словенск. tólčem, tléči, tólči Ђбитьї, чешск. tluku, tlouc, словацк. tlčiem, tlсť, польск. tłukę, tłuc, в.-луж. tołku, tоłс, н.-луж. tłuku, tłuc, полабск. tauct. ѕраслав. *tьlkǫ, *telkti родственно лит. tìlkstu, tìlkti Ђстать смирным, кроткимї, aptìlkęs Ђуспокоившийс€; бывалыйї (ср. русск. толочный парень, обтолкавшийс€), латышск. nuôtal̂cît Ђпоколотитьї.

ћетки: русский €зык рус русы русские украина диалектика речь перевод переводчик херуски этруски германи€ английский англосаксы саксы тюркский тюрки |

» вновь о фамили€х |

ƒневник |

|

» вновь о древнерусском слове. |

ƒневник |

* колеть (кале́ть) - околеть (от хо́лода);

* калить (огнЄм) - окалина (на металле);

јскольд - холодный лЄд;

ќс(т)кольд -- восточный холод;

јзкольд - как холод (подобие холоду, как холодный рассудок).

|

» вновь,.. -- русско-слав€нские корни... |

ƒневник |

ћетки: русский €зык английский саксы франки англы англосаксоны русы германи€ британи€ росси€ украина херуски беларусь европа еврази€ |

–усско-слав€нские корни |

ƒневник |

* лущить (орехи руками) -- лу́ща -- луща́;

* лощина;

* ложбина;

* лушить (рушить орехи приспособлением) -- лу́ша -- луша́;

* шел* (shell -- оболочка, скорлупа, панцирь, раковина, корпус, гилза снар€да и/или снар€д, шелуха) - шелуха -- шелушить -- шелушитьс€ -- шелушение... (но,.. -- шелевать/шалЄвать, шельма, шельф и шЄл);

* shelf -- полка (покрытие);

* shelter -- укрытие, приют, убежище;

* шелег м. (шел€г) -- неход€ча€ в денежном обращении монетка (как шилинг или шиллинг -- за пределами своего государства), бл€шка, подобие игрушки или предмета дл€ счета в играх и напоминани€ чего-либо, или на монисто. ƒенег ни шелега! Ўелеговой, шележный чекан.

ћетки: русский €зык словари словарь энциклопедии слова английский русский саксы херуски англосаксы европа украина росси€ беларусь истина знани€ этимологи€ |

» вновь о нашем и родном... |

ƒневник |

ѕримечани€:

* мекина -- м€кина / отходы помола / шелуха, но... -- возможно, -- тут что-то и с ћеккой св€зано (مَكَّة -- произноситс€, как "мэ́ка", а не "макка");

* ина / инша -- ина€, друга€;

* лыко -- подкорковое волокно дерева, использовалось древними людьми в качестве жгутов, нитей и производства ткани;

* €рл / Ꙗрлъ -- древн€€ северо-западна€ знать и/или вожди;

* €рлык -- небольшой информационный лист или ордынска€ грамота, с указанием характеристик и качеств того или иного индивида или предмета;

* бо -- так-как, ибо, в то же врем€ приход€ще-вход€щий;

* €р -- €ростный;

* е -- то, что есть, естество сущее;

* го -- двигаетс€, ходит, передвигаетс€;

* лик -- лицо, морда, личико, личина;

* бо€рин -- знатное лицо (наместник, вождь) на –уси;

* ореол -- свечение вокруг тела или головы, как нимб божества на иконах;

* ареал -- территори€ распространени€, от "ар е ал";

* орЄл / ѻрЇлъ / орьлъ / орьол / iорл -- птиц такой большой, хищный в небе (как хорь на земле / смотрите также ярл выше).

ћетки: сага русский €зык мудрость слова словарь энциклопеди€ русь русы херуски росси€ украина белорусь европа ази€ саксы англи€ норвеги€ |

» вновь о русском слове в этимологии современных лингвистов и филологов. |

ƒневник |

–ассматрива€ известный всем глагол "гадать" и св€занные с ним слова и термины, как и в наименовании персон этой древней профессии, вы€снилось, что этимологи€ слова (которую предлагает ‘асмер и еже с ним) надумана и сильно прит€нута зауши.

¬от что сообщает по этому поводу ћакс ‘асмер:

...происходит от глагола гадать, далее от праслав. *gadati, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. гадати, русск. гадать, укр. гада́ти, белор. гада́ць, болг. га́дкам Ђпредполагаюї, словенск. gádati, gȃdam Ђдопытыватьс€ї, чешск. hádati, словацк. hádať, польск. gadać Ђговорить, беседоватьї. —равнивают с лит. godóti Ђстаратьс€, думатьї, godẽlė Ђмысль, думаї, godýti Ђнаходить чутьем, соображатьї, латышск. gùods Ђчестьї, также с др.-исл. gáta Ђпредположение, подозрение, загадкаї, geta Ђречь, предположение, вераї и готск. bigitan Ђдостигать, находитьї, нов.-в.-нем. vergessen Ђзабыватьї, алб. genj, gjënj Ђнахожуї, gjëndem Ђмен€ наход€тї, греч. χανδάνω Ђхватаюї, аор. ἔχαδον, буд. χείσομαι, лат. prehendō Ђхватаюї, praeda Ђдобычаї (из *praiheda).

ќднако, как вы можете заметить -- исход€ из моих более ранних по€снений, это не так, и -- слова эти состо€т из корневой основы "дать / дать и" и св€зующих в речи древних следующих основ из кратких высказываний:

* га / го -- путь, движение, как и идти, ехать, ходить, путешествовать и т.п.

* гад -- слон€тьс€, шарахатьс€ и шататьс€ бестолку и с толком, а также "остриЄ, копьЄ, клин, шип,, зубило и т.п,

* дан / дал / дать

* ать -- начало повторного действи€

* ка -- как, ак и, аки, ака и т.д.

* чик / щик -- щека / щЄчка

* е -- естество или то, что есть

га дан и е -- дан (дать)

га да ать / га дать -- дать путь (направление движени€ по жизни), как "на путь с твие / твое / тво€" дать или сказать что-то.

га дал а

га дал ка

га даль щица

га даль щик

* по га д ать -- движение (путешествие) по жизни и выдать информацию / дать напутствие и/или надежду на будущее.

ѕолучаетс€, что рекламируемый словарь лингвистов и филологов с ‘асмером -- не этимологи€ или справка об истории происхождени€ русских слов, и даже -- не сравнительна€, а современное по€снение или толкование слов, как это понимали сами авторы-составители словар€.

—оответственно и морфологический разбор слов по “ихонову (1996 г.):

* корень: -гад-; суффикс: -а; интерфикс: -л-; суффикс: -к; окончание: -а

в данном случае, также -- неточен.

ћорфологи€ слова "гадать", будет состо€ть из следующих значимых и осознаваемых единиц:

"га / го" -- приставка или корень (кому как), "дать / дал" -- корень, "к / ка" -- измен€емый суффикс с окончанием "а".

ћетки: этимологи€ наука словари русский €зык энциклопедии фасмер росси€ украина белорусь европа херуски англо-саксы саксы слав€не русы слова гадание |

» вновь о русском слове. |

ƒневник |

* фрайер (слав. frajer) -- ухажЄр, щЄголь;

* фрайер (укр. фрањр) -- жених, возлюбленный;

* фрайер (нем. Freier) -- свободный, вольный, пижон, модник, ухажЄр, щЄголь, выпендрила, плат€щий за проституток (за секс) и пользователь публичными домами;

* фраер (совр. обиходно-рус.) -- пижон, модник, ухажЄр, щЄголь, выпендрила;

* фраер (тюремный жаргон) -- простак, своевольный (не св€занный с тюрьмой или заключением и возможно лох, которого легко обмануть), однако... -- по€снени€ к тюремному жаргону вызывают огромные сомнени€, так как есть ещЄ одно созвучное и очень близкое к "цыпл€там" и "петухам" слово "фрай" (изменЄнное до некого субъекта или объекта "фрайер" с добавлением необходимого суффикса "ер" в английских изменени€х слова до существительного);

* фрай / фрайд (англ. fry / fried) -- жарить / жареный (fried chicken -- циплЄнок жареный), что и соответствует русскому жаргонному синониму в соответстви€х со словами "жарить / отжарить" по значени€м "ебать / отъебать", и соответственно глаголам, существительному -- Єбарь, а не совсем "свободный" и "независимый житель" (который, как слишком "активный гул€ка", сродни некоторым влюблЄнным "ухажЄрам" по слав€но-русскому значению не только окраин), так как русское слово "фраер" используетс€ в несколько иронично-презрительном и легко негативном ключе (возможно, даже с некоторой долей зависти -- дл€ кого-то), задолго до возникновени€ города ќдессы с его миллионным составом жителей, а любой "влюблЄнный" вполне может быть и несколько наивным слепцом (попав в расставленные женские сети и полюбив не то, что хотелось, ведь "любовь -- зла: полюбишь и козла");

* фраер / фрайэр (англ. friar) -- богомолец, мол€щийс€ (брат монашеского ордена, религиозный фанат братства, монах);

* прай (англ. pray) -- мольба, молитва;

* эй / вэ прайер (англ. a / the prayer) -- богомолец (св€щенник, тот кто молитс€);

* пилигрим (англ. pilgrim) -- паломник, странник;

* дэвоти (англ. devotee) -- набожный человек, истово верующий, св€тоша, пуритан (puritan), фанатик (fanatic), энтузиаст (enthusiast), энтузиаст своего дела, приверженец, поборник.

|

Ётот, древний -- русский слог. |

ƒневник |

* "богий" / божий = бо о (объедин€ющее значение буквы, в гармонии) жизни "майэт"

* убогий = у бо о ги й (гикнутый, гикать)

* бугай = бу (страшный, пугающий) гай (мужчина, ходок от нога)

* гей (англосакс. херуски) = весельчак (скачущий)

* нога / ноги

* гай (англосакс. херуски) = мужчина, воин, добытчик

* "ган" (англосакс. херуски) = "ушЄл"

* ан (англосакс. херуски) = кака€-то условна€ или конкретна€ единица (один), или -- ранее-упом€нутый (неопределЄнный артикль)...

* гон = движение в стаде, начальный период размножени€ животных (в поисках партнЄра, пары дл€ совокуплени€), гонимые...

* й = кратка€ форма звука в определении существовани€ ("иметь", быть, майе, есть)...

ћетки: русский €зык русский русские украина русь слав€не херуски английский саксы англо-саксы гей бог боги словесность |

Ћатынь, или -- древний русско-слав€нский? |

ƒневник |

‘ранко-русско-саксонские св€зи с латинским уклоном (италийского говора от этрусков с севера):

* лат.?.. re- (прере-, вновь, снова) + clamāre (есть кричащий, выкрикивающий, восклицающий, зовущий, призывающий, взывающий, провозглашающий, объ€вл€ющий и т.п.) от clāmo (как англ. claim "клэйм"?.. -- жалоба, запрос, претензи€ и т.п.);

* лат. reclamāre -- выкрикивать;

* средн.-век. др.-англ. reclamen -- выкрикивать;

* англ. rесlаim -- "привлекать к себе внимание";

* старо-фран. réclame -- "подзывание сокола на охоте; ключевое слово в конце страницы"...

* ...от "праиндоевропейского" ли *k(e)le-, *(s)kale- Ђкричать, зватьї (ср.: слав. *kolkolъ, *skolītī; балт. *kal̃-b-ā̂; герм. *xill-a-; лат. calāre, clāmāre)?

ј где известна€ древне-русска€ словесность в примерах?

“ут возникает резонный вопрос: -- ј, собственно говор€, что такое "праиндоевропейский" €зык? ќчередной домысел (в виде теорий и/или гипотез) в запудривании мозгов обывателей и оправдани€ расходов денег налогоплательщиков?

* др.-русское -- рек!.. = сорв. "речь/говор/зов".

...реклама -- лат.?.. / др.-рус.!.. "рек-ла-мо" (reclamāre) -- вы к рек -- выкрик (мо€ громка€ речь или созыв с рассказом о чЄм-нибудь, как не перестава€ "рекать" и "трЄкать")...

* нарЄк / нарекать -- на зов (им€, назвать, наименовать);

* мо/ма -- мой, мо€, моЄ.

|

ќб исторической лингвистике и слове русском. |

ƒневник |

¬ наименовани€х народов присутствовали различные условные составл€ющие, как определ€ющие их сравнительные характеристики, так и места исхода или жизнеде€тельности и обитани€, а также -- некой шутливости в именах, и -- конечно же, -- устрашений, дл€ понимающих €зык противника, или -- в назидании "воли богов", переданных оракулами и иными носител€ми способностей общени€ с ƒухами (или ƒушами) предков и потустороннего ћира живых и мЄртвых.

Ќекоторые сообщества именовались отдельным кратким словом, но были и такие, которые -- в названии своЄм, носили целые словосочетани€ и даже краткие предложени€, что можно обнаружить и в насто€щее врем€ -- не отличающеес€ сильно уж от далЄкого прошлого (если не брать во внимание некоторые технологические особенности развити€). ѕримером двойного наименовани€ народа €вл€ютс€ слова "белорусы" и Ѕелорусь (как и Ѕелорусси€ или белорусский) -- бела€ –усь или си€ бела€ –усь, ”краина и украинцы -- у крайны или у окраины границ и территорий, –осси€ и русский -- си€ –ось и св€той рус, √ермани€ и германцы -- союз уважаемых людей, јлемани€ -- это и есть люди, Ётруск(ано) -- эт ру ск (ан нон), ’еруск -- це ру ск, –ус и русск(ий) -- рус ск (и е), или -- св€той рус; ѕрус -- "пру", напористые, а возможно и "перво-" или "право-русы" (пишущие или живущие по правую сторону или правые в чЄм-то) и т.п.

„то-то, -- из дошедшего до нас, -- не €вл€лось реальным наименованием того или иного союза племЄн и народов, однако -- отражало отношение к ним соседей или пришлых воинов, а возможно и паломников. ое-что, -- из наименований, -- дошло до нас в искажЄнной форме диалектического и иноземного говора. акие-то заимствовани€ €вились противоположностью в пренебрежении к отдельным люд€м прошлого и стали нести несколько иной характер значений, в словах и терминах, как -- циники или киникийцы.

¬ какой-то исторический период развити€ и сосуществовани€ народов, их наименовани€ могли мен€тьс€ -- при объединении или разделении и вражды. ќдно из ранних и промежуточных наименований русских народов было "–оусьс'кий", образованное от сли€ни€ слов –ось и –усь -- при добавлении "св€тости" или "возвышенности" в слове "ский", ставшим впоследствии лишь ничего незначащим суффиксом или приставкой -- "ск".

онечно же, не зна€ €зыка и составл€ющих того или иного слова, трудно осознать и сложность в заимствовании калькированных и транс-литературных наименований народов, которые дл€ иностранца и даже дл€ некоторого современного поколени€, -- с искажЄнным диалектом пращуров, -- всегда будут казатьс€ одним и единым термином.

Ќельз€ утверждать, что совершенно не существовало и подобий в вариантах современных словоформ в далЄком прошлом, -- лишь по той причине, что до нашей современности не дошло лингвистические составл€ющие в форме графем на носител€х информации в точно-таком же виде. ѕисьменность не всегда отражала и отражает речь человека в полной мере, и -- тем более, в предположени€х исследователей древней словесности даже в том случае, если мы имеем по€снени€ того или иного "учЄного" (писател€, сказител€ или сказочника и философствующего поэта) прошлого. √де веро€тность того, что это не его или еЄ умозаключени€, а не реалии персональной наблюдательности в общении? ’от€ и общение, -- в данном случае, -- нельз€ рассматривать за неоспоримый факт доказательства истины, если в вами иностранец и речь его осознают не по праву родства и однородности воспитани€ во взрослении.

ак и в насто€щее врем€, были места на нашей планете и люди в сообществах и союзах состо€щие, которые не оставили письменности своей (как кресть€нин в поле или путник без записной книжки), но вполне возможно -- общались так же как и мы, в современности; забыва€ слова более старые и обрета€ новые, а -- со временем и миграци€ми, -- также восстанавлива€ словесность свою от встречных и соседствующих, и -- совершенно не об€зательно, что -- в несколько искажЄнном виде: что-то могло быть возвращено и в дословност€х забытых кем-то и когда-то пересказов.

|

—лово ласковое и кошке при€тно. |

ƒневник |

ƒанное слово можно трактовать как:

* поведенческа€ реакци€ человека и животных на любовь и прив€занность, в про€влении нежности объ€тий и ласкающих прикосновений при общении и обращении к любимым;

* доброе и приветливое отношение людей, при вербальном общении в виде слов пониженной и плавной тональности;

* наименование, вроде бы дикого -- в насто€щее врем€, животного: пушное млекопитающее, мелкий хищник, представитель ÷арства животных из семейства куньих.

ќткуда же вз€лось слово "ласка"?

ƒл€ этого проанализируем все визуально-возможные варианты про€влени€ реакций по значению известного нам слова.

ѕолучаем:

Lsc = ласка -- как "лаcь" (лаз дл€ ƒуши) -- пластика и пластичность -- "лесть" (подлизыватьс€, подхалимство), "лоск" (гладь, блеск гладкой поверхности, гл€нец), ласнитьс€ (лосн€щийс€, ласы на брюках, лосн€щеес€ п€тно), ластитс€ (теретьс€, отиратьс€), ластик (стЄрка, стерательна€ резинка), резина или резиновый на латыни "elastica" = (эль) ластица (прогибатьс€, изгибатьс€) и в то же врем€ -- теретьс€, как в об ласкан и е души и тела...

-- гладить / теретьс€.

стати, в слове -- "лацкан", авторы словарей и энциклопедий используют не совсем те этимологические варианты, -- в виде иноземных -- "лассо" или "петл€", -- которые должны были бы быть использованы дл€ исторического по€снени€ заимствований. —лово "лацкан" происходит от уже известного нам -- "ласка", но -- в ином варианте прочтени€ или звучани€ древней латинизированной буквы "C" (си) -- "тс'к", о чЄм упоминалось ранее.

Ћацкан, -- своего рода, -- отображение тех самых лосн€щихс€ потЄртостей отворота верхней одежды -- от посто€нных прикосновений не всегда чистых, а порой и очень гр€зных -- засаленных рук, по-уши влюблЄнных дам того времени, к телу обласканного суженого и обожаемого мужчины. Ёто особенно было видно и выдел€лось на кожаной одежде.

»менно по этой причине лацканы костюма из новых материалов стали выдел€тьс€ структурой ткани и покро€: отдава€ дань древним традици€м в виде ве€ний моды и привнос€ новшества покро€, а также показыва€ и указыва€ на некую прив€занность и влюблЄнность мужчины, -- как выдел€лись они в стародавние времена дополнительными и увеличенными подкладками и накладками на плечи, и, иные -- интимные места (дл€ всеобщего обозрени€ в демонстрации "предмета" достоинства и мужской гордости).

“акой же демонстрацией прив€занности, в насто€щее врем€, €вл€етс€ и обручальное кольцо.

|

Ќой, -- не ной. |

ƒневник |

* ной -- слогова€ единица русской словесности;

* -ной- Ч словообразующа€ единица (в качестве приставки, корн€, суффикса и окончани€);

* Ќой Ч библейский герой спасшийс€ после потопа: дес€тый и последний из допотопных патриархов, вмещавших в своей жизни целые эпохи жизни первобытного человечества, Ч сын Ћамеха;

* Ќой Ч мужское им€ собственное;

* ной Ч действие по значению глагола "ныть" (ѕример: Ќой, не ной, но ничего уже не изменить.);

* ной Ч форма второго лица единственного числа повелительного наклонени€ глагола Ђнытьї (ѕример: Ќе ной уже!);

* "ной" Ч кратка€ форма древнего слав€но-русского слова "иной = iноi" (ѕример: ...i но i е...);

* "ной" Ч молдавское слово в значении "мы".

ѕримечание:

-----------------------

* —лово заимствовано в русскую словесность с распространением ’ристианства.

|

ћедведь ли комъ? |

ƒневник |

ќт того, что есть белорусский народный €зыческий праздник Ђкомое́дицаї (по-белорусски Ђкамаедз≥цаї) -- совершенно не означает, что именно так именовали медвед€. " ом" (комъ) Ч возможно приглашать (звать, созывать, подзывать) хоз€ина леса -- медвед€ (по-белорусски -- м€дзведзь), и др. гостей. ѕервый блин -- "комом" или "комам", а не совсем "кому" -- хоз€ину леса, медведю, €кобыї, так как "комам" -- вполне может быть, что именно "гостю" (гост€м), а не наименовани€ звер€, хот€ и "важного и опасного лесного гост€" дл€ слав€н и русских -- от Ђкомї или Ђкамї (come или /kəm/) -- ко мне, приход€щий (англосаксонское wellcome -- Ђдобро пожаловатьї). ѕраздник "комоедица" чем-то напоминает "встречу весны" по сурку ‘илу с —Ўј.

«десь прослеживаетс€ очередна€ св€зь двойственных условно-заимствованных слов с объединением в переводах, как -- "сорока-воровка" (что есть одно и то же в переводе -- воровка, а не "сорокова€"). ƒанное слово -- в старослав€нских и русских наречи€х, вновь наводит на мысль о древних русах -- херусках (херуски = cherusci = цэ русци = русский), также об ашкеназах, саксах, германцах (союза уважаемых –имом людей) и т.д.

ѕроследовав по ссылке на ролик с по€снени€ми, услышал замечание и про Ѕерлин -- от медвед€ €кобы (клички вожд€, воина, какого-то человека, или -- наименовани€ реального звер€), но... -- созвучное слово "бер/биер" соответствует и русскому синонимному слову "пиво", что сродни славным пивоваренным традици€м той части современной ≈вропы.

|

ќчередные англо-саксонские св€зи в русской словесности. |

ƒневник |

|

ое-что ещЄ -- русское. |

ƒневник |

* ƒрес(с) (дресскод) -- дрессура, дрессировка, дрессировать, дрессирован, дрессирована, дрессированы, дрессирование, дрессированные, дрессированный, дрессированна€, дрессированное...

* √ра -- игра, грамота, грамотей...

* «ло -- во-зло, злодей...

* « на -- знать (з на ать), знати, знатей...

* « на ан и е -- знание, знани€...

* « (зело/важность) на ч (че/чЄ/что-то) н(уж но) -- значен (кем-то или у кого-то), значение, значный, многозначный, незначительный, назначен...

* « на ат е н / з нат н / з на тен -- знатен, знатный, знатна€, знатно, знатное, знатны...

* ѕс е (у/в) до (ψευδο/ ψεύδω) -- псевдо (ложность, мнимость, обманчивость и т.д.), -- все/всЄ те/то, что есть в пересказе, сообщении, передаче или предании гласности до установлени€ истины и стопроцентных неоспоримых доказательств, где -- "пси" (буква "пси" в основе слов св€занных с ƒушой и/или "влагой/влажностью/влажным воздухом", изображалась в виде "подсвечника" и использовалась в значении цифры 700, где "7" -- "вера/религиозность/тайна", а также в значении слова "писать": -- покой и слово), "е" -- существовать, "у/в" -- где-то или в чЄм-то, "до" -- до того как.

|

ƒань и данность |

ƒневник |

|

ѕархатый или порхатый? |

ƒневник |

ѕрочт€ нижеследующее, вы уже и сами поймЄте, то, что и в каком случае использовано -- по значению слов и усилени€ акцентировани€ речи, как и мысли, говор€щего (или -- пишущего и печатающего тексты). ѕри желании и интересе, учите древний и очень интересный в своЄм многообразии -- русский €зык, а не потакайте безграмотным -- в русской мысли и словесности "грамотам.ру" и иным "современным" словарно-энциклопедическим и по€снительным толковател€м. „итайте, сравнивайте и... -- думайте сами, а не повтор€йтесь текстами неких авторитетов в их личном и/или частном мнении. ≈сли вы чего-то не слышали, не видели и не знаете, не означает, что этого нет и не может быть.

ѕархъ м. запд. (прахъ) паршъ, па́рша и па́рши, ше́луди, золотушна€ сыпь на головѣ, котора€ сходитъ и нарастаетъ струпь€ми, пе́рхотью. ѕархо́й м. сиб. нече́са, всклоченый, неумывака, оборванецъ. ѕарши́вый, шелудивый, въ па́ршахъ, шелуд€хъ. ѕаршивый поросенокъ и въ петровки з€бнетъ. Ќа паршиваго баней не угодишь: либо жарко, либо непа́рко. || “ер. кудр€вый, курчавый? мохнатый, всклоченый? шуточно? ѕарши́вецъ Чвица, Чвка бранн. шелуд€къ, паршивый. јхъ вы мои молодчики, паршивчики, куде́рпички! ¬ъ привѣтѣ этомъ паршивчики насмѣшливо. ѕаршу́къ, парху́чъ пск. парши́вецъ. ѕарши́вость ж. болѣзнь парши; шелудивость. ѕаршивить кого, заражать этимъ; Чс€, опаршивитьс€, заразитьс€ отъ кого; паршивѣть, дѣлатьс€ или становитьс€ такимъ, шелудивѣть. ѕаршеголовые кантонисты.

ѕарча́ ж. золота€ или серебр€на€ ткань; шелкова€ ткань, проткана€ золотомъ, серебромъ; || парчица и полупарча, мишурна€ парча́, бумажна€. ѕарче́вый покровъ, на покойника. ѕарчевый кокошникъ. ѕарчева€ фабрика. ѕарче́вникъ, парчевый ткачъ или торговецъ; || старинна€ парчева€ одежда.

ѕа́рши, см. пархъ.

***

ѕорха́ть, порхну́ть, па́рхивать, летать съ трудомъ, плохо, или подлетывать, перелетывать, летать не далеко, взлетыва€ вскорѣ падать пли садитьс€; || летать вблизи туда и сюда, съ мѣста на мѣсто. ћолодые тетерева нелетны еще, едва порхаютъ. ѕташки порхаютъ въ кустахъ. Ќе ходитъ дѣвушка, порхаетъ, легка походка. ѕорха́тъ по свѣту или въ большомъ свѣтѣ, вести жизнь легкую, разсѣ€ную, свѣтскую. Ћетуча€-рыба не летаетъ, а она только порхаетъ. Ќе порха́етс€, нельз€, не даютъ порхать. ¬спорхну́ла пташка, выпорхнула изъ куста, и впорхнула въ другой. ƒопорхала до гнѣздышка, запорхнула за пень. Ќапорхались барышни вдоволь. ќпорхалъ мотылекъ цвѣточки. ќтпорхнулъ въ сторону. ќтпорхалъ, кончилъ. ѕопорхалъ и усѣлс€. ѕортокъ подпархиваетъ, перепархиваетъ съ вѣтки на вѣтку. ѕропорхнулъ мимо мен€. –аспорхалась пташечка. —порхнула съ вѣтки, да и упорхнула въ траву. ѕорха́нье ср. порхъ м. дѣйст. по гл. ѕорху́нъ, Чнь€, порху́ша, кто порхаетъ; не оперивш≥йс€ птенецъ, поршокъ, сле́токъ, гнѣздарь. ѕорхоле́тъ, Чтка, скороходъ; || *вѣтреникъ, легостай. ѕорхови́ще ср. сѣв. токъ, точекъ, мѣсто въ лѣсу, въ кустахъ, въ травѣ, гдѣ слетываютс€ и токуютъ, понимаютс€ птицы, дичь, и гдѣ ими выбиты по всѣмъ направлень€мъ тропиночки; тутъ став€тъ силки́, пле́нки, пли стрѣл€ютъ на взлетѣ.

ѕорхли́ца ж. парапли́ца, шевело́къ у мельничнаго ковша.

ѕо́рхлый ипр. см. порохъ.

***

» не об€зательно, что если услышанное вами то, или иное, слово -- использованное кем-то в речи или в письменности, без дополнений в национальном или религиозном контексте и акценте, касаетс€ именно вас, так как: в одном случае, это "перхоть немытых и гр€зных сухих волос -- шелудивый", а в другом -- всего лишь "перелЄтна€ птаха -- пархата€ (с места на место)", не имеюща€ посто€нного места жительства или родины... ѕорхун и лЄтостай... Ќа слова можно обижатьс€ или нет, но они отражают только то, о чЄм думает и сообщает передающий информацию, а не то, что слышит и желает слышать, и видеть -- при этом, принимающий еЄ. Ќе всегда, -- порхатый или пархатый, это -- именно ты (или твои предки). ƒл€ кого-то совершенно не интересно твои убеждени€, вероисповедание или происхождение -- при использовании этих слов.

|

¬сЄ, по́боку: -- у нас, веселье!.. |

ƒневник |

„то же мне сказать вначале? --

чтобы не́было печа́ли...

»... что, вставить в передо́к, --

каждый, чтоб -- пон€ть, то, смог?

***

оль грустинка, то -- пройдЄт;

”же́, завтра -- Ќовый год;

¬се дела́ -- удила́, -- по бокам...

«а́лит светом пышный зал,

» -- шампанского бокал,

«акружи́т хороводами бал.

Ќе горюй...

Ќе грусти́...

» не стой у стенки, --

центру проходи...

Ќе робей! ¬еселей! ¬дохновенней!

ѕотанцуй со всеми, в радостный день!

¬ Ќовый год, никаких сожалений: --

√русть проходит, средь ликующих друзей.

Ќовый год, мелькнЄт -- как тень...

”тром, -- с —олнцем, -- новый день...

Ѕудни, новью, к нам пришли, -- не вчера.

ƒень за днЄм идут года́...

Ќо зачем же, -- как всегда, --

ѕредаватьс€ этим будничным чреда́м?!

¬сЄ пройдЄт...

Ќе зуди...

Ќовый день дл€ нас наступит,

¬переди...

Ќе робей! ¬еселей! ¬дохновенней!

ѕотанцуй со всеми, в радостный день!

¬ Ќовый год, никаких сожалений: --

√русть проходит, средь ликующих друзей.

Ќовогоднею поро́й,

¬ суматохе и гурьбой,

¬се несутс€ за судьбой, -- весел€сь.

Ѕудь то стар, иль -- юн и млад;

Ѕеден, или он -- богат...

аждый, празднику -- отдатьс€, будет рад.

¬еселись!

Ќе грусти́!

’оть с подарком, или -- без...

«аходи!

Ќе робей! ¬еселей! ¬дохновенней!

ѕотанцуй со всеми, в радостный день!

¬ Ќовый год, никаких сожалений: --

√русть проходит, средь ликующих друзей.

√од 2014 (в Ћето 7522-е),

ƒекабр€ мес€ца,

от числа -- 29-го,

сего же дн€ и вечера.

ѕримечани€:

--------------------------------

* ¬ озвученном произведении стихотворной формы, под заголовком -- "¬сЄ, по́боку: -- у нас, веселье!..", от ј.Ќ. ѕогребного-јлександрова (Aleksey Pogrebnoj-Alexandroff), использована музыкальна€ композици€ ». ƒунаевского из фильма "ƒети капитана √ранта" (ћосфильм, ———– -- 1936 год).

ћинусовка: можете спеть и даже спл€сать... -- сами.

|

ƒревнее, древнее, древнее слово. |

ƒневник |

неоригинальный

ординарный

оригинал

‘ривольный (фривольность = нос€щий волю), от слова -- "free" = вольный, свободный, независимый и т.п.; англо-саксонское прилагательное -- "frēo" (отвечающее на вопрос, -- какой), и глагол -- "frēon" (отвечающее на вопросы, -- что делать/что сделать), €вл€ютс€ продолжением германских диалектов, в родственности к скандинавским говорам в термине датск. -- "vrij", и нем. -- "frei", следующими от общего индо-европейского корн€, близкого к выражению, как бы -- "раздел€ть дружескую любовь" (to love, shared by friends), и -- сродни заимствовани€м в высказывани€х -- сорока-воровка, хал€ва јллаха, а соответственно... французский вариант, со словом -- "frivole", от латыни "frivol us" = "глупый, пустой" или "легкомысленный и не вполне пристойный, не скромный такой человек", -- лишь жалкое подобие имперских новообразований, от более ранних слов и их значений, в несколько искажЄнной -- негативной противоположностью новых владык и их приспешников, форме.

ак англо-франко-саксонское "фриз" (мороз, холод, стужа, оледенение -- "со значительно сильными вольными ветрами" в божественности стихий) стало русской "толстой и весьма ворсистой байкой" или "фризовой шинелью"? ќт непон€тного когда-то -- иного и странного (иностранного) слова, во фразе: -- на, одень на себ€... -- холодно (зимно, морозно), замЄрзнешь. стати, "фрез" и "фриз" -- совершенно различные по значению слова, как и фамилии -- происход€щие от них: в первом случае, -- "врез" (вырез, фаска, сделанна€ фрезой фрезеровщика), а во втором -- "мороз, холод и оледенение" (делающий такие же узоры, -- как фрезеровщик, -- в природе). ¬ процессе диалектического говора и смешений народов, этимологическа€ составл€юща€ фамилий единой родовой линии могла исказитьс€ и стать отличной от первоначального варианта.

|

≈щЄ из старинного русского слова. |

ƒневник |

|

ƒаль (слово русское с одной странички) |

ƒневник |

...

речь, что много въ печь, а про то, куда изъ печи идетъ? ќдна речь не пословица. √лупа€ (или гола€) речь не пословица. Ќе спѣши голову рубить, прикажи напередъ речь говорить. „тобы речь отъ речи не разносили, и чтобы речь къ речи была, јлекс. ћих. о чтен≥и. –е́кше нар. стар. црк. сиречь, то-есть, де, де-скать, а именно, иже есть. –е́кло ср. стар. прозванье, или семейное прозывище, фамил≥€; прозвище, приложеное прозванье. –ече́нникъ или речни́къ стар. словарь, словотолковникъ. –ечи́стый, говорливый, болтливый, словохотливый; || у кого чиста€, плавна€, €сна€, вн€тна€ речь, говоръ, произношенье;|| красноречивый, у кого увлекательна€, убѣдительна€ речь. –ечистъ, да на́-руку не чистъ. Ќе речистъ, да кафтанъ бори́стъ, не уменъ, да богатъ. ¬ы люди речисты, вамъ всѣ пути чисты; мы люди бесловесны, намъ всѣ проходы тѣсны. » речисто, да нечисто. ѕравда не речиста. –ечисты у милаго глаза. „иста́, личи́ста, говорить речиста. –ечевитый, речистый, красно, хорошо говор€щ≥й. –ечи́стость, речеви́тость ж. свойство это. –ечи́ть пск. заговаривать, шептать, колдовать.

–ечи́кн? м. мн. прм-чрд. черепь€, черепки, иверни, верешки́.

–ечи́стый ппр. см. речи́.

–ечитати́въ м. итал. говоро́къ, пѣн≥е говоркомъ; говоръ нараспѣвъ; пѣн≥е на-речь црк. пѣн≥е, похожее на простую речь, безъ мѣры, или съ произвольной растановкой и раст€жкой. Чвный, говорковый.

–ечь, см. речи́.

–еше́тка или рѣшетка ж. вс€ка€ несплошна€ вещь, со сквозниной, съ промежками, пролетами; р€дъ уставленыхъ жердочекъ, шестиковъ, или переложеныхъ, переплетеныхъ вдоль и поперекъ, либо инымъ образомъ; ограда палисадникомъ, изъ желѣзныхъ прутьевъ; проволочный переплетъ, рѣдка€ ткань, плетенье; в€занье или шитье рѣжей; плетенье прут€ное, камышевое ипр. —адова€ решетка красивѣе забора. Ѕесѣдка вс€ изъ решетокъ. ќконны€ решетки. ѕосадить кого за решетку, вз€ть подъ стражу. Ўитье гладью съ решетками, съ вырѣзками и узорочною сѣткой. Ўашечница решеткой, по осми клѣтокъ въ сторонѣ. ћѣдна€ решетка у камина. –ешетка въ самоварѣ, колосники, на чемъ уголь лежитъ. –ешетка, на горнх. завод. плетена€ корзина. –ешетка на сидѣнье стула, рогожка. ѕодносъ обнесенъ решеточкою. ѕосади пташку въ решетку, твр-ост. въ клѣтку. –ешето́ ср. ре́шка ж. пси. барабанъ съ сѣтчатымъ дномъ, дл€ просѣвки чего, крупное сито; мучное решето состоитъ изъ обечайки, рогожки (лычной, ременной, проволочной) и обруча, коимъ рогожка нажимаетс€ на обечайку. Ѕольшое и весма рѣдкое решето, дл€ просѣвки зерноваго хлѣба ипр. гро́хоты. √орное решето, родъ €щика, съ дырчатымъ дномъ. ’оть решетенъ (хоть решетомъ), да ежеденъ, а ситный несытный. ¬ъ решетѣ густо (т. е. много высѣвокъ), а въ закромѣ пусто. ∆иветс€ Ч ни въ сито, ни въ решето! ” Ѕога дней не решето. ÷арск≥€ милости въ бо€рское решето сѣютс€. √л€дитъ, какъ въ решето (или какъ въ пальцы). ѕоказать ћоскву въ решето (обмануть, одурачить). ƒругъ ситный, решетомъ (не) прогроханъ! ¬озми решето въ зубы, да встр€хни голову (въ —ибири такъ лечатъ отъ головной боли). „то вода въ решетѣ. ƒурака учитъ, что решетомъ воду носить. ѕь€ный решетомъ денги мѣр€етъ, а проспитс€, и решета не на что купить! ” него совѣсть Ч дыр€вое решето. Ќоворожденаго принимаютъ въ решето (астрх.). —топу денегъ, да решето вина! Ѕей въ решето, коли въ сито не пошло! „удеса въ решетѣ: дыръ много, а выскочить некуда! ” нею голова решето. ќдежа решето решетомъ! ветха. —частье не перепелка, решетомъ не накроешь.

ќнъ изподъ решета не ѣстъ, ѣстъ ситный хлѣбъ. ¬ъ решето вѣтеръ ловить, и съ решетомъ по вѣтеръ идти. Ќе крыша, а решето. о́пье аль ре́шето? выигралъ, или проигралъ? отъ игры въ орл€нку: ко́пье, лицева€ сторона монеты, гдѣ некогда чеканилс€ —в. √еорг≥й съ копьемъ; ре́шето, оборотна€, съ кудр€вымъ вензелемъ. ƒумки въ головѣ, что дыръ въ решетѣ! –еше́тковый, реше́точный, къ решеткѣ отнеще. –еше́тный, къ решету отнеще. –ешетный хлѣбъ, пртвпл. ситный. –еше́тникъ м. кто работаетъ решета. || ∆ердинникъ, жердн€къ, идущ≥й на кровельны€ решетины ж., пришиваемы€ вдоль по стропиламъ, подъ тесъ, подъ желѣзо или черепицу. || –еше́ти́на, полотно, рогожка мучнаго решета́. || –ешети́на, арх. обносный по€съ, брусъ, въ стройкѣ судна; рыбина. –еше́тница ж. растенье Riccia. –ешетнич≥й промыслъ ковровцевъ. –еше́тчаты€ перила. –ешетчатое серебро, филеграновое. –еше́тить что, обрешечивать или покрывать решеткою. –ешетить стропила, или кровлю, пришивать решетины, латвины. –ешетить стѣну, обивать дранкой, лучиной или треской, подъ штукатурку. Ч с€, стрд. –ешече́нье, дѣйст. по гл. –еше́тничать, промышл€ть по деревн€мъ тканьемъ решетныхъ полотенъ, рогожъ, гнут≥емъ обечаекъ и выдѣлкой решетъ, чѣмъ занимаютс€ владим≥рцы и костромичи. –ешетка, решето ипр. конечно общаго корн€ съ рѣдк≥й, рѣди́ть, рѣжа ипр.

–е́шимское, решменское сукно, черное кресть€нское, узкое.

–ешма ж. стар. (татрск.?) привѣсное украшенье, изъ бл€шекъ, при конской уздѣ.

–ешъ? м. каз. сѣновалъ.

–ещи́, см. речи́. –е€, см. рей.

–е́€ть или рѣ€ть, ри́нуть что, отталкивать. –ебрами и плещами вашими рѣ€сте, ≤езек. ƒругъ друга рѣюще, стар. толка€, отталкива€. –и́нуть камень, стрѣлу, лукнуть, метнуть. || ѕлавно стремитьс€, быстро нестись или течь, летѣть, падать. ¬ешн≥е ручьи реютъ съ горъ. ќбвалъ ринулъ въ бездну. √оды за годами рѣютъ порѣваютъ, и вѣка́ ринули въ вѣчность. ¬ѣтры реютъ. –еетъ лодка по волнамъ. –инулъ пловецъ въ воду, нырнулъ (ринулъ, нырнулъ, перестановка). ѕтица рѣетъ по выси, пари́тъ. ¬обще, ринуть, знач. болѣе быстрое и направленое движенье, а ре́€ть, длительное, и по разнымъ направлень€мъ. ќблака реютъ, дождь ринулъ. –е́(ѣ)€тьс€ стар. ри́нутьс€, ре€ть, стремитьс€, бросатьс€, бѣжать стремглавъ; валитьс€, падать. они ихъ начаша рѣ€тись въ воды, въ болота и въ лѣсы, ÷икон. ¬ойско ринулось па приступъ, какъ одинъ человѣкъ. орабль ринулс€ съ полозьевъ въ воду. ¬сѣ ринулись на пожаръ. ястребъ ринулс€ за голубемъ. –е́€нье, ри́нут≥е, дѣйст. или состн. по гл. –е́юшка ж. касц. мала€ кусова€ лодка, дл€ морскаго (эмбенскаго; промысла: длина до 7 саж., безъ закро€ (палубы, двѣ и три мачты, съ косыми парусами (тонъ и брамтонъ); по бортамъ, внутри, полавочье; дл€ хода по мелкимъ мѣстамъ и камышамъ на шестахъ (отъ ре€ть по волнамъ, или отъ ре€ть, толкать?). –еевка ж. мала€ лодка, при кусовой. || –е́юшка, во флотѣ, парусна€ шлюбка, не казеннаго образца. –е́и, род. ре́евъ, твр. навѣсы, крючь€, на коихъ ход€тъ двери, ворота. || —м. рей.

–жа, ржа́вина, ржа́вчина ж. (рыж≥й?) окиселъ, вольное старанье крушца, метала, утрата имъ вида и свойства, чрезъ соединенье съ кислородомъ воздуха, при содѣйств≥и сырости; || собствн. окиселъ желѣза, которое обращаетс€ въ бурый порошекъ. –жа и желѣзо поѣдаетъ. —трасти тл€тъ сердце, какъ ржа желѣзо. ¬с€ка€ вс€чина: и ветчина и ржавчина. –жа въ болотѣ, болотна€ ржавчина, распущена€ въ водѣ ржава€, желѣзна€ руда. Ѣстъ, какъ рока желѣзо. –жа на желѣзѣ, а

...

487

|

≈щЄ из русского и древнего, в осознание насто€щего. |

ƒневник |

* реше́тник (на крыше дл€ св€зки балок и перекладин под покрытие ветками и/или соломой, что не есть доски дл€ покрыти€), решетить (реше́тить), решет€, зарешетить, реше́тчатый, решта (глисты такие, ленточный паразит), решка (маленька€ св€зка или в разброс), решетинка (одна, очень маленька€ и непригодна€ возможно из за этого), решетина (одна, неверо€тно длинна€)

* решетник (изготовитель реше́тника)

* решетников (принадлежащий реше́тнику, реше́тника сын или внук и потомок)

* решето́, решеча́, изрешети́ть

* решЄтка, решЄтить, решЄтина, зарешЄтить, решЄточный, решЄтчатый

* перекладина

* брешь (в стене)

* пролом (в скале)

* дранка (под штукатурку)

* прут (не крадут, а металлические или дерев€нные) / пруть€

* швеллер

* рельса

|

ѕрограмм интернет техник |

ƒневник |

ѕримечани€:

-------------------------------

* ¬ фоновом музыкальном оформлении использованы фрагменты классических оркестровок из 5-й симфонии Ћюдвига ван Ѕетховена (1770-1827 г.ж.), а также -- тональности и звуки бытовых инструментов.

|

—поконное слово русское. |

ƒневник |

* споконный/споконное -- от покон и из покон веков далЄких и ранних, текущее тихим сапом врем€ (далЄкое, а не медленное), как -- испокон, сыспокон...

* кит (большое морское молочное животное), кита́ (рунна€ лососЄва€ рыба, сЄмга), китка (свитый кольцом сенный вьюк у седла конницы), наки(т/д)ка, скит, москит, он ките́ц = скитатьс€ (с кит ать с€) -- от скита к скиту, китч = кичитс€, кит/а (трав€на€ верЄвка), кита (св€зка, соломенна€ скрутка дл€ обв€зки снопа и укреплени€ стогов), китана (развесистый множеством веточек стебель, как горохова€ китана или хмель и виноградна€ гроздь, серЄжки ольхи или берЄзы), кить (идущий, падающий или сильно вал€щий большими мокрыми хлопь€ми снег), китень (исчезнувшее село), китмень (орудие труда, т€пка), китайка (х/б ткань), кита€нка ("€нки" из ита€, женского рода), китель (холщЄвый парусиновый сюртук, накидка или балахон и т.п.)...

ј ведь было врем€, когда травою ль, аль -- соломою ж, и утепл€ли с€: не только в жилищах, но и оде€нии -- с подкладом и в плетЄном и в€заном виде, -- не упомина€ об украшени€х соломенных и трав€ных, разных.

* реш -- сеновал у казаков, реше́тник -- тонкие длинные дерев€нные брусь€ и тот кто занимаетс€ изготовлением решет, в –умынии наименование рек с корнем "реш", кореш/ки (близкие), брешь -- пролом, решма -- украшени€ из бл€шек (а не из орешков)...

* рис (сарацинское пшено)

* риска...

* ресница, ресничка...

* ризка, риза на р€су (накладна€ вышита€ одежда и резной с камень€ми оклад икон), ризница (покойное место дл€ хранени€ риз)...

* хал€ва <=> јллах-а [والله] (как, -- "принадлежность" √осподу), в соответствии с высказыванием "сорока-воровка".

|

олыбельные напевы, и -- мотивы, и -- слова. |

ƒневник |