Рождество православное и католическое - в чём отличие?

Рождество это укороченное названия праздника – Рождество Христово. По библейским легендам рождение младенца Христа у девы Марии произошло в Иудейском городе Вифлееме именно в ночь с 24 на 25 декабря.

В каком году точно мессия явился миру, ученые историки и богословы спорят до сих пор. Называют период между 12 годом д.н.э. и 7 годом новой эры. (Откуда тогда пошло современное летоисчисление, которое ведется «от рождества христова», не совсем ясно). Дата 25 декабря впервые упомянута в летописях в 221 году новой эры. Первые христиане были евреями и этот праздник вообще не отмечали. Достаточно широко верующие стали чтить дату рождения Христа примерно с пятого века.

Впрочем, эти детали нам не очень интересны, ибо праздник Рождества уже давно потерял свою исключительно религиозную окраску и превратился просто в приятный семейный праздник, в котором принято обязательно встречаться в этот день с родными и обязательно дарить подарки всем своим родственникам и близким.

Православное и католическое Рождество не имеют отличий по существу. Различаются лишь даты проведения и внешняя форма.

Католическая церковь и протестантские направления христианства празднуют Рождество 25 декабря по современному Григорианскому календарю.

Православная церковь празднуют Рождество 25 декабря поЮлианскому календарю (или "по старому стилю»), что соответствует 7-му января современного Григорианского календаря.

Отличия и сходства Рождества Христова у католиков и православных

Задолго перед праздником православные держат достаточно строгийрождественский пост. Он начинается в конце ноября и заканчивается 6 января. Нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты. По выходным можно рыбу. Но без водки.

Католики строгого поста не держат, разве что особо верующие накладывают на пищу некоторые ограничения. Просто в этот период чаще посещают храмы.

В обеих религиях отмечают Сочельник – вечер накануне рождественской ночи (Иисус родился именно ночью – отсюда другая легенда про Вифлеемскую звезду.) Название в русском языке происходит от слова сочиво – пшеничные зерна, смоченного соком ягод или медом. Стол постный, на столе должно быть не менее 12 блюд.

Сам праздник Рождества является датой разговления – освобождения от поста и предания чревоугодию. Главное рождественское блюдо католиков и протестантов - гусь с яблоками или запеченная индейка. Варианты в зависимости от стран самые разные: гусь, индейка, утка, кролик, оленина, молочный поросенок и даже колбаса или треска, как в Португалии.

На Рождество католики дарят всем подарки.

По традиции никто не должен остаться без подарка – ни родственник, ни добрый знакомый. Самое интересное, что главный фигурант рождества это вовсе не новорожденный Спаситель, а Святой Николай или Санта Клаус, в обязанности которого входит одаривать подарками детей. При этом сам Санта-Клаус не приходит к детям с мешком подарков., как наш Дед Мороз. Подарки он прячет ночью в носки, развешивает их над камином, а сам исчезает незаметно в каминную трубу. В этом обычае переплетаются христианские и языческие обряды, и не все священники положительно относятся к этому почти языческому святому.

Католики на Рождество могут украшать не только елку, но и другие деревья. В Бразилии, например, елки не растут, и их заменяют кто чем может. Вообще, установка елки на Рождество это тоже элемент языческих обрядов, которые церковь не смогла выдавить и решила их приспособить под свои правила.

Известно, что в православии принято одно рождественское богослужение, которое длится до утра, и в котором соединены Великое Повечерие, Утреня и Литургия.

У католиков служат три раздельные мессы – ночью, утром и днем. Это символизирует как бы рождение Спасителя в лоне Отца, в чреве Богородицы и в душе каждого человека.

Кратко для запоминания

Католическое Рождество

Праздник рождения Иисуса Христа - Рождество Христово. Отмечается в ночь с 24 на 25 декабря. Рождеству у католиков предшествует нестрогий пост, носящий характер духовного очищения. Сам праздник почти потерял свое религиозное значение и является чисто семейным торжеством, на который всем без исключения родственникам и друзьям принято дарить подарки. Главным "героем" празника Рождества является Святой Николай, или Санта Клаус, который по легенде развозит и подкладывает подарки.

Православное Рождество

Праздник рождения Иисуса Христа. Отмечается в ночь с 6-го на 7-е января. Перед Рождеством православные держат достаточно строгий пост. Характер праздника более церковный и духовный.

Что касается Нового года - то это день обрезания иудейского младенца Йешуа(Иисуса Христа). Обрезание иудеи согласно Торе делают на восьмой день после рождения мальчика (по принципу - семь раз отмерь, один раз отрежь), поэтому Новый год никогда не празднуется раньше Рождества, и соответственно двум календарям у нас два Рождества и два Новых года.

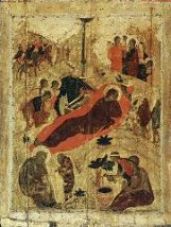

Икона. Обрезание Иисуса Христа

ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ РОЖДЕСТВА И НОВОГО ГОДА В РОССИИ.

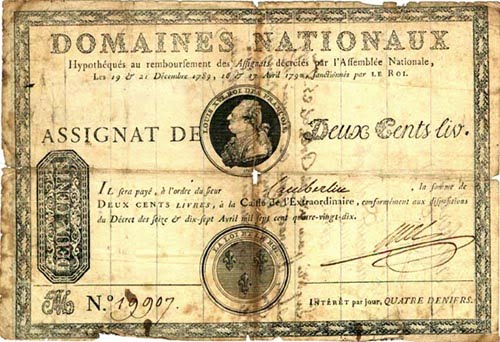

До Петра 1 новый год в России отсчитывался от 1 сентября и только по его Указу о новом летоисчислении с 1700 года стал отмечаться 1 генваря

В это время (1699 год) в России шёл 7208 год!

Указ ''О ПРАЗДНОВАНИИ НОВОГО ГОДА''

декабря в 20-ый день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец указал сказать:

«Известно ему, великому государю, стало -- не только что во многих европских християнских странах, но и в народах славянских, которые с восточною православною нашею Церковью во всем согласны -- как валахи, молдавы, сербы, далматы, болгары и самые его, великого государя, подданные черкасы, и все греки, от которых наша вера православная принята -- все те народы согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова в восьмой день спустя, то есть января с 1 числа, а не от Создания мира, за многую рознь и считание в тех летах.

И ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, а будущего января с 1 числа настанет новый 1700 год, купно и новый столетний век. И для того доброго и полезного дела указал (великий государь) впредь лета счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января с 1 числа от Рождества Христова.

А в знак того доброго начинания и нового столетнего века в царствующем граде Москве после должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви, и кому случится и в доме своем, по большим и проезжим знатным улицам, знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, елевых и можжевелевых -- по образцам, каковы сделаны на Гостином дворе и у нижней Аптеки, или кому как удобнее и пристойнее, смотря по месту и воротам, учинить возможно.

А людям скудным каждому хоть по деревцу или ветке над воротами или над хороминой своей поставить. И чтоб то поспело ныне будущего января к 1 числу сего года, а стоять тому украшению января по седьмой день того ж 1700 года.

Да января ж в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравляя с Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет -- то по всем знатным дворам боярам, и окольничим, и думным, и ближним, и знатным людям палатного, воинского и купецкого чина знаменитым людям каждому на своем дворе из небольших пушечек, если у кого есть, и из нескольких мушкетов или иного мелкого ружья учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракет, сколько у кого случится.

И по улицам большим, где пространство есть, января с 1 по 7 число по ночам огни зажигать из дров, или хвороста, или соломы. А где мелкие дворы -- собравшись по пять или шесть дворов такой огонь класть или, кто захочет, на столбиках поставить по одной, или по две, или по три смоляные и худые бочки, и наполняя соломой или хворостом зажигать. А перед Бурмистерской ратушей стрельбе и таким огням и украшению по их смотрению быть же»

Новый год при Петре отмечали целую неделю - с 1 по 7 января. Праздновали в прямом смысле слова шумно - стреляли из пушек, взрывали фейерверки, разжигали костры и поджигали бочки со смолой.

Есть байка,что гостей дворца на три дня запирали в обеденной зале, чтобы они, не прекращая, ели и пили, пока не упадут замертво, а когда приходили в себя - продолжали праздновать.

Однако после смерти царя-реформатора обычай не прижился и был скоро забыт.

ПРИ ИМПЕРАТРИЦАХ.

Со сменой правителей Новогодние праздники постепенно обрастали новыми традициями. Елизавета I отмечала Новый год балами, Екатерина II ввела обычай дарить подарки. Подарки развозились как лично, так и с помощью гонцов и «почтарей». Главным их получателем была сама императрица, умевшая радоваться как ребенок приятным мелочам. Однажды (некоторые историки относят это событие к 1770 году) придворный повар-француз преподнес Екатерине новогоднее блюдо, вошедшее в анналы кулинарного искусства под названием «Roti a l’Imperatrice» («Жаркое императрицы»).

Рецепт его описал русский писатель Михаил Пыляев: «Возьми лучшую мясистую оливку, вынь из нее косточку, и на место ее положи туда кусочек анчоуса. Затем начини оливками жаворонка, которого по надлежащем приготовлении заключи в жирную перепелку. Перепелку должно заключить в куропатку, куропатку - в фазана, фазана - в каплуна и, наконец, каплуна - в поросенка. Поросенок, сжаренный до румянки на вертеле, дает блюдо, которое через смешение всех припасов по вкусу и запаху не имеет себе подобного. Величайшая драгоценность в этом блюде - оливка, которая находится в середине, - напитывалась тончайшими соками окружавших ее снадобий».

Традиция пить на Новый год шампанское появилась после войны 1812 года, когда из Франции на Русь привезли трофейный напиток. 1 января 1813 года русская армия, разгромившая Наполеона на своей территории, начала поход в логово врага. Захват в том же году французского города Реймса принес нашим войскам удивительные трофеи - тысячи бутылок невиданного прежде шампанского.

Владелица подвалов, мадам Клико, грабежу не препятствовала, рассудив, что «убытки покроет Россия». В самом деле: шипучий напиток настолько пришелся по вкусу русским офицерам, что уже через три года вдова получала из Российской империи больше заказов, чем из Франции.

ПРИ НИКОЛАЕ I.

Во время правления Николая I на улицах появились публичные елки.

Ёлочные игрушки привозили из Германии или делали своими руками.

Надо сказать,что появлению именно рождественской елки в России мы обязаны императрице Александре Фёдоровне, жене Николая 1.

В первой четверти XIX в. Александра Федоровна, ввела этот обычай при Императорском дворе.

Будучи немецкой принцессой, она впитала в себя эту традицию с детства, поскольку традиция рождественских елок получила широкое распространение в Германии на рубеже XVIII и XIX вв. При этом следует подчеркнуть, что елки и подарки были непременным атрибутом именно рождественских праздников, а не календарного начала Нового года.

Существует даже точная дата появления первой рождественской елки при Императорском дворе. Великая княгиня Александра Федоровна впервые устроила рождественскую елку с подарками в декабре 1817 г., находясь с мужем в Московском Кремле. При Николае I рождественская елка в Зимнем дворце становится прочной традицией. Постепенно этот обычай распространяется сначала среди аристократии Петербурга, а затем и среди горожан.

Кстати, «зажженные елки» представляли собой определенную опасность для огромного дворца, поскольку на них зажигали свечи. И поэтому когда в декабре 1837 г. загорелся Зимний дворец и Николаю I доложили об этом, его первой мыслью было то, что пожар начался на половине детей, которые по неосторожности могли уронить свечку. И рассказывая об этом эпизоде, Ольга Николаевна обронила, что император «всегда был против елок».

Однако традиция уже сложилась, и «пожароопасные» рождественские елки, так радовавшие детей, продолжали проводиться.

1 января 1826 года царь Николай I устроил «новогодний бал с мужиками». Все приглашенные должны были появиться в национальных костюмах. Сама государыня Александра Федоровна надела сарафан и повойник. В тот день во дворец пускали всех желающих, и собралось в нем более четырех тысяч человек. Через восемь лет законом от 27 февраля 1834 года Николай I ввел обязательное ношение придворного женского костюма, созданного на основе народного платья. «Офранцуженные сарафаны», как окрестили их современники, сохранились до 1917 года.

Но настоящий елочный ажиотаж в России начался значительно позже - на рубеже 1840-х годов. Поспособствовала тому и мода на немецкую литературу, в первую очередь на Гофмана с его «елочными» сюжетами - «Щелкунчиком» и «Повелителем блох». Украшать елку и устраивать детские новогодние утренники в состоятельных домах стало хорошим тоном.

В 1852 году на Екатерингофском вокзале была проведена и первая в России публичная елка: сверкающее огоньками рождественское дерево впервые увидели тысячи восхищенных глаз.

ПРИ АЛЕКСАНДРЕ II.

После смерти Николая I его сын, молодой император Александр II, продолжил традиции, сложившиеся во время царствования отца. 24 декабря 1855 г. в сочельник елка была устроена на половине императрицы Марии Александровны «в малых покоях». Поскольку в 1855 г. продолжался годичный траур по умершему Николаю I, то на елке присутствовали только «свои». Собственно рождественские праздники начинались со всенощной службы в малой дворцовой церкви. Как правило, это семейный праздник, с приглашением только «своих». На богослужении присутствовали лишь императорская чета и все их дети. После службы все направлялись в Золотую гостиную Зимнего дворца, где каждого ожидала своя елка. Эта традиция была нарушена только во время Русско-турецкой войны 1877-1878 гг.. В семье возникли разногласия. Императрица Мария Александровна желала провести рождественские праздники как можно скромнее по случаю продолжавшейся войны. Царские ёлки (украшенные кондитерами) стоили по тем временам 25 рублей. Всё празднование рождества например в 1878 г. обошлось царской семье в 880 руб., с бронзовыми и другими украшениями, сюрпризами, картонажем и фруктами.

В дневниковых записях великих князей в 1870-х гг. встречаются упоминания о том, что рождественские елки организовывались и для детей слуг.

ПРИ АЛЕКСАНДРЕ III

При Александре III Рождество, как правило, отмечалось в Гатчинском дворце. Надо заметить, что при Александре III ситуация с практикой подбора подарков изменилась.

Волна терроризма в России на рубеже 1870-1880-х гг. совершенно исключила возможность личного посещения магазинов членов императорской семьи.

Поэтому образцы подарков присылались магазинами во дворец, а уже из них отбирались собственно подарки.

Когда праздник заканчивался - елки, простоявшие во дворце три дня, убирали. Снимали украшения с елок дети:

«Все изящные, похожие на тюльпаны, подсвечники и великолепные украшения, многие из которых были изготовлены Боленом и Пето, раздавались слугам.

До чего же они были счастливы, до чего же счастливы были и мы, доставив им такую радость!» - вспоминала великая княгиня Ольга Александровна.

При Александре III было положено начало традиции посещения других многочисленных елок. Сегодня например у солдат Кирасирского полка, завтра в Дворцовой полиции.

ПРИ ПОСЛЕДНЕМ ЦАРЕ

С началом нового царствования все традиции, впитанные Николаем II с детства.

В 1898 году в царской России появляются первые рождественские открытки (открытые письма) .

Однако их сразу и заметно вытеснили германские карточки,которые были в 3 раза дешевле отечественных.

После того, как началась Первая мировая война, многое в жизни страны изменилось. 24 декабря 1914 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна записала в дневнике:

«Впервые в этом году мы с ней (Ксенией) встречали Рождество без настоящей рождественской елки».

В 1915 году ёлки пропали из русской новогодней традиции . В канун 1915 года немецкие военнопленные, располагавшиеся в госпитале Саратова, устроили праздник с традиционной елкой. Российские газеты немедленно указали на этот «вопиющий факт», и уже вскоре Святейший синод, а за ним и император Николай II объявили традицию ставить в домах праздничные ели «немецкой» и «вражеской» и категорически запретили ей следовать.

Первая мировая война сделала Германию основным противником Российской империи. Страну охватила сильнейшая патриотическая антинемецкая кампания, одним из результатов

которой стало, к примеру, переименование всего с иноземного лада на русский. Столица государства Санкт-Петербурга стала Петроградом.

Пострадала от чрезмерного патриотизма и ёлка, которую Святейший Синод объявил «вражеской, немецкой затеей, чуждой православному русскому народу».

На исходе своего царствования Николай II запретил наряжать хвойные деревья.

ПРИ ЛЕНИНЕ.

После революции праздник начал забываться - у нового общества были совсем другие,более важные задачи.

Однако елки в Россию всёже к празднику вернулись -но ненадолго. Ленин устраивал новогодние(не рождественские) праздники для детей - и позже, в советское время он воспринимался

чуть ли не одним из воплощений Деда Мороза.

Вечером 19 января 1919 года Ленин и его сестра Мария Ильинична в сопровождении охранника - чекиста Чебанова - выехали на автомобиле из Кремля, чтобы навестить в Сокольниках Надежду Крупскую, восстанавливавшую силы после болезни в доме Лесной школы, и принять участие в детском новогоднем празднике. Дети ждали Ленина подле наряженной елки, которая была для большинства из них настоящей диковинкой: до революции елки наряжали лишь в барских домах, крестьянам и рабочим это было просто не по карману.

По дороге на Ленина напали вооруженные налетчики Яшки Кошелька и отобрали автомобиль, деньги и паспорт. Не желая подвергать жизнь вождя опасности, Чебанов не оказал сопротивления бандитам. На елку к детям Ленин пришел, однако, как ни в чем не бывало. Он улыбался, шутил, играл с детьми, водил хороводы, угощался чаем с вареньем и конфетами (маленькое чудо от Бонч-Бруевича). А потом вручил каждому подарки: кому - трубу, кому - барабан. Ликованию детей не было предела.

Такой была первая детская елка в Советской России.

Было это всего пару лет и назовём эти ёлки РЕВОЛЮЦИОННЫМИ.

В соответствии с указом Совнаркома в январе 1918 года страна перешла на григорианское летоисчисление, опережавшее юлианское на 13 дней.

Но ни «СТАРОГО», ни «НОВОГО» ГОДОВ, в послереволюционном календаре не стояло - 1 января был рабочим днем, 14-е - тем более.

Новогодние и рождественские открытки после революции были также упразднены, как «буржуазный пережиток».

Слова «С Рождеством и Новым годом» исчезли из лексики печатных изданий.

ПРИ БОЛЬШЕВИКАХ

А в 1923 году рождество репрессируют:

«…Новолетие считать с 7 ноября, а летоисчисление для нового советского государства вести с 1917 года, который считать 1-м годом коммуны».

После смерти Ленина началась борьба с Новым годом и елками, как с буржуазным и религиозным пережитком.

В те годы стал популярен агитационный слоган:

Не позволим мы рубить

молодую елку,

не дадим леса губить,

вырубать без толку.

Только тот, кто друг попов,

елку праздновать готов!

Мы с тобой - враги попам,

Рождества не надо нам.

Александр Введенский «Не позволим!», 1931 г.

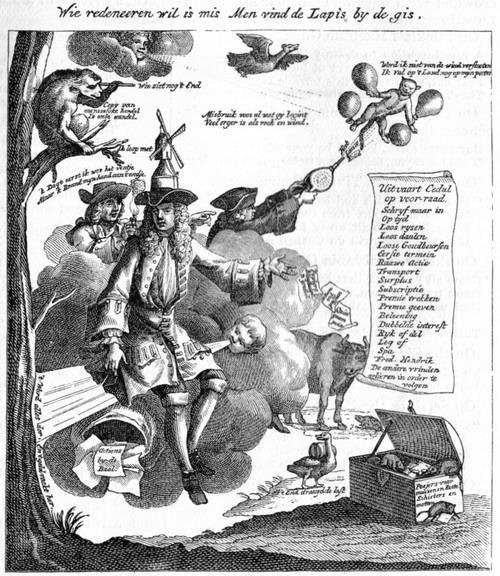

В 1927 году в стране началась антирелигиозная кампания (хотя до революции именно церковь боролась с елкой как с отголоском языческих обрядов) и под этот шум начались гонения на старые «буржуазные» праздники. Партконференция 1929 года отменила «христианское» воскресение: страна перешла на «шестидневку».

В изданных в тот год «Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни» был такой агитационный лозунг:

«Скоро будет Рождество -

Гадкий праздник буржуазный,

Связан испокон веков

С ним обычай безобразный:

В лес придет капиталист,

Косный, верный предрассудку,

Елку срубит топором,

Отпустивши злую шутку».

Чины, отличия, буква ять, бог и собственность -отменялись!

Населению Большевицкой России предлагалось лишь упорно трудиться, а если и праздновать, то только новые даты.

Как результат отсутствия праздника, в Питере была закрыта единственная фабрика по производству ёлочных игрушек. Также прекратился ввоз игрушек из Германии.

И те, кто всё же подпольно отмечали Рождество, не имели большого выбора в ёлочных игрушках. Именно тогда появилась традиция вешать на ёлку конфеты, печенье и фрукты.

Ведь надо же было что-то на неё вешать!

Вот что писали в одной из советских газет об этом волшебном празднике:

«Гуляет по белу свету несуразная Рождественская елка, состряпанная в угоду паразитам услужливыми лапами мракобесов на горе и унижение угнетенных и обездоленных тружеников,

издевательство и надругательство над ними».

Только зарегистрированные пользователи могут видеть фото.

Ёлка ушла в подполье! Иногда по доносам «добропорядочных» соседей, наряженная елочка в доме становилась поводом для рассмотрения личности красного рабочего и гражданина на товарищеских судах. «Старорежимные» праздники, скажем так - совсем не приветствовались.

Такое положение дел продлилось до 1935 года.

ПРИ СОВЕТАХ.

В 1935 году Советское Правительство во главе со Сталиным решило реабилитировать ёлку, очевидно беспокоясь о детях трудящихся и о том, что у у них нет детского праздника.

Ведь исторические факты гласят, что Иосиф Виссарионович очень любил детей и часто с ними фотографировался, тем самым показывая советскому народу свою «доброту».

С религией ёлку больше никто не ассоциировал.

28 декабря, в газете «Комсомольская Правда» появилась заметка «Давайте организуем детям хорошую елку».

Идея по возрождению праздника принадлежала секретарю ЦК КПСС П.Постышеву. Сталин его поддержал. В результате по всей стране срочно развернулась активная кампания

по организации праздников ёлки для советских детей.

В свою очередь, в исполнение наказов партии, зашевелились фабрики,артели и малых товарищества, которые начали выпускать ёлочные игрушки «классововыдержанной тематики».

Они начали выпускать новую - СОВЕТСКУЮ игрушку. Если прежде ёлочные игрушки носили религиозный характер, изображая ангелочков, библейские сюжеты, различных животных,

то теперь они соответствовали новой правильной идеологии. Гимнасты, акробаты, буденовцы, красноармейцы, пионеры, шары с серпом и молотом, женщины в красных косынках, игрушки о покорении Советским Союзом Заполярья.

В 1937 году выпустили новогодние шары с изображением Ленина, Сталина, Ф.Энгельса и К. Марса,членов компартии. Но эти игрушки быстро сняли с производства. Ведь фраза «повесить Ленина на елку» звучит однако двусмысленно...

А представьте,если бы Вы в 37-м,наряжая ёлку,навиду у всех шар со Сталиным разбили...

По новогодним игрушкам времен СССР можно в буквальном смысле изучать историю нашей страны.

Традиция украшать верхушку елки звездой берет свое начало от библейской истории про Вифлеемскую звезду, которая указала волхвам путь к новорождённому Иисусу.

Именно тогда в 1935 году ёлочная рождественская восьмиконечная белая звезда Вифлеема была заменена пятиконечной красной звездой, которой начали украшать верхушку новогодней ёлки,

а в центре её красовался кудрявый Володя Ульянов.

Итак ПЕРВАЯ настоящая, красивая и нарядная, СОВЕТСКАЯ новогодняя ЁЛКА пришла на праздник в конце 1936 года. Кремлёвскую 15-метровую ёлку установили в Колонном зале Дома союзов - как символ того, что жить стало лучше, жить стало веселее. И следом... гневно заклеймили тех, кто в первые годы советской власти «ославил прекрасное детское развлечение как буржуазную затею».

Бешеная популярность вышедшего в 1936 году фильма «Цирк» привела к появлению на елках акробатов, клоунов и симпатичных негритят.

Всенародным новогодним напитком шампанское стало после того, как в СССР началось его массовое производство по специальному постановлению Совнаркома от 1936 года. Специальная технология позволила произвести 300 тыс. бутылок «Советского шампанского» уже к 1937 году. «Дебют» шампанского состоялся 1 января 1937 года, когда в Кремле на праздничном приеме стахановцев артист Михаил Гаркави на правах тамады под бой курантов впервые наполнил бокалы присутствующих напитком «рабочей аристократии».

В 1937 году было выпущено специальное пособие «Ёлка в детском саду».

В нём были даны подробные рекомендации, где и какие игрушки надо вешать. Вот выдержки из пособия:

«Новогодняя елка должна быть праздником радостного и счастливого детства, созданного в нашей стране огромными заботами партии, правительства и лично товарища Сталина о детях.

Необходимо сохранить изобилие и разнообразие приятных для глаз вещей в самом необыкновенном их соседстве - парашютист и медведь, бабочки и хлопушки и т.п. Большим успехом пользуются у детей цепи, сделанные из маленьких двухсторонних плоских фигур. Необходимо украсить верхушку пятиконечной красной или серебряной блестящей звездой. На верхних ветках лучше повесить на самые концы легкие, блестящие украшения, а по контуру веток положить нити серебряного инея. На средних ветках надо вешать такие игрушки, которые не требуют близкого и детального рассматривания, например, бонбоньерки, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи, а на краях ветвей - аэропланы, парашюты, птички, бабочки и т.п.

На нижних ветках ближе к стволу можно расположить в веселых позах кукол, слонов, обезьянок, зайчиков <…> Особое внимание необходимо уделить декорированию подножия елки. Сказочность и необычайность этого чудесного древа должна быть сохранена целиком. Можно положить на пол немного белой материи и закрыть подножие елки ветками, можно устроить с одной стороны берлогу, а с другой - хоровод зайчишек. Можно устроить вокруг елки веселый хоровод кукол, одетых в костюмы разных народностей».

В детские новогодние подарки тех времён было принято вкладывать маленькие карточки с надписью

«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», чтобы дети ненароком не подумали,что своим счастливым детством они обязаны Деду Морозу.

Что касается реабилитированного Деда Мороза, то в начале того же 1937 года, в Московский Дом Союзов он впервые пришёл со своей внучкой - Снегурочкой,

и с тех пор эта традиция прочно закрепилась и дошла до наших дней. На буржуазного Санта Клауса наш Дед Мороз стал походить только седой бородой, меховой

одеждой и красным мешком с подарками. В остальном советский Дед Мороз не похож на пухлого гномика, он рослый, крепкий советский дед. Шуба у него, в отличие от Санты Клауса,

спускается до пят, подпоясывается не ремнем, а кушаком. На голове у Деда Мороза шапка без всяких там кисточек и помпонов. Руки - в огромных рукавицах, а на ноги - либо красные сапоги,

либо «патриотические» валенки. Да и приезжает наш Дед Мороз не на оленях, а на русской тройке… Да еще и не один, а с очаровательной барышней - Снегурочкой, аналогов которой нет ни в одной

стране и сказке.

Если детей всего мира спросить кто такой Рудольф,то они неприменно скажут,что это главный олень Деда Мороза.

Советскому ребёнку,да и сегодняшнему россиянину тоже, имя Рудольфа не говорит ни о чём.

ВО ВРЕМЯ ВОВ

Во время Великой Отечественной Войны (в 1941-1945 годах) украшение новогодней елки было обязательным - это напоминало солдатам о мирной жизни, придавало сил и надежду на скорую победу.

При этом елки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов,ваты, носовых платочков - «солдатами», «танками», «сталинскими броневиками», «пистолетами», «собаками-санитарами», а на Новогодних поздравительных открытках времен ВОВ Дед Мороз беспощадно бил фашистов…

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ.

Только зарегистрированные пользователи могут видеть фото.

1 января стало нерабочим днем только в 1948 году.

В 1951 году на советских открытках впервые появилась снегурочка. С этих пор с России Деда Мороза и Снегурочку видят только парой.

В 1953 году выходит самый новогодний детский фильм - «Чук и Гек» по Гайдару. Наверное не найдёте ни одной бабушки или дедушки,которые не помнят этих двух мальчиков.

При Хрущёве в 60-х обязательной ёлочной игрушкой становится кукуруза, а после выхода знаменитого фильма Э. Рязанова «Карнавальная ночь», появились елочные игрушки в виде часов,

на которых стрелки замерли в положении «без пяти двенадцать»

«Пять минут, пять минут!

Бой часов раздастся вскоре!

Пять минут, пять минут!

Помиритесь те, кто в ссоре! …»

После полета Юрия Гагарина космическая тема принимает небывалый размах в новогодних игрушках. Спутниками, ракетами, космонавтами увешаны елки по всей стране.

В КРЕМЛЕ.

Самой главной ёлкой Советского Союза конечно же была Кремлёвская Ёлка в Москве.

Традиция её проведения началась в 1954 году.Однако, не каждый советский ребёнок мог попасть на эту ёлку. Надо было иметь специальное приглашение.

На Кремлёвскую Ёлку приглашались детские творческие коллективы, дети-отличники, и неприменно чтобы были дети из всех 15 республик. Репортаж о проведении мероприятия был показан по всей стране в киножурнале «Советский Союз». На верхней площадке лестницы, оформленной в виде сказочной горы, стоял самолет. В Зале Арктики самым популярным экспонатом была модель строящегося ледокола. В других залах дети разглядывали зверей из зоопарка, или встречались с героями сказок и детских книг, или их ожидали аттракционы. Но центром праздника была красавица-ёлка, на которой сверкали десять тысяч елочных украшений!

Использовано:

И. В. Зимин «Взрослый мир императорских резиденций. Вторая четверть XIX - начало XX в.»

Википедия и др.

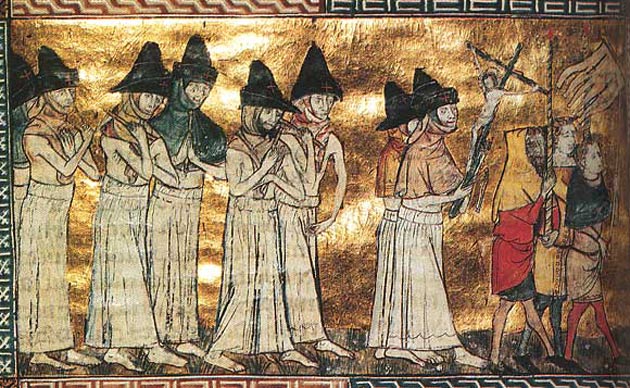

Картина «Пленение Жанны Д'Арк». Адольф-Александр Дилленс

Картина «Пленение Жанны Д'Арк». Адольф-Александр Дилленс

На подъездах к Одессе в снежных заносах застряли сотни автомобилей. На автотрассе Одесса-Южный стоят десятки машин, многие автовладельцы бросили авто и идут домой пешком.

На подъездах к Одессе в снежных заносах застряли сотни автомобилей. На автотрассе Одесса-Южный стоят десятки машин, многие автовладельцы бросили авто и идут домой пешком.

Мать братьев и сестер Беркенгейм, урожденная Коган (Коэн) —родственница Карла Маркса по линии его матери. Фотография В. Штейнберга. 1878г

Мать братьев и сестер Беркенгейм, урожденная Коган (Коэн) —родственница Карла Маркса по линии его матери. Фотография В. Штейнберга. 1878г Когда начались репрессии против интеллигенции, в 1918 году, первое правозащитное движение возглавили писатель В. В. Вересаев и Е. П. Пешкова. Среди учредителей этого «Политического Красного Креста» значился и Александр Моисеевич Беркенгейм. (Об этом упоминает автор журнала узников тоталитарных систем «Воля» №№ 4—5, 1996 г. Статья Сергея Голотика «Первые правозащитники в советской России».)

Когда начались репрессии против интеллигенции, в 1918 году, первое правозащитное движение возглавили писатель В. В. Вересаев и Е. П. Пешкова. Среди учредителей этого «Политического Красного Креста» значился и Александр Моисеевич Беркенгейм. (Об этом упоминает автор журнала узников тоталитарных систем «Воля» №№ 4—5, 1996 г. Статья Сергея Голотика «Первые правозащитники в советской России».)

Если с фамилией повезет, так повезет. Игорю Константиновичу, проживающему в Наро-Фоминском районе в поселке Победа, подфартило дважды. По маме он Маркс, дальний потомок того самого Карла, автора “Капитала”, по папе — Щепкин, чье имя носит знаменитое московское театральное училище. Оба родственника здравствовали более столетия назад (К.Маркс, 1818—1883 гг., М.С.Щепкин, 1788—1863 гг.) и вряд ли мечтали о таком потомке, но оба были реформаторами: один в утопическом социализме, второй в русском театре. Как и их “наследник по прямой” — тоже в своем роде реформатор. В отдельно взятом козлином хозяйстве

Если с фамилией повезет, так повезет. Игорю Константиновичу, проживающему в Наро-Фоминском районе в поселке Победа, подфартило дважды. По маме он Маркс, дальний потомок того самого Карла, автора “Капитала”, по папе — Щепкин, чье имя носит знаменитое московское театральное училище. Оба родственника здравствовали более столетия назад (К.Маркс, 1818—1883 гг., М.С.Щепкин, 1788—1863 гг.) и вряд ли мечтали о таком потомке, но оба были реформаторами: один в утопическом социализме, второй в русском театре. Как и их “наследник по прямой” — тоже в своем роде реформатор. В отдельно взятом козлином хозяйстве

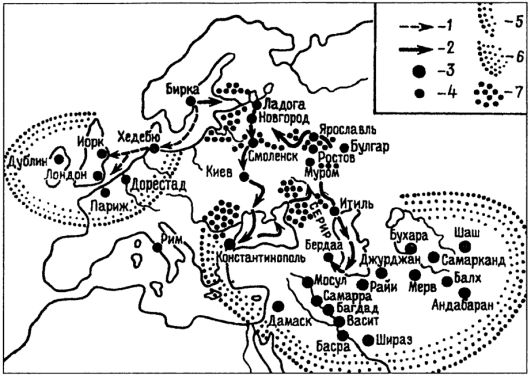

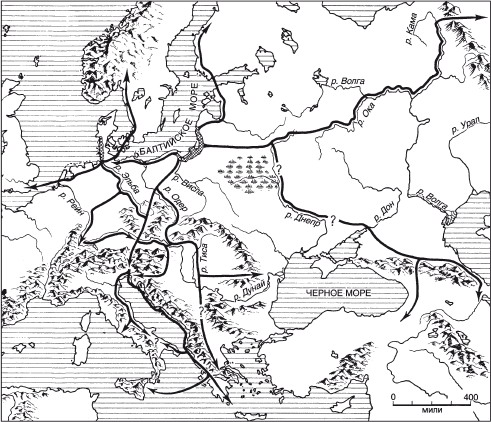

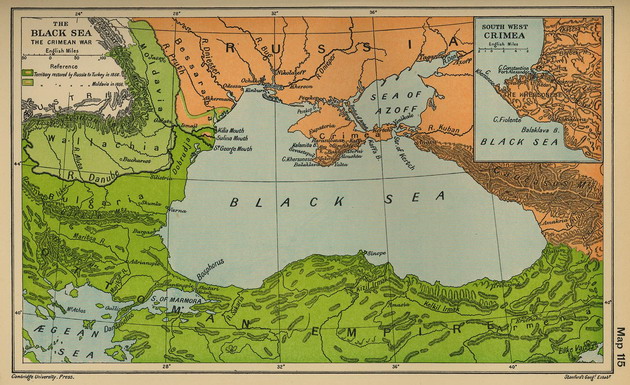

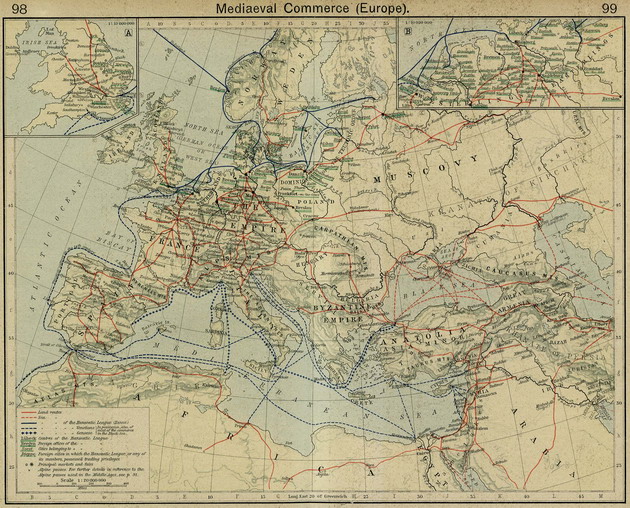

Легендарных ариев нередко называют индоевропейцами. Но новейшие исследования в области ДНК-генеалогии показывают, что арийские народы шире индоевропейских языков. До времен, откуда пошли их предки, лингвистика просто не дотягивается. Это носители гаплогруппы R1a, которые создали удивительные культуры и цивилизации по всей Евразии. Об этом рассказывается в новом исследовании А.А. Клёсова и К.А. Пензева.

Легендарных ариев нередко называют индоевропейцами. Но новейшие исследования в области ДНК-генеалогии показывают, что арийские народы шире индоевропейских языков. До времен, откуда пошли их предки, лингвистика просто не дотягивается. Это носители гаплогруппы R1a, которые создали удивительные культуры и цивилизации по всей Евразии. Об этом рассказывается в новом исследовании А.А. Клёсова и К.А. Пензева.

![Боевые свиньи-убийцы []](http://zhurnal.lib.ru/img/k/koshienko_a_g/odinokijdemon2/boewyeswinxi-ubijcy.jpg)

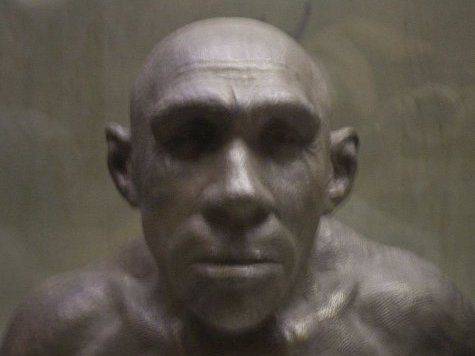

Неандертальцы или орки?

Неандертальцы или орки?

Аврора фон Ремелин (позже присвоила себе имя Ванда)

Аврора фон Ремелин (позже присвоила себе имя Ванда)

Вторая муза - Ванда фон Дунаева

Вторая муза - Ванда фон Дунаева

После развода с Вандой он женился на гувернантке своих детей — Хульде Майстер.

После развода с Вандой он женился на гувернантке своих детей — Хульде Майстер. Первый тип — это язычница, Гречанка, гетера или Афродита, порождающая беспорядок. Она живет, по ее словам, ради любви и красоты, живет мгновением. Чувственная, она любит того, кто ей нравится, и отдается тому, кто ее любит. Она говорит о независимости женщины и о мимолетности любовных связей. Она отстаивает равенство мужчины и женщины: она — гермафродит. Но именно Афродита, женское начало одерживает в ней верх — так Омфала уподобляет женщине и переряжает в женское платье Геракла. Ибо равенство она представляет себе не иначе, как той критической точкой, в которой господство переходит на ее сторону: «Мужчина трепещет, как только женщина уравнивается с мужчиной в правах». В своем современном воплощении она изобличает в браке, в нравственности, в церкви и государстве изобретения мужчины, подлежащие уничтожению. Это она появляется в открывающем «Венеру» сновидении. Это ее многословное вероисповедание звучит в начале «Разведенной». В «Сирене» она предстает в облике Зиновии, женщины «властной и возбуждающей», потрясающей основы патриархальной семьи, внушающей женской половине дома желание господствовать, порабощающей отца, отрезающей волосы сыну в ходе любопытной процедуры крещения и переряжающей всех и вся.

Первый тип — это язычница, Гречанка, гетера или Афродита, порождающая беспорядок. Она живет, по ее словам, ради любви и красоты, живет мгновением. Чувственная, она любит того, кто ей нравится, и отдается тому, кто ее любит. Она говорит о независимости женщины и о мимолетности любовных связей. Она отстаивает равенство мужчины и женщины: она — гермафродит. Но именно Афродита, женское начало одерживает в ней верх — так Омфала уподобляет женщине и переряжает в женское платье Геракла. Ибо равенство она представляет себе не иначе, как той критической точкой, в которой господство переходит на ее сторону: «Мужчина трепещет, как только женщина уравнивается с мужчиной в правах». В своем современном воплощении она изобличает в браке, в нравственности, в церкви и государстве изобретения мужчины, подлежащие уничтожению. Это она появляется в открывающем «Венеру» сновидении. Это ее многословное вероисповедание звучит в начале «Разведенной». В «Сирене» она предстает в облике Зиновии, женщины «властной и возбуждающей», потрясающей основы патриархальной семьи, внушающей женской половине дома желание господствовать, порабощающей отца, отрезающей волосы сыну в ходе любопытной процедуры крещения и переряжающей всех и вся.

Источник:

Источник:

У русских очень интересное отношение к законам, что всегда удивляет законопослушных европейцев и американцев. Они способны нарушать мелкие законы, незначительные правила, пренебрегать какими-то порядками – выгуливают собак в запрещенных местах, купаются там, где стоит табличка «купаться запрещено», курят под надписями «не курить», переходят дорогу в неположенных местах.

У русских очень интересное отношение к законам, что всегда удивляет законопослушных европейцев и американцев. Они способны нарушать мелкие законы, незначительные правила, пренебрегать какими-то порядками – выгуливают собак в запрещенных местах, купаются там, где стоит табличка «купаться запрещено», курят под надписями «не курить», переходят дорогу в неположенных местах.

На осеннем саммите АТЭС в Пекине было прохладно, и президент РФ Владимир Путин счел уместным набросить на плечи первой леди КНР теплую накидку. В момент, когда российский президент решил оказать любезность Пэн Лиюань, ее супруг, председатель КНР Си Цзиньпин, был занят разговором с президентом США Бараком Обамой. Женщина приняла накидку с улыбкой, однако почти сразу передала ее персоналу (взамен охранник подал ей ее пальто). Данный инцидент вызвал активное обсуждение: в частности, в ряде мировых СМИ отмечалось, что нормальный для европейцев поступок мог показаться оскорбительным в азиатском обществе, где прикосновения к незнакомцам являются своего рода табу. Тем не менее, смаковавшие в китайской соцсети Weibo жест первого лица РФ жительницы Поднебесной назвали президента РФ Владимира Путина идеалом потенциального мужа. Женщины сочли, что забота Путина о Лиюань была «поступком уверенного в себе мужчины, который не обращает внимания на мнение других».

Во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце супруга президента США Мишель Обама явно нарушила протокол, приобняв королеву. Инцидент случился в конце приема, который прошел в непринужденной атмосфере. Королева и Мишель Обама приблизились друг к другу, обсуждая свою разницу в росте. Елизавета в знак симпатии приобняла супругу американского президента. Мишель Обама ответила тем же, заметив на прощанье, что «получила удовольствие от этой встречи». Согласно давней британской традиции, дотрагиваться до королевы категорически запрещено. Сама же монаршая особа может дотронуться до любого из своих подданных, для этого она надевает перчатки. Впрочем, Елизавета II никак не проявила своего недовольства, продолжив шутить и улыбаться.

В 2006 году президент РФ Владимир Путин приехал в США на саммит «Большой восьмерки» вместе с супругой Людмилой. Первую леди России ждал более чем теплый прием: во время встречи в особняке «Данбар хаус» президент США Джордж Буш-младший счел правильным расцеловать жену коллеги в знак приветствия. Путин в свою очередь решил придерживаться протокола и скромно пожал руку Лоре Буш.

Прибыв в Нью-Йорк на заседание Генеральной Ассамблеи ООН, президент Барак Обама отдал воинское приветствие встречающим его морским пехотинцам со стаканом кофе в руке. Видео, на котором первое лицо США козыряет морским пехотинцам, было опубликовано в официальном аккаунте Белого дома в Instagram и немедленно вызвало волну насмешек над главой государства. Согласно армейскому этикету, отдавать воинское приветствие следует лишь в том случае, если обе руки свободны. Если же приветствовать должным образом нельзя, от этого лучше отказаться вовсе.

До 1981 года главы США не салютовали в ответ на отдание чести военными. Первым отдавать честь стал Рональд Рейган. Перед этим он посоветовался с командующим военно-морскими силами генералом Робертом Барроу о том, насколько уместно отдавать честь в цивильном костюме. Барроу ответил президенту, что как главнокомандующий он может сам решать, кому и когда салютовать. Самым знаменитым президентским военным приветствием в США, пожалуй, стало «козыряние» в исполнении Джорджа Буша-младшего. В этот момент руки главнокомандующего оказались заняты… любимой собакой.

Собака Владимира Путина, лабрадор Кони, поприсутствовала на встрече президента с Ангелой Меркель в сочинской резиденции президента России и напугала канцлера Германии. Как впоследствии писала западная пресса, Путин не мог не знать о страхе немецкой фрау перед собаками. И точно: Меркель заметно заволновалась, увидев Кони рядом с российским лидером. А когда собака неторопливо пошла в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: «Сейчас журналистов будет кушать». Президент попытался успокоить немецкую гостью, попросив не бояться Кони, поскольку «она не кусается». Несмотря на это Меркель замирала и переставала слушать всякий раз, когда Кони отвлекалась от «поедания» журналистов и подходила к канцлеру. Чтобы восстановить порядок, президенту даже пришлось схватить собаку за поводок и шлепнуть. Женщина не забыла обиду…

Американские критики президента США Барака Обамы отвели душу, когда во время визита в Токио он поклонился императору Японии Акихито. По их мнению, жест президента без слов говорил о том, что при нем США стали слабой страной. Обаме напоминали, что американские президенты не должны признавать авторитет королей и императоров. Для Обамы же кланяться не впервой: в апреле 2009 года он таким образом приветствовал короля Саудовской Аравии Абдуллу. Администрация президента назвала поведение Обамы обычным соблюдением протокола.

Во время одного из торжественных официальных мероприятий в Берлине премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун «сбежал» от канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласно протоколу, политики должны были пройтись по ковровой дорожке рядом под звуки военного оркестра. Но Сяньлун не знал или забыл это правило: он вырвался вперед и, хотя Меркель пыталась окликнуть коллегу, продолжил шествовать в одиночку.

Далее смотри:http://lenta.ru/photo/2014/12/12/pledagain/#8

Примечание Хазарина: Помню русские генсеки целовались как гомосеки...