-Метки

-Рубрики

- Великие караимы (3)

- Восток или Запад - время выбора (15)

- Графоманечка (7)

- Евреи и Израиль (362)

- Великие евреи (93)

- Евреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)

- Живопись (5)

- животные и растения (79)

- Истории о любви (7)

- История и этногенез (864)

- Альтернативная история (5)

- Арийцы и Арии (индоевропейцы) (71)

- Генетические исследования (38)

- Древние времена (28)

- Изменения климата, катастрофы, стихии (36)

- Казаки - наследники Великой Хазарии (43)

- Народы-симбионты (281)

- Новое время и современность (44)

- Одежда, оружие и доспех (16)

- самоопределение (4)

- Скифы (13)

- Славяне и Русь (246)

- Средние века (29)

- СССР (13)

- Традиции (100)

- Тюрки, монголы (98)

- Фальшивки истории и история фальшивок (9)

- Хазары и караимы (41)

- Цивилизации (1)

- Языки, слова и выражения (98)

- Книжки моего детства (6)

- Кулинария, кухня, национальные блюда (56)

- Медицина и здоровье (140)

- Музыка, танцы, песни (77)

- Наука, школа, образование и воспитание (36)

- Общество и его законы (239)

- Война, боевые искусства и оружие (132)

- Казни, пытки, палачи, инквизиция (18)

- пираты, разбойники и террористы (17)

- разведка и шпионаж (9)

- Расизм, геноцид и антисемитизм (31)

- Революции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)

- Фашизм (23)

- Человеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)

- Правила жизни (68)

- Разное, заметки, наблюдения, случаи, тайны (143)

- Религии (169)

- Ислам (5)

- Иудаизм (55)

- Молитва (7)

- Святые, пророки и пророчества (43)

- Христианство (67)

- Язычество, магия, суеверия (17)

- символика и памятники (34)

- Сказки, былины, легенды, притчи, память народа (49)

- Стихи (21)

- Страны и народы (357)

- Китай (16)

- Море и корабли, загадочные земли (15)

- Одесса (183)

- Россия (113)

- США (18)

- Япония (17)

- Украина (141)

- Великие украинцы (19)

- Юмор (85)

-Музыка

- _Assassin_s_Tango - из фильма "Мистер и миссис Смит"

- Слушали: 3916 Комментарии: 0

- Сестры Берри: Еврейская комсомольская (музыка Исаака Дунаевского)

- Слушали: 190 Комментарии: 0

- Имперский марш Звездные войны

- Слушали: 62 Комментарии: 0

- Mehdi "Blossoming flowers"

- Слушали: 3361 Комментарии: 0

- _Dance for two_ - скрипка-Яна Шакиржанова, цимбалы-Виктор Дмитренко

- Слушали: 1937 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

Кто такие хазары? Это тринадцатое колено Израиля. То, которым под зад.

Великомученица Алиса |

Мы уже писали об Елизавете Федоровне - http://www.liveinternet.ru/users/5421357/blog#post341309809

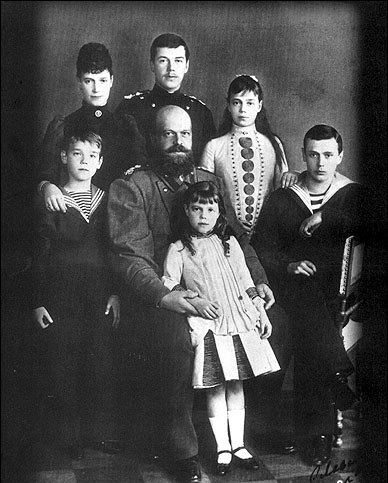

Поговорим теперь о ее сестре жизнь намного сложнее легенд о святых и лубочных житий. Александра Федоровна не всегда жила и поступала как лубочная святая, была и замкнутость, как следствие воспитания, которую многие воспринимали как гордыню, и холодность, скорее как защитная реакция и страх показаться слабой на людях. Но была и искрення любовь к мужу и детям. Нелегкая семейная жизнь и мученическая смерть Были и искркенние молитвы о больном сыне. Были странные отношения с лжепророками и лжесвятыми и юродивыми, но был и искренний поиск Бога. И я думаю, Бог простил ей то, что до сих пор не могут простить люди. Эта женщина была оболгана и опорочена историками и средствами массовой информации. А потом объявлена святой...

Не судите, да не судимы будете.

Александра Федоровна

Мученическая кончина последней русской императрицы, её достоинство и сила духа перед лицом смерти, её преданность мужу, её спокойное приятие трагического жребия сделали Александру Федоровну в глазах потомков едва ли не героиней, святой, безвинно пострадавшей от рук убийц. Однако история медленно, но верно расставляет в житии сильных мира сего все по своим местам. Как ни импонируют кротость и смирение царицы в тягостные часы испытаний, как ни восхищают её слова, сказанные в заточении: «Нельзя вырвать любовь из моего сердца к России, несмотря на чёрную неблагодарность к государю, которая разрывает моё сердце» — нельзя не вспомнить, что Александра Федоровна была не только по судьбе последней русской императрицей, но и «по призванию», по той роли, которую она сыграла в разрушении великой государственности.

Мученическая кончина последней русской императрицы, её достоинство и сила духа перед лицом смерти, её преданность мужу, её спокойное приятие трагического жребия сделали Александру Федоровну в глазах потомков едва ли не героиней, святой, безвинно пострадавшей от рук убийц. Однако история медленно, но верно расставляет в житии сильных мира сего все по своим местам. Как ни импонируют кротость и смирение царицы в тягостные часы испытаний, как ни восхищают её слова, сказанные в заточении: «Нельзя вырвать любовь из моего сердца к России, несмотря на чёрную неблагодарность к государю, которая разрывает моё сердце» — нельзя не вспомнить, что Александра Федоровна была не только по судьбе последней русской императрицей, но и «по призванию», по той роли, которую она сыграла в разрушении великой государственности.Молодая принцесса Алиса Гессенская, потеряв восьми лет от роду свою мать, воспитывалась у бабушки, королевы Виктории, в Англии. В 1886 году она приехала в гости к своей сестре, великой княгине Елизавете Федоровне, супруге великого князя Сергея Александровича. Тогда она и познакомилась с наследником, Николаем Александровичем. Молодые люди, состоящие к тому же в довольно близком родстве (по отцу принцессы они — троюродные брат и сестра), сразу прониклись взаимной симпатией. В России молодая экзальтированная девушка впервые знакомится с православной службой. После скромного протестантского богослужения торжественность и великолепие русского обряда произвели на неё чарующее впечатление.

Детский наивный флирт наследника престола и принцессы Алисы в следующий приезд девушки в Россию через три года стал приобретать уже серьёзный характер сильного чувства. Однако приезжая принцесса не пришлась по душе родителям цесаревича: императрица Мария Федоровна, как истинная датчанка, ненавидела немцев и была против брака с дочерью Людвига Гессен-Дармштадтского. Сама же Алиса имела основания полагать, что начавшийся роман с наследником русского престола может иметь благоприятные для неё последствия. Вернувшись в Англию, принцесса принимается изучать русский язык, знакомится с русской литературой и даже ведёт продолжительные беседы со священником русской посольской церкви в Лондоне. Горячо любящая её королева Виктория, конечно, хочет помочь внучке и обращается с письмом к великой княгине Елизавете Федоровне. Бабушка просит подробнее разузнать о намерениях русского императорского дома, чтобы решить вопрос о том, стоит ли подвергать Алису конфирмации по правилам англиканской церкви, потому что по традиции члены царской фамилии в России имели право сочетаться браком только с женщинами православного вероисповедания.

Прошло ещё четыре года, и слепой случай помог решить судьбы двух влюблённых. Словно злой рок, витавший над Россией, соединил, к несчастью, молодых людей царской крови. Поистине этот союз оказался трагическим для отечества. Но кто об этом тогда думал…

Обычно жены русских наследников престола долгое время находились на вторых ролях. Таким образом, они успевали тщательно изучить нравы общества, которым им придётся управлять, успевали сориентироваться в своих симпатиях и антипатиях, а главное, успевали приобрести необходимых друзей и помощников. Александре Федоровне в этом смысле не повезло. Она взошла на престол, что называется, попав с корабля на бал: не понимая чужой ей жизни, не умея разобраться в сложных интригах императорского двора. По правде говоря, и сама её внутренняя природа не была приспособлена для суетного царского ремесла.

До болезненности замкнутая, Александра Федоровна словно являла собой противоположный образец приветливой вдовствующей императрицы — наша героиня напротив производила впечатление надменной, холодной немки, с пренебрежением относящейся к своим подданным. Смущение, неизменно охватывающее царицу при общении с незнакомыми людьми, препятствовало установлению простых, непринуждённых отношений с представителями высшего света, которые ей были жизненно необходимы. Александра Федоровна совершенно не умела покорять сердца своих подданных, даже те, кто были готовы преклоняться перед членами императорской семьи, не получали пищи для этого. Так, например, в женских институтах, Александра Федоровна не могла выдавить из себя ни одного приветливого слова. Это тем более бросалось в глаза, так как бывшая императрица Мария Федоровна умела вызвать в институтках непринуждённое к себе отношение, переходящее в восторженную любовь к носителям царской власти.

Последствия взаимной, с годами все возраставшей между обществом и царицей отчуждённости, принимавшей подчас характер антипатии, были весьма разнообразны и даже трагичны. Роковую роль в этом сыграло чрезмерное самолюбие Александры Федоровны.

Тревога и смятение охватили царствующую чету ещё тогда, когда императрица с какой-то роковой последовательностью начала рожать девочек. Против этого наваждения нельзя было ничего сделать, но Александра Федоровна, усвоившая с молоком матери своё предназначение королевы-женщины, восприняла отсутствие наследника как своего рода кару небесную. На этой почве у неё, особы крайне впечатлительной и нервной, развился патологический мистицизм. Постепенно весь ритм дворца подчинился метаниям несчастной женщины. Теперь любой шаг самого Николая Александровича сверялся с тем или иным небесным знамением, причём государственная политика незаметно переплелась с деторождением. Влияние царицы на мужа усиливалось и тем значительнее оно становилось, чем дальше отодвигался срок появления наследника. Ко двору был приглашён французский шарлатан Филипп, который сумел убедить Александру Федоровну в том, что он в состоянии обеспечить ей, путём внушения, мужское потомство, и она вообразила себя беременной и чувствовала все физические симптомы этого состояния. Лишь после нескольких месяцев так называемой ложной беременности, весьма редко наблюдаемой, государыня согласилась на освидетельствование врачом, который и установил истину. Но самое главное несчастье было не в ложной беременности и не в истерической природе Александры Федоровны, а в том, что шарлатан получил через царицу возможность влиять на государственные дела. Один из ближайших помощников Николая II записал в 1902 году в своём дневнике: «Филипп внушает государю, что ему не нужно иных советчиков, кроме представителей высших духовных, небесных сил, с коими он, Филипп, ставит его в сношение. Отсюда нетерпимость какого-либо противоречия и полный абсолютизм, выражающийся подчас абсурдом. Если на докладе министр отстаивает своё мнение и не соглашается с мнением государя, то через несколько дней получает записку с категорическим приказанием исполнить то, что ему было сказано».

Филиппа всё-таки удалось выдворить из дворца, ибо Департамент полиции через своего агента в Париже разыскал неоспоримые свидетельства жульничества французского подданного. А вскоре последовало и долгожданное чудо — на свет появился наследник Алексей. Однако рождение сына не принесло умиротворения в царскую семью. Ребёнок страдал ужасной наследственной болезнью — гемофилией, при которой стенки кровеносных сосудов лопаются от слабости и приводят к трудноостановимому кровотечению. Приблизительно ко времени появления первых приступов этого недуга судьба, к великому несчастью России, привела в Петербург Григория Распутина.

Она была дочерью выдающегося музыканта Александра Сергеевича Танеева, умного и ловкого человека, занимавшего при дворе должность главного управляющего канцелярией его величества. Он-то и рекомендовал Анну царице в качестве партнёрши для игры на рояле в четыре руки. Сообразив, что пленить императрицу можно отнюдь не раболепством и не безукоризненным исполнением придворного этикета, девица Танеева прикинулась необычайной простушкой до такой степени, что первоначально была признана непригодной для несения придворной службы. Зато это побудило царицу усиленно содействовать её свадьбе с морским офицером Вырубовым. Но брак Анны оказался весьма неудачным, и Александра Федоровна, как женщина чрезвычайно порядочная, считала себя до некоторой степени виновной. Ввиду этого Вырубову часто приглашали ко двору, и императрица старалась её утешить. Видно, ничто так не укрепляет женскую дружбу, как доверительное сострадание в амурных делах.

Вскоре Александра Федоровна уже называла Вырубову своим «личным другом», особо подчёркивая, что последняя не имеет при дворе официального положения, а значит, якобы её верность и преданность царской семье совершенно бескорыстны. Императрица была далека от мысли, что положение друга царицы более завидно, чем положение лица, принадлежащего по должности к её окружению.

Последние годы царствования Александры Федоровны полны горечи и отчаяния. Общественность поначалу прозрачно намекала на прогерманские интересы императрицы, а вскоре открыто стала поносить «ненавистную немку». Между тем Александра Федоровна искренне старалась помочь мужу, искренне была предана стране, ставшей для неё единственным домом, домом самых близких её людей. Она оказалась образцовой матерью и воспитала четверых дочерей в скромности и порядочности. Девочки, несмотря на высокое происхождение, отличались трудолюбием, многими умениями, не знали роскоши и даже ассистировали при операциях в военных госпиталях. Это, как ни странно, тоже ставилось в вину императрице, дескать, слишком много она позволяет своим барышням.

Отречение Николая II от престола привело царскую семью в Тобольск, где она вместе с остатками былой челяди проживала под домашним арестом. Своим самоотверженным поступком бывший царь хотел только одного — спасти горячо любимую жену и детей. Однако чуда не произошло, жизнь оказалась страшнее: в июле 1918 года супружеская чета спустилась в подвал Ипатьевского особняка. Николай нёс больного сына на руках… Следом, тяжело ступая и высоко подняв голову, следовала Александра Федоровна… Расстрел в Екатеринбурге положил конец 300-летнему правлению дома Романовых в России.

Серия сообщений "Святые, пророки и пророчества":

Часть 1 - Кризис - это суд Божий

Часть 2 - Пророчества Владимира Бровко - Нострадамус отдыхает

...

Часть 29 - Карта - пророчество? Турецкий адмирал предвидел будущее через линзу прошлого...

Часть 30 - Немецкая принцесса ставшая русской святой

Часть 31 - Великомученица Алиса

Часть 32 - Императрица Александра Феодоровна:"Солнечный луч, разбивший империю"

Часть 33 - И В МИРЕ, ГДЕ НЕТ ЛЮДЕЙ, ОН ОСТАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ!

...

Часть 41 - Великие евреи: Корней Чуковский и его Тараканище!

Часть 42 - Пророки Стругацкие

Часть 43 - ЕВРЕИ - ВРАЧИ ЧАСТЬ 6

Метки: святые |

Понравилось: 1 пользователю

Ненормальные норманисты и антинормальные антинорманисты-4 |

(размышления Хазарина)

(продолжение)

Свой среди чужих, чужой среди своих или Бернадот - варяг наоборот

Знакомьтесь с нашим героем:

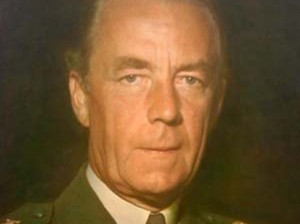

Жан-Бати́ст Жюль Бернадо́т, впоследствии Карл XIV Ю́хан,;(26 января 1763, По, Гасконь, Франция — 8 марта 1844, Стокгольм) — маршал Франции (1804), участник революционных и наполеоновских войн, князь Понтекорво (с 1806 года), впоследствии король Швеции и Норвегии (с 1818 года), основатель династии Бернадотов.

Бернадот родился 26 января 1763 года в городе По в Гаскони. Пятый и последний ребёнок почтенного беарнского адвоката Анри Бернадота (1711—1780) — Жан-Батист по кончине отца не пожелал продолжать семейную династию юристов.

В августе 1780 года из-за тяжёлого материального положения он завербовался в Беарнский пехотный королевский полк Его Величества Людовика XVI. Полк, в котором служил Бернадот, предназначался для службы в заморских территориях, на островах, в морских портах, поэтому он получил название «Морской».

Полтора года Жан Бернадот пробыл на Корсике, в Аяччо — родном городе Наполеона Бонапарта, а с 1784 года служил в Гренобле, столице провинции Дофине. Бравый солдат, отличный фехтовальщик Жан-Батист пользовался расположением всех своих командиров, но сержантом он стал лишь в мае 1788 года. О большем не приходилось и думать — офицерские чины во французской королевской армии, как и во всех европейских королевских армиях, были зарезервированы только для дворян.

По утверждению Жюля Мишле, Бернадот был адъютантом, приказавшим 7 июня 1788 года открыть огонь по мятежникам.

7 февраля 1790 года Жан Бернадот получил свой первый офицерский чин младшего лейтенанта и был назначен адъютантом в 36-й пехотный полк, расквартированный в Бретани. 36-й полк направлен был в Страсбург, в распоряжение командующего Рейнской армии генерала Кюстина. В составе Рейнской армии Жан Бернадот сражался два года. Профессиональный опыт, блестящие военные способности, безупречная личная храбрость, преданность революции обеспечили ему быстрое продвижение по службе. Летом 1793 года он уже капитан, в августе того же года получил полковничьи эполеты. В апреле 1794 года Жан Бернадот стал бригадным генералом, в битве же при Флерюсе уже командовал дивизией. Затем он участвовал в кампаниях на Майне и в Италии, где прославился как строгий генерал, не терпящий мародёрства и недисциплинированности.

Во время революции Жан-Батист Бернадот добавил себе ещё одно имя — Жюль (в честь Юлия Цезаря; такие «античные» переименования были в то время в моде).

В 1797 году военная судьба свела Жана Бернадота с Бонапартом. У обоих военачальников поначалу сложились дружелюбные отношения, но постепенно они ухудшались из-за взаимного непонимания и соперничества. В январе-августе 1798 года Жан Бернадот побывал послом Франции в Вене. По возвращении в Париж 17 августа 1798 года он женился на своей марсельской знакомой, дочери торговца шелком Дезире Клари (1777—1860), бывшей невесте Наполеона, старшая сестра которой, Жюли, вышла замуж за брата Наполеона — Жозефа Бонапарта. В 1799 году у Жана и Дезире родился сын Оскар, получивший имя в знак новой моды — на всё скандинавское. Впоследствии Оскару предстояло (как и его отцу) стать королём Швеции, так что такое имя оказалось как нельзя более кстати.

Зиму 1798—1799 года Жан Бернадот провёл в действующей армии в Германии.

Он приобрёл репутацию одного из самых выдающихся генералов Французской республики, и в июле 1799 года был назначен военным министром.

В перевороте 18 брюмера Жан Бернадот не поддержал Бонапарта, но и ничего не сделал для защиты Директории. В 1800—1802 годах он занимал пост государственного советника и командовал войсками в Западной Франции.

С 24 января 1800 года Жан Бернадот — член Государственного совета. В 1800—1801 годах ему было поручено руководство подавлением движения монархистов в Вандее. Широко используя войска, он жестоко подавил восстание.

В 1802 году он был заподозрен в связи с группой армейских офицеров, распространявших в Ренне, столице Бретани, антинаполеоновские памфлеты (Реннский заговор), но подозрение осталось недоказанным. Позже имя Жана Бернадота неоднократно упоминалось полицией в связи с республиканскими заговорами, но как «член семьи» Бонапартов маршал всегда пользовался доверием Наполеона.

18 мая 1804 года Наполеон провозгласил себя императором. Бернадот выразил ему свою лояльность и получил звание маршала Империи. Во время церемонии коронации Наполеона маршал нёс цепь ордена Почётного легиона. В июне 1804 года маршал Бернадот был назначен наместником в Ганновер, где провёл ряд преобразований, направленных на введение разумной и справедливой системы налогообложения.

С началом военной кампании 1805 года Наполеон назначил Бернадота командовать Первым армейским корпусом. Покинув Ганновер, корпус Жана Бернадота совершил марш в Южную Германию, где в октябре 1805 года принял участие в Ульмском сражении, закончившемся для австрийской армии полной катастрофой.

Действуя против австрийского отряда Кинмайера, маршал Бернадот захватил Ингольштадт, форсировал Дунай и вышел к Мюнхену, блокировав с востока армию генерала Макка. Заняв Зальцбург, Первый корпус впоследствии присоединился к основным силам Наполеона.

2 (15) декабря 1805 года во время Аустерлицкого сражения корпус маршала Жана Бернадота находился на передовой линии в центре французских войск. После подписания мира с Австрией корпус маршала Бернадота был передислоцирован в Ансбах (Бавария). В 1806 году Бернадот получил от императора французов титул Князя Понтекорво.

В 1806 во время сражения при Йене и Ауэрштедте корпус маршала Жана Бернадота находился на стыке между корпусом Даву в Ауэрштедте и главными силами французской армии в Йене. Преследуя отступающих пруссаков, маршал разбил их при Галле, гнал армию Г.-Л. Блюхера до Любека и принудил его к капитуляции 7 ноября 1806 года. Тогда же в плен к маршалу попало около 1 тысячи шведов из отряда полковника Г. Мернера. Маршал принял их крайне любезно и завоевал их симпатию. Перейдя на территорию Польши, 25 января 1807 маршал Бернадот разбил русские войска в сражении при Морунгене.

После Тильзитского мира, в июле 1807 года он был назначен командующим оккупационной французской армией и наместником в Северной Германии и Дании. С 14 июля 1807 года Жан Бернадот исполнял обязанности губернатора Ганзейских городов. Будучи опытным политиком, маршал Бернадот быстро снискал симпатии местного населения, но уже тогда у него начали складываться с Наполеоном натянутые отношения. Главной причиной охлаждения стала независимая политика маршала, что послужило причиной отстранения его от командования крупными воинскими соединениями.

17 мая 1809 маршал Жан Бернадот отбил демонстрацию части армии эрцгерцога Карла у Линца. В сражении при Ваграме (5—6 июля 1809 года) Бернадот командовал 9-м корпусом. Утром 6 июля он должен был взять саму деревню Ваграм, но попал под перекрёстный огонь австрийцев и отступил с большими потерями. Позднее Бернадот постоянно штурмовал деревню Адерклаа, где австрийцы упорно держали свои позиции. Вообще в этой битве Бернадот потерял треть своего корпуса.

Вскоре император Наполеон назначил маршала Бернадота командующим войсками в Голландии, где тот отразил десант англичан на остров Вальхерен. По возвращении в Париж над удачливым полководцем стали сгущаться тучи. Императору нашёптывали о нелояльности маршала, о его якобинских и республиканских убеждениях.

Не все в порядке было в шведском королевстве.

Гуманное обращение его с пленными шведами, захваченными в Траве, сделало имя Бернадота настолько популярным в Швеции, что государственный совет, собранный шведским королём Карлом XIII для избрания ему преемника, единогласно решил предложить корону Бернадоту, если тот примет лютеранство. Бернадот согласился, и в 1810 году он был уволен Наполеоном со службы.

К тому времени шведский король Карл Тринадцатый был уже достаточно стар, и к тому же бездетен. Сначала он избрал наследником Кристиана (Карла) Августа Августенборга, вице-короля Норвегии, а после его загадочной смерти в 1810 г. французского маршала Жана-Батиста Бернадота, взявшего имя Карл Юхан и ставшего Карлом Четырнадцатым.21 августа 1810 года риксдаг избрал Бернадота кронпринцем Швеции, 20 октября Бернадот принял лютеранство, 31 октября Бернадот был представлен собранию государственных чинов в Стокгольме, а 5 ноября усыновлён королём. С этого времени Бернадот стал регентом, а фактически — правителем Швеции, на престол которой официально вступил только в 1818 году под именем Карла XIV Юхана. Таким образом, он стал основателем династии Бернадотов в Швеции.

Почему избрали Бернадота? Существует много версий. Говорят, что за решением также стояло стремление совета угодить Наполеону, но это не согласуется с тем, что бернадот первым делом то как раз против Наполеона выступил. Но скорее всего он избран по тем же причинам, что и Рюрик: он пользовался авторитетом среди шведов и был одинаково чужим всем участникам сварки.

Назревавшая война Франции с Россией возбудила у части шведских политиков надежды на реванш за поражение в русско-шведской войне 1808-1809 годов и возвращение Финляндии. Но Бернадот не пошел на поводу у реваншистов и воздержался от войны с Россией. Зато когда весной 1813 сложились благоприятные условия для формирования антинаполеоновской коалиции, Карл Юхан поспешил разорвать отношения с Францией.

Регент Швеции планировал напасть на союзницу Наполеона - Данию и отнять у нее Норвегию. Были заключены союзные договоры с Россией и Великобританией. Для ведения боевых действий англичане выделили субсидию Швеции. Но по настоянию союзников поход против Дании был отложен до разгрома основных наполеоновских сил.

В 1812 году Бернадот порвал отношения с Францией и заключил союз с Россией. В 1813—1814 годах во главе шведских войск сражался против своих соотечественников на стороне шестой антинаполеоновской коалиции. В мае 1813 шведские войска высадились в Померании, где была сформирована Северная союзная армия, командование над которой принял Бернадот.

В кампании 1813 Северная армия наступала на Саксонию. За Сражение при Денневице он получил орден святого Георгия 1-й степени.

Наполеон был крайне оскорблен действиями этого предателя и объявил его своим личным врагом.

Но уже ничего не мог поделать.

Прибытие армии Бернадота под Лейпциг 17 октября перевесило чашу весов в Битве народов. После Лейпцигского сражения войска под командованием шведского кронпринца поставили на колени Данию. В январе 1814 года Карл Юхан продиктовал датскому королю Фредерику VI условия Кильского мирного договора, по которому Норвегия отошла к Швеции.

После разгрома Дании Бернадот продолжил борьбу с Наполеоном. В 1814 его Северная армия в борьбе с войсками французского маршала Ж. А. Макдональда заняла Кельн, Фландрию и наступала с северо-востока на Париж. Весной 1814, когда союзные войска вступали в поверженную столицу наполеоновской империи, Бернадот предлагал себя в качестве короля или протектора новой Франции. Но европейские монархи предпочли восстановить во Франции династию Бурбонов.

Между тем условия Кильского договора вызвали возмущение в Норвегии, которая не признала над собой власть Швеции. В мае 1814 в Норвегии была принята либеральная конституция. После капитуляции Франции Карл Юхан вступил со шведской армией в пределы Норвегии. Здесь шведскому регенту удалось путем уступок и компромисса добиться признания норвежцами унии Швеции и Норвегии.

Начавшийся Венский конгресс принес Бернадоту новые неприятности. Австрия и бурбонская Франция отказывались признать легитимность шведского кронпринца. В качестве альтернативы они предлагали сына свергнутого короля Густава IV. В этой обстановке активизировались и противники Бернадота в самой Швеции. Лишь поддержка России и Великобритании позволили шведскому регенту удержать власть. В 1815 года Карл Юхан уступил Пруссии Западную Померанию - последнее шведское владение на южном побережье Балтики.

В годы правления Карла Юхана экономика его королевства интенсивно развивалась. Значительно выросло население, как Швеции, так и Норвегии. Особенно больших успехов достигли шведское сельское хозяйство и норвежский торговый флот. Был сооружен грандиозный Гетский канал между озерами Веннерн, Веттерн и Балтийским морем. Карл XIV Юхан умер в возрасте 81 года, оставив шведский престол своему сыну - Оскару I.

Умер Жан-Батист Бернадот 8 марта 1844 года. Считается, что при подготовке к бальзамированию на его руке обнаружили татуировку на французском языке: «Да здравствует республика», по другой версии - "Смерть королям".

Вот такой варяг, удачно ставший Шведским королем.

Источники:

* Салоникес М.Я. Бернадот // Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия-2004

* Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа - М.: Вече, 1999. - 656 с. (Энциклопедии)

* Энциклопедия "Кругосвет"

Хочу упомянуть вкратце об одном из его потомков:

Знакомьтесь: БЕРНАДО́Т Фольке, граф Висборгский(1895, Стокгольм, – 1948, Иерусалим), шведский политический деятель, член королевского дома Швеции. Во время Второй мировой войны Бернадот в качестве представителя шведского Красного Креста организовал обмен военнопленными, непригодными к дальнейшей военной службе, между Германией и союзниками. В 1943 г. стал вице-президентом, а в 1946 г. — президентом шведского Красного Креста. От имени этой организации Бернадот вел переговоры с Гиммлером, в результате которых в марте–апреле 1945 г. из Терезиенштадта (см. Терезин) были освобождены более семи тысяч граждан скандинавских стран, среди них четыреста датских евреев. Бернадот способствовал также освобождению нескольких тысяч еврейских женщин из концлагеря Равенсбрюк; большинство их нашли убежище в Швеции.

20 мая 1948 г. Совет Безопасности ООН назначил Бернадота посредником в арабо-израильском конфликте. 11 июня ему удалось добиться соглашения о четырехнедельном прекращении огня, однако продлено оно не было. План Бернадота по урегулированию конфликта, в котором он предлагал значительно урезать территорию еврейского государства, утвержденную резолюцией ООН о разделе Палестины, был отвергнут Израилем и не получил одобрения Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 1948 г. 17 сентября 1948 г. Бернадот был убит в Иерусалиме. Полагают, что его убийцы, которые остались не обнаруженными, были связаны с Лохамей херут Исраэль. Впрочем, не доказано, что Бернадота убили именно евреи, но евреи увековечили память о нем. В память о Бернадоте посажен лес в Иудейских горах.

Из книг Бернадота следует упомянуть «Занавес опускается: последние дни третьего рейха» (1945) и «В Иерусалим» (1951).

Книгу "Из Иерусалима" он так и не написал.

Зато всему миру известно его пророчество - «Со временем все человечество станет палестинскими беженцами»

Есть еще статья о Ленарте Бернадоте - http://www.liveinternet.ru/users/2458238/post284149024/

Но хватит примеров.

В следующей части наших размышлений подведем итог Рюрикнутым теориям.

(продолжение следует)

Метки: рюрик бернадот |

Ненормальные норманисты и антинормальные антинорманисты-3 |

Ненормальные норманисты и антинормальные антинорманисты 2

(размышления Хазарина)

(продолжение)

Несостоявшиеся варяги

Пяст. Изображение из труда Яна Глуховского «Образы князей и королей польских», 1605

От великого до смешного один шаг. А ведь был шанс у поляков антисемитов гордиться Авраамом Первым - пейсатым.королем.

Все началось с того, что в Польше, в девятом веке, умер князь Попель, и с его смертью угас княжеский род. Именитые поляки собрались для выбора нового правителя, долго спорили, ссорились, никак не могли сойтись на одном кандидате и решили, наконец, что польским князем станет тот человек, который на следующий день первым придет в их город. И первым наутро явился еврей по имени Авраам Проховник, который принес на продажу мед и соты. Стража у ворот города приветствовала его как нового князя, но Авраам отклонил эту честь и только после просьб польских дворян отложил свое окончательное решение на один день. Он заперся в доме, стал молиться, и, когда назначенный срок прошел, а Авраам не вышел из дома, поляки заволновались. Один из них, крестьянин по имени Пяст, заявил во всеуслышание, что он заставит Авраама принять княжеский титул; взял топор и пошел во главе толпы. Пяст постучал в дверь и сказал, что время для обдумывания прошло. И тогда Авраам Проховник вышел из дома и громко заявил, что он отказывается занять княжеский престол, так как это принесет несчастье и ему, и полякам. "Вот перед вами Пяст, — сказал он. — Сегодня он ваш вождь, значит и впредь он может быть вашим верховным руководителем". Толпа тут же с этим согласилась, Пяст был коронован, и от него пошла династия польских князей — Пястов.

В детстве мы все, наверно, читали трилогию Дюма - "графиня да Монсоро", "45", две Дианы" (не помню точнов каком порядке) Но случись то, что могло случиться, и судьба французских королей Валуа была бы иной. Тогда род Валуа не угас бы! И фиг Бурбонам!

В общем, в то суровое время, когда однажды ночью в одном только Париже было уничтожено людей больше, чем казнил жертва западного черного пиара Иван Грозный, Польско-литовское государство также сотрясала борьба между католиками и кальвинистами (гугенотами).

Но судьба польских ки литовских альвинистов была другой. В марте 1570 года по инициативе Микалая Радзивила Рыжего в Вильне был заключён договор между лютеранами и кальвинистами, касающийся не столько догматических вопросов, сколько вопросов сотрудничества, консультаций и взаимопомощи. Пример Великого Княжества подействовал, и спустя несколько месяцев в Сандомире было заключено подобное соглашение, охватывавшее евангельских христиан всей Речи Посполитой.

В 1572 году умер, не оставив наследника, Жигимонт Август, последний из династии Ягайловичей. Возник вопрос о том, кто будет следующим королём и великим князем. Многие в Речи Посполитой склонялись к кандидатуре Генриха Валуа, брата французского короля Карла IX. Среди белорусских кальвинистов это вызвало тревогу, потому что как раз в это время вся Европа была шокирована событиями Варфоломеевской ночи, когда во Франции было убито около 50 тысяч гугенотов ), только за то, что они не молятся как католики. Когда в январе 1573 года шляхта Речи Посполитой собралась в Варшаве, чтобы определить условия жизни страны

во время бескоролевья, Микалай Радзивил Рыжий при поддержке Астафея Воловича и Павла Паца, выступил с инициативой законодательно закрепить религиозную толерантность, чтобы предотвратить в государстве религиозные войны. В результате голосования был принят акт Варшавской конфедерации.

Это был первый в мире правовой акт, декларировавший принципы равноправия между людьми разных вероисповеданий. Для Европы, охваченной огнём религиозных войн, Варшавская конфедерация стала примером, как решать вопросы свободы совести. Пятью месяцами раньше в Париже был объявлен королевский декрет, запрещающий по всей Франции любые собрания, проповеди и служения евангельских христиан, угрожавший за явное и тайное исповедание "ереси" смертью. До конца XVI века французские гугеноты ставили Речь Посполитую в пример своим соотечественникам.

Генрих III Валуа - четвёртый сын Генриха II, короля Франции и Екатерины Медичи, герцог Ангулемский

Вообще время первого бескоролевья показало, на что способен народ, в котором живут идеи Реформации. Власть в Великом Княжестве взял на себя сенат во главе с великим гетманом Радзивилом Рыжим. Шляхта по всей стране начала созывать "каптуры" - конфедерации на уровне воеводства, которые должны были сохранить целостность государства и обеспечить внутреннее спокойствие на время бескоролевья. "Если бы кто нарушал порядок, грабил или убивал, будем считать такого вне закона, жизни его лишим, имение его опустошим", - писалось в одном из универсалов (посланий) тех времён. На дорогах и вдоль границ страны появились вооружённые отряды шляхты. К великому удивлению своих и чужих не было никакого замешательства. За полтора года отсутствия монарха в Великом Княжестве не было пролито ни капли крови. Внутренний порядок в государстве обеспечили сами литвины, отлично выдержав экзамен на гражданскую зрелость.

Между тем нужно было выбирать короля. Кандидатура Генриха Валуа нравилась католикам, но не нравилась кальвинистам. Но и те, и другие хотели заключить с будущим королём соглашение о власти. Так возникли знаменитые генриховские артикулы. Их можно смело назвать конституционным актом Речи Посполитой Двух Народов, который очертил политическое и гражданское устройство государства. Шляхта, собранная под Варшавой, должна была сделать то, что через два столетия делали отцы-основатели Соединённых Штатов Америки. Генриховские артикулы определяли, что свободные элекции (выборы) короля и великого князя должны проходить при каждой смене монарха, при этом им нельзя препятствовать или определять преемника при жизни предыдущего короля. Далее подтверждалась Варшавская конфедерация, это значит свобода вероисповедания, и запрещалось королю без согласия сойма объявлять войну, созывать всеобщее ополчение, а также устанавливать налоги. Королевский скарб должен был обеспечивать защиту границ и содержание профессиональной армии. При отсутствии экстренной необходимости сойм должен был созываться раз в два года сроком не более чем на шесть недель. Из состава сойма избирались шестнадцать сенаторов, которые должны были быть при короле и великом князе как советники. Кроме того монарх не должен был предпринимать что-либо в вопросах брака без совета и согласия сенаторов и не искать поводов для развода. "А если бы, Боже сохрани, «кто-либо против правам, свободам, артикулам и соглашениям мы (т.е. король) сделаем или чего-то не исполним, тогда граждане двух народов свободны от послушания и веры, которых мы требуем".

Вместе с генриховскими артикулами будущему монарху поставили несколько условий, касающихся свободы вероисповедания в самой Франции. Эти условия требовали от Карла IX объявления повсеместной амнистии для гугенотов, признания свободы вероисповедания, возвращения наследникам кальвинистов, убитых в ночь святого Варфоломея, а также эмигрантам, имущества и достоинства, раз¬решения свободно проводить кальвинистские богослужения и снятия осады с гугенотских крепостей. Французский посол Жан де Монлюк принял от имени будущего монарха эти условия, чем в зна¬чительной мере содействовал избранию Генриха Валуа королём Речи Посполитой.

Сразу после избрания посольство Речи Посполитой Двух Народов направилось к берегам Сены. Париж неохотно согласился на условия беларуских и польских кальвинистов. Была снята осада Ля Рош-ли, этому городу и ещё двум городам было разрешено публично проводить евангельские служения, а служения в частных домах разрешались по всей стране. Прибытие посольства спасло от уничтожения гугенотский город Сансера, в котором на момент снятия осады оставалась только одна бочка пороха. Религиозная война во Франции была прекращена на добрых несколько лет. Беларуские и польские кальвинисты совместными усилиями заставили французского короля дать свободу своим братьям по вере.

На сколько пример Речи Посполитой побуждал Францию к веротерпимости, на столько пример Франции был для послов Речи Посполитой ещё одним доказательством правильности своей позиции. Они проезжали через сожжённые деревни и разрушенные города, видели голод и опустошение на всём своём пути. Поэтому с тем большей на-стойчивостью требовали от Генриха Валуа подтвер¬дить, согласно генриховским артикулам, сохране¬ние свободы веры, совести и слова. Когда во время торжественной мессы в соборе Нотр-Дам будущий король Речи Посполитой попытался обойти эти параграфы артикулов, один из послов, Ян Зборовский, перед всем королевским двором сказал: "Si поп iurabis, поп regnabis" (Если не присягнёшь, не будешь королём). Пришлось Генриху Валуа подтвердить артикулы Варшавской конфедерации. Во время коронации в Кракове 20 февраля 1575 года сцена из Нотр-Дам повторилась. Снова Валуа попытался обойти неудобные для него положения о свободе вероисповедания. Тогда Ян Фирлей, маршалок коронный, и Микалай Радзивил Рыжий, ве¬ликий гетман литовский, не позволили продолжать коронацию, пока не будут названы все пункты присяги, в том числе обязательство никого не преследовать за веру. Французский королевич уступил и стал королём и великим князем Генрихом I, а артикулы Варшавской конфедерации приобрели силу закона. Правда, царствование нового монарха продолжалось всего четыре месяца. Узнав о смерти своего брата Карла IX, Генрих Валуа в июне 1575 года бежал из Кракова, чтобы стать французским королём Генрихом III, а для Речи Посполитой Двух Народов снова наступило бескоролевье.

В следующем году прошли новые выборы, и королём стал семиградский господарь Стефан Баторий.

Не позарись Генрих на французский престол и останься он польским королем, возможно династию Валуа не сменили бы Бурбоны, потому что в истории Польши не было ни одного случая убитйства короля с целью государственного переворота.

Варяжская гостья, пробившая локтями себе дорогу к трону.

Екатерина Вторая была еще той варяжской гостью. Не будучи ни капельки русской, не имея кровного родства ни с рюриковичами, ни с романовыми, не имея ни капли русской крови, она шла к трону по трупам своих более законных конкурентов.

А еще, именно ее могут благодарить норманисты. Ну прям, памятник ей поставить.

Мы уже говорили в первой части наших рассуждений, что единственная зацепка для норманистов - это Повесть временных лет. Но ведь дело в том, что оригинала текста этой летописи не сохранилось. Он был сознательно и варварски уничтожен. Вы спросите: кем? Татаро-монголами? Гитлеровцами? Большевиками? Маньяками? У кого еще поднялась бы рука сознательно уничтожить уникальную памятку древности?

Рука поднялась у Всероссийской императрицы. Мы просим прощения за резкость, но по-другому тут не скажешь: оригинальный текст «Повести временных лет» был уничтожен по прямому приказу шпионки прусского королевского двора Софии Августы Фредерики фон Анхальт-Цербст-Дорнбург. Данная особа более известна под другим именем. Приняв для конспирации православие, она по совместительству работала еще и императрицей Всероссийской под оперативным псевдонимом «Екатерина ІІ».

Первый - ее муж Петр Третий - тоже "варяг", но по крайней мере законный внук Петра Первого и (ликуйте норманисты!) шведского короля Карла Двенадцатого. Имел права как на русский, так и на шведский престол. Сделал неправильный выбор. Ничего личного, просто как говорится, оказался в ненужное время на ненужном месте. Хотел Катьку-змеюку посадить, но зря потерял время. В общем, вчера было рано, а сегодня уде поздно.

Но главная загвоздка осталась ещё от Елизаветинского переворота. Законный российский император державный младенец, в колыбели коронованный и свергнутый Иоанн Антонович, всё томится по тюрьмам.

Император Иван Шестой

Ему уже 24 года. Говорят он повредился рассудком, но о своём происхождении помнит. В народе его жалеючи называют Иванушкой. Последнее место заточения Иоанна Антоновича Шлиссербургская крепость. Императора держат в тёмном каземате, на прогулки не выводят. Всё что у него есть, оловянная миска. Капитан Василий Мирович решил повторить карьеру братьев Орловых. Мирович решается на заговор, во время своего дежурства в Шлиссербургской крепости он с верными солдатами захватывает каземат. Мирович кричит охранникам «Где император?». «У нас императрица а не император» - отвечают те. Мирович врывается в секретную камеру. На полу лежит заколотый оборванец с рыжей бородой, император Иоанн. Тюремщики выполнили приказ отданный ещё Елизаветой Петровной и подтвержденный потом и Петром третим и Екатериной второй «живым арестанта ни кому не отдавать». Мировича казнят. За границей говорят что Екатерина вторая сама инсценировала заговор избавляясь от конкурента.

С тех пор перевелись Иваны царевичи на Руси..

Г. Сердюков. Портрет неизвестной. По утверждению владельца картины П. Ф. Симсона, на ней изображена княжна Тараканова

А еще кгняжна Тараканова (Елизавета Владимирская — младшая из троих детей Елизаветы Петровны и Разумовского), бастардка, но все же дочь Елизаветы Петровны и стало быть, тоже внучка Петра первого. Так говорят... Эта молодая привлекательная особа объявляет себя в Париже тайной дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Говорит что сохранила письменное свидетельство наследницы престола. Екатерина поручает Алексею Орлову стоящему со своей эскадрой в Ливорно, захватить самозванку. Орлов как истинный патриот и никудышный джентльмен, разыгрывает страстные чувства, везёт даму на флагманский фрегат, для венчания у корабельного священника. Красотку запирают в каюте и доставляют в Петербург. Не забывает и приятном, в результате чего обманутая девушка оказывается "в положении". На допросах в Петропавловской крепости выясняется, пленница свободно говорит на основных европейских языках но ни слова не знает по русски. Объясняет что забыла. О своём истинном происхождении княжна Тараканова молчит но безупречные манеры указывают на благородную кровь. У молодой женщины чахотка. Холодный застенок, плохая пища - болезнь прогрессирует и 4-го декабря 1775 года умирает от туберкулёза лёгких. Рождает сына, которому отец - Орлов-Чесменский дает вторую половину своего прозвища - Чесменский. Этот внебрачный сын Орлова был по просьбе отца Екатериной Второй возведен в дворянское достоинство и право именоваться фамилией Чесменский. Участник воен со Швецией (1788/90), Турцией (1787/92), подавления польского восстания Т.Костюшко (1794), кавалер ордена св.Георгия 4-й ст.(1794). Похоронен на кладбище московского Донского монастыря. Законного потомства не оставил. Впрочем, законного потомства тоже не оставил.

Позднее его потомки Алексеевы и Чесменские становятся потомственными моряками, и последний из рода Чесменских погибает при обороне Севастополя в Великой Отечественной войне. Говорят, где-то еще существуют и потомки ее по фамилии Таракановы, но скорее однофамильцы.

Гибель княжны от наводнения - красивая легенда. Более реальна версия ее смерти от родов, но есть еще и менее трагическая версия - претендентка на престол была пострижена в монахини.

«Тараканова Августа (принцесса, в иноцех Досифея)»

Но самоё серьёзное испытание для Екатерины второй, самозванец объявивший себя её бывшим мужем - Емельян Пугачев. Этот не просто "варяг" (из варягов-ушкуйников), а прям-таки "засланный казачок", не много не мало оюъявляет себя воплощением невинно убиенного Катькиного мужа. О судьбе Пугачова и восходящей звезде Александра Суворова я уже писал в очерке - Русский миротворец Суворов http://www.liveinternet.ru/users/5421357/post298847618

Так и стала немецкая принцесса Фике матушкой русского народа.

(продолжение следует)

Метки: норманисты русь |

Немецкая принцесса ставшая русской святой |

Елизавета Федоровна Гессен-Дармштадская

Эта женщина, рождённая не в России, крещённая не в православии, женщина, по какой-то иронии судьбы, а может быть, и по глубокой закономерности, стала последней в списке небесных покровительниц многострадального отечества, покровительниц, составляющих Собор святых жён земли Российской. Первая из канонизированных православной церковью — святая великая княгиня Ольга отличалась жестокостью и вероломством. Она не простила убийц мужа и жестоко покарала их. Почти через 1000 лет святая великая княгиня Елизавета будет перед своей мученической смертью молиться Богу за насильников, расправившихся с царской семьёй. Понятия о святости, оказывается, тоже изменяются — от умения мечом и кровью обратить народы в свою веру до желания протянуть руку помощи каждому страждущему и нуждающемуся.

Эта женщина, рождённая не в России, крещённая не в православии, женщина, по какой-то иронии судьбы, а может быть, и по глубокой закономерности, стала последней в списке небесных покровительниц многострадального отечества, покровительниц, составляющих Собор святых жён земли Российской. Первая из канонизированных православной церковью — святая великая княгиня Ольга отличалась жестокостью и вероломством. Она не простила убийц мужа и жестоко покарала их. Почти через 1000 лет святая великая княгиня Елизавета будет перед своей мученической смертью молиться Богу за насильников, расправившихся с царской семьёй. Понятия о святости, оказывается, тоже изменяются — от умения мечом и кровью обратить народы в свою веру до желания протянуть руку помощи каждому страждущему и нуждающемуся. Королевское происхождение нашей героини вовсе не означало роскошного, избалованного детства. Елизавета родилась в многочисленной семье великого герцога Людвига IV Гессен-Дармштадского, но все семеро чад немецкого аристократа воспитывались при дворе их английской бабушки, королевы Виктории, в том числе и две маленькие девочки, которым суждено было сыграть огромную роль в истории России. Пуританский нрав Виктории, её трепетное отношение к старым добрым традициям, ревностное служение христианству создавали в семье особую атмосферу благочестия. Каждый её член, какого бы возраста и здоровья он ни был, имел многочисленные обязательства перед роднёй и обществом. Елизавета и Алиса, даром что принцессы, преспокойно убирали свою комнату, топили в ней сами камин, ставили заплатки на собственные подштанники. Словом, вопреки расхожему мнению о «розовой» неприспособленности «голубых кровей» к быту, они могли заткнуть за пояс любую мещаночку своей домовитостью и аккуратностью.

Впоследствии, отвечая на удивлённые вопросы окружающих — откуда у неё, аристократки, столь ловкое умение управляться с кастрюльками и горшками, — Елизавета Федоровна поясняла, что всем этим она овладела в собственной семье при дворе великой королевы Англии, где малопочетный бытовой труд считался не только не зазорным, но и предохраняющим от заразы всякого соблазна.

Вторым незаменимым витамином в лечении бесовства Виктория считала веру. Одному американцу, осмелившемуся поинтересоваться у королевы — в чём заключается главная сила Англии, она показала Библию: «В этой небольшой книге».

На юные души сестёр Гессен-Дармштадских, поражённых к тому же особенной впечатлительностью и не лишённых художественных способностей, такой бабушкин уклад оказал особенное воздействие. Девочки росли склонными к мистицизму и экзальтации. В отличие от Виктории, внучки, несмотря на внешнюю приземлённость, душой улетали в небесные эмпиреи, а приспособленность к быту не помогала им приспособиться к светской суете, словом, бабушка не могла надеяться на них, как на продолжателей традиций. Девочки росли не королевами, хотя самим происхождением им предназначалось именно это поприще.

Однако царственное положение обязывало девиц подумать и о своём будущем. А оно тоже строилось по не нарушаемой никем схеме — особы королевских фамилий должны были из государственных соображений родниться с принцами других стран. Для ранимой и нелюдимой Елизаветы, не знавшей мужского влияния, подобная миссия — выбор жениха — стала нелёгким бременем. Предложения руки и сердца ослепительно красивой, завидной невесте одного из самых престижных царствующих домов Европы сыпались как из рога изобилия. Однако Елизавета отказывала всем — её хрупкая душа трепетала перед кажущейся ей грубостью мужчин, перед греховностью плотской любви. И чем чаще она вынуждена была отклонять предложения женихов, тем плотнее сгущались над её судьбой тучи. Близился тот критический момент, когда принцесса уже не смогла бы увиливать от замужества, тогда бы её участь решали родственники по своему усмотрению. Всё это время девушка на выданье пребывала в полном смятении, пока случай не разрешил проблему ко всеобщему удовольствию.

Когда Елизавете исполнилось двадцать, она встретилась с великим князем Сергеем Александровичем, братом русского императора Александра III. Пятый сын Александра II по матери приходился роднёй Гессенам-Дармштадским и поэтому часто приезжал с императрицей Марией Александровной в Германию. Они познакомились тогда на светских родственных раутах. Возможно, воспоминания о невинных детских забавах расположили Елизавету к новоиспечённому жениху, тем более что великий князь, в отличие от прочих претендентов, не бросал на красавицу плотоядных взглядов, не стремился остаться с ней наедине, да и, похоже, мало интересовался её женскими прелестями. В благообразных жизнеописаниях святой мученицы Елисаветы подчёркивается, что после откровенной беседы между врачующимися, из которой девушка узнала, что Сергей Александрович якобы дал обет девства, союз их оказался делом решённым. «По взаимному согласию брак их был духовным, они жили как брат с сестрой».

На свадьбу в Россию Елизавету сопровождала вся семья, и в том числе двенадцатилетняя Алиса, которая познакомилась здесь со своим будущим супругом, цесаревичем Николаем Александровичем. Торжество стало поистине судьбоносным для России. Но тогда об этом никто не догадывался. После венчания для Елизаветы началась обычная светская жизнь — балы, рауты, обеды. Её редкая красота, неоценённая Сергеем Александровичем, не оставила равнодушными некоторых высокопоставленных знатоков женских прелестей. Блестящий, образованный светский фат великий князь Константин Константинович, к тому же талантливый поэт, посвятил Елизавете Федоровне стихотворение:

Ты так невыразимо хороша!

О, верно под такой наружностью прекрасной

Такая же прекрасная душа!

Положение невестки царского дома не диктовало Елизавете обязательной перемены вероисповедания, но фанатичная преданность религии, желание делами своими прославлять Христа и невостребованность великой княгини в собственной семье побудили её перейти в православие. Елизавета долгое время не решалась сделать последний шаг по этому пути. Она не хотела огорчать родственников, знала, что её не поймут в семье отца, — никакой политической необходимости в перемене конфессии не было. В октябре 1888 года Елизавета вместе с мужем отправилась на «землю обетованную» для освящения нового русского храма святой Марии Магдалины, построенного в Гефсиманском саду. Россия в это время вела активную миссионерскую работу в Палестине — приобретала новые земли и памятники, создавала монастыри и церкви. Потрясённая красотой храма, высившегося на Елеонской горе, великая княгиня Елизавета в экстатическом порыве воскликнула: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Тогда она не знала, что произнесла пророчество, которому суждено исполниться.

Вскоре Сергей Александрович назначается московским губернатором. Вдали от царского пышного двора, переживая смерть отца и непонимание мужа, Елизавета становится всё более набожной, все быстрее стремится отойти она от светской суеты. Горожане скоро оценили её милосердие — губернаторша ходит по больницам для бедняков, помогает приютам для беспризорников, раздаёт одежду и еду нуждающимся. Трагические события первых лет царствования в России её родной сестры Алисы — смерть императора Александра и давка на Ходынском поле — лишь усиливают у Елизаветы желание душевного подвига во имя нового отечества. А поле деятельности в стране, где всегда находились тысячи обездоленных, открывалось перед нашей героиней необозримое, особенно когда началась русско-японская война. Елизавета Федоровна немедленно занялась организацией помощи фронту. Прямо под сводами Кремлёвского дворца великая княгиня устроила мастерские, где огромное число женщин трудилось над швейными машинами и рабочими столами.

Однако никакая благотворительность, никакое сострадающее сердце уже не способно было спасти Россию. Страна катилась в пропасть, и Елизавете Федоровне предстояло испить крёстную муку до дна.

5 февраля 1905 года Сергей Александрович бомбой террориста Ивана Каляева был разнесён на куски. Когда великая княгиня прибыла на место убийства, то власти уговаривали её не приближаться к останкам мужа, так как картина эта была не для слабонервных, но Елизавета своими руками собрала на носилки разбросанные взрывом куски тела супруга. Со смертью великого князя светская жизнь для неё потеряла всякий смысл. 10 февраля 1909 года Елизавета, собрав сестёр основанной ею Марфо-Мариинской обители, сняла траурное платье и облачилась в монашеское одеяние. «Я оставлю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир — в мир бедных и страдающих». Всю оставшуюся жизнь великая княгиня, превратившаяся теперь в настоятельницу обители, посвятила сирым и нуждающимся.

Марфо-Мариинская обитель представляла собой больницу для бедных, где сиделками выступали сестры-монахини и послушницы, а также приют, общежитие для бездомных и сирот. Процветал в Москве в то время знаменитый Хитров рынок — настоящий рассадник мелкой преступности, нищеты и беспризорности. Елизавета Федоровна, в сопровождении верных келейниц, сама обходила притоны, собирая сирот и уговаривая опустившихся родителей отдать ей на воспитание детей. Полиция постоянно предупреждала высокопоставленную монахиню, что не в состоянии гарантировать при её обходах безопасность. В ответ на это Елизавета Федоровна ссылалась на волю Божию. Она говорила: «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено».

Но то, на что не решились воры и грабители с Хитровки, оказалось вполне по силам революционному народу. Уже в феврале 1917 года к обители подошла толпа с винтовками и красными флагами, требуя выдать немецкую шпионку, сестру ненавистной императрицы, хранящую, по данным осведомлённых людей, в монастыре оружие. Елизавета не побоялась предстать перед озверевшей толпой, пригласила людей войти в церковь, предварительно потребовав оставить оружие у входа. Когда толпа нехотя проследовала в храм, настоятельница упала на колени и долго молилась. Времена наступали такие, о которых Елизавета Федоровна написала в одном из писем: «То, что мы живём — является неизменным чудом». Однако приехавшему в революционную Россию по поручению кайзера Вильгельма весной этого же года шведскому министру она на предложение ей помощи в выезде за границу ответила отказом.

Но она сама не знала, что сделала черни, плебеям, ненавидившим её за один только отказ от роскошной жизни. Она обидела их в самом главном — отняла возможность измерять людей своими примитивными мерками. Она как была, так и осталась аристократкой, несмотря на то, что занималась с падшими. А они, как ни стремились наверх, всё равно не могли прыгнуть выше своего карликового роста. Вот что она им и сделала…

Спокойствие обители оказалось затишьем перед бурей Сначала, как водится, прислали анкеты — опросные листы для всех, кто проживает или находится на лечении. Потом для острастки арестовали кое-кого. Но вот дело, наконец-то, дошло и до главных действующих лиц. В апреле 1918 года Елизавету Федоровну арестовали и отправили в Пермь. Сестёр, которые преданно сопровождали свою настоятельницу, привезли в Областной совет и предложили отпустить на свободу. Одна из келейниц, Варвара Яковлева, не пожелала покинуть матушку Елизавету и присоединилась к узникам — членам императорской фамилии.

Глубокой ночью 5 июля 1918 года великую княгиню и её верную подругу вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, его секретарём, тремя сыновьями великого князя Константина и князем Владимиром Палеем сбросили в шахту на окраине города Алапаевска. Затем чекисты стали забрасывать несчастных гранатами. По свидетельству очевидцев, с места трагедии ещё несколько дней слышались душераздирающие крики о помощи. Мученики скончались в страшных страданиях от жажды, голода и ран. Елизавета Федоровна упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. Рядом с ней нашли тело Ивана Константиновича с перевязанной головой. Вся переломанная, с сильнейшими ушибами, она и в большевистском аду стремилась облегчить страдания ближнего.

Останки Елизаветы Федоровны и её келейницы Варвары в 1921 году были перевезены в Иерусалим и положены в усыпальнице храма святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, туда, где великая княгиня и мечтала быть похороненной.

Источник: http://biopeoples.ru/women/729-elizaveta-fedorovna-gessen-darmshtadskaja.html

Серия сообщений "Святые, пророки и пророчества":

Часть 1 - Кризис - это суд Божий

Часть 2 - Пророчества Владимира Бровко - Нострадамус отдыхает

...

Часть 28 - Пророк и целительница - Джуна

Часть 29 - Карта - пророчество? Турецкий адмирал предвидел будущее через линзу прошлого...

Часть 30 - Немецкая принцесса ставшая русской святой

Часть 31 - Великомученица Алиса

Часть 32 - Императрица Александра Феодоровна:"Солнечный луч, разбивший империю"

...

Часть 41 - Великие евреи: Корней Чуковский и его Тараканище!

Часть 42 - Пророки Стругацкие

Часть 43 - ЕВРЕИ - ВРАЧИ ЧАСТЬ 6

|

Метки: святые |

Почему подруга французской королевы эмигрировала в Россию? Судьба Л. Виже-Лебрен |

Почему подруга французской королевы эмигрировала в Россию? Судьба Л. Виже-Лебрен

Луиза-Элизабет Виже-Лебрен. Автопортрет

Ей была предопределена интереснейшая судьба: дружба с монархами, восхищение поклонников и многолетние странствия. Во многом благодаря её талантливой кисти мы знаем в лицо тех, кто вершил на рубеже XVIII и XIX веков историю и в бурлящей революциями Европе, и в далекой России. А началось все 16 апреля 1755 года, когда в семье скромного парижского художника Луи Виже родилась дочь, получившая красивое имя Луиза-Элизабет. У неё было обычное детство девочки из обеспеченной, но не богатой городской семьи. Правда, была одна особенность: кукол ей заменяли карандаши, краски и кисти, вызывая недовольство монахинь монастыря, в котором она воспитывалась с десяти лет. Но отец потакал увлечению дочери. Мог ли Луи предполагать, что его имя останется в истории только благодаря таланту девочки, которую он всячески баловал. В 13 лет для Луизы началась новая жизнь. После трагической смерти отца, его друзья определили девочку в мастерскую исторического живописца Г. Бриара. Об этом периоде своей жизни Луиза всегда вспоминала с умилением: она была окружена заботой талантливых художников, относившихся к ней, как к дочери. Вскоре она превратилась в стройную и обворожительную девушку, делавшую несомненные успехи в живописи. По настоянию матери Луизу в 1776 году выдали замуж за посредственного художника и торговца картинами Ж. Лебрена. Семейная жизнь, к сожалению, не сложилась. Муж оказался посредственностью не только в живописи, живя за счет жены, чьи портреты стали пользоваться популярностью. Правда, в личную жизнь супруги он не вникал, поговаривали даже, что и отцом дочери Жюли, родившейся у Луизы, был совсем не он. В 1779 году в жизни Луизы произошло событие, круто изменившее её жизнь. Художницу пригласили в Версаль написать портрет королевы Марии-Антуанетты. Нет ничего удивительного, что две талантливые женщины, да к тому же ровесницы, сдружились. Луиза стала придворной художницей, на неё буквально «посыпались» заказы. В среде французской аристократии стало престижно иметь портреты, написанные Луизой Виже-Лебрен. Стоит отметить, что кисть её была легка, а портреты изящны и эффектны. Любопытно, что Академия художеств приняла её в свои члены только в 1783 году, причем не за портреты сановников и дам высшего света, а за автопортрет, с которого так и брызжет молодость и лукавство. Все изменилось летом 1789 года. Восставший Париж штурмом взял Бастилию, на площадях столицы под восторженные вопли толпы начали свою кровавую работу гильотины. К тому моменту, когда голова Марии-Антуанетты скатилась к ногам палача, Луиза с дочерью уже была далеко от бурлящего Парижа. Для неё начался долгий двенадцатилетний путь эмигрантки по европейским столицам. Слава бежала впереди прекрасной художницы и просто обворожительной женщины, которую с удовольствием принимали и в королевских дворцах, и в аристократических салонах. Объехав многие страны Европы, в 1795 году Виже-Лебрен добралась до Петербурга, в котором задержалась почти на 7 лет. Здесь вышла замуж её дочь, здесь были написаны более 50 портретов, ставших украшением лучших российских музеев, здесь она стала почетным вольным общником Императорской Академии художеств. Но не все было так прекрасно, как хотелось бы. Не сложились отношения с Екатериной II. Императрица не всегда заслуженно критиковала работы художницы, а про портрет своих внучек, великих княжон, даже сказала, что они похожи на мопсов, греющихся на солнце. Похоже, стареющая императрица просто испытывала небольшую ревность: элегантная француженка постоянно окружена толпами поклонников, а на её полотнах женщины всегда прекрасны. По-человечески Екатерину можно понять, даже волшебная кисть художницы не в состоянии вернуть молодость, а быть красивой хочется в любом возрасте, тем более, что последнему фавориту всего двадцать с небольшим лет. Брюзжание императрицы не сказалось на отношении к художнице столичной богемы. А с Елизаветой Алексеевной, супругой великого князя Александра Павловича, будущего императора, у Луизы отношения стали почти близкими. Она написала несколько её портретов и даже разработала для великой княгини новые модели платьев. Неспешная петербургская жизнь нравилась художнице. В конце жизни она написала любопытные мемуары «Воспоминания о моей жизни», в которых много страниц посвящено петербургскому периоду. Её наблюдения, особенно высшего света, точны, а описания подробны и правдивы, пока не касаются тех сторон жизни, которые она могла видеть только мельком. Когда их читаешь, даже кажется что Луиза немного идеализирует российскую действительность. Её заявления, что в Петербурге не увидишь пьяных, а простой народ трудолюбив, мягок нравом и не склонен к воровству, наверное, не совсем объективны, но приятны, так как исходят из уст иностранки. Буквально восторг у неё вызывает открытость и хлебосольность русского дворянства, возможность месяцами пользоваться радушным гостеприимством, не тратя собственных средств. Недавно «Воспоминания г-жи Виже-Лебрен о ее пребывании в Санкт-Петербурге и Москве 1795-1801 гг.» переизданы, почитайте, не пожалеете. Воспоминания написаны изящно и увлекательно, в Европе они не менее популярны, чем её полотна. Особенно любопытен взгляд со стороны на российских императоров и императриц, высших сановников и придворных дам, великосветские балы и салоны, российских художников и прекрасный Петербург, который Луиза искренне полюбила. Тем более, что отдельные моменты, удивлявшие иностранку, наши мемуаристы не упоминают, так как для них они были заурядной обыденностью. В качестве приложения в книге опубликованы письма Виже-Лебрен к княгине Куракиной, в которых подробно отражена жизнь художницы во Франции до эмиграции. В 1802 году Луиза вернулась в Париж, но пробыла там недолго, снова отправившись путешествовать по европейским столицам. Только в 1810 году она окончательно вернулась во Францию. Виже-Лебрен еще долго писала портреты, но постепенно стала отказываться от заказов, а потом и вовсе отошла от живописи, благо средств для безбедной жизни хватало. Писала мемуары и просто наслаждалась покоем, которого ей так не хватало раньше. Умерла Луиза-Элизабет Виже-Лебрен в Париже 30 марта 1842 года, но остались её прекрасные полотна, с которых на нас смотрят люди давно ушедшего времени, и увлекательные воспоминания, позволяющие лучше понять ту удивительную эпоху. Теги: биографии, люди, женщины, художники, живописец, живопись,

Автопортрет с дочерью

Портрет дочерей императора Павла I, великих княжон Александры и Елены. 1796 г.

Портрет великой княгини Елизаветы Алексеевны. 1798 г.

Портрет князя Ивана Ивановича Барятинского. 1800 г.

Автор: Владимир Рогоза

Источник: http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-15626/

© Shkolazhizni.ru

Метки: женщины |

Баллада о рыцаре Берахе |

Евреи-казаки

"Селения запорожских казаков, — отмечали современники, — есть сборище многоразличнейших народов... Запорожцы допускают в свое братство всех вообще без различия национальности, если поступающий принимает греческую веру". Среди прочих служили в Запорожской Сечи и казаки-евреи, и некоторые из них добились там высокого положения. Иван Иванович Перекрестов, сын крещеного еврея (такую фамилию обычно давали выкрестам), был полковником Ахтырского слободского полка в конце семнадцатого — начале восемнадцатого века, отличался военными способностями, доблестью, огромной энергией и страстью к стяжательству. Одни из его подчиненных жаловались на притеснения Ивана Перекрес-това, а другие уверяли, что "опричь его другого такого разумного человека нет". В 1704 году Перекрестов был отстранен от должности по высочайшему повелению, а его огромные имения отобрали в казну. Доживал свою жизнь на хуторе почти в нищете, и однажды по каким-то делам его потребовали к ответу в Архангельске. Несмотря на то, что бывший казацкий полковник был при смерти, велено было доставить его без промедления, — и Иван Иванович Перекрестов умер в дороге.

Жил в Запорожской Сечи и полковник Григорий Герцик, сын крещеного казацкого полковника. Был близок к гетману Мазепе и бежал вместе с ним после поражения шведов под Полтавой. Присутствовал при кончине гетмана, участвовал в его похоронах и в изгнании получил звание генерального есаула. Герцик ездил для переговоров в Константинополь, чтобы с помощью Турции создать независимую Украину, бывал с разными поручениями в Польше и был арестован в Варшаве по распоряжению русского резидента. Его отправили в Петербург и допросили: сохранился протокол "Допроса Григория Герцика об участии его в измене Мазепы". Жил затем в Москве под строгим караулом, без права возвращения в Малороссию, занимался лекарской практикой и так обеднел со временем, что не смог даже похоронить жену за свой счет. Получал затем на прокорм по двадцать пять копеек в день, и в Москве, скорее всего, он и умер.

В документах Запорожской Сечи восемнадцатого века тоже есть упоминания о евреях-казаках, которые "выполняли службу верно и радетельно". Вот имена некоторых из них: Василий Перехрист — "родился от евреина Айзика", Иван Перехрист — "взят из жидовской школы набежавшими туда запорожскими казаками", Семен Чернявский — "святое крещение восприняв, записался в казаки и на верную службу присягу принял", Степан Заведовский — "родился в турецком городе Хотине в законе еврейском", Моисей Горлинский — "вывезенный из Бахчисарая жид", Иван Ковалевский — "еврейской породы". Яков Крыжановский — "евреин". Одни из них приходили в Сечь добровольно и там оставались, других похищали казаки еще в малом возрасте, насильно крестили и го-.товили потом для военной службы. Казак Иван Ковалевский стал даже полковым старшиной, посвящен был затем в священники и умер на Украине протоиреем.

Кстати сказать, среди духовенства Украины попадались и другие крещеные евреи: архимандрит Владимир Крыжановский (эту фамилию часто давали выкрестам в Польше), игумен Иннокентий, священник Яков Маркович. Даже в Сергиевой семинарии под Москвой преподавал еврейский и немецкий языки крещеный еврей Варлаам — игумен, а затем и архимандрит.

Баллада о рыцаре Берахе.

В конном казачьем отряде польской армии служил казак-еврей по имени Берах бен Аарон из Тышовец, который геройски погиб в сражении под Москвой в 1610 году. Когда его вдова собралась выйти замуж во второй раз, потребовалось свидетельство одного из евреев-очевидцев о том, что Берах действительно погиб: иначе по еврейским законам его жена не могла снова вступить в брак. И такой свидетель нашелся. Звали его Йосеф бен Моше, он был одним из одиннадцати евреев-казаков, и вот его свидетельство: "Нас было одиннадцать домохозяев, служивших в войске. Еврей же Берах, сын святого Аарона из Тышовец, служивший на трех лошадях, выскакал два-три раза к московскому войску, как это обычно на войне. Но московитяне одолели, и еврей отскочил назад, и из лесу стреляли ему вслед. Я видел, как патрон воткнулся ему в спину, как он пал на седло..., он шатался туда и сюда, и лошадь понесла его по дороге... И многие казаки говорили: о Боже! как жалко, что рыцарь еврей Берах так плачевно скончался..."

Источник: Кандель Очерки времен и событий

Серия сообщений "Казаки - наследники Великой Хазарии":

Часть 1 - Магендавид у запорожцев

Часть 2 - Как украиский гетьман и его брат сибирь умиротворяли

...

Часть 21 - Берсерк = голый воин = ярыга - 7

Часть 22 - Сало! Сало! Сало! 2

Часть 23 - Баллада о рыцаре Берахе

Часть 24 - Украинская хата. А "русская" печка, она не только русская...

Часть 25 - Казаки - наследники Великой Хазарии. Непризнанные запорожцы

...

Часть 41 - Народы-симбионты: Мамай - казак и беглербек. Неужто тот самый?..

Часть 42 - НАРОДЫ СИМБИОНТЫ. ЧАСТЬ 33 Ж (10). БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ: Мамай - казак и беглербек. Неужто тот самый?..(1)

Часть 43 - НАРОДЫ СИМБИОНТЫ. ЧАСТЬ 33 з (3`). БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Метки: евреи казаки |

Русский каганат |

«Русский каганат»

Остров Рюген представлял собой созданную самой природой крепость. Восточный его берег вздымался из воды сплошной стеной стометровых отвесных скал. С севера, запада и юга Рюген был надежно защищен от морских вторжений мелкими островами и изрезанной линией своего побережья. Немецкий хронист Гельмольд считал, что руги «неприступны из-за трудностей своего месторасположения».

Скалистый мыс Рюгена, на котором в древности стояла Аркона

На острове имелось несколько крепостных сооружений. Сильнейшей среди них была Аркона, которую, по описанию Саксона Грамматика, с севера, востока и юга прикрывали скалистые уступы, а с западной стороны — вал 20-метровой высоты (ныне его руины 13-метровой высоты достигают 840 шагов в длину, толщина разрушенной стены у основания — 5 метров). Другая крепость, Кореница, была окружена глубокими непроходимыми болотами, через которые к крепостным воротам вела только узкая тропинка. Названия прочих крепостей до нас не дошли. В мирное время все они пустовали. Саксон пишет об Арконе и Коренице, что это укрепления, не имеющие жителей, и археология подтверждает его слова.

Карта острова Ругия (Рюгена) Герарда Меркатора (1512-1594).

Из выгодного географического положения острова «русские» правители сумели извлечь и политическое преимущество.

В начале IX в. рюгенский владыка принял титул кагана русов. Как можно догадываться, этот шаг был прямым следствием крушения Аварского каганата под ударами франков и славян. Событие это поразило современников и потомков. Гибель могучей Аварской державы помнили даже на Руси. «Повесть временных лет» замечает по этому поводу: «Были обры (авары. – С. Ц.) телом велики, а умом горды, и истребил их Бог, перемерли все, не осталось ни единого обрина, и есть поговорка на Руси до сего дня: погибоша аки обре». Ввиду долгого военно-политического превосходства авар славяно-русская знать охотно заимствовала всадническую культуру и аварские традиции.

Престиж аварского кагана стоял в глазах славян и других народов Европы исключительно высоко. Усвоение его титула говорит о том, что могущественный правитель островных русов пытался представить себя политическим наследником аварского владыки. (Точно также позднее князь Владимир, покончив с остатками Хазарского каганата, присвоит себе титул кагана, с которым войдет в «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона.)

Во всяком случае, у него были далеко идущие политические амбиции. В конце 30-х гг. IX в. послы «русского» кагана появились даже в Константинополе. По сообщению Бертинских анналов, в мае 839 г. к императору восточной части Франкской империи Людовику I (814 – 840 гг.), находившемуся тогда в Ингильгейме, явилось посольство византийского императора Феофила (829 – 842 гг.). Вместе с официальными посланцами, повествует анналист, Феофил прислал «некоторых людей, утверждавших, что они, то есть народ их, называется Рос (Rhos)», а правитель их именуется «каганом» (chacanus). По-видимому, здесь мы впервые сталкиваемся с представительской, дипломатической формулой «русских» послов, впоследствии закрепленной письменно в договорах Руси с греками: «мы, от рода русского послы и гости».

Посланцы «русского» кагана прибыли в Константинополь с предложениями дружбы. Феофил принял их милостиво. Но выяснилось, что «путь, по которому они прибыли в Константинополь, пролегал по землям варварских и в своей чрезвычайной дикости исключительно свирепых народов» (вероятно, речь идет о венграх, переместившихся в начале IX в. из Приуралья в Подонье). Поэтому император не пожелал, «чтобы они возвращались этим путем, дабы не подверглись при случае какой-либо опасности»; его просьба к императору франков состояла в том, чтобы тот помог посланцам кагана вернуться на родину через свои владения. Что произошло дальше с послами «кагана росов», к сожалению, остается неизвестным.

Этническая принадлежность послов «русского кагана» до сих пор является предметом дискуссий в виду следующего фрагмента Бертинских анналов: «Тщательно расследовав цели их (послов. — С. Ц.) прибытия, император [Людовик] узнал, что они из народа свеонов (Sueones), и, сочтя их скорее разведчиками и в той стране, и в нашей, чем послами дружбы, решил про себя задержать их до тех пор, пока не удастся доподлинно выяснить, явились ли они с честными намерениями или нет».

Приверженцы норманнской теории делают отсюда вывод, что «народ рос» — это скандинавы (Sueones — шведы).

Между тем в Бертинских анналах термин Sueones употреблен лишь однажды, в цитируемом отрывке; в остальных случаях, говоря о северных народах Европы, анналист из массы безликих «норманнов» выделяет одних «данов». Это полностью соответствует этнической терминологии авторов IX в., что явствует из сообщения современника Бертинского анналиста, видного деятеля эпохи Каролингов Эйнхарда (ок. 770 – 840): «Северное побережье [Балтийского моря] и все прилегающие к нему острова занимают даны и свеоны, которых вместе мы именуем нортманнами…» (на эту особенность именно франкских хронистов указывает и Адам Бременский: «Данов, свеонов и прочие племена, которые обитают за Данией, франкские историки всех именуют нортманнами»). Присутствие на «северном побережье» данов не позволяет видеть в нем берега Швеции. Очевидно, что автор Бертинских анналов и Эйнхард в своих сообщениях о «свеонах» опирались на Тацита, по словам которого «общины свионов обитают среди самого Океана [Балтийского моря]», то есть опять же на островах. Впоследствии книжный этноним «свеоны», первоначально использовавшийся для обозначения «островных народов» Балтики, был распространен и на Швецию.

Эти историко-филологические наблюдения проясняют ситуацию с послами «русского» кагана. На самом деле это были ассимилированные потомки рюгенских русов, которые уже усвоили славянский этноним «русь» в качестве этнического самоназвания. Поэтому в Византии, где в то же время зарождалась традиция связывать термин «русь» с библейским «народом Рос», рюгенское посольство поименовали «послами кагана народа рос». Однако при дворе Людовика I никакого «народа рос» пока еще не знали: для франков все островные народы Балтийского моря были «свеонами». И вот, установив в результате «тщательного расследования» принадлежность русов к «свеонам», то есть, в глазах франков, тем же «норманнам», которые незадолго до того, в 834 – 837 гг., совершили ряд опустошительных нападений на приморский Дорестад, Людовик счел послов «русского» кагана «разведчиками» и распорядился задержать их.

Впрочем, переписка константинопольской и восточнофранкской канцелярий о «русском» кагане была продолжена, как это явствует из включенного в состав Салернской хроники Х в. послания франкского императора и итальянского короля Людовика II (844–875 гг.) византийскому императору Василию I (867– 886 гг.). Византийский документ, вызвавший ответное письмо германского государя, не сохранился, но, видимо, византийский император опять по какому-то случаю употребил титул кагана народа «рос», поскольку Людовик II уточнил в своем послании: «Каганом мы называем государя авар, а не хазар или норманнов».