Кто такие скифы, кто их предки и потомки?

Опубликовано 20.06.2013

Кто такие скифы – вопрос, который относится к наименее документально разработанным страницам древней истории. Само имя «скифы» является, скорее, нарицательным, и охватывает большое количество племен, которые как кочевали, так и вели оседлый образ жизни на территориях как минимум от Карпат и Дуная до Алтая и границ Китая и Монголии, то есть на большей части южной Евразии.

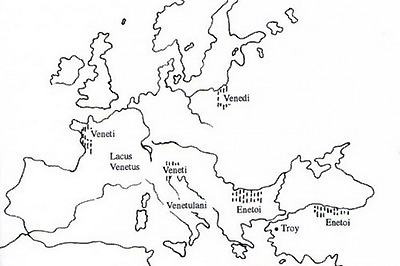

Скифские времена, традиционно рассматриваемые историками – это в основном I тысячелетие до нашей эры, то есть 3000-2000 лет назад. Если немного расширить этот временной интервал, то снизу он ограничивается периодом непосредственно до Троянской войны, то есть серединой-концом II тыс. до н.э., примерно 3500-3300 лет назад, сверху – началом нашей эры, когда времена скифов сменяются временами сарматов. Самих сарматов историки относят примерно к 800-летнему периоду, между IV веком до н.э. и IV веком н.э., то есть уже вплотную подходящему к славянским временам, как их определяют лингвисты.

Здесь надо пояснить, что в этом очерке я использую обе системы датировок – как по отношению к нашей эре (до или после), как принято в исторической науке, так и «лет назад», как принято в ДНК-генеалогии. Унификации пока не получается без потери качества. Когда я цитирую принятые историками датировки, например, в отношении сармат, я не могу написать «от 2400 до 1600 лет назад», т.к. это не совсем то, что имеют в виду историки, и вносит неуместную точность в датировках. По подобной причине у меня трудности с переводом данных ДНК-генеалогии в «эры», поскольку цитируемые мной авторы оперируют в годах, и менять их данные и выводы я не имею права. Поэтому я местами дублирую датировки в обеих системах. В общем, известные проблемы на стыке наук, и эта – далеко не самая острая. Так что просьба принять, как есть.

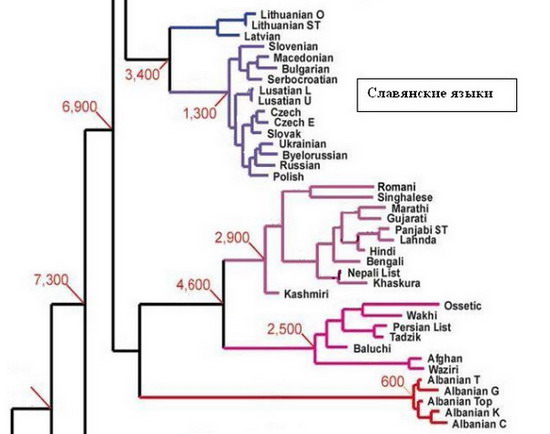

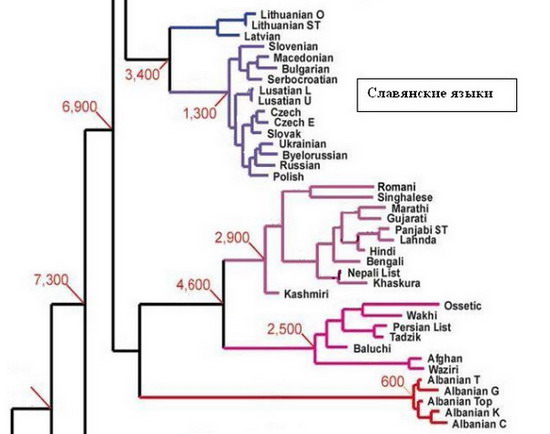

У лингвистов славяне, как известно, это народы центральной и восточной (в основном) Европы, говорящие на языках славянской группы. Например, на известной специалистам диаграмме, представленной ниже, начало славянской группы языков помещают в начало VIII века нашей эры, 1300 лет назад, а единство балтских и славянских языков – на 3400 лет назад, как раз к началу скифских времен, если следовать датировкам историков.

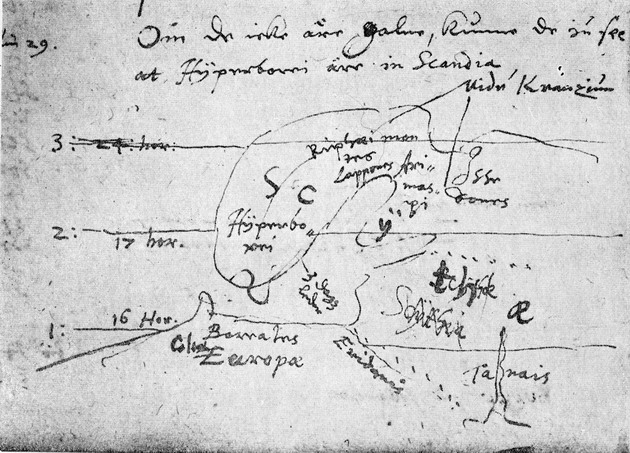

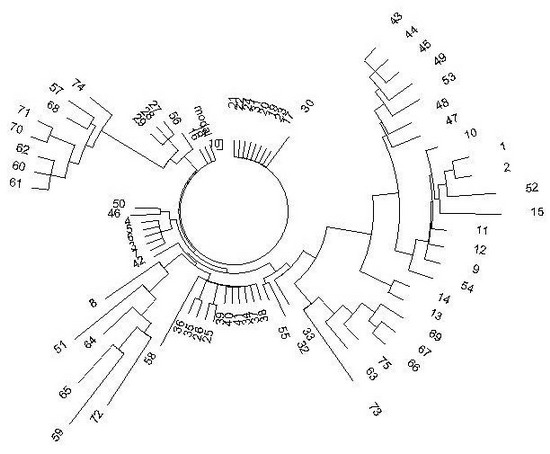

«Генеалогическое» дерево языков (Gray and Atkinson, 2003). Датировки – в годах от нашего времени.

Правда, та же диаграмма помещает общего предка европейских (и как часть их, славянских) и иранских/индоарийских языков на 6900 лет назад, что никак не согласуется с тем, что арии (гаплогруппы R1a) начали делиться на юго-восточную (R1a-Z93) и центрально-евразийскую (R1a-Z280) ветви примерно 5500 лет назад. Свои миграции из Европы на восток, на Русскую равнину арии начали около 5000 лет назад, на юго-восток с Русской равнины миграции пошли примерно 4500 лет назад, и арии пришли в Индию и Иран всего примерно 3500 лет назад. Поскольку от половины до двух третей славян относятся к той же гаплогруппе R1a, и поскольку на Русской равнине, и на Русском севере, в частности, имеется много арийских топонимов и гидронимов, которые вряд ли могут быть датированы ранее 4500-4000 лет назад, то ясно, что общий предок «классических» («степных») ариев и славян жил никак не ранее 5500-5000 лет назад, то есть на полторы-две тысячи лет позже, чем указано на диаграмме. Вообще само понятие «общий предок славян и ариев» относится, скорее, к традиционному разделению «славян» и «ариев» в современной лингвистике, а в генеалогии звучит примерно как «общий предок отца и сына». Ну ясно, что это сам отец. То есть общим предком славян и ариев были сами арии. Там же, в этой семье, и скифы, как будет показано ниже.

Действительно, лингвисты дружно ругают авторов диаграммы выше, поскольку те являются биологами, и применили биологические методы построения филогенетических деревьев к созданию дерева языков («это же надо – применяют закономерности распространения инфекционных болезней к лингвистике»), но против датировок лингвисты, тем не менее, не возражают. Это для них довольно типично – ругают за то, что чужаки вторглись в их епархию, но сами данные не опровергают.

Доходит до забавного. Несколько месяцев назад группа лингвистов Стенфордского университета (Калифорния) устроили публичное поношение – другого слова не подобрать – тех же Аткинсона и Грея, биологов из Австралии (в их отсутствие, надо сказать) на специально созванной конференции, громя их недавнюю статью в журнале Science (2012) о индоевропейской прародине, которую те помещали в Анатолию, то есть Малую Азию, использовав те же методы биологической систематизации. И громили в течение часа. На вопрос из аудитории, а что, мол, вы сами предлагаете, последовал ответ, что предлагать – не входило в задачи конференции и докладов, задача была показать, что биологические методы к решению задач языкознания применять нельзя. А уж там Анатолия или не Анатолия, прародина или не прародина – вопрос сложный, определенного ответа нет. Кстати, те биологические методы систематизации лингвисты тоже не рассматривали по причине своей в них некомпетентности.

То же в вопросе и о происхождении славян – лингвисты помещают славян совершенно в другую языковую группу, далеко от арийской, «иранской» или «индоарийской» языковой группы (кстати, слова «арии» на диаграмме вы не увидите), на основе их собственной классификации и собственных датировок, зачастую совершенно условных. И, как правило, не хотят и слышать ни о каких других вариантах. Слова «альтернативная интерпретация» их пугают, хотя имеется в виду «основанная на тех же данных». От арийской топонимики и гидронимики на Русской равнине они отводят глаза, не рассматривают. То, что славяне и индусы гаплогруппы R1a весьма близки по гаплотипам, а значит, и по происхождению, их напрягает и уводит в пассивное безразличие и видимое отсутствие интереса. Иначе слишком много в их науке придется менять, а кому это нужно? Им – нет.

И вот здесь мы возвращаемся к скифам и их возможному происхождению, а также их историческому взаимоотношению со славянами как возможными потомками скифов, они же по сути арии и их потомки. С точки зрения традиционной исторической науки вопрос или нерешаем, или имеет негативный ответ. Современные исторические источники указывают, что славяне имели восточных и южных соседей – иранские племена скифов и сарматов (кстати, «иранские» здесь – это лингвистический термин, и к Ирану особого отношения не имеет). Ну а раз соседи – тогда какое от них происхождение славян? Тем более что когда скифы были на исторической арене, то славян, по мнению многих историков и лингвистов, еще не было – между ними исторический разрыв. Для общего происхождения скифов и славян оснований у историков никаких нет, какие славяне три тысячи лет назад, не так ли? И вообще, ни Геродот, ни Страбон об этом не писали, значит, и вопроса нет.

Надо сказать, что античные авторы у современных историков – высший авторитет. Так заведено. Цитаты из них всегда являются приоритетными в современной профессиональной исторической литературе, всегда приветствуются. Десятки и сотни исторических статей и книг повторяют легенды и мифы о происхождении скифов, описанные Геродотом, опять и опять повторяют про упавшие с неба золотые плуг, ярмо, секиру и чашу. При этом, из работы в работу переносятся даже недоразумения или опечатки, например, из описания Геродота (История. IV. 5-6):

По рассказам скифов, народ их – моложе всех. А произошёл он таким образом. Первым жителем этой ещё необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена (я этому, конечно, не верю, несмотря на их утверждения).

Ясно, что «моложе всех» в этом контексте – это недоразумение. Да и какой народ будет утверждать, что он «моложе всех»? Тем более, как же «моложе всех», если произошел от Зевса? И вот это две с лишним тысячи лет активно тиражируется и обсуждается в литературе, в том числе научной. Всё это интересно, но к теме нашего обсуждения отношения не имеет. Поэтому античных историков я больше здесь цитировать не буду. У этой статьи другие задачи, нежели в тысячный раз повторять давно повторенное. Кому нужно – пусть читают многочисленные книжки про скифов, хотя они в целом повторяют одна другую.

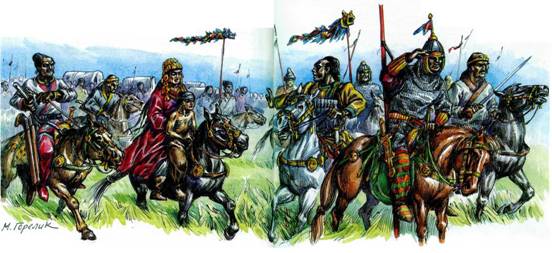

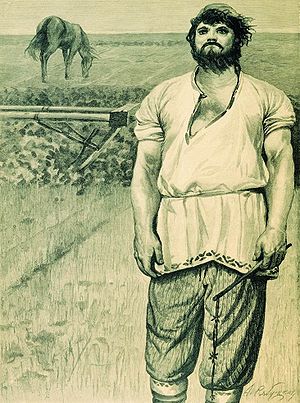

То, что славяне и скифы – разные народы, с разным происхождением, закреплено в исторической литературе. Это традиционно принимали за данность и средства художественного выражения. Вот пример – картина В.М. Васнецова «Бой славян со скифами»:

Какие же тут «отцы и дети», не так ли? И вот этот мотив последовательно, раз за разом входит в подкорку: скифы – это некие азиаты, «с раскосыми и жадными очами» (А. Блок), и он же о них же – «Мы обернемся к вам своею азиатской рожей»! Ну, какие же славяне, правда?

И вдруг в науку стремительно вошла ДНК-генеалогия. В ДНК-генеалогии не нужно повторять то, что говорили античные историки. Это – только вторичный, вспомогательный материал, который служит общим фоном, и вовсе необязательно на него равняться. ДНК-генеалогия принимает только экспериментальные факты, и с ними сопоставляет свои результаты и интерпретации, основанные на изучении ДНК современников и ископаемых гаплотипов. Если данные согласуются, стыкуются, то это входит важной частью в общую картину оптимизации результатов экспериментальных данных и их трактовок. То, что историческая наука оперирует десятками наименований племен, также не является приоритетной информацией в данной оптимизации. Десятки наименований могут на самом деле относиться к одному роду, могут – к разным родам. Они, по сути, безотносительны, даже общим ориентиром часто не являются. То же относится к материальным признакам, столь важным для историков за неимением ничего лучшего. В одной из своих работ я писал:

Археологи не привыкли, что их культуры рассматривают под углом того, кто и какие рода эти культуры основали. Они не привыкли, что связь между культурами рассматривается не столько на основе общности или преемственности материальных признаков, сколько на основе преемственности родов, миграция которых привела к созданию этих культур. Признаки меняются, а род остается тем же. Для примера, культура «виниловых пластинок на 78 оборотов» заменилась «культурой магнитофонов», затем «культурой СD», а затем и «культурой DVD», но род оставался тем же. Иначе говоря, ДНК-генеалогию интересует аспект преемственности человеческих носителей археологической культуры, потому что материальные признаки меняются, а род остаётся, порой мигрируя, передвигаясь на новые места. И рассмотрение археологических данных под этим, новым углом, позволяет глубже понять историческую связь между людьми и предметами, ими созданными. Подобная ситуация сложилась и в истории, и в лингвистике. Для лингвиста славяне – это носители группы славянских языков, датированных серединой I тысячелетия нашей эры. Для историка, занимающегося славянами – те же времена. Для специалиста в ДНК-генеалогии – это и предки славян, в том числе и далекие предки славян, носители гаплогруппы R1a, жившие на тех же территориях, что и современные славяне…

Давайте применим тот же подход вначале к скифам, а затем к славянам, и посмотрим, какая картина складывается. И далее проверим, как эта картина согласуется с данными исторической науки. С данными, а не обязательно с традиционными интерпретациями этих данных.

Да, а почему происхождение славян помещают в середину I тыс. нашей эры? Какие к этому основания (точнее, конечно, интерпретации)? Летопись Нестора? Так он не о происхождении славян писал, а о происхождении названий ряда славянских племен. Они у него передвигались с места на место, что, наверняка, и было на самом деле, но ведь откуда-то передвигались? И там, откуда передвигались, тоже ведь не из воздуха появлялись. Так что историки, следующие Нестору, говорят о передвижениях славянских племен, в ряде случаев, об их прибытии на территорию Древней Руси, как ее опять же интерпретируют историки.

Смотрим у В.О. Ключевского. Он пишет в «Русской истории» о том, что в VI веке н.э. славянство было сплочено в мощном объединении, успешно противостоявшем Византийской империи. И далее: «Этот военный союз и есть факт, который можно поставить в самом начале нашей истории». Вот откуда идут эти интерпретации. Ну, какое же это «начало истории», когда славянство уже было сплочено? Россия в начале 1940-х тоже сплотилась и успешно противостояла фашистской Германии, в итоге приведя ее к капитуляции – так что, история России тогда и началась?

Это поясняет и крупный историк, академик Б.А. Рыбаков, что перелом в судьбах всего славянства наступил в конце V-VI веков н.э., когда началось великое расселение славян, изменившее всю карту Европы. Не «возникновение славян», а перелом в их судьбах, по трактовке Б.А. Рыбакова. Уж в России было столько «переломов в судьбах» народа, что считать устанешь, и тем более, каждый принимать за начало России. Что касается «великого расселения» – это опять фигура речи. Расселение славян, в основном носителей гаплогруппы R1a, c Русской равнины в Европу продолжалось в течение всего I тыс. до н.э. и до середины I тыс. н.э., по данным ДНК-генеалогии (Rozhanskii & Klyosov, 2012), многими племенами. Так что не «началось великое расселение славян» в середине I тысячелетия н.э., а продолжилось, и продолжалось до этого не одну тысячу лет, как будет показано ниже.

Естественно, и до VI века н.э. славяне были, в том числе и как мощные объединения, которые по описанию М. Орбини («Славянское царство», 1601 год) «мужеством своих воинов и лучшим в мире оружием тысячелетиями держали всю вселенную в повиновении и покорности. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Грецией, Македонией, Иллирией, Моравией, Шлёнской землёй, Чехией, Польшей, всеми берегами Балтийского моря, Италией и многими другими странами и землями…» (русский перевод 1722 г. по указанию Петра I). Пусть «русские» здесь тоже фигура речи, но это были славяне, причем славяне объединившиеся, иначе не было бы таких воинских успехов без серьезной военной и политической организации. В традиционной истории их, правда, называют скифами и прочими разными именами, опять умышленно (или по незнанию) разрывая историю славян, но к этому мы еще вернемся.

К сожалению, в российской исторической науке традиционно продолжается разрушающий, деструктивный подход, касается ли это норманyизма или других периодов отечественной истории. Селективно выбираются и вводятся в «официальный» оборот только источники, преуменьшающие значение, роль славян в исторических процессах. Нет в этом обороте «Историографии» М. Орбини, нет трудов польского архиепископа Станислава Богуца (Stanislaw Bohusz, 1731-1826), выдающегося просветителя, в одном из трудов которого – «Исторические исследования происхождения славян и сарматов» – описываются славяне, проживающие в древние времена от Сирии до Понта Эвксинского (Черного моря). Нет десятков других книг, ставших в древности или в средние века классическими, где повествуется о славянах прошлых тысячелетий. Об этом же есть целая библиотека сербских историков прошлого, в которых славянами называют тех, кого российские (и западные) историки называют «скифами». Если против этого у историков есть возражения – где они? Или они живут по поговорке «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу»?

При этом я вовсе не имею в виду некую «конспирацию» среди историков или лингвистов, нет такой. Это просто старая академическая традиция – не дай Бог, обвинят в национализме. В необъективности в пользу своего народа. Пусть лучше мы свой народ под лавку загоним, чем дадим повод обвинить нас в симпатии к нему. Отстранимся, будем губу топырить, зато станем выглядеть кошерно в академической башне из слоновой кости.

Итак, какая складывается картина, при совместном рассмотрении исторических данных в их многообразии, и сопоставлении с данными ДНК-генеалогии, приведенными ниже?

Картина складывается следующая: скифы – это в основном потомки ариев, носителей гаплогруппы R1a, которые не ушли на юг, через Кавказ в Месопотамию и на Ближний Восток, и не ушли на юго-восток, в Иран и Индию, примерно 4000-3500 лет назад. Это те, которые остались в северном Причерноморье и рассеялись по Великой степи от низовьев Дуная через прикаспийские территории, Среднюю Азию, Южный Урал и до Алтая, и далее, до Китая и Монголии. Часть из них остались европеоидами, часть стали монголоидами, продолжая оставаться носителями гаплогруппы R1a. Я ещё поясню, как это происходило, на основании данных по ископаемым гаплотипам. Естественно, за два с половиной тысячелетия, от 4500 лет назад и до рубежа старой и новой эры, у разрозненных кочевых и оседлых племен менялись обычаи, «плыли» диалекты, но они оставались в основном носителями гаплогруппы R1a и говорили, в целом, на арийских языках, которые лингвисты называют «иранскими», хотя сам Иран, как я уже упоминал, к этому не имеет особого отношения. Надо, впрочем, сказать, что лингвисты относят «иранские» языки к арийской ветви индоевропейской языковой семьи, тем самым соглашаясь, что древними носителями этих языков были арии. К ним относились и скифы.

Таким образом, историческая фиксация скифов как «начинающихся» с середины-конца II тыс. до н.э. является весьма условной и произвольной. Случайно или нет, черта под временем скифов отделяет миграции ариев на юг (Индостан, Иран, Месопотамия) от миграций их вдоль евразийских степей. Вспоминая хрестоматийный вопрос – «а кто же в лавке остался?», ответ – «остались скифы».

В истории народов вообще нет ничего внезапного и четко очерченного временными рамками. Народы не появляются из ниоткуда и не исчезают в никуда. То же было и со скифами. Они плавно переходили в своем существовании от ариев Русской равнины, получили произвольное и обобщенное название «скифы», просуществовали в этом довольно неопределенном качестве две с половиной тысячи лет – огромный срок даже по историческим меркам (такой же срок отделяет нас от основания Древнего Рима). В ходе I тыс. до нашей эры и первых веков нашей эры скифы, в основном носители гаплогруппы R1a, перешли частью в Европу, вплоть до Атлантики, остальные осели по территории Казахстана, южного Урала, Средней Азии, вплоть до Алтая, и сейчас там продолжают жить их потомки – киргизы, казахи, башкиры, узбеки, таджики, хакасы, тувинцы, тубалары, кумандины, челканы, алтай-кижи и другие. Скифы западные продолжают сейчас жить как современные западные и восточные славяне, в населении Центральной и Восточной Европы, принадлежащему к гаплогруппе R1a. Это же относится и к «предшественникам» скифов, киммерийцам, и к сарматам, которые по традиционным историческим сведениям вытеснили скифов на временнóм рубеже эр, а через несколько столетий как-то якобы исчезли сами. На самом деле и киммерийцы, и сарматы (предположительно, носители в основном той же гаплогруппы R1a) также никуда не исчезли, они были ассимилированы как народ, но остались в потомках населения Восточной и Центральной Европы от Черного моря до Балтики, от Алтая до Урала и до Атлантики. Среди славян определенно много потомков скифов и сармат – и русских, и украинцев, и белорусов, и поляков.

Рассмотрим ключевые периоды истории ариев с переходом их в «оставшихся» скифов, и на каких территориях и в какие времена это происходило.

Мы не будем здесь углубляться в историю человечества десятки и сотни тысяч лет назад, этому посвящены другие мои очерки. Перейдем к тому времени, когда будущие арии, носители гаплогруппы R1a, примерно 10-8 тысяч лет назад прибыли в Европу, после длинного миграционного перехода по южной дуге, из Центральной Азии, через Тибет, Северный Индостан, Иранское плато, Анатолию, на Балканы. Затем, по данным ДНК-генеалогии, арии перешли из Европы на Русскую равнину примерно 4800 лет назад, видимо, под давлением прибывающих в Европу эрбинов, носителей гаплогруппы R1b. Перешли они в сопровождении своих женщин, преимущественно митохондриальной гаплогруппы Н, и это нам понадобится позже для объяснения антропологии (монголоидности) части скифов. Дело в том, что как мужская (Y-хромосомная) гаплогруппа R1a, так и женская (митохондриальная) гаплогруппа Н обычно в такой комбинации сопровождают европеоидную антропологию. Ни та, ни другая, строго говоря, не определяют европеоидность, но они ее обычно сопровождают. Исключения бывают, конечно, например А.С. Пушкин, имея гаплогруппу R1a, был в известной степени и по известным причинам отчасти негроидом, но таких случаев в народе статистически мало, и не они определяют антропологию популяции в целом.

На Русскую равнину примерно 4800 лет назад прибыли из Европы несколько основных ветвей гаплогруппы R1a, которые, скорее всего, не были физически четко разделены по географии или по племенам. Во всяком случае, к их разделению нет никаких данных. Это были ветви, или, как принято называть в ДНК-генеалогии, субклады (последний образовался уже после прибытия L342.2 на Русскую равнину, в ходе миграции на восток):

R1a-Z283 (евразийская ветвь);

R1a-Z280, её дочерний субклад

(центральная евразийская ветвь, она же ветвь Русской равнины);

R1a-Z93 (юго-восточная ветвь);

L342.2, её дочерний субклад (арийская ветвь);

L657, дочерний субклад последней (восточная арийская ветвь).

Две основные ветви, Z283 (евразийская) и Z93 (юго-восточная) образовались еще в Европе, 5700-5500 лет назад. Ветвь Z280, которая сейчас доминирует у восточных славян, образовалась примерно 4900 лет назад, в ходе перехода на Русскую равнину. Арийская ветвь, L342.2, образовалась тогда же, 4900 лет назад. Наконец, дочерняя ветвь арийской – субклад L657, образовался примерно 4050 лет назад, уже в ходе арийских миграций с Русской равнины. Эти данные нам будут нужны далее при обсуждении скифских миграций.

Название «арийская ветвь» для субклада L342.2 вовсе не означает, что арии относились только к этой ветви. Это название – попытка примирить традиционное историческое рассмотрение ариев как степных народов юга Русской равнины с данными ДНК-генеалогии. Действительно, именно ветвь L342.2 сейчас выявляется у носителей гаплогруппы R1a в Индии и на Ближнем Востоке, а также у многих киргизов, башкир, жителей Средней Азии. Но эта (надуманная) система традиционного отнесения ариев к степнякам ломается тем, что носители субклада L342.2 есть среди поляков, немцев, русских, украинцев, татар. Более того, арийские топонимы и гидронимы часто встречаются на Русском севере, что невозможно при привязке ариев только к южным степям и лесостепям. Ясно, что арии со своим (арийским) языком были распространены по всей Русской равнине вплоть до северных регионов.

Примерно 4500 лет назад арии стали расходиться с Русской равнины по разным направлениям – на юг (через Кавказ в Месопотамию, на Ближний Восток и далее на Аравийский полуостров вплоть до Индийского океана, примерно 4000-3600 лет назад; в арабском мире доля гаплогруппы R1a сейчас доходит до 9% от популяции по регионам; там же, на территории современной Сирии, зафиксированы древние митаннийские арии), на юго-восток (в горы Средней Азии примерно 4000 лет назад, и далее, примерно через 500 лет, на Иранское плато, как авестийские арии), до Южного Урала примерно 4000 лет назад (и далее на юг, в Индостан, примерно 3500 лет назад, как индоарии). К вопросу о скифах эти ушедшие арии уже не имеют особого отношения, кроме родственного – у них другие исторические судьбы.

Естественно, не все арии покинули Русскую равнину, и оставшиеся носители гаплогруппы R1a на юге России и Украины, в Предкавказье, в прикаспийских степях, в Средней Азии, а также на Балканах (предки сербов, например) – все они по древнегреческому определению скифов оказались скифами. Но арии-скифы прошли на восток еще далее, дальше Урала, куда прибыли примерно 4000 лет назад (городище Аркаим, название современное, существовало между 3800-3600 лет назад), и уже 3800-3400 лет назад арии оказались далеко на востоке, в хакасско-минусинской котловине. По традиционной исторической классификации – это уже ранние скифы. Так и получается – поздние арии становятся ранними скифами. В этом – условности разграничения ариев и скифов. На самом деле, один род, одна популяция.

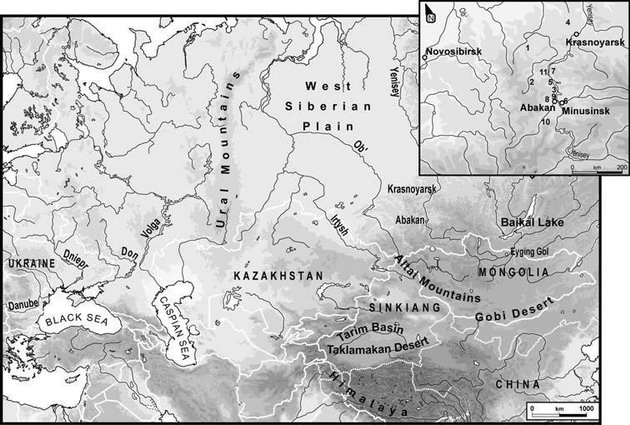

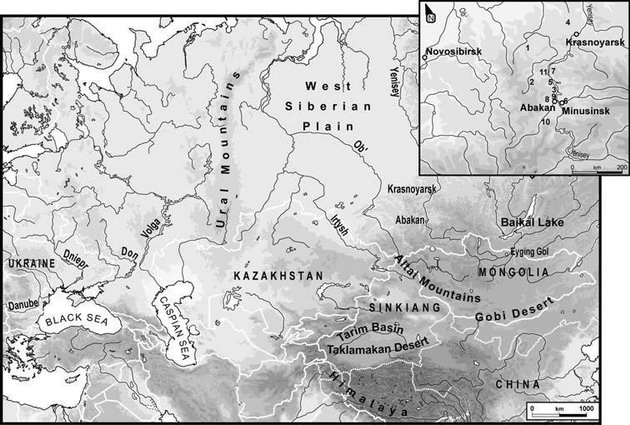

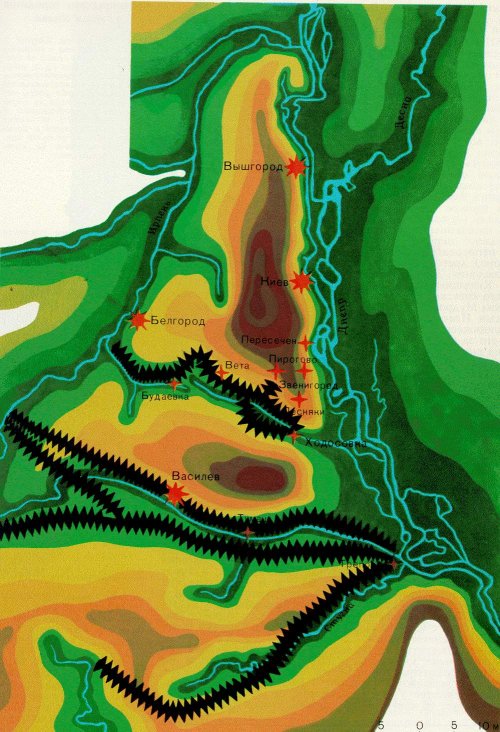

Недавние раскопки захоронений этих ариев-скифов в хакасско-минусинской котловине с датировкой 3800-3400 лет назад (Keyser et al., 2009) показали, что к тому времени арии-скифы продвинулись за Урал уже на 4000 километров (см. карту ниже). Если бы они шли с обычной для древних скоростью миграций 1 км в год, то для такого перехода понадобилось бы 4 тысячи лет. Скифы же преодолели это расстояние за несколько сотен лет. Ясно, что они уже не шли пешим ходом. У них были кони, был колесный транспорт.

При этих раскопках было найдено, что из десяти идентифицированных гаплотипов девять были гаплогруппы R1a. Один – местный, гаплогруппы С(хС3), что означает гаплогруппа С, но не субклад С3. Это не очень интересно – и отнесение нечеткое, и гаплотип явно местный, никаких миграций не отражает. Важность этого исследования трудно переоценить – первое доказательство пост-арийских, то есть скифских миграций – и в основном гаплогруппа R1a. Первое прямое доказательство арийского происхождения скифов, причем практически на Алтае, вдали от Причерноморья.

На врезке показаны (нумерация) расположения археологических участков, на которых брали костные материалы для определения ДНК. Видно, что это далекое Зауралье – несколько тысяч километров на восток от Урала, к северу от монгольской границы, в приалтайском регионе. Из статьи Keyser и др. (2009).

Взглянем на ископаемые гаплотипы скифов гаплогруппы R1a (3800-3400 лет назад).

13 25 16 11 11 14 10 14 11 32 15 14 20 12 16 11 23 (скифы, андроновская культура)

В той же работе провели раскопки с датировкой 2800-1900 лет назад, в захоронениях тагарской культуры, на той же территории, и обнаружили опять только гаплотипы группы R1a. Хотя прошли тысяча – полторы тысячи лет, гаплотипы остались почти такими же:

13 24/25 16 11 11 14 10 13/14 11 31 15 14 20 12/13 16 11 23 (тагарцы, R1a)

Есть пара-тройка вариантов мутаций, аллели начали чуть расходиться, но и то не у всех. Двойные величины – это варианты разных гаплотипов из раскопок, или неопределенности в идентификации. Так что действительно гаплотипы очень похожи, несмотря на довольно большую временную дистанцию, 1000-1500 лет. В этом надежность гаплотипов – во времени меняются незначительно. Уж если изменились по нескольким маркерам – значит, прошли тысячелетия. Еще здесь важно то, что и через тысячу с лишним лет в тех же местах продолжают жить скифы, того же рода, R1a. Прошли десятки поколений, а скифы на Алтае имеют те же ДНК-генеалогические линии. Время: I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э., «официальные» скифские времена.

Хорошо, а откуда известно, что это именно арийский гаплотип? Ведь только если показанные гаплотипы есть именно у ариев, можно напрямую связать скифов Минусинской котловины с ариями. Сейчас покажем, и свяжем с ариями. Рассмотрим гаплотипы группы R1a в динамике – в пространстве и во времени: от древней Европы (ископаемые гаплотипы в Германии с датировкой 4600 лет назад, Haak et al., 2008), до современных гаплотипов этнических русских (восточных славян) гаплогруппы R1a-Z280, с общим предком 4800 лет назад (ветвь Русской равнины), до ископаемых гаплотипов ариев-скифов Минусинской котловины, с датировкой 3800-3400 лет назад, до современных гаплотипов индусов высшей касты, гаплогруппы R1a-L342.2-L657 (восточно-арийская ветвь), и до гаплотипов современных арабов, потомков древних ариев, с общим предком 4000 лет назад, гаплогруппы R1a-L342.2 (арийская ветвь).

Ископаемые гаплотипы в Германии (селение Eulau) с датировкой 4600 лет назад, которых было около десятка, оказались все гаплогруппы R1a (Haak et al, 2008). «Около десятка» – потому что не все гаплотипы определили полностью, некоторые с пропусками. Поскольку это оказалась семья, то гаплогруппы всех оказались похожими друг на друга. Вот такие (маркер X не определялся; двойные числа в ископаемых гаплотипах – в данном случае те, где точно определить не смогли, возможны варианты):

13/14 25 16 11 11 14 10 12/13 Х 30 14/15 14 19 13 15/16 11 23 (Германия, R1a, 4600 лет)

Они оказались очень похожими на гаплотип общего предка гаплогруппы R1a у этнических русских, то есть восточных славян, к которому сходятся современные гаплотипы:

13 25 16 11 11 14 10 13 11 30 15 14 20 12 16 11 23 (этнические русские R1a)

Только две аллели (так называются эти числа) у ископаемых гаплотипов отличаются от гаплотипов этнических русских, и они выделены жирным шрифтом. Иначе говоря, эти пра-немецкие гаплотипы немного отличаются от пра-восточно-славянских, что, в общем, удивления не вызывает. Тем более, этот ископаемый гаплотип принадлежал одной конкретной семье, у которой в гаплотипах всегда возможны свои мутации. Но ясно, что эти гаплотипы – ископаемый в Германии и восточнославянский – принадлежат довольно близким родственникам. Две мутации между гаплотипами означают, что общий предок «пра-славянского» и «пра-немецкого» гаплотипов жил примерно за 575 лет до них, то есть около 5000 лет назад. Это определяется довольно просто – константа скорости мутации для приведенных гаплотипов равна 0.044 мутации на гаплотип на условное поколение в 25 лет. Поэтому получаем, что их общий предок жил за 2/2/0.044 = 23 поколения, то есть за 23х25 = 575 лет до них. Это помещает их общего предка на (4600+4800+575)/2 = 5000 лет назад, что согласуется (в пределах погрешности расчетов) с «возрастом» общего предка рода R1a на Русской равнине, определенным независимым путем.

Смотрим выше на гаплотип из Германии и на гаплотипы восточных славян, для сравнения с гаплотипами скифов из Минусинской котловины.

13 25 16 11 11 14 10 14 11 32 15 14 20 12 16 11 23 (скифы, R1a)

Разница гаплотипа скифов с гаплотипом общего предка славян – только в паре 14-32 у ископаемых гаплотипов (отмечено) и 13-30 у предков русских славян. На самом деле между ними две мутации, так как по правилам, детальные причины которых я здесь объяснять не буду, это пары 14-18 и 13-17. Числа 32 и 30 – это суммы первых двух, так принято представлять данные в этих маркерах. Иначе говоря, восточные славяне и скифы Минусинской котловины – это не только один род, R1a, но и прямое и довольно близкое родство на уровне гаплотипов. То есть, как пояснено выше, две мутации (575 лет разницы между общими предками) означают, что общий предок славян и скифов жил всего за несколько сот лет до рассматриваемых событий. За эти несколько сот лет в гаплотипе общего предка и проскочили эти две мутации. Расчеты показывают, что общий предок славян на Русской равнине (4800 лет назад) и ископаемых скифов (3800-3400 лет назад) жил (4800+3800[3400]+575)/2 = 4600-4400 лет назад, то есть как раз во времена начала арийских миграций с Русской равнины.

Дальше ситуация разворачивается еще более интересно. Эта пара аллелей, 14-32, встречается у прямых потомков ариев в Индии. Вот, например, гаплотип (на первых 12 маркерах) у индийского брамина гаплогруппы, естественно, R1a. «Естественно» – потому что гаплогруппа R1a доходит до 72% в индийских высших кастах (Sharma et al, 2009).

13 25 16 11 11 14 12 12 10 14 11 32 (Индия, брамин)

Здесь выделены аллели, которые не определялись в ископаемых гаплотипах скифов. Дело в том, что скифские ископаемые гаплотипы определяли по упрощенной криминалистической методике, при которой определяют всего 17 маркеров. Стандартная упрощенная методика компании, в которой определяли гаплотип индийского брамина – 12 маркеров, но с добавлением выделенных двух аллелей. Предковый же гаплотип славян гаплогруппы R1a определяли по полной процедуре, с использованием 111 маркеров:

13 25 16 11 11 14 12 12 10 13 11 30 – 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16 – 11 12 19 23 16 16 18 19 35 38 14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 12 12 11 13 11 11 12 13 – 32 15 9 15 12 26 27 19 12 12 12 12 10 9 12 11 10 11 11 30 12 13 24 13 9 10 19 15 20 11 23 15 12 15 24 12 23 19 10 15 17 9 11 11

Как видно, на первых 12 маркерах индийский брамин, действительно, отличается от восточных славян только парой 13-30 → 14-32

Оказалось, что эта пара, 14-32, характерна для многих гаплотипов субклада R1a-L342.2-L657, то есть более позднему субкладу в динамике мутаций юго-восточной ветви гаплогруппы R1a. Эта пара характерна для ариев Индии, Ирана, Ближнего Востока (ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия), то есть куда арии и доходили; расчетные датировки общих предков – те же 3500-4000 лет. Ниже – примеры современных гаплотипов их прямых потомков:

13 25 15 11 11 14 12 12 10 14 11 32 — Индия

13 25 15 10 11 14 12 13 10 14 11 32 — Иран

13 25 16 11 11 13 12 12 11 14 11 32 — ОАЭ

13 25 15 10 11 14 12 12 10 14 11 32 — Араб (страна не указана)

13 25 15 10 11 14 12 12 10 14 11 32 — Араб (страна не указана)

13 25 15 11 11 14 12 12 10 14 11 32 — Бахрейн

13 24 15 10 11 14 12 12 10 14 11 32 — Саудовская Аравия

13 25 16 11 11 14 Х Х 10 14 11 32 — Ископаемый гаплотип скифов, 3800-3400 лет

А у киргизов этот гаплотип является предковым для всей киргизской популяции гаплогруппы R1a-L342.2:

13 25 16 11 11 14 12 12 10 14 11 32 – 15 9 11 11 11 23 14 21 31 12 15 15 16

с общим предком, который жил 2100±250 лет назад. «Классические» времена скифов, конец прошлой эры. Получается, что киргизы гаплогруппы R1a (которой у них много) – прямые потомки древних скифов.

Вот и приходим к выводу, что в отношении происхождения родов и племен, гаплогрупп и субкладов в ДНК-генеалогии, понятия ариев, скифов, восточных славян в ряде контекстов взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Мы просто относим их к разным временным периодам, и порой к разным территориям. Это именно мы относим, для упрощения рассмотрения, а скорее, на основе устоявшихся традиций исторической науки. Ясно, что киргизы – не славяне, как не славяне и арабы. Но все они – потомки арийских общих предков. Это ветви одного дерева. К этому вопросу мы вернемся в конце статьи. Поэтому ответ на вопрос – являются ли славяне потомками скифов? – будет таким. В ряде случаев – да, являются прямыми потомками; во многих случаях славяне и скифы – потомки одних и тех же общих предков, ариев, носителей гаплогруппы R1a.

Но ведь известно по археологическим данным, что среди скифов были монголоиды? Известно. Однако если бы у тех монголоидов были определены гаплогруппы, то с хорошей вероятностью у них тоже была бы гаплогруппа R1a. Как такое может быть? И вот здесь – новый виток сведений об алтайских ариях-скифах. Переходим к Пазырыкской археологической культуре и современным жителям Алтая с гаплогруппой R1a.

Причины монголоидности восточных скифов. Пазырыкская культура – это археологическая культура железного века (III-V вв. до н.э., хотя некоторые опускают дату до VI века до н.э.), которую относят к «восточному скифскому кругу». Регион – горный Алтай и смежные территории Алтая, Казахстана и Монголии. Основное занятие – кочевое скотоводство. Высказывается предположение, что пазырыкская культура – производная от афанасьевской.

Недавно изучались гаплотипы и гаплогруппы (мужские и женские) современных жителей этого региона (Dulik et al, 2012), и митохондриальные гаплогруппы (женские по сути, поскольку мужчины получают их от матери, но дальше не передают, нет митохондрий в сперматозоидах) ископаемых костных остатков пазырыкской культуры (Gonzalez-Ruiz et al, 2012). Оказалось, что большинство мужских гаплогрупп в регионе относятся к гаплогруппе R1a, причем наибольшее их количество было в народности алтай-кижи. R1a содержали также тубалары, челканы, кумандины. На втором месте по численности была гаплогруппа Q, затем С, потом N, остальные – минорные, единичные гаплогруппы, включая R1b, которые, как правило, случайны, и могли попасть туда в любое время.

Однако у носителей гаплогруппы R1a на Алтае была характерная особенность. Если на Русской равнине и в Центральной Европе у них преимущественно митохондриальная гаплогруппа (мтДНК) Н, как и у их жен и подруг, так называемая «европейская», или «западная» мтДНК, то на Алтае у R1a, в основном, восточные, «восточно-евразийские», азиатские мтДНК – A, C, D и G, их у носителей гаплогруппы R1a до половины и двух третей, остальные – минорные, единичные. Европеоидных мтДНК у них почти нет.

Носители мтДНК A, C, D и G, как правило – монголоидные женщины и их сыновья и дочери, опять же монголоидные. Вот и разгадка, почему алтайские носители гаплогруппы R1a, потомки ариев-скифов, как правило, сами монголоидны. Антропологию в значительной степени определяют женщины. К тому же, у алтайских R1a те же монголоидные женщины, видимо, сменили язык всей популяции на тюркский.

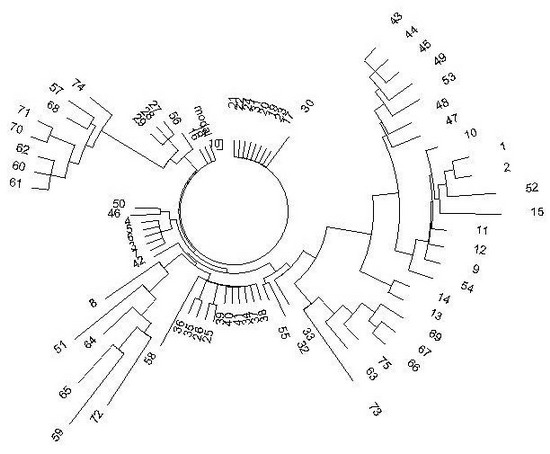

Анализ гаплотипов алтайцев с точки зрения ДНК-генеалогии проведен в статье (Клёсов, 2012). Дерево гаплотипов имеет необычный вид:

Дерево из 75 гаплотипов гаплогруппы R1a на Алтае в 17-маркерном формате. Верхняя левая ветвь – тубалары (57, 68, 70, 71, 74), челканы (60, 61, 62) и алтай-кижи (57). Нижняя правая ветвь – подобный состав: тубалары (66, 67, 69, 73, 75) и один челкан (63). Нижняя левая ветвь – смешанная: кумандины (64, 65), тубалар (72), алтай-кижи (8, 51, 59). Остальные гаплотипы – алтай-кижи.

Вид необычный потому, что гаплогруппа одна, то есть род один, а ветви расходятся в разные стороны, будучи заметно изолированными друг от друга. Это означает, что у данной популяции была тяжелая судьба. Племена погибали, немногие спасшиеся бежали, начинали свои генеалогические линии практически с нуля. Это повторялось, и опять спасались, бежали, и опять начинали свои линии. То есть повторялся эффект «последнего из могикан». В итоге все ветви на дереве гаплотипов относительно молодые, это набор относительно молодых «кустов», пересаженных со старых черенков, которые погибли. Но исходный общий предок жил в далекой древности, на это указывают масштабные расхождения между ветвями.

Для сравнения, дерево гаплотипов группы R1a на Русской равнине выглядят несравненно более благополучно:

Дерево из 257 гаплотипов гаплогруппы R1a на Русской равнине (по 12 областям Российской Федерации). Резко выделяющиеся гаплотипы Ar32 и Ar38 попали в список автора работы [Roewer, 2008] (и на построенное мной дерево) ошибочно, они относятся к другим гаплогруппам. Я не стал их снимать, чтобы показать, насколько дерево чувствительно к «чужакам» (Клёсов, 2009).

Еще более благополучно выглядит дерево гаплотипов Русской равнины для большого числа (801) протяженных гаплотипов (67-маркерных):

Дерево из 801 гаплотипа гаплогруппы R1a на Русской равнине – в 67-маркерном формате. Из статьи (Rozhanskii and Klyosov, 2012).

Посмотрим более внимательно на современные алтайские гаплотипы. Левая верхняя ветвь на рис. 3 из восьми гаплотипов (тубалары и челканы) имеет следующий предковый гаплотип:

13 24 16 9 12 14 10 14 11 32 14 14 20 12 17 11 23 (алтайские гаплотипы, ветвь)

В ветви всего 10 мутаций на 8 гаплотипов, то есть на 8х17 = 136 маркеров, что дает 10/8/0.034 = 37 → 38 условных поколений, то есть 950±315 лет до общего предка (стрелка – поправка на возвратные мутации, 0.034 – константа скорости мутации для 17-маркерных гаплотипов). Иначе говоря, общий предок этой ветви жил примерно в XI веке нашей эры, плюс-минус три века. Ясно, что он удален от скифов по времени, но гаплотип показывает, что современные алтайцы – прямые предки скифов. Тип гаплотипа тот же, та же самая пара 14-32.

13 25 16 11 11 14 10 14 11 32 15 14 20 12 16 11 23 (ископаемые скифы, R1a)

У подножия описанной ветви находится мини-ветвь из четырех гаплотипов популяции алтай-кижи, три из которых одинаковы, а четвертый (56) отличается всего на одну мутацию:

13 26 16 10 11 14 10 14 11 32 15 14 21 12 16 11 23 (№ 27, 28, 29)

13 25 16 10 11 14 10 14 11 32 15 14 21 12 16 11 23 (№ 56)

Мы видим, что у них та же самая характерная «подпись» – пара 14-32. Более того, у них всего три и две мутации, соответственно, от ископаемого скифского гаплотипа, то есть разницы почти нет.

Одна мутация между приведенными выше гаплотипами помещает их мини-ветвь на 1/0.034 = 29 → 30 поколений, то есть примерно на 750 лет назад. Но между этой мини-ветвью (алтай-кижи) и ветвью тубаларов и челканов – 6.5 мутаций, или 5900 лет между их общими предками. Это помещает их общего предка на (5900+950+750)/2 = 3800 лет назад. Это как раз датировка ископаемых гаплотипов скифов.

Иначе говоря, от ДНК-линии, идущей от 3800 лет назад (которая, в свою очередь, тоже явно прошла бутылочное горлышко популяции) остались две подветви с возрастом 950 и 750 лет назад. Но расстояние между ними выдает, что они далеко разошлись от их общего предка, и на сколько они разошлись друг от друга можно без труда вычислить. Это расстояние между общими предками двух алтайских ветвей и составляет указанные выше 5900 лет.

Гаплотипы, подобные древним скифским, имеют и остальные ветви дерева гаплотипов на рис. 1. Например, малая ветвь слева из семи гаплотипов (в которых всего три мутации):

13 25 16 11 11 14 10 14 11 32 – 15 14 21 10 16 11 23 (325 лет до общего предка)

Довольно древняя ветвь из 6 гаплотипов (на 7 часов) [27 мутаций]:

13 25 15 10 11 14/15 10 13 11 30/31 – 15 14 20 12 16 11 23 (3800 лет до общего предка)

Это вполне может быть субклад L342.2, базовый гаплотип которого на западе Русской равнины следующий:

13 25 16 11 11 14 10 13 11 30 – 15 14 20 12 16 11 23

Молодая ветвь из 10 гаплотипов внизу дерева, в которой всего 4 мутации:

13 25 16 11 11 14 10 14 11 32 – 15 14 21 12 17 11 23 (300 лет до общего предка)

Ветвь из семи гаплотипов в верхней правой части дерева, в которой всего 5 мутаций, что дает 5/7/0.034 = 21 поколение, или примерно 525 лет до общего предка:

13 26 16 10 11 17 11 14 11 32 – 15 14 19 11 15 11 23

Подветвь из 9 гаплотипов на 3 часа (в которой всего 7 мутаций, то есть общий предок жил 7/9/0.034 = 23 поколения, то есть 575 лет назад), с базовым гаплотипом:

13 26 16 11 11 17 11 14 11 31 – 15 14 19 11 15 11 23

Видно, что это родственная ветвь предыдущей. У них одинаковые значения большинства аллелей, и они отличаются всего двумя мутациями, то есть их общие предки расходятся на 2/0.034 = 59 → 63 поколения, то есть на 1575 лет. Их общий предок жил (1575+525+575)/2 = 1340 лет назад. Ясно, что эта двойная ветвь – молодая (в отношении своего общего предка). Видно, как фрагментированы ветви, как они рассыпаются на совсем недавно выжившие и давшие недавних же потомков.

Основной вывод – что эти современные алтайские гаплотипы, точнее, их носители – потомки древних скифов, они же древние арии, с предком на Русской равнине.

Раскопки пазырыкской культуры выявили три мтДНК, относящиеся к бронзовому веку и шестнадцать мтДНК – к железному веку. К сожалению, Y-хромосомные ДНК не изучались, но мы уже знаем, что они с большой вероятностью дали бы, в основном, гаплогруппу R1a. Но и полученная информация оказалась важной. Из всех 19 ископаемых мтДНК гаплогрупп 11 оказались азиатскими (A, C, D, и G), и 8 – западными, точнее, западно-евразийскими (HV, J, U, T, K). Все три гаплогруппы бронзового века оказались азиатскими. Гаплогруппы железного века дали смесь европейских и азиатских гаплогрупп. Это в любом случае показывает, что скифы были и европеоидные, и монголоидные, причем арии-скифы, пришедшие в алтайский регион в бронзовом веке, то есть самые ранние, брали в жены местных монголоидных женщин, и их потомки, сохраняя гаплогруппу R1a, были уже монголоидными. Это опять объясняет монголоидность некоторых (или многих) скифов, кочевавших по степям Евразии. Но многие скифы, очевидно, откочевывали на восток со своими европейскими женами и подругами, что и дало «западные» мтДНК в их потомках, в том числе и на Алтае в древности. Вот и получалось разнообразие антропологии скифов-кочевников, от европеоидных до монголоидных, при наличии основной гаплогруппы R1a.

Остальные известные сведения о скифах, а также мифы и легенды скифов и о скифах изложены во множестве источников, от античных до современных, мы на них поэтому останавливаться не будем. Мы уже знаем, что в отношении происхождения родов и племен, гаплогрупп и субкладов в ДНК-генеалогии, понятия ариев, скифов, восточных славян взаимосвязаны и взаимозаменяемы, мы просто относим их к разным временным периодам. И опять – это мы относим, для упрощения рассмотрения или на основе устоявшихся традиций исторической науки. Скажем, при рассмотрении американских индейцев такого расслоения нет, они «нативные американцы» хоть 16 тысяч лет назад, хоть сейчас. И у древних скандинавов нет, они скандинавы тогда и скандинавы сейчас. И у древних германцев нет, они германцы в древности, и германцы (Germans) сейчас. А у населения Русской равнины, предков нынешних славян, историю разорвали разными названиями, да и по ним идут непрекращающиеся споры. Критерии почему-то диктует лингвистика, хотя прекрасно известно, что при уходе в древность лингвистические критерии смещаются, ломаются, потому что языки к древности прогрессивно меняются, а потом вообще уходят как в песок, реконструируются только отдельные фрагменты, да и то весьма произвольно. Ну, как можно использовать критерии лингвистики при древности родов и племен более 4 тысяч лет назад, не говоря о 6 тысячах лет и более? Вот так и превратились арии в неких безликих «индоевропейцев», языки которых ныне разошлись по всему миру, и к древним ариям уже в большинстве случае не имеют никакого отношения.

На самом деле древние арии на Русской равнине и были славянами, если судить по пантеону (языческих) богов, которые перекликаются от Восточной Европы через Русскую равнину до Индостана, а также сказаниям и мифам. Их топонимы и гидронимы были древними славянскими просто по определению. И не нужно сравнивать их звучания с современными славянскими, язык с тех пор изменился, и не он должен лежать в основе классификации древних племен и народов. А вот характерные «подписи» в их ДНК не изменились, и унаследованы без принципиальных изменений в ходе многих тысячелетий и десятков тысяч лет, только естественным путем разветвились, оставляя общую картину доступной для несложной реконструкции. Языки здесь – вторичный признак, не главный, они изменчивы и принципиально подвержены произвольным толкованиям и интерпретациям лингвистов. Которые, кстати, и сами между собой не могут договориться в подавляющем большинстве случаев.

И вот если мы по всей справедливости будем считать языки в данном контексте вторичными факторами, то картина вырисовывается вполне четкая: арии, скифы и восточные славяне – это одни и те же люди, в своей естественной хронологической динамике. Большинство их принадлежало и принадлежит одному и тому же роду – R1a.

Теперь вопрос – а насколько «большинство»? Полагаю, точная цифра здесь не имеет значения. Ясно, что в их составе были и другие гаплогруппы, но они не доминировали. Во всяком случае, данных таких нет, будут – рассмотрим. У гаплогруппы R1b была своя славная история, но в составе ариев, прибывших в Индию, их не было. Во всяком случае, в современной Индии их очень мало, в высших кастах почти нет, и среди 367 браминов, тестированных на гаплогруппы, не было найдено ни одного случая гаплогруппы R1b (Sharma et al, 2009). Мы не можем исключить наличие некоторого количества эрбинов, носителей гаплогруппы R1b, среди скифов, но что это даст? Ну, допустим, были… Что дальше? Да и среди современных этнических русских носителей гаплогруппы R1b примерно 5%. Для сравнения, гаплогруппы R1a среди этнических русских – до двух третей в южных областях – Курской, Белгородской, Орловской. В среднем, по всем европейским областям Российской Федерации, включая северные (во многом финно-угорские) – половина R1a от всего населения.

Не было среди ариев и скифов и носителей гаплогруппы N. У тех была другая история, тоже славная, просто по определению. Они со стороны Южной Сибири ушли на север примерно 8 тысяч лет назад, затем повернули на запад, и через Урал, став по дефинициям лингвистов уграми, разошлись на несколько ветвей. Одна ветвь через Поволжье ушла в центральную Европу, стала венграми, хотя в Венгрии сейчас их осталось очень мало, единицы процентов. Возможно, и в древности было столько же. Другая ушла на Балтику, разошлась на финскую (N1c1-Z1935), балтийскую (N1c1-L1022) и южно-балтийскую (N1c1-L550) ветви. Ни одна из них к ариям или скифам отношения не имеет, хотя из двух последних вышло много славян (по определениям лингвистов) гаплогруппы N1c1. В наше время их среди этнических русских примерно 14%, но доходит до половины на Русском севере. На юге России – единицы процентов южных балтов и финно-угров (по происхождению).

То же относится и к носителям гаплогруппы I (I1 и I2), не было их среди ариев или скифов. Почти все они были уничтожены в Центральной Европе в III тыс. до н.э. (между 4800 и 4000 лет назад), в ходе заселения эрбинами европейского континента. Остатки носителей гаплогруппы I бежали на Британские острова и на Карпаты, и начали возрождаться только 3600 лет назад (I1) и 2300 лет назад (I2). Для арийских миграций это было уже поздно, так что носители гаплогруппы I в Индию или Иран не попали, как не попали и на Ближний Восток (немного есть, но относительно недавние). Они остались в пределах Европы, в основном Атлантической ее части (I1 и I2), в Скандинавии (I1), и на Балканах (I2). Поэтому в составе скифов их не было, тем более что начало возрождения гаплогруппы I2 на Карпатах – это уже конец прошлой эры, времена излета скифов в том виде, как их представляет академическая история.

В принципе, в составе скифов могла быть представлена гаплогруппа Q, поскольку ее имеют сибирские и монгольские народы (хотя у последних – гаплогруппы Q всего 6%). Единственное основание к этому, кроме аргумента «по общим понятиям», это наличие относительно небольшого количества гаплогруппы Q в современной Европе, да и то на малом уровне: 2% в Венгрии, 2% в Румынии, 1% во Франции. Хотя это все могут быть потомки угров, пришедших в Венгрию уже в нашей эре, и разошедшихся по Европе. Исходя из довольно большого притока скифов в Европу, можно заключить, что среди них гаплогруппа Q была представлена совсем мало. В общем, так и получается, что скифами были в основном арии, носители гаплогруппы R1a. А то, что они были разные по антропологии, от европеоидных до монголоидных, мы уже объяснили на основании данных ДНК-генеалогии.

Еще соображение, вытекающее из сказанного выше. Все известные деления скифов на «царских скифов», «скифов-пахарей», «скифов-воинов», «скифов-кочевников», «скифов-земледельцев», «борисфенитов» (Геродот) и прочих являются поверхностными. По подобным «признакам» мы и сегодняшних россиян можем делить на «пахарей», «воинов», «инженеров», «профессоров», «медицинских работников» и прочих, но относится ли это деление к происхождению русского народа? Хотя делить и изучать можно и нужно, и этим занимаются социальные службы, но надо понимать, с какими целями, для чего это стоит делать, и на какие загадки истории – в случае скифов – это ответит.

Литература

Анатолий А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор

Источник: http://pereformat.ru/2013/06/kto-takie-skify/

Гастроном Шиллера в Сараево. Крестиком отмечено место, где стоял Г.Принцип, стреляя в лимузин эрцгерцога Франца Фердинанда.

Гастроном Шиллера в Сараево. Крестиком отмечено место, где стоял Г.Принцип, стреляя в лимузин эрцгерцога Франца Фердинанда.

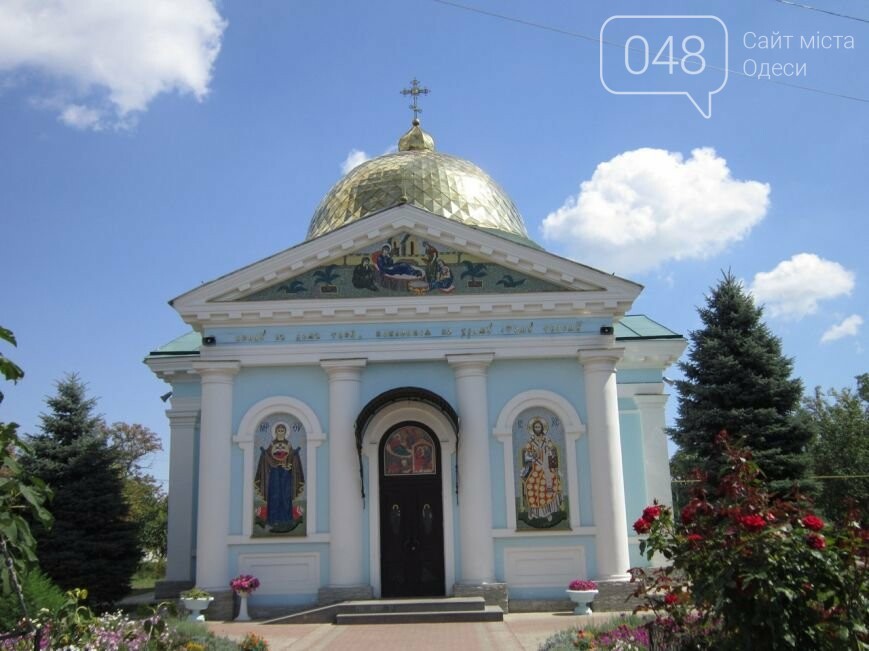

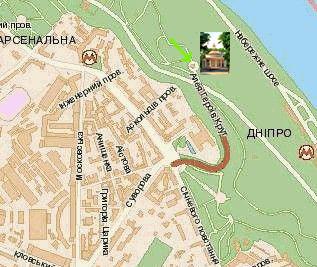

В 1715 году вокруг старой Никольской церкви появилось монастырское кладбище, а в 1786 году оно стало городским. В конце первого десятилетия 19 века деревянную церковь заменили каменной церковью-ротондой. Проект новой церкви разработал архитектор А.И. Меленский. Позже, территорию кладбища оградили, а в 1899-1901 году старую колокольню также заменили новой, построено по проекту Ермакова. В 1845 году кладбище закрыли для свободного захоронения, и разрешали погребать здесь только самых известных и состоятельных жителей Киева, но уже в 1871 году кладбище снова открыли.

В 1715 году вокруг старой Никольской церкви появилось монастырское кладбище, а в 1786 году оно стало городским. В конце первого десятилетия 19 века деревянную церковь заменили каменной церковью-ротондой. Проект новой церкви разработал архитектор А.И. Меленский. Позже, территорию кладбища оградили, а в 1899-1901 году старую колокольню также заменили новой, построено по проекту Ермакова. В 1845 году кладбище закрыли для свободного захоронения, и разрешали погребать здесь только самых известных и состоятельных жителей Киева, но уже в 1871 году кладбище снова открыли. Во время немецко-фашистской оккупации на Аскольдовой могиле было немецкое кладбище, которое ликвидировали после освобождения Киева советскими войсками в 1944 году. Затем здесь стали хоронить воинов, павших во время освобождения Киева, а в 1957 году прах погибших перенесли в Парк Вечной Славы. В период 1997-1998 годов в церкви проводилась реставрация, в результате чего ей был возвращен исторический вид.

Во время немецко-фашистской оккупации на Аскольдовой могиле было немецкое кладбище, которое ликвидировали после освобождения Киева советскими войсками в 1944 году. Затем здесь стали хоронить воинов, павших во время освобождения Киева, а в 1957 году прах погибших перенесли в Парк Вечной Славы. В период 1997-1998 годов в церкви проводилась реставрация, в результате чего ей был возвращен исторический вид.

Скачать книгу можно здесь

Скачать книгу можно здесь