Уже две тысячи лет племена и народы, объединяемые под названием кельты, привлекают внимание историков, лингвистов, политиков, националистов, и, соответственно, общую публику. Историков привлекают, в частности, вклад кельтов в материальное и культурное развитие Европы, лингвистов привлекает то, что кельты, по их понятиям, говорили на архаичном (или не обязательно архаичном) типе индо-европейского языка, относимом к середине 1-го тыс. до н.э. Политики и националисты разыгрывают «кельтскую карту», которая стала брендом и важным фактором в борьбе за политическую независимость под названием «кельтский сепаратизм».

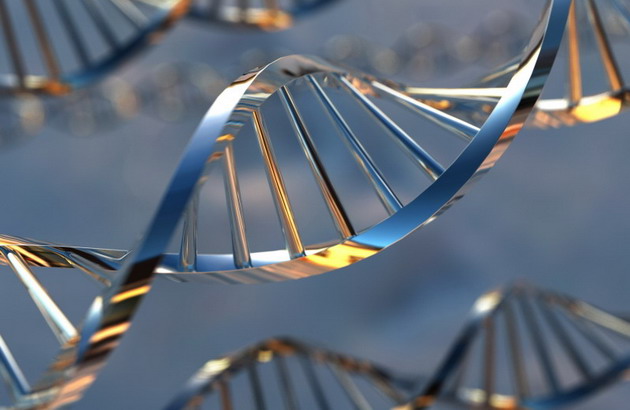

О кельтах написана масса литературы, и, например, введение слов «кельтская цивилизация» в поисковую систему известного книжного магазина Amazom.com выдает 838 наименований книг. Два года назад их было на 130 книг меньше. Это в подавляющем большинстве то, что можно назвать recycling, пережевывание уже давно известного, или фантазии на тему кельтов. Нас это здесь не интересует. Нас интересуют вопросы, относящиеся к ДНК-генеалогии, а именно – кто такие были кельты и можно ли идентифицировать по ДНК их потомков, относились ли они «изначально» (как стали известны как «кельты») к одному роду, или это название собирательное, типа «советский народ», и если это изначально был род или племя с какой-либо доминирующей гаплогруппой, то откуда пришли, кто были их предки по Y-хромосоме, на каком языке они говорили – как предки, так и «кельты» к моменту их идентификации в исторической литературе. Это, видимо, наиболее четкая постановка вопроса, которую можно представить в данном контексте.

Как только мы эти вопросы задаем, круг литературы сразу резко сужается, буквально до нескольких первичных источников, а то и до нескольких цитат. Поразительно, как много словесных чернил проливается на основе всего нескольких цитат, и какое нагромождение фантазий, в том числе профессиональными историками, делается на столь ограниченной основе. Естественно, множество работ историков делалось и делается по данным археологии, раскопано множество предметов, которые приписаны «кельтам», гигантское количество литературы произведено о вкладе кельтов в культурное и материальное развитие Европы, но мало кто касается вопроса, те ли эти кельты, о которых говорили историки античности, и та ли проведена связка с данными археологии и культурологии, а также и с данными лингвистики, по которым кельты в середине 1-го тыс. до н.э. говорили на индо-европейских (ИЕ) языках.

Остается открытым вопрос – а откуда ИЕ языки появились у кельтов в середине 1-го тыс. до н.э.? Были «с самого начала», то есть тысячелетиями раньше, или ИЕ язык был перенят у других? Ведь история ИЕ языка насчитывает не менее 6-9 тысяч лет, кельты появляются на европейской арене всего 2500 лет назад, максимум 3200 лет назад. Что было раньше? Кем были кельты раньше? Более того, к кельтским языкам относят в основном круг (британских) островных языков, и этот круг был сформулирован всего триста лет назад. Те ли это кельтские языки, на которых говорили «изначальные» кельты в Центральной Европе в середине 1-го тыс. до н.э.?

Это вопросы ДНК-генеалогии и сопряженных дисциплин. Но античные авторы на эти вопросы не отвечают, в серьезных книгах и статьях ответов на них нет, околонаучная и ненаучная литература провозглашает любые фантазии, не утруждаясь, естественно, их обоснованиями.

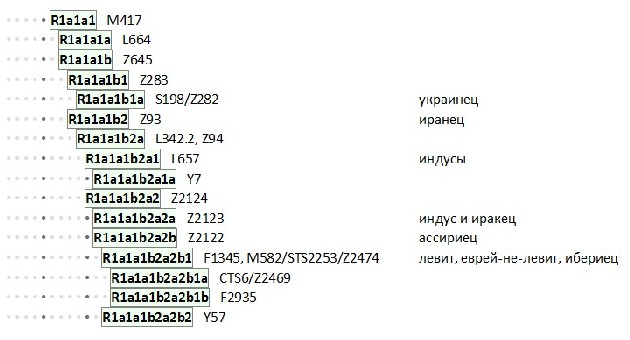

Как следствие этой ситуации, серьезные историки вообще стараются не использовать термин «кельты». Это потому, что определения «кельтов» неоднозначны, множественны, они, похоже, покрывают вообще древнее население Европы, массу различных племен, особенно тех, которые к началу нашей эры уже говорили на индоевропейских языках. Все они «кельты». Мы знаем, что в Европе к началу нашей эры были уже во множестве племена гаплогруппы R1a, которые, разумеется, говорили на индоевропейских языках. Все они тоже, стало быть, «кельты». Или нет? Где критерии?

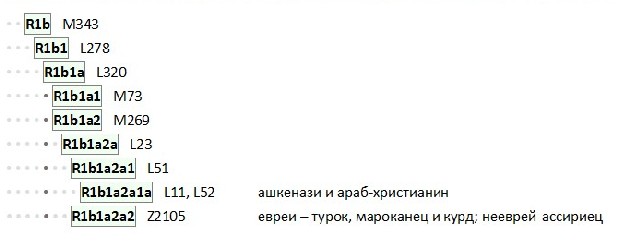

Сейчас под кельтами (их потомками) понимается население в первую очередь Британских островов, и в первую очередь ирландцы. Стало быть, носители гаплогруппы R1b в первую очередь. Но были ли первые (известные) «кельты» носителями гаплогруппы R1b? Литература об этом по понятным причинам не говорит, но многие, понимающие, что такое гаплогруппа R1b, подразумевают, что первые кельты были, естественно, гаплогруппы R1b. А значит, они были, скорее всего, потомками археологической культуры колоколовидных кубков. А те, стало быть, говорили на индо-европейских языках. А как же баски, тоже R1b, но языки неиндоевропейские? На этот вопрос не отвечают, или выдвигают разные версии о том, что язык у басков – не басков, а кого-то других, так получилось.

Иначе говоря, то, что R1b (кельты, или «вторичные кельты») позаимствовали ИЕ язык у другого народа, например, носителей R1a, быть не могло, а то, что баски (R1b) позаимствовали не-ИЕ язык у другого народа, так быть могло. Хорошая логика, правильная. Так сказать.

В противовес этому я могу предложить вполне непротиворечивую картину, а именно, что первые «кельты» в Европе – это носители гаплогруппы R1a, которые, разумеется, говорили на ИЕ языке, и которые прибыли миграционным путем с востока, с Русской равнины, в первой половине 1-го тыс. до н.э. Кандидатами на это могут быть не менее десятка ветвей гаплогруппы R1a, и они будут показаны ниже.

Перед тем, как перейти к античным авторам, стоит привести цитату из книги французских авторов «La civilisation celtique» (Christian-J Guyonvarc’h, Francoise Le Roux; Payot, 1995, 285 pp.): «Мы настаиваем на том, что неоднократно принимали для себя в качестве аксиомы, а именно что кельтологические исследования должны основываться не столько на поисках новых источников, сколько на новом толковании уже существующих: текстов, нуждающихся в новом прочтении, или недостаточно описанных археологических объектов».

На первый взгляд, положение разумное, но в нем таятся корни проблемы, почему за две тысячи лет, со времени античных историков, понимание сути кельтов почти не продвинулось. Проблемы на самом деле две. Первая состоит в том, что «новое толкование уже существующих текстов» умножает фантазии, если не дополняется новым и независимым материалом. Две тысячи лет «толкуются» несколько цитат античных авторов, а воз и ныне там. Но новые книги пишутся и пишутся, и все на ту же тему – что именно говорили античные историки, и что они имели в виду. Вот и очередная книга – «Celts and the Classsical World» (by David Rankin, 1987, Croom Helm Ltd., 319 pp.), которая начинается именно так: «To observe the Celts through the eyes the Greek and Romans is the first aim of this book». То есть «главная цель этой книги – посмотреть на кельтов глазами (древних) греков и римлян». Отзывы – что книга «бриллиант». На самом деле, хорошо написана, цитируются стихи античности, те самые несколько цитат древних авторов обсуждаются на трехстах страницах. Книга образовательна и развлекательна, можно рекомендовать тем, кто хочет образоваться и почитать интересную книжку. Только ответов на наши вопросы выше – там нет. По сути книга и есть тот самый recycling, продолжающийся уже две тысячи лет. Более того, автор в увлечении передергивает, меняет материал историков античности, поскольку надо же кельтов чаще упоминать, а древние авторы – не упоминали. Надо их подправить. Если это и есть «новое толкование» – то оно неважное.

Что касается «недостаточно описанных археологических объектов», то французские авторы по сути призывают к тому же самому – подтягивать археологию к кельтам, созданным нашей фантазией. На предметах раскопок нет надписи «кельты», это все зона интерпретаций. Работает принцип «похожести», важный принцип археологических интерпретаций. Винить археологов, разумеется, нельзя, это их аппарат и их концептуальный инструмент. Другого у них нет.

Французские авторы выдвигают, а по сути повторяют достаточно расхожее положение кельтологии: Глубоко заблуждаются те, кто думает, будто можно дать удовлетворительное определение кельтской цивилизации, исходя лишь из того момента, когда она становится предметом рассуждений греческих авторов VI или V века до нашей эры, и не соотнося ее с общим индоевропейским контекстом.

Положение правильное, осталось только определить, что такое «общий индоевропейский контекст». Если «исходные кельты» – гаплогруппы R1a, то общий индоевропейский контекст рассматривается верно, и его можно обосновать, связав племена R1a и их индоевропейский язык. Если они, как сейчас принимается многими – гаплогруппы R1b, потомки культуры колоколовидных кубков (ККК) – тогда «общий индоевропейский контекст» зависает, потому что ККК, скорее всего, ни к какому ИЕ контексту не имели отношения до конца 2-го тыс. до н.э., и скорее до первой половины 1-го тыс. н.э. Французские авторы, провозгласив про этот ИЕ контекст, не продвинулись дальше ни на йоту. И опять – нельзя их винить, они тоже занимаются «ресайклингом». Новых, независимых данных у них нет, и быть не может, потому что методология не та. В этом отношении археология уже выработала свой принципиальный ресурс, а лингвистика углубляться, видимо, и не может, и не хочет.

Давайте рассмотрим, что сегодняшняя наука говорит о кельтах в контексте тех вопросов ДНК-генеалогии, что мы адресовали выше, затем взглянем, что именно говорили античные авторы про кельтов. И попытаемся понять, если ли хоть какие ответы на вопросы, сформулированные нами, и как на этом фоне смотрится гипотеза про «исходных кельтов» гаплогруппы R1a, и является ли гипотеза про кельтов как исходных R1b сильнее, лучше обоснованной.

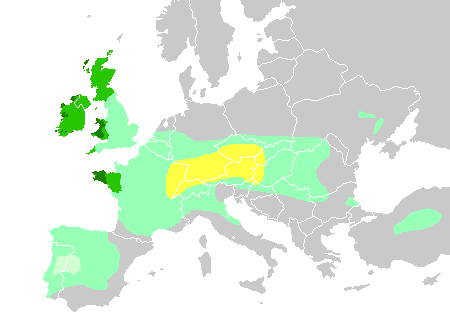

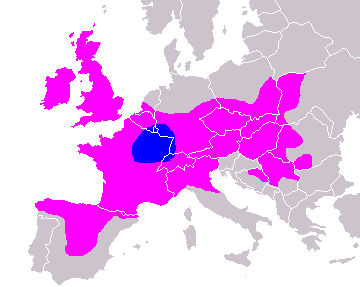

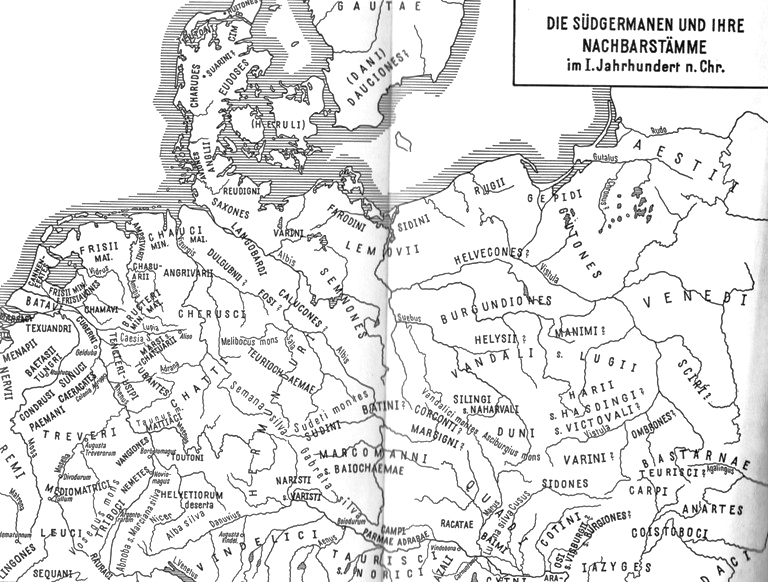

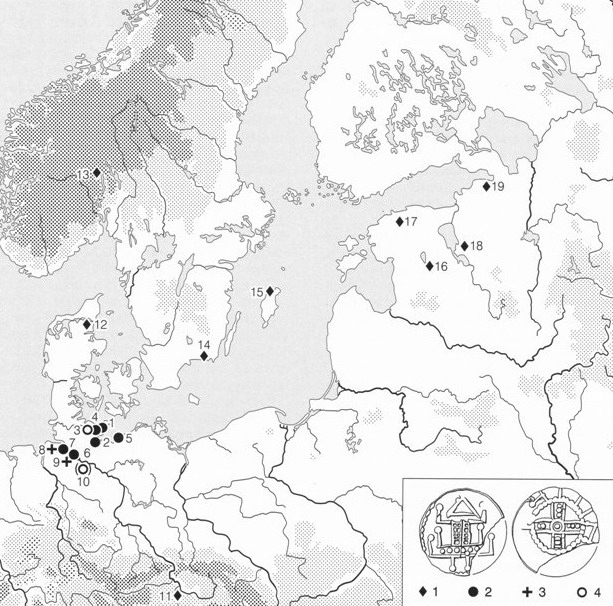

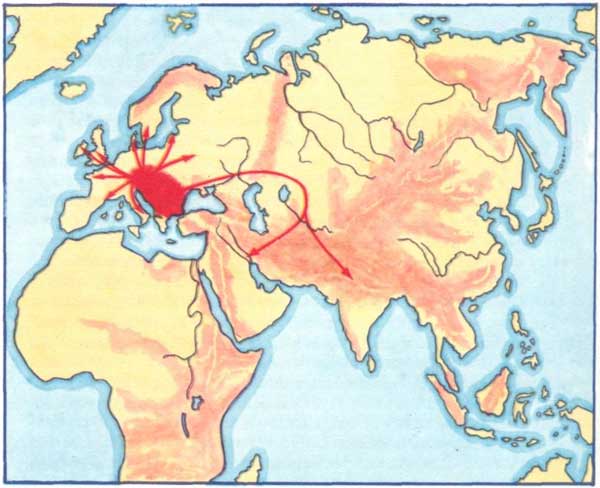

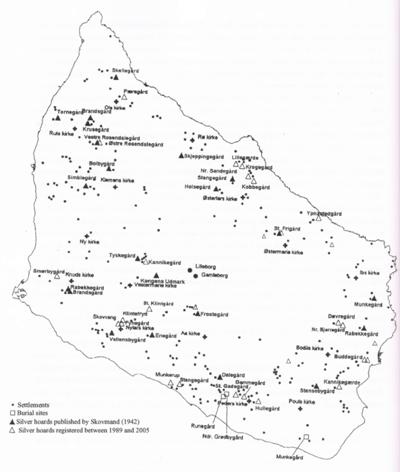

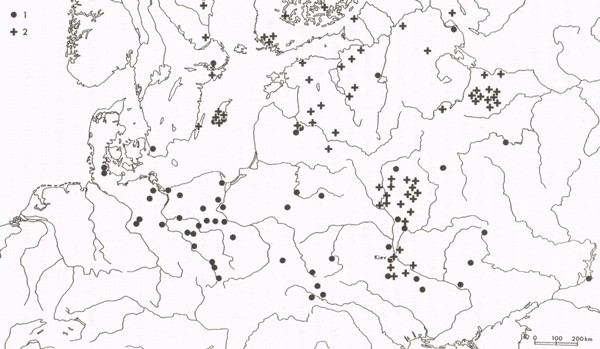

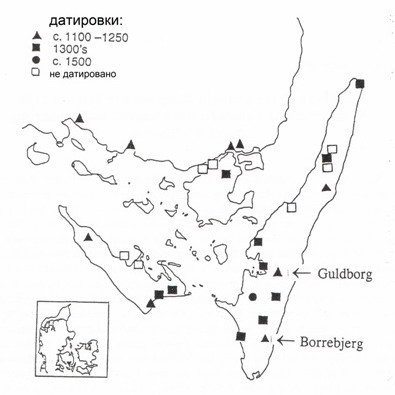

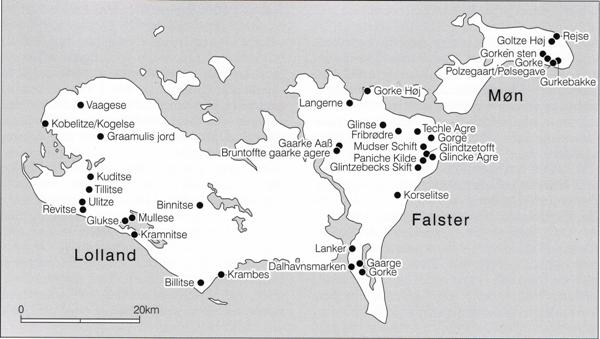

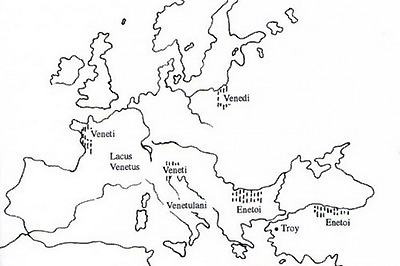

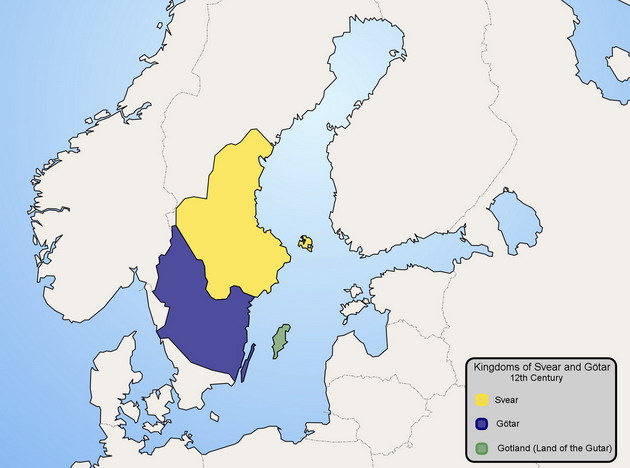

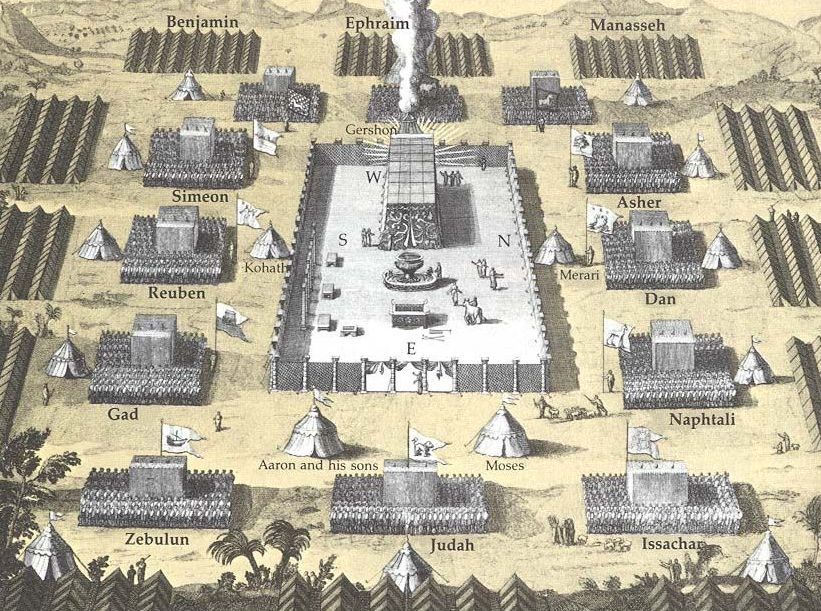

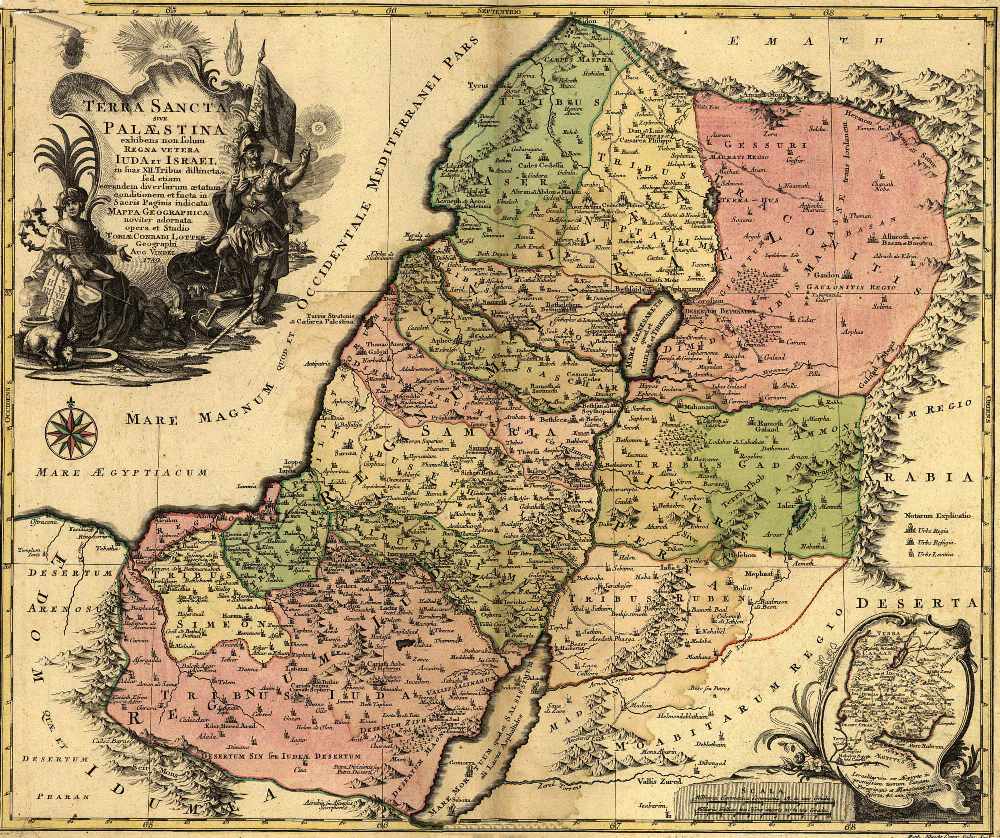

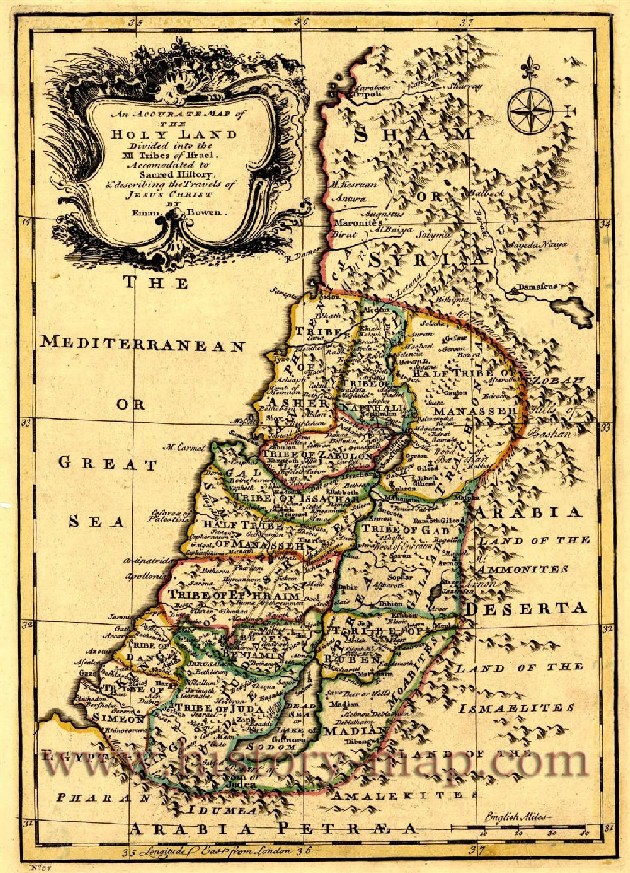

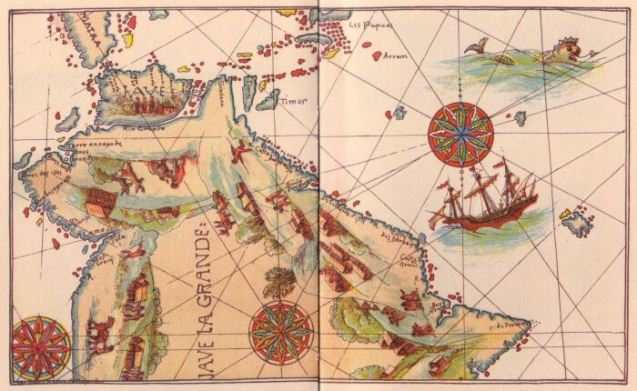

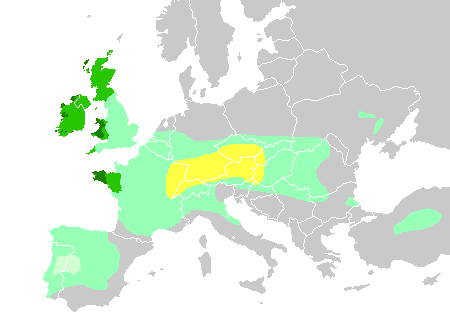

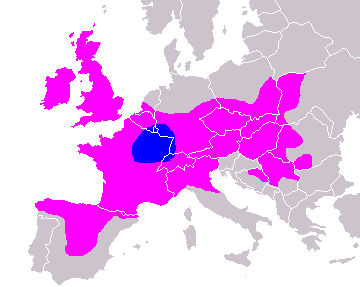

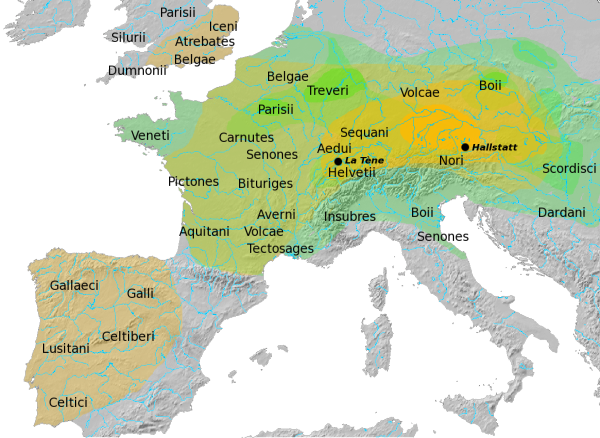

Первое – расположение кельтов на картах, по данным разных авторов. Карты взяты из Википедии, принимая, что это сетевое издание отражает современные взгляды по крайней мере тех, кто этот раздел составлял.

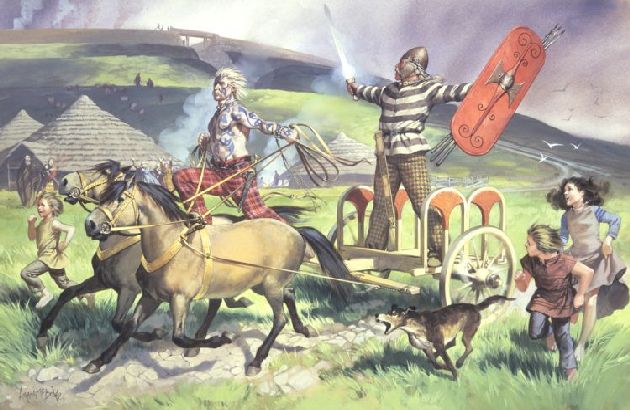

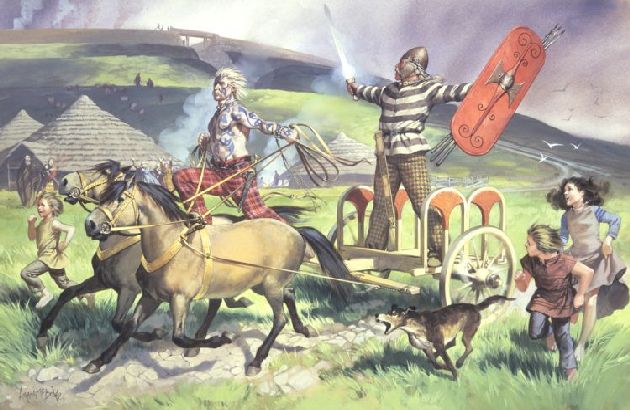

Расселение кельтов

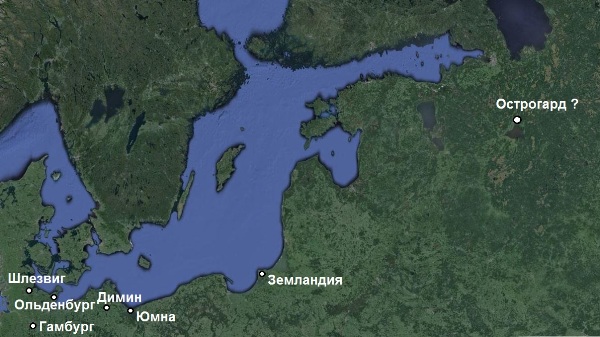

Примечание Хазарина к карте: мы видим, сто территория так называемой Западной Украины относится к ареалу расселения кельтов. Это важно для понимания того, что делается сейчас в нашей стране.

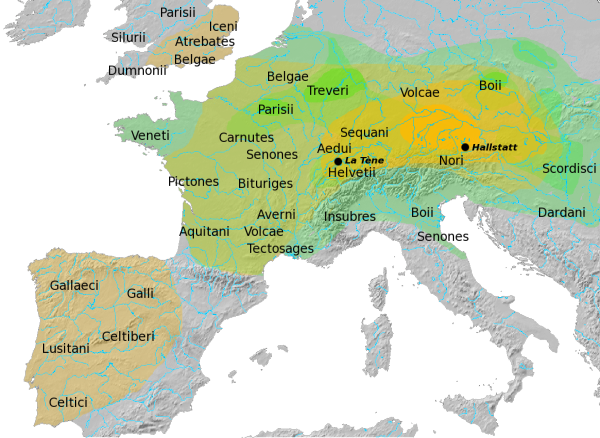

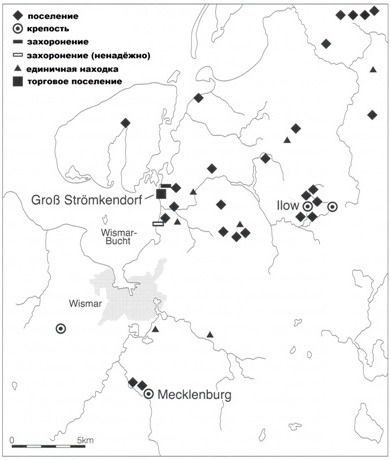

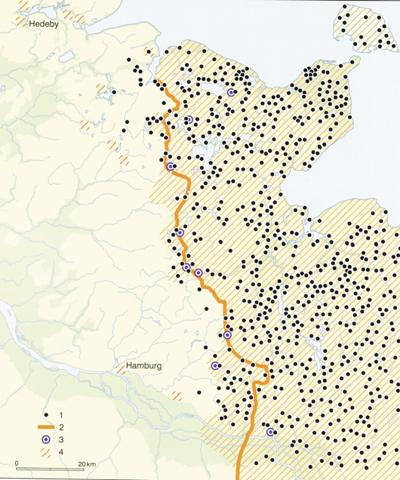

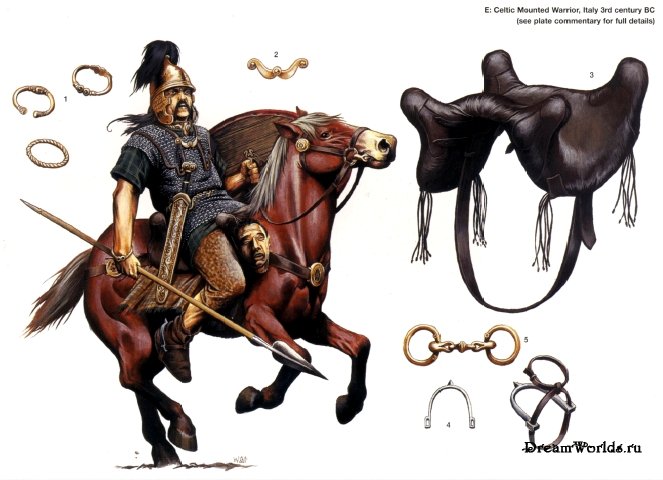

Итак, мы видим, что кельтов здесь фиксируют на территории гальштатской культуры, в железном веке (культуру обычно ограничивают временными рамками 900-400 лет до н.э., в Центральной Европе и на Балканах). Кельтов размещают в Центральной Европе, на Балканах – фракийцев и иллирийцев, тоже относя к той же культуре. Интересно, что как фракийский, так и иллирийский языки относят к индо-европейским языкам, и по данным древнегреческого историка Ксенофана фракийцы были русыми и голубоглазыми. История фракийцев уходит минимум на 4 тыс лет назад. Во 2-м тыс. до н.э. (то есть 4000-3000 от назад) часть их мигрировала с Карпат на южный берег Дуная. Здесь стоит отметить, что все три молодые карпатские ветви R1a – северная, восточная, и западная (все – 1-е тыс. до н.э., см. выше), а также балто-карпатская ветвь R1a (4300±500 лет назад, с ее двумя подветвями), являются ветвями субклада R1a-Z280 (4900±500 лет назад). Так что и здесь имеется простор для того, чтобы гальштатским кельтам 1-го тыс. до н.э., да и ранее, быть носителями гаплогруппы R1a и, соответственно, индоевропейского языка.

Следует отметить, что гальштатская культура довольно скоро, уже через 150-200 лет, перерастает в культуру Ла Тене, или латенскую культуру. Это «перерастание» чаще называют распадом. Неясно, происходило при этом замещение R1a на R1b, или наоборот, но это не имеет особого значения для нашего рассмотрения. Мы знаем, что в тех регионах до настоящего времени обитают носители обеих гаплогрупп, плюс других, в первую очередь, I1 и I2.

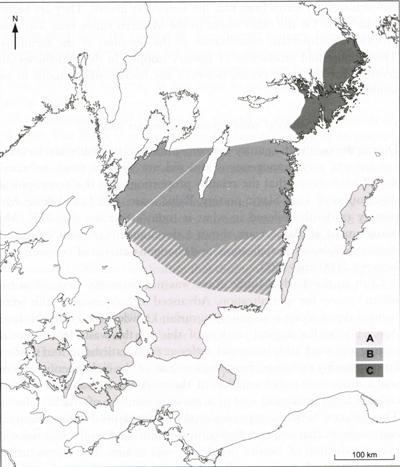

Что важнее – на карте мы видим, что кельты стремительно расширяются с 6-го до 3-го века до н.э. Ясно, что это не гаплогруппа R1b в Европе – что ей расширяться, она на тех территориях жила уже две тысячи лет, с середины 3-го тыс. до н.э. То есть это расширение не самой гаплогруппы, а культуры, языка, материальных признаков – то, чем оперирует археология. Причем это расширение идет, скорее всего, в среду гаплогруппы R1b, как указывает карта. Это расширение во Францию (сейчас и, видимо, тогда преимущественно R1b), на Пиренеи (там почти сплошные R1b), на Британские острова (сплошные R1b, R1a там появятся только через полторы тысячи лет, от викингов и их потомков с войсками Вильгельма Завоевателя). Вот мы и получили первое довольно уверенное свидетельство, как кельты гаплогруппы R1a могли стать кельтами гаплогруппы R1b. Это, видимо, и происходило между 6-м и 3м веками до н.э. Ко времени античных авторов, писавших о кельтах – в основном 2-й век до н.э. – 1-й век н.э., кельты уже стали R1b, и жили как указано на карте – от Пиреней (их обычно называли кельтиберы) через Францию (кельты) и до Альп, а также на Британских островах. Вот их античные авторы и описывали.

Для справки приведем, кто именно из античных авторов писал о кельтах, и когда эти авторы жили. Ниже мы опишем, что именно они писали о кельтах. Это, в первую очередь, или только:

— Hecetaeus of Miletos (Гекатей Милетский) 550- 476 гг. до н.э. (550-490 гг.)

— Геродот Галикарнасский (Herodotus), 484-425 гг. до н.э.

— Polybius (Полибий), 200-118 гг. до н.э.

— Юлий Цезарь, 102-44 гг. до н.э. (Записки о Галльской войне – 51 г. до н.э.)

— Dionysius of Halicarnassus (Дионисий Галикарнасский) 60-7 гг. до н.э.

— Strabo (Страбон), 63 г. до н.э. – 24 г. н.э.

— Livy (Ливий), 59 г. до н.э. – 17 г. н.э.

— Diodorus Siculus, 60г. до н.э. – 30г. н.э.

— Plutarch (Плутарх), 46-127 гг. н.э.

— Iordan (Иордан), 6-й век н.э.

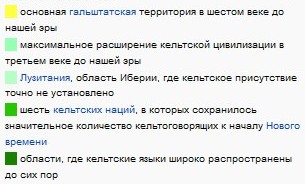

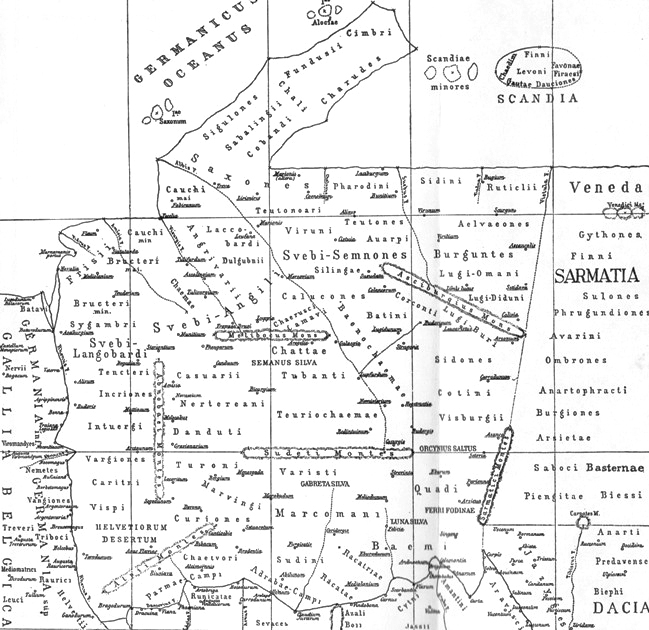

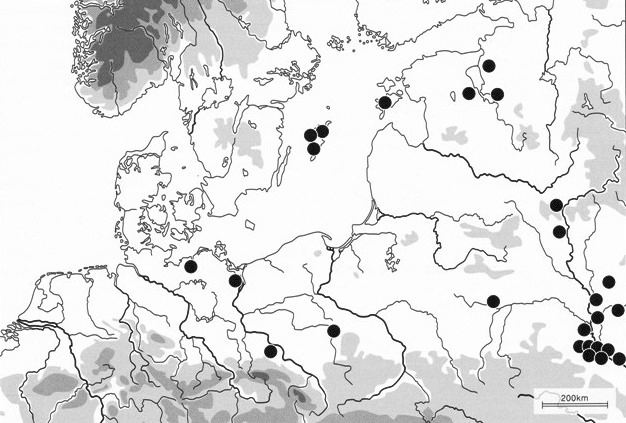

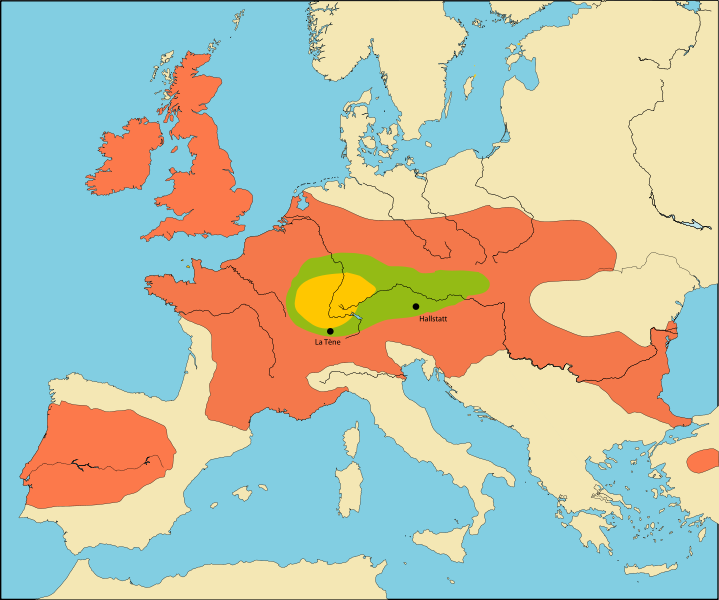

Следующая карта похожа на первую, но на ней обозначены Гальштат и Ла Тене.

Распространение первых кельтов в Европе: гальштатская и латенская культуры

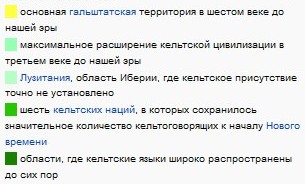

Следующая карта показывает, насколько разнятся данные в той же Википедии. Карта та же, а датировки уже совершенно другие. Не случайно они помечены редактором Википедии как «нуждаются в уточнении». И действительно, они совершенно не стыкуются с другими данными. А это – главная статья Википедии по теме, называется «Кельты».

Примерный район расселения кельтских племён в Европе.

Синим выделен район расселения кельтов в 1500-1000 гг. до н.э.; розовым – в 400 г. до н.э.

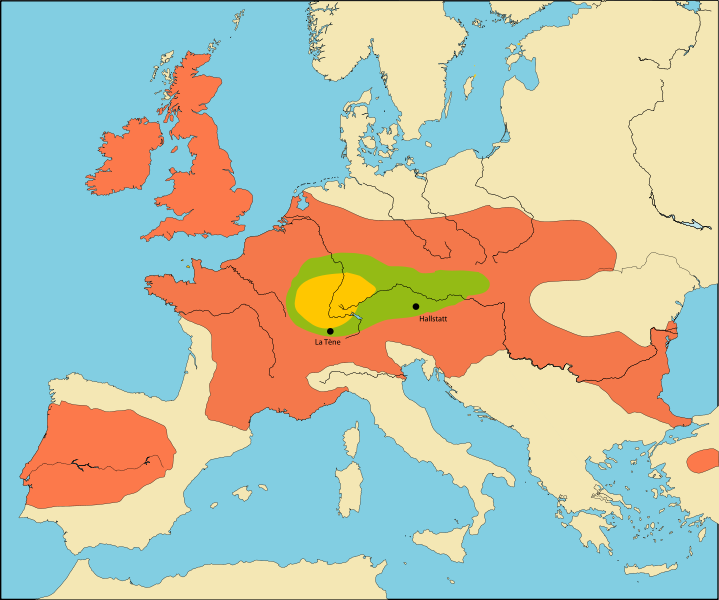

Последняя карта показывает расселение кельских племен в начале нашей эры.

Расселение кельтских племён в I веке н.э.

То, что «докельтскими племенами» Европы называют обычно те, которые жили в Европе до 1-го века до н.э., показывает, что кельты распространились по Европе только к началу нашей эры. Тогда же, в конце н.э., галльские войны Юлия Цезаря кардинально изменили этнический, племенной ландшафт Европы. По данным Плутарха примерно миллион галлов (по Цезарю, те же кельты) погибли, и столько же угнали в рабство. По данным ряда историков, «кельтский период» в Европе начинается с 9-го века до н.э., по другим – с 6-го века до н.э., по третьим – формируется во второй половине 1-го тыс. до н.э. Многими историками признается, что докельтское население Европы, то есть то, что в значительной степени относится к R1b, было, скорее всего, неиндоевропейским. Отмечается, что носители культуры колоколовидных кубков далеко не обязательно были предками кельтов. Это в целом согласуется с тем, что первые кельты были R1a, а не R1b, но к концу 1-го тыс. до н.э. понятие «кельты» перешло на носителей R1b, на территории, показанные на картах выше.

Когда историки пишут, что «ко времени первого упоминания кельтов в письменных источниках, около 600 г. до н. э., они уже были широко распространены в Иберии, Галлии и Центральной Европе», то надо понимать, что «кельтами» здесь могут именовать кого угодно. Критерии «кельтов» при таких описаниях отсутствуют. Иначе говоря, в этой цитате фактически написано, что до 6 века до н.э. в Европе обитали различные племена. Ясно, что это сомнений не вызывает. Одно движение ККК по Европе происходило с 4800 лет назад и во всяком случае до конца 2-го тыс. до н.э. Но это не были кельты по многим критериям. Под определение кельтов они не попадают.

Известно, что само слово «кельтский» попало в английский язык только триста лет назад, для обозначения сходной групп языков Ирландии, Шотландии, Уэльса, Корнуолла и Бретани. До этого этот термин имел исключительно узкое значение, как и десятки и сотни наименований других древних племен. С тех пор этот термин – «кельты» – используется для обозначения совокупности этносов, а, например, «галлы» – для обозначения народа, племени. Приняв такую классификацию становится понятным, что эти термины не являются идентичными, и одно нельзя подставлять взамен другого, хотя расхожей является цитата из книги Юлия Цезаря «Записки о Галльской войне» – «… племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами». Можно провести аналогию, что «есть народы, которые на их языке называются русскими, а на нашем – славянами». Или наоборот. Тем не менее, многие жонглируют этими понятиями, с легкостью заменяя одно другим.

Характерный пример. В книге Плутарха «Жизнеописания», в третьем томе в разделе «Камилл» рассказывается о знаменитой истории с взвешиванием тысячи фунтов золота. Это золото было выкупом, который побежденные римляне должны были передать галлам во главе с их предводителем Бренном (Brennus). Произошло это в 390 году до нашей эры. Вот как повествует об этом

русский перевод из книги Плутарха:

Впрочем, и у осажденных дела обстояли не лучше: голод усиливался, жестоко удручало отсутствие вестей о Камилле, от которого никто не являлся, так как галлы бдительно стерегли город. Поскольку обе стороны находились в бедственном положении, начались переговоры — сперва через стражей, чаще всего общающихся между собой. Затем, когда власти одобрили их почин, встретились Бренн и военный трибун Сульпиций и договорились, что римляне выплатят тысячу фунтов золота, а галлы, получив выкуп, немедленно покинут город и римские владения. Эти условия были подтверждены клятвой, но когда принесли золото, кельты повели себя недобросовестно, сначала потихоньку, а потом и открыто наклоняя чашу весов. Римляне негодовали, а Бренн, словно издеваясь над ними, отстегнул меч вместе с поясом и бросил на весы. «Что это?» — спросил Сульпиций. «Горе побежденным, вот что!», — откликнулся Бренн. Его ответ уже давно вошел в пословицу. Мнения римлян разделились: одни возмущенно требовали забрать золото и, вернувшись в крепость, терпеть осаду дальше, другие советовали закрыть глаза на эту незначительную обиду и, отдавая больше назначенного, не считать это позором, раз уж волею обстоятельств они вообще согласились отдать свое добро, что отнюдь не сладко, но, увы, необходимо.

Мы видим, что здесь галлы и кельты используются как синонимы. Но так не было в оригинале, это вольность переводчика. В английском переводе этой истории Плутарха слова «кельты» вообще нет, только галлы. Плутарх жил, как указано выше, в 46-127 гг. нашей эры. Но та же история была описана Ливием почти за сто лет до жизни Плутарха (Titus Livius Patavinus, 59 BC – 17 AD) в его труде Ab Urbe Condita Libri, Liber V:

Sed ante omnia obsidionis bellique mala fames utrimque exercitum urgebat, Gallos pestilentia etiam, cum loco iacente inter tumulos castra habentes, tum ab incendiis torrido et uaporis pleno cineremque non puluerem modo ferente cum quid uenti motum esset. Quorum intolerantissima gens umorique ac frigori adsueta cum aestu et angore uexati uolgatis uelut in pecua morbis morerentur, iam pigritia singulos sepeliendi promisce aceruatos cumulos hominum urebant, bustorumque inde Gallicorum nomine insignem locum fecere. Indutiae deinde cum Romanis factae et conloquia permissu imperatorum habita; in quibus cum identidem Galli famem obicerent eaque necessitate ad deditionem uocarent, dicitur auertendae eius opinionis causa multis locis panis de Capitolio iactatus esse in hostium stationes. Sed iam neque dissimulari neque ferri ultra fames poterat. itaque dum dictator dilectum per se Ardeae habet, magistrum equitum L. Valerium a Veiis adducere exercitum iubet, parat instruitque quibus haud impar adoriatur hostes, interim Capitolinus exercitus, stationibus uigiliis fessus, superatis tamen humanis omnibus malis cum famem unam natura uinci non sineret, diem de die prospectans ecquod auxilium ab dictatore appareret, postremo spe quoque iam non solum cibo deficiente et cum stationes procederent prope obruentibus infirmum corpus armis, uel dedi uel redimi se quacumque pactione possint iussit, iactantibus non obscure Gallis haud magna mercede se adduci posse ut obsidionem relinquant. Tum senatus habitus tribunisque militum negotium datum ut paciscerentur. Inde inter Q. Sulpicium tribunum militum et Brennum regulum Gallorum conloquio transacta res est, et mille pondo auri pretium populi gentibus mox imperaturi factum. Rei foedissimae per se adiecta indignitas est: pondera ab Gallis allata iniqua et tribuno recusante additus ab insolente Gallo ponderi gladius, auditaque intoleranda Romanis uox, uae uictis.

Как мы видим, слова «кельты» нет и у Ливия. Кстати, последние два слова – это знаменитое «горе побежденным», произнесенное Бренном, в архаичном варианте латинского. Сейчас эти слова пишутся vae victis, в английском переводе woe to the conqured, или woe to the vanquished. Наконец, приводим вариант Плутарха в английском переводе:

All this, however, brought no relief to the besieged, for famine increased upon them, and their ignorance of what Camillus was doing made them dejected. No messenger could come from him because the city was now closely watched by the Barbarians. Wherefore, both parties being in such a plight, a compromise was proposed, at first by the outposts as they encountered one another. Then, since those in authority thought it best, Sulpicius, the military tribune of the Romans, held a conference with Brennus, and it was agreed that on the delivery of a thousand pounds of gold by the Romans, the Gauls should straightaway depart out of the city and the country. Oaths were sworn to these terms, and the gold was brought to be weighed. But the Gauls tampered with the scales, secretly at first, then they openly pulled the balance back out of its poise. The Romans were incensed at this, but Brennus, with a mocking laugh, stripped off his sword, and added, belt and all, to the weights. When Sulpicius asked, «What means this?» «What else», said Brennus, «but woe to the vanquished?» and the phrase passed at once into a proverb. Some of the Romans were incensed, and thought they ought to go back again with their gold, and endure the siege. Others urged acquiescence in the mild injustice. Their shame lay, they argued, not in giving more, but in giving at all. This they consented to do because of the emergency; it was not honourable, but it was necessary.

Как видим, нет у Плутарха слова «кельты», только «галлы», и «варвары». Для полноты картины – еще один вариант перевода истории Плутарха на английский язык (The John Dryden Translation, 1683-1686, revised in the 1859 edition by Arthur Hugh Clough, published by The Folio Society, 2010):

Neither, indeed, were things on that account any better with the besieged, for famine increased upon them, and despondency with not hearing anything of Camillus, is being impossible to send anyone to him, the city was so guarded by the barbarians. Things being in this sad condition on both sides, a motion of treaty was made at first by some of the outposts, as they happened to speak with one another; which being embraced by the leading men, Sulpicius, tribune of the Romans, came to a parley with Brennus, in which it was agreed, that the Romans laying down a thousand weight of gold, the Gauls upon the receipt of it should immediately quit the city and territories. The agreement being confirmed by oath on both sides, and the gold brought forth, the Gauls used false dealing in the weights, secretly at first, but afterwords openly pulled back and disturbed the balance; at which the Romans indignantly complaining, Brennus in a scoffing and insulting manner pulled off his sword and belt, and threw them both into the scales; and when Sulpicius asked what that meant, «What should it mean», says he, «but woe to the conquered?» which afterwards became a proverbial saying. As for the Romans, some were so incensed that they were for taking their gold back again and returning, to endure the siege. Others were for passing by and dissembling a petty injury, and not to account that the indignity of the thing lay in paying more than was due, since the paying anything at all was itself a dishonor only submitted to as a necesssity of the times.

Как видим, опять только галлы, кельтов нет. Русский академический перевод показал недопустимую вольность.

Подобную вольность c названиями племен на грани передергивания допускает и автор книги «Celts and the Clasсical World», которая уже упоминалсь выше (David Rankin, 1987). После описания истории с Бренном Ранкин пишет: «The Romans… correctly identified the people whom they called Galli, who attacked their city in 390 BC: the individual tribes were known by name, and the tribal names were Celtic» (Римляне правильно идентифицировали людей, которых они называли галлами, и кто атаковал их город в 390 г. до н.э.: конкретные племена были известны по именам, и имена племен были кельтскими).

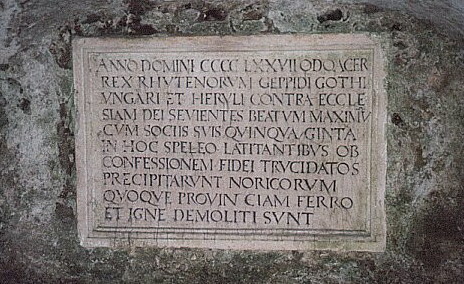

На самом деле это не так. То самое племя Бренна называлось «сеноны», и об этом писал Ливий в том же томе 5, раздел 34 (выделено мной, ААК):

Is quod eius ex populis abundabat, Bituriges, Aruernos,

Senones, Haeduos, Ambarros, Carnutes, Aulercos exciuit.

Слово «кельты» Ливию было известно, хотя в уцелевших 35 томах его сочинений оно встречается (Celtico) всего один раз. Но Ливий много писал о кельтиберах (Celtiberis), правда, в основном в последних томах, 34, 35, 39, 40, 41 и 42, по нескольку упоминаний на том. Продолжим о том, кто из античных авторов писал о кельтах, и что именно.

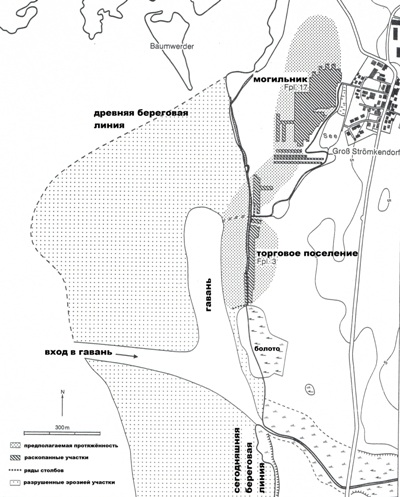

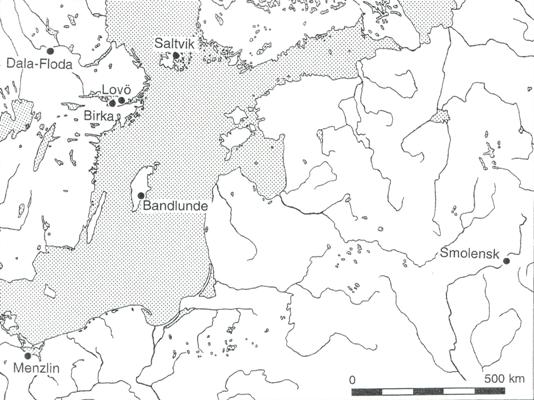

Гекатей Милетский (550- 476 гг. до н.э.; другие даты жизни 550-490 гг.). Видимо, у него самое первое упоминание о кельтах, как людях, живущих неподалеку от греческой колонии Массалия (Марсель), на юге Франции. В пересказе (труды Гекатея не сохранились), это изложение выглядит так: «Скифы живут на северном побережье Черного моря, к западу от них – кельты, по соседству с массалиотами».

Геродот Геликарнасский (484-425 гг. до н.э.). В своей девятитомной «Истории», в книге II («Евтерпа»), Геродот пишет: «…Река Истр начинается в стране кельтов у города Пирены и течет, пересекая Европу посредине. Кельты же обитают за Геракловыми Столпами по соседству с кинетами, живущими на самом крайнем западе Европы. Впадает же Истр в Евксинский Понт, протекая через всю Европу там, где милетские поселенцы основали город Истрию».

В книге IV («Мельпомена») он повторяет – «Ведь Истр течет через всю Европу, начинаясь в земле кельтов – самой западной народности в Европе после кинетов. Так?то Истр пересекает всю Европу и впадает в море на окраине Скифии». (ссылка)

Помимо этого, кельты у Геродота в остальных томах «Истории» не упоминаются. В этом отрывке, как мы видим, Геродот определяет кельтов как на Пиренеи, так и на Дунай. Остается только гадать, на каком основании Геродот их объединяет, или скорее связывает, но с его легкой руки последующие историки так и продолжили их называть – кельтиберы на Пиренеях, кельты – в континентальной Европе. Современные историки обычно пишут, что поскольку Геродот является надежным и достоверным историком, то он знал, о чем писал, так что так тому и быть. О языке кельтов Геродот ничего не сообщал. Хорошей иллюстрацией к подходу историков и лингвистов является рассуждение David Rankin в цитируемой выше книге «Кельты и классический мир» – он заключил, что поскольку Геродот ничего не писал о языке кельтов, то следует исходить из того, что язык тот был индо-европейским (! – ААК ), как в Европе, так и на Пиренеях.

Полибий (200-118 до н.э.). Далее кельтов упоминал греческий историк Полибий (Polybius, The Histories), который жил в 200-118 гг. до нашей эры. После него остались 39 томов его «Историй», и кельтов он упоминал в томах 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 15, 18 и 34, часто по одному слову или одной фразе на том. Так, в томе 1 он упомянул про «Celts» и «Italian Celts», и всё. В томе 2 повествуется, что «итальянские кельты были близкими соседями этрусков, и часто ассоциировались с ними». Это не помешало кельтам «атаковать этрусков большой армией, вытеснить их с равнины По, и занять равнину самим». Еще он упомянул о «кельтах, прибывших в Этрурию», и что римляне «убили примерно 50 тысяч кельтов и по меньшей мере 10 тысяч были взяты в плен».

Начиная с тома 3 Полибий все больше переходит на упоминания кельтиберов, особенно в связи с пиренейскими войнами Ганнибала. Полибий был современник Ганнибала (247-183 гг. до н.э.), пересекаясь с последним 17-ю годами жизни, и потому его описания во многом должны быть достоверными. Через тома с 3 по 34 проходит описание кельтиберов как злейших врагов Рима, описание их предательств и Рима, и Ганнибала, отступлений и бегств. В его описаниях Иберия и Кельтиберия граничат друг с другом. Термином «кельты» Полибий обычно описывает народы к северу от Кельтиберии, живущие «по обе стороны Альп». В его описаниях «кельты живут от реки Нарбо недалеко к западу от Марселя, и от устья Роны, впадающей в Сардинское море, и до цепи Пиренейских гор до Внешнего моря». Далее, «Пиренеи отделяют кельтов от иберов».

В томе 11 Полибий описывает войска Ганнибала, в которые «входили африканцы, испанцы, лигурийцы, кельты, финикийцы, италийцы и греки», прибавляя, что эти «люди в своих законах, обычаях, языке и вообще ни в чем не имели ничего общего». Из этого можно условно заключить, что кельты, если принять, что они говорили на индоевропейских языках, не понимали языка лигурийцев, испанцев (баскский язык?), италийцы (неиндоевропейские языки?) и других. В томе 12 опять упоминаются лигурийцы, кельты и иберы, как разные народы. В томе 14 описывается гибель более 4 тысяч кельтиберов, наемников Карфагена, в бою и при бегстве. На других страницах того же тома упоминается гибель 10 тысяч и 30 тысяч кельтиберов. Это же описания продолжаются и в последующих томах. В противоположность кельтиберам, кельты описаны Полибием как «имеющие тихий и упорядоченный характер» (том 34).

Юлий Цезарь (102-44 гг. до н.э.). В своих «Записках о Галльской войне» Цезарь много пишет о галлах, и почти ничего о кельтах. Возможно, это потому, что в самом начале книги он фактически сделал эти названия синонимами, написав – «Галлия по всей своей совокупности разделяется на три части. В одной из них живут бельги, в другой – аквитаны, в третьей – те племена, которые на их собственном языке называются кельтами, а на нашем – галлами». В целом, эта книга малоинформативна в отношении кельтов.

Дионисий Галикарнасский (60-7 гг. до н.э.). В своей книге Roman Antiquities (Римские древности) он упоминает Keltika.

Страбон (63 г. до н.э. – 24 г. н.э.). В своем основном труде «География» Страбон указывал: Области за Рейном, обращенные на восток и лежащие за территорией кельтов, населяют германцы. Последние мало отличаются от кельтского племени: большей дикостью, рослостью и более светлыми волосами, во всем остальном они схожи: по телосложению, нравам и образу жизни они таковы, как я описал кельтов. Поэтому, мне кажется, и римляне назвали их германцами, как бы желая указать, что это «истинные» галлаты. Ведь слово «germani» на языке римлян означает «подлинные».

Интересно высказывание Страбона в отношении смешанных названий «кельтиберы» или «кельтоскифы»: «Я утверждаю согласно с мнением древних эллинов, что, подобно тому, как известные народы северных стран назывались одним именем скифов или номадов, как называет их Гомер, а впоследствии, когда сделались известными и западные страны, их обитатели назывались кельтами и иберами или смешанно кельтоиберами и кельтоскифами, ибо вследствии неведения отдельные народы в каждой стране подводились под одно общее имя».

Это можно понять двояко – либо Страбон считает кельтов скифами, либо кельтиберов и кельтоскифов не имеющих отношения к кельтам, и просто подводимыми под уже известное имя, что Страбон и высмеивает. Ю.Н. Дроздов в своей книге «Тюркская этнонимия древнеевропейских народов» (Москва, 2008, стр. 168) тоже пытается расшифровать это высказывание Страбона: «другими словами, кельтов сначала называли кельтоскифами, поскольку они принадлежали к уже известному скифскому народу».

Диодор Сицилийский (90-30 гг. до н.э.). В своей «Bibliotheca Historica» греческий историк Диодор Сицилийский писал, что, убив противника, кельты «отрезают их головы и вешают на шеи своих коней, а принеся их домой, прибивают ко входам своих жилищ. Они сохраняли отрезанные головы побеждённых врагов в кедровом масле… А некоторые хвалились, что не отдали бы эти головы даже за такое же по весу количество золота…».

Плутарх (46-127 гг. н.э.). Выше были приведены выдержки из трудов Плутарха, хотя они о галлах, а не о кельтах. Как указывалось, технически это могли быть разные понятия, как, например, славяне и поляки. Но название «кельты» было безусловно знакомо Плутарху, хотя он использовал его всего несколько раз. Например, в биографии Marcus Cato Плутарх писал, что Катон «called upon his neighbours, called Celtiberians, for help» (Катон обратился к соседям, называемым кельтиберами, за помощью). В биографии Caius Marius Плутарх писал – «… the country of the Celti… to that part of Scythia which is near Pontus» (страна кельтов… [относится] к той части Скифии, которая [находится] у Черного моря), опять, как и ряд античных авторов, связывая кельтов со скифами. И далее – «whole army was called by the common name of Celto-Scythians» (вся армия называлась обычным именем кельтоскифов).

Иордан (6-й век н.э.). Об Иордане известно немного, и могло быть неизвестно вообще, если бы он не упомянул свое имя в своих произведениях. В книге Getica (другое название – De origine actibuscque Getarum, или «О происхождении и деяниях гетов») он упомянул воинов «Кельтики» в составе армии везиготов, но это уже поздние времена – Аттилы и императора Валентиниана: «И вот выводит Теодорид, король везеготов, бесчисленное множество войска; оставив дома четырех сыновей, а именно: Фридериха и Евриха, Ретемера и Химнерита, он берет с собой для участия в битвах только старших по рождению, Торисмуда и Теодериха. Войско счастливо, подкрепление обеспечено, содружество приятно: все это налицо, когда имеешь расположение тех, кого радует совместный выход навстречу опасностям. Со стороны римлян великую предусмотритель-ность проявил патриций Аэций, на котором лежала забота о Гесперйской стороне империи; отовсюду собрал он воинов, чтобы не казаться неравным против свирепой и бесчисленной толпы. У него были такие вспомогательные отряды: франки, сарматы, арморицианы, литицианы, бургундионы, саксоны, рипариолы, брионы – бывшие римские воины, а тогда находившиеся уже в числе вспомогательных войск, и многие другие как из Кельтики, так и из Германии».

На языке оригинала это выглядит так: …producitur itaque a rege Theodorido Vesegotharum innumerabilis multitudo; qui quattuor filios domi dimissos, id est Friderichum et Eurichum, Betemerim et Himnerith secum tantum Thorismud et Theodericum maiores natu participes laboris adsumit, felix procinctum, auxilium tutum, suave collegium habere solacia illorum, quibus delectat ipsa etiam simul subire discrimina, a parte vero Romanorum tanta patricii Aetii providentia fuit, cui tunc innitebatur res publica Hesperiae plagae, ut undique bellatoribus congregatis adversus ferocem et infinitam multitudinem non impar occurreret. hi enim adfuerunt auxiliares: Franci, Sarmatae, Armoriciani, Liticiani, Burgundiones, Saxones, Ripari, Olibriones, quondam milites Romani, tunc vero iam in numero auxiliarium exquisiti, aliaeque nonnulli Celticae vel Germanie nationes…

И вот теперь, после столь подробного рассмотрения, в каком виде древние авторы упоминали и описывали кельтов, подойдем к основному вопросу нашего изложения:

откуда появились кельты? Какой народ, а именно род, их породил? С каким предшествующим народом, родом, популяцией они генетически связаны? Откуда появился кельтский язык? Что это был за язык?

Ясно, что никакой народ не появляется ниоткуда, как и его язык. У кельтов должна была быть преобладающая гаплогруппа, или субклад, которые уходят вглубь времен на тысячелетия, и практически однозначно связывают гаплогруппами и языком с их соответствующей ветвью в системе ДНК-генеалогии, откуда практически однозначно появляется региональная привязка кельтов, или тех, кого этим именем стали называть классические авторы, и не исключено, что стали называть не их самих, а тех, кто понес дальше их имя уже столетия спустя после исходных, «настоящих» кельтов.

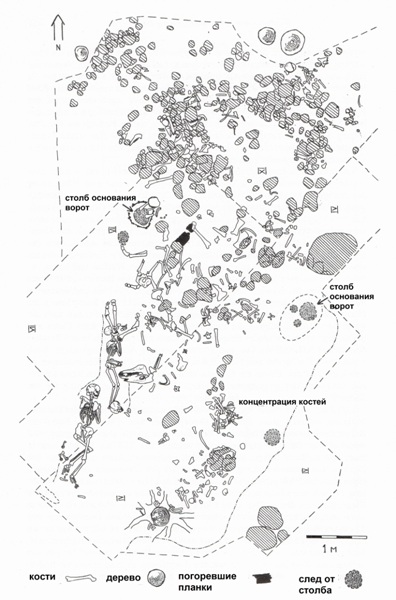

А кто могли быть это «исходные», «настоящие» кельты? Для связности и историчности изложения мы обязаны принять, что «исходные» кельты были первые зафиксированные носители галштатской культуры, кладбище которых было обнаружено у Галштатта, к юго-востоку от современного Зальцбурга в Австрии, и датировано примерно 700 лет до н.э. В последующие три-четыре столетия кельты распространились со скоростью лесного пожара в разные стороны, причем это распространение вряд ли было в основном физическим, скорее, это было распространением их индоевропейского языка, культуры, технологии. Это, в свою очередь, приводит к важному положению, что язык в те времена в Европе был не индоевропейским, иначе чему там распространяться в своей языковой среде. Так оно, конечно, и было, и о том, что язык в Европе в те времена был неиндоевропейский, свидетельствуют разные данные – и обилие неиндоевропейских языков в Европе в те времена и ранее, и, главное, вообще отсутствие данных, что в Европе в 2-м тысячелетии до н.э. были ИЕ языки, помимо ИЕ языков ранее изгнанных носителей гаплогруппы R1a, перенесших эти языки на Русскую равнину и далее в Анатолию-Митанни, Иран, Индию в середине 2-го тыс. до н.э.

Именно потому мы упомянули выше, что классические авторы могли уже называть кельтами не «исходных» кельтов, а тех, кто понес дальше их имя уже столетия спустя. Это уже по языку были кельты «приобретенные». Как будут показано ниже, в этом и заключена одна из многих путаниц в отношении происхождения кельтов и их языка. Историками берется индо-европейский язык, принесенный «приобретенными» кельтами, скажем, в Иберию, и провозглашается, что этот ИЕ язык там был с древнейших времен, и на нем говорили носители культуры колоколовидных кубков (ККК) за две тысячи лет до того.

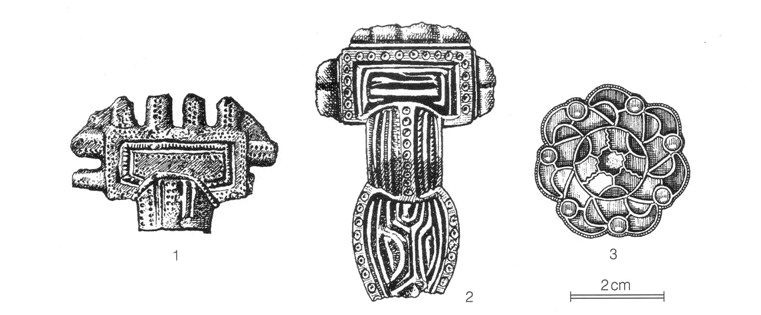

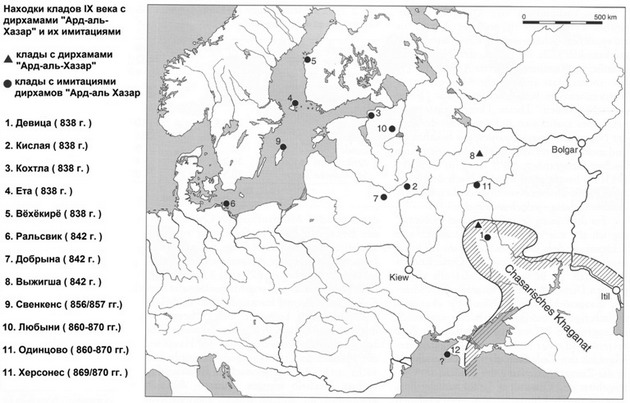

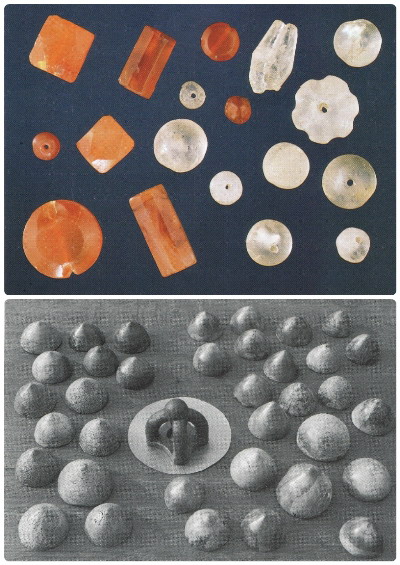

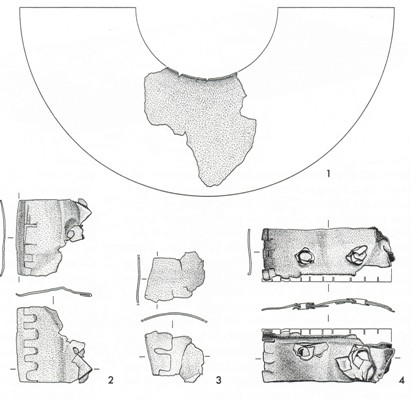

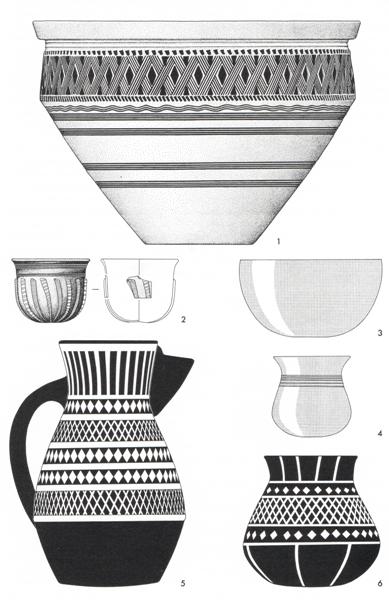

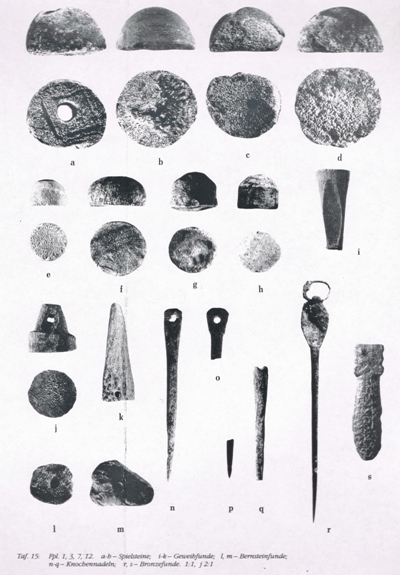

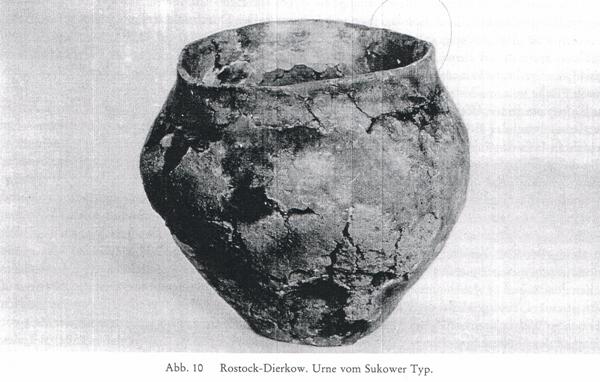

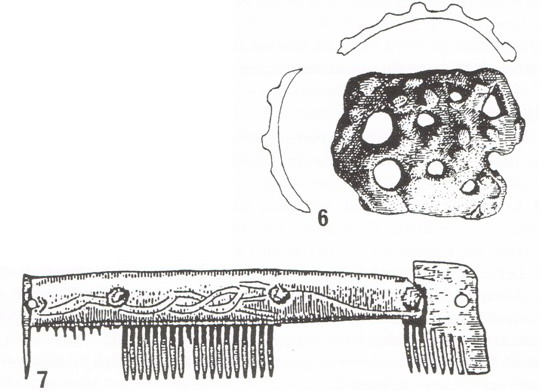

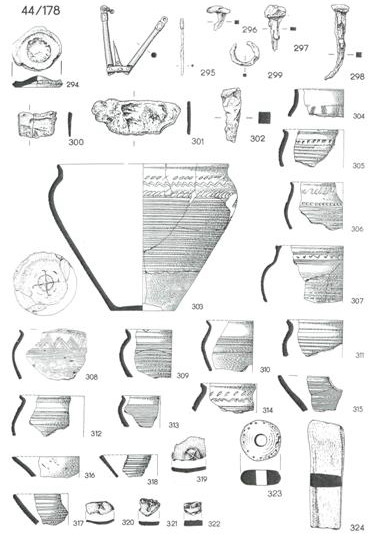

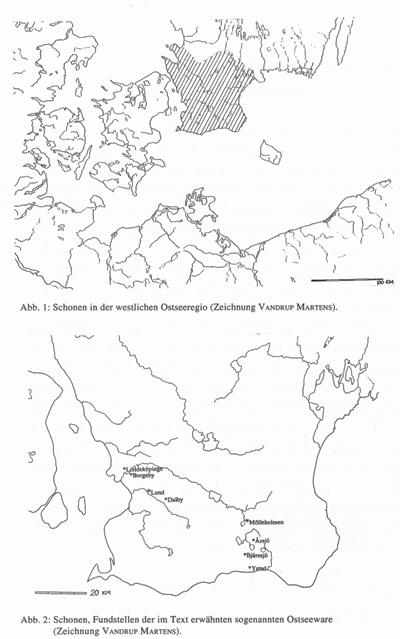

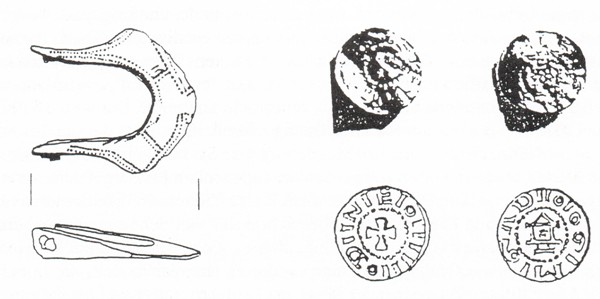

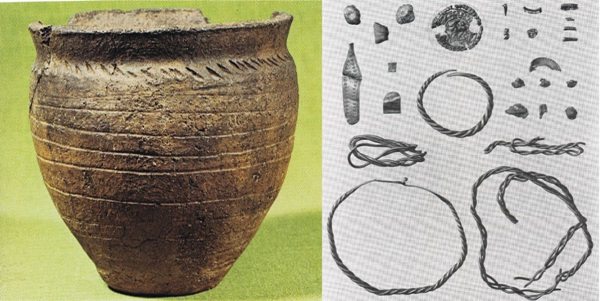

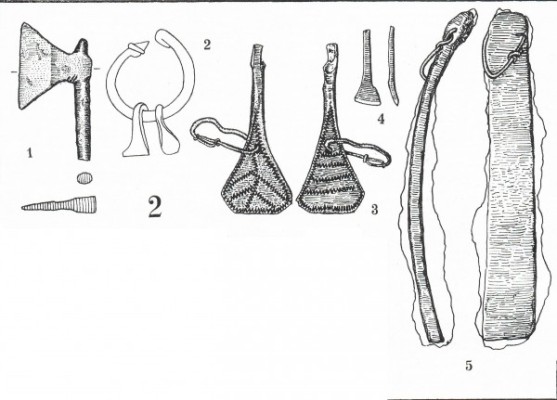

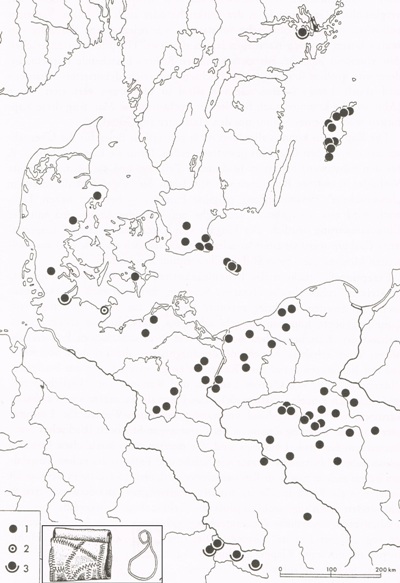

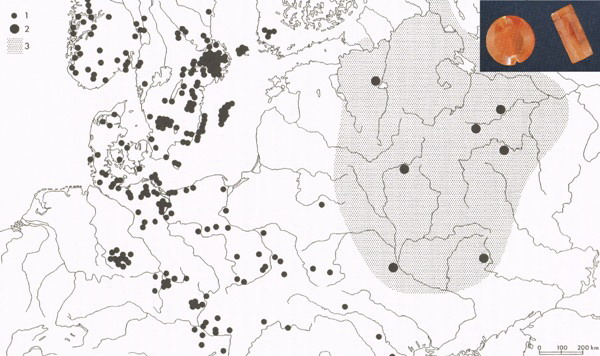

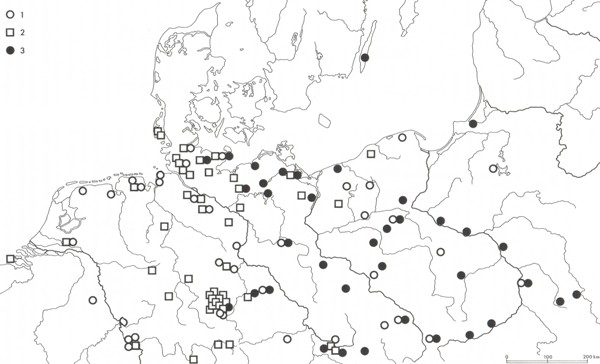

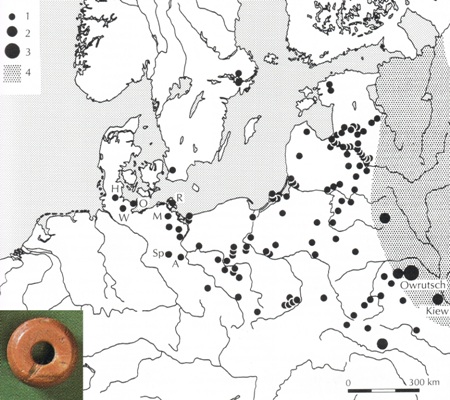

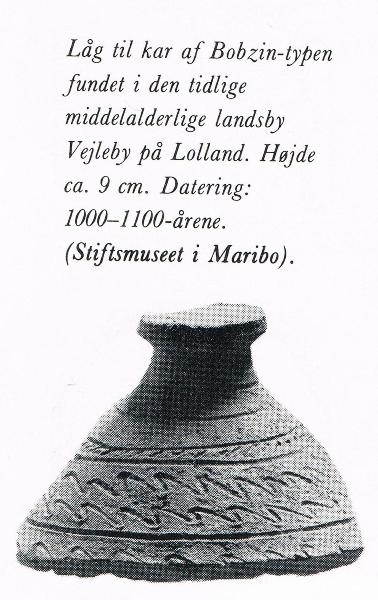

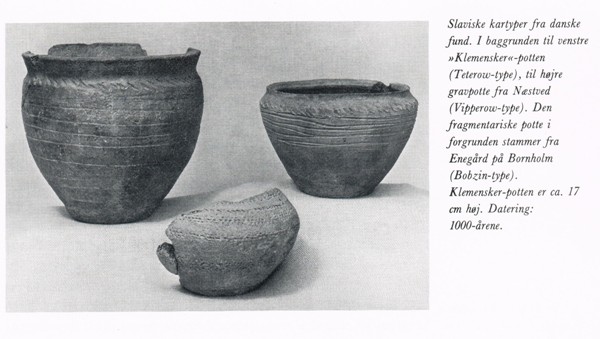

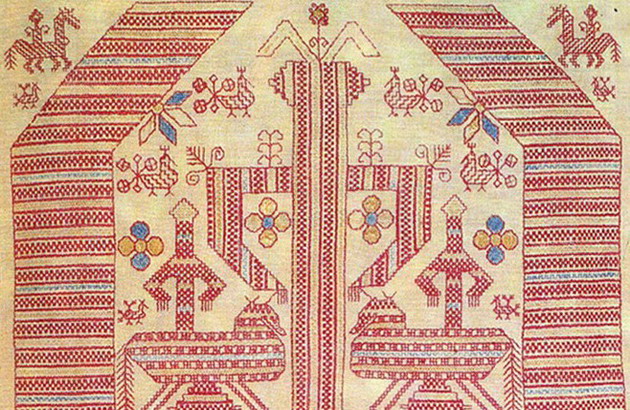

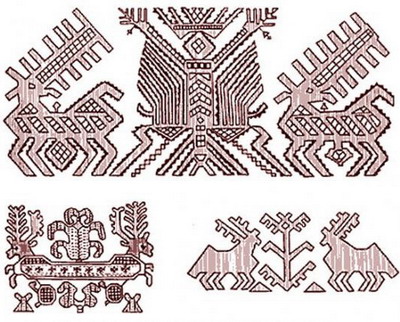

Предметы культуры колоколовидных кубков

Типичным примером такого подхода является недавняя книга «Кельты с Запада: пересмотр бронзового века и прибытие индо-европейцев в атлантическую Европу» (2013, Oxbow Books, 237 стр., редакторы Johm T. Koch, Barry Cunliffe), в которой признается, что в соответствии с установившимися взглядами атлантическая Европа в бронзовом веке была полностью не-индо-европейской, но утверждается, что кельтский язык появился именно там, и именно в бронзовом веке. Откуда он там появился, остается загадкой, но редакторы книги утверждают, что не из гальштаттской и латенской культуры центральной Европы железного века. Откуда и кто его принес – опять же в книге удел фантазий. Никаких данных к этому книга не предоставляет.

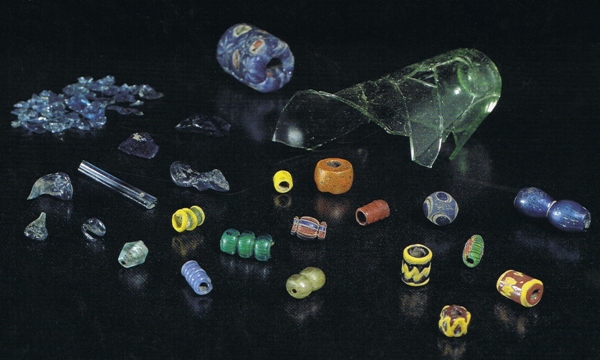

Итак, говоря о происхождении «первых» кельтов, отметим, что их языком был индоевропейский язык, который в те времена был характерен для гаплогруппы R1a, но не гаплогруппы R1b. В Европе, там, где вскоре «лесным пожаром» пошел распространяться кельтский язык, население в те времена относилось в значительной степени к гаплогруппе R1b, основной гаплогруппе ККК. Иначе говоря, время от примерно 7 до 4 века до н.э. – это время становления «кельтского» индоевропейского языка как лингва-франка Центральной Европы. Почему это произошло? Видимо, передовая металлургическая технология, изумительной красоты украшения, многие в традиционном скифском «зверином стиле», что опять наводит на мысль о гаплогруппе R1a первых кельтов.

Откуда у первых кельтов индоевропейский язык, и каков источник их гаплогруппы R1a? Самое простое и разумное объяснение сводится к тому, что первые кельты, носители гаплогруппы R1a, и которые, разумеется, говорили на ИЕ языке, прибыли миграционным путем с востока, с Русской равнины, в конце II тыс. или начале I тыс. до н.э. Кандидатами на это могут быть не менее десятка ветвей гаплогруппы R1a, как приведено ниже. Иначе говоря, кандидатов на первых «кельтов» в Европе, говорящих на ИЕ языках, было предостаточно. А далее – носители R1b перенимают язык, и несут его по Европе. При этом вытеснять или физически уничтожать тех, у кого язык переняли, вовсе не было обязательно. Тогда понятно, почему античные авторы упоминали скифов в связи с территорией заселения кельтов, и упоминали территории до Черного моря.

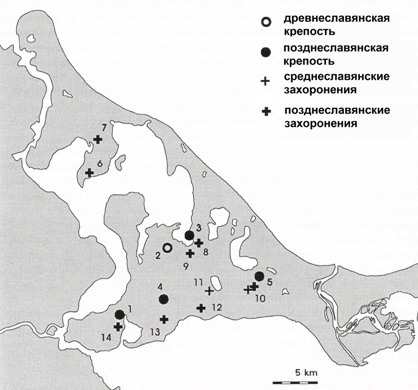

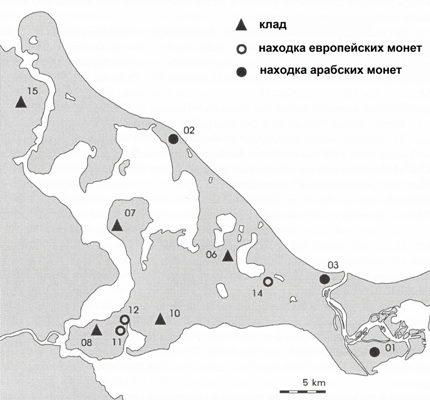

В связи с этим можно привести ссылку на книгу В.Е. Ерёменко «”Кельтская вуаль” и зарубинецкая культура. Опыт реконструкции этнополитических процессов III-I вв. до н.э. в Центральной и Восточной Европе» (СПб., 1997), и автореферат его кандидатской диссертации (

Ерёменко В.Е. Процесс латенизации археологических общностей позднего предримского времени Восточной Европы и сложение зарубинецкой культуры. Автореферат канд. ист. наук. Л. 1990). По мнению автора, В. Ерёменко, некоторые находки поморской культуры, которая рядом исследователей рассматривается как праславянская, имеет аналоги в латене. Правда, автор рассматривает их как возможные свидетельства «контактов между поморским населением и кельтами», даже, видимо, и не предполагая, что поморы и могли оказаться теми самыми кельтами. Как отмечает В. Ерёменко, рассмотрение хронологии латенских древностей Закарпатской Украины и подробное изучение датированных аналогов закарпатским находкам, определение узких дат имеющихся комплексов позволяет заключить, что первые контакты с кельтским миром имели место в V-IV вв. до н.э., то есть не менее 200-300 лет спустя появления «начальных кельтов» в Гальштатте.

Интересно сообщение Плутарха, что римский разведчик, отправляясь в лагерь кимвров, учил кельтский язык и одевался по-кельтски (цит. по В. Ерёменко, афтореф. канд. дисс.). Поскольку происхождение кимвров так и остается неизвестным, и И.Л. Рожанский относит их к носителям гаплогруппы R1a, прибывшим с востока в Центральную Европу (

Рожанский И.Л. Загадка кимвров. Опыт историко-генеалогического расследования. Вестник ДНК-генеалогии, т. 3, № 4, 2010, с. 545-594), то в происхождении кельтов опять виден «след R1a».

Таким образом, нами выдвинут вариант решения проблемы о происхождении индоевропейского языка первых кельтов гальштаттской археологической культуры, и механизма его распространения как лингва-франка Европы. Это совпало по времени с разрушением империи этрусков и становлением древнего Рима.

Есть ли еще какие подсказки в вопросе о происхождении первых кельтов? Сразу приходится откладывать в сторону все описания древних кельтов у классиков. Ни одно из них для этой цели не подходит, ни одно не касается происхождения кельтов или их языка.

Рассмотрим современные источники по кельтам, которые уже включают археологические и лингвистические данные. Поражает, насколько бедны лингвистические данные по кельтскому языку (или языкам). Все источники повторяют положение о индоевропейской природе кельтского языка, но либо совершенно голословно, либо на ходу упоминая сответствующие изоглоссы, либо безудержно фантазируют об источниках ИЕ корней в кельтском языке. В качестве примеров рассмотрим книги:

— Christian-J. Guyonvarc’h, Francoise Le Roux (1995). La civilisation celtique Payot, 285 pp.

— Теодор Моммзен (1909). История Рима. Издание 2010 г., Москва, «Вече», 383 стр.

— Jean-Louis Brunaux (2008). Les Gaulois, Les Belles Lettres, Paris; русское издание Жан-Луи Брюно. Галлы, Москва, «Вече», 2011, 399 стр.

— Nora Chadwick (1971). The Celts. London. The Folio Society, 317 pp.

— Гудзь-Марков, А.В. (2004). Индоевропейцы Евразии и славяне. Москва, «Вече», 231 стр.

— и несколько статей по лингвистике кельтов в академической печати.

Итак, что там о происхождении кельтов и их языка?

В книге Гюйонварх и Леру имеется много критических замечаний, типа таких, что «

кельтский язык – это ошибочный термин», что этноним кельты обозначает совокупность этносов (тогда как этнонимы галлы, бретонцы, галаты используются для обозначения разных народов). Что характерно, авторы честно пишут – «

мы не знаем, на каком языке в Галлии говорили до кельтских языков». Многие другие авторы, не моргнув глазом, пишут о том, что в Европе «прокельты» тысячелетиями разговаривали на индоевропейских языках.

Цитаты (из книги Гюйонварха и Леру):

1. Кельты были частью захватчиков, двигавшихся последовательными волнами, особенно начиная со второго тысячелетия до нашей эры, и кельтский является для Западной Европы древнейшим языком, с которым можно соотнести определенный географический регион.

2. Кельтам должны были предшествовать «протокельты». Однако мы совершенно не представляем себе, как все происходило между пятым и четвертым тысячелетиями до н.э., в эпоху, единственные архивы которой – китайские, египетские или месопотамские.

3. Многие французские археологи все еще находят более удобным датировать появление кельтов в Галлии приблизительно 500 г. до н. э., что едва ли оставляет последним время, чтобы до III в. до н.э. достичь Пиренеев и Средиземного моря, не говоря уже о Британии и Ирландии. Лингвистические датировки, напротив, позволяют предположить, что кельты уже присутствовали в Европе с конца третьего тысячелетия до нашей эры.

4. По отношению ко всей совокупности индоевропейских исследований, кельтология побивает своеобразный (негативный) «рекорд», обусловленный как ничтожным числом специалистов (которые изначально выходили из других дисциплин: греческого языка во Франции и санскрита в Германии – ввиду того, что кельтские языки являются маргинальным предметом всего в нескольких университетах Западной Европы), так и крайней диалектной фрагментарностью современных кельтских языков.

5. Докельтский субстрат Западной Европы определим в лучшем случае и с величайшими предосторожностями лишь по отношению к топонимам. И каким был этот субстрат? Этого никто не скажет.

6. Изучение языковых слоев также много дает: без него мы не имели бы понятия о диффузии кельтских языков по всей Европе.

7. Один из самых фантастических домыслов принадлежит Полибию, который самым серьезным образом рассказывает, что мечи галлов, как только наносят удар, гнутся и перекручиваются, так что воин должен их выпрямлять. Это утверждение находится в абсолютном противоречии с удивительными способностями кельтских металлургов. Кажущаяся нам ошибочной информация попала в анналы потому, что в момент их составления никому не приходило в голову ее проверять. К примеру, в V в. до н.э. Геродот располагал истоки Дуная в краях кельтов, а Гекатей Милетский утверждал, что Марсель (Massalia) был основан в Лигурии. …Однако ни о каком уточнении не может быть и речи, поскольку в IV веке греки различали всего четыре варварских (то есть не говоривших по-гречески) народа: кельтов, скифов, персов и ливийцев.

8. Еще меньше греки придавали значения внутренним различиям, и современные ученые только тешат себя самообманом, пытаясь отыскать в греко-латинской терминологии разницу между Celtae, Galatae и Galli. Галаты – это греческое название галлов и не более того: они не обязательно обитали в Галатии в Малой Азии; а Galli – это латинское название галлов. Но и Celtae – это тоже галлы из Галлии.

9. Часто предпочитают говорить о «протокельтах», причем термин этот свидетельствует не столько о фактах, сколько о нехватке документации и издержках методологии. …Назначение этого термина волей-неволей приходится сузить, поскольку он предполагает некий процесс формирования, не подтвержденный никакими археологическими или лингвистическими данными. Доттен, скептический по натуре и мало склонный к оригинальным гипотезам, в своем учебнике прямо говорит о «кельтах бронзового века», а такой крупный археолог, как Анри Юбер, которому мы обязаны единственной попыткой синтеза в этой области, потратил впустую немало времени, стараясь отыскать в Галлии лингвистические или топонимические следы первого кельтского вторжения.

10. На смену погребальному сожжению, которое являлось характернейшим обрядом гальштаттской эпохи, пришло захоронение в земле, ставшее общепринятым в латенский период, хотя никаких изменений в этническом составе популяции этих эпох уловить нельзя. Однако Цезарь, говоря о великолепных погребальных обрядах галлов, не забывает упоминать о кострах, тогда как самые архаические ирландские тексты, возможно, под влиянием христианства, ни словом о них не намекают. Кельты принимали участие в распространении гальштаттской культуры и были ее носителями, они же были носителями латенской культуры. Но что прикажете обо всем этом думать и какие делать выводы, если, как это представляется очевидным, от бронзового века до Гальштатта и Ла Тене не произошло никаких изменений в составе населения?

11. Географию кельтского мира описать нетрудно, по крайней мере если касаться только общих вопросов. После периода предполагаемых индоевропейских вторжений главным центром экспансии стала Центральная Европа, особенно Богемия, – это происходило на стыке гальштаттской и латенской эпох. …Во всяком случае неоспоримые следы присутствия кельтов встречаются в Западной и Южной Польше, в Венгрии и на Балканах, где продвижение кельтов шло вдоль течения Дуная. Но основной областью их расселения от Гальштатта до конца Ла Тена стала Галлия как таковая от Ла-Манша до Средиземноморья, от Атлантики до Альп и Рейна, и, по утверждению Тита Ливия… именно оттуда хлынули волны завоевателей, затопившие Шварцвальд и Северную Италию.

Как бы то ни было, кельтское нашествие скоро достигло Пиренейского полуострова, Северной Италии, юга Франции, всех прирейнских регионов от Швейцарии до Нидерландов и, вероятно из Бельгии, – Британских островов, которым суждено было затем стать последним и единственным прибежищем кельтов. С другой стороны, греки и римляне донесли до нас свидетельства о кельтских вторжениях в Италию и на Балканы. Кельтский материал присутствует в Польше, Румынии, Югославии, Болгарии; кельтские следы находят вплоть до Одессы…

12. На стыках кельтского и германского миров невозможно с достаточной четкостью определить, где начинаются кельты и где кончаются германцы. И однако, если не принимать во внимание их древнего индоевропейского родства, лингвистического или культурного кельто-германского единства никогда не существовало.

13. Кельтские языки принадлежат к «итало-кельтской» группе индоевропейских языков; они разделяются на две ветви, у каждой из которых есть своя отличительная черта: индоевропейское огубленное заднеязычное (лабиовелярное) *kw- сводится к заднеязычному /X/ в гойдельских и к губному /p/ в бриттских. *ekwo-s (лат. equus) «лошадь» превратилось в ech в древнеирландском и в epo-s в галльском. Поэтому гойделы называются «Q-кельтами», а бритты и галлы – «P-кельтами». Но истинная классификация – морфологическая. Она является также хронологической, поскольку противопоставляет кельтские островные языки, известные с конца античности (новые кельтские языки), и кельтские континентальные, исчезнувшие до начала средневековья.

14. Вот краткое определение индоевропейского языка из книги Жана Одри (Jean Haudry, L’indo-europeen, Paris, 1980, p. 3): Это не зафиксированный в источниках язык, существование которого нужно постулировать, чтобы объяснить многочисленные и точные соответствия, которые отмечают в бoльшей части языков Европы и во многих языках Азии.

15. Непоправимая слабость, или, скорее, ненормально малая роль кельтских языков в большей части, если не во всех работах по индоевропеистике – это факт, который нужно подчеркнуть в начале обзора этого вопроса. Не говоря уже о том, что кельтологов, специализирующихся на древних языках, и занимающих место в университете, можно пересчитать на пальцах одной руки, по крайней мере во Франции, и трудно сказать, что их исследования окружены уважением и поддерживаются.

16. Островные языки хронологически противопоставлены континентальному кельтскому, чаще называемому галльским ради упрощения терминологии. Но противопоставление это не является морфологическим или даже географическим: галльский входит в бриттскую группу. Это противопоставление хронологическое: таким образом, согласимся называть выше упомянутый язык древним кельтским. На самом деле речь идет о языке или группе языков, на которых говорили не только в Галлии, но и в других местностях Европы, населенных кельтами. Название «галльский» указывает лишь на область, где этот язык сохранился лучше и продержался дольше. На самом деле нужно будет говорить о кельтском. Итак, на кельтском говорили также в Бельгии, Швейцарии и Рейнской области, где германские народы, например, тревиры, были очевидно кельтизированы; в Цизальпинской Галлии, где латынь окончательно водворилась лишь в I в. нашей эры; в Испании, Центральной Европе, на побережье Черного моря и в Малой Азии. Кельтиберский в Испании, галатский в Малой Азии, в той мере, в какой они определимы по оставшимся от них скудным следам, являются кельтскими континентальными языками, и, как представляется, они не очень отличались от кельтского, на котором говорили в бельгийской Галлии или среди гельветов.

17. Непосредственные документы, все без исключения эпиграфические (нет ни одного кельтского текста, аналогичного текстам классических писателей, который бы передавался с помощью письменной традиции до раннего средневековья), состоят из коротких надписей (всего их около трехсот), по большей части надгробных, а иногда посвятительных, открытых между Северной Италией, Южной Францией и Испанией, где классическое влияние обусловило происхождение письменности на основе греческого, латинского, иберийского или лепонтийского (этрусского) алфавитов. Открытие галльской надписи в Бельгии или в Западной или Южной Германии было бы значительным филологическим событием, на которое не стоит очень уж надеяться.

18. Список кельтских языков: гойдельские – ирландский; шотландский гэльский; мэнкский (угасший в первой половине XX в.); бриттские – галльский или древний кельтски (угасший к V в. нашей эры); валлийский; корнский (угасший к концу XVIII в.); бретонский.

Столь большое количество цитат здесь приведено для создания определенной «загрунтовки холста», на который теперь можно накладывать соображения, диктуемые ДНК-генеалогией. Пройдемся по некоторым цитатам выше.

1. Речь в цитате фактически идет о том, что индоевропейский, кельтский язык появился в Европе не ранее начала 1-го тыс. до н.э. Это согласуется с тем нашим предположением, что этот язык был принесен в Европу мигрантами гаплогруппы R1a, говорящими на ИЕ языках. Это и было перезаселение Европы носителями R1a и возвращение в Европу индоевропейских языков.

2.

Кельтам должны были предшествовать «протокельты». Этому положению можно придать двоякое толкование. Если речь идет об «исходных» кельтах, носителях R1a, прибывших с востока, то «протокельты» – это фактически праславяне, или другие ноcители R1a, как скифы. Если речь идет о «вторичных» кельтах, которые понесли ИЕ язык по Европе, то это, в основном, носители гаплогруппы R1b, и «протокельты» – это потомки культуры колоколовидных кубков, прибывших на Пиренеи и далее на континент начиная с 4800 лет назад, с начала 3-го тыс. до н.э. Когда авторы пишут: «

Однако мы совершенно не представляем себе, как все происходило между пятым и четвертым тысячелетиями до н.э.», то есть 7-6 тысяч лет назад, то ДНК-генеалогия дает вполне ясный ответ: этнический и родовой (гаплогруппный) ландшафт в Европе был совершенно другой, носителей R1b в Европе не было, они в это время были на Русской равнине и на Кавказе, постепенно продвигаясь к Анатолии и к территории будущих шумеров, а в Европе обитали, в частности (и, наверное, в особенности) носители гаплогрупп R1a, I1, I2, G, которых через две тысячи лет вытеснят или уничтожат прибывшие носители гаплогруппы R1b, которые и станут «кельтами» на Британских островах в конце старой эры и в начале новой эры. Это их язык, на Британских островах, потом назовут «кельтскими языками» (см. п. 18 выше).

3.

Лингвистические датировки, напротив, позволяют предположить, что кельты уже присутствовали в Европе с конца третьего тысячелетия до нашей эры. Поскольку речь идет определенно о индоевропейских языках, то под «кельтами» здесь следует принимать носителей R1a в Европе. И тогда, естественно, 4500-4000 лет назад «кельты» как R1a проживали на Русской равнине, были ариями, и уже направлялись в этом качестве на юг, на Кавказ, в Анатолию, Митанни и далее на Аравийский полуостров, на юго-восток, чтобы стать авестийскими ариями, на восток, создавать андроновскую культуру, синташтинскую, и далее перейти в Индостан. Ясно, что «лингвистические датировки» здесь просто не могут относиться к неиндоевропейским языкам Европы, поскольку они не были «кельтскими».

6. Этот пункт касается «

диффузии кельтских языков по всей Европе». Действительно, исключительно быстрое распространение кельтов по Европе связано, скорее, с быстрой диффузией языков, чем с физической миграцией людей, говоривших на чужих языках, которая вряд ли была бы мирной.

9.

…Потратил впустую немало времени, стараясь отыскать в Галлии лингвистические или топонимические следы первого кельтского вторжения. См. п. 6. Не было кельтского «вторжения», если не считать за таковое прибытие носителей гаплогруппы R1a с востока как «исходных» кельтов. Распространение кельтского языка, культуры, технологии во второй половине 1-го тыс. было вполне мирным и эффективным. Видимо, созрели соответствующие культурно-экономические предпосылки для переходы Европы на индо-европейские языки.

10.

На смену погребальному сожжению, которое являлось характернейшим обрядом гальштаттской эпохи, пришло захоронение в земле, ставшее общепринятым в латенский период, хотя никаких изменений в этническом составе популяции этих эпох уловить нельзя. Не исключено, что это было прямым следствием перехода культурных признаков от R1a, «исходных кельтов» Гальштатта, к R1b, «приобретенных» кельтов. Как известно, праславяне сжигали покойников на протяжении нескольких тысяч лет.

(продолжение следует)

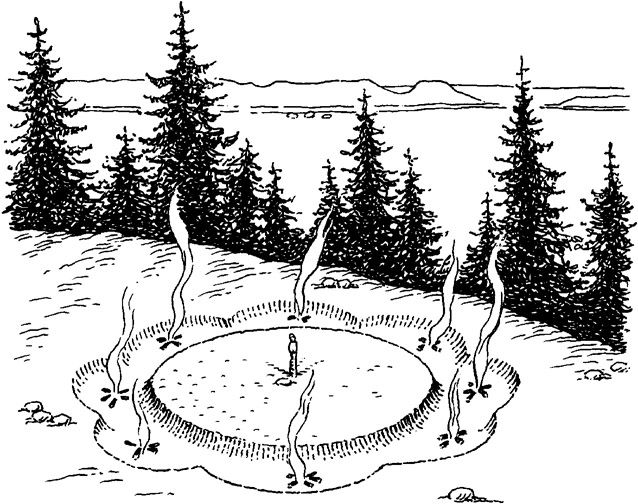

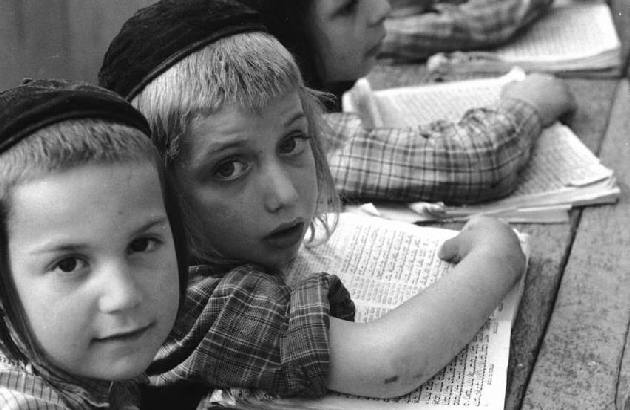

![[A2.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_YZo4TnSB7VY/S4Cu6FYEU0I/AAAAAAAAALc/IweH1fVKCqs/s1600/A2.jpg)

Пакистана, калаши придерживаются одной из архаичных форм многобожия, что, при наличии соответствующего интереса, естественно, могло бы быть очень интересным для современных ученых. Места, подобные этому в Пакистане, являются подлинными сокровищницами, из которых можно было бы черпать невероятной ценности знания о нашем прошлом. К сожалению же, очень часто мы не только не занимаемся изучением наших первоисточников, но и, вообще, даже ничего не знаем об их существовании (справа: девочка из "калашей").

Пакистана, калаши придерживаются одной из архаичных форм многобожия, что, при наличии соответствующего интереса, естественно, могло бы быть очень интересным для современных ученых. Места, подобные этому в Пакистане, являются подлинными сокровищницами, из которых можно было бы черпать невероятной ценности знания о нашем прошлом. К сожалению же, очень часто мы не только не занимаемся изучением наших первоисточников, но и, вообще, даже ничего не знаем об их существовании (справа: девочка из "калашей").

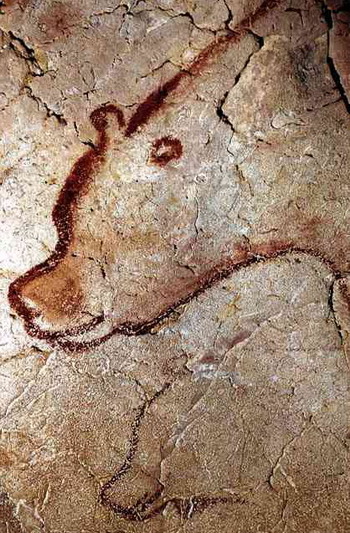

Именно данная особенность мифопоэтического сознания и обеспечила практически вечную сохранность тех культовых традиций, которые представляли особую важность для людей. Возвращаясь к нашему сюжету, отмечу, что у всех народов, у которых имелась традиция медвежьего культа, сохранились представления о медведе как о «первопредке». В этом явно видно то палеолитическое наследство, которое предки каждого народа – нынешнего носителя традиции медвежьего культа, получили от палеолитических «хозяев» земли при сакральном освоении местности, куда они в качестве новопоселенцев прибыли в глубокой древности.

Именно данная особенность мифопоэтического сознания и обеспечила практически вечную сохранность тех культовых традиций, которые представляли особую важность для людей. Возвращаясь к нашему сюжету, отмечу, что у всех народов, у которых имелась традиция медвежьего культа, сохранились представления о медведе как о «первопредке». В этом явно видно то палеолитическое наследство, которое предки каждого народа – нынешнего носителя традиции медвежьего культа, получили от палеолитических «хозяев» земли при сакральном освоении местности, куда они в качестве новопоселенцев прибыли в глубокой древности.

Герсон фон Блейхрёдер (Gerson von Bleichroder) родился в Берлине, бывшем тогда столицей Пруссии, 22 декабря 1822 года, на 7 лет позже Бисмарка, появившегося на свет в 1815 году.

Герсон фон Блейхрёдер (Gerson von Bleichroder) родился в Берлине, бывшем тогда столицей Пруссии, 22 декабря 1822 года, на 7 лет позже Бисмарка, появившегося на свет в 1815 году.

Как показало генетическое исследование, цыгане (Рома) в Британии и Европе происходят от "далитов" или самых низких каст "неприкасаемых", которые мигрировали с индийского субконтинента около 1400 лет назад.

Как показало генетическое исследование, цыгане (Рома) в Британии и Европе происходят от "далитов" или самых низких каст "неприкасаемых", которые мигрировали с индийского субконтинента около 1400 лет назад.

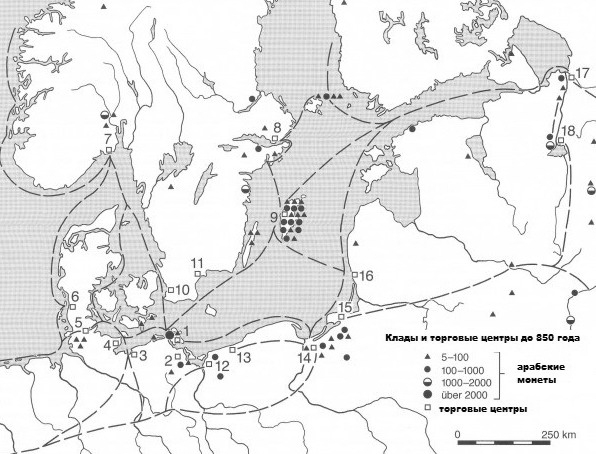

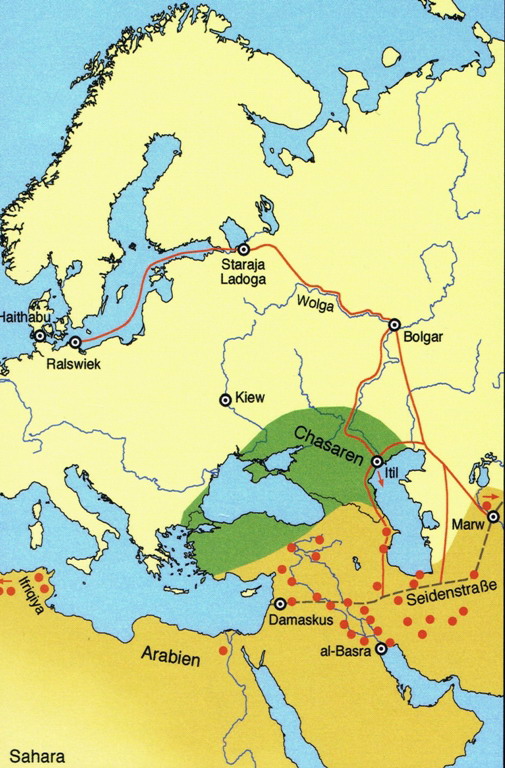

>> Несколько слов о допустимости участия части предков ашкенази именно R1a в Хазарском каганате.

Уважаемый Георгий Захарович, вопрос в науке ставится обычно не о «допустимости», а о доказуемости. Допустимо может быть все что угодно, что не противоречит законам термодинамики. Конечно, кто-то из евреев гаплогруппы R1a, да и любой другой гаплогруппы, мог оказаться в Хазарском каганате. Или где угодно. Но это же не разговор. Обычно разговор начинается при приведении хотя бы одной «экспериментальной точки», лучше двух. Иначе говоря, хотя бы одно свидетельство, что евреи гаплогруппы R1a принимали участие в деятельности Хазарского каганата, или что они ушли оттуда в Европу. Но таких просто нет. Поэтому разговор о том, что это «может быть рабочей гипотезой» является беспочвенным – нет, практически не может. Что толку от «рабочей гипотезы», когда у нее нет никаких данных. То, что дата совпала – так в мире происходило в этот промежуток времени неисчислисое количество событий. Совпадение дат – это «неспецифический» показатель. Он не может быть в основе «рабочей гипотезы». Все остальное, в том числе и «перехват власти» вообще не имеет к евреям гаплогруппы R1a никакого отношения.

>> …какова, на Ваш взгляд, вероятность такого развития событий, что ашкенази R1a и есть те самые потомки хазар, рассеявшиеся по Центральной и Восточной Европе среди своих сородичей R1a с Б.Кавказа в период прекращения существования Хазарского каганата?

Поскольку данных нет, то вопрос о вероятности является безотносительным. Как отмечено выше, евреи прибывали в Европу самыми разными путями. То, что они прибывали через Италию – есть свидетельства. Через Испанию – есть свидетельства. Через Англию – есть свидетельства (оттуда их изгнали в 1290 году). А вот из Хазарского каганата – таких свидетельств нет. Наверное, кто-то был, но почему именно R1a? Известно, что в те же времена они были в Киеве, в начале 10-го века в Киеве существовала еврейская община, киевского князя Владимира склоняли к переходу в иудаизм. Но опять же, где данные о гаплогруппы R1a в тех краях?

>> Близкую гипотезу в своё время выдвигал доктор Эран Эльхаик, утверждавший, что именно выходцы из Хазарии, а не евреи рейнских общин, явились основой при формировании субэтнической группы ашкенази. Но там есть вопрос по датировкам.

Там вопрос намного более принципиальный, чем по датировкам. У Эрана Элхайка была в корне неверная методология. Он сравнивал геномы кавказцев и европейских евреев, и про гаплогруппы вообще не упоминал. А поскольку гаплогруппы кавказцев, в целом, такие же, как и гаплогруппы ашкенази – Е, G, J1, J2, R1a, R1b, T, то ничего удивительного, что их геномы показывали много общего. Только к хазарам это не имеет никакого отношения.