-Метки

-Рубрики

- Великие караимы (3)

- Восток или Запад - время выбора (15)

- Графоманечка (7)

- Евреи и Израиль (362)

- Великие евреи (93)

- Евреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)

- Живопись (5)

- животные и растения (79)

- Истории о любви (7)

- История и этногенез (864)

- Альтернативная история (5)

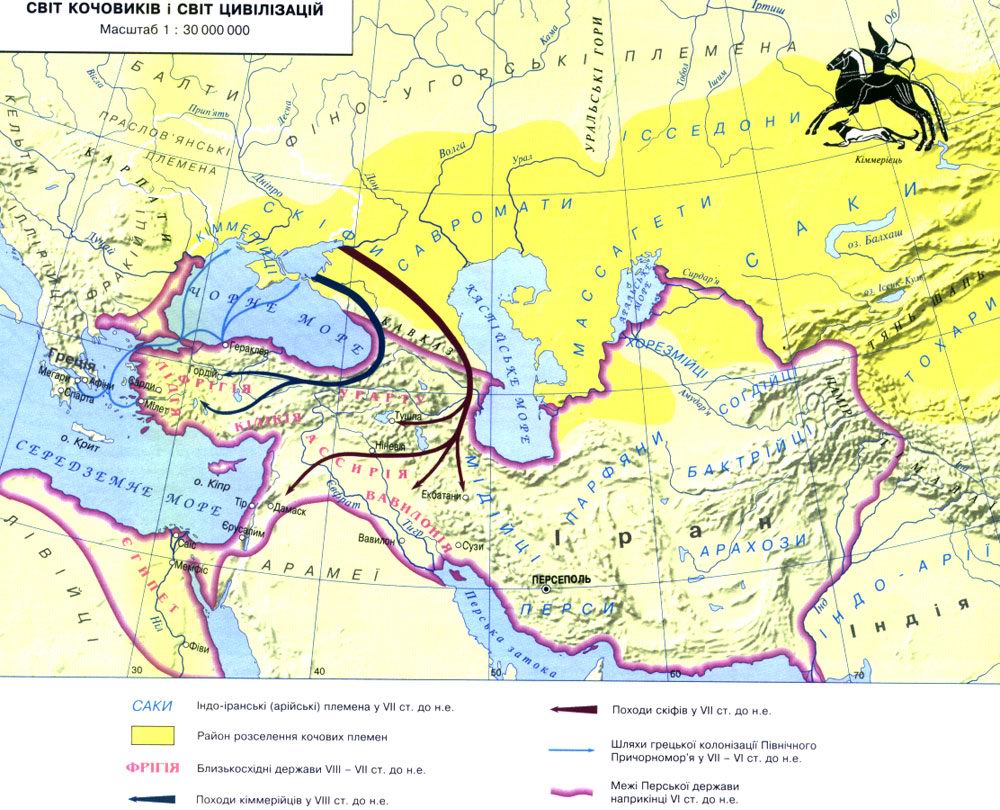

- Арийцы и Арии (индоевропейцы) (71)

- Генетические исследования (38)

- Древние времена (28)

- Изменения климата, катастрофы, стихии (36)

- Казаки - наследники Великой Хазарии (43)

- Народы-симбионты (281)

- Новое время и современность (44)

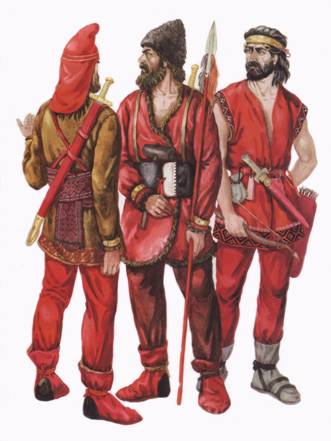

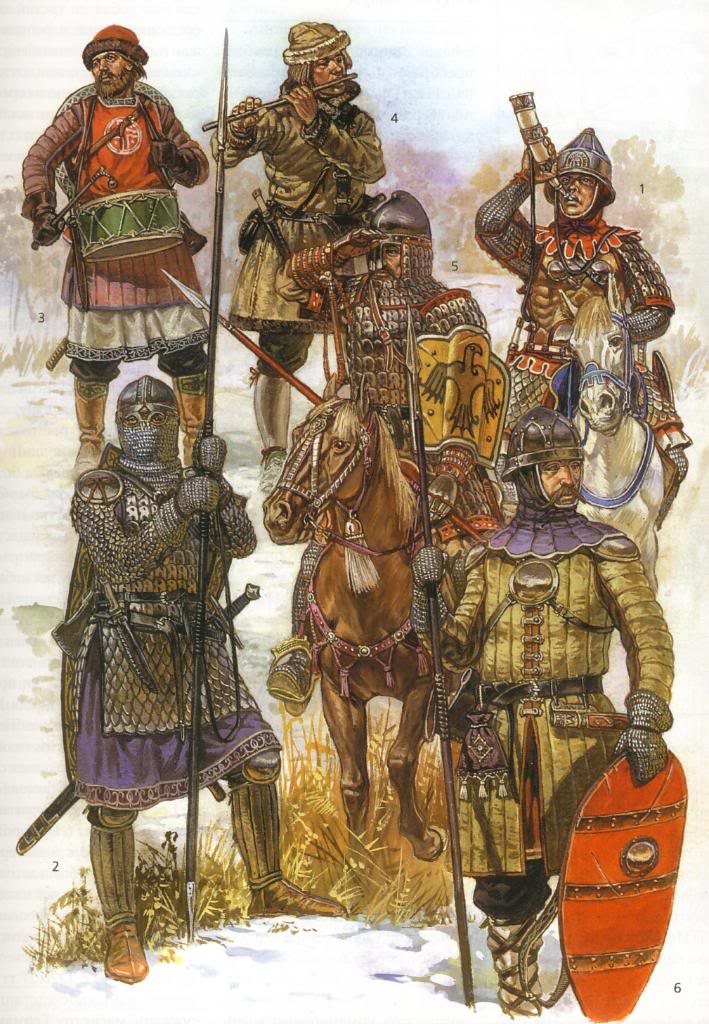

- Одежда, оружие и доспех (16)

- самоопределение (4)

- Скифы (13)

- Славяне и Русь (246)

- Средние века (29)

- СССР (13)

- Традиции (100)

- Тюрки, монголы (98)

- Фальшивки истории и история фальшивок (9)

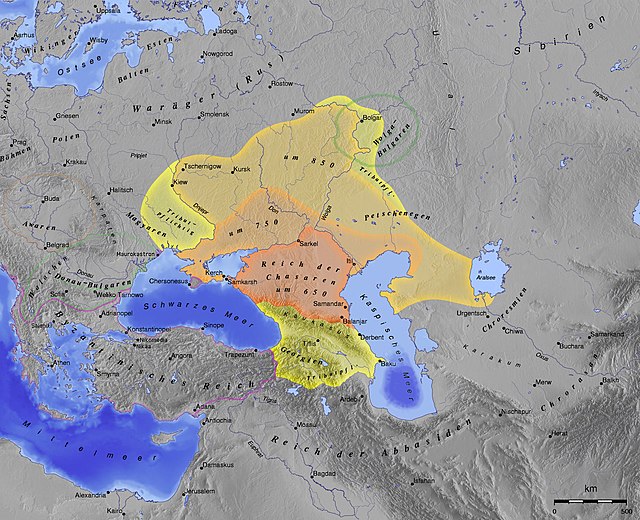

- Хазары и караимы (41)

- Цивилизации (1)

- Языки, слова и выражения (98)

- Книжки моего детства (6)

- Кулинария, кухня, национальные блюда (56)

- Медицина и здоровье (140)

- Музыка, танцы, песни (77)

- Наука, школа, образование и воспитание (36)

- Общество и его законы (239)

- Война, боевые искусства и оружие (132)

- Казни, пытки, палачи, инквизиция (18)

- пираты, разбойники и террористы (17)

- разведка и шпионаж (9)

- Расизм, геноцид и антисемитизм (31)

- Революции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)

- Фашизм (23)

- Человеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)

- Правила жизни (68)

- Разное, заметки, наблюдения, случаи, тайны (143)

- Религии (169)

- Ислам (5)

- Иудаизм (55)

- Молитва (7)

- Святые, пророки и пророчества (43)

- Христианство (67)

- Язычество, магия, суеверия (17)

- символика и памятники (34)

- Сказки, былины, легенды, притчи, память народа (49)

- Стихи (21)

- Страны и народы (357)

- Китай (16)

- Море и корабли, загадочные земли (15)

- Одесса (183)

- Россия (113)

- США (18)

- Япония (17)

- Украина (141)

- Великие украинцы (19)

- Юмор (85)

-Музыка

- _Assassin_s_Tango - из фильма "Мистер и миссис Смит"

- Слушали: 3916 Комментарии: 0

- Сестры Берри: Еврейская комсомольская (музыка Исаака Дунаевского)

- Слушали: 190 Комментарии: 0

- Имперский марш Звездные войны

- Слушали: 62 Комментарии: 0

- Mehdi "Blossoming flowers"

- Слушали: 3361 Комментарии: 0

- _Dance for two_ - скрипка-Яна Шакиржанова, цимбалы-Виктор Дмитренко

- Слушали: 1937 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

Кто такие хазары? Это тринадцатое колено Израиля. То, которым под зад.

О русском расизме |

Вот скажу честно - до самой последней степени утомляют не прекращающиеся речи патриотов об врождённом отсутствии расизма у русских, об особой "русской цивилизации", которой-де расовое чувство было совершенно чуждо. О том, что русские никогда-де не воспринимали степные и таёжные народцы, как низшую расу, а видели в них братьев, и тд, и тп. Всё это начали размазывать ещё славянофилы, не тем будь помянуты, потом радостно подхватили большевики (стоит вспомнить очень талантливый и очень лживый роман Валентина Иванова "Повести Древних Лет", в котором новгородские ушкуйники братаются и тут же роднятся с "биарами" - таёжными дикарями).

Позвольте привести несколько примеров этого самого трогательного братания с жителями степи и тайги

Русский крестьянин-переселенец охотно идет на черную землю и зеленые луга Семиречья и не может и не хочет признать, что он не везде найдет себе место. Так борются и будут бороться два духа – дух пахаря и дух скотовода. Победа, конечно, обеспечена первому, тем более, что самая борьба неравная; счастливы, поэтому, те из киргизов, которые вовремя успею и смогут перейти к земледельческой культуре там, разумеется, где эта культура возможна и выгоднее, чем скотоводство.

Русские крестьяне значительно превосходят киргизов по культурности и часто относятся к последним с презрением. Это презрение доходит иногда до полного отрицания в киргизах человеческой личности. Бывают на этой почве случаи бесчеловечной и бессмысленной жестокости: крестьяне безжалостно убивают киргизов и не чувствуют угрызений совести. Чаще всего дело происходит так. Русские крестьяне возьмут в аренду киргизские земли, построят дома и отказываются уходить по окончании срока аренды. Приезжают киргизы. Начинается свалка, и дело кончается кровопролитием, причем либо вовсе не имеющие ружей, либо вооруженные старинными самопалами киргизы оказываются в таких случаях более слабою стороною.

Бывает и хуже. Мужик работает? в саду, видит, что через забор тянется к яблоне киргиз, берет ружье и убивает киргиза наповал. Прибегают соседи. – «Что такое?» – «А вот, убил собаку!» – и даже не тронется с места, чтобы подобрать убитого.С таким убийцей мне пришлось однажды встретиться. Я остановился на ночлег в селении Головачевке (Аулиеатинского уезда Сыр-Дарьинской области). В избе был представительный мужик. Он интересно рассказывал про свои занятия – о том, как трудно ему сбывать телеги и получать все нужное, при отсутствии железной дороги. Рассказывал, и вдруг говорит: «Теперь вот все переменилось».

– Почему?

– Да я убийца… Убил киргиза.

Русские мужики, заражаясь духом завоевателей, нередко теряют здесь свое исконное добродушие, а с ним и ту детскую простодушную улыбку, которую так любил в них Л. Н. Толстой, не находивший этой улыбки у городского пролетария. Они заражаются столь распространенной на окраинах с полудиким населением жаждой наживы, привыкают к эксплуатации, отвыкают от гостеприимства, – они часто делаются неузнаваемы. Но зато сознательность, осмысленность, понимание своих прав, грамотность, все это развивается не менее быстро. Переселение в новые края встряхивает и переворачивает все их существо.

Но не всегда дух киргиза оказывается побежденным, и он, со своей стороны, ведет часто нападения, грабит, угоняет скот, тащит девушек. А иногда своевольный дух гор и степи покоряет и иначе. Помню я одну встречу. На двухколесной повозке в платье из синего бархата и в меховой шапке ехала молодая женщина с лицом красивой краснощекой бабы. Сзади скакал джигит. Кто это? Жена киргизского волостного, дочь русского мужика, бежавшая от родных к соблазнившему ее богатством и красотою киргизу.

Приведу еще один случай. В селении Ново-Покровском Пишпекского уезда разговорился я с хозяйкой.

– Горе у меня, барин, большое.

– А что?

– Сын убежал к киргизам, а сам-то (муж) его проклял и обещался убить.

И рассказала мне, как сын все ездил к киргизам, как они его поили и кормили, как он влюбился в киргизскую девку и как «убёг». Киргизы скрыли его. Дали много скота, поженили и отправили за озеро Иссык-Куль. И где он теперь, неизвестно. Но старик поклялся, что убьет бесстыжего сына, осрамившего семью перед людьми.

Итак, на соседей-кочевников русские крестьяне почему-то смотрят не как на "братьев" или хотя бы "таких же людей", а как на "собак", и "полностью отрицают в киргизах человеческой личности". Парень, связавшийся с киргизкой, вызывает ярость отца вплоть до готовности того убить сына за подобный позор. Притом совершенно хладнокровно убивают киргиза на месте за сорванное яблоко.

Это что, отсутствие расового чувства? "Всечеловеческое братство"?

Это 1909 год. Может, раньше русские крестьяне смотрели на соседей как-то по иному?

Перенесёмся в более ранние времена.

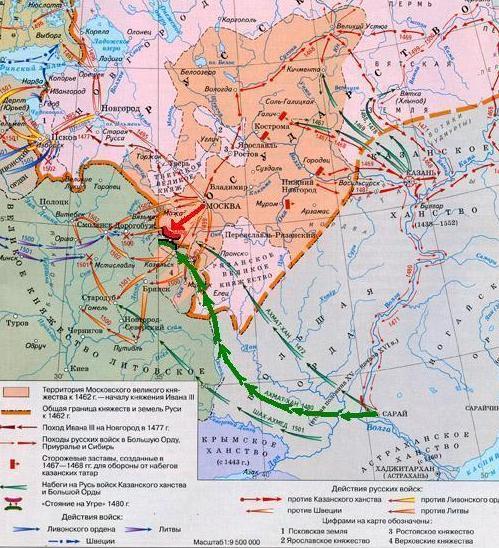

"Хлынувший после завоевания Казанского ханства поток русской колонизации наводнил Вотский край вплоть до самых глухих уголков. Этот процесс, начавшийся с момента взятия русскими Болванска и Кошкара, затем усилившийся после падения Казани, продолжался вплоть до учреждения Вотской автономной области. На местах этот процесс проходил тихо и незаметно, но очень быстро. Русское правительство признавало старинный обычай, по которому в стране существовала свободная распрятка лесов: кто где себе расчистил кулигу, тот ею и владел. Вотские князья, которые являлись в предшествующую эпоху носителями права собственности, были не в состоянии оказывать сопротивление неисчерпаемому потоку русской колонизации, волны которой вливались в край ежегодно. Свобода запашки давала огромный перевес русским переселенцам над местными старинными жителями вотяками, и русское правительство ничем не ограничивало этого обычая. Пользуясь захватным правом, русские ставили свои починки на вотской земле, занимали участки земли, рубили лес и распахивали себе поля, не обращая никакого внимания на коренное вотское население. Среди вотских лесов ежегодно возникали русские починки, основывались селения, появлялись русские переселенцы. Кроме колонизации лесных пространств, русские проникали в самые вотские деревни, расположенные по главным колонизационным путям. Русское переселенческое движение шло с запада на восток, надвигаясь по Чепце и Кильмези от низовьев вверх по рекам, а от Камы — с юга, также к верховьям ее притоков. В каждом отдельном случае дело начиналось с малого: в вотскую деревню приезжал один русский переселенец и просил местных жителей «припустить» его к себе. Вопрос решался обычно ведром вина, и новый припущенник ставил себе избу на краю вотской деревни. Под пашню ему давался участок земли или же он сам распрятывал чищобу в ближайшем лесу. На следующий год появлялись еще новые русские переселенцы и в короткое время в дерев не образовывалась целая русская колония. Приток русских жителей был неисчерпаем, тогда как вотяки оставались в своем прежнем количестве. Русские припущенники очень быстро осваивались на новых местах и устраивались на них прочно, по-хозяйственному. Если в вотской деревне появлялся один русский двор, то через несколько лет русских изб был уже десяток, и вскоре русское меньшинство чувствовало себя хозяевами деревни. У русских был свой язык, свои обычаи, своя религия, и по отношению к вотякам они чувствовали в лучшем случае — горделивое сознание собственного превосходства, окрашенное легкой иронией. Это было отношение молодой, сильной и крепкой расы к одряхлевшим представителям племени, насчитывавшего за собою несколько тысячелетий. Технически лучше снабженное, закаленное приспособлением к суровым условиям жизни русское население ясно видело свою силу над вотяками, которые целыми тысячелетиями жили в своей лесной обстановке и далеко не привыкли к победам над сильными и хищными соседями.

Русские переселенцы опирались на прочный слой русского оседлого населения, остававшегося в западной части края. С ним они поддерживали постоянные связи, оттуда получали предметы технического оборудования и городского изготовления. Располагаясь как хозяева в вотской стране, русские совершенно позабывали о более ранних хозяевах этой земли. Живя в смешанных деревнях, они собирали свой сход, по-своему делили землю, начинали полевые работы, праздновали свои праздники и старались переложить все тяжелые повинности на вотяков. С возрастанием русского населения совместное жительство для вотяков становилось все более тяжелым и неприятным. Коренное вотское население с грустью видело, как количество земли уменьшается, леса вырубаются, реки мелеют, пушные звери исчезают, урожаи становятся редкими. Недавние пришельцы энергично строят свою новую жизнь, распахивают поля, бесцеремонно хозяйничают на вотской земле. Вотяки сосредоточенно молчат и терпеливо смотрят на это чуждое ему, полное неукротимой силы, движение. Для вотяков оставалось одно — искать себе новых земель, идти в леса, где русские еще не появлялись. Статистическое описание Вятской губернии, предпринятое губернским земством в 1880-х годах, дает много материалов, обрисовывающих вытеснение вотяков русскими. В Вавожской волости «коренное население вотское. Многие поселения с вотскими названиями состоят теперь исключительно из русских жителей... Вотяки, впрочем, не вымирают, а только убегают при нашествии русских в леса, где они заводят новые починки. У местного населения по этому поводу существуют такие поговорки: «Вотяк любит прятать, а русский — на готовом стряпать...», «Вотяк бежит от русского все одно, как мышь от кошки». Е.С. Филимонов, составивший статистическое описание Малмыжского уезда в 1884 году, приводит цифровые данные о некоторых селениях: «В д. Бодье (Сюмсинской вол.) общество пустило лет 75 тому назад 3 двора русских; с этого времени русаки вальмя повалили. Дело кончилось тем, что теперь русских дворов считается 33, а вотских 22. В Сюмсях еще лет 45 тому назад все население было вотское, а теперь вотских дворов только 6. Дер. Юбери (Сюмсинск. вол.) в начале нынешнего (XIX) столетия была вся населена вотяками, но лет 75 тому назад здесь появился первый переселенец «русак»; в настоящее время вотяков нет уже ни одного: все они переселились то в Уразай, то в Кваковай, то в Сюмсиил, то наконец в Сырвай... Дер. Квачкам (Вавожск. вол.) лет 70 тому назад была вся вотская, а теперь здесь нет уже ни одного вотяка; село Вавож лет 100 тому назад было все вотское, а теперь вотских только 2 двора. Таких примеров можно указать массу... "

Мне и в архивах доводилось встречать свидетельства подобного ещё во времена коллективизации - русские крестьяне в смешанных деревнях требовали создания отдельных колхозов, не желая вести общее хозяйство с вотяками - притом, что вотяки-удмурты всё же и по быту, и чисто внешне были ближе к русским, чем монголоиды тайги и степи.

И за столетия до этого служилые государевы люди и русские переселенцы обращались с аборигенами весьма и весьма жёстко, вполне в духе европейских колонизаторов в любом другом конце планеты.

Только не надо забывать, что в Сибири русские имели дело не с забавными и безобидными "чукчами" из анекдотов, а с племенами, для которых ещё в первой половине ХХ века было в обычае вещей, например, людоедство - об этом мы знаем из их собственных преданий.

О более древних свидетельствах отношения наших предков к лесным и степным дикарям я уже говорил в статье "Раса и этнос в былинах".

Не "братолюбием" и не "всечеловечностью" прирастала и укреплялась Русская держава - в те годы, когда её можно было так называть - а силой руки Белого человека - как и иные европейские страны, вышедшие за пределы Европы. Когда же эта вековая традиция была нарушена и салонные слюнявые бредни славянофилов и евразийцев легли в основу государственной национальной политики - это было однозначно оценено теми же таёжными племенами, как слабость.

А тем, кто кричит, будто "расизм всегда был чужд русским" - могу сказать только одно - не выдавайте свои личные комплексы, врождённые, или вбитые советским воспитанием, за часть "русского национального характера". Те, кто строил и сохранял Российскую державу, не закрывали глаза на своё превосходство над дикарями, и умели указать последним их место - на самом доступном им языке.

блог Озара Ворона

Примечание Хазарина. Я согласен с некоторыми интересными данными о том, что отсутствие расизма у русских миф.. Не согласен с выводом статьи: "те, кто строил и сохранял Российскую державу, не закрывали глаза на своё превосходство над дикарями, и умели указать последним их место - на самом доступном им языке." - потому что, как потомок крымских татар-караимов являюсь потомком этих самых дикарей. Впрочим, как я понял из событий последнего времени все население Украины - это дикари, которым автор этой статьи призывает "указать их место - на самом доступном им языке".

Серия сообщений "Расизм, геноцид и антисемитизм":

Часть 1 - Русский миротворец Суворов

Часть 2 - Непонимание рождает недоверие, недоверие рождает войну

...

Часть 8 - Евреи... Евреи... Кругом одни евреи...

Часть 9 - Ну вот я и закончил главу о Гитлере...

Часть 10 - О русском расизме

Часть 11 - Индеец - друг человека. Мертвый индеец - лучший друг белого человека. Миротворцы на марше

Часть 12 - Цена доверчивости: Подставлять других - славная русская традиция

...

Часть 29 - НАРОДЫ СИМБИОНТЫ. ЧАСТЬ 33 и (4). БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Часть 30 - Гитлер называл её «чёрной падалью в итальянском королевском доме»

Часть 31 - ФРИДРИХ НИЦШЕ И ЕВРЕИ

Метки: расизм русские |

Чех, Лех и Рус. Только ли легенда? |

Чех, Лех и Рус

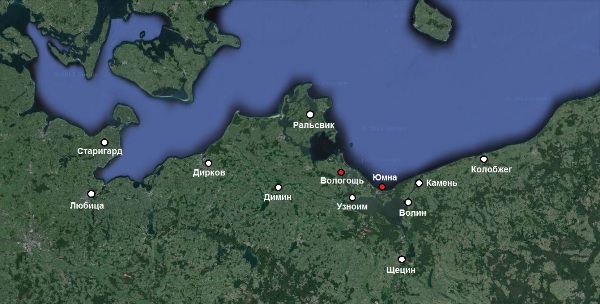

Чех, Лех, Рус — одна из наиболее известных и распространенных легенд о трех славянских братьях, основателях, соответственно Чехии, Польши, Руси. По одной из версий, три брата охотились вместе, но каждый из них решил пойти по своему направлению. Рус пошел на восток. На первый взгляд сюжет легенды основан на типовом принципе подобных сказаний. Новые имена, новые территории - только и всего. Однако, именно эта легенда является попыткой славянских народов создать свою собственную генеалогию, а потому является предметом более детального изучения.

Истоки легенды восходят к "Чешской хронике" Козьмы Пражского (начало XII века), в которой, в частности, сообщается о прибытии в Богемию славянского племени во главе с "праотцом Чехом". С ним непосредственно связывался и мудрый Крок: в одних текстах его называли потомком, в других - спутником и близким другом Чеха. Дочь Крока - вещая Либуше - была мифической правительницей целой страны, а избранный ею в мужья пахарь Пшемысл положил начало чешской династии. (По другой, более поздней версии, Крок был сыном "поляка" Леха. Именно он, победив дракона, основал на холме Вавель славный город Краков, в течение пяти веков являвшийся столицей Польского государства). В написанном же в XVIII веке, то есть шесть столетий спустя после "Чешской хроники", "Большом универсальном лексиконе" немецкого исследователя И. Цедлера говорится о том, что по своему происхождению Чех был склавонским принцем и жил в хорватском замке Крапина до тех пор, пока не лишил жизни римского префекта по имени Авреол. После совершенного злодеяния Чех вынужден был покинуть замок и отправиться царствовать в Богемию (либо по приглашению славян, либо из побуждений личного характера - поселиться и стать государем в обезлюдевшей из-за войн и эпидемий земле). Такими же пришельцами из далеких и незнакомых земель были Лех в Польше и Рус в Московском государстве.

Эволюция легенды налицо: добавляются новые персонажи (братья Лех и Рус) и в основу мифа, таким образом, ложится верная в своей основе идея языковой и суперэтнической общности славянства при разделении ее на несколько родственных ветвей. Сам же костяк легенды складывается примерно к рубежу XIV-XV веков: интересно, что в одном из анонимных сочинений некоего краковского автора, написанном в это время, у Руса появляется альтернативное имя - Мех. Оно могло возникнуть либо как переосмысление имени уже упоминавшегося библейского персонажа Мосох/Мешех, либо же было связано с польским именем нарицательным mech (мох), по аналогии: как Чехия и Чех - от чащ, а Польша - от полей, так Мех - от мшистой и болотистой местности.

|

http://www.liveinternet.ru/community/moja_polska/post217646722/

Но только ли легенда?

Древнерусская летопись Повесть временных лет и средневековые литовские легенды о Палемоне связывают происхождение своих народов с регионом Норик, где жили иллирийские венеты::

Содержание этой легенды полностью ссогласуется с римскими хрониками, которые повествуют о восстании Марка Аврелия Кара в Норике и Ретии в 282 году, в результате которого восставшими был убит римский император Марк Аврелий Проб и власть перешла к КаруИменно в Великопольской хронике легенда появилась в законченном виде в XIV веке, так как в рукописи, написанной в 1295—1296 гг. (из библиотеки Яна Годийовского), отсутствует фрагмент о братьях. Предполагают, что автор версии о трёх братьях добавил Руса к легенде о лехе по имени Чех из хорватской земли, известной по чешской стихотворной хронике Далимила Мезиржицкого (Dalimil Meziricsky), созданной в 1308—1314 гг.Чех и Лех фигурируют в чешской «Хронике» Яна Пшибика из Пулкавы (XIV век), все три брата у польского историка Яна Длугоша (XV век).

Если семантическое возведение топонима Польша к сочетанию "полевая, равнинная страна" сомнений сегодня практически не вызывает, то, напротив, сближение имени собственного Чехия с cesca (чаща) и смысловая цепочка "чехи - лесные жители" (обитатели чащ) представляется в настоящее время весьма и весьма спорной. Более правдоподобной считается интерпретация существительного чех как уменьшительного от *cetьnikъ (член отряда) или же от *celjadinъ (слуга).

В таком случае собственное имя Лех, скорее всего, возникло в легенде из-за ошибочной интерпретации и осмысления социального статуса Чеха: он был "лех", что по-старочешски означало "шляхтич", "дворянин". Вот, к примеру, как завершается строчка одной из глав "Хроники" Далимила: "…лех, коего имя было Чех".

Вспомним хотя бы традиционных для русских сказок семерых братьев, семерых Симеонов и т. д.

«Народы не падают с неба и не скрываются в землю как мертвецы по сказкам суеверия» — эта фраза Н. М. Карамзина может служить эпиграфом к рассказу об этнических мифологемах, связанных с происхождением славян.

http://desilia.livejournal.com/23102.html

Интересные книги:

( Скачать книгу бесплатно )

( Скачать книгу бесплатно )

Метки: славяне русь легенды |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Что может быть хорошего на Украине? - А ты съезди и посмотри! |

Лучше туризм, чем терроризм!

Топ-10 неизведанных мест Украины

Полечиться пчелами можно в Колочаве, посетить место силы — в Актовском каньоне, а омолодиться — на Белом озере

Юлия Полехина ■ 25 июля | 7:53

Первое, что приходит в голову, когда планируешь отпуск в Украине, это стандартные, истоптанные туристами места типа Бердянска, Яремчи или одесских пляжей. В то же время понимание того, что там слишком людно, не всегда чисто и знакомо каждое деревце и памятник за многие годы отдыха здесь, вынуждает искать альтернативу. И с этим «Вестям» помогли поэтесса Лала Тарапакина, фотограф Андрей Горб и художница Иванка Яковина, которые целый месяц изучали малоизвестные места нашей страны в рамках проекта «Знайдено в Укранi», а также краевед и путешественник с 20-летним стажем Иван Яковчук, также поделившийся своими наблюдениями.

АКТОВСКИЙ КАНЬОН

(Вознесенский район, Николаевская область)

Как добраться Из Киева поездом Киев — Одесса до Вознесенска, а оттуда маршруткой к каньону (20 км). До Вознесенска из Киева ходит автобус

Что посмотреть Сюда, в урочище Долина дьявола, едут поклонники мистики. Во времена скифов здесь проводились магические ритуалы и здесь похоронены большинство скифских царей. Долина считается местом силы. Чтобы набраться ее, нужно пожить здесь около недели. Скалы каньона достигают 100 м в высоту и вместе с реками и другими водоемами образуют уникальную зону со своим микроклиматом. Место для купания и ныряния — очень чистая и прохладная река Гамазеник в глубине Актовского каньона (нырять только после разведки дна!) и многочисленные водопады. Неподалеку от этого каньона находится Арбузинский каньон. Увидеть оба можно со скалы Пуп земли — оттуда открывается потрясающий вид. Еще одно уникальное место — это Трикратский лес-лабиринт. Он похож на сказочный из-за того, что там все облагорожено деревянными мостиками, беседками, тропинками. С маленькими детьми путешествовать по каньону не рекомендуется — опасно. Также следует учитывать, что внизу каньона не работает мобильная связь и мобильный интернет. Но зато здесь очень чисто, так как место не раскрученное и туристов немного.

Инфраструктура Отдыхать в каньоне можно только с палатками и со своей едой, которую можно закупить в Вознесенске. Местные жители хвалят колбасы местного мясокомбината. А еще здесь есть обувной завод, который делает недорогую кожаную обувь. В городе, кстати, можно снять номер в одной из трех гостиниц (средняя цена 200 грн/сутки). Кафе тоже есть, недорогие и довольно приличные. Туристы хвалят местные вареники —15 грн порция.

БАКОТСКИЙ ЗАЛИВ

(Каменец-Подольский р-н, Хмельницкая обл.)

Как добраться Из Киева идут поезда до Черновцов или Каменца-Подольского. Есть прямая маршрутка. Затем от Каменца маршруткой до села Каштановка, дальше пешком около получаса.

Что посмотреть Заповедный Бакотский залив и сам по себе уникален — его окружают скалы, благодаря чему создается особый микроклимат (много солнца и нет ветра). Но еще большей привлекательности добавляет местности Бакотский скальный монастырь (построен в эпоху Киевской Руси). Он расположен внутри скалы и попасть к нему можно двумя способами: спуститься вниз по выбитым в скале ступенькам или на катере подплыть к Белой скале (высота 120 м) и подняться по ступенькам. Рядом с монастырем располагаются три источника минеральных вод: Северный, Южный и Самый южный. Они считаются целебными: первый посещают бездетные пары, второй — люди с заболеваниями сердца, а третий — с заболеваниями глаз. Из развлечений: купания в чистейшем озере, катания на лодке или катамаране (аренду предлагают несколько пирсов), рыбалка (местные говорят, что без леща, судака или окуня отсюда никто не уходил).

Инфраструктура Инфраструктуры здесь практически нет, соответственно, туристов немного и очень чисто. Места хороши для тех, кто жаждет уединения. Но если вы приехали без палатки, то жить можно в трейлерном городке (250 грн/сутки) в 15 мин. ходьбы от залива. Готовить придется самим из своих продуктов, так как на территории можно купить только пиво, орешки, печенье... Если путешествовать на авто, то самый комфортный вариант — поселиться в частных мини-отелях или на частных подворьях в одном из близлежащих поселков, например в Гараевке (около 3 км) — до 200 грн/сутки. Там же можно закупать продукты и ужинать в кафе. Не забудьте средства от комаров (они здесь очень злые).

- Морские курорты Где отдохнуть в Украине летом

БИРЮЧИЙ ОСТРОВ

(Херсонская область)

Как добраться Поездом Киев — Геническ до Геническа, оттуда на катере до острова (около 40 минут), или крымским поездом до Мелитополя, оттуда маршруткой до Кирилловки, далее снова маршруткой или катером до Бирючего.

Что посмотреть Остров в Азовском море (12 км от Кирилловки и Геническа) и представляет собой расширенную часть Федотовой косы, но связь по суше с материковой частью доступна только летом (из Кирилловки) — зимой ее заливает водой. Территория острова — заповедник, поэтому здесь можно встретить оленей, ланей, муфлонов, куланов, антилоп, которых здесь более 4000. Побережье очень чистое, с мягким и очень мелким песком. Местной достопримечательностью является дача, которую для себя построил Никита Хрущев. Рядом с ней находится госрезиденция, где из украинских президентов бывал только Кучма. На юго-западной конечности косы — маяк Бирючий. Есть также своя мельница, пекарня и баня. А еще среди туристов славится лечебная пасека — посидев на топчане с жужжащим пчелиным ульем внутри, можно попрощаться с болезнями.

Инфраструктура Можно ехать с палаткой, а можно поселиться на одной из баз отдыха на Федотовой косе и ходить оттуда отдыхать на пустынные пляжи Бирючего. Средняя стоимость номера — 180–500 грн/сутки, питание — от 90 грн/сутки (трехразовое) Магазины, кафе и столовые есть в Кирилловке. Питание в столовой или кафе обойдется до 200 грн в день с человека. На острове много сувениров из рогов оленей, да и сами рога продают (1200–1500 грн).

БЕЛОЕ ОЗЕРО

(Владимирецкий р-н, Ровенская обл.)

Как добраться Электричкой Киев — Ровно до Ровно, а оттуда маршруткой до села Рудка или через Кузнецовск или Владимирец до базы отдыха «Белое озеро»

Что посмотреть Многие люди едут сюда не только отдохнуть, но и получить лифтинг и спа-эффект. Вода этого озера с песчаными берегами славится своими целебными свойствами из-за высокого содержания глицерина, что делает ее мягкой на ощупь и позволяет после купания не наносить увлажняющий крем и не вытираться, так как вода кожу не стягивает. Туристы рассказывают, что озеро очень чистое и прозрачное — дно видно на глубину до двух метров. Рядом располагается несколько реабилитационных оздоровительных комплексов. Там по вечерам танцы под открытым небом, есть большая волейбольная площадка, библиотека, кафе. У озера можно арендовать лодку, катамаран, велосипед, водный скутер. Также в озере отлично ловится разная рыба: караси, деликатесный угорь, щуки, окуни, а также раки.

Инфраструктура Возле озера расположены два реабилитационных оздоровительных комплекса. Один из них — «Белое озеро» — предназначен для отдыха сотрудников Ровенской АЭС, но принимает и всех желающих. Стоимость отдыха в пределах 200 грн с человека (с трехразовым питанием). Домики тут двух- и трехместные. Если вы отдыхаете дикарем, то пообедать в столовой санатория обойдется в 60–80 грн. Снять место можно и у частников (в 15 км от озера) — около 70 грн/сутки с человека. Также есть места для отдыхающих с палатками — на специальную охраняемую территорию вас с вашей палаткой пустят за 20 грн.

- По теме Цены на летний отдых в Карпатах

ГОРОД ТРОСТЯНЕЦ

(Сумская область)

Как добраться Из Киева поездами Киев — Луганск или Киев — Сумы до Сум, а далее на маршрутке до Тростянца.

Что посмотреть Жемчужиной города считается дендропарк «Нескучное», который находится в центре Тростянца. Все туристы идут туда посмотреть на каменный грот «Нимф», выстроенный в честь 100-летия Полтавской битвы. Также в городе две церкви со старинными иконами и около десятка источников с целебной водой (говорят, что если умываться ею каждый день, то будешь выглядеть моложе своих лет). А еще, что для туристов особенно удобно, везде в городке оборудованы столики и лавочки. Рядом с Вознесенской церковью разбит сквер с памятниками погибшим воинам. Здесь удивительно чисто и ухоженно, рукой подать к дому Голицына и Круглого двора, который стал домашним театром князя Голицына. Туристы восторженно отзываются о музее шоколада. Там стоит такой запах, что текут слюнки! Немного дальше от центра расположены пруды. Местные там купаются и загорают, но вода там не очень чистая и полно комаров.

Инфраструктура Гостиницы в Тростянце можно сосчитать на пальцах. Они недорогие (номер — от 100 грн в сутки) и простенькие, такие как были при Союзе. Туристы рассказывают, что приезжие в основном только завтракают в гостиницах и ночевать приходят, а днем — в основном гуляют.

Магазины и кафе в городе есть. Покушать недорого можно везде. Средний чек полноценного обеда — 50–60 грн на человека. За эти деньги, например, можно отведать украинский борщ, пюре с хеком в кляре и запить чаем с булочкой.

ОЗЕРО КАГУЛ

(Ренийский р-н, Одесская область)

Как добраться Из Киева поездом Киев — Одесса до Одессы, а оттуда маршруткой до города Рени, а потом 30 км на маршрутке до Нагорного

Что посмотреть Это сама южная точка Украины (после Крыма) и заповедная зона. Главным достоинством здешних мест является природа и пейзажи. Отсюда вы привезете домой не только много фотографий с видами, но и лечебный чай на весь год. Те немногие туристы, которые сюда доезжают, чтобы провести выходные, уезжают с полными сумками бессмертника и чабреца, которые растут на скалистых берегах. Здесь на скалах гнездятся много разных птиц. Туристам рекомендуют смотреть под ноги, поскольку можно провалиться в яму-промоину. В низине между скал находится собственно озеро Кагул. В нем можно купаться, но дно илистое. Кусочек озера принадлежит Молдове, а вдали можно увидеть гору Добруджа (Румыния). Кстати, из-за близости соседних стран с мобильной связью нужно быть осторожными и лучше заранее отключать роуминг.

Инфраструктура Отдохнуть на берегу озера можно только в своей палатке, так как здесь нет ни мини-отелей, ни гостиниц. Ближайшее село — Нагорное. Напроситься на ночлег к местным жителям реально, но у них нет специальных комнат для туристов. Кафе в селе есть, но цены не слишком низкие. Например, порция плова, который туристы хвалят, стоит около 40 грн. Можно также остановится в Рени, который находится в 30 км от озера, а сюди приехать погулять и поплавать.

НОВАЯ КАХОВКА

(Херсонская обл.)

Как добраться Из Киева поездом Киев — Херсон до Херсона, а оттуда маршрутками до Новой Каховки

Что посмотреть Город Новая Каховка — настоящая жемчужина Днепра. Здесь много ресторанов, деревянных пирсов, красивых набережных, роскошная парковая зона, которая тянется через весь город, пляжи на берегу Днепра. Обязательно посетите Казацкий и Днепровский острова, где можно наблюдать потрясающей красоты закаты, Собецкий лиман, а также озера Долгое, Крещатое и Круглое (на последних двух растут водяные лилии). По плавням можно прокатиться на каяке, моторной лодке или на яхте. Их можно взять напрокат. Стоимость аренды — от 50 грн/час.

Стоит обязательно включить в программу и поездку на винодельческое хозяйство Трубецких, которое находится на месте старинной усадьбы князя Трубецкого (в нескольких километрах от Каховки). Здесь постоянно проходят экскурсии с дегустацией (от 50 грн) по подвалам 10-метровой глубины, где можно увидеть уникальную коллекцию вин, которым свыше 100 лет.

Недалеко расположен заповедник «Аскания-Нова» (50 км). Кроме него стоит побывать в селе Змиевка (на машине — 5–10 минут), где живут переселенцы со Швеции. Они разговаривают исключительно на шведском языке, придерживаются своих традиций и угощают своими блюдами. Цены — от 70 грн.

Инфраструктура В Новой Каховке есть все, что нужно на отдыхе, поскольку город много лет выполняет представительскую функцию (Таврийские игры, парусные регаты и т. п.). Бюджетным отдых здесь назвать сложно, так как снять номер в мини-гостинице или отеле здесь будет стоить минимум 500 грн с человека и около 700 грн с двоих. Питание в таком отеле на взрослого человека выйдет примерно 500 грн в день, но в городе много кафе и магазинов на любой кошелек.

КОЛОЧАВА

(Межгорский р-н, Закарпатская обл.)

Как добраться Из Киева любым поездом Киев — Ужгород до станции Воловец. Оттуда ездят маршрутки до Колочавы.

Что посмотреть Это самое длинное в нашей стране село — протяженностью 40 км. Здесь есть музей под открытым небом «Старое село», а в нем — самая настоящая церковно-приходская школа, мастерская лабутенов (сапожников) XIX ст. и действующая узкоколейка, которая в 1959 году использовалась жителями Колочавы для перевозки леса. Теперь по ней перевозят туристов. Еще в Колочаве есть единственная в Украине частная ферма попугаев и голубей (их тут более 2000), ферма по разведению форели. Поклонникам нетрадиционной медицины будет интересно посетить местную пчелиную лечебницу. Здесь стресс снимают парами прополиса и жужжанием 300 тыс. целителей под кушеткой. Еще развлечение — пешие туры по живописным окрестностям. Местные советуют подняться на г. Стрымбу (1719 м) — оттуда получаются очень удачные фотокадры.

Инфраструктура Остановиться можно в нескольких отелях, в зависимости от предпочтений и бюджета. Например, отель премиум-класса с сауной предлагает номер для семьи из трех человек за 250 грн/сутки. Отдельный домик можно снять за 420 грн — если вы едете компанией, то выйдет даже дешевле. А всего за 20 грн можно провести «Ночь в музее» — заночевать в Колыбе лесоруба при музее под открытым небом. Проблем с питанием в Колочаве нет никаких — здесь много кафе, где подают большие порции. Например, тарелка с 7 сырниками стоит всего 20 грн.

- Полезно знать Что делать при укусе змеи

МИГИЯ

(Первомайский р-н, Николаевская обл.)

Как добраться Из Киева поездом Киев — Одесса до станции Южноукраинск, а далее на маршрутке на Первомайск до Мигии.

Что посмотреть Эту территорию называют «маленькой Швейцарией» из-за похожего рельефа и климата. Одно из главных достопримечательностей — Радоновое озеро с необыкновенно бирюзовой водой. В него можно нырять со скал — подводных камней нет, а глубина озера — до 42 м. Лучшим времяпровождением в Мигии считают водные развлечения: рафтинг, сплавы по Южному Бугу на каяках, байдарках и катамаранах. Все это можно взять напрокат (50 грн/час). Сплавляться можно даже с маленькими детьми. Любители активного отдыха также могут попробовать себя в скалолазании, а те, кто любит спокойный отдых, могут ограничиться купанием в Южном Буге или рыбалкой в Ландышевом озере. Также можно прогуляться по мигийским пастбищам, где пасутся лошади. Рядом расположен г. Южноукраинск — там есть что посмотреть. Например, Парк ангелов (посвященный жертвам Голодомора), наскальную живопись.

Инфраструктура В Мигию удобно приезжать с палатками. Их можно разбить возле Радонового озера или возле порога «Интеграл». Хотя инфраструктура села достаточно развита, есть отели и базы отдыха. Цены на проживание — 150–250 грн/сутки, причем есть даже комплексы с бассейном. Койко-место в домике с удобствами на улице можно снять за 80 грн. В селе есть продуктовый магазин и несколько вполне приличных кафе, где вам подадут перепела в чесночном соусе за 35 грн и блины с сыром — 18 грн за 4 штуки. Маршрутки ходят регулярно — до Первомайска, Вознесенска или Южноукраинска (15–20 минут езды до каждого).

УСТЬ-ЧЕРНАЯ

(Тячевский р-н Закарпатской обл.)

Как добраться Из Киева поездом «Киев – Ужгород» до станции «Мукачево», а оттуда на маршрутке до села Усть-Черная

Что посмотреть Из-за плохих дорог здесь немного туристов. Одно из самых необыкновенных мест — Полонина Красна (самая большая в Украине). Здесь открывается безумно красивый вид и много вкусной голубики. Неподалеку располагается и известное в этих краях место силы Гайсон Гавор, что переводится примерно как «открывающая верхние двери». Согласно поверьям, здесь можно попросить то, чего хотите больше всего на свете. Говорят, обязательно сбывается. На спуске расположен домик лесника. Здесь можно и покушать вкусно, например, венгерский мясной суп, и настойки на карпатских травах отведать, и даже попроситься на ночлег. Еще одно знатное место — Свидовецкий хребет, где расположены три самых высокогорных озера Украины. Здесь также есть удивительная лесная тропинка, прогуливаясь по которой, можно увидеть 20 водопадов, перетекающих один в другой.

Инфраструктура Проживание в частном секторе села Усть-Черная будет стоить 60 грн с человека. А снять целый коттедж с трехразовым питанием обойдется в 100–150 грн/сутки. Еда здесь — отдельная тема. Здесь все вкусно и недорого, а еще оригинально. Отведать можно хайгеле — азербайджанское блюдо, отдаленно напоминающее вареники. Приготовьтесь, что домой вы будете ехать не с пустыми руками. Стандартный набор: связки сушеных грибов, брусничный джем, мед, тушенка из кролика, лечебные сборы трав и настойки.

Источник: http://vesti.ua/poleznoe/62597-top-10-neizvedannyh-mest-ukrainy

Метки: туризм Украина |

Одесса incognita: Немецкие поселения |

Одесса incognita: Немецкие поселения

Уникальные плодородные земли и климатические условия, красивейшая природа, а также налоговые льготы до 30 лет – все это послужило причиной возникновения многочисленных населенных пунктов, основанных европейскими переселенцами.

Были здесь и швейцарцы, и болгары, но наиболее многочисленной группой переселенцев были немцы. Обычно, говоря о немецких поселениях в Одесской области, упоминают села Кучургансокго округа – Каменка, Кучурганы, Лиманское. Эти села и их достопримечательности хорошо известны и пользуются популярностью у туристов. Менее известны села Либентальского округа (основная часть расположена на территории Овидиопольсокго района). А ведь эти села не менее интересны и богаты своими достопримечательностями…

Итак, начнем наше путешествие по немецким поселениям, раскинувшимся в Либентальском округе по берегам реки Барабой.

Рассказ наш начнем с села Новоградовка, основанного в 1805 году как поселение Нейбург. В 1903-1905 годах в селе была построена сохранившаяся до наших дней очень интересная кирха, построенная представителем саксонской школы зодчества, архитектором Христианом Бейтельспахером (мы уже упоминали о нем, как о архитекторе, построившем завод «Большевик»). В советское время кирха была переделана в дом культуры.

Кирха села Новоградовка

В Новоградовке хорошо сохранились старинные немецкие дома, на многих их них кроме года постройки указывались имена владельцев.

Выше Новоградовки по течению Барабойя расположено село Марьяновка (Марьянталь), основанное в 1805 году на месте хутора черногорского дворянина Василия Княжевича. В 1892 году епископом Тираспольским Антонием Церром был освящен костел в честь Пресвятой Богородицы. Сейчас в помещении бывшего костела совершаются богослужения в честь Архистратига Михаила.

Еще выше по течению Барабойя расположено село Йосиповка (Йозефсталь), основанное в 1804 году. Первоначально эти земли были выделены в 1792 году под дачу генерал-майору И.Е.Кисленскому, однако впоследствии были переданы на поселение выходцам из Вюртемберга, Бадена, Пфальца, Эльзаса, Силезии, Богемии, Швейцарии, Венгрии.

Остатки церковно-приходской школы в Йосиповке

Римско-католический костел Святого Иосифа, построенный в 1806 году не сохранился, однако сохранилась церковно-приходская школа, основанная в 1809 году возле костела.

Очередной сохранившийся храм находится в селе Доброалександровка (Александергильф), расположенная недалеко от Новоградовки, ниже по течению Барабойя. Село было основано в 1805 году переселенцами из Вюртемберга, Пфальца, Эльзаса, Венгрии. В 1858 году в селе построена однонефная кирха в неоклассическом стиле, которая была перестроена в 1898 году по проекту архитектора Христиана Бейтельспахера. В настоящее время здание перестроено под православный Свято-Николаевский храм.

Кирха села Доброалександровка

Села в Овидиопольском районе Одесской области заслуживают отдельного рассказа, каждое из них имеет свои уникальные достопримечательности и историю. Так, например, 19 октября 1881 году в районе поселения Гросс Либенталь (Великодолинсоке) упал метеорит, получивший название Гросслибенталь, сейчас он находится в метеоритной коллекции РАН. Поселение Кляйн-Либенталь (Малодолинсоке) дало название Сухому лиману, который в 19 веке назывался Кляйн-Либентальским. В селе Бритовка (Белгород-Днестровский район), которое было основано в 1824 году как поселение Александерталь, сейчас практически не осталось немецких достопримечательностей, но зато есть интереснейшие железнодорожные казармы, построенные в 1930 годы и памятник Кутузову.

Об этих и других интереснейших достопримечательностях Одесской области мы расскажем в наших следующих очерках.

Источник: http://www.048.ua/news/584532

Метки: Одесса |

Истории о любви Как хрупкая девушка высадила топором дверь замка и что из этого вышло |

Ядвига Анжуйская

На восточной окраине Западной Европы в средние века образовалось одно из великих славянских государств — Польша.

По древним преданиям ее основал легендарный прародитель польского народа — Лях. Поэтому на старославянском языке поляков часто называли ляхами.

Первым королем Польши, согласно преданиям, был воевода Крак, в честь которого названа и первая польская столица — Краков. Младший сын Крака убил своего старшего брата, чтобы унаследовать трон, но народ изгнал его и избрал королевой дочь Крака — красавицу Ванду. Ванда мудро управляла крепнувшим государством, а когда ее посватал немецкий рыцарь, отказала ему, боясь того, что ее родина попадет в зависимость от соплеменников жениха. Началась война, Ванда пообещала языческим богам принести себя в жертву, если поляки победят. И когда немцев изгнали, она бросилась в Вислу.

Очень хороший фильм - Когда солнце было богом

Королей поляки избирали на народном собрании. Власть оказалась в руках династии хитрых и жестоких Попелидов. Последний из них созвал к себе своих родичей и отравил их, чтобы никто не мог занять его место. Изгнанный за жестокость, он укрылся в крепостной башне. Но случилось необычайное нашествие мышей, и они загрызли последнего Попелида. Королем избрали Пяста, простого крестьянина, который во время выборов наварил столько пива, что хватило всем собравшимся. Этот крестьянин со своей женой по имени Репка положил начало новой династии. Пясты и создали Польшу и правили ею несколько столетий. Первым исторически достоверным Пястом был Мешко или, правильнее, Мечислав. Он, под влиянием своей жены, чешской княгини Дубравки, крестил поляков по католическому обряду. Но при нем Польша попала в зависимость от немцев. Сын Мечислава Болеслав Храбрый убил одного своего брата, другого ослепил, взял власть в свои руки и освободил Польшу от немцев. Это Болеслав Храбрый воевал с великим киевским князем Владимиром Святым. Это он помогал своему зятю Святополку Окаянному в борьбе против Ярослава Мудрого.

Несмотря на победы над немцами, Болеслав Храбрый признал зависимость Польши от Священной Римской империи, и император, знаменитый Оттон III, по прозвищу Чудо Света, короновал его и дал ему титул римского патриция.

При потомках Болеслава Храброго Польша распалась на отдельные княжества, враждовавшие между собой. В это время на польских землях обосновались два ордена немецких рыцарей, вернувшихся из крестовых походов,— орден тевтонов и меченосцев.

В борьбе между собой, с соседями и с немецкими рыцарями-крестоносцами один за другим на польском троне сменялись короли династии Пястов, пока не умер последний представитель этого королевского рода. После его смерти польская знать избрала на польский престол его дальнего родственника — венгерского короля Людовика Великого. Людовик хотел объединить Польшу, Венгрию, Австрию и Бранденбург.

Ядвига родилась на территории нынешней Словакии.

Отец Ядвиги строил обширные династические планы. Имея трёх дочерей, он желал путём браков приобрести для каждой из них корону могущественного государства. С этой целью он обручил свою младшую дочь Ядвигу, когда ей было только шесть лет, с австрийским эрцгерцогом Вильгельмом, надеясь соединить таким образом австрийские владения с Венгрией. Смерть старшей дочери, Екатерины, заставила Людовика изменить свои планы.

Договором в Кошицах (1373) польские вельможи обязались признать Екатерину своей королевой, но после её смерти согласились, на съезде в Альтсоле (23 июля 1382 года), передать польскую корону её сестре Марии и будущему супругу последней Сигизмунду Люксембургскому, бранденбургскому маркграфу; тогда Польша и Бранденбургское маркграфство составили бы одно государство. Однако и этот план не осуществился.

После кончины Людовика (1382) польские вельможи и шляхта, на съездах в Радоме и Вислице, постановили признать наследницей польского престола ту венгерскую принцессу, которая будет жить постоянно в Польше, и составили для защиты этого постановления конфедерацию. Это постановление направлено было против Марии, так как она была провозглашена венгерской королевой. В Польше началась борьба политических партий, доходившая до открытого междоусобия. Партия сторонников Ядвиги взяла верх; она прибыла в Краков, где была совершена её коронация (15 ноября 1384 года). Законы Польши запрещали возводить на престол женщину, поэтому официально Ядвига титуловалась королём (rex).

Ядвигу уже помолвили с наследником австрийского престола эрцгерцогом Вильгельмом. Польская знать не хотела сближения с Австрией. Польское дворянство называлось шляхтой. «Шляхтич» в переводе значит «благородный». Еще шляхтичей называли панами, от слова «пан» — «господин». А самых богатых и могущественных, которые руководили всей шляхтой,— магнатами, в переводе с латинского «магнат» значит «вождь», «предводитель». Позже магнатами стали называть просто очень богатых людей. Шляхта играла в жизни страны важную роль. Это было гордое воинство, смелое, отчаянное и вместе с тем заносчивое и капризное, не признававшее над собой никакой власти.

На восток от Польши, на землях, некогда входивших в Киевскую Русь, возникло средневековое государство Великое княжество Литовское. Польская шляхта хотела объединить с ним Польшу и требовала, чтобы Ядвига вышла замуж за великого князя Великого княжества Литовского Ягайло.

Великое княжество Литовское возникло на северо-западных землях Киевской Руси. Когда-то столицей этих земель считался город Полоцк, в котором княжил князь Рогволод. Дочь Рогволода — княгиня Рогнеда была женой киевского князя Владимира и матерью князя Ярослава Мудрого.

Когда Киевская Русь пала под ударами монголов, полоцкие, минские и новогрудские княжества сохранили независимость. Но среди местных князей не нашлось властелина, который сумел бы утвердить новую державу.

Рядом с княжествами, некогда входившими в Древнерусское государство, жили языческие племена литовцев. Когда-то они платили дань киевским князьям. Литовцы не имели письменности, не знали государственности. Вожди литовских племен собирали дружины и грабили соседей. Часто их вместе с дружиной, как раньше варягов, нанимали на службу в города. Один из таких литовских вождей — Миндовг создал новое государство, получившее потом в истории название Великое княжество Литовское. Как и многие другие основатели средневековых государств, Миндовг был жесток и властолюбив. Став после смерти отца вождем племени, он дал своим братьям небольшие дружины и разослал в походы за военной добычей. А когда они возвращались, подстерег и перебил их. Так он захватил власть.

Через некоторое время Миндовг крестился по православному обряду и стал князем города

Новогрудка. Он должен был защищать его со своей дружиной от немецких рыцарей и татаро-монголов.

Миндовг показал себя мужественным воином и талантливым дипломатом. Он несколько раз отбивал набеги татаро-монголов и громил крестоносцев. Бороться с немцами оказалось трудно. Их поддерживал Папа Римский. Он отпускал рыцарям все грехи, если они воевали против славян. Каждый год Папа Римский собирал миллион золотых, чтобы помогать крестоносцам.

Не устояв в открытой борьбе, Миндовг пошел на союз с крестоносцами. Спустя пять лет после того, как он крестился по православному обряду, Миндовг принял католическую веру. После этого Миндовга признал Папа Римский. Он прислал ему корону, и Миндовг короновался в Новогрудке.

Собрав силы, Миндовг заключил союз с русским князем Александром Невским и вместе с дружинами из Витебска и Полоцка разгромил крестоносцев.

Многие вожди литовских дружин завидовали Миндовгу. У одного из них — Давмонта Миндовг отнял жену. Родственник Давмонта, Трайден, князь Же-мойтии — так тогда называли современную Литву — посоветовал ему отомстить великому князю, и Давмонт предательски убил Миндовга.

Трайден сам хотел стать великим князем. Чтобы занять престол, он убил двух сыновей Миндовга. Конюх Миндовга не простил ему смерть своего любимого хозяина, и Трайден пал от его руки. Началось безвластие и междоусобная борьба. Победителем из нее вышел сын Миндовга — Войшелк.

В молодости Войшелк был язычником и прославился жестокими расправами над христианами. Но потом Войшелк перешел в новую веру и стал ревностным христианином. Судьба связала его с князьями Галичского княжества — Сваромиром Даниловичем и Львом Даниловичем. Родная сестра Войшелка вышла замуж за Сваромира. Войшелк долгое время жил в одном из монастырей Галичского княжества, совершил путешествие на святую гору Афон. Вернувшись на родину, князь-монах удалился от политических дел, основал монастырь и поселился в нем.

Когда погиб отец и началась борьба за власть, Войшелк сменил рясу монаха на воинские доспехи. Он объединил вокруг себя верных Миндовгу людей и с помощью галичских князей изгнал из Великого княжества убийцу отца — Давмонта, победил всех претендовавших на престол и взял власть в свои руки.

Отомстив врагам, Войшелк вернулся в монастырь. Права на престол он передал мужу своей сестры — галичскому князю Сваромиру Даниловичу. Родной брат Сваромира — Лев, который больше всего помогал Войшелку, обиделся и в ссоре убил его.

В Великом княжестве снова началась междоусобная борьба. Конец ей положили два брата — Витень и Гедимин.

Согласно летописям, Витеня призвали к себе жители древнего Полоцка. Их князь крестился по католическому обряду, а умирая, завещал власть немецким рыцарям-крестоносцам. Вот тогда православные горожане и обратились к Витеню.

Витень со своей дружиной занял Полоцк, разрушил только что построенный костел, изгнал из города монахов-католиков и разбил крестоносцев. В войске Витеня оказалось много литовцев, которые хотели заключить союз с немцами. Витень объявил их изменниками и предал жестокой казни. Ему пришлось снова воевать с крестоносцами. При нем прославился выдающийся полководец того времени Давид Городецкий. Когда войска крестоносцев подошли к столице Великого княжества — Новогрудку, Давид Городецкий наголову разгромил их.

После Витеня великим князем стал его брат Гедимин. Историки не могут точно определить происхождение братьев. В летописях сказано, что оба они сыновья легендарного князя Лютове-ра. Если это так, то тогда Витень и Гедимин славяне. Часть историков утверждают, что они потомки вождей литовских дружин. Другие выводят их род от смоленских князей.

Именно Гедимин дал имя новой княжеской династии Великого княжества, и именно при нем оно в самом деле стало великим. Гедимин уверенно победил крестоносцев, изгнал их с территории Великого княжества. Он заключил союз с Польшей. Его сыновья княжили в Новгороде, ему подчинялись Смоленск и Киев.

Гедимин вошел в историю и как основатель новой столицы Великого княжества — Вильно.

Позже этот древнеславянский город станет столицей современной Литвы — Вильнюсом.

Гедимин официально провозгласил себя великим князем. Его короной — шапкой Гедимина — венчались на княжение все последующие великие князья. В истории Великого княжества она имеет такое же символическое значение, как и шапка Мономаха в истории России, Московии.

Со времен Гедимина начали складываться особые отношения между Великим княжеством Литовским и Русью, уже возрождавшейся после татаро-монгольского ига. За первенство на Руси боролись тверской и московский княжеские дома, оба бывшие потомками древних Рюриковичей.

Гедимин выдал свою дочь Марию за тверского князя и поддерживал Тверь в борьбе против Москвы. Но позже другая дочь Гедимина Августа-Анастасия вышла замуж за московского князя Семиона Гордого, сына великого князя Ивана Калиты. Все это в будущем приведет к тому, что многие князья в Вильно будут иметь жен из Москвы, московские государи — из Вильно, а эти родственные связи породят взаимные претензии и войны.

Гедимин не принял крещения и остался язычником. При нем в Вильно был создан грандиозный языческий храм. Он состоял из башни, испещренной таинственными письменами, и дубовой рощи. У столетнего дуба горел

священный огонь, за которым присматривали девы-жрицы — войделотки. Они же кормили и священных змей. Войделотки не могли выходить замуж, вся их жизнь была посвящена богам. В башне жил главный жрец — прорицатель Криве-Кривейто, хранитель мудрости предков и строгий страж обычаев. Но Гедимин не был противником новой веры — православия. « Старины не рушим, новины не вводим»,— говорил он.

Большая часть населения Великого княжества была православной и подчинялась духовной власти митрополита московского. Чтобы не зависеть от Москвы, Гедимин вытребовал от константинопольского патриарха митрополита для Великого княжества — грека Феафила. Сам Гедимин второй раз женился на православной княжне и крестил всех своих пятерых детей.

Погиб Гедимин в бою, во время осады крепости крестоносцев Баербурга. Корону он завещал своему младшему сыну — Евну-тию. Старшие сыновья — Оль-герд и Кейстут свергли брата с престола, и он убежал в Москву. Великим князем стал Ольгерд. Кейстута он сделал своим соправителем.

При Ольгерде Великое княжество Литовское достигло своего расцвета. Ольгерд нанес сокрушительное поражение рыцарям-крестоносцам. Трижды его войска подходили к стенам Москвы. На реке Синие Воды он разгромил татаро-монголов и их союзников — киевских князей. После его побед и завоеваний Великое княжество простиралось от Балтийского моря до Черного. Оно вошло в число самых крупных и влиятельных европейских стран.

Несмотря на то что он был крещен, Ольгерд завещал похоронить себя по языческому обычаю. Его тело сожгли на священном огне вместе с его любимым боевым конем.

Сын Ольгерда от тверской княжны Ульяны — Ягайло с детства знал о военных и политических успехах своего отца. Мать рассказывала ему о борьбе за власть между князьями Москвы и Твери. С юношеских лет Ягайло мечтал о великокняжеской шапке Гедимина.

На пути к престолу стоял дядя Ягайла — Кейстут. Сначала Кейстут уступил племяннику, но потом решил бороться за власть. По приказанию Ягайла его задушили в подземелье Кревского замка. В это же подземелье бросили и жену Кейстута Биру-ту и его взрослого сына Витовта. Бирута была войделоткой — жрицей языческого храма. Когда-то Кейстут силой взял ее в жены. Согласно одним преданиям, ее утопили в реке, согласно другим — она вернулась в храм, Витовт бежал из Кревского замка, переодевшись в платье своей жены. Он нашел убежище у немецких рыцарей-крестоносцев. Так Ягайло овладел великокняжеским престолом.

В Москве тогда княжил знаменитый своей победой над татаро-монголами Дмитрий Донской. Ягайло отправил к нему сватов. Он хотел взять в жены дочь московского князя. Дмитрий Донской согласился, но потребовал признать зависимость Великого княжества от Москвы. Ягайло отказался. В это время к нему и обратились посланцы от польской шляхты с предложением жениться на Ядвиге. Польские паны давно хотели заключить союз с Великим княжеством, чтобы воспользоваться его воинской мощью и укрепить положение ослабленной войнами и междоусобицами Польши.

Дочь Людовика I Венгерского из Анжуйской династии, королева Польши

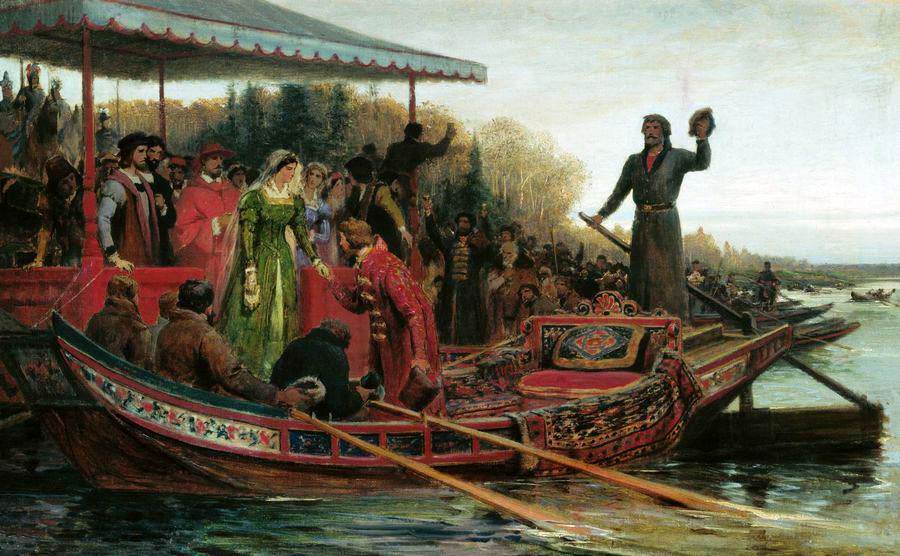

По легенде, Ядвига очень любила своего жениха, наследника австрийского престола эрцгерцога Вильгельма. Когда ее увезли в Краковский замок, она прорубила ворота, чтобы вырваться на свидание с ним (девочке было всего 12 лет, как Джульетте из известной любовной истории Шекспира).

Краковский епископ уговорил набожную Ядвигу пойти замуж за Ягайлу, который обещал, получив королевскую корону, крестить жителей Великого княжества по католическому обряду. Чтобы избежать ссоры с Австрией, Ягайло заплатил эрцгерцогу двести тысяч золотых, и Вильгельм отказался от красавицы Ядвиги.

Ядвига была известна своей добротой, учёностью и благочестием. Владела четырьмя языками: польским, венгерским, французским и латынью.

Итак, после того, как ей исполнилось 12 лет, Ядвига вышла замуж за литовского князя в1386 году состоялся брак её с Ягайло. С этих пор жизнь её обратилась в подвиг благочестия и самопожертвования.

Оскар Томаш Сосновский. Ядвига и Ягелло. Группа символизирует литовско-польскую унию

После пышной свадьбы Ягайло стал королем Польши. Его коронацию признали и Папа Римский, и германский император. А историки до сих пор шутливо спорят, на каком языке разговаривали молодожены — Ядвига не знала ни литовского, ни старобелорусского языка, который был государственным в Великом княжестве, а Ягайло не понимал венгерского, родного языка своей невесты.

Владислав II Ягайло Портрет кисти Марчелло Бачиарелли Великий князь литовский 1377 — 1381

Ягайло хотел присоединить к Польше свои владения — Великое княжество. По его приказу в языческом храме Вильно погасили священный огонь, убили священных змей и срубили священный дуб. Не тронули только башню жреца Криве-Кривейто,— по преданию, надпись на ее камнях утверждала, что, как только выпадет последний камень башни, пресечется род последнего из великих князей, и Ягайло побоялся древнего пророчества своих предков.

Литовцы, бывшие язычниками, без сопротивления приняли крещение. Многие даже старались креститься дважды, потому что каждому, кто приходил в костел, давали кафтан и красные сапоги. В Вильно поселился и первый католический епископ — духовник королевы Ядвиги.

Цена разбитой первой любви

Брак Ядвиги и Ягайлы (ставшим королем Польским под именем Владислава I (Vladislav Jagello) положил начало существованию огромной державы. Великое княжество Литовское (или, правильнее, Русско-Литовское, ибо большую часть в нем составляли западнорусские княжества) простиралось тогда от Балтики до Черного моря и было в несколько раз больше Польши. Это огромное государство просуществовало во временном союзе, а затем в унии с конца XIV до конца XVIII века.

Такова цена разбитой первой любви. Но королева была вознаграждена сторицей. Ее любила знать, ей поклонялся народ, ее обожал муж. "Дикий литвин из дремучего леса" превыше всего почитал свою королеву, принесшую ему вторую корону. Рядом с ней он тоже стал благочестивым, носил черную одежду, не пил ничего кроме воды (большая редкость в те времена), выслушивал ежедневно несколько месс.

Король и королева вместе противостояли самой большой угрозе для Польши - крестоносцам (рыцарям ордена Девы Марии), постоянно нападающим на северную границу страны.

Когда Ядвига объявила о скором рождении наследника, по всей стране начались празднества, отменялись казни, раздавались милостыни. Римский Папа Бонифаций объявил Польскую королеву возлюбленной дочерью Церкви, совершившей христианский подвиг, крестившей последний языческий народ в Европе. Папа торжественно благословлял королеву и просил назвать наследника в его честь Бонифацием или Бонифацией...

Родив в 1399 году дочь, которая через месяц умерла, Ядвига вслед за тем и сама сошла в могилу.

Отчаяние Ягайлы было беспредельным и описывается многими хронистами, которые и сами были потрясены смертью любимой королевы. Король хотел отречься от престола, уверяя, что без Ядвиги ему не нужна польская корона. Искренен он был или нет, трудно сказать. Действительно, без корлевы его право на польский трон становилось эфемерным. Королева умерла вместе с наследницей, и выбор у поляков был невелик: или Ягайло, которого, кстати, они сами выбрали в мужья своей королеве или период безвластия (бескоролевья), который мог окончиться плачевно. Поэтому Польша сочла разумным поверить в великую скорбь своего короля. Ведь поляки вообще отличаются чувствительностью в вопросах любви и дружбы, а Ягайле, безусловно, было о чем сожалеть и скорбеть.

Святая Гедвига

Итак, король остался на троне. Впоследствии, с целью продолжения рода, его даже уговорили жениться, и даже не один раз. Только от четвертого брака родились наследники. "Ядвига унесла мое счастье", - говорил король.

И Ягайло и вся Польша чтили память своей королевы. К ее могиле ходили толпы паломников. Ей посвящались самые разнообразные обеты. Она охотно помогала бедным и незадолго до смерти продала все свои драгоценности. Церковь объявила её блаженной, а в 1997 году папа Иоанн Павел II провозгласил её святой.

Ягайло царствовал еще 35 лет.

Православные жители городов Великого княжества — Вильно, Гродно, Новогрудка, Полоцка, Турова, Киева не соглашались переходить в католичество. Их недовольство использовал сын Кейстута, князь Витовт. Он начал борьбу против Ягайла за независимость Великого княжества от Польши.

Война длилась семь лет. Большая часть жителей Великого княжества поддержала Витовта. Ягайлу пришлось пойти на уступки. Он согласился на то, чтобы Великое княжество осталось независимым. Великим князем стал Витовт. Ягайло остался польским королем. Оба государства заключили союз. Этот союз сыграл решающее значение в борьбе с немецкими рыцарями. Объединив свои военные силы, Ягайло и Витовт в битве при Грюнвальде разгромили крестоносцев. После этого поражения немецкие рыцари прекратили свое движение на славянские земли.

Великий князь Витовт прославился воинскими подвигами. При нем Великое княжество достигло самых больших размеров. Свою дочь Софью он выдал замуж за сына московского князя Дмитрия. Тем не менее полки Витовта не однажды появлялись у стен Москвы. Витовт захватил Смоленск. Граница между Великим княжеством и Москвой проходила недалеко от самой Москвы.

Королевство Польское и Великое княжество Литовское в правление Ягайло

Германский император предложил Витовту короноваться королевской короной. Против этого был Ягайло, он боялся, что, получив корону, Витовт разорвет союз с Польшей. Германский император сделал свое предложение во время переговоров, которые проходили в Польше. Витовт не мог поступить по своему желанию — сила была на стороне Ягайла. Витовт просил его позволить ему хотя бы три дня побыть королем, но завистливый Ягайло отказал.

Замок Тракай, в котором Витовт ждал карону, но так и не дождался.

(Примечание Хазарина: Во время своего свадебного путешествия в 1977 году мы с женой посетили этот замок, и там я впервые услышал эту историю)

Через год в Вильно собрались послы многих государств, хан Золотой Орды и внук Витовта — московский князь Василий Темный. Витовта объявили королем и сообщили об этом германскому императору. Император выслал ему корону и королевские регалии, необходимые для коронации. В Гданьске по приказу Ягайла корону перехватили. Витовт так и не стал королем и, по легенде, умер от обиды.

Витовт Великий князь Литовский

Витовт Великий князь Литовский

Витовт вошел в историю как князь, сохранивший независимость Великого княжества Литовского. Благодаря ему эта средневековая держава просуществовала еще полтораста лет. Позже она объединилась с Польшей в единое государство — Речь Посполитую, что в переводе значит «республика народная».

Народом в Речи Посполитой называли шляхту. Шляхта собиралась на свои собрания — сеймы для выборов короля и решения важнейших вопросов. По законам Речи Посполитой любой

шляхтич имел право на сейме сказать «вето» — то есть «запрещаю» — и отменить постановление или закон, принятые сеймом и королем. Шляхта очень гордилась этим правом. Даже короля шляхтичи называли только первым среди равных. Речь Поспо-литая просуществовала почти до девятнадцатого века, потом большая ее часть вошла в состав Российской империи. В наше время на месте Речи Посполитой находятся Польша, Белоруссия, Литва и Украина.

Ягайло вошел в историю как основатель новой королевской династии, которая долгое время правила Польшей, а позже ее представители занимали престолы Венгрии и Чехии.

Источник: Бутромеев В. П. Всемирная история в лицах: Раннее средневековье. Энциклопедия для школьника. Серия «Детский плутарх».—М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 1999

Серия сообщений "Средние века":Средние века были средними между паршивыми и очень паршивыми.Часть 1 - "А иди ты в баню", - говорила вельможам Анна Ярославна

Часть 2 - Мойдодыр средневековья

...

Часть 8 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-5

Часть 9 - Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-6

Часть 10 - Истории о любви Как хрупкая девушка высадила топором дверь замка и что из этого вышло

Часть 11 - Моешься? В инквизицию!

Часть 12 - Монашеские ордена

...

Часть 27 - Что естественно, то не безобразно... (афоризм-вонизм)

Часть 28 - Женщина, она и в средние века женщина...

Часть 29 - Ромейская цивилизация

Серия сообщений "Истории о любви":

Часть 1 - Истории о любви: Золушка из цирка и Славянский император Великой Римской империи

Часть 2 - Истории о любви Как хрупкая девушка высадила топором дверь замка и что из этого вышло

Часть 3 - Роковые женщины

Часть 4 - Он защищал честь девушки

Часть 5 - Великие женщины: Жозефина

Часть 6 - Она такая нежная... Как королева снежная.

Часть 7 - Как рыжая Соня третий Рим строила...

|

Метки: истории о любви Ядвига Литва Польша |

Понравилось: 1 пользователю

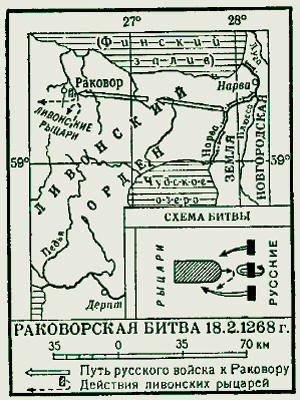

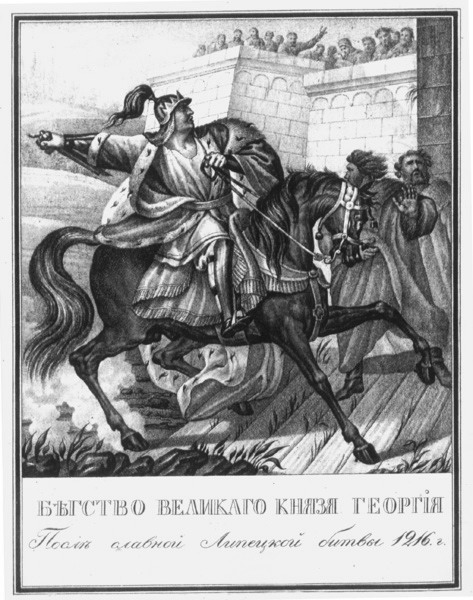

Восток или Запад - время выбора. Крестовый поход против Руси-6 |

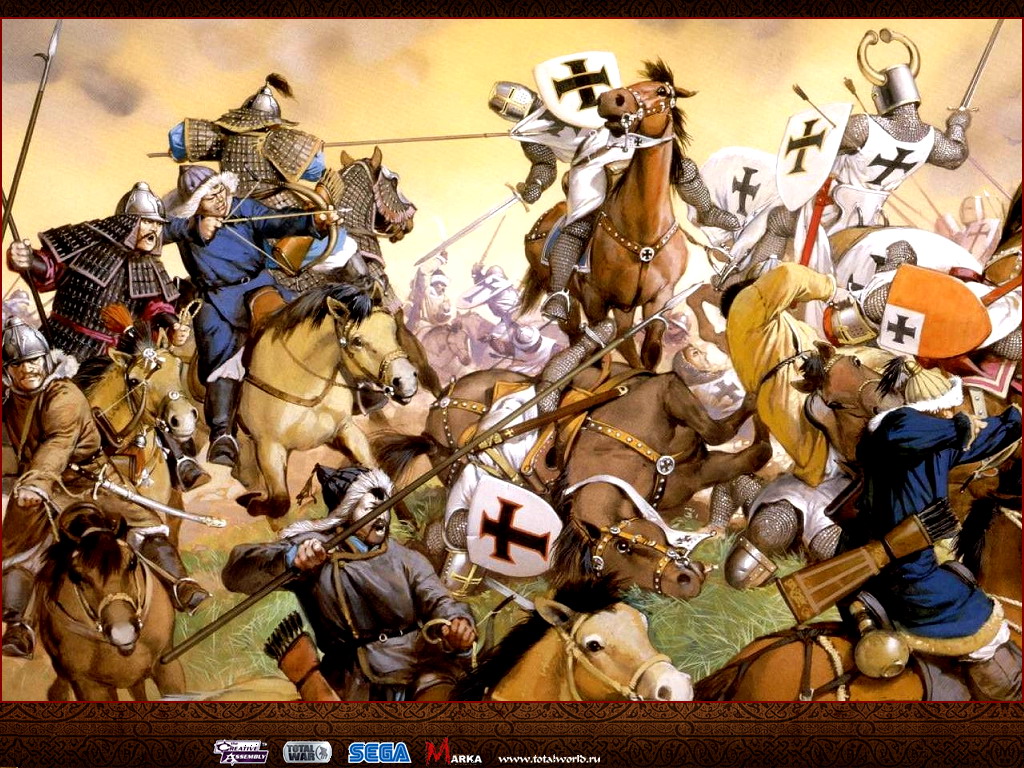

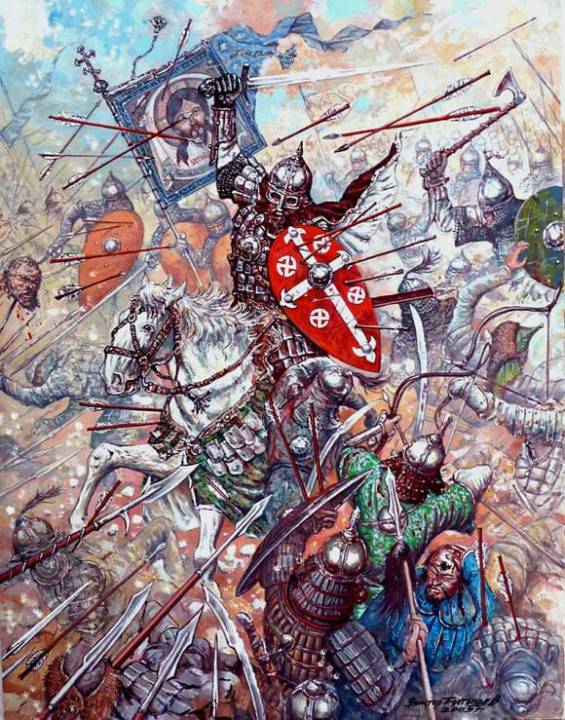

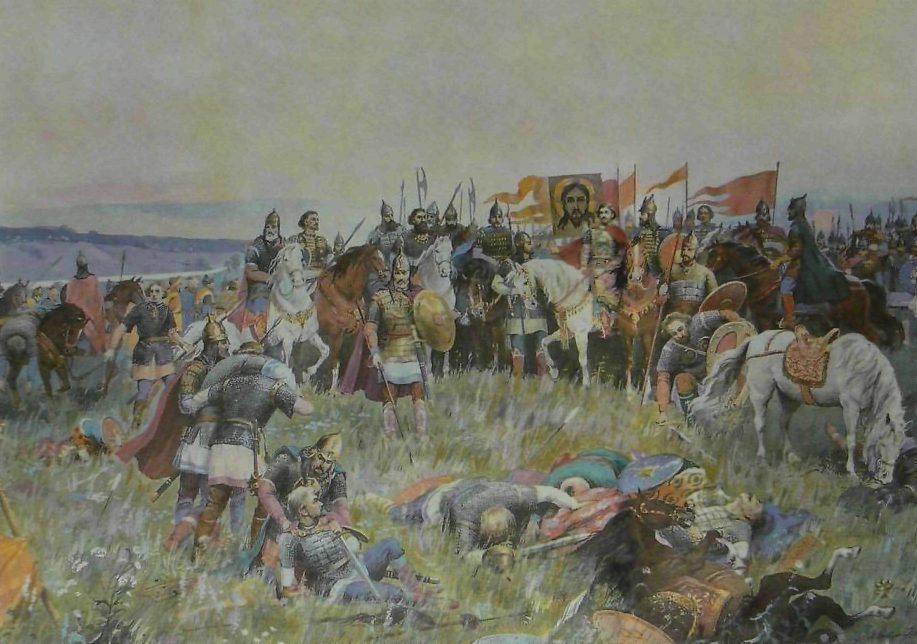

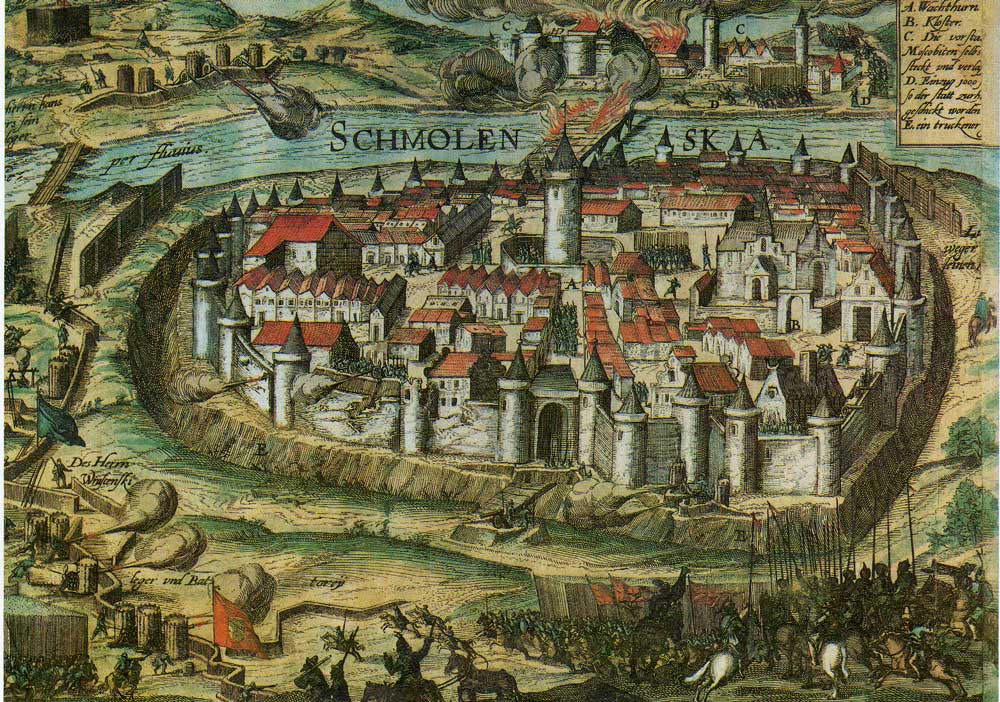

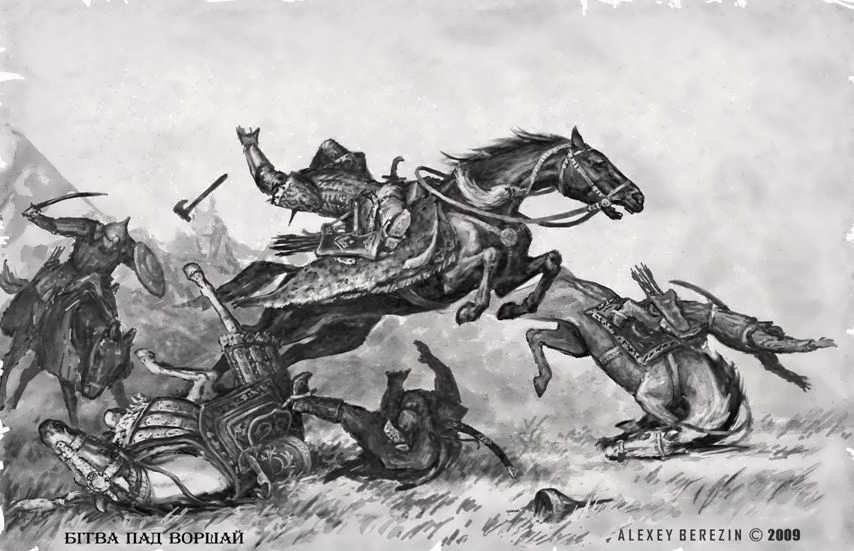

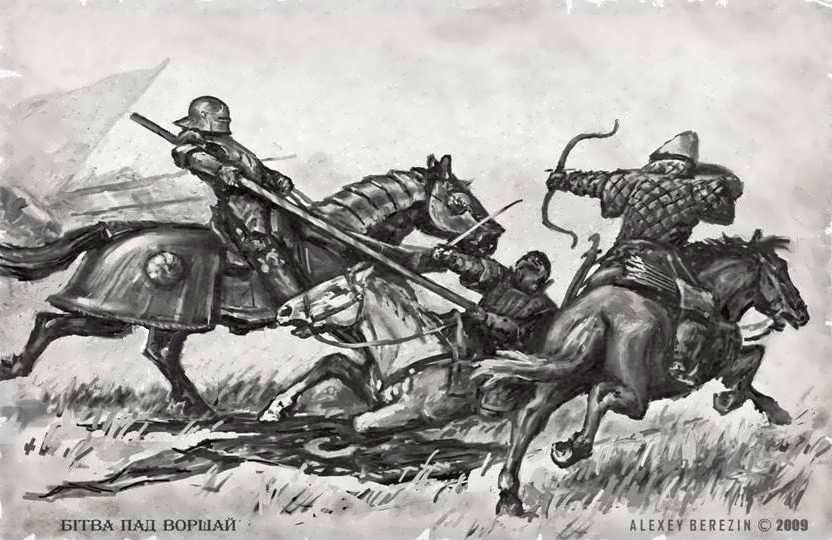

Битва под Грюнвальдом

(в немецкой литературе — битва под Танненбергом, в литовской - под Жальгирисом - отсюда и название спортивной команды)

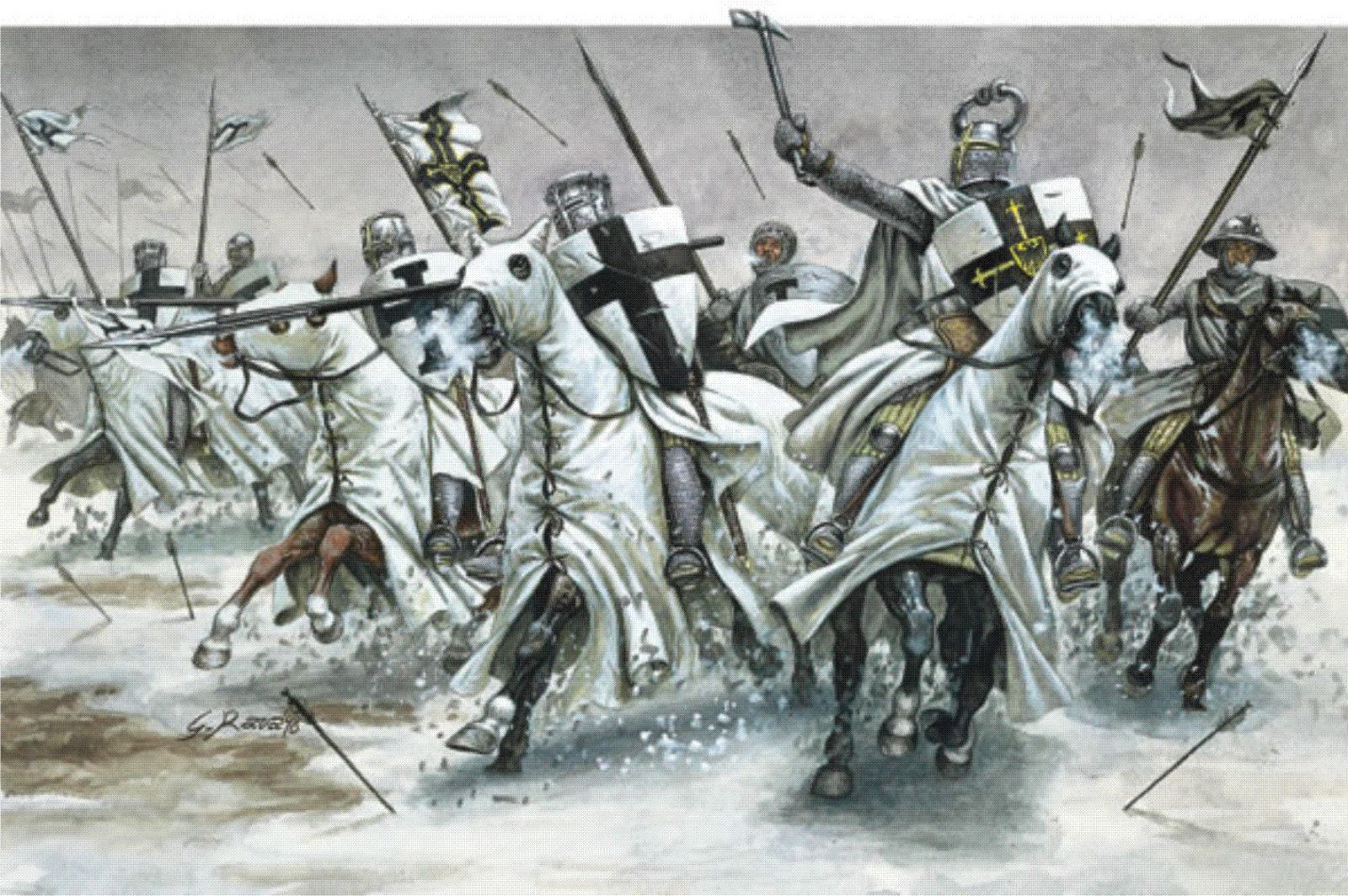

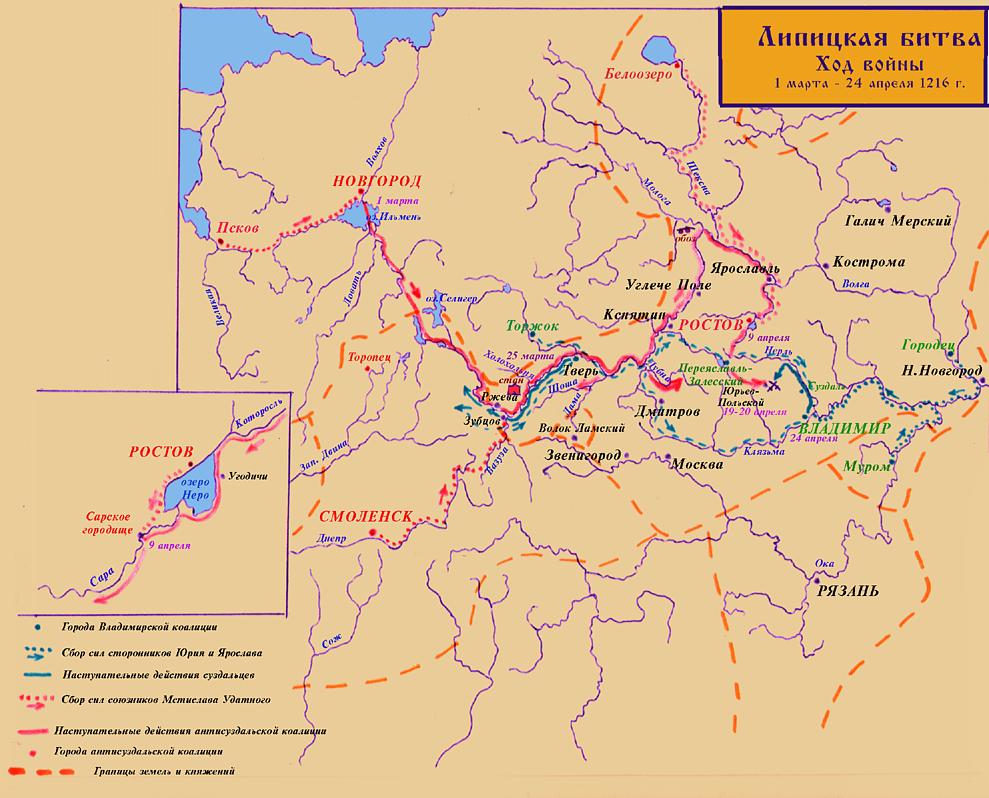

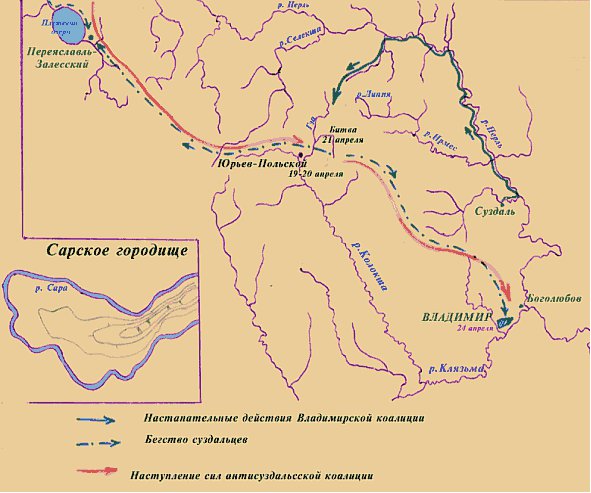

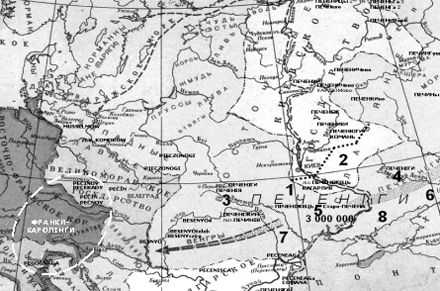

В июле 1410 года на пограничье древних поселений пруссов, поляков и литовцев между градами Дубровна и Острога, которые немцы называли Грюнвальд и Танненберг приготовились к решающей битве объединённые силы славян и балтов с силами Запада. Решающее поражение Тевтонского ордена было нанесено объединенным войском Польши и Великого княжества Литовского в 1410 г. при Грюнвальде.

Зимой 1409/10 года в Брест-Литовске состоялось польско-литовское совещание, на котором был выработан план войны с Тевтонским орденом: поляки собирались в Вольборже, литовцы и русские двигались на соединение с ними со стороны р. Нарев. Соединенные силы должны были идти на Мариенбург (Мальборг), взять его и уничтожить Орден.

26 июня 1410 года польское войско под командованием короля Владислава II Ягелло (Ягайло) выступило из Вольборжа и направилось через Саймицы (около Скерневицы) в Козлов Бискупий. Здесь король получил донесение о том, что литовцы вместе с русскими полками уже стоят на берегах Нарева. Русские полки были выставлены русскими княжествами, входившими в состав Литовского государства. Самыми боеспособными из них являлись смоленские полки.

30 июня польское войско двинулось через Сохачев к Червинску, куда ко 2 июля прибыло и все литовско-русское войско во главе с великим князем Литовским Витовтом. Отсюда союзники двинулись на Ежов, а затем на Радзанов.

7 июля при движении на Бондзин король произвел смотр войска и в тот же день для проверки боеспособности устроил ложную тревогу. Смотр и тревога прошли хорошо и вселили в войска уверенность в успехе.

9 июля, когда войско союзников перешло границу владений Ордена, были назначены командующие: Зындрам командовал поляками, Витовт — литовско-русскими полками. В тот же день была взята первая немецкая крепость Лаутенбург. 10 июля, приблизившись к р. Древенца, союзники увидели на другом берегу, на укрепленной позиции крестоносцев. По решению военного совета союзники отказались от переправы через реку и последовали фланговым маршем к ее истоку на Лаутенбург, Сольдау. Магистр Ордена Ульрих, узнав об этом, двинулся на Братенау к Танненбергу, чтобы преградить им дорогу.

12 июля союзники отдыхали; на следующий день они выступили к Гильбенбургу (Домбровно), где столкнулись с отрядом крестоносцев, взяли замок и разграбили город. 14 июля войску опять был дан отдых.

В ночь на 15 июля разразилась буря, шел проливной дождь. К утру буря утихла, но дождь не прекращался. Союзники прошли только 11 км и расположились биваком в лесу, влево от озера Любань, которое прикрывало их правый фланг. Зындрам выслал несколько разъездов в сторону деревни Танненберг, которая виднелась к северу. Разведка вскоре донесла о подходе всего крестоносного войска.

Когда крестоносцы заметили противника, они остановились в нерешительности, так как польско-русско-литовское войско находилось в лесу и не покидало его. Ульрих собрал совет, на котором было решено послать польско-литовскому королю в качестве вызова два меча и затем отойти, чтобы очистить противнику место для построения.

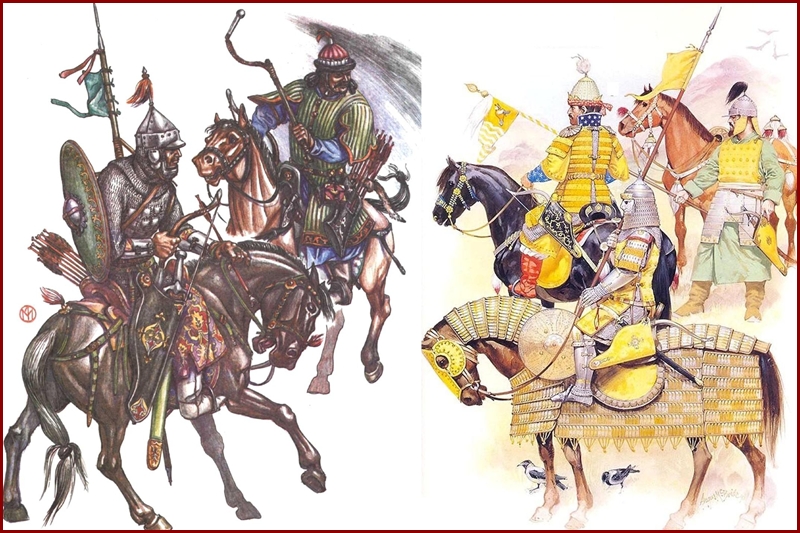

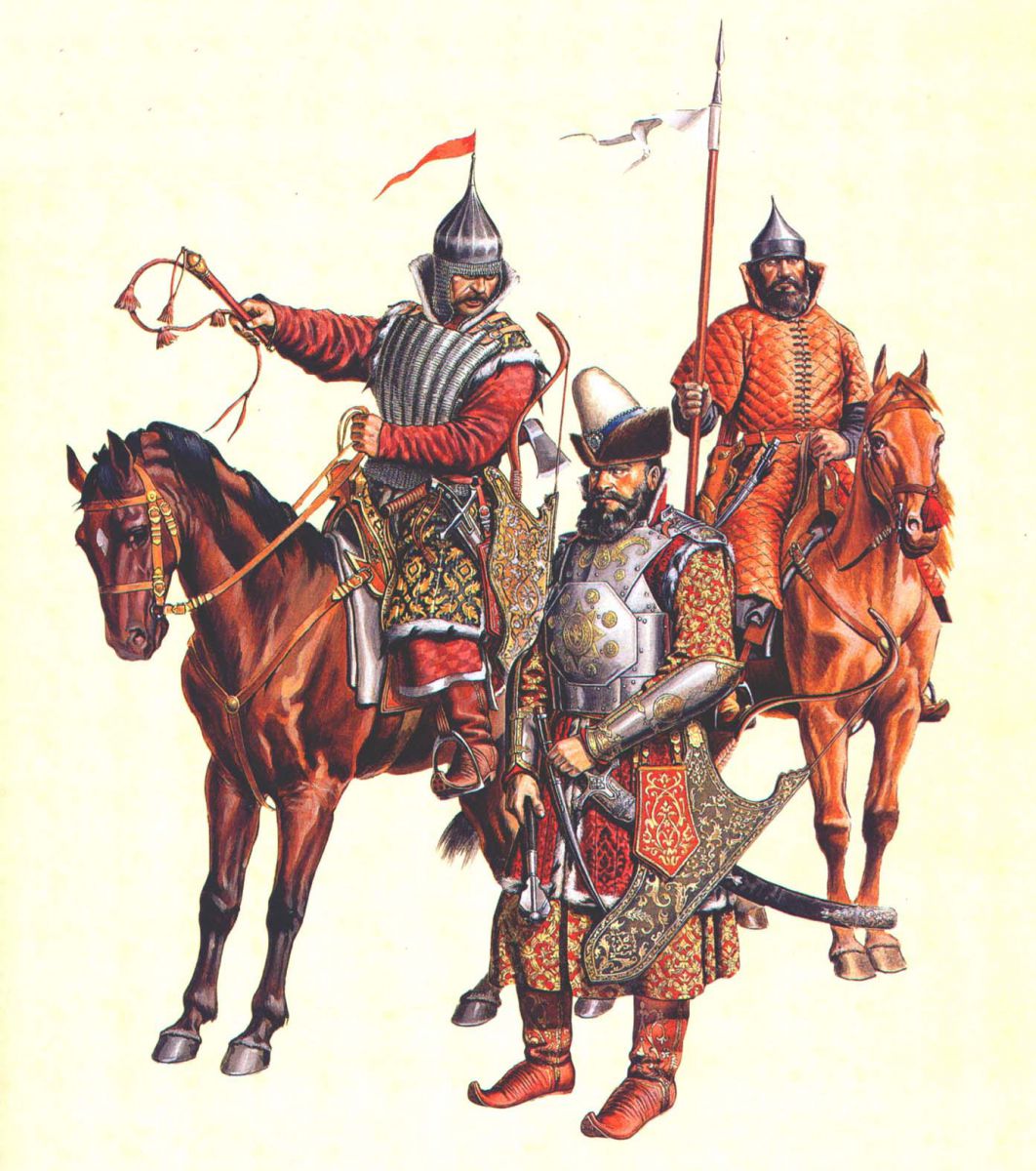

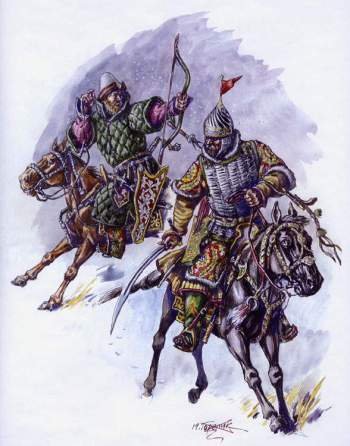

В бою при Грюнвальде у крестоносцев было 51 "знамя". В составе их войска насчитывались воины свыше 20 народностей, но преобладали немцы. Тевтонцы имели до 11 тысяч человек, из них около 4 тысяч рыцарей, до 3 тысяч оруженосцев и около 4 тысяч арбалетчиков. В их войске были бомбарды, стрелявшие каменными и свинцовыми ядрами. "Армию Ордена, — отмечал Гейсман, — составляли: а) собственно прусские войска (рыцари, двор гроссмейстера и милиция); б) войска вассальных князей; в) "гости" или охотники из различных стран Западной Европы и г) наемные войска; всего не менее 14 тысяч — 16 тысяч всадников и 3 тысяч пехоты"[1]. Союзники имели 91 хоругвь, из которых поляки насчитывали 51 и литовцы 40 хоругвей. В состав польских войск входило семь хоругвей из уроженцев русских областей, две хоругви наемников и 42 чисто польские хоругви. В литовском войске было 36 русских хоругвей. Кроме поляков, русских и литовцев в состав союзного войска входили жмудь, армяне, волохи и наемники из чехов, моравов, венгров и татар — всего до 10 народностей. Отрядом чехов командовал Ян Жижка, выдающийся полководец и национальный герой Чехии.

Таким образом, союзное войско имело меньшую по сравнению с тевтонским разнородность национального состава. При этом поляки насчитывали не менее 15 600 всадников, а литовцы и русские не менее 8 тысяч регулярных всадников, не считая татар (до 3 тысячи человек). Как можно заметить, союзники превосходили тевтонцев численностью; наиболее надежной частью литовского войска были русские полки. Но литовцы имели слабое вооружение, а татарская конница в составе войска была малонадежной. Преимущества же тевтонцев заключались в дисциплине, боевой подготовке и в снабжении.

Поле боя находилось к югу от деревни Танненберг. Это была довольно ровная местность, которая имела несколько гряд невысоких холмов, пересекаемых незначительными оврагами. Противников разделяла небольшая лощина.

Боевой порядок союзников, имея двухкилометровую протяженность фронта, состоял из передней, средней и тыльной линий. На правам фланге стояли русские, литовцы и татары под командованием Витовта, на левом — поляки под командованием Зындрама. Смоленские полки находились в центре.

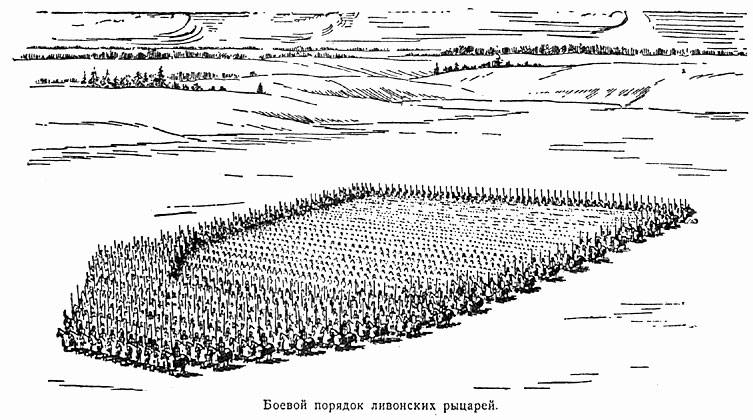

Крестоносцы сначала построились в три линии, а затем, чтобы удлинить свой фронт до 2,5 км, перестроились в две линии. Впереди тевтонского войска, под прикрытием арбалетчиков, были установлены бомбарды. На правом фланге находилось 20 "знамен" под командованием Лихтенштейна, на левом — 15 "знамен" под командованием Валенрода; во второй линии и в резерве — 16 "знамен" под командованием магистра Ульриха Юнгингена. Таким образом, с самого начала сражение грозило вылиться в грандиозный кавалерийский бой.

Магистр находился на левом фланге, около деревни Танненберг. Ягайло стоял на холме, позади своего правого фланга.

В 12 часов 15 июля от крестоносцев прибыли гарольды и передали королю два меча. Посылку мечей Ягайло расценил как дерзкое оскорбление. Он объявил пароль и приказал своему войску навязать соломенные повязки для различия в бою. Затем король съехал вниз на равнину, где до 1 тысячи шляхтичей ждали посвящения в рыцари. Рыцари поклялись ему победить или умереть.

Тем временем дождь перестал, небо прояснилось. Забили в литавры, заиграли трубы, поляки запели старинную боевую песню. В это время крестоносцы дали залп из бомбард, но ядра, пролетев через головы союзников, упали в тьму их боевого порядка, не причинив вреда. Начался бой.

По приказу Витовта татарская конница атаковала правый фланг неприятеля. Однако строй крестоносцев не дрогнул, стрелы отскакивали от рыцарских доспехов. В свою очередь, магистр приказал Валенроду перейти в контратаку. Татары, не выдержав стремительного удара, бросились бежать.

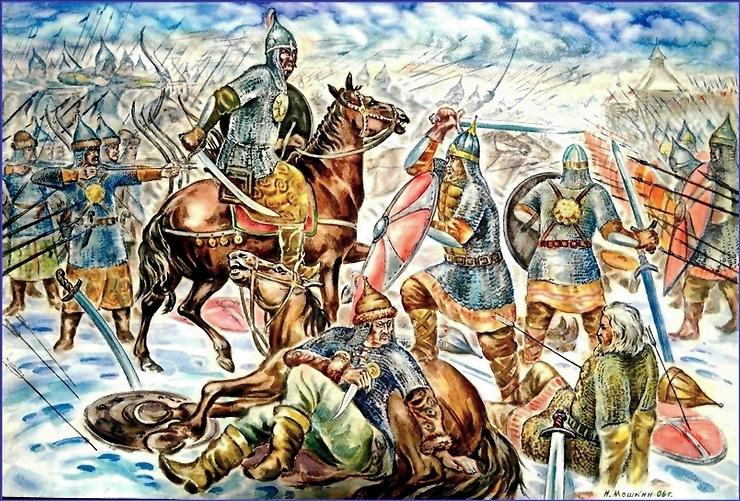

Затем в бой включились вторая, и третья линии литовско-русского войска, устремившегося на помощь отступавшим татарам. Однако их основные силы также были смяты и отброшены крестоносцами. Дольше всех сопротивлялись Виленская и Трокская хоругви, но и они начали отходить. Девять "знамен" Валенрода преследовали отступавших литовцев. Только три смоленских полка под командой Юрия Мстиславского остались на поле боя, продолжая упорно сопротивляться. Они были окружены шестью "знаменами" Валенрода. В этой схватке один смоленский полк был полностью истреблен, два других пробились к правому флангу поляков и прикрыли его.

Теперь началось наступление первой линии поляков Зындрама в составе 17 хоругвей. Ульрих Юнгинген направил против них 20 "знамен" Лихтенштейна. Завязался упорный бой, в результате которого полякам удалось прорвать линию крестоносцев. Но возвратились тевтонские "знамена", преследовавшие литовцев. Они ударили в правый фланг и отчасти в тыл полякам. Смоленские полки, которые прикрывали атакуемый фланг поляков, выдержали и этот удар и таким образом спасли поляков от разгрома. Затем они подкрепили первую линию поляков и помогли им перейти в контратаку.

В это время пало большое королевское знамя. Для союзников наступил кризисный момент боя. Ягайло двинул вперед вторую линию поляков, которая под прикрытием русских полков только что отбила нападение хоругвей Валенрода. Вторая линия вместе с русскими полками поспешила на помощь первой, выручила знамя, окружила Лихтенштейна и стала его теснить. Крестоносцы заколебались и начали медленно отступать.

Намереваясь сломить сопротивление поляков, магистр выдвинул против них свой резерв — 16 "знамен", которые попытались охватить поляков справа и зайти им с тыла. Тогда третья польская линия устремилась навстречу немцам "наискосок".

Вместо атаки Ульрих неожиданно приостановил движение своих "знамен". Этим воспользовались поляки и перешли в контратаку. Одновременно Витовту удалось собрать литовских беглецов и вновь повести их на крестоносцев. Удар возвратившихся литовско-русских полков решил исход боя. Войско крестоносцев было разгромлено. Приближенные Ульриха предлагали ему бежать, но он гордо ответил: "Не дай Бог, чтобы я оставил это поле, на котором погибло столько мужей, — не дай Бог". Вскоре магистр был убит литовским воином.

Все чаще стали раздаваться возгласы неприятеля о пощаде. Шесть тевтонских "знамен" в панике бежало с поля боя. Часть крестоносцев укрылась в вагенбурге, который союзное войско взяло штурмом. Противник понес большие потери, но и союзникам победа досталась не дешево. Вместе немцы и славяне потеряли 1/5 — 1/3 состава своих армий, причем войска Ордена больше потеряли пленными, чем убитыми.

Союзники преследовали противника на расстояние 25—30 км. Затем, в знак победы, их войско три дня находилось на поле боя. Однако славяне смогли реализовать победу лишь в тактическом масштабе, на поле боя. Стратегического преследования организовано не было. Именно это спасло Тевтонский орден от полного разгрома. Союзники подошли к Мариенбургу только 25 июля, когда крестоносцы сумели подготовиться к обороне, собрав рассеянные войска и сосредоточив в крепости сильный гарнизон. Поэтому союзникам не удалось взять Мариенбург. К. тому же, под влиянием интриг, Витовт отказался от продолжения войны.

Тем не менее политическое значение победы славян при Грюнвальде трудно переоценить. Рыцари-крестоносцы не только получили очередной отпор. Их военная мощь была подорвана, и тевтонцы фактически вынуждены были перейти к пассивной обороне. Через 56 лет (в 1466 году) их Орден прекратил свое существование[2].

В конфликтах герм. королей с папами Тевтонский орден выступал на стороне королей. Руководство ордена отказалось выполнить папское распоряжение снова влиться в орден иоаннитов. В 1241 г. в Палестине дело даже дошло до войны Тевтонского ордена с тамплиерами, выступившими на стороне папы. Эти события вызвали кризис в Тевтонского ордена – часть тевтонов симпатизировала не королям, а папам. В 1244 г. перешел к тамплиерам гроссмейстер Тевтонского ордена Герард фон Мальберг, в 1256 г. отрекся от власти гроссмейстер Вильгельм фон Уренбах. Однако внутренние неурядицы не остановили экспансию Тевтонского ордена в Вост. Европе. Пика своего могущества государство Тевтонского ордена в Вост. Прибалтике достигло в XIV в., а во второй пол. XV в. оно вынуждено было признать себя вассалом польского короля. В 1525 г. феодально–монашеское государство было объявлено секуляризованным и гроссмейстер ордена Альбрехт Гогенцоллерн стал светским правителем – герцогом Пруссии.

Участие татар в Грюнвальдской битве

Известно, что татары принимали участие во всех военных походах литовских князей. Прирожденные воины – татары, живя в Великом княжестве Литовском, никогда не отказывались оказывать военную помощь государству. И при первых вестниках угрозы эти храбрые воины сразу же становились в первые ряды войска и сражались с такой доблестью, что нередко их ставили в пример воинам литовским, тем самым, показывая, как нужно защищать свою родину.