Сувениры

Ян Каганов

В доме моей мамы есть комната ее родителей, сиречь, моих дедушки и бабушки. Давида Борисовича Коганова и Голды Моисеевны Когановой, урожденной Розенблат. В комнате стоят двуспальная кровать, книжный шкаф, тумбочка и комод. На комоде, на вышитой кружевной салфетке лежат дедушкины часы. Они остановились тогда, когда он перестал их заводить, и, наверное, хороший эксперт-криминалист и сегодня смог бы снять отпечаток дедушкиного пальца с колесика, которое он подкручивал каждый день. К слову, мои часы остановятся навсегда тогда, когда в них умрет батарейка, поставленная не мной, а часовым мастером – редкими визитами к нему и ограничивается моя функция по поддержанию часов в рабочем состоянии. Прогресс...

Около дедушкиных часов на все той же салфетке стоит перекидной календарь – гениальное изобретение, позволявшее отслеживать время в ту эпоху, когда оно еще само не лезло настырно в глаза, словно насмехаясь над нами. «Я прохожу. Я ухожу. Я заканчиваюсь. Имейте в виду», – подмигивая, возвещает нам время с экранов компьютера, телевизора, мобильного телефона. Оно проставлено на любом электронном письме, полученном нами, будь то приказ начальства или мольба намибийской принцессы взять у нее четыре миллиона долларов за пустяковую услугу. Сегодня гениальным было бы изобретение приборчика, позволяющего хоть иногда, но забывать о времени, а вот два поколения назад серьезным людям просто необходим был календарь типа дедушкиного. Дата в нем менялась перекидыванием, день недели – подкручиванием валика, а вот месяц... ну, бумажку с месяцем приходилось переставлять вручную. Но это не страшно: ведь месяц – это почти вечность, а раз в вечность можно и потерпеть неудобство, связанное с заменой ее вручную на следующую вечность. На дедушкином календаре застыло 26 апреля, пришедшееся в том году на пятницу, и больше бабушка календарь не трогала. Года на календаре символично нет – мы просто помним, что это был 1997-й, и не в претензии на конструкторов и разработчиков, справедливо считавших, что уж год-то человек забыть не может и без механического напоминателя. Счастливчики!

На одной из стен комнаты висят увеличенные фотопортреты Давида и Голды. Два улыбающихся человека средних лет. На этих портретах они моложе меня нынешнего. Над портретами висит странное развесистое что-то с инициалами Д.К. и Г.К. – подарок от детей на тридцатилетний юбилей их свадьбы. Не знаю, как будет (и будет ли) отмечаться тридцатилетие моей свадьбы, но чую, что ничего подобного я не получу – в лучшем случае, соберу урожай конвертов с чеками для оплаты всего того, что мы в сей славный вечер съедим и выпьем. Но уж навар-то с яичного бульона у меня, наверняка, останется!

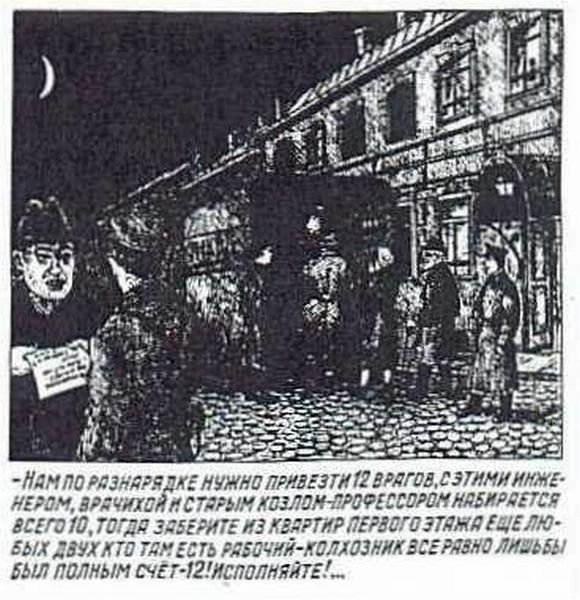

Давид и Голда смотрят на противоположную стену. А там есть на кого посмотреть. Ну, во-первых, на своих родителей. Борис и Мария Когановы, Моисей и Малка Розенблаты – каждая пара на своем портрете. Своих прадедов я по возрасту уже перегнал: Моисей умер в эвакуации в Средней Азии, Борис расстрелян при Сталине. Редактор либеральной газеты в румынском Кишиневе, он не пережил воссоединения молдавского народа с семьей ненадолго братских союзных республик, а получил традиционные «десять лет без права переписки». Тогда еще никто не знал, что означает этот эвфемизм, а потому, когда у Давида и Голды родились дети: моя мама Мирьям и мой дядя Рувим – они были названы соответственно в честь Моисея Розенблата и его отца Рувима. Когда же стало ясно, что деда Бори нет в живых, рожать Голде было уже поздно (да и тесно было в доме, где в трех комнатах с удобствами во дворе жило шесть человек). Теоретически, Борей могли бы назвать меня, если бы это не было именем моего живого и здорового (на долгие годы!) отца, а потому меня назвали в честь его отца Якова. Надеюсь, дед Боря простил нас, своих отпрысков, за то, что мы не нашли, кому передать его имя. Я смотрю на его фотографию и спрашиваю себя, что же такого враждебного советской власти мог совершить редактор газеты, что даже в оттепель на запрос семьи был получен сухой ответ из прокуратуры, мол, «Борис Коганов репрессирован законно и реабилитации не подлежит» – эта справка и поныне лежит среди других бумаг в прикроватной тумбочке в комнате, которую я описываю.

Рядом с портретами родителей висят еще две фотографии. Одна из них сделана в десятых годах прошлого века. На ней дородный мужчина восседает рядом с молодой беременной женщиной. Это Рувим и Черна Розенблаты, а пухлощекий гимназистик в очках, стоящий около мужчины, и есть отец моей бабушки Моисей Розенблат. Женщина на фотографии не мать Моисея, а его мачеха: первая жена Рувима умерла родами второго ребенка, тоже не выжившего. Зато Черна мать других шестерых детей на фотографии – Сони, Давида, Бети, Розы, Иосифа и Клары и, естественно, мать еще не рожденной, но незримо присутствующей на семейном портрете Лии, младшей дочери. «Мизинчика». Забавно, что через четыре поколения в моей семье Давид и Лия опять стали братом и сестрой, и, хоть названы они в честь других (моего дедушки Давида и Любы, бабушки моей жены Ани с материнской стороны), но, думаю, Розенблаты на нас не в обиде.

Чуть левее семейного портрета Розенблатов висит четвертая и последняя фотография. От предыдущей ее отделяют десять сантиметров и пятьдесят лет. Эта фотография сделана на свадьбе моих родителей, Мирьям Когановой и Бориса Шапиро, и на ней уместилось все мое тогда живое генеалогическое древо. Родители моей мамы Давид и Голда, все дети Черны Розенблат с предыдущей фотографии, кроме уже умершей к тому времени Бети, баба Оля, мать отца со своим отцом, тоже Давидом (уже третьим на этом фото), брат моего деда Давида Филипп со своей женой Лидой, брат бабушки Голды Исаак со своей женой Евой и их единственный сын Моисей – мой дядя. Мой другой дядя, мамин брат Рувик. Мои прабабки – Маня (Мария) Коганова и Малка Розенблат, овдовевшие, как я уже сказал, в начале сороковых и так и прожившие до самой своей смерти с Давидом и Голдой. Ну, и сами мои родители, глядящие друг на друга по-юношески влюбленно, а не так, как сейчас, в стиле кающейся Марии Магдалены из великолепного рассказа Семена Альтова: «Как это меня угораздило?».

Все эти фотографии мама взяла из наших семейных альбомов. Когда-то, когда не было ни цифровых фотокамер, ни цветной фотопленки, ни персональных фотоаппаратов, когда надо было собраться, парадно одеться, взять извозчика, поехать в ателье и смирно ждать своей очереди у фотографа, не ломая при этом пополам его кушетку («Дорога уходит в даль», ау!) – вот тогда почему-то у людей было время оставить о себе память. И сегодня их можно увидеть – когда совсем крошечных, когда постарше, в смешных платьицах и в морских костюмчиках, а когда и выросших, уже со своими крошками, тоже в платьицах и костюмчиках. Техника развивалась, и в семейных альбомах появились групповые фотографии с работы и из домов отдыха. Потом пришло время фотопиратов, отлавливающих людей на улицах. Поколение наших отцов уже вовсю фотографировало само. Боже мой, я помню из детства эти странные слова «проявитель» и «закрепитель», помню, как отец ставил штатив, как колдовал над фотопленкой, боясь ее засветить – это не фраза, а сборище атавизмов похлеще «манишки» и «шпицрутенов», фраза, которую я вряд ли смогу объяснить моим детям. Можно сколько угодно хихикать и подсмеиваться над стариной, но благодаря ухищрениям, к которым прибегали наши отцы, сегодня в альбомах есть и наши детские фотографии.

А вот альбомов с фотографиями моих детей у меня нет. Прогресс, однако... Есть «дигиталки» не только в каждом доме, но и в большинстве мобильников. А альбомов нет – только компьютерные диски, на которые мы «скидываем» сделанные фотографии. И нумеруем их: «2011-1», «2011-2», «2011 – продано»... Тешим себя двумя иллюзиями: первая – это что смотреть диск так же удобно, как и альбом (это, увы, далеко не так), и вторая – что мы можем хоть завтра отпечатать все фотографии и завести альбом. Можем. Но не делаем этого, ленясь и доверяя диску. А изобрети человечество компьютер, который не читает диски, или такой крохотный компактный супермощный компьютер, в который даже физически некуда будет засунуть диск – и что тогда? Чего будут стоить все заботливо записанные фотографии? Мне, конечно, возражают, мол, более новая и более совершенная программа должна открывать папки, сделанные на старой и менее качественной программе, подобно тому, как «Оффис-2010» легко и без консервного ножа вскрывает любую шелупонь, написанную на «Оффисе-2007», гори они оба огнем! Сознавая свою некомпетентность, я не ввязываюсь в диспут и только бормочу себе под нос, что ни на одном крохотном компактном и супермощном кассетном магнитофоне нельзя прослушать бобину с ранним Высоцким и поздним Вертинским, а в нынешних «Долби» (от глагола «долбать») технокинотеатрах вряд ли есть возможность запустить оригинальную целлулоидную пленку с «фильмой» братьев Люмьер.

В общем, нормального альбома у меня нет…

А еще в родительской комнате в тумбочке лежит коробка карандашей. Это любимые карандаши деда Давида, которыми он редактировал переводы на молдавский, сделанные его коллегами. Я помню аккуратные подчеркивания деда на отпечатанных листах, приносимых ему прямо на дом как одному из столпов издательства «Картя Молдовеняскэ». Листы эти (мы тогда еще не знали, что их обзывают А4) были испещрены пометками деда. Прямой линией он подчеркивал неправильный перевод и тут же аккуратным узким почерком предлагал свой вариант, волнистой линией и вопросительным знаком на полях он обозначал сомнительный перевод и опять-таки предлагал что-то свое, почти всегда безоговорочно принимаемое переводчиком. Параллельно дед, как человек, которого физически корежило от чужой неграмотности, автоматически исправлял грамматические и орфографические ошибки переводчика и машинистки. Это не входило в его функции, но пройти мимо лишней или отсутствующей запятой Давид просто не мог – рука тормозила и бастовала. Даже банальный забытый пробел дед отмечал, вклиниваясь карандашом между неразделенными, как сиамские близнецы, словами, и оставлял там знак, похожий на обозначение интеграла, но с прямыми углами.

Дед привез карандаши сюда, хотя и догадывался, что они ему вряд ли пригодятся. И, действительно, не пригодились. Ни ему, ни мне, когда в свое время на меня подвесили редактуру русского перевода журнала «Маккабитон», который выпускает уже не моя больничная касса для пока еще своих членов. Человека, чей перевод я редактировал, я никогда не видел и понятия не имею, как он выглядит, ибо, в отличие от моего деда, не сидел с ним за одним письменным столом, а тексты его, полученные по электронной почте, я редактировал прямо в «Уорде», указывая на изменения иным, чем у переводчика, шрифтом, а на замечания – иным цветом. Опечатки же и запятые я просто исправлял, не акцентируя их, но корежась не хуже деда. Уверен, что строчка в журнале «редактор перевода Ян Каганов», деда развеселила: сколько книг вышло с такой же строкой, но с его именем – не сосчитать. Так что семейный круг я невольно замкнул, хотя «профессиональные» карандаши деда мне и не пригодились.

Да и вообще, что уже такого я пишу от руки, что мне нужны ручки (любимая перьевая ручка деда, к слову, лежит в тумбочке рядом с карандашами)? Навскидку – ничего: все в компьютере, от деловых писем до дружеских, от памятки о встрече до стишков и рассказиков. Дважды я вынужденно писал рассказы от руки – один раз в гостинице, a другой в армии – и мычал от ненависти оттого, что мысль опережала руку, и пальцы стирались от контакта с ручкой, как на выпускном сочинении по Маяковскому четверть века назад. Потом я для интереса сверил: печатаю я втрое быстрее, чем пишу от руки. Ну, и зачем мне ручка? Максимум, для чего я ее использую – это поставить невнятную закорючку около своей фамилии. Сейчас – на рецептах, на прошлой работе – в ответах на жалобы. Раза два в неделю негодующие пациенты сообщали мне, что доктор Имярек отказался есть гадюку вареную, и после короткого, но интенсивного выяснения обстоятельств инцидента с уважаемым коллегой я выпускал в свет тиражом в 1 (один) экземпляр фолиант под названием «Ответ на...». В ответе я благодарил дорогого пациента за его обращение, выражал непоколебимую уверенность в том, что сам факт его жалобы улучшит дальнейшее обслуживание, и боролся с желанием завершить письмо бессмертным «и кроватей не дам, и умывальников». Так стоит ли покупать «паркер» для закорючки под этим? По-моему, вряд ли.

Нет-нет, я знаю, что ручка нужна не только для работы. А если бы и не знал, то получил бы очередной намек «из тумбочки» – там лежат письма, написанные моими предками друг другу, когда судьба разводила их по разным городам: командировки, отдых, санатории. Есть там и поздравительные открытки, полученные от близких и далеких, и открытки, заботливо оформленные Голдой и Давидом Когановыми на дни рождения своих детей. Нет, наше поколение тоже умеет скучать и поздравлять, но немного иначе: из разнообразных поездок мы звоним домой, благо средства связи позволяют держать непрерывную связь, а мелкие симпатичные записки пишем друг другу или смс-ками, или по электронной почте (у Лии есть два адреса, Давиду в его двенадцать лет хватает пока одного – салажонок!). Иногда по вечерам мы с Лией сидим в чате и переписываемся: ей нравится общаться со мной, сидящим в соседней комнате, еще и таким образом. Все это очень хорошо, но вот никаких воспоминаний от этого не останется, даже взбреди нам в голову блажь сохранять домашнюю переписку в специальной папке. Ну, сохраним, а дальше что? Распечатывать сырые беседы на равнодушном принтере? Полно, не хватало еще позориться перед потомками опечатками. Открытки-то дед с бабушкой разрисовывали, каждое слово на них тщательно обдумывали – не открытки, а зеркало души. Да и письма их были не чета нашему телефонному «Что слышно?» и «Как было на работе?». Но писать письма, соскучившись по близким, когда можно с легкостью позвонить и сразу услышать родные голоса – не странно ли? Прогресс, прогресс на улице, на улице прогресс! Еще вопрос, писали ли бы наши предки, имея возможность связаться друг с другом прямо с улицы, с пляжа, из магазина? Не торча четыре часа на заплеванном переговорном пункте под заунывные шаманские заклинания «Мончегорск – вторая кабина»? Вряд ли, правда? Но факт остается фактом: связки писем и открыток у меня нет и не будет.

Старики упорно продолжают намекать мне, зачем еще человеку может понадобиться ручка: на одной из полок книжного шкафа в их комнате есть общая тетрадь, куда моя бабушка много лет вписывала любимые стихи. Ахматова и Есенин, Алигер и Берггольц, Лорка и Слуцкий. Интересно сегодня пролистать эту тетрадь не ради стихов, а для того, чтобы посмотреть, как менялись характер Голды, ее вкус, как сначала креп, а потом стал подрагивать ее почерк – весь путь от девушки до прабабушки в этой тетради. Ну да, в эпоху дефицита книг, когда нет возможности перечитать любимое стихотворение, поневоле возьмешь пресловутую ручку и запишешь его себе на память, переписав из такой же тетради подруги, газеты или одолженной книги. Сейчас-то мне это зачем? Не говоря уже о том, что сегодня я органически не в состоянии читать какие бы то ни было стихи, но, приди мне в голову такая блажь – и все электронные библиотеки к моим услугам. А если ты настолько деградировал, что не помнишь ни автора, ни название – ну, вбей в Его Величество Гугль Первый парочку зацепивших тебя и потому запомнившихся строчек, и среди ссылок на тысячи тонн виртуальной руды, наверняка, найдется и необходимая. «До чего дошел прогресс, до каких-то там чудес», – как пела человеческая болванка к Электронику. С такими возможностями – и держать тетрадь для стихов? Господи, да, конечно же, нет! Но как узнают мои правнуки обо мне то, что узнал я о бабушке, прочитав тетрадь уже после ее смерти? Ну, грубо говоря, никак. Ведь для захода в электронную библиотеку, в отличие от обыкновенной, заполнять формуляр необязательно, а даже если там потребуется официальная и видимая другим регистрация, то, скажем, увидит мой потомок, что 47-го мартобря заходил его пращур (или, с учетом того, что девичья фамилия моей жены Щур, правильнее писать праЩур) в библиотеку – и что? Что я там читал: Плеханова или Асадова – кто знает?

Да и для записной книжки ручка мне не нужна. Тоненькая записная книжка в красной обложке из псевдокожи тоже лежит в прикроватной тумбочке. Начали ее мои предки еще в семидесятые годы, а, может, и раньше, судя по тому, что первые кишиневские телефоны еще пятизначные, и первая цифра шестизначных номеров – двойка, четверка или пятерка – втиснута позднее перед старым номером. Есть в этой книжке и адреса – мало ли, вдруг надо будет отправить поздравительную телеграмму или, упаси меня Бог, письмо. Иногда адреса аккуратно зачеркивались и ниже писался новый адрес – обычно, уже не кириллическим шрифтом и с указанием страны – Израиль или США. Рядом с именами не самых близких, но приятелей нередко вносились и дни рождения, чтобы не обидеть молчанием в день, когда человек ждeт звонка. Около иной фамилии стояло по пять-шесть дат: сами приятели, дети, внуки – поздравить надо всех! Органайзер двадцатого века, так сказать. К некоторым фамилиям с годами пририсовалась черная рамочка – это уже с конца восьмидесятых, когда снаряды стали рваться рядом. Ушла Гита, ушел любимый брат Изя (Исаак), ушел Семочка Прокупец – сегодня рамочку можно начертить прямо на красной обложке, не боясь ошибиться.

Мне такая книжка, повторюсь, не нужна. Все телефоны заботливо внесены в память мобильника, заменяющую мне собственную. Адреса... адреса у меня в памяти компьютера, такие же электронные, как и нынешние дружбы, и всплывают сами, едва наберешь одну-две буквы имени адресата. О днях рождения приятелей угодливо напоминают ФБ и «Одноклассники», а с днями рождения чужих детей давным-давно никто никого не поздравляет, и это, видимо, тоже часть прогресса. Что же касается траурных рамочек... есть у меня в мобильнике телефон Виты, подруги, сгоревшей от рака. Когда я раз в год, в день ее рождения (его я как раз помню наизусть), звоню на этот номер, механический голос вежливо отвечает, что абонент временно недоступен, и предлагает мне связаться с ним позднее. Позднее-то я с Витой, конечно, свяжусь – куда ж я денусь, но чую, что мобильник мне для этого не понадобится. А траурную рамочку вокруг ее имени в адресной книге мобильника сделать нельзя – он предназначен только для связи с живыми. В принципе, можно после имени проставить две ивритские буквы «заин» и «ламед», что в переводе на русский с одновременной расшифровкой аббревиатуры означает «благословенна ее память», но писать это в мобильнике мне почему-то кажется пошлостью.

Итак, писем, открыток, тетради со стихами, записной книжки и фотоальбома детей у меня нет. Как нет и любимых карандашей и единственного на всю жизнь календаря. Есть прогрессивная, как мировая общественность, электронная жизнь, не оставляющая следов. И есть любительская видеопленка, сделанная моим другом, на которой я, дурачась, пою «Это всё, что останется после меня. Это всё...».

Это и вправду всё? Кажется, да. А, впрочем, вру. Есть еще этот рассказ, который я пишу взахлеб, пока не поздно, пока я помню их, бывших здесь до меня. Этот рассказ не останется в устаревающем на глазах компьютере – я его распечатаю, а мама заботливо вложит его в тот самый семейный альбом. И тогда, в один прекрасный день конца двадцать первого века, мои правнуки откроют альбом, прочитают рассказ (или, что вероятнее, сначала пошлют его на перевод) и, запустив руку во Вселенную, на секунду ощутят слабое пожатие. Это, протянув мостик через сто-двести лет, жмут их руку предки – предки, которые никогда их не видели, но которые, тем не менее, нежно их любят.

.jpg)

.jpg)

Начинать выход из праздничной спячки нужно именно с прочтения сегодняшнего интервью. Оно про счастье, саморазвитие, любовь, вдохновение и творчество. В гостях Катя Малеев, иллюстратор, работы которой заряжают теплом и добром.

Начинать выход из праздничной спячки нужно именно с прочтения сегодняшнего интервью. Оно про счастье, саморазвитие, любовь, вдохновение и творчество. В гостях Катя Малеев, иллюстратор, работы которой заряжают теплом и добром.

/ilterritory.com/wp-content/uploads/2016/02/12657298_10154559898110021_547160108057400987_o.jpg" target="_blank">http://ilterritory.com/wp-content/uploads/2016/02/...10021_547160108057400987_o.jpg 1000w" width="1000" />

/ilterritory.com/wp-content/uploads/2016/02/12657298_10154559898110021_547160108057400987_o.jpg" target="_blank">http://ilterritory.com/wp-content/uploads/2016/02/...10021_547160108057400987_o.jpg 1000w" width="1000" />