Наша встреча проходит в культурном центре святителя Иоанна Златоуста при храме Космы и Дамиана на Маросейке в рамках миссионерских курсов, организованных миссионерской комиссией при Епархиальном совете города Москвы и культурно-просветительского проекта «Академия», познакомиться с которым можно на порталеacademy.su. Видеозапись производится при поддержке портала pravmir.ru , за что ему особая благодарность.

Жизнь нескольких поколений, в том числе и моя, прошла под песни Владимира Семеновича. Мой отец привозил эти пластинки из зарубежных командировок, собирал их. И еще с тех давних пор остались какие-то закладки, а иногда и загадки, которые разрешаются иногда лет через тридцать.

Жизнь нескольких поколений, в том числе и моя, прошла под песни Владимира Семеновича. Мой отец привозил эти пластинки из зарубежных командировок, собирал их. И еще с тех давних пор остались какие-то закладки, а иногда и загадки, которые разрешаются иногда лет через тридцать.

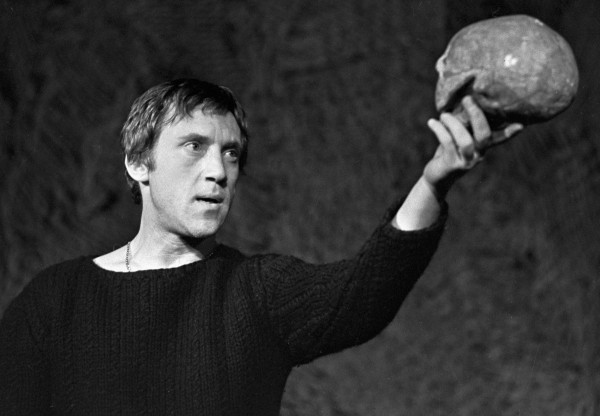

Тема встречи сразу вводит нас в пространство его ролей, сыгранных в театре на Таганке. Наиболее известна его роль Гамлета, в которой он в последний раз в жизни вышел на театральную сцену. Но там же в последние годы он играл и Свидригайлова, о чем известно меньше.

Такое название темы мне представляется уместным, потому что и внутренний путь Высоцкого проходит сквозь гамлетовские метания, поиск смысла и тайную надежду на нетрагический выход из ситуации к исповедальному и уже предсмертному, очень горькому признанию Свидригайлова в том, что он сам, Свидригайлов, ничего не может сделать, не может никак разорвать кольцо страстей, в котором он оказался.

В песнях Высоцкого эта тональность обреченности и бессилия все резче звучит во второй половине его жизни. Да, он ушел, в том числе, потому что не мог справиться со своими зависимостями, что причиняло, в первую очередь, ему самому страшную совестную боль.

Вот почему сегодня одна из моих задач – донести простую мысль, что Высоцкий все же не равен своим ошибкам, страстям и падениям, что это не было ни сутью, ни содержанием, ни смыслом его жизни.

Скорее, напротив, как и Достоевскому, ему очень много удалось сделать вопреки – именно потому, что он это преодолевал и боролся. В какой-то мере ему это удавалось, другое дело, что до конца не получилось. В рамках того, что ему было дано, он сделал очень много, гораздо больше тех, кто ныне снимает про него похабные фильмы.

Несколько лет назад на редкую, может быть, уникальную, особенность поэтики Высоцкого обратила мое внимание Марина Андреевна Журинская, известный лингвист и редактор журнала «Альфа и Омега». Она назвала ее семантической компрессией, то есть, смысловым сжатием, умением кратко, в предельно лаконичных формах выразить колоссальное содержание, добиваясь удивительной емкости текстов.

Сама Марина Андреевна когда-то с нами разбирала песенку, к которой нечасто обращаются исследователи творчества Высоцкого, – про снайпера, который через 15 лет после войны спился и сидит в ресторане. Давайте попробуем восстановить контекст, общую картину того, что происходит.

А ну-ка бей-ка, кому не лень.

Вам жизнь копейка, а мне мишень.

Который в фетрах, давай на спор:

Я – на сто метров, а ты – в упор.

Не та раскладка, но я не трус.

Итак, десятка – бубновый туз!

Ведь ты же на спор стрелял в упор,

Но я ведь снайпер, а ты тапер.

Куда вам деться? Мой выстрел – хлоп,

Девятка в сердце, десятка в лоб!

И черной точкой на белый лист

Легла та ночка на мою жизнь.

Реконструируем эту ситуацию. Среди нас есть любители стрелять метко, люди, увлекающиеся и страйкболом, и лазертагом. Но не только им очевидно, что тот, кто начинает речь со слов: «А ну-ка бей-ка, кому не лень. Вам жизнь – копейка, а мне мишень!», – убежден, что он стреляет неплохо, что он снайпер. Что происходит дальше?

Который в фетрах, давай на спор:

Я – на сто метров, а ты – в упор.

Обращаясь в ресторане к случайному собеседнику, спившийся снайпер зарабатывает себе на выпивку. Но в чем заключается пари?

Не та раскладка, но я не трус.

Итак, десятка – бубновый туз!

Ведь ты же на спор стрелял в упор,

Но я ведь снайпер, а ты тапер.

На стене он помещает карту и предлагает, вероятно, из пистолета попасть в деталь рисунка, нанесенного на нее. Поэтому «девятка в сердце, десятка – в лоб». Сам он бьет со ста метров, а своему визави предлагает попасть с гораздо более близкой дистанции. Если вспомнить узор на лицевой стороне указанных карт, станет ясно, что эта задачка мало кому по зубам. И перед нами как на ладони – вся история человеческой жизни, да, по слову Марины Цветаевой, «не сбывшейся», не сложившейся, но ведь и мастерство не пропьешь.

То, что Высоцкий начинал с песен дворовых, блатных, означает, в частности, что ему приходилось учиться в нескольких словах передавать суть. В кругу друзей, взрослевших в лихие послевоенные годы, никто не стал бы слушать многословные арии ни о чем. В одном из интервью Высоцкий говорит о бессодержательности популярной в те годы песни с интригующим началом «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда…». И он всегда стремился уйти от трескучей бессмылицы к реальной драме, накалу эмоций, к тому, что Карл Ясперс называл «пограничными ситуациями», являющих людей такими, каковы они суть на самом деле, без прикрас, к их выборам и готовности платить за них по всем счетам.

В другой песне Высоцкого его герой так поясняет, кем ему приходится его товарищ: «Ты меня ведь спас в порту». Это больше, чем дружба. Это судьба. В этих трех словах – целый пласт жизни и отношений, за которыми стоит очень многое.

Благодаря такой семантической компрессии, умению сжимать смыслы и вкладывать содержание, на порядок отличающееся от того, что вынесено в стихотворении на первый план, от той, казалось бы, понятной и самочевидной картинки, которая проходит перед нашим внутренним взором в первые мгновения прослушивания песни, Высоцкий вслух высказывался о вещах, куда более серьезных, рискованных и просто опасных и для поющего, и для слушающего в те годы, когда за мысль можно было схлопотать срок, и немалый.

Вот вроде бы смешная, шуточная песенка, где, на первый взгляд, повествуется о событиях весьма архаичных, но на самом деле более чем современных в ту эпоху, когда Хрущев провозгласил торжество коммунизма через 30 лет, а Брежнев, «съевший» Никиту Сергеевича, потом не стал предшественника опровергать. Итак, это еще ранний Высоцкий:

Много во мне маминого,

Папино – сокрыто,-

Я из века каменного,

Из палеолита!

Но, по многим отзывам

Я умный и не злой,

То есть, в веке бронзовом

Стою одной ногой.

Наше племя ропщет, смея

Вслух ругать порядки:

В первобытном обществе я

Вижу недостатки,

Просто вопиющие

Довлеют и грозят,

Далеко идущие

На тыщу лет назад!

Между поколениями

Ссоры возникают,

Жертвоприношениями

Злоупотребляют:

Ходишь – озираешься,

И ловишь каждый взгляд,

Но только зазеваешься,

Глядь, тебя едят!

Прежде всего, сразу обращает на себя внимание поразительные составные рифмы. Иосиф Бродский отмечал, что у Высоцкого очень совершенные, редкие, уникальные рифмы, которые мы часто не замечаем, увлеченные и захваченные ритмом и смыслом его песен. Вот здесь:

Наше племя ропщет, смея

Вслух ругать порядки:

В первобытном обществе я

Вижу недостатки…

Или:

Между поколениями

Ссоры возникают,

Жертвоприношениями

Злоупотребляют.

Если же обратиться к содержанию, то перед нами вроде бы какая-то пародия от лица древнего человека. Но ведь она повествует и про эру коммунизма, которая, наступает, и обращает нас туда, назад, обратно, в первобытный век в плане того, что все общее и всем достанется. Но главное, увы, как резонно заметил Воланд, несмотря на все пафосные социальные эксперименты, люди к лучшему не изменились. Реальность той эпохи, в которой жил Высоцкий, да и сейчас – это реальность мира, который во зле лежит и всячески превозносится по этому поводу:

Между поколениями

Ссоры возникают,

Жертвоприношениями

Злоупотребляют.

Ходишь – озираешься,

И ловишь каждый взгляд,

Только зазеваешься –

Глядь, тебя едят!

И тут не надо ничего допевать – песенка спета и в ней все сказано про нас. Еще более жесткая сатира, такой горький диагноз происходящего в стране, – «Утренняя гимнастика». Эта песенка вышла на пластинке, там было четыре песни, в их числе – «Утренняя гимнастика», «Что случилось в Африке». Это редкий случай, когда диск Высоцкого выпустили в в Советском Союзе. Но потом поняли, что издали, и уже после этого ему, мягко говоря, не очень-то давали зеленый свет.

Он страдал, хотел признания, но его не было. Вернее, не было официального признания. В песне, которую мы сейчас прослушаем, есть драйв, но я прошу отметить ключевые для той эпохи слова, боюсь, впрочем, что они, сейчас все более актуальны:

Вдох глубокий, руки шире.

Не спешите – три, четыре!

Бодрость духа, грация и пластика!

Общеукрепляющая,

Утром ободряющая –

Если жив пока ещё,

гимнастика!

Составная рифма – пока еще.

Если вы в своей квартире,

Лягте на пол – три, четыре!

Выполняйте правильно движения!

Прочь влияние извне –

Привыкайте к новизне!

Вдох глубокий, до изне-

можения!

Еще одна мощная рифма на переносе слова.

Очень вырос в целом мире

Гриппа вирус – три, четыре!

Ширится, растёт заболевание.

Если хилый – сразу в гроб!

Сохранить здоровье чтоб,

Применяйте, люди, об-

тирание!

Разговаривать не надо –

Приседайте до упада,

Да не будьте мрачными и хмурыми!

Если очень вам неймётся –

Обтирайтесь, чем придётся,

Водными займитесь процедурами!

Не страшны дурные вести,

Начинаем бег на месте,

В выигрыше даже начинающий.

Красота – среди бегущих

Первых нет и отстающих!

Бег на месте общепримиряющий.

Но что в этой песне является содержательным посланием Высоцкого?

– «Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте».

В одной из редакций – «Начинаем бег на месте». Это точный диагноз брежневской эпохи, когда все уже просто зависло в безвременье.

У Высоцкого есть очень печальные слова об этой эпохе: «Мы – дети страшных лет России, безвременье вливало водку в нас».

Об этом же у него же в цикле песен к диску про Алису в стране чудес повествует «Баллада об обиженном времени». Там есть такая вполне апокалиптическая строка: «Но колеса Времени стачивались в трении…».

Давайте прислушаемся к этой балладе:

Приподнимем занавес за краешек –

Такая старая, тяжелая кулиса:

Вот какое время было раньше,

Такое ровное – взгляни, Алиса!

Но… плохо за часами наблюдали

Счастливые, И нарочно

Время замедляли Трусливые,

Торопили Время, понукали Крикливые,

Без причины Время убивали Ленивые.

И колеса Времени

Стачивались в трении,-

Все на свете портится от тренья…

И тогда обиделось Время –

И застыли маятники Времени.

Вот вам XX век перед нами.

И двенадцать в полночь не пробило,

Все ждали полдня, но опять не дождалися,-

Вот какое время наступило –

Такое нервное,- взгляни, Алиса!

И… на часы испуганно взглянули Счастливые,

Жалобные песни затянули Трусливые,

Рты свои огромные заткнули Болтливые,

Хором зазевали и заснули Ленивые…

Финальная строфа, как часто у Высоцкого, в конце дает нам ключ ко всему тексту:

Смажь колеса Времени –

Не для первой премии,-

Ему ведь очень больно от тренья!

Обижать не следует Время,-

Плохо и тоскливо жить без Времени.

Вот это безвременье, «бег на месте, общепримиряющий» – это, скажем аккуратно, не подарок судьбы. Вот эта песенка, эта баллада, написана была уже после 70-х годов.

Это безвременье тревожно, потому что на воле, как и в тюрьме (вспомним тюремно-блатной цикл раннего Выосоцкого) ничего не происходит.

Наум Коржавин, давший очень глубокое интервью, посвященное поэтике Высоцкого, говорит о том, что это было отчаянное время гулкой пустоты.

Высоцкий, конечно, поднимал людей, но не с целью выйти на какие-то диссидентские акции, хотя он с диссидентами дружил, а с тем, чтобы они перешли в иное измерение смыслов, включили голову, и от этого тотального патернализма, этатизма, растворения в государстве, которое навязывалось сверху под видом забот об общенародном строительстве социализма, все-таки вернулись к себе и взяли судьбу в свои руки, как Вадим Туманов, друг Высоцкого, который, отсидев на Колыме, начал, чтобы досрочно выйти из лагерей, мыть золото артельным методом, стал одним из основоположников кооперативного движения в СССР, и затем не раз предлагагал брежневеющему правительству тот путь развития экономики, который в итоге, был отвергнут советской номенклатурой, но дал китайское чудо в сопредельной стране.

И эта песенка о как раз об этом нашем, говоря языком Михаила Бахтина, персональном «не-алиби в бытии».

И жирафов тесть брюзжит:

“Видали остолопа!..”

И ушли к бизонам жить

С жирафом антилопа.

Поднялся галдеж и лай,

Только старый попугай

Громко крикнул из ветвей:

“Жираф большой – ему видней!”

Я пропускаю несколько строф. Вот финальные.

Пусть жираф был не прав,

Но виновен не жираф.

А тот, кто крикнул из ветвей:

“Жираф большой – ему видней!”

Я думаю, что в любое время, при любой власти Высоцкий, конечно, будет не в фаворе у оных властей, потому что то, о чем он поет, подрывает их счастливую элитарную безмятежность.

Дальше больше. Владимир Семенович ищет все новые метафоры, позволющие ему входить, вглядываться, вслушиваться в то, что происходило со страной и народом. И происходит, увы, в наши дни. Итак, песенка вроде бы про заповедник, но это метафора, причем открытая.

Бегают по лесу стаи зверей –

Не за добычей, не на водопой:

Денно и нощно они егерей

Ищут веселой толпой.

Звери, забыв вековечные страхи,

С твердою верой, что все по плечу,

Шкуры рванув на груди как рубахи,

Падают навзничь – бери не хочу!

Сколько их в кущах,

Сколько их в чащах

Ревом ревущих,

Рыком рычащих!

Рыбы пошли косяком против волн

Черпай руками, иди по ним вброд!

Сколько желающих прямо на стол,

Сразу на блюдо – и в рот!

Рыба не мясо – она хладнокровней,

В сеть норовит, на крючок, в невода:

Рыбы погреться хотят на жаровне,

Море – по жабры, вода – не вода!

Сколько их в дебрях,

Сколько их в чащах

Сколько ползущих,

Сколько летящих!

Птица на дробь устремляет полет

Птица на выдумки стала хитра:

Чтобы им яблоки всунуть в живот,

Гуси не ели с утра.

Вот финал этой песни, он длинный.

Шкуры – не порчены, рыба – живьем,

Мясо без дроби – зубов не сломать,

Ловко, продуманно, просто, с умом,

Мирно – зачем же стрелять!

Каждому егерю – белый передник!

В руки – таблички: “Не бей!”, “Не губи!”

Все это вместе зовут – заповедник,

Заповедь только одна: не убий!

Но сколько в дебрях,

Рощах и кущах

И сторожащих,

И стерегущих,

И загоняющих,

В меру азартных,

Плохо стреляющих,

И предынфарктных,

Травящих, лающих,

Конных и пеших,

И отдыхающих

С внешностью леших,

Сколько их, знающих

И искушенных,

Не попадающих

В цель, разозленных,

Сколько бегущих,

Ползущих, орущих,

В дебрях и чащах,

Рощах и кущах.

Сколько дрожащих,

Портящих шкуры,

Сколько ловящих

На самодуры,

Сколько типичных,

Сколько всеядных,

Сколько их, хищных

И травоядных,

И пресмыкающихся,

И парящих,

В рощах и кущах,

В дебрях и чащах!

Думаю, лучшего диагноза политбюро и всему СССР поставить было нельзя.

Отмечу, что тема заповедника ведь находит свое продолжение в песенке про козла отпущения. В ней каждый слушатель мог бы сказать власть предержащим от лица этого козлика: «всех на роги намотаю и по кочкам разнесу. Это мне грехи отпускать, это я – козел отпущения».

Но важно, что от этой очень мощной сатиры, конечно, очень сильно настораживавшей политработников и прочих привластных бездельников, Высоцкий переходит к какому-то другому осмыслению происходящего.

Есть одна песня, которая меня терзала несколько десятилетий. Я не специалист по Высоцкому, я вообще здесь дилетант, который что-то услышал и хочет поделиться. Может быть, для кого-то, кто издавна был погружен в высоцковедение, это не было проблемой. Для меня это проблемой было.

Я хочу предложит послушать песню, которая называется «Корсар». Меня в ней донимал финал, последняя строка. О чем она? Давайте попробуем сообразить.

А если не выйдет, я вам дам две подсказки, может быть, они помогут нам отгадать. Это ответ на «Заповедник» и на «Козла отпущения». Она была написана для кинофильма «Мой папа – капитан», то есть предполагалось, что он выйдет в свет, будет услышан страной, ничего цензура предосудительного там не увидит, не обнаружит – и действительно, это так, – но очень уж у нее странный финал. Именно он, как часто бывает у Высоцкого, раскрывает ретроспективно все, что было до, объясняет, является ключом. Но этот ключ очень хорошо спрятан этот ключ, чтобы цензура его не нашла, а думающий слушатель таки обнаружил.

Четыре года рыскал в море наш корсар,

– В боях и штормах не поблекло наше знамя,

Четыре года… – это первая подсказка

Мы научились штопать паруса,

И затыкать пробоины телами.

За нами гонится эскадра по пятам,

На море штиль и не избегнуть встречи,

Но нам сказал спокойно капитан:

“Еще не вечер, еще не вечер.”

Вот развернулся боком флагманский фрегат

Ответный залп на глаз и наугад –

Вдали пожары, смерть – удача с нами.

Из худших выбирались передряг,

Но с ветром худо, и в трюме течи,

А капитан нам шлет привычный знак:

“Еще не вечер, еще не вечер.”

Сейчас будет вторая подсказка.

На нас глядят в бинокли, в трубы сотни глаз

И видят нас от дыма злых и серых,

Но никогда им не увидеть нас

Прикованными к веслам на галерах.

Неравный бой, корабль кренится наш.

Спасите наши души человечьи,

Но крикнул капитан: “На абордаж!

Еще не вечер, еще не вечер”.

Кто хочет жить, кто весел, кто не тля

Готовьте ваши руки к рукопашной!

А крысы пусть уходят с корабля

Они мешают схватке бесшабашной.

И крысы думали: “А чем не шутит черт?”

И в тьму попрыгали, спасаясь от картечи,

А мы с фрегатом становились к борту борт.

Еще не вечер, еще не вечер.

Лицо в лицо, ножи в ножи, глаза в глаза,

Чтоб не достаться спрутам или крабам,

Кто с кольтом, кто с кинжалом, кто в слезах

Мы покидали тонущий корабль.

Но нет! Им не послать его на дно.

Поможет океан, взвалив на плечи,

Ведь океан – он с нами заодно,

И прав был капитан – еще не вечер.

Вот это: «Но нет! Им не послать его на дно».

– Корабль – это страна.

– Какой корабль?

– Эта шхуна и ее команда…

– Разве? Обратите внимание на слова «Ведь океан-то с нами заодно. Но нет, им не послать его на дно».

Поможет океан, взвалив на плечи,

Ведь океан – он с нами заодно,

И прав был капитан – еще не вечер.

– Вот это последняя ключевая строфа, она о чем она говорит? Даю еще одну подсказку, может быть, она поможет вам сообразить что-то о том, от лица кого спета эта песня.

Высоцкий: «… сегодня представление. Двойная цель преследовалась. Меня Любимов посадил около стены, чтобы я сидел с гитарой».

– Тут стихи Пастернака, но в них есть…

Высоцкий: «Не какого-то Гамлета датского мы будем играть, а просто какого-то человека, которого зовут Гамлет, который мог жить тогда и сейчас».

– Появление «Корсара».

Высоцкий: Эпиграф: «Мной продуман распорядок действий» – это самое главное в этом спектакле, потому что все заранее предрешено, все известно, чем это кончится, поэтому этот Гамлет много знает, он отличается всезнанием, он знает, к чему он приходит, к какому концу, и что ему его не избежать. Поэтому есть другая краска у этого Гамлета.

– Я сразу поясню, что театр на Таганке играл и работал в брехтовском ключе, это был театр Бертольда Брехта, ярмарочный, площадной театр, в котором очень важно было не облечься в костюмы, воспроизводящие реальность пьесы или украсить сцену так, чтобы казалось, что это эпоха Гамлета, – а, играя в джинсах и в свитерах, включить воображение зрителя, чтобы он дорисовал в голове все эти детали. Бертольд Брехт, поясняя свою концепцию театра, говорит, что актер не перевоплощается в ту роль, которую играет, как полагалось бы в театре Немировича-Данченко, а, скорее, играет, сохраняя внутреннюю дистанцию. Как, знаете, театр кукол – там есть кукла, которая играет, есть голос, который озвучивает, и есть актер, который связывает куклу – голос, действия и общее впечатление создает, но он на некоторой дистанции от этой куклы. Поэтому Гамлет, – мы сейчас слышали, как Высоцкий об этом рассказывает, в его интерпретации, – он уже знает, чем он закончит, что он идет к смерти, что эта смерть неотвратима и никуда от нее не уйти, что у него нет вариантов. Он понимает, что его путь идет вниз, что он разваливается, он погибает, погибает внутренне, это важно понимать. Не физическая смерть страшна. Гораздо более страшна смерть внутренняя, он об этом скажет в стихотворении «Гамлет», мы еще об этом поговорим, в ключевом для нашей встречи сегодня. Поэтому ему очень созвучно стихотворение Пастернака, сейчас он его будет исполнять, и в нем есть подсказка к «Корсару», в стихотворении, которое он спел фактически.

Гул затих. Я вышел на подмостки.

Прислонясь к дверному косяку,

Я ловлю в далеком отголоске,

Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи

Тысячью биноклей на оси.

– Вот это место, которое, может, что-то нам подскажет в «Корсаре»:

Если только можно, авва отче,

Чашу эту мимо пронеси.

Но продуман распорядок действий,

И неотвратим конец пути.

Я один, все тонет в фарисействе.

Жизнь прожить – не поле перейти.

Высоцкий: Тут начинает двигаться занавес, и всех нас перед началом спектакля, участвовавших в прогоне, сметает в сторону, и потом уже начинается действие.

– Поясню. Это было настоящей находкой Любимова на Таганке: над сценой был закреплен тяжелый из верблюжьего волоса занавес, причем это были квадраты с разным узором темного цвета, коричневые, скорее, причем вся конструкция была довольно сложной – там был рельс сверху, перемещался все время, и он образовывал пространство. Поэтому, когда Высоцкий наносит удар шпагой и поражает Полония, он прошивает этот занавес, и видно Полония и Высоцкого – он образует сложную геометрию, географию замка в Эльсиноре и того, что вокруг и внутри замка происходит.

Но вернемся к вопросу. Удалось ли все же вам разгадать «Корсара»? Ведь здесь уже прямым текстом Высоцкий говорит через стихотворение Пастернака.

На меня наставлен сумрак ночи,

Тысячью биноклей на оси.

Кто может так может сказать? Только актер, который играет Гамлета. Надо понимать, что есть роль, и есть актер, который видит мир глазами своего героя, но при этом остается актером. Это брехтовское стихотворение у Пастернака. От лица такого актера, который не исчезает в роли, а остается самим собой, написано это стихотворение.

Четыре года плавал в море наш корсар…

– Итак, правильный ответ. «Корсар» – это песня о театре на Таганке.

– Я тоже хотел сказать.

– Чудесно, не стоило себя сдерживать ☺ Доказательство тому – песня, спетая на этом четырехлетии. Ставлю запись:

Высоцкий: У нас было четырехлетие, и меня не было здесь…

– Это, наверное, пятилетие или какой-то другой юбилей. Запись велась. Высоцкий выступает перед актерами и перед Любимовым, вот его речь предваряет эту песню.

Высоцкий: У нас было четырехлетие, и меня не было здесь. Нет, я был на четырехлетии. На пятилетии я не был. Была написана песня, которая называется «Корсар», она называется «Еще не вечер!»

Четыре года рыскал в море наш корсар…

Конечно, рыскал в море. И тогда все встает на свои места. И тот фрегат, с которым они борт о борт – я думаю, что это система. Я думаю, что театр на Таганке был самый свободный в нашей стране, ему разрешалось делать то, что другим не давали. Это была витрина Советского Союза, для Запада открытая, поэтому они гастролировали. Любимов был, конечно, на высоте. Безусловно, актеры тоже, и они очень много сумели сказать, и очень много дали сил и вдохновения нашему народу, чтобы идти дальше. Высоцкий не участвовал в разных диссидентских посиделках, акциях и прочее, но он их поддерживал стихами. Естественно, он ни на какие компромиссы не шел ни с органами, но, будучи выездным, он просто помогал лекарствами, привозил из-за границы, куда не выпускали людей.

Дмитрий Быков сопоставляет поэтику Высоцкого и жизнь, кстати, Беллы Ахмадулиной. Белла подписывала все заявления в защиту репрессируемых, и ей за это ничего не было. Как-то ее терпела советская власть, может быть, в силу того, что у нее был абсолютно бескомпромиссный и при этом не зловредный характер, ее как-то терпели, любили.

Высоцкий петиций не подписывал. По мысли Дмитрия Быкова и тот, и другой, и она, и он, они себя сжигали дотла, конвертируя это пламя в творчество… По-другому они не могли писать, им надо было себя зажать в такие клещи, в такие тиски, что только из них можно было что-то сказать.

Но в этой песне, что мы видим? Корсар четыре года рыскал, а кто прильнул к биноклям, трубам? Чьи это сотни глаз? – это зрители.

Но нет, нам не послать его на дно.

Поможет океан, взвалив на плечи,

Ведь океан-то с нами заодно,

Еще не вечер, еще не вечер!

Тогда, что такое океан? Та самая страна, о которой вы говорите, народ. Вот этот народ, на него надежда у Высоцкого здесь, что их услышат, что их послание будет прочитано, воспринято, и это эхом отзовется. Это одно решение проблемы всеобщей неустроенности. Решение через театр, в формате высокой культурной миссии.

Но Высоцкий, конечно, не сводим к театру, он гораздо больше театра. Более того, в последние годы, многие об этом пишут, он уже не то, что тяготился театром, но он, конечно, жил не только театральными ролями и даже не только ролями в кино.

Он все больше уходил в песню, в тексты, он понимал, что он поэт, что он великий поэт, он это осознавал. Правда, поэт, не признанный официальными властями, но он все острее чувствовал этот конфликт между собой самим и той системой, которая создавала массу препон. Ведь не только Высоцкий, очень многие люди погибли – Шукшин, которому не дали фильм поставить, и много чего не дали. Из друзей Высоцкого – Анпилов, Геннадий Шпаликов, который покончил собой, сценарист фильма «Я иду, шагаю по Москве», замечательный поэт. Они были друзьями.

Это то поколение, многие из которых ушли. Кто в запой, кто в загул, кто в суицид. Но не от большой радости это делалось, это не гедонисты, скажем прямо. Это люди, которых так прижало, что было непонятно, что делать, и невозможно было не искать ответ. Отсюда песенка «Горизонт».

Чтоб не было следов – повсюду подмели…

Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте!

Мой финиш – горизонт, а лента – край земли,

Я должен первым быть на горизонте.

Условия пари одобрили не все

И руки разбивали неохотно.

Условье таково, чтоб ехать по шоссе,

И только по шоссе – бесповоротно.

Наматываю мили на кардан

И еду параллельно проводам.

Но то и дело тень перед мотором

То черный кот, то кто-то в чем-то черном.

Я знаю – мне не раз в колеса палки ткнут,

Догадываюсь, в чем и как меня обманут.

Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут

И где через дорогу трос натянут.

Но стрелки я топлю – на этих скоростях

Песчинка обретает силу пули,

И я сжимаю руль до судорог в кистях,

Успеть, пока болты не затянули!

Наматываю мили на кардан

И еду вертикально к проводам.

Завинчивают гайки… Побыстрее!

Не то поднимут трос, как раз где шея.

И плавится асфальт, протекторы кипят,

Под ложечкой сосет от близости развязки.

Я голой грудью рву натянутый канат.

Я жив! Снимите черные повязки!

Кто вынудил меня на жесткое пари,

Нечистоплотны в споре и расчетах.

Азарт меня пьянит, но так и говорит:

«Я торможу на скользких поворотах».

Наматываю мили на кардан

Назло канатам, тросам, проводам…

Вы только проигравших урезоньте,

Когда я появлюсь на горизонте!

Мой финиш – горизонт по-прежнему далек,

Я ленту не порвал, но я покончил с тросом.

Канат не пересек мой шейный позвонок,

Но из кустов стреляют по колесам.

Меня ведь не рубли на гонку завели,

Меня просили: «Миг не проворонь ты,

Узнай, а есть предел – там, на краю земли,

И можно ли раздвинуть горизонты?!»

Наматываю мили на кардан…

Вот здесь, с одной стороны, можно вспомнить список фильмов, в которых не дали Высоцкому сыграть, которые были, из-за него, в том числе, положены на полку – это десятки фильмов, в которых не дали его песням прозвучать тоже. Можете представить, человек пишет цикл песен, и они не попадают в фильм. Иногда сам фильм кладут на полки, страдает не только Высоцкий, но и режиссер и вообще весь проект. Это нам сейчас кажется, вот он с чиновниками что-то не поделил, а чиновники на него охотились, как на всех мыслящих остальных людей, весьма азартно.

Да, Высоцкого не репрессировали, но ведь некоторых сажали. Например, уже, правда, после его смерти, буквально через год, семь лет получила замечательная поэтесса Ирина Ратушинская – ей дали семь лет за четыре стихотворения о Боге, которые она написала. Это было формальное обвинение. Реально, конечно, за участие в собраниях диссиденского общества. Она здесь пыталась кого-то защищать. Но в суде ей вменили в вину четыре стихотворения о Боге и дали семь лет мордовских лагерей.

Но и там она осталась человеком. Их, таких политических собрали со всей страны, она была уже верующей тогда. Есть книжечка «Серый цвет надежды», которую я очень советую всем советую прочесть. Она не вышла ни разу по-русски в печатном виде в России.

В интернете, естественно, есть, можно увидеть. Но она сама считает, что как раз КГБ, потом ФСБ не позволили этой книжке выйти. Там она описывает, как она из 7 лет 4,5 отсидела, как они сопротивлялись этой системе и победили. Правда, цена вопроса – она весила 38 килограмм, когда ее выпустили, вернее, ее Горбачев выменял на зерно у Рейгана в Рейкъявике по бартеру. «Заодно, – говорит, – отпустите таких заключенных», – потому что она умудрялась писать стихи даже там, и они публиковались в Штатах в эмиграции русской.

Просто надо понимать, что Высоцкий тоже ходил по этому краю – ему было, о чем сказать, и были те, кому это сильно не нравилось, как и сейчас не нравится. Когда мы слышим:

Меня ведь не рубли на гонку завели,

Меня просили : «Миг не проворонь ты,

Узнай, а есть предел – там, на краю земли,

И можно ли раздвинуть горизонты?!»

Мы понимаем, что многие люди себя в этих словах найдут. Я думаю, что отец Андрей Кураев, который тоже Высоцкого любит более чем, большая часть его жизни, уже сейчас можно сказать, что большая, она прошла под этим девизом, что бы про него ни придумывали окружающие интерпретаторы, изыскивая массу поводов, чтобы предположить, что ему славы не хватает, денег не хватает, забыв о том, что каждый меряет по себе.

Зная отца Андрея очень давно, могу сказать, что его мотивация во всех случаях – и в последние годы, и когда он с рериховцами боролся фактически один, и с иннэновцами, которые конец света предвещали, она такая, по Высоцкому.

То, что Высоцкий когда-то от лица своего песенного героя о себе и своей ситуации, ложится на сердце людям в очень широком спектре ситуаций разных жизненных, и люди находят здесь себя и, благодаря этому идут дальше, не отчаиваются.

Потому что у Высоцкого еще, конечно, колоссальная энергия, экспрессия, можно сказать, драйв, за которым внутренняя правота. Это, может, даже важнее успеха. Успеха может не быть, но если ты нужное дело делаешь, все остальное не страшно.

Сам виноват – и слезы лью,

И охаю –

Песенка про чужую колею всем известна, я думаю, каждый в жизни проходил и такие отрезки.

Попал в чужую колею

Глубокую.

Я цели намечал свои

На выбор сам,

А вот теперь из колеи

Не выбраться.

Крутые скользкие края

Имеет эта колея.

….

Прошиб меня холодный пот

До косточки,

И я прошелся чуть вперед

По досточке.

Размыли краешки ручьи

Весенние,

Там выезд есть из колеи –

Спасение!

Я грязью из-под шин плюю

В чужую эту колею.

Эй, вы, задние! Делай, как я.

Это значит – не надо за мной.

Колея эта – только моя!

Выбирайтесь своей колеей!

Там есть такие слова, они выпали, что «размыли края ручьи весенние – там выезд есть из колеи, спасение».

Мы сейчас все чаще слышим, что Перестройка была роковой ошибкой, величайшей катастрофой, распадом Советского Союза на части – и в этом есть своя правда, конечно, но то, что эта перестройка назрела и перезрела, это тоже надо признать.

Было два сценария – или страна просто вообще исчезнет окончательно, потому что уже началось вымирание, и все; или что-то поменяется.

Пошли вторым путем, но, правда, цена вопроса – распад Советского Союза, что, конечно, жаль, но хуже было бы остаться в болооте, в котором ни перспектив, ни путей.

Когда мы учились, я помню себя в третьем классе, среди моих одноклассников, в соседнем параллельном классе был человек, ее звали Соня, девочка, которая не пошла, не поступила в пионеры. Это была позиция, уже тогда она верующей православной христианкой.

Так вот ее отец получил восемь лет за то, что он написал – он экономистом был довольно серьезным и он дал анализ происходящего в экономике страны, из которого следовало, что она идет к катастрофе. Это был год, наверное, 1982-1983, андроповщина, еще до перестроечных лет. Вот он это увидел, об этом сказал и получил восемь лет только за то, что осмелился вслух сказать то, к чему мы шли. Я помню, как все боялись с ней общаться, звонить по телефону. Она выстояла.

Это просто, чтобы мы понимали, с каким Левиафаном приходилось иметь дело. Песни Высоцкого, в том числе, давали людям надежду, давали внутренние силы не растворяться в этой утопии, в этатизме, а оставаться самими собой.

Сейчас это более чем актуально, если вы иногда включаете телевизор и видите киселевские пятиминутки ненависти, вы должны признать, что вновь идет промывка мозгов по полной программе, и тональность та же самая и манипуляции те же. Значит, Высоцкий, тем более, актуален в наши дни.

Но дальше самое, наверное, важное, что он идет дальше и понимает, что проблема не только снаружи. Да, есть вся эта политическая ерунда, вся эта дурацкая совершенно ситуация, в том числе, в стране, созданная институтами власти, порожденная ими, которые не сменяются, которые стареют, брежневеют, как тогда говорили. Знаете анекдот той эпохи?

Вернулся наш космонавт, его спрашивают: «Вы вышли в открытый космос. Что вас больше всего поразило там?» – «Безбрежность».

Безбрежность, да. Но Высоцкий начинает замечать какие-то более серьезные проблемы, более глубокие.

«Песня конченного человека» об этом.

Истома ящерицей ползает в костях,

И сердце с трезвой головой не на ножах.

И не захватывает дух на скоростях,

Не холодеет кровь на виражах.

И не прихватывает горло от любви,

И нервы больше не в натяжку, хочешь – рви.

Провисли нервы, как веревки от белья,

И не волнует, кто кого – он или я.

Я на коне: толкани – я с коня.

Только “не”, только “ни” у меня.

Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой,

И ни событий, ни людей не тороплю.

Мой лук валяется со сгнившей тетивой,

Все стрелы сломаны – я ими печь топлю.

Не напрягаюсь, не стремлюсь, а как-то так…

Не вдохновляет даже самый факт атак.

Я весь прозрачный, как раскрытое окно

И неприметный, как льняное полотно.

http://www.pravmir.ru/vladimir-vyisotskiy-ot-gamleta-k-svidrigaylovu-video/

продолжение/окончание в комментарии, см ниже:

Фото: Джо Лоуренс

Фото: Джо Лоуренс

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/Gora-favor-Izrail-foto-semiestrel.ru_-300x200.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/G...oto-semiestrel.ru_-300x200.jpg 300w,

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/Gora-favor-Izrail-foto-semiestrel.ru_-300x200.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/G...oto-semiestrel.ru_-300x200.jpg 300w,  /www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg 700w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="700" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg 700w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="700" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg 600w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="600" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg 600w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="600" />

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg

Жизнь нескольких поколений, в том числе и моя, прошла под песни Владимира Семеновича. Мой отец привозил эти пластинки из зарубежных командировок, собирал их. И еще с тех давних пор остались какие-то закладки, а иногда и загадки, которые разрешаются иногда лет через тридцать.

Жизнь нескольких поколений, в том числе и моя, прошла под песни Владимира Семеновича. Мой отец привозил эти пластинки из зарубежных командировок, собирал их. И еще с тех давних пор остались какие-то закладки, а иногда и загадки, которые разрешаются иногда лет через тридцать.

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/06/a86c105954e3a479c21428dbab.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/06/a86c105954e3a479c21428dbab.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/06/a86c105954e3a479c21428dbab.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/06/a86c105954e3a479c21428dbab.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2012/04/Konstantinopol.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2012/04/Konstantinopol.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2012/04/Konstantinopol.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2012/04/Konstantinopol.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/241510.p-534312.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/241510.p-534312.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/241510.p-534312.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/241510.p-534312.jpg /www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/grup-de-monahi-132132123.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/grup-de-monahi-132132123.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/grup-de-monahi-132132123.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/07/grup-de-monahi-132132123.jpg