-Рубрики

-Музыка

- Донна Саммер (Donna Summer) -

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

- 14 июня 2024. Frank Duval- It was Love (Была любовь).

- Слушали: 13439 Комментарии: 0

- Донна Саммер (Donna Summer)

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

- 20 ноября 2023 года. Пелагея - Казак.

- Слушали: 9283 Комментарии: 0

- Донна Саммер (Donna Summer) -

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

-Видео

- Чёрное море в Сухуми 23 октября 2019 год

- Смотрели: 17 (0)

- Сухуми 2019

- Смотрели: 3 (0)

- 1 Скрипка в Метро Селигерская. Александр

- Смотрели: 5 (0)

- Сентябрь 2019. Санаторий Волга, Кострома

- Смотрели: 8 (0)

- Сентябрь 2019. Современный Танец ТВЕРК в

- Смотрели: 8 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Всё_для_блога

Секреты_здоровья

Кошколюбам

JMusic

Сообщество_Творческих_Людей

Говорим_пишем_спорим

-Статистика

Создан: 05.02.2010

Записей: 4163

Комментариев: 142

Написано: 4522

Записей: 4163

Комментариев: 142

Написано: 4522

Исследуется наличие справедливости, законности, государственного интереса, безопасности и здоровья граждан.

ГЛАВА 2503. 11 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА. 101 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Самые высокие мысли подсказывает нам сердце. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Ренату АКЧУРИНУ - 75 лет! 4 мудрых совета от патриарха кардиохирургии о том, как жить долго и счастливо

3 дня назад

1407 нравится

20 тыс. дочитываний

Легенды Союзного государства

Распечатай мне сердце на принтере!

2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, одному из главных действующих кардиохирургов Союзного государства академику РАМН Ренату АКЧУРИНУ исполняется 75 лет.

Добраться до юбиляра оказалось не так просто: до сих пор каждый день, всю его первую патриарх российской хирургии проводит в операционной

- Ренат Сулейманович, что сложнее лечить - сердце или душу?

- Наверное, душу. Это ведь многолетнее лечение. Бенджамин Спок писал, что когда ребенок родился, вы уже опаздываете с началом его воспитания. Ребенка надо уже в утробе матери воспитывать надо, формировать душу. И мама - первый человек, который этим занимается. Так что с сердцем немного проще.

АКЧУРИН Ренат Сулейманович. Академик РАМН, профессор, заместитель Генерального директора Российского кардиологического научно -производственного комплекса Минздрава РФ по хирургии, руководитель Отдела сердечно — сосудистой хирургии, лауреат Государственных премий СССР и РФ, кавалер многочисленных наград за заслуги в области здравоохранения, член ряда международных научных и благотворительных обществ, включая хирургическое общество Дебейки и Ротари.

ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР

Самые высокие мысли подсказывает нам сердце.

Вовенарг

- В России среди основных причин смертности сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первое место.

- Так дело обстоит везде, на всех континентах и во всех странах: и в Америке, и в России, и в Австралии. На них приходится самая высокая доля смертности, почти 60%. И, несмотря на усиленную работу правительств в разных странах в совершенно разных направлениях и самые различные профилактические мероприятия, тенденции к снижению нет.

- Профилактика эффекта не даёт?

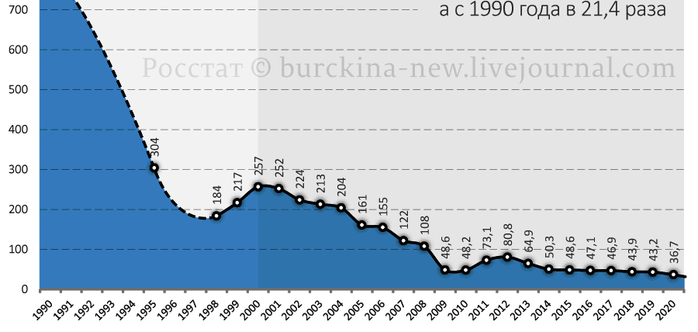

- Даёт, но иногда не совсем тот. Хорошо работает реклама здоровой жизни. Например, в Финляндии народ понял, что трезвость и физическая активность приводит к долголетию и перестал пьянствовать. Это уже победа. Снизилось ожирение и сразу упало число фатальных инфарктов. Подобное прослеживается и в России, хотя число операций с каждым годом растёт.

Государство поднимает цены на алкоголь, и это тоже правильно. Если ты такой уж ценитель, то лучше на те же деньги купи немного и оцени вкус действительно качественного напитка, а не заливай в горло спиртосодержащие жидкости как бензин в бак машины

Так что профилактика постепенно приносит плоды. Самое главное - не снижать темпов и двигаться вперёд. Не уменьшать финансирование здравоохранения, что сегодня очень актуально, не уменьшать усилий по профилактическим мероприятиям, продолжить серьёзную работу по формированию общественного мнения.

- То есть, мы пришли к обратному: профилактика актуальнее и важнее лечения?

- Правильнее будет сказать, что она не менее важна, чем лечение. Нельзя забывать и про реабилитацию после лечения. Больной, который прошёл нормальную реабилитацию после операции на сердце - будь то коронарное шунтирование или замена клапана - чувствуют себя гораздо лучше. И качество жизни у него повышается, и работоспособность растёт.

- Вкладывать в реабилитацию для государства - экономически выгодно?

- Совершенно верно. Сейчас Минздрав разрабатывает стандарты к реабилитации.

- А раньше с ней как было?

- Тоже плохо, но ещё хуже было с лечением, поэтому первое внимание мы уделяли тому, чтобы как-то уйти от той жалкой советской цифры, когда на весь Советский Союз, на 240 миллионов населения делалось 10-12 тысяч операций на сердце в год. Сейчас в России делается порядка 50 тысяч операций на 140 миллионов. Это скачок огромный.

- Процентное количество заболеваний было примерно таким же?

- Абсолютно таким же. По продолжительностью жизни мы выигрывали. В 1985-м году продолжительность жизни в России была на первом месте в Европе.

Мужчины жили в среднем до 75 лет,

сегодня – 62 года.

Если мы действительно хотим бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями, надо больше вкладывать во все звенья лечения, включая профилактику, само лечение и реабилитацию. И это делается.

- Санкции не мешают?

- Самые страшные санкции - это внутренние. Люди, которые ничего не делают, ссылаются на санкции и ждут у моря погоды по старому советскому образцу, они ничего не добьются. Мало того, что они сами ничего не делают, они других тормозят.

СОВЕТ № 1 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА

Избегайте малоподвижного образа жизни. Даже на работе выделите несколько минут на небольшую гимнастику. Пройдитесь, поприседайте, сделайте несколько глубоких наклонов.

КАК ЖИТЬ ДОЛЬШЕ

Целому морю — нужно все небо,

Целому сердцу — нужен весь Бог.

М. И. Цветаева

- Главный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, конечно, возраст?

- Нет, гиподинамия. Колоссальный фактор риска. Люди, которые сидят изо дня в день в одной позиции, в кабинетах работают, не делают никаких упражнений, не занимаются собой – вот они в самом центре группы риска. Ведь все просто: встань, отойди от стола и сделай хоть 10 приседаний, уже продлишь себе жизнь. Но ведь не сможешь сделать, если годами сидишь, не двигаясь!

Немаловажный фактор - продовольственная корзина. Чем больше в ней животных жиров, тем хуже прогноз. Нужна растительная пища, разгрузочные дни, нужно отказываться от большого количества углеводов.

- Есть углеводоманы - люди, которые безумно любят хлеб и едят его в неимоверных количествах. Выходит, они – в первых претендентах на инфаркт или инсульт?

- Не всегда. Чем выше качество хлеба, тем меньше поправляется человек. Итальянцы это доказали, они едят макароны из твёрдых сортов пшеницы и не полнеют. А углеводы мягких сортов быстро включаются в цикл Кребса и превращаются в жиры. Возникает избыточная полнота переходящая в ожирение.

- Сейчас в любом спортивном магазине продаются шагомеры, специальные программы есть на телефонах и смартфонах. Все условия, только двигайся

- Шагомеры есть, палки для шведской ходьбы тоже есть. Она, кстати, очень хорошо развивает дыхание и предохраняет человека от падения в зимний период. В среднем ежедневная нагрузка должна быть эквивалентна шести – семи километрам пешего хода средним темпом. Для велосипеда - 15-20 километров. Очень хорошо ходить на лыжах. Едешь, и на природу любуешься. Тут можно километры не считать, а просто наслаждаться. Я родился в теплых краях, в Узбекистане, поэтому к лыжам как-то не приспособился, хотя умею кататься и на беговых, и на горных и даже на водных.

- Вы сами спортом занимаетесь?

- Физкультурой по утрам. Плаваю пару-тройку раз в неделю, проплываю два-три километра. Но мне-то гиподинамия не грозит, я почти весь день стою в операционной. Тут другая опасность: надо долго стоять с наклонённым позвоночником - это тоже чревато сложностями.

РАБ ЛАМПЫ

Сердце может прибавить ума, но ум не может прибавить сердца.

А. Франс

- Работа хирурга с последним швом не заканчивается. Нельзя себе представить, чтобы врач вышел из операционной, переоделся и спокойно поехал домой. Хирург становится "рабом лампы": ты не можешь уйти от больного, которого сегодня оперировал, и у тебя остались какие-то сомнения. Потому что знаешь, что в течение двух часов у него изменится гемодинамика, движение крови, он расправится, согреется, и может начаться кровотечение. Ко всему этому надо быть готовым. Так и сидишь, высиживаешь больных, как курица на яйцах.

- На каком уровне находится наша кардионаука?

- Сейчас говорить о кардионауке мы не можем, слишком много в ней практичного. Во-первых, за последние десятилетия очень серьезно расширился диапазон хирургических вмешательств. Во-вторых, на операцию стали приходить очень старые больные. Сработал эффект терапевтического лечения и профилактики.

- То есть, раньше человек получил бы инфаркт, условно говоря, еще в пятьдесят, когда организм полон сил, а сейчас он спокойно изнашивает сердце до восьмидесяти, когда и сам уже еле ходит?

- Можно и так сказать. Приходят чаще всего уже тогда, когда заболевание дошло до необходимости хирургического вмешательства. Но тут возникают ножницы между возрастом больного и возможностью сделать ему операцию. Как правило, это происходит после 80 лет. Такие больные у нас появляются все чаще и чаще. Больше десяти процентов от общего потока. Если вы посмотрите средний возраст оперированных в какой-нибудь американской хорошей больнице, типа госпиталя «Методист» в Хьюстоне, вы увидите, что средний возраст пациентов порядка 78-80 лет. У нас пока порядка 70 лет. Потому что мы оперируем, к сожалению, и молодых. Но у всех этих молодых россиян за плечами или курение, или злоупотребления наркотиками, алкоголем и прочей гадостью, или пищевые нарушения.

- На Западе такого нет?

- В таких размерах – давно нет. Там просто хорошая активная терапия приводит стариков к последней черте, за которой уже лекарства не действуют и нужно решать вопрос в пользу операции. Чем старше пациент, тем меньше шансов на обычное терапевтическое лечение, тем больше – что он подвергнется операции, либо в связи с дегенеративными изменениями клапанов, либо в связи с атеросклерозом артерий.

СОВЕТ № 2 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА

Постарайтесь ограничить потребление животных жиров и мучных продуктов. Из хлебных и макаронных изделий выбирайте приготовленные из высококачественных твёрдых сортов пшеницы.

ПУТЬ К СЕРДЦУ

Мира восторг беспредельный Сердцу певучему дан.

А. А. Блок

- Настолько сложно устроен человеческий организм, часто ли он преподносит сюрпризы?

- Это потрясающая, удивительно хитро отстроенная саморегулирующаяся система. Он очень многое терпит от нас, негодяев, когда мы его напрягаем, гоним куда-то. Возьмите злоупотребление во время праздников: кажется, как можно такое выдержать? А органы наши выдерживают, до тех пор, пока мы сами их не уничтожим непомерными и длительными нагрузками. Нужно соблюдать умеренность во всем, и тогда все будет нормально.

- Было у вас такое, что вы видите – человека спасти невозможно, а он все равно выживает?

- Бывало несколько иначе. Приходишь в операционную и понимаешь, что ты ничего не сделаешь. Но все равно делаешь, и твой маленький труд сохраняет больному жизнь. Так случалось несколько раз. Многие говорят, что все можно посмотреть ещё до операции.

- Ну да, ведь есть рентген, МРТ, КТ, анализы всех видов.

- Ничего подобного. До операции ты, конечно, ставишь на 90% весь диагноз, почти все узнаешь о больном. Но ты открыл грудную клетку, только глянул на это... Сначала хочется уйти. Мы же имеем дело не со здоровыми сердцами, а с больными, которые иногда уже перенесли два или три инфаркта. Ты открыл и увидел, что на тебя смотрит почти слепой белый глаз акулы. Никакой сократительной функции, сердце едва бьётся. Вот тут хочется все закрыть и уйти. Но не попытаться сохранить жизнь этого человека ты не можешь, и стараешься что-то сделать. Иногда получается.

- Как я понял, программа «Гибридные технологии в лечении сердечнососудистых заболеваний» , в подготовке которой вы принимаете участие, как раз позволяет грудную клетку не открывать.

- Программа, продвигаемая в рамках Союзного государства Беларуси и России, предусматривает совмещение потрясающе высокого уровня белорусской сердечно-сосудистой хирургии и белорусских наработок в области биотканей и российских успехов в сфере гибридных медицинских технологий. У нас есть несколько центров, которые занимаются гибридной хирургией сердца и сосудов. Хотелось бы всех, и белорусов, и россиян посадить за круглый стол, поговорить о серьёзности намерений и качестве того, что они делают. Совместные усилия двух государств и таких групп врачей могли бы привести к возможности выполнения в кардиохирургии малоинвазивного вмешательства.

- Малоинвазивное – это когда площадь вмешательства минимальна? Лапароскопия?

- Лапароскопическая хирургия – один из видов малоинвазивного вмешательства, самый распространённый, но не единственный. Главная цель всех гибридных операций - радикальное уменьшение времени пребывания больного на койке, травматизма операции, её объёма, объёма операционной травмы, быстрый возврат больного к работе и улучшение качества его дальнейшей жизни. Если все это удастся сделать, я буду считать, что главная моя задача в жизни выполнена.

- Как будут проходить операции, если эта программа воплотится в жизнь?

- Несколько лет назад умер мой большой друг, великий кардиохирург Майкл Дебейки. Он всю жизнь оперировал у других сердца и сосуды, и уже на девятом десятке сам нажил себе огромную аневризму аорты.

- То, о чем вы говорили: повышение возраста кардиобольных.

- Такие аневризмы сопровождаются драматическим расширением сосудов до 10- 12 сантиметров в диаметре, и возрастающей в геометрической прогрессии опасности разрыва этой аневризмы, что и произошло с великим хирургом. Расширение, в свою очередь, приводит к прогрессирующей сердечной недостаточности. Сердце из желудочка выбрасывает в один удар 50-70 миллилитров крови, а аневризма настолько велика, что поглощает весь этот выброс, и кровь дальше не идёт. Развивается сердечная недостаточность.

- Как грыжа на автомобильном колесе. Накачиваешь камеру, а надувается пузырь...

- Плановая операция в этом случае сопряжена с огромным разрезом. В некоторых случаях – от угла левой лопатки до лобка. Косой длинный разрез через всё тело. Больной разваливается на две части, и ты постепенно латаешь эту огромную аневризму. Смертность при таких операциях достигает 10%.

- Помогает гибридная хирургия?

- Да. Она использует хирургический доступ в бедренной артерии. Вы открыли бедренную артерию, тщательно промерили с докторами все размеры этой аневризмы и решили, как её перекрыть. Методом, который разработал ещё советский хирург Николай Володось в Харькове, вы вводите через бедро свёрнутый в жгут протез и расправляете его в нужном месте, перекрывая верхнюю и нижнюю шейки аневризм – участки за которые он может самофиксироваться. После чего кровь идёт через нормальный диаметр, сердечный выброс соответствует диаметру протеза, и у больного сердечной недостаточности нет. Огромный мешок вокруг поставленного протеза постепенно тромбируется и рассасывается. Это настоящий прорыв в лечении больных, о котором можно было только мечтать.

- Вы сказали, что Володось разработал этот метод еще в Советском Союзе. Больше четверти века назад. Почему его тогда ещё не начали использовать?

- Причин много. Я не берусь кого-то судить, судить вообще нельзя никого, но думаю, с одной стороны, ему помешали хирурги, которые привыкли делать операции по-старинке. С другой стороны, мало кто верил, что это будет работать, хотя Володось уже тогда продемонстрировал хорошие результаты. Никто в промышленности не взялся производить эндопротезы для таких операций серийно. Возможно, виной была нищета нашего здравоохранения.

- Медицина в СССР содержалась на остаточном принципе.

- Именно так. Хотя народ все-таки ходил здоровым.

- Так ведь и гиподинамии не было. В мире такие операции уже делаются?

- Конечно, они и у нас делаются. Но мы страшно зависим от импорта. И он очень недешёв. Средний эндопротез для замены отдела аорты обойдётся в 10-18 тысяч евро. Это дорого. Если речь идёт о замене аортального клапана, то здесь уже все 34 тысячи евро. Поэтому это довольно дорогая штука.

- Неужели такая трубочка может стоить дороже хорошего автомобиля?

- Конечно, может, ведь от этой «трубочки» зависит жизнь человека. Минздрав принял решение, что такие закупки должны квотироваться, и с 2015 года распределяет квоты. Это уже большой шаг вперёд, потому что доказать кому-то в Минфине, что это необходимо, сложно. Экономические трудности приводят к серьёзным ограничениям.

- Программа предусматривает производство этих эндопротезов?

- Именно это мы и хотим сделать, чтобы не зависеть от импорта. Вот вам факт, который необходимо всем знать и работать в нужном направлении. Китайцы начали делать такие эндопротезы ещё лет десять назад, когда подобные операции ещё только начинались. Сегодня они могут вам предложить десятки вариантов эндопротезов, но не по европейской цене, а в два раза дешевле. Китайцы немедленно повторяют все, что интересное делается в мире. Они не стесняются и мир их за это не преследует. Вам надо, и они вам принесут точную копию американского протеза неплохого качества.

- Молодцы, что тут скажешь.

- Ничего не скажешь. Можно только позавидовать и перенять опыт, хотя бы частично. Нельзя все время с Европой и с Америкой раскланиваться в отношении прав на изготовление лечебных и медицинских вещей, когда у тебя люди гибнут. Нельзя. Не хотите ссориться – сделайте своё, если сможете. Если нет, тогда покупайте. Вопрос стоит в защите нашего населения. Это вопрос безопасности страны, безопасности не меньшей, чем военная и значительно более актуальной.

СОВЕТ № 3 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА

Постарайтесь проходить в день не менее 10 тысяч шагов. Купите палки для шведской ходьбы и устраивайте с ними небольшой вечерний променад. В выходные выделите несколько часов для лыжной или велосипедной прогулки. Еженедельно посещайте бассейн.

СКОРО В 3D!

Легкое сердце живет долго.

У.Шекспир

- Как вы оцениваете возможность использования искусственных органов: искусственного сердца, искусственных клапанов?

- Мне кажется, что это направление не просто развивается, а идёт семимильными шагами, так же, как развивались в своё время мобильные телефоны. Каких-нибудь двадцать лет назад мы понимали, что есть мобильные телефоны, но не представляли себе, что они могут стать такими необходимыми и незаменимыми.

- То есть, качество изготовления и доступность искусственных органов растут?

- Не в этом главное, хотя и здесь достигнут несомненный успех. В связи с тем, что мы учимся создавать трёхмерные скульптуры, осваиваем так называемый 3D-принтинг, появляется некогда бывшая совершенно фантастической возможно выполнить и 3D-принтинг внутренних органов из биологической ткани. Вот эта задача на сегодня становится все более реальной, хотя пока и только в словесном исполнении. То, о чем раньше никто и не думал. Раньше говорили, что Бог сотворил за шесть дней весь мир, так вот, 3D-принтинг биологических органов - это сравнимо будет, да простят меня религиозные люди. Хотя, получится или нет, я пока не знаю.

- Ну, по частям должно получиться…

- Я сторонник того, чтобы орган, который предстоит кому-то трансплантировать, был полноценным. Он должен обладать всеми свойствами нормального органа и развиваться в организме человека. Только тогда, по несчастью по отношению к донору и по счастью по отношению к реципиенту, возникает возможность его трансплантации. Какой орган можно создать с помощью 3D-принтинга, ещё неизвестно, но работы по этой части уже начались.

На 3d-принтере уже пытаются печатать сердца. Это, правда маленькое, всего 2,5 см, создали учёные Тель-Авивского университета под руководством профессора Тала Двира (Израиль). Несмотря на размер и искусственное происхождение, оно пульсирует и умеет прокачивать кровь. Фото: https://cs7.pikabu.ru/

- Раз уж мы заговорили о трансплантации. Сколько говорят, что во многих странах мира принято после катастрофы, если человек при жизни не написал отказ от трансплантации, использовать не пострадавшие органы для пересадки и спасения людей.

- У нас такой презумпции нет совсем. Она не принята по умолчанию. Но, тем не менее, люди работают и пытаются создать в этой области какое-то приемлемое законодательство. Здесь очень многое зависит ещё от культурного уровня и от уровня развития базовой медицины. Если мы с вами отъедем от столицы в какую-нибудь периферию, то поймём, что до этого ещё шагать и шагать. В это надо вкладывать серьёзные средства и требовать, причём довольно серьёзно с руководства субъектов Российской Федерации. Развивать систему не просто на словах, и не просто строить «потёмкинские деревни», а контролировать, чтобы были охвачены все пациенты, чтобы все в России могли пройти диспансерное наблюдение и использовать весь потенциал врачебный – очень, кстати, немаленький. Но когда это будет, трудно сказать. По крайней мере, все к этому стремятся или хотя бы думают об этом.

- Все ли?

- Нормальные прогрессивные люди должны об этом думать.

СОВЕТ № 4 ОТ АКАДЕМИКА АКЧУРИНА

Даже если вы считаете себе полностью здоровым человеком, не поленитесь хотя бы раз в пару лет проверить сердечно-сосудистую систему. Устраивайте своему организму регулярные «техосмотры» и он прослужит вам долго

БРАТЬЯ ПО СЕРДЦУ

…И если сердце, разрываясь,

Без лекаря снимает швы,

Знай, что от сердца — голова есть,

И есть топор — от головы…

М. И. Цветаева

- Ваш прогноз в отношении сердечно-сосудистых заболеваний в мире и в России. Что нас ждёт в ближайшее время?

- Я думаю, что сегодняшний тренд по сердечно-сосудистым заболеваниям останется. С 2000 года в России построено порядка 10-15 высокотехнологичных федеральных центров, каждый из которых несет сумасшедшие нагрузки. Очень хорошее и правильное решение. Идеологию их создания выдвинули здесь - в кардиоцентре, в нашем отделении, ещё в 1997-м году. Пока трудно решается задача подбора для них персонала. Представьте себе автомобиль Rolls-Royce, в который посадили водителя УАЗика. Ему же ещё надо научиться. Так что, Rolls-Royce у нас уже есть, остаётся научиться им управлять. Кстати, молодёжи приходит очень много, что радует. Они хорошо учатся, хорошо работают, делают большие операции. Молодцы.

- Вы сказали, что новую программу готовите совместно с белорусскими учёными. Достаточно символичное совпадение: 2 апреля мы отмечаем не только ваш юбилей, но и День единения народов Беларуси и России. Что вы можете всем нам пожелать? Крепкого здоровья?

- Считается, если врач, то обязательно «здоровья». Но, знаете, как говорил наш символ активного долголетия Владимир Зельдин, «На «Титанике» все были здоровыми». Поэтому, всем людям - любви и дружбы. Мы очень близки друг к другу. Я в общежитии все пять лет жил с белорусом, мы дружим до сих пор. Это большой, хороший учёный и человек. Поэтому главное – дружбы. Глубокого взаимного уважения на всех уровнях. Надо понимать, что все, чего достиг наш брат, сосед, достойно глубокого уважения и подражания. Не надо бояться подражать хорошему. Не надо русско-купеческого: "Захочу, это у меня завтра будет". Ты захоти и сделай так, чтобы было. Вот и все.

Беседовал Валерий ЧУМАКОВ

ТРОМБОЗ ЭКОНОМИКИ

Кто это должен делать?

|

Метки: божьев александр божьев принтнр день хирург сердце душа человек мысли профилактика лечение цена небо бог инфаркт аорта лекарь |

ГЛАВА 2502. 8 апреля 2021 года. 98 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Вы очень больны. Но мы вас вылечим. C вас... План "Барбаросса". Александр Божьев. |

Бритва, которой брился 40 лет тому назад мой папа, а я продолжаю.

Тридцать лет отставания

Кто и как привел советскую микроэлектронику к краху.

Считается, что современной России не дано выйти на передовые позиции в производстве микроэлектроники. По выражению академика Евгения Велихова, «в науке каждая страна находит свою нишу. У США это гаджеты, Россия же всегда была сильна фундаментальными вопросами, энергетикой». Но именно электронные компоненты, микропроцессорная техника сегодня определяют развитие многих других высокотехнологичных отраслей, в том числе энергетики. По силам ли нам сократить отставание на этом направлении и как сейчас решаются подобные проблемы?

Ключевая технология

Производство интегральных микросхем (ИС) – ключевая технология современной промышленности. ИС, образно говоря, – это чудо мысли, фактически целая область науки, рожденная в XX столетии. Микросхема размещается на одном-единственном кристалле – полупроводниковом чипе (чип – англ. chip – тонкая пластинка). В нее входят миллионы полупроводниковых диодов, резисторов, транзисторов, выполненных на микронном уровне, и она может в целом обладать законченным сложным функционалом вплоть до целого микрокомпьютера.

Современные микросхемы разнообразны по конструкции и назначению. К ним предъявляется ряд требований по быстродействию, помехоустойчивости, потребляемой мощности, надежности и другие.

О сложности и миниатюризации ИС говорит такой факт. Сколько, например, транзисторов может поместиться в ширине человеческого волоса 0,08 миллиметра (80 микрон)? Если транзистор размером 14 нанометров (0,014 мкм), то примерно около 5700 транзисторов, которые в микросхеме выглядят величиной с вирус гриппа (0,12 мкм). А при размере семь нанометров – около 1,5 миллиарда транзисторов.

“ Проектирование и отработка техпроцессов микросхем, микроконтроллеров и микропроцессоров требует больших финансовых затрат, на что сегодня способны немногие страны ”

Для того чтобы разработать новую архитектуру чипа, от проекта до производства обычно требуется три – пять лет. Сам цикл производства каждой ИС на одной общей кремниевой (Si) подготовленной подложке толщиной около миллиметра и диаметре 200 миллиметров роботизированными механизмами и многослойными процессами фотолитографии может занимать до трех месяцев при выполнении до 1500 отдельных технологических операций. Вместе с фотолитографией транзисторы создаются, печатаясь слой за слоем на кремнии. Таким образом рождаются сотни идентичных микросхем на одной кремниевой подложке путем формирования различных слоев и рисунков элементов микросхемы. Подложка в конце стадии процесса разрезается на отдельные прямоугольные кристаллы – чипы. Затем золотой нитью распаивают выводы и помещают в их корпуса.

Проектирование и отработка техпроцессов микросхем, микроконтроллеров и микропроцессоров требует больших финансовых затрат, на что сегодня способны немногие страны.

Среди ИС важное место занимает производство микропроцессоров, обеспечивающих обработку данных. Все современные процессоры размещаются на одной микросхеме и представляют сложнейшее устройство с множеством технических характеристик. Если попытаться классифицировать их основные характеристики с точки зрения пользователя, то можно выделить четыре группы: производительность, энергоэффективность, функциональные возможности, стоимость.

Биполярный прорыв

В 1947 году группой ученых США был изобретен первый транзистор, положивший начало миниатюризации электроники. В конце 1958-го и в первой половине 1959-го в полупроводниковой промышленности состоялся прорыв c выпуском биполярного транзистора. Американский ученый Джек Килби изобрел тогда первую интегральную схему, за что был удостоен Нобелевской премии по физике. В 1959 году американская компания Fairchild Semiconductor впервые в мире создала интегральную схему, пригодную для массового производства. Она была одной из ключевых фирм Кремниевой долины в 60-х годах, став одним из ведущих производителей операционных усилителей и других аналоговых интегральных схем.

В 70-х годах минимальный контролируемый размер серийно производимых микросхем составлял 2–8 микрометра, в 80-х – 0,5–2. В 1971 году вышел первый промышленный микропроцессор – Intel 4004. В нем было всего 2250 транзисторов.

В 1975 году Гордон Мур, один из основателей Intel, вывел закон, согласно которому число транзисторов на схеме удваивается каждые два года, однако сегодня ряд специалистов считают, что это правило уже достигло своих пределов.

В 1978-м фирма в микропроцессоре Intel 8086 разместила 29 тысяч транзисторов на кристалле. Легендарный Pentium 4 уже включал 42 миллиона транзисторов. Сегодня эти числа дошли до миллиардов, например в AMD Epyc Rome поместилось 39,54 миллиарда транзисторов.

Первые микросхемы до 90-х выпускались по технологическому процессу 3,5 микрометра. Эти показатели означали непосредственно линейное разрешение литографического оборудования. Так, в среднем внедрение индустрии новых техпроцессов происходило каждые два года, при этом обеспечивалось удвоение количества транзисторов на единицу площади: 45 нанометров (2007), 32 (2009), 22 (2011), производство 14 нанометров начато в 2014 году, но техпроцессы подходят к своему пределу. Например, Intel осваивает 10-нанометровый технологический процесс, фирма AMD использует для некоторых своих графических процессоров GPU уже 7-нанометровый, а TSMC (Тайвань) начала работу над 5-нанометровым техпроцессом (под техпроцессом обычно понимают размер транзисторов).

Продукцию по техпроцессу в три нанометра Samsung планирует выпускать уже в этом году. Если разработчикам действительно удастся приблизиться к таким размерам, то один транзистор можно будет сравнить уже с некоторыми молекулами. При размере два нанометра один транзистор будет состоять всего из 10 атомов, поэтому это тот предел, когда, возможно, потребуется искать применение графена. Графеновые компьютеры, если такие появятся, смогут работать в разы быстрее и мощнее, а экраны будут иметь толщину листа бумаги.

Среди ИС важное место занимает производство микропроцессоров, обеспечивающих обработку данных. Здесь основным направлением повышения производительности компьютеров является переход к многоядерным процессорам и увеличение работы их тактовой частоты с применением программного кода, выполняемых за один такт процессора.

В современных многоядерных процессорах на одном кристалле кремния располагается два и более вычислительных ядер. При этом каждое ядро способно поддерживать вычисление двух и более потоков.

Большинство таких устройств работает по следующей схеме. Например, если в компьютере используется 4-ядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, программа может загрузить работой сразу все четыре ядра, при этом суммарная частота процессора будет составлять 7,2 ГГц. Если запущено сразу несколько программ, каждая из них может использовать часть ядер процессора, что тоже приводит к росту производительности компьютера.

Компания Adapteva представила 64-ядерные микропроцессоры Epiphany IV, которые показывают производительность до 70 гигафлопс (количество операций с плавающей запятой в секунду), при этом потребляя менее одного ватта электроэнергии.

Три компании из десятки производят свои чипы на Тайване. Заводы Intel, кроме США, есть еще в Израиле и Ирландии, а заводы американской Micron – на Тайване, в Сингапуре, Японии. В целом Тайвань, Корея и Япония дают больше половины мирового производства, а если к ним добавить Китай и занимающие большую часть «остального мира» Сингапур и Малайзию, то Юго-Восточная Азия займет три четверти мирового производства.

В Старом Свете, собственно, есть только четыре фабрики: завод Intel в Ирландии, завод STM во французском Кролле, завод Global Foundries в Дрездене (это та самая фабрика AMD, старое оборудование которой купил многострадальный «Ангстрем-Т») и завод Infineon тоже в Дрездене. Еще три фабрики в процессе строительства – STM в окрестностях Милана, Bosch в Дрездене, Infineon в австрийском Филлахе.

TSMC также является лидером по доле рынка контрактного производства полупроводниковой продукции. В финансовом выражении его доля составляла 51,9 процента. На втором месте находилась компания Samsung с 18,8-процентной долей. Тройку лидеров на 2020 год замыкала Intel.

На данный момент массово доступны двух- и четырехъядерные процессоры, в частности Intel Core 2 Duo на 65-нанометровом ядре Conroe (позднее на 45-нм ядре).

Компания ZiiLabs – дочернее предприятие Creative Technology – анонсировала 100-ядерную систему на чипе ZMS-40. Пиковая производительность системы при вычислениях с плавающей запятой составила 50 гигафлопс.

Сегодня для выпуска процессоров по нормам семь нанометров и меньше используется специальное очень дорогое оборудование, которое выпускает только одна компания – нидерландская ASML. Сложность заключается в генерации и свойствах электромагнитного излучения необходимой длины волны, которое проецирует топологию процессора на подложку через маску в процессе фотолитографии.

В установках ASML применяется излучение длиной волны 13,5 нанометра (EUV, сверхжесткий ультрафиолет). Эта длина волны находится уже на границе с рентгеновским излучением. Для экспонирования используются не линзы, а зеркала и вакуум в качестве среды, поскольку для сверхжесткого ультрафиолета линзы воздух и жидкости являются непрозрачными материалами. По некоторым оценкам специалистов, стоимость разработки оборудования для EUV-литографии на сегодня может составлять миллиардные финансовые затраты. Таким образом, следует отметить, что зарубежная электроника постоянно развивается, занимая передовые позиции. А как складывается положение дел у нас?

Советское наследие

Особенно большая потребность в развитии элементной базы электроники в СССР возникла с созданием первых ЭВМ. Первый универсальный программируемый компьютер в Европе был создан командой ученых под руководством Героя Социалистического Труда Сергея Лебедева из Киевского института электротехники. ЭВМ заработала в 1950 году. Она содержала около шести тысяч электровакуумных ламп и потребляла 15 киловатт. Машина могла выполнять около трех тысяч операций в секунду. 25 декабря 1951 года началась ее регулярная эксплуатация. В 1958-м выпустили БСЭМ-2, которая выполняла до 10 тысяч операций в секунду, включала четыре тысячи ламп, пять тысяч диодов, 200 тысяч ферритовых сердечников. Выпущено было 67 единиц. Тройка лучших вычислительных машин – «БЭСМ», «Стрела» и «М-2» встали на службу для решения нужд военной обороны страны, науки и даже народного хозяйства.

Первая в СССР полупроводниковая интегральная микросхема была создана на основе планарной технологии, разработанной в начале 1960 года в НИИ-35 (переименован в НИИ «Пульсар») коллективом, который в дальнейшем был переведен в НИИМЭ («Микрон»). Создание первой отечественной кремниевой интегральной схемы было сконцентрировано на разработке и производстве с военной приемкой серии интегральных кремниевых схем ТС-100 (37 элементов). А первая отечественная микросхема создана в 1961 году в Таганрогском радиотехническом институте (ТРТИ). Параллельно работа по разработке интегральной схемы проводилась в центральном конструкторском бюро при Воронежском заводе полупроводниковых приборов (ныне ОАО «НИИЭТ»). Время требовало системного развития электроники и принятия ряда решений.

В 1962 году решением ЦК КПСС организован Зеленоградский научный центр микроэлектроники. Можно сказать, что 1962-й стал годом рождения микроэлектронной промышленности одновременно в США и СССР. Главным конструктором нашей первой микросхемы стал Юрий Осокин. В 1963 году там же, в Зеленограде основан один из основных производителей интегральных схем в СССР – центр микроэлектроники «Ангстрем».

2 марта 1965 года создано Министерство электронной промышленности СССР (МЭП). Как видим, начало бурного развития электроники и вычислительной техники у нас пришлось на 70–80-е годы прошлого столетия – время противостояния двух систем, возглавляемых США и СССР. В 1974 году на «Ангстреме» (НИИ-336) появился первый советский микропроцессор. В 1979-м – 16-разрядная микроЭВМ, в 1985-м – первый в мире 16-разрядный ПК «Электроника-85». С 1980 года во всех школах был введен предмет информатики и вычислительной техники.

В 70–80-х годах СССР занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 90-х поставлял простейшую электронику в Китай. В свое время СССР добился достаточно серьезных достижений в создании компьютерной техники и процессоров «Эльбрус», которые тогда были лучше западных аналогов. Примером этому может служить серия советских суперкомпьютеров «Эльбрус», созданных в Институте точной механики и вычислительной техники (ИТМиВТ) в 70–90-х годах. Это же название носит серия микропроцессоров и систем, произведенных на их основе и выпускаемых сегодня ЗАО «МЦСТ» (Московский центр SPARC-технологий). Многопроцессорный вычислительный комплекс (МВК) «Эльбрус-1» (разработан в 1973–1979-м) сдан государственной комиссии в 1980 году. Он был построен по нормам ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика микросхемы) и состоял из биполярных транзисторов производительностью 12 миллионов операций в секунду, что соответствовало высокому мировому уровню того времени.

«Эльбрус-2» разработан в 1977–1984 годах, сдан в 1985-м. Производительность на 10 процессорах – 125 миллионов операций в секунду. Построен на базе интегральных схем ИС-100. Всего выпущено до 200 машин «Эльбрус-2» с разным числом процессоров. Каждый процессор имел частоту 20 МГц. Итоговая производительность была уже 125 млн о/пс – это сравнимо с процессорами архитектуры Cortex, который занимал не одну комнату и требовал серьезного охлаждения, а теперь помещается в очень малом чипе в смартфоне. В 1984 году завод печатных плат «Квант» стал одним из самых мощных проектов советской электронной промышленности.

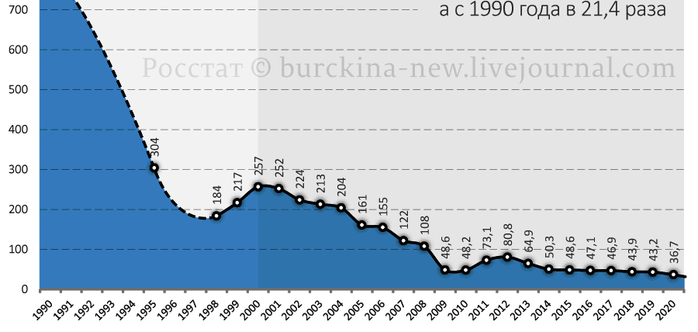

Вклад «эффективных менеджеров»

Но после распада СССР электронная промышленность была отброшена назад. В России в 90-х годах она пришла в упадок из-за острого финансового и политического кризиса, а также отсутствия заказов на разработку и создание новых изделий. Приватизация предприятий привела микроэлектронику к развалу. Частные акционеры просто не смогли удержать нужные темпы развития, что привело к многократному отставанию от Запада, Китая, Малайзии. Если доля военной и гражданской отечественной электроники на мировом рынке электроники в 1980-м составляла 26 процентов, то к 2018 году снизилась до 0,8.

К сожалению, время было преступно упущено: с 1994 по 2000 год, например, компания Intel сделала огромный скачок: в процессорах повышены частоты на порядок, технологии техпроцесса микросхем усовершенствовались. А «Эльбрусы» так и остались на уровне начала 90-х годов. Поскольку весь компьютерный рынок прежде всего определяется процессорами и операционными системами. К тому же в данной производственной области возникли еще и кадровые проблемы. В 1991 году около 100 тысяч советских (российских) ученых и инженеров в области электроники и других областей убыли в США, другие страны. Это была катастрофа.

Николай Домницкий,

подполковник в отставке

Погода сегодня 08 04 21

|

|

ГЛАВА 2501. 7 апреля 2021 года. 97 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Добро пожаловать в парк-отель "Берёзки" поправить здоровье после ковида. Шухер! Александр Божьев. |

ГЛАВА 2500 !!! 31 МАРТА 2021 ГОДА. 90 ДЕНЬ 2021 ГОДА. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ВОЗРАСТАТЬ? ЧИТАЙТЕ ГАЗЕТУ ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ.

Князь Александр Невский родился в 1221 году, в семье новгородского князя Ярослава Всеволодовича. В 1236 году он стал князем новгородским и в первые годы своего княжения построил несколько крепостей для обороны от монголо-татарских орд, грозивших с востока.

Но главная опасность грозила Новгороду с запада. С начала XIII века новгородским князьям приходилось удерживать атаки набиравшего силу Литовского государства и наступление немецких рыцарей-крестоносцев. С севера же наступали шведы, возможно, решившие, что Русь настолько разгромлена монголо-татарами, что можно без потерь захватить финские земли, традиционно принадлежавшие новгородским князьям.

Шведское войско вторглось на новгородские земли летом 1240 года. Корабли шведов вошли в Неву и остановились в устье ее притока — реки Ижоры. Это было страшное испытание для молодого князя Александра, но он с честью его выдержал, проявив свой талант полководца и политика. С небольшой дружиной он выступил в поход и неожиданно напал на лагерь захватчиков. Битва закончилась блестящей победой новгородцев. Эта победа прославила двадцатилетнего Александра, именно в честь нее он и получил прозвание — Невский.

Шведский стол

Главный гериатр Минздрава рассказала о принципах реабилитации пожилых после COVID-19

КОРОНАВИРУС ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ ВАКЦИНАЦИЯ

Для пожилых, переболевших коронавирусной инфекцией, характерен синдром мальнутриции — недостаточности питания, который значительно ухудшает прогноз восстановления. Об этом в интервью «Известиям» рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

«Чтобы остановить вирус, сегодня лучше привиться и оставаться в родной стране»

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова — о важности вакцинации, условиях снятия ограничений и новых вариантах коронавируса

«Для быстрого восстановления требуется значительное количество белка, довольно высокая калорийность пищи. Поэтому мы разработали специальные программы питания», — подчеркнула специалист.

Кроме того, по ее словам, у переболевших COVID-19 развивается саркопения — уменьшаются мышечная масса и сила.

«Для коррекции этого синдрома мы используем специальную физическую активность и питание с увеличением количества белка. Для молодых людей мы рекомендуем 0,8 г белка на 1 кг массы тела, а пожилым людям, перенесшим COVID, — от 1,2 до 1,5 г на 1 кг массы тела», — добавила Ольга Ткачева.

Некоторым пациентам назначают сиппинги — специальные добавки к питанию, которые содержат белок.

Пандемия коронавируса подтолкнула к изучению процессов старения, также отметила Ольга Ткачева. Ни одна эпидемия в мире еще не была так зависима от возраста: из людей старше 80 лет умирает каждый четвертый, а из тех, кто младше 40, — десятые доли процента.

На бога надейся , но и сам...

Шухер!

Вложение: 13404952_shuher.docx

![]() Вложение: 13404952_shuher.docx

Вложение: 13404952_shuher.docx

|

Метки: божьев александр божьев санаторий прайс пляж запад невский талант полководец шухер здоровье церковь ковид вакцинация смертность |

ГЛАВА 2500!!! 31 МАРТА 2021 ГОДА. 90 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Заболеваемость продолжает возрастать? Читайте газету ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире растет.

По словам Марии Ван Керкхове, руководителя технического подразделения ВОЗ по чрезвычайным болезням, глобальная заболеваемость коронавирусом продолжает возрастать уже в течение пяти недель, и это не может не вызывать серьезной озабоченности экспертов здравоохранения, передает «РИА Новости».

Керкхове отметила, что распространение COVID-19 интенсивными темпами продолжается в 4 из 5 регионов, в которых действует ВОЗ. Последняя неделя показала 8-процентный прирост числа зараженных.

Только на европейских территориях заболеваемость подскочила на 12 %, преимущественно по причине британского варианта. В юго-восточных азиатских странах заболеваемость возросла на 48 %, главным образом «постаралась» Индия. В Средиземноморье, в частности — на востоке региона, показатель составил 8 %, а в западно-тихоокеанском регионе отмечено 29 % прироста.

В ВОЗ обратили внимание на совокупный тренд увеличения количества зараженных и отмечают, что ситуацию осложняет давление, оказываемое гражданами ряда стран на органы власти из-за недовольства ограничительными мерами, а также недостатки в распределении вакцин и появление новых штаммов.

ПЛАЗМАФЕРЕЗ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОСТРАДАВШИХ ПРИ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ

С.Е.Хорошилов ¹, С.Д.Теребов ², А.А.Божьев ³, А.А.Постников ⁴, С.О. Минин ⁵

¹ ГВКГ МО России ² ЦП ВМФ МО России ³ ООО “Координатор” ⁴ Первый МГМУ МЗ РФ, Москва 5 КГБ (городская больница), Клин

Участники современных боевых конфликтов кроме огнестрельных и осколочных ранений подвергаются опасности тяжелых термических и химических повреждений, размозжению и длительному позиционному сдавлению тканей. Минно-взрывные ранения часто сопровождаются одномоментным массивным размозжением мягких тканей с высвобождением в результате цитолиза миоглобина, трансаминаз, протеолитических ферментов. Обширные поражения приводят к попаданию в кровоток большого количества тканевого тромбопластина, миоглобина, других компонентов из поврежденных клеток, повышению уровня фибриногена. Все это вызывает в организме гиперкоагуляционную фазу диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС), ухудшение реологических свойств крови и нарушение микроциркуляции. В дальнейшем в результате коагулопатии потребления наступает гипокоагуляционная фаза ДВС-синдрома и продолжают нарастать нарушения реологии и микроциркуляции крови, как в очаге повреждения, так и во всех жизненно важных органах, приводя к почечной, печеночной недостаточности, энцефалопатии, сердечной недостаточности. Внутривенные вливания солевых и коллоидных растворов, а также компонентов донорской крови, позволяя восстановить объем циркулирующей крови, улучшить реологические и микроциркуляторные показатели крови, порой оказываются недостаточными для выведения из кровотока избыточного свободного миоглобина, фибриногена и других компонентов поврежденных клеток, поддерживающих ДВС-синдром, остаточные реологические

и микроциркуляторные нарушения. В подобной ситуации использование лечебного плазмафереза оказывает положительное патогенетическое влияние на содержание внутрисосудистого русла. В гиперкоагуляционную фазу ДВС-синдрома удаление 30-40% объема циркулирующей плазмы - ОЦП (800-1200 мл) с полуторо-двукратным объемным замещение солевыми растворами (12002000 мл) позволяет извлечь из кровотока значительное количество фибриногена, миоглобина, компонентов поврежденных клеток, что позволяет прервать гиперкоагуляцию, предупредить коагулопатию потребления, улучшить реологические и микроциркуляторные показатели крови. В условиях гипокоагуляционной фазы ДВС-синдрома удаление 40-50% ОЦП (1200-1600 мл) с замещением свежезамороженной плазмой (1500-2000 мл), кроме извлечения из кровотока вышеперечисленных патологических компонентов, приводит к восстановлению активности свертывающей и фибринолитической систем крови, ликвидируя гипокоагуляцию и восстанавливая микроциркуляцию крови. Наш опыт применения лечебного плазмафереза у пострадавших с синдромом длительного и позиционного сдавления, обширными термическими и химическими ожогами и отморожениями показал снижение после процедуры очищения крови уровня миоглобина, фибриногена, продуктов деградации фибриногена, улучшение показателей реологии и микроциркуляции крови. У пострадавших с синдромом длительного позиционного сдавления раннее использование плазмафереза, приводя к снижению уровня свободного миоглобина крови, предупреждало возникновение острой почечной недостаточности. У получивших плазмаферез на стадии миоглобинового нефроза с наступившей анурией ускорялись сроки восстановления выделительной функции почек. Использование плазмафереза у пострадавших на стадии ожоговой токсемии позволяло вывести пострадавших из прекоматозного состояния, ускорить репаративные процессы кожных покровов. Таким образом, лечебный плазмаферез показан и может быть рекомендован в составе комплексного лечения последствий тяжелых повреждений пострадавших при боевых действиях. Опыт оказания помощи в этих условиях подтверждает перспективность использования плазмафереза в комплексе лечебных мероприятий.

Известный советский дипломат Вячеслав Матузов об истинных "авторах" развала СССР

Вячеслав Николаевич Матузов известный в бывшем советский и российский дипломат и в настоящем времени независимый политолог и консультант.

Несколько главных выдержек из его биографии. В 1970 году Вячеслав Николаевич был назначен Первым секретарем посольства Советского Союза в Ливане. Через четыре года дипломат продолжил заниматься Ближним Востоком в Международном отделе ЦК КПСС, где проработал в течении шестнадцати лет.

Матузов в 1990 году получил пост Советника Посольства СССР в США, а через год Российской Федерации.

С 2016 года Матузов является Президентом Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, а также членом Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии.

Работая долгое время в международном отделе ЦК КПСС, был очевидцем многих событий и знаком с тайной "кухней" подготовки и осуществления плана по развалу Советского Союза.

Именно поэтому его воспоминания об этих событиях представляют для нас огромный интерес.

В своём интервью информационному агентству EADaily в 2019 году Вячеслав Матузов раскрывает нам истинных "авторов" "перестройки" и развала СССР.

Привожу самые интересные выдержки из данного его интервью.

• О том, кто "стоял" за Андроповым и способствовал его карьерному росту:

"...Андропов же был первым секретарем ЦК комсомола Карело-Финской ССР. За ним стоял Отто Куусинен . А с кем был связан Куусинен? С генерал-лейтенантом госбезопасности Евгением Питоврановым . Это «отец» всех андроповых, примаковых и других деятелей "перестройки"..."

• О роли генерала Питовранова:

"...Нитка тянется от Коминтерна и Льва Троцкого . «Красной нитью» в данной истории проходит борьба Иосифа Сталина с троцкизмом в рядах силовых ведомств. На мой взгляд, это все создавалось на базе спецслужб ..."

Хочу напомнить читателям, что генерал-лейтенант Евгений Петрович Питовранов с июня 1946 года был заместителем начальника, а с сентября 1946 года - начальником Второго главного управления МГБ СССР (управление контрразведки). С декабря 1950 года — заместитель министра государственной безопасности СССР. С 5 января по 5 мая 1953 года генерал Питовранов возглавлял внешнюю разведку в должности заместителя начальника Первого Главного Управления МГБ СССР

• О тайном механизме "перестройки", задуманной Андроповым:

"...дальнейшие изменения («перестройка») осуществлялись не на базе КГБ, а с помощью КГБ, но за рамками КГБ. Откуда появился Примаков? Это не система КГБ. Он из боковых отростков, которые создал Андропов, будучи уже председателем КГБ и членом Политбюро...Это были параллельные структуры, которые дублировали КГБ. Внешне они работали в связке с партийным аппаратом. Но в реальности эти институты были настолько сильными, находясь под покровительством Андропова..."

• О роли генерала КГБ Олега Калугина:

"...Эти же силы создали ленинградский центр, куда они в свое время перебросили генерал-майора Олега Калугина , который в ПГУ (первое главное управление КГБ) руководил отделом США и Канады, а также был начальником внешней контрразведки ПГУ..."

• О главной роли Примакова в "перестройке":

"...Я считаю, что центральной фигурой, которая осуществляла переход от «перестройки» к перестрелке и нынешней ситуации, был Евгений Максимович. Полагаю, что Борис Ельцин и Горбачев были людьми второстепенного плана. Это была внешняя картина. А реальный механизм, который контролировал весь процесс — до перестройки, перестройку и после перестройки, когда формировались всякие австрийские институты, был завязан на Примакова и других наследников плана Андропова...Он (Примаков) являлся главной действующей фигурой, которая завершила план Андропова по переустройству Советского Союза. Говоря простым языком, Примаков был смотрящим за процессом — все эти годы...Механизм «перестройки» осуществлялся сторонниками Примакова вне КГБ, частично привлекая оттуда кадры, которые Андропов лично создавал...""

• О взглядах Евгения Примакова:

"...В октябре 1974 года, когда я был в Ливане, работал на должности первого секретаря посольства, у меня умерла мать. Я полетел в Новосибирск на похороны. На обратном пути я позвонил Вадиму Румянцеву , которого тогда сделали заместителем заведующего в ЦК. Он позвал к себе. В гостях у него были Примаков с супругой… А тогда Примаков был членом редколлегии газеты «Правда». Что такое газета «Правда» в те годы? Если появлялась маленькая негативная заметка про чиновника, то его сразу снимали с должности. Вдруг я слышу от Примакова: «Социалистическая система себя изжила. Надо от нее отходить и начинать жить как на Западе»...."

• О Горбачёве:

"..Горбачев — очень недалекий человек, двуличный. У него не было позиции, за исключением желания уничтожить социализм. Горбачев переоценивает значение своих взглядов, чтобы ему на Западе больше платили. Он выносил на Политбюро и принимал решение в зависимости от того, кто к нему первый подходил...Горбачев - это тряпка, пешка, вообще ничто. За распадом СССР стояли наследники Андропова. То есть были созданы условия перехода от той системы, в которой мы жили, к западному образцу..."

• О технологии " раскачивания" ситуации в СССР:

"....технологично раскачивали ситуацию... чуть позже целенаправленно создали дефицит товаров. Я не про колбасу, которую скупали мешками, а потом её не хватало, и за ней ехали толпы людей из сельской местности, хотя там её исторически никогда, собственно, и не употребляли — в деревнях традиционно ели мясо собственного приготовления. Было более важное: накануне 1991-го вдруг из продажи исчезли табачные изделия. Это стало серьёзным испытанием для тех, кто не мог жить без сигарет..."

• О том, как велась многолетняя подготовка по развалу СССР:

"...Я с 1968 по 1988 год работал в Международном отделе ЦК КПСС по связям с коммунистическими партиями капиталистических стран. Подготовку развала СССР видел непосредственно. В нашем отделе «варилась» основная «каша». Работали будущие помощники и советники Михаила Горбачёва: Анатолий Черняев, Георгий Шахназаров, Карен Брутенц… Теория смены социально-политического строя в Советском Союзе прорабатывалась десятилетиями.

Начиналось всё с 1953 года, я считаю. Можно вспомнить имена, такие как Фёдор Бурлацкий, Александр Бовин. Они считали себя очень продвинутыми, консультировали не только Бориса Пономарёва, но и Михаила Горбачёва. Пономарёв же был кандидатом в члены Политбюро, секретарём ЦК, заведующим Международным отделом Центрального комитета. Вся эта работа велась на протяжении долгих лет.

• О создании структур по подготовке развала СССР:

"...Я считаю, что именно Андропов, будучи руководителем КГБ с 1967 года, составил схему изменения социально-политического строя СССР. Но действовал он не через КГБ,..И тогда он стал развивать боковые структуры на базе Академии наук СССР...Институт США и Канады… Первым его руководителем стал Георгий Арбатов. Сын его, Алексей — «яблочник», специалист по американским структурам безопасности. Ещё Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), который после ухода Яковлева в Политбюро возглавил Евгений Примаков. До этого Примаков несколько лет возглавлял Институт востоковедения..."

"...знаете, кто был одним из организаторов этого венского института( речь идёт о Международном институте прикладного системного анализа) и руководителем его московского филиала? Зять Алексея Косыгина — Джермен Гвишиани, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике (ГКНТ СССР) — нашей, по сути, службы технологической разведки! ... Андропов сыграл, может быть, решающую роль в создании этой «группировки». В Ленинграде, кстати, был также создан центр, аналогичный московскому филиалу венцев. И в Северной столице, не будем забывать, обучался и формировался Чубайс..."

• О предательстве министра иностранных дел СССР Шеварднадзе:

"..После 82-ого года к нам в международный отдел ЦК КПСС вдруг стали "десантироваться" какие-то люди. Андропов боялся опираться на тот аппарат в своей деятельности, в разрушительной его части, который он возглавлял. Шеварднадзе был главным потому, что основной поток шёл по линии послов. В 2002 году меня пригласили в Багдад на научную конференцию. Выступает Тарик Азиз( тогда министр иностранных дел Ирака) и говорит, что Шеварднадзе пытался доказать западникам, что он не верит в Россию. И он(Тарик Азиз) говорит, что у нас главным предателем считается Шеварднадзе. Джеймс Бейкер( госсекретарь США в 1989 -1992 гг.) мне( Тарику Азизу) рассказывал, что Америка заплатила ему миллион долларов. И Шеварднадзе дал указание проголосовать в декабре 1990 года в Совете безопасности ООН за разрешительную резолюцию по началу первой войны против Ирака "Буря в пустыне"..."

Александр Колпакиди. Интервью с Вячеславом Матузовым. 2019 год.

Божьев Александр Александрович, врач, кандидат медицинских наук, автор 250 научных работ

по:

анестезиологии,

реаниматологии,

экспериментальной хирургии,

трансфузиологии,

скорой помощи

(см. в интернете).

Общий трудовой стаж 51 год,

Одесский Окружной военный госпиталь № 411

1958-1960

в качестве санитара

Второй Московский медицинский институт

196о-1967

студент

Работал с академиками:

В.А. Неговским

1967-1972,

в качестве аспиранта и мнс;

Б.В.Петровским

1972- 1975 в качестве мнс и научного секретаря;

В.И.Шумаковым

1975-1980,

в качестве руководителя лаборатории координации научных исследований по созданию искусственных органов;

А.И.Воробьевым

1980-2011,

в качестве специалиста по чрезвычайным ситуациям, снс.

Александр Божьев член Союза спасательных формирований РКПС МВД России,

член Союза советских офицеров.

Член КПРФ с 1971 года,

партийный стаж 50 лет.

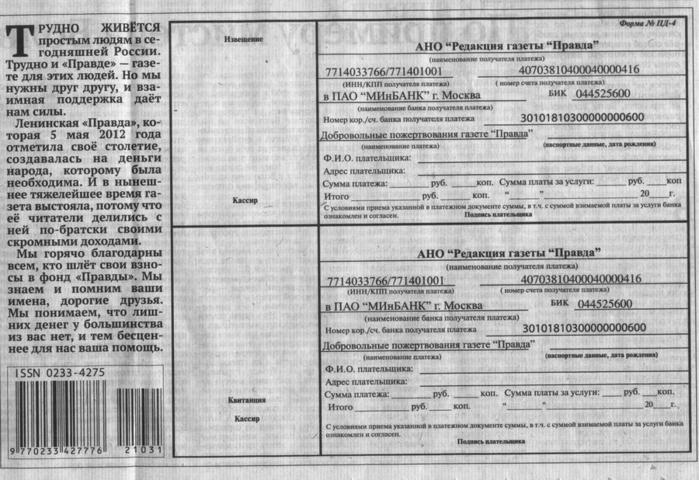

Читайте Газету ПРАВДА!

Всегда в полёте!

Вечный покой вряд ли обрадует

Играет и поёт Александр Божьев

|

Метки: божьев александр божьев дипломат работа интерес правда биография сотрудничество перестройка советский союз ссср россия рф |

ГЛАВА 2499. 26 МАРТА 2021 ГОДА. 85 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Всё течёт, всё меняется. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Ранее

КПСС,

теперь

Ранее

Второй Московский медицинский институт (2 ММИ) имени И.В. Сталина,

теперь

Ученые обнаружили, что гипертония полезна для здоровья

11 марта 2021 в 20:33 Жизнь

Гипертония или высокое кровяное давление являются фактором риска для ряда состояний здоровья, включая сердечно-сосудистые проблемы, диабет и другие нарушения обмена веществ.

Но всегда ли должно быть причиной для беспокойства высокое кровяное давление? Новые открытия ставят под сомнение это предположение, пишет сайт medicalnewstoday.com.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), до 75 миллионов человек в Соединенных Штатах имеют высокое кровяное давление.

Что такое высокое кровяное давление?

Точно ответить на этот вопрос сложно, поскольку эксперты все еще обсуждают пределы, которые считаются нормальным артериальным давлением. В настоящее время организации предлагают различные рекомендации по определению значений высокого кровяного давления. Например, Национальный институт сердца, легких и крови объясняет, что у взрослых гипертония - это «постоянное систолическое значение 140 мм рт. Ст. (Миллиметры ртутного столба) или выше».

Однако Американская кардиологическая ассоциация (AHA) предполагает, что гипертония возникает, когда у человека систолическое артериальное давление составляет 130 мм рт. В то же время (CDC) считает, что люди с систолическим артериальным давлением 120–139 мм рт. Ст. Только «подвержены риску» гипертонии. Как правило, врачи советуют своим пациентам, особенно пожилым людям, следить за своим кровяным давлением и контролировать его. Это сделано для того, чтобы он не достиг порога гипертонии, которую многие медицинские работники считают фактором риска сердечных заболеваний и инсульта, среди прочего.

Однако исследование, проведенное учеными из Charit?-Universit?tsmedizin Berlin в Германии, теперь показывает, что некоторые пожилые люди могут не испытывать других проблем со здоровьем, если у них высокое кровяное давление. На самом деле, отмечают исследователи, некоторые люди в возрасте 80 лет могут даже сообщать о преимуществах гипертонии.

Отход от «общего подхода»

Новое исследование, результаты которого были опубликованы в European Heart Journal, рассматривало результаты исследования с участием 1628 женщин и мужчин со средним возрастом 81 год. Все они были в возрасте 70 лет и старше, когда они присоединились к исследованию и принимали гипотензивные лечение. Исследователи собрали данные о состоянии здоровья участников. Они опрашивали участников каждые 2 года и оценивали их артериальное давление, помимо других показателей здоровья. В ходе 6-летней оценки исследователи провели статистический анализ, чтобы увидеть, как артериальное давление может повлиять на риск смерти у людей.

Они также сообщили о потенциальных сбивающих с толку факторах, таких как пол, образ жизни, индекс массы тела (ИМТ) и количество лекарств от высокого кровяного давления, которые принимал каждый человек. Исследователи обнаружили, что люди старше 80 лет, у которых артериальное давление ниже 140/90 мм рт.

На 40% выше риск смерти,

чем у сверстников с артериальным давлением выше этих пороговых значений. Даже люди, которые уже перенесли инсульт или сердечный приступ, показали аналогичную связь между уровнем артериального давления и риском смерти.

Команда также подчеркнула, что у людей с артериальным давлением ниже 140/90 мм рт. Ст. Риск смерти на 61% выше, чем у тех, чье артериальное давление остается высоким, несмотря на режим приема антигипертензивных препаратов.

«Наши результаты ясно показывают, что в этих группах пациентов антигипертензивная терапия должна корректироваться в соответствии с потребностями человека», - сказал автор исследования доктор Антониос Дурос. «Нам необходимо отойти от общего подхода к применению рекомендаций профессиональных ассоциаций ко всем группам пациентов».

«В качестве следующего шага мы хотим изучить, каким группам пациентов действительно помогает гипотензивное лечение», - заключает соавтор исследования профессор Эльке Шефнер .

Windows XP - бабушка, но еще актуальная. Где она еще используется, и почему я ее не тороплюсь переустанавливать

11,4 тыс. дочитываний

Добрый день, уважаемые читатели!

Сегодня только школьник не знает, что такое Windows XP, потому что он ее скорее всего не застал. Эта операционная система является легендой!

Я ее вообще считаю лучшим продуктом Microsoft из когда-либо существующих!

Прабабушка WIndows 10

Сегодня Windows XP продолжает использоваться по нескольким направлениям:

• Банкоматы (их большинство использует в качестве базы изменно Windows XP);

• Старые устройства (мне когда отдают древние ноутбуки на чистку, там стоит эта добрая бабушка-система);

• Предприятия.

Если брать во внимание банкоматы, то их сейчас огромное количество во всех странах. Чтобы каждый перевести на другую ОС, банкам нужно потратить много времени и денег! И есть американский подход: зачем отказываться от того, что работает давно и стабильно?

СМ. в Интернете: Медицинская помощь при ЧС. Александр Божьев и соавторы.

![]() Вложение: 13405165_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf

Вложение: 13405165_medicinskaya_pomosch_v_chs_aleksandr_bozhev_i_soavt.pdf

|

Метки: божьев александр божьев кпсс кпрф институт гипертония контроль смерть автор Windows Microsoft помощь результат группа лечение |

ГЛАВА 2498. 21 МАРТА 2021 ГОДА. 80 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Вообще, вся медицина - доказательная. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Виталий Рук

«Знаю пациентов, которые три раза болели коронавирусом»: врач-инфекционист минской больницы о вакцине, последствиях и будущих пандемиях

Специалист рассказывает об особенностях второй волны коронавируса. а также о том, у кого больше шансов перенести ковид легче, кто рискует заболеть снова и сколько времени надо, чтобы избавиться от всех последствий

Юлия РОМАНЬКОВА

Маски необходимо носить всем, не стоит расслабляться.

Врач-инфекционист 4-й городской клинической больницы Виталий Рук уже год работает с коронавирусными пациентами. Поэтому об особенностях второй волны коронавируса и уроках волны первой может говорить с учетом имеющегося опыта.

- Был ли смысл вводить карантин в масштабах страны, как это делали за рубежом?

marksandspencer.ru

- Карантин, на мой взгляд, нужен в том случае, если медицина легла и уже не справляется. Карантин угнетает человека. Его последствия - и падение иммунитета, и алкоголизм, и потеря работы. Я убежден, что карантин вводить было нельзя. Причем так уже думают почти во всех странах мира. А вот масочный режим, конечно, надо было пораньше ввести…

- Значит, маски все-таки помогают и спасают?

- Конечно! Но есть много нюансов.

- Например, если у тебя маска одна и ты постоянно носишь ее в кармане…

- …и она уже черная. А вот суперэффективной она становится, если маски носят все.

- Может, с вакцинацией мы не опоздаем. Хотя по поводу российской вакцины мнения неоднозначные…

- Я хорошо отношусь к российским вакцинам. У соседей осталась хорошая постсоветская система, кто бы что ни говорил. Вообще, вся медицина - доказательная. Но по коронавирусу такой исключительной доказательной базы пока нет и быть не может, потому что для этого нужны годы работы. Но векторные вакцины используются уже лет 15, и сам механизм, реакция изучены. Может, от заражения вакцина обезопасит не всех, но тяжесть течения болезни точно облегчит. Конечно, у любой вакцины есть противопоказания. Она исследуется. Но тем, кому можно, лучше привиться.

- А вы прививались?

- Да. Вопрос не в боязни за себя, а в ответственности за общество. Чтобы не допустить пандемии, должно быть 60 - 70% населения привито.

«Во время второй волны коронавирус стал менее предсказуемым»

- Как проявил себя коронавирус во время второй волны?

- Вторая волна намного сильнее - коронавирус стал более заразным, тяжелым и менее предсказуемым.

- Вы встречали пациентов, которые болеют коронавирусом повторно? Болезнь второй раз протекает легче?

- Я знаю пациентов, которые болели даже три раза. Это люди со слабым иммунитетом. И не всегда второй раз болезнь протекает легче.

- А вы болели коронавирусом?

- Да, и мне очень не понравилось. Спустя 5 месяцев титр антител у меня был очень незначительным, поэтому я сделал прививку.

- Правда ли, что чем моложе человек, тем легче он переносит коронавирус?

- Нет. Пожилой человек может переболеть намного легче, чем молодой. Все зависит от генетики и факторов риска. Почему, например, от ковида умирают знаменитые спортсмены? У них ведь сильный иммунитет. Но при таком иммунитете существует высокий риск гиперреактивного иммунного ответа на инфекцию, что может привести к тяжелым последствиям. По этой причине я бы не советовал принимать бесконтрольно иммуностимуляторы. В случае с коронавирусом нужен сбалансированный иммунитет. Поэтому лечение коронавируса в большинстве случаев направлено не на уничтожение вируса, а на моделирование иммунитета.

Насколько тяжело будет болеть ковидом человек, зависит и от сопутствующих заболеваний. Высокая вероятность более тяжелого течения болезни с осложнениями у людей с ожирением, диабетом.

«Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни»

- Что делать, если есть подозрения, что заразился ковидом?

- Нужно сделать тест ПЦР. Потому что антитела (их наличие определяет анализ крови) вырабатываются только к восьмому дню. Но даже ПЦР не всегда показывает правильные результаты. Его эффективность - 64 - 67%.

- При коронавирусе у многих диагностируют пневмонию. У кого-то легкие поражены на 10%, а у кого-то на 50%. Как это влияет на последствия?

- Степень поражения легких не всегда напрямую влияет на течение болезни. При 50-процентном поражении иммунитет может адекватно отреагировать на вирус, и через две недели человек спокойно выздоровеет. Но в то же время 35 - 40% поражения могут вызвать эту самую гиперреакцию иммунитета, что разрушит легкие за три дня.

Если, к примеру, у человека, переболевшего ковидом, спустя 20 дней КТ показывает 40% поражения легких, ему надо просто продолжать заниматься реабилитацией: хорошее питание, физиопроцедуры, свежий воздух и т. д. Просто процесс восстановления длительный. А вот если у человека поражение 40% на пятый день болезни - это опасно и требует определенных мер.

- Какие могут быть последствия коронавируса? Они временные или проблемы останутся надолго?

- После коронавируса большое количество угроз связано с тромбоэмболиями, инсультами, инфарктами. Поэтому после болезни надо соблюдать рекомендации врача по приему антикоагулянтов.

Часто наблюдается повреждение нервной системы - слабость, депрессия, нарушение сна, панические атаки, галлюцинации. В этих случаях тоже надо решать проблему с врачом, который назначит соответствующее лечение.

Случаются также поражения печени и почек (в основном после назначенного курса лечения это проходит), сердца (если месяц-два наблюдаются боли в сердце, следует сделать УЗИ). После болезни, перенесенной в очень тяжелой форме, может остаться дыхательная недостаточность.

Обычно при соблюдении рекомендаций врача (как правило, это щадящий режим, прием витаминов, здоровый образ жизни, физиотерапия) восстановление происходит за 3 - 4 недели. Последствия могут оставаться до пяти месяцев, но, как правило, это все проходит.

«Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме»

- Как ваши домашние отнеслись к тому, что вы будете работать с коронавирусными пациентами?

- Надо - значит надо. Я сказал, что могу изолироваться в общежитии (такая возможность предоставлялась врачам при необходимости) или остаться дома. Близкие только поначалу боялись, волновались. Вы не поверите, но на работе я чувствую себя более защищенным, чем в метро! После работы в грязной зоне ты сбрасываешь всю одежду, принимаешь душ. Но не факт, что после метро ты на одежде что-то не принесешь домой, а на работе серьезный подход.

- Еще год назад вы работали кардиологом. Как коронавирус изменил ваши рабочие будни?

- Я уже не помню, какими они были раньше. Такое чувство, что я всегда ходил в этом костюме. Вначале было дискомфортно, но спустя 3 - 4 месяца все привыкли. Защитный костюм, все эти щитки, маски - это никак не напрягает. Всегда интересно там, где надо помогать. Поэтому сейчас работать даже интереснее. Конечно, немного скучаю по кардиологии, но это же когда-нибудь закончится.

- А когда это закончится? Когда мир сможет выбраться из этой напасти?

- Сложно что-то прогнозировать. Надеюсь, через год-два-три коронавирус станет не таким опасным. Очень большое значение имеет вакцинация. Ведь искоренили же таким образом, например, натуральную оспу, которая уносила 200 - 250 миллионов жизней ежегодно.

- Возможны подобные эпидемии в будущем?

- Да. Способность организма противостоять инфекциям у современного человека гораздо ниже. И это закладывается с детства. Сейчас у детей, подростков, которые по большей части сидят в компьютерах и телефонах, незакаленный иммунитет. Они менее адаптированы к любой инфекции. Глобализация, перенаселение, химические загрязнения - все это тоже влияет.

Читайте на WWW.KP.BY: https://www.kp.by/daily/27240/4368440/

|

Метки: божьев александр божьев пациент волна маски карантин масштаб опыт алкоголизм система архив вирас бактерия человек генетика спортсмены лечение |

ГЛАВА 2497. 18 марта 2021 ГОДА. 77 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Крым, Россия - навсегда. Газета ПРАВДА. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Путин выступил в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма.

Москва Погода 18 03 21

|

Метки: божьев александр божьев выступление лужники крым россия |

ГЛАВА 2496. 18 марта 2021 ГОДА. 77 ДЕНЬ 2021 ГОДА. В марте 2014 года Крым вошёл в состав РФ по итогам референдума. О коронавирусе. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

В Крыму разрешили массовые мероприятия в годовщину возвращения в Россию.

В Крыму решили временно отменить запрет на массовые мероприятия из-за коронавируса.

Соответствующее решение приняли власти региона.

Отмена карантина происходит в связи с празднованием очередной годовщины присоединения полуострова к России. Так, власти Крыма разрешили проводить мероприятия байкерскому клубу «Ночные волки», смотр отрядов Юнармии и кадетских классов.

Также органам местного самоуправления разрешили устраивать свои мероприятия, посвящённые торжественной дате. При этом до годовщины на полуострове были запрещены все публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия, кроме некоторых исключений.

В марте 2014 года Крым вошёл в состав России по итогам референдума.

Аудио О коронавирусе.

Слушай во Вложении.

![]() Вложение: 13403209_audio_o__koronaviruse.docx

Вложение: 13403209_audio_o__koronaviruse.docx

|

Метки: божьев александр божьев крым празднование |

ГЛАВА 2495. 17 марта 2021 ГОДА. 76 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Больной не излечивается от коронавируса продолжает болеть еще 6-8 месяев. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом

Главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина рассказала о симптомах, которые возникают спустя месяцы после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, на данный момент медики больше относятся к коронавирусной инфекции как к васкулиту, а не поражающей легочную ткань респираторной инфекции. Она отметила, что это связано с тем, что COVID-19 влияет на эндотелий сосудов во всех органах.

Врач подчеркнула, что пациент не излечивается от коронавируса до выписки, а продолжает болеть еще шесть — восемь месяцев.

Пульмонолог уточнила, что период под названием «чистый постковид» появляется спустя три месяца после появления первых признаков COVID-19. На данном этапе у пациента фиксируются симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, неврологические и постреанимационные симптомы, характерные для системного васкулита.

Подводя итоги встречи с президентом, Геннадий Андреевич сообщил, что главе государства была представлена антикризисная программа КПРФ. Он напомнил о снижении численности населения и росте бедности, вызванных пандемией коронавируса. "Ситуация в корне изменилась", - подчеркнул лидер коммунистов.

![]() Вложение: 13403100_23_02_21_vestnik.doc

Вложение: 13403100_23_02_21_vestnik.doc

|

Метки: божьев александр божьев симптомы эарахение COVID-19 коронавирус итог президент программа КПРФ ситуация предатели бедность население |

ГЛАВА 2494. 12 марта 2021 ГОДА. 71 ДЕНЬ 2021 ГОДА. Какие данные нельзя хранить на смартфоне. Города, где я бывал. Чума. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Эксперт рассказал, какие данные нельзя хранить на смартфоне.

Короткая ссылка

Анастасия Румянцева

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал в беседе с RT, какие данные нельзя хранить на смартфоне и как лучше защитить свой мобильный телефон.

«Хранить можно любые данные без ограничений, но самое простое правило: всё, что вы готовы хранить в своём почтовом ящике в подъезде, можно хранить и в телефоне. Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика. Вообще, данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключённых к сети, хранить нельзя, лучше иметь удалённые носители», — пояснил эксперт.

По словам Масаловича, в мобильном телефоне категорически нельзя хранить таблички с паролями и учётными данными.

«Нельзя использовать одинаковые пароли на разных сервисах. Пароли надо менять как минимум раз в квартал. Удобнее разделить кредитные карты: то есть счёт, на котором много денег, сделать доступным только из отделения. То есть когда вам нужно провести крупный платёж, вы должны в отделение прийти», — добавил он.

Кроме того, по мнению специалиста, стоит завести карту для текущих расчётов, на которой лежала бы небольшая сумма.

Масалович также пояснил, что все устройства нужно считать отдельными и нигде не ставить галочку «Запомнить меня».

«На современных смартфонах сейчас есть функции, которые позволяют хоть чуть-чуть вас спрятать: например, во всех новых версиях, на всех платформах есть галочка «Динамический сменный MAC-адрес», её надо ставить и при этом отключать Bluetooth», — подчеркнул аналитик.

Собеседник RT добавил, что вместо того, чтобы носить с собой в смартфоне фотографию первой страницы паспорта, гораздо надёжнее иметь распечатанные сканы.

Если их нужно сфотографировать и переслать, то потом эти данные нужно стереть, пояснил он.

«Утрата смартфона — более чем реальное событие. Его можно выронить в транспорте, его могут украсть. Однофакторная авторизация, которая у большинства стоит, проламывается на раз. Кроме того, есть технические средства, как со смартфона снимать информацию, даже не имея вашего ПИН-кода», — рассказал Масалович.

Он отметил, что по возможности лучше разделить рабочий и личный мир, чтобы для разных целей были разные смартфоны и аккаунты.

Кроме того, Масалович заявил, что если в личном кабинете интернет-магазинов вам предлагается запомнить данные банковской карты, чтобы каждый раз при покупке не вводить данные, то лучше этого не делать.

Ранее эксперт дал советы по защите от новой схемы мошенничества.

Александр Божьев

Города, где я бывал в США:

Нью-Йорк

Вашингтон

Бостон

Чикаго

Хьюстон

Солт-Лейк-Сити

и др.

Мне теперь становятся всё ближе

Эти МАЯКОВСКОГО слова:

«Я хотел бы жить и умереть в Париже,

Если 6 не было такой земли — Москва».

Москва. Битцевский парк. 12 марта 2021 года. Ночь - минус 14, день - минус 8.

Фото Анатолия Постникова.

Враг не дремлет.

Гадание на кофейной гуще?

Inna Megorskaya

Мнения о здравоохранении

Доктор Сницарь

КАЛЕНДАРЬ ИНФЕКТОЛОГИИ.

15 февраля 1911 года умер Илья Мамонтов.

Из всех смертей медиков, поехавших с Заболотным на чумную эпидемию в Харбин и погибших, это – самая известная. Я помню, как потрясло меня первое прочтение его последнего письма матери. Потом, когда начал преподавать, каждое занятие по особо опасным инфекциям или чуме я начинал с этого письма.