Блог Олега Матвейчева - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Что нужно знать о пятидесятом псалме? |

Почему пятидесятый псалом так часто используется в церковной и домашней молитве

Это действительно так. В средоточии, можно сказать, на вершине, венчающей все православное богослужение – Евхаристическом каноне и в самой его сердцевине – формуле пресуществления хлеба, вина и воды в Тело и Кровь Христовы возносятся к Богу именно святые стихи пятидесятого псалма: "Сердце чисто созижди во мне, Боже" и "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Так же пятидесятый псалом читается в церковном богослужении и в молитвах третьего часа, и в чинопоследовании Таинства Исповеди, и на утрене, и во время каждения священником храма на Литургии, и в последовании молебна о начале всякого доброго дела. В домашней же молитве этот псалом читается в утреннем молитвенном правиле. Используется он и в других случаях.

Это действительно так. В средоточии, можно сказать, на вершине, венчающей все православное богослужение – Евхаристическом каноне и в самой его сердцевине – формуле пресуществления хлеба, вина и воды в Тело и Кровь Христовы возносятся к Богу именно святые стихи пятидесятого псалма: "Сердце чисто созижди во мне, Боже" и "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Так же пятидесятый псалом читается в церковном богослужении и в молитвах третьего часа, и в чинопоследовании Таинства Исповеди, и на утрене, и во время каждения священником храма на Литургии, и в последовании молебна о начале всякого доброго дела. В домашней же молитве этот псалом читается в утреннем молитвенном правиле. Используется он и в других случаях.

Почему же святые отцы по внушению Святаго Духа так часто прибегают к нему в различных богослужениях и молитвах? Рассмотрим с Божьей помощью историю написания псалма…

Если говорить вкратце, то это событие страшного падения и глубочайшего раскаяния. Эта история во всей своей неприглядности, но предельной честности описана в Ветхом Завете во Второй Книге Царств (главы 11, 12).

Однажды под вечер святой пророк и царь Давид прогуливался по кровле царского дома (крыши у восточных народов, как мы знаем, плоские). И увидел, наверное, в окне другого дома очень красивую обнаженную купающуюся женщину. Он воспылал к ней блудной страстью. Эту женщину звали Вирсавия. Она была замужем за воином из армии Давида Урией Хеттеянином (хетты – ближневосточная народность). Царь Давид до того потерял голову, что совершил целый ряд ужасных грехов. Он сделал Вирсавию своей любовницей. Она от него забеременела. Давид решил на ней жениться. Но что делать с Урией? Израильтяне тогда воевали с хананейским также ближневосточным народом – аммонитянами. Царь Давид отослал Урию в войско. А в письме своему начальнику Иоаву написал: "Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер" (2 Цар. 11:15). Приказание было в точности исполнено, ситуация разыграна как по нотам. Но на поверку это оказалось запланированное убийство ни в чем не повинного человека в угоду похоти.

Святой пророк и царь Давид еще некоторое время пребывал в ослеплении и в огне страсти. Господь послал к нему святого пророка Нафана, который вразумил его. Страшное наказание постигло Давида: "И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле" (2 Цар. 12:15, 16). Вполне может быть, что в это время и было им написано одно из величайших покаянных молитвенных произведений мира – 50-й псалом. Дитя умерло. Но святой пророк и царь Давид был прощен. Вскоре Вирсавия родила ему еще одного сына – великого Соломона.

Почему же Церковь так широко в богослужениях и молитвах использует пятидесятый псалом? Она учит нас покаянию как вернейшему и правильнейшему настрою, с которого начинается истинная духовная жизнь. В 50-м псалме есть не только личная история Давида, но и воистину вселенская мысль! Каждый из нас грешник, не лучше святого пророка и царя Давида. Если не в делах, то в помыслах сто процентов. Нужно только осознать, восчувствовать глубину своего падения! Понять: "Я стою на краю пропасти. Еще шаг, и все – ад на веки вечные". И вот тогда-то станет мне нужен Бог. Единственно Он сможет мне помочь и в силе меня спасти-исцелить. И вот тогда откуда-то из самой глубокой сердечной глубины исторгнется такой болезненный, но такой необходимый плач: "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое".

И главное! "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Ведь "Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы".

Что за стены Иерусалимския? Наши стены! Стены нашего внутреннего духовно-умственно-сердечно-психически-эмоционально-телесного храма. Если будет покаяние истинное, то придет и духовное здравие, потому что Господь исцелит нашу душу, если мы сами осознаем, что больны и нуждаемся в спасительной отеческой помощи Бога.

Иерей Андрей Чиженко

Это действительно так. В средоточии, можно сказать, на вершине, венчающей все православное богослужение – Евхаристическом каноне и в самой его сердцевине – формуле пресуществления хлеба, вина и воды в Тело и Кровь Христовы возносятся к Богу именно святые стихи пятидесятого псалма: "Сердце чисто созижди во мне, Боже" и "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Так же пятидесятый псалом читается в церковном богослужении и в молитвах третьего часа, и в чинопоследовании Таинства Исповеди, и на утрене, и во время каждения священником храма на Литургии, и в последовании молебна о начале всякого доброго дела. В домашней же молитве этот псалом читается в утреннем молитвенном правиле. Используется он и в других случаях.

Это действительно так. В средоточии, можно сказать, на вершине, венчающей все православное богослужение – Евхаристическом каноне и в самой его сердцевине – формуле пресуществления хлеба, вина и воды в Тело и Кровь Христовы возносятся к Богу именно святые стихи пятидесятого псалма: "Сердце чисто созижди во мне, Боже" и "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Так же пятидесятый псалом читается в церковном богослужении и в молитвах третьего часа, и в чинопоследовании Таинства Исповеди, и на утрене, и во время каждения священником храма на Литургии, и в последовании молебна о начале всякого доброго дела. В домашней же молитве этот псалом читается в утреннем молитвенном правиле. Используется он и в других случаях.Почему же святые отцы по внушению Святаго Духа так часто прибегают к нему в различных богослужениях и молитвах? Рассмотрим с Божьей помощью историю написания псалма…

Если говорить вкратце, то это событие страшного падения и глубочайшего раскаяния. Эта история во всей своей неприглядности, но предельной честности описана в Ветхом Завете во Второй Книге Царств (главы 11, 12).

Однажды под вечер святой пророк и царь Давид прогуливался по кровле царского дома (крыши у восточных народов, как мы знаем, плоские). И увидел, наверное, в окне другого дома очень красивую обнаженную купающуюся женщину. Он воспылал к ней блудной страстью. Эту женщину звали Вирсавия. Она была замужем за воином из армии Давида Урией Хеттеянином (хетты – ближневосточная народность). Царь Давид до того потерял голову, что совершил целый ряд ужасных грехов. Он сделал Вирсавию своей любовницей. Она от него забеременела. Давид решил на ней жениться. Но что делать с Урией? Израильтяне тогда воевали с хананейским также ближневосточным народом – аммонитянами. Царь Давид отослал Урию в войско. А в письме своему начальнику Иоаву написал: "Поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер" (2 Цар. 11:15). Приказание было в точности исполнено, ситуация разыграна как по нотам. Но на поверку это оказалось запланированное убийство ни в чем не повинного человека в угоду похоти.

Святой пророк и царь Давид еще некоторое время пребывал в ослеплении и в огне страсти. Господь послал к нему святого пророка Нафана, который вразумил его. Страшное наказание постигло Давида: "И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле" (2 Цар. 12:15, 16). Вполне может быть, что в это время и было им написано одно из величайших покаянных молитвенных произведений мира – 50-й псалом. Дитя умерло. Но святой пророк и царь Давид был прощен. Вскоре Вирсавия родила ему еще одного сына – великого Соломона.

Почему же Церковь так широко в богослужениях и молитвах использует пятидесятый псалом? Она учит нас покаянию как вернейшему и правильнейшему настрою, с которого начинается истинная духовная жизнь. В 50-м псалме есть не только личная история Давида, но и воистину вселенская мысль! Каждый из нас грешник, не лучше святого пророка и царя Давида. Если не в делах, то в помыслах сто процентов. Нужно только осознать, восчувствовать глубину своего падения! Понять: "Я стою на краю пропасти. Еще шаг, и все – ад на веки вечные". И вот тогда-то станет мне нужен Бог. Единственно Он сможет мне помочь и в силе меня спасти-исцелить. И вот тогда откуда-то из самой глубокой сердечной глубины исторгнется такой болезненный, но такой необходимый плач: "Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое".

И главное! "Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене". Ведь "Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы".

Что за стены Иерусалимския? Наши стены! Стены нашего внутреннего духовно-умственно-сердечно-психически-эмоционально-телесного храма. Если будет покаяние истинное, то придет и духовное здравие, потому что Господь исцелит нашу душу, если мы сами осознаем, что больны и нуждаемся в спасительной отеческой помощи Бога.

Иерей Андрей Чиженко

|

Метки: православие |

Медийный трюк Дональда Трампа |

Победа Трампа на выборах вызвала шок в "истеблишменте США". В студенческой и преподавательской среде (а университеты в подавляющем большинстве ультралиберальны и поддерживали Клинтон) - настолько острый, что во многих университетах были открыты комнаты психологической разгрузки. В них трампатизированным студентам и преподавателям предлагались антитрампатические пушистые собачки и кошечки, чтобы их гладить, сладости, раскраски, антистрессовое тесто, чтобы мять и расслабляться, белые доски, чтобы цветными карандашами писать свои мысли и выговариваться.

Читать дальше >>>

|

Метки: Трамп |

Новая Зеландия оказалась седьмым континентом |

Думаете, что на нашей планете всего шесть континентов? Не будьте столь уверены.

Зеландия - огромный массив, почти полностью погруженный в воды Тихого океана, - стала новым претендентом на вступление в "континентальный клуб".

Конечно, вы слышали о ней - ее верхушка, что торчит над поверхностью, называется Новой Зеландией.

По мнению ученых, этот массив вполне заслуживает право называться континентом, и они намерены за него бороться.

В статье, опубликованной в журнале Геологического общества, исследователи поясняют, что площадь Зеландии составляет 5 млн кв. км, что равняется примерно 2/3 площади соседней Австралии, которая считается континентом.

Правда, 94% этой территории находится под водой, а на поверхности видны два крупных острова, составляющих Новую Зеландию, архипелаг Новая Каледония, а также островки поменьше.

На первый взгляд может показаться, что для континента только то, что торчит над водой, имеет значение, однако ученые применяют совсем другой набор критериев, и всем им новый претендент соответствует:

"Научное значение классификации Зеландии как континента - это куда больше, чем просто прибавление нового материка к старому списку, - говорят ученые. - Тот факт, что континент может быть погружен под воду, оставаясь при этом единым целым, помогает в исследовании сдвигов и разломов континентальных плит".

Но как официально включить Зеландию в список континентов? Начнет ли снова болеть голова у составителей пособий и учебников? Вспомнить хотя бы участь Плутона, который несколько лет назад был исключен из списка планет, после чего в школьный курс астрономии, не менявшийся десятилетиями, пришлось вносить коррективы.

На самом деле в мире не существует научного учреждения, которое официально занималось бы классификацией континентов. Так что изменения будут происходить постепенно, пока в науке не укоренится мнение, что Зеландия - полноценный континент.

Зеландия - огромный массив, почти полностью погруженный в воды Тихого океана, - стала новым претендентом на вступление в "континентальный клуб".

Конечно, вы слышали о ней - ее верхушка, что торчит над поверхностью, называется Новой Зеландией.

По мнению ученых, этот массив вполне заслуживает право называться континентом, и они намерены за него бороться.

В статье, опубликованной в журнале Геологического общества, исследователи поясняют, что площадь Зеландии составляет 5 млн кв. км, что равняется примерно 2/3 площади соседней Австралии, которая считается континентом.

Правда, 94% этой территории находится под водой, а на поверхности видны два крупных острова, составляющих Новую Зеландию, архипелаг Новая Каледония, а также островки поменьше.

На первый взгляд может показаться, что для континента только то, что торчит над водой, имеет значение, однако ученые применяют совсем другой набор критериев, и всем им новый претендент соответствует:

- возвышение над окружающей территорией

- характерная геология

- четко очерченные границы

- поверхностный слой толще, чем у обычного морского дна

"Научное значение классификации Зеландии как континента - это куда больше, чем просто прибавление нового материка к старому списку, - говорят ученые. - Тот факт, что континент может быть погружен под воду, оставаясь при этом единым целым, помогает в исследовании сдвигов и разломов континентальных плит".

Но как официально включить Зеландию в список континентов? Начнет ли снова болеть голова у составителей пособий и учебников? Вспомнить хотя бы участь Плутона, который несколько лет назад был исключен из списка планет, после чего в школьный курс астрономии, не менявшийся десятилетиями, пришлось вносить коррективы.

На самом деле в мире не существует научного учреждения, которое официально занималось бы классификацией континентов. Так что изменения будут происходить постепенно, пока в науке не укоренится мнение, что Зеландия - полноценный континент.

|

Метки: Новая Зеландия Земля геология наука |

Скакание как ритуал |

Роман Носиков с дополнением в общую теорию перемог

История все идет и идет своим чередом, и никто не в силах ее остановить, как бы ни старался. А пока она идет более или менее постепенно, пока снова не понеслась с грохотом и сверканием, пока планета не заскрипела вновь как рассохшаяся телега на повороте, не накренилась над очередной пропастью, давайте поговорим обманутых людях.

Их и правда ведь обманули. Жестоко и цинично.

Революция скачков

Они вовсе не за это стояли на Майдане. За что "не за это"? Не за войну. Не за фашизм. Не за нищету. Не за то, чтобы лишиться суверенитета. Не за власть дегенератов и олигархов.

Они стояли за Европу. За евроинтеграцию. За европейские ценности. За европейское уважение к правам человека. За европейскую культуру. За европейский уровень жизни. За европейские зарплаты. За европейские пенсии.

Они стояли против коррупции. Против олигархов. Против "вора Януковича".

Откуда же им было знать, что будет война? Откуда было догадаться, что отвалится Крым? Что к власти придут еще худшие воры, бандиты, нацисты, умалишенные, откровенные дебилы? Что европейскими (и даже элитными) будут платежки за коммуналку, а вовсе не зарплаты и пенсии?

Ну, откуда, в самом-то деле?

Оттуда.

Как можно было не заметить нацистов, выкрикивавших русофобские лозунги рядом с тобой? Как можно было не увидеть на евромайданной сцене — воров, дебилов, предателей? Как можно было не разглядеть сумасшедших? Как пропустили момент появления Маккейна и Нуланд с печеньками?

Как?! Вы же прямо там, на Майдане стояли!

Хотя, постойте. Вы не стояли. Вы скакали.

Странное это сочетание — "революция гидности", то есть "достоинства", и скачки с шовинистическим выкриком.

Достоинство, как правило, предпочитает спокойствие. Оскорбленное достоинство может проявить себя в гневе. Но гнев ничего общего не имеет с бессмысленными прыжками. Бессмысленные прыжки в толпе — это действие, эстетически прямо противоположное достоинству.

Шовинистические выкрики "Кто не скачет, тот москаль!" с достоинством никак не сочетаемы. Оба действия, физическое и вербальное, уничтожают достоинство того, кто эти действия производит.

Присяга капризу

Как правило, скакание — это вид кривляния.

Кривляние же — это один из способов психологической защиты, имитация неадекватности, незрелости, неспособности осознавать действительность, свои обязанности. Неготовность нести ответственность. Нежелание осознавать аморальность своих поступков. Кривляясь, человек изгоняет совесть.

Когда дети кривляются, они показываюn нам, что их поведение условно находится вне обычной морали. Что они "как бы непослушные" и их нельзя за это наказывать.

Во взрослом возрасте кривляние является симптомом такого серьезного психического заболевания, как гебефреническая форма шизофрении. Термин происходит от имени греческой богини вечной юности Гебы. Больной ведет себя как ребенок. Заболевание чрезвычайно тяжелое, практически неизлечимое. Что особенно важно — это заболевание больным не осознается.

Впрочем, в случае с евромайданными украинцами мы имеем дело не с детьми и не с сумасшедшими. Для них скакание — это ритуал.

Это ритуальное самонадругательство, самоунижение, через которое скачущий отрекается от правды, от ответственности, от осознания реальности и морали. Через этот ритуал он заявляет о своей присяге лжи и злу. Он заявляет, что миром управляет только его желание. Каприз.

Скачущий — капризничает. Он заявляет миру: "А я хочу! Хочу! Хочу!".

Он не хочет осознавать реальность. А реальность в том, что еврозарплаты, европенсии, еврожизнь можно добыть только либо упорным трудом не одного поколения, либо через преступление. Но трудиться, пребывая в непрерывном скакании, сложновато. Поэтому остается преступление.

Так вот, своим криком "Кто не скачет, тот москаль!" скачущий, как и в случае со стихами поэтессы Дмитрук, отрекается от своего родства с москалем, заявляет о разрыве с ним. Так он обозначает будущую жертву своего преступления, из которого произойдут евроблага, — жителей Крыма, Донбасса, России.

Занятно, что москаль в этом списке отречений оказывается вместе с правдой и совестью.

Защита от совести

Скачущий полагает, что не удовлетворяющее его бытие — коррупция, нищета, отсутствие смысла жизни, отсутствие ощущения собственного достоинства, самоуважения — коренится в его несовершенной порочной природе: в "совковости" и русскости. Именно за эти грехи он-де извержен из еврорая. Раз так, то он стремится переродиться в нечто другое. И, подпрыгивая, ненавидя русских, укрываясь вышиванкой, свергая памятники Ленину, он ритуально отрекается от самого себя. Он топчет себя.

Это похоже на то, как люди осознавшие свое телесное несовершенство, начинают наказывать собственное тело — наносят ему раны, режут вены, набивают чудовищные тату, уродуют себя пирсингом и т. д. Вплоть до съемок в порно и самоубийства.

Важно понимать, что кривляться можно не только при помощи прыжков. Достаточно интеллектуально развитый человек может просто уставиться в небо, чтобы не видеть фашистов, преступлений, наступающего ада. Это вообще свойственно нашей интеллигенции. А украинская интеллигенция — она такая же наша, как и та, что по эту сторону границы.

Кстати, вы никогда не поражались комментариям, которые оставляют украинские пользователи соцсетей в темах, способных причинить им какой-то дискомфорт? К вопросам, на которые они не могут ответить? К известиям, которые не укладываются в их картину мира? К свидетельствам преступлений СБУ и ВСУ, например? Видели, какие комментарии были оставлены под фото убитой Горловской Мадонны? Замечали эти ритуальные поедания русских мальчиков? Разглядывали меню ресторанов с "шашлычками по-одесски"?

Это все те же самые скачки. Точно такое же кривляние, разрушение своего человеческого достоинства. Просто в данном случае это делается не ногами, а словами. Смысл этих действий — все та же психологическая защита. Задача — не позволить себе ничего осознать.

Поскольку сама цель подобных действий — защита от осознания, от совести и морали, то взывать к этим материям абсолютно бессмысленно. Истерики и экзальтации можно прекратить только методом отвлечения всех усилий истерящего преступника на решение некой другой проблемы, которая требует полной самоотдачи.

Например, решения вопроса самосохранения.

Работа над собой

Собственно, уже по первым групповым скачкам человек с относительно развитым эстетическим чувством, знакомый с классической литературой, где вполне разработан образ юродствующего злодея, мог бы понять про Евромайдан все от начала и до конца.

Так что российская или украинская интеллигенция должна сознаться в том, что никакого эстетического чувства у нее нет, что оно не развито или развито не в большей степени, чем у людей свиного корыта и лопаты. Или что они не читали русских классиков, не читали Шекспира. Или же в том, что они прекрасно понимали с самого начала, что готовится гнусность. И все равно скакали.

В заключение добавлю вот что. Моим согражданам, которые при прочтении этого текста начали испытывать приятное чувство превосходства, хочу сказать, чтобы не обманывались. У нас тоже проявляются некоторые симптомы. Так, например, прикрытие Мавзолея Ленина на 9 Мая, хотя от него люди шли на фронт и к нему бросили знамена фашистских дивизий, — это тоже симптом осознания нами собственной неполноценности, греховности и недостойности "евробытия". Пусть и не в такой острой форме, как у скачущих небратьев.

Так что ниже нос. У нас много работы над собой помимо хлопот с Украиной.

Роман Носиков

История все идет и идет своим чередом, и никто не в силах ее остановить, как бы ни старался. А пока она идет более или менее постепенно, пока снова не понеслась с грохотом и сверканием, пока планета не заскрипела вновь как рассохшаяся телега на повороте, не накренилась над очередной пропастью, давайте поговорим обманутых людях.

Их и правда ведь обманули. Жестоко и цинично.

Революция скачков

Они вовсе не за это стояли на Майдане. За что "не за это"? Не за войну. Не за фашизм. Не за нищету. Не за то, чтобы лишиться суверенитета. Не за власть дегенератов и олигархов.

Они стояли за Европу. За евроинтеграцию. За европейские ценности. За европейское уважение к правам человека. За европейскую культуру. За европейский уровень жизни. За европейские зарплаты. За европейские пенсии.

Они стояли против коррупции. Против олигархов. Против "вора Януковича".

Откуда же им было знать, что будет война? Откуда было догадаться, что отвалится Крым? Что к власти придут еще худшие воры, бандиты, нацисты, умалишенные, откровенные дебилы? Что европейскими (и даже элитными) будут платежки за коммуналку, а вовсе не зарплаты и пенсии?

Ну, откуда, в самом-то деле?

Оттуда.

Как можно было не заметить нацистов, выкрикивавших русофобские лозунги рядом с тобой? Как можно было не увидеть на евромайданной сцене — воров, дебилов, предателей? Как можно было не разглядеть сумасшедших? Как пропустили момент появления Маккейна и Нуланд с печеньками?

Как?! Вы же прямо там, на Майдане стояли!

Хотя, постойте. Вы не стояли. Вы скакали.

Странное это сочетание — "революция гидности", то есть "достоинства", и скачки с шовинистическим выкриком.

Достоинство, как правило, предпочитает спокойствие. Оскорбленное достоинство может проявить себя в гневе. Но гнев ничего общего не имеет с бессмысленными прыжками. Бессмысленные прыжки в толпе — это действие, эстетически прямо противоположное достоинству.

Шовинистические выкрики "Кто не скачет, тот москаль!" с достоинством никак не сочетаемы. Оба действия, физическое и вербальное, уничтожают достоинство того, кто эти действия производит.

Присяга капризу

Как правило, скакание — это вид кривляния.

Кривляние же — это один из способов психологической защиты, имитация неадекватности, незрелости, неспособности осознавать действительность, свои обязанности. Неготовность нести ответственность. Нежелание осознавать аморальность своих поступков. Кривляясь, человек изгоняет совесть.

Когда дети кривляются, они показываюn нам, что их поведение условно находится вне обычной морали. Что они "как бы непослушные" и их нельзя за это наказывать.

Во взрослом возрасте кривляние является симптомом такого серьезного психического заболевания, как гебефреническая форма шизофрении. Термин происходит от имени греческой богини вечной юности Гебы. Больной ведет себя как ребенок. Заболевание чрезвычайно тяжелое, практически неизлечимое. Что особенно важно — это заболевание больным не осознается.

Впрочем, в случае с евромайданными украинцами мы имеем дело не с детьми и не с сумасшедшими. Для них скакание — это ритуал.

Это ритуальное самонадругательство, самоунижение, через которое скачущий отрекается от правды, от ответственности, от осознания реальности и морали. Через этот ритуал он заявляет о своей присяге лжи и злу. Он заявляет, что миром управляет только его желание. Каприз.

Скачущий — капризничает. Он заявляет миру: "А я хочу! Хочу! Хочу!".

Он не хочет осознавать реальность. А реальность в том, что еврозарплаты, европенсии, еврожизнь можно добыть только либо упорным трудом не одного поколения, либо через преступление. Но трудиться, пребывая в непрерывном скакании, сложновато. Поэтому остается преступление.

Так вот, своим криком "Кто не скачет, тот москаль!" скачущий, как и в случае со стихами поэтессы Дмитрук, отрекается от своего родства с москалем, заявляет о разрыве с ним. Так он обозначает будущую жертву своего преступления, из которого произойдут евроблага, — жителей Крыма, Донбасса, России.

Занятно, что москаль в этом списке отречений оказывается вместе с правдой и совестью.

Защита от совести

Скачущий полагает, что не удовлетворяющее его бытие — коррупция, нищета, отсутствие смысла жизни, отсутствие ощущения собственного достоинства, самоуважения — коренится в его несовершенной порочной природе: в "совковости" и русскости. Именно за эти грехи он-де извержен из еврорая. Раз так, то он стремится переродиться в нечто другое. И, подпрыгивая, ненавидя русских, укрываясь вышиванкой, свергая памятники Ленину, он ритуально отрекается от самого себя. Он топчет себя.

Это похоже на то, как люди осознавшие свое телесное несовершенство, начинают наказывать собственное тело — наносят ему раны, режут вены, набивают чудовищные тату, уродуют себя пирсингом и т. д. Вплоть до съемок в порно и самоубийства.

Важно понимать, что кривляться можно не только при помощи прыжков. Достаточно интеллектуально развитый человек может просто уставиться в небо, чтобы не видеть фашистов, преступлений, наступающего ада. Это вообще свойственно нашей интеллигенции. А украинская интеллигенция — она такая же наша, как и та, что по эту сторону границы.

Кстати, вы никогда не поражались комментариям, которые оставляют украинские пользователи соцсетей в темах, способных причинить им какой-то дискомфорт? К вопросам, на которые они не могут ответить? К известиям, которые не укладываются в их картину мира? К свидетельствам преступлений СБУ и ВСУ, например? Видели, какие комментарии были оставлены под фото убитой Горловской Мадонны? Замечали эти ритуальные поедания русских мальчиков? Разглядывали меню ресторанов с "шашлычками по-одесски"?

Это все те же самые скачки. Точно такое же кривляние, разрушение своего человеческого достоинства. Просто в данном случае это делается не ногами, а словами. Смысл этих действий — все та же психологическая защита. Задача — не позволить себе ничего осознать.

Поскольку сама цель подобных действий — защита от осознания, от совести и морали, то взывать к этим материям абсолютно бессмысленно. Истерики и экзальтации можно прекратить только методом отвлечения всех усилий истерящего преступника на решение некой другой проблемы, которая требует полной самоотдачи.

Например, решения вопроса самосохранения.

Работа над собой

Собственно, уже по первым групповым скачкам человек с относительно развитым эстетическим чувством, знакомый с классической литературой, где вполне разработан образ юродствующего злодея, мог бы понять про Евромайдан все от начала и до конца.

Так что российская или украинская интеллигенция должна сознаться в том, что никакого эстетического чувства у нее нет, что оно не развито или развито не в большей степени, чем у людей свиного корыта и лопаты. Или что они не читали русских классиков, не читали Шекспира. Или же в том, что они прекрасно понимали с самого начала, что готовится гнусность. И все равно скакали.

В заключение добавлю вот что. Моим согражданам, которые при прочтении этого текста начали испытывать приятное чувство превосходства, хочу сказать, чтобы не обманывались. У нас тоже проявляются некоторые симптомы. Так, например, прикрытие Мавзолея Ленина на 9 Мая, хотя от него люди шли на фронт и к нему бросили знамена фашистских дивизий, — это тоже симптом осознания нами собственной неполноценности, греховности и недостойности "евробытия". Пусть и не в такой острой форме, как у скачущих небратьев.

Так что ниже нос. У нас много работы над собой помимо хлопот с Украиной.

Роман Носиков

|

Метки: Запад общество Украина |

Библия и Достоевский о природе революции |

Романы Достоевского за сравнительно небольшой срок своего существования собрали огромный урожай человеческих душ, пришедших к Богу. Книги русского мыслителя чрезвычайно насыщены библейскими смыслами – иногда даже кажется, что читаешь не художественную литературу, а расширенное толкование на какую-то из библейских книг.

Об этой связи произведений Достоевского с миром Библии и хотелось бы поговорить. В поле нашего внимания будет знаменитый диалог Ивана и Алеши Карамазовых – с одной стороны, и третья глава книги Бытия – с другой. Данная библейская глава есть ключевое место всего Ветхого Завета, некая завязка, ибо в ней описано событие, которое определило дальнейшее направление человеческой жизни – искушение диаволом первых людей. Вся ветхозаветная история падшего человечества начинается, по сути, отсюда – от первого греха и нежелания каяться.

Такое же важное место в романе занимает беседа Ивана с младшим братом – главы "Братья знакомятся", "Бунт", "Великий Инквизитор". По сути, здесь заключен весь драматизм "Братьев Карамазовых". Вообще, у Достоевского драматизм идеологический, мировоззренческий – в столкновении идей, концепций, философских учений. Поэтому так важны диалоги Николая Ставрогина и Петра Верховенского в романе "Бесы", общение Раскольникова с различными персонажами "Преступления и наказания", разговоры князя Мышкина с Рогожиным и другими героями "Идиота". Вся остальная канва произведений, даже событийная, лишь обслуживает смысл диалогов. Для романа "Братья Карамазовы" спор Ивана и Алеши есть некий смысловой центр, точка, к которой стремятся все прямые.

Итак, что же общего между двумя текстами? Первое – есть искуситель, соблазняющий жертву. В книге Бытия жену искушает диавол, вселившийся в змея; в романе Достоевского Алешу искушает тот же диавол, говорящий устами Ивана. О том, кто стоит за идеями Ивана Карамазова, нам ясно дается понять из одной его фразы, сказанной Алеше в разгаре спора: "Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме".

Кроме того, у Ивана и змея один и тот же стиль беседы – оба они стараются ввести собеседника в заблуждение, сбить с толку, запутать. Например, в райском саду змей спрашивает Еву: "Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?" (Быт.3, 1) – хотя Бог этого вовсе не говорил. Вопросы диавола уже содержат ложь. Точно такова речь Ивана – сбивчивая, скачущая с темы на тему, порой бессвязная. Он проверяет брата на прочность, втирается в доверие, мутит, противоречит сам себе, бросается от темы к теме, дразнит Алешу.

"Ведь ты твердо стоишь, да? Я таких твердых люблю, на чем бы там они ни стояли… Ты, кажется, почему-то любишь меня, Алеша?"

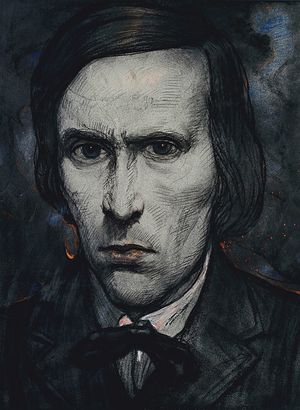

"Иван Карамазов". Иллюстрация Ильи Глазунова.

"Иван Карамазов". Иллюстрация Ильи Глазунова.Алеша, так же как и Ева, не понимает искушения, он видит в Иване лучшее, что в нем есть, – русского мальчика. "Свежий и славный мальчик…" А Иван продолжает плести свою паутину: "Да, я мальчик… жизнь очень люблю… клейкие листочки… поеду в Европу…" Ахинея! Кстати, он сам так и называет свой разговор – "ахинея", а в одном месте спрашивает: "Ты не знаешь, для чего я это всё говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно". "Ты говоришь с странным видом, – с беспокойством заметил Алеша, – точно ты в каком безумии". Да, Иван не в себе, ибо сейчас через него говорит другое существо – бес, которого он увидит скоро в своей собственной комнате.

Братья общаются, и вдруг – прямая отсылка к третьей главе Бытия: "Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию? – раздражительно отрезал было Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. – Каинов ответ Богу об убитом брате, а?"

А он ведь и пытается сейчас убить брата – убить духовно. Другие страницы романа показывают, что он, по сути, и готов был убить как Димитрия, так и отца. В дальнейшем как раз Иван становится идеологом убийства старшего Карамазова.

Разговор продолжается, Иван переходит на тему Бога. Еще бы! Как в райском саду диавола заботили не плоды древа познания, а расстройство взаимоотношений человека и Бога, так и Иван навязывает младшему брату единственную по-настоящему интересную ему тему. Он развивает беседу все в том же ключе – путано и противоречиво, по-диавольски. "Человек выдумал Бога", – отрезает он. Но тут же изрекает обратное: "принимаю Бога". Впрочем, быстро поправляется: "принимаю Бога, но мира этого Божьего – не принимаю".

Как и в словах змея-диавола, в данных словах Ивана содержится ложь. Как можно принимать Творца, не принимая Его творения? Это отрицание Бога через отрицание созданного Им мира. Далее безбожие Ивана будет открываться нам все больше и больше. По мере продвижения диалога растет и ложь Ивана, открытая или сокрытая. Снова как в Эдеме: вначале "не умрете", а затем "будете как боги".

Иван проговаривает очень важный секрет. "Я тебе должен сделать одно признание, – начал Иван: – я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних". Иван здесь почти открывает свои карты. Его слова сообщают нам одну из главных характеристик диавола – он не способен любить. Далее падший дух устами Ивана изрекает очередной тезис: "Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо". Алеша слабо пытается возражать, но Иван словно не слышит. Его речь в этом месте изощренно-издевательская: "Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы всё было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить".

Не давая Алеше опомниться, Иван переходит к своему главному козырю, к теме детского страдания. Младший брат с подавленным молчанием выслушивает страшный монолог о "слезинке ребенка".

Это самое пронзительное место романа, которое нельзя читать без содрогания. Причем Достоевский устами Ивана оглашает реальные факты. Писатель многие годы собирал их, записывал. Иван ничего не выдумывает.

Турки, вырезающие младенцев из утробы матери. Интеллигентные муж и жена, зверски мучащие свою пятилетнюю дочь. Затем рассказ о генерале, затравившем ребенка собаками… Читая эти жуткие страницы, чувствуешь, как не только вера Алеши колеблется, но собственное религиозное чувство подвергается сильному искушению. "Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит?" – кричит Иван.

Заметим, что добро и зло для Ивана – чертово. Поистине диавольский взгляд, не различающий истину и ложь, святость и нечистоту, добро и зло. И вот, Алеша в какой-то момент искушения не выдерживает, запутывается. На вопрос брата о том, нужно ли расстрелять мучителя, он отвечает утвердительно: "Расстрелять". Слова Алеши приводят Ивана в восторг: "Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!"

И уже через страницу мы читаем знаменитое карамазовское: "Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю". На что уже опомнившийся Алеша твердо отвечает: "Это бунт".

Вот вся суть карамазовских откровений! Не о боли человеческой переживает диавол, нет. Он не желает размотать клубочек до конца и понять, откуда же появилось зло в мире и кто ответствен за него. Ему лишь нужно заставить человека отвергнуть Бога. Вопрос о смысле страданий Карамазов задает не Богу, Который только и способен ответить на данное вопрошание, но ограниченному человеку. Ивана не интересует поиск истины: "Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать". Он желает лишь одного – сломать веру брата. Но Алеша запечатывает цепочку диавольских аргументов одним точным словом – бунт. Да, это бунт против Бога, против истины, против самой жизни, подаренной Богом. Тот же бунт, в который вовлек сатана первых людей.

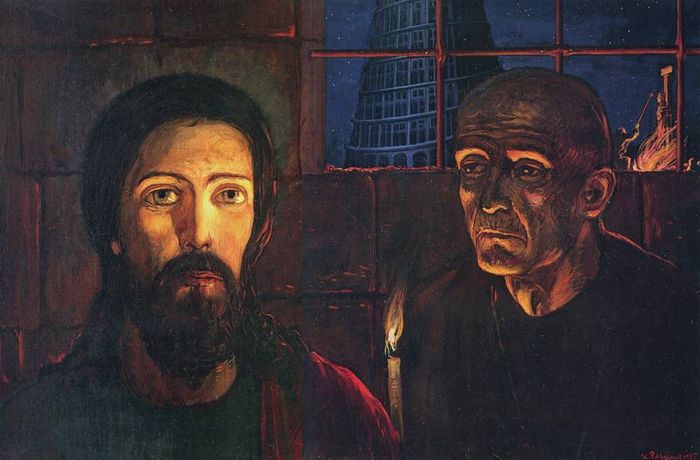

Великий Инквизитор. Левая часть триптиха И. Глазунова.

Для диагноза идей Ивана важна еще одна фраза Алеши, звучащая уже в самом конце диалога, после повествования о Великом Инквизиторе: "Это чтобы "всё позволено"? Всё позволено, так ли, так ли?" Действительно, если Бог неправ, или Его вовсе не существует, то все дозволено – карать и мстить по своему усмотрению (принимать свои меры, как говорит Иван), развратничать и убивать, обещать и не делать, наживаться на чужом горе, обманывать и грабить. Только делать это во имя "добра", во имя чьей-то "правды"! Вот она, карамазовская свобода. Это свобода революционного почина, которую пропагандирует Иван и которую некогда предложил первым людям змей.

***

Увы, Адам и Ева вкусили этой свободы, хотя Бог предупредил о последствиях. Вкусила также и православная страна, которую предупреждал Достоевский, открывая духовную подоплеку приближающейся революции. И сегодня многие русские люди вновь готовы принимать смертельный яд революционных идей, игнорируя уроки прошлого, не желая учиться на ошибках ушедших поколений.

Повторим сказанное вначале: романы Федора Михайловича есть расширенное толкование библейских смыслов. Сам писатель говорил, что без Евангелия его книги не понять. А к его словам можно прибавить: без Священного Писания мы не поймем не только Достоевского, но и самих себя, своей истории, своего будущего. Будущего, которого можно не бояться лишь в том случае, если мы вступим в него с Евангелием в руках.

Сергей Комаров

|

Метки: литература Достоевский революция Евангелие |

«Вы слишком много ждете от власти, а должны ждать от себя» |

Урбанист из России, исследующий постсоветские города, в третий раз побывал в Алматы (по приглашению Urban Forum Almaty) и впервые – в Астане. Власть поговорила с ним о городских пассионариях, как взаимодействовать с акиматом и нужны ли городу бренды.

— Вы часто бываете в Алматы. Может быть, начнем с того, какие сейчас вы видите проблемы в городе?

— Мне кажется, первая проблема — это самоопределение города. Условно говоря, плюс Алматы в его ярко выраженной идентичности, все-таки здесь есть понятие того, что такое город. Оно может быть не сильно проявлено, но это считывается через разговоры алматинцев, через какие-то маршруты, сценарии, что показывают приезжим. Идентичность есть, но она не направлена в будущее, это проблема всех постсоветских городов. Вроде бы есть это наше уникальное, но куда это, что мы хотим дальше, образ желаемого будущего, какие-то стратегические вызовы, — у Алматы их нет. Мне показалось, что отдельно они есть у акимата, бизнеса, у активистов, но общегородского взаимодействия нет. Плюс чувствуется рефлексивность по поводу того, что столица сейчас в Астане. При этом Алматы несколько снобистски относится к Астане, и говорит о том, что культурный, финансовый и образовательный центр все равно в Алматы, а вот административный центр – это действительно Астана. Проблемы в потери роли столицы и отсутствии вызова — что Алматы может предложить миру, при этом мне кажется, что Алматы — город мировой.

— Мировой?

— Конечно! Условно говоря, казахи и Казахстан — это культура в масштабах цивилизации. Я отношусь к этому так: любая культура, истории которой больше тысячи лет, имеет право на роль в цивилизации. И даже сценарии, которые я здесь проживал за эти три раза, это интересно: фонд Сороса, какие-то виолончелисты из Германии, и фестивали российские, и художники откуда-то, архитекторы английские. То есть, приезжая сюда, я все равно нахожусь в контексте мира, а не в контексте какой-то замкнутой культуры. Так что первая проблема — отсутствие каких-то новых уникальных смыслов, новых источников вдохновения, глобальных целей. То есть "мы хотим быть комфортным городом", — это стандартный набор для всех городов, но вам не хватает своих уникальных смыслов. Вторая проблема связана с социальным слоем.

Системное отсутствие городской коммуникации, городского взаимодействия, отсутствие диалога между акиматом и какими-то профессиональными сообществами, — это тоже проблема постсоветская, а не только Алматы. Чиновники, не обладая компетенциями и сложностью мышления, не зная, как все устроено, предпочитают апеллировать к зарубежному опыту, опыту развитых стран – пусть они нас научат, пусть они разработают, Ян Гейл и так далее, вместо того, чтобы попытаться внутри самостоятельно как-то отмодерировать профессиональную дискуссию и выразить свой опыт. Вот это есть проблема диалога. Есть проблема взаимодействия между бизнесом и внутри бизнеса, потому что очень много типовых проблем постсоветских городов – это и обилие рекламы в городе, и отсутствие парковочных мест, и спальные новостройки, весь этот набор говорит о том, что внутри бизнес-сообществ тоже не совсем выставлены коммуникации. Ну и проблема коммуникации между обычными горожанами — я их называю "городскими пассажирами", и например, городскими активистами. Появились классы городских пассионариев, городской интеллигенции, городской элиты, которые переживают за судьбу города, за историческое наследие, за общественные пространства, но абсолютно не умеют свои переживания доносить до мигрантов, до тех, кто в город приехал. Потеряны эти коммуникации, поэтому мне кажется, в Алматы, при всей его комфортности, особенно в центральной части, все коммуникации сегрегированы. То есть каждая группа общается в своем сообществе, очень тяжело выходит за его рамки, хотя в последний год какое-то наше партнерство с Urban Forum Almaty и конкурсы фонда "Сорос Казахстан" как раз направлены на выход за эти границы, за вовлечение местных сообществ, за коммуникацию, за работу с городской периферией, за выстраивание партнерства между конкурентами.

Как не потерять своей уникальности, и стать кому-то партнером – тут самая главная задача в том, что мы не умеем мыслить горизонтально.

При любой встрече всегда возникает вопрос, кто будет главный, а не возникает вопрос – что мы можем вместе сделать, как мы можем быть друг другу полезными. Ну и третье — это средовые проблемы. В Алматы действительно переизбыток транспорта, очень неравномерное развитие периферийных районов, спальных районов, новостроек и центра города. Центр города — с хорошей старой архитектурой, со средой, ориентированной на человека, все равно не масштабируется, Алматы не полицентрический город, в Алматы ярко выраженный центр и вот все остальное, ну плюс есть какие-то символические, географические доминанты типа гор. Плюс недостаток, неразвитость общественных пространств, те же самые парки, скверики, или загорожены заборами, или с абсолютно старыми советскими функциями — стоит памятник, но даже нет вечернего освещения, какой-то подсветки, нет никаких новых городских сценариев. Хотя видно, что Алматы пытается меняться, и навигация городская, и велопарковки появляются, хотя иногда как-то по-московски сделано — непонятно, почему они именно на этом месте стоят, видно, что здесь никогда не будет велосипедного трафика. Мне в Алматы не хватает общественного транспорта. Я вижу, что город такой очень индивидуалистический, он еще мыслит категориями старого бизнеса: ТРЦ-жилой комплекс, а не мыслит категориями новой постиндустриальной экономики.

— Вы много говорили про создание, воспитание горожанина. У нас есть много историй о том, когда один человек решал улучшить жизнь в своем дворе, но сталкивался с непониманием со стороны соседей. Как нам научиться взаимодействовать?

— Нужно пройти курсы горожанина, потому что у нас потерян целый пласт городской культуры: что такое город, кто такой горожанин, что такие идентичность, патриотизм. У нас воспитание исчезло как целая городская деятельность, мы не воспитываем горожанина. В школе, например, сказали – мы оказываем образовательную услугу, а воспитывать должна семья, семья вся на работе, ипотека, транспортно-логистические затраты, и поэтому вырастает ребенок, воспитанный сериалами и компьютерными играми, и локальная городская культура у него нигде даже не просачивается.

— Так кто должен воспитывать?

— Воспитывать должно городское сообщество. Условно говоря, это результат городского диалога. Вы не можете в одиночку предлагать свои ценности. Проблема активизма на постсоветском пространстве в том, что у нас даже нет определения, что такое городской активист, сообщество, у нас нет понятия технологии вовлечения. В чем проблема этих активистов, которые в одиночку пытаются сделать во дворе всем хорошо? В том, что двор — общее пространство. Ты имеешь на него такое же право, как и все остальные соседи, нравится тебе это или нет. Единственная возможность преобразовать двор — договориться с соседями. И возможно, что на первом этапе не получится поставить ту песочницу, которую ты хочешь, или ту парковку, которую тебе надо. Но вот эта сама культура диалога, когда вы друг друга обойдете, постучитесь в каждую дверь, скажете: здравствуйте, я хочу вот это, а вас что-то волнует в городе, давайте решим вместе, что с этим делать. Вот это умение вовлекать в простые вещи, это как раз и формирует культуру горожанина. Что такое умение ладить с соседями? Это не значит, что вы друг другу по жизнь обязаны и у вас возникают какие-то более тесные отношения, нет. Это значит, что потом эту культуру диалога вы трансформируете на остальные городские процессы: на бизнес, на коммуникации, что нужно обязательно спросить других, что позиций может быть несколько, что они могут не совпадать с вашей. Это базовые вещи, которые на постсоветском пространстве являются болевыми. Поэтому мы, занимаясь урбанистикой и городами, вынуждены создавать локальные сообщества. Базовое понятие "горожанин" формируется по месту жительства.

— Urban Forum Almaty изучал три микрорайона – Тастак, Орбиту и Шанырак, и выяснил, что наиболее сильные социальные связи между людьми в Шаныраке, не в самом благополучном районе.

— Ну, социальность никто не отменял. Когда вам терять нечего, и у вас обмен ресурсами является, в том числе, и способом выживания, то связи устанавливаются намного плотнее. Пойти попросить соли, вместе посмотреть за детьми, сделать совместную покупку, это формирует сообщество, с другой стороны, это тоже вещь очень рискованная, потому что мы понимаем, что эта социализация вынужденная, она не проактивная, что мы не поддерживаем друг друга, чтобы куда-то дальше расти, мы просто за счет этого выживаем. Второй момент, что эта социализация в любой момент может пойти в некую радикальную настроенность, что, например, если в городе будет недостаток какого-либо ресурса, то более социализированные маргинализированные районы быстрее объединяются против тех, кого они считают виноватыми в своей участи. Когда мы проводим исследования в городах, мы видим, что чем хуже уровень жизни, тем быстрее идет объединение определенных маргинализированных групп. И эта маргинализация может повернуть куда угодно. Настоящая социализация — это усложнение связей, это обмен не только ресурсами, это обмен компетенциями, это более сложная социализация.

Мы не можем взять человека за руку и сказать: "Пойдем дружить", потому что он должен со своей картиной мира захотеть этого, мы даже не можем ему, условно говоря, вбросить какую-то идею, пойдем со мной. Твоя идея, ты и делай. Единственное, что мы можем — попытаться создать условия, дать человеку возможность самореализации, то есть, чтобы он сам начал задавать себе вопросы, сам на них отвечал, чтобы он понимал, что жизнь — не только потребление еды, сон и работа, это еще и попытаться из своего хобби сделать дело, чему-то научиться. Почему культура для нас сейчас является единственным и самым эффективным инструментом изменения городов? Смена моделей, смена смыслов, передача компетенции, обсуждение вопросов — как и зачем жить, что такое человек, что такое счастье — вот это заставляет людей как-то меняться. Не какие нам нужны дороги, или кто виноват, и в чем причина коррупции, а уход в более причинные вопросы.

— Есть одно из мнений, что проблемы в городе связаны с тем, что должность акима — назначаемая. Мы не выбираем его, и он сам не знает, сколько лет он проработает здесь. Мы не можем спросить с акима, потому что он нам ничего не обещал.

— В России теперь должность губернатора тоже назначаемая, даже понятно, почему произошел такой, условно говоря, отход от демократических принципов. В стране нет демократии, потому что мы не умеем здороваться с соседями, у нас в постсоветском периоде, в нашей карте мира очень сильно перегружена роль власти, у нас власть — это сакральное, системное, что-то большое, что за все отвечает. Хотя, если посмотреть на любой акимат, на любую администрацию, то это, прежде всего, управление хозяйством: дороги, школы, газ, свет, вода, мусор и т.д. То, что администрации взяли на себя функции культурные, стратегические, инвестиционные, это перегруженность, вызванная антикризисным управлением в 90-е годы.

Все время за нас кто-то что-то решал и нам в этой парадигме выгодно жить. Тактически — да, а стратегически — нет.

Даже если люди организовались в ТСЖ или КСК, единственная тема, которая их волнует — это совместное хозяйство, их не волнует тема культуры, городской среды, комфортность проживания, они еще до этого не дошли, их никто этому не учил. Их волнует подъезд, шлагбаум, забор и мусор. Все. Из-за этого у нас нет ни одного двора, где были бы учтены интересы жителей всех возрастных групп. Массовая культура не поднимает тему того, что такое город, горожанин, за последние 10-15 лет не было создано ни одного фильма или сериала, который бы поднимал вопросы горожанина, городского мигранта, городского активиста, городского сообщества, диалога, даже в массовой культуре нет этих рефлексивных тем.

Не было никого, кто эту бы роль на себя взял, сейчас есть бизнес, но он не хочет отвечать за городскую деятельность, сейчас есть городские активисты, но они не берут на себя роль, например, в формировании городской культурной политики или городского воспитания. Все говорят: вот мы сейчас власти накажем и пусть она делает, а любая иерархическая пирамидальная система, где сложная субординация, уже не справляется с потоком сложностей. Количество информации таково, скорость изменения такова, что ни один человек не в состоянии принять правильное решение. Единственный выход в сложившейся ситуации — изменение самой системы управления. А давайте я не один буду за все отвечать, а давайте нас будет много, каждый будет заниматься чем-то своим, но мы будем в тесной связи с другими. Мне кажется, это проблема постсоветских городов, ну и, наверное, Алматы в том числе – что вы слишком много ждете от власти. Хотя на самом деле вы должны ждать, прежде всего, от самих себя. Тогда и акимату будет проще. Предложите ему роль, сейчас он все роли на себя забрал, и не выполняет их, а вы в такой ситуации – ну что, давай, играй, ты же на сцене. Парки нам давай, культуру нам давай другую, давай нам другого горожанина, вместо того, чтобы сказать: дружище, мы понимаем, что на тебе хозяйство, налоги, взаимоотношения там с государством, мы на себя берем образование, культуру, бизнес, согласен ты или не согласен — вопрос переговоров, но мы берем на себя за это ответственность, начинаем договариваться друг с другом. Да, сначала будут возникать проблемы, никто вас сначала не будет слушать, но если вы наберете критическую массу, бизнес, активистов, экспертное сообщество, медиа, к вам подключатся горожане, то в принципе акимат выдохнет, скажет: фух, моя роль только приходить, перерезать ленточки, фотографироваться и отчитывать наверх, что все хорошо. Так конечно, очень тяжело выстраивать городскую политику, потому что это не политика одного субъекта, это синхронизация городских политик. Легче, конечно, сказать, что моя хата с краю, закрыться в телевизоре и не участвовать в городской жизни, но город — это общее пространство, здесь хочешь-не хочешь, тебя это касается. Сейчас проблема постсоветских городов — мы все больше начинаем платить за ЖКХ, потому что город становится неэффективным, нас все это раздражает, мы понимаем, — то, сколько мы получаем и то, что мы тратим, уже несоизмеримо. Мы стоим в пробках, мы тратим на обслуживание квартиры, машины, детей и мы понимаем, что вся жизнь уходит на покрытие этого разрыва. А это связано с тем, что отсутствуют локальные сообщества, городское взаимодействие не позволяет выстроить обратную связь.

— В прошлом году акиматом были потрачены деньги на конкурс и утверждение логотипов и брендов Алматы и тысячелетия города. Нужно вообще это городу?

— В России, слава Богу, нам на некоторое время удалось закрыть тему брендинга территорий. Брендинг – это инструмент. И понятно, почему каждый город хочет заниматься брендингом. Условно говоря, он чувствует, что свою уникальность нужно как-то защищать, как-то нужно на ней зарабатывать, но он не знает, как это делать. Он не понимает, что это какая-то внутренняя городская идеология, культурная политика, что брендинг — инструмент, что должны быть субъекты, кто этим должен управлять. А если акимат меняется… У нас даже поговорка есть: "Новый мэр — новый бренд". Для постсоветских городов нужно разрабатывать не логотипы, а портфель брендов, что сейчас формирует образ Алматы и в каком масштабе, а второй момент — создание других субъектов, например, стратегического совета города, в котором в закрытом режиме держатели этих брендов договариваются как они формируют календарь своих событий, маркетинговых активностей, на чем они делают фокус, как они себя позиционируют, объединяются ли они для позиционирования Алматы на внешних рынках. Если да, то на каких: образовательных, туристических, человеческих… Пока у нас субъекты не развиты, мы в России тему брендинга территорий остановили, сказали: "Ребята, хватит рисовать логотипы, логотип — это не бренд". Когда вы делаете фокус неправильно, вы тратите ресурсы, а потом не знаете, как этим управлять. У вас кончается бюджет на рекламу, куда вы потом деваете этот логотип?

С кем сейчас Алматы партнерится как город? С кем сейчас Алматы конкурирует? А где в Алматы есть локальные бренды, которые друг друга едят? А есть ли незанятые ниши, которые Алматы дает внешним франшизам, внешним маркам? А как побороться за отток отсюда творческой молодежи, используя свой символический капитал? Это сложнейшие вопросы. На таком уровне никто даже в администрации в России не работает. Потому что брендинг города – это, прежде всего, деятельность городского сообщества. Этим не может заниматься акимат, он хозяйственник, он отвечает за хозяйство. Когда вы ему еще и идеологическую функцию отдаете, его вообще разрывает, он понимает, что не может удержать такую сложность в голове. Дороги, транспорт, инфраструктура, мусор и тут еще и брендинг, конечно, его тянет на упрощение этой истории. А, логотип? Сейчас нарисуем! Конкурс? Сейчас сделаем! Наймем лучших внешних специалистов, а своих поискать? У вас тут в городе под 150 дизайнеров.

— Я общалась с начальником управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, и спрашивала его, почему так антигуманно по отношению к пешеходам настроены светофоры. Он сказал: "Ну, мы в апреле ждем заключения российско-германских специалистов". Ну, я, житель города, есть перед вами, я перехожу эту дорогу два раза в день и я вам говорю, что 12 секунд – это мало.

— Это отсутствие компетенции. Проще заказать другим, типа они умнее и мы им заплатим за свою некомпетентность. Это повсеместная практика. Признаться в своей некомпетентности на локальном уровне очень сложно, но только это на самом деле заставляет развиваться город. Когда вы говорите: слушайте, я не во всем разбираюсь, вот в этом я компетентен, а в этом – нет, давайте кто-то мне поможет. Вот это и есть городской диалог. А вторая, тоже системная проблема — у нас все любят заниматься следствиями, а не причиной. К примеру, транспорт — это следствие. Транспорт — это городская функция, транспортные потоки завязаны на местах, где мы спим и на местах, где мы работаем, на местах, где мы получаем какие-то услуги. И вот говорят: давайте шире делать дороги, больше парковочных мест, а потом параллельно же ставят задачи комфортной городской среды, пешеходной доступности, развития малого бизнеса, — противоречивые задачи, нерешаемые в этой модели. То есть мы должны смотреть – а кто пользуется общественным транспортом, зачем, а давайте менять мышление горожанина – что две машины на семью, это много. А для того, чтобы он отказался от второй машины, нужно спросить, каких услуг ему не хватает в месте проживания. И там услуги эти создать, чтобы он ребенка не возил на все кружки по городу, а все это получал в своем районе. Давайте посмотрим, кто из нас ездит на работу, и что нужно сделать для того, чтобы эти рабочие места создать по месту проживания. Это сложнейшая настройка города. Тогда транспорт станет не дойной коровой бюджета — давайте строить больше дорог, развязок и т.д., а станет нормальным городским инструментом. Не департамент транспорта должен заниматься проблематикой, а департамент развития, департамент труда, должны изучать, как у нас распределена рабочая сила по городу, как мы можем повлиять на их перераспределение, и потом давать рекомендации управлению транспорта: вот, ребята, у нас здесь строится новый район, но вот эти потребности у них возникают, поэтому давайте подумаем, какую транспортную систему им обеспечить. Но так в наших городах никто не работает. Все смотрят на существующую транспортную ситуацию, видят проблему и говорят: а давайте здесь расширять! Надо заниматься не транспортом, надо заниматься городом. Транспорт — это часть кровеносной системы города, часть, даже не главная.

Если нормально делать опрос людей, то выяснится, что вы очень рано отказались от трамвая.

Потому что трамвай для города — это не только транспорт, это еще его некая идентичность, некий сценарий, это формирование уникальных переживаний, трамвай — наиболее эффективный городской транспорт, при правильном подходе к рельсовой системе, к планировочным решениям, вы можете перемещать быстрые потоки. Трамвай сейчас быстро модернизируется, он становится скоростным, бесшумным и экологически чистым. Это все задачи как раз городского взаимодействия. Просто все вещи длинные и почему акимат за эти проблемы не берется? Он понимает, что создание действительно эффективной системы в городе, это история на 10 лет, а акимат, например, работает 4 года. Да аким даже за это браться не будет, закажет исследования, отчитается ими, потом придет следующий градоначальник, а время-то идет, люди-то здесь живут, здесь формируются дети, бизнес, им становится не комфортно, они переезжают и городская экономика страдает.

— Аким пообещал премьер-министру, что он уплотнит Алматы. Я видела разные планы по уплотнению кварталов – где на месте двухэтажных зданий стоят высотки. Но дороги рядом шире не становятся. И даже при том, что под каждым домом будет парковка, это не поможет. Как города решают эту проблему с уплотнением? Можно ли это сделать безболезненно?

— Уплотнение — вынужденная мера, если вы хотите остаться актуальными и современными. Если вы хотите что-то хорошее делать на экспорт, то вам нужно иметь в одном месте большое количество разных людей с высоким уровнем компетенции, с высоким уровнем мобильности, и т.д. Второй момент, что у нас, на постсоветском пространстве, слово "уплотнение" понимается неправильно.

У нас всегда уплотнение это почему-то изменение высотности, это расползание города вширь: давайте еще земли себе присоединим и что-нибудь там построим.

И понятно, что мы там построим – только спальники, потому что эту землю может быстро обработать только девелопер. Уплотнять нужно с умом. Если мы понимаем, что здесь есть транспортные возможности, то здесь мы можем сделать транспортно-пересадочный узел, уплотнить функции, этажность выше сделать – и это не портит облик города. Но если мы начинаем уплотнять исторический центр, то мы теряем его качество, мы получаем кучу градостроительных конфликтов, отток туристов, потому что они говорят: слушайте, вы потеряли здесь свою уникальность, раньше было как-то по-особенному, а теперь — нет, начинает уходить уличная торговля, потому что пешеходы исчезают. Здесь надо говорить не об уплотнении, а о том, за счет каких ресурсов, возможностей, город может обеспечить высокую плотность человеческого капитала, а не высокую плотность квадратных метров. Это смена нюансов. Не больше людей, а больше каких людей, и возможно, уплотнение города, это не строительство жилых новостроек, а создание университетов, лофтов или кластеров. Вот депо у вас там освободилось. Что у вас там построят? Торговый центр? Мясокомбинат? Или там возникнет культурно-образовательный центр? Что? Вот это вопрос уплотнения. Если в вашем историческом центре начнется меняться высотность, вы здесь все убьете — как в Москве, Садовое кольцо расширили, вырубили деревья, исчез пешеходный трафик, по шесть лет стояли пустующие арендные площади, их не могли сдать. А там невозможно было даже говорить по телефону – шесть потоков машин туда, шесть – обратно, 12 линий на дороге. Как здесь жить? Все эти вопросы сложные, все они неоднозначные. Их нужно рассматривать в системе. Это первая базовая проблема, о которой я говорил — стратегия города какая? Кем он хочет быть? Он хочет быть постиндустриальным? Как он раскрывает эту постиндустриальность? Если у него что-то, в чем он специализируется? Этот вопрос нельзя задать одному человеку, этот вызов должно взять на себя городское сообщество.

— Вы же знаете эту историю про парки: акимат сейчас раздал архитекторам парки и скверы, чтобы они быстро сделали проекты по их благоустройству.

— Темы, которые на повестке, они правильные. Но сам подход — неправильный. За две недели давайте что-нибудь нарисуем, нужно быстрее-быстрее. Почему?

— Бюджет горит!

— Да даже не в бюджете дело. Возможно, нужно отчитаться кому-то, возможно, нужно поставить галочку. Город — это не галочки, город — это люди. Давайте парками позанимаемся серьезно, давайте год просто исследуем их, исследуем людей, какие общественные пространства там нужны, как они должны быть между собой связаны, что у нас с реками, что у нас там с окраинами, какие функции, сколько рабочих мест создает каждый парк, вот так должен вопрос исследовательский стоять. И проектировочный вопрос должен стоять так же. А как мы воспитываем горожанина через эти общественные пространства? Что мы ему транслируем? Какие ценности? Город Алматы какой? Застрявший в Советском Союзе? Город кочевников? Или постиндустриальных кочевников? Какие смыслы мы вбрасываем через парки? Мы просто ставим бронзовый памятник или городской сценарий? Интерактив или пассив? Архитектура, среда, ландшафт, ограждения, заборы или отсутствие даже базовых туалетов?

Любые работы с общественным пространством мы начинаем с разработки культурной политики. Пока у вас нет смыслов, вы не можете поставить правильную задачу архитектору, скульптору, дизайнеру. Говорите: ну возьмите лучший европейский опыт и перенесите его сюда, это московский подход. Супер. А где наша идентичность? Поэтому не спрашивайте, почему у нас такой отток населения, такая мобильность молодежи, потому что ей все равно где жить.

— Давайте поговорим про Астану. Я знаю, что вы там были впервые, какие у вас впечатления?

— Вчера я был на общественном стратегическом совете устойчивого развития. Меня пригласили в нем поучаствовать. И там было сказано, что Астана — это результат вашего первого и единственного урбаниста — президента Казахстана. Таких примеров на нашем пространстве несколько, например, Петр I: построил город-иллюзию, собственную мечту, ну, через 100-200 лет люди научились в нем жить, и сейчас это один из лучших городов, но что касается Астаны, и что касается таких проектов, в них все неоднозначно. В них всегда есть плюсы и минусы. Плюс Астаны в том, что видна некая цель, которую преследовал заказчик: казахи — это современная мировая нация, которая обладает ресурсами и амбициями, но реализация этих амбиций была опять же пущена по мировым стандартам, то есть по внешним технологиям, а не по внутренней казахской технологии.

Вы не стали создавать собственную урбанистику, вы сказали – возьмем лучший опыт и просто его приземлим, даже не научив своих специалистов.

Условно говоря, если бы при проектировании Астаны было бы создано казахское сообщество урбанистов, архитекторов, градостроителей, потрачено время на их обучение, на их вовлечение в эту историю, то, возможно, вы бы получили другого качества архитектуру. Не такую именитую, но она была бы ваша, вы бы получили профессиональное сообщество, вы бы себя в мире обозначили как субъект, готовый заниматься современной архитектурой. А вы просто продемонстрировали, что у вас есть деньги и амбиции. Это нормально, Олимпиада в Сочи — тоже самое. Амбициозность в Астане считывается, город современный, с этим не поспоришь, реально виден масштаб и виден как бы некий замысел, символизм, это город для жизни в самолете, но когда ты опускаешься на уровень человека, — пешеходная доступность, транспортная связанность, комфортность городской среды, защита от ветра, ты понимаешь, что город не для человека. Город для жизни в автомобиле и в доме. У вас есть кафе, рестораны, но нет социальной инфраструктуры. Цели были государственного масштаба, теперь их нужно приземлить на человеческий масштаб, поэтому, кстати, в Астане и создан центр урбанистики, и новый аким считывает эти проблемы, и мне понравилось, что он говорит современным профессиональным городским, градостроительным языком. Вопрос в том, сможет ли он вокруг себя собрать команду, которая будет это применять где-то на практике. Если Астана сконцентрируется на вопросе возвращения человека в город, и ей удастся это решить, то это будет один из лучших городов на постсоветском пространстве.

— Как бороться за сохранение памятников архитектуры или просто значимых зданий? У нас все истории борьбы пока неудачные. Активистам пока ни разу не удалось отстоять ни здания, ни застройку в горах.

— Критическая масса и конструктивная повестка. Потому что по большому счету у акимата в голове, когда он лоббирует эти интересы – снести что-то, есть болевая точка. Нужно пополнять чем-то бюджет. Акимат не мыслит как предприниматель — на чем город может заработать, он мыслит как предприниматель первой волны — что я могу такого продать, чтобы пополнить дыру в бюджете. Поэтому акимат смотрит, что можно снести безболезненно, он понимает, что этот памятник архитектуры важен тысяче человек в городе, а живут в нем два миллиона, конечно, никаких массовых петиций не будет, никто не выйдет. Эту тысячу я проигнорирую, но пополню бюджет. Наша проблема в том, что мы не умеем мыслить как акимат, чтобы выходить с ними на конструктив. "Ребят, стоп, не сносите, давайте сделаем бизнес-модель — как городу, и вам, в том числе, заработать на этом памятнике архитектуры, наполнить его новыми функциями". Понятно, что сразу это не происходит, но если постоянно бить в одну точку и предлагать конструктивные решения, то акимат начнёт прислушиваться, потому что он все равно понимает, что когда он начинает сносить памятники архитектуры, падает туристическая привлекательность, а еще "прилетает" от ЮНЕСКО и президента, и ему всегда неловко, он зажат в системные реалии, это не потому что он плохой. Система так устроена — чтобы пополнить бюджет, нужно что-то продать. Примитивная логика развития города. Акимату стратегически не дает думать сама система. Какой муниципальный бизнес мы можем в городе запустить, чтобы все заработали? Ведь так никто не думает. Второй момент: нужно набирать критическую массу за счет вовлечения большей части горожан. Иногда риторика самого конфликта такая, что она отпугивает тех, кто был готов за это заступиться, и все адекватные люди начинают от конфликта отходить, потому что уровень ведения дискуссии очень низкий.

Светлана Ромашкина

|

Метки: бизнес инфраструктура культура общество города архитектура интервью |

Вопросы для собеседования от успешных топ-менеджеров |

Предприимчивые топ-менеджеры знают, что вопросы вроде "Назовите свое главное преимущество" или "Опишите свои недостатки" вовсе не так информативны, как кажется на первый взгляд.

Именно поэтому они отказываются от клишированности в пользу значимых формулировок.

Многие успешные топ-менеджеры могут назвать свой любимый вопрос, позволяющий им узнать всю необходимую информацию о соискателе.

Вот лишь некоторые из них.

"Чего не хватает в вашем резюме?"

Ричард Брэнсон

Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон в своей книге "Бизнес в стиле Virgin. Все, что я знаю о лидерстве" объясняет, что ему не нравятся стандартные собеседования.

"Разумеется, хорошее резюме - это важно, однако если бы можно было нанимать людей только на основании того, что они сами о себе написали, нам не приходилось бы тратить время на разговоры", - пишет Брэнсон. Именно поэтому ему нравится спрашивать: "Чего не хватает в вашем резюме?"

"По шкале от 1 до 10, насколько вы странный?"

Тони Шей

"Здесь, в Zappos, мы ценим веселье и небольшие странности", - рассказал Business Insider генеральный директор компании Тони Шей.

Пытаясь убедиться в том, что кандидат действительно соответствует требования корпоративной культуры, Шей спрашивает: "По шкале от 1 до 10, насколько вы странный?" Шей утверждает, что сама цифра не так важна, и оценивает прежде всего общую реакцию. Тем не менее, если кандидат дает себе радикальную оценку (единицу или десятку), скорее всего, он нам не подходит", - добавляет Шей.

Вот еще один вопрос, который часто задают в Zappos: "По шкале от 1 до 10, насколько вы удачливы в жизни?" И снова, цифры - это лишь формальность, но если кандидат оценивает себя на единицу, скорее всего, он не знает, почему в его жизни происходит что-то плохое, и винит в этом других. Если же он оценивает себя на десятку, скорее всего, он не понимает, почему в его жизни происходит что-то хорошее, и не чувствует уверенности в себе.

"Что бы ответил самый близкий вам человек, если бы я попросила его назвать одно ваше качество, которое нравится ему больше всего, и одно ваше качество, которое сводит его с ума?"

Кэт Коул

Президент FOCUS Brands Кэт Коул в интервью для New York Times рассказала Адаму Брайанту о том, что перед беседой она всегда наблюдает за поведением соискателя в приемной.

"Я прошу сотрудников предложить ему стакан воды и оцениваю способы выражения признательности", - сообщает Коул. - "Перед тем, как человек войдет в мой офис, я всегда кладу большой комок бумаги на пол между дверью и столом. Я хочу проверить, подберет ли его соискатель. Не то чтобы этот факт играл решающую роль, но он дает мне понять, насколько кандидат внимателен к деталям".

В ходе беседы Коул просит: "Расскажите мне о самом близком из людей, о которых уместно говорить в текущей ситуации. Если бы я предложила ему назвать одно ваше качество, которое нравится ему больше всего, что бы он ответил?"

Продолжение вопроса звучит так: "Какое ваше качество сводит его с ума настолько, что он готов просить вас проявлять его пореже?"

"Люди охотно отвечают на этот вопрос, потому что я обозначаю конкретного человека и его точку зрения", - объясняет Коул.

"Вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите километр на юг, километр на запад и километр на север, в конечном итоге оказавшись в отправной точке. Где вы?"

Илон Маск

Согласно биографии "Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее" генеральный директор компаний Tesla и SpaceX любит задавать соискателям эту загадку, чтобы проверить их интеллектуальный уровень.

Существует несколько правильных ответов, один из них - "На Северном полюсе".

"Опишите лучший рабочий день, который заставит вас поверить в то, что ваша работа - лучшая в мире".

Лори Голер

Один из авторов Business Insider Ричард Фелони недавно взял интервью у Миранды Калиновски, руководителя отдела по набору персонала Facebook. Они говорили о том, как компании-гиганты нанимают новые кадры. Калиновски сообщила, что она на пару с вице-президентом по персоналу Лори Голер задает этот вопрос, чтобы выявить соискателей, способных вписаться в культуру компании.

Фелони отмечает, что "они хотят узнать об истинной страсти кандидата, которая должна соответствовать требованиям Facebook".

Кроме того, Калиновски и Голер стремятся выяснить, соотносятся ли мотивы и ценности кандидата с миссией компании ("Помогать людям устанавливать отношения друг с другом").

"Какой маскарадный костюм вы надевали в последний раз?"

Нил Блюменталь и Давид Гилбо

Сам костюм неважен, важны лишь причины, по которым он был надет. Если причины, названные соискателем, соответствуют ключевой ценности Warby Parker ("Веселье и странности в работе, жизни и во всем, что мы делаем"), у него есть все шансы получить работу.

"Мы выяснили, что люди, способные веселиться на рабочем месте, испытывают меньше трудностей в общении с клиентами", - сообщил со-основатель и генеральный директор компании Давид Гилбо в интервью Айрис Мансур из Quartz. - "Если бы мы выбирали сотрудников исключительно по уровню навыков, вряд ли бы мы достигли таких успехов".

"Расскажите о ситуации, в которой вам пришлось решать сложную теоретическую задачу".

Ласло Бок

Директор по персоналу компании Google Ласло Бок утверждает, что в последнее время компания решила отказаться от знаменитых вопросов-головоломок в пользу вопросов, позволяющих предсказывать поведение потенциальных сотрудников.

"Самым интересным в таких собеседованиях являются рассказы соискателей об их собственном опыте, из которых можно извлечь массу полезной информации", - сообщил Бок New York Times. - "Она затрагивает не только поведение соискателя в реальных ситуациях, но и его представления о простом и сложном".

"Расскажите о себе".

Мелани Уэлан

В последней беседе с Адамом Брайантом из New York Times генеральный директор фитнес-корпорации SoulCycle Мелани Уэлан сообщила, что всегда начинает разговор с соискателями с просьбы рассказать о себе.

"Это великолепный способ завоевать доверие собеседника. Кроме того, такой рассказ позволяет мне больше узнать о способах общения, к которым привык кандидат. Некоторые описывают события предельно четко и конкретно. Кто-то использует образные выражения, кто-то пытается развлечь собеседника, ну а кто-то всеми силами старается перевести тему".

"Если бы вы были животным, то каким?"

Сторми Саймон и Райан Холмс (справа)

"Животный мир огромен, и каждый человек может выбрать животное, которое, по его мнению, обладает качествами, похожими на его собственные", - сообщила Business Insider Сторми Саймон, президент компании Overstock.

"Существует огромное множество причин и поводов для сравнения, и выбор того или иного варианта может многое рассказать о человеке, отвечающем на вопрос. Например, если вы любите собак, вовсе необязательно ассоциировать себя с собакой", поясняет Саймон.

По ее словам, в хороших ответах всегда описываются качества, которые отличают конкретное животное от других. "Случается, люди выбирают одинаковых животных, но вот описания черт всегда отличаются", - говорит Саймон. - "Разумеется, далеко не каждый ответ можно назвать хорошим".

"Однажды соискатель рассказал, что ассоциирует себя с малой пандой. Он аргументировал это так: несмотря на то, что все считают панд милыми и дружелюбными, на самом деле они просто ленивые. Мы наняли его, невзирая на странный ответ, однако через три недели нам пришлось с ним расстаться. Этот случай можно считать неоспоримым доказательством важности вопроса".

Генеральный директор компании HootSuite Райан Холмс просит кандидатов "назвать свое тотемное животное".

В разговоре с писателем Джеффом Хейденом он отметил: "Когда я нанимал свою исполнительную помощницу, я задал ей этот вопрос. Она сказала, что считает своим тотемным животным утку, которая на первый взгляд выглядит спокойной, но очень быстро перебирает лапками под водой".

"Я посчитал, что именно этими качествами должен обладать идеальный помощник. Мы работаем вместе уже больше года, и я должен признать, что она великолепна", - добавил Холмс.