|

willynat

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 17:48 (ссылка) willynat

Воскресенье, 14 Июля 2024 г. 17:48 (ссылка)

Это цитата сообщения Stefaniia-Stefa Оригинальное сообщение

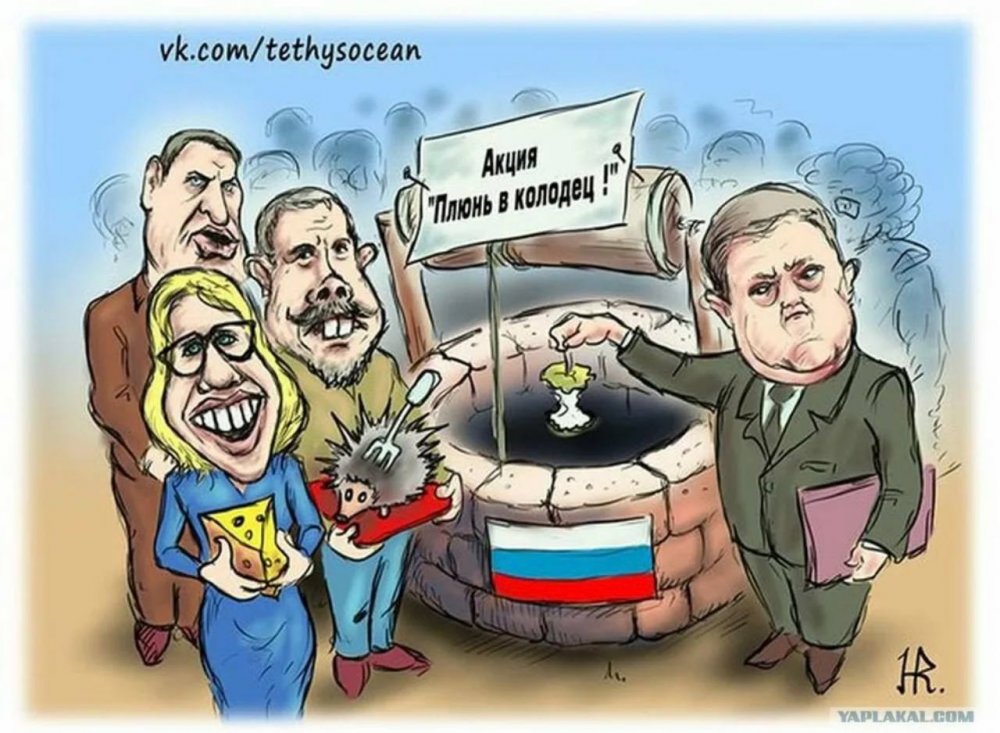

Странная вещь — этот русский либерал безродный

О либеральной интеллигенции

Александр Сергеевич Пушкин

Ты просвещением свой разум осветил,

Ты правды лик увидел,

И нежно чуждые народы возлюбил,

И мудро свой возненавидел.

Ты руки потирал от наших неудач,

С лукавым смехом слушал вести,

Когда полки бежали вскачь

И гибло знамя нашей чести.

Фёдор Михайлович Достоевский. «Бесы»:

Фёдор Михайлович Достоевский. «Бесы»:

«Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить… Они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся… И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету!»

«Идиот»:

— …по моим многочисленным наблюдениям, никогда наш либерал не в состоянии позволить иметь кому-нибудь свое особое убеждение и не ответить тотчас же своему оппоненту ругательством или даже чем-нибудь хуже… — Либерализм не есть грех; это необходимая составная часть всего целого, которое без него распадется или замертвеет; либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм; но я на русский либерализм нападаю, и опять-таки повторяю, что за то, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его

сейчас же при вас поцелую…

— …В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же, и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? Ну, так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм…

О Смердякове из «Братья Карамазовы»:

Подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: «я всю Россию ненавижу», «я не только не желаю быть военным, гусаром, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с». На вопрос: «а когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?», бунтующий лакей ответил: «В двенадцатом году было великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки».

Читать далее...

|