-Рубрики

- [Общество] (54)

- [Культура] (30)

- [Церковь] (21)

- [Разное] (20)

- [Искусство] (19)

- [Инквизиция] (15)

- [Рыцарство] (14)

- [Крестовые походы и войны] (7)

- [Вооружение и доспехи] (6)

- [Замки] (6)

- [Терминология] (5)

- [Личности] (2)

- [Осада] (2)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Ведьмы в истории искусства |

Поль Дельво. «Ночной визит». 1938

Ведьмы привлекали живописцев начиная с XVI века — именно в это время гонения на женщин, якобы заключивших договор с дьяволом, достигли своего пика. Однако и сейчас, когда шабаши, вурдалаки и отвары из крысиных хвостов остались в прошлом, художники обращаются к этой полной мистицизма теме. Таким образом, история изображения ведьм насчитывает целых пять веков — и едва ли это предел.

Франц Хальс "Малле-Бабё" (или "Гарлемская ведьма"), картина 17 века.

“Ворожеи не оставляй в живых”, - эта фраза Ветхого завета во многом определила судьбы тысяч европейских женщин и мужчин, взошедших на костер.

“Мрачное средневековье’” в его историческом понимании - это годы с 500 по 1500, после рождества Христова. Только к концу этих времен началась настоящая“ охота на ведьм”, людей сжигали даже во времена Ньютона и Декарта, Канта и Моцарта

Метки: ведьма искусство шабаш средневековье инквизиция |

Понравилось: 1 пользователю

Город Торунь. Средневековая сказка. |

Прежде чем начинать новый рассказ про свой отпуск, я хочу дописать еще неколько постов про майскую поездку в Польшу.

Итак, этот пост про город Торунь.

Торунь – родина Николая Коперника, а также крупный средневековый ганзейский город и одна из резиденций рыцарей-крестоносцев.

Древняя часть города сохранилась примерно такой, какой ее видел Коперник.

Мы остановились недалеко от входа в эту часть города и прошлись пешком.

Метки: средневековье Торунь Польша Коперник |

ВОСПЕВАНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ |

(описание единения завоевательного меча и церкви - ниже Ю.К.)

ВОСПЕВАНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ - ЭТО КОРИДОРЫ ТУПОСТИ И ВАРВАРСТВАИ ЦЕРКВИ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРИДВОРНОЙ ЖИВОПИСИ ТОЖЕ

======================================================

что может быть ужаснее и что больше всего

противоречит учению Христа

- как ни взять толпе мечи и идти убивать

от его имени и прославляя имя его?

чего стоит и искусство и церковники

которые благословляли и прославляли это варварство

все это сплошная пустота и заблуждение

и приплетать сюда Моцарта легкомысленного можно

про которого гениальный Гленн Гульд говорил:

"он в одно ухо влетает а в другое вылетает"

а гениальный Святослав Рихтер говорил:

"я никогда не мог его запомнить"

- наверно уместно...

но Бах здесь не при чем

ни к игре в карты до опупения

ни к убийствам массовым ради Христа

- к этому Бах никак не мог иметь отношения:

"Людовик был плохо образован, едва умел читать и писать, но обладал здравым смыслом и твердой решимостью поддерживать свое королевское достоинство. Он был высок, красив, имел благородную осанку, стремился выражаться коротко и ясно. К сожалению, он был чрезмерно себялюбив, как ни один европейский монарх отличался чудовищной гордостью и эгоизмом. Все прежние королевские резиденции казались Людовику недостойными его величия. После некоторых раздумий в 1662 г. он решил превратить небольшой охотничий замок Версаль в королевский дворец. На это ушло 50 лет и 400 миллионов франков. До 1666 г. королю пришлось жить в Лувре, с 1666 по 1671 гг. в Тюильри, с 1671 по 1681 г. попеременно в строящемся Версале и Сен-Жермен-О-л'Э. Наконец с 1682 г. Версаль стал постоянной резиденцией королевского двора и правительства. Отныне в Париже Людовик бывал лишь наездами. Новый дворец короля отличался необычайной пышностью. Так называемые "большие апартаменты" - шесть салонов, названых в честь античных божеств, - служили прихожими для Зеркальной галереи длиной 72 метра, шириной 10 и высотой 16 метров. В салонах устраивались буфеты, гости играли в бильярд и карты. Вообще карточная игра стала неукротимой страстью при дворе. СтавкИ доходили до нескольких тысяч ливров на кон, а сам Людовик прекратил играть лишь после того как в 1676 г. проиграл за полгода 600 тысяч ливров...."

так это Людовик-картежник построил

убогое сооружение в Версале!?

я два часа там ходил и не мог найти

Метки: средневековье крестовый поход живопись церковь |

Питание в Средневековье |

Не раз в нашх VinKen-ских заметках говорилось о питании Средневековья.

Но положа руку на сердце/или желудок/, скажу, что тема эта настолько обширна, что говорить по ней можно бесконечно.

Миниатюра из "Романа об Александре". Фландрия, Турне, 1338-1344 гг.

содержание кулинарных книг, миниатюры и случай из жизни...

Серия сообщений "Средневековье. Обо всём понемногу.":

Часть 1 - Средневековые интерьеры.

Часть 2 - Четки.

...

Часть 43 - Ничего, кроме правды...

Часть 44 - Дай на время ветер в крылья...

Часть 45 - Время трапезы.

Метки: трапеза еда средневековье кулинария продукты пища |

Люди из прошлого |

Метки: таллин |

Повседневная жизнь Средневекового замка в миниатюрах манускриптов 15 века. |

Лично для ![]() ЭД_из_Сибири

ЭД_из_Сибири

Признаюсь честно – сначала хотела написать умный пост, рассказывающий о миниатюре инкунабул в принципе. А потом решила изменить собственным традициям и дать слово самой миниатюре. Напомню только, что иллюминированные манускрипты – это свой удивительный мир. За отсутствием (слава богу) у средневекового человека такой радости как средства массовой информации именно манускрипт, наряду с заезжими менестрелями и трубадурами, формировал человека как Личность, прививая ему взгляды на добро и зло, этику и эстетику, религию и жизнь.

К сегодняшнему дню из всего наследия документов эпохи Средних веков в научный оборот введено что-то около 20 % . Думаю, все понимают, что дошло тоже не 100%. Посему о глубокой изученности данной эпохи, боюсь, говорить несколько преждевременно. И в этом плане миниатюры, даже не смотря на их некоторую схематичность и наивность, вполне могут рассматриваться как самостоятельный исторический документ, как своеобразная энциклопедия средневековой жизни, а не только как произведение искусства. Итак, рыцарская жизнь глазами миниатюры эпохи «пламенеющей» готики.

Метки: средневековье замок жизнь миниатюра манускрипт 15 век |

Понравилось: 2 пользователям

Ведьма |

Ведьма - общеславянское; образовано от глагола "знать": ведать. Первоначально -"ведающая, знающая" (ср. знахарь), потом - "колдунья". Бранное значение возникло позднее на базе второго значения.

В санскрите и др. индоевропейских языках встречаются слова с основой ved, нпр., санскр. vedmi - знаю, veda - знание (ср.: Веды); перс. ved - знающий, ученый; греч. οίδα - знаю (ср. οἰδάω - вздуваться, пухнуть); гот. veit; лит. veidavut - мудрец. Наряду с этими словами, не мало слов с основой vid, нпр., санскр. vidran - мудрый, сведущий; исл. vita; англ. vit (ср.: vital -жизненный); др.нем. wizan; нем. wissen - знать. Ср.: вежды (веки, глаза) - заимствовано из стар.-слав. яз. Образовано от ведать в значении видеть.

Vicus Stirrup Spout Bottle in the Form of a Seated Shaman

* * *

Метки: ведьма ведать охота на ведьм инквизиция культ общество культура магия колдовство знахарство язычество христианство |

Палач в средневековом германском городе |

Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 3.

Человек внутри городских стен. Формы общественных связей. - М.: Наука, 1999, с. 223-231.

Фигура городского палача, знакомая многим по описаниям в художественной литературе, становилась предметом внимания историков гораздо реже, чем, скажем, многие из тех, кому пришлось на себе испытать искусность мастеров дыбы и эшафота.

Ниже предпринимается попытка, во-первых, дать некоторую общую информацию о палачах в городах Центральной Европы - об истории возникновения и бытования этой профессии, о функциях палачей и об их положении в городском сообществе; во-вторых, выяснить, как и в связи с чем сложилось и видоизменялось то неоднозначное и пронизанное разновременными веяниями отношение к фигуре палача, отголоском которого является сохранившееся по сей день брезгливо-пугливое отвращение.

Палач не упоминается в средневековых источниках вплоть до XIII в. Профессиональной должности палача тогда еще не существовало. В эпоху раннего и высокого средневековья суд, как правило, устанавливал условия примирения между потерпевшими и обидчиками (точнее, теми, кого признавали в качестве таковых): жертва преступления или ее родственники получали компенсацию ("вергельд"), соответствовавшую ее социальному положению и характеру правонарушения.

Метки: средневековье палач казнь пытка |

Эксперименты с мастями игральных карт. Поздняя готика. |

Итак карты появились в Европе в 14-м веке.

Это было результатом торговых и культурных отношений между средиземноморскими странами и арабским миром, в частности, мамлюками.

|

Крики мандрагоры |

Допрос продолжался; вопросы и ответы звучали как сабельные удары.

— Вы отрицали, что растения могут говорить.

— Ничуть. Но для этого нужно, чтобы они росли под виселицей.

— Признаете вы, что мандрагора кричит?

— Нет, но она поет.

(Виктор Гюго. Человек, который смеется)

В работе историка искусства Лауринды Диксон было отмечено присутствие на картинах Босха мандрагоры. [1] По виду этих плодов можно утверждать почти со стопроцентной уверенностью: многочисленные красные фрукты на картинах Босха — это действительно мандрагора, главное лечебное и колдовское средство средневековья. Можно, конечно, высказаться осторожней — таинственный фрукт на картинах похож на мандрагору. Но практически нет сомнений, что это она и есть. И вот почему — связь мандрагоры с видениями святого Антония и с его «огнем» была в то время очень плотной. Мистическая мандрагора, известная как «цветок ведьмы» или «цветок виселицы», — также сильный галлюциноген и одновременно лекарство от «огневицы».

В работе историка искусства Лауринды Диксон было отмечено присутствие на картинах Босха мандрагоры. [1] По виду этих плодов можно утверждать почти со стопроцентной уверенностью: многочисленные красные фрукты на картинах Босха — это действительно мандрагора, главное лечебное и колдовское средство средневековья. Можно, конечно, высказаться осторожней — таинственный фрукт на картинах похож на мандрагору. Но практически нет сомнений, что это она и есть. И вот почему — связь мандрагоры с видениями святого Антония и с его «огнем» была в то время очень плотной. Мистическая мандрагора, известная как «цветок ведьмы» или «цветок виселицы», — также сильный галлюциноген и одновременно лекарство от «огневицы».

Энциклопедии стандартно сообщают нам, что корни мандрагоры часто напоминают человеческую фигуру, и «видимо, поэтому мандрагоре в древности приписывали магическую силу» (БЭС). Нет, не только поэтому. «Магическая сила» в мандрагоре присутствует вне зависимости от формы корня. Арабы называли эти плоды «яблоками дьявола» из-за вызываемых ими возбуждающих снов. В Аравии было распространено поверье, что ночью мандрагора светится, в связи с чем ее называли «свечой дьявола». В еврейском символизме мандрагора обладает волшебной силой и применяется при колдовстве. Глубокие корни имела вера в возбуждающую силу мандрагоры и ее роль в зачатии плода: достаточно вспомнить библейское предание о мандрагоровых яблоках, которыми пользуются для зачатия Лия и Рахиль (Быт. 30:14-23). У Гомера в десятой песне «Одиссеи» мандрагора — это, похоже, данный Гермесом волшебный корень Моли, спасающий Одиссея от превращения в свинью колдуньей Киркой (Цирцеей):

Корень был черный, подобен был цвет молоку белизною;

Моли его называют бессмертные; людям опасно

С корнем его вырывать из земли,

Но богам все возможно.

Метки: мандрагора человек цветок ведьмы яблоко дьявола волшебство альраун ведьма висилица |

Жизнь и приключения странствующего миннезингера |

"Жизнь и приключения странствующего миннезингера", а точнее - миннезингеров, посвящена трём знаменитым поэтам и музыкантам средневековья, живших в немецких землях южнее Дуная. Их имена - Найдхарт фон Райенталь, Мюнх фон Зальцбург и Освальд фон Волькенштайн. Жизнь каждого из них была окружена стихами и песнями, которые очаровывают и увлекают нас по сей день.

Метки: миннезингеры |

Художественная культура средневековой Европы - Романский стиль |

Первым самостоятельным, специфически европейским художественным стилем средневековой Европы был романский, которым характеризуются искусство и архитектура Западной Европы примерно с 1000 года до возникновения готики, в большинстве регионов примерно до второй половины и конца XII века, а в некоторых и позднее. Он возник в результате синтеза остатков художественной культуры Рима и варварских племен. На первых порах это был пра-романский стиль.

В конце пра-романского периода элементы романского стиля смешивались с византийскими, с ближневосточными, особенно сирийскими, также пришедшими в Сирию из Византии; с германскими, с кельтскими, с чертами стилей других северных племен. Различные комбинации этих влияний создали в Западной Европе множество локальных стилей, которые получили общее имя романского, в значении «в манере римлян». Поскольку основное количество сохранившихся принципиально важных памятников пра-романского и романского стиля являются архитектурными сооружениями: различные стили этого периода часто различаются по архитектурным школам. Архитектура V-VIII веков обычно проста, за исключением зданий в Равенне, (Италия), возведенных по византийским правилам. Здания часто создавались из элементов, изъятых из старых римских построек, или декорировались ими. Во многих регионах такой стиль был продолжением раннехристианского искусства. Круглые или многоугольные соборные церкви, заимствованные из византийской архитектуры, строились в течение пра-романского периода; позднее они возводились в Аквитании на юго-западе Франции и в Скандинавии.

Метки: Романский стиль Средневековье Европа Архитектура |

Понятие "Мученики" в СРедневековье |

М. Ю. Парамонова Мученики // Словарь средневековой культуры. М., 2003, с. 331-336

Мученики - категория средневековых святых, объединяющая как жертв римских гонений первых столетий существования христианской церкви, так и мученически погибших христианских подвижников последующего времени. Мученики относились к числу наиболее почитаемых святых, а мученичество воспринималось как одно из бесспорных свидетельств религиозной избранности.

Ранняя история христианской церкви была отмечена более или менее откровенной — хотя и явно преувеличенной последующими христианами - враждебностью со стороны властей Римской империи. Периодически онапринимала формы прямых преследований игонений на членов христианских общин в различных провинциях империи. В целом в течение первых столетий истории христианствапреследования продолжались ок. 129 лет. Члены христианских общин (как уже принявшие крещение, так и подготавливаемыек этому катехумены), которые отказывались в ходе следствия и зачастую сопутствующих этому истязаний отречься от христианства и выполнить официальные религиозные ритуалы (поклонения императору или римским богам), подвергались казни. Именно эти жертвы преследований составили категорию раннехристианских мучеников, почитание которых в качестве бесспорных божественных избранников сформировалось уже в эпоху гонений и стало одним из центральных элементов религиозной и церковной жизни в период поздней античности и средневековья.

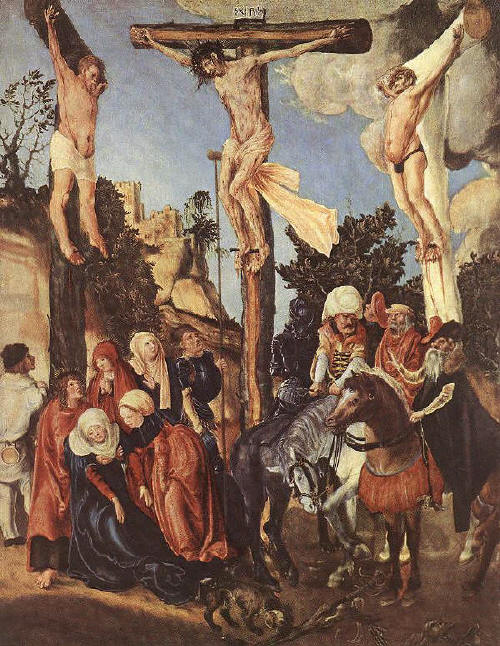

Л. Кранах Старший, Распятие. 1500

Метки: мученики святые церковь апостол религия смерть жертва культ теология паломник |

Поняти о Зле и Дьяволе в Средневековье |

А.Е. Махов

Махов А.Е. HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой

христианской демонологии. Опыт словаря. - М.: Intrada, 2006, с. 176-178.

(публикуется с разрешения автора и издательства Intrada)

Дьявол —фигура, символизирующая нечеловеческое происхождение зла. Многие мифологические системы свидетельствовали, что «человек — не начало зла; человек находит зло и продолжает его» (Рикёр. Символика зла. Р. 178). Особая трудность, с которой сталкивалось здесь христианство, состояла в том, что, снимая вину за изобретение зла с человека, христианство не могло позиционировать ее и в Боге, который благ и чужд зла. Не могло оно и придать дьяволу статус самостоятельного начала, поскольку один лишь Бог — самостоятелен, все прочее, по выражению Августина, без Бога «не может стоять».

Возникала дилемма «зло исходит от Бога —зло самостоятельный принцип», которая очень быстро была оценена как ложная: ведь зло не может быть самостоятельным принципом, потому что все от Бога, но зло не может быть от Бога, потому что Бог благ. Дионисий Ареопагит предложил считать, что зло несубстанционально, само по себе не обладает никаким существованием. Демонов следует называть дурными «не в соответствии с тем, что они суть (ибо они произошли из блага, из благой субстанции), но в соответствии с тем, что они не суть»; они дурны «отсутствием ангельских благ» (О божественных именах. 4:23. Соl 725-726).

Метки: средневековье зло дьявол демон Бог христианство добро Фома Аквинский теология ересь человек мораль грех метафизика |

Понравилось: 1 пользователю

Фортуна в мире западного Средневековья |

В.И. Уколова

Фортуна в мире западного Средневековья

Вестник истории, литературы, искусства. Отд-ние ист.-филол. наук РАН. -

М.: Собрание; Наука. Т. 1, 2005, с. 174-184.

Во второй половине XVI в., когда последние отсветы заката Средневековья, казалось, были полностью поглощены блеском Ренессанса, великий нидерландский художник Питер Брейгель Старший написал картину «Несение креста». На ней он странным образом поместил шествие на Голгофу между двумя символами Фортуны — мельницей с вращающимися крыльями и деревянным столбом, увенчанным колесом, в котором угадывается виселица. У подножия холма, за которым установлен этот столб, изображены традиционные для сцены Распятия фигуры — Богоматерь, потерявшая сознание в скорби, рыдающие Мария Магдалина и Мария, жена Клеопы; поддерживающий Богоматерь апостол Иоанн.

Питер Брейгель Старший, "Несение креста" 1564 г.

Метки: фортуна удача средневековье везение культ счастье Божий Промысел Святой Августин |

Понравилось: 1 пользователю

Кошка в средневековой христианской демонологии |

Махов А.Е. HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой

христианской демонологии. Опыт словаря. - М.: Intrada, 2006, с. 228-230.

(публикуется с разрешения автора и издательства Intrada)

Вопреки своему традиционному демоническому ореолу, кошка в качестве обличия дьявола в раннехристианскую пору фактически отсутствует; первый известный нам пример такого рода — в истории из «Жития св. Григория» Иоанна Диакона, где кот фигурирует в череде обличий, сменяемых демоном во сне монаха. Некий монах, «сотворив молитву, заснул» — и тут ему «явился демон в обличии кота и, напав на него, начал его рвать когтями. Отогнав его молитвой, он предался сну, но тут демон вдруг явился в обличий некого эфиопа, угрожающего копьем» и т. д. (Lib. IV, 89. Соl.234).

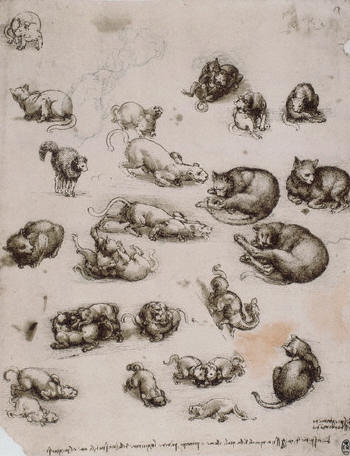

Drawing of Cats and a Dragon by Leonardo da Vinci са. 1513-15

Метки: кошка символ средневековье христианство церковь демонология еретик дьявол чёрный кот вера теология ведьма легенда |

Понравилось: 1 пользователю

Инкубы и суккубы в средневековой христианской демонологии |

Махов А.Е. HOSTIS ANTIQUUS: Категории и образы средневековой

христианской демонологии. Опыт словаря. - М.: Intrada, 2006, с. 208-213.

(публикуется с разрешения автора и издательства Intrada)

Demon by A. Durer

Демоны, принимающие мужской (инкуб, от лат. incubare — «лежать на») или женский (суккуб, от лат. succubare — «лежать под ») облик и вызывающие ночной кошмар или вступающие в половую связь с человеком (с точки зрения ученой демонологии — имитирующие половую связь).

Идея инкубата сочетает два представления: первое из них — о тяжести, обездвиживающей и удушающей ночью человека; второе и, вероятно, вторичное — о ночной половой связи с неким нечеловеческим существом (демоном). Представление о демоне-душителе восходит к присутствующему в мифологии многих народов образу ночного агрессора («мара»), садящегося на грудь и вызывающего удушье и обездвиживание. «Латинское incubus, германское mar/marе, старонорвежское mara, староанглийское maere, староирландское mar/mor — все эти именования ассоциируются с тем, кто напрыгивает, давит, стискивает» (Кисслинг, I). Отсюда — термин incubus в современной теории сна: классический ночной кошмар у взрослых, заставляющий человека просыпаться с ощущением тяжести в груди.

Метки: Инкуб Суккуб демонология христианство средневековье демон существо легенда |

Понравилось: 1 пользователю

Индульгенция |

Опубликовано: А.Д. Щеглов Индульгенция // Словарь средневековой культуры. М., 2003, с. 187-189

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ (лат. indulgentia, «милость», «прощение»), в римско-католической церкви — частичное или полное освобождение (разрешение) церковью верующего от наказания за грехи, и на этом основании — от соответствующего искупительного действия, покаяния, налагаемого на грешника священником. Основанием для индульгенции в средние века были совершение верующим какого-либо деяния (например, паломничества к святым местам) или приравненная к нему уплата определенной денежной суммы в пользу церкви.

Manuscript Illumination of Nicholas V Granting Indulgence 15th с

В раннее средневековье, период перехода от публичного покаяния к частному (VI-Х вв.) формируются предпосылки будущей практики индульгенции. Систематизация исповедально-покаянного цикла, а также попытки, в условиях учащения исповеди, сократить чрезмерно длинные и тяжелые покаянные циклы,вели на практике к коммутации покаяния.Различные виды покаяния становятся, таким образом, взаимозаменяемыми, что в свою очередь вело к определенному изменению отношения к покаянию как таковому. Другой предпосылкой возникновения индульгенции было то, что в процессе покаяния грешника важная роль отводилась заступничеству (посредничеству)церкви. В результате развития и взаимодействия этих элементов церковной практики и появляются первые индульгенции (впервые — в XI в. во Франции). В них церковь (папы, епископы) официально, юридическим актом, заверяла верующих в своем заступничестве и на этом основании прощала часть или все покаяние отдельному лицу. В отношении этих, «ранних», индульгенций считалось, что они действенны благодаря особой заступнической молитве за прегрешившего. Эффект индульгенции, таким образом,был, как предполагалось, равносилен результату того или иного покаяния, как если бы оно имело место. Вместе с тем переход к практике индульгенций был медленным, и в течение долгого времени они рассматривались зачастую какуступка несовершенству людей, не способных на трудную искупительную работу. Историческим поворотным пунктом в развитии практики индульгенций было начало крестовых походов, всем участникам которых даровалось полное отпущение грехов — т.н. indulgentia plenaria.

|

10 мучительных способов исцеления в Средние века. Не для слабонервных. |

1. Хирургия: негигиенично, грубо и ужасно болезненно

Не секрет, что в Средние века лекари имели очень скудное представление об анатомии человеческого тела, и больным приходилось терпеть ужасную боль. Ведь об обезболивающих и антисептических средствах знали мало. Словом, не лучшее время, чтобы стать пациентом, но... если Вы цените свою жизнь, выбор был не велик...

Чтобы облегчить боль, Вам пришлось бы сделать себе что-нибудь еще более болезненное и, если Вам повезет, Вам станет лучше. Хирургами в раннее Средневековье были монахи, ведь у них был доступ к лучшей на то время медицинской литературе — чаще всего написанной арабскими учеными. Но в 1215 г. папа римский запретил монашеству практиковать медицину. Монахам пришлось учить крестьян выполнять не особо сложные операции самостоятельно. Фермерам, чьи познания в практической медицине ранее сводились максимум к кастрации домашних животных, пришлось учиться выполнять кучу различных операций — от вырывания больных зубов до операций с катарактой глаз.

|

Вергилианский миф в Средневековье |

Особое место творчества Вергилия в рецепции последующих эпох, формулируемое в последнее время как его «обращенность в будущее» (М.Л. Гаспаров), — одна из постоянных тем вергилианы. Относительно меньшее внимание уделяется тому, что Вергилий — вместе со своей поэзией и независимо от нее — продолжает свое земное существование в средневековье (и вплоть до XVI в.) как маг, мудрец, vir doctus, едва ли не демиург, изобретатель чудесных предметов, астроном, алхимик и т.д. (заниженный, шванковый вариант — «Вергилий в корзине»). Не касаясь здесь параллелей и аналогий с другими персонажами, превращенными в средневековье в магов, перечислим основной «вергилианский набор», выбрав из громадной вергилианы как основу книгу Д. Компаретти [Comparetti 1872], полвека спустя дополненную Дж. Спарго [Spargo 1934].

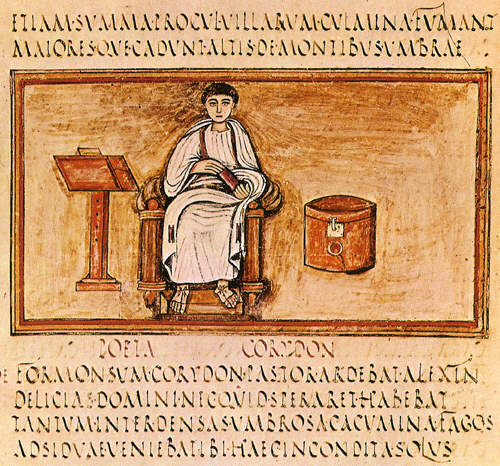

Virgil from 6th century Roman Codex in the Vatican

Метки: Вергилий Вергилианский миф миф средневековье астроном алхимик маг мудрец |

Понравилось: 1 пользователю

Метафоры средневекового общества: тело, здание, шахматы |

"На меже меж Голосом и Эхом". Сб. статей в честь Т.В. Цивьян. -

М.: Новое издательство, 2007, с. 269-275

Мир - это как бы шахматная доска: одна клетка

белая, а другая черная; так сменяют друг

друга жизнь и смерть, счастье и несчастье.

Из средневекового трактата

Современная лингвистика рассматривает метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структурирования и объяснения мира. Человек не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет. В более широком смысле метафора является одним из важных элементов того «символического арсенала», который мы используем для описания реальности, в том числе социальной. Не случайно средневековые моралисты широко использовали метафоры в целях объяснения устройства современного им общества. Потому изучение средневековых метафор может стать методом исследования принципов конструирования социума. Вообще социальное, как и историческое воображение строится на метафорах, и для Средневековья особенно характерно метафоричное мышление с присущей ему развитой системой символических образов. В средневековой культурной традиции в разные периоды использовались метафорические образы здания, тела, дерева и пр.

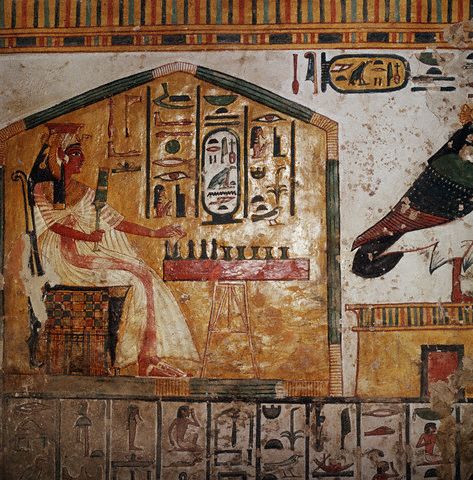

Painting of Queen Nefertari Playing Senet

A wall painting in the tomb of Queen Nefertari, the wife of the 19th dynasty pharoah Ramses II, depicts the queen playing senet, an ancient board game similar to chess. Valley of the Queens, Egypt

Метки: шахматы средневековье церковь рыцарь общество культура традиция священство шахматная доска фигура монах |

Понравилось: 1 пользователю

Особенности средневековой охоты |

Охота в бескрайних лесах, полных хищных зверей, — еще один род битвы, еще одна школа войны. Идея мира в сознании людей средневековья естественно сочеталась с идеей охоты. Лучшее доказательство тому — отрывок из поэмы о Жираре Руссильонском: «Теперь для рыцарей настает длительный отдых: начинается благодатное время для собак, грифов, соколов, сокольничих и ловчих». На другой странице той же поэмы король Карл Мартелл, переставший воевать со своими вассалами и сарацинами, говорит баронам: «Пойдемте поохотимся на реку или в лес — это лучше, чем сидеть дома». Наряду с турниром охота является основным времяпрепровождением, поэтому все обитатели замка — охотники. Знатная дама сопровождает своего мужа и скачет с ястребом на руке, она превосходно умеет выпускать птицу и возвратить ее, и успех охоты часто от нее зависит. Что же касается сына владельца замка или барона, то он с семи лет охотится с отцом и матерью, что является важной частью его физического воспитания.

Охота для рыцарей и баронов была не просто способом убить время; это — страсть, страсть неуемная, часто доходящая до исступления, так что Церкви порой приходилось ее осуждать, и по многим причинам. Прежде всего: знатный человек, вечно рвущийся в лес, забывал обо всем, вплоть до церковной службы; а также и оттого, что жестокость законов, регламентировавших занятие охотой и делавших из сеньориальных лесов и дичи нечто священное и неприкосновенное, стала настоящей напастью. Крестьянин не имел права защитить себя и свой урожай от диких зверей. В 1199 г. жители острова Ре даже приняли решение покинуть его из-за ущерба, причиняемого им водившимися там в изобилии оленями. Дело дошло до того, что они не могли ни снять урожай, ни собрать виноград. Сеньором острова был Рауль де Молеон. Сопровождаемый плачущими жителями, к нему направился аббат монастыря Богоматери в Ре, умоляя отказаться от своего права охоты. Рауль согласился охотиться на острове только на зайцев и кроликов. Но феодалы ничего не давали просто так: крестьянам пришлось платить сеньору по десять су за каждую четверть собранного винограда и за каждое сетье пшеницы.

Читать далее

Метки: охота средневековье |

Чудовища |

Средневековое воображение заселяло чудовищами главным образом страны Востока и прежде всего Индию, которая со времен Александра Македонского рисовалась страной чудес.

Ещё древние греки отожествляли свои страхи с образом мифологических чудовищ — грифонов, сирен и прочих. Античные писатели придумали расы чудовищных людей и животных, которыми они заселили далекий Восток.

Ок. 300 г. до н.э. грек Мегасфен собрал в трактате об Индии известные сведения о чудовищах.

Драконы, с удовольствием пожирающие людей.

1. Миниатюра из английской Библии 13 века.

о монстрах всяких разных...

Метки: средневековье чудовище страх Библия существо легенда мифология миф Европа |

Трактат о любви |

«Трактат о любви», написанный Андре Капелланом в Париже около 1200 г. на латинском языке, посвящен не только изложению правил куртуазной любви, но и ее критике.

Работа состоит из 3-х книг.

Автор, весьма просвещенный клирик, подробно объясняет благовоспитанным молодым людям, обучающимся при дворе Филиппа-Августа, что такое куртуазная любовь и каковы правила игры.

Бог любви берёт за руку робкого вьюноша, тем самым делая его своим подданным. Роман о розе. Франция,1390-1400 гг.

миниатюра из французской рукописи 14 века.

продолжение...

Метки: любовь средневековье трактат |

Круглая башня |

"Я всё понял! Кажется, это неправильные пчёлы.

Совсем неправильные! И они, наверное, делают

неправильный мёд!"

(древнерусский эпос).

Если кто-то не похож на других, то он привлекает повышенное внимание окружающих. Далеко не у всех судьба складывается удачно: непохожесть, неправильность не равнозначна исключительности, а излишнее внимание может быть во вред. Тем не менее, часто запоминается именно неординарность...

В выборгской крепостной стене уже было более десятка башен и бастионов, когда в 1547-1550 годах по воле шведского короля Густава Вазы перед Скотопрогонными воротами была возведена новая башня.

Метки: выборг башня таллин |

Рыцарские гербы и их символика |

Происхождение гербов

Гербы берут свое начало в самой глубокой древности. Это особого рода символические знаки, по которым узнавали во время боя вождя, племя, народ. Гербы были придуманы не из одного тщеславия, их можно считать не иначе как справедливой наградой за личные заслуги. Этими особыми символическими знаками различались как отдельные лица, так и колена, города, царства, народы; различались гербами благородные от неблагородных, знатные от незнатных. Но более всего, особенно во время военных действий, гербы служили для распознавания своих от чужих; по гербам рассеянные войска собирались в одном каком-либо условленном месте.

Метки: рыцарь герб символ |

Средневековый головной убор: Каль |

Эта малопонятная большинству современных людей деталь долгое время составляла неотъемлемую часть быта средневековых людей. «Нижнее белье» для головы имело отнюдь не «статусное» , но вполне практическое назначение: у крестьян оно позволяло спрятать под него волосы, чтобы не мешали во время работы, для защиты головы от солнца, а также чтобы исключить контакт верхнего головного убора (шапки) с волосами и кожей головы, что позволяло дольше сохранять чистой подкладку таких нелегко поддающихся стирке вещей.

Носили каль также люди военные, в том числе и рыцари: имея, как правило, длинные и средние волосы, тщательно ухоженные, они должны были защищать их от воздействия подкладки шлемов, а таже фиксировать волосы подальше от лица, чтобы выбившиеся пряди во время боя не закрыли обзор.

|

Метки: каль средневековье головной убор полотно |

Понравилось: 2 пользователям

Внешность в средние века. Некоторые общие тенденции. |

Средневековье - эпоха символов, поэтому тогда довольно большое значение предавалось внешности. Статус, положение в обществе, обеспеченность и личные предпочтения предопределяли внешний вид человека, к примеру, в раннем периоде V-VIII вв. В Европе (среди германцев и кельтов) длинные волосы считались признаком свободного происхождения (поскольку рабов брили из санитарных соображений) и их старались по возможности не стричь (особенно кельты). При этом воинам (например) неудобно, а часто даже опасно носить длинные распущенные волосы. От этого, видимо, сложилась традиция заплетать их в косы либо завязывать разными узлами, иногда это становилось отличительным признаком народа, племени (например: свевский узел).

В Риме же, напротив - довольно короткая ухоженная прическа считалась соответствующей облику богатого человека и уважаемого гражданина. Из-за этого в раннем европейском средневековье, когда объединенное королевство франков стало претендовать на звание империи, прическа римского типа снова стала актуальной, как символ наследия славы Рима (предшествовавшая Каролингам династия – Меровинги - имели традиционные германские волосы, олицетворявшие силу, свободу и красоту, а также следование древним обычаям в быту и на войне). Каролинги же резко изменили существовавшие традиции, многое позаимствовав из Рима. Своеобразным символом окончания эпохи древних германцев стало демонстративное острижение первым Каролингом последнего Меровинга ( по легенде основателя династии в свое время выбрали вождем франков именно за красивые волосы). Прическа Каролингов оказалась довольно удобной для военного сословия: коротко подстриженная челка, аккуратная прическа с волосами, почти открывающими уши, видимо, поэтому продержалась она очень долго - с некоторыми изменениями подобную прическу носили Нормандцы в XI веке. Затем под влиянием ослабления централизованной власти, возрождение идеалов личной независимости, а так же «культом прекрасной дамы» в моду начали вновь входить волосы (на это раз средней длины, немного не достающие плеч, тщательно ухоженные, а часто и завитые).

Развитие моды на «куртуазность» обусловило дальнейшее «оженоподобливание» облика феодалов (низшие слои населения в ту эпоху мало менялись от столетия к столетию, изменения же, главным образом, объяснялись стремлением подражать знати). В высшей же среде стала практически неприемлемой любая растительность на лице (борода, усы), хотя, учитывая общую независимость нравов феодалов, случались и исключения.

Метки: средневековье внешность утонченность идеал внешний вид волосы одежда символика атрибутика |

Понравилось: 1 пользователю