(продолжение)

Ќа майдан≥ коло церкви

революц≥€ ≥де.

— ’ай чабан! — ус≥ гукнули,—

за отамана буде.

ѕрощавайте, жд≥те вол≥,—

гей, на кон≥, вс≥ у путь!

«акип≥ло, зашум≥ло —

т≥льки прапори цв≥туть…

Ќа майдан≥ коло церкви

постмутились матер≥:

та св≥ти ж ти њм дорогу,

€сен м≥с€ць угор≥!

Ќа майдан≥ пил спадаЇ.

«амовкаЇ р≥ч…

¬еч≥р.

Ќ≥ч.

(ѕавло “ичина)

—ечева€ майданна€ демократи€

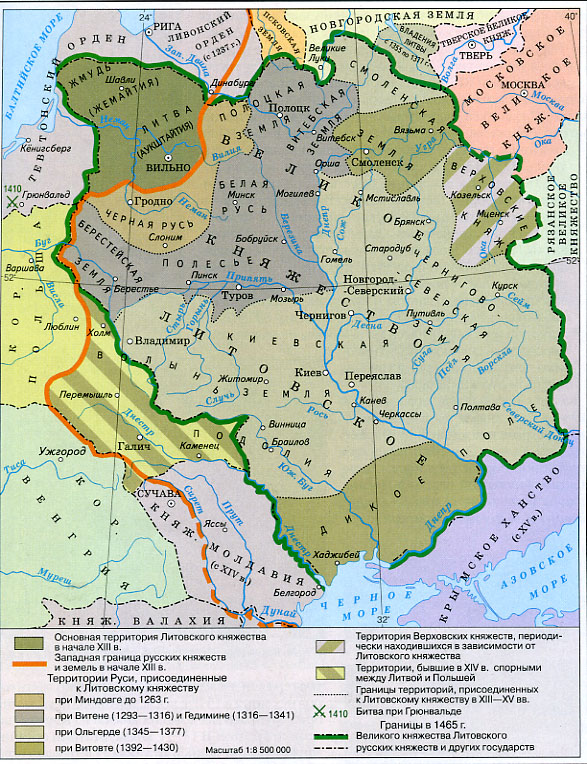

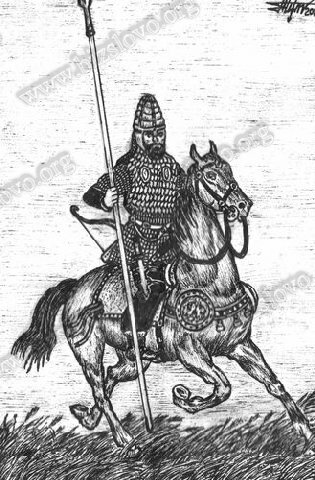

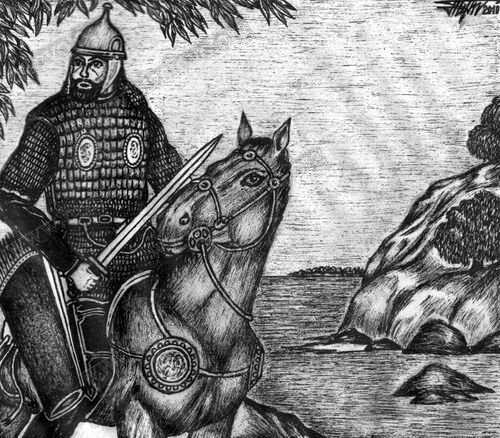

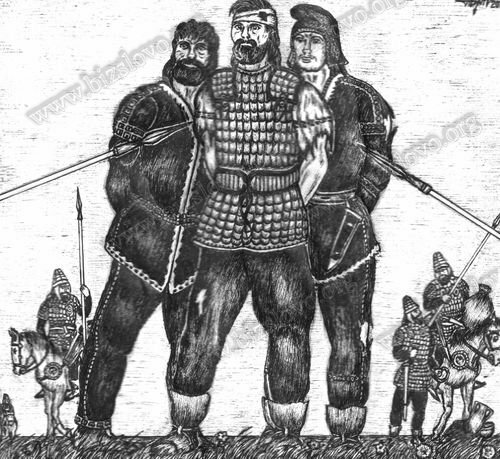

¬ отличии от монголо-московского самодержави€ и «цивилизованной» государственности ¬еликого н€жества Ћитовского, на сечевой ”краине сохран€лись традиции разбойно-кочевого военного общества, близкие к современным бандитским традици€м жизни «по пон€ти€м»

ќднако и здесь происходили изменени€. — каждым дес€тилетием среди казаков укрепл€лась прослойка зажиточных хутор€н и промышленников, часть из которых принадлежала к «благородным» казакам — выходцам из шл€хты. ¬ то же врем€ увеличиваютс€ богатства казацкой старшины, котора€ постепенно превращаетс€ в зажиточную социальную группу.

—осредоточение значительных средств в руках зажиточного казачества во второй половине XVI века стало экономической и социальной базой создани€ реестрового казачества.

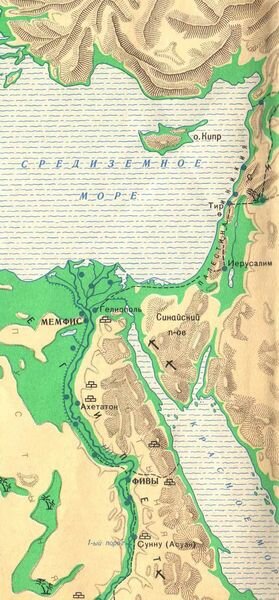

5 июн€ 1572 года король —игизмунд II јвгуст своей грамотой поручил коронному гетману язловецкому набрать «певний почет» (отр€д ) из числа казаков, которые должны были получать плату от –ечи ѕосполитой, и установить «постановень межа казаки низовыми», то есть, ввести контроль над «апорожьем.

ѕервый отр€д состо€л из 300 «низовых казаков», которые получали по 2,5 злотых «на квартал» и сукно на жупан. ќтныне эти казаки были внесены в «реестр» и находились на государственной службе. “ак было основано реестровое казачество. ѕравительство наде€лось, что, опира€сь на этот отборный полк, удастс€ установить контроль над всем казачеством. ќднако этим надеждам не суждено было осуществитьс€, и вскоре реестр прекращает свое существование-¬осстановлен он был в 1578 году королем —тефаном Ѕаторием, который набрал на государственную службу реестровый полк из 500 казаков. «атем реестр то увеличивалс€, то уменьшалс€, то распускалс€, то снова восстанавливалс€. ¬ конце XVI века в реестр входило 1000 казаков. ¬ 1625 году реестровое казачество достигло 6000 человек, которые были поделены на шесть реестровых полков: иевский, ѕере€славский, Ѕелоцерковский, орсунский, аневский и „еркасский. ¬ 1630 году реестр насчитывал уже 8000, но сейм 1635 года снова сократил его до 7000.

¬о врем€ кресть€нско-казацкого восстани€ 1637-1638 годов польское правительство пытаетс€ отменить права и привилегии реестрового казачества. ¬ 1638 году сейм одобрил постановление «ќрдинаци€ ¬ойска «апорожского реестрового, которое пребывает на службе –ечи ѕосполитой». Ќа «вечные времена» уничтожались права реестровцев на избрание старшин и на казацкое судопроизводство. –еестр устанавливалс€ в 6000 казаков. »м запрещалось посел€тьс€ в городах, кроме пограничных („еркассы, „игирин, орсунь). ƒва полка реестровцев должны были посто€нно находитьс€ на «апорожье, чтобы не допускать туда беглецов. ¬оенна€ и судебна€ власть над реестровцами сосредотачивалась в руках комиссара, который избиралс€ сеймом.

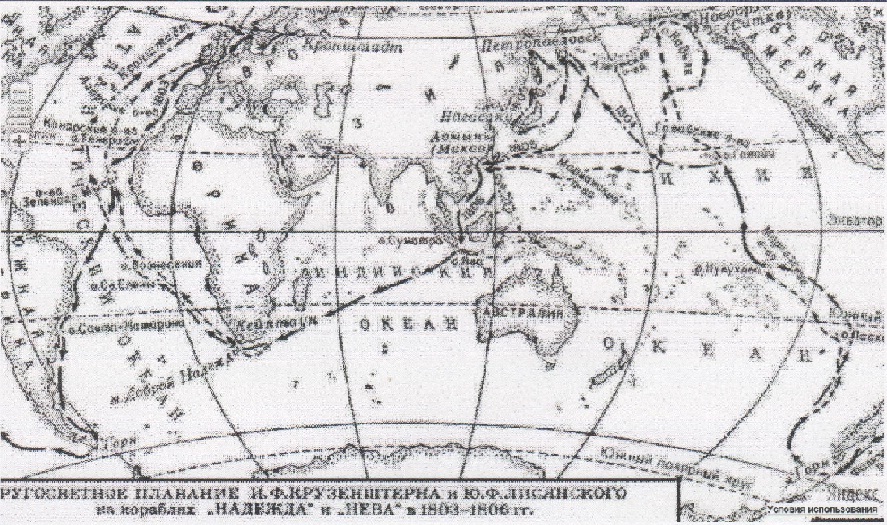

“ридцатилетн€€ война

¬ начале XVII в. разгорелась перва€ общеевропейска€ война. ¬ ней принимали участие большинство европейских государств. ¬ойна продолжалась тридцать лет - от 1618 до 1648 г.

√лавным результатом бунта ћартына Ћютого против католических традиций стала полуторавекова€ эпоха религиозных войн, в которой христиане успешно и с многоими зверствами уничтожали христиан во им€. Ћюбви ’ристовой.

¬тора€ половина XVI - начало XVII вв. в √ермании прошли под знаком онтрреформации. атолики начали теснить протестантов. » те и другие получали помощь извне: католиков поддерживали √абсбурги - германский император и »спани€, –ечь ѕосполита€, а также папа –имский; протестантов - јнгли€, ƒани€, Ўвеци€, √олланди€, а также католическа€ ‘ранци€, враждовала с »спанией. ‘актически образовались две коалиции. “еперь любой повод мог привести к войне

“аким поводом стало восстание 1618 г. в ѕраге против имперской власти. ¬осставшие выбросили из окон габсбургских чиновников ("ѕражска€ ремонстраци€"). ” нас в одессе неугодных чиновников и поныне бросают в мусорные баки. Ёто продолжение пражской традиции с 1618 года, когда выброшенные чиновники упали на тележку с дерьмом и отделались легким испугом. атолики тут же объ€вили спасение своих депутатов Ѕожьим чудом, не вспомина€, что чудо-то оказалось дерьмовым. “ак началась дерьмова€ религиозна€ война.

¬ ответ католическа€ арми€ во главе с талантливым полководцем “илли двинулась на восставших и разгромила их в битве у Ѕелой √оры (под ѕрагой). ¬ „ехии началось гонение на протестантов. ј “илли двинул против владений протестантских кн€зей, захватив ѕфальц

ќдновременно испанцы теснили голландцев, захватив важную крепость Ѕреда.

”спехи католиков встревожили протестантских правителей —еверной ≈вропы. ¬ войну против √абсбургов в 1625 г. вступила ƒани€

–асширение масштабов войны вызвало финансовые проблемы, особенно в √абсбургской коалиции. ¬ыход из этих трудностей предложил јльбрехт ¬алленштейн. ¬ его лице сочетались беспринципный авантюрист и талантливый полководец. ≈го честолюбие и цинизм не имели границ. ќн предложил императору содержать армию за счет реквизиций (ограблений) местного населени€. ≈го выражение "война должна кормить войну" стало крылатым. ¬с€ военна€ добыча, по договоренности с императором, оставалась ¬алленштейну. «а короткий срок были набраны 100-тыс€чную армию, котора€ нанесла поражение датчанам

Ќовые успехи католиков встревожили их величайшего врага в ≈вропе - первого министра ‘ранции кардинала –ишелье. ќн сумел настроить на борьбу против √абсбургов шведского корол€ √устава II јдольфа, который был выдающимс€ полководцем. ƒисциплинированна€, с высоким боевым духом шведска€ арми€ прошлась победным маршем всей √ерманией, нанес€ поражение войскам католиков. ¬ сражении у Ћютцена шведы заставили отступить даже ¬алленштейна, но сам √устав II јдольф погиб. ѕротестанты потер€ли лучшего своего полководца

ћежду тем позици€ ¬алленштейна пошатнулась. »мператор отказывалс€ удовлетворить его честолюбивые стремлени€ - стать королем „ехии. ѕротив него плелись интриги. —ам ¬алленштейн стал вести двойную игру, вступив в сговор с протестантами, предлага€ им свои услуги. Ќаконец ¬алленштейн был обвинен в измене, оставшиес€ всеми сторонниками и убит

огда уже все участники конфликта были ослаблены, в 1635 г. в войну вступила ‘ранци€, давно пыталась захватить часть немецких земель

ѕостепенно протестанты стали брать верх. ¬се участники войны были истощены, √ермани€ крайне опустошена. ƒальнейшее продолжение войны грозило внутренними проблемами ее участникам. Ќаконец начались переговоры о мире. ¬естфальский мир, заключенный 1648 стал отражением нового соотношени€ сил в ≈вропе. »спани€ и јвстри€ потер€ли былой перевес, а ‘ранци€ и Ўвеци€ усилились. Ўвеци€ получила владени€ на севере √ермании и стала господствовать на Ѕалтике. ‘ранци€ отобрала у »мперии Ёльзас, укрепив свои позиции на –ейне

¬ойна между ‘ранцией и »спанией продолжалась еще 11 лет и закончилась новыми территориальными приобретени€ми дл€ ‘ранции

√олланди€ и Ўвейцари€ получили независимость

ƒл€ √ермании война обернулась неисчислимыми жертвами и разрушени€ми. ќднако окрепли Ѕранденбург и Ѕавари€. ≈ еще, герцогство Ѕранденбургское присоединила ¬осточную ѕруссию и на карте европы по€вилось маленькое, но очень вредное государство ѕрусси€ со столицей в Ѕерлине, которому суждено было сыграть роковую роль в мировой истории.

√лавным итогом войны стало то, что ни одно из государств оказалась неспособной добитьс€ полного господства на континенте, и борьба между ними в будущем стала возможной только при относительное господство. “акже религиозна€ принадлежность потер€ла свою актуальность, на передний план вышли государственные интересы. ¬ ≈вропе испанское доминирование изменилось французским

…Ќе прошло и года после начала “ридцатилетней войны, как запорожские казаки оказались в самой гуще конфликта. ¬ августе 1619 года император ‘ердинанд II √абсбург отправл€ет в –ечь ѕосполитую своих послов с просьбой о помощи. Ќо —игизмунд III ¬аза только что завершил изнурительную войну с ћосковией, посему максимум чем он мог помочь союзникам-католикам — направить в качестве кондотьеров (наемников) казаков, оказавшихс€ вне реестра (из 40 000 участников кампании в него вошли только 6 000). ¬ окт€бре 1619 года, в разгар осады ¬ены чехами и трансильванцами (венграми) кн€з€ Ѕетлена √абора, в «акарпатье вторгаетс€ 10-тыс€чный корпус запорожцев во главе с полковниками личковским и –усиновским. 22 но€бр€ казаки под √уменным разгромили трансильванцев под командованием кн€з€ ёри€ –акоци. ¬ скором времени запорожцы осадили города ошице и ѕр€шев в —ловакии и своими действи€ми фактически сорвали планы войск јнтигабсбургской коалиции, вынудив их сн€ть 27 но€бр€ осаду ¬ены. Ѕетлен √абор, уже получивший из рук венгерских магнатов корону »штвана —в€того, оставил надежды на разгром ненавистных √абсбургов. “ем не менее из-за отказа австрийцев выплатить надлежащие деньги, запорожцы в середине декабр€ 1619 года возвратились в —ечь. ¬ €нваре 1620 года через ѕольшу в ћоравию на помощь католикам отправилс€ корпус легкой кавалерии «лисовчиков» под командованием полковника-шл€хтича јлександра Ћисовского. ”же с первых дней после вступлени€ на земли бунтовщиков они «отметились» серией жестоких акций: сжигались и грабились все некатолические города, замки, храмы. азаки прошли ћоравию с северо-востока на юго-запад от ¬алашских ћизырич до ћикулова, но уже на окраинах ¬ены потерпели поражение от преследовавших их более многочисленных отр€дов протестантов, потер€в в бою до 1000 человек убитыми. ќставшиес€ в живых кондотьеры-запорожцы возвратились в ћоравию. ∆алованье часто задерживали, посему все брем€ расходов ложилось на плечи местного населени€. огда стал очевидным тот факт, что король јнглии не окажет действенную помощь своему з€тю, избранному на чешский престол курфюрсту ѕфальца ‘ридриху, положение чешских инсургентов-протестантов стало т€желым. Ќаступательна€ тактика (операции во всех направлени€х) не принесла им успеха. ћежду тем лигисты и имперцы, получив помощь от испанцев и пол€ков (запорожцы Ћисовского, учитыва€ спа€нность и опыт наших земл€ков, прошедших горнила конфликтов на границах ћосковии и в ѕричерноморье с крымскими татарами и турками, были серьезной силой), начали постепенно сужать кольцо вокруг ѕраги, где беззаботный ‘ридрих — «король на одну зиму» — давал бесконечные балы. ”дачный маневр отступающей армии протестантов ’ристиана јнгальтского позволил ей зан€ть 6 но€бр€ 1620 года Ѕелую √ору — стратегически важную местность к западу от ѕраги. атолическа€ арми€ имела ощутимое численное преимущество — 28 000 солдат против 21 000 у протестантов; тем не менее оно нивелировалось хорошей позицией армии јнтигабсбургской коалиции, в которую входили чехи, моравы, австрийцы, немцы, венгры, голландцы. »м противосто€ли немцы (преимущественно баварцы главы атолической лиги герцога ћаксимилиана), испанцы, италь€нцы, валлоны, пол€ки и запорожские казаки (почти 3500 наших земл€ков, то есть более 12% от общего количества сил јнтигабсбургской коалиции). Ѕитва, решивша€ участь чешской независимости на целых 300 лет, продолжалась немногим более часа. Ћучша€ выучка, дисциплинированность лигистов и имперцев перевесили применение их противниками суперсовременных достижений голландской военной школы. “€желые испанские терции, использовавшиес€ католической армией в этой битве, «доживали» последние годы, и очень скоро шведский король √устав ≤≤ јдольф в битвах при Ѕрейтенфельде (1631 г.) и Ћютцене (1632 г.) доказал их анахронизм. Ћобова€ атака на правом фланге с выходом в центр пор€дков протестантов принесла успех католикам. азаки прин€ли действенное участие в уничтожении чешской пехоты графа “урна в районе охотничьего парка: пленных они старались не брать. ќбщие потери протестантов были большими — более 5000 человек. ¬ стане победителей насчитывалось 250 убитых и раненных. ¬ 1631 году 2000 казаков в составе войск генералиссимуса «—в€щенной –имской империи» јльбрехта фон ¬алленштейна, ценившего их выше, нежели знаменитых польских крылатых гусар, участвовали в боевых действи€х в —илезии против войск саксонского курфюрста »оганна-√еорга — союзника шведов. Ќеудачную попытку склонить на свою сторону запорожцев осуществил шведский король-полководец √устав II јдольф. “ак, в том же 1631 году «на переговоры с ¬ойском «апорожским прибыли шведские послы д’јдмираль и де √рев с предложени€ми к гетману ».ѕетражицкому- улаге по поводу заключени€ договора о союзе (in tractationem confederationis) и отрыве его от –ечи ѕосполитой...» (“арас „ухлиб, «√етьмани ≥ монархи»). Ќо казацкий реестровый гетман остаетс€ верным сюзерену — польскому королю — и арестовывает послов, отправив их в ¬аршаву. ѕопытка шведско-украинского союза оказалась неудачной, но очень скоро к ней возвратились король арл X √устав и гетман ”краины Ѕогдан ’мельницкий, в 1657 году заключившие вместе с трансильванским кн€зем ƒьердем –акоци тайный договор о разделе –ечи ѕосполитой. ”же во врем€ —еверной войны гетман ”краины »ван ћазепа в 1710 году снова попыталс€ сменить «вектор» — с московского на стокгольмский... ¬ладимир —ичинский в книге «„ужинц≥ про ”крањну» привел интересные данные об участии казаков в боевых действи€х на стороне императора в Ћюксембурге. ¬ еженедельнике Gazette de France (є 81 за 1633 год) находим сведени€ о действи€х четырехтыс€чного отр€да запорожцев под предводительством полковника “араского, под знаменами √абсбургов воевавших в Ћюксембурге против французских войск генерала де —уассона. ѕосле первой неудачной атаки «казаки напали на французов со страшным криком; наши люди не привыкли к такому крику, так испугались, что бросились бежать и отступили к болоту на другом берегу реки». јвстрийское командование создавало из свирепых хорватов-«гренцеров» и запорожцев легкие кавалерийские полки и эскадроны, совершавшие опустошительные проникающие рейды в северную и северо-восточную ‘ранцию. ¬ербовали запорожцев обычно в Ћюблине и Ћьвове эмиссары √абсбургской империи. ѕункты сбора были в —илезии в городках Ѕитум и Ѕризи, где располагались лагер€ кондотьеров. јванс казаки получали еще на территории –ечи ѕосполитой, и уже там формировались сотни; запорожцы добирались к месту назначени€ на лошад€х. “ак, летом 1635 года в Ѕитуме пребывало до 2000 запорожцев. ”слови€ службы наемников определ€лись соглашени€ми (контрактами). Ќекоторые пункты соглашени€ между √абсбургами и казаками от 23 сент€бр€ 1635 года опубликовал украинский историк јлександр Ѕаран, работавший в венских архивах. ѕростой запорожец получал ежемес€чно до шести талеров, хорунжий — 50, капитан — 100, а их командир, полковник ѕавел Ќосковский, — 200 талеров; по тем временам это была действительно астрономическа€ сумма. ѕункты 6 и 7 соглашени€ гласили: «¬ойско может использовать свои старые права и обычаи, используемые ими на территории польского государства»; «ѕленных могут держать за выкуп, за исключением генералов и высших офицеров, которых должны выдать императорским власт€м». „тобы держать «детей вольницы» в узде, Ќосковский примен€л самые строгие меры наказани€, вплоть до казни. азаки из лагер€ в Ѕризи отправились через ÷ентральную √ерманию в Ћюксембург и Ёльзас. тому времени французы оккупировали Ѕельгию, находившуюс€ под властью испанцев — союзников австрийцев. »менно подвижные части хорватов и казаков своими проникающими рейдами в тыл французов заставили их перейти к обороне и оставить Ѕельгию. ¬ феврале 1636 года двухтыс€чный кавалерийский полк казаков в составе корпуса хорватского генерала »золани через реку ћаас возле ¬ердена ворвалс€ в провинцию Ўампань; союзники разгромили расквартированные там французские части, и полк с богатой добычей (в том числе и 60 000 франков выкупа) возвратилс€ в Ћюксембург. Ќо услови€ контракта австрийское правительство в полной мере не выполн€ло, поэтому осенью 1636 года большинство украинцев покидает театр боевых действий. ѕо пути на родину, в —илезии, кондотьеры поднимают м€теж, требу€ немедленного расчета. Ќеблагодарные австрийцы высылают карательный корпус, разгромивший полк запорожцев и заставивший их перейти имперско-польскую границу. “ем не менее часть казаков (до 3 000) осталась на службе императора и влилась в армию фельдмаршала √еца. ќни принимали участие во вз€тии ’ехста, ƒортмунда, ¬ерла и √амма. ¬ 1632 году ћоскови€ объ€вила войну –ечи ѕосполитой, фактически выступив в общеевропейском конфликте на стороне антигабсбургского блока. ÷арь ћихаил –оманов, родоначальник новой династии, стремилс€ укрепить свои позиции в государстве, еще не забывшем ужасы —муты (война — прекрасный способ отвлечь внимание подданных от неотложных проблем!). ƒостигнув соглашени€ со Ўведским королевством, московиты бросились отвоевывать —моленск. ѕол€ки и литовцы, опаса€сь возможного вторжени€ шведов, были вынуждены держать на своих северных и западных границах значительные военные контингенты. ороль –ечи ѕосполитоф ¬ладислав IV мог выставить против московитов всего лишь 9000 солдат — пол€ков и литовцев. 20 000 православных запорожских казаков, прис€гнувших королю-католику, честно выполн€ли свой долг вассалов, вою€ также против православных северных соседей. ќтметились в —моленской войне “арас ‘едорович (“р€сило) и Ѕогдан ’мельницкий, получивший за храбрость из рук польского корол€ саблю. 10 апрел€ 1634 года в битве под ўелкановым арми€ московитов была разгромлена: легка€ конница “.“р€сило сыграла решающую роль в этой виктории. ѕол€новский мир 1634 года положил конец крайне неудачной дл€ ћосквы войне, и –омановы отложили свои планы экспансии в западном и северном направлени€х, по крайней мере, на 20 лет. ѕомн€ о доблести запорожцев в Ѕельгии и Ћюксембурге, правительство ‘ранции в 30—40-х годах осуществило несколько попыток привлечь их на свою сторону. Ѕогдан ’мельницкий, занимавший должность военного писар€ ¬ойска «апорожского, в составе делегации старшин (среди которых мы впервые встречаем и »вана —ирко) в сент€бре 1644 года встречалс€ в ¬аршаве с послом ‘ранции графом де Ѕрежи. »менно последний и посоветовал кардиналу ƒжулио ћазарини вз€ть казаков на службу: «Ќа дн€х был в ¬аршаве один из старшин казацкой нации полковник ’мельницкий... Ётот человек образован, умен, силен в латинском €зыке. „то касаетс€ службы казаков у его величества, то, если войны с турками не будет, ’мельницкий готов помочь мне в этом деле». Ќаконец, в окт€бре 1645 года после продолжительных переговоров полк запорожских казаков (примерно 2500 человек, из них почти 800 кавалеристов) морским путем через польский порт √даньск прибыл во французский порт але. ”слови€ контракта предусматривали выплату р€довому казаку 12 талеров в мес€ц, сотникам и полковникам — 100—120 талеров. ≈сть предположени€ (однако документально не доказанные), что командовали сечевиками полковники »ван —ирко и —олтенко. ¬опреки всем законам военной науки, запорожцы хитростью (опыт вз€ти€ афы, “рапезунда, —инопа пригодилс€!) через морские ворота ворвались в центральные форты крепости ƒюнкерк. »спанцы подписали капитул€цию 11 окт€бр€ 1646 года. ‘ранцузы многие годы безуспешно пытались захватить этот «ключ от Ћа-ћанша». Ќо снова, как и в империи, казаков обманули «работодатели». „асть их возвратилась в ”краину, другие остались во ‘ландрии (голод заставил их пойти в «прийми» к фламандцам).

’мельницкий недолго участвует в военных действи€х, в основном разъезжа€ из ‘ранции на ”краину и в ѕольшу, вербу€ казаков и осуществл€€, выража€сь по-современному роль офицера св€зи между польским коралем и козачьей верхушкой. ќн без сомнени€ встречаетс€ с –ишелье и ѕортосом, бывшим в то врем€ военным инженером в ƒюнкерке месте, пам€тно прославившемс€ в 20-м веке).

—пуст€ три года на украинских земл€х, почти одновременно с подписанием ¬естфальского мира, началась Ќациональна€ революци€.

“ыс€чи людей, не умеющих ничего делать, кроме как воевать, и в то же врем€ опытных воинов, как это обычно бывает, оказались «лишними людьми» у себ€ на родине. ќни думали, что будут зачислены в реестр, но оказываетс€, что их, славных лицарей, прировн€ли к холопам! Ќачалась война за права человека, то есть казака.

ќпыт, приобретенный запорожцами во врем€ “ридцатилетней войны, понадобилс€ им в битвах с регул€рными войсками –ечи ѕосполитой. азаки-кондотьеры в ≈вропе — отнюдь не фантастическа€ сказка, хот€ эта тема требует более взвешенного подхода, посто€нной работы историков в архивах[1].

ќткроем книгу —енкевича «ќгнем и мечем»[2]

¬ этой книге ѕан —кшетуский наместник корол€ и посол кн€з€ ¬ишневецкого, прибыл на —ечь дл€ анализа обстановки, где оказываетс€ заложником взбунтовавшихс€ казаков, и только личное знакомство его с ’мельницким, спасает геро€ книги от расправы.

ѕо всей ”крайне и по «аднепровью словно бы что зашумело, словно бы предвесть€ близкой бури дали о себе знать; какие‑то слухи странные стали катитьс€ от селени€ к селению, от хутора к хутору, словно растение, которое осенью ветер по степи гонит и которое в народе перекати‑полем зоветс€. ¬ городах шептались о некоей великой войне, правда, никто не знал, кто и с кем собираетс€ воевать. Ќо безусловно что‑то назревало. Ћица стали тревожными. ѕахарь с плугом неохотно выходил в поле, хот€ весна настала ранн€€, тиха€, тепла€ и над степью уже давно звенели жаворонки. ѕо вечерам жители селений собирались толпами на больших дорогах и вполголоса переговаривались о страшном и непостижимом. ” слепцов, бродивших с лирами и песней, выспрашивали новости. Ќекоторым по ночам мерещились некие отсветы в небе или мнилось, что мес€ц, красней обычного, встает из‑за лесов. ѕредсказывались бедстви€ либо смерть корол€ – и все было тем более удивительно, что к земл€м этим, издавна свыкшимс€ с тревогами, битвами, набегами, страху нелегко было подступитьс€; видно, какие‑то особо зловещие вихри стали носитьс€ в воздухе, если тревога сделалась повсеместной.

“ем больша€ давила духота и т€жесть, что никто не умел нависшую угрозу объ€снить. ќднако среди недобрых предвестий два безусловно указывали, что и в самом деле следует ждать чего‑то нехорошего. ¬о‑первых, невиданное множество дедов‑лирников по€вилось по всем городам и селам, и попадались меж них люди чужие, никому не ведомые, про которых шептались, что они деды ненасто€щие. —лон€€сь повсюду, они таинственно сулили, что день —уда и гнева Ѕожьего близок.

¬о‑вторых, низовые стали мертвецки пить.

¬торое предвестие было куда как зловеще. —ечь, стиснута€ в слишком тесных границах, не могла прокормить всех своих людей; походы бывали нечасто, так что степью казак прожить не мог; оттого‑то в мирное врем€ множество низовых ежегодно и разбредалось по местам заселенным. Ѕессчетно сечевиков было по всей ”краине и даже по всей –уси. ќдни нанимались в старостовские отр€ды, другие шинкарили по дорогам, третьи занимались в городах и селах торговлей и ремеслом. ѕочти в каждой деревне сто€ла на отшибе хата, в которой жил запорожец. Ќекоторые заодно с хатой обзаводились еще женой и хоз€йством. » запорожец этот, будучи человеком битым и тертым, очень часто становилс€ благословением дл€ деревни, в которой поселилс€. Ќе было лучших ковалей, колесников, кожевников, воскобоев, рыбарей или ловчих. «апорожец все умел, за все бралс€ – хоть дом ставить, хоть седло шить. ќбычно были это насельники неспокойные, ибо жили житьем временным. “ому, кто намеревалс€ с оружием в руках взыскать приговор, напасть на соседа или себ€ от возможного нападени€ защитить, достаточно было кинуть клич, и молодцы слетались, точно охочие попировать вороны. »х услугами пользовалась и шл€хта, и баре, вечно т€жущиес€ друг с другом, но, если подобных оказий не подворачивалось, запорожцы сидели тихо по деревн€м и в поте лица добывали хлеб насущный.

ѕродолжалось так иногда год, иногда два, покуда вдруг не разносилс€ слух или о большом каком‑нибудь походе, или о походе кого‑нибудь из атаманов на татар, на л € х i в, на польских бар в валашской земле, и тогда все эти колесники, ковали, кожевники, воскобои бросали мирные зан€ти€ свои и дл€ начала удар€лись по всем украинским шинкам в беспробудное пь€нство.

ѕропивши все, что имели, они начинали пить в долг, н е н а т е, щ о е, а л е н а т е, щ о б у д е. ќжидаема€ добыча должна была оплатить гульбу.

Ёто поветрие повтор€лось с таким посто€нством, что со временем умудренные здешние люди стали говорить: «Ёге, шинки тр€сутс€ от низовых – на ”крайне что‑то затеваетс€».

» старосты незамедлительно укрепл€ли в замках гарнизоны, настороженно ко всему пригл€дыва€сь; вельможи собирали дружины, шл€хта отсылала жен и детей в города.

» вот по весне той казаки запили, как никогда, без разбору проматыва€ все нажитое, причем не в одном повете, не в одном воеводстве, но по всей –уси, от кра€ и до кра€.

„то‑то, значит, и вправду назревало, хот€ сами низовые, похоже, пон€ти€ не имели, что именно. —тали поговаривать о ’мельницком, о его побеге на —ечь, о городовых казаках из „еркасс, Ѕогуслава, орсун€ и других городов, сбежавших следом за ним; но поговаривали еще и совсем о другом. ”же много лет ходили слухи о большой войне с басурманами, которую король замышл€л, чтобы добрым молодцам была добыча, но л€хи этому противились – так что теперь все слухи перемешались и посе€ли в душах человеческих тревогу и ожидание чего‑то неслыханного.

¬стревоженность эта проникла даже в лубенские стены. Ќа такое закрывать глаза не следовало, и, уж конечно, не сделал этого кн€зь »ереми€. ¬ державе его беспокойство хоть и не переросло в брожение, ибо страх всех сдерживал, но спуст€ какое‑то врем€ с ”краины стали доходить слухи, что кое‑где холопы выход€т из повиновени€ шл€хте, убивают евреев, что силою хот€т записатьс€ в реестр – с погаными воевать, и что число беглых на —ечь множитс€.

ѕоэтому кн€зь, разослав письма к краковскому правителю, к пану алиновскому и к Ћободе в ѕере€слав, велел сгон€ть стада из степей и ст€гивать войска со сторожевых поселений. “ем временем пришли утешительные извести€. √осподин великий гетман сообщил все, что знал о ’мельницком, полага€, однако, невозможным, чтобы из этого дела смута кака€‑нибудь могла возникнуть; господин польный гетман отписал, что «гульт€йство, по своему обыкновению, точно рои, весною беситс€». ќдин лишь старый хорунжий «ацвилиховский прислал ответ, в котором заклинал кн€з€ ко всему отнестись серьезно, ибо велика€ гроза надвигаетс€ с ƒикого ѕол€. ќ ’мельницком же сообщал, что тот из —ечи в рым поспешил – просить у хана помощи. «ј как мне из —ечи други донос€т, – сто€ло в письме, – будто там кошевой со всех луговин и речек пешее и конное войско собирает, не толку€ никому, зачем делает так, то полагаю €, что гроза эта обрушитс€ на нас, и ежели случитс€ такое с татарской подмогою, дай Ѕоже, чтобы погибель всем земл€м русским не приключилась».

…

¬стревоженность эта проникла даже в лубенские стены. Ќа такое закрывать глаза не следовало, и, уж конечно, не сделал этого кн€зь »ереми€. ¬ державе его беспокойство хоть и не переросло в брожение, ибо страх всех сдерживал, но спуст€ какое‑то врем€ с ”краины стали доходить слухи, что кое‑где холопы выход€т из повиновени€ шл€хте, убивают евреев, что силою хот€т записатьс€ в реестр – с погаными воевать, и что число беглых на —ечь множитс€.

…

» хот€ черные тучи обложили украинский горизонт, хот€ отбрасывали они зловещую мрачную тень, хот€ в недрах их все клубилось и грохотало, а громы перекатывались из конца в конец, люди пока не отдавали себе отчета, кака€ неимоверна€ разгуливаетс€ гроза. ¬озможно, что отчета не отдавал себе и сам ’мельницкий, пока что славший краковскому правителю, казацкому комиссару и коронному хорунжему письма, полные жалоб и нареканий, а заодно и кл€твенных признаний в верности ¬ладиславу IV и –ечи ѕосполитой. ’отел ли он выиграть врем€ или же полагал, что какой‑нибудь договор еще может положить конец конфликту – мнени€ расходились, и только два человека ни на мгновение не обольщались по этому поводу.

Ћюдьми этими были «ацвилиховский и престарелый Ѕарабаш.

—тарый полковник тоже получил от ’мельницкого послание. Ѕыло оно издевательским, угрожающим и оскорбительным. «—о всем ¬ойском «апорожским починаем мы, – писал ’мельницкий, – гор€чо взывать и молить, дабы в соблюдении были оные привилегии, каковые ваша милость у себ€ укрывал. ј посколь сокрыл ты их дл€ собственной корысти и богатств умножени€, постольку все ¬ойско «апорожское полагает теб€ достойным полковничать над баранами или свинь€ми, но не человеками. я же прошу прощени€ у вашей милости, ежели в чем не угодил в убогом доме моем в „игирине о празднике св. ћиколы и что уехал на «апорожье, не сказавшись и не спросившись».

– ¬ы только погл€дите, судари мои, – говорил «ацвилиховскому и —кшетускому Ѕарабаш, – как глумитс€ он надо мною, а ведь € его ратному делу обучал и, можно сказать, вместо отца был!

– «начит, он со всем войском запорожским привилегий добиватьс€ собираетс€, – сказал «ацвилиховский. – » война, попросту говор€, будет гражданска€, изо всех сама€ страшна€.

»так, мы видим, что вначале это была война за привилегии внутри ∆ечьпосполитой, а вовсе не за выход из нее, тем более не за присоединение к ћосковии.

¬прочим, обычно войны так и начинают, с ультиматума, который не может быть выполнен по определению и последующими санкци€ми.[3]

Ќо дл€ того, чтобы начать войну, надо прежде всего сместить прав€щую верхушку стрем€щуюс€ к миру на крайне воинствующую клику. ј дл€ этого все средства хороши.

“ут и начинаетс€ майданна€ демократи€.

”грюмый голос сечевого барабана прервал дальнейшую беседу. “атарчук, услыхав гулкие удары, содрогнулс€ и вскочил. Ќеобычайною тревогою исполнилось выражение лица его и все движени€.

– Ќа раду зовут, – сказал он, лов€ ртом воздух. – — о х р а н и Ѕ о г! “ы, ‘ылып, не открывай, о чем мы с тобою тут разговаривали. — о х р а н и Ѕ о г!

ј теперь у √огол€ – “арас Ѕульба:

—говорившись с тем и другим, задал он всем попойку, и хмельные козаки, в числе нескольких человек, повалили пр€мо на площадь (т.е. майдан),где сто€ли прив€занные к столбу литавры, в которые обыкновенно били сбор на раду. Ќе нашедши палок, хранившихс€ всегда у довбиша, они схватили по полену в руки и начали колотить в них. Ќа бой прежде всего прибежал довбиш, высокий человек с одним только глазом, несмотр€, однако ж, на то, страшно заспанным.

– то смеет бить в литавры? – закричал он.

– ћолчи! возьми свои палки, да и колоти, когда тебе вел€т! – отвечали подгул€вшие старшины. (јга, хто не скаче, той москаль!)

ƒовбиш вынул тотчас из кармана палки, которые он вз€л с собою, очень хорошо зна€ окончание подобных происшествий. Ћитавры гр€нули, – и скоро на площадь, как шмели, стали собиратьс€ черные кучи запорожцев. ¬се собрались в кружок, и после третьего бо€ показались наконец старшины: кошевой с палицей в руке – знаком своего достоинства, судь€ с войсковою печатью, писарь с чернильницею и есаул с жезлом. ошевой и старшины сн€ли шапки и расклан€лись на все стороны козакам, которые гордо сто€ли, подпершись руками в бока.

– „то значит это собранье? „его хотите, панове? – сказал кошевой. Ѕрань и крики не дали ему говорить.

– лади палицу! лади, чертов сын, сей же час палицу! Ќе хотим теб€ больше! – кричали из толпы козаки.

Ќекоторые из трезвых куреней хотели, как казалось, противитьс€; но курени, и пь€ные и трезвые, пошли на кулаки. рик и шум сделались общими.

ошевой хотел было говорить, но, зна€, что разъ€ривша€с€, своевольна€ толпа может за это прибить его насмерть, что всегда почти бывает в подобных случа€х, поклонилс€ очень низко, положил палицу и скрылс€ в толпе.

– ѕрикажете, панове, и нам положить знаки достоинства? – сказали судь€, писарь и есаул и готовились тут же положить чернильницу, войсковую печать и жезл.

– Ќет, вы оставайтесь! – закричали из толпы. – нам нужно было только прогнать кошевого, потому что он баба, а нам нужно человека[4] в кошевые.

– ого же выберете теперь в кошевые? – сказали старшины.

– укубенка выбрать! – кричала часть.

– Ќе хотим укубенка! – кричала друга€. – –ано ему, еще молоко на губах не обсохло!

– Ўило пусть будет атаманом! – кричали одни. – Ўила посадить в кошевые!

– ¬ спину тебе шило! – кричала с бранью толпа. – „то он за козак, когда проворовалс€, собачий сын, как татарин? черту в мешок пь€ницу Ўила!

– Ѕородатого, Ѕородатого посадим в кошевые!

– Ќе хотим Ѕородатого! нечистой матери Ѕородатого!

– ричите ирд€гу! – шепнул “арас Ѕульба некоторым.

– ирд€гу! ирд€гу! – кричала толпа. – Ѕородатого! Ѕородатого! ирд€гу! ирд€гу! Ўила! черту с Ўилом! ирд€гу!

¬се кандидаты, услышавши произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участьем своим в избрании.

– ирд€гу! ирд€гу! – раздавалось сильнее прочих. – Ѕородатого!

ƒело прин€лись доказывать кулаками, и ирд€га восторжествовал.

– —тупайте за ирд€гою! – закричали.

„еловек дес€ток козаков отделилось тут же из толпы; некоторые из них едва держались на ногах – до такой степени успели нагрузитьс€, – и отправились пр€мо к ирд€ге, объ€вить ему о его избрании.

ирд€га, хот€ престарелый, но умный козак, давно уже сидел в своем курене и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.

– „то, панове, что вам нужно? – спросил он.

– »ди, теб€ выбрали в кошевые!..

– ѕомилосердствуйте, панове! – сказал ирд€га. – √де мне быть достойну такой чести! √де мне быть кошевым! ƒа у мен€ и разума не хватит к отправленью такой должности. Ѕудто уже никого лучшего не нашлось в целом войске?

– —тупай же, говор€т тебе! – кричали запорожцы. ƒвое из них схватили его под руки, и как он ни упиралс€ ногами, но был наконец притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиваньем сзади кулаками, пинками и увещань€ми. – Ќе п€тьс€ же, чертов сын! ѕринимай же честь, собака, когда тебе дают ее!

“аким образом введен был ирд€га в козачий круг.

– „то, панове? – провозгласили во весь народ приведшие его. – —огласны ли вы, чтобы сей козак был у нас кошевым?

– ¬се согласны! – закричала толпа, и от крику долго гремело все поле.

ќдин из старшин вз€л палицу и поднес ее новоизбранному кошевому. ирд€га, по обычаю, тотчас же отказалс€. —таршина поднес в другой раз. ирд€га отказалс€ и в другой раз и потом уже, за третьим разом, вз€л палицу. ќбодрительный крик раздалс€ по всей толпе, и вновь далеко загудело от козацкого крика все поле. “огда выступило из средины народа четверо самых старых, седоусых и седочупринных козаков (слишком старых не было на —ечи, ибо никто из запорожцев не умирал своею смертью) и, вз€вши каждый в руки земли, котора€ на ту пору от бывшего дожд€ растворилась в гр€зь, положили ее ему на голову. —текла с головы его мокра€ земл€, потекла по усам и по щекам и все лицо замазала ему гр€зью. Ќо ирд€га сто€л не сдвинувшись и благодарил козаков за оказанную честь.

“аким образом кончилось шумное избрание, которому, неизвестно, были ли так рады другие, как рад был Ѕульба: этим он отомстил прежнему кошевому; к тому же и ирд€га был старый его товарищ и бывал с ним в одних и тех же сухопутных и морских походах, дел€ суровости и труды боевой жизни. “олпа разбрелась тут же праздновать избранье, и подн€лась гульн€, какой еще не видывали дотоле ќстап и јндрий. ¬инные шинки были разбиты; мед, горелка и пиво забирались просто, без денег; шинкари были уже рады и тому, что сами остались целы. ¬с€ ночь прошла в криках и песн€х, славивших подвиги. » взошедший мес€ц долго еще видел толпы музыкантов, проходивших по улицам с бандурами, турбанами, круглыми балалайками, и церковных песельников, которых держали на —ечи дл€ пень€ в церкви и дл€ восхвалень€ запорожских дел. Ќаконец хмель и утомленье стали одолевать крепкие головы. » видно было, как то там, то в другом месте падал на землю козак. ак товарищ, обн€вши товарища, расчувствовавшись и даже заплакавши, валилс€ вместе с ним. “ам гурьбою улегалась цела€ куча; там выбирал иной, как бы получше ему улечьс€, и лег пр€мо на дерев€нную колоду. ѕоследний, который был покрепче, еще выводил какие-то бессв€зные речи; наконец и того подкосила хмельна€ сила, и тот повалилс€ – и заснула вс€ —ечь.

¬от она майданна€ демократи€ в действии. √лавное кому надо шепнуть!

ћанипул€ци€ толпой – основа майданной демократии!

ћайданна€ демократи€ еще называетс€ ќхлократи€ (греч. οχλοκρατια; от греч. οχλος — толпа и Κρατος — власть, лат. ochlocratia) — вырожденна€ форма демократии, основанна€ на мен€ющихс€ прихот€х толпы, посто€нно попадающей под вли€ние демагогов. ќхлократи€ характерна дл€ переходных и кризисных периодов.

“ермин введЄн јристотелем. јристотель описывает јфины при ѕерикле и позднее как охлократию, ибо тогда господствовала чернь; люди знатного происхождени€ систематически устран€лись от участи€ в делах управлени€, при назначении на должность решающую роль играла жеребьЄвка; неизбежным результатом такой системы €вл€лс€ деспотизм по отношению к союзникам и беспор€дки в управлении. ћежду тем другие писатели вид€т в јфинах образец чистой демократии (в позднейшем смысле этого слова) .

ѕризнаки охлократии можно найти в –имской империи, где арми€ возводила на престол и свергала с него по усмотрению, хот€ государственные учреждени€ тогда были монархическими.

» снова —енкевич:

Ќа майдане уже было огромное скопление народу, поскольку к этому времени кошевым атаманом были ст€нуты на —ечь все войска, сто€вшие по островам, речкам и луговинам, отчего и товарищество сделалось многолюднее, чем всегда. —олнце клонилось к закату, поэтому заблаговременно запалили дес€тка полтора бочек со смолой; тут и там по€вились бочонки с водкою – эти каждый курень выкатывал дл€ своих, дабы придать больше жару совещани€м. ѕор€док в курен€х поддерживали есаулы, вооруженные т€желенными дубинками дл€ острастки совещавшихс€ и пистол€ми дл€ защиты собственной жизни, котора€ нередко оказывалась в опасности.

‘ылып «ахар и “атарчук пошли пр€мо в дом рады, так как первый, будучи кантареем, а второй – куренным атаманом, имели право участвовать в совещани€х. ¬ помещении был всего‑навсего маленький стол, за которым сидел войсковой писарь. уренные и кошевой имели каждый свое место на шкурах у стен. ѕока что места эти зан€ты не были. ошевой расхаживал большими шагами по зальце, куренные же, сойд€сь кучками, тихо разговаривали, то и дело перебива€ друг друга громкой бранью. “атарчук заметил, что даже знакомые и друзь€ словно бы не узнают его, поэтому сразу подошел к молодому Ѕарабашу, который оказалс€ в похожем положении. ¬се погл€дывали на них исподлобь€, на что молодой Ѕарабаш особого внимани€ не обращал, толком не понима€, в чем вообще дело. Ёто был человек редкостной красоты и небывалой силы. —иле этой он и был об€зан званием куренного атамана, ибо вообще‑то славилс€ на —ечи крайней глупостью, котора€ была причиною того, что прозвали его ƒурным јтаманом и вс€кое Ѕарабашево словцо вызывало немедленный хохот казацких верховодов.

– ѕоживем малость, тай, может, и пойдем с камнем на шее ко дну! – шепнул ему “атарчук.

– ј это почему так? – спросил Ѕарабаш.

– “ы про письма разве не слыхал?

– “ р € с ц € й о г о м а т и м о р д у в а л а! я, что ли, какие письма писал?

– ¬он как все волками гл€д€т.

– о л и б € к о т о р о г о в л о б, так он бы не гл€дел; глаза враз бы вытекли.

…

–азговоры стихли, только снаружи доносилс€ гам и глухой, подобный шуму волн гул толпы, собравшейс€ под голым небом. ’мельницкий заговорил:[5]

– ƒосточтимые господа! ћилостью, благоволением и покровительством светлейшего крымского цар€, властелина народов многих, единокровного светилам небесным, произволением милостивого корол€ польского ¬ладислава, государ€ нашего, и доброю волею ¬ойска «апорожского, уверенные в неповинности нашей и справедливости √осподней, идем мы отмстить страшные и ужасные кривды, каковые с христианским смирением, пока могли, сносили от коварных л€хов, комиссаров, старост, экономов, многи€ шл€хты и жидов. Ќад кривдами теми вы уже, досточтимые господа и все ¬ойско «апорожское, немало слез пролили, а мне потому булаву дали, чтобы за обиды наши и всего войска полною мерою способней мне спросить было. “ак что €, полага€ сие, досточтимые господа благодетели, великой милостью, наисветлейшего цар€ о помощи просить поехал, которою он нас и подарил. Ќо, пребыва€ в рвении и веселье, немало € опечалилс€, узнав, что возможны меж нас и предатели, с коварными л€хами в сговор вступающие и о нашей решимости им донос€щие, и ежели оно на самом деле так, то наказаны они должны быть, досточтимые господа, сообразно разумению и милосердию вашему. ј мы просим вас письма выслушать, каковые сюда от недруга, кн€з€ ¬ишневецкого, посол привез, не послом, но согл€датаем будучи, о приготовлени€х наших и доброй воле “угай‑бе€, друга нашего, жела€ все выведать и перед л€хами раскрыть. “акже надлежит обсудить вам, имеет ли он быть тоже наказан, как те, кому привез сказанные письма, о которых кошевой, как преданный друг мне, “угай‑бею и всему войску, сразу же нас известил.

’мельницкий умолк. √ул за окнами все усиливалс€, поэтому войсковой писарь даже встал, когда огласил кн€жеское послание к кошевому атаману, начинавшеес€ словами: «ћы, Ѕожьей милостию, кн€зь и господин на Ћубнах, ’ороле, ѕрилуках, √ад€че и проча€, воевода русский и проча€, староста и проча€». ѕослание было чисто деловым. н€зь, прослышав, что с луговин отзываютс€ войска, спрашивал атамана, правда ли это, и призывал его спокойстви€ ради от таковых действий отказатьс€. ’мельницкого же, ежели станет —ечь бунтовать, комиссарам чтобы выдал, каковые о том, в свою очередь, спрос€т. ¬торое письмо было от пана √родзицкого, также к великому атаману, третье и четвертое «ацвилиховского и старого черкасского полковника к “атарчуку и Ѕарабашу. ¬о всех не сто€ло ничего такого, что могло дать повод заподозрить особу, которой письмо было адресовано. «ацвилиховский единственно просил “атарчука позаботитьс€ о подателе письма и содействовать во всем, о чем посол бы ни попросил.

“атарчук облегченно вздохнул.

– „то скажете, досточтимые господа, о письмах сих? – спросил ’мельницкий.

азаки молчали. ¬с€кий совет, покуда водка не разгор€чила голов, всегда начиналс€ с того, что ни один из атаманов не желал высказатьс€ первым. Ѕудучи людьми простыми, но себе на уме, они поступали так, опаса€сь сказануть что‑нибудь, что потом обрекло бы оратора на осме€ние или на всю жизнь снискало бы ему обидную кличку. “ак оно уж повелось на —ечи, где при величайшей неотесанности была необычайно развита страсть к насмешничеству, равно как и бо€знь сделатьс€ посмешищем.

ѕотому казаки и молчали. ’мельницкий заговорил снова:

– ошевой атаман брат нам и честный друг. я атаману верю, как себе, а ежели кто желает иное сказать, то, значит, сам измену замышл€ет. јтаман – друг верный и солдат примерный.

“ут он встал и поцеловал кошевого.

– ƒосточтимые господа! – вз€л теперь слово кошевой. – я войско собрал, а гетман пускай ведет; что до посла, то, ежели его послали ко мне, значит, он мой, а раз он мой, то € его вам отдаю.

– ¬ы, досточтимые панове‑депутаци€, поклонитес€ атаману, – сказал ’мельницкий, – ибо он человек справедливый, и ступайте сказать товариществу, что ежели кто и предатель, так не он предатель; он первый стражу всюду выставил, он первый изменников, которые к л€хам пойдут, ловить приказал. ¬ы, панове‑депутаци€, скажите, что он не предатель, что он самый лучший изо всех нас.

ѕанове‑депутаци€ поклонились сперва “угай‑бею, который все это врем€ с величайшим безразличием грыз свои семечки, затем ’мельницкому, затем кошевому – и вышли на улицу.

—пуст€ минуту радостные вопли за окнами возвестили, что депутаци€ наказ выполн€ет.

– —лава кошевому нашему! —лава кошевому! – кричали хриплые голоса с такою силой, что даже стены, казалось, ходуном ходили.

–азом подн€лась пальба из самопалов и пищалей.

ƒепутаци€ вернулась и снова расположилась в углу зальцы.

– ƒосточтимые господа! – сказал ’мельницкий, когда за окнами поутихло. – ¬ы мудро уже рассудили, что кошевой атаман – человек справедливый. Ќо ежели атаман не предатель, то кто же предатель? ” кого среди л€хов друзь€ имеютс€? — кем л€хи в тайные сношени€ вход€т? ому письма пишут? ому особу посла поручают? то же предатель?

√овор€ это, ’мельницкий постепенно возвышал голос и зловеще поводил очами в сторону “атарчука и молодого Ѕарабаша, словно бы намеревалс€ указать именно на них. ¬ зальце зашевелились, несколько голосов крикнули: «Ѕарабаш и “атарчук!» ое‑кто из куренных повставал с мест, среди депутации раздались возгласы: «Ќа погибель!»

“атарчук побледнел, а молодой Ѕарабаш стал удивленно озиратьс€. Ћенива€ мысль его какое‑то врем€ силилась отгадать, за что его обвин€ют, и он в конце концов выпалил:

– Ќ е б у д е с о б а к а м ’ € с а њ с т и!

—казав это, он разразилс€ идиотским смехом, а за ним и остальные. » тотчас большинство куренных прин€лись дико хохотать, сами не зна€ над чем.

— майдана, все усилива€сь, долетали крики: видно, водка там ударила в головы. Ўум людского прибо€ становилс€ с каждым мгновением громче.

јнтон “атарчук встал и, обратившись к ’мельницкому, начал говорить:

– „ем € виноват перед вами, высокочтимый гетман запорожский, что вы моей смерти добиваетесь? „то € вам сделал? ѕисал ко мне комиссар «ацвилиховский письмо – т а й щ о? “ак ведь и кн€зь написал кошевому! ј € разве письмо получил? Ќет! ј ежели получил бы, так что бы сделал? писарю пошел бы и велел бы прочитать, б о н i п и с а т и, н i ч и т а т и н е у м i ю. » вы бы беспременно узнали, о чем письмо. ј л€ха € и в глаза не видал. “ак разве ж € предатель? √ей, брать€ запорожцы! “атарчук с вами на рым ходил, а когда вы ходили на ¬олошу, то ходил на ¬олошу, а как под —моленск ходили, то ходил и под —моленск; билс€ вместе с вами, добрыми молодцами, и кровь проливал с вами, добрыми молодцами, и с голоду помирал с вами, добрыми молодцами; так не л€х он, не предатель, а казак, ваш брат, а ежели пан гетман смерти его требует, так пускай скажет, почему требует! „то € ему сделал, в чем бесчестным был? ј вы, брать€, помилуйте и рассудите справедливо!

– “атарчук добрый молодец! “атарчук справедливый человек! – послышалось несколько голосов.

– “ы, “атарчук, добрый молодец, – сказал ’мельницкий, – и € на теб€ не показываю, ибо ты мой друг, не л€х, а казак, наш брат. ѕотому что, будь предателем л€х, € бы не печалилс€ и не горевал по нем, но ежели добрый молодец предатель, мой друг – предатель, то т€жко у мен€ на сердце и доброго молодца жаль. ј раз и в рыму, и на ¬олоше, и под —моленском ты бывал, то еще т€желе твой грех, коли нынче бесчестно хотел готовность и рвение войск запорожских л€ху открыть! “ебе ж писано, чтоб ты ему пособил в том, чего он ни потребует, а скажите, досточтимые господа атаманы, чего л€х может потребовать? –азве не моей и моего доброго друга “угай‑бе€ смерти? –азве не беды ¬ойску «апорожскому? “ак что ты, “атарчук, виновен и ничего другого уже не докажешь. ј к Ѕарабашу писал д€дька его, полковник черкасский, „аплинскому друг и л€хам друг, у себ€ привилегии припр€тавший, чтобы ¬ойску «апорожскому не достались. » ежели оно все так, оба вы виноваты и просите помиловани€ у атаманов, а € вместе с вами просить буду, хот€ вина ваша т€жка, а измена €вственна.

»з‑за окон между тем доносились уже не шум и гам, но словно бы грохотание грозы. “оварищество желало знать, что происходит на раде, и послало новую депутацию.

“атарчуку сделалось €сно, что он пропал. ќн вдруг вспомнил, что неделю назад высказывалс€ среди атаманов против вручени€ булавы ’мельницкому и договора с татарами. ’олодный пот выступил на лбу его, и пон€л “атарчук, что спасени€ нету. „то же касаетс€ молодого Ѕарабаша, тут €сно было, что, губ€ его, ’мельницкий мстит старому черкасскому полковнику, безмерно любившему своего плем€нника. ќднако “атарчук умирать не хотел. Ќе побледнел бы он перед саблей, перед пулею, даже перед колом, но смерть, кака€ ждала его, ужасала бедн€гу до мозга костей, поэтому, воспользовавшись недолгой тишиной, наступившей после слова ’мельницкого, он пронзительно крикнул:

– ’ристом‑Ѕогом заклинаю! Ѕрать€ атаманы, други сердечные, не губите же невиноватого, € же л€ха и не видал, не разговаривал с ним! ѕомилуйте, брать€! я ж не знаю, чего л€ху от мен€ надо было, сами его спросите! л€нусь пресветлым —пасом, Ѕогородицей ѕречистой, св€тым Ќиколою‑чудотворцем, св€тым ћихаилом‑архангелом, что губите вы душу невинную!

– ѕривести л€ха! – крикнул старый кантарей.

– Ћ€ха сюда! Ћ€ха! – закричали куренные.

ѕодн€лась суматоха: одни кинулись к соседнему помещению, где был заперт пленник, собира€сь привести его пред очи собрани€, другие угрожающе пошли на “атарчука с Ѕарабашем. √ладкий, атаман миргородского курен€, первым крикнул: «Ќа погибель!» ƒепутаци€ этому крику вторила, „арнота же бросилс€ к двер€м, распахнул их и прокричал собравшейс€ толпе:

– ƒосточтимые панове‑товарищество! “атарчук – предатель, и Ѕарабаш тоже! Ќа погибель им!

“олпа ответила ужасающим ревом. ¬ зальце наступило замешательство. ¬се куренные повскакали с мест. ќдни кричали: «Ћ€ха! Ћ€ха!», другие пытались переполох ун€ть, а тем временем двери под натиском толпы распахнулись настежь и в дом ворвалась орава, прежде горлопанивша€ на майдане. —трашные фигуры, ослепленные €ростью, наполнили помещение, воп€, размахива€ руками, скрежеща зубами и распростран€€ запах горелки. «—мерть “атарчуку! Ќа погибель Ѕарабашу! ƒавай сюда предателей! Ќа майдан их! – вопили пь€ные голоса. – Ѕей! ”бивай!», и сотни рук во мгновение прот€нулись к несчастным. “атарчук не сопротивл€лс€, он только пронзительно скулил, но молодой Ѕарабаш стал защищатьс€ со страшным неистовством. ќн наконец пон€л, что его хот€т убить; страх, отча€ние и бешенство исказили его лицо, пена выступила на губах, из груди исторгнулс€ звериный рык. ƒважды вырывалс€ он из губительных рук, и дважды руки эти хватали его за плечи, за бороду, за оселедец. ќн не давалс€, кусалс€, рычал, падал и снова поднималс€, окровавленный, страшный. ≈му изорвали одежду, вырвали оселедец, выбили глаз, наконец, притиснутому к стене, сломали руку. » только тогда он рухнул. ѕалачи схватили его и “атарчука за ноги и поволокли на майдан. » вот тут‑то в отблесках пламени смол€ных бочек и пылающих костров началась немедленна€ экзекуци€. Ќесколько тыс€ч кинулись на обреченных и стали разрывать их в куски, во€ и бор€сь друг с другом за возможность протиснутьс€ к жертвам. »х топтали ногами, из их тел вырывали клочь€ м€са. —брод топталс€, сбившись вокруг них в жутком конвульсивном порыве разбушевавшейс€ толпы. ќкровавленные руки то вздымали два бесформенных, потер€вших вид человеческий туловища в воздух, то оп€ть швыр€ли наземь. “е, кто не смог пробитьс€, вопили как резаные: одни требовали, чтобы жертв швырнули в воду, другие – чтобы затолкали в бочки с гор€щей смолой. ѕь€нь зате€ла меж собой свару. ¬ припадке безуми€ подожгли две огромные бочки с водкой, которые осветили эту дь€вольскую сцену переменчивым голубоватым светом. — неба же взирал на нее тихий, €сный и погожий мес€ц.

“ак товарищество карало изменников.

ћы продолжим потом размышлени€, а в заключение сегодн€шней встречи скажу, что € (’азарин) уже писал о сценарии переворота в декабре 2013 года за 3 мес€ца до переворота - слову о ћайдане ќтрывок из 14-й главы книги BOZY, и это было не пророчество, а анализ событий.

(продолжение следует)

[2] ¬ свое врем€, в начале 70-х годов, € (’азарин) учил по этой книге польский €зык (местами со словарем, а местами и без словар€, понима€ этот красивый слав€нский €зык интуитивно, как интуитивно знаю и свой родной украинский (и до сих пор в разговорной речи € , бывает путаю польские и украинские слова и выражени€. ѕо пон€тным причинам, на русский €зык эту книгу не переводили только, после перестройки € прочел на русском, а чуть позже и посмотрел фильм.

[3] “ак начиналась и перва€ и ¬тора€ мирова€ война (ѕерва€ с ультиматума кайзера царю об отмене мобилизации, втора€ с ультиматума –ейха ѕольitпо поводу ƒанцигского коридора)

[4] ак в старом анекдоте. ¬ышла замуж русска€ за хохла. ј через некоторое врем€ сталвозмущатьс€:

- ак ты со мной поступаешь? –азве € не человек?!

- ј х≥ба ти чолов≥к? “и ж ж≥нка!

[5] ѕор€док совещаний на —ечи описан в хронике Ёрика Ћ€ссоты, императорского посла на «апорожье в 1524 году.

—ери€ сообщений " азаки - наследники ¬еликой ’азарии":

„асть 1 - ћагендавид у запорожцев

„асть 2 - ак украиский гетьман и его брат сибирь умиротвор€ли

...

„асть 31 - азаки - наследники ¬еликой ’азарии

„асть 32 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » “ј“ј–џ - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 26 л Ц ƒј…“≈ ћЌ≈ ¬Ћј—“№, » я ¬—≈ ѕ≈–≈¬≈–Ќ”Е

„асть 33 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » “ј“ј–џ - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 26 ћ3 Ц ƒј…“≈ ћЌ≈ ¬Ћј—“№, » я ¬—≈ ѕ≈–≈¬≈–Ќ”Е

„асть 34 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » “ј“ј–џ - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 26 ћ4 Ц ƒј…“≈ ћЌ≈ ¬Ћј—“№, » я ¬—≈ ѕ≈–≈¬≈–Ќ”Е

„асть 35 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » “ј“ј–џ - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 26 ћ5 Ц ƒј…“≈ ћЌ≈ ¬Ћј—“№, » я ¬—≈ ѕ≈–≈¬≈–Ќ”Е

...

„асть 41 - Ќароды-симбионты: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..

„асть 42 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 ∆ (10). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я: ћамай - казак и беглербек. Ќеужто тот самый?..(1)

„асть 43 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ. „ј—“№ 33 з (3`). Ѕ”ћ≈–јЌ√ ¬ќ«¬–јўј≈“—я

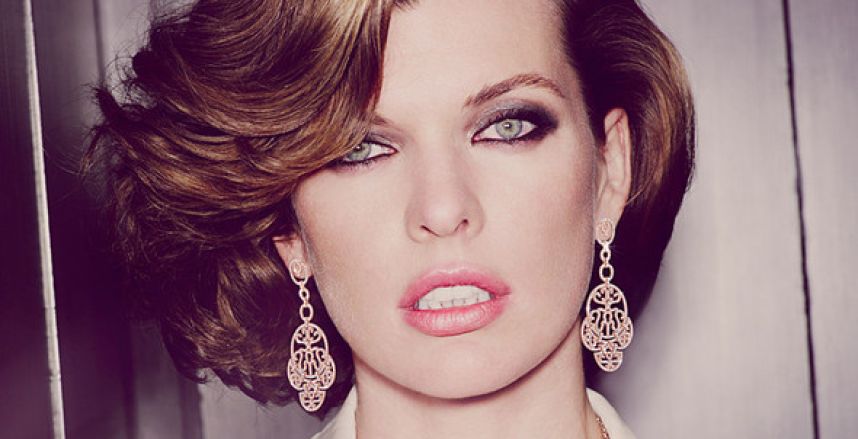

¬ это врем€ в жизни ћиколайчука произошло еще одно судьбоносное событие — он женилс€ на ћарии арпюк, котора€ пела в хоре √ригори€ ¬еревки. огда артисты хора собирались на гастроли в ёгославию, ћиколайчук снималс€ у ѕараджанова и находилс€ на Ѕуковине. ќттуда он позвонил ћарии и сказал: «ѕриезжай, будешь замуж за мен€ выходить». ƒевушка не соглашалась — гастроли ведь, коллег подведу. “огда актер предложил ей выбор: или ёгослави€, или замужество. ћари€, конечно, выбрала любимого мужчину. ¬з€в несколько дней отпуска, »ван и ћари€ отправились к родител€м девушки за благословением. –уки своей невесты ћиколайчук просил, как и положено приличному парубку — на колен€х. огда пришло врем€ идти в «ј√—, вы€снилось, что достать приличное платье дл€ ћарии невозможно. » пришлось невесте выходить замуж в капроновом платье €рко-зеленого цвета, а вместо фаты прикалывать к волосам белый цветок.

¬ это врем€ в жизни ћиколайчука произошло еще одно судьбоносное событие — он женилс€ на ћарии арпюк, котора€ пела в хоре √ригори€ ¬еревки. огда артисты хора собирались на гастроли в ёгославию, ћиколайчук снималс€ у ѕараджанова и находилс€ на Ѕуковине. ќттуда он позвонил ћарии и сказал: «ѕриезжай, будешь замуж за мен€ выходить». ƒевушка не соглашалась — гастроли ведь, коллег подведу. “огда актер предложил ей выбор: или ёгослави€, или замужество. ћари€, конечно, выбрала любимого мужчину. ¬з€в несколько дней отпуска, »ван и ћари€ отправились к родител€м девушки за благословением. –уки своей невесты ћиколайчук просил, как и положено приличному парубку — на колен€х. огда пришло врем€ идти в «ј√—, вы€снилось, что достать приличное платье дл€ ћарии невозможно. » пришлось невесте выходить замуж в капроновом платье €рко-зеленого цвета, а вместо фаты прикалывать к волосам белый цветок.

≈врейские корни иева: от Ўаббата до матери сарматов —ары

≈врейские корни иева: от Ўаббата до матери сарматов —ары

ѓхали козаки ≥з ƒону додому

ѓхали козаки ≥з ƒону додому

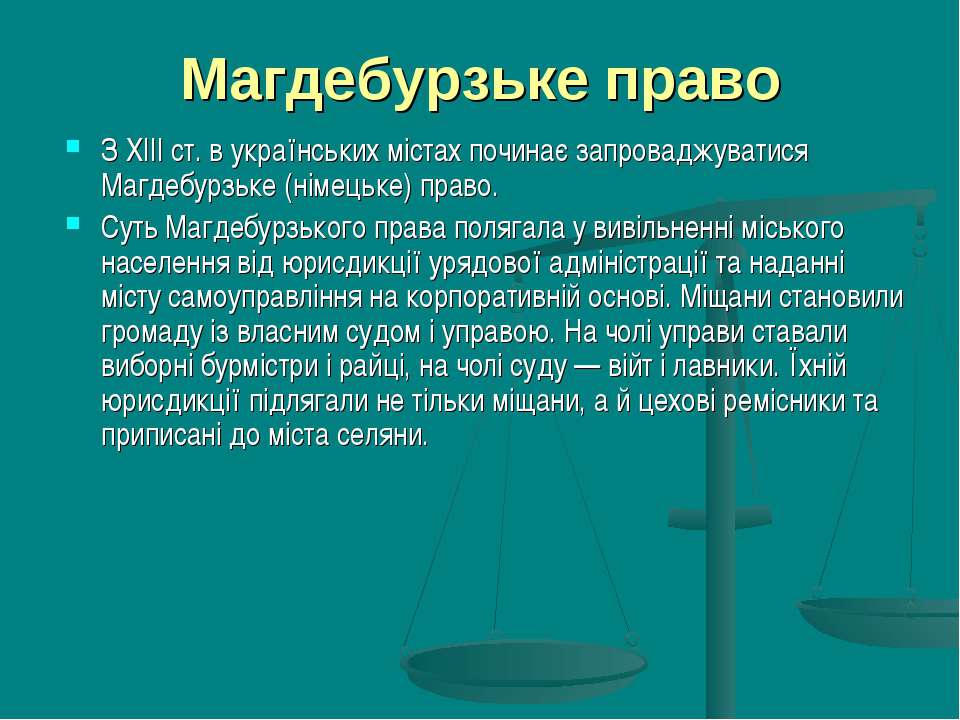

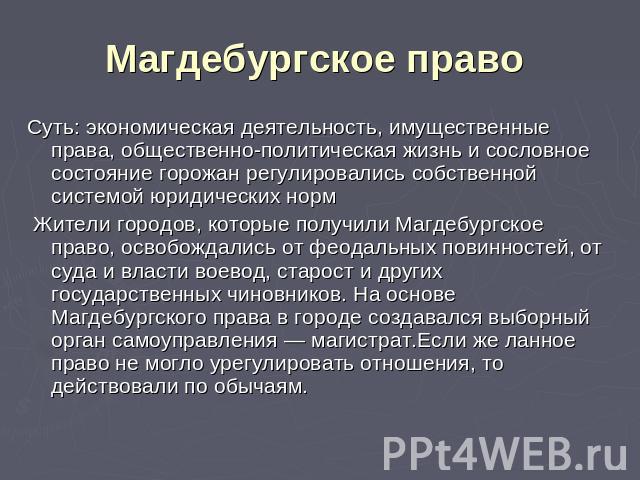

ћагдебургское

ћагдебургское

јврора фон –емелин (позже присвоила себе им€ ¬анда)

јврора фон –емелин (позже присвоила себе им€ ¬анда)

¬тора€ муза - ¬анда фон ƒунаева

¬тора€ муза - ¬анда фон ƒунаева

ѕосле развода с ¬андой он женилс€ на гувернантке своих детей — ’ульде ћайстер.

ѕосле развода с ¬андой он женилс€ на гувернантке своих детей — ’ульде ћайстер. ѕервый тип — это €зычница, √речанка, гетера или јфродита, порождающа€ беспор€док. ќна живет, по ее словам, ради любви и красоты, живет мгновением. „увственна€, она любит того, кто ей нравитс€, и отдаетс€ тому, кто ее любит. ќна говорит о независимости женщины и о мимолетности любовных св€зей. ќна отстаивает равенство мужчины и женщины: она — гермафродит. Ќо именно јфродита, женское начало одерживает в ней верх — так ќмфала уподобл€ет женщине и перер€жает в женское платье √еракла. »бо равенство она представл€ет себе не иначе, как той критической точкой, в которой господство переходит на ее сторону: «ћужчина трепещет, как только женщина уравниваетс€ с мужчиной в правах». ¬ своем современном воплощении она изобличает в браке, в нравственности, в церкви и государстве изобретени€ мужчины, подлежащие уничтожению. Ёто она по€вл€етс€ в открывающем «¬енеру» сновидении. Ёто ее многословное вероисповедание звучит в начале «–азведенной». ¬ «—ирене» она предстает в облике «иновии, женщины «властной и возбуждающей», потр€сающей основы патриархальной семьи, внушающей женской половине дома желание господствовать, порабощающей отца, отрезающей волосы сыну в ходе любопытной процедуры крещени€ и перер€жающей всех и вс€.

ѕервый тип — это €зычница, √речанка, гетера или јфродита, порождающа€ беспор€док. ќна живет, по ее словам, ради любви и красоты, живет мгновением. „увственна€, она любит того, кто ей нравитс€, и отдаетс€ тому, кто ее любит. ќна говорит о независимости женщины и о мимолетности любовных св€зей. ќна отстаивает равенство мужчины и женщины: она — гермафродит. Ќо именно јфродита, женское начало одерживает в ней верх — так ќмфала уподобл€ет женщине и перер€жает в женское платье √еракла. »бо равенство она представл€ет себе не иначе, как той критической точкой, в которой господство переходит на ее сторону: «ћужчина трепещет, как только женщина уравниваетс€ с мужчиной в правах». ¬ своем современном воплощении она изобличает в браке, в нравственности, в церкви и государстве изобретени€ мужчины, подлежащие уничтожению. Ёто она по€вл€етс€ в открывающем «¬енеру» сновидении. Ёто ее многословное вероисповедание звучит в начале «–азведенной». ¬ «—ирене» она предстает в облике «иновии, женщины «властной и возбуждающей», потр€сающей основы патриархальной семьи, внушающей женской половине дома желание господствовать, порабощающей отца, отрезающей волосы сыну в ходе любопытной процедуры крещени€ и перер€жающей всех и вс€.

»сточник:

»сточник: