|

lj_foto_history

Среда, 01 Февраля 2023 г. 09:12 (ссылка) lj_foto_history

Среда, 01 Февраля 2023 г. 09:12 (ссылка)

Ранним апрельским утром 1920 года неприметная повозка выехала из одного из московских переулков. Четыре вооруженных бойца Красной Армии, получивших приказ от заместителя народного комиссара иностранных дел СССР Карахана, сопровождали экипаж. На месте кучера сидел мужчина азиатской внешности, впоследствии оказавшийся чрезвычайным посланником Временного правительства РК в Шанхае Пак Чин Суном. Он перевозил семь сундуков золота весом 350 кг, выделенных Лениным в поддержку корейских борцов за независимость Республики Корея.

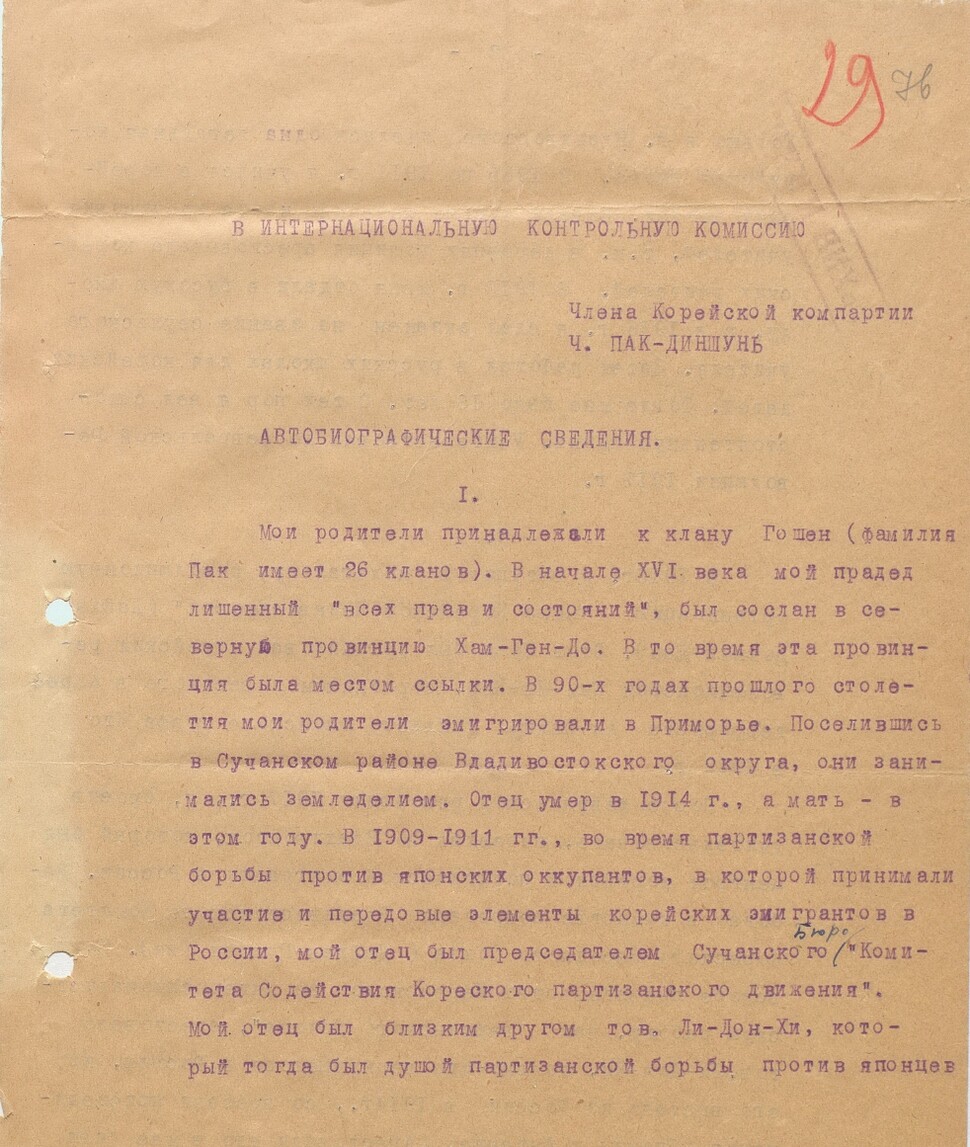

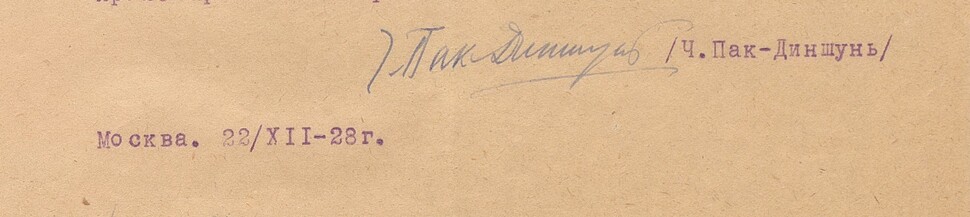

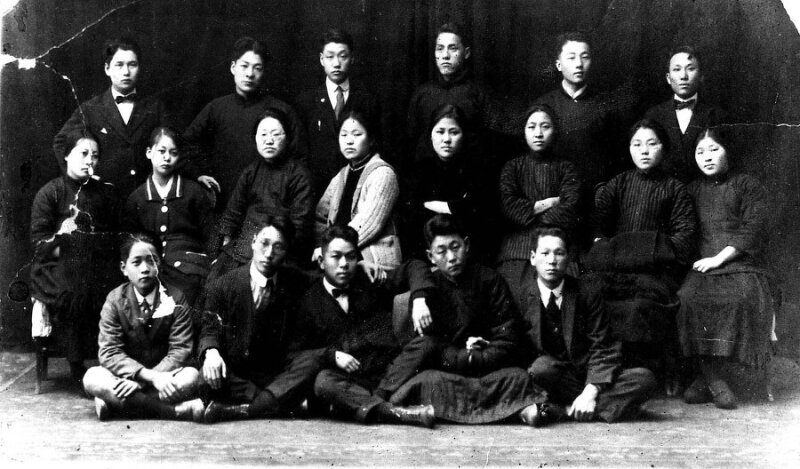

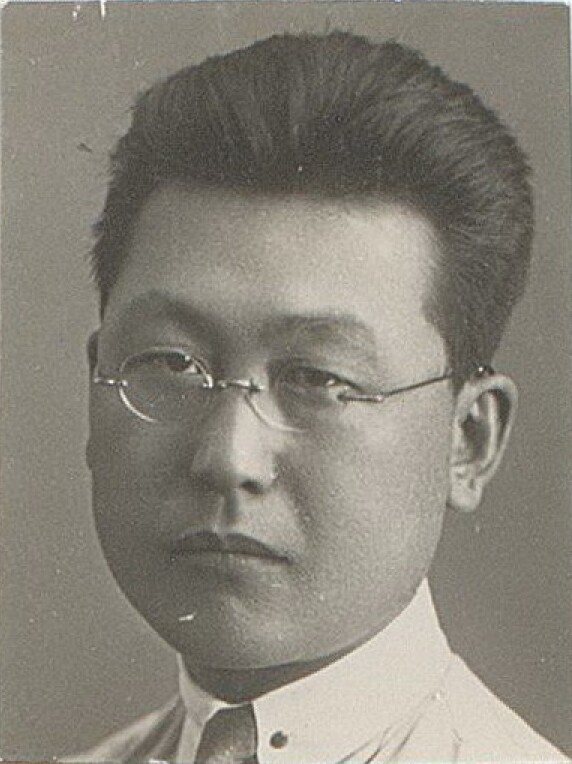

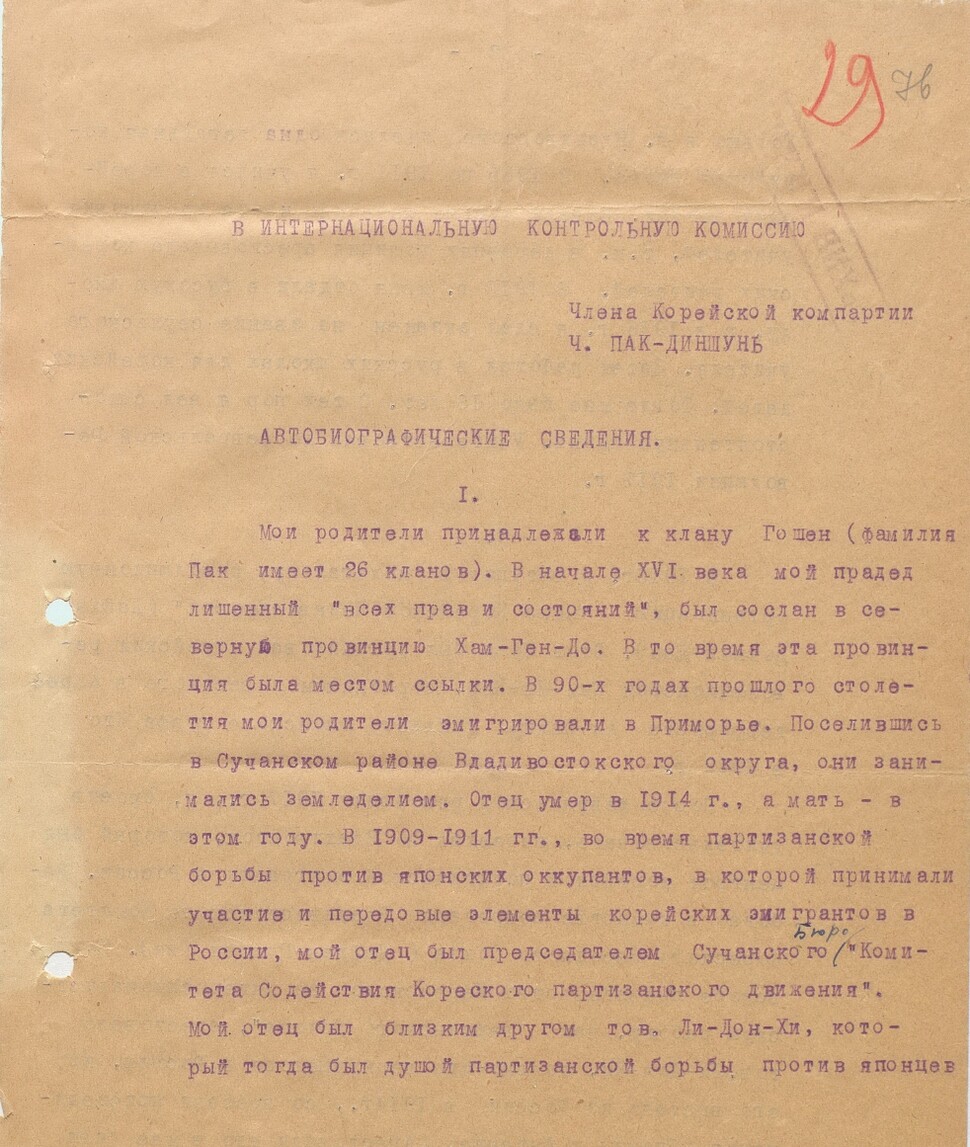

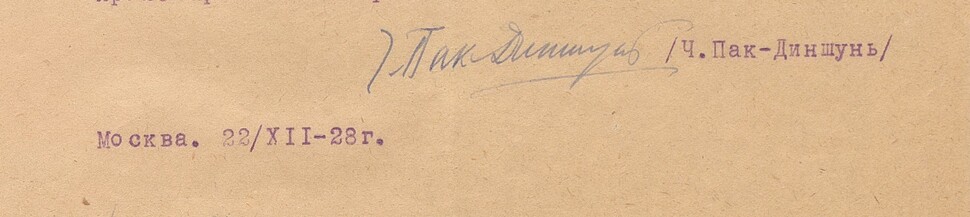

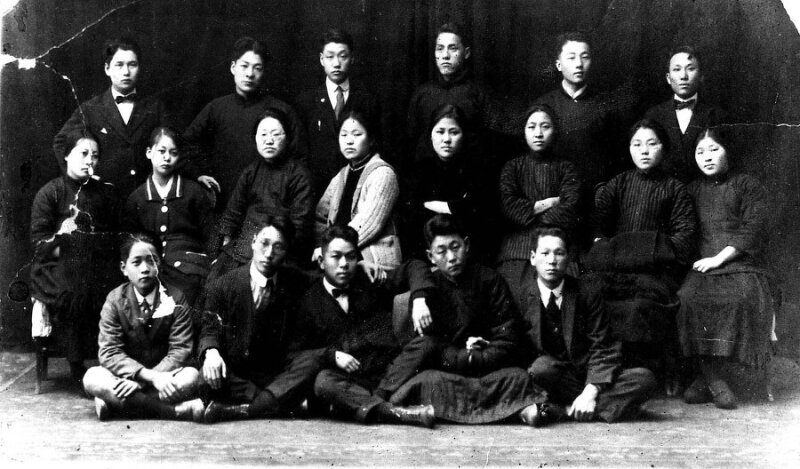

Вскоре повозка покинула окрестности Москвы и направилась к границе с Монголией. Пак Чин Сун и его напарник Хан Хён Гвон выбрали маршрут через Монголию, чтобы избежать встреч с войсками белой армии. Путь, пролегавший через Улан-Батор, Дальний Восток, Владивосток и Шанхай, оказался наиболее оптимальным. Прямая дорога через Новосибирск и Читу была слишком опасна, потому что на ее территории действовали белогвардейские войска, разбойники и японские шпионы. Экипаж, проехав 8 тыс. км, прибыл во ВладивостокПак Чин Сун выполнял особое поручение Временного правительства Республики Корея в Шанхае и Коминтерна. Накануне отъезда из Москвы он провел личную встречу с Лениным, во время которой обсудил вопросы дальнейшего развития движения за независимость РК и помощи со стороны советского правительства. По окончании октябрьской революции Ленин призвал колониальные державы вернуть захваченные ими территории. Борцы за независимость в Корее, Вьетнаме, Индии и на Филиппинах с радостью восприняли заявление вождя мирового пролетариата. Переговоры Ленина и Пак Чин Суна проходили в дружественной обстановке. Владимир Ильич задал вопрос, сколько денег необходимо фонду борьбы за независимость РК. Пак Чин Сун растерялся и назвал сумму в 100 тысяч рублей. В ответ Ленин посмеялся и добавил, что данной суммы будет недостаточно и дал распоряжение о выдаче 2 млн рублей. Пак Чин Сун потерял дар речи, потому как был очень удивлен такой щедрости.  Ленин (на фото слева) и Пак Чин Сун (справа) на заседании Исполнительного комитета Коммунистического интернационала Ленин (на фото слева) и Пак Чин Сун (справа) на заседании Исполнительного комитета Коммунистического интернационалаВ то время экономика СССР находилась в состоянии продолжительной инфляции, в связи с чем российский рубль не котировался в качестве международной валюты. Вместе с этим в сельскохозяйственных угодьях бассейна рек Волга и Дон отмечался неурожай. Несмотря на экономические трудности в стране, решение выделить столь огромную сумму заслуживает внимания. В то время 2 млн рублей равнялись 220 млн долларов. Данная сумма позволила бы решить проблему денежного довольствия пяти тыс. борцов за независимость РК в течение 10 лет, что помогло бы изменить ситуацию в борьбе с Японией на Дальнем Востоке. Таким образом, подобный жест советского правительства можно расценивать как реализацию решения Коминтерна о помощи рабочим других стран и борцам революции. На следующий день после встречи с Лениным Пак Чин Сун поручил своему напарнику Хан Хён Гвону положить 200 тыс. рублей на счет в московский банк, а остальные 400 тыс. – обменять на золото. Путь из Москвы до Шанхая неблизкий и небезопасный. Расстояние занимает порядка 8 тыс. км. Было принято решение ехать в Шанхай через Монголию и Владивосток. Линия фронта военных действий красной и белой армий постоянно менялась, что создавало дополнительные трудности для корейского экипажа.  Молодой Пак Чин Сун в очках. Кажется, это было сделано в начале 20-х годов. Молодой Пак Чин Сун в очках. Кажется, это было сделано в начале 20-х годов.Спустя два месяца Пак Чин Сун прибыл в тайное убежище в Чите, где его ждал главный секретарь государственного совета Временного правительства РК Ким Лип. Стоит добавить, что согласно договоренностям, Ким Лип должен был сопровождать груз из Читы до Шанхая, однако планам помешал раскол между борцами за независимость РК. Ким Лип заявил, что денежные средства необходимо использовать для нужд социалистического движения. Сопровождавший Пак Чин Суна Хан Хён Гвон также выразил согласие в отношении мнения Ким Липа. Еще по дороге в Читу его не оставляли сомнения о том, как поступить с большевистским золотом. Получив поддержку со стороны Хан Хён Гвона и Ким Липа, Пак Чин Сун изменил маршрут и направился во Владивосток, где спрятал золото в одном из корейских поселений.  Первая страница русского резюме, написанного Пак Чин Суном 22 декабря 1928 года. Первая страница русского резюме, написанного Пак Чин Суном 22 декабря 1928 года. Рукописная подпись Пак Чин Суна в конце резюме. Рукописная подпись Пак Чин Суна в конце резюме.Пак Чин Сун, Хан Хён Гвон и Ким Лип в течение полугода раздавали денежные средства корейской социалистической партии, корейской коммунистической партии и другим десяти организациям. Большая сумма была передана партизанскому отряду Хон Бом До (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством). Другая часть средств была передана в поддержку революционеров в Китае и Японии, которые сыграли большую роль в борьбе с империалистской Японией. Особое внимание следует уделить борцу за независимость Кореи Ли Тхэ Чжуну, который вел активную деятельность на территории Северной Манчжурии, а в последствии был взят в плен и казнен. Временное правительство РК: Спор вокруг финансовой помощи ЛенинаВскоре Временному правительству РК в Шанхае стало известно о судьбе золота. По этому поводу было проведено экстренное собрание, на котором лидеру национально-освободительного движения, премьер-министру Ли Дон Хи было предъявлено требование доложить о том, как используется золото, полученное из СССР. Ли Дон Хи отказался выполнять требование и заявил о том, что Временное правительство не имеет никакого отношения к данному золоту. Причина проста: Ли Дон Хи считал, что финансовые средства, выделенные РСФРС, являются помощью для социалистов. Стоит отметить, что президент Временного правительства Ли Сын Ман также не стал передавать денежные средства борцов за независимость, собранные комитетом по внешним связям Временного правительства РК.  Ли Дон Хи (на фото слева, с усами) на приветственной церемонии президента Временного правительства РК Ли Сын Мана (справа) Ли Дон Хи (на фото слева, с усами) на приветственной церемонии президента Временного правительства РК Ли Сын Мана (справа)Руководство Временного правительства не смогло ничего противопоставить Ли Дон Хи. Начальник полицейского ведомства Ким Гу (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством) активно выражал протест по данному поводу. В то же время министр внутренних дел Временного правительства Ан Чхан Хо (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством) отстаивал мнение Ли Дон Хи, говоря о том, что денежные средства посланы социалистическим государством борцам-социалистам за независимость РК. Таким образом, Ан Чхан Хо рассматривал коммунистическое национально-освободительное движение РК как отдельную силу, а Ким Гу – считал подобные организации нижестоящими учреждениями Временного правительства РК. Спустя несколько дней после спора вокруг денежной помощи из Советского Союза неизвестные распространили слух о том, что Ким Лип использует данные средства в личных целях. Уже через несколько месяцев все корейское общество знало об этом. После этого было проведено собрание социалистической партии Кореи, по результатам которого Ким Лип был признан невиновным. В конечном итоге это ничего не решило. В декабре 1921 года Ким Лип был застрелен во французском районе Чжабэй города Шанхай. Как оказалось, начальник полицейского ведомства Ким Гу приказал О Бён Чжику и Но Чжун Гюну ликвидировать Ким Липа. Организацию похорон Ким Липа на себя взял Ким Чхоль Су (награжден орденом за заслуги в создании государства, имеет заслуги перед отечеством), который отвечал за коммунистическую партию Корё в Кёнсоне (прежнее название Сеула). Позднее в своей автобиографии Ким Гу писал, что убийство Ким Липа стало справедливым для него наказанием. Данное мнение закрепилось в сознании общественных масс и господствовало на протяжении 50-ти лет после обретения РК независимости в 1945-м году. Однако в 1990-м году был рассекречен приказ делегата первого конгресса Коминтерна Куусинена, который вызвал полемику вокруг убийства Ким Липа. Профессор Сеульского университета Хангук Пан Бён Рюль в своей книге под названием «Ким Лип и народное антияпонское движение» ставит под сомнение правильность выражения «справедливое наказание» по отношению к убийству Ким Липа. Он выдвигает тезис о том, что Ким Лип стал жертвой борьбы за власть между приверженцами идей социализма и демократии. В подтверждение своей теории профессор Пан Бён Рюль приводит содержание доклада, посвященного расследованию ситуации вокруг финансовой помощи Советского Союза. В докладе говорилось, что Ким Лип не имел никакого отношения к растрате средств, полученных от советского правительства. Раскол движения за независимость РК и изменение позиции советского правительстваУбийство Ким Липа стало шоком для корейской общины в Шанхае. Лидер либерально-национального движения Ан Бён Чхан, прибывший в Кёнсон для участия в похоронной церемонии Ким Липа, также погиб неожиданным образом. Смерть Ан Бён Чхана послужила поводом к тому, что участники либерально-национального движения решили ликвидировать Ким Гу. Руководство либерально-национального движения призывало к завершению внутреннего конфликта, однако это не помогло. Вскоре советское правительство предприняло меры. В начале 1922 года Владимир Ильич Ленин дал распоряжение главе народного комиссариата иностранных дел провести расследование в отношении участников Корейской социалистической партии, осуществлявших деятельность на территории Дальнего Востока и Шанхая. Несколько десятков человек, включая Ли Дон Хи, Пак Вон Сун, Хан Хён Гвон, Ким Чхоль Су, были вызваны на допрос с целью выяснить куда были потрачены денежные средства, выделенные советским правительством. Расследование длилось три месяца. В докладе от 18 августа 1922 года сказано, что никаких доказательств незаконной растраты выделенных денежных средств не было выявлено.  Выступление Ленина после Октябрьской революции 1917 года. Выступление Ленина после Октябрьской революции 1917 года.Противники Ким Гу настаивали на том, что источником денежных средств, выделенных Лениным, является Коминтерн, поэтому раздача денег организациям либерально-национального движения не является преступлением. Вместе с этим они потребовали серьезного наказания для Ким Гу. Министр внутренних дел Временного правительства РК Ан Чхан Хо для урегулирования ситуации предложил компромиссное решение в виде принесения извинений от имени полицейского ведомства Временного правительства. Однако подобный шаг не принес результатов. В январе 1923 года состоялся съезд народных представителей организаций, боровшихся за независимость РК. В мероприятии приняли участие представители 120 организаций, действовавших на территории Корейского полуострова, Шанхая, Манчжурии, Пекина, Приморья и США. В итоге стороны разделились на две группы: одна придерживалась мнения об избрании нового состава Временного правительства РК, другая – лишь его реформации. Часть денег (200 тыс. рублей), которые Пак Чин Сун оставил на хранение в московском банке, была использована в качестве денежного фонда съезда, который продолжался на протяжении пяти месяцев. В конченом итоге съезд представителей организаций, боровшихся за независимость РК, не привел к консолидации Временного правительства. Движение за независимость РК разделилось на два течения: демократическое и социалистическое, что позднее привело к ослаблению его влияния. Изначально Временное правительство РК являлось представительным органом движения за независимость РК, однако после всех событий оно начало терять свое влияние. За этим последовало прекращение финансирования движения за независимость РК. Даже президент Временного правительства Ли Сын Ман не стал помогать Временному правительству. Японский генерал-губернатор на Корейском полуострове в своем докладе министерству иностранных дел писал о бедственном положении Временного правительства РК, говоря о том, что большая часть его сотрудников не получает заработную плату. На момент убийства Ким Липа основная власть Временного правительства РК была разделена между комитетом по внешним связям Временного правительства РК Ли Сын Мана, Корейской социалистической партией Ли Дон Хи и молодежной корейской академией Ан Чхан Хо. В ноябре 1919 года Ли Сын Ман вступил в должность президента Временного правительства. За все время пребывания на данном посту он ни разу не останавливался в Шанхае более чем не шесть месяцев, и принимал важные решения, находясь на территории США. Предложение Ли Сын Мана о подмандатном управлении США над Кореей было воспринято с возмущением. Такие личности как Син Чхэ Хо, Пак Ын Шик, Ким Чхан Сун (награждены орденом за заслуги в создании государства, борцы за независимость РК) и другие считали Ли Сын Мана народным героем, однако подобное решение было бы позором для национально-освободительного движения РК. В конце концов в 1926 году Ли Сын Ман был смещен с президентской должности. Это свидетельствовало о противоречиях среди борцов-демократов за независимость РК. Корейские борцы за независимость не забыли помощь ЛенинаСтоит отметить, что Владимир Ленин испытывал особые чувства по отношению к корейскому народу. В частности, корейским борцам за независимость РК оказывалась большая поддержка по сравнению с другими странами, такими как Китай, Вьетнам, Филиппины, Монголия и Индия. Это способствовало тому, что сторонники либерально-национального движения за независимость РК собрались в Москве. Немаловажный факт, что даже Ан Чхан Хо пытался заручиться поддержкой Ленина для подготовки основы движения за независимость РК. К сожалению, он не смог реализовать свой план, столкнувшись с протестом Ли Сын Мана.  Бойцы армии Временного правительства Кореи, срередина 1920-х гг. Бойцы армии Временного правительства Кореи, срередина 1920-х гг.1 июля 1922 года в Москве состоялся конгресс народов Дальнего Востока, в котором приняли участие 144 делегата из Кореи, Китая, Монголии, Бурятии и других стран. Со стороны Кореи в конгрессе приняли участие Хон Бом До, Ли Дон Хи, Ё Ун Хён, Чжо Бон Ам, Ким Дан Я и другие участники либерально-национального движения за независимость. Корейская делегация в составе 56 человек оказалась самой большой. Во время Вашингтонской конференции 1921 года США и Великобритания не упомянули о колониальном режиме Японии на Корейском полуострове. Поэтому Ким Гю Шик и другие борцы за независимость отправились в Москву в надежде на помощь. Корейским гостям был оказан радушный прием. Председатель исполкома Коминтерна Григорий Зиновьев выразил слова поддержки корейским патриотам и недоумение по поводу отсутствия упоминаний о Корее во время Вашингтонской конференции.  1929 год, международная Ленинская школа. Ян Мён (на первом ряду второй справа, награжден орденом за заслуги в создании 1929 год, международная Ленинская школа. Ян Мён (на первом ряду второй справа, награжден орденом за заслуги в создании

государства, борец за независимость РК) Пак Хон Ён, Ким Дан Я, вьетнамский революционер Хо Ши Мин (на заднем ряду справа).Примерно за месяц до начала конгресса народов Дальнего Востока генерал Хон Бом До, герой сражения в лесистой местности в восточной Манчжурии под названием «Qingshanli», прибыл в Москву. Хон Бом До не ожидал, что революционный деятель, создатель пятимиллионной Красной армии и великолепный тактик Лев Троцкий будет встречать его. Троцкий радушно встретил Хон Бом До и сопроводил его до места встречи с Лениным. Владимир Ильич выразил Хон Бом До благодарность за вклад в борьбу с Японской империей. По окончании встречи Ленин передал Хон Бом До ценный подарок: трофейный пистолет с инициалами Ленина и Хон Бом До, специально изготовленный военный мундир и 100 рублей. Такой теплый прием Хон Бом До еще раз свидетельствует об особом отношении Ленина к Корее. Пять лет спустя, в 1927 году, Хон Бом До (награжден орденом за основание государства, борец за независимость РК) вступил в коммунистическую партию СССР. Он пошел на такой шаг ради обретения Кореей независимости и построения общества, в котором власть принадлежала бы народу. Особое отношение Ленина к Корее способствовало тому, что большое количество борцов за независимость РК из Сеула, Шанхая, Дальнего Востока собралось в Москве. Многие из них прошли обучение в международной ленинской школе и всю жизнь помнили вклад Владимира Ильича в движение за независимость РК. (с.) Пак Ки Соп, Специальный корреспондент PrimaMedia https://foto-history.livejournal.com/17654862.html

lj_foto_history

Пятница, 27 Января 2023 г. 15:26 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 27 Января 2023 г. 15:26 (ссылка)

Всё может быть, если учесть временной период,

в который профессор Преображенский и доктор Борменталь экспериментировали с Шариком: 22 декабря - 17 января

(именно такие даты проставлены в дневнике доктора Борменталя; то, что называется "книжка в книжке").

Правда, в этом дневнике у Борменталя, разумеется, нет ни слова (ещё бы, 1925 год)

ни про какое Рождество (ни по старому стилю, ни по новому), но всё равно интересно.

Вот, например, 7 января запись про их опыт с созданием Шарикова:

- "Он произносит очень много слов: "Извозчик", "Мест нету", "Вечерняя газета",

"Лучший подарок детям" и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе..."

Тема рождения тоже присутствует.

Когда вокруг них уже начался шквал сообщений про "говорящую собачку" и прочие чудеса,

Борменталь сделает ещё запись.

И тоже 7 января: ""Вечерняя газета" написала - " родился ребёнок, который играет на скрипке"..."

Ну а вскоре и профессор Преображенский произнесёт сакраментальную фразу:

- Такой кабак мы с вами наделали с этим гипофизом, что прямо хоть из квартиры беги...

Вполне возможно, Булгаков намекал, что появление "нового человека" после смены исторической формации

не может произойти просто и быстро,

хоть после 1917-го прошло уже 7 лет (книга сдана в печать в 1925 году)

Фото из своб. источников

https://foto-history.livejournal.com/17636100.html

lj_foto_history

Воскресенье, 22 Января 2023 г. 10:09 (ссылка) lj_foto_history

Воскресенье, 22 Января 2023 г. 10:09 (ссылка)

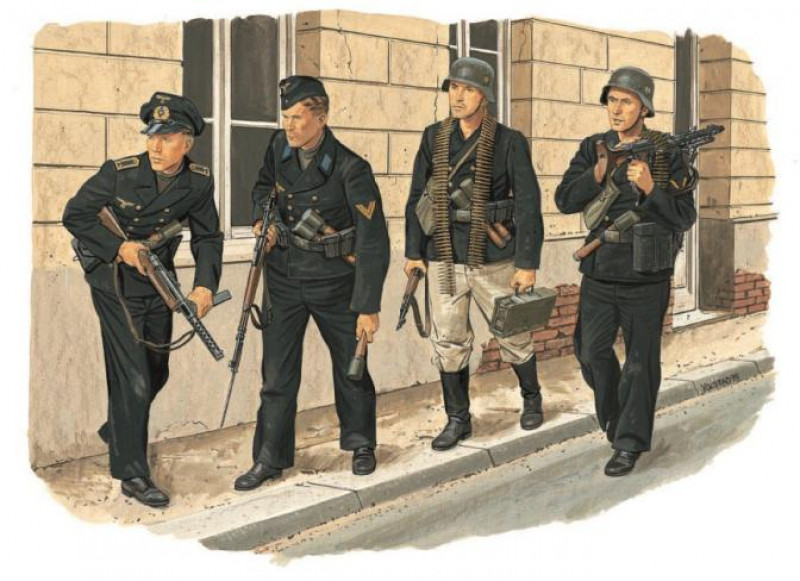

Я вот об американской очень даже много, о советской тоже немало, а о немецкой не доводилось. Почему так? Давайте для начала разберёмся, кого называть морской пехотой. Чтобы не путать временные десанты из состава экипажей кораблей, а также подразделения, составленные из моряков, оставшихся без кораблей и воюющих на суше, и именно морскую пехоту, как она понимается в наше время. Вот снимок русских матросов броненосного крейсера "Рюрик" перед высадкой на берег во время подавления восстания ихэтуаней в Китае в 1900 году: Воевать им пришлось на берегу, но морской пехотой их можно назвать с большой натяжкой. А это немецкая открытка кайзеровских времён с изображением формы одежды матросов для боевых действий на суше опять же в качестве десантов. Слева для обычного климата, справа для тропического: Первые подразделения немецкой морской пехоты как таковой под названием "Морские батальоны" (Seebataillone) развились из прусского Seebataillon, который сам был сформирован в 1852 году для защиты побережья и военно-морских баз. В 1886 году единый Seebataillon был преобразован сначала в два полубатальона, а затем в 1889 году в два полных батальона, первый базировался в Киле, а второй в Вильгельмсхафене. Третья группа ( III. Seebataillon ) была сформирована в Циндао в Китае в 1898 году. Новая внешняя и колониальная политика Германии с 1880-х годов и далее привела к тому, что Seebataillone использовались в качестве элитных сил быстрого реагирования, быстро перебрасывались за границу во время войны, восстания или для выполнения международных миротворческих обязанностей во многом так же, как современные морские пехотинцы США или британские королевские морские пехотинцы. На снимке морские пехотинцы III. Seebataillon в Китае во время подавления упомянутого выше восстания: Снимок интересен ещё и тем, что мы видим на нём только что, в 1898 году принятые на вооружение магазинные винтовки Gewehr 98, прошедшие в Китае боевую обкатку и прослужившие во многих армиях мира до конца Второй мировой войны, а кое-где и дольше. В 1935 году на вооружение Вермахта был принят созданный на её основе магазинный карабин Mauser 98k (Kurz — «короткий»). Шутить эти ребята не любили, так например, во время восстания племён гереро и нама в немецкой Юго - Западной Африке 1904-05 годов I. и II. Seebataillone под командованием майора Франца Георга фон Глазенаппа были отправлены на его подавление. Совместно с подразделениями других колониальных войск под общим командованием генерал-лейтенанта Лотара фон Трота, согласно докладу ООН от 1985 года, немецкие войска уничтожили три четверти племени гереро, по оценкам историков, всего погибли от 65 до 80 тысяч гереро и около 20 тысяч нама. Фон Трот заявил в прокламации для местного населения: «Любой мужчина гереро, обнаруженный в пределах немецких владений, будь он вооружён или безоружен, со скотом или без, будет застрелен.»Но не без гуманизма: «...после этой прокламации мы больше не будем брать пленников-мужчин, но зверства в отношении женщин и детей недопустимы. Они убегают, если выстрелить несколько раз в их направлении. Мы не должны забывать о хорошей репутации немецкого солдата.»Отчего бы им так не действовать, если чуть раньше морским пехотинцам в Китае кайзер Вильгелм II советовал: « Пощады не давать! Пленных не брать. Убивайте, сколько сможете! <…> Вы должны действовать так, чтобы китаец уже никогда не посмел косо посмотреть на германца»

В 1914 году I. и II. Seebataillone были отправлены на Западный фронт, чтобы занять дальний северный край линии фронта вдоль побережья Фландрии. Каждый Seebataillone был расширен резервистами, чтобы сформировать 1-й и 2-й пехотные полки морской пехоты соответственно. На снимке морские пехотинцы 2-го пехотного полка морской пехоты на привале, 1915 год. К декабрю 1914 года термин Seebataillon был исключен из употребления. Корпус Marinekorps Flandern участвовал в тяжелых боях, в том числе в защите рейда Зебрюгге в апреле 1918 года. Они продолжали удерживать побережье Фландрии до перемирия в ноябре 1918 года. Кстати, чёрные шинели принесли ранней морской пехоте прозвище у французов «Les Chasseurs Noirs» (чёрные охотники), они ошибочно принимали их за егерей ( Chasseurs по-французски буквально означают «охотники»). Но в 1915 году морская пехота была переодета в полевую форму серого цвета. Единственно, что на погонах сохранились перекрещенные якоря под императорской короной. На фото штурмовики из морской пехоты в полевой форме серого цвета: Численность морских пехотинцев нарастала, в начале февраля 1917 года была организована третья дивизия морской пехоты, в результате чего корпус морской пехоты насчитывал 70 000 человек. Кстати, 1-я и 2-я дивизии морской пехоты были вооружены трофейными винтовками Мосина. Кроме того, существовали так называемые Seewehr-Abteilungen (Подразделения морской обороны). Это не плавсостав, сошедший на берег и не морская пехота. Эти подразделения служили для охраны и обороны различной военно-морской инфраструктуры - портов, каналов и вообще побережья. Формировались из резервистов ВМФ. И кстати, а не кажется ли вам, что они вооружены винтовками Мосина? Только штыки приделаны чужие. С падением Германской империи исчезла и немецкая морская пехота. Её подобие было создано в 3-м Рейхе, но это были небольшие подразделения для специальных операций. Первой в 1938 году была сформирована Marinestosstruppkompanie - Военно-морская ударная рота. Первоначально в ее состав входили четыре взвода общей численностью около 250 человек. Она считалась элитным образованием. 23 марта 1939 участвовала в захвате порта Мемель у Литвы. Позже 225 человек находились на линкоре "Шлезвиг-Гольштейн" и действовали при захвате Вестерплятте в Польше. В 1940 году подразделение было расширено до шести рот под названием Marine-Stosstrupp-Abteilung. Формирование участвовало в нападении на Норвегию и оккупации Нормандии. Отметились также и на территории СССР в районе Ораниенбаума. На фото группа морпехоф в полевой форме Вермахта, о время боя за Вестерплатте: И всё же это был относительно немногочисленный морской спецназ, а не то, что мы понимаем под морской пехотой. Поэтому зачастую для действий на берегу формировались десанты из плавсостава кораблей. Штурмовая группа немецких матросов на борту эсминца перед высадкой в Дании, 1940: В апреле 1940 года экипажи эсминцев, затонувших в Нарвикской операции, сформировали три небольших специальных батальона, которые вместе с немецкими горными войсками участвовали в обороне норвежского порта. Их возглавляли собственные офицеры, и они были вооружены оружием, взятым из арсенала 6-й норвежской дивизии, захваченного горными егерями. Но как только операция была завершена, эти части были распущены, и люди снова стали моряками. У нас на Чёрном море действовали небольшие подразделения морского спецназа из состава полка "Бранденбург-800". А крупные подразделения морской пехоты начали формироваться только в 1944 году. Но это опять же были моряки, в результате сокращения числа кораблей не нашедшие себе применения в плавсоставе - полный аналог нашей морской пехоты тогдашнего времени, только пулемётными лентами не обматывались. Вот как описывает атаку такой морской пехоты Василий Митрофанович Шатилов в своей книге "Знамя над рейхстагом": «...И вдруг сверху по склону покатилась непривычная для глаза черно-бело-синяя лавина. Это были немецкие моряки. Они бежали в распахнутых бушлатах, под которыми пестрели тельняшки. За плечами у них не топырились горбами вещмешки. Ничего лишнего - только автоматы и гранаты.

Я не раз слышал и читал о том, как наши матросы геройски сражались на суше. Зачастую пренебрегая тактикой сухопутного боя и в той же мере пренебрегая смертью, они действовали с поразительной лихостью и бесстрашием. И, несмотря на большие порой потери, наводили на врага ужас, обращали его в бегство. Им случалось добиваться успеха даже там, где не могли этого сделать более опытные в сухопутном бою пехотинцы. Почему? Я не находил ответа, хотя, впрочем, и не задумывался над этим всерьез - мне не приходилось взаимодействовать с моряками.

И вот сейчас я понял, какое устрашающее впечатление производит эта монолитная масса, спаянная своими законами и традициями.

Я заметил, как замедлили шаг наши солдаты. Кое-кто начал останавливаться. Со стороны врага посыпались автоматные очереди. Над цепью моряков взвился какой-то протяжный крик, похожий на вопль.» Чтобы быть кратким, дальнейшее изложу своими словами. По идущим в атаку немецким морякам был нанесён удар "Катюшами", после которого треть из них осталась лежать на земле, но остальные снова поднялись и кинулись вперёд. Вторым залпом была убита половина выживших и в бой включилась наша пехота. Уцелело совсем небольшое количество наступавших, мало кому из них удалось уйти. (Если быть вредным до конца, то нельзя не упомянуть, что тельняшек немецкие моряки в своём вещевом аттестате не имели). Первая дивизия морской пехоты (Marine-Infanterie-Division) была сформирована в конце 1944 года, когда надводная составляющая Флота Открытого моря практически вышла из активной борьбы. При этом в большинстве случаев на офицерские и унтер-офицерские должности назначались армейские военнослужащие. Основной задачей морской пехоты стала защита важных морских портов в России, Восточной Пруссии и северной Германии. Всего к концу войны таким образом было сформировано 5 дивизий: 1-я, 2-я, 3-я, 11-я и 16-я, правда в боях успели поучаствовать только две первые. Морская пехота 1-й Marine-Infanterie-Division в окопе на плацдарме в районе Цедены, Польша. Февраль 1945 г.: Кроме того, в апреле большое количество личного состава Кригсмарине было переведено непосредственно в подразделения на фронте. 20-я танковая гренадерская дивизия, сражавшаяся перед Берлином, получила несколько тысяч пополнений Кригсмарине и отправила их в бой, в военно-морской форме. В одном англоязычном источнике встретил такое упоминание: Моряков также отправили в 32-ю гренадерскую дивизию СС, также в их старой форме (в данном случае - благо, поскольку Советы редко брали пленных в форме СС). Там же пишется: Военно-морские войска под Берлином были низкого качества, с гораздо меньшей огневой мощью, чем подразделения регулярной армии, и более низким моральным духом. Судя по всему, они были вооружены трофейным оружием по большей части и в результате страдали от серьезной нехватки боеприпасов. Такова недолгая история морской пехоты Третьего Рейха. https://foto-history.livejournal.com/17605413.html

lj_foto_history

Пятница, 20 Января 2023 г. 13:25 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 20 Января 2023 г. 13:25 (ссылка)

Надо полагать, что изумлённая старушка, ничего не понимающая - что происходит? - представляет старый мир.

Но, вместе с тем, она прорисована так, что получилась единственным живым лицом на этом плакате...

Вскоре после смерти Ленина 21 января 1924 года (завтра 99 лет со дня смерти)

был объявлен массовый приём в РКП(б) передовых рабочих и беднейших крестьян.

Уже 29-31 января 1924 года вышло соответствующее постановление и в ход пошла наглядная агитация.

Художник Борис Ефимов (1900-2008) нарисовал агитационный плакат "Ленинский набор"

Как его не посадили за такую агитацию, непонятно...

Он не прорисовал даже лица тех, кто идёт первыми в ряду вступающих в партию Ленина.

И получился абсолютно гнетущий и безликий чёрный угрюмый ряд людей.

И даже транспарант – чёрный.

Хотя красный цвет с чёрной надписью был бы тоже вполне себе траурным.

(Ленин лежал в красном гробу - вспоминаем картину Петрова-Водкина "У гроба Ленина")

И - старушка, которая ничего не понимает в жизни наступившей и ничего не решает.

Но, тем не менее, только она и получилась живой и заинтересованной...

А образ старушки, которая "не понимает", на мой взгляд,

запал в душу Борису Ефимову от поэмы Блока "12" (1918 год):

"От здания к зданию протянут канат.

На канате - плакат: "Вся власть Учредительному Собранию!"

Старушка убивается – плачет, никак не поймёт, что значит,

На что такой плакат, такой огромный лоскут?

Сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий – раздет, разут...

Старушка , как курица,

Кой-как перемотнулась через сугроб.

- Ох, Матушка-Заступница!

-Ох, большевики загонят в гроб!"

p.s. "железные пополнения" в названии - строка из стихотворения "Ленинскому набору".

1924 года, Демьян Бедный:

-------

Печаль моя, тебя ли утаю?

Молчанием тебя я выдаю.

Но будят мрак огней далеких вспышки.

Скончался вождь. Но рать его в бою,

И начеку сторожевые вышки.

Прощай, Ильич! Оплакав смерть твою,

Кончаю срок жестокой "передышки".

Пронесся стон: "Ильич, наш вождь, угас!..

Кто ж поведет дорогой верной нас?

Откуда ждать нам вещих откровений?"

И потекли лавиной в тот же час

В наш строй ряды железных пополнений.

Нет Ленина, но жив рабочий класс,

И в нем живет — вождя бессмертный гений!

Вот Мавзолей. И траурный убор.

Здесь будем мы трубить военный сбор.

Здесь - наш алтарь и наш ковчег завета.

Да будет же, наш "ленинский набор",

Защищена тобой святыня эта!

Отсюда ты на вражеский напор

Пошлешь бойцов для грозного ответа.

https://foto-history.livejournal.com/17596637.html

lj_foto_history

Четверг, 19 Января 2023 г. 10:44 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 19 Января 2023 г. 10:44 (ссылка)

19 (6) января, вероятно, следовало бы объявить Днём российского парламентаризма. Потому что именно в этот день, ранним утром, 105 лет тому назад из уст революционного матроса-анархиста Железняка прозвучала самая точная и меткая, самая исчерпывающая формула в его истории: «Караул устал!». Так сказать, окончательный диагноз.

А это краткая история отечественного парламентаризма в ХХ веке в фотографиях.

27 апреля (10 мая) 1906. Царь Николай II на церемонии открытия первой Государственной Думы, Санкт-Петербург, Зимний дворец

Депутаты Государственной думы в зале заседаний, 1906 год. Цветная фотография

5 декабря 1912 года. Таврический дворец. Председатель Совета министров Владимир Коковцов читает декларацию правительства

Павел Николаевич Милюков (1859—1943), лидер кадетской партии, парламентской «оппозиции Его Величества», как он её называл, на трибуне Государственной Думы

1906 год. Депутатов разогнанной первой Государственной Думы ведут в тюрьму. После Выборгского воззвания

1917 год. Выборы в Учредительное Собрание. Предвыборная агитация разных партий в Петрограде

1917 год, ноябрь. Демонстрация в поддержку Учредительного Собрания в Петрограде

Рисунок, изображающий заседание Учредительного Собрания 5-6 (18-19) января 1918 года. Красная ткань закрывает огромный портрет императора Николая II, украшавший этот зал в Таврическом дворце, где до Февраля 1917 года заседала Государственная Дума

5-6 (17-18) января 1918. Единственная сохранившаяся фотография заседания Учредительного Собрания. Сбоку от трибуны на министерских скамьях сидят члены Совнаркома

После роспуска Учредительного Собрания роль российского парламента перешла к Всероссийскому съезду Советов.

В.И. Ленин и Мария Ульянова. 5 июля 1918. Ильич с сестрой идут в Большой театр, где на V Всероссийском съезде Советов предстоят жаркие дебаты с левоэсеровской оппозицией. До убийства графа Мирбаха и восстания левых эсеров остаётся один день. Над головой Ленина — рекламные плакаты оппозиционной газеты «Сын Отечества». И театральные афиши Фёдора Шаляпина и «Леда вернулась». Русская сцена жила своей жизнью, несмотря ни на какие революции...

Лидером парламентской (точнее, советской) оппозиции большевикам до июля 1918 года стала Мария Спиридонова (1884—1941)

После поражения восстания левых эсеров роль парламента, с острой борьбой большинства и оппозиции, в РСФСР и СССР перешла фактически к съездам правящей партии. Правда, участники левой оппозиции шутили в конце 1920-х годов, что «Сталин меньше считается со съездами партии, чем Николай II — с Государственной Думой»

1927, декабрь. Депутаты XV съезда ВКП(б) — Петровский, Сталин, Ярославский и др.

Лидер левой оппозиции 1920-х годов:

1931. Принкипо. Л.Д. Троцкий за работой над книгой «История русской революции»

1960-е. Во время съёмок документального фильма «Перед судом истории». Монархист Василий Шульгин в Таврическом дворце (Ленинград), где до 1917 года заседала Дума. «Вот он, русский парламент!». Шульгин в фильме занял то место, которое он занимал в зале заседаний бывшей Государственной Думы

1961. Рукопожатие старого монархиста Василия Шульгина и старого большевика Фёдора Петрова в кулуарах XXII съезда партии. Но на съезде Шульгин присутствовал только в качестве гостя, в отличие от Петрова

Новые времена и новая парламентская оппозиция:

23 декабря 1986 года. Академик А.Д. Сахаров на Ярославском вокзале в Москве после возвращения из ссылки в Горький

1989. Андрей Сахаров (1921—1989) на трибуне съезда народных депутатов СССР. За его спиной — М.С. Горбачёв

1991. Другой оппозиционный лидер, Б.Н. Ельцин, выступает перед шахтёрами

А вот он и победил!

4 октября 1993 года:

4 октября 1993. Задержанных депутатов выводят из здания Верховного Совета

«Свидание с Америкой» успешно состоялось

Обратим внимание. Если Государственную Думу не разгоняет царь, то её разгоняет Февральская революция.

Если Учредительное Собрание не разгоняют большевики, левоэсеры и анархисты, то его разгоняет адмирал Колчак.

Если Верховный Совет РСФСР не разгоняется ГКЧП, то его разгоняет избранный этим же Верховным Советом (!) в председатели Борис Ельцин. Никакие очевидные общие выводы не напрашиваются?

Впрочем, они сделаны давно:

«Я всегда говорил: прекрасен парламентаризм, но только времена теперь не парламентарные». (с), В.И. Ленин

https://foto-history.livejournal.com/17589367.html

lj_foto_history

Вторник, 17 Января 2023 г. 11:52 (ссылка) lj_foto_history

Вторник, 17 Января 2023 г. 11:52 (ссылка)

Рисунок Дмитрия Моора. 1923 год. «Режиссёр и «чернь». Режиссёр московского Художественного театра К.С. Станиславский заявил американским журналистам: «Какой это был ужас, когда рабочие врывались в театр в своей грязной одежде, непричёсанные, неумытые, в грязных сапогах, требуя играть революционные вещи!». Станиславский: — Леди и джентльмены! Как я счастлив, что не вижу перед собой этой советской черни!..»

17 января исполнилось 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (1863—1938). По ряду карикатур и шаржей на него в советской печати можно видеть, как постепенно изменялось и смягчалось отношение к основателю МХАТа. Вначале он — классовый враг, почти что белогвардеец, а к середине 30-х — вполне положительная фигура.

Рисунок Л.М. 1923 год, журнал «Красный перец». «Артисты М.Х.Т. — Станиславский, Книппер и др. участвовали в Нью-Йорке на базаре, устроенном князем Юсуповым для продажи русских драгоценностей.

Дядя Ваня (Станиславский) и Соня (Книппер). — Мы отдохнём... Мы отдохнём... Мы увидим ангелов и небо в алмазах... И вместе с ангелами будем продавать алмазы...»

1926 год. Карикатура Кукрыниксов из журнала Комсомолия. Изображены Булгаков и Станиславский

МХАТу.

Вы, МХАТ, почти не изменились,

Ваш голос также робок (?) и тих

Ку-у-да, куда, куда

Вы удалились

Дни Турбиных, дни Турб...иных?..

Комсомолия. (Проэкт поздравления).

Карикатура Д. Моора на М. Булгакова, К. Станиславского и артистов-исполнителей спектакля «Дни Турбиных» по «Белой гвардии». 1927 год

А тут тон уже другой:

Рисунок Константина Ротова. 1928 год. На хорошей дороге. (К 30-летию Художественного театра). Немирович-Данченко — Станиславскому: — Надо нам, Константин Сергеевич, присматривать... Как бы Турбины не загнали наш Бронепоезд в Унтиловск.

Рисунок Н. Радлова к 40-летию МХАТ. 1938 год. «От Чайки до Буревестника». «На нашем рисунке изображены все главные действующие лица знаменитой пьесы «МХАТ». Действие продолжается вот уже сорок лет под несмолкаемый гром аплодисментов зрительного зала. Главные режиссёры К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко». https://foto-history.livejournal.com/17575649.html

lj_foto_history

Пятница, 13 Января 2023 г. 05:42 (ссылка) lj_foto_history

Пятница, 13 Января 2023 г. 05:42 (ссылка)

Во время съёмок фильма «Перед судом истории» (1964). Монархист В.В. Шульгин в Кремлёвском дворце съездов

У монархиста Василия Витальевича Шульгина (1878—1976), который 13 января отмечает свой юбилей, есть довольно любопытная работа, написанная им в СССР в 1963 году, когда он уже давно был советским гражданином — «Неопубликованная публицистика». В неё, по-видимому, вошло то, что он не мог впрямую высказать в публиковавшихся в те годы его статьях и книгах, таких, как «Письма к русским эмигрантам».

Впрочем, ничего противоречащего этим его публикациям там нет, просто несколько большая степень откровенности.

Он коротко касался своей прежней биографии, говоря о себе в третьем лице:

«А что же случилось с Шульгиным? Шульгин был ярым противником советской власти, но большим поклонником Шекспира. А Шекспир устами короля Лира изрек: «И злая тварь милее твари злейшей». Когда Гитлер напал на русский народ, Шульгин вспомнил Шекспира и ощутил: злой Сталин лучше злейшего Гитлера. С этой минуты Шульгин желал победы Сталину. За таковые чувства Иосиф Виссарионович пожаловал Шульгина 25-летним тюремным заключением вместо того, чтобы его повесить, как престарелого писателя, атамана Краснова. Но Сталин умер, на смену ему пришли другие люди, в частности Хрущёв, и по указу от 14 сентября 1956 года Шульгин был освобождён. Никто его не миловал, и он не просил о помиловании. Помилованный и принесший покаяние, Шульгин не стоил бы и ломаного гроша и мог бы вызывать только презрительное сожаление. Он был освобождён вместе с великими тысячами других людей, потому что методы Сталина устарели.

Новым правителям стало ясно, что в новой обстановке надо действовать иначе».

Афиша советского документального фильма про В.В. Шульгина. 1965

Вспоминал он и свои дела в Феврале 1917-го, попутно в очередной раз осуждая расстрел Романовых:

«Некий Шульгин, убеждённый монархист, с отчаянием в сердце, но пытаясь спасти монархию и династию, принял отречение императора Николая II 2(15) марта 1917 года.

Иван Владимиров (1869—1947). Отречение Николая II от престола

Шульгин в железнодорожном вагончике, где он принимал отречение императора Николая II

В настоящее время мне стали известны обстоятельства, при которых это совершилось, со слов некоторых лиц, которым я доверяю.

Шло заседание Совнаркома. Председательствовал Ленин. Вошёл Свердлов и шёпотом сказал что-то Владимиру Ильичу. Последний прервал заседание, сказав:

— Срочное сообщение. Получена телеграмма, которую прошу выслушать.

Свердлов прочёл телеграмму примерно такого содержания: «Ввиду приближения к Екатеринбургу отрядов Колчака, местный исполком решил ликвидировать бывшего царя Николая II и его семью. Постановление это приведено в исполнение. Царь и его семья расстреляны. Подписано: Белобородов, председатель Уральского областного совета».

По прочтении телеграммы воцарилось молчание. Ленин спросил:

— Кто желает высказаться по поводу телеграммы?

Никто не пожелал высказаться.

Ленин сказал:

— Примем к сведению.

От этого бесстрастного «примем к сведению» содрогнулся весь мир. Не столько от страха, сколько от отвращения. И эта дрожь продолжается по наши дни. [...] Если не сейчас, то в 1968 году, когда исполнится 50 лет со времени екатеринбургской трагедии, Советскому правительству следовало бы осудить деяние, чёрной тенью падающее на коммунистическую партию. Вот что я думаю».

(В скобках заметим, что описанная Шульгиным с чьих-то слов сценка передана неточно, как и содержание телеграммы — в действительности в ней речь шла только о расстреле бывшего царя).

Карикатура на В. Шульгина, превращающегося в лису. 1907 год. «Киевская искра»

Карикатура на В. Шульгина. 1907 год

Вспоминал Шульгин свою нелегальную, тайную поездку по СССР в 1926 году, по итогам которой он написал книгу «Три столицы»:

«В январе 1926 года, приехав из Киева, я вышел на площадь в Ленинграде, которая раньше называлась Николаевской, а теперь, кажется, площадь Восстания. Со смешанными чувствами я увидел, что памятник императору Александру III по-прежнему стоит на этой площади.

До революции на памятнике была следующая надпись:

«Строителю великого Сибирского пути».

Теперь же я прочёл на памятнике издевательскую надпись Демьяна Бедного:

Мой сын и мой отец народом казнены,

а я пожал удел посмертного бесславья:

торчу здесь пугалом чугунным для страны,

навеки сбросившей ярмо самодержавья.

В таком виде в 1926 году Шульгин застал памятник Александру III на площади Восстания в Ленинграде

Если бы я знал в 1926 году то, что знаю теперь, я не только не пришёл бы в ярость по поводу литературного перла Демьяна Бедного, а улыбнулся бы. Улыбнулся бы улыбкой «очковой змеи». Называли же меня так в Государственной думе.

Воистину бедный Демьян, вероятно, искренно думал, что самодержавие в России низвергнуто «навеки». В действительности же уже в то время еврей Бронштейн под видом Льва Троцкого и грузин Джугашвили в обличье Иосифа Виссарионовича Сталина боролись за наследие Ленина.

Победил Чингисхан, т.е. Сталин. Он воскресил самодержавие, и притом с такой силой, какой оно никогда не знало.

Трудно найти в летописи всех времён и народов царя настолько самодержавного, каким был в течение четверти столетия некоронованный владыка, диктатор грузин Джугашвили.

И сам бедный Демьян испытал «ярмо» этого самодержавия на своей шкуре, когда под конец жизни попал в опалу владыки.

Но я тогда ещё слишком мало понимал, что стою на пороге нового самодержавия. Тогда я ещё только предчувствовал будущее, поэтому я пришёл в слепую ярость и разразился по адресу Демьяна Бедного тут же, не отходя от памятника следующим экспромтом:

Не то беда, что беден ты, Демьян,

бывает на мозги богат иной бедняк,

не то беда, что у тебя в душе кабак

и что блюешь на мир ты, ленинизмом пьян,

а то беда, что ты природный хам,

что, подарив плевки царям,

ты лижешь, пёс, под кличкою Демьяна

двуглавый зад ж*да и Чингисхана».

Как видим, Шульгин сохранил в 1963 году не только свой монархизм, но и антисемитизм, со вкусом цитируя собственные стишки 1926 года про «ж*да».

Дружеский шарж Виктора Дени на Демьяна Бедного

Затем Шульгин пытается со своей, монархической точки зрения, оценить деятельность большевиков в целом:

«В своей книге «1920 год» я писал: «Белое движение было начато почти что святыми, а кончили его почти что разбойники». Утверждение это исторгнуто жестокой душевной болью, но оно брошено на алтарь богини Правды. Мне кажется, что эта же богиня требует от меня, чтобы и о красных я высказал суровое суждение, не останавливаясь перед его болезненностью. И вот он - мой суровый приговор: красные, начав почти что разбойниками, с некоторого времени стремятся к святости.

Почти что разбойниками были матросы - «краса и гордость революции», которые сожгли офицеров в пылающих топках своих кораблей и палили из орудий по Зимнему дворцу... Почти что разбойниками были агитаторы, провозглашавшие «смерть буржуям» и «грабь награбленное». Почти что разбойниками были безумные реформаторы, которые уничтожили лучших крестьян под названием «кулаков», хлеборобов, которые меньше пили, а больше работали, чем остальные, почему сколотили себе некоторый достаток...

Почти что разбойниками были те, кто благодаря нелепому насаждению коллективизации вызвали голод, унесший неисчислимые жертвы. Один врач, выехав в 1932 году из Ахтарско-Приморской станицы, что на Азовском море, в течение многих часов ехал в автомобиле, направляясь к северу.

Машина шла по дороге, заросшей высокой травой, потому что давно уже никто тут не ездил. Улицы сёл и деревень заросли бурьяном в рост человека. Проезжие не обнаружили в сёлах ни одного живого существа: в хатах лежали скелеты и черепа, нигде ни людей, ни животных, ни птиц, ни кошки, ни собаки. Всё погибло от интегрального голода.

Никакое перо не описало и не опишет невообразимых ужасов, совершённых во славу коммунизма в первой половине XX века. Воистину, красные начали почти как разбойники, хотя и стремились к святости. Эту мысль выразил в 1918 году Александр Блок в поэме «Двенадцать».

Так идут державным шагом —

позади — голодный пес

Впереди — с кровавым флагом,

и за вьюгой невидим,

и от пули невредим,

нежной поступью надвьюжной,

снежной россыпью жемчужной,

в белом венчике из роз —

впереди — Исус Христос.

Иллюстрация Юрия Анненкова к поэме «Двенадцать». Из издания поэмы 1918 года

Я помню, как я возмущался в 1921 году, что у Блока рифмуются слова «Христос» и «пёс». Но теперь я думаю иначе: Блок был прав. В идеалистических мечтах «Двенадцати», отражавших тучу, которая надвинулась на Россию, было и блистание любви к ближнему, и зловещее завывание шакалов, пожиравших человеческие трупы...

Но, пройдя через все эти испытания и отразив под водительством Сталина зверя ещё более лютого, т.е. Гитлера, люди одумались.

Рука бойцов колоть устала.

С начала второй половины XX века, т.е. после смерти Сталина, обозначилось дуновение гуманитарного духа. Ои был и раньше, но заглушался смерчами, поднятыми вселенской бурей. Во второй половине XX века коммунисты стали меньше казнить, тысячами выпускали заключённых из тюрем и всю свою неукротимую энергию направили на созидание материальных ценностей...»

Во время съёмок «Перед судом истории». Шульгин в Таврическом дворце (Ленинград), где до 1917 года заседала Государственная Дума. «Вот он, русский парламент!». Шульгин в фильме занял то место, которое он занимал в зале заседаний бывшей Государственной Думы

Радоваться этим похвалам Шульгина, конечно, едва ли стоит. Как говорил В.И. Ленин, «в оценке умного врага реже всего бывает сплошное недоразумение: скажи мне, кто тебя хвалит, и я тебе скажу, в чём ты ошибся». Значит, что-то было не так с «веянием гуманитарного духа» и «стремлением к святости» коммунистов в 1960-е годы, если их так превозносил явный враг. Не туда было это гуманитарное веяние и не к той святости стремились...

Шульгин и старый большевик Петров в Кремлёвском Дворце съездов во время XXII съезда КПСС. Кадр из фильма «Перед судом истории»

Рукопожатие старого монархиста и старого большевика

Но Шульгин не ограничивается оценками современности, он выдвигает и проект политических реформ в СССР на будущее, аккуратно маскируясь именем... Ленина. И эти реформы отнюдь не сводятся к осуждению расстрела царской семьи (о чём была речь выше). Нет, бери шире!

Шульгин: «Давайте вспомним забытого Гоголя, а именно его сочинение «Записки сумасшедшего». Мне помнится, они начинаются так: «Сегодня день великого торжества: в Испании отыскался король. Этот король — я...» Так писал бедный Поприщин, сумасшедший в мартобре неизвестного года.

Нечто подобное испытал я в месяце «октобрии» 1961 года, на XXII съезде коммунистов. Я не записал этого, но подумал: «Сегодня день великого торжества: на XXII коммунистическом съезде отыскался истинный ленинец. Это — я...»

Ленин такая великая фигура, которая до сих пор не была понята целиком ни одним мыслителем. Ленина можно уподобить многограннику с великим множеством сторон. Иначе его воспринимают его бесчисленные сторонники, чем некий Шульгин.

Для Шульгина Ленин это — Брест и НЭП. И вот откуда бредовые идеи Шульгина.

Я, т.е. новый Поприщин, полагаю, что Ленин, если бы он был жив, выбрался бы из тяжелого положения нашего времени при помощи нео-Бреста и нео-нэпа».

Далее Шульгин ни много, ни мало, предлагает восстановить капитализм в Восточной Европе — «дать ей свободу» и ввести в СССР новый нэп. И всё это под маркой «истинного Ленина» (фальшивой, разумеется).

О Восточной Европе: «Колонизация в направлении на Восток России всегда удавалась. Неизменно терпели крах все попытки колонизации в западном направлении. Не удалось духовно покорить Финляндию и Польшу, и как только наступили серьёзные осложнения, с ними пришлось расстаться. В отношении Финляндии с этим примирился и Советский Союз. Но Польшу Советское правительство продолжает колонизировать под видом социализма. Не думаю, чтобы польские сердца смирились искренно, думаю, что они склоняются перед силой. Во всяком случае, их психику следовало бы проверить... Вышесказанное относится и к другим сателлитам, т.е. спутникам Советского государства, иначе называемым «народными демократиями». Венгрия, Румыния, Болгария — питают ли они действительно дружелюбные чувства к Советскому Союзу, или же они так же ревнивы к своей независимости, как Югославия и Албания? Поприщин думает: надо сделать проверку. Сумасшедший думает так ещё и потому, что в отношении всех этих народов замечается некоторое брожение у советских людей. Несмотря на всяческие «импорты», приходящие к нам из этих стран, часть советских граждан твердо убеждена, что все сателлиты сосут русский народ, как некие пиявки. Поэтому избавиться от этих сосущих, по мнению некоторых советских граждан, совершенно не было бы деянием «гнусным и архиневыгодным».

О нео-нэпе: «Народ стал требователен и не хочет мириться с тем, с чем мирился раньше. И ещё следующее: после того как 50 лет ему обещают «рай на земле», а «рай» всё ещё не наступил, народ устал ждать. Постоянные перебои в снабжении, очереди, например, за мукой при десятимиллиардном урожае и за всяким «ширпотребом», недостаток в глухих деревнях даже в хлебе — все это создает новую народную психику, которая по мнению Нео-Поприщина требует «новой экономической политики».

Хочется сказать: чёрт возьми, да ведь всё это именно и осуществилось, с известными последствиями! И нео-нэп, и «избавление от пиявок». И всё под соусом «истинного Ленина». Только на 25 лет позже... И само собой, уже не с подачи Василия Витальевича, но точно по тому же самому прицельному расчёту. Да. Именно так... Метко целился старый контрреволюционер Шульгин в 1963 году... https://foto-history.livejournal.com/17550225.html

lj_foto_history

Четверг, 12 Января 2023 г. 04:43 (ссылка) lj_foto_history

Четверг, 12 Января 2023 г. 04:43 (ссылка)

11 января 1929 года прозвучали три выстрела в знаменитого белого генерала Якова Слащёва-Крымского (1885—1929), который прославился своей беспощадностью при обороне Крыма в 1920 году (устраивал массовые казни), но годом позже решил вернуться в красную Россию.

Яков Слащёв

Днём ранее Слащёв отметил свой день рождения, ему исполнилось 43 года. А 11 января на его московскую квартиру под видом занятия по военной тактике пришёл 24-летний курсант Лазарь Коленберг с «Парабеллумом» в полевой сумке. Через некоторое время после начала занятия Коленберг выхватил пистолет и воскликнул: «Довольно играть комедию! Вот тебе за то, что расстреливал, вешал и расстрелял моего брата!», и выстрелил в Слащёва в упор. В комнату на звуки выстрелов вбежала жена Слащёва, Нина Нечволодова, и увидела вооружённого человека над телом убитого мужа...

Впоследствии психиатрическая экспертиза признала Коленберга невменяемым в момент покушения, и его освободили от наказания...

Нина Нечволодова, жена Слащёва (с 1920 года)

Так об этом сообщила советская печать:

Но, конечно, самым громким поступком в жизни Слащёва было его возвращение в Советскую Россию в конце 1921-го. Для эмигрантов оно прозвучало громом среди ясного неба. Уже с родины Слащёв обратился ко всем белогвардейцам с призывом возвращаться:

«С 1918 года льётся русская кровь в междоусобной войне. Все называли себя борцами за народ. Правительство белых оказалось несостоятельным и не поддержанным народом — белые были побеждены и бежали в Константинополь.

Советская власть есть единственная власть, представляющая Россию и её народ.

Я, Слащёв-Крымский, зову вас, офицеры и солдаты, подчиниться советской власти и вернуться на родину, в противном случае вы окажетесь наёмниками иностранного капитала и, что ещё хуже, наёмниками против своей родины, своего родного народа. Ведь каждую минуту вас могут послать завоёвывать русские области. Конечно, платить вам за это будут, но пославшие вас получат все материальные и территориальные выгоды, сделают русский народ рабами, а вас народ проклянёт. Вас пугают тем, что возвращающихся белых подвергают различным репрессиям. Я поехал, проверил и убедился, что прошлое забыто. Со мной приехали генерал Мильковский, полковник Гильбих, несколько офицеров и моя жена. И теперь, как один из бывших высших начальников добровольческой армии, командую вам: «За мной!». Не верьте сплетням про Россию, не смейте продаваться, чтобы идти на Россию войной.

Требую подчинения советской власти для защиты родины и своего народа».

На заседании Политбюро ЦК Феликс Дзержинский поставил вопрос «о приглашении бывшего генерала Слащёва на службу в Красную Армию». «Против» проголосовали Зиновьев, Бухарин, Рыков, «за» выступили Каменев, Сталин, Ворошилов. Ленин воздержался. Вопрос решился положительно. Лев Троцкий свои сомнения о возвращении Слащёва высказывал так: «Главком считает Слащёва ничтожеством. Я не уверен в правильности его отзыва. Но бесспорно, что у нас Слащёв будет только «беспокойной ненужностью». Он приспособиться не сможет…»

С 1922 года Слащёв стал преподавателем (а с 1924 года — главным руководителем) тактики в Высшей тактическо-стрелковой школе командного состава РККА имени III Коминтерна «Выстрел». Герой Советского Союза генерал Павел Батов (1897—1985) вспоминал: «Преподавал [Слащёв] блестяще, на лекциях народу полно, и напряжение в аудитории было порой как в бою. Многие командиры-слушатели сами сражались с врангелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал, не жалея язвительности, разбирал недочёты в своих и наших действиях. Скрипели зубами от гнева, но учились!». Послушать его лекции приходили многие знаменитые противники генерала. Семён Михайлович Будённый, по легенде, не выдержав язвительных колкостей Слащёва, якобы однажды выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в его сторону. Пули пролетели мимо, и генерал насмешливо парировал: «Как вы стреляете, так вы и воевали».

Семён Будённый (справа) и Климент Ворошилов

«Много пролито крови… Много тяжких ошибок совершено. Неизмеримо велика моя историческая вина перед рабоче-крестьянской Россией, — писал Слащёв в эти годы. — Но если в годину тяжелых испытаний снова придётся вынуть меч, я клянусь, что кровью своей докажу — мои новые мысли и взгляды не игрушка, а твёрдое, глубокое убеждение».

В 1925 году Слащёв с женой даже снялись в фильме «Врангель» в роли... самих себя (увы, пленка не сохранилась). А потом произошла его роковая встреча с Коленбергом...

Слащёв стал прототипом генерала Романа Хлудова в пьесе Михаила Булгакова «Бег», и в советском фильме 1970 года «Бег» (в исполнении Владислава Дворжецкого). Говорят, что и генерал Чарнота в той же пьесе — это тоже Яков Слащёв, а жена Чарноты — Нина Нечволодова... https://foto-history.livejournal.com/17545181.html

lj_foto_history

Среда, 11 Января 2023 г. 14:18 (ссылка) lj_foto_history

Среда, 11 Января 2023 г. 14:18 (ссылка)

10 января — день рождения художника Ивана Владимирова (1869/1870—1947), жившего и работавшего в СССР ярого антикоммуниста, который своим творчеством даёт богатейшую массу материала для рассмотрения советской действительности через призму очков лютой классовой ненависти. К его творениям ещё не раз можно возвращаться, хотя они, конечно, требуют комментариев. Вот только одно из них. Здесь художник раскалённой от ненависти кистью изобразил советского часового.

«На посту»

Мало того, что он сидит на посту, службы, мерррр-з-ззавец, не знает, развалился на каком-то импровизированном кресле, папироской нагло дымит, так он ещё, с&кин сын, чи-та-ет!!!.. Тут уже членораздельных слов совсем не остаётся, только клокочущие от ярости звуки и междометия, сами собой вылетающие из горла.

А мне при взгляде на эту картину вспомнился один эпизод из биографии В.И. Ленина. Первоначально часовой у дверей его кабинета стоял, как обычно, навытяжку. Владимиру Ильичу это как-то резало глаз, и однажды он сам заговорил с этим часовым:

— Вы не устали? Почему бы вам не присесть?.. Вам не скучно?

— Не скучно... ведь я вас охраняю.

Владимир Ильич выразительно обвел рукой пустой коридор (было уже за полночь):

— От кого?.. Вы зря теряете время, товарищ... У вас есть книга?

— Есть... в сумке.

Ленин вынес из своего кабинета венский стул:

— Вот стул, сидите, читайте и учитесь... Сидеть можно, только не спите.

Другой часовой, хоть после этого и сидел на стуле, обитом красным бархатом, и за столиком, но при каждом появлении главы Совнаркома норовил вскочить и отдать ему честь. Тогда Ленин своей рукой отнял ему руку от козырька и попросил его не вставать... «Тогда у нас никому это не казалось странным», — замечала Н.К. Крупская. «Ильич рассказывал мне как-то о посещении его Мирбахом... Около кабинета Владимира Ильича сидел и что-то читал часовой, и, когда Мирбах проходил в кабинет Ильича, он не поднял на него даже глаз и продолжал читать. Мирбах на него удивлённо посмотрел. Потом, уходя из кабинета, Мирбах остановился около сидящего часового, взял у него книгу, которую тот читал, и попросил переводчика перевести ему заглавие. Книга называлась: Бебель «Женщина и социализм». Мирбах молча возвратил её часовому».

Посол Германской империи граф фон Мирбах немножко опешил от встречи с часовым РСФСР

«Красноармейцы требовали, чтобы их учили грамоте», — писала Крупская. Но старые буквари приводили их в негодование: «Маша ела кашу. Маша мыла раму». «Какая каша? Что за Маша? — стали возмущаться красноармейцы. — Не хотим этого читать!». И тексты букварей пришлось придумывать заново: «Мы — не рабы. Рабы немы. Мы — не бары. Баба — не раба»...

Возмутительно, да?.. :) https://foto-history.livejournal.com/17542326.html

lj_foto_history

Понедельник, 09 Января 2023 г. 20:14 (ссылка) lj_foto_history

Понедельник, 09 Января 2023 г. 20:14 (ссылка)

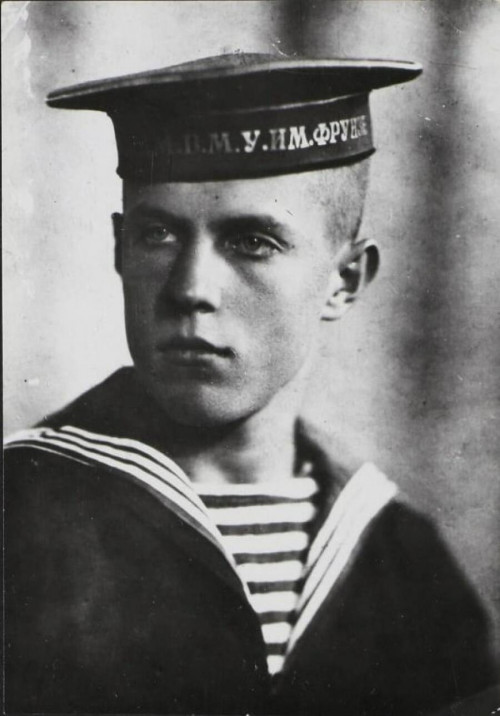

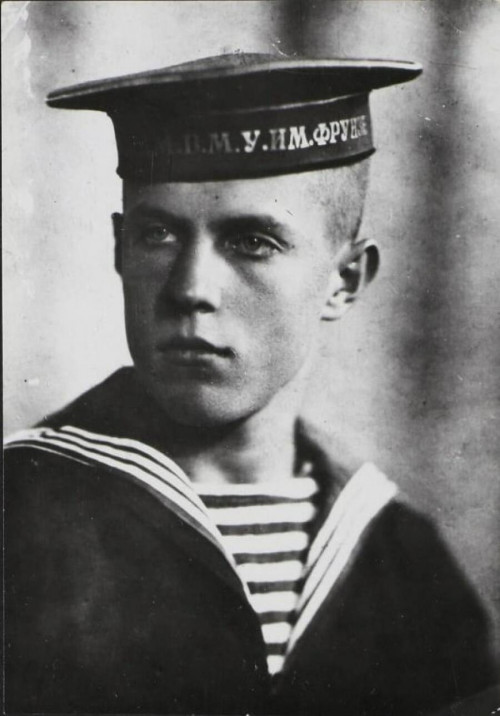

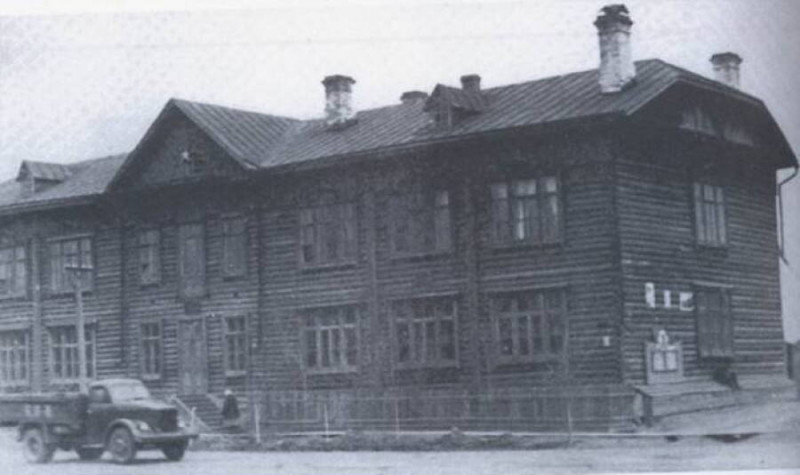

Сегодня кадетские классы и целые корпуса уже никого не удивляют: такая система подготовки молодых людей к поступлению в военно-учебные заведения стала привычной. Но еще полвека назад подумать о чем-то подобном было невозможно. А ведь в сороковых годах в Советском Союзе существовала система, фактически повторяющая систему кадетского образования! Речь идет о средних военных спецшколах, которые позднее превратились в подготовительные училища. Дотянуть до среднегоНехватка образования у кандидатов в красные командиры стала очевидной сразу после Октябрьской революции и Гражданской войны. Политическая грамотность не могла заменить необходимых знаний, а прежняя система подготовки военных кадров перестала существовать. Сделать из вчерашнего крестьянского парня, окончившего три класса церковно-приходской школы, краскома можно было, если только речи не шло о серьезной технической подготовке. Чтобы хотя бы отчасти справиться с проблемой, в 1921 году в Советской России начали открывать военно-подготовительные школы. Одной из первых в октябре 1921 года открылась школа для будущих морских командиров в Петрограде. Туда набрали 250 курсантов, в основном матросов и старшин, которым предстояло получить общее и специальное образование для дальнейшего поступления в военно-морские училища. Среди учеников петроградской школы был, в частности, и будущий адмирал, первый нарком военно-морского флота Николай Кузнецов. Сам он вспоминал, что у него ушел всего год на то, чтобы добрать нужных знаний: в конце 1922 года Кузнецова уже перевели в Военно-морское училище имени М.В. Фрунзе — главную кузницу кадров советского флота.  Курсанты Ленинградского военно-морского подготовительного училища на стрельбах. Курсанты Ленинградского военно-морского подготовительного училища на стрельбах.В том же 1922 году военно-морскую подготовительную школу преобразовали в подготовительное училище, которое осенью 1924-го влили в училище имени Фрунзе в качестве его общеобразовательного отделения. Идея была прежней: уже будучи курсантами, молодые люди могли получить необходимое среднее образование прямо в стенах училища, одновременно изучая специальные военно-морские дисциплины. Подобной была история и других военно-подготовительных школ и училищ того времени: большинство из них к середине 1930-х годов прекратили свое существование. Первыми были артиллеристыВпрочем, довольно быстро выяснилось, что такое решение было не совсем верным. Да, общий уровень образования в стране заметно подрос, но теперь получался перекос в другую сторону. Приходившие в военные училища молодые ребята имели неплохое среднее образование, но совершенно не представляли себе особенностей и тягот воинской службы. Особенно это касалось тех, кто попадал в училища не по собственному желанию, а по комсомольским путевкам или иным подобным образом.  Практические занятия по военно-морской подготовке Практические занятия по военно-морской подготовкеПервыми спохватились артиллеристы Красной армии. По их настоянию в 1937 году в качестве эксперимента несколько обычных московских средних школ превратили в средние артиллерийские спецшколы, где ученики 8-10 классов получали не только полное среднее образование, но и предварительную специальную военную подготовку. Успех оказался настолько заметным, что годом позже таких школ стало уже шестнадцать, и действовали они не только в Москве, но и в Киеве, Ленинграде, Одессе, Харькове и других крупных городах. При этом такие спецшколы остались в ведении Наркомата просвещения, и директорами их были люди гражданские, а за военную компоненту обучения отвечали специально командированные в школы из войск кадровые командиры. Примечательно, что обучение в таких школах было платным и обходилось родителям в 160 рублей в год; впрочем, в то время платным было все полное десятилетнее образование. Кроме того, ученики артспецшкол носили специально сшитую военную форму с артиллерийскими эмблемами на петлицах.  Ученик артиллерийской спецшколы (до 1943 года). Хорошо видна шифровка на петлицах «СШ», что и означало «спецшкола» Ученик артиллерийской спецшколы (до 1943 года). Хорошо видна шифровка на петлицах «СШ», что и означало «спецшкола»Правда, у таких спецшкол оказался один существенный недостаток. Оставаясь по своей сути гражданскими учебными заведениями, в которых на условно казарменном положении жили только иногородние ученики (как нетрудно догадаться, в той же Москве или Ленинграде таких почти или совсем не было), они не отличались армейской дисциплиной. Прогулы и пропуски занятий были для учеников обычным делом, и это при том, что кандидатов на обучение отбирали очень тщательно. Общий уровень обучения в таких школах заметно колебался в зависимости от того, где они располагались. Столичные школы отличались очень высокой общеобразовательной подготовкой, так же было и в школах крупных республиканских центров, а в провинциальных городах уровень образования мог даже быть ниже, чем в обычных средних школах. Банты на бескозыркахНесмотря на такие недостатки, средние артиллерийские спецшколы, как и рассчитывали военные, давали на выходе достаточно подготовленных молодых людей, которые становились курсантами артиллерийских училищ. Потому довольно скоро о подобных учебных заведениях задумались летчики и моряки. Авиаторы получили свои летные спецшколы последними – в ноябре 1940 года. Зато сразу два десятка, причем как в столичных городах, так и в крупных провинциальных центрах, где уже были летные училища. Учитывая опыт артиллерийских спецшкол, летчики настояли на том, чтобы их директора, пусть и гражданские, назначались на должность только с согласия Управления учебными заведениями ВВС РККА. Как и артиллеристы, ученики авиаспецшкол носили военную форму, напоминавшую строевую форму летчиков, и, конечно, имевшую голубые петлицы с характерными «птичками». Моряки тоже добились введения средних спецшкол для подготовки будущих курсантов военно-морских училищ. Инициатором этого, как и многих других полезных нововведений на флоте, был наркомфлота Николай Кузнецов, наверняка вспомнивший о своем подготовительном училище. Но если в начале 1920-х годов самым важным было дать будущим флотским командирам общее образование, то теперь нужно было подготовить молодых ребят конкретно к флотской службе. Поэтому в военно-морских спецшколах, которые создавались по указу Совнаркома от 22 июля 1940 года, к стандартной общеобразовательной программе школы-десятилетки прибавлялись еще обучение морскому делу и воинской дисциплине. За это непосредственно отвечали боцманы, которые имелись в каждой роте, то есть параллели: 1-я рота – 10 класс, 2-я – 9-й, 3-я – 8-й. Кроме боцманов, в военно-морских спецшколах ввели, как и у артиллеристов, должности военного руководителя и заместителя директора по политической части.  Ученики московской военно-морской спецшколы №1 на утреннем построении. Ученики московской военно-морской спецшколы №1 на утреннем построении.Учащиеся спецшкол получили свою форму, во всем напоминавшую обычную военно-морскую, за одним исключением. На околышке бескозырок они носили надпись «Военно-морская спецшкола», а лент не было – вместо них полагался бант с левой стороны, что, конечно, огорчало многих спецшкольников. Кстати, через четыре года такие же банты получат и воспитанники первых Нахимовских училищ, программа которых во многом будет повторять программу морских спецшкол. От школ до училищ1 сентября 1940 года в Советском Союзе открылись сразу семь военно-морских спецшкол: №1 – в Москве, №2 – в Ленинграде, №3 – в Горьком, №4 – во Владивостоке, № 5 – в Киеве, №6 – в Одессе и №7 – в Баку. По планам военных моряков и Наркомпроса, в каждую школу нужно было набрать по 500 учеников, в том числе двести – в восьмые классы и по сто пятьдесят – в девятый и десятый. Однако жесткие требования к кандидатам не позволили сразу достичь такого показателя.  Курсант Высшего военно-морского училища им. Фрунзе Сергей Ахромеев Курсант Высшего военно-морского училища им. Фрунзе Сергей Ахромеев

— выпускник московской военно-морской спецшколы №1 и будущий маршал Советского Союза Например, во Владивостоке в спецшколу №4 набрали 391 ученика, а вскоре их стало еще меньше: в первые полгода были отчислены сразу 103 человека. Как и в артиллерийских спецшколах, у моряков организация учебного процесса была «штатская», и многие школьники, привлеченные морской романтикой, быстро решили вернуться в обычные школы, не выдержав повышенной нагрузки и флотской дисциплины. В проблемах с уходом учеников, которые испытывали военно-морские спецшколы, далеко не всегда были виноваты исключительно сами школьники. Зачастую условия, в которых они учились, настолько отличались от условий обычных школ, что выдержать их мог не каждый молодой человек. Скажем, во Владивостоке спецшкола имела несколько отдельных здания: учебный корпус, интернат для иногородних, столовая. И бегать из одного в другое было нелегко, особенно зимой. Похожая история была и со спецшколой в Горьком, которая то и дело переезжала; к тому же в нее изначально набрали не самых сильных ребят: треть из них получала посредственные оценки в аттестатах.  Военно-морские спецшколы успели сделать всего один мирный выпуск: в 1941 году их окончили ученики первых рот, то есть 10-х классов. Начавшаяся война внесла свои коррективы в существование этих учебных заведений. Например, ученики Одесской военно-морской спецшколы успели принять участие в обороне города и лишь незадолго до ее окончания их эвакуировали сначала в Николаев, а оттуда частично в узбекский поселок Кува-Сай, частично в Баку. Ленинградская школа оказалась в городе Тара Омской области, причем там были набраны две дополнительные роты. Выпускной 10-й класс Московской военно-морской спецшколы №1 в полном составе ушел на фронт в морскую пехоту, а остальные ученики отправились в Куйбышев. Киевскую и Горьковскую спецшколы эвакуировали в Баку, где в итоге стала действовать самая крупная военно-морская специальная школа.  Дом обороны в городе Таре Омской области, где после эвакуации размещалась ленинградская военно-морская спецшкола №2 Дом обороны в городе Таре Омской области, где после эвакуации размещалась ленинградская военно-морская спецшкола №2В этом статусе она просуществовала только до 25 июля 1943 года. В тот день приказом наркомфлота спецшколу преобразовали в Бакинское военно-морское подготовительное училище – новый (точнее, возрожденный) тип учебного заведения. Подготовительные училища входили уже в состав ВМФ и подчинялись тем же правилам и уставам, что и обычные военно-морские училища, а значит, с дисциплиной в них было получше. Но и эти учебные заведения просуществовали недолго – до той поры, пока советские школы не вернулись к довоенному ритму и качеству работы. Большинство подготовительных училищ закрылись или были переформированы в высшие до конца 1940-х, и только Горьковское военно-морское подготовительное училище, переведенное в Энгельс, действовало до 1954 года. https://foto-history.livejournal.com/17534069.html

lj_foto_history

Понедельник, 09 Января 2023 г. 17:42 (ссылка) lj_foto_history

Понедельник, 09 Января 2023 г. 17:42 (ссылка)

Архиепископ Фаддей. Внутренняя тюрьма ГПУ, 1922

27 января вечером епископ Фаддей приехал в приход села Грибовицы. Народу собралось благодаря праздничному дню много. Епископ говорил о святителе Иоанне Златоусте, об истинных пастырях и ложных, о почитании священного сана, о том, что в настоящее время развелось много самозванных учителей, которые бунтуют народ, научают его на злое, отвлекают от Церкви Божией, от повиновения властям и стараются приобрести его доверие спаиванием и подкупами.

Слово епископа имело огромное значение, так как в это время происходили выборы волостного старшины, вокруг которых разыгрались страсти. На следующий день старшиной был выбран честный и благонадежный человек. На протяжении путешествия епископ посещал все церкви и школы и везде произносил поучения, поднимая дух паствы, ободряя пастырей и объединяя всех в общей молитве. Миновал 1915 год – год войны, зримых страданий, особенно на Волыни, по которой проходила линия фронта.

Война как великое, Богом попускаемое испытание многое изменила в людях, но, кажется, недостаточно, и сознание этой недостаточности томило душу. "Как много новых мыслей зародилось в умах общества, – писал епископ Фаддей, – какая новая оценка дается, с одной стороны, всему тому, что почиталось великим и славным у врагов, с другой – всему тому, что в нас признавалось малоценным и не стоящим внимания, осмеивалось, оплевывалось!

Какие перлы доблестей и высокой добродетели открывает, например, общество в низших серых слоях народа и как развенчивает почитавшихся самым культурным народом немцев с их кайзером, учеными, философами, уже давно склонными оправдывать обнаруживавшиеся, особенно в нынешнюю войну, звериные идеалы и начала жизни, лишь бы быть их народу "превыше всего"!

Какую перемену общественной жизни, по-видимому, обещает все это после войны!.. Но суждено ли этим надеждам осуществиться? Наступит ли действительно обновление земли русской, несущей новые заветы Христовой любви и народам всего мира? Одному Богу это ведомо...

Ведь забыли мы уже уроки великой Отечественной войны 1812 года, когда Господь послал врагов лютых на наше отечество, чтобы не перенимали мы их обычаи. А между тем, разве не продолжали мы перенимать, забывши все уроки прежнего времени, делать строй своей жизни, по подобию Запада, все более и более языческим, вместо древнего, христианского, православного? Неужели повторится это и после нынешней, небывало тяжелой войны? Какого же тогда наказания был бы наш народ достоин?.."

Гонения на Церковь в России. Священномученик Фаддей (Успенский) Архиепископ Тверской, Часть 6

Испытания начались для владыки Фаддея сразу после революции. В первый раз он был арестован в 1921 г., когда был епископом Владимиро-Волынским, при подавлении большевиками повстанческого движения. Его скоро выпустили, но во время "изъятия церковных ценностей" арестовали снова.

Как сторонник Патриарха Тихона он был отправлен в ссылку, и только после ее окончания смог направиться в Астрахань, на новое место служения. В воспоминаниях современников о владыке Фаддее одна черта его духовного облика выделяется особенно – это нестяжание, совершенная непривязанность к вещественным началам мира.

Одним запомнилось то, какое смущение вызвало у него то, что из Астрахани, куда он должен был ехать, ему передали конверт с деньгами на дорожные расходы. Владыка вежливо, но твердо отказался от предложенных денег. Другим бросилось в глаза то, что по прибытии при нем не оказалось багажа, а то немногое, что для него собрали, – добротную обувь, вещи, – он тут же раздал нуждающимся.

Есть и свидетельства о том, что подаренный ему Патриархом Тихоном наградной бриллиантовый крест на клобук архиепископ так и не носил ("не надо, ни к чему"), и келейнице Вере Васильевне пришлось нашить ему простой белый крестик из обычной материи. Та же скромность была и в облачении: зимой – служил в поношенном желтом, летом – белом полотняном.

Аскетизм владыки Фаддея, – сохранились свидетельства о том, что он носил вериги, – соединялся с кротостью, застенчивостью. Личность действовала сильнее убеждений. Один из астраханских священников, участвовавший в обновленческом расколе, объяснял свой разрыв с "Живой Церковью" влиянием личности правящего архиерея: "…я увидел владыку Фаддея, я смотрел на него и чувствовал, как в душе моей совершается какой-то переворот.

Я не мог вынести чистого проникновенного взгляда, который обличал меня в грехе и согревал всепрощающей любовью, и я поспешил уйти…Его аскетический вид, большие глаза, кроткие и проникновенные, покоряли и звали к правде Божией"[vi]. Таким же запомнили его и в Твери, куда он был переведен в 1928 г.

Разместился он очень скромно, на тихой улице, в доме с маленьким садом, а летом снимал дачу в селе Пречистый Бор. Много работал, а свободное время отдавал молитве. Никогда не сетовал, всех, кто обращался к нему, принимал равно, с любовью. Многие ценили владыку как молитвенника…

В сентябре 1922 года он был арестован. В том же месяце осужден ГПУ и вместе с митрополитом Кириллом (Смирновым) отправлен во Владимирскую тюрьму, а потом в Усть-Сысольск (Сыктывкар) – в ссылку. О пребывании во Владимирской тюрьме владыка Кирилл вспоминал так: "Поместили в большую камеру вместе с ворами.

Свободных коек нет, нужно располагаться на полу, и мы поместились в углу. Страшная тюремная обстановка среди воров и убийц подействовала на меня удручающе... Владыка Фаддей, напротив, был спокоен и, сидя в своем углу на полу, все время о чем-то думал, а по ночам молился.

Как-то ночью, когда все спали, а я сидел в тоске и отчаянии, Владыка взял меня за руку и сказал: "Для нас настало настоящее христианское время: не печаль, а радость должна наполнять наши души. Сейчас наши души должны открыться для подвига и жертв. Не унывайте, Христос ведь с нами".

Моя рука была в его руке, и я почувствовал, как будто по моей руке бежит какой-то огненный поток. В какую-то минуту во мне изменилось все, я забыл о своей участи, на душе стало спокойно и радостно. Я дважды поцеловал его руку, благодаря Бога за дар утешения, которым владел этот праведник". В ссылке владыка Фаддей многих духовно укреплял и поддерживал материально.

Митрополит Кирилл (Смирнов) вспоминал, что свои передачи архиепископ отдавал все целиком, но однажды, когда "поступила обычная передача, Владыка отделил от нее небольшую часть и положил под подушку, а остальное передал старосте камеры. Я увидел это и осторожно намекнул Владыке, что, дескать, он сделал для себя запас".

– "Нет, нет, не для себя. Сегодня придет к нам наш собрат, его нужно покормить, а возьмут ли его сегодня на довольствие?"

Вечером привели в камеру епископа Афанасия (Сахарова), и владыка Фаддей дал ему поесть из запаса. Я был ошеломлен предсказанием и рассказал о нем новичку". Однажды на этапе, неподалеку от Усть-Сысольска, у владыки Фаддея развязался шнурок на ботинке, и он остановился и, пока завязывал, отстал.

Один из конвоиров со всей силы ударил архиепископа кулаком по спине, так что тот упал, а когда поднялся, то с большим трудом смог догнать партию ссыльных. В ссылке архиепископ Фаддей жил в поселке, где вместе с ним были митрополит Кирилл (Смирнов), архиепископ Феофил (Богоявленский), епископы Николай (Ярушевич), Василий (Преображенский) и Афанасий (Сахаров).

Летом 1923 года срок ссылки окончился. Патриарх Тихон назначил его на вдовствующую Астраханскую кафедру, так как архиепископ Астраханский Митрофан и викарный епископ Леонтий были расстреляны большевиками. В Астрахань владыка Фаддей прибыл 20 декабря. Сразу же проследовал в храм, где совершил литургию.