|

|

Фото_Животных (Автор -

Венский зоопарк - 4. Копытные, часть 2.Вторник, 12 Августа 2025 г. 13:17 (ссылка)

АПРЕЛЬПонедельник, 21 Апреля 2025 г. 04:48 (ссылка)

Злые людиСреда, 29 Мая 2024 г. 09:25 (ссылка)

АПРЕЛЬВторник, 23 Апреля 2024 г. 04:39 (ссылка)

Art: Хотел «повалять дурака», а стал актером и попал в Канны: Почему звезде «Калашникова» Юрию Борисову нравится сниматься в бюджетном киноПонедельник, 21 Августа 2023 г. 10:54 (ссылка)

НовостиВоскресенье, 10 Июля 2023 г. 00:02 (ссылка)

+ POWER KETO WEIGHT LOSS [DE] Mini Love [TH]+ Flexadel [TH]22 SlimmyGummy [TH] Crystalix [SG] Slimming Tea [SG] Lotus Slim Tea [SG]11,22,33 Hot Shapers Balt [TH] Pennis Booster Ball [TW] DM-NORM 4 MOLL [IT] KETON AKTIV [AT] Slim4vit [AT] Lubian Ball [SG] Detocline [ID] price Prostacare [ID] Evision [ID] Artrivit [ID] Cardioxil [PL] Nephrotec [ID] Oqular [ID] Glikotril [PL] Provimax [LV] Lubian Cream [TW] Vormixil [CZ] Vormixil [RO] Visospect [PL] Eroprostin [PL] Lubian Ball Plus [MY] АРТРОЗДРАВ [RS] Cardionormin [ID] price Breast Enlargement Tea [TW] Diastine [RO] Hairstim [PL] Skinatrin [PL] Cardioxil [SK] BullRun Ero [PL]11 BullRun Ero [PL]22 Tansonus [TH]11 Tansonus [TH]2/1 Tansonus [TH]3/1 Renovix [TH] Gluconormix [ID] Vormixil [ES]

Славянский годослов на 2023 год для тотемных знаков: Уж Лис Ёж Орел Паук Петух Бык Конь. Моменты на которые надо обратить вниманиеВоскресенье, 05 Февраля 2023 г. 13:13 (ссылка)

Неизвестная_Планета (Автор -

Пермский зоопарк. Часть 4. Копытные.Среда, 25 Мая 2022 г. 15:47 (ссылка)

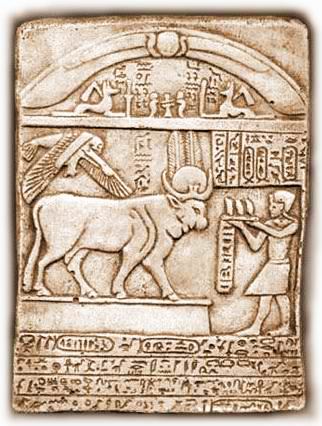

СВЯЩЕННЫЙ БРАК С БЫКОМВоскресенье, 01 Августа 2021 г. 21:15 (ссылка)

Вячеслав Иванов

Но образ и атрибуты бога-быка суть общие и постоянные черты повсеместно принятой дионисийской символики. В отдельных местах это основное представление порождало своеобразные мифы: в Аргосе Дионис-бог, рожденный коровой (βουγενής), сын Ио. Песнь двуострой секиры — дифирамб, — которой происходило убиение быка в жертву богу секиры, он же вместе и бог-бык, — отожествляется с Дионисом-Дифирамбом быкоубийцей-быком. Энтузиастические жертвоприношения этого рода сохранились, из ранней поры дифирамба, в отдельных поместных обрядах. Сюда относятся критские таврофагии⁹ и тенедосская жертва, сюда же обряд в Кинефе, так описываемый Павсанием: «Самым замечательным в Кинефе является храм Диониса и праздник, совершаемый ими в его честь зимой (т.е. в пору пребывания бога в подземном царстве). Во время этого праздника мужчины, намазавшись маслом, подняв себе на плечи, несут в храм быка (для принесения в жертву), взяв его из стада, а какого — это указывает им сам бог (т.е. выбор быка происходит в состоянии оргиастически-вдохновенном)». Естественно предположить, — в виду признаков более глубокой древности чисто-буколического культа в сравнении с культом орфическим, — что, прежде чем буколы научились от орфиков называть своего бога Загреем, они были просто быкоубийцами (ταυροσφάγος¹⁰): назначение их оргиастических общин состояло в принесении таинственной энтузиастической жертвы, объектом которой был бог-бык, а мистическим субъектом бог-топор, причем оба бога сливались в одно божество, чье изображение мы видим в кносской голове быка с двойной секирой, вырастающей из черепа и опирающейся лезвиями на рога. _______________________________ [8] ταῦρος ὁ (тж. τ. βοῦς Aesch., Soph.) бык Hom. [9] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph. [10] ταυροσφάγος (ταυρο-σφάγος) — закалывающий быка (ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ Soph. — в день заклания быков). 4. Аттические буфонии и их родовая основа Среди афинских исторических родов мы встречаем, по крайней мере, три рода, стоящих в ближайшем отношении к тотему быка: Бутады (Ἐτεοβουτάδαι, т.е. подлинные, исконные Βουτάδαι), Бузиги (Βουζύγοι) и Фавлониды (Θαυλωνίδαι). Имена первых двух совпадают со священными прозвищами Диониса: «волопас» (βουκόλος, βούτης) и «запрягающий быков» (Βουζύγος). Ликург — наследственное имя в роде Бутадов: характерный признак принадлежности рода к дионисийскому культовому кругу, подтвержденный и усиленный еще тем совпадением, что уже у Гомера Ликург — букол; это показывает наименование его оружия, (βουπλήξ),¹¹ — как букол, по самому имени, и Ликургов брат и двойник — Бут (Βούτης), родоначальник Бутадов. О Фавлонидах известно, что они искони совершали афинский обряд Буфоний (Βουφόνια), т.е. быкоубийства.¹² А именно, из их рода выбирались быкобойцы (βουτύποι), и сам быкоубийца (βουφόνος) был всегда Фавлонид, тогда как другие священнодействия при жертвоприношении были предоставлены двум элевсинским родовым коллегиям (γένη) — Кентриадов и Дэтров, принадлежащими к элевсинскому роду Кериков (Κήρυκες). Первые (Κεντριάδαι) загоняли быка на медный помост рожнами (κέντρα);¹³ вторые (Δαιτροί, синонимически — Μάγειροι, «мясники») рассекали быка на части, после того как быкоубийца нанес ему удар священным топором, который предварительно оттачивали и ритуально передавали из рук в руки члены особой коллегии священнослужителей, при участии избранных девиц, на чьей обязанности лежало приносить нужную при оттачивании топора воду. Рожны или бодила (κέντρα), под коими разумеются пастушеские копья, составляют священную утварь буколических мистерий. Заметим мимоходом, что наше «противу рожна прати», заимствованное из рассказа об обращении Савла в Деяниях апостолов, есть, в конечном счете, цитата из Пиндара или трагиков, которые, в свою очередь, заимствовали образ противящегося священнослужителям быка из обрядовой практики и фразеологии буколов; ибо если даже это уподобление было поговоркой уже в VI веке, тем не менее его отношение к сценам жертвоприношений и священного боя быков было тогда совершенно прозрачно. По распространенности подобных речений, почерпнутых из буколической литургики, можно судить о распространении и влиянии этого культа. Кроме названных наследственных священнослужителей, эпиграфически засвидетельствованы, в качестве участников афинских Буфоний, еще βοῦται, т.е. прямо буколы. Обряд Буфоний совпадает в столь характерных чертах, как преследование быкоубийцы и его бегство к морю, с тенедосским действом, о котором имеем следующее свидетельство: «Тенедосцы Человекорастерзателю-Дионису откармливают тельную корову; когда же она отелится, ухаживают за нею, как за роженицей; а новорожденный приплод приносят в жертву, обув в котурны; и в того, кто нанес ему удар топором, бросают камни всенародно, пока он не добежит до моря». Что священный топор Буфоний был двуострой секирой, каковая изображена на монетах Тенедоса, видно уже из того, что он носит имя «быкоубийца» (βουφόνος), почему и подвергается суду, как таковой: имя же это — не только священное прозвание Диониса, но вместе и наименование дифирамба и двойного топора. _______________________________ [11] βουπλήξ (βου-πλήξ), -πλῆγος ὁ и ἡ 1) остроконечная палка (которой погоняли быков), стрекало Hom., Luc. 2) жертвенный топор Anth. [12] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph. [13] κέντρον τό кентр, стрекало (πρὸς κέντρα λακτίζειν погов. Pind., Soph. etc. — лягать стрекала, т.е. идти против рожна). 5. Островные буфонии и их связь с Критом Аналогичные празднества и обряды встречаются, далее, на острове Кос (где прослеживаются древние человеческие жертвы) в честь Зевса Полиея (Πολιεύς) и Маханея (Μαχανεύς); и имя месяца Буфониона (Βουφονιών) на Делосе и Теносе свидетельствует о том же культе на этих островах. Праздник Διός Βοῦς справлялся и в Милете. В Магнесии на Мэандре Буфониям аналогичны обряды в честь Зевса Сосиполия (Σωσίπολις, «охранитель города»). В дни празднования Зевса Полиея на Косе приносятся и жертвы растительному Дионису Скилиту. Итак, то, что в Афинах является культом древнейших буколов есть общее явление островного круга прадионисийской религии Зевса-быка и двойного топора, развившейся в религию морского и растительного Диониса-Быка-Дифирамба. В самом деле, как объясняется тот факт, что столь отличительно выраженный культ буколический и дионисийский связан не с именем Диониса, а с именем Зевса? Ибо афинские Буфонии суть жертва Зевсу Градовладыке на празднике Диполий,¹⁴ и тому же Зевсу приносятся подобные же жертвы на Косе. Ответ на это, в связи всего нашего исследования о происхождении Дионисовой религии, может быть один: начались Буфонии в ту эпоху, когда божество Диониса в его отдельной от Зевса особенности еще не было установлено или повсеместно вéдомо и принято; как обряд, так и весь союз аттических буколов сохранил печать той ступени в развитии Дионисова культа, когда оргиастическое божество было мыслимо монотеистически, когда еще не знали сына Зевсова и чтили пра-Диониса под именем Зевса. _______________________________ [14] Διπόλεια τά {Διϊπόλεια} Диполии, древний праздник в честь Зевса Градохранителя (Ζεὺς Πολιεύς) Arph. Это объяснение подтверждается характером обряда и этиологией обрядового предания. Полевой магизм и здесь, как в упомянутом обычае зимнего жертвоприношения Дионису в Кинефе, составляет доисторическую подоснову позднейшего культа: земледельчески заклинательную силу имеет чучело жертвенного быка, впряженное в плуг. Обряду приданы формы запечатлевающие этиологический миф: согласно этому мифу, сельская жертва вначале была бескровной, случайно убит был впервые бык-кормилец, и это преступление навлекло на страну кару богов: отсюда — суд над убийцей и его изгнание. Перед нами пример приспособления исконного сельского культа к занесенному с Крита культу бога двойного топора, тотем которого — бык — совпал с местным тотемом пастухов и пахарей. Что бык — бог в зверином образе, очевидно из представления о священнодействии, как о вынужденном святотатстве; это представление типически сопровождает жертвенные богоубийства первобытных религий. Прибавим, что особенное значение придается вкушению от рассеченных частей быка: оно предписано оракулом, как причащение плоти бога. Но, рядом с тотемом бога, мы видим и фетиш его: ибо топор мыслится живым и ответственным за убийство, как мыслило средневековье мечи. И тотем, и фетиш мы находим на Крите; и, — что особенно важно, — отожествление того и другого, раздвоение божества на жертвенную и жреческую ипостась его единой сущности — эти представления не могут быть наследием простого сельского магизма, равно как и представление о воскресении быка через год для новой жертвы, определенно намеченное в мифе, — но свидетельствуют о происхождении церемонии из высокоразвитой оргиастической религии. Что божественные бык и топор — одна живая сущность (idem numen), совершители жертвы, по-видимому, знали; во всяком случае, обряд Буфоний причисляется к афинским мистериям. На религию пра-Диониса указывает и погружение топора в море, по приговору суда, — связь представлений быка, топора и моря. Впрочем, само предание помнит (по Теофрасту), что убийца бежал на Крит. Бузиги, один из вышеназванных буколических родов Аттики, называли в числе своих предков-героев некоего Эпименида, которого, по убедительно высказанному Тепффером мнению, нет оснований различать от критского пророка. Афинянам было понятно, почему «волопасы Загрея» у Эврипида — критяне. К изложенной религиозно-исторической характеристике древнейших буколических родов Аттики нам остается прибавить еще следующее соображение. Недоумение исследователей возбудило Страбоново (VIII, 383) обозначение аттической филы Эгикореев (Αἰγικορεῖς) как священнослужителей (ἱεροποιοί). Нам кажется, что это недоумение разрешается допущением, что речь идет и здесь о буколических родах (так, Бутады принадлежали к филе Эгеида (Αἰγηΐς). В самом деле, та же фила означается в другом месте (у Плутарха), как «пастушеская». Что же удивительного, что пастушеская фила — фила священнослужителей, или жрецов? Мы видели, что древнейший пастушеский культ был представлен в исторических Афинах рядом жреческих родов и составил важную часть общегосударственной религии. На связь названной филы с дионисийским мифом указывал Маас; если мы примем, что ее имя в самом деле происходит от волн (qui caerula verrunt), своеобразное сочетание обряда Буфоний с морем, из-за которого впервые пришел быкоубийца — двойной топор, покажется нам еще более многозначительным. 6. Прадионисийские буколы в Фивах По Виламовицу, Буколион в Афинах — религиозный центр аттического культа Диониса-быка, заимствованного из Фив. Брачный чертог (θάλαμος) Семелы в Кадмейском кремле, описанный у Павсания (IX, 12. 4), был буколион; ибо Эврипид говорит о древесном стволе, упомянутом в этом описании, что Дионисов столп чудесно обвился плющом «в чертогах буколов». Отсюда Виламовиц заключает, что культ Диониса-быка был принесен в Аттику из Беотии, как позднее и культ Диониса-Элевтерия. Но мы видели, что аттические буколы восходят к прадионисийской эпохе. Буфонии не были бы жертвой Зевсу Полиею, если бы бог-бык был изначально беотийским Дионисом. С другой стороны, ничто не препятствует предположить прадионисийское почитание быка в Беотии, под влиянием Крита; и только при этом предположении возможно допустить беотийское опосредствование критского влияния по отношению к Аттике. Культ Элевтерия также обнаруживает общение Беотии с Критом в эпоху образования Дионисовой религии. Город Элевтеры и его эпонимного героя Элевтера (Ἐλευθέρος)¹⁵ мы равно встречаем на аттико-беотийской границе и на Крите. Подобно Икарию, беотийский Элевтер, первоначально самостоятельный местный хтонический демон,¹⁶ становится потом гостеприимцем бога Диониса, наводящего на дочерей его безумие. Герой только впоследствии, он искони объект местного оргиастического культа, deus Liber в оргийном значении «разрешителя душ». Ибо он дает своим поклонникам возможность, надев его звериную маску, подменить свою душу его демоническим присутствием; его сила высвобождает души живых и души умерших и позволяет им временно блуждать в чужих обличиях; он снимает для людей, им одержимых, все запреты, и его вселение очищает от всех недугов и немощей душевных и телесных. Тот же круг религиозных представлений лежит в основе фиванского культа Диониса Лисия (Λύσις, «Освободитель»); этиологический миф знает его, как разрешителя от уз, освободителя от плена при помощи волшебных чар виноградного сока; но служения ему, именуемые мистериями, имели катарсический характер, ознаменованный самим именем бога. Критский Элевтер делается одним из Куретов: героизируя местного демона, естественно было ввести его в круг общего мифа под этой оргиастической маской; ему к лицу кружиться, ударяя мечом в щит, перед сводом пещеры, где коза Амалфея вскармливает будущего эгидоносца. Этому образу буйного юноши-воина отвечает облик элевтерийского бога в черной эгиде (μελάναιγις), т.е. козьей шкуре, с убийственным копьем в руке, от вида которого девы впадают в безумие. Культ Диониса Элевтерия сравнительно поздно принимается Афинами и вызывает необходимость второго весеннего празднования бога — Великих Дионисий.¹⁷ Это самое позднее наслоение Дионисовой религии в Аттике. Культ буколов первоначально критский прадионисийский культ; Дионисовым делается он вследствие сочетания с другим аттическим культом, который узнал Диониса раньше буколов. Этот древнейший аттический культ Диониса начался в Эпакрии.¹⁸ _______________________________ [15] ἐλεύθερος 1) свободный, вольный, независимый; 2) подобающий свободному гражданину, благородный (λόγος Soph.; φρονήματα, ἦθος Plat.); 3) необремененный долгами (χρήματα Dem.); 4) освобожденный, оправданный. [16] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ 1) бог, богиня (δαίμονι ἶσος Hom. — богоравный; σὺν δαίμονι Hom. — с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. — против божьей воли); 2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон (δαίμονες ἐπιχθόνιοι Hes.). [17] Из Миконской надписи, предписывающей жертвоприношение козленка Бакхею (чтимому, кроме того, на Наксосе, в Эритрах и Илионе) в месяце Бакхионе и угощение жрецов, Протт, отождествляя названный месяц с аттическим Элафеболионом, заключал, что, как Анфестерии, так и Великие Дионисии были приурочены к общеионийскому второму весеннему празднованию Диониса. [18] Ἐπακρία = Διακρία Διακρία ἡ Диакрия (горная область в сев.-вост. Аттике). 7. Дионис в Аттике Герой Эпакрии Икарий — это местный Дионис того периода, когда имя бога еще не найдено, — страстнόй (πάθος) демон, хтонический податель изобилия и, в частности, покровитель винограда. Почитается он оргиастическим культом, человеческими жертвами, исступлением женщин, фаллическими обрядами и изначала мыслится в некоей связи с Артемидой. Потом, подобно Элевтеру, он обращается в героя, гостеприимца Дионисова. Ибо в царствование Пандиона в Афинах, говорит миф, Дионис пришел к Икарию. Это пришествие означает усвоение имени божества и приведение местного оргиастического культа в соподчиненное отношение с рядом других ему подобных. Имя Диониса было заимствовано: откуда? Пандиона, через дочь его Пандиониду, предание связывает с мифом о Терее. Нам кажется важным в этом мифе не фракийское происхождение Терея, но женский оргиазм и локализация последнего в Давлиде, у предгорий Парнаса. Имя Диониса и его религию в собственном смысле принесли женщины-теориды (Θεωρίδαι, паломницы), аттические «лены» (Λῆναι), вошедшие в сношения, для устройства общих радений, с фиадами (Θυάδαι) Киферона и Парнаса. Они принесли весть не о Семелином сыне, но о боге-младенце, таинственно рождающемся из недр земли, лелеемом в колыбели-сите (λῖκνον) пестуньями-менадами. Женский оргиазм на Кифероне и Парнасе существовал с незапамятных времен, — прежде, чем он был приурочен к божеству Диониса. И, конечно, аттические женщины принимали в нем участие прежде усвоения имени Диониса общиной Икария, — раньше царствования Пандиона. Есть историческая правда в легенде о более раннем, чем посещение Икария, приходе Диониса в гости к Семаху, жившему на границах той же Эпакрии, и о посвящении богом дочери Семаховой в менады через передачу ей оргиастической небриды: случилось это еще при Амфиктионе. Столь стародавние были могли припомнить о своих сонмах и радениях аттические паломницы ко святым местам и горам Дионисовым; но собственной эрой Дионисовой религии в Аттике считалось царствование Пандиона, почему в оракуле о праздновании Анфестерий упоминается именно Пандион. Однако, женское служение, как отчетливо помнил миф началось еще раньше, и потому царствование Амфиктиона является как бы конкурирующей эрой аттического дионисийства. Павсаний (I, 3, 6) описывает, как один из древнейших священных, памятников Афин, глиняное изображение гостин у Амфиктиона, на которых в числе божественных гостей царя-гостеприимца присутствует и Дионис, — научивший, по Филохору (Athen. II, 38 С), Амфиктиона разводить вино водой. Сказание об Эрихтонии, гepoe-змие, и о росных нимфах, дочерях Аглавра, лелеявших на скале Акрополя божественного сына Земли и Огня (Гефеста), переданного им в корзине со змеями, которую они не смеют открыть, — это сказание свидетельствует о раннем усвоении Кекроповым городом представлений, родственных оргиям фиад; и эта быль отнесена мифологическим преданием ко временам Амфиктиона. К тем же временам восходит, наконец, и фаллический культ Диониса, чуждый, по-видимому, буколам и связанный в предании с именами Икария и Семаха: Дионис-Ортий (ὀρθός, «прямо стоящий») со своими нимфами получает от Амфиктиона алтарь в святилище Ор. Нимфы характерно отмечают культовый круг, где господствует женский оргиазм. Сельские Дионисии неразрывно сочетаются с древнейшими формами Дионисова почитания в Эпакрии. Итак, вначале — аграрный оргиазм икарийских виноделов (сюда относится асколиазм)¹⁹ и, в тесном с ним сочетании, — оргиазм женский, наследие пеласгической эпохи; потом — общение оргиастических женщин Аттики (Λῆναι)²⁰ с менадами Парнаса и Киферона — и, в результате, рецепция Дионисовой религии в Эпакрии и по другим местам, между прочим в самом городе (ἄστυ),²¹ — в то время как буколы еще развивают старую, прадионисийскую и критскую форму той же религии. Наконец, происходит слияние буколических культов с чисто дионисийскими. _______________________________ [19] ἀσκολιασμός — сельские соревнования, смысл которых: как можно дольше удержаться на бурдюке (ἀσκός), не свалившись с него. Асколиазм должен быть истолкован как веселое завершение горестного обряда, и недаром виноградари, с лицами, вымазанными красным суслом и гущей виноградных выжимок (τρύξ, τρῠγός), получили прозвище: «мазаных демонов» (τρυγοδαίμων), т.е. демонов растительности, те что и составили коррелят пелопоннесским Сатирам, которые в поминальных действах также были, по-видимому, проекцией в миф празднующих сельчан в козьих шкурах. [20] Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth. [21] ἄστυ, ἄστεως, эп. ἄστεος τό город, преимущ. столичный. 8. Слияние прадионисийского буколического и женского Дионисова культа. Священный брак как символ союза. Союз буколических и вакхических общин отчетливо запечатлелся в обряде Анфестерий, Бракосочетание царицы с Дионисом, как проницательно замечает Курциус, носит характер «соседской свадьбы». Ленеон — святилище виноделов, Буколион — пастухов. Царь принадлежит волопасам, царица — Дионису. С тех пор об Икарии говорят, что убили его виноделы и пастухи вместе, — хотя очевидно, что пастухи вначале вовсе не знали Икария. Буколы не могли сами по себе развить чисто дионисийской религии: мы не находим у них следов исконного женского оргиазма. Попытка доказать существование женских буколических тиасов, будто бы слывших под наименованием «коровьих» (βόες, CIG. 3604,) была неудачна: она основывалась на неверном объяснении простого упоминания о пожертвованных Афине стадах и пастухах в пергамской надписи, удовлетворительно истолкованной Френкелем в смысле, уничтожающем упомянутую конструкцию. Дионис-пастырь (βουκόλος) известен: он пасет диких быков (ποιμήν ἄγραυλον ταῦρον), по словам орфического гимна; по Теокриту, — «в горных долинах сам Вакх загоняет, прекрасный, телицу». Но нигде не встречаем мы коррелята: бог — бык, его служительницы — коровы. Когда Дионис — бык, его служители — пастыри быка; когда он сам пастырь, его паства — «стадо». Невозможным по существу предположенное соотношение между богом и менадами нам не кажется: элейские женщины призывают «достохвального быка», по-видимому, как чаемого супруга. Мималлоны (Μιμαλλόνες) — рогоносицы, как и Ио — корова. На Крите это представление намечено в мифах об оргийном Зевсе-быке. Но у эллинов оно не принялось: женский оргиазм издавна прорыл себе отдельное, широкое русло; его формы настолько сложились, что уже не поддавались чуждым воздействиям, и религия триетерий не знает в своем круге Пасифаи. Показательно, что в трагедии Эврипида, несмотря на культовую связь Семелина чертога в Фивах с буколами, несмотря на богоявление самого Диониса в образе быка, несмотря на растерзание тельцов, вакханки остаются чуждыми буколической символике и неизменно являются охотничьей сворой Артемиды, хтоническими собаками ночных дебрей. Зато все мужское служение Дионису — и дифирамб в частности — всецело покоится на оргиастическом культе быка, древнейшей форме буколической религии. Буколы знали Зевса, как бога-быка энтузиастических жертвоприношений. Менады знали Диониса, как змея и божественного младенца, рождающегося из темных недр земных. Полнота Дионисовой религии — следствие соприкосновения этих двух культов, мужского и женского. Когда буколы Фив, — подобно Кадму и Тиресию в Эврипидовой трагедии, — приняли религию менад, Дионис родился в Фивах от Семелы.²² Наличность трех религиозных фактов обусловила возникновение этого мифа о рождестве Дионисовом: женский оргиазм, осознание Диониса как ипостаси сыновней и оргиастическое представление о боге-отце. Это последнее было отличительно для критской религии волопасов; женские же экстазы и откровение о младенце принесли менады. Неудивительно, что брачный чертог Семелы оказывается в фиванском священном участке буколов. Деревянный столп (στῦλος) бога, упавший в Семелин чертог с молнией, о котором был оракул: «столп фивянам да будет сам бог Дионис многорадный», — быть может, один из критских бетелий (βαίθυλος, сравн. ἔμψυχοι λίθοι),²³ — древнейший фетиш бога, — столп этот чудесно обвивается плющом горных высей. Самый тирс есть как бы вещественный знак союза между буколами и менадами: пастушеское копье, покрытое лесной дикой зеленью. _______________________________ [22] Дельфийский пеан в честь Диониса, написан в последнюю треть IV в. до н.э. неким Филодамом из локрийской Скарфии (О празднике Дионисова рождества в Фивах Stat. Theb. II, 71). [23] βαίθυλος (от семит. bet-el, «дом бога») ὁ священный камень, объект поклонения, символизирующий божество. ἔμψυχος (ἔμ-ψῡχος) {ψυχή} одушевленный, живой Her., Arst., Plut. λίθος (-ου) ὁ камень (ξεστός Hom.; ἐκ λίθων ἐκλάμπει πῦρ Arst.). 9. Брачные чертоги буколов С тех пор, как буколы умножили свои святыни новой и отныне важнейшей — брачным чертогом (θάλαμος), — это были уже поклонники не пра-Диониса, но Диониса. Это событие было общим переломом первобытного буколического культа, от которого остались только разрозненные пережитки, в роде афинских Буфоний. Афинские буколы также получили «брачный чертог»; и, по-видимому, такие чертоги возникли и в других местах. Действительно, в новооткрытых фрагментах (1. 57. 58) Эврипидовой «Гипсипилы», где действие происходит в Немее, мы встречаем то же соединение священных мест: буколиона, названного δώματα μηλοβοσκὰ, — он же царский чертог царя Ликурга — μέλαθρα Λυκούργου — и примыкает к храму Немейского Зевса, чьим жрецом оказывается Ликург (как и афинские Буфонии посвящены Зевсу), — и брачного чертога Дионисова, θάλαμος Βρόμιου,²⁴ где женщины хора, подобно герэрам Афин,²⁵ готовятся вознести Дионису курения и возлиять вино. Ликург, иначе Лик (Λύκος, «волк»), герой Немеи, чей гроб чтим в священной Зевсовой роще, — без сомнения, одна из ипостасей Ликурга-Бута, о котором мы говорили как о родоначальнике Бутадов и герое-архегете буколов: этим объясняется немейский буколион. По Гигину, Гипсипила живет рабыней не у немейского Ликурга, а у фиванского Лика. Как бы то ни было, служительница Диониса попадает к буколам. То же можно утверждать и о Дирке: фиванский миф о погубившей ее Антиопе, неистовой дочери Лика, и об ней, привязанной к рогам быка, разоблачающегося Дионисом, отразил первое общение буколов с менадами в Фивах, борьбу и союз. Антиопа — представительница прадионисийского буколического культа; Дирка — менада Киферона. Отсюда произошел таинственный обряд священного брака. Но его прообраз — брак царицы-менады с Зевсом-Дионисом в Фивах — должен был существенно измениться в Афинах. В Аттике также родился Дионис: это был элевсинский Иакх.²⁶ Отец его был Загрей, Дионис подземного царства, Дионис весенних и навьих Анфестерий. В этой форме священный брак в чертоге Буколиона был поистине национальным аттическим культом, а не беотийским новшеством. Итак, для реформы буколов нужны были орфики; ибо все вышеизложенные особенности аттической рецепции отмечены печатью древнего орфизма. В нижеследующих словах Диодора мы находим как бы формулу этого орфического синкретизма: «Говорят, что от Зевса и Персефоны родился Дионис, некоторыми именуемый Сабазием (орфизм); рождество его справляется в действах, во имя его свершаются ночные и тайные служения (менад). Утверждают, что он первый начал сопрягать волов (βουζύγοι, «бузиги») и тем усовершенствовал земледелие, почему и изображается рогатым (буколический культ)». Неудивительно, что буколический культ отныне пронизан элементами орфическими. Религиозно-исторический процесс, совершившийся в глубокой древности в аттическом деме Флии,²⁷ поскольку он угадывается в своих основных чертах, служит дальнейшим подтверждением добытых результатов. Культ Флии — культ рода Ликомидов, родоначальником которых считался некий Лик (Λύκος), сын Пандиона. Это наводит на мысль, что древнейшие Ликомиды — буколы. С другой стороны, главный культ Флии — культ Земли, именуемой Великой богиней и имеющей при себе, в качестве оргиастического мужского коррелята, некоего дионисоподобного бога низведенного впоследствии в герои под именем Флия (Φλήος, Φλέως, «растительный Дионис»).²⁸ Слияние мужского буколического элемента и женского дионисийского произошло во Флии явно под орфическим влиянием: с тех пор Ликомиды — орфический род, хранящий древнейшие гимны Орфея и правящий орфико-дионисийские действа, а их родоначальник Лик, утративший черты дионисийского антагониста букола-Бута-Ликурга, уже только пророк и основатель религиозной общины. _______________________________ [24] Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph. [25] γεραραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem. [26] По Диодору, Дионис родился в Элевтерах (III, 66; IV, 2). [27] Φλυεῖς (-έων) οἱ Флии (дем в филе Κεκροπίς) Isae. [28] φλέω — быть переполненным, изобиловать, быть обильным. φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst. _______________________________

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. МЕНАДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯПонедельник, 09 Сентября 2019 г. 20:01 (ссылка)

Петров Сергей Владимирович «Орион (…) удалился на Крит и предался охоте на зверей вместе с Артемидой и Лето. Рассказывают, будто он грезился истребить всех до единого зверей, обитающих на земле, и Гея, исполнившись гнева, произвела преизрядного скорпиона, уязвленный жалом которого Орион и погиб.» Эратосфену вторит Гигин в своей «Астрономии»: «Орион, будучи страстным охотником, счел в этом занятии себя искуснейшим ловчим и стал похваляться перед Дианой и Латоной, что он способен истребить все живое, что рождается на земле. Поэтому рассерженная Теллус наслала на него скорпиона, который, рассказывают, убил его.» «Истребить все живое»? Какое интересное развитие сюжета. Орион представлен здесь в качестве врага Артемиды, защищающей все живое на земле. Может быть, это как-то могло бы объяснить смысл безумной погони менад за дикими животными? Менады воспроизводят мистерию охоты Диониса? Соотнося Ориона и Диониса, Вячеслав Иванов придерживается именно этой точки зрения. «Жертвенные животные этого культа суть прежде всего и исстари лань и молодой олень, потом — уже лишь на эллинской почве — козел, обреченный Дионису, и коза, посвященная Артемиде, участнице горных оргий наравне с Дионисом. Форма жертвоприношения — растерзание, связанное с омофагией и окруженное охотничьими представлениями — быть может, миметическими обрядами, изображающими охоту. Имя Загрея (Ζαγρεύς) традиционно переводят как «Великий ловчий».¹ К сожалению до нас не дошел сюжет мифологемы, связанной с критским Загреем. Но, судя по имени, тема охоты не могла в ней не присутствовать. Греческая же сюжетная линия представляет собой короткую историю жизни Диониса и его трагическую гибель от рук титанов в первые дни жизни. Когда же он успел стать «Великим охотником»? Простейшая логика наталкивает на мысль, что в мифе наличествует лакуна, образовавшаяся, видимо, после удаления из повествования значительного куска сюжета, в силу каких-то причин. Что же это за причины? ________________________________ [1] Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей, эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth. ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне (ζά-θεος — целиком посвященный божеству); ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth. Вячеслав Иванов в своей работе «Дионис и прадионисийство» разбирает другие родственные архаические культы поклонения богу-охотнику: «Дикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безымянный герой, — например, герой горы Пелион, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий Пифодор, сын Протагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посвящением «Герою» (ἥρως) — то под случайными местными наименованиями, как Кинорт (Κυνόρτου) или Кинн (Κύννης) на аттическом Гимете.» Особый интерес вызывает еще один охотник, который столкнувшись с Артемидой так же пострадал, как и Орион. Это беотийский герой Актеон (Ἀκταίων). Во время охоты на оленя, в сопровождении своры охотничьих псов, Актеон случайно наталкивается на купающуюся богиню. Артемида, в гневе, превращает Актеона в оленя, и того начинают преследовать его собственные псы. Ты видишь злую участь Актеонову. Здесь хвастовство Актеона в охотничьем искусстве перекликается с похвальбой Ориона, как лучшего охотника, лучшего, чем сама Артемида. А вот что пишет В.Иванов по поводу охоты собак Актеона на собственного хозяина: «Бешенство Актеоновых собак — другая форма того же представления о растерзании менадами. Чьи же эти менады — Дионисовы или Артемидины? Миф представляет собак то собственной сворой Актеона, то сворой Артемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвляемого женщинами, его служительницами и жрицами»… В.Иванов рассматривает Актеона в качестве иноименного двойника Диониса, низведенного в мифах до уровня второстепенного героя. Страстной герой (о чем свидетельствует и утвержденное Дельфами почитание его гроба в Орхомене), он был некогда богом страстей, Великим Ловчим, пра-Дионисом Аидом, и блуждал по горным дебрям и каменистым вершинам в оленьей шкуре, ища кровавой добычи. Имена Акусилая, Стесихора, Полигнота ручаются за его первоначально независимое от Артемиды значение: он ипостась Омадия-Загрея, во имя которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. Медный кумир Актеона, прикованного к скале в Орхомене (Paus. IX, 38, 5), — то же, что древний идол Эниалия в оковах, виденный Павсанием в Спарте, или Диониса-Омадия в оковах на Хиосе. Эта оговорка — «растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей)» — наводит на интересные мысли по поводу охотничьего эпитета Ζαγρεύς. Некоторые дошедшие до нас эпитеты однозначно свидетельствуют о каннибализме древнего культа: Ἀγριώνιος («дикий, яростный»); Ἀνθρωπορραίστης («растерзывающий людей»); ὠμηστής («пожирающий сырое мясо»); ὠμάδιος (от ὠμός — «дикий, жестокий, неумолимый»). Неужели, как обычно, игра слов? Безусловно, эпитет «охотник» (ἀγρεύς) выглядит гораздо приличнее, нежели архаическое прозвище «дикий, яростный», да еще и с усилительной приставкой ζά (ζά + ἀγριύς).² Эта версия прекрасно объясняет такую короткую сюжетную линию, связанную с жизнью Загрея. Миф не принял в себя кровавую архаику Диониса. Остались лишь короткие свидетельства этого неблаговидного прошлого. У Павсания находим, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило человеческие жертвоприношения. «Есть тут храм и Диониса Эгобола (Αἰγοβόλου, «Коз поражающего»). Как-то раз, принося жертву богу, они под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса; убившие тотчас же были поражены моровой язвой и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика; немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика бог разрешил приносить им как жертву козу».________________________________ [2] ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне; ἀγριύς adj. f дикий, жестокий; ἀγρίως досл. дико, перен. яростно, жестоко, сурово Aesch., Arph., Plat., Plut. Павсаний не единственный, кто сообщает о человеческих жертвоприношениях Дионису. Но, в конце концов, многие религиозные культы прошли через это. Однако своеобразие менадического ритуала заключается именно в «технике» принесения жертвы. То, с каким остервенением терзаются жертвенные животные, вызывает недоумение. Оргиазм, измененное состояние сознания, объясняет «каким образом» слабые женщины разрывали сырое мясо на куски, не объясняются только причины этого. Зачем так сложно, и почему с таким ожесточением? Должно же быть какое-то, хотя бы минимально рациональное, объяснение? В научном мире имеет место консенсус по поводу того, что менады охотились на Диониса (в образе козленка), проживая, таким образом, условно, сценарий мифологемы. Т.е., получается, менады, в этой мистерии, выступают в роли титанов, в роли врагов своего божества. И это не просто формальное инсценирование мифологического сюжета, они глубоко оргиастически погружаются в проживаемое ими действо. «В основе второго акта (т.е. гибели Диониса) лежала мистическая жертвенная церемония дионисийских женщин — ведь трапеза была кульминационным пунктом всей драмы, ее подлинной καταστροφή (развязкой), которая вместе с тем оборачивалась благом для всего человечества». Под «благом для всего человечества» Кереньи, видимо, имеет в виду рождение этого самого человечества из копоти титанов. Согласно Ономакриту, Зевс испепелил титанов своими молниями, от испарений сожженных титанов образовалась копоть, а из нее — вещество, из которого были созданы люди. «Наше тело является дионисийским, — добавляет Олимпиодор, — мы представляем собой его [Диониса] часть, ведь мы произошли из копоти, образовавшейся от титанов, которые ели от его плоти». Т.е. Кереньи (рассуждая о «благе для всего человечества») исходит из представления Ономакрита, что, хоть титаны и враги бога, но если бы не они — не было бы и человечества.³ Такой всепоглощающий позитивизм позволителен ученому, философски размышляющему о вопросах бытия, но религиозные менады вряд ли бы оценили глубину подобной философской мысли. ________________________________ [3] В орфической «Книге гимнов», возникшей уже в нашу эрy, содержится молитва к титанам. К ним обращаются, называя их «наших отцов прародители», «исток и начало всего многострадального рода смертных», чем они и были со времен Ономакрита. О Титаны, о чада прекрасные Геи с Ураном, Наших отцов прародители, вы, кто под толщей земною В Тартара доме, во глубях подземных теперь поселились, Вы, о исток и начало всего, что смерти подвластно, — Многострадальных существ, наземных, морских и пернатых, Ибо от вас происходит всё то, что рождается в мире. (Орфические гимны. XXXVII. Титанам) Согласно другому устоявшемуся мнению, менады были одержимы духом Диониса во время своей дикой охоты, и сам Дионис незримо присутствовал среди них. Здесь возникает противоречие: Дионис (в окружении своей свиты) охотится сам на себя? Но именно к этому и склоняется научная мысль (включая, собственно, и Кереньи). «Амбивалентность» — этим термином, как ширмой, прикрывается все, что плохо укладывается в голове. Более убедительно выглядит предположение, что в изначальной версии менада, предавшая Диониса, была одна. Эта версия, кстати, прекрасно коррелируется с предательством Христа Иудой. …«среди дионисийских женщин, служительниц Диониса, всякий раз скрывается противница бога, которая внезапно выдает себя и становится его убийцей! Все люди таковы, поскольку все они созданы из того же вещества, что и первые враги бога»… Нужно оговориться, что, по мнению Кереньи, титаны (как враги Диониса) были введены в оборот Ономакритом, в VI в. до н.э., якобы, для обоснования «концепции мрачного жертвоприношения». Под «мрачным жертвоприношением» подразумевается менадический ритуал разрывания животных. Но ритуал не может опережать «концепцию». Напротив, ритуал воспроизводит сценарий мифологемы. Может ли так статься, что Ономакрит сочинил новую мифологему, которая, вообще никак не сочеталась с древней менадической традицией, а всего лишь отражала его собственное представление о ритуале? Маловероятно. Чтобы не «множить сущности», попробуем не выходить за границы «концепции» Ономакрита; будем исходить из того, что история с титанами не была его абсолютной выдумкой.⁴ Хотя, безусловно, орфики могли развить тему преемственности власти верховных богов. По орфическим представлениям, после трех первых властителей мира — Урана, Кроноса и Зевса — в мир пришел Дионис и занял трон Зевса. Зевс же получил власть, свергнув своего отца — титана Кроноса. Таким образом, убийство Диониса вполне можно рассматривать как попытку титанов (во главе с Кроносом) вернуть незаконно отнятую у них власть.⁵ Это могло бы объяснить ярость титанов по отношению к Дионису. Они не просто убивают нового бога, они разрывают его на части и пожирают. Пожирание Диониса косвенно подтверждает предводительство титанов Кроносом, который, будучи верховным богом, и боясь потерять власть, проглатывал своих детей, рожденных Реей, ибо дано ему было пророчество, что один из сыновей лишит его владычества. Каждого Крон пожирал, лишь к нему попадал на колени________________________________ [4] «В поэзии первый ввел упоминание о титанах Гомер, считая, что они — боги над так называемым Тартаром; эти стихи встречаются в клятве Геры.* От Гомера имя титанов заимствовал Ономакрит и представил титанов виновниками страстей Диониса.» (Павсаний. VIII, 37, 5) [Гера] Руки простерши, клялась и, как он повелел, призывала Всех богов преисподних, Титанами в мире зовомых. (Гомер. Илиада XIV. 278) [5] Важно понимать, что отношение греков к Зевсу было неоднозначное. Эсхил (который жил и творил в одно время с Ономакритом) вкладывает в уста Прометея весьма не лестную характеристику верховному божеству: Зевс один. Упрям и дик, Он Урановых детей Злобно душит. Он уймется, Лишь когда насытит сердце Или кто-то, изловчившись, Власть у него отнимет силой. (Эсхил. Прометей прикованный 162) Далее Эсхил, через монолог Прометея, излагает и вовсе удивительное: Едва успевши на престол родительский Усесться, сразу должности и звания Богам он роздал, строго между ними власть Распределил. А человечьим племенем Несчастным пренебрег он. Истребить людей Хотел он даже, чтобы новый род растить. Никто, кроме меня, тому противиться Не стал. А я посмел. Я племя смертное От гибели в Аиде самовольно спас. (Эсхил. Прометей прикованный 228) По мнению Эсхила Зевс, едва придя к власти, намеревался «истребить людей». Интересно, о каких людях здесь идет речь? Ведь по версии Ономакрита люди были созданы из земли, которая приняла в себя прах испепеленных титанов, пожравших Загрея. Но Загрей родится от Зевса, как от верховного бога. Эсхил же повествует о племени людей, которые существовали уже при отце Зевса — Кроносе. Характеризуя орфизм в целом, чьим ярким представителем является Ономакрит, Кереньи отмечает что «пристрастие к архаическим элементам мифа и культа, и к их письменному закреплению, являлось характерной чертой орфизма. Орфики писали священные книги, связывали друг с другом различные мифы и, таким образом, строили дионисийскую мифологию. Орфики не раскрывали женских культовых тайн. Они использовали скорее метод сокрытия, которое должно было послужить преградой для непосвященных»… (К. Кереньи. Д. II. 2.5) Здесь мы опять упираемся в противоречие: так все же титаны — это архаика или нововведение? Если орфики действительно имели «пристрастие к архаическим элементам мифа и культа», тогда зачем были введены новые персонажи (титаны) в ядро дионисийского мифа (как свидетельствует Павсаний)? И, главное, вместо кого они были введены? И, опять же, что стоит за традицией расчленения Диониса? К тому же, если орфики «не раскрывали женских культовых тайн, а использовали метод их сокрытия», то и к орфическому учению имеет смысл относиться с некоторой долей скепсиса. В любом религиозном учении есть внешняя сторона ритуала и внутреннее сакральное зерно. Попробуем еще раз внимательно посмотреть на суть менадического ритуального действа. Менады приходили в неистовство только во время охоты. Что могло быть причиной их ярости, с которой они разрывали пойманных животных? Подчеркнем, в жертву приносилось не одно, заранее выбранное, животное — растерзанию могло подвергнуться целое стадо. ..................................«Там стада По отношению к кому менады могли испытывать такую нечеловеческую жестокость? Конечно же не к Дионису, а к тому, от кого Загрей пострадал. Убийцы бога должны были понести соразмерное наказание. Сделав подобное допущение, необходимо найти объяснение, каким образом титаны могут быть отождествлены с животными, подвергнутыми растерзанию.⁶ ________________________________ [6] В это предположение прекрасно укладывается свидетельство Феодорита Кирского, христианского писателя V века, по словам которого еще во второй половине IV в. «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении». В отличие от образа козла (или быка), собака никогда не была дионисовым животным. Здесь необходимо сделать лирическое отступление и вспомнить какой смысл вкладывали в жертвоприношение египтяне. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее: «Египтяне, считая, что Тифон был красным, приносят также в жертву рыжих быков, при этом осмотр они производят так тщательно, что, если попадется хоть один белый или черный волос, они считают животное негодным: правильно отобранная жертва должна быть не любимой богами, но ненавистной им, поскольку она приняла в себя души нечестивых и неправедных людей, переселившиеся в другие тела. Поэтому египтяне призывали на голову жертвы проклятия и, заколов ее, раньше бросали в реку, а теперь отдают чужеземцам»… О том же свидетельствует и Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»: «Рыжих быков решено приносить в жертву из-за того, что такого цвета был Тифон, злоумышлявший против Осириса и наказанный Исидой за убийство мужа. Говорят, что в древности и людей, похожих по цвету волос на Тифона, по царскому приказу приносили в жертву перед гробницей Осириса»… Ритуальные практики, направленные на уничтожение Сета, известны еще с эпохи Древнего царства. Впервые такие ритуалы фиксируются в «Текстах пирамид», где включенность Сета в формировавшийся осирический цикл мифов предопределила негативизацию его образа. Посмертное воскрешение царя, отождествлявшегося с Осирисом, предполагало необходимость проведения защитных действий, которые переносились и в ритуальную практику. Одной из главных форм уничтожения, которая будет применяться к Сету в последующих ритуалах — это расчленение его тела: «Осирис-Мерира, принесен тебе убивший тебя (Сет), используй нож его; Осирис Пепи этот, принесен тебе убивший тебя, разрежь три раза». В изречении 580 описывается принесение красного жертвенного быка, которого в данном контексте можно идентифицировать как Сета: «Отец, Осирис Пепи, поразил я для тебя (того), кто поразил тебя в качестве быка; зарезал я для тебя (того), кто резал тебя в качестве быка; убил я для тебя (того), кто убил тебя в качестве быка…; отрезал я голову его, отрезал я хвост его, отрезал я руку его, отрезал я ноги его… Ешь, ешь красного быка для плавания по озеру»… Это обряд жертвоприношения, в результате которого отдельные части тела быка в качестве еды преподносятся различным богам (Pyr. 1546-1549). Однако несомненно, что этот обряд имеет также и магическое значение, в результате которого уничтожается враг Осириса. Итак, изначальный смысл принесения жертвы — уничтожение врага, расчленение его (дабы он не смог возродиться) и кормление бога останками его врага (посредством заместительной магии, через отождествление закланной жертвы с образом врага бога). Возвращаясь к греческим менадам, что мы видим? Тот же принцип. Причем, наиболее приближенный к египетской традиции, ритуал отмечен на Крите, где засвидетельствовано разрывание быка. Впрочем, с учетом того, что в некоторых номах Египта Сет был представлен в виде антилопы (Орикс), то и здесь отождествление титанов с горными козами нельзя назвать серьезным отхождением от первоисточника. Пойманные животные (отождествляемые с титанами) расчленялись, после чего совершалась совместная (с незримо присутствующим богом) трапеза, т.е. жертвоприношение («кормление бога»). Для полноты картины, рассмотрим еще одну цитату: «Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимою пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми. Т.е. В.Иванов тоже не видит ничего странного в том, что люди, разделяя трапезу с богом (во время жертвоприношения) вкушают плоть животного, отождествляемого с богом, которому эту жертву и подносят. Мало того, что происходит мистерия убиения бога, так ему же и преподносится его же закланное тело, в образе жертвенного животного. Когда же возникла эта странная традиция? Еще у Гомера мы не видим ничего подобного. Закланные животные рассматриваются исключительно как пища подносимая богам, никакого другого скрытого подтекста в жертвоприношении мы не видим. Очевидно, что возникновение ритуала «вкушения божественной плоти» произошло как искажение изначального смысла жертвоприношения, заимствованного из осирического культового ритуала, когда богам приносится в жертву божественная плоть Сета — побежденного противника бога Гора (сына Осириса). С поеданием плоти и крови Сета, боги поглощали часть духа, а значит и его божественной силы. Конечно, и люди желали причаститься этой божественной кровью и плотью, чтоб стать «как боги». Сначала трапезу с богами делили немногие избранные из высшей жреческой касты. Но рано или поздно все тайное становится явным. Ритуал вышел за пределы одной религиозной школы и благополучно распространился по миру (но уже в искаженном виде). Сначала через дионисийство (причем менадический ритуал, судя по всему, был максимально приближен к «осирическому канону»). Далее, что называется, везде. Так с чем же связано искажение осирического ритуала? Основная причина кроется в сакральности культа. Глубинный смысл мистерии был понятен только посвященным. Профаны, а уж тем более чужеземцы, могли скопировать исключительно внешнюю сторону ритуала, абсолютно не понимая вкладываемого в него (ритуал) смысла. В выше приведенной цитате: «поразил я для тебя (того), кто поразил тебя в качестве быка; зарезал я для тебя (того), кто резал тебя в качестве быка» — мы видим, как Осирису, в образе быка, приносится в жертву Сет, в образе быка. Человека непосвященного, такая мизансцена (где быку приносится в жертву бык) могла привести в полное недоумение. Между тем, для египтянина не представляло сложности понять, кто такой «бык дуата»⁷ и кто такой «красный бык».⁸ Эпитет «бык» вообще был весьма популярен в Египте и служил олицетворением «силы» и «мощи». Эпитеты, производимые от слова «бык», носили не только боги, но и цари (kȝ mwt.f — «бык своей матери»; kȝ nḫt — «побеждающий бык»). ________________________________ [7] «бык дуата» — эпитет Осириса, который, в египетской традиции, был владыкой загробного мира. «Слава тебе Осирис, сын Нут, двурогий, высоковенечный, увенчанный и оправданный девятерицей»… (Тексты Пирамид). [8] Сет считался богом песчаных бурь и безжизненной пустыни в целом. По этой причине животные рыжей масти (быки, ослы, собаки, жирафы) считались животными Сета и отождествлялись с ним во время жертвоприношений. Развитие культа Вакха, как бога вина, происходит уже в парадигме «амбивалентности» Диониса Загрея (сочетающего в себе одновременно и охотника, и жертву). После того, как виноград стал отождествляться с Дионисом — делом времени было отождествление, выдавленного из винограда сока, и превращенного затем в вино, с Дионисовой кровью. После чего приношение бескровной жертвы, в виде винограда и вина, могло двусмысленно восприниматься также и как приношение Дионису его же плоти и крови. Вместе с жертвенными возлияниями вина, в качестве бескровной жертвы, часто приносили медовые лепёшки, что позднее вошло в традицию «причащения хлебом и вином». Христианство, так много воспринявшее из дионисизма, не обошло стороной и этот ритуал, слишком глубока была традиция. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя»… Ниже цитата из книги Кереньи (Д. II. 3.3), где он описывает зарождение в Аттике трагедии (как драматургического жанра) на основе жертвоприношения козла. Попытки объяснить противостояние винограда и козла (где козел назван «врагом виноградных лоз) все той же «амбивалентностью» Диониса (где и виноград, и козел представлены его проявлениями) выглядят совершенно абсурдно и могут быть оправданы только абсолютной профанностью изобретателей подобного прочтения Дионисовой мифологемы. Попытки же Кереньи научно обосновать «двойственность» Диониса выглядят откровенно слабо и натянуто. Ему приходится, буквально, из кожи вон вылезать, чтобы совместить несовмещаемое — бога (виноград) и его врага (козла) в единое целое. «Жертвенным животным козел становился в месяце элафеболионе.⁹ Нам известен и смысл принесения в жертву козла, совершавшегося в этом месяце в сельской местности. В марте виноградные лозы стоят еще оголенными, без листьев. Благодаря жертвоприношению, они получат возможность напиться крови своего врага козла, близкородственного им дионисийского существа.________________________________ [9] Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ элафеболион (девятый месяц атт. календаря, соответст. 2-ой половине марта и 1-ой апреля). Thuc., Aeschin., Arst. [10] προσκήνιον (προ-σκήνιον) τό просцений, авансцена (передняя часть сцены, где находились актеры) Polyb., Plut. [11] Слово τραγῳδία буквально переводится как «песнь по поводу козла». τραγῳδία (τρᾰγ-ῳδία) ἡ трагедия Arst. τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her. ἀοιδή, дор. ἀοιδά, стяж. ᾠδή ἡ песнь, песня Hom., Hes., Trag. Попытка совместить лозу (как образ Диониса) с его врагом (в образе козла), в единое целое, выглядят тем более абсурдно, что Кереньи сам приводит множество цитат, которые откровенно (и не двусмысленно) противоречат этому отождествлению. «Так случилось, — говорит Марк Теренций Варрон, — что Дионису, первооткрывателю виноградной лозы, приносили в жертву козлов, в точности так, как если бы искупление шло голову за голову». О, как я люблю Диониса, Полезно вспомнить также бассар или бассарид (βασσάροι), название которых переводят как «в одежде из лисьих шкур».¹² Выше уже отмечалось, что Тифону посвящали животных рыжей масти. Лисы, как нельзя лучше, подходят по этому признаку. Кереньи упоминает обряд в Карсеолах, описание которого мы встречаем у Овидия в Фастах. «Ныне в Карсеолах строг вечный запрет на лису; Здесь врагом Диониса (в его растительном образе — образе винограда) Иванов называет и козла, и лису, приводя их в соответствие. Понятно почему Дионис Бассарей (как и его последовательницы бассариды) предстает в накидке из лисьих шкур; в лучших традициях архаической Греции, герой Дионис облачен в шкуры содранные со своего побежденного врага. ________________________________ [12] βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка). βασσάριον τό ливийская лисица Her. βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры. [13] Cerealia или Cerialia (-ium) n Цереалии, празднество в честь Цереры (12-20 апреля). В трагедии Еврипида «Вакханки», Агава, мать царя Фив Пенфея, введенная Дионисом во временное безумие, вместе с сестрами и другими менадами, разрывает своего сына, которого она считает львом. Нужно отметить, что льва тоже можно считать животным рыжей масти. Конечно, этот выбор мог быть совершенно случайным, но для Греции лев не является животным заурядным. Почему именно лев? Разбросаны останки по скалам Другая важная деталь: Пенфей растерзан вакханками, которых направляет Дионис, и Пенфей является врагом Диониса, его гонителем. Противостояние Дионис - Пенфей подчеркивается значением имени Пенфея (Πενθεύς), которое производится от πένθημα — «горе, скорбь». Дионис же, в противовес «тоске-печали» Пенфея часто выступает «освободителем от забот» с рядом соответствующих эпитетов: Лисий (Λύσιος, «отгоняющий заботы»); Лиэй (Λυαΐος, «Разрешитель», «Освободитель» [от забот]); Эвий (Εὔιος) или Эвеон (Εὐαίων, «блаженный», «ниспосылающий счастье»).¹⁴ ________________________________ [14] λύσιος 1) освобождающий (от проклятия), прощающий (θεοί Plat.); 2) отгоняющий заботы, дающий забвение (Βάκχος Plut.); λυαῖος ὁ освободитель [от забот] (эпитет Вакха-Диониса) Anacr., Plut. εὐαίων (εὐ-αίων), -ωνος adj. 1) счастливый, блаженный; 2) дающий счастье, благодатный (ὕπνος Soph.; πλοῦτος Plut.). Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет Вакха) Plut. Сцена противостояния Диониса и Ликурга¹⁵ иносказательно описана в «Бассаридах» Эсхила, где Дионис выступает как бык, а Ликург в образе козла. Никак бык вонзить рад в козла рог?..________________________________ [15] О Ликурге, царе фракийского племени эдонов, наказанном за свою враждебность по отношению к Дионису, писали многие античные авторы начиная с Гомера. В афинской драматургии V века до н.э. завязка сюжета преследования Диониса Ликургом перекликается с сюжетной линией противостояния Пенфея и Диониса в «Вакханках» Еврипида: Дионис появляется во Фракии в юношеском возрасте, в сопровождении вакханок. Царь приказывает поместить его под стражу, но вскоре дворец начинает дрожать, словно от землетрясения, и Дионис легко выходит на свободу. Наказание Ликурга у разных авторов разное. Согласно Псевдо-Аполлодору, юный бог наслал на Ликурга безумие: думая, что вырубает виноградную лозу, тот напал с топором на собственного сына Дрианта, убил его и разрубил тело на куски. Из-за сыноубийства земля перестала приносить урожай, и боги объяснили эдонам, что единственный способ все исправить — убить царя. Ликурга отнесли к горе Пангей, там связали и оставили на растерзание лошадям [Аполлодор, III, 5, 1.]. По другим версиям, Дионис на Родопе бросил его пантерам [Гигин, Мифы, 132]. В древнейших образцах мифов, отражающих суть религиозной парадигмы, мы встречаем противостояние героя внешней враждебной силе. Тема противоборства Добра и Зла проходит красной нитью в любой религиозной традиции. Да и корневая дионисийская мифологема повествует об убиении бога хтоническими силами — титанами, вышедшими из Тартара. В чьих же в головах могла возникнуть мысль о противостоянии Диониса, по-сути, самому себе в менадических мистериях? И как эта еретическая идея смогла овладеть умами, что называется, широких масс, а позднее, стать доминирующей религиозно-философской концепцией (принесения в жертву бога, в качестве добровольной искупительной жертвы)? Как ни странно, ответ на этот вопрос очевиден, ибо лежит на поверхности. Судя по тому, что кончина Орфея повторяет смерть Загрея (он так же растерзан, но растерзан с одним важным интересующим нас отличием — он растерзан менадами), Орфей был не только обожествлен последователями орфического учения, он был максимально приближен к мифологеме Диониса. Вот как описывает Орфея Диодор Сицилийский: …«Слава его была столь велика, что полагали, будто своей игрой он очаровывал даже растения и животных. Нет единой версии, за что менады растерзали Орфея, да это и не существенно. Орфических сект было великое множество, поэтому и мифологемы могут сильно различаться в деталях. Существенным здесь является то, что Орфей растерзан менадами ровно так же, как менады раздирают козлят во время своих безумных мистерий. Причем жертвенный козленок, Орфей и Дионис явно приведены в полное соответствие. А, значит, в соответствие приведены и противостоящие им титаны и менады.¹⁶ Не удивительно, что орфизм воспринимался как сугубо низовой народный культ и осмеивался различными философскими школами. Но по мере распространения орфического учения, элементы, наработанные орфиками использовались и в пифагорейской школе, и в неоплатонизме. Подводя черту, следует заметить, что искажение сути менадической традиции, как под копирку, повторяет путаницу с осирической мистерией (см. выше), только в осирической мистерии путаница произошла с «быками», а в менадической традиции — с «козлами». Невольно напрашивается вопрос: а случайность ли это? ________________________________ [16] Отождествление титанов и менад, возможно, уходит корнями во времена смены матриархальной парадигмы на патриархальную. Фактически, менады (как и титаны) лишились власти, главенства своей религиозной догмы. Иванов же и Кереньи рассматривают появление менад в дионисийской мистерии в силу конвергенции дионисизма с менадической традицией, т.е. с традицией поклонения Артемиде, где менады выступают то в роли охотниц из свиты Артемиды, то в роли псиц из ее охотничьей стаи. Безусловно, удачные наработки других религиозных школ всегда с легкостью адаптировались новыми религиозными течениями. Но, опять же, стая гончих всегда разрывает артемидиных врагов, или обидчиков. Может быть, это имел в виду Кереньи, говоря, что «орфики не раскрывали женских культовых тайн. Они использовали скорее метод их сокрытия»? Тогда возникает другой законный вопрос: орфики перестарались, извратив изначальный смысл мифологемы; или добились своего, сохранив мистериальную тайну своей школы сокрытой от профанов? И напоследок еще об одном. Упоминая спектакли Феспида,¹⁷ которого считают создателем греческой трагедии, Кереньи описывает актеров, покрывающих лицо мелом, для того, чтобы изображать «мертвецов, вышедших из подземного царства», но никак не связывает это с титанами, вымазавшими лица мелом, чтобы не быть узнанными: «То место, которое, в силу давнего свойства своей поэзии, избрал для себя дифирамбический поэт, а именно дионисийское «зияние» мира, занял и Феспид, прирожденный драматург, первый известный нам в истории мировой литературы автор с такого рода дарованием, автор, которого впервые вдохновил дионисийский культ икарионцев. Его τραγῳδία была еще драмой с одним-единственным актером, замаскированной фигурой, занявшей место животного врага бога. Так не от того ли Феспид «воспользовался белым мелом», что буквально воспроизводит из мифа описание титанов с выбеленными лицами? Кереньи это просто игнорирует. Белым мелом измазав лик злоковарный, Титаны________________________________ [17] Θέσπις (-ιδος) ὁ Феспид (родоначальник атт. трагедии, середина VI в. до н.э.) Arph. [18] …«виноградари [на сельских асколиазмах (ἀσκολιασμός)], с лицами, вымазанными красным суслом и гущей виноградных выжимок (τρύξ, τρῠγός), получили прозвище: «мазаных демонов» (τρυγοδαίμων), т.е. демонов растительности, те что и составили коррелят пелопоннесским Сатирам, которые в поминальных действах также были, по-видимому, проекцией в миф празднующих сельчан в козьих шкурах.» — Вяч.Иванов «Дионис и прадионисийство». ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «ТИТАН» По поводу этимологии слова «титан» (Τιτάν) наука не дает внятного ответа, считая его заимствованным. А.Кудрявец предлагает египетский вариант заимствования — Татенен (древний мемфисский бог земли и ремесел, позднее отождествленный с Птахом). Обратим, однако, внимание на некоторое созвучие слов «титан» (Τιτάν) и «Тифон» (Τυφῶν). Титаны разрывают Диониса ровно так же как Тифон (греческое имя Сета) с сообщниками разрубает на несколько частей тело Осириса. Заметим мимоходом, что именно с Осирисом греки Диониса и отождествляли. «А то, что Осирис и Дионис — одно, кто знает лучше, чем ты, Клея? Так и должно быть: ведь это ты предводительствуешь в Дельфах вдохновенными жрицами, предназначенная отцом и матерью для таинств Осириса. Выше было сделано предположение о том, что титаны, убивая Диониса, могли пойти на это из мести за незаконно отобранную у них власть, и, собственно, претендующие эту власть себе вернуть. Что характерно, тот же мотив (захвата власти Тифоном) лежит в основе осирической мифологемы. На этом сходство греческого и египетского мифов заканчивается. Далее сюжеты развиваются по независимым сценариям. Но с учетом того, что Дионис (как и Осирис) в итоге возрождается, уверенно можно сделать вывод, что мифологема, связанная с Загреем (как и осирическая мифологема), является мистерией годового цикла. Причем, возрождение и Диониса, и Осириса приходится на начало года, совпадающее с летним солнцестоянием. Кроме того, Орион, отождествляемый Кереньи с Дионисом (о чем шла речь выше), тождественен и Осирису, если рассматривать их с астрономической точки зрения. Египтяне созвездие Ориона называли Сах (Sȝḥ). Это созвездие считалось «царем звезд» и олицетворялось Осирисом. Тифон же в этой астрономической мистерии отождествлялся с созвездием Скорпиона. Когда Скорпион поднимается на востоке, Орион скрывается за горизонтом на западе. В Египетской традиции, это астрономическое событие рассматривалось как убийство Тифоном Осириса. Равно как и появление созвездия Ориона (Сах) на востоке мистериально рассматривалось как возрождение Осириса, его триумф над Сетом-Тифоном, который в это время опускается за горизонт на западе (в образе созвездия Скорпион). Еще несколько значимых созвучий к слову Τιτάν (титан): τίτανος («гипс», «мел») — титаны вымазали лицо гипсом, чтобы не быть узнанными; τιταίνω («нестись во весь опор, мчаться») — титанам пришлось потрудиться, чтобы настигнуть Загрея; τίτας («мститель») — титаны были орудием мести Геры, по версии орфиков; либо (в качестве предположения) мать титанов Гея послала своих детей отомстить «Великому охотнику» за его желание перебить всю живность на Земле; либо (опять же, в качестве предположения) это месть Зевсу за незаконно отнятую у Кроноса (а стало быть и у всех титанов) власть; τυτθά («мелко», «на мелкие куски») — титаны разорвали Диониса на части, прежде чем пожрать его; кончилось все тем, что Зевс испепелил титанов (τιτός — «наказанный»), а из копоти — все что от них осталось — потом появились люди. «Копоть», надо отметить, хорошо коррелируется с «чадом» (τῦφος) — первое является следствием второго.¹⁹ ________________________________ [19] Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон, гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut. τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut. τύφω (pf. pass. τέθυμμαι) 1) дымить κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел; 2) выкуривать (τῷ καπνῷ τ. ἅπασαν τέν πόλιν Arph. — наполнять весь город дымом); 3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне. τυφώνιος 2 тифонов, т.е. суровый, грубый (σκληρία Plut.); τῦφος ὁ 1) дым, чад (τ. ἔμαρψέν τι Anth. — дым унес что-л., что-л. улетело с дымом, т.е. сгорело); 2) гордость, надменность, спесь. τυφόω 1) досл. окутывать дымом, перен. Наполнять; 2) помрачать, сводить с ума. Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан (Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон; дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом) Hom., Hes., Trag. τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc. τιταίνω 1) натягивать, напрягать (τῐταινόμενος Hom. и τῑταίνων Hes. — напрягшись, с напряжением всех сил); 2) протягивать, простирать (τιταινομένω πτερύγεσσιν Hom. — распластав крылья); 3) растягивать, расставлять (τιταίνεσθαι πεδίοιο Hom. — (о коне) мчаться по равнине); 4) тянуть, тащить (ἅρμα, ἄροτρον Hom.); 5) нестись во весь опор, мчаться. τίτας (-αο) ὁ мститель Aesch. τιτός 3 {adj. verb. к τίνω} отмщенный, наказанный (Hom. - v. l. к ἄντιτος). τυτθά adv. мелко, на мелкие куски (κηροῖο τροχὸν διατμῆξαι Hom.). _______________________________

ЗАГРЕЙЧетверг, 09 Марта 2017 г. 21:27 (ссылка)