-Рубрики

- Вязание (533)

- Вязаные кардиганы, жакеты,пальто (52)

- Вязание крючком (50)

- Вязаные пледы (49)

- Журналы по вязанию (47)

- Вязаные пледы и покрывала (42)

- Красивые вязалки (39)

- Фриформ (37)

- Вязаные узоры (36)

- Свяжем всё (32)

- Шарфы, палантины, снуды (29)

- Пуловеры, свитеры, пончо (24)

- Береты, шапки (18)

- Вязание и ткань (12)

- Книги по вязанию (9)

- Вязаные кофточки (8)

- Вязаные пледы крючком (8)

- Носки (6)

- Варежки, митенки, перчатки (5)

- МК вязание (5)

- Детские вязалки (3)

- Вязание (30)

- Загородный дом (298)

- Все - в сад (50)

- Интерьер загородного дома (50)

- Прекрасный сад (39)

- Дома приятные во всех отношениях (29)

- Сад на окне (19)

- Садовые хитрости (6)

- Магия цветов (5)

- Идеи для сада (50)

- Сад - огород (47)

- Национальная кухня (189)

- Китайская, тайская кухня (22)

- Грузинская кухня (22)

- Узбекская кухня (20)

- Армянская кухня (16)

- Немецкая кухня (9)

- Азербайджанская кухня (9)

- Украинская кухня (8)

- Молдавская кухня (5)

- Карельская кухня (4)

- Болгарская кухня (3)

- Казахская кухня (1)

- Чешская хухня (1)

- Итальянская кухня (31)

- Французская кухня (16)

- Красота и здоровье (173)

- От простуды и другие полезные эликсиры (40)

- Советы (33)

- Красивые волосы (15)

- Уход за лицом (10)

- Диеты (9)

- Анатомия человека (7)

- Фейсбилдинг (6)

- Домашние рецепты красоты (51)

- Юмор (77)

- Давайте посмеёмся (13)

- Прикольные картинки (55)

- В мире животных и растений (74)

- Полезные растения (20)

- Растения (11)

- Рыбки (6)

- Цветы (4)

- Эзотерика, астрология (55)

- Гадания (21)

- Тесты (12)

- Мантры (4)

- События (43)

- XX век (42)

- Психология (25)

- Русский язык (22)

- Художественный фарфор и стекло (22)

- Мистика (20)

- Мистические здания (11)

- Музыка, фильмы (16)

- Креативчики (16)

- Цитаты (16)

- Королевские бриллианты (15)

- Художники (14)

- Творческие люди (13)

- Лекции (10)

- Вот здорово (9)

- (9)

- Титаник (9)

- Языки (8)

- Вот не знала (7)

- Игры (4)

- Мысли (3)

- Выпечка (346)

- Лепёшки (38)

- Печенье, пряники (37)

- Из лаваша (23)

- Пироги (23)

- Блинчики, оладьи (17)

- Пицца (8)

- Хлеб (7)

- Несладкая выпечка (44)

- Печем хлеб (40)

- Сладкая выпечка (51)

- Тесто (13)

- Торты (46)

- Интересные люди (131)

- Актеры (41)

- Монархи и иже с ними (24)

- Актеры 2 (20)

- Художники (11)

- Поэты, писатели и ... (10)

- Великие романы (1)

- Интересные факты (55)

- Интерьер (449)

- Переделка мебели (52)

- Абажуры и лампы (45)

- Интересные идеи (44)

- Декор квартиры (37)

- Новая жизнь комода (36)

- Подушки и покрывала (36)

- Шебби-шик, винтаж (34)

- Кресла, стулья, пуфики (23)

- Шторы (17)

- Ремонт (15)

- Тыква-ньер (14)

- Праздничный декор (13)

- Мозаика в интерьере (13)

- Прованс (10)

- Старинная мебель (7)

- Коврики (6)

- Шитье чехлов (6)

- Часы (5)

- Стиль кантри в интерьере (5)

- Обои (3)

- Картины из бумаги (2)

- Наша планета (727)

- Города, страны (52)

- Тюрьма - место засуженного отдыха (50)

- Из истории... (50)

- Некрополи (50)

- Путешествия (45)

- Англия (42)

- Норвегия (39)

- Музеи (38)

- Memento mori (33)

- Архитектура (28)

- Италия (24)

- Великие памятники древних цивилизаций (19)

- Памятники (19)

- Россия (18)

- Замки и дворцы (15)

- Мосты (14)

- Русь (11)

- Романтические города мира (7)

- Самое-самое в мире (6)

- Черногория (5)

- Праздники (4)

- Виды природы (23)

- Красивые дворики и домики (31)

- Красивые дворцы и замки (50)

- Красивые места планеты (28)

- Необычные здания (40)

- Сто чудес света (13)

- Полезности (81)

- Для дневника (33)

- Добрые советы (26)

- Рецепты (1065)

- Супы (49)

- Готовимся к Новому году (47)

- Выпечка (47)

- Напитки (43)

- Соусы (продолжение) (38)

- Заготовки (38)

- Салаты (продолжение) (30)

- Паштеты, рулеты 2 (21)

- Рецепты для СВЧ (21)

- СыроВеденье (20)

- Авокадо (17)

- Запеканки 2 (11)

- Блюда из яиц (10)

- Вяленые штучки (10)

- Супы 2 (8)

- Фотоеда (6)

- Блюда из курицы (44)

- Блюда из овощей (55)

- Блюда из субпродуктов (20)

- Вегетарианские рецепты (21)

- Видео-рецепты (8)

- Десерты, конфеты (52)

- Закуски, сэндвичи (52)

- Запеканки (51)

- Йогурт, сыр, творог (15)

- Копченая рыбка и другое (14)

- Морепродукты (24)

- Мясные блюда (44)

- Необычные рецепты (27)

- Оригинальные закуски (15)

- Оформление салатов и закусок (30)

- Паста (18)

- Паштеты, рулеты (50)

- Рыбные блюда (45)

- Салаты (50)

- Соусы (47)

- Рукоделие (952)

- Шитье (54)

- Декупаж (52)

- Разные штучки (49)

- Детский мир (49)

- Плетение из газет (49)

- Вышивка (48)

- Разное (47)

- Такие разные сумочки (46)

- К Новому Году (46)

- Другое (46)

- Необычное рукоделие (44)

- Перевод картинок для декупажа (40)

- Милые штучки (35)

- Делаем мозаику (32)

- Мыло (31)

- Основы плетения из газет (30)

- Из старых джинсов (29)

- Веселые бутылки (27)

- Книги (26)

- Пуговички (20)

- Свечи (18)

- Тильда (17)

- Ришелье (16)

- Журналы (13)

- Бохо (10)

- Джут (6)

- Хардангер (5)

- Орнамент (4)

- Ожившая бумага (3)

- Ткани (2)

- Открытки (2)

- Квилинг и другое (2)

- Венки (1)

- Бисер (47)

- Санкт-Петербург (141)

- Музеи, исторические места (31)

- Пригороды Петербурга (29)

- Места, события (19)

- Фото-экскурсии (17)

- Навсегда в нашей памяти (9)

- Эрмитаж (9)

- Мосты (8)

- Интересности (6)

- Алые паруса в Санкт -Петербурге (4)

- Творческие идеи (60)

- Фотографии (60)

- Фоточки (4)

- Раритетные фото (34)

-Музыка

- Евгений Дога — Вальс из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь"

- Слушали: 17995 Комментарии: 0

- The Windmills of Your Mind - Noel Harrison

- Слушали: 179 Комментарии: 1

- Who Will Take My Dreams Away

- Слушали: 146 Комментарии: 0

- Nights_In_White_Satin

- Слушали: 278 Комментарии: 1

-Я - фотограф

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 5569

Комментариев: 295

Написано: 6110

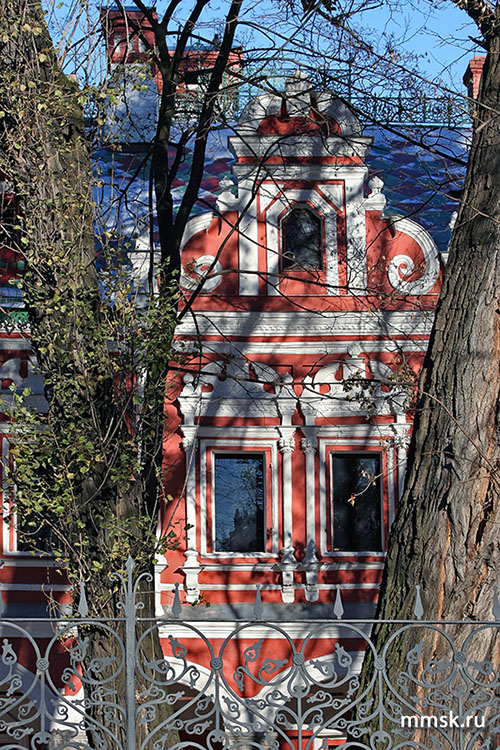

Юсуповский дворец в Москве. |

"Дом этот стоит в Харитоньевском переулке и замечателен как старый памятник зодчества XVII века. Здесь дед его угощал венценосную дочь Петра Великого императрицу Елизавету во время ее приезда в Москву."

Вот в этом доме и жила княгиня Татьяна Васильевна Юсупова, урожденная Энгельгардт (1769-1841) - племянница князя Потемкина, фрейлина императрицы Екатерины II... (Наследники Светлейшего князя Таврического. Часть 3) Так совпало, что закончив писать несколько постов о Потемкине и его наследниках, я увидела этот изумительный пост в ЖЖ, за что огромнешая благодарность автору ![]() tat_yna.

tat_yna.

В XVII веке на месте переулка лежала дворцовая Огородная слобода. В этой крупнейшей московской слободе в 1679-м насчитывалось 373 двора огородников, и десятки дворов прочего люда, включая «немецкого пономаря» (включенный в перепись 1638, позднее «немец» исчезает из поля зрения). Слободу обслуживали три прихода - Харитония Исповедника (центр слободы), Николы в Мясниках и Трёх Святителей.

Во второй половине XVII века на окраине слободы были выстроены белокаменные палаты Алексея Волкова (№ 21). В 1727 Пётр II Алексеевич пожаловал палаты князю и подполковнику Преображенского полка Г. Д. Юсупову; после пожара 1737 вслед за Юсуповыми в переулок пришли Бестужевы-Рюмины и прочая знать. Юсуповы владели палатами до 1917 года, а заодно и округлили владения землями по чётной стороне переулка. Расцвет усадьбы пришёлся на первую четверть XIX века, когда ей владел Н. Б. Юсупов, а по соседству владели домами Шуваловы, Измайловы и граф Санти.

В Москве появился ещё один музей. Недавно открылся для осмотра Юсуповский дворец, расположенный в Большом Харитоньевском переулке, 21.

Вестибюль.

Помещение, в котором мы сейчас находимся, на снимке это светло-зелёное крыльцо, сени дворца, было пристроено в 19 веке, когда проводилась глобальная реконструкция дома. В 17 веке этой части дома не было и вот эта стена была наружной. Вы видите, в ней есть окошко, которое функциональной нагрузки в этой части помещения не несёт, а раньше это было окно наружу.

Что касается даты постройки этого дворца. Официально, документально подтверждена дата 1698 год. Пётр Первый подарил некую постройку Петру Шафирову, когда праздновал окончательную победу над Софьей Алексеевной. Шафиров владел домом до 1723 года. Ещё при жизни Петра он был обвинён в казнокрадстве, сослан в Сибирь, его недвижимость отошла государству.

Затем этот дом был пожалован Петру Толстому, начальнику Тайной Канцелярии. Но при правлении Петра Второго Меньшиков эту собственность, да и другую в том числе у Толстого изъял. Толстой проводил следствие по делу отца юного императора, Алексея Петровича, поэтому Меньшикову не составило труда добиться у Петра Второго ссылки Толстого, который умер в Соловецком монастыре.

В 1727 году дом переходит во владение Алексея Волкова. Интересно, что он владел этой недвижимостью всего меньше года, но в историю дом вошёл как палаты Волковых - Юсуповых.

В 1728 году Пётр Второй пожаловал палаты Григорию Дмитриевичу Юсупову.

Парадная лестница.

После многих лет реставрации наконец дворец Юсуповых в Москве открыт для посетителей с 2010 года. Этот дворец - один из самых древних образцов гражданской каменной застройки в Москве, датируется 17-19 веками.

Фундаментальная реставрация этого здания проводилась в 1892-94 годах, на средства Юсуповых, инициатором и заказчиком реставрации была Зинаида Николаевна Юсупова. Муж З.Н.Юсуповой - Сумароков - Эльстон был назначен генерал-губернатором Москвы, супруги переехали в древнюю столицу из Петербурга и поселились здесь, в Большом Харитоньевском.

Сейчас к осмотру посетителям предлагается только парадная часть дворца, в которой никогда не жили, эти помещения использовались только для приёмов гостей, переговоров. Это восточная часть дворца.

Для реставрации дворца были приглашены московские архитекторы Померанцев и Султанов. В росписях стен были использованы иллюстрации К.Сомова.

Надо сказать, что в конце 19 века, когда проводились восстановительные работы, научной реставрации строений ещё не существовала, эта наука только зарождалась. Поэтому, с полным правом можно сказать что это - дом-мечта, особняк был восстановлен по представлениям людей 19 века о том, как могли жить и украшать здания двумя веками ранее, в веке 17-м.

Лестница, на которой мы стоим это пристройка 19 века, её украшают львы, держащие в руках очень сложный герб Сумароковых - Юсуповых. Описание герба можно встретить в разных источниках. Простое перечисление элементов, их расположения, цвет поля. Но что значит тот или иной символ - сейчас приходится только догадываться об этом, мы можем трактовать только некоторые символы герба. Например - в центре мусульманский полумесяц,что подчёркивает исламские корни рода. Все остальные элементы могут означать самые разные вещи.

Лев - фигура чрезвычайно популярная в 17 веке, его часто использовали как элемент украшения зданий, особенно жилых. Ведь считается, что лев даже спит с открытыми глазами и денно и нощно охраняет покой дома без сна и отдыха.

Также лев - это символ ВЛАСТИ, БОГАТСТВА.

Поэтому лев ещё раз изображён на стене лестницы. В паре к нему - олень, который символизирует БЛАГОРОДСТВО И ЧИСТОТУ.

И ещё одна трагическая история связана с этим помещением. Перед тем, как Юсуповы окончательно уехали из России в 1919 году, увезти с собой все свои несметные богатства они не могли. Часть сокровищ было спрятано в Петербурге, часть же здесь, в Москве. Помогал Феликсу Юсупову его дворецкий, Буженинов. Новые власти дворецкого пытали. По одним сведениям он сознался, по другим - нет. Но дело касается именно этого помещения - парадной прихожей. Тайник был расположен именно здесь, под этой лестницей. Причастен ли Буженинов к обнаружению тайников или нет - неизвестно, но интересно то, что сокровища одновременно нашли и здесь, в Москве, и в Питере в 1925 году. В Москве было найдено более тысячи наименований предметов - диадемы, броши, браслеты и пр. Вес серебряных изделий был 1000 кг, золотых - 13 кг. Часть было передано в музеи, часть пропало.

Поднимаемся по лестнице вверх и оказываемся в небольшом помещении, которая может быть названа

Китайская комната.

В декорации этого весьма небольшого помещения мы видим китайскую символику.

Считалось, что в 17 веке Россию отождествляли со сказочной страной, отсюда такие яркие, броские орнаменты. Также в это время было модно использовать всё китайское, китайский стиль был чрезвычайно популярен и повсеместно распространён.

В элементах декора этого помещения мы можем разглядеть китайские фигуры, которые несут в себе очень важную символику. Например, птички - их парное изображение символизирует счастливый семейный союз.

Или пятипалый дракон - символ китайского императорского дома. Юсуповы отождествляли себя с китайскими императорским домом, во всяком случае, Юсуповы считали, что в их семье были корни китайских правителей. Также дракон является символом ума и хранителем рода, символом плодородия. Интересно, что здесь два вида драконов. Один из них - пятипалый, это символ самого императора.

У второго на лапах по 4 пальца. Такой дракон - символ наследного принца.

Также на своде этого помещения мы видим фарфоровые тарелки. Их использование в декоре дворца тоже вполне объяснимо. В 17 веке фарфор был на вес золота в буквальном понимании этого слова - на одну чашу весов клали фарфоровое украшение, а на другую – сыпали золото, то есть фарфор уравновешивался золотом, такие тарелки стоили очень дорого и использовались как украшение. Ещё не стоит забывать, что именно Юсуповы были владельцами императорских фарфоровых заводов, много произведений искусства хранилось в их подмосковной усадьбе Архангельское, а в настоящее время коллекция юсуповского фарфора - основа экспозиции в Кусково.

И стоит иметь в виду тот факт, что Борис Николаевич Юсупов, который и основал свой фарфоровые завод в Архангельском не производил этот дорогой материал для продажи. Фарфор делали для собственных нужд - украшения дворцов, подарков друзьям, высокопоставленным лицам и т.д.

В настоящее время эта комната используется как прихожая к тронному залу. Раньше в ней было больше мебели и, говорят, здесь стояли чучела двух медведей, который один из Юсуповых собственноручно убил на охоте.

Нужно отметить ещё тот факт, что современную реставрацию проводили по чертежам, сделанным в 1928 году. И по свидетельству некоторых посетителей дворца, это помещение украшала чрезвычайной красоты люстра, о которой в данное время нет никаких сведений.

Тронный зал

Также это помещение называют крестовой палатой, по названию таких помещений в 17 веке. Юсуповы предпочитали называть этот зал Тронным, это был прямой отсыл с предполагаемому дворцу Ивана Грозного, который, якобы, стоял именно на этом месте. И именно в этом зале стоял трон государя.

Структура этого зала подлинная. Многое было взято из русского деревянного зодчества, строители того времени стремились сохранить древние традиции, стараясь закрепить их при использовании новых материалов.

Следует также обратить внимание на яркость и броскость всех красок декора и орнаментов дворца.

Очень многие отмечают, что такая яркая окраска всех росписей объясняется тем, что это новодел, краски новые и лубочно-яркие. Это не совсем верная трактовка и объяснение такого колорита орнамента.

Дело в том, что в 17 веке использовались исключительно натуральные красители. Минеральные краски просто толкли, измельчали и сразу же использовали в росписях. В 19 веке об этом знали и помнили и нарочито использовали такие сочные цвета при воссоздании интерьеров помещений.

Что касается параметров этого зала - его высота - 11 метров, общая площадь 170 квадратных метров.

Люстры, освещающие помещение были сделаны в 19 веке, отреставрированы. Но центральная люстра в 19 веке могла опускаться ниже, подниматься выше при необходимости. Сейчас такого нет, люстра закреплена неподвижно.

В орнаменте росписи использованы знаки зодиака и некоторые символические фигуры.

Например, павлин символизирует особость рода, эта птица - символ гордости в хорошем понимании слова, спеси - в плохом, а также - особости. Также, это символ возрождения. Павлин каждый год меняет свой хвост.

Птица Сирин - символизировала в Древней Руси женское начало.

Пеликан - символ родительской любви.

Единорог - чистота намерений, благородство.

Так исторически сложилось, что изображение единорога могла держать невеста, девственница и монах, которые являются чистыми, непорочными. И белый цвет - единорога изображали в виде белого коня.

Также стоит обратить внимание на изображение грифона, у которого тело льва, а голова орла. Орёл символизирует те же качества, что и лев, только в другой символике, это птица, в мире птиц - царь, самая сильная птица. Грифон - это власть и богатство.(На снимке справа)

Знаки же Зодиака расположены на стыках сводов - начинает цикл Весы и Дева. Всего 9 изображений - 4 парных и Весы расположены без пары.

Три других знака - в больших медальонах, это не только знаки Зодиака, но и фигуры, несущие бОльшую символическую нагрузку.

Печь в этом помещении подлинная. Украшена она подлинными голландскими изразцами.

Теперь печь не действует, отапливается дворец другим образом.

Подлинными в этом зале являются и два венецианских зеркала.

Оправа зеркал восстановлена.

Также зал украшен портретами представителей императорского дома Романовых, родственниками которых последние Юсуповы являлись. Последний мужской представитель рода Юсуповых Феликс Феликсович был женат на Ирине Александровне Романовой.

Портреты Петра Первого и Петра Второго - подлинные. Представитель рода Юсуповых был ближайшим сподвижником Петра Великого, а этот дворец был подарен Юсуповым Петром Вторым.Также - портреты первых Романовых - Михаила Фёдоровича и Алексея Михайловича.

Портрет царя Алексея Михайловича - подлинный.

В окнах - стекло. Стекло в окна были вставлены уже в 19 веке и были стилизованы под слюду. Такие решётки специально установили, для более точной имитации слюды.

Комоды под зеркалами были расписаны по эскизам Султанова.

Объяснение наличия современной техники во дворце вполне объяснимо. Дворец был взят в аренду большим строительным холдингом БАМО, который на свои средства проводил научную реставрацию с соблюдением всех реставрационных технологий. Поэтому дворец понемногу окупает расходы на реставрацию и содержание - в залах дворца проводят свадьбы, банкеты, торжества, дни рождения. Очень часто здесь проводятся конференции по линии МИДа, его неоднократно использует Московская Патриархия. И, конечно, проводятся экскурсии. Поэтому для светских, не музейных мероприятий мониторы бывают необходимы.

Маленькая прихожая, соединяющая тронный зал и трапезную.

Это совсем крохотное помещение дворец приобрёл лишь в 19 веке. В 17 веке, да и позже лестницы на высокий этаж плат или дворца всегда делали снаружи дома, внутри строений их стали мастерить лишь много позже, первоначально лестничных пролётов внутри дворца не было. Но в 19 веке уже были совсем другие правила и появилась потребность соединить помещения изнутри. Эта дверь наружу как раз раньше и была выходом на лестницу, которая проходила снаружи дворца - это то, на что можно обратить здесь внимание.

Трапезная.

В этом помещении проходили приёмы. По структуре помещение имеет коробовый безопорный свод.

И опять же весьма яркая и насыщенная роспись, которая зрительно увеличивает помещение. Совсем другое ощущение может испытывать человек в таком же зале, если стены зала побелены. Появится ощущение, что стены давят на человека. Роспись же снимает чувство тяжести свода.

В орнаменте стен доминируют элементы экзотической восточной росписи. Это подчёркивает происхождение Юсуповых из арабского халифата. В элементы узора вплетаются стилизованные изображения свечей - прямоугольник с наконечником -стилизованное изображение пламени свечи. Эта стилизация большой церковной свечи, которая называлась - "вощяница". Ещё есть мнение, что прямоугольник - не сама свеча, а подсвечник. Внутри прямоугольников - изображение элементов герба Юсуповых.

Этот зал отапливался печью, как и все другие. Сейчас эта подлинная русская печь лишь часть дизайна помещения.

Изразцы, украшающие печь сильно отличаются по оттенку синего цвета.

Светлые образцы - подлинная плитка 18 века. Тёмные - современные замены. Известно, что печи в старых русских домах несли не только утилитарную функцию - не только обогревали дом, но и украшали его, а изразцы очень часто были сюжетные или орнаментальные. Орнаментальные можно было подолгу рассматривать, сравнивать узор, а сюжетные - своего рода комиксы, которые иллюстрировали различные сюжеты - не только библейские, но, чаще всего, жизненные сцены или даже поучительные истории.

Из окна трапезной открывается вид во двор. Раньше Юсуповым принадлежали обширные земли в этом районе, не только этот дом, а и много других. Вокруг этого дворца был большой сад, который, к сожалению не сохранился. С этим садом связаны воспоминания А.С.Пушкина. Его родители своего дома в Москве не имели, некоторое время снимали флигель у Юсуповых и маленький Саша Пушкин, гуляя с Ариной Родионовной в юсуповском саду, видел механического кота на цепи и описал его в знаменитой поэме «Руслан и Людмила». Этого кота Н.Юсупов привёз из Голландии. До конца своих дней Александр Сергеевич любил князя Н.Б.Юсупова и когда тот умер, поэт написал: «Умер мой князь».

По узкой лестнице поднимаемся вверх и осматриваем

Домовый храм.

(лестница в Домовый храм находится в маленькой комнатке, соединяющей Трапезную и Гербовый зал. Лестница маленькая, можно не заметить).

Домовый храм находится на третьем этаже, в пристройке, которой первоначально во дворце не было, дом был надстроен ещё одним этажом в 19 веке. Поначалу здесь размещались личные покои Зинаиды Николаевны, а позже архитектор Султанов организовал единое пространство из трёх разных помещений. И сейчас эти помещения называются по доминирующему цвету той или иной комнаты – голубая, красная и зелёная комнаты.

В 19 веке росписи здесь были, остатки этих росписей были обнаружены при смывке стен. Поэтому росписи здесь были восстановлены по остаткам старой.

Храм был освящён в честь Татьяны и Николая.

В голубой комнате

В настенной росписи новозаветные сюжеты:

1. Господь с предстоящими святыми - Деисусный чин иконостаса - о обеих сторон Спасителя - Богоматерь и Иоанн Предтеча.

2. Вознесение Господнее.

3. Преображение

4. Тайная Вечеря.

Свод голубой комнаты окрашен в небесный цвет со звёздами, в центре – изображение Святого Духа в виде голубя.

Иконостас в домовом храме был, но литургии здесь не служились. Проводились поминовения усопших, приходили помолиться.

Патриарх Алексий Второй высказывал желание освятить помещение церкви с тем, чтобы здесь, может быть, проводить венчания и литургии, но пока это осталось пожеланием предыдущего Патриарха.

Красная комната.

Здесь в медальонах изображены святые - Феликс - это родовое имя Юсуповых.

святая Татьяна - тоже родовое женское имя

и святой Николай, тоже родовое имя Юсуповых.

Святая Зинаида - это имя последней владелицы дома.

Святая Зинаида была прославлена в лике святых со своей сестрой и на одной из стен изображено их краткое житие.

Видно, как они жили сначала в пещере, лечили больных, совершали чудеса.

В конце они были побиты камнями язычниками.

Также здесь экспонируется русская печь, на изразцах которой изображены многочисленные сюжеты и орнаменты. И хорошо заметно, что в нижней части печи было очень много утрат, утраты заменены современной плиткой с более сочным и тёмным голубым цветом.

Зелёная комната.

В тон росписям изразцы на печи тоже зелёные. В медальонах на стены изображения святых -покровителей рода Юсуповых - святой Дмитрий Солунский,

святой Борис

святой Григорий

и святая Ирина.

Появление изображения Ирины вряд ли могло быть ранее 1914 года. Сын Зинаиды Николаевны и Феликса Феликсовича, тоже Феликс сочетался браком с Ириной Александровной лишь в 1914 году.

По периметру комнаты отчётливо читается надпись - имена последних представителей Юсуповых.

Гербовый зал.

(Помещение, свод которого декорирован бледно зелёным цветом с серебристым орнаментом.)

В отделке свода мы видим узоры, в которые вплетены элементы герба Юсуповых. Один из главных элементов узора - восьмиконечный мальтийский крест.

Известно, что Борис Николаевич Юсупов был рыцарем Мальтийского ордена. Восемь концов мальтийского креста символизируют восемь рыцарских благодетелей, которыми должен обладать каждый рыцарь ордена.

В этом помещении проходили приёмы особо важных гостей. По свидетельствам современников раньше этот зал украшала люстра, которая стоили половину стоимости всего дома. Сейчас зал украшает современная люстра.

В углу комнаты экспонируется подлинная печь, привезённая из Поволжья. Она отделана очень редкими изразцами лимонного цвета.

Эта комната была повреждена наибольшим образом. В доме поселился грибок, когда зданием владела Академия сельскохозяйственных наук - ВАСХНИЛ. Всё здание поражено грибком, с ним борются, но до конца ещё не победили. Вообще, грибок - беда очень многих московских зданий. Некоторые районы Москвы расположены в низинах, на болотистых местах, поэтому грибок - бич многих московских особняков.

На стене - портрет З.Н.Юсуповой, копия картины В.А.Серова.

В 19 веке, когда Зинаида Николаевна обустраивала этот дом, то мебель она приобретала либо в антикварных магазинах, либо специально заказывала за границей - понятно, что приобрести подлинную мебель 17 века было практически невозможно. Хотя Юсуповы могли себе позволить очень многое.

Зинаида Николаевна была последней наследницей рода. Стоимость только недвижимого имущества, в Москве и Санкт-Петербурге, ей принадлежавшего, оценивалось в более чем 21 миллион рублей. Кроме того, у неё было огромное количество разных драгоценностей, включая жемчужное ожерелье Марии Антуанетты. К тому же Юсуповы владели бесценной коллекцией живописи, включая полотна Рембранта.

Хорошо понимая, чем грозит роду фамильное проклятье, Юсуповы оставили завещание, в котором передавали, в случае прекращения рода, своё недвижимое имущество государству, Российской империи. Попытки многих Юсуповых способствовать продолжению и разветвлению рода успехом не увенчались. У Зинаиды Николаевны и Феликса Феликсовича было четверо детей. Младший сын, Николай, погиб на дуэли из-за женщины накануне своего 25-летия. (Когда мальчику было 5 лет, на вопрос матери - Зинаиды Николаевны, о подарке на Рождество он ответил: "Я хочу, чтобы у тебя больше никогда не было детей". Видимо, Николенька уже слышал о проклятии рода. Но к тому моменту Зинаида уже была беременна Феликсом). Поэтому, наследник в семье был только один - Феликс Феликсович младший.

Интересна предыстория брака Феликса и Ирины Александровны. Юсуповы и помыслить себе не могли делать предложение Великой Княжне. Но Романовы сами заговорили об этом. Это случилось в Москве, когда царскую семью принимали в Архангельском. Есть мнение, что сам Николай Александрович заговорил о том, Юсуповы - древний и достойный род и они не прочь были бы с ними породниться. Такое предложение, конечно, было расценено как величайшая честь и брак Ирины Александровны Романовой и Феликса Феликсовича Юсупова состоялся в 1914 году. А уже в 1915 в семье родилась девочка - Ирина Феликсовна Юсупова.

В доме Юсуповых к осмотру предлагается ещё подвальное помещение, кабинет и портретная комната, где логично рассказать о семейном проклятии рода. Эта история уже Опубликована.

Серия сообщений "Музеи":МузеиЧасть 1 - Виртуальные музеи мира

Часть 2 - Виртуальная экскурсия в 17 музеев мира от Google

...

Часть 30 - Музей добычи угля,Веленье.Словения.

Часть 31 - Стерлитамакская картинная галерея

Часть 32 - Юсуповский дворец в Москве.

Часть 33 - Гарвардский Ботанический Музей. Стеклянные растения.

Часть 34 - Африканские маски и скульптуры

...

Часть 36 - Прогулка по ГМИИ. Часть 2. Древний Восток.

Часть 37 - Музей Сальвадора Дали и замок его жены

Часть 38 - МУЗЕЙ КРИСТАЛЛОВ

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |