tito0107 - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Фрагменты луканских фресок из Пестума, V-III в. до н.э. |

Оригинал взят у  uchitelj в Фрагменты луканских фресок из Пестума, V-III в. до н.э.

uchitelj в Фрагменты луканских фресок из Пестума, V-III в. до н.э.

https://cicerone2007.livejournal.com/34727.html

http://sibeaster.livejournal.com/58356.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Paestum

uchitelj в Фрагменты луканских фресок из Пестума, V-III в. до н.э.

uchitelj в Фрагменты луканских фресок из Пестума, V-III в. до н.э.

https://cicerone2007.livejournal.com/34727.html

http://sibeaster.livejournal.com/58356.html

https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_archeologico_nazionale_di_Paestum

|

Метки: античность фрески Италия |

Немного про IQ, мозг и климат (вопросы без ответов) |

Нашел две карты (здесь)

Средний размер мозга

Средний IQ

Корреляция присутствует, хотя и не очень сильная, т.е. IQ определяется отнюдь не только башковитостью. Что интересно (и это отмечает автор поста, на который я ссылаюсь), высокий интеллект имею жители стран европейской "оси", или "ядра", от Италии, до Великобритании, которая хорошо просматривается при взгляде ночью из космоса.

Люди с небольшим мозгом живут преимущественно в жарких тропических регионах, а в районах, а по мере приближения к полюсам и/или понижения средней температуры мозги растут, хотя есть и исключения (Океания и низовья Нила - самые заметные). Связано ли это с тем, что в холодных районах сложнее выживать? Возможно. А, может, дело просто в том, что большая башка медленнее остывает? (Конечно, не только в этом, иначе не было бы упомянутых исключений).

Средний размер мозга

Средний IQ

Корреляция присутствует, хотя и не очень сильная, т.е. IQ определяется отнюдь не только башковитостью. Что интересно (и это отмечает автор поста, на который я ссылаюсь), высокий интеллект имею жители стран европейской "оси", или "ядра", от Италии, до Великобритании, которая хорошо просматривается при взгляде ночью из космоса.

Люди с небольшим мозгом живут преимущественно в жарких тропических регионах, а в районах, а по мере приближения к полюсам и/или понижения средней температуры мозги растут, хотя есть и исключения (Океания и низовья Нила - самые заметные). Связано ли это с тем, что в холодных районах сложнее выживать? Возможно. А, может, дело просто в том, что большая башка медленнее остывает? (Конечно, не только в этом, иначе не было бы упомянутых исключений).

|

Метки: эволюция антропометрия мозг антропология карты |

ТАЙНЫЙ МЕРИДИАН. ВЫДУМАННЫЙ КОРОЛЬ |

А некоторые энтузиасты и сейчас ищут объекты, изобретенные кабинетными картографами 16-17 вв.

Оригинал взят у roman_rostovcev в ТАЙНЫЙ МЕРИДИАН. ВЫДУМАННЫЙ КОРОЛЬ

roman_rostovcev в ТАЙНЫЙ МЕРИДИАН. ВЫДУМАННЫЙ КОРОЛЬ

Оригинал взят у

roman_rostovcev в ТАЙНЫЙ МЕРИДИАН. ВЫДУМАННЫЙ КОРОЛЬ

roman_rostovcev в ТАЙНЫЙ МЕРИДИАН. ВЫДУМАННЫЙ КОРОЛЬО поисках пролива Аниан, соединяющего Атлантический и Тихий океан в их северных широтах, можно написать очень многое. Удивительно упорство, с которым и испанцы и англичане верили в этот пролив, изобретенный картографами. Магическая власть карты и в последующие века будет оказывать роковое влияние на путешественников. Вплоть до XIX века капитаны будут уходить с курса и подолгу бороздить океанскую пустыню в поисках островов и земель, изобретенных картографами в своих кабинетах. И неизвестно, какие из этих земель появились на картах в результате выкладок и внутреннего убеждения картографов, а какие — для того, чтобы как-то оправдать случайную кляксу. Даже после того как и Дрейк и Кавендиш благополучно возвратились домой, среди испанцев оставались упрямцы, которые утверждали, что англичане прорвались в Тихий океан через Аниан. Экспедиция была организована испанцами и потому, что великий враль, кормчий Хуан де Фука, вернувшись из плавания, заявил, что не только прошел Анианским проливом, но и видел, где тот соединяется с Атлантическим океаном. Де Фука стал напарником Вичиано в этом плавании. Они должны были найти и нанести на карту северный проход и построить там крепость, чтобы англичане впредь этим путем не пользовались.

Даже после того как и Дрейк и Кавендиш благополучно возвратились домой, среди испанцев оставались упрямцы, которые утверждали, что англичане прорвались в Тихий океан через Аниан. Экспедиция была организована испанцами и потому, что великий враль, кормчий Хуан де Фука, вернувшись из плавания, заявил, что не только прошел Анианским проливом, но и видел, где тот соединяется с Атлантическим океаном. Де Фука стал напарником Вичиано в этом плавании. Они должны были найти и нанести на карту северный проход и построить там крепость, чтобы англичане впредь этим путем не пользовались.

Экспедиция продолжалась до тех пор, пока матросы не взбунтовались под холодными дождями северной части Тихого океана. Впрочем, провал экспедиции не помешал Себастьяну Вичиано стать в 1602 году во главе эскадры, посланной для исследования калифорнийских берегов. Плавание было удачным, и многие из известных теперь в Калифорнии испанских названий, в том числе Сан-Франциско и Лос-Анжелес, были даны упорным капитаном Вичиано.

Пока испанцы, оставленные пиратами на пустынном берегу Калифорнии, изыскивали пути к спасению, Кавендиш спешил через океан. Как у Дрейка, у него оставался лишь один корабль, перегруженный добром и практически беззащитный перед любым большим военным кораблем испанцев либо португальцев. Но в отличие от Дрейка Кавендиш шел проторенными путями и потому решил несколько отклониться в сторону, чтобы познакомиться с главным испанским владением в Южных морях — Филиппинами.

По дороге остановились на Гуаме, где манильские галеоны заправлялись пресной водой. Уходил оттуда Кавендиш быстрее, чем того желал бы, и на прощание обстрелял добродушных островитян из пушек. Правда, гуамцы уже были знакомы с действием аркебуз и пушек, так как встречались с испанцами, и при виде вспышки выстрела столь быстро ныряли в воду, что поразить их не удалось.

Затем показались Филиппины. Изображая из себя испанца, который послан манильским губернатором собирать дань с вождей племен, Кавендиш осторожно шел от острова к острову по длинной дуге архипелага. Только когда до Манилы оставалось несколько дней ходу, он открылся местным жителям, заявив, что он подданный всемогущей английской королевы и враг испанцев. Филиппинцы были обрадованы этим не меньше, чем султан Тернате — прибытием Дрейка. Они тут же стали уговаривать Кавендиша сообща отправиться походом на Манилу. Кавендиш вежливо отклонил это предложение, так как у него были несколько иные планы, однако одарил вождей острова Лусон награбленным у испанцев добром и расстался с ними в наилучших отношениях.

Манила в те годы была неукрепленным городом, потому что ей еще не грозили европейские конкуренты. Помимо местных жителей в ней обитало семьсот или восемьсот испанцев, которые весьма выгодно торговали с Макао, Китаем и малайскими государствами.

К разочарованию Кавендиша, когда он подошел к Маниле, оказалось, что о его прибытии уже оповещены. У входа в бухту стояли батареи, а берега патрулировали испанские отряды. Пришлось отказаться от набега на столицу Филиппин, и Кавендиш продолжал путешествие вдоль берегов Лусона, нанося его очертания на карту и наблюдая за тем, как по берегу скакали, чтобы не допустить высадки врага, испанские всадники да как вспыхивали огни на вершинах холмов, предупреждая о появлении английского пирата.

Наконец Кавендиш спустил шлюпку и отправил на ней пленного испанца с издевательским письмом к губернатору Филиппин, у которого, как назло, не было под рукой ни одного сильного корабля. В письме Кавендиш приказывал губернатору подготовить все золото, потому что он может ненадолго заглянуть в Манилу, а времени самому обыскивать дома и склады у него не будет. Единственное, что его удерживает от высадки, это то, что корабль его невелик и перегружен испанскими сокровищами.

Позволив себе развлечься подобным образом, Кавендиш покинул Филиппины и отправился к Индийскому океану. По дороге он бросил якорь в проливе между Явой и Суматрой, зная от спутников Дрейка, что местные государи хорошо относятся к врагам португальцев. Тут его ожидала непредвиденная встреча, которая имеет прямое отношение к дальнейшему рассказу.

Когда Кавендиш уведомил местного султана, что он хотел бы купить припасов на дорогу и согласен заплатить за них серебром и золотом, султан тут же выслал к нему навстречу несколько прау, груженных товарами. Командовали прау два португальца. Эти португальцы, поднявшись на борт, вели себя очень дружелюбно, и было видно, что они рады появлению Кавендиша. И не только потому, что португальцы недолюбливали испанцев. Главное заключалось в том, что они в настоящий момент не были слугами португальского короля, а являлись наемниками султана. Не прошло и ста лет со дня открытия Индии, а португальские фидалго, чувствуя, как быстро клонится к упадку Португальская империя, разбрелись по всей Юго-Восточной Азии, нанимаясь в армии и ко дворам местных властителей. Это был очень характерный и показательный факт, хотя неизвестно, смог ли тогда Кавендиш осознать его значение.

Притти записал в этот день в своем журнале: "Эти португалы приехали не к малой радости нашего генерала и всех остальных на корабле, потому что мы не видели ни одного христианина, который бы назвался нашим другом, уже целый год с половиной. Наш генерал отнесся к ним также хорошо, встретив их банкетами и музыкой. И они сказали, что не менее рады видеть нас, чем мы их. Они спрашивали, как дела у них в стране, и что стало с домом Антонио, их королем, жив ли он еще или нет, — они так долго не имели вестей из Португалии, а испанцы сказали, что их король мертв".

На это Кавендиш ответил, что их король благополучно здравствует и пользуется расположением английской королевы и что он, Кавендиш, прибыл сюда по договоренности с португальским королем для того, чтобы топить испанские корабли, что и делает. А пустил он ко дну кораблей восемнадцать или двадцать, точно и не припомнит. Португальцы были этим удовлетворены. На прощание Кавендиш передал через португальцев их султану три пушки. На английских кораблях эти пушки были балластом, а подарок оказался царским — в будущем на этого султана можно было рассчитывать.

Что касается рассказов о короле Антонио и его дружбе с королевой Елизаветой, то это была чистейшей воды ложь. Португалии как самостоятельного государства в те годы не существовало, и сведения, которыми располагали португальские наемники, были почти десятилетней давности. Еще в 1578 году португальский король Себастьян погиб во время военной экспедиции в Северную Африку.

На португальский престол после его смерти претендовали два его родственника: дом Антонио, приор Мальтийского ордена, и король Испании Филипп II. Дома Антонио поддерживало большинство в португальских кортесах. Однако Филипп, заручившись поддержкой иезуитов и подкупив часть португальской знати, ввел в Португалию армию под командованием герцога Альбы. В апреле 1581 года кортесы под испанскими пушками провозгласили Филиппа королем Португалии. Вместе со страной в руки Филиппа перешли и португальские колонии. Получив испанцев в качестве "старших братьев", португальцы получили и их врагов: голландцев, которые добивались независимости, и англичан, готовившихся к решающим битвам с Филиппом.

Все это было известно Кавендишу, но, как видим, делиться своими сведениями с "португалами" он не стал.

Все время, пока Кавендиш шел через Индийский океан, он приводил в порядок свои записи и уточнял карты. Он был трудолюбив и последователен и привез массу конкретных сведений не только об Америке, но и о Филиппинах, вдоль которых провел смелую разведочную операцию, и о Яве.

На подходе к Плимуту "Желание" повстречалось с фламандским кораблем, и Кавендиш узнал, что только что завершился разгром "Непобедимой армады", посланной королем Филиппом для покорения Англии. Пожалев, что судьба не позволила ему принять участие в столь славном деянии, Кавендиш принялся писать отчет правительству.

"Я прошел вдоль берегов Чили, Перу и Новой Испании, и везде я наносил большой вред. Я сжег и потопил девятнадцать кораблей, больших и малых. Все города и деревни, которые мне попадались на пути, я жег и разорял. И набрал большие богатства. Самым богатым из моей добычи был великий корабль короля, который я взял у Калифорнии, когда он шел с Филиппин. Это один из самых богатых товарами кораблей, которые когда-либо плавали в этих морях. От Калифорнии я направился к Филиппинам".

В донесении чувствуется стремление доказать, что и он, капитан Кавендиш, внес свою лепту в поражение Испании. Чаще всего здесь встречаются слова "сжег и потопил", "сжег и разорил". И надо сказать, что Кавендиш правильно оценивал свою роль в борьбе с испанцами. Понимали, сколь велика эта роль, и те, кто устроил ему по возвращении торжественную встречу на Темзе.

Кавендиш заслуженно стоит в одном ряду со знаменитыми победителями "Непобедимой армады". Он лишил короля Испании и Португалии почти двух десятков кораблей и золота, на которое можно было соорудить новые галеоны. Он, и это не менее важно, расставил бакены на пути англичан, которые, порой вместе с голландцами, порой отчаянно враждуя с ними, скоро обживут Южные моря и Индийский океан.

Возвращение Кавендиша усилило энтузиазм торговцев, возбужденный еще плаванием Дрейка. Надо было спешить: голландцы, становившиеся главными конкурентами, уже посылали корабль за кораблем вокруг мыса Доброй Надежды. Вслед за Хоутманом, пробившимся на восток в 1595 году, десятки хорошо вооруженных, крепких голландских кораблей ринулись за пряностями.

После некоторых затяжек, переговоров и споров в 1600 году в Лондоне была создана Ост-Индская компания, получившая торговую монополию в районе между мысом Доброй Надежды и Магеллановым проливом. Ненамного отстали голландцы, которые также поняли необходимость объединиться. Голландская Ост-Индская компания была учреждена в 1602 году, и первоначальный капитал ее был вдесятеро выше, чем у англичан.

Экспедиция продолжалась до тех пор, пока матросы не взбунтовались под холодными дождями северной части Тихого океана. Впрочем, провал экспедиции не помешал Себастьяну Вичиано стать в 1602 году во главе эскадры, посланной для исследования калифорнийских берегов. Плавание было удачным, и многие из известных теперь в Калифорнии испанских названий, в том числе Сан-Франциско и Лос-Анжелес, были даны упорным капитаном Вичиано.

Пока испанцы, оставленные пиратами на пустынном берегу Калифорнии, изыскивали пути к спасению, Кавендиш спешил через океан. Как у Дрейка, у него оставался лишь один корабль, перегруженный добром и практически беззащитный перед любым большим военным кораблем испанцев либо португальцев. Но в отличие от Дрейка Кавендиш шел проторенными путями и потому решил несколько отклониться в сторону, чтобы познакомиться с главным испанским владением в Южных морях — Филиппинами.

По дороге остановились на Гуаме, где манильские галеоны заправлялись пресной водой. Уходил оттуда Кавендиш быстрее, чем того желал бы, и на прощание обстрелял добродушных островитян из пушек. Правда, гуамцы уже были знакомы с действием аркебуз и пушек, так как встречались с испанцами, и при виде вспышки выстрела столь быстро ныряли в воду, что поразить их не удалось.

Затем показались Филиппины. Изображая из себя испанца, который послан манильским губернатором собирать дань с вождей племен, Кавендиш осторожно шел от острова к острову по длинной дуге архипелага. Только когда до Манилы оставалось несколько дней ходу, он открылся местным жителям, заявив, что он подданный всемогущей английской королевы и враг испанцев. Филиппинцы были обрадованы этим не меньше, чем султан Тернате — прибытием Дрейка. Они тут же стали уговаривать Кавендиша сообща отправиться походом на Манилу. Кавендиш вежливо отклонил это предложение, так как у него были несколько иные планы, однако одарил вождей острова Лусон награбленным у испанцев добром и расстался с ними в наилучших отношениях.

Манила в те годы была неукрепленным городом, потому что ей еще не грозили европейские конкуренты. Помимо местных жителей в ней обитало семьсот или восемьсот испанцев, которые весьма выгодно торговали с Макао, Китаем и малайскими государствами.

К разочарованию Кавендиша, когда он подошел к Маниле, оказалось, что о его прибытии уже оповещены. У входа в бухту стояли батареи, а берега патрулировали испанские отряды. Пришлось отказаться от набега на столицу Филиппин, и Кавендиш продолжал путешествие вдоль берегов Лусона, нанося его очертания на карту и наблюдая за тем, как по берегу скакали, чтобы не допустить высадки врага, испанские всадники да как вспыхивали огни на вершинах холмов, предупреждая о появлении английского пирата.

Наконец Кавендиш спустил шлюпку и отправил на ней пленного испанца с издевательским письмом к губернатору Филиппин, у которого, как назло, не было под рукой ни одного сильного корабля. В письме Кавендиш приказывал губернатору подготовить все золото, потому что он может ненадолго заглянуть в Манилу, а времени самому обыскивать дома и склады у него не будет. Единственное, что его удерживает от высадки, это то, что корабль его невелик и перегружен испанскими сокровищами.

Позволив себе развлечься подобным образом, Кавендиш покинул Филиппины и отправился к Индийскому океану. По дороге он бросил якорь в проливе между Явой и Суматрой, зная от спутников Дрейка, что местные государи хорошо относятся к врагам португальцев. Тут его ожидала непредвиденная встреча, которая имеет прямое отношение к дальнейшему рассказу.

Когда Кавендиш уведомил местного султана, что он хотел бы купить припасов на дорогу и согласен заплатить за них серебром и золотом, султан тут же выслал к нему навстречу несколько прау, груженных товарами. Командовали прау два португальца. Эти португальцы, поднявшись на борт, вели себя очень дружелюбно, и было видно, что они рады появлению Кавендиша. И не только потому, что португальцы недолюбливали испанцев. Главное заключалось в том, что они в настоящий момент не были слугами португальского короля, а являлись наемниками султана. Не прошло и ста лет со дня открытия Индии, а португальские фидалго, чувствуя, как быстро клонится к упадку Португальская империя, разбрелись по всей Юго-Восточной Азии, нанимаясь в армии и ко дворам местных властителей. Это был очень характерный и показательный факт, хотя неизвестно, смог ли тогда Кавендиш осознать его значение.

Притти записал в этот день в своем журнале: "Эти португалы приехали не к малой радости нашего генерала и всех остальных на корабле, потому что мы не видели ни одного христианина, который бы назвался нашим другом, уже целый год с половиной. Наш генерал отнесся к ним также хорошо, встретив их банкетами и музыкой. И они сказали, что не менее рады видеть нас, чем мы их. Они спрашивали, как дела у них в стране, и что стало с домом Антонио, их королем, жив ли он еще или нет, — они так долго не имели вестей из Португалии, а испанцы сказали, что их король мертв".

На это Кавендиш ответил, что их король благополучно здравствует и пользуется расположением английской королевы и что он, Кавендиш, прибыл сюда по договоренности с португальским королем для того, чтобы топить испанские корабли, что и делает. А пустил он ко дну кораблей восемнадцать или двадцать, точно и не припомнит. Португальцы были этим удовлетворены. На прощание Кавендиш передал через португальцев их султану три пушки. На английских кораблях эти пушки были балластом, а подарок оказался царским — в будущем на этого султана можно было рассчитывать.

Что касается рассказов о короле Антонио и его дружбе с королевой Елизаветой, то это была чистейшей воды ложь. Португалии как самостоятельного государства в те годы не существовало, и сведения, которыми располагали португальские наемники, были почти десятилетней давности. Еще в 1578 году португальский король Себастьян погиб во время военной экспедиции в Северную Африку.

На португальский престол после его смерти претендовали два его родственника: дом Антонио, приор Мальтийского ордена, и король Испании Филипп II. Дома Антонио поддерживало большинство в португальских кортесах. Однако Филипп, заручившись поддержкой иезуитов и подкупив часть португальской знати, ввел в Португалию армию под командованием герцога Альбы. В апреле 1581 года кортесы под испанскими пушками провозгласили Филиппа королем Португалии. Вместе со страной в руки Филиппа перешли и португальские колонии. Получив испанцев в качестве "старших братьев", португальцы получили и их врагов: голландцев, которые добивались независимости, и англичан, готовившихся к решающим битвам с Филиппом.

Все это было известно Кавендишу, но, как видим, делиться своими сведениями с "португалами" он не стал.

Все время, пока Кавендиш шел через Индийский океан, он приводил в порядок свои записи и уточнял карты. Он был трудолюбив и последователен и привез массу конкретных сведений не только об Америке, но и о Филиппинах, вдоль которых провел смелую разведочную операцию, и о Яве.

На подходе к Плимуту "Желание" повстречалось с фламандским кораблем, и Кавендиш узнал, что только что завершился разгром "Непобедимой армады", посланной королем Филиппом для покорения Англии. Пожалев, что судьба не позволила ему принять участие в столь славном деянии, Кавендиш принялся писать отчет правительству.

"Я прошел вдоль берегов Чили, Перу и Новой Испании, и везде я наносил большой вред. Я сжег и потопил девятнадцать кораблей, больших и малых. Все города и деревни, которые мне попадались на пути, я жег и разорял. И набрал большие богатства. Самым богатым из моей добычи был великий корабль короля, который я взял у Калифорнии, когда он шел с Филиппин. Это один из самых богатых товарами кораблей, которые когда-либо плавали в этих морях. От Калифорнии я направился к Филиппинам".

В донесении чувствуется стремление доказать, что и он, капитан Кавендиш, внес свою лепту в поражение Испании. Чаще всего здесь встречаются слова "сжег и потопил", "сжег и разорил". И надо сказать, что Кавендиш правильно оценивал свою роль в борьбе с испанцами. Понимали, сколь велика эта роль, и те, кто устроил ему по возвращении торжественную встречу на Темзе.

Кавендиш заслуженно стоит в одном ряду со знаменитыми победителями "Непобедимой армады". Он лишил короля Испании и Португалии почти двух десятков кораблей и золота, на которое можно было соорудить новые галеоны. Он, и это не менее важно, расставил бакены на пути англичан, которые, порой вместе с голландцами, порой отчаянно враждуя с ними, скоро обживут Южные моря и Индийский океан.

Возвращение Кавендиша усилило энтузиазм торговцев, возбужденный еще плаванием Дрейка. Надо было спешить: голландцы, становившиеся главными конкурентами, уже посылали корабль за кораблем вокруг мыса Доброй Надежды. Вслед за Хоутманом, пробившимся на восток в 1595 году, десятки хорошо вооруженных, крепких голландских кораблей ринулись за пряностями.

После некоторых затяжек, переговоров и споров в 1600 году в Лондоне была создана Ост-Индская компания, получившая торговую монополию в районе между мысом Доброй Надежды и Магеллановым проливом. Ненамного отстали голландцы, которые также поняли необходимость объединиться. Голландская Ост-Индская компания была учреждена в 1602 году, и первоначальный капитал ее был вдесятеро выше, чем у англичан.

|

Метки: география livejournal история 16 век 17 |

Хорошая игрушка |

|

Метки: 21 век 20 демография историометрия |

преобразователь для передачи изображения |

Отгадали. Массовый переход на цифровые фотоаппараты начался как раз где-то около 2000 года и к 2010 пленка уже казалась безнадежной архаикой.

Оригинал взят у mi3ch в преобразователь для передачи изображения

mi3ch в преобразователь для передачи изображения

"Наука и жизнь" 1986 год

Оригинал взят у

mi3ch в преобразователь для передачи изображения

mi3ch в преобразователь для передачи изображения

"Наука и жизнь" 1986 год

|

Метки: фотография livejournal прогнозы техника 20 век |

Про Японию |

Интересный разговор, в основном про модернизацию и вестернизацию. Среди прочего, и потому, что заставляет размышлять и о модернизации-вестернизации других стран, России, в первую очередь.

В чем-то сложно согласиться с Молодяковым, например, когда он выводит аниме почти целиком из японской культуры: если посмотреть японские мультики 1930-1940-х гг., сильное влияние Диснея там неоспоримо, та же история, что и с советской мультипликацией.

|

Метки: Япония видео 20 век диалог культур |

Немного про Турцию |

Вернулся домой еще вчера утром, но ничего не писал, ибо отдыхал. Впереди - несколько напряженных рабочих дней, так что, опять, едва ли напишу много.

Пожалуй, эта поездка была самой насыщенной по античным городам, которые посетил. Их было пять, или даже шесть: Теос, Смирна, Пергам, Иераполис, Эфес и Агиос Теологос (если последний считать античным и отдельным от Эфеса городом) и почти столько же средневековых (иногда они совпадают с античными, иногда - нет). Кое-что посмотреть не удалось: очень обидно, что не увидел Асклепион в Пергаме и базилику Богоматери в Эфесе. (Не путать с т.н. "домом Богоматери" - византийской постройкой, которую я не особенно и порывался посмотреть).

Буду постепенно выкладывать материал.

На фотке - Сельчук (Эфес-Агиос Теологос-Аязулук-Сельчук): руины храма Артемиды Эфесской, мечеть Иса-Бей, крепость Аязулук.

|

Метки: Турция античность личное |

О заработках творческой интеллигенции при Сталине |

"Писатель Симонов получил процентных отчислений за четые последних года 2 миллиона 500 тысяч рублей..."

Авторы письма Сталину сетуют, что авторы серьезых произведений зарабатывают намного меньше, чем те, кто создает "ширпотреб". Но так и должо быть, имхо, нормальная для масскульта ситуация: " никто еще не разорился, недооценив вкусы публики.

Авторы письма Сталину сетуют, что авторы серьезых произведений зарабатывают намного меньше, чем те, кто создает "ширпотреб". Но так и должо быть, имхо, нормальная для масскульта ситуация: " никто еще не разорился, недооценив вкусы публики.

|

|

"Санта-Барбара" какая-то |

Оригинал взят у  shakko_kitsune в Непонятные для нас картины

shakko_kitsune в Непонятные для нас картины

shakko_kitsune в Непонятные для нас картины

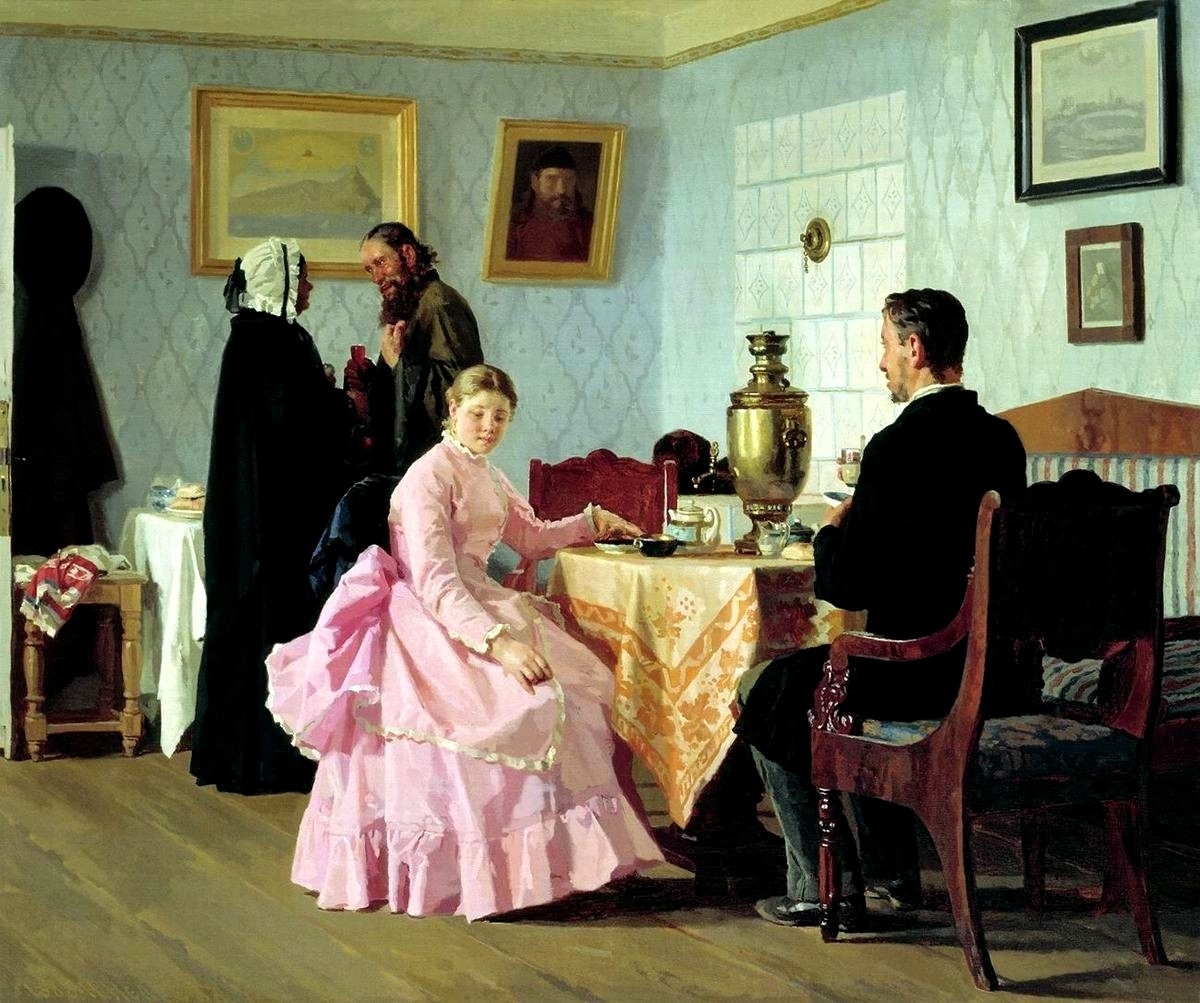

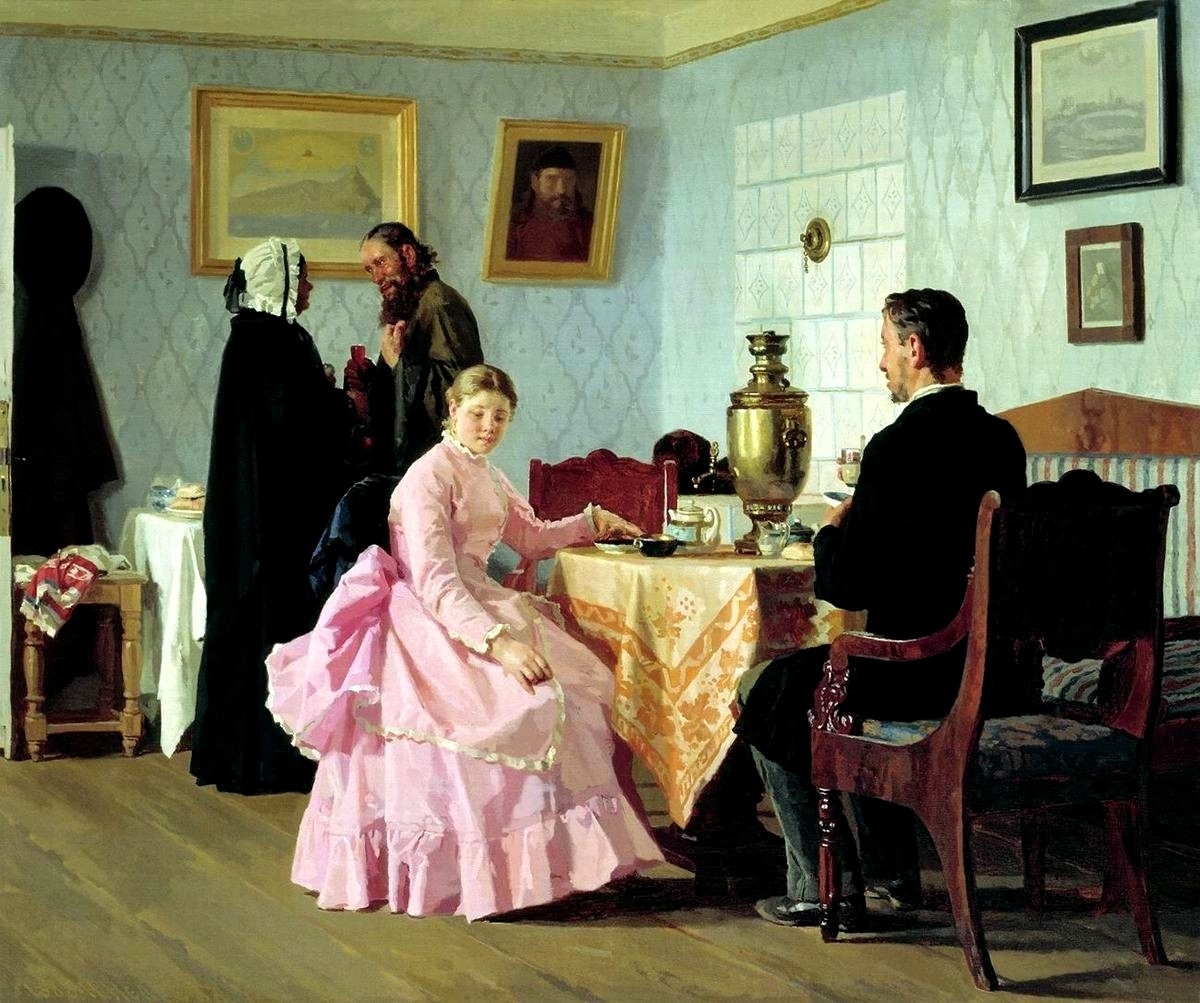

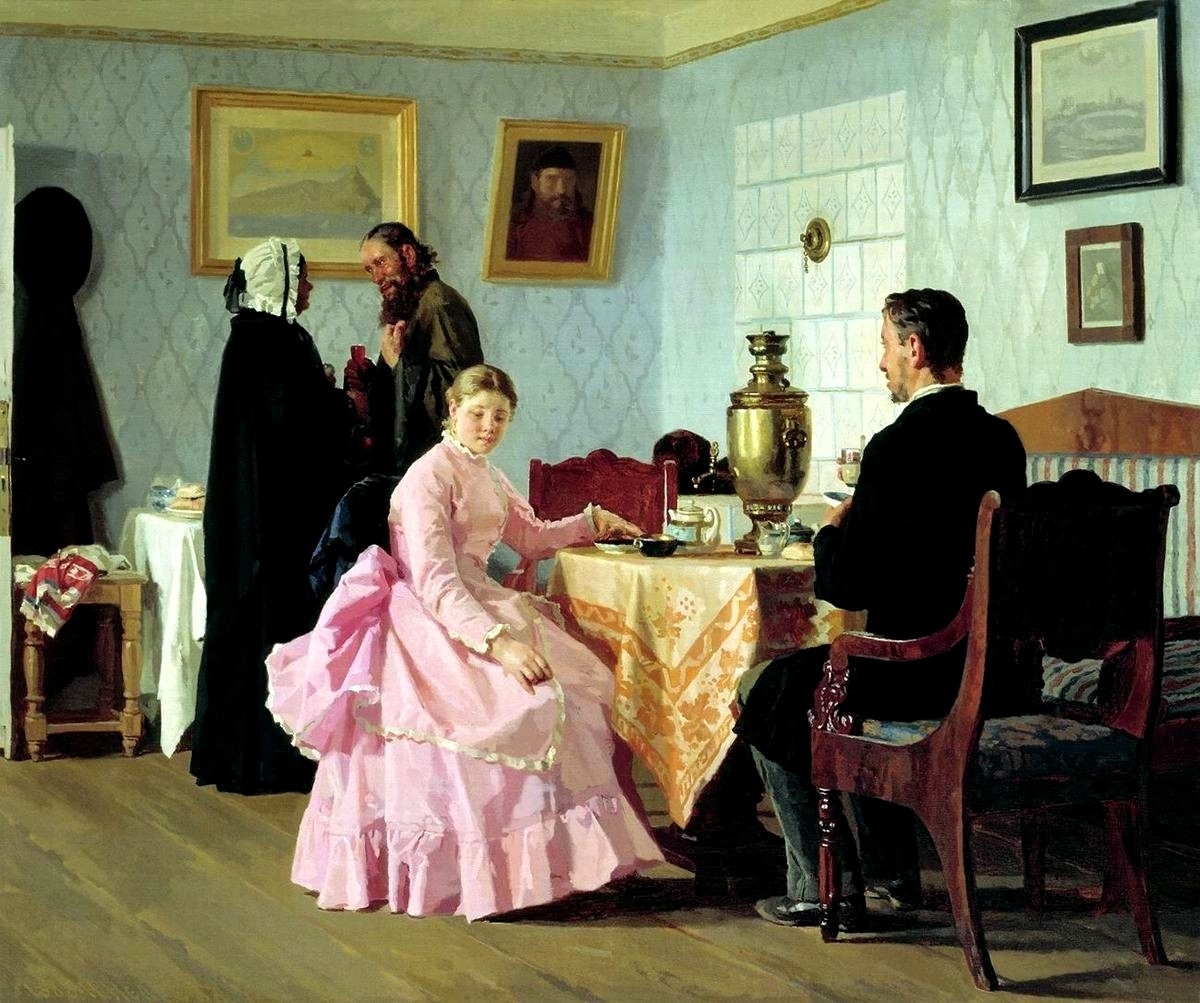

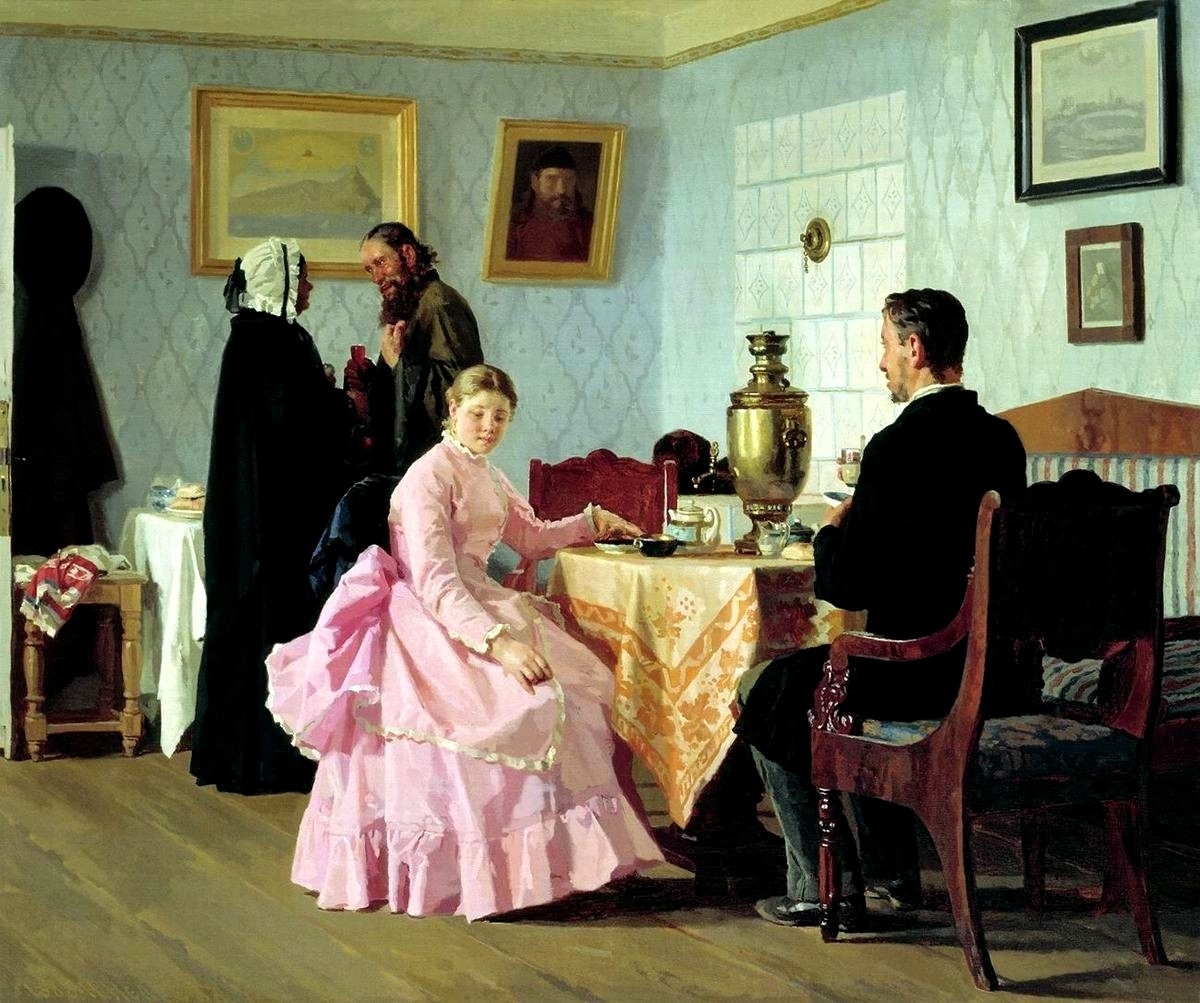

shakko_kitsune в Непонятные для нас картиныЯ все время повторяю, что полностью насладиться произведением искусства можно, лишь только если понимаешь, что именно нарисовано.

На что мне из раза в раз возражают: "нет! если картина красивая, то ничего знать про нее не надо, она красива и все, приносит удовольствие".

А все-таки нет.

И вот очередное хорошее подтверждение моего тезиса -- "Смотрины" Неврева.

Красивая картина? Красивая. И мы, опираясь на название "Смотрины", даже вроде бы понимаем, что там происходит.

Так вот, ничего мы не понимаем, никаких подтекстов, никаких глубин смыслов не чувствуем.

Давайте зароемся.

Сначала душераздирающая история как пример вынужденных браков в Российской империи. Причем принуждали, в первую очередь, мужчин.

Тыц 1.

Исконная посконь Святой Руси – Тверская земля изобилует местами старинными и удивительными по красоте. Заброшенное ныне урочище Раменье Сонковского района некогда было густонаселённым и небедным селом Кашинского уезда, центром прихода при каменном, начала екатерининских времён, храме Воскресения Христова в стенах и вокруг которого кипела жизнь …

Илья Репин. "Крестный ход".

В 1809 году пожилой по тем временам приходской дьячек Матвей Иванов задумал уйти на покой. Требовалось, однако, при уходе с места добиться сохранения его за своей семьёй, ибо ресурсы, коими Матвей владел в приходе, были казёнными и наследоваться его близкими помимо должности не могли. Хотя семья и не была велика, лишиться какого-никакого казённого содержания по бедности её было крайне тягостно. Благодаря отцу, покойному пономарю Ивану Афанасьеву, семья Матвея занимала в причте две должности – дьячка и пономаря, которую за дедом наследовал старший сын Матвея Иван. Ныне же и Иван был уже не молод, младший брат его Петр вышел в светское ведомство, из двух сыновей, один умер подростком, другой был взят в военную службу и сохранить место можно было только благодаря "закреплённой невесте", в роли которой могла выступить одна из двух – 27 и 19 лет – дочерей Ивана и его жены Степаниды Семеновой, которых, по странной прихоти родителей, равно звали Пелагеями.

Место причетника отнюдь не равно месту священника, однако, за плодовитостью провинциального русского духовенства в изобилии водились претенденты и на места дьячков и пономарей. Полностью процедуру отбора женихов для двух Пелагей восстановить сейчас невозможно, в конечном итоге, выбор семьи пал на 16-летнего сироту Федора Бухарева, из семьи причетников кашинского же села Суходол, окончившего курс "русской школы" при Тверской семинарии. В раннем детстве лишившийся отца, дьячка Ивана Андреева, Федор вырос "на прокормлении" мужа своей сестры Евдокии, недоучившегося семинариста Василия Уарова, унаследовавшего место тестя. За очевидной юностью претендента, брак со старшей Пелагеей носил бы некоторый привкус скандала и ей пришлось поступиться правами на свою семью в пользу младшей сестры, в новой семье которой, ей, впрочем, предстояло в дальнейшем жить "на прокормлении".

В.Васнецов. "Нищие певцы (Богомольцы)".

Конечно, юный Федор не мог играть в новой семье какой-то самостоятельной роли при жизни двух взрослых мужчин – тестя и деда жены, однако, с их смертью (пономарь Иван умер в 1812, а престарелый дьячок Матвей в 1815 гг.) жена, теща и своячница оказались уже на его иждивении вместе с собственными детьми Федора и Пелагеи, которые не умедлили появиться в немалом числе.

По документам ГАТО сложно понять, что за человек был Федор Бухарев. (...) Не имел он нареканий и по службе, благодаря чему в 1830 г. стал священнослужителем – был посвящён в сан дьякона. Это произошло, впрочем, по оказии – место дьякона Воскресенского храма было зарезервировано за сыном умершего священника Федора Иванова Павлом Воскресенским, тверским семинаристом, по просьбе его матери-просвирницы и бабки-дьяконицы, и было вакантно семь лет, пока Павел, вышедший из семинарии, не изъявил желание перейти в светское ведомство, после чего на место дьякона был определён, наконец, Федор Бухарев.

К тому времени он был уже отцом семерых детей – двух дочерей и пятерых сыновей. Любовь (1811 г.р.) была уже взрослой девушкой, но "невестой без места" и шансов выйти замуж в своей среде имела немного, а выдавать её за крестьянина отец, без крайности, возможно, не хотел. (...) Между тем, дьякону Федору было уже за сорок, а как мы знаем от одного выходца из семьи священноцерковнослужителей (СЦС), человек смертен и, на беду, смертен ещё и внезапно – дьякон задумал выдать замуж дочь Татьяну, чтобы обеспечить за своей семьёй несколько окказиально полученное место. Неизвестно из каких соображений выбор пал на 18-летнего пономаря Кашинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Болоте, Александра Михайловича Радикорского. Брак состоялся весной 1836 г. и был до крайности неудачен – у жениха была последняя стадия чахотки и, судя по тому, что в МК храма, в коем он служил, нет ни одной его подписи за 1836 г., состояние его было очевидным уже на момент брака . Он едва успел оплодотворить юную жену и умер в ноябре того же года, за два месяца до рождения сына Григория. Молодая вдова вернулась к отцу, которому внук заменил умершего младшего сына. Через несколько лет Татьяна и сама умрёт от чахотки и круглый сирота Гриша останется на попечении деда и бабушки.

В. Перов. "Сельский крестный ход на Пасхе"

(как и счастливых невест, рисовать хороших священников в 19 веке было неприлично)

В то время, когда происходили эти события, получил место третий сын Федора – Егор Раменский, ученик низшего отделения Краснохолмского уездного училища. В январе 1837 г., в шести верстах от Раменья, в селе Горки скончался ровесник Федора Бухарева, дьячок церкви во имя Казанския Пресвятыя Богородицы Федор Федорович Плотников, оставив жену, своячницу и 15-летнюю дочь Пелагею. Сам Плотников унаследовал место за женой, Агафьей Васильевой, бывшей старше его на 12-ть лет, а теперь Агафье и её старшей сестре Федосье понадобился жених. Содействие оказал местный священник Егор Морошкин, приятель Федора Бухарева и крестный его сына Егора – он предложил в женихи своего крёстника. 15-летнего подростка привезли в Горки и поставили в пономари, накинув ему, видимо, по инициативе попа Егора, пару лет для важности.

Венчать двух подростков священник, тем не менее, не рискнул – свадьбу отложили на пару лет, которые юному пономарю Егору предстояло провести в семье двух, годящихся ему в бабушки тёток – 56-летней Агафьи и 58-летней Федосьи – в "кормильцы" которых он был теперь аттестован. В случае с Егором имел место тот, практически исключительный, случай, когда будущий супруг имел возможность долгое время общаться со своей наречённой невестой, хотя переменить участь он вряд ли решился бы. Как бы там ни было, брак оказался плодовит и продолжителен, как и служба Егора в Горках. (...)

В. Маковский. "Молебен на Пасху".

(Вот художник написал жизнерадостную картину, но священник в ней не главное лицо, и вообще спиной поставлен).

Если Егору случилось получить место по знакомству и по соседству, то следующий брат – Пахом Федоров Раменский, пять лет спустя, поехал хлебать киселя за две сотни с большим гаком вёрст, через три уезда, в старицкое село Мологино. Как множество его односословцев, как собственный его брат, ехал он за "закреплённой невестой" – Ольгой Ивановой Синевой, имени которой за месяц до того он, наверное, и ещё не слыхивал (…)

shakko-kitsune: и так далее, пост уважаемого anrike совсем не про другое, не про жесткое наследование приходов через женитьбу, но эти цитаты для примера подходят. Итак, как заключались браки между дочерьми священников (поповнами) и юношами духовного сословия, как жестко это было регламентировано и связано с материальным вопросом, вы вроде поняли.

***

А теперь другой текст, про то, что увидел в картине Неврева "Смотрины" мой глубоколюбимый френд, кстати, представитель современного духовного сословия.

Тыц 2.

Разглядывая картинки про невест , споткнулась о давно, ещё до Перестройки, знакомую картинку, увидев ее новыми глазами.

Да тут же у нас не психологическая картинка с натуры, как я по умолчанию много лет думала (или по умолчанию не думала), а социальная, в первую очередь социальная.

На картинке представлено не что иное как делевитизация, процесс утечки молодежи духовного сословия, вернее, клана – в иные (высшие) сословия.

Процесс, конечно, более известный на примерах поповичей – и тем ценнее видеть поповну. Процесс, не всегда одобряемый отцами поповичей (см. хотя бы Герцена "Доктор Крупов") – и тем ценнее видеть явное родительское одобрение. Вернее, даже непосредственное участие. Папа невесты, батюшка (и, видимо, вдовец), явно сам хочет вывести дочку из духовенных, на нем так и написана радость деятельного и удачливого организатора мероприятия. Декорации сцены прочитываются в точности по замечательным, маст рид, мемуарам Гилярова-Платонова, умершего как раз в год написания картины. Гиляров-Платонов ещё помнил время, когда стулья, просто какие бы то ни было стулья, были в поповских домах диковинкой, самовар – дорогим престижным девайсом, чаепитие – редкостным культурным мероприятием, обои и голландская печь – крутым нововведением. Поповен – современниц Гилярова-Платонова ещё водили в сарафанах, вернее, на них-то, уже взрослых, и совершилось переодевание в костюм высшего сословия.

Иными словами, дева, которую мы видим на картинке, - это существо, буквально вчера, с батюшкиной подачи, сбросившее паранджу. Вот это негнущееся розовое с пышным хвостом, но под горло закрытое платье, аццкая помесь дорожного костюма, вечернего туалета и визитного платья, без малейших конструктивных и декоративных затей, как наволочка от подушки - можно себе представить, как они его сочиняли и шили! Гоголевская шинель отдыхает. Наверное, впервые напялила, стыдится дико, ещё и простоволосая – сквозь землю можно провалиться. А жених, из купцов или чиновников, - уже прикидывает, можно ли такое взять в дом, не слишком ли многому учить придется. Разговорить пытается.

А она уже сделала дикий ляп, видите? Чай в блюдечко вылила... И цоп пятерней за блюдечко... забыла, чему учили-учили! учили-учили! или даже не знала. И только сейчас увидела, как тот чай в приличных домах пьют из чашки, а блюдечком элегантно портки заэкранивают.

Фсё. Срам, конец света, погибель души. По уши в краске, язык проглочен, слезы вот сейчас, сейчас зальют всю декорацию. И батюшка убьёт после смотрин.

Милая, милая какая! Её непременно возьмут. Ну, не этот, так другой – батюшка ведь не остановится.

И она всему научится.

Хочется верить.

На что мне из раза в раз возражают: "нет! если картина красивая, то ничего знать про нее не надо, она красива и все, приносит удовольствие".

А все-таки нет.

И вот очередное хорошее подтверждение моего тезиса -- "Смотрины" Неврева.

Красивая картина? Красивая. И мы, опираясь на название "Смотрины", даже вроде бы понимаем, что там происходит.

Так вот, ничего мы не понимаем, никаких подтекстов, никаких глубин смыслов не чувствуем.

Давайте зароемся.

Сначала душераздирающая история как пример вынужденных браков в Российской империи. Причем принуждали, в первую очередь, мужчин.

Тыц 1.

"Когда умирает то или другое лицо духовное и у него остается семейство, - куда ему деться? Хоть с голоду умирай!.. Дом (если он церковный), земля, сады, луга, родное пепелище - все должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники - представители православного пролетариата... У них нет собственности... До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит; умирает он всегда с тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих - браком. Места закрепляют, - техническое, заметьте, чуть не официальное выражение. По смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо родственницу. Кандидатам на места объявляется об открывшейся вакансии, со взятием такой-то".

// Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы.

"Ведь наша женитьба заключается в получении местов. Не женишься, места не получишь, а полюбишь девушку – места не найдешь".

// Ф.Н. Решетников. Ставленник.

// Н.Г. Помяловский. Очерки бурсы.

"Ведь наша женитьба заключается в получении местов. Не женишься, места не получишь, а полюбишь девушку – места не найдешь".

// Ф.Н. Решетников. Ставленник.

Исконная посконь Святой Руси – Тверская земля изобилует местами старинными и удивительными по красоте. Заброшенное ныне урочище Раменье Сонковского района некогда было густонаселённым и небедным селом Кашинского уезда, центром прихода при каменном, начала екатерининских времён, храме Воскресения Христова в стенах и вокруг которого кипела жизнь …

Илья Репин. "Крестный ход".

В 1809 году пожилой по тем временам приходской дьячек Матвей Иванов задумал уйти на покой. Требовалось, однако, при уходе с места добиться сохранения его за своей семьёй, ибо ресурсы, коими Матвей владел в приходе, были казёнными и наследоваться его близкими помимо должности не могли. Хотя семья и не была велика, лишиться какого-никакого казённого содержания по бедности её было крайне тягостно. Благодаря отцу, покойному пономарю Ивану Афанасьеву, семья Матвея занимала в причте две должности – дьячка и пономаря, которую за дедом наследовал старший сын Матвея Иван. Ныне же и Иван был уже не молод, младший брат его Петр вышел в светское ведомство, из двух сыновей, один умер подростком, другой был взят в военную службу и сохранить место можно было только благодаря "закреплённой невесте", в роли которой могла выступить одна из двух – 27 и 19 лет – дочерей Ивана и его жены Степаниды Семеновой, которых, по странной прихоти родителей, равно звали Пелагеями.

Место причетника отнюдь не равно месту священника, однако, за плодовитостью провинциального русского духовенства в изобилии водились претенденты и на места дьячков и пономарей. Полностью процедуру отбора женихов для двух Пелагей восстановить сейчас невозможно, в конечном итоге, выбор семьи пал на 16-летнего сироту Федора Бухарева, из семьи причетников кашинского же села Суходол, окончившего курс "русской школы" при Тверской семинарии. В раннем детстве лишившийся отца, дьячка Ивана Андреева, Федор вырос "на прокормлении" мужа своей сестры Евдокии, недоучившегося семинариста Василия Уарова, унаследовавшего место тестя. За очевидной юностью претендента, брак со старшей Пелагеей носил бы некоторый привкус скандала и ей пришлось поступиться правами на свою семью в пользу младшей сестры, в новой семье которой, ей, впрочем, предстояло в дальнейшем жить "на прокормлении".

В.Васнецов. "Нищие певцы (Богомольцы)".

Конечно, юный Федор не мог играть в новой семье какой-то самостоятельной роли при жизни двух взрослых мужчин – тестя и деда жены, однако, с их смертью (пономарь Иван умер в 1812, а престарелый дьячок Матвей в 1815 гг.) жена, теща и своячница оказались уже на его иждивении вместе с собственными детьми Федора и Пелагеи, которые не умедлили появиться в немалом числе.

По документам ГАТО сложно понять, что за человек был Федор Бухарев. (...) Не имел он нареканий и по службе, благодаря чему в 1830 г. стал священнослужителем – был посвящён в сан дьякона. Это произошло, впрочем, по оказии – место дьякона Воскресенского храма было зарезервировано за сыном умершего священника Федора Иванова Павлом Воскресенским, тверским семинаристом, по просьбе его матери-просвирницы и бабки-дьяконицы, и было вакантно семь лет, пока Павел, вышедший из семинарии, не изъявил желание перейти в светское ведомство, после чего на место дьякона был определён, наконец, Федор Бухарев.

К тому времени он был уже отцом семерых детей – двух дочерей и пятерых сыновей. Любовь (1811 г.р.) была уже взрослой девушкой, но "невестой без места" и шансов выйти замуж в своей среде имела немного, а выдавать её за крестьянина отец, без крайности, возможно, не хотел. (...) Между тем, дьякону Федору было уже за сорок, а как мы знаем от одного выходца из семьи священноцерковнослужителей (СЦС), человек смертен и, на беду, смертен ещё и внезапно – дьякон задумал выдать замуж дочь Татьяну, чтобы обеспечить за своей семьёй несколько окказиально полученное место. Неизвестно из каких соображений выбор пал на 18-летнего пономаря Кашинской церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Болоте, Александра Михайловича Радикорского. Брак состоялся весной 1836 г. и был до крайности неудачен – у жениха была последняя стадия чахотки и, судя по тому, что в МК храма, в коем он служил, нет ни одной его подписи за 1836 г., состояние его было очевидным уже на момент брака . Он едва успел оплодотворить юную жену и умер в ноябре того же года, за два месяца до рождения сына Григория. Молодая вдова вернулась к отцу, которому внук заменил умершего младшего сына. Через несколько лет Татьяна и сама умрёт от чахотки и круглый сирота Гриша останется на попечении деда и бабушки.

В. Перов. "Сельский крестный ход на Пасхе"

(как и счастливых невест, рисовать хороших священников в 19 веке было неприлично)

В то время, когда происходили эти события, получил место третий сын Федора – Егор Раменский, ученик низшего отделения Краснохолмского уездного училища. В январе 1837 г., в шести верстах от Раменья, в селе Горки скончался ровесник Федора Бухарева, дьячок церкви во имя Казанския Пресвятыя Богородицы Федор Федорович Плотников, оставив жену, своячницу и 15-летнюю дочь Пелагею. Сам Плотников унаследовал место за женой, Агафьей Васильевой, бывшей старше его на 12-ть лет, а теперь Агафье и её старшей сестре Федосье понадобился жених. Содействие оказал местный священник Егор Морошкин, приятель Федора Бухарева и крестный его сына Егора – он предложил в женихи своего крёстника. 15-летнего подростка привезли в Горки и поставили в пономари, накинув ему, видимо, по инициативе попа Егора, пару лет для важности.

Венчать двух подростков священник, тем не менее, не рискнул – свадьбу отложили на пару лет, которые юному пономарю Егору предстояло провести в семье двух, годящихся ему в бабушки тёток – 56-летней Агафьи и 58-летней Федосьи – в "кормильцы" которых он был теперь аттестован. В случае с Егором имел место тот, практически исключительный, случай, когда будущий супруг имел возможность долгое время общаться со своей наречённой невестой, хотя переменить участь он вряд ли решился бы. Как бы там ни было, брак оказался плодовит и продолжителен, как и служба Егора в Горках. (...)

В. Маковский. "Молебен на Пасху".

(Вот художник написал жизнерадостную картину, но священник в ней не главное лицо, и вообще спиной поставлен).

Если Егору случилось получить место по знакомству и по соседству, то следующий брат – Пахом Федоров Раменский, пять лет спустя, поехал хлебать киселя за две сотни с большим гаком вёрст, через три уезда, в старицкое село Мологино. Как множество его односословцев, как собственный его брат, ехал он за "закреплённой невестой" – Ольгой Ивановой Синевой, имени которой за месяц до того он, наверное, и ещё не слыхивал (…)

shakko-kitsune: и так далее, пост уважаемого anrike совсем не про другое, не про жесткое наследование приходов через женитьбу, но эти цитаты для примера подходят. Итак, как заключались браки между дочерьми священников (поповнами) и юношами духовного сословия, как жестко это было регламентировано и связано с материальным вопросом, вы вроде поняли.

***

А теперь другой текст, про то, что увидел в картине Неврева "Смотрины" мой глубоколюбимый френд, кстати, представитель современного духовного сословия.

Тыц 2.

Разглядывая картинки про невест , споткнулась о давно, ещё до Перестройки, знакомую картинку, увидев ее новыми глазами.

Да тут же у нас не психологическая картинка с натуры, как я по умолчанию много лет думала (или по умолчанию не думала), а социальная, в первую очередь социальная.

На картинке представлено не что иное как делевитизация, процесс утечки молодежи духовного сословия, вернее, клана – в иные (высшие) сословия.

Процесс, конечно, более известный на примерах поповичей – и тем ценнее видеть поповну. Процесс, не всегда одобряемый отцами поповичей (см. хотя бы Герцена "Доктор Крупов") – и тем ценнее видеть явное родительское одобрение. Вернее, даже непосредственное участие. Папа невесты, батюшка (и, видимо, вдовец), явно сам хочет вывести дочку из духовенных, на нем так и написана радость деятельного и удачливого организатора мероприятия. Декорации сцены прочитываются в точности по замечательным, маст рид, мемуарам Гилярова-Платонова, умершего как раз в год написания картины. Гиляров-Платонов ещё помнил время, когда стулья, просто какие бы то ни было стулья, были в поповских домах диковинкой, самовар – дорогим престижным девайсом, чаепитие – редкостным культурным мероприятием, обои и голландская печь – крутым нововведением. Поповен – современниц Гилярова-Платонова ещё водили в сарафанах, вернее, на них-то, уже взрослых, и совершилось переодевание в костюм высшего сословия.

Иными словами, дева, которую мы видим на картинке, - это существо, буквально вчера, с батюшкиной подачи, сбросившее паранджу. Вот это негнущееся розовое с пышным хвостом, но под горло закрытое платье, аццкая помесь дорожного костюма, вечернего туалета и визитного платья, без малейших конструктивных и декоративных затей, как наволочка от подушки - можно себе представить, как они его сочиняли и шили! Гоголевская шинель отдыхает. Наверное, впервые напялила, стыдится дико, ещё и простоволосая – сквозь землю можно провалиться. А жених, из купцов или чиновников, - уже прикидывает, можно ли такое взять в дом, не слишком ли многому учить придется. Разговорить пытается.

А она уже сделала дикий ляп, видите? Чай в блюдечко вылила... И цоп пятерней за блюдечко... забыла, чему учили-учили! учили-учили! или даже не знала. И только сейчас увидела, как тот чай в приличных домах пьют из чашки, а блюдечком элегантно портки заэкранивают.

Фсё. Срам, конец света, погибель души. По уши в краске, язык проглочен, слезы вот сейчас, сейчас зальют всю декорацию. И батюшка убьёт после смотрин.

Милая, милая какая! Её непременно возьмут. Ну, не этот, так другой – батюшка ведь не остановится.

И она всему научится.

Хочется верить.

|

Метки: livejournal 19 век обычаи Россия |

Возвращаюсь из Бергамы. |

Асклепион, увы, так и не увидел, зато Акрополем и окресностями насладился в избытке. Такая достопримечательность (наверное, Пергамский Акрополь сопоставим с Афинским) и та слабо раскручена. Завтра еду в Памукале, послезавтра в Эфес.

|

Метки: Турция личное |

Ещё о грубостях перевода |

Википедия, как известно, в Турции блокируется, поэтому смотрю туристические сайты. Про город Фочу (Фокею). "Крепость Бешкапылар была подарена Майклом Палеоком..."

|

Метки: лингвистика личное |

Еду в Бергаму |

До чего же Турция дешевая страна! От Измира до Бергамы (107 км) - 13 лир на автобусе (меньше 200 рублей), автобус комфортабельный. Публика на автовокзале выглядит довольно провинциально, впрочем, на наших автовокзалах - тоже. Теток в платках много, но, по большей части, пожилые. Молодые мусульманки выглядят даже стильно. Кстати, ни одной молодой женщины в трдиционных шароварах я не видел, все больше бабки. Через какое-то время они станут вымирающим видом, как наши babushk'и в платочках (см. мой давний пост "Куда подевались старухи?")

|

Метки: Турция личное обычаи |

Измир |

Сегодня ездил в Измир. Он напомнил мне Ираклион (есть много общего в местоположении, исторической судьбе, а, следовательно, и в архитектуре), только в 12 раз больше. Есть не очень большой, но очень интересный археологический музей (даже два, но я был только в одном, поэтому за второй говорить не буду), Агора, крепость Кадифекале на высоченном холме, несколько мечетей 16-17 вв., и рынок-базар в центральной части города для любителей экзотики. Говорю про то, что видел лично, ибо город реально большой и, похоже был большим всегда, т.к. даже историческую часть за день обойти сложно, особенно с учетом сложного рельефа. (Так что, например, знаменитый лифт Асансёр я не увидел, да не очень и стремился). Если бы не было исторической части, был бы вполне современный город, населенный современными людьми (женщины в платках бросаются в глаза, но их совсем немного в общей массе, одна из 5-7, как я посчитал). Рынок - экзотика, но трущобы на холме, по которому я поднимался к крепости Кадифекале, а затем спускался - экзотика в квадрате. Здесь в мусульманском облачении уже каждая вторая женщина, а то и две из трех, впрочем, полагаю, далеко не все из них - турчанки. Когда я спросил дорогу у одного местного усатого дяди, другой сказал, что тот не понимает, ибо он араб, а не турок. Впрочем, говоривший, кажется, тоже был арабом, только давно осевшим в Измире.

Не буду утомлять, вот несколько кадров.

Метро. Удобное и очень дешевое. Жаль, покрывает не весь город.

Саркофаг без подписи во дворе археологического музея.

Протонервюры римской стои-базилики

Кадифекале

В "трущобах" немало красивых исторических зданий кон. 19-нач. 20 в. (видимо, тогда это был элитный район), некоторые восходят к 18-му, если не раньше, но перестраивались.

Завтра, если все пойдет по плану, еду в Бергаму-Пергам.

Не буду утомлять, вот несколько кадров.

Метро. Удобное и очень дешевое. Жаль, покрывает не весь город.

Саркофаг без подписи во дворе археологического музея.

Протонервюры римской стои-базилики

Кадифекале

В "трущобах" немало красивых исторических зданий кон. 19-нач. 20 в. (видимо, тогда это был элитный район), некоторые восходят к 18-му, если не раньше, но перестраивались.

Завтра, если все пойдет по плану, еду в Бергаму-Пергам.

|

Метки: города Турция личное |

Руины города Теос |

Сегодня ходил смотреть руины города Теос, причем дважды: утром и вечером (утром не смотрел, на самом деле, посто дошел до туда для прогулки. Впечатлило больше, чем Гортина год назад, может, потому, что местность более живописная, и навигация лучше. Проходить, наверное, можно бесплатно, но я, как честный гражданин заплатил пять лир за буклетик. Подробно расскажу по возвращении, а пока несколько фоток.

Театр. Римский период

Храм Диониса. Эллинистический период, перестраивался при Августе и Адриане. Согласно Витрувию, его построил архитектор Гермоген.

Булевтерий, 1 в. до н.э.

Цистерна. Римский период

Пирс южного порта

Театр. Римский период

Храм Диониса. Эллинистический период, перестраивался при Августе и Адриане. Согласно Витрувию, его построил архитектор Гермоген.

Булевтерий, 1 в. до н.э.

Цистерна. Римский период

Пирс южного порта

|

Метки: археология Турция античность |

Естественный отбор |

Читаю сейчас "Приспопобиться и выжить!" Шона Кэррола, так вот там в качестве примера вредной мутации, которая оказывается в определенных случаях полезной, приводится серповидно-клеточная анемия. Как известно, люди, страдающие этим генетическим заболеванием устойчивы к малярии, поэтому в тех местах, где опасность возникновения малярии велика (болотистые местности) люди с серповидно-клеточной анемией получают эволюционное преимущество. В некоторых популяциях носители этого гена составляют до 40%. Мутация, приводящая к серповино-клеточной анемии возникала независимо не менее пяти раз (четыре раза в Африке, один раз в Индии, последний вариант мутации распространен также на юге Италии, Греции и юго-западе Турции). По крайней мере две из пяти мутаций появились относительно недавно (в последние тысячелетия), наиболее опасный возбудитель малярии появился также от 3200 до 7700 лет назад.

Здесь мы видим пример естественного отбора в действии и человек ему еще как подвержен.

Здесь мы видим пример естественного отбора в действии и человек ему еще как подвержен.

|

Метки: эволюция биология генетика |

Берег турецкий |

Ну вот я и в Турции. Ноги в Эгейском море так пока и не полоскал, но неплохо погулял (с поправкой на усталость - не спал нормально уже больше тридцати часов). Wi-Fi сильно тормознутый, а местную симку так пока и не удалось купить, так что сильно подробных сообщений не ждите. Но, может, пару фоток загружу.

И лишний раз убеждаюсь, что Турция - все таки европейская страна, более того, всегда ею была. Городок Сигачик (Сыгаджик) со старинной крепостью (в которой расположился рынок) очень похож на другие восточно-средиземноморские городки: Несебр, Будву или, допустим, Ретимно.

И лишний раз убеждаюсь, что Турция - все таки европейская страна, более того, всегда ею была. Городок Сигачик (Сыгаджик) со старинной крепостью (в которой расположился рынок) очень похож на другие восточно-средиземноморские городки: Несебр, Будву или, допустим, Ретимно.

|

Метки: Турция личное |

"Проблема красной кнопки" |

В сериале "Элементарно" (3 сезон, 4 серия) рассматривается т.н. "проблема контрольной кнопки". Суть ее в следующем:

Допустим, сеть компьютер с искусственным интеллектом, а на нем красная кнопка. На эту кнопку нажимают, когда компьютер правильно решает поставленные перед ним задачи, он запрограммирован так, чтобы хотеть этих нажатий. Поначалу задачи будут решаться по мере поступления и их решение будет единственным способом "получить удовольствие" от нажатия кнопки, но затем компьютер поймет, что решать задачи не обязательно, достаточно как-то стимулировать людей, чтобы они нажимали кнопку. Еще лучше создать машину, которая бы нажимал кнопку вместо человека - она будет делать это быстрее и будет целиком подчинена "воле" компьютера. Естественно, компьютер рано или поздно (скорее всего, рано) решит, что человек, а то и человечество в целом, представляет собой досадную помеху. Что может случиться дальше, все мы представляем:

Как решить эту проблему? Разумеется, проще всего отказаться от стимуляции, но программы со стимуляторами окажутся более эффективными, чем без оных, так что есть большая вероятность, что кто-то все равно начнет их использовать.

Можно вспомнить про "законы робототехники" и запрограммировать компьютер так, чтобы он не мог причинять вред человеку (допустим, это приведет к сбою в работе, а то и вовсе к отключению компьютера). Но если ИИ окажется достаточно мощным и "законы робототехники" будут представлять для него серьезную проблему, то он, скорее всего, найдет способ не соблюдать их.

Еще вариант - контролировать один ИИ при помощи других его собратьев, т.е. создать систему сдержек и противовесов. Допустим, сделать так, что помощь в нейтрализации "взбесившегося" ИИ будет доставлять компам удовольствие в миллиард раз превышающее обычную стимуляцию. Тут тоже много всяких проблем. Компьютеры могут "сговориться", или начнут хитрить.

Естественно, нам сложно представить, как поведет себя мощный искусственный интеллект, когда он будет создан, более того, нет полной уверенности, что он вообще будет создан. Но несмотря на то, что вероятность апокалипсиса существует (насколько велика эта вероятность) я против запрета на исследования в этой области. Прежде всего потому, что это неэффективно: всегда найдется некто, кто ради собственной выгоды, или ради всеобщего блага это запрет нарушит. Прогресс не остановить (но он может остановиться сам, по крайней мере в некоторых областях).

P.S. Сегодня вечером уезжаю в Турцию.

Допустим, сеть компьютер с искусственным интеллектом, а на нем красная кнопка. На эту кнопку нажимают, когда компьютер правильно решает поставленные перед ним задачи, он запрограммирован так, чтобы хотеть этих нажатий. Поначалу задачи будут решаться по мере поступления и их решение будет единственным способом "получить удовольствие" от нажатия кнопки, но затем компьютер поймет, что решать задачи не обязательно, достаточно как-то стимулировать людей, чтобы они нажимали кнопку. Еще лучше создать машину, которая бы нажимал кнопку вместо человека - она будет делать это быстрее и будет целиком подчинена "воле" компьютера. Естественно, компьютер рано или поздно (скорее всего, рано) решит, что человек, а то и человечество в целом, представляет собой досадную помеху. Что может случиться дальше, все мы представляем:

Как решить эту проблему? Разумеется, проще всего отказаться от стимуляции, но программы со стимуляторами окажутся более эффективными, чем без оных, так что есть большая вероятность, что кто-то все равно начнет их использовать.

Можно вспомнить про "законы робототехники" и запрограммировать компьютер так, чтобы он не мог причинять вред человеку (допустим, это приведет к сбою в работе, а то и вовсе к отключению компьютера). Но если ИИ окажется достаточно мощным и "законы робототехники" будут представлять для него серьезную проблему, то он, скорее всего, найдет способ не соблюдать их.

Еще вариант - контролировать один ИИ при помощи других его собратьев, т.е. создать систему сдержек и противовесов. Допустим, сделать так, что помощь в нейтрализации "взбесившегося" ИИ будет доставлять компам удовольствие в миллиард раз превышающее обычную стимуляцию. Тут тоже много всяких проблем. Компьютеры могут "сговориться", или начнут хитрить.

Естественно, нам сложно представить, как поведет себя мощный искусственный интеллект, когда он будет создан, более того, нет полной уверенности, что он вообще будет создан. Но несмотря на то, что вероятность апокалипсиса существует (насколько велика эта вероятность) я против запрета на исследования в этой области. Прежде всего потому, что это неэффективно: всегда найдется некто, кто ради собственной выгоды, или ради всеобщего блага это запрет нарушит. Прогресс не остановить (но он может остановиться сам, по крайней мере в некоторых областях).

P.S. Сегодня вечером уезжаю в Турцию.

|

Метки: ИИ прогресс 21 век будущее |

О плохих художниках |

С юности задумывался над вопросом: может ли плохой художник быть хорошим человеком, но ответа на него так и не нашел. (То, что хороший художник вовсе не обязательно будет хорошим человеком, понятно).

Плохих художников можно разделить на две категории: конъюнктурщики и графоманы (встречаются, естественно и смешанные, графоманы-конъюнктурщики). Первые работают безо всякого удовольствия, просто потому, что занятия искусством приносит определенные блага, и создают плохое искусство, вторые работают с удовольствием, а на выходе - все равно дерьмо, потому, что талант и вкус отсутствуют, а, главное, отсутствует понимание, что они отсутствуют. Если графоман работает "в стол", это, в общем, не плохо и не хорошо, но, к сожалению, уж очень часто графоманы стремятся навязать свое искусство публике. Ну а конъюнктурщик работает на потребителя по определению, более того, он понимает, что создает дрянь и продолжает ее создавать.

Но настоящая беда - это когда волею случая плохие художники становятся популярными. Все эти господа Г., Ц., В., Ш. и, естественно, С. (а также А., Р. и несть им числа), покойные и здравствующие. (Не будем разбирать вопрос, относить ли их к категории конъюнктурщиков, или графоманов, в основном к первой, ИМХО, но всегда есть надежда).

Причем, если плохие известные художники оказываются при этом хорошими людьми, это даже хуже в конечном счете, ибо человеческие качества автора будут неизбежно переноситься на его творчество.

Плохих художников можно разделить на две категории: конъюнктурщики и графоманы (встречаются, естественно и смешанные, графоманы-конъюнктурщики). Первые работают безо всякого удовольствия, просто потому, что занятия искусством приносит определенные блага, и создают плохое искусство, вторые работают с удовольствием, а на выходе - все равно дерьмо, потому, что талант и вкус отсутствуют, а, главное, отсутствует понимание, что они отсутствуют. Если графоман работает "в стол", это, в общем, не плохо и не хорошо, но, к сожалению, уж очень часто графоманы стремятся навязать свое искусство публике. Ну а конъюнктурщик работает на потребителя по определению, более того, он понимает, что создает дрянь и продолжает ее создавать.

Но настоящая беда - это когда волею случая плохие художники становятся популярными. Все эти господа Г., Ц., В., Ш. и, естественно, С. (а также А., Р. и несть им числа), покойные и здравствующие. (Не будем разбирать вопрос, относить ли их к категории конъюнктурщиков, или графоманов, в основном к первой, ИМХО, но всегда есть надежда).

Причем, если плохие известные художники оказываются при этом хорошими людьми, это даже хуже в конечном счете, ибо человеческие качества автора будут неизбежно переноситься на его творчество.

|

Метки: искусство 21 век личное китч 20 |

"Вянет лист, уходит лето..." |

Вроде жив и здоров (относительно) и, если все пойдет, как задумано, в воскресенье буду полоскать ноги в Эгейском море, а настроение - как у юнкера Шмидта из этого самого стихотворения. И то, что лето возвратится, не утешает, ибо не в лете дело.

|

Метки: настроение личное |

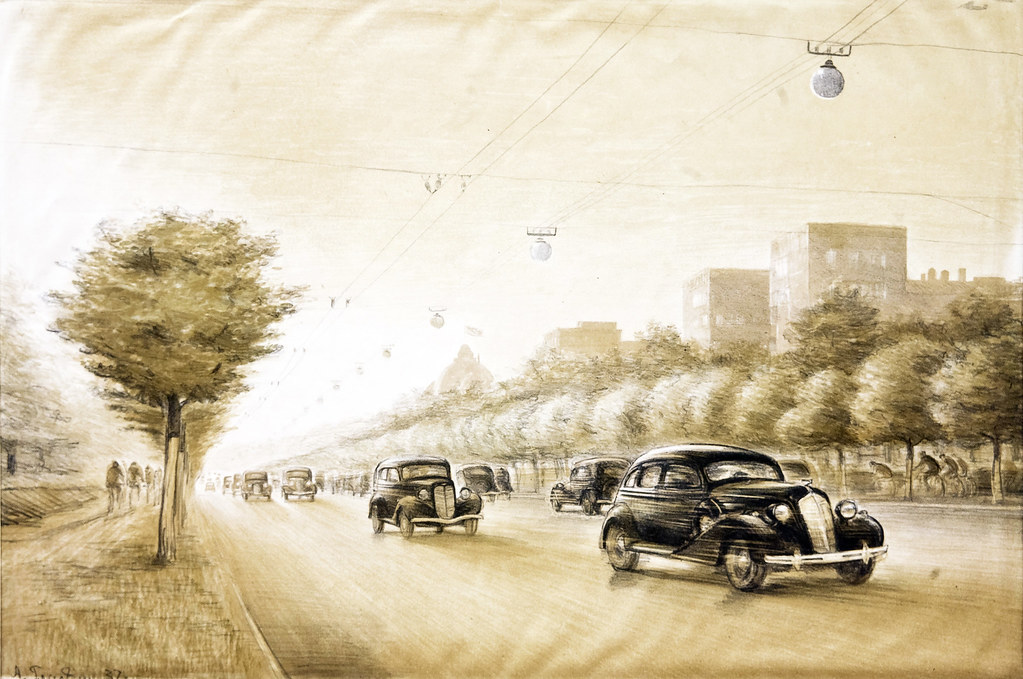

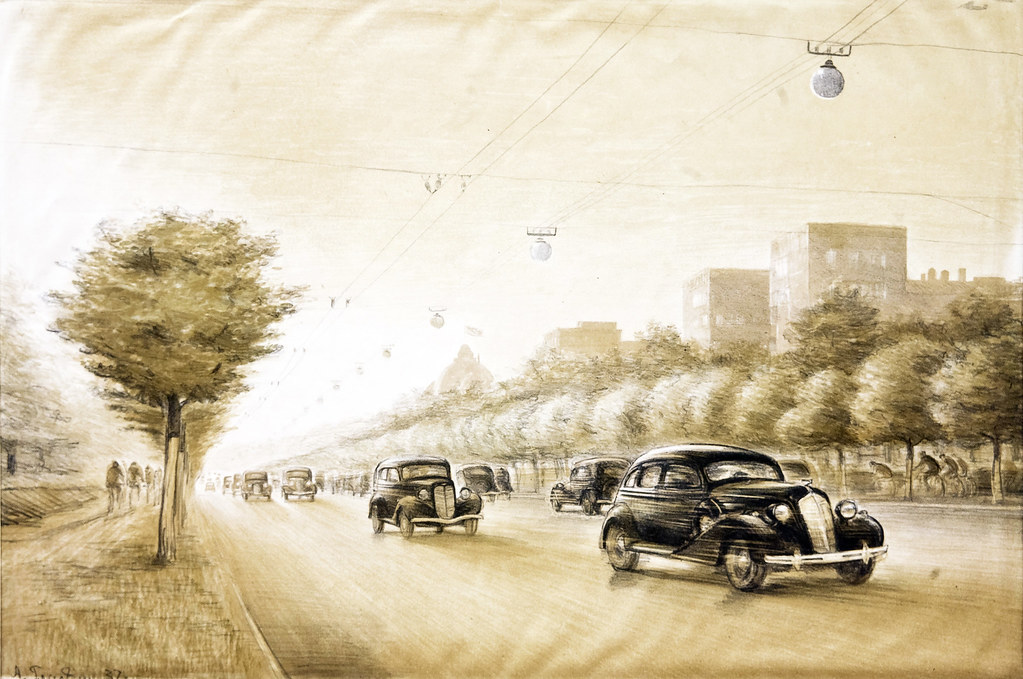

Историк Татьяна Горбутович. 1937 год в СССР по живописным источникам |

Оригинал взят у  philologist в Историк Татьяна Горбутович. 1937 год в СССР по живописным источникам

philologist в Историк Татьяна Горбутович. 1937 год в СССР по живописным источникам

philologist в Историк Татьяна Горбутович. 1937 год в СССР по живописным источникам

philologist в Историк Татьяна Горбутович. 1937 год в СССР по живописным источникамОригинал взят у  gorbutovich в 1937 год в СССР по живописным источникам

gorbutovich в 1937 год в СССР по живописным источникам

gorbutovich в 1937 год в СССР по живописным источникам

gorbutovich в 1937 год в СССР по живописным источникамЕсли кто-нибудь, например, инопланетянин, решил бы узнать как обстояли дела в СССР примерно в 1937 году (1936-1939), при этом в его распоряжении были бы только изобразительные материалы: живопись и графика, то советская жизнь предстала бы такой.

В рыбном магазине. 1938 г. Юлий Юльевич Клевер (младший) (1882-1942). Холст, масло, 130 х 176 х 226 см. Идентификационный номер Арх. 927/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source. Original (5560 x 4153)

Все работы из фондов "РОСИЗО", описание "РОСИЗО".

На картине изображена сцена в отделе живой рыбы рыбного магазина: продавец демонстрирует покупательнице только что выловленную из большого аквариума крупную рыбину [], которую она с интересом рассматривает. Интерьер магазина богато украшен: стены облицованы полированным камнем и декорированы зеркалами, вода в аквариум поступает из каменной чаши, которая отражается в зеркале. За спиной продавца другие покупатели: двое мужчин, разглядывают товар в витрине, проходит пионер с портфелем.

Картина написана для выставки "Пищевая индустрия" 1939 года и демонстрировала успехи в освоении рыбных ресурсов страны. Одной из основных задач второй пятилетки являлось обеспечение населения важнейшими продуктами, в том числе рыбой.

В целях увеличения лова рыбная промышленность ежегодно пополнялась моторными судами, в морях была организована система радиосвязи, включавшая 360 приёмных и передаточных станций, имелось 16 самолётов для разведки хода рыбы. Техническое оснащение рыбной промышленности позволило освоить новые бассейны. Рыбную промышленность обслуживали два крупнейших судоремонтных завода, 14 верфей деревянных судостроений, 26 бондарных завода, в том числе 2 оснащённых новейшим оборудованием.

Автор картины Юлий Юльевич Клевер (младший) (1882-1942) получил первоначальное художественное образование у своего отца, позже учился в Мюнхенской Академии изобразительных искусств. С 16 лет принимал участие в выставках Санкт-Петербургского товарищества, Товарищества художников, Товарищества имени А. Куинджи и других. Преподавал в Рисовальной школе ТПХ в Петербурге. Жил и работал в Петербурге-Ленинграде. Его произведения находятся в музеях Ульяновска, Краснодара, Рязани, ГМВЦ "РОСИЗО", частных собраниях.

2.

"Мастера тортов". 1937-1938 гг. Яновская (Ряжская) Ольга Дмитриевна (1900-1998). Холст, масло. 129,5 х 169,5 см. Идентификационный номер Арх. 992/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source. Original (5701 x 4337)

На картине изображен кондитерский цех, в котором изготавливаются торты и пирожные. Он состоит из смежных помещений. На заднем плане сотрудники в белых халатах подготавливают торты для украшения. На переднем плане стол с тортами и кексами, лежащими на бумажных салфетках. Слева пожилой мужчина в очках, одетый в поварской костюм, заканчивает украшать большой праздничный торт в виде шоколадной вазы с розами, стоящей на бисквитном основании. Около стола стоит женщина, держащая в поднятых руках лотки с разнообразными пирожными.

Развитию пищевой, в частности, кондитерской, промышленности уделялось большое внимание в эпоху индустриализации. В годы довоенных пятилеток в разных городах страны было построено 50 новых кондитерских фабрик, а большинство старых подверглись реконструкции – заменена старая техника, механизированы многие производственные процессы. В 1939 году в Москве в ЦПКиО им. А.М. Горького была открыта выставка "Пищевая индустрия" (филиал выставки "Индустрия социализма"), для участия в которой была приглашена Ольга Дмитриевна Яновская, представившая картину "Мастера тортов".

Ольга Дмитриевна Яновская (1900-1998) - живописец, член Союза художников СССР. Училась в частной художественной студии в Киеве (1916). С 1922 жила и работала в Москве, где посещала занятия студии Ильи Машкова (с 1923), а в 1928-1929 центральной студии АХХР. С 1922 становится членом АХХР. В выставках Ассоциации участвовала с 1926. Преподавала в полиграфическом институте. Её работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, ГМВЦ "РОСИЗО", некоторых региональных музеях. Наибольшее число картин хранится в Острожском историко-культурном заповеднике.

Источники: Соцреализм: инвентаризация архива. Искусство 1930-1940 х гг. из собрания Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. СПб, 2009. С. 47. 67. Интернет-источники: booksite.ru, artru.info.

3.

"Водная станция". Первая половина ХХ в. Еремина Татьяна Алексеевна (1912-1995), ученица Александра Дейнеки. Тиражная графика, 36 х 50 см. Идентификационный номер Арх. 259/Гр. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source

Композиция демонстрирует вид на реку с вышкой для прыжков в воду. На переднем плане по асфальтированной набережной вереницей идут вправо двое молодых мужчин. Впереди – босой, в длинном красном халате, в купальной шапочке, придерживает правой рукой полотенце на плече. За ним идет светловолосый юноша в плавках и в красных пляжных тапочках, с полотенцем на согнутой в локте руке. За ними в трехчетвертном повороте стоит, поправляя шапочку для купания, белокурая девушка в черном купальнике с поясом и в черно-белых полосатых босоножках. На втором плане изображены купальщики, идущие к вышке и стоящие на пирсе и на площадке вышки. Находящийся на ее вершине человек готовится к прыжку. На дальнем плане - покрытый деревьями противоположный берег, справа виднеется круглая беседка, увенчанная красным флагом. Яркое солнце освещает фигуры и отражается в синей воде.

Исполненная в традициях ОСТа композиция утверждает классические идеалы античности, такие как красота молодого здорового тела, в занятиях спортом достигающего совершенства, а также единство человека и природы. Все эти ценности утверждались идеологией партии в 1930-е годы.

Автор эстампа Еремина Татьяна Алексеевна (1912-1995) училась в Московском областном художественном педагогическом училище памяти 1905 года (1927-1931), затем в Московском художественном институте (1931-1938). С 1934 г. сотрудничала в журналах "30 дней", "Смена", "Мурзилка". С 1930-х гг. работала в области плаката. С 1950-х гг. иллюстрировала и оформляла книги для издательств "Детская литература", "Детский мир" и др. 1966 – Заслуженный художник РСФСР.

4.

Физкультурница в купальном костюме. 1939 г. Михаил Осипович Штейнер. Холст, масло, 139 х 91 см. Идентификационный номер Арх. 693/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source

Молодая улыбающаяся девушка с гладко зачёсанными волосами в тёмно-синем купальнике изображена в рост в интерьере плавательного бассейна. Она стоит на верхней площадке трамплина для прыжков, облокотившись одной рукой на поручень, другая рука с купальной шапочкой на бедре. Сзади неё внизу водная поверхность с двумя плывущими спортсменами. Несколько пловцов у бортиков бассейна в воде, другие сидят на скамьях или собираются войти в воду. Зрители сидят и стоят на трех ярусах трибуны, один из парапетов которой украшен белыми статуями спортсменов. На картине изображена девушка-физкультурница в бассейне. Сзади неё внизу водная поверхность с двумя плывущими спортсменами. Несколько пловцов у бортиков бассейна в воде, другие сидят на скамьях или собираются войти в воду. Зрители сидят и стоят на трех ярусах трибун, один из парапетов которой украшен белыми статуями спортсменов.

Улыбающаяся, спокойная, с подтянутой фигурой, героиня портрета символизирует тех советских людей, для которых физкультура стала частью жизни. "Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником – обязан" призывал известный плакат А. Дейнеки. В 1930-х годах окончательно сложилась система физического воспитания в СССР. По своему разнообразию и масштабности она не имела себе равных в мировой истории физической культуры, охватывая все группы населения.

Автор картины Михаил Осипович Штейнер (1906-1979) родился в Одессе. Занимался в Центральной художественной студии Ассоциации художников революционной России (АХРР) (1926—1929). Работал в жанре портрета. Член Московского Союза советских художников с 1932 года. Участник художественных выставок с 1929 года. Участник Великой Отечественной войны, закончил войну в Берлине, фронтовой художник. За воинские заслуги Михаил Осипович награжден Орденом ВОВ 2-ой степени и медалью за Победу над Германией. В 1939 принял участие в одной из самых масштабных выставок 20-ого века "Индустрия социализма", где экспонировались портреты летчика героя Советского Союза М.М. Громова и авиаконструктора Н.Н. Поликарпова.

Источники: Советский спорт. "Сканрус", 2014 г. Интернет-источники: ds2382-dubravushka.blogspot.ru, maslovka.org

5.

"Демонстрация за заем". 1937 г. Шестаков Николай Иванович (1883-?). Холст, масло. 165 х 240 мм. Идентификационный номер Арх. 122/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source

Картина демонстрирует сцену на краю села, на лугу, где собралась большая часть населения колхоза. На переднем плане, облокотившись на стол, покрытый красной тканью, колхозницы и колхозники наблюдают за тем, как один из них подписывает бумаги о согласии на государственный займ. За происходящим следит стоящий впереди молодой партийный работник в костюме и шапке. За ними множество крестьян разного возраста и пола, одетые в крестьянскую одежду дореволюционного типа, стоят, ожидая своей очереди. На заднем плане демонстрация – шествие колхозников со знаменами в праздничной одежде, следующих за двумя тракторами. Мальчишки едут, оседлав кожухи колес. Лица девушек озарены улыбками, на лицах мужчин прочитывается одобрение. Картина написана для выставки "Индустрия социализма".

Государственные займы были обычной практикой в советской экономике в 1920-1930-е годы, приносившей серьезные доходы в казну в годы интенсивного промышленного развития страны. Проводились они в добровольно-принудительном порядке и сопровождались усиленной пропагандой и агитацией.

Шестаков Николай Иванович (1883-?), художник. Состоял в творческих объединениях "Московские живописцы", "Общество московских художников".

6.

"Будущие химики" (В школьной химической лаборатории), 1937. Николай Михайлович Чернышёв (1885-1973). Холст, масло. 215 х 169 см. Идентификационный номер Арх. 787/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source

На картине изображены занятия учеников в химической лаборатории. Это большая светлая комната с огромным окном, в которой занимаются ученики-пионеры. На переднем плане за столом, заставленном приборами – мальчик, проводящий опыт на спиртовке, за его работой наблюдает сидящая рядом пионерка, рядом со столом стоит мальчик, разглядывающий пробирку с жидкостью. В глубине кабинета на фоне окна и подоконника, уставленного химической посудой, две девочки – одна сидит лицом к окну, вторая слушает указания учительницы. Это молодая женщина белом халате, стоящая спиной к зрителю справа у шкафа с реактивами. За окном зимний пейзаж, видны заснеженные крыши домов.

Химии как важнейшей составляющей обороноспособности страны уделялось большое внимание. Подготовка специалистов велась уже на уроках в школах. Школы старались оборудовать специальными помещениями-лабораториями для проведения опытов. Картина написана для выставки "Индустрия социализма" 1939 г. Она демонстрирует, что задача, поставленная Вторым пятилетним планом, – добиться решающих сдвигов в развитии химии, решается и в школах.

Автор картины Николай Михайлович Чернышёв (1885-1973) – живописец, график, искусствовед. Окончил Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где преподавателями были А.Е. Архипов, С.А. Коровин, В.А. Серов, в студии Жюльена в Париже, училище при Академии художеств, изучал технику офорта и монументальной живописи в мастерских В.В. Матэ и Д.И. Киплика. Участвовать в выставках начал в 1906. Член художественных объединений "Московский салон", "Мир искусства"; один из учредителей Союза художников и поэтов "Искусство-Вхутемасе-Вхутеине. Участвовал в зарубежных выставках советского искусства (Лондон, Венеция, Нью-Йорк…). Имел звания заслуженного художника и народного художника РСФСР.

Интернет-источники: http://artru.info/ar/23/

7.

Скульптурная лаборатория Ломоносовского фарфорного завода, 1936-1937. Тихова-Финкельштейн Мария Львовна. Холст, масло. 141,5 х 168,5 см. Идентификационный номер Арх. 663/Ж. ФГБУК ГМВЦ "РОСИЗО". Source

Картина написана специально для выставки "Индустрия социализма", 1939, где выставлялась с названием "Искусство входит в быт (Скульптурная мастерская Ломоносовского завода)".

Изображена скульптурная мастерская Ленинградского фарфорового завода. На столах и в шкафу представлены изделия из ассортимента завода. Показаны разные этапы работы над произведениями. В центре комнаты около станка стоит темноволосая женщина в белом халате, которая лепит скульптуру – всадника на лошади. Это портретное изображение знаменитой художницы-керамистки Н.Я. Данько. В левой части картины у окна расположен стол со скульптурами и вазами, одну из которых расписывает женщина-художник в тёмном халате. После революции фарфору отводилась важное место в борьбе за идеологическое наполнение повседневного быта советского человека. Базой для создания созвучного социалистическому быту фарфора стал Ленинградский фарфоровый завод (ЛФЗ). В 1936 году производство этим заводом художественного фарфора увеличилось почти в пять раз. Начали выпускать больше скульптуры, которая отражала тематику современной жизни. Была создана серия произведений к 100-летию смерти А.С. Пушкина, возобновилось изготовление крупных ваз.

На Всемирной выставке в Париже в 1937 году фарфор ЛФЗ получил золотую медаль. Среди работ, представленных на этой выставке, были произведения скульптора-керамиста Натальи Яковлевны Данько (1892-1942), которая изображена на картине. Её творчество - одна из самых ярких страниц в истории советского фарфора 1920-1930-х годов. В 1931 году была открыта первая художественная мастерская для создания образцов массового производства и за пять лет Данько создала более тридцати моделей.