tito0107 - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Церкви в селах Ковалёво и Незнаново |

Округа Нерехты издавна была плотно заселена. Историю многих сел и деревень можно проследить до начала 17-16 вв. и даже раньше, но от тех времен не осталось никаких памятников. Древнейшие сохранившиеся церкви датируются второй половиной 17 века, большинство же относится уже к следующему столетию, причем тоже второй его половине. Пожалуй, концентрациях храмов в бывшем Нерехтском уезде* была выше, чем где-либо в Костромской губернии, и, что особенно хорошо, многие из них пережили советское время. А вот переживут ли наше время - сказать сложно, ибо села, где они стояли, зачастую необитаемы и церкви (единственное, что от этих сел осталось) постепенно разрушаются, а подобраться к ним очень сложно.

В этом посте - два храма 18 века, которым повезло больше, чем другим.

Подхожу к деревне Ковалево. Этот снимок сделан с вершины пологого холма, с которого видно округу на многие километры.

Вот, например, Успенская церковь села Тетеринского, до нее почти десять километров по прямой. Церковь знаменитая, но добраться до нее так и не получилось.

А это - Богоявленская ц. села Ковалево

Церковь была освящена в 1778 г. Колокольня находится в лесах уже лет двадцать, к самому храму сложно подобраться вплотную из-за высокой крапивы. Культурный слой за истекшие столетия сильно поднялся.

Вокруг церкви - кладбище. Интересное двойное надгробие нач. 20 в., но кто под ним был погребен - сейчас уже не узнаешь.

Запоминающаяся деталь - барочное оформление южного портала. Вот так оно выглядит без травы.

Наличники также имеют типичную для русского барокко форму

Рядом с церковью - заброшенный и разрушающийся дом священника нач. 20 в. Интересные наличники, впрочем, наличники, вообще одна из основных достопримечательностей Нерехты.

Далее иду несколько километров из Ковалева в Незнаново. Тут я сделал глупость. Изначально я планировал посетить деревню Выголово и Троицкую церковь в ней (и посетил, об этом рассказ в следующих постах). Незнаново лежит в нескольких сотнях метров в стороне от дороги в Выголово, так что я решил туда зайти на обратном пути. До Выголова дошел легко и решил зайти еще и в Ковалево. Оттуда - довольно приличная дорога до Нерехты, но жадность впечатлений обуяла меня и я решил Незнаново посетить, но не возвращаясь в Выголово, а свернуть с дороги Ковалево-Нерехта, пересечь железнодорожные пути и около полутора километров топать по полному бездорожью.

Найдете здесь колеи? Викимапия, кстати, не показывает дорогу, там, где она есть и показывает там, где нет.

Впрочем, Никольская ц. в селе Незнаново стоила этих мытарств

Церковь была возведена почти в то же время, что и ковалёвская (освящена в 1784 г.), но ее стиль уже можно охарактеризовать, как переходный к классицизму. Впрочем, сложная профилировка стен еще барочная, этакое строго барокко. Как и Богоявленская ц. в Ковалево ее начали реставрировать в 90-е гг., но здесь довели дело до конца.

Два памятника конца 19 в.

Колокольня напоминает колокольню ц. Преображения в Нерехте и колокольню ц. Спаса в Рядах в Костроме - творения Степана Воротилова, так что я не стал бы исключать его участие в постройке этой церкви (или участие его последователей).

Северный придел во имя Василия Великого был возведен в сер. 19 в.

Уж не является ли этот Борис Александрович отдаленным потомком Степана Андреевича Воротилова?

Сама деревня Незнаново очень живописная, почти до пасторальности. Но о деревнях будет отдельный пост, надеюсь.

*Значительная часть земель, входивших в него, ныне в составе Ивановской области

В этом посте - два храма 18 века, которым повезло больше, чем другим.

Подхожу к деревне Ковалево. Этот снимок сделан с вершины пологого холма, с которого видно округу на многие километры.

Вот, например, Успенская церковь села Тетеринского, до нее почти десять километров по прямой. Церковь знаменитая, но добраться до нее так и не получилось.

А это - Богоявленская ц. села Ковалево

Церковь была освящена в 1778 г. Колокольня находится в лесах уже лет двадцать, к самому храму сложно подобраться вплотную из-за высокой крапивы. Культурный слой за истекшие столетия сильно поднялся.

Вокруг церкви - кладбище. Интересное двойное надгробие нач. 20 в., но кто под ним был погребен - сейчас уже не узнаешь.

Запоминающаяся деталь - барочное оформление южного портала. Вот так оно выглядит без травы.

Наличники также имеют типичную для русского барокко форму

Рядом с церковью - заброшенный и разрушающийся дом священника нач. 20 в. Интересные наличники, впрочем, наличники, вообще одна из основных достопримечательностей Нерехты.

Далее иду несколько километров из Ковалева в Незнаново. Тут я сделал глупость. Изначально я планировал посетить деревню Выголово и Троицкую церковь в ней (и посетил, об этом рассказ в следующих постах). Незнаново лежит в нескольких сотнях метров в стороне от дороги в Выголово, так что я решил туда зайти на обратном пути. До Выголова дошел легко и решил зайти еще и в Ковалево. Оттуда - довольно приличная дорога до Нерехты, но жадность впечатлений обуяла меня и я решил Незнаново посетить, но не возвращаясь в Выголово, а свернуть с дороги Ковалево-Нерехта, пересечь железнодорожные пути и около полутора километров топать по полному бездорожью.

Найдете здесь колеи? Викимапия, кстати, не показывает дорогу, там, где она есть и показывает там, где нет.

Впрочем, Никольская ц. в селе Незнаново стоила этих мытарств

Церковь была возведена почти в то же время, что и ковалёвская (освящена в 1784 г.), но ее стиль уже можно охарактеризовать, как переходный к классицизму. Впрочем, сложная профилировка стен еще барочная, этакое строго барокко. Как и Богоявленская ц. в Ковалево ее начали реставрировать в 90-е гг., но здесь довели дело до конца.

Два памятника конца 19 в.

Колокольня напоминает колокольню ц. Преображения в Нерехте и колокольню ц. Спаса в Рядах в Костроме - творения Степана Воротилова, так что я не стал бы исключать его участие в постройке этой церкви (или участие его последователей).

Северный придел во имя Василия Великого был возведен в сер. 19 в.

Уж не является ли этот Борис Александрович отдаленным потомком Степана Андреевича Воротилова?

Сама деревня Незнаново очень живописная, почти до пасторальности. Но о деревнях будет отдельный пост, надеюсь.

*Значительная часть земель, входивших в него, ныне в составе Ивановской области

|

Метки: церкви барокко личное Нерехта 18 век |

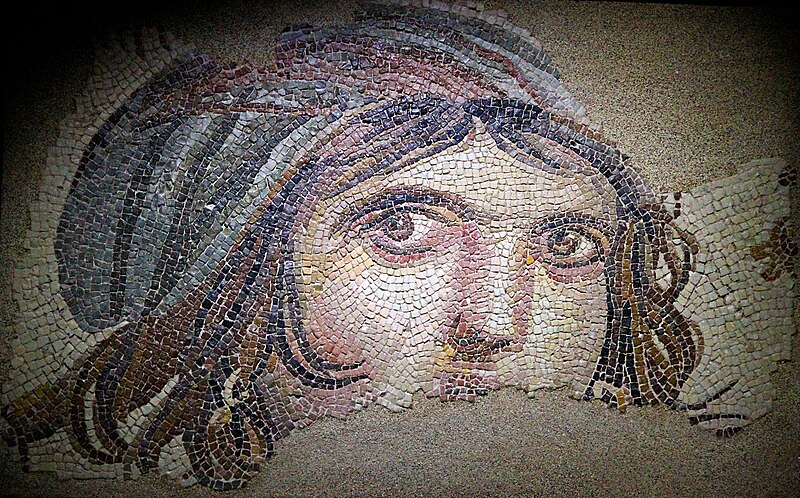

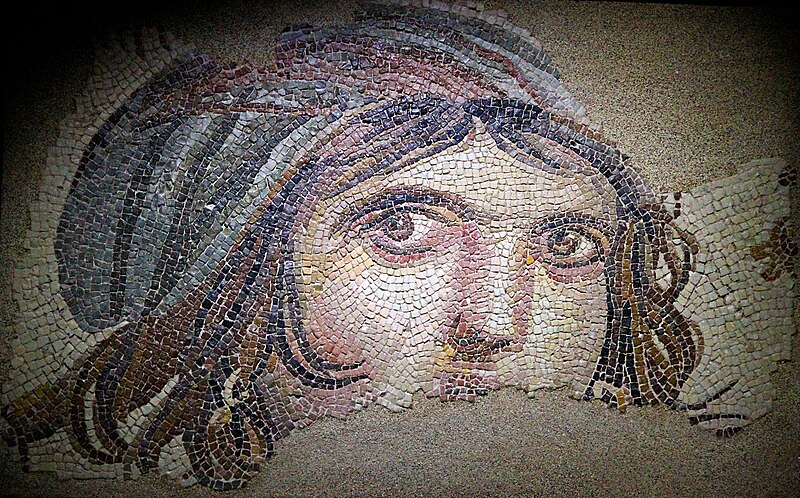

Лучшие античные мозаики |

Оригинал взят у  uchitelj в Лучшие античные мозаики

uchitelj в Лучшие античные мозаики

uchitelj в Лучшие античные мозаики

uchitelj в Лучшие античные мозаикиАнтичных мозаик сохранилось огромное количество - похоже, что полы всех домов Римской империи были устланы мозаиками - однако большинство из них весьма посредственного качества. Такие, как в этом посте встречаются значительно реже. Этот мой собственный рейтинг не претендует на объективность. Если кто-то захочет сюда что-то добавить - буду только рада. )

Первые полученные комментарии побудили уточнить, что речь пойдет только о сюжетных мозаиках, натюрморт и орнаменты здесь не рассматриваются.

8. На восьмом месте моего рейтинга - 3 прекрасные дамы - из Ципори, Зевгмы и Неаполя

Зевгма

"Монна Лиза" из Ципори, Израиль

Помпеи

7.Океан, Музей Антакьи

6. Похищение Европы, Аквилея

5. Несколько мозаик из музея Бардо, Тунис

4. Мозаики из Большого дворца в Константинополе

3. Помпейские мозаики из музея Неаполя

Музыканты

Артисты

Академия Платона

Мозаика Фрикса и Хелле

2.Нильский пейзаж из Палестрины

https://antik-mosaik.livejournal.com/106397.html

Мозаика из палаццо Массимо в Риме кажется ее фрагментом.

1. На первом месте вне конкуренции знаменитая мозаика "Битва при Иссе".

Если кто-то еще сомневается, сравните ее с фреской Пьеро делла Франческа. )

https://antik-mosaik.livejournal.com/22632.html

http://www.liveinternet.ru/users/3114582/post113329486

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mosaics_from_Pompeii_in_the_Museo_Archeologico_Nazionale_in_Naples?uselang=ru

https://antik-mosaik.livejournal.com/14323.html

https://antik-mosaik.livejournal.com/95296.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Roman_mosaics_in_the_Museo_archeologico_(Aquileia)?uselang=it

http://bulentozgoren.blogspot.ru/2014/02/antakya.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Roman_mosaics_in_the_Palazzo_Massimo_alle_Terme

Первые полученные комментарии побудили уточнить, что речь пойдет только о сюжетных мозаиках, натюрморт и орнаменты здесь не рассматриваются.

8. На восьмом месте моего рейтинга - 3 прекрасные дамы - из Ципори, Зевгмы и Неаполя

Зевгма

"Монна Лиза" из Ципори, Израиль

Помпеи

7.Океан, Музей Антакьи

6. Похищение Европы, Аквилея

5. Несколько мозаик из музея Бардо, Тунис

4. Мозаики из Большого дворца в Константинополе

3. Помпейские мозаики из музея Неаполя

Музыканты

Артисты

Академия Платона

Мозаика Фрикса и Хелле

2.Нильский пейзаж из Палестрины

https://antik-mosaik.livejournal.com/106397.html

Мозаика из палаццо Массимо в Риме кажется ее фрагментом.

1. На первом месте вне конкуренции знаменитая мозаика "Битва при Иссе".

Если кто-то еще сомневается, сравните ее с фреской Пьеро делла Франческа. )

https://antik-mosaik.livejournal.com/22632.html

http://www.liveinternet.ru/users/3114582/post113329486

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Mosaics_from_Pompeii_in_the_Museo_Archeologico_Nazionale_in_Naples?uselang=ru

https://antik-mosaik.livejournal.com/14323.html

https://antik-mosaik.livejournal.com/95296.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Roman_mosaics_in_the_Museo_archeologico_(Aquileia)?uselang=it

http://bulentozgoren.blogspot.ru/2014/02/antakya.html

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ancient_Roman_mosaics_in_the_Palazzo_Massimo_alle_Terme

|

Метки: мозаика livejournal Рим античность |

три закона роботехники |

Одно непонятно: что в этой комиссии делал теологи? Философы - ладно. Смотря, какие философы...

Оригинал взят у mi3ch в три закона роботехники

mi3ch в три закона роботехники

В Германии разработали этический кодекс для автомобилей без водителя. Коротко их можно описать следующим образом — человеческая жизнь важнее жизни животного и сохранности собственности. При этом жизнь пешехода важна по определению, независимо от возраста, пола и состояния здоровья.

В комиссию по этике автономного вождения вошло 14 экспертов, включая специалистов по дорожному движению, теологов, философов и представителей автомобильных компаний. Свод из 20 этических норм представил министр транспорта ФРГ Александр Добриндт.

Согласно новым правилам, беспилотные автомобили должны любой ценой сохранять жизнь и здоровье человека, даже если ради этого придется убить животное или повредить чье-то имущество.

Если возникает аварийная ситуация с участием пешехода, которую нельзя избежать, то робомобиль не имеет право выбора. Жизнь любого человека обладает ценностью, поэтому машина не может сбить пожилого пешехода, чтобы спасти ребенка. Любые предпочтения по полу, расе, возрасту и состоянию здоровья недопустимы.

В Германии разрешили автопилотам ездить на общих дорогах только при одном условии: водитель будет по-прежнему находиться за рулем и должен быть готов в критической ситуации взять управление на себя. Например, в случае прокола колеса. Самоуправляемый автомобиль должен быть оборудован "черным ящиком" – наподобие тех, что устанавливаются в самолетах. Он будет записывать маршрут, отмечать, в какой момент машиной управлял водитель, а в какой – искусственный интеллект. В случае аварии это поможет определить, кто несет ответственность – производитель автопилота или водитель.

Оригинал взят у

mi3ch в три закона роботехники

mi3ch в три закона роботехники

В Германии разработали этический кодекс для автомобилей без водителя. Коротко их можно описать следующим образом — человеческая жизнь важнее жизни животного и сохранности собственности. При этом жизнь пешехода важна по определению, независимо от возраста, пола и состояния здоровья.

В комиссию по этике автономного вождения вошло 14 экспертов, включая специалистов по дорожному движению, теологов, философов и представителей автомобильных компаний. Свод из 20 этических норм представил министр транспорта ФРГ Александр Добриндт.

Согласно новым правилам, беспилотные автомобили должны любой ценой сохранять жизнь и здоровье человека, даже если ради этого придется убить животное или повредить чье-то имущество.

Если возникает аварийная ситуация с участием пешехода, которую нельзя избежать, то робомобиль не имеет право выбора. Жизнь любого человека обладает ценностью, поэтому машина не может сбить пожилого пешехода, чтобы спасти ребенка. Любые предпочтения по полу, расе, возрасту и состоянию здоровья недопустимы.

В Германии разрешили автопилотам ездить на общих дорогах только при одном условии: водитель будет по-прежнему находиться за рулем и должен быть готов в критической ситуации взять управление на себя. Например, в случае прокола колеса. Самоуправляемый автомобиль должен быть оборудован "черным ящиком" – наподобие тех, что устанавливаются в самолетах. Он будет записывать маршрут, отмечать, в какой момент машиной управлял водитель, а в какой – искусственный интеллект. В случае аварии это поможет определить, кто несет ответственность – производитель автопилота или водитель.

|

Метки: livejournal 21 век общество техника |

Липовая коллекция: Айвазовский с конвейера |

Оригинал взят у  shakko_kitsune в Липовая коллекция: Айвазовский с конвейера

shakko_kitsune в Липовая коллекция: Айвазовский с конвейера

shakko_kitsune в Липовая коллекция: Айвазовский с конвейера

shakko_kitsune в Липовая коллекция: Айвазовский с конвейераА вот еще история была в 2012 году. Российский коллекционер обнаружил в своем собрании фальшивые картины на 10 млн. долларов.

"Кустодиев", "Айвазовский", "Рерих", "Коровин"... все эти подписи оказались подложными. Он так обиделся, что устроил выставку впаренных ему подделок, вывесив рядом экспертные заключения всяких ученых искусствоведов, где было написано, что это подлинники. Еще рядом были помещены увеличенные фото поддельных автографов (в сравнении с оригиналами).

Выставка называлась "Шедевры подделки или Н/Х" ("н/х" значит "неизвестный художник"), и проходила в принадлежащем миллионеру частном музее Дом иконы на Спиридоновке - UPD 2017 года: музей сейчас закрыт на реконструкцию. Откопала свою старую рецензию на эту выставку: интересная штука.

***

Для владельца злосчастной коллекции, Игоря Возякова, эта история началась лет десять-пятнадцать назад. Тогда он собирал русское классическое искусство. Потом его разлюбил. Все, кроме десятка-другого громких имен, распродал. И переключился на иконопись. Сейчас его коллекцию можно увидеть в частном музее "Дом иконы на Спиридоновке", небольшой галерее рядом с особняком Рябушинского (музеем Горького). В залах на нескольких этажах развешаны иконы и выставлены предметы крестьянского быта. Один зал иногда пустует – он предназначен для временных выставок. Именно в нем этим летом Возяков собирался показать светскую живопись из своей коллекции. Перед выставкой отдал работы на экспертизу, хотя в 2000-х, при покупке, их уже проверяли.

Отдал для проформы, для очистки совести. Результаты оказались кошмарными. Из 15 отосланных работ фальшивыми оказалось 9. За каждую из них было заплачено миллион-два долларов. Причем все они были куплены у одного и того же московского арт-дилера. Фамилию его в музее пока не называют. Делом сейчас занимаются юристы, готовят иск, хотя и надеются договориться мирным путем. UPD 2017 года: чем дело кончилось -- не знаю.

Разоблачения можно прочесть на копиях экспертных заключений, которые висят рядом с каждой подделкой. Эти листы превращают выставку из музея ошибок в чистый абсурд. Ведь рядом на таких же официальных бланках написано, что картины настоящие. Рядом с бланками увеличенные копии поддельных автографов художников.

Изменчивость экспертного мнения – одна из главных загадок выставки. Почему одни и те же люди дали противоположные заключения спустя несколько лет? Неужто они позабыли свое собственное мнение, глаз замылился – не узнали старого знакомца? Их официальные объяснения звучат штампованно. Тогда, мол, и экспертиза была не такая тщательная, и опыта не было, и на химический анализ с рентгеном не так полагались. Перед открытием выставки прошла пресс-конференция. Приглашенные искусствоведы на встречу с прессой не пришли.

Таких неприятных открытий в мире русского антиквариата наверняка множество. Однако выносить сор из избы в этой среде не принято. Чтобы не просто огласить такую историю, но вдобавок, сделать из нее выставочное шоу, надо, наверно, очень разозлиться. И еще быть уверенным, что твоей собственной репутации это не повредит. Так, летом 2010 года поступил Британский музей, устроив выставку разоблаченных фальшивок из своей коллекции. В "Доме иконы" говорят, что узнали об английском проекте уже после открытия своего. Игорь Возяков и директор музея Надежда Губина приглашают присоединиться других пострадавших, надеются, что их решение повлияет на ситуацию, и хотят даже повлиять на изменение законодательства. В таком случае порадуемся, что наши коллекционеры могут "держать удар" с британским хладнокровием и педагогической мстительностью. В общем, по-европейски культурно.

***

Теперь некоторые экспонаты:

"Танец среди мечей" Генриха Семирадского, проданный с авторской подписью как вариация аналогичной картины из Третьяковки. После экспертизы 2012 года – акварельная копия какого-то неизвестного любителя времен Семирадского, которому захотелось скопировать для себя картинку с голой девушкой. Подпись художника нанесена небрежно, причем при взгляде через микроскоп видно – в несколько приемов. Явный признак подделывания.

А вот это настоящая картина, которая в Третьяковке:

Двухметровая картина Рериха на варяжский сюжет "Гости прибыли". Судя по всему, написана в наши дни. Рерих верил в переселение душ, но наверняка не стал бы в новом рождении писать на древнерусскую тему, к которой охладел еще до революции.

Вдобавок это вообще коллаж (специалисты говорят "пастиш": термин из кулинарии, по-итальянски – "паштет"). Композиция украдена из его "Варяжского моря", фигуры воинов – из картины "Собирают дань", пассажир ладьи вырезан из "Садко", а паруса ладей, причем перерисованные с ошибками в снастях – из "Славян на Днепре".

Настоящие картины, послужившие источником коллажа:

Композиция украдена из его "Варяжского моря"

фигуры воинов – из картины "Собирают дань"

пассажир ладьи вырезан из "Садко"

паруса ладей, причем перерисованные с ошибками в снастях – из "Славян на Днепре"

"Причал" Алексея Боголюбова. Бланк Государственной Третьяковской галереи от 2004 года за подписью Галины Чурак и Лидии Гладковой – с утверждением, что картина настоящая.

А вот документ от 2012 года, от тех же Чурак и Гладковой. Теперь картина, по их словам, имеет "низкий художественный уровень исполнения, рентген не показал ничего общего с подлинниками Боголюбова. Авторство отклонено". Экспертная организация, впрочем, уже другая – Независимая экспертиза им. П.М. Третьякова. Государственные музеи теперь выдавать подобные документы не могут.

"Девочка в березовой роще" Кустодиева написана титановыми белилами, изобретенными позже 1919 года, которым картина подписана. Автограф художника намалеван поверх возрастных трещин на лаке. Почерк не очень похож. Сама картина явно придумана на основе карандашного наброска художника, напечатанного в каком-то каталоге. Но сделана топорно – никакой виртуозности, тонкости светотени, оттенков. Вывод – 2-я половина ХХ века.

(фото мое, сорри, что на коленке некоторые - еле нашла эту старую съемку. Но уж больно любопытно)

UPD: фотки псевдо-Айвазовского, Коровина и еще другие завтра выложу, сегодня просто не успеваю дообрабатывать.

"Кустодиев", "Айвазовский", "Рерих", "Коровин"... все эти подписи оказались подложными. Он так обиделся, что устроил выставку впаренных ему подделок, вывесив рядом экспертные заключения всяких ученых искусствоведов, где было написано, что это подлинники. Еще рядом были помещены увеличенные фото поддельных автографов (в сравнении с оригиналами).

Выставка называлась "Шедевры подделки или Н/Х" ("н/х" значит "неизвестный художник"), и проходила в принадлежащем миллионеру частном музее Дом иконы на Спиридоновке - UPD 2017 года: музей сейчас закрыт на реконструкцию. Откопала свою старую рецензию на эту выставку: интересная штука.

***

Для владельца злосчастной коллекции, Игоря Возякова, эта история началась лет десять-пятнадцать назад. Тогда он собирал русское классическое искусство. Потом его разлюбил. Все, кроме десятка-другого громких имен, распродал. И переключился на иконопись. Сейчас его коллекцию можно увидеть в частном музее "Дом иконы на Спиридоновке", небольшой галерее рядом с особняком Рябушинского (музеем Горького). В залах на нескольких этажах развешаны иконы и выставлены предметы крестьянского быта. Один зал иногда пустует – он предназначен для временных выставок. Именно в нем этим летом Возяков собирался показать светскую живопись из своей коллекции. Перед выставкой отдал работы на экспертизу, хотя в 2000-х, при покупке, их уже проверяли.

Отдал для проформы, для очистки совести. Результаты оказались кошмарными. Из 15 отосланных работ фальшивыми оказалось 9. За каждую из них было заплачено миллион-два долларов. Причем все они были куплены у одного и того же московского арт-дилера. Фамилию его в музее пока не называют. Делом сейчас занимаются юристы, готовят иск, хотя и надеются договориться мирным путем. UPD 2017 года: чем дело кончилось -- не знаю.

Разоблачения можно прочесть на копиях экспертных заключений, которые висят рядом с каждой подделкой. Эти листы превращают выставку из музея ошибок в чистый абсурд. Ведь рядом на таких же официальных бланках написано, что картины настоящие. Рядом с бланками увеличенные копии поддельных автографов художников.

Изменчивость экспертного мнения – одна из главных загадок выставки. Почему одни и те же люди дали противоположные заключения спустя несколько лет? Неужто они позабыли свое собственное мнение, глаз замылился – не узнали старого знакомца? Их официальные объяснения звучат штампованно. Тогда, мол, и экспертиза была не такая тщательная, и опыта не было, и на химический анализ с рентгеном не так полагались. Перед открытием выставки прошла пресс-конференция. Приглашенные искусствоведы на встречу с прессой не пришли.

Таких неприятных открытий в мире русского антиквариата наверняка множество. Однако выносить сор из избы в этой среде не принято. Чтобы не просто огласить такую историю, но вдобавок, сделать из нее выставочное шоу, надо, наверно, очень разозлиться. И еще быть уверенным, что твоей собственной репутации это не повредит. Так, летом 2010 года поступил Британский музей, устроив выставку разоблаченных фальшивок из своей коллекции. В "Доме иконы" говорят, что узнали об английском проекте уже после открытия своего. Игорь Возяков и директор музея Надежда Губина приглашают присоединиться других пострадавших, надеются, что их решение повлияет на ситуацию, и хотят даже повлиять на изменение законодательства. В таком случае порадуемся, что наши коллекционеры могут "держать удар" с британским хладнокровием и педагогической мстительностью. В общем, по-европейски культурно.

***

Теперь некоторые экспонаты:

"Танец среди мечей" Генриха Семирадского, проданный с авторской подписью как вариация аналогичной картины из Третьяковки. После экспертизы 2012 года – акварельная копия какого-то неизвестного любителя времен Семирадского, которому захотелось скопировать для себя картинку с голой девушкой. Подпись художника нанесена небрежно, причем при взгляде через микроскоп видно – в несколько приемов. Явный признак подделывания.

А вот это настоящая картина, которая в Третьяковке:

Двухметровая картина Рериха на варяжский сюжет "Гости прибыли". Судя по всему, написана в наши дни. Рерих верил в переселение душ, но наверняка не стал бы в новом рождении писать на древнерусскую тему, к которой охладел еще до революции.

Вдобавок это вообще коллаж (специалисты говорят "пастиш": термин из кулинарии, по-итальянски – "паштет"). Композиция украдена из его "Варяжского моря", фигуры воинов – из картины "Собирают дань", пассажир ладьи вырезан из "Садко", а паруса ладей, причем перерисованные с ошибками в снастях – из "Славян на Днепре".

Настоящие картины, послужившие источником коллажа:

Композиция украдена из его "Варяжского моря"

фигуры воинов – из картины "Собирают дань"

пассажир ладьи вырезан из "Садко"

паруса ладей, причем перерисованные с ошибками в снастях – из "Славян на Днепре"

"Причал" Алексея Боголюбова. Бланк Государственной Третьяковской галереи от 2004 года за подписью Галины Чурак и Лидии Гладковой – с утверждением, что картина настоящая.

А вот документ от 2012 года, от тех же Чурак и Гладковой. Теперь картина, по их словам, имеет "низкий художественный уровень исполнения, рентген не показал ничего общего с подлинниками Боголюбова. Авторство отклонено". Экспертная организация, впрочем, уже другая – Независимая экспертиза им. П.М. Третьякова. Государственные музеи теперь выдавать подобные документы не могут.

"Девочка в березовой роще" Кустодиева написана титановыми белилами, изобретенными позже 1919 года, которым картина подписана. Автограф художника намалеван поверх возрастных трещин на лаке. Почерк не очень похож. Сама картина явно придумана на основе карандашного наброска художника, напечатанного в каком-то каталоге. Но сделана топорно – никакой виртуозности, тонкости светотени, оттенков. Вывод – 2-я половина ХХ века.

(фото мое, сорри, что на коленке некоторые - еле нашла эту старую съемку. Но уж больно любопытно)

UPD: фотки псевдо-Айвазовского, Коровина и еще другие завтра выложу, сегодня просто не успеваю дообрабатывать.

|

Метки: livejournal живопись фальшивки 21 век |

ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. ПОРТОС И АРАМИС |

Оригинал взят у  roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. ПОРТОС И АРАМИС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. ПОРТОС И АРАМИС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. ПОРТОС И АРАМИС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. ПОРТОС И АРАМИСМессир Портос, а точнее — Исаак де Порто, происходил из беарнской дворянской протестантской семьи. Его дед Абрахам де Порто в 1590 году был распорядителем обедов (тогда это называлось "офицер кухни") при дворе короля Наварры Генриха IV — так что волчий аппетит литературного Портоса, можно сказать, имеет исторические корни. Его отец, также носивший имя Исаак, служил старшим нотариусом в Беарне. По некоторым данным, он был секретарем короля, то есть весьма важной персоной. Он активно скупал поместья и кончил тем, что получил дворянский титул. После этого он женился на мадемуазель де Броссе и имел от нее дочь Сару. Овдовев, в 1612 году он сочетался вторым браком с Анной д’Аррак, дочерью Бертрана д’Аррака из Гана и Розетт дю Коломе. Анна принесла ему полторы тысячи ливров приданого. Став богатым землевладельцем, отец нашего героя пользовался покровительством благородного герцога де Ла Форса, королевского наместника в Беарне.

Овдовев, в 1612 году он сочетался вторым браком с Анной д’Аррак, дочерью Бертрана д’Аррака из Гана и Розетт дю Коломе. Анна принесла ему полторы тысячи ливров приданого. Став богатым землевладельцем, отец нашего героя пользовался покровительством благородного герцога де Ла Форса, королевского наместника в Беарне.

Известно, например, что в 1619 году Исаак де Порто выкупил за 6250 франков у Пьера де л’Эглиза сеньорию Камтор. В 1654 году поместье было продано — на этот раз за 7000 франков — Франсуа д’Андуану. Наш Порто (он же литературный Портос) был младшим из троих детей Исаака де Порто; старше его были брат Жан и сестра Жанна, вышедшая в 1635 году за Давида де Форкада, сеньора де Домек де Донжен.

По сохранившимся записям историки знают дату и место крещения нашего героя — город По, 2 февраля 1617 года. Обычно в то время детей крестили на третий день после рождения, таким образом, можно предположить, что он родился в понедельник, 30 января 1617 года. Имя Портос, кстати, ему дал не Дюма, а де Куртиль, который совершенно справедливо посчитал, что Портос будет лучше, чем Порто, сочетаться с именами Атос и Арамис. А вот был ли реальный Исаак де Порто мушкетером — большой вопрос. Историкам, похоже, вообще мало что известно о начале его военной карьеры; гораздо больше сведений о его старшем брате, Жане де Порто. Некоторое время тот был инспектором войск и артиллерии в Беарне, а затем стал секретарем при Антуане де Гише, герцоге де Граммоне (в романе Дюма "Десять лет спустя" другом виконта де Бражелона становится граф де Гиш — сын того самого де Граммона). Кстати сказать, в 1670 году именно герцог де Граммон объявил о смерти "месье де Порто", то есть Жана де Порто.

Что касается Исаака де Порто, или Портоса, то он начал службу, поступив кадетом во Французскую гвардию господина дез Эссара. Франсуа дез Эссар был братом жены господина де Тревиля, который и дал нашему герою рекомендацию. Он служил в этой роте, когда в 1640 году в нее же поступил и д’Артаньян.

Как мы уже знаем, реальный д’Артаньян (он же Шарль де Батс де Кастельмор) прибыл в Париж пешком и первым, с кем ему удалось там познакомиться, был Исаак де Порто. Потом была кровопролитная "встреча" с гвардейцами кардинала, а потом д’Артаньян был направлен в роту дез Эссара. Вместе с Исааком де Порто они служили в ней до 1643 года. Почти наверняка они вместе воевали против испанцев. Де Куртиль описывает эти кампании очень подробно, но трудно сказать, что из его рассказа является вымыслом, а что — нет.

После окончания траура по умершему в 1643 году Людовику XIII был произведен новый набор в королевские мушкетеры. В числе счастливцев оказался Исаак де Порто (историк Жан-Кристиан Птифис, впрочем, утверждает, что "о его вступлении в мушкетеры ничего не известно, и можно задать себе вопрос, вступал ли он вообще в эту роту"). При этом д’Артаньян остался под началом дез Эссара. Короче говоря, если Исаак де Порто и стал мушкетером, то лишь в 1643 году, то есть в год смерти Армана д’Атоса, а быть мушкетерами одновременно все четыре романтических героя Александра Дюма никак не могли.

После этого следы Исаака де Порто теряются: доподлинно неизвестно, что с ним стало и когда он умер. Вероятно, он досрочно вышел в отставку и уехал в Гасконь. Возможно, это было следствие полученных на войне ранений. Вроде бы в 50-х годах он занимал незаметную должность хранителя боеприпасов гвардии в крепости Наварранс, а подобную должность обычно давали недееспособным военным.

Литературный герой Арамис, если верить тексту романа "Двадцать лет спустя", родился в 1605 году, а мушкетером стал в 1625 году. В конце романа он принял постриг в монастыре Нанси.

В 1648 году, в романе "Двадцать лет спустя", мы вновь встречаем его, в монастыре Нуази-ле-Сек, под именем аббата д’Эрбле. Он занят Фрондой и влюблен в мадам де Лонгвилль. Также мы находим его в "Виконте де Бражелоне" епископом Ваннским, затем генералом ордена иезуитов. В итоге он остался единственным выжившим из мушкетеров.

Александр Дюма сделал ловкого Арамиса полуаббатом-полумушкетером, одновременно участвующим в интригах и в военных действиях, потом епископом, генералом и даже испанским грандом, герцогом Аламеда. На самом деле ничего этого не было. Настоящий Арамис звался Анри д’Арамицем и родился примерно в 1620 году.

Как и Исаак де Порто, он принадлежал к протестантской семье, переменившей веру. С другой стороны, он принадлежал к старинному беарнскому роду — наверное, самому дворянскому из всех "трех мушкетерских" (точнее, четырех, учитывая не вполне чистое дворянское происхождение самого д’Артаньяна).

В 1381 году граф Гастон-Феб де Фуа пожаловал Жану д’Арамицу одноименное аббатство, которое стало наследственной собственностью рода.

Во время религиозных войн Арамицы участвовали во всех битвах в Нижней Наварре. Некий капитан гугенотов Пьер д’Арамиц заслужил в этих вооруженных столкновениях репутацию отчаянного бретера.

Этот человек — дед нашего героя — был женат на Луизе де Согюи, и от этого брака у них родилось трое детей: Феб, Марта и Шарль.

Марта вышла замуж за Жана де Пейрэ и стала, таким образом, матерью будущего графа де Тревиля. Шарль же женился на Катрин де Раг, дочери капитана Жана де Рага. После смерти старшего брата именно Шарль стал главой рода.

Шарль д’Арамиц был в начале XVII века сержантом в роте мушкетеров. Он-то и стал отцом нашего героя Анри д’Арамица.

Будучи двоюродным братом капитана мушкетеров, Анри д’Арамиц в мае 1640 года вступил в его роту. Мы не знаем, сколько лет он находился на службе, но десять лет спустя находим его в родных краях, где он 16 февраля 1650 года (возможно, это и была дата его окончания службы) женился на мадемуазель Жанне де Бонасс, семья которой владела замком Аретт.

От этого брака родилось четверо детей: два мальчика, Арман и Клеман, и две девочки (одну из них звали Луиза, а другая, по-видимому, умерла в раннем детстве). В апреле 1654 года, намереваясь вновь поехать в Париж, Анри д’Арамиц составил завещание, в котором главным наследником был назван его старший сын Арман. По всей видимости, из Парижа он все же вернулся, так как известно, что в феврале 1659 года он с женой присутствовал на одной свадьбе.

После этого его следы теряются, и нам неизвестна даже дата его смерти. В Арамисе Александра Дюма нет ничего исторического, кроме имени и идеи духовного призвания. Однако Анри д’Арамиц никогда не был аббатом, тем более — епископом. В книге де Куртиля Арамис не имел того характера и не был участником тех приключений, которые ему от щедрот своих приготовил Дюма, но достоверные черты, послужившие прототипом романисту, нашлись у Жака де Ротонди де Бикара, который упоминается в так называемых "Мемуарах д’Артаньяна".

Де Куртиль в своей книге от имени д’Артаньяна пишет, что у Портоса "было два брата в роте; одного из них звали Атос, а другого Арамис". Как мы теперь видим, Атос, Портос и Арамис не были братьями. Конечно, нельзя исключать, что д’Артаньян мог быть знаком с Атосом, Портосом и Арамисом: ведь беарнцы и гасконцы часто группировались в Париже в маленькие закрытые кланы, члены которых постоянно общались друг с другом.

Однако, в отличие от того, что написано в романах Александра Дюма, их совместные приключения (если они, конечно, имели место) длились недолго. Дело в том, что вся славная четверка теоретически могла общаться лишь несколько месяцев 1643 года. Но для Дюма это было не так важно. Он преследовал иные цели. По словам Андре Моруа, "прежде всего, он превратил мушкетеров, которых Гасьен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами, в легендарных героев, восхищающих нас и поныне".

Известно, например, что в 1619 году Исаак де Порто выкупил за 6250 франков у Пьера де л’Эглиза сеньорию Камтор. В 1654 году поместье было продано — на этот раз за 7000 франков — Франсуа д’Андуану. Наш Порто (он же литературный Портос) был младшим из троих детей Исаака де Порто; старше его были брат Жан и сестра Жанна, вышедшая в 1635 году за Давида де Форкада, сеньора де Домек де Донжен.

По сохранившимся записям историки знают дату и место крещения нашего героя — город По, 2 февраля 1617 года. Обычно в то время детей крестили на третий день после рождения, таким образом, можно предположить, что он родился в понедельник, 30 января 1617 года. Имя Портос, кстати, ему дал не Дюма, а де Куртиль, который совершенно справедливо посчитал, что Портос будет лучше, чем Порто, сочетаться с именами Атос и Арамис. А вот был ли реальный Исаак де Порто мушкетером — большой вопрос. Историкам, похоже, вообще мало что известно о начале его военной карьеры; гораздо больше сведений о его старшем брате, Жане де Порто. Некоторое время тот был инспектором войск и артиллерии в Беарне, а затем стал секретарем при Антуане де Гише, герцоге де Граммоне (в романе Дюма "Десять лет спустя" другом виконта де Бражелона становится граф де Гиш — сын того самого де Граммона). Кстати сказать, в 1670 году именно герцог де Граммон объявил о смерти "месье де Порто", то есть Жана де Порто.

Что касается Исаака де Порто, или Портоса, то он начал службу, поступив кадетом во Французскую гвардию господина дез Эссара. Франсуа дез Эссар был братом жены господина де Тревиля, который и дал нашему герою рекомендацию. Он служил в этой роте, когда в 1640 году в нее же поступил и д’Артаньян.

Как мы уже знаем, реальный д’Артаньян (он же Шарль де Батс де Кастельмор) прибыл в Париж пешком и первым, с кем ему удалось там познакомиться, был Исаак де Порто. Потом была кровопролитная "встреча" с гвардейцами кардинала, а потом д’Артаньян был направлен в роту дез Эссара. Вместе с Исааком де Порто они служили в ней до 1643 года. Почти наверняка они вместе воевали против испанцев. Де Куртиль описывает эти кампании очень подробно, но трудно сказать, что из его рассказа является вымыслом, а что — нет.

После окончания траура по умершему в 1643 году Людовику XIII был произведен новый набор в королевские мушкетеры. В числе счастливцев оказался Исаак де Порто (историк Жан-Кристиан Птифис, впрочем, утверждает, что "о его вступлении в мушкетеры ничего не известно, и можно задать себе вопрос, вступал ли он вообще в эту роту"). При этом д’Артаньян остался под началом дез Эссара. Короче говоря, если Исаак де Порто и стал мушкетером, то лишь в 1643 году, то есть в год смерти Армана д’Атоса, а быть мушкетерами одновременно все четыре романтических героя Александра Дюма никак не могли.

После этого следы Исаака де Порто теряются: доподлинно неизвестно, что с ним стало и когда он умер. Вероятно, он досрочно вышел в отставку и уехал в Гасконь. Возможно, это было следствие полученных на войне ранений. Вроде бы в 50-х годах он занимал незаметную должность хранителя боеприпасов гвардии в крепости Наварранс, а подобную должность обычно давали недееспособным военным.

Литературный герой Арамис, если верить тексту романа "Двадцать лет спустя", родился в 1605 году, а мушкетером стал в 1625 году. В конце романа он принял постриг в монастыре Нанси.

В 1648 году, в романе "Двадцать лет спустя", мы вновь встречаем его, в монастыре Нуази-ле-Сек, под именем аббата д’Эрбле. Он занят Фрондой и влюблен в мадам де Лонгвилль. Также мы находим его в "Виконте де Бражелоне" епископом Ваннским, затем генералом ордена иезуитов. В итоге он остался единственным выжившим из мушкетеров.

Александр Дюма сделал ловкого Арамиса полуаббатом-полумушкетером, одновременно участвующим в интригах и в военных действиях, потом епископом, генералом и даже испанским грандом, герцогом Аламеда. На самом деле ничего этого не было. Настоящий Арамис звался Анри д’Арамицем и родился примерно в 1620 году.

Как и Исаак де Порто, он принадлежал к протестантской семье, переменившей веру. С другой стороны, он принадлежал к старинному беарнскому роду — наверное, самому дворянскому из всех "трех мушкетерских" (точнее, четырех, учитывая не вполне чистое дворянское происхождение самого д’Артаньяна).

В 1381 году граф Гастон-Феб де Фуа пожаловал Жану д’Арамицу одноименное аббатство, которое стало наследственной собственностью рода.

Во время религиозных войн Арамицы участвовали во всех битвах в Нижней Наварре. Некий капитан гугенотов Пьер д’Арамиц заслужил в этих вооруженных столкновениях репутацию отчаянного бретера.

Этот человек — дед нашего героя — был женат на Луизе де Согюи, и от этого брака у них родилось трое детей: Феб, Марта и Шарль.

Марта вышла замуж за Жана де Пейрэ и стала, таким образом, матерью будущего графа де Тревиля. Шарль же женился на Катрин де Раг, дочери капитана Жана де Рага. После смерти старшего брата именно Шарль стал главой рода.

Шарль д’Арамиц был в начале XVII века сержантом в роте мушкетеров. Он-то и стал отцом нашего героя Анри д’Арамица.

Будучи двоюродным братом капитана мушкетеров, Анри д’Арамиц в мае 1640 года вступил в его роту. Мы не знаем, сколько лет он находился на службе, но десять лет спустя находим его в родных краях, где он 16 февраля 1650 года (возможно, это и была дата его окончания службы) женился на мадемуазель Жанне де Бонасс, семья которой владела замком Аретт.

От этого брака родилось четверо детей: два мальчика, Арман и Клеман, и две девочки (одну из них звали Луиза, а другая, по-видимому, умерла в раннем детстве). В апреле 1654 года, намереваясь вновь поехать в Париж, Анри д’Арамиц составил завещание, в котором главным наследником был назван его старший сын Арман. По всей видимости, из Парижа он все же вернулся, так как известно, что в феврале 1659 года он с женой присутствовал на одной свадьбе.

После этого его следы теряются, и нам неизвестна даже дата его смерти. В Арамисе Александра Дюма нет ничего исторического, кроме имени и идеи духовного призвания. Однако Анри д’Арамиц никогда не был аббатом, тем более — епископом. В книге де Куртиля Арамис не имел того характера и не был участником тех приключений, которые ему от щедрот своих приготовил Дюма, но достоверные черты, послужившие прототипом романисту, нашлись у Жака де Ротонди де Бикара, который упоминается в так называемых "Мемуарах д’Артаньяна".

Де Куртиль в своей книге от имени д’Артаньяна пишет, что у Портоса "было два брата в роте; одного из них звали Атос, а другого Арамис". Как мы теперь видим, Атос, Портос и Арамис не были братьями. Конечно, нельзя исключать, что д’Артаньян мог быть знаком с Атосом, Портосом и Арамисом: ведь беарнцы и гасконцы часто группировались в Париже в маленькие закрытые кланы, члены которых постоянно общались друг с другом.

Однако, в отличие от того, что написано в романах Александра Дюма, их совместные приключения (если они, конечно, имели место) длились недолго. Дело в том, что вся славная четверка теоретически могла общаться лишь несколько месяцев 1643 года. Но для Дюма это было не так важно. Он преследовал иные цели. По словам Андре Моруа, "прежде всего, он превратил мушкетеров, которых Гасьен де Куртиль изображал малопривлекательными авантюристами, в легендарных героев, восхищающих нас и поныне".

|

Метки: литература livejournal Франция история 17 век |

Заброшенный льнокомбинат в Нерехте |

Льнокомбинат находится на северо-восточной окраине Нерехты. Впрочем, Нерехта - город очень маленький, так что до комбината идти из центра минут пятнадцать от силы.

В 1841 г. купец А.В. Брюханов основал на этом месте полотняную мануфактуру. С 1852 г. мануфактурой владел его родственник Б.И. Дьяконов и костромские купцы Сыромятниковы, а на рубеже 19-20 вв. сын А.В. Брюханова, К.А. Брюханов выкупил отцовское предприятие. В советское время фабрика носила название "Красная текстильщица", в конце 1990-х - "Нельма" ("Нерехтсякая льняная мануфактура"). Сейчас фабричный комплекс заброшен и зарастает деревьями. Этакий мини-Чернобыль.

Комплекс мог бы стать своего рода музеем индустриальной архитектуры, здесь можно проследить, как эта самая архитектура в России эволюционировала с середины 19 по сер. 20 в. Я, например, очень хотел посмотреть на здание ФЗУ, построенное на рубеже 1920-1930-х гг., с архаичным для того времени декором в стиле модерн, но, будучи законопослушным гражданином пролезать за сетку не стал. А четыре года назад, во время моего предыдущего визита в Нерехту, кажется, на территорию фабрики можно было свободно пройти.

Рядом с фабрикой, но на другом берегу реки Нерехты, стоит полуразрушенное здание сер. 19 (предположительно). Вероятно, изначально это был производственный корпус, а потом его перестроили в жилой дом, о чем свидетельствует перекладка окон.

Стена дома обрушилась, он обречен. А жаль

Перехожу на другой берег и представляю, как по этому мостику еще лет двадцать назад каждое утро сотни людей шли на работу.

Речка Нерехта. Вода мутная потому, что выше по течению проводят работы, обычно она чистая в это время года.

Путь преграждает сетка, так что остается смотреть на фабрику со стороны

Эти корпуса находятся за пределами огороженной территории.

Так заросли, что кажется, не одна сотня лет прошла с момента, как их оставили. На самом деле - лет пятнадцать, если не меньше.

Эти кирпичные столбы остались от складов. Еще в 1990-е годы они выглядели вот так

Сквозь асфальт проглядывает булыжная мостовая, очевидно, еще дореволюционная.

Узкая водонапорная башня рядом с трубой

Подробно об истории и архитектуре фабрики можно почитать здесь.

В 1841 г. купец А.В. Брюханов основал на этом месте полотняную мануфактуру. С 1852 г. мануфактурой владел его родственник Б.И. Дьяконов и костромские купцы Сыромятниковы, а на рубеже 19-20 вв. сын А.В. Брюханова, К.А. Брюханов выкупил отцовское предприятие. В советское время фабрика носила название "Красная текстильщица", в конце 1990-х - "Нельма" ("Нерехтсякая льняная мануфактура"). Сейчас фабричный комплекс заброшен и зарастает деревьями. Этакий мини-Чернобыль.

Комплекс мог бы стать своего рода музеем индустриальной архитектуры, здесь можно проследить, как эта самая архитектура в России эволюционировала с середины 19 по сер. 20 в. Я, например, очень хотел посмотреть на здание ФЗУ, построенное на рубеже 1920-1930-х гг., с архаичным для того времени декором в стиле модерн, но, будучи законопослушным гражданином пролезать за сетку не стал. А четыре года назад, во время моего предыдущего визита в Нерехту, кажется, на территорию фабрики можно было свободно пройти.

Рядом с фабрикой, но на другом берегу реки Нерехты, стоит полуразрушенное здание сер. 19 (предположительно). Вероятно, изначально это был производственный корпус, а потом его перестроили в жилой дом, о чем свидетельствует перекладка окон.

Стена дома обрушилась, он обречен. А жаль

Перехожу на другой берег и представляю, как по этому мостику еще лет двадцать назад каждое утро сотни людей шли на работу.

Речка Нерехта. Вода мутная потому, что выше по течению проводят работы, обычно она чистая в это время года.

Путь преграждает сетка, так что остается смотреть на фабрику со стороны

Эти корпуса находятся за пределами огороженной территории.

Так заросли, что кажется, не одна сотня лет прошла с момента, как их оставили. На самом деле - лет пятнадцать, если не меньше.

Эти кирпичные столбы остались от складов. Еще в 1990-е годы они выглядели вот так

Сквозь асфальт проглядывает булыжная мостовая, очевидно, еще дореволюционная.

Узкая водонапорная башня рядом с трубой

Подробно об истории и архитектуре фабрики можно почитать здесь.

|

Метки: промышленная архитектура 19 век Нерехта 20 |

О телевизионном поколении |

Читаю на планшете книгу Н. Кристакиса "Связанные одной сетью". Мама (человек, далекий от Интернета почти бесконечно) спрашивает: "Про что хоть ты там читаешь?"

"Про социальные сети" - говорю

"Ой! По телевидению все говорят, что социальные сети - это такое зло..."

Попытался ей объяснить, что социальные сети - это не только ВКонтакте и Фейсбук (кстати, в книге интернетовским соц. сетям уделено не очень много места, может, потому, что несколько лет назад они еще не играли той роли, которую играют сейчас), но она ушла от разговора.

Вообще, создается ощущение, что центральные каналы (а их, в основном, и смотрят пожилые люди в провинции) играют роль этаких ужастиков. Старики смотрят, ужасаются, ругают телевидение за то, что показывает всякую мерзость и ...продолжают смотреть. А к позитивной информации, особенно из официозных источников, они зачастую относятся с большой долей скепсиса (вероятно, сказывается советский опыт).

"Про социальные сети" - говорю

"Ой! По телевидению все говорят, что социальные сети - это такое зло..."

Попытался ей объяснить, что социальные сети - это не только ВКонтакте и Фейсбук (кстати, в книге интернетовским соц. сетям уделено не очень много места, может, потому, что несколько лет назад они еще не играли той роли, которую играют сейчас), но она ушла от разговора.

Вообще, создается ощущение, что центральные каналы (а их, в основном, и смотрят пожилые люди в провинции) играют роль этаких ужастиков. Старики смотрят, ужасаются, ругают телевидение за то, что показывает всякую мерзость и ...продолжают смотреть. А к позитивной информации, особенно из официозных источников, они зачастую относятся с большой долей скепсиса (вероятно, сказывается советский опыт).

|

Метки: телевидение 21 век личное поколения |

МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА |

Оригинал взят у  visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДАОригинал взят у  seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДАДля любителей старины. Особенно - московской.

Нижеразложенные снимки делал некий капрал Джей Мак (J. Mack), подданный Её величества королевы Виктории.

Каковой августейшей особе эти снимки по возвращении из Москвы и подарил.

Они так и лежат в королевской коллекции, ныне оцифрованной (https://www.royalcollection.org.uk).

Только раньше сканы там были в таком качестве, что могли у человека чувствительного вызвать натуральную депрессию, а теперь вот - в очень хорошем.

Кого интересует полный размер - щёлкайте по изображениям смело: от этого они ничуть не испортятся.

Москва в то время была украшена в честь коронации Александра Второго. С иллюминацией!

Верхние торговые ряды в тёмное время суток рассвечивались тоже.

Давидовым звёздам просьба не удивляться - тогда это было в порядке вещей.

Вид на Кремль из Замоскворечья, с храма Воскресения в Кадашах:

Как видим, башни и Иван Великий тоже участвовали в праздничной подсветке.

На Болотной площади - лабазы, на углу Фалеевского переулка - заведение под названием "ЗАВЕДЕНIЕ".

Покровский собор, опять-таки в праздничных конструкциях:

Справа лошади кормятся овсом (или что им там насыпали/налили?)

Москворецкая набережная, Воспитательный дом:

Вид с тогдашней окраины:

Это теперь там, где стоял фотограф, Крымский мост и одноимённая набережная. А тогда были пруды да огороды.

Слева - достраивается храм Христа Спасителя. Между ним и Кремлём - крупный объём Большого театра.

Во как далеко видно было!

Погонщики плотов (плотоводцы!), а на том берегу - церковь Николая Чудотворца, что в Хамовниках:

Новодевичий:

Покровка и церковь Успения Богородицы:

Фото ценно не только детальным изображением этого уничтоженного большевиками храма, но и тем, что справа в кадр попала Троица На Грязях, в том виде, в котором она существовала до замены на постройку Быковского.

Дворец Баташёвых на Яузской улице, тогда ещё не ставший больницей:

Согласно подписи, здесь размещался герцог Девонширский, прибывший на коронационные торжества, видимо, во главе британской делегации.

Пречистенка, нынешний дом №21, а тогда - временная резиденция ещё одной важной шишки, некоего графа Грэнвилла:

Вновь ценный для москвоведа кадр, поскольку такой классический вид дом имел до случившейся несколько позже перестройки по проекту Кампиони, придавшего фасадам псевдобарочный вид.

Изображения специально не обрабатывал, а выложил так, как они есть в первоисточнике. Кто захочет, может поиграться с контрастом, с оттенками, с перспективой и т. п.

Я же просто хочу сказать: спасибо, господин капрал, за труды. Они не пропали даром.

Нижеразложенные снимки делал некий капрал Джей Мак (J. Mack), подданный Её величества королевы Виктории.

Каковой августейшей особе эти снимки по возвращении из Москвы и подарил.

Они так и лежат в королевской коллекции, ныне оцифрованной (https://www.royalcollection.org.uk).

Только раньше сканы там были в таком качестве, что могли у человека чувствительного вызвать натуральную депрессию, а теперь вот - в очень хорошем.

Кого интересует полный размер - щёлкайте по изображениям смело: от этого они ничуть не испортятся.

Москва в то время была украшена в честь коронации Александра Второго. С иллюминацией!

Верхние торговые ряды в тёмное время суток рассвечивались тоже.

Давидовым звёздам просьба не удивляться - тогда это было в порядке вещей.

Вид на Кремль из Замоскворечья, с храма Воскресения в Кадашах:

Как видим, башни и Иван Великий тоже участвовали в праздничной подсветке.

На Болотной площади - лабазы, на углу Фалеевского переулка - заведение под названием "ЗАВЕДЕНIЕ".

Покровский собор, опять-таки в праздничных конструкциях:

Справа лошади кормятся овсом (или что им там насыпали/налили?)

Москворецкая набережная, Воспитательный дом:

Вид с тогдашней окраины:

Это теперь там, где стоял фотограф, Крымский мост и одноимённая набережная. А тогда были пруды да огороды.

Слева - достраивается храм Христа Спасителя. Между ним и Кремлём - крупный объём Большого театра.

Во как далеко видно было!

Погонщики плотов (плотоводцы!), а на том берегу - церковь Николая Чудотворца, что в Хамовниках:

Новодевичий:

Покровка и церковь Успения Богородицы:

Фото ценно не только детальным изображением этого уничтоженного большевиками храма, но и тем, что справа в кадр попала Троица На Грязях, в том виде, в котором она существовала до замены на постройку Быковского.

Дворец Баташёвых на Яузской улице, тогда ещё не ставший больницей:

Согласно подписи, здесь размещался герцог Девонширский, прибывший на коронационные торжества, видимо, во главе британской делегации.

Пречистенка, нынешний дом №21, а тогда - временная резиденция ещё одной важной шишки, некоего графа Грэнвилла:

Вновь ценный для москвоведа кадр, поскольку такой классический вид дом имел до случившейся несколько позже перестройки по проекту Кампиони, придавшего фасадам псевдобарочный вид.

Изображения специально не обрабатывал, а выложил так, как они есть в первоисточнике. Кто захочет, может поиграться с контрастом, с оттенками, с перспективой и т. п.

Я же просто хочу сказать: спасибо, господин капрал, за труды. Они не пропали даром.

|

Метки: фотография livejournal 19 век Москва |

МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА |

Оригинал взят у  visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

visualhistory в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДАОригинал взят у  seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДА

seakonst в МОСКВА: ДЕСЯТОК ФОТОГРАФИЙ АЖ ИЗ 1856 ГОДАДля любителей старины. Особенно - московской.

Нижеразложенные снимки делал некий капрал Джей Мак (J. Mack), подданный Её величества королевы Виктории.

Каковой августейшей особе эти снимки по возвращении из Москвы и подарил.

Они так и лежат в королевской коллекции, ныне оцифрованной (https://www.royalcollection.org.uk).

Только раньше сканы там были в таком качестве, что могли у человека чувствительного вызвать натуральную депрессию, а теперь вот - в очень хорошем.

Кого интересует полный размер - щёлкайте по изображениям смело: от этого они ничуть не испортятся.

Москва в то время была украшена в честь коронации Александра Второго. С иллюминацией!

Верхние торговые ряды в тёмное время суток рассвечивались тоже.

Давидовым звёздам просьба не удивляться - тогда это было в порядке вещей.

Вид на Кремль из Замоскворечья, с храма Воскресения в Кадашах:

Как видим, башни и Иван Великий тоже участвовали в праздничной подсветке.

На Болотной площади - лабазы, на углу Фалеевского переулка - заведение под названием "ЗАВЕДЕНIЕ".

Покровский собор, опять-таки в праздничных конструкциях:

Справа лошади кормятся овсом (или что им там насыпали/налили?)

Москворецкая набережная, Воспитательный дом:

Вид с тогдашней окраины:

Это теперь там, где стоял фотограф, Крымский мост и одноимённая набережная. А тогда были пруды да огороды.

Слева - достраивается храм Христа Спасителя. Между ним и Кремлём - крупный объём Большого театра.

Во как далеко видно было!

Погонщики плотов (плотоводцы!), а на том берегу - церковь Николая Чудотворца, что в Хамовниках:

Новодевичий:

Покровка и церковь Успения Богородицы:

Фото ценно не только детальным изображением этого уничтоженного большевиками храма, но и тем, что справа в кадр попала Троица На Грязях, в том виде, в котором она существовала до замены на постройку Быковского.

Дворец Баташёвых на Яузской улице, тогда ещё не ставший больницей:

Согласно подписи, здесь размещался герцог Девонширский, прибывший на коронационные торжества, видимо, во главе британской делегации.

Пречистенка, нынешний дом №21, а тогда - временная резиденция ещё одной важной шишки, некоего графа Грэнвилла:

Вновь ценный для москвоведа кадр, поскольку такой классический вид дом имел до случившейся несколько позже перестройки по проекту Кампиони, придавшего фасадам псевдобарочный вид.

Изображения специально не обрабатывал, а выложил так, как они есть в первоисточнике. Кто захочет, может поиграться с контрастом, с оттенками, с перспективой и т. п.

Я же просто хочу сказать: спасибо, господин капрал, за труды. Они не пропали даром.

Нижеразложенные снимки делал некий капрал Джей Мак (J. Mack), подданный Её величества королевы Виктории.

Каковой августейшей особе эти снимки по возвращении из Москвы и подарил.

Они так и лежат в королевской коллекции, ныне оцифрованной (https://www.royalcollection.org.uk).

Только раньше сканы там были в таком качестве, что могли у человека чувствительного вызвать натуральную депрессию, а теперь вот - в очень хорошем.

Кого интересует полный размер - щёлкайте по изображениям смело: от этого они ничуть не испортятся.

Москва в то время была украшена в честь коронации Александра Второго. С иллюминацией!

Верхние торговые ряды в тёмное время суток рассвечивались тоже.

Давидовым звёздам просьба не удивляться - тогда это было в порядке вещей.

Вид на Кремль из Замоскворечья, с храма Воскресения в Кадашах:

Как видим, башни и Иван Великий тоже участвовали в праздничной подсветке.

На Болотной площади - лабазы, на углу Фалеевского переулка - заведение под названием "ЗАВЕДЕНIЕ".

Покровский собор, опять-таки в праздничных конструкциях:

Справа лошади кормятся овсом (или что им там насыпали/налили?)

Москворецкая набережная, Воспитательный дом:

Вид с тогдашней окраины:

Это теперь там, где стоял фотограф, Крымский мост и одноимённая набережная. А тогда были пруды да огороды.

Слева - достраивается храм Христа Спасителя. Между ним и Кремлём - крупный объём Большого театра.

Во как далеко видно было!

Погонщики плотов (плотоводцы!), а на том берегу - церковь Николая Чудотворца, что в Хамовниках:

Новодевичий:

Покровка и церковь Успения Богородицы:

Фото ценно не только детальным изображением этого уничтоженного большевиками храма, но и тем, что справа в кадр попала Троица На Грязях, в том виде, в котором она существовала до замены на постройку Быковского.

Дворец Баташёвых на Яузской улице, тогда ещё не ставший больницей:

Согласно подписи, здесь размещался герцог Девонширский, прибывший на коронационные торжества, видимо, во главе британской делегации.

Пречистенка, нынешний дом №21, а тогда - временная резиденция ещё одной важной шишки, некоего графа Грэнвилла:

Вновь ценный для москвоведа кадр, поскольку такой классический вид дом имел до случившейся несколько позже перестройки по проекту Кампиони, придавшего фасадам псевдобарочный вид.

Изображения специально не обрабатывал, а выложил так, как они есть в первоисточнике. Кто захочет, может поиграться с контрастом, с оттенками, с перспективой и т. п.

Я же просто хочу сказать: спасибо, господин капрал, за труды. Они не пропали даром.

|

Метки: фотография livejournal 19 век Москва |

Ностальгия от меланхолии |

Оригинал взят у  alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолииПо несчастью или к счастью

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищешь,

Ни тебе ни мне

Геннадий Шпаликов

Недавно в «Снобе» была интересная статья о том, что существует два взгляда на прошлое: меланхолия и ностальгия.

Меланхолическое восприятие прошлого приняло свою идеальную форму в эпоху барокко, когда осознание дистанции между прошлым и настоящим оказалось эстетическим феноменом. Меланхолик наслаждается ощущением движения времени, любуется руинами, как зримым следом превращения «сегодня» во «вчера». Необратимость хода вещей становится поводом для интеллектуальных спекуляций... Короче говоря, с меланхолической точки зрения прошлое воспринимается именно как «прошлое». Как то, чего больше никогда не будет.

Ностальгия же, достигшая высшей точки развития в творчестве романтиков, отрицает дистанцию между «сегодня» и «когда-то». «Прошлое» для ностальгика всегда где-то за углом и вот-вот вернётся. Это инфантильная позиция, отрицающая необратимость времени, мажорно утверждает «всегда». Например, Людвиг Тик в «Странствиях Франца Штернбальда» превращает Альбрехта Дюрера в современника Новалиса и Беттины фон Арним. Дюрер немец и Фихте немец. Они всегда друг друга поймут. Разумеется, в русской культуре доминирует имено ностальгическая позиция. Пушкин, Шекспир, Ленин, Сталин - наши современнники, близкие и родные. Русский человек без всякого напряжения может признаваться в любви или ненависти к давно умершим людям, горячо спорить об идеях, потерявших актуальность в позапрошлом веке, и свято верить, что «стоит только оглянуться, к нам лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся».

Переписывание истории - ария из той же ностальгической оперы. Если прошлое ещё не завершилось, если оно всё ещё продолжается, то почему бы не поправить, не подчистить, не переписать? В Европе историю переписывали в середине XIX века, на излёте романтизма, и даже тогда неоготические и псевдоренессансные тенденции выглядели постыдно. Но когда ностальгически вздыхают сегодня, это смотрится просто мерзко. Увы, нынешняя русская культура охвачена ностальгией, страстным желанием войти в ту же реку.

Министр Мединский и стрелок Гиркин – истинно русские люди. Они не верят в историческую дистанцию. Они не верят, что прошлое завершено. Они - те самые русские мальчики Достоевского, которые решительно исправляют карту звёздного неба, не имея представления об астрономии. Потому что для них главное – слушать своё сердце. А изменчивый мир пусть прогнётся под их святую веру. Ну, вы, наверно, помните хороший роман Д.Финнея «Меж двух времён», когда оказывалось достаточно поверить, что находишься в 1880 году – и ты действительно выходил на улицу времён газовых форнарей и бородатых мужчин в цилиндрах. Вот так выйдешь – а там извозчик стоит, Александр Сергеич прогульвается.

Сам-то я склонен к меланхолии. И потому всегда диву давался, когда во время моих визитов в Россию меня спрашивали, не чувствую ли я ностальгии, не хочу ли вернуться «назад». Господи, друзья мои, какой ещё «назад»? – восклицал я. Страна, в которой я жил и которую любил, исчезла у меня на глазах. Пфуч, пшик – растворилась в воздухе! Сад моей бабушки был вырублен и закатан в асфальт ещё в 1982 году. К 1991 году исчезло всё, и наступили новые, весёлые времена, не имеющие ко мне никакого отношения. Куда возвращаться-то? Мои собеседники смотрели на меня исподлобья, выставив плечо вперёд, как Евстигнеев в известной сцене «Места встречи изменить нельзя», и не понимали, о чём я говорю. Для них никакой разницы в эпохах не было.

Я могу копаться в советской культуре именно потому что это уже история, отодвинутая в прошлое на несколько быстро прошедших эпох. Испытывать к тем временам любовь или ненависть невозможно. Их нет, тех времён. Они кончились. А если нынешняя Россия и рядится в советские одежки, то это выглядит так же комично, как античные позы деятелей Французской Революции, изображавших то Катонов, то Цезарей, но остававшихся при этом Маратом, Робеспьером, Сен-Жюстом.

Кстати, вот это различие между ностальгией и меланхолией объяснило мне, почему я потерял интерес к Ренессансу (квинтэссенции ностальгии по античности) и влип в эстетику барокко, с её подчёркнутым дистанцированием от «классики».

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищешь,

Ни тебе ни мне

Геннадий Шпаликов

Недавно в «Снобе» была интересная статья о том, что существует два взгляда на прошлое: меланхолия и ностальгия.

Меланхолическое восприятие прошлого приняло свою идеальную форму в эпоху барокко, когда осознание дистанции между прошлым и настоящим оказалось эстетическим феноменом. Меланхолик наслаждается ощущением движения времени, любуется руинами, как зримым следом превращения «сегодня» во «вчера». Необратимость хода вещей становится поводом для интеллектуальных спекуляций... Короче говоря, с меланхолической точки зрения прошлое воспринимается именно как «прошлое». Как то, чего больше никогда не будет.

Ностальгия же, достигшая высшей точки развития в творчестве романтиков, отрицает дистанцию между «сегодня» и «когда-то». «Прошлое» для ностальгика всегда где-то за углом и вот-вот вернётся. Это инфантильная позиция, отрицающая необратимость времени, мажорно утверждает «всегда». Например, Людвиг Тик в «Странствиях Франца Штернбальда» превращает Альбрехта Дюрера в современника Новалиса и Беттины фон Арним. Дюрер немец и Фихте немец. Они всегда друг друга поймут. Разумеется, в русской культуре доминирует имено ностальгическая позиция. Пушкин, Шекспир, Ленин, Сталин - наши современнники, близкие и родные. Русский человек без всякого напряжения может признаваться в любви или ненависти к давно умершим людям, горячо спорить об идеях, потерявших актуальность в позапрошлом веке, и свято верить, что «стоит только оглянуться, к нам лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся».

Переписывание истории - ария из той же ностальгической оперы. Если прошлое ещё не завершилось, если оно всё ещё продолжается, то почему бы не поправить, не подчистить, не переписать? В Европе историю переписывали в середине XIX века, на излёте романтизма, и даже тогда неоготические и псевдоренессансные тенденции выглядели постыдно. Но когда ностальгически вздыхают сегодня, это смотрится просто мерзко. Увы, нынешняя русская культура охвачена ностальгией, страстным желанием войти в ту же реку.

Министр Мединский и стрелок Гиркин – истинно русские люди. Они не верят в историческую дистанцию. Они не верят, что прошлое завершено. Они - те самые русские мальчики Достоевского, которые решительно исправляют карту звёздного неба, не имея представления об астрономии. Потому что для них главное – слушать своё сердце. А изменчивый мир пусть прогнётся под их святую веру. Ну, вы, наверно, помните хороший роман Д.Финнея «Меж двух времён», когда оказывалось достаточно поверить, что находишься в 1880 году – и ты действительно выходил на улицу времён газовых форнарей и бородатых мужчин в цилиндрах. Вот так выйдешь – а там извозчик стоит, Александр Сергеич прогульвается.

Сам-то я склонен к меланхолии. И потому всегда диву давался, когда во время моих визитов в Россию меня спрашивали, не чувствую ли я ностальгии, не хочу ли вернуться «назад». Господи, друзья мои, какой ещё «назад»? – восклицал я. Страна, в которой я жил и которую любил, исчезла у меня на глазах. Пфуч, пшик – растворилась в воздухе! Сад моей бабушки был вырублен и закатан в асфальт ещё в 1982 году. К 1991 году исчезло всё, и наступили новые, весёлые времена, не имеющие ко мне никакого отношения. Куда возвращаться-то? Мои собеседники смотрели на меня исподлобья, выставив плечо вперёд, как Евстигнеев в известной сцене «Места встречи изменить нельзя», и не понимали, о чём я говорю. Для них никакой разницы в эпохах не было.

Я могу копаться в советской культуре именно потому что это уже история, отодвинутая в прошлое на несколько быстро прошедших эпох. Испытывать к тем временам любовь или ненависть невозможно. Их нет, тех времён. Они кончились. А если нынешняя Россия и рядится в советские одежки, то это выглядит так же комично, как античные позы деятелей Французской Революции, изображавших то Катонов, то Цезарей, но остававшихся при этом Маратом, Робеспьером, Сен-Жюстом.

Кстати, вот это различие между ностальгией и меланхолией объяснило мне, почему я потерял интерес к Ренессансу (квинтэссенции ностальгии по античности) и влип в эстетику барокко, с её подчёркнутым дистанцированием от «классики».

|

Метки: livejournal романтизм общество Россия культура |

Ностальгия от меланхолии |

Оригинал взят у  alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолии

alexander_pavl в Ностальгия от меланхолииПо несчастью или к счастью

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищешь,

Ни тебе ни мне

Геннадий Шпаликов

Недавно в «Снобе» была интересная статья о том, что существует два взгляда на прошлое: меланхолия и ностальгия.

Меланхолическое восприятие прошлого приняло свою идеальную форму в эпоху барокко, когда осознание дистанции между прошлым и настоящим оказалось эстетическим феноменом. Меланхолик наслаждается ощущением движения времени, любуется руинами, как зримым следом превращения «сегодня» во «вчера». Необратимость хода вещей становится поводом для интеллектуальных спекуляций... Короче говоря, с меланхолической точки зрения прошлое воспринимается именно как «прошлое». Как то, чего больше никогда не будет.

Ностальгия же, достигшая высшей точки развития в творчестве романтиков, отрицает дистанцию между «сегодня» и «когда-то». «Прошлое» для ностальгика всегда где-то за углом и вот-вот вернётся. Это инфантильная позиция, отрицающая необратимость времени, мажорно утверждает «всегда». Например, Людвиг Тик в «Странствиях Франца Штернбальда» превращает Альбрехта Дюрера в современника Новалиса и Беттины фон Арним. Дюрер немец и Фихте немец. Они всегда друг друга поймут. Разумеется, в русской культуре доминирует имено ностальгическая позиция. Пушкин, Шекспир, Ленин, Сталин - наши современнники, близкие и родные. Русский человек без всякого напряжения может признаваться в любви или ненависти к давно умершим людям, горячо спорить об идеях, потерявших актуальность в позапрошлом веке, и свято верить, что «стоит только оглянуться, к нам лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся».

Переписывание истории - ария из той же ностальгической оперы. Если прошлое ещё не завершилось, если оно всё ещё продолжается, то почему бы не поправить, не подчистить, не переписать? В Европе историю переписывали в середине XIX века, на излёте романтизма, и даже тогда неоготические и псевдоренессансные тенденции выглядели постыдно. Но когда ностальгически вздыхают сегодня, это смотрится просто мерзко. Увы, нынешняя русская культура охвачена ностальгией, страстным желанием войти в ту же реку.

Министр Мединский и стрелок Гиркин – истинно русские люди. Они не верят в историческую дистанцию. Они не верят, что прошлое завершено. Они - те самые русские мальчики Достоевского, которые решительно исправляют карту звёздного неба, не имея представления об астрономии. Потому что для них главное – слушать своё сердце. А изменчивый мир пусть прогнётся под их святую веру. Ну, вы, наверно, помните хороший роман Д.Финнея «Меж двух времён», когда оказывалось достаточно поверить, что находишься в 1880 году – и ты действительно выходил на улицу времён газовых форнарей и бородатых мужчин в цилиндрах. Вот так выйдешь – а там извозчик стоит, Александр Сергеич прогульвается.

Сам-то я склонен к меланхолии. И потому всегда диву давался, когда во время моих визитов в Россию меня спрашивали, не чувствую ли я ностальгии, не хочу ли вернуться «назад». Господи, друзья мои, какой ещё «назад»? – восклицал я. Страна, в которой я жил и которую любил, исчезла у меня на глазах. Пфуч, пшик – растворилась в воздухе! Сад моей бабушки был вырублен и закатан в асфальт ещё в 1982 году. К 1991 году исчезло всё, и наступили новые, весёлые времена, не имеющие ко мне никакого отношения. Куда возвращаться-то? Мои собеседники смотрели на меня исподлобья, выставив плечо вперёд, как Евстигнеев в известной сцене «Места встречи изменить нельзя», и не понимали, о чём я говорю. Для них никакой разницы в эпохах не было.

Я могу копаться в советской культуре именно потому что это уже история, отодвинутая в прошлое на несколько быстро прошедших эпох. Испытывать к тем временам любовь или ненависть невозможно. Их нет, тех времён. Они кончились. А если нынешняя Россия и рядится в советские одежки, то это выглядит так же комично, как античные позы деятелей Французской Революции, изображавших то Катонов, то Цезарей, но остававшихся при этом Маратом, Робеспьером, Сен-Жюстом.

Кстати, вот это различие между ностальгией и меланхолией объяснило мне, почему я потерял интерес к Ренессансу (квинтэссенции ностальгии по античности) и влип в эстетику барокко, с её подчёркнутым дистанцированием от «классики».

Истина проста:

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищешь,

Ни тебе ни мне

Геннадий Шпаликов

Недавно в «Снобе» была интересная статья о том, что существует два взгляда на прошлое: меланхолия и ностальгия.

Меланхолическое восприятие прошлого приняло свою идеальную форму в эпоху барокко, когда осознание дистанции между прошлым и настоящим оказалось эстетическим феноменом. Меланхолик наслаждается ощущением движения времени, любуется руинами, как зримым следом превращения «сегодня» во «вчера». Необратимость хода вещей становится поводом для интеллектуальных спекуляций... Короче говоря, с меланхолической точки зрения прошлое воспринимается именно как «прошлое». Как то, чего больше никогда не будет.

Ностальгия же, достигшая высшей точки развития в творчестве романтиков, отрицает дистанцию между «сегодня» и «когда-то». «Прошлое» для ностальгика всегда где-то за углом и вот-вот вернётся. Это инфантильная позиция, отрицающая необратимость времени, мажорно утверждает «всегда». Например, Людвиг Тик в «Странствиях Франца Штернбальда» превращает Альбрехта Дюрера в современника Новалиса и Беттины фон Арним. Дюрер немец и Фихте немец. Они всегда друг друга поймут. Разумеется, в русской культуре доминирует имено ностальгическая позиция. Пушкин, Шекспир, Ленин, Сталин - наши современнники, близкие и родные. Русский человек без всякого напряжения может признаваться в любви или ненависти к давно умершим людям, горячо спорить об идеях, потерявших актуальность в позапрошлом веке, и свято верить, что «стоит только оглянуться, к нам лошадки деревянные прискачут, пароходики бумажные вернутся».

Переписывание истории - ария из той же ностальгической оперы. Если прошлое ещё не завершилось, если оно всё ещё продолжается, то почему бы не поправить, не подчистить, не переписать? В Европе историю переписывали в середине XIX века, на излёте романтизма, и даже тогда неоготические и псевдоренессансные тенденции выглядели постыдно. Но когда ностальгически вздыхают сегодня, это смотрится просто мерзко. Увы, нынешняя русская культура охвачена ностальгией, страстным желанием войти в ту же реку.

Министр Мединский и стрелок Гиркин – истинно русские люди. Они не верят в историческую дистанцию. Они не верят, что прошлое завершено. Они - те самые русские мальчики Достоевского, которые решительно исправляют карту звёздного неба, не имея представления об астрономии. Потому что для них главное – слушать своё сердце. А изменчивый мир пусть прогнётся под их святую веру. Ну, вы, наверно, помните хороший роман Д.Финнея «Меж двух времён», когда оказывалось достаточно поверить, что находишься в 1880 году – и ты действительно выходил на улицу времён газовых форнарей и бородатых мужчин в цилиндрах. Вот так выйдешь – а там извозчик стоит, Александр Сергеич прогульвается.

Сам-то я склонен к меланхолии. И потому всегда диву давался, когда во время моих визитов в Россию меня спрашивали, не чувствую ли я ностальгии, не хочу ли вернуться «назад». Господи, друзья мои, какой ещё «назад»? – восклицал я. Страна, в которой я жил и которую любил, исчезла у меня на глазах. Пфуч, пшик – растворилась в воздухе! Сад моей бабушки был вырублен и закатан в асфальт ещё в 1982 году. К 1991 году исчезло всё, и наступили новые, весёлые времена, не имеющие ко мне никакого отношения. Куда возвращаться-то? Мои собеседники смотрели на меня исподлобья, выставив плечо вперёд, как Евстигнеев в известной сцене «Места встречи изменить нельзя», и не понимали, о чём я говорю. Для них никакой разницы в эпохах не было.