tito0107 - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://tito0107.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://tito0107.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

ещё одна римская арочка из Карпантра(-са) |

Оригинал взят у  mmekourdukova в ещё одна римская арочка из Карпантра(-са)

mmekourdukova в ещё одна римская арочка из Карпантра(-са)

mmekourdukova в ещё одна римская арочка из Карпантра(-са)

mmekourdukova в ещё одна римская арочка из Карпантра(-са)Искала нужную картиночку, и вдруг вспомнила весь этот город в двух шагах от Авиньона, где и в ноябре лучше не высовываться наружу без парасоля и крэма от загара.

Поэтому будет не только арочка, но и другие достойные внимания

Поэтому будет не только арочка, но и другие достойные внимания

объекты, но без собора! Карпантрасский собор - отдельная песня.

На арочке, даром что она очень маленькая, провинциальненькая, изображено всё, чего требует канон - посередине Трофей, а по бокам - Пленные.

А теперь можно просто гулять.

Камень из Луарских каменоломен в любую погоду светится изнутри, и дружит с любым стилем, и весь он - воплощенная Франция, вот одно окошечко, одно! один балкончик! и ты уже на небесах.

Культура, которая создала вот этот профилёк, вот эту консоль, - уже, уже бессмертна перед Господом.

А это с Мэрии бородатый лев, закусывающий салфеткой.

О, вот куда мы пойдём и останемся надолго! Это городской Отель-Дьё , то есть бесплатная больничка и аптека для бедных. Построил местный епископ в 1750 году.

Шестая по счету, между прочим. Т.е. во времени. Пять благотворительных больниц, сменяя одна другую, действовали в этом городе, и вот эта стоит до сих пор - правда, уже на заслуженном отдыхе.

В пустом внутреннем дворе эхо и больничная чистота, и можно разглядеть Медведя и студента моего Филю. Он, кстати, тут однажды лежал, школьником, в палате человек на сорок, зато красиво.

Это фонтанчики водопроводные во дворе! Очень удобно, их целых два - больнице нужно много воды!

Внутри шли какие-то работы, и нам не удалось туда проникнуть на большую глубину, вот разве что два-три взгляда, каждый стОит физиотерапевтического сеанса -

Там, наверху, - Женская и Мужская Палаты, а также шапелька.

А мы вернемся к главному фасаду. Эти оконные наличники, картуши и консоли помогают лучше всяких порошков и микстур. А консоли ещё и утешают (потому и называются так).

Гастроэнтерология, я полагаю.

А это кабинет дантиста.

Тут низнаю.

Психотерапевт, наверное.

Всё остальное (бесконечно много) можно узнать по ссылке в Вики, а я уж не стану обымать необъятного, я уже в сумерках вернусь обратно, залипая по дороге у некоторых дверей частных домов.

Вот уже и фонари зажгли, и добрые буржуа пошли баиньки за белыми французскими шторами и белыми облезлыми ставнями, такими стильно-облезлыми, знаменитой на весь мир провансальской облезлостью.

Всё, вот только ещё одна последняя дверь,

И тоже спокойной ночи.

На арочке, даром что она очень маленькая, провинциальненькая, изображено всё, чего требует канон - посередине Трофей, а по бокам - Пленные.

А теперь можно просто гулять.

Камень из Луарских каменоломен в любую погоду светится изнутри, и дружит с любым стилем, и весь он - воплощенная Франция, вот одно окошечко, одно! один балкончик! и ты уже на небесах.

Культура, которая создала вот этот профилёк, вот эту консоль, - уже, уже бессмертна перед Господом.

А это с Мэрии бородатый лев, закусывающий салфеткой.

О, вот куда мы пойдём и останемся надолго! Это городской Отель-Дьё , то есть бесплатная больничка и аптека для бедных. Построил местный епископ в 1750 году.

Шестая по счету, между прочим. Т.е. во времени. Пять благотворительных больниц, сменяя одна другую, действовали в этом городе, и вот эта стоит до сих пор - правда, уже на заслуженном отдыхе.

В пустом внутреннем дворе эхо и больничная чистота, и можно разглядеть Медведя и студента моего Филю. Он, кстати, тут однажды лежал, школьником, в палате человек на сорок, зато красиво.

Это фонтанчики водопроводные во дворе! Очень удобно, их целых два - больнице нужно много воды!

Внутри шли какие-то работы, и нам не удалось туда проникнуть на большую глубину, вот разве что два-три взгляда, каждый стОит физиотерапевтического сеанса -

Там, наверху, - Женская и Мужская Палаты, а также шапелька.

А мы вернемся к главному фасаду. Эти оконные наличники, картуши и консоли помогают лучше всяких порошков и микстур. А консоли ещё и утешают (потому и называются так).

Гастроэнтерология, я полагаю.

А это кабинет дантиста.

Тут низнаю.

Психотерапевт, наверное.

Всё остальное (бесконечно много) можно узнать по ссылке в Вики, а я уж не стану обымать необъятного, я уже в сумерках вернусь обратно, залипая по дороге у некоторых дверей частных домов.

Вот уже и фонари зажгли, и добрые буржуа пошли баиньки за белыми французскими шторами и белыми облезлыми ставнями, такими стильно-облезлыми, знаменитой на весь мир провансальской облезлостью.

Всё, вот только ещё одна последняя дверь,

И тоже спокойной ночи.

|

Метки: livejournal Франция античность скульптура 18 век архитектура |

Нерехтские наличники |

Еще четыре года назад я писал, что наличники - одна из главных достопримечательностей Нерехты. К сожалению, деревянные дома разрушаются (или ремонтируются так, что этот "ремонт" аналогичен разрушению), так что, вероятно, через несколько лет некоторые из представленных ниже наличников уже нельзя будет увидеть воочию.

Я не стал систематизировать наличники по стилистке и хронологии, а также указывать адреса домов, которые они украшают, но интересующимся постараюсь, адрес сообщить. В подборке присутствую несколько наличников из окрестностей Нерехты, главным образом, из деревни Ежово.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наличников в стиле модерн в Нерехте довольно много. В некоторых влияние модерна опосредованное, элементы этого стиля спрятаны среди традиционных форм.

9.

10.

11.

12.

9-13 - корпуса больницы

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Это - уже относительно современный, полагаю, вторая пол. 20 в.

19.

20.

21.

22.

23.

Шедевр!

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Думаю, подражание модерну из более позднего времени

34.

35.

36.

37.

Снятые со стены наличники из деревни Ежово

Я не стал систематизировать наличники по стилистке и хронологии, а также указывать адреса домов, которые они украшают, но интересующимся постараюсь, адрес сообщить. В подборке присутствую несколько наличников из окрестностей Нерехты, главным образом, из деревни Ежово.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наличников в стиле модерн в Нерехте довольно много. В некоторых влияние модерна опосредованное, элементы этого стиля спрятаны среди традиционных форм.

9.

10.

11.

12.

9-13 - корпуса больницы

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Это - уже относительно современный, полагаю, вторая пол. 20 в.

19.

20.

21.

22.

23.

Шедевр!

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Думаю, подражание модерну из более позднего времени

34.

35.

36.

37.

Снятые со стены наличники из деревни Ежово

|

Метки: деревянное зодчество 19 век модерн Нерехта наличники 20 |

Пираты-бюрократы |

|

Метки: пиратство 18 век 17 обычаи |

Пираты-бюрократы |

|

Метки: пиратство 18 век 17 обычаи |

Живой импрессионизм: 35 фотографий на пленэрах, в студиях, в садах и теплицах |

Оригинал взят у  vakin в Живой импрессионизм: 35 фотографий на пленэрах, в студиях, в садах и теплицах

vakin в Живой импрессионизм: 35 фотографий на пленэрах, в студиях, в садах и теплицах

vakin в Живой импрессионизм: 35 фотографий на пленэрах, в студиях, в садах и теплицах

vakin в Живой импрессионизм: 35 фотографий на пленэрах, в студиях, в садах и теплицахПоявление и распространение фотографии — одна из самых значимых для художников-импрессионистов технических и визуальных революций. С фотографией в их живопись приходит новое построение перспективы, нарочито обрезанные краем полотна фигуры (как будто случайные снимки). А еще импрессионисты стали чуть ли не первым в истории искусства поколением художников, жизнь которого можно изучать по фотографиям. Парадным и случайным, по пожелтевшим от времени и по отреставрированным современными профи в новейших компьютерных программах.

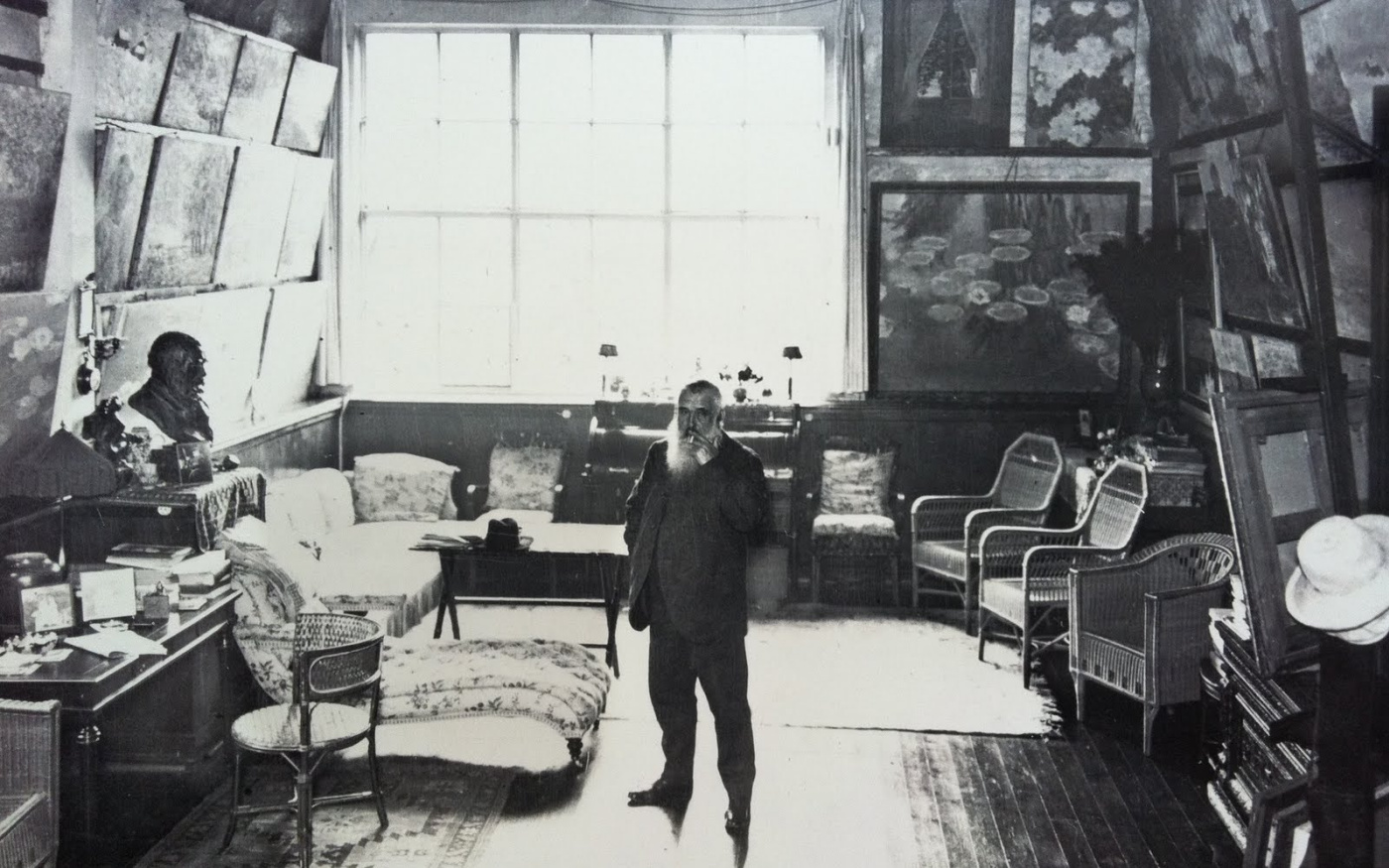

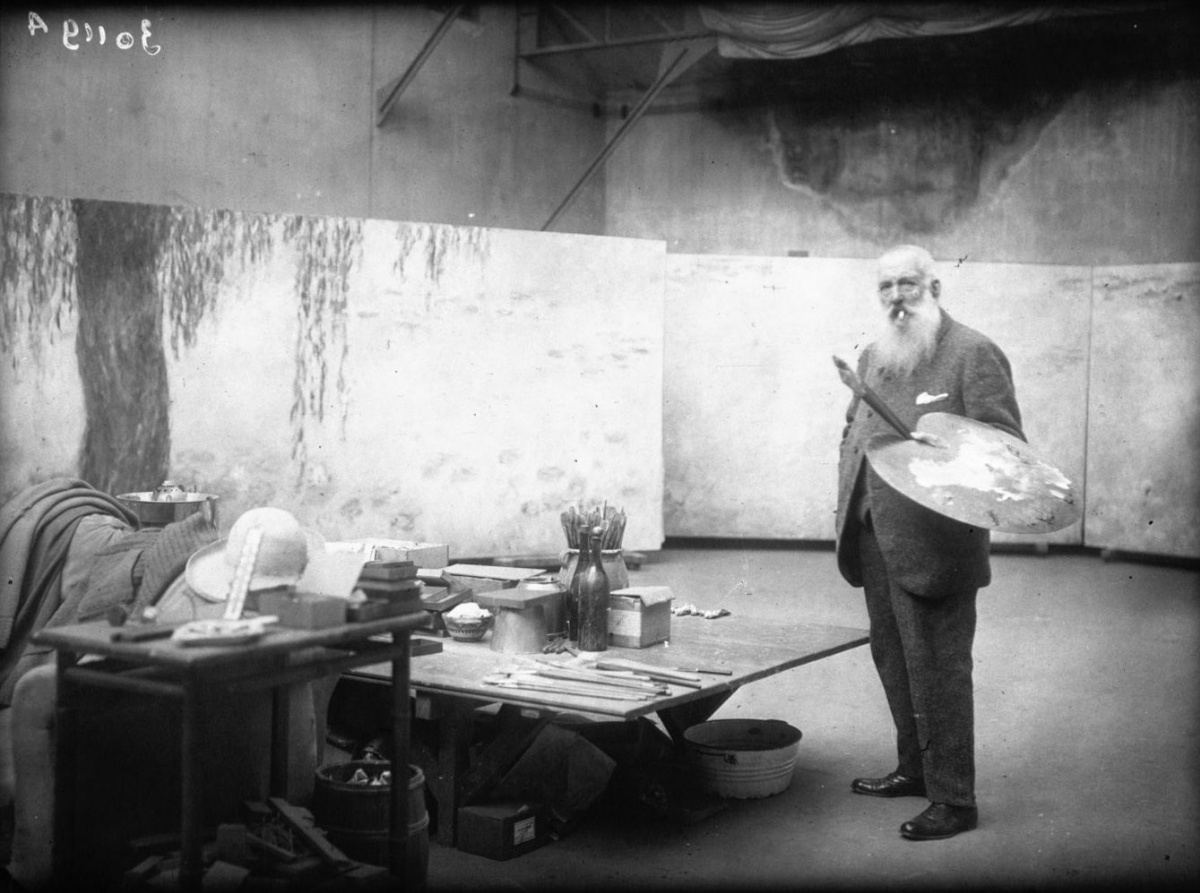

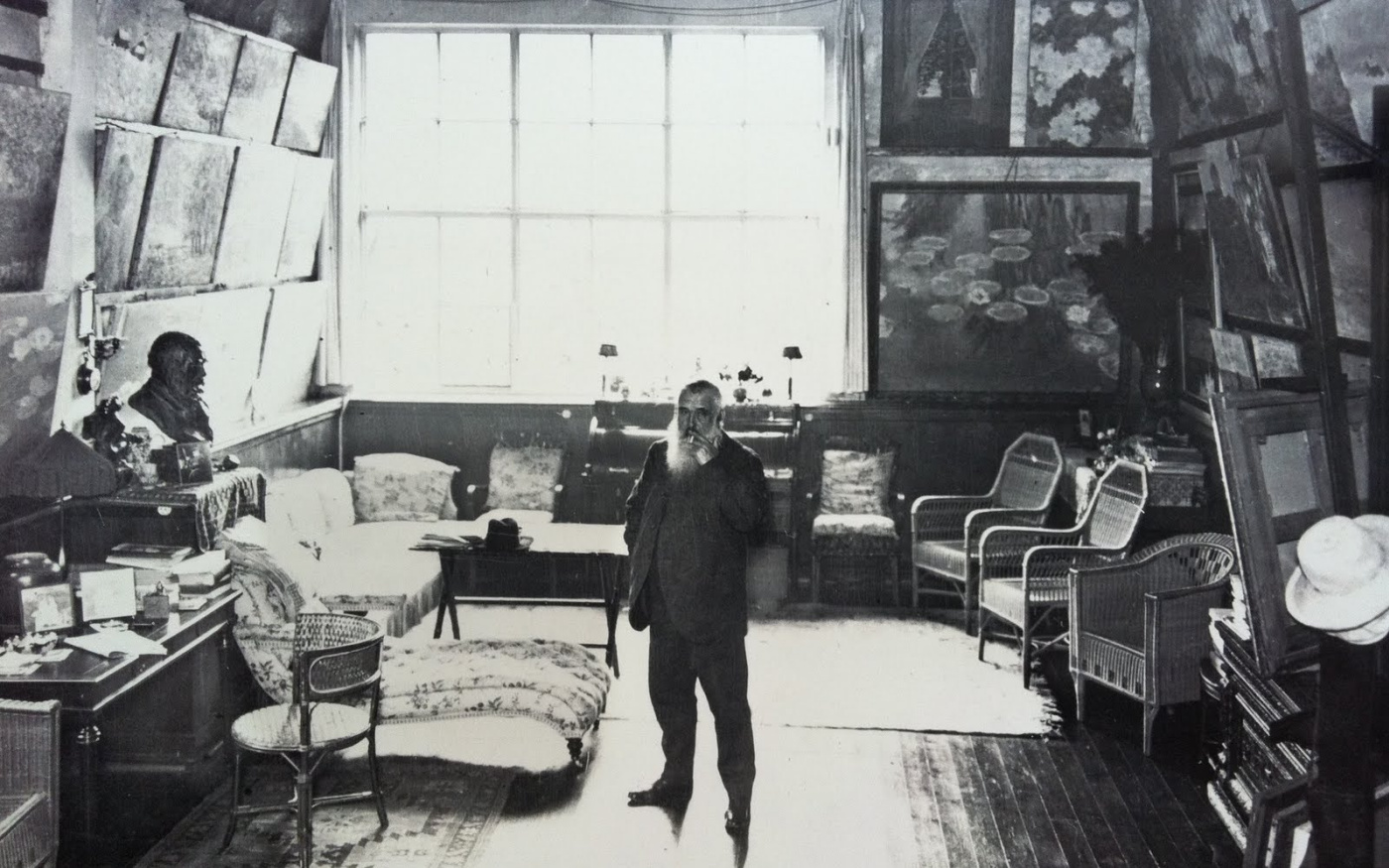

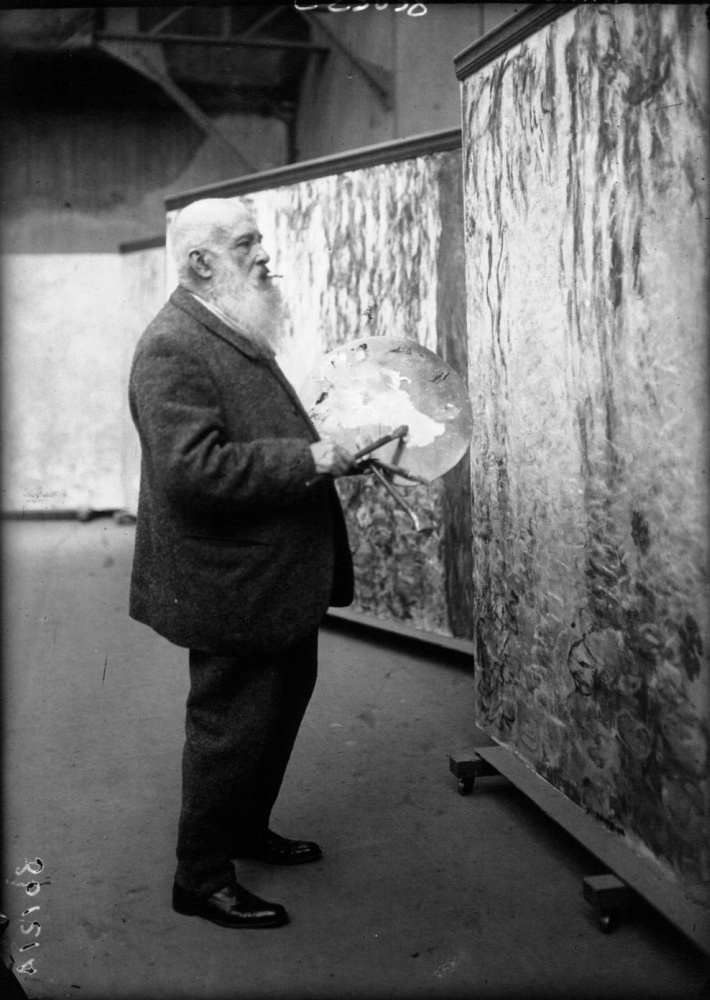

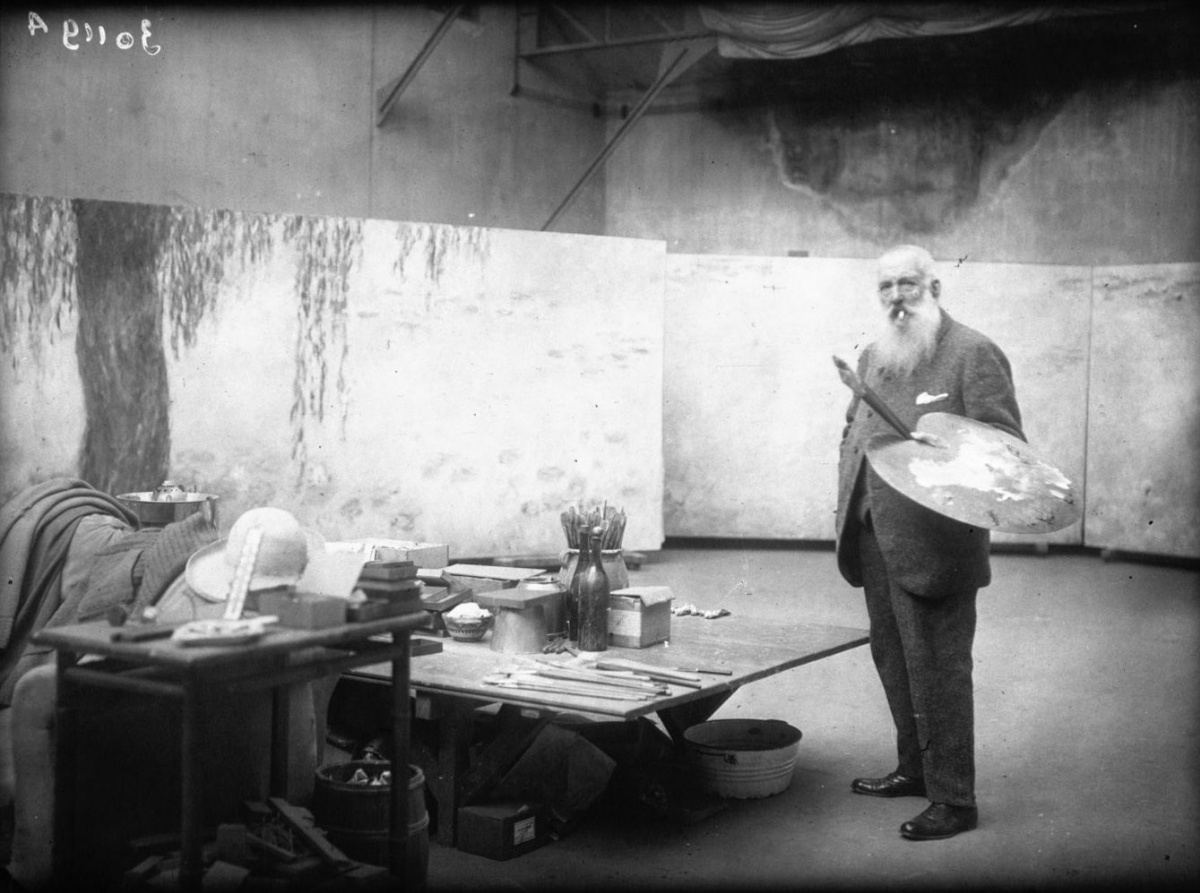

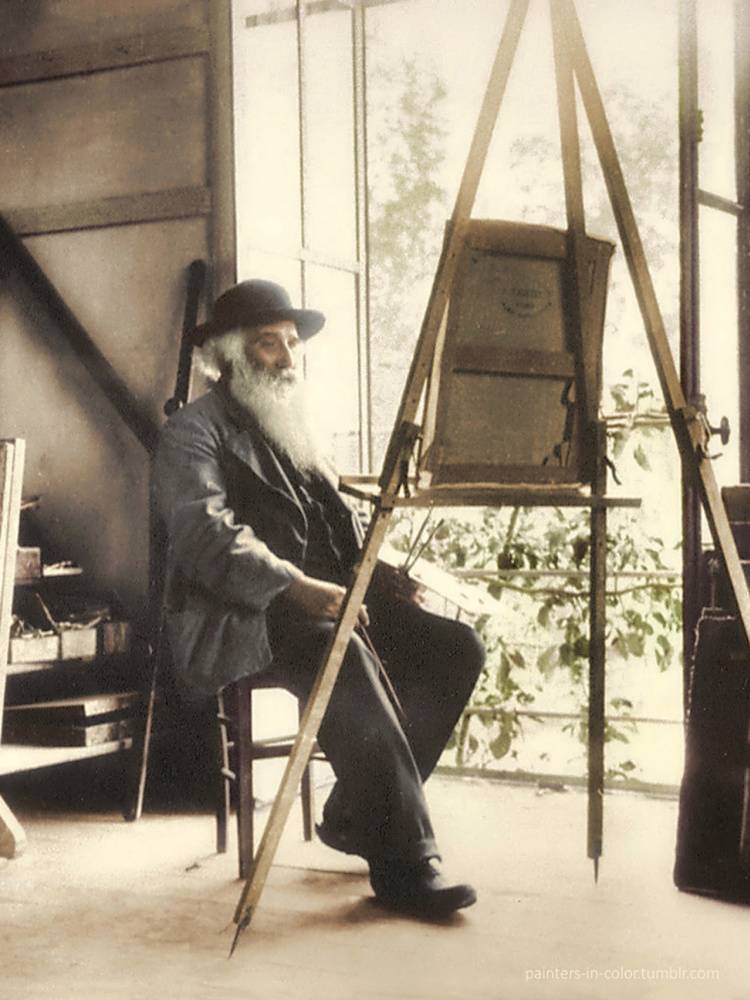

Клод Моне на фоне своих картин в мастерской.

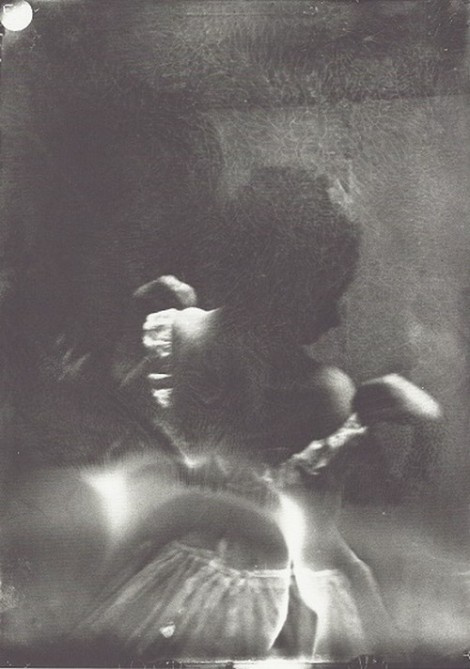

Эдгар Дега

Дочь Берты Моризо Жюли вспоминала о дружеских ужинах, на которых Эдгар Дега бегал вокруг стола с фотоаппаратом, как ребенок, заполучивший сокровище. Он снимал друзей, их детей, натурщиц и балерин. Некоторые из этих фотографий становились эскизами к будущим картинам.

Эдгар Дега. Автопортрет с Кристин и Ивон Лероль, 1895−96.

Эдгар Дега со служанкой. 1895.

Эдгар Дега. Танцовщицы поправляют бретельки на платье. 1895.

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы

1897, 65×65 см

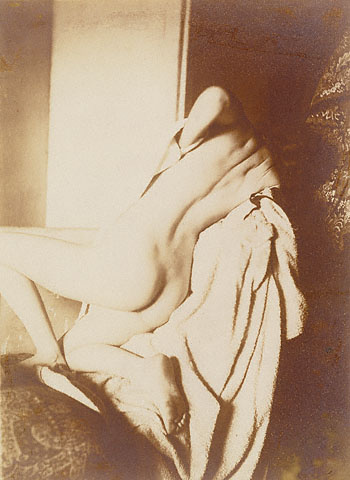

Эдгар Дега. После ванны

1896, 92×76 см

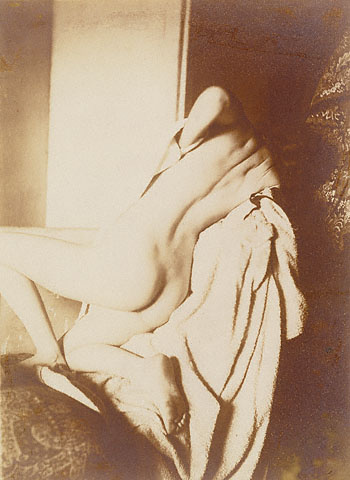

Фото: Эдгар Дега. После ванной. Женщина, вытирающая спину.

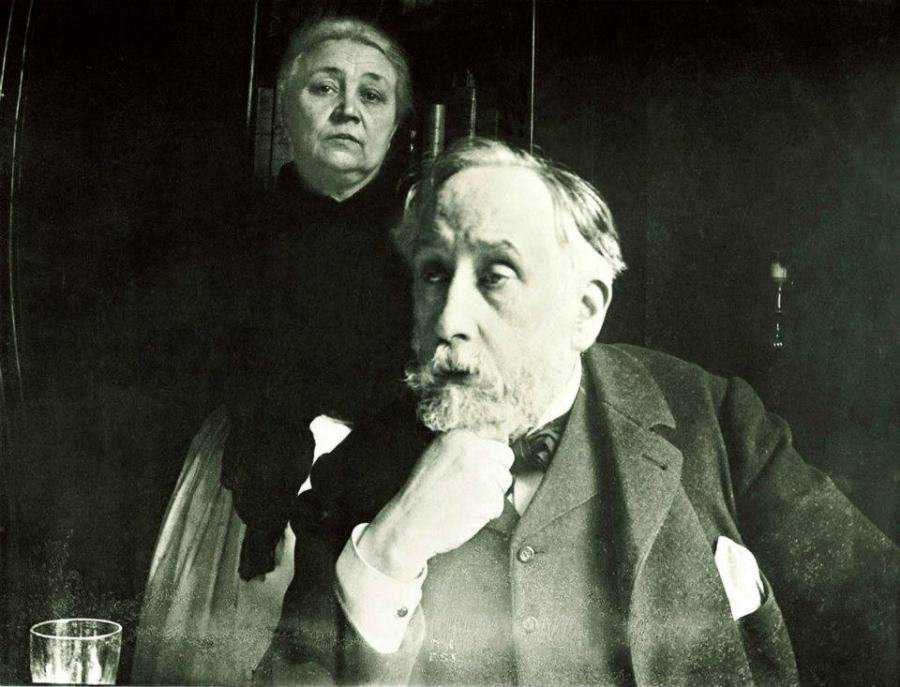

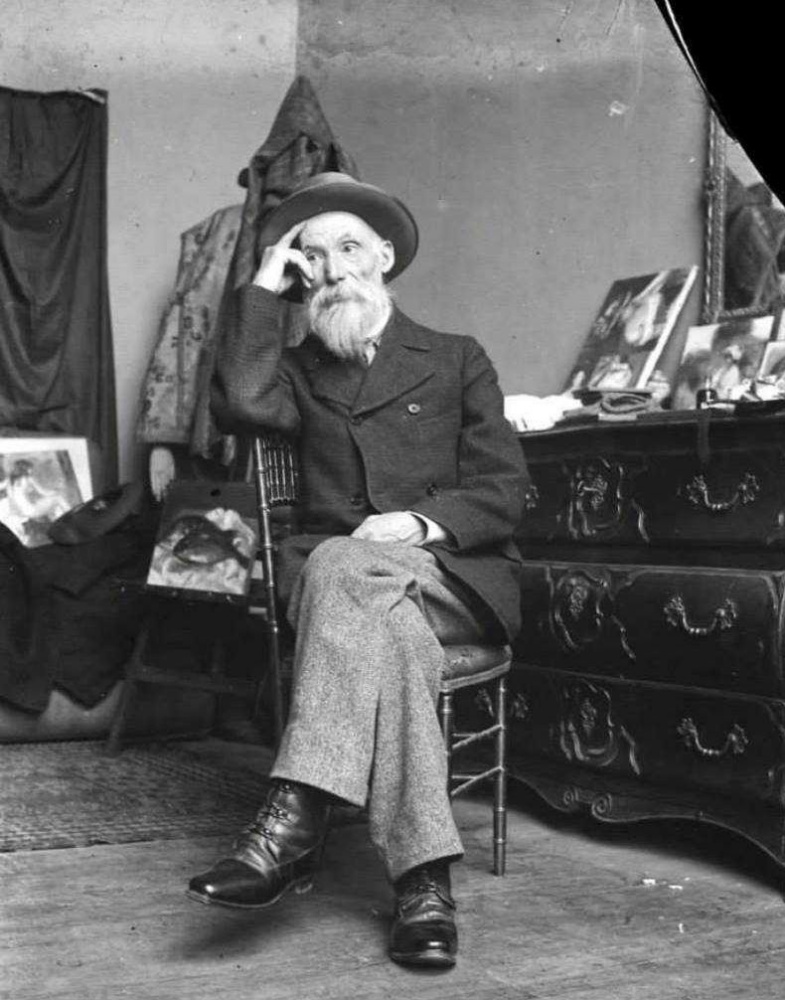

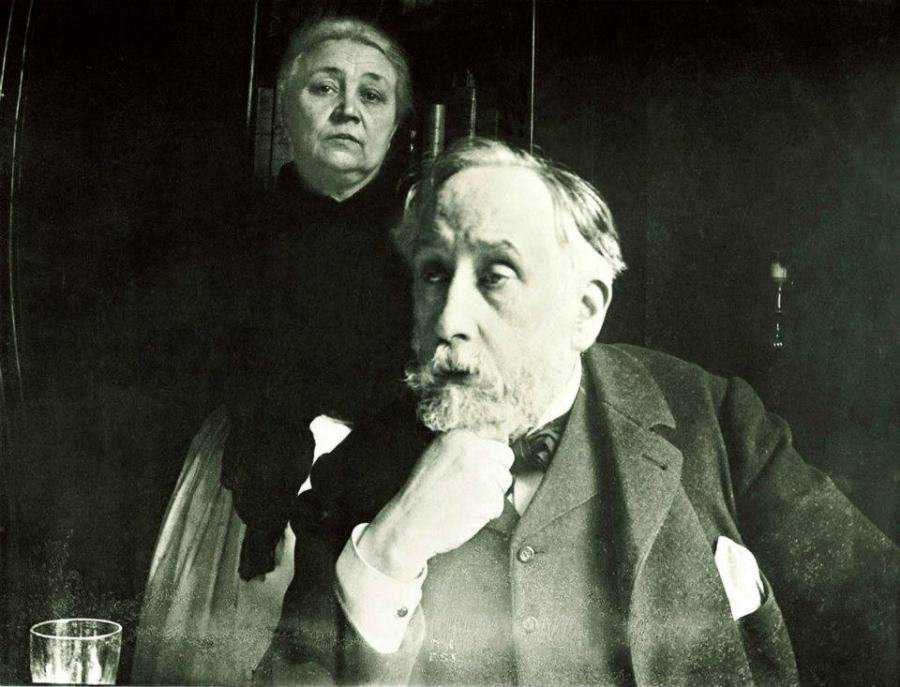

Огюст Ренуар

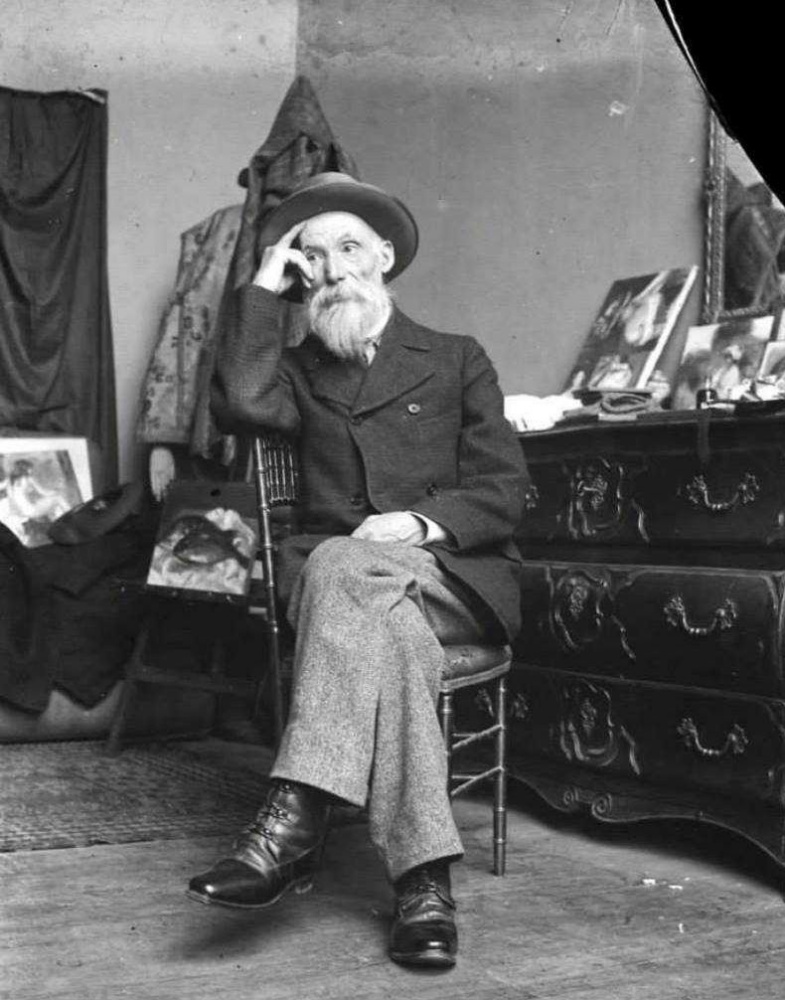

Ренуара снимали много, по оставшимся фотографиям можно отследить несколько десятилетий, найти изображения его любимых натурщиц, друзей и семьи. Он провел в инвалидном кресле последние 7 лет жизни, но не переставал работать даже когда его руки оказались неподвижны и к ним приходилось привязывать кисти.

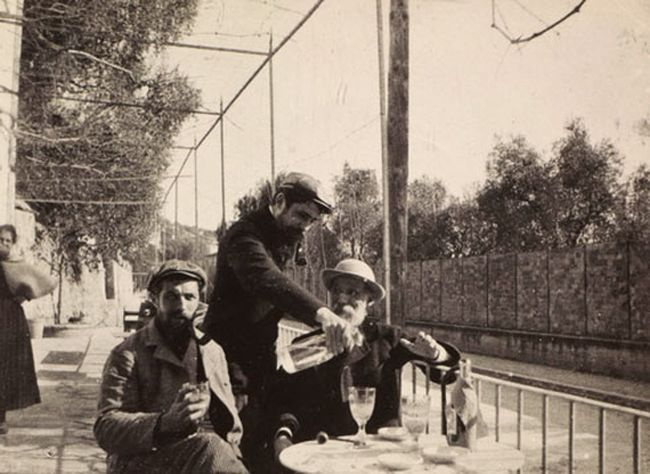

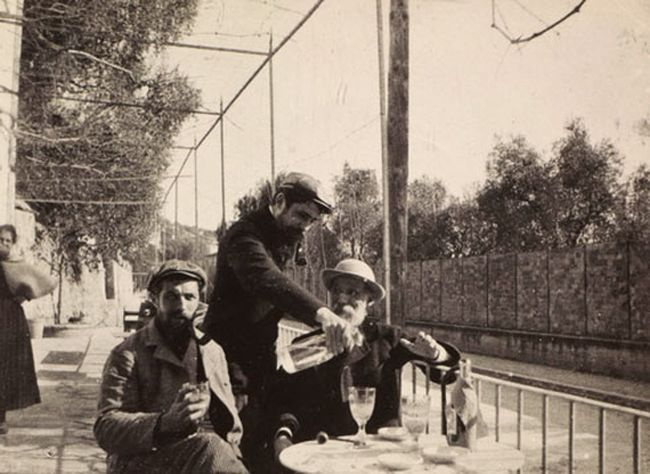

Огюст Ренуар (за столом справа) с друзьями. 1900.

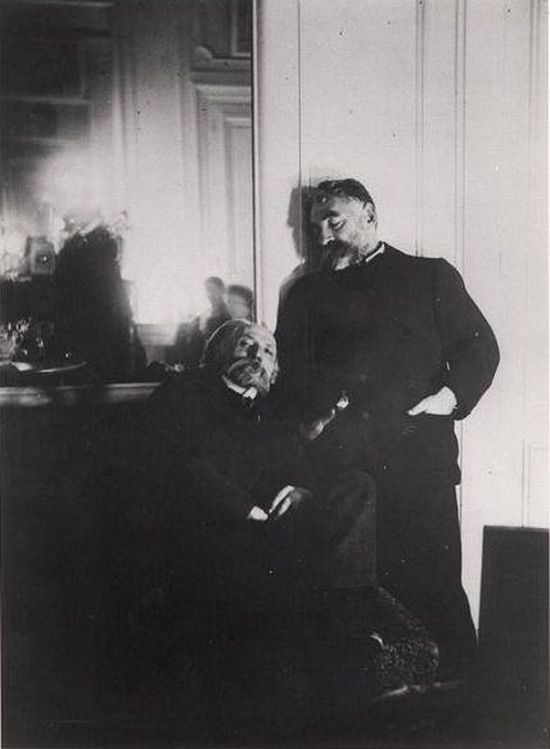

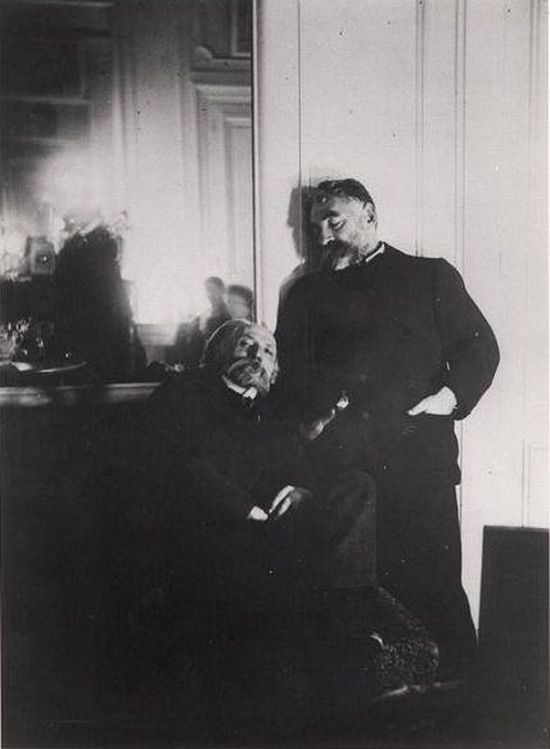

Ренуар и Малларме, 1895. Фото Эдгара Дега.

На следующий день после похорон Стефана Малларме, 1898. (Рядом с сидящим Ренуаром — Мизиа Серт-Натансон).

Огюст Ренуар в парижской студии.

Огюст Ренуар перед домом в Кань, 1912-1914.

Ренуар и мадам де Галеа в студии художника в Кань, 1912

Пьер Огюст Ренуар. Отдыхающая мадам де Галеа

1912, 114.3×162.4 см

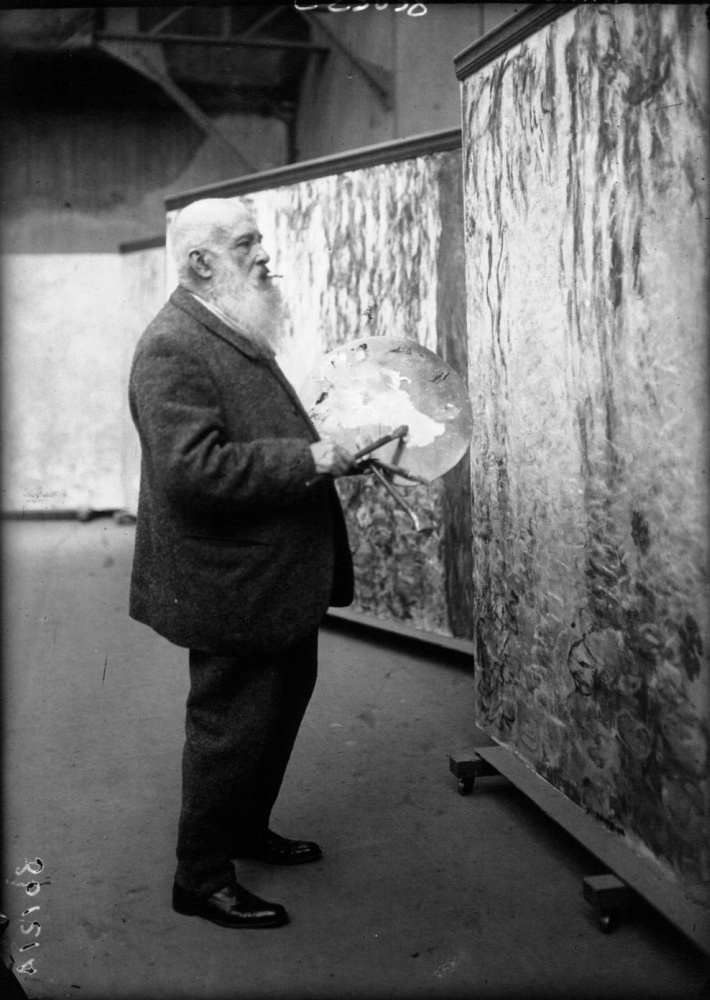

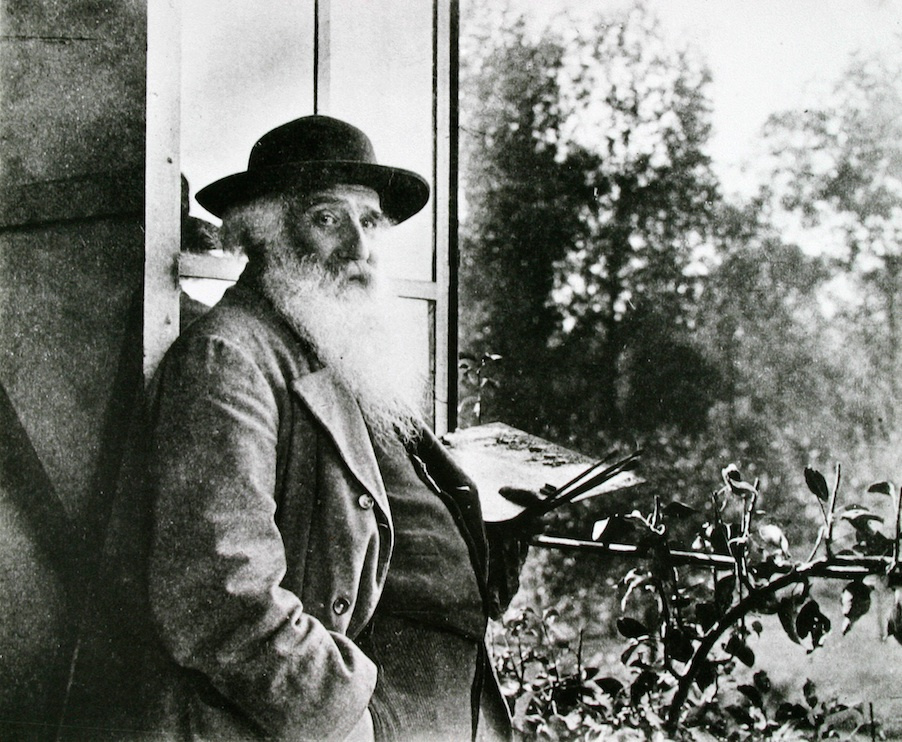

Клод Моне

Клод Моне был фигурой медийной, к нему в Живерни приезжали журналисты, фотографировали и брали интервью. По его саду гуляли политики, принцы и принцессы, актеры, режиссеры, владельцы галерей.

Клод Моне около пруда с водяными лилиями. 1910.

Клод Моне и Жорж Клемансо на японском мостике. 1921.

Клод Моне и актриса Шарлот Лизе. 1915. Фотограф Саша Гитри.

Клод Моне работает над панно с водяными лилиями. 1920.

В этом фотографическом цикле из мастерской в Живерни потрясают не только размеры полотен.

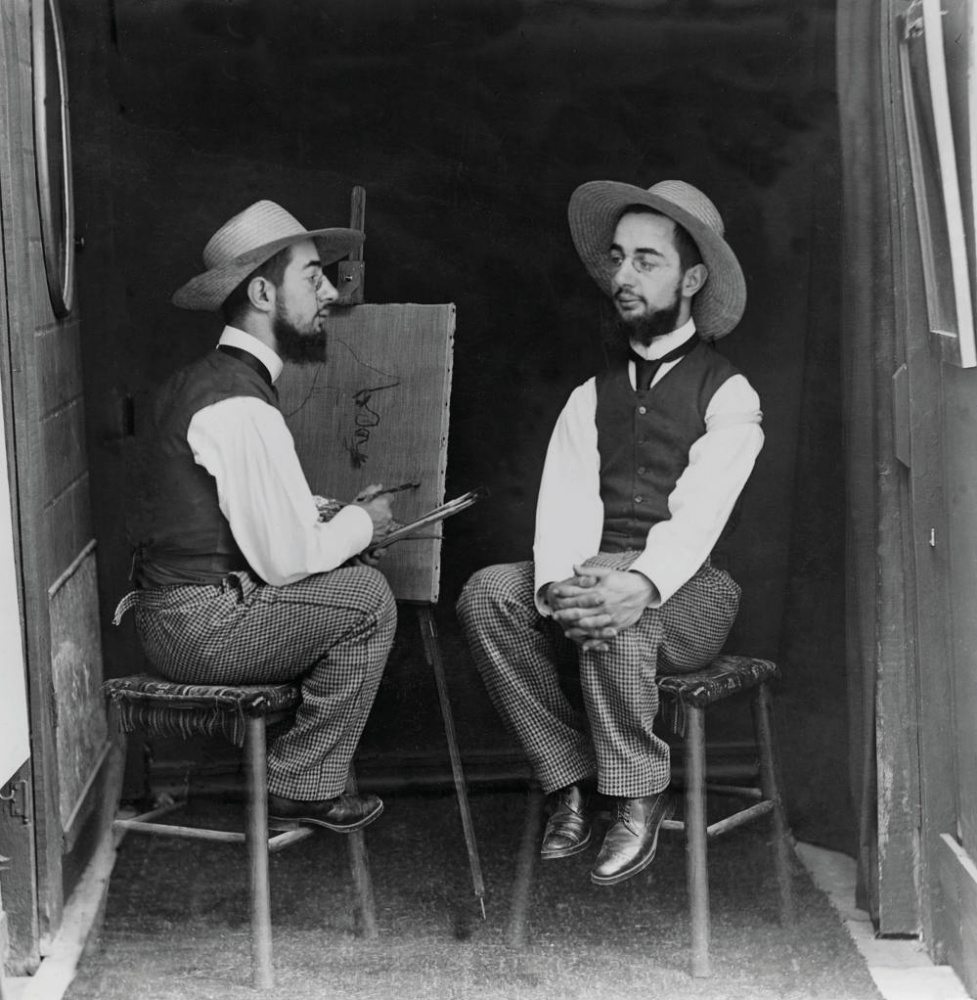

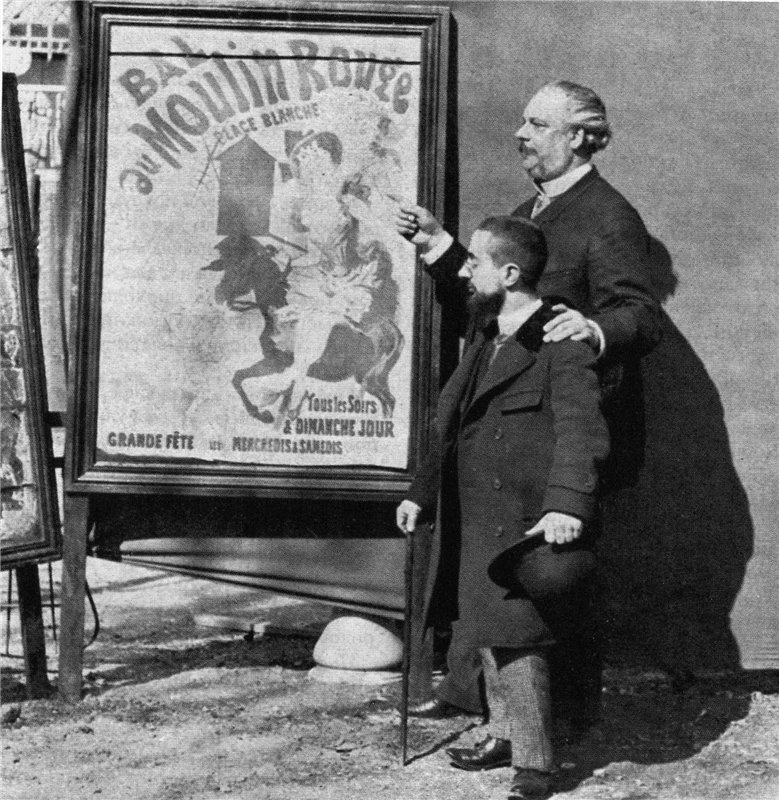

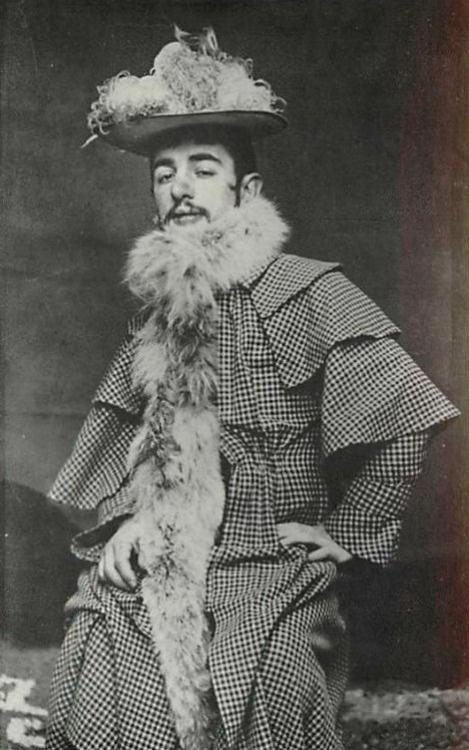

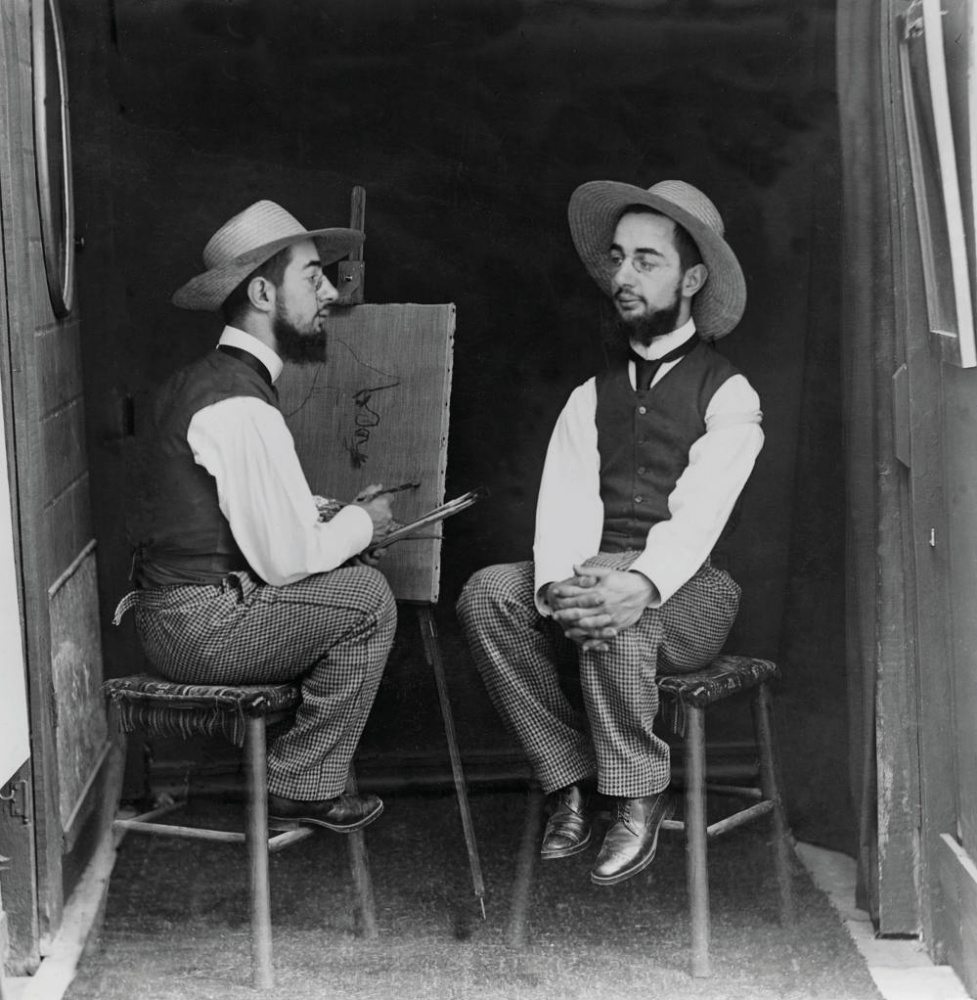

Анри де Тулуз-Лотрек

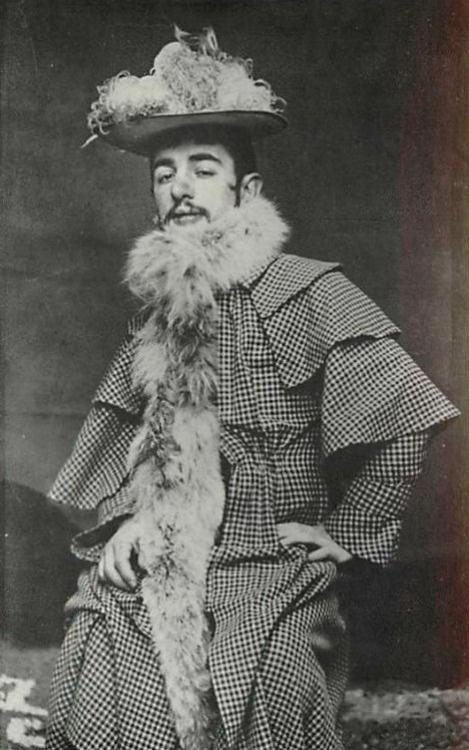

Фотограф Морис Гибер был близким другом Тулуз-Лотрека. Ироничный, балаганный, забавляющийся, эпатажный Лотрек — образ гораздо более убедительный, чем литературно-биографический образ инвалида-одиночки.

Анри де Тулуз-Лотрек, рисующий Анри де Тулуз-Лотрека. Фото Мориса Гибера.

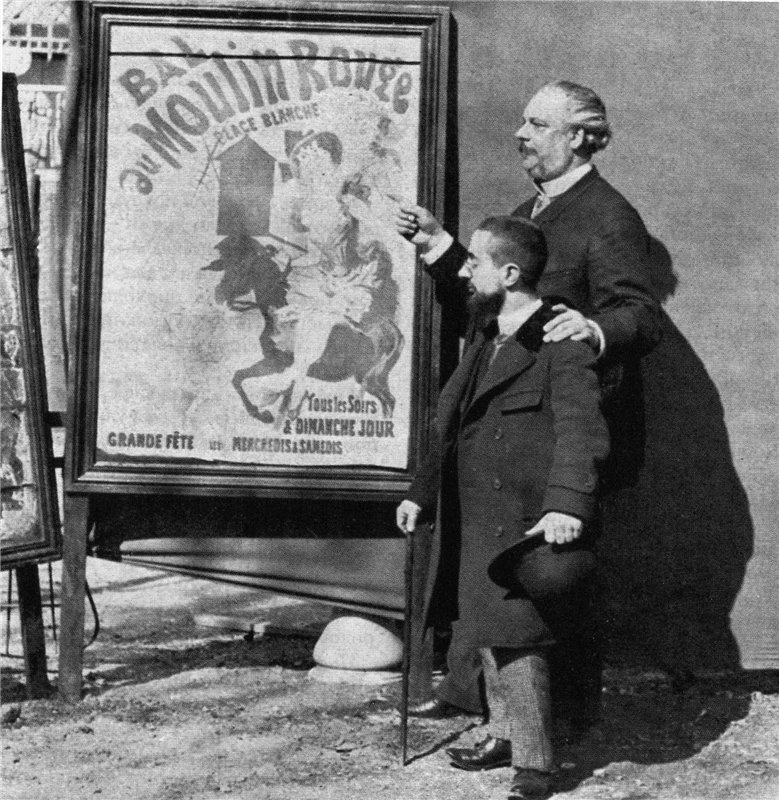

Служащий Мулен Руж показывает Тулуз-Лотреку плакат Жюля Шере, отца современного плаката.

Анри де Тулуз-Лотрек в костюмах. Фото Мориса Гибера.

Анри де Тулуз-Лотрек в костюмах. Фото Мориса Гибера.

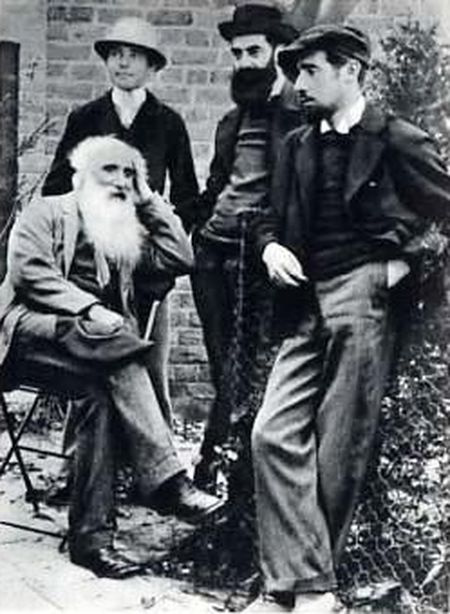

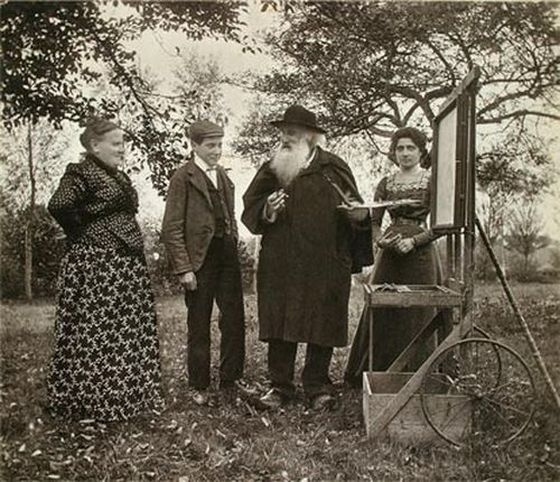

Камиль Писсарро

Камиль Писсарро постоянно окружен людьми: учениками, членами большой семьи, коллегами. Художник, который обладал на редкость убедительным талантом учителя.

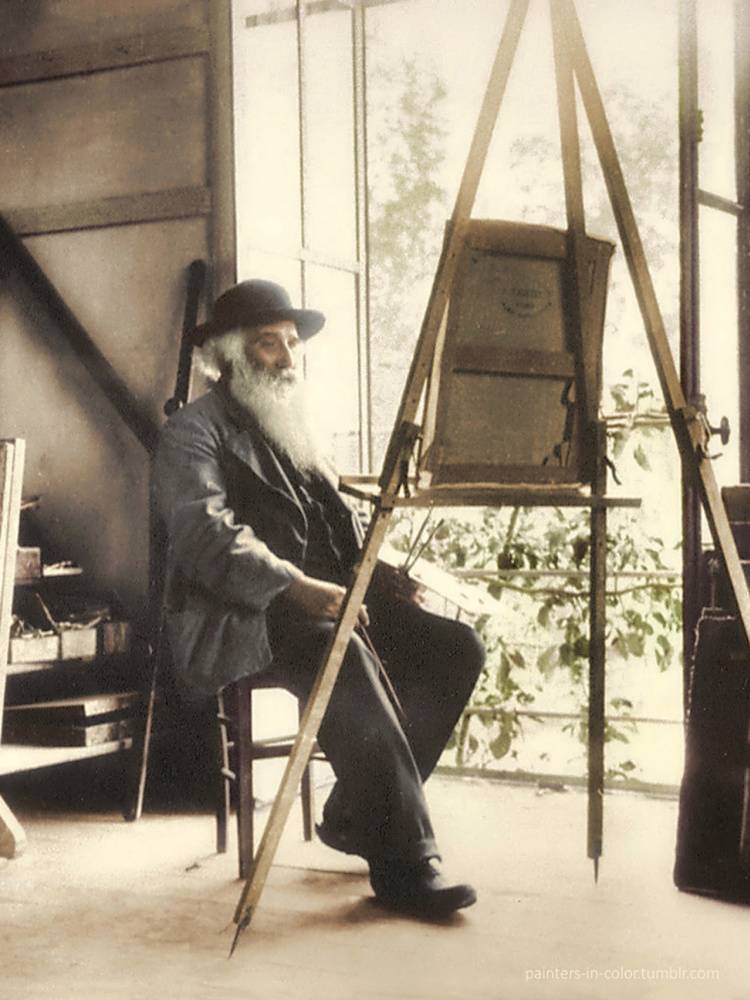

Писсарро в своей студии в Эраньи. 1894

Писсарро в своей студии в Эраньи. 1894

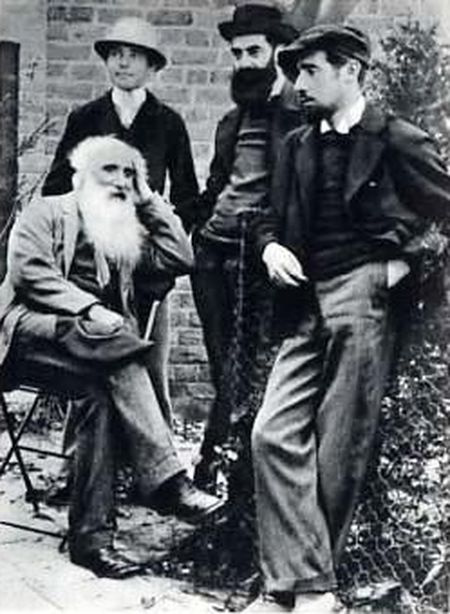

Камиль Писсарро с сыновьями Люсьеном, Феликсом и Родо, 1894.

Писсарро (с седой бородой) и Сезанн (в центре) в Овере. 1874.

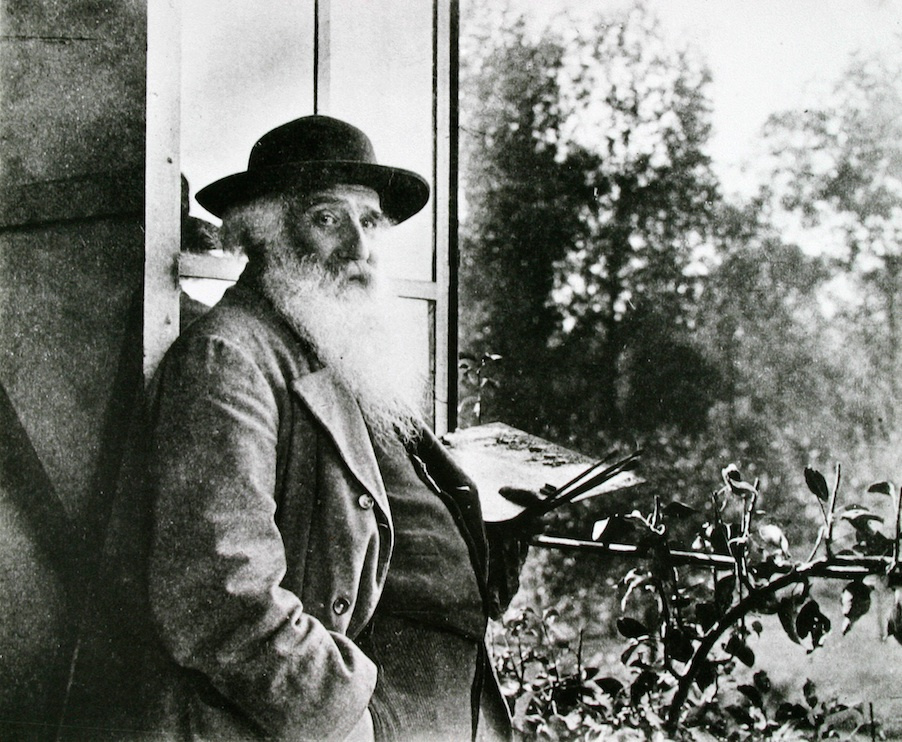

Камиль Писсарро с тележкой для холстов, около своего дома в Эраньи. 1895.

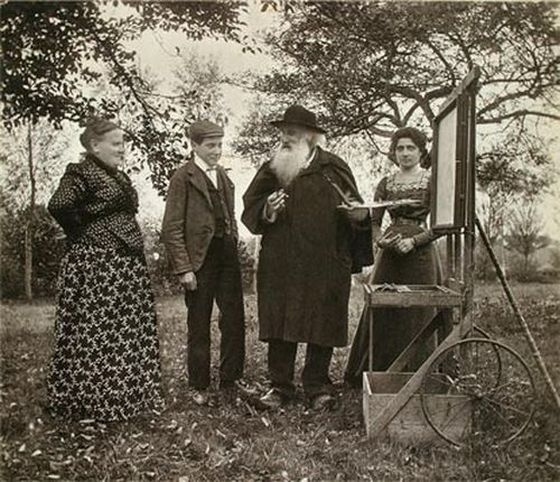

Камиль Писсарро с семьей. 1895.

Гюстав Кайботт

Франт Кайботт в центре Парижа, или инженер Кайботт за чертежами очередной лодки, или цветовод Кайботт, который вырастил цветов больше, чем написал (читайте биографию художника, чтобы узнать, сколько всего он успевал). Он напоминает героя одной из своих картин.

Гюстав Кайботт за чертежным столом, около 1891. Фото брата художника Марсиаля Кайботта.

Гюстав Кайботт со своей собакой на площади Каррузель, Париж, 1892. Фото брата художника Марсиаля Кайботта.

Гюстав Кайботт в своей теплице. 1892.

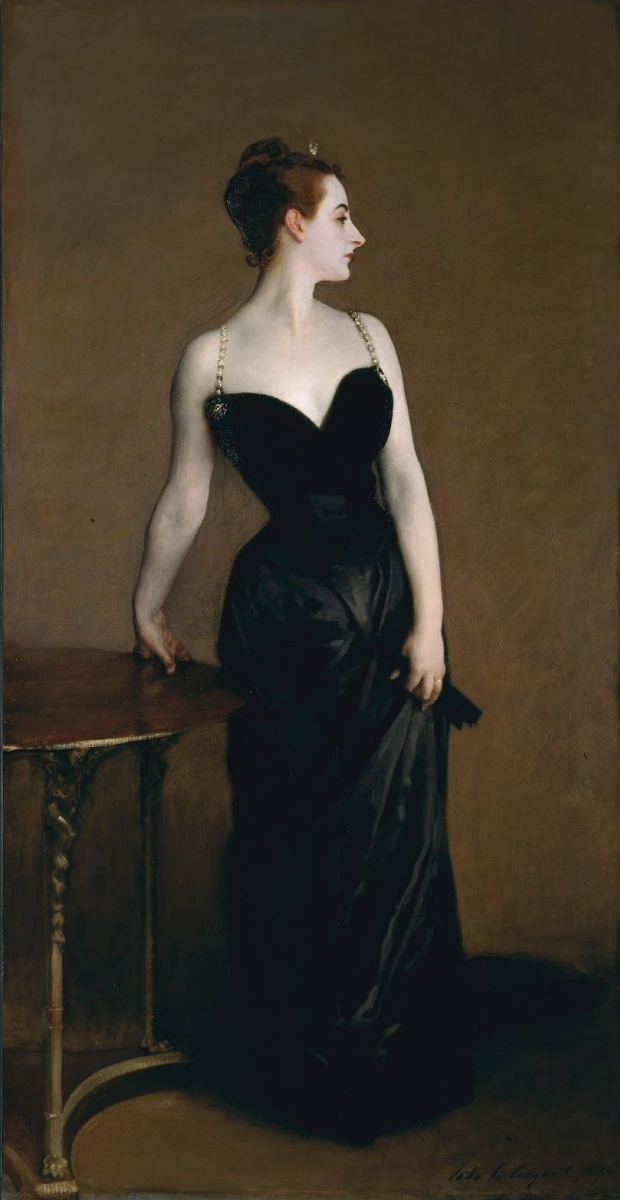

Джон Сингер Сарджент

Сарджент — художник-путешественник, художник без дома и родины, образ его жизни, пожалуй, самый импрессионистский. Он американец, который рос и потом жил во всей Европе сразу и оставил сотни путевых зарисовок.

Джон Сингер Саджент в своей парижской мастерской. 1883.

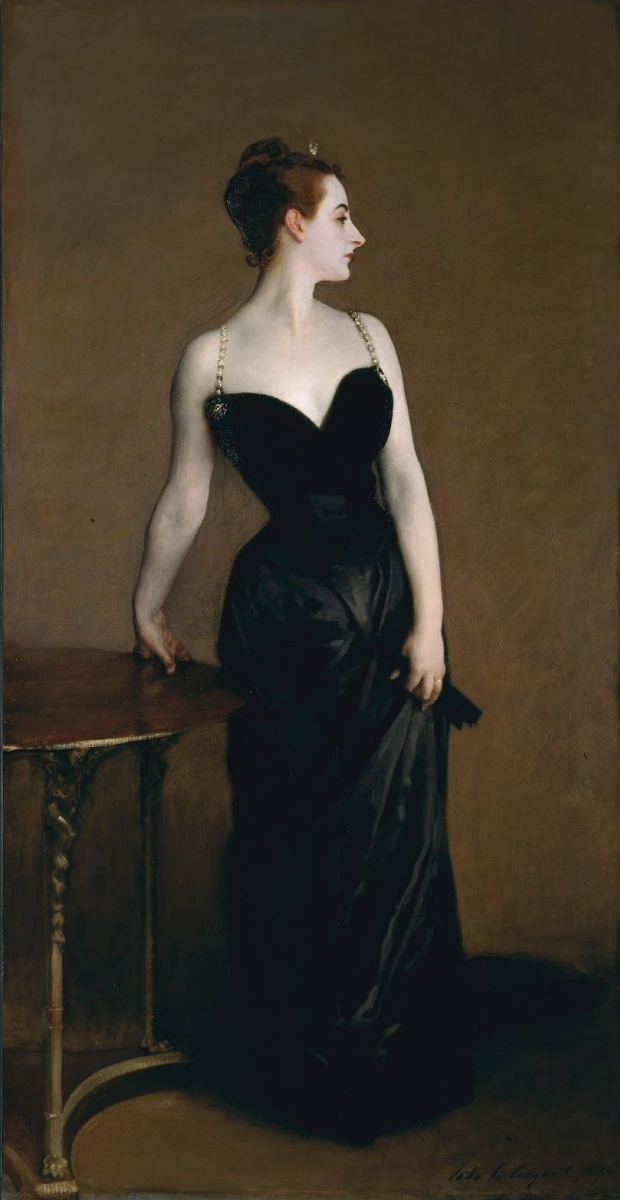

Джон Сингер Сарджент. Мадам Х (Мадам Пьер Готро)

1884, 208.6×109.9 см. Масло, Холст

Джон Сингер Сарджент на пленэре. 1888−1889.

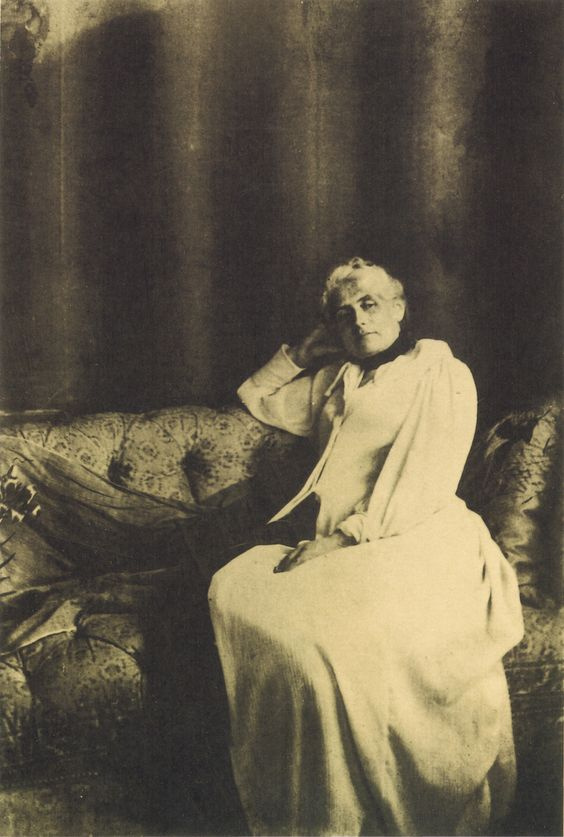

Берта Моризо

Берту Моризо критики долгое время не воспринимали всерьез. Она была фантастически, сказочно красивой, а потому от нее ждали удачного замужества и скорого расставания с живописью, как со временной блажью.

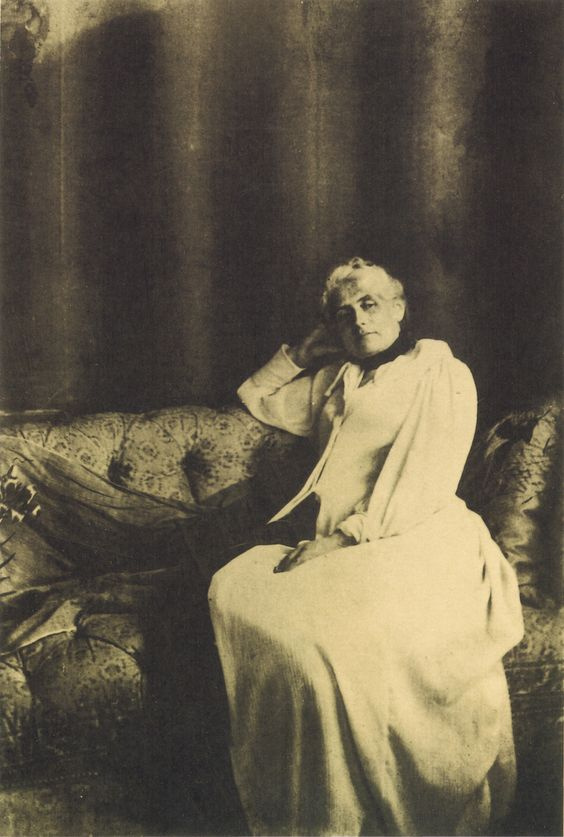

Берта Моризо. 1870.

Берта Моризо с мужем Эженом Мане и дочерью Жюли в Буживале, 1880

Берта Моризо 1893.

Источники фотографий:

poulwebb.blogspot.com, impressionist-art.com, art-renoir.com, proleutimpressionists.tumblr.com, oldpicsarchive.com, tmlarts.com, www.schirn.de, artbookannex.com, melbourneblogger.blogspot.com, тулуз-лотрек.рф, gallica.bnf.fr, www.alaintruong.com, crashmacduff.wordpress.com, anneyhall.tumblr.com, wetcanvas.com, articulosparapensar.wordpress.com, artseverydayliving.com, la-bruyere.tumblr.com, ader-paris.fr, painters-in-color.tumblr.com

Источник - Артхив

Клод Моне на фоне своих картин в мастерской.

Эдгар Дега

Дочь Берты Моризо Жюли вспоминала о дружеских ужинах, на которых Эдгар Дега бегал вокруг стола с фотоаппаратом, как ребенок, заполучивший сокровище. Он снимал друзей, их детей, натурщиц и балерин. Некоторые из этих фотографий становились эскизами к будущим картинам.

Эдгар Дега. Автопортрет с Кристин и Ивон Лероль, 1895−96.

Эдгар Дега со служанкой. 1895.

Эдгар Дега. Танцовщицы поправляют бретельки на платье. 1895.

Эдгар Дега. Голубые танцовщицы

1897, 65×65 см

Эдгар Дега. После ванны

1896, 92×76 см

Фото: Эдгар Дега. После ванной. Женщина, вытирающая спину.

Огюст Ренуар

Ренуара снимали много, по оставшимся фотографиям можно отследить несколько десятилетий, найти изображения его любимых натурщиц, друзей и семьи. Он провел в инвалидном кресле последние 7 лет жизни, но не переставал работать даже когда его руки оказались неподвижны и к ним приходилось привязывать кисти.

Огюст Ренуар (за столом справа) с друзьями. 1900.

Ренуар и Малларме, 1895. Фото Эдгара Дега.

На следующий день после похорон Стефана Малларме, 1898. (Рядом с сидящим Ренуаром — Мизиа Серт-Натансон).

Огюст Ренуар в парижской студии.

Огюст Ренуар перед домом в Кань, 1912-1914.

Ренуар и мадам де Галеа в студии художника в Кань, 1912

Пьер Огюст Ренуар. Отдыхающая мадам де Галеа

1912, 114.3×162.4 см

Клод Моне

Клод Моне был фигурой медийной, к нему в Живерни приезжали журналисты, фотографировали и брали интервью. По его саду гуляли политики, принцы и принцессы, актеры, режиссеры, владельцы галерей.

Клод Моне около пруда с водяными лилиями. 1910.

Клод Моне и Жорж Клемансо на японском мостике. 1921.

Клод Моне и актриса Шарлот Лизе. 1915. Фотограф Саша Гитри.

Клод Моне работает над панно с водяными лилиями. 1920.

В этом фотографическом цикле из мастерской в Живерни потрясают не только размеры полотен.

Анри де Тулуз-Лотрек

Фотограф Морис Гибер был близким другом Тулуз-Лотрека. Ироничный, балаганный, забавляющийся, эпатажный Лотрек — образ гораздо более убедительный, чем литературно-биографический образ инвалида-одиночки.

Анри де Тулуз-Лотрек, рисующий Анри де Тулуз-Лотрека. Фото Мориса Гибера.

Служащий Мулен Руж показывает Тулуз-Лотреку плакат Жюля Шере, отца современного плаката.

Анри де Тулуз-Лотрек в костюмах. Фото Мориса Гибера.

Анри де Тулуз-Лотрек в костюмах. Фото Мориса Гибера.

Камиль Писсарро

Камиль Писсарро постоянно окружен людьми: учениками, членами большой семьи, коллегами. Художник, который обладал на редкость убедительным талантом учителя.

Писсарро в своей студии в Эраньи. 1894

Писсарро в своей студии в Эраньи. 1894

Камиль Писсарро с сыновьями Люсьеном, Феликсом и Родо, 1894.

Писсарро (с седой бородой) и Сезанн (в центре) в Овере. 1874.

Камиль Писсарро с тележкой для холстов, около своего дома в Эраньи. 1895.

Камиль Писсарро с семьей. 1895.

Гюстав Кайботт

Франт Кайботт в центре Парижа, или инженер Кайботт за чертежами очередной лодки, или цветовод Кайботт, который вырастил цветов больше, чем написал (читайте биографию художника, чтобы узнать, сколько всего он успевал). Он напоминает героя одной из своих картин.

Гюстав Кайботт за чертежным столом, около 1891. Фото брата художника Марсиаля Кайботта.

Гюстав Кайботт со своей собакой на площади Каррузель, Париж, 1892. Фото брата художника Марсиаля Кайботта.

Гюстав Кайботт в своей теплице. 1892.

Джон Сингер Сарджент

Сарджент — художник-путешественник, художник без дома и родины, образ его жизни, пожалуй, самый импрессионистский. Он американец, который рос и потом жил во всей Европе сразу и оставил сотни путевых зарисовок.

Джон Сингер Саджент в своей парижской мастерской. 1883.

Джон Сингер Сарджент. Мадам Х (Мадам Пьер Готро)

1884, 208.6×109.9 см. Масло, Холст

Джон Сингер Сарджент на пленэре. 1888−1889.

Берта Моризо

Берту Моризо критики долгое время не воспринимали всерьез. Она была фантастически, сказочно красивой, а потому от нее ждали удачного замужества и скорого расставания с живописью, как со временной блажью.

Берта Моризо. 1870.

Берта Моризо с мужем Эженом Мане и дочерью Жюли в Буживале, 1880

Берта Моризо 1893.

Источники фотографий:

poulwebb.blogspot.com, impressionist-art.com, art-renoir.com, proleutimpressionists.tumblr.com, oldpicsarchive.com, tmlarts.com, www.schirn.de, artbookannex.com, melbourneblogger.blogspot.com, тулуз-лотрек.рф, gallica.bnf.fr, www.alaintruong.com, crashmacduff.wordpress.com, anneyhall.tumblr.com, wetcanvas.com, articulosparapensar.wordpress.com, artseverydayliving.com, la-bruyere.tumblr.com, ader-paris.fr, painters-in-color.tumblr.com

Источник - Артхив

|

Метки: фотография livejournal импрессионизм 19 век живопись 20 |

Великий Новгород 60-х годов XVII века. Рисунки из Дрезденского альбома Августина Мейерберга |

Оригинал взят у  philologist в Великий Новгород 60-х годов XVII века. Рисунки из Дрезденского альбома Августина Мейерберга

philologist в Великий Новгород 60-х годов XVII века. Рисунки из Дрезденского альбома Августина Мейерберга

philologist в Великий Новгород 60-х годов XVII века. Рисунки из Дрезденского альбома Августина Мейерберга

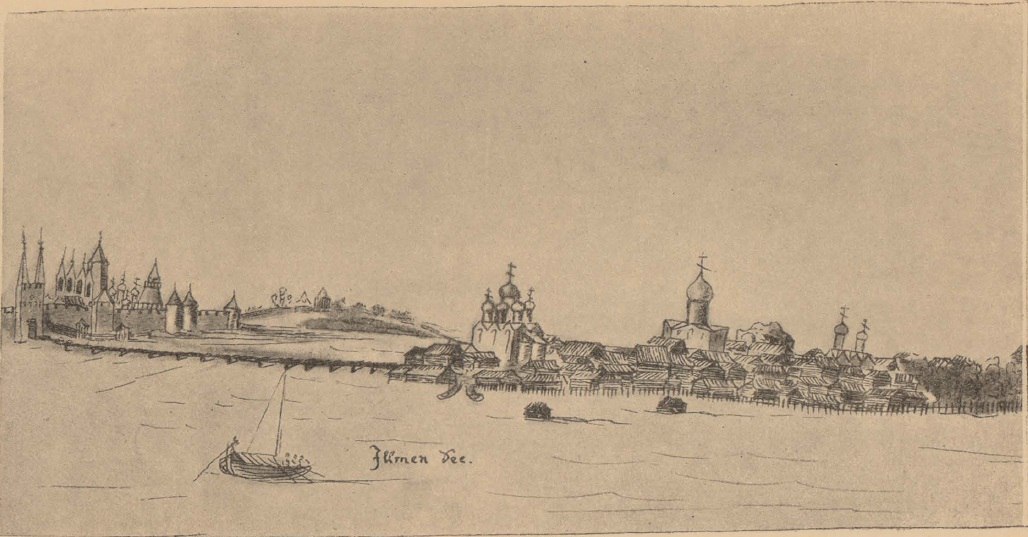

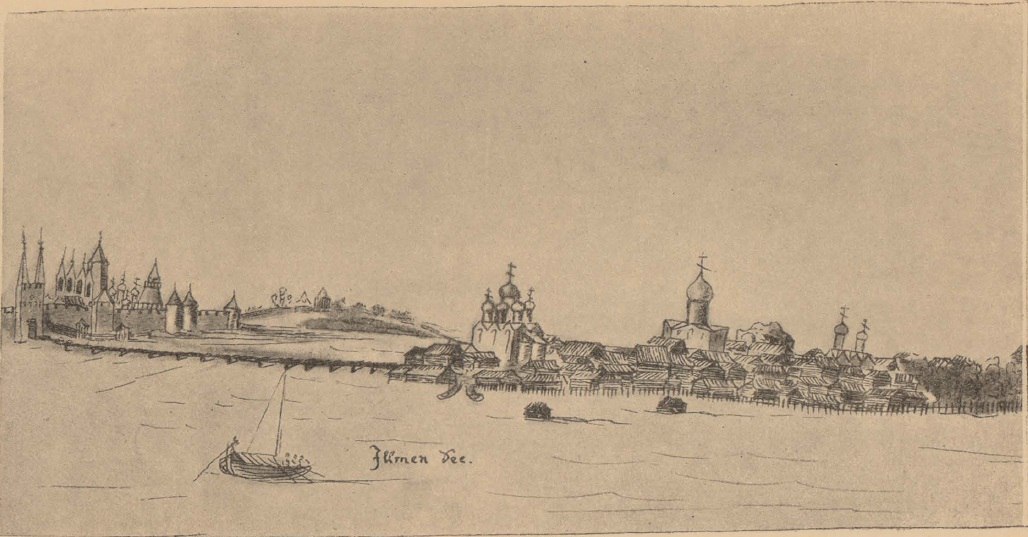

philologist в Великий Новгород 60-х годов XVII века. Рисунки из Дрезденского альбома Августина МейербергаИз книги: Альбом Мейерберга. Виды и бытовые картины России XVII века: Рисунки Дрезденского альбома, воспроизведенные с подлинника в натуральную величину, с приложением карты пути цесарского посольства 1661-62 гг. - СПб.: Изд. А.С. Суворина, 1903.

Поводом, вызвавшим посольство Мейерберга, послужила война между Россией и Польшей из-за Малороссии. Первое перемирие в 1656 году было заключено при посредничестве Австрии, но в 1658 году опять начались военные действия. Посольство, выехав из Вены 17 февраля 1661 года, прибыло к Москве 24 мая, через Псков, Новгород и Тверь. 25 мая состоялся торжественный въезд в столицу и на следующий день прием во дворце. По пути Мейерберг выполнял зарисовки с натуры, которые и составили содержание публикуемого альбома.

Великий Новгород

Новгородский герб

Другой новгородский герб

Крестцы

Иверский (Валдайский) монастырь

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

Поводом, вызвавшим посольство Мейерберга, послужила война между Россией и Польшей из-за Малороссии. Первое перемирие в 1656 году было заключено при посредничестве Австрии, но в 1658 году опять начались военные действия. Посольство, выехав из Вены 17 февраля 1661 года, прибыло к Москве 24 мая, через Псков, Новгород и Тверь. 25 мая состоялся торжественный въезд в столицу и на следующий день прием во дворце. По пути Мейерберг выполнял зарисовки с натуры, которые и составили содержание публикуемого альбома.

Великий Новгород

Новгородский герб

Другой новгородский герб

Крестцы

Иверский (Валдайский) монастырь

Вы также можете подписаться на мои страницы:

- в фейсбуке: https://www.facebook.com/podosokorskiy

- в твиттере: https://twitter.com/podosokorsky

- в контакте: http://vk.com/podosokorskiy

- в инстаграм: https://www.instagram.com/podosokorsky/

- в телеграм: http://telegram.me/podosokorsky

- в одноклассниках: https://ok.ru/podosokorsky

|

Метки: livejournal Новгород 17 век рисунок |

Без заголовка |

Только что посмотрел "Синг Стрит" - неплохой фильм про 80-е, на тему (среди прочего) "Hey, teachers! Leave them kids alone". Но я опять о своем: девушка главного героя по фильму старше его на год, в то время, как разница между актерами - почти шесть лет. Выглядит неправдоподобно. Ну сделали бы разницу года три-четыре, сюжет это позволяет.

|

Метки: кино личное |

Позиция и планы |

Читаю сейчас "Эволюцию всего" Мэтта Ридли и "Недоверчивые умы" Роба Бразертона. Был и остаюсь эволюционистом и оккамистом (а, следовательно, антиконспирологом).

И еще из личного. В июле писал, что собираюсь в Венгрию, но так и не собрался. Через неделю еду в Турцию, в окрестности Измира. В планах посетить Эфес и (очень хотелось бы) Бергаму. Так что приму советы от бывалых.

И еще из личного. В июле писал, что собираюсь в Венгрию, но так и не собрался. Через неделю еду в Турцию, в окрестности Измира. В планах посетить Эфес и (очень хотелось бы) Бергаму. Так что приму советы от бывалых.

|

Метки: книги личное |

Как экран менял образ Шерлок Холмса |

Замечу от себя: уж, конечно, не потому библейские персонажи на картинах 17 в. одеты по моде того самого столетия, что западный человек считал свое время наиболее правильным, а просто потому, что историческое мышление еще не сформировалось, да и знания о быте отдаленных эпох были самыми условными. Что касается осовременивания обстановки в ранних фильмах про Холмса - так это обычная тенденция - переносить в экранизациях действие из недавнего прошлого в современность. Хотя бы потому, что так дешевле, а разница в деталях между тем, что было двадцать-тридцать лет назад невелика, так что проще осовременить действие, чем воссоздавать обстановку тридцатилетней давности. (Напомню, что бюджет ранних фильмов был, как правило, весьма невелик)

Оригинал взят у germanych в Как экран менял образ Шерлок Холмса

germanych в Как экран менял образ Шерлок Холмса

На фото: сэр Артур Конан Дойл на ежегодном ужине компании "Столл" 27 сентября 1921 года беседует с актёром Эйлом Норвудом, игравшим Шерлока Холмса.

С момента появления первого – ещё немого – фильма про великого сыщика с Бейкер-стрит, на сегодня уже выпущены многие десятки, если не сотни фильмов и телефильмов по мотивам рассказов Конан Дойла. Все их можно условно разделить на две большие группы – фильмы, в которых создатели пытаются как можно тщательнее воспроизвести сюжетную линию рассказов о Холмсе и фильмы, которые порой имеют к произведениям про великого сыщика лишь то отношение, что главный герой в них носит имя Шерлок Холмс. Предлагаю бегло взглянуть на то, как менялся и выстраивался образ Шерлок Холмса в кино за прошедший век.

Английский актёр Уильям Джиллетт сыграл Холмса в пьесе 1899 г. "Шерлок Холмс: Драма в четырёх действиях" и затем в течение достаточно длительного времени оставался самым "хрестоматийным" Холмсом, внеся в образ сыщика ряд деталей, использовавшихся затем во многих фильмах.

В 1916 году Джиллетт снялся в фильме про Холмса, но, к сожалению, этот фильм не сохранился.

В период с 1921 по 1925 года английская кинокомпания "Столл" сняла два полнометражных и 45 короткометражных фильмов про Шерлока Холмса. В фильмах в главной роли снимался Эйл Норвуд. Норвуд создал культовый образ великого сыщика, а компания разработала методы перенесения детективных историй на экран.

Стоит отметить, что в годы становления "великого немого" немыслимым казалось показывать развязку детективной истории в конце фильма. Киношники того времени были уверены, что внимание публики невозможно удержать до самого конца, если не показать суть истории в самом начале "фильмы". Это, в свою очередь, входило в полное противоречие с концепциями рассказов Дойла, в которых читатель узнавал то, как совершается преступление, только в самом конце, причём всё рассказывает сам Холмс. Однако первые фильмы про Холмса создавались таким образом, что преступление показывалось в самом начале, а уж потом показывалась работа сыщика.

На фото: Уильям Джиллетт в пьесе "Шерлок Холмс" с Элис Фолкнер (Кэтрин Флоренс), ок. 1900 года.

Первым условным фильмом о Шерлоке Холмсе исследователи считают фильм "Озадаченный Шерлок Холмс", снятый около 1900 года киностудией "Мутоскоп и Байограф".

На фото: Мутоскоп в музее Херн-Бэй

Фильм, продолжительностью около минуты, предназначался для просмотра в мутоскопе – специальном аппарате индивидуального пользования, позволяющем просматривать короткие ролики из последовательности "движущихся картинок". Любой желающий посмотреть ролик, бросал монетку и наслаждался чудом.

Сюжет фильма "Озадаченный Шерлок Холмс" был прост: в комнате то появлялся, то исчезал вор, а облачённый в халат Холмс никак не мог понять, что происходит.

Вообще, первые фильмы о Холмсе, например вышедший в 1906 году датский "Шерлок Холмс в Эльсиноре" были скорее пародиями, чем серьёзными лентами. Да это и не удивительно – в очень короткие ролики эпохи зарождения кино, сложно было впихнуть достаточно серьёзный сюжет.

Однако по мере развития кинотехники, появилась возможность снимать более длинные ленты, а, стало быть, и делать боле сложные сюжеты. В 1905 году американская компания "Вайтограф" сняла фильм "Приключения Шерлока Холмса", основанный на повести "Знак четырёх" с Морисом Костелло в роли Холмса (впрочем, не факт, что там играл Костелло).

На фото: Морис Костелло в фильме "Шпионская сеть" (1912 год)

С 1908 по 1911 год датская компания "Нордиск" – крупный игрок ранней эры немого кино – сняла серию из 12 фильмов о Холмсе, ни один из которых не был основан на оригинальных историях.

Не отставали и немцы. В 1910–1911 г.г. немецкая кинокомпания "Вайтоскоп" выпустила пятисерийный фильм "Арсен Люпен против Шерлока Холмса". Конан Дойл пытался воспротивиться этой фальшивке и запретил немцам использовать имя своего героя. Немцы даже не заметили этого запрета – законы о защите авторского права тогда ещё не приобрели современную филигранную изощрённость. В 1914 году "Вайтоскоп" выпустила "Собаку Баскервилей" с Альвином Нойсом в роли детектива. Сюжет фильма был весьма далёк от оригинальной повести Дойла и больше походил на фильмы про Фантомаса, появившиеся во Франции накануне Первой мировой войны.

На фото: Альвин Нойс в фильме "Гамлет" (1911 год).

Сами англичане не сразу обратили внимание на золотую жилу, скрывающуюся в историях про Шерлока Холмса. Только в 1912 году британская кинокомпания "Урбан-Трейдинг" выпустила фильм про Шерлока Холмса. Правда главную роль в этом фильме была отдана… собаке по кличке Пятнышко. Это был фильм-пародия под названием "Пёс Шерлок Холмс".

На фото: афиша британского фильма "Пёс Шерлок Холмс" (1912 год)

Кстати, об авторском праве. В 1911 году вышел Закон об авторском праве, который пытался защитить права авторов при экранизации их произведений. Конан Дойл решил извлечь из популярности своего героя некоторую финансовую выгоду и продал права на использование образа Холмса в кино французской компании "Эклер". Правда, сам Дойл позднее вспоминал, что продал права на Холмса за "символическую сумму". Но как бы там ни было, а именно компания "Эклер" выпустила первый авторизированный фильм о Холмсе – "Приключения Шерлока Холмса".

В 1914 году был снят первый полнометражный британский фильм про Холмса "Этюд в багровых тонах". Все события шли в хронологическом порядке, то есть сперва показывалось преступление, а потом уже шло его раскрытие. И вообще в фильме упор был сделан на жизнь и злодеяния секты мормонов, а Холмс появлялся уже под занавес. Роль Холмса сыграл Джеймс Брэджингтон – никому не известный работник студии, выбранный на роль только благодаря внешнему сходству с Холмсом.

На фото: Джеймс Брэджингтон в фильме "Этюд в багровых тонах".

Однако более Джеймс Брэджингтон никогда Холмса не играл. Да и вообще неизвестно, играл ли он ещё хоть кого-нибудь. В последующих фильмах Джордж Пирсон, режиссёр фильма "Этюд в багровых тонах", на роль Холмса приглашал британского актёра Г.А. Сейнтсбери, который ранее играл роль великого сыщика в театре.

На фото: афиша фильма "Долина страха" (1916 год) с Г.А. Сейнтсбери в роли Шерлока Холмса.

В 1920 году права на экранизацию повестей "Собака Баскервилей" и "Знак четырёх" купила крупная британская кинокомпания "Столл". На роль Шерлока Холмса пригласили Эйла Норвуда. Конан Дойл выкупил права на экранизацию своих произведений у студии "Эклер", заплатив, как он утверждал, "в десять раз дороже", чем они в своё время заплатили ему, и заключил контракт с компанией "Столл", которая обязалась выплачивать ему 10% выручки от показа фильмов. Компания "Столл" амбициозно решили конкурировать с Голливудом.

В течение трёх лет компания выпускала по пятнадцать короткометражных фильмов в год: цикл "Приключения Шерлока Холмса" в 1921 году, "Продолжения приключений Шерлока Холмса" в 1922 году и "Последние приключения Шерлока Холмса" в 1923 году. Кроме этого было снято два полнометражных фильма: "Собака Баскервилей" в 1921 году и "Знак четырёх" в 1923 году. В общем, стратегия "Столл" была такой же, как стратегия самого Дойла, который печатал в журнале "The Strand Magazine" свои рассказы без продолжения про Холмса. Каждый рассказ о Холмсе (кроме повестей) – полностью законченное произведение и читателю не надо ждать нового номера, чтобы узнать чем дело кончилось и опасаясь его пропустить.

На фото: Эйл Норвуд и Хьюберт Уиллис с режиссёром Морисом Элви на месте съёмок "Случай в интернате". Фильмы компании "Столл" снимались в Лондоне и его пригородах

Конан Дойл был впечатлён фильмами "Столл". Он считал их "блестящими" и даже согласился прийти на ежегодный ужин "Столл" в октябре 1921 года, где поздравлял кинематографистов и восхищался игрой Норвуда, которого поставил на одну ступень с художником Сидни Пэджетом и актёрами Уильямом Джиллеттом и Г. А. Сэйнтсбери, ставшими, можно сказать, соавторами Дойла по созданию хрестоматийного облика Холмса.

Кстати, интересно, что все эти фильмы не пытались воспроизводить обстановку викторианской Англии, в которой, собственно, разворачиваются действия почти всех рассказов о Холмсе. Если присмотреться в предыдущей фотографии (рабочий момент съёмок фильма "Случай в интернате"), то видно, что Холмс и Ватсон одеты по той же моде, что и члены съёмочной группы. Или, во всяком случае, не сильно отличаются от них. В этих фильмах о Холмсе присутствовали телефоны, автомобили и т.п. детали жизни 20-х годов XX века. И так продолжалось довольно долгое время.

Лишь в 1939 году американская компания "XX век Фокс" сняла фильм "Собака Баскервилей", в котором постаралась наконец воспроизвести обстановку Англии конца XIX века.

На фото: Кадр из американского фильма "Собака Баскервилей" 1939 года. В роли Шерлока Холмса – Бэзил Рэтбоун, в роли Ватсона – Нигел Брюс.

Но я забежал немного вперёд. Поначалу американцы тоже снимали Холмса в современных пейзажах. Понятно, в современных для времени съёмки. Так, в 1922 году американская компания "Голдвин" выпустила фильм "Шерлок Холмс", в котором действие проходит в 20-х годах. Роль Холмса сыграл Джон Берримор.

На фото: Джон Берримор в фильме "Шерлок Холмс" (1922 год). Сцена стычки Холмса и профессора Мориарти.

Фильм "Шерлок Холмс" 1922 года стал причиной судебной тяжбы между американской компанией "Голдвин" и британской компанией "Столл". Дело в том, что американцы снимали свой фильм по популярной пьесе Уильяма Джиллета, купив у него лицензию и посчитали, что "Столл" неправомочно использует имя Шерлока Холмса в своих фильмах. В качестве свидетеля в суд вызывался сам Конан Дойл – тем самым став как бы частью атмосферы своих произведений. Есть какая-то ирония в том, что автор рассказов о детективе сам угодил в суд из-за этих рассказов. Правда только в качестве свидетеля. Суд, кстати, вынес решение в пользу "Столл".

Первый звуковой фильм о Шерлоке Холмсе вышел за год до смерти Конан Дойла – в 1929 году. Главную роль в нём сыграл Клайв Брук. Это был фильм "Возвращение Шерлока Холмса".

На фото: Кадр из первого звукового фильма про Холмса "Возвращение Шерлока Холмса". В роли Холмса – Клайв Брук (слева).

Даже по приведённому выше снимку видно, что весь антураж фильма переносил Холмса в конец 20-х годов XX века, а никак не в викторианскую Англию.

Как я уже сказал выше, первым фильмом, в котором Холмса наконец вернули в его старую добрую викторианскую Англию стал американский фильм "Собака Баскервиллей", вышедший на экраны 31 марта 1939 года.

На фото: кадр из фильма "Собака Баскервиллей" (1939 год, производство Twentieth Century Fox Film Corporation)

Интересный вопрос – почему же ранее создатели фильмов о Холмсе пренебрегали созданием атмосферы Викторианской эпохи, смело помещая сыщика с Бейкер-стрит и его друга в современное создателям время? На мой взгляд, тут работало несколько факторов. С одной стороны – западный человек именно своё время и окружающую его техносферу и культурные артефакты "здесь и сейчас" считает наиболее правильным; настолько, что склонен даже исторически отдалённые эпизоды обрамлять в привычные ему окружающие декорации. Достаточно вспомнить многочисленные европейские картины на библейские сюжеты, на которых жители древней Палестины облачены в наряды Европы XVII в.в.

Рембрандт, "Святое семейство", 1645 год. Дева Мария и её муж Иосиф облачены отнюдь не в одеяния Иудеи I века до н.э., а скорее по голландской моде XVII века.

А поскольку в рассказах о Холмсе не сделан какой-то упор на то, что окружающим фоном обязательно должна быть Англия конца XIX века, то создатели фильмов на этом не зацикливались и перемещали персонажей в современность. К тому же, с их точки зрения, 20-е года XX века с технической точки зрения были куда интереснее викторианской Англии.

Да и вообще, мне кажется, в первой трети XX века какой-то особой ностальгии по XIX веку не было. Наоборот, в обществе был разлит энтузиазм технического прогресса. Сам кинематограф был чем-то передовым и странно было в нём воссоздавать картины сравнительно недавнего и кажущегося таким скучно-старомодным прошлого.

А вот к концу 30-х годов XX века викторианская Англия уже стала экзотикой. К тому же пошла мода на исторические фильмы. И тогда стало ощущаться, что вообще-то Холмс имеет обаяние не только детективное, но и чисто историческое. Но это моё предположение.

Ну и в финале ещё некоторое количество Холмсов разных периодов.

Бэзил Рэтбоун в роли Шерлока Холмса ок. 1939 г.

Реджинальд Оуэн в роли Шерлока Холмса в фильме "Этюд в багровых тонах" (1933 г.)

Рэймонд Мэсси в роли Шерлока Холмса в фильме "Пёстрая лента" (1931 г.). Мне он напоминает скорее Геббельса, чем хрестоматийного Холмса.

Питер Кашинг в роли Шерлока Холмса в фильме "Собака Баскервилей" (1959 г.)

Роберт Стивенс в роли Шерлока Холмса в фильме "Частная жизнь Шерлока Холмса" (1970 г.)

Джеймс Мэйсон в роли доктора Ватсона и Кристофер Пламмер в роли Шерлока Холмса в фильме "Убийство по приказу" (1979 г.)

Питер Кук в роли Шерлока Холмса в пародийном фильме "Собака Баскервилей" (1978 г.) Вот уж такого Холмса я никогда не представлял.

Николас Роу в роли Шерлока Холмса и Алан Кокс в роли доктора Ватсона в фильме "Молодой Шерлок Холмс" (1985 г.)

Дэвид Бурк в роли доктора Ватсона и Джереми Бретт в роли Шерлока Холмса в серии "Последнее дело Холмса" (1984 г.) телевизионного сериала "Приключения Шерлока Холмса"

Роберт Дауни-младший в роли Шерлока Холмса и Джуд Лоу в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс" (2009 г.)

Ну и конечно…

Мартин Фримен в роли Джона Ватсона и Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса в телевизионном сериале Би-би-си "Шерлок" (2010 г.)

Ну и до кучи…

Джонни Ли Миллер в роли Шерлока Холмса и Люси Лью в роли доктора Ватсона в телесериале "Элементарно" (2012 г.). Про это могу сказать только – не смотрел, но осуждаю.

В общем, как видим, сегодня создатели снова перенесли Холмса и Ватсона в современность. Не могу сказать, что сериал "Шерлок" мне очень понравился. Однако не могу также не отметить, что даже в современных декорациях и в современной техносфере в целом Холмс не потерял своей привлекательности.

Ну вот, наверное и всё.

Ах, да, советские фильмы с Ливановым и Соломиным. Ну что тут сказать? Мне эти фильмы в целом не нравятся. Несмотря на замечательную игру дуэта и огромное обаяния, исходящее от Ливанова и Соломина, в целом фильмы мне кажутся очень картонными и шаблонными. Похоже режиссёр фильма Масленников собрал все штампы на темы Холмса и засунул их в свой фильм.

А вот советский телефильм 1971 года "Собака Баскервилей" мне очень нравится за свою хорошо переданную дойловскую атмосферу. Не буду спорить, лучше ли дуэт Николая Волкова и Льва Круглого, чем дуэт Ливанова и Соломина, но точно – не хуже. И хотя Николай Волков не очень похож на хрестоматийные образы Холмса, созданные в начале XX века, играет он "погуще" что ли, чем Ливанов. Холмс Волкова – настоящий несколько мрачноватый и вдумчивый аналитик, тогда как у Ливанова постоянно какие-то элементы детской мультипликации (меня, например, коробит сцена в "Знаке четырёх", в которых Холмс Ливанова объясняет мальчишкам, что им не надо курить и т.п.).

На фото: Николай Волков (Шерлок Холмс) и Лев Круглый (доктор Ватсон) в советском телефильме "Собака Баскервилей" (1971 год).

И конечно совершенно шикарный Александр Кайдановский в роли Степлтона.

Впрочем, это моё личное мнение, так сказать, чистая вкусовщина. И мнения этого я никому не навязываю. Дуэт Ливанова и Соломина мне тоже нравится. Но сами фильмы с их участием – не очень.

Ну вот на этом, пожалуй, финита.

Оригинал взят у

germanych в Как экран менял образ Шерлок Холмса

germanych в Как экран менял образ Шерлок ХолмсаНа фото: сэр Артур Конан Дойл на ежегодном ужине компании "Столл" 27 сентября 1921 года беседует с актёром Эйлом Норвудом, игравшим Шерлока Холмса.

С момента появления первого – ещё немого – фильма про великого сыщика с Бейкер-стрит, на сегодня уже выпущены многие десятки, если не сотни фильмов и телефильмов по мотивам рассказов Конан Дойла. Все их можно условно разделить на две большие группы – фильмы, в которых создатели пытаются как можно тщательнее воспроизвести сюжетную линию рассказов о Холмсе и фильмы, которые порой имеют к произведениям про великого сыщика лишь то отношение, что главный герой в них носит имя Шерлок Холмс. Предлагаю бегло взглянуть на то, как менялся и выстраивался образ Шерлок Холмса в кино за прошедший век.

Английский актёр Уильям Джиллетт сыграл Холмса в пьесе 1899 г. "Шерлок Холмс: Драма в четырёх действиях" и затем в течение достаточно длительного времени оставался самым "хрестоматийным" Холмсом, внеся в образ сыщика ряд деталей, использовавшихся затем во многих фильмах.

В 1916 году Джиллетт снялся в фильме про Холмса, но, к сожалению, этот фильм не сохранился.

В период с 1921 по 1925 года английская кинокомпания "Столл" сняла два полнометражных и 45 короткометражных фильмов про Шерлока Холмса. В фильмах в главной роли снимался Эйл Норвуд. Норвуд создал культовый образ великого сыщика, а компания разработала методы перенесения детективных историй на экран.

Стоит отметить, что в годы становления "великого немого" немыслимым казалось показывать развязку детективной истории в конце фильма. Киношники того времени были уверены, что внимание публики невозможно удержать до самого конца, если не показать суть истории в самом начале "фильмы". Это, в свою очередь, входило в полное противоречие с концепциями рассказов Дойла, в которых читатель узнавал то, как совершается преступление, только в самом конце, причём всё рассказывает сам Холмс. Однако первые фильмы про Холмса создавались таким образом, что преступление показывалось в самом начале, а уж потом показывалась работа сыщика.

На фото: Уильям Джиллетт в пьесе "Шерлок Холмс" с Элис Фолкнер (Кэтрин Флоренс), ок. 1900 года.

Первым условным фильмом о Шерлоке Холмсе исследователи считают фильм "Озадаченный Шерлок Холмс", снятый около 1900 года киностудией "Мутоскоп и Байограф".

На фото: Мутоскоп в музее Херн-Бэй

Фильм, продолжительностью около минуты, предназначался для просмотра в мутоскопе – специальном аппарате индивидуального пользования, позволяющем просматривать короткие ролики из последовательности "движущихся картинок". Любой желающий посмотреть ролик, бросал монетку и наслаждался чудом.

Сюжет фильма "Озадаченный Шерлок Холмс" был прост: в комнате то появлялся, то исчезал вор, а облачённый в халат Холмс никак не мог понять, что происходит.

Вообще, первые фильмы о Холмсе, например вышедший в 1906 году датский "Шерлок Холмс в Эльсиноре" были скорее пародиями, чем серьёзными лентами. Да это и не удивительно – в очень короткие ролики эпохи зарождения кино, сложно было впихнуть достаточно серьёзный сюжет.

Однако по мере развития кинотехники, появилась возможность снимать более длинные ленты, а, стало быть, и делать боле сложные сюжеты. В 1905 году американская компания "Вайтограф" сняла фильм "Приключения Шерлока Холмса", основанный на повести "Знак четырёх" с Морисом Костелло в роли Холмса (впрочем, не факт, что там играл Костелло).

На фото: Морис Костелло в фильме "Шпионская сеть" (1912 год)

С 1908 по 1911 год датская компания "Нордиск" – крупный игрок ранней эры немого кино – сняла серию из 12 фильмов о Холмсе, ни один из которых не был основан на оригинальных историях.

Не отставали и немцы. В 1910–1911 г.г. немецкая кинокомпания "Вайтоскоп" выпустила пятисерийный фильм "Арсен Люпен против Шерлока Холмса". Конан Дойл пытался воспротивиться этой фальшивке и запретил немцам использовать имя своего героя. Немцы даже не заметили этого запрета – законы о защите авторского права тогда ещё не приобрели современную филигранную изощрённость. В 1914 году "Вайтоскоп" выпустила "Собаку Баскервилей" с Альвином Нойсом в роли детектива. Сюжет фильма был весьма далёк от оригинальной повести Дойла и больше походил на фильмы про Фантомаса, появившиеся во Франции накануне Первой мировой войны.

На фото: Альвин Нойс в фильме "Гамлет" (1911 год).

Сами англичане не сразу обратили внимание на золотую жилу, скрывающуюся в историях про Шерлока Холмса. Только в 1912 году британская кинокомпания "Урбан-Трейдинг" выпустила фильм про Шерлока Холмса. Правда главную роль в этом фильме была отдана… собаке по кличке Пятнышко. Это был фильм-пародия под названием "Пёс Шерлок Холмс".

На фото: афиша британского фильма "Пёс Шерлок Холмс" (1912 год)

Кстати, об авторском праве. В 1911 году вышел Закон об авторском праве, который пытался защитить права авторов при экранизации их произведений. Конан Дойл решил извлечь из популярности своего героя некоторую финансовую выгоду и продал права на использование образа Холмса в кино французской компании "Эклер". Правда, сам Дойл позднее вспоминал, что продал права на Холмса за "символическую сумму". Но как бы там ни было, а именно компания "Эклер" выпустила первый авторизированный фильм о Холмсе – "Приключения Шерлока Холмса".

В 1914 году был снят первый полнометражный британский фильм про Холмса "Этюд в багровых тонах". Все события шли в хронологическом порядке, то есть сперва показывалось преступление, а потом уже шло его раскрытие. И вообще в фильме упор был сделан на жизнь и злодеяния секты мормонов, а Холмс появлялся уже под занавес. Роль Холмса сыграл Джеймс Брэджингтон – никому не известный работник студии, выбранный на роль только благодаря внешнему сходству с Холмсом.

На фото: Джеймс Брэджингтон в фильме "Этюд в багровых тонах".

Однако более Джеймс Брэджингтон никогда Холмса не играл. Да и вообще неизвестно, играл ли он ещё хоть кого-нибудь. В последующих фильмах Джордж Пирсон, режиссёр фильма "Этюд в багровых тонах", на роль Холмса приглашал британского актёра Г.А. Сейнтсбери, который ранее играл роль великого сыщика в театре.

На фото: афиша фильма "Долина страха" (1916 год) с Г.А. Сейнтсбери в роли Шерлока Холмса.

В 1920 году права на экранизацию повестей "Собака Баскервилей" и "Знак четырёх" купила крупная британская кинокомпания "Столл". На роль Шерлока Холмса пригласили Эйла Норвуда. Конан Дойл выкупил права на экранизацию своих произведений у студии "Эклер", заплатив, как он утверждал, "в десять раз дороже", чем они в своё время заплатили ему, и заключил контракт с компанией "Столл", которая обязалась выплачивать ему 10% выручки от показа фильмов. Компания "Столл" амбициозно решили конкурировать с Голливудом.

В течение трёх лет компания выпускала по пятнадцать короткометражных фильмов в год: цикл "Приключения Шерлока Холмса" в 1921 году, "Продолжения приключений Шерлока Холмса" в 1922 году и "Последние приключения Шерлока Холмса" в 1923 году. Кроме этого было снято два полнометражных фильма: "Собака Баскервилей" в 1921 году и "Знак четырёх" в 1923 году. В общем, стратегия "Столл" была такой же, как стратегия самого Дойла, который печатал в журнале "The Strand Magazine" свои рассказы без продолжения про Холмса. Каждый рассказ о Холмсе (кроме повестей) – полностью законченное произведение и читателю не надо ждать нового номера, чтобы узнать чем дело кончилось и опасаясь его пропустить.

На фото: Эйл Норвуд и Хьюберт Уиллис с режиссёром Морисом Элви на месте съёмок "Случай в интернате". Фильмы компании "Столл" снимались в Лондоне и его пригородах

Конан Дойл был впечатлён фильмами "Столл". Он считал их "блестящими" и даже согласился прийти на ежегодный ужин "Столл" в октябре 1921 года, где поздравлял кинематографистов и восхищался игрой Норвуда, которого поставил на одну ступень с художником Сидни Пэджетом и актёрами Уильямом Джиллеттом и Г. А. Сэйнтсбери, ставшими, можно сказать, соавторами Дойла по созданию хрестоматийного облика Холмса.

Кстати, интересно, что все эти фильмы не пытались воспроизводить обстановку викторианской Англии, в которой, собственно, разворачиваются действия почти всех рассказов о Холмсе. Если присмотреться в предыдущей фотографии (рабочий момент съёмок фильма "Случай в интернате"), то видно, что Холмс и Ватсон одеты по той же моде, что и члены съёмочной группы. Или, во всяком случае, не сильно отличаются от них. В этих фильмах о Холмсе присутствовали телефоны, автомобили и т.п. детали жизни 20-х годов XX века. И так продолжалось довольно долгое время.

Лишь в 1939 году американская компания "XX век Фокс" сняла фильм "Собака Баскервилей", в котором постаралась наконец воспроизвести обстановку Англии конца XIX века.

На фото: Кадр из американского фильма "Собака Баскервилей" 1939 года. В роли Шерлока Холмса – Бэзил Рэтбоун, в роли Ватсона – Нигел Брюс.

Но я забежал немного вперёд. Поначалу американцы тоже снимали Холмса в современных пейзажах. Понятно, в современных для времени съёмки. Так, в 1922 году американская компания "Голдвин" выпустила фильм "Шерлок Холмс", в котором действие проходит в 20-х годах. Роль Холмса сыграл Джон Берримор.

На фото: Джон Берримор в фильме "Шерлок Холмс" (1922 год). Сцена стычки Холмса и профессора Мориарти.

Фильм "Шерлок Холмс" 1922 года стал причиной судебной тяжбы между американской компанией "Голдвин" и британской компанией "Столл". Дело в том, что американцы снимали свой фильм по популярной пьесе Уильяма Джиллета, купив у него лицензию и посчитали, что "Столл" неправомочно использует имя Шерлока Холмса в своих фильмах. В качестве свидетеля в суд вызывался сам Конан Дойл – тем самым став как бы частью атмосферы своих произведений. Есть какая-то ирония в том, что автор рассказов о детективе сам угодил в суд из-за этих рассказов. Правда только в качестве свидетеля. Суд, кстати, вынес решение в пользу "Столл".

Первый звуковой фильм о Шерлоке Холмсе вышел за год до смерти Конан Дойла – в 1929 году. Главную роль в нём сыграл Клайв Брук. Это был фильм "Возвращение Шерлока Холмса".

На фото: Кадр из первого звукового фильма про Холмса "Возвращение Шерлока Холмса". В роли Холмса – Клайв Брук (слева).

Даже по приведённому выше снимку видно, что весь антураж фильма переносил Холмса в конец 20-х годов XX века, а никак не в викторианскую Англию.

Как я уже сказал выше, первым фильмом, в котором Холмса наконец вернули в его старую добрую викторианскую Англию стал американский фильм "Собака Баскервиллей", вышедший на экраны 31 марта 1939 года.

На фото: кадр из фильма "Собака Баскервиллей" (1939 год, производство Twentieth Century Fox Film Corporation)

Интересный вопрос – почему же ранее создатели фильмов о Холмсе пренебрегали созданием атмосферы Викторианской эпохи, смело помещая сыщика с Бейкер-стрит и его друга в современное создателям время? На мой взгляд, тут работало несколько факторов. С одной стороны – западный человек именно своё время и окружающую его техносферу и культурные артефакты "здесь и сейчас" считает наиболее правильным; настолько, что склонен даже исторически отдалённые эпизоды обрамлять в привычные ему окружающие декорации. Достаточно вспомнить многочисленные европейские картины на библейские сюжеты, на которых жители древней Палестины облачены в наряды Европы XVII в.в.

Рембрандт, "Святое семейство", 1645 год. Дева Мария и её муж Иосиф облачены отнюдь не в одеяния Иудеи I века до н.э., а скорее по голландской моде XVII века.

А поскольку в рассказах о Холмсе не сделан какой-то упор на то, что окружающим фоном обязательно должна быть Англия конца XIX века, то создатели фильмов на этом не зацикливались и перемещали персонажей в современность. К тому же, с их точки зрения, 20-е года XX века с технической точки зрения были куда интереснее викторианской Англии.

Да и вообще, мне кажется, в первой трети XX века какой-то особой ностальгии по XIX веку не было. Наоборот, в обществе был разлит энтузиазм технического прогресса. Сам кинематограф был чем-то передовым и странно было в нём воссоздавать картины сравнительно недавнего и кажущегося таким скучно-старомодным прошлого.

А вот к концу 30-х годов XX века викторианская Англия уже стала экзотикой. К тому же пошла мода на исторические фильмы. И тогда стало ощущаться, что вообще-то Холмс имеет обаяние не только детективное, но и чисто историческое. Но это моё предположение.

Ну и в финале ещё некоторое количество Холмсов разных периодов.

Бэзил Рэтбоун в роли Шерлока Холмса ок. 1939 г.

Реджинальд Оуэн в роли Шерлока Холмса в фильме "Этюд в багровых тонах" (1933 г.)

Рэймонд Мэсси в роли Шерлока Холмса в фильме "Пёстрая лента" (1931 г.). Мне он напоминает скорее Геббельса, чем хрестоматийного Холмса.

Питер Кашинг в роли Шерлока Холмса в фильме "Собака Баскервилей" (1959 г.)

Роберт Стивенс в роли Шерлока Холмса в фильме "Частная жизнь Шерлока Холмса" (1970 г.)

Джеймс Мэйсон в роли доктора Ватсона и Кристофер Пламмер в роли Шерлока Холмса в фильме "Убийство по приказу" (1979 г.)

Питер Кук в роли Шерлока Холмса в пародийном фильме "Собака Баскервилей" (1978 г.) Вот уж такого Холмса я никогда не представлял.

Николас Роу в роли Шерлока Холмса и Алан Кокс в роли доктора Ватсона в фильме "Молодой Шерлок Холмс" (1985 г.)

Дэвид Бурк в роли доктора Ватсона и Джереми Бретт в роли Шерлока Холмса в серии "Последнее дело Холмса" (1984 г.) телевизионного сериала "Приключения Шерлока Холмса"

Роберт Дауни-младший в роли Шерлока Холмса и Джуд Лоу в роли доктора Ватсона в фильме "Шерлок Холмс" (2009 г.)

Ну и конечно…

Мартин Фримен в роли Джона Ватсона и Бенедикт Камбербэтч в роли Шерлока Холмса в телевизионном сериале Би-би-си "Шерлок" (2010 г.)

Ну и до кучи…

Джонни Ли Миллер в роли Шерлока Холмса и Люси Лью в роли доктора Ватсона в телесериале "Элементарно" (2012 г.). Про это могу сказать только – не смотрел, но осуждаю.

В общем, как видим, сегодня создатели снова перенесли Холмса и Ватсона в современность. Не могу сказать, что сериал "Шерлок" мне очень понравился. Однако не могу также не отметить, что даже в современных декорациях и в современной техносфере в целом Холмс не потерял своей привлекательности.

Ну вот, наверное и всё.

Ах, да, советские фильмы с Ливановым и Соломиным. Ну что тут сказать? Мне эти фильмы в целом не нравятся. Несмотря на замечательную игру дуэта и огромное обаяния, исходящее от Ливанова и Соломина, в целом фильмы мне кажутся очень картонными и шаблонными. Похоже режиссёр фильма Масленников собрал все штампы на темы Холмса и засунул их в свой фильм.

А вот советский телефильм 1971 года "Собака Баскервилей" мне очень нравится за свою хорошо переданную дойловскую атмосферу. Не буду спорить, лучше ли дуэт Николая Волкова и Льва Круглого, чем дуэт Ливанова и Соломина, но точно – не хуже. И хотя Николай Волков не очень похож на хрестоматийные образы Холмса, созданные в начале XX века, играет он "погуще" что ли, чем Ливанов. Холмс Волкова – настоящий несколько мрачноватый и вдумчивый аналитик, тогда как у Ливанова постоянно какие-то элементы детской мультипликации (меня, например, коробит сцена в "Знаке четырёх", в которых Холмс Ливанова объясняет мальчишкам, что им не надо курить и т.п.).

На фото: Николай Волков (Шерлок Холмс) и Лев Круглый (доктор Ватсон) в советском телефильме "Собака Баскервилей" (1971 год).

И конечно совершенно шикарный Александр Кайдановский в роли Степлтона.

Впрочем, это моё личное мнение, так сказать, чистая вкусовщина. И мнения этого я никому не навязываю. Дуэт Ливанова и Соломина мне тоже нравится. Но сами фильмы с их участием – не очень.

Ну вот на этом, пожалуй, финита.

|

Метки: Шерлок Холмс livejournal 19 век кино 20 историзм |

О "славянистах" |

После поста про Константина Васильева полез смотреть картины художников-"славянистов" Всеволода Иванова, Виктора Королькова и Бориса Ольшанского. (Про Иванова знал и раньше и даже писал что-то, а у двух других от силы пару работ видел).

В. Иванов.

Из этой троицы Иванов - наиболее интересен. Корольков и Ольшангский академичнее, но и занудней, особенно Ольшанский. А Иванов изображает, как может, то, что ему действительно интересно.

Вообще, всерьез, по-академически, писать картины со всеми этими славянскими древностями можно было лет 100-150 назад, во времена Васнецова, Билибина и Мухи. Но и тогда уже в "продвинутых" странах подобная стилистика перекочевывала в книжную иллюстрацию (Н.К. Уайет). Сейчас же творчество "славянистов" и прочих "фентезеров"-академистов выглядит, в лучшем случае, забавно.

В. Иванов.

Из этой троицы Иванов - наиболее интересен. Корольков и Ольшангский академичнее, но и занудней, особенно Ольшанский. А Иванов изображает, как может, то, что ему действительно интересно.

Вообще, всерьез, по-академически, писать картины со всеми этими славянскими древностями можно было лет 100-150 назад, во времена Васнецова, Билибина и Мухи. Но и тогда уже в "продвинутых" странах подобная стилистика перекочевывала в книжную иллюстрацию (Н.К. Уайет). Сейчас же творчество "славянистов" и прочих "фентезеров"-академистов выглядит, в лучшем случае, забавно.

|

Метки: живопись фэнтези китч 20 век |

Про Константина Васильева и других |

Дейнека, конечно, в гробу перевернулся от такого сравнения (ИМХО, никакой он не имперский художник), а вот сопоставление с Ефремовым более оправдано. И тот и другой относятся к категории художников (в широком смысле слова, а то набегут ведь, будут говорить, что Ефремов - писатель), которых я именую эстетическими фашистами. Для которых красота (как они ее понимают) важнее реализма и человечности.

Впрочем, Ефремова я не перечитывал с юности, может, он сложнее, чем казался мне тогда. И, конечно, в остальном сравнение некорректно, ибо Ефремов - талантливый литератор, а Васильев талантлив разве что на фоне Глазунова.

Ну и конечно, Васильев - художник для подростков (мне и самому он в отрочестве нравился). После двадцати увлекаться им - моветон, даже если вы далеки от искусства.

|

Метки: живопись китч 20 век |

ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС |

Оригинал взят у  roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

roman_rostovcev в ВСЕЛЕННАЯ МУШКЕТЕРОВ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСРядовой мушкетер, капрал или сержант должен был служить шесть месяцев в году, распределяя время службы по своему усмотрению. В военное время он полностью находился в распоряжении короля, не рассчитывая на отпуск (в армейских полках, где рядовыми были не дворяне, а рекруты из крестьян, солдатам разрешалось вместо жалованья возвращаться домой на время уборки урожая). Офицерам полагалось служить четыре месяца в году в мирное время и вставать в строй во время военных кампаний. Капитан-лейтенант был обязан находиться на службе три месяца в году. Он мог по своему усмотрению отправить свою роту в военный поход или давать особые поручения своим людям. Мушкетерская рота подразделялась сначала на две, а затем на четыре бригады. Пока две-три бригады сражались на фронтах, остальные находились в Сен-Жермене или Версале для "ординарной охраны" короля. (С 1734 года охранять короля оставались по сто мушкетеров от каждой роты, а остальные сто пятьдесят отправлялись на войну.) Мушкетеры, находясь при дворе, заступали в караул по одному от каждой роты в форменном обмундировании и сапогах. До введения супервеста они носили мушкетерский плащ на левом плече. Двенадцать мушкетеров, как уже говорилось, охраняли знамя роты. Караульная служба в казармах тоже была необременительной: там постоянно находился дежурный офицер – от старшего сержанта до младшего капрала, – которому доносили о происшествиях. В конюшнях для ухода за лошадьми дежурил младший капрал с четырьмя мушкетерами, которые для этой цели облачались в рабочие блузы и надевали специальные колпаки. Они проводили ночь на посту и сменялись утром. Остальные готовились к смотрам, упражнялись в фехтовании и верховой езде – и занимались своими делами, которые далеко не всегда были столь увлекательными, как описывает Дюма. Для большинства мушкетеров самой главной из повседневных забот была – где раздобыть денег.

Мушкетерская рота подразделялась сначала на две, а затем на четыре бригады. Пока две-три бригады сражались на фронтах, остальные находились в Сен-Жермене или Версале для "ординарной охраны" короля. (С 1734 года охранять короля оставались по сто мушкетеров от каждой роты, а остальные сто пятьдесят отправлялись на войну.) Мушкетеры, находясь при дворе, заступали в караул по одному от каждой роты в форменном обмундировании и сапогах. До введения супервеста они носили мушкетерский плащ на левом плече. Двенадцать мушкетеров, как уже говорилось, охраняли знамя роты. Караульная служба в казармах тоже была необременительной: там постоянно находился дежурный офицер – от старшего сержанта до младшего капрала, – которому доносили о происшествиях. В конюшнях для ухода за лошадьми дежурил младший капрал с четырьмя мушкетерами, которые для этой цели облачались в рабочие блузы и надевали специальные колпаки. Они проводили ночь на посту и сменялись утром. Остальные готовились к смотрам, упражнялись в фехтовании и верховой езде – и занимались своими делами, которые далеко не всегда были столь увлекательными, как описывает Дюма. Для большинства мушкетеров самой главной из повседневных забот была – где раздобыть денег.

Прежде чем мы начнем потряхивать звенящими кошельками, проясним ситуацию относительно денежной системы того времени. В 1б40 году Людовик XIII ввел в обращение луидор, весивший 6,75 грамма золота и равнявшийся десяти ливрам (столько же стоил один пистоль). На аверсе был изображен профиль самого короля в лавровом венке, на реверсе – щит с гербом Франции. Луидор находился в обращении до 1789 года, а слово "луи" до 1915 года означало золотую монету в двадцать франков. Его чеканили по усовершенствованной технологии, с применением балансира. В 1641 году был выпущен "серебряный луи" – экю массой 27,45 грамма из серебра 917-й пробы, равнявшийся трем ливрам или шестидесяти cy. Годом позже в обращении появились монеты в половину экю, в четверть экю и в одну двенадцатую экю. Что касается медных денег, то это были су и денье. Один су, или соль, равнялся двенадцати денье, двадцать су составляли один ливр. В 1667 году парижский ливр (равнявшийся 300 денье, или 600 оболам) был заменен турским ливром, чеканившимся в Туре (240 денье, или 480 оболов). Эдиктом от 1709 года была учреждена монета под названием "мускетэр", равная тридцати денье или шести бланам. Ее чеканили в 1709-1713 годах в Меце и Лионе для французской Канады, где она служила разменной монетой вплоть до 1760 года. На аверсе были изображены две буквы "L" и корона, на реверсе – крест и четыре лилии. Таких денег ходило много, а проба их была невысока, поэтому уже в 1738 году их стоимость равнялась восемнадцати денье. Напомним, что бумажные ассигнации стали считаться денежными знаками только в 1791 году, так что практически всю свою историю королевским мушкетерам приходилось платить звонкой монетой – или, что бывало чаще, подписывать долговые расписки.

Капитан-лейтенант получал 600 ливров в месяц от короля, который считался капитаном мушкетерской роты и уступал командование ею за эту сумму, и еще 300 ливров как лейтенант; кроме того, он получал пенсию в 600 ливров в год. Поручики, прапорщики и корнеты вплоть до знаменосца также получали и жалованье, и пенсию соответственно своему чину: жалованье корнета или прапорщика составляло тысячу ливров в год, жалованье поручика – полторы тысячи.

Кроме того, все офицеры были освобождены от уплаты королевских налогов, поскольку платили свой налог кровью на поле боя.

Жалованье рядового мушкетера составляло 300 ливров в год. Капрал получал 500 ливров в год, сержант – 700. Для сравнения: ломовой извозчик имел доход 30 ливров в месяц, пастух – 28 ливров, слуга – 12,5 ливра. Таким образом, мушкетеры практически содержали себя сами. Кстати, в этом и заключался весь смысл создания дворянских воинских подразделений.

В 1688 году Людовик XIV установил сумму в 11 тысяч 250 ливров для распределения между пятьюдесятью двумя старшими мушкетерами, то есть по 300 ливров каждому из десяти первых в списке, по 250 ливров каждому из пятнадцати следующих и т. д. Эти пенсии сначала выплачивались из личных средств короля, а после его смерти – из государственной казны.

Молодые мушкетеры выпрашивали деньги у родственников, занимали и перезанимали друг у друга. Огромной опасностью было попасть в лапы ростовщика.

Ростовщичеством во Франции с конца XIV века могли заниматься евреи, ломбардцы и "кагорцы" (вероятно, уроженцы города Кагор в Аквитании). Королевский ордонанс от 1360 года устанавливал процентную ставку для займов под залог: четыре денье с ливра в неделю (то есть 86 процентов в год) для евреев и 43 процента в год для ломбардцев. Если залог не был выкуплен по прошествии одного года и одного дня, ростовщик имел право его продать. Впоследствии ростовщичеством считалось одалживание денег под процент, превышающий 15 процентов. С конца XVI века монахи-францисканцы основали в нескольких итальянских городах и в Папской области с центром в Авиньоне учреждения, которые мы теперь называем ломбардами: там выдавали беспроцентные ссуды (или под небольшой процент) под залог даже не очень ценных вещей.

О необходимости таких филантропических учреждений во Франции (ломбарды предназначались в основном для бедного населения) говорилось в наказе королю Генеральных штатов 1614 года; в 1626 году Людовик XIII даже издал соответствующий ордонанс, но через год отозвал его. Учреждению ломбардов во Франции способствовал врач-филантроп Теофраст Ренодо; в 1б43 году король предписал основать 58 ломбардов во всех "верных городах королевства", однако они появились только в шести городах. Между тем эрцгерцог Альберт, губернатор Испанских Нидерландов, еще в начале века велел учредить ломбарды во всех городах Брабанта, Фландрии, Артуа и Эно, где есть конторы ростовщиков. Ломбарды появились в Брюсселе, Аррасе, Антверпене, Генте, Турне, Камбре, Монсе, Намюре; руководство ими было поручено генеральному сюринтенданту. После завоевания Фландрии и Артуа Людовик XIV сохранил ломбарды в Камбре и Аррасе, передав их под надзор канцлера Франции. В самом королевстве такие заведения появились в Монпелье (1683) и Марселе (1696), а в Париже – только в 1777 году. Клиентами ломбардов были по большей части бедняки и мелкие торговцы, однако случалось, что их услугами пользовались и люди других сословий, оказавшиеся в стесненных обстоятельствах, а такое могло случиться и с мушкетерами, особенно если они находились в поездке по личной или служебной надобности.

Рядовой мушкетер должен был жить на 39 су в день, получая от казны только куртку с крестами. (В XVIII веке средняя дневная оплата мастерового составляла один ливр.) Одежду из алого сукна с золотыми или серебряными пуговицами и петлицами он должен был справить себе сам. Шпагу, два пистолета и ружье тоже приобретал на свои деньги. (Раньше король выдавал своим мушкетерам мушкеты, но к XVIII веку это оружие использовали уже только на парадах, а потом и вообще от него отказались.) Между прочим, комплект из мушкета, шпаги и повседневной одежды стоил около 250 ливров (костюм за 50 ливров считался дешевым). Хорошая лошадь, да еще и подходящей масти, тоже обходилась в несколько сотен. Кроме того, каждый мушкетер был дворянином, а потому просто обязан был иметь слугу, которому полагалось платить жалованье. Зато рядовые и унтер-офицеры жили в казарме, а значит, были избавлены от квартирной платы.

Строить казармы первым распорядился военный министр Лувуа, служивший Людовику XIV. Прежде солдатам приходилось снимать квартиры в городе на свои средства. Д'Артаньян когда-то снимал комнату на улице Старой голубятни (Вье Коломбье) у бывшего сержанта и, как рассказывают, состоял в нежных отношениях с его женой (однажды ему пришлось выпрыгнуть в окно, когда супруг-рогоносец, застав его в постели с неверной женой, чуть не пристрелил его из пистолета). Получив должность капитана-смотрителя королевского вольера в Тюильри, он смог с шиком поселиться в служебной квартире в двух шагах от Лувра.

Гораздо более занятная история приключилась с другим мушкетером, тоже гасконцем, – Жаном Шарлем дю Козе де Назелем, проживавшим в Париже в квартале Пикпюс на правом берегу Сены, к востоку от острова Сите. Он снимал комнату в пансионе философа Франциска ван ден Эндена, преподававшего латынь и мертвые языки. Молодого мушкетера (ему было около двадцати пяти лет) заинтересовали таинственные ночные посещения дома вельможами, которые окружали свои визиты тысячей предосторожностей. Оказалось, что хозяин принимает у себя заговорщиков: шевалье де Рогана, Жиля де Латреомона и маркизу де Виллар, затевающих государственный переворот. Роган намеревался поднять восстание в Нормандии с помощью англичан и голландцев, которые должны были высадиться в порту города Кийбеф, расположенного в устье Сены, основать там независимую нормандскую республику и свергнуть, а то и убить Людовика XIV, захватив дофина в качестве заложника. Ван ден Энден составил конституцию для будущего правительства республики, поддерживал связи с голландцами, публикуя рекламные объявления в "Газетт де Пари", которые служили шифром. 31 августа 1674 года Назель сообщил о том, что ему удалось узнать, военному министру Лувуа. Король велел господину де Бриссаку, подчиненному шефа полиции Ла Рейни, арестовать Рогана в Версальском замке после мессы и заключить в Бастилию. Его судили и обезглавили на Гревской площади вместе с маркизой де Виллар. Латреомон был убит при аресте в сентябре 1674 года, а ван ден Эндена повесили в ноябре.

В декабре 1661 года Людовик XIV, заботясь о кошельке своих мушкетеров, приказал им объединяться по двое и селиться в предместье Сен-Жермен – "престижном районе" на левобережье Сены, где жили в основном монахи, профессора Университета и королевские особы, например Маргарита Наваррская (первая жена Генриха IV), выстроившая себе особняк с огромным парком. Одна из широких аллей этого парка ныне превратилась в улицу Лилль. Домовладельцы должны были предоставить каждому мушкетеру комнату с двумя постелями: одну для господина, другую для его слуги, а также место в конюшне для двух лошадей. Разместить мушкетеров на постой могли и насильно, но жители предместья имели право избавиться от этой "чести", уплатив особый налог купеческому старшине – "мэру" Парижа.

В первой трети XVII века в этом малонаселенном районе, где всего несколько домов лепились у подножия городских стен и Нельской башни да простирались владения "королевы Марго", началось активное строительство. С 1622 по 1630 год на одной только набережной Малаке выросло полдюжины особняков. Некто Барбье спекулировал земельными участками, окружавшими крытый рынок Пре-о-Клер, и выстроил деревянный мостик взамен парома, связывавшего этот квартал с Тюильри. В 1632-1637 годах на улицах Сен-Доминик и Бак (Паромной) поселились послушники французских монашеских орденов, а затем Мазарини призвал из Италии театинцев, которые построили монастырь на набережной, получившей их имя (ныне набережная Вольтера). На углу улицы Бак и набережной стоял дом, владельцем которого в 1635 году был мастер-кровельщик Пьер Юло. Его сын Никола сдавал комнату беспокойному жильцу – кавалеру д'Артаньяну.

Д'Артаньян приобрел этот дом в личную собственность в 1665 году Дом был большой, четырехэтажный и с флигелем, построенный по "типовому проекту" того времени. Просторный двор окружала высокая глухая стена с двустворчатыми воротами, в которые полагалось стучать подвесным молотком. На нижнем этаже размещались кухня и буфетная, там же, поблизости от "рабочего места", жила служанка. Второй этаж – парадный: из передней можно было пройти в спальню с парадной кроватью из орехового дерева и гобеленами на стенах, а оттуда – в маленькую гардеробную. В XVII веке гостей, просителей и им подобных принимали именно в парадной спальне. Третий этаж, собственно, был жилым: передняя, где стоят диван, стол, несколько стульев и два шкафа, спальня хозяина и будуар. На стенах – фламандские гобелены: напоминание о том периоде, когда д'Артаньян был губернатором Лилля. Кровать уже не была снабжена парадным балдахином, а всего лишь пологом – правда, из парчи с шелковой подкладкой и крепом. Зато у стены стояло зеркало высотой три фута (0,9 метра) – предмет роскоши: столь большие зеркала во Франции появились только в "великую эпоху" Короля-Солнце. Верхний этаж – для гостей: проходная каморка, большая комната и чердачок во флигеле. Д'Артаньяну нередко приходилось привечать у себя бедных родственников, явившихся покорять Париж. Окна передних выходили во двор, а окна комнат – на реку. К сожалению, этот дом не сохранился: его снесли в 1881 году; однако его описание уцелело в Национальных архивах Франции.

Выбор квартиры подпоручиком, а затем капитан-лейтенантом "серых мушкетеров" был неслучаен: его роту с 1656 года разместили по соседству, выстроив на месте рынка Пре-о-Клер, между нынешними улицами Лилль, Бак, Верней и Бон, два больших трехэтажных корпуса, один из которых выходил на улицу Бак, а другой – на улицу Бон; между ними находился большой двор с коновязью. В 1780 году на месте этой казармы открыли рынок Буленвилье, который был снесен в 1843 году.

"Черные мушкетеры" квартировали сначала в Немуре, неподалеку от королевской резиденции Фонтенбло, а в 1699-1701 годах архитектор Робер де Котт выстроил для них по планам знаменитого Жюля Мансара просторный особняк на улице Шарантон в Сент-Антуанском предместье Парижа. Здесь проходил "свои университеты" Лафайет, будущий герой Гражданской войны в Америке, но с 1775 года здание было заброшено, и в 1780 году в бывшую казарму перевели больницу для слепых. От первоначального здания сохранились лишь портик с пилястрами и треугольным фронтоном да часовня (дом 26-28 по улице Шарантон).

Надо отметить, что этот квартал был начисто лишен источников воды, и лишь в 1719 году здесь соорудили четыре фонтана, один из которых находился как раз напротив "Дома мушкетеров". Впрочем, отсутствие воды не расценивалось военными как большое неудобство: пили вино, грязное белье отдавали в стирку прачкам, а ежедневно мыться было не принято. Считалось, что вместе с водой в тело через поры кожи проникают болезни и что вода уменьшает мужскую силу. Вместо мытья полагалось несколько раз на дню менять рубашки, но и этим зачастую пренебрегали. Во французском языке до сих пор сохранилось выражение "устроить стирку по-гасконски": это значит попросту надеть грязную сорочку наизнанку. В лучшем случае водой ополаскивали руки и лицо. Бани на улице Нев-Монмартр использовались в медицинских целях, как последнее средство врачевания. Чтобы заглушить запах немытого тела, поливались духами (считалось, что они проникают внутрь организма, оберегая его от заболеваний), дыхание освежали анисовыми пастилками. Мыла не было: парижскую мыловарню еще в 1627 году преобразовали в ковровую мануфактуру, а марсельские могли обеспечить своей продукцией (предназначавшейся исключительно для стирки) только сам Марсель и его окрестности.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: война с Испанией положила конец импорту мыла и марсельцам пришлось развивать собственное производство. К 1660 году в Марселе было уже семь фабрик; мыло (зеленого цвета) продавали брусками по пять килограммов или кусками по двадцать килограммов, не только снабжая им север Франции, но и отправляя на экспорт – в Голландию, Англию и Германию. В 1673 году Людовик XIV объявил чистоту общественно полезной, но только в 1761 году, почти век спустя, некий Пуатевен установил в Париже, у Королевского моста, ведущего к Лувру "банный корабль" с ванными. Судя по всему, гигиена была личным делом каждого, в казармах не устраивали "банный день". Любопытный факт: в 1761 году была разоблачена некая Маргарита Гублер, называвшая себя Жаном и отслужившая почти год в королевском кавалерийском полку. Все это время она проживала в казарме со своими товарищами, которые догадались о ее половой принадлежности совершенно случайно, во время… танцев.

Канализации, как можно догадаться, не было вовсе: для физиологических нужд использовали "ночные вазы", которые потом опорожняли в повозку золотаря, каждый день проезжавшую по улицам с колокольчиком. Отбросы и нечистоты сваливали за городом, не слишком от него удаляясь. В 1750 году, уезжая из Парижа, Руссо в сердцах бросил: "Прощай, город грязи!" Парижская грязь была особенной: черной, жирной и вонючей, она отдавала серой и даже прожигала ткань при попадании на одежду. Кое-какой порядок удалось навести только Габриэлю Никола Ла Рейни (1625-1709), возглавлявшему парижскую полицию, – он заставил-таки горожан платить налог "на грязь и фонари", учрежденный еще в 1506 году. Этот налог подлежал к уплате каждые двадцать лет, им облагались домовладельцы, а полученные средства использовались для вывоза мусора с улиц и уличного освещения. До 1756 года улицы французской столицы освещали восемь тысяч фонарей, которые часто задувало ветром, да и света от них было далеко не достаточно.

Прежде чем мы начнем потряхивать звенящими кошельками, проясним ситуацию относительно денежной системы того времени. В 1б40 году Людовик XIII ввел в обращение луидор, весивший 6,75 грамма золота и равнявшийся десяти ливрам (столько же стоил один пистоль). На аверсе был изображен профиль самого короля в лавровом венке, на реверсе – щит с гербом Франции. Луидор находился в обращении до 1789 года, а слово "луи" до 1915 года означало золотую монету в двадцать франков. Его чеканили по усовершенствованной технологии, с применением балансира. В 1641 году был выпущен "серебряный луи" – экю массой 27,45 грамма из серебра 917-й пробы, равнявшийся трем ливрам или шестидесяти cy. Годом позже в обращении появились монеты в половину экю, в четверть экю и в одну двенадцатую экю. Что касается медных денег, то это были су и денье. Один су, или соль, равнялся двенадцати денье, двадцать су составляли один ливр. В 1667 году парижский ливр (равнявшийся 300 денье, или 600 оболам) был заменен турским ливром, чеканившимся в Туре (240 денье, или 480 оболов). Эдиктом от 1709 года была учреждена монета под названием "мускетэр", равная тридцати денье или шести бланам. Ее чеканили в 1709-1713 годах в Меце и Лионе для французской Канады, где она служила разменной монетой вплоть до 1760 года. На аверсе были изображены две буквы "L" и корона, на реверсе – крест и четыре лилии. Таких денег ходило много, а проба их была невысока, поэтому уже в 1738 году их стоимость равнялась восемнадцати денье. Напомним, что бумажные ассигнации стали считаться денежными знаками только в 1791 году, так что практически всю свою историю королевским мушкетерам приходилось платить звонкой монетой – или, что бывало чаще, подписывать долговые расписки.