Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Фабрики детей |

Lebensborn - программа по рождению чистокровных арийцев.

Основу нацистской идеологии Третьего Рейха составляло понятие главенствования арийской расы над всеми остальными. Чтобы в эту идею поверила вся Германия, проводилась не только активная пропаганда, но и разрабатывался особый план по сохранению и усовершенствованию генетического "арийского" кода. Речь идет о программе Lebensborn, которая подразумевала выращивание супердетей с "чистой" кровью.

Гиммлер с дочерью. Берлин, 1938 год.

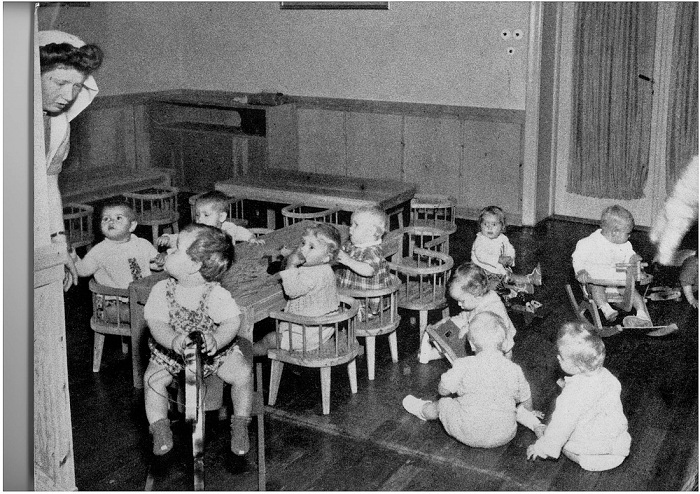

"Lebensborn" в переводе с немецкого означает "источник жизни". Этой программой руководил лично рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Основной задачей Лебенсборн была подготовка расово чистых матерей, рождение и воспитание детей арийской нации.

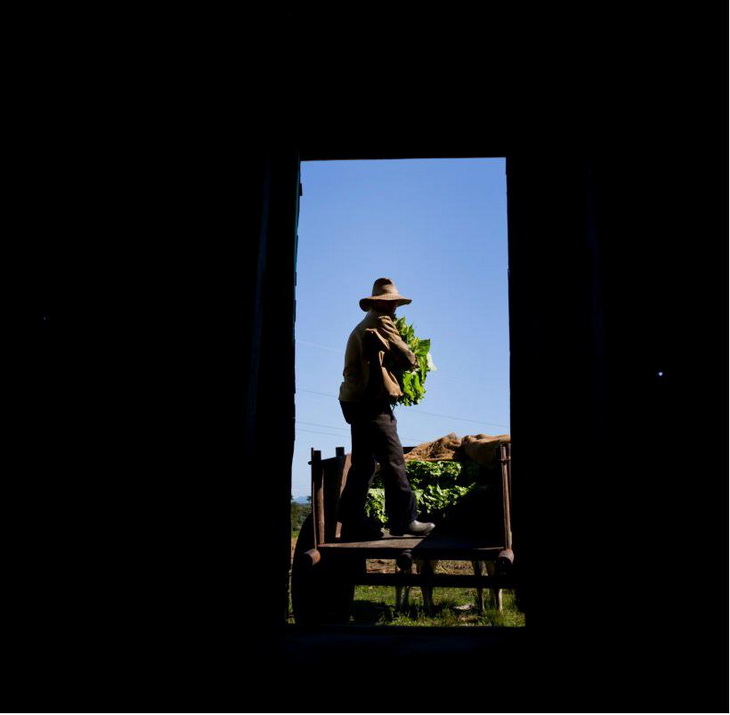

Приюты для рожениц из "Lebensborn".

Начиная с 1935 года, были выставлены жесткие требования к родителям будущих "чистокровных" арийцев: они должны быть здоровыми, не иметь судимостей и быть арийского происхождения. Женщины, которых отбирали для участия в программе, помещались в комфортные условия и беременели только от членов СС. Пресса называла приюты, где рожали и воспитывали младенцев, "гиммлеровскими фабриками детей".

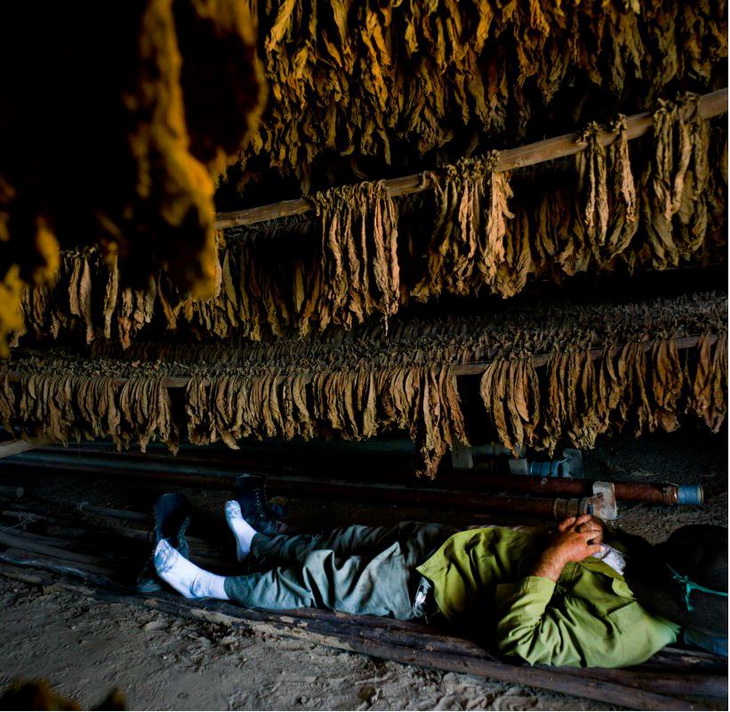

Приюты с "чистокровными арийцами".

Через пару лет было принято решение выбирать рожениц из числа жительниц Норвегии. По мнению нацистов, белокурые и голубоглазые женщины, как нельзя лучше, подходили для "производства" чистокровных арийцев. Если многие немки вступали в организацию Lebensborn по идейным соображениям, то для норвежек это была практически единственная возможность вести более-менее нормальный образ жизни в военное время. Многие из них становились роженицами добровольно. За весь период существования программы производства арийцев в Германии родилось около 8000 детей, а в Норвегии – 12000.

Отцами супердетей могли становиться только эсэсовцы.

Женщин, выносивших несколько "чистокровными арийцами", награждали Материнским крестом.

В 1938 году Гиммлер решил, что производство супердетей идет слишком медленными темпами. Поэтому стали отбирать уже беременных женщин с подходящей внешностью. Им предлагали сдавать младенцев в приют в обмен на финансовое вознаграждение. Те, кто вынашивал для Lebensborn несколько детей, награждались Материнским крестом.

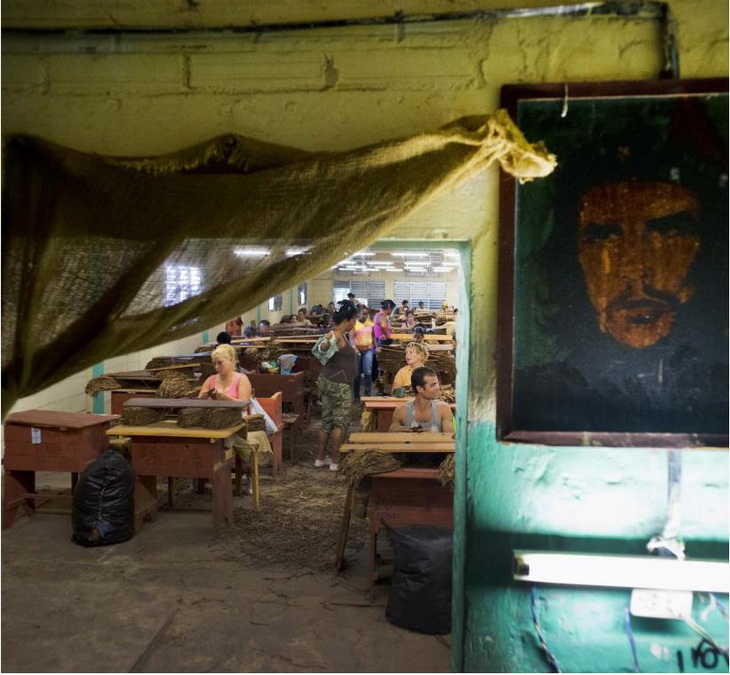

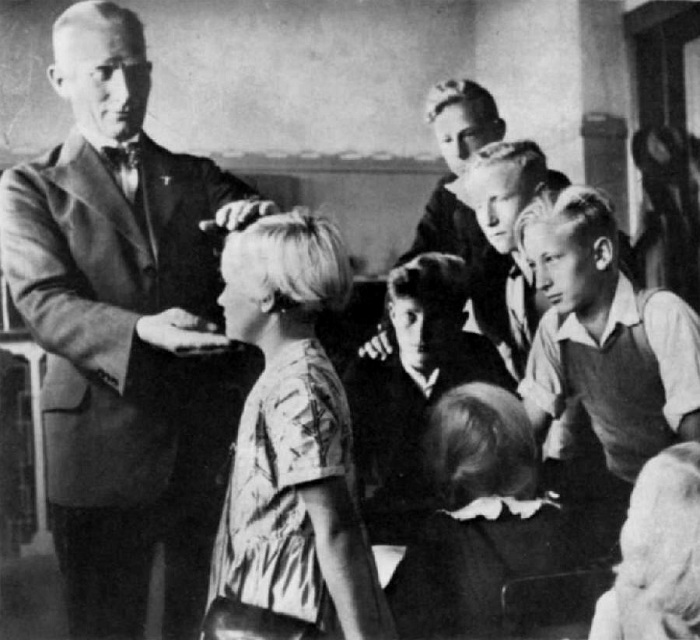

Детей из восточной Европы осматривает немецкий врач.

Спустя еще один год "подходящих" детей стали похищать из Польши, Украины, Югославии, Чехии. По прибытию в Германию детей осматривали врачи и решали, кто подойдет под понятие "типичный ариец", а кто нет. Тех, кого признавали негодными, отправляли в концлагеря на верную смерть.

Детей с "чистой кровью" переправляли в "лагеря перевоспитания", где им давали новые немецкие имена, навязывали нацистскую идеологию, заставляя забывать свое происхождение и родителей. Все те, кто не поддавался перевоспитанию, нещадно уничтожались. В этих "центрах онемечивания детей" мальчиков и девочек облучали ультрафиолетом, чтобы их волосы получали нужный для истинного арийца светлый оттенок. После переобучения детей отдавали в эсэсовские семьи или отправляли в школы-интернаты.

Детей облучают ультрафиолетом, чтобы их волосы приобрели светлый оттенок.

Процесс "онемечивания детей".

Почти вся документация о программе Lebensborn была уничтожена на завершающем этапе Второй мировой войны, поэтому нельзя достоверно сказать, сколько детей было вывезено в Германию. Историки называют примерную цифру в 200 000.

После окончания войны женщинам, принявшим участие в программе рождения чистокровных арийцев, было совсем несладко. Жители Норвегии и Германии мстили матерям, которые во время войны получали продовольствие, медицинское лечение. Их избивали, делали изгоями, заставляли выполнять самую тяжелую работу.

Женщин, бывших в "Lebensborn", после войны сделали изгоями.

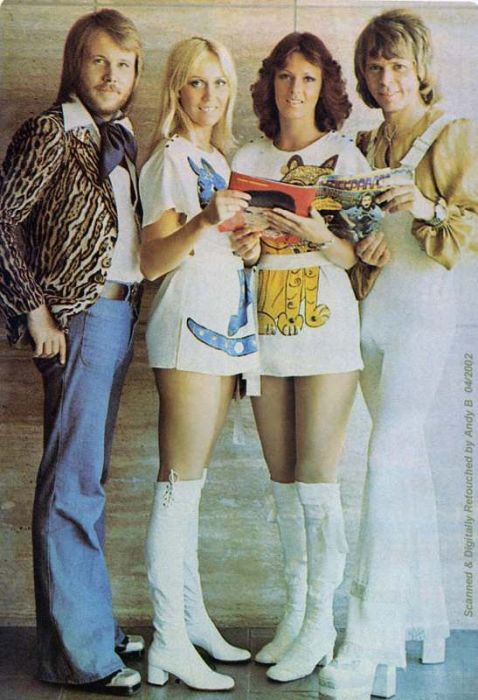

Рожденных детей и тех, кто уже прошел курс "онемечивания" отправляли в приюты или сумасшедшие дома, где над ними безжалостно издевались. Норвегия попыталась откреститься от детей из Lebensborn и депортировать их в Германию, но безуспешно. Швеция приняла несколько сотен детей из Норвегии. Одной из них оказалась и будущая солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад, отец которой был сержантом СС. [источник]

Солистка группы ABBA Анни-Фрид Лингстад родилась в программе "Lebensborn".

|

Метки: история нацизм фашизм Германия lebensborn |

Погоня за Хиршем: кто остается за бортом преподавания |

"Мы заплатили, а сын получает тройку?"

"Мы заплатили, а сын получает тройку?"— Сейчас много говорят о том, что реформы, которые продолжаются уже более двадцати лет, и более всего массовизация и коммерциализация высшего образования, радикально меняют формат общения между преподавателем и студентом. Что это, на ваш взгляд, значит и в чем проявляется?

— Это действительно так. Раньше преподаватель выступал по отношению к студенту скорее как наставник и в некоторых случаях видел в студенте или аспиранте напарника по научной проблематике. Это было сопряжено с обоюдным чувством доверия друг к другу. Даже в достаточно жесткое в идеологическом смысле советское время на факультете между, например, научным руководителем и студентом часто возникало особое смысловое пространство, в рамках которого обе стороны были очень откровенны и открыты.

Сегодня меняется тип взаимоотношений, преподаватель воспринимается как "продавец" на рынке образовательных услуг. Ряд студентов и уж особенно родителей контрактных студентов чувствуют себя в рамках таких взаимоотношений весьма комфортно, пишут жалобы на факультет или преподавателя, мотивируя это тем, что какие-то образовательные услуги не были оказаны.

Я как декан, в ситуации отчисления контрактного студента, часто слышу от его родителей: "Мы привели к вам своего ребенка, оплатили обучение, а он не может сдать экзамен. То есть вы не выполняете договор по оказанию услуг". Получается, меня обвиняют в том, что я, как в магазине, обвесил покупателя. Хотя условия договора не предусматривают конкретную оценку. Но логика родителей — другая: мы платим хорошие деньги, значит, нам должны обеспечить качество. Если студент знает на “тройку”, это вы, преподаватели, не смогли его обучить на “пятерку”.

Преподаватели сегодня становятся осторожнее в коммуникации. Это парадокс. Да, раньше меня могли вызвать в партком и сделать замечания за какие-то "идеологически невыдержанные фразы". В этом, конечно, тоже не было ничего хорошего. Однако это ограничивалось пространством факультета, к тому же мы, молодые преподаватели, не очень обращали внимание на такие замечания. Главное, что внутри мира "студент-преподаватель" мы могли свободно говорить обо всем.

Сегодня, в каком-то смысле, функцию парткома стал выполнять интернет. Могут записать вашу фразу, вырвать ее из контекста, разместить в социальных сетях. Уже известны случаи, и кстати, не только в нашей стране, настоящей травли преподавателей. Такое было в Германии, когда студенты обвиняли педагогов в излишне левацких или, напротив, правых взглядах. Такой виртуальный партком – очень удобное средство манипуляции, которое не прочь использовать чиновники от образования в качестве механизма давления.

Кстати, именно поэтому я противник трансляции защит диссертаций в интернете. В общественных науках диссертация может быть сопряжена с критическим отношением, например, к власти – это часть научного дискурса, в котором должны разбираться прежде всего сами учёные. Трансляция нарушает условия нормального научного диалога.

— А как-то еще влияет интернет на взаимоотношения преподавателей и студентов?

— Конечно, раньше преподаватель был, условно говоря, носителем той информации, которой не было у студента: либо знал, где ее найти, либо имел ее в своей голове. Сегодня же студент, умеющий находить нужные сведения в интернете, может превосходить педагога по имеющейся у него информации. В современных условиях преподаватель должен это учитывать и использовать новые возможности, не сводя свою деятельность к ретрансляции имеющихся у него знаний.

Но здесь есть одна опасность, особенно на ранних стадиях обучения, когда происходит формирование внутреннего мировоззренческого каркаса молодого человека. Например, ученик 1-2 класса заинтересовался Великой Отечественной войной. Зашел в интернет и нарвался на изложение событий Виктором Суворовым (автор книг “Аквариум”, “Ледокол” и т.д.). Нет гарантии, что он на этом не прекратит свой поиск и война не останется в его голове в такой интерпретации.

Это касается любой информации, просто относительно истории это проявляется в наибольшей степени. Значит, педагог должен научить искать и сравнивать, выбирать более аргументированное изложение. В этом смысле, единый учебник на фоне возможностей интернета, не является гарантией восприятия истинных идей. Напротив, он будет стимулировать поиск альтернативных и не всегда верных точек зрения. Мы должны доверять учителям.

В вузе лектор тоже перестает быть носителем информации, и на первый план выходят яркость фигуры преподавателя, его взгляда, его лекций и семинаров. Педагог должен оставить за собой право мудрого наставничества. Но нас все больше толкают в массовость, не учитывая, что преподавательский труд уникален.

ЕГЭ нанес разрушительный и страшный удар по мотивированности студентов. У нас был случай, когда абитуриентка записалась на тридцать факультетов нашего университета — от мехмата до филологического. Какая здесь мотивированность, кроме желания поступить хоть куда-нибудь? Потом сделали ограничение в пять факультетов, но это тоже странно. Неужели абитуриент не может выбрать конкретный факультет, на котором он мечтает учиться? Либо не мечтает, либо превалирует сам фактор поступления, хотя бы, например, чтобы не попасть в армию.

В прошлом году был случай, который у меня до сих пор перед глазами: две девочки, как раз очень мотивированные, набравшие хорошие баллы, сидят под дверью приемной комиссии и не знают, прошли или нет. Поскольку у нас дополнительный экзамен и общий результат складывается из его итогов и результатов ЕГЭ, то общий проходной рейтинг появляется в самом конце. Соответственно, наш дополнительный экзамен совпадает с экзаменом на юридическом факультете. Кто-то из не прошедших на юридический факультет переносит сумму результатов на наш и в дальнейшем зачисляется, вытеснив наших мотивированных абитуриентов (которые, впрочем, могут нести документы на другой факультет). Соответственно, среди будущих философов всегда есть прослойка ребят, поступивших именно таким образом. Некоторые из них потом стараются перевестись или перепоступить на свой факультет.

В связи с реформой понижается уровень школьного образования. Ребята в этом не виноваты, поскольку школа уже стала системой своеобразного натаскивания на сдачу ЕГЭ. Есть случаи, когда люди с высоким баллом по русскому языку, оказываются неграмотными. У меня недавно студенты писали апелляции, и только в одном из пяти случаев слово "апелляция" было написано правильно.

Еще будучи проректором, я был серьезным противником Болонской системы, потому что массовизация образования у нас и в Европе — это разные вещи. Им нужно было решить проблему с нарастанием миграционных потоков молодых людей, "убрать с улицы", а для этого надежнее всего включить их в систему образования. Массовое образование выступало как форма социальной адаптации. В образовательный процесс включают всех, а дальше — перемелется: кто-то замуж выйдет, кто-то работать пойдет, кто-то будет дальше учиться. Такое высшее образование не может быть качественно однородным и вообще высококачественным.

— То есть все-таки из двух противоположных ориентиров, между которыми зажата современная высшая школа, массовизация и элитарность, большим злом вы считаете массовизацию?

— Ни один престижный вуз ни в Германии, ни, допустим, в Англии не принимает по результатам экзамена типа ЕГЭ. К тестированию обязательно добавляется что-то еще. Вот вам и ответ. Должны быть разные векторы реализации образования. Где-то и ЕГЭ достаточно, где-то можно, может быть, брать по росту или весу. Но должны быть университеты, которые сами определяют критерии поступления в них. Частично, но недостаточно, это реализуется в особом статусе Московского и Санкт-Петербургского университетов, но мы опять же связаны теми стандартами, которые даются государством. У крупнейших вузов, на мой взгляд, должна быть возможность от этих норм отходить. Как однажды хорошо сказал наш ректор В.А. Садовничий, если бы в советское время были жёсткие стандарты по математике, то не было бы различия между московской и ленинградской научными математическими школами.

В нашем образовании введение бакалавриата и магистратуры порождает парадоксальные вещи. Допустим, бакалавр на нашем факультете получил диплом, и он думает: "А зачем мне быть магистром по той же специальности? У меня уже есть высшее образование". И он идет в другую магистратуру, а к нам приходит бакалавр с другого факультета. И получается, что человек, который не получил базового философского образования, но два года проучился у нас в магистратуре — а фактически меньше, поскольку в них включено написание диплома — получит статус магистра философии.

— Удивительно.

— Массовизм, прагматизм толкает на начетничество. Я в свое время писал в министерство письмо, что это ущербная система. Уж если мы вводим бакалавриат и магистратуру, нужно, чтобы бакалавры обучались два года, и это был некий крупный блок общих дисциплин — естественнонаучный, гуманитарный и так далее. Прослушал человек эти предметы, определился и потом выбрал специальность. А дальше уже четыре года специализация на факультете. И бакалавриат, в таком случае не считать высшим образованием — только предварительным.

— И что с тем письмом в министерство? Была какая-то реакция?

— Оно вроде даже было положительно принято, но, к сожалению, реформа пошла по иному направлению. И вместо того, чтобы строить образование по принципу сужения специализации, его сейчас развернули в обратную сторону. Бакалавр еще получает более или менее специализированное образование по кафедрам. Этого очень трудно достигнуть, но нас здесь спасает то, что университет не пошел по пути закрытия факультетов и кафедр. Затем магистратура, которая уже не может иметь столько кафедральных специальностей, поэтому содержание образовательных стандартов фактически расширяется. И, наконец, аспирантура, которая раньше была нацелена на защиту диссертации (то есть выбор относительно узкой проблематики), и которая теперь превратилась в третий уровень образования и непосредственно с защитой диссертации не связана.

Аспиранты по сути стали пролонгированными студентами более старшего уровня. Это, конечно, абсурд. Раньше, аспирант, уже имея статус специалиста, придя на кафедру воспринимался нами как в какой-то степени коллега. Он посещал заседания кафедр, научные семинары, выступал рецензентом и т.д. А теперь он продолжает учиться.

Наукометрия, или Как выжить преподавателю

— Как бы вы охарактеризовали складывающуюся модель вузовского образования? Известно, что исторически отечественные университеты тяготели к концепции исследовательского университета Гумбольдта, то есть преподавателю необходимо успешно совмещать функции преподавателя и исследователя. Однако, в условиях массовой высшей школы академическая нагрузка бывает просто колоссальной, при этом необходимо успевать заниматься наукой. Как вы относитесь к разделению функций преподавателя и исследователя?

— Гумбольдтовская модель по сути инновационная, она базируется на высокой степени свободы университета: учёных и профессоров. Поэтому так важна автономия университета. Это не означает, что вуз оказывается вне государства. Именно в режиме автономии, университет работает на науку и общество, является через образование частью культуры. Удивительный акт доверия государства: выделить деньги на образование и науку, но при этом дать возможность университету и сообществу преподавателей самим определять принципы своего устройства и формировать научные и образовательные цели. Это риск, но пока ни в одной стране мира с такой моделью государство не проиграло. Университет – это еще и особая атмосфера творчества. Внешнему наблюдателю покажется, что, например, физики слишком много пьют чая, вместо того чтобы работать. Однако затем происходит открытие, которое покроет все затраты, в том числе и на выпитый чай.

Я немного иронизирую, но понятно, о чем идет речь. Нам навязывается грантовая инновационная модель, которая очень напоминает известный принцип: "утром деньги — вечером стулья". Большая ошибка – переводить исследовательскую деятельность на гранты. Это форма дополнительного стимулирования труда учёного. А фундаментальная наука, безусловно, должна развиваться прежде всего через бюджетное финансирование. Конечно, есть специфические технологические задачи, на которые заказчик найдет иное финансирование, но это не главное в развитии фундаментальной науки.

— Но вернемся к преподавателям…

— Для преподавателей сегодня наступили непростые времена. Наши реформаторы увлеклись наукометрическими показателями в том числе и по отношению к вузовским преподавателям. С одной стороны, нам всё время напоминают о воспитательной функции, которая требует больших временных затрат. А с другой – основным критерием оценки работы становятся показатели, связанные с публикационной активностью.

Ситуация приобретает всё более драматический характер. При этом, как это всегда бывает в реформах, идут ссылки на западный опыт. В своё время, когда вводили ЕГЭ – ссылались на Запад, хотя мы указывали, что почти ни в одной стране мира нет приема только по результатам единого экзамена. Потом нас убеждали, что платное образование – это мировой тренд, хотя известно, что это далеко не так. В Германии два года назад две последние земли отказались от платного образования.

Наукометрия из средства, которое помогает учёному сориентироваться в растущем море литературы, становится главным критерием оценки научной деятельности. Фактически наукометрические показатели становятся средством принятия управленческих решений. Но наука и образование — достаточно сложные системы, чтобы здесь делать выводы об эффективности работы на основании упрощенных критериев. Хотя понятно, что для "управляющего менеджера", которому все равно чем управлять, напротив, более удобны для принятия решений простые критерии и механизмы. Я опять иронизирую, но если мне как декану в качестве критерия при выборе профессоров или доцентов предложат параметр их веса в пределах 65 кг, мне будет просто принимать решение. Здесь даже не нужен Ученый совет, а достаточно иметь хорошие весы.

Наукометрия и выступает во многом в качестве таких весов. Наукометрические результаты "взвешивают" количество публикаций, но не анализируют их качество. Кроме того, сама наука весьма неоднородная система и разные науки анализируют весьма разнокачественные объекты. В частности, философия стоит на стыке между наукой и иными формами постижения бытия, а следовательно, в ней некоторые достижения имеют глубоко личностный характер, что не всегда может быть выражено в научной публикации. Это может быть, например, поэтическая форма выражения.

К сожалению, игра в наукометрию становится чуть ли не фундаментом реформирования науки и образования в нашей стране. В.А. Садовничий очень точно сказал, что деньги, потраченные на искусственное поднятие индексов цитирования, было бы гораздо эффективнее вложить в развитие российских научных журналов, в том числе и с целью продвижения русского языка. Сам по себе этот фактор цитируемости в ряде случаев важен, но он не должен быть доминирующим. А в рыночных условиях это порождает целую индустрию подготовки нужных публикаций, что по сути является имитацией научной деятельности.

Например, формально у меня достаточно хорошие наукометрические результаты — и Хирш нормальный (индекс Хирша — характеристика продуктивности ученого, основанная на количестве публикаций и цитирований этих публикаций. — Ред.), и так далее. Но я понимаю, что частично это связано и с моим статусом руководителя, которого чаще публикуют и т.д. Для молодого учёного иметь такие показатели тяжелее. Это медленный процесс накопления научных результатов и их публикаций. Гипотетично высокая цитируемость может быть, например, у плохой научной статьи, если ее много критикуют. То есть, этот показатель весьма далёк от объективной оценки.

И совсем плохо, когда наукометрические показатели становятся главным критерием при решении кадровых проблем, так как они не учитывают индивидуальных особенностей научной работы того или иного преподавателя. Кто-то пишет достаточно быстро и много, а для кого-то на статью может уйти целый год. У нас эти показатели становятся критерием переизбрания по конкурсу, при найме молодого специалиста.

И ещё одна особенность, связанная со спецификой тех или иных наук. В естественных науках цитирование – это чаще всего ссылка на какое-то открытие или разработку проблем. А в гуманитарной сфере, где важна роль субъекта, особое значение приобретает даже форма изложения, её личностное самовыражение, включающее в том числе и эмоциональное переживания бытия. Это не фиксация того, что было осуществлено в лаборатории, а результат погружения мыслителя в проблему.

Текст здесь строится совершенно иным образом, в него могут включаться озарения, украшения, воспоминания, ритмика, принципиальная игра слов, от которых представитель конкретной науки стремится избавиться. Поэтому для гуманитариев особую ценность приобретает перевод текста с языка одной культуры на другой. Это условие, как отмечал академик Д.С. Лихачев, диалога культур. Часто это перевод не только по горизонтали, то есть соседствующих во времени культур, но и по вертикали, когда культуры могут быть отдалены большим временным промежутком. Для гуманитария гораздо более важной является монография, как некий личностный взгляд на ту или иную проблему. В научной статье на первый план выходит новизна результата, а в монографии важным может оказаться просто новое прочтение даже старой проблемы.

То же самое можно сказать о призывах публиковаться преимущественно в западных журналах и на английском языке. В центре гуманитарных наук, уже по этимологии слова, находится Человек, в том числе и конкретный субъект с его чувствами и переживаниями. Человек – это всегда представитель конкретной культуры, связующим звеном которой является национальный язык. Отказ от языка, к чему нас призывают, может привести к глобальным последствиям и такой деформации культуры, которую восстановить уже будет нельзя. Можно тогда просто запретить использование русского языка, лучше с детства, что обеспечит через некоторое время лучшие показатели индекса цитирования и размещения статьей в англоязычных журналах.

— И как выживать преподавателю в этих условиях?

— По-разному выживают. Допустим, вы работаете над какой-то сложной темой, и у вас получается хорошая статья, страниц на 30-40. Исходя из требований к количеству статей, вам лучше из большого текста сделать 2-3 размером поменьше. Будет расти число статей в соавторстве, что у гуманитариев значительно реже, чем у естественников. Тоже понятно, ибо засчитывается это всем соавторам. Можно "поиграть" с наукометрическими базами. Уже есть случаи, когда человек указывал в списке своих публикаций монографию, а потом каждую главу монографии именовал статьей. А кто-то пишет статьи для словарей, и каждый такой текст из десяти строчек указывает как отдельную публикацию. Конечно, важно сохранять научную порядочность, но именно количественные оценки подталкивают людей к такого рода манипуляциям.

— Достаточно много молодых преподавателей, на мой взгляд, как раз очень хорошо понимают, чего от них хотят, и сразу встраиваются в эти правила игры. Хорошо это или плохо — другой вопрос, но куда им деваться: жесткая конкуренция, необходимость признания коллег и так далее…

— Это очень плохо: мы себя, может быть, чуть-чуть испортим, но не совсем, а они себя изначально формируют по данным правилам и для них это скоро будет просто нормой, с которой бессмысленно бороться, как с правилами в шахматах, предписывающих коню ходить буквой "Г".

Когда я работал токарем на заводе, у меня был наставник, потрясающий и очень интеллигентный человек. Но у него был один существенный недостаток. Опытный мастер, он месячный план выполнял за неделю. А начальник цеха его уговаривал этого не делать, так как его эффективная работа приводила к понижению расценок за обрабатываемую деталь. А это ухудшало ситуацию для других рабочих. Поэтому, выполнив норму, он читал книги прямо у токарного станка, кроме того, у него было больше времени для обучения меня токарному делу.

Сейчас в нашем преподавательском цехе происходит нечто схожее. Если, например, я приму на кафедру доцента с очень высокими публикационными показателями, то у меня резко поднимется и средний общий показатель. Чтобы не увольнять остальных, я буду уговаривать пишущего доцента писать поменьше.

А ведь кто-то пишет одну статью в год, а кто-то пишет сто одну. Когда-то Василий Васильевич Соколов (советский и российский философ, заслуженный профессор МГУ. — Ред.) на Ученом совете, обсуждая коллегу со множеством статей, высказал мысль: "А не наказывать ли нам за такое количество публикаций? Всё это очень подозрительно, потому что не может быть качественных публикаций много". Думаю, что во многом он был прав.

Станислав Лем когда-то отмечал в "Сумме технологии" (кстати, почти 50 лет назад), что в науке идет стремительное накопление объёма информации, скоро никто не сможет ее освоить обычным способом, тогда она станет малодоступной, а значит бессмысленной. Приближение к этому пределу накопления информации требует новых форм и методов её обработки. Сегодня отдельный ученый без помощи информационных технологий просто не способен ее охватить.

Одновременно увеличивающийся объём научных публикаций разной степени качества, отмечал фантаст, создает своеобразный "информационный шум" в науке, который на самом деле очень слабо связан с научными открытиями и развитием науки как таковой. Вот для этого и нужна наукометрия, повторю еще раз, как помощь учёному. А установление наукометрических параметров спровоцируют рост числа статей, которые не очень нужны самим учёным. У меня на факультете порядка 160 преподавателей и научных сотрудников. Даже если они будут писать по три статьи в год (а требования близки к этому), то даже при желании освоить такое количество публикаций будет тяжело. Представляете себе вал публикаций по стране в целом? Кому это нужно? Менее всего развитию науки. Это все имитации научной деятельности.

— Как, на ваш взгляд, должна выглядеть сбалансированная модель, которая учитывала бы и нагрузку преподавателей, и их исследовательский потенциал?

— А эта модель уже существовала в нашей стране и в Советском Союзе, и, наверное, где-то до нулевых годов. Например, в МГУ всегда был своеобразный паритет количества профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников. Это условно, порядка 5 тыс. преподавателей и 4,5 тыс. научных сотрудников. Научные сотрудники прежде всего занимались научной деятельностью, но одновременно (опять же признак классического университета) имели право читать лекции.

Однако лекционная нагрузка не была для них обязательной. В свою очередь, преподавателей никто не лишал права заниматься наукой, но главным критерием оценки при переизбрании на должность выступала педагогическая нагрузка. И было много случаев, когда талантливый преподаватель мог иметь и не такое большое количество публикаций, как другие коллеги. Кому бы вы доверили обучение своего ребенка: талантливому преподавателю с небольшим количеством публикаций, или учёному со множеством публикаций, но не очень хорошо читающему лекции? В идеале нужен баланс, но он редко достижим.

Кстати, была еще и такая форма, позволявшая профессору или доценту как бы "временно уйти" в науку для написания монографии или выполнения какой-то научной задачи. Они могли на один-два года перейти на имеющиеся на факультете ставки научных сотрудников для того, чтобы освободиться на это время от педагогической нагрузки. И это было гораздо эффективнее, чем сегодняшняя схема, которую нам пытаются навязать.

"Философия в вузе должна подстраиваться под личность"

— Кем вы сегодня себя ощущаете больше — администратором или преподавателем?

— Я все-таки считаю себя философом и ученым. Думаю, что мне удается совмещать, хотя, конечно, времени физически не хватает: уже года три или четыре пытаюсь писать большую книгу, и она у меня "висит", откладываю ее.

Но по формальным признакам я — администратор. Раньше было как? У меня была ставка профессора, и к ней добавлялось 30% за то, что я был заведующим кафедрой. А сейчас основная ставка — декан. И всё, не требуется ни чтения лекций, ни публикаций — административная должность. Другое дело, если я буду жить так, то дисквалифицируюсь как ученый, поэтому я читаю основной курс лекций, спецкурсы и так далее.

Пока еще у нас в университете атмосфера неприятия менеджеров от науки, если декан или заведующий кафедрой не будет заниматься наукой и преподаванием, его никто не будет ставить всерьёз. Знаю, что в других вузах это совсем по-другому, особенно на уровне высшего руководства. Я вот почти семь лет проработал проректором по академической политике и во многом исполнять эту должность мне помогало то, что был одновременно деканом, заведующим кафедрой, читал лекции и т.д. Кстати, два проректора передо мной также были деканами и заведующими кафедрами.

— Вы один из немногих администраторов высшей школы, кто ведет свою страничку в Facebook…

— Да, так уж получилось, так как мне интересна трансформация современной культуры под влиянием новейших технологий, к которым, безусловно, относится и система коммуникации в интернете. Хотя это требует дополнительного времени и чревато даже скандалами или попытками воздействовать на меня с помощью той или иной информации в социальных сетях. Поэтому мне пока трудно ответить, полезно это для меня и для дела или нет.

(...)

Окончание здесь

|

Метки: ВУЗ образование реформы |

Ричи Блэкмор: Человек в черном |

Ричард Хью Блэкмор – один из наиболее влиятельных и известных гитаристов XX века, участник групп Deep Purple и Rainbow, "король хард-роковой электрогитары". Ричи – один из тех, за кем в роке закрепилось прозвище "человек в чёрном", поскольку он очень любил использовать этот цвет в одежде для поддержания своего загадочного и сурового образа. В середине 1990-х Ричи решил отойти от тяжёлой музыки в сторону окрашенного средневековыми и староанглийскими мотивами фолка, организовав проект Blackmore’s Night. Не все прежние фанаты приняли этот шаг Ричарда, но он завоевал при этом немало новых поклонников и продемонстрировал многогранность своего таланта.

Свою первую гитару Блэкмор получил в 11 лет в подарок от отца с условием, что он отнесётся к ней серьёзно и научится правильно играть. Поэтому в течение последующего года Ричи посещал занятия по классу классической гитары. Одним из главных плюсов, которые юный музыкант из них вынес, была наработка умения эффективно задействовать мизинец в своей игре. Впоследствии Блэкмор возьмёт ещё и уроки электрогитары у жившего по соседству Биг Джима Салливана (обучавшего, к примеру, также Стива Хау).

Ричи Блэкмор в составе группы The Outlaws

В школьные годы Ричи активно занимался таким видом спорта, как метание копья, но саму учёбу и учителей ненавидел за формализм и пресечение нестандартного мышления у учеников, что и привело к расставанию с образовательным учреждением в 15 лет.

Помимо метания копья, юный Блэкмор также показывал неплохие результаты в плавании. Кроме того, широко известно его пристрастие к футболу, которое он, уже будучи известным и состоявшимся музыкантом, прививал коллегам по группе Rainbow. Не разделявшие увлечений лидера участники не имели шансов надолго задержаться в коллективе, даже при всех своих талантах (вспоминаем историю увольнения Тони Кэйри).

Ричи Блэкмор в группе "Дикари" Лорда Сатча

Одной из первых групп Блэкмора в 1960-е была The Roman Empire, участники которой наряжались в костюмы римских солдат. А руководил тем ансамблем известный возмутитель общественного спокойствия Скриминг Лорд Сатч.

Ричи Блэкмор времен первого состава Deep Purple

В какой-то момент молодому и тогда ещё довольно застенчивому Ричи довелось попасть в аккомпанирующую группу к знаменитому Джерри Ли Льюису по прозвищу "Киллер". Про него ходили легенды, что Джерри любит физически наказывать музыкантов, чей уровень игры и самоотдача его не устраивают. Вначале менеджеры сообщали о пяти днях предварительных репетиций. На деле же "Киллер" появился на базе в полдень перед первым выступлением. Знакомство прошло на удивление гладко, хотя Ричи никак не мог отделаться от боязни и ожидания, что Льюис его ударит. Однако тот оценил мастерство гитариста и предложил записаться вместе. Блэкмор поблагодарил мэтра и отказался.

Рэнди Калифорния

В Deep Purple Ричи очень быстро заслужил репутацию харизматичного и незаменимого гитариста. Как-то раз (в эпоху альбома “Fireball”) он угодил в больницу из-за мононуклеоза. Менеджер группы, обливаясь слезами из-за ускользающей из рук прибыли от миллионного гастрольного тура, попробовал осуществить временную замену и пригласил другого своего клиента, Эла Купера, только что восстановившегося от пищевого отравления. Купер, больше клавишник, нежели гитарист, отнёсся к затее настороженно, приняв всё за шутку. Впоследствии он вроде как появился на прослушивании и согласился устранить свои недостатки в гитарной игре, но, в конце концов, дал задний ход и посоветовал обратить внимание на Рэнди Калифорнию из группы Spirit. Рэнди первоначально решил играть, но перед первым выступлением на Гавайах запаниковал, забаррикадировался в номере отеля и выходить на сцену отказался. Тур всё-таки пришлось отменить. Заменить Ричи – не самая простая задача на свете. Хотя Рэнди Калифорния, по сохранившимся сведениям, отыграл-таки концерт в Квебеке. Но этого ему оказалось более чем достаточно.

Ричи не испытывал энтузиазма по поводу проекта Джона Лорда по совместной работе Deep Purple и симфонического оркестра. При всей своей любви к классической музыке гитарист полагал, что её с роком приемлемо совместить не получится никогда. Да, конечно же, потом в карьере Ричи будет “Stargazer”, но и здесь он окажется разочарован "кислыми" и "безразличными" лицами участников оркестра.

Ричи Блэкмор и Кэндис Найт

Интерес Блэкмора к Средневековью и старинной английской музыке зародился, по его словам, в 1971 году, когда он посмотрел телепередачу канала BBC о жёнах короля Генриха VIII. Несмотря на то, что самым ярким выражением этого интереса стал проект Blackmore’s Night, отдельные элементы мелодики старой Англии Ричи пытался привнести уже в творчество Deep Purple. Ярким примером является “Soldier of Fortune” с альбома “Stormbringer” – одна из любимых вещей коллектива, по признанию Ричи. Коллеги по группе не разделяли этого мнения, но Блэкмор продолжил играть её, даже когда создал ансамбль с Кэндис Найт.

В бытность участником Deep Purple Ричи отвергал сравнения его коллектива с группами типа Black Sabbath: “Мы [в отличие от них] не просто нагружаем песни тяжёлыми риффами и оставляем их в таком состоянии” – говорил он.

Ричи Блэкмор во время записи альбома "Machine Head", Монтрё, Гран Отель.

Своим любимым альбомом Deep Purple Блэкмор считает “Machine Head”, немного остают от него в его личных рейтингах “In Rock” и “Burn”. А вот “Fireball” Ричи не жалует, да и “Who Do We Think We Are” ему не нравился ещё в момент создания.

Ричи Блэкмор и Иен Пэйс во время сессий записи альбома "Who Do We Think We Are?"

В 1973 году во время кризиса в Deep Purple история могла пойти по другим рельсам. Ричи и Иэн Пэйс задумывали уйти из группы и создать новый проект с Филом Линоттом из Thin Lizzy. Тем не менее, ценой увольнения Иэна Гиллана и Роджера Гловера всё-таки был сохранён основной коллектив.

Оригинальный рифф, лёгший в основу знаменитой композиции “Stargazer” с альбома Rainbow “Rising”, был сочинён Блэкмором для виолончели (на этом инструменте Ричи научился играть в первой половине 1970-х, в роли наставника выступил Хью МакДауэлл из Electric Light Orchestra). Идея так захватила музыканта, что он решил – будет ещё лучше, если он переделает изначальную задумку в гитарную партию.

Ричи Блэкмор и Ронни Джеймс Дио с продюсером Rainbow Мартином Бёрчем

А песню “Starstruck” с той же пластинки Ричи и Ронни Джеймс Дио сочинили о сумасшедшей французской фанатке, преследовавшей гитариста.

Ричи Блэкмор и Джон Лорд с подругами

Блэкмор известен своими сложными взаимоотношениями с музыкальной прессой, а также публичной критикой некоторых своих коллег. К примеру, в ответ на похвалу со стороны Мика Джаггера он "припечатал" The Rolling Stones, "после чего дружба между ними закончилась". Доставалось от Ричи также The Hollies, Карлосу Сантане и много кому ещё.

Ричи ещё в молодости сменил несколько автомобилей, хотя научился водить машину и получил права только около 40 лет. До этого же момента в качестве водителей выступали подруги, знакомые, коллеги, что нередко становилось предметом шуток. Впрочем, и после получения заветных документов, удостоверяющих квалификацию, Блэкмор не стал ездить за рулём чаще. В последние два с лишним десятилетия роль водителя исполняет Кэндис.

источник

|

Метки: Ричи Блэкмор deep purple |

Празднование Пасхи в Царской Семье |

За неделю до Пасхи, накануне Вербного Воскресенья Император Николай II с семьёй всегда приезжал в Москву, чтобы поклониться древним святыням и участвовать в торжественном выходе из Грановитой Палаты в Чудов монастырь.

Саму Пасху Царь иногда проводил в Ливадии, где по случаю праздника устраивался парад. После парада Николай II участвовал в церемонии христосования с нижними чинами и со всеми обслуживающими Двор людьми. Царское христосование обычно продолжалось три дня, за которые Государь успевал обменяться поцелуями с 10 000 человек.

Эта традиция продолжалась неизменно даже во время Первой мировой войны. Каждый солдат, похристосовавшийся с Царём, обязательно получал подарок – расписное фарфоровое яйцо с царским вензелем – их запасали заранее.

В 1874 году по заказу московских старообрядцев "поповского толка" братьями Тюлиными, известными иконописцами из Мстеры, были писаны изображения на пасхальных яйцах для приветствия высоких особ. Яйца вытачивались из дерева. Каждое из них состояло из двух половинок, внутри было вызолочено матовым золотом, наружная сторона окрашена яркой малиновой краской. Яйцо было очень легким, чрезвычайно изящным и отполированным, как зеркало. Количество этих яиц к каждой Пасхе для императорской семьи было строго определено: император и императрица получали по 40-50 яиц, великие князья - по 3, а великие княгини - по 2. В росписи участвовал и московский архитектор А.С. Каминский, который в 1890 году расписал оборотные стороны фарфоровых яиц с "живописью святых".

Фарфоровые яйца часто были подвесными со сквозным отверстием, в которое продевалась лента с бантом внизу и петлей вверху для подвески под киотом с иконами. Специально для этой работы нанимали "бантовщиц" из числа нуждающихся вдов и дочерей бывших служащих завода. Довольно высокая оплата их труда рассматривалась как пасхальная благотворительная помощь. В 1799 году на Императорском фарфоровом заводе было изготовлено 254 яйца, в 1802-м - 960. В начале XX века на производстве 3308 яиц в год на том же заводе было занято примерно 30 человек, включая учеников. К Пасхе 1914 года выпущено 3991 фарфоровое яйцо, в 1916-м - 15 365 штук.

Пасхальные яйца из папье-маше в конце XIX века делали на подмосковной фабрике Лукутина, ныне знаменитой Федоскинской фабрике лаковой миниатюрной живописи. Наряду с религиозными сюжетами мастера фабрики Лукутина часто изображали на пасхальных яйцах православные соборы и храмы.

Одним из первых соединить пасхальное яйцо с ювелирным украшением попытался Фаберже. Мастерские Фаберже создали 5 пасхальных яиц для императора Александра III и императора Николая II. Александр III в 1885-1894 годах преподнес своей жене 10 пасхальных яиц, творения Фаберже. Николай II в 1894-1917 годах заказал 46 пасхальных яиц для подарков своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, и жене Александре Федоровне. 12 пасхальных яиц было создано для Л.Ф. Келча, владельца нескольких золотых рудников в Сибири, для князя Ф.Ф. Юсупова и герцогини Мальборо, также выполнялись изящные пасхальные подарки, часто содержащие различные сюрпризы. Это были пасхальные яйца со сложными заводными механизмами, представлявшие собой чудо ювелирного искусства.

Пасха была одним из любимейших праздников и в семье императора Николая II. Вот что пишет о Русской Пасхе Роберт Масси в книге "Николай и Александра":

Пасху царская семья обычно встречала в Ливадии. Хотя этот праздник в императорской России и был утомителен для императрицы, он приносил ей много радости. Государыня не щадила сил, которые собирала по крохе. Христово Воскресение было главным событием года, важнее даже Рождества. Повсюду на лицах видны были радость и умиление. По всей России в святую ночь храмы полны были верующих, которые, держа в руках зажженные свечи, слушали пасхальную службу. Незадолго до полуночи начинался крестный ход, который возглавлял священник, епископ или митрополит. За ним, словно огненная река, шли прихожане. Вернувшись к дверям храма, они воссоздавали сцену, когда ученики Христа обнаружили, что камень, закрывавший погребальную пещеру, отвален. Заглянув внутрь и убедившись, что храм пуст, священник обращал лицо к собравшимся и восторженно восклицал: "Христос Воскресе!" И прихожане с сияющими от радости глазами громогласно ответствовали: "Воистину Воскресе!" В разных уголках России - перед собором Василия Блаженного на Красной площади, на ступенях Казанского собора в Петербурге, в маленьких церквушках в самых отдаленных селениях - русские люди - и князья, и простолюдины - смеялись и плакали от счастья.

А.Вырубова вспоминала: "В светлое Христово Воскресенье в продолжение двух часов Их Величества христосовались, Государь с нижними чинами охраны, полиции, конвоя, команды яхты "Штандарт" и т.д. Императрица - с детьми местных школ". Когда заканчивалась служба, начинался всенародный праздник. Люди угощали и угощались, ходили друг к другу в гости, обменивались подарками. Пировать, как правило, начинали после возвращения из храма. Великий пост, во время которого запрещено было, помимо прочего, есть масло, сыр и яйца, оканчивался. Традиционным угощением была пасха, изготовлявшаяся из творога, сметаны и изюма, и кулич - круглый праздничный кекс, залитый сверху белой глазурью, по которой выведены были инициалы ХВ - "Христос Воскресе". Всякий, кто заходил в дом, был желанным гостем, столы были накрыты днем и ночью. Ливадийский дворец превращался в огромный банкетный зал. Наутро приезжали из Ялты похристосоваться школьники, получавшие из рук императрицы и великих княжен куличики. Свитским и лейб-гвардейцам августейшие хозяева дарили свои знаменитые пасхальные яйца. Некоторые из них были незамысловаты: изящно раскрашенная скорлупа, откуда сквозь крохотные отверстия извлечено содержимое. Но были и такие, что представляли собой шедевры ювелирного искусства - творения бессмертного Фаберже.

Текст взят: http://elan-kazak.forum2x2.ru/t16p105-topic

|

Метки: Пасха история Романовы |

Отчёт правительства в Думе прошёл в атмосфере диалога |

Избранные цитаты смотрите тут:

http://tass.ru/politika/4194389

Никакой порки премьера и скандала не было.

Тогда как СМИ оппозиции, живущие в параллельной реальности, грезили чуть ли не отставкой и выражением недоверия.

Школота, которая хулиганит на улицах, для них повод отправить в отставку кабинет министров при котором в России самая низкая за 25 лет инфляция и, в условиях санкций, выход на экономический рост!

Никто не говорит, что не было острых вопросов премьеру, диалог на то и декалог , чтоб задавать острые вопросы . Но между правительством и думой сейчас идёт диалог предметный, ответственный и без подобострастия.

А крики и самопиар ушли на телевидение в ток -шоу.

О.Матвейчев

|

Метки: Медведев Госдума |

Разговор сталиниста с солженистом |

Мой отец-фронтовик был убежденный сталинист. А я до 30 лет был с этой точки зрения — никто.

Политика и история меня совершенно не интересовали. Историю КПСС я сдал в вузе на четверку, занудно перечислив экзаменатору с десяток цифр из достижений какой-то пятилетки (с цифрами у меня в голове всегда порядок). И поскорее забыл. Я был — радиоинженер, и первую половину жизни провел за чтением "стрелки осциллографа".

Но политика, а затем история все-таки влезли в мою голову сами, без мыла. Началась "перестройка". Работы стало меньше, и появилась невиданная доселе "запрещенная литература". О! Солженицын — великий и ужасный "Архипелаг ГУЛАГ". Удивленный таким чудом, я прочитал его от корки до корки.

Далее пошла жесть — лагерная проза Шаламова и Гинзбург. Советский Союз бывшую запрещенную литературу читал взапой, передавая из рук в руки. И был шок: как такое могло происходить в нашей милой стране, где "всё для народа", где "человек проходит, как хозяин"…

А потом появились эпигонские произведения от тех сочинителей, кто сам не сидел, но ему как бы "рассказал старый политзаключенный". Там уже пошел полный трэш — описания массовых пыток (с рисунками), массовых казней, рассказы про могильники, где зарыты миллионы-миллиарды трупов… Вся страна покрылась костями и черепами. О, эти страшные буквы "НКВД"!

Запевалой разгула гласности был журнал "Огонёк" под редакцией, на минуточку, кавалера ордена Октябрьской Революции, лауреата премии Ленинского комсомола, члена КПСС с 1967 года, украинского писателя Виталия Коротича. Осиновый кол ему в жопу! (Прим. автора.)

Журналу "Огонёк" верили, поскольку он выходил под торговой маркой издательства "Правда". Не удивляйтесь — таки да, "Правда". А как не верить самой "Правде"? И я поверил. И я стал "солженистом" — то есть тем, кто поверил Солженицыну и журналу под торговой маркой концерна "Правда".

Тяжело мне было с отцом-сталинистом…

На этот период пришлись мои самые горячие споры с отцом-сталинистом. Я ему показывал очередной разоблачительный опус из "Огонька" и спрашивал: бать, так ты всё еще считаешь Сталина великим руководителем страны? Он же — полнарода в лагеря упёк, а остальных — уморил. Вот же ж написано!

Бате трудно было ответить мне аргументированно, с цифрами. Он их просто не знал. Но как практик он понимал, что это — ложь. (Отец после войны 15 лет работал следователем по военным преступникам — то есть в основном с теми, кто проходил по той самой пресловутой 58-й "политической" статье.)

Он мне просто говорил: "Юрка, не верь, это — ложь". И иногда рассказывал кое-что из своей практики. Батя умер 22 года назад, так и не доспорив со мной. А я — с ним.

К тому времени на рынке "разоблачений" произошло насыщение. Народ бывшего СССР, убедившись из "надежных источников", что Сталин действительно расстрелял 100 миллионов (или миллиардов — какая разница?), причем 50 — лично; что при Сталине половина страны сидела, а остальная половина — охраняла; что еще 200 миллионов (или миллиардов) умерло от голода; что всю промышленность у нас построили рабы, которые потом утопили Гитлера в собственной крови, а Королев запустил Гагарина только потому, что ему сломали в ГУЛАГе челюсть, — успокоился.

Настало затишье. И в этой тишине начали появляться серьезные исследования. Открылись архивы, там стали копаться занудные историки и вытаскивать на свет реальные документы. А документы сии оказались далеко не столь эпическими, как кликушествовал журнал "Огонёк". Далеко не столь…

Историки стали издавать книги, где рассказывали — как, сколько, когда, где, почему… Но тираж журнала "Огонёк" был 4,5 миллиона, а книги историков редко выходили тиражом более 500 экземпляров… Кто их читал, кроме самих историков?

Потом начался интернет, и в разных местах Сети, где иногда собираются взрослые люди, начались споры "сталинистов" с "солженистами". Первые — это обычно, как я, технари. Занудные, читавшие много разной документальной "муры". Вторые — прочитавшие "Архипелаг ГУЛАГ" (не до конца) плюс кучу эротических статеек про "пытки в ГУЛАГе", очень эмоциональные товарищи…

Как это обычно происходит

Солженист: — А-а-а! Сталин посадил в ГУЛАГ 100 миллионов человек!

Сталинист: — В ГУЛАГе в самые суровые годы репрессий сидело около 2 миллионов, вот цифры, вот ссылки, вот исследования — одно, второе, третье, вот документы, справки. Их уже не оспаривает даже "Мемориал".

Солж. (почитав немного): — А-а-а! Тебе двух миллионов заключенных мало? Проклятый садист, упырь!

Стал.: — Да, это немало. Но в тюрьмах США, по данным на 2016 год, сидит 2,2 миллиона. И это — в сытой богатой Америке, где войн-революций не было уже два века… Вот данные…

Солж. (почитав немного): — А-а-а! В СССР сидели политические! Невинные! Уголовники гуляли на свободе!

Стал.: — Если считать "политической" 58-ю статью, то вот цифры: в самые суровые годы репрессий по 58-й сидело 400-450 тысяч, то есть около 20%. Остальные 80% — реальные уголовники. Вот данные…

Солж.: — А-а-а! Тебе полмиллиона невинно посаженных мало? Полмиллиона сидело только за то, что были несогласны с твоим Ста-а-алиным!

Стал.: — Вообще-то 58-я "политическая" статья охватывала большой спектр преступлений. Там было 14 пунктов. По ней проходил и шпионаж, и терроризм, и бандитизм… Те преступления, за которые и сейчас в самых ласковых странах сажают на длинные срока… Чисто идеологических пунктов, типа "контрреволюционная агитация", там всего три… Так что не все, пожалуй, проходившие по 58-й, были невинными жертвами…

Солж.: — А-а-а! Но невинные были! Они там в ГУЛАГе все умерли! Это были — лагеря смерти! Там всё усыпано костями!

Стал. (покопавшись немного в цифрах): — Вот график смертности в ГУЛАГе по годам. За исключением двух военных лет смертность заключенных не превышает среднюю по стране…

Солж. (уже не заглядывая в предложенный документ): — А ты читал Шаламова? Ты читал Гинзбург? Ты читал Солженицына? Ты знаешь, за что их посадили? Ни за что! Тебе этого мало? Их всех НИ ЗА ЧТО посадили!..

Про "ни за что посадили"…

Эх, да. Читал я их всех, много читал... И книги, и биографии их заодно прочитал. И вычитал я в них, что Шаламов и Гинзбург были участниками тайных антиправительственных троцкистских кружков (они этого и не отрицали). А кто такие были троцкисты в то время? Ну… Примерно то, что сейчас называется — сторонники ИГИЛ — весьма упоротые фанатики, грезящие Мировой революцией.

Шаламов и Гинзбург были — дети неразумные? Не спорю. Но киевскому майдану массовку тоже обеспечили абсолютно неразумные "онижедиты". Мы это видели только вчера…

Власти наказали Гинзбург и Шаламова неадекватно жестоко? По нынешним стандартам — да. Но в первой половине прошлого века и стандарты гуманизма были иные. И не только в СССР — везде…

С Солженицыным же история вообще странная. Арестовали его за то, что он писал своим друзьям с фронта письма, где ругательски ругал Верховного главнокомандующего — Сталина (прекрасно зная, что военная цензура их читает). И обещал после войны организовать "общество истинных ленинцев"…

По поводу такой его "смелости" идет много споров, но я замечу, что письма сии он писал, будучи офицером Красной армии. И я лично не могу себе представить спецслужбу хоть одной страны мира, которая во время войны не арестует такого своего офицера-вольнодумца…

Ну да ладно. Хотите канонизировать Шаламова, Гинзбург и Солженицына — хрен с вами. Молитесь и дрочите на них.

Прости, отец-сталинист…

Мой папка умер, не дожив две недели до 70-ти. Четыре военных ранения и контузия здоровья ему не прибавили. Плюс было еще пятое ранение: на очной ставке, уже в начале 1950-х, когда он, следак МВД, допрашивал двух карателей-бандеровцев, один из них воткнул ему заточку под мышку (метил в сердце — промахнулся)…

А дико пострадавшие от РЫЖЫМА Солженицын, Гинзбург и Шаламов прожили соответственно 89, 73 и 75 лет. Колыма-а-а! А-а-а! Прилично пожили товарищи диссиденты, трудно назвать их жизнь скоротечной.

Мой папка три года "отдыхал на фронте", когда эти господа и госпожи дико мучились в ГУЛАГе на не сытной, но достаточной для функционирования организма пайке. Причем в ГУЛАГе не стреляли минами по баракам. А мой папка, сержант-минометчик, в это время защищал свою страну, полил кровью весь свой военный путь от Днепра до Берлина.

В это время диссиденты дико страдали на лагерных шконках, вынашивая свои будущие книги про свои страдания от клятого Сталина.

А великая страна тогда воевала, гибла миллионами, чтобы победить в страшной войне на уничтожение… Статистика: поколение моего отца, мальчишки 1923-25 годов рождения, исчезли в той войне почти полностью. А шаламовы-солженицыны-гинзбурги отлично выжили. И потом еще прожили много дольше моего, случайно уцелевшего отца-фронтовика-сталиниста…

И понаписали книг, даже нобелевских, лауреатских. Фильмов по ним снимают, спектаклей ставят, песен поют… А те, кто погиб в эти годы, — ничего такого нобелевского-лауреатского-ура не написали. Не успели — погибли.

Как-то так…

|

Метки: диссиденты Солженицын репрессии Сталин |

История славян |

Но в последние годы всё чаще исторические открытия и находки археологов, открывая истину, опровергают написанную в XIX веке немецкими историками русскую историю и историю славян. На самом деле, в свете последних открывшихся исторических фактов и исследований артефактов история славян начинается десятки тысяч лет до нашей эры. Осталось только переписать учебники и доносить молодому поколению правдивую историю славян, российского государства и русского народа.

История славян своими корнями уходит в глубокую древность. Как доказательство, перед историками предстаёт найденный в Челябинской области летом 1987 года древний славянский город Аркаим.

Здания в нём были построены кругообразно и соединялись между собой в виде амфитеатра, в чём исследователи усмотрели возможность участвовать и принимать важные решения большому кругу людей, то есть история славян включает в себя и зародившуюся на территории нашей страны демократию задолго до того, как она появилась на западе.

Древнюю историю славян подтверждают обнаруженные в Челябинской области рядом с Уральским хребтом древнейшие мегалиты, расположенные на площади шести квадратных километров — более яркие и многоликие, чем английский Стоунхендж. Кроме того, там же на острове Веры было обнаружено сооружение, напоминающее древнюю обсерваторию, стены и крыша которой сооружены из многотонных каменных плит, а самая большая из которых весит 17 тонн. Эта постройка датируется 4 тысячелетием до н. э., и это сделали наши славянские предки.

История славян также может включать в себя ещё более древнее сооружение: там же, на Урале был найден древний завод по переработке металлов, где прародители славян плавили медь. Там в 2011 году археологами был обнаружен гигантский геоглив, выложенный из каменных плит в форме лося длинною в 265 метров.

В Игнатьевской и Каповой пещерах Челябинской области были найдены настенные рисунки, сделанные более 14 тысяч лет назад, с чётким изображением творения процесса жизни на земле, так, как видели это наши предки славяне. Фрагменты именно таких же рисунков гораздо позднего происхождения (на 13 тыс лет) были ранее найдены в австралийских и алжирских пещерах.

Возможно, история славян начинается задолго до того, как в Евразии появились первые государства. Другими словами, потомки пра-пра-предков с Урала стали впоследствии предками европейцев. Одним их многих доказательств этому служат открытые в Риме в 2013 году высеченные в скале подземные пирамиды, 3-тысячелетней давности. Внутри пирамид итальянские археологи нашли не только древнюю керамику и расписанную посуду, но и целую сеть загадочных лабиринтов. Учёные уверены, что автором этих грандиозных построек — этруски.

Уже доказано, что история славян, тесно связана с этрусками — древними славянскими племенами, пришедшими с территории современной России, и которые жили в Риме с его основания. Этрусия представляла собой высокоразвитую цивилизацию, появившуюся задолго до Римской империи. Именно эти древние жители отлили капитолийскую волчицу, что свидетельствует об умении этого народа уже в те годы прекрасно обрабатывать металл.

А что наблюдается дальше? Оказывается после того, как этруски (не римляне) создали множественные письменные памятники, цифры, прекрасные изделия, статуи и даже хорошо укреплённые города, такие как Капуя, Флоренция или Болонья, даже изобрели водопровод, они неожиданно исчезли, и о них больше никто не упоминает в истории. А вот оставленные ими тексты, над которыми бились несколько поколений учёных и никак не могли их осилить, доказывают, что этруски были потомками славян. И тому есть доказательства.

Несмотря на то, что в Италии долгие годы существовала поговорка: Etruscan non legatur (Этрусское не читается), в России в XIX веке научились читать этрусские письмена благодаря польскому профессору-языковеду XIX века Фадею Воланскому, который и обнаружил, что этрусский язык близок к славянскому, и даже составил этрусский алфавит. Оказалось, что этрусские буквы на треть совпадают с кириллицей, более того, "нечитаемое", даже не нуждалось в переводе в силу своего совпадением со славянскими словами. Таким образом, историки делают вывод, что этрусский язык был одним вариантом славянского, который возник, а затем был распространён ещё до основания Римской империи. Этот факт является одним из многочисленных доказательств того, что история славян имеет очень глубокие корни и подлежит дальнейшему исследованию.

Российский историк и географ Татишев В. Н. (1686–1750) в своей "Истории Российской" — первом капитальном труде по русской истории и истории славян, писал следующее: "Подлинно же славяне до Христа и славяне руссы собственно до Владимира письмо имели, в чём нам многие древние писатели свидетельствуют". К этому же времени относительно истории славян относится высказывание: "Не предосудительно ли славе русского народа будет, ежели его происхождение и имя положить столь поздно и отринуть старинное, в чём другие народы себе чести и славы ищут", — принадлежащее М. В. Ломоносову, выдающемуся мыслителю и исследователю отечественной истории. Он подверг анализу и жесточайшей критике труды Шлёцера, Байера и Миллера и как истинный учёный, основываясь на подлинных документах прошлого, ответил на чрезвычайно важные вопросы истории славян и их происхождения.

Михаил Васильевич Ломоносов в своих трудах доказал, что история славян начинается задолго до Рюрика — князя Новгородского, как официально считается положившего в 862 году начало государственности восточных славян. В его работе также была впервые создана теория не существующего "Монголо-татарского ига" на Руси. Однако древнюю историю славян и происхождения государства российского, основанную на первоисточниках и уникальных документах античности, Ломоносов не успел издать при жизни, и поэтому книга вышла под редакцией того же Геральда Миллера с искажениями, выполняя определённый политический заказ, а архивы Ломоносова по истории славян бесследно исчезли.

Столетием ранее история славян исследовалась далматским историком Мавро Орбини (1565 — 1610). Уроженец славянского города Дубровника страны Далмации, расположенной на территории нынешней Хорватия и Черногории, убеждённый в том, что история Европы была переписана в интересах правящих элит, создал свой энциклопедический труд "Славянское царство". Орбини обнаружил массу неизвестных упоминаний об истории славян и включил в свой труд цитаты примерно 330 произведений. В Ватикане работа Орбини через два года после выхода в свет попала в списки запрещённых книг. Однако через сотню лет в 1722 году экземпляр "Славянского царства" был привезён Петру Первому, переведён на русский язык и издан Саввой Лукичём Владиславием-Рагузинским, служившим тогда по указу Петра Великого дипломатом Дубровника. Таким образом, на Руси появилась "История славян", в которой автор через многочисленные исследования передал свою гордость за славянский народ, его величие и могущество, а также рассказал о расселение славян по миру, об изобретении славянской письменности.

История славян включает себя арии — историческую народность Древней Индии и Древнего Ирана I-II века до н. э., они также является выходцами из славян. Славяне с более развитой цивилизацией пришли с Запада и расселились в Индии, народ которой называл пришельцев богами. Лингвисты проверили эту гипотезу, проведя сравнительный анализ происхождения индийских и русских слов. Оказалось, что и древний санскрит, и славянские наречия действительно имеют общий корень.

Причём одним из главных доказательств, подтверждающих эту гипотезу, учёные считают совпадения географических названий на территории современной Индии и современной России. Например, в Сибири остались река Шива, Ганеш и другие географические названия практически на чистом санскрите: в Архангельской области текут реки Ганга и Падма, в Мордовии — Мокша и Кама с притоками Кришнева и Харева. Оказалась, что вся индийская и иранская мифология запечатлена в 7 тысячах названий притоков рек Волги, Дона и Днепра. В древнейшем индийском писании "Риг-вед" знаменитый индийский филолог Гангадхар Тилак нашёл указания на родину прародителей современных индийцев, оказалось, что летопись говорит: раньше индийцы жили почти что в Арктике, то есть они имели славянские корни.

Как выясняют многочисленные современные исследователи, славянская культура проявляется не только в письменности, но и в высокоразвитых технологиях, металлообработке и умении применять сверхспособности, в росписях посуды и домашней утвари, в вышивках расписных узоров со свастикой. Историки делают выводы, что история славян является древнейшей историей, основополагающей и дающей начало зарождению многих современных народов мира.

Автор: Наталья Громозда. Великая Эпоха

Сколько лет Руси. Фрагмент фильма "Игры богов" Сергея Стрижака

Русские говорят на санскрите. Отрывок из фильма "Хоровод историй"

Документальный фильм "Хоровод Историй"

|

Метки: история видео тайна славяне |

Встань и ищи |

Молодой человек в меховой куртке стоит у глубокого заснеженного рва и смотрит вниз. Здесь, на Каштачной горе, 78 лет назад расстреляли его прадеда, крестьянина Степана Карагодина. В руках у человека несколько листов бумаги — заявление в прокуратуру на Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Климента Ворошилова, следователей и исполнителей приказа о расстреле, которых он вычислил после нескольких лет работы в архивах.

За расследованием томича Дениса Карагодина — самым громким историко-генеалогическим кейсом в современной России — следит весь Рунет. Под влиянием Карагодина многие решили найти своих предков и начали задавать старшим родственникам вопросы, не всегда приятные. Генеалог Дмитрий Панов сравнивает очереди в архивы за документами с советскими очередями за колбасой. Владелец Международного генеалогического центра Артём Маратканов подсчитал: в 2010 году к нему поступало в среднем по полтора запроса в день, в 2014-м — пять, сейчас — больше десяти.

Инопланетяне

Недалеко от Финского залива, на Большом проспекте посёлка Комарово стоит исписанное граффити и заросшее мхом полукруглое бетонное строение. Рядом с ним — воронка от искусственного пруда или фонтана. Местные жители долго были уверены, что это руины дачи барона Карла Густава Маннергейма, русского офицера, а впоследствии — финского фельдмаршала, чьи войска в том числе обеспечивали блокаду Ленинграда в Великую Отечественную войну.

Несколько лет назад краевед-любитель из соседнего Зеленогорска Александр Браво наткнулся на это строение, залез в архивы и нашёл его на фотографиях начала прошлого века. Оказалось, раньше тут стояла вилла "Арфа" архитектора Гавриила Барановского — создателя буддистского дацана в Петербурге, обоих Елисеевских магазинов, первого генплана Мурманска и автора семитомной архитектурной энциклопедии, которой до сих пор пользуются студенты. Что стало с дачей и её владельцем после революции 1917 года, никто точно не знал. В интернете писали, что Барановский умер от голода в Петрограде в 1920 году. Новых заказов у него не было, потому что в царской России он получал их якобы благодаря браку с дочерью купца Григория Елисеева.

На форуме своего сайта Браво поделился загадочной историей. Делом заинтересовались другие горожане. Они выяснили, что "Арфу" почти уничтожили во время Зимней войны, когда русские из Кронштадта палили по Комарову, пытаясь выбить финнов. Кандидат философских наук Елена Травина раскопала подлинную историю семьи Барановского — он был женат на сестре своего друга Екатерине Кобелевой, которая никакого отношения к Елисеевыми не имела, после революции остался жить в "Арфе" (Комарово под названием Келломяки тогда входило в состав Финляндии) и в 1920 году умер от "паралича сердца". Его похоронили на местном кладбище — там же, где впоследствии и Анну Ахматову. Однако точное место захоронения неизвестно — от финского периода там сохранились лишь девять могил.

Сын Барановского Василий позже уехал в Швецию, где стал известным пианистом. Участница форума Анна-Мари Оюткангас-Хедлунд, потомок комаровского дачника, отыскала в Шведском королевском архиве документы пианиста, за собственные деньги заказала их копии и перевела со шведского на английский. Среди них нашлись документы и записи его отца, русского архитектора. Сейчас зеленогорские краеведы переводят их на русский, готовят к публикации и уверены, что "это будет бомба для архитектурных кругов".

Так зеленогорские краеведы восстановили истории многих дачников — например, импресарио Ильи Репина Василия Леви, подруги композитора Сергея Прокофьева скрипачки-виртуозки Цецилии Ганзен, финского футболиста-шпиона Петра Соколова. Они собрали 70 000 старых и современных фотографий местности, разобрались в финских кадастровых картах и теперь легко могут определить, кто был владельцем любого земельного участка, дважды в год проводят конференции на сотню человек, ведут в местной школе краеведческий кружок, пишут книги о регионе и каждое лето привозят студентов архитектурных вузов Питера для обмера сохранившихся дач. Почти все современные экспертизы памятников исторического значения в Курортном районе и Выборге ссылаются на статьи на terijoki.spb.ru.

Откуда есть пошла генеалогия: XV–XIX век

К концу XV века на Руси утвердилось местничество — система распределения должностей в зависимости от знатности рода. По словам историка Евгения Пчелова, тогда же появились первые родословные книги. Самая известная — "Государев родословец", написанный около 1555 года. Родословные княжеских и боярских родов составляли сами их представители, так что уровень достоверности сомнительный.

Систему местничества в 1682 года отменил Фёдор Алексеевич. Он приказал сжечь разрядные книги, на основании которых велись местнические споры. А на память потомкам было решено оставить "Бархатную книгу" — родословную для всех служилых фамилий. Для её составления создали Родословных дел палату — первую официальную генеалогическую службу на Руси. Она собирала сведения о происхождении родов, проверяла их по документам учреждений и составляла родословные росписи.

Палата просуществовала до 1700 года. Собранные ею документы передали в разрядный архив. Многие из них сгорели в пожаре 1812 года. Следующей официальной генеалогической службой на Руси стала герольдия, образованная в 1722 году. Она вела дворянские списки, контролировала несение дворянами госслужбы, составляла гербы.

Несколько раз в месяц краеведы встречаются в центральной библиотеке города. В начале марта местная жительница Татьяна Визиряко прочитала лекцию "Леонид Андреев и Николай Рерих: мистический союз" о дружбе писателя с художником, зародившейся на Карельском перешейке, где оба остались жить после революции. На проекторе — презентация, набранная шрифтом Comic Sans, фотографии героев и их домов. В зале — 30 человек, почти все старше 50 лет, и все друг друга знают. Некоторые, не вставая с места, дополняют лекцию подробностями о доме Андреева на Чёрной речке.

Их сообщество зародилось в 2000 году, когда Браво, программист, написал сайт города. Его надо было чем-то заполнять, и краеведение показалось отличным вариантом. Но найти хоть какие-то статьи Браво не удалось. Карельский перешеек с 1721 года входил в Выборгскую губернию Российской империи, но жили тут в основном финны. Петербуржцы стали выезжать сюда на дачи после строительства Финляндской железной дороги в 1870 году, но в 1918 году территория отошла Финляндии. СССР вернул её в результате Зимней войны. Все финны уехали, а регион заселили выходцы из других регионов Союза.

Браво пытался искать информацию о прежних жителях Карельского перешейка и делился находками на форуме. Вскоре ему стали помогать и другие местные жители. Сейчас у форума уже 700 уникальных посетителей в день. Активных краеведов там несколько десятков — остальные помогают изредка. Немало для 15-тысячного городка. В прошлом году сайт получил Анциферовскую премию — одну из самых престижных в краеведении.

Мы гуляем с Браво по центру города, он указывает на серое здание с башенкой среди парка. В советские годы это был кинотеатр "Победа". Над его экраном висела звезда. Браво считал, что она символизирует Красную армию. Только в 1998 году он узнал, что кинотеатр переделали из лютеранской кирхи, которую на деньги Общества потомков выходцев из Терийоки восстановили в 2000-е. Браво очень удивился, что знак после реконструкции остался на месте — оказалось, это лютеранский символ, означающий Вифлеемскую звезду.

"История нашей земли обнулялась дважды: сначала после её перехода Финляндии, а потом после Зимней войны, когда отсюда уехали коренные жители. Для нас, людей, которые стеклись сюда со всего СССР, история этого края, по сути, началась с нуля. Мы, как инопланетяне, приземлились на чужую планету и долгое время не могли узнать её историю", — объясняет Браво причины бума краеведения на Карельском перешейке, и кажется, что он говорит обо всей России.

Как узнают собственную историю

Президент Союза возрождения родословных традиций (СВРТ) Валерий Бибиков говорит, что в формулярах архивов часто есть только его фамилия и парочка фамилий коллег, а 97% документов вообще никто никогда не брал. Документы столетиями ждали своего часа и дождались.

Бибиков занялся генеалогией случайно, когда-то он окончил МАИ и проектировал экранолёты. В перестройку война с США ушла из повестки дня, у Бибикова родился сын, и он пошёл торговать чёрным металлом. После нескольких лет работы на чужие компании он открыл свою и к нулевым "заработал приличную финансовую подушку".

В 1996 году его пригласили в Московское дворянское собрание на встречу российского дома Бибиковых. Предприниматель думал, что у него редкая фамилия, но на собрание пришло 50 человек. Историк Георгий Ровенский сообщил, что женой Кутузова была Екатерина Бибикова, а все собравшиеся — скорее всего, её родственники. Через четыре года дому Бибиковых исполнялось 700 лет, было решено изучить историю рода.

За год никто ничего не сделал, и Бибиков взялся раскапывать историю сам. О своих предках он, как и его отец, почти ничего не знал. Только тётки рассказали, что вроде бы их родители уехали из Брянской области в 1930-е из-за раскулачивания. Спустя годы Бибиков выяснил, что это действительно так. Его дед сбежал из деревни в Москву и работал на заводе термического оборудования ВНИИЭТО. По удивительному стечению обстоятельств офис компании Бибикова располагался на территории этого завода.

Валерий Бибиков раскопал свою родословную до 1719 года

Валерий Бибиков раскопал свою родословную до 1719 годаИз полученной в дворянском собрании брошюры Бибиков узнал, что депутатом первой Государственной думы 1906 года был Иван Степанович Бибиков, выходец из того же села Лутна, что и его дед. Из Брянска пришла информация о Бибиковых, живших в Лутне в XIX веке. Чтобы разобраться, кто из них предок, пришлось ехать в брянские леса.

Лутна находится в 100 км от Брянска, и Бибиков долго тащился по разбитой дороге, надеясь, что выбрал правильный маршрут. У таблички с названием населённого пункта он увидел женщину с коромыслом. Спросил, не знает ли она его однофамильцев. Женщина ответила: через час в магазин привезут хлеб — вся деревня соберётся, там и спросите!

У магазина дежурил старик. Бибиков подошёл к нему, представился.

— Мой дед — Николай Малафеевич. А вот отчество Малафея я не знаю.

— Зато я знаю — Иванович.

— Но откуда?

— Дак это мой дед.

Вернувшись, Бибиков отправился в Российский государственный архив древних актов (РГАДА), уверенный, что найдёт предков. Он сразу заказал ревизскую сказку 1723 года, презрев первое правило генеалогии — двигаться постепенно, от известного предка к его родителям. Ему вынесли фолиант на 2000 страниц. Бибиков отволок его к свободному столу, положил и стал листать стоя — сидя не дотягивался. Оглавления нет, всё исписано орешковыми чернилами скорописью — Бибиков не разобрал ни слова.

Минут пять он в отчаянии размышлял, что делать: раз уж пришёл, надо найти хоть что-то. Он пролистал разваливающиеся тетради, понял, что каждая посвящена отдельному населённому пункту, и стал искать Богдановку — так раньше называлась Лутна. Что-то похожее нашёл на единственной странице, заказал копию и отправил её знакомому историку. Тот ответил: "Ты крайне везучий человек! Взял самый сложный документ и попал".

С тех пор прошло 17 лет. Бибиков исследовал родословную до начала XVIII века. Дальнейшие поиски нужно вести в архивах Литвы и Белоруссии. Также он нашёл долговую расписку из Могилёва от 1573 года. Поручителем там выступает Максим Росенкович Бибиков — вполне вероятно, тоже предок Валерия, хотя документально это пока не подтверждено.

Максимум, до которого в России можно продвинуться в изучении крестьянской родословной, — 1530 год, с этого года крестьян начали переписывать. И то если повезёт, потому что регулярно учитывать податное население начали только с первой ревизии в 1719 году. Между этими датами информацию можно почерпнуть из фондов поместного приказа, вотчинной коллегии. Многое зависит от архивов: по рязанскому, например, можно продвинуться на десять поколений назад, а в воронежском метрики почти не сохранились, только ссуды на хлеб и другие косвенные документы.

Помнить свои корни изначально — прерогатива знати. В России первая родословная книга появилась в 1550 году, с её помощью распределялись должности между княжескими и боярскими родами в зависимости от того, чьи предки более великие (подробнее об этом см. врез). Генеалогия как наука сформировалась в XIX веке, но и тогда исследовала в основном дворянство. В советские времена о поисках предков не было и речи, большевики строили новое общество, свободное от предрассудков и памяти прошлого. Немногочисленными исследованиями занимались генеалоги в эмиграции.

С распадом Советского Союза интерес к генеалогии стал снова расти. Возродились созданные в конце XIX века Русское генеалогическое общество и Историко-родословное общество. В 1990-е генеалоги по-прежнему в основном занимались дворянами. Первые секции поиска крестьянских предков внутри родословных обществ появились только в конце 1990-х, после публикации первой в истории методички по крестьянскому поиску. Её составил генеалог-любитель Михаил Петриченко, доведший собственную родословную до 12-го колена.

Советская пропаганда утверждала, что российское крестьянство — безликая однородная безграмотная масса и только революция её освободила. На самом деле к моменту отмены крепостного права половина крестьян были государственными, а не помещичьими. Это потомки "детей боярских", получившие землю за службу в XVI–XVII веках, — свободные люди, однодворцы, фермеры, мелкие предприниматели. Они продавали зерно скупщикам, платили налоги, некоторые были грамотны и гордо не брали в жёны девок из помещичьих крестьян. Те, в свою очередь, называли их "алой кровью". Реформа 1861 года их почти не коснулась — зато именно они составили большинство кулаков и больше всего пострадали от коллективизации. Бибиков и другие генеалоги опровергают, что большинство крестьян получили фамилии после отмены крепостного права. На самом деле "офамиливание" шло в разных регионах в разные годы.

Они также не подтверждают теорию историка Николая Баскакова, что 80% русских фамилий тюркского происхождения. Например, фамилия Бибиков якобы пошла от старотатарского bibek ("зрачок"). А перед выставкой СВРТ в Курске местные копатели нашли накладку от фотоальбома с гербом Бибиковых — на нём была изображена маленькая птичка вроде турухтана. Несколько лет назад загадку разрешила лингвист Александра Суперанская. Она отыскала в древнеславянском слово "бибик", означавшее "маленькую юркую птичку". Это слово до сих пор сохранилось в болгарском языке.

Похоже, один из предков Бибикова был ловким, юрким человеком. Герб с птицей теперь украшает стену в кабинете Бибикова, а на диване красуются подушки с вышитой золотом фамилией.

После Крыма было много задач от людей, которые хотели найти польские или еврейские корни, чтобы переехать. Сейчас многие клиенты говорят, что их на поиски предков спровоцировал "Бессмертный полк"

Мощный толчок к развитию крестьянской генеалогии дал интернет. В начале нулевых появилось сразу несколько тематических сайтов. Самый популярный — "Всероссийское генеалогическое древо" (ВГД) предпринимателя Сергея Котельникова. Его издательский бизнес просел в кризис 1998 года, и он решил зарабатывать на коммерческой генеалогии. Форум ВГД собрал у себя почти всех генеалогов-любителей. Они делились лайфхаками по работе архивов (в каждом — свои правила), успехами в поисках, информацией о разных фамилиях.

Вскоре активные участники ВГД объединились в СВРТ, чтобы популяризовать генеалогию. Для этого они провели уже 13 больших и семь маленьких выставок в разных городах. Среди экспонатов — плакаты с древами известных выходцев из региона, образцы разных генеалогических древ. Например, к тульской раскопали имя и биографию бабушки Льва Толстого.

Следующая важная веха в развитии российской генеалогии — появление в 2004 году программы "Древо жизни". Её написал новосибирский программист Дмитрий Киркинский. Она в несколько раз сократила время, необходимое для составления древа. Это привело к расцвету коммерческой генеалогии. Частники работали с начала 1990-х, но первые компании появились лишь спустя десять лет. Первой был "Институт генеалогических исследований" (Geno.ru) Леонида Жукова. Почти все остальные компании, а их чуть больше десяти, выросли из неё. Лидер рынка — "Международный генеалогический центр" (МГЦ) с выручкой в 100 млн рублей в год.