-Метки

арт технологии арт-терапія арт-терапия арт-терапия украина арт-техники арт-технологии арттерапия афоризмотерапия аффирмации игра игроваятерапия игровые технологии в работе психолога игротерапия игрушки игрушки для куклотерапии игрушки для работы психолога идеи для куклотерапии изо-терапия изобразительная деятельность изотерапевтическое занятие изотерапия инструмент психолога инструменты психолога креативность кукла в работе психолога кукла для психолога куклотерапия куклы кукольная семья мандала мандалотерапия мастер-класс по созданию кукол методики назаревич назаревич назаревич в.в. назаревич виктория психолог психологи ровно психологическая помощь психологические методики психотерапия рисование рисование мандал рисунки в психологии рисунок в психологии сказкотерапия техники арт-терапии фототерапия центр психологии чердачная кукла

-Рубрики

- Аукцион «Уникальные книги по психологии» (2)

- Handmade, креативые идеи (82)

- Арт-проекты для школы (9)

- Арт-терапия (346)

- Арт-терапия для родителей (17)

- Афоризмотерапия (27)

- Аффирмации (12)

- Декорирование своими руками (44)

- Диагностика в арт-терапии (14)

- Игротерапия (75)

- Игрушки своими руками (65)

- Изотерапия (140)

- Креативность (90)

- Куклы для психотерапии (115)

- магазин товаров для психолога (53)

- Мандалотерапия (5)

- Маскотерапия (4)

- Мастер-классы по куклотерапии (64)

- Материалы для арт-терапии (41)

- Метафорические ассоциативные карты (12)

- Мифы для сказкотерапии (0)

- Музыкотерапия (2)

- новые методики арт-терапии (20)

- Помощь психолога (139)

- Психологическая коррекция детей (41)

- Психологическая помощь детям (25)

- Психологические методики, бланки, тесты (49)

- Психологические техники (182)

- Психологический инструментарий и инвентарь (207)

- Психологический практикум (154)

- Психологический рисунок (88)

- Публикации (91)

- Релаксация (37)

- Рисование (77)

- Символы в психологии (43)

- Сказкотерапия (76)

- Советы психолога (37)

- Техники психологической помощи (25)

- Фильмотека психолога (1)

- Фототерапия (37)

-Музыка

- Звуки природы- Дождь

- Слушали: 7519 Комментарии: 0

- Relax - звуки природы_1

- Слушали: 4410 Комментарии: 0

- R. Clayderman - L`amour Exite

- Слушали: 5310 Комментарии: 0

- Адажио

- Слушали: 11101 Комментарии: 0

- Mais je viens comme des vents...

- Слушали: 1110 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Всматриваюсь – вижу,

Обдумываю – понимаю ,

Трансформирую – осознаю ;

Принимая – изменяюсь

Обдумываю – понимаю ,

Трансформирую – осознаю ;

Принимая – изменяюсь

Кассификация развития детского рисунка |

Существуют различные возрастные классификации развития детского рисунка, например, такая:

1) Произвольное черкание

Ребёнок опробует карандаши (фломастеры, мелки) и их взаимодействие с бумагой и другими поверхностями. У малыша пока не очень развита координация движений между мозгом, глазом и рукой, поэтому он черкает на любой доступной поверхности — скатерти, стене, собственном животике и ножках. Малыш не придаёт значения размерам страницы, линия прерывистая, создаётся впечатление, что он не стремится ничего изобразить, просто рисование — ещё одна функция его рук. На этом этапе ни одна рука не является доминантной, выбор цвета тоже произвольный.

2) Организованное черкание

Теперь можно заметить влияние мышления на воспроизводимые ребёнком линии. Малыш может решить, что он хочет изобразить, его черточки и точки уже не случайны. Инстинктивно малыш подбирает удобное положение карандаша в руке так, чтобы можно было управлять им. Более развитая моторика проявляется в том, что он следит за границами листа. Это является также признаком того, что малыша можно начинать приучать к порядку. Во время работы ребёнок может останавливаться и рассматривать рисунок, пытаясь раскрашивать его детали в разные цвета. Так закладывается основа аналитического мышления в будущем. Ребёнок учится выделять части целого, это подвигает его разбирать разные предметы на части.

3) Этап структурирования

Теперь он может соединить фигуры в целую композицию, выдержать пропорции, сделать их симметричными. От анализа он переходит к синтезу. Лист становится местом действия, это является признаком социальной зрелости малыша. На этом этапе он готов к освоению сложных слов и многословных предложений.

4) Этап графических символов

Теперь главное — работа воображения. Этот период у каждого ребёнка наступает индивидуально. Некоторые дети обладают развитой моторикой задолго до достижения необходимого уровня интеллектуального развития, у других умственные способности намного превосходят мышечные, а иногда они развиваются практически одновременно. Но рано или поздно малыш сообразит, что его малевание что-то обозначает, то есть он постигнет значение символики. Происходит это так: ребёнок не собирается изобразить что-то конкретное, но в процессе творчества что-то — цвет, форма, — напомнит ему знакомый предмет или явление. Ребёнок пытается передать самую суть изображаемого предмета, поэтому нам не всегда понятно, что же кроется за необычной фигурой. В этом, наверное, — секрет детской гениальности рисунков. (Источник, здесь же приведены еще несколько классификаций).

Итак, период от начала рисования и вплоть до этапа графических символов называется «доизобразительным периодом», когда дети еще не могут изображать предметы. Говоря языком современного искусства, их творчество — это чистый абстракционизм, и даже, если совсем точно — абстрактный экспрессионизм.

Именно в этот чудесный период закладывается основа аналитического и синтетического мышления, основа творческого развития ребенка.

Метки: изотерапия арттерапия |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Книга сказок «Сафари» |

Инструмент для консультирования и коррекции в практике психолога. Может использоваться как альбом для рисунков, для работы с метафорическими ассоциативными картами «Морено», для создания сказок и рассказов по картинкам при моделировании тем:

1. Кто самый сильный в джунглях

2. Как научить Маугли правилом жизни

3. Как пройти пустыню

4. Когда тепло то можно…

5. Важно знать правила выживания.

1.

1. Кто самый сильный в джунглях

2. Как научить Маугли правилом жизни

3. Как пройти пустыню

4. Когда тепло то можно…

5. Важно знать правила выживания.

1.

Метки: книга сказок куклотерапия техники арттерапии техники арт-терапии |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Игрушка на пальчик |

Для изготовления такой игрушки нам понадобится:

Небольшой кусочек ткани ( приблизительно 10 на 20 см.)

4-5 см проволоки

Вязальные нитки для изготовления ресниц и обмотки проволоки.

Набивка.

Выкройка игрушек на пальчики очень проста. Просто из ткани вырезаем 2 одинаковых круга диаметром приблизительно 7 см.

Проволоку плотно обматываем нитками, чтоб не осталось зазоров, изгибаем по форме руки и поправляем обмотку.

Вырезанные круги по очереди стягиваем по краю ( можно как наметкой, можно через край) Набиваем , но сразу не затягиваем плотно края!

Концы проволоки вставляем во внутрь шариков (до центра).

Плотно затягиваем края и зашиваем шарики.

На шарики вырезаем и приклеиваем глаза и ресницы из оставшихся ниток.

Для изготовления такой игрушки нам понадобится:

Небольшой кусочек ткани ( приблизительно 10 на 20 см.)

4-5 см проволоки

Вязальные нитки для изготовления ресниц и обмотки проволоки.

Набивка.

Выкройка очень проста. Просто из ткани вырезаем 2 одинаковых круга диаметром приблизительно 7 см.

Проволоку плотно обматываем нитками, чтоб не осталось зазоров, изгибаем по форме руки и поправляем обмотку.

Вырезанные круги по очереди стягиваем по краю ( можно как наметкой, можно через край) .

Набиваем , но сразу не затягиваем плотно края!

Концы проволоки вставляем во внутрь шариков (до центра).

Плотно затягиваем края и зашиваем шарики.

На шарики вырезаем и приклеиваем глаза и ресницы из оставшихся ниток.

Метки: игрушки игрушки на пальчик куклотерапия |

Процитировано 13 раз

Понравилось: 1 пользователю

Куклы пеленашки. |

В такие куклы играли наши предки. Тогда еще не было ни барби, ни даже простых пупсов из нашего детства. Кукла делалась своими руками, отражала характер хозяйки, и была для нее бесценна. Для того чтобы сделать такую куклу, покупаются специальные, выструганные из дерева, основы. Они одеваются, иначе говоря, пеленаются, в несколько тряпочек: косынка, платье. И подпоясываются кушаком, или просто веревочкой. Такую куклу можно переодевать, придумывать для нее интересные наряды. Можно, используя специальные краски, нарисовать ей лицо. Правда в старину считалось, что у куклы лица быть не должно, и все старинные куклы были безликими. Можно не покупать деревянную основу, а самим сшить валик, который ее заменит, набив его чем угодно, например паралоном. Такой кукле личико можно будет не нарисовать, а вышить.

Игра развивает:

- творческие способности

- усидчивость

- внимание

Такая кукла незаменима для ролевых игр.

Возьмите на вооружение эти народные игры, и они не только доставят вам и малышу массу удовольствия, но и послужат всестороннему развитию вашего ребенка

Игра развивает:

- творческие способности

- усидчивость

- внимание

Такая кукла незаменима для ролевых игр.

Возьмите на вооружение эти народные игры, и они не только доставят вам и малышу массу удовольствия, но и послужат всестороннему развитию вашего ребенка

Метки: кукла народная куклотерапия doll |

Техника изотерапии "Живая и мертвая вода" |

Как мы уже знаем, "мертвая вода" "растворяет" все то, что тормозит развитие человека. "Живая вода" дает нам новые силы для созидания.

Участникам предлагается выполнить рисунки на темы (заметим, что на одном занятии не нужно брать все обозначенные темы - достаточно одной):

•"Это мне хотелось бы убрать из моей жизни".

•"То, что мешает мне чувствовать себя спокойно".

•"Мои оковы".

•"Что я вижу через розовые очки".

•"Заколдованный".

Далее участники группы рассказывают о своих рисунках, о том, от чего бы им хотелось освободиться, что они желают "полить мертвой водой".

Затем желающим участникам предлагается сжечь рисунки. То есть сжечь то, что им мешает. Для этого берется большая огнеупорная ваза, в которой разводится огонь. Участники группы мнут свои рисунки, в каждое движение вкладывая мысль об освобождении от разрушительных тенденций. Затем, комок, в который превратился рисунок, бросается в огонь. Когда все, кто хотел сжечь рисунки, сделали это, огонь заливается символической "мертвой водой".

Теперь то, что мешало, превращено в пепел, "мертвая вода" сделала его безопасным, нейтральным. Что делать с ним дальше? Когда-то этот пепел был нашими переживаниями, заблуждениями. Теперь он стал нашим жизненным опытом.

Осмысленный опыт может стать прекрасным удобрением для роста новых идей, начинаний. Кроме того, пепел полезен земле. Итак, этот пепел послужит удобрением для новых созидательных тенденций.

Участникам группы предлагается взять по одному или несколько зернышек или семян. Набор зерен пшеницы, риса и других злаков нужно иметь под рукой. Также хорошо подойдут для подобных занятий и семена травы.

Ведущий. В ваших руках сейчас зернышко, семя, из которого вырастает новая жизнь и возможности. Подумайте, помечтайте о том, что бы вам хотелось делать полезного в жизни. Представьте исполненным свое созидающее желание... А теперь я прошу вас подойти к ящику с землей и посадить свои зерна.

Если есть возможность выйти на улицу и посадить зерна в саду - это прекрасно. Если такой возможности нет, необходимо заранее подготовить ящик с землей.

После того как все зерна будут посажены, каждый участник поливает землю "живой водой". Также "живой водой" полезно умыться. После этого в землю закапывается пепел, ибо теперь он удобряет ее. Ведущий. Дорогие волшебники! Сегодня удивительный день. Мы не просто нарисовали и осознали то, что мешает нам созидать, мы превратили это в пепел. Но не просто развеяли его по ветру, а нашли ему важное применение. Сегодня мы посадили зерна нового и полили их "живой водой". Будем же доверять естественному темпу прорастания зерен. Не будем поддаваться суете и торопиться. Закон жизни, закон созидания гласит: "На доброй земле обязательно будут всходы". Мы умылись "живой водой" и заберем это чудесное ощущение с собой из сказочной страны.

Итак, различные техники арт-терапии, "упакованные" в сказку, притчу, миф или легенду, позволят прожить ситуации освобождения и созидания на более глубоком уровне.

Метки: изотерапия |

Процитировано 3 раз

Рецепт "волшебных красок" |

Сначала участники группы делают тесто из муки, соли, подсолнечного масла, клея ПВА, потом добавляют в него гуашь. Такими красками, созданными собственными руками, приятно рисовать, выражать себя и свои чувства, оставлять след...

Рецепт "волшебных красок": 2 столовые ложки муки смешать с 1,5 столовыми ложками соли, добавить 1/3 чайной ложки подсолнечного масла и чуть-чуть воды. Замесить. Постепенно тесто нужно разбавлять водой, чтобы оно стало жидковатым, как густое тесто для блинов. После этого добавляются 2 столовые ложки клея ПВА. Если тесло сильно загустело, можно добавить воды. Далее, в тесто добавляется гуашь того цвета, который нужно создать.

Участники группы договариваются между собой, каждый берется изготовить свой цвет. Для рисования краски становятся общими.

Лучше всего рисовать на грубом картоне. В процессе рисования краски не размазываются, а выливаются на картон. Таким образом создается объем.

Состав красок несет символическое значение. Попадая в сказочную страну, участники группы изучают еще один вид волшебства - творение красок. Именно с помощью чудесных красок можно рассказать миру о том, что чувствуешь, о чем думаешь, к чему стремишься. Однако мысля о высоком, уносясь в своем воображении в заоблачные дали, необходимо помнить о том мире, в котором ты появился на свет. Помнить о "хлебе насущном" и "соли жизни", об "умасливании дел" и "склеивании ситуаций". Поэтому, положив в сосуд для смешивания красок муку и перетирая ее между пальцев, мы будем думать о хлебе, о зерне, дающих жизнь, о наших корнях. Добавив соль и перемешивая ее пальцами с мукой, вспомним про "соль земли". Или сказку о принцессе, не побоявшейся сказать отцу-королю, что любит его, как соль в еде. Капая подсолнечное масло, важно подумать о том, что дела, связанные с нашими созидательными устремлениями, должны идти "как по маслу". Постепенно насыщая тесто водой, будем помнить о воде, из которой возникла жизнь, об "энергии текучести", гибкости и творчества. Добавляя в чудесное тесто клей ПВА, полезно думать о том, как "склеиваются" люди, средства и события, приводя ситуации нашей жизни к созидательному результату.

Мир, который мы творим внутри себя, и вокруг себя не может быть черно-белым. Он цветной, многогранный, искрящийся. Будем помнить об этом, добавляя в чудесное тесто краски.

В дальнейшем картины используются в качестве декораций или тем для сочинения рассказов.

Метки: краски изотерапия изо-терапия рисование |

Процитировано 3 раз

Техники арт-терапии в психодиагностике |

Для сбора информации о клиенте психологи уже давно используют проективные графические тесты. Они несут двойное позитивное значение. С одной стороны, помогают собрать важные сведения о внутреннем мире клиента. С другой - являются актом творческого самовыражения, что само по себе полезно, даже с точки зрения психопрофилактики. Многие психологи и педагоги часто дают своим ученикам такие задания: "Нарисуй сказочную страну", "Нарисуй иллюстрацию к любимой сказке", "Нарисуй любимого сказочного героя" и пр. Безусловно, это тоже может относиться к сказкотерапии, ибо в задании используются метафора и идея превращения.

В контексте сказкотерапии для проективной диагностики мы используем три серии рисунков.

Первая серия исследует отношение человека к самому себе, самовосприятие. В нее могут входить такие рисунки: "В какое сказочное существо я бы превратился у входа в Сказочную страну", "Во что бы меня заколдовали", "Волшебная страна чувств", "Мой маскарадный костюм". Каждый рисунок выполняется на отдельном листе и сопровождается рассказом пациента.

Семейная серия описывает различные аспекты восприятия семьи и ее членов автором рисунка; включает в себя три рисунка: семья; семья в образах животных; семья в образах сказочных героев.

Личная серия рассказывает об особенностях личностного ресурса противостояния стрессовым ситуациям. Включает в себя три рисунка: человек - человек под дождем - дождь в сказочной стране.

Перед тем, как дать творческое задание, проводится процедура тестирования на отношение к цвету (по аналогии с тестом М. Люшера). Можно было бы провести стандартную процедуру тестирования с использованием теста Люшера, однако подобрать цветные карандаши, оттенки которых строго соответствовали бы стимульному материалу, практически невозможно. Поэтому мы изготавливаем восемь картонных прямоугольников, квадратов или кругов; подбираем набор цветных карандашей (8 цветов: красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, коричневый, серый, черный); раскрашиваем картонные заготовки и получаем свой вариант восьмицветного теста. Дальнейшая процедура тестирования соответствует классической. Для детей мы используем "сказочную" инструкцию:

"Представь себе, что в сказочной стране живет чудесная бабочка. Она летает над полями, над лесами, над рекам и озерами. И вот однажды она летела над поляной, на которой росли разноцветные цветы (в этот момент ведущий открывает разложенный на белом листе стимульный материал). Бабочка покружилась над цветами, и ей захотелось сесть на один из них. Скажи, пожалуйста, на какой цветок села бабочка (ребенок показывает, ведущий записывает: на первом месте такой-то цвет, затем, убирает выбранный цвет). Бабочка отдохнула и вновь пустилась в полет. И через некоторое время вновь оказалась на знакомой поляне. На какой же цветок она села в этот раз?.."

Таким неутомительным для ребенка образом ведущий получает последовательность цветов, расположенных по порядку предпочтения. Результаты заносятся в таблицу.

Место 1 2 3 4 5 6 7 8

цвет красный желтый синий Зеленый Фиолетовый Коричневый Серый Черный

Теперь нам известно отношение к цвету. Благодаря этому можно избежать некоторых существенных ошибок интерпретации рисунков.

Например, автор рисунков раскрашивает определенного члена семьи в желтый цвет. На первый взгляд мы можем определить позитивное отношение к данному члену семьи. Однако желтый цвет стоит на седьмом месте в цветовыборе автора рисунка. Следовательно, такой вывод был поспешным.

Таким образом, для проведения серии рисунков полезно запастись стимульным материалом собственного изготовления, цвета которого строго соответствуют набору карандашей, предлагаемому для рисования.

После проведения процедуры тестирования на выявление отношения к цвету перед клиентом располагаются три листа белой бумаги и набор карандашей (8 цветов). Инструкция: "На первом листе нарисуйте, пожалуйста, свою семью. Прежде чем рисовать на втором листе, представьте, что члены вашей семьи превратились в животных. Нарисуйте на втором листе свою семью в образах животных. Прежде чем рисовать на третьем листе, представьте, что члены вашей семьи попали в сказку и благодаря Доброму волшебнику превратись в сказочных героев. Нарисуйте на третьем листе свою семью в образах сказочных героев".

Первый рисунок триады покажет нам социальный образ семьи; второй раскроет систему бессознательных отношений; третий отразит потенциал семьи с точки зрения автора рисунков.

Интерпретации рисунка семьи посвящено множество работ. Поэтому не будем подробно останавливаться на этом. Для нас важно рассматривать триаду с точки зрения наличия изменений цвета, характера взаимодействия, образов.

Анализируя совместно с клиентом рисунок семьи в образах животных, важно подробно расспросить его о характере изображенных персонажей. Иногда наблюдается несоответствие между изображенным животным и отношением к нему. Например, мальчик изобразил папу в образе волка. Однако, рассказывая о нем, он говорит, что волк сильный, заботливый, ищет корм для семьи. Важно не делать поспешных выводов и сопоставлять разнообразную информацию. Например, на каком месте в цветовыборе стоят преобладающие в рисунке цвета. Так мы узнаем об уровне эмоциональной комфортности в семье (естественно, с точки зрения автора рисунка). Интересно, какие животные (то есть члены семьи) имеют одинаковый цвет. Так мы узнаем о бессознательных идентификациях членов семьи. Важно, какого размера фигуры животных, равные или разновеликие.

Для формирования более полной картины взаимоотношений в семье можно попросить клиента сочинить сказку об изображенных животных. Начинается процесс сочинения с предложения: "Представьте, что все изображенные на рисунке животные оказались водном лесу. Какая история могла бы с ними произойти?" Сказка более полно раскроет взаимоотношения между героями.

Рисунок семьи в образах сказочных героев чаще всего выполняется предпочитаемыми цветами и вызывает приятные впечатления. Дело в том, что превращение осуществлял Добрый волшебник. Это значит, что мы косвенно попросили автора: "Нарисуйте лучшие стороны членов вашей семьи". Этот рисунок является прекрасным поводом для сочинения сказки с хорошим концом, в которой будет зашифрован положительный выход из ситуации.

Практикум по креативной терапии

Метки: арт-терапия |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 2 пользователям

Как организовать домашний кукольный театр? |

Вы уже играли с малышом в куклы или, может быть, вы уже посетили кукольный театр? Если вы побывали в кукольном театре или видели кукольное представление, например в Областном реабилитационном центре, то наблюдали, как искренне малыш смеется веселым проделкам героев. В этом нет ничего удивительного. Кукла в глазах малыша – настоящая, живая. Ребенок часто старается одушевить игрушку. А если она еще и двигается, поет, танцует, разговаривает, то может надолго увлечь его. И часто именно кукла объяснит ребенку то, что вам не удается втолковать сыну или дочке.

Можно, конечно, стать только потребителем, то есть прийти на готовый спектакль и посмотреть его. А можно стать творцом кукольного представления. В детской психологии существует целое направление – куклотерапия. Одевая на руку куклу, малыш как бы сливается с ней, через нее переживает различные жизненные ситуации, может справиться со своими страхами, выплеснуть негативные эмоции или, наоборот, поделиться своей радостью.

Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с ребенком опробуете множество ролей: будете готовить различных кукол, рисовать декорации, писать сценарий будущего шедевра, придумывать как оформить сцену, продумывать музыкальное сопровождение и венец всего: показ спектакля. Только представьте, сколько воображения, творчества, уверенности в себе потребует это занятие от ребенка. А еще тренировка мелкой моторики рук, развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с близкими людьми, гордость за свои успехи и этот список можно продолжать еще.

Создание домашнего кукольного театра настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это время и силы.

Начните свою деятельность по созданию домашнего театра с выбора сценария. Это определяется возрастом ребенка. Чем он младше, тем проще должен быть ваш спектакль. Идеальными будут народные и авторские сказки. Можно выделить три варианта выбора сценария: первый – можно взять готовый текст сказки и разыграть его слово в слово; второй вариант – немножко изменить сказку (например, добавить смешные эпизоды, переделать концовку известной сказки, ввести новых персонажей); и третий – придумать и разыграть свою собственную историю. При этом необходимо учитывать мнение и интересы ребенка. Может быть, вашему малышу уже нравится какая-то сказочная история? Тогда стоит начать работу домашнего кукольного театра именно с нее. В Приложении 3 мы предлагаем вам несколько сценарием по известным сказкам.

Когда сценарий готов, подумайте, какие куклы вам понадобятся. Часто одна кукла может участвовать во многих спектаклях, если надеть на нее другую одежду. Таким образом, кукла-девочка будет и Красной Шапочкой, и Золушкой, и Машенькой из «Трех медведей». Просто необходимо поменять ей прическу, наряд, головной убор. Второстепенные персонажи не обязательно должны быть куклами-перчатками. Можно использовать готовые мягкие игрушки или сделать куклы самим. О том, какие бывают куклы и как их изготовить, рассказывается в Приложении.

Теперь приступаем к изготовлению декорации и оформлению сцены. Для самого простого спектакля, где нет особых декораций, можно просто натянуть поперек комнаты веревку, а на нее повесить большой кусок ткани. Ширма готова! По желанию, можно ее украсить вырезанными из бумаги цветами, бабочками, детскими рисунками или чем-то еще – это зависит от темы спектакля. Если вы любите шить, то очень оригинально будет смотреться ширма, сшитая из различных лоскутков. Если вы решились на декорации и ребенок горит желанием вам помочь, то с ширмой поступают иначе. Если вам необходим по сценарию лес или домик, то можно положить широкую доску на спинки двух стульев и все это задрапировать тканью. Теперь сверху на доску вы можете поставить все необходимые декорации. Сделать их можно из плотного картона или из фанеры, если вам поможет папа. Желательно, чтобы декорации носили многофункциональный характер. Так, например, домик можно разрисовать и снаружи и внутри: снаружи у вас палисад, окно, а внутри прорисована комната. На некоторой высоте от ширмы можно протянуть нитку и на нее подвесить картонные солнышко, облака, тучи, радугу, звезды согласно вашему сценарию.

После того, как все приготовления сделаны, можно приступать непосредственно к репетициям. В процессе репетиций подберите музыкальное сопровождение для спектакля. Это сделает его еще более ярким и необычным. Для этого необходимо: все звуковые фрагменты, подходящие вам, записать на кассету или диск по порядку. Потом попросите, чтобы кто-то (папа, старшие дети) выступил звукорежиссером и включал подходящие музыкальные фрагменты в нужный момент. Определите с ребенком, кто какие роли будет играть. При этом учитывайте, что вы можете управлять сразу двумя куклами, а вот малышу на первое время стоит доверить только одну. Если у вас маленький ребенок, то усложняйте задание постепенно. Для начала – простые роли, где мало слов и действий, а когда ребенок освоится с куклой, предложите ему более сложную роль.

И главное: помните, что ваша цель не идеально поставленный спектакль, а удовольствие и радость, которую он несет юным артистам и зрителям. Научите ребенка импровизировать, если вдруг во время показа что-то пойдет не так.

Теперь у вас все готово к премьере. Можно оформить пригласительные билеты на ваш спектакль и раздать бабушкам, дедушкам, крестным, друзьям ребенка. Важно, что бы премьера оставила в душе малыша положительные и радостные переживания. Стоит подумать о сладком столе после премьеры. Преподнесенные дебютанту цветы и бурные аплодисменты от близких людей будут залогом дальнейших постановок. Может быть, следующий спектакль вы покажете в детском саду, куда ходит ребенок. И очень вероятно, что к вашей маленькой труппе присоединятся и другие родители с детьми, образовав настоящий творческий коллектив…

Мастерская кукол

Происхождение игрушек (кукол) связано с религией древних народов, веривших, что игрушечные фигурки обладают магической силой, способной оберечь ребенка от зла, принести ему здоровье и счастье. Люди издавна верили, что кукла обладает таинственной мистической силой, и сверхъестественными возможностями. Они использовали кукол в обрядах изгнания болезней. Например, в Японии есть известный обряд, во время которого на куклу «сбрасывают» недуги ее больного владельца. После этого куклу сажают в бумажный кораблик и пускают в плавание. Со временем кораблик размокает, и кукла вместе со всеми болезнями человека тонет. Аналогичные обряды есть и у народов России. Существует легенда о том, что однажды зимой в крестьянской семье, жившей в лесной избе, заболел ребенок. Мальчик угасал и все спрашивал, когда придет лето. Отец, чтобы облегчить страдания сына, вырезал из сосны птиц и развесил их по избе. Сын увидел их, попросил есть и начал выздоравливать.

Игрушки так же развлекали, баловали детей, помогали им познавать самих себя и окружающий мир, развиваться духовно и физически.

Мало что изменилось с течением веков, изменились лишь материалы, при помощи которых мастер придает кукле индивидуальность. Купленные или сделанные самостоятельно части лица, синтетические волосы, подвижные крепления дают возможность создавать самые разнообразные конструкции игрушек, кукол. Игрушки можно выполнять из разных материалов, различных видов: объемные, плоскостные, пальчиковые, перчаточные, бумажные, из подручного и природного материала. Игрушку-куклу можно заставить звенеть, трещать, свистеть, гудеть, говорить и петь разными голосами.

Виды кукол разнообразны:

1. Плоскостные куклы – их основой служит картон, на задней стороне которого пришивают петлю, чтобы можно было манипулировать ею, оформление сверху тканью, бумагой, бусинками.

2. Полуобъемные – изготавливаются также как плоскостные по выкройке, только между основой (картоном и материалом) делают мягкую прокладку, которая придает игрушке объем.

3. Объемные – выполняются из нескольких деталей, каждая набивается ватой, поролоном, синтепоном, затем скрепляются.

4. Каркасные куклы – используют мягкую проволоку (сечением 1-2мм) и ткань, каркас делают применительно к размеру игрушки. Фигуры зверей и людей, благодаря гибкости каркаса могут менять позы и принимать различные положения.

5. Куклы из бумаги – художественное конструирование из разной фактуры бумаги (тонкая, толстая, гофрированная, бархатная, салфеточная) с помощью цвета и формы помогает создать образы, передать характер, настроение. Выполняют фигурки, применяя разные приемы конструирования (из цилиндра, конуса, прямоугольника, круга, квадрата…). Такие куклы хороши в теневом, настольном театре и на фланелеграфе.

6. Кукла «Бибабо» (перчаточная) – голова куклы – шарик (диаметр 10 см), набитый материалом. После набивки затягивают не туго, вставляют трубку (трубка клеится из картона или плотной бумаги диаметр должен соответствовать указательному пальцу ребенка). Таким образом, голова получается на подвижной шее. Вместо кукольной одежды используют перчатку или шьют халатик по выкройке.

7. Кукла-марионетка – это кукла, которая передвигается с помощью привязанных к ее рукам и ногам ниточек. Шьются валики для ног, рук, шеи, туловища в зависимости от роли куклы. Соединяются крест-накрест палочки-лучики или карандаши, для манипулирования куклой к конечностям привязывается крепкая нитка или леска. Кукловод, поочередно потягивая за ниточки, заставляет куклу оживать.

8. Куклы из варежек и перчаток – выполняются из старых варежек и перчаток. На них нашиваются пуговицы, пряжки, ленты, фетр так, чтобы получились глаза, рот, брови. Нос образует большой палец варежки, а голову основная ее часть. От движения руки смещаются глаза, рот, нос и лицо куклы оживает.

9. Маппет-кукла состоит из двух основных частей – головы и туловища. Для головы нужен шарик такого размера, чтобы в нем поместилась рука кукловода. Кукле делается большой рот – надрезается шарик до половины, а в получившийся разрез вшивается овальный кусок картона (эта деталь обклеивается тем же материалом, из которого шьется вся кукла, заготовка складывается пополам и кладется под пресс, а за тем вклеивается в прорези шарика сгибом внутрь). Халатик шьется таких размеров, чтобы на концах рукавов можно было разместить перчатки. Одна рука-перчатка крепится к поясу, другая служит для того, чтобы управлять куклой. Оформляется кукла по задуманному персонажу.

Все вышеперечисленные виды кукол могут быть использованы как на проводимых специалистами занятиях по куклотерапии и на развлекательных мероприятиях, так и в домашнем театре.

Игрушка, сделанная ребенком с помощью взрослого, является не только результатом труда, но и творческим выражением его индивидуальности. Дети учатся планировать свою деятельность, владеть разными инструментами, подбирать необходимый материал, ответственно подходить к работе, развивают вкус. Кукла, прошедшая через руки ребенка, становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, оживает в его руках, доставляя радость ребенку и окружающим. Таким образом, работа по изготовлению игрушек-кукол является творческой деятельностью и отвечает задачам художественного и трудового воспитания детей.

Литература

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Мягкая игрушка своими руками- М.: Рольф, 2001.

2. Нагибина М.И. Чудеса из ткани своими руками. Популярное пособие для родителей и педагогов – Ярославль: Академия развития: Академия, К°: Академия Холдинг, 2000.

3. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природных материалов – Ярославль: Академия развития: Академия, К°: Академия Холдинг, 2001.

4. Столярова А.М. Игрушки-подушки – М.: Изд-во «Культура и традиции», 2003.

Метки: куклотерапия |

Процитировано 6 раз

Понравилось: 4 пользователям

Как работает куклотерапия |

Арт-терапия - это использование самых разных видов искусства в лечебно-коррекционных целях. Например, изобразительного искусства, когда пациенты под руководством арт-терапевта занимаются живописью, но не для того, чтобы стать художниками, а чтобы изжить в себе какие-то комплексы, выплеснуть и переосмыслить те или иные переживания. Обрести внутренний покой и душевное равновесие. Существуют ассоциации арт-терапевтов. Например, Международное общество арт-терапевтов и арт-педагогов «Метаморфоза», которое объединило в своих рядах врачей, психологов и педагогов, использующих такие виды искусства, как живопись, театр, оригами, керамику, компьютерную анимацию и т. п.

Все это очень интересные, оригинальные наработки, каждая из которых достойна отдельной статьи, но сегодня мы поговорим о лечении театром, точнее, о куклотерапии. Авторы этой методики педагог Татьяна Шишова и психолог Ирина Медведева сами пишут пьесы для лечебных кукольных спектаклей и ставят их вместе с детьми, нуждающимися в психокоррекции. Сегодня Татьяна Львовна Шишова у нас в гостях.

Татьяна Львовна, в чем суть лечения искусством, игрой применительно к детям?

Дети дошкольного и младшего школьного возраста не осознают свои психологические проблемы как что-то мешающее им жить. Вот если малыш заикается — тогда да, он может это понять, особенно когда его начинают дразнить. Дошкольник, страдающий энурезом, тоже может осознавать свою проблему и переживать. Но если ребенок, к примеру, застенчив, то часто он это вроде бы и не хочет преодолевать и даже пользуется этим, отказываясь общаться со сверстниками. Живет как бы сам по себе. Другое дело, когда он преодолевает эту застенчивость и оказывается, что он с удовольствием общается. И вот посредством арттерапии, когда внимание ребенка отвлечено игрой, через проработку в игровой форме тех или иных задач можно добиться куда больших результатов, нежели в разговоре с врачом, психологом. Потому что игра — это основная сфера деятельности ребенка. Стимулировать его к игре не приходится, и он делает это с удовольствием.

А что именно представляет собой метод «куклотерапии»?

Наш инструмент — это кукольный театр. У нас есть ширма, куклы. Детям кажется, что они учатся быть артистами, они учатся разыгрывать небольшие сценки, а потом и спектакли. Но наша задача — не научить их быть артистами, а помочь через игру скорректировать поведение, наладить отношения с окружающим миром. Через коррекцию поведения преодолеваются различные болезненные, в том числе и медицинские симптомы. Например, тот же энурез или заикание. Потому что ребенок начинает чувствовать себя комфортно, обретает внутренний покой, равновесие, и все эти неприятные явления проходят как бы сами собой.

В каком возрасте это лечение наиболее эффективно?

По нашей методике — с 4 до 13-14 лет, но самый оптимальный возраст — это все-таки дошкольный и младший школьный.

А родители принимают участие?

Обязательно, поскольку с ними также ведется психологическая работа. Ведь все поведенческие отклонения, неврозы, прежде всего, проявляются и развиваются в семье. И если работаешь с невротиком — надо обязательно работать с его семьей.

То есть все дело в родителях?

Мы так не считаем. Как правило, все дело в ребенке. И с таким сложным малышом родители не справляются. Участие же в общих беседах им очень помогает.

Когда виден первый эффект?

Наша методика состоит из двух циклов по 8-9 занятий. Первый цикл — это театральные этюды на ширме, а второй — это спектакль. И где-то на середине первого цикла уже происходят какие-то сдвиги в лучшую сторону. Дальше бывает легче. Одного цикла многим детям бывает вполне достаточно.

А что, собственно, дает постановка целого спектакля?

Под предлогом работы над ролью дети прорабатывают как раз те модели поведения, которые оптимальны именно для них, прорабатывают и переживают ситуации, создающие у них напряжение, страх.

То есть, если ребенок застенчив — он получает роль смелого и агрессивного персонажа?

За застенчивостью могут скрываться разные вещи. Сначала надо понять, истинно ли малыш застенчив или это скрытый, несостоявшийся лидер, который боится поражений? В одной из наших пьес есть персонаж, который называется Крючок — такой согнутый, с опущенной головой, который думает, что он хуже всех. И вот в конце спектакля он должен распрямиться и преодолеть свой комплекс неудачника — это роль как раз для ребенка истинно застенчивого, но не скрытого лидера.

Помогают ли эти занятия тем детям, которые внутренне им сопротивляются?

У нас часто бывает так, что первые несколько занятий кто-то из детей оказывает сопротивление: не хочет участвовать, репетировать. Если родители идут у него на поводу, забрасывают занятия, то для ребенка это очень плохо. Потому что такой малыш хочет участвовать даже больше, чем другие дети. Просто он не может преодолеть барьер, который ему мешает. Зато потом он жаждет быть первым. Чаще всего такие дети — скрытые лидеры.

Вы назвали энурез, заикание, неврозы, а какие еще заболевания можно вылечить с помощью куклотерапии?

У нас достаточно хорошие результаты по бронхиальной астме. Потому что эта болезнь часто связана с неврозами. Бывали случаи, когда у детей проходил диатез, какие-то кожные аллергические заболевания: просто в результате занятий у ребенка налаживается общий тонус, самочувствие и, соответственно, происходят сдвиги в обмене веществ... Но целенаправленно мы этим не занимаемся. Прежде всего мы работаем с разными поведенческими отклонениями, с их огромным спектром. Это агрессивность, страхи, застенчивость, ревность, демонстративность, расторможенность и, наоборот, заторможенность, неуправляемость, повышенная чувствительность и многое другое. Единственное, с кем мы не работаем - это с детьми, имеющими сильную задержку умственного развития.

А существуют ли вообще какие-то методики в арттерапии, помогающие преодолеть или как-то помочь при этих задержках?

Я не знаю методик, которые позволяют умственно отсталого человека сделать не умственно отсталым. Речь может идти только о коррекции поведения, о большей гармонизации, в частности социализации детей, например, с синдромом Дауна. Такие центры есть. Но мы занимаемся только поведенческими проблемами, невротическими симптомами, которые всегда взаимосвязаны.

Роли в «лечебных» спектаклях распределяются в зависимости от типа характера того или иного ребенка?

Не совсем, скорее, в зависимости от наших задач. У нас был ребенок очень заторможенный, вялый. С одной стороны, это очень удобно: скажешь — сделает, посадишь — сидит. С детьми не играет. Маму это пугало. После первого цикла занятий он немного оживился, стал участвовать в общих играх, неплохо показывал этюды. И в пьесе по мотивам «Серой Шейки» Мамина-Сибиряка мы ему дали роль сыночка утки, забияки, шалуна. Чтобы через роль он начал проявлять себя как нормальный, живой мальчишка. И действительно, через проигрывание этой модели поведения, а мы не просто репетируем спектакль, но и просим детей дома проигрывать похожие сценки, его поведение нормализовалось.

Другой вариант. Например, образ зайца в русских народных сказках сцеплен с такими человеческими качествами, как трусость, нерешительность, он вызывает у детей сочувствие, желание помочь. Робкие дети нередко отождествляют себя с этим сказочным персонажем. И победа трусливого сказочного зайчишки над волком или лисой воспринимается ими как их собственная и может послужить стимулом к преодолению собственных страхов.

Каким образом родители могут определить в игре, какие у ребенка проблемы, переживания?

Часто дети не рассказывают, что у них происходит в садике. И мама может предложить своему ребенку поиграть в детский сад и воспроизвести какую-то ситуацию. «Вот этот мальчик приходит утром в садик, а ты будешь за воспитательницу, что она говорит ?.. Приходят другие дети» и т. д. В этой игре родители увидят много, потому что ребенок, будет переносить свой опыт в игровую ситуацию. Можно немножко его спровоцировать: «А вот воспитательница говорит так». «Нет, — возразит ваш ребенок, — она говорит так». Очень часто родители считают своего ребенка тихим, забитым, а в игре вдруг обнаружится, что он забияка, например, он начнет драться куклами, будет страшно доволен при этом. Необязательно, что он именно так и ведет себя в саду, но вполне возможно, такое поведение он считает для себя идеальным. Ориентируется на него.

И то, что ребенок скрывает, через игру будет выплеснуто?..

Да. Но надо еще уметь это правильно интерпретировать. Родители куда лучше понимают своего ребенка, когда прибегают к помощи арттерапии.

Источник: nanya.ru

Метки: куклотерапия курси з психології в рівному арттерапия |

Процитировано 8 раз

Понравилось: 1 пользователю

Техника арт-терапии «Лес проблем» |

Материалы для техники: бумага разной фактуры, клей ПВА, ножницы можно с разным контуром, лист бумаги формата А3

Подготовительный этап. У ребёнка узнают, в каком настроении он пришел, что у него было важного. Хотелось ли ему по вырезать свои проблемы в виде деревьев .

Основной этап. После предварительно интервью ребенка предлагают назвать каждую проблему, которая его волнует, и вырезать ее из бумаги в виде дерева. После этого на листе бумаги составить лес проблем, который надо преодолеть и если ребенок захочет придумать и создать на коллаже дорожку как быстро и легко перейти лес проблем.

Заключительный этап. Психолог проводит анализ. Что понравилось? Что было трудно? Можно ли пройти свой лес проблем? Как это сделать легко? Кто может помочь?

Назаревич Виктория ©

Метки: арт-терапия Назаревич |

Процитировано 4 раз

Очень интересная куколка для психолога игротерапевта |

Куколка сделана из натуральных материалов, приятная для тактильного контакта, гибкая. Можно использовать в процессе консультирования при телесных реакциях на эмоциональные потрясения, для диагностики и коррекции ребенка. Хорошо использовать как предмет переноса и моделирования.

Вот пример работы с куклами Вальтера Холла

Динамика. Дженни, импульсивная, крепкая девочка, до сих пор не теряла надежду, что папа, обладающей в ее глазах идеальными чертами, приедет в Германию, или заберет ее в США (он звонил ей примерно два раза в год).

После возвращения в Германию Дженни очень медленно осознавала факт расставания с отцом, потерю родины и перемену языка. В школе ей первое время было тяжело, потому что она едва разговаривала по-немецки. На нового партнера матери девочка сначала прореагировала амбивалентно. Затем отношение Дженни к нему ухудшилось, не последнюю роль в этом сыграли жесткие авторитарные представления Армина о воспитании. После рождения брата к чувству неприязни присоединилась еще и сильная ревность.

Дженни выработала для себя псевдо-автономию: она часто задерживалась у соседей, как будто бы ей не нужна была ее семья. Девочка часто обижала мать, отвергала ее или предъявляла к ней непомерно завышенные требования, чтобы потом оскорбленно удалиться, если эти требования не удовлетворялись. Мать чувствовала себя подавленной и разочарованной, не зная, как вести себя с дочерью, из чего Дженни делала вывод, что мать, как и Армин, больше любит маленького брата, чем ее.

После нескольких бесед с семьей и наблюдений за игрой Дженни я решил для продвижения терапевтической работы использовать психодраматическую игру с куклами, надеваемыми на руку, так как из-за оппозиционного поведения Дженни проводить беседы с семьей становилось все тяжелее. Мать и Дженни согласились, они также не возражали, чтобы я привлек к работе мою коллегу, так как предстояло разыгрывать много ролей.

Инсценировка была подготовлена матерью и моей коллегой, без Дженни. В процессе подготовки женщины обсуждали следующие гипотезы:

- Дженни идеализирует отца;

- Дженни, разочаровавшись в отце и будучи не в силах справиться с тревогой из-за своего двойственного к нему отношения, прибегает к расщеплению. Она проецирует «плохую» часть образа отца и свое «плохое» отношение к нему на мать и Армина;

- Дженни защищает свои регрессивные желания, развивая псевдо-автономию.

- Затем они разработали сценарий, руководствуясь следующими вопросами:

- Какие периоды жизни мы должны рассмотреть и каково их главное содержание?

- Какие фигуры подходят для инсценировки и какие дублирующие фигуры можно применить?

Не в последнюю очередь эта подготовка служила тому, чтобы уменьшить состояние неуверенности матери.

Инсценировка Для начала мы еще раз объясняем Дженни наше намерение: мы хотим при помощи игры с куклами найти причину сложившейся в доме тяжелой обстановки.

Вместо ответа Дженни жалуется на боли в спине, ложится на ковер и с показной скукой на лице начинает играть с плюшевой собачкой. Мать этим явно раздражена.

Мы игнорируем поведение Дженни, благодарим ее за согласие и вслух размышляем: «Где могла бы здесь в комнате быть квартира и комната Дженни? А где — Америка? И как мы сделаем море между ними — может быть, с помощью этого голубого платка?»

Дженни вскакивает как наэлектризованная, боль в спине забыта. Девочка рассказывает нам, где находится квартира, где — Америка, соглашается с тем, чтобы голубым платком изобразить море, разделяющее Германию и Америку, и помогает нам разложить его на полу.

При помощи поролоновых сидений и платков я с Дженни и матерью намечаю кухню, а моя коллега сооружает дом отца в Америке.

Вслед за этим Дженни помогает выбрать кукол для персонажей нашей истории:

Мать — Королева, отец — Король, Дженни — Принцесса, Армин — Разбойник, Петер — Зеппль [Кукла, входящая в набор Каспер-театра, друг Каспера. — Примеч. переводчика.].

Девочка спонтанно берет еще и куклу зайца, который должен быть ее любимой игрушкой сначала в Америке, а потом в Германии.

Мы решаем, что мать возьмет на себя только роль Королевы, а Дженни — только Принцессы. Моя коллега берет на себя исполнение ролей родного отца Дженни, ее отчима и брата.

Дженни соглашается с тем, что я играю зайца, таким образом проясняется вопрос, кто же будет двойником. Режиссуру осуществляю я.

Первая сцена (сцены воспроизведены в очень сжатом виде)

Королева, Принцесса, Король и Заяц в Америке. (Участники инсценировки надевают своих кукол на руки). Для разогрева мы начинаем со сцены завтрака, которая заканчивается тем, что мать (по указанию режиссера) говорит: «Король уволен из армии. Нам здесь плохо, в Германии лучше! Кроме того, у меня ностальгия, мне хочется лететь назад, в Германию».

Принцесса соглашается. Заяц (дубль) вслух высказывает свои сомнения: он не знает, где эта Германия и каково там жить, к тому же он умеет говорить только по-английски.

Королю все это не нравится, но Королева говорит: «Ты можешь приехать к нам, как только у нас будет квартира». Дженни на мой вопрос, так ли все было, уточняет, что у Короля был печальный вид, и моя коллега играет роль Короля соответствующим образом.

Указания режиссера: «Все действующие лица сейчас ложатся так, как будто они спят, потом прозвенит будильник и настанет день отъезда».

href="//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/629/79629054_large_IMG_1161.JPG" rel="li-bigpic" target="_blank">

2.

3.

4.

Вот пример работы с куклами Вальтера Холла

Динамика. Дженни, импульсивная, крепкая девочка, до сих пор не теряла надежду, что папа, обладающей в ее глазах идеальными чертами, приедет в Германию, или заберет ее в США (он звонил ей примерно два раза в год).

После возвращения в Германию Дженни очень медленно осознавала факт расставания с отцом, потерю родины и перемену языка. В школе ей первое время было тяжело, потому что она едва разговаривала по-немецки. На нового партнера матери девочка сначала прореагировала амбивалентно. Затем отношение Дженни к нему ухудшилось, не последнюю роль в этом сыграли жесткие авторитарные представления Армина о воспитании. После рождения брата к чувству неприязни присоединилась еще и сильная ревность.

Дженни выработала для себя псевдо-автономию: она часто задерживалась у соседей, как будто бы ей не нужна была ее семья. Девочка часто обижала мать, отвергала ее или предъявляла к ней непомерно завышенные требования, чтобы потом оскорбленно удалиться, если эти требования не удовлетворялись. Мать чувствовала себя подавленной и разочарованной, не зная, как вести себя с дочерью, из чего Дженни делала вывод, что мать, как и Армин, больше любит маленького брата, чем ее.

После нескольких бесед с семьей и наблюдений за игрой Дженни я решил для продвижения терапевтической работы использовать психодраматическую игру с куклами, надеваемыми на руку, так как из-за оппозиционного поведения Дженни проводить беседы с семьей становилось все тяжелее. Мать и Дженни согласились, они также не возражали, чтобы я привлек к работе мою коллегу, так как предстояло разыгрывать много ролей.

Инсценировка была подготовлена матерью и моей коллегой, без Дженни. В процессе подготовки женщины обсуждали следующие гипотезы:

- Дженни идеализирует отца;

- Дженни, разочаровавшись в отце и будучи не в силах справиться с тревогой из-за своего двойственного к нему отношения, прибегает к расщеплению. Она проецирует «плохую» часть образа отца и свое «плохое» отношение к нему на мать и Армина;

- Дженни защищает свои регрессивные желания, развивая псевдо-автономию.

- Затем они разработали сценарий, руководствуясь следующими вопросами:

- Какие периоды жизни мы должны рассмотреть и каково их главное содержание?

- Какие фигуры подходят для инсценировки и какие дублирующие фигуры можно применить?

Не в последнюю очередь эта подготовка служила тому, чтобы уменьшить состояние неуверенности матери.

Инсценировка Для начала мы еще раз объясняем Дженни наше намерение: мы хотим при помощи игры с куклами найти причину сложившейся в доме тяжелой обстановки.

Вместо ответа Дженни жалуется на боли в спине, ложится на ковер и с показной скукой на лице начинает играть с плюшевой собачкой. Мать этим явно раздражена.

Мы игнорируем поведение Дженни, благодарим ее за согласие и вслух размышляем: «Где могла бы здесь в комнате быть квартира и комната Дженни? А где — Америка? И как мы сделаем море между ними — может быть, с помощью этого голубого платка?»

Дженни вскакивает как наэлектризованная, боль в спине забыта. Девочка рассказывает нам, где находится квартира, где — Америка, соглашается с тем, чтобы голубым платком изобразить море, разделяющее Германию и Америку, и помогает нам разложить его на полу.

При помощи поролоновых сидений и платков я с Дженни и матерью намечаю кухню, а моя коллега сооружает дом отца в Америке.

Вслед за этим Дженни помогает выбрать кукол для персонажей нашей истории:

Мать — Королева, отец — Король, Дженни — Принцесса, Армин — Разбойник, Петер — Зеппль [Кукла, входящая в набор Каспер-театра, друг Каспера. — Примеч. переводчика.].

Девочка спонтанно берет еще и куклу зайца, который должен быть ее любимой игрушкой сначала в Америке, а потом в Германии.

Мы решаем, что мать возьмет на себя только роль Королевы, а Дженни — только Принцессы. Моя коллега берет на себя исполнение ролей родного отца Дженни, ее отчима и брата.

Дженни соглашается с тем, что я играю зайца, таким образом проясняется вопрос, кто же будет двойником. Режиссуру осуществляю я.

Первая сцена (сцены воспроизведены в очень сжатом виде)

Королева, Принцесса, Король и Заяц в Америке. (Участники инсценировки надевают своих кукол на руки). Для разогрева мы начинаем со сцены завтрака, которая заканчивается тем, что мать (по указанию режиссера) говорит: «Король уволен из армии. Нам здесь плохо, в Германии лучше! Кроме того, у меня ностальгия, мне хочется лететь назад, в Германию».

Принцесса соглашается. Заяц (дубль) вслух высказывает свои сомнения: он не знает, где эта Германия и каково там жить, к тому же он умеет говорить только по-английски.

Королю все это не нравится, но Королева говорит: «Ты можешь приехать к нам, как только у нас будет квартира». Дженни на мой вопрос, так ли все было, уточняет, что у Короля был печальный вид, и моя коллега играет роль Короля соответствующим образом.

Указания режиссера: «Все действующие лица сейчас ложатся так, как будто они спят, потом прозвенит будильник и настанет день отъезда».

href="//img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/629/79629054_large_IMG_1161.JPG" rel="li-bigpic" target="_blank">

2.

3.

4.

Метки: игротерапия |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 2 пользователям

Игры для развития эмоционального интеллекта |

«Карточки-эмоции». Можно их вырезать из журнала или распечатать из Интернета. Пусть на них будут лица с разнообразными эмоциями. Вы можете предложить ребенку: угадать, что чувствует человек на каждой картинке; попробовать сделать такое же лицо, как на выбранной картинке; придумать различные ситуации, в которых человек испытывает те или иные эмоции.

«Курсы актерского мастерства». Приготовьте карточки с описаниями различных ситуаций из жизни детей. Ребенок должен с помощью жестов, звуков и выражения лица изобразить, что чувствует герой ситуации.

«Угадай!». Закройте лицо руками, а когда откроете, на нем должна быть изображена какая-то эмоция. Предложите ребенку угадать, что вы изобразили. Потом поменяйтесь с ребенком ролями.

«Как я говорю?» Попробуйте произнести одну и ту же обычную фразу, например: «Доброе утро!», с разными интонациями (радостно, грустно, зло, удивленно, испуганно и т.д.) Пусть ребенок попробует угадать эмоцию. Придумайте другую фразу и поменяйтесь ролями.

|

Метки: игротерапия психологические упражнения |

Процитировано 8 раз

Понравилось: 2 пользователям

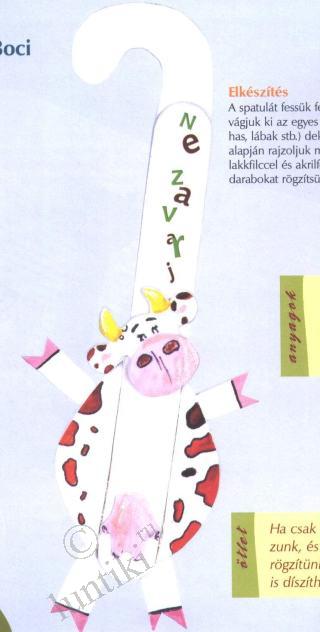

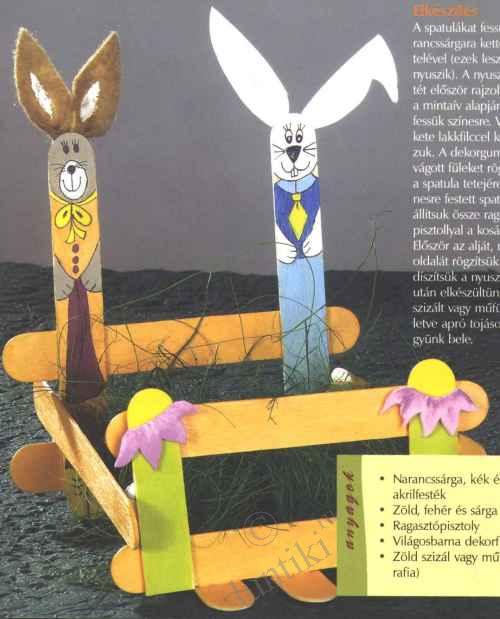

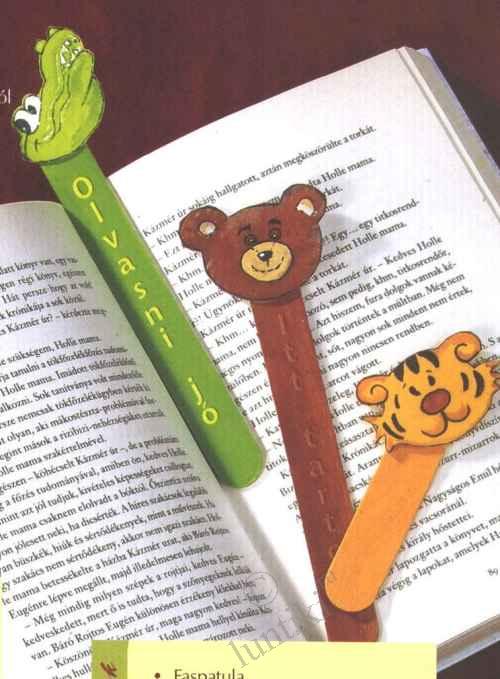

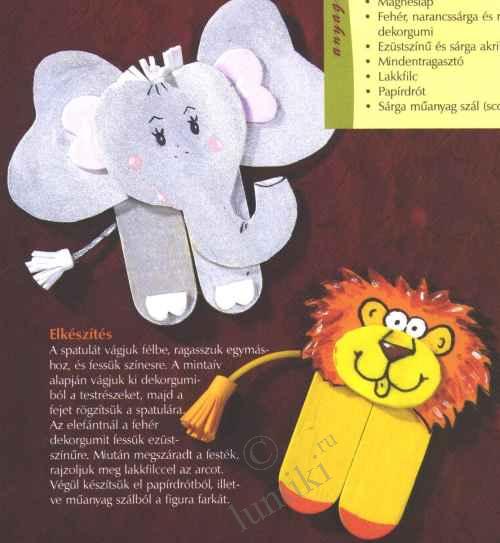

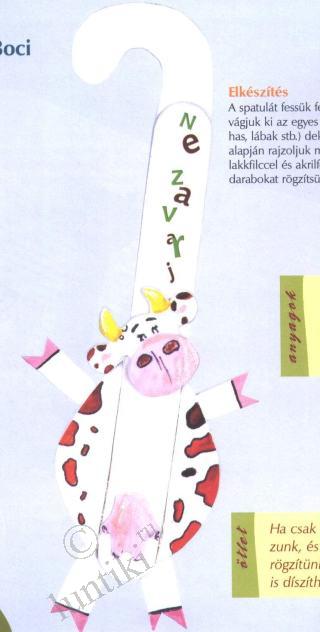

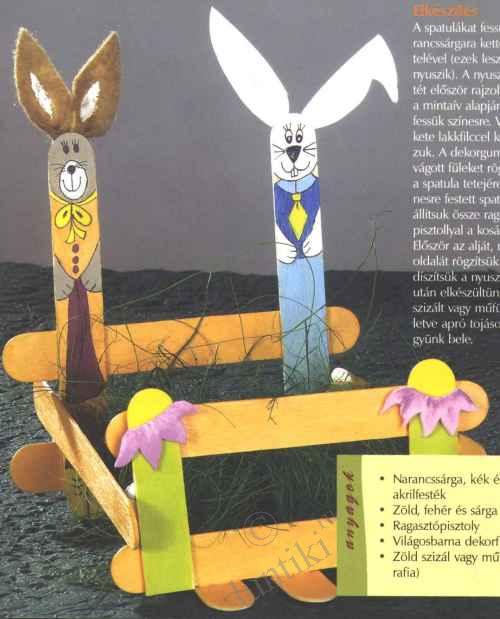

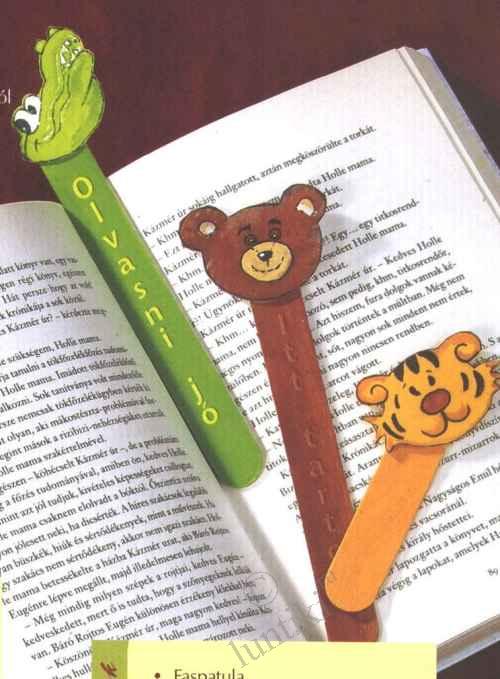

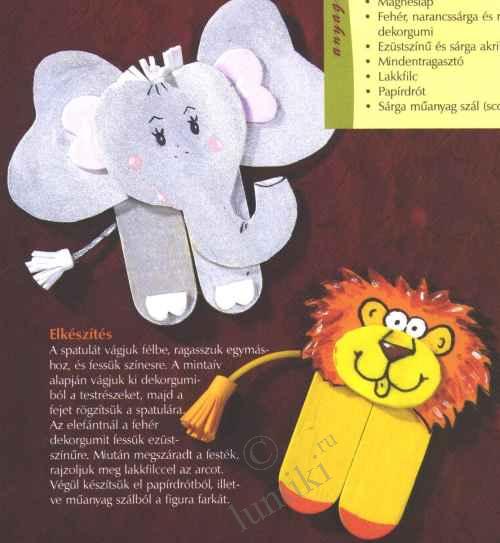

Поделки из деревянных палочек от мороженого - примеры творчества |

Поражают некоторые творческие идеи своей простотой и способом исполнения. В ход идут деревянные палочки от мороженого! Поделки настолько интересны, что я решила поделиться этими идеями с Вами. Возможно у вас появится желание сделать самим что-нибудь похожее (не выбрасывайте палочки от мороженого!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Метки: арт идеи для куклотерапии создание кукол для детей творчество |

Процитировано 7 раз

Понравилось: 3 пользователям

Кукольный театр «Бибабо» |

Кукольный театр «Бибабо» является источником детского творчества. Это не просто игрушка, но прекрасный духовно развивающий инструмент.

Зверюшки и персонажи оживают в детских ладошках и отражают эмоции самого ребенка. Кукольный театр «Бибабо» предоставляет огромные возможности для игры-драматизации, которую можно устроить в домашних условиях с помощью кукол «Бибабо».

Куклы «Бибабо» представляют собой перчаточные куклы, имеющие твердую голову и приклеенный к ней костюм. Головой куклы управляет указательный палец, а руками управляют большой и средний пальцы руки.

Куклы «Бибабо» отличаются многообразием движений и жестов. Они могут плакать, смеяться, обижаться, кричать, удивляться, принимать разные позы, в общем делать все, что только способен придумать маленький «управитель» куклы.

Кукольный театр «Бибабо» предназначен как для игры с одной куклой, так и для создания целого театрального представления со множеством героев. Для этого нужно только одеть куклу на руку и сказка начинается!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Зверюшки и персонажи оживают в детских ладошках и отражают эмоции самого ребенка. Кукольный театр «Бибабо» предоставляет огромные возможности для игры-драматизации, которую можно устроить в домашних условиях с помощью кукол «Бибабо».

Куклы «Бибабо» представляют собой перчаточные куклы, имеющие твердую голову и приклеенный к ней костюм. Головой куклы управляет указательный палец, а руками управляют большой и средний пальцы руки.

Куклы «Бибабо» отличаются многообразием движений и жестов. Они могут плакать, смеяться, обижаться, кричать, удивляться, принимать разные позы, в общем делать все, что только способен придумать маленький «управитель» куклы.

Кукольный театр «Бибабо» предназначен как для игры с одной куклой, так и для создания целого театрального представления со множеством героев. Для этого нужно только одеть куклу на руку и сказка начинается!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Метки: Кукольный театр «Бибабо» куклотерапия лялькотерапія ляльки в роботі психолога |

Процитировано 5 раз

Понравилось: 1 пользователю

Классическая схема анализа сказки в сказкотерапии |

Анализируя сказки, которые написали Вы сами или ваши семинарцы, нужно отталкиваться от какой-то внятной схемы иначе обсуждение может превратиться в хаос и нужные выводы не будут сделаны.

Существует много схем анализа сказок, с помощью которых можно проанализировать полученный сказочный материал, но сегодня я хочу предложить вашему вниманию - самую базовую, а значит и самую простую схему анализа сказки.

Итак, для того, чтобы не быть голословными и прочувствовать работу как следует, Вам надо, прямо сейчас написать сказку, пусть она будет небольшой, как говорится, не отрывая руки от листа.

Чтобы написать сказку было легче... О чём же написать сказку - думает человек, которого наше задание застало врасплох. Для облегчения работы воображения при написании сказки, я хочу поделиться с Вами теорией Борхеса о существовании всего четырёх типов сюжетов сказок во всём объёме мировой художественной культуры.

Итак, Хорхе Луис Борхес считал, что всего в мире существует четыре сюжета сказок, вот они:

1.Сюжет об укреплённом (осаждённом) городе,

2.Сюжет о возвращении.

3.Сюжет о поиске.

4.Сюжет о самоубийстве (принесении себя в жертву) Бога

Разумеется, четвёртый сюжет сказки стоит в культуре особняком и встречается в своём чистом виде - в мифах, религиозных текстах и народных эпосах.

Для облегчения понимания своей мысли Борхес сказал, что в общем-то все эти четыре сюжета сказок (а их и так - не много) можно вообще в итоге свести к двум. Внимание, вот они:

1.Истории о Женщине и Мужчине,

2.Истории про Мужчину и его Путь.

***

Писатель Кристофер Букер, посвятивший не один свой труд изучению сюжетов в мировой культуре, предложил свой список из уже семи основных тем, на которых базируются все сказки и вымыслы. Поспорим с Борхесом?

Итак, список Кристофера Букера:

1.Сюжет о прыжке главного героя «из грязи в князи»,

2.Сюжет-Приключение (долгое и трудное путешествие для достижения труднодостижимого),

3.Сюжет «Туда и обратно» (попытки героя, вырванного из привычного мира, вернуться домой)

4.Сюжет-Комедия или анекдот (единственная цель - психотерапевтическая, то есть, насмешить),

5.Сюжет-Трагедия (сюжет о гибели героя в силу присущих ему недостатков характера, с которыми он не смог справиться),

6.Воскресение (воскрешение). Сюжет о том, как чудо избавило героя из плена, власти тяготеющих над ним тёмных сил),

7.Сюжет о победе над Чудовищем.

Ну как, вдохновились ли вы на написание своего собственного сюжета сказки?

Не забывайте о том, что эта сказка - всего лишь упражнение, и вы напишете ещё много других сказок.

Итак, сказка - написана.

Ну а теперь разберите вашу сказку по пунктам анализа, приведённым ниже. Каждый из пунктов мы выделяем из сказочного текста, формулируем своими словами - коротко и записываем полученное на отдельный лист.

Схема анализа сказки. Пункт первый Найдите основную тему (и возможно несколько дополнительных) тем сказки.

Схема анализа сказки. Пункт второй Опишите абстрактно главного персонажа сказки.

Схема анализа сказки. Пункт третий Перечислите его личностные качества (можно одно качество - базовое)

Схема анализа сказки. Пункт четвёртый В каких отношениях состоит главный герой с остальными персонажами сказки. Сгруппируйте отношения по сходству. (Например, с теми-то отношения - враждебные, с теми-то - дружеские, с теми-то - безразличные. От «тех-то» герой чего-то хочет, а «те-то» сами чего-то хотят от героя).

Схема анализа сказки. Пункт Пятый Перечислите схематично, используя сжатые формулировки основные события сказки - составьте очень сжатую фабулу сказки. Например: Встреча, Пропажа, Заточение, Побег, Путешествие, Испытания, Узнавание, Возвращение...)

Схема анализа сказки. Пункт Шестой Перечислите отдельным списком все трудности, с которыми сталкивается герой сказки (по возможности так же используя абстрактные термины. (Например: не узнавание родными, неприятие, преследование...)

Схема анализа сказки. Пункт Седьмой Перечислите средства, с помощью которых герой борется с трудностями.

Схема анализа сказки. Пункт Восьмой Перечислите имеющиеся в распоряжении героя ресурсы (они могут частично совпадать с предыдущим пунктом)

Схема анализа сказки. Пункт Девятый Перечислите те ресурсы, которых нет у героя (недостающие ресурсы).

Схема анализа сказки. Пункт Десятый Перечислите те чувства и эмоции, которые присутствуют в сказке

Схема анализа сказки. Пункт Одиннадцатый Найдите устойчивые негативные культурно-мифологические символы и образы (архетипы), которые присутствуют в сказке

Схема анализа сказки. Пункт Двенадцатый Найдите устойчивые позитивные культурно-мифологические символы и образы (архетипы), которые присутствуют в сказке

***

Вышеприведённая схема анализа сказки может использоваться и как своеобразный «тренажёр»-шпаргалка теми, кому достаточно сложно взять и написать сказку «с чистого листа».

Однако, не стоит увлекаться работой по шпаргалке - следование любым схемам несколько обедняет воображение и перекрывает свободный ток Бессознательного.

Елена Назаренко

Метки: сказкотерапия |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 2 пользователям

Типология терапевтических сказок в помощь начинающему сказкотерапевту |

(Типология терапевтических сказок в помощь начинающему сказкотерапевту)

Сочиняя сказки в целях самотерапии и развития своего творческого потенциала, мы вскоре с удивлением обнаруживаем, что сочинённые нами сказки приносят пользу не только нам. Эти сказки с интересом слушают и просят пересказать ещё и ещё наши дети, наши ученики, наши пациенты. В конце-концов раз сочинённая сказка, выйдя из-под нашего пера, сразу же начинает жить самостоятельной жизнью.

Но сочинять сказки в рамках сказкотерапевтического тренинга можно по-разному - спонтанно и туманно или со знанием дела. Знание, умение ориентироваться в типологии чего бы то ни было - ещё никому не повредило. Итак, давайте же приведём свои мысли в порядок, подступившись к типам сказок, используемых в сказкотерапии.

Их всего пять. Начнём по порядку.

Первый тип сказок. Дидактическая сказка Дидактическая сказка - самая простая и ненавязчивая. Чаще всего её используют в работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Цель дидактической сказки скромна - передать ребёнку некое новое знание, умение, навык.

Ну а кроме прочего - показать смысл и важность этого умения. Чаще всего такая сказка заканчивается небольшим заданием (связанным с темой сказки), которое ребёнок должен выполнить дома.

Круг знаний, умений и навыков, которым обучает дидактическая сказка, обширен. Это может быть замаскированный «под сказку» простой рассказ о том,

как и зачем нужно внимательно переходить дорогу,

как и зачем нужно поздравлять своих друзей с праздниками, например, с днём рождения,

как и зачем нужно научиться самостоятельно одеваться или заваривать чай,

как и зачем нужно убирать на место игрушки,

как и зачем нужно быть вежливыми с окружающими людьми...

Чаще всего функцию дидактической сказки выполняют короткие мультфильмы, сюжет которых - прост и незамысловат и оттренировывает один-единственный навык.

Кстати говоря, дидактические сказки бывают и для взрослых людей (например, о необходимости пользоваться презервативами), но дидактические сказки для взрослых меньше распространены в силу того, что взрослые люди уже довольно скептически относятся к попыткам «расшевелить их» путём незамысловатой наглядной агитации в стиле «улицы сезам».

Ребёнок - совсем другое дело. Любое рутинное и скучнейшее для него занятие наполняется неземным волшебством и смыслом, если об этой рутинной вещи рассказать соответствующую сказку, «оживив», «одушевив» задействованные в ней предметы и процессы.

Второй тип сказок. Психологическая сказка Психологическая сказка - чуть сложнее и одновременно - чуть проще. Психологическая сказка - это любая авторская история, содержащая вымысел. В этом заключается её простота. Но одновременно с этим, психологическая сказка имеет своей целью повлиять на личностное развитие слушающего путём передачи важной информации в ярком метафорическом виде. В этом её сложность.

Так чем отличается дидактическая сказка от психологической? Да, собственно, только тем, что первый тип сказки концентрируется на обучении полезным навыкам, делам, действиям, бытовой стороне жизни.

А сказка психологическая полностью убирает быт из своих целей и задач. Психологическая сказка не будет учить Вас - как заварить свежий чай к маминому приходу. Психологическая сказка не станет рассказывать, как переходить улицу и как надуть шарики к дню рождения друга.

Но она сосредоточится на психологической стороне всех этих действий. Она сосредоточится на ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ слушающего и объяснит ему - зачем любить маму, зачем любить своих друзей и зачем вообще беречь свою молодую жизнь.

То есть, психологическая сказка «берёт шире». Человек, который понял, что маму нужно любить, может теперь сам придумать несколько дел, помимо заваривания чая. Человек, который понял, зачем нужно беречь свою молодую жизнь, понял это не только в случае с переходом улицы.

Третий тип сказок. Психокоррекционная сказка Психокоррекционные сказки сочиняются и рассказываются с целью оказать мягкое влияние на поведение и установки человека - как взрослого, так и ребёнка. Сначала в такой психокоррекционной сказке демонстрируется неэффективный и непродуктивный стиль поведения, а потом предлагается альтернатива.

События, которые происходят с героями психокоррекционной сказки могут быть похожи на события обычной жизни, а могут звучать как несколько абстрактные метафоры.

Вот, например, возьмём всем известную сказку про крошку Енота. Когда он скалился и кривлялся, смотря в ручей - ему казалось, что в ручье живёт чудище. Но как только он решил улыбнуться ручью, вместо чудища в ручье появился добрый и симпатичный друг. Здесь идёт речь о важности улыбки при встрече с миром - очень похоже на события обычной жизни.

А вот психокоррекционная сказка, звучащая как более сложная и более абстрактная метафора.

«Идёт Волк по лесу - грустный-грустный и плачет. Навстречу ему Зайчонок. «Что ты плачешь, волк?» - спрашивает Зайчонок. «Никто меня здесь не любит» - отвечает ему Волк - «ухожу жить в другой лес».

«А свои страшные зубы ты с собой берёшь?» - спрашивает Зайчонок»

Сказки такого, второго типа нуждаются в обсуждении и прояснении. Здесь важно дать высказаться первому - тому, кто эту сказку слушал. Очень часто мнение психотерапевта может расходиться с мнением слушателя. Тогда совместными усилиями они придумывают тот вариант сказки, который устроил бы обоих.

Четвёртый тип сказок. Психотерапевтическая сказка Психотерапевтическая сказка - это жемчужина в короне сказкотерапии. Эти сказки обладают наибольшей силой воздействия, они должны быть глубокими, красивыми и мудрыми. Темы, которые затрагиваются в психотерапевтических сказках - отношение человека к самому себе, к миру вообще и к другим людям. Цель психотерапевтической сказки - оказать своевременную поддержку, избавить от страданий, помочь в проблемной жизненной ситуации, вылечить психоэмоциональную травму. Чаще всего для создания психотерапевтических сказок используется арсенал религиозных духовных притч.

Я предлагаю всем, кто интересуется этим типом сказки в первую очередь обратиться к буддийским джатакам, а также к малоизвестным сказкам Андерсена.

Ну и, наконец,

Пятый тип сказки. Медитативная сказка Медитативная сказка - самая сложная. Её под силу создать и рассказать (получив нужный эффект от слушательской аудитории!) лишь тем, кто одарён свыше даром рассказчика, бояна, скальда, аэда, акына, Шахерезады ... ну, в общем, дорогу эту осилит тот, кто «в своих прошлых жизнях», вероятно, рассказывал истории королям и пастухам, кого приглашали в дворцы и к ночному костру, и тот, кто уже в этой жизни, в далёком детстве доводил до ледяного ужаса соседей по койкам на мёртвом часе в пионерлагере, и кому не составит труда, держать в напряжении слушательскую аудиторию, рассказывая, в общем-то какую-то спонтанную ересь...

Итак, что требуется от медитативной сказки:

1.Создание насыщенного эмоционального состояния у слушателей

2.Создание ярких сказочных образов, которые без труда смогут визуализировать даже те, кто визуализировать не умеет.

3.Разговор с бессознательным.

4.Глубокое погружение слушающего в сказочный процесс.

Чего НЕ требуется от медитативной сказки:

1.от неё не требуется иметь чёткий и ясный сюжет.

2.Строгое начало и понятный конец.

Медитативная сказка работает с юнговскими архетипами. А вы знаете, какой главный признак у того, что перед нами - юнговский архетип? Главный признак - ничего не понятно!

Поэтому, чем туманнее и а»сумасшедшее» будут завихрения сюжета в медитативной сказке, тем ближе к Юнгу.

На что нужно ориентироваться, пытаясь сочинить медитативную сказку? Ориентируйтесь на сны, если Вам снятся сложные, многоступенчатые сновидения - то начните с их художественного пересказа.

Медитативные сказки лучше всего работают тогда, когда их слушают в специально созданных условиях, способствующих а) релаксации и б) нагнетанию определённых психоэмоциональных состояний.

Для чего рассказывают медитативные сказки? Медитативная сказка обычно служит прологом, настроем к психотерапевтическому сеансу.

Однако она может выполнять и самостоятельную функцию - поднимать «наверх»материал Бессознательного, который нужно отрабатывать, пробуждать личностный потенциал человека, служить подсказкой к принятию самостоятельного решения.

В этом смысле мне очень нравятся короткие сказки Толкина и сборник сказок Джоан Роулинг «Сказки барда Бидля».

Хотя... медитативные сказки - это мой любимый жанр, которому я отдаю нескрываемое предпочтение и в связи с этим, хочу предупредить: сокровищница, где хранятся медитативные сказки отнюдь не исчерпывается Толкином и Роулинг. Ищите и обрящете.

Елена Назаренко

Метки: сказкотерапия |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Мёртвая вода и живая вода в психотерапии |

(Мёртвая вода и живая вода в психотерапии)

Сказочные метафоры и глубинные символы очень похожи на те символы и метафоры, которыми оперирует современная психотерапия.

Возьмём, всем известный образ «мёртвой воды» и «живой воды» и сравним его с терминологией и приёмами, хотя бы НЛП.

Что есть «мёртвая вода» в сказках? То, что нейтрализует всё, тормозящее развитие и счастье человека.

Мёртвой водой побрызгал на раны - и раны затянулись.

Что есть «живая вода» в сказках? То, что даёт новые силы для исцеления, сращения, созидания...

«Мёртвую воду» и «живую воду» можно сравнить с техникой диссоциации и ассоциации в НЛП.

Диссоциация в НЛП - «мёртвая вода», это приём, который делает картинку ситуации тусклой, далёкой, чёрно-белой, крошечной и позволяет нам как участнику событий (подразумевается - негативных) выйти из рамки этой картинки и стать сторонним равнодушным наблюдателем. Не правда ли, похоже на мёртвую воду?

Ассоциация в НЛП - «живая вода», это, наоборот, включение ярких цветов в картинке, включения звука и запаха на полную «громкость», приближение картинки перед самые наши глаза, позволяющее нам впрыгнуть в неё целиком - подразумевается в картинку хорошую. Чем не живая вода, оживляющая тусклый кадр?

***

На наблюдении о том, что почти все сказочные образы старины, можно применить как техники психотерапии основан следующий тренинг-игра по арт-терапии и сказкотерапии.

Как замечено в его названии, он совмещает арт-терапию и сказкотерапию.

Тренинг можно проводить и с детьми и со взрослыми. Итак, приступим?

Первый этап тренинга по арт-терапии и сказкотерапии. Создание рисунков на тему... Пусть члены вашей группы создадут рисунки своих негативных переживаний. Чтобы негативные переживания было легче вычленить из потока спутанных претензий к миру и осознать, предложите следующие темы:

1.То, что мешает мне быть спокойным и уравновешенным.

2.То, что мешает мне быть счастливым.

3.То, что мне нужно убрать из своей жизни.

4.Мои цепи и гири.

5.Мой заколдованный круг.

Предупредите своих участников тренинга по арт-терапии и сказкотерапии о том, что эти рисунки будут сжигаться и затем поливаться «мёртвой водой». Поэтому проблема, которую они рисуют должна быть нарисована так, чтобы потом не было мучительно страшно за проделанную процедуру.

Так, если человека делает несчастным его вес и объёмы, то не стоит рисовать карикатурное изображение СЕБЯ ЛЮБИМОЙ на весах перед зеркалом с сантиметровой лентой в руке. Ведь вы это будете сжигать и поливать мёртвой водой!

А если ваш «замкнутый круг» - это непослушные детки и прожорливый муж, опять же не стоит рисовать карикатуру мужа и неприятных детишек - напоминаю, это мы тоже будем сжигать.

Хотите ли вы сжигать мужа и детей даже в рамках арт-терапевтического тренинга?

Думаю - нет. А если - нет, то подумайте коллективно - КАК изобразить метафорически именно ПРОБЛЕМУ, отделённую от конкретных людей, чтобы сжигать можно было - только ПРОБЛЕМУ... Её-то не жалко... Её-то и надо сжигать.

На коллективное обсуждение и творчество обычно уходит от 15 минут (у продвинутых семинарцев) до 40 минут стандартного академического часа.

Второй этап тренинга по арт-терапии и сказкотерапии. Огонь и вода Теперь вы как Ведущий приступаете к сказкотерапевтическому шоу. Запаситесь необходимым инструментарием, соответствующей моменту музыкой, возможно и видеорядом на экране проектора...

Из насущно необходимого: Большая огнеупорная ваза, в которой вы будете предавать рисунки аутодафе - сжиганию.

Две склянки - одна с «мёртвой водой», вторая - с живой водой. Чтобы эти две склянки получились РАЗНЫМИ и художественно убедительными, вам нужно подключить своё воображение.

Разведите огонь в своей огнеупорной вазе и предложите (замогильным голосом) скомкать свои рисунки (то, что мешает жить счастливо) и предать ЭТО огню.

Всё это можно проделать и на улице, разведя костёр. Однако, для третьего этапа вам понадобится зола, поэтому как разводить огонь - решать вам.

После того, как все рисунки прогорают до золы, огонь заливается мёртвой водой, которая по версии сказки вашего тренинга - окончательно нейтрализует зло, делает пепел - безопасным.

Третий этап тренинга по арт-терапии и сказкотерапии. Земля и вода Ведущий продолжает рассказывать «сказку» своего семинара.

«То, что когда-то ещё недавно было сутью наших несчастий и страданий, превращено в нейтральный пепел. Он может стать метафорой нашего жизненного опыта...

А опыт, особенно опыт хорошо осмысленный (а пока семинарцы рисовали ПРАВИЛЬНЫЙ рисунок, они опыт - осмыслили) может служить почвой, удобрением для роста нового, свежего, юного, прекрасного и неожиданного - желанного.

Итак, вперёд! Удобряем наши идеи и начинания.

На этом этапе из существенно необходимого Вам реквизита понадобятся: горшочки с землёй и семена любого растения, которое вы сочтёте уместным.

Если время проведения тренинга - весна или ранняя осень, то заключительную часть можно проводить вне дома - на клумбе, в саду.

Помните только, что дети, в отличие от взрослых, не потерпят бросание высаженного семечка на произвол судьбы. Они воспринимают всё буквально и очень серьёзно.

Поэтому, если многим взрослым можно дать посадить хоть «вишенку от компота» и они не расстроятся, то работая с людьми, чувствительными к правде сказки, лучше позаботиться о реальных семенах и реальных малюсеньких горшочках с землёй. Высаживайте неприхотливое растение, которое гарантированно примется и даже может быть пересажено затем куда-нибудь ещё.

Закопайте в землю немного пепла, полученного от предыдущей работы, высадите семечки и полейте их несколькими каплями «живой воды».

Тренинг по арт-терапии и сказкотерапии - окончен!

Этот инсценированный древний МИФ позволит вашим семинарцам реально прожить ситуацию освобождения от зла и ситуацию - созидания Добра на глубинном психодраматическом уровне.

Елена Назаренко

Метки: сказкотерапия |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 1 пользователю

Сказка о деревьях-Характерах |

(сценарий сказкотерапевтического тренинга с элементами арт-терапии)

Сказка о деревьях-Характерах должна носить медитативный характер и рассказываться на фоне релаксирующей музыки.

Проводится этот сказкотерапевтический тренинг в небольшой группе, однако, Вы можете провести её и самостоятельно - сами для себя.

Сказка о Деревьях-характерах рассказывается в два этапа Ведущим.

Первый этап сказкотерапевтического тренинга: введение аудитории в соответствующее настроение и разъяснение общей схемы задания рисуночного теста.