-Рубрики

- Готовим и печем (641)

- консервированные (144)

- Торт (101)

- Печенье (73)

- desert (49)

- Пироги (39)

- Пирожки (32)

- Закуска (30)

- Мясо (20)

- Рыба (20)

- Овощи (19)

- Курица (16)

- Салат (11)

- pizza (10)

- Хлеб (9)

- Кекс (7)

- Слоеное тесто и все из него (3)

- Lazaniya (3)

- Котлеты разные (мясные и овощные) (2)

- sous, mayones (2)

- Лапша, спагетти (1)

- Смузи, коктели (1)

- Кухни народов мира (1)

- Сад и огород (374)

- Вредители огорода (19)

- Health and to be healthy (284)

- Давление (18)

- Похудение, Диеты (16)

- Холестерин, чистка организма (16)

- Витамины (12)

- Боли в суставах (11)

- Отеки (9)

- Маска (7)

- Омоложение (6)

- Грипп, Насморк (5)

- Печень, Желчный (3)

- Стресс (2)

- Женские болезни (2)

- АТЕРОСКЛЕРОЗ (2)

- Сжигание жира (2)

- Дыхательная система, легкие, кашель (2)

- Головная боль (2)

- hand made (179)

- Шьем себе сами (9)

- My Home (124)

- Рисование (21)

- экономный дизайн в интерьере (9)

- Дизайн Ванной комнаты (2)

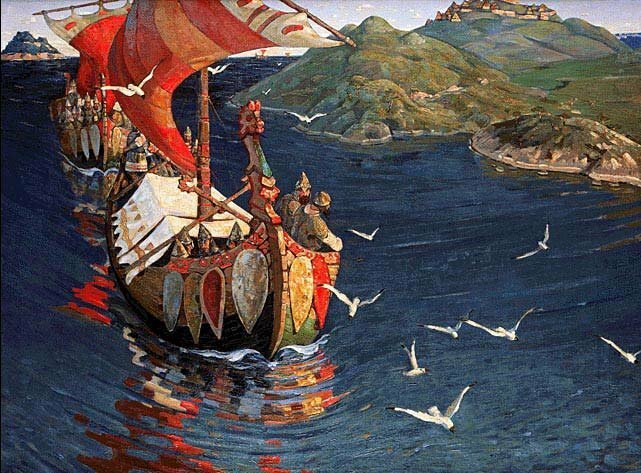

- Russian History (97)

- Вышивка (95)

- Вязание (92)

- Интересно (81)

- Art and Photography (64)

- Журнал (61)

- История (56)

- Культура и Традиции (55)

- Пасха и все о ней, печем готовим, приметы (8)

- Русские фильмы и сказки (2)

- Психология (51)

- Биография (50)

- Религия (43)

- Чайная церимония (35)

- Игрушки (32)

- Веб сайт, который нужен (27)

- Новый Год! (23)

- Новый год, рецепты, украшения, приметы (12)

- Оренбург - Мифы и легенды (17)

- Nail Art Ideas (17)

- Сказка (16)

- домашние хитрости (16)

- Задания для развития детей (15)

- Hair style (14)

- Приметы и поговорки (13)

- Сделай цветок из подручных материалов (11)

- Фэн-Шуй (11)

- History of South Africa (7)

- Обучение русскому языку (правила) (6)

- Кулинарные хитрости (5)

- Книги онлайн (4)

- Что одеть (красивая одежда) (4)

- Интернет, сайт, создать (3)

- make up (3)

- Вегетарианцы и все о них (3)

- Специи (2)

- Библиотеки (2)

- фильмы, мультфильмы (1)

- Котлеты разные (мясные и овощные) (0)

-Музыка

- Salvatore Adamo - Tombe la neige

- Слушали: 90081 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Григорий Ефимович Распутин |

Это цитата сообщения Mif3000 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Родился в селе Покровском Тюменского уезда Тобольской губернии в семье ямщика Ефима Вилкина и Анны Паршуковой. Обрусевший зырянин (коми).

Сведения о дате рождения Распутина крайне противоречивы. Источники сообщают различные даты рождения между 1864 и 1872 годом. БСЭ (3 издание) сообщает что он родился в 1864-1865 году.

В молодости Распутин много болел. После паломничества в Верхотурский монастырь обратился к религии. В 1893 году Распутин странствовал по святым местам России, побывал на Афоне в Греции, потом в Иерусалиме. Встречался и завязывал контакты со многими представителями духовенства, монахами, странниками.

В 1890 женился на Прасковье Дубровиной, которая родила ему троих детей: Матрену, Варвару и Димитрия.

В 1900 году отправился в новое странствие в Киев. Сравнительно долго жил на обратном пути в Казани, где познакомился с отцом Михаилом, имевшим отношение к Казанской духовной академии, и приехал в Петербург к ректору духовной академии епископу Сергию (Страгородскому).

В 1903 году инспектор Санкт-Петербургской Академии архимандрит Феофан (Быстров) знакомится с Распутиным, представив его также и епископу Гермогену (Долганову).

В 1904 году Распутин, видимо, при содействии архимандрита Феофана, переехал в Петербург.

Предсказания

Дневник Вырубовой содержит немало подлинных слов "старца Григория", какового она всегда почитала за пророка. Для нее он был "учителем", "другом", "старцем" и даже "ангелом небесным". Относительно последнего определения можно заметить, что бывают и падшие ангелы, к которым Григория Ефимовича можно отнести с полным основанием. Когда он пророчествовал, то, вероятно, входил в транс и не совсем осознавал то, что говорит. Окружающим все это могло показаться бредом, но таким, который следует фиксировать.

Пророчество "старца Григория" о событиях Великой Отечественной войны относится к марту 1913 г., когда даже о Первой мировой войне, развязанной тоже немцами, еще и помину не было.

"Как-то учитель озлобился на немцев. Кричал в лицо одному просящему, видимо, из немцев, что нутро у них-де гнилое, требуховое. А затем повернулся ко мне: "Знаю, знаю, - кричал он, - окружат Петербург, голодом морить будут! Господи, сколько людей умрет, и все из-за этой немчуры! А хлеба-то – хлеба на ладошке не разглядишь! Вот и смерть в городе. Но не видать вам Петербурга! Накось, смертью голодной ляжем, а вас не пустим!" После чего затих и попросил чаю, а на вопрос, когда же все это случится, сказал: "От моей смерти – год 25-й".

Распутин был убит в 1916 году. Если к этой дате прибавить 25, то как раз и получится 1941 г. – начало не только войны, но и страшной блокады Ленинграда, о которой "старец" говорил с такими подробностями.

Читатель вполне может заподозрить Вырубову в том, что она уже после войны сама сочинила эти "пророчества старца". Однако есть и такое свидетельство (речь идет о ноябре 1913 г.): "Учитель смотрел на Луну. Сказал: "Чудно, вроде люди глупые, а вишь – захотели и сделали". Я спросила его: "Кто, Григорий?". А он сказал, что американцы гулять по Луне будут, срамной флаг свой оставят и улетят. А я спросила: "Да как же так? Там нет воздуха". "А они в ящиках, и петушатся, что нас обскакали. Нас-то! Но ты не боись – их ранее туда подпустимся и первыми будем. Юрка будет". А я спросила: "Где? На Луне? И что за Юрка? Не князь ли Изотцев Юрий Петрович?" А он вдруг рассердился: "Дура родовая! Не на Луне, курица, а в небе! И не князь этот твой". А после мы долго молились вместе Господу". Напомним, что А.Вырубова умерла в 1964 г., когда американская программа освоения Луны "Аполлон" даже еще не начиналась.

В феврале 1916 г. Распутин предрек гибель двух японских городов от американской атомной бомбы. Вот как повествует об этом Вырубова. "Друг бегал по комнате и, всех пугая, просил молиться. Кричал страшным голосом, что видит людей горящих, видит остров и два города - и нет городов, и нет людей. Были, говорит, и в огне сгорели. И справа, и слева - душно. Я испугалась: "Да, Григорий, в России ли это?" Григорий тяжело дышал: "А что тебе еще Россия? Мало тебе рабства будущего? Мало крови льющейся, ведьма? Мало тебе власти сатанинской да красной?" Я заплакала и ушла. А он прислал Дарью сказать, что япошек Бог не помилует и руку гнева не задержит. А все равно страшно".

Последнее пророчество было сделано в октябре 1916 г., незадолго до гибели "старца". "Григорий попросил меня на всю жизнь запомнить то, что скажет. Запомнила. Была Россия – будет красная яма. Была красная яма – будет болото нечестивых, которые красную ямы вырыли. Было болото нечестивых – будет поле сухое, но не будет России – не будет и ямы. А на вопрос, зачем это, сказал: "Чтобы знала то, что не увижу"".

Матерьялы

Кино

Я убил Распутина

Распутин и императрица

Распутин / Rasputin

Документальные фильмы

BBC: Загадки истории. Кто убил Распутина?

Николай II, Александра Федоровна и Григорий Распутин

Крах Империи. Убийство Распутина.

Распутин: дьявол во плоти

Эдвард Радзинский. Явление Распутина

Григорий Распутин. Чисто русское убийство + Николай II. Плаха

Миф о Распутине или Чисто английское убийство

Царский путь. Тайна Распутина

Расследование убийства Распутина (ВВС)

Последние из царей: Тень Распутина

Григорий Распутин. Сборник видеоматериалов

Я убил Распутина

Аудиокнига

Гибель Империи. Убийство Распутина

Конец Распутина

3 передачи: Екатерина II. Распутин. Театральный роман.

Книга

Распутин

Мои мысли и размышления

Серия сообщений "Пророки и предсказатели":

Часть 1 - Русский Нострадамус - монах Авель

Часть 2 - Мишель де Нотрдам (Michel de Notredame)

Часть 3 - монах Авель

Часть 4 - Григорий Ефимович Распутин

Часть 5 - Вольф Мессинг

Часть 6 - Эдгар Кейси

...

Часть 13 - Джин Диксон

Часть 14 - О чём молчала Ванга

Часть 15 - Когда наступит завтра

|

Подушки-Буквы из старых пиджаков |

Это цитата сообщения besta-aks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

ИТЕРЬЕР/идеи для дома ВЯЗАНЫЕ МЕЛОЧИ |

Это цитата сообщения danagri [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Изделия из пуговиц |

Это цитата сообщения вилар [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

| Автор: Антонина

У меня собралось много пуговиц. Откуда они берутся - для меня это большой секрет. Вчера еще с полкило пуговиц принесла подруга, тоже не знает что с ними делать, а выбросить жалко. Высыпала я их из пакета на пол, а там такое изобилие красоты – маленькие и крупные, похожие на бусины, в форме цветов и бабочек, а цвета – вся яркая палитра и немного перламутра с вкраплением страз.

Пока любовалась вновь приобретённым “богатством”, вспомнила о блоге Абби, которая посвятила его пуговицам. В своём блоге она размещает различные изделия из пуговиц, которые находит в интернете. Абби очень любит пуговицы, она их называет маленьким сказочным сокровищем. У Абби есть маленький бизнес – магазин пуговиц.

В блоге Абби много идей для применения пуговиц. С несколькими оригинальными идеями я познакомлю читателей. Панно на первой фотографии сделано из деревянных пуговиц, которые нашиты на мешковину, стебли и листья вышиты. Вся работа оформлена в искусственно состаренную деревянную раму.

|

Как сварить варенье из абрикосов |

Как сварить варенье из абрикосов (рецепт и фото)

|

|

|

|

|

Варенье из абрикосов варим в конце августа, когда можно купить последние фрукты. Можно использовать для этого даже жердели - более мелкие (полукультурные) абрикосы. Вот по такому рецепту варила я варенье из абрикосов в этом году.

Сначала надо приготовить банки. Это значит, их хорошо промыть и высушить, желательно на солнце. В условиях городской квартиры я это делаю на балконе. Из 2 кг абрикосов получается чуть больше 2 литров варенья; из этого расчета надо исходить, подбирая банки для абрикосового варенья. Какого размера должны быть банки для варенья? На мой взгляд, чем меньше, тем лучше. Однако надо руководствоваться разумными соображениями, предусмотрев условия хранения.

Теперь хорошо отмываем абрикосы и вынимаем из них косточки. Для моего рецепта абрикосы лучше разрезать не на половинки, а только надрезать, чтобы было можно удалить косточку, а сами плоды оставались полностью.

Несколько косточек оставляем (по 4 - 5 косточек на банку) и заливаем небольшим количеством воды и ставим на огонь, чтобы они слегка кипели. Потом мы эти косточки разобьем, вынем семечки и положим в варенье.

Теперь занимаемся сахаром. По рецепту моей мамы сахара берем 1:1. Но я в последнее время стала использовать желфикс (1:2), поэтому сахара беру в 2 раза меньше: 1 кг на 2 кг ягод и плюс один пакетик желфикса. Желфикс беру тот, на котором написано для 1 кг ягод и 500 г сахара, а использую для 2 кг ягод и 1 кг сахара. Для тех, кто не любит очень сладкое, дозу сахара можно еще на треть уменьшить. Такая дозировка нужна для того, чтобы сварить именно варенье, а не джем или не конфитюр.

Теперь в 2-литровую кастрюлю наливаю половину стакана воды, нагреваю ее и небольшими порциями насыпаю сахар, по мере его растворения. Затем добавляю желфикс. Таким образом получится, что сахарный песок превращается в сахарный сироп. Теперь можно всыпать абрикосы.

Аккуратно перемешиваем и оставляем на небольшом огне (я выставляю на плите "4" из 9 возможных позиций переключателя), пока не начнет образовываться пенка. Варенье не должно кипеть, чтобы витамины сохранились.

Эту пенку лучше снять, чтобы не портить эстетичного вида варенья. Кроме того, пенка содержит винную кислоту, которая может сыграть с нами в дальнейшем злую шутку - варенье может закиснуть. Пенку снимаем столовой ложкой, собирая ее (пенку) к центру кастрюли, а затем удаляя в отдельную пиалу или стакан.

Как только пенка будет снята, выключаем варенье и оставляем на 30 - 60 минут, чтобы абрикосы пропитывались сиропом. Не ждите полного остывания, т.к. мы использовали желфикс. Если желфикс не применялся, то тогда варенье из абрикосов можно оставить хоть до следующего дня.

Еще раз включаем плиту и доводим варенье до закипания. И опять даем постоять.

И последний раз проделываем все то же самое.

Все это время наши косточки стоят на огне и потихоньку парятся. Если нет желания заморачиваться с абрикосовыми косточками, можно взять чищеный миндаль, но тоже проварить.

Теперь варенье готово. Оно имеет красивый цвет, ягоды "прозрачны".

Разливаем горячее варенье по баночкам.

Теперь пришла пора косточек. Вынимаем их из воды. Они стали мягкими. Разбиваем и достаем семечки. Разбиваем аккуратно, чтобы сохранить семечки целыми. Выкладываем по нескольку семечек в банки, чтобы семечки были слегка покрыты вареньем.

Оставляем банки открытыми до тех пор, пока варенье из абрикосов не остынет полностью. Лучше накрыть их марлей. После этого закрываем крышками. Особая герметичность здесь не нужна, можно закрыть банки пергаментной бумагой и обвязать шпагатом.

|

Энциклопедия консервации |

Это цитата сообщения Вкусняшки_от_Белоснежки [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

http://www.bankreceptov.ru/salting/

- Малосольные огурцы за 2 часа. Сухой способ. Рецепт и фото

- Малосольные огурчики за 2 дня (рецепт и фото)

- Как посолить помидоры без рассола (рецепт и фото)

- Рецепт маринованных зеленых помидоров с чесноком (с фото)

- Рецепт маринованных помидор (с фото)

- Рецепт вкусных маринованых помидор на зиму (с фото)

- Томаты со сливами

- Отличный рецепт засолки капусты (с фото)

- Кабачковая и баклажанная икра (с фото)

- Рецепт лечо по-домашнему

- Заготовка яблок на зиму (с фото)

- Как сохранить яблоки на зиму (с фото)

- Рецепт компота из яблок на зиму (с фото)

- Рецепт компота из слив на зиму (с фото)

- Рецепт компота из вишни на зиму (с фото)

- Как сварить варенье из абрикосов (рецепт и фото)

- Рецепт вкусного варенья из черники (с фото)

- Рецепт и фото варенья из фейхоа с апельсином (без варки)

- Рецепт маринованных маслят (с фото)

- Как посолить грузди (рецепт и фото)

- Рецепт рыжиков жареных на зиму

- Рецепт соленых грибов

- Рецепт соленых рыжиков

- Рецепт маринованных рыжиков

- Заготовка грибов на зиму

- Рецепт маринованных грибов

- Грибы с лимонной кислотой

Варенье, желе, сиропы

- Советы по варке варенья

- Способы приготовления варенья

- Определение готовности варенья

- Бланширование ягод

- Рецепт варенья из вишни

- Рецепт варенья из айвы с лимонной кислотой

- Рецепт варенья из айвы

- Рецепт варенья из черноплодной рябины

- Рецепт варенья из черноплодной рябины со сливами

- Рецепт варенья из абрикосов

- Рецепт варенья из клюквы и яблок

- Рецепт варенья из крыжовника

- Рецепт варенья из клубники

- Варенье из клубники в собственном сиропе

- Рецепт варенья из малины или земляники

- Рецепт варенья из слив

- Рецепт варенья из кизила

- Рецепт варенья из яблок

- Рецепт варенья из райских яблок

- Рецепт варенья из грецких орехов

- Как сварить варенье из одуванчиков

- Рецепт варенья из черной смородины

- Рецепт варенья из черники

- Рецепт варенья из лесной земляники

- Рецепт варенья из ежевики

- Рецепт варенья из ревеня

- Рецепт варенья из груш

- Рецепт варенья из груши-дички

- Рецепт варенья из желтых слив

- Рецепт варенья из арбузных корок

- Рецепт варенья из дыни или тыквы

- Рецепт варенья из персиков

- Рецепт варенья из алычи

- Рецепт варенья из облепихи

- Рецепт варенья из красной рябины

- Рецепт варенья из подмороженной красной рябины

- Красная рябина с медом

- Рецепт повидла из абрикосов

- Рецепт повидла из яблок

- Рецепт повидла из яблок и слив

- Рецепт джема из черной смородины

- Рецепт желе из яблок

- Рецепт желе из красной смородины

- Рецепт желе из крыжовника

- Рецепт желе из красной смородины и малины

- Рецепт желе из кожицы айвы

- Рецепт желе из айвы

- Рецепт желе из абрикосов

- Рецепт желе из кизила

- Как сварить мармелад из яблок

- Как сварить сироп из вишен

- Как сварить сироп из малины

- Рецепт сиропа из апельсинов

- Рецепт сиропа из лимонов

- Рецепт облепихи с сахаром

- Холодное варенье из ягод

Рецепты засолки, квашения, мочения

Солить, квасить и мочить овощи и фрукты можно в стеклянных банках, глиняных горшках, эмалированных ведрах, а при наличии погреба - в деревянных бочках. Такая заготовка может производиться со стерилизацией или без нее.

- Рецепт засолки пряной зелени

- Рецепт овощной заправки

- Рецепт заправки для борща

- Рецепт приправы из яблок и брусники

- Рецепт приправы из ревеня

- Рецепт сацибели

- Рецепт домашней аджики

- Рецепт квашеной капусты

- Рецепт капусты провансаль

- Рецепт острой закусочной капусты

- Рецепт быстрой квашеной капусты

- Рецепт квашеной цветной капусты

- Рецепт квашеной краснокочанной капусты

- Рецепт засолки огурцов

- Рецепт малосольных огурцов

- Рецепт засолки огурцов в банках

- Рецепт малосольных огурцов в банке

- Рецепт чесночных огурцов

- Рецепт соленых огурцов с горчицей

- Рецепт соленых огурцов со сладким перцем

- Рецепт засолки огурцов в огурцах

- Рецепт засолки огурцов с трехкратной заливкой

- Рецепт засолки огурцов с яблоками

- Соленые огурцы в тыквенно-яблочном соке

- Соленые огурцы в виноградных листьях

- Рецепт засолки огурцов с хлебом

- Как правильно солить помидоры

- Рецепт засолки помидоров

- Рецепт засолки бурых помидоров

- Как посолить помидоры с горчицей

- Как засолить помидоры с морковью

- Рецепт соленых помидоров с чесноком

- Томаты, квашенные сухим способом

- Томаты квашеные, фаршированные

- Огурцы и помидоры в желатине

- Зеленые помидоры с орехами на зиму

- Рецепт засолки помидор с яблочным соком

- Соленые фаршированные помидоры

- Рецепт квашеной свеклы

- Рецепт засолки баклажанов

- Заготовка баклажанов на зиму

- Рецепт баклажанов с чесноком на зиму

- Соленые баклажаны с луком

- Баклажаны на зиму, рецепт

- Рецепт фаршированных баклажанов на зиму

- Рецепт соленых баклажан

- Рецепт баклажанов с приправой

- Баклажаны с перцем, рецепт приготовления

- Баклажаны с томатным соком

- Соленые баклажаны

- Рецепты засолки перца

- Рецепт соленых кабачков

- Соленое ассорти, рецепт

- Как приготовить моченые яблоки

- Как приготовить соленые арбузы

Рецепты маринования, консервирования

- Маринование, консервирование

- Рецепт краснокочанной маринованной капусты

- Рецепт цветной маринованной капусты

- Рецепт белокочанной маринованной капусты

- Рецепт консервирования огурцов

- Маленькие огурчики консервированные, рецепт

- Рецепт хрустящих огурцов

- Огурцы консервированные без стерилизации

- Рецепт консервирования помидор

- Помидоры продолговатые консервированные

- Консервирование помидор без стерилизации

- Рецепт заготовки фаршированных помидор

- Рецепт томатной пасты

- Рецепт томатного соуса

- Технология консервирования томатов

- Как консервировать помидоры

- Консервированные очищенные помидоры

- Рецепт консервированных помидоров

- Рецепт консервированных помидоров двукратной заливкой

- Помидоры с перцем

- Рецепт томатов с вишневым ароматом

- Томаты в яблочном соке

- Томаты в соке черной смородины

- Рецепт соленых помидор с красной смородинй

- Томаты с виноградными листьями

- Томаты с яблоками

- Томаты с гроздьями рябины

- Варенье из помидоров

- Острая приправа из томатов

- Рецепт томатов с яблочным соком

- Томаты деликатесные на зиму

- Томаты с крыжовником

- Томаты с чесноком

- Томаты с луком

- Пюре из томатов

- Как сварить томат

- Приправа из помидоров

- Помидоры консервированные без сахара

- Томатный соус

- Рецепт маринованного лука

- Рецепт маринованного чеснока

- Рецепт маринованных патиссонов

- Рецепт кабачков в томатном соусе

- Рецепт маринованного перца

- Рецепт консервирования перца

- Перец, фаршированный капустой

- Перец, маринованный с медом

- Перец по-украински

- Перец жареный консервированный

- Перец, фаршированный овощами

- Перец печеный консервированный

- Баклажаны маринованные

- Баклажаны по-донецки

- Баклажаны острые

- Баклажаны печеные

- Жареные баклажаны с уксусом

- Вареные баклажаны с уксусом

- Перец и баклажаны в уксусе

- Рецепт маринованной тыквы

- Спаржевая фасоль маринованная

- Сливы маринованные

- Сливы маринованные без стерилизации

- Виноград маринованный

- Яблоки маринованные

- Груши маринованные

- Дыня маринованная

- Свекла маринованная

- Ассорти маринованное

- Патиссоны с перцем и помидорами

- Рецепт печеных баклажан

- Рецепт консервированных баклажан

- Рецепт икры из баклажанов с овощами

- Рецепт икры из баклажанов

- Рецепт икры из печеных баклажанов

- Рецепт баклажанов, фаршированных морковью

- Рецепт жареных баклажанов

- Рецепт баклажанов с овощами

- Рецепт икры из сладкого перца

- Рецепт заготовки перца на зиму

- Рецепт перца в томатном соку

- Рецепт перца в масле

- Рецепт лечо

- Рецепт печеного перца

- Рецепт перца, фаршированный овощами

- Рецепт овощной закуски

- Рецепт овощного рагу

- Рецепт голубцов с овощами

- Рецепт консервирования кабачков

- Зеленый горошек консервированный

- Стручковая фасоль консервированная, рецепт

- Рецепт гювеч

- Овощная смесь по-молдавски

- Овощная смесь

- Овощное рагу

- Салат "Букет"на зиму

- Рецепт икры из помидоров

- Рецепт кукурузы консервированной

- Тыква консервированная

|

СОЛЕНЬЯ И МАРИНАДЫ.. |

Это цитата сообщения милена70 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Как сделать скелетированные листья в домашних условиях |

Когда одна из наших читательниц, Надежда, увидела открытку, в оформлении которой использован скелетированный лист, она рассказала нам, как скелетировать листья в домашних условиях:

Скелетированные листья широко используются в сфере декорирования: ими украшаются открытки, посуда, флористские аппликации...

Скелетизация листьев

«Первый вариант:

- Отобрать жесткие листья: орех, фикус и т.п.

- В емкость на литр воды налить примерно чайную ложку соды. Варить около 20-30 минут.

- На шершавой фанерке мягкой зубной щеткой счищать мякоть с листьев, доставая из кастрюли по одному.

- Сушить: сначала промокнуть салфеткой, потом положить под пресс.

Второй вариант:

Из книги Витвицкой М. «Искусство составления букетов. Великолепные букеты из цветов»

“Наиболее подходят для скелетизации листья винограда, плюща, бука, тополя. Их необходимо сорвать в теплую сухую погоду и положить в воду на 2-3 недели. За это время мякоть листьев разрушится и отслоится и остается лишь «скелет» из жилок листа. Его промывают в проточной воде и сушат”.

Третий вариант -вновь от Надежды:

Положить в мисочку на улицу в тёмное место, там их бактерии съедят. Скелеты останутся.

А еще, говорят, довольно быстро скелетизация происходит в жидком отбеливателе. Неразбавленном.

|

Процитировано 1 раз

Симпатичные ободки |

Это цитата сообщения beatriss77 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Нашла в интернете вот такие вот ободки.

Есть маленький мастер класс и разные варианты,но думаю что сделать такие не трудно.Уже сделала один и подарила подружкиной дочке,смотрится очень и очень мило.

|

Пересчет размера из схемы вязания под свой размер |

Это цитата сообщения Zi_ta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как пересчитать размер модели вязаной одежды из схемы вязания под свой размер?

Алгоритм пересчета размера из схемы вязания под свой размер.

В наших описаниях даны расчеты для вязания изделия одного размера (размер указан в схеме).

Во всех наших схемах вязания мы указываем плотность вязания для полотен и узоров, применяемых в этой модели.

В таком виде, например: 9 п.* 10 р. = 10*10 см.

Это плотность вязания, с которой связана какая-то конкретная деталь модели одежды, указанной в схеме пряжей, указанного в схеме размера, указанными в схеме спицами конкретным человеком (нашим дизайнером).

каждой вязальщицы своя индивидуальная плотность вязания, которая зависит от личных физических данных, толщины спиц и пряжи.

Для пересчета размера под себя, необходимо, сделать предварительный расчет своей индивидуальной плотности вязания.

Для этого необходимо приготовить контрольный образец.

Что такое контрольный образец и как его приготовить:

1. Необходимо набрать какое-то произвольное количество петель узором и пряжей, которые применяются в схеме этой модели, например 26 петель, и провязать на высоту не менее 10 см.

2. Теперь мы можем определить плотность вязания.

Плотность вязания - это число петель и рядов в 1 см связанного контрольного образца. В данном случае, например, Вы набрали 26 петель, и эти 26 петель составили в ширину 13 см.

Вы провязали полотно на высоту 10 см, и у Вас получилось 24 ряда. В этом примере плотность вязания для контрольного образца получается - 26/13=2 петли в 1 см полотна, 24/10=2,4 ряда в 1 см полотна. В нашей схеме это было записано бы так - 20 п. * 24 р. = 10 * 10 см, или 2 п. * 2,4 р. = 1 * 1 см.

Пример расчета наборного ряда:

Ваш объем бедер, например, 120 см, берем половину 120/2=60 см (ширина переда или спинки). Ваша индивидуальная плотность вязания пряжей для этого изделия, как мы уже рассчитали выше - 20 п. * 24 р. = 10*10 см (или 2 п.* 2,4 р. = 1 * 1 см). Наши 60 см умножаем на 2 п., получается 120 петель плюс 2 кромочные петли = 122 петли - это наборный край переда или спинки.

А в нашей схеме вязания для этой модели набрано в этом полотне 82 петли.

Разницу в, 122 п.- 82 п.= 40 петель, Вы должны учесть при вязании пройм, выреза горловины и плечевых скосов.

Если в других деталях этой модели, например на рукаве, в схеме встречается тот же узор, полотно, связанное теми же спицами и пряжей, то при наборе петель, необходимо ширину рукава для своего размера умножать на плотность, например, 26 см (ваш размер рукава) * 2 п., получаем наборный край - 52 п.

Для всех остальных деталей этой модели, в которых меняется узор, пряжа, размер спиц необходимо, поступать аналогично.

То есть, опять таки, связать контрольный образец и т. д. и т. п., по описанной выше методике!!!

Внимание! Для удобства, рекомендуем перед началом вязания изготовить выкройку модели одежды в натуральную величину по своим размерам и в процессе работы, прикладывая связанные детали, контролировать вязание модели.

Елена Ругаль.

|

перевод схем для вязания из японских журналов |

Это цитата сообщения валентиновна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Японские журналы по вязанию славятся не только своими моделями, но и достаточно подробными описаниями и схемами к ним, что позволяет нам, зная некоторые особенности, хорошо в них разбираться.

Из текста в начале описания мы можем получить информацию о пряже. Как правило, она дается после первой точки в описании (![]() - символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр.

- символ пряжа). В Японии пряжа продается в мотках по 40 или 25 гр.

Вторая точка – (![]() - символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.

- символ инструменты): рекомендованные размеры спиц.

Третья точка (![]() - размеры готового изделия)

- размеры готового изделия)

Четвертая точка (![]() - мера, масштаб) означает плотность вязания – количество рядов и петель для вывязывания квадрата 10 *10 см для узора.

- мера, масштаб) означает плотность вязания – количество рядов и петель для вывязывания квадрата 10 *10 см для узора.

Далее приведены основные символы, необходимые нам для понимания ключевой информации на схемах.

|

|

|

|

|

Автор: Савельева Антонина

|

Украсим праздник свой шарами |

Это цитата сообщения besta-aks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

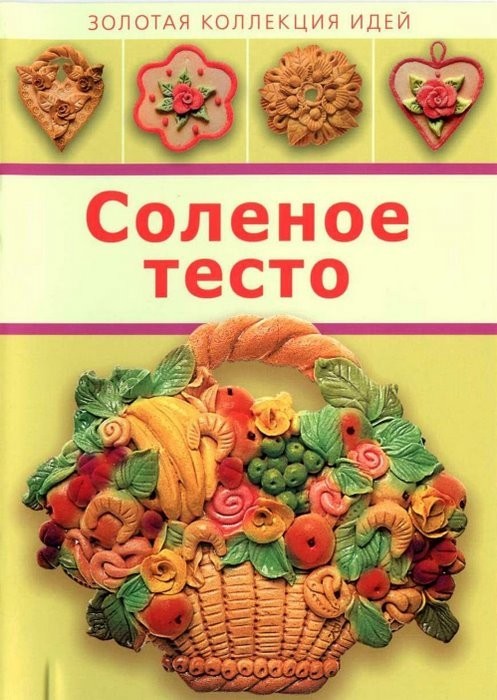

Соленое тесто. Рецепт, идеи поделок |

Это цитата сообщения Rukodelkino [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Украшаем дверь к Новому Году |

Это цитата сообщения besta-aks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Украшаем дверь к Новому Году |

Это цитата сообщения Чернышок [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Аксессуары для дома |

Это цитата сообщения Vikylia68 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

порядок на кухне |

Это цитата сообщения счастье_счастное [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Организум пространство под мойкой

Неудивительно, что место под мойкой содержится далеко не в идеальном порядке и используется, как правило, не функционально. Сложно справляться с уймой тряпочек, губок, спонжиков и моющих средств, поэтому сначала достаньте из-под мойки все и избавьтесь от лишнего. Затем постелите на дно шкафчика пластиковый коврик или виниловую плитку, чтобы защитить его от пятен грязи. Отведите удобное место для каждой вещи – начиная с мусорных пакетов и заканчивая резиновыми перчатками (их лучше хранить, подвесив на крючок, чтобы после использования они сохли).

1. На крючок

Чтобы на губках, щетках, ершиках и тряпочках не образовывалась плесень и не скапливались микробы, прикрепите к внутренней стороне дверцы крючки и подвесные решетки. Перед тем как их устанавливать, убедитесь, что место, которое вы выбрали, будет удобным и доступным.

2. Вращающийся поднос

Очень удобен для размещения на нем средств первой необходимости. Поднос экономит место и позволяет держать все под рукой. А чтобы максимально использовать пространство в столешнице, привинтите к одной из стенок дополнительную полку. На нее можно поставить ведро и положить пакеты для мусора, а вниз спрятать запасные губки для мытья посуды и тряпочки.

Выбросить или оставить?

● Выбросите или уберите в другое место лишнюю бытовую химию. Все, что вам нужно держать под раковиной, – это запасное средство для мытья посуды, универсальное чистящее средство для кухни, полироль для мебели, средство для пола и окон. Установите для средств металлическую корзинку.

● Оставьте немного запасных пластиковых пакетов с ручками, которые можно хранить в подвесной секции на дверце шкафчика.

● Уберите запасные средства, салфетки и тряпочки в кладовку или другое место и не храните под мойкой таблетки для посудомоечных машин.

Не пропустите это!

Для того чтобы осветить темное место под мойкой, прикрепите внутри столешницы беспроводной светильник с датчиком движения – при открывании дверцы свет будет автоматически включаться.

из журнала Домашний очаг

|

Кошачья морда |

Это цитата сообщения Чужая_невестка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Тайны выращивания огурцов |

Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как поднять урожайность огурцов

1. Необходимо рыхлить верхний слой почвы после каждого полива или дождя. Рыхление начинают, как только почва сверху подсохнет. Нельзя рыхлить глубоко потому, что корни огурцов располагаются вблизи поверхности почвы. Постоянное рыхление сильно способствует росту растений.

2. После развертывания третьего настоящего листа огурцы слегка окучивают, но делают это очень осторожно, чтобы не повредить поверхностно расположенные корни – это способствует быстрому впитыванию поливной и дождевой воды, чтобы она не скапливалась у основания стебля. У основания стебля почва должна быть всегда сухой, иначе стебель загниет. Об этом необходимо заботиться особенно в дождливые годы.

3. В жаркое засушливое лето огурцы необходимо поливать очень часто. Но, ни в коем случае, нельзя поливать холодной водой.

4. Огурцы прищипывают, как только сформируется пятый настоящий лист, это способствует быстрому развитию боковых побегов. Прищипку надо делать острым ножом, а не отрывать пальцами. Срез производят между пятым и следующим, еще не развернувшимся листом.

5. Для более эффективного использования огородного участка, на грядки с огурцами рекомендуется высаживать кольраби и кочанный салат. Они защищают от ветра и способствуют лучшему плодоношению огурцов. А на открытых, ветренных участках огурцы лучше сажать между рядками кукурузы.

6. Хорошему росту огурцов способствует мульчирование почвы навозом или торфом. Толщина слоя мульчи может достигать 3-5 см.

7. Плоды огурцов нужно убирать по мере их созревания, иначе дальнейшее образование плодов прекратиться. При сборе огурцов, их нельзя обрывать, а необходимо аккуратно срезать. Стебли у огурцов очень хрупки и ломки. При обработке и уборке старайтесь не наступать и не мять растения иначе они могут повредиться, загнить и вообще прекратить плодоношение.

8. В засушливое, жаркое лето огурцы могут подвергнутся нападению паутинистого клеща. Чтобы этого не произошло, необходимо заботиться о постоянном увлажнении воздуха. Почаще опрыскивайте, но не холодной, а теплой водой. Опыляйте препаратами серы, но такие огурцы обязательно тщательно мойте перед употреблением.

9. Мучнистая роса появляется на огурцах в холодное, дождливое лето, а также при неумелых поливах. Поэтому, в пасмурную погоду, надо снять с лейки сетку и осторожно поливать струей почве у основания стеблей ни в коем случае не допуская попадания воды на листья. Поливать лучше подогретой водой.

10. Горечь у огурцов может появляться и не по вашей вине, а из-за резких перепадов температуры, когда после жаркой погоды наступает резкое похолодание с холодными дождями.

Высокий урожай огурцов

Перед Вами метод выращивания огурцов в среднем по 20-25 штук с каждого куста. Этот урожай будет в 6 раз выше обычного! Из опробованных сортов самыми лучшими оказались: "Нежинский", "Конкурент", но суперурожай дал сорт "Майский".

Семена высеять в ящики, на дно насыпать песку - для фильтрации, сверху добавить почву (50% и 50% перегноя). Наполнить ящики до половины их высоты на 3-4см, высаживать семена через 3-4см на глубину 1-2см. Ящики накрыть стеклом и на 3-4 дня поставить в теплое место. Семена не проращивать - они взойдут желтыми и хилыми. При появлении всходов, снять стекло и выставить ящики на солнечное окно.

По мере роста рассады подсыпать почву, пока ящики не заполнятся полностью. Это будет первое УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы путем подсыпки земли. Присмотритесь внимательно к стволику огурцов - на нем Вы увидите много пупырышек, это будущие корешки. Они прорастут при подсыпке земли и дадут дополнительные корни, увеличив систему всего растения почти в 2 раза, а значит и мощь всего растения !

Теперь пересадите рассаду в горшочки или в пакеты из-под молока. Это делается когда на растениях отрастает 1-2 листочка. Рассаду отделяют друг от друга вместе с землей и вкладывают в пакет (горшочек). Горшочки, как и ящики заполняются землей лишь частично. По мере роста растений земля подсыпается пока не заполняются полностью пакеты или горшочки. Это второе УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы.

Затем пересаживаем рассаду в грунт, под пленку, в загородку. Внутри загородки выкопать траншею с обеих сторон на полный штык лопаты. На дно траншеи насыпьте перегной 5-7 см. До высадки рассады земля должна неделю прогреться под пленкой.

Высадка рассады: разрезается пакет и ком земли с рассадой опускается на дно траншеи (на перегной). Этот ком буквально пронизан корнями - это главное в этом методе, где четырежды увеличивается корневая система (2 раза в ящике и 2 раза в пакете). Когда растение опущено в траншею, обсыпьте его землей смешанной с суперфосфатом (30-40 г на растение). После этого траншею обсыпьте соломой, прошлогодним сорняком, слоем 8-10 см, сверху присыпьте землей и полейте. Этот слой соломы даст тепло и пищу растениям, в период гниения и выделит углекислоту. Это будет третье УВЕЛИЧЕНИЕ корневой системы (по вертикали). Огурцы обязательно надо подвязывать, для этого сделайте высокую поперечную шпалеру. Они меньше поражаются мучнистой росой, не так желтеют.

Преимущества метода: Высокая урожайность - 110-120 огурцов с 1 кв. метра, долгий вегетационный период - 165 дней, против 95. При поливе очень небольшой расход воды. В загородке из пленки и в траншеи долго держится влага, малый расход мульчирующего материала, потому, что узкую траншею проще предохранить от испарения. Малая посадочная площадь - 18-20 растений на 4 кв. метрах !

Простой способ заготовки огуречных семян, позволяющий избежать "пустоцветов" и горьких плодов

Пустоцветы на огуречных плетях, также как и множество горьких плодов, появление которых вроде бы не имеет никаких объяснимых причин - явление довольно распространенное.

Для начала предлагаем вам материал об общих принципах заготовки огуречных семян из собственной выращенной продукции.

Перерослые побуревшие плоды огурцов (семенники) оставляют на грядках непосредственно до наступления заморозков. Час их сбора наступает тогда, когда они приобретут свойственную им окраску и станут мягкими. Отбирают семенники правильной формы и оставляют их на 15-25 суток созревать, пока они совсем не размягчатся. Затем их разрезают, выбирают семена ложкой и вместе с перегородками укладывают в банку на брожение. Процесс брожения продолжается недолго - 2-3 суток. Все это время банку держат закрытой, лучше полиэтиленовой крышкой или пленкой. Затем семена отмывают и сушат при температуре +35 ...+40 °С. В процессе сушки их необходимо перемешивать для предотвращения закисания. Сохраняют семенной материал в бязевых мешочках вместе с этикеткой, где обозначены сорт огурца и год его выращивания.

А теперь об огуречных секретах.

На огуречной грядке легко заметать пустоцветы - цветы есть, а завязи плодов нет. Одна из причин такая: на семена оставлен не тот желтяк. Оказывается, плоды огурца условно можно разделить на два типа: мужской и женский. По форме они отличаются друг от друга тем, что мужской имеет как бы трехгранную форму, а женский -четырехгранную (прослеживается не у всех сортов!). Из семян мужского огурца вырастут растения с обильным пустоцветом (тычиночные цветы), а из четырехгранного получите растения с пестиковыми цветами, имеющими завязь. Чтобы научиться распознавать форму плода, надо взять зеленец, нарезать его поперечными ломтиками, и если они тяготеют к треугольной форме - это мужской огурец, а к квадратной - женский. В первом случае семена в плоде располагаются в трех сегментах, во втором - в четырех. На семена, само собою, оставляют четырехгранные, женские огурцы.

Но и это еще не все. Огурцы могут вырасти очень горькими, полынь-полынью, в рот не возьмешь. Этот недостаток у новых сортов селекционеры в основном устранили, но у старых он нередко проявляется. Дело в том, что семена из огурцов следует выбирать только из передней части плода, составляющей 2/3 его длины, задняя часть семенника бракуется, из ее семян вырастают горькие огурцы.

Старые огуречные секреты во многом утеряны в связи с оттоком сельского населения в города. Хорошо бы их собирать и приумножать. И, конечно, как приведенные секреты, так и те, что добудете сами, проверяйте на практике. Как говорится, доверяй, но и проверяй!

Обеспечение высокой всхожести самостоятельно заготовленных семян

Всхожесть семян зависит от многих факторов, но первостепенным является уровень их влажности в процессе хранения - чем она выше, тем семена быстрее теряют всхожесть. Поэтому, если Вы хотите дольше сохранить семена, то их надо подсушить 2-3 суток при температуре 30-35°С и положить в стеклянную банку с плотной крышкой или в полиэтиленовый мешочек. При хранении в бумажных пакетах или полотняных мешочках семена набирают влагу из воздуха и хуже хранятся. Но надо помнить, что в полиэтиленовую или стеклянную тару можно закладывать только хорошо просушенные семена: если они плохо высушены, они заплесневеют и потеряют всхожесть. Чем ниже температура, тем слабее идут процессы плесневения, тем дольше сохраняется всхожесть семян. Поэтому хранить семена нужно в сухом прохладном месте: лучше держать температуру в пределах от +10 до -10°С. Для хорошо высохших семян перепады температуры не страшны, т.е. мороз для хранения семян не страшен.

Что надо делать, чтоб каждый год быть с огурцами

Можно ли получить ранний огурец не сооружая теплицу? Сразу же после согревания почвы весной на перекопанном с осени участке сформируйте грядки шириной 90 см. В центре их сделайте траншейки глубиной и шириной 30 см, в который уложите предварительно разогретый рыхлый соломистый навоз, солому или листья. Сверху засыпте слоем земли 20 см. На грядках установите легкий каркас, покрытый полиэтиленновой пленкой. Посейте семена на этих грядках на 2-3 недели раньше, чем в открытый грунт. Можно также посадить рассаду. Высевать лучше раннеспелые сорта - Сигнал 235, Изящный, Вязниковский 37, Харьковский и другие. Семена -перед посевом прогрейте в течении 2 часов при температуре +60 градусов, замочите в воде комнатной температуры на 5-8 часов и затем 10 часов выдержите при температуре +20. ..22 градусов. Предпочителен двухстрочный ленточный посев в центре грядок с расстоянием между строк 25 см и между семенами - 8 см. Позже сделайте прорывку через одно растение. Через 10 дней всходы нужно подкормить, растворив в 10 л воды по 15 г аммиачной селитры и сульфата калия, 20 г суперфосфата. Этого раствора достаточно для растений на 5 погонных метра. В теплые дни пленку необходимо приподнять.

Всегда более урожайны растения выросшие из полновесных, крупных семян. Для того, чтобы выделить такие, надо семена, например, огурцов, погрузить в обычную воду, а помидоров - в 5%-ный раствор поваренной соли. Осевшие более тяжелые, берут для посева, всплывшие - удаляют.

Как получить ранние огурцы

Срок высадки рассады в теплицы с солнечным обогревом - 25 апреля -5 мая. В теплицах под пленкой рекомендуется устраивать паровые грядки. Для этого разогревшееся биотопливо - навоз, мусор, солому - закладывают в канавки шириной 50 см, глубиной 30-35см и засыпают 20-сантиметровым слоем почвы. Дополнительно устраивают туннели, натянув пленку на проволочные дуги.

В солнечные дни теплицу обязательно надо проветривать. Температура в ней не должна подниматься выше 33 градусов. Влажность воздуха в солнечные дни должна быть не менее 85-90%, а в пасмурные 70-80%. Чтобы повысить влажность, надо полить почву под растениями и дорожки, а затем закрыть теплицу на 3-4 часа.

Подкармливать надо каждые десять суток. До образования цветков - разведенным коровяком (1:10) или куриным пометом (1:20), а когда растения отцветут, концентрацию растворов увеличивают (1:8 и 1:15 соответственно). Если подкармливают минеральными удобрениями, то до цветения в 10 л воды растворяют 10 г аммиачной селитры, 5 г - сульфата аммония, 30 г - суперфосфата, 15 г -сернокислого магния, а после цветения - 25 граммов аммиачной селитры, 10 г - сульфата аммония, 10 г - суперфосфата, 25 г - сернокислого калия, 25 г - сернокислого магния. На квадратный метр расходуется 4-5 литров раствора.

Иногда бывает, что огурцы в теплице разрастаются пышно, а плодов совсем мало. Для того, чтобы этого избежать, в подкормке не должно быть нарушения пропорций. Кроме того, если растения слишком бурно развиваются, применяйте удобрения только фосфорные и калийные, остальные исключите.

Чтобы подвязать огурцы в теплице, на высоте 1,7-1,8 метра надо натянуть металлическую проводку. А начинают подвязку сразу же после высаживания рассады. Шпагат нарезают на отрезки в 2,2-2,5 метра. Один конец отрезка петлей подвязывают под вторым-третьим настоящим листочком, а другой перебрасывают через шпалеру и завязывают на ней. По мере роста обкручивают растения шпагатом по часовой стрелке через 1-2 междоузлия. Это общие правила, а кроме того, надо учитывать, как формируется растение, да и помогать его формированию. В зависимости от этого вносить поправки в подвязку. В жаркую погоду нужно стараться открывать все форточки в теплице и двери - для того, чтобы могли туда попасть пчелы и другие насекомые.

Урожай можно снимать через 20-25 дней после высаживания рассады на постоянное место или через 45-60 дней после высева семян (опять же в зависимости от сортового состава). Собирают плоды утром.

Оставляя теплицу на несколько дней, почву, конечно, надо хорошо увлажнить и плюс к тому в междурядьях поставить несколько открытых ведер или других сосудов с водой. И вверху к столбам шпалеры одно-два ведра подвесить. Растения несколько дней проживут, не пострадав, без полива.

Для начала наберите огурчиков 4-8 см в длину, не больше.

Вам понадобится (согласно древнему рецепту, все должно соблюдаться в точности): 3 и 3/4 л воды, 1 и 1/4 л 8%-ного уксуса (желательно, с эстрагоном). Благо, он уже появился в продаже. Но если не найдете, можете сделать сами: на 1 л уксуса — 20-25 г сухой травы эстрагона. Настаивать дней 5-7), 400 г сахара, 150 г соли, по 30 горошин черного и душистого перца, 10 шт. гвоздики, 5 лавровых листьев, 2 ч.ложки горчичных семян (это рассчитано на 10 кг огурчиков).

Весь состав кипятите ровно 20 минут, охладите немного и влейте в баночки (0,5 л или 0,7 л), наполненные маленькими огурчиками. Да, не забудьте вложить по одному зонтику укропа. Влили? Теперь закройте крышками, закатайте. И пастеризуйте точно 15 минут при температуре 75-80 град. Только так огурчики останутся хрусткие и натурально зеленые.

Что интересно: через пару суток огурцы уже можно есть!

Сухой способ посола огурцов без рассола, обеспечивающий хрусткость и сохраняющий свежий аромат

Сухой способ посола огурцов приглянулся в последнее время многим хозяйкам. Для этого способа заготовки требуются молоденькие, совсем зеленые крепкие огурчики и деревянный бочонок не очень большого размера, дно которого засыпают сантиметровым слоем соли. Огурцы устанавливают вертикально, как можно плотнее друг к другу, промежутки между ними заполняют измельченным укропом. Таким образом заполненный бочонок сутки выдерживают при комнатной температуре, после чего засыпают сверху солью доверху, закупоривают крышкой и помещают в погреб. Приготовленные по этому рецепту огурцы перед употреблением выдерживают в холодной воде, они получаются обязательно хрустящими и, несмотря на соленость, сохраняют свежий аромат.

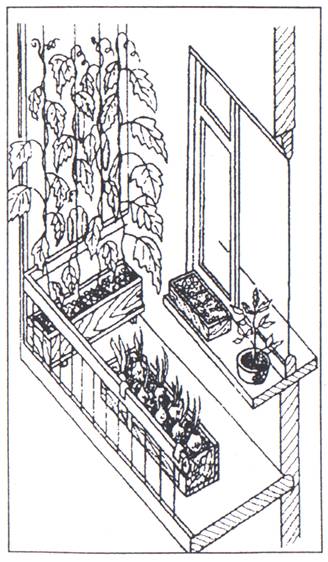

ОГУРЦЫ НА ОКНЕ

Огурец как наиболее теневыносливую культуру можно выращивать в теплых помещениях, где температура не опускается ниже - 20°С, например на окнах, балконах, лоджиях. Главное условие - правильно выбрать сорт или гибрид.

Для огорода на окне лучше всего подходят теневыносливые и очень урожайные гибриды, не требующие опыления — F1 Грибовчанка, F1 Легенда, F1 Зозуля, F1 Маринда, F1 Клавдия, F1 Костик, Престиж, F1 Дарина, F1 Модуль, F1 Доротея и др. Все они выдерживают резкие колебания температуры и имеют много женских цветков.

В зависимости от условий и возможностей огурец можно сеять в несколько сроков. Самый ранний срок посева в теплых помещениях можно проводить в конце ноября, а первые плоды получать уже в конце января начале февраля. Но для этого нужно досвечивание люминесцентными лампами мощностью 80-100 Вт. Рассаду, выращенную с досвечиванием, в возрасте 4-5 настоящих листьев можно высаживать на подоконник с 1 января, желательно на окна южной и юго-восточной ориентации. Без применения электродосвечивания огурцы высевайте на широте Москвы не раньше 20-25 февраля. В конце марта смело сейте семена на рассаду для лоджии. Для весенне-летней культуры лучше подходят наиболее урожайные и светолюбивые гибриды, такие как F1 Мазай, F1 Финист, F1 Стелла, F1 Апрельский.

При выращивании огурца на окне надо создать соответствующий микроклимат. Огурец не выносит сквозняков, поэтому заклейте все щели на окне, а форточку отгородите полиэтиленовой пленкой, чтобы при ее открывании холодный воздух не попадал на растения. Позади подоконника следует повесить зеркальную светоотражающую пленку, которая в два раза улучшает освещенность. С помощью зеркальной пленки можно регулировать теплый поток воздуха от батареи, приоткрывая или наоборот плотно прижимая пленку к подоконнику.

Под культуру огурца в домашних условиях можно использовать почву или питательную среду. Наиболее надежный и доступный способ - выращивание на почве. Для этой цели подойдет готовая плодоовощная смесь, которая продается в магазинах. Почвенную смесь нетрудно приготовить из подручных материалов. Уже сейчас заготовьте дерновую землю и перегной в равных частях или в соотношении 3:1. На ведро смеси добавьте 2 стакана древесной золы, по 5-6 г азотных, калийных и фосфорных удобрений и 20-60 г извести, доводя реакцию почвенного раствора (рН) до 5,5—5,6. Все это тщательно перемешайте и храните в полиэтиленовых мешочках. Главное условие - почва всегда должна быть рыхлой. Рассаду выращивайте в горшочках диаметром не менее 10 см.

Огурцы можно сеять непосредственно в основной вазон (безрассадная культура), или вначале вырастить рассаду. Рассадный способ лучше для весенней культуры, так как при этом появляется возможность закаливания молодых растений.

Сейчас мы готовимся к раннему, зимнему посеву. По лунному календарю пересаживать рассаду лучше всего 9-10 декабря.

Семена перед посевом продезинфицируйте в 1%-ном растворе перманганата калия с последующей промывкой или в соке алоэ без промывки. Затем разложите их на проращивание в блюдце на фильтровальной бумаге, сложенной в 2-3 слоя и смоченной теплой водой.

Блюдце поставьте в теплое место, чтобы температура воздуха была не менее +20 +25°С. Сверху семена прикройте слоем влажной бумаги. Во время прорастания следите, чтобы семена не были избыточно увлажнены. Когда корешки достигнут 0,5-1 см, семена высаживайте по 2 штуки в горшок на глубину 1 ,5-2см. Почву обязательно увлажняйте теплой водой, горшочки установите в ящики на 8 штук, а пространство между ними засыпьте той же смесью, что и горшки.

При раннем сроке посева (зимой) рассада бывает готова к высадке на постоянное место через 45 дней, при весеннем -через 25-30 дней, а при выращивании летом 20-25 дней. В фазе первого настоящего листа в горшочках, где было посеяно по 2 семени, оставьте по одному наиболее крепкому растению. В фазе трех-четырех настоящих листьев рассаду пересадите на постоянное место в более просторные горшки или ящики. Огурцы отлично растут в пленочных горшках черного цвета с объемом почвы 5-6 кг. В горшки или ящики на дно положите дренаж: керамзит и кирпич, слой песка толщиной 2 см, затем почвенную смесь. Горшки или ящики поставьте в широкие глубокие поддоны на деревянные планки. В поддонах всегда должна находиться вода для увлажнения не только почвы, но и воздуха.

Почвенную смесь не досыпайте до верха вазона на 5 см. В каждый горшок положите по 1 пакету корнепитателя КП-5, не разрывая его оболочку на глубину 5 см. В таком случае, подкормки отпадают. Уменьшается и полив, если внесете гелеобразное удобрение Терра Коттем или Подземный родник.

За 3-4 часа до высадки растений обильно полейте их, затем осторожно выньте с комом почвы из горшочка и помещайте в центр большого горшка, уплотняя вокруг почву и присыпая на 2-3 см выше корневой шейки. Для лучшего использования естественного света в феврале-марте горшок с растениями ставьте под углом 10-15°, а окна часто протирайте. В ноябре-феврале необходимо применять двойное подсвечивание (с помощью укрепленных зеркал, на подоконник перед рассадой "лицом" к ней и к солнцу). Кроме того, в темное время утром и вечером (по 3 часа) нужно включать лампу мощностью 80-100 Вт, чтобы продлить световой день для растений.

После посадки огурцы обильно полейте теплой водой и подвяжите шпагатом к верхней планке окна. Внизу обвейте их свободной петлей у первого листа, а вверху - жестким узлом. По мере роста растения подкручивайте вокруг шпагата через каждое междоузлие. Когда центральный стебель достигает верхней части окна - его надо закрепить, чтобы он не сползал по шпагату и на править вниз. На высоте 30 см от подоконника прищепните его. Боковые побеги укорачивайте на 2-3 листа вплоть до верха шпалеры, удаляя при этом, неплодоносящие побеги. Один-два верхних боковых побега не прищипывайте, а перекидывайте через планку, направляя вниз. Лишь через 50-70 см от подоконника удалите точки роста. У партенокарпических гибридов в нижних 3-5 узлах удалите все завязи, цветки, боковые побеги - все, кроме листьев.

На окне шириной 1,5 м размещается не более 3-4 растений, с каждого из которых можно получить от 2 до 15 кг огурцов.

Возможно и модифицированное гидропонное возделывание растений в вазонах или пластиковых ведерках с двойным дном на рыжем слаборазложившемся верховом торфе с поливом его физиологическим питательных раствором по методу В. А.Чеснокова и Е. Н Базыриной или смесью удобрений № 2а по Миттлайдеру.

Влажность воздуха можно повысить, обрабатывая растение из пульверизатора чистой водой. Это особенно необходимо, когда вблизи находятся батареи парового отопления. Если под горшками нет поддона с водой, батареи периодически накрывайте мокрой тканью, повышая, таким образом, влажность воздуха и сдерживая появление паутинного клеща. Но если он все-таки появился, о чем свидетельствуют мелкие точки снизу листа, растения опрысните раствором чистотела. Для этого 1 ст.ложку чистотела заварите стаканом кипятка, настаивайте в течение 20 минут. Затем добавьте мыло для прилипания и тщательно обработайте нижнюю часть листа из пульверизатора, можно смоченной в растворе ваткой.

Если Вы не внесли при посадке корнепитатель КП-5, то огурец начинайте подкармливать с фазы бутонизации древесной золой, растворяя стакан золы в 10 л воды. Расходуя при этом по 1-2 стакана раствора на каждое растение. Подкормки должны быть регулярными, через каждые 10-12 дней, минеральные подкормки чередуйте с органическими. Из органических эффективны коровяк, разбавленный с водой в соотношении 1:5 или куриный помет 1:10. Из минеральных веществ удобен кристадин или нитрофоска (по 2 ч.ложки на 3-х литровую банку воды).

При снижении темпов роста и плодоношения или при появлении лимонно-желтой окраски листьев объем подкормки увеличивайте до 3-4 стаканов на растение.

Если есть возможность, по мере роста плетей горшки опустите ниже подоконника, ослабляя шпагат и фиксируя его в нужном положении. Можно растение с горшком не перестанавливать, а опускать плеть, снимая нижние отплодоносившие листья. Свернуть ее кольцом, уложить на почву и присыпать землей на 5-7 см. Через 10-12 дней растение дает дополнительные корни и омолаживается.

В комнате, где выращиваете растения, поддерживайте чистоту, сухие и больные листья своевременно удаляйте. Поливайте аккуратно, чтобы вода из поддонов не вытекала и не заливала нижние этажи. Особенно оберегайте растения от сквозняков. Плоды регулярно снимайте, не допуская перерастания.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

|

Понравилось: 1 пользователю

Хосты - моя нежная любовь |

Это цитата сообщения Лариса_Воронина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Впервые я посадила хосты на своем участке 7 лет назад. Увидела в каком то садовом журнале картинку этих великолепных растений и буквально заболела ими. В садовом центре я покупала маленькие растения из двух листиков, но шло время и эти два листика превращались в роскошные растения, занимающие много места в цветниках . Я перестала покупать новые сорта, стала пересаживать и рассаживать старые растения. Но люблю их по-прежнему глубоко и нежно.

Хоста – уникальное растение и может играть разные роли в садовом дизайне. В первую очередь – это почвопокровник для полутенистых или тенистых уголков сада. Хосты отлично смотрятся по краям садовой дорожки, по берегу садового водоема, перед кустарниками или у границы лужайки

Свое название растение получило в честь австрийского врача и ботаника Н.Хоста.

Родина хост – Япония, Корея и Китай. В европейской садовой культуре хосты известны с конца 18 века. В результате непрекращающейся селекционной работы и легкости скрещивания хост, сегодня садоводам доступны сотни высокодекоративных гибридов (только в торговой сети Великобритании зарегистрирована 741 разновидность!). Иногда хосту можно встретить под старым названием функия (Funkia). Свое второе название растение получило по имени немецкого фармацевта Х.Г.Функа.

Хосты предпочитают полутеневое расположение с защитой от ветра. Именно в таких идеальных условиях окрас и рисунок на листьях хост проявляются в своем лучшем виде. . Корневая система взрослых хост вполне позволяет им долго обходиться без воды в случае необходимости. Это качество делает хосту довольно засухоустойчивым растением. Хосты еще и весьма холодостойки ,однако следует оберегать первые весенние побеги молодых растений от поздних заморозков.

Хосты не очень любят беспокойство и будут охотно расти на одном месте десятки лет. Однако деление плантаций рекомендуется проводить каждые 5 лет, так как хосты сильно разрастаются, плотно заполняя отведенное им пространство. Делятся растения в конце лета или ранней весной.

Благодаря контрасту, который создают простые крупные листья хост с изрезанными, перистыми или пальцевидными листьями других растений, у садоводов есть замечательная возможность создать изысканные оригинальные сочетания. Традиционно хосты высаживают с гейхерами, папоротниками , купенами, морозниками, горянками, пролесками, , примулами, , садовыми геранями, астильбами, аквилегиями, и многими другими растениями.

|

Григорий Распутин и его исторический фантом |

Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КОНЕЦ РАСПУТИНИАДЫ?

(В защиту праведного старца Григория Распутина)

«Сила не возьмет, в них злоба, а в нас дух правды...» Г. Е. РАСПУТИН.

ОДНАЖДЫ Сервантес заметил, что лживых историков следует казнить, как фальшивомонетчиков. Но можно ли в наше время решить проблему освобождения человечества от исторических фантомов и фальсификаций с помощью палача? Видимо, нет, хотя по духу лживый историк и висельник — понятия тождественные. Историки, издающие сегодня на деньги Сороса тенденциозные школьные учебники, добровольно приговаривают себя к «вышке». С другой стороны, приговоренный к «вышке» за государственную измену бывший агент ГРУ В. Суворов (Резун) так и лезет в «историки». И довольна успешно лезет. В условиях продажной власти у него в России нашлось мно¬го последователей (в основном из среды «реформаторов»). По духу все они висельники, и конец их предуга¬дать не сложно, так как дух правды сильнее злобы русофоба.

Читать далее

|

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА |

Это цитата сообщения Алёна_Ганьжина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как сделать сад уютным и неповторимым? Каждый хозяин пытается ответить на этот вопрос по-своему, иногда годами вкладывая деньги, время и силы в преображение участка. Увы, не всегда результат впечатляет. Несколько готовых решений, предложенных нами, и немного собственной фантазии помогут вам найти ответы на интересующие вопросы. С помощью несложных приемов сделайте свой сад еще красивее.

Фонтан или клумба?

Из центра круглой бетонной плиты, покрытой речной галькой, бьет струя воды. А обрамлением служит ряд цветочных горшков, покрашенных в синий цвет и вложенных один в другой

Голубое ожерелье

В этом небольшом, но очень стильном цветнике синяя гамма представлена во всем ее многообразии. Наряду с бородатыми ирисами разных оттенков свою красоту демонстрируют колокольчики, анхуза, незабудки и шалфей. От изумрудного газона, расположенного в центре, цветочное кольцо отделяет дорожка, покрытая мелкой щебенкой охристого цвета, который оттеняя цветочную синь, делает ее еще более пронзительной.

|

ОТ ЧЕГО УМЕР ИВАН ГРОЗНЫЙ? |

Это цитата сообщения Ермоловская_Татьяна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Портретная реконструкция Ивана Грозного. М.М.Герасимов. 1963.

Что известно о последней дне жизни Ивана IV?

Перед смертью он был в редком для него состоянии покоя. В последние годы его мучили жестокие приступы болей, мрачные предчувствия, тяжёлые угрызения совести. От очевидцев мы знаем, что в день смерти, утром, он почувствовал некоторое облегчение от болезни, принял тёплую ванну и сел играть в шахматы (или шашки) с Бельским. В этот день он был добр и спокоен. Во время игры его и постиг удар. Над умирающим царём совершили, по его заблаговременному пожеланию, обряд пострижения и захоронили в каменном царском гробу.

|

Тайны Петра |

Это цитата сообщения Оксана_Лютова [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Город, невероятным образом построенный там, где строить его было совершенно невозможно, а самое главное — совершенно не нужно. Город, само существование которого вызывает изумление, город — вызов стихиям, естественному течению событий и нормальному порядку вещей....

Многие историки, по крайней мере, со времен В.О. Ключевского обращают внимание — мол, само возникновение Петербурга случайно.

Город этот возник в тот краткий момент, между 1701 и 1710 годами, когда первые захваты земель на побережье Балтики уже совершились. А будут ли новые — еще совершенно не было известно. В 1703 году у Петра еще могло появиться желание построить новый город на уже отбитых у шведов землях.

Читать далее

|

Как выращивать клубнику у себя на участке. |

Это цитата сообщения Милолика_Покровская [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Весна. Настала пора огородов и дач. Сорт клубники - вьющаяся и плодоносит постоянно.

Как видите на фото, конструкция пирамиды состоит из автомобильных покрышек, верхняя — от мотороллера. Сначала в покрышках прорезаются отверстия, куда потом будут высаживаться кустики клубники (количество отверстий произвольное, сколько хотите).

Далее устанавливаем покрышки, и поэтапно засыпается чернозем в них. После чего можно высаживать клубнику.Отверстия в покрышках вырезались болгаркой (внутри корт — проволока).

Плюсы идеи в том что, на квадратном метре огорода можно высадить большее количество клубники и соответственно больше получить урожая.

Осенью же, когда прохладно, солнце нагревает покрышки и земля в нашей клумбе прогревается.

Весной уже, когда снег растаит, листья клубники не померзнут, а останутся зелеными,и мороз могут выдержать сильный ,но это уже, зависит от сорта.Всем успехов в садоводстве.

Смотрим ещё фото ...

|

ХВОЙНЫЙ НАСТОЙ ИЗБАВИТ ОТ ТЛИ |

Это цитата сообщения GLORIA-LANA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Для этого 500гр.сосновой или еловой хвои залейте 2л.воды и дайте настояться в темном месте в течение недели.Перед применением разведите водой(1:7)и опрыскайте растения,которые"поела"тля"

|

kukly |

Это цитата сообщения besta-aks [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Дизайнерские идеи для дачи и сада |

Это цитата сообщения MsKamael [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Календарь дачника. Чем заняться в сентябре? |

Это цитата сообщения Леленька [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ирина Лукьянчик

Наступил сентябрь, и уже ощущается первое дыхание осени. Дни стремительно укорачиваются, а среднесуточная температура заметно снижается. Во второй половине месяца в средней полосе велика вероятность первых ночных заморозков. Значит, в этом месяце желательно завершить все работы по сбору урожая и приступить к подготовке своего участка к зиме.

|

Королева Виктория |

Это цитата сообщения madameE [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Годы жизни: 1819 - 1901

По словам жены одного русского посла, королевский дом Англии в первой трети XIX века напоминал ей приют сумасшедших под предводительством короля — беспробудного пьяницы. Правда, у предшественников дела шли не лучше. Представители Ганноверской династии отличались недостойным поведением, некоторые из них были попросту психически ненормальны. И если б дело продолжалось так и дальше, возможно, сегодня об институте Британской монархии пришлось бы упоминать исключительно в прошедшем времени.

Thomas Sully

Читать далее

|

КРАСИВЫЕ ИДЕИ КАЛИТКИ |

Это цитата сообщения Лада-Ольга [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КРАСИВЫЕ ИДЕИ КАЛИТКИ |

Процитировано 1 раз + в цитатник или сообщество +поставить ссылку

Прочитало: 1 за час / 5 за сутки / 37 за неделю

Источник

Источник

http://lifenatural.ru/archives/tag/dachnye-idei

Серия сообщений "идеи для дачи":Часть 1 - Полезные поделки для дома и дачи

Часть 2 - «ДАЧА СВОИМИ РУКАМИ»

Часть 3 - Как украсить сад своими руками. Садовая скульптура

Часть 4 - Цветники в необычных местах

Часть 5 - Идеи для дачи

Часть 6 - Миниатюрный сад

Часть 7 - Плетеный заборчик у дерева

Часть 8 - Садовые кресла из пеньков

Часть 9 - Пальма из покрышек

Часть 10 - МИНИ-САД ИЗ СУККУЛЕНТОВ

Часть 11 - Декоративный прудик на даче

Часть 12 - КРАСИВЫЕ ИДЕИ КАЛИТКИ

Часть 13 - ИДЕИ ДЛЯ ДАЧНОГО ДОМА

Часть 14 - ДАЧНЫЕ ИДЕИ – НЕОБЫЧНЫЕ СТУПЕНЬКИ В САДУ

Часть 15 - Идеи для декора сада

Часть 16 - Идеи для дачи

Часть 17 - Новые идеи для сада

Часть 18 - Дачная мебель своими руками

Часть 19 - Божья коровка, выложенная мозаикой

Часть 20 - Тележка – цветочница

|

Кухонные идейки. Домашки |

Это цитата сообщения podborka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Виктория (1819-1901) - королева Великобритании |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Виктория (1819-1901) — королева Великобритании из Ганноверской династии, правившая в 1837-1901 годы. Дочь Эдварда, герцога Кентского, и Виктории Саксен-Кобургской. Замужем с 1840 года за принцем Альбертом Саксен-Кобургским (родился в 1819 г. + 1861 г.). Род. 24 мая 1819 г. + 22 янв. 1901 г.

|

Русский флот был создан не Петром I |

Это цитата сообщения Русс [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Не худо бы иной раз вспомнить французскую пословицу: «Споря об очевидном, помни, что дядя может быть младше своего племянника».

|

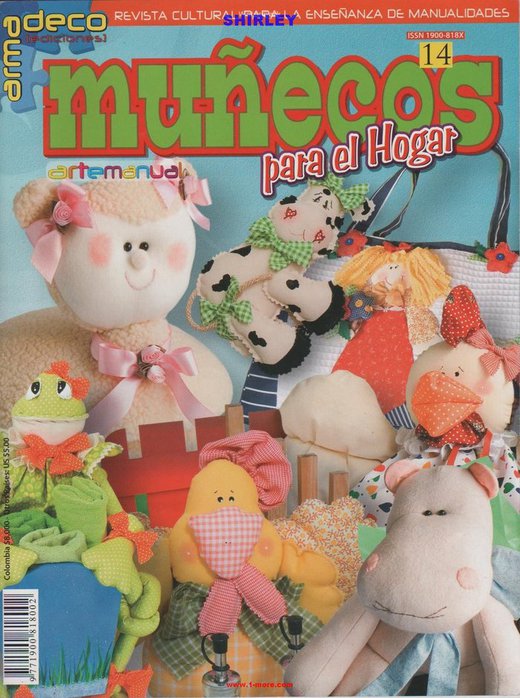

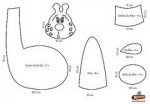

Мягкая игрушка, схемы |

Это цитата сообщения pawy [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]