-Рубрики

- Готовим и печем (641)

- консервированные (144)

- Торт (101)

- Печенье (73)

- desert (49)

- Пироги (39)

- Пирожки (32)

- Закуска (30)

- Мясо (20)

- Рыба (20)

- Овощи (19)

- Курица (16)

- Салат (11)

- pizza (10)

- Хлеб (9)

- Кекс (7)

- Слоеное тесто и все из него (3)

- Lazaniya (3)

- Котлеты разные (мясные и овощные) (2)

- sous, mayones (2)

- Лапша, спагетти (1)

- Смузи, коктели (1)

- Кухни народов мира (1)

- Сад и огород (374)

- Вредители огорода (19)

- Health and to be healthy (284)

- Давление (18)

- Похудение, Диеты (16)

- Холестерин, чистка организма (16)

- Витамины (12)

- Боли в суставах (11)

- Отеки (9)

- Маска (7)

- Омоложение (6)

- Грипп, Насморк (5)

- Печень, Желчный (3)

- Стресс (2)

- Женские болезни (2)

- АТЕРОСКЛЕРОЗ (2)

- Сжигание жира (2)

- Дыхательная система, легкие, кашель (2)

- Головная боль (2)

- hand made (179)

- Шьем себе сами (9)

- My Home (124)

- Рисование (21)

- экономный дизайн в интерьере (9)

- Дизайн Ванной комнаты (2)

- Russian History (97)

- Вышивка (95)

- Вязание (92)

- Интересно (81)

- Art and Photography (64)

- Журнал (61)

- История (56)

- Культура и Традиции (55)

- Пасха и все о ней, печем готовим, приметы (8)

- Русские фильмы и сказки (2)

- Психология (51)

- Биография (50)

- Религия (43)

- Чайная церимония (35)

- Игрушки (32)

- Веб сайт, который нужен (27)

- Новый Год! (23)

- Новый год, рецепты, украшения, приметы (12)

- Оренбург - Мифы и легенды (17)

- Nail Art Ideas (17)

- Сказка (16)

- домашние хитрости (16)

- Задания для развития детей (15)

- Hair style (14)

- Приметы и поговорки (13)

- Сделай цветок из подручных материалов (11)

- Фэн-Шуй (11)

- History of South Africa (7)

- Обучение русскому языку (правила) (6)

- Кулинарные хитрости (5)

- Книги онлайн (4)

- Что одеть (красивая одежда) (4)

- Интернет, сайт, создать (3)

- make up (3)

- Вегетарианцы и все о них (3)

- Специи (2)

- Библиотеки (2)

- фильмы, мультфильмы (1)

- Котлеты разные (мясные и овощные) (0)

-Музыка

- Salvatore Adamo - Tombe la neige

- Слушали: 90081 Комментарии: 0

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Варианты маринадов для куриных крылышек |

Это цитата сообщения Inessa_Rjabinina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Выбирайте крылышки свежие, чистые, ровные, хорошо обработанные, без порезов и дыр. Нежно-розового цвета и блестящие. С приятным свежим запахом. Мойте и обрезайте самую маленькую часть. Она лишняя. Из трех составляющих крыла оставим только две. Подготовили. А теперь маринад.

ДАЛЕЕ...

|

Как сделать жаренное мясо нежным и сочным |

Это цитата сообщения Inessa_Rjabinina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В чем секреты нежности жареного мяса?

От чего зависит его вкус? Конечно, самое главное – от качества мяса. Учимся его выбирать. Молодая говядина, лучше – телятина, темно-малинового цвета, запах у нее характерный, мясной. Свинина – нежно-розовая. Никакое мясо серым быть не должно. Свежесть любого куска мяса можно проверить немудреным тестом – нажмите на него пальцем, ямка должна исчезнуть сразу.

ДАЛЕЕ...

|

Полезные советы (овощи) |

Это цитата сообщения Inessa_Rjabinina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ХРАНЕНИЕ ОВОЩЕЙ

***Редиска не сморщится и сохранится несколько дней свежей, если ее завернуть в мокрое полотенце или положить в полиэтиленовый мешок.

***Корни хрена быстро высыхают, становятся вялыми. Перед тем, как чистить, подержите их в воде.

***Огурцы дольше сохраняют свежесть, если их корешки держать в воде.

***Очищенную морковь лучше хранить в посуде без воды, прикрыв сверху чистой влажной тканью не более 2-3 часов.

***Чтобы укроп, петрушка, сельдерей дольше сохраняли свежесть, наполните стеклянную банку на 2 см водой, опустите в нее зелень, предварительно подрезав слегка, закройте банку крышкой и уберите в холодильник.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОВОЩЕЙ

***Овощи лучше варить в эмалированной посуде. Посуду с отколовшейся эмалью для этой цели лучше не использовать.

***Овощи опускайте в кипящую воду и варите под закрытой крышкой. Важно, чтобы под закрытой крышкой оставалось как можно меньше свободного пространства.

|

Помидоры консервированные |

Это цитата сообщения Inessa_Rjabinina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

помидоры

листья и черешки сельдерея

чеснок

соль

Подготовить литровые банки, положить туда сельдерей, порезанные дольки чеснока, помидоры. Сделать рассол: на 1л. воды 1ст.л. соли. Помидоры залить горячим профильтрованным рассолом. Банки прикрыть стерильными крышками, поставить в кастрюлю с горячей водой и стерилизовать 5-7мин. Затем банки закатать, поставить на крышки, укутать в теплое до остывания. Хранить в темном прохладном месте.vkusom.ru

|

Баранки |

Это цитата сообщения Inessa_Rjabinina [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

2,5 ст. муки

2 яйца

2 ч.л. сливочного масла

,5 ч.л. соли (можно меньше)

0,5 ст. воды

Просеянную муку собрать на столе горкой с углублением в середине, вбить туда яйца, положить размягченное масло и соль, аккуратно влить воду, замесить тугое тесто. Раскатать в жгут толщиной в мизинец, нарезать равными кусочками, свернуть в баранки. Опустить в кипящую подсоленную воду и варить, пока не всплывут. Выловить шумовкой и разложить на противень, слегка смазанный растительным маслом, запекать 10-15 мин. при 230-250 °.

Совет: часть баранок можно вывалять в сахаре, другую часть — в тмине (маке, корице и др.).

|

|

Пуховый платок из Оренбурга |

Третье столетие женщины Оренбуржья вяжут теплые платки, легкие паутинки, палантины и другие замечательные пуховые изделия.

Некоторые историки утверждают, что родоначальницей этого удивительного, уникального ремесла была жена Петра Ивановича Рычкова – первого члена-корреспондента Российской Академии наук, историка и исследователя, «колумба Оренбургской губернии». Но именно Петр Иванович одним из первых заинтересовался оренбургскими козами, их шерстью и пухом. Рычков побывал у многих пастухов, изучил диких и домашних коз, посмотрел в быту козоводов примитивные образцы изделий из шерсти и пуха. А потом в специальном докладе Академии наук высказал предположение «извлекать еще новую выгоду из коз» - вычесывать пух и вязать из него предметы одежды.

В «Трудах Вольного экономического общества» за 1766 год П.И. Рычков опубликовал исследование «Опыт о козьей шерсти» Он предлагал организовать в Оренбургском крае пуховязальный промысел, который будет во благо населению и России. Однако в то время к его голосу не хотели прислушаться.

Но Рычковы не оставили задуманное дело. Терпеливо и бескорыстно приучала местное население к пуховязанию Алена Денисовна. В гостеприимном доме Рычковых, живших в селе Спасском Бугульминского уезда, собиралось много казачек, и все они осваивали новое ремесло. Однажды мастерицы связали особо удачные платки – белые ажурные «паутинки». Их было решено показать в самой столице. И через некоторое время Всероссийское Вольное экономическое общество выразило вязальщицам благодарность, а Алена Денисовна Рычкова получила награду – золотую медаль! Было это 20 января 1770 года.

И стали с легкой руки Алены Денисовны прясть и вязать оренбургские казачки от Орска до Оренбурга – во всех станицах. Из рода в род передавались от матери к дочери секреты мастерства, приемы работы, узоры платков – самобытные и неповторимые. Девочек с семи лет учили этому замечательному искусству.

А как это непросто – связать добротный платок! Надо уметь содержать и пасти особых – оренбургских пуховых коз. В феврале-марте женщины заботливо вычесывают гребнем длинный пух и долго-долго перепускают его на редком и частом гребне, отделяя волокно от охлопков. А перед этим еще и волосок к волоску все волокно из пуха выбрать нужно…

Мастерицы сворачивают пух в кудельки, прядут на веретенке: чем тоньше нить, тем меньше веретенки – не больше вершка. Потом ссучивают нити, сматывают их в клубки – и можно приступать к вязанию.

Долог путь от пуха к клубочку, от клубочка к платку. Вяжут его на стальных спицах, и кажется, сама душа женщины вплетается в узоры тонкой паутинки или жаркого пушистого платка.

Больше 250 часов трудится над платком мастерица! По труду, да качеству и цена платка – большая цена, но красоту и пользу деньгами не измерить…

В XIX веке в России промыслу, разведению оренбургских коз уделялось мало внимания, хотя слава наших пуховых изделий давно имела мировое признание. А тем временем зарубежные деловые люди, оценив дороговизну изделий из козьего пуха, попытались создать свою пуховязальную промышленность. В 1824 году козий пух, закупленный в Оренбургском крае, направлялся для переработки во Францию, где фирма «Боднер» выпускала красивые шали под названием «каша» и получала за это невиданную прибыль. В эти же годы английская фирма «Липнер» организовала крупное предприятие по выработке пуховых платков серии «Имитация под Оренбург».

Однако заготовка и транспортировка пуха за многие тысячи километров дорого обходилась западным бизнесменам. И тогда они решили приблизить к себе сырьевую базу – попытались вывезти и развести у себя оренбургских чудо-коз. И вывезли – в Англию, Францию, Южную Америку, Австралию… Только предприятие это не увенчалось успехом: козы через несколько лет превратились в обычных, стали «терять» драгоценный пух.

Однажды казачка Ускова обратилась к губернатору Оренбурга с письменным прошением отправить на всемирную выставку в Англию ее пуховые платки. Губернатор удовлетворил просьбу, и вскоре шесть платков предстали на выставке с подписью: «Изделия сего рода производятся ручной работой повсеместно в Оренбургском крае». Перед закрытием выставки все платки были раскуплены. А спустя несколько месяцев представитель казачьего войска доставил и под расписку передал вязальщице Марии Николаевне Усковой медаль Всемирной выставки «За шали из козьего пуха» (Лондон, 1862 г.), диплом и 125 рублей серебром.

Оренбургский пуховый промысел пережил и неласковые дни, когда из-за крушения системы сбыта в ранние советские времена продавать платки стало толком некому. А в это время одаренные народные умельцы, художники-самородки, искусные вязальщицы томились в неизвестности и прозябали в нищете!

В ответ на это в начале прошлого века пуховязальщицы стали объединяться в артели и товарищества. А в 1938 году на базе кустарных производств усилиями государства был создан Облпухтрикотажпромсоюз, впоследствии переименованный в комбинат оренбургских пуховых платков. Через 20 лет, в 1958 году, оренбургские ажурные и пуховые платки завоевали серебряную медаль от международной выставки в Брюсселе. И на выставках в Монреале (Канада), в Японии восхищали своей непревзойденной мастеровитостью и красотой всех посетителей.

10 мифов об Оренбургском пуховом платке

Миф 1. Оренбургские пуховые платки всегда носили только женщины.

По одному из преданий первые прибывшие на Урал русские переселенцы были удивлены легкой одежде калмыкских и казахских джигитов, скачущих по бескрайним степям бывшей Киргиз-Кайсацкой Орды. Секрет противостояния лютым морозам оказался необычен: в качестве подкладки под свои легкие одежды они использовали платки, связанные из козьего пуха.

Так что, вполне возможно, что первыми, кто надел оренбургский платок, были мужчины. Однако платки в то время были "глухой вязки” без узоров. Женская эра оренбургского пухового платка началась с того времени, когда за дело взялись русские казачки, и восхитительные узоры стали неизменным атрибутом оренбургского пухового платка.

Миф 2. Новые оренбургские пуховые платки - мягкие, теплые и пушистые.

Если новый платок - теплый, мягкий и пушистый, а пух словно свисает с изделия, в руках у вас, скорее всего, пуховый платок не самого высокого качества: пух может скоро весь вылезти, останутся только х/б-нитки, так как платок расчесан гребнем. Настоящий оренбургский пуховый платок - поначалу нераспушенный. Он словно бутон прекрасного цветка становится прекраснее только распускаясь. Его лучшие свойства проявляются лишь через некоторое время, а не тогда, когда он только сошел со спиц.

Миф 3. Все оренбургские пуховые платки проходят через кольцо.

Пуховые платки бывают различных видов. Это могут быть шали с кистями, платки теплой или ажурной вязки. Пуховые шали рассчитаны в большей степени на практичность - если важно, насколько теплым будет изделие, нужно выбирать шаль: она однозначно не пройдет через кольцо, зато очень теплая. Через кольцо проходят только пуховые платки ажурной вязки. За свою изумительную легкость они получили название "паутинки”. Они также могут сохранять тепло, но в первую очередь они ценны красивым узором. Также проходят через кольцо и палантины. Например, палантин при размерах 170х55см может весить менее 50 грамм. Следует отметить, что не все палантины и паутинки проходят через обручальное кольцо - многое зависит от качества используемого пуха, мастерства вязальщицы и размера изделия.

Кстати, помимо прохождения в кольцо "шиком” у пуховязальщиц считается, чтобы изделие помещалось в гусиное яйцо.

Миф 4. Пуховые платки - только для пожилых женщин.

Нередко встречается мнение, что оренбургские платки одевают только пожилые,

нуждающиеся в тепле. На самом деле, это неверно: если пуховые шали действительно одевают в основном женщины в зрелом и пожилом возрасте, то оренбургские пуховые паутинки и палантины носят фактически только молодые девушки. Изумительно нежные, легкие и красивые палантины и паутинки подчеркивают женскую красоту. Как правило, выбирают изделия белого цвета, которые смотрятся особенно хорошо.

Миф 5. Пуховые платки связаны из шерсти.

Откуда появился этот миф, неизвестно: даже само название "пуховый платок” говорит о том, что он связан из пуха. При этом используется не птичий, а козий пух - особый подшерсток у коз, который получают, как правило, вычесыванием козы (”причеши козу - получи пух”). Козий пух обладает особыми свойствами и ценится намного выше, чем обычная шерсть.

Миф 6. Пуховые платки связаны на 100% из пуха.

Бывает, что люди, купившие пуховый платок и обнаружившие в нем вискозу, шелк или хлопчатобумажные нити, возмущаются, начинают утверждать, что это подделка, состоящая из синтетики. Однако особенность пухового платка в том, что на 100% из пуха его связать нельзя: изделие в этом случае "скатывается” и служит весьма непродолжительный срок. Чтобы этого не произошло, пряжа должна состоять не только из пуховых нитей, но и из "основы”, то есть хлопчатобумажных, шелковых или вискозных нитей - в этом случае платок прослужит долго: основа придает изделию прочность, пух - тепло и изящность. Однако доля основы должна быть относительно небольшой.

Миф 7. Оренбургские платки - только из пуха оренбургских пуховых коз.

Действительно полтора века назад оренбургские пуховые изделия вязались исключительно из пуха коз оренбургской породы. Данный пух является возможно лучшим в мире и аналогов не имеет: иностранцы пробовали вывозить оренбургских коз и в Европу, и в Южную Америку, но наши козы, оказываясь вне уральского морозного климата, сразу теряют все свои лучшие свойства. Поэтому Оренбургский регион - фактически единственно возможная для них среда обитания. Особенность пуха - в его изумительной нежности. Другие виды пуха (например, волгоградский) имеют иные качества и также используются оренбургскими пуховязальщицами - как правило, теплые платки вяжутся с помощью него. Также используется ангорка (происхождение ангорки покрыто мраком: кто утверждает, что это козий пух, кто - овечий или кроличий, некоторые вязальщицы говорят, что это не пух, а шерсть). Однако неверно то, что волгоградский пуховый платок и оренбургский пуховый платок, связанный из волгоградского пуха, - одно и то же. Особенность оренбургского платка - в самом вязании. Веками вяжут оренбургские вязальщицы пуховые изделия, и тонкость и качество пуховязания, а также сложность узоров - отличительные признаки оренбургского пуховязального промысла.

Миф 8. Все оренбургские пуховые платки - исключительно ручной работы.

70 лет назад в Оренбурге была основана Фабрика пуховых платков, до сих пор являющаяся единственной в Оренбургском регионе. Среди мастеров цехов были вязальщицы с известных "пуховых” деревень, привнесшие лучшие качества в фабричное вязание изделий. Недаром, пуховязальщицы, как правило, с уважением относятся к фабричной продукции. Среди преимуществ отмечают сложность наносимых узоров, возможность вышивки на шалях, хорошо связанную серединку, тонкость палантинов и паутинок. Однако бесспорно и то, что фабричная работа уступает качественной ручной работе почти по всем параметрам, начиная от качества пуха, заканчивая качеством вязания.

Некоторые пуховязальщицы также, бывает, используют машинное прядение пуха и машинную вязку серединки платков. Настоящая ручная работа состоит из ручного прядения пуха, ссучивания пуха с основой и непосредственно ручного вязания. Такой процесс занимает от 2 недель до 1 месяца и больше. Естественно, такие платки имеют самое высокое качество.

Миф 9. Оренбургские пуховые платки вяжут только в Оренбурге.

Пуховые изделия вяжутся не только в Оренбурге, но и во всей Оренбургской области. Более того, лучшие вязальщицы живут, как правило, не в Оренбурге, а в деревнях с вековыми традициями пуховязания. Хотя в Оренбурге, конечно, пуховязальный промысел также находится не на последнем месте.

Миф 10. Настоящие оренбургские пуховые платки можно купить только в Оренбурге.

Стандартная картина: когда в Оренбург прибывают иногородние посетители, первое, о чем появляется мысль, - где бы купить оренбургский пуховый платок. Гостей ждут с радостью на вокзале, предлагая им мягкие пушистые платки. Если гость, выдержав соблазн, добрался до Центрального рынка, ему последует аналогичное предложение. Получается, что почти все гости покупают изделия ручной работы либо на вокзале, либо на базаре. Проблема - в том, что как раз в этих местах изделия продаются, как правило, низкого качества.

Лучше всего покупать пуховые платки в деревнях области или же в том же Оренбурге, но у тех пуховязальщиц, о которых отзываются хорошо, или же в магазинах, торгующих фабричной продукцией. В то же время в других регионах оренбургские пуховые платки купить тоже можно - для этого достаточно посетить выставку "Оренбургский пуховый платок”, которая постоянно разъезжает по всей России. Можно также заказать платки через интернет-магазины. Крупнейшим из таких интернет-магазинов является Palantin.ru. В последнее время открываются и другие интернет-магазины. Непосредственно продажа в интернете пуховых изделий, насколько нам известно, началась в далеком 2000 году.

Чем оренбургский пуховый платок отличается от всех остальных

1. География. Легендарные оренбургские пуховые изделия вяжутся по всей Оренбургской области, насчитывающей 35 районов и 12 городов. Этим обусловлено разнообразие оренбургских платков: "Желтинцы "ландышей” не вяжут”, - авторитетно может заявить вязальщица из села Желтое Оренбургской области. Различия в узорах, в тонкости изделий, в используемом пухе - не то, что каждый район, а каждое село может иметь свои традиции: желтинские платки неизменно покоряют выставки, а, скажем, никитинские по толщине и ажурности по праву считаются "исключением из всех пуховязальных правил”…

2. Узоры. Казалось бы, зачем было в XVIII веке тратить время на узоры при вязании в глухой российской провинции? Но русские казачки решили иначе и явили миру рождение знаменитого оренбургского платка. С тех пор узоры на платках - фирменная марка Оренбургского региона. Веками выработаны классические узоры, приводящие в изумление иногородних гостей.

3. Тонкость. Оренбургские платки различаются по тонкости: есть как толстые чрезвычайно теплые изделия, так и восхитительно легкие и тонкие. За свою изумительную тонкость ажурный платок получил название "паутинка”. Иной раз, боязно до нее дотронуться - кажется, вот-вот порвется. Но тем и славны оренбургские платки и паутинки: это не столько сувениры, сколько практичные изделия, готовые служить десятилетиями для своей хозяйки.

4. Пух. Такого пуха нет нигде. Ни в Ирландии, ни в Тибете, ни в Южной Америке. Знаменитый оренбургский пух. Именно за ним еще век назад приезжали иностранцы в далекие оренбургские земли. Коз вывезти не получалось: и в Европе, и в Южной Америке они быстро теряли все пуховые свойства. Оставался единственно возможный выбор: либо закупать пух, либо покупать готовые изделия. Оренбургский пух достаточно капризен и требует тщательного перебора. На вид кажется, что из такого пуха никогда не может получиться и подобия оренбургского платка. Но в умелых оренбургских руках неказистый на вид пух преобразовывается в изумительное изделие. Нежность, тонкость, легкость - недаром оренбуржцы считают пух своих коз лучшим в мире. Сейчас оренбургские мастерицы используют и другие виды пуха (волгоградский и ангорский) - в умелых руках и этот пух преобразовывается в истинное оренбургское изделие. И все же именно платки и паутинки из классического оренбургского пуха - неизменные эталоны высшего качества.

5. История. Более двух веков насчитывает история оренбургского платка. Сложно найти регион, где пуховязальные традиции были настолько велики. Благодаря русским казачкам платок обрел главные свои свойства: легкость и тонкость. За счет же усилий вязальщиц татарских районов Оренбургской области изделие вознеслось до еще больших высот, обретая новые очертания. Так, казалось бы недавно, всего полвека назад, связанные зубчики стали уже обязательным атрибутом для всех изделий ручной работы. Оренбургский регион, находясь на стыке культур, дал возможность промыслу вобрать в себя знания и умения разных народов.

6. Награды. Есть ли в России промысел, который бы приносил международные награды простым деревенским жителям? Как ни странно, именно оренбургский промысел является таковым. Еще 1-2 века назад оренбургские изделия удостаивались не только высоких российских, но и международных наград, что и по тем временам казалось из ряда вон выходящим явлением.

7. Orenburg Lace Shawl. Оренбургские изделия - фактически единственный российский промысел, который известен широкому кругу вязальщиц за рубежом. Orenburg Lace Shawl - платок пробуют вязать и в Австралии, и в США, и во многих других странах. Это классика. Во всем мире встречаются книги по вязанию, где даны схемы вязания оренбургского платка. И иной раз совершенно удивительно увидеть где-нибудь в Мельбурне связанный платок с до боли знакомым узором. Слава оренбургского платка была огромной еще в царские времена. Что говорить, если в Англии выпускали платки с пометкой "Имитация под Оренбург”…

8. Известность в России. Оренбургский платок - единственное изделие российских промыслов, упомянутое в песне, ставшей широко известной. Конечно написать стихи к песне их автор, Виктор Боков, мог только в Оренбурге и только после покупки настоящего оренбургского платка. И до сих пор оренбургские платки приводят в восторг: Валерия сравнивает их с лучшими марками одежды, Fergie визжит от восторга, даже Дима Билан с удовольствием гладит легендарные изделия. Старшее поколение ценит тепло, молодое же изумляется, что "старый советский” бренд изумительно красив и моден.

9. Фабричные изделия. Редкий промысел доходит до фабричного уровня. Это признак класса. Более 70 лет работает Оренбургская фабрика над вязанием пуховых изделий. Их изделия с удовольствием покупают как в Оренбурге, так и далеко за его пределами. Так, интернет-магазин оренбургских пуховых изделий Palantin.ru, как ни странно, свою деятельность начинал именно с фабричного производства. И лишь не так давно крупнейший оренбургский интернет-магазин стал предлагать россиянам настоящую ручную работу. Фабричные изделия покупают и знаменитости, и администрация Оренбурга для подарков высоким гостям.

10. Подделки. Как ни странно, это лишь очередное доказательство известности и высочайшего класса. На плохой неизвестный товар подделки делать бессмысленно. Поэтому наличие подделок даже делает честь оренбургскому промыслу. Такие изделия продаются по всей России и даже далеко за ее пределами. Ну как может быть "настоящим оренбургским платком” изделие за 20 долларов, продаваемое в США уже с наценкой за транспортную перевозку, растаможивание, накладные расходы, налоги и прибыль посредника? И тем не менее даже нам раз пришло письмо из Нидерландов, в котором говорилось, что в США оренбургские платки покупать дешевле, чем в Оренбурге. Самое печальное, что именно там иностранцы и собрались закупаться. Слава оренбургского платка быстро испарится с таким подходом. Конечно, всегда есть возможность купить настоящие изделия - можно приехать в Оренбург или, скажем, купить через Palantin.ru, или, быть может, найти магазин с оригинальной продукцией. И все же: подделки - показатель класса. Подделки могут быть на Rolex, Parker и Orenburg Lace Shawl! На плохой товар подделок не бывает.

|

Оренбурх |

«Если смотреть на поверья народа вообще, как на суеверие, то они не менее того заслуживают нашего внимания, как значительная частица народной жизни»

В. ДАЛЬ «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа»

Богатые дичью и рыбой, дарами природы и нераспаханными землями, необъятные просторы Южного Урала долгие годы были надежным убежищем «беглых» людей, оседавших в этих краях, начиная с пятнадцатого века. Они занимались земледелием и скотоводством, порой не гнушались совершать набеги на проходившие мимо караваны «хивинцев» — так в те времена называли здесь азиатских купцов, проложивших караванные тропы с Востока на Запад.

Исторически сложилось так, что река Яик стала восточной границей русского государства, на которой не было охраны и кордонных постов. Через нее свободно проходили не только караваны восточных купцов, но и воинственные орды кочевых племен. Для осевших здесь россиян проходы эти не всегда были безболезненны — они подвергались грабежам, угонялся их скот, забирались в полон для ханских гаремов девушки и женщины. Чтобы своевременно оповестить местных жителей о надвигавшейся опасности, на вершинах местных гор выставлялись наблюдатели — заметив приближающиеся столбы пыли и заподозрив опасность, они поджигали дымные костры. Завидев сигнал тревоги, жители покидали насиженные места, прятали скот, скрывались в заранее подготовленных для этого местах. А пункты тревоги стали называться «маяками». Так, у многих населенных пунктов нашего края остались исторически сложившиеся названия: гора Маяк или гора Маячная.

Как считают местные историки–краеведы, первый, кому пришла мысль основать в этих местах форпост русского государства, был Иван Иванович Кириллов. Именно ему 18 мая 1734 года императрицей Анной Иоанновной, до которой дошли слухи о богатствах этого края, выдается инструкция «Об основании в устье реки Орь, впадающей в Яик–реку, города, которому именоваться впредь Оренбурх»!

Больше года потребовалось царскому посланцу, чтобы достичь этих мест. Со всей поспешностью 15 августа 1735 года на горе Преображенской закладывается крепость Оренбург. То было первое «зачатие» будущего города. Приближалась зима. В этих условиях крепость сооружалась слишком поспешно — крепостных сооружений тогда возведено не было. Для гарнизона зимовка оказалась весьма тягостной — кончались продукты, а доставить новые было почти невозможно. Было принято решение отправить из крепости в Сакмарский городок около восьмисот человек. Но дошло туда лишь двести двадцать три человека — остальные погибли от голода и морозов.

Вскоре Кириллов умер. На его место назначается Василий Никитич Татищев. Он решил, что место для закладки города было выбрано неудачно. Сообщение с центром было затруднено, половодьем затапливались большие площади. Он предлагает перенести город на новое место — при урочище Красная Гора. Работы на горе Преображенской были приостановлены. Позднее на этом месте вырос город Орск.

Меж тем Татищев «со командою» прибыл к урочищу Красная Гора и развернул работы по возведению Оренбурга на новом месте.

То было «второе зачатие» города! Но и оно не привело к долгожданным «родам» — по доносу о злоупотреблениях Татищев был вызван в Сенат и назад больше не вернулся, несмотря на то, что был полностью оправдан.

Следующим начальником экспедиции был назначен Иван Иванович Неплюев. Прибыв на место, он пришел к выводу, что и второе место для строительства города выбрано неудачно. О чем он сообщил в Сенат.

15 октября 1742 года Неплюев получает Сенатский указ «о нестроении Оренбурга при урочище Красная Гора и перенесении его на место, именуемое Бердск». Закладка города переносится в третий раз!

А в урочище Красная Гора казаками позднее была поставлена небольшая крепость–застава, ныне деревня Красногор.

Существует предание, что в обрывистых кручах Красной Горы казаками были вырублены вместительные пещеры–схороны. Хорошо замаскированные естественной растительностью, схороны служили надежным убежищем казачьим пикетам «со конями». Из них велось постоянное наблюдение за азиатской стороной, за перемещениями кочевых племен.

«Хивинцы», планируя набег на русскую сторону, конечно же, знали о казачьих пикетах, но вот где они находились — не всегда. Приходилось постоянно вести разведку мест расположения русских «схоронов»; при этом они проявляли незаурядную сметку — надуют бурдюк и пускают его по течению вплавь. Держась за него, плыл замаскированный «хивинец», на бритую голову которого часто надевалась баранья голова. Долго казаки не могли понять, как их противнику удается избегать ловушек и засад. Потом сообразили! А произошло это, говорят, вот как.

Как–то сидевший в засаде пикет заметил, что по реке плывет вздувшаяся туша дохлого барана. На стремнине ее движение внезапно замедлилось. Ничего не подозревавший дозорный бросил в тушу пику, привязанную веревкой к дереву. Сильно удивился казак, когда увидал, как подпрыгнула в воде «туша», а от нее к противоположной стороне поплыл бритоголовый «хивинец». С тех пор, заметив в реке плывущего «дохлого барана», казаки не стреляли в него, не бросали казачьих пик, а шли следом, маскируясь в прибрежной растительности, дожидаясь, когда либо бурдюк приблизится к берегу, либо когда лазутчик выйдет на берег; тогда бросались на него и брали в плен. Уплыть «дохлому барану» к другому берегу не давали.

В этих местах мне довелось побывать в 1972 году. Местные старожилы показывали места, где, по преданиям, под Красногором в засадах сидели казачьи пикеты. К большому сожалению, до наших дней ни один из таких схоронов не дошел.

Об этой легенде я рассказал Аксенову — бывшему преподавателю нашего педагогического института. Склонив голову набок, улыбнулся и в свою очередь поведал легенду, связанную с основанием нашего города.

19 апреля (30–го по новому стилю) 1743 года Оренбург закладывается в третий раз на месте, выбранном Неплюевым. Команда строителей–солдат, прибывших из Самары, была подчинена генерал–инженеру Штокману. Копая рвы и котлованы, они часто находили в них человеческие скелеты и кости — чьи–то захоронения. Дело–то было вот в чем: когда–то, в незапамятные времена, гора Маяк под Оренбургом носила название Ак–Тюбай, что в переводе с казахского означало «Белый стол». Ногайский хан Басман это место выбрал для своей стоянки — с него открывался прекрасный вид на бескрайние ковыльные степи, лежавшие между Сакмарой и Яиком. Отсюда было удобно подавать сигналы тревоги или сбора: разведешь на вершине костер — столб дыма издалека был виден...

Легенда сказывает, что откочевал он сюда аж из Крыма, вместе со своею ордой, спасаясь от моровой язвы. С ним вместе пришли сюда и два его мурзы — Алтакар и Битюряк. Как это в жизни часто бывает, между ними возникла вражда. Хан Басман принял сторону Битюряка. Обозленный мурза Алтакар ушел от своего повелителя вместе со своими приверженцами. Началась междоусобица, приведшая к кровавой трагедии...

Алтакар оказался не столько сильнее, сколько хитрее своего недавнего повелителя. В нескольких верстах от Ак–Тюбая необъятную степь пересекал обрывистый, широкий и глубокий овраг. Вблизи него и выбрал место для стоянки Алтакар. Однажды его лазутчики донесли, что хан готовит на них набег: воины там оттачивали сабли, перетягивали тетивы на луках. Женщины помогали мастерить стрелы, укладывали их в колчаны.

Собрал своих приверженцев Алтакар и сказал, что в степь дальше уходить нельзя. Догонят — всех перебьют. В открытый бой вступать тоже нельзя — слишком силы неравны. Однако не все потеряно и не все безнадежно. Как только стемнеет, мы сделаем вот что...

Стемнело. С вершины Ак–Тюбая четко были видны костры, разложенные в становище непокорного мурзы, в нескольких верстах от глубокого оврага. Басман собрал воинов и отдавал им последние перед боем указания... Спустя какое–то время приближающийся топот копыт и устрашающие крики нападавших разорвали тишину летней ночи. Но вдруг... раздалось жалобное ржание и хрип коней, стоны нападавших. Передовой отряд хана почти весь погиб в овраге.

Узнав о готовящемся набеге, хитрый мурза перенес свою стоянку на другую сторону, а на дне оврага скрытно установил колья, после чего на прежнем месте развел костры. Взбешенный неудачей и гибелью своих воинов, Басман на сабле поклялся отомстить своему противнику...

Меж тем воины Алтакара под покровом темноты отошли вглубь ковыльной степи, ближе к каменистой круче Яика, на прежнем месте оставив только своих дозорных. Они–то и рассказали, что Басман весь день занимался погребением воинов, извлеченных со дна оврага...

Недалеко от берега реки, где ковыль был самый густой и доходил до плеч воина, как гласит легенда, непокорный Алтакар подготовил своему бывшему повелителю еще одну ловушку. Кто–кто, а он знал, что хан постарается отомстить за гибель отряда!

— Сделаем так, — наставлял своих помощников хитрый мурза, — ты, Асхат, возьмешь с собой стариков, женщин, детей. Пройдете от тех кустов к вон тому холму. В ковыле оставьте после себя следы, не очень явные, но чтоб с коня их всаднику было бы видно. Ты, Фарид, отберешь наших батыров и к вечеру соберешь на берегу реки. А сделать вам надо будет... Но об этом я скажу вам там, на берегу. И если Басман снова попадет в западню — наши силы не только сравняются, мы будем сильнее, мы разобьем их!

Несколько дней подряд батыры Алтакара под покровом темноты с обрывистой кручи Яика перетаскивали глыбы камней в ковыльную степь, ими опоясав свою стоянку. И снова воины хана попали в ловушку — ковыль скрыл подготовленный «сюрприз» — кони на всем скаку налетев на разложенные глыбы камней, переплетенных жердями, ломали ноги, давили своих всадников...

В жестоком бою Алтакар разбил своего повелителя, сам Басман в этой схватке был убит и вместе с павшими в том бою был похоронен, как говорят, на том самом месте, где начинал закладку Оренбурга генерал Штокман. Мурза же вместе со своими приверженцами откочевал куда–то к югу. Там и затерялись его следы...

Говорят, что во времена Рычкова на крутом берегу Яика не только сохранились остатки того кладбища, но еще оставались развалины знака, выложенного из уральских глыб в честь той победы.

Суеверные солдаты-строители и насильно привлеченные к строительству города тептяри, черемисы и бобыли меж собой говаривали: «На костях учрежденный град — покою знать не будет!»

«Стройка сия греховна! — вторили им другие. — Бежать отсель надоть!» Не выдержав каторжного труда, под влиянием суеверных представлений о недопустимости строительства града на костях человеческих, многие бежали. Скрывались в бескрайних киргизских степях. Ловили их специально созданные команды. Неплюев разрешил им беглецов грабить, скот отнимать, жен и девок на усладу брать в собственность.

Таким образом, согласно легенде, наш город был основан на костях воинов кочевого племени. Проходя по улице Выставочной, на которой расположено здание бывшей ВДНХ, а ныне — зал Областной филармонии, глядя на телевизионную вышку и здание райвоенкомата, постоянно вспоминаю, что когда–то здесь находилось первое городское кладбище, что где–то здесь покоился прах моего деда Александра, выброшенный в неизвестном направлении строителями этого района города. Выброшенный вместе с тысячами лежавших здесь костей наших предков...

Такая же участь постигла и монастырское кладбище, и кладбище, расположенное между улицами Терешковой и проспектом Победы, Рыбаковской и 4–й горбольницы. В годы войны здесь шумел «толкучий» рынок — на могильных холмиках местные «купцы» раскладывали свой незатейливый товар. Говорят, что уже в наши дни была сделана еще одна попытка начать снос еще одного городского кладбища с организацией на том месте сквера! Кощунство не состоялось!

Вспоминая это предание, невольно думаешь, как велика преемственность взглядов на прошлое у некоторых наших архитекторов и градостроителей: строить город и его районы на костях умерших...

|

вид города |

|

Викторианская мода. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Рукодельницам |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Неизвестная (картина Крамского) |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Иван Крамской

Неизвестная, 1883

Холст, масло. 75.5 × 99 см

Третьяковская галерея, Москва

|

Хохлома — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Хохлома Чашка

|

Жостовская роспись. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Из истории женской обуви. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Чайные приметы...Интересный five o'clock! |

Это цитата сообщения Veilchen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Автор: Денис Шумаков

"Как большинство современных, в меру образованных и в меру невежественных людей, я с осторожным почтением отношусь к разнообразным приметам и суевериям. С одной стороны, конечно, я прекрасно понимаю, что семь фарфоровых слонов на каминной полке — это смех какой-то, а не предвестник счастья. Но, с другой стороны, я предпочитаю вежливо здороваться с перебегающими мне дорогу котами и кошками — если отвести неприятности, даже приметно-суеверные, можно совершенно не напрягаясь — то почему бы этого не сделать…

Дело в том, что в разных культурах существуют разные чайные гадания и приметы. И вот несколько слов об английских чайных приметах . Английские приметы я выбрал по двум причинам. Во-первых, повседневная чайная культура в Англии развита очень сильно — а приметы являются частью именно повседневной культуры. Ну а во-вторых, Англия — это вообще страна с богатыми традициями суеверий — так что о каких еще приметах писать, если не об английских.

«Если ты поворачиваешь чайник носиком к камину или стене, ты рискуешь остаться старой девой». Совершенно очевидная примета, если рассматривать чайник как воплощение мужчины. Редкому мужчине понравится в присутствии женщины стоять носиком к камину.

«Если двое пьют чай из одного чайника — быть беде». Это кентская примета. Но, учитывая, что в России из одного чайника часто пьют не только двое, но и трое (числовой ряд можно продолжить), именно эта примета объясняет все российские неурядицы.

|

Легенды о янтаре. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Таинственная красота, загадочный блеск, не совсем обычные свойства наделили янтарь особой притягательной силой, проявившейся в легендах и сказаниях народов мира. Большинство этих легенд пришло из седых глубин веков. Примечательно, что чаще всего самоцвет понимался как окаменевшие горючие слезы, пролитые по погибшим героям.

|

Из истории браслета. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Браслет - символ женственности и мягкости, украшение на все времена, которое подчеркнет достоинства женской ручки как ничто другое. Звон браслетов издревле сопровождал танцы восточных див. Без них не обходилась ни одна красавица стран востока.

|

Вологодское кружево: прошлое, настоящее, будущее |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кружево - удивительное творение человеческой фантазии, зародилось как вид декоративного украшения изделий из ткани и со временем обогатило сферу искусства, поражая роскошью ажурных узоров и переплетений.

|

Малоизвестные факты из жизни Пушкина |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Кокошник (головной убор) |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кокошник — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма

Константин Егорович Маковский (1839-1915) «Русская красавица в кокошнике»

|

Гжель. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гжель — один из традиционных российских центров производства керамики. Более широкое значение названия «Гжель», являющееся правильным с исторической и культурной точки зрения, — это обширный район, состоящий из 27 деревень, объединённых в «Гжельский куст». «Гжельский куст» расположен примерно в шестидесяти километрах от Москвы по железнодорожной линии Москва-Муром-Казань. Сейчас «Гжельский куст» входит в Раменский район Московской области. До революции этот район относился к Богородскому и Бронницкому уездам.

|

Последствия наводнения 23 сентября 1924 года в Ленинграде |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Наводнения в Петербурге происходят регулярно, но катастрофических наводнений (с подъемом воды 300 см и выше) было только три: в 1777, 1824 и 1924 гг. На представленных здесь фотографиях запечатлены последствия последнего из этих наводнений - 23 сентября 1924, когда вода поднялась на 380 см.

|

Иллюстрации к сказке Ганса-Христиана Андерсена "Снежная Королева" |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Владислав Ерко

Кликабельно.

Снежная Королева

|

Вышивка лентами.Варианты |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Шпаргалка по слойкам |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Африканские церемониальные куклы... |

Это цитата сообщения shlabrela [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Понравилось: 2 пользователям

Колоритные дома народа Ндебеле |

Это цитата сообщения shlabrela [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ндебеле (ндебеле: amaNdebele) — народ группы нгуни, проживающий в Южной Африке, главным образом на территории бывшей провинции Трансвааль. Большую известность имеют расписные дома ндебеле. В 1997 году авиакомпания British Airways использовала узоры ндебеле для украшения нескольких самолетов.(Из Википедии)

|

10 интересных фактов про свадьбы |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

10 место: В свое время английская королева Елизавета "вышла за муж за Англию", не приемля брака и сексуальных отношений с мужчинами. К этому ее привело бесцеремонное обращение ее отца, Генриха VIII, со своими многочисленными женами, двух из которых (в том числе и мать Елизаветы Анну Болейн) он казлин за измену.

|

Кареты и экипажи. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Исходя из того, что экипаж – это общее название рессорных пассажирских повозок, можно сказать, что в XIX – начале XX века это слово употреблялось в том же значении, что и сейчас слово «машина». В остальном же экипажи различались по функциональным свойствам, и обязательно добавлялось уточнение о количестве колес: два или четыре.

|

Корона Российской империи. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Корона российской империи (от лат. corona — венец) — особый драгоценный коронационный головной убор императорского двора России, символизирующий наивысшую ступень в иерархии и являющийся эмблемой верховной власти — знак монаршего достоинства; большая императорская корона Российской империи, которую возлагали на голову нового самодержца.

|

Известные картины и связанные с ними загадочные события. |

Это цитата сообщения _Музыка_Души_ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Императрица Александра Фёдоровна |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Императрица Александра Феодоровна (урождённая принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, 6 июня 1872—17 июля 1918) — супруга Николая II (c 1894 года). Четвёртая дочь великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, внучка английской королевы Виктории.

|

Какие тайны скрывают болота? |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Дневник блокадницы |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дневник блокадницы Ангелины Ефремовны Крупновой-Шамовой найден в Санкт-Петербурге на свалке неподалеку от дома № 56 по улице Савушкина. Обнаружившие его пенсионеры передали уникальный документ в редакцию «Новой газеты». В тетради в клетку — блокадная история Ангелины Ефремовны Крупновой-Шамовой.

|

Kinuko Y. Craft.Иллюстрации к сказке "Золушка". |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

13 самых известных призраков Москвы |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

1. Иван Грозный. Призрак Грозного является только постоянным обитателям Кремля. Сохранились даже воспоминания последнего русского императора Николая II о том, как к нему и императрице Александре Фёдоровне накануне коронации пожаловал дух знаменитого тирана.

|

Диадемы российских императриц, европейская мода 18-начала 20 вв. и национальные традиции |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

До февраля 1917 г. российский императорский двор считался одним из самых богатых в Европе. Украшения агустейшим особам создавали лучшие ювелиры тех лет. Однако назвать российских императриц теми, кто диктовал моду в европейском костюме до конца 19в, врядли можно. Ювелиры Романовых развивали модные направления, придавали им национальные черты, но взгляды их в основном были обращены на запад. Как только появлялись новые тенденции, они тот час же учитывались, но роскошью и композиционным решением иногда превосходили европейские аналоги.

Знаменитое фото основной части российских коронных драгоценностей и драгоценностей императриц, сделанное советской комиссией в 1922 г. На столе представлены 13 диадем, бандо с пчелками, 4 короны, скипетр, держава и другие ценности, привезенные в Московский Кремль 1914 г. из Петрограда.

Сегодня в России осталась только одна диадема, принадлежавшая российским императрицам и диадема-бандо - повязка или венок из драгоценных камней (по другой версии это склаваж) елизаветинского времени. Многие из украшений демонтировались, переделывались, дарились и завещались еще при жизни коронованных особ. До прихода к власти большевиков коллекция императорских диадем насчитывала более двух десятков произведений ювелирного искусства. Это были ярчайшие образцы разных стилей – от конца 18 – до начала 20 века. Ряд диадем был собственностью императриц, а многие из украшений являлись государственной собственностью – частью коронных драгоценностей империи. Императрицы, великие княгини могли на время «одалживать» диадемы для торжественных церемоний, также могли оставлять их в своих комнатах под присмотром камер-фрау (придворная дама, заведовавшая гардеробом императриц и прислуживавшая им при одевании).

Стоит отметить, что в русском языке слово «диадема» применяется именно к украшениям головы. В английском используют два основных термина. Диадема (diadem) – сплошное (как кольцо) без разрывов украшение (coronet, circlet – также применяется к данному виду диадем) и тиара (tiara) – драгоценное изделие, украшающее только переднюю часть головы.

Портрет Екатерины Первой кисти Натье, 1717г.

|

Фероньера. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Фероньера. Что это? А вот что - фероньера, фероньер ( фероньерка) - женское украшение в виде обруча, ленты или цепочки с драгоценными камнями, жемчужиной или розеткой из камней различного цвета, надеваемое на лоб, закрепленное с помощью шнура в прическе.

Портрет Н.Н. Пушкиной, работы А.П. Брюлова

|

Драгоценности дома Романовых. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Приданное В. кн. Анны Павловны.

Жан Батист ван дер Хулст Портрет Вел.княгини Анны Павловны, королевы Нидерландов 1847 г.

|

Тайны московских подземелий |

Это цитата сообщения Mages_Queen [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

Призраки блокадного Ленинграда |

Коллажи Сергея Ларенкова к 65-летию освобождения Ленинграда от блокады.

|

|

Только шоколад |

Это цитата сообщения Art_Impress [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Что может быть лучше шоколада?! Только шоколад

Для начала немного истории...

|

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ФАРФОРА | МАЙСЕНСКИЙ ФАРФОР |

Это цитата сообщения Panter_Woman [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

От всех других видов он в то же время отличается некоторыми другими свойствами, например тем, что его масса не только на поверхности, но и на изломе абсолютно бела. Характерна также прозрачность в наиболее тонких местах черепка. Состоит фарфор из смеси различных сортов глины и из просвечивающей глазури, которой покрыт черепок. Если дважды обожженная фарфоровая масса оставляется без глазури, как было принято на некоторых фарфоровых заводах при изготовлении мелкой пластики, медальонов, реже посуды, то такой фарфор называется бисквитным.

От всех других видов он в то же время отличается некоторыми другими свойствами, например тем, что его масса не только на поверхности, но и на изломе абсолютно бела. Характерна также прозрачность в наиболее тонких местах черепка. Состоит фарфор из смеси различных сортов глины и из просвечивающей глазури, которой покрыт черепок. Если дважды обожженная фарфоровая масса оставляется без глазури, как было принято на некоторых фарфоровых заводах при изготовлении мелкой пластики, медальонов, реже посуды, то такой фарфор называется бисквитным.

Посмотрите фильм,так красиво! http://www.meissen.com/

ИСТОРИЯ НЕМЕЦКОГО ФОРФОРА

|

Ухтомский Константин Андреевич.Виды залов Зимнего дворца. |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Все изображения кликабельны.

Ухтомский Константин Андреевич (?- 1879 г.) - архитектор, образование получил в Императорской Академии Художеств, из которой был выпущен с званием художника XIV класса в 1838 г. Еще будучи учеником академии прекрасно писал акварелью виды внутренних зданий и за две подобные работы был награжден, в 1838 и 1839 гг., серебряными медалями. По окончании академического курса путешествовал за границу, откуда привез много эскизов для последующих своих акварельных работ. В 1843 г., за проект дома богатого вельможи, признан академиком. В 1858 г., за виды зал в новом здании Эрмитажа, получил звание почетного вольного общника академии. Некоторое время был хранителем академического лицея, сменив в этой должности своего отца. Лучшие из его акварелей, изображающих виды итальянских зданий, находятся в альбомах особ императорской фамилии.

Виды залов Зимнего дворца. Кабинет великой княгини Марии Александровны

Виды залов Зимнего дворца. Четвертая запасная половина. Туалетная

|

Из истории вещей... ножницы |

Это цитата сообщения Leonsija [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Современного человека окружает множество привычных вещей - мелких, средних, больших, нужных и не очень нужных. Чем-то мы пользуемся каждый день, а о чем-что вспоминаем от случая к случаю. Но в первом и во втором вариантах, нам трудно представить свою жизнь без этих предметов. А ведь когда-то их совсем не было на свете. Когда и как они появились тоже не всегда известно, и поэтому людская молва рождает всевозможные легенды и мифы об изобретении той или иной вещи. Так, например, существует легенда о ножницах и их появлении на свет.

Давным-давно, когда в лесных озёрах резвились нимфы, в чащах бродили священные единороги, а миром управляли бессмертные боги, на высокой горе паслось обширное стадо баранов, чья шерсть сияла на солнце так, что люди принимали это сияние за восход второго светила. Некий пастух Ферсит решил отправиться на эту гору, чтобы посмотреть, в чём же причина столь загадочного блеска. Через два дня пути он вышел на дивную поляну, где паслись животные. Ферсит был поражён их красотой - ведь шерсть баранов оказалась из чистого золота! Он было хотел увести с собой хотя бы одного, чтобы дома поверили такому чуду. Однако даже самый маленький барашек, которого он выбрал, упирался подобно десяти быкам, так что Ферсит не смог сдвинуть его с места. Земляки и правда не поверили ни слову из того, что рассказал пастух. Обиженный Ферсит ушёл к себе в хижину и долго не выходил оттуда, забыв даже про своё стадо. Но однажды на рассвете вышел он во двор, держа в руках два ножа, соединённых тугой и гибкой скобой. "Вот, что поможет мне доказать людям мою правоту", - сказал пастух и отправился в гору.

|

Мифы города на Неве |

Это цитата сообщения M0ndschein [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Геология и экология Санкт-Петербурга - темы достаточно закрытые, и потому в общественном сознании циркулирует целый ряд мифов. Специально для "812online" эти мифы прокомментировал Михаил Александрович Спиридонов - доктор геолого-минералогических наук, профессор, член ученого совета ВСЕГЕИ, специалист в области морской и экологической геологии, не раз публично заявлявший о необходимости серьезной научной экспертизы проекта «Морской фасад».

Миф 1: Город стоит на болоте

- Вся эта история о том, что Петербург основан на болоте, — просто выдумка. Конечно, у нас есть заболоченные участки в черте города, но в реальности в Петербурге не больше болот, чем в Нью-Йорке и Лондоне. Город стоит не на болоте, а на огромной леториновой террасе. Дело в том, что 2,5 — 3 тысячи лет назад уровень древнего Балтийского моря снизился и в районе нашего города обнажилась песчаная терраса. Эту террасу можно видеть, если вы едете по Приморскому шоссе в районе Серова и Ушкова. В городе, проезжая по Невскому проспекту возле Московского вокзала, можно заметить повышение — это бровка террасы. Террасу можно наблюдать и в районе проспекта Энгельса. Значительная часть города стоит на ней, и это хорошие градостроительные площади. Кстати, часть Смольнинского и Дзержинского районов когда-то называлась «Пески». Этот район, впрочем, как и многие другие, находится в нормальной инженерногеологической ситуации. Что же касается заболоченных участков, то страшно то, что при строительстве города их часто засыпали мусором. Но это уже постарались мы сами, и дело совсем не в том, что нам не угодила природа или Петр I выбрал плохое место. Дело в том, что при засыпании этих участков возникали своеобразные «слоеные пироги» и, как следствие, запускались определенные геохимические процессы. Подобные места для строительства действительно не слишком удобны, но болото тут ни при чем.

ДРУГИЕ МИФЫ>>>

|

Храм Василия Блаженного (собор Покрова на Рву). |

Это цитата сообщения Matrioshka [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Храм Василия Блаженного, или собор Покрова Божией Матери на Рву, − так звучит его каноническое полное название, − был построен на Красной площади в 1555-1561 годах. Этот собор по праву считается одним из главных символов не только Москвы, но и всей России. И дело даже не только в том, что он построен в самом центре столицы и в память об очень важном событии. Храм Василия Блаженного еще и просто необыкновенно красив.

|

Томас Липтон или из истории чая |

Это цитата сообщения ЕЖИЧКА [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Марка Lipton появилась благодаря замечательному человеку, серу Томасу Липтону, который сделал чай доступным по цене и отличным по качеству.

Создатель одной из самых знаменитых торговых марок в мире свой первый магазин открыл с капиталом в 180 фунтов стерлингов. К концу жизни его состояние выросло до нескольких миллионов, а имя стало почти синонимом словосочетания «чай в пакетиках». Что же послужило причиной такого оглушительного успеха? Сочетание невероятного рыночного чутья и затейливых экспериментов в проведении рекламных акций.

Томас Джонстоун Липтон родился 10 мая 1850 года в Шотландии, в городе Глазго. В подвале их дома располагалась миниатюрная бакалейная лавка, в которой 8-летний Томас, помогая родителям, одновременно постигал уроки бизнеса. Когда ему исполнилось десять лет, он начал работать помощником в магазине и одновременно закройщиком рубашек на небольшой фабрике. Следующий поворот в его судьбе, казалось, уводил далеко от бизнеса: Липтон устроился юнгой на корабль, ходивший между Глазго и Белфастом. Но на самом деле, это был поворотный пункт для него. Юноша начал мечтать о дальних странствиях.

|

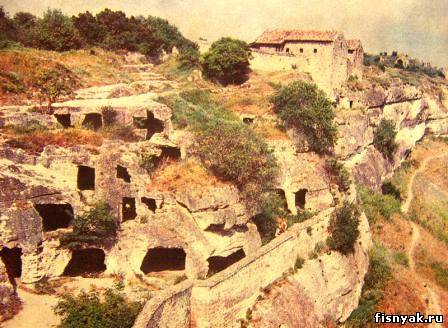

О пещерных городах Крыма |

Это цитата сообщения золотой_лист [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В горной части Крыма не далеко от Севастополя, есть памятники средневековья, пещерные города. Они состоят из крепостей и монастырей.

Там множество пещер искусственного происхождения. Один из самых известных пещерных городов это Мангуп–Кале он являлся столицей некогда могущественного христианского государства Феодора. Город начал появляться примерно в VI – VII веках нашей эры.

История этого княжества крайне печальна в 1475 году Турецкие войска взяли этот город в осаду и спустя пол года боёв захватили его. До XVIII века этот город служил крепостью уже для других хозяев.

Вторым не менее известным городом является Эски-Кермен, что в переводе значит Старая крепость. Он возник в VI веке нашей эры и был крупным центром торговли и ремесел. Но, к сожалению погиб в XIII веке не выдержав постоянных набегов татарской орды Ногая.

|

Парижские куртизанки |

Это цитата сообщения tot_imenno_TOT_VERHNIY [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Бесспорно, женщины – украшение жизни. Особенно если это экзотические и экстравагантные женщины

Бесспорно, женщины – украшение жизни. Особенно если это экзотические и экстравагантные женщины

На самом деле, кто бы стал читать и почитать Бальзака, Золя и других культурных классиков, описывай они исключительно добродетельных матерей семейств и честных тружеников? Это уже не французская литература, а соцреализм чистой воды... Без знаменитых куртизанок не было бы ни "Дамы с камелиями", ни "Травиаты", Золя не создал бы свою Нана, Бодлер не написал бы знаменитых стихов. Куртизанки во Франции были всегда, но моду на них среди высшего сословия ввел в прошлом веке Наполеон III, сравнивший женщину с послеобеденной сигарой.

Что мы знаем о тех, кто не только играл кошельками нуворишей и фамильным достоянием аристократов, но и утверждал образ "новой женщины", сексуально свободной и порой агрессивной в этой свободе? В наши дни они легко получили бы почетный титул "культовой личности".

|