-Рубрики

- Города и страны мира (510)

- Россия (102)

- Италия (87)

- Россия - Москва (43)

- Греция (33)

- Ближний Восток (29)

- Украина (27)

- Ближний Восток - Израиль (27)

- Грузия (26)

- Италия - Сицилия (25)

- Турция (24)

- Германия (21)

- Франция (21)

- Прибалтика (21)

- Украина - Западная Украина (19)

- Франция - Париж (19)

- Таиланд (16)

- Испания - Каталония (16)

- Армения (15)

- Прибалтика - Латвия (15)

- Греция - Греческие острова (13)

- Греция - Афины (13)

- Турция - Стамбул (13)

- Россия - Московская область (13)

- Италия - Кампания (13)

- Узбекистан (13)

- Венгрия (11)

- Маршруты выходного дня (из Москвы) (11)

- Италия - Тоскана (11)

- Россия - Краснодарский край - Сочи (10)

- Россия - Краснодарский край (10)

- Италия - Эмилия-Романья (10)

- Италия - Лацио (10)

- Чехия (10)

- Германия - Берлин (9)

- Испания (9)

- Чехия - Прага (9)

- Украина - Львов (9)

- Хорватия (8)

- Черногория (7)

- Грузия - Тбилиси (7)

- Украина - Западная Украина - Львовщина (7)

- Прибалтика - Эстония (7)

- Италия - Рим (7)

- Португалия (6)

- Германия - Бавария (6)

- Венгрия - Будапешт (6)

- Хорватия - Истрия (6)

- Крым (6)

- Греция - Крит (6)

- Россия - Санкт-Петербург (6)

- Италия - Сицилия - Палермо (6)

- Испания-Каталония-Барселона (5)

- Германия - Северный Рейн-Вестфалия (5)

- Украина - Одесса (5)

- Италия - Умбрия (5)

- Португалия - Лиссабон (4)

- Греция - Додеканес (4)

- Грузия - Военно-Грузинская дорога (4)

- Грузия - Кахетия (4)

- Италия - Ломбардия (4)

- Украина - Киев (4)

- Россия - Нижний Новгород (4)

- Ватикан (4)

- Италия - Марке (4)

- Россия - Костромская область - Кострома (4)

- Россия - Костромская область (4)

- Россия - Тверская область (4)

- Россия - Чебоксары (4)

- Италия - Венеция (4)

- Италия - Флоренция (3)

- Болгария (3)

- Россия - Кавказ (3)

- Украина - Западная Украина - Карпаты и Закарпатье (3)

- Италия - Милан (3)

- Италия - Лигурия (3)

- Россия - Золотое кольцо (3)

- Скандинавия (3)

- Скандинавия - Финляндия (3)

- Румыния (3)

- Сербия (2)

- Босния и Герцеговина (2)

- Франция - Каталония (2)

- Греция - Родос (2)

- Австрия (2)

- Россия - Татарстан (2)

- Грузия - Аджария (2)

- Грузия - Аджария - Батуми (2)

- Армения - Ереван (2)

- Россия - Рязанская область (2)

- Россия - Рязань (2)

- Украина - Каменец-Подольский (2)

- Италия - озеро Гарда (2)

- Италия - озеро Комо (2)

- Россия - Великий Новгород (2)

- Россия - Ленинградская область (2)

- Сан-Марино (2)

- Италия - Неаполь (2)

- Ближний Восток - Иордания (2)

- Таиланд -Пхукет (1)

- Республика Сербская (1)

- Австрия - Вена (1)

- Германия - Саксония (1)

- Грузия - Кутаиси (1)

- Хорватия - Истрия - Ровинь (1)

- Россия - Северная Осетия - Владикавказ (1)

- Россия - Северная Осетия (1)

- Грузия - Ахалцихе (1)

- Украина - Хотин (1)

- Украина - Днепропетровск (1)

- Беларусь (1)

- Греция - Санторини (1)

- Швейцария - кантон Тичино (1)

- Швейцария (1)

- Россия - Ярославская область (1)

- Египет (1)

- Россия - Ленинградская область - Выборг (1)

- Россия - Тольятти (1)

- Россия - Самара (1)

- Кладбища мира (30)

- Кладбище Пер-Лашез, Париж, Франция (9)

- Новодевичье кладбище, Москва, Россия (5)

- Кладбище Монмартр, Париж, Франция (2)

- Лычаковское кладбище, Львов, Украина (2)

- Кладбище Монжуик, Барселона, Испания (1)

- Кремлевский некрополь (1)

- Донское кладбище, Москва, Россия (1)

- Ольшанское кладбище, Прага, Чехия (1)

- Вышеградское кладбище, Прага, Чехия (1)

- Пантеон имени Комитаса, Ереван, Армения (1)

- Пантеон писателей и общественных деятелей Грузии (1)

- Введенское кладбище (1)

- Монументальное кладбище, Милан, Италия (1)

- Книги (17)

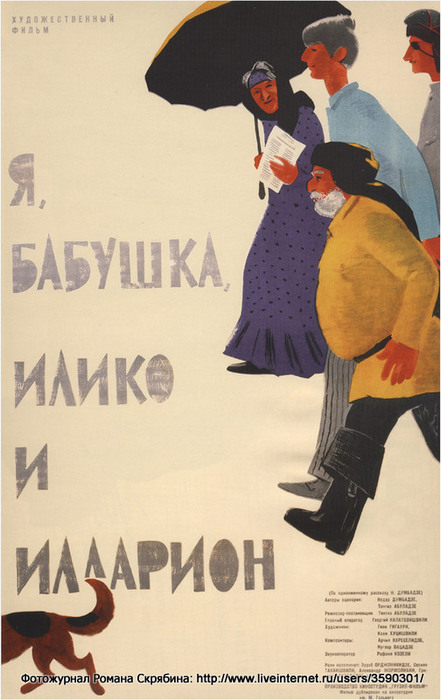

- Кино (9)

- Разное (4)

- Журнал (4)

- Алкоголь (+18) (3)

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Статистика

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть шестая - Бриуны |

Однажды из Ровиня на быстроходном катере мы отправились на архипелаг Бриуны, состоящий из 14 островов; он был провозглашен национальным парком в 1983 году.

На двух самых крупных его островах люди обитали начиная с палеолита. В эпоху римлян здесь стояли виллы аристократов, а позднее находились религиозные общины. Население покинуло острова в 1332 году из-за малярии, но век спустя люди вернулись, чтобы работать в каменоломнях. В конце XIXвека острова приобрел тирольский промышленник Пауль Купельвизер.

После Второй мировой войны Большой Бриун был превращён в роскошную летнюю резиденцию ИосипаБроз Тито. Тито использовал остров с июня 1947 по август 1979 гг. для приёма зарубежных высокопоставленных лиц.

В 1978 году в северной части острова Большой Бриун был создан сафари-парк, занявший площадь в 9 гектар. В парке обитают экзотические животные (зебры, олени и др.), большая часть которых была подарена Иосипу Броз Тито главами государств — членов Движения неприсоединения. Например, в 1970 году Индира Ганди подарила Тито пару двухгодовалых индийских слонят по имени Сони и Ланка, которые также обитали на острове. Сони умер в 2010 году.

С начала 1990-х годов виллы на островах Ганга, Галия и Мадонна к западу от Большого Бриуна использовались в качестве летних резиденций президента Хорватии и круглогодично охранялись маленьким армейским гарнизоном, дислоцированном на островах.Однако из-за недостатка государственного финансирования существующей инфраструктуры и запрета на новое строительство, обусловленного статусом национального парка и охраняемой зоны, к 2000 годам курорты Большого Бриуна и архипелага в целом пришли в упадок.

Стоит отметить, что в октябре 1983 года на территории архипелага был организован национальный парк, и в настоящее время посетителей пускают только на два главных острова: Большой Бриун и Малый Бриун.

На территории архипелага расположено множество культурно-исторических памятников: римский дворец I—II века н. э., римская тюрьма, храм Венеры, византийский каструм, базилика Св. Марии V—VI веков, церковь Св. Германа XV века. Все это можно увидеть и в наше время. А также дом-музей Тито и сафари-парк.

Продолжение следует...

На двух самых крупных его островах люди обитали начиная с палеолита. В эпоху римлян здесь стояли виллы аристократов, а позднее находились религиозные общины. Население покинуло острова в 1332 году из-за малярии, но век спустя люди вернулись, чтобы работать в каменоломнях. В конце XIXвека острова приобрел тирольский промышленник Пауль Купельвизер.

После Второй мировой войны Большой Бриун был превращён в роскошную летнюю резиденцию ИосипаБроз Тито. Тито использовал остров с июня 1947 по август 1979 гг. для приёма зарубежных высокопоставленных лиц.

В 1978 году в северной части острова Большой Бриун был создан сафари-парк, занявший площадь в 9 гектар. В парке обитают экзотические животные (зебры, олени и др.), большая часть которых была подарена Иосипу Броз Тито главами государств — членов Движения неприсоединения. Например, в 1970 году Индира Ганди подарила Тито пару двухгодовалых индийских слонят по имени Сони и Ланка, которые также обитали на острове. Сони умер в 2010 году.

С начала 1990-х годов виллы на островах Ганга, Галия и Мадонна к западу от Большого Бриуна использовались в качестве летних резиденций президента Хорватии и круглогодично охранялись маленьким армейским гарнизоном, дислоцированном на островах.Однако из-за недостатка государственного финансирования существующей инфраструктуры и запрета на новое строительство, обусловленного статусом национального парка и охраняемой зоны, к 2000 годам курорты Большого Бриуна и архипелага в целом пришли в упадок.

Стоит отметить, что в октябре 1983 года на территории архипелага был организован национальный парк, и в настоящее время посетителей пускают только на два главных острова: Большой Бриун и Малый Бриун.

На территории архипелага расположено множество культурно-исторических памятников: римский дворец I—II века н. э., римская тюрьма, храм Венеры, византийский каструм, базилика Св. Марии V—VI веков, церковь Св. Германа XV века. Все это можно увидеть и в наше время. А также дом-музей Тито и сафари-парк.

Продолжение следует...

Метки: Хорватия Истрия |

Понравилось: 1 пользователю

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть пятая - Мотовун и Грожнян |

Одной из самый известных достопримечательностей Истрии является Арена в городе Пула. Это прекрасно сохранившийся амфитеатр, шестой по величине в Римской империи и крупнейший архитектурный памятник Истрии. Отдавая дань этому историческому сооружению, Хорватский народный банк поместил его изображение на банкноте достоинством в 10 Кун. А рядом с ним – план городка Мотовун, известного далеко за пределами Истрии как «столица трюфелей».

Мотовун – очень живописный средневековый город-памятник в долине реки Мирна с населением менее 1000 человек. Окрестности города – экологически чистая местность, где нет никакой промышленности. Испокон веков жители Мотовуна занимались выращиванием оливок и винограда. Здесь делают замечательное вино из широко известных сортов Теран, Пино и Мальвазия.

Старый город Мотовун отличается от многих старинных средневековых хорватских городков своей законченностью, монолитностью. Прекрасно сохранившийся ансамбль старинных зданий на вымощенных камнем улочках создает завораживающую атмосферу. На многих домах этого музея под открытым небом вы заметите изображение льва – символа города. Разные культурные эпохи оставили здесь свои следы – в центре города простая готическая колокольня соседствует с изящными ренессансными зданиями.

Планировка старого города традиционна для средневековых крепостей. Мощная круговая крепостная стена в форме кольца и двух полуколец, разделяющая город на три части, была построена в конце XIII – начале XIV века, после перехода Мотовуна под власть Венеции. Вход в крепость – через городские ворота с башней в юго-западной части стены. Внутренние ворота, также украшенные львами, ведут к центральной мощеной булыжниками площади. На ней расположен дворец XVIII века в венецианском стиле, построенный по проекту знаменитого архитектора Андреа Палладио. Во дворце сейчас находится главный городской отель Kaštel (Каштел).

Слева от отеля на площади возвышается приходская церковь Св. Степана и знаменитая колокольня с зазубренным верхом, с вершины которой вы можете сделать потрясающие фотки. В распоряжении католического прихода находятся пергаменты XI века и богатая коллекция литургических сосудов. Статуи Св. Степана и Св. Ловрэ на главном алтаре церкви созданы из каррарского мрамора венецианским скульптором Франческа Боназе в 1725 году. У внутренних ворот и недалеко от церкви Св. Степана – средневековые колодцы, уходящие на десятки метров в глубину, откуда защитники осажденного города могли месяцами доставать воду. Из богатого архитектурного наследия Мотовуна стоит выделить маленькие церквушки Мадонны дел Серви и Мадонны деле порте. Крепостная стена достойна особого внимания. Не упустите возможность совершить прогулку по ней, вооружившись фотоаппаратом.

Традиционная Мотовунская ярмарка с различными развлечениями и культурными программами проходит 2 августа, в день освящения церкви Св. Степана. Также в начале августа, начиная с 1999 года, проводится Мотовунский кинофестиваль, который ежегодно собирает до 20 тысяч гостей. Многие фестивальные мероприятия проходят на территории отеля Kaštel. Кинофестиваль поистине знаковое событие для города и в это время найти жилье в Мотовуне становится весьма непросто. Самое приятное в этом мероприятии то, что фильмы демонстрируются под открытым небом, благодаря чему на фестивале царит особенно романтичная атмосфера.

Ну а осенью Мотовун встретит вас дарами природы – в Мотовунском лесу начинается сезон сбора знаменитых белых трюфелей. Из винограда нового урожая местные виноделы получают прекрасные истарские вина – Теран (красное) и Мальвазию (белое). В течение всего октября в долине реки Мирна (Опрталь, Бузет и Мотовун) проходит праздник «Дни трюфелей». Это лучшее время, чтобы попробовать самые разные блюда из благородных грибов. Завершается всеобщее веселье в первые выходные ноября Фестивалем воздушных шаров, вина и трюфелей, на котором гастрономические удовольствия усилены духом.

Грожнян без преувеличения можно назвать самым одухотворенным городом Хорватии. И это не удивительно, ведь именно здесь нашли свой приют художники, скульпторы, мастера различных ремесел, музыканты и другие творческие люди со всех концов страны и из зарубежья. Они живут своей маленькой коммуной под сенью древнего города, который, казалось, был специально создан для тружеников искусства и веками хранил свою уютную красоту, будто дожидаясь, когда они приедут и вдохнут в него жизнь.

Грожнян находится в центральной Истрии, между городом Мотовун и значительно менее примечательным, но более развитым Буйе. Как и большинство других городков, он построен на высоком холме, откуда открывается потрясающе красивый вид на долину реки Мирна и окрестные холмы.

Невозможно, гуляя по Грожняну, не посетить хотя бы несколько галерей местных художников и умельцев. Все их работы неизменно наполнены радостью, глубоким чувством прекрасного и желанием автора поделиться с гостями города кусочком своего счастья. Многие художники удивительно радушны и общительны, они с удовольствием развлекут вас беседой, а если вы проявите искренний интерес к их творениям, будут просто счастливы.

Из интересных культурных событий, проходящих в Грожняне, стоит отметить музыкальный фестиваль «Грожнянское музыкальное лето», который проводится ежегодно в августе.

Продолжение следует...

Мотовун – очень живописный средневековый город-памятник в долине реки Мирна с населением менее 1000 человек. Окрестности города – экологически чистая местность, где нет никакой промышленности. Испокон веков жители Мотовуна занимались выращиванием оливок и винограда. Здесь делают замечательное вино из широко известных сортов Теран, Пино и Мальвазия.

Старый город Мотовун отличается от многих старинных средневековых хорватских городков своей законченностью, монолитностью. Прекрасно сохранившийся ансамбль старинных зданий на вымощенных камнем улочках создает завораживающую атмосферу. На многих домах этого музея под открытым небом вы заметите изображение льва – символа города. Разные культурные эпохи оставили здесь свои следы – в центре города простая готическая колокольня соседствует с изящными ренессансными зданиями.

Планировка старого города традиционна для средневековых крепостей. Мощная круговая крепостная стена в форме кольца и двух полуколец, разделяющая город на три части, была построена в конце XIII – начале XIV века, после перехода Мотовуна под власть Венеции. Вход в крепость – через городские ворота с башней в юго-западной части стены. Внутренние ворота, также украшенные львами, ведут к центральной мощеной булыжниками площади. На ней расположен дворец XVIII века в венецианском стиле, построенный по проекту знаменитого архитектора Андреа Палладио. Во дворце сейчас находится главный городской отель Kaštel (Каштел).

Слева от отеля на площади возвышается приходская церковь Св. Степана и знаменитая колокольня с зазубренным верхом, с вершины которой вы можете сделать потрясающие фотки. В распоряжении католического прихода находятся пергаменты XI века и богатая коллекция литургических сосудов. Статуи Св. Степана и Св. Ловрэ на главном алтаре церкви созданы из каррарского мрамора венецианским скульптором Франческа Боназе в 1725 году. У внутренних ворот и недалеко от церкви Св. Степана – средневековые колодцы, уходящие на десятки метров в глубину, откуда защитники осажденного города могли месяцами доставать воду. Из богатого архитектурного наследия Мотовуна стоит выделить маленькие церквушки Мадонны дел Серви и Мадонны деле порте. Крепостная стена достойна особого внимания. Не упустите возможность совершить прогулку по ней, вооружившись фотоаппаратом.

Традиционная Мотовунская ярмарка с различными развлечениями и культурными программами проходит 2 августа, в день освящения церкви Св. Степана. Также в начале августа, начиная с 1999 года, проводится Мотовунский кинофестиваль, который ежегодно собирает до 20 тысяч гостей. Многие фестивальные мероприятия проходят на территории отеля Kaštel. Кинофестиваль поистине знаковое событие для города и в это время найти жилье в Мотовуне становится весьма непросто. Самое приятное в этом мероприятии то, что фильмы демонстрируются под открытым небом, благодаря чему на фестивале царит особенно романтичная атмосфера.

Ну а осенью Мотовун встретит вас дарами природы – в Мотовунском лесу начинается сезон сбора знаменитых белых трюфелей. Из винограда нового урожая местные виноделы получают прекрасные истарские вина – Теран (красное) и Мальвазию (белое). В течение всего октября в долине реки Мирна (Опрталь, Бузет и Мотовун) проходит праздник «Дни трюфелей». Это лучшее время, чтобы попробовать самые разные блюда из благородных грибов. Завершается всеобщее веселье в первые выходные ноября Фестивалем воздушных шаров, вина и трюфелей, на котором гастрономические удовольствия усилены духом.

Грожнян без преувеличения можно назвать самым одухотворенным городом Хорватии. И это не удивительно, ведь именно здесь нашли свой приют художники, скульпторы, мастера различных ремесел, музыканты и другие творческие люди со всех концов страны и из зарубежья. Они живут своей маленькой коммуной под сенью древнего города, который, казалось, был специально создан для тружеников искусства и веками хранил свою уютную красоту, будто дожидаясь, когда они приедут и вдохнут в него жизнь.

Грожнян находится в центральной Истрии, между городом Мотовун и значительно менее примечательным, но более развитым Буйе. Как и большинство других городков, он построен на высоком холме, откуда открывается потрясающе красивый вид на долину реки Мирна и окрестные холмы.

Невозможно, гуляя по Грожняну, не посетить хотя бы несколько галерей местных художников и умельцев. Все их работы неизменно наполнены радостью, глубоким чувством прекрасного и желанием автора поделиться с гостями города кусочком своего счастья. Многие художники удивительно радушны и общительны, они с удовольствием развлекут вас беседой, а если вы проявите искренний интерес к их творениям, будут просто счастливы.

Из интересных культурных событий, проходящих в Грожняне, стоит отметить музыкальный фестиваль «Грожнянское музыкальное лето», который проводится ежегодно в августе.

Продолжение следует...

Метки: Хорватия Истрия Мотовун Грожнян |

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть четвертая – Пула |

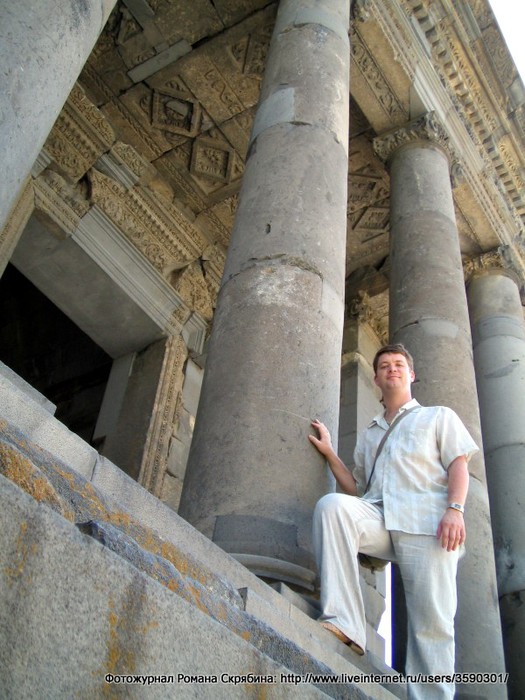

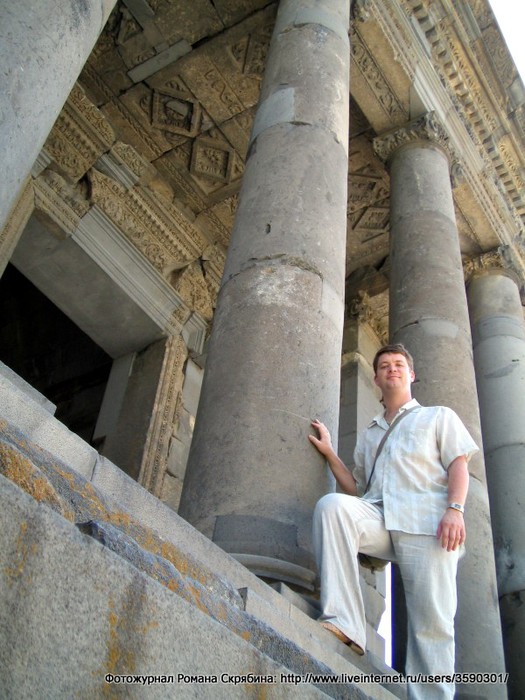

Пула — город противоречивый и интересный. С одной стороны, его богатое культурное и историческое наследие дарит путешественникам уникальную возможность прикоснуться к таким поистине уникальным шедеврам архитектурного творчества предков, как Арена, Храм Ромы и Августа, Арка Сергиуса и многим другим. А с другой стороны, этот крупный город, по хорватским меркам почти мегаполис, несет на себе отпечаток неухоженности и легкого запустения. И это так.

Потрясающие по своей красоте исторические памятники соседствуют с уродливыми «творениями» эпохи Югославии, которые ветшают значительно быстрее своих древних соседей. Палатки с фастфудом и автостоянки расположены так, что способны испортить любой снимок, а шум портовых кранов подчас перекрывает звуки музыки, доносящиеся из многочисленных кафе. Но в этом контрастном городе всегда множество гостей. И не даром — Пула прекрасна, несмотря на все свои недостатки!

Пула является самым большим городом полуострова Истрия.

А еще Пула — древний город, известный всему миру хорошо сохранившимися памятниками древнеримской архитектуры, величественными свидетелями богатой истории. Это не только курорт международного значения, но и наиболее крупный в Истрии грузовой морской порт, а в летнее время — еще и международный аэропорт (кстати, именно в Пулу я и прибыл из Москвы, а потом отправился на десятидневный отдых в Ровинь). Открытые, лишенные сколько-нибудь значительных возвышенностей окрестности Пулы покрыты густыми сосновыми лесами и роскошными дубовыми рощами. На плодородной красноземной почве выращивают оливки и виноград.

Существует легенда о происхождении древней Пулы, связанная с древнегреческим мифом о золотом руне. Известный греческий географ Страбон написал в своей «Географии» буквально следующее: «Пола расположена в заливе, похожем на гавань, с плодородными островками в нем, удобными для стоянки кораблей. Ее основали в древние времена колхи (выходцы из легендарной Колхиды, Западной Грузии), посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами осудили себя на изгнание». Таким образом, если верить легенде, Пула была основана три тысяч лет назад обитателями древней Колхиды.

В 45–46 годах до н. э. Пула стала римской колонией, что привело к ее ускоренному развитию и превращению в процветающий имперский город. Однако после падения Западной Римской империи, с V по XI века Пула принадлежала лангобардам, остготам, франкам и славянам. В 1150 году Пула перешла во власть к венецианцам и была вынуждена разделить судьбу их государства. В XIV–XVI веках город поневоле оказывался ввязанным в войны с Генуей и с Габсбургами, которые Венеция вела за господство над Адриатикой. В этот период Пула неоднократно захватывалась противником, в результате чего сильно пострадали памятники древнеримской архитектуры. Наряду с войнами, сильный урон Венеции нанесли эпидемии, а вместе с метрополией в упадок и запустение пришла и Пула.

После разгрома Наполеоном Бонапартом Венецианской республики в 1797 году Пула оказалась под властью Франции, а в 1813 году перешла к Австрии. В период Австро-Венгерского правления город стал мощной военно-морской базой и крупным промышленным портом.

В 1920 году, по окончании Первой мировой войны, полуостров Истрия вместе с Пулой достался Италии. В следующие 25 лет в город переехало множество итальянцев, и национальный состав Пулы резко изменился.

В 1943 году после капитуляции фашистской Италии Пулу оккупировали немецкие войска. По окончании Второй мировой войны, в 1947 году город вошел в состав Федеративной народной республики Югославии. Одновременно произошел исход большей части итальянского населения из Пулы.

В 1991 году в результате распада Югославии Пула вместе со всем полуостровом Истрия стала частью Хорватии.

В наше время Пула служит местом проведения многочисленных праздников и фестивалей. Взять, к примеру, кино, к которому, как к искусству, здесь особое отношение. Начиная с 1953 года, в пульском амфитеатре каждое лето в августе проходит кинофестиваль, в котором принимают участие все фильмы, отснятые в Хорватии за текущий год. Раньше, когда в Югославии снимались высокобюджетные фильмы, фестиваль имел международное значение. В то время сюда съезжались звезды кинематографа первой величины, такие как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и многие другие.

Еще одно музыкальное событие в Пуле — концерты Истрийского этнического джаза, проходящие здесь каждый июль.

Продолжение следует...

Потрясающие по своей красоте исторические памятники соседствуют с уродливыми «творениями» эпохи Югославии, которые ветшают значительно быстрее своих древних соседей. Палатки с фастфудом и автостоянки расположены так, что способны испортить любой снимок, а шум портовых кранов подчас перекрывает звуки музыки, доносящиеся из многочисленных кафе. Но в этом контрастном городе всегда множество гостей. И не даром — Пула прекрасна, несмотря на все свои недостатки!

Пула является самым большим городом полуострова Истрия.

А еще Пула — древний город, известный всему миру хорошо сохранившимися памятниками древнеримской архитектуры, величественными свидетелями богатой истории. Это не только курорт международного значения, но и наиболее крупный в Истрии грузовой морской порт, а в летнее время — еще и международный аэропорт (кстати, именно в Пулу я и прибыл из Москвы, а потом отправился на десятидневный отдых в Ровинь). Открытые, лишенные сколько-нибудь значительных возвышенностей окрестности Пулы покрыты густыми сосновыми лесами и роскошными дубовыми рощами. На плодородной красноземной почве выращивают оливки и виноград.

Существует легенда о происхождении древней Пулы, связанная с древнегреческим мифом о золотом руне. Известный греческий географ Страбон написал в своей «Географии» буквально следующее: «Пола расположена в заливе, похожем на гавань, с плодородными островками в нем, удобными для стоянки кораблей. Ее основали в древние времена колхи (выходцы из легендарной Колхиды, Западной Грузии), посланные на поиски Медеи; они не достигли цели и сами осудили себя на изгнание». Таким образом, если верить легенде, Пула была основана три тысяч лет назад обитателями древней Колхиды.

В 45–46 годах до н. э. Пула стала римской колонией, что привело к ее ускоренному развитию и превращению в процветающий имперский город. Однако после падения Западной Римской империи, с V по XI века Пула принадлежала лангобардам, остготам, франкам и славянам. В 1150 году Пула перешла во власть к венецианцам и была вынуждена разделить судьбу их государства. В XIV–XVI веках город поневоле оказывался ввязанным в войны с Генуей и с Габсбургами, которые Венеция вела за господство над Адриатикой. В этот период Пула неоднократно захватывалась противником, в результате чего сильно пострадали памятники древнеримской архитектуры. Наряду с войнами, сильный урон Венеции нанесли эпидемии, а вместе с метрополией в упадок и запустение пришла и Пула.

После разгрома Наполеоном Бонапартом Венецианской республики в 1797 году Пула оказалась под властью Франции, а в 1813 году перешла к Австрии. В период Австро-Венгерского правления город стал мощной военно-морской базой и крупным промышленным портом.

В 1920 году, по окончании Первой мировой войны, полуостров Истрия вместе с Пулой достался Италии. В следующие 25 лет в город переехало множество итальянцев, и национальный состав Пулы резко изменился.

В 1943 году после капитуляции фашистской Италии Пулу оккупировали немецкие войска. По окончании Второй мировой войны, в 1947 году город вошел в состав Федеративной народной республики Югославии. Одновременно произошел исход большей части итальянского населения из Пулы.

В 1991 году в результате распада Югославии Пула вместе со всем полуостровом Истрия стала частью Хорватии.

В наше время Пула служит местом проведения многочисленных праздников и фестивалей. Взять, к примеру, кино, к которому, как к искусству, здесь особое отношение. Начиная с 1953 года, в пульском амфитеатре каждое лето в августе проходит кинофестиваль, в котором принимают участие все фильмы, отснятые в Хорватии за текущий год. Раньше, когда в Югославии снимались высокобюджетные фильмы, фестиваль имел международное значение. В то время сюда съезжались звезды кинематографа первой величины, такие как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Элизабет Тейлор и многие другие.

Еще одно музыкальное событие в Пуле — концерты Истрийского этнического джаза, проходящие здесь каждый июль.

Продолжение следует...

Метки: Хорватия Истрия Пула |

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть третья – Пореч |

«Тусовочный» Пореч — старинный морской курорт, крупнейший центр туризма на полуострове Истрия и самый молодежный город Хорватии. Город с населением 17 тысяч жителей (по итогам переписи 2010 года), куда ежегодно в период летнего отпускного сезона стремятся сотни тысяч туристов, чтобы весело провести время, прогуляться по романтичным старинным улочкам, посидеть в многочисленных барах, «выпустить пар» на дискотеках.

Пореч, расположенный в центре западного побережья полуострова Истрия, окружен многочисленными лагунами с извилистой береговой линией и чистыми пляжами. Комфортному отдыху приезжающих туристов способствуют замечательные окрестные ландшафты с сосновыми и дубовыми лесами. Основную часть гостей Пореча составляют жители соседней Италии, а также Германии — дорога от Мюнхена на автомобиле занимает каких-то 8 часов. Это как из Москвы до Питера.

Основной достопримечательностью Пореча является Евфразиева базилика, построенная в VI веке и включенная в список мирового наследия Юнеско в 1997 году.

Поселение на месте современной части города существовало с доисторических времен — за 800 лет до н. э. иллирийцы построили здесь порт. Археологические раскопки свидетельствуют об оживленной торговле в этих местах в VI–V веках до н. э.

В 177 году до н. э. римляне завоевывали территории древней Истрии, а в начале нашей эры, во времена правления императора Октавиана Августа, поселение Parentim (Парентим, латинское название Пореча), получившее ранее статус колонии, официально стало городом.

Бурное развитие Пореч получил благодаря своему выгодному географическому положению — город расположен в глубине бухты, с моря его порт прикрывает остров Св. Николая. Со времени падения Западной Римской империи в 478 году и вплоть да начала венецианского господства в 1267 году эти территории постоянно меняли правителей — городом владели византийцы, франки, а позже славяне, пришедшие к управлению Поречем в VII веке.

За свою долгую историю Пореч многократно подвергался разорению со стороны генуэзцев и турок. Особенно сильно население города сократила эпидемия чумы, занесенная с торговых судов в XVII веке, количество жителей Пореча сократилось до небывало низкого уровня — всего 100 человек. Практически опустошенные территории были колонизированы Венецией, которая населила местность выходцами из Далмации, Боснии, Черногории и Албании. На смену более чем пятивековому господству Венеции в 1797 году к правлению пришла Австрия, лишь на 8 лет (с 1805 по 1813 годы) уступившая власть Наполеону Бонапарту.

В результате Первой мировой войны полуостров Истрия перешел под контроль Италии, а после Второй мировой войны стал частью Хорватии, вошедшей в состав Югославии. В этот период происходила миграция населения, в основном словенцев, сербов и боснийцев, в Истрию. На полуострове их привлекали как получившая сильное развитие в городах Пула и Риека промышленность, так и процветающая индустрия туризма в Порече.

Добро пожаловать в Пореч!

Продолжение следует...

Пореч, расположенный в центре западного побережья полуострова Истрия, окружен многочисленными лагунами с извилистой береговой линией и чистыми пляжами. Комфортному отдыху приезжающих туристов способствуют замечательные окрестные ландшафты с сосновыми и дубовыми лесами. Основную часть гостей Пореча составляют жители соседней Италии, а также Германии — дорога от Мюнхена на автомобиле занимает каких-то 8 часов. Это как из Москвы до Питера.

Основной достопримечательностью Пореча является Евфразиева базилика, построенная в VI веке и включенная в список мирового наследия Юнеско в 1997 году.

Поселение на месте современной части города существовало с доисторических времен — за 800 лет до н. э. иллирийцы построили здесь порт. Археологические раскопки свидетельствуют об оживленной торговле в этих местах в VI–V веках до н. э.

В 177 году до н. э. римляне завоевывали территории древней Истрии, а в начале нашей эры, во времена правления императора Октавиана Августа, поселение Parentim (Парентим, латинское название Пореча), получившее ранее статус колонии, официально стало городом.

Бурное развитие Пореч получил благодаря своему выгодному географическому положению — город расположен в глубине бухты, с моря его порт прикрывает остров Св. Николая. Со времени падения Западной Римской империи в 478 году и вплоть да начала венецианского господства в 1267 году эти территории постоянно меняли правителей — городом владели византийцы, франки, а позже славяне, пришедшие к управлению Поречем в VII веке.

За свою долгую историю Пореч многократно подвергался разорению со стороны генуэзцев и турок. Особенно сильно население города сократила эпидемия чумы, занесенная с торговых судов в XVII веке, количество жителей Пореча сократилось до небывало низкого уровня — всего 100 человек. Практически опустошенные территории были колонизированы Венецией, которая населила местность выходцами из Далмации, Боснии, Черногории и Албании. На смену более чем пятивековому господству Венеции в 1797 году к правлению пришла Австрия, лишь на 8 лет (с 1805 по 1813 годы) уступившая власть Наполеону Бонапарту.

В результате Первой мировой войны полуостров Истрия перешел под контроль Италии, а после Второй мировой войны стал частью Хорватии, вошедшей в состав Югославии. В этот период происходила миграция населения, в основном словенцев, сербов и боснийцев, в Истрию. На полуострове их привлекали как получившая сильное развитие в городах Пула и Риека промышленность, так и процветающая индустрия туризма в Порече.

Добро пожаловать в Пореч!

Продолжение следует...

Метки: Хорватия Истрия Пореч |

Понравилось: 1 пользователю

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть вторая - Ровинь |

В Хорватии мы остановились, как я уже писал ранее, в Истрии. Полуостров Истрию, по форме напоминающий треугольник, традиционно делят на три области: Белую Истрию (центральное карстовое или известняковое плато с редкими территориями, занятыми дубом, сосной и ясенем), Серую Истрию – полоску выветренного известняка с плодородными почвами, и Красную Истрию – плато, изрезанное реками Мирна и Раса, на котором выращивают злаки и овощи. Самыми популярными местами Истрии являются Пореч, Ровинь, Пула и Национальный парк Бриуни. В район залива Кварнер входит город Риека и участок побережья до Ябланаца. На севере находится Национальный парк Рисняк, на юго-востоке – Национальный парк Плитвицкие озера. Восхитительными местами для путешествия являются острова Крк, Црес, Лошинь и Раб.

Мы выбрали Ровинь, и не пожалели.

Все десять дней мы жили в отеле «Amarin Tourist Resort». Это комфортабельный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, уютно расположившийся на берегу моря. Комплекс состоит из нескольких корпусов бунгало, окруженных красивым ухоженным садом. На территории гостиничного комплекса есть 4** и 2** бунгало. Мы выбрали 2**. Сэкономили?! С одной стороны – да, а с другой, ну, в самом-то бунгало мы практически не жили (только ночевали), так как постоянно путешествовали по Истрии и заливу Кварнер. Поэтому нам не нужны были четырехзвездочные комфортные домишки. Короче, претензии нет.

Итак, Ровинь…

Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины. Новая часть города вытянута вдоль побережья к северу и югу от полуострова. Мы же жили в одном из десяток островов вблизи от Ровиня. Название острова, увы, уже и не вспомню. От острова до Ровиня, да и вообще до «большой» земли, добираться только на пароме. Или на катере. Зависит от размера кошелька. Минут 15 плыть. Или 20. Забыл. Зато плыть – одно удовольствие.

Первое упоминание о городе относится к VII столетию, когда была опубликована работа Каструма Рубини (Castrum Rubini) «Космография» (Cosmographia), однако приведенные в ней географические исследования относились к V столетию. В результате можно с уверенностью утверждать, что история города начинается в период между III и V столетием.

В истории города много интересных страниц — в разные времена он находился под господством Византийской империи, под немецкими феодалами, Венецианской республикой, под австро-венгерским, французским и немецким управлением, несколько раз город был сожжён и опустошён. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию — именно поэтому он так долго искал властного покровителя, который предложит наиболее выгодные условия для решения этой задачи.

В 1283 году Ровинь, вслед за Поречем, Новиградом и Умагом, вошёл в состав Венеции. Сделав такой выбор, город получил независимость с некоторыми ограничениями. Например, Венецианская республика, оставляла за собой право назначать судью, который согласно своей компетенции вёл все духовные, политические, административные, торговые и другие дела.

Со временем в Ровине появляется товарная биржа — торговцы и моряки пополнили список типичных городских профессий, основными из которых были рыбная ловля и фермерство. Развитие навигации также внесло в город свои перемены — соперничество портовых городов привело к завоеванию Ровиня Генуей в 1379 году. Двумя веками позже (в 1579 и 1599 годах) город опять подвергся захвату.

12 мая 1797 года в городе было установлено самоуправление — 18 представителей населения, избранных демократическим собранием, вошли в правительство, управлявшее городом. Однако уже в 1809 году здесь вводится французское правление правительства Наполеона, которое продолжалось вплоть до восстановления австро-венгерского суверенитета над этими областями в 1813 году. В 1821 году городу подтверждается его муниципальный статус, а с 1825 по 1860 он входил в состав Истрийского графства.

С исчезновением австро-венгерской монархии Ровинь попадает под итальянское влияние, которое продлилось вплоть до капитуляции Италии в сентябре 1943 года. До конца Второй мировой войны городом управляют немецкие захватчики. А по итогам войны вся Истрия вошла в состав Югославии.

В 1990 году начался распад Югославии, в результате которого 25 июня 1991 года Хорватия объявила себя суверенным независимым государством. Город, как и весь полуостров Истрия, в настоящее время продолжает свое мирное существование в составе Хорватии.

Город многонационален (хорваты, словенцы, итальянцы, сербы, албанцы) и традиционно очень терпим к разным культурам. Многие жители определяют свою национальность, как «истриец». Город Ровинь одно из последних мест, где ещё живы носители вымирающего истророманского языка, на котором некогда говорили почти на всем юго-западе полуострова.

Ровинь связан регулярным междугородним автобусным сообщением с другими крупными хорватскими городами, а также с Италией и Словенией. Город связан прибрежными шоссе с городами Пореч, Пула и Умаг, а также с Риекой и через неё с остальной Хорватией. Именно с Ровиньского автовокзала мы и путешествовали по Истрии и Хорватии. Очень удобно и комфортно. Могли и заехать и в Италию и Словению (эти страны совсем рядом), но, увы, шенгенской визы не было в наших паспортах. Да и времени у нас мало: всего десять дней.

Основные достопримечательности города сосредоточены в старой части Ровиня. Богатая разнообразными памятниками романского стиля, она привлекательна для туристов. В архитектуре удачно сочетаются готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм. Три из семи городских ворот (Ворота на побережье, Ворота под стеной и Святые ворота) сохранили свою оригинальную форму.

Кафедральный собор св. Евфимии — здание с 62-метровой колокольней, выполненное в стиле барокко и восстановленное в период между 1725 и 1736 годами, считается одной из главных достопримечательностей города. На его месте до начала X столетия размещалась церковь Св. Георгия, статуя которого до сих пор украшает главный алтарь. Работы по перестройке храма продолжались приблизительно до 950 года, когда базилика с тремя нефами и тремя круглыми апсидами предстала в своём новом обличии перед горожанами. В центре был размещен саркофаг с телом великомученицы Евфимии, во времена правления Диоклетиана замученной и брошенной в тюрьму за своё христианское вероисповедание. 16 сентября 304 года она умерла, а преданные христиане сохранили её тело, перевезя его на родину в Константинополь, где по поручению императора Константина в её честь была воздвигнута церковь. В 800 году саркофаг исчез и 13 июля того же года прибыл в Ровинь, что было воспринято местным населением как чудо. 3 декабря 1651 года началось сооружение собора, продолжавшееся 26 лет. В 1758 году деревянная статуя Св. Евфимии, размещенная на её шпиле, была заменена на медную. Колокольня собора — самая высокая в Истрии, высота медной статуи составляет 4,7 метра. Ежегодно 16 сентября в Ровине проходит паломничество в честь св. Евфимии, собирающее многие тысячи верующих со всей Европы.

Итак… вам понравился этот город?! Что ж, добро пожаловать в Ровинь!

Продолжение следует...

Мы выбрали Ровинь, и не пожалели.

Все десять дней мы жили в отеле «Amarin Tourist Resort». Это комфортабельный гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой, уютно расположившийся на берегу моря. Комплекс состоит из нескольких корпусов бунгало, окруженных красивым ухоженным садом. На территории гостиничного комплекса есть 4** и 2** бунгало. Мы выбрали 2**. Сэкономили?! С одной стороны – да, а с другой, ну, в самом-то бунгало мы практически не жили (только ночевали), так как постоянно путешествовали по Истрии и заливу Кварнер. Поэтому нам не нужны были четырехзвездочные комфортные домишки. Короче, претензии нет.

Итак, Ровинь…

Старый город Ровиня расположен на полуострове, похожем по форме на каплю, в центре которой находится кафедральный собор. Архипелаг города, на который открывается великолепная панорама с береговой линии его исторического центра, насчитывает 22 островка, среди которых самые крупные и живописные — острова Св. Андрея и Св. Екатерины. Новая часть города вытянута вдоль побережья к северу и югу от полуострова. Мы же жили в одном из десяток островов вблизи от Ровиня. Название острова, увы, уже и не вспомню. От острова до Ровиня, да и вообще до «большой» земли, добираться только на пароме. Или на катере. Зависит от размера кошелька. Минут 15 плыть. Или 20. Забыл. Зато плыть – одно удовольствие.

Первое упоминание о городе относится к VII столетию, когда была опубликована работа Каструма Рубини (Castrum Rubini) «Космография» (Cosmographia), однако приведенные в ней географические исследования относились к V столетию. В результате можно с уверенностью утверждать, что история города начинается в период между III и V столетием.

В истории города много интересных страниц — в разные времена он находился под господством Византийской империи, под немецкими феодалами, Венецианской республикой, под австро-венгерским, французским и немецким управлением, несколько раз город был сожжён и опустошён. Для большинства цивилизаций место расположения города представлялось очень выгодным с точки зрения географического положения. Однако в течение многих лет город добивался своей независимости и боролся за собственную автономию — именно поэтому он так долго искал властного покровителя, который предложит наиболее выгодные условия для решения этой задачи.

В 1283 году Ровинь, вслед за Поречем, Новиградом и Умагом, вошёл в состав Венеции. Сделав такой выбор, город получил независимость с некоторыми ограничениями. Например, Венецианская республика, оставляла за собой право назначать судью, который согласно своей компетенции вёл все духовные, политические, административные, торговые и другие дела.

Со временем в Ровине появляется товарная биржа — торговцы и моряки пополнили список типичных городских профессий, основными из которых были рыбная ловля и фермерство. Развитие навигации также внесло в город свои перемены — соперничество портовых городов привело к завоеванию Ровиня Генуей в 1379 году. Двумя веками позже (в 1579 и 1599 годах) город опять подвергся захвату.

12 мая 1797 года в городе было установлено самоуправление — 18 представителей населения, избранных демократическим собранием, вошли в правительство, управлявшее городом. Однако уже в 1809 году здесь вводится французское правление правительства Наполеона, которое продолжалось вплоть до восстановления австро-венгерского суверенитета над этими областями в 1813 году. В 1821 году городу подтверждается его муниципальный статус, а с 1825 по 1860 он входил в состав Истрийского графства.

С исчезновением австро-венгерской монархии Ровинь попадает под итальянское влияние, которое продлилось вплоть до капитуляции Италии в сентябре 1943 года. До конца Второй мировой войны городом управляют немецкие захватчики. А по итогам войны вся Истрия вошла в состав Югославии.

В 1990 году начался распад Югославии, в результате которого 25 июня 1991 года Хорватия объявила себя суверенным независимым государством. Город, как и весь полуостров Истрия, в настоящее время продолжает свое мирное существование в составе Хорватии.

Город многонационален (хорваты, словенцы, итальянцы, сербы, албанцы) и традиционно очень терпим к разным культурам. Многие жители определяют свою национальность, как «истриец». Город Ровинь одно из последних мест, где ещё живы носители вымирающего истророманского языка, на котором некогда говорили почти на всем юго-западе полуострова.

Ровинь связан регулярным междугородним автобусным сообщением с другими крупными хорватскими городами, а также с Италией и Словенией. Город связан прибрежными шоссе с городами Пореч, Пула и Умаг, а также с Риекой и через неё с остальной Хорватией. Именно с Ровиньского автовокзала мы и путешествовали по Истрии и Хорватии. Очень удобно и комфортно. Могли и заехать и в Италию и Словению (эти страны совсем рядом), но, увы, шенгенской визы не было в наших паспортах. Да и времени у нас мало: всего десять дней.

Основные достопримечательности города сосредоточены в старой части Ровиня. Богатая разнообразными памятниками романского стиля, она привлекательна для туристов. В архитектуре удачно сочетаются готика, ренессанс, барокко и неоклассицизм. Три из семи городских ворот (Ворота на побережье, Ворота под стеной и Святые ворота) сохранили свою оригинальную форму.

Кафедральный собор св. Евфимии — здание с 62-метровой колокольней, выполненное в стиле барокко и восстановленное в период между 1725 и 1736 годами, считается одной из главных достопримечательностей города. На его месте до начала X столетия размещалась церковь Св. Георгия, статуя которого до сих пор украшает главный алтарь. Работы по перестройке храма продолжались приблизительно до 950 года, когда базилика с тремя нефами и тремя круглыми апсидами предстала в своём новом обличии перед горожанами. В центре был размещен саркофаг с телом великомученицы Евфимии, во времена правления Диоклетиана замученной и брошенной в тюрьму за своё христианское вероисповедание. 16 сентября 304 года она умерла, а преданные христиане сохранили её тело, перевезя его на родину в Константинополь, где по поручению императора Константина в её честь была воздвигнута церковь. В 800 году саркофаг исчез и 13 июля того же года прибыл в Ровинь, что было воспринято местным населением как чудо. 3 декабря 1651 года началось сооружение собора, продолжавшееся 26 лет. В 1758 году деревянная статуя Св. Евфимии, размещенная на её шпиле, была заменена на медную. Колокольня собора — самая высокая в Истрии, высота медной статуи составляет 4,7 метра. Ежегодно 16 сентября в Ровине проходит паломничество в честь св. Евфимии, собирающее многие тысячи верующих со всей Европы.

Итак… вам понравился этот город?! Что ж, добро пожаловать в Ровинь!

Продолжение следует...

Метки: Хорватия Истрия Ровинь |

Вспоминая Хорватию. Истрия и залив Кварнер. Часть первая – Вместо вступления |

Svake noci Boga za te molim

Pivajuci kamenu i draci

Croatio ka mater te volim

Umorna si, samo mi ne placi

Sve cu pisme pokloniti tebi

Sve dardine, neka mi te kite

Croatio iz duše te ljubim

Ja te volim ka i mati dite

Još se sicam onih rici

Što mi uvik prica caca

Nemoj sine nikud ici

Tvoj je kamen, maslina i draca

Nek te rani kora kruva

Kapja vina, zrno soli

Nek ti kušin bude stina

Al Hrvatsku sine voli

Pisme ce ti pivati slavuji

Svirat ce ti moje mandoline

Svaku stopu ove zemlje ljubi

Kad odrasteš voljeni moj sine

перевод на русский

"Хорватия, всей душой тебя люблю".

Каждую ночь Богу за тебя молюсь,

пою песни камню и диким зарослям.

Хорватия, как мать тебя люблю.

Ты устала, только мне не плачь.

Все свои песни подарю тебе я,

и все сады, пусть они тебя украшают.

Хорватия, всей душой тебя люблю,

я тебя люблю как мать - ребёнка.

Ещё помню я те слова,

которые мне всегда говорил папа:

"Никогда, сын, никуда не уезжай,

здесь всё твоё - камни, маслины и заросли.

Пусть твоей пищей будут корка хлеба,

капля вина и крупинка соли.

Пусть каменный утёс будет твоей подушкой,

но Хорватию люби, сын.

Песни тебе будет петь соловей,

играть музыку - мои мандолины.

Каждую пядь этой земли люби,

когда вырастешь, любимый мой сын".

В майские праздники, рассматривая архив фотографий, я обнаружил, что совсем забыл рассказать вам, читателям моего журнала, о такой замечательной стране, как Хорватия. Что ж, спешу выполнить пробел.

Хорватия с ее Средиземноморским побережьем протяженностью свыше 4800 км и 1185 островами является одним из лучших мест отдыха в Европе. Близко к пляжам примыкают живописные древние порты и превосходные рестораны с видами на море.

Но одним побережьем Хорватия не ограничивается. Внутри страны находятся очаги культуры – Загреб и Вараждин – а также разнообразные сельские районы, в которых повсюду встречаются замки, курортные городки и природные парки.

Лично я посетил не всю Хорватию, а полуостров Истрия и залив Кварнер.

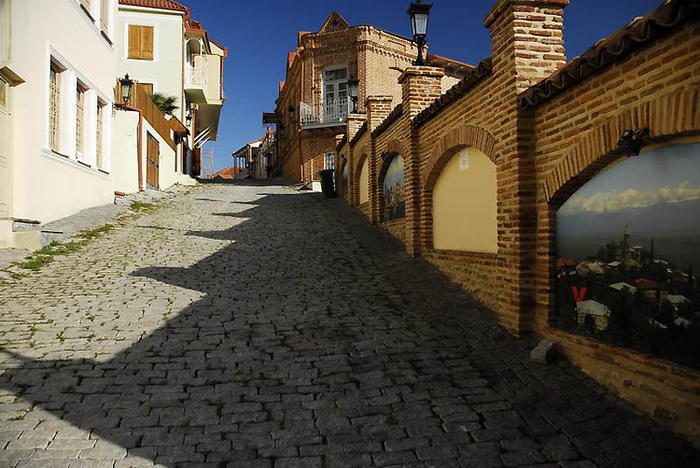

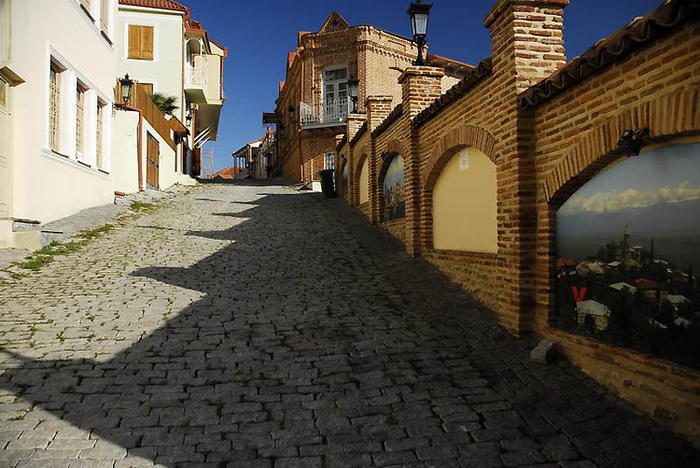

Портовые города Истрии славятся своими мощными стенами, колокольнями и средневековыми зданиями, спускающимися по мощеным улочкам к живописным гаваням. Прекраснейший из них – Ровинь, но достопримечательности есть и в Порече – это Евфразиева базилика, и в Пуле – амфитеатр I века. Получить наибольшее удовольствие от прогулок по Опатии можно, поселившись в одной из гостиниц на набережной. Эти гостиницы были построены в XIX веке как дачи для элиты из Австро-Венгерской империи. Хрустальные канделябры, огромные залы с украшенными лепниной колоннами, парки и сады сильно контрастируют с остальной, более итальянизированной Истрией. А величайшим чудом природы Хорватии является, вероятно, Национальный парк «Плитвицкие озера».

В Хорватии я был недолго. Дней десять. Естественно, не все увидел. А что увидел?! Перечислю в алфавитном порядке: Грожнян, Мотовун, Опатия, Пореч, Пула и Ровинь. А также: Лимский фьорд, острова Брюни и Крк и Плитвицкие озера.

Смотрим мои избранные фотографии по Хорватии, и ждем новых серии по этой стране!

Метки: Хорватия Истрия |

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть вторая – Александр Покрышкин и Сергей Ильюшин |

Мой дед уходил на войну,

За Родину шел воевать

И в лучшую сердца весну

Никто не хотел умирать.

Сегодня торжественный день -

Алые розы в руке.

О, это не слезы, поверь -

Дождинки бегут по щеке.

9 мая - весна,

9 мая - цветы.

И голубь летит в небеса

До самой высокой звезды.

Повсюду улыбок восторг,

Седые солдаты в строю.

Спасибо, родные, за то

Что взяли победу в бою!

Мой дед уходил на войну,

Когда еще был молодым

И битву прошел не одну.

Обратно вернулся седым.

А память войне - ордена,

И небо взрывает салют.

9 мая - весна!

И снова солдаты в строю!

Продолжаем знакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые покоятся на Новодевичьем кладбище.

Сегодня речь пойдет об Александре Ивановиче Покрышкине и Сергее Владимировиче Ильюшине.

Александр Покрышкин — лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972). И это круто!

Александр родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье фабричного рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый благополучный, Покрышкин с детства много времени уделял учёбе.

Александр Покрышкин увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов. В 1928 году, после окончания семилетней школы он пошёл работать на стройку. В 1930 году, несмотря на протесты отца, Александр покинул дом и поступил в местное техническое училище, где проучился 18 месяцев. Затем добровольно ушёл в армию, был направлен в авиационную школу. В период прохождения Покрышкиным учёбы училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика; его официальные запросы о переводе на лётное отделение получали отказы.

В 1936—1938 гг. Александр обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошёл годовую программу гражданского пилота за 17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лётную школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределён в 55-й истребительный авиационный полк.

Он был в Молдавии в июне 1941 года, близко к границе, и его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт — лёгкий бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка, приняв его за вражеский.

Однако на следующий день он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. А 3 июля, одержав ещё несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС, и начал понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.

Поздней зимой 1942 полк Покрышкина был отозван с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя — поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Командир сфабриковал дело против Покрышкина в полевом суде, обвинив его в трусости, отсутствии субординации и неподчинении приказам. Однако высшая инстанция оправдала его.

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в… Иран, чтобы получить новую технику. Полк вернулся на фронт 8 апреля 1943 года. Во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. На следующий день 9 апреля он смог подтвердить ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. Всего в этот период Покрышкин записал на свой счёт десять сбитых Bf-109. Покрышкин получил своё первое звание Героя Советского Союза 24 апреля 1943 года, звание майора ему было присвоено в июне.

В 1943 году Покрышкин участвовал в воздушных боях на Кубани против прославленных немецких истребительных авиасоединений. Его новые тактические приёмы для патрулирования воздушного пространства: такие как «скоростные качели», «кубанская этажерка» и использование наземных радаров, а также продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе.

В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942, подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943 года.

В феврале 1944 года Покрышкин получил повышение и предложение небоевой работы — управлять подготовкой новых пилотов. Но он немедленно отверг это предложение и остался в своём старом полку в прежнем звании.

19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

После войны Покрышкин вступил в трения с сыном Сталина Василием, отказавшись служить в ВВС Московского военного округа. В итоге этого полковник Покрышкин, назначенный на генеральскую должность ещё в 1944 году и имевший в своём подчинении генералов, сам стал генерал-майором авиации только после смерти Сталина, в августе 1953 года.

Скончался 13 ноября 1985 года в Москве в возрасте 72 лет.

Любопытно, что сына, внука и правнука лётчика зовут Александр Александрович Покрышкин. При этом правнук появился на свет через 13 лет после смерти прадедушки.

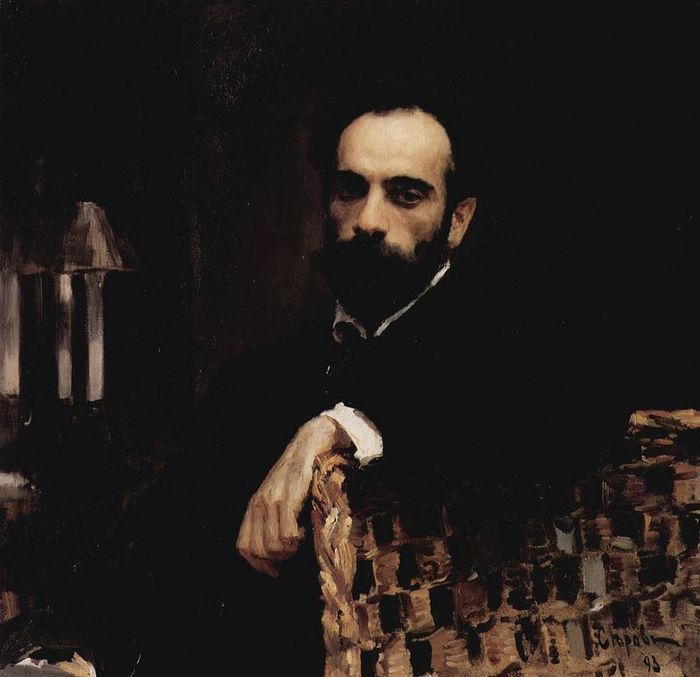

Надгробный бюст Александру Покрышкину на Новодевичьем кладбище

А вот Сергей Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, а не летчик-ас. Зато трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974), лауреат семи Сталинских премий (абсолютный рекород!), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967; с 1971 года — генерал-полковник-инженер) и академик АН СССР (1968). И это тоже круто!

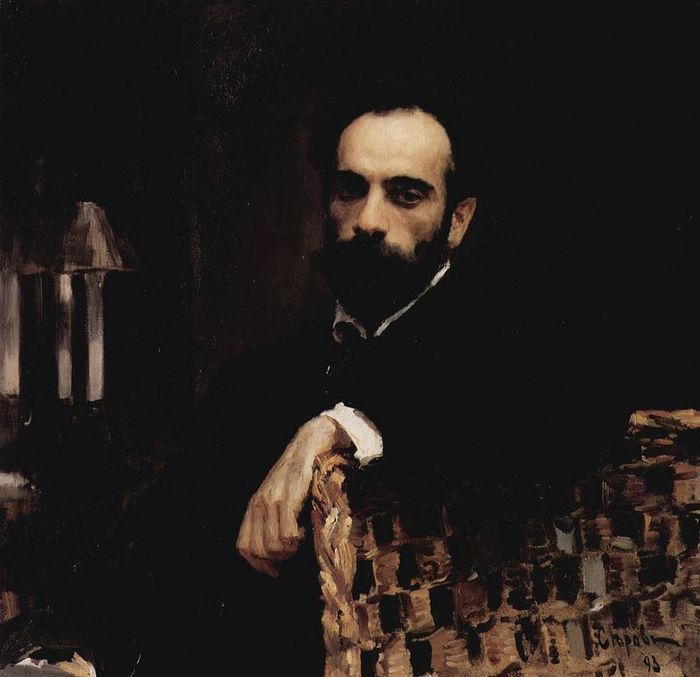

Надгробный памятник Сергею Ильюшине на Новодевичьем

18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка Владимира Ильюшина и его жены Анны родился сын Сергей. В семье Ильюшиных было одиннадцать детей, из них выжили и выросли девять. Сергей был самым младшим.

Сергей Владимирович вспоминал о своём детстве: «Читать я научился рано — в шесть лет. Моими первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал «Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в нашу глухую вологодскую деревню.

Восьми лет пошел я в земскую школу в селе Березники в двух с половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное слово», занимались чистописанием, писали диктанты, учили географию, арифметику и обязательно закон божий»…

В пятнадцать лет (в 1909 году) Сергей по примеру старших братьев ушёл из родной деревни на заработки. Трудился чернорабочим на фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Осипово» вологодского купца Волкова, чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено.

В 1910 году в Петербурге Сергей встретил земляков, которые сказали ему, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме (который приспосабливался под аэродром для проведения первой в России международной авиационной недели). Сергей нанялся на ипподром землекопом. Осенью 1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Впервые Ильюшин увидел полёты знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Позднее Сергей Владимирович вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации».

Осенью 1914 года Ильюшин был мобилизован в армию. Сначала Сергей служил в пехотной учебной команде, затем писарем в управлении воинского начальника города Вологды. Когда в управление пришёл запрос на семь человек для службы в авиации, Ильюшин по собственной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, старшим мотористом. Сергей входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полётам самолеты от авиационных заводов С. С. Щетинина и В. А. Лебедева.

Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба.

В марте 1918 года в связи с резким сокращением выпуска самолётов авиационными заводами аэродромную команду расформировали.

В октябре 1918 года вступил в партию большевиков. В том же году Ильюшин и три его товарища — Александр Иванов, Владимир Фирулёв и Александр Бирилло — по заданию губкома партии основали партийную ячейку в Вологодском педагогическом институте.

В мае 1919 года был призван в Красную Армию. Ильюшина направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Сергей Владимирович встретил своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома — начальника 6-го авиаремонтного поезда Воронца и комиссара поезда А. Ф. Раугевича. Они договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии Северного фронта.

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ: выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлился подбитый белогвардейский самолёт английского производства «Авро». Ильюшин и пять красноармейцев добрались до места вынужденной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролазную грязь и увезли в Москву. Позднее на основе этого самолёта был разработан советский учебный биплан У-1.

Осенью 1921 года Сергей Владимирович в беседе с начальником авиации Кавказского фронта Василием Хрипиным высказал желание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В. В. Хрипин поддержал его стремление получить высшее авиационное образование.

Сдав экзамены, 21 сентября 1921 года Сергей Владимирович был зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 года — Военно-воздушная Академия имени профессора Н. Е. Жуковского).

Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 году С. В. Ильюшин спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт» (АВФ-3). Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 года. Позднее спроектировал и построил планёры «Рабфаковец» (АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). А четвёртый планёр Сергея Владимировича «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года (лётчик Константин Арцеулов).

Окончив Академию и защитив дипломный проект (посвящённый разработке самолёта-истребителя), приказом Реввоенсовета СССР № 750 за 1926 год С. В. Ильюшину было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота.

С июня 1926 по ноябрь 1931 года Сергей Владимирович работал председателем самолётной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолётостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолётам.

Работа в Научно-техническом комитете и Научно-испытательном институте ВВС была интересной, однако Ильюшин стремился начать собственную конструкторскую деятельность. Летом 1931 года Сергей Владимирович пишет рапорт с просьбой о переводе в авиационную промышленность. Рапорт Ильюшина был рассмотрен, и с ноября 1931 года по январь 1933 года Сергей Владимирович возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ.

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, начальником которого был назначен Ильюшин. Одновременно Сергей Владимирович руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26. 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил на нём первый советский мировой авиационный рекорд (высоты подъёма груза), официально зарегистрированный Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд налётов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2, самый массовый самолёт СССР в Великой Отечественной войне.

С 1943 года ОКБ Ильюшина приступает к разработке пассажирских самолётов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14, Ил-18, Ил-62. Последним самолётом, разработанным под руководством Сергея Владимировича, стал Ил-62 — флагман Аэрофлота 1960-х — 1970-х годов.

Скончался С. В. Ильюшин в Москве 9 февраля 1977 года на 83-м году жизни.

Ильюшин, хоть и не истреблял «пачками» вражеские самолеты, как Покрышкин, зато внес посильный победный вклад над фашизмом.

Приходите на Новодевичье кладбище, почтите память великим людям!

За Родину шел воевать

И в лучшую сердца весну

Никто не хотел умирать.

Сегодня торжественный день -

Алые розы в руке.

О, это не слезы, поверь -

Дождинки бегут по щеке.

9 мая - весна,

9 мая - цветы.

И голубь летит в небеса

До самой высокой звезды.

Повсюду улыбок восторг,

Седые солдаты в строю.

Спасибо, родные, за то

Что взяли победу в бою!

Мой дед уходил на войну,

Когда еще был молодым

И битву прошел не одну.

Обратно вернулся седым.

А память войне - ордена,

И небо взрывает салют.

9 мая - весна!

И снова солдаты в строю!

Продолжаем знакомиться с ветеранами Великой Отечественной войны, которые покоятся на Новодевичьем кладбище.

Сегодня речь пойдет об Александре Ивановиче Покрышкине и Сергее Владимировиче Ильюшине.

Александр Покрышкин — лётчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972). И это круто!

Александр родился в Новониколаевске (ныне Новосибирск) в семье фабричного рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый благополучный, Покрышкин с детства много времени уделял учёбе.

Александр Покрышкин увлёкся авиацией в возрасте 12 лет, наблюдая полёты первых самолётов. В 1928 году, после окончания семилетней школы он пошёл работать на стройку. В 1930 году, несмотря на протесты отца, Александр покинул дом и поступил в местное техническое училище, где проучился 18 месяцев. Затем добровольно ушёл в армию, был направлен в авиационную школу. В период прохождения Покрышкиным учёбы училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика; его официальные запросы о переводе на лётное отделение получали отказы.

В 1936—1938 гг. Александр обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошёл годовую программу гражданского пилота за 17 дней, что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лётную школу. Выпустился с высшими оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределён в 55-й истребительный авиационный полк.

Он был в Молдавии в июне 1941 года, близко к границе, и его аэродром подвергся бомбардировке 22 июня, в первый день войны. Его первая воздушная схватка закончилась бедой: по недоразумению он подбил советский самолёт — лёгкий бомбардировщик Су-2 211-го бомбардировочного полка, приняв его за вражеский.

Однако на следующий день он одержал свою первую победу, сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. А 3 июля, одержав ещё несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. Во время первых недель войны Покрышкин ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС, и начал понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали воздушных боёв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.

Поздней зимой 1942 полк Покрышкина был отозван с фронта, чтобы освоить новый тип истребителя — поставлявшийся по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Во время тренировок Покрышкин часто расходился во мнениях с новым командиром полка Н. В. Исаевым, который не принимал критики Покрышкиным советской военной авиадоктрины. Командир сфабриковал дело против Покрышкина в полевом суде, обвинив его в трусости, отсутствии субординации и неподчинении приказам. Однако высшая инстанция оправдала его.

В январе 1943 года 16-й гвардейский авиаполк был послан за границу, в… Иран, чтобы получить новую технику. Полк вернулся на фронт 8 апреля 1943 года. Во время первого же своего вылета на новом самолёте «Аэрокобра» Покрышкин сбил Bf-109. На следующий день 9 апреля он смог подтвердить ещё 2 из 7 сбитых им самолётов. Всего в этот период Покрышкин записал на свой счёт десять сбитых Bf-109. Покрышкин получил своё первое звание Героя Советского Союза 24 апреля 1943 года, звание майора ему было присвоено в июне.

В 1943 году Покрышкин участвовал в воздушных боях на Кубани против прославленных немецких истребительных авиасоединений. Его новые тактические приёмы для патрулирования воздушного пространства: такие как «скоростные качели», «кубанская этажерка» и использование наземных радаров, а также продвинутая наземная система контроля принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе.

В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941—1942, подбить ведущего значило деморализовать противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943 года.

В феврале 1944 года Покрышкин получил повышение и предложение небоевой работы — управлять подготовкой новых пилотов. Но он немедленно отверг это предложение и остался в своём старом полку в прежнем звании.

19 августа 1944 года, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин был награждён Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провёл 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолётов лично и 6 — в группе.

Участвовал в параде Победы 1945 года как знаменосец 1-го Украинского фронта.

После войны Покрышкин вступил в трения с сыном Сталина Василием, отказавшись служить в ВВС Московского военного округа. В итоге этого полковник Покрышкин, назначенный на генеральскую должность ещё в 1944 году и имевший в своём подчинении генералов, сам стал генерал-майором авиации только после смерти Сталина, в августе 1953 года.

Скончался 13 ноября 1985 года в Москве в возрасте 72 лет.

Любопытно, что сына, внука и правнука лётчика зовут Александр Александрович Покрышкин. При этом правнук появился на свет через 13 лет после смерти прадедушки.

Надгробный бюст Александру Покрышкину на Новодевичьем кладбище

А вот Сергей Ильюшин — выдающийся советский авиаконструктор, а не летчик-ас. Зато трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1957, 1974), лауреат семи Сталинских премий (абсолютный рекород!), генерал-полковник инженерно-технической службы (1967; с 1971 года — генерал-полковник-инженер) и академик АН СССР (1968). И это тоже круто!

Надгробный памятник Сергею Ильюшине на Новодевичьем

18 (30) марта 1894 года в деревне Дилялево Вологодской губернии в семье крестьянина-бедняка Владимира Ильюшина и его жены Анны родился сын Сергей. В семье Ильюшиных было одиннадцать детей, из них выжили и выросли девять. Сергей был самым младшим.

Сергей Владимирович вспоминал о своём детстве: «Читать я научился рано — в шесть лет. Моими первыми книгами были «Ветхий завет» и «Новый завет», «Часослов», журнал «Вестник Европы», который каким-то непонятным образом попал в нашу глухую вологодскую деревню.

Восьми лет пошел я в земскую школу в селе Березники в двух с половиной верстах от нашей деревни. Нам преподавали несколько предметов. Русский язык мы учили по книге Ушинского «Родное слово», занимались чистописанием, писали диктанты, учили географию, арифметику и обязательно закон божий»…

В пятнадцать лет (в 1909 году) Сергей по примеру старших братьев ушёл из родной деревни на заработки. Трудился чернорабочим на фабрике Яковлева под Костромой, затем на фабрике Горелина в Иваново-Вознесенске, был землекопом на стройке дороги в имении «Осипово» вологодского купца Волкова, чистил сточные канавы на красильной фабрике в Петербурге, нанимался косить сено.

В 1910 году в Петербурге Сергей встретил земляков, которые сказали ему, что есть выгодная работа на Коломяжском ипподроме (который приспосабливался под аэродром для проведения первой в России международной авиационной недели). Сергей нанялся на ипподром землекопом. Осенью 1910 года на Комендантском аэродроме проходил первый Всероссийский праздник воздухоплавания. Впервые Ильюшин увидел полёты знаменитых русских авиаторов: Михаила Ефимова, Сергея Уточкина, Владимира Лебедева, Льва Мациевича и других. Позднее Сергей Владимирович вспоминал: «Со времени Всероссийского праздника воздухоплавания у меня и появилась любовь к авиации».

Осенью 1914 года Ильюшин был мобилизован в армию. Сначала Сергей служил в пехотной учебной команде, затем писарем в управлении воинского начальника города Вологды. Когда в управление пришёл запрос на семь человек для службы в авиации, Ильюшин по собственной просьбе был переведён в команду Северного района авиации в Петербург на Комендантский аэродром, где служил сначала ангарным, затем помощником авиамоториста, младшим и, наконец, старшим мотористом. Сергей входил в состав аэродромной команды, которая принимала, проверяла, готовила к полётам самолеты от авиационных заводов С. С. Щетинина и В. А. Лебедева.

Летом 1917 года Ильюшин сдал экзамен на права пилота, окончив солдатскую школу лётчиков Всероссийского императорского аэроклуба.

В марте 1918 года в связи с резким сокращением выпуска самолётов авиационными заводами аэродромную команду расформировали.

В октябре 1918 года вступил в партию большевиков. В том же году Ильюшин и три его товарища — Александр Иванов, Владимир Фирулёв и Александр Бирилло — по заданию губкома партии основали партийную ячейку в Вологодском педагогическом институте.

В мае 1919 года был призван в Красную Армию. Ильюшина направили в Серпухов, где находилось командование Красного Воздушного Флота. Там Сергей Владимирович встретил своих старых знакомых по аэродромной команде Комендантского аэродрома — начальника 6-го авиаремонтного поезда Воронца и комиссара поезда А. Ф. Раугевича. Они договорились о назначении Ильюшина авиамехаником 6-го авиаремонтного поезда 6-й армии Северного фронта.

Осенью 1919 года механик Ильюшин получил приказ: выехать в район Петрозаводска, где, по донесению наземных войск, приземлился подбитый белогвардейский самолёт английского производства «Авро». Ильюшин и пять красноармейцев добрались до места вынужденной посадки самолёта, разобрали его, вытащили через непролазную грязь и увезли в Москву. Позднее на основе этого самолёта был разработан советский учебный биплан У-1.

Осенью 1921 года Сергей Владимирович в беседе с начальником авиации Кавказского фронта Василием Хрипиным высказал желание поступить в Институт инженеров Красного Воздушного Флота. В. В. Хрипин поддержал его стремление получить высшее авиационное образование.

Сдав экзамены, 21 сентября 1921 года Сергей Владимирович был зачислен в Институт инженеров Красного Воздушного Флота (с 1922 года — Военно-воздушная Академия имени профессора Н. Е. Жуковского).

Во время учёбы Ильюшин активно участвовал в работе кружка планеристов Мастерских тяжёлой и осадной артиллерии. В 1923 году С. В. Ильюшин спроектировал свой первый планёр «Мастяжарт» (АВФ-3). Построив его вместе с участниками кружка, принял участие в Первом Всесоюзном слёте планеристов в Коктебеле в ноябре 1923 года. Позднее спроектировал и построил планёры «Рабфаковец» (АВФ-4) (1924), «Мастяжарт-2» (АВФ-5) (1924). А четвёртый планёр Сергея Владимировича «Москва» (АВФ-21) (1925) принял участие в Рёнских состязаниях планеристов в Германии в августе 1925 года (лётчик Константин Арцеулов).

Окончив Академию и защитив дипломный проект (посвящённый разработке самолёта-истребителя), приказом Реввоенсовета СССР № 750 за 1926 год С. В. Ильюшину было присвоено звание военного инженера-механика Воздушного Флота.

С июня 1926 по ноябрь 1931 года Сергей Владимирович работал председателем самолётной секции Научно-технического комитета ВВС, где занимался изучением мирового опыта самолётостроения, разработкой тактико-технических требований к новым самолётам.

Работа в Научно-техническом комитете и Научно-испытательном институте ВВС была интересной, однако Ильюшин стремился начать собственную конструкторскую деятельность. Летом 1931 года Сергей Владимирович пишет рапорт с просьбой о переводе в авиационную промышленность. Рапорт Ильюшина был рассмотрен, и с ноября 1931 года по январь 1933 года Сергей Владимирович возглавлял конструкторское бюро ЦАГИ.

Приказом Глававиапрома от 13 января 1933 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) авиазавода им. В. Р. Менжинского, начальником которого был назначен Ильюшин. Одновременно Сергей Владимирович руководил конструкторской бригадой № 3. В сентябре 1935 года бригада Ильюшина была преобразована в Опытное конструкторское бюро авиазавода им. В. Р. Менжинского, а Сергей Владимирович стал Главным конструктором ОКБ.

Первенцем Ильюшинского ОКБ стал экспериментальный бомбардировщик ЦКБ-26. 17 июля 1936 года Владимир Коккинаки установил на нём первый советский мировой авиационный рекорд (высоты подъёма груза), официально зарегистрированный Международной авиационной федерацией (ФАИ).

Позднее в ОКБ Ильюшина были созданы бомбардировщики ДБ-3 (Ил-4), осуществившие ряд налётов на Берлин в августе-сентябре 1941 года, а также «летающий танк» — штурмовик Ил-2, самый массовый самолёт СССР в Великой Отечественной войне.

С 1943 года ОКБ Ильюшина приступает к разработке пассажирских самолётов. Серия гражданских Илов началась с Ил-12. За ним последовали Ил-14, Ил-18, Ил-62. Последним самолётом, разработанным под руководством Сергея Владимировича, стал Ил-62 — флагман Аэрофлота 1960-х — 1970-х годов.

Скончался С. В. Ильюшин в Москве 9 февраля 1977 года на 83-м году жизни.

Ильюшин, хоть и не истреблял «пачками» вражеские самолеты, как Покрышкин, зато внес посильный победный вклад над фашизмом.

Приходите на Новодевичье кладбище, почтите память великим людям!

Новодевичье кладбище. Герои Великой Отечественной войны. Часть первая – Алексей Маресьев и Виталий Попков |

День Победы, как он был от нас далек

Как в костре потухшем таял уголек

Были версты, обгорелые в пыли

Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы, порохом пропах

Этот праздник с сединою на висках

Эта радость со слезами на глазах

День Победы День Победы

День Победы

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей

Дни и ночи битву трудную вели

Этот день мы приближали как могли

Этот День Победы порохом пропах

Этот праздник с сединою на висках

Эта радость со слезами на глазах

День Победы День Победы

День Победы

Здравствуй, мама, возвратились мы не все

Босиком бы пробежаться по росе