-Рубрики

- видео (124)

- Цветы (0)

- Цветы (0)

- Цветы (0)

- вязание (66)

- дети (68)

- домострой (11)

- ЗВЕРЬЕ МОЕ (2)

- здоровье (10)

- искусство (246)

- история (63)

- картины (74)

- кино и театр (62)

- книги (9)

- Музыка (2)

- новости (36)

- органическое земледелие (5)

- постные рецепты (6)

- православие (124)

- пресса (40)

- психология (36)

- рецепты кулинарии (58)

- семья (1)

- ссср (0)

- стихи (34)

- стихи серебрянного века (4)

- художественный фильм (11)

- шутка (28)

- эмоции (201)

-Цитатник

Московиты глазами европейских художников https://img-fotki.yandex.ru/get/766539/161887320...

Лаковая миниатюра - (0)Свобода Лаковая миниатюра

Без заголовка - (0)ЭНЕРГЕТИКА ДЕРЕВЬЕВ... В лесу всё целебно – чистый воздух, чистые з...

Как построить дом оберег по спасу - (0)ДОМ-ОБЕРЕГ Дом – Оберёг. В наш быстротечный...

Без заголовка - (0)Как спрятать текст под кат? Для новичков на Лиру. На Лиру каждый день появляются новые по...

-Метки

-Музыка

- Секрет огурцов

- Слушали: 875 Комментарии: 0

- Wham! - Last Christmas

- Слушали: 15147 Комментарии: 0

- Игорь Кружалин Есть только миг

- Слушали: 11587 Комментарии: 0

- Pat Boone Autumn Leaves [Les Feulles Mortes]

- Слушали: 43102 Комментарии: 0

- Нет,эти слёзы не мои

- Слушали: 36733 Комментарии: 0

-Ссылки

-Стена

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записи с меткой православие

(и еще 120459 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

а.и.осипов актриса анимация весна выпечка вязание вязание крючком вячеслав тихонов дети дина дурбин женщина живопись зима игрушки картина картинки картины кино кинолегенда книги куклы лаковая миниатюра любовь музыка новый год открытки песня православие праздник психология радонеж религия ретро рождество рождество христово ролик россия семья сказка ссср старики старость стихи тест фильм художник цветы церковь школа юмор

Подлинное христианство аристократично |

Дневник |

Сращивание государства и РПЦ – одна из самых обсуждаемых тем. О том, насколько сильно влияние церкви на власть, легенде о благодатном огне, моде на духовников и церковных бабульках-комсомолках рассказал в интервью протоиерей Георгий Митрофанов.

Сращивание государства и РПЦ – одна из самых обсуждаемых тем. О том, насколько сильно влияние церкви на власть, легенде о благодатном огне, моде на духовников и церковных бабульках-комсомолках рассказал в интервью протоиерей Георгий Митрофанов.

Метки: христианство православие протоиерей Георгий Митрофанов РПЦ |

Отрывок из статьи - ВЕЧНЫЙ СПОР. Западники и славянофилы |

Дневник |

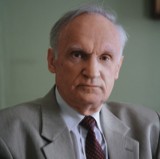

ВЕЧНЫЙ СПОР. Западники и славянофилыГоворя о том, как обустроить Россию, на какие идеалы при этом ориентироваться, какую роль здесь может сыграть Русская Православная Церковь, невозможно обойти вниманием спор славянофилов и западников. Кем же были эти люди и отчего по их поводу бытует столько ложных стереотипов? Об этом существуют разные мнения, но очевидно, что поставленные ими вопросы до сих пор остаются актуальными. Почему? Об этом мы беседуем с известным историком и политологом, академиком Юрием Сергеевичем Пивоваровым. Юрий Сергеевич Пивоваров родился в 1950 году в Москве. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, в 1975 году — аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР. С 1976 года работает в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР. С 1998 года — директор ИНИОН РАН. Доктор политических наук, профессор, академик Российской Академии наук. Сфера научных интересов: история, политическая наука, правоведение. Такие разные стержни — Юрий Сергеевич, в чем же состоит основное различие взглядов западников и славянофилов? — Прежде чем я отвечу по существу, хочу внести ясность. Довольно часто слова «западники» и «славянофилы» используются не по назначению. Начнем с того, что западники и славянофилы жили и мыслили в 40–50 годах XIX века. Потом на смену им пришли другие люди, по-своему развивавшие (или отвергавшие) их идеи, но они в строгом смысле слова не были уже ни западниками, ни славянофилами. Далее: их самоназвания крайне неудачны и не отражают суть дела. «Славянофилы» не потому славянофилы, что так уж любили славян, а «западники» не потому западники, что предпочитали народы Западной Европы. Просто так уж сложилось: кто-то кого-то так назвал, кто-то повторил — и пошло-поехало. Та же история, например, произошла с терминами «большевики» и «меньшевики» или с «евразийцами». Очень неточные названия, но яркие, запоминающиеся. Следующее, о чем надо сказать. Раскол русской мысли на западников и славянофилов произошел на рубеже 30-х и 40-х годов ХIX века. Это было время, когда русская политическая и философская мысль только-только зарождалась. Так вот, в определенном смысле можно сказать, что идейный спор западников и славянофилов, случившийся в самом начале русской мысли, предопределил все ее дальнейшее развитие. И, наконец, то, о чем часто забывают (или вообще не знают): если о славянофилах можно говорить как о более или менее целостном явлении, то западники — это пестрый конгломерат. Славянофилов, при всех их различиях, можно представить как единую компанию, но западников — совершенно невозможно. Это зачастую абсолютно несовместимые люди. Например, Тимофей Грановский, благостный, верующий московский профессор — и Михаил Бакунин, анархист и атеист. Можно и другие имена назвать: Герцен, Белинский, Сергей Соловьев, Кавелин, Чичерин... это же совершенно разношерстная компания! По сути, западники — это все те, кто не славянофилы. И вот теперь я могу ответить на Ваш вопрос. Несмотря на все различия в среде западников, было нечто единое, что разделило их со славянофилами. Что же это? Любовь к Западу или нелюбовь к России? Ничего подобного! Различие совсем в другом. Славянофилы — это то направление русской мысли, которое вернуло ей теоцентричный тип мышления. То есть мышление, основа которого — представление о бытии Божием и о Его Промысле. Все происходящее в земной жизни рассматривается с позиций Жизни Вечной. Для западников же, при всех их колоссальных различиях, было характерно антропоцентричное мышление. То есть в основе всего — человек, причем не в вечной, а в земной перспективе. Такое разделение, конечно, возникло не случайно. В Средние века и русская цивилизация, и европейская были теоцентричными. Тема богообщения, спасения была смысловым стержнем их существования. Однако начиная с какого-то этапа — историки называют этот момент Новым временем — стержень европейской цивилизации изменился. Запад из теоцентричного становится антропоцентричным. Гуманизм, Ренессанс, «человек — мера всех вещей», политика, интерес к собственному телу, медицина, естествознание, обустройство земной жизни — вот что вышло на первый план. Бог не был изгнан из этой цивилизации, но Он стал лишь «одним из», то есть важным, но не единственным и даже не самым главным фактором, обусловливающим эту культуру. В России, начиная с времен Петра Первого, тоже разрушается теоцентричная цивилизация, но на смену ей приходит цивилизация не антропоцентричная, а, я бы сказал, властецентричная. Власть, могущество государства становится предельной ценностью. Затем, особенно начиная со второй половины XVIII века, находясь в тесном контакте с мыслью европейского Просвещения, русская культура (вернее, культура русской интеллектуальной элиты) становится западноподобной, то есть антропоцентричной. И тут на рубеже 30–40-х годов XIX века группа молодых и знатных русских дворян говорит: нет, возможно и по-другому. Они стали возвращать русской культуре религиозное измерение. Строго говоря, еще до них это начали Карамзин и Сперанский (мыслитель глубочайший и до сих пор недооцененный), но в полной мере это сделало поколение славянофилов — Константин Аксаков, братья Киреевские, Юрий Самарин и другие. Фактически именно с этого момента начинается русская религиозная философия. Кстати сказать, вся русская философия — религиозная, другой философии русские не сумели создать. Независимо от того, как к этому относиться, это — факт. Магистральный поток русской мысли после славянофилов — мысль религиозная, теоцентричная. В каких-то аспектах, особенно в социальных, со славянофилами не согласная, но тем не менее именно от славянофилов получившая свое развитие. Что же касается социальных аспектов, то славянофилы сделали очень важную вещь — они сказали: господа, мы не какая-то отсталая часть Европы, у нас нет задержки в развитии. Мы самоценные, у нас есть свой национальный характер, своя историческая миссия. У других она тоже есть, но она есть и у нас. Не надо смотреть на нас сверху вниз, и мы на вас не будем. При этом мы относимся к себе, к своему прошлому и настоящему предельно жестко, критично, у нас много неправильного, и мы хотим это исправить. — А что же западники? В чем проявлялось их антропоцентричное мышление? — Вновь отмечу: это люди очень разные, в том числе и по отношению к вере. Среди них были атеисты: Герцен, Бакунин, были идеалисты, например Кавелин, были глубоко верующие люди — тот же Тимофей Грановский; были колеблющиеся, сомневающиеся. Но всех их объединяло то, что во главу угла ставился человек, причем вне связи с Богом. Человек — как некое социокультурное или же психологическое явление — то есть человек исключительно в земной перспективе, но не человек, чья судьба обусловлена спасением. При этом не надо думать, будто они считали человека лишь винтиком в общественном механизме — нет, они (Кавелин, Герцен) подчеркивали сложность и глубину человеческой психологии, говорили и о душе, но вне религиозной проблематики. В этом их основное отличие от славянофилов. Они ведь в основном не о том спорили, хороша или плоха крестьянская община, не о том, считать ли Россию Европой или Азией, самобытны мы или нет. Все эти темы вторичны по отношению к главному — к смысловому стержню цивилизации. Более того, если брать именно круг социально-исторических вопросов (а именно такие вопросы всего важнее и интереснее тем, кто в наши дни рассуждает о западниках и славянофилах), то многие западники в итоге перешли на славянофильские позиции, например тот же Герцен. Тут и критическое отношение к Петру Первому, и отказ от тотальной критики допетровской Руси, и понимание того, что крестьянская община — это не случайность, что не случайно не складывается в России институт частной собственности, что парламентаризм, партии, конституция — это не русский путь социально-исторического развития, и так далее, и тому подобное.

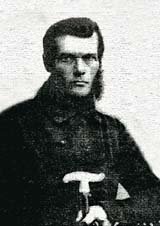

Юрий Федорович Самарин (1819—1876) — русский публицист и философ. Художник В. А. Тропинин — Не раз приходилось слышать мнение, что раз славянофилы — сторонники патриархального уклада, то они были сторонниками крепостного права. Так ли это? — Абсолютная чушь! Славянофилы не просто были за отмену крепостного права, но многие из них готовили эту отмену на практике. К примеру, известнейший славянофил Юрий Федорович Самарин принимал активное участие в подготовке реформы 1861 года и, собственно, был основным автором проекта освобождения крестьян. Его старый товарищ (и идейный противник!) Николай Платонович Огарев, находясь в Лондоне в эмиграции, писал о работе Самарина в комиссии по подготовке отмены крепостного права: «В мужиках же только барин — Юрий Федорыч Самарин». «В мужиках» — в том смысле, что интересы крестьян в этих комиссиях отстаивал только Самарин. Между прочим, Самарин не только разрабатывал теоретические основы освобождения крестьян, но и обосновал их, так сказать, экспериментально. Будучи богатым помещиком, он в своих имениях в Самарской и Московской губерниях на практике осуществил переход крестьян от крепостного состояния к свободному. А впоследствии он же занимался проблемами местного самоуправления, был теоретиком и практиком земского движения, потому что отмена крепостного права подразумевала и развитие местного самоуправления. Так что можно сказать, что в России крепостное право было уничтожено по славянофильскому рецепту. Я бы им, славянофилам, памятник за это поставил, поскольку все мы в большинстве своем — потомки русских крепостных крестьян.  Иван Васильевич Киреевский (1806—1856) — русский религиозный философ, литературный критик и публицист. Дагерротип 1840-х годов Вышли из доверия — А как вообще относилась к ним государственная власть? Считались ли они некой проправительственной партией? — Славянофилы фактически находились в оппозиции, и власть относилась к ним с большим подозрением — тем более что после декабрьского восстания 1825 года империя сделала ставку не столько на русскую аристократию, сколько на чиновничество и прибалтийское дворянство, которое считалось более верным короне. Между прочим, тот же Юрий Федорович Самарин был арестован, просидел несколько дней в Петропавловской крепости, его лично допрашивал государь Николай Первый. Дело в том, что Самарин служил чиновником в Риге и написал «Письма из Риги», которые современники сравнивали по их пронзительности с работами Паскаля. Смысл этих писем сводился к тому, что Россия должна всерьез заняться своими окраинами. Вот взять тот же балтийский край. Там крестьяне-латыши и крестьяне-эстонцы хотели перейти из протестантизма в Православие — таким образом они вышли бы из-под давления протестантского балтийского дворянства, которое их эксплуатировало. Самарин считал, что правительство должно способствовать этому переходу, в нем он видел гарантию того, что этот край не уйдет от нас, что он не станет враждебен России (которой действительно нужен выход к Балтийскому морю). Так вот, власть арестовала его за это! Николай Первый не хотел ссориться с балтийскими баронами. И, допрашивая Самарина, сказал замечательную фразу: «Вот вы-то думаете о России, а мы думаем о государственных интересах». То есть точно отделил глобальные интересы России от текущих интересов государственной власти. Гонения, впрочем, были и на Алексея Хомякова, и на Константина Аксакова. Сейчас могут показаться смешными и поводы к этим гонениям, и их масштаб. За то, что человек не бреет бороду (а дворяне тогда обязаны были брить!), его сажают под домашний арест, запрещают через генерал-губернатора читать славянофильские стихи. Что это за гонения по сравнению с трагическим опытом XX века, с ГУЛАГом? И тем не менее — это показатель того, что власть относилась к славянофилам с подозрением, что своих она в них не видела, не считала необходимым на них опираться. Это ведь ложный стереотип, будто славянофилам власть потворствовала, а западников притесняла. Наоборот, до определенного момента власть скорее прислушивалась к западникам, потому что западники настаивали на величии Петра Первого, а тогда ведь был культ Петра. То есть западники отстаивали официальную позицию. Кого-то мои слова могут шокировать, но славянофилы по сути были либералами! Они были за естественные формы развития, за минимизацию государственного контроля всего и вся. А что касается отношения власти к западникам, то вот лишь один пример: виднейший западник Александр Иванович Герцен был до 1863 года властителем дум в России, и государь Александр Второй открывал заседания кабинета министров словами: «Все ли прочли последний выпуск “Полярной звезды”*?» Правда, после польского восстания 1863 года, когда Герцен поддержал поляков и осудил Россию, отношение к нему кардинально изменилось, но до этого момента он был крайне популярен. Не рупор Церкви — Традиционно считается, что славянофилы в своих богословских сочинениях выразили глубины православного вероучения. А как их воспринимала Церковь? Считала ли она славянофилов своими? — Это тоже легенда. На самом деле взаимоотношения Русской Церкви и русской религиозной мысли всегда были довольно напряженными. Кого-то это может удивить — ведь многие, глядя со стороны, до сих пор считают, что русская религиозная мысль и Православная Церковь едва ли не тождественны. Они ссылаются на то, что целый ряд выдающихся русских мыслителей (особенно в первой половине XX века) стали священниками или монахами. Сергей Булгаков, Павел Флоренский, Алексей Лосев… Ничуть не бывало! Церковь во все времена весьма осторожно относилась к богословским исканиям светских философов, и зачастую эта осторожность была вполне оправданной. Что же касается славянофилов, то в их времена — в 40–50-е года XIX века — Православная Церковь не играла особой роли ни в публичной сфере, ни в интеллектуальной жизни общества. Она жила своей жизнью, а культурное образованное общество — своей. Заслуга славянофилов в том, что они, особенно братья Киреевские, стали возвращаться в Церковь. Возвращаться от немецкого романтизма, от немецкой философии — к изучению отцов Церкви, к патристике. Они первыми навели эти мосты между русской интеллектуальной элитой и Церковью. Но для Церкви они были людьми, которые пришли туда за Истиной, а не теми, кто принес в нее Истину. Церковь не считала их своим рупором в обществе, не делала на них ставку. Да и вообще не слишком-то их знала**. Вот характерный пример: Юрий Федорович Самарин умер в 1876 году в Берлине после несчастного случая от заражения крови. А священник посольской церкви (а другого православного храма тогда в Берлине не было) отказался его отпевать — так вышло, что пропали его документы, а без документов, мол, не положено. В результате Самарина отпевали в лютеранской кирхе. — А верно ли, что западников и славянофилов разделяло и диаметрально противоположное отношение к Западу? — Люди, которых мы сейчас называем славянофилами, были тогда в России лучшими знатоками Европы. Можно сказать, что они были бóльшими западниками, чем сами западники. Они, как и все тогдашние образованные люди, знали множество языков, часто и подолгу бывали на Западе, многие из них там учились, имели тесные интеллектуальные связи с Европой, прекрасно ориентировались в тамошней культурной жизни. Вообще, я не знаю другого поколения русских интеллектуалов, которые столь глубоко впитали западную культуру. Влияние западных идей на славянофилов было огромным. Если тот же Герцен воспринимал Запад на довольно поверхностном уровне — социально-политическом, экономическом, то славянофилы шли вглубь западной культуры, постигая ее религиозные основы. полностью статья в журнале ФОМА - сайт - |

http://www.foma.ru/article/index.php?news=3637

Метки: славянофилы западники религия православие |

Завтра Пасха ...:)) Перед освящением... |

Дневник |

Метки: пасха Христова праздник православие личное |

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ |

Дневник |

Великий четверг – день для православных и для христиан вообще очень значимый. В этот день воспоминается Тайная вечеря, а для православных людей — не только воспоминание, но и свершения её – вхождения внутрь Тайной Вечери.

Этот день в народе называют «Чистый четверг», и я боюсь, что это очень мешает его переживанию. Потому что в итоге атмосфера становится другой, акцент переносится на многих-многих людей, на хозяйственные нужды, на то, чтобы постираться, подготовиться к празднику.

Как у Пастернака?

У людей перед праздником уборка.

В стороне от этой толчеи

Отмываю миром из ведерка

Я стопы пречистые Твои.

Вот не надо в Великий четверг затевать уборку перед праздником.

Я вообще не понимаю, как эту суету совместить с церковным переживанием Страстной седмицы. Ритм литургической жизни Великого Четверга крайне тяжёлый. С утра – очень долгая литургия – во-первых, на ней много причастников, во-вторых, на ней заготовляют запасные Святые Дары на год вперёд, а в-третьих, это не просто литургия: она соединяется с другими уставными службами великого четверга – часами и вечерней.

Напомню, насколько важно утро Великого четверга. У социологов в разных странах, число реальных прихожан в том или ином храме, в той или иной конфессии (и католиков, и православных, и протестантов) принято подсчитывать именно по количеству причастников в этот день. В день, когда Церковь особым образом вспоминает Тайную Вечерю. По католическому понятию, Тайная вечеря входит в Церковь. Католики понимают Евхаристию как воспроизведение, протестанты – как воспоминание, но как бы то ни было, все живые члены Церкви в этот день – Великий четверг должны по возможности быть в Храме, именно с утра. Было бы желательно ощутить эту радость общецерковного Причастия.

Вечером совершается самая долгая служба в литургическом годовом цикле, которая называется «Двенадцать евангелий». Присутствие на этих службах христианина считается обязательным. Не потому, что его кто-то за уши туда тащит, а просто странно не пойти в эти дни на такие службы. Чтобы это совмещать еще и с уборкой по дому, надо, наверное, семижильным быть.

Я думаю, что тем людям, которые желают подготовиться к этим дням получше, можно просто взять рассказы Шмелёва, где описаны события Страстной седмицы.

Метки: страстная седмица великий четверг тайная вечеря православие приобщение |

о подготовке VIII Вселенского Собора(сокращен мною) |

Дневник |

Многие православные считают его VIII-м Вселенским Собором и, может быть, основания для этого есть, потому что существует твердое мнение в православной среде, что «семь Соборов было, а восьмому не бывать» (ср. «Москва – Третий Рим, а Четвертому не бывать», вот такие устоявшиеся впечатления).

Мы знаем, что более 20 лет Вселенский Патриархат готовит Всеправославный Собор: это делается по разным причинам, но, в частности, говорят о причинах, которые «необходимо разрешить для того, чтобы сблизить православные автокефальные Церкви. Это – введение нового стиля, языка, переход на более современный язык в церковном богослужении, — многих такие проблемы волнуют.

Вот, я бы хотел сегодня поговорить, Алексей Ильич, по этим вопросам, которые стоят сегодня перед нами.

Если мы обратимся хотя бы немножко к последнему периоду, я бы сказал, единой Церкви, когда еще Рим и Константинополь (т.е. Запад и Восток) были Церковью единой, то обращает на себя внимание следующий факт. Это – IX век, который считается веком, обозначившим уже такую глубокую трещину, которая привела к полному разрыву отношений.

И в связи с этим и по ряду других вопросов новый папа Иоанн VIII послал своих легатов в Константинополь на созванный императором Собор, который, по идее, был VIII-м Вселенским Собором. На этом Соборе, в частности, рассматривался вопрос и о приоритете папской власти, и о патриархе вновь поставленном – Патриархе Константинопольском Фотии.

Во-вторых, Патриарх Константинопольский Фотий был утвержден на своем престоле, и опять-таки легаты римские не возражали против этого. Было решено два таких серьезных вопроса, которые были предметом разногласий.

Кстати, на этом Соборе был прочитан Никейский Символ веры без filioque. И, повторяю еще раз, легаты против этих пунктов не возражали. Но когда папа Иоанн VIII получил решения, он отверг их и предал новому проклятию Патриарха Фотия. По сути тогда начался тот серьезный разрыв отношений, который, как мы знаем уже, закончился окончательно почти через двести лет, в 1054 году.

Но, как мы знаем, что, поскольку папа эти решения Собора не подписал (а в то время Церковь была еще единая), то решения этого Собора и сам Собор так и остался не признанным последующими Вселенскими Соборами. И таким образом, по чисто каноническим нормам, он, конечно, VIII-м Вселенским считаться не может.

Ну, а теперь, если мы будем говорить о той ситуации, которая происходит в настоящее время, то, во-первых, надо сказать, что идея Собора Всеправославного (или, как его еще называют, VIII Вселенского Собора) вышла на поверхность церковного сознания еще в 70-х годах. Именно тогда был разработан первый перечень тех вопросов, которые должны были подниматься на этом Соборе.

Но восточные, непонятно до сих пор, по каким причинам (менталитет или какие-то другие соображения) настаивали решительно. И, в конце концов, наша делегация не стала возражать: ну, пожалуйста… Кстати, эти возражения нашей делегации оказались скоро принятыми и восточными, в частности, Константинополем. Потому что теперь этот перечень вопросов стал сокращаться, и сейчас осталось вопросов шесть-семь, может быть, в общем, меньше десятка.

Кстати, в нашей Церкви после Родосского совещания митрополит Никодим организовал, я бы сказал, целую программу рассмотрения этих вопросов. И я помню, как мы обсуждали эти 120 с лишним вопросов! Дискуссии носили очень свободный, откровенный характер. В то время это была единственная Синодальная комиссия, которая называлась Комиссией по христианскому единству. И вот, там эти вопросы обсуждались, причем обсуждались свободно, несмотря на саны и положения.

- В то время было, во-первых, очень много канонических вопросов. Рассматривалась вся, я бы сказал, Книга Правил. Я помню, мы просматривали все до единого ее правила. И это было крайне необходимо, поскольку многие Правила, которые принимались Соборами в то время, носили характер, относящийся к данному времени и к данной ситуации, а некоторые из Правил (достаточно много) потеряли свое значение для настоящего времени.

- Я только поясню нашим слушателям, что Правила, о которых вы говорите, сведены в общую Книгу Правил, которую называют «Кормчей», правильно я понимаю?

Серьезное внимание уделялось вопросам стиля – старый стиль или новый, вопросам богослужебного языка (как вы уже упомянули об этом).

- А, может быть, это было все-таки связано с положением Церкви в государстве в то время?

Так же был отвергнут еще один вопрос, который волнует многих – это единое празднование Пасхи. Предлагалось, в частности, со стороны Римо-Католической Церкви и Всемирного Совета Церквей найти общую дату празднования Пасхи. Предлагалась даже конкретная дата – если не ошибаюсь, праздновать Пасху в воскресенье после второй субботы в апреле. Опять-таки, эта идея была отвергнута – и по тем же самым причинам. В отношении же других вопросов велась, как я уже сказал, очень большая работа. В общем, наша Церковь подготовила целый свод решений по всем ним.

- В отношении богослужебного языка решение: он должен оставаться церковнославянским, этот язык. Ни в коем случае не может идти речи ни о каком переводе на современный русский язык. Вопрос совершенно ясен! Но при этом этот церковнославянский язык нужно разумно – разумно и только там, где это необходимо, адаптировать, сделать его понятным для более широкого круга людей.

Кстати, у нас в Академии уже несколько лет так и читается: «и оттого (т.е. если кто из вас недостойно причащается), многие из вас умирают». Целый ряд есть таких вещей, где славянские слова наводят на ассоциации такие, которые совершенно искажают смысл современного сознания человека. Только об этом идет речь, ни о каком переводе, конечно, нет даже и слов! Так что этот вопрос также решен совершенно однозначно.

Например, вопрос о Диптихах. Что это значит? Какая Церковь на каком месте будет стоять в перечне Церквей. Я вам скажу свое мнение: просто даже неудобно это слышать, когда те, которые, кажется, следуют Евангелию, следуют словам Христа, Сказавшего «Кто из вас хочет быть первым, да будет последним, и кто хочет быть господином, да будет всем слугою» — здесь вопрос о Диптихах: кто за кем будет стоять, если они вместе будет служить. И вообще, в каком порядке располагаться…

Или второй вопрос: вопрос о том, кому должны подчиняться Церкви, вообще, христианские общины, христианские епархии, находящиеся вне географической территории – канонической территории данной Церкви. И что значит «каноническая территория»? Ну, например, Русская Церковь – это Россия? Мы говорим: нет, конечно. Пожалуйста – и Белоруссия, и Украина, и целый ряд приходов за рубежом. Все это, в конечном счете, территория каноническая. То же самое касается и других Поместных Церквей.

- Вы предвосхитили мой вопрос: так называемый «примат» Патриарха Константинопольского – такое понятие существует, говорят даже «примат Восточного папы». А не является ли участие Русской Православной Церкви в предполагаемом Всеправославном Соборе (или Совещании) под руководством, под водительством, под авторитетом Вселенского Патриарха дискредитирующим ее?

Мы знаем также и о том, что он принимает под свой омофор настоящих раскольников – людей, которые самовольно уходят из нашей Церкви. Знаем также, насколько в стесненных обстоятельствах существует сам так называемый «Вселенский Патриархат». И в то же время делаются такие реформации, которые позволяют смотреть на Святейшего Патриарха Варфоломея как на раскольника, по большому счету: им читается Символ веры совместно с католиками на богослужении, — ведь этого не скрыть от современного церковного сообщества?

Что такое Фанар в Турции? Это и географически, и исторически, я бы сказал, нечто ничтожное. Но именно попытки рассматривать Патриарший престол Константинополя как второй, подобный римскому, папский престол восточной Церкви – эта идея существует.

Это, конечно, совершенно очевидно. Но на совещании Всеправославном, хотя председателем является представитель Константинопольской Церкви, — это совсем не означает, что, следовательно, Константинопольский Патриархат и является тем, который подобен Римскому папе. Ничего подобного!

Хотя, повторяю, настойчивость Константинополя в этом отношении подчас просто поражает.

В отношении же Патриарха Константинопольского к Риму и что касается его сослужения, я вам скажу так: я не слышал, чтобы когда-либо Патриарх Константинопольский читал Символ Веры с filioque. Я слышал, наоборот, что католики читают Символ Веры без filioque. Ну что ж, мы будем рады, читайте! Мы будем согласны, если они примут и другие православные положения, будем только радоваться!

- Но читают-то его на богослужении, Алексей Ильич, а служить вместе с еретиками как-то не пристало православным? Согласно любой Книге Правил…

Так у нас присутствуют даже атеисты, да и не только у нас! Присутствовать может, кто угодно, да и представители других религий могут присутствовать… Дай Бог, чтобы приобщались они нашим православным молитвам, об этом мы даже молимся.

Поэтому я думаю, что мы здесь несколько преувеличиваем. Дай Бог, чтобы они приняли то, что исповедуем мы!

Например, такое правило, которое я упомянул: нельзя мыться в бане с евреем. Потому что бани тогда носили какой характер: целый день там находились люди вместе, там проводились целые, если хотите, лекции, целые диспуты… И там, в этой свободной атмосфере, очень легко можно было заниматься настоящим миссионерством. И для человека, который плохо разбирается в догматических истинах Православия, представляло огромную опасность, если он там мог встретиться с человеком, великолепно понимающим все эти вещи и который мог спокойно обратить неопытного в свою веру.

Так вот и здесь: да, каноны запрещали это, и справедливо! Как оберегает мать своего ребенка от общения с какими-то нежелательными товарищами, которые могут его вовлечь во что-то дурное, так и здесь: Византия была православной Империей, и до сих пор эти предупреждения имеют значение для кого? Для людей простых, непонимающих… Потому что они легко могут увлечься чем угодно.

Так что, в данном случае здесь само по себе это общение для людей, которые достаточно утверждены в вере и занимают такое положение в Церкви, которое не вызывает сомнений в их твердости в вере, — и их присутствие даже, может быть, за этим богослужением, или даже чтение, как вы говорите, Символа Веры общее, — это-то не страшно! Страшно как раз другое – и это уже новый, как я понимаю, вопрос о том, что может означать и к чему могут привести наши экуменические контакты. Но это уже вопрос иного порядка.

Но вот сейчас новая эпоха, Церковь находится совсем в иных исторических условиях и, тем не менее, официально она не заявляет о своем выходе из экуменического движения, из Всемирного Совета Церквей, хотя некоторые автокефальные Церкви сделали это. Сказано: отвращайся от еретика после первого, второго или третьего убеждения.

- Да, это вопрос, который волнует очень многих. Но сразу скажу, что вышли из ВСЦ, насколько я помню, две только Церкви: Грузинская и Болгарская. Все прочие остаются там и принимают участие. Но нужно сказать, что это участие пересмотрено очень существенно. Если раньше, в советское время, это участие носило очень активный характер, и наши представители фактически присутствовали, можно сказать, более или менее значительных (и даже малозначительных) экуменических конференциях, то теперь эти контакты существенно сократились и стали меньшими. Участвует в переговорах и экуменических собраниях гораздо меньшее число людей.

Когда наша Церковь вступала во ВСЦ (это было в 1961 году), то одним из условий ее вступления являлось следующее: принятие всеми участниками ВСЦ, по крайней мере, двух следующих положений.

2. Не исключать ничего из того основополагающего для христианства, что сейчас еще содержится в учениях Церквей.

Не успели утихнуть эти страсти (а они так и не утихли), как мы увидели, что Западные Церкви пошли по еще более ужасному пути – это так называемые «сексуальные меньшинства». Т.е. теперь это дошло до, я бы сказал, абсурдной степени, когда уже открытые гомосексуалисты рукополагаются протестантскими церквами в высшие степени священства (т.е. епископа). Но не только это – это, так сказать, нарушение нравственных норм, которые являются очень существенными для жизни Церкви.

- Это само собой разумеется… Уж если возведение в высшее достоинство церковное, то о венчании и говорить нечего! Но не венчание, конечно – венчанием мы это называем, у них это называется «церковное одобрение», одним словом, церковное благословение так называемых браков открытых гомосексуалистов.

Если протестантские (в частности) Церкви пошли на такой шаг, призывая Православные Церкви участвовать в экуменическом движении, то что же можно ожидать дальше? Что же тогда они могут дать нашей Православной Церкви (нашей – я не имею в виду Русской, в вообще Православной)?

- Т.е. даже не как Церкви? Только как доктрины?

Нет! Это или лукавство, т.е. лицемерие настоящее, или просто попытка любыми путями войти в какие-то более тесные контакты с Православными Церквами. Рим заявил: «Вы нам не сестра!»

- И тем более показательным является целование руки Римскому понтифику всеми членами делегации из ОВЦС. Совсем недавнее посещение этой делегацией Римского прелата буквально взорвало православный Интернет, и когда потом митрополит Илларион (Алфеев) объяснял, что таков этикет при встрече с понтификом, все-таки православные священники, запечатленные крупным планом во время этой церемонии (каждый подходил и целовал руку римскому папе, причем некоторые – неоднократно это делали), — все-таки это как-то странно выглядит!

Надо не на это смотреть! Надо смотреть на то, что из себя представляет Католическая Церковь по своей духовно-нравственной направленности, смотреть на то, кто является ее святыми. Те «святые», о которых говорили наши подвижники – не только называя их находящимися в глубокой прелести, но с возмущением называя их даже сумасшедшими! И действительно, вот где опасность! Опасность, которая, кстати, проникает уже и в православную среду. Этого не видят!

Исаак Сирин пишет: «Как ты можешь говорить о любви, когда ты не уничтожил страстей своих, когда не искоренил их, - а ты говоришь о Божественной любви!»

Никаких отличий нет! Эта книга – в полном духовном единстве с такими книгами, например, как книга последней «великой святой» Терезы Маленькой, которую Иоанн Павел II назвал «учителем Церкви». Кстати, она скончалась в 23 года, и она уже – «учитель Церкви»! И она вся «пылает любовью».

Более того, вы посмотрите, эту книгу у нас издали, каким тиражом! Какие панегирики слышишь об этой книге, которая однозначно совершенно может быть названа «книгой прелести», т.е. «прелестной книгой», т.е. ведущей человека в заблуждение. Вот что страшно!

При этом автор ни разу нигде даже не ссылается ни на одного святого отца! Да это и понятно. Когда его спросили о его отношении к святым отцам, он ответил (наивный человек, может быть, очень приятный и даже очень чистый, судя по всему, но удивительно наивный): «Я их очень люблю, но признаюсь вам по совести – я их никогда не читал!» Изумительно, конечно! Так вот, это – верблюд! Если мы пойдем по пути католических святых, будем пылать этой любовью, не зная и не понимая того, что эта любовь дается только сердцу, очищенному от страстей, — здесь мы погибнем. Вот, где мы погибнем!

<p style="" margin-top:"="">

Метки: о подготовке VIII Вселенского Собора А.И.Осипов статья Радонеж православие православная церковь |

владимир познер - прот.дмитрий смирнов - 1 канал- видео |

Дневник |

http://filmsbook.net/load/tv_peredacha/pozner_protoirej_dmitrij_smirnov/25-1-0-1439

Прот.Дмитрий Смирнов оценил эту встречу на 4+.(источник - интернет)

Метки: владимир познер первый канал православие прот. дмитрий смирнов |

БОГ ПОРУГАЕМ НЕ БЫВАЕТ в продолжение поста ХУЛИГАНСТВО В ХРАМЕ |

Дневник |

За акцией панк-группы "Pussy Riot" стоит система, тоталитарная по своей сути, считает профессор Московской духовной академии протодиакон Андрей Кураев. "Выходка "Pussy Riot" - не выходка одиночек. Боюсь, что за этим стоит серьезная группа людей с жесткими представлениями о том, каким должен быть мир (а не их квартал). Эта сила называется "крайний либерализм", но ведет она себя на самом деле крайне тоталитарно", - сказал отец Андрей в интервью "Российской газете", сообщает "Интерфакс-Религия".

По его словам, эта группа людей считает себя вправе запрещать христианам "все, что угодно, вплоть до ношения нательного крестика, а "своим людям" поощряет любые издевательства над христианской верой".

"Если я пришел на работу с нательным крестиком, это оскорбляет нерелигиозных людей, а если кто-то пришел и нагадил в храме, то это свобода творчества. Это проявление установки на изживание остатков христианства из современного (сначала западного, а потом уже, наверное, и вообще) мира", - констатировал отец Андрей.

Он считает, что резонанс акции в храме Христа Спасителя - "не действие странных одиночек, за ними очень серьезная идеологическая система, которая себе позволяет все, а христианам - ничего".

Бог поругаем не бывает

Христианское чтение на каждый день

«Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся» (Пс. 36:15)

Как-то в одном из городов СССР объявили, что в театре состоится кощунственный фарс «Христос в куртке». На премьеру созвали комсомольцев, учащихся, и зал был переполнен. Главную роль поручили актеру первой величины, да еще и близкому к кругам, которые соприкасались с Н. С. Хрущевым. К тому же он был правоверным марксистом, то есть сознательным безбожником.

На сцене был воздвигнут «церковный престол» с крестом из пивных и водочных бутылок, перед котором валялись бутылки, пепельницы и битые стаканы. Вокруг престола шатались «священники», служение должно было идти под пьяные выкрики и сопровождаться не вполне целомудренными движениями. Вокруг «престола» были расставлены трактирные столы, за которыми пожилые монахи играли в карты и пили водку. На сцену вышел актер, изображавший Христа. Одет он был в хитон и плащ, а в руках нес большое Евангелие, откуда ему предстояло прочесть два первых стиха из заповедей блаженства, чтобы затем бросить книгу на пол, сбросить с себя хитон и закричать: «Дайте мне куртку».

Но тут произошло что-то непредвиденное. Актер прочел с достоинством и без ужимок первые стихи и дальше до конца. Давно был упущен момент, когда ему полагалось бросить на пол хитон и Евангелие и потребовать куртку и шляпу. Суфлер делал ему отчаянные знаки из своей будки. Зрительный зал замер, чувствуя, что тут что-то не так.

Но актер продолжал читать. Он прочитал все заповеди блаженства; о прелюбодеянии, о клятве, о непротивлении злу и остановился только тогда, когда прочитал последний стих пятой главы Евангелия от Матфея. А затем актер сказал громко и отчетливо: «Прими меня, Господи, когда приду в Царствие Твое!» И удалился со сцены с Евангелием в руках, в хитоне и плаще Христа. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6:7).

П. К. Шатров

Христианское чтение на каждый день

Метки: православие кощунство панк-молебен андрей кураев радонеж новости хулиганство в храме шатров п.к. |

А .И.Осипов - лекция о православии |

Дневник |

Метки: а..и.осипов православие лекции аудилекции |

ПАНК-МОЛЕБЕН В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ В МОСКВЕ |

Дневник |

Новости

Против участниц «панк-молебна» в храме Христа Спасителя возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство»

Метки: КОЩУНСТВО ХУЛИГАНСТВО В ХРАМЕ ПРАВОСЛАВИЕ |

ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ |

Дневник |

Метки: ПРОЩЕННОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ православие праздник |

вопросы священнику- вопрос? ответ |

Дневник |

Метки: православие вопрос ответ вопросы священнику |

Как Православная Церковь относится сейчас и относилась раньше к празднованию Масленицы? |

Дневник |

Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):

|

| Борис Кустодиев. Масленица |

Это последняя приготовительная седмица перед подвигом Великого поста. «Масленица» – название народное. В богослужебных книгах и календаре она называется сырной седмицей, потому что по уставу можно вкушать только сыро-молочную пищу и рыбу. Воздерживаясь от мяса, мы предочищаем себя телесно и постепенно проникаемся светлым предчувствием поста. Богослужебные особенности сырной седмицы и история церковного устава полностью опровергает ложное мнение, что масленица восходит к некоторым языческим обычаям. Как повествуется в Синаксаре (в субботу сыропустную), византийский император Ираклий (610 -640) после шестилетней изнурительной войны с персидским царем Хозроем дал обет не вкушать мясо в последнюю седмицу перед Великим постом. Была одержана победа. Приняв благочестивый обет и ходатайство царя, Церковь ввела это в свой устав.

Будучи приготовительной, сырная седмица исключает всякую неумеренность в еде. Её значению противоречит объедение и пьянство. На пороге тихих великопостных дней душа переживает радостный подъем, чтобы потом полнее испытать покаянное настроение. На сырной седмице уже не совершаются таинства венчания. В среду и пятницу не служится Литургия, в эти же дни нет поста. На Часах произносится молитва преп. Ефрема Сирина с преклонением колен. В воскресный день этой седмицы Церковь вспоминает изгнание прародителей из рая за непослушание и невоздержание. «Мир с родоначальниками горько да восплачет: снедию сладкою падший с падшими» (Синаксарь в сырную неделю).

Вечером воскресного дня совершается чин прощения, чтобы войти в спасительные дни поста, находясь со всеми в мире. Родился этот обычай среди древних египетских пустынников, которые собирались в последний день перед постом для совместной молитвы. Испросив друг у друга прощение, они расходились в уединенные места обширной пустыни и проводили св. Четыредесятницу в великих аскетических подвигах. Врата монастыря запирались до недели Ваий.

Сложившийся на Руси обычай проводить масленую седмицу с блинами вполне соответствует особенностям национального благочестия. В эти дни слабели сословные, имущественные, должностные различия. К столу могли быть приглашены люди незнатные, странники, нищие. «Теперь потускнели праздники, и люди как будто охладели. А тогда… все и все были со мною связаны, и я был со всеми связан, от нищего старичка на кухне, зашедшего на «убогий блин», до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской глядел на всех, масленица, гуляйте! В этом широком слове и теперь еще для меня жива яркая радость» (И.Шмелев. Лето Господне). Хождение друг к другу на блины родственников сближало их, давало удобный повод забыть обиды и недовольства, которые накопились за год.

Заканчивается сырная седмица прощённым воскресением. Вечером – заговенье на Великий пост.

12 / 02 / 2007

Смотри также:

Встреча с Православием

Метки: масленица церковь православие вопрос ответ |

2 притчи |

Дневник |

СЕРЕБРО

Однажды молодой парень обратился к мудрому наставнику:

- Почему люди, у которых есть деньги, не замечают никого вокруг себя?

- Посмотри в окно. Что ты там видишь?

- Вижу старика на лавочке, молодую маму с коляской...

- Теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там?

- В зеркале я вижу только себя.

- Стекло одно и то же. Но стоит к нему добавить немного серебра, как ты не замечаешь никого кроме себя

- Почему люди, у которых есть деньги, не замечают никого вокруг себя?

- Посмотри в окно. Что ты там видишь?

- Вижу старика на лавочке, молодую маму с коляской...

- Теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там?

- В зеркале я вижу только себя.

- Стекло одно и то же. Но стоит к нему добавить немного серебра, как ты не замечаешь никого кроме себя

взято:отсюда

Опасная дружба

|

Подружился стог сена со спичкой. Автор: Монах Варнава (Санин) Источник: Монах Варнава (Санин). Маленькие притчи для детей и взрослых. Том 1. - М.: Учреждение культуры, искусства, науки и образования "Духовное преображение", 2011 |

Метки: притча православие |

. Церковный взгляд на наркоманию. |

Дневник |

3. Церковный взгляд на наркоманию. (отрывок из статьи о катехизации наркозависимых)

Согласно оценкам Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в настоящее время в Российской Федерации насчитывается до 2.5 миллионов наркозависимых, и без всякого преувеличения наркомания, с начала 90-х годов прошлого столетия приобретя характер эпидемии, является угрозой национальной безопасности страны. Ещё год назад абсолютное большинство наркозависимых, около 90%, составляли героиновые наркоманы, однако на данный момент резко возросло количество наркозависимых, потребляющих синтетические наркотики. Соответственно растет инвалидность и смертность среди наркозависимых. Только по официальным данным смертность от наркотиков на сегодняшний день составляет 100 тысяч человек в год.

Масштаб потребления тяжёлых синтетических дезоморфина сегодня уже не настораживает, а ужасает: если в 2007 году дезоморфин эпизодически потребляли в 19 регионах, то в настоящее время его активно потребляют уже в 60 регионах страны. В зависимости от региона удельный вес наркоманов, потребляющих синтетические наркотики составляет от 30 до 90 %. Так, Глава Рязанской области Олег Ковалев, сообщил, что из всех местных наркоманов почти 90 процентов «подсели» именно на синтетические препараты. Такая же картина наблюдается в ряде регионов Сибири, Дальнего Востока и Юга страны.

автор

Таким образом, без преувеличения можно сказать, что реабилитация наркозависимых, неотъемлемой частью которой является катехизация, является в прямом смысле слова спасением их от смерти от передозировки или от использования синтетических наркотиков. Однако для того, чтобы понять специфику данной катехизации, важно уяснить, что представляет собой наркомания.

Согласно проекту Концепции Русской Православной Церкви по реабилитации наркозависимых[23], наркомания понимается одновременно как болезнь и грех. «Наркомания начинается с греха и в своем развитии остается грехом», – говорится в документе. – «Начало употребления наркотиков является греховным деянием, поскольку направлено против собственной природы, нарушает нормальное функционирование организма и запускает механизм развития неизлечимой болезни – наркотической зависимости… В любом случае употребление наркотиков с самого начала неразрывно связано с грехом лжи».

Как отмечают авторы проекта, формирующаяся зависимость толкает человека на совершение все более тяжких греховных деяний: распространение наркотиков, мошенничество, воровство, разбой, проституцию, нанесение увечий ближнему, вплоть до убийства. При этом нельзя забывать и о другой стороне наркомании. В 1953 году Всемирная Организация Здравоохранения определила наркоманию как прогрессирующее, неизлечимое, смертельное заболевание, характеризующееся зависимостью от всех видов препаратов, изменяющих сознание. Она имеет вполне определенные симптомы и предсказуемые этапы развития. В процессе заболевания формируется как психическая, так и физическая зависимость от наркотика, а также синдром измененной реактивности. На конечном этапе болезни хроническая интоксикация вызывает поражение внутренних органов и систем, в частности, центральной и периферической нервной системы. При этом, как отмечают авторы Концепции, наркомания является проявлением болезни не только отдельного человека, но также его семьи и общества в целом.

Таким образом, наркомания понимается в Православной Церкви как хроническое, прогрессирующее, неизлечимое заболевание, проявляющееся на биологическом, психологическом, социальном и духовном уровнях. Эту болезнь нельзя вылечить, но ее можно остановить. Для того чтобы добиться этого, вывести наркозависимого в устойчивую ремиссию, требуется, прежде всего, его собственное желание и усилия, а также компетентная комплексная помощь специалистов: медиков, психологов, социальных работников и священников.

Кроме этого, нельзя игнорировать и культурологический момент проблемы. Одним из педагогических принципов катехизации является принцип культуросообразности, то есть учёта принадлежности оглашаемого к той или иной субкультуре. Среда наркозависимых же, безусловно, является определённой субкультурой со своими ценностями, элитой, авторитетами и правилами поведения, которые и придают данному сообществу значительную устойчивость. Соответственно наркоман – это человек, принадлежащей к маргинальной субкультуре, оппонирующей большому социуму на ценностном уровне. Поэтому для успешной реабилитации наркозависимого субкультура, которая должна вытеснить собой наркотическую (а это чаще всего религиозная среда и её ценности), должна носить восстанавливающий характер, и содействовать интеграции человека в большой социум. На данный момент этим требованиям более всего отвечает Православная Церковь.

Итак, наркозависимый:

1. С одной стороны, является больным человеком, имеющим физическую и психическую зависимость от наркотиков.

2. С другой стороны, это личность, имеющая глубокие духовные проблемы, связанные с практически абсолютной зависимостью от своей страсти, атрофированной волей и множеством сопутствующих грехов.

3. С третьей стороны, это член определённой антисоциальной субкультуры, обладающий ценностными ориентациями и мировосприятием, сформированным в этой субкультуре.

Исходя из этого Православная Церковь провозглашает следующие принципы церковной реабилитации наркозависимых:

1. Главным, самым могущественным, мудрым и активным деятелем церковной реабилитации является Бог. Из этого следует, что в центре церковной православной реабилитации стоит священник, как совершитель таинств (предстоятель на Евхаристии), пастырь, духовник и молитвенный предстатель. Священник на протяжении всего своего служения действует как представитель Христа в общине, все значимые решения принимаются с его благословения. Воцерковление (как минимум – катехизация) является неотъемлемым компонентом реабилитации.

2. Совместная жизнь членов церковной общины и наркозависимых воспитанников. Нет простого универсального алгоритма для установления продуктивного общения с человеком, порабощенным наркотику. За каждым словом человека скрыта вся его жизнь, весь его опыт. Наркопотребителя отделяет от церковной паствы иной жизненный опыт, иная, перевернутая система ценностей, иное видение мира и его законов. Поэтому вначале общение с зависимым от наркотиков воспитанником нецелесообразно выстраивать через обращение к его уму. Приносит плоды обращение к его сердцу, которое способно непосредственно откликнуться на проявления жизни, дарованной от Бога, почувствовав вкус церковного бытия. Через некоторое время при таком подходе для воспитанника открывается возможность осмысленного отношения к своей проблеме и церковной реабилитации. По окончании реабилитации община должна помочь воспитаннику выстроить его будущее в соответствии с полученным опытом.

3. Компетентность (профессионализм) членов церковной общины, участвующих в реабилитации.

Компетентность составляют понимание природы зависимости, знание особенностей процесса помощи наркозависимым людям, владение информацией о существующей региональной системе поддержки. Учителя духовной жизни, православные монахи аскеты, показали, что успешно бороться с какой-либо страстью можно, только имея обстоятельные знания обо всех особенностях данной страсти, ее действий, уловок, слабых мест, ее малопонятных проявлений, пониманием того, что поддерживает и что обессиливает страсть. Помочь наркозависимому человеку может только тот, кто понимает его проблемы на физическом, психическом, социальном и духовном уровнях. Причем помогающему необходимо не только самому разбираться в этих проблемах, но в процессе реабилитации ему следует вооружить необходимыми знаниями своих воспитанников, пришедших в Церковь в надежде получить помощь[статья полностью]. автор правосланый психотерапевт Боровских Вячеслав Владимирович

Метки: наркомания православие лечение наркозависимости боровских вв |

15 февраля - Сретенье Господне |

Дневник |

|

Иосиф Бродский

Когда Она в Церковь впервые внесла Дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, Святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял Младенца из рук Марии; и три человека вокруг Младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро, затеряны в сумраке Храма. Тот Храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться, в то утро Марию, пророчицу, старца. И только на темя случайным лучом свет падал Младенцу; но Он ни о чем не ведал еще и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем Сына увидит Господня. Свершилось. И старец промолвил: "Сегодня, реченное некогда слово храня, Ты с миром, Господь, отпускаешь меня, затем что глаза мои видели это Дитя: Он – Твое продолженье и света источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в Нем". – Симеон умолкнул. Их всех тишина обступила. Лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя над их головами, слегка шелестя под сводами Храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было. Была тишина не менее странной, чем речь. Смущена, Мария молчала. "Слова-то какие ..." И старец сказал, повернувшись к Марии: "В лежащем сейчас на раменах Твоих паденье одних, возвышенье других, предмет пререканий и повод к раздорам. И тем же оружьем, Мария, которым терзаема плоть Его будет, Твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око". Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария, сутулясь, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значеньи и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему Храму пустому к белевшему смутно дверному проему. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади когда раздался, он шаг придержал свой немного: но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась. Одежд и чела уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами Храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди, он слышал, что время утратило звук. И образ Младенца с сияньем вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Март, 1972 г. |

Метки: православие праздник Иосиф Бродский стихи |

В СВОЕЙ ЖИЗНИ БАТЮШКА ИОАНН РУКОВОДСТВОВАЛСЯ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮ» |

Это цитата сообщения Оксана_Андрусенко [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

|

| Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) |

– Татьяна Сергеевна, вы ведь много лет были при отце Иоанне. Сколько же?

– 25 лет.

– Четверть века! Но познакомились с ним вы задолго до того, как стали жить в Печорах?

– Я с батюшкой Иоанном познакомилась в 1969 году, когда стала ездить в Печерскую обитель. И один разговор его со мной направил всю мою жизнь. А о том, как сложится в будущем моя жизнь, я, тогда студентка, заканчивавшая учебу на художника в Москве, очень беспокоилась, и молила Господа разрешить как-нибудь мои сомнения. Господь привел меня в Псково-Печерскую обитель, к батюшке Иоанну. Он меня обо всем и расспросил, а потом говорит: «Художников много. А ты кончай институт и иди в реставрацию. Нам церкви нужны. Скоро церкви будут строиться».

Метки: Батюшка Иоанн Крестьянкин любовь православие церковь |

СКАЗКА НА НОЧЬ в субботу (православная) |

Дневник |

Иоанн Рутенин

ЧУДО-ОГОНЁК

У СВЯТОЙ РУСИ всегда было много врагов. Не нравилось им, что русские люди Христа Бога почитают и в каждой избе, и в каждом тереме перед иконами Богу и Богородице молятся.

И вот как-то собралось великое полчище со Святой Русью воевать. А прежде на неё коварно напасть. И надеялись они не на силу своих воинов, не на быстрые стрелы, не на острые сабли. А был у них в войске злой волшебник. Он и подарил вражескому хану Злопыхану чудо-Огонёк. И этот Огонёк имел один силу больше всего войска вражьего.

Однажды напали они ночью на Святую Русь, да и спалили этим Огоньком целую деревню! Такое большое пламя от него разгорелось!

Обрадовались враги, что у них огромная силища есть, и пошли дальше народ грабить да людей мирных убивать.

А Огонёк жалостливый был. И стал он человеческим голосом говорить, хана отговаривать русский народ губить.

Но не послушался его хан Злопыхан. А волшебник так и вообще стал пугать, что возьмёт и задует его.

- Добренький ты! - сказал Огоньку.- А задую тебя - ты не только зла, но и добра людям не принесёшь!

Опечалился Огонёк: “Что же теперь делать?” - думает.

А полчище вражеское пошло дальше и ещё целый город сожгло!

А женщин и детей в плен взяли...

Опять стал сетовать Огонёк и хана упрашивать:

- Не ходи на Святую Русь! Отпусти всех пленных на свободу. А то как бы тебе горя не нажить.

Но не послушались его снова хан Злопыхан и злой волшебник.

Так подошли они к одной пустыньке, где святой старец-отшельник один в маленькой келье жил.

И стали они чудо-Огоньком его келью поджигать.

Насмехаются да куражатся: вот пожар-то будет!

И действительно, такое пламя разбушевалось, аж смотреть страшно.

А келья не загорается и старец в ней как ни в чем не бывало невредимый Господу Богу молится!

Разъярился хан и велел ещё пуще прежнего пламя разжигать. Но явился тут с неба Ангел Господень и затушил пожар. А всё войско и злой волшебник, и хан Злопыхан - сгорели.

И утихло тогда пламя.

Пожар-то утих, а чудо-Огонёк один-одинёшенек остался.

Подошёл тогда к нему монах и говорит:

- Что ж это ты, Огонёк, столько зла людям наделал?

Заплакал тогда слезам-искоркам и чудо-Огонек и отвечает:

- Не по моей вине и не по моей воле, старче, все это горе горькое было. А заставили меня хан и злой волшебник. Как я ни упрашивал их не делать зла - не соглашались они.

- Раз так,- говорит старец-монах,- давай с тобой вместе добро людям делать.

Тогда отпустили они всех пленников домой.

- А ты,- говорит Огоньку старец,- за всех этих людей и за себя, что зло им, хоть и не по своей вине, сделал, и за всю Святую Матушку Русь теперь будешь вовек со мной Богу молиться.

Обрадовался чудо-Огонёк несказанно. Ведь он на самом деле очень добрым был.

Взял его тогда бережно старец, свечки от него зажёг и в лампадку его определил, чтобы жить там навсегда. А лампадку поставил перед святой иконой.

Так они до сих пор вместе Богу и Богородице молятся. И никто их победить не может. Ведь когда с чудо-Огоньком перед иконой кто-нибудь что-то у Господа просит - всякую силу вражию одолеет!

А у тебя дома в лампадке есть свой молитвенный чудо-Огонёк?

Robert Coombs "Маленькая прихожанка"

Метки: сказка православие дети |

Без заголовка |

Это цитата сообщения lj_fater_go [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

К этому: http://fater-go.livejournal.com/404484.html

Я в молодости(1987-1990) намитинговался в волю! Областная и городская власть вздрагивала, когда мы стучались в их кабинеты. Но вот, что я твердо понял в те годы: ничего в нашем обществе не изменится, пока общество не изменится внутри! Причем измениться оно должно на глубоко православной основе. Покаяние и любовь к ближнему, любовь к Богу и его заповедям, и все это на почве Церкви, которая и для своих клириков должна поднять моральный образ на евангельскую высоту - вот единственный шанс на спасение России и нашего народа. И ничто и никто не сможет меня в этом переубедить.

А потому я и считаю митинги пустой болтовней, которая на руку только профессиональным политикам, а вовсе не простым людям.

Читать далее

Метки: общество православие политика |

В продолжении поста - Мысли известных людей о Боге |

Дневник |

Антон Павлович Чехов -

" Вера есть способность духа. У животных ее нет, у дикарей и неразвитых людей - страх и сомнение. Она доступна только высоким организациям". "Человек должен быть или верующим, или ищущим веры, иначе он пустой".

Анна Андреевна Ахматова:

"В каждом древе - распятый Господь

В каждом колосе - тело Христово,

И молитвы пречистое слово

Исцеляет болящую плоть".

Я ищу веру.

Метки: православие мысли известных людей о Боге |

Мысли известных людей о Боге, вере и Священном Писании |

Дневник |

Из дневника Николая Ивановича Пирогова http://nikolaipirogov.ru/

http://nikolaipirogov.ru/

-- Мне нужен был ... непостижимо высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда сам не читал, ( а мне было уже 38 лет от роду), я нашел для себя этот идеал.

- Искренне верую в учение Христа Спасителя. Смело и несмотря ни на какие исторические исследования, всякий христианин должен утверждать, что никому из смертных невозможно было додуматься, и еще менее, дойти до той высоты и чистоты нравственного чувства и жизни, , которые содержатся в учении Христа - нельзя не почувствовать,что оно НЕ ОТ МИРА СЕГО.

От себя добавлю, что я тоже стала задумываться о смысле жизни и о ее скоротечности,

Метки: ННПирогов православие мысли о Боге известных людей |

вячеслав владимирович боровских - православный психотерапевт |

Дневник |

Метки: православное самосознание психотерапия православие наркозависимость |

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ |

Дневник |

Метки: св.татиана икона праздник православие |

Без заголовка |

Дневник |

Празднуется 21 (8) сентября

Господь, восхотевший родиться на земле как человек совершенный, для спасения мира, прежде уготовал среди него Свою Пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у Иудеев Галилейском городе Назарете от праведных родителей Иоакима и Анный, имена которых сохранило предание. По отцу Дева Мария происходила от рода царского, по матери — от архиерейского. Дева Мария была единственной дочерью Иоакима и Анны, рожденная ими в старости по их усердным молитвам и по обетованию Божию. Пресвятая Дева была названа Марией ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о Ее рождении. "Мария" в переводе с еврейского языка означает "Госпожа". По словам святого Иоанна Дамаскина, сделавшись Матерью Творца, Дева Мария действительно стала Госпожею всех тварей.

В воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен Церковью праздник. Указание на него можно найти уже в IV веке, когда равноапостольная Елена, как пишут путешественники, построила храм в честь рождества Матери Божией. Также указания об этом празднике можно найти у святого Иоанна Златоуста, святых Прокла, Епифания и Августина. В V веке о праздновании Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский и Сергий, патриарх Константинопольский, в VIII — святой Иоанн Дамаскин и Герман, патриарх Константинопольский, в IX веке Иосиф студит. Они прославили событие Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне Церковь воспевает рождшуюся Пресвятую Деву. Так с древних времен "язык всех православных похваляет и блажит и славит пречистое рождество Марии Богоневесты"!

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть Великий, Двунадесятый, Вселенский, сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством, в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, "мановением всех Создателя".

Праздник Рождества Богородицы в пределах предпразднества и попразднества продолжается 6 дней, с 20 (7) до 25 (12) сентября.

Метки: православие |

о посте |

Дневник |

Игумения Арсения

о значении поста

Многие ученые нашего века говорят, что пост и все чиноположения церковные есть пустая обрядность, внешность, ни к чему не ведущая. А я, чем больше живу, тем более убеждаюсь, что все законоположения, установленные святыми отцами по внушению Святого Духа, есть величайшее благо, данное нам Господом, что все они необычайно спасительны по благодати, присутствующей в них. Ученые говорят: “Все это пустяки, важны только истины евангельские”. Я же скажу, что прямо постигнуть, стать на евангельские истины невозможно, обходя и пренебрегая уставами Церкви. Они, только они ведут нас к высочайшим истинам учения Христова.

Многие ученые нашего века говорят, что пост и все чиноположения церковные есть пустая обрядность, внешность, ни к чему не ведущая. А я, чем больше живу, тем более убеждаюсь, что все законоположения, установленные святыми отцами по внушению Святого Духа, есть величайшее благо, данное нам Господом, что все они необычайно спасительны по благодати, присутствующей в них. Ученые говорят: “Все это пустяки, важны только истины евангельские”. Я же скажу, что прямо постигнуть, стать на евангельские истины невозможно, обходя и пренебрегая уставами Церкви. Они, только они ведут нас к высочайшим истинам учения Христова.

Теперь мы говорим о посте, то есть о воздержании от многоядения и от излишеств, вообще для того, чтобы сделать тело наше более легким и тонким, более способным для духовных ощущений. И Господь Иисус Христос освятил это установление Церкви сорокадневным постом, и пост стал спасительным для нас, хотя мы по немощи нашей проводим его совсем не так, как должно бы. Но мы должны веровать, что наше естество чрез сорокадневный пост Господа Иисуса Христа очищено и сделано способным к духовным ощущениям. Мы должны веровать, что пост спасает нас не за наши подвиги, а благодатию, присущей ему, как установлению церковному. Один церковный звон подает нам спасение, напоминая нам своим погребальным тоном о смертности всего земного. Воздержание от пищи учит нас воздержанию от помыслов и чувствований страстных. Воздержание есть первый шаг во всех добродетелях...

Господь Иисус Христос говорит: Возлюби врагов своих , то есть злословящих тебя и укоряющих. Как же это сделать? Он злословит тебя в лицо, не можешь же ты вдруг возлюбить его сейчас? Во-первых, воздержись, чтобы не ответить тебе тоже бранью. Далее воздержи свой помысл от дурной мысли об этом человеке и так дальше. Значит, первый шаг к любви - воздержание. Оно же приводит и к помощи Божией. А помощь Божия тогда сделается для тебя необходимой, когда ты станешь на воздержание от чего бы то ни было. Тут ты увидишь, что твоих собственных сил слишком мало, что тебе необходима помощь Божия, и станешь просить ее всем существом своим. Так приобретается истинная молитва. Потом, во время поста наше обычное говенье, исповедание грехов и причащение Святых Тайн, кроме тех даров благодати, которые подаются нам при исполнении всего этого, напоминают и подвигают нас к тому величайшему покаянию, к которому мы должны прийти жизнью. Напоминают о том исповедании, которое должен принести человек непосредственно Господу, в глубочайшем познании своего падения и величайшей греховности своего естества, за которым должно последовать вечное соединение с Господом Иисусом Христом. Вот блага, которые происходят от поста. Не станем бояться его и того, что проведем его не так, а станем радоваться, что он так спасителен!

Метки: пост игумения арсения православие религия церковь |

Без заголовка |

Дневник |

|

« : 09.09.2009, 10:56:28 »

|

Напоминаю, с 1 апреля 2010 года в четвертых классах в некоторых школах (точнее - в школах 18 регионов) появится ОПК. В 2010 году Пасха 4 апреля. Поэтому в этом (и только в этом) учебном году лучше начать именно с этой темы.

Урок 1 ПАСХА

Какой для вас самый радостный день в неделе? Нет таких ребят, кто понедельники любит больше, чем воскресенья?

Понятно, что люди любят воскресенье за то, что это день отдыха и праздника. Но почему именно в этот день было решено отвлекаться от обычных забот? Ответ дается в самом названии этого дня. Вос-кресенье. Приставка «вос» означает повтор, восстановление. А древний славянский корень «крес» означает жить, сиять, сверкать. Воскресение – день возобновления жизни. Значит, кто-то накануне ушел из жизни, но в этот день вырвался от смерти и вернулся в мир живых.

В памяти и в языке многих народов нашей Земли таким «победителем смерти» стал человек, которого зовут Иисус Христос. Людей обрадовало не просто то, что он вернулся к жизни. Его ученики и друзья были поражены тем, как изменилось его тело. Они говорили, что тело Христа стало сияющим, как бы «воздушным», неподвластным силе земного притяжения. Оно могло мгновенно появляться и исчезать, проходить через стены и закрытые двери.

Ученики Христа называются «христиане». Они верят в то, что с ними однажды произойдет то, что произошло со Христом. Их смерть окажется просто приключением, очередной главой в их развитии.

Представьте, поседевшая гусеница говорит малышам: «однажды я замру, перестану жевать листики и двигаться. Вы не будете слышать меня, а я вас. Я буду лежать совсем неподвижно… Но это всего лишь потому, что у меня невидимо для вас будут расти крылья, на которых однажды я полечу навстречу солнышку!». Поверят ли гусеницы в то, что однажды они станут летящими бабочками?

Вот так же вера христиан в то, что жизнь человека бесконечна, разделяется не всеми людьми.

Люди по разному представляют себе, какой может быть эта предстоящая нам бесконечность, будет ли она вообще и какими путями надо в нее входить.

Кто-то сомневается в том, жил ли вообще Христос на свете. Кто-то считает, что такой человек жил и учил многим добрым истинам, но не творил чудес. Кто-то верит, что Христос и жил и учил добру и чудеса творил, но не могут принять его последнего чуда – воскресения.

Почему так по разному люди относятся к Христу? Потому что сам Христос никого не хотел заставлять. Судья неправедно приговорил Христа к казни. Солдаты исполнили приговор. Но когда Христос воскрес – он не показал себя ни судье, ни солдатам. Потому что в этом случае им, увидевшим такое чудо, пришлось бы поневоле признать правду Христа и стать его учениками. Такие, подневольные ученики стали бы не друзьями Христа, а его пленниками. Для таких людей видеть воскресшего Христа было бы тягостью, а не радостью. Потому Христос к ним не приходил и людей, не уверовавших в его воскресение, не осуждал.

С той поры и поныне в мире есть христиане, а есть люди других убеждений и вер. Кстати, и людям из второй группы также бывает интересно изучение мира христиан. В этом классе сейчас как раз те, кто или считает себя христианами, или же проявил интерес к знакомству с христианской культурой. Христос не заставлял слушать себя, а обращался только к тем, кто хотел его слушать. Так и мы, говоря об этом удивительном человеке, решили не заставлять наших друзей быть участниками неинтересного для них разговора о вере и жизни христиан, и поэтому собрались отдельно. Мы не секретничаем. У нас нет тайн от тех наших одноклассников, которые сейчас изучают другие пути, на которых люди искали правду о себе и о мире.

Если у тебя праздник (твой день рождения) – не обязательно соседний класс или город должен по этому поводу ликовать. Но если они в этот день не веселятся, то ты из-за этого вряд ли должен их осуждать: «как вы посмели не ликовать вместе со мною на моем празднике!». Однако, с другой стороны, если для кого-то твой день рождения – не праздник, это же не означает, что и для тебя он не должен быть таковым.

У разных людей и народов разные праздники. У христианских народов всего мира главный ежегодный весенний праздник – Пасха Христову. В этом, 2010 году, Пасха уже сейчас у нас на пороге – 4 апреля.

«Пасха Христова» - то же самое, что «Воскресение Христово». Сначала о нем узнали лишь самые близкие его ученики (их было всего двенадцать человек). Потом же весть о воскресении Христа как основу своей надежды приняли многие народы и миллионы людей.

В честь воскресения Христа русский народ назвал свой еженедельный праздничный день.

Люди, которые серьезно относятся к своей вере, долго готовятся к этому празднику. Почти два месяца до Пасхи православные христиане постятся (не едят мяса, яиц, молока). Чаще стараются ходить в храмы для молитвы. Зато на Пасху - пир горой! Главный подарок – пасхальное яйцо. Из яйца вылупляется новая жизнь –поэтому оно стало символом воскресного праздника. Христиане разрисовывают яйца, красят их в разные цвета, а затем дарят друзьям. Когда люди встречаются на Пасху, независимо от того, есть у них подарки с собой или нет, они приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!». В ответ же говорят – «Воистину воскресе!». И трижды целуются в щечки.

Друзей у нас много, подарков тоже нужно приготовить достаточно. Многих надо успеть поздравить. И поэтому православные христиане в день Пасхи не ездят на кладбища. Праздник жизни надо проводить среди живых.

Поскольку к Пасхе готовились сорок дней, то и празднуют ее тоже сорок дней подряд!

Самая торжественная часть – пасхальная полночь. Люди с иконами обходят вокруг храма и поют пасхальные гимны. Главный из них звучит так:

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот (жизнь) даровав!».

В последующие шесть дней вся эта служба повторяется по утрам, причем и дети могут участвовать в шествии «крестного хода». Более того, именно в эти пасхальные дни у ребят есть возможность произвести самый громкий звук в их жизни. Они могут ударить в настоящий огромный колокол. Во многих храмах в первые семь дней пасхи в течение всего дня открыт доступ на колокольню, и любой человек (в том числе ребенок) может подняться и позвонить в колокола.

После ночной пасхальной службы христиане приступают к пиру. На стол подаются крашеные вареные яйца, а также куличи (сладкий хлеб, похожий на кекс) и творожная пасха. Мясо обычно на эту трапезу не ставят. Ведь если человек перед этим постился, то лучше ему и на первой пасхальной трапезе не есть мяса – на обилие непривычной еды желудок может ответить болью.

У вас начинается знакомство с православной культурой и верой. А вот однажды к мальчику, который ничего не слышал о христианах, в день Пасхи обратился прохожий: «Братишка, Христос воскресе!». Парень растерялся. Он не очень понял, о чем ему говорят и чего от него ожидают. Но он понял, что ему сказали (пожелали) что-то доброе. И поэтому он ответил: «И Вам того же!». И он оказался прав. Потому что и в самом деле самое главное, чего для себя желал бы христианин – чтобы и его жизнь завершилась воскресением. Как это было в жизни Христа.

Но тот, кто судьбу Христа желает сделать своей судьбой, для начала должен узнать побольше о жизни Христа, о его подвиге и его советах. А на этом пути и он и все остальные, кого заинтересовала эта древняя история и ее отголоски в прошлых веках и в современности, уж точно заодно побольше узнают и о себе самих.

Метки: школа православие опк |

Святая Троица |

Дневник |

|

Храм Троицы Живоначальной в Троица-Чижах

|

|

Святая Троица изображается в трех Ангельских ликах. Святитель Димитрий Ростовский видел как бы Святую Троицу не на Престоле Херувимском на небе, а у стола Амвраамова, седящую на земле под зеленым дубом Мамврийским.

И время нам подходящее прийти и поклониться Отцу и Сыну, и Святому Духу. До неба высоко; не всякий ум даже умными богомысленными ногами может войти туда. До Мамврийского же урочища и до Авраамова обиталища гораздо ближе. На земле мы можем путешествовать, если не телесными ногами, то умом, обходя в одно мгновение всю вселенную. Как и каким образом мы поклонимся и какой подарок принесем на поклон? Постараемся достать какой-нибудь подарок на поклон угодный Святой Троице. Святитель Иоанн Богослов видел, как на небе почтенные особы кланяются Богу, они кладут пред ним свои короны «падаху двадесять и четыре старцы пред Седящим на престоле и кланяхуся Живущему во веки веков, и полагаху венцы свои пред Престолом…» (Апокалипсис, IV, 9-11). Мы на такой поклон не способны, ибо не имеем ни корон, ни венцов славы, и Бог знает, кто сего удостоится. Ну что же? Поступим по земному: принесем ему серебряную или золотую монету вместо корон. Червонцы, как и всякая монета, не бывают гладкими, но всегда имеют на себе разные изображения: то лица каких-либо монархов, то гербы их, то знаки и символы.

И Господь наш Иисус Христос, повелевший некогда показать ему златицу кинсонную, спрашивал у фарисеев: «Чий образ есть и написание?» Глаголаше Ему: «Кесарев». Тогда глагола им: «Воздадите убо кесарево кесареви, и Божие Богови» (Мф. XXII, 20-21)..

Господь же и Бог таких поклонов не призирает, ибо принял две лепти вдовицы. На поклон с червонцами не у каждого из нас убогих хватит. Богатый скуп, а убогий не имеет. А посему святитель Димитрий помыслил с Божией помощью взять из духовного сокровища три таинственные червонца, выкованные в Священном Писании из веры во Святую Троицу, и принести их на поклон Святой Троице от трех частей человека – от души, от тела и от духа: от души – Богу Отцу, от тела – Богу Сыну, от духа – Богу Духу Святому. Тройственные дары приносили Богомладенцу Господу-Царю и волхвы персидстии: злато, смирну и ливан. И Господь принял их дары. Принесем и мы: ПЕРВЫЙ ЧЕРВОНЕЦ: веру нашу от души нашей Богу Отцу. На червонце изображение: старец Ной держит в руках голубицу с масличной веткой, внизу надпись «спасение мира». Это изображение ветхаго деньми Бога Отца, от него, как от масличного корня, родися Сын, как маслична ветвь, и Дух Святый исходит, как голубь – троица Святая. ВТОРОЙ ЧЕРВОНЕЦ: покорность свою Воле Божией и готовность в благодарность за Искупительную жертву Спасителя нашего принести себя в жертву Богу – принесем мы от тела своего Богу сыну. На этом червонце будет изображение Исаака, несущего на раменах бремя дров. ТРЕТИЙ ЧЕРВОНЕЦ: свою горящую любовь к Богу и ближним принесем мы от духа своего Богу Духу Святому. На этом червонце изображение голубя с серебряными крыльями и золотыми раменами и символ горящего огня из алтаря с надписью: «В поучении моем возгорится огонь». Принося эти дары – червонцы – господу Богу припадем к нему и возопиим: «Помилуй мя падшаго». |