Собери картинку . . . >>> . . . >>>

Московиты глазами европейских художников https://img-fotki.yandex.ru/get/766539/161887320...

Лаковая миниатюра - (0)Свобода Лаковая миниатюра

Без заголовка - (0)ЭНЕРГЕТИКА ДЕРЕВЬЕВ... В лесу всё целебно – чистый воздух, чистые з...

Как построить дом оберег по спасу - (0)ДОМ-ОБЕРЕГ Дом – Оберёг. В наш быстротечный...

Без заголовка - (0)Как спрятать текст под кат? Для новичков на Лиру. На Лиру каждый день появляются новые по...

![]()

![]() Все материалы, размещенные в дневнике, получены из открытых источников сети интернет.

Все материалы, размещенные в дневнике, получены из открытых источников сети интернет.

«СЕРЕБРО»«Однажды молодой парень обратился к мудрому наставнику:- Почему люди, у которых есть деньги, не замечают никого вокруг себя?- Посмотри в окно. Что ты там видишь?- Вижу старика на лавочке, молодую маму с коляской...- Теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там?- В зеркале я вижу только себя.- Стекло одно и то же. Но стоит к нему добавить немного серебра, как ты не замечаешь никого кроме себя »

зимнерадостопраздничное |

Charles Wysocki (1928-2002)

Charles Wysocki (1928-2002)

Метки: зима праздник |

архитектура финских городов |

|

старинные часы |

Бесценное сокровище - память о страданиях людей и о их желании жить Эти часы - старинные, фирмы Павла Буре. До революции их носил на руке небогатый петербуржец. Но кто он был и какова история часов до страшного декабря 1941 года - неизвестно.

Их новая история началась в худшее время блокады - время самых крохотных пайков, самых сильных морозов и самой большой смертности. Время, когда отсутствовали электричество, вода и дрова для отопления домов. Время постоянных бомбёжек ночью, обстрелов днём и нескончаемых боёв вокруг города. Но наступление фашистов остановилось. Они закрепились на позициях и подтягивали к городу всё больше и больше тяжёлых дальнобойных артиллерийских орудий. Артбатареи не были мобильны, и их засекали и уничтожали ответным огнём. Каждый из снарядов, которые делали на заводах Ленинграда женщины и подростки, был на вес золота. Каждый должен был попасть в цель. Поэтому артиллеристам требовались точность в расчётах и очень точные карты. Составлением же карт занимались военные топографы. Топографов было мало, но потери среди них были намного выше, чем в других родах войск. Их работа заключалась в том, чтобы, постоянно передвигаясь по краю фронта, как можно ближе подбираться к вражеским батареям и максимально точно определять расположение огневых точек противника. Часто солдаты, зная, что обречены на смерть, поднимались и шли в атаку, чтобы во время боя топограф мог приблизиться к наблюдаемому объекту. Простая съёмка местности обходилась дорого - ценой многих жизней. Когда несколько батарей были засняты, топограф отправлялся в путь: под бомбёжками и обстрелом пешком через весь город - до Смольного, где находился штаб. Там во дворовой пристройке для разведчиков была оборудована комната. Поскольку их было немного, и встречались они редко, то короткое время, проведённое в одиночестве в этой комнате, было похоже на пребывание в раю. Там было электричество, лежанка с постельным бельём, вода, чтобы отмыться от окопной грязи, и печь с запасом сухих берёзовых дров. Но самое главное: они, командированные, были прикреплены к столовой Смольного, а в ней - кормили ОБЕДАМИ, да ещё к чаю выдавали кусочек сахара, что было немыслимой роскошью. Кусочки эти, вечерний и утренний, бережно заначивались, а в голодные окопные ночи их можно было положить на язык и подкрепить силы, чтобы не замёрзнуть насмерть. Утром надо было сдавать отчёт, поэтому почти всю ночь они чертили карты. Нет, рисовали. Ах, какие карты они рисовали! Произведения искусства, где были обозначены каждый изгиб ручья, каждое деревце, каждая неприметная высотка. Работали тушью и карандашами, которые были тоньше самых тонких игл, с заточенными до невидимости кончиками. Однажды ночью молодой топограф сидел за столом и работал, как вдруг почувствовал, что от двери пахнуло холодом. Оглянувшись, он увидел сгорбленную и закутанную в платки старушку. Она, не отрываясь, смотрела на стол, и он забеспокоился, потому что там лежали карты с грифом "особо секретно", да и непонятно было, как эта женщина попала на самый охраняемый в городе объект. А она смотрела на стол, где в круге света от лампы лежал маленький недоеденный кусочек хлеба. Он позже это понял. А пока он соображал, что с ней делать, сдать охране или выгнать, она заговорила, хрипло, тихо и отчётливо. Она сказала: "Дайте мне, пожалуйста, три полешка. У меня двое детей замерзают". Он предложил ей подойти погреться у печки и на свету разглядел: она оказалась молодой женщиной, страшно худой и измождённой, оттого и похожей на старуху. Заострившийся нос, впалые щёки, неестественно бледная пергаментная кожа, а вокруг ввалившихся глаз - чёрные обводы. Он был потрясён, потому что впервые осознал, что происходит в городе - холод до костей, голод и безысходность. Хуже, чем на фронте. На фронте был паёк, горячая бурда, спирт и адреналин, а здесь - ужас медленного умирания. И ужас от вида умирающих детей. Он лихорадочно, пока никто не вошёл, перевязал верёвкой поленья, потом схватил недоеденный хлеб, завернул в бумажку, вспомнил о сахаре, сунул туда же этот крохотный кусочек, положил ей в карман пальто, потому что руки её уже были заняты дровами. Выглянул во двор - темно и тихо, показал ей: иди. И вдруг понял, что дал ей слишком много дров: она не дотащит - связка большая, но она, ещё больше сгорбившись под тяжестью, скользнула в темноту. Навсегда. Когда он вернулся, чтобы продолжить работу, то увидел на стуле тряпицу. Схватил её, чтобы бежать за женщиной, но из тряпочки вывалились часы. Он застыл, поражённый: она РАСПЛАТИЛАСЬ за дрова. Она, ленинградка, погибающая от холода и голода со своими детьми, не могла просто взять и уйти, ей не позволили сделать это принципы и воспитание. Часы он завёл, и они пошли. После этого они всегда были в его вещмешке. И в полях у Пулковских высот. И в купчинском аду. В Купчино на берегу тихой речки стояла старинная церковь, с которой местность просматривалась на много километров вокруг, что для топографов неоценимо. По церкви били прямой наводкой, а вокруг неё укладывали снаряды квадратно-гнездовым методом. Вечность, смысл жизни и работа в те дни слились для двух топографов воедино и зависели от правильности выбора. Педантичные немцы не били в одну точку дважды, поэтому выбирать надо было свежую, ещё горячую и дымящуюся воронку и прятаться в ней. И так каждый день по многу часов кряду, каждый раз выбирая, как в последний. Боевые офицеры, прошедшие финскую войну, держались и в Купчино до последнего. Но один не выдержал и однажды ночью сошёл с ума. А другой в одиночку продолжал съёмку, но через пару дней сделал неправильный выбор. Его оглушило взрывной волной, бросило лицом в землю, а сверху накрыло металлическим ливнем. Почему-то ночью его откопали, почему-то повезли в госпиталь. Хотя людей, состоявших наполовину из земли и металла, хоронили тут же, не разбираясь, жив или нет. Почему-то он выжил, и когда через несколько месяцев, перед выходом из госпиталя разбирал вещмешок, обнаружил на дне часы. Часы умерли. Взрыв был такой силы, что нежные колёсики рассыпались, а тонкие стрелочки оторвались. Он положил часы обратно в мешок, за многие годы объехал и обошёл полмира, не расставаясь с ними, а потом хранил дома, как бесценное сокровище. Они и есть бесценное сокровище - память о страданиях людей и об их желании жить. Когда в нашем районе по праздникам в красивом дворце собирают блокадников и детей блокады, я представляю, что среди этих неунывающих бабушек сидит наследница остановившихся часов. Что хоть один ребёнок той женщины да уцелел... Всякое бывает, но этого уже не узнать... |

Метки: часы война блокада ленинград |

ЯЙЦО. ОНО И В АФРИКЕ ЯЙЦО |

От снежной страны Суоми и колыбели современной демократии – Франции обратим взор на центр Европы и ее юг.

Особенности любой национальной кухни обусловлены плодородием родной земли. Самая простенькая яичница по-венгерски – обычная болтунья, в которую в изобилии добавляют красный молотый перец и лечо, как только блюдо начинает густеть на сковороде. Соседи венгров по Карпатам гуцулы – люди простые. Не мудрствуя лукаво, для приготовления яичницы по-гуцульски надо просто перемешать ингредиенты – сливки, сметану, кукурузную муку, и, конечно же, куриные яйца, а смесь вылить на сильно разогретую сковороду со сливочным маслом. Готовое блюдо подают, посыпав сверху резаной петрушкой. А можно и не резать, а слегка порвать руками, аромата будет больше. Румыны, в сравнении с соседями, оригиналы настолько же, насколько и поборники здорового питания. Глазунью по-румынски не жарят в масле на сковороде, а варят в воде. На литр воды добавляют ложку уксуса, но я пробовал и без него – все получается. Воду кипятят в низкой кастрюле. Яйца разбивают в отдельную тарелочку и аккуратно выливают в кипяток. Кастрюлю накрывают крышкой и снимают с огня. Через несколько минут, когда белок уже свернется, а желток еще не успеет стать твердым, глазунью достают шумовкой. Румыны большие почитатели мамалыги. Вареную яичницу, как вариант, выкладывают на теплую густую кашу и подают под топленым сливочным маслом или сметаной. Если заниматься мамалыгой лень – можно обойтись обжаренным луком. Сколько раз готовил болтунью с помидорами и не подозревал, что это, оказывается, яичница по-португальски. Чтобы сделать все правильно, помидоры, очищенные от кожицы и семян, тушат в смеси сливочного и растительного масла. По готовности горячие помидоры смешивают с яйцами и сливками. Перед подачей солят и посыпают петрушкой. Итальянец без спагетти – что белорус без картошки. Поэтому яичница по-итальянски – это, скорее, рецепт вермишели с яйцом. Отварные спагетти нарезают на мелкие кусочки (сантиметр-два), пассеруют в сливочном масле, смешивают с поджаренными помидорами и тертым сыром. Смесь выкладывают на тарелку поверх обычной яичницы прямо перед подачей на стол. Пожалуй, самый изысканный рецепт приготовления обычных яиц придумали греки. Быстрым его не назовешь, но результат того стоит. Приготовление яичницы по-гречески начинается совсем не с яиц. Чтобы все получилось, понадобятся две сковородки и кастрюля. В глубокую сковороду, смазанную сливочным маслом, аккуратно укладывают половинки помидоров. В другой сковороде подрумянивают лук, добавляют в него мелкую нарезку ветчины и муку, перемешивают, солят и перчат, заливают сладким виноградным вином и посыпают тертым сыром. Снова перемешивают и укладывают в первую сковороду поверх помидор. Заготовку для разогрева ставят в духовку минут на десять. Времени зря не теряют, и, пока помидоры томятся в духовке, занимаются собственно яичницей. Ее готовят примерно так же, как и по-румынски, в воде. Но в отличие от румын изысканные потомки древней цивилизации не используют уксус, а предпочитают добавлять в воду немного лимонного сока. Как только белок начинает схватываться и яйца можно поднять шумовкой, их аккуратно вылавливают и укладывают во временно вынутую из духовки сковороду поверх содержимого. Каждый желток накрывают ломтиком твердого сыра – и снова в духовку. Как только сыр расплавился – блюдо готово. |

Метки: яичница кулинария |

В сталинском бункере |

Некогда засекреченный спецобъект "ГО-42" у метро Таганская решено превратить в музейно-развлекательный комплекс с кинотеатром, спа-салоном, рестораном и дискотекой, обыграв во всех этих расслабляющих заведениях жесткую тему холодной войны.

Коммерсанты заинтересовались подземным наследством сталинской эпохи. Уже в мае спуститься в командный пункт "Таганский", расположенный на глубине 60 метров, сможет любой москвич или гость столицы. Некогда засекреченный спецобъект "ГО-42" решено превратить в музейно-развлекательный комплекс с кинотеатром, спа-салоном, рестораном и дискотекой, обыграв во всех этих расслабляющих заведениях жесткую тему холодной войны.

В пяти минутах ходьбы от московской станции метро "Таганская" в тихом 5-м Котельническом переулке стоит неприметный двухэтажный особняк. Обычные двери, ржавые ворота. Но еще двадцать лет назад под ним кипела жизнь, о которой не догадывались даже жители ближайших домов, пишут "Известия".

На глубине 60 метров сновали сотни подземных служащих, звонили секретные телефоны и передавались особо важные телеграммы. Собственно объект "ГО-42" и был подземным телеграфом при Министерстве связи. Его начали проектировать по личному приказу Сталина еще в 1951 году. Но достроили уже после смерти вождя - в 1956-м. На объекте работало более 2000 человек. В 60-х годах здесь было приготовлено все необходимое на случай ядерной войны: хранились запасы продуктов, воздуха и воды, действовали устройства связи командного пункта. В конце 80-х некогда секретный объект забросили, сняли охрану. После чего исследователи столичных подземелий вынесли из бункера все, что проходило в двери: ковровые дорожки, люстры, оборудование из санитарных помещений, пищеблока и складских отсеков.

Сейчас там - голые стены, кое-где стоят старые вагонетки, заржавевшие подъемники и старое телеграфное оборудование вроде радиостанции "Брусника", декодирующих машинок 60-х годов и старых телефонных трубок. Государству подобный объект, особенно в таком состоянии, оказался не нужен. И в прошлом году тихо прошел аукцион, на котором подземные просторы в 7 тысяч квадратных метров были проданы компании "Новик-Сервис" за 65 миллионов и одну тысячу рублей.

"Теперь здесь появится экспозиционно-досуговый комплекс, - сообщила "Известиям" представитель компании, а по совместительству директор открывающегося музея Ольга Архарова. - В одном из четырех огромных отсеков мы разместим "Музей холодной войны". Экспонаты будем набирать на военных базах и в разных музеях. В остальной части командного пункта думаем сделать что-то вроде развлекательной зоны. Откроем кинотеатр, бар, спа-салон и небольшую дискотеку. Во всех этих заведениях попытаемся обыграть тему холодной войны. Но первым делом, в мае, откроем музей".

Впрочем, на некогда секретный объект можно попасть и сегодня. За несколько сотен рублей на глубину 60 метров посетителей опускает маленький лифт. Внизу слышны звуки проезжающих составов столичного метрополитена. Собственно, есть даже выход на станцию "Таганская". Сейчас он закрыт, но еще несколько десятилетий назад сотрудники секретного объекта активно пользовались этой маленькой и неприметной дверью.

|

Метки: сталин пресса |

Без заголовка |

Описание ролика: Фильм посвящен творчеству Марка Бернеса. Принимают участие А.Эшпай, В.Соловьев-Седой и другие выдающиеся современники. 1971 г.

KrasnoeTV

Метки: марка бернеса видео ролик |

Без заголовка |

Каким ты был, таким остался... (Кубанские казаки)

Метки: советское кино |

Без заголовка |

СЕРЕБРЯКОВА (по мужу), ЗИНАИДА ЕВГЕНЬЕВНА (1884-1967), русская художница, мастер живописи, представительница неоклассического течения внутри русского модерна.Была членом объединения "Мир искусства".

сирень

портреты своих детей

1914 год

натюрморт

дочка Катя с куклой

Катя

сын Женя

за завтраком

автопортрет

автопортрет в костюме Пьеро

автопортрет 1922 год

автопортрет 1946 год

Метки: художник картины серебрякова дети |

Без заголовка |

В отечественном фольклоре зеленому цвету не слишком повезло. Судите сами: тоска у нас зеленая, позеленеть можно от зависти, а напиться – до зеленых чертиков. Но нет ни одного волшебного фигуранта, который бы именовался зеленым (разве что кикимору иногда представляют в подобных тонах).

Зато в английской традиции таковых несколько. Хотите познакомиться?

В Зеленушек верят ланкаширцы. Так они называют фей, которые непременно одеты в зеленые плащи и красные колпачки. Они довольно доброжелательны и даже хлебосольны по отношению к человеку, который, однако, не всегда способен это оценить. Так, по преданию, один рыбак, промышлявший в Моркомской бухте, оказался перенесенным в царство фей, где отведал их восхитительной волшебной пищи, набил карманы золотом, – в общем, от души насладился гостеприимством. Но надо ж было такому случиться, что визитера после этого отчаянно потянуло на любовные подвиги, и он предпринял энергичные попытки поцеловать ногу королевы Зеленушек… Очнулся незадачливый кавалер в своей лодке без единой монеты при себе. Но если рассуждать здраво, наказание было довольно лояльным: ведь он остался живым и невредимым. Зеленые дамы Так именуют древесных фейри, обитающих на раскидистых деревьях: дубах, вязах и тисах, хотя могут облюбовать также сосну, ясень, яблоню, остролист. Они любят пугать запоздалых путников в ночи и требуют к себе самого что ни на есть уважительного отношения. Чтобы ублажить такую леди, надо испрашивать у нее разрешения перед тем, как отломить ветку ее «дома», а для особого благоволения высаживать цветы под деревом и приносить к нему по весне венки из жимолости. Тогда, по поверью, она может снизойти до того, чтобы способствовать удаче в жизни человека. Зеленые дети В Саффолке с XII века рассказывают о Зеленых детях. В деревушке Вулпит, там, где ныне расположена церковь Святой Девы Марии, местные крестьяне обнаружили ниоткуда вдруг взявшихся мальчика и девочку с кожей зеленоватого оттенка и в одежде из неизвестного материала, которые к тому же говорили на непонятном языке. Найденышей отвели в дом рыцаря Ричарда де Кальна, пытались накормить, но они лишь плакали, пока не увидели… бобы. Исключительно ими и питались малыши, пока не привыкли к вкусу хлеба. Но мальчик все-таки умер, заболев от собственной тоски. А вот девочка не только выжила, но и утратила зеленоватый оттенок кожи.

Согласно английским поверьям, «зеленые дети» олицетворяют природу. Зеленый человек Так в древние времена называли бога урожая. Его образ всегда связывался с опьянением (физическим или духовным). Считалось, что если употребить напиток, сделанный как бы из плоти этого бога, то тем самым можно принять в себя его дух. Правда, впоследствии эти представления видоизменились, и уже в средневековой Англии «лесными» или «зелёными» людьми (green men) именовались разбойники. Зеленый туман

Зеленый рыцарь Этот персонаж фигурирует в легендах о короле Артуре, в пиршественный зал которого явился однажды неизвестный, «высокий, как дерево в лесу; на нём была зелёная одежда, лицо у него было зелёное, волосы зелёные, на грудь падала зелёная борода. В одной руке держал он ветку зелёной омелы, а в другой – острый топор с зелёной рукоятью».

Робин Добрый малый Так звали проказливого лесного духа в зеленом облачении. В честь него в Англии долго поддерживалась традиция майского праздника, во время которого крестьяне отправлялись в лес собирать свежие зеленые ветки. Впоследствии это торжество стали посвящать небезызвестному тезке этого персонажа - Робину Гуду. |

Метки: англия фольклор |

Без заголовка |

Хорошо определите для себя, в чём заключается ваша помощь детям (Фото: Юрий Аркурс) Как видите, если взять совсем немного психологических знаний, добавить к ним терпение и доброжелательность и сдобрить все это огромным желанием понять своего ребенка – получится тот самый рецепт «правильной» родительской помощи, которая сподвигнет ваше чадо на покорение новых вершин и будет постоянно поддерживать в нем огонек любви к познанию. |

Метки: воспитание детей уроки помощь родителям дети семья школа |

Без заголовка |

Трудно представить счастливое детство без симпатичного плюшевого мишки... (Фото: Лариса Лофитская)

Интересно, обошелся ли кто-нибудь в детстве без любимого плюшевого мишки с оторванной, согласно каноническому стихотворению Агнии Барто, лапой в результате роняния на пол? Невозможно представить счастливое детство без этой умилительной мягкой игрушки.

Эта игрушка настолько популярна, что 14 ноября в Америке отмечается день плюшевого мишки, который в этой стране носит название Teddy Bear (российский медведь отмечает свой день 19 ноября). Отчего же американская игрушка носит имя Тедди? Мягкий медвежонок появился на свет в Америке в 1903 году и был назван в честь тогдашнего президента Теодора Рузвельта. Дело в том, что незадолго до этого Рузвельт принял участие в охоте на медведей. Егеря немного перестарались, поймав для него медведя и привязав его к дереву. Рузвельт отказался стрелять в подставленное таким образом животное, и эта история попала в газеты в виде карикатур. Владелец маленькой лавки в Бруклине Морис Митчом попросил свою жену Роуз сшить маленького медведя и выставил его в витрине магазинчика под названием «Медведь Тедди» (имея в виду – принадлежащий Тедди). Зверь имел бешеный успех, и после разрешения, данного Рузвельтом на продажу игрушки под его именем, Роуз едва успевала пошивать медвежат. В результате Митчом с женой создали компанию по производству игрушек, которая существует и сейчас. К сожалению, он не запатентовал своего медведя и его имя. В то же самое время в Германии появились свои плюшевые медведи, завоевавшие такую же популярность в Европе и экспортируемые в Америку. Мягкие и очаровательные плюшевые медведи начали свое триумфальное шествие по миру. В 1907 году американской писательницей Элис Склотт была написана первая книжка про приключения медвежонка, а всего про разных медвежат было написано более 400 книг. Самой известной из них, безусловно, является написанная Александром Милном и изданная в 1926 году книжка «Винни-Пух и Все-все-все». Поводом к написанию приключений медведя и его друзей послужил плюшевый медвежонок, подаренный женой Милна их маленькому сыну Кристоферу Робину в 1921 году... Со временем медведи не теряют популярности. Становится модным коллекционировать игрушки, особенно дорогие, сделанные из мохера, натурального меха и дорогих тканей. Например, на одном из аукционов Кристи, посвященном продаже этих игрушек, медведь образца 1929 года из мохера был продан за 90 тысяч долларов. Каждый год выпускается ограниченное количество «коллекционных» медведей. В настоящее время в мире существует около 20 музеев этих плюшевых зверей. По крайней мере в одном из них (музее на острове Чеджудо в Южной Корее) представлен в качестве экспоната и наш олимпийский Мишка. В день плюшевого медведя дети, естественно, получают огромное количество «медвежьих» подарков, начиная с плюшевых медведей и книжек Милна и заканчивая шоколадными фигурками медведей, которые так приятно съесть после (или вместо) ужина. Взрослые люди в процессе умиления детьми, щебечущими над новыми игрушками, занимаются употреблением коктейлей на медвежью тему, например: |

Метки: мишка дети мишка тедди |

Mireille Mathieu : 41 ans d'amour |

После встречи Мирей с патриархом французского шансона Морисом Шевалье, который приветствовал её словами:

— Вот вы какиая, милая малышка! И заметьте, я не добавлю «Пиаф». Потому что между вами обеими большая разница. Малышка Пиаф шла по теневой стороне жизни, а вы, Мирей, пойдете по солнечной стороне.

Этой фразой он определил её дальнейший путь.

Первый же диск Матьё с песней Mon credo композитора Поля Мориа за полгода разошёлся во Франции тиражом в миллион экземпляров.

смотреть http://www.mireillemathieu.ru/

http://moncredo.com/index_ru.html

Метки: mireille mathieu |

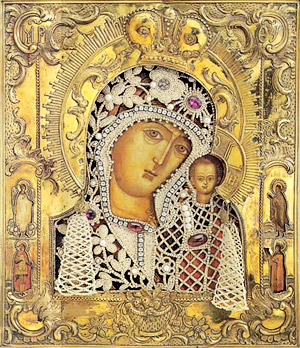

Святая Троица |

|

Храм Троицы Живоначальной в Троица-Чижах

|

|

Святая Троица изображается в трех Ангельских ликах. Святитель Димитрий Ростовский видел как бы Святую Троицу не на Престоле Херувимском на небе, а у стола Амвраамова, седящую на земле под зеленым дубом Мамврийским.

И время нам подходящее прийти и поклониться Отцу и Сыну, и Святому Духу. До неба высоко; не всякий ум даже умными богомысленными ногами может войти туда. До Мамврийского же урочища и до Авраамова обиталища гораздо ближе. На земле мы можем путешествовать, если не телесными ногами, то умом, обходя в одно мгновение всю вселенную. Как и каким образом мы поклонимся и какой подарок принесем на поклон? Постараемся достать какой-нибудь подарок на поклон угодный Святой Троице. Святитель Иоанн Богослов видел, как на небе почтенные особы кланяются Богу, они кладут пред ним свои короны «падаху двадесять и четыре старцы пред Седящим на престоле и кланяхуся Живущему во веки веков, и полагаху венцы свои пред Престолом…» (Апокалипсис, IV, 9-11). Мы на такой поклон не способны, ибо не имеем ни корон, ни венцов славы, и Бог знает, кто сего удостоится. Ну что же? Поступим по земному: принесем ему серебряную или золотую монету вместо корон. Червонцы, как и всякая монета, не бывают гладкими, но всегда имеют на себе разные изображения: то лица каких-либо монархов, то гербы их, то знаки и символы.

И Господь наш Иисус Христос, повелевший некогда показать ему златицу кинсонную, спрашивал у фарисеев: «Чий образ есть и написание?» Глаголаше Ему: «Кесарев». Тогда глагола им: «Воздадите убо кесарево кесареви, и Божие Богови» (Мф. XXII, 20-21)..

Господь же и Бог таких поклонов не призирает, ибо принял две лепти вдовицы. На поклон с червонцами не у каждого из нас убогих хватит. Богатый скуп, а убогий не имеет. А посему святитель Димитрий помыслил с Божией помощью взять из духовного сокровища три таинственные червонца, выкованные в Священном Писании из веры во Святую Троицу, и принести их на поклон Святой Троице от трех частей человека – от души, от тела и от духа: от души – Богу Отцу, от тела – Богу Сыну, от духа – Богу Духу Святому. Тройственные дары приносили Богомладенцу Господу-Царю и волхвы персидстии: злато, смирну и ливан. И Господь принял их дары. Принесем и мы: ПЕРВЫЙ ЧЕРВОНЕЦ: веру нашу от души нашей Богу Отцу. На червонце изображение: старец Ной держит в руках голубицу с масличной веткой, внизу надпись «спасение мира». Это изображение ветхаго деньми Бога Отца, от него, как от масличного корня, родися Сын, как маслична ветвь, и Дух Святый исходит, как голубь – троица Святая. ВТОРОЙ ЧЕРВОНЕЦ: покорность свою Воле Божией и готовность в благодарность за Искупительную жертву Спасителя нашего принести себя в жертву Богу – принесем мы от тела своего Богу сыну. На этом червонце будет изображение Исаака, несущего на раменах бремя дров. ТРЕТИЙ ЧЕРВОНЕЦ: свою горящую любовь к Богу и ближним принесем мы от духа своего Богу Духу Святому. На этом червонце изображение голубя с серебряными крыльями и золотыми раменами и символ горящего огня из алтаря с надписью: «В поучении моем возгорится огонь». Принося эти дары – червонцы – господу Богу припадем к нему и возопиим: «Помилуй мя падшаго». |

Метки: троица православие религия |

Без заголовка |

«Сказка о рыбаке и рыбке» — сказка Пушкина. Написана 14 октября1833 года. Напечатана в журнале «Библиотека для чтения», 1835, т. X, май. В рукописи есть помета: «18 песнь сербская». Эта помета означает, что Пушкин собирался включить ее в состав «Песен западных славян». С этим циклом сближает сказку и стихотворный размер.

Сюжет сказки основан на русской народной сказке «Жадная старуха» [1], так же перекликается с померанской сказкой «О рыбаке и его жене» из сборника сказок Братьев Гримм[2][3]

В конце сказки братьев Гримм старуха хочет стать

римским папой (намёк на папессу Иоанну). В первой рукописной редакции сказки у Пушкина старуха сидела на Вавилонской башне, а на ней была папская тиара.

В черновой рукописи — после стиха «Не садися не в свои сани!» (стр. 342) имеется следующий эпизод, не включенный Пушкиным в окончательный текст:

Метки: сказка пушкин |

Без заголовка |

Общение ребенка с взрослым

Общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет его жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности растущего человека. Причем чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет общение с взрослыми.

Общение с взрослым имеет исключительное значение для ребенка на всех этапах детства. Но особенно важным оно является в первые семь лет его жизни, когда закладываются все основы личности и деятельности растущего человека. Причем чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет общение с взрослыми.

Ребенок не рождается на свет с готовой потребностью в общении. В первые две-три недели он не видит и не воспринимает взрослого. Но, несмотря на это, родители постоянно разговаривают с ним, ласкают его, ловят на себе его блуждающий взгляд. Именно благодаря любви близких взрослых, которая выражается в этих, на первый взгляд бесполезных, действиях, в конце первого месяца жизни младенцы начинают видеть взрослого, а потом и общаться с ним.

Сначала это общение выглядит как ответ на воздействия взрослого: мать смотрит на ребенка, улыбается, разговаривает с ним, и он в ответ тоже улыбается, машет ручками и ножками. Потом (в три-четыре месяца) уже при виде знакомого человека ребенок радуется, начинает активно двигаться, гулить, привлекать к себе внимание взрослого, а если тот не обращает на него никакого внимания или уходит по своим делам, громко и обиженно плачет. Потребность во внимании взрослого - первая и основная потребность в общении - остается у ребенка на всю жизнь. Но позднее к ней присоединяются другие потребности, о которых будет рассказано дальше.

Некоторые родители считают все эти воздействия ненужными и даже вредными. Стремясь не баловать своего ребенка, не приучать его к излишнему вниманию, они сухо и формально исполняют свои родительские обязанности: кормят по часам, перепеленывают, гуляют и т. д., не выражая при этом никаких родительских чувств. Такое строгое формальное воспитание в младенческом возрасте очень вредно. Дело в том, что в положительных эмоциональных контактах с взрослым происходит не только удовлетворение уже существующей потребности малыша во внимании и доброжелательности, но и закладывается основа будущего развития личности ребенка - его активное, деятельное отношение к окружающему, интерес к предметам, способность видеть, слышать, воспринимать мир, уверенность в себе. Зародыши всех этих важнейших качеств появляются в самом простом и примитивном на первый взгляд общении матери с младенцем.

Если же на первом году жизни ребенок в силу каких-то причин не получает достаточного внимания и тепла от близких взрослых (например, оторванность от матери или занятость родителей), это так или иначе дает о себе знать в дальнейшем. Такие дети становятся скованными, пассивными, неуверенными или, напротив, очень жестокими и агрессивными. Компенсировать их неудовлетворенную потребность во внимании и доброжелательности взрослых в более позднем возрасте бывает очень трудно. Поэтому родителям необходимо понимать, как важно для младенца простое внимание и доброжелательность близких взрослых.

Младенец еще не выделяет отдельных качеств взрослого. Ему совершенно безразличны уровень знаний и умений старшего человека, его социальное или имущественное положение, ему даже все равно, как он выглядит и во что одет. Малыша привлекает только личность взрослого и его отношение к нему. Поэтому, несмотря на примитивность такого общения, оно побуждается личностными мотивами, когда взрослый выступает не как средство для чего-то (игры, познания, самоутверждения), а как целостная и самоценная личность. Что касается средств общения, то они на данном этапе имеют исключительно экспрессивно-мимический характер. Внешне такое общение выглядит как обмен взглядами, улыбками, вскрики и гуление ребенка и ласковый разговор взрослого, из которого младенец улавливает только то, что ему нужно, - внимание и доброжелательность.

Ситуативно-личностная форма общения остается главной и единственной от рождения до шести месяцев жизни.

В этот период общение младенца с взрослым протекает вне какой-либо другой деятельности и само составляет ведущую деятельность ребенка.

Во втором полугодии жизни при нормальном развитии ребенка внимания взрослого уже недостаточно. Малыша начинает притягивать к себе не столько сам взрослый человек, сколько предметы, с ним связанные. В этом возрасте складывается новая форма общения ребенка с взрослым - ситуативно-деловая и связанная с ней потребность в деловом сотрудничестве. Эта форма общения отличается от предыдущей тем, что взрослый нужен и интересен ребенку не сам по себе, не своим вниманием и доброжелательным отношением, а тем, что у него есть разные предметы и он умеет что-то с ними делать. "Деловые" качества взрослого и, следовательно, деловые мотивы общения выходят на первый план.

Средства общения на этом этапе также существенно обогащаются. Ребенок уже может самостоятельно ходить, манипулировать предметами, принимать различные позы. Все это приводит к тому, что к экспрессивно-мимическим добавляются предметно-действенные средства общения - дети активно пользуются жестами, позами, выразительными движениями.

Сначала дети тянутся только к тем предметам и игрушкам, которые показывают им взрослые. В комнате может находиться много интересных игрушек, но дети не будут обращать на них никакого внимания и начнут скучать среди этого изобилия. Но как только взрослый (или старший ребенок) возьмет одну из них и покажет, как можно с ней играть: двигать машину, как может прыгать собачка, как можно причесывать куклу и пр. - все дети потянутся именно к этой игрушке, она станет самой нужной и интересной. Это происходит по двум причинам.

Во-первых, взрослый человек остается для ребенка центром его предпочтений, в силу этого он наделяет привлекательностью те предметы, к которым прикасается. Эти предметы становятся нужными и предпочитаемыми потому, что они - в руках взрослого.

Во-вторых, взрослый показывает детям, как можно играть в эти игрушки. Сами по себе игрушки (как и вообще любые предметы) никогда не подскажут, как ими можно играть или пользоваться. Только другой, старший человек, может показать, что на пирамидку нужно надевать колечки, что куклу можно кормить и укладывать спать, а из кубиков можно построить башню. Без такого показа ребенок просто не знает, что делать с этими предметами, а потому и не тянется к ним. Чтобы дети стали играть с игрушками, взрослый обязательно должен сначала показать, что можно делать с ними и как играть. Только после этого игра детей становится содержательной и осмысленной. Причем, показывая те или иные действия с предметами, важно не просто совершать их, но постоянно обращаться к ребенку, разговаривать с ним, смотреть ему в глаза, поддерживать и поощрять его правильные самостоятельные действия. Такие совместные игры с предметами и представляют собой деловое общение или сотрудничество ребенка с взрослым. Потребность в сотрудничестве является основной для ситуативно-делового общения.

Значение такого общения для психического развития ребенка огромно. Оно состоит в следующем.

Во-первых, в таком общении ребенок овладевает предметными действиями, учится пользоваться бытовыми предметами: ложкой, расческой, горшком, играть с игрушками, одеваться, умываться и т. д.

Во-вторых, здесь начинает проявляться активность и самостоятельность ребенка. Манипулируя предметами, он впервые чувствует себя независимым от взрослого и свободным в своих действиях. Он становится субъектом своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.

В-третьих, в ситуативно-деловом общении с взрослым появляются первые слова ребенка. Ведь для того, чтобы попросить у взрослого нужный предмет, ребенку необходимо назвать его, то есть произнести слово. Причем эту задачу - сказать то или иное слово - опять же ставит перед ребенком только взрослый. Сам ребенок, без побуждения и поддержки взрослого, говорить никогда не начнет. В ситуативно-деловом общении взрослый постоянно ставит перед малышом речевую задачу: показывая ребенку новый предмет, он предлагает ему назвать этот предмет, то есть произнести вслед за ним новое слово. Так во взаимодействии с взрослым по поводу предметов возникает и развивается главное специфически человеческое средство общения, мышления и саморегуляции - речь.

Появление и развитие речи делает возможным следующий этап в развитии общения ребенка с взрослым, который существенно отличается от двух предыдущих. Две первые формы общения были ситуативными, потому что основное содержание этого общения непосредственно присутствовало в конкретной ситуации. И хорошее отношение взрослого, выраженное в его улыбке и ласковых жестах (ситуативно-личностное общение), и предметы в руках взрослого, которые можно увидеть, потрогать, рассмотреть (ситуативно-деловое общение), находились рядом с ребенком, перед его глазами.

Содержание следующих форм общения уже не ограничивается наглядной ситуацией, а выходит за ее пределы. Предметом общения ребенка с взрослым могут стать такие явления и события, которые нельзя увидеть в конкретной ситуации взаимодействия. Например, они могут говорить о дожде, о том, что светит солнце, о птицах, которые улетели в далекие страны, об устройстве машины и пр. С другой стороны, содержанием общения могут стать собственные переживания, цели и планы, отношения, воспоминания и пр. Все это также нельзя увидеть глазами и почувствовать руками, однако через общение с взрослым все это становится вполне реальным, значимым для ребенка. Очевидно, что появление внеситуативного общения существенно раздвигает горизонты жизненного мира дошкольника.

Внеситуативное общение становится возможным только благодаря тому, что ребенок овладевает активной речью. Ведь речь - это единственное универсальное средство, позволяющее человеку создать устойчивые образы и представления о предметах, отсутствующих в данный момент перед глазами ребенка, и действовать с этими образами и представлениями, которых нет в данной ситуации взаимодействия. Такое общение, содержание которого выходит за пределы воспринимаемой ситуации, называется внеситуативным.

Существует две формы внеситуативного общения - познавательная и личностная.

При нормальном ходе развития познавательное общение складывается примерно к четырем-пяти годам. Явным свидетельством появления у ребенка такого общения являются его вопросы, адресованные взрослому. Эти вопросы в основном направлены на выяснение закономерностей живой и неживой природы. Детей этого возраста интересует все: почему белки от людей убегают, почему рыбки не тонут, а птички не падают с неба, из чего делают бумагу и т. д. Ответы на все эти вопросы может дать только взрослый. Взрослый становится для дошкольников главным источником новых знаний о событиях, предметах и явлениях, происходящих вокруг.

Интересно, что детей в этом возрасте удовлетворяют любые ответы взрослого. Им вовсе не обязательно давать научные обоснования интересующих их вопросов, да это и невозможно сделать, так как малыши далеко не все поймут. Достаточно просто связать интересующее их явление с тем, что они уже знают и понимают. Например: бабочки зимуют под снегом, им там теплее; белки боятся охотников; бумагу делают из дерева и т. д. Такие весьма поверхностные ответы вполне удовлетворяют детей и способствуют тому, что у них складывается своя, пусть еще примитивная, картина мира.

В то же время детские представления о мире надолго остаются в памяти человека. Поэтому ответы взрослого не должны искажать действительности и допускать в сознание ребенка все объясняющие волшебные силы. Несмотря на простоту и доступность, эти ответы должны отражать реальное положение вещей. Главное, чтобы взрослый отвечал на вопросы детей, чтобы их интересы не остались незамеченными. Дело в том, что в дошкольном возрасте складывается новая потребность - потребность в уважении со стороны взрослого. Ребенку уже недостаточно простого внимания и сотрудничества с взрослым. Ему нужно серьезное, уважительное отношение к его вопросам, интересам и действиям. Потребность в уважении, в признании взрослым становится основной потребностью, побуждающей ребенка к общению.

В поведении детей это выражается в том, что они начинают обижаться, когда взрослый отрицательно оценивает их действия, ругает, часто делает замечания. Если дети до трех-четырех лет, как правило, не реагируют на замечания взрослого, то в более старшем возрасте они уже ждут оценки. Им важно, чтобы взрослый не просто заметил, но обязательно похвалил их действия, ответил на их вопросы. Если ребенку слишком часто делают замечания, постоянно подчеркивают его неумение или неспособность к какому-нибудь занятию, у него пропадает всякий интерес к этому делу и он стремится избежать его.

Лучший способ научить чему-то дошкольника, привить ему интерес к какому-то занятию - это поощрять его успехи, хвалить его действия. Например, что делать, если ребенок пяти лет совсем не умеет рисовать?

Конечно, можно объективно оценивать возможности ребенка, постоянно делать ему замечания, сравнивая плохие его рисунки с хорошими рисунками других детей и призывая его учиться рисовать. Но от этого у него пропадает всякий интерес к рисованию, он будет отказываться от того занятия, которое вызывает сплошные замечания и нарекания со стороны воспитателя. И конечно же, таким образом он не только не научится лучше рисовать, но будет избегать этого занятия и не любить его.

А можно, наоборот, формировать и поддерживать веру ребенка в свои способности похвалой его самых незначительных успехов. Даже если рисунок далек от совершенства, лучше подчеркнуть его минимальные (пусть даже не существующие) достоинства, показать способности ребенка к рисованию, чем давать ему отрицательную оценку. Поощрение взрослого не только внушает ребенку уверенность в своих силах, но и делает важной и любимой ту деятельность, за которую его похвалили. Ребенок, стремясь поддержать и усилить положительное отношение и уважение взрослого, будет стараться рисовать лучше и больше. А это, конечно же, принесет больше пользы, чем страх перед замечаниями взрослого и сознание своей неспособности.

Итак, для познавательного общения ребенка с взрослым характерны:

1) хорошее владение речью, которое позволяет разговаривать с взрослым о вещах, не находящихся в конкретной ситуации;

2) познавательные мотивы общения, любознательность детей, стремление объяснить мир, что проявляется в детских вопросах;

3) потребность в уважении взрослого, которая выражается в обидах на замечания и отрицательные оценки воспитателя.

Со временем внимание дошкольников все более привлекают события, происходящие среди окружающих людей. Человеческие отношения, нормы поведения, качества отдельных людей начинают интересовать ребенка даже больше, чем жизнь животных или явления природы. Что можно, а что нельзя, кто добрый, а кто жадный, что хорошо, а что плохо - эти и другие подобные вопросы уже волнуют старших дошкольников. И ответы на них опять же может дать только взрослый. Конечно, и раньше родители постоянно говорили детям, как нужно вести себя, что можно, а что нельзя, но младшие дети лишь подчинялись (или не подчинялись) требованиям взрослого. Теперь, в шесть-семь лет, правила поведения, человеческие отношения, качества, поступки интересуют уже самих детей. Им важно понять требования взрослых, утвердиться в своей правоте. Поэтому в старшем дошкольном возрасте дети предпочитают разговаривать с взрослым не на познавательные темы, а на личностные, касающиеся жизни людей. Так возникает самая сложная и высшая в дошкольном возрасте внеситуативно-личностная форма общения.

Взрослый по-прежнему является для детей источником новых знаний, и дети по-прежнему нуждаются в его уважении и признании. Но для ребенка становится очень важно оценить те или иные качества и поступки (и свои и других детей) и важно, чтобы его отношение к тем или иным событиям совпало с отношением взрослого. Общность взглядов и оценок является для ребенка показателем их правильности. Ребенку в старшем дошкольном возрасте очень важно быть хорошим, все делать правильно: правильно вести себя, правильно оценивать поступки и качества своих сверстников, правильно строить свои отношения с взрослыми и ровесниками.

Это стремление, конечно же, должны поддерживать родители. Для этого нужно чаще разговаривать с детьми об их поступках и отношениях между собой, давать оценки их действиям. Старшие дошкольники по-прежнему нуждаются в поощрении и одобрении взрослого. Но их уже больше волнует не оценка их конкретных умений, а оценка их моральных качеств и личности в целом. Если ребенок уверен, что взрослый хорошо относится к нему и уважает его личность, он может спокойно, по-деловому относиться к его замечаниям, касающимся его отдельных действий или умений. Теперь уже отрицательная оценка его рисунка не так уж сильно обижает ребенка. Главное, чтобы он в целом был хорошим, чтобы взрослый понимал и разделял его оценки.

Потребность во взаимопонимании взрослого - отличительная особенность личностной формы общения. Но если взрослый часто говорит ребенку, что он жадный, ленивый, трусливый и т. д., это может сильно обидеть и ранить ребенка, и отнюдь не приведет к исправлению отрицательных черт характера. Здесь опять же для поддержания стремления быть хорошим значительно более полезным будет поощрение его правильных поступков и положительных качеств, чем осуждение недостатков ребенка.

В старшем дошкольном возрасте внеситуативно-личностное общение существует самостоятельно и представляет собой "чистое общение", не включенное ни в какую другую деятельность. Оно побуждается личностными мотивами, когда другой человек привлекает ребенка сам по себе. Все это сближает эту форму общения с тем примитивным личностным (но ситуативным) общением, которое наблюдается у младенцев. Однако личность взрослого воспринимается дошкольником совсем по-другому, чем младенцем. Старший партнер является для ребенка уже не абстрактным источником внимания и доброжелательности, а конкретной личностью с определенными качествами (семейным положением, возрастом, профессией и пр.). Все эти качества очень важны для ребенка. Кроме того, взрослый - это компетентный судья, знающий, "что такое хорошо и что такое плохо", и образец для подражания.

Таким образом, для внеситуативно-личностного общения, которое складывается к концу дошкольного возраста, характерны:

1) потребность во взаимопонимании и сопереживании;

2) личностные мотивы;

3) речевые средства общения.

Внеситуативно-личностное общение имеет важное значение для развития личности ребенка. Это значение заключается в следующем. Во-первых, ребенок сознательно усваивает нормы и правила поведения и начинает сознательно следовать им в своих действиях и поступках. Во-вторых, через личностное общение дети учатся видеть себя как бы со стороны, что является необходимым условием сознательного управления своим поведением. В-третьих, в личностном общении дети учатся различать роли разных взрослых: воспитателя, врача, учителя и т. д. - и в соответствии с этим по-разному строить свои отношения в общении с ними.

Таковы основные формы общения ребенка с взрослым в дошкольном возрасте. При нормальном развитии ребенка каждая их этих форм общения складывается в определенном возрасте. Так, первая, ситуативно-личностная форма общения возникает на втором месяце жизни и остается единственной до шести-семи месяцев. Во втором полугодии жизни формируется ситуативно-деловое общение с взрослым, в котором главное для ребенка - совместная игра с предметами. Это общение остается главным примерно до четырех лет. В возрасте четырех-пяти лет, когда ребенок уже хорошо владеет речью и может разговаривать с взрослым на отвлеченные темы, становится возможным внеситуативно-познавательное общение. А в шесть лет, то есть к концу дошкольного возраста, возникает речевое общение с взрослым на личностные темы.

Но это лишь общая, усредненная возрастная последовательность, отражающая нормальный ход развития ребенка. Отклонения от нее на незначительные сроки (полгода или год) не должны внушать опасений. Однако в реальной жизни достаточно часто можно наблюдать значительные отклонения от указанных сроков возникновения тех или иных форм общения. Бывает, что дети до конца дошкольного возраста остаются на уровне ситуативно-делового общения. Достаточно часто у дошкольников вообще не формируется речевого общения на личностные темы. А в некоторых случаях у дошкольников пяти лет преобладает ситуативно-личностное общение, которое характерно для младенцев первого полугодия. Конечно, поведение дошкольников при этом совсем не похоже на младенческое, но в сущности своей отношение к взрослому и общение с ним у вполне большого ребенка может быть таким же, как у младенца.

Например, дошкольник стремится только к физическому контакту с воспитателем: обнимает, целует его, замирает от блаженства, когда взрослый гладит его по головке, и т. д. При этом всякий содержательный разговор или даже совместная игра вызывают его смущение, замкнутость и даже отказ от общения. Единственное, что ему нужно от взрослого, - это его внимание и доброжелательность. Такой тип общения нормален для ребенка двух - шести месяцев, но если он является основным для пятилетнего ребенка, это тревожный симптом, который свидетельствует о серьезном отставании в развитии.

Обычно это отставание вызвано тем, что дети в раннем возрасте недополучили необходимого им личностного, эмоционального общения с взрослым; оно, как правило, наблюдается в детских домах. В нормальных условиях воспитания это явление встречается довольно редко. А вот "застревание" на уровне ситуативно-делового общения до конца дошкольного возраста является более типичным. Оно заключается в том, что дети хотят только играть с взрослым, их волнует только то, какие игрушки разрешит взять сегодня воспитатель, какую игру он им предложит. Они с удовольствием играют с взрослым, но избегают любого разговора на познавательные и личностные темы. Это естественно для ребенка от года до трех лет, но не для пяти-шестилетних детей. Если до шестилетнего возраста интересы ребенка ограничиваются предметными действиями и играми, а его высказывания касаются только окружающих предметов и сиюминутных желаний, можно говорить о явной задержке в развитии общения ребенка с взрослым.

В то же время в некоторых, достаточно редких случаях развитие общения опережает возраст ребенка. Например, отдельные дети уже в три-четыре года проявляют интерес к личностным проблемам, человеческим отношениям, любят и могут разговаривать о том, как надо себя вести, стремятся действовать по правилу. В таких случаях можно говорить о внеситуативно-личностном общении уже в младшем дошкольном возрасте. Однако такое опережение также далеко не всегда благоприятно. В тех случаях, когда внеситуативо-личностное общение возникает сразу после ситуативно-делового, период внеситуативно-познавательного общения оказывается пропущенным, а значит, у ребенка не формируются познавательные интересы и зачатки детского мировоззрения.

Правильный ход развития общения заключается в последовательном и полноценном проживании каждой формы общения в соответствующем возрасте.

А каждый возраст, как было показано выше, характеризуется соответствующей ему формой общения с взрослым.

Конечно, наличие ведущей формы общения отнюдь не означает, что при этом исключаются все другие формы взаимодействия и что ребенок, достигший, например, внеситуативно-личностной формы общения, должен только и делать, что разговаривать с взрослым на личностные темы. В реальной жизни сосуществуют самые разные виды общения, которые вступают в действие в зависимости от ситуации. Умение общаться (и у ребенка, и у взрослого) как раз и заключается в том, насколько поведение человека соответствует задачам и требованиям обстановки, как широко он использует и варьирует деловые, познавательные и личностные контакты с другим человеком. Но уровень развития общения определяется по высшим достижениям ребенка в области общения. Показателем развития общения является не преобладание тех или иных контактов, а возможность и способность общаться на разные темы, в зависимости от ситуации и от партнера.

Как учить ребенка общаться

Но что же делать, если ребенок существенно отстает от своего возраста в развитии общения? Если в четыре года он не умеет играть вместе с другим человеком, а в пять-шесть лет не может поддержать простой разговор? Можно ли научить ребенка общаться с взрослым? Да, можно. Но для этого нужны специальные занятия, направленные на развитие общения. Характер этих занятий зависит от индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. Однако, несмотря на бесконечное разнообразие конкретных индивидуальных занятий с детьми по развитию их общения, можно выделить общий принцип организации таких занятий. Это опережающая инициатива взрослого. Взрослый должен давать ребенку образцы того общения, которым тот еще не владеет. Поэтому, чтобы учить детей тому или иному виду общения, нужно уметь общаться самому. Главная трудность при проведении таких занятий состоит в том, чтобы не просто демонстрировать перед ребенком более совершенные и пока недоступные ему формы общения - познавательного и личностного, а вести ребенка за собой, включать его в это общение.

Это возможно только в том случае, если родитель знает и понимает уже существующие интересы и представления дошкольника и опирается на уже достигнутый им уровень развития. Поэтому занятия лучше начинать с того уровня общения, которого ребенок уже достиг, то есть с того, что ему интересно. Это может быть совместная игра, которая особенно нравится ребенку и которую он сам выбирает: подвижные игры, игры с правилами и т. д. Взрослый при этом должен выполнять роль организатора и участника игры: следить за соблюдением правил, оценивать действия детей и в то же время сам включаться в игру. В таких совместных играх дети ощущают радость от совместной деятельности с взрослым, чувствуют себя включенными в общее занятие.

В ходе такой игры или после нее можно вовлекать детей в разговор на познавательные темы: рассказать им о жизни и повадках животных, о машинах, о явлениях природы и т. д. Например, после игры в "кошки-мышки" можно спросить детей, чем кошка отличается от мышки и от собаки (по внешнему виду и по характеру), где она живет, рассказать о диких кошках. Разговор лучше сопровождать показом картинок, иллюстрирующих содержание рассказов. Хорошим наглядным материалом для таких бесед могут служить различные виды детского лото: зоологическое лото, ботаническое лото и т. д.

Но взрослый не просто должен сообщать интересные сведения, а стараться включить ребенка в разговор, сделать его равноправным участником беседы. Для этого нужно чаще спрашивать детей об их познаниях, наводить их на правильные ответы, стимулировать их собственные вопросы. Важно, чтобы взрослый поддерживал и поощрял любую познавательную активность со стороны детей, любые проявления любознательности: хвалил за интересные вопросы и обязательно отвечал на них, поддерживал все активные высказывания, касающиеся основной темы разговора. Такая беседа может продолжаться от 5 до 15 минут, в зависимости от желания самих детей. Важно, чтобы на протяжении этого времени тема разговора оставалась постоянной. В качестве основы для беседы можно использовать детские книжки с картинками, в которых содержатся новые сведения (о машинах, животных и т. д.). Однако здесь важно помнить, что задача таких занятий - не только сообщение детям новых знаний, но, главное, формирование у них способности общаться на познавательные темы. Поэтому не следует выбирать слишком сложные и малодоступные детям вопросы. Лучше подбирать такие темы, которые интересны самим детям и о которых у них уже есть свои знания и представления, позволяющие им быть равноправными участниками беседы.

Своеобразие этих формирующих занятий состоит в том, что познавательный материал становится центром ситуации общения, создает общность ребенка и взрослого. Привязанность и положительное отношение к взрослому должны проявляться через участие ребенка в обсуждении познавательного содержания. Для этого нужно постепенно сводить совместные игры с элементами познавательного общения к специальным занятиям, где поддерживаются и поощряются только те высказывания и действия детей, которые имеют отношение к обсуждаемой теме.

Хорошей опорой для познавательного общения может быть не только иллюстративный материал (книжки, картинки), но и прошлый опыт самого ребенка. Вовлечение своих впечатлений в беседу с взрослым обычно начинает сам ребенок. Разглядывая картинки, например, дети любят вспоминать, где они видели таких зверей или птиц, куда они ходили с родителями и т. д. Поощряя и развивая подобные высказывания, взрослый должен следить за тем, чтобы ребенок не уклонился от основной темы разговора и не свел познавательную беседу к рассказу о событиях своей жизни.

По-другому происходит формирование личностного общения. Здесь важно создавать условия, заставляющие ребенка оценить и осознать свои и чужие действия и поступки. Сначала разговор с ребенком может основываться на его конкретных предметных действиях. Взрослый при этом должен высказывать и обосновывать свое отношение к результатам детской деятельности, но не навязывая его как единственное и не подавляя инициативу детей. В дальнейшем это умение высказывать и обосновывать свое мнение, сравнивать себя с другими нужно наполнять личностным содержанием.

После этого можно предложить ребенку разговор на личностные темы. Желательно начинать с чтения и обсуждения детских книжек о событиях из жизни детей: об их конфликтах, отношениях, поступках. Хорошим материалом для таких бесед могут служить рассказы для детей Л. Н. Толстого, Л. Пантелеева или сказки, в которых моральная оценка тех или иных качеств и поступков персонажей выступает особенно ярко.

После прочтения такой книжки можно спросить ребенка, кто из персонажей ему больше всех понравился и почему, на кого ему хотелось бы походить. Если ребенок не может ответить на подобные вопросы, взрослый сам должен высказать свое мнение и обосновать его.

Важно, чтобы ребенок сам все же попытался осмыслить и оценить человеческие поступки и отношения. Постепенно можно переводить беседу от конкретной книжки к какой-либо общей теме, касающейся жизни ребенка и окружающих его детей. Так, можно спросить, кого из его друзей напоминают ему персонажи книги, как бы он поступил в той или иной ситуации. Иными словами, взрослый должен показать ребенку, что в окружающей его жизни, в его отношениях с ребятами можно увидеть те же проблемы, что и в прочитанных книжках. При этом взрослый должен не только спрашивать ребенка, но и сам быть активным участником разговора: высказывать свое мнение о конфликтах и событиях, происходящих в группе детей, рассказывать о себе, о своих знакомых.

Интерес к мнению взрослого обычно ярко проявляется в поведении ребенка: в его взгляде в глаза, в сосредоточенности на словах взрослого, в ответах ребенка на все вопросы и высказывания воспитателя. Отталкиваясь от конкретных историй, описанных в книжках, можно перевести разговор на самые общие человеческие темы. При этом, как в случае формирования познавательного общения, важно, чтобы тема разговора оставалась постоянной на протяжении всего занятия. Это особенно трудно для пяти-шестилетних детей. Если в предыдущем случае эта тема удерживалась наглядным материалом (картинки, иллюстрации), то здесь такой наглядной опоры нет и быть не может. Поэтому нужно заранее продумать и приготовить несколько личностных тем, обязательно связанных с реальной жизнью ребенка, с тем, что он может узнать в себе и в окружающих людях. Это могут быть темы о качествах сверстников (о доброте, упрямстве, жадности), о событиях из жизни ребенка (поход к папе на работу, просмотр фильма и т. д.), о различных профессиях взрослых и о тех качествах и умениях, которые требуют профессии врача, учителя, артиста.

Продолжительность такой личностной беседы должен определять сам ребенок. Если вы почувствуете, что ребенок тяготится разговором и не может заинтересоваться, лучше прекратить такое занятие или перевести его в игру.

Формирование личностного общения может включаться в повседневную жизнь ребенка, в его игру, занятия, общение с друзьями. Но для этого важно постоянно обращать внимание ребенка на самого себя, на свою внутреннюю жизнь: что ты делаешь сейчас, какое у тебя настроение, почему ты так сделал (или сказал), что будешь делать потом и т. д. Задавая подобные вопросы, взрослый дает возможность ребенку заглянуть в себя, попытаться осознать и оценить свои действия, отношения, намерения. Значение этих вопросов (и, конечно же, ответов) состоит даже не в том, что они выявляют какие-то уже сложившиеся отношения и намерения, а в том, что эти вопросы заставляют дошкольника задуматься о себе, сформулировать, а значит, во многом и сформировать свое собственное отношение, намерение, действие.

Итак, мы рассказали о возможных и проверенных на практике способах формирования наиболее сложных для дошкольников видов общения с взрослым. Описанные приемы не являются единственно возможными, поскольку каждый раз приходится учитывать поведение конкретного ребенка, его отношение к предыдущим занятиям, его особенности характера. Но хотелось бы еще раз подчеркнуть важность общения ребенка с взрослым.

Можно возразить, что подобными беседами хорошо заниматься, когда нет других забот. А что, если ребенок не слушается, не уважает взрослых, безобразничает, грубит и т. д.? Вот где реальные жизненные проблемы! Но дело в том, что все эти проблемы так или иначе связаны с отношениями детей и взрослых, а значит, с их общением. Если родители хорошо понимают ребенка, знают, что его интересует, умеют найти простые, доходчивые слова и способы воздействия, многие проблемы могут и не возникнуть. При этом вовсе не обязательно бросать все дела и устраивать специальные "сеансы" общения. Ведь говорить о чем-то важном можно и за обедом, и по дороге в детский сад, и на прогулке, и перед сном. Для этого не нужно много времени, но нужно внимание к маленькому человеку, уважение его интересов, понимание его переживаний.

Многие наши обвинения и требования возникают в результате того, что мы, родители, плохо представляем психологию малыша и думаем, что у дошкольника должны быть те же взгляды на жизнь, те же возможности и потребности, что и у взрослых. Но это далеко не так. Развивая общение, взрослый не просто учит ребенка новым видам взаимодействия с другими людьми, не просто облегчает его контакты с окружающими, но и способствует становлению его духовной жизни, открывает ему новые грани внешнего и внутреннего мира, формирует его личность.

Развитие личности дошкольника в общении с взрослым

Говоря о личности человека, мы всегда подразумеваем его ведущие жизненные мотивы, подчиняющие себе другие. У каждого человека всегда есть что-то самое главное, ради чего можно пожертвовать всем остальным. И чем ярче человек осознает, что для него главное, чем настойчивее стремится к этому, тем более его поведение является волевым. Мы говорим о волевых качествах личности в тех случаях, когда человек не только знает, чего он хочет, но упорно и настойчиво сам добивается своей цели, когда его поведение не хаотично, а направлено на что-то.

Если такой направленности нет, если отдельные побуждения рядоположенны и вступают в простое взаимодействие, поведение человека будет определяться не им самим, а внешними обстоятельствами. В этом случае мы имеем картину распада личности, возвращение к чисто ситуативному поведению, которое нормально для ребенка двух-трех лет, но должно вызывать тревогу в более старших возрастах. Вот почему так важен тот период в развитии ребенка, когда происходит переход от ситуативного поведения, зависимого от внешних обстоятельств, к волевому, которое определяется самим человеком. Этот период и падает на дошкольное детство (от трех до семи лет).

К двум-трем годам ребенок уже проделал огромный путь в своем психическом развитии. Он уже свободно передвигается в пространстве, хорошо говорит, понимает речь окружающих, сознательно руководствуется (или столь же сознательно не руководствуется) требованиями и указаниями взрослых, проявляет известную инициативу и самостоятельность. В то же время до конца раннего возраста он остается как бы во власти внешних впечатлений. Его переживания и его поведение целиком зависят от того, что он воспринимает здесь и сейчас. Его легко привлечь к чему-либо, но столь же легко и отвлечь. Если, например, малыш горько заплакал, потеряв игрушку, его можно легко утешить, предложив новую. Такая ситуативность двух-трех-летних детей объясняется тем, что между мотивами, побуждающими действия ребенка, еще не установились какие-либо отношения. Все они равнозначны, равноценны и рядоположенны. Побуждения ребенка определяются извне, независимо от него самого. Большая или меньшая значимость того или иного предмета может определяться биологическими потребностями малыша.

Например, когда ребенок сильно хочет спать, он будет капризничать, зевать и ни на что не обращать внимания. А если он хочет есть, его будет тянуть к себе любой съедобный и вкусный предмет. Взрослые также могут направлять и организовывать его действия, предлагая интересные игрушки или занятия. Но во всех случаях маленький ребенок сам еще не решает, что для него важнее, что, как и в какой последовательности ему делать. Поведение самого ребенка еще не образует сколько-нибудь устойчивой системы. Поэтому до трех лет он не может сознательно пожертвовать чем-нибудь привлекательным ради другой, более значимой цели, зато даже сильное его огорчение можно легко развеять каким-нибудь пустяком: предложить новую игрушку или взять на ручки и покружить.

После трех лет дети уже могут удерживать более отдаленные цели и добиваться их, выполняя не слишком привлекательные действия. Они уже способны делать что-то не просто так, а для чего-то (или кого-то). А это возможно только в том случае, если ребенок удерживает связь (или соотношение) отдельных мотивов, если конкретные действия включены в более широкие и значимые мотивы. Такая включенность цели конкретного действия в какой-то другой, более привлекательный мотив задает смысл этого действия.

Итак, начиная с трехлетнего возраста у детей формируется более сложная внутренняя организация поведения. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не отдельными случайными побуждениями, которые сменяются или вступают в конфликт между собой, а определенным соподчинением мотивов отдельных действий. Теперь ребенок может стремиться к достижению цели, которая сама по себе не слишком привлекательна для него, ради чего-нибудь другого. В результате его отдельные действия могут приобретать для него более сложный, как бы отраженный смысл, который определяется чем-то другим. Например, незаслуженная конфета приобретает смысл собственной неудачи, а неинтересная уборка в комнате может быть осмыслена через радость от получения в подарок куклы. Такая связь между отдельными действиями имеет исключительно важное значение для формирования личности ребенка. Из этих узелков начинает сплетаться тот общий узор, на фоне которого выделяются главные смысловые линии жизнедеятельности человека, характеризующие его личность.

Благодаря этому появляется способность осмыслять свои действия. Правда, эта способность возникает не сразу и требует помощи и поддержки взрослых.

Главная стратегия помощи детям состоит в удержании привлекательного мотива и его связи с конкретным, возможно, не слишком интересным действием.

Например, вы хотите научить ребенка делать что-то интересное и полезное, предположим плести бумажные коврики из разноцветных полосок. Он тоже хочет сделать такой коврик, но для этого ему нужно вырезать много полосок из бумаги, а это уже не столь увлекательно. Он быстро утрачивает интерес к этому скучному занятию и забывает о том, зачем они нужны. Вы можете вместе удержать смысл его действий. Постарайтесь помочь ему увидеть за этими однообразными полосками будущий красивый коврик.

Это можно сделать словами, напоминая, что каждая полоска необходима для коврика, или положив перед его глазами образец, или выкладывая вырезанные полоски в определенной последовательности. Важно, чтобы ребенок не потерял цель и чтобы каждая вырезанная с трудом полоска была бы для него шагом к достижению того, что он задумал и решил. Ведь даже скучные и однообразные действия могут стать увлекательными, если они направлены на достижение привлекательной цели.

Для младших дошкольников (в три-четыре года) помощь взрослого здесь необходима. Только он поможет детям удержать смысл их действий. Более старшим детям может помочь какой-либо предмет, связанный с содержанием действий, например, игрушечный мишка, для которого готовится коврик, или чашки, которые будут стоять на нашем коврике. Эти предметы даже в отсутствии взрослого будут напоминать об отдаленной цели его действий и делать их осмысленными.

Отношение дошкольников к предложенной работе и ее успешность зависят от того, насколько для них ясен ее смысл. Как показали исследования, процесс и результат изготовления одного и того же предмета (флажка или салфетки) существенно зависят от того, кому этот предмет предназначен. Флажок в подарок младшему братику даже трехлетние дети делали очень усердно. Но когда тот же флажок делался в подарок бабушке, дети быстро прекращали работу, поскольку она не имела для них смысла. С салфеткой все было наоборот: дети охотно вырезали ее в подарок бабушке и отказывались изготовлять для малышей.

Таким образом, если связь между действием и результатом действия понятна ребенку и опирается на его жизненный опыт, он еще до начала действия представляет значение его будущего продукта и эмоционально настраивается на процесс его изготовления. В тех случаях, когда эта связь не устанавливается, действие является для ребенка бессмысленным и он либо делает его плохо, либо вовсе избегает.

Если вы хотите воспитывать у ребенка трудолюбие, настойчивость и аккуратность (а в дошкольном возрасте уже пора думать об этом), помните, что ваши призывы, нравоучения и положительные примеры скорее всего не подействуют. Позаботьтесь лучше о том, чтобы смысл действий ребенка был бы совершенно ясным для него, а результат - желанным и привлекательным. Чтобы он отчетливо представлял, для чего (или для кого) он что-то делает. Как именно это сделать - вопрос не простой. Каждый раз он решается по-разному и каждый раз требует вашей изобретательности.

Возьмем, например, традиционную проблему с уборкой разбросанных игрушек. Большинство родителей мечтают приучить своих детей убирать за собой игрушки, но осуществить это мало кому удается. Объяснения и призывы к чистоте и акктуратности, как правило, не помогают. Дело в том, что это действие (уборка комнаты) остается для большинства дошкольников малоосмысленным. Им трудно понять, для чего это нужно делать, ведь в следующий раз, когда будем играть, все опять будет разбросано. Взрослым нечего противопоставить этой железной логике, а их призывы к чистоте и порядку остаются для дошкольника непонятными и неосмысленными: порядок в доме не является для него столь же безусловной ценностью, как для взрослого. Можно сколь угодно долго объяснять, что в группе должен быть порядок и что игрушки пора убирать самому, но эти объяснения останутся пустым звуком, поскольку они не затрагивают смысловой сферы дошкольника. А чтобы ее затронуть, нужно подумать и найти то, что для ребенка (а не для вас) действительно важно и значимо.

Если девочка любит играть в куклы, убедите ее в том, что ее дочка (кукла) не может играть с разбросанными игрушками, она очень расстраивается, когда в комнате беспорядок, и радуется, если все на своих местах. Радость и огорчение куклы вам придется изобразить с максимальной убедительностью. Та же кукла с вашей помощью может напряженно и выразительно наблюдать, как идет уборка, и радоваться каждому правильному действию. Если мальчик любит гулять, объясните, что прогулка будет возможной только в том случае, если все игрушки будут на своих местах - им нужно отдохнуть и посидеть в своих домиках. Можно также пообещать, что ребенок получит что-то интересное и важное (новую машинку или картинку), если быстро и хорошо уберется. Только не нужно показывать награду заранее, до выполнения задачи, - это может отвлечь ребенка от нужного занятия.

Варианты могут быть самые разные. Важно только, чтобы ребенок понял, для чего ему нужно выполнять это не слишком привлекательное дело, чтобы он осмыслил его через что-то более важное и желанное. Этот прием позволяет активизировать у дошкольников эмоциональное воображение, которое способствует тому, что дети заранее представляют и переживают отдаленные последствия своих действий, у них возникает эмоциональное предвосхищение (аффект) результатов своих действий. В дошкольном возрасте это уже возможно.

Если до трех лет аффекты и переживания возникают в конце действия как оценка воспринимаемой ситуации и уже достигнутого результата, то в дошкольном возрасте они могут появляться до выполнения действия, в форме эмоционального предвосхищения его возможных последствий. Такое эмоциональное предвосхищение позволяет ребенку не только представить результаты своих действий, но и заранее прочувствовать тот смысл, который они будут иметь для окружающих и для него самого. Очевидно, что эмоциональное предвосхищение позволяет ребенку подчинять свои случайные, сиюминутные желания тому, что для него более важно.

Неоценимую помощь в этом может оказать игра. Любая игра всегда содержит правила, которые ограничивают импульсивные действия ребенка и требуют подчинения установленным игровым законам (ведь правило - это закон игры, без которого она не может состояться). Игра непрерывно создает такие ситуации, которые требуют от ребенка действий не по непосредственному импульсу, а по линии наибольшего сопротивления. Специфическое удовольствие от игры связано с преодолением непосредственных побуждений, с подчинением правилу, заключенному в роли.

Е. В. Субботский: "...Если ребенок не научился играть, если его не привлекают игрушки, если он не может создать сюжетно-ролевую игру, привлечь к ней своих друзей, у такого малыша не будет успехов и в "серьезной" деятельности. Игра - это особая, необходимая для нормального развития ребенка школа".

Если девочка играет в "маму", она не должна оставлять своих детей, даже если они ей надоели и хочется побегать; если мальчик играет в "пряталки", он не должен подглядывать, кто куда прячется, даже если это очень хочется узнать. Для ребенка до трех лет это практически невозможно. После трех-четырех лет возможно, но очень трудно. Однако, учитывая то, что дошкольник любит и хочет играть и, как правило, понимает, во что и как он играет, его не надо заставлять действовать правильно. Он сам, добровольно берет на себя обязательство выполнять игровые правила, а значит, сам, по собственной воле ограничивает свою импульсивную активность и сдерживает свои непосредственные желания ради того, чтобы игра состоялась.

Более того, это самоограничение в игре, то есть соблюдение правил, приносит дошкольнику максимальное удовольствие. Если кто-то нарушает эти правила, игра просто распадается и дети испытывают явное разочарование. Таким образом, в игре дети свободно и естественно делают то, что им пока недоступно в бытовой или в учебной ситуации.

Многочисленные исследования психологов показали, что в игре дети намного опережают свои возможности: то, что дошкольник способен сделать в игре, он еще нескоро сможет осуществить в неигровой ситуации. Так, в одном исследовании сравнивалась способность дошкольников к произвольному поведению в игре и вне игры. В частности, умение ребенка произвольно сохранять позу неподвижности, что достаточно трудно для дошкольников. В одной ситуации дети выполняли роль часового в коллективной игре; в другой - взрослый просто просил ребенка в присутствии всей группы как можно дольше простоять неподвижно. Критерием выполнения задания служило время, в течение которого дети могли удержать позу "солдатика". Результаты сравнения красноречиво показали, что длительность сохранения позы неподвижности в ситуации выполнения роли существенно выше, чем в ситуации прямого задания. Особенно велико это преимущество у детей четырех - шести лет. Причем в присутствии группы поза часового выполнялась дольше и более строго, чем в ситуации одиночества.

В другом исследовании было показано, что, выполняя роль ученика, четырех-пятилетние дети готовы довольно долгое время выполнять не слишком привлекательное для них задание - переписывать прописи, рисовать кружочки и т. д.

Опытные воспитатели активно используют эту особенность дошкольников. Известен, например, такой случай. Возвращаясь с далекой прогулки, дети жаловались на свою усталость, некоторые отказывались идти, ссылаясь на то, что "ножки болят". Тогда воспитательница предложила им играть в быстроногих оленей, которые гордо скачут по горам. Забыв про усталость, дети ринулись вперед и быстро прибежали в детский сад.

В чем же заключается причина столь "магического" действия роли? Несомненно, большое значение здесь имеет мотивация деятельности. Выполнение роли чрезвычайно привлекательно для ребенка, роль оказывает стимулирующее влияние на выполнение тех действий, в которых она находит свое воплощение. Не слишком привлекательные раньше действия становятся значимыми и приобретают новый смысл.

Кроме того, образец, содержащийся в роли, становится эталоном, с которым ребенок сравнивает свое поведение, самостоятельно контролируя его. Произвольное поведение характеризуется не только наличием образца, но и наличием контроля за выполнением этого образца. Ребенок в игре не только выполняет привлекательное действие, но и контролирует его выполнение. Конечно, это еще не сознательный контроль. Функция контроля пока очень слаба и требует поддержки со стороны участников игры (взрослого и сверстников). Но значение игры в том, что эта функция здесь рождается. Поэтому игру называют "школой произвольного поведения".

Игра является той деятельностью, в которой максимально интенсивно происходит формирование мотивационной сферы. В начале дошкольного возраста ребенок еще не знает ни общественных отношений взрослых, ни социальных ролей, ни смысла отношений между людьми. Он действует в направлении своего желания (быть как взрослый) и объективно ставит себя в положение взрослого. При этом происходит эмоционально-действенная ориентация в отношениях и смыслах деятельности взрослых. Осознание и понимание здесь следуют за эмоциями и действиями. Поэтому в игре возникает осознание своего места в системе человеческих отношений и желание быть взрослым (быть старше, лучше, умнее, сильнее и т. д.). Важно подчеркнуть, что это желание является именно результатом игры, а не ее исходным пунктом.

Отсюда вытекает очевидный совет: играйте с ребенком как можно больше и чаще. Обычную детскую игру (ролевую или с правилом) не может заменить ни видеомагнитофон с мультиками, ни компьютер с диггерами, ни самый замысловатый конструктор. Потому что в игре ребенку необходимо контролировать свое поведение и понимать, что и для чего он делает.

Конечно, в дошкольном возрасте формирование личности и направленности мотивов еще далеко не заканчивается. В этот период ребенок только начинает самостоятельно определять свои действия. Но если с вашей помощью он сможет делать что-то не слишком привлекательное ради какой-то другой, более значимой цели, это уже явный признак того, что у него появляется волевое поведение. Однако ваша помощь должна быть точной и тонкой. Ни в коем случае не заставляйте его делать то, чего он не хочет! Ваша задача здесь не в том, чтобы ломать или преодолевать желания ребенка, а в том, чтобы помочь ему понять (осознать) свои желания и удержать их вопреки ситуативным обстоятельствам. Но делать дело ребенок должен сам. Не под вашим нажимом или давлением, а по собственному желанию и решению. Только такая помощь может способствовать становлению его собственных качеств личности.

Автор: Е.О. Смирнова

|

Метки: дети статья |

Художник Владимир Шорохов |