-Рубрики

- *** Праздники (281)

- новый год (126)

- свадьба (42)

- церковные (30)

- 10% (0)

- *** SPA (343)

- волосы (50)

- комплексы упражнений (44)

- макияж (37)

- ноги (15)

- ногти, маникюр (65)

- парфюм и запахи (22)

- производственная гимнастика (36)

- руки (2)

- упражнения для лица (9)

- уход за собой (59)

- *** АУДИО КНИГИ (881)

- детектив (342)

- исторические (82)

- детское (79)

- классика (29)

- поиск книг (28)

- романы (199)

- смешное (38)

- фантастика (135)

- ***советы ЮРИСТА и БИЗНЕС (100)

- *** ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1981)

- япония (338)

- общественные учреждения -больницы и т.д. (149)

- Нижний Новгород - Горький (132)

- польша (32)

- веб-камеры (28)

- мир глазами россиян / иностранцев (376)

- музеи (179)

- необычные шоу-представления (48)

- 3D - панорамы (212)

- полезно знать! (104)

- санатории и отдых (27)

- флеш-моб (22)

- цейтраферная съемка, time lapse (81)

- экскурсии (334)

- *** ВСЁ ДЛЯ БЛОГА (494)

- календари (7)

- забавные флешки (58)

- инфо по настройкам дневника (37)

- информеры (15)

- карта Гугл (5)

- кнопки и формулы (41)

- переводчик (9)

- разделители (33)

- рамки (73)

- схемы и аватарки (108)

- таблица (8)

- текст (20)

- фоны (12)

- часики (23)

- *** ДЛЯ ДЕТЕЙ (721)

- стихи, песенки, загадки (117)

- школа (61)

- игры - флешки (40)

- калейдоскоп (3)

- логопед (4)

- опыты и развивающие игры (93)

- пазлы (3)

- поделки своими руками (184)

- рисование и разукрашки (80)

- сайты детские (22)

- советы психолога (115)

- *** ДОМ (874)

- 3D-программы (5)

- балконы, лоджии (15)

- ванная (38)

- идеи при ремонте и ошибки (60)

- красивые и необычные дома (290)

- кухня (62)

- квартира (10)

- ремонт - переделка (48)

- спальня (24)

- дом и участок у дома (100)

- хозяйство (224)

- *** ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ (273)

- кошки (137)

- океанариумы (16)

- черепахи (6)

- *** ИСТОРИЯ (1838)

- Солдаты России (173)

- Одежда и быт (139)

- азия (113)

- африка (42)

- америка (99)

- европа (430)

- реконструкция истории (158)

- мемуары (124)

- Россия (607)

- *** КАРТИНКИ - ФОТО (1221)

- картинки gif (94)

- фото для услады (37)

- красивые места (198)

- красивые фото (97)

- старые фото и видео (250)

- художники (497)

- *** КИНОЗАЛ (1905)

- детектив (214)

- детское (72)

- документальные фильмы (258)

- комедии (272)

- мелодрамы BBC и другие костюмные (247)

- музыкальные (61)

- мульты (126)

- о жизни и любви (179)

- по актерам (110)

- по реальным событиям (59)

- поиск фильмоф-ф (20)

- приключения (34)

- танцы (81)

- театр (187)

- телепрограмма (5)

- фантастика (101)

- цирк (10)

- *** КНИГИ (436)

- библиотеки онлайн (27)

- *** КОМПЬЮТЕР (161)

- планшет (40)

- *** ЛИЧНОЕ (99)

- *** МЕДИЦИНА (697)

- мир глазами пенсионера / инвалида (42)

- дети (38)

- диабет (53)

- зрение (5)

- музыка и другие способы - релакс (119)

- курение и алкоголь (12)

- лекарства и народные средства (36)

- новости медицины (40)

- позвоночник (56)

- помоги себе сам (185)

- похудей ка! (111)

- *** МИР МУЖЧИНЫ и политика (697)

- *** МУЗЫКА (623)

- 80 - 90 -е (54)

- 30 - 50 -е (38)

- 60 - 70 -е (14)

- fm - радио и поиск музыки (16)

- караоке (13)

- концерты (32)

- опера (64)

- романсы и народные песни (138)

- 2000-е (108)

- *** ПСИХОЛОГИЯ (901)

- Истории из Жизни (158)

- =круговорт добра в природе= (152)

- дэир (14)

- мужчина и женщина (277)

- НЛП (20)

- симорон (72)

- техники (132)

- эниология (19)

- это полезно знать ! (71)

- *** РЕЛИГИЯ (197)

- святые (42)

- статьи и фильмы о вере (87)

- церкви и монастыри (55)

- *** РЕЦЕПТЫ (1602)

- выпечка - печенье, булочки, пряники (111)

- овощные блюда (93)

- рыба и морепродукты (53)

- напитки алкогольные (99)

- без выпечки (30)

- напитки безалкогольные (58)

- выпечка - формовка и тесто (85)

- выпечка - не сладкая (143)

- выпечка - сладкая (167)

- духовка - гриль (30)

- десерты и конфеты (114)

- желе, заливное, холодец (15)

- заготовки на зиму (73)

- кухни народов мира (104)

- макароны, лапша, крупа (16)

- микроволновка (51)

- мультиварка (36)

- мясо, птица (79)

- на сковороде и фритюр (44)

- пароварка (1)

- пельмени, вареники, манты (25)

- пряности (12)

- сайты, книги и журналы по кулинарии (24)

- салаты, закуски и соусы (87)

- спец.меню (75)

- супы (18)

- сыр, творог, молочное (33)

- выпечка - торты (69)

- фрукты (21)

- хлебопечка (49)

- *** РУКОДЕЛИЕ (1072)

- кукольные домики (101)

- витражи (12)

- вязание (350)

- декупаж (16)

- ковровая игла (13)

- мыло (18)

- рисование (61)

- рукодельный уголок (133)

- сайты и книги по рукоделию (15)

- серьги и другие украшения (39)

- тапочки (59)

- тильды и другие куклы (16)

- фотографируем сами (35)

- вышивка (172)

- *** САДОВОДСТВО (564)

- ботанические сады и оранжереи (23)

- дачные идеи (19)

- парки и сады (69)

- вертикальный сад (25)

- сайты, книги и журналы по садоводству (8)

- вредители (8)

- каталог растений (140)

- технологии выращивания (104)

- цветы в саду (44)

- книги и сайты о цветах (18)

- уход за цветами (42)

- *** ЦВЕТЫ (135)

- *** СТИХИ (259)

- *** ТЕСТЫ И ГАДАНИЯ (172)

- *** УЧИМ ЯЗЫКИ (64)

- учим английский (36)

- учим немецкий (1)

- *** ШИТЬЕ (571)

- выкройки - детям (84)

- выкройки - женщинам (173)

- выкройки - мужчинам (15)

- найди свой стиль. (96)

- подушки (10)

- сумки (9)

- Таблицы соответствий размеров (8)

- технологии шитья (86)

- цветовой круг: (16)

- шитье для дома (57)

- шторы (34)

- *** ЭТО ИНТЕРЕСНО (132)

- *** ЮМОР (742)

- анекдоты (140)

- забавные картинки! (244)

- смешное видео (130)

- смешные истории (213)

-Цитатник

Веселый топ из иностранного журнала Ис...

Пирожки с яблоками из творожного теста – пошаговый рецепт - (0)Наверное, нет такого человека, который бы не любил пирожки. Это самая распространенная выпеч...

аудиокнига Элен Макклой «Две трети призрака» - (0)...

Дом профсоюзов в Одессе. История трагедии 10 лет назад - (1)Ровно 10 лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошли масштабные столкновения между сторонникам...

Гавана - Красотки. - (0)Кубинские женщины нереально открытые, очень женственные и чувственные. Они как дети местами наивн...

-Музыка

- Richard Clayderman - Romeo & Juliet

- Слушали: 13777 Комментарии: 4

- Белый Орел - Потому Что Нельзя...

- Слушали: 4625 Комментарии: 3

- Tanita Tikaram/ Twist in My Sobriety

- Слушали: 34999 Комментарии: 4

- Natasha St. Pier - Je Nai Que Mon Me

- Слушали: 33520 Комментарии: 1

- Только у Тебя

- Слушали: 2815 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- Личное

- 15:50 30.03.2015

- Фотографий: 31

- Нижегородский Ботанический сад 2011г

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-неизвестно

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 18545

Комментариев: 44358

Написано: 94062

Русская народная одежда на примере Нижегородской губернии. выкройки |

Рада, что я нижегородка!!

Традиционный костюм Нижегородской области довольно многообразен. Население, проживающее по течению Волги и нижнему течению Оки, носило костюмы, подобные костюмам северных губерний. Величественный, массивный, объемный сарафан – косоклинник, заставляющий выпрямиться даже самую сутулую спину, золотом расшитые платки и епанички (душегреи), женские и девичьи головные уборы, унизанные жемчугом, - вот характерные черты образов традиционной женской одежды данной территории.

Всю женскую одежду можно разделить на комплекты с паневой и комплекты с сарафаном. Панева считается более древним видом женской одежды.

Панёвный комплекс, правда, есть только в одном единственном селе на юге области - Полховском Майдане Вознесенского района. В костюме этого села много ярких цветов, но преобладает красный.

Понева в клетку, рубаха-кофта с растительным орнаментом набивного ситца и яркими лентами, пришитыми по швам, головной убор – сорока с наушными пушками, пестрые чулки, широкий пояс, тканный на дощечках из ярких шерстяных ниток, кожаные коты – все эти элементы делают костюм оригинальным и неповторимым .

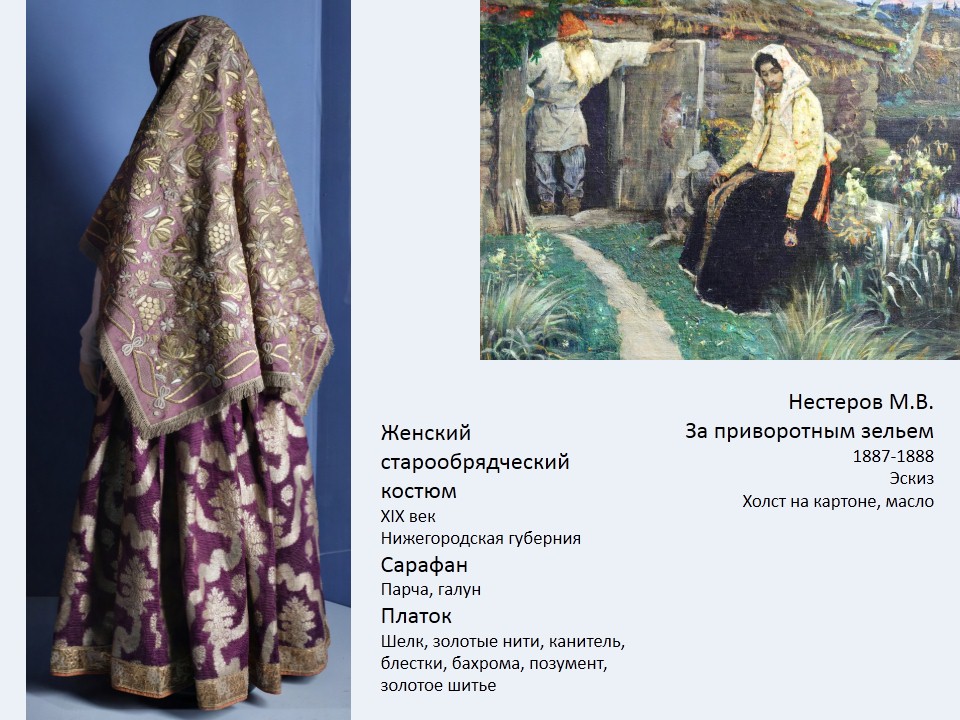

На севере области – левобережье Волги – костюмный комплекс оставался в принципе тем же, но был более строг и скромен. Здесь жили бежавшие в заволжские леса ещё со времен царя Алексея Михайловича старообрядцы. Земля этих мест отнюдь не плодородная, население здесь жило, несмотря на трудолюбие много беднее, но свято чтили традиции и старые порядки. Характерный образ русской красавицы этих мест - темный стройный силуэт, расширяющийся книзу благодаря косоклинному сарафану и платку, вышитому золотом по черному фону, одетому «на растото».

Прямая противоположность – костюм правобережья, юга области. Соседство с мордовским, татарским, украинским населением повлияло на костюмы местных жительниц, сделав их необычайно колоритными и разнообразными. Сарафаны здесь, даже косоклинники, много короче северных. Цветовая гамма самая разнообразная и пестрая. Излюбленное сочетание цветов – малиновый, алый, оранжевый, фиолетовый, изумрудно-зеленый. В отделках много букетных и позументных лент, плиссированных складок, белых кружев.

На территории Нижегородской области проживает несколько народных этнических групп, а именно: на севере области – марийцы, на юге – мордва. Поэтому зачастую мы имеем дело не только с русскими костюмами, но и с «переходными», которые возникли в местах совместного проживания народностей в той или иной части области на протяжении веков.

Общим предметом народной одежды была рубаха. Женский ее вариант шили, как правило, длиной до середины голени или до пят, из домотканого холста. Рукава, грудь, подол обильно украшали вышивкой, узорным ткачеством, лентами, галуном. Горловины нижегородских рубах оформляли фигурной сборкой. Такими же делали и края рукавов.

Ты не шей мне, матушка, красный сарафан...

Поверх рубахи женщины надевали сарафан — один из самых распространенных предметов женской одежды на Руси. В северных районах Нижегородской губернии долго носили старинный его тип — косоклинный распашной, популярный в том числе и среди женщин старообрядческих селений (их повседневные сарафаны были черного или синего цвета, их носили в комплекте с белой рубахой с кружевными манжетами).

Женский старообрядческий костюм. Нижегородская губерния. Сарафан, платок, лестовка

Женщины из старообрядческих семей носили большие квадратные платки, полностью покрытые вышитым орнаментом, особым образом – «в роспуск», «на распустиху». На лоб низко опущена полоса галуна, пришитая к середине одной из сторон. Такие дорогие золотошвейные платки были доступны не каждой женщине, даже из богатой семьи.

Посмотрите здесь - Коллекция русской народной одежды.- красота неописуемая!!

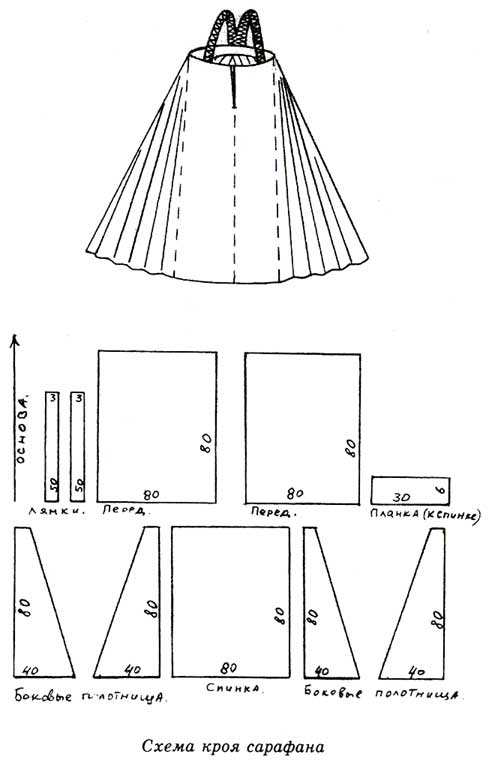

Праздничные варианты сарафанов в XVIII столетии изготавливали из дорогих шелков и украшали спереди длинным рядом дутых пуговиц. Позднее сарафаны перестали делать распашными, и вместо пуговиц на них нашивали цветную тесьму, имитирующую застежку. На смену косоклинным пришли круглые сарафаны прямой формы с удлиненными лямками.

В селе Безводное Нижегородской губернии (да и не только там) они назывались москали

. Шили их из дорогого шелка или парчи, украшали кружевами, золотым позументом, по низу пришивали широкую бахрому. Спереди лямки сарафана находились над линией груди, сзади —чуть выше талии. Обычно его сажали на подкладку из недорогой хлопчатобумажной ткани фабричного производства, например из коленкора.

Подобные сарафаны носили по праздникам жены и дочери купцов и зажиточных крестьян. Более распространенными, особенно с середины XIX века, были кумашники и китайки — сарафаны из гладких красных и синих тканей. Их украшали цветными лентами и нарядными пуговицами.

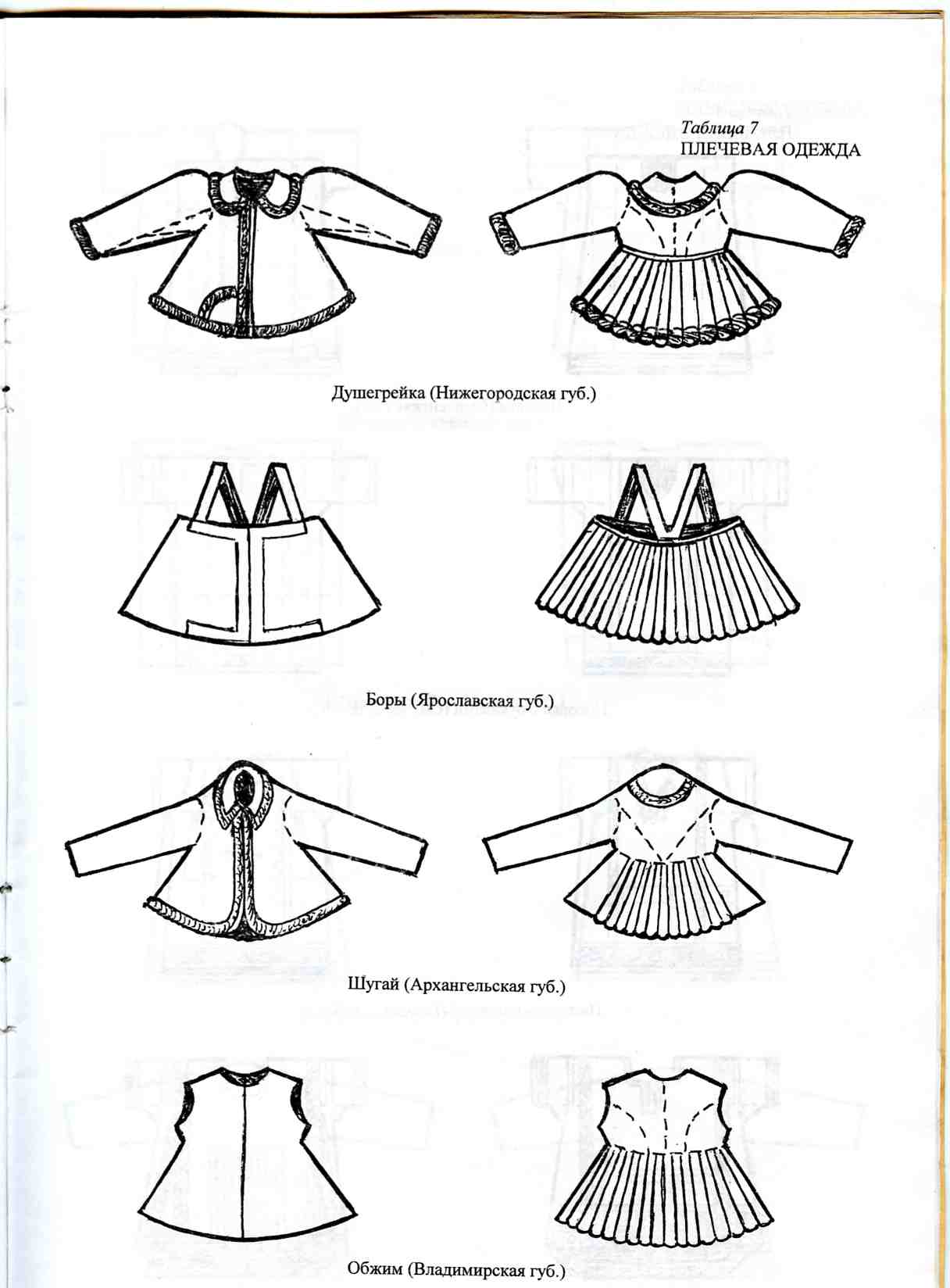

Не по плечику епанечка

К шелковому сарафану надевали короткую нагрудную распашную одежду на лямках, называвшуюся в Нижегородской губернии епанечкой. Ее, считавшуюся разновидностью душегреи, шили с подкладкой, стеганной на вате или кудели, из дорогих покупных материалов — шелка, бархата, плиса, парчи — и украшали полосками позумента, бахромой из металлической нити и меховой опушкой. На спинке епанечку собирали в крупные трубчатые складки — боры. В разных уездах она называлась холодником или кафтанчиком и была известна еще в XVI—XVII веках, тогда ее носили женщины и девушки только из боярских и купеческих семей.

Позднее епанечка стала деталью городского костюма купчих и богатых мещанок. В крестьянской среде она встречалась довольно редко, в основном в богатых семьях, живших в пригородных, торговых и ремесленных селах.

Популярность епанечки у женщин Нижегородской губернии объясняется развитыми в этом крае

торговлей и доходными промыслами.

Девичьи праздничные наряды. Нижегородская губерния

У молодца не без золотца, у красной девицы не без серебреца

Отличительная особенность нижегородской епанечки — узорчатое золотное шитье. Заготовки для него делали мастерицы из Городецкого и Арзамасского уездов — губернских центров золотошвейного промысла. В качестве материала под золотное шитье использовали бордовый или вишневый бархат. Холст брали под вышивку серебряными нитями, которая его практически полностью и покрывала.

В орнаменте преобладали растительные мотивы.

Особенную популярность в Нижегородской губернии имела епанечка-перышки

из красного или темно-синего с зеленым отливом бархата, расшитого золотыми и серебряными нитями. В холодную погоду и девушки, и женщины надевали шугай — распашную однобортную одежду с длинными рукавами. Обычно он доходил до середины бедра или до колен.

Шугай делали с большим круглым воротником на пуговицах или крючках. Его, а также подол и края рукавов украшали позументом, бахромой, иногда вышивкой. В конце XIX — начале XX века

и епанечки, и шугаи вышли из повседневной моды и стали использоваться только в качестве традиционной свадебной одежды.

Сорока — с поневой...

Нижегородские женщины, носившие костюм с поневой, по праздникам закрывали волосы сложным головным убором, состоявшим из нескольких частей. Сначала надевали кичку, или кику — твердую основу из простеганного холста, ранее имевшую форму одного, двух или даже трех рогов, а сверху — сороку — головной убор, в разложенном виде напоминавший птицу с распластанными крыльями.

При соединении боковых и хвостовой части изделия получалась закрытая шапочка. Изготавливали ее из покупных тканей — кумача, шелка, бархата, украшали цветной вышивкой, золотным шитьем, блестками. Сзади к сороке крепили позатыльник, прикрывавший затылок и шею. Его делали из ткани или разноцветной бисерной сетки на матерчатой основе. Нередко этот головной убор дополняли налобником — полосой ткани, украшенной золотным шитьем, позументом, которую накладывали на лоб таким образом, чтобы ее верхний край заходил под сороку. К нему крепили височные украшения, сделанные из бисера, нанизанного на шерстяные или шелковые нити. До середины XIX века голову поверх сороки покрывали вышитым платком, потом стали использовать покупные шали.

...кокошник - с сарафаном

К костюму, главной деталью которого был сарафан, надевали другой головной убор — кокошник. Его носили замужние женщины в праздничные дни. Кокошник плотно обхватывал голову и полностью закрывал волосы, заплетенные в две косы и уложенные венчиком или пучком. Этот головной убор изготавливали на твердой основе из плотного картона, простеганного или проклеенного холста, обтянутого кумачом, шелком, бархатом, атласом, парчой.

Кокошники богато украшали речным жемчугом, рубленым перламутром, золотосеребряными нитями и другим декоративным материалом. К очелью обычно крепили подниз и в виде сетки с вплетенными в нее жемчужинами. Кокошники различались по конструкции (в Нижегородской губернии наибольшее распространение имели однорогие) и характеру украшений.Если девушка носила кокошник или повязку с "покровом", это значило, что она просватана

Изготовленные профессиональными мастерами, они стоили очень дорого. Их бережно хранили и передавали по наследству от матери к дочери.

По девице тряпица

Девушки до замужества заплетали одну косу и носили на голове девичий убор — повязку — полосу ткани, обшитую галуном. Косу заплетали лентой, когда же девушка была просватана - заплетали 2 ленты. Для придания очелью конусообразной формы под него подкладывали бересту или плотный картон. Очелье праздничной повязки украшали объемным орнаментом, расшивали его золотыми и серебряными нитями, жемчугом, бисером.

Нижний край обрамляли поднизью в виде фестонов. Узел повязки делали под косой тесьмой, продетой в пришитые с изнанки изделия петли. В селе Безводное тесемки прикрывали длинными шелковыми лентами с золотой бахромой.

Рисунки с выкройками по губерниям

Рисунки и выкройки - Баканова "Русский народный костюм с выкройками и схемами". Дипломная работа. Российский Институт Текстильной и Легкой Промышленности. 2005 год.

Рубаха-покосница

Рубаха-покосница

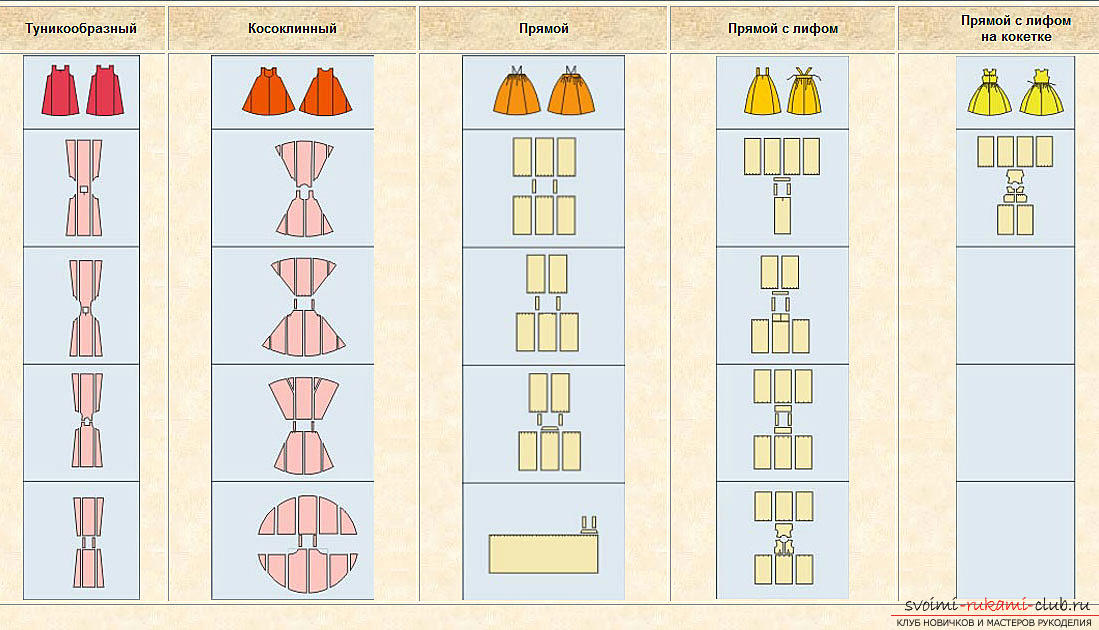

сарафаны

Разновидности сарафанов

Рогатый кокошник. Арзамасский уезд

крой сарафана

зимняя народная одежда

Нижегородская губерния, золотое шитье

Душегрея, коротена, полушубок, кофтанчик, перышко –

так любовно называли в народе короткую плечевую женскую одежду.

Душегрейка на лямках очень древняя деталь севернорусского женского костюма, носилась в комплексе с сарафаном, преимущественно косоклинных типов. В конце XIXв. выходит из употребления, изредка встречаясь в праздничном костюме состоятельных крестьянок в восточных и центральных районах области.

Состояла из полотнища, собранного сзади широкими складками, на лямках шириной около 2 — 4 см, сходящихся сзади в одну точку. Спереди застегивалась на 1 — 4 крючка.

Длина ее доходила до бедра.

Обычно шилась из бумажной парчи, у наиболее зажиточных — из шелковой парчи, бархата. Часто подбивалась ватой, реже куделей на подкладке из фабричной ткани. Нередко на подклад шел материал с рисунком из стилизованных цветов, заключенных в геометрические фигуры. Как правило, парча также имела рисунок из стилизованных цветов.

Лямки, борта, верхний край, а иногда и низ душегрейки обшивались галуном из бархата, позументом или золотым шитьем. Края обшивок нередко дополнялись кантами красного цвета.

()

Всегда думала, что душегрея, это то, что греет грудь (душу)

Присмотритесь, - душегрея закрывает живот! То, что дает жизнь!

Верхняя сезонная женская одежда, за исключением отделки и некоторых деталей, в основном мало отличалась от мужской. Шилась она чаще всего из неокрашенного, натурального цвета сукна. В разных регионах она получила разные названия: кафтан, армяк, свита, зипун. Типичной была одежда халатообразного покроя , с большим воротником, широко был распространен покрой с подрезом и складками на спине. Верхняя одежда могла быть с карманами в боковых швах или складках.

Сезонную одежду женщины носили с платками. Зимой в качестве одежды использовали овчинные шубы, тулупы и полушубки черного или буро-коричневого цвета. Носились они, как правило, мехом внутрь и были нагольными или крытыми крашениной. Украшение шуб аналогичны украшениям кафтанов, иногда шубы отделывались мехом другого цвета. Кроме того, на севере, в Нижнем Поволжье, Приуралье и Сибири существовали одежды из шкур животных типа соболя, даже и надевались они в дорогу поверх полушубка, шубы, кафтана, так же, как и массивные длинные халатообразный из сукна с большим полу крытым воротником. Вся верхняя одежда при выходе из дома подымалась длинными поясами кушаками.

Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью плетенной или катанной. Так же, как и верхняя одежда, обувь была почти одинаковой для женщин и мужчин и различалась только размером и украшениями..."

На нижегородской земле было широко развито золотое шитье. Зажиточные женщины надевали на праздники шелковые и парчовые сарафаны, на многих из них были унизанные жемчугом и расшитые золотом кокошники. В старообрядческом селе Чернуха Аразамасского уезда Нижегородской губернии костюм отличался богатством м обилием золотной вышивки. Сарафаны и рубахи дополнялись парчовыми и атласными передниками. До 1928 года в селе Чернуха стоял монастырь, где и вышивались головные уборы, «сороки» и повойники, «мышки» - оплечья рубахи, сарафаны, нагрудники передников.

Фата, 18 век

Женский головной убор - сорока или повой

Важную роль играл головной убор. По богатству головного убора судили о достатке семьи, его бережно хранили и передавали по наследству.

Первые опыты по шитью сороки.

Оказывается, что сороку и сейчас носят)

Передники

Передник был неотъемлемым элементом женского крестьянского костюма. В повседневном костюме он имел утилитарное назначение — при работе защищал одежду от загрязнения, а к праздничному костюму являлся обязательным дополнением. Носили передники поверх рубахи и поневы или сарафана.

Из всего разнообразия передников выделяют два типа конструкций. С учетом способа надевания, крепления на фигуре — туникообразный. У него цельное переднее полотнище и распашная спинка. Такой передник обычно являлся составным элементом костюма поневного комплекса. Праздничный передник из красного ситца с лифом на бретелях, обильно отделан цветными лентами, полосками цветных тканей и кружевным машинным шитьем.

Повседневная обувь - лапти. Зажиточные крестьянки носили коты (башмаки с суконной белой или красной оторочкой и завязками)

Традиции и быт народов нижегородского Поволжья

Женский старообрядческий праздничный костюм. Село Чернуха, Нижегородская губерния

Рубаха, сарафан,пояс, передник-запон, сорока, нагрудное украшение «борода», нагрудное украшение – «витейка».

«Борода» - нагрудное украшение, дополняющее женский праздничный костюм села Чернуха. Представляла собой длинную, от семи до тридцати метров, полосу металлизированной бахромы, уложенной вокруг шеи на груди ровными рядами так, что верхний ряд слегка перекрывал нижний. Бахрома дополнялась шнуром-«витейкой».

Рубаха, сарафан, пердник-запон, пояс, «борода», головной убор – «ленка» (лента), вязаные сапоги.

Город Арзамас славился по всей России своими сапожниками и скорняками. В 1860-х в Арзамасе, Никольском монастыре и селе Выездная Слобода изготовлялось до десяти тысяч и более пар в год вязаной обуви. Обувная промышленность Арзамаса «производила и торговала на миллионы» . Более тысячи арзамасских мещан занимались вязанием на спицах обуви с войлоком внутри, причем занятие это было преимущественно мужское.

Бархатные, шитые золотом туфли и вязаные из цветной шерсти сапожки и полуботинки на кожаной или войлочной подошве носили на посиделки в коробках как «сменную обувь».

Женский праздничный костюм «штофный». Вторая половина ХIХ века. Село Чернуха, Нижегородская губерния

«Штофный» - верхняя одежда, повойник, платок, пояс, полусапожки

На масленичные гулянья в Чернухе поверх праздничного наряда носили «штофный» (или «штофный сарафан»), непременно бордовый или вишневый, украшенный галуном, бахромой, с косым рядом пуговичек и петлями из шнура.

Здесь вы найдете материалы по другим губерниям и народам -

костюм народный 8 видео

Костюмы губерний, областей, стран

Региональные особенности

Астраханский костюм: мода со всей Руси

Архангельский костюм

Московский народный костюм

Курский народный костюм

Каргопольский костюм

Калужский народный костюм

Вологодский костюм

Костюм Пензенского края

Костюм южных губерний

Смоленский народный костюм

Северный костюм

Северный костюм

Традиционный костюм Белгородской губернии

Тульский традиционный костюм

Костюм Нижегородской губернии

Давно известно, что одежда, которую носит человек, оказывает на него влияние: на его настроение, самочувствие, и даже на походку. Традиционная одежда влияет абсолютно также, если не сильнее. Изменяется даже выражение лица... Я не призываю шить и носить такую одежду.. Как ни жаль!! Я призываю знать и помнить, в чем ходили наши предки!!! ![]() Капочка Капа

Капочка Капа

использованы материалы сайтов: http://www.spishy.ru/referats/12/5789

http://etno.environment.ru/news/print.php?id=80

Серия сообщений "Новгородские чудеса":

| Рубрики: | *** ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ/Нижний Новгород - Горький |

Понравилось: 1 пользователю

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |