Блог Олега Матвейчева - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Хватит ли патронов для войны? |

Наличие боеприпасов в достаточном количестве - важнейший фактор боеготовности любой армии. Эта мысль настолько очевидна, что не нуждается в доказательствах. В силу того, что стрелковое оружие является наиболее распространенным типом вооружения, то и снабжение армии патронами является одной из наиболее важных задач в поддержании боеготовности армии в мирное время и в ведении боевых действий в военное время. Однако, если перейти от этих очевидных положений к практическим вопросам, то в этом важном деле начинаются немалые трудности, сопровождавшие снабжение армий с того момента, когда на вооружении появилось само огнестрельное оружие, а в особенности с момента появления унитарного патрона.

Насколько можно судить, в России снабжение стрелковыми боеприпасами особой проблемой не считается. Иногда жалуются на невысокое качество отечественных патронов, иногда высказываются пожелания об улучшении технологии производства и обновлении парка оборудования патронных заводов, но в целом, не считается, что снабжение достаточным количеством патронов является в чем-то затруднительным. Во всяком случае, в многочисленных дискуссиях по поводу стрелкового оружия, и АК в частности, сплошь и рядом высказывается мысль, что "патронов завались", или что "мы поставляем патроны за рубеж миллиардами штук", причем эта мысль подается как не требующая доказательств. Моя же точка зрения состоит в том, что проблема снабжения патронами не только существует, но и является очень острой.

Какой расход в военное время?

В планировании снабжения патронами, как свидетельствует опыт межвоенного периода между Первой и Второй мировоыми войнами, обычно исходят из расчетной потребности в патронах на определенный период ведения боевых действий: месяц или год. Цифра потребности в патронах могла получаться расчетным способом, то есть определением среднего расхода боекомплекта в боевых действиях какого-либо соединения, например, дивизии, армии или фронта в определенный период времени, либо могла выводиться из боевой практики. Часто эти подсчеты комбинировались, и результат расчета по расходу боекомплекта корректировался данными из боевой практики, что чаще всего делалось для крупных наступательных войсковых операций, в которых расход боеприпасов был выше среднего уровня.

В межвоенный период и во время Второй мировой войны особых проблем в подсчетах не было. Опыт Первой мировой войны и опыт проведенных уже операций давал обширную статистику, которую можно было положить в основу расчетов. По ходу войны вырабатывались нормативы снабжения войск патронами.

Основная проблема в нынешнем снабжении патронами состоит в том, что ни советская, ни российская армия не имели боевого опыта, позволяющего достаточно точно оценить потребности в патронах в ходе боевых действий. Во-первых, после войны произошло резкое изменение структуры стрелкового вооружения, и вместо винтовки Мосина основным оружием стал автомат Калашникова. По этой причине опыт Великой Отечественной войны нельзя применять прямо. Во-вторых, Советская армия с тех пор не вела масштабных войн с участием миллионных армий. Все войны велись сравнительно немногочисленным контингентами, и даже в Афганской войне принимала участие 40-я армия, численность которой на пике в 1988 году составляла 102,1 тысяч человек, при том, что общая численность Советской армии составляла 4,6 млн. человек.

Но, поскольку сделать хоть какую-то оценку необходимо, придется пользоваться теми данные, которые есть. Отправными данными будет расход боеприпасов во время Афганской войны, боевые действия в которой были весьма интенсивными и включали крупные наступательные операции. Поскольку структура стрелкового вооружения российской армии аналогична структуре стрелкового вооружения 40-й армии, эти данные можно принять за основу.

Статистикой производства и расхода патронов нас, конечно, не балуют. Однако, в Казахстане, во время обсуждения вопроса строительства патронного завода, назывались некоторые цифры. По словам экс-министра обороны Казахстана, генерала армии Мухтара Алтынбаева, советский контингент в Афганистане расходовал в месяц около 300 млн. штук патронов.

Отсюда можно принять такой коэффициент: армия в 100 тысяч человек во время боевых действий расходует 300 млн. штук патронов в месяц или 3,6 млрд. штук патронов в год. Это весьма грубая оценка, но других данных опубликовано не было. Будем потому пользоваться ими. Итак, Если бы Советская армия вступила бы в масштабную войну, то ее расход в течение года войны составлял бы 165,6 млрд. штук патронов. Российская армия, численность которой достигла в 2016 году миллиона человек, за год войны израсходовала бы 36 млрд. штук патронов.

Для сравнения, во время всей Великой Отечественной войны было израсходовано 17 млрд. штук патронов. Хорошо видно, насколько резко возросла потребность в патронах с переходом к автоматическому оружию.

Расход в мирное время

Помимо расхода боеприпасов во время войны есть еще расход и в мирное время на нужды обучения личного состава стрельбе. Чем больше этот расход, тем лучше навыки у бойцов, что сказывается на боевых действия. К примеру, до войны в СССР проводилась массовая программа обучения стрельбе с вручением знака "Ворошиловский стрелок", в рамках которой было подготовлено от 6 до 9 млн. стрелков по разным данным, и результаты сразу отметили немцы. С первыми же днями войны на Восточном фронте резко возросли потери от ружейно-пулеметного огня.

В советской, да и в российской армии патронов на практику одного стрелка выделялось очень мало: три пробных, три зачетных. Для сравнения норматив "Ворошиловского стрелка" предусматривал 3 пробных выстрела и 10 зачетных, без учета предварительной тренировки. Хотя в некоторых подразделениях патронов выделялось гораздо больше, тем не менее, общая стрелковая подготовка была на очень низком уровне, несмотря на то, что автоматическое оружие требует большей практики, чем винтовка. У этого были свои причины, о чем будет сказано ниже.

Сколько нужно патронов для подготовки стрелка? В целом, минимальный расход составляет 150 патронов. Стрельба по подвижной цели требует расхода 500 патронов, а навык стрельбы в движении - 1500 патронов. Итого, средний уровень стрелковой подготовки каждого стрелка потребовал бы 650 патронов. С учетом практики ведения огня очередями эту цифру можно увеличить до 1000 патронов. Цинк на солдата (1080 патронов 5,45 мм) - вот необходимый расход патронов на обучение, предусматривающее хорошие навыки.

Отсюда нетрудно подсчитать, что условный миллион человек, проходящий стрелковую подготовку, израсходует на обучение 150 млн. патронов для минимальной подготовки и 1 млрд. патронов для подготовки среднего уровня. Еще 13 млн. патронов потребовалось бы для приема зачета по нормативам "Ворошиловского стрелка".

В СССР с 1932 по 1940 годы 750 тысяч человек сдавало нормативы "Ворошиловского стрелка" в год. Сейчас такого в России нет, и обучение стрельбе ведется в армии. Ежегодно через армию проходит около 300 тысяч призывников (такой призыв был с 2011 года). Для приема зачета в СССР тратилось в год 9,75 млн. патронов. В России упражнение контрольных стрельб № 2 (2 УКС) предусматривает расход 30-35 патронов, но служившие говорят, что на деле расходуется 12 патронов. Итого, выходит из расчета 12 патронов 3,6 млн. патронов или из расчета 30 патронов - 9 млн. патронов.

Если бы стрелковая подготовка велась с достижением устойчивых навыков, то расход патронов на обучение 300 тысяч человек в год был бы другим: 45 млн. патронов минимально и 300 млн. патронов для среднего уровня. Соответственно, за те же самые 8 лет можно было бы подготовить 2,4 млн. человек с расходом до 2,4 млрд. патронов.

Какие мощности патронного производства и запасы на складах?

А теперь стоит сравнить полученные данные по потребностям с наличными мощностями производства патронов. Об этом крайне мало что известно, но кое-какие цифры все же есть. Советские мощности в конце 1980-х годов составляли 6 млрд. штук патронов в год. Итого, чтобы обеспечить Советскую армию на год войны по вышеприведенному расчету потребностей военного времени, патронной отрасли следовало трудиться без передыха 28 лет.

Вот и ответ на вопрос о мизерности выделения патронов на стрелковую подготовку в советские времена. Причина - крайний недостаток мощностей по выпуску, в силу чего патронная промышленность работала в основном на склад, стараясь сформировать запасы хотя бы на 3-4 месяца войны. При этом, часть патронов все же шла на различные военные конфликты, на помощь союзникам в разных странах (никаких данных по этим поставкам нет, но они могли достигать значительных величин), что сокращало прирост складских запасов. По этой простой причине армии выделялся самый минимум патронов для стрелковой подготовки, и по этой же причине Советский Союз активно строил патронные заводы у своих союзников, не только в странах ОВД. Это не от щедрости, а оттого, что возможности по снабжению союзников патронами были крайне ограниченными, и эти поставки выполнялись за счет военных запасов.

В России осталось 6 патронных заводов. Точных данных о выпуске патронов не опубликовано. Однако, как заявил в 2014 году генеральный директор "Барнаульского станкостроительного завода" (в состав которого входит Барнаульский патронный завод) Виктор Яшкин, выпуск у них был 420 млн. штук в год, а в 2015 году они собирались добраться до 500 млн. штук. За неимением других данных, придется предположить, что остальные патронные заводы имеют сопоставимую мощность около 500 млн. штук патронов в год, что в сумме даст выпуск 3 млрд. патронов. Для создания запасов на год войны российской патронной отрасли придется работать 12 лет.

Могут сказать, что на складах запасы - ого-го. Возможно. А возможно и нет. По опубликованным сведениям, в год утилизации подлежат около 2 млрд. патронов со сроком хранения более 40 лет (то есть 1976 года выпуска и старше). 2 млрд. штук патронов - это треть советского годового производства. Если в России остались склады, пополняемые в советские времена таким же количеством патронов в год, то можно подсчитать, что на будущие российские склады с 1976 по 1992 годы поступило 32 млрд. штук патронов.

И что, в наличии 88% потребностей года войны? Не спешите радоваться и потирать руки. Во-первых, поступление на склады патронов в годы Афганской войны было существенно меньше, из-за высокого расхода патронов в Афганистане - 3,6 млрд. штук в год. С 1981 года бои получили большой размах и интенсивность, а в 1989 году был уже вывод войск. Итого 8 лет войны. За это время на склады могло отправляться только около половины текущего выпуска, до 3 млрд. патронов. Из них на долю складов в РСФСР приходился миллиард штук. С учетом этой поправки на склады могло поступить 24 млрд. штук патронов. Во-вторых, был еще значительный расход во время Чеченской войны, в то время, когда патронные заводы резко сократили выпуск продукции. Оценить этот расход трудно, но я бы принял размер годных к использованию складских запасов примерно в 18-20 млрд. патронов. Этого хватит на полгода войны.

Нужно еще указать, что пополнение складов после утилизации старых патронов, установлено в размере не менее 1 млрд. рублей в год. Если принять закупочную цену в 8 рублей за патрон, то это 125 млн. штук. При таком положении дел склады постепенно пустеют.

Все упреки в неточности и произвольности оценок я отвожу сразу, поскольку пользуюсь крайне отрывочными данными, взятыми из открытых источников. Никаких других данных у меня нет. Равно как и надежды, что таковые у меня появятся.

Какие же выводы?

При всей грубой приблизительности этих оценок, выводы, которые мне кажутся правдоподобными, таковы.

1. Имеющихся запасов патронов хватит примерно на полгода большой войны, в которой будет принимать участие вся российская армия.

2. Текущих мощностей производства патронов крайне недостаточно. Месячную военную потребность (3 млрд. штук) российские патронные заводы закрывают за год работы. За полгода войны, заводы выпустят около 1,5 млрд. патронов, возможно до 2 млрд. штук, если производство будет расширено, что будет израсходовано за две недели или около того.

3. После исчерпания складов во время войны (а также противник может часть складских запасов уничтожить), наступит острейший патронный голод, совершенно не покрываемый текущим выпуском. В условиях патронного голода, российская армия сможет воевать разве что спецназом или ВДВ (250 млн. штук текущего месячного выпуска можно распределить лишь между немногими частями, и это будут, конечно, наиболее боеспособные части), тогда как остальная армия по сути дела лишается возможности участвовать в сражениях.

4. Хотя на складах имеется около 17 млн. АК, тем не менее, вооружение мобилизационного контингента будет крайне затруднено нехваткой патронов. Один боекомплект (250 патронов) для этого запаса автоматов составит 4,2 млрд. патронов, из чего вполне видно, что в условиях патронного голода к этим автоматам просто не будет боеприпасов.

5. Из предыдущего пункта следует, что массовая мобилизация при текущем состоянии патронного хозяйства невозможна. Командование может рассчитывать лишь на тех, кто уже служит в вооруженных силах, и на небольшие контингенты для замены выбывших убитыми или по ранению. Остальных вооружить нельзя. Или же, выделяя боекомплект по 30 патронов на ствол, использовать часть запаса АК (боекомплект одного миллиона единиц будет 30 млн. патронов), но в этом случае автомат Калашникова нельзя будет использовать для автоматической стрельбы и он превратится, по сути дела, в самозарядный карабин.

6. Наконец, совершенно очевидно, что патронный вопрос существует, он очень острый, и нуждается в скорейшем решении, предусматривающем резкое увеличение выпуска патронов. Или же можно потерпеть поражение в сколько-нибудь большой войне, выходящей за рамки локального вооруженного конфликта.

|

Метки: вооружение армия война |

Российские учёные разработали лекарство от наркозависимости |

Российские учёные разработали молекулу, которая блокирует получение удовольствия от наркотиков.

Как пишет газета "Известия", к 2023 году разработанная молекула может стать основой первого отечественного лекарства от наркозависимости.

Отмечается, что после введения препарата в кровь организм начинает вырабатывать антитела, препятствующие проникновению наркотических веществ в мозг, в результате пациент не получает удовольствия от принятого наркотика.

"Существующие препараты излечивают всего 10—30% наркоманов и имеют много побочных эффектов. Наше лекарство — для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не начал употреблять наркотики вновь. Если он не будет испытывать удовольствия, то откажется от наркотиков", — рассказала руководитель команды разработчиков Марина Мягкова.

По её словам, лекарство можно использовать для профилактики попадания в зависимость среди подростков.

|

Метки: лекарства наркотики ученые Россия |

О чём говорят Русские сказки |

Кандидат исторических наук Светлана Жарникова рассказывает об уникальном образном коде, заложенном в русских народных сказках, который позволяет иначе взглянуть на историческую картину мира прошлого и узнать много интересного о наших предках.

|

Метки: русские сказки история видео |

Русофобия убивает: Памяти Ильи Кормильцева |

"Рабские русские" могли помогать ему деньгами, но вернуть поэта из "свободной Англии" в родную страну, где, почти наверняка, он смог бы дольше бороться с болезнью и уж, во всяком случае, не умереть смертью бомжа, были не в силах.

Голос поколения, Илья Кормильцев не смог устоять перед мелким бесом русофобии…

Думаю, многие знают известный анекдот про то, что можно построить сто мостов, но потом один раз переспать с мужиком и в итоге запомниться всем не как строитель, а как гей. Подобная печальная история произошла в своё время с Ильёй Кормильцевым – талантливым поэтом, переводчиком и, к сожалению, впоследствии русофобом.

Не буду останавливаться на его прекрасных песнях для "Наутилуса", приведу лишь ряд его наиболее гневных восклицаний про Россию и русских уже из середины нулевых: "Господи, какие жы вы все, русские, крутая сволочь — либералы, фашисты, комунисты, демократы — без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах — и то мало будет — вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ: кашины ваши, крыловы, мальгины! Поэтам — писАть, женщинам — вертеть жопой. Вы все — одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть — и никакого вам Нового года". Смешно, конечно, что "кашины, крыловы и мальгины" оказались в сознании Кормильцева репрезентативными представителями русского народа, но и помимо этих слов он наговорил столько всего прочего, что не хватит места для цитат, а кому интересно – вот, сборничек высказываний.

Так вот, Илья Валерьевич, как известно, умер в 2007 году в Лондоне. И не стоило бы, пожалуй, тревожить его прах, если бы не новая книга Александра Кушнира, известного журналиста и продюсера, о последних месяцах Кормильцева перед смертью. Прочитав фрагмент, я решил написать несколько горьких слов о том, как сама жизнь в пух и прах опровергла поэта-русофоба.

Само словосочетание "смерть русского поэта в Лондоне" отдаёт каким-то абсурдным трагизмом. А ведь Кормильцев, как бы он ни пыжился, был настоящим русским поэтом, и никакие "взгляды" отменить этого факта не в состоянии. Но еще более трагично и абсурдно умирать на чужбине в страшной нищете и от мучительной болезни. И, что уж совсем непонятно – зачем?!

Строго говоря, не ясно, какого чёрта с трудом передвигающийся человек решил покинуть родную страну, где его всё ещё тысячи людей любили, ценили и уважали, и податься в один из самых дорогих городов мира? Не за лечением. И не за славой. А, насколько можно понять из кипучего его негодования "рабской Россией" — за свободой. Помимо этого никаких практических причин уезжать из России, где его никто не преследовал и не "прессовал", не было.

И вот он оказался "на свободе". Дальше позволю себе цитаты:

"Так получилось, что последние месяцы он жил исключительно в долг. Книги "Ультра.Культуры" не доходили до прилавков, диски "Наутилуса" не продавались, а гонорары за статьи были совсем крохотные. Как признавался Илья Валерьевич одному из издателей, "вы, наверное, не представляете себе кошмар, в котором я живу: работаю как лошадь, а зарабатываю, как осел… Просто нет времени ни на одну идею, которая не приносила бы аванс на следующей неделе".

Это пишет умирающий от страшных болей человек, с раком позвоночника 4-й стадии. Кто же ему помогал? Те самые "рабские русские", которых он так песочил и костерил – все эти презираемые им интеллигенты, офисный планктон, мещане. "От безысходности Ильи занялся "старинной русской забавой" — обзвоном друзей с просьбой одолжить денег. Как ни странно, отказов практически не было".

В Англии всё стало на свои места – оказалось, что известный всей России поэт никому в Бриташке на фиг не нужен от слова "совсем". "Английские издательства не спешили публиковать переводы с русского, и становилось понятно, что вся многолетняя эпопея Кормильцева с книгами зашла в тупик".

В целом, в Лондоне Кормильцеву жилось так: "Тут необходимо отметить, что с первых дней пребывания в Лондоне у Кормильцева наступило время жесткого финансового кризиса. Сбережений в семье не было, а деньги, взятые в долг, закончились быстро. В итоге, когда дома сломался бойлер, квартира оказалась без тепла и горячей воды. Денег на починку не было, а гонораров едва хватало на еду для Каролины".

Кто же ему тогда помогал? Опять-таки, не свободные англичане, а рабские русские – те, кому он до этого плевал в рожу: "Никто не едет в Лондон на днях? — писал он в интернете в ноябре 2006 года. — Надо отвезти лекарства. Мне". Сотни откликов были ему ответом. И неудивительно, что буквально через пару дней Кормильцеву передали обезболивающие лекарства и три тысячи фунтов от Андрея Сумина — в счет будущих роялти".

Вот ещё эпизод: "В паузах между чтением Корана главным развлечением Кормильцева был телефон. Он часто играл на нем в шахматы или ностальгически звонил в Москву, узнавая, как идут дела в издательстве. И когда ему принесли огромный счет за переговоры, Илья Валерьевич повел себя странно и никак на него не отреагировал. В итоге телефонные расходы оплатили неожиданные Шура и Лева из "Би 2", которые по случаю оказались в Лондоне. Они встретились с Алесей в маленьком кафе, спросили: "Чем мы можем помочь?", печально посмотрели на цифры, печально дали деньги и печально ушли". Странно, а где же английские поклонники?

Умер Илья в нищете и одиночестве. "Рабские русские" могли помогать ему деньгами, но вернуть поэта из "свободной Англии" в родную страну, где, почти наверняка, он смог бы дольше бороться с болезнью и уж, во всяком случае, не умереть смертью бомжа, были не в силах.

Всё это невыразимо печально: человека убили (если быть более точным – добили), фактически, его собственные иллюзии – иллюзии о чужих странах и о своей собственной. Но, по крайней мере, сами обстоятельства его смерти смогли опровергнуть все его глупости – сама судьба крайне выразительно дала понять, в чём был неправ автор "Прогулок по воде". Пусть этот постскриптум к его злым речам и запомнится, а не они сами.

Григорий Игнатов

Голос поколения, Илья Кормильцев не смог устоять перед мелким бесом русофобии…

Думаю, многие знают известный анекдот про то, что можно построить сто мостов, но потом один раз переспать с мужиком и в итоге запомниться всем не как строитель, а как гей. Подобная печальная история произошла в своё время с Ильёй Кормильцевым – талантливым поэтом, переводчиком и, к сожалению, впоследствии русофобом.

Не буду останавливаться на его прекрасных песнях для "Наутилуса", приведу лишь ряд его наиболее гневных восклицаний про Россию и русских уже из середины нулевых: "Господи, какие жы вы все, русские, крутая сволочь — либералы, фашисты, комунисты, демократы — без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах — и то мало будет — вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ: кашины ваши, крыловы, мальгины! Поэтам — писАть, женщинам — вертеть жопой. Вы все — одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам сдохнуть — и никакого вам Нового года". Смешно, конечно, что "кашины, крыловы и мальгины" оказались в сознании Кормильцева репрезентативными представителями русского народа, но и помимо этих слов он наговорил столько всего прочего, что не хватит места для цитат, а кому интересно – вот, сборничек высказываний.

Так вот, Илья Валерьевич, как известно, умер в 2007 году в Лондоне. И не стоило бы, пожалуй, тревожить его прах, если бы не новая книга Александра Кушнира, известного журналиста и продюсера, о последних месяцах Кормильцева перед смертью. Прочитав фрагмент, я решил написать несколько горьких слов о том, как сама жизнь в пух и прах опровергла поэта-русофоба.

Само словосочетание "смерть русского поэта в Лондоне" отдаёт каким-то абсурдным трагизмом. А ведь Кормильцев, как бы он ни пыжился, был настоящим русским поэтом, и никакие "взгляды" отменить этого факта не в состоянии. Но еще более трагично и абсурдно умирать на чужбине в страшной нищете и от мучительной болезни. И, что уж совсем непонятно – зачем?!

Строго говоря, не ясно, какого чёрта с трудом передвигающийся человек решил покинуть родную страну, где его всё ещё тысячи людей любили, ценили и уважали, и податься в один из самых дорогих городов мира? Не за лечением. И не за славой. А, насколько можно понять из кипучего его негодования "рабской Россией" — за свободой. Помимо этого никаких практических причин уезжать из России, где его никто не преследовал и не "прессовал", не было.

И вот он оказался "на свободе". Дальше позволю себе цитаты:

"Так получилось, что последние месяцы он жил исключительно в долг. Книги "Ультра.Культуры" не доходили до прилавков, диски "Наутилуса" не продавались, а гонорары за статьи были совсем крохотные. Как признавался Илья Валерьевич одному из издателей, "вы, наверное, не представляете себе кошмар, в котором я живу: работаю как лошадь, а зарабатываю, как осел… Просто нет времени ни на одну идею, которая не приносила бы аванс на следующей неделе".

Это пишет умирающий от страшных болей человек, с раком позвоночника 4-й стадии. Кто же ему помогал? Те самые "рабские русские", которых он так песочил и костерил – все эти презираемые им интеллигенты, офисный планктон, мещане. "От безысходности Ильи занялся "старинной русской забавой" — обзвоном друзей с просьбой одолжить денег. Как ни странно, отказов практически не было".

В Англии всё стало на свои места – оказалось, что известный всей России поэт никому в Бриташке на фиг не нужен от слова "совсем". "Английские издательства не спешили публиковать переводы с русского, и становилось понятно, что вся многолетняя эпопея Кормильцева с книгами зашла в тупик".

В целом, в Лондоне Кормильцеву жилось так: "Тут необходимо отметить, что с первых дней пребывания в Лондоне у Кормильцева наступило время жесткого финансового кризиса. Сбережений в семье не было, а деньги, взятые в долг, закончились быстро. В итоге, когда дома сломался бойлер, квартира оказалась без тепла и горячей воды. Денег на починку не было, а гонораров едва хватало на еду для Каролины".

Кто же ему тогда помогал? Опять-таки, не свободные англичане, а рабские русские – те, кому он до этого плевал в рожу: "Никто не едет в Лондон на днях? — писал он в интернете в ноябре 2006 года. — Надо отвезти лекарства. Мне". Сотни откликов были ему ответом. И неудивительно, что буквально через пару дней Кормильцеву передали обезболивающие лекарства и три тысячи фунтов от Андрея Сумина — в счет будущих роялти".

Вот ещё эпизод: "В паузах между чтением Корана главным развлечением Кормильцева был телефон. Он часто играл на нем в шахматы или ностальгически звонил в Москву, узнавая, как идут дела в издательстве. И когда ему принесли огромный счет за переговоры, Илья Валерьевич повел себя странно и никак на него не отреагировал. В итоге телефонные расходы оплатили неожиданные Шура и Лева из "Би 2", которые по случаю оказались в Лондоне. Они встретились с Алесей в маленьком кафе, спросили: "Чем мы можем помочь?", печально посмотрели на цифры, печально дали деньги и печально ушли". Странно, а где же английские поклонники?

Умер Илья в нищете и одиночестве. "Рабские русские" могли помогать ему деньгами, но вернуть поэта из "свободной Англии" в родную страну, где, почти наверняка, он смог бы дольше бороться с болезнью и уж, во всяком случае, не умереть смертью бомжа, были не в силах.

Всё это невыразимо печально: человека убили (если быть более точным – добили), фактически, его собственные иллюзии – иллюзии о чужих странах и о своей собственной. Но, по крайней мере, сами обстоятельства его смерти смогли опровергнуть все его глупости – сама судьба крайне выразительно дала понять, в чём был неправ автор "Прогулок по воде". Пусть этот постскриптум к его злым речам и запомнится, а не они сами.

Григорий Игнатов

|

Метки: память Кормильцев |

Знакомьтесь: стуканец - уральский гоблин |

Те, кто читал роман С.Кинга "Томиннокеры" или смотрел экранизацию его, наверняка помнят рифмованную присказку-пугалку местных шахтеров: "Сегодня ночью, верь-не верь, томиннокер, томиннокер, томиннокер стукнул в дверь". Еще даже не зная о ком идет речь, всё равно становилось как-то жутковато…

Вроде бы и ладно, подумаешь, какой-то старый фольклор американских шахтеров про бродящих по подземельям духов заваленных рудокопов… Да вот только оказывается, у многих народов, чья деятельность связанна с рудным делом, встречаются в сказках и байках персонажи, так скажем, недобрые, при встрече с которыми человеку не "светит" ничего хорошего.

Одни из таких существ – гоблины, родом из Британии, стали широко известны благодаря известным романам Д. Толкиена и их экранизации.

Под общим названием коблинай известны духи, обитающие в шахтах, каменоломнях и в пещерах Уэльса. Германского собрата гоблина зовут кобольд, и видимо, это он дал название своему британскому собрату, только в несколько измененном виде. Кстати, отсюда же и название одного из редких металлов - кобальт.

Все эти виды гоблинов произошли, вероятно, от старофранцузского gobelin, которое и родственно немецкому kobold.

Однако мало знает, что, что в мифологии уральских горнорудных рабочих аналогичный британскому гоблину и германскому кобольду персонаж называется стуканец - или "дух шахты". В Европе это вид подземного народца еще называет knockers.

Стуканец. Иллюстрация из "Энциклопедии сверхъестественных существ", К. Королев.

Стуканец, как и его европейские собратья гоблины-кобольды, представляет собой низкорослого подземного существа агрессивного характера отталкивающей внешности, возможно даже похожего на тех толкиеновских тварей из известной кинотрилогии о Кольце Силы…

Шахтеры рассказывают, что порой можно слышать, как стуканцы стучат своим молоточком в заброшенных штольнях. Существует и поверье: если кто-то из людей придется стуканцам по нраву, они подскажут, где стоит копать. По преданиям, с помощью стуканцов многие рудокопы и впрямь находили богатые жилы. Кроме того, они предупреждают об опасности — принимаются стучать дробно, вразнобой, или же кто-то из них садится у входа в штольню и принимается громко стонать.

В награду за то, что они приносят удачу, их следует подкармливать и раз или два в год шить им новую одежду.

Как себя вести в шахте? Стуканцы терпеть не могут, когда в шахте свистят или ругаются, но очень любят смех и веселье (и чего веселого в шахте?).

Так что, товарищи спелеологи, рудокопы и простые любители полазить по норам, будьте бдительны, и не пейте спиртные напитки перед спуском в пещеру! Ведь кто сейчас помнит заклинание от стуканца?

|

Метки: Урал мифология |

Запад бросился вкладывать в Россию |

Несмотря на санкции, западные инвестиции в российские облигации бьют все рекорды - об этом сообщила Financial Times, объяснив происходящее улучшением отношений с США и ростом цен на нефть.

Ведущее экономическое издание отметило, что только за одну последнюю неделю января "приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 миллионов долларов". Со времени же начала президентства Трампа "санкционированная" Россия привлекла минимум $0.7 миллиарда.

Естественно, что после притока капитала такие индексы как MSCI Russia взлетели - от 10% до целых 19%.

"Существует большая вероятность того, что "противостояние" между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых, с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых, с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой",- заявили экономисты Банка США.

"Российско-американские отношения, похоже, пойдут на поправку. А ввиду того, что инфляция, скорее всего, продолжит сокращаться и что Центробанк, возможно, несколько раз понизит процентные ставки в этом году, мы полагаем, что положение российских облигаций на рынке улучшится", - поделился с изданием Вин Тин, стратег компании Brown Brohers Harriman.

"Инвесторы готовы вкладываться в российские ценные бумаги, несмотря на санкции. В сентябре Россия разместила второй транш евробондов, который сразу же был готов обслуживать международный клиринговый центр Euroclear",- заключила Financial Times.

Ранее финансовый эксперт Die Welt Эдуард Штайнер отмечает, что биржевые индексы идут вверх, а макроэкономические показатели возвращаются к докризисным позициям. По его словам, инвесторы вновь с интересом следят за котировками акций российских компаний.

Что характерно, тренд для развивающихся стран в целом остается негативным: крупные вкладчики выводят свой капитал, ожидая скорого решения ФРС США по повышению ключевой ставки. Россия, по словам Штайнера, является "единственным исключением из правила". Экономисты вовсю озвучивают прогнозы, в ближайшем будущем приток капитала увеличится, а рубль продолжит укреплять позиции.

Также Forbes уже писал, что Россия пережила санкции. В компании BlackRock утверждают, что Россия - выгодное поле для сделок. Фондовый менеджер компании BlackRock в Нью-Йорке Херардо Родригес отмечает, что "всеобщее внимание привлекает геополитика. Но, несмотря на все негативные мнения о России, с экономической точки зрения она удивляет. Мы повышаем рейтинг российских акций до уровня "выше рынка".

При этом Россия может оказаться вне зоны оттока капитала, который может быть спровоцирован ростом процентных ставок в США. Об этом сообщает в своем докладе PricewaterhouseCoopers. Для России факторы плавающего рубля и подорожавшей нефти вместе с привлекательными ставками по облигациям Минфина станут решающими.

Еще до избрания Трампа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Ранее международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был "негативным", то теперь этот прогноз стал "стабильным".

Ведущее экономическое издание отметило, что только за одну последнюю неделю января "приток капитала в фонды российских облигаций составил 140 миллионов долларов". Со времени же начала президентства Трампа "санкционированная" Россия привлекла минимум $0.7 миллиарда.

Естественно, что после притока капитала такие индексы как MSCI Russia взлетели - от 10% до целых 19%.

"Существует большая вероятность того, что "противостояние" между Россией и Западом закончится в начале 2018 года. Такие прогнозы связаны, во-первых, с ростом недовольства в Европе антироссийскими санкциями, а во-вторых, с готовностью администрации Трампа идти на компромиссы с Москвой",- заявили экономисты Банка США.

"Российско-американские отношения, похоже, пойдут на поправку. А ввиду того, что инфляция, скорее всего, продолжит сокращаться и что Центробанк, возможно, несколько раз понизит процентные ставки в этом году, мы полагаем, что положение российских облигаций на рынке улучшится", - поделился с изданием Вин Тин, стратег компании Brown Brohers Harriman.

"Инвесторы готовы вкладываться в российские ценные бумаги, несмотря на санкции. В сентябре Россия разместила второй транш евробондов, который сразу же был готов обслуживать международный клиринговый центр Euroclear",- заключила Financial Times.

Ранее финансовый эксперт Die Welt Эдуард Штайнер отмечает, что биржевые индексы идут вверх, а макроэкономические показатели возвращаются к докризисным позициям. По его словам, инвесторы вновь с интересом следят за котировками акций российских компаний.

Что характерно, тренд для развивающихся стран в целом остается негативным: крупные вкладчики выводят свой капитал, ожидая скорого решения ФРС США по повышению ключевой ставки. Россия, по словам Штайнера, является "единственным исключением из правила". Экономисты вовсю озвучивают прогнозы, в ближайшем будущем приток капитала увеличится, а рубль продолжит укреплять позиции.

Также Forbes уже писал, что Россия пережила санкции. В компании BlackRock утверждают, что Россия - выгодное поле для сделок. Фондовый менеджер компании BlackRock в Нью-Йорке Херардо Родригес отмечает, что "всеобщее внимание привлекает геополитика. Но, несмотря на все негативные мнения о России, с экономической точки зрения она удивляет. Мы повышаем рейтинг российских акций до уровня "выше рынка".

При этом Россия может оказаться вне зоны оттока капитала, который может быть спровоцирован ростом процентных ставок в США. Об этом сообщает в своем докладе PricewaterhouseCoopers. Для России факторы плавающего рубля и подорожавшей нефти вместе с привлекательными ставками по облигациям Минфина станут решающими.

Еще до избрания Трампа международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов России с "негативного" на "стабильный". Ранее международное агентство Standard & Poor's (S&P) изменило прогноз кредитных рейтингов России: если раньше он был "негативным", то теперь этот прогноз стал "стабильным".

|

Метки: инвестиции кризис экономика санкции Россия |

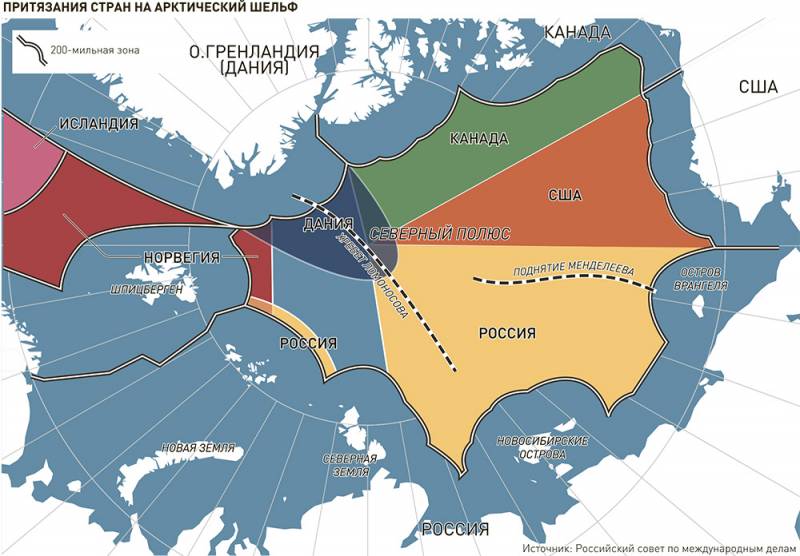

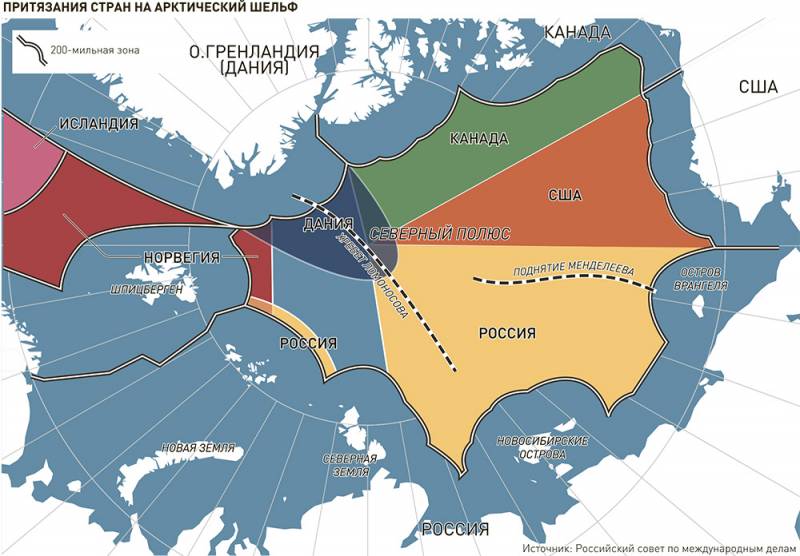

Арктический пирог: кусков много, но всем не хватит |

В Арктике интересам России активно противостоит Дания. К датчанам есть серьёзные вопросы. Дело в том, что значительная часть датской арктической заявки строится на использовании геологических материалов… России.

Неужели датчане увлеклись геологическим плагиатом? Попробуем разобраться.

История с арктическим шельфом тянется уже довольно долго, с начала века. А воз и ныне там.

С 2001 года Москва безуспешно доказывает мировому сообществу, что подводный хребет Ломоносова — продолжение Евразии, то есть вроде бы часть территории Российской Федерации. Доказательства эти год за годом рассматривает (и некоторые успешно отклоняет) Комиссия ООН по границам континентального шельфа. В её состав входит более двух десятков специалистов, представляющих разные государства. Заседают они по несколько раз в году. Обычно "съезд" экспертов, на котором рассматриваются заявки (и по ним принимается или не принимается какое-либо решение), длится 4-5 дней.

В конце 2001 года Москва подала в ооновскую комиссию первую заявку на расширение арктического шельфа.

Напомним, согласно Конвенции ООН по морскому праву, экономическую зону государств позволяется расширять, но при одном условии: морское дно за пределами зоны представляет собой естественное продолжение края материка. Границы шельфа, принадлежащие определённому государству, по умолчанию признаются равными двумстам морским милям. В своей заявке Москва настаивала на праве включения в свой континентальный шельф подводных пространств у северного побережья и восточного побережья. Учёные из России, знающие об углеводородных богатствах арктического шельфа, сделали попытку убедить экспертов ООН в принадлежности подводного хребта Ломоносова к евразийскому континенту. Международные эксперты заявку не одобрили из-за недостаточной доказательной базы. Ту заявку рассмотрели относительно быстро: в июне 2002 г. документ отклонили с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и недостаточную обоснованность континентальной природы упомянутых в перечне поднятий и их связи с сибирским шельфом.

Прошли годы, в течение которых подготавливалась новая заявка. Это не просто бумажка: были проведены соответствующие исследования.

Для изучения шельфа Северного Ледовитого океана в мае-сентябре 2007 года Россия организовала экспедицию "Арктика-2007". 1 августа учёные достигли Северного полюса, а на следующий день глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2" спустились на дно и выполнили океанографические, гидрометеорологические и ледовые исследования, впервые в истории осуществив эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с глубины 4261 метр. Итоги экспедиции стали основой позиции России при решении вопроса принадлежности соответствующей части арктического шельфа.

Несколько лет спустя, осенью 2014 года, когда возвратился из Арктики научный корабль "Академик Фёдоров", Москва объявила о завершении работ для формирования заявки в ООН на расширение шельфа.

В новой расширенной заявке России в числе прочего было указано на наличие неурегулированных вопросов по поводу делимитации морских пространств с Данией и Канадой. Дело в том, что заявка Дании на шельф к северу от Гренландии, поданная в декабре 2014 года, перекрыла районы, включённые в российскую заявку (приполюсный район и часть хребта Ломоносова). Заявка Канады может касаться поднятия Менделеева (справка дана по информации РИА "Новости").

Расширенную заявку России, напоминает ТАСС, обсуждали в рамках 41-й сессии Комиссии ООН по границам континентального шельфа в августе 2016 года. Позднее, в декабре 2016 года, Москва представила экспертам комиссии дополнительную информацию, обосновывающую заявку.

По словам директора Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН), академика Михаила Эпова, обновлённая российская заявка, которую рассматривали эксперты ООН в августе 2016 г., весьма доказательна.

Первая заявка России, отметил эксперт, не прошла из-за отсутствия доказательной базы (достоверных геологических данных и сейсморазведки). "Считаю, что сейчас данные представлены с очень высокой степенью достоверности", — цитирует учёного РИА "Новости".

"Одним из главных доказательств являются находки палеонтологов, которые устанавливают возраст находок и палеогеографию. Это одно из достоверных свидетельств того, что это в то время здесь был континент, а не море", — уточнил Эпов.

Также он заметил, что, если бы фундаментальные исследования в соответствующей области не начались семьдесят лет тому назад, сейчас России нечего было бы представить ООН.

Расширенную заявку, добавим, ооновские специалисты рассматривать могут долго, к примеру, лет пять или чуть меньше. Срок рассмотрения можно сократить путём переговоров. Но пока подвижек в этом направлении нет.

Чего хочет сегодня Россия? Того же, что и прежде. В её планах — "присоединить" хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Зачем это надо? Россия планирует "прирастать" Арктикой не только территориально, но и "углеводородно": там, как предполагается, велики запасы полезных ископаемых.

За Полярным кругом расположено примерно шесть десятков месторождений, и из них 43 находятся в секторе РФ. Суммарные ресурсы российской Арктики оценены специалистами в 106 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, а запасы газа — в 69,5 трлн. кубометров. По некоторым минимальным оценкам, "приращение" указанной выше части Арктики Россией позволило бы получить в распоряжение количества углеводородов, которых хватило бы на производство 5 миллиардов тонн условного топлива.

Арктикой занимается не только указанная ооновская комиссия.

В отличие от вопросов геологии и географии, вопросы международного сотрудничеством в Арктике решает Арктический совет. Эта организация была учреждена в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Межправительственный форум обеспечивает содействие сотрудничеству, в первую очередь в области охраны окружающей среды.

Членами Арктического совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

И недавно Москве вежливо напомнили о необходимости "конструктивного" подхода в рамках этого Совета.

Как сказала на днях Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции, Арктический совет остаётся важной площадкой для конструктивных дискуссий с Россией. "Все форумы, посвященные международному сотрудничеству, особенно важны сейчас, когда наблюдается рост национализма и поляризации, а также все большую популярность набирает идея о том, что страны должны думать прежде всего о собственных интересах и не заботиться о поиске многосторонних решений, — заявила Валльстрём на международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё. — Кроме того, мы рады возможности работать с Россией в Арктическом совете и вести с ней конструктивный диалог, хотя в других сферах у нас может наблюдаться конфликт интересов" (цитата по ТАСС).

Важно знать, что в 2015 году председательство в Совете перешло (на два года) к США. В мае 2017 года Штаты передадут председательство Финляндии. Пока же все смотрят на Трампа. В том числе и Россия.

Недавно, 21 января, глава Минприроды РФ Сергей Донской сделал заявление, облетевшее всю российскую прессу.

По его словам, у России имеется ряд существенных замечаний по обоснованию заявки Дании на расширение границ шельфа в Арктике, в том числе по использованию российской геологический информации. "Мы ведём переговоры не только в комитете ООН, но и со странами, которые граничат с нами, с Данией, Канадой", — цитирует его "Интерфакс".

"Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, — рассказал Донской. — Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся, и достаточно серьёзно". "У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов", — добавил министр.

Откуда же взяли датчане российские материалы?

По словам Донского, эти материалы были открыты для анализа на предмет обоснованности.

Также глава Минприроды сообщил, что российская сторона в будущем проведёт переговоры с США по вопросу расширения границ в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон так и не ратифицировал соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Есть ли шансы у таких переговоров? И что они будут из себя представлять, ежели Вашингтон даже не ратифицировал нужное соглашение?

"Какая будет процедура — это уже дело будущего, но в любом случае переговоры надо будет проводить", — считает Донской. Также он отметил, передаёт ТАСС, что Россия всегда учитывала факт несогласия США с российской заявкой на расширение границ континентального шельфа в Арктике.

"Естественно, мы всё это рассматривали как факт, это давно известно. Второй момент — в любом случае у нас, кроме того, что комиссия (ООН) должна рассмотреть заявку и подтвердить её обоснованность, дальше ещё (предстоят) переговоры с теми странами, с которыми мы граничим: с датчанами, канадцами", — приводит слова министра агентство.

Тем временем в иных государствах над Трампом попросту смеются, выставляя его в неприглядном свете.

"Дональд Трамп вообще слышал об Арктике?" — пишет Сильке Бигальке в "Sueddeutsche Zeitung". И добавляет: "Никому не известно, какой будет политика Трампа в Арктике, — говорит представитель США в Арктическом совете Дэвид Балтон, а он должен бы быть в курсе. Балтон будет вести заседания Арктического совета, пока в нём председательствуют США, до того, как в мае полномочия будут переданы Финляндии. Бывший президент Барак Обама стал первым президентом США, который посетил американскую Арктику, а позже на огромных участках региона запретил добычу нефти и газа. "Как вы думаете, Трамп когда-нибудь слышал об Арктике?", — спрашивает Балтона ведущий. "По-видимому, нет", — отвечает тот".

Некоторые российские эксперты однако, полны оптимизма по поводу арктического будущего России.

"Если решение комиссии будет не в нашу пользу, мы всегда можем попытаться "зайти" с другой стороны, — заявил "Свободной прессе" генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. — В любом случае, я не вижу оснований для того, чтобы не попытаться заручиться поддержкой главной международной организации. У нас уже был положительный опыт, когда Охотское море признали исключительной экономической зоной России. Можно попытаться повторить".

Ситуацию с арктическим "прирастанием", добавим, следует считать по-прежнему неопределённой. Комиссия ООН, столько лет тянувшая с признанием территорий российскими, несомненно, будет тянуть и дальше. По-видимому, Москва рассчитывает на некоторую поддержку Вашингтона, уповая на Дональда Трампа. Как нам представляется, подобные надежды лишены всякого смысла. Трамп — президент американский, а не российский, и расширять Россию территориально он явно не намерен. Укреплять политического противника он не станет, это же очевидно. К тому же США до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Вероятно, основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас, а в тёплое время года: в мае председательство в Арктическом совете перейдёт к Финляндии, а летом у ооновской комиссии сменится состав.

Неужели датчане увлеклись геологическим плагиатом? Попробуем разобраться.

История с арктическим шельфом тянется уже довольно долго, с начала века. А воз и ныне там.

С 2001 года Москва безуспешно доказывает мировому сообществу, что подводный хребет Ломоносова — продолжение Евразии, то есть вроде бы часть территории Российской Федерации. Доказательства эти год за годом рассматривает (и некоторые успешно отклоняет) Комиссия ООН по границам континентального шельфа. В её состав входит более двух десятков специалистов, представляющих разные государства. Заседают они по несколько раз в году. Обычно "съезд" экспертов, на котором рассматриваются заявки (и по ним принимается или не принимается какое-либо решение), длится 4-5 дней.

В конце 2001 года Москва подала в ооновскую комиссию первую заявку на расширение арктического шельфа.

Напомним, согласно Конвенции ООН по морскому праву, экономическую зону государств позволяется расширять, но при одном условии: морское дно за пределами зоны представляет собой естественное продолжение края материка. Границы шельфа, принадлежащие определённому государству, по умолчанию признаются равными двумстам морским милям. В своей заявке Москва настаивала на праве включения в свой континентальный шельф подводных пространств у северного побережья и восточного побережья. Учёные из России, знающие об углеводородных богатствах арктического шельфа, сделали попытку убедить экспертов ООН в принадлежности подводного хребта Ломоносова к евразийскому континенту. Международные эксперты заявку не одобрили из-за недостаточной доказательной базы. Ту заявку рассмотрели относительно быстро: в июне 2002 г. документ отклонили с указанием на недостаточную детализацию карт рельефа дна и недостаточную обоснованность континентальной природы упомянутых в перечне поднятий и их связи с сибирским шельфом.

Прошли годы, в течение которых подготавливалась новая заявка. Это не просто бумажка: были проведены соответствующие исследования.

Для изучения шельфа Северного Ледовитого океана в мае-сентябре 2007 года Россия организовала экспедицию "Арктика-2007". 1 августа учёные достигли Северного полюса, а на следующий день глубоководные обитаемые аппараты "Мир-1" и "Мир-2" спустились на дно и выполнили океанографические, гидрометеорологические и ледовые исследования, впервые в истории осуществив эксперимент по взятию образцов грунта и флоры с глубины 4261 метр. Итоги экспедиции стали основой позиции России при решении вопроса принадлежности соответствующей части арктического шельфа.

Несколько лет спустя, осенью 2014 года, когда возвратился из Арктики научный корабль "Академик Фёдоров", Москва объявила о завершении работ для формирования заявки в ООН на расширение шельфа.

В новой расширенной заявке России в числе прочего было указано на наличие неурегулированных вопросов по поводу делимитации морских пространств с Данией и Канадой. Дело в том, что заявка Дании на шельф к северу от Гренландии, поданная в декабре 2014 года, перекрыла районы, включённые в российскую заявку (приполюсный район и часть хребта Ломоносова). Заявка Канады может касаться поднятия Менделеева (справка дана по информации РИА "Новости").

Расширенную заявку России, напоминает ТАСС, обсуждали в рамках 41-й сессии Комиссии ООН по границам континентального шельфа в августе 2016 года. Позднее, в декабре 2016 года, Москва представила экспертам комиссии дополнительную информацию, обосновывающую заявку.

По словам директора Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ СО РАН), академика Михаила Эпова, обновлённая российская заявка, которую рассматривали эксперты ООН в августе 2016 г., весьма доказательна.

Первая заявка России, отметил эксперт, не прошла из-за отсутствия доказательной базы (достоверных геологических данных и сейсморазведки). "Считаю, что сейчас данные представлены с очень высокой степенью достоверности", — цитирует учёного РИА "Новости".

"Одним из главных доказательств являются находки палеонтологов, которые устанавливают возраст находок и палеогеографию. Это одно из достоверных свидетельств того, что это в то время здесь был континент, а не море", — уточнил Эпов.

Также он заметил, что, если бы фундаментальные исследования в соответствующей области не начались семьдесят лет тому назад, сейчас России нечего было бы представить ООН.

Расширенную заявку, добавим, ооновские специалисты рассматривать могут долго, к примеру, лет пять или чуть меньше. Срок рассмотрения можно сократить путём переговоров. Но пока подвижек в этом направлении нет.

Чего хочет сегодня Россия? Того же, что и прежде. В её планах — "присоединить" хребет Ломоносова и другие участки морского дна, в том числе котловину Подводников, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

Зачем это надо? Россия планирует "прирастать" Арктикой не только территориально, но и "углеводородно": там, как предполагается, велики запасы полезных ископаемых.

За Полярным кругом расположено примерно шесть десятков месторождений, и из них 43 находятся в секторе РФ. Суммарные ресурсы российской Арктики оценены специалистами в 106 миллиардов тонн нефтяного эквивалента, а запасы газа — в 69,5 трлн. кубометров. По некоторым минимальным оценкам, "приращение" указанной выше части Арктики Россией позволило бы получить в распоряжение количества углеводородов, которых хватило бы на производство 5 миллиардов тонн условного топлива.

Арктикой занимается не только указанная ооновская комиссия.

В отличие от вопросов геологии и географии, вопросы международного сотрудничеством в Арктике решает Арктический совет. Эта организация была учреждена в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией. Межправительственный форум обеспечивает содействие сотрудничеству, в первую очередь в области охраны окружающей среды.

Членами Арктического совета являются Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США.

И недавно Москве вежливо напомнили о необходимости "конструктивного" подхода в рамках этого Совета.

Как сказала на днях Маргот Валльстрём, министр иностранных дел Швеции, Арктический совет остаётся важной площадкой для конструктивных дискуссий с Россией. "Все форумы, посвященные международному сотрудничеству, особенно важны сейчас, когда наблюдается рост национализма и поляризации, а также все большую популярность набирает идея о том, что страны должны думать прежде всего о собственных интересах и не заботиться о поиске многосторонних решений, — заявила Валльстрём на международной конференции "Арктические рубежи" в норвежском заполярном городе Тромсё. — Кроме того, мы рады возможности работать с Россией в Арктическом совете и вести с ней конструктивный диалог, хотя в других сферах у нас может наблюдаться конфликт интересов" (цитата по ТАСС).

Важно знать, что в 2015 году председательство в Совете перешло (на два года) к США. В мае 2017 года Штаты передадут председательство Финляндии. Пока же все смотрят на Трампа. В том числе и Россия.

Недавно, 21 января, глава Минприроды РФ Сергей Донской сделал заявление, облетевшее всю российскую прессу.

По его словам, у России имеется ряд существенных замечаний по обоснованию заявки Дании на расширение границ шельфа в Арктике, в том числе по использованию российской геологический информации. "Мы ведём переговоры не только в комитете ООН, но и со странами, которые граничат с нами, с Данией, Канадой", — цитирует его "Интерфакс".

"Пока у нас есть вопросы к датчанам. Специалисты Минприроды были в декабре в Копенгагене, и там они представили предварительную концепцию, — рассказал Донской. — Кроме того, были представлены замечания относительно их заявки. Мы показали, где мы расходимся, и достаточно серьёзно". "У нас основные замечания в обосновании. При том, что большая часть заявки датчан построена на использовании наших геологических материалов", — добавил министр.

Откуда же взяли датчане российские материалы?

По словам Донского, эти материалы были открыты для анализа на предмет обоснованности.

Также глава Минприроды сообщил, что российская сторона в будущем проведёт переговоры с США по вопросу расширения границ в Арктике, несмотря на то, что Вашингтон так и не ратифицировал соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Есть ли шансы у таких переговоров? И что они будут из себя представлять, ежели Вашингтон даже не ратифицировал нужное соглашение?

"Какая будет процедура — это уже дело будущего, но в любом случае переговоры надо будет проводить", — считает Донской. Также он отметил, передаёт ТАСС, что Россия всегда учитывала факт несогласия США с российской заявкой на расширение границ континентального шельфа в Арктике.

"Естественно, мы всё это рассматривали как факт, это давно известно. Второй момент — в любом случае у нас, кроме того, что комиссия (ООН) должна рассмотреть заявку и подтвердить её обоснованность, дальше ещё (предстоят) переговоры с теми странами, с которыми мы граничим: с датчанами, канадцами", — приводит слова министра агентство.

Тем временем в иных государствах над Трампом попросту смеются, выставляя его в неприглядном свете.

"Дональд Трамп вообще слышал об Арктике?" — пишет Сильке Бигальке в "Sueddeutsche Zeitung". И добавляет: "Никому не известно, какой будет политика Трампа в Арктике, — говорит представитель США в Арктическом совете Дэвид Балтон, а он должен бы быть в курсе. Балтон будет вести заседания Арктического совета, пока в нём председательствуют США, до того, как в мае полномочия будут переданы Финляндии. Бывший президент Барак Обама стал первым президентом США, который посетил американскую Арктику, а позже на огромных участках региона запретил добычу нефти и газа. "Как вы думаете, Трамп когда-нибудь слышал об Арктике?", — спрашивает Балтона ведущий. "По-видимому, нет", — отвечает тот".

Некоторые российские эксперты однако, полны оптимизма по поводу арктического будущего России.

"Если решение комиссии будет не в нашу пользу, мы всегда можем попытаться "зайти" с другой стороны, — заявил "Свободной прессе" генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. — В любом случае, я не вижу оснований для того, чтобы не попытаться заручиться поддержкой главной международной организации. У нас уже был положительный опыт, когда Охотское море признали исключительной экономической зоной России. Можно попытаться повторить".

Ситуацию с арктическим "прирастанием", добавим, следует считать по-прежнему неопределённой. Комиссия ООН, столько лет тянувшая с признанием территорий российскими, несомненно, будет тянуть и дальше. По-видимому, Москва рассчитывает на некоторую поддержку Вашингтона, уповая на Дональда Трампа. Как нам представляется, подобные надежды лишены всякого смысла. Трамп — президент американский, а не российский, и расширять Россию территориально он явно не намерен. Укреплять политического противника он не станет, это же очевидно. К тому же США до сих пор не ратифицировали соглашение о разграничении арктического континентального шельфа.

Вероятно, основные споры из-за шельфа развернутся не сейчас, а в тёплое время года: в мае председательство в Арктическом совете перейдёт к Финляндии, а летом у ооновской комиссии сменится состав.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин

|

Метки: газ нефть Арктика геополитика геология Россия |

Лозаннская антидопинговая лаборатория уличила Макларена в обмане против России |

В распоряжении Лайфа, благодаря хакер-группе Fancy Bear, оказалось письмо бывшего директора лаборатории Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Марсьяля Сожи главе WADA Крэйгу Риди, в котором на основе анализа 67 допинг-проб российских спортсменов выявляются ошибки в докладе Ричарда Макларена.

Пробы, о которых идёт речь в этом любопытном письме, попали в лабораторию WADA в Лозанне в начале 2013 года.

Поводом для обращения швейцарского учёного стала публикация второй части доклада комиссии WADA Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, согласно которой более 1000 спортсменов из России якобы участвовали в государственной системе применения допинга и манипуляций с образцами.

Как пишет Сожи, на 67-й странице второй части доклада содержится неверная информация. В частности, там написано: "Как стало известно в феврале 2015 года по итогам расследования независимой комиссии, в 2013 году WADA просило лабораторию в Лозанне оставить для дальнейшего расследования 67 допинг-проб [россиян], но те были уничтожены лабораторией и в марте 2013 года".

По словам швейцарского специалиста, всё было совсем не так.

Как утверждает Сожи, ещё в 2015 году, после начала расследования ситуации с допингом в России, Университет Лозанны, где находится лаборатория, запросил аудит с целью установить правду в деле. Независимые аудиторы восстановили хронологию событий следующим образом:

- Из 67 якобы уничтоженных проб 54 были подвергнуты анализу и дали отрицательный результат (и А, и В). Спустя три месяца, как того требуют стандарты, они были действительно уничтожены.

- WADA ни разу не давало каких-либо особых инструкций по поводу этих 54 проб. Перед процедурой уничтожения анализов в марте 2013 года лаборатория прислала в WADA оповещение и не получила никакого ответа. 13 апреля 2013 года пробы были уничтожены.

- Ещё в одной из 13 прочих проб было найдено запрещённое вещество. Остальные 12 проб были сохранены с подозрением на содержание запрещённых препаратов. После этого в WADA было отправлен запрос о дальнейших действиях. В ответ WADA продлило срок сохранения проб на ещё 3 месяца. В июне 2013 года генеральный директор агентства Дэвид Хоуман дал добро на дополнительный анализ проб B.

- Последующая проверка показала, что в двух из 12 образцов содержатся анаболические стероиды.

- Именно эти данные позволили заподозрить московскую антидопинговую лабораторию в нарушениях. Лозаннская лаборатория сотрудничала с WADA по ходу всей "операции".

К письму приложен файл с историей каждой из "исчезнувших" 54 проб.

Таким образом, этот секретный до сегодняшнего дня документ проливает частичку света на события вокруг допинг-скандала последних лет с участием нашей страны. С одной стороны, Сожи говорит о явном обмане или как минимум грубой ошибке в докладе Макларена — его как директора лозаннской антидопинговой лаборатории никто не просил сохранять все попавшие в его распоряжение пробы. Разумеется, одна такая неточность позволяет поставить под сомнение любое предположение из доклада канадского юриста.

С другой стороны, как утверждает швейцарец, допинг в нескольких пробах и вправду был найден, что, впрочем, не является чем-то сверхъестественным, так как запрещённые препараты регулярно обнаруживаются у спортсменов любой страны. Правда, в данном случае процент их присутствия и вправду высок. Остаётся неизвестным, кто же принимал допинг. Вполне возможно, речь идёт о пробах с лондонской Олимпиады 2012 года. В частности, анаболические стероиды массово находили у наших тяжелоатлетов . Но в этом виде спорта Россию уже давно дисквалифицировали, а наши функционеры признали проблему с допингом.

В конце письма автор просит сделать публичной эту корреспонденцию, дабы восстановить репутацию лаборатории, которой руководил.

Но раз никакой реакции WADA не последовало, то эту миссию пришлось взять на себя Лайфу. Также мы направляем запрос в WADA, чтобы выяснить, действительно ли в докладе юриста агентства Ричарда Макларена не вся информация соответствует действительности.

Дмитрий Кузнецов

|

Метки: доппинг wada |

Вещи, которые меняются после смерти одного из родителей |

Берегите их!

Я не думаю, что что-то или кто-то может подготовить вас к смерти родителей. В любом возрасте это удар, силу которого вы не можете осознать заранее.

Но та или иначе когда-нибудь вы утратите связь с их мудростью. Вам придется свыкнуться с мыслью, что отныне все дерьмо разгребать за собой придется самостоятельно.

Я потеряла обоих родителей за последние два года. Моя мать ушла из жизни очень неожиданно. Кажется, врачи так и не поняли, как и почему это случилось. Отца тоже достаточно быстро доконал рак.

Моя мать была единственным человеком, кому я могла позвонить в любое время суток и пожаловаться на что угодно. Только ей я могла открыть душу на все 100%. Не потому, что я замкнутый человек и у меня нет друзей. А потому, что только мама сопереживала мне на все 100, и только ее мудрость помогала мне выбираться из передряг.

Советы друзей не работают. А советы родителей - всегда.

Моя мать научила меня тому, что сопереживание и щедрость всегда окупаются в долгосрочной перспективе. А мой саркастичный отец-реалист был одним из самых мягких людей, которых я только видел в жизни. Он всегда знал, что все людские проблемы - полная фигня. И если мне нужно было услышать подтверждение этому тезису еще раз, я всегда набирала его.

Боль от утраты родителей проходит через несколько этапов. Но она не уходит никогда.

Вот 10 вещей, которым научил меня опыт расставания с родителями. Надеюсь, он поможет вам хотя бы в незначительной степени переосмыслить свое поведение.

1. Мой телефон больше никогда не лежит от меня дальше, чем на расстоянии в 1 метр. В последний раз, когда он лежал дальше, я пропустила звонок своей умирающей матери. То был мой последний шанс поговорить с ней.

2. Сама мысль о смерти моей мамы время от времени делала мне физически плохо. Это продолжалось примерно первые 6 месяцев после ее ухода. Меня буквально рвало от боли.

3. Смерть обоих родителей разорвала остатки связей между мной и моими дальними родственниками. Когда родителей нет, поддерживать связь с двоюродными и троюродными братьями и сестрами становится почти невозможно.

4. Я очень злюсь на себя за то, что мой сын очень мало общался со своими бабушкой и дедушкой. После своего рождения он, наверно, видел их не более пяти раз. И теперь я чувствую, что буквально ограбила его.

Они обожали друг друга, так что в том, что они редко виделись, виновата моя работа. Точнее, я сама.

5. Теперь я понимаю, как это глупо: менять время, которое можно было бы провести с близкими, на время, проведенное с друзьями и коллегами.

Теперь я понимала бы это время на время с мамой и папой с любым коэффициентом: пусть даже 1 к 1000.

6. Никогда не осуждайте своих родителей. И чаще проявляйте благодарность и признательность. Когда вы станете членом "Клуба Детей, Потерявших Родителей", вы быстро поймете, как важно держать свой рот на замке во время ругани.

Жизнь - она мимолетна. Не стоит растрачивать ее на негатив вокруг своих близких.

7. Никто никогда не думает о том, что его родители однажды могут умереть, а потому прямо сегодня нужно проводить с ними больше времени. И все-таки: позвоните маме. Прямо сегодня.

8. Никто не может понять, что вы чувствуете. Только другие члены "Клуба".

Не сможете объяснить свою боль и вы. Поэтому просто оставьте свои попытки.

9. Говорят, что время все лечит. Но это не совсем так. Даже много лет спустя иногда вы будете чувствовать себя так, будто это случилось с вами вчера.

10. Приготовьтесь к тому, что каждый раз, когда вы будете видеть на улице друзей или незнакомцев рядом со своими мамами и папами, вы будете им немного завидовать. И ревновать.

У них есть семейные праздники. Они ходят на "нудные семейные посиделки". Им приходится "выручать этих чертовых родственников". И это здорово!

С тех пор, как моя мама ушла от нас, прошло уже 10 лет. Но ее номер все еще записан у меня в телефоне. И я все еще надеюсь, что когда-нибудь она мне позвонить. Хотя бы во сне.

Смерть моих родителей навсегда изменила меня и мои взгляды на мир. Странным образом они сделали меня лучше, чем были сами. И они показали мне, какой я должна быть матерью для своих сыновей. Это наследие навсегда останется со мной.(с)

Лиза Шмидт

А что бы вы посоветовали тем, у кого еще живы родители? Сообщите в комментариях!

Я не думаю, что что-то или кто-то может подготовить вас к смерти родителей. В любом возрасте это удар, силу которого вы не можете осознать заранее.

Но та или иначе когда-нибудь вы утратите связь с их мудростью. Вам придется свыкнуться с мыслью, что отныне все дерьмо разгребать за собой придется самостоятельно.

Я потеряла обоих родителей за последние два года. Моя мать ушла из жизни очень неожиданно. Кажется, врачи так и не поняли, как и почему это случилось. Отца тоже достаточно быстро доконал рак.

Моя мать была единственным человеком, кому я могла позвонить в любое время суток и пожаловаться на что угодно. Только ей я могла открыть душу на все 100%. Не потому, что я замкнутый человек и у меня нет друзей. А потому, что только мама сопереживала мне на все 100, и только ее мудрость помогала мне выбираться из передряг.

Советы друзей не работают. А советы родителей - всегда.

Моя мать научила меня тому, что сопереживание и щедрость всегда окупаются в долгосрочной перспективе. А мой саркастичный отец-реалист был одним из самых мягких людей, которых я только видел в жизни. Он всегда знал, что все людские проблемы - полная фигня. И если мне нужно было услышать подтверждение этому тезису еще раз, я всегда набирала его.

Боль от утраты родителей проходит через несколько этапов. Но она не уходит никогда.

Вот 10 вещей, которым научил меня опыт расставания с родителями. Надеюсь, он поможет вам хотя бы в незначительной степени переосмыслить свое поведение.

1. Мой телефон больше никогда не лежит от меня дальше, чем на расстоянии в 1 метр. В последний раз, когда он лежал дальше, я пропустила звонок своей умирающей матери. То был мой последний шанс поговорить с ней.

2. Сама мысль о смерти моей мамы время от времени делала мне физически плохо. Это продолжалось примерно первые 6 месяцев после ее ухода. Меня буквально рвало от боли.

3. Смерть обоих родителей разорвала остатки связей между мной и моими дальними родственниками. Когда родителей нет, поддерживать связь с двоюродными и троюродными братьями и сестрами становится почти невозможно.

4. Я очень злюсь на себя за то, что мой сын очень мало общался со своими бабушкой и дедушкой. После своего рождения он, наверно, видел их не более пяти раз. И теперь я чувствую, что буквально ограбила его.

Они обожали друг друга, так что в том, что они редко виделись, виновата моя работа. Точнее, я сама.

5. Теперь я понимаю, как это глупо: менять время, которое можно было бы провести с близкими, на время, проведенное с друзьями и коллегами.

Теперь я понимала бы это время на время с мамой и папой с любым коэффициентом: пусть даже 1 к 1000.

6. Никогда не осуждайте своих родителей. И чаще проявляйте благодарность и признательность. Когда вы станете членом "Клуба Детей, Потерявших Родителей", вы быстро поймете, как важно держать свой рот на замке во время ругани.

Жизнь - она мимолетна. Не стоит растрачивать ее на негатив вокруг своих близких.

7. Никто никогда не думает о том, что его родители однажды могут умереть, а потому прямо сегодня нужно проводить с ними больше времени. И все-таки: позвоните маме. Прямо сегодня.

8. Никто не может понять, что вы чувствуете. Только другие члены "Клуба".

Не сможете объяснить свою боль и вы. Поэтому просто оставьте свои попытки.

9. Говорят, что время все лечит. Но это не совсем так. Даже много лет спустя иногда вы будете чувствовать себя так, будто это случилось с вами вчера.

10. Приготовьтесь к тому, что каждый раз, когда вы будете видеть на улице друзей или незнакомцев рядом со своими мамами и папами, вы будете им немного завидовать. И ревновать.

У них есть семейные праздники. Они ходят на "нудные семейные посиделки". Им приходится "выручать этих чертовых родственников". И это здорово!

С тех пор, как моя мама ушла от нас, прошло уже 10 лет. Но ее номер все еще записан у меня в телефоне. И я все еще надеюсь, что когда-нибудь она мне позвонить. Хотя бы во сне.

Смерть моих родителей навсегда изменила меня и мои взгляды на мир. Странным образом они сделали меня лучше, чем были сами. И они показали мне, какой я должна быть матерью для своих сыновей. Это наследие навсегда останется со мной.(с)

Лиза Шмидт

А что бы вы посоветовали тем, у кого еще живы родители? Сообщите в комментариях!

|

Метки: семья родители |

Боюсь летать! Опрос |

Боязнь полётов – дело объяснимое. Тело человека эволюцией не приспособлено для свободного перемещения по воздуху.

Еще СМИ каждый раз поднимают шумиху об опасности авиационных полетов.

Еще СМИ каждый раз поднимают шумиху об опасности авиационных полетов.

|

Метки: авиация опрос самолеты |

Катаев — черносотенец, женившийся на еврейке |

Недавно исполнилось 120 лет со дня рождения Валентина Катаева. Он прожил почти в два раза больше, чем Мандельштам. Написал в десятки раз больше. Жил в сотни раз лучше. Но вот прошло время, которое все расставляет на свои места. Мандельштама читают и помнят наизусть. А Катаева? Давид Эйдельман о "настоящем сталинском человеке".

28 января исполнилось 120 лет со дня рождения Валентина Катаева. Автора наших детских книг: "Цветик-семицветик", "Белеет парус одинокий" и "Сын полка". Литератора, великолепно проявившего себя почти во всех жанрах: романах, повестях, рассказах, стихах, пьесах, стихах, воспоминаниях, статьях и пр. Создателя тетралогии "Волны Черного моря". Человека, усадившего Ильфа и Петрова за стол для написания "Двенадцати стульев". Человека, помогавшего опальному Мандельштаму деньгами, связями, покровительством. Основателя и главного редактора (1955—1961) журнала "Юность". Простая летопись свершенного им в литературе составило бы много страниц.

28 января исполнилось 120 лет со дня рождения Валентина Катаева. Автора наших детских книг: "Цветик-семицветик", "Белеет парус одинокий" и "Сын полка". Литератора, великолепно проявившего себя почти во всех жанрах: романах, повестях, рассказах, стихах, пьесах, стихах, воспоминаниях, статьях и пр. Создателя тетралогии "Волны Черного моря". Человека, усадившего Ильфа и Петрова за стол для написания "Двенадцати стульев". Человека, помогавшего опальному Мандельштаму деньгами, связями, покровительством. Основателя и главного редактора (1955—1961) журнала "Юность". Простая летопись свершенного им в литературе составило бы много страниц.

Он дожил почти до девяноста. Умер через год после начала Перестройки. Успел поучаствовать в первых перестроечных писательских сходках, где говорил, что надо печатать и прозу, которая нам не всегда понятна или не совсем совпадает с нашими вкусами, как печатаем авангардистскую поэзию, для разнообразия.

В последние годы он работал уже на посмертную репутацию, создавая яркие на общем фоне соцреалистической литературы книги мовистской прозы "Алмазный мой венец", "Трава забвения", "Святой колодец", "Уже написан Вертер". Человек писавший много. Писавший по-разному. Всегда очень добротно. Но никогда не преодолевший некоего порога гениальности. Хотя многократно приближавшийся к нему с разных сторон. Он был дружен с великими, считался одним из них, надеялся, что после смерти будет причислен к тому пантеону, где пребывали описанные им знакомые: командор Маяковский, королевич Есенин, мулат Пастернак, щелкунчик Мандельштам, ключик Олеша. Судя по его книгам, он сам был уверен, что для того чтобы встать на постаменте и в официальной табели о рангах вместе с ними, ему остается только умереть.

Но сразу же после его смерти началась совершенно другая эпоха, с грандиозной переоценкой ценностей. И Катаеву, может быть, повезло, что он до неё не дожил.

Негодяй?

Лидия Чуковская, к травле которой Катаев приложил руку, ещё задолго до смерти называла его "живым мертвецом".

"Валя, вы ж…" — сказал ему старший друг Михаил Булгаков.

Борис Чичибаин писал о двух советских классиках, которые явно были талантливей многих официально признанных своих собратьев: "Я грех свячу тоской. Мне жалко негодяев — как Алексей Толстой и Валентин Катаев". На фоне возвращающегося потока запрещенной прежней литературы (от Библии до Джойса, от "Истории" Карамзина до "Архипелага ГУЛАГАа"), Катаев померк, был вытеснен на обочину, почти полностью потонул в траве забвения…

Справедливо ли это? Нет, конечно. Но это был случай очень талантливого писателя, который настолько был успешен и комфортен в страшные времена, настолько хорошо сумел приспособиться, и быть благополучным в эпоху великих трагедий, что расплатился за это тем, что растворился в этом приспособлении.

"Немало хвалебных и даже восторженных слов можно сказать о прозе Валентина Катаева – о ее словесном изяществе, яркой метафоричности, несравненной пластической выразительности. Одного только о ней не скажешь: что она стоит на крови и пророчестве. Пророчественный дух русской литературы Катаева не коснулся. И только поэтому (а вовсе не потому, что он в благополучии дожил до глубокой старости) в том воображаемом "пантеоне бессмертных", куда он справедливо поместил всех героев своей книги, для него самого вряд ли могло найтись место" — писал о Катаеве литературовед Бенедикт Сарнов.

Давид Самойлов говорил, что в прозе Катаева всё в порядке, только "внутри всего этого подохла мышь".

Конъюнктурщик

Это был человек, которому очень легко давалась конъюнктура, смена убеждений. Человек, занимавшийся сочинительством как ремеслом, владевший всеми профессиональными навыками не хуже любого их великих писателей ХХ века, но… У того же Чичибабина горькие слова: "Их сок ушел в песок, чтоб, к веку приспособясь, за лакомый кусок отдать талант и совесть". Совесть орудие производства писателя. И если она повреждена, то это чувствуется.

Он называл себя сыном революции и революционным художником. Но мог бы вероятно служить любой (или почти любой) системе. Начинал он свою литературную деятельность ещё подростком с поэтического изложения позиций черносотенцев:

"И племя иуды не дремлет,

Шатает основы твои,

Народному стону не внемлет

И чтит лишь законы свои.

Так что ж! Неужели же силы,

Чтоб снять этот тягостный гнет,

Чтоб сгинули все юдофилы,

Россия в себе не найдет?".

В 1913 "Одесский вестник" публикует его стихотворение "Привет Союзу Русского Народа" в день семилетия его":

"Привет тебе, привет,

Привет, Союз родимый,

Ты твердою рукой

Поток неудержимый,

Поток народных смут

Сдержал. И тяжкий путь

Готовила судьба

Сынам твоим бесстрашным,

Но твердо ты стоял

Пред натиском ужасным,

Храня в душе священный идеал…

Взошла для нас заря.

Колени преклоняя

И в любящей душе

Молитву сотворяя:

Храни Господь

Россию и Царя".