Мне об этом рассказывал Куклачев-старший, создатель театра кошек – уникальный совершенно человек, который впервые в истории человечества сумел с кошками создать цирковые номера. Они были дружны с Высоцким. Он говорил: «Я также точно погибал». У него была мировая известность в те же примерно годы.

И он говорил: «Меня стало разносить – и выпивка, и прочее». Его спасло христианство: «Я успел прийти в церковь, а Володя не успел. Он тоже пришел бы. Я бы, может быть, и сам мог помочь, но просто только первые шаги сам делал».

Потому что масштаб зла и того внутреннего распада, который мы видим здесь, он только человеческим усилием непреодолим. Конечно, Марина его вытаскивала, он сам лечился, это известно. Но был настолько талантлив, что умудрялся даже персонал убеждать в том, что ему нужен морфий.

Когда в последние месяцы жизни он оказался в клинике, Марина организовала ему во Франции лечение в очень хорошей клинике, где его сняли с ломки, помогли преодолеть физическую зависимость, и он написал там последние стихи. Целый цикл, очень большой интересный цикл стихов записал, но там же он сумел убедить, я уж не помню, через каких знакомых случайно приходивших туда или не случайно – а убеждать он умел, он был гениальный актер, если ему было что-то надо, он умел этого добиться – туда, в закрытую клинику, где была охрана, где было все зарешечено и попробуй что-то притащить, ему люди из Советского Союза доставляли морфий, летчики привозили, и он там начал колоться. Когда это выяснилось, его выгнали из клиники. Это было за два месяца до смерти Высоцкого.

Но там, именно в этой клинике, он записал стихотворение, в котором есть молитва, я думаю, мы можем его прочесть, называется оно так «Михаилу Шемякину – другу и брату посвящен сей полуэкспромт». Шемякин записал много песен Высоцкого, за что ему огромная благодарность от всех нас. Называется «Две просьбы». Я прочитаю его, записи этой нет, есть только текст.

Мне снятся крысы, хоботы и черти. Я

Гоню их прочь, стеная и браня,

Но вместо них я вижу виночерпия,

Он шепчет: “Выход есть – к исходу дня

Вина! И прекратится толкотня,

Виденья схлынут, сердце и предсердия

Отпустят, и расплавится броня!”

Я – снова я, и вы теперь мне верьте, я

Немного попрошу взамен бессмертия,

Широкий тракт, холст, друга, да коня,

Прошу покорно, голову склоня:

Побойтесь Бога, если не меня,

Не плачьте вслед, во имя Милосердия!

Далее он уже напрямую обращается к Творцу мироздания, пусть и в стихотворной форме.

Чту Фауста ли, Дориана Грея ли,

Но чтобы душу дьяволу – ни-ни!

Зачем цыганки мне гадать затеяли?

День смерти уточнили мне они…

Ты эту дату, Боже, сохрани,

Не отмечай в своем календаре или

В последний миг возьми и измени,

Чтоб я не ждал, чтоб вороны не реяли,

И чтобы агнцы жалобно не блеяли,

Чтоб люди не хихикали в тени.

От них от всех, о, Боже, сохрани,

Скорее, ибо душу мне они

Сомненьями и страхами засеяли!

Париж, 1 июня 1980 года

Тем самым, для Высоцкого Бог – это не абстракция. Он часто в песнях, мы сейчас увидим, к этой теме обращается. Он перед ним ходит. Он дальше пойти не успел. Почему, есть разные объяснения. В том числе есть разные гипотезы о том, был ли Высоцкий крещен, одна из них мне кажется наиболее вероятной.

Ответ был – да, крещен, но крещен у армян, в Армянской Апостольской Церкви. Причины две. Первая – его мачеха Евгения была армянкой.

Он ей хотел сделать приятное таким образом, притом, что мама не знала, был ли он крещен, она считала, что нет, Нина Максимовна. С другой стороны, у него был друг Кочарян, с которым они ездили, это известно, на легковой машине в Армению. А тогда, в то время было принято креститься подальше от центра, потому что если в центре, и об этом могли узнать органы, и возникали проблемы.

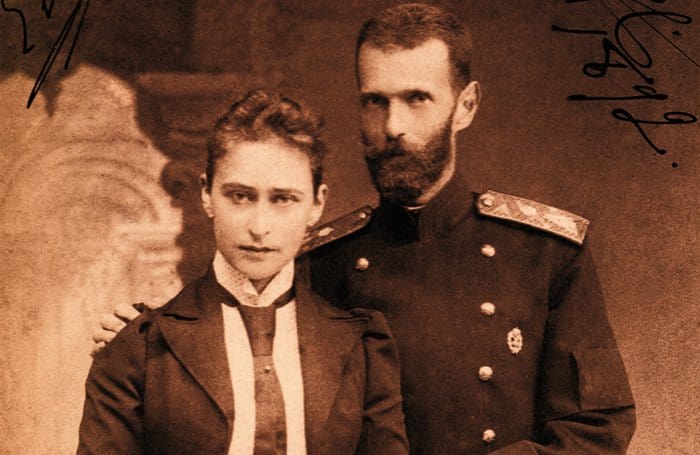

А у Высоцкого, как раз перед этой поездкой в Армению в театре на Таганке две девицы покрестились, и Любимову намылили шею в горкоме. В частности, именно в силу этих причин Аверинцев Сергей Сергеевич венчался со своей супругой в Тбилиси для того чтобы здесь, в Москве, это не аукнулось. Аверинцев крестился в православной церкви, он был православным христианином, но Высоцкий вряд ли эти нюансы различал, поэтому не исключено, что Высоцкий действительно крестился в Армении.

Некоторым отголоском этого может служить воспоминание Марины Влади, которая какие-то вещи пропускала мимо внимания.

Сама она была индифферентна, равнодушна к теме религии. Она смотрит на Высоцкого здесь сверху вниз и немножко издевается, вспоминая, что, когда они вместе с Высоцким ездили по Армении, они заходили в Армении в эти брошенные храмы. И что он, будучи подшафе, начинал обращаться к святым и бить поклоны, креститься.

Для нее это повод выразить такое фи – по пьяной лавочке такие вещи, вообще, неуместны. Но у нас на Руси есть пословица: «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Во всяком случае, сложно предположить, что на пустом месте Высоцкий вдруг так начинал реагировать на изображения древние или не очень древние, не суть важно, в армянских храмах. Поэтому, все же думаю, он был крещен, но это, скорее, был культурный выбор, как у Мандельштама.

Мандельштам, преодолевая свое иудейство, косноязычность этого иудейства, скорее, то, что оно не было встроено в культуру, в великую русскую культуру, он принимает крещение, но не в православии, о чем писал Аверинцев, чтобы не выглядеть таким коллаборационистом, который для удобства жизни стал «выкрестом», как тогда называли людей из евреев, крестившихся в Православной Церкви, чтобы получить некоторые бонусы от государства.

Чтобы этого не было, чтобы не войти в массу и не слиться с толпой, Мандельштам крестится у лютеран, в лютеранской церкви, но при этом для него это реальный выбор. Сначала культурный, потом он дорастает до молитвенной жизни. Его переписка в последние годы жизни с женой совершенно поразительная – по тональности это письма оптинских старцев, где он об этом пишет «Храни тебя Христос» и многие другие вещи.

Также, похоже, рассуждал и Высоцкий, для него это первоначально выбор культурный, может быть, он хотел приятное мачехе сделать, у них были хорошие отношения. А вот дальше начинается некий внутренний рост. Я думаю, что вам всем памятна песня «Я не люблю», где есть такие слова:

Я не люблю насилия и бессилия,

Вот только жаль распятого Христа.

Первоначально там было «И мне не жаль распятого Христа», что вполне логично, в эту строфу это так и ложится.

Я не люблю насилия и бессилия,

И, как подтверждение этого, раскрывая тему – и распятого Христа, где сочетается насилие и бессилие на Голгофе.

И мне не жаль распятого Христа.

Насилие с внешней стороны и бессилие со стороны Христа и «мне не жаль». Так вот, ему вторая жена Людмила и Борис Можаев, замечательный русский писатель из той шукшинской когорты, которую сейчас относят к консервативному крылу, сказали: «Что же ты пишешь? Это же очень больно нам, людям, для которых Христос – не пустой звук». И Высоцкий в ответ на это исправил строку и очень был расстроен, извинялся: «Я просто не подумал об этом, я о другом писал». Финальная, каноническая версия этого стихотворения последняя, которую он потом пел:

Вот только жаль распятого Христа.

В 1978 году он пишет песенку, по-моему, только одна ее запись сохранилась, для него она программная. Во всяком случае, он за эту песню огребает как поэт от мэтров той эпохи, видимо, Андрея Вознесенского, как можно предположить. В более позднем стихотворении 1979 года, которое называется «Мой черный человек», тоже важное для Высоцкого, он откликается на эту критику его. Его критиковали, он на это откликается с болью и пишет:

Мне давали добрые советы,

Чуть свысока похлопав по плечу,

Мои друзья, известные поэты.

Не стоит рифмовать «кричу – торчу».

И лопнула во мне терпенья жила,

И я со смертью перешел на ты,

Она давно вокруг меня кружила,

Побаивалась только хрипоты.

Я от суда скрываться не намерен,

Коль призовут – отвечу на вопрос.

Я до секунд всю жизнь свою измерил

И худо-бедно, но тащил свой воз.

Но знаю я, что лживо, а что свято.

Я это понял все-таки давно.

Мой путь один, всего один, ребята,

Мне выбора, по счастью, не дано.

В общем, здесь понятно, о каком суде идет речь: «Я от суда скрываться не намерен, коль призовут – отвечу на вопрос». В этом 1979 он переживает клиническую смерть, у него сердце остановилось на гастролях, но почему здесь, в этом «Мой черный человек», в одном из программных текстов вплывает

Мне давали добрые советы,

Чуть свысока похлопав по плечу,

Мои друзья, известные поэты.

Не стоит рифмовать «кричу – торчу».

Что это за «кричу – торчу»? Откуда эти рифмы? Это песня, которая называется «Мне судьба до последней черты, до креста…», всего одна запись ее сохранилась, насколько я знаю. Это песня опирается на монорифму, сквозную рифму. Она начинается так:

Мне судьба – до последней черты, до креста,

Спорить – до хрипоты, а за ней – немота,

Убеждать и доказывать с пеной у рта,

Что не то это вовсе, не тот и не та!

Что лабазники врут про ошибки Христа,

В то время 1978 год – это апогей брежневизма, бреженевской эпохи, это повсеместные политинформации. И в те годы такие слова дорогого стоили. Там и продолжение очень значимое. Можно послушать, запись не очень качественная, но слова можно различить.

Мне судьба до последней черты, до креста,

Спорить – до хрипоты, а за ней – немота,

Убеждать и доказывать с пеной у рта,

Что не то это вовсе, не тот и не та!

Что лабазники врут про ошибки Христа,

Я долго искал этих лабазников, думал, что это за лабазники у Высоцкого, откуда они взялись. Нашел, в ранних стихотворениях и даже в песенке у него есть такой кусочек, такое двустишие.

Ваш кандидат, а в прошлом он лабазник,

Вам иногда устраивает праздник.

Когда глядишь на наш Олимп политический, особенно на министра-предшественника Шойгу, и на некоторых других товарищей, ничего не могу с собой поделать, эти строки всплывают.

Но так или иначе, а «лабазники врут про ошибки Христа». Кто же врал про ошибки Христа? Вся эта партийная публика, скажем так, которая при партии тусовалась и окучивала мозги населения. Это их он называл лабазниками, которые врут про ошибки Христа. Вообще говоря, это вызов всей этой системе, довольно жесткий вызов.

Что пока ещё в грунт не влежалась плита,

Триста лет под татарами – жизнь еще та,

Маета трехсолетняя и нищета.

Но под властью татар жил Иван Калита,

И уж был не один, кто один против ста.

От намерений добрых и бунтов тщета,

Пугачевщина, кровь – и опять нищета!

Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта,

Повторю, даже в образе злого шута!..

Что не стоит предмет, да и тема не та,

Суета всех сует – всё равно суета.

Дальше он пытается объясниться с нами о том, для чего он жил, сам Высоцкий, и на что он надеется там уже, когда его жизнь закончится. Он понимает, что она недолго продлится, это 1978 год.

Только чашу испить не успеть на бегу,

Даже если разлить – всё равно не смогу.

Или выплеснуть в наглую рожу врагу,

Не ломаюсь, не лгу – все равно не могу!

На вертящемся гладком и скользком кругу

Равновесье держу, изгибаюсь в дугу.

Что же с чашею делать – разбить? Не могу!

Потерплю – и достойного подстерегу,

Передам – и не надо держаться в кругу

И в кромешную тьму, и в неясную згу,

Другу передоверивши чашу, сбегу.

Смог ли он её выпить – узнать не смогу.

Я с сошедшими с круга пасусь на лугу,

Я о чаше невыпитой здесь ни гугу,

Никому не скажу, при себе сберегу.

А сказать – и затопчут меня на лугу.

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!

Может, кто-то когда-то поставит свечу

Мне за голый мой нерв, на котором кричу,

И весёлый манер, на котором шучу.

Вообще-то говоря, эта просьба в силе.

Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу!

Может, кто-то когда-то поставит свечу

Мне за голый мой нерв, на котором кричу,

И весёлый манер, на котором шучу.

Потому что, конечно, Высоцкий стал голосом не просто эпохи, а сотен миллионов человек и не только в России, в Советском Союзе живших, и сейчас остается. Его словами, его мыслями, его образами, его метафорами, в общем, мы живем и мыслим.

Мы через эту призму воспринимаем мир и принимаем какие-то решения, поэтому его поэтика стала частью народной души, если хотите, если так можно выразиться, нашей ментальности – людей, говорящих по-русски.

Примечательно, что Высоцкого многие поэты-профессионалы ставят ниже Окуджавы. Не то, что ниже, они говорят, что поэтом был, конечно, Галич и, конечно, Окуджава. Высоцкий где-то не дотягивает. Наверное, они правы. Они это говорят, не осуждая, не говорят, что он лучше или хуже, и действительно, если говорить о поэзии, были и другие в то время, более талантливые или в чем-то более изощренные и изысканные авторы.

Но народ все-таки именно Высоцкого поет и сейчас помнит в большей степени. Хотя, конечно, слава Богу, мы помним и Галича, и Окуджаву, и других авторов. Наверное, здесь есть некоторый повод задуматься, что сказал Высоцкий, с чем, почему? Помимо того, что он в кино играл роли свои некоторые, в этом причина.

Даже если сулят золотую парчу

Или порчу грозят напустить – не хочу!

На ослабленном нерве я не зазвучу –

Я уж свой подтяну, подновлю, подвинчу.

Лучше я загуляю, запью, заторчу!

Всё, что ночью крапаю, в чаду растопчу.

Лучше голову песне своей откручу,

Но не буду скользить, словно пыль по лучу.

Если все-таки чашу испить – не судьба,

Если музыка в песне не слишком груба,

Если вдруг докажу, даже с пеной у рта,

Я умру и скажу, что не все – суета.

Вот эта песня попала под раздачу – не стоит рифмовать «кричу-торчу», и он, конечно, переживал, для него это было важно. Тем более, что у него и книг не было изданных. И он в «Мой черный человек» эту реплику вставляет.

Мне давали добрые советы,

Чуть свысока похлопав по плечу,

Мои друзья, известные поэты.

Не стоит рифмовать «кричу – торчу».

Для него это было важное стихотворение. В 1975 году в замечательной песне «Купола российские» Высоцкий поет:

В синем небе, колокольнями проколотом,

Медный колокол, медный колокол

То ль возрадовался, то ли осерчал…

Купола в России кроют чистым золотом,

Чтобы чаще Господь замечал.

При всех наших перипетиях церковной жизни современной, когда начинают бурчать, что понастроили разных храмов, на тюрьмы не хватает денег, а вы храмы стоите. Одним из ответов и эти слова могут служить:

Купола в России кроют чистым золотом,

Чтобы чаще Господь замечал.

В конце этой песни он эти слова по-другому произнесет:

Залатаю душу золотыми я заплатами,

Чтобы чаще Господь замечал!

Конечно, для Высоцкого не случайные слова.

И совершенно неслучайно в одной из песен он нарушает правила русского языка в пользу богословия, причпем, догматического. Начало песни все помнят.

Их восемь, нас двое – расклад перед боем

Не наш, но мы будем играть!

Сережа, держись! Нам не светит с тобою,

Но козыри надо равнять.

Я сейчас сразу перешагиваю через последующие строфы к этой.

Ведь им друг без друга нельзя.

Архангел нам скажет: “В раю будет туго”.

Но только ворота – щёлк!

Мы Бога попросим: “Впишите нас с другом

В какой-нибудь ангельский полк!”

Вот сейчас посмотрите, у кого есть чувство языка, или кто помнит правила, как он здесь нарушает правила русского языка, но в пользу смысла, который вложен в эти слова.

И я попрошу Бога, Духа и Сына,

Чтоб выполнил волю мою:

Пусть вечно мой друг защищает мне спину,

Как в этом последнем бою.

Расслышали, нет? Здесь неправильное сказуемое поставлено, с позиции формальной, с позиции правил русского языка, потому что

И я попрошу Бога, Духа и Сына,

То есть их, чтобы, соответственно, они выполнили волю мою. Я попрошу Васю, Петю, Женю, чтобы они выполнили мою просьбу. А у Высоцкого – чтобы выполнил. Почему? Нам понятно, христианам, что Бог троичен и при этом един, поэтому единственное число здесь уместно и правильно. Я это говорю потому, что для Высоцкого эти смыслы не были закрыты, он в этом разбирался, может быть, как поэт, потому что он за слово отвечал свое. Но я полагаю, потому что он отчасти этой жизнью тоже жил.

Например, Леонид Манчинский – это соавтор, они вместе с Высоцким написали книгу «Черная свеча» – первую часть вместе, вторую часть он писал уже сам после смерти Высоцкого, – вспоминал, что, когда они жили в Сибири и Высоцкий у них бывал, так вот Мончинский вспоминал, как они читали утреннее правило, а Высоцкий с ними вставал, молитвы не читал, но слушал.

Мог бы не вставать, его никто к этому не понуждал, они дружили, все это было совершенно ненавязчиво, люди скорее скрывали свою веру. А у Высоцкого была потребность, он вместе с ними вставал на молитву и Евангелие тоже читал. Поэтому какие-то вещи, конечно, Высоцкий для себя понял, и через Шекспира он к этому не мог не прийти, через общение с людьми, с близкими.

Известно, что последняя его пассия, Оксана, за которой ухлестывал Высоцкий уже в самый последний год своей жизни, будучи женат на Марине Влади, она вспоминает, что он ей предлагал повенчаться, чтобы как-то обозначить, что для него это серьезные отношения. Хотя, конечно, его тоже раздирало на части, потому что он был связан с Мариной Влади и любовью, и целой эпохой собственной жизни. И здесь тоже не хотел казаться ветреным любовником. Это все я говорю к тому, что если бы человек был вне традиции, не был причастен к христианству, идея повенчаться ему бы в голову просто не пришла.

Известно, что Высоцкого отпевал священник, отец Александр в храме Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне. Чем он при этом руководствовался, я не знаю. Но в те времена было попроще, справок о крещении не запрашивали, да и сейчас редко запрашивают. Но посчитал возможным и нужным Высоцкого отпеть – родственники просили, заказывали отпевание. Сам батюшка уже помер этот, человек он был замечательный. Он же крестил потом отца Андрея Кураева. Он был очень светлый человек, его очень любили. Из многих его достойных событий в его жизни ему, в том числе, довелось отпевать Высоцкого и крестить Кураева. Но я думаю, мы можем здесь положиться на него и, наверное, или поминать Высоцкого, или хотя бы свечу за него поставить могли бы.

Вот еще одна вещь, тоже редкая песня звучит – песня Солодова – это из фильма, который был снят в Югославии. Про то, как фашисты посадили наших военнопленных за баранки бензовозов, чтобы перевезти горючее для танков в Италию, так по сюжету выстроен фильм.

Поскольку там везде кишели партизаны, чтобы бензовозы не подожгли, русских использовали как заложников. Герой Высоцкого там отказывается по этим правилам играть, которые гитлеровцы навязывают, в итоге они его бросают под колеса, и его переезжает бензовоз, он погибает под колесами этой машины. Ему мстят ему за, что он создал ситуацию, в которой погиб гитлеровский офицер, который конвоировал его в этой машине.

Так вот там есть еще один, для меня очень сильный эпизод. Советские военнопленные пытаются сопротивляться, они перепиливают кандалы, наручники, и когда это в одной из машин вскрывается, тогда водитель направляет бензовоз в пропасть и погибает вместе с офицером, который выявил замысел группы сопротивления. Высоцкий там поет песню, у которой очень серьезный конец. Я сейчас всю песню ставить не буду.

В дорогу – живо! Или – в гроб ложись.

Да! Выбор небогатый перед нами.

Нас обрекли на медленную жизнь –

Мы к ней для верности прикованы цепями.

Приговорены через позор, через измену.

Мы к долгой жизни приговорены через позор, через измену.

Но рано нас равнять с болотной слизью

Мы гнезд себе на гнили не совьем!

Мы не умрем мучительною жизнью

Мы лучше верной смертью оживем!

Поэтому, конечно, водораздел между добром и злом очень четко прочерчен в песнях Высоцкого, очень много сказано о человеке, о любви, о войне. Я сознательно эти темы не поднимаю, потому что они у многих на слуху, это требует специального исследования, большой работы.

Но я думаю, первое, что нам надо понимать – это мастерство, это умение сжимать и связывать очень большие горизонты смыслов в нескольких словах – это редкий дар.

Второе, что он, конечно, трудяга был невероятный, он вкалывал по полной программе, как мало кто. Этот образ алкоголика и наркомана, который от бутылки к игле и назад – он является ложным при всех срывах, каковые были тоже, но важно отметить, что Высоцкий мог месяцами или даже годами, как вспоминает Алла Демидова, работать совершенно трезвый, здравый и светлый. Иногда были такие моменты, когда он не справлялся с собой, но отчасти можно понять, почему это происходило в той ситуации, в которой он жил.

Последнее, если говорить о Высоцком, то я думаю, что его актуальность возврастает в наши дни, потому что мы видим такой откат в рецидив, если хотите, брежневской эпохи, в плане того, что наше руководство стареет постепенно год за годом, реинкарниуря какие-то механизмы из прошлого.

Опыт выживания в такой ситуации, к счастью, у нас есть, и Высоцкий – это один из антидотов против того, чтобы окончательно утратить или смысл жизни, или волю к жизни.

Но то, что шел к вечности, к светлой вечности, тем не менее, несмотря на все свои ошибки и падения, это, наверное, тоже тезис, с которым можно было бы согласиться. У него, например, есть в одном из предсмертных стихотворений такая рефлексия или попытка понять, что происходит с ним. Он пишет о видениях, которые его окружают, он видит измены свои, его это мучает, его это сжигает.

Воспоминания кружатся,

Как комариный рой,

А мне смешно до ужаса,

Мой ужас – геморрой.

Видения все страшнее,

Страшат величиной,

То с нею я, то с нею

Смешно, иначе – ной.

Вообще, душа видит себя уже на грани жизни, переходя к вечности. А он это описывает, он находится в палате, то ли после запоя, то ли после того, как у него лопнул сосуд в горле, где его выводят из этого состояния, и он остается в живых. Таких было несколько историй, когда в больнице его просто спасали фактически в последний момент. Это он написал за месяца полтора до смерти.

Жизнь – алфавит: я где-то

Уже в “це-че-ша-ще”,-

Уйду я в это лето

В малиновом плаще.

Малиновый плащ был, как раз той одеждой, которую он носил во Франции, когда его в последний раз Марина пыталась вывести из зависимости наркотической.

Но придержусь рукою я

В конце за букву “я”

Еще побеспокою я!

Сжимаю руку я.

Смешно мне в голом виде лить

На голого ушат,

А если вы обиделись –

То я не виноват.

Палата – не помеха,

Похмелье – ерунда,

И было мне до смеха

Везде, на все, всегда!

Часы тихонько тикали,

Сюсюкали: сю-сю…

Вы – втихаря хихикали,

А я – давно вовсю!

Это 1980 год за месяц-полтора до смерти. Тогда же в этом же году он пишет, по-моему, 11 июня, стихотворение, его нашли на столе у Высоцкого, последние строки которого выражают его надежду, наверное, и нашу тоже.

Мне меньше полувека – сорок с лишним,

Я жив, двенадцать лет тобой

(он обращается к Марине Влади)

и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед ним.

Есть вариант, где он пишет: «Я знаю, что ответить перед ним». Я думаю, что для нас, христиан, что хорошо – то, что можно не только читать и восхищаться или наоборот возмущаться по поводу автора, но что мы можем о нем помолиться.

Я думаю, что эта просьба Владимира Семеновича, «может, кто-то когда-то поставит свечу» – она тоже к нам обращена, и мы могли бы ее поставить.

А может быть, даже его помянуть, уповая на то, что Господь все видит. Даже если не был крещен раб божий Владимир, то соответственно, эта записка не в суд нам пойдет. Если все-таки крещение он принял, тогда наша молитва, наша забота об этом человеке будет услышана, в том числе, через церковное поминовение литургическое. Потому что многие люди через Высоцкого пришли и к вере, и к Богу, и к смыслу своей жизни.

Высоцкий – это один из родников, который питает русский рок, многих авторов – и Кинчева, и Башлачева, и Цоя отчасти, безусловно, Бутусова и Шевчука, который просто некоторые вещи Высоцкого спел уже в наши дни. Я думаю, что многие люди будут черпать там какие-то образы и метафоры.

Еще прошу прощения, как в прошлый раз, за то, что, наверное, вы уже устали, потому что уже больше двух часов я вам рассказываю и Высоцкий что-то поет. Я понимаю, что это тяжело, так что простите. Сложно быть преподавателем: у него, как нажали, и полтора часа он должен отработать, а тут такая тема, что с песнями получилось почти два с половиной часа.

Может быть, есть вопросы у вас?

– Вопрос. Песня про не выпитую чашу. С точки зрения, эта чаша – это все-таки причастие?

– Нет, конечно, нет. Это никак не чаша причастия. Это, скорее, образ поэтической судьбы, это дар. Он – поэт, ему это дано, у него есть крест и служение. Его служение – это свидетельство, он свидетельствует о правде в том мире, в котором он оказался, и неправде тоже. Что правда – это правда, неправда – это неправда, что добро – добро, а зло – это зло. И он ищет, кому бы передать, кто продолжит. Вообще, эта тема у него и в ранних его вещих встречается. Это стихи, по-моему, Андрея Вознесенского, «Песня акына», в которой об этом речь идет, что этот акын, он поэт, он надеется, что на смену придет тот, кто продолжит его дело, пусть даже будет на ножах с ним.

– А почему тогда именно чаша?

– Может быть, это больше гефсиманская чаша?

– Это, конечно, не гефсиманская чаша. Это, скорее, дар, поэтический дар, которым он наделен, но и ответственен за этот дар, за это свидетельство, и надо, чтобы кто-то продолжил.

– Спасибо.

– Что такое чаша Евхаристии? Я даже сильно сомневаюсь, причащался ли, в принципе, Высоцкий в своей жизни, думаю, что нет, скорее всего, нет. Это таинство, в котором Господь выходит к нам на встречу и соделывает нас Собой, приобщает нас к Себе. В этом контексте другие образные ряды возникают. А у Высоцкого мы видим довольно точно, очень точно он использует эти слова и всегда по назначению. Поэтому здесь речь идет не о чаше евхаристии.

– Может быть, судьбы?

– Может быть, чаша поэтической судьбы. «Другу передоверивши чашу, сбегу» – он об этом поет. Это, скорее, служение поэта. У Честертона есть замечательные слова о том, что священники посланы в мир, для того чтобы подготовить нас к смерти, а поэты, для того чтобы мы могли жить – их задача в этом во многом.

– Его пинали в той песне.

– Кого пинали?

– Когда вы поставили интересную песню, сказали, что из-за нее Вознесенский ругался.

– Рифмы там были «торчу-кричу». С позиции Вознесенского это не очень поэтично и не очень правильно.

– Только из-за этого?

– Я думаю, что, к сожалению, до смысла люди не дошли. А рифмы – это то, что бросается в глаза, у них глаз поставлен профессионально, конечно, они, видимо, ему такое замечание сделали. Он переживал, ему было важно.

– … по лучу.

– «И не буду скользить, словно пыль по лучу». Да.

– С другой стороны, они с Вознесенским перекликаются, это бездорожье. Мы начали с того, что у Вознесенского: «Мы – дети полдорожья».

– Это не Вознесенский, это Высоцкий.

>>>

>>>

Любовная лирика поэтессы Марины Цветаевой по праву считается одним из бесценных открытий русской литературы серебряного века. Тонкая, ироничная, передающая всю полноту чувств, она позволят взглянуть на автора в ином ракурсе и найти ответы на многие вопросы, которые волнуют не только литературоведов, но и поклонников творчества Цветаевой.

Любовная лирика поэтессы Марины Цветаевой по праву считается одним из бесценных открытий русской литературы серебряного века. Тонкая, ироничная, передающая всю полноту чувств, она позволят взглянуть на автора в ином ракурсе и найти ответы на многие вопросы, которые волнуют не только литературоведов, но и поклонников творчества Цветаевой.

Это учение начало формироваться в эпоху Вселенских соборов, а официальной доктриной стало уже в X-XI вв. В современном католическом кодексе говорится: «Верховная кафедра никем не может быть судима» (1556-й канон Католической Церкви). И титул Римского епископа сейчас имеет наименования: – епископ Рима, – викарий (заместитель) Христа, – преемник первейшего князя Апостолов, – верховный первосвященник Вселенской Церкви, – Патриарх Запада, – примас (первенствующий епископ) Италии, – архиепископ и митрополит провинции Романии (область около Рима), – правитель суверенного государства града Ватикан, – раб рабов Божиих.

Это учение начало формироваться в эпоху Вселенских соборов, а официальной доктриной стало уже в X-XI вв. В современном католическом кодексе говорится: «Верховная кафедра никем не может быть судима» (1556-й канон Католической Церкви). И титул Римского епископа сейчас имеет наименования: – епископ Рима, – викарий (заместитель) Христа, – преемник первейшего князя Апостолов, – верховный первосвященник Вселенской Церкви, – Патриарх Запада, – примас (первенствующий епископ) Италии, – архиепископ и митрополит провинции Романии (область около Рима), – правитель суверенного государства града Ватикан, – раб рабов Божиих..jpg) Это открыло просторы для насильственного крещения тех же иудеев (что и практиковалось в Западной Европе). В XVII – XIX вв. католические миссионеры часто обманным путем, а порой и насильно крестили иноверцев (в Африке, Азии, Латинской Америке и проч.).

Это открыло просторы для насильственного крещения тех же иудеев (что и практиковалось в Западной Европе). В XVII – XIX вв. католические миссионеры часто обманным путем, а порой и насильно крестили иноверцев (в Африке, Азии, Латинской Америке и проч.).

Это вызвало смешение степеней священства, принятого в древней Церкви, когда священство разделялось на диаконов, пресвитеров и епископов.

Это вызвало смешение степеней священства, принятого в древней Церкви, когда священство разделялось на диаконов, пресвитеров и епископов.

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2011/08/korabl-cerkvi.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2011/08/korabl-cerkvi.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2011/08/korabl-cerkvi.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2011/08/korabl-cerkvi.jpg /www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/02/Krestiankin.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/02/Krestiankin.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/02/Krestiankin.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2014/02/Krestiankin.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_2-206x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_2-206x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_2-206x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_2-206x300.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_3-209x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_3-209x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_3-209x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_3-209x300.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_4-202x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_4-202x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_4-202x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_4-202x300.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_5-300x243.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_5-300x243.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_5-300x243.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_5-300x243.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_6-217x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_6-217x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_6-217x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_6-217x300.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_7-300x224.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_7-300x224.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_7-300x224.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_7-300x224.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_8-300x217.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_8-300x217.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_8-300x217.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_8-300x217.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_1-195x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_1-195x300.jpg 195w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto !important; margin-bottom: 20px;" width="456" />

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_1-195x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_1-195x300.jpg 195w" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto !important; margin-bottom: 20px;" width="456" />

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_10-300x210.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_10-300x210.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_10-300x210.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_10-300x210.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_9-214x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_9-214x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_9-214x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_9-214x300.jpg /foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_11-184x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_11-184x300.jpg

/foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_11-184x300.jpg" target="_blank">http://foma.ru/wp-content/uploads/2014/10/tema139_11-184x300.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/08/153135-5c9e47a5076-823f3c5.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/08/153135-5c9e47a5076-823f3c5.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/08/153135-5c9e47a5076-823f3c5.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2016/08/153135-5c9e47a5076-823f3c5.jpg

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/Gora-favor-Izrail-foto-semiestrel.ru_-300x200.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/G...oto-semiestrel.ru_-300x200.jpg 300w,

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/Gora-favor-Izrail-foto-semiestrel.ru_-300x200.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/G...oto-semiestrel.ru_-300x200.jpg 300w,  /www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg 700w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="700" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/2.-Rafael-Santi-700x1055.jpg 700w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="700" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg 600w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="600" />

/www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg" target="_blank">http://www.pravmir.ru/wp-content/uploads/2016/08/palomniki-na-gore-Favor-2.jpg 600w" style="border: 0px none; width: auto; max-width: 100%; height: auto; margin: 0px; padding: 0px;" width="600" />

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg

/www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg" target="_blank">http://www.odigitria.by/wp-content/uploads/2009/10/28100906.jpg