-Рубрики

- Polska (14)

- ОТДЫх (12)

- «Не ту страну назвали Гондурасом!» (8)

- Резиновый занавес (3)

- А,Я КУРЮ!))) (13)

- Армения (7)

- АРМИЯ (22)

- Бирюлёво (4)

- Бывшие "Братья" (9)

- В МИРЕ (24)

- Власть. (7)

- ВОЙНА (80)

- ВЫБОРЫ (15)

- Дебилы бл..ь (10)

- ДЕБИЛЬНАЯ россия (312)

- Евро (77)

- Египет (16)

- Едящие Россию (70)

- ЖЕНЩИНА (61)

- ЖЗЛ (5)

- ЖИВОПИСЬ (1050)

- Жизнь Наша (162)

- интересно (153)

- искусство (154)

- ИСТОРИЯ (134)

- Креаклы-Либерошлепы (73)

- Любовь (16)

- Люди (210)

- МИГРАНТЫ (147)

- МОЁ (32)

- МОСКВА (53)

- МРАКОБЕСИЕ (12)

- МУЗЫКА (69)

- НАЦИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС (79)

- Новороссия (178)

- ОБЩЕСТВО (29)

- ОТНОШЕНИЯ (6)

- ПАМЯТЬ (71)

- Пиндосия (96)

- ПОЗИТИВ (99)

- ПОЛИТИКА,ЭКОНОМИКА (143)

- Природа (8)

- ПРОЗА (82)

- Религии (45)

- РОССИЯ (758)

- Сатира (18)

- Сирия (17)

- СПОРТ (123)

- СТИХИ (268)

- Точки Зрения (79)

- Украина (263)

- Укроруина должна быть разрушена! (736)

- ФОТО АРТ (61)

- ФУФЛО (30)

- Цветные революции (3)

- ЮМОР (134)

-Я - фотограф

Египет 04.18-3.

-Музыка

- Гори моя звезда

- Слушали: 25 Комментарии: 0

- ABBA

- Слушали: 94 Комментарии: 0

- Barbara Streisand - I Am A Woman In Love

- Слушали: 6258 Комментарии: 0

- Edith Piaf - Autumn Leaves (Les Feuilles Mortes)

- Слушали: 90 Комментарии: 3

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1966 Комментарии: 6

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

Умные помалкивают...Умные здороваются первыми...Умные не ввязываются в драку...Умные уступают дорогу...А потом жалуются:- Почему нами правят одни ДУРАКИ ?

Балабанов. В поисках "Брата" |

Если так, то портрет получился в багровых тонах. "Про уродов и людей" - безысходный кинодекаданс, по сравнению с которым даже ленты бывшего порнооператора Гай-Германики кажутся торжеством оптимизма. "Груз-200" - убойно-чернушный взгляд на проблему войны. Настолько чернушный, что из него не извлекается ничего, кроме ненависти. Но не к войне, как трагическому формату человеческих взаимоотношений, а именно к людям. "Морфий", по одноименной новелле Булгакова, не уловил дух булгаковской вещи, а только, пожалуй, ее букву. И вроде все так, а - не то. "Жмурки" - примитивно-плакатный взгляд на годы дикого российского капитализма, хорош разве что тем, что позволил Никите Михалкову в очередной раз сыграть самого себя - в роли наглого, хамоватого и в душе трусливого пахана.

У Балабанова есть только одна работа, которую можно назвать сильной. Это кинодвухтомник "Брат". Одна, но действительно яркая, за которую, собственно говоря, автора и можно считать большим. Даже великим, если кому нравится пафос. По сути "Брат" - это концепция современного русского национализма, которой, наверное, остро не хватает стране, понемногу оправляющейся от либеральной демократии, но мучительно ищущей себя.

Именно балабановский национализм, выраженный немудреными, вроде бы словами героя фильма Данилы Багрова, имеет шансы стать тем стержнем, на котором будет в ближайшие десятилетия вращаться российская державность.

Многие весьма умные люди говорят, что "Брат" разжигает национальную рознь. Как нерусский человек - не согласен. "Брат" не разжигает национальную рознь, а расставляет в самом больном российском вопросе - национальном, все точки над i. Этот фильм жестко, но честно говорит о России как о русском государстве, которое, конечно, для нормальных людей любого народа, но все-таки русское. Со всеми вытекающими отсюда социально-культурными последствиями. В этом смысле творчество Балабанова переплетается с творчеством другого русского националиста Говорухина и его "Ворошиловским стрелком".

Балабанов в своем "Брате" доказал, что русский национализм может выглядеть привлекательно. Причем, не только для этнических русских.

А то, что нацистские уродцы всех мастей провозгласили этот фильм своей библией, так это не к режиссеру вопросы. В свое время фашисты тоже взяли за основу учение Ницше, но учение это к фашизму не имело никакого отношения.

Жаль, что Балабанов умер, но вместе с тем, его ранняя смерть содержит очевидный символизм. Национализм "по Багрову" в России не востребован. Востребованы дураки. Которые удивительным образом умеют сосуществовать с плохими дорогами...

Журнал Валерия Амирова.

Метки: россия национальный кризис люди |

Понравилось: 1 пользователю

Да будут плечи у мужчин квадратны... |

пока еще не склевана рябина,

пока еще не ломана калина,

пока береста совести бела.

Спешите делать добрые дела.

В колесах дружбы так привычны палки,

в больницах так медлительны каталки,

а щель просвета так порой мала.

А ложь святая столько гнезд свила,

анчары гримируя под оливы.

У моря все отливы и отливы,

хоть бей в синопские колокола.

Пока сирень в глазах не отцвела,

и женщины не трубят в путь обратный,

да будут плечи у мужчин квадратны!..

Спешите делать добрые дела.

Мир забывает тех,

кому не повезло.

И если ты промазал на дуэли,

забыл свой кортик на чужой постели,

упал с коня

или сломал весло -

спасенья нет.

Тебя забудет мир.

Без вздоха,

сожаления

и плача.

Свою удачу опроверг кумир.

Таков закон.

Да здравствует удача!

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Это наивно, и это не ново.

Не исчезай, петушиное слово.

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил:

толстых, худых, одиноких, недужных,

робких, больных - обязательно нужно,

нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Лось возвращенье весны протрубил,

ласточка крылья над ним распластала.

Этого мало, как этого мало.

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Чистой воды морякам под килем,

чистого неба летающим в небе.

Думайте, люди, о боге, о хлебе,

но не забудьте, пока мы живем:

нет раздвоенья у супертурбин,

нет у земли ни конца, ни начала.

Мозг человеческий - как это мало.

Нужно, чтоб кто-то кого-то любил.

Защищая свою крутизну,

не печальтесь, что губы разбиты.

Ни погонщику и ни слону,

как слоны, не прощайте обиды.

Шрам притерпится, боль отболит.

Как бы ни были поводы жестки,

никому не прощайте обид.

Защищайте свои перекрестки.

Есть особый изгиб у спины,

принимающий вызов обрыва.

И особая власть у разрыва.

Не прощайте обид, как слоны.

Без любви: ни щепы, ни следа.

Ни чужим, ни своим и ни званым.

Ни тоски, ни слонят, ни саванны.

Как слоны: никому, никогда.

Пока пути чисты,

господь, друзей храни,

и я не жгу мосты

и не гашу огни.

У жизни на краю

не ерзаю, не лгу.

Живу, пока могу,

пока могу - пою.

Не паситесь в офсайте,

в тени у чужого крыльца.

Старых жён не бросайте,

несите свой крест до конца.

Их негладкие руки,

их горькие стрелки морщин —

наши с ними разлуки,

угрюмство домов без мужчин.

От себя не бегите,

есть сроки у каждой зимы.

Старых жён берегите, —

с годами они — это мы.

Что у нас под глазами

кладёт огорченья мешки,

и у них со слезами

не уходит, упав со щеки.

А что было, то будет:

и травы по грудь, - и снега.

От морей не убудет,

пока у морей — берега.

Художник Рубен Беллосо (Rubén Belloso).

Родом он из Севильи.

В свои двадцать пять лет имеет за плечами художественный факультет севильского университета, около десятка различных премий и наград и множество всевозможных выставок в Италии, Испании, Португалии.

Репродукции его картин можно встретить в бессчетном количестве газет, журналов, о них делаются репортажи на телевидении.

Стихи Григория Поженяна- лауреата Государственной премии России (1995).

Человек, прошедший войну. В мирной жизни - моряк.

Когда в 1941 году немцы осадили Одессу и отключили подачу воды, группа разведчиков пробралась к водокачке, захватила ее и пустила в город воду - на несколько часов. В этой акции смертников уцелели немногие. Среди выживших - Григорий Поженян.

Живу один. Дышу один.

Плачу одной судьбой.

Один пришёл. Один уйду.

Один спою свой гимн.

А яблоки в моём саду

легко отдам другим.

(с) galina rosenberg

Метки: живопись стихи мое мужчина |

Процитировано 11 раз

Понравилось: 11 пользователям

«Израиль – палач Украины» |

| Мямлин Кирилл |

3039

0

|

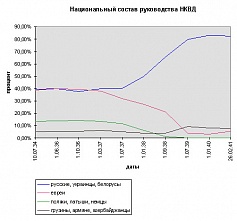

Еврейские издания сегодня нисколько не стесняясь говорят о том, что именно руками этой этнико-религиозной группы, занявшей 66,6% в составе НКВД, уничтожалась население Украины. Мы добавим – что так было по всей России. Еще несколько фактов о геноциде Русского народа

В 1918г., насмотревшись на практику репрессий ЧК, меньшевик Ю. Мартов- Цедербаум говорил своему родственнику Л. Троцкому-Бронштейну: «Лева! Скажи Ильичу, что осторожнее надо действовать: ведь в России живет 150 000000 русских, если напашете с репрессиями, то ведь наступит время - отвечать придется!». Однако на Л. Троцкого эти слова не произвели впечатления, и он продолжал действовать во вверенном ему военном ведомстве «огнем и железом».

И если даже по официальной статистике на 01.01.32 только в Центральном аппарате НКВД евреи составляли 7,4%, русские - 65%, в то время как среди высшего руководства соотношение было иным: евреев - 45%, русских и иных национальностей -55%, то в системе ГУЛАГа все 100% руководства были исключительно евреи – вплоть до 1937-38 годов[1].

НЕ МОЖЕШЬ УНИЧТОЖИТЬ ЯВЛЕНИЕ - ВОЗГЛАВЬ ЕГО САМ

НЕ МОЖЕШЬ УНИЧТОЖИТЬ ЯВЛЕНИЕ - ВОЗГЛАВЬ ЕГО САМ

Поскольку больше невозможно скрывать, кто виноват в массовых репрессиях 1920-1930-х годов, либеральные историки и еврейские издания решили «возглавить расследования».

Почему началась эта работа? Все началось с того, что в июле 2008 года года СБУ обнародовала список партийных и советских деятелей, руководителей карательных структур, причастных к организации «голодомора». В нем сначала было 19 фамилий. Среди них, «естественно» оказался не только Иосиф Сталин, на которого «либералами» принято сваливать вину, но и руководитель ОГПУ Генрих Ягода, глава ГПУ УССР Станислав Реденс, заместители и руководители региональных и отраслевых управлений ГПУ УССР, председатель Верховного Суда СССР Александр Винокуров и другие лица.

Публикация списка сразу же вызвала протест… со стороны Украинского еврейского комитета (УЕК), который заявил, что этот «документ является предвзятой попыткой завуалировать истинных виновников голодомора». УЕК отметил, что «среди перечисленных в списке фамилий преобладают еврейские». Кроме того, в списке опубликованы фамилии работников ОГПУ, которые в силу своих должностей «не могли иметь непосредственного отношения к репрессиям». Так, из списков УЭК предлагал исключить фамилии «невинных» начальников статистического и транспортного отделов ГПУ УССР.

УЕК указал также СБУ на то, что упоминание в списке фамилии Ивановского (Гибшмана) Израиля Давыдовича, одного из руководителей ГПУ в Крыму, «попросту неуместно». Не снимая с него ответственности за преступления сталинизма, говорилось в заявлении УЕК, хотелось бы напомнить, что Крым в то время был частью Российской Федерации, а не Украины. Кроме того, УЕК заявил, что одновременно с указанными неточностями в опубликованном СБУ документе не указываются истинные виновники «голодомора» – украинской национальности.

Проанализировав в итоге список СБУ, Украинский еврейский комитет посчитал, что документ фактически возлагает этническую ответственность за трагедию «голодомора» на евреев и латышей. УЕК призвал руководителей СБУ более тщательно и ответственно подходить к составлению и публикации столь серьезных документов, которые могут нарушить межнациональный и межконфессиональный мир и спокойствие на Украине.

Но что же получилось у «специально подобранного для опровержения историка»?

Так «свидомый» украинский историк Вадим Золотарёв – автор семи книг и десятков статей по истории госбезопасности Украины подготовил к печати комплексное исследование о евреях в органах ГПУ-НКВД 1920-1941 годов. О начале этого исследования портал IzRus сообщал в 2009 году. Краткие выводы были опубликованы Золотарёвым совместно не менее «рукопажатным» с д-ром Юрием Шаповалом в ежегоднике «Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2010). Более подробную информацию и собственные наблюдения по теме своего исследования, которое будет опубликовано в текущем году, В. Золотарёв сообщил порталу IzRus.

Так «свидомый» украинский историк Вадим Золотарёв – автор семи книг и десятков статей по истории госбезопасности Украины подготовил к печати комплексное исследование о евреях в органах ГПУ-НКВД 1920-1941 годов. О начале этого исследования портал IzRus сообщал в 2009 году. Краткие выводы были опубликованы Золотарёвым совместно не менее «рукопажатным» с д-ром Юрием Шаповалом в ежегоднике «Из архивов ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ» (2010). Более подробную информацию и собственные наблюдения по теме своего исследования, которое будет опубликовано в текущем году, В. Золотарёв сообщил порталу IzRus.

Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики. Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров – 25 евреев.

Кроме того, часть чекистов скрывала своё еврейское происхождение под псевдонимами. Например, Александр Розанов – начальник управления НКВД по Одесской области в 1935-1937 годах, позже на допросе признавался: «Я – Абрам Розенбрандт, еврей. Имя и национальность записал по-другому от стыда».

ИЗРАИЛЬ – ПАЛАЧ УКРАИНЫ

ИЗРАИЛЬ – ПАЛАЧ УКРАИНЫ

Роль главного палача в запуске массовых репрессий на Украине сыграл Израиль Леплевский – замнаркома (с 1932 г) и нарком внутренних дел УССР с июня 1937 по январь 1938 гг. В этот же период начинается и «отстрел» предыдущего поколения евреев-чекистов, что снизило за полгода их долю в руководстве НКВД до 46,5%. Затем, когда в 1938-1939 годах следующий нарком – Александр Успенский, будет «чистить» людей Леплевского. Так будут уничтожены почти все евреи, занимавшие ранее высокие посты в карательной системе, раскрывая сионистского подполье.

Золотарёв приводит показания Григория Кобызева – начальника отдела кадров НКВД УССР. Союзный нарком Ежов, увидев его отчёт по кадрам украинских чекистов в феврале 1938-го, произнёс: «Посмотрел я на кадры – тут не Украина, а Биробиджан». Вскоре после этого начались отстранения от работы и аресты евреев – служащих НКВД. Фактически, репрессии 1937-1938 годов очистили «органы» от заметного еврейского присутствия.

О «еврейской специфике» можно говорить только в контексте редкого явления бегства из СССР: все четыре высокопоставленных сотрудника НКВД, сумевшие бежать из страны, были евреями.

ЕВРЕИ УБИВАЮЩИЕ ЕВРЕЕВ

Бывший бундовец Израиль Леплевский, который вместе со своими помощниками наводил ужас на Украину в 1937-м, были расстреляны по делу о «сионизме», при этом пытали его на допросах следователи-евреи Лулов и Визель. Вадим Золотарёв поведал, что ситуация, когда евреи репрессировали евреев, повторялась в Украине тысячи раз. Так, лейтенант госбезопасности Вайсберг выбил из арестованного НКВДшника-соплеменника Якова Каминского показания об его участии в сионистской организации внутри НКВД УССР под руководством Леплевского, а «сионистов» в управлении НКВД Харьковской области разоблачал еврей Перцов.

В 1937-1938 гг. по делу Украинского физико-технического института были арестованы многие Александр Вайсберг, Конрад Вайсельберг, Фриц Хоутерманс, Моисей Корец и Лев Ландау, успевший выехать в Москву. Вайсельберга расстреляли. Вайсберга и Хоутерманса, как граждан Германии, передали на «историческую родину». Немаловажная деталь: институт громили следователи Коган, Резников, Шалит, Вайсбанд и Дрешер под началом Льва Рейхмана. Одни евреи заставляли других признаваться в связях с евреем Троцким.

Во многих областных управлениях НКВД за два года сменилось 3-4 состава сотрудников, причем иногда на смену расстрелянным евреям-следователям и начальникам отделов приходили их заместители-евреи, которых через полгода-год тоже ставили к стенке. В том же Харькове всемогущий начальник областного НКВД Соломон Мазон застрелился 4 июля 1937 года в своем кабинете, оставив записку: «Товарищи, куда же ведёт эта линия на массовые аресты?». Харьковское УНКВД возглавил майор госбезопасности Лев Рейхман. Чуть позже его тоже расстреляли - как и бывшего начальника харьковского ГПУ Иосифа Блата, замначальника харьковского УНКВД Якова Каминского, начальника секретно-политического отдела областного НКВД Абрама Симховича.

Во многих областных управлениях НКВД за два года сменилось 3-4 состава сотрудников, причем иногда на смену расстрелянным евреям-следователям и начальникам отделов приходили их заместители-евреи, которых через полгода-год тоже ставили к стенке. В том же Харькове всемогущий начальник областного НКВД Соломон Мазон застрелился 4 июля 1937 года в своем кабинете, оставив записку: «Товарищи, куда же ведёт эта линия на массовые аресты?». Харьковское УНКВД возглавил майор госбезопасности Лев Рейхман. Чуть позже его тоже расстреляли - как и бывшего начальника харьковского ГПУ Иосифа Блата, замначальника харьковского УНКВД Якова Каминского, начальника секретно-политического отдела областного НКВД Абрама Симховича.

Правда, историк Вадим Золотарёв в своем исследовании делает вывод о том, что нельзя говорить о борьбе «жидокоммуны» против украинского народа: «следует говорить об индивидуальных мотивах прихода на службу евреев-чекистов, среди которых немалую роль играли материальные преференции». При этом даже «рукопожатный» учёный считает, что «своей службой в ГПУ-НКВД евреи как бы накликали на себя беду, стимулировали волну юдофобии, которой чуть позже используют и усилят нацисты».

Сам Золотарёв, отвечая на вопросы израильского портала IzRus, оправдывался, что он не занимается пресловутым «еврейским вопросом», а историей советских органов госбезопасности. И тут ему поневоле приходится сталкиваться в основном с евреями-чекистами. Когда он писал 27 очерков о руководителях ЧК-ГПУ-НКВД Харьковщины, 11 из них были евреями. Когда писал очерки о начальниках Секретно-политического отдела ГПУ УССР, то евреями были 3 из 4. Евреев в партийных органах в Украине был сравним с процентом в госбезопасности.

Сам Золотарёв, отвечая на вопросы израильского портала IzRus, оправдывался, что он не занимается пресловутым «еврейским вопросом», а историей советских органов госбезопасности. И тут ему поневоле приходится сталкиваться в основном с евреями-чекистами. Когда он писал 27 очерков о руководителях ЧК-ГПУ-НКВД Харьковщины, 11 из них были евреями. Когда писал очерки о начальниках Секретно-политического отдела ГПУ УССР, то евреями были 3 из 4. Евреев в партийных органах в Украине был сравним с процентом в госбезопасности.

Откуда столь высокий процент евреев в карательной системе первых 20 лет красной диктатуры? Зачем ими проводилась пресловутая «украинизация»? По нашему мнению – ради разделения единого русского народа и создания «вотчин (прим. ред.). Золотарев же об этом прямо не говорит, зато не скрывает, что в 20-30-е годы многие упомянутые «партийцы» устроили себе прекрасную жизнь. Почти у всех были особняки, прислуга - в то время, когда миллионы сводили концы с концами. При этом вместе с таким же «правильным» украинским историком Юрием Шаповалом он захотел «снять многочисленные спекуляции о евреях-чекистах». Но ему это не «совсем удалось» - поскольку при в репрессиях 1937-1938 годов ликвидировали тех евреев в органах, которые ранее сами уничтожали других.

Характерно, что во время «голодомора» именно войска ГПУ блокировали районы, не давая крестьянам спастись. Само же ГПУ фабриковало дела против «вредителей», тысячами посылая их на расстрел.

При этом Золотарёв оправдывается, и, отвечая на вопрос о том, что публикация фамилий организаторов голодомора и главных гэбистов тех лет приведёт к росту антисемитизма, он отвечает, что украинцам нужно знать правду о своем прошлом, даже если эта правда бросает тень на другие народы. Оправдывая творимые зверства тем, что «у преступников нет национальности» и «за преступления должны отвечать только лица, их совершившие». Задача историков - предельно честно излагать факты и документы, ничего не умалчивая. А если это кого-то задевает, то это вопросы не к историкам. Имена евреев в ГБ никто не выпячивает - их просто называют в числе других чекистов. Ведь когда при Ющенко стали публиковать документы про Голодомор, то просто называли фамилии лиц, подписавших документы. И «никто не виноват, что среди них было много евреев».

Переходя к тонкому вопросу о том, что «зачем выпячивать имена евреев, они были винтиками и такими же советскими активистами, как и все остальные», Золотарев проводит аналогию с фашистскими преступниками - гестаповцами, эсэсовцами, охранниками концлагерей. Они тоже были всего лишь винтиками преступного режима. Но их ловили по всему миру и уничтожали. У упомянутых чекистов был выбор (или план?), но они выслуживались, идя по трупам как по шпалам, пока сами не получили «награды за труд».

Переходя к тонкому вопросу о том, что «зачем выпячивать имена евреев, они были винтиками и такими же советскими активистами, как и все остальные», Золотарев проводит аналогию с фашистскими преступниками - гестаповцами, эсэсовцами, охранниками концлагерей. Они тоже были всего лишь винтиками преступного режима. Но их ловили по всему миру и уничтожали. У упомянутых чекистов был выбор (или план?), но они выслуживались, идя по трупам как по шпалам, пока сами не получили «награды за труд».

В конце интервью Вадим Золотарёв рассказал историю запечатленных на фотографии в донецкой газете за декабрь 1937-го людей. Из четырех награжденных сотрудников УГБ УНКВД по Донецкой области – три еврея: Орлов - начальник контрразведывательного отдела, Гольдман - начальник секретно-политического отдела и комендант Леонид Аксельрод – расстрелявшие сотни людей. Орлова расстреляли в 1938-м, Гольдмана в 1941-м. Аксельрод прошёл всю войну, стал майором госбезопасности, руководил «расстрельным отрядом»на ряде фронтов, получил за это два ордена, а в 1950-е работал замдиректора Львовской оперы.

Характерно, что по другим материалам израильской прессы - когда из НКВД убрали евреев, репрессии почти прекратились.

О ЧЕМ НЕ СКАЗАЛ «СВИДОМЫЙ ИСТОРИК» ЕВРЕЙСКОМУ ИЗДАНИЮ

Чтобы понимать всю картину геноцида Русского народа, нужно помнить, что борьба с засильем «иудо-большевиков» шла с переменным успехом. Так к 1927 году потерпел крах «перманентный революционер» Лейба Бронштейн-Троцкий. Тогда же, в 1927 году, усилиями «национал-большевиков» Сталина, из страны высылают окопавшегося в Ленинграде «6-го ребе» Йозефа Шнеерсона, возглавлявшего нацистскую секту «Хабад». Для того, чтобы понять «почему», нужно вспомнить, что 27 мая 1927 г. Англия разрывает с СССР дипломатические отношения и аннулирует торговое соглашение, а посол США во Франции М.Геррик открыто призывает к прямой интервенции СССР, который в 1927 году, в результате провокаций «интернационаистов», оказался на пороге войны с Европой.

В целом же, по признанию «электронной еврейской энциклопедии», 1920-е оказались «наиболее либеральным периодом именно для иудаизма в СССР». Между тем, количество синагог и иешив по сравнению с 1917 годом в Советской России выросло в 1,7 раз – это длилось вплоть до 1932, когда их количество сократилось почти до нуля – с закреплением у власти «национал-большевиков». Причем, в ходе борьбы борьбе с иудо-комиссарами, в январе 1931 в «Нью-Йорк Таймс» появилось внезапное заявление И.Сталина Еврейскому Телеграфному Агентству: «Коммунисты, как последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР смертной казнью»[2].

Нужно отметить, что «отец-народов» здесь слукавил. Свое положение «иудо-большевики» после занятия власти действительно почти сразу обособили законом: «…Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона» (Известия 27-го июня 1918 года). Что такое «предписывается ставить вне закона» в то время объяснять не нужно.

Лишь через 12 лет, когда влияние «интернационалистов» стало понемногу спадать, Пленум Верховного Суда РСФСР в специальном постановлении 28-го марта 1930 года разъяснил, что ст. 59 УК РСФСР не должна применяться к «выпадам в отношении отдельных лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, на почве личного с ними столкновения»; такого рода выпады должны караться по нормам о нанесении оскорбления (ст. 159 Уголовного Кодекса) или, если они «сопровождались хулиганством», как таковое (ст. 74)[3].

При этом, сталинская «борьба с антисемитизмом» привела лишь к отказу от общеупотребимого слова «жид». Название евреев поменялось на Украине за год из-за почти забытой теперь сталинской кампании против антисемитизма 1929-1930 годов. Зато в 1930-е годы в СССР были ликвидированы все безумные еврейские «научные и фольклорные институты», бесконечные еврейские филиалы академий наук УССР и БССР, в том числе и «Киевский институт пролетарской еврейской культуры», которые наплодили дорвавшиеся до власти комиссары.

Между тем, с потерей влияния в России «интернационалистов», раздававших концессии иностранному капиталу, сначала с падением Троцкого (к 1928 году), а затем и с началом вытеснением его людоедских соратников» именно в 1932 году резко увеличилось финансирование «проекта Гитлер». Благодаря этой финансовой поддержки и на волне рукотворного кризиса 9 млн. безработных в 1932 году проголосовало за НСДАП (дополнительно отметим и горизонты планирования: именно с 1928 года, когда нацистская партия представляла из себя еще кучку недофинансированных маргиналов, а немецкая армия – жалкие силы самообороны на велосипедах, начинается строительство «линии Мажино», призванной вытолкнуть будущего немецкого военного монстра на Восток). А с 1933 года – еще до «хрустальной ночи» и прочих «актов антисемитизма», начинается публичная травля Гитлера «мировой еврейской общественностью», с одной стороны публично призывающей к бойкоту немецких товаров, с другой, менее публичной стороны, начавшей массированное финансирование военного сектора промышленности Германии.

Если вернуться к ситуации в России, мы говорили выше, что реальными создателями идеологи ГУЛАГа и всем руководящим аппаратом этой системы вплоть до 1937 годы были евреи. Но при этом именно после сокращения количества синагог в начале 1932 года была организована политика «голодомора». Причем почти 100% совпадение географии «голодомора» и карты «хазарского каганата» наводит на мысли о «расчистке территории» .

Кроме НКВД и системы ГУЛАГа не менее показателен и национальный состав военно-политического руководства Красной Армии – вплоть до 1937 года – того самого времени, когда по вою «лиц либеральной национальности» и начались «ужасные сталинские репрессии». Как будто до это не было ни «красного террора», ни ужасов гражданской войны, ни геноцида казаков «иудо-комиссарами», ни геноцида Русского народа, от рук тех же «иудо-большевиков» - к «гениальным изобретениям» которых нужно отнести и пресловутый «газваген» - позже позаимствованный немецкими нацистами.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ИЗРАИЛЬ

Если мы уж начали вспоминать историю, рассматривая ее под тем ракурсом, который тщательно стараются скрыть от «масс», нужно вспомнить еще и создание Израиля и роль Сталина в этом процессе, которые многие ставят ему в вину. Нужно отметить, что создание этого государство планировалось различными силами – и его было сложно остановить:

- от создания «Израиля в Крыму» Сталину удалось отбиться в начале 1930-х годов, разрушив план «Джойнт» от международных банков в проектах «Общества содействия землеустройства евреев-труженников» ОЗЕТ и «Союза колонистов Крыма Бундестрой» (ещё одна из причин ненависти к нему со стороны «либераствующих»);

- Польша и Германия (вступившая в тайный сговор с нацистами), в 1930-е всерьез рассматривали Палестину и Мадагаскар для выселения евреев со своей территории;

- Англия так же не пылала энтузиазмом иметь на своих территориях, включая колонию в Палестине, массовых пересленцев. Поэтому в ее планах было создание «Израиля» на французской колониальной территории Мавритании… и в Восточной Германии, разрушенной в Большой Войне – как это планировалась глобальной закулисой ещё в 1930-х (сегодня планы по созданию «еврейского государства в Тюрингии» пытаются реанимировать в качестве «запасного аэродрома» - в случае падения уже существующего, но так и не ставшего дееспособным «Израиля в Палестине»).

И в этом смысле Сталину удалось переломить планы англичан – и выпихнуть не самых «приятных» соседей на подмандатную территорию Англии – Палестину, где евреи оказалась заложниками своего идеологического постулата «око за око» - столкнувшись с той же установкой в исламе.

Далее последовала кампания против «безродного космополитизма», «неоконченное дело врачей» и убийство Сталина – скорее всего руками Кагановича, которого «отец народов» держал к себе слишком близко…

Впрочем, мы слишком отошли в сторону. Возращаясь к «открытиям», которые только в этом году решится опубликовать «рукопожатный» историк, мы должны сказать, что только на основании полного анализа всего спектора исторических фактов, о которых так и не решился упомянул «свидомый» исследователь Золотарев, можно понять, почему «украинский фашизм» от партии О. Тягнибока-Фройтмана, имеющий явную «антикацапскую» направленность, спонсирует на Украине богатейший еврейский олигарх Коломойский.

ВЫВОДЫ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ

Сегодня же мы можно пожалеть лишь о двух вещах – что не всех палачей русского народа призвали к ответу в 1937 году. И о том, что в 1991 году власть получили их внучатки, представляющие интересы глобальных банкиров. И если первые хорошо нам известны и с их грядущей судьбой все ясно, то вторую группу нужно сейчас еще объявить поименно – и приготовится к их нейтрализации любыми методами. Поскольку они, оставаясь безнаказанными почти две сотни лет, чрез свои «инструменты управления», неумолимо ведут мир к Третьей Мировой войне.

________________

[1] 17 марта 1937 года из Центрального аппарата НКВД был выдворен в Саратовскую область Я.С. Агранов-Сорензона (начальник Главного управления Госбезопасности НКВД СССР), но зато заместителями Н.И. Ежова были назначены М.П. Фриновский (16.10.36), М.Д. Берман (29.09.36), Л.Н. Бельский-Левин, В.М. Курский, С.Б. Жуковский-Беркович, и один полу-латыш Л.М. Заковский-Штубис (их руками и убирался предыдущий «пласт», позже все были уничтоженны). Вместе с тем заместителем Ежова был назначен хотя бы 1чекист русской национальности В.В. Чернышев. Эти первые шаги дали основание А.И. Микояну на праздновании 20-летия ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР 20 декабря 1937 года заявить: «...Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов… изгнав чуждых людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу» (Я. Кожурин, Н. Петров «От Ягоды до Берии», Правда-5, №17, 5-18 мая 1997г., стр.10). Чистка в аппарате НКВД была организована кардинальная. Из центрального аппарата НКВД, который насчитывал (в последний год работы Ягоды) 22283 оперативных работников, были уволены (с 01.10.36 по 01.01.38) 5229 оперативных работников, то есть 1/4 личного состава (около 25%). Из этого числа были арестованы «за контрреволюционную деятельность в органах» около 1700 офицеров, «за развал работы» - 373 офицера и «за уголовные преступления» - 35 офицеров. В числе арестованных Н.И. Ежовым руководителей НКВД СССР были: Г.Г. Ягода, бывший Нарком, А.Я. Лурье, начальник Инженерно-строительного управления, М.Н. Гай, начальник Особого отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР, К.В. Паукер, начальник Отдела охраны (Правительства) Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Однако, еще при Ежове в Центральном аппарате НКВД, кроме вышеупомянутых кадров, продолжали свою деятельность:

Эйхманс Ф.И. - начальник ГУЛАГа (непосредственно руководивший репрессиями);

Фельдман В.Д. - особо уполномоченный при Коллегии НКВД;

Ткалун П.П. - комендант Московского Кремля;

Слуцкий А.А. - начальник Иностранного отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Дейг Я.А. - начальник Секретариата НКВД;

Леплевский И.М. - начальник Особого отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Радзивиловский А.П. - начальник 3 отдела 3 Управления НКВД СССР;

Берман Б.Д. - (очевидно, брат Бермана М.Д.) начальник 3 Управления НКВД;

Рейхман Л.И. - начальник 7 отдела 3 Управления НКВД СССР;

Шнеерсон М.Б. - начальник Центрального Торгового управления НКВД СССР;

Пассов З.И. - начальник 5 отдела 1 Управления НКВД СССР;

Даган И.Я. - начальник 1 отдела Главного управления НКВД СССР;

Шапиро Е.И. начальник 9 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Плинер И.И. - начальник Переселенческого отдела НКВД СССР;

Вейншток Я.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;

Залпетер А.К. - начальник 2 отдела Главного управления Госбезопасности НКВД СССР;

Коган Л.И. - ответственный сотрудник ГУЛАГа НКВД СССР;

Николаев-Журид Н.Г. - начальник оперотдела Главного управления Госбезопасности СССР;

Цесарский В.Е. - ответственный секретарь Особого Совещания при НКВД СССР (органа по вынесению приговоров по политическим делам в составе 3 членов ОСО);

Стацевич Г.М. - начальник отдела кадров НКВД СССР;

Ульмер В.А. - оперативный секретарь Главного управления Госбезопасности НКВД СССР. Их уже зачищали руками Л.П. Берии.

[2] New York Times, 1931, 15 Jan., p. 9.// И.В. Сталин. Сочинения: В 13 т. М.: Госполитиздат, 1946-1951. Т. 13, с. 28

[3] «Уголовный Кодекс РСФСР», Москва, изд. Наркомюста, 1938 г., стр. 148

Метки: россия русские евреи история интересно |

Процитировано 1 раз

Еврейский большевизм. |

..выдержки из выступления депутата бундестага от ХДС Мартина Хомана:

«Откуда же взял Форд эти идеи, столь напоминающие нам нацистскую пропаганду про «еврейский большевизм»? Послушаем, что сказал еврей Феликс Тайльхабер в 1919 году: «Социализм – идея еврейская…Наши мудрецы веками проповедовали социализм». А это значит, что у колыбели коммунизма и социализма стояли еврейские мыслители. Предки Карла Маркса, как по материнской, так и по отцовской линии – раввины. Портрет его висел в кабинете одной ученой еврейской феминистки, которая, открыто признает: «Я росла с представлением о еврее как защитнике социальной справедливости, стороннике прогресса и социализма. Социализм был нашей религией». В литературе этого раннекоммунистического периода постоянно звучат квазирелигиозные мотивы. Многие евреи причастные к большевизму чувствуют себя, так сказать, «благочестивыми воинами мировой революции». Так, например, Курт Айснер уже в 1908 году ожидал, что «религия социализма» преодолеет «отчаяние скорбной юдоли» и «безнадежность земной судьбы». А Лео Розенберг в 1917 году славил пролетариат как «Всемирного Мессию».

Конкретно встает вопрос: Сколько евреев было представлено в руководстве революции? Из семи членов большевистского политбюро 1917 г. евреями были четверо: Лев Троцкий, Лев Каменев, Григорий Зиновьев и Григорий Сокольников. Неевреями были Ленин, Сталин и Бубнов. Из 21 члена Центрального Революционного комитета (очевидно, имеется в виду Военно-революционный комитет – прим. перев.) России в 1917 г.евреев – шесть, т.е 28,6%. Необычайно высок был процент евреев в революционных учреждениях вовсе не только в Советском Союзе. Евреем был Фердинанд Лассаль, также как Эдуард Бернштейн и Роза Люксембург. В Германии в 1924 году из шести руководителей компартии евреи четверо, т.е. две трети. В Вене из 137 ведущих австро-марксистов евреев 81, т.е. 60%. В Венгрии евреи – 30 из 48 народных комиссаров. Необычайно высок был процент евреев в ЧК - революционной советской тайной полиции. Составляя в 1934 году примерно 2% населения СССР, среди руководителей ЧК евреи составляли 39%. То есть, «еврей» по советским понятиям – это не религия, а национальность. А русских в ЧК всего 36% было. На Украине же евреями были все 75% чекистов.

От этой констатации – прямая дорога к событию, вызвавшему в свое время огромное возмущение: Убийство русского царя Николая II и его семьи было совершено по приказу еврея Якова Свердлова собственноручно евреем Хаимовичем (?) Юровским. Далее встает вопрос, были ли евреи в коммунистическом движении просто попутчиками или скорее лидерами? Верно – второе. Лев Троцкий в СССР, Бела Кун в Венгрии.

Не позабудем и Мюнхенскую Советскую республику: Курт Айснер, Евгений Левине, Тобиас Аксельрод и другие евреи были в ней на должностях руководящих. Много шуму наделало тогда вторжение вооруженных красноармейцев в офис папского нунция Пацелли (ставшего впоследствии Папой). Революционеры угрожали ему, приставили к груди пистолет. В конце апреля 1919 г. красногвардейцами были расстреляны 7 членов «Общества Туле», тесно связанного с будущей НСДАП, что свидетельствует о решимости в осуществлении революционного процесса. Этот расстрел заложников, сообщение о котором стояло 5 мая 1919 г. на первой странице лондонской «Таймс», «дал пищу ядовитому антисемитизму и неутихающей жажде мести».

Обратим внимание на революционный энтузиазм и решимость еврейских коммунистов. Эта революционная элита на полном серьезе заявляла устами Франца Коритшонера из коммунистической партии Австрии: «Лгать и воровать, даже убивать во имя идеи – это требует мужества, требует величия». Григорий Зиновьев в 1917 г. заявил «от 90 до 100 миллионов советских русских пойдут за нами. А что до остальных – сказать вам нечего. Они должны быть уничтожены». Аналогично выразился и Моисей Володарский: «Интересы революции требуют физического уничтожения буржуазии». Вполне в том же духе и Артур Розенберг в 1922 г.: «Долг советской власти – обезвредить непримиримых врагов».

Эти высказывания еврейских коммунистических революционеров, вне всякого сомнения, не были пустыми угрозами. Это было вполне серьезно. Согласно статистическому исследованию одного профессора, процитированному Черчиллем в 1930 г., до 1924 года жертвами Советов стали: 28 православных епископов, 1.219 священнослужителей, 6.000 и профессоров и преподавателей, 9.000 докторов, 12.950 помещиков, 54.000 офицеров, 70.000 полицейских, 193.000 рабочих, 260.000 солдат, 355.000 интеллигентов и ремесленников, а также 815.000 крестьян.

Особенно жестоко подавлялось сопротивление принудительной коллективизации на Украине. При решающем участии еврейских чекистов были погублены миллионы человек. Большей частью они умерли от голода.

Нельзя умолчать и о выраженной антицерковной, антихристианской направленности большевистской революции, хотя большинство школьных учебников об этом не упоминают. Большевизм со своим воинствующим атеизмом организовал фактически самое большое в истории гонение на христианство и религию. По статистике российских властей в период с 1917 по 1940 г. были арстованы и расстреляны 96.000 православных христиан, в т.ч. священники, диаконы, монахи, монахини и прочие священнослужители.

Не щадили ни церквей, ни монастырей. Здания либо разрушались, либо использовались для нерелигиозных целей. Церкви превращали в клубы, магазины или склады. Золотую и серебряную богослужебную утварь пустили на финансирование революционных движений во всем мире. А как же жили сами религиозные евреи в первые годы советской власти? И их большевики тоже преследовали. Именно Троцкий стоял во главе т.н. движения «безбожников». Сам он не считал себя евреем, но и в России, и по всему миру евреем его считали.

Дамы и господа!

Мы видим, каким сильным и продолжительным было еврейское влияние в революционном движении России и среднеевропейских государствах. Именно поэтому американский президент Вудро Вильсон в 1919 г. определил большевистское движение как находящееся «под еврейским руководством». Не без оснований можно было бы, в связи с миллионными жертвами первой фазы революции, говорить о «преступности» евреев. Множество евреев действовало как на уровне руководства, так и в расстрельных командах ЧК. Поэтому в какой-то степени оправдано определение евреев как «народа-преступника». Звучит ужасно, но соответствует той же логике, по которой народом-преступником именуют немцев.

Кто хочет проверить правильность – вот ссылка на оригинал:

Ansprache von MdB Martin Hohmann zum Nationalfeiertag, 3. Oktober 2003

My Webpage

Метки: россия история евреи интересно |

Процитировано 1 раз

Эротика |

Ей снился сон:

Маленькая бабочка села ей на живот, от легкого прикосновения замерло сердце, бабочка порхала, прикасаясь крылышками к ее телу: живот, грудь, шея.

Она застонала и открыла глаза. Лунный свет освещал комнату, на часах три часа ночи, белая простыня и его улыбка.

- Соня, сколько можно спать,- сказал он и обнял ее крепче.

- Подожди,- она подошла к окну, чтобы закрыть занавеску.

-Зачем? Не надо, я хочу тебя видеть,- прошептал он.

-Мне кажется, за нами кто-то наблюдает.

- Все спят давно, иди ко мне,- он подошел, обнял ее за плечи и стал медленно целовать ее шею, от удовольствия она закрыла глаза и растворилась в его ласке.

Свет ослепил мои, привыкшие к ночи, глаза.

- Ты опять не спишь,- на кухню зашел муж,- Ань, ты ослепнешь, как можно писать в темноте?

-Можно, я скоро, еще чуть-чуть.

- Что ты хоть пишешь?

Я улыбнулась,- Ты не поверишь, эротику.

-Что?- от удивления он совсем проснулся.

-Не мешай мне, я почти дописала.

-Ты серьезно? Дай почитать.

Я быстро закрыла блокнот,- Нет, ты будешь смеяться, я тебя знаю.

Он сделал серьезное лицо, - Не буду.

-Ладно, на, читай, все равно не отстанешь,- я протянула ему блокнот.

Он прочитал, улыбнулся,- Ничего нормально, бабочка села ей на пятку и от легкого прикосновения она заржала.

- Я же говорила, ты будешь смеяться,- я нахмурилась, забрала блокнот.

-Аня, сколько время?

- Поздно.

- Нет, сколько время?

Я посмотрела на часы,- Три часа.

-Посмотри в окно, что ты видишь?

-Ничего.

- Посмотри, посмотри, что ты видишь?

-Ну, ночь, луна светит, звезды,- я улыбнулась.

Мы посмотрели друг другу в глаза.

-Простыня, правда, не белая, а в цветочек и я на бабочку не похож, зато, за нами никто не наблюдает, это точно,- сказал он и стал целовать мою шею….

© 06.10.2011 Анна Март

Серия сообщений "Любовь":

Часть 1 - Огромная волна накрыла влюбленных во время предложения руки и сердца

Часть 2 - На лице живут глаза...

Часть 3 - Весенняя история

Часть 4 - И новая юность поверит едва ли, Что папа и мама здесь тоже бывали...

Часть 5 - Эротика

Часть 6 - Очень женский пост...и талантливый!!!

Часть 7 - Из жизни собак.

...

Часть 14 - а вот не про Украину. И не про сектор Газа. А очень даже наоборот.

Часть 15 - Ложится спать пустой трамвай...

Часть 16 - Любовь - оружию...

Метки: проза любовь красота эротика |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 4 пользователям

Не называй мое имя... |

Я бежала, не оглядываясь, зная, что догонят. Это знание было со мной всегда, глаза - смотрящие в будущее, сердце - знающее истину.

Люди не любили меня, сторонились, считали странной, но приходили, когда уж сильно прижимало. Оглядываясь по сторонам, вздрагивая от шороха, ко мне приходили за помощью. Я всегда знала наперед, кто придет, зачем и что ему сказать. Были интересные – с мыслями, но часто приходили с гнилыми мыслишками- от них плохо пахло, и меня долго тошнило...

Я давно перестала думать словами, заменив их картинками и образами. Я научилась слышать свое тело и чувствовать каждую клеточку.

Люди боялись меня, говорили, что у меня взгляд ведьмы, но я никогда не была злой. А во взгляде было не зло, а отвращение к их мыслям, которые я слышала.

Так я и жила- одна в лесу, вдали от людей, только иногда помогая тем, кто ко мне приходил.

И все было хорошо, пока мне не стал сниться странный сон. Каждую ночь меня стал преследовать его образ. Светлые глаза излучали такую любовь, понимание и радость, что хотелось смотреть в них вечно.

- Кто ты,- спрашивала я,- Бог?

-Нет, Богом меня сделали люди, - отвечал он, и его глаза меняли свет на боль.

- Ты человек? – спрашивала я?

- Да, я человек, такой как ты и как все они,- грустно отвечал он.

- Я поняла, ты…,- я хотела назвать имя, но замолчала, увидев, как он посмотрел на меня... В его взгляде было столько боли, что я почувствовала ее физически.

- Не называй мое имя,- попросил он,- Его слишком часто называют.

- Ты снишься мне?- спросила я?

- Нет, я прихожу к тебе во снах, ты же знаешь разницу, - ответил он.

- Ты что-то хочешь от меня? – спросила я.

- Иди к людям, научи, объясни,- он волновался, я это чувствовала и дрожала вместе с ним.

- Но ты же учил, объяснял, они все помнят, знают, записывают,- ответила я.

- Ты же знаешь, что это не так,- сказал он,- я прошу, иди к ним!

Всегда на этих словах я просыпалась, долго сидела с широко раскрытыми глазами и беззвучно плакала.

- Куда мне идти? К кому? Зачем – думала я?- Что им сказать? Как объяснить? Нет, это невозможно, бессмысленно, глупо.

Но сон повторялся каждую ночь. Он приходил, улыбался, гладил меня по волосам,- Ты же знаешь, что так надо, ты сможешь, - говорил он. И я знала. Да, я знала...

Окончательно смирившись, я стала говорить. Люди приходили ко мне все чаще и чаще. Сначала с недоверием слушали меня, но потом все больше проникались моими словами.

- Не бойтесь! Будьте свободными! Встаньте с колен! Хватит унижаться, вы можете многое, но для этого нужно очистить свои мысли. Любите себя и мир, как себя. Будьте прозрачны, и Вселенная откроется вам,- говорила я им. Слова лились из меня как вода, голова кружилась, меня переполняли сильные эмоции.

- Бог есть ВСЕ! Не пытайтесь отделить Его, не поклоняйтесь образу! – уже кричала я.

В тот вечер ты пришел ко мне с белой розой.

- Не бойся, ты выдержишь, зло уже идет, но я с тобой, не бойся боли, я буду ждать тебя, - сказал ты и растворился, оставив только розу.

Я проснулась, сердце бешено стучало.

- Сейчас придут,- сказал мне внутренний голос. Я оделась и вышла из дома: на пороге лежала белая роза. Я подняла ее и прижала к сердцу.

- Пора, - сказала я и побежала. Вдали уже виднелись огни, крики и лай собак доносил ветер.

Я бежала, не оглядываясь, зная, что догонят.

- Помоги мне,- шептала я и целовала твою розу,- все не могу больше. Я остановилась и смотрела, как ко мне приближается лавина людей. Толпа кричала, смеялась, улюлюкала...

Я уже явственно ощущала запах своей смерти.

- Спалить ведьму! Спалить ведьму! – Различала я слова, которые принес ветер.

Боль, жуткая острая душевная боль!

Они плевали мне в лицо, били и срывали одежду.

Вот женщина, которой я помогла родить здорового малыша, вцепилась мне в волосы и со страшной силой вырвала клок, мужчина, которого я лечила от астмы, плюнул мне в лицо и громко рассмеялся.

Боль, жуткая острая душевная боль!

Я не чувствовала их ударов - я умела управлять своим телом, только запах крови и слюны вызывал тошноту. Душа моя кричала!

Они быстро связали мне руки и привязали к столбу, обложили его ветками и сухой травой. Я посмотрела в небо.

- Помоги мне, все бессмысленно, ты же видишь, - сказала я.

- Нет, смотри, - услышала я внутренний голос.

Я посмотрела по сторонам и остановила свой взгляд на ребенке. Мальчик лет пяти держал мою розу, красную розу от моей крови. Он прижимал ее к сердцу и плакал. Я смотрела на него, пока дым не скрыл все передо мной.

- Я иду к тебе! – закричала я! И услышала, как охнула толпа.

Все разошлись. И только мальчик долго стоял и смотрел в небо…

Наступил новый день.

Утро подернуло пеплом еще тлеющие угли...

© 31.10.2011 Анна Март

Метки: люди религии россия проза |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 5 пользователям

Сергей Ольшанский: «Сыграл за сборную, а через три дня меня отправили служить на Камчатку» |

Сборная СССР. Первый ряд (слева направо) С. Мышалов (врач команды), В. Онищенко, А. Якубик, В, Семенов, М. Хурцилава. Второй ряд О. Долматов, Р.Дзодзуашвили, Ю. Истомин, Е. Ловчев, В. Капличный. Третий ряд: Г. Зонин (тренер команды), Ю. Елисеев, А. Куксов, В.Банников, С. Ольшанский, А. Еськов, А. Пономарев (старший тренер). Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Один из лучших центральных защитников советского футбола семидесятых живет на юге Москвы – недалеко от стадиона «Труд», где играет «Ника». Ольшанский приезжает домой с очередного матча команды, опекаемой Романцевым и Тархановым.

– В «Нике» работаю генеральным директором. Школы в связи с финансовыми трудностями не стало. Осталась команда, играющая в КФК на первенство Москвы. Начальник команды – старший сын Тарханова Эдик, а тренер – младший сын Юра. У него с сердечком что-то – сам в футбол не заиграл. Среди учредителей «Ники» есть еще Олег Романцев и Дима Хохлов.

В прихожей Ольшанского – его портрет, барельеф с мюнхенской Олимпиады, грамота от министра обороны. В гостиной – подаренная на 60-летие огромная ваза с эмблемой «Спартака» на одной стороне и ЦСКА – на другой.

– Жена умерла шесть лет назад. Теперь вот один живу, – рассказывает Сергей Петрович, складывая диван, занимающий большую часть зала, и садясь в кресло у приоткрытого окна. – Друзья зовут в воскресенье в «Лужники» – вот думаю, идти ли. Фанаты в метро один раз чуть голову не снесли.

Ольшанский провел шесть лет в «Спартаке», четыре – в ЦСКА, но начинал в другой московской команде.

– В экспериментальной молодежной сборной, которую создали на базе «Буревестника», я играл центрального нападающего. Нашего тренера Всеволода Блинкова вызвали на чемпионат мира 1966 года, а нам как раз предстоял важный турнир в Сан-Ремо. Блинков попросил съездить с нами Никиту Симоняна. На том турнире я стал лучшим бомбардиром и получил приглашение от «Спартака».

- Что запомнилось в Сан-Ремо?

– Это была моя первая поездка за рубеж. Первый раз на море попал. В Сан-Ремо мы стали чемпионами, хотя среди соперников были сильные итальянцы и немцы. После турнира нас пригласили на фестиваль. Попали на выступление знаменитого шансонье Сальваторе Адамо. Нас как чемпионов усадили в отдельную ложу. Нам всем по 18 лет было.

- Кто побеждал в Италии вместе с вами?

– Вратарь Виктор Абаев, отец вратаря «Волги», пахтакоровец Слава Бекташев, торпедовец Сашка Чумаков, игравший с Ворониным (Сашке потом ногу отняли, недавно умер), Саша Гребнев (его в «Спартак» раньше меня позвали), Вася Курилов из Минска, динамовец Володя Долбоносов.

- Что привезли домой?

– Мокасины и водолазку, матери – кофточку. После Сан-Ремо нас повезли в Париж – купил невесте модные тогда сапоги-чулки. У нас они стоили 200 рублей, а там – доллар-полтора. Помню, будущая теща разволновалась, увидев их: «Зина, не бери! Это ж такой дорогой подарок». Себе я чаще всего набирал пластинки. В Бразилии купил альбом Энгельберта Хампердинка, британского певца. Когла летели через Нью-Йорк, на Брайтон Бич купил невесте кроличью шубу.

- Зарубежный шопинг не обходился без курьезов?

– Решили как-то пройтись по парижским магазинам – без денег. Вдруг Володька Редин увидел те же самые сапоги-чулки и рванул в гостиницу за наличными – боялся, что все разберут. Двери в магазине были стеклянные и раздвижные. Так Вовка несся с такой скоростью, что не заметил их, а они не успели раздвинуться. Влетел в них лбом. Продавщицы в панике. Стали лед к шишке прикладывать.

- Бывает.

– Еще один случай произошел с Николаем Петровичем Старостиным. Пошел он как-то закупаться со своим помощником Анатолием Коршуновым. Набрали вещей, идут расплачиваться, а там обед. Касса закрылась прямо перед Старостиным, а у него полные сумки в руках. Ему говорят: «Ноу-ноу!». Старостин сплюнул так и выдал: «Какой нах.й ноу?! Я в Москве все проблемы одним ударом решаю». И бабахнул по прилавку кулаком. Мы все ахнули.

- Кто в советской сборной знал больше английских слов?

– Особых полиглотов не было. Но Гешка Логофет освоил английский и начал учить итальянский. Ему самому это было интересно, готовил себя к тренерской деятельностью.

Николай Старостин

- Как вы попали в «Спартак»?

– «Буревестник» распустили. Его создавали на четыре года – расчитывали, что хотя бы два человека попадут в основную сборную. Но через два года нас расформировали. Не поверите – из-за того, что взрослая сборная проиграла США. Почему-то гнев председателя Спорткомитета пришелся на нас. В ту пору председателем федерации футбола был локомотивец Гранаткин и он распорядился передать лучших игроков «Буревестника» в «Локомотив», но на нас с Женькой Ловчевым уже положил глаз «Спартак». Строили разные козни, заманивали в «Локомотив», но Старостин сказал: «Держитесь» и мы стояли на своем: «Только в «Спартак». Симонян дал понять, что мы с Ловчевым ему очень нужны, а Старостин ходил по всем вышкам – сражался за то, чтобы мы перешли в «Спартак».

- Каким был Ловчев в юности?

– Быстренький, настырный, техничный. В «Спартак» лихо вошел. Крутиков сломался и Ловчев заиграл слева в обороне. Через год после дебюта в «Спартаке» Женька поехал на чемпионат мира.

- Свой дебют в «Спартаке» запомнили?

– Вышел в Кутаиси с первых минут. Ведем 2:0, выхожу один на один и вдруг защитник Цверава засаживает мне по ахиллу. Упал как подкошенный. Миронова из ЦИТО спрашивает: «Ну что, делаем операцию?». Уточняю: «А что потом – могу и не заиграть?», Отвечает: «Можешь». – «А как без операции?» – «Бинтовать ногу». Так я и стал играть с бинтом. В состав поначалу не пролезал и надумал менять команду. Принес Старостину заявление об уходе. Он спросил: «Ты играть хочешь?» – «Хочу». – «Ну и забирай тогда свое заявление. Если хочешь – добьешься своего».

- И как вы добивались?

– В 69-м мы стали чемпионами, получив в подарок «Спидолы» – такие транзисторные радиоприемники, а в 70-м большинство спартаковцев уехали в сборную. В том числе защитники – Вадик Иванов, Гешка Логофет. Симонян говорит: «Давай попробуем тебя в обороне». Поехали на халтурную игру в Астрахани. Выиграли 2:0, подходит Старостин: «Ты же прирожденный защитник!» А потом Вадик Иванов сломался в Ташкенте и я окончательно закрепился в защите – так, что колом не вышибешь. Когда Вадик выздоровел, сказал мне: «Серег, ну мне здесь делать нечего». Позже на предсезонном собрании ребята выбрали меня капитаном.

- Вы участвовали в мюнхенской Олимпиаде, во время которой палестинские террористы захватили израильскую делегацию. Что в это время происходило с нашей сборной?

– Нам запретили ходить в форме с буквами СССР по Олимпийской деревне. Был такой террорист Меир Кахане. После убийства 11 израильтян (тренеров, спортсменов и судей) он пообещал выкорнуть кого-то из советской делегации. Когда происходили похороны погибших, нам даже запретили на них появляться. В нашем корпусе дежурили и немецкие полицейские, и наши чекисты. Олимпийские игры вообще собирались сворачивать, но затем все же решили провести соревнования до конца.

- Какой матч уцелел в памяти?

– С поляками играли за выход в финал. Вели 1:0, у Блохина была куча моментов, но Дзодзуашвили организовал пенальти, а потом Шолтысек засадил в девятку – проиграли 1:2. За третье место играли с ГДР. Но тогда было правило – если ничья, бронзовые медали получают обе команды. Ну, мы и сыграли 2:2.

- Журналист Лев Филатов написал про чемпионство «Зари» в 1972-м: «Никогда прежде мышиный шлейф сомнительных слухов не сопровождал чемпионов». Вы замечали странности в том сезоне?

– К нам подходили в конце чемпионата – из «Кайрата», «Пахтакора». Но мы со всеми играли в полную силу. Зато на следующий год ввели абсурдное правило, по которому после каждой ничьей пробивали пенальти. Игроки его не признавали. Однажды Женька Ловчев в серии пенальти против Тбилиси специально засадил в угловой флажок – чтоб показать, что не дело выявлять победителя таким образом. Бывают же боевые ничьи.

- Кто лучше всех исполнял пенальти в том «Спартаке»?

– Миша Булгаков, левый край. Когда разбегался, отходил чуть ли не до центрального круга – такая манера у него была. Он невысокий, ножки маленькие, вот и бежал от центра, чтобы сильней удар был. Мишку в команде любили – звали его Курский Соловей. Дружили с ним после окончания карьеры. Когда я работал тренером дубля ЦСКА, Миша просился ко мне помощником. Пришел к нему как-то на день рожденья – а там артист Церишенко, его сейчас по телевизору часто показывают. К сожалению, у Миши Булгакова не сложилась семейная жизнь. Почувствовал, что жена изменяет, ушел из семьи и вскоре выбросился из окна. Осталось двое детей.

- С кем еще дружили в «Спартаке»?

– С Женькой Ловчевым, Славкой Егоровичем. С Колей Абрамовым жили в одном доме. Шефствовал над нами Анзор Кавазашвили. В том, что стали чемпионами в 69-м, наполовину заслуга Анзора.

- Как проводили выходные?

– Шли всей командой в Оружейные бани на Маяковке. С утреца приходил массажист, занимал лавочки. Часто, особенно после выигрышей появлялся Николай Петрович Старостин. Усядется на лавку и начинает с нами игру разбирать: кто как сыграл. Затем все вместе шли в ресторан «София». Обедали. Было и спиртное – но только в выходной.

- Когда у «Спартака» начались проблемы?

– Симонян ушел в «Арарат» и сделал с ним золотой дубль. Нас возглавил Николай Гуляев. Безобидный тренер, но некоторые его упражнения не шли, квадраты какие-то, а он все равно их давал. Только он отходил – мы по-своему тренировались. Сашка Минаев, правый полузащитник, записывал за Гуляевым афоризмы: «Беги бегом», «Подавай угловой на уровне метр двадцать» и так далее. Разборы игры Гуляева были для нас лучше любого концерта.

- Весело тогда было в Тарасовке?

– Наша база тогда представляла собой двухэтажное деревянное здание, которое дрожало, когда мимо проезжали электрички. Там же сидел сапожник, который шил на бутсы и готовил шипы. Когда играл дубль, в Тарасовку приезжало две тысячи болельщиков – на каждый матч. Однажды Гешка Логофет привез в Тарасовку Савелия Крамарова. Целое событие для нас было. За «Спартак» вообще много актеров болело. Коршунов из Малого театра, Плучек из Театра Сатиры. В фойе Малого театра хранится мяч с нашими подписями. Мы же на игры всегда отъезжали от Театральной площади – там была остановка автобуса. Когда играл за ЦСКА, на базу в Архангельское приезжал Юрий Кузьменков – Федоскин из «Большой перемены».

Сергей Ольшанский против Георгия Ярцева

- Как вам удавалось избегать призыва до 27 лет?

– Я специально учился в институте так, чтобы на каждом курсе задерживаться по два года. В итоге протянул десять лет. Думали, что вопрос с армией уже решен, но вмешались большие силы – министр обороны Гречко и Анатолий Тарасов, работавший с футбольным ЦСКА. Призвали меня, капитана «Спартака» и олимпийской сборной, и Вадима Никонова, капитана «Торпедо». Но вместо ЦСКА его отправили в Чебаркуль, а меня – на Камчатку.

- Зачем вас посреди сезона выдернули из «Спартака», если в ЦСКА все равно не перевели?

– Хотели показать свою силу – вот что мы можем сделать с такими людьми. Старостин рассказывал, что было совещание в ЦК. Схватились партийные, болевшие за «Спартак», и военные. «Все равно он в ЦСКА будет играть» – говорили партийные. «Играть? Нет, он будет служить». 25 мая я сыграл за олимпийскую сборную против Югославии, а 28-го, в мой день рождения, ко мне приехал майор из военкомата. Оказывается – поступил личный приказ министра обороны Гречко заслать меня в Петропавловск-Камчатский. А Гречко был вторым человеком в стране. Прилетаю на Камчатку. Офицеры глазам не верят: «Мы же тебя видели три дня назад – за сборную играл. Ты, наверное, убил кого-то и тебя спрятали сюда, чтоб не сажать». Посмеялись.

- Да, забавно вышло.

– Дело получилось резонансное. Николай Озеров письма наверх собирался писать, как узнал. Обычно-то футболисты-призывники попадали в ЦСКА, смоленскую «Искру», в крайнем случае – в СКА Хабаровск. А тут капитан «Спартака» и сразу на Камчатку – и никакого футбола. Играть запрещали, так я стал чемпионом Камчатской области среди военных по прыжкам в длину. Должен был ехать на соревнования в Хабаровск. Начальство испугалось: вдруг увидят, что Ольшанский прыжками занимается.

- Чем занимались на службе?

– Рубил дрова. Два километра до Тихого океана. Сопки вокруг. 40 минут езды от Петропавловск-Камчатского. Должность называлась – помощник гранатометчика. Когда была учебная тревога, я находился в казарме. Хотя мне было 27, кровать стояла прямо у входа – как у самого молодого. Говорю: «Я ж не смогу за 40 секунд одеться». В итоге лег спать в форме. Вскочили. Схватил ящик с гранатами и побежал на позицию.

- Долго так бегали?

– Пробыл на Камчатке месяц. Пришла телеграмма: у полугодовалой дочки обнаружили проблемы с желудком. Требовалась операция. Солдатам тогда нельзя было летать. Было положено сначала плыть на корабле, а затем восемь суток ехать на поезде. Но офицеры поняли, что у меня дело срочное, собрали денег на самолет и я полетел в Москву. Было распоряжение министра обороны, чтоб духу моего не было в Москве до декабря, так что светиться мне было нельзя. На Камчатке предупредили: сначала реши вопросы с дочкой, и только потом иди в военкомат. Иначе забреют и больше не пустят в Москву.

- Так и сделали?

– Валентин Бубукин заметил меня на матче дублей и пригласил к Тарасову. Он спросил: «Хочешь в Москву? – «У меня дочка только родилась, теперь болеет. Конечно, хочу». – «Ну, хорошо. Будешь в ЦСКА. Иди отмечайся в военкомат». Божился, что все будет нормально, но обманул. Всю Камчатку построили: «Как могли отпустить солдата в Москву?» А меня задержали в военкомате на день. Один майор, болельщик «Спартака», успокоил: «Ладно, сейчас улетишь». – «Как, опять на Камчатку?» Я-то уж думал, что остаюсь дома. Посадили в автобус с сопровождающим и вручили билеты – уже не на Камчатку, а в Хабаровск.

- Уже лучше.

– Стал играть там за СКА. Посещаемость сразу выросла. Всем было интересно посмотреть на игрока сборной. Жил в пансионате на берегу Амура, прямо на территории стадиона. Думали, капитан сборной будет в Хабаровске дурака валять, но я с полной отдачей играл. Помню, в Благовещенске лупили меня всю игру и приговаривали: «Это тебе не высшая лига». Судьи не обращали на это никакого внимания. Однажды играли с красноярским «Автомобилистом» – так против меня действовал Олег Романцев. Тогда и познакомились.

- Как все-таки перешли в ЦСКА?

– В Хабаровске предлагали квартиру. Говорили: «Создадим все условия, привози жену». Но я уехал в отпуск в Москву. А там как раз сняли Тарасова и пригласили Бескова, который пообещал взять меня в ЦСКА. Но Бесков не договорился о чем-то с военными руководителями и вместо него пришел Мамыкин. Тот самый, кому Высоцкий посвятил строчку: «Вы слышали, Мамыкина снимают? За разврат его, за пьянку, за дебош». Мы шли внизу и Мамыкина сменил Всеволод Бобров. Но и он рассорился с военными и – хотя команда была за то, чтобы Боброва оставить – его уволили. Бобров очень тяжело переживал ту отставку.

- Каким он был в быту?

– Бобров – великий спортсмен, но простой человек. Зимой иногда выпускал нас тренироваться в хоккейной коробке. Занимался вместе с нами, ногу мог поднять выше головы – даже мы, молодые, так не умели. Дружили с ним в последние годы его жизни – я ведь был капитаном ЦСКА. Ездили отдыхать с женами.

- Какой-то из матчей ЦСКА – «Спартак» запомнился особо?

– Да нет, для «Спартака» в семидесятые главным соперником было «Динамо». Старостин всегда говорил: «Динамо» обыграйте – и считайте, что свое дело сделали». Видимо, у него такое отношение к органам с сороковых, когда его сослали в ГУЛАГ. Намного тяжелее, чем с ЦСКА, для «Спартака» складывались и игры с «Торпедо» – неудобный был соперник.

- Как проводили время на армейской базе в Архангельском?

– Жили вместе с хоккейной командой ЦСКА. Сблизился с Михайловым, Харламовым, Третьяком, Фетисовым. Спортсменам ЦСКА часто устраивали партийные собрания – там познакомился с баскетболистом Едешко, с ватерполистом Кабановым, с фигуристами Родниной и Зайцевым. Когда Валера Харламов расписался со своей женой, привез в Архангельское шампанское. Пригубили в закутке на кухне узким кругом. Валера, хоть и гениальный игрок, был спокойным и душевным парнем. Кстати, и в футбол неплохо играл.

Юный Валерий Харламов

- Вы поработали не только с Симоняном и Бобровым, но и с Бесковым. Какие с ним отношения сложились?

– Бесков сделал меня капитаном в сборной. Ко мне Константин Иванович относился хорошо. Помню, завоевали право на участие в монреальской Олимпиаде, но вместо Бескова поставили Лобановского, а он повез на Игры киевлян. Даже Женьку Ловчева отцепил.

- Самое необычное происшествие, случившее с вами в сборной?

– Поехали на месяц в турне по Южной Америке. Бах – приходит тренер Парамонов и заявляет: «На основании ваших игр, Ольшанского и Онищенко зовут на прощальный матч Гарринчи на «Маракану». А мы уже домой собирались, совсем невмоготу было играть после месяца путешествий. Парамонов: «Нет, надо быть». Третьим напросился Женька Ловчев: «Можно я тоже сыграю?»

- И как все прошло?

– На «Маракане» 130 тысяч. Против нас играли Пеле, Гарринча, Джалма Сантос. Проиграли 2:1. Трава жесткая, пекло. До конца особо не осознавали, что играем против великих игроков, чемпионов мира. Только сейчас понимаешь, с какими людьми на одно поле выходили.

- Чем еще удивила Южная Америка?

– Играли в Боливии. 4000 метров над уровнем моря. Облака были ниже, чем аэродром, на котором мы приземлились. У Володьки Онищенко кровь пошла. Не мог играть. То же у Витьки Звягинцева из «Шахтера». А я нормально переносил. Люблю жару, хотя у нас многие помирали от такой погоды.

- Как вам работалось с армейским дублем?

– У меня играли Димка Кузнецов и Игорь Корнеев, которые позже стали чемпионами страны. Корнеев переходил из «Спартака» со сложностями, приходилось уговаривать. Кузнецов рвался в «Торпедо», долго вели переговоры с его отцом. Заняли с дублем второе место, но основная команда вылетела, а клубам первой лиги иметь дубли не полагалось. По окончании сезона договорились, что перейду в штаб к Юрию Морозову. Возвращаюсь из отпуска, а на моем месте – Валентин Бубукин. Оказалось, что Бубукина, своего давнего друга, пролоббировал Тарасов.

- А как попали в Африку?

– Юрий Нырков, защитник команды лейтенантов, отвечал в генштабе за отправку специалистов в дружественные страны. Здесь мест не было, предложили армейскую команду в Гвинее-Бисау: «Там будет тяжело, самая отсталая страна в Африке. Мамыкин пробыл там три месяца и сбежал». Мне деваться некуда – поехал на три года. Финансовые запасы-то закончились. рассказывали, что до меня в Гвинее-Бисау работал какой-то лыжник из Ленинграда. Но команда его не восприняла, сразу поняли, что в футболе он не смыслит.

- Уехали с семьей?

– Направляли с женой, но я ей сказал: «Устроюсь, потом прилетишь». Жил не в военном городке, а рядом с футбольным полем. В коттедже бывшего португальского офицера. Сотрудник посольства, Славка, игравший за юношеский «Спартак», помог сделать ремонт в моей лачуге. Покрасил, установил кондиционер, душ. Жена приехала через пять месяцев.

- Как общались с местными?

– Первым делом мне заявили: «Переводчика у нас нет. Не найдешь общего языка с игроками – уедешь обратно». Но в моей команде играл футболист, который учился в советской военной академии. Сажал его рядом и проводил установки с его помощью. Записывал основные выражения в тетрадку. Потом я спокойно заговорил на креольском – это такой испорченный португальский. На тренировках общались с игроками без проблем. Еще я пошел на хитрость – нас ведь тогда изводили всякими партийными лекциями. Так я назначал на это же время тренировки и прогуливал партсобрания.

- Как проводили свободное время?

– Каждое воскресенье собирались на морской базе. Там жил Иван Едешко, тренировавший баскетбольную команду. Разыгрывали однодневные турниры. Выиграли их штук десять – в итоге каждый мой футболист получил по кубку. У меня вон тоже стоит трофей из Гвинеи. А еще советские суда заходили в наши порты, добывали рыбу. Нас с Едешко звали туда выступать перед моряками. В подарок получали по блоку рыбы. Кроме того, в Гвинее устраивали карнавалы – с масками, змеями, чучелами. Такой же, как в Рио.

- Самый запоминающийся матч вашей гвинейской команды?

– Однажды к нам приехала «Красная Пресня», которую тренировали Романцев с Ярцевым. Переживали перед игрой. Говорю: «Да не бойтесь, обыграете вы нас». Так и вышло – «Пресня» выиграла 2:1. Играли на песчаном поле.

- Как добирались на матчи?

– Садились в «студебеккеры» типа наших «уралов». Я в кабину, команда в кузов – и тряслись часа два в сорок градусов жары. Если нужно было играть на другом острове, грузились в вертолет Ми-8. Помню, отыграли игру, возвращаемся к вертолету, а наши пилоты пьяные. Оказывается, когда в Гвинее вызревает плод кажу, типа нашей сливы или персика, его выжимают и спустя день на солнце он превращается в брагу. В эти дни вся страна ходит подшофе. Когда летели домой, молил Бога, чтоб хотя бы не в океан грохнулись. На суше от нас еще что-то может остаться. А в океане сразу сожрут. Но приземлились нормально – пилоты, видимо, привыкли в таком состоянии летать.

- Что вас поразило в Гвинее?

– С двенадцати до четырех – мертвое время. Никто не работает. Все лежат, спят. До моего приезда команда питалась раз в день. Я пробил ребятам двухразовое питание. Сам боялся есть их еду – у них в основном рис и рыба. Готовил себе сам. Во дворе у меня росла папайя, бананы – куст срежешь, вскоре новый вырастает. Когда приехал в Гвинею, мне сказали: «Посади ананас, к твоему отъезду как раз вырастет».

- А вы?

– Посадил стебелек перед своей хижиной, через два с половиной года действительно вырос. Кроме того, два раза в год приплывал корабль и мы набирали себе продуктов на полгода. Однажды случился отлив и корабль оказался на мели – часа два ждали прилива. Дома следили, чтобы электричество не исчезало – иначе бы все продукты пропали. Так мы с еще двумя русскими семьями дежурили посменно: заливали солярку, крутили дизель, чтоб всегда было электричество.

- Чем занимались после возвращения из Африки?

– В Гвинею-Бисау улетал капитаном, а вернулся майором. Устроился в отдел спортигр ЦСКА – работал с баскетболистом Стасом Ереминым и гандболистом Жуком.

- «Спартак» с ЦСКА не забывают про вас?

– «Спартак» после каждого сезона собирает ветеранов – и тех, кто недавно закончил, и среднее поколение, вроде нас, и легенд – Исаева, Парамонова, Симоняна. Дарят подарки. Устраивают турнир, в котором играют Романцев, Ярцев, Хидиятуллин. Романцев одно время не играл, но сейчас снова на поле выходит. В ЦСКА каждый ветеран в день рождения получает от Гинера финансовую поддержку. Кроме того, Гинер платит каждый месяц пенсию. Спасибо ему.

http://www.sports.ru/football/148412331.html

Метки: спорт история интересно люди |

Понравилось: 1 пользователю

Олег Белаковский: «Когда Харламов натягивал коньки, мы еле сдерживали слезы» |

Семь лет назад на Аллее Славы ЦСКА появился бронзовый бюст доктора Белаковского – рядом с Рагулиным и Гомельским. С футбольной сборной Белаковский побеждал на Олимпиаде в Мельбурне, с хоккейной – в Саппоро и Инсбруке. Медицинскому штабу ЦСКА Белаковский отдал больше полувека и на пенсию вышел только прошлым летом – в 90 лет. В своей квартире на Грузинском валу знаменитый врач встречает меня в красно-синей майке с эмблемой ЦСКА.

– Послезавтра играем с «Кубанью», я очень переживаю. Чемпионство совсем близко. Смотрю все матчи, очень нравится, какой футбол сейчас показываем. Гинер толковый мужик, хороший организатор. Со Слуцким я познакомился пару лет назад – думающий, грамотный, вежливый. Я не работаю в ЦСКА почти год и очень тоскую по клубу. Хорошо, что игроки мои часто навещают. Вот с Борей Михайловым встречались несколько дней назад. Мы с ним друзья, а моя дочь Вера дружит с его женой Таней.

- Помните свой первый стрессовый случай в качестве врача ЦСКА?

– Был у нас такой защитник Миша Ермолаев, крестник мой. В 1957-м Миша столкнулся в Горьком с нашим же нападающим Германом Апухтиным и получил локтем в почку. После игры команда улетела, а мы остались в Горьком. Если бы я взял Мишу в Москву, он бы мог умереть в дороге и мы бы сейчас с вами не беседовали – меня бы засудили. По пути в военный госпиталь Миша стал тяжелеть, я делал ему уколы. Почка развалилась на две части. Он проявил колоссальную волю и продолжил играть с одной почкой, дорос до олимпийской сборной – как и Валера Минько в девяностые. Одна почка справлялась за две и мы предохраняли ее специальным фибровым корсетом.

- На Олимпиаде-1956 в Мельбурне тоже хватало работы?

– Толя Порхунов из ЦДСА слег с аппендицитом. Накануне полуфинала с болгарами жаловался: «Подходят какие-то люди, сулят богатства, предлагают остаться в Австралии». Они даже собирались забирать Порхунова, но мы увезли его из больницы раньше. А в начале второго тайма игры с болгарами столкнулись Коля Тищенко и болгарин Янев. Поднявшись, Коля побрел в мою сторону: «Вправьте мне руку». Смотрю, а у него все плечо в крови. Разрезаю майку, а там ключица торчит наружу. Коля торопит меня, ему не терпится вернуться в игру. Замен тогда не было. Я вправил ему кость, нанес фиксирующую повязку и Тищенко побежал на поле. В овертайме Тищенко дал на ход Рыжкину, тот прострелил, а Татушин забил победный гол. Мы вышли в финал и стали олимпийскими чемпионами.

- Алексей Парамонов рассказывал, что домой после победы вы добирались около месяца.

– Сначала на теплоходе «Грузия», а потом на поезде из Владивостока в Москву. На каждой станции нас встречали демонстрациями. Как раз накануне Нового года в вагон ввалился бородатый мужик с мешком на плече: «Сынки, а где Яшин?» Лева подошел к старику, а тот достал самогон, пакет семечек и упал на колени: «Вот все что есть. Спасибо от всего русского народа».

Франция 1956г. Слева направо: Белаковский, Татушин, Огоньков, Исаев, Яшин

- Каким вам запомнился Аркадьев, тренер команды лейтенантов?

– Интеллигент, с игроками – только на Вы. Как-то мы проиграли «Локомотиву» 1:4, а в правительственной ложе «Лужников» сидели Хрущев и маршал Гречко. Уже в 8 утра мы с Аркадьевым были в кабинете маршала. На огромном столе Гречко вместо стакана для карандашей стоит гильза от снаряда. Гречко безмолвно сверлит нас глазами, и один за другим ломает карандаши. Наконец спрашивает Аркадьева: «Как же вы проиграли при генеральном секретаре?»

- А он?

– Аркадьев заикался, поэтому растягивал гласные: «Андрей Антонович, проиграли из-за вратаря Разинского. Влюбился, пропускает тренировки, хочет играть в нападении. А у второго вратаря Сусло сломана кость в суставе». – «Вы же собирались взять Басюка из Прикарпатья», – удивился Гречко. «Но Басюка в команде нет», – ответил Аркадьев. Гречко тут же связался с военным командующим Прикарпатья. Следующим утром Басюка доставили в Москву на бомбардировщике.

- Когда вы сблизились с Аркадьевым?

– Он попросил меня, врача команды ВВС, подготовить Севу Боброва к Олимпиаде-1952. Сева сыграл прекрасно, забил три гола югославам, но в переигровке мы уступили и это была страшная трагедия, учитывая вражду между Сталиным и Тито. ЦДКА расформировали, хотя в сборной было только 4 армейца. Объяснение было такое: «Воинская часть, теряющая знамя в бою, расформировывается». Вскоре ликвидировали и ВВС, а меня перевели в Калининское суворовское училище.

- А как оказались в ЦСКА?

– Когда приказом министра обороны Жукова возродили ЦДСА, меня позвали работать врачом футбольной команды. В 1957 году ЦДСА переименовали в ЦСК МО, но такая аббревиатура никому не нравилась. Однажды в клуб приехал генерал Ревенко и мы стали думать над новым названием. Колебались между «Красной Звездой», «Звездой» и возвратом к ЦДСА. Я предложил: «Давайте просто – Центральный спортивный клуб армии». Ревенко передал министру, тот утвердил.

- Сборная в те годы каждую зиму на месяц уезжала в Южную Америку. Какая поездка запомнилась вам?

– В 1970-м в сборную взяли Женю Ловчева, совсем еще молодого. 16-го января он женился, а 20-го мы на месяц уехали в турне. В Каракасе на Жене лица не было – так тосковал по своей Тане. Все спрашивал: «Сколько длится медовый месяц?» Ребята отшучивались, он обижался. Пришлось выступить психологом и утешить Женю. Затем полетели в Сальвадор, который тогда воевал с Гондурасом. На аэродроме нас встретила хунта – в касках и с американскими автоматами.

Фото: Максим Поляков

- Помните травму, после которой футболист не смог вернуться на поле?

– В 1987-м во время игры с «Жальгирисом» в манеже «Олимпийского» форвард ЦСКА Сергей Березин ударился головой о бетонный пол. Перелом основания черепа, почти месяц в коме. Только очнулся: «Доктор, когда смогу играть?» Возвращаться на поле было смертельно опасно, но из Сережи получился хороший тренер: много лет работал с дублем ЦСКА, а недавно возглавил благовещенский «Амур», в котором начинал играть.

- Как вы перешли из футбольной сборной в хоккейную?

– До меня врачом в хоккейной сборной работал Алексей Васильев. Но в Финляндии он ляпнул, что финский кефир лучше советского. Это услышали чекисты и Васильева отправили домой. Тарасов позвал в сборную меня и я поехал на чемпионат мира в Стокгольме.

- С какими трудностями там столкнулись?

– На Коноваленко свалился шведский нападающий. Витя получил мощнейший удар коленом в лоб и упал без сознания. Я примчался, стянул с Вити маску-нашлепку и увидел, что его глазницы заполнены кровью. Диагностировали оскольчатый перелом носа, но уже через два матча Коноваленко вернулся в ворота и мы стали чемпионами мира.

- А потом?