-Фотоальбом

-Видео

- Москва праздничная (видео)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- НА ГЛУБИНЕ В ТЫСЯЧУ ПОЦЕЛУЕВ...

- Слушали: 7155 Комментарии: 0

- Полина Агуреева - "Белая ночь"

- Слушали: 363 Комментарии: 0

- Max Greger and Fausto Papetti The Shadow of Your Smile

- Слушали: 12124 Комментарии: 4

- Yaki-Da - I Saw You Dancing

- Слушали: 39062 Комментарии: 0

- Iggi Pop/Goran Bregovic

- Слушали: 9551 Комментарии: 0

-Рубрики

- города и страны (4456)

- музеи (288)

- фото (4365)

- мои фото (58)

- искусство (4151)

- прикладное искусство (478)

- ювелирные изделия, украшения (422)

- Антиквариат (349)

- фарфор,серебро (342)

- архитектура (223)

- скульптура (196)

- стекло, керамика (152)

- резьба по камню,кости , по дереву (133)

- кино, театр (33)

- живопись (3664)

- животные (3380)

- птицы (766)

- млекопитающие (100)

- насекомые (78)

- Путешествия (1975)

- Интересное в мире (1932)

- История (1786)

- интересные факты (1637)

- природа (1534)

- Люди, биографии (1417)

- поэзия (1291)

- Здоровье (885)

- Здоровье, красота, косметика (245)

- Народные рецепты (133)

- Природный лекарь, лекарственные растения (117)

- Магия-здоровью (35)

- гомеопатия (12)

- Кулинария (882)

- Выпечка (199)

- Мясо, птица (116)

- заготовки (115)

- овощи (97)

- десерт (69)

- Салаты (50)

- напитки (45)

- рыба (36)

- советы (35)

- супы (34)

- мультиварка (18)

- цитаты, афоризмы (656)

- легенды, сказки (102)

- притчи (42)

- праздник (544)

- день рождения (95)

- музыка (448)

- Оформление дневника (431)

- Рамочки (271)

- Красивые картинки, открытки, анимашки (82)

- Духовное (424)

- Полезные советы (353)

- Компьютер (193)

- Любовь (341)

- Позитив (338)

- Приусадебный участок, дача, огород (330)

- Полезные советы дачникам (255)

- Минералы (327)

- Камни (8)

- юмор (325)

- видео (303)

- психология (232)

- растения (200)

- Дети (189)

- Проза (177)

- Разные полезности (165)

- Славяне, русичи (159)

- цветы (147)

- непознанное (143)

- Вязание (140)

- Вязание спицами (74)

- вязание крючком (35)

- версии, гипотезы (112)

- Умелые-очумелые ручки (95)

- Память (91)

- книги (89)

- мода (70)

- календарь (70)

- Астрология (68)

- фильмы (64)

- развлекалки (54)

- шитье (44)

- Магия (41)

- Медицина (40)

- Технологии (36)

- вышивка (31)

- фотошоп (30)

- Политика (28)

- Приметы (27)

- Комнатные цветы (21)

- энциклопедии (18)

- тест (16)

- развлекалки (12)

- хобби (9)

- традиции, обряды (8)

- фен-шуй (8)

- Журналы (6)

- Приправы (3)

-Цитатник

Художница Чвырева Татьяна Эдуардовна ✨Художница Чвырева Татьяна Эдуардовна Татьяна Чвырев...

Деревенский пирог - (0)Деревенский пирог Домашняя выпечка ценится за простоту приготовления и яркий вкус, а этот пиро...

Художник Никулин Сергей Вадимович - (0)Никулин Сергей Вадимович: "Мистер икс" ...

Всё будет хорошо! Ирина Расшивалова - (0)Всё будет хорошо! Ирина Расшивалова ...

РЕЦЕПТ НЕЖНОГО ДЕСЕРТА С ЯБЛОКАМИ И ТВОРОГОМ: минимум сахара! - (0)РЕЦЕПТ НЕЖНОГО ДЕСЕРТА С ЯБЛОКАМИ И ТВОРОГОМ: минимум сахара! Готовы удивить своих близких нев...

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Статистика

Записей: 27049

Комментариев: 91045

Написано: 199999

Загадки китайских иероглифов: как пишут и думают в Поднебесной |

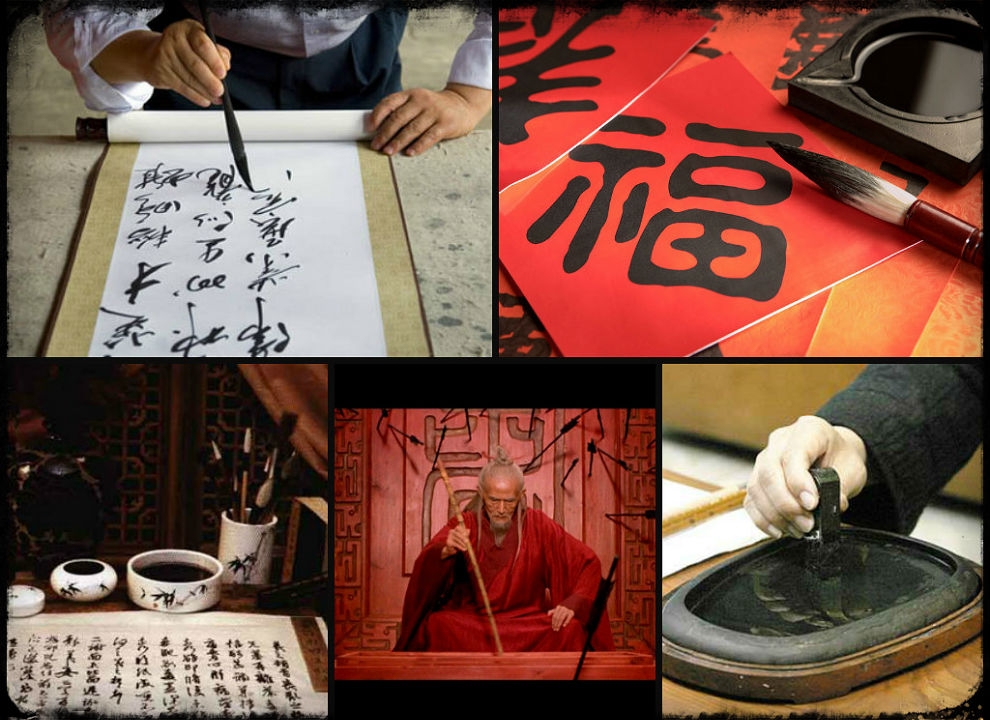

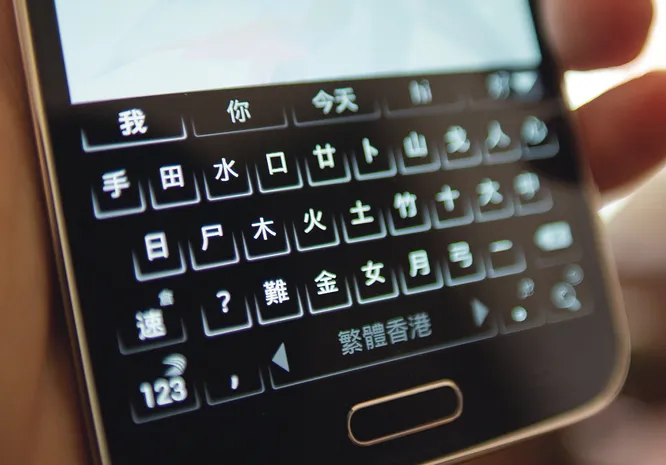

Идеограммы и сейчас окружают нас повсюду. Видим белый прямоугольник в круге на красном фоне – читаем «проезд запрещен», видим на двери стилизованную фигурку мужчины – читаем «мужской туалет». Проблема лишь в одном: жизнь вокруг нас настолько многообразна, что для общения с помощью исключительно идеограмм и пиктограмм их потребуется просто гигантское количество. И большая часть человечества постепенно пришла к тому, что от символов, обозначающих предметы и явления, надо уходить к символам, обозначающим звуки речи. Перевернем букву А вверх ногами и увидим стилизованное изображение морды быка. Бывший когда-то пиктограммой символ теперь обозначает просто гласный звук. Это удобно: звуков речи куда меньше, и современные алфавиты, берущие свое начало в основном от громоздкого египетского иероглифического письма, очень компактны. Буквы легко выучить, по алфавиту просто искать нужную информацию в словарях и энциклопедиях, а как нам здорово теперь с маленькими клавиатурами, которые умещаются даже на экранах смартфонов!

Сто тысяч – кто больше?

Но у китайцев все не так. Идея передавать на письме звуки, а не смыслы если и присутствует в их письменности, то в крайне зачаточном состоянии. Китайская иероглифика осталась на уровне идеографии. Правильнее говоря, она является морфемным письмом. Каждый иероглиф передает какую-то морфему, то есть минимальную значимую часть языка. А поскольку история китайской письменности длится тысячелетия, иероглифов накопилось страшное количество: минимальные оценки – 50 000, максимальные приближаются к 100 000, а то и превышают это число. «Бедные, бедные китайские школьники...» – начинаем причитать мы, но тут нам рассказывают, что в современном китайском активно используются лишь порядка 3–4 тыс. иероглифов, для чтения художественной литературы будет достаточно 7–8 тыс. Но неужели китайский язык настолько беден, что обходится таким небольшим количеством значащих символов? О нет, конечно. Слово может соответствовать одному иероглифу, но есть слова составные – из двух, трех и более иероглифов, и этих комбинаций вполне хватает для передачи всего богатства человеческой мысли.

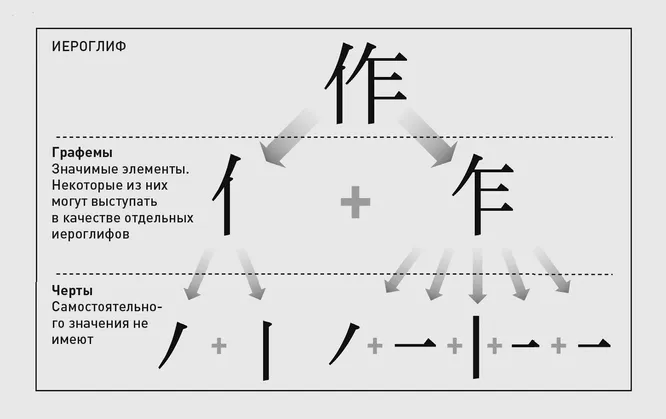

Для непосвященных китайское письмо выглядит как набор фантасмагорических «козябр», лишенных какой-либо осмысленной структуры. Но это, конечно, не так. Любой иероглиф рисуется с помощью ограниченного набора начертательных элементов (черт), таких как горизонтальная и вертикальная линии, точка, откидные линии, крюк и т. д. Простейший иероглиф состоит из одной черты, самый «навороченный» – из 84. Рисунок из черт формирует графему. Графема – это композиция из черт, которая входит в состав иероглифа и уже наделена неким значением. При этом часть графем может выступать и в качестве самостоятельных иероглифов.

Океан из барана

Из этого следует, что иероглиф может быть комбинацией смысловых элементов, причем логика соединения этих смыслов может быть очень причудливой, а то и вовсе непонятной. Выше уже говорилось о том, что в китайской письменности есть некий выход на передачу иероглифами звучания слова, но выход, можно сказать, тупиковый. Речь идет о так называемых фоноидеограммах. Это иероглифы, состоящие из двух элементов – фонетика, подсказывающего примерное чтение иероглифа, и детерминатива, указывающего на смысл.

Вот пример: иероглиф, обозначающий слово «баран» (羊). Читается он «ян». Но у слова «ян» есть и другое значение – «океан». Как нам изобразить океан? К иероглифу «баран» добавляем детерминатив – графему, обозначающую водную среду. В смысле, это не «баран-ян», а тот «ян», который связан с водой. То есть океан (洋). Все это для нас очень странно, но не надо думать, что фоноидеограммы всегда так же четко и ясно, как в описанном случае, указывают на произношение. За время существования иероглифов во многих случаях чтение фонетика изменилось и уже мало похоже на звучание самой фоноидеограммы. В общем, иероглифы редко дают указание на то, как надо читать слово.

Искать нужное слово в китайских словарях – это отдельная проблема. Поскольку алфавита нет, слова ищутся по таблицам «ключей» – ключевых графем, входящих в состав многих иероглифов (всего основных ключей 214). Внутри раздела, объединенного общим ключом, иероглифы расставляются по количеству используемых при написании черт.

А может, не надо?

И к чему же эта мука? Таким вопросом задавались не только за пределами Китая, но и внутри него. Левый профессор-лингвист Цянь Сюаньтун (1887–1939) писал: «Чтобы покончить с конфуцианским образом мысли, первым делом мы должны отменить иероглифы. А если мы хотим избавиться от детского, наивного и варварского взгляда на мир, присущего обычному человеку из народа, то нужда в отмене иероглифов становится еще сильнее». Идею о том, что иероглифы – залог отсталости Китая, разделяли и другие прогрессивные деятели. После 1945 года от китайских иероглифов отказался Вьетнам, заменив их латиницей. Почти изжили иероглифы корейцы Севера и Юга, отдав предпочтение слоговой письменности хангыль. Еще держатся японцы. Но в самом Китае все посягательства на иероглифы были отбиты.

Аргументы против отмены традиционной китайской письменности звучат разные. Кто-то говорит, что избавление от иероглифов не позволит китайцам знакомиться с богатейшим наследием литературных памятников прошлого. Но этот вопрос несложно решить в рамках переиздания произведений с новой графикой, тем более что в 1950-е была все-таки проведена реформа по упрощению начертания иероглифов, и гражданам современной КНР читать старые тексты и так довольно сложно. Другие опасаются исчезновения великого искусства китайской каллиграфии, но для того, чтобы рисовать красивые иероглифы, не обязательно пользоваться ими в повседневной жизни. Однако есть еще один аргумент, против которого возразить трудно.

Представим себе, что мы приехали в Польшу или Чехию. Языки вроде родственные, но чехов и поляков мы не понимаем. А потом мы берем местную газету или книгу и... все читаем без проблем. Возможно ли такое? В описанном случае – нет, а в Китае все примерно так и обстоит. То, что мы называем китайским языком, на самом деле гроздь заметно отличающихся друг от друга диалектов, среди которых крупнейшие – мандаринский (пекинский) и кантонский (язык Гонконга и Гуанчжоу). Выходцы из Пекина и Гуанчжоу в разговоре не поймут друг друга, но без проблем могут переписываться – иероглифы-то те же самые. Письменность объединяет разноязыкое население Китая в единую общность, дает им возможность общаться друг с другом, ощущать причастность к общей цивилизации.

Два голубя

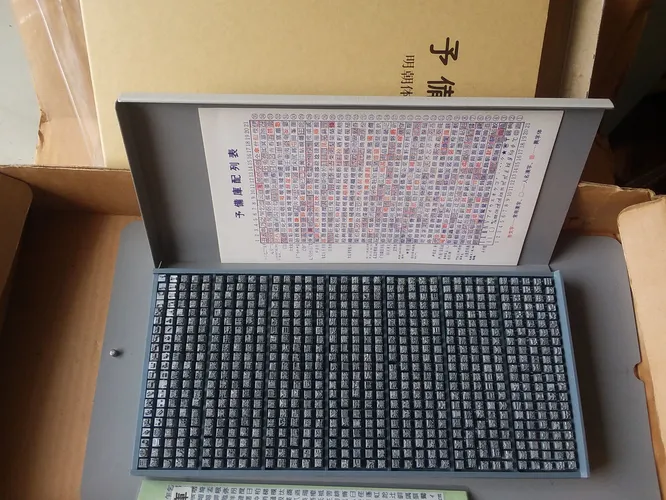

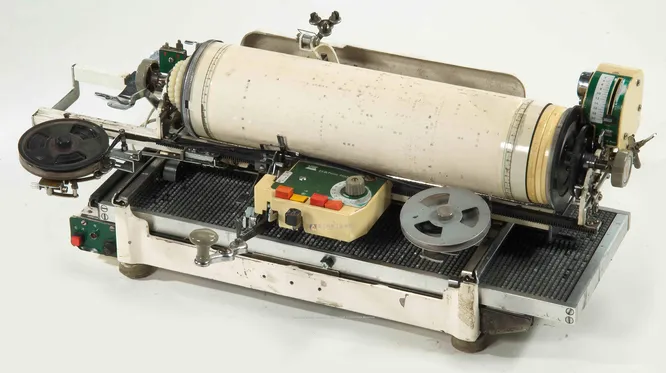

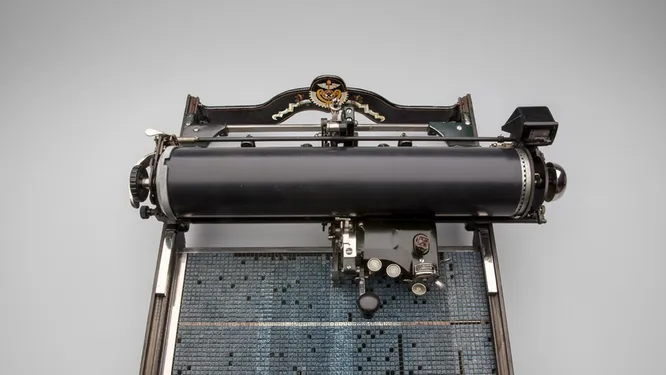

Конечно, не удалось избежать трудностей, когда в Китае попытались адаптировать свою письменность к западным информационным технологиям. Термин «китайская печатная машинка» (Chinese typewriter) до сих пор является в английском языке идиомой для обозначения чего-то несуразно сложного. Когда японские оккупанты были выбиты из Китая, в наследство от них осталось предприятие по производству пишущих машинок, умеющих печатать иероглифами. На основе японских технологий и оборудования была создана получившая наибольшее распространение китайская машинка под маркой «Два голубя». Она представляла собой лоток, вмещавший 2500 литер с иероглифами. Этого маловато, но литеры можно было заменять (машинка комплектовалась дополнительным лотком). Над лотком свободно (по осям X и Y) передвигалась каретка с огромным бумагоопорным валом и печатающим механизмом. Зоркий китайский оператор выискивал в рядах литер нужную и подводил к ней печатающий механизм. При приведении его в действие, механизм забирал литеру из лотка, наносил удар по чернильной ленте, а затем опускал литеру обратно в лоток. Можно себе представить скорость такой печати, особенно если учесть, что порой оператору приходилось брать в руки щипцы, чтобы вынуть одни литеры и заменить их другими из дополнительного набора.

Другой вариант – система уби (wubi) – позволяет обходиться без латиницы, но требует хорошего понимания структуры иероглифов. Там за клавишами обычной компьютерной клавиатуры закрепляются не отдельные иероглифы, а базовые черты и графемы, а также варианты пространственного расположения этих элементов внутри иероглифа. Чтобы набрать любой иероглиф в уби достаточно совершить максимум четыре нажатия на клавиши. Эту систему непросто освоить, особенно если китайский не твой родной язык, но из всех способов набора она признана наиболее эффективной и позволяет выводить на экран до 160 иероглифов в минуту, что вполне достаточно даже для записи живой речи. «Двум голубям» за уби не угнаться.

| Рубрики: | интересные факты |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 21 пользователям

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |