-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Записи с меткой фото

(и еще 1496680 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Марьино Царицыно архитектура барокко больница братеево вов воскресенское благочиние город деревянная донское благочиние история классицизм коломенское ленинский район люблино метро модерн монастырь москва москворецкое благочиние московская область музей николая чудотворца памятник параскево-пятницкое благочиние парк пейзаж переулок пресвятой богородицы проезд репортаж россия село скульптура собор события соколиная гора станция старообрядческая стиль строительство строительство храма улица усадьба фото храм церковь часовня южное бутово

Найдёнов: Москва Соборы, Монастыри, Церкви Tом 2 |

Дневник |

|

Метки: фото Найдёнов |

Михаил Вострышев. Москва православная. Все храмы и часовни |

Дневник |

http://iknigi.net/avtor-mihail-vostryshev/107075-m...il-vostryshev/read/page-1.html

http://bookz.ru/authors/mihail-vostri6ev/moskva-p_333/page-6-moskva-p_333.html

Москва. Церковь Алексия, митрополита Московского, в Рогожской слободе.

Церковь получила название по южному приделу, а ее главный престол освящен во имя Феодоровской иконы Божией Матери, северный придел – во имя святителя Николая. Впервые эта церковь упоминается в 1625 г. В 1701 г. был возведен каменный храм, который сгорел в середине XVIII в. Новый храм был построен по проекту известного зодчего Д.В. Ухтомского в 1748–1751 гг. в редком для Москвы стиле елизаветинского барокко. Роспись стен в 1778–1779 гг. выполнил иконописец Сергей Нехлебаев. В четырехъярусном с вызолоченными деревянными резными статуями иконостасе находилось двадцать восемь икон. Особо почитался прихожанами чудотворный Феодоровский образ Божией Матери в серебряном окладе, богато украшенный жемчугом и бриллиантами. Предание гласило, что перед этим старинным списком начала XVII века с Костромской Феодоровской иконы Богородицы, находившейся еще в старом храме, молился государь Алексей Михайлович со свитой. Исторический интерес представляла также икона святителя Алексия, митрополита Московского, начала XIX века, изображающая его на фоне Московского Кремля. В начале XX века были проведены ремонт храма и реставрация иконостаса и икон по рекомендациям художника А.М. Васнецова и под наблюдением архитектора Ф.Ф. Горностаева. Храм закрыли в 1929 г. и передали под склад чая.

Часть изъятых тогда икон ныне хранится в Третьяковской галерее. Ценнейший иконостас разобрали, его Царские врата и колонки ныне хранятся в Московском объединенном музее-заповеднике. В 1991 г. церковь возвращена верующим, в храме ведуться реставрационные работы.

Москва. Церковь Василия Исповедника у Рогожской заставы.

Построена в Новой Деревне у Рогожской заставы на пожертвования крупного предпринимателя и благотворителя Василия Алексеевича Бахрушина в 1895–1897 гг. в древнерусском стиле (архитектор А.П. Попов). Главный престол освятили во имя апостолов Петра и Павла (покровителей Петра Алексеевича Бахрушина), приделы – мученика Александра (покровителя Александра Алексеевича Бахрушина) и преподобного Василия (покровителя Василия Александровича Бахрушина).

Над папертью возвышалась трехъярусная шатровая колокольня. Главный шестиярусный и придельные четырехъярусные иконостасы, как и вся церковная утварь, были изготовлены в древнерусском стиле. К концу 1906 г. храм украсили живописью строгановского письма с византийским орнаментом (художник Ф.А. Соколов). На западной стене был написан Символ веры в лицах по древнейшим рисункам XV–XVI веков, а в главном куполе – старинное изображение песни «Да молчит всяка плоть». Тогда же вызолотили колокола, выкрасили храм в белый цвет. В церкви находилась одна из первых икон преподобного Серафима Саровского, освященная в Сарове в 1903 г. Гордились прихожане и другой иконой нового русского святого – святителя Иоасафа Белгородского с частицей его ризы.

Храм закрыли в 1935 г., до неузнаваемости перестроили, сломали барабан с главой и колокольню. Его вернули общине верующих в 1998 г. В настоящее время в храме ведутся восстановительные и реставрационные работы.

Москва. Церковь Варвары на Варварке.

Варвары, великомученицы, на Варварке церковь (улица Варварка, дом № 2, строение 1).

Этот храм был построен в камне в 1514 г. итальянским зодчим Алевизом Новым и дал современное наименование всей улице, ранее называвшейся сходным образом – Варьской улицей (от слова «варя», означавшее повинность посадского населения). Он сильно пострадал от пожара 1737 г. и был восстановлен. В 1795 г. обветшавшую церковь разобрали, а в 1796–1804 гг. построили новую, по проекту одного из выдающихся зодчих эпохи классицизма Р.Р. Казакова. Красота этого храма – в тонкости пропорциональных соотношений и изяществе ордерного и декоративного убранства. В сохранившейся части интерьера большое впечатление производит купол, в котором серо-голубая живопись создает иллюзию перспективного сокращения и зрительно увеличивает объем. Стены отделаны искусственным мрамором теплых розово-желтых тонов. Настенные образа выполнены в XIX веке масляной живописью. В алтарной части сохранилась первоначальная мраморная резьба прекрасного художественного качества.

После Октябрьской революции 1917 г. храм закрыли и лишили креста, верхней части колокольни, иконостаса. Судьба его, как и всего Зарядья, изменилась, когда в 1964 г. начали строить гостиницу «Россия». Тогда была снесена старая застройка от Варварки до Москвы-реки и сохранены только несколько уникальных памятников русского зодчества. Во время реставрации 1965–1967 гг. церкви был возвращен ее прежний облик. В 1991 г. храм был возвращен верующим, и в настоящее время входит в Патриаршее подворье храмов Зарядья в Китай-городе.

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, мучениц, при детском доме № 27 церковь (улица Крупской, дом № 12а).

Освящена 9 апреля 1994 г. Детский дом № 27 был организован трудами сестричества во имя святого благоверного царевича Димитрия и Юго-Западного окружного управления московского департамента образования. Первоначально был создан приют для девочек, ныне в детском доме призревают и мальчиков. Храм приписан к церкви святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской больнице.

«Взыскание погибших» иконы Божией Матери при Коммерческом женском училище церковь (улица Зацепа, дом № 41/4).

Домовый храм училища освятили 9 июня 1905 г. (архитектор Н.А. Шевяков). Церковь находится в здании, пристроенном с восточной стороны главного учебного корпуса. Широкой аркой она была соединена с актовым залом, благодаря чему в богослужении могли участвовать одновременно до пятисот человек. Над храмом была возведена шатровая колокольня. В церкви был устроен трехъярусный иконостас из белого мрамора работы мастера В.Г. Акимова. После 1917 г. Коммерческое училище преобразовали в Институт народного хозяйства имени В.Г. Плеханова. Училищный храм закрыли в 1926 г., в 1980-е гг. здание реставрировалось. Богослужения не возобновлялись.

Владимира, священномученика митрополита Киевского (Зеленоград, улица Панфилова)

Храм-часовня во имя священномученика Владмира митрополита Киевского существует при исправительно-трудовой зоне. Священномученик Владимир (в миру Василий Никифорович Богоявленский) (1848–1918) – крупный церковный деятель, писатель, проповедник. В 1898–1912 гг. он занимал московскую кафедру и деятельно способствовал развитию благотворительности, просвещения, оживлению церковно-общественной жизни. С 1915 г. – митрополит Киевский и Галицкий. Митрополит Владимир активно участвовал в соборе 1917–1918 гг., восстановившем патриаршество, возглавлял чин интронизации патриарха Тихона. После взятия Киева большевиками зимой 1918 г. владыка был арестован и расстрелян, став одним из первых священномучеников. Канонизирован Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1992 г. Храм приписан к церкви Святителя Николая Чудотворца в Ржавках.

Владимирской иконы Божией Матери на бывшем Лазаревском кладбище часовня (улица Советской Армии, дом № 12, строения 1 и 2).

Построена в память всех погребенных на Лазаревском кладбище. Освящена в 2000 г. Приписана к храму Сошествия Святого Духа на бывшем Лазаревском кладбище. Лазаревское кладбище – древнейшее из московских городских кладбищ. Оно было создано в 1750 г. в районе Марьиной Рощи. Ранее, неподалеку от этого места находились иноземный некрополь и скудельница – братская могила умерших от несчастных случаев. Главный храм кладбища был освящен во имя Лазаря Четверодневного, от чего и произошло наименование некрополя. В 1920-1930-е гг. кладбище было уничтожено, а его территория застроена. С территории Лазаревского кладбища были перенесены захоронения старца Алексия Мечева и художника В.М. Васнецова.

Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве церковь (Алтуфьевское шоссе, дом № 147).

Первая церковь известна в этой местности с 1564 г. В 1687 г. был построен каменный храм. Современное здание возвели на средства владельца усадьбы Алтуфьево И.В. Вельяминова в 1759–1763 гг. Церковь освятили 30 октября 1763 г. Здание храма построено в стиле позднего русского барокко, «иже под колоколы», то есть колокольня находилась над куполом храма, перекрытым восьмигранным сомкнутым сводом. Свод перекрыли заново в начале XIX века, были поставлены новая глава и крест. Церковь закрывалась ненадолго только во время Великой Отечественной войны и сохранила внутреннее убранство XIX в. Первоначально у храма не было трапезной. С западной стороны существовала лишь небольшая деревянная паперть. В 1986 г. она была заменена каменной пристройкой. Эта пристройка была расширена в трапезную в 1992 г. Над западным входом в храм возведена вторая колокольня, ее и новую обширную трапезную освятили в 1995 г. В день праздника Воздвижения Честного Креста Господня 27 сентября 1999 г. вновь были освящены главный престол, левый придел – преподобного Макария Желтоводского и Унженского и правый придел – святителя Ионы, митрополита Московского. Еще один придел храма освящен во имя святого мученика Трифона. Святынями храма являются икона святого Макария Желтоводского, явившаяся чудесно у колодца на границе трех селений: Алтуфьева, Бибирева и Медведкова, и список с Казанского образа Пресвятой Богородицы. Рядом с храмом в 1989–1990 гг. построено здание крестильни, стилизованное под барокко. Неподалеку от храма у источника создана часовня во имя святого преподобного Макария Желтоводского. К храму также приписана часовня во имя блаженной Ксении Петербургской на Лианозовском кладбище.

Вознесения Господня на Гороховом поле церковь (улица Радио, дом № 2, строение 1).

Церковь была расположена в живописной местности на высоком берегу протекавшего здесь ручья Кукуй, впадавшего в Яузу. Земли эти, примыкающие к Немецкой слободе, в XVIII веке славились богатыми загородными усадьбами московской знати. В 1743 г. усадьба от опальных Головкиных перешла к графу А.Г. Разумовскому. Храм постепенно из усадебного стал приходским. Поскольку число прихожан постоянно увеличивалось, в 1771 г. возник вопрос о его перестройке «по случаю невместимости». Новая церковь строилась на средства прихожан; крупный вклад пожертвовал заводчик и меценат Н.Н. Демидов. На землях Разумовского, неподалеку от прежней церкви, 25 мая 1788 г. заложили новую Вознесенскую церковь, освященную 2 мая 1793 г. Главный престол храма – Вознесения Господня; приделы в трапезной – пророка Моисея и Николая Чудотворца. В храм были перенесены многие церковные святыни из упразденного и разобранного в 1789 г. собора Моисеевского монастыря, располагавшегося на месте современной Манежной площади.

Храм Вознесения Господня – один из самых монументальных памятников Москвы периода зрелого классицизма. Высочайшее качество его архитектуры позволяло многим исследователям относить его к творчеству М.Ф. Казакова, однако документальных подтверждений этому не найдено. Традиционная трехчастная композиция соединяет величественную ротонду с низкой и широкой трапезной и трехъярусной колокольней. Фасады представляют собой прекрасный образец архитектурной пластики, где каждая деталь совершенна. Храм украшают коринфские колонны и пилястры, треугольные и полуциркулярные фронтончики. И в наши дни храм Вознесения Господня остается выразительной высотной доминантой района и замыкает перспективы нескольких улиц и переулков. В интерьере особое впечатление оставляет пространство ротонды, залитое светом трех ярусов окон. Вокруг церковного ансамбля сохранилась ограда, выстроенная в 1805 г. по проекту архитектора И.Д. Жукова. Она также представляет большую художественную ценность, как яркий образец малых архитектурных форм зрелого классицизма. Здание поновляли в 1872 г.

Храм закрыли в 1933 или в 1935 г. и передали под клуб Аэродинамического института. Впоследствии в нем находились слесарная мастерская, склады, а с 1980 г. – типография. В 1960-е гг. здание внешне отреставрировали. Нужно отметить, что, несмотря на варварское использование, основной объем храма и его архитектурные детали на фасадах сохранились достаточно хорошо, и сейчас завершено их восстановление. Внутреннее же убранство почти полностью утрачено, сохранились лишь лепные карнизы. Богослужения возобновились в 1993 г. Восстановлена декоративная лепнина и часть стенописи.

Современные чтимые святыни храма: иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» и «Державная», образ святителя Николая Чудотворца, мощевик с частицами мощей святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, праведного Симеона Боговидца, святителя Андрея Критского и других святых.

Вознесения Господня в Коломенском церковь (проспект Андропова, дом № 39, строение 1).

Село Коломенское относится к числу древнейших великокняжеских подмосковных усадеб. Первые сведения о нем датируются 1339 годом, когда в духовной грамоте великого князя Ивана Калиты оно упоминается как одно из его родовых сел. С той поры усадьба известна как излюбленная резиденция московских князей и царей. В 1532 г. здесь возвели уникальный памятник архитектуры храм Вознесения Господня. Принято считать, что церковь построена по случаю рождения у великого князя московского Василия III Ивановича сына-наследника Ивана, будущего царя Ивана Грозного. Исскуствоведы высказывали предположение о том, что авторство этого сооружения принадлежит итальянцу Петроку Малому, однако главная особенность храма – его шатровая форма, – свойственная именно русской, причем деревянной архитектуре. Наиболее часто такие храмы распространены на Русском Севере.

Храм представляет собой каменный шатровый столп высотой 62 метра, покоящийся на мощном десятиметровом фундаменте, представляющем собой восьмерик, установленный на четверике. Стены здесь массивные, занимающие две трети площади застройки. Они несут на себе конструкцию гигантского по тем временам столпообразного объема, не имеющего внутри ни столбов, ни колонн. В толще стены проложена лестница, которая выходит наружу у основания шатра. На середине первого яруса храм окружен обходной галереей-гульбищем на каменных аркадах с тремя лестницами. Углы основного объема выделяются пилястрами, первый ярус завершен тремя ярусами килевидных кокошников. Внутреннее помещение невелико (8,5 х 8,5 метра), но оно поражает возносящимся к небу пространством, раскрытым на высоту более 40 метров. Интерьер наполнен светом многочисленных окон, освещенность усиливают побеленные стены. Следов древней росписи обнаружено не было, описаний иконостаса XVI века не сохранилось. Современный иконостас относится к XVII в. Храм, установленный на крутом берегу Москвы-реки, величественно парит над обширной панорамой. И в наши дни к церкви приложимы слова летописца, свидетельствовавшего о ее построении: «…церковь та велми чюдна, высотою и красостою и светлостию, такова же не бывала прежне всего на Руси».

Храм-звонница во имя великомучника Георгия Победоносца также построен в XVI в. Создание в нем храма относится к XVII в. Храм представляет собой круглую двухъярусную башню, в нижней части которой – храм, в верхней – открытая звонница. В 1930-е гг. ее реставрировал П.Д. Барановский, а в 1966–1967 гг. Н.Н. Свешников.

В день отречения императора Николая II от престола 2/15 марта 1917 г. в подклете храма была обретена чудотворная икона Божией Матери «Державная». Сейчас она находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском.

С 1928 г. церковь входила в архитектурный ансамбль музея-заповедника «Коломенское», и богослужения в ней не совершались. В 1930-е гг. Вознесенский храм был отреставрирован П.Д. Барановским, который предложил двухцветную раскраску шатра – на краснокирпичном фоне белокаменные детали, обегающие шатер. Эта раскраска понравилась и просуществовала до 1970-х годов, когда провели новую реставрацию, при которой нашли фрагменты первоначальной раскраски шатра, которая оказалась белой. С этого момента храм опять стал белоснежным. В 1994 г. Вознесенский храм был включен во Всемирный список исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. При нем в 1994 г. организовано Патриаршее подворье. Его освятили 8 декабря 2000 г. с одним престолом – Вознесения Господня. К Патриаршему подворью также относится храм-звонница святого Георгия Победоносца.

Вознесения Господня за Серпуховскими воротами церковь (Большая Серпуховская улица, дом № 24).

Судя по картине середины XIX века «Вид на Москву от Серпуховской заставы», монументальный ансамбль храма и колокольни возвышался над застройкой окружающих слобод, над пространством полей и украшал своим силуэтом панораму окрестностей. И сегодня его яркая и выразительная архитектура выделяется среди разномасштабных и разновременных городских зданий. История каменного храма началась в 1708 г., когда «тщанием и казной» царевича Алексея Петровича заложили значительную по размерам церковную постройку. К 1714 г. освятили в нижней церкви главный престол – в честь Иерусалимской иконы Божией Матери и приделы – Девяти мучеников Кизических и преподобного Алексия, человека Божия. Но после казни царевича в 1718 г. строительство остановилось. Незавершенный, покрытый деревянной кровлей храм простоял более сорока лет. Возобновили строительство в 1756 г., и к 1762 г. церковь была «построена и благолепно украшена». Крестообразный в плане, храм представляет собой редкий для Москвы памятник барокко середины XVIII в. Он обладает выразительным и монументальным силуэтом и украшен четко проработанными белокаменными декоративными деталями.

Первоначально на гульбище храма с запада вела широкая лестница. В 1830-е гг. ее место заняли расширенные трапезные верхней и нижней церквей, фасады которых в основных чертах воспроизводят архитектуру храма. В 1842 г. к ним пристроили высокую колокольню в классическом стиле. В 1888 г. в трапезной нижней церкви устроили приделы святителя Николая и преподобного Сергия Радонежского. Особенное впечатление производит интерьер верхнего храма. Его пространство раскрыто на всю высоту и с трех сторон расширено большими светлыми хорами. Очень торжественен и наряден сложный по композиции, богато украшенный резьбой иконостас.

Закрыли храм в 1929 г., а в 1930 г.

стали разбирать, начав с колокольни. В результате от нее остался только нижний ярус, переделанный в безликое строение. Храм же уцелел, так как его большой объем приспособили под склад-холодильник. Но, конечно, он лишился завершения и креста, весь интерьер был обезображен, утрачен иконостас 1762 г. верхней церкви и все церковное имущество. Снесли ограду и ворота. В конце 1990 г. храм возвратили верующим, и 22 ноября того же году состоялось первое богослужение, а 16 декабря освятили верхний престол Вознесения Господня. С того времени началось возрождение храма и окружающего его ансамбля построек. В 1995 г. при храме построен детский приют с храмом-часовней во имя равноапостольной княгини Ольги.

Святыни храма: чтимая Иерусалимская икона Божией Матери и икона преподобного Алексия, человека Божия.

Воскресения Словущего в Барашах церковь (улица Покровка, дом № 16/1).

Церковь на этом месте известна с XVI века. В 1652 г. каменный храм выстроили жители дворцовой Барашевской слободы – царские слуги-шатерники. Современное каменное здание выстроили в 1733–1734 гг. (предположительно, по проекту И.А. Мордвинова), включив в него нижний ярус более древнего храма. Инициаторами перестройки стали состоятельные прихожане – князь П.В. Макулов, фабриканты Плавильщиковы, В.И. Машков. Престол освятили в честь Воскресения Словущего, а в трапезной устроили придел праведных Симеона и Анны. Колокольню возвели в 1745–1746 гг. К строительству верхней церкви приступили в 1754 г., и работы продолжались вплоть до 1773 г. Тогда же была построена и колокольня. В 1769 г. престол Воскресения Словущего перенесли в главный верхний храм, где также устроили приделы во имя Захария и Елизаветы и мученика Севастиана. Первый был создан в честь святой покровительницы императрицы Елизаветы Петровны, а второй – в честь святого, день которого отмечался в день рождения императрицы. Тогда же храм был украшен императорской короной, что породило легенду о том, что в этой церкви венчались Елизавета Петровна и граф А.Г. Разумовский. Нижний храм освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы, и туда перенесли древнюю икону Покрова Пресвятой Богородицы, снятую с разобранной башни Покровских ворот. Там же был устроен придел во имя Симеона и Анны. В 1837 г. был обновлен верхний храм Воскресения Словущего, а приделы получили новые посвящения – во имя Алексия, человека Божия, и во имя Николая Чудотворца.

В 1929 г. церковь закрыли, снесли оригинальное завершение купола. В 1931 г. уничтожили верхний ярус колокольни. На фасаде нижнего яруса колокольни, по бокам от входа через слои покраски постоянно вплоть до 1970-х годов проступали силуэты двух фигур святых. Местные жители в 1940-1950-е гг. со страхом смотрели на это изуродованное церковное здание; говорили, что в нем располагался Лагерный суд – одно из отделений ГУЛАГа. В 1960-1990-х годах в здании, сменяя друг друга, находились Управление пожарной охраны Москвы, МВД СССР и Пенсионное отделение ГУВД Мосгорисполкома.

Воскресения Словущего при Покровской общине сестер милосердия церковь (улица Гастелло, дом № 44; уничтожена).

Село Покровское-Рубцово начала XVII века считалось одной из царских загородных усадеб (у реки Яузы, при впадении в нее речки Рыбинки). В нем стояла сохранившаяся до нашего времени церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1619–1626 гг. Рядом в XVII веке находились деревянные палаты с садом, спускавшимся к Яузе. В первые десятилетия XVIII века это село принадлежало дочери Петра I Елизавете Петровне, когда она еще не была императрицей. Она и начала в усадьбе каменное строительство. Новый ансамбль сложился к 1739 г. Дворец был одноэтажный, с повышенной серединой, где размещался парадный зал. Напротив дворца, через пруд, стояла деревянная Воскресенская церковь, построенная, по некоторым данным, архитектором MX Земцовым. Эту церковь закрыли в 1779 г., а в 1790 г. по повелению императрицы Екатерины II иконы и утварь перевезли в село Никольское-Трубецкое на речке Пехорке. В начале XIX века дворец занимали под казармы, в 1812 г. он был разграблен французами. Новая жизнь для здания бывшего дворца началась в 1870-е гг. Его передали вновь созданной Покровской общине сестер милосердия. Дворец стал главным зданием большого нового комплекса.

Владычне-Покровская епархиальная община сестер милосердия у Покровского моста была учреждена в 1869 г. игуменьей Серпуховского Владычнего монастыря Митрофанией, а в 1870 г. принята под покровительство императрицы Марии Федоровны. Игуменья (в миру баронесса Прасковья Григорьевна Розен) была духовной дочерью митрополита Филарета. В конце 1860-х годов она организовала в Санкт-Петербурге, Псковской губернии и в Москве ряд общин сестер милосердия. В Москве игуменья смогла найти большое число богатых благотворителей, которые помогали Покровской общине в ее хозяйственных нуждах. В течение трех лет в ней под руководством игуменья Митрофании создали фельдшерскую школу, амбулаторию для приходящих бедных больных, аптеку. Был устроен «детский комбинат»: ясли, детский сад и трехклассное училище на 119 детей. Имелась даже школа шелководства. Игуменья начала капитальное переоборудование всей территория, отданной общине. Было начато строительство нового здания больницы, жилых помещений для сестер, ограды с башнями. Проводилась перестройка дворца Елизаветы Петровны. В нем надстроили верхний этаж. В среднем парадном зале устроили церковь, для чего зал разделили на два этажа. Над храмом поставили восьмерик с главой и крестом. Церковь освятили 25 июня 1872 г. в честь Воскресения Словущего. В нее вернули утварь из старой Воскресенской церкви села Никольское-Трубецкое. Кардинально изменились и фасады здания, они получили новую декоративную обработку в русском стиле.

Строительство в обители требовало много денег, пожертвований и даров не хватало. Игуменья Митрофания решилась на мошенничество, вследствие чего была осуждена и в 1874 г. отправлена в Ставропольский Иоанно-Мариинский женский монастырь. Позднее в искупление грехов она совершила паломничество в Иерусалим.

Покровскую общину передали в ведение Московской городской думы. В начале XX века в ней состояло до 20 лиц монашеского звания и 210 сестер милосердия. В приюте общины воспитывались 17 детей, в шестиклассной школе обучались 82 воспитанника и в фельдшерской школе 21 ученик. Продолжали работать школа шелководства, приемный покой для приходящих больных и аптека. Существовал дом призрения для престарелых монахинь и сестер милосердия.

В 1908 г. игуменьей общины стала Ювеналия (в миру Т.А. Марджанова, впоследствии схии-гуменья Фамарь). Она глубоко почитала преподобного Серафима Саровского, и ее трудами на третьем этаже бывшего дворца, с правой стороны на хорах Воскресенской церкви устроили придел Серафима Саровского, освященный 26 мая 1909 г. Матушка Ювеналия в 1910 г. основала Серафимо-Знаменский скит в Подольском уезде (сейчас поселок Битюгово Домодедовского района-на), где и стала вести скитскую жизнь.

Последней Покровскую общину возглавляла игуменья Антония (Аристова), которая, будучи сестрой милосердия, участвовала в русско-турецкой войне 1877–1878 годов и в русско-японской войне 1904–1905 годов. Община существовала до середины 1920-х годов, и больница все еще принимала больных. Церковь Воскресения Словущего закрыли в 1924 г., и здание дворца отдали под квартиры. В соседнем здании (Романовская больница) открыли роддом. В 1932–1934 гг. центральная часть здания была перепланирована, из церкви устроили вторую лестничную клетку. Н.И. Якушева в 1950-е гг. со слов жильцов, живших в бывшем здании Покровской общины, записала о последних днях жизни ее членов: «Мать Антония и с ней еще две монахини, достигшие почти 90-летнего возраста, остались при доме, но их переселили в подвал, а в 1930 г. лишили продовольственных и хлебных карточек. Так что они питались подаяниями части сочувствовавших старухам жильцов».

До середины XX века в комнатах оставались лепнина и росписи, исчезнувшие при последующих ремонтах. В 1979 г. жильцов из здания выселили. Предполагалось реставрировать его, но к 1984 г. затеянный ремонт не был доведен даже до половины. В 1980-е гг. в здании располагалось много различных организаций. Большая часть здания принадлежала системе Госагропрома СССР – организации «Всесоюзный государственный головной проектно-технологический институт по организации и технологии строительства». В 1992 г. правительство Москвы передало дворец ГНИИ реставрации Министерства культуры России, которое переезжало из Новоспасского монастыря. Туда же въехали из различных мест многочисленные филиалы института. Здание находилось в ужасном состоянии, были даже дырки в крыше. С момента въезда по 2002 г. институт проводил ремонтно-реставрационные работы, укрепляя перекрытия, проводя покраску фасадов. Специалисты института провели подробное исследование стен в интерьерах здания и не нашли ни малейших остатков живописи, которую видели еще в середине XX века. Пока нет возможности восстановить церковь в ее первоначальном месте из-за перестроек советского времени. Зал, в котором располагался храм, перекрыт на этажи, в него же встроена лестница.

Воскресения Словущего в Покровском монастыре церковь (Таганская улица, дом № 58)

Покровский монастырь, что на Убогих домах, был основан в 1635 г. царем Михаилом Федоровичем в память своего отца патриарха Филарета. Новый монастырь расположился на месте старинного кладбища, где находили свое последнее пристанище бродяги, казненные и все умершие без покаяния. Это кладбище (скудельничье или божедомское) просуществовало здесь до 1721 г.

Главным храмом обители был собор Покрова Пресвятой Богородицы, построенный в камне в 1655 г. Вторым по значению храмом обители была каменная церковь Всех Святых, выстроенная в 1682 г. по велению царя Федора Алексеевича. В 1792–1798 гг. был создан новый храм Всех Святых, при котором сохранялось здание трапезной с приделами Воскресения Словущего и Тихвинской иконы Божией Матери. В 1854–1855 гг. по проекту архитектора М.Д. Быковского храм был перестроен. Быковский увенчал храм огромным куполом с небольшой главкой в завершении. Центральный барабан был украшен аркадой. Его окружали четыре малых купола, расположенные традиционно на углах четверика. В этом храме, освященном в 1856 г. в честь Воскресения Словущего, находились приделы Тихвинской иконы Божией Матери и мученицы Александры. Храм был расписан художниками Артари, Мягковым и Фивейским на темы земной жизни Спасителя. Был устроен новый пятиярусный иконостас, в котором сохранялись и древние иконы, происходившие из церкви Всех Святых. Интерьер был богато украшен искусственным мрамором.

В советский период храмы Покровского монастыря, закрытого властями в 1920 г., действовали до 1926 г. Церковь Воскресения Словущего утратила боковые главы, все внутреннее убранство. В ней располагался спортивный зал и другие светские учреждения. В 1990-е гг. монастырские храмы возвратили верующим. В 1998 г. был освящен храм Воскресения Словущего. В настоящее время в храме Воскресения Словущего находятся два придела, один из которых посвящен праведной Матроне Московской, а второй традиционно посвящен Тихвинской иконе Божией Матери. В храме находится икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению святой Матроны.

Воскресения Христова в Кадашах церковь (2-й Кадашевский переулок, дом № 7/4, строение 14).

В Замоскворечье, напротив Кремля с его многочисленными вертикальными доминантами, возвышается церковь Воскресения Христова – один из лучших памятников московского (нарышкинского) барокко, во многом уникальный, отличающийся необычайной изысканностью своего облика и совершенством художественного решения. Кадашевская слобода получила свое название от села Кадашево, которое упоминается в 1504 г. в завещании великого князя Ивана III. Существует мнение, что это название происходит от слова «кадка» – бочка, кадь, и, таким образом, отражает главное занятие жителей – изготовление кадей. Но это не подтверждается источниками. Есть также предположение о том, что наименование Кадашево происходит от мужского некалендарного имени или прозвища Кадаш. К началу XVII века относятся сведения о ткацком производстве в селе. Ремесленники-ткачи изготовляли льняное полотно для нужд двора, поэтому слобода находилась в привилегированном положении, управлялась приказом Царицыной мастерской палаты и была одной из самых богатых и населенных.

Первые сведения о деревянном храме относятся к XV веку, он упоминается в завещании князя Ивана Юрьевича Патрикеева 1493 г., где именуется церковью Воскресения, что на Грязех. В 1657 г. церковь была возведена в камне. Строительство современного церковного здания начали около 1687 г. на средства купцов К. и Л. Добрыниных. Возможно, автором храма был зодчий Сергей Турчанинов, колоколенных дел мастер, завершивший шатер Воскресенского собора в Новом Иерусалиме. В 1695 г. освятили главный престол. С одной стороны, ставшая уже традиционной осевая компоновка объемов (алтарь – четверик – колокольня) и планировка «кораблем» позволяют отнести церковь к типу посадского храма, распространенного в Москве с середины XVII века. Но многое сближает памятник и с современными ему усадебными церковными постройками, строившимися в нарышкинском стиле. Церковь изначально была двухъярусной, причем нижний ярус шире верхнего (нижние апсиды больше верхних) из-за наличия обходной галереи, которая несла на уровне второго яруса открытую галерею (гульбище) по всему периметру церкви. Церковь имела три широкие лестницы, которые вели на гульбище к северному, южному и западному порталам. В первом этаже трапезная, четверик и обходная галерея разделены не стенами, а мощными столбами. Из-за этого внутреннее пространство едино, а стены галереи – это наружные стены здания, образующие его интерьер. Двусветный четверик (второй ярус) перекрыт сомкнутым сводом. Самое примечательное и необычное: завершение основного объема тремя ярусами белокаменных «петушиных гребней» – фронтонов, расположенных уступами и занявших место традиционных кокошников. Виноградная лоза покрывает колонну и часть стены над входом. Завершается храм пятиглавием с близко поставленными куполами на высоких граненых барабанах. Четыре главы глухие, а центральная – двусветная – открыта в интерьер. Грани барабанов подчеркнуты тонкими витыми колонками, что, наряду с многочисленными вертикальными линиями композиции, еще более «вытягивает» и облегчает силуэт церкви. В 1695 г. возвели стройную шестиярусную колокольню, так что лестница к западному порталу разобрали, а по сторонам колокольни устроили две трехмаршевые лестницы. До 1807 г. их переделали в закрытые двухэтажные паперти, оформленные в готическом стиле и перекрытые куполами. Строительство храма завершилось в 1713 г.

В интерьере находился замечательный резной шестиярусный иконостас конца XVI в. с колоннами, выполненными в технике сквозной резьбы, с изображением плетения виноградной лозы (перенесен за исключением нижнего яруса в церковь Троицы в Останкино. Для росписей стен в XVII веке были приглашены царские изографы, что еще раз свидетельствует о высоком положении слободы. Но при пожаре в 1812 г. живопись пострадала и была заменена новой художником П.Н. Шепетововым в 1848 г. При последующих реставрационных работах эту живопись восстановили. В 1860–1863 гг. по проекту архитектора Н.И. Козловского выстроили новые, более широкие галереи, в восточную часть которых вынесли из апсид алтари приделов Тихвинской иконы Божией Матери и святителя Николая. Также храм обновлялся в 1902 г. В начале XX века настоятелем Воскресенской церкви становится священник Николай Смирнов (1868–1922), прозванный в народе Кадашевским. При нем было устроено сестричество, открыты богадельня, детский приют, а во время Первой мировой войны два лазарета для раненых. Особую известность он получил за организацию многочисленных паломничеств к российским святыням, в которых приняли участие до двух тысяч человек.

Храм закрыли в 1934 г. В Государственную Третьяковскую галераю из церкви Воскресения в Кадашах были переданы иконы «Боголюбская Божия Матерь» (1689 г.) и «Спас Вседержитель» (1690). В здании храма располагались различные государственные учреждения, в том числе, спортивный клуб колбасной фабрики. В 1966 г. храм отдали в аренду Всероссийскому художественнонаучному реставрационному центру имени академика И.Э. Грабаря. Начались реставрационные работы, которые проводила архитектор-реставратор Г.В. Алферова, и в 1974 г. появилась ее книга, посвященная этому памятнику русского зодчества. 6 февраля 1992 г. была зарегистрирована приходская община Кадашевского храма. Верующие провели огромную работу по расчистке территории от завалов и мусора. Для совершения богослужений пришлось приспособить бывший каретный сарай, стоящий во дворе, где был освящен храм во имя преподобного Иова Почаевского. Реставрационные работы в церкви продолжаются.

Воскресения Христова в Сокольниках церковь (Сокольническая площадь, дом № 6).

Инициатива постройки храма в Сокольниках принадлежала протоиерею Иоанну Кедрову, впоследствии погибшему в лагерях и причисленному к лику святых. Храм строился к 300-летию Дома Романовых (проект архитектора П.А. Толстых, при участии архитектора Л.И. Лазовского). Закладка состоялась 29 июня 1909 г., освящение – 22 декабря 1913 г. Храм являлся одним из крупнейших в Москве, он вмещал до 3000 молящихся. Придел во имя апостолов Петра и Павла освятили 4 января 1915 г., а второй придел в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» – 18 октября 1915 г. В подклете 9 сентября 1916 г. освятили придел благоверного князя Александра Невского, в память о почившем настоятеле храма отце Александре Веденееве, погребенном в церкви у левого клироса. Позднее придел переосвятили в честь Рождества Христова. Газеты сообщали, что придел «имел вид пещеры. По стенам устроены ниши, в одной из которых изображена Голгофа». Храм знаменит своим необычным расположением алтарной апсиды не традиционно – на восток, а на юг. По преданию, это была идея отца Иоанна Кедрова, чтобы направить алтари в сторону Палестины – земной родины Спасителя. В начале XX в. хор храма состоял из слепых.

Архитектура церкви выдержана в рамках неорусского стиля, но индивидуальность облика храма заслуживает особого места в истории московского модерна. Крестообразный в плане основной объем завершен стройным шатром с главкой. Углы центрального объема заполнены башенными пристройками, увенчанными четырьмя малыми главками, еще четыре такие главки поставлены на сводах, несущих центральный шатер. Кроме того, храм обстроен низкими боковыми притворами, украшен кокошниками. Звонница с пятью колоколами устроена над северной папертью. Фасады сплошь покрыты многолопастными арками и закладными крестами, барабаны украшены поливными керамическими плитками. Интерьеры простые и светлые, пространство отличает целостность и единство решения, что предоставляет возможность одним взглядом охватить иконостас и пристенные киоты из резного дуба. Алтарная апсида имеет обход, что позволило разместить иконостас полукругом вдоль ее стенки. Вокруг храма сохранилась современная его постройке ограда.

С начала 1930-х гг. в храме размещалась главная кафедра обновленческой церкви. В 1944 г. настоятель Воскресенской церкви протоиерей А.И. Расторгуев вместе с общиной верующих вернулся в Московскую Патриархию. В феврале 1945 г. здесь проходили заседания Поместного Собора, избравшего на патриарший престол Алексия I. Памятная доска об этом событии находится в северном приделе. В 1948 г. в храме праздновали 500-летие автокефалии Русской Православной Церкви.

Со времени закрытия и разорения московских храмов и часовен церковь Воскресения Христова хранит множество чудотворных и древних икон. В 1929 г. сюда перенесли одну из главных святынь Москвы – чудотворную Иверскую икону Божией Матери XVII века. Из Боголюбской часовни у Варварских ворот Китайгородской стены передали Боголюбскую икону Божией Матери, написанную в конце XIX века с древней иконы XII века, прославившейся чудесами. Сюда же передали Страстную икону Божией Матери из Страстного монастыря, Грузинскую икону Божией Матери и образ Господа Вседержителя «в червленых ризах» из Алексеевскою монастыря, образ святого Пантелеймона из Пантелеимоновской часовни у Владимирских ворот и многие другие чтимые иконы. В храме хранятся ковчежки с частицами мощей святого Пантелеймона, Сорока Севастийских мучеников и других святых. В 1960-1970-е гг. невысокую окружающую застройку уничтожили, и ее место заняли сначала пятиэтажки, а позднее современные многоэтажные дома.

Всех Святых во Всехсвятском, на Соколе церковь (Ленинградский проспект, дом № 73а).

Расположенное в пяти верстах от Тверской заставы по Санкт-Петербургскому тракту, а ранее на Тверской дороге, село Всехсвятское неоднократно упоминается в старинных документах. В XIV веке здесь существовал Всехсвятский монастырь, а поселение, образовавшееся вокруг него, носило название «село Святые отцы на речке Ходынке» и принадлежало знатному боярскому роду князей Патрикеевых. В XVI веке оно перешло в казну. Со второй половины XVII века село перешло во владение князя Ивана Михайловича Милославского, двоюродного брата царицы Марии Ильиничны, первой жены царя Алексея Михайловича. С его именем связано строительство в 1683 г. небольшой каменной церкви Всех Святых шатрового типа, простоявшей до 1733 г.

Единственная дочь боярина И.М. Милославского Феодосия вышла замуж за царевича Александра, сына Арчила II, царя Имеретии (Западной Грузии), переселившегося с семьей в Москву. С этого времени история Всехсвятского и его церкви надолго оказались связанными с грузинскими и имеретинскими царевичами, находившимися в России. Царевич Александр был в окружении молодого Петра I и в 1700 г. получил чин генерал-фельдцейхмейстера (главного начальника артиллерии русской армии). Но судьба его трагична: в битве под Нарвой он был взят шведами в плен, где провел десять лет, и скончался на обратном пути из плена в 1711 г. Село Всехсвятское перешло к сестре царевича Александра царевне Дарье (Дареджан). С ее именем связано строительство существующей ныне церкви Всех Святых.

Сначала в память о скончавшемся в шведском плену брате царевна устроила временный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». А в 1733 г. обратилась к церковным властям с просьбой о дозволении построить новую каменную церковь, поскольку старая обветшала. После получения благословения было решено, разобрав прежний храм, расширить его фундамент и возвести на том же основании новую церковь с двумя приделами в трапезной: правым – в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и левым – во имя святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Освятили вновь построенный храм 13 сентября 1736 г. До 1801 г. богослужения в церкви велись на грузинском языке. Всехсвятское превращается в центр грузинской культуры в Москве. С 1740 по 1774 год в селе работала типография, где издавались церковные и богослужебные книги на грузинском языке. Вокруг храма с середины XVIII века сложилось кладбище, на котором хоронили владельцев усадьбы, жителей села и многих представителей грузинской диаспоры в Москве. В 1748 г. село было пожаловано ближайшим родственникам Дарьи Арчиловны – грузинским царевичам Бакару и Георгию Вахтанговичам, и оно находилось во владении их наследников до 1852 г.

В XVIII веке село стало местом остановок императорского двора при въезде в Москву. С 1750 г. часть имения перешла в дворцовое ведомство и имела особые подъездные дворцы, пока не был построен в 1778 г. Петровский путевой дворец. В XVIII – начале XX века Всехсвятская церковь неоднократно поновлялась, перестраивалась и расширялась. В 1846 г. в верхней части апсиды главного алтаря по эскизу профессора Санкт-Петербургской Академии художеств Ф.А. Бруни была создана монументальная фреска «Собор Святых Отец», изображающая Святых Вселенской Кафолической Церкви в торжественном предстоянии. К сожалению, фреска почти полностью погибла в 1940-е гг. 1902–1905 гг. по проекту архитектора Н.Н. Благовещенского расширили трапезную, в которой служили в зимнее время, а приделы перенесли южнее и севернее своих прежних мест. Скорбящинский придел освятили 7 ноября 1903 г., придел во имя святых Симеона и Анны – 31 июля 1905 г. Тогда же выстроили дома притча и церковно-приходской школы. Церковную территорию обнесли новой оградой.

Территория села Всехсвятского вошла в черту Москвы после постройки Окружной железной дороги в 1908 г., но это не изменило сельского характера местности. 15 февраля 1915 г. по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны к югу от храма было открыто Всероссийское Военное Братское кладбище воинов, павших в сражениях 1-й мировой войны. Всего в 1915–1918 гг. на Братском кладбище захоронили около 18 тысяч человек.

В 1937 г. рядом с храмом, закрывая его со стороны Ленинградского проспекта, выстроили павильон станции метро «Сокол». Всехсвятский храм закрыли в 1939 г. При этом, по воспоминаниям очевидцев, великолепный пятиярусный иконостас XVIII века выломали и публично сожгли «в назидание» тут же возле храма. Церковное здание приспособили под склад.

В 1945 г. по просьбе местных жителей было получено разрешение вновь открыть храм. Его освятили после спешного ремонта к Пасхе 1945 г. Ко дню Всех Святых 8 июня 1947 г. была воссоздана прежняя живопись в главном храме, почти погибшая во время войны. Алтарную роспись, изображающую предстояние Всех Святых, выполнили заново, приняв за образец иконописные работы художника Виктора Васнецова. Среди святых, изображенных на фреске, можно видеть святых покровителей Грузии равноапостольную Нину, Давида III и благоверную царицу Тамару. Архитектура Всехсвятского храма характерна для построек в стиле барокко 1730-х годов, которых сохранилось в Москве очень мало. Интерьер полностью обновили в 1940-е – 1950-е гг., иконостасы в русском стиле, имитирующие мрамор, выполнили в 1945–1946 гг. Из старых образов примечательны Тихвинская икона Божией Матери на южной стене трапезной и Федоровская икона Божией Матери XVIII века в алтаре. В стенах Всесвятского храма сохранены памятные плиты с именами И.А. Багратиона, А.Д. Цициановой, В.В. Платонова. В 1982 г. по просьбам военных, живших в домах по Ленинградскому проспекту, упразднили церковное кладбище. В ноябре 1992 г. храм стал Патриаршим подворьем. Усилиями общины и «Добровольческого корпуса» в конце XX – начале XXI века около храма устроены надгробия героям Крымской, Балканской, Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, водружены символические надгробные камни лидерам Белого движения. Там же сохранились и несколько надгробий XVIII в.

Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Синодальной резиденции Святейшего Патриарха в Даниловом монастыре церковь (улица Даниловский вал, дом № 22)

В середине XIX века Данилов монастырь расширил свою территорию из-за роста кладбища. Этот участок окружили стеной в 1869–1878 гг. Ограду XVII века, которая оказалась внутри обители, разобрали. На этой территории построили келейный корпус, и позже его надстроили. В 1984–1988 гг. здесь выстроили здание Патриаршей и Синодальной резиденции. Руководителем коллектива, проектировавшего и строившего здание, являлся архитектор Ю. Рабаев. Домовую церковь в резиденции освятили в 1988 г. В центре здания, над главным входом, на втором этаже устроили крестовый храм, так называемый храм при митрополичьих и архиерейских домах. Снаружи он отмечен мозаичной иконой Нерукотворного образа Спасителя, повторяющей новгородскую икону XII века. Служит в нем монастырская братия. В этой церкви совершают чин наречения епископов, а их хиротония проходит на литургии в кафедральном храме Христа Спасителя. В церкви установлены девять икон московских святителей в мраморных киотах, подаренные клубом православных предпринимателей.

«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери церковь (улица Гурьянова, дом № 18, строение 1).

Церковь Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость в Печатниках

Возведена в память погибших во время террористического акта в ночь с 8 на 9 сентября 1999 г. жителей дома № 19 по улице Гурьянова, невдалеке от злосчастного разрушенного здания. Храм был заложен 14 сентября 2002 г. Ночью с 8 на 9 сентября 2003 г. в память о жертвах таракта, унесшего жизни 109 человек, в Печатниках прошел крестный ход от Николо-Перервинского монастыря до возведенного Скорбященского храма. На заупокойном богослужении были названы имена всех погибших. Затем освятили церковь и совершили в ней первую литургию. Храм приписан к Николо-Перервинскому монастырю, который явился инициатором и заказчиком его строительства рядом с местом трагедии. Он призван стать местом покаяния и примирения, местом молитвы обо всех погибших в ушедшем неспокойном XX веке.

«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери при благотворительных учреждениях братьев Ляпиных церковь (Большая Серпуховская улица, дом № 31;).

Купцы и благотворители братья Михаил и Николай Иллиодоровичи Ляпины, кроме известных общежитий на Большой Дмитровке, прозванных студентами «Ляпинкой», открыли на Большой Серпуховской улице дома бесплатных квартир, рассчитанные более чем на двухсот бедных многодетных вдов. В центре этих благотворительных учреждений 2 февраля 1885 г. освятили отдельно стоящую церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Новый храм был приписан к церкви Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. Его прихожанами стали не только призреваемые в домах бесплатных квартир, но и многие окрестные жители. В 1917 г. храм был украшен на средства его ктитора Грачева. По его инициативе в храм пригласили петь известный церковный хор Губонина.

В 1919 г. указом Московской консистории при храме был открыт самостоятельный приход, но уже в мае 1923 г. Скорбящинскую церковь закрыли. Были уничтожены ее главы и звонница, перестроен фасад. До недавнего времени церковное здание занимал клуб парфюмерной фабрики «Новая заря».

«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери на Большой Ордынке церковь (улица Большая Ордынка, дом № 20).

Впервые деревянная церковь на этом месте под названием Варлаамо-Хутынская упоминается в летописях под 1571 г. В 1683–1685 гг. здесь появился первый каменный храм с главным престолом во имя Преображения Господня. В 1713 г. к нему был пристроен Скорбященский придел, куда поместили чудотворную икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Первое чудо от этой иконы произошло в 1688 г., когда исцелилась сестра патриарха Иоакама Евфимия Акинфиева. Она страдала от тяжелой болезни и готовилась к смерти. Будучи глубоко верующей, она со слезами молилась и взывала к Пресвятой Богородице. И тут услышала чудный голос, советовавший ей пригласить в дом священника из церкви на Ордынке с образом Богоматери. Болящая последовала совету. По окончанию молебна перед чудотворной иконой Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость», испив воды и получив окропление, Евфимия исцелилась. С тех пор храм Преображения Господня на Ордынке стали называть Скорбященским.

В 1783–1791 гг. по проекту В.И. Баженова на средства его свояков, прихожан Скорбященской церкви купцов Афанасия и Луки Ивановичей Долговых были возведены новая трапезная и приделы с тем же посвящением, а также колокольня. Иконы иконостаса Скорбященского престола были написаны в 1788 г. иеромонахом Саровской пустыни Вонифатием. Придел иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» освятили 24 октября 1790 г., второй придел преподобного Варлаама Хутынского 26 января 1791 г. Однако постройка так и не была завершена.

В 1831 г. благотворители купцы А.А. Долгов и братья Куманины пригласили для завершения строительства нового храма архитектора О.И. Бове. Освящение главного престола в честь праздника Преображения Господня состоялось 20 сентября 1836 г. Не только сама церковь, но и ее внутреннее убранство (сень над престолом, паникадило, чугунные плиты пола) были выполнены по рисункам Бове. Плафон и грезальная роспись в ротонде в 1835–1836 гг. выполнена предположительно итальянским художником Домиано Скотти. Иконы для главного иконостаса были написаны на медных листах, припленных к деревянным основаниям. Некоторые из икон главного иконостаса были написаны художником В.Л. Боровиковским.

Храм представляет собой цилиндрическую ротонду с двухколонными ионическими портиками, полукруглыми арочными окнами. Внутри церкви по кругу расположены 12 ионических колонн, поддерживающих небольшой барабан с шарообразной главой. Храм украшает тонко прорисованный лепной декор в стилистике ампир, на окнах – кованые решетки. Дом причта при храме построен в середине XVIII в., здание богадельни – в 1764 г., ограда – в начале XIX в.

В начале 1930-х годов храм был закрыт, в нем разместились запасники Третьяковской галереи, при этом внутреннее убранство храма было сохранено. Вновь его открыли в 1948 г. В храме был создан известный на всю Москву хор регента Н.В. Матвеева, исполнение которым духовных сочинений композиторов-классиков записывалось на пластинки. Чудотворная икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» ныне помещена в киоте на специальном возвышении, к которому ведут две полукруглые лестницы. Киот поддерживают две фигуры ангелов, выполненные из белого мрамора. Завершают композицию изображения двух сидящих ангелов, которые держат корону над святым образом, как бы увенчивая ею Пресвятую Богородицу. Симметрично справа установлен киот с чтимым образом преподобного Варлаама Хутынского. Ангелы над ним держат скрижали с десятью заповедями Моисея. В храме пребывает также чудотворная икона мученика Лонгина сотника, у которой происходят водосвятные молебны об исцелении от глазных болезней. Другие чтимые иконы – мученика Лонгина-сотника, преподобного Алексия, человека Божия, апостола Андрея Первозванного.

«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери при Городской клинической психиатрической больнице № 1 имени Н.А. Алексеева церковь (Загородное шоссе, дом № 2).

В 1889 г. московский городской голова Н.А. Алексеев объявил, что желает «дать новое направление делу призрения душевнобольных», и возбудил в Московской Думе вопрос об открытии новой больница на триста коек. Для строительства была выделена принадлежавшая городу Канатчикова дача, в которой с 1893 г. начался прием пациентов. По роковому стечению обстоятельств Н.А. Алексеев не дожил до открытия этого богоугодного заведения – во время приема посетителей в Думе он был смертельно ранен душевнобольным. Домовый Скорбященский храм освятили 25 октября 1896 г. на верхнем этаже центрального двухэтажного корпуса больницы, выстроенного по проекту архитектора Л.О. Васильева.

В 1922 г. храм закрыли для верующих, и в течение десятилетий церковное помещение использовали для служебных нужд. По инициативе главного врача больницы В.Н. Козырева храм был отреставрирован и освящен 25 мая 1994 г. К храму приписан домовый храм-часовня во имя Иоанна Рыльского, находящийся во дворе больницы на верхней площадке (храм был освящен в 1900 г. и предназначался для отпевания покойников; в советское время здесь находился морг). Реконструкция храма-часовни, возведенного в византийском стиле, сочетающемся с приемами модерна, завершилась в 1998 г. Также к храму «Всех скорбящих Радость» приписана часовня во имя Святителя Николая Чудотворца, выстроенная в 1994–1996 гг. в связи со 100-летием больницы по проекту Т.Л. Осиповой и Ю.А. Белова.

«Всех скорбящих Радость» иконы Божией Матери на 3-й Мещанской, при больнице МОНИКИ церковь (улица Щепкина, дом № 61/2, строение 25).

Одна из старейших московских больниц, Екатерининская, была создана в 1776 г. на 3-й Мещанской улице в зданиях бывшего карантинного дома, созданного в связи со свирепствовавшей в Москве и губернии эпидемией чумы. После появления в 1835 г. на Страстном бульваре одноименной больницы, старейшую стали именовать Старо-Екатерининской. Ее новые строения возвели в 1875 г. по проекту архитектора А.А. Мейнгардта. Больничный храм при Старо-Екатерининской больнице существовал еще в XVIII веке. Новый, в отдельно стоящем здании, построен в память бракосочетания и священного коронования императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Его возвели в саду больницы по проекту архитектора В.П. Десятова и освятили главный престол во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» 3 ноября 1899 г. Двухэтажный пятиглавый храм в стиле церквей XVII века с шатровой колокольней над западным входом имел четырехъярусный главный иконостас, выполненный мастером И.И. Терезой. Стены были расписаны, церковная утварь была выполнена в ювелирных мастерских Хлебникова. Придел святителя Павла исповедника, патриарха Константинопольского, освятили в нижнем этаже 10 ноября 1899 г. Он был устроен для отпевания умерших. Двухъярусный иконостас нижнего храма также был исполнен мастером И.И. Терезой.

Храм закрыли для верующих в 1922 г., снесли колокольню и уничтожили главы. Возобновились богослужения в Скорбященской больничной церкви 8 марта 1997 г., и он в настоящее время является домовым при Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского, помещающимся ныне в здании бывшей Старо-Екатерининской больницы.

|

Метки: Михаил Вострышев Москва православная Все храмы и часовни фото фотография |

Иконы на фасаде храмов Москвы и Подмосковья |

Дневник |

Фото с меткой «икона», автор alek-ka4alin2

Фото с меткой «икона», автор alek-ka4alin2

|

Метки: икона Иконография фото мозаика образ |

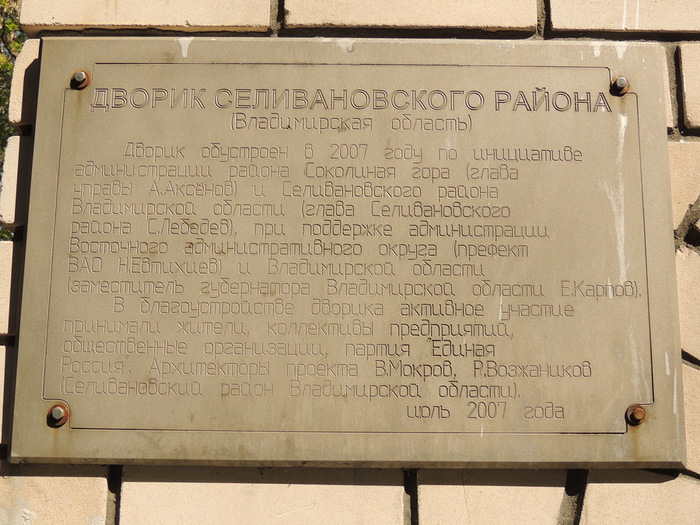

Дворик Селивановского района |

Дневник |

Проезд: метро Семёновская

Обустроен в июле 2007 года по инициативе администраций района Соколиная гора и Селивановского района Владимирской области при поддержке администраций ВАО г. Москвы и Владимирской области. В благоустройстве активное участие принимали жители, коллективы предприятий, общественные организации.

Сам дворик выполнен в старорусском стиле, вокруг расставлены деревянные скульптуры зверей и героев детских сказок, избушки. При входе установлены ворота из белого кирпича – уменьшенная копия Золотых ворот Владимира.

Архитекторы проекта – В. Мокров, Р. Возжаников (Селивановский район Владимирской области).

|

Метки: москва соколиная гора дворик Измайловское шоссе фото |

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской |

Дневник |

Адрес:Москва, ул. Тверская, [25], Благовещенский пер., [12, стр. 2]

Проезд: метро Маяковская,метро Пушкинская,метро Тверская

Год постройки:1666-1680

Церковь. Утрачена.Год утраты:1929

Найденов Н. А. Москва. Соборы, монастыри и церкви. Ч. III, Отд. 1: Часть Земляного города по левую сторону реки Москвы. М., 1882, N 18 фото 1881 года

Координаты:55.76795,37.598905

Первое упоминание об этом храме относится к 1631 году. Древний четверик Благовещенской или Богородицкой, как она ещё называлась в народе, церкви сохранялся от более поздней постройки 1666-1680 годов. После того, как старые своды обрушились, в 1732 году над этим четвериком был возведён восьмерик.

В пятидесятых годах XVIII века при этом храме была возведена отдельно стоящая колокольня, высотой в три яруса. Значительно позже, уже в 1868 году, к храму была пристроена трапезная с двумя приделами. Один из них был освящён во имя святых Зосимы и Савватия, а второй – переосвящён во имя святого Николая Чудотворца вместо имевшегося тут ранее придела святого Онуфрия Великого.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской была закрыта и снесена большевиками в 1929 году.

|

Метки: Москва ретро фото утрачено храм церковь цао Тверской центральный административный округ фото 19 век черно-белое фото Найденов Н. А. |

Храмы Москвы по благочиниям |

Дневник |

Описание в фото тут

https://fotki.yandex.ru/users/alek-ka4alin2012/album/429727/

|

Метки: Зеленоградское благочиние Москва храм церковь фото слайдшоу |

Храмы Москвы по благочиниям |

Дневник |

Описание к фото тут

https://fotki.yandex.ru/users/alek-ka4alin2012/album/429735/

|

Метки: Богоявленское благочиние Москва храм сайдшоу церковь фото |

Фото храмов Москвы Ретро Фото |

Дневник |

|

Метки: ретрофото Москва храм церковь фото сайдшоу |

Что такое Масленица.Москва,Коломоменское |

Дневник |

В Коломенском можно будет посмотреть театрализованное представление, угоститься блинами, покататься на аттракционах, попробовать победить в веселых конкурсах, посетить Ярмарку меда и купить сувениры.

1 марта, суббота

в 12-00 – начало концерта фолк-музыки на большой сцене.

в 15-00 – кулачный бой, штурм ледяной крепости, сжигание чучела и праздничный фейерверк

В течение дня будут работать пять развлекательных площадок, в центре которых установят пять Колес прощаний, к которым можно будет привязать ленточку и загадать желание. Колеса сожгут, а ваше желание обязательно исполнится! Ленточки будут раздавать за победы в испытаниях или за добрые дела.

Также на площадках: мастер-классы по изготовлению народных сувениров, выпечке блинов, семейные аттракционы, хоккей с метлами, метание валенок, кидание шапок, плетение большой Весенней косы, катание на карусели, чай из самоваров с блинами.

«Масленица» и «Государыня Масленица» - две программы, которые отличаются сценарием художественной части и исполняются различными художественными коллективами.

Всех – от мала до велика – приглашают на экскурсионно–художественную программу «Масленица». В процессе тематической экскурсии по Государеву двору гости узнают о любимом народном празднике, его истоках и особенностях, познакомятся с экспозицией в комплексе Передних ворот, посвященной жизни крестьян дворцовой волости. Интерактивное фольклорное представление перенесет всех в веселый Семик – прямо на масленичную неделю!

На столах гостей ждут фирменные коломенские блины!

Фото и видео

Фотографии в альбоме «Что такое Масленица Москва,Коломенское», автор alek-ka4alin2

Фотографии в альбоме «Что такое Масленица Москва,Коломенское», автор alek-ka4alin2

|

Метки: 01.03.2014 весна город жанр коломеское масленица москва праздник репортаж съемки фильма что такое масленица фото видео |

«Времена и Эпохи.1914/2014» |

Дневник |

Четвертый международный исторический фестиваль «Времена и эпохи» переносит москвичей и туристов в начало ХХ века, эпоху революций, Первой Мировой Войны и расцвета русской культуры! Мы предоставляем возможность побывать на каждой из шести больших исторических площадок — «Аристократия», «Пролетариат», «Город», «Деревня», «Ярмарка» и «Великая Война».

В музее-заповеднике «Коломенское» 7 и 8 июня проходят гуляния, на которых развернется небывалая ранее ярмарка, первый русский синематограф, журналистское бюро, подпольная типография, модные ателье и салоны. Можно увидеть старинные автомобили и мотоциклы, сделать фотографию или заказать портрет в стиле начала века, попробовать силы в русской борьбе на «Турнире Ивана Поддубного» или своими руками создать сувенир в виде предмета быта. В рамках проекта проходят запуск воздушных змеев и фестиваль клубники. На военной площадке развернуты военные лагеря европейских армий, и происходят целые серии сражений, реконструирующих баталии разных лет Первой мировой войны.

Гости смогут стать полноправными участниками гуляний, купив заранее наряд в интернет-магазине, и преобразиться в городских жителей, рабочих, крестьян и военнослужащих, живших сто лет назад!

еще фото и видео 2014 и 2013 год

Фотографии в альбоме «"Времена и эпохи" в Коломенском», автор alek-ka4alin2

Времена и Эпохи 2013 концерт в Коломенском (1 часть)

Времена и Эпохи 2013 концерт в Коломенском (2 часть)

Реконструкция XIII-XVI веков

В музее-заповеднике "Коломенское" в третий раз проходит фестиваль "Времена и эпохи". В этом году он посвящен эпохе Средневековья. В программе фестиваля несколько исторических реконструкций. Количество посетителей уже бьет все рекорды: в парк пришли свыше 200 тысяч человек.

|

Метки: времена и эпохи город жанр коломенское москва музей реконструкция репортаж события фото видео |

Спортивная разминка |

Дневник |

"ЭкоФест- 2014" Москва,Строгино

30 августа. У ЭКОФЕСТА НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ! DSCN9514.JPG

Погода будет за нас! :-)

В случае дождя будет бесплатная выдача плащей-дождевиков! Последние выходные лета станут удивительным экологическим праздником для москвичей и гостей столицы. Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы представляет Третий ежегодный экологический фестиваль «ЭкоФест - 2014», который станет крупнейшим эколого-развлекательным событием лета!

Уникальная особенность фестиваля заключается в том, что это совершенно новый формат познавательного отдыха для всей семьи. Важнейшие знания и актуальная информация об экологии мегаполиса, экологических технологиях и ресурсосбережении становятся частью увлекательной программы фестиваля, формируя экологическое мышление горожан всех возрастов. Важность сохранения природного равновесия внутри себя, вокруг себя, в своём районе, в своём городе, в своей стране, на своей планете – главная идея мероприятия.

Фестиваль проводится уже третий год и успел накопить определенный опыт, который позволит ему стать ещё интереснее и познавательнее для гостей и участников. Горожане найдут уже полюбившиеся развлечения и активности, но ЭкоФест -2014 откроет и множество новых увлекательных площадок. Все гости смогут принять участие в экологических конкурсах и викторинах, интересных мастер-классах и творческих мастерских по изготовлению поделок из природных материалов. Всех ждёт насыщенная спортивная программа, экологический лекторий. Богатая детская программа. Зажигательная и яркая развлекательная часть. Экологические акции. Зоопарк. Много музыки. Но главное – это свежий воздух, пляж, река, небо и позитивные люди вокруг.

Организаторами подготовлена масса призов для тех, кто проявит себя в спортивных соревнованиях, экологических мастер-классах и конкурсах.

http://eco-festival.ru/

http://vk.com/ecofest_2014

|

Метки: москва разминка спорт спортивная строгино экофест фото видео |

Круг Света,Царицыно,Москва 13.10.2014 Световое шоу |

Дневник |

Мультимедийные программы, лазерные шоу и световые инсталляции в рамках Фестиваля света – 2014 в Москве покажут на следующих площадках:

• Останкино

• Большой театр

• ВДНХ

• Световое шоу Царицыно

• Улица Кузнецкий мост

• Медиа Куб на Манежной площади

• Digital October

DSCN9766.JPG

DSCN9767.JPG

DSCN9768.JPG

DSCN9776.JPG

DSCN9780.JPG

DSCN9781.JPG

DSCN9782.JPG

DSCN9784.JPG

DSCN9789.JPG

DSCN9795.JPG

DSCN9797.JPG

DSCN9800.JPG

DSCN9801.JPG

DSCN9803.JPG

DSCN9804.JPG

DSCN9805.JPG

DSCN9806.JPG

DSCN9815.JPG

DSCN9816.JPG

DSCN9824.JPG

DSCN9825.JPG

DSCN9826.JPG

DSCN9827.JPG

DSCN9828.JPG

DSCN9831.JPG

DSCN9832.JPG

DSCN9833.JPG

DSCN9835.JPG

DSCN9837.JPG

DSCN9839.JPG

DSCN9840.JPG

DSCN9841.JPG

DSCN9848.JPG

DSCN9850.JPG

DSCN9852.JPG

Световое шоу ,Царицыно

Лазерное шоу в музее-заповеднике Царицыно

|

Метки: 13.10.2014 Круг Света Москва Световое шоу Царицыно видео фото события репортаж |

Луна май 2014 |

Дневник |

|

Метки: фото луна май месяц московская область небо ночь сапроново ступинский район |

Свято-Данилов мужской монастырь |

Дневник |

Данилов монастырь, 3 класса, в Москве, у Серпуховской заставы. Основан в конце XIII века Даниилом (см. 4 марта). После 1330 года, когда братия монастыря была переведена в Кремль к Спасу на Бору, он пришел в запустение; возобновлен был царем Иоанном Грозным в 1560 году. Соборный храм во имя святых отец Седми Вселенских соборов построен в 1554 — 1560 годах. Здесь находится древняя Владимирская икона Божией Матери; на ней сохранились подлинные портреты Иоанна Грозного, царевича Иоанна и митрополита Макария. В арке придела святого князя Даниила почивают мощи его в серебряной раке. При монастыре школа и приют — больница для монашествующих города Москвы. На монастырском кладбище среди выдающихся исторических деятелей покоится прах Н.В.Гоголя, Ю.Ф.Самарина, А.С.Хомякова. В 1872 году, 1 сентября монастырь праздновал 600-летие своего основания.

Из книги С.В. Булгакова «Русские монастыри в 1913 году».

Надвратная церковь Симеона Столпника

Храм преподобного Симеона Столпника в колокольне

Свято-Данилов мужской монастырь.

Москва, улица Даниловский вал, дом 22.

Метро "Тульская"

Год постройки: Между 1680 и 1700.

Престолы: Симеона Столпника

Собор. Действует.

В 1984 году "колокольня Свято-Данилова монастыря была восстановлена в прежних формах. Ее высота - 45 метров. На колокольне 16 колоколов, привезенных, в основном, из Поволжья. Самый большой из них, отлитый в 1886 году в Ярославле. Церковь преподобного Симеона Столпникале, весит 221 пуд.

Церковь преподобного Симеона Столпника расположена над Святыми вратами, под колокольней. Она построена в 1730-х годах и сохранилась в своем первоначальном виде. Колокольня же над храмом была снесена в 1930-х годах, а ее колокола, подбор которых был одним из лучших в Москве, вывезены в США и размещены на звоннице Гарвардского университета.

Церковь преподобного Симеона Столпника освящена после реставрационных работ 27 февраля 1988 года. Ее иконостас состоит из местного, праздничного и деисусного чинов. Он оформлен по проекту московского художника-иконописца С.Н. Добрынина, написавшего для него 12 икон, в том числе и храмовый образ святого Симеона Столпника. Основной комплекс икон для иконостаса надвратной церкви поступил в Данилову обитель как пожертвование из Псково-Печерского монастыря. Он составлен из стилистически близких икон XVII-XX веков. Тябла (по-перечные брусья) и вертикальные колонки между иконами расписаны орнаментом по мотивам росписи иконостаса в церкви преподобного Иоанна Лествичника Кирилло-Белозерского монастыря.

(надвратная, конец XVII в., воссоздана в 1984-88)

Церковь Серафима Саровского

Год постройки: 1988.

Церковь. Действует.

Престолы: Серафима Саровского

Храм Свято-Данилова монастыря.

Устроен в 1988 году в подклете больничного корпуса.

Церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов

Год постройки: между приблизительно 1750 и 1800.

Древнейший из храмов монастыря - храм Святых Отцов Семи Вселенских соборов - сложное разновременное сооружение, включающее в себя несколько церквей. Храм Святых Отцов Семи Вселенских Соборов и Надкладезная часовня.После реставрационно-восстановительных работ в соборе установлен иконостас Костромской школы XVII в.

На первом этаже храма расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Ее северный придел освящен в честь святого пророка Даниила - Небесного Покровителя благоверного князя Даниила, который с именем этого святого был пострижен перед смертью в схиму.

Самые древние части Покровской церкви относятся к XVII веку. Иконостас храма написан в 1984 году. Группу художников-иконописцев возглавил насельник Псково-Печерского монастыря игумен (ныне архимандрит) Зинон. В своей работе мастера следовали традициям древнерусского искусства XV - начала XVI веков.

На солее Покровской церкви в киоте помещена главная святыня храма - икона благоверного князя Даниила с частицей его честных мощей.

В западной части храма находится церковь святого Даниила Столпника. Она сооружена в XVIII веке. Ее престол - самый древний в монастыре. В честь преподобного Даниила Столпника - Небесного Покровителя благоверного князя Даниила, получившего имя его при крещении, - была освящена в XIII веке первая деревянная церковь монастыря, давшая название всей обители.

Иконостас церкви создан по проекту священника отца Вячеслава Савиных в 1988 году. Он состоит из местного, деисусного и пророческого рядов. Большинство икон написаны отцом Вячеславом и художницей Натальей Шелягиной. Над Царскими вратами размещен ярус аналойных икон XVII-XIX веков.

Храм Святых Отцов Семи Вселенских соборов размещается на втором этаже. Первоначально собор во имя Святых Отцов находился к северу от существующего храма. Он был сооружен в 1555-1560-х годах и освящен святым митрополитом Московским Макарием в присутствии царя Ивана Грозного 18 мая 1561 года. В XVIII веке древний храм обветшал и был разобран. В связи с этим над Покровской церковью возвели второй этаж, куда был перенесен престол в честь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов.

Из сокровищ древнего храма сохранилась Владимирская икона Божией Матери с Акафистом. Она находится в местном ряду иконостаса, слева от Царских врат. Справа от Царских врат размещен храмовый образ Святых Отцов Семи Вселенских Соборов, написанный в 1989 году. Из других икон местного ряда замечательны в историческом и художественном отношении образ святителя Николая,архиепископа Мир Ликийских, с клеймами жития на раме XVII века и Казанская икона Божией Матери XVIII века с клеймами, иллюстрирующими "Сказание о явлении чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в г. Казани". Верхние ряды иконостаса представляют собой единый ансамбль из 67 икон XVII века, поступивших из Троице-Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии. К северу от иконостаса находится рака с частицей мощей благоверного князя Даниила. В северной галерее храма расположен придел в честь святого князя Даниила.

Часовня надкладезная

Год постройки: 1988.

Архитектор: Ю. Г. Алонов

Надкладезная часовня в виде четырех сквозных арок, увенчанных главкой с крестом, расположена, как и прежде, на монастырской площади. Вода в часовню поступает из артезианской скважины, находящейся на глубине свыше 200 метров.

Поминальная часовня имеет вид небольшого храма со звонницей, архитектурные формы которого восходят к древнему зодчеству Пскова. Часовня построена у северного прясла монастырской ограды, неподалеку от Нагорной башни. Это место выбрано не случайно. Именно отсюда начинался монастырское некрополь, основанный во второй половине XIX века. Поминальная часовня занимавший всю западную часть обители.

Здесь, на братском кладбище, был в 1303 году погребен основатель обители князь-схимник Даниил. Впоследствии в стенах монастыря хоронили не только духовных лиц, но и мирян, среди которых были выдающиеся деятели науки, искусства, культуры: Н.В. Гоголь, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин, Н.М. Языков, С.М. Третьяков, Н.Г. Рубинштейн, В.Г. Перов и другие.

Монастырский некрополь в его изначальном виде не сохранился.

Собор Троицы Живоначальной

Год постройки: Между 1833 и 1838.

Архитектор: О.И. Бове

В 1833-1838 гг. по проекту архитектора О.И. Бове в обители возводится Троицкий собор - самый большой собор монастыря, освященный святым митрополитом Московским Филаретом.

старое фото монастыря на сайте

http://www.izograf888.com/sp_5139/

Северо-Восточная башня

(XVIII-XIX вв.)

Патриарший центр Духовного Развития Детей и Молодежи

Москва,улица Даниловский Вал, 13а

Создан по благословению Святейшего Патирарха Алексия II в 1999 году.

Иконная лавка Даниловского монастыря

Жилой дом начала XIX века, выявленный объект культурного наследия. В советские годы в здании находился спецсуд № 12, ныне в здании располагается Патриарший центр духовного развития детей и молодёжи Данилова монастыря.

Патриарший Центр создан по благословению Святейшего Патирарха Алексия в 1999 году. Осуществляет свою деятельность с целью содействия формированию духовно развитой личности человека.

Для реализации данной цели Центр призван организовать детско-юношескую и молодежную среду, а так же ряд условий направленную на свободное и активное освоение детьми и молодежью христианского, духовно-ориентированного опыта жизни.

В частности этот процесс включает в себя:

Духовно нравственное, религиозное просвещение и обучение.

Приобщение детей и молодежи к литургической жизни Церкви, содействие их воцерковлению.

Культурное и патриотическое просвещение и обучение.

Социально-психологическая помощь и поддержка молодежи.

Резиденция Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Год постройки 1980-е гг.

В монастыре размещаются Синодальная резиденция Святейшего Патриарха, Отдел внешних церковных связей, рядом с монастырем построен гостиничный комплекс «Даниловский»

Корпус Отдела внешних церковных сношений

DSCN9542.JPG

DSCN9542.JPG

Поминальная часовня

(с криптой, на Новом кладбище, 1988)

Часовня. Действует.

Год постройки: 1988.

Архитектор: Ю.Г. Алонов

Памятный крест

надпись: Святому Данилову монастырю

от Патриарха-Католикоса всех Армян

Вазгена первого

1988

Памятный крест из Армении XIII век

Памятник святому равноапостольному князю Владимиру

Крестителю Руси

Небольшой бюст крестителя Руси был установлен на территории Даниловского монастыря 25 лет назад.

Монумент изображает Владимира облаченного в княжеские одежды, держащего перед собой крест - символ христианской веры. На кресте выгравирован лик Христа Спасителя. Левая рука князя приложена к сердцу - символизирует искреннюю веру, открытость и любовь.

Крестился князь в Корсуне (г. Херсонес, Севастополь). Храм, в котором произошло это знаменательное событие, существует и в наше время, однако, уже не в первозданном виде.

Крещение Руси произошло в 988 году, в лютые февральские морозы. Жители Киева и стар и млад окунулись в ледяные воды Днепра, став первыми русскими христианами. Место, где Владимир крестил Русь, находится на киевской набережной близ памятника магдебургскому праву. Языческие боги были свергнуты и сброшены в реку.

Похоронен великий князь в Десятинной церкви Киева, мраморные саркофаги Владимира и его жены долгое время стояли посредине храма. В настоящее время их местонахождения доподлинно не установлено.

Южные ворота

Северо-Западная башня

(XVIII-XIX вв.)

Южные ворота.

Стены и башни ограды (XVIII-XIX вв.).

Часовня Даниила Московского на площади Серпуховской заставы

Москва,Даниловская площадь

Метро "Тульская"

Год постройки: 1998.

Архитектор: Ю.Г.Антонов, Д.Г.Соколов

Воссоздана в 1998 году (арх. Ю.Г.Антонов, Д.Г.Соколов) на месте одноименной часовни, выстроенной до 1722 года, перестраивавшейся в 1784 и 1869 гг., и разрушенной после 1920 года.

Приписана к Свято-Данилову монастырю

|

Метки: архитектура вал город даниловский монастырь москва свято-данилов улица храм церковь собор история фото часовня |

| Страницы: | [1] |