-Видео

- Нокиа (реклама)

- Смотрели: 21 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (1-3)

- Смотрели: 58 (0)

- Группа "Матрона Интернешнл" (4-6)

- Смотрели: 41 (0)

-Музыка

- Любовь Шипилова. Тихий омут

- Слушали: 170 Комментарии: 2

- The Beatles - I Need You

- Слушали: 136 Комментарии: 7

- группа Чиж Шальная пуля (музыка и слова Пэта)

- Слушали: 203 Комментарии: 2

-неизвестно

-неизвестно

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Трансляции

-Статистика

Записей: 769

Комментариев: 2624

Написано: 3789

Записи с меткой модерн

(и еще 16896 записям на сайте сопоставлена такая метка)

Другие метки пользователя ↓

Марьино Царицыно архитектура барокко больница братеево вов воскресенское благочиние город деревянная донское благочиние история классицизм коломенское ленинский район люблино метро модерн монастырь москва москворецкое благочиние московская область музей николая чудотворца памятник параскево-пятницкое благочиние парк пейзаж переулок пресвятой богородицы проезд репортаж россия село скульптура собор события соколиная гора станция старообрядческая стиль строительство строительство храма улица усадьба фото храм церковь часовня южное бутово

Железнодорожный вокзал станции Царицыно (Москва) |

Дневник |

Москва,метро "Царицыно"

Курское направление

Построен в 1901-03 гг. одним из наиболее выдающихся архитекторов московского модерна - Л.Н. Кекушевым в период расцвета его творчества. Здание вокзала отличала исключительная проработка интерьеров и декоративных металлических деталей, к сожалению, со временем утраченная.

Ныне существующий вокзал в Царицыне был построен в 1908 г. по проекту архитектора В. К. Филлипова взамен прежнего — деревянного. Некоторые источники приписывают авторство Льву Кекушеву, известному архитектору, работавшему в стиле «модерн», и по времени относят его к 1901—1903 гг.

Для пассажиров используются две боковые платформы. На обеих платформах установлены турникеты для прохода пассажиров ( для входа и выхода на платформу вход и выход по билету).

Полная реставрация вокзала, признанного памятником культурного наследия, была проведена в 1998 году. В 2007 году были произведены следующие работы:

Фасад вокзала был окрашен в бежевые тона, зрительно выделена старинная кирпичная кладка здания — реставраторами предполагается, что так вокзал выглядел более ста лет назад. На фотографии, сделанной около 1910 г. видно, что вокзал — из красного кирпича с белыми наличниками.

Завершился капитальный ремонт пассажирских платформ, асфальт заменён на тротуарную плитку двух цветов: серого и красного — по ассоциации с цветами Царицынского ансамбля.

...

В Москве хотят построить четыре новых железнодорожных вокзала.

Как пишет газета«Известия», с таким предложением выступила Москомархитектура.

Два вокзала должны появиться в Перово и Царицыно.

Еще один могут построить у станции метро «Каланчевская».

http://www.gazeta.ru/social/news/2013/05/27/n_2935005.shtml

Правда ранее на станции существовал вокзал,который был построен в 1901-03 гг,

но это был ВОКЗАЛ СТАНЦИИ, а будет ну как Вы все понимаете,городской вокзал…

И будет такая засада в этом районе, которая наполнит полностью и единственную дорогу через район

http://biryulevo.ru/forum/3-4480-1

Время движения с Курского вокзала 28 минут.

|

Метки: архитектура вокзал город железнодорожная кекушев модерн москва станция царицыно |

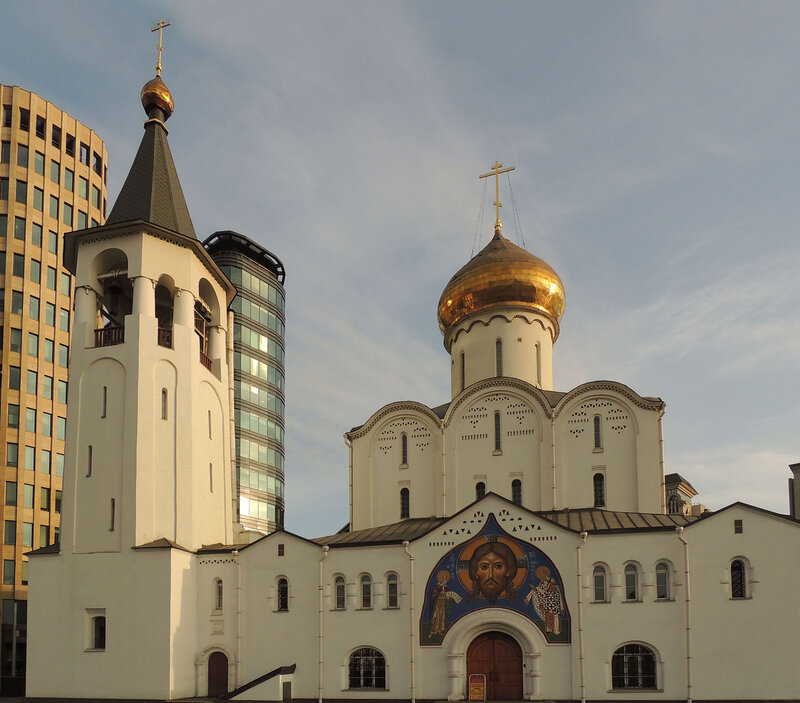

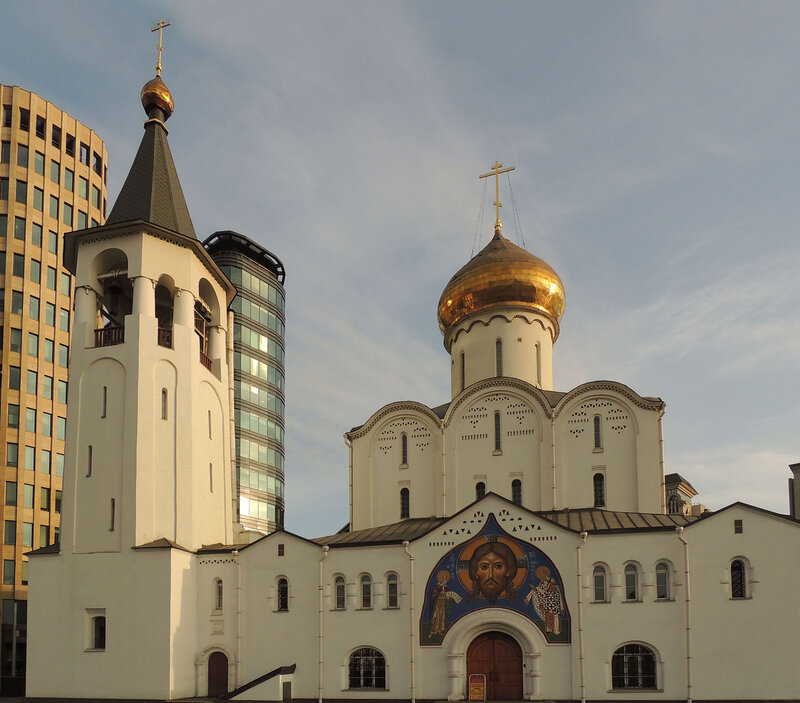

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы. |

Дневник |

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Фотографии в альбоме «Старообрядческие и прочие храмы», автор alek-ka4alin2

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

Другие названия: Церковь Николая Чудотворца на Бутырском валу; Церковь Николая Чудотворца в Царском переулке; Церковь Николая Чудотворца, что у Тверской заставы.

|

Метки: архитектура белокриницкое белокриничники бутырский вал город модерн москва неорусский николая чудотворца согласие старообрядческая стиль храм церковь |

Москва. Моленная Воскресения Христова и Покрова Божией Матери. |

Дневник |

Старообрядческие и прочие храмы / Беспоповцы Поморского согласия

Часовня. Действует.

Фотографии в альбоме «Старообрядческие и прочие храмы», автор alek-ka4alin2

Освящена в честь: Воскресения Христова, Покрова Пресвятой Богородицы

Архитектурные стили:Модерн, Романтический стиль

Год постройки:Между 1907 и 1908.

Архитектор:И. Е. Бондаренко

Адрес:Россия, г. Москва, Центральный административный округ, Токмаков пер., 17 стр.4

Координаты:55.76673, 37.67112

Проезд:Со Старой Басманной ул. свернуть в Токмаков пер. Церковь во дворе дома 13-15

Церковь Воскресения Христова и Покрова Богородицы - первая старообрядческая церковь поморской общины, построенная сразу же после выхода царского манифеста о веротерпимости 1905 г. Идея постройки храма принадлежала давним и близким сотрудникам В. Е. Морозова и его сыновей: И. К. Полякову, директору правлений «Товарищества мануфактур В. Морозова с сыновьями» и, а также И. И. Ануфриеву, члену правления товарищества. Построена в 1907-1908 гг. в древнепсковском стиле с привнесением особенностей поморского зодчества, что выражалось не только в отсутствии алтаря, но также в строгости и скромности архитектурных форм и интерьера. На фронтоне звонницы были помещены фигуры двух ангелов, поддерживающих икону Спасителя (не сохр.). Все внутреннее убранство храма - иконостас, паникадила, светильники, киоты, решетки на окнах, дубовые скамьи - было выполнено по рисункам архитектора, что сообщало храму исключительную гармонию и стилистическое единство.

И. Е. Бондаренко использовал основные принципы культовых построек Русского Севера, но в архитектуре храма было много деталей, характерных и для стиля модерн (майоликовая плитка, витражи, облицовка глазурованным кирпичом, наружная отделка гранитом и др.). Деятельное участие Морозовых в сооружении Токмаковского храма не ограничивалось только денежными взносами. Подаренные ими древние иконы, книги и церковная утварь стали основой внутреннего благолепия храма. Интересен дубовый иконостас и утварь темной бронзы оригинальных рисунков. Много ценных древних икон украшают иконостас и церковь.

В 1930 г. храм закрыли. В нем помещался детский театр, а после - библиотека, завод. С 1960-х гг. церковь занимал цех швейной фабрики «Космос». Ведется реставрация.

http://sobory.ru/article/?object=03950

|

Метки: архитектура город модерн москва романтический стиль токмаков переулок храм церковь |

Майолика Гостиницы Метрополь |

Дневник |

«Купание наяд»

Его фасады украшают майоликовые панно, самое известное из которых — «Принцесса Грёза», исполненное по картине Михаила Врубеля; оно занимает центральное место на главном фасаде гостиницы. По эскизам Александра Головина и Сергея Чехонина выполнены несколько других майоликовых панно — «Жажда», «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Жизнь», «Купание наяд», «Поклонение старине» и «Полдень». Скульптурный фриз «Времена года», опоясывающий здание, выполнил Николай Андреев.

Врубелевское панно «Принцесса Грёза» именуют самым известным панно Москвы.

Остальные произведения майолики - «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Орфей играет», «Жизнь», «Полдень», «Жажда», «Клеопатра» создавались по проектам Александра Головина. Художник Сергей Чехонин выполнил перевод эскизов М.А. Врубеля и А.Я. Головина в керамику, а также создал керамический декор балконов гостиницы, фриз со словами Ф. Ницше и несколько небольших майоликовых панно для фасадов.

«Принцесса Грёза», исполненное по картине Михаила Врубеля.

Врубелевское панно «Принцесса Грёза» именуют самым известным панно Москвы. Оно создано на сюжет драмы в стихах Эдмона Ростана «La Princesse lointaine», в русском переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник получившей название «Принцесса Грёза». Премьера пьесы на русской сцене состоялась в январе 1896 года в Санкт-Петербурге. Романтическая история о возвышенном стремлении к любви и совершенной красоте, созерцание которой достигается ценой смерти, имела оглушительный успех у публики. Появились вальс «Принцесса Грёза», и даже духи и шоколад с таким названием. Оно занимает центральное место на главном фасаде гостиницы.

«Клеопатра»

«Орфей играет»

Одна из легендарных гостиниц столицы «Метрополь» была построена еще в 1905 году. «Вавилонская башня XX века» (а именно так ее называли местные) была одним из выдающихся зданий, построенных практически под стенами Кремля.

Гостииница Метрополь — гостиница в центре Москвы класса «5 звёзд», расположенная по Театральному проезду. Строилась в 1899—1905 годах; инициатором строительства был Савва Мамонтов; по его заказу Вильям Валькот разработал первоначальный проект. Здание Метрополя играет исключительно важную роль в формировании облика Театральной площади и площади Революции. Гостиница является самым крупным общественным зданием эпохи модерна и признаётся одним самых значительных московских историко-архитектурных памятников этого стиля

Ни в одной гостинице, кроме Метрополя, не было в то время такой роскоши, как горячая вода, холодильники, телефоны и лифты.

Интерьер ресторана гостиницы Метрополь выполнен в неоклассическом стиле, украшением которого бесспорно являются фонтан в центре помещения и витражный купол здания.

На месте, где сейчас находится Метрополь, с 1830-х годов располагалась трёхэтажная гостиница с банями купца Челышева (москвичи её называли «Челыши»), построенная по проекту Осипа Бове. В 1890-х годах промышленник и меценат Савва Мамонтов выкупил гостиницу и прилегающие участки земли для реализации своей новаторской идеи: он задумал организовать в Москве грандиозный культурно-досуговый центр, который предусматривал бы современный гостиничный комплекс с ресторанами, театром, художественными галереями, помещением для проведения спортивных состязаний. Театральная сцена предназначалась для спектаклей Частной оперы С. И. Мамонтова. Конкурс на лучший проект комплекса, проводившийся в 1899 году, выиграли архитекторы Л. В. Кекушев и Н. Л. Шевяков, однако Савва Мамонтов отдал предпочтение проекту Вильяма Валькота, занявшему четвёртое место.

Строительство началось без промедлений; проектом предусматривался не снос старой гостиницы, но её радикальная перестройка и объединение общими фасадами с новыми корпусами. Реализовать свой замысел Мамонтову было не суждено: в том же году его арестовали по обвинению в крупных растратах. Суд полностью оправдал Савву Мамонтова, однако предприниматель был разорён; его имущество (в том числе и начавшаяся стройка «Метрополя») ушло на погашение долгов. Новые владельцы пригласили архитекторов Льва Кекушева и Николая Шевякова в качестве соавторов гостиничного комплекса; в проект Валькота были внесены существенные изменения. В частности, центральный зал комплекса, решённый в виде пререкрытого стеклянным куполом атриума и планировавшийся под театральный зал вместимостью 3000 зрителей, был переделан под ресторан. Руководство строительством гостиницы на первом этапе осуществлял архитектор В. В. Воейков. В 1901 году в гостинице случился сильный пожар, уничтоживший интерьеры; почти завершённое здание серьёзно пострадало. Проект восстановления гостиницы с частичной перепланировкой был разработан архитектором С. П. Галензовским, работами руководил архитектор П. П. Висневский. Наконец, в 1905 году состоялось торжественное открытие «Метрополя». Для своего времени он представлял собой уникальный по размерам, комфортабельности и отделке гостиничный комплекс на 400 номеров, из которых, в соответствии с духом эпохи модерна, не было двух одинаковых. В гостиничных номерах предусматривались холодильники (наполняемые льдом), телефоны и горячая вода, что для начала XX века являлось диковинкой. В 1906 году под названием «Театр „Модерн“» при гостинице открылся первый в Москве двухзальный кинотеатр.

Метрополь по праву считается одним из самых ярких историко-архитектурных памятников модерна в Москве. Над созданием гостиничного комплекса работала целая плеяда известных и талантливых архитекторов и художников. Помимо Вильяма Валькота, Льва Кекушева и Николая Шевякова, в разработке интерьеров участвовали архитекторы П. П. Висневский, С. С. Шуцман, В. В. Воейков, С. П. Галензовский, В. И. Рубанов, М. М. Перетяткович, И. А. Герман, П. Вульский, А. Эрихсон, В. Веснин, И. Жолтовский и (предположительно) Ф. Шехтель. Росписи и элементы внутреннего декора выполнялись по эскизам В. Васнецова и К. Коровина. В отличие от фасадов, выдержанных в строгом стилистическом единстве, внутреннему убранству свойствен полистилизм: здесь есть интерьеры и в псевдорусском стиле, и в духе неоклассицизма.

Архитектурный облик «Метрополя» отличается строгостью линий. Сквозь характерные для модерна приёмы проглядывают элементы псевдоготики (башенки, пинакли). Цокольный этаж, облицованный красным гранитом и решённый в формах аркады, контрастирует с оштукатуренными гладкими верхними этажами, придавая массивному сооружению воздушность. Для визуального облегчения протяжённых фасадов использовано тщательно проработанное членение как по вертикали — многочисленными выступами, в том числе ризалитами и эркерами, так и по горизонтали — ажурной лентой решётки балконов, охватывающих весь центральный фасад. В декоративной отделке фасадов гостиницы и в создании рисунка решётки балконов участвовал архитектор М. М. Перетяткович. По замыслу Саввы Мамонтова при создании гостиницы особое внимание должно было уделяться художественному оформлению здания. Будучи страстным пропагандистом творчества своих друзей-художников, Мамонтов хотел использовать фасады здания в центре Москвы для увековечивания произведений нового направления в искусстве. Не в последнюю очередь это обстоятельство повлияло на предпочтение проекта Валькота перед другими — он был более приспособлен для художественного дополнения. Немаловажно, что любимым детищем Мамонтова была Абрамцевская керамическая мастерская: здесь изготавливались панно для «Метрополя». Его фасады украшают майоликовые панно, самое известное из которых — «Принцесса Грёза», исполненное по картине Михаила Врубеля; оно занимает центральное место на главном фасаде гостиницы. По эскизам Александра Головина и Сергея Чехонина выполнены несколько других майоликовых панно — «Жажда», «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Жизнь», «Купание наяд», «Поклонение старине» и «Полдень». Скульптурный фриз «Времена года», опоясывающий здание, выполнил Николай Андреев.

Врубелевское панно «Принцесса Грёза» именуют самым известным панно Москвы. Оно создано на сюжет драмы в стихах Эдмона Ростана «La Princesse lointaine», в русском переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник получившей название «Принцесса Грёза». Премьера пьесы на русской сцене состоялась в январе 1896 года в Санкт-Петербурге. Романтическая история о возвышенном стремлении к любви и совершенной красоте, созерцание которой достигается ценой смерти, имела оглушительный успех у публики. Появились вальс «Принцесса Грёза», и даже духи и шоколад с таким названием. При разработке проекта гостиницы «Метрополь» у Мамонтова возникла идея повторить «Принцессу Грёзу» в керамике и тем самым навсегда выставить её на всеобщее обозрение. С тех пор творение Врубеля, изображающее умирающего юношу-рыцаря и склонившуюся над ним принцессу, доступно каждому прохожему. Живописное панно, демонстрировавшеея на нижегородской выставке, ныне экспонируется в зале Врубеля в Третьяковской галерее. В оформлении вестибюля ресторана принимал участие живописец Ф. Оборский, скульпторы В. Л. Гладков и В. А. Козлов. В отделке помещения использована абрамцевская облицовочная плитка. В 1903—1905 годах после пожара, случившегося двумя годами ранее, зал ресторана оформлялся заново в формах модерна франко-бельгийской ориентации архитектором С. П. Галензовским. Перекрытие зала исполнено по проекту инженера В. Г. Шухова специалистами Московского отделения АО «Артур Коппель». Эскизы для росписей плафона подготовили художники С. В. Чехонин и Т. А. Луговская, эскизы гобеленов — П. В. Кузнецов. В 1910 году оформление большого зала ресторана частично изменили по проекту архитектора А. Э. Эрихсона.

|

Метки: майолика архитектура город гостиница история метрополь модерн москва неоклассическа отель ресторан театральный проезд майоликовые панно |

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы. |

Дневник |

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

Другие названия: Церковь Николая Чудотворца на Бутырском валу; Церковь Николая Чудотворца в Царском переулке; Церковь Николая Чудотворца, что у Тверской заставы.

|

Метки: архитектура белокриницкое белокриничники бутырский вал город модерн москва неорусский николая чудотворца согласие старообрядческая стиль храм церковь |

Торговый дом А. С. Хомякова |

Дневник |

исторический доходный дом в Москве на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Петровка. Построен в 1900 году архитектором И. А. Ивановым-Шицем. Здание является редким сохранившимся памятником, выполненным в Москве в стилистике венского модерна.

Современное угловое здание построено в 1900 году по проекту И. А. Иванова-Шица в соавторстве с учителем М. К. Геппенером.

В 1931 году дом был надстроен двумя этажами. По своему градостроительному положению дом визуально замыкает центральную часть улицы. Первоначальный проект предполагал строительство более грандиозного сооружения, однако в натуре это выполнено не было. Фасад здания богато украшен скульптурными и декоративными деталями, заимствованными Ивановым-Шицем из языка греческой классики. Во внешнем облике доходного дома выделяются также большие окна и доминирующие членения, подчёркнутые использованием различных материалов,— камня, штукатурки и керамической плитки, что характерно для московского модерна. В целом стилистика здания определяется искусствоведами как «благородный „Style nouveau“ греческого типа a la Отто Вагнер». В композиции здания акцентирована его угловая часть, в которой устроен гранёный эркер со входом, увенчанным полуротондой во втором этаже, служащей, в свою очередь, балконом третьего этажа. Первоначально угловую и боковые части дома венчали мощные аттики, утерянные в ходе реконструкции. Надстройка здания значительно исказила его первоначальный облик и художественную целостность. Были утрачены и некоторые декоративные детали: металлический фриз углового эркера, декоративные вазы и парапеты над сандриками окон третьего этажа, маски женских голов в угловой части четвёртого этажа, львиные маски карниза и картуша. Частично сохранилась первоначальная отделка входного вестибюля со стороны Кузнецкого Моста. Планировка здания изначально предусматривала серию зальных помещений, легко приспосабливаемых для конторских или торговых целей. Первый этаж здания занимал банк Г. Волкова с сыновьями, на втором и третьем этажах находился мебельный отдел магазина «Мюр и Мерилиз», ряд других контор. Часть помещений сдавались под комфортабельные квартиры. К дому со стороны Петровки примыкает ещё одно принадлежавшее Хомяковым здание — построенный по проекту О. Бове главный дом усадьбы, в котором жил известный публицист, философ и математик А. С. Хомяков, которого посещали здесь А. С. Пушкин, А. Мицкевич, Н. В. Гоголь и другие. У Хомякова жили Н. М. Языков и Б. Н. Чичерин.

До постройки современного здания на этом месте стоял деревянный дом. Первый этаж дома занимали справочная контора, кондитерская Иости, перешедшая позднее к Люке, а затем к Дубле. Большой популярностью пользовались книжный магазин И. И. Глазунова, магазин редкостей и книг Г. Волкова с сыновьями и их банкирская контора, магазин и мастерская золотых дел мастера И. Фульда, магазины дамских мод и уборов Дарэанса, Равеля. В доме располагались дешёвые меблированные комнаты «Ницца» (позднее «Тулон»), где жили многие артисты Большого и Малого театров, в том числе, в середине 1890-х годов, Е. Д. Турчанинова. Здесь же размещался популярный в театральных кругах трактир «Щербаки». В 1891 году обширный земельный участок отошёл к внучатому племяннику и полному тёзке публициста — А. С. Хомякову. В 1898 году деревянный дом сгорел. Перед сгоревшим зданием находился треугольный участок, сильно сужавший Кузнецкий переулок. Городская дума попыталась выкупить его у Хомякова, однако последний за участок в 250 м² заломил немыслимую цену в 100 тыс. рублей. Хомяков огородил спорный участок железным забором и насадил там несколько кустиков, прозванных москвичами «Хомяковой рощей». Владельца участка остро критиковали в печати, в одном из изданий появилась карикатура: осёл с лицом Хомякова гуляет в роще. В конце концов после двенадцатилетней тяжбы и постановления Думы о принудительном отчуждении участка Хомяков согласился уступить его за 38,5 тыс. рублей, что также превышало его рыночную стоимость.

В советское время в здании размещались: трест «Текстильимпорт», Московское отделение здравоохранения (1920-е годы), затем Наркомвод СССР, Министерство речного флота РСФСР, Ассоциация советских международных автомобильных перевозчиков, Главное управление международных автомобильных сообщений (Совтрансавто). В разное время в доме жили: оперный певец Н. А. Шевелёв, артисты МХТ Л. М. Леонидов и М. П. Болдуман, исследователь и писатель В. А. Обручев. В этом доме снимались сцены комедии Э. Рязанова «Служебный роман»: именно здесь размещалось возглавляемое Калугиной (А. Фрейндлих) «Статистическое учреждение», в котором работали Новосельцев (А. Мягков), Самохвалов (О. Басилашвили), секретарша Верочка (Л. Ахеджакова) и другие персонажи фильма. В настоящее время большую часть здания занимает Федеральное агентство морского и речного транспорта. В доме находится также ресторан группы компаний А. Новикова «Большой». В 2008 году проведена реставрация фасада здания.

|

Метки: архитектура геппенер город доходный дом иванов-шиц модерн москва петровка улица |

Полицейская пожарная часть с башней-каланчей в Сокольниках |

Дневник |

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль:Модерн

Сокольническая полицейская пожарная часть с башней-каланчей (1881-1884гг., архитектор М.К.Геппенер), ныне пожарная часть №12.

В древней Москве, застроенной деревянными зданиями, пожары носили фатальный характер — от одной непогашенной свечи выгорала половина дворов.

Все население города несло «пожарную повинность», которая обязывала жителей вести ночное дежурство (по 1 человеку с 10 дворов), а в случае пожара жители округи должны были явиться на место пожара со своими ведрами, топорами, баграми.

В XVII веке за ликвидацию пожаров отвечал Земский приказ, которому подчинялось 200 служащих, составлявших пожарную команду. На Кремлевской стене дежурили сторожа, извещавшие о пожаре звоном колокола.

В 1804 году создана первая городская профессиональная пожарная команда, которая делилась на пожарные части, тогда же отменили «пожарную повинность». С конца XVIII века над зданиями полицейских частей, при которых помещались пожарные части, возводились башни-каланчи. (Слово каланча имеет татарское происхождение, в переводе с татарского обозначает вышку). Каланчи возвышались над окружающей 1-3 этажной застройкой, что позволяло быстро установить место пожара и оповестить о нем с помощью сигнала соседние части.

В верхней части каланчи располагалась обходная галерея, где круглосуточно дежурил пожарный-часовой, наблюдая за местностью вокруг. При пожаре вывешивались шар, флаг или фонарь, давался сигнал колокола. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал в помещение дежурной команды, которая была обязана собраться и выехать в указанном им направлении в течение 2,5 минут, включая упряжку лошадей.

Постройке каланчи в те времена придавалось огромное значение — на разработку ее проекта объявлялся архитектурный конкурс. Красно-кирпичная пожарная каланча над зданием бывшей Сокольнической полицейской части — вторая по времени постройки после Сущёвской из сохранившихся в Москве каланчей. Здание Полицейской-пожарной части в Сокольниках с пожарной каланчей и смотровой площадкой было выстроено в 1881-1884 гг. в самом начале улицы Стромынка, на Стромынской площади. Архитектор М. К. Геппенер. Сейчас в здании Сокольнической полицейской части размещается Управление Главной пожарной службы Восточного административного округа и Пожарная часть (рота) № 12.

Реконструировано в 1999 году.

Башня-каланча пожарной части в Сокольниках, на сегодня единственное в Москве так хорошо сохранившееся здание пожарной части с изящной вышкой и обходной галереей, поддерживаемой ажурными кронштейнами. На шпиле пожарной каланчи восстановлены шары - знаки, рассказывающие другим пожарным частям о силе пожара.

В старину, на галерее, расположенной в верхней части Каланчи, круглосуточно дежурил пожарный, наблюдая за местностью поверх крыш домов. В случае видимого возникновения пожара он давал сигнал вниз в помещение дежурной команды, которая собиралась и выезжала в указанном им направлении в течение 2-3 минут, включая упряжку лошадей. Эта система сохранилась до самой революции, а на окраинах и несколько лет после нее, несмотря на наличие телефонной связи уже в 1900-х годах.

|

Метки: архитектура геппенер город каланча модерн москва пожарная полицейская сокольники часть промышленная архитектура |

Старообрядческая церковь Николая Чудотворца у Тверской заставы. |

Дневник |

Проезд:м. "Белорусская"

Архитектор:И.Г. Кондратенко (проект), А.М. Гурджиенко (руководство работами)

Архитектурные стили:Модерн, Неорусский стиль

Год постройки:Между 1914 и 1921.

Церковь. Действует.

Престолы:Николая Чудотворца, Илии Пророка

Белокриницкое согласие

Координаты:55.77775, 37.5857

Храм Николы Чудотворца у Тверской заставы (Старообрядческий) — построен на месте деревянной часовни Рахмановых . Строительство храма началось в 1914 году и продолжалось до 1921 года. 16 марта 1914 года в старой часовне состоялось последнее богослужение с выносом икон и утвари. Во время строительства автор проекта, архитектор И.Г. Кондратенко, был отстранён от ведения дел, и наблюдение за строительством поручили его коллеге — А.М. Гурджиенко. Деньги на строительство выделили крупнейшие представители московского торгово-промышленного мира: П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. Ко времени Октябрьской революции здание храма было уже почти закончено, на колокольню даже подняли колокола. Однако отделочные работы так затянулись, что главный престол храма (Николая Чудотворца) был освящен в 1921 г., что является уникальным случаем для тех лет. В колокольне освятили придел в честь Ильи Пророка. Жизнь в храме продолжалась всего 14 лет. В 1935 году он был закрыт.

В 1940-е годы в храме находился склад противовоздушной обороны. Позже в нём разместилась мастерская скульптора С.М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому. Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е.В. Вучетича.

В 1993 г. храм был передан, Старообрядческой Митрополии. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 г. В храме расположена самая большая в Москве книжная лавка по продаже старообрядческой литературы (открыта в 1993 г.).

Николая Чудотворца у Тверской заставы, храм

Храм святителя Николая Чудотворца у Тверской заставы — старообрядческий храм; построен на месте деревянной часовни на площади Тверской заставы.

Возведение храма начато в 1914 году, освящён — в 1921. Является памятником архитектуры.

Первый проект храма был выполнен И. Г. Кондратенко (1856—1916) в 1908 по заказу купца-старообрядца И. К. Рахманова, владевшего участком на стрелке Бутырского Вала и Лесной улицы в стиле белокаменной владимирской архитектуры. Для Кондратенко, строившего десятки доходных домов, это был первый проект в храмовом строительстве. Проект был тогда же утверждён городской управой, но строительство по неизвестным причинам было отложено. Шесть лет спустя, община призвала другого архитектора — А. М. Гуржиенко (1872 — после 1932), который выполнил совершенно иной проект. Для Гуржиенко, специалиста по дорожным работам и перестройкам старых зданий, это был также первый проект храма.

Вероятно, к моменту призвания Гуржиенко уже был завершен нулевой цикл, так как внешние очертания постройки точно совпадают с проектом Кондратенко. Но сам храм выполнен в стиле раннего новгородского зодчества, приближаясь к историческому храму Спаса на Нередице, при этом внутри он бесстолпный (у Кондратенко — шестистолпный). Шатровая колокольня храма также имитирует новгородские звонницы. Строительство в годы Первой мировой войны финансировали П. В. Иванов, А. Е. Русаков и другие. В то время возле Тверской заставы располагались ещё два крупных храма в русском стиле: собор св. Александра Невского (арх. А. Н. Померанцев, 1915) на Миусской площади и Крестовоздвиженский храм при Ямских училищах (1886). Оба уничтожены.

Стараниями общины храм был завершен и освящен в 1921. Жизнь в храме продолжалась всего 20 лет. В 1941 году он был закрыт советскими властями.

В начале Великой отечественной войны в храме находился склад местной противовоздушной обороны.

Позже в нём разместилась мастерская скульптора С. М. Орлова. Именно здесь он работал над памятником Юрию Долгорукому.

Затем здесь размещалась мастерская всесоюзного художественно-производственного комбината им. Е. В. Вучетича.

В 1993 году храм был возвращён Русской Православной Старообрядческой церкви. Первый молебен в приделе Ильи Пророка состоялся 2 августа 1995 года. При храме работает старообрядческая книжная лавка.

http://tver-msk.ru/wiki/n/109/

http://sobory.ru/article/?object=03611

Название ямской Тверской слободы было дано по существующей здесь слободе ямщиков. Ямские слободы начали образовываться в конце XVI века, когда возникла необходимость регулярного сообщения в пределах страны. Так, Борис Годунов поселил у Тверских ворот Деревянного города целую слободу ямщиков, повинностью которых была ямская гоньба — доставка почты и царских гонцов по дороге, соединяющей столицу с Тверью и Новгородом. Слобода с течением времени увеличивалась и застраивалась длинными параллельными порядками домов вдоль главной проезжей дороги. Образовавшиеся улицы получили название Тверских-Ямских под разными номерами. А со временем ямской труд был вытеснен железнодорожным сообщением, и бывшая ямская слобода стала обычным районом города.

|

Метки: Москва город храм церковь архитектура Бутырский вал Модерн Неорусский стиль старообрядческая Белокриницкое согласие Николая Чудотворца белокриничники |

Доходный дом П.В. Лоськова |

Дневник |

Изящный дом-замок в стиле «северный модерн», в котором жил знаменитый генерал Брусилов.

В Мансуровском переулке обращает на себя внимание «замок» с высокой круглой остроконечной башней около входа. Это здание в начале XX века принадлежало крестьянину П. В. Лоськову. Конечно, не крестьянским трудом заработал Петр Васильевич деньги на строительство дома. Он занимался торговлей, но законодательство того времени позволяло крестьянам, при определенных условиях, не переходить в купеческое сословие.

Особняк был построен по проекту архитектора А. У. Зеленко в 1906 году. Безусловно, талантливый, но, к сожалению, далеко не самый известный зодчий, Александр Устинович возвел в Москве целый ряд интереснейших зданий. Помимо особняка в Мансуровском, это дом Общества «Детский труд и отдых» в Вадковском переулке, изрядно перестроенное здание на Большой Пироговской, несохранившаяся дача Пфеффер в Сокольниках. В своем творчестве Зеленко тяготел к экспрессивным формам «северного модерна».

Владение в Мансуровском переулке принадлежало Лоськову с конца XIX века. Здесь, до постройки нового дома, стоял небольшой деревянный особнячок, квартиру в котором некоторое время снимала мать Ленина – Мария Александровна. Сохранилось свидетельство самого Владимира Ильича: «По возвращении из-за границы, я прямо поехал к матери в Москву. Пречистенка, Мансуровский переулок, дом Лоськова (ее тогдашний адрес)».

Позже владение перешло к почетному гражданину Х. Х. Леденцову. В 1916-1926 годах здесь жил знаменитый генерал А. А. Брусилов. Осенью 1917 года Остоженка, Пречистенка и соседние переулки превратились в настоящий театр военных действий, здесь шли бои между отрядами юнкеров и красногвардейцев. По воспоминаниям современников Алексей Алексеевич, не обращая внимания на свист пуль, совершал свои ежедневные двухчасовые прогулки, заходил к соседям, делился новостями.

2 ноября в квартиру Брусилова попал мортирный снаряд (метили в штаб Московского военного округа, располагавшийся неподалеку, на Пречистенке), генерал был тяжело ранен в ногу осколком. «Моя первая в жизни огнестрельная рана, она получена от русского снаряда» - горько скажет он позже.

В советское время дом перестраивался. Не сохранилась часть декоративного убранства, исчезли прекрасные оконные рамы, выполненные в стиле модерн, появились дополнительные пристройки, в определенной степени исказившие первоначальный замысел архитектора. Недавно здание было отремонтировано.

В настоящее время здесь располагается посольство Республики Сирия.

http://um.mos.ru/houses/6656/

|

Метки: архитектура город доходный дом мансуровский модерн москва переулок посольство сирия |

Доходный дом страхового общества «Россия» |

Дневник |

Москва,Милютинский переулок, 22

DSCN1009.JPG

Комплекс зданий бывш. страхового общества «Россия» (1899—1902, архитектор Н. М. Проскурнин, при участии В. А. Величкина, кованая ограда — архитектор О. В. Дессин). После 1917 года здание последовательно занимали РОСТА, Главное артиллерийское управление РККА, Наркомпрос. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. В доме жил архитектор В. Е. Дубовской. Ранее на месте здания находилась панорама, построенная в 1875 году архитектором В. Н. Карнеевым.

Сретенский бульвар, 6/1. Доходный дом страхового общества «Россия» в Москве

В начале XVIII века на этом участке по адресу Сретенский бульвар, 6/1 находились палаты, принадлежавшие архиепископу Феофану Прокоповичу. С 1742 года здание занимал почтамт, находившийся здесь до первой половины XIX века.

В 1872 году здесь было построено здание для панорамы «Царь-град», спроектированное архитектором В.Н. Карнеевым.

В 1886 году его перестроили по проекту архитектора Д.Н. Чичагова для народного театра «Скоморох», созданного известным антрепренером М.В. Лентовским. В 1895 году здесь состоялась премьера пьесы Л.Н. Толстого «Власть тьмы», на которой присутствовал сам писатель.

В 1899 - 1902 годах на участке, принадлежавшем уже страховому обществу «Россия», был построен доходный дом по проекту архитекторов Н.М. Проскурнина, А.И. фон Гогена и В.А. Величкина.

Дом на Сретенском бульваре, 6/1 возведен в эклектическом стиле с элементами модерна и неоренессанса. Он состоит из двух корпусов, соединенных кованой оградой, выполненной по проекту архитектора О.В. фон Дессина.

Здание был оснащено самыми современными в то время системами отопления, водоснабжения, канализации и вентиляции, а также электрическими лифтами. Воздух, подававшийся в помещения вентиляционной системой, фильтровался, увлажнялся и подогревался. Вода поступала в дом из артезианской скважины. Электричество вырабатывала собственная электростанция. В подвале и на чердаке находились прачечные.

В доме располагались 148 квартир площадью от 200 до 400 квадратных метров. Высота потолков в них была около 4 метров. В квартирах были камины, отопительные и кухонные печи, ванные комнаты и ватерклозеты.

В начале XX века в доме размещалось правление Футбольной лиги. Это была организация, которая объединяла первые в Москве футбольные команды.

|

Метки: доходный дом Москва Россия Сретенский бульвар Милютинский переулок электрика модерн неоренессанс архитектура страхового общества город |

Гостиница Метрополь |

Дневник |

DSCN0551.JPG

Одна из легендарных гостиниц столицы «Метрополь» была построена еще в 1905 году. «Вавилонская башня XX века» (а именно так ее называли местные) была одним из выдающихся зданий, построенных практически под стенами Кремля.

Гостииница Метрополь — гостиница в центре Москвы класса «5 звёзд», расположенная по Театральному проезду. Строилась в 1899—1905 годах; инициатором строительства был Савва Мамонтов; по его заказу Вильям Валькот разработал первоначальный проект. Здание Метрополя играет исключительно важную роль в формировании облика Театральной площади и площади Революции. Гостиница является самым крупным общественным зданием эпохи модерна и признаётся одним самых значительных московских историко-архитектурных памятников этого стиля

Ни в одной гостинице, кроме Метрополя, не было в то время такой роскоши, как горячая вода, холодильники, телефоны и лифты.

Интерьер ресторана гостиницы Метрополь выполнен в неоклассическом стиле, украшением которого бесспорно являются фонтан в центре помещения и витражный купол здания.

На месте, где сейчас находится Метрополь, с 1830-х годов располагалась трёхэтажная гостиница с банями купца Челышева (москвичи её называли «Челыши»), построенная по проекту Осипа Бове. В 1890-х годах промышленник и меценат Савва Мамонтов выкупил гостиницу и прилегающие участки земли для реализации своей новаторской идеи: он задумал организовать в Москве грандиозный культурно-досуговый центр, который предусматривал бы современный гостиничный комплекс с ресторанами, театром, художественными галереями, помещением для проведения спортивных состязаний. Театральная сцена предназначалась для спектаклей Частной оперы С. И. Мамонтова. Конкурс на лучший проект комплекса, проводившийся в 1899 году, выиграли архитекторы Л. В. Кекушев и Н. Л. Шевяков, однако Савва Мамонтов отдал предпочтение проекту Вильяма Валькота, занявшему четвёртое место.

Строительство началось без промедлений; проектом предусматривался не снос старой гостиницы, но её радикальная перестройка и объединение общими фасадами с новыми корпусами. Реализовать свой замысел Мамонтову было не суждено: в том же году его арестовали по обвинению в крупных растратах. Суд полностью оправдал Савву Мамонтова, однако предприниматель был разорён; его имущество (в том числе и начавшаяся стройка «Метрополя») ушло на погашение долгов. Новые владельцы пригласили архитекторов Льва Кекушева и Николая Шевякова в качестве соавторов гостиничного комплекса; в проект Валькота были внесены существенные изменения. В частности, центральный зал комплекса, решённый в виде пререкрытого стеклянным куполом атриума и планировавшийся под театральный зал вместимостью 3000 зрителей, был переделан под ресторан. Руководство строительством гостиницы на первом этапе осуществлял архитектор В. В. Воейков. В 1901 году в гостинице случился сильный пожар, уничтоживший интерьеры; почти завершённое здание серьёзно пострадало. Проект восстановления гостиницы с частичной перепланировкой был разработан архитектором С. П. Галензовским, работами руководил архитектор П. П. Висневский. Наконец, в 1905 году состоялось торжественное открытие «Метрополя». Для своего времени он представлял собой уникальный по размерам, комфортабельности и отделке гостиничный комплекс на 400 номеров, из которых, в соответствии с духом эпохи модерна, не было двух одинаковых. В гостиничных номерах предусматривались холодильники (наполняемые льдом), телефоны и горячая вода, что для начала XX века являлось диковинкой. В 1906 году под названием «Театр „Модерн“» при гостинице открылся первый в Москве двухзальный кинотеатр.

Метрополь по праву считается одним из самых ярких историко-архитектурных памятников модерна в Москве. Над созданием гостиничного комплекса работала целая плеяда известных и талантливых архитекторов и художников. Помимо Вильяма Валькота, Льва Кекушева и Николая Шевякова, в разработке интерьеров участвовали архитекторы П. П. Висневский, С. С. Шуцман, В. В. Воейков, С. П. Галензовский, В. И. Рубанов, М. М. Перетяткович, И. А. Герман, П. Вульский, А. Эрихсон, В. Веснин, И. Жолтовский и (предположительно) Ф. Шехтель. Росписи и элементы внутреннего декора выполнялись по эскизам В. Васнецова и К. Коровина. В отличие от фасадов, выдержанных в строгом стилистическом единстве, внутреннему убранству свойствен полистилизм: здесь есть интерьеры и в псевдорусском стиле, и в духе неоклассицизма.

Архитектурный облик «Метрополя» отличается строгостью линий. Сквозь характерные для модерна приёмы проглядывают элементы псевдоготики (башенки, пинакли). Цокольный этаж, облицованный красным гранитом и решённый в формах аркады, контрастирует с оштукатуренными гладкими верхними этажами, придавая массивному сооружению воздушность. Для визуального облегчения протяжённых фасадов использовано тщательно проработанное членение как по вертикали — многочисленными выступами, в том числе ризалитами и эркерами, так и по горизонтали — ажурной лентой решётки балконов, охватывающих весь центральный фасад. В декоративной отделке фасадов гостиницы и в создании рисунка решётки балконов участвовал архитектор М. М. Перетяткович. По замыслу Саввы Мамонтова при создании гостиницы особое внимание должно было уделяться художественному оформлению здания. Будучи страстным пропагандистом творчества своих друзей-художников, Мамонтов хотел использовать фасады здания в центре Москвы для увековечивания произведений нового направления в искусстве. Не в последнюю очередь это обстоятельство повлияло на предпочтение проекта Валькота перед другими — он был более приспособлен для художественного дополнения. Немаловажно, что любимым детищем Мамонтова была Абрамцевская керамическая мастерская: здесь изготавливались панно для «Метрополя». Его фасады украшают майоликовые панно, самое известное из которых — «Принцесса Грёза», исполненное по картине Михаила Врубеля; оно занимает центральное место на главном фасаде гостиницы. По эскизам Александра Головина и Сергея Чехонина выполнены несколько других майоликовых панно — «Жажда», «Поклонение божеству», «Поклонение природе», «Жизнь», «Купание наяд», «Поклонение старине» и «Полдень». Скульптурный фриз «Времена года», опоясывающий здание, выполнил Николай Андреев.

Врубелевское панно «Принцесса Грёза» именуют самым известным панно Москвы. Оно создано на сюжет драмы в стихах Эдмона Ростана «La Princesse lointaine», в русском переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник получившей название «Принцесса Грёза». Премьера пьесы на русской сцене состоялась в январе 1896 года в Санкт-Петербурге. Романтическая история о возвышенном стремлении к любви и совершенной красоте, созерцание которой достигается ценой смерти, имела оглушительный успех у публики. Появились вальс «Принцесса Грёза», и даже духи и шоколад с таким названием. При разработке проекта гостиницы «Метрополь» у Мамонтова возникла идея повторить «Принцессу Грёзу» в керамике и тем самым навсегда выставить её на всеобщее обозрение. С тех пор творение Врубеля, изображающее умирающего юношу-рыцаря и склонившуюся над ним принцессу, доступно каждому прохожему. Живописное панно, демонстрировавшеея на нижегородской выставке, ныне экспонируется в зале Врубеля в Третьяковской галерее. В оформлении вестибюля ресторана принимал участие живописец Ф. Оборский, скульпторы В. Л. Гладков и В. А. Козлов. В отделке помещения использована абрамцевская облицовочная плитка. В 1903—1905 годах после пожара, случившегося двумя годами ранее, зал ресторана оформлялся заново в формах модерна франко-бельгийской ориентации архитектором С. П. Галензовским. Перекрытие зала исполнено по проекту инженера В. Г. Шухова специалистами Московского отделения АО «Артур Коппель». Эскизы для росписей плафона подготовили художники С. В. Чехонин и Т. А. Луговская, эскизы гобеленов — П. В. Кузнецов. В 1910 году оформление большого зала ресторана частично изменили по проекту архитектора А. Э. Эрихсона.

|

Метки: Москва город Модерн Неоклассическа архитектура Театральный проезд отель Метрополь гостиница ресторан история |

Особняк Носова |

Дневник |

Проезд: метро "Электрозаводская"

Архитектурный стиль: Деревянный модерн

Архитектор: Лев Кекушев

DSCN9461.JPG

Редчайший для Москвы образец деревянного модерна, в котором прослеживается влияние франко-бельгийского варианта стиля.

Когда подходишь к деревянному особняку недалеко от метро «Электрозаводская», возникает ощущение, что попадаешь на дачу начала прошлого века – с замечательной круглой верандой, резными деревянными ограждениями и перилами. Это редчайший для Москвы образец деревянного модерна, в котором прослеживается влияние франко-бельгийского варианта стиля.

Знаменитый архитектор Лев Кекушев построил дом по заказу фабриканта Василия Дмитриевича Носова. Его отец со своими братьями основал небольшую ткацкую фабрику на берегу Хапиловского пруда в первой половине 19 века. За несколько десятилетий предприятие заметно разрослось. Василий Дмитриевич, долгое время возглавлявший семейный бизнес, с 1880-х годов жил в нынешнем доме № 1 по Малой Семеновской улице. А потом решил переехать, оставив особняк единственному сыну, Василию Васильевичу, и его жене Евфимии Павловне, урожденной Рябушинской.

Новый дом по соседству Носов решил строить в дереве: во-первых, чтобы ускорить работу; кроме того, деревянные стены лучше держат тепло, чем кирпич, и в них более «здоровый воздух» - рассказывает в своих «Воспоминаниях» внук В. Д. Носова Ю. А. Бахрушин.

Дом был разделён на мужскую и женскую половину. Вдовец Василий Дмитриевич и мужская прислуга поселились в первом этаже, а наверху жила младшая из шести дочерей Носова – Августа. На праздники в доме собиралось всё большое семейство; особенно широко праздновали масленицу.

В советские годы в особняке с круглой верандой разместился детский сад, затем его сменило общежитие, после – НИИ шерсти… С 1989 года здесь находится нотно-музыкальный отдел Российской Государственной библиотеки для молодёжи.

Недавно в Особняке Носова завершилась реставрация. Были частично восстановлены интерьеры: камины, отделанные майоликовыми изразцами и кованой медью; деревянные двери и огромное окно в сад; расписной потолок над лестницей со Змеем Горынычем и ладьями. Замечательно, что всё это доступно широкой публике: в особняке проводятся встречи, концерты, экскурсии; в 2012 году при библиотеке открылся и Центр русского модерна.

Мария Андрианова

Автор статьи

http://um.mos.ru/houses/osobnyak_nosova/

|

Метки: Кекушев Москва Носов Электрозаводская архитектор архитектура город деревянный модерн особняк улица |

Завод Водоприбор |

Дневник |

Проезд:Метро "Алексеевская"

Архитектор: Геппенер

Архитектурный стиль: модерн

DSCN9989.JPG

DSCN9983.JPG

DSCN9980.JPG

Наверняка, многие Алексеевцы знают, что в нашем районе поблизости от Новоалексеевской улицы и 1-го Рижского переулка находится уникальный архитектурно-исторический ансамбль конца XIX века, состоящий из зданий бывшего приюта братьев Бахрушиных и зданий Алексеевской водоподъёмной станции (ныне завода «Водоприбор»). Часть исторических зданий Алексеевской водоподъемной станции (нынешнего завода Водоприбор) можно увидеть через старый забор с чугунными решетками вдоль Новоалексеевкой улицы. Они были построены в конце XIX века корифеем русской промышленной архитектуры М.К. Геппенером при реконструкции мытищинского водопровода. Алексеевская станция отвечала за перекачку воды из Мытищ в Крестовские башни, которые располагались на месте нынешнего Крестовского путепровода.

Цитата:

«… В Мытищах, в двух верстах от станции Ярославской железной дороги, была сооружена водоподъемная станция. Вода поднималась… из колодцев, заложенных на глубине 15 сажен, в машинное здание. Отсюда по трубам она поступала в Алексеевский резервуар, построенный на водоподъемной станции близ села Алексеевское, в двух верстах от Крестовской заставы. Отсюда вода перекачивается в водонапорные резервуары, заключенные в двух Крестовских башнях, а из этих башен с высоты 14 сажен над уровнем земли, вода поступает самотеком в городскую сеть труб»

Поблизости от Водоприбора, со стороны 1-го Рижского переулка, расположен комплекс зданий «Сиротского приюта имени братьев Петра, Александра и Василия Бахрушиных ». Он был заложен в 1896 году как детский приют для бедных и сирот православного вероисповедания. По проекту архитектора Карла Гиппиуса был выстроен детский городок, состоящий из шести отдельных домиков на 20-25 человек каждый. Центром приюта была церковь Живоначальной Троицы.

Сейчас в основных зданиях приюта размещается издательство «Мир», а небольшие постройки отданы арендаторам и бомжам. Многие здания находятся в полуразрушенном состоянии, незаконно пересраиваются. В июне 2012 года одно из зданий приюта сгорело вследствие поджога. Храму повезло чуть больше — его отдали церкви. В храме идут службы, и он постепенно восстанавливается. Между сбитой штукатуркой и осыпавшейся кладкой с чудом сохранившихся фресок проглядывают лики святых, некоторые из которых предположительно написаны рукой Васнецова.

Еще во время бурного прогресса лужковской строительной коммерциализации земель, судьба этого комплекса дореволюционной архитектуры начала вызывать у жителей близлежащих микрорайонов серьезное беспокойство. Из многих источников в район поступала информация о том, что городская власть имеет виды на коммерческую застройку данной территории. Но, до поры до времени, это были лишь слухи. Однако сейчас мы уже знаем точно — этим историческим зданиям угрожает уничтожение.

В конце прошлого года завод «Водоприбор», проработавший на этом месте 120 лет, фактически перестал существовать. Было объявлено о переносе производства в г. Малоярославец Калужской области. Хотя чуть раньше, в октябре 2012 года, Департамента земельных ресурсов Москвы продал Заводу Водоприбор земельный участок площадью 7.8 гектар, на котором находятся здания завода. Сделка прошла по существенно заниженной цене. При кадастровой стоимости земли в 468 млн рублей, город продал участок всего лишь за 94 млн. рублей. А всего месяц спустя предприятие вместе со зданиями и землей было выкуплено питерской компанией Эталон-Инвест, которая сразу же объявила, что собирается построить на месте завода гигантский жилой комплекс с подземным паркингом более чем на 2 000 квартир, общей площадью 140 тыс кв. метров. Чтобы построить такую махину, исторические здания завода, скорее всего, пойдут под снос. Строители не заинтересованы в их сохранении.

Но почему не спросили об этом нас, жителей? Что мы хотим видеть на месте завода «Водоприбор» и Бахрушинского приюта? Может быть лучше на этой территории сделать общественную зону с музейно-выставочный комплексом, спортивными и социальными объектами, которых так не хватает нашему району.

Выдержит ли наш район появление такого жилого гиганта, ведь никакое дополнительное строительство социальной и дорожной инфраструктуры в районе не планируется. Какой будет дополнительная нагрузка на дороги нашего района? Как увеличатся очереди в поликлиники, школы и детские садики?

Шанс спасти эти здания существует. Давайте постараемся его максимально использовать. Бахрушинский приют является памятником архитектуры регионального значения, а здания завода «Водоприбор» — заявленный памятник архитектуры. Нельзя допустить уничтожения этих удивительных объектов. Всех активных и неравнодушных жителей просим писать нам.

На просторах Интернета в ЖЖ нам попались фотографии зданий завода «Водоприбор», сделанные в октябре 2012 года. Даже не вериться, что скоро эти красивые здания могут снести! Это будет настоящее преступление!

Это здание было спроектировано Геппенером как запасной резервуар Алексеевской насосной станции и построено в 1890–1893 годах. После завершения модернизации Мытищинского водопровода на нем даже установили памятную доску из итальянского мрамора, украшенную золоченым гербом Москвы, которая не дожила до наших дней.

http://zbulvar.ru/forum/viewtopic.php?p=70224

|

Метки: Геппенер Москва архитектура насосная станция Водоприбор улица Новоалексеевская модерн |

Доходный дом Н.Г.Тарховой (Г.И.Макаева) |

Дневник |

Архитектурный стиль : Северный модерн

Четырёхэтажный доходный дом на углу с Казарменным переулком построен по проекту архитектора Г. И. Макаева в 1903—1904 годах. Вначале дом принадлежал самому Г. И. Макаеву, а в 1905 году перешёл Н. Г. Тарховой. Через пять лет Тархова продала дом потомственной дворянке С. Белоголововой.

Дом является выразительным образцом стиля модерн, так называемым, «домом с маками». Маки - один из любимых мотивов модерна, символическое выражение того, что «жизнь — это сон». Но своими формами он утверждает, что жизнь есть движение, и угловая башня тянется к свету как цветок. Это здание является уникальной постройкой для московского модерна. Фактурный фасад насыщен разнообразными деталями — эркерами, балконами, аттиками, окнами с фигурными рамами. Угол дома оформлен полукруглым эркером с небольшими узкими окнами. Стены эркера украшены скульптурными изображениями причудливых стеблей.

В советское время квартиры были превращены в коммуналки, которые были расселены в 1990-х годах. Фасад здания неоднократно ремонтировался, причем в него вносились изменения в сторону упрощения декора — были ликвидированы башни и арки над крышей, часть утраченных изразцов на фасаде заменена чужеродными лепными львиными мордами, изначальный монохромный серый цвет фасада заменен на салатовый с белым, а затем на желтый с белым. Исчезли витражные окна и окна из выпуклого стекла. В ходе одного из ремонтов было закрашено керамическое панно, изображающее маки.

В настоящее время дом является жилым. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

Архитектор Георгий Иванович Макаев (Макашвили) (1871—1916) — князь, российский архитектор грузинского происхождения, работал в Москве. Известен, главным образом, двумя постройками — северным крылом Политехнического музея и доходным домом Тарховой на углу Казарменного и Подсосенского переулков — редким для Москвы памятником северного модерна.

По материалам сайта

http://mosday.ru/forum/viewtopic.php?t=3012

|

Метки: архитектура город доходный дом казарменный макаева модерн москва переулок подсосенский северный тарховой улица |

Церковь Серафима Саровского |

Дневник |

Адрес: Московская область, Воскресенский район, Федино

DSCN0096.JPG

DSCN0093.JPG

DSCN0090.JPG

DSCN0088.JPG

DSCN0084.JPG

DSCN0081.JPG

DSCN0079.JPG

DSCN0077.JPG

DSCN0074.JPG

DSCN0070.JPG

DSCN0063.JPG

DSCN0059.JPG

DSCN0097.JPG

DSCN0099.JPG

Год постройки: 1912.

Архитектор: В.В. Суслов

Архитектурные стили: Модерн, Романтический стиль

Церковь. Действует.

Престолы: Серафима Саровского

Краснокирпичная церковь в усадьбе П.Д.Ахлестышева построена в 1912г. в стиле модерн по проекту архитектора В.В.Суслова. Фасады были украшены белокаменными деталями с майоликой. Керамические иконы в киотах и панно "Спас Нерукотворный" были выполнены художником С.Т.Шелоквым.

Храм был закрыт в 1930-х гг. и сильно пострадал. В настоящее время восстанавливается.

Необычная и удивительно красивая церковь сохранилась в Федине, недалеко от Воскресенска, в бывшей усадьбе Ахлестышевых. Усадьба здесь возникла относительно поздно, только в начале XIX века, при Н.А.Беклемишеве. С середины столетия ею владела помещица В.Н.Рахманова, затем - ее дочь, генеральша П.П.Ахлестышева, а с 1911 года - ее сын, камергер П.Д.Ахлестышев. От всего былого великолепия сохранился лишь заброшенный липовый парк с каскадом прудов, да церковь Серафима Саровского, построенная в 1909-1912. Церковь - один из лучших образцов модерна в его неорусском варианте. Это единственная в Подмосковье постройка Владимира Васильевича Суслова (1857-1921), работавшего в основном в С.-Петербурге и больше известного как выдающийся исследователь русского зодчества, теоретик, реставратор и педагог. В 1883-1887 годах он путешествовал по России, обмеряя, рисуя, фотографируя архитектурные памятники. Эти исследования были продолжены им и в дальнейшем в связи с реставрационными работами (Суслов реставрировал Спасо-Мирожский собор в Пскове, Преображенский собор в Переславле-Залесском, собор Святой Софии в Новгороде и пр.) Будучи специалистом по древнерусскому зодчеству, сам Суслов много проектировал и строил в духе русского и неорусского стилей: Александровский пассаж в Казани (совместно с Н.И.Поздеевым), памятник-усыпальница русским воинам в Сан-Стефано (Турция), церкви под Смоленском, в Луганске и др. В связи с исследовательскими работами, Суслов не раз ездил за границу (во Францию, Италию, Турцию, Германию). Признанный авторитет в искусствоведческих кругах, после революции он становится одним из инициаторов дела охраны памятников. Однако, интерес к древнерусскому культовому зодчеству, как известно, не поощрялся в Советской России, и Суслов был отстранен от преподавания. В 1921 году он умер в Хвалынске. Памятником этому удивительному человеку можно считать церковь в Федине, где сплелись традиции русского зодчества с последними достижениями архитектурной мысли и строительной техники. Увы, судьба единственной в Подмосковье постройки выдающегося реставратора, по иронии судьбы, довольно плачевна. Постепенно разрушавшаяся и ветшавшая церковь Серафима Саровского, была наконец передана Церкви. Можно было ожидать перемен к лучшему, но... началась перестройка памятника, которую иначе, как варварской не назовешь. Из нового кирпича возводятся уродующие здание пристройки (хотя еще даже не восстановлен купол), рядом с главным входом вырыт котлован, что будет на его месте через несколько лет - неизвестно. Трудно поверить, но так сложилась судьба храма, построенного человеком, всю свою жизнь положившим на восстановление памятников древнерусского зодчества, их исследование и тщательную реставрацию. Остается надеяться, что раньше или позже храм Серафима Саровского обретет свои благородные формы и былое стремление ввысь...

http://sobory.ru/article/?object=00422

|

Метки: архитектура воскресенский район история модерн московская область романтический село серафима саровского стиль федино храм церковь |

Домовый храм Иверской иконы Божией Матери при Восточно-Европейской Нефтяной компании. |

Дневник |

Проезд:метро "Проспект Мира", "Сухаревская".

DSCN9525.JPG

Координаты:55.77665, 37.631958

Год постройки:1911.

Архитектор:Г.А. Гельрих

Архитектурный стиль: Модерн

Церковь. Действует.

Престолы:Иверской иконы Божией Матери

Cайт: http://iverskaya.cerkov.ru/

Находится в здании, построенном в начале XX в. (по проекту архитектора Г.А. Гельдриха) в стиле “модерн”. 14 октября 1912 г. домовый храм приюта был освящен в честь св. равноап. Марии Магдалины. В Советское время в здании находилась школа, но позже она превратилась в руины. В 1990 г. здание восстановлено, и храм был освящен в честь Иверской иконы Божией Матери, как домовая церковь при Восточно-Европейской нефтяной компании. На вклад В.Я. Шевченко прведены восстановительные работы настенной живописи начала XX в., частично сохранившейся в алтаре и по сторонам от него.

http://iverskaya.cerkov.ru/

Храм разместился в здании, паостроенном в 1911 году по проекту арх. Г.А. Гельфрейха для "Московского общества призрения, воспитания и обучения слепых детей". В здании приюта до 1917 года находилась домовая церковь во имя св. равносп. Марии Магдалины. Впоследствии храм был уничтожен, а в здании размещались различные учреждения. В 1996 г. здание и храм отреставрированы.

Храм приписан к Донскому монастырю.

DSCN9528.JPG

DSCN9530.JPG

Источник: кн. Донской ставропигиальный мужской монастырь. История и современность. М., 2007, "Софрино".

http://sobory.ru/article/?object=12132

|

Метки: архитектура восточно-европейской нефтяной компании город домовый иверской иконы божией матери история модерн москва проспект мира стиль улица храм церковь |

Церковь Николая Чудотворца Никольско-Рогожской старообрядческой общины. |

Дневник |

Адрес: Москва, улица Малая Андроньевская, 15

Проезд: метро "Римская",метро "Площадь Ильича"

Год постройки: Между 1910 и 1912.

Архитектор: И.Е.Бондаренко

Архитектор : Илья Евграфович Бондаренко

Архитектурный стиль: Модерн

Церковь. Не действует.

Престолы: Николая Чудотворца

Объект не принадлежит Православной Церкви

В гладко оштукатуренном здании на Малой Андроньевской улице поначалу невозможно разглядеть исторический объект. Внимание привлекает лишь его странная структура: почти кубический объём и башня рядом с ним. Но если обойти здание с другой стороны и посмотреть на него со двора, то станет понятно, что это искаженное перестройками здание храма, а башня – переделанная колокольня.

Никольско-Рогожская старообрядческая община во главе К.Г. Рубановым, окончательно сформировавшаяся после объявленной в 1905 году веротерпимости, подавала прошение о строительстве своего храма неподалеку от Рогожского кладбища. Оно было удовлетворено, и в 1910 году начались работы по возведению здания. Проект был поручен архитектору И.Е. Бондаренко (одновременно с этим он строил другой старообрядческий храм, в Малом Гавриковом переулке). В 1912 церковь освятили, и в ней начались богослужения.

Пятиглавый храм с хорами строился из новых для начала ХХ века материалов и по новым технологиям: его своды и купола выполнены в железобетоне, причем последние опирались не на свод, а на конструкцию железной фермы кровли. Церковь сочетала в себе черты новгородско-псковского и московского зодчества: с одной стороны, она была пятиглавой, что отдаленно напоминало Успенский собор в Кремле, а с другой – её покрытие было многогранным, а фасады отделаны в неорусском стиле.

Бондаренко использовал свой особенный прием: «храм на храме», то есть изображение одного храма на фасаде другого. С южной стороны и сейчас можно увидеть, как это оказалось реализовано: в кирпичной кладке стены храма выложен силуэт трёхглавой церкви. Тот же мотив был применен и в оформлении крыльца с западной стороны: его венчали три маленьких декоративных шатра с луковичными главками и крестами. Шатровая колокольня со сплошным восьмигранным ярусом звона, в котором не было окошек-слухов, находилась с северо-западной стороны от храма и соединялась с ним двухуровневым переходом.

В 1920‑х годах богослужения в церкви еще продолжались, в 1924 году здесь прошел Всероссийский Собор Древлеправославной церкви (то есть беглопоповцев – старообрядцев, принимавших священников официальной церкви). Но уже в начале 1930‑х годов она оказалась закрыта. Прихожане смогли забрать с собой иконостас и перенести его в придел Никольского единоверческого храма на Рогожском кладбище. Здание же на Малой Андроньевской превратилось в клуб, переходивший от одного предприятия к другому. В процессе приспособления здания для новых целей были утрачены не только все церковные интерьеры, но и заштукатурен декор западного фасада, разобран шатер колокольни и сломаны главы церкви. Здание находится в искаженном состоянии и сегодня.

Автор статьи Никита Брусиловский

http://um.mos.ru/houses/5321/

Церковь Николая Чудотворца Никольско-Рогожской общины (Малая Андроньевская, 15) построена в неорусском стиле в 1910-1912 гг. мастером старообрядческого храмового строительства И. Е. Бондаренко.

Несмотря на то, что церковь действовала всего 17 лет, она имеет продолжительную предысторию и драматические последствия, продолжающиеся вплоть до наших дней.

Первоначальная древлеправославная Никольская моленная находилась в доме Худяковых на ул. Сергия Радонежского, что близ Рогожской заставы. Ее ктитором был купец М. Ф. Ясашнов, который и стал инициатором создания в Москве Никольско-Рогожской общины.

После дарования религиозных свобод по указу государя Николая в 1905 г. по всей Российской империи началось грандиозное по размаху старообрядческое храмоздательство. Лишенные в первопрестольной своей церкви древлеправославные христиане-старообрядцы решили строить собственный кафедральный собор.

Земельный участок для будущей церкви был куплен при содействии знаменитого старообрядческого благодетеля, нижегородского купца Н. А. Бугрова. За землю было заплачено 60 000 рублей.

Пятиглавый храм был спроектирован Бондаренко по образцу русских церквей XVI-XVII вв., однако он оригинально трактовал формы новгородско-псковского зодчества.

При строительстве церкви широко применялся столь модный в начале ХХ века бетон. Своды и купола у него были железобетонные. Причем главный купол и четыре угловых опирались не на свод, а на самостоятельную железную конструкцию. Отдельно стоящая колокольня завершалась железным восьмигранным шпилем. К вместительным хорам примыкала немалая ризница.

Украшенный арками, декоративными украшениями и выступами апсид нарядный церковный фасад был призван вызывать сугубо торжественное и молитвенное настроение. Высокие узкие окна западного основного входа были забраны в затейливые решетки.

Храм вмещал до 1000 человек.

Церковь была отобрана у верующих в 1929 г., обезглавлена и разграблена. Многократно переделывалась. Здание занимал клуб вейного объединения «Пионер».

Значительно перестроенный храм, недавно был включен в реестр памятников истории и культуры.

6 июля 2010 г.

http://www.apartment.ru/Article/48781067.html

Старообрядческая приемлющих священство от Православной церкви (беглопоповцы)

Илья Евграфович Бондаренко учился у Шехтеля, дружил с Коровиным, много путешествовал по России, изучая народную архитектуру Севера и Поволжья. После выхода царского указа «Об укреплении начал веротерпимости» стал ведущим архитектором старообрядческого храмостроения. И эта церковь, в народе прозванная Никольской, выполненная в смешении модерна и псевдорусского стиля, стала одним из самых красивых творений архитектора. Даже сейчас можно заметить витиеватые линии узора колокольни и алтарной части церкви, густо замазанные краской.После революции здесь разместился клуб швейной фабрики Пионер В 2000-е годы там разместилось правление партии СПС, а сейчас красуется красная табличка с надписью Продается.

http://sobory.ru/article/?object=25767

|

Метки: архитектура беглопоповцы история малая андроньевская модерн москва россия старообрядческая улица храм церковь |

| Страницы: | [1] |