-Рубрики

- [Общество] (54)

- [Культура] (30)

- [Церковь] (21)

- [Разное] (20)

- [Искусство] (19)

- [Инквизиция] (15)

- [Рыцарство] (14)

- [Крестовые походы и войны] (7)

- [Вооружение и доспехи] (6)

- [Замки] (6)

- [Терминология] (5)

- [Личности] (2)

- [Осада] (2)

-Подписка по e-mail

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Постоянные читатели

-Статистика

Феодальная вотчина и рента и подъем хозяйства |

Основным производственно-распределительным отношением в средние века была рента. Известны три формы ренты: отработочная (барщина), продуктовая (оброк) и денежная (рента). Различают также два основных вида ренты — фиксированную и прогрессивную. Фиксировали ренту либо по душам (мужским), либо по земельным участкам. Прогрессивная рента изымалась либо в виде доли урожая (натуральная), либо из доли дохода (денежная).

Ставки рентных платежей и условия барщины устанавливались на долгий срок, иногда пожизненно (либо для арендатора, либо феодала). Но и после смерти участников соглашения условия зачастую просто возобновлялись в прежнем виде. Попытки пересмотреть условия ренты вполне могли вызвать бунт, после подавления которого статус-кво зачастую восстанавливался.

Возможность изымать часть, порой весьма значительную, продукта крестьянского хозяйства была обусловлена структурой пахотной земли феодальной вотчины, закрепленной в феодальном праве принципом “нет земли без сеньора”.

В дополнение к оброку и различным трудовым повинностям, приносившим феодалам немалый доход, последние установили еще и баналитетные (монопольные) права на пользование некогда общинными мельницей, прессом, печами, соляными копями. Устройство ярмарок и рынков на зависимых от феодалов землях также приносило хороший доход.

К Х веку система держаний-бенефициев сменилась системой пожизненного, наследуемого владения (феод, лен, фьоф), при условии принятия вассальной присяги. Присяга обязывала оказывать помощь, преимущественно военную, своему непосредственному сюзерену, но не вышестоящему. Сюзерен также был обязан оказывать помощь своему вассалу, в противном случае тот освобождался от присяги.

Бурный подъем хозяйства в XI—XIII веках

Метки: рента вотчина средние века феодал хозяйство |

Каролингское возрождение |

Период с середины VIII по середину IX века в западноевропейской истории часто именуют “малым” или Каролингским возрождением. Его начало можно соотнести с деятельностью Карла Мартелла (715—741), который провел серьезную реформу государственного управления и землевладения. В связи с ограниченностью пахотной земли во владениях франков земельные пожалования дружинникам — бенефиции стали даваться не навсегда (в собственность — феод, лен), а на время службы, с тем, чтобы потом их можно было передать другому служилому — вассалу. В каждый крупный район, объединяющий несколько десятков деревень, назначался королевский представитель — граф, выполнявший судебные, административные и фискальные функции. Реформы Мартелла позволили создать сильное войско, состоявшее из закованных в броню конных рыцарей, объединить большую часть французских земель под властью короля, отразить натиск арабов, которым было нанесено поражение на границе с Испанией.

Наивысшей точки локальный социально-экономический подъем в Западной Европе достиг при Карле Великом (771—814). За четыре десятилетия его правления удалось закрепить феодальную систему землевладения, увеличить урожайность зерновых благодаря внедрению более рациональной системы землепользования с элементами ирригации. Он объединил под своей властью большую часть земель Западной Римской империи, включая территорию современных Франции, Западной Германии, Северной Италии, Бельгии и Голландии, Австрии и Швейцарии.

В империи Карла было восстановлено действие римского права, модифицированного с учетом особенностей традиционного права франков. Разбой на дорогах, впервые отремонтированных с римских времен, был практически прекращен, что сразу же стимулировало развитие торговли и ремесел, которые старались восстановить достижения античности.

Была проведена всеобщая, иногда насильственная, христианизация империи. Резко увеличилось число монастырей, а следовательно, и грамотных людей. Император поддерживал распространение грамотности среди мирян и оказывал покровительство наукам и искусству, которое также ориентировалось на античные образцы.

Карл Великий завершил земельную реформу, начатую Карлом Мартеллом. Вся земля империи была поделена приблизительно на 110 тысяч вотчин, в том числе: около тысячи крупных — по нескольку тысяч гектаров земли и порядка сотни деревень, около 10 тысяч средних — по нескольку сот гектаров земли и десятку деревень, порядка 100 тысяч мелких — по одной деревне и несколько десятков гектаров пахотной земли. Вотчинная земля делилась на две части: господскую — домен от 1/4 до 1/3 и надельную — крестьянскую, часть которой являлась собственностью отдельной семьи — аллод (дом, двор, огород, сад, виноградник, часть пахотного поля), а вторая часть оставалась в коллективной собственности общины — леса, луга, выпасы, часть пахотного поля.

Метки: карл великий реформа земля возрождение подъем |

Коммунальные революции |

В раннее средневековье город был таким же сеньоральным владением, как и деревня, и принадлежал тому феодалу, на земле которого располагался. Сеньор вершил суд, дозволял строительство, собирал налоги, руководил обороной, покровительствовал ремеслам. Начиная с XI века экономически окрепшие города (коммуны) все сильнее стремятся освободиться от власти земельных магнатов. Движение началось со стремления уменьшить и стабилизировать ренту, а затем переросло в борьбу за самоуправление.

Некоторые города добились желаемого путем разового выкупа у феодала различных прав и вольностей. Другие перешли под власть и покровительство более сильных феодалов — епископов, герцогов, королей, императоров. Третьим удалось, выдержав продолжительную борьбу, изгнать своих сеньоров.

В результате двухсотлетней борьбы многие западноевропейские города получили ряд важных прав и привилегий, в числе которых:

* право иметь выборных из числа горожан должностных лиц — мэра, коммунальных советников-магистратов, стражников;

* установление особого городского права и суда, неподвластного церковному и феодальному (земельному) праву;

* право иметь собственные (городские) налоги, финансы, формировать за свой счет ополчение и нанимать воинов:

* право на собственную дипломатию и экстерриториальность;

* осуществление принципа: “Воздух города делает свободным”, в соответствии с которым беглый крестьянин (холоп), проведя в городе год и один день, становился свободным горожанином, членом коммуны, которого уже нельзя было выдавать феодалу;

* замена всех поборов ежегодным взносом бывшему владельцу земли, зачастую весьма символическим: бочка пива, дюжина кур, унция серебра или соли, три золотых монеты и т. п.

Коммунальные революции способствовали дальнейшему укреплению городов, росту политического и экономического влияния третьего сословия, особенно купечества, утверждению руководящей роли города по отношению к деревне, устанавливаемой посредством городских рынков, уже не контролирующихся феодалами.

Метки: коммунальные службы средневековье суд право хозяйство |

Чудища и Cредние века |

Кажется, я нигде не читал толкового отчета о мифических чудищах, популярных в Средние века. Попадавшиеся мне исследования грешили грубыми ошибками, которые всегда мешают нам понять чужие времена и веры.

Конечно, первая ошибка — та самая, которой дали (или одолжили) свою санкцию крупные ученые типа Фрэзера. Я говорю о нелепом предположении, что выдумки надо заимствовать. Поэмы и сказки похожи не потому, что евреи — это халдеи, христиане язычники, а потому, что люди — это люди. Что бы теперь ни говорили, люди — братья.

Каждый, кто смотрит на луну, может назвать ее девой и охотницей, ничего не зная о Диане. Каждый, кто видел солнце, может связать его с искусствами и врачеванием, не зная об Аполлоне. Влюбленный, гуляя в саду, сравнивает женщину с розой, а не с уховерткой, хотя и уховертка — Божья тварь, и кое в чем лучше розы, скажем — проворнее. Но, наслушавшись ученых бесед, нетрудно подумать, что поклонение розе — пережиток древнего обряда, а презрение к уховертке — пережиток табу.

Вторая ошибка: теперь считают, что мифы и образы, действительно заимствованные, перенимаются механически и лежат мертвым грузом. Это не так. Представьте, что в прекрасном видении вам предложили выкрасить все в синий цвет, — пробудившись, вы схватываете ту кисть и ту краску, которой пользовались и до вас, для других целей. Именно это и случается в пору великих переворотов духа. Люди используют то, что было, — но преображают.

Ученые нам говорят, что христиане заимствовали то или иное чудище у древних. Да, заимствовали — в том смысле, в каком мы заимствуем кирпич у глины, динамит — у соответствующих веществ. Они заимствовали, но — Бог свидетель! — они расплатились сторицей.

Не буду останавливаться на прочих ошибках. И этих, первых, достаточно, чтобы не понять единорога — а что, в сущности, может быть важнее? Вероятно, таинственные чудища Средневековья и впрямь старше христианской веры. Я говорю так не потому, что так говорят авторитеты. Как правильно заметил Суинберн, беседуя с Прозерпиной, я достаточно стар, чтобы знать хоть одно, и вот я знаю, что авторитеты — люди преуспевающие, а люди преуспевающие — плохие христиане.

Понятно и без авторитетов — из книг, да и просто из опыта, — что чудищ в древности знали. Помнится, еще в Ветхом Завете сказано, что единорога нелегко приручить (и верно, его не приручили до сих пор). Если еще не сказали, что единорог там — это носорог, ничего, скоро скажут; но не я. Чудищ знали и в древности — что с того? Эта избитая истина куда менее удивительна, чем другая, отнюдь не избитая.

Насколько я понимаю, у язычников чудища были связаны со злом. Они были чудищами в прямом смысле слова — монстрами, уродами, выродками. Иногда убитое чудище помогало справиться с неубитым, так помогла Медуза Персею. Но лучше они от этого не становились.

Метки: чудище средневековье мифология |

Военное дело средневековья |

Раннее Средневековье (VII-XI вв.) считается периодом упадка военного искусства. Лишь иногда наблюдались кратковременные военные успехи того или иного народа, полководца или какой-нибудь страны. Можно назвать отдельные эпизоды арабо-мусульманских завоеваний, походы викингов, военные достижения франкской империи Карла Великого, китайской империи Тан, державы Махмуда Газневи.

В Европе происходило упрощение военного дела: всё было, как во времена военных вождей, их дружин и племенных ополчений, только теперь уже в христианских государствах, с чинами, званиями и прочими атрибутами Средневековья. В результате численность войск резко уменьшилась, зато качество каждого бойца-профессионала, всю жизнь посвящавшего совершенствованию в воинском искусстве, заметно повысилось. Однако позднее общее сокращение количества и снижение качества производства оружия в городах Европы привели к падению мастерства бойцов.

Из редких, разбросанных по уделам замков выезжали на войну немногочисленные рыцари в прекрасном снаряжении, с дорогим вооружением, сопровождаемые собственным войском из нескольких десятков или сотен бойцов. Сражения в раннем Средневековье происходили между крошечными, в несколько сотен или тысяч бойцов, армиями. Для сложных манёвров и построений людей не хватало. Кроме того, выпестованная за столетия феодальная (сословная) и личная гордыня рыцарей подрывала воинскую дисциплину, без которой невозможны любые тактические манипуляции. Рыцарь в лучшем случае мог выполнить одну команду – «вперёд», а дальше начиналось соревнование... с соратниками. Более того, по законам чести командир (тоже рыцарь), чтобы не терять достоинства, должен был вместе с бойцами идти в атаку и быть среди них первым. Какое уж тут военное искусство! Бой превращался в серию поединков, ничем и никем не управляемых. Исход зависел от качеств бойцов и их численного соотношения.

Вооружение и снаряжение рыцарей в раннем Средневековье оставалось незатейливым. Специалисты называют это время «веком кольчуги». Действительно, вплоть до XIII в. в Европе господствовала кольчуга. Но рубашкой с короткими рукавами кольчуга была до IX в. Позже её сменил «хауберк» - длинная (до колен и ниже) рубаха с капюшоном и длинными рукавами, заканчивавшимися рукавицами. На ноги надевали кольчужные чулки. Сфероконический шлем имел большой наносник. Деревянный, обтянутый холстом или кожей щит, скорее всего под византийским влиянием, приобрёл форму капли остриём вниз. Однако круглый железный умбон в середине его остался. Основным оружием были меч и копьё. Их дополняли боевые топоры и дубины. Пеший воин начал пользоваться сложносоставным луком восточного типа. К XI в. в Европе появляется арбалет. Интересно, что именно лук и арбалет считались рыцарями самым опасным оружием, так как стрела, пущенная с не очень далёкого расстояния, пробивала кольчугу.

В связи с этим стали использовать построения колонной и клином, чтобы приблизиться к противнику. Дело в том, что рыцари старались сохранить силы коней для атаки, поскольку тяжёлое снаряжение изматывало животных, и до последнего момента ехали рысью, даже шагом. Вот в это-то время они и представляли собой идеальную мишень для лучников и арбалетчиков противника. Колонна и клин позволяли уменьшить количество людей, подвергаемых риску поражения стрелой. На расстоянии примерно 200 м от противника клин "растекался" в стороны и образовавшаяся шеренга стремительно скакала на врага с копьями наперевес.

И такое вот войско в XI-XII вв. столкнулось во время крестовых походов с армиями мусульманских государей. Тут и начались проблемы. Воины мусульманского Востока унаследовали замечательные военные традиции Ирана и в какой-то мере восточных регионов Римской империи - традиции, обогащённые опытом тюрков.

Метки: военное искусство средневековье рыцари поход доспехи война традиции оружие |

Крестоносцы в стране ОК |

В начале XIII века цветущие области нынешней Южной Франции, пораженные ересью катаров, стали добычей благочестивых и беспощадных пришельцев с севера, называвших себя крестоносцами. Поход крестоносцев в страну трубадуров вошел в историю под названием Альбигойских войн.

Юг, отличный от Севера

Своеобразие французского Юга с незапамятных времен является притчей во языцех для всех остальных жителей страны, живущих, соответственно, не на Юге. Из красноречивых свидетельств на эту тему можно составить целую антологию. Так, Расин от души «проклинал» всех, кто встречался ему южнее Валанса. «Клянусь вам, — пишет он Лафонтену, — что я так же нуждаюсь в переводчике, как нуждался бы в нем московит, очутись он в Париже… Вчера мне понадобились обойные гвозди… я послал дядюшкиного слугу в город, наказав ему купить мне сотни две-три этих гвоздей. Он тотчас доставил мне три коробка зажигательных спичек. Судите сами, возможно ли не приходить в ярость от подобных недоразумений!» Двумя веками позже Винсент Ван Гог по приезде в Арль восклицал в письме к брату: «Сказать ли правду и признаться, что зуавы, бордели, восхитительные молоденькие арлезианки, шествующие к первому причастию, священник в стихаре, подобный бешеному носорогу, и любители абсента кажутся мне… выходцами с того света?» Изумление и неудовольствие — именно эти чувства рождает в поколениях французов встреча с Югом собственной страны.

От языковой проблемы, травмировавшей великого драматурга, сегодня в этой стране осталось лишь то, что в Париже называют «южным акцентом» (парижское ухо упрямо не желает слышать действительного фонетического разнообразия южных произношений и диалектов). Но в прежние времена жители Лангедока отличались не только «акцентом». Вплоть до эпохи телевидения, разрушившей их самобытный мир, южане говорили на своем «языке ок» (la langue d’oc, откуда и происходит географическое название «Лангедок»). Такое странное название присвоили южному наречию жители Северной Франции: «ок» на Юге означает «да». В целом же о различиях между Севером и Югом современный французский историк Фернан Бродель пишет следующее: «Как правило, если нечто происходит на Севере, на Юге то же самое совершается иначе. И наоборот. Территория, где говорят «да» посеверному, и территория, где говорят «да» по-южному, — это две почти во всем различные цивилизации. То есть на Севере и на Юге люди по-разному появляются на свет, живут, любят, вступают в брак, думают, веруют, смеются, едят, одеваются, строят дома и распахивают поля, держатся друг с другом».

Одной из причин, объясняющих такую обособленность Юга, является то, что вплоть до XIII века, до Альбигойских войн, власть французских королей в Лангедоке оставалась эфемерной и, в общем-то, представляла собой исторический анахронизм в виде безнадежно потерянного наследия империи Каролингов, канувшей в далекое прошлое. Богатой и многогранной цивилизации теперешнего Юга Франции по большому счету ничто не мешало быть втянутой в орбиту совсем других политических сил и исторических коллизий, например, оказаться Северным Арагоном. Собственно, к тому дело и шло. Но бароны Юга в XIII веке проиграли баронам Севера.

Метки: катары альбигойские войны церковь религия ересь крестовый поход война |

Процитировано 1 раз

Хроника альбигойского похода |

1095 год

18—25 ноября, Клермонский церковный собор, положивший начало практике крестовых походов

1145 год

Проповедь Бернара Клервоского в Тулузе и Альби; появление названия «альбигойские еретики»

1184 год

Октябрь, декреталия Папы Луция III, утвержденная в качестве постановления Веронского церковного собора и ставшая началом создания инквизиции

1204 год

28 мая, обращение Папы Иннокентия III к французскому королю Филиппу Августу с просьбой о военном вмешательстве в Окситании

31 мая, Арно Амори, аббат монастыря Сито, монахи монастыря Фонфруад Пейре де Кастельноу и Рауль назначены специальными поверенными Папы Римского в Окситании — его легатами

1207 год

Май, отлучение, наложенное папским легатом Пейре де Кастельноу на Раймона VI, графа Тулузского

1208 год

15 января, убийство легата Пейре де Кастельноу в Сен-Жиле

10 марта, Иннокентий III объявляет организатором преступления графа Раймона Тулузского и вновь просит о вмешательстве французского короля Филиппа Августа

1209 год

8 июня, покаяние Раймона VI, графа Тулузского, в Сен-Жиле

|

Метки: папа римский церковь крестовый поход еретик легат альбигойский поход доминиканцы |

Трубадуры и шуты |

Средневековые люди относились к артистам со смешанным чувством восхищения и недоверия. Некоторая подозрительность вызывалась тем, что и певец, и сказитель, и площадной забавник — все они были «лицедеями», т.е. представляли в лицах других людей; они как бы заменяли своих персонажей собою, отказываясь от своего собственного лица и надевая чужие «маски».

По средневековым представлениям, профессия артиста была сродни Дьяволу — притворщику и обманщику. Поэтому церковь советовала верующим держаться подальше от артистов и музыкантов: священникам запрещалось разделять с ними трапезу, а простым христианам лучше было смотреть только те театральные представления, в которых изображались события из жизни Иисуса Христа, богоматери или апостолов. Уличных певцов церковь считала людьми, «сбившимися с пути», и обещала им вечные муки на том свете.

Но развлечений у горожанина, крестьянина и рыцаря было не так уж много, поэтому появление фокусника на городской площади, певца и поэта — в рыцарском замке всегда становилось праздником. Жизнь средневекового человека шла в основном однообразным путём, проложенным отцами и дедами; каждое новое лицо было в диковинку, оно становилось окном, открытым в широкий мир. А уж если пришелец знал сказания о короле Артуре и его рыцарях, о доблестном Роланде и героях крестовых походов — городская площадь щедро сыпала ему в шапку серебряные и медные монеты, а рыцарь давал приют у своего очага на несколько вечеров.

Особенной славой пользовались трубадуры -поэты, исполнявшие свои стихи под музыкальный аккомпанемент. В основном они вели бродячую жизнь, переезжая от двора одного знатного сеньора к другому. Расцвет искусства трубадуров наступил в Южной Франции в XII—XIII вв. Происхождение слова «трубадур» связано вовсе не с трубой, как можно подумать, а со старым французским словом «троб», означавшим «искусный приём», «особое изящество». Действительно, многие трубадуры умели сочинять прекрасные песни, изящные, со сложными рифмами и богатой игрой слов. Среди трубадуров было немало рыцарей, людей знатного происхождения; одним из лучших поэтов-рыцарей был герцог Гийом Аквитанский. Стихи трубадуров, воспевавших беззаветное служение рыцаря избранной им даме сердца, быстро вошли в моду. Неудивительно, что они очень нравились женщинам; знатные дамы стали требовать от своих поклонников поведения, описанного в стихах. Рыцарь, умевший лишь размахивать мечом, стал теперь предметом насмешек; дамам были милы кавалеры, умевшие выразить свои чувства словами и тайными знаками, способные разобраться в тайнах женского сердца. Поэзия трубадуров оказала исключительно большое влияние на формирование особой рыцарской культуры, широко распространившейся в Европе одним - двумя веками позже.

Метки: шут трубадур артист развлечение поэт искусство |

Процитировано 1 раз

Античный символ Рима на самом деле оказался средневековым |

Капитолийская волчица, знаменитая бронзовая скульптура, хранящаяся в римских Капитолийских музеях, была создана в XIII веке нашей эры, а не в V веке до нашей эры.

К такому выводу пришла группа исследователей из университета Салерно во главе с профессором Адриано Ла Реджина, в прошлом — крупным римским чиновником по делам культурного наследия. О новой датировке волчицы пишет The Guardian со ссылкой на La Reppublica. С XVIII века, когда Капитолийскую волчицу описал крупнейший немецкий искусствовед Иоганн Винкельман, эта скульптура считалась этрусской. Авторство маленьких статуй Ромула и Рема было известно документально: их сделал в конце XV века флорентийский мастер Антонио дель Поллайоло. В XIX веке предположение Винкельмана пытались оспорить по крайней мере два ученых, считавших волчицу поздней, средневековой работой, но авторитет немецкого писателя был так велик, что к его мнению продолжали прислушиваться, уточняет Lenta.ru.

В 2006 году Анна Мария Карруба (Anna Maria Carruba), специалистка по металлургии, реставрировавшая Капитолийскую волчицу, обнародовала свои выводы: по ее мнению, скульптуру не могли сделать раньше VIII-X веков. Дело в том, что в античности не умели отливать большие статуи целиком: их делали по частям, а потом сваривали. Волчица же была изготовлена сразу и целиком. Капитолийская волчица является символом футбольного клуба «Рома», Италия использовала ее в символике Римской Олимпиады 1960 года.

Метки: средневековье символ рим античность |

Развитие профессионального танца в Средние века |

Особенности танца в Средние века

Для эпохи Средневековья было характерно острое чувство страха смерти; изображение смерти, как и дьявола, постоянно встречается в средневековой символике. Образ танцующей смерти возник уже в глубокой древности; фигура смерти появляется также в танцах многих первобытных обществ – например, до сегодняшнего дня она играет большую роль в магических обрядах водуистов. Но именно в эпоху Средневековья образ смерти превращается в символ потрясающей силы. «Танец смерти» (danse macabre), особенно широко распространился в Европе в XIV в., в периоды эпидемии чумы. В социальном смысле этот танец, как и сама смерть, уравнивал представителей разных сословий. В годы чумы «танец смерти» часто перерастал в истерическое веселье. Обычно он начинался быстрой пляской; затем один из танцоров внезапно падал на землю, изображая мертвого, а остальные продолжали танцевать вокруг него, представляя в пародийном виде оплакивание покойника. Если мертвеца изображал мужчина, его возвращали к жизни поцелуи девушек; если девушка – ее целовали мужчины. После «воскрешения» следовал общий хороводный пляс.

От Средневековья дошло множество историй о маниакальной одержимости танцем. Во время христианских праздников народ внезапно начинал петь и танцевать у храмов, мешая проходившей в них церковной службе. Эти безумные танцы наблюдались во всех странах. В Германии они получили название «пляска св. Витта», а в Италии – «тарантелла».

Танец был не только необходимым средством разрядки, но и главным развлечением. Наибольшей популярностью пользовалась карола, первоначально представлявшая собой танец-шествие. Возникнув в Провансе как песня-танец, исполнявшийся только в мае, карола быстро распространилась по Европе благодаря странствующим менестрелям и в конце концов стала обязательным атрибутом всех праздников.

Средневековый танец оставался еще во многом импровизированным действом. Народ любил хороводы, но устойчивых правил танца не существовало. Танец был принятой формой ухаживания; их исполнители сопровождали танец пением; движения были самыми простыми.

В XII в. культ романтической любви и рыцарства в значительной мере преобразил танец, приглушив его откровенно эротические черты. Танец входил в число обычных для рыцаря занятий и выступал как своего рода домашняя параллель к турнирам на открытом воздухе. Обычно танец возглавляла одна пара, к ней присоединялись другие, медленно двигаясь по кругу; тип этого танца во многом напоминал полонез.

В эпоху позднего Средневековья проявляется различие между придворным парным танцем и деревенским групповым танцем. В социальном плане жесткого водораздела тогда еще не существовало. Селяне могли подражать придворному танцу, а рыцари любили иной раз присоединиться к сельскому хороводу. Крестьяне отдавались танцу с ничем не сдерживаемой непосредственностью, рыцари танцевали более строго, следуя придворному этикету. Народный танец по-прежнему был импровизацией, в то время как придворный танец становился все более манерным. Главной формой дворцового искусства был фигурный танец, где группа танцующих последовательно образовывала танцевальные построения.

Метки: танец искусство трубадур жонглер действо акробатика |

Процитировано 1 раз

Брак в средние века |

Брак в XII веке был очень нестабильным институтом; причиной тому могли быть опасности и тяготы жизни, которые делали преждевременную смерть одного из супругов явлением весьма обычным; другой причиной могла быть крайняя запутанность законов о браке. В принципе, развод - в современном смысле этого слова - был запрещен, но епископы и папы прекрасно отдавали себе отчет в том, что обычаи и реальные жизненные ситуации были очень многообразны, что закон был ненадежен, а сама доктрина неустойчивой. Папа Александр III (1159-81), известный тем, что ему удалось уладить сложное брачное дело, был выдающимся теологом и знатоком канонического права, Болонским учеником Гратиана, имеющим большой практический опыт ведения судебных тяжб и управления церковными делами. И все же он несколько раз менял свое отношение к тому, что следует понимать под законным браком. Он полагал, что заключение брака должно происходить в церкви или, по крайней мере, в присутствии священника; при этом следует четко определить, кем должны являться свидетели.

Вскоре он обнаружил, что введение таких правил аннулировало бы большую часть браков во всем Христианском мире. Очевидно, брак заключался менее церемонным образом, чем обычно считается, однако никакой случайности не допускалось. В высших слоях общества брак стал рассматриваться как ключевой способ передачи земельного имущества, и именно это сделалось главной задачей брака, которой было подчинено все остальное. Это привело к тому, что светская аристократия стала относиться к браку и законности значительно более серьезно как раз в то время, когда Церковь превращала брак в таинство. Теологи находились в парадоксальном положении, когда им приходилось, с одной стороны, подчеркивать священный характер брачного союза, существенная доля смысла которого заключалась в «супружеском ложе» и всех проистекающих отсюда последствиях, а с другой - придерживаться старой аскетической доктрины, утверждавшей, что плотские наслаждения необходимо содержат элемент греха. И все же взгляды Папы Александра на брак были, в определенном отношении, более гуманны, чем взгляды светской аристократии. Приведем пример. Граф Оксфордский был обручен с молодой девушкой, дочерью королевского гофмейстера. Еще до того, как начались собственно супружеские отношения, гофмейстер впал в немилость и потерял свои земли. Его дочь лишилась наследства, и в глазах графа как жена она уже не представляла интереса. Но девушка, несмотря на свою молодость и невзирая на то, что она находилась полностью во власти графа, объявила самым решительным образом, что он дал свое обещание в такой форме, что брак уже нельзя расторгнуть. Граф заточил ее в темницу и подвергал всяческим поношениям и оскорблениям с тем, чтобы вынудить оставить свои притязания, выставляя при этом исключительно нерыцарские причины того, почему брак не может быть сохранен. Ее жалобы достигли ушей епископа и Папы, и проигнорировать их они уже не могли. Однако к тому времени распря между Томасом Беккетом и Генрихом II достигла своего апогея; и Папе, и епископу не хотелось оказывать давление при решении такого деликатного дела, которое так близко касалось жизни и настроений двора Генриха. И ламентации девушки оставались тщетными в течение шести или семи лет. Затем убийство Беккета резко изменило ситуацию; Папа приказал провести расследование претензий девушки, после чего объявил свое окончательное решение. Граф подчинился; брак вступил в силу, и последовали двадцать лет внешне вполне благополучного супружества, в котором родилось несколько детей.

Метки: брак семья средневековье закон супруги договор |

Ереси в Средние Века |

Понятие ереси применяется воинствующей ортодоксией. Оно существовало длительное время, пока развивалась христианская ортодоксия, принятая под давлением императора на Никейском (325 г.) и Константинопольском (381 г.) Соборах. После триумфа этой ортодоксии над великими ересями раннего христианства, концепция ереси, кажется, полностью исчезает из людских помыслов. Последним человеком, казненным за ересь на Латинском Западе, был Присциллиан, епископ Авилы, осужденный и обезглавленный в 384 году. Только в 1000 году, на закате римского периода и расцвета феодализма с его тремя сословиями, снова появляется фигура еретика. В 1022 году, почти через 700 лет после казни Присциллиана из Авилы, двенадцать каноников Орлеанского кафедрального собора были сожжены живыми по приказу капитана короля Роберта Благочестивого. Это был первый костер в истории христианства. Но потом последовали многие другие. (1).

Еретики появляются в истории тогда, когда их объявляют таковыми. Период около 1000 года характеризуется как духовным обновлением ( под эгидой бенедиктинских реформаторов, так называемая Клюнийская реформа), так и эсхатологических опасений (известные «ужасы» и массовые психозы 1000 года, 1033 года итд). Новая фигура еретика родилась в это время под пером клириков и монахов-хронистов, которые ассоциировали с ними ложных пророков, предсказанных Апокалипсисом, и которые возвещают приход Антихриста; для клюнийских - и потом для цистерианских монахов - еретик – это посланник дьявола, с которым и монахи и христианские рыцари должны воевать на земле.

Достаточно сказать, что феномен ереси появился именно тогда, когда появилась определенная концепция воинствующей церкви, такой, которая породила дух крестовых походов. Вместе с неверующими следовало искоренить врагов внутри христианства, а они могли быть исключены только тогда, когда их можно наделить чертами колдунов и демонов, еретиков, слуг дьявола, манихейцев или апостолов Сатаны. Историк, внимательно вчитывающийся в тексты 11 столетия, хоть и немногочисленные, но информативно насыщенные, может фактически увидеть, что в разных местах возникают мужские и женские общины, состоящие из клириков, монахов и светских людей, призывающих к возвращению к идеалам ранней церкви и следованию апостольской жизни и заветам Писания. (2). В своем желании следовать Писанию, наиболее радикальные из этих общин избрали путь диссидентства: иными словами, непослушания и критики Рима.

Метки: церковь ересь ортодоксия христианство еретик антихрист инквизиция катары папа римский |

Как выглядел врач в средневековье |

|

|

|||

Метки: средневековье врач холера |

Христиане против христиан |

Кровавое безумие крестовых походов на Восток, вдохновляемое религией, длилось 175 лет (1095—1270 гг.).

В 1187 году великий полководец Востока Саладин взял приступом Иерусалим. Отбить город западным христианам не удалось, и третий крестовый поход потерпел полную неудачу. На стороне Саладина было все население Сирии и Палестины. Не только мусульмане, но и сирийские христиане ощутили на себе тяжелую руку крестоносных убийц и

грабителей. Они убедились на печальном опыте, что господство западных христиан несет с собой невыносимый гнет крепостной зависимости, гнет рабства и нужды.

В 1198 году папой римским стал Иннокентий III, стремящийся, как и его предшественники, к безграничному усилению своего могущества, мечтавший подчинить своей власти всех государей и присоединить к Риму восточную церковь, чтобы овладеть ее богатствами. Уже в первый год своего пребывания на папском престоле Иннокентий III разослал епископам Италии послание с призывом к новому крестовому походу. Он писал, что плачем плачет церковь и что ее жалобный голос разносится по всей земле, потому что за грехи христианских народов язычники, ворвавшись в «святую землю», затопили ее кровью и в Иерусалиме никого не осталось, чтобы похоронить трупы христиан.

Рисуя эту горестную картину, папа уклонялся от истины Саладин, заняв Иерусалим, даровал жизнь населявшим его христианам и дал возможность тысячам крестоносцев за выкуп вернуться на родину. Между тем как в свое время первые крестоносцы, овладев Иерусалимом, вырезали там все нехристианское население. Папа это, конечно, знал, но, желая придать своему посланию особую убедительность, просто пренебрег правдой.

Метки: крестовые походы христианство иерусалим турниры саладин |

Палач |

Появление палача

В раннем средневековье суд вершил феодал или его представитель, опираясь на местные традиции.

Первоначально осуществления наказания должны были осуществлять сами судьи или их помощники (приставы), пострадавшие, случайно нанятые люди и т.д. Основой дознания был опрос свидетелей. Спорные вопросы решались с помощью системы ордалий («божьего суда»), когда человек как бы отдавался на волю бога. Это достигалось путем проведения поединка, по принципу "кто победил, тот и прав". Драться должны были или сами обвинитель и подозреваемый, или их представители (родственники, нанятые и т.д.)

Другой формой ордалий были физические испытания, например, взять в руку раскаленный метал или опустить руку в кипяток. Позднее по количеству и степени ожогов судья определял волю бога.

Понятно, что такой суд был не слишком справедлив.

С усилением центральной власти и развитием городов, где местную власть осуществляли выборные власти, возникает система более профессионального суда.

Метки: палач средневековье суд традиции |

Паломничество в средневековой Европе |

Й. Хёйзинга в "Осени Средневековья", приводит свидетельства о некоторых паломниках, отправляющихся в путь с целью развлечься, и комментирует их как примеры "обмирщения веры". На самом деле, эти свидетельства заслуживают более серьезного комментария.

В большом количестве сохранились знаки пилигримов (Gitterguesse) — отлитые из олова ажурные привески. Наряду с изображениями святых, встречаются и знаки со сценами коитуса, изображения фаллоса и вульвы. Подобные знаки свидетельствуют о сохраняющейся до-христианской традиции, в частности традиции "исцелительных" вотивов. Во времена Средневековья широко распространенной практикой избавления от бесплодия было паломничество женщин к святым местам, источникам, чудотворным иконам.

Можно вспомнить и универсальное для древних культур представление о путешествии, требующего выхода за границы своего мира, как путешествии в мир потусторонний. Эти путешествия характеризуются отчетливо отмеченной меной поведения, ритуальным анти-поведением. («Хожения за три моря» Афанасия Никитина)

Метки: паломничество средневековье вера церковь исцеление культура знаки пилигримы |

Пиратство в средние века |

В средние века пиратство не только не утихло, но стало расцветать буйным цветом, быстро распространяясь по всему миру. В раннем средневековье оно поразило северную часть Европы. Наиболее известными, и наиболее страшными из них были скандинавские пираты - норманны, они же нурманны, викинги, варяги*. Побережье Скандинавского полуострова, изрезанное глубокими фьордами, было идеальным для основания пиратских баз и великолепно защищало от посторонних глаз.

Метки: пиратство пираты средние века норманны европа вильгельм завоеватель венеция генуя ганза генри морган |

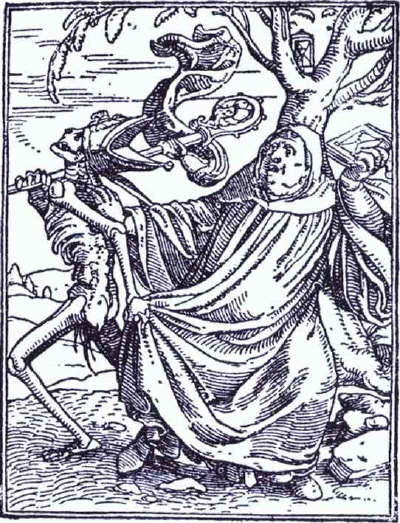

Иконография "пляски смерти". Одна историческая параллель. |

В этой статье мы попытаемся сопоставить различные интерпретации "пляски смерти", предложенные в произведениях Й. Хейзинги, Ф.Арьеса и российского культуроведа И.Иоффе [1]. Ставя перед собой научные задачи, эти ученые подходили к интересующей нас теме с разных методологических позиций. Не менее важным является то, что они предложили самостоятельные варианты интерпретации "danse macabre" в разное историческое время: голландский культуролог Й.Хейзинга - в 1919 г. [2], российский искусствовед И.Иоффе - в 1934-37 гг., французский историк Ф.Арьес - в середине 1970 гг. [3].

Dance of Death by H. Holbein

Высказывания и рассуждения Й.Хейзинги, И.Иоффе и Ф. Арьеса по поводу "пляски смерти" в сущности не выходят за пределы общего тематического и проблемного поля. Историки обсуждали следующие вопросы: 1) этимология словосочетания "danse macabre"; 2) возникновение темы смерти в средневековом искусстве; 3) "пляска смерти" как поминальный обряд и театральная мистерия; 4) история создания персонифицированного образа смерти; 5) сюжет "пляски смерти" и его смысл; 6) стилистика иконографических произведений.

Термин "danse macabre" не имеет буквального перевода; его этимология не может считаться окончательно установленной [4]. "Смерть" по-французски - "la mort", а не "macabre". История проникновения во французский язык слова "macabre", а также возникновение странного словосочетания "пляска смерти" до сих пор является предметом оживленных дискуссий между историками и филологами различных направлений и школ.

Метки: искусство культурология средневековье стилистика фольклор этимология термин сюжет пляска смерти иконография мистерия трактовка macabre |

"Пляски смерти" в Западноевропейском искусстве XV в. |

Тема смерти как лейтмотив пронизывает западноевропейскую культуру второй половины XIV-XV столетий. Она звучит в литературе разных жанров и направлений - от "Триумфов" Петрарки и "Богемского землепашца" Иоганна фон Зааца до проповедей Савонаролы и "Корабля дураков" Себастиана Бранта, от стихов Эсташа Дешана до "Зерцала смерти" Пьера Шатлена и поэзии Франсуа Вийона. В изобразительной традиции ни одно столетие в истории европейской художественной культуры не породило такого изобилия мотивов, связанных с темой смерти, как XV в. Во фресках, алтарной живописи, скульптуре, книжной миниатюре, ксилографиях, гравюре на меди мы постоянно встречаем сюжеты "Трое мертвых и трое живых", "Триумф смерти","Пляски смерти", "Искусство умирать". Тема смерти широко проникает и в иллюстрации первопечатных изданий - разного рода листовок, религиозно-дидактических сочинений, а также в произведения светской литературы: примером может служить гравюра "Imago mortis" с танцующими скелетами во "Всемирной хронике" Гартмана Шеделя. Смерть предстает здесь то как старуха с косой, проносящаяся над землей на перепончатых крыльях летучей мыши, то в виде мертвецов с остатками плоти на костях, то в виде скелетов. Триумфальные танцы скелетов, погоня мертвецов за людьми, нескончаемые хороводы, куда мертвые вовлекают живых, гримасничающие черепа кладбищенских оссуариев, леденящие кровь картины тления - таков неполный репертуар макарбических образов в искусстве второй половины XIV-XV столетий.

Death and the Abbott. Woodcut.

From Les simulacres & historiees faces de la mort by H. Holbein , Lyon 1538.

В обширной литературе, посвященной "Пляскам смерти" не раз ставился вопрос о причинах столь широкого распространения этих сюжетов. Несомненно, непосредственным поводом были многие бедствия, обрушившиеся на Европу, - эпидемии чумы, начиная с 1348 г. периодически опустошавшие города, Столетняя война, голод, вторжение турок <...> И все же при всей катастрофичности бедствий они были скорее поводом, чем причиной столь широкого распространения темы смерти в изобразительном искусстве XV в. Мне кажется, прав современный французский историк Жан Делюмо, считающий успех этой темы одним из проявлений великого страха, который охватил Европу в переломный период ее истории. Тогда были поколеблены казавшиеся дотоле незыблемыми основы средневекового общества - папство, авторитет которого был подорван авиньенским пленением и последовавшей за ним великой схизмой, и империя, подвластность которой законам времени была продемонстрирована крушением тысячелетней Византии и глубоким кризисом Германской империи. Эти события сопровождались социальными потрясениями, распространением ересей и реформационных движений, наконец, новой и самой сильной вспышкой эсхатологических ожиданий, приуроченных к 1550 г.

Метки: пляска смерти изображение живопись фреска скульптура культура европа история мертвец скелет зло средневековье плоть макабрия кладбище |

Процитировано 2 раз

Пляска смерти |

ПЛЯСКА СМЕРТИ (нем. Totentanz, фр. dance macabre, исп. danza de la muerte, нидерл. doodendans, итал. ballo della morte , англ. dance of death), синтетический жанр, существовавший в европейской культуре с сер. XIV по первую половину XVI в. и представляющий собой сопровождаемый стихотворным комментариемиконографический сюжет, танец скелетов сновопреставленными.

Cartesian Dance of Death in Kralovo Pole

П.а С.и сопряжена со средневековой иконографией темы смерти, где смерть предстает в образе мумифицированного трупа, жнеца, птицелова, охотника с аркебузой. Подобные образы смерти объединяются в самостоятельный мифпоэтическийряд, отдельный от догматики христианства и отчасти дублирующий функции ее персонажей (например,Смерть-судия на порталах Парижского, Амьенского и Реймсского соборов вместо судии-Христа). В других же случаях, их большинство, средневековая эмблематика смерти основана на библейском повествовании(Смерть побежденная — I Кор. 15, 55; всадник Смерть - Отк. 6, 8; 14, 14-20). Тема П.иС.и развилась в покаянной литературе подвлиянием проповеди францисканского и доминиканского монашества. В «Легенде о трех живых и трех мертвецах», XII в., поэме «Я умру» XIII в. и других памятниках оказались сформулированы основные тематические и стилистические черты будущей П.и С.и. «Легенда» представляет собой стихотворный комментарий к книжной миниатюре: в разгар охоты князья встречают на лесной тропе полуразложившихся покойников, те обращаются к ним с проповедью о бренности жизни, суетности мира, ничтожности власти и славы и призывают к покаянию; когда-то покойник был тем, чем живой является сейчас, живой будет тем, чем стал покойник. Что касается другого упомянутого текста, то он не связан с изобразительным рядом, тем не менее его нарративная структура чрезвычайно близка нарративной и живописной структуре П.и С.и. Каждый из латинских дистихов - короля, папы, епископа, рыцаря, турнирного герольда, врача, логика, старика, юноши, богача судьи, счастливца, молодого дворянина и пр. - обрамлен формулой «к смерти иду я»: «К смерти иду я, король. Что почести? Что слава мира? // Смерти царственный путь. К смерти теперь я иду ... // К смерти иду я, прекрасен лицом. Красу и убранство // Смерть без пощады сотрет. К смерти теперь я иду ...».

Метки: пляска смерти средневековье искусство жанр культура скелет ритуал |

Процитировано 1 раз