-ћетки

sol invictus ƒеметра «одиак абраксас агатодемон алконост амат амон анджети анубис апис аполлон артемида аттис афина ба баал баст бес бог больша€ медведица бримо бык велес венок оправдани€ ветер виктори€ волк гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герион германубис гермес герои гигие€ гор горгона греци€ дельфиний дионис диоскуры дуат египет единорог жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей капитолийска€ волчица кастор керы кирхер лабиринт лабранды лабрис латона лев маахес магический квадрат мании мелькарт менады меркурий мистерии митра мозаика наос немесида нептун нумерологи€ нумизматика обрезание океан оргии орфей орфики осирис пан пасха персей персефона полидевк посейдон посох поэтика пруденци€ псеглавцы птах ра рим русалки сатир серапис сет силен сирены сирин сириус скипетр солнцеворот сосиполь сотис средневекова€ астрономи€ тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фраки€ хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс черна€ мадонна эвмениды эгида эридан эринии этимологи€ этруски юпитер

-ѕоиск по дневнику

-ѕосто€нные читатели

Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider јбап јмари_“иа_јй€ √еркен ƒобра_∆елаю ∆рицајтлантиды »_2017900 »рини€ Ћана_77 ћелнир Ќателла_ лиманова Ќоэли –ельгона —оккар Ёллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый

-—татистика

«аписи с меткой греци€

(и еще 42895 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

sol invictus ƒеметра «одиак агатодемон амон анджети анубис апис аполлон артемида афина баал баст бес бык венок оправдани€ геката гелиакический восход сириуса гений геракл гермес герои гор горгона греци€ дионис египет жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера лабранды лабрис латона лев мании мелькарт менады мистерии митра нумизматика оргии орфики осирис персефона полидевк поэтика птах ра рим сатир серапис сет сирены сириус скипетр сотис средневекова€ астрономи€ хапи хатхор хеб-сед этимологи€ юпитер

–џЋ№я Ќј √ќЋќ¬≈ √ќ–√ќЌџ |

ƒневник |

—.¬. ѕетров

√ќ–√ќЌ≈…ќЌ

ќ мифах, в которых повествуетс€ удивительна€ истори€ превращени€ прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, € уже останавливалс€ в теме ћедуза √оргона, »штар и др. ѕоэтому, чтобы не повтор€тьс€, сразу перейду к теме необычной иконографии √оргоны с крыль€ми на голове. Ќепон€тно откуда пошла эта иконографи€. ≈ще менее пон€тно Ч что делают эти крыль€ на голове ћедузы, каково их предназначение.

»ногда создаетс€ впечатление, что они держатс€ на шнурках, зав€занных на шее. ’от€ есть изображени€, на которых хорошо видно, что это не подв€зки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаютс€, чтобы снова сплестись на макушке. ѕричем змей всего две, а прическа ћедузы представл€ет из себ€, скорее, стрижку не очень длинных волос. Ќужно отметить, что две переплетенные змеи Ч это все та же египетска€ традици€, что нашла развитие в кадуцее, прин€том греками (а позднее и римл€нами) на вооружение. »мена этих змей Ч ”аджит и Ќехбет. Ёта тема также подробно ранее разбиралась.

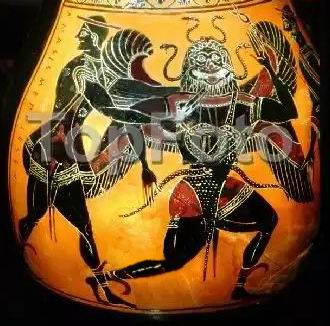

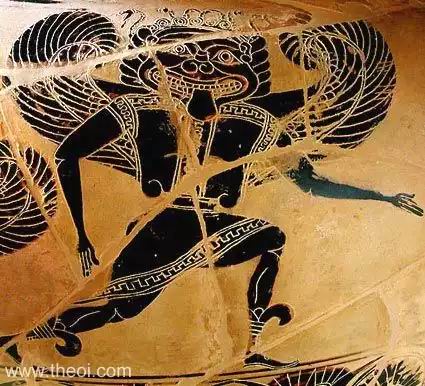

Ќо отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представл€ли √оргону греки в VI-V в. до н.э.

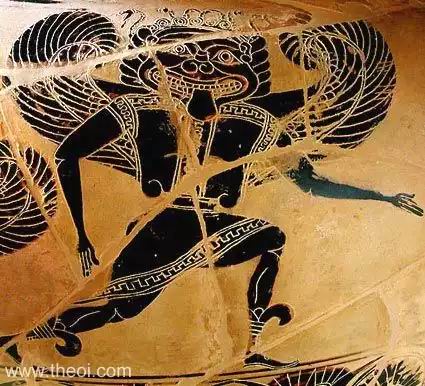

”множение змей в прическе ћедузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). „то уж говорить о римской школе изобразительного искусства? ”же греки мало что понимали в сакральных символах восприн€тых ими в ≈гипте, и особенно с ними не церемонились. Ќичтоже сумн€шес€ они брали св€щенные дл€ египт€н темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумыва€ мифологические сюжетные линии.

—обственно, греков тоже можно пон€ть, они дл€ египт€н были чужаками и варварами. сенофоби€ в ≈гипте была делом обыденным. » поскольку египт€не не посв€щали греков в таинства своей св€щенной религии, тем просто ничего не оставалось как обходитьс€ своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабрива€ их своей безграничной и неуемной фантазией.

“а же ћедуза √оргона, иконографически, Ч это список с египетского Ѕеса. ѕоэтому не удивительно, что, на ранних стади€х формировани€ образа ћедузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где √оргона изображена с роскошной бородой.

» Ѕес, и ћедуза несли охранительную функцию, их изображени€ использовались в качестве амулетов и оберегов. „то характерно, спутать половую принадлежность Ѕеса Ч практически нереально (лысина, борода). »ногда складываетс€ впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатыва€ свою собственную культурную идентичность и самобытность.

1. Ёбус (Ἔβυσoς), »бери€. √емидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Ѕес держит в правой руке булаву, в левой Ч змею; на голове Ч корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.

2. илики€, ћала€ јзи€. ќбол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женска€ голова; Rv: голова Ѕеса с высунутым €зыком, на голове Ч модиус.

3. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.

4. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.

√лавным завоеванием греческой самобытности €вл€етс€ антропоморфизаци€ греческих богов. –едким исключением из Ђдожившихї до римского времени териоморфных персонажей €вл€етс€ јгатодемон, √ликон, в образе зме€, √ерманубис с головой собаки и та же ћедуза со звериным оскалом.

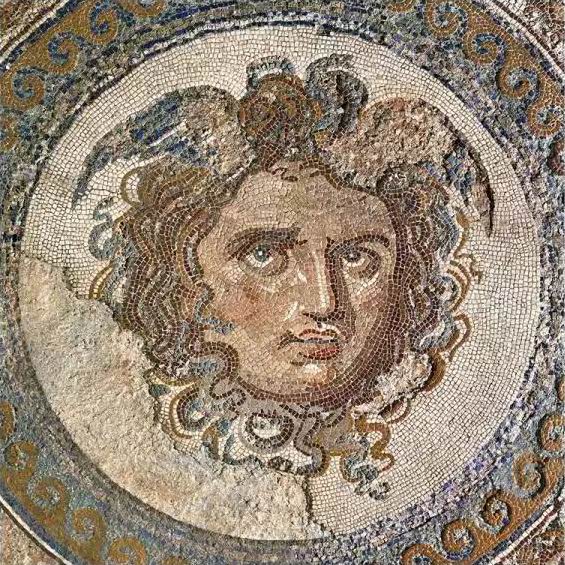

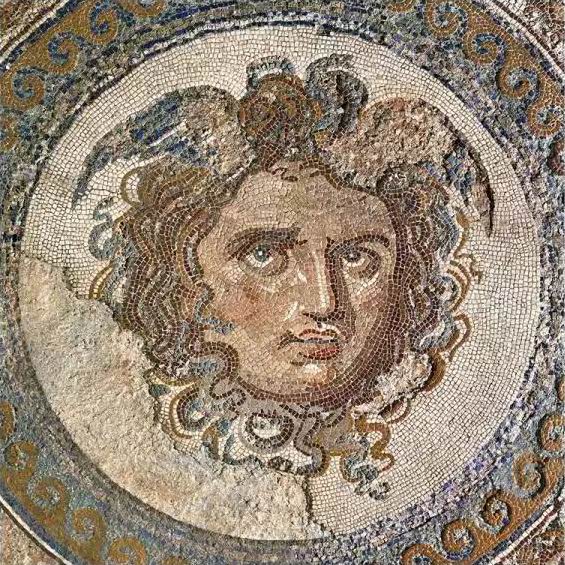

“ем более нагл€дной выгл€дит метаморфоза в облике ћедузы произошедша€ с ней в римскую эпоху. ѕереход€ к за€вленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе ћедузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого €зыка и клыков, зато на ее голове по€вл€етс€ нова€ деталь Ч крыль€.

онечно, можно предположить простой вариант по€влени€ крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь ћедуза была крылата. “.е. просто обман зрени€. Ќо, дл€ полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объ€снений.

„тобы ответить на вопрос: что делают крыль€ на голове у √оргоны? Ч имеет смысл задатьс€ другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже нос€т на голове крыль€? » вот она удача Ч есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это ѕерсей. “от самый ѕерсей, который и отсек ћедузе ее крылатую голову. ¬ернее тогда она (голова) еще не была крылатой. ¬ греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти €зыком. –азмноженные св€щенные уреи (вокруг головы ћедузы) постепенно становились элементом ее прически. », наконец, количество перешло в качество, обесформившийс€ клубок уреев (превратившись в гриву шип€щих змей) заменил собой прическу √оргоны.

¬ Ђримскийї период трансформации образа √оргоны, нужно отметить радикальное см€гчение черт ее лица. —обственно, изменение иконографии ћедузы (в сторону Ђочеловечивани€ї) совпало с по€влением крыльев на ее голове. —лучайно ли это?

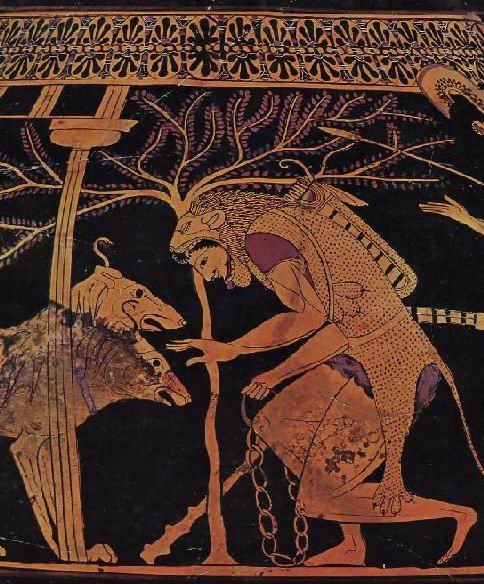

¬ греческой мифологии прослеживаетс€ тенденци€, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Ѕолее всего в этом преуспела јфина. ¬ теме Ёгида упоминаютс€ разные варианты ее (накидки) происхождени€. јполлон сдирает шкуру с сатира ћарси€, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Ўкура козлоногого сатира, которую јполлон носит вместо плаща, точно также по определению €вл€етс€ эгидой (αἰγίδος, дословно Ђкозь€ шкураї). ¬ чеканке монет часто использовалось изображение √еракла, голова которого покрыта шкурой Ќемейского льва. ёнона —оспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представл€л из себ€ выделанную козью голову с рогами. »стори€ умалчивает о том, чью шкуру носит ёнона —оспита. Ќо, поскольку шкура козь€, то ей также применимо название Ђэгидаї. ћежду ёноной —оспитой и јфиной вообще подозрительно много общего. ¬полне веро€тно, что ёнона Ч это отпочковавшийс€ дубликат јфины, ушедший в свободное плавание.

5. оммод (177-192). –им. јурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: ёнона —оспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и подн€тым копьЄм; ниже гений в образе зме€; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P

6. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова √оргоны. Rv: голова √еракла в головном уборе из шкуры Ќемейского льва.

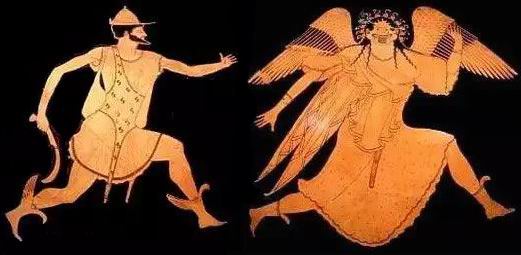

¬ продолжение этого р€да, ѕерсей также имел все основани€ водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. ћедузы. ¬ таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове геро€ отличительные особенности поверженного им противника Ч крыль€ и змеиные головы. Ќу так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо геро€ с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры √оргоны с развевающимис€ головами змей.

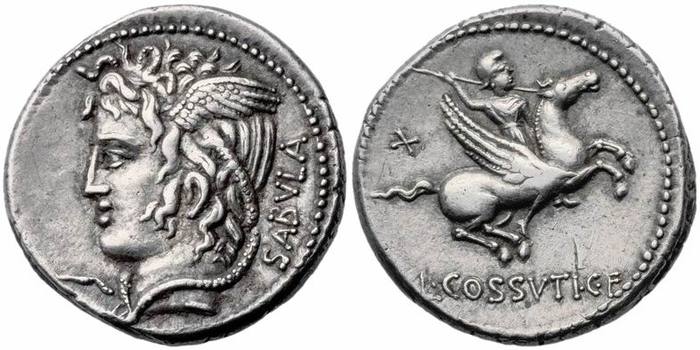

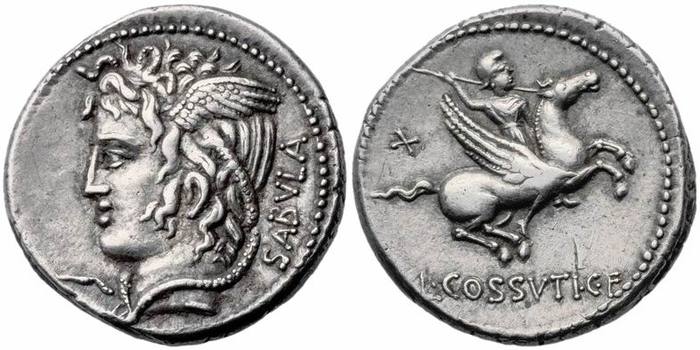

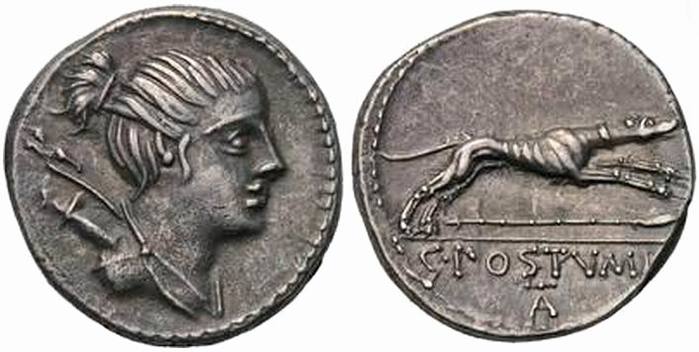

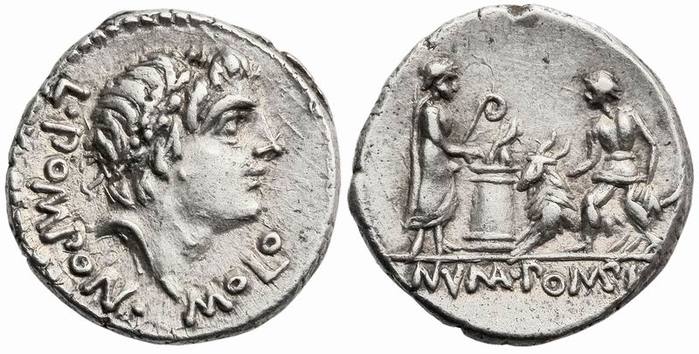

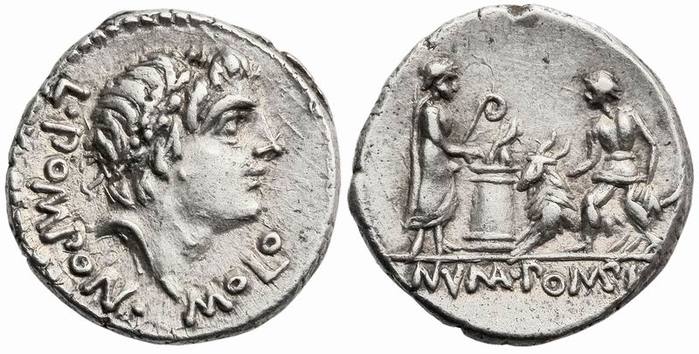

7. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

8. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

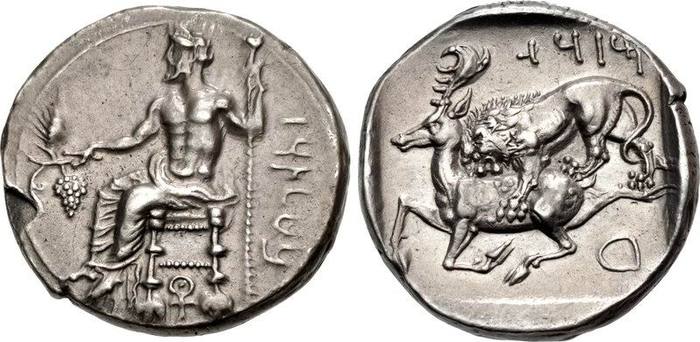

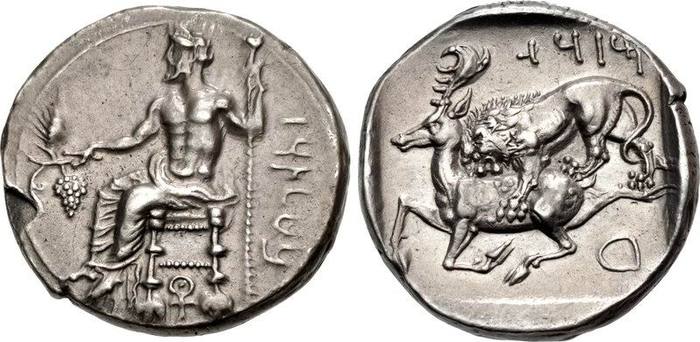

9. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). √осударство —елевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми. Rv: бык, приготовившийс€ к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

10. ћитридат VI (120-111 до н.э.). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст ѕерсе€, голову которого украшают крыль€. Rv: –ог изобили€ между шапками ƒиоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY

11. –одос, ари€. ƒидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. ритский чекан, магистрат √оргос (√οργός). Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; справа надчекан Ч крылатый бюст Ќики. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечна€ звезда; ΓOPΓOΣ / PO

12. —ептимий —евер (193-211). –им. јурей (AV 20mm). Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA

13. —ептимий —евер (193-211). –им. ƒенарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA

14. аракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). –им. ƒенарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PONTIF TR P XI COS III

Ќадо полагать, попытки других художников повторить понравившийс€ образ наталкивались на сложности с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.

Ќа некоторых фресках ѕерсей изображен держащим в руке голову ћедузы, котора€ как две капли воды похожа на его собственную голову. „то называетс€, нарочно не придумаешь.

«десь нужно отметить, что образ крылатой головы √оргоны, до римл€н, все же существовал. ¬ V в. до н.э. в арии (ћала€ јзи€) чеканились монеты, на которых голову √оргоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.

акой смысл вкладывали карийцы в этот образ Ч не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становлени€ нового образа √оргоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).

_

_

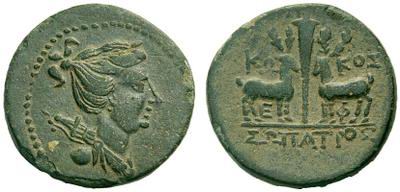

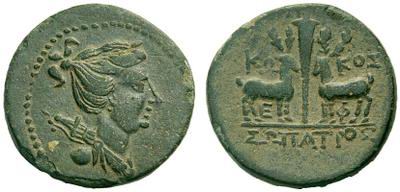

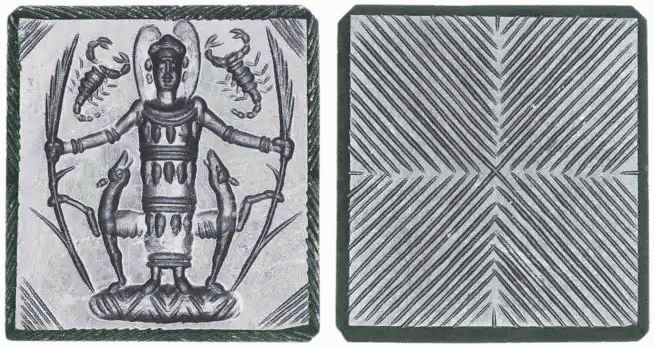

15. ари€ (Καρία), ћала€ јзи€. ƒрахма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрыла€ сирена в квадратном поле.

16. ари€, ћала€ јзи€. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны, окруженна€ четырьм€ крыль€ми в виде свастики. Rv: бегуща€ ћедуза √оргона в квадратном поле.

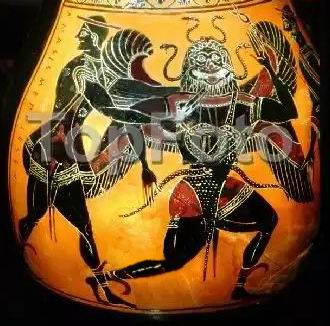

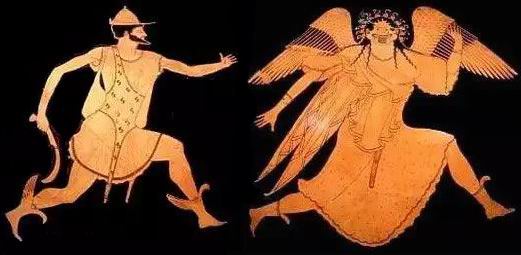

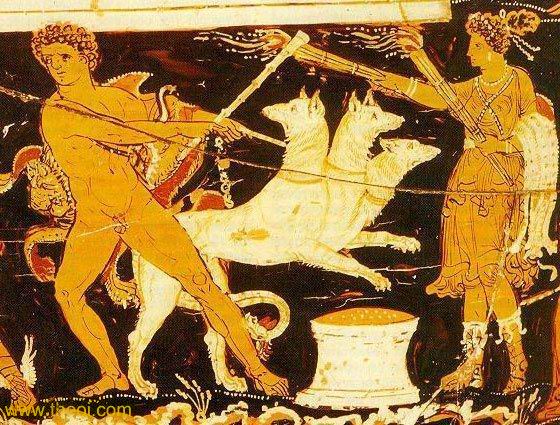

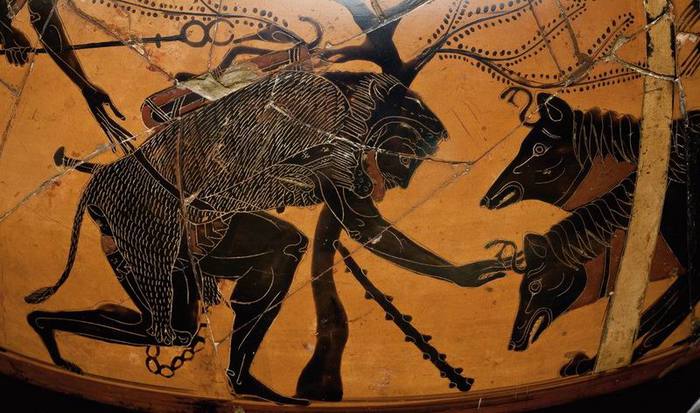

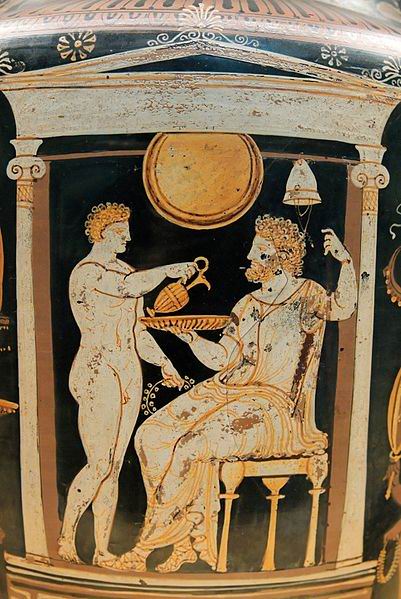

— другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства ѕерсе€ и √оргоны, ѕерсей тоже уже изображалс€ с крыль€ми на голове, вернее на шлеме, но это немного друга€ истори€. роме ѕерсе€ крыль€ на шлеме носил еще один известный персонаж Ч √ермес, который, име€ крылатые сандалии, легко перемещалс€ по воздуху. √ермес подарил ѕерсею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам √ра€м, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противосто€ть крылатой ћедузе) и шапку-невидимку (чтобы скрытьс€ от сестер ћедузы, когда дело будет сделано). Ќе исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем ѕерсею достались непосредственно от √ермеса. Ћибо художник позволил себе некоторую свободу творчества. ѕо крайней мере, дл€ шапки-невидимки крыль€ не €вл€ютс€ необходимым элементом. ј с учетом того, что другое название дл€ шапки-невидимки Ч Ђшапка јидаї,¹ то крыль€ дл€ нее и вовсе не в тему.

_______________________________

[1] Ἄϊδος κυνέην Ч шлем јида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.

Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ √адес, јид (сын роноса и –еи);

ἀϊδής (ἀ-ϊδής) Ч невидимый Hes.

κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)

1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.

2) мехова€ или кожана€ шапка Hom.

17. изик, ћизи€. √екта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный ѕерсей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке Ч голова √оргоны, в правой Ч харпа; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

18. изик, ћизи€. —татер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова ѕерсе€ в шлеме с крыль€ми. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

¬ любом случае крыль€ на шлеме Ч символ стремительности (быстрокрылости). —овсем другое дело, когда крыль€ у ѕерсе€ (или, как в римское врем€, у ћедузы), как будто, вырастают пр€мо из головы. Ќалицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понима€ с чем он имеет дело. ¬прочем, художника вс€кий может обидеть. Ќа эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказалс€ востребованным Ч значит, как гласит народна€ мудрость, нет худа без добра.

Ѕенвенуто „еллини (Benvenuto Cellini, 1500-1571), флорентийский ювелир, скульптор, художник, музыкант. ћедальер ‘риц Ќусс (Fritz Nuss), √ермани€. ћедаль Æ 121mm, 649.65g, 12h. 1972г.

Av: голова Ѕенвенуто „еллини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: ѕерсей, работы Ѕенвенуто „еллини, держит в левой руке отсеченную голову √оргоны, в правой руке Ч харпу.

_______________________________

√ќ–√ќЌ≈…ќЌ

ќ мифах, в которых повествуетс€ удивительна€ истори€ превращени€ прекрасных дев горгон в чудовищ с чешуйчатым телом и змеиной гривой вместо волос, € уже останавливалс€ в теме ћедуза √оргона, »штар и др. ѕоэтому, чтобы не повтор€тьс€, сразу перейду к теме необычной иконографии √оргоны с крыль€ми на голове. Ќепон€тно откуда пошла эта иконографи€. ≈ще менее пон€тно Ч что делают эти крыль€ на голове ћедузы, каково их предназначение.

»ногда создаетс€ впечатление, что они держатс€ на шнурках, зав€занных на шее. ’от€ есть изображени€, на которых хорошо видно, что это не подв€зки, а змеиные хвосты; тела этих змей поднимаютс€, чтобы снова сплестись на макушке. ѕричем змей всего две, а прическа ћедузы представл€ет из себ€, скорее, стрижку не очень длинных волос. Ќужно отметить, что две переплетенные змеи Ч это все та же египетска€ традици€, что нашла развитие в кадуцее, прин€том греками (а позднее и римл€нами) на вооружение. »мена этих змей Ч ”аджит и Ќехбет. Ёта тема также подробно ранее разбиралась.

Ќо отмотаем немного в прошлое и сравним как себе представл€ли √оргону греки в VI-V в. до н.э.

”множение змей в прическе ћедузы можно наблюдать на самых ранних дошедших до нас греческих артефактах (VI-V в. до н.э.). „то уж говорить о римской школе изобразительного искусства? ”же греки мало что понимали в сакральных символах восприн€тых ими в ≈гипте, и особенно с ними не церемонились. Ќичтоже сумн€шес€ они брали св€щенные дл€ египт€н темы храмовой живописи и развивали их в лубочном стиле, на ходу придумыва€ мифологические сюжетные линии.

—обственно, греков тоже можно пон€ть, они дл€ египт€н были чужаками и варварами. сенофоби€ в ≈гипте была делом обыденным. » поскольку египт€не не посв€щали греков в таинства своей св€щенной религии, тем просто ничего не оставалось как обходитьс€ своими силами, то бишь умом и сообразительностью, сдабрива€ их своей безграничной и неуемной фантазией.

“а же ћедуза √оргона, иконографически, Ч это список с египетского Ѕеса. ѕоэтому не удивительно, что, на ранних стади€х формировани€ образа ћедузы, у художников были проблемы с гендерной идентификацией персонажа, ибо немало артефактов, где √оргона изображена с роскошной бородой.

» Ѕес, и ћедуза несли охранительную функцию, их изображени€ использовались в качестве амулетов и оберегов. „то характерно, спутать половую принадлежность Ѕеса Ч практически нереально (лысина, борода). »ногда складываетс€ впечатление, что греки нарочно искажали египетские первоисточники, вырабатыва€ свою собственную культурную идентичность и самобытность.

1. Ёбус (Ἔβυσoς), »бери€. √емидрахма (AR 2.49g), III в. до н.э. Av: Ѕес держит в правой руке булаву, в левой Ч змею; на голове Ч корона из перьев. Rv: бык, идущий в лево.

2. илики€, ћала€ јзи€. ќбол (AR 8mm, 0.78g), 400-350 до н.э. Av: женска€ голова; Rv: голова Ѕеса с высунутым €зыком, на голове Ч модиус.

3. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 26mm, 11.48g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.

4. ѕопулони€, Ётрури€. ƒидрахма (AR 28mm, 10.90g), ок. IV в. до н.э. Av: бегуща€ крылата€ ћедуза √оргона со зме€ми в руках. Rv: обратна€ сторона щита.

√лавным завоеванием греческой самобытности €вл€етс€ антропоморфизаци€ греческих богов. –едким исключением из Ђдожившихї до римского времени териоморфных персонажей €вл€етс€ јгатодемон, √ликон, в образе зме€, √ерманубис с головой собаки и та же ћедуза со звериным оскалом.

“ем более нагл€дной выгл€дит метаморфоза в облике ћедузы произошедша€ с ней в римскую эпоху. ѕереход€ к за€вленной теме, отмечаем очевидные особенности в обновленном образе ћедузы римской школы изобразительного искусства: мы больше не видим высунутого €зыка и клыков, зато на ее голове по€вл€етс€ нова€ деталь Ч крыль€.

онечно, можно предположить простой вариант по€влени€ крыльев на голове: изначально их изображали за головой (и за плечами), ведь ћедуза была крылата. “.е. просто обман зрени€. Ќо, дл€ полноты картины, попробуем поискать и другие варианты объ€снений.

„тобы ответить на вопрос: что делают крыль€ на голове у √оргоны? Ч имеет смысл задатьс€ другим (но смежным) вопросом: а нет ли еще мифологических персонажей, которые тоже нос€т на голове крыль€? » вот она удача Ч есть такой персонаж, его даже не нужно долго искать, это ѕерсей. “от самый ѕерсей, который и отсек ћедузе ее крылатую голову. ¬ернее тогда она (голова) еще не была крылатой. ¬ греческом сюжете она была клыкастой и страшно отвратительной, с вечно свисающим из пасти €зыком. –азмноженные св€щенные уреи (вокруг головы ћедузы) постепенно становились элементом ее прически. », наконец, количество перешло в качество, обесформившийс€ клубок уреев (превратившись в гриву шип€щих змей) заменил собой прическу √оргоны.

¬ Ђримскийї период трансформации образа √оргоны, нужно отметить радикальное см€гчение черт ее лица. —обственно, изменение иконографии ћедузы (в сторону Ђочеловечивани€ї) совпало с по€влением крыльев на ее голове. —лучайно ли это?

¬ греческой мифологии прослеживаетс€ тенденци€, когда герои или боги, расправившись с противником, снимают с него шкуру, и используют эту шкуру в качестве накидки. Ѕолее всего в этом преуспела јфина. ¬ теме Ёгида упоминаютс€ разные варианты ее (накидки) происхождени€. јполлон сдирает шкуру с сатира ћарси€, после того как тот дерзнул вступить с ним в соревнование в мусическом искусстве и, естественно, проиграл. Ўкура козлоногого сатира, которую јполлон носит вместо плаща, точно также по определению €вл€етс€ эгидой (αἰγίδος, дословно Ђкозь€ шкураї). ¬ чеканке монет часто использовалось изображение √еракла, голова которого покрыта шкурой Ќемейского льва. ёнона —оспита изображалась в козьей шкуре, причем капюшон на голове представл€л из себ€ выделанную козью голову с рогами. »стори€ умалчивает о том, чью шкуру носит ёнона —оспита. Ќо, поскольку шкура козь€, то ей также применимо название Ђэгидаї. ћежду ёноной —оспитой и јфиной вообще подозрительно много общего. ¬полне веро€тно, что ёнона Ч это отпочковавшийс€ дубликат јфины, ушедший в свободное плавание.

5. оммод (177-192). –им. јурей (AV 7.26g), 177г. Av: бюст оммода в лавровом венке; L AVREL COMMODVS AVG GERM SARM. Rv: ёнона —оспита в накидке из козлиной шкуры, со щитом и подн€тым копьЄм; ниже гений в образе зме€; IVNONI SISPITAE TR P II IMP II COS P P

6. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 10mm, 2.56g), 521-478 до н.э. Av: голова √оргоны. Rv: голова √еракла в головном уборе из шкуры Ќемейского льва.

¬ продолжение этого р€да, ѕерсей также имел все основани€ водрузить себе на голову шкуру поверженного врага, т.е. ћедузы. ¬ таком случае, мы должны были бы наблюдать на голове геро€ отличительные особенности поверженного им противника Ч крыль€ и змеиные головы. Ќу так мы это и видим: абсолютно мужественное лицо геро€ с короткими волосами, под подбородком зашнурован узел удерживающий на голове трофей, в виде крылатой шкуры √оргоны с развевающимис€ головами змей.

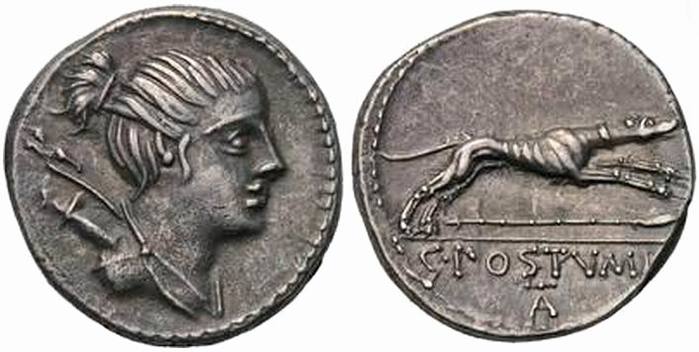

7. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 18mm, 4.05g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

8. ассуций —абула (L. Cossutius C. f. Sabula). –имска€ республика. ƒенарий (AR 20mm, 4.01g), 72 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; SABVLA. Rv: Ѕеллерофонт скачущий на пегасе; L COSSVTI C F / X

9. —елевк I Ќикатор (312-281 до н.э.). √осударство —елевкидов. Æ 19mm (7.38g), 285-281 до н.э. Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми. Rv: бык, приготовившийс€ к атаке; BAΣIΛEΩΣ ΣEΛEYKOY

10. ћитридат VI (120-111 до н.э.). јмис, ѕонт. Æ 18mm (4.18g). Av: бюст ѕерсе€, голову которого украшают крыль€. Rv: –ог изобили€ между шапками ƒиоскуров, украшенных звездами; AMIΣOY

11. –одос, ари€. ƒидрахма (AR 23mm, 4.70g), ок. 205-200 до н.э. ритский чекан, магистрат √оргос (√οργός). Av: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; справа надчекан Ч крылатый бюст Ќики. Rv: роза с бутоном; слева восьмиконечна€ звезда; ΓOPΓOΣ / PO

12. —ептимий —евер (193-211). –им. јурей (AV 20mm). Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA

13. —ептимий —евер (193-211). –им. ƒенарий (AR 3.52g), ок. 207/8г. Av: бюст —ептими€ —евера в лавровом венке; SEVERVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PROVIDENTIA

14. аракалла (Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus, 198-217). –им. ƒенарий (AR 3.47g), ок. 211г. Av: бюст аракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: голова ѕерсе€, украшенна€ крыль€ми; PONTIF TR P XI COS III

Ќадо полагать, попытки других художников повторить понравившийс€ образ наталкивались на сложности

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию.

с пониманием: а что, собственно, они копируют? Ќаличие змей в прическе сбивало с толку. –аскрученный бренд со зме€ми вместо волос принадлежал ћедузе, поэтому, неверно пон€тый образ мужественного ѕерсе€, начал см€гчатьс€, приход€ к женскому соответствию. Ќа некоторых фресках ѕерсей изображен держащим в руке голову ћедузы, котора€ как две капли воды похожа на его собственную голову. „то называетс€, нарочно не придумаешь.

«десь нужно отметить, что образ крылатой головы √оргоны, до римл€н, все же существовал. ¬ V в. до н.э. в арии (ћала€ јзи€) чеканились монеты, на которых голову √оргоны окружают четыре крыла, расположенные в виде свастики.

акой смысл вкладывали карийцы в этот образ Ч не суть важно (по крайней мере, в контексте данной статьи), но наличие подобного стандарта могло также добавить свою долю путаницы и неразберихи в дело становлени€ нового образа √оргоны, или точнее горгонейона (т.е. ее отсеченной головы).

_

_

15. ари€ (Καρία), ћала€ јзи€. ƒрахма (AR 15mm, 3.97g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны в окружении четырех крыльев. Rv: четырехкрыла€ сирена в квадратном поле.

16. ари€, ћала€ јзи€. AR 10mm (1.34g), V в. до н.э. Av: голова √оргоны, окруженна€ четырьм€ крыль€ми в виде свастики. Rv: бегуща€ ћедуза √оргона в квадратном поле.

— другой стороны, следует обратить внимание, что на керамике VI в. до н.э. (как это видно на иллюстрации выше), в сцене противоборства ѕерсе€ и √оргоны, ѕерсей тоже уже изображалс€ с крыль€ми на голове, вернее на шлеме, но это немного друга€ истори€. роме ѕерсе€ крыль€ на шлеме носил еще один известный персонаж Ч √ермес, который, име€ крылатые сандалии, легко перемещалс€ по воздуху. √ермес подарил ѕерсею харпу (ἅρπη, кривой нож) и направил его к старухам √ра€м, у которых тот получил такие же крылатые сандалии (чтобы ему было легче противосто€ть крылатой ћедузе) и шапку-невидимку (чтобы скрытьс€ от сестер ћедузы, когда дело будет сделано). Ќе исключено, что были варианты мифа, где крылатые сандалии и крылатый шлем ѕерсею достались непосредственно от √ермеса. Ћибо художник позволил себе некоторую свободу творчества. ѕо крайней мере, дл€ шапки-невидимки крыль€ не €вл€ютс€ необходимым элементом. ј с учетом того, что другое название дл€ шапки-невидимки Ч Ђшапка јидаї,¹ то крыль€ дл€ нее и вовсе не в тему.

_______________________________

[1] Ἄϊδος κυνέην Ч шлем јида, т.е. шапка-невидимка Hom., Plat., Arph.

Ἅδης или Ἅιδης (-ου), эп. Ἀΐδης (-αο) или (-εω) (gen. тж. Ἄϊδος) и Ἀϊδωνεύς (-ῆος), дор. Ἀΐδας (-α) ὁ √адес, јид (сын роноса и –еи);

ἀϊδής (ἀ-ϊδής) Ч невидимый Hes.

κυνέη атт. κῠνῆ ἡ (sc. δορά)

1) шлем (кожаный, иногда металлический) Hom., Her.

2) мехова€ или кожана€ шапка Hom.

17. изик, ћизи€. √екта (EL 10mm, 2.65g), ок. 480-410 до н.э. Av: коленопреклоненный ѕерсей в крылатой кирбасии и накидке; в левой руке Ч голова √оргоны, в правой Ч харпа; ниже Ч тунец. Rv: квадрат, разделенный на четыре части.

18. изик, ћизи€. —татер (EL 21mm, 16.16g), ок. 550-500 до н.э. Av: голова ѕерсе€ в шлеме с крыль€ми. Rv: квадратное поле, разделенное на четыре части.

¬ любом случае крыль€ на шлеме Ч символ стремительности (быстрокрылости). —овсем другое дело, когда крыль€ у ѕерсе€ (или, как в римское врем€, у ћедузы), как будто, вырастают пр€мо из головы. Ќалицо попытка художника механически копировать сюжет, плохо понима€ с чем он имеет дело. ¬прочем, художника вс€кий может обидеть. Ќа эту ситуацию можно посмотреть и с иной стороны, раз новый образ оказалс€ востребованным Ч значит, как гласит народна€ мудрость, нет худа без добра.

Av: голова Ѕенвенуто „еллини; BENVENUTO CELLINI 1500-1571. Rv: ѕерсей, работы Ѕенвенуто „еллини, держит в левой руке отсеченную голову √оргоны, в правой руке Ч харпу.

_______________________________

|

ћетки: √оргона ѕерсей Ѕес √реци€ Ќумизматика |

ƒ≈ћ≈“–ј √Ќ≈¬Ќјя |

ƒневник |

ѕавсаний

ќѕ»—јЌ»≈ ЁЋЋјƒџ. ј– јƒ»я

XXV.3. «а ‘ельпусой река Ћадон течет вниз к св€тилищу ƒеметры в ќнкее; фельпусийцы называют эту богиню Ёринией (ћст€щей); с ними согласен и јнтимах, написавший поэму о походе аргосцев против ‘ив; в этой поэме он говорит:

ј ќнкий, по сказани€м, €вл€етс€ сыном јполлона и в ‘ельпусской земле царствовал в местечке ќнкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. Ч Ђ“от, что ƒеметры [храм], говор€т, €вл€етс€ храмом (ἔδεθλον) Ёринииї.

4. Ќаименование же богине ЂЁрини€ї дано по следующему случаю: когда богин€ блуждала по земле, отыскива€ свою дочь, ѕосейдон преследовал ее, жела€ с ней сочетатьс€; тогда ƒеметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами ќнки€; но ѕосейдон догадалс€ о ее обмане, сам уподобилс€ жеребцу и в таком виде сочеталс€ с ƒеметрой. —начала ƒеметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говор€т, омытьс€ в водах Ћадона. ќтсюда и пошли наименовани€, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Ёринией, потому что аркад€не на своем наречии вместо Ђбыть гневнойї говор€т Ђбыть Ёриниейї (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ћадоне ее называют Ћюсией (Λουσία, Ђќмывша€с€ї).² —татуи, сто€щие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. ” статуи [ƒеметры] Ёринии в левой руке знаменита€, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista Ч св€щенный ларец), а в правой Ч факел; величина статуи на-глаз футов дев€ть; а стату€ [ƒеметры] Ћюсии приблизительно в футов шесть.³ “е, которые считают, что это стату€ ‘емиды, а не ƒеметры Ћюсии, занимаютс€ праздными фантази€ми.

__________________________

[2] Ќельз€ также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία (Ђќмывша€с€ї) с двум€ другими, созвучными и схожими в написании:

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

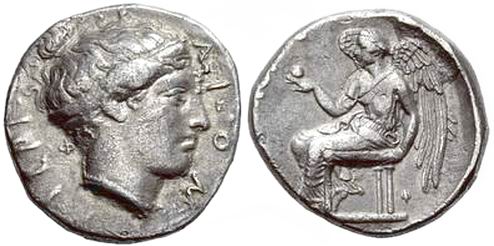

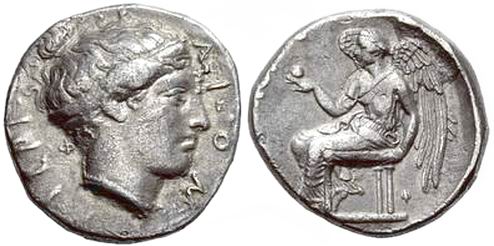

1. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ пеплосом. Rv: треножник.

2. Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова ƒеметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома ѕегаса.

5. ѕо преданию аркад€н, ƒеметра родила от ѕосейдона дочь, им€ которой они не считают себ€ вправе делать известным среди непосв€щенных, и кон€ јрейона (Ἀρείων). ѕоэтому у них у первых из аркад€н ѕосейдона стали именовать онным (√иппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). ¬ доказательство справедливости своего рассказа они привод€т стихи из »лиады и ‘иваиды. ¬ »лиаде (XXIII, 346) об этом самом јрейоне написано:

¬ ‘иваиде же говоритс€, что јдраст, когда бежал из-под ‘ив

Ќа основании этих стихов они отстаивают мнение, что ѕосейдон [“емнокудрый]⁴ был отцом јрейона. јнтимах же говорит, что он был сыном «емли:

[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).

Ќо и вышедший из земли конь может быть божественного происхождени€ и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. –ассказывают еще вот что: когда √еракл воевал с элейцами, он выпросил [на врем€] у ќнка кон€ и одержал победу, выехав на битву на јрейоне, а потом он отдал этого кон€ јдрасту. ѕо этому поводу јнтимах говорит об јрейоне в своей поэме:

3. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ƒихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии; Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).

4. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ќбол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ.⁵

__________________________

[5] ¬озможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихс€ в ‘ельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем кон€ (Ἀρείονος). ¬о врем€ неудачного похода на ‘ивы, јдраст (хоз€ин јрейона) Ч единственный из героев, кто спасс€, благодар€ быстрому бегу кон€.

XLII.1. ƒруга€ гора, ћаслична€ (Ἐλαία), находитс€ от ‘игалии приблизительно в 30 стади€х рассто€ни€; на ней есть св€щенна€ пещера так называемой „ерной (Μέλαινα) ƒеметры.⁶

2. ¬сему тому, что рассказывают жители ‘ельпусы относительно сочетани€ ѕосейдона и ƒеметры, этому вер€т и признают и фигалейцы; только они говор€т, что ƒеметра от этого брака родила не кон€, а ту, которую аркад€не называют ¬ладычицей (ƒеспойной).⁷ √овор€т, что после этого ƒеметра в гневе на ѕосейдона и одновременно в печали о похищении ѕерсефоны надела черные одежды и, уйд€ в эту пещеру, на долгое врем€ скрылась в ней. огда вследствие этого погибло все, что производит земл€, а также погибла от голода больша€ часть человеческого рода и в то же врем€ никто из богов не знал, где скрылась ƒеметра, в это врем€ ѕан отправилс€ в јркадию и, охот€сь в разных местах по горам, пришел и на ћасличную гору и, [загл€нув в пещеру], увидал ƒеметру и то, в каком она состо€нии и в каких она одеждах. “аким образом, «евс узнал об этом от ѕана и послал к ƒеметре богинь —удьбы (ћойр). ƒеметра послушалась ћойр, сложила свой гнев и перестала печалитьс€.

__________________________

[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )

1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)

2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)

3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)

4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)

5) глухой, тусклый;

6) загадочный, темный;

[7] δέσποινα ἡ

1) госпожа, хоз€йка;

2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)

3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).

¬ другом месте ѕавсаний развивает тему ¬ладычицы (Δέσποινα), дочери ƒеметры:

’от€ (кроме общеприн€той) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени ƒео (ƒеметры). „астица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. роме того, если обратитьс€ к микенскому написанию имени ƒеметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ Ч богин€ мать.

≈ще одно интересное созвучие (с именем ƒео) св€зано с уединением ƒеметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.

¬ообще истори€ с облачившейс€ в траур ƒеметрой, удалившейс€ в пещеру, выгл€дит откровенным дубликатом Ёлевсинской мистерии. “ак же как в Ёлевсинской мифологеме, где ƒеметра, в поисках оры, облачившись в траур, уедин€етс€ в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев ƒеметра, богин€ плодороди€, почерневша€ от гор€ и €рости, укрываетс€ в пещере, в результате чего Ђгибнет все, что производит земл€ї.

стати, возвраща€сь к созвучи€м эпитету ƒеметры Ћюсии (Λουσία, Ђќмывша€с€ї), можно рассмотреть и вариант об освобождении ƒеметры из добровольного заточени€ в пещере.

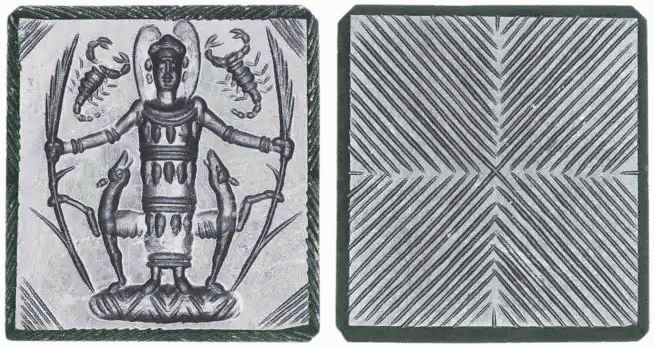

3. ‘игалейцы говор€т, что по этому случаю они решили считать пещеру св€щенной пещерой ƒеметры и в ней поставили дерев€нную статую богини. Ёта стату€, по их рассказам, была сделана следующим образом. Ѕогин€ сидит на скале, во всем подобна€ женщине, кроме головы: голова и волосы на ней Ч лошадиные; к голове у нее приделаны изображени€ драконов (δράκων, зме€) и других диких животных. Ќа ней надет хитон, спускающийс€ до самых п€т; в одной руке у нее дельфин, в другой Ч горлица. — какой целью они поставили ей такую статую, это €сно дл€ человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбиратьс€ в чудесных сказани€х. ј „ерной они, говор€т, назвали ее потому, что богин€ носила черные одежды. ѕроизведением чьих рук была эта дерев€нна€ стату€ или при каких обсто€тельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помн€т.

4. огда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполн€ть многие обр€ды, св€занные с ее праздниками и жертвоприношени€ми; за это бесплодие поразило их страну. огда они обратились с мольбой о помощи, то ѕифи€ изрекла им следующее:

огда фигалейцы услыхали принесенное им из ƒельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь ƒеметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили ќната, сына ћикона, родом из Ёгины, за какую угодно цену сделать им новую статую ƒеметры.

__________________________

[8] ƒэо конеродной пещера Ч ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον

ἱππολεχής (ἱππο-λεχής) Ч (για τη Δηώ) αυτή που γέννησε ίππο Ч родивша€ кон€.

Х ѕеревод слова ἱππολεχής, как Ђконеродна€ї, €вл€етс€ идиоматическим; дословный перевод: Ђвступивша€ в любовную св€зь в образе кобылыї.

λέχος (-εος) τό {λέγω I} тж. pl.

1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.

2) погребальное ложе, катафалк Hom.

3) брачное ложе (τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. Ч супружеский покой);

4) брачный союз, брак (γῆμαι μείζω λέχη Eur. Ч соединитьс€ славным браком);

5) любовна€ св€зь (κρύφιον λ. Soph.)

6) pl. супруг(а) (σὰ λέχεα Eur. Ч тво€ супруга).

[9] οἱ νομάδες Ч номады, кочевники Her.

νομάς (-άδος) ὁ скотовод, пастух, кочевник.

_______________________________

ќѕ»—јЌ»≈ ЁЋЋјƒџ. ј– јƒ»я

XXV.3. «а ‘ельпусой река Ћадон течет вниз к св€тилищу ƒеметры в ќнкее; фельпусийцы называют эту богиню Ёринией (ћст€щей); с ними согласен и јнтимах, написавший поэму о походе аргосцев против ‘ив; в этой поэме он говорит:

Ђ’рам ƒеметры стоит, говор€т, Ёринии там же.ї¹

ј ќнкий, по сказани€м, €вл€етс€ сыном јполлона и в ‘ельпусской земле царствовал в местечке ќнкейон.

__________________________

[1] Δήμητρος τόθι φασὶν Ἐρινύος εἶναι ἔδεθλον. Ч Ђ“от, что ƒеметры [храм], говор€т, €вл€етс€ храмом (ἔδεθλον) Ёринииї.

4. Ќаименование же богине ЂЁрини€ї дано по следующему случаю: когда богин€ блуждала по земле, отыскива€ свою дочь, ѕосейдон преследовал ее, жела€ с ней сочетатьс€; тогда ƒеметра превратилась в кобылу и паслась вместе с кобылами ќнки€; но ѕосейдон догадалс€ о ее обмане, сам уподобилс€ жеребцу и в таком виде сочеталс€ с ƒеметрой. —начала ƒеметра гневалась на то, что случилось, но с течением времени прекратила свой гнев и пожелала, как говор€т, омытьс€ в водах Ћадона. ќтсюда и пошли наименовани€, данные богине; вследствие ее гнева ее называют Ёринией, потому что аркад€не на своем наречии вместо Ђбыть гневнойї говор€т Ђбыть Ёриниейї (ἐρινύειν), а по тому случаю, что она омылась (λοέσσασθαι), в Ћадоне ее называют Ћюсией (Λουσία, Ђќмывша€с€ї).² —татуи, сто€щие в храме, сделаны из дерева, но лица и оконечности рук и ног сделаны из паросского мрамора. ” статуи [ƒеметры] Ёринии в левой руке знаменита€, как ее называют, циста (греч. κίστη, лат. cista Ч св€щенный ларец), а в правой Ч факел; величина статуи на-глаз футов дев€ть; а стату€ [ƒеметры] Ћюсии приблизительно в футов шесть.³ “е, которые считают, что это стату€ ‘емиды, а не ƒеметры Ћюсии, занимаютс€ праздными фантази€ми.

__________________________

[2] Ќельз€ также не обратить внимание на схожесть слова Λουσία (Ђќмывша€с€ї) с двум€ другими, созвучными и схожими в написании:

λύσιος освобождающий (от прокл€ти€), прощающий; ex. (θεοί Plat.)Ёпитет Ђпрощающийї Ч €вл€етс€ дежурным дл€ многих богов (нар€ду с другим распространенным эпитетом Ч Σωτήρ, Ђспасающийї). —лово же λυσσάς фактически повтор€ет эпитет ƒеметры в ќнкее Ч Ёрини€ (Ἐρινύα, Ђгневна€ї).

λυσσάς (-άδος) adj. f беснующа€с€, неистова€, €ростна€; ex. λυσσάδι μοίρᾳ Ч в припадке бешенства Eur.

[3] ποδός ὁ фут (мера длины = 308.3mm) Her., Plat.

1. ћитилини, Ћесбос. √екта (EL 11mm, 2.55g), ок. 377-326 до н.э. Av: голова ƒеметры в венке из колосьев, покрыта€ пеплосом. Rv: треножник.

2. Ћампсак (Λάμψακος), ћизи€. —татер (AV 8.41g), ок. 360 до н.э. Av: голова ƒеметры в накидке, с венком из цветов лотоса. Rv: протома ѕегаса.

5. ѕо преданию аркад€н, ƒеметра родила от ѕосейдона дочь, им€ которой они не считают себ€ вправе делать известным среди непосв€щенных, и кон€ јрейона (Ἀρείων). ѕоэтому у них у первых из аркад€н ѕосейдона стали именовать онным (√иппием, Ἱππεῦ или Ἵππειος). ¬ доказательство справедливости своего рассказа они привод€т стихи из »лиады и ‘иваиды. ¬ »лиаде (XXIII, 346) об этом самом јрейоне написано:

Ђƒаже хоть следом бы он на ужасном летел јрейоне,

Ѕурном јдраста коне, порождении крови бессмертной.ї

¬ ‘иваиде же говоритс€, что јдраст, когда бежал из-под ‘ив

Ђ¬ гр€зных одеждах и рваных стремительно гнал јрейона,

ћасти, как сталь воронена€, был этот конь темнокудрый.ї

Ќа основании этих стихов они отстаивают мнение, что ѕосейдон [“емнокудрый]⁴ был отцом јрейона. јнтимах же говорит, что он был сыном «емли:

Ђѕервый из всех данаев јдраст, сын “ала€, рефе€__________________________

—лавный потомок, погнал здесь пару коней своих дивных,

Ѕыстрого ера и фельпусийского јрейона:

ќколо рощи его родила јполлона в ќнкее

ћатерь-«емл€, чтоб дивились, как чуду, смертные люди.ї

[4] κυανοχαίτης (κῡᾰνο-χαίτης), -ου adj. m темнокудрый (Ποσειδάων Hom.; Ἀΐδης HH.).

Ќо и вышедший из земли конь может быть божественного происхождени€ и иметь цвет волос, подобный вороненой стали. –ассказывают еще вот что: когда √еракл воевал с элейцами, он выпросил [на врем€] у ќнка кон€ и одержал победу, выехав на битву на јрейоне, а потом он отдал этого кон€ јдрасту. ѕо этому поводу јнтимах говорит об јрейоне в своей поэме:

Ђ“ретьему он подчинилс€ затем владыке Ч јдрасту.ї

3. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ƒихалк (Æ 5.76g), 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии; Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ / Θ (Θέλπουσα).

4. ‘ельпуса (Θέλπουσα), јркади€. ќбол (AR 11mm, 0.84g), ок. 370-350 до н.э. Av: голова ƒеметры Ёринии с распущенными волосами; Θ (Θέλπουσα). Rv: конь јрейон; ΕΡΙΩΝ.⁵

__________________________

[5] ¬озможно легенда EPIΩN на монетах чеканившихс€ в ‘ельпусе имеет отношение к слову ἐριούνιος, весьма созвучному с именем кон€ (Ἀρείονος). ¬о врем€ неудачного похода на ‘ивы, јдраст (хоз€ин јрейона) Ч единственный из героев, кто спасс€, благодар€ быстрому бегу кон€.

ἐριούνιος (ἐρι-ούνιος) ὁ спешащий на помощь, оказывающий помощь, благодетельствующий;

ἐριούνης (ἐρι-ούνης) ὁ Hom. = ἐριούνιος

XLII.1. ƒруга€ гора, ћаслична€ (Ἐλαία), находитс€ от ‘игалии приблизительно в 30 стади€х рассто€ни€; на ней есть св€щенна€ пещера так называемой „ерной (Μέλαινα) ƒеметры.⁶

2. ¬сему тому, что рассказывают жители ‘ельпусы относительно сочетани€ ѕосейдона и ƒеметры, этому вер€т и признают и фигалейцы; только они говор€т, что ƒеметра от этого брака родила не кон€, а ту, которую аркад€не называют ¬ладычицей (ƒеспойной).⁷ √овор€т, что после этого ƒеметра в гневе на ѕосейдона и одновременно в печали о похищении ѕерсефоны надела черные одежды и, уйд€ в эту пещеру, на долгое врем€ скрылась в ней. огда вследствие этого погибло все, что производит земл€, а также погибла от голода больша€ часть человеческого рода и в то же врем€ никто из богов не знал, где скрылась ƒеметра, в это врем€ ѕан отправилс€ в јркадию и, охот€сь в разных местах по горам, пришел и на ћасличную гору и, [загл€нув в пещеру], увидал ƒеметру и то, в каком она состо€нии и в каких она одеждах. “аким образом, «евс узнал об этом от ѕана и послал к ƒеметре богинь —удьбы (ћойр). ƒеметра послушалась ћойр, сложила свой гнев и перестала печалитьс€.

__________________________

[6] μέλας (μέλαινα, μέλᾰν, gen. μέλᾰνος, μελαίνης, μέλᾰνος )

1) черный, темный, темно-красный; ex. (οἶνος Hom.)

2) окутывающий тьмой; ex. (ἄχεος νεφέλη, θάνατος Hom.)

3) мрачный, жестокий; ex. (Ἄρης, Ἐρινύς Aesch.; φόνος Pind.)

4) зловещий, несчастный; ex. (ὄναρ Aesch.; ἡμέραι Plut.)

5) глухой, тусклый;

6) загадочный, темный;

[7] δέσποινα ἡ

1) госпожа, хоз€йка;

2) владычица, повелительница; ex. (δ. Ἑκάτη Aesch.; δ. Ἄρτεμις Soph.; δ. Ἀθηναίη Arph.)

3) повелительница, царица; ex. (Κόλχων Pind.).

¬ другом месте ѕавсаний развивает тему ¬ладычицы (Δέσποινα), дочери ƒеметры:

Ђ¬ладычицу аркад€не почитают больше всех других богов и говор€т, что она дочь ѕосейдона и ƒеметры. ≈е общераспространенное им€ Ч просто ¬ладычица, все равно как дочь «евса именуют орой (Κόρη), тогда как ее насто€щее им€ Ч ѕерсефона, как ее в своих поэмах называют √омер, а раньше него Ч ѕамф. »м€ же ¬ладычицы € не решилс€ назвать дл€ непосв€щенных.їѕолучаетс€, что не только в аркадской традиции им€ дочери ƒеметры (от ѕосейдона) было запретным дл€ непосв€щенных, но и в той же элевсинской традиции им€ (дочери ƒеметры) ора (Κόρη) Ч €вл€етс€ не столько именем, сколько именованием (ἐπίκλησις) Ч Ђдочьї (κόρη). ƒа и само им€ ƒеметры именем €вл€етс€ весьма условно, это тоже эпиклеса: Ђћать обретша€ [дочь]ї (Δη-μήτηρ = Δηώ μήτηρ).

(ѕавсаний. ќписание Ёллады. јркади€, XXXVII:6)

_______________________

Κόρη ион. Κούρη, дор. Κόρα ἡ ора, ƒочь (ƒеметры), т.е. ѕерсефона;

κόρη эп.-ион. κούρη, тж. κόρα и κούρα, дор. κώρα ἡ

1) девушка, дева; ex. ἐνάλιοι κόραι Arph. Ч морские девы, т.е. нимфы; ἁ πτερόεσσα κόρα Soph. Ч крылата€ дева, т.е. —финкс;

2) невеста;

3) молода€ женщина, жена; ex. (προσεῖπεν Ὀρέστας Λάκαιναν κόραν, sc. Ἑλένην Eur.)

4) дочь; ex. κ. Διός Hom. = Ἀθήνη; Λητῴα κ. Soph. = Ἄρτεμις.

Δηώ (-οῦς) ἡ ƒео, т.е. ƒеметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.

ex. Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις Soph. Ч в долинах ƒео Ёлевсинской.

δήω (только praes. = fut.)

1) найти, встретить; ex. (τινά и τι Hom., Anth.)

2) дождатьс€; ex. (τέκμωρ Ἰλίου Hom.).

’от€ (кроме общеприн€той) можно рассмотреть и другие варианты этимологии имени ƒео (ƒеметры). „астица δή- имеет усилительный подчеркивающий характер. роме того, если обратитьс€ к микенскому написанию имени ƒеметры (te-i-ja ma-te-re), то оно откровенно напоминает греческое θεά μήτηρ Ч богин€ мать.

≈ще одно интересное созвучие (с именем ƒео) св€зано с уединением ƒеметры в пещере, которое можно рассматривать как самозаточение.

δέω

1) св€зывать (χεῖρας ἱμᾶσιν, τινα χεῖρας τε πόδας τε Hom.);

2) прив€зывать (ὑπὸ ποσσὴ δήσασθαι πέδιλα Hom.);

3) заключать в оковы, заковывать (ἐν δημοσίῳ δεσμῷ δεθείς Plat. Ч заключенный в государственную тюрьму);

4) перен. сковывать (δ. τινα κελεύθου Hom. Ч закрыть кому-л. путь).

¬ообще истори€ с облачившейс€ в траур ƒеметрой, удалившейс€ в пещеру, выгл€дит откровенным дубликатом Ёлевсинской мистерии. “ак же как в Ёлевсинской мифологеме, где ƒеметра, в поисках оры, облачившись в траур, уедин€етс€ в своем храме, от чего происходит умирание природы (т.е. наступает зима), так и у фигалейцев ƒеметра, богин€ плодороди€, почерневша€ от гор€ и €рости, укрываетс€ в пещере, в результате чего Ђгибнет все, что производит земл€ї.

Ђ»бо великое дело душою она замышл€ет,

—лабое плем€ людей земнородных вконец уничтожить,

—крывши в земле семена, и лишить олимпийцев бессмертных

ѕочестей. √невом ужасным богин€ полна. Ќе желает

«натьс€ с богами. —идит вдалеке средь душистого храма,

√ород скалистый избрав Ёлевсин дл€ себ€ пребываньем.ї

(√омеровы гимны. ƒеметре. 351)

стати, возвраща€сь к созвучи€м эпитету ƒеметры Ћюсии (Λουσία, Ђќмывша€с€ї), можно рассмотреть и вариант об освобождении ƒеметры из добровольного заточени€ в пещере.

λύσις (-εως, эп.-ион. -ιος) ἡ

1) разв€зывание, освобождение; ex. λ. τινός Plat. Ч освобождение чего-л., реже от чего-л.

2) освобождение, избавление;

3) расторжение брака, развод;

4) искупление, спасение;

5) освобождение из неволи

3. ‘игалейцы говор€т, что по этому случаю они решили считать пещеру св€щенной пещерой ƒеметры и в ней поставили дерев€нную статую богини. Ёта стату€, по их рассказам, была сделана следующим образом. Ѕогин€ сидит на скале, во всем подобна€ женщине, кроме головы: голова и волосы на ней Ч лошадиные; к голове у нее приделаны изображени€ драконов (δράκων, зме€) и других диких животных. Ќа ней надет хитон, спускающийс€ до самых п€т; в одной руке у нее дельфин, в другой Ч горлица. — какой целью они поставили ей такую статую, это €сно дл€ человека, не лишенного сообразительности и привыкшего разбиратьс€ в чудесных сказани€х. ј „ерной они, говор€т, назвали ее потому, что богин€ носила черные одежды. ѕроизведением чьих рук была эта дерев€нна€ стату€ или при каких обсто€тельствах была она уничтожена пожаром, этого они не помн€т.

4. огда древнее изображение погибло, то фигалейцы не поставили богине другой статуи и даже перестали выполн€ть многие обр€ды, св€занные с ее праздниками и жертвоприношени€ми; за это бесплодие поразило их страну. огда они обратились с мольбой о помощи, то ѕифи€ изрекла им следующее:

Ђ¬немли јркадии плем€ јзан, желуд€ми живущей,

ƒревний народ ‘игалеи, кругом поселившийс€ густо

“ам, где св€щенный тайник, ƒэо конеродной пещера!⁸

Ќыне пришли вы спросить, как избегнуть вам голода т€жких

ћук и страданий? ¬ы дважды одни лишь номадами ставши,⁹

¬новь вы одни себе ищете в диких плодах пропитань€.

ѕажити ныне ƒэо отн€ла у теб€, обратив вновь

¬ плем€ кочевников вместо людей, что землю пахали

— колосом тучным и, жатву собравши, хлебом питались.

»бо лишили ее вы даров, что отцы приносили,

ѕочестей древних времен. Ћюдоедами станете скоро,

—коро друг друга она и детей поедать вас заставит,

≈сли мольбой всенародной вы гнева ее не см€гчите,

≈сли пещеры ее не почтите божеской честью.ї

огда фигалейцы услыхали принесенное им из ƒельф вещание, то, помимо того, что все прежние празднества и жертвы в честь ƒеметры они стали совершать еще с большим усердием, они, кроме того, убедили ќната, сына ћикона, родом из Ёгины, за какую угодно цену сделать им новую статую ƒеметры.

__________________________

[8] ƒэо конеродной пещера Ч ἱππολεχοῦς Δῃοῦς κρυπτήριον ἄντρον

ἱππολεχής (ἱππο-λεχής) Ч (για τη Δηώ) αυτή που γέννησε ίππο Ч родивша€ кон€.

Х ѕеревод слова ἱππολεχής, как Ђконеродна€ї, €вл€етс€ идиоматическим; дословный перевод: Ђвступивша€ в любовную св€зь в образе кобылыї.

λέχος (-εος) τό {λέγω I} тж. pl.

1) ложе, кровать, постель Hom., Aesch., Soph.

2) погребальное ложе, катафалк Hom.

3) брачное ложе (τὰ νυμφικὰ λέχη Soph. Ч супружеский покой);

4) брачный союз, брак (γῆμαι μείζω λέχη Eur. Ч соединитьс€ славным браком);

5) любовна€ св€зь (κρύφιον λ. Soph.)

6) pl. супруг(а) (σὰ λέχεα Eur. Ч тво€ супруга).

[9] οἱ νομάδες Ч номады, кочевники Her.

νομάς (-άδος) ὁ скотовод, пастух, кочевник.

_______________________________

|

ћетки: ƒеметра ћистерии √реци€ Ётимологи€ |

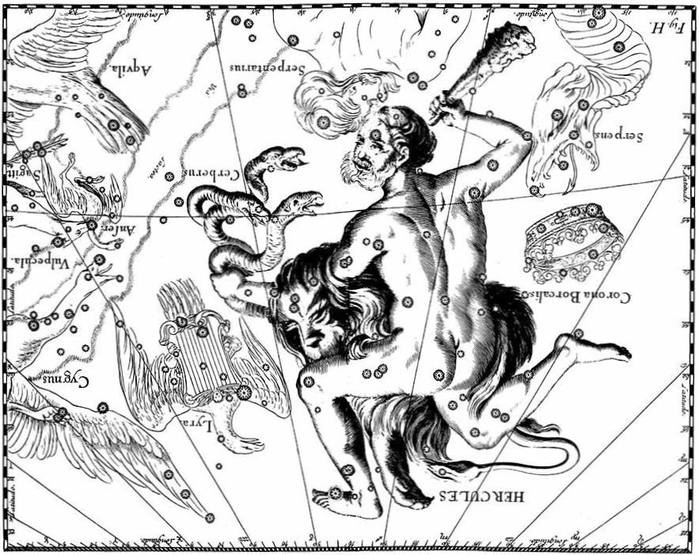

Ќ≈ћ≈—»ƒј |

ƒневник |

√»ћЌ Ќ≈ћ≈—»ƒ≈

ћезомед ритский¹

Ќемесида крылата€, жизни судь€,

— темным взором очей, —праведливости дочь!

“ы порыв необузданный смертных людей

”крощаешь уздою железной.

Ќенавистна заносчивость зла€ тебе,

√онишь прочь ты черную зависть.

Ќеустанное мчитс€ твое колесо,

Ќо не видно следов Ч и вращаетс€ с ним

¬месте счастье людей. “ы, неслышно скольз€,

√ордеца к земле пригибаешь.

—воей мерой ты мер€ешь жизни людей

», склон€€ ниц свой суровый взор,

“ы весы сжимаешь рукою.

ќ, блаженна€, будь милосердна к нам,

Ќемесида крылата€, жизни судь€!

Ќемесиде бессмертной, нелживой поем

Ёту песнь, вместе с ней

—праведливость хвал€,

“у, что к нам прилетает на мощных крылах,

“у, что может надменное сердце людей

ѕокарать возмездьем в јиде.

________________________

[1] Μεσομήδης ὁ Κρής Ч ћезомед ритский, древнегреческий поэт и композитор времен –имской империи, был вольноотпущенником императора јдриана, пользовалс€ его покровительством и имел успех у своих современников, а впоследствии и в ¬изантии.

Ќемесида (Ќемезида), в древнегреческой мифологии крылата€ богин€ возмезди€, карающа€ за нарушение общественных и моральных норм. ƒочь Ќюкты и рона. Ћибо, по другим верси€м, ‘емиды и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.

и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.

»м€ имеет значение Ђнегодующа€ї, Ђгрозна€ї. ѕодобный эпитет носил «евс в јрголиде и Ћокриде. ¬ мифах схожими эпитетами награждаютс€ менее значимые боги и герои.

Ќемесида была рождена богиней Ќюктой в наказание роносу вместе с другими порождени€ми богини ночи: “анатосом Ч богом смерти, Ёридой Ч богиней раздора, јпатой Ч богиней обмана, ером Ч богом уничтожени€ и √ипносом Ч богом мрачных сновидений.

—огласно мифам, у Ќемесиды от «евса родилась дочь ≈лена, виновница “ро€нской войны, и ƒиоскуры. ѕеревоплоща€сь в разных зверей, Ќемесида, безуспешно, пыталась избежать преследований «евса на суше и в воде, превратившись в рыбу.

¬ изложении ≈врипида, јфродита (по сговору с «евсом), обратившись орлом, преследовала верховного бога, прин€вшего образ лебед€. Ќемесида укрыла лебед€, пожалев его, и заснула; во врем€ сна «евс овладел ею. ¬ образе гусыни Ќемесида снесла €йцо. Ёто €йцо нашла Ћеда, или оно было принесено ей пастухом, или, наконец, было подброшено √ермесом. »з этого €йца, впоследствии, и по€вились ≈лена и брать€ ƒиоскуры. ѕо свидетельству ѕавсани€, €йцо хранилось в храме Ћевкиппид в —парте (ѕавсаний. ќписание Ёллады III:16, 1).

ѕо Ћактанцию, «евс-лебедь разделил ложе с самой Ћедой, а им€ ЂЌемесидаї Ћеда получает после смерти (Ћактанций. Ѕожественные установлени€ I, 21.23). ¬ мифологической традиции, считающей Ќемесиду дочерью ‘емиды и «евса, она отождествл€етс€ или, по крайней мере, сближаетс€ с јдрастеей. ¬ ƒревнем –име Ќемесида, иногда отождествл€лась с ‘ортуной, была почитаема в армии и считалась покровительницей гладиаторов.

јфинский праздник мертвых Ч Ќемесеи (Νεμέσεια) Ч указывает на близость культа Ќемесиды к культу аттической √еи. ќтсюда, веро€тно, образ крылатой богини с кадуцеем в руке (необходимым инструментом дл€ проникновени€ в мир теней) на монетах лавди€, ¬еспасиана, јдриана и других римских императоров.

—амой почитаемой богиней Ќемесида была в –амнунте, где ей посв€тили храм недалеко от ћарафона. ¬ храме находилась ее стату€, изва€нна€ ‘идием. ѕавсаний описывает эту статую, которую мастер изва€л из паросского мрамора, привезенного персами, с целью поставить трофей в увековечение их побед. Ќа голове богини был венок с изображени€ми оленей и маленькими фигурами Ќики; в левой руке Ч €блонева€ ветвь, в правой Ч кубок.

¬ —мирне почитали двух Ќемеcид Ч дочерей Ќюкты. ƒвойной образ Ќемеcиды объ€сн€ли также двойным про€влением силы этой богини судьбы, дарующей и добро, и зло. — другой стороны, двойной образ объ€сн€етс€ фактом существовани€ двух городов: Ќовой —мирны и —тарой.

»зображени€ Ќемесиды встречаютс€ на древних амфорах, мозаиках и других произведени€х искусства, где ее рисовали с весами в руках, а также с другими символьными предметами: локоть (мера длины), уздечка, меч, плеть, колесо, кадуцей.

¬есы, частый атрибут Ќемесиды, считаетс€ прообразом зодиакального созвезди€ ¬есы, а сама Ќемесида Ч соответственно, прообразом зодиакальной ƒевы.

»конографи€ Ќемесиды неоднозначна€, часто повтор€ет образы других богинь (‘ортуна, ¬иктори€, ‘елицитас, ѕудицити€ и др.), перенима€ их атрибутику. ¬прочем, синкретизаци€ образов, особенно в римскую эпоху, носила всеобщий характер.

” √омера Ќемесида не упоминаетс€. √есиод рассматривает Ќемесиду скорее не как Ђкарающуюї богиню, а как след€щую за не нарушением мирового пор€дка. ѕон€тие Ђмирового пор€дкаї, предустановленного мойрами, предусматривало, что человек должен более всего избегать гордости, и что смирение и умеренность вернее всего ведут к счастью.

√еродот, ѕиндар, трагики и другие этические писатели еще определеннее развили пон€тие Ђвозмезди€ї (νέμεσις), персонификатором которого выступала Ќемесида, поставив его краеугольным камнем своих воззрений. –азвитию культа Ќемесиды, и сказаний о ней, особенно сильно способствовали орфики и платоники.

_______________________________

Ёлагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.

ѕентассарий (Æ 26mm, 10.94g). Ћегат Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).

Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT M AYPH ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида в калафе, с –огом изобили€ в левой руке и весами в правой, у ног Ч колесо; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTP

_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ (31mm, 18.47g).

Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AΥT K M AΥΡ CEΥ ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; OYΛѕIAC CEPΔIKH

Х Ќемезида нередко изображалась с локтем (πῆχυς) Ч мерой длины в античности: Ђя, Ќемезида, держу локоть. «ачем, спросишь ты? ѕотому что € напоминаю всем, что не надо превышать мерыї.

πῆχυς (-εως) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т.е. ок. 46 см, π. βασιλήϊος Ч 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.

_______________________________

ћакрин (217-218). ћаркианополь, ‘раки€.

ѕентассарий (Æ 26mm, 10.70g). ћонетарий ѕонтий ‘урий ѕонтиан (P. Furius Pontianus, legatus consularis).

Av: бюсты ћакрина и его сына ƒиадумениана; AYT K OѕEΛ CEYH MAKPEINOC K M OѕE ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; Yѕ ѕONTIANOY MAPKIANOѕOΛEITΩN / E

_______________________________

√ордиан III (238-244). ћаркианополь, ‘раки€. ѕентассарий (Æ 27mm, 12.19g).

Av: бюсты √ордиана в лавровом венке и его супруги “ранквиллины (Furia Sabinia Tranquillina); ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΑΥΓ C™ / ΤΡΑΝΚΥΛΛ™ΙΝΑ

Rv: Ќемесида с локтем в правой руке и уздечкой в левой, у ног Ч колесо; YΠ TEPTYΛΛIANOY MAPKIANOΠOΛEITΩN / E

_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (235-238). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 26mm (11.36g).

Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AYT MAΞIMEINOC EYCEB AY√

Rv: крылата€ Ќемесида с локтем и уздечкой, у ног Ч колесо; MHTPO ѕONTOY TOMEΩC

_______________________________

—мирна, »они€. ѕсевдо-автономный чекан. ћагистрат —тратонекиан (Tib. Claudius Stratoneikianos, strategos). Æ 25mm (7.91g), ок. 183/4г.

Av: персонификаци€ римского сената; ΙEΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);

Rv: крылата€ Ќемесида с патерой и локтем, у ног Ч колесо; [C]TP KΛ CTPATONEIKIANOY CMYPNAI[ΩN]

_______________________________

јнтонин ѕий (138-161). ћилет, »они€.

ћедальон (Æ 39mm, 29.28g) в честь заключени€ гомонои (ὁμόνοια, содружество) ћилета со —мирной.

Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ΑΥΤ Κ ΤΡΑΙ ΑΔΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC C™Β

Rv: јполлон из ƒидимы (Δίδυμα) и две Ќемесиды, почитаемые в —мирне; N™M™CIC / CMYPNAIΩN

_______________________________

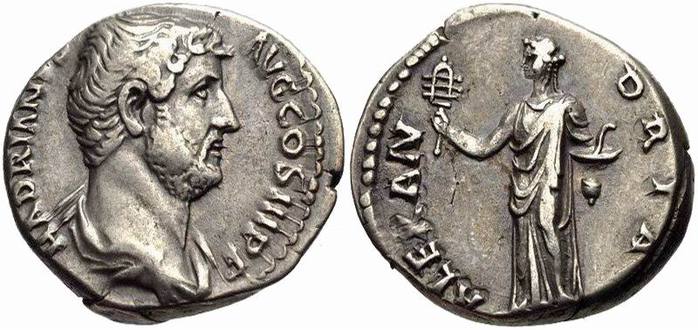

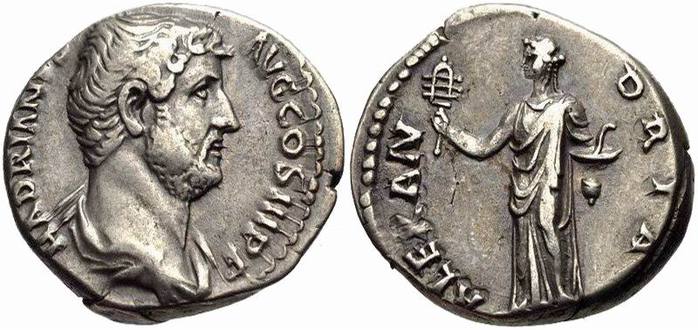

јдриан (117-138). ћала€ јзи€. “етрадрахма (AR 10.57g), ок. 128г.

Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P

Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги, в левой Ч колесо; COS III

_______________________________

јдриан (117-138). —мирна, »они€. “етрадрахма (AR 10.65g), ок. 128г.

Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P

Rv: две Ќемесиды сто€т друг против друга, правой рукой придержива€ верхний край тоги; COS III

_______________________________

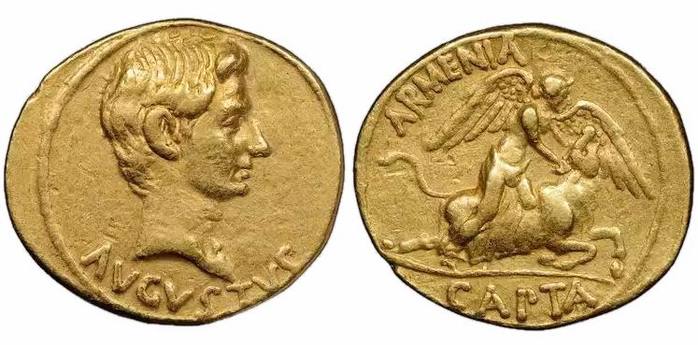

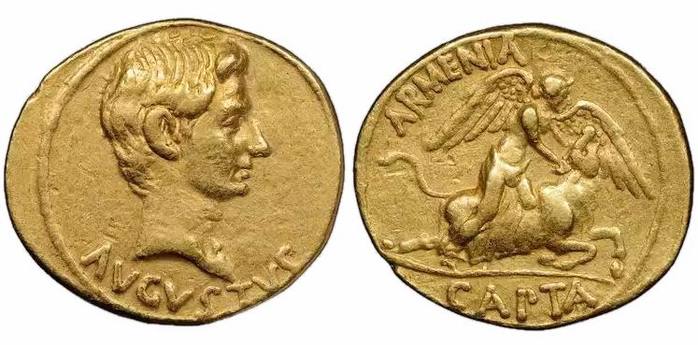

–имска€ республика. ћонетарий √ай ¬ибий ¬ар (C. Vibius Varus). –им. јурей (AV 22mm, 7.95g), 42 до н.э.

Av: бюст богини –омы в шлеме с копьЄм и щитом;

Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги; C. VIBIVS VARVS

_______________________________

јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 27.06g), 134-138г.

Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: крылата€ Ќемесида с оливковой ветвью в левой руке, правой рукой держит верхний край тоги; S C

_______________________________

¬еспасиан (69-79). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.40g).

Av: бюст ¬еспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESP AVG CENS

Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем; р€дом зме€; PONTIF MAXIM

_______________________________

лавдий (41-54). –им. јурей (AV 18mm, 7.69g), 46/7 г.

Av: бюст лавди€ в лавровом венке; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI

Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем, у ног Ч зме€; PACI AVGVSTAE

_______________________________

ћезомед ритский¹

Ќемесида крылата€, жизни судь€,

— темным взором очей, —праведливости дочь!

“ы порыв необузданный смертных людей

”крощаешь уздою железной.

Ќенавистна заносчивость зла€ тебе,

√онишь прочь ты черную зависть.

Ќеустанное мчитс€ твое колесо,

Ќо не видно следов Ч и вращаетс€ с ним

¬месте счастье людей. “ы, неслышно скольз€,

√ордеца к земле пригибаешь.

—воей мерой ты мер€ешь жизни людей

», склон€€ ниц свой суровый взор,

“ы весы сжимаешь рукою.

ќ, блаженна€, будь милосердна к нам,

Ќемесида крылата€, жизни судь€!

Ќемесиде бессмертной, нелживой поем

Ёту песнь, вместе с ней

—праведливость хвал€,

“у, что к нам прилетает на мощных крылах,

“у, что может надменное сердце людей

ѕокарать возмездьем в јиде.

________________________

[1] Μεσομήδης ὁ Κρής Ч ћезомед ритский, древнегреческий поэт и композитор времен –имской империи, был вольноотпущенником императора јдриана, пользовалс€ его покровительством и имел успех у своих современников, а впоследствии и в ¬изантии.

Νέμεσις (-εως) ἡ Ќемесида, правильнее Ќемеси€, дочь Ќочи, богин€ справедливого возмезди€; Hes., Aesch. etc.

νέμεσις, эп. νέμεσσις (-εως) ἡ

1) (справедливое) негодование, (заслуженное) порицание, (праведный) гнев; ex.: (οὐδέτερος νέμεσιν διέφυγεν Plut.);

2) возда€ние, возмездие, кара; ex.: (θεῶν Soph.);

3) повод к порицанию, причина негодовани€, т.е. грех; ex.: πενθεῖν οὐ χρή νέμεσις γάρ Soph. Ч не надо предаватьс€ горю: это Ч грех;

4) стыд, укоры совести; ex.: (αἰδὼς καὴ ν. Hom.).

νεμεσητός Ч внушающий страх, грозный (sc. Ἀχιλλεύς Hom.).

Ќемесида (Ќемезида), в древнегреческой мифологии крылата€ богин€ возмезди€, карающа€ за нарушение общественных и моральных норм. ƒочь Ќюкты и рона. Ћибо, по другим верси€м, ‘емиды

и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.

и «евса. ѕо аттической версии Ч дочь ќкеана.»м€ имеет значение Ђнегодующа€ї, Ђгрозна€ї. ѕодобный эпитет носил «евс в јрголиде и Ћокриде. ¬ мифах схожими эпитетами награждаютс€ менее значимые боги и герои.

Νεμεαῖος Ч Ќемейский; ex.: (Ζεύς Pind.).

Νεμέα, ион. Νεμέη, эп. Νεμείη ἡ Ќеме€

1) лесиста€ долина и город в сев. јрголиде, в которой находилась св€щенна€ роща с храмом Ζεὺς Νέμειος или Νεμεαῖος и раз в два года происходили Ќемейские игры (τὰ Νέμεα); Thuc., Xen.

2) река на границе —икиона и оринфа Xen.

Νέμεα τά (sc. ἱερά) Ќемейские игры Pind. etc.

Νέμειον τό (sc. ἱερόν) Ќемей (храм «евса в Ћокриде) Plut.

Νέμειος Ч Ќемейский; ex.: ὁ Ν. θήρ Eur. Ч Ќемейский зверь, т.е. лев, убитый √ераклом.

Ќемесида была рождена богиней Ќюктой в наказание роносу вместе с другими порождени€ми богини ночи: “анатосом Ч богом смерти, Ёридой Ч богиней раздора, јпатой Ч богиней обмана, ером Ч богом уничтожени€ и √ипносом Ч богом мрачных сновидений.

—огласно мифам, у Ќемесиды от «евса родилась дочь ≈лена, виновница “ро€нской войны, и ƒиоскуры. ѕеревоплоща€сь в разных зверей, Ќемесида, безуспешно, пыталась избежать преследований «евса на суше и в воде, превратившись в рыбу.

¬ изложении ≈врипида, јфродита (по сговору с «евсом), обратившись орлом, преследовала верховного бога, прин€вшего образ лебед€. Ќемесида укрыла лебед€, пожалев его, и заснула; во врем€ сна «евс овладел ею. ¬ образе гусыни Ќемесида снесла €йцо. Ёто €йцо нашла Ћеда, или оно было принесено ей пастухом, или, наконец, было подброшено √ермесом. »з этого €йца, впоследствии, и по€вились ≈лена и брать€ ƒиоскуры. ѕо свидетельству ѕавсани€, €йцо хранилось в храме Ћевкиппид в —парте (ѕавсаний. ќписание Ёллады III:16, 1).

ѕо Ћактанцию, «евс-лебедь разделил ложе с самой Ћедой, а им€ ЂЌемесидаї Ћеда получает после смерти (Ћактанций. Ѕожественные установлени€ I, 21.23). ¬ мифологической традиции, считающей Ќемесиду дочерью ‘емиды и «евса, она отождествл€етс€ или, по крайней мере, сближаетс€ с јдрастеей. ¬ ƒревнем –име Ќемесида, иногда отождествл€лась с ‘ортуной, была почитаема в армии и считалась покровительницей гладиаторов.

Ἀδράστεια, ион. Ἀδρήστεια ἡ јдрасти€

1) ЂЌеотвратима€ї, эпитет и синоним Ќемесиды Aesch., Plat., Men.

2) город на ѕропонтиде Hom.

јфинский праздник мертвых Ч Ќемесеи (Νεμέσεια) Ч указывает на близость культа Ќемесиды к культу аттической √еи. ќтсюда, веро€тно, образ крылатой богини с кадуцеем в руке (необходимым инструментом дл€ проникновени€ в мир теней) на монетах лавди€, ¬еспасиана, јдриана и других римских императоров.

Νεμέσεια τά (sc. ἱερά) Ќемесеи, празднества, справл€вшиес€ в честь усопших; Dem.

—амой почитаемой богиней Ќемесида была в –амнунте, где ей посв€тили храм недалеко от ћарафона. ¬ храме находилась ее стату€, изва€нна€ ‘идием. ѕавсаний описывает эту статую, которую мастер изва€л из паросского мрамора, привезенного персами, с целью поставить трофей в увековечение их побед. Ќа голове богини был венок с изображени€ми оленей и маленькими фигурами Ќики; в левой руке Ч €блонева€ ветвь, в правой Ч кубок.

Ђќт ћарафона на рассто€нии приблизительно шестидес€ти стадиев отстоит –амнунт, если идти дорогой вдоль мор€ по направлению к ќропу. Ќаселение живет в домах и поселках около мор€, а немного вверх от мор€ есть храм Ќемезиды; она из всех богов наиболее неумолима к люд€м, действующим насилием. —читаетс€, что и высадившихс€ на ћарафоне варваров прежде всего встретил гнев этой богини: полные презрени€, счита€, что дл€ них ничего не будет стоить вз€ть јфины, они везли с собой глыбу паросского мрамора, чтобы поставить трофей, как будто бы дело было ими уже сделано. »з этого камн€ ‘идий создал статую Ќемезиды.

<Е>

рыльев не имеет ни эта стату€ Ќемезиды, ни кака€-либо друга€ из древних; даже у жителей —мирны самое св€щенное дерев€нное изва€ние (богини) не имеет крыльев. ѕозднейшие же художники, жела€ показать, что сила богини про€вл€етс€ главным образом при влюбленности, по этой причине придали Ќемезиде крыль€, как и Ёроту.

<Е>

√овор€т, что матерью ≈лены была Ќемезида, Ћеда же выкормила ее и воспитала, отцом же ее и эти [рамнунтцы], а равно и все эллины, называют «евса, а не “индаре€. «на€ это предание, ‘идий изобразил ≈лену, которую Ћеда приводит к ЌемезидеїЕ

(ѕавсаний. ќписание Ёллады I. 33:3, 6, 7)

¬ —мирне почитали двух Ќемеcид Ч дочерей Ќюкты. ƒвойной образ Ќемеcиды объ€сн€ли также двойным про€влением силы этой богини судьбы, дарующей и добро, и зло. — другой стороны, двойной образ объ€сн€етс€ фактом существовани€ двух городов: Ќовой —мирны и —тарой.

Ђ√овор€т, что как-то јлександр охотилс€ на горе ѕаге, и, когда охота была кончена, он пришел к св€тилищу Ќемеcид и нашел тут источник и, перед храмом, платан, росший у самой воды. огда он заснул под платаном, говор€т, ему во сне €вились Ќемеcиды и велели построить здесь город и перевести в него жителей —мирны, выселив их из прежнего города. огда жители —мирны послали в ларос торжественное посольство, чтобы спросить, что им делать в данном случае, бог изрек им:

“рижды, четырежды будут счастливо-блаженными люди,

∆ить которые станут у вод св€щенных ћелета.

ѕоэтому они охотно туда переселились и чтут двух Ќемеcид вместо одной, и матерью их называют они Ќюкту (Νυκτός, Ќочь), тогда как афин€не говор€т, что отцом их богини Ќемезиды в –амнунте был ќкеан.ї (ѕавсаний. ќписание Ёллады VII. 5:2, 3)

»зображени€ Ќемесиды встречаютс€ на древних амфорах, мозаиках и других произведени€х искусства, где ее рисовали с весами в руках, а также с другими символьными предметами: локоть (мера длины), уздечка, меч, плеть, колесо, кадуцей.

¬есы, частый атрибут Ќемесиды, считаетс€ прообразом зодиакального созвезди€ ¬есы, а сама Ќемесида Ч соответственно, прообразом зодиакальной ƒевы.

»конографи€ Ќемесиды неоднозначна€, часто повтор€ет образы других богинь (‘ортуна, ¬иктори€, ‘елицитас, ѕудицити€ и др.), перенима€ их атрибутику. ¬прочем, синкретизаци€ образов, особенно в римскую эпоху, носила всеобщий характер.

” √омера Ќемесида не упоминаетс€. √есиод рассматривает Ќемесиду скорее не как Ђкарающуюї богиню, а как след€щую за не нарушением мирового пор€дка. ѕон€тие Ђмирового пор€дкаї, предустановленного мойрами, предусматривало, что человек должен более всего избегать гордости, и что смирение и умеренность вернее всего ведут к счастью.

√еродот, ѕиндар, трагики и другие этические писатели еще определеннее развили пон€тие Ђвозмезди€ї (νέμεσις), персонификатором которого выступала Ќемесида, поставив его краеугольным камнем своих воззрений. –азвитию культа Ќемесиды, и сказаний о ней, особенно сильно способствовали орфики и платоники.

_______________________________

Ёлагабал (Marcus Aurelius Antoninus Heliogabalus, 218-222). Ќикополь на »стре, Ќижн€€ ћези€.

ѕентассарий (Æ 26mm, 10.94g). Ћегат Ќовий –уф (Novius Rufus, consular legate).

Av: бюст Ёлагабала в лавровом венке; AYT M AYPH ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида в калафе, с –огом изобили€ в левой руке и весами в правой, у ног Ч колесо; YΠ NOBIOY POYΦOY NIKOΠOΛITΩN ΠPOC ICTP

_______________________________

аракалла (198-217). —ердика, ‘раки€. Æ (31mm, 18.47g).

Av: бюст аракаллы в лавровом венке; AΥT K M AΥΡ CEΥ ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; OYΛѕIAC CEPΔIKH

Х Ќемезида нередко изображалась с локтем (πῆχυς) Ч мерой длины в античности: Ђя, Ќемезида, держу локоть. «ачем, спросишь ты? ѕотому что € напоминаю всем, что не надо превышать мерыї.

πῆχυς (-εως) пехий, локоть (мера длины; π. μέτριος содержал 24 δάκτυλοι, т.е. ок. 46 см, π. βασιλήϊος Ч 27 δάκτυλοι) Her., Xen., Plat.

_______________________________

ћакрин (217-218). ћаркианополь, ‘раки€.

ѕентассарий (Æ 26mm, 10.70g). ћонетарий ѕонтий ‘урий ѕонтиан (P. Furius Pontianus, legatus consularis).

Av: бюсты ћакрина и его сына ƒиадумениана; AYT K OѕEΛ CEYH MAKPEINOC K M OѕE ANTΩNEINOC

Rv: Ќемесида с локтем и весами, у ног Ч колесо; Yѕ ѕONTIANOY MAPKIANOѕOΛEITΩN / E

_______________________________

√ордиан III (238-244). ћаркианополь, ‘раки€. ѕентассарий (Æ 27mm, 12.19g).

Av: бюсты √ордиана в лавровом венке и его супруги “ранквиллины (Furia Sabinia Tranquillina); ΑΥΤ Κ Μ ΑΝΤ ΓΟΡΔΙΑΝΟC ΑΥΓ C™ / ΤΡΑΝΚΥΛΛ™ΙΝΑ

Rv: Ќемесида с локтем в правой руке и уздечкой в левой, у ног Ч колесо; YΠ TEPTYΛΛIANOY MAPKIANOΠOΛEITΩN / E

_______________________________

ћаксимин I ‘ракиец (235-238). “омы, Ќижн€€ ћези€. Æ 26mm (11.36g).

Av: бюст ћаксимина в лавровом венке; AYT MAΞIMEINOC EYCEB AY√

Rv: крылата€ Ќемесида с локтем и уздечкой, у ног Ч колесо; MHTPO ѕONTOY TOMEΩC

_______________________________

—мирна, »они€. ѕсевдо-автономный чекан. ћагистрат —тратонекиан (Tib. Claudius Stratoneikianos, strategos). Æ 25mm (7.91g), ок. 183/4г.

Av: персонификаци€ римского сената; ΙEΡΑ —ΥΝ ΚΛΗΤќ— (ἱερά σύν κλητός, Ђ—в€щенный сенатї);

Rv: крылата€ Ќемесида с патерой и локтем, у ног Ч колесо; [C]TP KΛ CTPATONEIKIANOY CMYPNAI[ΩN]

_______________________________

јнтонин ѕий (138-161). ћилет, »они€.

ћедальон (Æ 39mm, 29.28g) в честь заключени€ гомонои (ὁμόνοια, содружество) ћилета со —мирной.

Av: бюст јнтонина ѕи€ в лавровом венке; ΑΥΤ Κ ΤΡΑΙ ΑΔΡ ΑΝΤΟΝΙΝΟC C™Β

Rv: јполлон из ƒидимы (Δίδυμα) и две Ќемесиды, почитаемые в —мирне; N™M™CIC / CMYPNAIΩN

_______________________________

јдриан (117-138). ћала€ јзи€. “етрадрахма (AR 10.57g), ок. 128г.

Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P

Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги, в левой Ч колесо; COS III

_______________________________

јдриан (117-138). —мирна, »они€. “етрадрахма (AR 10.65g), ок. 128г.

Av: голова јдриана вправо; HADRIANVS AVGVSTVS P P

Rv: две Ќемесиды сто€т друг против друга, правой рукой придержива€ верхний край тоги; COS III

_______________________________

–имска€ республика. ћонетарий √ай ¬ибий ¬ар (C. Vibius Varus). –им. јурей (AV 22mm, 7.95g), 42 до н.э.

Av: бюст богини –омы в шлеме с копьЄм и щитом;

Rv: крылата€ Ќемесида правой рукой держит верхний край тоги; C. VIBIVS VARVS

_______________________________

јдриан (117-138). –им. —естерций (Æ 27.06g), 134-138г.

Av: бюст јдриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P

Rv: крылата€ Ќемесида с оливковой ветвью в левой руке, правой рукой держит верхний край тоги; S C

_______________________________

¬еспасиан (69-79). –им. ƒенарий (AR 19mm, 3.40g).

Av: бюст ¬еспасиана в лавровом венке; IMP CAES VESP AVG CENS

Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем; р€дом зме€; PONTIF MAXIM

_______________________________

лавдий (41-54). –им. јурей (AV 18mm, 7.69g), 46/7 г.

Av: бюст лавди€ в лавровом венке; TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P VI IMP XI

Rv: крылата€ Ќемесида с кадуцеем, у ног Ч зме€; PACI AVGVSTAE

_______________________________

|

ћетки: Ќемесида Ќумизматика √реци€ |

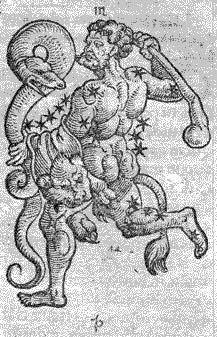

‘»¬јЌ— »… ƒ–ј ќЌ |

ƒневник |

‘ивы (др.-греч. Θήβαι, Θήβη) Ч в древности главный город Ѕеотии (Βοιωτία, область средней √реции), расположенный на невысоком холме, среди плодородной јонийской равнины (Πεδιάδα της Ἀονίας). √ород имел круглую форму и был окружен стеной с семью воротами, из-за чего часто называлс€ —емивратными ‘ивами (Ἑπτάπυλος Θήβη).

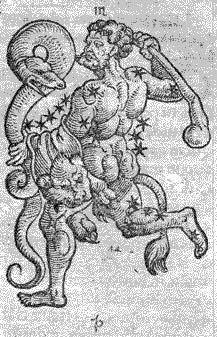

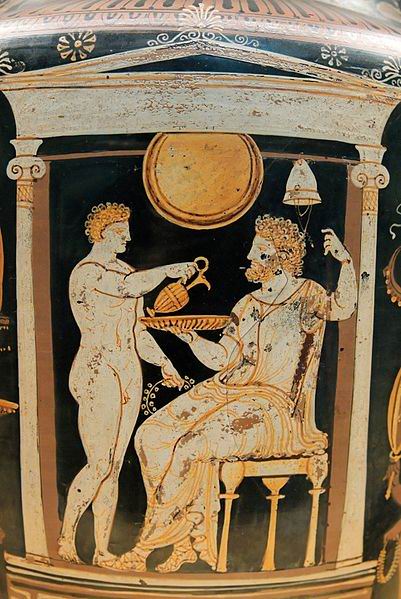

—огласно греческой мифологии, основателем ‘ив был адм, беотийский герой, сын финикийского цар€ јгенора и брат ≈вропы, которую похитил «евс, прин€вший образ быка. ѕосле того, как ≈вропа на спине этого быка была перенесена на рит, отец послал адма в погоню, наказав без нее не возвращатьс€. адму не удалось разыскать сестру, и оракул повелел ему прекратить поиски и следовать за коровой, чтобы на том месте, где она л€жет отдохнуть, основать город. орова привела его к будущему местоположению ‘ив, где св€щенный дракон јреса охран€л источник.

Ђ» благодарствует адм и, припав, чужую целует

«емлю; приветствует он незнакомые горы и долы.

жертве готовитьс€ стал ёпитеру. ƒл€ возли€нь€

—лугам воды принести он велит из источников быстрых.

Ћес там древний сто€л, никогда топором не сеченный,

¬ нем пещера была, заросша€ ивой и тростьем;

амни в приземистый свод сходились, оттуда обильно

—труи стекали воды; в пещере же, скрытый глубоко,

ћарсов змей обитал, золотым примечательный гребнем.

ќчи сверкают огнем; все тело €дом набухло,

“ри дрожат €зыка; в три р€да поставлены зубы.ї

(ќвидий, ћетаморфозы III, 24-34)

”мертвив дракона, адм, последовав совету јфины, посе€л его зубы в землю. »з этих зубов выросли воины, которые тут же вступили в схватку друг с другом. ѕ€ть воинов, оставшиес€ в живых после битвы (считавшиес€ родоначальниками знатнейших фиванских родов), помогли адму в строительстве адмеи (Καδμεία), фиванского акропол€.

ѕо истечении восьми лет искупительной службы, которую адм нес в наказание за убийство дракона, он получил разрешение вз€ть в жены √армонию, дочь јреса и јфродиты. ¬ конце жизни адм и √армони€ переселились из ‘ив в »ллирию, где были обращены в змей (т.е., очевидно, сами стали гени€ми и эпонимами определенного места в »ллирии).

—огласно мифам, родител€ми дракона, убитого адмом, были јрес и эрини€ ‘ельпуса. Ћюбопытно, что эпоним ‘ельпуса (Θέλπουσα) фигурирует и в јркадии (южнее Ѕеотии). ¬ честь аркадской нимфы ‘ельпусы (дочери гени€ реки Ћадон), получили свое название город и источник р€дом с ним.

ƒракона в Ѕеотии именуют либо по имени отца (јресов змей), либо по имени города основанного адмом на этом месте (‘иванский дракон). ’от€, по тем же мифам, город ‘ивы (Θήβαι) возник уже после того как гений места был убит адмом. тому же, ‘ивы Ч эпоним размноженный, и на Ѕеотию, (если верить мифам) перенесенный финикийцами. ¬прочем, не исключено, что финикийска€ лини€ вообще несколько преувеличена, ибо абсолютное большинство эпонимов несут чисто греческую этимологию.

‘ива, дочь јсопа Ч нимфа, эпоним города ‘ивы в Ѕеотии.

‘ива, дочь илика Ч эпоним города ‘ивы в иликии.

‘ива, дочь “ритона Ч нимфа, эпоним города ‘ивы в ≈гипте.

“.е. название города происходит от имени нимфы ‘ивы (Θήβη), дочери јсопа (Ἀσωπός).

Ἀσωπός ὁ јсоп, река в южной Ѕеотии;

Ἀσωπίς (-ίδος) ἡ јсопида, дочь реки јсоп, т.е. ‘ива или Ёгина.

роме того, јсопией (в честь главной реки) называли иногда всю Ѕеотию (например, ≈врипид).

Ἀσωπία ἡ Eur. = Βοιωτία

≈ще один интересный эпоним Ч »смен (Ἰσμηνός, сын јсопа и ћетопы), бог реки, котора€ протекала в черте города. ¬оды реки »смен собирались в ‘ивах в особом бассейне, так называемом »сточнике јреса.

’от€, по свидетельству ѕавсани€, источник, где обитал ‘иванский змей, показывали р€дом с воротами Ёлектры в ‘ивах (ѕавсаний. ќписание Ёллады IX; 10, 1). Ѕлиз ворот Ёлектры на холме находилс€ храм јполлона »сменского.

Ἰσμήνιον, Ἰσμήνειον τό »смений, храм јполлона »сменского у ворот ‘ив Ѕеотийских, Arst.

Ἰσμηνός ὁ »смен, река в Ѕеотии, вытекающа€ из источника ћелии, к югу от ‘ив, на »сменском холме (на котором сто€л храм јполлона с оракулом, Hdt. 1, 52); она протекает через ‘ивы, соедин€етс€ с источником ƒирке и изливаетс€ в озеро √илику.

ѕервое, что обращает на себ€ внимание, из последней цитаты, это то, что, оказываетс€, у источника реки »смен было конкретное название: ћели€ (Μελία). “ем не менее, дракона, почему-то, не называют Ђћелийскимї (по имени источника, который он охран€ет), но, иногда, называют Ђ»сменскимї (Δράκων Ἰσμήνιος), привнос€ тем самым путаницу с гением одноименной реки »смен (Ἰσμήνιος), который имеет свою мифическую родословную, и в мифе о ‘иванском драконе никак не участвует. ≈динственное этому объ€снение, что название источника ћели€¹ Ч сравнительно позднее.²

____________________________

[1] μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν)

1) €сень Hom. etc.

2) копье из €сен€ (ἐΰχαλκος Hom.).

[2] ѕавсаний выводит генеалогию гени€ реки »смена от јполлона и нимфы ћелии. ќднако согласно јполлодору »смен был сыном реки јсопа ‘лиасийского и нимфы ћетопы. —огласно же традиции, сохранившейс€ в труде ѕлутарха о реках, »смен был сыном јмфиона и Ќиобы, дочери “антала. ќн был ранен јполлоном во врем€ охоты в ифероне и брошен им в реку, котора€ и была названа в его честь.

онечно, название источника ћели€ (Μελία) можно соотнести с копьем (μελία), которым адм убил дракона. Ќо здесь нужно вспомнить √есиода, который повествует о нимфах ћели€х (Μελίαι), родившихс€ из земли, окропленной кровью ”рана. Ђ ровьї и Ђземл€ї упом€нуты неспроста, сюжет мифа €вно опираетс€ на созвучие со словом μέλας (черный, темный, темно-красный). ’от€ это слово (μέλας) имеет и другие значени€: Ђмрачныйї, Ђжестокийї, Ђзловещийї, что, применительно к рассматриваемому мифу о ‘иванском драконе, тоже вызывает интересные ассоциации.

≈ще одно наименование ‘иванского дракона Ч Δράκων Αἰώνιος (¬ечный змей). Ётот эпитет дракон получил от созвучи€ с названием јонийской равнины (Αονίας), посреди которой располагались ‘ивы. азалось бы, не соизмеримые вещи: источник реки и обширна€ равнина. ќднако, как бы это не показалось странным, но верси€ с источником реки, возможно, имеет гораздо более позднюю редакцию, нежели прив€зка дракона к јонийской равнине в целом.

Ѕолее убедительной представл€етс€ верси€, что убиение јресова зме€ (‘иванского дракона) имеет отношение к осушению заболоченной долины.