-Метки

агиография александр невский анекдоты археология архитектура африка балет биографии гороскопы графика живопись игры иконопись интернет искусство историография история источники кино книги креатив легенды литература мемуары мифология мода москва музеи музыка мультфильмы поэзия прерафаэлиты приколы скульптура сми сны средние века театр тесты фигурное катание философия фотографии хоккей цитаты юмор

-Рубрики

- Про искусство (1080)

- Вернисаж (750)

- Тематические подборки в живописи (263)

- Из истории одной картины (69)

- Живопись,архитектура,скульптура в поэзии/прозе (48)

- Исторические зарисовки (39)

- Истории из истории (487)

- Интересности (400)

- ЖЗЛ (363)

- О себе любимой (357)

- Мысли вслух (306)

- Для памяти (194)

- Достопримечательности (187)

- Шутка юмора (165)

- Поэзия (140)

- Книжная полка (117)

- Мой город (108)

- Москва, которой нет (14)

- Муза гения (83)

- Образ женщины в искусстве прерафаэлитов (19)

- Фильмотека (47)

- Мои поездки (30)

-Музыка

- Fleur - Шелкопряд

- Слушали: 510 Комментарии: 3

- bebe - Siempre Me Quedara

- Слушали: 1034 Комментарии: 4

- Bebe - Pa Mi Casa

- Слушали: 174 Комментарии: 4

- Dalida — Je suis malade

- Слушали: 1936 Комментарии: 5

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1959 Комментарии: 8

-Фотоальбом

- Я и мои друзья

- 02:09 06.01.2010

- Фотографий: 53

- Эти забавные зверушки

- 22:14 02.06.2009

- Фотографий: 7

- Всяко-разно

- 23:04 07.05.2009

- Фотографий: 3

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

affinity4you

Agnieszka75

alexandre75

Art_Dealer

ASorel

BatashN

carminaboo

Cherry_LG

Elena_ARVIK

Feigele

Felisata

Galyshenka

gedichte

Heler

Helgi_M

Hobbittt

Jam_reporter

Jo-Ann

masyanova

milana07

moleskine

MsTataka

Nataiv

nomad1962

Pirattika

robot_marvin

Sedov09

Stephanya

sunsan

Thanakwill

TimOlya

turagai

ValeZ

Vor_Name

ВЕЗУХА

Водяной_1956

Даник2211

Дикий_котёнок_В

Долли_Дурманова

Екатерина_Коробова

Лаконика

Майя_Пешкова

Муми-мама

Наташа_Ходош

РыбкаГалка

ТАМа_-_Идущая_к_СВЕТУ

Томаовсянка

Фред_Юнг_боцман_Шрёдингера

Эльдис

Юрий-Киев

-Постоянные читатели

Andre_Art Cherry_LG DElussion Elena_ARVIK Feigele Handbalancing Harkovskaja Helgi_M Hobbittt JBekkie Miss_Dauria NAT-White NatalNata PUCHKOVA Radmila50 SPACELilium Stevia Thanakwill Veriity aksinya_ya alexandre75 gallaluna m-khabiroff masyanova nadyavit robot_marvin sunsan Водяной_1956 Вьюгитта Герасимов_Владимир Даль_Светлая Даник2211 Дикий_котёнок_В Долли_Дурманова Ела2012 Лаконика Лезгафт Муми-мама Наташа_Ходош Руронна СЕМЬЯ_И_ДЕТИ Светунья Таисия_Цаликова Томаовсянка Туристка Фред_Юнг_боцман_Шрёдингера Эльдис галина_лада_ирина_и елин прагматик

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 23)

Шагая_по_Москве

про_искусство

_АрхитектурА_

Эпоха_Наполеона

Live_Memory

Необычные_памятники

АРТ_АРТель

Пушкиниана

Про_историю

В_свете_рампы

Читальный_зал

Студия_искусств

прерафаэлит

Терра_Фемина

О_Москве

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

История_инквизиции

Camelot_Club

Geo_club

Living_stories

MiddleAges

Арт_Калейдоскоп

Клуб_Фотопутешествий

Читатель сообществ

(Всего в списке: 3)

АРТ_АРТель

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

intellettuale

-Трансляции

-Статистика

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт (С) ![]()

![]()

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

Поэзия о живописи |

Рюрик Ивнев

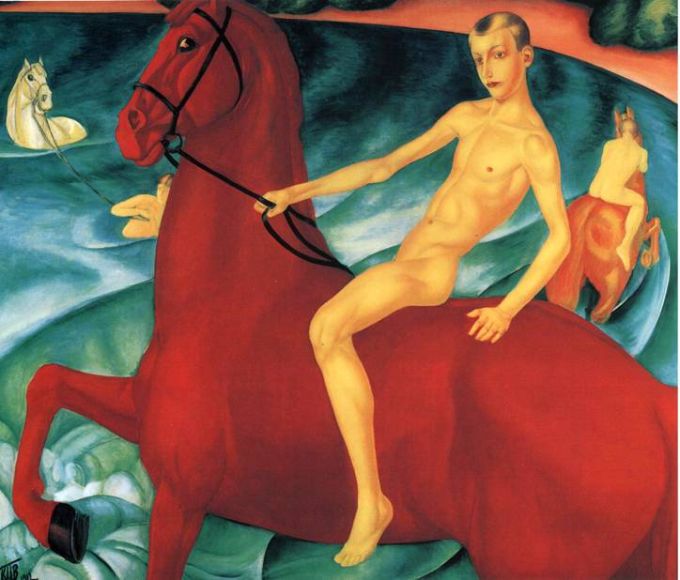

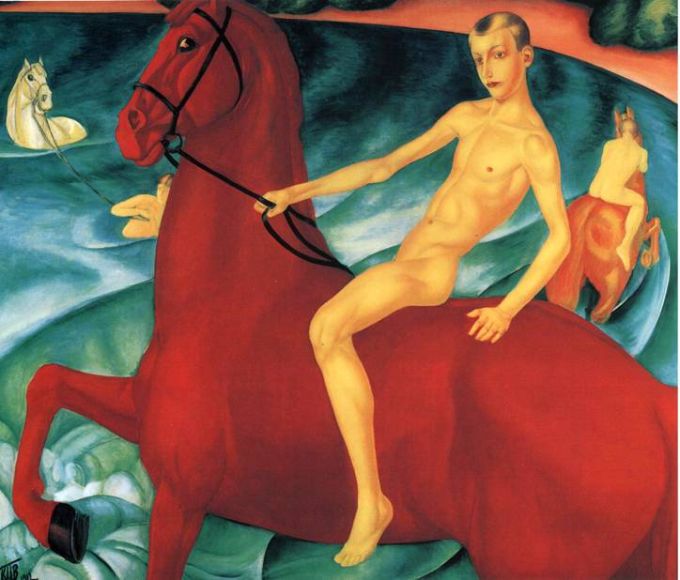

К. С. Петрову-Водкину

Кроваво-красный конь,

К волнам морским

стремящийся,

С истомным юношей на выпуклой спине.

Ты, как немой огонь, вокруг костра клубящийся,

О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.

Зрачки расширились...

Стою в святом волнении,

И слышу запах волн,

поющих о весне,

И слышу шепот душ,

измученных в горении,

И, юноша, твой плач

на огненном коне.

Там, где лежит туман,

где степь непроходимая

Зелено-ярких вод —

поют о новом дне.

И нас туда влечет мольба неизгладимая,

И там мы будем жить,

а здесь мы, как во сне...

К. С. Петров-Водкин. Купание красного коня

Картина "Купание красного коня" принесла славу Кузьме Петрову-Водкину, сделала его имя известным на всю Россию и вызвала много споров. Это было этапное произведение в творчестве художника. Написанное в 1912 году, оно было показано на выставке "Мир искусства", причем устроители выставки повесили картину не в общей экспозиции, а над входной дверью - поверх всей выставки, "как знамя, вокруг которого можно объединиться". Но если одни воспринимали "Купание красного коня" как программный манифест, как знамя, для других это полотно было мишенью.

Читать далее

Источник

К. С. Петрову-Водкину

Кроваво-красный конь,

К волнам морским

стремящийся,

С истомным юношей на выпуклой спине.

Ты, как немой огонь, вокруг костра клубящийся,

О многом знаешь ты, о многом шепчешь мне.

Зрачки расширились...

Стою в святом волнении,

И слышу запах волн,

поющих о весне,

И слышу шепот душ,

измученных в горении,

И, юноша, твой плач

на огненном коне.

Там, где лежит туман,

где степь непроходимая

Зелено-ярких вод —

поют о новом дне.

И нас туда влечет мольба неизгладимая,

И там мы будем жить,

а здесь мы, как во сне...

К. С. Петров-Водкин. Купание красного коня

Картина "Купание красного коня" принесла славу Кузьме Петрову-Водкину, сделала его имя известным на всю Россию и вызвала много споров. Это было этапное произведение в творчестве художника. Написанное в 1912 году, оно было показано на выставке "Мир искусства", причем устроители выставки повесили картину не в общей экспозиции, а над входной дверью - поверх всей выставки, "как знамя, вокруг которого можно объединиться". Но если одни воспринимали "Купание красного коня" как программный манифест, как знамя, для других это полотно было мишенью.

Читать далее

Источник

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 2 раз

Поэзия о живописи |

Давно я не обращалась к этой теме. Вот решила взяться за старое.

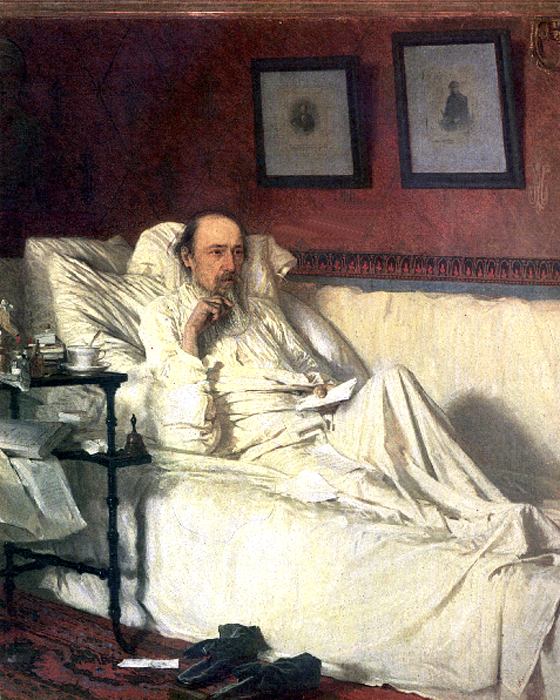

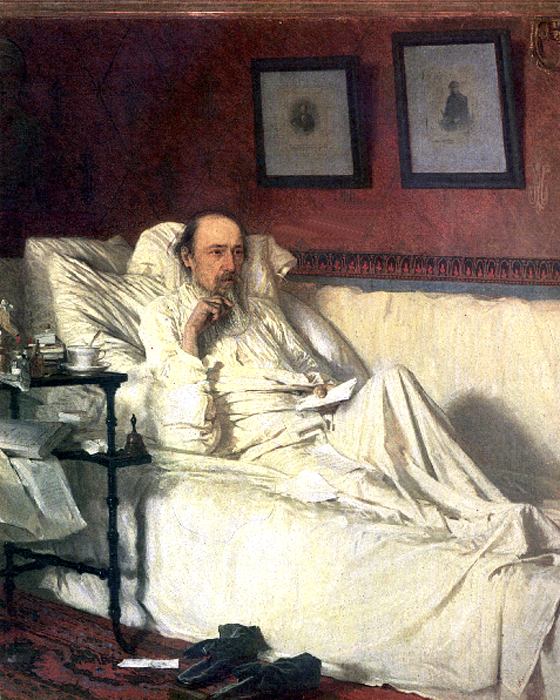

Всеволод Рождественский

Некрасов

Зеленая лампа чадит до рассвета,

Шуршит корректура, а дым от сигар

Над редкой бородкой, над плешью поэта

Струит сладковатый неспешный угар.

Что жизнь — не глоток ли остывшего чая,

Простуженный день петербургской весны,

Сигары, и карты, и ласка простая

Над той же страницей склоненной жены?

Без сна и без отдыха, сумрачный пленник

Цензуры, редакций, медвежьих охот,

Он видит сейчас, разогнув «Современник»,

Что двинулся где-то в полях ледоход.

Перо задержалось на рифме к «свободе»,

И слышит он, руки на стол уронив,

Что вот оно, близко, растет половодье

На вольном просторе разбуженных нив...

Иссохшим в подушках под бременем муки

Ты, муза, России его передашь.

Крамской нарисует прозрачные руки

И плотно прижатый к губам карандаш.

А слава пошлет похоронные ленты,

Венки катафалка, нежданный покой

Да песню, которую хором студенты

Подхватят над Волгой в глуши костромской.

И с этою песней пойдут поколенья

По мерзлым этапам, под звон кандалов

В якутскую вьюгу, в снега поселений,

В остроги российских глухих городов.

И вырастет гневная песня в проклятье

Надменному трону, родной нищете,

И песню услышат далекие братья

В великой и страстной ее простоте.

Крамской И.Н.Некрасов в период "Последних песен"

Уже в начале 1877 года ни для кого не было тайной, что Некрасов тяжело болен и что дни его сочтены. Все, кому была дорога русская литература, восприняли болезнь поэта как глубокое личное горе.

"Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов будет продолжать дышать, — писал Чернышевский своему двоюродному брату из ссылки, — скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов".

Близко принял к сердцу болезнь Некрасова и высоко ценивший его творчество Павел Михайлович Третьяков. Как раз в семидесятых годах он задался благородной целью собрать в своей галерее портреты выдающихся людей России. Портрета Некрасова у него еще не было, а тяжелое состояние больного поэта заставляло торопиться. Третьяков обратился с просьбой к И. Н. Крамскому, который и ранее выполнял для него подобные заказы.

Читать далее

Источник

Всеволод Рождественский

Некрасов

Зеленая лампа чадит до рассвета,

Шуршит корректура, а дым от сигар

Над редкой бородкой, над плешью поэта

Струит сладковатый неспешный угар.

Что жизнь — не глоток ли остывшего чая,

Простуженный день петербургской весны,

Сигары, и карты, и ласка простая

Над той же страницей склоненной жены?

Без сна и без отдыха, сумрачный пленник

Цензуры, редакций, медвежьих охот,

Он видит сейчас, разогнув «Современник»,

Что двинулся где-то в полях ледоход.

Перо задержалось на рифме к «свободе»,

И слышит он, руки на стол уронив,

Что вот оно, близко, растет половодье

На вольном просторе разбуженных нив...

Иссохшим в подушках под бременем муки

Ты, муза, России его передашь.

Крамской нарисует прозрачные руки

И плотно прижатый к губам карандаш.

А слава пошлет похоронные ленты,

Венки катафалка, нежданный покой

Да песню, которую хором студенты

Подхватят над Волгой в глуши костромской.

И с этою песней пойдут поколенья

По мерзлым этапам, под звон кандалов

В якутскую вьюгу, в снега поселений,

В остроги российских глухих городов.

И вырастет гневная песня в проклятье

Надменному трону, родной нищете,

И песню услышат далекие братья

В великой и страстной ее простоте.

Крамской И.Н.Некрасов в период "Последних песен"

Уже в начале 1877 года ни для кого не было тайной, что Некрасов тяжело болен и что дни его сочтены. Все, кому была дорога русская литература, восприняли болезнь поэта как глубокое личное горе.

"Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов будет продолжать дышать, — писал Чернышевский своему двоюродному брату из ссылки, — скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов".

Близко принял к сердцу болезнь Некрасова и высоко ценивший его творчество Павел Михайлович Третьяков. Как раз в семидесятых годах он задался благородной целью собрать в своей галерее портреты выдающихся людей России. Портрета Некрасова у него еще не было, а тяжелое состояние больного поэта заставляло торопиться. Третьяков обратился с просьбой к И. Н. Крамскому, который и ранее выполнял для него подобные заказы.

Читать далее

Источник

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 1 раз

Интересная мысль |

Мне кажется, что с появлением блогов заборы, стены домов и прочие поверхности в городе стали чище.

Если раньше любой, томящийся вербальной невысказанностью, стремился изгадить панель банальным "икс-игрек-Й" или потрясающим сообщением в духе "Вася - лох!", то сейчас всё это можно спокойно излить в своём блоге. Да ещё и метку поставить: Настроение сейчас: философское (C)bash.org.ru

А ведь логично же=)))

Если раньше любой, томящийся вербальной невысказанностью, стремился изгадить панель банальным "икс-игрек-Й" или потрясающим сообщением в духе "Вася - лох!", то сейчас всё это можно спокойно излить в своём блоге. Да ещё и метку поставить: Настроение сейчас: философское (C)bash.org.ru

А ведь логично же=)))

Метки: юмор приколы |

Влияние прерафаэлитов на фотографию. Творчество Джулии Маргарет Камерон |

Д. Ф. Уотс. Портрет Джулии Маргарет Камерон

Знаменитый английский фотограф викторианской эпохи Джулия Маргарет Камерон (11 июня 1815 – 26 января 1879 год) родилась в Калькутте в семье чиновника Ост-Индской компании Джеймса Пэттла и французской аристократки Аделины де Л'Этан. Училась в Индии и в Париже.

В Калькутте в 1838 году она вышла замуж за юриста и владельца чайных плантаций Чарльза Хэя Камерона, который был на 20 лет старше ее.

В 1848 году, когда было образовано Братство Прерафаэлитов, Чарльз Камерон ушел на пенсию, и после длительного пребывания в Индии супруги перебрались в Лондон. Спустя некоторое время миссис Камерон нашла применение своей энергичной и деятельной натуре в окружении своей сестры Сары Принсеп.

В Маленьком Голландском Домике миссис Принсеп собирались мужчины, для которых поиск и созерцание Идеала и Красоты было основным занятием: Теннисон, Браунинг, Миллес, Россетти, Берн-Джонс и Уоттс.

В 1860 году семья Камеронов переехала на остров Уайт, чтобы быть поближе к семье Теннисона. На острове жизнь семьи Камеронов состояла из сельских и интеллектуальных утех, но через некоторое время Джулия Маргарет впала в депрессию. 1863 год стал поворотным в жизни Джулии, ее дочь подарила ей камеру. "Я страстно желала запечатлеть всю красоту, которая проходила передо мной", - писала Джулия, - и наконец мое желание было удовлетворено". Она сильно увлеклась фотографией и это оставалось ее страстью в последующие 12 лет.

Читать далее

P.S. Фотографий много=)))

Метки: искусство биографии фотографии прерафаэлиты |

Процитировано 4 раз

Понравилось: 1 пользователю

Ф. С. Рокотов. Портрет Екатерины Николаевны Орловой |

Когда многолетняя и запутанная любовная связь с Екатериной II пришла к окончательному разрыву, князь Григорий Орлов на сорок третьем году жизни решился на женитьбу со свой двоюродной сестрой, Екатериной Николаевной Зиновьевой, фрейлиной императрицы. Государыня одобрила этот брак. Венчание состоялось, вероятно, весной 1777 года. Молодая девятнадцатилетняя княгиня была пожалована в статс-дамы (высший фрейлинский чин), получила орден Святой Екатерины и дорогие свадебные подарки.

Два года супруги прожили в Петербурге. Княгиня Екатерина Николаевна, красавица, одаренная умом и мягким характером, «сумела, — по словам Георга фон Гельбига, — возвратить спокойствие в сердце Орлова; он предпочитал теперь частную жизнь прежнему бурному и блестящему существованию».То же подтверждает и другой современник: «Орлов неразлучен со своей женою, — писал Гаррис в феврале 1778 года. — Никакая побудительная причина не заставит его принять участие в делах». В эту лучшую, радужную пору жизни Екатерины Николаевны и был создан ее портрет.

Читать далее

Источник

Два года супруги прожили в Петербурге. Княгиня Екатерина Николаевна, красавица, одаренная умом и мягким характером, «сумела, — по словам Георга фон Гельбига, — возвратить спокойствие в сердце Орлова; он предпочитал теперь частную жизнь прежнему бурному и блестящему существованию».То же подтверждает и другой современник: «Орлов неразлучен со своей женою, — писал Гаррис в феврале 1778 года. — Никакая побудительная причина не заставит его принять участие в делах». В эту лучшую, радужную пору жизни Екатерины Николаевны и был создан ее портрет.

Читать далее

Источник

Метки: искусство история живопись биографии |

Процитировано 4 раз

Софья Ивановна Юнкер-Крамская |

Имя художницы Софьи Ивановны Юнкер-Крамской, любимой и единственной дочери известного художника И.Н. Крамского, до сих пор было известно немногим даже среди специалистов.

И. Н. Крамской. Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 1884

С детства вращаясь в художественных кругах, София Ивановна оставила о себе теплые воспоминания людей, близко ее знавших. Будучи почти ровесницей старшим дочерям П.М. Третьякова – Вере Павловне (в замужестве Зилоти) и Александре Павловне (в замужестве Боткиной), она находилась с ними в дружеских отношениях.

Читать далее

И. Н. Крамской. Крамской, пишущий портрет своей дочери, Софьи Ивановны Крамской, в замужестве Юнкер. 1884

С детства вращаясь в художественных кругах, София Ивановна оставила о себе теплые воспоминания людей, близко ее знавших. Будучи почти ровесницей старшим дочерям П.М. Третьякова – Вере Павловне (в замужестве Зилоти) и Александре Павловне (в замужестве Боткиной), она находилась с ними в дружеских отношениях.

Читать далее

Метки: живопись искусство биографии |

Процитировано 2 раз

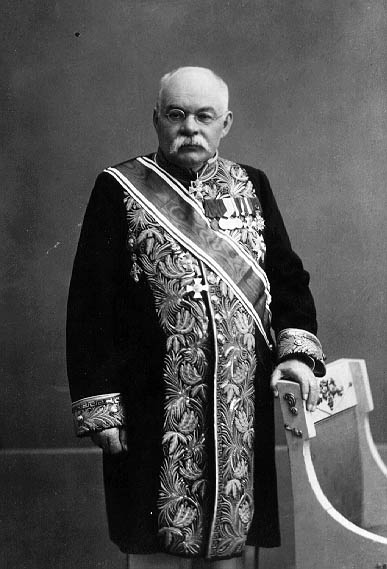

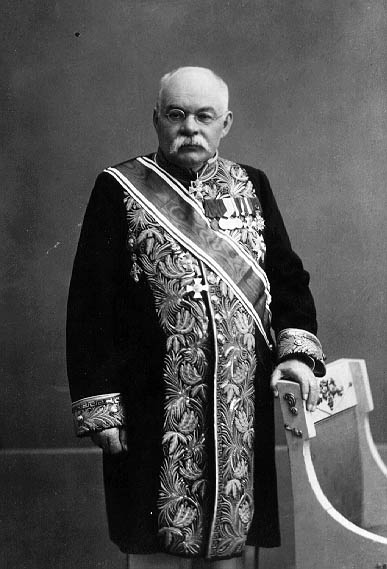

Иван Владимирович Цветаев |

Родившись в семье бедного священника начальное образование Иван Владимирович Цветаев получил в Шуйском духовном училище, состоящем из трех отделений со сроком учебы в каждом 2 года, которое продолжил во Владимирской семинарии, в которой также проучился 6 лет. В училище и семинарии "светским наукам" уделяли не много внимания, но учили трем древним языкам: древнееврейскому, древнегреческому и латыни.

Получив среднее образование И. В. Цветаев поступил в Медико-хирургическую академию, однако "из-за болезни глаз и из-за склонности к изучению предметов историко-филологического факультета" перешел в Петербургский университет на классическое отделение историко-филологического факультета, который окончил в 1870 г. со степенью кандидата. За работу о "Германии" Тацита И. В. Цветаев получил золотую медаль и был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию. С 1871 г. он начал преподавать греческий язык в одной из петербургских гимназий, а в 1872 г. был приглашен "исполняющим должность доцента Императорского Варшавского университета по кафедре римской словесности", в котором защитил магистерскую диссертацию о Таците. В 1874 г. И. В. Цветаев отправился в первую заграничную командировку в Германию и Италию для изучения древних италийских языков и письменности. В 1876 г. он был зачислен доцентом Киевского университета св. Владимира.

Читать далее

Источник

Получив среднее образование И. В. Цветаев поступил в Медико-хирургическую академию, однако "из-за болезни глаз и из-за склонности к изучению предметов историко-филологического факультета" перешел в Петербургский университет на классическое отделение историко-филологического факультета, который окончил в 1870 г. со степенью кандидата. За работу о "Германии" Тацита И. В. Цветаев получил золотую медаль и был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию. С 1871 г. он начал преподавать греческий язык в одной из петербургских гимназий, а в 1872 г. был приглашен "исполняющим должность доцента Императорского Варшавского университета по кафедре римской словесности", в котором защитил магистерскую диссертацию о Таците. В 1874 г. И. В. Цветаев отправился в первую заграничную командировку в Германию и Италию для изучения древних италийских языков и письменности. В 1876 г. он был зачислен доцентом Киевского университета св. Владимира.

Читать далее

Источник

Метки: история искусство архитектура музеи биографии |

Процитировано 1 раз

Томас Купер Готч |

Томас Купер Готч родился в 1854 году в Кеттеринге, Нортхемптоншир, в викторианской семье среднего класса, члены которой были связаны с производством и торговлей обувью.

Когда Тому было три года, его отец обанкротился, и семья была вынуждена перебраться в Лондон, поселившись в Челси у родственников. Вскоре отец сумел расквитаться с долгами и вернулся в Кеттеринг, где Готч посещал гимназию. Он получил разрешение отца заниматься искусством только после того, как в течение трех лет отработал в семейном бизнесе.

В 1876 году Готч поступил в художественную школу Хизерли. Позднее учился в Школе изящных искусств в Антверпене и в Школе Слэйда. В течение нескольких месяцев 1880 года учился в Париже в мастерской Жана Поля Лоренса, где познакомился с выпускницей школы Слэйда Каролиной Йетс, ставшей в 1881 году его женой. Год спустя у них родилась дочь Филлис, а в 1883 году молодые супруги отправились в Австралию и некоторое время жили в Мельбурне.

Вернувшись в Лондон, Готч активно включился в художественную жизнь, став членом Нового Английского Арт-клуба, который находился в оппозиции к Королевской Академии. Он также выступил одним из основателей Британского Королевского колониального общества и был его президентом с 1912 по 1928 год.

Начиная с 1880 года, и в течение последующих пятидесяти лет художник выставлял свои работы в Королевской Академии, членом которой был избран в 1885 году.

В 1887 году Готч с женой обосновался в колонии художников в Ньюлине (Корнуолл), где и провел большую часть жизни. Работы этого периода написаны в традициях Ньюлинской школы и отличаются простоватым натурализмом. В основном это жанровые сценки из жизни крестьян и рыбаков, а также изображения детей.

Дележ рыбы

Читать далее

Когда Тому было три года, его отец обанкротился, и семья была вынуждена перебраться в Лондон, поселившись в Челси у родственников. Вскоре отец сумел расквитаться с долгами и вернулся в Кеттеринг, где Готч посещал гимназию. Он получил разрешение отца заниматься искусством только после того, как в течение трех лет отработал в семейном бизнесе.

В 1876 году Готч поступил в художественную школу Хизерли. Позднее учился в Школе изящных искусств в Антверпене и в Школе Слэйда. В течение нескольких месяцев 1880 года учился в Париже в мастерской Жана Поля Лоренса, где познакомился с выпускницей школы Слэйда Каролиной Йетс, ставшей в 1881 году его женой. Год спустя у них родилась дочь Филлис, а в 1883 году молодые супруги отправились в Австралию и некоторое время жили в Мельбурне.

Вернувшись в Лондон, Готч активно включился в художественную жизнь, став членом Нового Английского Арт-клуба, который находился в оппозиции к Королевской Академии. Он также выступил одним из основателей Британского Королевского колониального общества и был его президентом с 1912 по 1928 год.

Начиная с 1880 года, и в течение последующих пятидесяти лет художник выставлял свои работы в Королевской Академии, членом которой был избран в 1885 году.

В 1887 году Готч с женой обосновался в колонии художников в Ньюлине (Корнуолл), где и провел большую часть жизни. Работы этого периода написаны в традициях Ньюлинской школы и отличаются простоватым натурализмом. В основном это жанровые сценки из жизни крестьян и рыбаков, а также изображения детей.

Дележ рыбы

Читать далее

Метки: живопись искусство биографии |

Умер Чингиз Айтматов |

Всемирно известный писатель, автор романов "И дольше века длится день", "Плаха", "Тавро Кассандры" Чингиз Айтматов скончался во вторник в клинике германского города Нюрнберга, не дожив полгода до своего восьмидесятилетия.

Айтматов был госпитализирован 16 мая с диагнозом "почечная недостаточность" и все это время был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Состояние его здоровья во вторник ухудшилось и стало критическим. Позже писатель скончался.

Похороны состоятся в субботу

Президент Киргизии Курманбек Бакиев отдает распоряжения об организации похорон Айтматова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы киргизского государства Досалы Эсеналиев.

По словам родственника Айтматова Омурбека Нарбекова, писателя похоронят в субботу на мемориальном кладбище Ата-Бейит в пригороде Бишкека рядом с могилой отца.

Советник Айтматова Алимжан Мирзаев также сообщил во вторник, что для решения вопроса о похоронах будет создана специальная государственная комиссия, которую, возможно, возглавит президент Киргизии.

Возле тела Айтматова находятся его близкие - супруга Мария Урматовна, сыновья Санжар и Эльдар, а также дочь Ширин вместе с супругом, которые дежурили у кровати больного писателя все его последние дни.

В Нюрнберге также находится посол Киргизии в ФРГ, родной брат президента страны Маратбек Бакиев, который займется официальными вопросами, сообщил РИА Новости источник в МИД Киргизии.

Планируется, что гражданская панихида состоится в Киргизской государственной филармонии в Бишкеке в субботу в 10.00 по местному времени (08.00 мск).

Соболезнования родным и близким писателя выразили президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. "Это большая, невосполнимая потеря для всех нас. Чингиз Айтматов навсегда останется в нашей памяти великим писателем, мыслителем, интеллигентом и гуманистом", - говорится в телеграмме, направленной Путиным.

Председатель думского комитета по культуре Григорий Ивлиев сказал, что кончина Айтматова стала потерей для всей мировой культуры. "Он показал такие примеры духовности и нравственности, которые будут жить в веках. Мы все скорбим в связи с его смертью. Это очень грустное событие, когда уходят такие великие представители мировой культуры", - сказал Ивлиев.

По его словам, родившийся и живший в Киргизии Айтматов всегда был и будет близок русскому читателю. "Он писал на русском, он был духовно близок России, и он в своих произведениях показывал близость своего народа с народом всего мира", - отметил депутат.

Российский писатель и общественный деятель Михаил Веллер считает, что смерть Айтматова означает потерю важного объединяющего звена для всего постсоветского культурного пространства. "С уходом Чингиза Айтматова ушел еще один скрепляющий постсоветское культурное пространство творец и культурный фактор", - сказал Веллер в интервью РИА Новости.

В свою очередь, писатель, литературовед и телеведущий Виктор Ерофеев отметил, что Чингиз Айтматов оставался честным и неподкупным в самые тяжелые для советской литературы годы и всегда служил примером для советской интеллигенции.

"Для меня это человек, который был завален премиями, орденами, государственным обожанием, но при этом всегда оставался честным и неподкупным. Он, конечно, был примером для российской интеллигенции... брежневских лет, когда не было никакой надежды, что литература сохранит свою невинность", - сказал Ерофеев.

По его мнению, Айтматова можно назвать "киргизским Толстым, киргизским (Гарсия) Маркесом", и значение его еще только предстоит оценить истории.

"Я уверен, что с годами он еще будет приобретать значение для своей горной страны. Имя Айтматова, мне кажется, еще преобразуется, как расположение звезд на небе, и он еще войдет в вечность великим писателем", - заключил Ерофеев.

Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизии. Его отец Торекул Айтматов был видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938-м - расстрелян. Мать, Нагима Хазиевна, татарка по национальности, была актрисой в местном театре.

В 1948 году Айтматов поступил в сельскохозяйственный институт во Фрунзе (сейчас - Бишкек). В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.

В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве. В 1958 году, в год их окончания, в журнале "Октябрь" был опубликован его рассказ "Лицом к лицу" (перевод с киргизского). В том же году были напечатаны его рассказы в журнале "Новый мир", а также вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность.

Писал на русском и киргизском языках. Произведения Айтматова переведены на многие языки мира. Среди наиболее известных - "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок", 1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).

Выступал как сценарист в фильмах "Пегий пес, бегущий краем моря" (1990), "Эхо любви" (1974), "Я - Тянь-Шань" (1972), "Бег иноходца" (1968), "Первый учитель" (1965).

В 1990-1994 работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года был послом Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Айтматов - лауреат Ленинской премии (1963) и трех Государственных премий (1968, 1977, 1983), народный писатель Киргизии. Герой Социалистического труда (1978), депутат Верховного Совета СССР, член ЦК Компартии Киргизии, член секретариата Союза писателей и Союза кинематографистов, один из руководителей Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки.

Был главным редактором журнала "Иностранная литература", а также членом международного совета издания, куда входят такие известные писатели, как Морис Дрюон, Милорад Павич, Кэндзабуро Оэ, Умберто Эко. Инициатор международного интеллектуального движения "Иссыккульский форум".

Источник

Жаль... Лишний раз хочется повторить, что вместе с такими людьми уходит эпоха.

Айтматов был госпитализирован 16 мая с диагнозом "почечная недостаточность" и все это время был подключен к аппарату искусственного дыхания.

Состояние его здоровья во вторник ухудшилось и стало критическим. Позже писатель скончался.

Похороны состоятся в субботу

Президент Киргизии Курманбек Бакиев отдает распоряжения об организации похорон Айтматова, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы главы киргизского государства Досалы Эсеналиев.

По словам родственника Айтматова Омурбека Нарбекова, писателя похоронят в субботу на мемориальном кладбище Ата-Бейит в пригороде Бишкека рядом с могилой отца.

Советник Айтматова Алимжан Мирзаев также сообщил во вторник, что для решения вопроса о похоронах будет создана специальная государственная комиссия, которую, возможно, возглавит президент Киргизии.

Возле тела Айтматова находятся его близкие - супруга Мария Урматовна, сыновья Санжар и Эльдар, а также дочь Ширин вместе с супругом, которые дежурили у кровати больного писателя все его последние дни.

В Нюрнберге также находится посол Киргизии в ФРГ, родной брат президента страны Маратбек Бакиев, который займется официальными вопросами, сообщил РИА Новости источник в МИД Киргизии.

Планируется, что гражданская панихида состоится в Киргизской государственной филармонии в Бишкеке в субботу в 10.00 по местному времени (08.00 мск).

Соболезнования родным и близким писателя выразили президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев и Владимир Путин. "Это большая, невосполнимая потеря для всех нас. Чингиз Айтматов навсегда останется в нашей памяти великим писателем, мыслителем, интеллигентом и гуманистом", - говорится в телеграмме, направленной Путиным.

Председатель думского комитета по культуре Григорий Ивлиев сказал, что кончина Айтматова стала потерей для всей мировой культуры. "Он показал такие примеры духовности и нравственности, которые будут жить в веках. Мы все скорбим в связи с его смертью. Это очень грустное событие, когда уходят такие великие представители мировой культуры", - сказал Ивлиев.

По его словам, родившийся и живший в Киргизии Айтматов всегда был и будет близок русскому читателю. "Он писал на русском, он был духовно близок России, и он в своих произведениях показывал близость своего народа с народом всего мира", - отметил депутат.

Российский писатель и общественный деятель Михаил Веллер считает, что смерть Айтматова означает потерю важного объединяющего звена для всего постсоветского культурного пространства. "С уходом Чингиза Айтматова ушел еще один скрепляющий постсоветское культурное пространство творец и культурный фактор", - сказал Веллер в интервью РИА Новости.

В свою очередь, писатель, литературовед и телеведущий Виктор Ерофеев отметил, что Чингиз Айтматов оставался честным и неподкупным в самые тяжелые для советской литературы годы и всегда служил примером для советской интеллигенции.

"Для меня это человек, который был завален премиями, орденами, государственным обожанием, но при этом всегда оставался честным и неподкупным. Он, конечно, был примером для российской интеллигенции... брежневских лет, когда не было никакой надежды, что литература сохранит свою невинность", - сказал Ерофеев.

По его мнению, Айтматова можно назвать "киргизским Толстым, киргизским (Гарсия) Маркесом", и значение его еще только предстоит оценить истории.

"Я уверен, что с годами он еще будет приобретать значение для своей горной страны. Имя Айтматова, мне кажется, еще преобразуется, как расположение звезд на небе, и он еще войдет в вечность великим писателем", - заключил Ерофеев.

Айтматов родился 12 декабря 1928 года в селе Шекер Таласской области Киргизии. Его отец Торекул Айтматов был видным государственным деятелем Киргизской ССР, но в 1937 году был арестован, а в 1938-м - расстрелян. Мать, Нагима Хазиевна, татарка по национальности, была актрисой в местном театре.

В 1948 году Айтматов поступил в сельскохозяйственный институт во Фрунзе (сейчас - Бишкек). В 1952 году начал публиковать в периодической печати рассказы на киргизском языке. По окончании института в течение трех лет работал в НИИ скотоводства, одновременно продолжая писать и печатать рассказы.

В 1956 году поступил на Высшие литературные курсы в Москве. В 1958 году, в год их окончания, в журнале "Октябрь" был опубликован его рассказ "Лицом к лицу" (перевод с киргизского). В том же году были напечатаны его рассказы в журнале "Новый мир", а также вышла в свет повесть "Джамиля", принесшая Айтматову мировую известность.

Писал на русском и киргизском языках. Произведения Айтматова переведены на многие языки мира. Среди наиболее известных - "И дольше века длится день" ("Буранный полустанок", 1980), "Белый пароход" (1970), "Плаха" (1986), "Когда падают горы (Вечная невеста)" (2006).

Выступал как сценарист в фильмах "Пегий пес, бегущий краем моря" (1990), "Эхо любви" (1974), "Я - Тянь-Шань" (1972), "Бег иноходца" (1968), "Первый учитель" (1965).

В 1990-1994 работал послом СССР и России в странах Бенилюкса. До марта 2008 года был послом Киргизии во Франции, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

Айтматов - лауреат Ленинской премии (1963) и трех Государственных премий (1968, 1977, 1983), народный писатель Киргизии. Герой Социалистического труда (1978), депутат Верховного Совета СССР, член ЦК Компартии Киргизии, член секретариата Союза писателей и Союза кинематографистов, один из руководителей Советского комитета солидарности со странами Азии и Африки.

Был главным редактором журнала "Иностранная литература", а также членом международного совета издания, куда входят такие известные писатели, как Морис Дрюон, Милорад Павич, Кэндзабуро Оэ, Умберто Эко. Инициатор международного интеллектуального движения "Иссыккульский форум".

Источник

Жаль... Лишний раз хочется повторить, что вместе с такими людьми уходит эпоха.

Метки: литература биографии |

Про футбол |

Посмотрев вчера матч Россия-Испания, я поняла, что все возвращается на круги свои, и пора бороться с головокружением от успехов. Должна же быть в жизни какая-то закономерность и стабильность.

Почему-то весь мой патриотизм сразу улетучивается, когда речь заходит о нашей сборной по футболу. И я не до такой степени оптимист, чтобы верить, что мы выйдем из группы.

И вспоминается анекдот в стиле популярной некогда рекламы:

- Папа, папа! А правда, что русские умеют играть в футбол?

- Нет, сынок. Это фантастика.

Почему-то весь мой патриотизм сразу улетучивается, когда речь заходит о нашей сборной по футболу. И я не до такой степени оптимист, чтобы верить, что мы выйдем из группы.

И вспоминается анекдот в стиле популярной некогда рекламы:

- Папа, папа! А правда, что русские умеют играть в футбол?

- Нет, сынок. Это фантастика.

|

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырках (Улица Бутырская, вл. 56) |

Раньше, еще не зная истории этой церкви, проезжая мимо, всегда удивлялась, как подобное странное (я одно время не знала, что это остатки колокольни) строение могло появиться и сохраниться в подобном заводском районе. На него просто нельзя не обратить внимания.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырках (Улица Бутырская, вл. 56)

В наши дни при упоминании слова «бутырки» большинство людей вспоминают лишь знаменитую тюрьму. Однако изначально это было особое понятие: бутырками называли избы, жилища, сёла, стоявшие отдельно от общего поселения. Зачастую бутырки отделялись от основного посёлка полем или лесом.

По предположениям историков, существовала у бутырок и специальная функция – это был сторожевой пункт, оберегавший город от внезапных набегов, а также точка наблюдения за приезжавшими в город иностранцами. Более всего это название закрепилось за районом на севере Москвы. Здесь-то в XVII веке и возникла великолепная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, надолго ставшая украшением этих мест…

Читать далее

Источник

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы на Бутырках (Улица Бутырская, вл. 56)

В наши дни при упоминании слова «бутырки» большинство людей вспоминают лишь знаменитую тюрьму. Однако изначально это было особое понятие: бутырками называли избы, жилища, сёла, стоявшие отдельно от общего поселения. Зачастую бутырки отделялись от основного посёлка полем или лесом.

По предположениям историков, существовала у бутырок и специальная функция – это был сторожевой пункт, оберегавший город от внезапных набегов, а также точка наблюдения за приезжавшими в город иностранцами. Более всего это название закрепилось за районом на севере Москвы. Здесь-то в XVII веке и возникла великолепная церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской слободе, надолго ставшая украшением этих мест…

Читать далее

Источник

Метки: история москва архитектура |

Уолтер Хауэлл Деверелл |

Уолтер Хауэлл Деверелл родился 1 октября 1827 года в Шарлоттесвилле, штат Вирджиния, в семье выходцев из Англии. Родители вернулись на родину, когда Уолтеру исполнилось два года.

В возрасте 17 лет он поступил на службу в адвокатскую контору, параллельно посещая школу искусств Сасса, где в 1845 году познакомился с Россетти, который взял его под свое покровительство. Друзья в течение нескольких месяцев делили студию на Ред-Лайон-Сквер.

В 1846 году будущий художник окончательно сделал выбор в пользу живописи, поступив в Школу искусств при Королевской Академии. В период между 1847 и 1853 годами он показал на выставке четыре картины.

Россетти ввел Деверелла в круг своих друзей, познакомил его с остальными членами Братства Прерафаэлитов. В 1850 году Деверелл принял участие в издании журнала «Росток», печатного органа Братства. Когда в мае того же года от группы откололся Коллинсон, Россетти предложил Девереллу занять его место. Однако избрание нового члена так и не состоялось. Возможно, из-за того, что к тому времени художник был уже серьезно болен.

Несмотря на то, что Деверелл так и не стал официальным членом Братства, его творчество самым тесным образом связано с прерафаэлитами. Немногочисленные картины, написанные им, обнаруживают эстетическую и духовную связь с работами остальных. А его полотно «Двенадцатая ночь» самым неожиданным образом сыграло существенную роль в творчестве и личной судьбе остальных членов Братства.

Читать далее

В возрасте 17 лет он поступил на службу в адвокатскую контору, параллельно посещая школу искусств Сасса, где в 1845 году познакомился с Россетти, который взял его под свое покровительство. Друзья в течение нескольких месяцев делили студию на Ред-Лайон-Сквер.

В 1846 году будущий художник окончательно сделал выбор в пользу живописи, поступив в Школу искусств при Королевской Академии. В период между 1847 и 1853 годами он показал на выставке четыре картины.

Россетти ввел Деверелла в круг своих друзей, познакомил его с остальными членами Братства Прерафаэлитов. В 1850 году Деверелл принял участие в издании журнала «Росток», печатного органа Братства. Когда в мае того же года от группы откололся Коллинсон, Россетти предложил Девереллу занять его место. Однако избрание нового члена так и не состоялось. Возможно, из-за того, что к тому времени художник был уже серьезно болен.

Несмотря на то, что Деверелл так и не стал официальным членом Братства, его творчество самым тесным образом связано с прерафаэлитами. Немногочисленные картины, написанные им, обнаруживают эстетическую и духовную связь с работами остальных. А его полотно «Двенадцатая ночь» самым неожиданным образом сыграло существенную роль в творчестве и личной судьбе остальных членов Братства.

Читать далее

Метки: искусство живопись биографии прерафаэлиты |

Обовсемпочутьчуть |

Как все-таки хорошо, что близких подруг замуж выдавать приходится не так часто. После двух дней и двух практически бессонных ночей, проведенных с ощущением бьющей через край кипучей энергии, сейчас чувствую себя разбитым корытом. Этакой старой разбитой развалиной=)))

Видимо, поэтому и ворчу. Скорее бы что ли пролетели эти три рабочих дня? Потом можно будет отдохнуть и отоспаться.

Очень беспокоит собственное колено, которое болит и хрустит. И на ногу опираться достаточно проблематично. Проблемы начались около двух недель назад, но я особо не обратила внимания, будучи уверена, что само пройдет, а сегодня хожу и прихрамываю. Если после праздников не будет улучшений, переступлю через себя и пойду к врачу.

К удивлению для себя решила, что все-таки с интересом посмотрю Евро-2008. В целом я к футболу достаточно равнодушна (в отличие от хоккея=)))) ). Тем более симпатии я традиционно испытываю только к бразильской сборной, а Бразилия, увы, не Европа.

Но настроение у всех вокруг футбольно-заразительное. Да и на игру наших клоунов посмотреть любопытно.

Интересно, смогут ли они хотя бы выйти из группы? У нас же вроде как год везения=))) Я, если честно, уверена, что нет.

Видимо, поэтому и ворчу. Скорее бы что ли пролетели эти три рабочих дня? Потом можно будет отдохнуть и отоспаться.

Очень беспокоит собственное колено, которое болит и хрустит. И на ногу опираться достаточно проблематично. Проблемы начались около двух недель назад, но я особо не обратила внимания, будучи уверена, что само пройдет, а сегодня хожу и прихрамываю. Если после праздников не будет улучшений, переступлю через себя и пойду к врачу.

К удивлению для себя решила, что все-таки с интересом посмотрю Евро-2008. В целом я к футболу достаточно равнодушна (в отличие от хоккея=)))) ). Тем более симпатии я традиционно испытываю только к бразильской сборной, а Бразилия, увы, не Европа.

Но настроение у всех вокруг футбольно-заразительное. Да и на игру наших клоунов посмотреть любопытно.

Интересно, смогут ли они хотя бы выйти из группы? У нас же вроде как год везения=))) Я, если честно, уверена, что нет.

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Процитировано 1 раз

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Свадьба пела и плясала - новая серия фотографий в фотоальбоме |

|

|

Где дом, в котором родился Пушкин? |

Сегодня празднуют 209 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

С датой рождения вроде бы определились. А что же с местом рождения солнца русской поэзии?

Первое упоминание о месте рождения поэта относится к 1822 году — в книге «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча прямо говорится, что Пушкин «родился в Санкт-Петербурге 26 мая 1799 года». Интересно, что сам поэт, видимо, знал об этой ошибке, но никак не отреагировал (поневоле задаешься вопросом: а было ли ему самому это интересно?). О том, что родина поэта — Москва, широкой публике стало известно только спустя 25 лет после выхода книги Греча, из «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского. На этом, впрочем, поступление сколько-нибудь достоверных сведений и закончилось. Назывались самые разные адреса: прославленный Анненковым «дом на Молчановке», даже сельцо Захарове — имение бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал... Никто не мог с уверенностью указать дом, где жили Пушкины в момент рождения Александра, а догадки и сообщения со слов знакомых и родственников вряд ли можно отнести к проверенным данным. Задача и впрямь была не из легких: в то время Пушкины часто переезжали, снимая на каждую зиму новый дом — лето они проводили в деревне, — и точно определить местожительство семьи в мае — июне 1799 года можно было только по документальным данным.

Первый такой документ был найден только в 1879 году: студент С. Ф. Цветков, работая в архивах, нашел запись в метрической книге Богоявленской церкви в Елохове, из которой стало известно, что Александр Сергеевич Пушкин родился 27 мая 1799 года «во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Шварцова», причем Пушкины указаны как его жильцы (расхождение в датах произошло, видимо, от обычая записывать детей, родившихся после захода солнца, следующим числом. Сам Пушкин считал, что родился 26 мая). Позже стало известно, что фамилия «коллежского регистратора» не Шварцов, а Скворцов, вот только «двора» его не нашли, зато доискались, что был он в то время управляющим у графини Головкиной, имевшей тогда свой дом на Немецкой улице, как раз в приходе Богоявленской церкви. А раз так, вероятно, и сам Скворцов жил в том же доме или при доме во флигеле. Предположив, что под «двором Скворцова» подразумевается — по «домашней терминологии» самих Скворцовых — двор Головкиной, легко было решить, что это и есть место рождения знаменитого поэта. Исследователь А. А. Мартынов поместил по этому случаю статью в «Московских ведомостях» с указанием и планом дома Головкиной, тогда, в 1880 году, принадлежавшего Клюгиным. К торжественному открытию памятника поэту на Тверском бульваре (тот же 1880 год) прибавили церемонию водружения памятной доски на дом Клюгиных — ныне ул. Бауманская, 57. Так родилась ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ о месте рождения А. С. Пушкина.

Читать далее

Источник

С датой рождения вроде бы определились. А что же с местом рождения солнца русской поэзии?

Первое упоминание о месте рождения поэта относится к 1822 году — в книге «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча прямо говорится, что Пушкин «родился в Санкт-Петербурге 26 мая 1799 года». Интересно, что сам поэт, видимо, знал об этой ошибке, но никак не отреагировал (поневоле задаешься вопросом: а было ли ему самому это интересно?). О том, что родина поэта — Москва, широкой публике стало известно только спустя 25 лет после выхода книги Греча, из «Словаря достопамятных людей русской земли» Д. Н. Бантыш-Каменского. На этом, впрочем, поступление сколько-нибудь достоверных сведений и закончилось. Назывались самые разные адреса: прославленный Анненковым «дом на Молчановке», даже сельцо Захарове — имение бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал... Никто не мог с уверенностью указать дом, где жили Пушкины в момент рождения Александра, а догадки и сообщения со слов знакомых и родственников вряд ли можно отнести к проверенным данным. Задача и впрямь была не из легких: в то время Пушкины часто переезжали, снимая на каждую зиму новый дом — лето они проводили в деревне, — и точно определить местожительство семьи в мае — июне 1799 года можно было только по документальным данным.

Первый такой документ был найден только в 1879 году: студент С. Ф. Цветков, работая в архивах, нашел запись в метрической книге Богоявленской церкви в Елохове, из которой стало известно, что Александр Сергеевич Пушкин родился 27 мая 1799 года «во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Шварцова», причем Пушкины указаны как его жильцы (расхождение в датах произошло, видимо, от обычая записывать детей, родившихся после захода солнца, следующим числом. Сам Пушкин считал, что родился 26 мая). Позже стало известно, что фамилия «коллежского регистратора» не Шварцов, а Скворцов, вот только «двора» его не нашли, зато доискались, что был он в то время управляющим у графини Головкиной, имевшей тогда свой дом на Немецкой улице, как раз в приходе Богоявленской церкви. А раз так, вероятно, и сам Скворцов жил в том же доме или при доме во флигеле. Предположив, что под «двором Скворцова» подразумевается — по «домашней терминологии» самих Скворцовых — двор Головкиной, легко было решить, что это и есть место рождения знаменитого поэта. Исследователь А. А. Мартынов поместил по этому случаю статью в «Московских ведомостях» с указанием и планом дома Головкиной, тогда, в 1880 году, принадлежавшего Клюгиным. К торжественному открытию памятника поэту на Тверском бульваре (тот же 1880 год) прибавили церемонию водружения памятной доски на дом Клюгиных — ныне ул. Бауманская, 57. Так родилась ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ о месте рождения А. С. Пушкина.

Читать далее

Источник

Метки: литература история москва |

Процитировано 2 раз

Юлия Павловна Маковская. Жена, мать и муза |

Константин Маковский говорил о себе: «Я не зарыл своего богом данного таланта в землю, но и не использовал его в той мере, в какой мог бы. Я слишком любил жизнь, и это мешало мне всецело отдаться искусству».

Любил он и женщин. Тем более лучшие красавицы наперебой позировали художнику.

Еще в 1860 году у Маковского родилась внебрачная дочь Наталья, плод недолгого студенческого увлечения, носившая фамилию Лебедева. Лишь в 1877 году девушке дозволили взять фамилию отца "без сопричисления ее к дворянскому роду этой фамилии".

11 ноября 1866 года художник женился на артистке драматической труппы Императорских театров в Санкт-Петербурге Елене Тимофеевне Бурковой (сценическая фамилия Черкасова), внебрачной дочери графа В.А. Адлерберга, бывшего министром Двора при Николае I. Это был счастливый брак людей, имеющих общие интересы и духовные запросы. Она неплохо рисовала и, подобно мужу, страстно увлекалась музыкой. Композиторы, певцы, пианисты любили бывать в доме молодой четы. Особым уважением у них пользовались члены содружества «Могучая кучка».

Это был счастливый брак, но счастье длилось недолго. Сначала почти сразу же после рождения в 1871 году умер сын Владимир. В том же году у Елены обнаружили туберкулез. Врачи говорили, что спасти ее может теплый сухой климат, и Маковский повез жену в Египет. Однако ничего не помогло, и в марте 1873 года художник овдовел.

Однако безутешным вдовцом Константин Маковский оставался недолго.

D 1874 году на болу в Морском корпусе он встретил пятнадцатилетнюю Юлию Павловну Леткову, приехавшую в Петербург поступать в консерваторию. Вот что писал о встрече своих родителей, основываясь на воспоминаниях матери, Сергей Маковский, знаменитый художественный критик, поэт, издатель журнала «Аполлон»: «Это был ее второй бал, На первом, «лицейском», с великими князьями, Петербург уже заметил ее, и танцевала она до упаду. Она была очень красива. Отец влюбился с первого взгляда и не отходил от нее весь вечер. На следующий

день влюбленный «профессор живописи» пригласил всех к себе — помузицировать. Он пел под аккомпанемент Свирского — талантливого любителя-пианиста — романс Чайковского:

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,

Поймет, как я страдал и как я стражду.

К ужину Константин Егорович повел юную Леткову под руку и, усаживая за столом рядом с собою, громко сказал — так, чтобы все слышали:

— Вот и отлично. Будьте у меня хозяйкой. Так началась их помолвка».

Маковский К. Е. Головка (портрет Ю.П.Маковской). 1890-е

Читать далее

Любил он и женщин. Тем более лучшие красавицы наперебой позировали художнику.

Еще в 1860 году у Маковского родилась внебрачная дочь Наталья, плод недолгого студенческого увлечения, носившая фамилию Лебедева. Лишь в 1877 году девушке дозволили взять фамилию отца "без сопричисления ее к дворянскому роду этой фамилии".

11 ноября 1866 года художник женился на артистке драматической труппы Императорских театров в Санкт-Петербурге Елене Тимофеевне Бурковой (сценическая фамилия Черкасова), внебрачной дочери графа В.А. Адлерберга, бывшего министром Двора при Николае I. Это был счастливый брак людей, имеющих общие интересы и духовные запросы. Она неплохо рисовала и, подобно мужу, страстно увлекалась музыкой. Композиторы, певцы, пианисты любили бывать в доме молодой четы. Особым уважением у них пользовались члены содружества «Могучая кучка».

Это был счастливый брак, но счастье длилось недолго. Сначала почти сразу же после рождения в 1871 году умер сын Владимир. В том же году у Елены обнаружили туберкулез. Врачи говорили, что спасти ее может теплый сухой климат, и Маковский повез жену в Египет. Однако ничего не помогло, и в марте 1873 года художник овдовел.

Однако безутешным вдовцом Константин Маковский оставался недолго.

D 1874 году на болу в Морском корпусе он встретил пятнадцатилетнюю Юлию Павловну Леткову, приехавшую в Петербург поступать в консерваторию. Вот что писал о встрече своих родителей, основываясь на воспоминаниях матери, Сергей Маковский, знаменитый художественный критик, поэт, издатель журнала «Аполлон»: «Это был ее второй бал, На первом, «лицейском», с великими князьями, Петербург уже заметил ее, и танцевала она до упаду. Она была очень красива. Отец влюбился с первого взгляда и не отходил от нее весь вечер. На следующий

день влюбленный «профессор живописи» пригласил всех к себе — помузицировать. Он пел под аккомпанемент Свирского — талантливого любителя-пианиста — романс Чайковского:

Нет, только тот, кто знал свиданья жажду,

Поймет, как я страдал и как я стражду.

К ужину Константин Егорович повел юную Леткову под руку и, усаживая за столом рядом с собою, громко сказал — так, чтобы все слышали:

— Вот и отлично. Будьте у меня хозяйкой. Так началась их помолвка».

Маковский К. Е. Головка (портрет Ю.П.Маковской). 1890-е

Читать далее

Метки: искусство живопись биографии мемуары |

Процитировано 4 раз

Археологи нашли в Египте еще одну пирамиду |

Группа археологов под руководством главы Высшего совета по делам древностей Египта Захи Хаваса обнаружила в районе Саккарского некрополя близ Каира фрагмент знаменитой аллеи сфинксов, а также фундамент еще одной пирамиды - так называемой "пирамиды номер 29", говорится в заявлении Совета, поступившем в РИА Новости.

Всего в Египте было воздвигнуто около 100 пирамид. Точное их число до сих пор является предметом дискуссий среди египтологов.

По словам Хаваса, упоминания об обнаруженной восточной части знаменитой аллеи сфинксов, более известной под названием Анубеума, содержатся в древнегреческих текстах, а также в документах, найденных известнейшим французским археологом 19 столетия Огюстом Мариеттом, раскопавшем западную часть аллеи сфинксов и храм Серапеум.

Аллея сфинксов начиналась в районе храмового комплекса бога смерти Анубиса и связывала его с Серапеумом, где в греко-римский период находился храм Сераписа и где в подземной галерее в огромных гранитных саркофагах хоронили мумифицированные тела священных быков Аписов.

Комплекс храмов Анубиса, по словам археологов, служил для приема похоронных процессий Аписа, которые встречал жрец, облаченный в маску бога смерти Анубиса. Затем, предположительно, процессия двигалась по дороге Анубеум в сторону храмового комплекса Серапеум, где тело священного животного находило вечный покой в подземной галерее.

Помимо аллеи сфинксов, египетские археологи обнаружили в Саккаре также фундамент пирамиды номер 29, точное местоположение которой до сегодняшнего дня было неизвестно.

Сведения об этой пирамиде были обнаружены в 19 веке немецким египтологом Рихардом Лепсиусом, давшим ей номер и определившим ее приблизительное расположение - под комплексом огромной, плохо сохранившейся пирамиды фараона VI династии Тети (2325 - 2295 годы до нашей эры). Египтологи долгое время не могли определить, фараону какой династии принадлежит эта усыпальница.

Во время недавних раскопок археологи обнаружили вход в гробницу, определили местоположение всех ее стен, а также расположение погребальной комнаты и саркофага. По словам Хаваса, пирамида, скорее всего, принадлежала фараону V династии Менкаухору (2396 - 2388 годы до нашей эры).

Эпоха пирамид в Древнем Египте началась в эпоху правления фараонов III династии (2635 - 2561 годы до нашей эры), когда усыпальницы монархов стали воплощением божественности фараонов, продолжением его земной жизни на небесах.

В этом смысле первой пирамидой можно считать знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре. Со временем искусство строительства пирамид совершенствовалось и достигло пика в эпоху фараонов IV династии (2561 - 2450 годы до нашей эры), когда были воздвигнуты великие пирамиды Гизы, сохранившиеся до наших дней, среди которых и одно из "чудес света" - пирамида Хеопса.

Источник

Всего в Египте было воздвигнуто около 100 пирамид. Точное их число до сих пор является предметом дискуссий среди египтологов.

По словам Хаваса, упоминания об обнаруженной восточной части знаменитой аллеи сфинксов, более известной под названием Анубеума, содержатся в древнегреческих текстах, а также в документах, найденных известнейшим французским археологом 19 столетия Огюстом Мариеттом, раскопавшем западную часть аллеи сфинксов и храм Серапеум.

Аллея сфинксов начиналась в районе храмового комплекса бога смерти Анубиса и связывала его с Серапеумом, где в греко-римский период находился храм Сераписа и где в подземной галерее в огромных гранитных саркофагах хоронили мумифицированные тела священных быков Аписов.

Комплекс храмов Анубиса, по словам археологов, служил для приема похоронных процессий Аписа, которые встречал жрец, облаченный в маску бога смерти Анубиса. Затем, предположительно, процессия двигалась по дороге Анубеум в сторону храмового комплекса Серапеум, где тело священного животного находило вечный покой в подземной галерее.

Помимо аллеи сфинксов, египетские археологи обнаружили в Саккаре также фундамент пирамиды номер 29, точное местоположение которой до сегодняшнего дня было неизвестно.

Сведения об этой пирамиде были обнаружены в 19 веке немецким египтологом Рихардом Лепсиусом, давшим ей номер и определившим ее приблизительное расположение - под комплексом огромной, плохо сохранившейся пирамиды фараона VI династии Тети (2325 - 2295 годы до нашей эры). Египтологи долгое время не могли определить, фараону какой династии принадлежит эта усыпальница.

Во время недавних раскопок археологи обнаружили вход в гробницу, определили местоположение всех ее стен, а также расположение погребальной комнаты и саркофага. По словам Хаваса, пирамида, скорее всего, принадлежала фараону V династии Менкаухору (2396 - 2388 годы до нашей эры).

Эпоха пирамид в Древнем Египте началась в эпоху правления фараонов III династии (2635 - 2561 годы до нашей эры), когда усыпальницы монархов стали воплощением божественности фараонов, продолжением его земной жизни на небесах.

В этом смысле первой пирамидой можно считать знаменитую ступенчатую пирамиду Джосера в Саккаре. Со временем искусство строительства пирамид совершенствовалось и достигло пика в эпоху фараонов IV династии (2561 - 2450 годы до нашей эры), когда были воздвигнуты великие пирамиды Гизы, сохранившиеся до наших дней, среди которых и одно из "чудес света" - пирамида Хеопса.

Источник

Метки: сми история археология |

Так мило |

Жаль, что не знаю имени фотографа

Метки: креатив фотографии |

Академизм Карла Брюллова и салонная живопись Константина Маковского |

Отождествление понятий «академическая живопись» и «салонная живопись» давно стало весьма распространенным, хотя и спорным, явлением.

Салонную живопись ХIХ столетия современники иногда уничижительно именовали «фабрикой стенных украшений». Салонное искусство, по мнению современников, было красиво, но красиво «бессмысленно». Эта красота выражалась в сияющем блеске красок, очищенных от быта, грязи, пошлости и скуки повседневной жизни, в избыточной яркости «роскошных» портретов, античных идиллиях и т. п. Ради красоты жертвовали «правдой» и реалиями. Салонная живопись была привязана преимущественно к женскому миру образов, но образов идеальных, поэтому художников упрекали в том, что изображая женщину, они не интересовались ее душой.

Против академизма бунтовали. В России, например, в связи с этой проблемой можно вспомнить бунт передвижников. Сейчас имена и работы «художников-бунтовщиков» известны намного лучше их «противников».

Кстати, да. Достаточно популярно мнение, что вражда между «салонными академиками» и «бунтовщиками» была непримиримой. Существует и мнение о том, что «салонные академики» вообще пошлы и ничего иного помимо «стенных украшений» рисовать не умели.

В связи с этим захотелось вспомнить имена двух художников, чьи судьбы в памяти поколений сложились по-разному.

Читать далее

Все это просто мои собственные размышления вслух, которые многим могут показаться ошибочными.

Салонную живопись ХIХ столетия современники иногда уничижительно именовали «фабрикой стенных украшений». Салонное искусство, по мнению современников, было красиво, но красиво «бессмысленно». Эта красота выражалась в сияющем блеске красок, очищенных от быта, грязи, пошлости и скуки повседневной жизни, в избыточной яркости «роскошных» портретов, античных идиллиях и т. п. Ради красоты жертвовали «правдой» и реалиями. Салонная живопись была привязана преимущественно к женскому миру образов, но образов идеальных, поэтому художников упрекали в том, что изображая женщину, они не интересовались ее душой.

Против академизма бунтовали. В России, например, в связи с этой проблемой можно вспомнить бунт передвижников. Сейчас имена и работы «художников-бунтовщиков» известны намного лучше их «противников».

Кстати, да. Достаточно популярно мнение, что вражда между «салонными академиками» и «бунтовщиками» была непримиримой. Существует и мнение о том, что «салонные академики» вообще пошлы и ничего иного помимо «стенных украшений» рисовать не умели.

В связи с этим захотелось вспомнить имена двух художников, чьи судьбы в памяти поколений сложились по-разному.

Читать далее

Все это просто мои собственные размышления вслух, которые многим могут показаться ошибочными.

Метки: живопись искусство |

Процитировано 2 раз

У природы нет плохой погоды |

Вот мне интересно, будет ли в этом году в Москве лето? Или как?

Из-за шума дождя и прогнозов в интернете в хорошую погоду уже и не верится=(((

Из-за шума дождя и прогнозов в интернете в хорошую погоду уже и не верится=(((

Метки: москва |

Подиум Серебряного века |

От «Утреннего Бакста» до «нормалей одежды»

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.

Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Интерес к моде в России был не меньшим. Со страниц периодической печати, главным образом петербургских и московских газет и журналов, своими соображениями о моде вообще и о современных модах в частности делились разного рода знаменитости: А.Белый и Л.Андреев, М.Савина и Т. Карсавина, М.Зичи и Л.Бакст… Почти все участники этой своеобразной дискуссии сходились в главном: их не устраивали современные моды. «Наш костюм есть наименее эстетический из всех мне известных костюмов. И моды наши — безобразные моды», — утверждал Андрей Белый.

Читать далее

Источник

Сегодня все, что касается области костюма и моды, — дело уже отнюдь не только модисток, вышивальщиц и всевозможных «красавчиков Брюммелей» — как когда-то. Целые армии философов, психологов, социологов, экономистов и журналистов обслуживают Великую империю моды, но особое место в ней занимают художники. Не просто кутюрье или талантливые портные, «художники своего дела», как принято называть их в прессе, а настоящие живописцы и рисовальщики, причем нередко самые известные и знаменитые. Уже Рафаэль и Леонардо да Винчи, не смущаясь, тратили свой талант на придумывание живописных и красочных костюмов. Примеры творчества в области моды русских художников тоже общеизвестны, достаточно вспомнить эксперименты в этой области «амазонок русского авангарда» А.Экстер и О.Розановой или опыты создания конструктивной одежды Л.Поповой и В.Степановой. В свою очередь, у них были именитые предшественники, в частности, в лице Л.Бакста. Собранные же вместе разрозненные эпизоды участия русских художников в оформлении и иллюстрировании журналов мод или создании эскизов костюмов в первой трети XX столетия позволяют по-новому взглянуть на отношение художников к моде, увидеть в этом почти повальном увлечении костюмом целое движение, захватившее живописцев, графиков и скульпторов разных поколений и разной художественной ориентации.

Рубеж XIX—XX веков отмечен радикальными переменами во всех областях культурной жизни России. Существовавшие одновременно многочисленные художественные течения и группировки, зачастую с совершенно противоположными программами; множество самых разных обществ, журналов, выставочных предприятий сменили значительно более цельную культуру XIX столетия, проникнутую в гораздо большей степени идеалами этическими, нежели художественными. Сознательная ориентация на создание нового искусства, поиски нового большого стиля вызвали к жизни и новый тип художника, отличавшийся от художников предшествующего времени и своими многосторонними интересами, и уровнем образования, и разнообразием художественной деятельности. Одной из совершенно новых сфер приложения творческих сил русских художников стали костюм и мода, с которыми в эту эпоху тоже происходили значительные изменения.

Это время, как никакое другое, характеризуется необычайно быстрой сменой мод, в которой сторонники З.Фрейда склонны были видеть «эстетическую форму инстинкта разрушения». Широко распространившееся движение за функциональный и гигиенический костюм вызвало возникновение принципиально новых форм женской одежды: платья «реформ» и «принцесс», пижамы, женских брюк и т.д., существенно повлиявших на рождение демократичного костюма ХХ столетия. Одновременно появилась обширная литература, посвященная истории костюма и моды и закономерностям их развития. Всеобщее внимание к костюму привлекло к области моды многих крупных европейских художников: проектированием одежды занимались А.Ван де Вельде, П.Беренс, Г.Обрист, Г.Климт, Р.Римершмидт, С.Виткевич, Р.Дюфи и многие другие…

Интерес к моде в России был не меньшим. Со страниц периодической печати, главным образом петербургских и московских газет и журналов, своими соображениями о моде вообще и о современных модах в частности делились разного рода знаменитости: А.Белый и Л.Андреев, М.Савина и Т. Карсавина, М.Зичи и Л.Бакст… Почти все участники этой своеобразной дискуссии сходились в главном: их не устраивали современные моды. «Наш костюм есть наименее эстетический из всех мне известных костюмов. И моды наши — безобразные моды», — утверждал Андрей Белый.

Читать далее

Источник

Метки: история искусство живопись мода |

Процитировано 1 раз

Понравилось: 1 пользователю

Академическая живопись в собрании Третьяковской галереи |

Русское искусство ХIХ столетия развивалось в противостоянии и одновременно взаимовлиянии двух ведущих направлений — реалистического и академического. Во второй половине века они становятся основой для формирования Товарищества передвижных художественных выставок и Общества выставок художественных произведений. Различное толкование задач искусства, самого понятия «красота» определило и различие эстетических программ этих объединений, придав художественной жизни России напряженность и разнообразие.

Принято считать, что Императорский Эрмитаж, музей Санкт-Петербургской Академии художеств, а затем и Русский музей тяготели в основном к отечественному искусству академического направления, в то время как основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков отдавал предпочтение представителям демократического крыла культуры. В целом эта точка зрения не нуждается в существенном пересмотре. Действительно, значительные полотна К.Е. Маковского и Г.И. Семирадского — главных фигур русского салонного академизма, оказались в собрании галереи в основном уже после смерти Третьякова, придя из других коллекций. Центральное ядро коллекции Третьякова, ее основа и ее слава — это произведения Сурикова, Репина, Васнецова, Крамского, Верещагина, Перова, Шишкина, Куинджи, Левитана.

Однако более пристальный анализ первоначального состава собрания П.М. Третьякова показывает, что выбор «московского Медичи» был не столь однозначен, и позволяет внести коррективы в сложившиеся представления о составе коллекции первого в России музея национального искусства. Оказывается, доля академического искусства ХIХ века была в коллекции довольно значительной, и в этом круге мастеров у Третьякова были свои пристрастия — как дружеские, человеческие, так и эстетические.

Из мастеров салонного академизма Третьяков выделял Ф.А. Бронникова. Его картина «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) украшала гостиную дома Третьякова, более того — она была исполнена по заказу Павла Михайловича.

Читать далее

Источник

Принято считать, что Императорский Эрмитаж, музей Санкт-Петербургской Академии художеств, а затем и Русский музей тяготели в основном к отечественному искусству академического направления, в то время как основатель Третьяковской галереи Павел Михайлович Третьяков отдавал предпочтение представителям демократического крыла культуры. В целом эта точка зрения не нуждается в существенном пересмотре. Действительно, значительные полотна К.Е. Маковского и Г.И. Семирадского — главных фигур русского салонного академизма, оказались в собрании галереи в основном уже после смерти Третьякова, придя из других коллекций. Центральное ядро коллекции Третьякова, ее основа и ее слава — это произведения Сурикова, Репина, Васнецова, Крамского, Верещагина, Перова, Шишкина, Куинджи, Левитана.

Однако более пристальный анализ первоначального состава собрания П.М. Третьякова показывает, что выбор «московского Медичи» был не столь однозначен, и позволяет внести коррективы в сложившиеся представления о составе коллекции первого в России музея национального искусства. Оказывается, доля академического искусства ХIХ века была в коллекции довольно значительной, и в этом круге мастеров у Третьякова были свои пристрастия — как дружеские, человеческие, так и эстетические.

Из мастеров салонного академизма Третьяков выделял Ф.А. Бронникова. Его картина «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) украшала гостиную дома Третьякова, более того — она была исполнена по заказу Павла Михайловича.

Читать далее

Источник

Метки: искусство живопись музеи |

Процитировано 4 раз

Так и живем |

В связи со всей этой реконструкцией Ленинградки у нас на «Соколе» со вчерашнего дня началось форменное светопреставление.

В принципе, начало было положено еще когда закрыли подземный переход и предложили пользоваться наземным временным мостом. Прошлась я пару раз по этому мосту и возблагодарила все на свете, что на другую сторону Ленинградки мне особо ходить не надо. Зато я теперь знаю, где можно получить экстрим по полной программе.

Идешь и чувствуешь, как мост качается из стороны в сторону не только от наплыва толпы, но и просто от ветра. Доски настелены в один ряд, поэтому в щели вполне можно любоваться проезжающими внизу автомобилями. Особенно же меня восхитили ступеньки, просто созданные для того, чтобы ломать ноги. Умеют же у нас все делать на благо простых жителей.

Недаром люди сходят с него с вылезшими на лоб глазами. Чудо, что мост до сих пор еще не рухнул.

А вчера закрыли один из вестибюлей. Опять же, почувствовала себя счастливейшим человеком, потому как вестибюль на моей стороне продолжает работать. Правда, исключительно на вход. И голова раскалывается от кучи людей с громкоговорителями, которые невпопад кричат о том, что кассы теперь работают на улице, что проход на ту сторону закрыт, что выход в конце зала, из которого попадаешь в оставленный рабочим обрубок перехода.

Толкучка невероятная. Но мне интересно, выдержит ли мост утроенный наплыв людей, стремящихся попасть в метро? Или, может, кому-то в голову все-таки придет его немного укрепить?

В принципе, начало было положено еще когда закрыли подземный переход и предложили пользоваться наземным временным мостом. Прошлась я пару раз по этому мосту и возблагодарила все на свете, что на другую сторону Ленинградки мне особо ходить не надо. Зато я теперь знаю, где можно получить экстрим по полной программе.

Идешь и чувствуешь, как мост качается из стороны в сторону не только от наплыва толпы, но и просто от ветра. Доски настелены в один ряд, поэтому в щели вполне можно любоваться проезжающими внизу автомобилями. Особенно же меня восхитили ступеньки, просто созданные для того, чтобы ломать ноги. Умеют же у нас все делать на благо простых жителей.

Недаром люди сходят с него с вылезшими на лоб глазами. Чудо, что мост до сих пор еще не рухнул.

А вчера закрыли один из вестибюлей. Опять же, почувствовала себя счастливейшим человеком, потому как вестибюль на моей стороне продолжает работать. Правда, исключительно на вход. И голова раскалывается от кучи людей с громкоговорителями, которые невпопад кричат о том, что кассы теперь работают на улице, что проход на ту сторону закрыт, что выход в конце зала, из которого попадаешь в оставленный рабочим обрубок перехода.

Толкучка невероятная. Но мне интересно, выдержит ли мост утроенный наплыв людей, стремящихся попасть в метро? Или, может, кому-то в голову все-таки придет его немного укрепить?

Метки: москва |

Жизнь и творчество Эвелин де Морган |

Эвелин де Морган родилась 30 августа 1855 года в Лондоне. Она была старшим ребенком в богатой аристократической семье. Отец художницы, Персиваль Андре Пикеринг, был преуспевающим адвокатом, а мать, Анна Мария Вильгельмина, приходилась сестрой живописцу Джону Роддэму Спенсеру Стэнхоупу.

Эвелин получила прекрасное домашнее образование, а с 15 лет начала брать уроки рисунка. Родители считали, что для девушки из хорошей семьи важнее всего было удачно выйти замуж, однако сама Эвелин придерживалась на этот счет другого мнения. Она с детства мечтала о карьере художницы и в тайне от родителей занималась живописью под руководством своего дяди, который, вероятно, и познакомил ее с творчеством прерафаэлитов.

В 1873 году она поступила в Школу искусств Слэйда в мастерскую Пойнтера, где была одной из лучших женщин-студентов. В 1875 году после окончания школы Эвелин отправилась вместе с дядей в путешествие по Италии, посетила Рим, Перуджу, Ассизи и Флоренцию, где изучала произведения художников Раннего Возрождения. Особое впечатление на нее произвела живлпись флорентийской школы, и, в первую очередь, творчество Сандро Боттичелли, стиль и живописная манера которого отразилась в ее полотне «Флора» (1894).

Читать далее

Эвелин получила прекрасное домашнее образование, а с 15 лет начала брать уроки рисунка. Родители считали, что для девушки из хорошей семьи важнее всего было удачно выйти замуж, однако сама Эвелин придерживалась на этот счет другого мнения. Она с детства мечтала о карьере художницы и в тайне от родителей занималась живописью под руководством своего дяди, который, вероятно, и познакомил ее с творчеством прерафаэлитов.