-Рубрики

- жзл (10)

- FAQ (1)

- аватарки (3)

- аквариум (140)

- анимашки (18)

- антиквариат (339)

- артисты (254)

- астрология (78)

- Бессмертный полк (6)

- бонистика (169)

- бонсай (44)

- бродилки (11)

- Васмак (23)

- Виртуальные экскурсии (10)

- генералиссимусы (8)

- гороскоп (78)

- загадки (7)

- здоровье (139)

- игра (5)

- иконы (223)

- искусство (5850)

- история (5533)

- кино (324)

- коллекционирование (340)

- концерт (45)

- космос (303)

- котики (274)

- кулинария (286)

- легенды , мифы (1048)

- молитва (69)

- море (419)

- музей (5927)

- музыка (561)

- музыкальные открытки (3)

- мультики (9)

- награды (38)

- награды (4)

- нумерология (15)

- нумизматика (302)

- открытки (20)

- праздники (347)

- приметы (38)

- притчи (11)

- религия (768)

- Романовы (62)

- салаты (1)

- свадьба (34)

- соборы,храмы,церкви (625)

- советы (326)

- стихи (342)

- схемы (30)

- тест (1)

- фауна (868)

- флора (945)

- флэшки (12)

- фото (5948)

- фракталы (21)

- фэн - шуй (6)

- фэнтази (3254)

- хиромантия (4)

- храм-часовня (1)

- художники, картины (3130)

- цветы (683)

- энциклопедии (9)

- эротика (126)

- юмор (359)

- я (17)

-Музыка

- Осенняя грусть

- Слушали: 36331 Комментарии: 1

- Патрисия Каас

- Слушали: 1242 Комментарии: 3

- Патрисия Каас

- Слушали: 1242 Комментарии: 9

- Ricchi e Poveri - Cosa sei

- Слушали: 1184 Комментарии: 1

- Одинокий пастух

- Слушали: 220837 Комментарии: 1

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

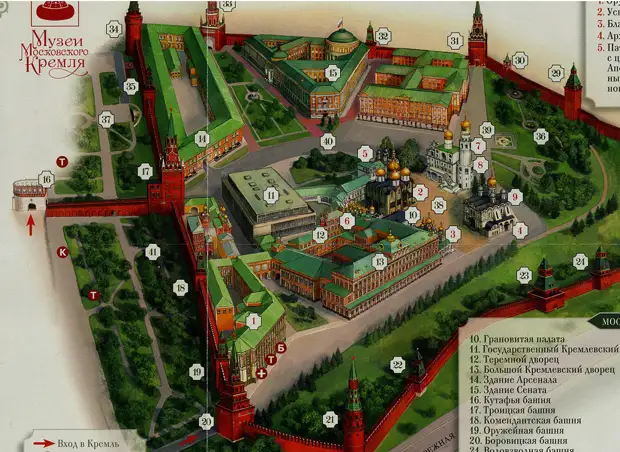

Московские прогулки. Башни Кремля. 2 Часть. |

В 1933 году сооружение подверглось реставрации и по решению архитектора Виноградова Н.Д. церковь разобрали, а расширенные бойницы сузили, тем самым вернув башне ее первоначальный военный вид. На месте креста вновь появился флюгер. Общая высота Благовещенской башни составляет 32,45 м, а найти ее можно со стороны Кремлевской набережной.

Водовзводная (№ 21)

Какая башня Кремля изображена в паспорте России?

В документе, который мы носим каждый день, изображена одна из самых старейших башен Кремля — Водовзводная башня.

В документе, который мы носим каждый день, изображена одна из самых старейших башен Кремля — Водовзводная башня.

Водовзводная башня на Кремлёвской набережной была построена в 1488 году по проекту итальянского архитектора Антонио Джиларди (Антона Фрязина).

Изначально называвшаяся Свибловой, башня получила своё название от боярского рода Свибло, чьи владения примыкали к ней.

В 1633 году в башне установили подъёмную машину Христофора Галовея, которая подавала воду из Москвы-реки в Кремль. Это был первый в Москве напорный водопровод, с помощью которого по системе свинцовых труб вода из башни разводилась по внутренним дворцам и садам.

В 1633 году в башне установили подъёмную машину Христофора Галовея, которая подавала воду из Москвы-реки в Кремль. Это был первый в Москве напорный водопровод, с помощью которого по системе свинцовых труб вода из башни разводилась по внутренним дворцам и садам.

В 1805 году башню разобрали из-за ветхости и перестроили, но в 1812 году она была разрушена французскими войсками.

В 1819 году башня была восстановлена под руководством Осипа Бове.

В 1937 году её украсили рубиновой звездой.

С 1990 года башня входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Следующий отрезок Кремлевской стены с башнями

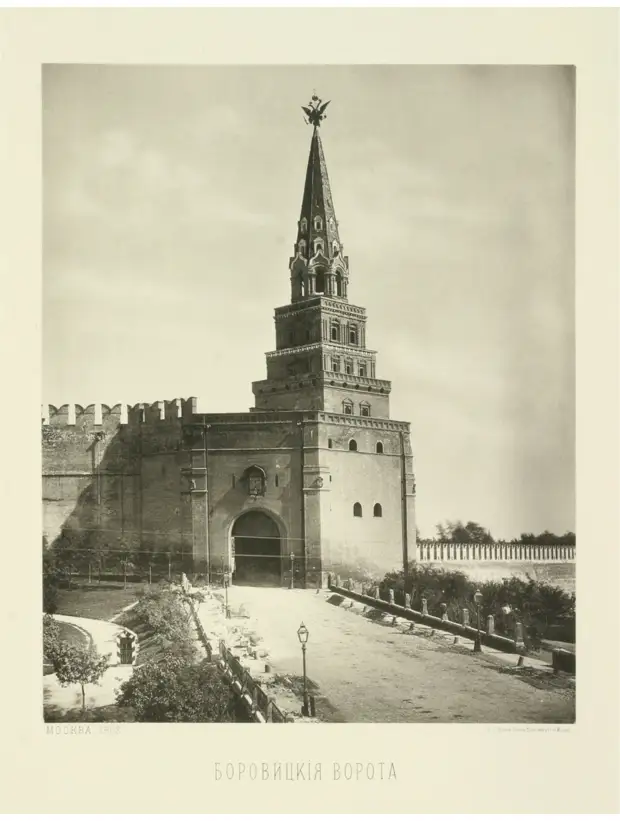

Боровицкая башня (№20)

Боровицкая башня (№20)

Парадоксально, что Боровицкая башня раньше была «задними воротами», а теперь стала главной для проезда в Кремль Президента. А если на здании возле Боровицких ворот висит флаг иностранного государства, значит в Кремле «гостит» президент другой страны.

Боровицкую башню (высота без звезды — 50,7 метров) построил в 1490 году архитектор Пьетро Антонио Солари. При этом у башни есть сестра-близнец в Казани — легендарная башня татарской царицы Сююмбике.

В отличие от двух других проездных башен, Боровицкую использовали для хозяйственных нужд — для проезда на Житный и Конюшенный дворы, которые располагались на месте Тайницкого сада. Боровицкой башне дали имя от Боровицкого холма. А его, в свою очередь, назвали по густому бору, или лесу, который покрывал весь холм. Это имя так закрепилось, что осталось, даже несмотря на царский указ XVII века о переименовании в Предтеченскую (вблизи стоял храм в честь Рождества Иоанна Предтечи). Также есть легенда, что Боровицкой башне дали название от строителей белокаменного Кремля при Дмитрии Донском — жителей Боровска. Одно время над Боровицкими воротами находилась икона святого Иоанна Предтечи, но она исчезла в советское время. Сейчас место иконы на башне занимают часы. В 1812 году бежавшие из Москвы французы взорвали Боровицкую башню, но вскоре ее восстановил Осип Бове. Также до 1820-х от башни шел мост через Неглинку. Его разобрали при устройстве Александровского сада. Тогда же и реку убрали в трубу.

И.Вейс. Боровицкая башня Московского Кремля

С Боровицкой башней связана и одна из тайн Москвы — мифическая Либерия — находившаяся в Кремле библиотека Ивана Грозного.

Библиотеку упоминают многие летописцы и иностранные путешественники. Вероятно, она хранилась в подклете Благовещенского собора среди других сокровищ, но сейчас драгоценных книг там нет. Возможно, библиотека спрятана в каком-то тайном подземелье (не зря ходят слухи о тайном ходе под Боровицкой башней), но где именно — неизвестно. Тайна Либерии началась в конце XV века. Тогда византийская принцесса София Палеолог в приданое супругу Ивану III привезла много книг древнегреческих и византийских философов и ученых — Цицерона, Аристотеля, Заратустры, египетские папирусы. Иван IV продолжал собирать библиотеку и приказал итальянскому специалисту по тайникам и подземельям Феорованти создать подземные лабиринты в Кремле для хранения Либерии. И тот так хорошо выполнил поручение, что появилась легенда, будто библиотеку Ивана Грозного никто не должен найти в течение 800 лет.

Есть также версия, что искать уже нечего: по воспоминаниям одного из запертых во время польской интервенции в Кремле б Яр, книги попросту съели. Тогда в Кремле был голод из-за длительной осады. Съели всех кошек, собак, птиц, а найденные в одном из подвалов пергаменты «усвоили» вместе со свечным салом. Тем не менее компания «Лидер» застраховала знаменитую Либерию на миллиард долларов. Поэтому поиски библиотеки Ивана Грозного продолжаются. И Боровицкую башню называют наиболее вероятным тайником, где она может быть спрятана.

Боровицкая башня Московского Кремля вошла в историю и печальным событием — 22 января 1969 года около Боровицких ворот Виктор Ильин осуществил неудачное покушение на Л.И. Брежнева. За день до этого младший лейтенант Советской армии Ильин сбежал из воинской части под Ленинградом, прихватив с собой 2 пистолета. В Москве он остановился у своего дяди-милиционера, а утром в день покушения оделся в милицейскую форму и отправился в Кремль. Пройдя внутрь, Ильин встал в милицейское оцепление у Боровицкой башни. В 2 часа дня в ворота въехал правительственный кортеж. Ильин пропустил первую машину и открыл огонь из обоих пистолетов по лобовому стеклу второй. Он полагал, что там ехал Брежнев, но в машине находились космонавты Леонов, Николаев, Терешкова и Береговой. Выстрелами был смертельно ранен шофер, но космонавты не пострадали. Ильина задержали и посадили в психбольницу на 20 лет. При этом официально его из армии не уволили, и после выхода из лечебницы он добился выплаты жалованья по больничному листу за все 20 лет.

Боровицкая башня Московского Кремля на схеме

Оружейная башня (№ 19)

Башня построена в 1493-1495 годах на северо-западной стороне кремлевской стены, сегодня протянувшейся вдоль Александровского сада. Расположена между Боровицкой и Комендантской башнями. Строительство в 1491 году начал Пьетро Антонио Солари, но в 1493 году архитектор умер и работы остановились. Недостроенное сооружение находилось на берегу реки Неглинки и постепенно это место стало превращаться в заболоченную пойму.

Итальянский архитектор Алевиз Фрязин (Алоизо да Карезано) продолжил работы — под его руководством были проведены гидротехнические работы по осушению и укреплению почвы и завершено строительство.

Изначально башня называлась Конюшенной — по существовавшим на этом месте в XVII–XVIII веках проездным воротам к Конюшенному приказу. Современное название она получила в 1851 году после постройки на месте приказа здания Оружейной палаты.

В 1676-1686 годах башня была надстроена шатровым верхом и по сегодняшний день хорошо сохранила свои средневековые формы. Ее архитектурное решение близко к соседней Комендантской башне - массивный, квадратный в плане четверик, завершенный боевой площадкой с парапетом, над ним открытый четверик, увенчанный шатром со смотрительной вышкой. Внутри основного объема башни - два яруса сводчатых помещений, в нижний ведет вход со стороны Кремля.

Высота башни - 38,9 м.

С 1990 года башня является объектом культурного наследия России и охраняется как часть ансамбля Московского Кремля, внесённого в список ЮНЕСКО.

Комендантская (№18)

Комендантская башня была сооружена в конце XV века, в царствование Ивана III. Расположена она немного южнее Троицкой башни, постройкой башни руководил итальянец Алевиз Фрязин – тот самый итальянец, который соорудил знаменитый Алевизов ров. В нем при Иване III содержали львов, а чуть позже – подаренного Персией слона.

Два других названия башни – это Глухая или Колымажная: возле нее был двор, там стояли экипажи, а неподалеку размещались конюшни. Любопытно, что для того, чтобы украсить башню шатровым верхом из кирпича, царь сгонял на строительство мастеров по камню и кирпичу под угрозой смерти. До этого все башни Московского Кремля были с деревянными стрельницами, выполняли оборонительную функцию. Комендантской башню стали называть только в начале XIX века – в Потешном дворце была квартира коменданта Кремля.

По архитектуре Комендантская башня напоминает Оружейную: есть у нее и «смотрильная» вышка, и шатер с восемью гранями. Говорят, что ночью именно на Комендантской башне временами можно встретить странную женщину, в руках у нее - пистолет. Дело в том, что именно в Кремле сразу же после покушения на жизнь В.И.Ленина была расстреляна Фани Каплан. Тело ее, облитое бензином, просто сожгли в Александровском саду – и теперь призрак ищет отмщения.

Высота башни - 41,25 метров.

Троицкая башня (№ 17)

Построенная в 1495–1499 годах итальянским архитектором Алевизом Фрязином Старым, она входила в систему обороны вместе с Кутафьей башней и Троицким мостом. В Средние века башня использовалась как «царский и патриарший выезд». За годы существования сменила несколько названий: Богоявленская, Ризоположенская, Знаменская и Каретная.

В 1658 году получила своё современное название по находившемуся рядом подворью Троицкого монастыря.

Самая высокая из кремлёвских башен. В 1685 году её нижний массив был надстроен шатровым верхом, добавлен белокаменный декор.

С 1585 по 1812 год на башне находились часы-куранты.

В 1685 году нижняя часть башни была надстроена шатровым верхом и украшена белокаменным декором.

В 1870 году, когда её оборонное значение было утрачено, внутренние помещения приспособили для размещения Архива Министерства императорского двора.

В конце XVII века башня была надстроена высоким шатром, получила архитектурный декор, близкий к декору Спасской башни, и куранты, которые после пожара 1812 года не восстанавливались.

В 1935 году на вершине башни установили рубиновую звезду с размахом лучей в три метра.

В XXI веке Троицкая башня — единственная жилая и отапливаемая башня Кремля, где расположены репетиционная база, студия звукозаписи и офисы Президентского оркестра России.

Вид из кабинета Ленина на Троицкую башню Кремля. Всем бы такой вид из окна! 1985 год

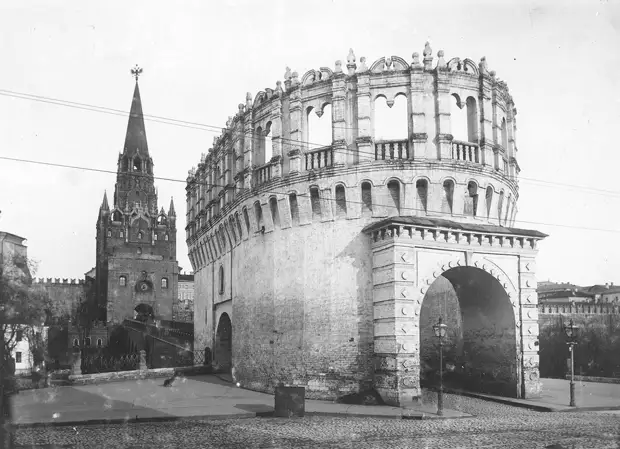

Кутафья башня (№ 16)

Кутафья башня — единственная сохранившаяся отводная башня Московского Кремля, построенная в 1495-1516 годах итальянским архитектором Алевизом Фрязиным. Она взаимосвязана с Троицкой башней и мостом.

Троицкие ворота и Кутафья башня Московского Кремля. Фото 1883 г. Н.А. Найдёнов. Москва. Виды некоторых городских местностей, храмов, примечательных зданий и других сооружений. М., 1884. Изд. Кушнерёва, фототипия Шерер Набгольц и Ко.

Кутафья башня Московского кремля. Фото 1901 г.

Название башня получила, как считают, от слова “кут”, что в разных толкованиях означает укрытие, угол, полуостров.

Это единственная сохранившаяся из предмостных башен Кремля, которые служили для защиты мостов, ведущих в крепость. Невысокая, окруженная рвом и рекой, с единственными воротами, которые в минуты опасности наглухо закрывались, башня была грозной преградой для осаждавших крепость.

Башня оборудована бойницами для обстрела на уровне земли и машикулями для вертикального обстрела.

Башня не имела покрытия, состояла из двух боевых ярусов, на верхней площадке были навесные бойницы. В 1685 году башня была украшена ажурным декоративным верхом. Подъемные мосты через ров, которым была окружена башня, вели к боковым башенным воротам. По сей день у боковых ворот можно видеть сохранившиеся щели для цепей подъемных механизмов.

Башня неоднократно перестраивалась, и её современный вид сильно отличается от первоначального. В начале XVI века она была выше двадцати метров без внутреннего свода и сложного декора; ажурный верх добавили только в XVII веке. Внутренняя кладка почти полностью утрачена.

В XVII веке ей добавили ажурный верх, что изменило её первоначальный облик.

Сегодня башня служит основным входом для посетителей Кремля. В 2012 году у её северной стены был построен стеклянный павильон с турникетами и пунктами досмотра.

Манежная ул., 2/10с2, Москва

Ну и последний фрагмент

Средняя Арсенальная (№ 35)

У Средней Арсенальной башни целых 3 названия! При этом имя архитектора история не сохранила. А еще когда-то рядом с ней была плотина через реку Неглинную, служившая началом дороги в Великий Новгород.

Среднюю Арсенальную башню (высота — 38,9 метров) построили в 1493-1495 годах на северо-западной стороне кремлевской стены на месте угловой башни времен Дмитрия Донского. Она унаследовала ее имя, и носила его до постройки Арсенала — Граненая. А в 1821 году при устройстве Александровского сада у подножия башни по проекту О.И. Бове построили грот в память Отечественной войны 1812 года.

И с легкой руки архитектора П. Покрышкина Средняя Арсенальная башня получила еще одно название — Гротская. У этой башни есть секрет — малоизвестная смотровая площадка. Нужно просто подняться на «крышу» грота (где львы).

Угловая Арсенальная (№ 34)

Угловая Арсенальная башня — самая массивная и северная башня, построенная в 1492 году итальянским архитектором Пьетро Антонио Солари.

Изначально она называлась Собакиной, вероятно, из-за соседства с двором бояр Собакиных.

Современное название появилось после возведения Арсенала, расположенного рядом.

В XVII веке башню реконструировали, заменив деревянную крышу на восьмигранный шатёр с декоративным завершением.

Во время Отечественной войны 1812 года Угловая Арсенальная башня пострадала из-за взрыва Арсенала, организованного отступающими французами.

Восстановление под руководством архитектора Осипа Бове вернуло ей облик конца XVII века.

Последняя реставрация в 2015 году укрепила кладку, обновила белокаменный декор и верхние ярусы, сохранив историческую архитектуру.

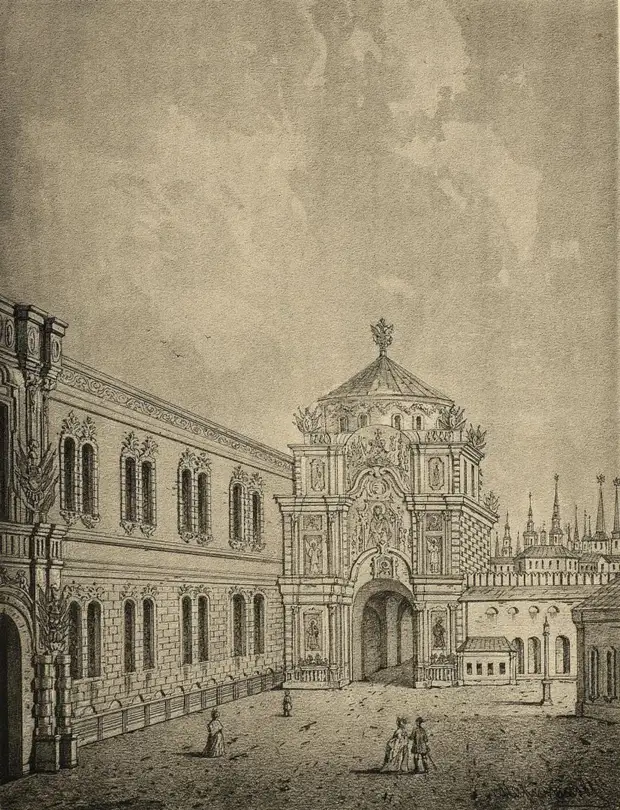

Никольская башня (№33)

Никольская башня - проездная башня восточной линии укреплений Кремля. Имеет четырехгранную форму и вплотную примыкающую к ней отводную стрельницу, проездные ворота которой выходят на Красную площадь. Возведена Пьетро Антонио Солари в 1491 году. Название башни связывают с иконой Николая Чудотворца, помещавшейся на фасаде стрельницы, и с Никольским греческим монастырем, находившимся когда-то на Никольской улице. Как и во всех проездных башнях здесь был подъемный мост через ров, а на воротах - защитные решетки - герсы. Внутри проездные части четверика и стрельницы перекрыты цилиндрическими сводами. Башня и стрельница сообщаются между собой системой лестниц и двухъярусных коридоров.

Никольская башня дольше всех сохраняла свои древние архитектурные формы. В XVI - XVII веках ее ворота служили главным образом для подъезда к боярским дворам и монастырским подворьям в Кремле. В 30-х годах XVIII века она приобретает барочный декор, сходный с оформлением Арсенала и Анненгофского дворца в Кремле, составляя с ними единый ансамбль.

Никольские ворота (вид из Кремля), 1775 год

Лишь в 1780 году башня впервые была надстроена круглым верхом с довольно низким шатром.  Никольская башня и Алевизов ров на начало XIX века

Никольская башня и Алевизов ров на начало XIX века

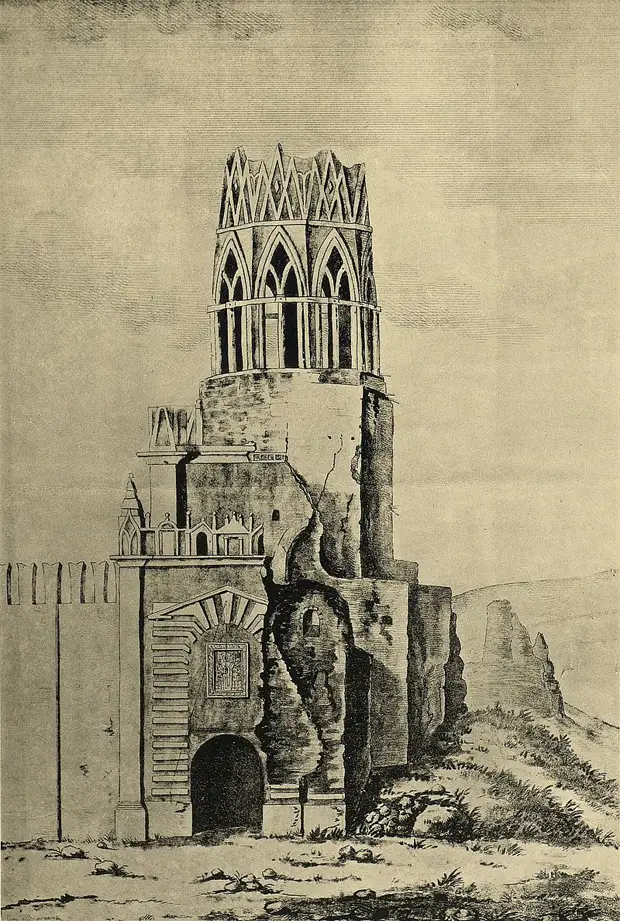

В 1806 году Л. Руска капитально перестраивает башню - возводит над четвериком готический восьмерик с ажурными украшениями и высоким шатром. Изображение Никольской башни, разрушенной от взрыва. 1812—1817 гг.

Изображение Никольской башни, разрушенной от взрыва. 1812—1817 гг.

В 1812 году французы, отступая из Москвы, взорвали Никольскую башню. Восстановили ее по проекту архитектора О.И. Бове в 1816-1819 годах.

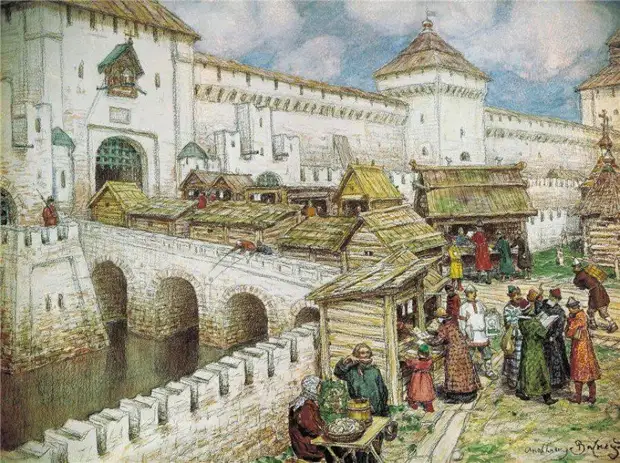

Осушенный Алевизов ров и Никольская башня Картина предположительно принадлежит кисти художника Федора Алексеева

Картина предположительно принадлежит кисти художника Федора Алексеева

С обеих сторон ров был обнесен стеной с навершиями, как на стенах Кремля. Был прорыт в начале XVI века, тогда же заполнен водой. Кремль становился островом, окруженным со всех сторон двумя реками и рвом.

Зарыли ров в 1814 году после того, как Наполеон был изгнан из Москвы.

По предложению Ф.К. Соколова белокаменный шатер был заменен железным на каркасе, а по углам четверика установлены четыре белокаменных башенки-фиала. Никольская башня, а также часовни Николая Чудотворца (слева) и Александра Невского (справа). 1883 год

Никольская башня, а также часовни Николая Чудотворца (слева) и Александра Невского (справа). 1883 год

Разрушенные Никольские ворота, ноябрь 1917 год.

Разрушенные Никольские ворота, ноябрь 1917 год.

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему Никольская башня в Москве так названа?

Дело в том, что эта башня получила свое наименование от иконы Николая Чудотворца, которая была установлена над ее воротами. Однако в 1917 году икона сильно пострадала — ее изрешетили пулями, но сам лик чудом уцелел. С тех пор икону стали называть «Никола Раненый».

В 1917 году башня сильно пострадала во время артиллерийского обстрела Кремля, но уже в следующем году она была восстановлена под наблюдением архитектора Н. Марковникова.

До 1935 года Никольскую башню венчал двуглавый орел. Его заменили звездой, каркас которой был изготовлен из нержавеющей стали и облицован позолоченной медью. В 1937 году на башню установили рубиновую звезду.

В 1937 году на башню установили рубиновую звезду.

Сенатская башня (№ 32) Сенатскую башню строили для защиты Кремля со стороны Красной площади. Возможно, поэтому в ней устроили глубокий колодец. О его предназначении слагали легенды, а ученые предположили, что это были 2-3 уровневые подземелья, но деревянные перекрытия прогнили и образовали колодец.

Сенатскую башню строили для защиты Кремля со стороны Красной площади. Возможно, поэтому в ней устроили глубокий колодец. О его предназначении слагали легенды, а ученые предположили, что это были 2-3 уровневые подземелья, но деревянные перекрытия прогнили и образовали колодец.

Сенатскую башню (высота — 34,3 метра) построили в 1490-х годах по проекту Пьетро Антонио Солари. Но название она получила лишь спустя почти 300 лет — после строительства в Кремле Сенатского дворца. В 1918 году на Сенатской башне установили барельеф «Павшим в борьбе за мир и братство народов», выполненный С. Коненковым. Но при реставрации Сенатской башни в 1950 году барельеф сняли и перенесли в Музей Революции.

Но при реставрации Сенатской башни в 1950 году барельеф сняли и перенесли в Музей Революции. На доске... изображена фантастическая фигура с крыльями сказочного лебедя. В правой руке фигуры — темно-красное знамя с советским гербом на древке, спадающее на братские могилы, перевитые траурной лентой, с поломанными винтовками и шашками. В другой руке — зеленая пальмовая ветвь, протянутая к сердцу очень широким и естественным жестом, как бы в знак победы и вечного братства и мира народов. Мини-путеводитель по Кремлевским стенам и башням

На доске... изображена фантастическая фигура с крыльями сказочного лебедя. В правой руке фигуры — темно-красное знамя с советским гербом на древке, спадающее на братские могилы, перевитые траурной лентой, с поломанными винтовками и шашками. В другой руке — зеленая пальмовая ветвь, протянутая к сердцу очень широким и естественным жестом, как бы в знак победы и вечного братства и мира народов. Мини-путеводитель по Кремлевским стенам и башням Говорят что... ...в 1960-х годах при ремонте Мавзолея обнаружили подземный ход, ведущий от Сенатской башни под Китай-городом к Москве-реке. Он был предназначен для эвакуации ценностей и людей из Кремля и позволял использовать телеги и специальные колесные средства. Это породило в народе слух о «Метро Ивана IV».

Говорят что... ...в 1960-х годах при ремонте Мавзолея обнаружили подземный ход, ведущий от Сенатской башни под Китай-городом к Москве-реке. Он был предназначен для эвакуации ценностей и людей из Кремля и позволял использовать телеги и специальные колесные средства. Это породило в народе слух о «Метро Ивана IV».

Ну а следующая - Спаская. Вот мы и завершили круг по стене.

Так почему же Москву называют Белокаменной? А такое название Москва получила не потому, что раньше князья и бояре любили строить здания из белого камня, а из-за белокаменных кремлевских стен, возведенных при Дмитрии Донском в 1330-х годах.

А такое название Москва получила не потому, что раньше князья и бояре любили строить здания из белого камня, а из-за белокаменных кремлевских стен, возведенных при Дмитрии Донском в 1330-х годах.  Этот материал, в основном известняк и доломит, придавал крепости характерный вид, что и дало городу это прозвище.

Этот материал, в основном известняк и доломит, придавал крепости характерный вид, что и дало городу это прозвище. В летописях название «Москва белокаменная» стало популярным с тех пор, как были построены каменные стены и башни Кремля, заменившие деревянные.

В летописях название «Москва белокаменная» стало популярным с тех пор, как были построены каменные стены и башни Кремля, заменившие деревянные.

Как Кремль стал красным?  Однако при Иване III стены из белого кирпича разобрали и сменили на красные. Несколько столетий Кремль стоял красным.

Однако при Иване III стены из белого кирпича разобрали и сменили на красные. Несколько столетий Кремль стоял красным.

Впоследствии Кремль побелили, однако со временем побелка стала осыпаться, стены и башни приобрели «обшарпанный» вид. Одна часть Кремля была белой, другая — красной.

В таком состоянии стены крепости просуществовали до конца 40-х прошлого века. Привычный нам красный оттенок Кремль получил лишь в 1947 году, когда Сталин приказал отреставрировать постройку. https://zhiznteatr.mirtesen.ru/blog/43107909622/Moskovskie-progulki-ch-53-Bashni-Kremlya?utm_referrer=mirtesen.ru

| Рубрики: | музей искусство история фото антиквариат фэнтази соборы,храмы,церкви религия легенды , мифы |

Процитировано 2 раз

Понравилось: 3 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |