-Рубрики

-Музыка

- Донна Саммер (Donna Summer) -

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

- 14 июня 2024. Frank Duval- It was Love (Была любовь).

- Слушали: 13439 Комментарии: 0

- Донна Саммер (Donna Summer)

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

- 20 ноября 2023 года. Пелагея - Казак.

- Слушали: 9283 Комментарии: 0

- Донна Саммер (Donna Summer) -

- Слушали: 25536 Комментарии: 0

-Видео

- Чёрное море в Сухуми 23 октября 2019 год

- Смотрели: 17 (0)

- Сухуми 2019

- Смотрели: 3 (0)

- 1 Скрипка в Метро Селигерская. Александр

- Смотрели: 5 (0)

- Сентябрь 2019. Санаторий Волга, Кострома

- Смотрели: 8 (0)

- Сентябрь 2019. Современный Танец ТВЕРК в

- Смотрели: 8 (0)

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Постоянные читатели

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 6)

Всё_для_блога

Секреты_здоровья

Кошколюбам

JMusic

Сообщество_Творческих_Людей

Говорим_пишем_спорим

-Статистика

Создан: 05.02.2010

Записей: 4163

Комментариев: 142

Написано: 4522

Записей: 4163

Комментариев: 142

Написано: 4522

Исследуется наличие справедливости, законности, государственного интереса, безопасности и здоровья граждан.

ГЛАВА 1641. 20 октября 2017 ГОДА. 293 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Завершил работу XIX Всероссийская конференция по реаниматологии и ... АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ

А.А.Божьев

(В.А.Неговский организатор и первый директор НИИ общей реаниматологии, лауреат Сталинской и Государственной премий, участник Великой отечественной войны 1941-1945, член Коммунистической партии Советского Союза, атеист, выдвигался на Нобелевскую премию, научный руководитель диссертации А.А.Божьева "Применение аппарата сердце-лёгкие с целью оживления...", в 1970 году дал рекомендацию А.А.Божьеву для вступления в Коммунистическую партию Советского Союза).

Необходимыми условиями оказания полноценной медицинской помощи в очагах чрезвычайных ситуаций (ОЧС) являются не бездумное «насыщение» региона бедствия медицинскими бригадами, врачами со всей страны, как это было осуществлено, например, при «ликвидации» последствий землетрясения в Армении (1988), а в первую очередь — четкое соблюдение основных, давно разработанных, широко апробированных принципов организации, тактики медицинской службы, достаточный уровень оснащения развертываемых медицинских подразделений в очаге поражения, обеспечение транспортными средствами и др., профессионализм, высокая обученность, динамизм, духовность, милосердие медицинского персонала. Все это и есть основы организации и организованности, залог успеха (В.А. Неговский, 1990). Несмотря на положительный факт создания СЭМП ЧС, проблемы организации, тактики медицины катастроф, огромной необоснованной смертности остаются весьма далекими от реальных позитивных решений. Вопросы лечебно-эвакуационного обеспечения, первой медицинской, первой реанимационной помощи на этапах медицинской эвакуации — главным образом на догоспитальном — нуждаются в новых, во многом принципиально отличных от существующих, подходах и решениях. Это же касается и других видов помощи — в том числе первой врачебной, квалифицированной. Необходимо обеспечить преодоление устоявшихся негативных стереотипов в медицине и обществе — особенно в отношении ценности жизни каждого человека, обеспечить возврат к традициям русской медицины — в том числе и в отношении милосердия, как высшей формы материализованного духовного наследия В.Ф. Войно-Ясенецкого, В.А. Неговского, В.П. Филатова, П.А. Флоренского. Обеспечить выполнение Положений Конституции России о бесплатной медицинской помощи каждому гражданину страны. Преодоление трудностей и ошибок при оказании МП на ДЭт возможно, но при условии жестких законодательных и медицинских организационно-методологических мероприятий и в том числе при осуществлении медицинской сортировки, оказания 1 МП, 1 РП непосредственно на месте происшествия в установленные сроки после травмы.

Решение сложнейших медицинских проблем в экстремальных ситуациях стихийных бедствий, антропогенных катастроф, терактов, ДТП и пр. возможно только путем реализации комплекса тринадцати постулатов, разработанных и обоснованных академиком РАМН В.А. Неговским совместно с его учениками

Постулаты В.А. Неговского имеют определяющее значение для России. В современных условиях они являются, по сути дела, основной частью Государственной программы оздоровления нации. Ведущими направлениями и путями решения проблем оказания своевременной медицинской помощи в любых экстремальных ситуациях, особенно при массовых поражениях, по В.А. Неговскому, служат:

1. Массовое обучение населения России — в первую очередь, персонала промышленных предприятий высокого профессионального риска и учащихся всех школ, колледжей, лицеев; персонала милиции, ГИБДД, пожарной охраны, личного состава Армии, Военно-морского флота, ВВС и др. — навыкам оказания 1 МП, 1 РП, МС. Эта позиция В.А. Неговского была предложена еще в 60-х годах, немедленно подхвачена и реализована странами Европы, Америки и др.; только благодаря этому проблема необоснованной смерти у них была практически решена. В СССР и в России вопросами обучения населения занимаются единичные энтузиасты; реальных государственных решений нет.

2. Создание законодательной базы обязательного обучения. Создание и повсеместное внедрение обязательных Единых Национальных (Государственных) программ. Принятие жестких законов об уголовной ответственности за неоказание, неполноценное, несвоевременное (запоздалое) оказание медицинской помощи в условиях ДЭт и госпитального этапа.

3. Четкое, при всех ситуациях соблюдение давно апробированных в реальных условиях принципиальных установок медицинской тактики, это — в первую очередь, реализация принципов этапности лечебно-эвакуационного обеспечения, широкое включение методов современной полевой реаниматологии в систему ЛЭО — на этапах медицинской эвакуации.

4. Совершенствование, дальнейшее развитие ДЭт как наиболее важного, определяющего звена во всей системе современного ЛЭО.

5. Достаточный уровень бесперебойного медицинского, технического, материального обеспечения всех видов довольствия медицинской службы, ее учреждений, их подразделений, персонала; создание сети учебно-методических, учебных центров по всей стране и полноценного преподавательского корпуса.

6. Своевременное, действенное обеспечение специализированными транспортными средствами и конструкциями, обеспечивающими быстрое и надежное переоборудование хозяйственного транспорта для эвакуации пострадавших.

7. Гибкость, вариантность организационных и технических структур, медицинских частей, подразделений, учреждений. Создание групп, отрядов быстрого реагирования с десантированием их вместе с необходимым оснащением в очаги чрезвычайных ситуаций воздушным транспортом. Высокая организованность, мобильность сил и средств медицины. Постоянная готовность всех частей, подразделений, учреждений ГО России, в том числе медицинских складов Гражданской обороны, убежищ и пр. Пересмотр, уточнение, расширение полномочий и задач Гражданской обороны, Врачебно-санитарной службы ГО России и, в конечном итоге, создание Департамента Гражданской Обороны России с прямым подчинением Председателю Правительства России.

8. Профилизация всех лечебных, учебных медицинских учреждений по ургентной медицине (не в ущерб остальным направлениям).

9. Массовая подготовка медицинских работников всех специальностей и уровней по медицине острых, неотложных, критических состояний, полевой реаниматологии, интенсивной терапии, по вопросам МС.

10. Кардинальный пересмотр, осовременивание, углубление учебного процесса в медицинских институтах, академиях (в том числе последипломного образования), в медицинских техникумах, школах и пр. в направлениях: организационные, медико-тактические основы действий; первая медицинская, первая врачебная, квалифицированная помощь в условиях применения оружия массового поражения в городах, мегаполисах и пр.; острые, неотложные, критические состояния, терминальные состояния; особенности, виды медицинской помощи в экстремальных и иных ситуациях; медицинская сортировка.

11. Нацеленная выработка у всего медицинского персонала профессионализма, динамизма, личной ответственности и милосердия к пострадавшим.

12. Неукоснительное выполнение задач и требований каждого периода ДЭт, особенно начального, в том числе устранение паники, дезорганизации, массовых рефлексий (10, 11), проведение МС, оказание полноценной, в полном объеме 1 МП, 1 РП в кратчайшие сроки после травмы; максимальное сокращение интервала между видами МП.

13. Выработка внутренней потребности, способности медицинского персонала к активным и высокорезультативным действиям в особых экстремальных ситуациях; к милосердию и духовности; к высокому динамизму и способности преодолевать трудности экстремальных ситуаций. Выработка потребности к развитию устойчивых навыков, умения оказывать медицинскую помощь и выживать самим в любых экстремальных ситуациях.

Постулаты В.А. Неговского — это многие десятки, а в длительной перспективе сотни тысяч спасенных жизней, совершенно необходимых России в условиях происходящего вымирания нации, нарастающего внутреннего и внешнего террора, всеобщей озлобленности, двойных стандартов против России, территориальных претензий (Япония, Латвия, Эстония и др.), прямых угроз глобальной войны на уничтожение, расчленение, захват страны. Это — начало возрождения нации, выход России на передовые рубежи охраны здоровья народа.

Литература

1. Неговский В.А. Уроки, которые мы получаем, и выводы, которые не делаем / Медицинская сортировка пострадавших при стихийных бедствиях, крупных катастрофах. — Рига, 1990. — С. 5–10.

2. Богоявленский И.Ф. Первая медицинская, первая реанимационная помощь. Критические состояния на догоспитальном этапе. Том 1, том 2. — СПб., 2000. — 444 с.

3. Богоявленский И.Ф. Доврачебная помощь при неотложных, критических состояниях. — СПб., 2003. — 736 с.

4. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций: справочник. — СПб., 2003. — 336 с.

5. Cердечно-легочная реанимация. Методические указания. В.В. Мороз, И.Ф. Богоявленский, М.С. Богушевич и др. МЮ РАМН, — М., 2000. — 24 с.

6. Богоявленский И.Ф., Божьев А.А., Кривенко В.Ф. Необоснованная смертность и пути ее снижения. Актуальные вопросы современной практической медицины. — М., 2006. — С. 9–11.

7. Божьев А.А., Постников А.А., Теребов С.Д., Хорошилов С.Е. Трансфузионная помощь на догоспитальном этапе и при чрезвычайных ситуациях. — М., 2008. — 110 с.

bozhiev@mail.ru, 8-916-474-21-87

Жизнеобеспечение при критических состояниях.

Friday, October 19, 2017

from Организационный Комитет <spasti_zhizn@ctogroup.ru>:

Добрый день, Александр Александрович!

От имени организационного комитета XIX Всероссийской Конференции "Жизнеобеспечение при критических состояниях" рады сообщить, что Ваш тезис

В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ Божьев А.А. опубликован.

Академик Владимир Александрови Неговский

В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ

А.А.Божьев

См. ниже Вложение: 5179496_tezisuy_zhizneobespechenie2017.pdf

"Жизнеобеспечение при критических состояниях"

Погода в Новом Афоне

"Жизнеобеспечение при критических состояниях"

|

Метки: божьев алексндр божьев жизнеобеспечение постулат конференция медицинская помощь урок страна профилактика лечение паника образование учёба дтп травма |

ГЛАВА 1640. 19 октября 2017 ГОДА. 292 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Вечер в Новом Афоне. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

Понравилось: 1 пользователю

ГЛАВА 1639. 18 октября 2017 ГОДА. 291 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Ново-Афонские пещеры. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

ГЛАВА 1638. 17 октября 2017 ГОДА. 290 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Миротворцам в Сухуме. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

ГЛАВА 1637. 16 октября 2017 ГОДА. 289 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Погода в Абхазии сегодня. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: БОЖЬЕВ АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ |

ГЛАВА 1636. 15 октября 2017 ГОДА. 288 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Дача Сталина в Новом Афоне. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

|

ГЛАВА 1635. 14 октября 2017 ГОДА. 287 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Море, море... АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божье александр божьев |

ГЛАВА 1634. 13 октября 2017 ГОДА. 286 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Вакантное место... АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

|

ГЛАВА 1633. 12 октября 2017 ГОДА. 285 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Экстремал. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев. Экстремал |

Понравилось: 1 пользователю

ГЛАВА 1632. 11 октября 2017 ГОДА. 284 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Ново-Афонский монастырь. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

Понравилось: 1 пользователю

ГЛАВА 1631. 10 октября 2017 ГОДА. 283 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Новинка. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

ГЛАВА 1630. 9 октября 2017 ГОДА. 282 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Новинка. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

|

Метки: божьев александр божьев |

ГЛАВА 1629. 8 октября 2017 ГОДА. 281 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Полковник не может ответить на вопрос. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Сообщение Полковник_Баранец : ВЕДУ ПЕРЕДАЧУ - И ВДРУГ ВОПРОС... (08:30 07-10-2017)

Yesterday, 9:37 AM

Newsletter

Новое сообщение от Полковник_Баранец в дневнике Полковник_Баранец – «Человек с ружьем» 08:30 07-10-2017

Полковник_Баранец

Аватар Полковник_Баранец

ВЕДУ ПЕРЕДАЧУ - И ВДРУГ ВОПРОС...

А ПРИ КАКОМ СТРОЕ МЫ СЕЙЧАС ЖИВЕМ В РОССИИ? ОПППА!!!!

Yesterday, 9:37 AM

Newsletter

Новое сообщение от Полковник_Баранец в дневнике Полковник_Баранец – «Человек с ружьем» 08:30 07-10-2017

Полковник_Баранец

Аватар Полковник_Баранец

ВЕДУ ПЕРЕДАЧУ - И ВДРУГ ВОПРОС...

А ПРИ КАКОМ СТРОЕ МЫ СЕЙЧАС ЖИВЕМ В РОССИИ? ОПППА!!!!

|

Метки: божьев александр божьев |

ГЛАВА 1628. 7 октября 2017 ГОДА. 280 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Оргкомитет XIX Всероссийской Конференции рад сообщить! Диагноз... АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Жизнеобеспечение при критических состояниях.

Friday, October 6, 2017

from Организационный Комитет <spasti_zhizn@ctogroup.ru>:

Добрый день, Александр Александрович!

От имени организационного комитета XIX Всероссийской Конференции "Жизнеобеспечение при критических состояниях" рады сообщить, что Ваш тезис

В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ Божьев А.А. принят к публикации.

Академик Владимир Александрови Неговский

В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ

А.А.Божьев

(В.А.Неговский организатор и первый директор НИИ общей реаниматологии, лауреат Сталинской и Государственной премий, участник Великой отечественной войны 1941-1945, член Коммунистической партии Советского Союза, атеист, выдвигался на Нобелевскую премию, научный руководитель диссертации А.А.Божьева "Применение аппарата сердце-лёгкие с целью оживления...", в 1970 году дал рекомендацию А.А.Божьеву для вступления в Коммунистическую партию Советского Союза).

Необходимыми условиями оказания полноценной медицинской помощи в очагах чрезвычайных ситуаций (ОЧС) являются не бездумное «насыщение» региона бедствия медицинскими бригадами, врачами со всей страны, как это было осуществлено, например, при «ликвидации» последствий землетрясения в Армении (1988), а в первую очередь — четкое соблюдение основных, давно разработанных, широко апробированных принципов организации, тактики медицинской службы, достаточный уровень оснащения развертываемых медицинских подразделений в очаге поражения, обеспечение транспортными средствами и др., профессионализм, высокая обученность, динамизм, духовность, милосердие медицинского персонала. Все это и есть основы организации и организованности, залог успеха (В.А. Неговский, 1990). Несмотря на положительный факт создания СЭМП ЧС, проблемы организации, тактики медицины катастроф, огромной необоснованной смертности остаются весьма далекими от реальных позитивных решений. Вопросы лечебно-эвакуационного обеспечения, первой медицинской, первой реанимационной помощи на этапах медицинской эвакуации — главным образом на догоспитальном — нуждаются в новых, во многом принципиально отличных от существующих, подходах и решениях. Это же касается и других видов помощи — в том числе первой врачебной, квалифицированной. Необходимо обеспечить преодоление устоявшихся негативных стереотипов в медицине и обществе — особенно в отношении ценности жизни каждого человека, обеспечить возврат к традициям русской медицины — в том числе и в отношении милосердия, как высшей формы материализованного духовного наследия В.Ф. Войно-Ясенецкого, В.А. Неговского, В.П. Филатова, П.А. Флоренского. Обеспечить выполнение Положений Конституции России о бесплатной медицинской помощи каждому гражданину страны. Преодоление трудностей и ошибок при оказании МП на ДЭт возможно, но при условии жестких законодательных и медицинских организационно-методологических мероприятий и в том числе при осуществлении медицинской сортировки, оказания 1 МП, 1 РП непосредственно на месте происшествия в установленные сроки после травмы.

Решение сложнейших медицинских проблем в экстремальных ситуациях стихийных бедствий, антропогенных катастроф, терактов, ДТП и пр. возможно только путем реализации комплекса тринадцати постулатов, разработанных и обоснованных академиком РАМН В.А. Неговским совместно с его учениками

Постулаты В.А. Неговского имеют определяющее значение для России. В современных условиях они являются, по сути дела, основной частью Государственной программы оздоровления нации. Ведущими направлениями и путями решения проблем оказания своевременной медицинской помощи в любых экстремальных ситуациях, особенно при массовых поражениях, по В.А. Неговскому, служат:

1. Массовое обучение населения России — в первую очередь, персонала промышленных предприятий высокого профессионального риска и учащихся всех школ, колледжей, лицеев; персонала милиции, ГИБДД, пожарной охраны, личного состава Армии, Военно-морского флота, ВВС и др. — навыкам оказания 1 МП, 1 РП, МС. Эта позиция В.А. Неговского была предложена еще в 60-х годах, немедленно подхвачена и реализована странами Европы, Америки и др.; только благодаря этому проблема необоснованной смерти у них была практически решена. В СССР и в России вопросами обучения населения занимаются единичные энтузиасты; реальных государственных решений нет.

2. Создание законодательной базы обязательного обучения. Создание и повсеместное внедрение обязательных Единых Национальных (Государственных) программ. Принятие жестких законов об уголовной ответственности за неоказание, неполноценное, несвоевременное (запоздалое) оказание медицинской помощи в условиях ДЭт и госпитального этапа.

3. Четкое, при всех ситуациях соблюдение давно апробированных в реальных условиях принципиальных установок медицинской тактики, это — в первую очередь, реализация принципов этапности лечебно-эвакуационного обеспечения, широкое включение методов современной полевой реаниматологии в систему ЛЭО — на этапах медицинской эвакуации.

4. Совершенствование, дальнейшее развитие ДЭт как наиболее важного, определяющего звена во всей системе современного ЛЭО.

5. Достаточный уровень бесперебойного медицинского, технического, материального обеспечения всех видов довольствия медицинской службы, ее учреждений, их подразделений, персонала; создание сети учебно-методических, учебных центров по всей стране и полноценного преподавательского корпуса.

6. Своевременное, действенное обеспечение специализированными транспортными средствами и конструкциями, обеспечивающими быстрое и надежное переоборудование хозяйственного транспорта для эвакуации пострадавших.

7. Гибкость, вариантность организационных и технических структур, медицинских частей, подразделений, учреждений. Создание групп, отрядов быстрого реагирования с десантированием их вместе с необходимым оснащением в очаги чрезвычайных ситуаций воздушным транспортом. Высокая организованность, мобильность сил и средств медицины. Постоянная готовность всех частей, подразделений, учреждений ГО России, в том числе медицинских складов Гражданской обороны, убежищ и пр. Пересмотр, уточнение, расширение полномочий и задач Гражданской обороны, Врачебно-санитарной службы ГО России и, в конечном итоге, создание Департамента Гражданской Обороны России с прямым подчинением Председателю Правительства России.

8. Профилизация всех лечебных, учебных медицинских учреждений по ургентной медицине (не в ущерб остальным направлениям).

9. Массовая подготовка медицинских работников всех специальностей и уровней по медицине острых, неотложных, критических состояний, полевой реаниматологии, интенсивной терапии, по вопросам МС.

10. Кардинальный пересмотр, осовременивание, углубление учебного процесса в медицинских институтах, академиях (в том числе последипломного образования), в медицинских техникумах, школах и пр. в направлениях: организационные, медико-тактические основы действий; первая медицинская, первая врачебная, квалифицированная помощь в условиях применения оружия массового поражения в городах, мегаполисах и пр.; острые, неотложные, критические состояния, терминальные состояния; особенности, виды медицинской помощи в экстремальных и иных ситуациях; медицинская сортировка.

11. Нацеленная выработка у всего медицинского персонала профессионализма, динамизма, личной ответственности и милосердия к пострадавшим.

12. Неукоснительное выполнение задач и требований каждого периода ДЭт, особенно начального, в том числе устранение паники, дезорганизации, массовых рефлексий (10, 11), проведение МС, оказание полноценной, в полном объеме 1 МП, 1 РП в кратчайшие сроки после травмы; максимальное сокращение интервала между видами МП.

13. Выработка внутренней потребности, способности медицинского персонала к активным и высокорезультативным действиям в особых экстремальных ситуациях; к милосердию и духовности; к высокому динамизму и способности преодолевать трудности экстремальных ситуаций. Выработка потребности к развитию устойчивых навыков, умения оказывать медицинскую помощь и выживать самим в любых экстремальных ситуациях.

Постулаты В.А. Неговского — это многие десятки, а в длительной перспективе сотни тысяч спасенных жизней, совершенно необходимых России в условиях происходящего вымирания нации, нарастающего внутреннего и внешнего террора, всеобщей озлобленности, двойных стандартов против России, территориальных претензий (Япония, Латвия, Эстония и др.), прямых угроз глобальной войны на уничтожение, расчленение, захват страны. Это — начало возрождения нации, выход России на передовые рубежи охраны здоровья народа.

Литература

1. Неговский В.А. Уроки, которые мы получаем, и выводы, которые не делаем / Медицинская сортировка пострадавших при стихийных бедствиях, крупных катастрофах. — Рига, 1990. — С. 5–10.

2. Богоявленский И.Ф. Первая медицинская, первая реанимационная помощь. Критические состояния на догоспитальном этапе. Том 1, том 2. — СПб., 2000. — 444 с.

3. Богоявленский И.Ф. Доврачебная помощь при неотложных, критических состояниях. — СПб., 2003. — 736 с.

4. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций: справочник. — СПб., 2003. — 336 с.

5. Cердечно-легочная реанимация. Методические указания. В.В. Мороз, И.Ф. Богоявленский, М.С. Богушевич и др. МЮ РАМН, — М., 2000. — 24 с.

6. Богоявленский И.Ф., Божьев А.А., Кривенко В.Ф. Необоснованная смертность и пути ее снижения. Актуальные вопросы современной практической медицины. — М., 2006. — С. 9–11.

7. Божьев А.А., Постников А.А., Теребов С.Д., Хорошилов С.Е. Трансфузионная помощь на догоспитальном этапе и при чрезвычайных ситуациях. — М., 2008. — 110 с.

bozhiev@mail.ru, 8-916-474-21-87

Благодарим Вас!

До встречи на Конференции!

С уважением,

Организационный Комитет

XIX Всероссийская Конференция "Жизнеобеспечение при критических состояниях"

Москва 19-20 октября 2017г.

Тел.: +7 (495) 646-01-55

До окончания регистрации на XIX Всероссийскую Конференцию с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» осталась 1 неделя!

Уважаемые коллеги!

Обращаем Ваше внимание, что до окончания срока регистрации на XIX Всероссийскую Конференцию с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» осталась одна неделя!

Для спасения жизни человека, находящегося в критическом состоянии, решающее значение имеют своевременные профессиональные действия врачей, владеющих новейшими методиками и знаниями в сфере анестезиологии-реаниматологии.

Участники мероприятия получат отличную возможность обсудить с экспертами механизмы развития критических и шоковых состояний, действия врачей при острой дыхательной недостаточности, проблемы острых расстройств гемодинамики, экстракорпоральные методы детоксикации в реаниматологии, анестезиологию-реаниматологию в педиатрии, акушерстве-гинекологии, сердечно-сосудистой хирургии, проблемы гемостаза и инфекционных осложнений в реаниматологии, а также структурно-функциональные изменения ЦНС при критических состояниях.

По вопросам участия вы можете обращаться:

Анастасия Тихомирова

+7 (495) 646 01 55 доб. 193

spasti_zhizn@ctogroup.ru

Организаторы

ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии»

Some Image

НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР

Технический организатор

«СТО Конгресс»

Все борются не за больного, а за деньги»

Академик Михаил Давыдов рассказал Елене Кудрявцевой, чем больна российская онкология

Главный онколог РФ ставит диагноз отечественной онкологии

На прошлой неделе ХХ Российский онкологический конгресс в Москве констатировал: каждые 5 лет объем знаний об онкологических болезнях и технологиях их лечения удваивается, что напрямую связано с небывалыми денежными вливаниями в борьбу с раком в мире. Как бы то ни было, на перспективы этой борьбы медицина сегодня смотрит явно оптимистичнее: препараты и технологии, позволяющие продлевать жизнь в случаях, которые еще вчера считались безнадежными, уже реальность.

Увы, Россия пока в стороне от этих прорывов. Что нужно для исправления ситуации? На одну из самых больных для отечественной медицины тем интервью "Огоньку" дал главный внештатный онколог МЗ РФ, директор Российского онкологического научного центра им. Блохина академик Михаил Давыдов.

— Михаил Иванович, по статистике, смертность от онкологических заболеваний в России растет и скоро превысит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. С чем вы это связываете?

— С отсутствием понимания, что такое онкология. К ней относятся как к одной из областей медицины, таких как кардиология или пульмонология. Но это в корне не так. Онкология — гигантская многопрофильная дисциплина, которая имеет особый алгоритм организации, мониторинга и проведения скрининга — активного поиска доклинических форм рака.

— Системный подход — это специальная государственная программа?

— Знаете, когда сегодня на уровне Всемирной организации здравоохранения собираются представители минздравов разных стран, то они в основном обсуждают проблемы реализации национальных противораковых программ в этих государствах. Россия в таких обсуждениях активно участвует, и это притом что у нее самой такой программы нет.

— Что же включают в себя такие программы?

— Это как раз комплексный подход, который определяет, чего государство хочет и как этого достичь. В рамках программы должно осуществляться материально-техническое обеспечение, прорабатываться диагностика и лечение. Реализация программы должна обеспечивать эффективную кадровую политику, подготовку специалистов, создание системы профилактической медицины, внедрение в практику молекулярно-генетических исследований, создание работающих во всех цивилизованных странах регистров пациентов, куда заносятся все случаи рака и оценивается эффективность лечения. Такая программа требует солидного финансирования, без которого ничего из перечисленного существовать не может. Я думаю, что именно по этой причине она у нас до сих пор и не принята.

— А у нас вообще существовали подобные программы когда-либо?

— Нет, никогда. В советские времена была другая модель управления: при Министерстве здравоохранения работал департамент онкологической помощи, который оценивал ситуацию во всех республиках на территории Советского Союза. Существовала жесткая вертикаль управления и отбора кадров. Сегодня происходит обратный процесс: центры управления смещаются в регионы и поэтому каждый регион решает задачи по-своему и финансирует их выполнение сам. Представьте, что будет, если мы повесим ответственность за боеспособность воинских частей на регионы. Министерство здравоохранения, которое, по сути, тоже решает вопросы безопасности страны, должно быть устроено так же, как Министерство обороны. Представьте, что сегодня кадры в онкологической службе определяет губернатор. Во многих областях руководители областных учреждений не онкологи, а терапевты, фтизиатры, патологоанатомы... Они назначаются по принципу доверия. В итоге основной бич нашей системы — тотальный непрофессионализм в управлении. А как следствие — потрясающе разный уровень здравоохранения в каждой губернии!

— Какие, на ваш взгляд, регионы более или менее успешны в вашей области медицины?

— Например, довольно успешен Краснодарский край, который выделяет достаточно средств и ведет толковую кадровую политику. Неплохая ситуация в Чувашии, Екатеринбурге, Иркутске. А есть совершенно запущенные регионы, скажем, Якутия. Есть ряд других неблагополучных регионов. То есть сегодня здравоохранение в стране кардинально отличается по регионам. По сути, это привело к тому, что люди теперь делятся на категории первого, второго, третьего и прочего сорта — в зависимости от того, где они живут. Качество медицинской помощи, доступность, стоимость — все разное.

— Насколько велик разброс в финансовом отношении? Есть данные о том, сколько тратят денег на пациента в разных регионах?

— Это сложно понять, потому что сегодня финансирование отрасли переносится в рамки ОМС: получается, что частные компании финансируют государственные учреждения. Это извращенная ситуация: по сути, никто не может понять, что это такое. К тому же, в каждом регионе существует свой тариф, по которому фонд ОМС оплачивает работу клиники через страховые компании. На самом деле реально страховые компании никого не страхуют, они просто оплачивают некоторую стоимость медицинских услуг. То есть, получают деньги, вообще ни за что не отвечая, а только штрафуя больницы за малейшую неточность в оформлении истории болезни.

— А сколько в принципе сегодня заложено средств на одного онкобольного в системе ОМС?

— Это тоже по-разному, но в целом недостаточно. Иногда на больного приходит 100 тысяч рублей, а мы тратим 1,5 млн. Понимаете, мы сами придумываем, откуда эти средства извлечь, это становится нашей головной болью. Ведь мы не можем финансировать лечение больного из разных источников, это нарушение. Но мы понимаем: иначе у человека будет рецидив, осложнения. В целом проблема медицины формулируется так: все борются не за больного, а за деньги.

— В чем конкретно это выражается?

— Сегодня лечить онкологических больных у нас имеет право любая многопрофильная клиника. В регионах это обыкновенные больницы, которые берутся за онкологических больных, потому что за них платят (по ОМС.— "О") хорошие деньги. Если бы денег не платили, они бы их не лечили. А потом мы в федеральном центре по кругу оперируем рецидивы. Здесь ничего не меняется и кардинально меняться не будет, потому что нет попыток навести в этом вопросе порядок.

— А что здесь можно сделать с точки зрения законодательства?

— Нужно запретить лечить онкологических больных в тех учреждениях, которые не могут этого делать. То есть там, где нет возможности провести больным комплексное и комбинированное лечение.

— Поток рецидивов связан с реформированием здравоохранения или он возник еще раньше?

— Он напрямую связан с реформой, вернее, с тем моментом, когда стал реализовываться лозунг "деньги идут за больным". С тех пор стали бороться за деньги, а не за больного.

— Но на бумаге все выглядит логично, ведь именно такие схемы существуют во многих западных странах.

— Не надо путать разные системы здравоохранения. У нас в стране существует государственная модель — самая прогрессивная, кстати, в мире. Скандинавские страны уже давно отстаивают именно эту позицию. А при государственной модели здравоохранения не может быть страховой медицины — это нонсенс!

— Если говорить о недостатке финансирования отрасли в общем, можно прикинуть примерно, сколько не хватает?

— Я могу сказать по нашему центру: не хватает порядка 2/3 финансирования. Скажем, в области лекарственного обеспечения мы, наверное, уступаем городским больницам Москвы, потому что они лучше финансируются и у них более ритмично выстроены планы закупок лекарств. А у нас колоссальный дефицит современных противоопухолевых препаратов, которые мы никак не можем получить в полном объеме. А ведь федеральный центр должен отрабатывать новые технологии, вводить эти самые новые препараты в практику лечения и т.д. Как это все можно совмещать — не понятно.

— Как вы оцениваете обеспеченность россиян новейшими препаратами?

— По некоторым видам современных лекарств эта цифра не превосходит 2-5 процентов. Речь идет о так называемых таргетных препаратах. Это самое передовое лечение, при котором очень точно поражаются клетки опухоли и практически не страдают окружающие ткани и органы.

— Насколько реальны разговоры об импортозамещении в онкологических препаратах?

— В онкологии это нереально. Вернее так: вполне реально с точки зрения реализации лозунга, но никак не реально с точки зрения качества. Потому что отечественная фармацевтическая промышленность только набирает обороты, и пока она построена не по принципу решения государственных задач, а по принципу коммерческого проекта.

— Что это значит?

— Коммерческое предприятие в первую очередь должно получить прибыль. Поэтому оно покупает за рубежом дешевое сырье с обязательствами дополнительной очистки, про которые, конечно, тут же забывает, так как нужно минимизировать затраты на весь цикл производства препарата. В итоге получают как будто ту же самую молекулу, но качество ее уступает, возникает масса токсических эффектов.

— На следующий год расходы из федерального бюджета на здравоохранение уменьшатся до 377,3 млрд рублей...

— Да, нас ждут трудные времена. Мы не можем получить деньги на дооборудование детского института. Корпуса построены, а работу института запустить не можем.

— Насколько отличается статистика по онкологической заболеваемости у нас и на Западе?

— В развитых странах заболеваемость онкологией выше. В частности, в США она в 2 раза выше, чем в России. А смертность при этом ровно в 2 раза ниже.

— Как это?

— Там большее количество случаев выявляют на ранних стадиях, рано начинают адекватную терапию, лечат современными препаратами, которые подаются именно в том объеме, в котором нужно.

— В США и Японии большой прогресс в снижении смертности произошел после введения скрининговых программ, когда определенные группы населения поголовно проверяли на онкологию. Есть у нас что-то подобное?

— Есть отдельные примеры республиканских скрининговых программ. Был хороший проект в Татарстане по раку молочной железы — там выявили большое количество ранних форм, что очень важно, так как именно они хорошо поддаются лечению. Но это разовая акция. В других регионах нет и этого. Хотя должны быть утвержденные государственные программы скрининга.

— Как это должно выглядеть по сути? В рамках диспансеризации?

— В том-то и дело, что нет. Диспансеризация занимается общей патологией — это ловля рыбы в крупную сетку, а программа скрининга — ловля в мелкую. А нам нужна именно "мелкая рыба" — доклинические формы онкологии, которые полностью излечиваются.

— Как это можно организовать в рамках модели страховой медицины?

— Никак, программы скрининга финансируются государством. Оно заинтересовано в том, чтобы население было здоровым. На Западе человек получает определенный сертификат, и он обязан пройти эти исследования. Если он не выполнил это требование, то страховая компания не будет платить ему денег за лечение. Американцы именно так почти в 2 раза уменьшили заболеваемость раком желудка — они выявляли предраковые заболевания и лечили их.

— Врачи-онкологи все чаще призывают перестать декларировать, что в РФ лечат пациентов по евростандартам. Не лучше ли честно признать — уровень лечения в России сильно отстает. Может, хоть так удастся привлечь к проблеме внимание?

— Это будет воплем в пустыне. Стандарты приняты Минздравом, но они не выполняются. В регионах нет средств, нет кадров и т.д. Россия в этом смысле очень сложная страна для наведения порядка.

— По вашим прогнозам, что нас ожидает в следующие 10 лет? Будет ли расти уровень смертности от онкологии?

— Не думаю, что будет рост, но и большого понижения тоже не будет, потому что реально сегодня мало что делается для того, чтобы снизить онкологическую заболеваемость и смертность. Так что в целом общая картина еще долго меняться не будет.

|

Метки: божьев александр божьев жизнеобеспечение оргкомитет тезис постулат атеист участник организатор премия диссертация рекомендация стихийные бедствия катастрофа |

ГЛАВА 1627. 6 октября 2017 ГОДА. 279 ДЕНЬ 2017 ГОДА. КНДР настроены уничтожить американских империалистов. Образование, медицина. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

СМИ: КНДР обладает ударными средствами, которые не поддаются воображению.

Международная панорама.

В материале, опубликованном в газете Nodong Sinmun, утверждается, что в случае силового конфликта с США КНДР "наверняка одержит победу".

/ТАСС/. Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы "уничтожить американских империалистов". Об этом говорится в статье, опубликованной в центральной газете страны Nodong Sinmun.

"Народ и армия КНДР решительно настроены на то, чтобы "уничтожить американских империалистов и любой ценой добиться воссоединения родины", - подчеркивает издание.

Газета уверена, что в противоборстве с США КНДР, "обладающая самостоятельно созданными мощными ударными средствами, которые не поддаются воображению, наверняка одержит победу".

Одновременно газета пригрозила "жестоко наказать южнокорейский марионеточный режим за поддержку нацеленной против Пхеньяна политики администрации Дональда Трампа".

Подробнее на ТАСС:

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4608335

Бесплатная медицина и образование - это обременительная роскошь?

Четверг, 05 Октября 2017 г. 11:20 + в цитатник

Цитата сообщения РОССИЙСКАЯ_СЕМЬЯ

Бесплатная медицина и образование - это обременительная роскошь? (отрывок из книги А.Зверева "Трезво о политике")

Многие думают, что и Армия, и бесплатная медицина, и бесплатное образование являются обременительной роскошью, благотворительностью, доступной только странам с невероятно высоким, "избыточным", национальным доходом.

А ведь это совершенно не так. "Бесплатные" образование, медицина, Армия – это неисчерпаемые источники увеличения национального достояния, пополнения бюджета, все это выливается в быстрое увеличение нашего с вами благосостояния, улучшение морального и нравственного климата в обществе.

Возьмем, например, бесплатное образование. Разве расходы на образование себя не окупают? Разве это обременительные расходы? Разве общество неучей работает более эффективно, чем общество людей образованных и всесторонне развитых? Известно крылатое выражение: "Кадры решают все!" Так зададим себе вопрос, какие кадры будут лучше решать и понимать? Образованные или нет?

Вложения в образование не уменьшают, а увеличивают благосостояние любой страны. Миф об обременительности для общества бесплатного образования, его экономической неэффективности, потребовался для того, чтобы всемерно способствовать СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ, его ускоренной умственной и социальной деградации.

Это с одной стороны. С другой стороны, тупое, необразованное человеческое стадо легче загонять в отведенное ему стойло. Через ограничение образования легче всего преградить дорогу на верх социальной лестницы способным людям "из народа", и тем легче укрепляться "наверху" "избранному" меньшинству, "третьему лишнему" даже при условии скудных личных способностей. Доступ к образованию для них (через ДЕНЬГИ!) компенсирует отсутствие способностей, а обучение (хотя бы просто наличие документа об образовании) гарантирует постоянное превосходство над теми, кто через РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЕНЕГ ЛИШЕН.

Ограничения для тех, у кого нет ДЕНЕГ на образование, в зародыше убивает конкуренцию, которая помогла бы в интересах всех утверждать на верху социальной лестницы наиболее способных.

О бесплатной медицине и говорить даже как-то неудобно. Настолько очевидна истина, что медицинская помощь может быть только бесплатной. Это легко показать с позиций МОДУЛЬНОЙ ТЕОРИИ.

Попробуем построить СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ "МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ".

Как и положено, начнем с его ОСНОВАНИЯ. Зададим вопрос: «А в чем состоит ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНЫ?» Ответ очевиден – в том, ЧТОБЫ ЛЮДИ БЫЛИ ЗДОРОВЫМИ, НЕ БОЛЕЛИ!

Отсюда простой вывод: если сделать лечение ПЛАТНЫМ, и ДЕНЬГИ к врачу будут поступать через лечение болезней населения, то изменится ОСНОВАНИЕ МОДУЛЯ, ВРАЧУ ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ СТАНЕТ НЕВЫГОДНЫМ. И в итоге получится РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ. Проверим вывод построением этого РАЗРУШИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ.

ПЕРВОЕ. В ОСНОВАНИЕ этого РАЗРУШИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО МОДУЛЯ ложится ЦЕЛЬ – ИМЕТЬ БОЛЬНОЕ НАСЕЛЕНИЕ.

ВТОРОЕ. ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ тоже определены, ДЕНЬГИ поступают через больных людей.

ТРЕТЬЕ. А дальше уже сам собой складывается и МАСШТАБ такого МОДУЛЯ.

У врача при платном лечении, если все здоровы, поступление ДЕНЕГ прекращается. Хоть ложись и сам помирай! Или... вот после "или" и начинает формироваться МАСШТАБ, то есть перечень необходимых условий, при которых врача начинают кормить болезни людей. Для врача это значит, что нужно как-то делать больных людей или придумывать им несуществующие болезни, выдумывать диагнозы, проводить "лечение", делать ненужные операции и получать за это ДЕНЬГИ.

В одном из комических фильмов Ч.Чаплина есть такой сюжет. Впереди Чаплина идет мальчик и из рогатки бьет стекла. А Чаплин идет следом и стеклит разбитые окна, чем и зарабатывает деньги на жизнь. Чего только не сделаешь, если кормит ремонт!

Так и в медицине, ЛЕЧЕНИЕ (тоже своеобразный ремонт!) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОВАРОМ! Иначе, образно говоря, кто-то впереди пойдет с «рогаткой» в поход против нашего здоровья. Это понимали еще в древности. Как пример мудрости, до нас дошла легенда о правителе, который платил придворному врачу только тогда, когда был здоров. Такое положение заставляло придворного врача сосредотачиваться: во-первых, на быстром и эффективном лечении, а во-вторых, на надежных профилактических мерах.

Складывается ситуация сходная с той, что мы уже разбирали, когда говорили о методе Худенко и о том, как у него был организован ремонт техники. Крестьяне тогда решили, что РЕМОНТ не может быть ТОВАРОМ, за РЕМОНТ НЕЛЬЗЯ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ. Кормить должна ИСПРАВНОСТЬ! В случае с медициной должна кормить "исправность населения". Так что ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА – это составная часть более общего РАЗРУШИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ и служит той же цели, что и платное образование – обеспечивает всемерное СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ, но теперь уже в основном со стороны физического состояния и благополучия здоровья.

Совершенно очевидно, что и чисто с экономической, чисто меркантильной стороны, бесплатная медицина выгодна, как вообще всегда "выгоден", везде желателен, здоровый человек. Для примера возьмите хотя бы семью. Что выгоднее? Когда в семье все болеют? Или когда все здоровы? Так и в обществе в целом. Чем больше в нем здоровых, дееспособных граждан, тем оно устойчивее.

Наша Армия, и вообще "оборонка", даром хлеб народный никогда не ела и всегда у нас была на "самоокупаемости". В том числе, и валютной. Торговля оружием, а оно у нас, к тому же, было лучшим в мире, очень выгодно чисто с "денежной" стороны. О масштабах меркантильной выгоды даст понятие такой пример. Ельцин в 1991 году запретил Тульскому оружейному заводу торговлю стрелковым оружием за рубеж, и только на этом, и только за один год наша страна, мы с вами, потеряли 5 миллиардов долларов. Некоторые особо "демократичные" и "гуманные" граждане здесь, возможно, воскликнут: «Вот и хорошо! В мире станет меньше оружия! И мир станет ближе к миру!»

Придется разочаровать этих доброхотов. В год запрета на наш традиционный рынок оружия влезла Америка и "сделала" на нем для себя 11 миллиардов долларов. Так что общее количество оружия на планете не уменьшилось, но американского стало больше.

Людей, которые говорят о "невыгодности" Армии, в чем-то можно и пожалеть. "ПРОМЫВАНИЕ МОЗГОВ" так сильно на них подействовало, что они не понимают даже, в каком мире мы живем. Не понимают, как дорога, не в смысле денег, а в смысле сохранения жизни, безопасность. Им также непонятно и такое понятие, как патриотизм. Им, как правило, незнакомо и громадное экономическое значение патриотизма.

К тому же они уже как-то подзабыли, что слово "патриотизм" в русском языке несет смысл – "РОДИНОЛЮБИЕ". Обычно эти люди часто поминают Христа (ныне это модно!), но при этом забывают о его заповеди – ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО..., а что может быть ближе Родины? Поэтому и здесь, как и в разговоре об образовании и медицине, мы разговор поведем с позиций меркантильных, как наиболее понятных этой категории наших "ИНФОРМАЦИОННО-ТРАВМИРОВАННЫХ" ГРАЖДАН.

Например, в нашей Армии всегда были различные строительные войска. Люди почему-то мало знают эту сторону военного искусства. Не знают, что на войне приходится, в том числе, очень много строить, и что это нужно уметь, и этому нужно учиться. По этой причине наши строительные войска, готовясь к обороне, постигая умение созидать в трудных условиях войны, много строили в мирное время в разных концах нашей страны.

Наши войска всегда были там, где возникали различные ситуации, которые принято считать аварийными, стихийными бедствиями и т.д., и всегда с честью такие ситуации разрешали. А это громадная помощь народному хозяйству в целом.

Наши оборонные предприятия выпускали множество "ширпотреба", начиная с ложек и кончая самыми сложными видами техники. Именно "оборонка" отрабатывала и передавала в народное хозяйство сложные виды техники и технологии, готовила кадры, двигала науку.

Молодые люди, пройдя службу в Армии, приобретали навыки совместной работы, взаимовыручки. Многие приобретали нужные специальности и совершенствовались в них, приобретали, крайне важные для любого производства, дающие большой экономический эффект навыки ответственности и дисциплины.

Так что представления о том, что образование, медицина, Армия висят непомерной гирей на шее государства, то есть, на нашей шее, и "нерентабельны" – в корне неверные.

Внешнеполитические же аспекты мощной Армии и "оборонки", вообще не поддаются экономической оценке, так велика их роль.

|

Метки: божьев александр божьев панорама корея народ партия администрация тасс режим сша кндр медицина патриотизм лечение деньги армия бюджет образование |

ГЛАВА 1626. 4 октября 2017 ГОДА. 277 ДЕНЬ 2017 ГОДА. ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ. Их убил Ельцин. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

To bozhiev@mail.ru :

ПРИГЛАШЕНИЕ Александру Божьеву!

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

19-я Всероссийская конференция «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

РЕАНИМАТОЛОГИИ И РЕАБИЛИТОЛОГИИ» (ФНКЦ РР)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ

РЕАНИМАТОЛОГИИ ИМ. В.А.НЕГОВСКОГО ФНКЦ РР

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ МОСКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.И.ЕВДОКИМОВА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО РЕАНИМАЦИИ

ОБЩЕСТВО ПО ИЗУЧЕНИЮ ШОКА (РОССИЯ)

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ НИИОР ИМ. В.А.НЕГОВСКОГО ФНКЦ РР

Глубокоуважаемые коллеги!

19 – 20 октября 2017 г. НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР

проводит 19-ю Всероссийскую конференцию с международным участием

«ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»,

посвященную 80-летию НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского и

юбилею Виктора Васильевича Мороза.

ПРИВЕТСТВИЕ

Дорогие коллеги!

В национальном здравоохранении отрасль анестезиологии-реаниматологии имеет колоссальное значение. Для спасения жизни человека, находящегося в критическом состоянии, зачастую требуется современное оборудование и медикаменты. Однако решающее значение имеют своевременные профессиональные действия врачей, владеющих новейшими методиками помощи при критических состояниях.

19-20 ОКТЯБРЯ 2017 в МОСКВЕ состоится XIX Всероссийская Конференция с международным участием «Жизнеобеспечение при критических состояниях» является значимым событием в научном мире. Год от года наша Конференция непрерывно меняется, приобретая новые масштабы – в этом году она впервые проводится совместно с Федеральным научно-клиническим центром реаниматологии и реабилитологии. Организатором мероприятия выступает НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР, и мы с гордостью хотим отметить, что XIX Всероссийская Конференция посвящена 80-летию НИИ общей реаниматологии имени В.А. Неговского и юбилею Виктора Васильевича Мороза.

С уважением,

АНДРЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ГРЕЧКО

Директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии», доктор медицинских наук, профессор.

ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ МОЛЧАНОВ

Руководитель института общей реаниматологии им. В.А. Неговского, доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России.

СПИСОК УТВЕРЖДЕННЫХ ТЕЗИСОВ для публикации в трудах 19-й Всероссийской конференции «ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ»

-ENCEPHALITIC VERSUS EPILEPTIC DELIRIUM – OUR EXPERIENCE IN CLINICAL PRESENTATION AND EEG FEATURES

Drobný M., Sániová B., Jombík P., Lajčiaková M.

- HOSPITAL LENGTH OF STAY AND POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION

Sharipova V.H., Valihanov A.A.

- EEG SIGNAL POWER SPECTRUM IN GENERAL ANAESTHESIA WITH VOLATILE ANAESTHETICS IN OPEN THORACIC SURGERY. THE GAMMA AND DELTA LEFT-PREFRONTAL OSCILLATORS

Sániová B., Drobný M., Fischer M., Hamžík J., Drobná E., Bakošová E.

- ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА И МЕТАБОЛИЗМА У ПОСТРАДАВШИХ С СОЧЕТАННОЙ ЧМТ ПРИ ИНФУЗИИ ЭТИЛМЕТИЛГИДРОКСИПИРИДИНА СУКЦИНАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНОГО -ПАТТЕРНА МОЗГОВОГО КРОВОТОКА

АбрамоваЕ.А., Военнов О.В., Бояринов Г.А., Трофимов А.О.

- ОСТРЕАНИМАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ МОЗГОВОГО НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА (BDNF): ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Аврущенко М.Ш., Острова И.В.

- СОВРЕМЕННЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ УКУСА СКОРПИОНА

Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А.

- ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПРИ СУИЦИДАХ КАК РЕАКЦИЯ НА ОСТРЫЙ СТРЕСС

Акалаева А.А., Лучшева Л.В., Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А.,

Ташпулатова Н.М., Хонбобоева Р.Х.

- АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ

Алимова Х.П., Джубатова Р.С., Алибекова М.Б.

- ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИВЛ И СРОКОВ ТРАХЕОСТОМИИНА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСПИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В УСЛОВИЯХ ОРИТ

Баран А.М., Ломейко С.И., Шмыкова Е.А., Хомяков С.В.

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ТРАХЕОСТОМИЧЕСКОЙ ТРУБКИ, У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ (ТЧМТ)

Баратов Б.И., Эшонходжаев О.Д., Абдуллаева Н.Н.

- К ВОПРОСУ О ПОВРЕЖДЕНИИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ РЕЗЕКЦИИ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Барская Л.О., Храмых Т.П., Заводиленко К.В., Ермолаев П.А.

- ТРАНСФОРМАЦИЯ ОСТАВШЕЙСЯ ЧАСТИ ПЕЧЕНИ ПОСЛЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ РЕЗЕКЦИИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

Барская Л.О., Храмых Т.П., Заводиленко К.В.

- ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ МАЛОИНВАЗИВНОГО ВВЕДЕНИЯ ЭКЗОГЕННОГО СУРФАКТАНТА У НОВОРОЖДЕННЫХ С ГЕСТАЦИОННЫМ ВОЗРАСТОМ МЕНЕЕ 30 НЕДЕЛЬ В ГБУ РО «ОКПЦ» Г.РЯЗАНИ

Баскевич М.А., Селиванова Е.С., Новиков А.В., Дмитриев А.В.

- ВЛИЯНИЕ КОЛЛОИДНЫХ КРОВЕЗАМЕНИТЕЛЕЙ НА ЖИРОВУЮ ГЛОБУЛЕМИЮ IN VITRO

Белоус М.С., Яковлев А.Ю., Певнев А.А., Кичин В.В., Сунгуров В.В., Чистяков С.И.

- ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ СЕПСИСА

Бердников Г.А., Марченкова Л.В., Годков М.А.

- В.А.НЕГОВСКИЙ И ЕГО ПОСТУЛАТЫ

А.А.Божьев

- ВЛИЯНИЕ МЕТОДА АНЕСТЕЗИИ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Бояркин А.А., Волчков В.А., Баландина Е.В., Сизов О.М., Ковалев С.В.

- далее полный список тезисов и Программу Конференции см. ниже Вложение:

5175448_nauchnaya_programma_i_spisok_utverzhdyonnuyh_tezisov.doc

4 октября 2017 ГОДА

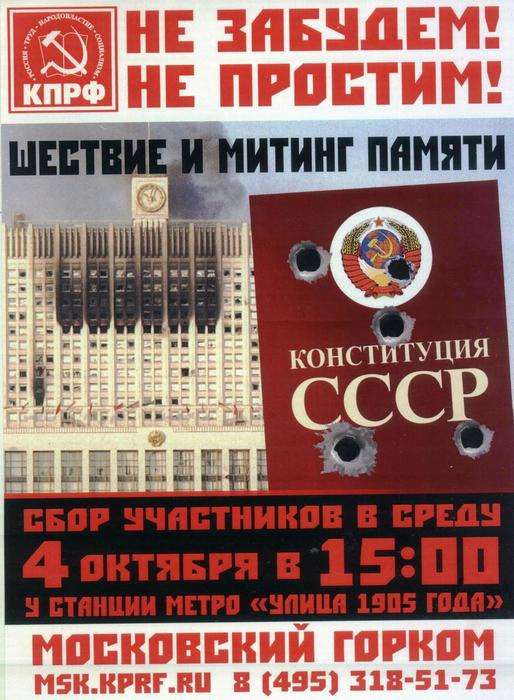

Фото Шествия и Митинга памяти защитников Конституции СССР.

Фото сделаны Петром Щегловым.

Точные данные о погибших отсутствуют. Возможно, что это сотни человек.

![]() Вложение: 5175448_nauchnaya_programma_i_spisok_utverzhdyonnuyh_tezisov.doc

Вложение: 5175448_nauchnaya_programma_i_spisok_utverzhdyonnuyh_tezisov.doc

|

Метки: божьев александр божьев нии реаниматология врач анальгетики постулат обучение школа помощь медицинская помощь закон отряд транспорт митинг шествие |

ГЛАВА 1625. 3 октября 2017 ГОДА. 276 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Никто не забыт! Ничто не забыто! Ничто не простим! Прогресс науки. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

Ничто не забыто.

Мини Газета №141 от 23 сентября 2017 г.

Василий Потлов

Спасение России в Сталинской экономической системе.

Я не буду утомлять статистикой читателя. Её можно найти в интернете. В ЧЁМ КОРЕНЬ СТАЛИНСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ?

Тут могут опять начать нудную песнь о подневольном труде, с помощью которого якобы было всё построено. Ничего подобного. Труд зеков был не значителен и в основном он использовался на работах по добычи сырья - лес, полезные ископаемые и пр. Работали они и на стройках. Но чтобы совершить такую гигантскую работу, нужны были десятки миллионов профессиональных работников, а зеков было лишь несколько процентов от силы 2-3. Все рабочие руки в промышленности пришли из деревни. Это к слову для тех, кто талдычит о том, что всё в СССР построили зеки. Небывалая продуктивность сталинской экономической системы состояла в том, что вся национальная прибыль оседала в гос. казне. Именно эти средства и позволили построить фактически новую страну. Тогда внешних заимствований валюты не было. Имея в своём распоряжении такие финансовые, материальные и человеческие ресурсы, стало возможно русское промышленное чудо тридцатых годов. Естественно, для распределения этих средств была создана плановая организация, которая обозначала и координировала, какие производства нужно было строить в первую, вторую и т.д. очереди. Плановая организация, Госплан исключил анархию и хаос в очерёдности ввода необходимых фабрик и заводов, планировались не только средства, но и количество работников, их обучение, география и многое другоё. Концентрация средств и плановая система,- вот два слона Сталинской экономической системы, которую справедливо называют новой моделью капиталистической социально-экономической формации, модель госкапитализма, который в то время сыграл в СССР судьбоносную роль.

И автором этой системы был Сталин. И его заслуга в том, что он во время прикрыл ленинскую модель дикого капитализма, НЭП. Именно на этой почве были баталии между сторонниками модели дикого капитализма и новой модели госкапитализма, которые стали причиной судебных процессов в те годы. Если бы тогда победили сторонники продолжения НЭПа, то России ныне не было бы на географических картах.

Теперь это очевидно для всех... но не прошло и века, как весь колоссальный труд поколения 30-90 годов прошлого столетия был практически уничтожен - по последним данным было уничтожено 130 000 средних и крупных предприятий. Безжалостно, бессмысленно. Никакая война такого ущерба нации не приносила. И главное, никто за этот разгром не ответил - ни один человек. И никто не требует...

И никто не извлёк уроков из этой национальной ужасной трагедии. Наоборот, все 20 лет процесс разрушения экономического потенциала продолжается - ни одного крупного предприятия не построено, не введена в строй ни одна электростанция.

Нет смысла перечислять все беды и страдания нации, все они известны. И целью этой статьи является попытка понять, кто продолжает разгромную экономическую политику и почему?

Было ходячее мнение, что после переворота и разрушения СССР пришла к власти группа продажных изменников, которая начала с того, что бросила на произвол судьбы экономику и начала процесс разграбления всего и вся, что привело к тому, что у всех на виду. И всё это делалось в угоду западным и американским конкурентам. И в этом мнении всё верно. Но истина всегда шире и глубже. Ведь кто-то этот разгром искусственно вводил и сопровождал. Начал понятно кто. А позже его продолжил тоже известно кто!

И первый вопрос к нему - почему он не остановил процесс разрушения отечественной промышленности и сельского производства? Почему он не прекратил страшную бойню за государственную собственность, когда погибли и были искалечены несколько миллионов человек, своих человек и исковерканы судьбы почти всех живущих людей на нашей земле? И мог ли он этот кошмарный ужас остановить?

На эти вопросы ответить может только он сам.

Но существуют логика и анализ событий, которые и никто не скрывает и которые нельзя скрыть.

Мог или не мог?

В начале он ничего остановить не мог, хотя и получил почти формально не ограниченную власть. Но делать с властью он не знал что. Чтобы использовать власть как инструмент управления, нужны профессиональные навыки его применения, которые накапливаются в процессе длительной практической работы. И так в любом деле. А работа по управлению таким огромным государством невероятно сложная и ответственная, которую ни с чем сравнить нельзя.

Поэтому требуется годы для освоения методов управления, но и без опыта приходится решать важнейшие государственные вопросы, когда приходится использовать мнения других людей и не глядя подписывать ежедневно тьму бумаг.

Но это рутина.

Тогда как среди вопросов управления имеются такие, на которые и не опытный правитель сам имеет принципиальные взгляды. В данном случае таким вопросом стал вопрос экономической политики государства России. И Путин его решил сам, так как уверовал в его перспективность и возможности. Он отверг экономическую политику СССР и окончательно ввёл в России экономическую политику частной формы капитализма. И на том стоит. Хотя и видит все негативные стороны этой политики. Это общероссийская практика, а не слова. И это странно. Ведь Сталинская система концентрации средств в руках государства дала невероятные результаты, почти как в сказке. Значит, тут что-то сильное и страстное, как безответная первая любовь, которая запоминается на всю жизнь. Но женится приходится без любви. Когда человек спит с женой, а во сне обнимает любимую. И всю оставшуюся жизнь такой человек продолжает грезить и искать свою первую и единственную.

У Путина эта любовь имеет лицо Запада, лицо частного капитализма. Не даром, он с первых дней своего прихода к власти высказывался за вступление в НАТО. Направлял туда своих сватов типа Рогозина, но, как говорится, получил от ворот поворот. Купился на обещания западных партнёров, а на деле мошенников и захватчиков и вечных наших врагов.

У него настало время просить прощения у русского народа за ошибки и просчёты, за укрепление формы частного капитализма, за закрытие массы предприятий, за глобализм, за ВТО, за внутренний рынок, уступленный иностранным товаропроизводителям, ставшей одной из причин разорения нашего промышленного потенциала и многое другое в надстройке. Хватит ли у него духа? Хватит ли у него духа перейти на рельсы экономической системы Сталина, которая в Китае ещё раз показала свою работоспособную мощь. Хватит ли у него духа забыть свою первую любовь - частный западный образ жизни? У него достаточно инструментов для возвращение ко всему лучшему, что было в СССР. Или нам гнить в яме дикого капитализма с его медленным накоплением первоначального капитала в условиях, когда этот капитал продолжает убегать далеко и безвозвратно.

Первым шагом его должна быть национализация всех природных ресурсов, использование которых приносит львиную долю государственного капитала. Это начало возрождения России. Новая партия Пенсионеров и Инвалидов считает такой шаг нужным и крайне современным. Только использование громадного экономического опыта СССР даст новый толчок для индустриализации- 2 в нашей разграбленной стране. Других путей нет. Надежда умирает последней и она же юношей питает...

Тайны дела о миллиардах

Бывший сослуживец полковника Захарченко раскрыл тайны дела о миллиардах

Выходец из КГБ считает арестованного «слугой двух спецслужб»

Сегодня в 12:30, просмотров: 60591

Мосгорсуд сегодня оставил под арестом до марта будущего года полковника МВД Дмитрия Захарченко. Впрочем, большинство россиян интересует судьба не столько его самого, сколько 7,7 миллиарда, что нашли в квартире у его сестры. Объявился ли хозяин денег? Точно ли они принадлежат «Нота-банку»? Что с ними будет? И кто придумал превращать квартиры в сейфы?

Рассказать об этом нам решил бывший коллега Захарченко, выходец из 9-го управления КГБ Дмитрий Целяков.

Полковника МВД Дмитрия Захарченко на днях подселили в камеру к экс-главе ФСИН генерал-полковнику Александру Реймеру, чье дело уже вовсю слушается в Замоскворецком суде Москвы. «Достойный человек, хорошая компания», — говорит о новом сокамернике Захарченко. Но лучше быть в плохой компании на воле, чем в хорошей за решеткой...

Наш собеседник Дмитрий Целяков после распада СССР расследовал самые громкие дела о незаконной банковской деятельности (за что сам и попал за решетку). Интересное совпадение: потерпевшим в деле Целякова проходил тот же человек, что первым дал показания на Захарченко, — банкир Петр Чувилин.

Справка «МК»: «Дмитрий Целяков был задержан в 2008 году, будучи в тот момент замначальника отдела Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом. По версии следствия, он и его подчиненный вымогали деньги у вице-президента одного из банков Петра Чувилина и председателя правления этого банка Германа Горбунцова. Во время суда некоторые свидетели уверяли, что против полицейских устроили провокацию — из-за расследования, которое они проводили и которое касалось отмывания нескольких миллиардов долларов».

Пресненский суд Москвы, тем не менее, приговорил Целякова к 6 годам колонии. Отбыл он из них 4,5 года, освободился в декабре 2012-го, с тех пор пытается восстановить через суды свое честное имя. Банкир Петр Чувилин в апреле 2016 года был осужден за мошенничество. Свои показания против Дмитрия Захарченко он дал в колонии, где отбывает наказание».

— Дмитрий, вы в МВД занимались именно финансовыми преступлениями?

— После реформирования КГБ я перешел в систему МВД. Работал сначала заместителем начальника отдела Департамента экономической безопасности МВД (мой отдел курировал сферу иностранных инвестиций и валютных операций). В основном занимались изучением деятельности в России зарубежных компаний, а также российских, связанных с международными контрактами и имеющих юрисдикцию в офшорах. И расследовали дела по банкам, которые «сжигали» (закрывали) организованные преступные сообщества.

Мой отдел первый в стране (вместе с СК при МВД) стал возбуждать дела по ст. 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Первое такое дело появилось в октябре 2005 года, и там проходила безумная сумма в 238 миллиардов рублей.

Мы работали в обычном режиме: расследовали, задерживали, готовили дела в суд. При этом я понял в ходе своей работы принцип этой новой пока для нашей страны системы.

Если говорить упрощенно, то в схеме обналичивания и транзита денег были всегда задействованы три стороны, которые негласно сотрудничали и выполняли каждая свою роль. Это собственно банки, ОПГ (зачастую в них состоят представители бизнеса и власти) и спецслужбы.

Мир больших денег изменился, когда на горизонте появилась фигура первого заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Он, видимо, пытался сломать существующую систему. При этом не был чьим-то подконтрольным человеком, то есть не играл ни на одной из сторон.

— Что конкретно он делал?

- Он отзывал лицензии еще до того, как банк выработал тот объем, для которого его приобретала, скажем, какая-то крупная корпорация. Банк создавался, чтобы пропускать денежную массу в течение 2–3 месяцев, а Козлов лишал его лицензии уже через 2–3 недели. В итоге вместо того, чтобы провести 70–120 миллиардов, «теневики» успевали оприходовать 10–20 миллиардов рублей.

Естественно, многие на рынке обнала были недовольны новациями Козлова: терялась маржа, расстраивались процессы технического обслуживания денежных потоков, «летели» договоренности, включая прикрытие со стороны силовиков…

При этом Козлов применил новый механизм — блокировку денег в иностранном банке руками Банка России (он первый «продавил» заморозку денег в Австрии по банку «Дисконт»).

В общем, кто-то решил, что новые «фокусы» Козлова могут стоить в будущем приличных потерь, привести к нежелательным расследованиям со стороны зарубежных органов. За это его и убили 13 сентября 2006 года.

Само убийство произошло в 21.30, а уже через час мне позвонил мой непосредственный начальник. На следующий день в кабинете на Житной он сказал, что это… я виновен. То есть неофициально я был первым, кого заподозрили.

— А при чем тут вы? Разве вам хотя бы теоретически могла быть выгодна смерть Козлова? Неужто он мешал и вашей работе?

- Логика простая: раз я в этой кухне варюсь, знаю все ходы-выходы и кто чем дышит, то могу быть одним из звеньев черного обнала, например, прикрытием по линии правоохранительных органов. Вот этим начальник обосновал — слава богу, потом с меня были сняты все подозрения.

Но я был уверен, что моему руководству эту мысль вложили в уста люди из Управления «М» ФСБ России (называет имена. — Прим. авт.). Они курировали наш ДЭБ. Они приходили, смотрели, как соблюдается работа с гостайной, собирали слухи, кого-то вербовали…

У меня с самого начала были с ними ровные отношения, я ведь сам бывший сотрудник КГБ, работал в группе «Альфа», охранял в числе других Президента СССР, а потом — председателя Конституционного суда РФ. Но по мере того, как я углублялся во все эти дела, им дали команду не контактировать со мной: видимо, руководство Управления «М» боялось, что я склоню некоторых оперативников на свою сторону и буду получать информацию уже в отношении них. Поэтому, как я считаю, и прислали мне «черную метку» («привязку» к убийству Козлова) — чтобы остановить мою чрезмерную активность.

К тому моменту у меня были все доказательства, что банки «сжигают» системно после того, как через них пропускают нужную денежную массу. Результаты ОРД давали все новые и новые факты о «крышах», структуре, связях в Европе, США и т.д. По указанию нового руководителя ДЭБ МВД России Евгения Школова (он возглавил департамент в ноябре 2006 года. — Прим. авт.) мы даже составили обо всем этом письмо под грифом «секретно» и направили руководству страны.

— Правда, что убийство Козлова привело к очередному переделу в криминальном мире?

— Да, именно из-за войны на рынке «черных» потоков денежных средств стали расстреливать и воров в законе.

— А можно поподробнее о том, какую именно роль в этом деле играют воры в законе?

- Вот, допустим, организуется новый поток транзита через сопредельную страну. И это согласовывается не только на уровне лиц, отмывающих деньги, и их «крыш» в правоохранительных органах и структурах власти, но и криминалитета.

Туда едут воры в законе или их представители. Их задача — на месте решать все проблемы, следить, чтобы деньги не застряли в промежуточной стране, чтобы их по дороге не отобрали какие-то заезжие «гастролеры» и т.д. Все это относительно второстепенная роль, в основном же они придерживаются воли товарищей с Лубянки.

Система так устроена, что в ее основе — «слово с Лубянки», и никто, даже воры, не будет перешагивать через эту черту. А доходность от отмывания денег огромная (300–1000% годовых), то есть всем хватает. Все, что я сейчас говорю, — это мое личное убеждение, основанное на материалах, которые были в Департаменте по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России.

Так вот, патриарха криминального мира Вячеслава Иванькова по кличке Япончик убили именно из-за передела рынка отмывания денег. Он и Аслан Усоян (Дед Хасан) пригрели уроженца из Одессы, имеющего несколько фамилий и паспортов, но больше известного под кличкой Женя Жирный. Этот Жирный пользовался покровительством спецслужб и передавал их волю миру криминала. Япончик и Дед Хасан приняли его тепло, в отличие от остальных кланов, потому что сами всегда были не прочь сотрудничать с силовиками.

Конфликт зародился весной 2008 года, когда этот активист русской мафии в США провел в Москве сходку основных «обнальщиков». Там он изложил позицию «кураторов» и новые политические реалии. Сказано было примерно следующее: «Отныне все, кто хочет работать по линии обналички, должны платить мне и моей «крыше», которая в настоящий момент является самой крутой в РФ».

Я так понимаю, недовольные воры в законе собрались через пару месяцев на легендарную сходку на прогулочном кораблике, чтобы обсудить новую реальность происходящего… Ну а дальше были убийства, в том числе Япончика, Хасана, которые «новые реалии» одобряли: их убрали недовольные новой политикой «коллеги».

А Женю Жирного я успел до своего ареста передать ФБР (сообщил информацию о нем), его задержали в Монако, посадили в тюрьму. Сейчас он на свободе, учредил в Крыму банк, занимается обналом…

— В вашем уголовном деле заявителем проходит банкир Петр Чувилин. И именно он вроде как дал первым показания на Захарченко (заявил, что вместе с Германом Горбунцовым платил тому 150 тыс. долларов США в месяц за прикрытие по линии МВД).

- Чувилин был нашим информатором. С конца августа по начало декабря 2007 года передавал нам номера телефонов, используемых Женей Жирным и другими лицами во время подпольных операций, которые, скорее всего, проводились в банке, где работал Чувилин.

Меня-то на том этапе устроило такое «стукачество». Но спецслужбы (те самые, что покровительствовали Жене Жирному) его вычислили. Ну и дальше выбор у него был небогат, он уже готов был свидетельствовать против кого бы то ни было… Так что он стал потерпевшим в деле против меня.

А с Захарченко получилось все интереснее. Скорее всего, с помощью показаний Чувилина на Захарченко хотели нанести удар по всему МВД. Был бы большой скандал, полетели бы головы. Одного не просчитали: Захарченко был человеком не столько МВД, сколько ФСБ. Его, по моей информации, давно завербовали те люди, которые курировали тему обнала. Лубянка нечаянно ударила сама по себе.

— Вы лично с Захарченко были знакомы?

- Знаком не был, но мы, получается, работали одновременно какое-то время в ДЭБ. Просто в разных отделах.

Я помню, что во время прослушки предполагаемых участников системы черного обнала они называли в разговорах некоего Диму из нашего круга правоохранителей, который мог решить любую проблему с уголовным делом по обналу. Дмитрий в следственно-оперативной группе был один - я. А что за второй Дмитрий объявился? Это и предстояло выяснить техническими мероприятиями, которые поручили провести тогда 5-му или 6-му ОРБ (в деле есть поручение следователя СК при МВД России Шантина Г.А. и есть рапорты). Но чем закончилось — честно скажу, не знаю.

— Что конкретно делал, по-вашему, Захарченко за эти годы работы в ведомстве?

— Думаю, разваливал уголовные дела в отношении обнальщиков. Я могу даже назвать — какие (номера дел есть в распоряжении редакции. — Прим. авт.). Только два дела касались отмывания аж 4 триллионов. Там был замешан широкий спектр сотрудников всех служб и ведомств. Не думаю, что кто-то теперь будет заинтересован в установлении истины: слишком негативно может отразиться на системе.

— И почему тогда именно сейчас решено было задержать Захарченко?

— Говорю же, произошла техническая ошибка в расчетах инициаторов разработки. Видимо, удар предназначался по руководству МВД России, а вышла довольно неприятная ситуация, когда Дмитрий оказался повязан с Лубянкой. Теперь, видимо, будут отыгрываться на «Нота-банке», сотрудники которого дали показания против Захарченко.

— Так чьи все-таки деньги на квартире сестры Захарченко?

— Из банка, который уже был на грани отзыва лицензии и с «дырой», так как в случае операций с обналом денежные средства не принято где-то складировать, их быстро доставляют клиенту.

По практике борьбы с организованными преступными сообществами, отмывающими деньги, они никогда не хранят обнал у себя или где-то, быстро стараются развезти его клиентам, чтобы случайно не попасть с деньгами под правоохранителей или заезжих «гастролеров». Деньги могут быть из другого региона, и получали они их по «зеленому коридору» в аэропорту. Но больше вероятность, что из банка в Москве. Какого? Это и предстоит выяснить следствию, но не «Нота» — в этом я уверен.

— А почему в качестве хранилища была выбрана квартира? И много ли таких «квартир-сейфов» по Москве?

- Думаю, много. В квартиру ведь просто так не войдешь: нужно решение суда, уголовное дело. Я сам хранилища в квартире не видел, но мы находили такие под вывеской неприметных офисов.

Деньги иной раз валялись грудами, уходила уйма времени для их пересчета, оформления упаковки в коробки и сдачу в хранилище финчасти МВД России, которое мы за это время работы забили под завязку. Причем мне никогда не хотелось связываться с наличностью, потому что ДСБ МВД России вечно писали какие-то пакости: мол, не довезли часть или еще что-то. Потом приходилось ловить, кто украл деньги.

Мы в основном арестовывали деньги на корсчетах. Вырабатывали схематику замораживания и с другими иностранными службами. В некоторых странах законодательство позволяло «морозить» аж на 42 года. За это время мы, естественно, успевали бы собрать все необходимые документы, чтобы наложить арест и списать их в обратно в РФ.

— Защита Захарченко уверена, что скоро объявится хозяин денег.

— Это стандартная процедура: берется пауза, люди делают документы, чтобы объяснить происхождение денег, оценивают обстановку и договариваются с кем-то наверху, кому эти бумаги принесут и под каким ракурсом их будут смотреть, сколько денег отстегнут… Схема для них не новая, и они прекрасно знают, как ее применить.

Деньги изъяты в новых упаковках, легко просмотреть, откуда они получены и привезены на квартиру. Это занимает не более двух недель. Причем странно, что силовики не стали задерживать родственников Захарченко и не изъяли их телефоны.

— Какова судьба Захарченко, по-вашему?

— Судьба Захарченко уже очевидна, следствие не заинтересовано в полноценном расследовании, потому что могут всплыть громкие имена и тайные схемы. А хочет прилепить обнаруженные деньги к «Нота-банку», чтобы Дмитрий признался в хищении их средств и получил свой срок — лет 5–8 в зависимости от ситуации.

Дмитрий, видимо, с этим не согласен, поэтому там идет торг. Одни хотят закрыть дело побыстрее, без всяких продолжений и нюансов, другие понимают, что что-то нужно объяснять руководству страны, так как сюжет с МВД России провалился, и вспыли сюжеты, которые могут привести на Лубянку, в Следственный комитет и прокуратуру. Короче, тупик. Все в ожидании чисто политического решения с верха.

|

Метки: божьев александр божьев система интернет прибыль казна страна ссср валюта госплан ресурс чудо организация капитализм социализм результат нато |

ГЛАВА 1624. 1 октября 2017 ГОДА. 274 ДЕНЬ 2017 ГОДА. В Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР. Апокалипсис? АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

В Китае празднуют 68-ю годовщину образования КНР.

Жители Китая в воскресенье широко празднуют главный государственный праздник страны — День образования Китайской Народной Республики.

Традиционно, торжества начались с церемонии поднятия государственного флага на центральной площади Тяньаньмэнь, на которой 1 октября 1949 года Мао Цзэдун объявил о создании КНР. Церемония поднятия флага была организована так, чтобы в точности совпасть с восходом солнца. Накануне в субботу на приеме по случаю 68-й годовщины образования КНР в Доме народных собраний премьер Госсовета Ли Кэцян заявил, что у страны есть все причины для того, чтобы гордиться своими достижениями.

Агентство по чрезвычайным ситуациям США будет готовить американцев к Апокалипсису – Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет проводить общенациональные учения на случай глобальной катастрофы. В этот день будут проведены учения по оповещению населения США о масштабных разрушительных катаклизмах. Агентство будет использовать все системы вещания: телевидение, радио, кабельные сети, спутниковые системы, сотовую связь и интернет. Общенациональный сигнал тревоги будет транслироваться в течение минуты. Как утверждают в FEMA, новая система оповещения является новым и оперативным способом информирования жителей страны о надвигающихся катастрофах. Речь идет об астероидной угрозе, глобальной ядерной войне, террористических атаках, ураганах, землетрясениях и других глобальных стихийных бедствиях. Испытания системы оповещения были заранее запланированы. Между тем, как сообщает пресса, большое количество жителей США уверены, что начнется ядерная война с КНДР. (источник: http://tezars.ru/novosti/obschestvo/agentstvo-po-c...chainym-situacijam-s-3210.html)

Александр Божьев и соавторы:

"Медицинская помощь на догоспитальном этапе при стихийных бедствиях, антропогенных катастрофах, террористических актах"

![]() Вложение: 5175179_medicinskaya_pomosch_aleksandr_bozhiev_i_soavt.pdf

Вложение: 5175179_medicinskaya_pomosch_aleksandr_bozhiev_i_soavt.pdf

|

Метки: божьев александр божьев апокалипсис пресса катастрофа стихийные бедствия теракт жители минута чрезвычайные ситуации чп система учение торжество кнр китай |

ГЛАВА 1623. 30 сентября 2017 ГОДА. 273 ДЕНЬ 2017 ГОДА. Проблема безопасности в анестезиологии. Миллионеры и миллиардеры. АЛЕКСАНДР БОЖЬЕВ. |

To bozhiev@mail.ru

До встречи на Конференции «Проблема безопасности в анестезиологии»

Today, 7:12 PM

Newsletter

Уважаемый коллега!

Напоминаем Вам, что 1-3 октября 2017 года в Москве состоится VII Международная Конференция «Проблема безопасности в анестезиологии».