Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Ковпак — легенда, которой нацисты боялись как огня |

На Байковом кладбище Киева спит вечным сном человек, ставший легендой при жизни, человек, одно имя которого наводило ужас на гитлеровцев — Сидор Артемьевич Ковпак.

Смышлёный малец

Он родился 7 июня 1887 года на Полтавщине, в большой крестьянской семье. На счету была каждая копейка, и вместо школы Сидор с юных лет осваивал навыки пастуха и землепашца.

В 10 лет он стал помогать семье, работая в лавке у местного торговца. Шустрый, сообразительный, наблюдательный — "далеко пойдёт малец", говорили о нём умудрённые житейским опытом деревенские аксакалы.

В 1908 году Сидора призвали в армию, и после четырёх лет срочной службы он отправился в Саратов, где устроился разнорабочим.

От императора до Василия Ивановича

Но всего через два года Сидор Ковпак опять оказался в солдатском строю — началась Первая мировая война.

Рядовой 186-го Асландузского пехотного полка Сидор Ковпак был отважным воином. Будучи несколько раз раненным, он всегда возвращался в строй. В 1916 году, будучи разведчиком, Ковпак особо отличился во время Брусиловского прорыва. Своими подвигами он заслужил два Георгиевских креста, которые ему вручил император Николай II.

Возможно, тут царь-батюшка немного погорячился — в 1917 году Ковпак выбрал не его, а большевиков. Вернувшись после Октябрьской революции на родину, Ковпак обнаружил, что война идёт за ним по пятам — красные и белые сошлись не на жизнь, а на смерть. И здесь Ковпак собрал свой первый партизанский отряд, с которым стал громить деникинцев, а заодно, по старой памяти, и германцев, оккупировавших Украину.

В 1919 году отряд Ковпака влился в регулярную Красную Армию, а сам он — в ряды партии большевиков.

Но на фронт Ковпак сразу не попал — его свалил бушевавший в полуразрушенной стране тиф. Выкарабкавшись из лап болезни, он всё-таки отправляется на войну и оказывается в рядах 25-й дивизии, которой командует сам Василий Иванович Чапаев. Командир трофейной команды чапаевцев Сидор Ковпак уже тогда прослыл своей рачительностью и бережливостью — он умел собирать оружие на поле боя не только после побед, но и после неудачных сражений, поражая противника подобной дерзостью.

Ковпак брал Перекоп, добивал остатки врангелевской армии в Крыму, ликвидировал махновские банды, а в 1921 году был назначен на должность военкома в Большом Токмаке. Сменив ещё несколько подобных должностей, в 1926 году он вынужден был демобилизоваться.

В партизаны — огородами

Нет, Ковпак не устал от войны, но подводило здоровье — беспокоили старые раны, мучил заработанный в партизанском отряде ревматизм.

И перешёл Ковпак на хозяйственную деятельность. Пусть недоставало образования, зато были у него в наличии жилка крепкого хозяйственника, наблюдательность и сообразительность.

Начав в 1926 году с поста председателя сельскохозяйственной артели в селе Вербки, Ковпак через 11 лет дошёл до должности председателя Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР.

К началу Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку было 54 года. Не так уж и много, но не так уж и мало для человека, вся жизнь которого была связана с войной и тяжёлым крестьянским трудом.

Но Ковпак в трудную минуту умел забывать и о возрасте, и о болячках. Он взял на себя всю организационную работу по созданию в районе Путивля партизанского отряда. Времени на организацию было очень мало — враг приближался стремительно, но Ковпак до последнего занимался подготовкой баз и схронов.

Из Путивля он уходил огородами едва ли не последним из руководства 10 сентября 1941 года, в тот момент, когда немецкие части уже появились в населённом пункте.

Очень многие партизанские отряды погибли в самом начале войны из-за того, что их руководители попросту были не подготовлены к подобной деятельности. Были и такие, кто, заложив базы, из страха предпочитал спрятаться, скрыться, но не вступать в борьбу.

Но Ковпак был совершенно иным. За плечами — огромный военный опыт, объединённый с опытом талантливого хозяйственника. Всего за несколько дней из ушедших вместе с ним в леса путивльских активистов и разведчиков-окруженцев Ковпак создал ядро будущего отряда.

Власть из леса

29 сентября 1941 года у села Сафоновка отряд Сидора Ковпака провёл первую боевую операцию, уничтожив гитлеровский грузовик. Немцы отправили группу для уничтожения партизан, но та вернулась ни с чем.

17 октября 1941 года, когда гитлеровцы были уже на подступах к Москве, в украинских лесах отряд Ковпака объединился с отрядом Семёна Руднева, кадрового военного, участника сражений с японскими милитаристами на Дальнем Востоке.

Ковпак (сидит слева) зачитывает партизанам шифровку с Большой земли. Комиссар отряда С. В. Руднев (сидит справа), 1942 г.

Они оценили хватку друг друга и прониклись взаимным уважением. У них не было соперничества за лидерство — командиром стал Ковпак, а Руднев занял пост комиссара. Этот управленческий "тандем" очень скоро заставил гитлеровцев содрогнуться от ужаса.

Ковпак и Руднев продолжали объединять мелкие партизанские группы в единый Путивльский партизанский отряд. Как-то на встречу командиров таких групп прямо в лес заявились каратели с двумя танками. Гитлеровцы всё ещё полагали, что партизаны — это нечто несерьёзное. Итогом принятого партизанами боя стал разгром карателей и захват одного из танков в качестве трофея.

Главным отличием отряда Ковпака от многих других партизанских соединений было, как ни парадоксально, практически полное отсутствие партизанщины. У ковпаковцев царила железная дисциплина, каждая группа знала свой манёвр и действия при внезапном нападении противника. Ковпак был настоящим асом скрытного перемещения, неожиданно для гитлеровцев появляясь то здесь, то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные и сокрушительные удары.

В конце ноября 1941 года гитлеровское командование почувствовало, что район Путивля оно практически не контролирует. Громкие акции партизан изменили и отношение местного населения, которое стало смотреть на оккупантов едва ли не с насмешкой — мол, разве вы тут власть? Настоящая власть — в лесу!

Сидор Ковпак (в центре) обсуждает с командирами отрядов детали боевой операции, 1942 г.

Идёт Ковпак!

Раздражённые немцы блокировали Спадащанский лес, ставший главной базой партизан, и бросили большие силы на их разгром. Оценив ситуацию, Ковпак принял решение прорваться из леса и уйти в рейд.

Партизанское соединение Ковпака стремительно разрасталось. Когда он шёл с боями по тылам противника по Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям, к нему присоединялись всё новые и новые группы. Соединение Ковпака превратилось в настоящую партизанскую армию.

18 мая 1942 года Сидор Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза.

В августе 1942 года Ковпака вместе с командирами других партизанских соединений принимали в Кремле, где Сталин спрашивал о проблемах, нуждах. Были определены и новые боевые задачи.

Соединение Ковпака получило задание отправиться на Правобережную Украину с целью расширения зоны партизанских действий.

Из брянских лесов партизаны Ковпака прошли с боями несколько тысяч километров по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Впереди них уже катилась партизанская слава, обраставшая легендами. Говорили, что сам Ковпак — огромный бородатый силач, ударом кулака убивающий 10 фашистов за раз, что в его распоряжении танки, пушки, самолёты и даже катюши и что его боится лично Гитлер.

Сидор Ковпак осматривает новый плацдарм, 1943 г.

Гитлер не Гитлер, но нацисты калибром поменьше действительно боялись. На полицаев и немецкие гарнизоны новость "Идёт Ковпак!" действовала деморализующе. От встречи с его партизанами старались уклониться любым путём, ибо ничего хорошего она не сулила.

В апреле 1943 года Сидору Ковпаку было присвоено звание "генерал-майор". Так у партизанской армии появился самый настоящий генерал.

Самый трудный рейд

Те, кто встречал легенду наяву, поражались — невысокий старичок с бородкой, похожий на деревенского деда с завалинки (партизаны так и звали своего командира — Дед), казался абсолютно мирным и никак не походил на гения партизанской войны.

Ковпак запомнился своим бойцам целым рядом изречений, ставших крылатыми. Разрабатывая план новой операции, он повторял: "Прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти". Про обеспечение соединения всем необходимым лаконично и немного издевательски говорил: "Мой поставщик — Гитлер".

И действительно, Ковпак никогда не докучал Москве просьбами о дополнительных поставках, добывая оружие, боеприпасы, топливо, продовольствие и обмундирование на гитлеровских складах.

В 1943 году Сумское партизанское соединение Сидора Ковпака отправилось в свой самый трудный, Карпатский рейд. Из песни слова не выкинешь — в тех краях было много таких, кого вполне устраивала власть гитлеровцев, кто рад был под их крылом вешать "жидов" и вспарывать животы польским детям. Разумеется, Ковпак для подобных не был "героем романа". В ходе Карпатского рейда были разгромлены не только многие гитлеровские гарнизоны, но и отряды бандеровцев.

Бои были тяжёлыми, и порой положение партизан казалось безвыходным. В Карпатском рейде соединение Ковпака понесло самые серьёзные потери. Среди погибших оказались и ветераны, стоявшие у истоков отряда, включая комиссара Семёна Руднева.

Живая легенда

Но всё-таки соединение Ковпака вернулось из рейда. Уже по возвращении стало известно, что сам Ковпак был серьёзно ранен, но скрывал это от своих бойцов.

В Кремле решили, что дальше рисковать жизнью героя нельзя — Ковпака отозвали для лечения на Большую землю. В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Ковпака. Командование дивизией принял на себя один из соратников Ковпака, Пётр Вершигора. В 1944 году дивизия совершила ещё два масштабных рейда — Польский и Неманский. В июле 1944 года в Белоруссии партизанская дивизия, которую так и не удалось разгромить фашистам, соединилась с частями Красной Армии.

В январе 1944 года за успешное проведение Карпатского рейда Сидор Ковпак был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.

Сидор Ковпак, 1954 г.

Залечив раны, Сидор Ковпак приехал в Киев, где его ждала новая работа — он стал членом Верховного суда Украинской ССР. Наверное, другому в вину поставили бы недостаток образования, но Ковпаку доверяли и властные верхи, и простой народ — он заслужил это доверие всей своей жизнью.

[link]

|

Метки: героизм ВОВ личность |

Неправильные способы мотивировать ребенка |

Все помнят этот крылатый вопрос из фильма про Электроника: "Урри, где у него кнопка?" Абсолютно каждый родитель в минуту слабости задает себе этот вопрос. И нередко в поисках той-самой-кнопки мы нажимаем на кнопки другие — ненужные и опасные. Ксения Букша перечисляет неправильные способы мотивировать и объясняет, чем они вредны для детей. А иногда и для родителей тоже.

1. Битье

"Принесешь двойку — будем пороть".

Да, практически шестьдесят процентов россиян до сих пор бьют детей. Большинство все-таки в состоянии аффекта, но еще не вымерли те, кто мотивируют ремнем. Увы, метод и раньше работал плохо, а теперь не работает совсем, потому что в наше время главный фактор успеха — эмоциональный интеллект, умение чувствовать других, а это качество у систематически битого ребенка развивается плоховато. Ведь быть в эмоциональном контакте с родителем-садистом, любить его — это слишком больно. Приходится отморозить чувства и стать "как об стенку горох".

2. Шантаж эмоциями

"Не буду с тобой разговаривать, пока ты не…".

Первое время действует здорово. Но потом перестает. Побочки сильнее прямого эффекта. Десять раз ребенок испугается и будет просить-умолять, а на одиннадцатый — сам перестанет разговаривать с шантажистом-родителем.

"Ты меня в гроб вгонишь".

Мотивация тут — вина и чувство долга. Работает отлично: виноватый ребенок и вылезет из компа, и в магазин сбегает, и к приятелю с ночевкой лишний раз не пойдёт. Но счастья это не прибавляет и отношения не улучшает.

3. Лишение удовольствий за плохие оценки

"Папа сказал, что если будет хоть одна тройка, в круиз не поеду".

Ощущение несправедливости: тройку поставила историчка, которая девочку просто не любит. Оценки не всегда зависят от наших усилий, и формальная недостача оборачивается целыми испорченными каникулами.

4. Обещание подарков за будущее достижение

"Закончишь на отлично, подарим планшет".

Младший школьник не в состоянии всю четверть держать в голове эту цель и тянуться за ней. Смахивает на морковку перед мордочкой несчастного осла. И опять же: а если не получится? Разочарование, "не стоит теперь и стараться". На худой конец, можно держать свои планы в тайне, а уже после выставления оценок торжественно объявить о награде. Но тут возникает вопрос: если мы уже готовы подарить подарок, почему бы не сделать это без всяких условий.

Когда можно? "Ты не любишь кататься с горки, но если ты скатишься десять раз, тебе понравится. А я тебе за это куплю пирожок". Речь только о маленьких частных достижениях: мы чуть-чуть подкрепляем веру в себя, чтобы ребенок попробовал, если точно знаем, что потом ему это понравится. Ну, а если все равно не хочет — отложим или бросим совсем.

5. Награды за успехи в том, что ребенок любит делать

"За первое место на турнире — новый конструктор.

Проводились исследования: детей, изначально любивших рисовать, разделили на две группы. В одной группе стали награждать за рисование, а в другой — нет. На следующий день награды в первой группе отменили, и многие отказались рисовать, в то время как во второй группе рисовали по-прежнему все. В мозгу детей из первой группы цепочка "я рисую — мне это приятно" была заменена другой: "я рисую — мне дают приз". Внутреннюю мотивацию заменили на внешнюю. А как лучше? Если успех действительно выдающийся (он может быть и неожиданным, на первый взгляд совсем скромным — соперник меня повалил, а я не заплакал!) — просто вместе порадуемся и отметим, например, в кафе.

6. Система бонусов

"За мытье полов три звездочки, за мытье ванны пять. Десять звездочек — лишние полчаса компьютерного времени. Пойман на вранье — минус восемь звезд".

Корпоративные темы в семье — это было бы смешно, если бы не было так грустно. Их можно внедрять совсем понемножку, например, когда мы хотим развить способность удерживать в голове какое-то решение или вместе боремся со вредной привычкой ребенка, но не должны тотально охватывать всю его жизнь. Например, клеить звездочки за каждый день без драки — это ОК. Но создавать целую систему, где оценивается каждый шаг, не стоит в любом случае.

7. Деньги

"Даю 10 рублей за каждую пятерку".

Деньги не мотивируют. Если мне начать платить на 50% больше, я не буду работать лучше. Возможно, сработает кратковременно, на азарте, но не более того. Да и пятерки опять-таки разные бывают.

"Плачу 50 рублей за мытье посуды".

Тот же баг, что и в случае подарков за достижения. Только тут внешняя мотивация вытесняет нормальные семейные отношения, в которых посуду моет тот, кто хочет помочь, или тот, чья это обязанность. Когда можно? Когда платим за работу, сделанную не для семьи, а для внешнего мира. Например, подросток ведет соцсети фирмы, где работает мама. Или помогает с английским ребенку папиного приятеля.

8. Сравнивание с другими детьми и с собой в детстве

"Вот Миша каждый день читает".

"Ты посмотри, как Катя нарисовала и как ты наляпал!".

"Я в твои годы уже на рынке колготки продавал, деньги зарабатывал".

Ненавижу Мишу и Катю, их занятия мне совершенно неинтересны, и, вообще, я не Катя и не Миша — у меня свои темпы развития, свои способы делать разные вещи и свои планы в жизни. А ты, папа, рос в совершенно другое время, которое мне даже представить себе трудно. Лучше расскажи поподробнее, а не стыди.

9. Конкуренция

"В нашей школе каждый месяц проводится конкурс на лучшего ученика по каждому предмету".

"А ну-ка, кто быстрее доест, раз-два-три!".

Опять замена внутренней мотивации на внешнюю. В школе — еще и лишний аргумент против дружбы и взаимовыручки. В семье — лишний повод для вражды между братьями или сестрами. Лучше так: "В нашей школе каждый хоть раз побывает самым лучшим в чем-нибудь". И "Кто больше не хочет — может не доедать".

10. Четкая зависимость: хвалим за успехи, ругаем за неудачи

"Я тобой разочарована. Ты уже два года сидишь в третьем разряде. Надо было заниматься!" (Мамочка — сыну-шахматисту, недобравшему балл до второго разряда).

Во-первых, мы же любим детей не за достижения, правда? А во-вторых, победа победе рознь, и поражение поражению тоже. Выражение нашей любви не должно зависеть от удачи, таланта или прилежания. Впрочем, хвалить-то, наверное, всегда здорово — только это уже не мотивация получается, а просто радость.

|

Метки: полезное воспитание дети |

Опрос: Как Вы относитесь к И.В. Сталину? |

За прошедшие без него 63 года вполне уже можно было определиться с отношением к этой исторической личности. Но у нас до сих пор нет однозначного отношения к этому человеку (надо сказать и к другим историческим деятелям тоже, в отличие и от западных стран и от того же Китая, где роль Мао Цзэдуна никто не оспаривает). Может поэтому мы всё и не можем найти свой естественный путь развития? Давайте попробуем определиться и высказаться ещё раз, пишет А.Г. Колыбанов

Авель Левитан портрет И.В. Сталина

НАЖМИ

|

Метки: опрос Сталин |

Дни Людвига Витгенштейна в Институте философии РАН. |

24 января — День первый: открытые лекции

Начало в 15:00, Красный зал Института философии, 6 этаж.

А.Л. Никифоров "Трактат и логический позитивизм"

О главном произведении "раннего" Витгенштейна, его ключевых идеях и "подводных камнях", а также о влиянии "Трактата" на логический позитивизм и аналитическую философию ХХ века – в лекции профессора, доктора философских наук Александра Никифорова (ИФ РАН).

В.В. Васильев "Московские адреса Витгенштейна"

В 1935 году Людвиг Витгенштейн с загадочными целями посетил Советский Союз. То ли он собирался преподавать философию и математику в Казани, то ли готовился к экспедиции на Крайний Север. Доподлинно известно, что в Москве его принимала Софья Яновская. С кем еще мог встречаться Витгенштейн во время этой поездки в Россию? О чем он беседовал с советскими философами и математиками? Какие московские адреса связаны с именем кембриджского философа? На эти вопросы попробует ответить профессор, доктор философских наук Вадим Васильев (МГУ).

Е.Г. Драгалина-Чёрная "Уловка – 6.54"

В лекции профессора, доктора философских наук Елены Драгалиной-Чёрной (НИУ ВШЭ) речь пойдет о "логической петле" заключительных афоризмов "Трактата". "Мои предложения, – говорит Витгенштейн, – служат прояснению: тот, кто поймет меня, поднявшись с их помощью – по ним – над ними, в конечном счете признает, что они бессмысленны… Ему нужно преодолеть эти предложения, тогда он правильно увидит мир. О чем невозможно говорить, о том следует молчать". Здесь – двойное перформативное противоречие. Во-первых, правильное понимание предложений Витгенштейна ведет к осознанию их бессмысленности. Но возможно ли понимание бессмысленных предложений? Во-вторых, отнесение афоризма 6.54 к его собственному содержанию должно привести, коль скоро он принадлежит самому Витгенштейну и выражается "его предложением", к уяснению его бессмысленности. Но как можно следовать бессмысленным указаниям?

В. А. Куренной "Философия оставляет все, как оно есть"

Эдмунд Гуссерль и Людвиг Витгенштейн, два выдающихся аналитика ХХ века, и их парадоксальные высказывания о работе мысли, которая "оставляет все как было", – тема лекции профессора, кандидата философских наук Виталия Куренного (НИУ ВШЭ).

П. В. Шулешко "Трёхмерный трактат"

Трактат Витгенштейна как пример нелинейного текста. Графические модели трактата, их смысл, цели и ассоциативное поле. О том, как геометрические координаты "переодевают" язык – сообщение основателя и продюсера журнала Art Electronics Павла Шулешко.

25 января — День второй: круглые столы по темам "Правила и индивидуальный язык", "Значение и языковая игра", "Добро и красота"

Начало в 15-00, ауд. 313, зал заседаний Ученого совета.

Участвуют исследователи из МГУ, НИУ-ВШЭ, РГГУ, ИФ РАН, аспиранты и студенты.

Ведущие: В. А. Лекторский, З. А. Сокулер, Л. Б. Макеева, А. А. Веретенников.

26 января — День третий: кинолекторий

Начало в 15-00, ауд. 313, зал заседаний Ученого совета.

Просмотр фильма Дерека Джармена "Людвиг Витгенштейн" и его обсуждение с главным редактором порталов W-O-S и Активный возраст Дарьей Борисенко.

24-26 января 2017.

Институт философии РАН. Москва, ул. Гончарная. д. 12, стр. 1.

Вход свободный.

|

Метки: Анонс РАН философия |

Курилы для прикрытия |

В рамках визита Владимира Путина в Японию, было официально заявлено, что Япония готова к совместной реализации проектов на Курильских островах. Значит ли это, что Япония готова отказаться от своих претензий на 4 острова Южнокурильской гряды и официально признать острова территорией России?

Нет, пока это не значит ничего, поскольку сразу после этого заявления, кто-то из деятелей правительства Японии уже заявил, что эти совместные проекты не помешают продолжению переговоров о передаче островов. Другое дело, что эти проекты сами по себе будут полезны обеим странам. И в какой-то мере снизят накал политического спора. Но, всё-таки, желающих обрести эти острова будет по-прежнему много. Тем более что интерес к ним подогревается ещё и американцами. Дело в том, что неподалёку от этих островов проходит пролив, соединяющий Охотское море с Тихим океаном.

Плюс к тому, если японцы получают хоть один остров Большой Курильской гряды, а они претендуют не только на Малую Курильскую, но и на Большую, то Охотское море теряет статус внутреннего. Таким образом, появляется возможность разместить на этих островах американские базы с вооружением способным перекрыть проход нашего Тихоокеанского флота в Тихий океан. А может быть, даже проводить в Охотском море американские военные учения. Хотя совместные проекты действительно решают экономическую сторону вопроса, но политическая, к сожалению, скорее всего, останется ещё надолго.inforeactor

|

Метки: Япония Вассерман Курильские острова |

Офицеров НАТО в подвале Алеппо выдал сигнал бедствия |

Боевики бросили офицеров Западного регионального командования коалиции США в подвале восточного Алеппо. Почему западные советники не воспользовались гуманитарным коридором ?

Боевики бросили офицеров Западного регионального командования коалиции США в подвале восточного Алеппо. Почему западные советники не воспользовались гуманитарным коридором ?Башар Асад, а также все его союзники получили приятный бонус, сирийские спецслужбы захватили живыми и невредимыми десятки западных военных советников, которые не смогли покинуть район восточного Алеппо и оказались в плену.

Возможность покинуть "котел" у офицеров НАТО была, но по каким-то причинам гуманитарными коридорами, по которым вышли тысячи легковооруженных боевиков они не воспользовались.

Эксперты не исключают то, в последние дни обороны восточного Алеппо между боевиками и западными военными советниками произошли серьезные разногласия на фоне военного поражения.

Помощь с Запада не пришла, как на то надеялись террористы, дипломатическое давление на Россию, Сирию и Иран окончилось ни чем, восточное Алеппо пало, а вместе с ним и доверие к западным кураторам.

Уходя, террористы оставили офицеров НАТО и их ближневосточных "коллег" хотя бы живыми. Они прятались в одном из подвалов восточного Алеппо, который был оборудован под штаб, были полностью деморализованы и не смогли даже уничтожить улики.

Западные военные советники до последнего надеялись на помощь, посылая сигналы бедствия. Фоновая активность, в конечном счете, и привела сирийский спецназ к их логову, хотя без офицеров российской разведки и российского оборудования здесь вряд ли обошлось, сообщает newsli.ru.

С пленными предстоит громадная работа, реакция западных СМИ и дипломатов будет предсказуемо негативной, но теперь есть не просто тема обсуждения, есть конкретные имена.

Список офицеров НАТО, который в настоящее время "гуляет" по информационным ресурсам является не окончательным, сирийские журналисты утверждают, что это только часть списка.

Сирийский журналист Саид Хилал Аш-Шарифи сообщает, что в списках пленных офицеров есть граждане США, Франции, Великобритании, Германии, Израиля, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катара.

|

Метки: Ближний Восток Запад Алеппо война |

Востоковед о визите Путина в Японию |

Мне кажется, что Путин очень хорошо провёл визит. Он изначально и не собирался отдавать, передавать, уступать ни одного камешка из Курильских островов. Задача перед ним стояла другая: как помочь премьер-министру Абэ выйти из этой ситуации, спасти лицо? Потому Абэ, в общем, парень хороший. Он хочет развивать с нами отношения, он хочет ослабить свою зависимость от Соединённых Штатов. И он понимает, что Путин, который, очевидно, войдёт в историю как собиратель русских земель, не может, не собирается торговать территориями. Результаты визита, ответы на пресс-конференции показали, что такой баланс достигнут, и стороны будут активнее участвовать в развитии Курильских островов, всего Дальнего Востока, чем раньше. Японцы смогут посещать острова, хотя потомки жителей Курил и раньше их посещали. То есть никаких шагов в направлении предательства прямых интересов России, чего-нибудь такого страшного не сделано. Я считаю, что всё хорошо, и этот визит будет одним из лучших в истории отношений России и Японии.

Но остаются вопросы о необходимости заключения мирного договора. Разве он так уж нужен нам и разве само заключение мирного договора ультимативно не ставится Японией в зависимость от передачи всех четырёх Курильских островов?

Мне кажется, что роль мирного договора переоценивается. У нас его нет и с Германией, у нас его нет и с Японией. Это не значит, что у нас нет мира, потому что в Декларации 56-го года первый пункт гласит: "Состояние войны прекращается". Конечно, неплохо, чтобы в коллекции документов был ещё и такой. Но важности, жизненной необходимости договора нет. Путин – не специалист в области истории русско-японских отношений, он читает записки, меморандумы, которые ему готовят эксперты. Эксперты есть разные. И какие-то эксперты дали президенту бумагу с суждениями о нужности договора, он её и оглашает. Наши отношения с Японией развиваются без договора, и будут развиваться без договора. Я не думаю, что в обозримом будущем такой договор будет подписан.

Перейдём к тому, о чём говорилось не меньше, чем о мирном договоре – к совместному ведению хозяйства на островах Курильской гряды. Что конкретно это будет являть для жителей Курил: придут крупные компании с юга, будет зона совместного рыболовства или будут построены японцами какие-то предприятия?

Как сказал помощник президента по внешней политике, эксперты ещё только определяют зоны возможного сотрудничества. Но я, как дальневосточник, как человек, который часто бывает в регионе, скажу, что, конечно, эти острова отстают в развитии даже от остальной части Дальнего Востока. Но последние пять лет более или менее что-то изменялось к лучшему. Всё равно там можно ещё много чего сделать. Например, на Курилах горячих источников, подобных тем, в которых купались Абэ и Путин, гораздо больше. Там можно построить целые курорты. Почему-то бы японцам, которые умеют очень хорошо строить гостиницы на горячих источниках, не построить гостиницы и не устроить туристический комплекс? Почему бы не начать обрабатывать рыбу по японским технологиям? Там можно добывать природные ископаемые, это богатейшие острова. Почему нам не продвинуть развитие наших Курильских островов дальше, и их жителей как-то простимулировать? И, не скрою, усилить конкуренцию с другими странами: с Кореей, с Китаем, с американцами, которые скоро туда потянутся. Так что вот эта совместная деятельность – это дело хорошее. Оно начиналось уже где-то лет десять назад. Потом американцы японцам дали по рукам, и много чего было отменено: безвизовые посещения, были приостановлены некоторые намётки совместных предприятий. Грубо говоря, мы сейчас пока будем возвращаться лет на десять назад, а там уже сможет продвинуться вперёд. Нам надо развивать Дальний Восток. И японские йены ничуть не хуже, чем китайские юани или южнокорейские воны.

У многих наблюдателей по поводу этого экономического сотрудничества есть ряд опасений: не превратится ли оно в фактический захват японцами наших территорий, не станут ли японские предприниматели и работники этакими кукушатами, которые выкинут хозяев из гнезда??

Ужас, ужас, страшный ужас! Смотрите, уже в Калуге действуют японские автомобильные заводы, они в любой момент могут потребовать кусок Калуги себе. А что творится в Санкт-Петербурге – там завод Форда действует. Американцы того и гляди отторгнут часть Ленинградской области. Ну о чём тут говорить? Немцы, которые вложили десятки миллиардов марок и евро в нашу промышленность, они что – требуют каких-то территорий? Почему надо заведомо считать, что мы слабее, глупее каких-то японцев, что они нас поставят на колени? Это, как мне кажется, сильное преувеличение. Ни в каком смысле Япония не сильнее нас, в том числе и в Тихоокеанском регионе. Мы сильнее многократно, и у нас есть все возможности для защиты своих интересов. Как человек, выросший на базе атомных подводных лодок в Петропавловске-Камчатском, скажу, что мы всегда могли и можем прикрыть себя мощным зонтиком, щитом. Япония в её нынешнем и в будущем состоянии нам никакой угрозы не представляет. Американские базы на территории Японии – это да, а от японцев нет совершенно никакой угрозы.

Подытоживаю впечатления от визита Путина в Японию: он смог пройти по некоему лезвию бритвы, не поступившись национальными интересами России, открыл окно не Овертона, а, скорее, окно для развития действительно важного, полезного сотрудничества. Это была мастерская операция, достойная лидера великой страны.

Юрий Тавровский

|

Метки: мнение Путин Япония |

Мигрируй в Иннополис |

- Новые квартиры в аренду за 7-10 тыс.руб

- Вся инфраструктура для безопасной и счастливой жизни, включая бассейн, гольф, очень крутой медцентр

- Передовые детсад и школа для ваших детей

Глава IBM: "Рабочему классу в сфере ИТ не нужно высшее образование"

В открытом письме избранному президенту США Дональду Трампу гендиректор IBM Джинни Рометти рассказала о том, что сотрудникам в сфере информационных технологий совсем не обязательно иметь высшее образование, и эти люди образуют новый рабочий класс.

По мнению Рометти, для того, чтобы занимать высокооплачиваемые технические позиции в ИТ-компаниях, теперь необязательно оканчивать вуз: большинство необходимых навыков молодые люди могут достаточно быстро получить на профильных курсах и в различных образовательных лагерях. В связи с этим гендиректор IBM предложила Дональду Трампу сконцентрироваться на поддержке расширенных шестилетних программ обучения в старшей школе (обычно обучение занимает 4 года), которые должны будут заменить учебу в вузе.

"Мы обучаем и нанимаем сотрудников, которые образуют класс „новых воротничков“ и играют особую роль в таких областях, как кибербезопасность, большие данные, искусственный интеллект и когнитивистика, — рассказала Рометти. — IBM стала первой компанией, которая запустила в США новую образовательную модель — шестилетние общественные старшие школы, которые сочетают в себе традиционное обучение с лучшими практиками колледжей и реальным опытом индустрии".

Первые пять таких школ компания уже запустила в Нью-Йорке около 5 лет назад, и в ближайшее время собирается открыть еще более 100 учебных заведений такого типа по всей стране. Как рассказал изданию Quartz замдиректора департамента по найму персонала IBM Сэм Ладах, ИТ-гигант действительно нанимает на работу выпускников таких школ, а также людей, которые не имеют высшего образования. По его словам, около 10-15% сотрудников IBM не учились в колледже.

Ранее американский сайт для поиска работы и сотрудников Career Cast опубликовал список профессий в ИТ-сфере, которые продолжат пользоваться стабильным спросом после 2017 года. Среди них такие позиции, как веб-разработчик, аналитик компьютерных систем, аналитик в сфере информационной безопасности, а также специалист по обработке больших данных.

|

Метки: hi-tech |

Открыть в России государственный Сталин-центр |

В прошлом году в Екатеринбурге был создан Ельцин-центр - невероятно дорогостоящее и грандиозное по масштабам учреждение, увековечившее память о крайне одиозной для русской истории фигуре первого президента России. Центр вызвал острую критику видных деятелей отечественной культуры и рядовых граждан. Культурно-образовательную деятельность Ельцин-центра характеризуют как деструктивную, провокационную, русофобскую.

Всё громче звучат радикальные призывы разрушить Ельцин-центр, уничтожить этот объект как воплощённый вызов жителям России, вспоминающим период ельцинского правления как время беспримерного национального унижения, разграбления, порабощения.

Мы не требуем столь радикальных мер. Для стабилизации ситуации, для того, чтобы уравновесить полюса социально-политического напряжения нашего общества, в России необходимо открыть государственный Сталин-центр. Величие личности И.В.Сталина гораздо более бесспорно, нежели первого президента. Индустриализация, ликвидация 5-й колонны, победа в Великой Отечественной войне неразрывно связаны для россиян с именем генералиссимуса и являются в нашем коллективном сознании краеугольными камнями русской истории ХХ столетия.

В противовес Ельцин-центру как территории либералов-западников Сталин-центр станет площадкой русского национально-патриотического духа, базой для презентации здорового традиционного искусства, символом силы и независимости страны. Вполне очевидно, что местом постройки Сталин-центра должен стать Волгоград-Сталинград.

Это будет разумным, честным и справедливым шагом.

Эта петиция будет доставлена:

Президент Российской Федерации В.В. Путин

Председатель правительства Российской Федерации Д.А.Медведев

Председатель Государственной Думы Российской Федерации В.В. Володин

|

Метки: петиция |

Как одна кошка возомнила себя собакой, и что из этого вышло |

Нельзя читать вражескую пропаганду в источниках, где лгут не только про животных

Что ни сделает дурак - всё он сделает не так. Или, как говорила героиня Людмилы Гурченко в фильме "Любовь и голуби": "Нет, барьер непреодолим".

Вы, конечно, знаете, что я типичный и классический собачник, кошек терпеть не могу и с детства у меня было аж 19 собак (имеется в виду - иногда по нескольку сразу). Мне кошки отвратительны - и терплю я их лишь потому, что в принципе "всех животных люблю". Но никакого ровни с собаками, конечно.

Мы, дворяне, вежливы вообще со всеми - и с крестьянами, и с банкирами и прочей буржуазией, но чётко держим границу и понимаем, что они нам не ровня и разница между нами тысячи ступеней интеллектуального, культурного и духовного развития, чувствования и понимания.

Ну вот так и с собаками. Они - вершина. А кошки... Ну что кошки - я и коров люблю, почему нет. Вот и кошек тоже.

Но это не означает, что дворянином нельзя стать и крестьянину. Можно, конечно. Тысячи путей ведут на Олимп и не только по рождению это доступно - и история вообще, а в частности, и история России, знает множество блистательных примеров: от первой нашей императрицы-женщины Екатерины Первой до графа Разумовского.

Вот так и тут. Мы с супругой живём в лесу. Как принято в советской привычке говорить: "в своём доме". И два года назад (именно два года назад, ибо на мой день рождения) пришла Берта. Т.е. тогда она была не Бертой, а просто бело-рыжей мохнатой оборванкой со сломанным клыком (вероятно, боевая кошка была), которую потом я назвал Бертой.

Обычная дворняжка - было холодно - пришла и попросилась (кстати, а чуть попозже, на 8 марта, ещё пришла вторая, названная Мартой, но речь не о ней сейчас).

Я подумал и решил: а ладно, пусть остаётся. Я же сказал: мы живём в лесу, теоретически в доме могут быть мыши, они могут погрызть музейные коллекции, так что пусть остаётся.

Но самой Берте сказал: "Милочка, ты чего не подумай лишнего. Тут в доме живут лишь благородные собачники. Тебя взяли не как домашнего любимца - ибо мы, собачники, не можем спуститься со своего Олимпа и начать любить какую-то кошку. Ты тут просто для ловли мышей. Мы тебя кормим, моем, лечим, - а ты ловишь мышей. Не меньше и не больше!".

Я давно понял, что Берта для кошки - не дура. Она всё услышала, она всё уразумела. И у неё есть серьёзное честолюбие.

Скромно кивнула, но поняла: надо пробиваться в собаки. Как главная героиня в "Москва слезам не верит" и как всякие голливудские мошенницы, разыскивающие себе европейских принцев и в фильмах, и в реальной жизни. "Я стану собакой!", - читалось в её глазах.

С самого первого дня она отбросила у себя всё кошачье (что не скажешь о Марте). Не знаю, ловит ли она мышей - в смысле, есть ли они у нас в доме (вроде нет пока), но, если и ловит, то делает это тайно, оставляя их где-то, не принося хозяевам. Чтоб никто её не похвалил КАК КОШКУ. Она ни разу не поцарапала стены, не цепляла шторы, равнодушна даже (!!!) к ёлочным игрушкам (а это для меня болезненный вопрос, я же их коллекционирую, там не только всякие дорогие ручной работы польские и французские, но и есть авторской работы в единичном экземпляре игрушки: не могу же я их всю новогоднюю ночь сидеть и охранять). Словом, отбросила всё кошачье.

Но мы-то с вами понимаем: чтоб стать дворянином, мало перестать быть вульгарным буржуем, мало лишь очистится. Нужно многое приобрести, а манеры (да какие манеры, совсем не только манеры, благородство в манерах лишь на 0,0001 процента) эти отточить до блеска.

И Берта решила учиться быть собакой. Что-то просто невероятное. Я даже подумал было, что в неё вселился Флинт - был у меня такой классный пёс одно время. Он ходил за мной вообще везде в двух шагах сзади и охранял. Никогда ничего не просил со стола, никаких "погладь меня, поиграй со мной", только охранял. Но делал это просто идеально: он не только Германа ко мне не подпускал (это другая собака моя), но когда я ложился на даче на диван читать, а потом засыпал при этом - жена и мама жаловались, что он и их ко мне не подпускал, рычал и не давал будить (я жутко не люблю, когда меня будят).

Вот так и Берта. Просто вообще везде ходит за мной по пятам, а как я сяду писать что-нибудь на компьютере, или завтракать, или фильм смотреть, или в душ пошёл, или в ванной лежу - укладывается в полутора метрах и как бы охраняет. Просто лежит и охраняет, ничего больше её не интересует.

Раньше было я возмущался, что она ночью пьёт воду из моего стакана на прикроватной тумбочке, хотя никакого труда не составляет пройти до своей воды. Но потом понял, что и это лишь часть плана по личному общественному карьерному росту: ведь я всегда подчёркивал право собак есть из моей тарелки, да и сам несколько раз эксперимента ради забирал из их тарелки косточку или куриную ножку и съедал у них на глазах.

Берту тошнит в машине от укачивания! Как всех поголовно моих собак. Ну, когда их в ветеринарку возишь. Как такое можно было ожидать от кошки, как вообще может укачивать кошку?! Это самовнушение, конечно. Марте вот наплевать, допустим.

Всё шло, в общем, неплохо. Но сегодня случился жуткий прокол. Нет, не кошачье пролезло, этого больше нет, от гадости избавились навсегда. Просто проявилась мерзейшая фальшивость, испортившая впечатление.

Берта притащила мне тапочек. Да никогда в жизни ни одна моя собака не носила мне тапки. Собака - не слуга, собака - друг, обратное может утверждать лишь пошлая мещанская, либо буржуазная вульгарная и русофобская пресса. Друг! Дворянин, аристократ, титан; да, не во всём равный князю как правителю, но брат мне по крови и духу, хоть и не по титулу и положению. Но никак не лакей!

Вы скажете, что "а ведь Флинт тебя тоже охранял, это ж тоже как слуга?". Глупости. Охрана - это не прислуга, это долг дворянина. Я вот охраняю свою семью, например, - это же не прислуживание. Родину тоже охраняю как могу. Ну и вы все, надеюсь. Д'Артаньян и де Тревиль - слуги?! А Сталин охранял весь русский народ от Гитлера и Троцкого – может, и он слуга?! Ну или не Сталин - любой русский царь охранял русский народ, так что ж теперь? Возможно, если только, слуга богу, но это другой вопрос.

Наконец я просто в принципе никогда не ношу тапочки. Я хожу босиком, мне так нравится. Эти тапочки были куплены просто из-за прикольного вида в Костроме (из льна - и "как средневековые") и стояли у входа в подвал - потому что в подвал без тапочек идти холодно.

Берта тащила тапок несколько лестничных пролётов, чтоб доказать мне, что она собака. И вы знаете... Вообще-то я ей час назад сказал, что она дура - и сейчас она просто лежит на шкурке (не своей, другой кисы, побольше раз в тридцать) и плачет. Ошиблась, сфальшивила, старалась, но всё не просто впустую даже, но во вред. Реально час уже плачет.

А сейчас вот пока это всё писал, подумал: а она ли виновата? Это разве она развела эту омерзительную мещанскую пропаганду в фильмах, мультфильмах, книгах, статьях всяких и т.д. про собак о том, что "они приносят тапочки"?! Нет ведь. Не самой же ей пришла в голову эта идиотская мысль. Бедная девочка просто начиталась и насмотрелась вражеской пропаганды в источниках, где лгут не только про собак, но и про Россию, русский народ, царей, Сталина, Пушкина, Гагарина, Римского-Корсакова, Анатолия Карпова, даже про церковь и бога.

Конечно, дворянин, аристократ духа никогда ничему такому не поверит, да и вообще ничего такого не читает и не смотрит, но ведь Берта пока только в начале пути, она ещё не может отличать все оттенки вражеской пропаганды, в духовном плане она пока ребёнок.

Я не могу больше смотреть, как она страдает и плачет - по сути безвинно. Хоть она и не собака, пойду её гладить.

|

|

Вокруг «Черных тетрадей» |

Выход в свет важнейшей из книг Мартина Хайдеггера – само по себе важнейшее явление современной интеллектуальной – и не только – жизни России. Наряду с набросками к тому, что сам "князь философов" называл "Бытийно-историческим мышлением", мы находим в этой книге также размышления о ХХ веке, эсхатологические прозрения в рамках чаяния "нового начала" философии.

"Черные тетради" Мартина Хайдеггера (1889–1976) – клеенчатые тетради черного цвета с заметками и размышлениями, которые он вел с 1931 года. Всего их тридцать четыре. Согласно воле автора, франкфуртское издательство Витторио Клостерманна приступило к их публикации после всех книг и курсов лекций. 94 й том Собрания сочинений М. Хайдеггера, русский перевод, содержит записи, относящиеся к 1931–1938 годам ("Размышления II–VI"; самая первая тетрадь утрачена). Издатель "Черных тетрадей" Петер Травны характеризовал размышления Хайдеггера как "мастерскую": многие из заметок разрастутся в статьи, доклады, главы книг... Многие, напротив, станут предметом знаменитого "молчания Хайдеггера".

Это "молчание" принято считать ответом философа на послевоенные события, на глобалистскую оккупацию Германии (Западной), на американскую "денацификацию", на призывы "покаяться" в "сотрудничестве" с национал-социализмом (весьма спорном со всех точек зрения для самого же Хайдеггера). Но не говорят о главном. Само "молчание" – основа его мысли, она в нем рождается, и иначе быть не может. История самого "молчания" начинается сразу же после "неудачи" (если можно, конечно, это так назвать, по крайней мере так считал сам Хайдеггер) книги "Бытие и Время" (Sein und Zeit, 1927), принцип "молчания" Хайдеггер утверждает для себя именно в "Черных тетрадях", к нацизму или антинацизму он отношения не имеет, его меряют в свою меру.

Перед нами, если угодно, "тютчевское" молчание, Silentium: "К чему поэты в скудные времена"?

Действующее осуществление умалчивания и затихания как открытие и перемена местами сущего и бытийствующего Бытия.

Но это требует сущностного отказа от разговоров об умалчивании и, например, говорения о сущности языка как молчания – если только это не умолчано.

Новая "логика" есть логика умалчивания. Но по своей сущности и цели она совершенно отличается от "логики видимости".

Высшее, что необходимо сказать, должно стать предельным умалчиванием.

Умалчивание собственно как вы-малчивание.

А ранее:

И все же "говори" себе ежедневно в своей молчаливости: молчи о вымалчивании.

Это – 1931 год, еще даже до нацизма и начала "карьеры" философа, его ректорства… Что изменилось для Хайдеггера пятидесятых и шестидесятых? В этом смысле – совершено ничего.

* * *

Мы обратили внимание на "молчание" именно потому, что современное "российское хайдеггероведение" менее всего готово его понять, "погрузиться в молчание". И в этом смысле только что вышедший перевод (Хайдеггер Мартин. Размышления II–VI (Черные тетради 1931–1938) [Текст] / Пер. с нем. А.Б. Григорьева; науч. ред. перевода М. Маяцкий. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – 584 с.) и все, что оказалось вокруг него, от духа "благого молчания" чрезвычайно далек. Хотя сам перевод, безусловно, лучше "бибихинских фантазий", по крайней мере более или менее строг. При всем том в нем так же, как и в подавляющем большинстве, не хватает главного. Хайдеггеровская мысль настолько связана с языком, что гораздо важнее бывает подробное разъяснение и истолкование (вплоть до герменевтического) терминологии и грамматических форм высказывания философа (сегодня так делает только профессор А.Г. Дугин в своей трилогии о Хайдеггере ("Мартин Хайдеггер: философия другого Начала". — М.: , 2010."Мартин Хайдеггер: возможность русской философии". — М.: 2011. "Мартин Хайдеггер. Последний бог". — М.: 2014). На фоне дугинского толкования перевод Григорьева "средний", но кое в чем (безпретенциозность) приемлем. Но дело не в переводе.

Кратко. Подробности – у самого Хайдеггера и(ли) в дугинской трилогии. Дело в том, что Мартин Хайдеггер как "последний философ Запада" в великой линии "собеседников" от Гераклита до Ницше, по сути, заверил смерть западной философии (от "забвения Бытия") своей росписью, но он же сказал и о грядущем "новом начале". Сегодня философия Хайдеггера является одним из основных источников Четвертой политической теории (4ПТ) – не либерализма, не коммунизма и не нацизма (фашизма), но преодолевающей Модерн и призванной преодолеть и постмодерн теории будущего (если оно наступит). Субъектом 4ПТ является не индивидуум, не класс, не нация и не государство, но хайдеггерова категория Dasein (явленная еще в "Бытии и времени") и переводимая как "Вот-Бытие". Проф. Дугин подробно разбирает вопрос о "Дазайне-Правителе" как основе 4ПТ. "Четвертая теория", в отличие от "первых трех" является открытой системой, что делает ее, по сути, неуязвимой.

Именно в силу этого в последнее время прилагаются все усилия, чтобы "выхолостить" Хайдеггера, лишить его значения "мыслителя мыслителей", превратить в открывателя неких "малых истин". Молодой исследователь истории философии Сергей Бородай указывает на "популярную в хайдеггероведении идею о том, что есть "философия" Хайдеггера, которая является несомненным достижением, а есть "философско-исторические, социологические и политические взгляды" Хайдеггера, которые являются слишком радикальными и потому ошибочными (http://sergey-borod.livejournal.com/49182.html).

Ну, и, разумеется, то, что невозможно одолеть, можно попытаться возглавить.

Этой осенью группа преподавателей НИУ-ВШЭ и других подчиненных "экономическому блоку" Правительства вузов (хотя, казалось бы, сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник), провела в … ЦПКиО им. Горького (!) особую публичную "хайдеггеровскую встречу" (https://park-iskusstv-muzeon.timepad.ru/event/365603). При этом выступавшие, как и вообще все, кто говорит и пишет о Хайдеггере из "либерального стана", постоянно ссылаются на некое "конвенциональное сообщество".

"Бытийно-историческое" и есть то, что, по мнению "конвенционального сообщества", включающего и ВШЭ, и не-ВШЭ не должно существовать.

Алексей Глухов, преподаватель НИУ-ВШЭ, делает краткий экскурс в историю публикаций произведений Хайдеггера, отмечая тот факт, что философ сам указал, в какой последовательности должны публиковаться его работы, причем "Черные тетради" указаны в этом списке последними; таким образом, сам Хайдеггер будто бы хотел, чтобы это произведение стало завершающим. "Хайдеггер возомнил себя фюрером". При этом Глухов убеждает всех, чтобы никто не пробовал защищать Хайдеггера в том, что его философия не была политической, зачитывая моменты из его тетрадей, где сам философ говорит о Бытии как Бытии политическом. Далее он касается вопроса "антисемитизма".

Виталий Куренной во многом соглашается с Глуховым, однако единственный момент, в котором он не согласен – это то, что хайдеггеровская критика евреев может быть названа нацистской. Он считает, что все фразы, которыми он описывает евреев, сводятся к критике не столько евреев как расы или нации, но как к критике современного ему общества модерна.

Вообще отождествление еврейства с "обществом модерна" является, на наш взгляд, ошибкой, в которую впадают, как фило- так и антисемиты. Наиболее глубокие еврейские мыслители, такие как Виленский Гаон Элиягу (1720–1797), еще в восемнадцатом столетии называли зарождавшийся Модерн Великим Смешением и противопоставляют его собственно июдейству. При этом гаон не скрывал, что само "смешение" – плод именно еврейского (а не "народов") отступничества. Но, стимулируя или провоцируя модерн, еврейство (религиозное) жестко отделяет его от самого себя. "Еврей-модернист" – это "еврей второго сорта" для самих евреев, хотя часто и навязываемый вовне "объект поклонения" (как, например, Эйнштейн или Бродский) для обывателя-"гоя". Хайдеггер, долгие годы пребывая в близких отношениях с Ханной Арендт, одной из выдающихся и умнейших евреек своего времени, не мог об этом не знать.

Михаил Маяцкий, профессор из Лозанны, поддержал развитие темы о критике модерна Хайдеггером и упомянул кроме критики еврейства критику счета и прагматизма. Также он сказал, что Хайдеггер много рассуждал о метаполитике, то, что он не хотел иметь дело с партиями, парламентом, с избирательным правом, его интересует политика готовности к большим решениям и готовности народа делегировать вождю полномочия принятия больших решений.

Заметим, что в той части "Тетрадей", которая переведена и издана, "об евреях" ничего нет вообще. Возможно, участники собрания "опережают события" в связи с продолжением… О "вожде" тоже упоминается где-то два или три раза, причем без всякого "придыхания", как о реально существующем политическом факте. Правда, о "больших решениях" – да, есть, и много.

Дело в том, что примерно к 1931 году, то есть еще до приведения национал-социализма к политической власти, Хайдеггер начинает пересматривать многие положения Sein und Zeit.

Эта книга на самом деле – первая и последняя, еще приемлемая для "современного мира". Это, пожалуй, главное. Поэтому "современный мир" – да, заканчивающийся, да, быть может, уже и закончившийся, всегда – на ея стороне – против "среднего" и "позднего" Хайдеггера. Причем "средний" как закладывающий основы оказывается опаснее, а потому и клеймен "нацистским" и "антисемитским" как синонимами "всего плохого против всего хорошего".

Отсюда "превентивный удар" по "Черным тетрадям". "Да мы даже переведем, и постараемся пристойно, не так, как православные фрики из восьмидесятых, и издадим, и правильно поставим на полку. Разумеется, вслед, скажем за Мамардашвили или Пятигорским…Ну, и за Фуко, разумеется…"

Примерно вот так.

"Поворот" Хайдеггера к Бытию в "фундаменталь-онтологическом" (его собственное выражение) и поворот его страны на иной бытийно-исторический путь (оказавшийся маревом и приведший к катастрофе) на самом деле совпадают неслучайно. Но никакие "евреи" здесь ни при чем. Сейсмически толчки перемены мировоззрения всегда идут сверху и снизу, но далеко не всегда они синхронны. Чаще всего как раз не синхронны, и тогда – обвал.

Уже в 1932 году философ пишет – в "Черных тетрадях":

Если понимание бытия как таковое – за пределами начала, вообще обоснования понимания бытия – становится проблемой, то расширяется и углубляется вопрос о бытии как таковом (не только о сущем как таковом).

Если же понимание бытия оказывается таким образом проблематичным, то это говорит о том, что под вопрос ставится экзистенция как таковая, а тем самым и человек. Но не в привычном "экзистентном смысле".

Но это вопрошающее превращение <происходит> в вопросе о бытии и через него.

Только так происходит исторически возврат в экзистенцию.

Cущее (Seinde) теперь невозможно выводить из Бытия (Sein) как "Сущего сущего", как "сущность", на чем стоит вся европейская философия, к тому же уже со времен Сократа и Платона подменившая уже и Сущее – идеями. Это различение Сущего и Бытия как отглагольного "Бытия Бытия" (а точнее Бытия Небытия), для которого Хайдеггер использует старинное германское Seyn, которое не только Бытие, но и Небытие. "Бытия нет, Небытие есть". Он указывает на следы Seyn у Гераклита (а вот у Парменида уже только Sein, "Бытие есть, Небытия нет"), начиная с Платона "забвение Бытия становится всеобщим", – и так через схоластику, Декарта, Ницше, "констатирующего" смерть Бога как Сущего.

Все это предварительно рассматривается Хайдеггером в "Черных тетрадях", а затем выносится в лекции и семинары (книг он в это время почти не пишет, точнее, они выстраиваются из лекционного материала).

В это же время приходит НС, и Хайдеггер рассматривает его приход как "поворот к Бытию". Надо признать прямо: гносеологически это было неизбежно. Точно так же, как параллельно в России (чуть ранее) к революционной стихии повернулись Клюев, Есенин и даже о. Павел Флоренский (все трое, кстати, в 1916 году уповали только на Царя, но Царя убили…). Кстати, на параллели с НС Хайдеггера мало кто обращает внимание, а ведь Клюев уже в тридцатые годы пишет большую "национал-большевистскую" поэму "Кремль" (причем в ней уже не "динамика" революции, а "статика" сталинизма), с которой "посол от медведя" и уйдет в лесную "хору" Сибири.

"Германское небо" и "Русская земля"? – уже по Хайдеггеру сороковых?

Но вернемся к "Тетрадям". В них, в частности, философ скрупулезно, почти день за днем пересказывает историю своего ректорства, на которое он был назначен после вступления в НСДАП. Признаться, нам сейчас это менее интересно, чем остальное. Это могло быть (и было), этого могло и не быть. Суть дела от этого не меняется. Тем более что уход с поста был неизбежен – и последующее "бегство в горы" – да, при этом без разрыва с партией.

"Националистическое" "мышление" превращает то, что является условием и творческой силой, в предмет и подлинную цель.

Там, где народ полагает себя самоцелью, эгоизм разрастается до гигантских размеров, но ничего не выигрывает в сфере влияния и истине – слепота Бытия находит прибежище в пустом и грубом "биологизме", который поощряет словесное бахвальство своей силой.

Все это в корне не немецкое.

Что делать мыслителям в такую бурную эпоху?

И еще:

Великие времена созидания никогда не проводили "культурной политики", не делали они и "мировоззрения" из осмысления "наследственности" и тем более расовых основ. Все это есть не что иное, как доведенный до массовости "субъективизм", последний отпрыск cogito, ergo sum, плохое прикрытие творческого бессилия, а прежде всего – и это является единственное важным, поскольку затрагивает будущее – сдерживание и подрыв всякой возможности великих решений: можем ли мы еще понять истину в сущности, может ли для нас отношение к Бытию еще стать нуждой?

Здесь главное в отношениях мыслителя к германскому НС, и – обратное: Гитлер и его окружение перестали интересоваться Хайдеггером. Да, они не вели себя в отношении великих Германцев так, как большевики – в отношении великих Русских, но разве по существу, во веки веков это имеет значение?

"Молчание Хайдеггера" – не эпизод. Это главное.

"Вы-малчивание". Чего? Точнее, Кого?

Последнего Бога – как много писал он в "Черных тетрадях". Для него не вполне ясного – или это нам только так кажется… наоборот, вполне.

В любом случае мы, Русские, вправе и обязаны понимать это в соответствии с нашей верой.

Впрочем, это отдельная тема, которой коснуться мы здесь можем лишь вскользь. Сам Хайдеггер, рожденный в католической (а не лютеранской, что очень важно) семье, в конце концов ушел от Христианства. Не будем уподобляться советским преподавателям марксизма-ленинизма и сетовать на то, что он "не знал о Православии", "не знал греческих Отцов". По правде говоря, думаю, знал. Но уход был. И он имел под собою глубокие гносеологические основы. Можно говорить, что это путь философии Запада. Да, так. Но в богословии Восточной Церкви – от Дионисия Ареопагита до преп. Максима Исповедника – мы обнаруживаем в точности ту же структуру Бытия-Небытия, Бытия и Сущего, что у германского "князя философов" ХХ века. Автор этих строк обнаружил это сравнительно недавно, и мне самому это не до конца еще и не вполне ясно. Путь "от Дионисия до Максима" мы вполне можем рассматривать не только как деятельно-аскетический (даже преп. Симеон Новый Богослов и св. Григорий Палама – это более аскетика), но именно как философский, причем как бы "встроенный", "впаянный" также и в философию Запада (Дионисий принадлежит и Западу, и Востоку, а преп. Максим тоже был как бы мостом). Это было "опямотованием в забвении". Прерванным.

Пока что только как постановка вопроса.

И – здесь – последнее.

Сегодня много говорят и пишут о истории как таковой и ея "искажениях" (правда, в основном это касается истории ХХ века). У Хайдеггера мы находим неожиданный ответ на многие вопрошания. Он проводит (по аналогии с различением Бытия и Сущего) также различение истории и историографии.

Всякая история создает себе свою историографию или допускает это. Можно ли сказать: чем историчнее история, тем она неисториографичнее, чем неисторичнее – тем историографичнее?

Короче: чем меньше история, опускаясь, достает до основания Бытия и <проникает> в изначальное формирование человека посреди сущего, тем больше и шумнее, и обширнее будет историография. Но преувеличение <роли> историографического равносильно самовозвещению и восхвалению современности, которая может быть обусловлена тем, что вообще все еще направлено лишь на своего рода опредмечивание, а не на основание Бытия…

Обретение Большой Истории и есть, как сказал бы Хайдеггер, "подготовка к встрече Последнего Бога" – для нас – по-нашему, как Спаса-во-Славе. А все, что "вокруг", останется на периферии, "по границам", как бы ни хотели иного "окружники".

Какие еще "нацисты", какие "евреи"…

Владимир Карпец

|

Метки: Запад Хайдеггер общество философия |

В Улан-Удэ школьница основала бизнес-империю |

Об успехе юной предпринимательницы знают не только в Бурятии, но и в Москве

В последнее время Бурятию все чаще связывают с проблемным, убыточным и закрывающимся бизнесом. Тем удивительнее на этом фоне выглядит история улан-удэнской школьницы Елены Цыреновой, которая в свои четырнадцать лет зарабатывает в месяц сотни тысяч рублей. Об успехе юной предпринимательницы знают не только в Бурятии, но и в Москве – Леной восхищаются даже маститые бизнес-тренеры.

День самой девочки расписан не по часам, а по минутам. Но впереди у нее грандиозные планы – выйти с собственным бизнесом на федеральный уровень.

Предприниматель с детства

Елена Цыренова с виду обычная школьница. Учится в среднестатистической городской школе, у нее хорошая дружная семья. Незаурядно в этой девочке то, что она с 12 лет занимается прибыльным бизнесом. За 2,5 года Лена открыла сразу три дела, и каждое из них работает стабильно.

– Первый мой проект – это интернет-магазин женской одежды. Открыла я его в 12 лет. Работает он уже 2,5 года. Второй – посуточная аренда квартир, я занимаюсь этим год. И еще недавно я открыла интернет-магазин испанских детских кукол, – рассказывает девочка.

Восхождение к бизнес-олимпу для Елены началось не случайно. С ранних лет девочка очень хотела не просто получать деньги от родителей, а зарабатывать их самостоятельно. Лена хотела делать то, что ей интересно, и то, что приносит доход. И вскоре грезы 12-летней улан-удэнки стали явью. Правда, для этого пришлось хорошо потрудиться.

Началось все с небольшой группы в социальной сети, которую девочка создала для продажи женской одежды. Школьница сама нашла поставщиков и постепенно начала нарабатывать клиентскую базу.

– Сначала я рассчитывала на то, что буду продавать товары только среди подруг, и все. Но я старалась заказать вещи качественные и в то же время недорогие. Мамы моих подруг поняли это и тоже захотели быть моими клиентами. А потом их знакомые тоже стали заказывать. То есть первой хорошей рекламой стало "сарафанное радио". Так и начался мой первый бизнес, – вспоминает подросток.

Тогда Лена подумала, что с большими объемами закупаемой одежды нужно выйти на другого поставщика, чтобы брать побольше качественных вещей по приемлемым ценам. Поэтому 12-летняя школьница сама нашла завод по производству одежды. Поставщик очень удивился, узнав, сколько юной предпринимательнице лет, но с удовольствием согласился работать с вдумчивой и серьезной не по годам девушкой.

На прогулки нет времени

Второй бизнес появился спонтанно. У родителей Елены была квартира, которую они пытались сдать в аренду, но найти клиентов никак не удавалось.

– Тогда я предложила родителям: "А давайте, я ее сама сдам". Мама с папой сначала сомневались, смогу ли, ведь это непросто, но потом согласились, – рассказывает юная предпринимательница.

Елена решила, что если не удается сдать помещение на месяц, то, возможно, найдутся те, кто захочет снимать ее посуточно, как гостиницу. И не ошиблась!

– Прибыль пошла в руки неплохая. После этого я решила взять в аренду еще одну квартиру долгосрочно и сдавать ее посуточно. Сейчас мы вкладываемся в квартиры, у нас их семь. В планах – большой гостиничный бизнес. Но эту идею я отдала родителям. Арендой занимаются они, я бы делала все сама, но все дело в отсутствии времени. Я ведь еще учусь, – объясняет Елена.

График у девочки действительно плотный. Каждый ее день расписан даже не по часам, а по минутам. Утром школа, после школы дополнительные кружки и занятия, как-никак девятый класс, на носу экзамены. А после учебы Лену вместо отдыха ждет бизнес.

– Я сейчас вообще ничего не успеваю, – со смехом признается ученица. – В школу на дополнительные, потом работа. Времени впритык.

С таким ритмом жизни школьнице некогда думать даже просто о прогулках с подругами.

– Когда делаешь не то, что тебе нравится, и у тебя нет времени на "погулять", это может раздражать. Но когда ты занимаешься своим делом, ты готов все силы вкладывать туда. Насколько тебя хватит, до самого последнего, – с уверенностью заявляет Лена.

Вокруг симпатичной, успешной девочки вьются ухажеры, но думать об отношениях, по словам Лены, во-первых, рано, во-вторых, некогда. Курьезы случаются и на просторах Интернета, когда молодые люди просматривают страницу молодой улан-удэнки, видят, что она предприниматель, и пишут послания о горячем желании познакомиться. В основном это молодые люди от 20 лет и старше.

– А я им сразу говорю: "Эй, парень, мне 14 лет". Это их просто шокирует, – смеется Елена.

Бизнес-фурор

Одни из самых желаемых проектов – еще в будущем. Их Лена хочет реализовать во что бы то ни стало. Может быть потому, что в них есть социальная составляющая и… доброта.

– В августе этого года на молодежном фестивале "Будущее за нами" был конкурс социальных проектов, где минспорта одобрило мой проект. Я получила грант и финансирование. Идея в том, чтобы создать интернет-магазин одежды и самых разных товаров по низким ценам. Он рассчитан на людей, которые находятся в трудной жизненной и финансовой ситуации. А для пожилых людей мы будем проводить тренинги, учить их тому, как пользоваться интернет-магазинами, как не наткнуться на мошенников, как и где выбирать товар, – рассказывает Елена.

Кстати, на подходе уже четвертая бизнес-идея – продажа стилизованной бурятской одежды, но в современном стиле. К слову, с этим проектом ее готов поддержать крупный бизнес-тренер из Москвы Даниил Ханин. Когда он приезжал в Бурятию, познакомился со школьницей. Его потрясла целеустремленность и удивил юный возраст девочки.

О необычном предпринимателе из Бурятии Даниил рассказал на своей странице в соцсети. Пост произвел фурор и получил множество горячих отзывов от пользователей. При этом некоторые вообще не верят, что такое возможно, и утверждают: все сделали родители Лены.

"Я думаю, это PR. Вся организация и деньги родителей. У меня дочери 11 лет, это еще ребенок, чтобы самому решить, зарабатывать деньги или нет", – пишет Сергей.

Но многие воочию видели, как Лена ведет бизнес и, не скрывая, восхищаются чудо-девочкой. В соцсетях на страничке Даниила люди, узнав о предприимчивом ребенке, пишут, например, такое: "Моя самооценка только что медленно сползла в унитаз".

Отстоять право на счастье

Сама предпринимательница видела этот пост. Заметка о том, что за нее все сделали родители, вызывает у нее улыбку. Бесспорно, мама и папа очень сильно поддержали девочку в свое время. Всего остального она добилась сама.

– Меня родители, конечно, очень сильно поддержали, когда остальные не верили. Мама особенно. Папа тоже, хотя сначала он не мог понять, как человек может заниматься бизнесом в 12 лет, – с теплотой говорит Лена.

Никакие отзывы или критика не могут выбить из колеи эту упрямую и целеустремленную девочку. С раннего детства Лена привыкла отстаивать свою позицию и бороться с трудностями.

– Помню, какой у меня был сильный стресс, когда одна клиентка наотрез отказалась от товара, который я ей привезла. Мотивировала просто – "это не то, что мне нравится, не соответствует описанию, и, вообще, заберите". Для меня тогда это было едва ли не концом света. Я так страшно переживала, а потом поняла, что к этому надо относиться более спокойно и работать над такими проблемами, – объясняет Лена.

У Лены очень много планов на будущее. Реализовать все свои бизнес-проекты и даже выйти с гостиничным бизнесом на федеральный уровень. Она уверена: люди, которые боятся идти в бизнес и заранее уверены в том, что их дело провалится, на самом деле просто ничего не хотят делать. И, судя по всему, школьница, которая зарабатывает сотни тысяч в месяц и имеет три действующих и два потенциальных бизнеса, имеет право на такую точку зрения.

Елена Медведева

|

Метки: проекты бизнес дети Россия |

«Сибирский шаман» |

Сибирский охотник Семен Номоконов впервые взял в руки винтовку в 7 лет. И до 40-ка не мог представить, что свои навыки меткой стрельбы он будет применять во время военных действий. Когда он попал на фронт, его никто не воспринимал всерьез, говорили, что по-русски он понимает только команду "на обед!" и не способен выполнять боевые задания. В итоге он стал одним из самых результативных снайперов ВОВ, которого фашисты прозвали "сибирским шаманом" за умение выходить невредимым из всех снайперских дуэлей.

Тунгусский мальчишка занимался охотой с раннего возраста – как и все другие жители тех мест. В 19 лет он уже обзавелся семьей, жена родила ему шестерых детей. Однако пятеро из них, а вслед за ними и жена, умерли от скарлатины. В 32 года Семен женился во второй раз, и только тогда вместе с младшим сыном впервые взял в руки учебник и начал осваивать грамоту. Они с семьей поселились в таежном Нижнем Стане, где Семен работал плотником.

Ровесник века, Номоконов попал на фронт в 41 год. Воинская служба у него сразу не заладилась – малограмотного тунгуса всерьез не воспринимали. Сослуживцы говорили, что он понимает по-русски только команду "на обед!". Он был хлеборезом на полевой кухне, помощником начальника вещевого склада, членом похоронной команды, сапером – и везде получал нагоняи за свою нерасторопность и за то, что спит на ходу.

Снайпером Номоконов стал по чистой случайности. Когда в сентябре 1941 г. его отправили на эвакуацию раненых, он заметил фашистов, схватил винтовку раненого бойца и метким выстрелом уложил противника. После этого случая на него наконец обратили внимание в командовании и зачислили в снайперский взвод. В декабре 1941 г. о нем впервые написали в газете как о стрелке, уничтожившем 76 фашистов.

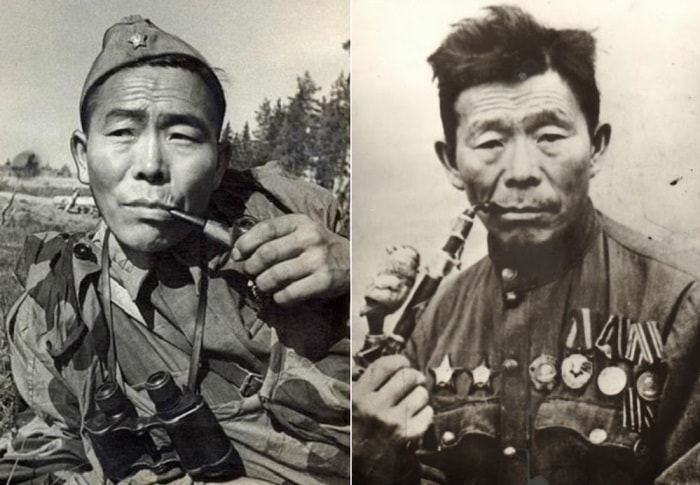

Лучшие снайперы – С. Номоконов и Б. Канотов

Поначалу Номоконову приходилось отправляться на боевые задания с винтовкой, у которой даже не было оптического прицела. Но стрелок был таким метким, что его вскоре прозвали "сибирским шаманом". Его экипировка вызывала разговоры о нечистой силе: он брал с собой веревочки, шнурки, осколки зеркал, а на ноги надевал бродни – обувь, сплетенную из конского волоса. Но никакой мистики в этих действиях не было: бродни делали шаг бесшумным, зеркальцами он выманивал выстрел противника, веревочки нужны были для того, чтобы приводить в движение каски, надетые на палки. Он сам изготавливал маскировочные костюмы и изобретал собственные способы маскировки.

На необыкновенные способности советского снайпера обратили внимание и враги. "Немцы его сначала пытались убить. То "двойку" снайперов отправят, то вообще троих. Когда всех отправленных немецких снайперов обнаружили мертвыми, на уничтожение сибиряка отправили женщину-снайпера, которую чуть погодя тоже нашли с дыркой в голове", – говорит кандидат исторических наук С. Сергеев. На неуловимого "сибирского шамана" устраивали артиллерийскую охоту, его пытались подкупить и переманить на вражескую сторону – ничего не действовало. Номоконов был ранен 9 раз и получил несколько контузий, но остался жив.

Семен Номоконов объявил фашистам "дайн-тулугуй" – беспощадную войну. После каждого подтвержденного случая поражения противника снайпер ставил на своей трубке для табака, с которой никогда не разлучался, пометки: точками отмечал количество убитых солдат, крестиками – офицеров. К концу войны, судя по документам 695-го стрелкового полка, на его счету было 367 убитых фашистов. Сибиряк-самоучка стал одним из самых результативных снайперов ВОВ. Его сын пошел по стопам отца: в 1944 г. он был мобилизован, и тоже стал снайпером, уничтожив 56 гитлеровцев.

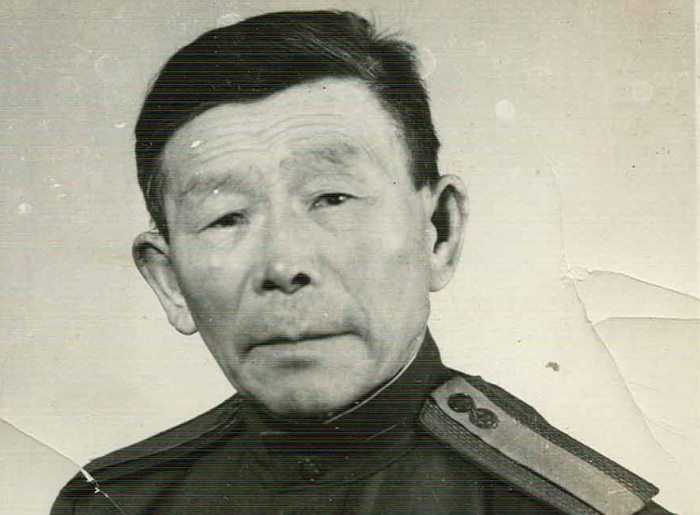

Знаменитый снайпер на встрече со школьниками

После войны Семен Номоконов снова работал плотником, все его сыновья посвятили жизнь военной службе. "Сибирский шаман" скончался в возрасте 72 лет, а слава о его мастерстве до сих пор жива.

[link]

|

Метки: героизм ВОВ личность |

Самый неверный знак зодиака: кто он? |

Подожди немного сейчас узнаешь кто же он — самый неверный знак. Мы решили составлять этот рейтинг с конца.

12 место — Скорпион

Внезапно! Гиперсексуальный дьявольски привлекательный и харизматичный Скорпион которому все готовы отдаться с первого взгляда — самый верный знак. Правда не факт что все готовы принимать такую верность. Скорпион не изменяет не потомучто он такой благородный а потому что не видит смысла искать новую жертву пока старая еще трепыхается.

11 место — Козерог

Козерог не изменяет потому что не понимает какой смысл рисковать всем что нажито непосильным трудом и прикладывать кучу усилий чтобы в итоге получить секс? У него же и так есть секс. "Где логика?" — спрашивает нас Козерог. Нет логики. ДаКозерог правда совмещает в одном предложении слова секс" и "логика", и нигде ему не жмет.

10 место — Телец

Тельцу стремно. У него все так хорошо и стабильно дом полная чаша дача по выходным котик и пироги в духовке — и все это потерять из-за какой-то интрижки? Да ну ее к черту! Потом опять же заново жениться — начинай с начала всю эту тягомотину? Нет уж.

9 место — Водолей

Если Водолея что-то не устраивает — Водолей разводится. Потому что изменять неблагородно негигиенично и вообще фу. Опять же Водолеи любят наврать с три короба но только и исключительно из любви к искусству. А врать по необходимости — нет так Водолеи не играют.

8 место — Весы

Весы никогда не изменяют спонтанно. Им нужно все взвесить обдумать и решить: хочу ли я могу ли я это самое ли я… И пока они взвешивают — все поезд ушел. Ну и ладно не очень-то и хотелось.

7 место — Дева

Признаемся честно мы поставили Дев на 7 место просто так нужно же было их куда-то поставить. Некоторые Девы изменяют. Некоторые — нет. В принципе это совершенно неважно. Потому что даже если у Девы 5 сексуальных партнеров одновременно то:

1) об этом никто никогда не узнает;

2) если небо упадет на землю и об измене Девы узнают — Дева выкрутится. Пробовали когда-нибудь переспорить Деву? Вот то-то же.

6 место — Рыбы

Рыбы изменяют партнеру каждый день. Иногда три раза в день. Поговаривают особо страстные натуры доходили и до десятка измен менее чем за сутки! Но правда исключительно в собственных сексуальных фантазиях. Что же касается настоящей физической измены то Рыбы изменяют только и исключительно по большой любви. А вот сколько раз в жизни Рыба влюбится по уши вам никто не предсказать не сможет. Это смотря какая Рыба.

5 место — Лев

Львы не изменяют пока их все устраивает. То есть пока их должным образом восхваляют и обожают. Проблема в том что невозможно повышать градус восхищения Львом вечно и рано или поздно Лев решит что два обожателя всяко лучше одного. А три — лучше двух. А еще лучше — десять! Ведь главное же не секс главное — чтобы все вокруг знали как феерически любвеобилен Леви тихо завидовали. Р-р-р!

4 место —Близнецы

Близнецы не придают верности никакого значения потому что главное правило жизни Близнецов — "к черту правила!". Близнецы не терпят ограничений тем более в личной жизни. Впрочем Близнецы почти никогда не заводят себе постоянных любовников. Потому что непостоянство — второе имя Близнецов.

3 место — Рак

И снова внезапно! Тройку лидеров замыкают тихие застенчивые романтичные нежные и очень-очень семейные Раки. Которые так же тихо застенчиво и романтично регулярно ходят налево. Нам кажется что таким образом они восстанавливают равновесие во вселенной: должны же и у Раков быть какие-нибудь недостатки!

2 место — Овен

Овнам нужно не просто все самое лучшее Овнам нужен идеал. Проблема в том что если найти идеал и долго на него смотреть можно найти кучу недостатков. И все! Все! Начинай сначала!

1 место — Стрелец

Вот! Вот он самый неверный самый непостоянный знак зодиака! Знаете почему Стрельцы женятся и выходят замуж по 5−6 раза то и больше? Нетне потомучто супруги не выдерживают измены Стрельцов а потому что Стрельцам скучно всю жизнь изменять одному и тому же человеку. И с этим знанием нам всем придется как-то дальше жить да.

|

Метки: юмор рейтинг мужчины женщины |

Убийство посла 200 лет назад |

Андрей Карлов, убитый террористом в Анкаре, — не первый русский посол, с которым расправились радикальные исламисты. Первым был Александр Грибоедов, зверски растерзанный в Тегеране толпой религиозных фанатиков.

"Голову мою положу за соотечественников". Эту запись Александр Грибоедов оставил в своём дневнике 24 августа 1819 года, почти за десять лет до своей гибели в Тегеране. Уже тогда он предчувствовал опасность, которая позже обернулась нападением радикалов на русское посольство в столице Персии.

Дипломатическая карьера Александра Грибоедова началась в 1817 году в Петербурге. Оставив военную службу, 22-летний Грибоедов занял должность губернского секретаря, а затем — переводчика в Коллегии иностранных дел. Но тогда он был молод и горяч, вёл довольно разгульный образ жизни. В конце 1817 года Грибоедов принял участие в знаменитой двойной дуэли из-за танцовщицы Авдотьи Истоминой. Стрелялся кавалергард Шереметев, любовник Истоминой, приревновавший танцовщицу к другу Грибоедова Заводскому.

Грибоедов был секундантом у Заводского, а у Шереметева — Александр Якубович. Стреляться должны были все четверо участников дуэли. Но Заводский сильно ранил Шереметева в живот, из-за чего секунданты не успели совершить свои выстрелы. Шереметев в итоге скончался от раны. А Грибоедов был вынужден покинуть Петербург.

Поверенный России в делах Персии Семён Мазарович предложил Грибоедову ехать с ним в качестве секретаря посольства. Грибоедов долго отказывался от назначения, но в итоге согласился. Он получил чин титулярного советника 17 июня 1818 года и стал секретарём при Мазаровиче.

В октябре Грибоедов был в Тифлисе. И там он вновь стал участником дуэли, встретившись с давним знакомым Якубовичем. На этот раз дуэль состоялась. Они стрелялись. Якубович прострелил ладонь левой руки Грибоедову, из-за чего у писателя свело мизинец.

8 марта 1819 года Грибоедов прибыл в Тегеран. Он поселился в Тавризе.

"Коварная политика, которой Персия продолжала держаться по отношению к России, покровительство, оказываемое ею враждебным нам беглым ханам Дагестана и наших закавказских владений, ставили миссию нашу в положение далеко не завидное. Дел было много, и всё время у Грибоедова было поглощено ими. К тому же вследствие частого отсутствия Мазаровича в Тавризе все дела миссии сосредоточивались в его руках, и он по собственной инициативе с энергией горячего патриота отстаивал интересы России"

Записывая фразу "Голову мою положу за соотечественников", Грибоедов, скорее всего, указывал на свою деятельность по освобождению русских пленных и переселению их в Россию вместе с беглецами, проживавшими в Персии со времени кампании 1803 года, когда русские войска стали подчинять земли, расположенные севернее реки Аракс. Это должно было способствовать обеспечению безопасности Грузии, страдавшей от набегов мусульманских соседей.

Как пишет в своей книге Скобичевский, пленных, изъявивших согласие возвратиться в Россию, подвергали истязаниям, подкупали, чтобы они оставались в Персии, запугивали рассказами о наказаниях, будто бы ожидающих их на родине. Но Грибоедов настоял на своём и лично провожал отряд русских пленных в российские пределы.

"Ровно три года провёл Грибоедов в Персии. Изучив в совершенстве кроме персидского языка ещё и арабский, научившись читать на обоих этих языках, он тем легче мог ознакомиться с нравами и обычаями персиян, изучить и характер этого народа, жестокого, коварного и вероломного"

Резня в Тегеране