Блог Олега Матвейчева - LiveJournal.com

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Путину осталось недолго ждать, пока труп врага проплывёт мимо |

Путину осталось недолго ждать, пока "труп его врага" проплывет мимо – США вскоре опозорятся, признав, что поддержка проекта Украина провалилась. Об этом в эфире программы "Капитал" заявила киевский юрист Татьяна Монтян.

По ее словам, при этом, Россия еще подумает, на каких условиях ей забирать разграбленную Украину с зомбированным населением, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

"Штаты-то вот-вот опозорятся, вот-вот это станет понятно всему миру, что с проектом Украина они опозорились со страшной силой. Путину-то осталось всего два-три годика посидеть по рецепту Конфуция и подождать, пока труп врага проплывет мимо него, поплевать в потолок. Ждать уже недолго – скоро будет елка. И что делать с этим всем счастьем Трампа, он еще думает…

Я даже не знаю, что он (Трамп) может предложить в обмен России на то, чтобы Россия занималась совершенно разрушенной, разграбленной страной, населенной многими миллионами бешеных зомби. Зачем это надо Путину – да оно ему нафиг не надо", — заявила Монтян.

|

Метки: мнение США Путин Укриана |

Какой будет медицина в 2020 году? |

Несмотря на несовершенство системы здравоохранения даже в самых развитых странах, научный прогресс не стоит на месте. Новые технологии уже сейчас позволяют нам предсказать, что меньше чем через десять лет, медицина станет более индивидуализирована и многие услуги станут доступны на расстоянии, тогда как пациенты станут принимать непосредственное участие в своем выздоровлении. Какие же новшества в сфере здоровья позволят человечеству перейти на качественно новый уровень, где не будет место человеческим ошибкам?

Существующие технологии дают возможность предоставлять больше услуг за пределами традиционной системы. Телемедицина стремительно развивается, а такие системы как Health Buddy от Bosch позволяют доктору консультировать пациентов через электронную систему, просматривая все неполадки в потоках данных и назначать лекарства, предупреждая ситуацию, когда пациент уже попадает в больницу.

Последние исследования в японском Университете Шова показали, что система удаленного контроля за пациентами болевшими астмой, позволила сократить визиты в больницу на 83 процента. Это дает надежду на то, что уже через десять лет удаленный уход позволит сохранять здоровье пациентов, когда они находятся у себя дома.

Также можно надеяться на то, что сами люди будут более участливы к своему здоровью. Развивающиеся социальные сети позволяют отдельному человеку находить психологическую поддержку, собирать нужную информацию и принимать решения с помощью других людей. Компетентные онлайн ресурсы, которые предоставляют пациенту подробную информацию о различных заболеваниях, позволят человеку обладать нужными данными и принимать более обдуманные решения.

К 2020 году, медицинские решения будут приниматься согласно улучшенным данным благодаря технологиям. Сейчас уже существует новые сенсоры, которые постоянно считывают физиологические данные, в то время как вы занимаетесь своими обычными делами, что позволит снабдить специалистов более точными данными и диагностировать болезнь, основываясь на надежных показаниях.

Диабетики сейчас уже имеют возможность постоянно измерять сахар в крови, а такие системы как Corventis, представляющие из себя так называемый "умную повязку" и измеряющие такие жизненно важные сигналы, как частота сердцебиений уже на пути к появлению.

Ученые все больше узнают, что-то нового о человеческих генах и эти знания можно будет применить для выбора наиболее эффективного лечения для конкретного пациента. Ученые недавно установили связь между генетическими маркерами и успехом определенных химиотерапевтических лекарств у больных раком груди. Если так пойдет и дальше, то к 2020 году, специалисты смогут назначать лекарства пациентам в соответствии с их генетическими особенностями.

К 2020 году пациенты, наконец, станут принимать свои лекарства во время и в правильной дозировке. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, только половина из всех пациентов принимает лекарства правильно. Будущие технологии позволят снабжать человека нужной поддержкой, знаниями и ответной реакцией, чтобы помочь ему придерживаться плана по выздоровлению. На сегодняшний день уже существуют микрочипы, производимые компанией Proteus Biomedical, которые можно встроить в таблетки и проглатывать для того, чтобы доктор точно знал когда пациент принял таблетку.

В будущем будут развиваться электронные системы документации, статистики о диагнозах, лечении и результатах и все это будет доступно в обширных базах данных. Пациент сможет не только выбрать самый лучший тип лечения, но и врача который лучше всего будет разбираться именно в его болезни.

|

Метки: будущее медицина |

Минска - 3 не будет. Будет Ялта - 3 |

Смотрю на действия, на интервью властей Киева, и знаете, всё больше и больше соглашаюсь с особо упоротыми майдановцами — нынешние киевские власти определенно агенты Кремля. Да…

МАКСИМ БУШМИН

Ну вот сами посудите…

Аваков в интервью 1+1 ратует за полный запрет товарооборота с Донбассом, кроме "критических товаров"… Это понятно, война за бабки, за отжим у Ахметова бизнеса… Все ясно… Но что будет результатом?

Результатом будет национализация всех предприятий в пользу ЛДНР. Постепенно начнет падать всё… Сперва энергетика, потом металлургия, потом машиностроение, потом налоги и гривна. Общее недовольство населения будет расти, недоверие к власти будет расти, Москве достаточно будет показать лишь издали пряник, чтобы остальная Украина задумалась, "А ведь в ЛДНР-то стало лучше!"… Далее все сделает менталитет…

Начнутся акции протеста. Забастовки. Потом, вот к бабке не ходи, ибо деваться Киеву будет просто некуда, начнут стрелять, и это приведет на фоне вышесказанного минимум к расширению границ ЛДНР до границ областей, а максимум — до втягивания ряда других регионов. Достаточно втянуть в "самостийность" Харьков с Одессой и разбег Украины на составные части уже невозможно будет удержать.

А там еще выборы во Франции, в Германии (особенно в Германии!)… А у них под боком такое… А Меркель это поставят в пику моментально, и Москва про это знает…

Минска-3 не будет. Будет Ялта-2.

И кому это выгодно в итоге? Читаем первый абзац…

МАКСИМ БУШМИН

Ну вот сами посудите…

Аваков в интервью 1+1 ратует за полный запрет товарооборота с Донбассом, кроме "критических товаров"… Это понятно, война за бабки, за отжим у Ахметова бизнеса… Все ясно… Но что будет результатом?

Результатом будет национализация всех предприятий в пользу ЛДНР. Постепенно начнет падать всё… Сперва энергетика, потом металлургия, потом машиностроение, потом налоги и гривна. Общее недовольство населения будет расти, недоверие к власти будет расти, Москве достаточно будет показать лишь издали пряник, чтобы остальная Украина задумалась, "А ведь в ЛДНР-то стало лучше!"… Далее все сделает менталитет…

Начнутся акции протеста. Забастовки. Потом, вот к бабке не ходи, ибо деваться Киеву будет просто некуда, начнут стрелять, и это приведет на фоне вышесказанного минимум к расширению границ ЛДНР до границ областей, а максимум — до втягивания ряда других регионов. Достаточно втянуть в "самостийность" Харьков с Одессой и разбег Украины на составные части уже невозможно будет удержать.

А там еще выборы во Франции, в Германии (особенно в Германии!)… А у них под боком такое… А Меркель это поставят в пику моментально, и Москва про это знает…

Минска-3 не будет. Будет Ялта-2.

И кому это выгодно в итоге? Читаем первый абзац…

|

Метки: блокада ЛНР ДНР национализация Украина |

Наша родословная |

Как вести поиск павших и пропавших без вести

Накануне 9 мая о Памяти вспоминают особенно остро. Павшие продолжают воевать. Успешно. На войне информационной. Первую неправду они отбили - о них не забыли. Циничный, исковерканный, запутавшийся интернет сдался - он очищается современными поисками солдат Великой Отечественной.

Спасибо деду за Победу — это не пустые слова. Ищут пропавших без вести дедов-прадедов. И находят. Последние бои, места захоронений. Без вести пропавшие обретают судьбу. Да, это действительно нужно живым. И их много. Помогают друг другу, подсказывают путь поиска. Находят родственников, односельчан, и просто доселе им неизвестных героев.

Вот одно из признаний:

"Помню с далекого детства рассказы бабушки, что ее родной брат Москаль Игнат ушел в 41-м на войну и канул в небытие…пропал без вести, как тысячи бедных солдатиков, которых перемололи жернова ужасной войны. В семье его помнили и размышляли о его нелегкой судьбе. Прошло 70 лет… Не стало бабушки…

Стали взрослыми ее внуки и завели своих деток… И лишь совсем недавно, перелопачивая поисковые сайты "нета", я нашел его. В первые же дни войны дед попал в плен, как десятки тысяч других. Спустя полгода умер в плену в лагере шталаг II F (315) в Хаммерштайн… Теперь у меня на одну цель стало больше. Приехать на могилу деда и сказать спасибо деду за Победу."

Большинство из нас — не графских кровей. Наши воевавшие предки дали нам шанс обрести семейную историю, которой гордились бы аристократы — и у них в почете были прежде всего герои… Героические участники Великой Отечественной придают основательность и смысл нашим биографиям. Всего-то и надо — чуть-чуть оторваться от суеты, порасспрашивать ветеранов, сохранить фотографии и письма, узнать, где покоятся павшие, восстановить боевой путь пропавших без вести, заглянуть на полные уникальных документов поисковые сайты.

Зашла ко мне соседка, узнала о военном поиске, рассказала о своем деде — погиб на Ленинградском фронте. Дочь офицера — мама моей подруги — его никогда не видела, мечтает всю жизнь поклониться могиле. Вбили имя-фамилию в поиск — и вот она, вся военная короткая судьба погибшего зимой 42-го двадцатипятилетнего лейтенанта, командира взвода минометчиков.

Нашли и место захоронения. Не сразу — после войны останки, как и других воинов, перенесли в братский мемориал. Вот и имя выбито в граните. Есть куда поехать и дочери, и внукам. Бывает и более сложный поиск, но он стоит и времени и сил.

Не верю неправде о войне. Они вошли и вышли из нее разными — романтиками и циниками, жесткими и нежными, повзрослевшими и оставшимися детьми, разлюбившими и нашедшими единственную любовь.

Война — грязная? А наш мирный мир — чище? Кто-то спасал шкуру, а кто-то — товарищей. Кто-то отдавал паек голодным детям в Германии, а кто-то недостойно мстил. Одни отказывались от положенной брони, другие прятались от призыва. Знаю одно: не мы им судьи. Они за все заплатили победой, отданной нам.

Никогда до них не дотянуться, потому что только война как наивысшее испытание дает возможность проявиться всему самому-самому в человеке. Они нас от него избавили. Доверили самую малость — защитить память от грязных рук и злых языков. Вывод очень простой: небольшие усилия каждого сберегают нашу общую Память о святой войне.

Столько надо рассказать, опубликовать документов, разместить фотографий о Великой Отечественной войне и ее участниках — наших родных и близких. Ведь это наша родословная, написать ее можем только мы сами. Вы встретитесь в этом поиске с людьми неравнодушными, увлеченными.

В помощь публикуем интернет-адреса, которые смогут вам помочь. Успеха в этом благородном деле!

1.Как вести поиск, подробная инструкция — http://nadezhda-sribnik.narod.ru/Poiskpossylkam.htm

2. Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период — http://obd-memorial.ru/html/index.html

3. Как установить судьбу военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны — http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/1_contents.html

4. Поиск участников Великой Отечественной войны, мест захоронений, партизанское движение, эвакогоспитали, солдатские медальоны, форумы по темам войны — http://poisksvoih.ru

5. Подтверждение об участии родственника в ВОВ из Центрального Архива Министерства обороны РФ — http://archives.ru/faq/war.shtml

6. База данных по военнопленным — http://www.dokst.ru/node/1118

7. Книга памяти советских военнопленных — http://ru.stsg.de/cms/node/916

8. Поиск ветеранов — http://www.pobediteli.ru

9. Поиск захороненных и увековеченных воинов на территории Калининградской области — http://www.prussia39.ru/sight/general.php

10. Адреса поисковых объединений Международной ассоциации поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества" — http://www.kremnik.ru/node/422414

11.Союз поисковых отрядов РФ — http://sporf.ru/

12. Генеалогический форум ВГД. Вторая Мировая война. 1939-1945 гг. — http://forum.vgd.ru/index.php?ct=16&f=0

13. Различная информация, тематические форумы о Великой Отечественной войне и ее участниках — http://www.sgvavia.ru

14. Мемориал Великой Отечественнй войны — http://www.kremnik.ru

15. База памятников, мемориалов, воинских захоронений солдат ВОВ "Помните нас" —

http://pomnite-nas.ru

16. "Военный альбом — цифровой архив фотографий Второй мировой войны (1939-1945) — http://waralbum.ru

17. Информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной — http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome

Накануне 9 мая о Памяти вспоминают особенно остро. Павшие продолжают воевать. Успешно. На войне информационной. Первую неправду они отбили - о них не забыли. Циничный, исковерканный, запутавшийся интернет сдался - он очищается современными поисками солдат Великой Отечественной.

Спасибо деду за Победу — это не пустые слова. Ищут пропавших без вести дедов-прадедов. И находят. Последние бои, места захоронений. Без вести пропавшие обретают судьбу. Да, это действительно нужно живым. И их много. Помогают друг другу, подсказывают путь поиска. Находят родственников, односельчан, и просто доселе им неизвестных героев.

Вот одно из признаний:

"Помню с далекого детства рассказы бабушки, что ее родной брат Москаль Игнат ушел в 41-м на войну и канул в небытие…пропал без вести, как тысячи бедных солдатиков, которых перемололи жернова ужасной войны. В семье его помнили и размышляли о его нелегкой судьбе. Прошло 70 лет… Не стало бабушки…

Стали взрослыми ее внуки и завели своих деток… И лишь совсем недавно, перелопачивая поисковые сайты "нета", я нашел его. В первые же дни войны дед попал в плен, как десятки тысяч других. Спустя полгода умер в плену в лагере шталаг II F (315) в Хаммерштайн… Теперь у меня на одну цель стало больше. Приехать на могилу деда и сказать спасибо деду за Победу."

Большинство из нас — не графских кровей. Наши воевавшие предки дали нам шанс обрести семейную историю, которой гордились бы аристократы — и у них в почете были прежде всего герои… Героические участники Великой Отечественной придают основательность и смысл нашим биографиям. Всего-то и надо — чуть-чуть оторваться от суеты, порасспрашивать ветеранов, сохранить фотографии и письма, узнать, где покоятся павшие, восстановить боевой путь пропавших без вести, заглянуть на полные уникальных документов поисковые сайты.

Зашла ко мне соседка, узнала о военном поиске, рассказала о своем деде — погиб на Ленинградском фронте. Дочь офицера — мама моей подруги — его никогда не видела, мечтает всю жизнь поклониться могиле. Вбили имя-фамилию в поиск — и вот она, вся военная короткая судьба погибшего зимой 42-го двадцатипятилетнего лейтенанта, командира взвода минометчиков.

Нашли и место захоронения. Не сразу — после войны останки, как и других воинов, перенесли в братский мемориал. Вот и имя выбито в граните. Есть куда поехать и дочери, и внукам. Бывает и более сложный поиск, но он стоит и времени и сил.

Не верю неправде о войне. Они вошли и вышли из нее разными — романтиками и циниками, жесткими и нежными, повзрослевшими и оставшимися детьми, разлюбившими и нашедшими единственную любовь.

Война — грязная? А наш мирный мир — чище? Кто-то спасал шкуру, а кто-то — товарищей. Кто-то отдавал паек голодным детям в Германии, а кто-то недостойно мстил. Одни отказывались от положенной брони, другие прятались от призыва. Знаю одно: не мы им судьи. Они за все заплатили победой, отданной нам.

Никогда до них не дотянуться, потому что только война как наивысшее испытание дает возможность проявиться всему самому-самому в человеке. Они нас от него избавили. Доверили самую малость — защитить память от грязных рук и злых языков. Вывод очень простой: небольшие усилия каждого сберегают нашу общую Память о святой войне.

Столько надо рассказать, опубликовать документов, разместить фотографий о Великой Отечественной войне и ее участниках — наших родных и близких. Ведь это наша родословная, написать ее можем только мы сами. Вы встретитесь в этом поиске с людьми неравнодушными, увлеченными.

В помощь публикуем интернет-адреса, которые смогут вам помочь. Успеха в этом благородном деле!

1.Как вести поиск, подробная инструкция — http://nadezhda-sribnik.narod.ru/Poiskpossylkam.htm

2. Обобщенный банк данных содержит информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период — http://obd-memorial.ru/html/index.html

3. Как установить судьбу военнослужащего, погибшего или пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны — http://www.soldat.ru/doc/search/destiny/1_contents.html

4. Поиск участников Великой Отечественной войны, мест захоронений, партизанское движение, эвакогоспитали, солдатские медальоны, форумы по темам войны — http://poisksvoih.ru

5. Подтверждение об участии родственника в ВОВ из Центрального Архива Министерства обороны РФ — http://archives.ru/faq/war.shtml

6. База данных по военнопленным — http://www.dokst.ru/node/1118

7. Книга памяти советских военнопленных — http://ru.stsg.de/cms/node/916

8. Поиск ветеранов — http://www.pobediteli.ru

9. Поиск захороненных и увековеченных воинов на территории Калининградской области — http://www.prussia39.ru/sight/general.php

10. Адреса поисковых объединений Международной ассоциации поисковых объединений "Народная память о защитниках Отечества" — http://www.kremnik.ru/node/422414

11.Союз поисковых отрядов РФ — http://sporf.ru/

12. Генеалогический форум ВГД. Вторая Мировая война. 1939-1945 гг. — http://forum.vgd.ru/index.php?ct=16&f=0

13. Различная информация, тематические форумы о Великой Отечественной войне и ее участниках — http://www.sgvavia.ru

14. Мемориал Великой Отечественнй войны — http://www.kremnik.ru

15. База памятников, мемориалов, воинских захоронений солдат ВОВ "Помните нас" —

http://pomnite-nas.ru

16. "Военный альбом — цифровой архив фотографий Второй мировой войны (1939-1945) — http://waralbum.ru

17. Информационный ресурс открытого доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой Отечественной — http://podvignaroda.mil.ru/?#tab=navHome

|

Метки: память ВОВ сайт |

Учёные доказали, что басист — самый важный участник группы |

Учёные Национальной Академии Наук доказали, что самой важной частью группы является басист.

Исследование показало, что вашему мозгу проще подстроиться под ритм, когда звук играется на низком тоне, как у бас-гитары. Также ученые отметили, что люди чаще стучат ногами в такт песни, когда бас-гитара звучит ярче, чем гитара или барабаны.

Другое исследование Northwestern University утверждает, что песни с преимущественным звучанием бас-гитары заставляют людей чувствовать себя увереннее и сильнее.

текст исследования

|

Метки: музыка ученые |

«Cталинское экономическое чудо»: как СССР восстановился после войны |

Восстановление СССР после войны называют также "сталинским экономическим чудом". Заново отстраивались города, цены ежегодно снижались, рабочие имели возможность заработать и взять квартиру в ипотеку под 1 процент годовых. При нулевой инфляции.

Масштабы

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской экономике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб. Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

Кто восстанавливал?

Репарации в СССР поступали из Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов, станки. Кроме этого, на территории Германии были "советские" заводы, которые поставляли свою продукцию "домой".

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дисциплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

Четвертая пятилетка

Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные - не только достичь довоенного уровня, но и превзойти его - как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов - на 50%. Быть ученым стало престижно.

В это же время были заложены основы советской космической программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека - 20 мая 1953-го.

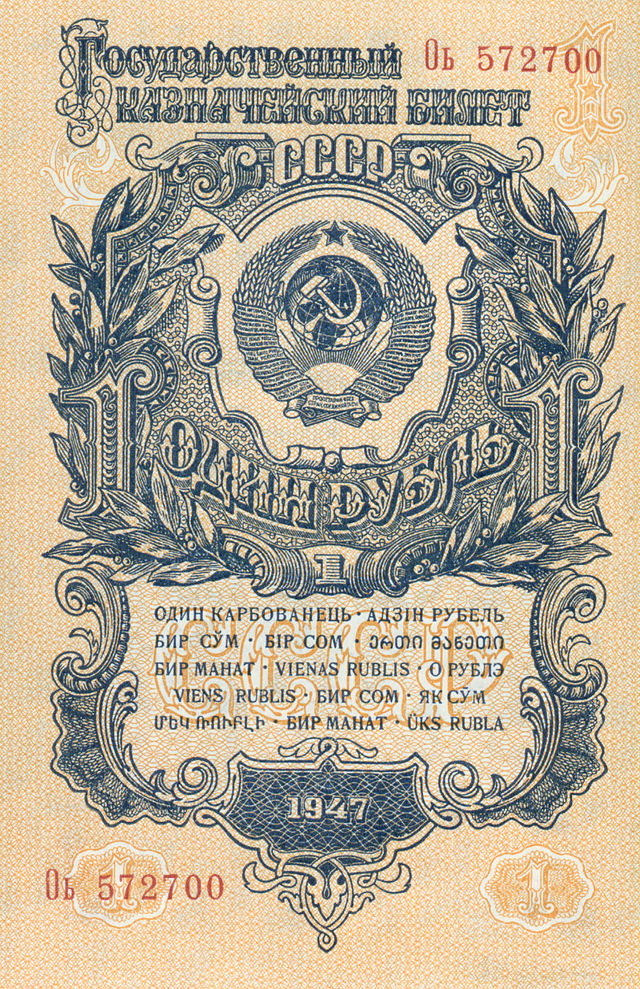

Денежная реформа

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года. Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение "Об отмене карточной системы и денежной реформе".

В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива "Жигулевское" — 7 рублей; пол-литровая бутылка "Московской" водки — 60 рублей.

Было время, и цены снижались.

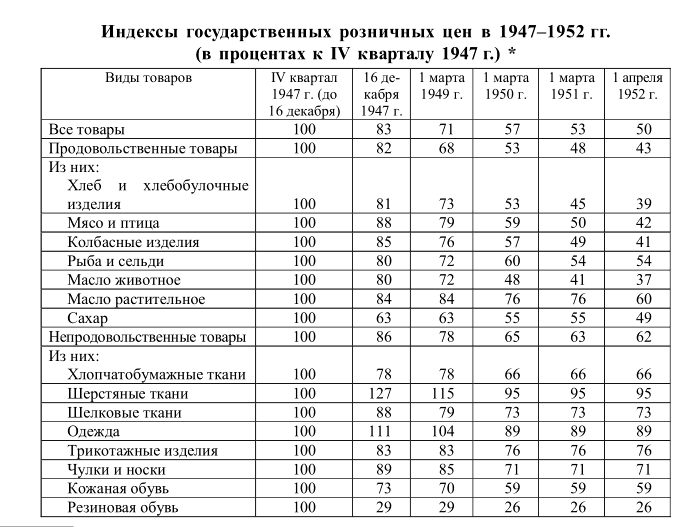

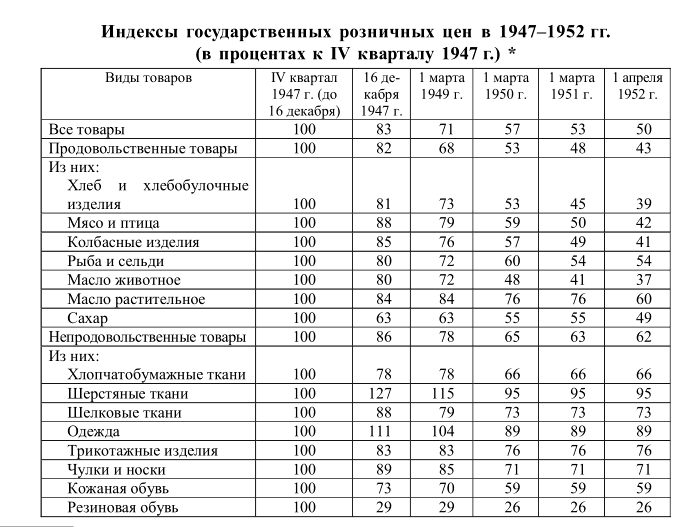

С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо - ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно видно.

За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% - двойной тариф, за 200 % - три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда - путем бюрократического пересмотра действующих нормативов.

Сталинская ипотека

Сегодня есть шутка: "Ипотека на полвека". Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны? В план по восстановлению страны после войны советское правительство включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет!

"Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей".

Немцы пленные

В феврале 1943 года в советском правительстве был поднят вопрос о целесообразности восстановления Сталинграда. Из-за рубежа поступали даже предложения о "консервации" города-героя в память о войне (идея Уинстона Черчилля). Однако Сталин настоял на восстановлении. Молотов же сказал, что ни один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью.

Труд пленных немцев в СССР не нужно недооценивать, но и перееоценивать в духе того, что СССР был восстановлен немцами не нужно. До сих пор можно услышать мнение, что вся малоэтажная застройка 40-х-50-х - дело рук немецких военнопленных, строивших дома по проектам немецких архитекторов. Это миф. Генеральный план восстановления и застройки городов разрабатывали советские архитекторы (Щусев, Симбирцев, Иофан и другие).

Но немцы, конечно, много что построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) слово "халява".

Методы

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности - к 1952 году.

Масштабы

Советский Союз понес тяжелейшие потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710 городов, 70 тысяч сел и деревень, 32 тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.

Прямой ущерб советской экономике составил 679 млрд. рублей (сравнимо с суммарными капиталовложениями СССР за первые четыре пятилетки). Полный ущерб, включающий в себя затраты на реконструкцию заводов и ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это при том, что доходы бюджета СССР в 1940-ом равнялись 180 млрд. руб. Народное хозяйство, металлургия, сельское хозяйство были отброшены на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х годов.

Кто восстанавливал?

Репарации в СССР поступали из Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов, станки. Кроме этого, на территории Германии были "советские" заводы, которые поставляли свою продукцию "домой".

На государственных предприятиях (после национализации 1947 года это были все предприятия) сохранялась полувоенная трудовая дисциплина. Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально уже были введены и отпуска, и выходные.

Сохранение полувоенной дисциплины было необходимо, поскольку над восстановлением страны трудились сообща разные группы населения: 2, 5 миллиона заключенных, 2 миллиона военнопленных и около 10 миллионов демобилизованных.

Четвертая пятилетка

Четвертую пятилетку 1946-1951 года никто не отменял. Цели в ней были поставлены самые амбициозные - не только достичь довоенного уровня, но и превзойти его - как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.

США по Плану Маршалла помогали восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли значительные средства и силы. В то же, что СССР не только выполнит, но и перевыполнит свой план мало кто верил. Однако так и произошло.

И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская смертность снизилась больше, чем в 2 раза, в полтора раза увеличилось количество медицинского персонала, число научных учреждений увеличилось на 40% , число студентов - на 50%. Быть ученым стало престижно.

В это же время были заложены основы советской космической программы. Да, лавры в итоге достались Хрущеву, но уже в феврале 1953 года Иосиф Сталин утвердил план по созданию межконтинентальной баллистической ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека - 20 мая 1953-го.

Денежная реформа

Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была денежная реформа 1947 года. Её целью было провести эмиссию и аннулировать денежные накопления, нажитые спекуляцией. Прводилась она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой в ряде регионов СССР, её перенесли. 13 декабря 1947 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение "Об отмене карточной системы и денежной реформе".

В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—1000 рублей килограмм ржаного хлеба стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля 40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей; литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц — 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка пива "Жигулевское" — 7 рублей; пол-литровая бутылка "Московской" водки — 60 рублей.

Было время, и цены снижались.

С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо - ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены. Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли себе позволить неплохо заработать. На таблице цен(см. выше), составленной историком Надеждой Кузнецовой все наглядно видно.

За 100% перевыполнение рабочим платили полтора тарифа, за 150% - двойной тариф, за 200 % - три тарифа. В эти годы даже заключенные за перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения. Понятно, что планы были высокими, но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению расценки труда - путем бюрократического пересмотра действующих нормативов.

Сталинская ипотека

Сегодня есть шутка: "Ипотека на полвека". Несмешная такая шутка. Поняли бы её после войны? В план по восстановлению страны после войны советское правительство включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров СССР от 25 августа 1946 года было черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при нулевой инфляции послевоенных лет!

"Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим возможности приобретения в собственность жилого дома обязать Центральный Коммунальный Банк выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб. покупающим двухкомнатный жилой дом со сроком погашения в 10 лет и 10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения в 12 лет с взиманием за пользование ссудой 1% (одного процента) в год.

Обязать Министерство финансов СССР ассигновать на выдачу кредита рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда рублей".

Немцы пленные

В феврале 1943 года в советском правительстве был поднят вопрос о целесообразности восстановления Сталинграда. Из-за рубежа поступали даже предложения о "консервации" города-героя в память о войне (идея Уинстона Черчилля). Однако Сталин настоял на восстановлении. Молотов же сказал, что ни один немец не покинет СССР, пока город не будет восстановлен полностью.

Труд пленных немцев в СССР не нужно недооценивать, но и перееоценивать в духе того, что СССР был восстановлен немцами не нужно. До сих пор можно услышать мнение, что вся малоэтажная застройка 40-х-50-х - дело рук немецких военнопленных, строивших дома по проектам немецких архитекторов. Это миф. Генеральный план восстановления и застройки городов разрабатывали советские архитекторы (Щусев, Симбирцев, Иофан и другие).

Но немцы, конечно, много что построили, также они работали в коммунальном хозяйстве. Отличались особой дотошностью и неспособностью понять (при усвоении все прочей рабочей лексики) слово "халява".

Методы

В 1946 году был определен план по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые подверглись оккупации, началось стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня, в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.

Прошла коллективизация в регионах, вновь присоединенных к Советскому Союзу, был введен налог на частную собственность, приусадебные участки стали обязаны делать натуральные поставки, происходило укрупнение колхозов и снижение их количества, с целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.

Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности - к 1952 году.

|

Метки: экономика Сталин СССР |

«Ваши доказательства - не доказательства» |

ПОЧЕМУ ЛЮДЕЙ ТАК ТРУДНО УБЕДИТЬ ФАКТАМИ

В The New Yorker вышла дискуссионная статья о том, как когнитивные искажения влияют на наше мировоззрение. Опираясь на старые и новые исследования (в одном из которых американцам предлагали найти на карте Украину!), ее автор утверждает: привычки, которые были хороши для древних охотников и собирателей, играют злую шутку с людьми, живущими в мире "пост-правды" и "альтернативных фактов". #Буквы перевели для вас этот текст.

В 1975 году сотрудники Стэндфордского университета пригласили группу студентов поучаствовать в исследовании на тему суицида. Им раздали пары предсмертных записок, одна из которых была настоящей, а другая - сочиненной случайным добровольцем. Участникам нужно было определить, которая из записок настоящая.

Некоторые из них справились с заданием блестяще, дав 24 правильных ответа из 25. Другим это никак не удавалось; "потолком" были 10 правильных ответов. Как это часто бывает в случае с психологическими исследованиями, весь эксперимент был постановочным. Половина записок действительно были настоящими, - исследователи получили их в бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, - но результаты теста были ненастоящими. Участники, которые якобы почти все угадали, на самом деле показали в среднем тот же результат, что и "ошибавшиеся".

На втором этапе исследования обман раскрывался. Участникам сообщали, что реальной целью эксперимента было исследование реакции подопытных на положительный или отрицательный результат теста (как выяснится позже, этот этап тоже был постановкой). В конце концов, студентов просили угадать, сколько записок они отсортировали правильно, и какое количество правильных ответов в среднем дали другие участники. И вот тут-то происходило нечто любопытное: члены группы "отличников" утверждали, что они действительно неплохо справились с заданием, показав результат лучше среднего – хотя им только что сообщили, что у них нет никаких причин так думать. И напротив: в группе "двоечников" студенты считали, что их результат был на порядок хуже среднего; конечно, это утверждение было столь же беспочвенным.

Исследователи сухо резюмировали: "Единожды сформировавшиеся впечатления остаются исключительно стойкими".

Несколько лет спустя к похожему исследованию была привлечена новая группа студентов. Им раздали досье на двух пожарных, Фрэнка К. и Джорджа Х. Биография Фрэнка отмечала, в частности, что он является отцом малолетней дочери и увлекается дайвингом. Джордж – отец маленького сына и любитель гольфа. Досье также включало результаты пройденного обоими мужчинами "Теста на готовность к риску". Согласно одной из версий досье, Фрэнк был успешным профессионалом, чьи результаты теста показали, что в работе он почти всегда выбирает наиболее безопасное действие. Другие студенты получили досье, в котором Фрэнк в своих действиях также оказывался "перестраховщиком", и при этом – никудышным пожарным, на которого вышестоящие коллеги неоднократно подавали рапорты.

И снова посреди теста студентам сообщили, что их обвели вокруг пальца, раздав неправдивую информацию. Затем участников попросили составить портрет успешного пожарного – каким должно быть его отношение к риску? Те, кто получил первый вариант досье, утверждали, что риска следует избегать. Остальные – что на риск следует идти.

Как отмечают исследователи, "даже после того, как их представления были полностью опровергнуты, люди не смогли соответствующим образом скорректировать свои убеждения". В этом случае неспособность подстроиться под новые факты была "особенно впечатляющей", поскольку исходных данных категорически недостаточно для того, чтобы делать из них обобщенные выводы.

Один из авторов исследования, Крэг Андерсон, со своей книгой "Влияние на подростков жестокости в компьютерных играх"

Стэнфордские исследования стали известными. Сделанное учеными заявление о том, что люди неспособны трезво мыслить, шокировало публику 70-х. Теперь оно никого не шокирует – тысячи новых экспериментов подтвердили и уточнили это утверждение. Каждый из тех, кто следил за исследованиями (или хотя бы иногда пролистывал выпуски Psychology Today), знает, что любой выпускник ВУЗа с планшеткой способен продемонстрировать, как кажущиеся разумными люди порой ведут себя совершенно иррациональным образом. Сейчас этот парадокс кажется особенно актуальным. Но почему так происходит – все еще загадка.

В своей новой книге "Загадка разума", которая вышла в издательстве Гарвардского университета, ученые-когнитивисты Хьюго Мерсье и Дэн Спербер пытаются ответить на этот вопрос. Мерсье, работающий в исследовательском институте в Лионе (Франция), и Спербер (Центрально-Европейский университет, Будапешт) считают, что разум – свойство, развившееся в ходе эволюции, подобно бипедализму и трихроматизму. Оно зародилось в африканских саваннах, и для его понимания необходим контекст.

Довод Мерсье и Спербера, если озвучить его в более научно-популярном виде, звучит примерно так: наибольшее преимущество человека над другими видами – его способность к сотрудничеству. Установить отношения сотрудничества с кем-либо непросто; поддерживать их не менее сложно. Для любого индивидуума наилучшим способом существования остается паразитизм. Так вот: разум возник не для того, чтобы мы решали абстрактные логические задачи или делали отвлеченные выводы из каких-либо данных; он развился для того, чтобы помочь нам справляться с проблемами, связанными с жизнью и взаимодействием в обществе.

"Разум помогает адаптироваться к той гиперсоциальной нише, которую заняли люди как вид", - пишут ученые. Так что привычки нашего мозга, которые с "интеллектуалистской" точки зрения кажутся странными или откровенно глупыми, оказываются куда толковее, если рассматривать их с "интеракционистской" (основанной на взаимодействии) точки зрения.

Давайте рассмотрим когнитивное искажение, известное как "предвзятость подтверждения". Так называют склонность человека принимать ту информацию, которая подтверждает их убеждения, и отрицать факты, которые этим убеждениям противоречат. Это когнитивное искажение задокументировано лучше других: ему посвящено столько экспериментов, что хватит на отдельный учебник. Самый известный из них также проводился в Стэнфорде. Для этого эксперимента исследователи отобрали студентов, придерживавшихся противоположных взглядов на необходимость смертной казни. Половина участников выступала за смертную казнь и считала, что она снижает уровень преступности; другая половина была против высшей меры наказания, которая, по их мнению, не влияет на число преступлений.

- Итак, я выслушал доводы обеих сторон… пришло время самому разобраться, где правда.

["Первая попавшаяся ссылка, которая подтверждает вашу точку зрения"]

- Джекпот!

Студентов попросили ознакомиться с двумя исследованиями. Одно из них подтверждало мнение о том, что смертная казнь снижает уровень преступлений в обществе; другое приводило факты, которые ставили эту теорию под сомнение. Как вы уже догадались, оба исследования были фейковыми; их показали студентам лишь затем, чтобы они отталкивались от какой-то весомой статистики. Те из них, кто изначально поддерживал введение смертной казни, сочли убедительными данные, подтверждающие их точку зрения, а данные, противоречащие ей, посчитали не заслуживающими доверия. В другой группе все произошло с точностью до наоборот. В конце эксперимента студентов вновь спросили об их взглядах. Те, кто изначально поддерживал смертную казнь, лишь укрепились в своем мнении; те, кто был против высшей меры, теперь относились к ней еще негативнее.

Если разум нужен нам для того, чтобы формировать здравые суждения, то трудно представить себе более серьезный производственный брак, чем предвзятость подтверждения. Представьте себе мышь, которая мыслит как мы, предлагают Мерсье и Спербер. Эта мышь, "которая ищет подтверждения тому, что вокруг нет котов", вскоре станет кошачьим обедом. Если такая черта нашего мышления приводит к тому, что мы готовы отбрасывать свидетельства о новых (или недооцененных) угрозах, то она, вероятно, должна была пропасть в процессе эволюции. Тот факт, что выжило и человечество, и эта его черта, говорит о том, что у нее есть некая адаптирующая функция. И эта функция, по мнению Мерсье и Спербера, связана с нашей "гиперсоциальностью".

Мерсье и Спербер предпочитают термин “myside bias” ("склонность к подтверждению своей точки зрения"). Они напоминают, что по своей природе люди не склонны верить во что попало. Выслушав чужие аргументы, мы порой с легкостью можем обнаружить в них слабые места. При этом собственные ошибки мы зачастую в упор не видим.

Хьюго Мерсье / Steven Ahlgren / NYT

Недавний эксперимент, проведенный Мерсье с его европейскими коллегами, хорошо продемонстрировал этот парадокс. Участников попросили решить несколько простых логических задач. Потом им было предложено пояснить свои ответы и изменить их, если в процессе отвечающий находил ошибку. Большинство людей придерживалось своих изначальных ответов. Изменения вносили меньше 15% участников.

На следующем этапе эксперимента участнику давали одну из тех же задач вместе с его ответом и ответом другого участника, отличным от их собственного. И вновь ему предлагали изменить свое решение. Здесь организаторы шли на хитрость: под видом чужого ответа участникам показывали их собственный – и наоборот. Около половины людей догадались, что их обманывают. Другая половина внезапно стала гораздо критичнее к своим ответам: около 60% людей изменили решение, которое ранее их удовлетворяло.

По мнению Мерсье и Спербера, это несоответствие демонстрирует истинную цель возникновения мышления – не дать человеку стать "крайним" в коллективе. Наши предки - охотники и собиратели, жившие небольшими группами, в основном заботились о своем социальном положении – и о том, чтобы не рисковать своей жизнью на охоте, в то время как остальные отсиживаются в пещере. Здравомыслие в его современном понимании не принесло бы тогда особой пользы, а вот умение выиграть спор было весьма полезным.

Такие вопросы, как черты характера идеального пожарного или влияние смертной казни на уровень преступности, ни капли не волновали наших предков. Им не приходилось сталкиваться с подделанными исследованиями, Twitter’ом и фейковыми новостями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мышление часто нас подводит. Как пишут авторы, "это один из тех случаев, когда естественный отбор не был способен угнаться за меняющейся окружающей средой".

Стивен Сломэн (Брауновский университет) и Филип Фернбах (Университет Колорадо) также занимаются когнитивными исследованиями. И они тоже считают, что социальность – ключ к пониманию функций (и дисфункций) человеческого мышления. Свою книгу "Иллюзия знания: почему мы не мыслим самостоятельно" они начинают с описания… унитаза.

Сломэн и Фернбах

Любой житель цивилизованного мира знаком с устройством унитаза – как правило, керамической чаши, заполненной водой. Когда нажимаешь на рычаг или кнопку, вода засасывается в трубу, а из нее утекает в канализацию. Но как в действительности это происходит?

В ходе исследования, проведенного в Йельском университете, аспирантов просили оценить свое понимание принципа работы повседневных вещей, включая унитазы, молнии на одежде и дверные замки. После этого им нужно было написать детальное, пошаговое описание работы такого устройства, и повторно оценить уровень своего понимания. Очевидно, эксперимент продемонстрировал участникам их собственное невежество, поскольку на втором этапе оценки снижались. (Выходит, устройство унитазов сложнее, чем кажется на первый взгляд.)

Сломэн и Фернбах замечают этот эффект (который они называют "иллюзией глубины объяснения") практически повсюду. Люди склонны преувеличивать свои знания. А другие люди подкрепляют это убеждение. В случае с унитазом, кто-то создал такую конструкцию, чтобы ею было легко пользоваться. Люди повсеместно полагаются на чужие знания и умения – с тех времен, когда мы были пещерными охотниками (это, похоже, было ключевым этапом нашей эволюции). И мы так искусно взаимодействуем с другими, что с трудом можем определить, где кончается наше собственное понимание и начинается чужое, считают ученые.

"Одним из условий разделения умственного труда является отсутствие четкой границы между знаниями и убеждениями разных членов группы", - пишут они.

Это отсутствие границы (или, если угодно, порядка) – ключ к тому, что мы называем прогрессом. Изобретая новые инструменты, а с ними – новый образ жизни, люди в то же время создавали новые "сферы неведения". К примеру, если бы каждый человек считал необходимым освоить принцип металлообработки прежде, чем взять в руки нож, от Бронзового века было бы мало толку. Когда речь идет о новых технологиях, частичное невежество может быть полезным.

Но не в сфере политики, добавляют Сломэн и Фернбах. Одно дело – нажать на кнопку слива, не зная, как она работает, и совсем другое – поддержать указ о запрете на въезд в США, сути которого ты не понимаешь. Сломэн и Фернбах ссылаются на опрос, проведенный в 2014 году, спустя некоторое время после аннексии Россией Крыма. У респондентов спрашивали, как, на их взгляд, должны отреагировать США, и просили их показать Украину на карте мира. Как правило, чем хуже у респондента было с географией, тем больше он склонялся к варианту силового вмешательства. (В целом "географическая" часть опроса оказалась для опрошенных столь непосильной, что в среднем ошибка составляла 1800 миль – практически расстояние от Киева до Мадрида.)

Многие другие опросы показали не менее тревожные результаты. "Как правило, сильные переживания, связанные с тем или иным вопросом, не говорят о его глубоком понимании", - пишут ученые. И наша зависимость от чужой точки зрения лишь усугубляет проблему.

К примеру, если вы считаете, что Закон о доступном здравоохранении безоснователен, и я полагаюсь на вашу точку зрения, то мое мнение тоже будет безосновательным. Некто Том также со мной соглашается – и теперь у нашей точки зрения уже три сторонника. Плюс, каждый из нас чувствует себя гораздо самодовольнее, чем раньше.

И если каждый человек будет игнорировать "недостаточно убедительную" информацию, которая противоречит его мнению, получим… администрацию Трампа.

"Вот так общество, полагающееся на знания, становится опасным", - пишут Сломэн и Фернбах. Они провели собственный вариант эксперимента с устройством унитаза – заменив предметы быта на вопросы государственной политики. В ходе исследования, проведенного в 2012 году, они задавали респондентам следующие вопросы: нужна ли США программа индивидуального медицинского страхования? Нужна ли нам система оплаты труда учителей, основанная на их конкретных заслугах? Участники должны были дать оценку тому, насколько сильно они соглашаются или не соглашаются с тем или иным предложением. Затем их просили как можно подробнее объяснить эффект от внедрения той или иной упомянутой государственной инициативы. На этом этапе большинство респондентов заходило в тупик. Когда их снова просили оценить степень своего согласия или несогласия, они снижали оценки, показав тем самым, что их точка зрения уже не столь непоколебима.

Для Сломэна и Фернбаха результат этого теста – маленький луч света в темном царстве. Если бы мы, наши друзья или эксперты с CNN тратили больше времени на изучение последствий таких инициатив, а не поучали друг друга, то осознали бы свою беспомощность и умерили радикальность своих взглядов.

Науку можно рассматривать как систему, которая устраняет ошибки, к которым по своей природе склонны люди. В лабораторных условиях нет места для предвзятости; исследование можно повторить в другой лаборатории, у работников которой нет мотива для беспочвенного подтверждения предыдущего результата. Вероятно, именно поэтому система оказалась столь успешной. В любой момент какая-то сфера знания может оказаться во власти беспорядка, но в конце концов на помощь приходит методология. Наука движется вперед, даже если сами мы топчемся на месте.

В своей книге "Могила исправит: почему мы игнорируем факты, которые могут нас спасти", психиатр Джек Горман и его дочь, эксперт в области здравоохранения Сара Горман, исследуют разрыв между тем, что утверждает наука, и тем, во что мы верим. Их беспокоят убеждения, которые не только не соответствуют действительности, но и могут быть смертельно опасными – например, вера во вред прививок. Безусловно, вредно отказываться от прививок – ведь они как раз-таки призваны защитить наше здоровье. "Иммунизация – одно из больших достижений современной медицины", - пишут авторы. Но сколько бы научных исследований ни доказывали безопасность вакцин и отсутствие связи между ними и развитием аутизма, противники прививок остаются непоколебимыми. (К ним можно отнести и Дональда Трампа, который заявлял, что они с женой согласились сделать прививки своему сыну Бэррону, но вакцинирование было произведено не в сроки, рекомендованные педиатрами.)

Горманы считают, что типы мышления, которые сейчас кажутся самоубийственными, когда-то имели адаптивную функцию. Они также посвящают множество страниц "предвзятости подтверждения" - у которой, по мнению Горманов, есть и физиологический аспект. Они ссылаются на исследование, показавшее, что люди испытывают физическое удовольствие – всплеск допамина – сталкиваясь с информацией, которая подтверждает их точку зрения. "Оставаться верным своим убеждениям, даже когда ты неправ – приятное чувство", - пишут они.

Джек и Сара Горман хотят не просто перечислить ошибки в нашем мышлении; они хотят их исправить. Должен существовать способ убедить людей в том, что прививки не вредят детям, а ношение оружия не защищает от опасности. Но и здесь они сталкиваются с проблемами, которые сами перечислили: люди попросту игнорируют предоставленную им достоверную информацию. Можно попробовать взывать к эмоциям, а не разуму – но это противоречит целям людей, пропагандирующих научный подход. В конце своей книги они пишут: "Нам все еще предстоит справиться с тенденциями в обществе, которые приводят к появлению антинаучных убеждений".

Келлиэнн Конуэй

Эти три книги были написаны до состоявшихся в ноябре президентских выборов. Однако они предугадали появление "альтернативных фактов" и Келлиэнн Конуэй (советницы Трампа, которая ввела этот термин в обиход). В наши дни нередко возникает чувство, что над всей страной ставится психологический эксперимент, автор которого – не кто иной, как Стив Бэннон. Возможно, рациональным путем можно прийти к решению этой проблемы, но учебники по этому вопросу не очень-то обнадеживают.

Марина Мойнихан

В The New Yorker вышла дискуссионная статья о том, как когнитивные искажения влияют на наше мировоззрение. Опираясь на старые и новые исследования (в одном из которых американцам предлагали найти на карте Украину!), ее автор утверждает: привычки, которые были хороши для древних охотников и собирателей, играют злую шутку с людьми, живущими в мире "пост-правды" и "альтернативных фактов". #Буквы перевели для вас этот текст.

В 1975 году сотрудники Стэндфордского университета пригласили группу студентов поучаствовать в исследовании на тему суицида. Им раздали пары предсмертных записок, одна из которых была настоящей, а другая - сочиненной случайным добровольцем. Участникам нужно было определить, которая из записок настоящая.

Некоторые из них справились с заданием блестяще, дав 24 правильных ответа из 25. Другим это никак не удавалось; "потолком" были 10 правильных ответов. Как это часто бывает в случае с психологическими исследованиями, весь эксперимент был постановочным. Половина записок действительно были настоящими, - исследователи получили их в бюро судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес, - но результаты теста были ненастоящими. Участники, которые якобы почти все угадали, на самом деле показали в среднем тот же результат, что и "ошибавшиеся".

На втором этапе исследования обман раскрывался. Участникам сообщали, что реальной целью эксперимента было исследование реакции подопытных на положительный или отрицательный результат теста (как выяснится позже, этот этап тоже был постановкой). В конце концов, студентов просили угадать, сколько записок они отсортировали правильно, и какое количество правильных ответов в среднем дали другие участники. И вот тут-то происходило нечто любопытное: члены группы "отличников" утверждали, что они действительно неплохо справились с заданием, показав результат лучше среднего – хотя им только что сообщили, что у них нет никаких причин так думать. И напротив: в группе "двоечников" студенты считали, что их результат был на порядок хуже среднего; конечно, это утверждение было столь же беспочвенным.

Исследователи сухо резюмировали: "Единожды сформировавшиеся впечатления остаются исключительно стойкими".

Несколько лет спустя к похожему исследованию была привлечена новая группа студентов. Им раздали досье на двух пожарных, Фрэнка К. и Джорджа Х. Биография Фрэнка отмечала, в частности, что он является отцом малолетней дочери и увлекается дайвингом. Джордж – отец маленького сына и любитель гольфа. Досье также включало результаты пройденного обоими мужчинами "Теста на готовность к риску". Согласно одной из версий досье, Фрэнк был успешным профессионалом, чьи результаты теста показали, что в работе он почти всегда выбирает наиболее безопасное действие. Другие студенты получили досье, в котором Фрэнк в своих действиях также оказывался "перестраховщиком", и при этом – никудышным пожарным, на которого вышестоящие коллеги неоднократно подавали рапорты.

И снова посреди теста студентам сообщили, что их обвели вокруг пальца, раздав неправдивую информацию. Затем участников попросили составить портрет успешного пожарного – каким должно быть его отношение к риску? Те, кто получил первый вариант досье, утверждали, что риска следует избегать. Остальные – что на риск следует идти.

Как отмечают исследователи, "даже после того, как их представления были полностью опровергнуты, люди не смогли соответствующим образом скорректировать свои убеждения". В этом случае неспособность подстроиться под новые факты была "особенно впечатляющей", поскольку исходных данных категорически недостаточно для того, чтобы делать из них обобщенные выводы.

Один из авторов исследования, Крэг Андерсон, со своей книгой "Влияние на подростков жестокости в компьютерных играх"

Стэнфордские исследования стали известными. Сделанное учеными заявление о том, что люди неспособны трезво мыслить, шокировало публику 70-х. Теперь оно никого не шокирует – тысячи новых экспериментов подтвердили и уточнили это утверждение. Каждый из тех, кто следил за исследованиями (или хотя бы иногда пролистывал выпуски Psychology Today), знает, что любой выпускник ВУЗа с планшеткой способен продемонстрировать, как кажущиеся разумными люди порой ведут себя совершенно иррациональным образом. Сейчас этот парадокс кажется особенно актуальным. Но почему так происходит – все еще загадка.

В своей новой книге "Загадка разума", которая вышла в издательстве Гарвардского университета, ученые-когнитивисты Хьюго Мерсье и Дэн Спербер пытаются ответить на этот вопрос. Мерсье, работающий в исследовательском институте в Лионе (Франция), и Спербер (Центрально-Европейский университет, Будапешт) считают, что разум – свойство, развившееся в ходе эволюции, подобно бипедализму и трихроматизму. Оно зародилось в африканских саваннах, и для его понимания необходим контекст.

Довод Мерсье и Спербера, если озвучить его в более научно-популярном виде, звучит примерно так: наибольшее преимущество человека над другими видами – его способность к сотрудничеству. Установить отношения сотрудничества с кем-либо непросто; поддерживать их не менее сложно. Для любого индивидуума наилучшим способом существования остается паразитизм. Так вот: разум возник не для того, чтобы мы решали абстрактные логические задачи или делали отвлеченные выводы из каких-либо данных; он развился для того, чтобы помочь нам справляться с проблемами, связанными с жизнью и взаимодействием в обществе.

"Разум помогает адаптироваться к той гиперсоциальной нише, которую заняли люди как вид", - пишут ученые. Так что привычки нашего мозга, которые с "интеллектуалистской" точки зрения кажутся странными или откровенно глупыми, оказываются куда толковее, если рассматривать их с "интеракционистской" (основанной на взаимодействии) точки зрения.

Давайте рассмотрим когнитивное искажение, известное как "предвзятость подтверждения". Так называют склонность человека принимать ту информацию, которая подтверждает их убеждения, и отрицать факты, которые этим убеждениям противоречат. Это когнитивное искажение задокументировано лучше других: ему посвящено столько экспериментов, что хватит на отдельный учебник. Самый известный из них также проводился в Стэнфорде. Для этого эксперимента исследователи отобрали студентов, придерживавшихся противоположных взглядов на необходимость смертной казни. Половина участников выступала за смертную казнь и считала, что она снижает уровень преступности; другая половина была против высшей меры наказания, которая, по их мнению, не влияет на число преступлений.

- Итак, я выслушал доводы обеих сторон… пришло время самому разобраться, где правда.

["Первая попавшаяся ссылка, которая подтверждает вашу точку зрения"]

- Джекпот!

Студентов попросили ознакомиться с двумя исследованиями. Одно из них подтверждало мнение о том, что смертная казнь снижает уровень преступлений в обществе; другое приводило факты, которые ставили эту теорию под сомнение. Как вы уже догадались, оба исследования были фейковыми; их показали студентам лишь затем, чтобы они отталкивались от какой-то весомой статистики. Те из них, кто изначально поддерживал введение смертной казни, сочли убедительными данные, подтверждающие их точку зрения, а данные, противоречащие ей, посчитали не заслуживающими доверия. В другой группе все произошло с точностью до наоборот. В конце эксперимента студентов вновь спросили об их взглядах. Те, кто изначально поддерживал смертную казнь, лишь укрепились в своем мнении; те, кто был против высшей меры, теперь относились к ней еще негативнее.

Если разум нужен нам для того, чтобы формировать здравые суждения, то трудно представить себе более серьезный производственный брак, чем предвзятость подтверждения. Представьте себе мышь, которая мыслит как мы, предлагают Мерсье и Спербер. Эта мышь, "которая ищет подтверждения тому, что вокруг нет котов", вскоре станет кошачьим обедом. Если такая черта нашего мышления приводит к тому, что мы готовы отбрасывать свидетельства о новых (или недооцененных) угрозах, то она, вероятно, должна была пропасть в процессе эволюции. Тот факт, что выжило и человечество, и эта его черта, говорит о том, что у нее есть некая адаптирующая функция. И эта функция, по мнению Мерсье и Спербера, связана с нашей "гиперсоциальностью".

Мерсье и Спербер предпочитают термин “myside bias” ("склонность к подтверждению своей точки зрения"). Они напоминают, что по своей природе люди не склонны верить во что попало. Выслушав чужие аргументы, мы порой с легкостью можем обнаружить в них слабые места. При этом собственные ошибки мы зачастую в упор не видим.

Хьюго Мерсье / Steven Ahlgren / NYT

Недавний эксперимент, проведенный Мерсье с его европейскими коллегами, хорошо продемонстрировал этот парадокс. Участников попросили решить несколько простых логических задач. Потом им было предложено пояснить свои ответы и изменить их, если в процессе отвечающий находил ошибку. Большинство людей придерживалось своих изначальных ответов. Изменения вносили меньше 15% участников.

На следующем этапе эксперимента участнику давали одну из тех же задач вместе с его ответом и ответом другого участника, отличным от их собственного. И вновь ему предлагали изменить свое решение. Здесь организаторы шли на хитрость: под видом чужого ответа участникам показывали их собственный – и наоборот. Около половины людей догадались, что их обманывают. Другая половина внезапно стала гораздо критичнее к своим ответам: около 60% людей изменили решение, которое ранее их удовлетворяло.

По мнению Мерсье и Спербера, это несоответствие демонстрирует истинную цель возникновения мышления – не дать человеку стать "крайним" в коллективе. Наши предки - охотники и собиратели, жившие небольшими группами, в основном заботились о своем социальном положении – и о том, чтобы не рисковать своей жизнью на охоте, в то время как остальные отсиживаются в пещере. Здравомыслие в его современном понимании не принесло бы тогда особой пользы, а вот умение выиграть спор было весьма полезным.

Такие вопросы, как черты характера идеального пожарного или влияние смертной казни на уровень преступности, ни капли не волновали наших предков. Им не приходилось сталкиваться с подделанными исследованиями, Twitter’ом и фейковыми новостями. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мышление часто нас подводит. Как пишут авторы, "это один из тех случаев, когда естественный отбор не был способен угнаться за меняющейся окружающей средой".

Стивен Сломэн (Брауновский университет) и Филип Фернбах (Университет Колорадо) также занимаются когнитивными исследованиями. И они тоже считают, что социальность – ключ к пониманию функций (и дисфункций) человеческого мышления. Свою книгу "Иллюзия знания: почему мы не мыслим самостоятельно" они начинают с описания… унитаза.

Сломэн и Фернбах

Любой житель цивилизованного мира знаком с устройством унитаза – как правило, керамической чаши, заполненной водой. Когда нажимаешь на рычаг или кнопку, вода засасывается в трубу, а из нее утекает в канализацию. Но как в действительности это происходит?

В ходе исследования, проведенного в Йельском университете, аспирантов просили оценить свое понимание принципа работы повседневных вещей, включая унитазы, молнии на одежде и дверные замки. После этого им нужно было написать детальное, пошаговое описание работы такого устройства, и повторно оценить уровень своего понимания. Очевидно, эксперимент продемонстрировал участникам их собственное невежество, поскольку на втором этапе оценки снижались. (Выходит, устройство унитазов сложнее, чем кажется на первый взгляд.)

Сломэн и Фернбах замечают этот эффект (который они называют "иллюзией глубины объяснения") практически повсюду. Люди склонны преувеличивать свои знания. А другие люди подкрепляют это убеждение. В случае с унитазом, кто-то создал такую конструкцию, чтобы ею было легко пользоваться. Люди повсеместно полагаются на чужие знания и умения – с тех времен, когда мы были пещерными охотниками (это, похоже, было ключевым этапом нашей эволюции). И мы так искусно взаимодействуем с другими, что с трудом можем определить, где кончается наше собственное понимание и начинается чужое, считают ученые.

"Одним из условий разделения умственного труда является отсутствие четкой границы между знаниями и убеждениями разных членов группы", - пишут они.

Это отсутствие границы (или, если угодно, порядка) – ключ к тому, что мы называем прогрессом. Изобретая новые инструменты, а с ними – новый образ жизни, люди в то же время создавали новые "сферы неведения". К примеру, если бы каждый человек считал необходимым освоить принцип металлообработки прежде, чем взять в руки нож, от Бронзового века было бы мало толку. Когда речь идет о новых технологиях, частичное невежество может быть полезным.

Но не в сфере политики, добавляют Сломэн и Фернбах. Одно дело – нажать на кнопку слива, не зная, как она работает, и совсем другое – поддержать указ о запрете на въезд в США, сути которого ты не понимаешь. Сломэн и Фернбах ссылаются на опрос, проведенный в 2014 году, спустя некоторое время после аннексии Россией Крыма. У респондентов спрашивали, как, на их взгляд, должны отреагировать США, и просили их показать Украину на карте мира. Как правило, чем хуже у респондента было с географией, тем больше он склонялся к варианту силового вмешательства. (В целом "географическая" часть опроса оказалась для опрошенных столь непосильной, что в среднем ошибка составляла 1800 миль – практически расстояние от Киева до Мадрида.)

Многие другие опросы показали не менее тревожные результаты. "Как правило, сильные переживания, связанные с тем или иным вопросом, не говорят о его глубоком понимании", - пишут ученые. И наша зависимость от чужой точки зрения лишь усугубляет проблему.

К примеру, если вы считаете, что Закон о доступном здравоохранении безоснователен, и я полагаюсь на вашу точку зрения, то мое мнение тоже будет безосновательным. Некто Том также со мной соглашается – и теперь у нашей точки зрения уже три сторонника. Плюс, каждый из нас чувствует себя гораздо самодовольнее, чем раньше.

И если каждый человек будет игнорировать "недостаточно убедительную" информацию, которая противоречит его мнению, получим… администрацию Трампа.

"Вот так общество, полагающееся на знания, становится опасным", - пишут Сломэн и Фернбах. Они провели собственный вариант эксперимента с устройством унитаза – заменив предметы быта на вопросы государственной политики. В ходе исследования, проведенного в 2012 году, они задавали респондентам следующие вопросы: нужна ли США программа индивидуального медицинского страхования? Нужна ли нам система оплаты труда учителей, основанная на их конкретных заслугах? Участники должны были дать оценку тому, насколько сильно они соглашаются или не соглашаются с тем или иным предложением. Затем их просили как можно подробнее объяснить эффект от внедрения той или иной упомянутой государственной инициативы. На этом этапе большинство респондентов заходило в тупик. Когда их снова просили оценить степень своего согласия или несогласия, они снижали оценки, показав тем самым, что их точка зрения уже не столь непоколебима.

Для Сломэна и Фернбаха результат этого теста – маленький луч света в темном царстве. Если бы мы, наши друзья или эксперты с CNN тратили больше времени на изучение последствий таких инициатив, а не поучали друг друга, то осознали бы свою беспомощность и умерили радикальность своих взглядов.

Науку можно рассматривать как систему, которая устраняет ошибки, к которым по своей природе склонны люди. В лабораторных условиях нет места для предвзятости; исследование можно повторить в другой лаборатории, у работников которой нет мотива для беспочвенного подтверждения предыдущего результата. Вероятно, именно поэтому система оказалась столь успешной. В любой момент какая-то сфера знания может оказаться во власти беспорядка, но в конце концов на помощь приходит методология. Наука движется вперед, даже если сами мы топчемся на месте.

В своей книге "Могила исправит: почему мы игнорируем факты, которые могут нас спасти", психиатр Джек Горман и его дочь, эксперт в области здравоохранения Сара Горман, исследуют разрыв между тем, что утверждает наука, и тем, во что мы верим. Их беспокоят убеждения, которые не только не соответствуют действительности, но и могут быть смертельно опасными – например, вера во вред прививок. Безусловно, вредно отказываться от прививок – ведь они как раз-таки призваны защитить наше здоровье. "Иммунизация – одно из больших достижений современной медицины", - пишут авторы. Но сколько бы научных исследований ни доказывали безопасность вакцин и отсутствие связи между ними и развитием аутизма, противники прививок остаются непоколебимыми. (К ним можно отнести и Дональда Трампа, который заявлял, что они с женой согласились сделать прививки своему сыну Бэррону, но вакцинирование было произведено не в сроки, рекомендованные педиатрами.)

Горманы считают, что типы мышления, которые сейчас кажутся самоубийственными, когда-то имели адаптивную функцию. Они также посвящают множество страниц "предвзятости подтверждения" - у которой, по мнению Горманов, есть и физиологический аспект. Они ссылаются на исследование, показавшее, что люди испытывают физическое удовольствие – всплеск допамина – сталкиваясь с информацией, которая подтверждает их точку зрения. "Оставаться верным своим убеждениям, даже когда ты неправ – приятное чувство", - пишут они.

Джек и Сара Горман хотят не просто перечислить ошибки в нашем мышлении; они хотят их исправить. Должен существовать способ убедить людей в том, что прививки не вредят детям, а ношение оружия не защищает от опасности. Но и здесь они сталкиваются с проблемами, которые сами перечислили: люди попросту игнорируют предоставленную им достоверную информацию. Можно попробовать взывать к эмоциям, а не разуму – но это противоречит целям людей, пропагандирующих научный подход. В конце своей книги они пишут: "Нам все еще предстоит справиться с тенденциями в обществе, которые приводят к появлению антинаучных убеждений".

Келлиэнн Конуэй

Эти три книги были написаны до состоявшихся в ноябре президентских выборов. Однако они предугадали появление "альтернативных фактов" и Келлиэнн Конуэй (советницы Трампа, которая ввела этот термин в обиход). В наши дни нередко возникает чувство, что над всей страной ставится психологический эксперимент, автор которого – не кто иной, как Стив Бэннон. Возможно, рациональным путем можно прийти к решению этой проблемы, но учебники по этому вопросу не очень-то обнадеживают.

Марина Мойнихан

|

Метки: США психология мышление |

«Не будет стыда за меня» |

Как Герой Советского Союза стал монахом

"Для военного это естественно - быть на войне, когда идёт война", - говорит Герой Советского Союза Валерий Бурков.

В 1984-м он, старший лейтенант, добровольно отправился в Афганистан, где незадолго до этого погиб его отец. А в прошлом году, к удивлению многих, Валерий Бурков, будучи полковником в отставке, принял монашеский постриг.

Обещание отцу

...Когда в горах Афганистана 27-летний Валерий получил ранение, первая мысль была: "Как мама это переживёт? Недавно погиб отец. А теперь вот сын между жизнью и смертью". Несчастье случилось в Панджшерском ущелье, где годом ранее свой последний подвиг совершил его отец, полковник Анатолий Бурков, посмертно награждённый орденом Красной Звезды. "Тогда был сбит наш вертолёт огневой поддержки Ми-24, и надо было срочно спасать экипаж. Вертолёт, в котором находился отец, оказался ближе всех, и он дал команду снижаться. На высоте 200 м их подбили "духи", - рассказывает Валерий. - Батя дал возможность первым покинуть машину членам экипажа, а когда выпрыгивал сам, взорвались бензобаки, он загорелся, как факел, на глазах однополчан". Отец Валерия словно предвидел смерть, своему брату незадолго до гибели написал письмо в стихах. Там были строки: "Я горел, и горю, и сгораю. Но не будет стыда за меня…"

Старлей В. Бурков накануне Афганистана.

Последний раз они виделись в 1981 г. и договорились - Валера тоже приедет служить в Афганистан. Но этому помешал внезапный туберкулёз. И своё обещание он выполнил уже после гибели отца. Из-за перенесённой болезни Буркову-младшему, лётчику-штурману, полёты были временно запрещены, и он отправился в Афганистан в качестве авиационного наводчика. Новым военным ремеслом овладевал уже на месте. С 23-килограммовой рацией за плечами каждый день ходил "по краю лезвия" на передовой. Пока однажды у него под ногами не взорвался камень, под который душманы спрятали мину.

В медсанчасти под Кабулом ему отняли обе ноги до колен, спасли правую руку, которую тоже могли отрезать. Когда Валера отбросил больничную простынку и увидел два забинтованных обрубка, вспомнил героя Великой Отечественной войны Алексея Маресьева. "И сразу мысль в голове: "А чем я хуже Маресьева? Он смог жить и летать без ног, и я смогу!" И больше - никаких рассуждений: "Что я, такой бедненький-несчастненький, буду делать?" Валерия собирались представить к званию Героя Советского Союза, но он отказался: "Главной наградой будет вернуться в строй".

Костылями он ни разу так и не воспользовался. Учился ходить на протезах, держась за инвалидную коляску. Спустя полгода уже играл в волейбол, катался на велосипеде, а через год после ранения вернулся на службу. Просился в Афганистан. Не пустили. Мог служить в лётных частях. Поднимался в небо за штурвалом. Но вовремя понял, что должен передать другим опыт, полученный на войне в качестве авианаводчика. Написанным им учебником по этой дисциплине и сегодня пользуются наши офицеры в Сирии.

Как и Маресьев, без ног он не только летал, но и танцевал. С Ириной познакомился в подмосковном Монино в кафе. Пригласил приглянувшуюся девушку на танец. Она отнеслась к кавалеру прохладно. Но, когда на следующий день Валера в кафе не появился и кто-то рассказал Ирине, что он на протезах в кровь стёр ноги, она была потрясена. Потом Ирина признается, что именно в тот момент поняла: он и есть её мужчина. Свадьбу сыграли в 1986 г. Сын Андрей родился в 1987 г.

А в октябре 1991 г. Бурков всё-таки получил звание Героя Советского Союза, Горбачёв подписал указ о награждении. "Сказать, что для меня это было неожиданностью - ничего не сказать. До сих пор загадка, кто же реанимировал моё представление к Герою". В отставку Валерий вышел полковником через 13 лет после ранения.

С женой Ириной и сыном Андреем, 1987 г.

Заглянуть в вечность

На пенсии Бурков занялся помощью инвалидам, стал советником президента. В свободные вечера приезжал в госпиталь Бурденко, переодевался в больничную пижаму, садился в инвалидную коляску. Ездил по палатам, говорил с ранеными в Чечне "ампутантами". А утром прибегал уже на своих двоих: "Ребята, я в магазин. Кому что купить?" У тех глаза вылезали на лоб. Так он многих заставил поверить в себя. Организовал фонд "Герои Отечества", избирался депутатом облдумы, но быстро понял: политика - не его. Как и бизнес: "Коммерция - это мертвяк. Душа становится каменной".

Был в его жизни и тёмный период. "Я любил застолья - собраться с друзьями, отметить радостное событие. Теперь понимаю, насколько верны слова: "Дьявол не может сделать привлекательным ад, поэтому он делает привлекательной дорогу туда". Я потерял меру. Тогда Господь взял за шкирку: "Бурков, куда катишься?" И я за один день бросил пить и курить - и это было моё второе соприкосновение с Богом, когда почувствовал, что Он есть. А первое было в Афганистане, когда я за сутки трижды пережил клиническую смерть. И осознал: есть вечность, есть жизнь после смерти".

Ещё одно "соприкосновение", которое изменило его жизнь навсегда, произошло, когда подмосковная дача Буркова превратилась в приют для всех, кому нужна была помощь, - Центр многопрофильной помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Первым его обитателем стал сын дальних родственников - его, заглушавшего депрессию алкоголем, отправили к Буркову, и тот принял. Помог. После этого дом наполнился другими несчастными. Им и самому Буркову духовными советами помогал игумен Пантелеймон из Саввино-Сторожевского монастыря.

"Служение людям в монашестве сложнее и труднее, чем даже ратный труд на войне"

К своей первой серьёзной исповеди он шёл много лет, и, готовясь к ней в 2010 г., отставной полковник исписал семь страниц.

"Возникла робкая мысль о монашестве. Однажды знакомый батюшка позвал меня к старцу. Были ещё два прихожанина. Они задали свои вопросы, а я молчал. Тогда отец Владимир меня подтолкнул: "Такую возможность упускать нельзя". И я спросил, есть ли Божия воля на постриг меня в монахи? Старец держал паузу - как мне показалось, бесконечную. Потом стукнул меня по голове и благословил".