-Рубрики

- *** Праздники (285)

- новый год (130)

- свадьба (42)

- церковные (30)

- 10% (0)

- *** SPA (345)

- волосы (51)

- комплексы упражнений (45)

- макияж (37)

- ноги (15)

- ногти, маникюр (65)

- парфюм и запахи (22)

- производственная гимнастика (36)

- руки (2)

- упражнения для лица (9)

- уход за собой (59)

- *** АУДИО КНИГИ (885)

- детектив (345)

- исторические (83)

- детское (79)

- классика (29)

- поиск книг (28)

- романы (200)

- смешное (38)

- фантастика (136)

- ***советы ЮРИСТА и БИЗНЕС (100)

- *** ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ (1991)

- япония (340)

- общественные учреждения -больницы и т.д. (150)

- Нижний Новгород - Горький (137)

- польша (32)

- веб-камеры (28)

- мир глазами россиян / иностранцев (377)

- музеи (181)

- необычные шоу-представления (48)

- 3D - панорамы (212)

- полезно знать! (104)

- санатории и отдых (27)

- флеш-моб (22)

- цейтраферная съемка, time lapse (81)

- экскурсии (334)

- *** ВСЁ ДЛЯ БЛОГА (494)

- календари (7)

- забавные флешки (58)

- инфо по настройкам дневника (37)

- информеры (15)

- карта Гугл (5)

- кнопки и формулы (41)

- переводчик (9)

- разделители (33)

- рамки (73)

- схемы и аватарки (108)

- таблица (8)

- текст (20)

- фоны (12)

- часики (23)

- *** ДЛЯ ДЕТЕЙ (723)

- стихи, песенки, загадки (118)

- школа (62)

- игры - флешки (40)

- калейдоскоп (3)

- логопед (4)

- опыты и развивающие игры (94)

- пазлы (3)

- поделки своими руками (184)

- рисование и разукрашки (80)

- сайты детские (22)

- советы психолога (115)

- *** ДОМ (874)

- 3D-программы (5)

- балконы, лоджии (15)

- ванная (38)

- идеи при ремонте и ошибки (60)

- красивые и необычные дома (291)

- кухня (62)

- квартира (10)

- ремонт - переделка (48)

- спальня (24)

- дом и участок у дома (97)

- хозяйство (225)

- *** ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ (276)

- кошки (138)

- океанариумы (13)

- *** ИСТОРИЯ (1860)

- Солдаты России (174)

- Одежда и быт (139)

- азия (116)

- африка (43)

- америка (100)

- европа (434)

- реконструкция истории (163)

- мемуары (131)

- Россия (608)

- *** КАРТИНКИ - ФОТО (1234)

- картинки gif (94)

- фото для услады (37)

- красивые места (198)

- красивые фото (98)

- старые фото и видео (252)

- художники (507)

- *** КИНОЗАЛ (1954)

- детектив (227)

- детское (76)

- документальные фильмы (259)

- комедии (278)

- мелодрамы BBC и другие костюмные (260)

- музыкальные (63)

- мульты (126)

- о жизни и любви (185)

- по актерам (110)

- по реальным событиям (59)

- поиск фильмоф-ф (20)

- приключения (35)

- танцы (83)

- театр (189)

- телепрограмма (5)

- фантастика (110)

- цирк (10)

- *** КНИГИ (439)

- библиотеки онлайн (27)

- *** КОМПЬЮТЕР (162)

- планшет (40)

- *** ЛИЧНОЕ (102)

- *** МЕДИЦИНА (700)

- мир глазами пенсионера / инвалида (42)

- дети (38)

- диабет (54)

- зрение (5)

- музыка и другие способы - релакс (120)

- курение и алкоголь (12)

- лекарства и народные средства (37)

- новости медицины (40)

- позвоночник (56)

- помоги себе сам (186)

- похудей ка! (111)

- *** МИР МУЖЧИНЫ и политика (700)

- *** МУЗЫКА (629)

- 80 - 90 -е (57)

- 30 - 50 -е (38)

- 60 - 70 -е (16)

- fm - радио и поиск музыки (16)

- караоке (13)

- концерты (34)

- опера (65)

- романсы и народные песни (138)

- 2000-е (109)

- *** ПСИХОЛОГИЯ (907)

- Истории из Жизни (164)

- =круговорт добра в природе= (152)

- дэир (14)

- мужчина и женщина (277)

- НЛП (20)

- симорон (72)

- техники (132)

- эниология (19)

- это полезно знать ! (71)

- *** РЕЛИГИЯ (198)

- святые (42)

- статьи и фильмы о вере (88)

- церкви и монастыри (55)

- *** РЕЦЕПТЫ (1623)

- выпечка - печенье, булочки, пряники (124)

- овощные блюда (93)

- рыба и морепродукты (53)

- напитки алкогольные (99)

- без выпечки (30)

- напитки безалкогольные (58)

- выпечка - формовка и тесто (86)

- выпечка - не сладкая (147)

- выпечка - сладкая (172)

- духовка - гриль (30)

- десерты и конфеты (116)

- желе, заливное, холодец (15)

- заготовки на зиму (73)

- кухни народов мира (104)

- макароны, лапша, крупа (16)

- микроволновка (51)

- мультиварка (36)

- мясо, птица (80)

- на сковороде и фритюр (44)

- пароварка (1)

- пельмени, вареники, манты (25)

- пряности (12)

- сайты, книги и журналы по кулинарии (24)

- салаты, закуски и соусы (87)

- спец.меню (76)

- супы (18)

- сыр, творог, молочное (33)

- выпечка - торты (69)

- фрукты (21)

- хлебопечка (49)

- *** РУКОДЕЛИЕ (1074)

- кукольные домики (101)

- витражи (12)

- вязание (352)

- декупаж (16)

- ковровая игла (13)

- мыло (18)

- рисование (61)

- рукодельный уголок (133)

- сайты и книги по рукоделию (15)

- серьги и другие украшения (39)

- тапочки (59)

- тильды и другие куклы (16)

- фотографируем сами (35)

- вышивка (172)

- *** САДОВОДСТВО (571)

- ботанические сады и оранжереи (23)

- дачные идеи (19)

- парки и сады (69)

- вертикальный сад (25)

- сайты, книги и журналы по садоводству (10)

- вредители (8)

- каталог растений (142)

- технологии выращивания (107)

- цветы в саду (44)

- книги и сайты о цветах (18)

- уход за цветами (42)

- *** ЦВЕТЫ (135)

- *** СТИХИ (260)

- *** ТЕСТЫ И ГАДАНИЯ (172)

- *** УЧИМ ЯЗЫКИ (64)

- учим английский (36)

- учим немецкий (1)

- *** ШИТЬЕ (574)

- выкройки - детям (84)

- выкройки - женщинам (174)

- выкройки - мужчинам (15)

- найди свой стиль. (97)

- подушки (10)

- сумки (9)

- Таблицы соответствий размеров (8)

- технологии шитья (88)

- цветовой круг: (16)

- шитье для дома (57)

- шторы (34)

- *** ЭТО ИНТЕРЕСНО (132)

- *** ЮМОР (751)

- анекдоты (140)

- забавные картинки! (247)

- смешное видео (136)

- смешные истории (213)

-Цитатник

На губернатора совершено покушение в его собственной карете. Орудие преступления вызывает у поли...

Ласкин Семен Борисович "Вокруг дуэли" Новые факты о дуэли А.С. Пушкина - (1)Я прочитала интереснейшую книгу Семена Ласкина "Вокруг дуэли", где автор провёл огромну...

Носки, связанные на двух спицах БЕЗ ШВА !!!! - (0)Ой, девочки, какой МК сейчас нашла! Просто пройти мимо невозможно. Такой необычный способ в...

Планирование дачного участка - (0)Чтобы летом на даче было удобно и работать, и отдыхать, нужно правильно распланировать участок. О...

Как в семье появился котейка - (0)У друга два страшенных кобеля: ротвейлер и стафф. Однажды на прогулке собаки пришли к нему с пода...

-Музыка

- Richard Clayderman - Romeo & Juliet

- Слушали: 13777 Комментарии: 4

- Белый Орел - Потому Что Нельзя...

- Слушали: 4625 Комментарии: 3

- Tanita Tikaram/ Twist in My Sobriety

- Слушали: 34999 Комментарии: 4

- Natasha St. Pier - Je Nai Que Mon Me

- Слушали: 33520 Комментарии: 1

- Только у Тебя

- Слушали: 2815 Комментарии: 0

-Фотоальбом

- Личное

- 15:50 30.03.2015

- Фотографий: 31

- Нижегородский Ботанический сад 2011г

- 03:00 01.01.1970

- Фотографий: 0

-неизвестно

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Записей: 18713

Комментариев: 44542

Написано: 94440

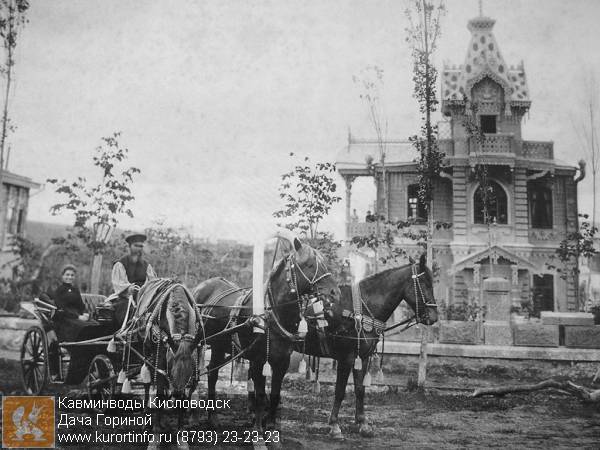

Дачная жизнь в конце XIX века |

Первые дачи появились в России в начале XVIII века, при Петре I. Царь посчитал, что для того, чтобы высшие чиновники не разъезжались по дальним поместьям на лето, и всегда оставались «под рукой», надо дать им землю под Петербургом.

Чиновники получили землю по дороге в Петергоф, где и должны были завести себе дома. А царь, ехавший в загородный дворец, мог наблюдать, отдыхают ли его подданные по-европейски.

В XVI веке слово «дача» употреблялось в значении – дар, подарок и, пожалование и происходило от глагола «дати» (давать). В XVII веке слово «дача» встречается в значении земельного и лесного участка, полученных от государства, т.е. также «даровых». Только во второй половине 18 века слово «дача» приобрело современное значение – как загородный дом с приусадебным участком, расположенной недалеко от города, и не являющийся при этом основным местом жительства хозяина дома.

Весенний переезд на дачу

Впрочем, некоторые историки считают точкой отсчета появления дач- 1821 год, когда император Николай I подарил своей супруге Александре Федоровне земли в опять таки в районе Петергофа, которые впоследствии стали называться "собственная ее Величества дача Александрия".

В 1803 году историк Николай Карамзин отметил, что летом Москва пустеет, а её жители устремляются за город. В 30-х годах XIX века в тогдашних ближайших пригородах Москвы — в Кунцево, Сокольниках, Останкино, Перово — стали появляться специальные места для летнего проживания.

Дачный поезд на станции Рига-II

К 30-м годам XIX века подмосковное Останкино, принадлежавшее графу Николаю Шереметеву, наряду с Сокольниками стало любимым “гуляньем” московской публики, появились ресторации и торговые палатки. В останкинский парк пускали всех желающих, лишь бы были благопристойно одеты. Шереметевские дворовые начали переоборудовать свои дома и сдавать дачникам.

Вот что пишет один из современников: “Чтобы превратить в дачи свои старые избы мужики ударились в городьбы. Они надстраивали вторые этажи, выводили на них балкончики, пристраивали наружные лестницы, не жалели коньков и петушков.

Но главную заботу составляли террасы. Мужики так привыкли слышать от нанимающих вопрос “А терраса есть?” – что со свойственною русскому человеку практичностью немедленно начали возводить террасы, где ни попало. Балкончик на два человека, во втором этаже, поддерживаемый двумя планками, прибитыми к стене, выдавался за “форменную террасу”. Пол на этой террасе скрипел немилосердно, сквозь щели между его досками проваливались ножки стульев, а дачу все-таки нанимали”. По две-три такие дачи имели дворовые.

Особой инструкцией были запрещены всякие песни, пляски, цыгане, еда, питье. А уж к 50-м годам…Останкинский дачник с 30-летним стажем писал: “Горожане вырывались из Москвы на открытый воздух, гуляли выше меры, набрасывались на балы и плясали здесь до упада, без меры были снисходительны к недостаткам своих “вигвамов”.

И.А.Комиссаров – основатель дачного поселка в Тайницкой

И.А. Комиссаров с женой на пороге дачи

Сын Комиссарова – Исидор Исидорович с женой Марией Петровной

Бурное развитие дач началось в середине XIX века, когда появились железные дороги и "посёлки для отдыха" стали строить подальше от города — в Химках, Ховрине, Тарасовке, Пушкино, Малаховке, Томилино.

Первый императорский указ, в котором употребляется слово «дача» был подписан Николаем I 29 ноября (ст. стиль) 1844. Указ называется «О раздаче в г. Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов».

По этому уникальному в своей подробности указу, участки предписывалось выделять предпочтительно лицам военного звания, обязанным, по роду службы, постоянно проживать в Кронштадте.

Четко предписывалось, что, где и как строить, как оформлять строения и как входить во владение.

Основатели рода Абрикосовых Агриппина Александровна и Алексей Иванович на даче в Клязьме

При этом пункты 5,6 и 7 указа гласили:

"5. Каждый получающий участок земли под дачу, обязывается дать Комитету подписку в том, что отведённую ему землю обязывается немедленно оградить форменным палисадом, и, не далее, как в течении трех лет, со дня подписки, устроить на отводимой земле дачу, т.е. возведёт, по утверждённому фасаду, на наружной стороне, по дороге, строение и, сверх того, непременно приступит к разведению сада.

6. Если получивший, на сём основании, участок земли, в последствии от владения оным откажется, или не исполнит условий подписки, то участок его отдаётся другому лицу, установленным в сём указе порядком.

7. При отводе каждого участка, Комитет выдаёт владельцу, сначала свидетельство только на временное владение участком. Право же на вечное и потомственное владение выдаётся не прежде, как тогда, когда и строения дачи, и сад будут окончательно, согласно условиям и фасаду, устроены."

Продавать свою дачу кронштадтцам разрешалось, но не раньше окончательного построения дома и разведения сада. Покупатель окончательно устроенной дачи принимал обязательство поддерживать заведённое на ней устройство.

Типовая дача

Дачное украшательство

С появлением железных дорог совпало и появление в России целого слоя людей – чиновников, творческой интеллигенции, инженеров, врачей, которые не имели фамильных усадеб, но летом хотели выезжать из становящихся дымными городов и имели на это средства. Чаще они не покупали, а арендовали на 3-4 летних месяца загородное жилье, одновременно экономя на городской квартире (ее оставляли, выезжая со всем скарбом, а на зиму нанимали другую).

Армия дачников росла стремительно. К 1888 году вокруг Москвы было уже 6000 дач (самые дорогие были по Звенигородскому направлению).

Жилища подмосковных дачников отличались разнообразием и являли собой то перестроенную крестьянскую избу, то «летний клетушок», чаще всего называемый деликатно «холодничком», то настоящий дачный особняк.

Дача в Тулуповском поселке

Дача в Мамонтовке

Самое престижным дачным местом в конце 19 века под Москвой была Перловка.

Ею владел купец Василий Перлов, построивший в поселке около 80 дач. Заборов между ними, к слову, не было - ставить ограждения почиталось в ту пору дурным тоном.

Но, правда, и дома стояли в отдалении друг от друга, скрытые деревьями – и личное пространство соседей не нарушалось.

В каждом домике был душ и персональный туалет, на берегу реки Яузы были оборудованы купальни. Дачникам организовывали культурный досуг: дважды в неделю в поселок привозили музыкантов, в летнем театре шли представления от лучших московских трупп, и, кроме того, устраивались специальные дачные балы.

Перловка была очень дорога (аренда домика была сопоставима с арендой жилья в центре города), но при этом она была еще и очень популярна. Чтобы снять там дом, люди платили аренду за 3 года вперед.

Дача Мамонтова в Мамонтовке. 1894

Вот что писал в 1887 году М.П. Захаров в книге «Окрестности Москвы по Ярославской железной дороге» про Перловку:

"Здесь, в молодом сосновом лесу, принадлежащем В.С.Перлову, выстроено им множество дач, насчитывают более семидесяти; весь лес-парк изрезан дорожками, утрамбованными красным песком, по которым можно гулять даже в сырую погоду, вскоре после дождя. По окраине дач протекает река Яуза с устроенными на ней купальнями(...)

Устройство дач со всеми приспособлениями к летней жизни привлекает сюда москвичей, которые так полюбили эту местность, что каждое лето все дачи бывают переполнены жителями, а угодливый хозяин для развлечения своих жильцов приглашает музыку, которая играет в Перловке два раза в неделю".

Дача Истоминых на реке Ичка

Дорога к даче Джамгаровых

Не все, конечно, могли себе позволить такой дорогой отдых.

Кто-то, следуя дачному поветрию, выбирал варианты поскромнее и поплоше. Могли снимать, например, место в крестьянской избе – и для некоторых крестьян "набеги" столичных дачников превращались в источник дохода.

Так или иначе, практически все дачи того периода были наемными – и это отличает их от современных российских дач.

Пример устройства купальни

Другое, менее престижное место - дачный посёлок Бутово.

В начале 20 века все пространство поселка входило в небольшой лесной массив, прорезанный дорогами и тропинками от Бутово до деревни Поляны и деревни Чернево. Около железной дороги местность поселка имела дачный характер.

В поселке и вокруг него были расположены деревянные домики – дачи, обрамленные деревьями, расположенные на лесных дорогах и соединенные дорогами и пешеходными тропинками. Размеры этих дач и внешний вид представляли домики размером 70-80 кв. м. с мезонинами наверху, открытыми террасами, с изгородями вокруг. А около них – лавочки для отдыха.

Там, где проходит теперь Краснолиманская (Красная) улица, и дальше по дороге к Дубкам были дачки и меньших размеров, устроенные по-летнему – без отопления. Дачи с отоплением сохранились: на Краснолиманской (Красной) улице – 4 дачи, в Дубках таких осталось 5-6 дач. Такие дачи были меблированы и сдавались внаем приезжающим из Москвы. Землевладельцами здесь были: Н.А. Варенцов, П.В. Михайлов, А. М. Катков, И. К. Салтыков.

Купальня

Все дачи окаймлялись кюветами и изгородями. По условным пунктам снаряжались сторожевые пикеты со сторожевыми собаками. Проход для посторонних через поселок был закрыт. Проходящим к станции надо было идти стороною через железную дорогу и через переезд. Возле тропинок были разбиты цветники и клумбы. Вдоль аллеи расставлены скамьи со спинками.

48 дач принадлежали П.В. Михайлову (почетному потомственному гражданину), стоимость по оценке для взимания земского сбора с дач составляла 32670 рублей.

У А.М. Москвиной 6912 рублей, у И.К. Салтыкова 10587 рублей, у Н.О Сушкина (Щербинка) 24894 рублей.

Перловские дачники

Расцвет первых дачных территорий под С-Петербургом привычно относят к началу 70-х годов XIX века. Среди них Красное Село, Дудергоф, Гатчина и, конечно же, Сиверская.

Принято считать, что жители имперской столицы заразились дачной лихорадкой с открытием железнодорожного сообщения и учреждением первых станций в Царскосельском уезде.

С проведением Варшавской ветки железной дороги Гатчина стала превращаться в дачный пригород Санкт-Петербурга. Движение до Гатчины было открыто 1 ноября 1853 года.

В Гатчине селились офицерские семейства и средний класс. Вскоре город облюбовали для своего летнего отдыха представители творческой интеллигенции. Среди последних была, например, писательница А.О. Ишимова (1864 г.).

Дача Репина Пенаты в Куоккале

Вид с террасы дачи на окрестные дали

Некоторые дачи располагались в центральной части города. Среди них дача Дервизов, построенная в середине XIX века на Бульварной улице. Самыми модными местами у отдыхающих считались ближайшие районы в Гатчине, соседствующие с вокзалами, а также Мариенбург. Здесь были дорогие дачи.

Путеводитель «Куда ехать на дачу?», изданный в 1892 году, сообщал: «Гатчина уже несколько десятков лет как служит убежищем для многих петербуржцев на время так называемого «дачного сезона». Несмотря на это, она еще до сих пор не получила должной оценки в смысле близкого к столице «лона природы».

Станция Сиверская – ещё одно дачное место под Петербургом.

Прелести дачной жизни

Прелести дачной жизни (фрагмент)

Летнее чаепитие

На даче. Ловля дафний

Имение Земское. 1902

Имение Земское

Река Яуза в имении Перловка

Дача купца Павла Башенина в Сарапуле. Построена в 1911 году предположительно по проекту вятского губернского архитектора И.А. Чарушина.

Здание дачи Бенуа

Источники

1. Дача

2. Дом для удовольствий. Останкинский дворец – самая большая театральная декорация в мире

3. Н.А. Токанова, С.А. Никулин. Бутово-Дачное

4. Михаил Носков. Дачники. Век девятнадцатый

5. Дмитрий Вернидуб. Когда отмечать день дачника?

6. Ирина Рожкова. Петербург. Великое дачное переселение

7. Екатерина Антропова. Лето по дачному

8. Александр Лярский. Похождения дачного мужа

9. М.В. Нащокина. Подмосковные поселок Перловка и его храм

источник

| Рубрики: | *** ИСТОРИЯ/Россия *** КАРТИНКИ - ФОТО/старые фото и видео |

Понравилось: 2 пользователям

| Комментировать | « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |