-Метки

агиография александр невский анекдоты археология архитектура африка балет биографии гороскопы графика живопись игры иконопись интернет искусство историография история источники кино книги креатив легенды литература мемуары мифология мода москва музеи музыка мультфильмы поэзия прерафаэлиты приколы скульптура сми сны средние века театр тесты фигурное катание философия фотографии хоккей цитаты юмор

-Рубрики

- Про искусство (1080)

- Вернисаж (750)

- Тематические подборки в живописи (263)

- Из истории одной картины (69)

- Живопись,архитектура,скульптура в поэзии/прозе (48)

- Исторические зарисовки (39)

- Истории из истории (487)

- Интересности (400)

- ЖЗЛ (363)

- О себе любимой (357)

- Мысли вслух (306)

- Для памяти (194)

- Достопримечательности (187)

- Шутка юмора (165)

- Поэзия (140)

- Книжная полка (117)

- Мой город (108)

- Москва, которой нет (14)

- Муза гения (83)

- Образ женщины в искусстве прерафаэлитов (19)

- Фильмотека (47)

- Мои поездки (30)

-Музыка

- Fleur - Шелкопряд

- Слушали: 510 Комментарии: 3

- bebe - Siempre Me Quedara

- Слушали: 1034 Комментарии: 4

- Bebe - Pa Mi Casa

- Слушали: 174 Комментарии: 4

- Dalida — Je suis malade

- Слушали: 1936 Комментарии: 5

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1959 Комментарии: 8

-Фотоальбом

- Я и мои друзья

- 02:09 06.01.2010

- Фотографий: 53

- Эти забавные зверушки

- 22:14 02.06.2009

- Фотографий: 7

- Всяко-разно

- 23:04 07.05.2009

- Фотографий: 3

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

affinity4you

Agnieszka75

alexandre75

Art_Dealer

ASorel

BatashN

carminaboo

Cherry_LG

Elena_ARVIK

Feigele

Felisata

Galyshenka

gedichte

Heler

Helgi_M

Hobbittt

Jam_reporter

Jo-Ann

masyanova

milana07

moleskine

MsTataka

Nataiv

nomad1962

Pirattika

robot_marvin

Sedov09

Stephanya

sunsan

Thanakwill

TimOlya

turagai

ValeZ

Vor_Name

ВЕЗУХА

Водяной_1956

Даник2211

Дикий_котёнок_В

Долли_Дурманова

Екатерина_Коробова

Лаконика

Майя_Пешкова

Муми-мама

Наташа_Ходош

РыбкаГалка

ТАМа_-_Идущая_к_СВЕТУ

Томаовсянка

Фред_Юнг_боцман_Шрёдингера

Эльдис

Юрий-Киев

-Постоянные читатели

Andre_Art Cherry_LG DElussion Elena_ARVIK Feigele Handbalancing Harkovskaja Helgi_M Hobbittt JBekkie Miss_Dauria NAT-White NatalNata PUCHKOVA Radmila50 SPACELilium Stevia Thanakwill Veriity aksinya_ya alexandre75 gallaluna m-khabiroff masyanova nadyavit robot_marvin sunsan Водяной_1956 Вьюгитта Герасимов_Владимир Даль_Светлая Даник2211 Дикий_котёнок_В Долли_Дурманова Ела2012 Лаконика Лезгафт Муми-мама Наташа_Ходош Руронна СЕМЬЯ_И_ДЕТИ Светунья Таисия_Цаликова Томаовсянка Туристка Фред_Юнг_боцман_Шрёдингера Эльдис галина_лада_ирина_и елин прагматик

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 23)

Шагая_по_Москве

про_искусство

_АрхитектурА_

Эпоха_Наполеона

Live_Memory

Необычные_памятники

АРТ_АРТель

Пушкиниана

Про_историю

В_свете_рампы

Читальный_зал

Студия_искусств

прерафаэлит

Терра_Фемина

О_Москве

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

История_инквизиции

Camelot_Club

Geo_club

Living_stories

MiddleAges

Арт_Калейдоскоп

Клуб_Фотопутешествий

Читатель сообществ

(Всего в списке: 3)

АРТ_АРТель

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

intellettuale

-Трансляции

-Статистика

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт (С) ![]()

![]()

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

Петровский парк. Петровский путевой дворец. Храм Благовещения |

Продолжая копаться в истории района, в котором живу, нашла еще одну интересную статью.

История Петровского парка тянется в глубь веков. Среди историков существует несколько версий о происхождении названия. Собственно Петровский парк, названный от путевого Петровского дворца, был устроен в первой половине XIX века. Согласно традиционной, самой известной версии, Петровский парк был разбит на землях, некогда принадлежавших московскому Высоко-Петровскому монастырю, — той же обители, что дала имя и улице Петровка, на которой она находится.

Действительно, первое упоминание о местных владениях Петровского монастыря относится к 1498 году, тогда они были весьма внушительными по размерам, доходя до границ Всехсвятского села и до современной линии Рижской дороги. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра I боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчино, и оно стало именоваться Петровским (будущее Петровско-Разумовское). После стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь тезоименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных — селу Петровскому. Запечатлелось ли в нем имя бывших монастырских земель, или оно стало полной тезкой соседнего владения Высоко-Петровского монастыря — по этому вопросу и существуют два основных мнения ученых.

Первое гласит, что это были соседи-«тезки», два разных владения с одинаковым названием «Петровское», но с разным происхождением имени. У одного, что было в районе Петровского парка, оно явилось от Высоко-Петровского монастыря. У другого, будущего Петровско-Разумовского — от местной Петропавловской церкви или даже от имени августейшего внука владельца этих мест, по именинам которого освятили церковь. Высказывались разные предположения о том, что Петр I якобы родился здесь, или что Нарышкин назвал свое владение Петровским после рождения царевича.

Согласно другому мнению, село Петровское было единым, в старину огромного размера, на разных концах-крыльях которого возникали разные поселения — и само Петровское, и Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково. Столько вариантов одного и того же имени с разными приставками приводит к мысли, что все они — части одного большого целого. Возникновение этих поселений с одинаковым названием в первой части, но с разными окончаниями, было связано с тем, что к тому времени некогда пустынные территории большого монастырского владения стали заселяться и получать свои новые «добавочные» имена. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что село Петровское-Зыково (на территории которого был разбит Петровский парк), основанное в конце XVII века, точно принадлежало Высоко-Петровскому монастырю — и в то время, и после секуляризации 1764 года. Прежде оно называлось только Петровским, и потом запечатлело имя бояр Зыковых, служивших Петру I и обустраивавших это село. Читать далее

Источник

История Петровского парка тянется в глубь веков. Среди историков существует несколько версий о происхождении названия. Собственно Петровский парк, названный от путевого Петровского дворца, был устроен в первой половине XIX века. Согласно традиционной, самой известной версии, Петровский парк был разбит на землях, некогда принадлежавших московскому Высоко-Петровскому монастырю, — той же обители, что дала имя и улице Петровка, на которой она находится.

Действительно, первое упоминание о местных владениях Петровского монастыря относится к 1498 году, тогда они были весьма внушительными по размерам, доходя до границ Всехсвятского села и до современной линии Рижской дороги. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра I боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчино, и оно стало именоваться Петровским (будущее Петровско-Разумовское). После стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь тезоименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных — селу Петровскому. Запечатлелось ли в нем имя бывших монастырских земель, или оно стало полной тезкой соседнего владения Высоко-Петровского монастыря — по этому вопросу и существуют два основных мнения ученых.

Первое гласит, что это были соседи-«тезки», два разных владения с одинаковым названием «Петровское», но с разным происхождением имени. У одного, что было в районе Петровского парка, оно явилось от Высоко-Петровского монастыря. У другого, будущего Петровско-Разумовского — от местной Петропавловской церкви или даже от имени августейшего внука владельца этих мест, по именинам которого освятили церковь. Высказывались разные предположения о том, что Петр I якобы родился здесь, или что Нарышкин назвал свое владение Петровским после рождения царевича.

Согласно другому мнению, село Петровское было единым, в старину огромного размера, на разных концах-крыльях которого возникали разные поселения — и само Петровское, и Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково. Столько вариантов одного и того же имени с разными приставками приводит к мысли, что все они — части одного большого целого. Возникновение этих поселений с одинаковым названием в первой части, но с разными окончаниями, было связано с тем, что к тому времени некогда пустынные территории большого монастырского владения стали заселяться и получать свои новые «добавочные» имена. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что село Петровское-Зыково (на территории которого был разбит Петровский парк), основанное в конце XVII века, точно принадлежало Высоко-Петровскому монастырю — и в то время, и после секуляризации 1764 года. Прежде оно называлось только Петровским, и потом запечатлело имя бояр Зыковых, служивших Петру I и обустраивавших это село. Читать далее

Источник

Метки: искусство история москва архитектура |

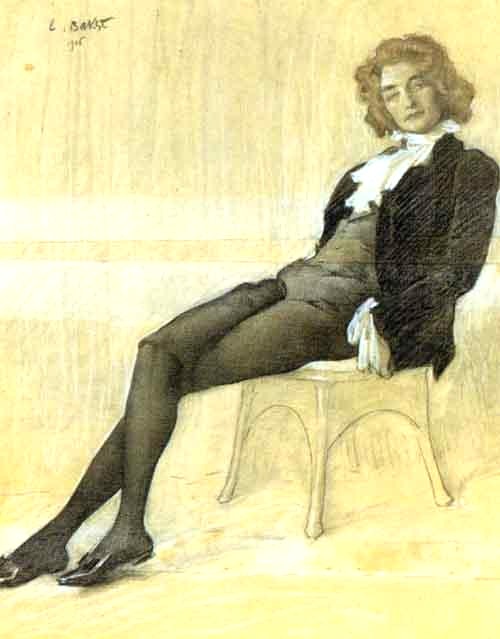

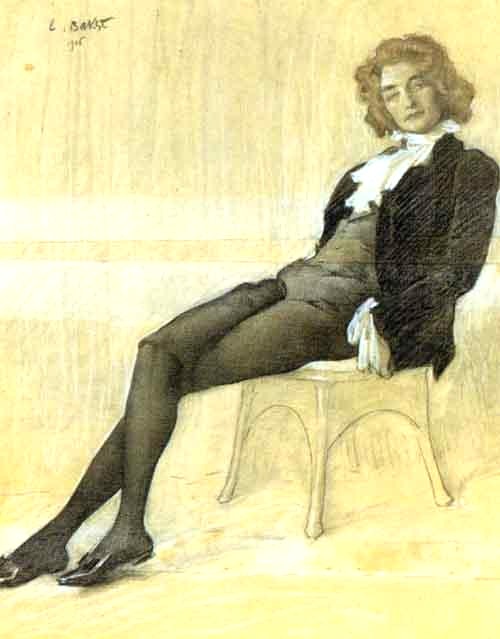

Л. Бакст. "Портрет Зинаиды Гиппиус" |

Люблю цикл передач «Собрание Третьяквки» с Ксенией Лариной на «Эхо Москвы». Иногда удается послушать. Иногда читаю текстовый вариант на официальном сайте радиостанции. Но всегда обязательно узнаю что-нибудь новое лично для себя.

Например, вот о написанном Бакстом портрете Зинаиды Гиппиус 1906 года. Тем более что ее стихи и биографию я уже выкладывала. Пора выложить портрет.

Портрет графический, выполненный на бумаге. Художник использовал карандаш, использовал сангину. Более того, лист бумаги склеенный.

Изначально это был набросок, который Бакст позже закончил. Зинаида Николаевна имела совершенно удивительную фигуру и дивные ноги. Показать ее длинные, бесконечные ноги Бакст смог только подклеив еще немного бумаги.

Портрет изначально рассматривался как скандальный и неприличный из-за костюма, в который была одета Зинаида Гиппиус.

Это костюм маленького лорда Памплероб, героя повести, написанной англо-американской писательницей Барднед в 1886 году, которая была переведена на 17 иностранных языков, включая русский.

Героем повести является семилетний американец, бывший убежденным республиканцем, который волею судеб оказался в Англии. Более того, даже узнав, что по рождению он является лордом, герой ведет демократично и дружелюбно со всеми.

Этот золотоволосый мальчик появился перед читателями и перед своим дедушкой-лордом в черном бархатном костюме, в коротких панталонах, в рубахе с кружевным жабо, и эта мода потом подвижных мальчиков всего конца Х1Х века.

Уже то, что Зинаида Николаевна примеряет на себя подобный костюм, который ей чрезвычайно шел, содержало в себе элемент иронии и провокации.

Портрет Зинаиды Гиппиус работы Бакста поступил в Третьяковскую галерею в 20-м году. Ранее он находился в коллекции Сергея Александровича Кусевицкого, известного московского коллекционера.

Кусевицкий был очень заметной фигурой в художественной жизни дореволюционной России: виртуоз-контрабасист и дирижер. Дирижер особенный. Его программа состояла во многом из произведений современных русских композиторов. Благодаря ему, весь мир узнал музыку Скрябина, Рахманинова, Стравинского и других композиторов-современников.

Выходец из бедной семьи, Кусевицкий женился на представительнице очень богатой купеческой и меценатской московской династии Наталье Константиновне Ушковой. На полученное приданное он организовал Русское музыкальное общество, в котором и увидели свет впервые партитуры современных ему русских композиторов.

Сергей Александрович был неутомимым популяризатором русской музыки. Свою коллекционерскую и популяризаторскую деятельность он продолжил и после эмиграции.

Уже на Западе он начал собирать коллекцию, помогал русским художникам-эмигрантам. В частности, сделал заказ на оформление своего дома в Париже Наталье Гончаровой, чем безмерно помог ей материально. Приютил в своем Бостонском оркестре в качестве секретаря свою знакомую по Москве меценатку и коллекционера Генриетту Леопольдовну Гиршман.

Коллекция его тонкой направленностью (он собирал портреты музыкальных деятелей) и высоким качеством произведений.

Помимо портрета Гиппиус, в этом собрании была «Роза» и «Тени лагуны» Врубеля.

Да, а еще в 1901 году Гиппиус посвятила Баксту два замечательных сонета:

ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

I. Спасение

Мы судим, говорим порою так прекрасно,

И мнится - силы нам великие даны.

Мы проповедуем, собой упоены,

И всех зовем к себе решительно и властно.

Увы нам: мы идем дорогою опасной.

Пред скорбию чужой молчать обречены,-

Мы так беспомощны, так жалки и смешны,

Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,

Кто радостен и прост и верит неизменно,

Что жизнь - веселие, что все - благословенно;

Кто любит без тоски и как дитя живет.

Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;

Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

II. Нить

Через тропинку в лес, в уютности приветной,

Весельем солнечным и тенью облита,

Нить паутинная, упруга и чиста,

Повисла в небесах; и дрожью незаметной

Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;

Она крепка, тонка, прозрачна и проста.

Разрезана небес живая пустота

Сверкающей чертой - струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.

В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,

Мы ищем тонкости, не веря, что возможно

Величье с простотой в душе соединить.

Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно;

А тонкая душа - проста, как эта нить.

Например, вот о написанном Бакстом портрете Зинаиды Гиппиус 1906 года. Тем более что ее стихи и биографию я уже выкладывала. Пора выложить портрет.

Портрет графический, выполненный на бумаге. Художник использовал карандаш, использовал сангину. Более того, лист бумаги склеенный.

Изначально это был набросок, который Бакст позже закончил. Зинаида Николаевна имела совершенно удивительную фигуру и дивные ноги. Показать ее длинные, бесконечные ноги Бакст смог только подклеив еще немного бумаги.

Портрет изначально рассматривался как скандальный и неприличный из-за костюма, в который была одета Зинаида Гиппиус.

Это костюм маленького лорда Памплероб, героя повести, написанной англо-американской писательницей Барднед в 1886 году, которая была переведена на 17 иностранных языков, включая русский.

Героем повести является семилетний американец, бывший убежденным республиканцем, который волею судеб оказался в Англии. Более того, даже узнав, что по рождению он является лордом, герой ведет демократично и дружелюбно со всеми.

Этот золотоволосый мальчик появился перед читателями и перед своим дедушкой-лордом в черном бархатном костюме, в коротких панталонах, в рубахе с кружевным жабо, и эта мода потом подвижных мальчиков всего конца Х1Х века.

Уже то, что Зинаида Николаевна примеряет на себя подобный костюм, который ей чрезвычайно шел, содержало в себе элемент иронии и провокации.

Портрет Зинаиды Гиппиус работы Бакста поступил в Третьяковскую галерею в 20-м году. Ранее он находился в коллекции Сергея Александровича Кусевицкого, известного московского коллекционера.

Кусевицкий был очень заметной фигурой в художественной жизни дореволюционной России: виртуоз-контрабасист и дирижер. Дирижер особенный. Его программа состояла во многом из произведений современных русских композиторов. Благодаря ему, весь мир узнал музыку Скрябина, Рахманинова, Стравинского и других композиторов-современников.

Выходец из бедной семьи, Кусевицкий женился на представительнице очень богатой купеческой и меценатской московской династии Наталье Константиновне Ушковой. На полученное приданное он организовал Русское музыкальное общество, в котором и увидели свет впервые партитуры современных ему русских композиторов.

Сергей Александрович был неутомимым популяризатором русской музыки. Свою коллекционерскую и популяризаторскую деятельность он продолжил и после эмиграции.

Уже на Западе он начал собирать коллекцию, помогал русским художникам-эмигрантам. В частности, сделал заказ на оформление своего дома в Париже Наталье Гончаровой, чем безмерно помог ей материально. Приютил в своем Бостонском оркестре в качестве секретаря свою знакомую по Москве меценатку и коллекционера Генриетту Леопольдовну Гиршман.

Коллекция его тонкой направленностью (он собирал портреты музыкальных деятелей) и высоким качеством произведений.

Помимо портрета Гиппиус, в этом собрании была «Роза» и «Тени лагуны» Врубеля.

Да, а еще в 1901 году Гиппиус посвятила Баксту два замечательных сонета:

ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

I. Спасение

Мы судим, говорим порою так прекрасно,

И мнится - силы нам великие даны.

Мы проповедуем, собой упоены,

И всех зовем к себе решительно и властно.

Увы нам: мы идем дорогою опасной.

Пред скорбию чужой молчать обречены,-

Мы так беспомощны, так жалки и смешны,

Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,

Кто радостен и прост и верит неизменно,

Что жизнь - веселие, что все - благословенно;

Кто любит без тоски и как дитя живет.

Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;

Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

II. Нить

Через тропинку в лес, в уютности приветной,

Весельем солнечным и тенью облита,

Нить паутинная, упруга и чиста,

Повисла в небесах; и дрожью незаметной

Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;

Она крепка, тонка, прозрачна и проста.

Разрезана небес живая пустота

Сверкающей чертой - струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.

В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,

Мы ищем тонкости, не веря, что возможно

Величье с простотой в душе соединить.

Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно;

А тонкая душа - проста, как эта нить.

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Храм Всех Святых на Соколе |

Колокол храма Всех Святых на Соколе

Сокол. Оскал Кока-Колы — реклама с дом.

Волоком движутся к Войковской визг и вой.

Всполохи в небе — знамение иль неон?

Вдруг слышу колокол, колокол над собой.

Бой — одиночные выстрелы — в воздух, вверх!

Бей! — одиночество выстрадать? — выбить в пух!

Боже — ты слышишь? — ты помнишь о нас о всех?

Больно, что нищий наш дух не у всех — на двух.

Колокол молотом: продано! Где душа? —

если давно уже вынесли всех святых!

Господи, Господи, кто из нас повышал

тридцать серебренников до монет златых?!

Смолкнул малиновый звон, и шоссе крестом —

там, возле церкви, намоленной испокон.

Снова заполнили всё трескотня и стон.

Колокол, колокол, колокол — он по ком?

©Сергей Юдин

Люблю время от времени пополнять свои знания по истории района, в котором живу.

О клинике на улице 8 марта, связанной с именем Михаила Врубеля, уже писала. Теперь вот нашла интересную статью о храме Всех Святых на Соколе

Имя Сокол теперь носит теперь древнее село Всехсвятское, названное в конце XVII века по местной церкви, освященной в честь всех святых, а вот ее история более туманная. Село, известное с 1398 года, изначально носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь стоял мужской монастырь с соборным Всесвятским храмом, а в окрестном лесу в хижинах жили старцы-отшельники.

Мнения ученых расходится. Одни согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых, другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского Собора святых отцов, отчего и произошло название села.

Еще одно странное старомосковское прозвище местности – Лужа Отцовская – объясняется очень просто: здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, подтоплявшие местность.

Село Святые Отцы упоминается в конце XV века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. А в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Далее мнения ученых снова расходятся. Одни считают, что в древнем монастыре, независимо от его посвящения всем святым или VII Вселенскому Собору, точно была деревянная церковь в честь всех святых. После упразднения монастыря она осталась приходской и потом, когда село оказалось в руках нового владельца, боярина И. М. Милославского, была перестроена в камне. Другие предполагают, что монастырь упразднили полностью, а Всесвятская церковь появилась самостоятельно и значительно позднее – в XVII веке. Она и дала новое имя селу, которое после революции изменилось на "Сокол", когда здесь стали строить первый в Москве жилищно-строительный кооперативный поселок. Прежняя традиционная версия гласила, что это название произошло от фамилии местного агронома-животновода А. Сокола, жившего здесь и разводившего на окраине Москвы породистых свиней. Теперь придерживаются другой гипотезы. Современные изыскания установили, что название "Сокол" появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок. А агроном с фамилией Сокол действительно жил в одном из домов Всехсвятского села, и, как ни парадоксально, именно в его доме разместилась контора кооператива "Сокол", что и породило версию о происхождении советского названия местности. Иначе, как игрой истории, это не назовешь.

Местность, в которой появился этот храм, издревле располагалась на главном московском тракте. До времен Петра I здесь проходила важнейшая политическая и торговая дорога на Тверь, Великий Новгород и Псков. С правления Петра ее значение повысилось, поскольку отныне она вела в новую северную столицу. Оттого Всехсвятское село очень много повидало на своем веку. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце XVIII века неподалеку был построен путевой Петровский дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, так что храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II…Читать далее

Источник

Статья размещалась в православном электронном издании, поэтому у нее соответствующий настрой. Но статья интересная, поэтому вырывать из нее какие-то куски я не стала.

А вот церковь на Соколе…

Слышала утверждение о том, что в нее приезжал молиться сам Сталин. Правда, эти сведения не имеют документальных подтверждений, основываясь на словах нескольких прихожан.

Неоднократно слышала от многих живущих людей утверждения, что эта церковь «злая», «плохая». Ее не любят за царящую в ней недружелюбную атмосферу, предпочитая более открытую и доступную церковь в Петровском парке.

У меня самой ни разу не возникало желания хотя бы заглянуть за ограду, дабы увидеть, что там внутри. Обычно мне как историку все интересно. А тут… Идешь мимо и чувствуешь, что атмосфера вокруг церкви неприятная, гнетущая, даже немного пугающе-отталкивающая, несмотря на всю ее богатую и примечательную историю. Хочется побыстрее пройти церковную ограду, не останавливаясь. Даже днем, когда светло.

Хотя все это крайне субъективно.

Сокол. Оскал Кока-Колы — реклама с дом.

Волоком движутся к Войковской визг и вой.

Всполохи в небе — знамение иль неон?

Вдруг слышу колокол, колокол над собой.

Бой — одиночные выстрелы — в воздух, вверх!

Бей! — одиночество выстрадать? — выбить в пух!

Боже — ты слышишь? — ты помнишь о нас о всех?

Больно, что нищий наш дух не у всех — на двух.

Колокол молотом: продано! Где душа? —

если давно уже вынесли всех святых!

Господи, Господи, кто из нас повышал

тридцать серебренников до монет златых?!

Смолкнул малиновый звон, и шоссе крестом —

там, возле церкви, намоленной испокон.

Снова заполнили всё трескотня и стон.

Колокол, колокол, колокол — он по ком?

©Сергей Юдин

Люблю время от времени пополнять свои знания по истории района, в котором живу.

О клинике на улице 8 марта, связанной с именем Михаила Врубеля, уже писала. Теперь вот нашла интересную статью о храме Всех Святых на Соколе

Имя Сокол теперь носит теперь древнее село Всехсвятское, названное в конце XVII века по местной церкви, освященной в честь всех святых, а вот ее история более туманная. Село, известное с 1398 года, изначально носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь стоял мужской монастырь с соборным Всесвятским храмом, а в окрестном лесу в хижинах жили старцы-отшельники.

Мнения ученых расходится. Одни согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых, другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского Собора святых отцов, отчего и произошло название села.

Еще одно странное старомосковское прозвище местности – Лужа Отцовская – объясняется очень просто: здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, подтоплявшие местность.

Село Святые Отцы упоминается в конце XV века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. А в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Далее мнения ученых снова расходятся. Одни считают, что в древнем монастыре, независимо от его посвящения всем святым или VII Вселенскому Собору, точно была деревянная церковь в честь всех святых. После упразднения монастыря она осталась приходской и потом, когда село оказалось в руках нового владельца, боярина И. М. Милославского, была перестроена в камне. Другие предполагают, что монастырь упразднили полностью, а Всесвятская церковь появилась самостоятельно и значительно позднее – в XVII веке. Она и дала новое имя селу, которое после революции изменилось на "Сокол", когда здесь стали строить первый в Москве жилищно-строительный кооперативный поселок. Прежняя традиционная версия гласила, что это название произошло от фамилии местного агронома-животновода А. Сокола, жившего здесь и разводившего на окраине Москвы породистых свиней. Теперь придерживаются другой гипотезы. Современные изыскания установили, что название "Сокол" появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок. А агроном с фамилией Сокол действительно жил в одном из домов Всехсвятского села, и, как ни парадоксально, именно в его доме разместилась контора кооператива "Сокол", что и породило версию о происхождении советского названия местности. Иначе, как игрой истории, это не назовешь.

Местность, в которой появился этот храм, издревле располагалась на главном московском тракте. До времен Петра I здесь проходила важнейшая политическая и торговая дорога на Тверь, Великий Новгород и Псков. С правления Петра ее значение повысилось, поскольку отныне она вела в новую северную столицу. Оттого Всехсвятское село очень много повидало на своем веку. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце XVIII века неподалеку был построен путевой Петровский дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, так что храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II…Читать далее

Источник

Статья размещалась в православном электронном издании, поэтому у нее соответствующий настрой. Но статья интересная, поэтому вырывать из нее какие-то куски я не стала.

А вот церковь на Соколе…

Слышала утверждение о том, что в нее приезжал молиться сам Сталин. Правда, эти сведения не имеют документальных подтверждений, основываясь на словах нескольких прихожан.

Неоднократно слышала от многих живущих людей утверждения, что эта церковь «злая», «плохая». Ее не любят за царящую в ней недружелюбную атмосферу, предпочитая более открытую и доступную церковь в Петровском парке.

У меня самой ни разу не возникало желания хотя бы заглянуть за ограду, дабы увидеть, что там внутри. Обычно мне как историку все интересно. А тут… Идешь мимо и чувствуешь, что атмосфера вокруг церкви неприятная, гнетущая, даже немного пугающе-отталкивающая, несмотря на всю ее богатую и примечательную историю. Хочется побыстрее пройти церковную ограду, не останавливаясь. Даже днем, когда светло.

Хотя все это крайне субъективно.

Метки: искусство история москва архитектура |

Декадентская мадонна Зинаида Гиппиус |

…Современники называли ее «сильфидой», «ведьмой» и «сатанессой», воспевали ее литературный талант и «боттичеллиевскую» красоту, боялись ее и поклонялись ей, оскорбляли и воспевали. Она всю жизнь старалась держаться в тени великого мужа – но ее считали единственной настоящей женщиной-писателем в России, умнейшей женщиной империи. Ее мнение в литературном мире значило чрезвычайно много; а последние годы своей жизни она прожила практически в полной изоляции. Она – Зинаида Николаевна Гиппиус.

Род Гиппиусов ведет свое происхождение от некоего Адольфуса фон Гингста, который в XVI веке переселился из Мекленбурга в Москву, где сменил фамилию на фон Гиппиус и открыл первый в России книжный магазин. Семья оставалась по преимуществу немецкой, хотя случались браки с русскими – в жилах Зинаиды Николаевны русской крови было на три четверти.

Николай Романович Гиппиус познакомился со своей будущей женой, красавицей-сибирячкой Анастасией Степановой, в городе Белёве Тульской губернии, где он служил после окончания юридического факультета. Здесь же 8 ноября 1869 года родилась их дочь, названная Зинаидой. Через полтора месяца после ее рождения Николай Романович был переведен в Тулу – так начались постоянные переезды. После Тулы был Саратов, потом Харьков, потом – Петербург, где Николая Романовича назначили товарищем (заместителем) обер-прокурора Сената. Но этот достаточно высокий пост он в скором времени вынужден был оставить: врачи обнаружили у Николая Романовича туберкулез и посоветовали перебраться на юг. Он перевелся на место председателя суда в городок Нежин Черниговской губернии. Нежин был известен лишь тем, что в нем воспитывался Николай Гоголь.

Зину отдали было в Киевский институт благородных девиц, но уже через полгода забрали обратно: девочка так тосковала по дому, что практически все шесть месяцев провела в институтском лазарете. А поскольку в Нежине не было женской гимназии, Зина училась дома, с преподавателями из местного Гоголевского лицея.

Проработав в Нежине три года, Николай Романович сильно простудился и в марте 1881 года умер. На следующий год семья – кроме Зины, были еще три маленьких сестры, бабушка и незамужняя сестра матери, - перебралась в Москву.

Здесь Зину отдали в гимназию Фишер. Зине очень нравилось там, но через полгода врачи обнаружили туберкулез и у нее – к ужасу матери, боявшейся наследственности. Была зима. Ей запретили выходить из дому. Гимназию пришлось оставить. А весной мать решила, что семье надо год прожить в Крыму. Таким образом, домашнее обучение стало для Зины единственно возможным путем к самореализации. Она никогда особо не увлекалась науками, но от природы была наделена энергичным умом и стремлением к духовной деятельности. Еще в ранней юности Зина начала вести дневники и писать стихи – сначала шуточные, пародийные, на членов семьи. Да еще и заразила этим остальных – тетку, гувернанток, даже мать. Поездка в Крым не только удовлетворила развившуюся с детства любовь к путешествиям, но и предоставила новые возможности для занятий тем, что интересовало Зину больше всего: верховой ездой и литературой. Читать далее

Источник

Пожалуй, Зинаида Гиппиус - самая загадочная, неодназначная и неординарная женщина Серебряного века. Но потрясающие стихи ей можно "простить" все.

Род Гиппиусов ведет свое происхождение от некоего Адольфуса фон Гингста, который в XVI веке переселился из Мекленбурга в Москву, где сменил фамилию на фон Гиппиус и открыл первый в России книжный магазин. Семья оставалась по преимуществу немецкой, хотя случались браки с русскими – в жилах Зинаиды Николаевны русской крови было на три четверти.

Николай Романович Гиппиус познакомился со своей будущей женой, красавицей-сибирячкой Анастасией Степановой, в городе Белёве Тульской губернии, где он служил после окончания юридического факультета. Здесь же 8 ноября 1869 года родилась их дочь, названная Зинаидой. Через полтора месяца после ее рождения Николай Романович был переведен в Тулу – так начались постоянные переезды. После Тулы был Саратов, потом Харьков, потом – Петербург, где Николая Романовича назначили товарищем (заместителем) обер-прокурора Сената. Но этот достаточно высокий пост он в скором времени вынужден был оставить: врачи обнаружили у Николая Романовича туберкулез и посоветовали перебраться на юг. Он перевелся на место председателя суда в городок Нежин Черниговской губернии. Нежин был известен лишь тем, что в нем воспитывался Николай Гоголь.

Зину отдали было в Киевский институт благородных девиц, но уже через полгода забрали обратно: девочка так тосковала по дому, что практически все шесть месяцев провела в институтском лазарете. А поскольку в Нежине не было женской гимназии, Зина училась дома, с преподавателями из местного Гоголевского лицея.

Проработав в Нежине три года, Николай Романович сильно простудился и в марте 1881 года умер. На следующий год семья – кроме Зины, были еще три маленьких сестры, бабушка и незамужняя сестра матери, - перебралась в Москву.

Здесь Зину отдали в гимназию Фишер. Зине очень нравилось там, но через полгода врачи обнаружили туберкулез и у нее – к ужасу матери, боявшейся наследственности. Была зима. Ей запретили выходить из дому. Гимназию пришлось оставить. А весной мать решила, что семье надо год прожить в Крыму. Таким образом, домашнее обучение стало для Зины единственно возможным путем к самореализации. Она никогда особо не увлекалась науками, но от природы была наделена энергичным умом и стремлением к духовной деятельности. Еще в ранней юности Зина начала вести дневники и писать стихи – сначала шуточные, пародийные, на членов семьи. Да еще и заразила этим остальных – тетку, гувернанток, даже мать. Поездка в Крым не только удовлетворила развившуюся с детства любовь к путешествиям, но и предоставила новые возможности для занятий тем, что интересовало Зину больше всего: верховой ездой и литературой. Читать далее

Источник

Пожалуй, Зинаида Гиппиус - самая загадочная, неодназначная и неординарная женщина Серебряного века. Но потрясающие стихи ей можно "простить" все.

Метки: искусство литература история биографии |

На поиск погибших при обороне Порт-Артура кораблей отправят экспедицию |

Во Владивостоке началась подготовка к морской экспедиции, которая нынешней весной отправится в китайский город Далянь (бывший Порт-Артур) на поиски российского эскадренного броненосца "Петропавловск", погибшего в годы русско-японской войны 1902-1905 годов, сообщил РИА Новости руководитель службы информации и общественных связей Тихоокеанского флота капитан первого ранга Роман Мартов.

Сто лет назад, 31 марта 1904 года по старому стилю (13 апреля - по новому) у Порт-Артура на вражеской мине подорвался броненосец "Петропавловск".

Детонировавшие в погребах снаряды и мины разорвали корабль пополам и через две минуты он исчез под водой. Погибли около 700 матросов и офицеров, в том числе выдающийся вице-адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин. Спаслись всего лишь семь офицеров и 52 матроса.

"Научно-поисковая экспедиция отправится к берегам Китая на крейсерской яхте "Искра". Уже решен вопрос о финансировании похода, снабжении его топливом и продуктами питания", - отметил Мартов.

По его словам, парусник "Искра" более пяти лет подряд отправляется из Владивостока в Тихий океан на поиск российских погибших кораблей. В составе ежегодных экспедиций - ученые, водолазы, историки, моряки.

"Современная аппаратура парусника "Искра" позволила обнаружить на дне Корейского пролива корабль, похожий на крейсер "Рюрик", который 14 августа 1904 года в неравном бою с эскадрой японских кораблей героически погиб вместе с экипажем.

"Рюрик" в составе отряда кораблей попытался вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Однако отряд встретили японские корабли, завязался бой. Не желая сдаваться врагу, капитан "Рюрика" приказал затопить корабль и спасать экипаж. Точные координаты места затопления до сих пор не известны, уточнил собеседник агентства.

Два лета подряд экспедиция на яхте "Искра" у южного побережья Сахалина провела поиск последней погибшей субмарины Второй мировой войны - ПЛ-19. Лодка вышла в пролив Лаперуза в августе 1945 года из Владивостока и не вернулась на базу.

Исследователи пока не установили точное место гибели субмарины. Но, однажды поисковая аппаратура судна показала на экране большой предмет, очень похожий на субмарину ПЛ-19. Однако глубины в этом районе - слишком большие. Но энтузиасты намерены с помощью самой современной аппаратуры продолжить поиск в будущем.

Источник

Что же, будем надеяться, что экспедиция действительно состоится и пройдет успешно. И, возможно, станут известны подробности гибели "Петропавловска".

Сто лет назад, 31 марта 1904 года по старому стилю (13 апреля - по новому) у Порт-Артура на вражеской мине подорвался броненосец "Петропавловск".

Детонировавшие в погребах снаряды и мины разорвали корабль пополам и через две минуты он исчез под водой. Погибли около 700 матросов и офицеров, в том числе выдающийся вице-адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин. Спаслись всего лишь семь офицеров и 52 матроса.

"Научно-поисковая экспедиция отправится к берегам Китая на крейсерской яхте "Искра". Уже решен вопрос о финансировании похода, снабжении его топливом и продуктами питания", - отметил Мартов.

По его словам, парусник "Искра" более пяти лет подряд отправляется из Владивостока в Тихий океан на поиск российских погибших кораблей. В составе ежегодных экспедиций - ученые, водолазы, историки, моряки.

"Современная аппаратура парусника "Искра" позволила обнаружить на дне Корейского пролива корабль, похожий на крейсер "Рюрик", который 14 августа 1904 года в неравном бою с эскадрой японских кораблей героически погиб вместе с экипажем.

"Рюрик" в составе отряда кораблей попытался вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Однако отряд встретили японские корабли, завязался бой. Не желая сдаваться врагу, капитан "Рюрика" приказал затопить корабль и спасать экипаж. Точные координаты места затопления до сих пор не известны, уточнил собеседник агентства.

Два лета подряд экспедиция на яхте "Искра" у южного побережья Сахалина провела поиск последней погибшей субмарины Второй мировой войны - ПЛ-19. Лодка вышла в пролив Лаперуза в августе 1945 года из Владивостока и не вернулась на базу.

Исследователи пока не установили точное место гибели субмарины. Но, однажды поисковая аппаратура судна показала на экране большой предмет, очень похожий на субмарину ПЛ-19. Однако глубины в этом районе - слишком большие. Но энтузиасты намерены с помощью самой современной аппаратуры продолжить поиск в будущем.

Источник

Что же, будем надеяться, что экспедиция действительно состоится и пройдет успешно. И, возможно, станут известны подробности гибели "Петропавловска".

Метки: сми история |

Живопись и поэзия |

И раз уж затронула тему творчества Леонардо да Винчи, то не могу не продолжить ее стихами, его жизни и творчеству посвященными.

"Автопортрет"

Огюст Барбье

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Привет, Флоренции великий сын! Твой лик

С крутым высоким лбом, с волнистой бородою

Прекрасней для меня могущества владык,

И я, восторга полн, склоняюсь пред тобою!

Что честь, добытая кровавою войною,

Перед сокровищем души твоей, старик?

Что лавры тщетные и почести герою

Пред дивной порослью искусств и мудрых книг?

Почет, почет тебе! Твой животворный гений

Фантазии полет и мудрость рассуждений

Двойным могуществом в живом единстве слил.

Подобен солнцу ты, что на пути небесном,

Склоняясь, восходя, в могуществе чудесном

Живит поля земли и водит хор светил.

Читать далее

"Автопортрет"

Огюст Барбье

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

Привет, Флоренции великий сын! Твой лик

С крутым высоким лбом, с волнистой бородою

Прекрасней для меня могущества владык,

И я, восторга полн, склоняюсь пред тобою!

Что честь, добытая кровавою войною,

Перед сокровищем души твоей, старик?

Что лавры тщетные и почести герою

Пред дивной порослью искусств и мудрых книг?

Почет, почет тебе! Твой животворный гений

Фантазии полет и мудрость рассуждений

Двойным могуществом в живом единстве слил.

Подобен солнцу ты, что на пути небесном,

Склоняясь, восходя, в могуществе чудесном

Живит поля земли и водит хор светил.

Читать далее

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 1 раз

Картины-пары |

Странно, что в первую очередь мне в голову не пришла "Мадонна в гроте". По всей видимости, это связано с шумихой вокруг "сенсационного" романа Дэна Брауна, взывающего у меня зубовный скрежет.

Впрочем, сама картина-то совсем не виновата во всех этих спекуляциях.

Название «Мадонна в гроте» (или «Мадонна в скалах») носят два варианта одной и той же картины на религиозный сюжет. На ней изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а также Иоанн Креститель и архангел Уриил (Уриель). Композиция имеет форму треугольника, в вершине которого помещена Дева Мария.

Ранняя версия была заказана 25 апреля 1483 года для церкви Сан-Франческо-Гранде в Милане. Она должна была стать центральной частью триптиха алтаря для капеллы Непорочного Зачатия. На картине изображено Святое Семейство, нашедшее приют в скальном гроте в египетской пустыне во время бегства от царя Ирода. Здесь происходит встреча Богоматери с юным Иоанном Крестителем и архангелом Уриилом. Хотя этот эпизод не упоминается в Писании, он является частью христианской мифологии.

На картине представлен скальный грот, в центре которого сидит Дева Мария. Возле нее расположились два младенца — Иисус и Иоанн Креститель. Уриил опустился на колени слева от нее, немного позади одного из младенцев. Считается, что ребенок, сидящий справа от Девы Марии, — это Иоанн Креститель. Он сидит перед ней на коленях, сложив руки как будто в религиозном экстазе. Мария при этом правой рукой обнимает его за плечо. С другой стороны от нее — младенец Иисус. Он сидит, скрестив ножки и подняв правую руку, как будто благословляя второго малыша. Над его головой простерла руку Дева Мария и поднял руку с вытянутым вперед пальцем сидящий позади него архангел Уриил.

Поскольку Леонардо сам точно не указал, кто есть кто из двоих младенцев, довольно трудно с абсолютной точностью установить, кто из них Иисус, а кто — Иоанн Креститель. Тем не менее принято считать, что младенец благословляющий — это Иисус, тогда как второй, несомненно, Иоанн. В пользу этого говорит и второй вариант картины, на котором сидящий справа от Девы Марии младенец держит длинный крест из тростника, с каким обычно изображают Иоанна Крестителя.

Правда, есть точка зрения, что молящийся младенец — Иисус, а не Иоанн Креститель, поскольку он сидит ближе к Деве Марии и находится под ее материнской защитой. Тогда вполне естественно, что второй ребенок — Иоанн Креститель, поскольку его опекает архангел Уриил. Получается, что Иоанн Креститель играет в картине Леонардо более важную роль, чем Иисус. Однако версия эта достаточно спорно.

Сейчас ее модно связывать с тем, что поведение двух младенцев вполне может отражать традицию тамплиеров, которые относились к Иоанну Крестителю с большим почтением, нежели к Иисусу. В рамках подобного подхода достаточно любопытным представляется и жест Уриила, так же как и положение левой руки Девы Марии. Рука Марии как будто покоится на чьей-то незримой голове, а палец Уриила указывает на невидимую шею этой головы. Из этого кое-кто из исследователей делает вывод, будто Леонардо да Винчи хотел намекнуть, что младенец, находящийся ниже, — Иоанн Креститель, который, как пишется в Библии, был позднее обезглавлен.

Судя по всему, монашеское братство, заказавшее картину, указало художнику на недостаточно ясно выраженный христианский характер творения Леонардо — например, отсутствие Иосифа. В результате «Мадонна в гроте» была передана французскому королю Людовику XII и оказалась в Лувре. Второй вариант картины, написанный в 1506 году, сейчас хранится в лондонской Национальной галерее.

На этой картине фигуры персонажей немного крупнее, и им подрисованы нимбы. Архангел Уриил не указывает пальцем на младенца справа от Девы Марии, который на этот раз держит крест Иоанна Крестителя. Возникает ощущение, что художник намеренно убрал все следы символизма, дабы избежать нареканий со стороны заказчиков.

Впрочем, сама картина-то совсем не виновата во всех этих спекуляциях.

Название «Мадонна в гроте» (или «Мадонна в скалах») носят два варианта одной и той же картины на религиозный сюжет. На ней изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а также Иоанн Креститель и архангел Уриил (Уриель). Композиция имеет форму треугольника, в вершине которого помещена Дева Мария.

Ранняя версия была заказана 25 апреля 1483 года для церкви Сан-Франческо-Гранде в Милане. Она должна была стать центральной частью триптиха алтаря для капеллы Непорочного Зачатия. На картине изображено Святое Семейство, нашедшее приют в скальном гроте в египетской пустыне во время бегства от царя Ирода. Здесь происходит встреча Богоматери с юным Иоанном Крестителем и архангелом Уриилом. Хотя этот эпизод не упоминается в Писании, он является частью христианской мифологии.

На картине представлен скальный грот, в центре которого сидит Дева Мария. Возле нее расположились два младенца — Иисус и Иоанн Креститель. Уриил опустился на колени слева от нее, немного позади одного из младенцев. Считается, что ребенок, сидящий справа от Девы Марии, — это Иоанн Креститель. Он сидит перед ней на коленях, сложив руки как будто в религиозном экстазе. Мария при этом правой рукой обнимает его за плечо. С другой стороны от нее — младенец Иисус. Он сидит, скрестив ножки и подняв правую руку, как будто благословляя второго малыша. Над его головой простерла руку Дева Мария и поднял руку с вытянутым вперед пальцем сидящий позади него архангел Уриил.

Поскольку Леонардо сам точно не указал, кто есть кто из двоих младенцев, довольно трудно с абсолютной точностью установить, кто из них Иисус, а кто — Иоанн Креститель. Тем не менее принято считать, что младенец благословляющий — это Иисус, тогда как второй, несомненно, Иоанн. В пользу этого говорит и второй вариант картины, на котором сидящий справа от Девы Марии младенец держит длинный крест из тростника, с каким обычно изображают Иоанна Крестителя.

Правда, есть точка зрения, что молящийся младенец — Иисус, а не Иоанн Креститель, поскольку он сидит ближе к Деве Марии и находится под ее материнской защитой. Тогда вполне естественно, что второй ребенок — Иоанн Креститель, поскольку его опекает архангел Уриил. Получается, что Иоанн Креститель играет в картине Леонардо более важную роль, чем Иисус. Однако версия эта достаточно спорно.

Сейчас ее модно связывать с тем, что поведение двух младенцев вполне может отражать традицию тамплиеров, которые относились к Иоанну Крестителю с большим почтением, нежели к Иисусу. В рамках подобного подхода достаточно любопытным представляется и жест Уриила, так же как и положение левой руки Девы Марии. Рука Марии как будто покоится на чьей-то незримой голове, а палец Уриила указывает на невидимую шею этой головы. Из этого кое-кто из исследователей делает вывод, будто Леонардо да Винчи хотел намекнуть, что младенец, находящийся ниже, — Иоанн Креститель, который, как пишется в Библии, был позднее обезглавлен.

Судя по всему, монашеское братство, заказавшее картину, указало художнику на недостаточно ясно выраженный христианский характер творения Леонардо — например, отсутствие Иосифа. В результате «Мадонна в гроте» была передана французскому королю Людовику XII и оказалась в Лувре. Второй вариант картины, написанный в 1506 году, сейчас хранится в лондонской Национальной галерее.

На этой картине фигуры персонажей немного крупнее, и им подрисованы нимбы. Архангел Уриил не указывает пальцем на младенца справа от Девы Марии, который на этот раз держит крест Иоанна Крестителя. Возникает ощущение, что художник намеренно убрал все следы символизма, дабы избежать нареканий со стороны заказчиков.

Метки: искусство живопись |

Процитировано 6 раз

Немецкие ученые разгадали загадку "Моны Лизы" |

Ученые из Гейдельбергского университета установили, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи действительно изображена Лиза Герардини, жена флорентийского торговца Франческо дель Джокондо, сообщает Reuters. К такому выводу исследователи пришли, изучив заметки, обнаруженные на полях книги, владельцем которой был флорентийский чиновник, знакомый с художником.

В своих заметках он сравнивает Леонардо со знаменитым древнегреческим живописцем Апеллесом и упоминает, что да Винчи работает над тремя картинами, одна из которых – портрет Лизы Герардини.

Открытие немецких ученых окончательно разрешило загадку личности "Моны Лизы". Ранее искусствоведы выдвигали различные теории, касающиеся изображенной на портрете особы, – некоторые считали, что ей может быть любовница художника, его мать или даже сам Леонардо.

Сотрудник университета Армин Шлехтер сделал это открытие более двух лет назад, однако широкой публике стало известно о нем лишь 14 января после того, как одна из немецких телекомпаний решила снять передачу о Гейдельбергской библиотеке.

Вот мне интересно, убедят ли такие доказательства сторонников альтернативных версий?

В своих заметках он сравнивает Леонардо со знаменитым древнегреческим живописцем Апеллесом и упоминает, что да Винчи работает над тремя картинами, одна из которых – портрет Лизы Герардини.

Открытие немецких ученых окончательно разрешило загадку личности "Моны Лизы". Ранее искусствоведы выдвигали различные теории, касающиеся изображенной на портрете особы, – некоторые считали, что ей может быть любовница художника, его мать или даже сам Леонардо.

Сотрудник университета Армин Шлехтер сделал это открытие более двух лет назад, однако широкой публике стало известно о нем лишь 14 января после того, как одна из немецких телекомпаний решила снять передачу о Гейдельбергской библиотеке.

Вот мне интересно, убедят ли такие доказательства сторонников альтернативных версий?

|

Процитировано 2 раз

Стивен Фрай снимет фильм о музе композитора Генделя |

Актер и режиссер Стивен Фрай (Stephen Fry) купил права на сценарий фильма о Георге Фридрихе Генделе и его любимой певице Сюзанне Сиббер (Susanna Cibber). Сообщившая об этом газета The Times не уточняет сроки начала работы над проектом. Известно только, что рабочее название картины - "Hallelujah!" ("Аллилуйя", самая популярная часть оратории Генделя "Мессия"). Фрай собирается сам режиссировать фильм. Сценарий принадлежит перу Николаса Адамса (Nicholas Adams).

Георг Фридрих Гендель (1685-1759), уроженец немецкого Галле, провел большую часть жизни при дворе британских монархов. Почти все свои знаменитые произведения он написал, живя в Лондоне. Сюзанна Сиббер, урожденная Арне (она доводилась родной сестрой Томасу Арне, автору гимна "Rule Britannia") была насильственно выдана замуж за Теофила Сиббера, выходца из театральной семьи. Внебрачная связь Сюзанны вызвала грандиозный светский скандал в Лондоне, и опороченная певица бежала в Дублин, где приняла участие в премьере "Мессии" Генделя. Известно, что Сиббер по приглашению Генделя пела в его ораториях и музыкальных драмах "Саул", "Самсон", "Дебора", "Геркулес".

Композитор чрезвычайно ценил голос и драматическое дарование Сиббер, однако, насколько известно, романтических отношений между ними не было.

Источник

Пожалуй, весьма интересно будет посмотреть, что получится из этого проекта.

Георг Фридрих Гендель (1685-1759), уроженец немецкого Галле, провел большую часть жизни при дворе британских монархов. Почти все свои знаменитые произведения он написал, живя в Лондоне. Сюзанна Сиббер, урожденная Арне (она доводилась родной сестрой Томасу Арне, автору гимна "Rule Britannia") была насильственно выдана замуж за Теофила Сиббера, выходца из театральной семьи. Внебрачная связь Сюзанны вызвала грандиозный светский скандал в Лондоне, и опороченная певица бежала в Дублин, где приняла участие в премьере "Мессии" Генделя. Известно, что Сиббер по приглашению Генделя пела в его ораториях и музыкальных драмах "Саул", "Самсон", "Дебора", "Геркулес".

Композитор чрезвычайно ценил голос и драматическое дарование Сиббер, однако, насколько известно, романтических отношений между ними не было.

Источник

Пожалуй, весьма интересно будет посмотреть, что получится из этого проекта.

Метки: сми кино музыка искусство |

Анекдот |

Улыбнуло:

Идет суд.

Cудья:

- Вы знаете этого человека?

Подсудимый:

- Нет

Судья:

- А почему он у вас в друзьях на "однокласcниках"?

Судя по всеобщем не всегда здоровом помешательстве на ресурсах такого рода, подобные ситуации скоро начнут происходить не только в анекдотах, но и в жизни.

Идет суд.

Cудья:

- Вы знаете этого человека?

Подсудимый:

- Нет

Судья:

- А почему он у вас в друзьях на "однокласcниках"?

Судя по всеобщем не всегда здоровом помешательстве на ресурсах такого рода, подобные ситуации скоро начнут происходить не только в анекдотах, но и в жизни.

Метки: анекдоты |

Просто так |

Эдуард Асадов

ДОБРЫЙ ПРИНЦ

Ты веришь, ты ищешь любви большой,

Сверкающей, как родник,

Любви настоящей, любви такой,

Как в строчках любимых книг.

Когда повисает вокруг тишина

И в комнате полутемно,

Ты часто любишь сидеть одна,

Молчать и смотреть в окно.

Молчать и видеть, как в синей дали

За звездами, за морями

Плывут навстречу тебе корабли

Под алыми парусами...

То рыцарь Айвенго, врагов рубя,

Мчится под топот конский,

А то приглашает на вальс тебя

Печальный Андрей Болконский.

Вот шпагой клянется д'Артаньян,

Влюбленный в тебя навеки,

А вот преподносит тебе тюльпан

Пылкий Ромео Монтекки.

Проносится множество глаз и лиц,

Улыбки, одежды, краски...

Вот видишь: красивый и добрый принц

Выходит к тебе из сказки.

Сейчас он с улыбкой наденет тебе

Волшебный браслет на запястье.

И с этой минуты в его судьбе

Ты станешь судьбой и счастьем!

Когда повисает вокруг тишина

И в комнате полутемно,

Ты часто любишь сидеть одна,

Молчать и смотреть в окно...

Слышны далекие голоса,

Плывут корабли во мгле...

А все-таки алые паруса

Бывают и на земле!

И может быть, возле судьбы твоей

Где-нибудь рядом, здесь,

Есть гордый, хотя неприметный Грей

И принц настоящий есть!

И хоть он не с книжных сойдет страниц,

Взгляни! Обернись вокруг:

Пусть скромный, но очень хороший друг,

Самый простой, но надежный друг,

Может, и есть тот принц?!

ДОБРЫЙ ПРИНЦ

Ты веришь, ты ищешь любви большой,

Сверкающей, как родник,

Любви настоящей, любви такой,

Как в строчках любимых книг.

Когда повисает вокруг тишина

И в комнате полутемно,

Ты часто любишь сидеть одна,

Молчать и смотреть в окно.

Молчать и видеть, как в синей дали

За звездами, за морями

Плывут навстречу тебе корабли

Под алыми парусами...

То рыцарь Айвенго, врагов рубя,

Мчится под топот конский,

А то приглашает на вальс тебя

Печальный Андрей Болконский.

Вот шпагой клянется д'Артаньян,

Влюбленный в тебя навеки,

А вот преподносит тебе тюльпан

Пылкий Ромео Монтекки.

Проносится множество глаз и лиц,

Улыбки, одежды, краски...

Вот видишь: красивый и добрый принц

Выходит к тебе из сказки.

Сейчас он с улыбкой наденет тебе

Волшебный браслет на запястье.

И с этой минуты в его судьбе

Ты станешь судьбой и счастьем!

Когда повисает вокруг тишина

И в комнате полутемно,

Ты часто любишь сидеть одна,

Молчать и смотреть в окно...

Слышны далекие голоса,

Плывут корабли во мгле...

А все-таки алые паруса

Бывают и на земле!

И может быть, возле судьбы твоей

Где-нибудь рядом, здесь,

Есть гордый, хотя неприметный Грей

И принц настоящий есть!

И хоть он не с книжных сойдет страниц,

Взгляни! Обернись вокруг:

Пусть скромный, но очень хороший друг,

Самый простой, но надежный друг,

Может, и есть тот принц?!

Метки: поэзия |

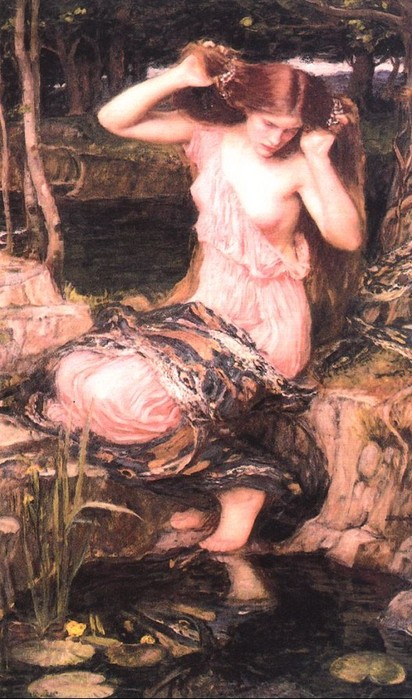

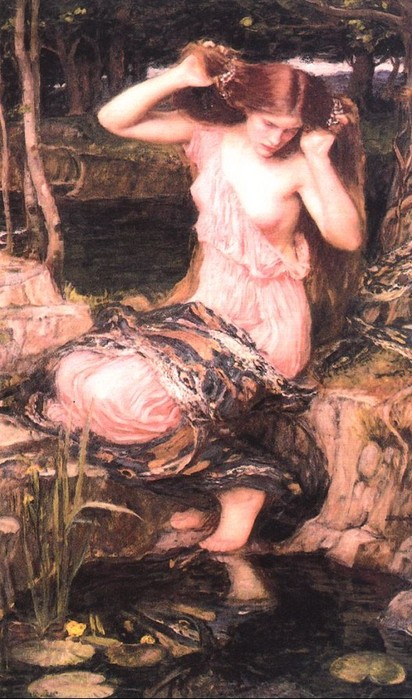

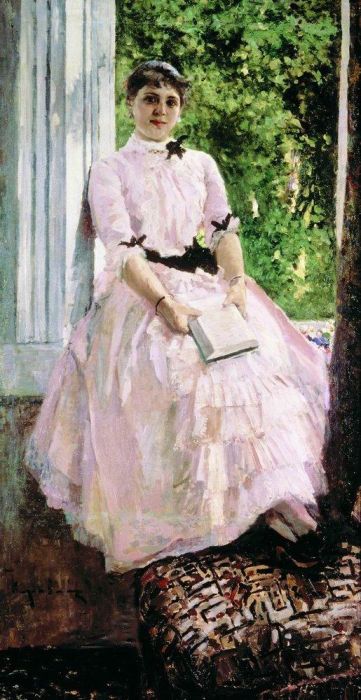

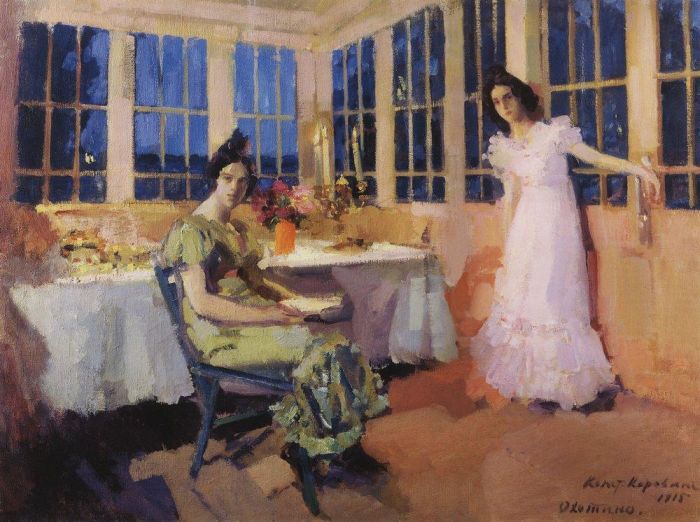

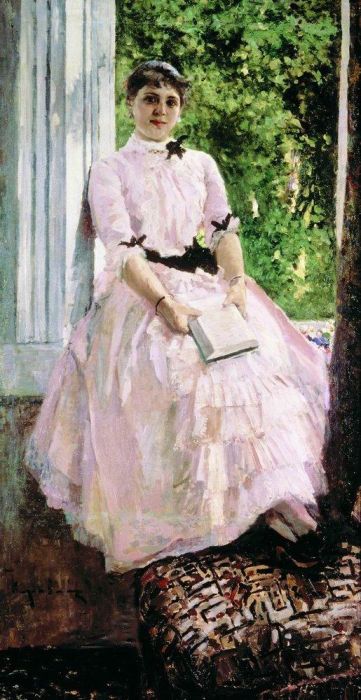

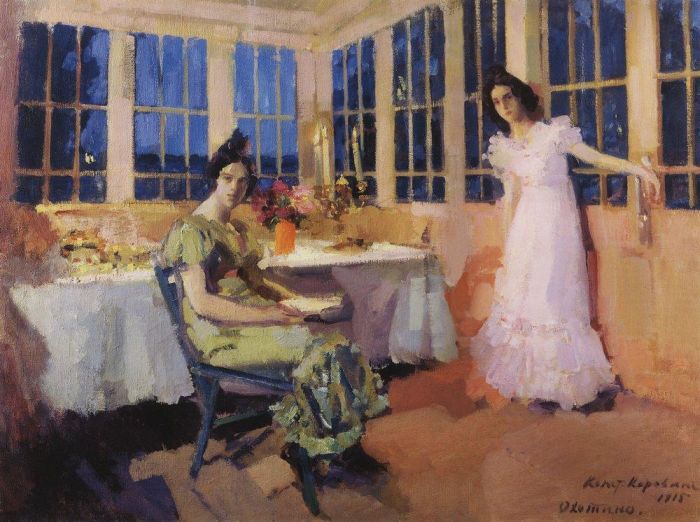

Роль фотографии в творчестве Борисова-Мусатова |

Вот ЗДЕСЬ можно прочитать замечательную статью, в которой сравнивается творческий путь Врубеля и Борисова-Мусатова.

Меня давно интересует вопрос о том, как Борисов-Мусатов использовал фотографии при работе над своими произведениями, поэтому вычленила из статьи все, что касается этой темы.

Фотография была как способом фиксации натурных впечатлений, так и источником новых художественных приемов, служила обогащению пластического языка. В 1898 году он приобрел аппарат и активно использовал его в рабочем процессе. Первое значительное произведение художника, к которому сохранилась подготовительная фотография, — «Автопортрет с сестрой» того же — 1898 года. С этого момента фотография становится неотъемлемой частью развития мусатовского замысла, почти все произведения имеют свои прототипы в фотографиях, сделанных художником. Его обширный фотоархив хранится в ГРМ, РГАЛИ, ГТГ, Государственном художественном музее им.А.Н.Радищева в Саратове.

Анализируя графическое наследие художника, можно прийти к любопытному выводу, что фотография в его творчестве заменяла собой композиционный эскиз. Как правило, этапы работы над замыслом картины представлены первоначальными беглыми схематичными набросками, фиксирующими основную идею произведения, и большим количеством натурных этюдов фигур и предметов. Собственно эскизы произведений отсутствуют.

У Борисова-Мусатова фотофиксация натуры была связана не только с соображениями удобства использования современной техники при отборе понравившихся ему мотивов, но и с особенностями творческой психологии Мусатова, которому всегда нужна была определенная дистанция между конкретными впечатлениями и воплощениями их в картине. Летние наброски и фото использовались, как правило, зимой в работе над полотнами.

Фотография совсем не служила реалистическому «фотографизму», она помогала Мусатову в стремлении к художественному обобщению и лаконизму формы. Борисов-Мусатов воспринимал особый художественный язык черно-белой фотографии. Сравнивая снимок с картиной, исполненной на его основе, можно отметить особую «контрастность» — следствие графического языка фотографии, построенного на тональных оттенках двух цветов. Использование фотокамеры включало момент освобождения от повествовательности — это был путь к той почти формульности, иероглифичности, какую мы видим в последних мусатовских созданиях.

Сам процесс фотографирования, занимающий тогда достаточно долгое время, как бы «бесконечно длил» фиксируемое фотокамерой событие, исключая его из потока реального времени. Этот момент пребывания — остановки времени — есть во всех произведениях художника. Фотографии Борисова-Мусатова, запечатлевшие «придуманную», сочиненную им реальность, становятся своего рода способом обоснования фантазии, «документальным доказательством» существования идеального мира искусства художника. Убедительность этой иллюзии была настолько велика, что уже в 1920-е годы краеведами и фотографами братьями А. и В. Леонтьевыми была предпринята попытка зафиксировать «места действия» мусатовских картин. Возможно, так они стремились проникнуть в тайну творчества художника. Но эти фотографии не столько раскрывают секреты Борисова-Мусатова, сколько заставляют ощутить не подвластную объективному объяснению магию художественного преображения натуры в его полотнах.

Художника интересовала в фотографии не иллюзорная точность воспроизведения натуры, ценимая в то время, а рождающееся из игры света и тени — черного и белого, обостренное ощущение структуры предметов, их фактуры, пространственных соотношений — особая интерпретации формы. Эффект стилизации натуры (возникающий в фотографии «объективно» — за счет оптики), привлекал художников и в «старых» техниках — мозаике, фреске, гобелене. (С)

Можно сравнить, как менялся творческий замысел художника от фотографии к картине:

Е.Э.Мусатова. Фотография В.Борисова-Мусатова.

"Автопортрет с сестрой"Читать далее

Меня давно интересует вопрос о том, как Борисов-Мусатов использовал фотографии при работе над своими произведениями, поэтому вычленила из статьи все, что касается этой темы.

Фотография была как способом фиксации натурных впечатлений, так и источником новых художественных приемов, служила обогащению пластического языка. В 1898 году он приобрел аппарат и активно использовал его в рабочем процессе. Первое значительное произведение художника, к которому сохранилась подготовительная фотография, — «Автопортрет с сестрой» того же — 1898 года. С этого момента фотография становится неотъемлемой частью развития мусатовского замысла, почти все произведения имеют свои прототипы в фотографиях, сделанных художником. Его обширный фотоархив хранится в ГРМ, РГАЛИ, ГТГ, Государственном художественном музее им.А.Н.Радищева в Саратове.

Анализируя графическое наследие художника, можно прийти к любопытному выводу, что фотография в его творчестве заменяла собой композиционный эскиз. Как правило, этапы работы над замыслом картины представлены первоначальными беглыми схематичными набросками, фиксирующими основную идею произведения, и большим количеством натурных этюдов фигур и предметов. Собственно эскизы произведений отсутствуют.

У Борисова-Мусатова фотофиксация натуры была связана не только с соображениями удобства использования современной техники при отборе понравившихся ему мотивов, но и с особенностями творческой психологии Мусатова, которому всегда нужна была определенная дистанция между конкретными впечатлениями и воплощениями их в картине. Летние наброски и фото использовались, как правило, зимой в работе над полотнами.

Фотография совсем не служила реалистическому «фотографизму», она помогала Мусатову в стремлении к художественному обобщению и лаконизму формы. Борисов-Мусатов воспринимал особый художественный язык черно-белой фотографии. Сравнивая снимок с картиной, исполненной на его основе, можно отметить особую «контрастность» — следствие графического языка фотографии, построенного на тональных оттенках двух цветов. Использование фотокамеры включало момент освобождения от повествовательности — это был путь к той почти формульности, иероглифичности, какую мы видим в последних мусатовских созданиях.

Сам процесс фотографирования, занимающий тогда достаточно долгое время, как бы «бесконечно длил» фиксируемое фотокамерой событие, исключая его из потока реального времени. Этот момент пребывания — остановки времени — есть во всех произведениях художника. Фотографии Борисова-Мусатова, запечатлевшие «придуманную», сочиненную им реальность, становятся своего рода способом обоснования фантазии, «документальным доказательством» существования идеального мира искусства художника. Убедительность этой иллюзии была настолько велика, что уже в 1920-е годы краеведами и фотографами братьями А. и В. Леонтьевыми была предпринята попытка зафиксировать «места действия» мусатовских картин. Возможно, так они стремились проникнуть в тайну творчества художника. Но эти фотографии не столько раскрывают секреты Борисова-Мусатова, сколько заставляют ощутить не подвластную объективному объяснению магию художественного преображения натуры в его полотнах.

Художника интересовала в фотографии не иллюзорная точность воспроизведения натуры, ценимая в то время, а рождающееся из игры света и тени — черного и белого, обостренное ощущение структуры предметов, их фактуры, пространственных соотношений — особая интерпретации формы. Эффект стилизации натуры (возникающий в фотографии «объективно» — за счет оптики), привлекал художников и в «старых» техниках — мозаике, фреске, гобелене. (С)

Можно сравнить, как менялся творческий замысел художника от фотографии к картине:

Е.Э.Мусатова. Фотография В.Борисова-Мусатова.

"Автопортрет с сестрой"Читать далее

Метки: живопись искусство фотографии |

Процитировано 1 раз

Джеймс Финн Гарднер. "Политкорректные сказки" |

ТРИ ПОРОСЕНКА

Жили-были три поросенка, во взаимном понимании и полной гармонии с окружающей средой. Используя природные материалы своего края, каждый из них построил себе по чудному домику… Однажды к ним пришел огромный, злой волк с экспансионистскими идеями. Он увидел поросят и сразу проголодался — и физиологически, и идеологически. Увидев волка, поросята спрятались в соломенном домике. Волк подбежал к домику и стал колотить в дверь, крича: «Поросята, поросята, впустите меня!»

Поросята закричали в ответ: «Твоя интервентская тактика не напугает поросят, защищающих свое жилье и свою культуру!» Но волк не намеревался лишиться того, что он явно считал своей судьбой. Он дул-дул, пыхтел-пыхтел и сдул соломенный домик. Напуганные поросята, преследуемые волком по пятам, перебежали в домик из хвороста. То место, где раньше стоял домик из соломы, выкупили другие волки и основали там банановую плантацию. У домика из хвороста волк опять стал колотить в дверь и кричать: «Поросята, поросята, впустите меня!»

Поросята закричали в ответ: «Убирайся к черту, плотоядный притеснитель-империалист!»

Волк снисходительно хмыкнул. Про себя он подумал: «У них такие детские замашки! Очень жаль, что они исчезнут, но прогресс не остановить».

И волк дул-дул, пыхтел-пыхтел и сдул домик из хвороста. Поросята побежали к домику из кирпичей, а волк за ними по пятам. Там, где раньше был домик из хвороста, волки построили курортный комплекс тайм-шер для волков-отпускников, где каждый блок воспроизводил домик из хвороста, но на самом деле был изготовлен из стеклоткани, а также магазинчик местных редких вещиц, бассейн для подводного плаванья и шоу с дельфинами.

У кирпичного домика волк вновь заколотил в дверь и закричал: «Поросята, поросята, впустите меня!».

На этот раз поросята в ответ запели песни солидарности и написали протест в Организацию Объединенных Наций. К этому времени волк уже разозлился из-за отказа поросят посмотреть на ситуацию с точки зрения хищника. И вот он опять дул-дул, пыхтел-пыхтел и вдруг схватился за грудь, упал и умер от обширного инфаркта в результате чрезмерного потребления пищи, содержащей повышенное количество жиров.

Три поросенка возрадовались тому, что справедливость восторжествовала, и сплясали вокруг мертвого волка свой маленький танец. Следующей их целью было освободить свои земли. Они собрали целый отряд из поросят, которых прогнали с их родины. Новая бригада свинистов с автоматами и ракетными орудиями атаковала курортный комплекс и уничтожила злых волков-притеснителей, давая понять всему полушарию, что не стоит влезать в их внутренние дела. Затем поросята установили образцовую социалистическую демократию с бесплатным образованием, всеобщим здравоохранением и доступным для каждого жильем.

Заметьте, пожалуйста: волк в этой истории — персонаж-метафора. Ни один волк не пострадал при написании этой сказки. (C)

Жили-были три поросенка, во взаимном понимании и полной гармонии с окружающей средой. Используя природные материалы своего края, каждый из них построил себе по чудному домику… Однажды к ним пришел огромный, злой волк с экспансионистскими идеями. Он увидел поросят и сразу проголодался — и физиологически, и идеологически. Увидев волка, поросята спрятались в соломенном домике. Волк подбежал к домику и стал колотить в дверь, крича: «Поросята, поросята, впустите меня!»

Поросята закричали в ответ: «Твоя интервентская тактика не напугает поросят, защищающих свое жилье и свою культуру!» Но волк не намеревался лишиться того, что он явно считал своей судьбой. Он дул-дул, пыхтел-пыхтел и сдул соломенный домик. Напуганные поросята, преследуемые волком по пятам, перебежали в домик из хвороста. То место, где раньше стоял домик из соломы, выкупили другие волки и основали там банановую плантацию. У домика из хвороста волк опять стал колотить в дверь и кричать: «Поросята, поросята, впустите меня!»

Поросята закричали в ответ: «Убирайся к черту, плотоядный притеснитель-империалист!»

Волк снисходительно хмыкнул. Про себя он подумал: «У них такие детские замашки! Очень жаль, что они исчезнут, но прогресс не остановить».

И волк дул-дул, пыхтел-пыхтел и сдул домик из хвороста. Поросята побежали к домику из кирпичей, а волк за ними по пятам. Там, где раньше был домик из хвороста, волки построили курортный комплекс тайм-шер для волков-отпускников, где каждый блок воспроизводил домик из хвороста, но на самом деле был изготовлен из стеклоткани, а также магазинчик местных редких вещиц, бассейн для подводного плаванья и шоу с дельфинами.

У кирпичного домика волк вновь заколотил в дверь и закричал: «Поросята, поросята, впустите меня!».

На этот раз поросята в ответ запели песни солидарности и написали протест в Организацию Объединенных Наций. К этому времени волк уже разозлился из-за отказа поросят посмотреть на ситуацию с точки зрения хищника. И вот он опять дул-дул, пыхтел-пыхтел и вдруг схватился за грудь, упал и умер от обширного инфаркта в результате чрезмерного потребления пищи, содержащей повышенное количество жиров.

Три поросенка возрадовались тому, что справедливость восторжествовала, и сплясали вокруг мертвого волка свой маленький танец. Следующей их целью было освободить свои земли. Они собрали целый отряд из поросят, которых прогнали с их родины. Новая бригада свинистов с автоматами и ракетными орудиями атаковала курортный комплекс и уничтожила злых волков-притеснителей, давая понять всему полушарию, что не стоит влезать в их внутренние дела. Затем поросята установили образцовую социалистическую демократию с бесплатным образованием, всеобщим здравоохранением и доступным для каждого жильем.

Заметьте, пожалуйста: волк в этой истории — персонаж-метафора. Ни один волк не пострадал при написании этой сказки. (C)

Метки: приколы книги литература |

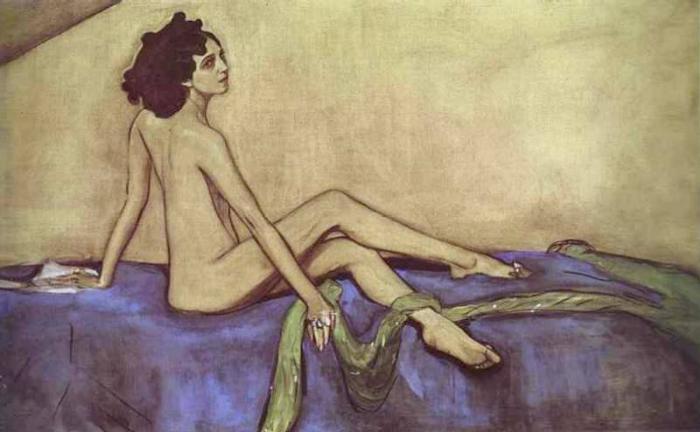

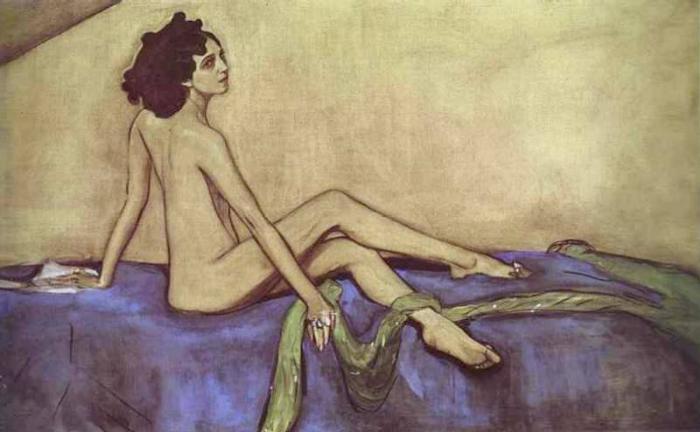

Живопись, поэзия и проза |

Для меня Серов – один из любимейших художников. Но вот есть у него картины, к которым мое отношение крайне неоднозначное. Одна из них – «Портрет Иду Рубинштейн», который одновременно и категорически не нравится, и вызывает странный интерес.

Интересу способствовала биография модели художника и стихотворение Сергея Петрова:

ИДА РУБИНШТЕЙН СЕРОВА

Как рабыня старого Востока,

ластясь, покоряя и коря,

муку и усладу сотворя,

двигалась ты кротко и жестоко,

вся в глазах усталого царя.

Опустилась наземь пляска шарфа

в безвоздушной медленной стране.

Замер царь за рамою, зане

тело опустело, словно арфа

об одной-единственной струне.

Кончилось с пространством состязанье

на простом холсте пустой стены.

Нет, художник, на тебе вины,

но свистит лозою наказанья

жесткая мелодия спины.

А вот что писал В. С. Пикуль:

ПОРТРЕТ ИЗ РУССКОГО МУЗЕЯ

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как на заклание.

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она. В этой женщине - все приметы времени, в котором она жила. Современники писали: "Худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!"

И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел:

- Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь?

Встреча моя с нею произошла в Русском музее...

Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обозначивший ее спину и лопатки. И почему она (именно она!) до сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые продолжаются и поныне...

Только потом я узнал, что для нее (специально для нее!) были написаны:

ГЛАЗУНОВЫМ - "Саломея" ("Пляска семи покрывал") в 1908 году;

ДЕБЮССИ - "Мученичество Святого Себастьяна" в 1911 году;

РАВЕЛЕМ - знаменитый балет "Болеро" в 1928 году;

СТРАВИНСКИМ - "Персефона" в 1934 году.

Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии этой женщины. Когда она предстала перед Серовым. Читать далее

Интересу способствовала биография модели художника и стихотворение Сергея Петрова:

ИДА РУБИНШТЕЙН СЕРОВА

Как рабыня старого Востока,

ластясь, покоряя и коря,

муку и усладу сотворя,

двигалась ты кротко и жестоко,

вся в глазах усталого царя.

Опустилась наземь пляска шарфа

в безвоздушной медленной стране.

Замер царь за рамою, зане

тело опустело, словно арфа

об одной-единственной струне.

Кончилось с пространством состязанье

на простом холсте пустой стены.

Нет, художник, на тебе вины,

но свистит лозою наказанья

жесткая мелодия спины.

А вот что писал В. С. Пикуль:

ПОРТРЕТ ИЗ РУССКОГО МУЗЕЯ

С чеканным стуком падала туфля на каменные плиты храма Шатель, а холодные своды при этом гулко резонировали. Обнаженная высокая женщина с перстнями на пальцах рук и ног всходила на шаткое ложе, как на заклание.

Изгиб ее спины был удивителен, как и вся она. В этой женщине - все приметы времени, в котором она жила. Современники писали: "Худощавое стальное тело, странно напоминающее кузнечика. Очарование ядовитое, красота на грани уродства, странное обаяние!"

И вот, когда я увидел ее впервые, я мучительно обомлел:

- Кто она? Откуда пришла к нам? И почему она здесь?

Встреча моя с нею произошла в Русском музее...

Меня волновал этот резкий мазок, с такой сочностью обозначивший ее спину и лопатки. И почему она (именно она!) до сих пор привлекает внимание к себе? Почему столько споров, столько страстей, которые продолжаются и поныне...

Только потом я узнал, что для нее (специально для нее!) были написаны:

ГЛАЗУНОВЫМ - "Саломея" ("Пляска семи покрывал") в 1908 году;

ДЕБЮССИ - "Мученичество Святого Себастьяна" в 1911 году;

РАВЕЛЕМ - знаменитый балет "Болеро" в 1928 году;

СТРАВИНСКИМ - "Персефона" в 1934 году.

Но особенно остро меня всегда тревожил один момент в биографии этой женщины. Когда она предстала перед Серовым. Читать далее

Процитировано 2 раз

Великий князь Николай Константинович Романов |

Увидела ошибки в первой версии поста и решила переопубликовать заново...

Династия Романовых не состояла из одних лишь царей и императоров. И среди многочисленных родственников правителей России были люди неординарные. Можно вспомнить, например, знаменитого Константина Константиновича (К. Р.) или историка Николая Михайловича. Но были среди династии и те, от которых отказывались.

Изгнанник из рода Романовых

Событие, происшедшее весной 1874 года, не имело аналога за всю немалую историю существования императорского дома Романовых. Как наверняка известно читателю, люди здесь были разные. Возможно, именно их пороки и добродетели, высочайшее проявление духа и падение в нравственную бездну заставляют читать сегодня историю Романовых, как увлекательный роман. Но никогда среди них не было человека, замешанного в презренном, по-особому «не царском деле» — воровстве.

И все же такой человек нашелся. Им был великий князь Николай Константинович Романов. Оговоримся сразу — стопроцентно и безоговорочно его вина доказана не была. Не существовало и никакого обвинительного заключения. Собственные показания самого великого князя — сплошное противоречие. Не менее противоречивы и оценки людей, пытавшихся разобраться в этом темном деле. Для одних виновность Николая Константиновича не подлежит сомнению. Другие выдвигают, помимо прочих, версию сплетенной против него адской интриги, замешанной на вопросах престолонаследия. Так что, какой же знак ставить в конце словосочетания «преступление имело место быть» — восклицательный или вопросительный, — до сих пор неизвестно. Но если что и не подлежит никакому сомнению, так это то, что наказание состоялось...

Никола (так Николая Константиновича называла вся родня) родился, что называется, с золотой ложкой во рту. Его отец, поначалу вполне счастливо живший со своей женой Александрой Иосифовной, родом из немецких принцесс, был в восторге от того, что первый его ребенок — мальчик. Младенец, едва успев родиться, уже считался наследником трех главных жемчужин в великокняжеской короне: Мраморного дворца в Петербурге, роскошью уступавшего только Зимнему, имения Стрельна у Финского залива, которое Петр I хотел превратить в Версаль, и уж ни с чем не сравнимого Павловска.

Впрочем, Никола еще был мал, чтобы понять, как ему повезло с наследством, но как мало повезло вообще в жизни — уже ощущал. Мать, занятая рождением следующих детей, определила к старшему сыну, упрямому и самовольному, воспитателя-немца. Тот вознамерился укротить маленького волчонка едва ли не палкой и плеткой.