-Метки

Таллин австрия архитекторы архитектура архитектурный модерн бавария бельгия блюда из овощей брюссель вена выпечка германия живопись зальцбург замки баварии замки мира знаменитые здания искусство испания италия краков кулинария львов марк шагал мастера фотографии модерн модерн петербурга музеи мюнхен необычные дома питерские дома польша прага рецепты для мультиварки россия санкт-петербург страны и города украина уроки фш фото фотография фотографы фотошоп франция храмы художники хундертвассер цветы чехия эстония

-Рубрики

- АРХИТЕКТУРА (104)

- АРХИТЕКТУРНЫЙ МОДЕРН (70)

- ГАУДИ (5)

- НЕОБЫЧНЫЕ, ЖИВОПИСНЫЕ, ЯРКИЕ ЗДАНИЯ. (35)

- ХУНДЕРТВАССЕР (17)

- ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (0)

- ДЛЯ ДОМА (1)

- ИСКУССТВО (165)

- ЖИВОПИСЬ (9)

- ИМПРЕССИОНИЗМ (6)

- МАРК ШАГАЛ (18)

- МОДЕРН (75)

- НАТЮРМОРТЫ (1)

- ПОРТРЕТЫ (2)

- СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК (4)

- СКУЛЬПТУРА (1)

- СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ (18)

- СТРАНЫ И ГОРОДА (31)

- ХУДОЖНИКИ (41)

- ЦВЕТОЧНОЕ (14)

- ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ (1)

- ИСТОРИЯ (2)

- КУЛИНАРИЯ (115)

- БЛЮДА ИЗ ГРИБОВ (3)

- БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (4)

- БЛЮДА ИЗ МЯСА (19)

- БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ (26)

- БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (11)

- БЛЮДА ИЗ РЫБЫ (6)

- ЗАКУСКИ (11)

- КАШИ (4)

- КОНФЕТЫ, СЛАДОСТИ (1)

- НАПИТКИ (13)

- ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ (18)

- СУПЫ (7)

- КУЛИНАРИЯ/Выпечка (68)

- Вафли (20)

- ПАСХА (6)

- ПЕЧЕНЬЕ (8)

- ПИРОГИ (11)

- ПИРОЖКИ (5)

- ТОРТЫ (2)

- ХЛЕБ (3)

- КУЛИНАРИЯ/Заготовки (17)

- ВАРЕНЬЕ (6)

- СОЛЕНИЯ, МАРИНАДЫ, КОНСЕРВИРОВАНИЕ (10)

- КУЛИНАРИЯ/Рецепты для мультиварки (32)

- ЛИТЕРАТУРА (3)

- МУЗЕИ (38)

- ВЕНА (7)

- ЗАЛЬЦБУРГ (1)

- МОСКВА (10)

- МЮНХЕН (3)

- ПРАГА (2)

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (9)

- ТАЛЛИН (3)

- МУЗЫКА (1)

- ПИТЕР (96)

- НАРИСОВАННЫЙ ГОРОД (8)

- ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДВОРЫ (13)

- ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОМА, ОСОБНЯКИ, ДВОРЦЫ, УСАДЬБЫ (45)

- ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОДЕРН (35)

- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФОВ (10)

- ПИТЕР. ПРИГОРОДЫ (25)

- Полезное (12)

- ПСИХОЛОГИЯ (1)

- Путешествия (726)

- АВСТРИЯ (28)

- АВСТРИЯ/Вена (44)

- АВСТРИЯ/Зальцбург (23)

- АЛЬПЫ (12)

- БЕЛЬГИЯ (12)

- БЕЛЬГИЯ/Антверпен (3)

- БЕЛЬГИЯ/Брюгге (13)

- БЕЛЬГИЯ/Брюссель (21)

- БЕЛЬГИЯ/Валлония (3)

- БЕЛЬГИЯ/Гент (6)

- БЕЛЬГИЯ/Деревни (1)

- БЕЛЬГИЯ/Замки (11)

- БОЛГАРИЯ (11)

- ВЕНГРИЯ (9)

- ГЕРМАНИЯ (31)

- ГЕРМАНИЯ/Бавария (40)

- ГЕРМАНИЯ/Бавария/Мюнхен (28)

- ГЕРМАНИЯ/Бавария/Нюрнберг (7)

- ГРЕЦИЯ (10)

- ДАНИЯ (3)

- ИЗРАИЛЬ (3)

- ИСПАНИЯ (22)

- ИТАЛИЯ (11)

- ИТАЛИЯ/Венето (3)

- ИТАЛИЯ/Венето/Венеция (2)

- ИТАЛИЯ/Кампания (2)

- ИТАЛИЯ/Лацио/Рим (6)

- ИТАЛИЯ/Лигурия (1)

- ИТАЛИЯ/Ломбардия (4)

- ИТАЛИЯ/Ломбардия/Милан (1)

- ИТАЛИЯ/Острова (5)

- ИТАЛИЯ/Пьемонт (2)

- ИТАЛИЯ/Пьемонт/Турин (1)

- ИТАЛИЯ/Север (2)

- ИТАЛИЯ/Тоскана (9)

- ИТАЛИЯ/Тоскана/Флоренция (2)

- ИТАЛИЯ/Трентино — Альто-Адидже (2)

- ИТАЛИЯ/Умбрия (5)

- ИТАЛИЯ/Южный Тироль (3)

- ЛАТВИЯ/Рига (8)

- ЛИТВА (12)

- ЛИТВА/Вильнюс (3)

- ЛИТВА/Каунас (1)

- МОСКВА И ОБЛАСТЬ (16)

- НИДЕРЛАНДЫ (5)

- НИДЕРЛАНДЫ/Амстердам (2)

- НОРВЕГИЯ (1)

- ПОЛЬША (28)

- ПОЛЬША/Варшава (5)

- ПОЛЬША/Величка (7)

- ПОЛЬША/Краков (29)

- ПОРТУГАЛИЯ (1)

- РОССИЯ (19)

- РУМЫНИЯ (1)

- СЛОВАКИЯ (3)

- ТУРЦИЯ (3)

- УКРАИНА (6)

- УКРАИНА/Львов (20)

- ФИНЛЯНДИЯ (9)

- ФРАНЦИЯ (27)

- ФРАНЦИЯ/Прованс (2)

- ХОРВАТИЯ (3)

- ЧЕРНОГОРИЯ (3)

- ЧЕХИЯ (29)

- ЧЕХИЯ/Прага (39)

- ЭСТОНИЯ (6)

- ЭСТОНИЯ/Таллин (35)

- ПУТЕШЕСТВИЯ. МОИ (9)

- САД (0)

- САДОВЫЙ ДИЗАЙН (11)

- ТЕАТРАЛЬНОЕ (2)

- УРОКИ ПО ОБРАБОТКЕ ФОТОГРАФИЙ. ФОТОШОП (59)

- HDR (3)

- RAW-КОНВЕРТАЦИЯ. (2)

- ВСЕ О МАСКАХ (1)

- ДОБАВЛЕНИЕ ТЕКСТУР (1)

- ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ (19)

- ПЕРЕВОД В ЧБ (4)

- РЕТУШЬ ПОРТРЕТОВ (1)

- СОСТАРИВАНИЕ. ВИНТАЖ (4)

- СТИЛИЗАЦИЯ (1)

- ЦВЕТОКОРРЕКЦИЯ, РАБОТА С ЦВЕТОМ (18)

- ФОТОГРАФИЯ (77)

- ИСТОРИЯ ФОТОГРАФИИ (10)

- МАСТЕРА ФОТОГРАФИИ (33)

- МОИ РАБОТЫ (3)

- ФОТОГРАФЫ (30)

-Цитатник

Клумба в ботинке. Интересные идеи-переделки - (0)

Клумба в ботинке. Интересные идеи-переделки ...

Украшаем велосипед - (0)Украшаем велосипед Украшаем велосипед, делаем это оригинально, с душой, такой велосипед у вас ...

Маленькая прелесть из битых горшков - (0)Маленькая прелесть из битых горшков Как говорится: в хозяйстве все пригодится и битые цве...

Уютные садовые уголки - (0)Уютные садовые уголки Вот и пролетело долгожданное лето, не успели и оглянуться. Сколько радос...

экогоршки своими руками - (0)экогоршки своими руками

-Ссылки

-Фотоальбом

- ФИНЛЯНДИЯ. ПАРК СКУЛЬПТУР ПАРИККАЛА

- 01:30 24.04.2013

- Фотографий: 10

-Поиск по дневнику

-Статистика

Стиль модерн в архитектуре Петербурга |

Цитата сообщения M0ndschein

Стиль модерн в архитектуре Петербурга

Источник - Архитектура Москвы и Петербурга

По материалам путеводителя М. Иогансен, В. Лисовский «Ленинград» 1982 год.

Постепенное укрепление рационалистических основ строительного дела способствовало соответствующей эволюции художественных взглядов. Закономерным результатом этого процесса явилось возникновение стиля модерн, сформировавшегося на рубеже XIX и XX веков.

Решительно осудив эклектику за подражательность, сторонники модерна провозгласили свою полную независимость от каких бы то ни было традиций. Во внешнем облике проектировавшихся ими зданий они старались полнее выявлять особенности новых строительных материалов и конструкций, используя их и для создания своеобразных декоративных эффектов. В практику внедрялись динамичные, неуравновешенные композиции; их основой служила лишенная симметрии свободная планировка, которая определялась прежде всего соображениями удобства, комфорта во взаимном расположении помещений. Специфический орнамент, составленный из переплетающихся изогнутых линий, своей напряженной динамикой словно подчеркивал сложность пространственных решений модерна.

Особняк М. Ф. Кшесинской

Бывший особняк Кшесинской тесно связан с революционной историей страны. Здесь после Февральской революции в течение недолгого времени работали Центральный и Петроградский комитеты большевистской партии. В ночь с 3 на 4 апреля 1917 года В. И. Ленин прибыл сюда на броневике после торжественной встречи у Финляндского вокзала. В эту ночь с балкона второго этажа он неоднократно обращался с речами к рабочим и солдатам, собравшимся перед зданием.

В настоящее время в бывшем особняке размещены экспозиции Музея революции. Музею принадлежит и соседний дом, тоже достаточно интересный образец стиля модерн (архитектор Р. Ф. Мельцер). Оба здания соединены двухэтажным корпусом с главным входом в музей, построенным в 1956—1957 годах по проекту архитектора Н. Н. Надежина.

Развитие модерна с самого качала было отмечено сплетением двух тенденций — декоративной и рационалистической. Многие архитекторы охотно использовали рожденные «новым стилем» непривычные глазу формы, прихотливо извивающиеся линии, контрастные сочетания фактур и масс для того, чтобы поразить зрителя, сделать свои произведения запоминающимися, «вырвать» их из ряда ординарных построек, Не случайно декоративные приемы модерна широко применялись в композиции магазинных витрин, реклам, на фасадах зданий различных фирм и акционерных обществ. Орнамент модерна а начале XX века стал своего рода приметой времени: он угадывался и в книжной графике, и в начертании шрифта надписей, и в малых архитектурных формах, таких, например, как перила, трамвайные столбы и фонари Кировского моста, строившегося в годы расцвета «нового стиля». Влияние модерна очевидно и в композиции наиболее значительного для того времени памятника, посвященного матросам миноносца Стерегущий.

Памятник морякам миноносца "Стерегущий"

Он был создан скульптором К. В. Изенбергом в 1911 году. Монумент, стоящий среди деревьев парка Ленина около Петропавловской крепости, рассчитан на обозрение только со стороны Каменноостровского проспекта, и это делает его похожим на рельеф или картину. Фигуры моряков, не желающих сдаться врагу, открывающих доступ воде внутрь корабля, как бы распластаны по поверхности стелы, форма которой напоминает крест. Слегка размытые, расплывающиеся контуры фигур, потоки струящейся воды, изображенные в бронзе,— во всем этом чувствуется свойственный модерну подход к моделировке формы.

Дом 1-3 на Каменностровском проспекте

На Каменноостровском проспекте можно познакомиться с примечательным многоквартирным домом периода модерна. Он расположен в самом начале проспекта (дом 1-3) и представляет собою, по существу, не одно здание, а целый комплекс корпусов, объединенных вокруг раскрытого к магистрали озелененного парадного двора (курдонера). Сооружался этот комплекс по проекту архитектора Ф. И. Лидваля в 1899 — 1904 годах. Лидваль одним из первых среди петербургских зодчих применил подобную систему планировки больших доходных домов, разработанную в ходе поисков новых приемов организации пространства, которые настойчиво вели мастера модерна. Устройство дворов-курдонеров позволяло существенно улучшать структуру внутриквартальных территорий, активнее включать их в городской организм, а архитектуре жилых домов при этом возвращалась трехмерность, утраченная во времена распространения эклектики.

В комплексе, построенном Лидвалем, основному планировочному приему, благодаря которому в застройку улицы вводится «третье измерение», хорошо отвечает пластичная трактовка объемов зданий, окружающих парадный двор. Соединенные друг с другом корпуса образуют живописную асимметричную композицию. Ее динамичность усиливается за счет сочетания в облицовке стен различны по фактуре материалов - естественного камня, шероховатой цементной штукатурки, керамики, металла. Каменная облицовка, образованная блоками разной величины, обогащает поверхность стен игрой света и тени.

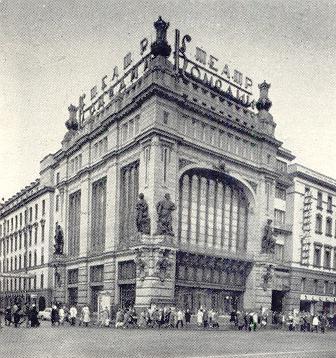

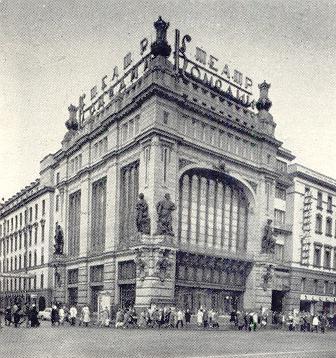

Под влиянием модерна создавались проекты нескольких крупных зданий в центре города. Два из них, построенные на Невском проспекте, явно не смогли вписаться в ансамбль главной магистрали. Это здание компании «Зингер» (ныне Дом книги) и торговый дом Елисеева, где в настоящее время находится магазин "Центральный». Рожденные модерном новые композиционные приемы в обоих случаях использовались прежде всего в рекламных целях и потому носили подчеркнуто броский, экстравагантный характер.

Дом Елисеева

Дом Елисеева сооружался по проекту архитектора Г. Б. Барановского. В здании помещены магазин и театральный зал (в настоящее время принадлежащий Академическому театру комедии, которым в течение многих лет руководил выдающийся советский режиссер и художник Н. П. Акимов). Они расположены в угловом корпусе, композиция которого совершенно необычна и сильно отличается от традиционных по построению жилых флигелей, выходящих фасадами на Невский проспект и Малую Садовую улицу. Почти до крыши поднимаются огромные витражи с металлическими переплетами. Через зеркальные стекла хорошо виден нарядный интерьер магазина. Верхняя часть витражей, за которыми находится зрительный зал, уже после Великой Отечественной войны была украшена эмблемами Театра комедии, созданными по эскизам Н. П. Акимова. Архитектура бывшего дома Елисеева противоречива: легкости витражей не соответствует их тяжелое каменное обрамление; наряду с металлическими деталями, образующими прихотливый узор модерна, в композиции фасадов использованы детали классического ордера и натуралистически трактованная скульптура. Громоздкое, лишенное определенного масштаба здание вступает в резкое противоречие с находящимся напротив ансамблем Александрийского театра.

Дом книги

Дом акционерного общества по продаже швейных машин «Зингер» строился по проекту архитектора П. Ю. Сюзора. Это здание одним из первых в Петербурге сооружалось с использованием многоярусного металлического каркаса. Каркасная конструкция оказала на формирование архитектурного языка модерна очень большое влияние. Благодаря каркасу, стойки и балки которого принимают на себя всю тяжесть перекрытий, становятся ненужными массивные несущие стены. Это делает интерьеры гораздо более свободными; появляется возможность увеличивать размеры окон, улучшая освещенность внутренних помещений; наружные стены превращаются в легкие «экраны», выполняющие лишь функции ограждения. Все эти свойства, прямо вытекающие из особенностей каркасной конструкции, потребовали от архитекторов разработки соответствующих композиционных приемов, которые постепенно вошли в арсенал выразительных возможностей современной архитектуры.

Строитель дома «Зингер» попытался отразить характер каркасной структуры здания в его внешнем облике, акцентировав вертикальные членения и расширив окна. Но сделано это непоследовательно: четкость основной схемы теряется из-за перегрузки фасадов скульптурными деталями, традиционной рустовкой и другими декоративными формами, не оправданными конструкцией. Резко вторгается в панораму проспекта, споря с куполом Казанского собора, угловая башня, увенчанная сферой.

Азовско-Донской банк. Фасад

Каркас, аналогичный использованному при сооружении дома «Зингер», стал конструктивной основой и бывшего здания Азовско-Донского банка, расположенного на Большой Морской улице рядом с аркой Главного штаба (здесь теперь находится Центральный переговорный пункт междугородной телефонной станции). Это здание строилось по проекту - Лидваля в 1907—1909 годах. Широко расставленные опоры каркаса совсем не загромождают большой операционный зал — главный интерьер банка. Линейный орнамент, использованный для украшения зала, хорошо соответствует его четкой пространственной композиции.

Если в организации интерьера Азовско-Донского банка нашли талантливое воплощение принципы рационалистического модерна, то на внешнем облике здания сказалась другая тенденция, которая в конце 1900-х годов стала проявляться в петербургской архитектуре все отчетливее: она состояла в стремлении сочетать с приемами, выработанными модерном, старые ордерные формы. Массивная колоннада ионического ордера делает здание немного похожим на памятники классицизма. Но как колонны, так и другие классические по своему происхождению детали фасада сильно видоизменены: намеренно огрублен их рисунок, утяжелены пропорции, наконец, выполнены они в камне — материале, не получившем в архитектуре русского классицизма широкого распространения. С модернизированными классицистическими формами согласуется барельефный фриз, находящийся на уровне первого этажа; его создал скульптор В. В. Кузнецов.

Поместив на фасаде построенного им здания своеобразно трактованный портик, Лидваль, несомненно, хотел при помощи этого приема показать зрителю, что за колоннадой находится просторный, решенный в крупном масштабе интерьер. Таким образом, в данном случае можно говорить о сохранении известной композиционной связи между внутренним пространствам и той декоративной оболочкой, в которую оно заключено.

Дом моделей

Иначе поступил в аналогичном случае архитектор М. С. Лялевич, когда разрабатывал проект здания фирмы меховых изделий «Meртенса, построенного на Невском проспекте в 1911 — 1912 годах (ныне это здание принадлежит Дому моделей). Его конструктивной основой также служит металлический каркас, позволивший почти полностью остеклить главный фасад на высоту четырех этажей. На созданный таким образом стеклянный экран «наложена» огромная каменная трехпролетная арка, напоминающая триумфальную. Искусственность такого приема архитектор и не пытался скрыть, подчеркнув тем самым чисто декоративный характер парадного фасада. Одновременно, однако, здание приобрело немаловажное градостроительное значение, поскольку колоссальная арка очень эффектно замкнула перспективу Б. Конюшенной улицы (ныне улица Желябова).

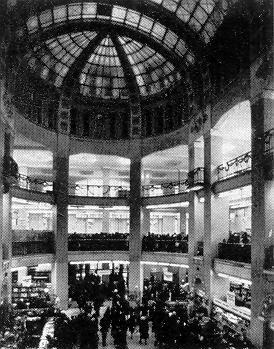

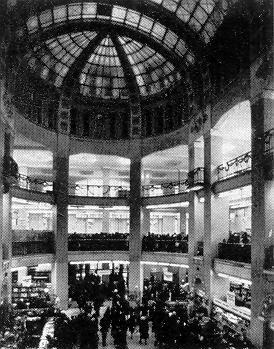

Универсальный магазин "Гвардейского экономического об-ва"

В начале XX века в строительной практике все более частыми стали случаи использовании железобетона, удачно сочетающего свойства камня и металла и способного, в отличие от стали, обеспечить гораздо большую пожаробезопэсность зданий. В очень Широких масштабах железобетон был применен при строительстве универсального магазина «Гвардейского экономического общества», известного в настоящее время под названием Дома ленинградской торговли (ДЛТ) и расположенного на Большой Конюшенной улице.

На проектирование этого здания был объявлен международный конкурс, ставший большим событием в архитектурной жизни Петербурга 1900-х годов. Право на постройку после конкурса было предоставлено архитектору Э. Ф. Вирриху, возглавившему коллектив проектировщиков, в который вошли и авторы премированных конкурсных проектов.

Универмаг возводился в 1908 — 1912 годах. Он включает два просторных торговых зала, решенных в железобетонных каркасных конструкциях. Основные элементы каркаса — стойки и горизонтальные связи — выявлены и внутри, и на фасадах здания, обращенных на Большую Конюшенную улицу и Волынский переулок. Остекленные промежутки между опорами превращены в громадные витрины, которые служат для рекламы товаров и позволяют интерьерам магазина широко раскрыться наружу.

Однако с новыми конструкциями и обусловленными ими композиционными приемами соседствует традиционная, с применением ордерных деталей, обработка верхних этажей, где находятся служебные помещения.

Использование классических форм в композиции зданий, возводившихся в предреволюционные годы, было обусловлено не только личными пристрастиями архитекторов, но и усилением ретроспективных тенденций вообще. Декларативный разрыв модерна с традициями породил ответную реакцию, выразившуюся в новом подъеме романтической волны. Вновь возрос интерес к историческим стилям, ставший основой для формирования стилистического направления, часто обозначаемого термином «ретроспективизм». Стремясь отрешиться от дробности и многословия эклектики и стараясь преодолеть кажущуюся нелогичность новаторских, непривычных приемов модерна, сторонники ретроспективизма пытались в своем творчестве опереться на опыт мастеров итальянского ренессанса и русского классицизма, изучавшийся глубоко и обстоятельно. Это направление было с энтузиазмом поддержано критикой, которая особенно поощряла развитие ретроспективных, неоклассических тенденций именно в архитектуре Петербурга — города, обязанного своей красотой главным образом памятникам и ансамблям классицизма.

Но цель, поставленная ретроспективистами, не была достигнута. Очень спорным был принятый ими принцип, согласно которому новое функциональное содержание могло быть заключено в архаичную форму. На практике такое совмещение, как и в период господства эклектики, приводило к потере органичности архитектурных решений, хотя их художественный уровень в целом был выше, чем в предыдущем столетии.

Во главе ретроспективного течения стояли очень талантливые мастера, воспитанные школой Академии художеств и впоследствии ставшие видными советскими зодчими. Среди них в первую очередь должны быть названы В. А. Щуко, И. А, Фомин и А. Е, Белогруд, работавшие в Петербурге в 1910-х годах.

Дома 63 и 65 по Каменноостровскому пр.

В утверждении идеалов ретроспективизма важную роль сыграли Два жилых дома, сооруженные на Каменноостровском проспекте в 1910—1911 годах (на участках 63 и 65). К проектированию их фасадов был привлечен (когда постройка зданий уже близилась к завершению) молодой в ту пору В. А. Щуко, только что возвратившийся в Петербург из путешествия в Западную Европу. Оба фасада архитектор скомпоновал в формах ренессанса, интерпретированных убедительно, мастерски. Если на фасаде дома 63 мотивы итальянской архитектуры трактованы достаточно свободно, то фасад соседнего здания Щуко построил, используя систему большого ордера, без серьезных изменений воспроизводящую ордер палаццо дель Капитанио в Виченце — произведения великого мастера Возрождения Андреа Палладио. Продемонстрировав не только превосходное понимание исторических форм, но и композиционную смелость, Щуко соединил мощные композитные колонны с такими специфическими для современного жилого дома деталями, как эркеры.

Дом 26-28 на Каменноостровском пр.

Ордерная декорация придает монументальный характер ряду зданий, входящих в застройку Каменноостровского проспекта. В крупном жилом комплексе (дом 26 - 28) созданном в начале 1910-х годов по проекту архитекторов Ю. Г. и Л. Н. Бенуа, традиционные декоративные формы сочетаются с планировочным приемом, рожденным стилем модерн. Пространственным ядром комплекса служит глубокий курдонер, отделенный от улицы колоннадой.

Дом 26—28 по Каменноостровскому проспекту интересен не только своей архитектурой. Здесь в квартире № 20 около девяти лет жил революционер и выдающийся государственный деятель С. М. Киров. С 1957 года в квартире С. М. Кирова открыт мемориальный музей.

"Дом с башнями" на пл. Льва Толстого

В начале XX века Большой проспект Петроградской стороны, ранее заканчивавшийся у Каменноостровского проспекта, продолжили до Карповки. Новый отрезок магистрали был застроен крупными жилыми домами, в облике которых отразилось влияние различных стилистических направлений предреволюционной петербургской архитектуры. Наиболее важную градостроительную роль здесь играет необычный по внешнему виду к дом с башнями», построенный в 1913—1915 годах. Его фасады исполнены по проекту А. Е. Белогруда, сумевшего придать зданию внешность, благодаря которой оно стало ярко выраженным композиционным центром небольшой площади. Угловые эркеры трактованы как массивные башни почти крепостного характера. На светлом фоне стен четко вырисовываются разнообразные по форме наличники окон и другие декоративные детали, варьирующие мотивы ренессанса и готики.

Рядом в те же годы А. Е. Белогруд возвел еще один жилой дом, узкий фасад которого обработан большим «палладинским» ордером. Однако поистине дворцовая монументальность не оправдана в данном случае ни размерами, ни местоположением здания.

Дом 15 на Большой Морской ул.

Наряду с В. А. Щуко и А. Е. Белогрудом большим знатоком эпохи Возрождения был М. М. Перетяткович. Возведенные по его проектам в 1910-х годах здания банков на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, а также на Большой Морской улице (дом 5) демонстрируют превосходное владение декоративными формами прошлого, которые воспроизведены в камне с поистине скульптурной выразительностью.

Дом 23 на набережной Мойки. Интерьер

Способность проникать в самую суть композиционных приемов старых мастеров, а затем совершенно естественно, непринужденно использовать их в современной практике не раз демонстрировал своими работами И. А. Фомин — признанный лидер русского неоклассицизма. Особняки, сооруженные по его проектам в 1910-х годах на Каменном острове и на набережной Мойки (дом 23), стали лучшими образцами петербургской неоклассики.

Облику небольшого дома на Мойке Фомин сумел придать черты торжественной величавости за счет введения в композицию фасада коринфских пилястр, поднимающихся на высоту всех трех этажей. Как огромные дворцовые залы, празднично яркие и великолепно украшенные, выглядят большая столовая и театральный зал, расположенные во втором этаже.

Здание Нахимовского училища

В архитектуре начала XX столетия диапазон использовавшихся декоративных приемов стал шире за счет мотивов, заимствовавшихся из исторических стилей, которые раньше не привлекали внимания. В связи с отмечавшимся в 1903 году двухсотлетием Петербурга повысился интерес к архитектуре города первого периода его истории. Это повлекло за собой попытки воспроизведения в строительстве форм «петровского барокко». Одним из наиболее ярких примеров их творческой интерпретации может служить бывший «Училищный дом имени Петра Великого». Это здание, в котором ныне размещается Нахимовское училище, было возведено по проекту архитектора А. И Дмитриева в 1910 – 1912 годах. Со свойственным модерне несимметричным объемным решением здесь совмещены мотивы, присущие архитектуре Петербурга петровского времени, - шпиль, мансардная крыша, рустованные лопатки, лучковый фронтон. Скульптурная декорация главного фасада, созданная по эскизам А. Н. Бенуа, тоже близка произведениям эпохи барокко.

Здание Нахимовского училища стоит на набережной Петроградской стороны, там, где от Невы ответвляется Большая Невка. Крупные размеры, пластичный объем, характерный силуэт способствуют тому, что здание успешно выполняет немаловажную градостроительную роль.

Рядом с Нахимовским училищем на вечной стоянке с 1948 года находится крейсер «Аврора», экипаж которого первым на Балтике перешел на сторону революции. В 1956 году на корабле был создан музей.

"Новый пассаж"

«Новый Пассаж» на Литейном проспекте (дом 57) — торговое здание, построенное в 1912 — 1913 годах по проекту Н. В. Васильева. В композиции этого сооружения почти нет элементов стилизации. Здесь планировочная организация (ряд однотипных ячеекмагазинов) и конструкция (железобетонный каркас) нашли правдивое отражение во внешнем облике здания, Протяженный фасад «Нового Пассажа» организован ритмом стоек каркаса, облицованных грубо околотым камнем, с ними чередуются широкие окна-витрины. «Замыкают» фасад крупные порталы с глубокими арками-нишами.

Многоликий город, выросший за годы господства капитализма, интересен для подробного с ним знакомства: почти каждый дом имеет свою характерную физиономию, свои особенности. Но многие деятели русской предреволюционной архитектуры справедливо воспринимали эту многоликость как грубое нарушение тех градостроительных принципов, которым классический Петербург был обязан своей стройностью и красотой. Поэтому в начале XX вена не было недостатка в градостроительных проектах, предлагавших вернуть развитие города в регулярное русло. Из них особенным размахом отличались предложения Л. Н. Бенуа и инженера Ф. Е. Енакиева по упорядочению планировки некоторых центральных районов, а также проекты И. А. Фомина, предусматривавшие создание городского общественно-спортивного центра на территории Тучкова буяна и нового жилого района в западной части острова Голодай (ныне остров Декабристов) — на берегу Финского залива. Эти проекты остались на бумаге…

Источник - Архитектура Москвы и Петербурга

По материалам путеводителя М. Иогансен, В. Лисовский «Ленинград» 1982 год.

Постепенное укрепление рационалистических основ строительного дела способствовало соответствующей эволюции художественных взглядов. Закономерным результатом этого процесса явилось возникновение стиля модерн, сформировавшегося на рубеже XIX и XX веков.

Решительно осудив эклектику за подражательность, сторонники модерна провозгласили свою полную независимость от каких бы то ни было традиций. Во внешнем облике проектировавшихся ими зданий они старались полнее выявлять особенности новых строительных материалов и конструкций, используя их и для создания своеобразных декоративных эффектов. В практику внедрялись динамичные, неуравновешенные композиции; их основой служила лишенная симметрии свободная планировка, которая определялась прежде всего соображениями удобства, комфорта во взаимном расположении помещений. Специфический орнамент, составленный из переплетающихся изогнутых линий, своей напряженной динамикой словно подчеркивал сложность пространственных решений модерна.

Особняк М. Ф. Кшесинской

Бывший особняк Кшесинской тесно связан с революционной историей страны. Здесь после Февральской революции в течение недолгого времени работали Центральный и Петроградский комитеты большевистской партии. В ночь с 3 на 4 апреля 1917 года В. И. Ленин прибыл сюда на броневике после торжественной встречи у Финляндского вокзала. В эту ночь с балкона второго этажа он неоднократно обращался с речами к рабочим и солдатам, собравшимся перед зданием.

В настоящее время в бывшем особняке размещены экспозиции Музея революции. Музею принадлежит и соседний дом, тоже достаточно интересный образец стиля модерн (архитектор Р. Ф. Мельцер). Оба здания соединены двухэтажным корпусом с главным входом в музей, построенным в 1956—1957 годах по проекту архитектора Н. Н. Надежина.

Развитие модерна с самого качала было отмечено сплетением двух тенденций — декоративной и рационалистической. Многие архитекторы охотно использовали рожденные «новым стилем» непривычные глазу формы, прихотливо извивающиеся линии, контрастные сочетания фактур и масс для того, чтобы поразить зрителя, сделать свои произведения запоминающимися, «вырвать» их из ряда ординарных построек, Не случайно декоративные приемы модерна широко применялись в композиции магазинных витрин, реклам, на фасадах зданий различных фирм и акционерных обществ. Орнамент модерна а начале XX века стал своего рода приметой времени: он угадывался и в книжной графике, и в начертании шрифта надписей, и в малых архитектурных формах, таких, например, как перила, трамвайные столбы и фонари Кировского моста, строившегося в годы расцвета «нового стиля». Влияние модерна очевидно и в композиции наиболее значительного для того времени памятника, посвященного матросам миноносца Стерегущий.

Памятник морякам миноносца "Стерегущий"

Он был создан скульптором К. В. Изенбергом в 1911 году. Монумент, стоящий среди деревьев парка Ленина около Петропавловской крепости, рассчитан на обозрение только со стороны Каменноостровского проспекта, и это делает его похожим на рельеф или картину. Фигуры моряков, не желающих сдаться врагу, открывающих доступ воде внутрь корабля, как бы распластаны по поверхности стелы, форма которой напоминает крест. Слегка размытые, расплывающиеся контуры фигур, потоки струящейся воды, изображенные в бронзе,— во всем этом чувствуется свойственный модерну подход к моделировке формы.

Дом 1-3 на Каменностровском проспекте

На Каменноостровском проспекте можно познакомиться с примечательным многоквартирным домом периода модерна. Он расположен в самом начале проспекта (дом 1-3) и представляет собою, по существу, не одно здание, а целый комплекс корпусов, объединенных вокруг раскрытого к магистрали озелененного парадного двора (курдонера). Сооружался этот комплекс по проекту архитектора Ф. И. Лидваля в 1899 — 1904 годах. Лидваль одним из первых среди петербургских зодчих применил подобную систему планировки больших доходных домов, разработанную в ходе поисков новых приемов организации пространства, которые настойчиво вели мастера модерна. Устройство дворов-курдонеров позволяло существенно улучшать структуру внутриквартальных территорий, активнее включать их в городской организм, а архитектуре жилых домов при этом возвращалась трехмерность, утраченная во времена распространения эклектики.

В комплексе, построенном Лидвалем, основному планировочному приему, благодаря которому в застройку улицы вводится «третье измерение», хорошо отвечает пластичная трактовка объемов зданий, окружающих парадный двор. Соединенные друг с другом корпуса образуют живописную асимметричную композицию. Ее динамичность усиливается за счет сочетания в облицовке стен различны по фактуре материалов - естественного камня, шероховатой цементной штукатурки, керамики, металла. Каменная облицовка, образованная блоками разной величины, обогащает поверхность стен игрой света и тени.

Под влиянием модерна создавались проекты нескольких крупных зданий в центре города. Два из них, построенные на Невском проспекте, явно не смогли вписаться в ансамбль главной магистрали. Это здание компании «Зингер» (ныне Дом книги) и торговый дом Елисеева, где в настоящее время находится магазин "Центральный». Рожденные модерном новые композиционные приемы в обоих случаях использовались прежде всего в рекламных целях и потому носили подчеркнуто броский, экстравагантный характер.

Дом Елисеева

Дом Елисеева сооружался по проекту архитектора Г. Б. Барановского. В здании помещены магазин и театральный зал (в настоящее время принадлежащий Академическому театру комедии, которым в течение многих лет руководил выдающийся советский режиссер и художник Н. П. Акимов). Они расположены в угловом корпусе, композиция которого совершенно необычна и сильно отличается от традиционных по построению жилых флигелей, выходящих фасадами на Невский проспект и Малую Садовую улицу. Почти до крыши поднимаются огромные витражи с металлическими переплетами. Через зеркальные стекла хорошо виден нарядный интерьер магазина. Верхняя часть витражей, за которыми находится зрительный зал, уже после Великой Отечественной войны была украшена эмблемами Театра комедии, созданными по эскизам Н. П. Акимова. Архитектура бывшего дома Елисеева противоречива: легкости витражей не соответствует их тяжелое каменное обрамление; наряду с металлическими деталями, образующими прихотливый узор модерна, в композиции фасадов использованы детали классического ордера и натуралистически трактованная скульптура. Громоздкое, лишенное определенного масштаба здание вступает в резкое противоречие с находящимся напротив ансамблем Александрийского театра.

Дом книги

Дом акционерного общества по продаже швейных машин «Зингер» строился по проекту архитектора П. Ю. Сюзора. Это здание одним из первых в Петербурге сооружалось с использованием многоярусного металлического каркаса. Каркасная конструкция оказала на формирование архитектурного языка модерна очень большое влияние. Благодаря каркасу, стойки и балки которого принимают на себя всю тяжесть перекрытий, становятся ненужными массивные несущие стены. Это делает интерьеры гораздо более свободными; появляется возможность увеличивать размеры окон, улучшая освещенность внутренних помещений; наружные стены превращаются в легкие «экраны», выполняющие лишь функции ограждения. Все эти свойства, прямо вытекающие из особенностей каркасной конструкции, потребовали от архитекторов разработки соответствующих композиционных приемов, которые постепенно вошли в арсенал выразительных возможностей современной архитектуры.

Строитель дома «Зингер» попытался отразить характер каркасной структуры здания в его внешнем облике, акцентировав вертикальные членения и расширив окна. Но сделано это непоследовательно: четкость основной схемы теряется из-за перегрузки фасадов скульптурными деталями, традиционной рустовкой и другими декоративными формами, не оправданными конструкцией. Резко вторгается в панораму проспекта, споря с куполом Казанского собора, угловая башня, увенчанная сферой.

Азовско-Донской банк. Фасад

Каркас, аналогичный использованному при сооружении дома «Зингер», стал конструктивной основой и бывшего здания Азовско-Донского банка, расположенного на Большой Морской улице рядом с аркой Главного штаба (здесь теперь находится Центральный переговорный пункт междугородной телефонной станции). Это здание строилось по проекту - Лидваля в 1907—1909 годах. Широко расставленные опоры каркаса совсем не загромождают большой операционный зал — главный интерьер банка. Линейный орнамент, использованный для украшения зала, хорошо соответствует его четкой пространственной композиции.

Если в организации интерьера Азовско-Донского банка нашли талантливое воплощение принципы рационалистического модерна, то на внешнем облике здания сказалась другая тенденция, которая в конце 1900-х годов стала проявляться в петербургской архитектуре все отчетливее: она состояла в стремлении сочетать с приемами, выработанными модерном, старые ордерные формы. Массивная колоннада ионического ордера делает здание немного похожим на памятники классицизма. Но как колонны, так и другие классические по своему происхождению детали фасада сильно видоизменены: намеренно огрублен их рисунок, утяжелены пропорции, наконец, выполнены они в камне — материале, не получившем в архитектуре русского классицизма широкого распространения. С модернизированными классицистическими формами согласуется барельефный фриз, находящийся на уровне первого этажа; его создал скульптор В. В. Кузнецов.

Поместив на фасаде построенного им здания своеобразно трактованный портик, Лидваль, несомненно, хотел при помощи этого приема показать зрителю, что за колоннадой находится просторный, решенный в крупном масштабе интерьер. Таким образом, в данном случае можно говорить о сохранении известной композиционной связи между внутренним пространствам и той декоративной оболочкой, в которую оно заключено.

Дом моделей

Иначе поступил в аналогичном случае архитектор М. С. Лялевич, когда разрабатывал проект здания фирмы меховых изделий «Meртенса, построенного на Невском проспекте в 1911 — 1912 годах (ныне это здание принадлежит Дому моделей). Его конструктивной основой также служит металлический каркас, позволивший почти полностью остеклить главный фасад на высоту четырех этажей. На созданный таким образом стеклянный экран «наложена» огромная каменная трехпролетная арка, напоминающая триумфальную. Искусственность такого приема архитектор и не пытался скрыть, подчеркнув тем самым чисто декоративный характер парадного фасада. Одновременно, однако, здание приобрело немаловажное градостроительное значение, поскольку колоссальная арка очень эффектно замкнула перспективу Б. Конюшенной улицы (ныне улица Желябова).

Универсальный магазин "Гвардейского экономического об-ва"

В начале XX века в строительной практике все более частыми стали случаи использовании железобетона, удачно сочетающего свойства камня и металла и способного, в отличие от стали, обеспечить гораздо большую пожаробезопэсность зданий. В очень Широких масштабах железобетон был применен при строительстве универсального магазина «Гвардейского экономического общества», известного в настоящее время под названием Дома ленинградской торговли (ДЛТ) и расположенного на Большой Конюшенной улице.

На проектирование этого здания был объявлен международный конкурс, ставший большим событием в архитектурной жизни Петербурга 1900-х годов. Право на постройку после конкурса было предоставлено архитектору Э. Ф. Вирриху, возглавившему коллектив проектировщиков, в который вошли и авторы премированных конкурсных проектов.

Универмаг возводился в 1908 — 1912 годах. Он включает два просторных торговых зала, решенных в железобетонных каркасных конструкциях. Основные элементы каркаса — стойки и горизонтальные связи — выявлены и внутри, и на фасадах здания, обращенных на Большую Конюшенную улицу и Волынский переулок. Остекленные промежутки между опорами превращены в громадные витрины, которые служат для рекламы товаров и позволяют интерьерам магазина широко раскрыться наружу.

Однако с новыми конструкциями и обусловленными ими композиционными приемами соседствует традиционная, с применением ордерных деталей, обработка верхних этажей, где находятся служебные помещения.

Использование классических форм в композиции зданий, возводившихся в предреволюционные годы, было обусловлено не только личными пристрастиями архитекторов, но и усилением ретроспективных тенденций вообще. Декларативный разрыв модерна с традициями породил ответную реакцию, выразившуюся в новом подъеме романтической волны. Вновь возрос интерес к историческим стилям, ставший основой для формирования стилистического направления, часто обозначаемого термином «ретроспективизм». Стремясь отрешиться от дробности и многословия эклектики и стараясь преодолеть кажущуюся нелогичность новаторских, непривычных приемов модерна, сторонники ретроспективизма пытались в своем творчестве опереться на опыт мастеров итальянского ренессанса и русского классицизма, изучавшийся глубоко и обстоятельно. Это направление было с энтузиазмом поддержано критикой, которая особенно поощряла развитие ретроспективных, неоклассических тенденций именно в архитектуре Петербурга — города, обязанного своей красотой главным образом памятникам и ансамблям классицизма.

Но цель, поставленная ретроспективистами, не была достигнута. Очень спорным был принятый ими принцип, согласно которому новое функциональное содержание могло быть заключено в архаичную форму. На практике такое совмещение, как и в период господства эклектики, приводило к потере органичности архитектурных решений, хотя их художественный уровень в целом был выше, чем в предыдущем столетии.

Во главе ретроспективного течения стояли очень талантливые мастера, воспитанные школой Академии художеств и впоследствии ставшие видными советскими зодчими. Среди них в первую очередь должны быть названы В. А. Щуко, И. А, Фомин и А. Е, Белогруд, работавшие в Петербурге в 1910-х годах.

Дома 63 и 65 по Каменноостровскому пр.

В утверждении идеалов ретроспективизма важную роль сыграли Два жилых дома, сооруженные на Каменноостровском проспекте в 1910—1911 годах (на участках 63 и 65). К проектированию их фасадов был привлечен (когда постройка зданий уже близилась к завершению) молодой в ту пору В. А. Щуко, только что возвратившийся в Петербург из путешествия в Западную Европу. Оба фасада архитектор скомпоновал в формах ренессанса, интерпретированных убедительно, мастерски. Если на фасаде дома 63 мотивы итальянской архитектуры трактованы достаточно свободно, то фасад соседнего здания Щуко построил, используя систему большого ордера, без серьезных изменений воспроизводящую ордер палаццо дель Капитанио в Виченце — произведения великого мастера Возрождения Андреа Палладио. Продемонстрировав не только превосходное понимание исторических форм, но и композиционную смелость, Щуко соединил мощные композитные колонны с такими специфическими для современного жилого дома деталями, как эркеры.

Дом 26-28 на Каменноостровском пр.

Ордерная декорация придает монументальный характер ряду зданий, входящих в застройку Каменноостровского проспекта. В крупном жилом комплексе (дом 26 - 28) созданном в начале 1910-х годов по проекту архитекторов Ю. Г. и Л. Н. Бенуа, традиционные декоративные формы сочетаются с планировочным приемом, рожденным стилем модерн. Пространственным ядром комплекса служит глубокий курдонер, отделенный от улицы колоннадой.

Дом 26—28 по Каменноостровскому проспекту интересен не только своей архитектурой. Здесь в квартире № 20 около девяти лет жил революционер и выдающийся государственный деятель С. М. Киров. С 1957 года в квартире С. М. Кирова открыт мемориальный музей.

"Дом с башнями" на пл. Льва Толстого

В начале XX века Большой проспект Петроградской стороны, ранее заканчивавшийся у Каменноостровского проспекта, продолжили до Карповки. Новый отрезок магистрали был застроен крупными жилыми домами, в облике которых отразилось влияние различных стилистических направлений предреволюционной петербургской архитектуры. Наиболее важную градостроительную роль здесь играет необычный по внешнему виду к дом с башнями», построенный в 1913—1915 годах. Его фасады исполнены по проекту А. Е. Белогруда, сумевшего придать зданию внешность, благодаря которой оно стало ярко выраженным композиционным центром небольшой площади. Угловые эркеры трактованы как массивные башни почти крепостного характера. На светлом фоне стен четко вырисовываются разнообразные по форме наличники окон и другие декоративные детали, варьирующие мотивы ренессанса и готики.

Рядом в те же годы А. Е. Белогруд возвел еще один жилой дом, узкий фасад которого обработан большим «палладинским» ордером. Однако поистине дворцовая монументальность не оправдана в данном случае ни размерами, ни местоположением здания.

Дом 15 на Большой Морской ул.

Наряду с В. А. Щуко и А. Е. Белогрудом большим знатоком эпохи Возрождения был М. М. Перетяткович. Возведенные по его проектам в 1910-х годах здания банков на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, а также на Большой Морской улице (дом 5) демонстрируют превосходное владение декоративными формами прошлого, которые воспроизведены в камне с поистине скульптурной выразительностью.

Дом 23 на набережной Мойки. Интерьер

Способность проникать в самую суть композиционных приемов старых мастеров, а затем совершенно естественно, непринужденно использовать их в современной практике не раз демонстрировал своими работами И. А. Фомин — признанный лидер русского неоклассицизма. Особняки, сооруженные по его проектам в 1910-х годах на Каменном острове и на набережной Мойки (дом 23), стали лучшими образцами петербургской неоклассики.

Облику небольшого дома на Мойке Фомин сумел придать черты торжественной величавости за счет введения в композицию фасада коринфских пилястр, поднимающихся на высоту всех трех этажей. Как огромные дворцовые залы, празднично яркие и великолепно украшенные, выглядят большая столовая и театральный зал, расположенные во втором этаже.

Здание Нахимовского училища

В архитектуре начала XX столетия диапазон использовавшихся декоративных приемов стал шире за счет мотивов, заимствовавшихся из исторических стилей, которые раньше не привлекали внимания. В связи с отмечавшимся в 1903 году двухсотлетием Петербурга повысился интерес к архитектуре города первого периода его истории. Это повлекло за собой попытки воспроизведения в строительстве форм «петровского барокко». Одним из наиболее ярких примеров их творческой интерпретации может служить бывший «Училищный дом имени Петра Великого». Это здание, в котором ныне размещается Нахимовское училище, было возведено по проекту архитектора А. И Дмитриева в 1910 – 1912 годах. Со свойственным модерне несимметричным объемным решением здесь совмещены мотивы, присущие архитектуре Петербурга петровского времени, - шпиль, мансардная крыша, рустованные лопатки, лучковый фронтон. Скульптурная декорация главного фасада, созданная по эскизам А. Н. Бенуа, тоже близка произведениям эпохи барокко.

Здание Нахимовского училища стоит на набережной Петроградской стороны, там, где от Невы ответвляется Большая Невка. Крупные размеры, пластичный объем, характерный силуэт способствуют тому, что здание успешно выполняет немаловажную градостроительную роль.

Рядом с Нахимовским училищем на вечной стоянке с 1948 года находится крейсер «Аврора», экипаж которого первым на Балтике перешел на сторону революции. В 1956 году на корабле был создан музей.

"Новый пассаж"

«Новый Пассаж» на Литейном проспекте (дом 57) — торговое здание, построенное в 1912 — 1913 годах по проекту Н. В. Васильева. В композиции этого сооружения почти нет элементов стилизации. Здесь планировочная организация (ряд однотипных ячеекмагазинов) и конструкция (железобетонный каркас) нашли правдивое отражение во внешнем облике здания, Протяженный фасад «Нового Пассажа» организован ритмом стоек каркаса, облицованных грубо околотым камнем, с ними чередуются широкие окна-витрины. «Замыкают» фасад крупные порталы с глубокими арками-нишами.

Многоликий город, выросший за годы господства капитализма, интересен для подробного с ним знакомства: почти каждый дом имеет свою характерную физиономию, свои особенности. Но многие деятели русской предреволюционной архитектуры справедливо воспринимали эту многоликость как грубое нарушение тех градостроительных принципов, которым классический Петербург был обязан своей стройностью и красотой. Поэтому в начале XX вена не было недостатка в градостроительных проектах, предлагавших вернуть развитие города в регулярное русло. Из них особенным размахом отличались предложения Л. Н. Бенуа и инженера Ф. Е. Енакиева по упорядочению планировки некоторых центральных районов, а также проекты И. А. Фомина, предусматривавшие создание городского общественно-спортивного центра на территории Тучкова буяна и нового жилого района в западной части острова Голодай (ныне остров Декабристов) — на берегу Финского залива. Эти проекты остались на бумаге…

Серия сообщений "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ДОМА, ОСОБНЯКИ, ДВОРЦЫ, УСАДЬБЫ":

Часть 1 - Петербургский модерн. Архитектурное убранство Елисеевского магазина и Дома книги

Часть 2 - Аптека доктора Пеля, башня грифонов.

...

Часть 27 - Прогулки по Петербургу. Сайт.

Часть 28 - Доходный дом М.Н. Полежаева

Часть 29 - Стиль модерн в архитектуре Петербурга

Часть 30 - В доме на Марата

Часть 31 - Дом А.Н. Перцова на Лиговском, 44

...

Часть 43 - Усадьба Шереметевых в Петербурге

Часть 44 - Петербургский модерн. Доходный дом И.В. фон Бессера

Часть 45 - Петербургский модерн. Доходный дом Захаровых

Серия сообщений "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОДЕРН":

Часть 1 - Аптека доктора Пеля, башня грифонов.

Часть 2 - Петербургский модерн. Доходный дом С.В. Муяки

...

Часть 26 - Санкт-Петерург Воскресенский Новодевичий монастырь

Часть 27 - Доходный дом М.Н. Полежаева

Часть 28 - Стиль модерн в архитектуре Петербурга

Часть 29 - Дом А.Н. Перцова на Лиговском, 44

Часть 30 - Дом Котлова

...

Часть 33 - Петербургский модерн. Петроградская сторона

Часть 34 - Петербургский модерн. Доходный дом И.В. фон Бессера

Часть 35 - Петербургский модерн. Доходный дом Захаровых

| Рубрики: | АРХИТЕКТУРА/АРХИТЕКТУРНЫЙ МОДЕРН ИСКУССТВО/МОДЕРН |

| « Пред. запись — К дневнику — След. запись » | Страницы: [1] [Новые] |