Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.

Исходная информация - http://matveychev-oleg.livejournal.com/.

Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://matveychev-oleg.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.

По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.

[Обновить трансляцию]

Лайфхак: типы характера. |

|

Метки: комикс лайфхак полезное |

«Подснежники» Победы |

О людях. И целых творческих коллективах.

Аналогия напросилась сама собой: по весне на дороги робко протискиваются "водители-подснежники", изрядно подрастерявшие за зиму и без того хилое мастерство. Их не любят, их побаиваются, над ними подтрунивают.

Однако же, по сравнению с "подснежниками", о которых поведу речь, эти — просто миляги-симпатяги. Общего тут — только весна и массовое явление на свет божий.

Пытаюсь вспомнить, когда это началось, но точной даты сейчас не назовёт никто. Вероятно, с началом гласности, когда кухонные разговоры переместились в публичную плоскость и стало не страшно говорить то, о чём раньше боязно было даже думать.

Нет, это не про свободу слова и не про вольнодумие, пусть и на грани. Это — про мерзость.

Каждый год в канун нашей Победы они появляются в медийном поле. Людишки с мыслишками о том, что не было на самом деле никакой Великой Отечественной.

Была, мол, кровавая схватка двух тиранов, одному из которых просто не повезло с погодой.

Есть, впрочем, ещё более кощунственная версия: один из них просто оказался более "кровав" и положил на алтарь своей победы больше своих сограждан. А другой своих пожалел. Читали ведь наверняка тезис о том, что Гитлер своих не убивал — только чужих.

Я, кстати, не помню не только когда, но и с чего, с какой именно лжи всё началось. Мерзость оказалась ползучей, острожной, подкрадывалась на мягких лапах, шипела поначалу негромко.

И всё же: что было первым? Байки о тысячах немок, изнасилованных советскими солдатами? Попытка низвести подвиг панфиловцев?

Это ведь не только сейчас возникло, в преддверии выхода известного фильма, — много раньше. Именно что в разгар перестройки, когда некий архивный деятель опубликовал документы военной прокуратуры, из которых следовало, что героев было не 28.

Ошибся корреспондент "Красной звезды", когда писал из окопа (а он писал именно из окопа!).

И "Правда", ошиблась, перепечатав материал.

Не 28 их было — правда, а 200. Рота, половина которой полегла. Я была в Волоколамске не раз и документы видела в архиве.

Да, двое, названных погибшими, выжили.

Да, один потом был в плену.

И что? Тут разве цифры важны? Мне важно — очень важно! — что эти люди вгрызлись в мёрзлую землю и остановили немецкие танки.

Ещё сотни и тысячи таких же людей в то же самое время (чуть раньше, чуть позже) делали то же самое. Бились с врагом. Гибли. Превозмогали боль, холод, страх. И не пустили фашистов в Москву.

Мне важно, чтобы память об этих людях моя страна хранила. Потому что эта память есть залог её — страны — будущего. Как великой страны. В которую не сунется ни одна воинственная сволочь. А если сунется — будет разбита в прах.

Но ведь это только одна история, которую попытались переписать на наших глазах.

Ещё нам рассказали про Зою.

Нет, психиатр-сатирик Бильжо был не первым на этой стезе. Да, он соврал, соврал глупо и подло, когда рассказал всем о якобы истории якобы болезни якобы Зои, которую видел своими глазами.

Не мог видеть по определению, но вот слышать гнусную байку совершенно точно мог. Миф о Зоиной душевной болезни вбросили на страницы популярного тогда еженедельника в 1991 году. Практически анонимно, якобы из читательского письма.

Ещё нам рассказали про уголовное прошлое А. Матросова.

А лётчик Гастелло, говорят, просто не справился с управлением боевой машины.

С конца 80-х это идёт, когда кому-то очень нужно было породить в наших душах чувство вины и безнадёги. Вины за то, чем привыкли гордиться. Безнадёги от того, что нет будущего. Тогда это было необходимо: страну вели к неизбежной уже гибели, народ должен был идти на заклание послушно и безропотно.

Сейчас зазвучало с новой силой, в новом прочтении, устами новых "архивистов".

В канун Дня Победы эти старые песни зазвучат особенно громко.

"Подснежники" Победы появятся всюду: в теле- и радиоэфирах, на страницах изданий (будто бы даже солидных), в социальных сетях — там прорастёт особенно густо.

И вот что я вам скажу, дорогие мои.

Долгое время нам казалось, что победу в 1945-м нам подарили деды и никто никогда этот подарок уже не отнимет.

"Бессмертный полк" стал точкой сборки нации, но к нему мы шли не один год, по крупицам собирая и сохраняя традиции.

Мы привычно опрокидываем стопку водки 9 мая, лепим на стекло автомобиля стикер "Спасибо деду...", повязываем георгиевскую ленточку и плачем, когда наступает минута молчания.

Некоторые — те, которые совестливее, честнее либо просто более увлечены историей, — идут в поисковые отряды, создают музеи и пишут книги.

И все мы полагаем, что на этом наш долг перед Родиной, Победой и дедами, которые нам её подарили, исполнен.

А выходит, что нет.

Настало наше время вступить в борьбу за нашу Победу. И сдаётся мне, что это будет очень серьёзная борьба. Может, бескровная, но всё равно не на жизнь, а на смерть.

Марина Юденич (RT)

|

Метки: СМИ мая Победа соцсети |

На колючих ветрах виртуальности |

"Facebook, доброе утро! Каждого из вас приветствует наш пусть и небольшой, но сплоченный коллектив редакции. 27 апреля, в День российского парламентаризма, мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях".

Таким вот бодрячком начала свое рискованное вхождение в соцсети Государственная Дума РФ. Аккаунты нижней палаты в этот день открылись сразу в шести сетях — "ВКонтакте", Instagram, "Одноклассники", Twitter, Facebook и мессенджере Telegram.

То, что "долгий путь" будет тернистым – по меньшей мере, в начале – сомнений не вызывает: это подтверждают первые 200 негативных комментариев под стартовым постом в Facebook.

Зачем же российский парламент открылся колючим виртуальным ветрам? На этот вопрос в интервью СМИ ответил председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин: "Госдума — это открытый, публичный орган народного представительства. Естественно, что такой подход предполагает и прямой диалог с избирателем. А где сейчас наиболее активный и открытый диалог? В социальных сетях. Соцсети — это наиболее логичный в современных условиях инструмент донесения своей повестки — от освещения мероприятий до разъяснения сути законодательной деятельности".

Также Левин объяснил, что в разных соцсетях парламент будет размещать разноплановую информацию: "В Instagram — парламент в лицах, Facebook — мнения и оценки экспертов, "ВКонтакте" — разъяснения законов". Формированием и продвижением контента займется специально созданный отдел, вошедший в Управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. При этом в Госдуме рассчитывают, что его работа будет совершенно иной по сравнению с остальными госорганами, ведущими свои аккаунты – ведь в новый отдел приглашены профессиональные журналисты. Именно поэтому депутаты надеются "сделать Государственную Думу одним из интересных участников блогосферы", сказал депутат.

"Премьере" парламента в соцсетях предшествовал аудит ее сайта и программного обеспечения аппарата, показавший их несоответствие текущему моменту. Поэтому для аккаунтов ГД в соцсетях был разработан фирменный стиль, а сами аккаунты будут наполнены новостями, иллюстрациями, прямыми трансляциями событий и персон. По поручению главы парламента Вячеслава Володина к осени планируется перезапустить и официальный сайт нижней палаты.

Прокомментировать событие мы попросили Олега Матвейчева – политолога, профессора Высшей школы экономики:

- Авторитет Госдумы среди других органов российской власти довольно низок. Она уступает уровню авторитета президентской власти и Совета Федерации, конкурируя, пожалуй, лишь с правительством. Очевидно, что с низкого старта начинать всегда трудно. Если о тебе плохо говорят и ты выходишь к людям, первое, что ты услышишь – критику. Но диалог все равно надо как-то начинать. Удивительно, что у Госдумы в принципе не было аккаунтов в соцсетях, хотя они только в России существуют уже десять лет, и именно тогда нужно было в них входить. Но Дума все эти долгие годы молчала, бездействовала и не создавала никаких аккаунтов, не разъясняла свои законопроекты, не рассказывала новости. Это и привело к тому, что средний наш человек думает: в ГД сидят некие депутаты, которые занимаются каким-то воровством, коррупцией, "распилом бюджета". Это все абсолютная чушь! Депутаты к бюджету отношения не имеют, разве что раз в год принимают его как закон. Коррупцией они тоже, если даже захотят, заниматься не могут, если речь идет о запросах. Еще наши граждане думают, что законодатели получают какие-то "атомные" деньги, на которые можно построить в стране все дороги и детсады. Всю эту чушь надо опровергать, конечно, аккаунты и должны показывать реальную работу депутатов. Кстати, День российского парламентаризма – их родной, профессиональный праздник - они провели нетрадиционно: если раньше в этот день у них были банкеты и награждения, то сейчас они провели встречи с избирателями в регионах. То есть, в общем они стараются, бездельниками их не назовешь. У них хорошая посещаемость сайта, Дума стала неплохо выглядеть в смысле дисциплины и текущей работы. Депутаты присутствуют на заседаниях, ездят в регионы, занимаются решением проблем граждан. Вот об этом и нужно рассказывать людям в соцсетях, и, даст Бог, через какое-то время отношение к нашему парламенту изменится в лучшую сторону.

Пользователи Facebook так не думают – во всяком случае, пока. Их первые комментарии под приветствием вновь созданной редакции не заставили себя ждать. Вот некоторые из них (с сохранением орфографии авторов):

- Радислав Гайдук: "Господа редакторы, которые будут наполнять и вести эту страницу - меняйте работу. Зачем вам читать столько адекватного мнения о столь бесполезной организации?"

- Валерия Золоторёва: "У меня на районе ещё ничего не перекопали, плитку не положили, заборчики не убрали, дома не снесли. Что делать, куда обращаться?"

- Александр Горин: "Есть пару вопросов к Мезулиной про порнографию и деторождение. Она в онлайне? Всем чмоки в этом чате".

- Галина УТЕХИНА: "Есть возможность узнать о себе правду. Зачитывайте каждое утро перед заседаниями, чтобы не писать идиотских законов и не забывать о конституции".

- Евгений Корчагин: "Картинку выбрали для начала отличную))) Петрушки единогласно голосуют за очередной людоедский закон".

- Дмитрий Ремизов: "Скажите, пожалуйста, а вы полностью анонимны или ваш "небольшой сплоченный коллектив" осмелится опубликовать свои имена и фамилии?"

"Петрушками" один из пользователей назвал нарисованных на заставке аккаунта семерых человечков. Они и правда смешные, во всяком случае – неожиданные персонажи для традиционно строгого стиля парламента. Возможно, создатели аккаунта стремились представить его в максимально легком игровом стиле, вот и получились "петрушки".

Но это только первый шаг, посмотрим, чем депутаты удивят нас дальше. Не знаю, как вы, а я на Госдуму в ФБ подписалась)))

Елена Шаркова

источник

|

Метки: соцсети Госдума |

Почему Сталин лично вычеркнул Маннергейма из списка военных преступников |

Офицер Русской армии, он стал президентом Финляндии, был союзником Гитлера, но Сталин лично вычеркнул его из списка военных преступников.

Президент Финляндии был шведом по рождению, 30 лет он посвятил русской армии и именно в Российской империи состоялось его взросление и развитие. Адьютантом Маннергейма, даже во время Второй мировой войны, был русский гусар Игнат Карпачев. Показательно, что Маннергейм обращался к нему строго по имени-отчеству. Русских Маннергейм уважал и своего пиетета не скрывал даже при общении с Гитлером. Когда Маннергейм уже был президентом Финляндии, то настаивал на том, чтобы всех жителей его страны называли именно "финнами", а не более нейтральным "финляндцы". Национальные интересы Финляндии для шведа, полжизни прослужившего в Российской армии, стояли на первом месте. С 1942 года день рождения Маннергейма считается в Финляндии днем финской армии.

Маннергейм стал единственным в истории человеком, получившим в ходе Первой и Второй мировых войн награды от обеих противостоящих сторон. Также он стал единственным человеком, удостоенным высшего звания Финляндии - Маршала Финляндии. Всего Маннергейм имел 123 ордена и другие государственные награды, в том числе Георгиевский крест и все боевые награды России до 1918 года. У того же Леонида Брежнева, который очень любил награды, их было 115. Имя Маннергейма даже выгравировано в Георгиевском зале Кремля.

В 1906-1908 годах Маннергейм предпринимает секретную разведывательную экспедицию в Китай. Барон основательно готовился к своей миссии, изучал архивные документы экспедиции Пржевальского и Певцова, встречался с исследователем Средней Азии Козловым. Во время экспедиции Маннергейм встречался с Далай ламой XIII, собрал массу сведений, привез множество фотоснимков, разведданных, артефактов и фонетических исследований. Маннергейм проехал верхом около 14000 километров и был даже принят в почётные члены Русского Географического общества.

Во время тайных переговоров СССР и Финляндии о выходе последней из войны, Сталин через дипломатов передал финскому правительству условие: "Мы примем только такое соглашение, за которым будет стоять маршал Маннергейм". Когда Херте Куусинен было поручено составить список главных финских военных преступников, она составила. В этом списке был и Маннергейм. Сталин Маннергейма вычеркнул красным карандашом и написал: "Не трогать". Откуда у Сталина было такое расположение к человеку, чья страна была союзником нацистской Германии? Должно быть, дело в том, КАК Маннергейм помогал Гитлеру. Делал он это со свойственной себе оригинальностью.

Он отказывается подчинить финскую армию немецкому командованию, но и не соглашается брать под свое начало немецкие части. В начале 1942 года, в ответ на очередные вопросы генералов Вермахта о судьбе финского фронта Маннергейм отрубил: "Я не буду больше наступать". Гитлер понимает, что делать ставку на Маннергейма бесполезно и находит себе послушного союзника - генерала Талвела.

На тот момент главной немецкой задачей было взятие острова Сухо. Нужно было высадить десант на Сухо и прочно закрепиться. Тогда немцы смогли бы полностью контролировать перевозки по Ладоге, и по льду, и по воде. Ленинград бы остался без поставок и умер. Запретить генералу Талвела провести операцию Маннегрейм не может, но он находит свои методы. Неожиданно финны заболевают непонятным тяжким недугом – перестает действовать ранее работавшая, как часы техника, куда-то пропадает финская исполнительность. Германские моряки удивляются: в срок ничего не делается. Гитлер срочно приезжает на юбилей Маннергейма и забрасывает его дорогими подарками: шикарный "Мерседес-770", 3 военных вездехода, орден Германского орла с большим золотым крестом. Самым главным подарком был собственный портрет рейхсканцлера, написанный художником Труппе.Маннергейм продает дорогой "Мерседес" в Швецию, вездеходы отдает армии, а крест и портрет забрасывает подальше, с глаз долой. Для него встреча с Гитлером – дипломатический ритуал, не больше. Немцы так и не взяли остров Сухо: Маннергейм успел предупредить советское командование, а выбранные им методы, замедлившие наступление немцев, дали свои плоды.

Приученный в российской армии к ежедневному употреблению хорошей водки, Маннергейм был крайне недоволен качеством финских спиртных напитков. Для того, чтобы отбить беспокоивший маршала привкус, в один литр финской водки стали добавлять 20 грамм французского вермута и 10 грамм джина. Напиток получил название "маршальская стопка". В честь своего юбилея Маннергейм, от которого Гитлер ждал решительных действий, решил порадовать своих солдат и отправил на передовую грузовики с водкой. Две бутылки водки на землянку. В день рождения маршала финская армия стала небоеспособна, что уже стало знаком СССР и союзникам: финны свою войну закончили.

Маннергейм отличался завидным авантюризмом и даже безрассудностью в делах сердечных. В январе 1924 года, когда он уже считался врагом большевистского государства, 57-летний Маннергейм прибывает в Москву и добивается руки балерины Екатерины Гельцер. Венчание "молодых" проводит опальный патриарх Тихон. Кроме этого, Маннергейм вместе с Гельцер посещают мавзолей, отстаивая многочасовую очередь в крещенские морозы. Балерина после этого заболела двусторонней пневмонией, Маннергейм не мог дожидаться её выздоровления и отбыл в Финляндию. Больше они не виделись.

источник

|

Метки: история Китай Маннергейм Гитлер Сталин Финляндия |

Создание производства цветного стекла в России Ломоносовым |

Стекло известно человечеству с давних времён. Различные украшения, предметы роскоши из стекла делали тысячелетия назад. Материалом для них служили непрозрачные, а часто и окрашенные стёкла. Обычно, стёкла получались грязно-зелёного цвета из-за примесей различных металлов, которые находятся в песке, мраморе и других материалах, используемых при варке стекла. Изготовить прозрачное стекло было существенно сложнее, чем цветное.Для этого были необходимы чистые материалы. Если при варке стекла добавляли какие-либо металлы, то оно приобретало соответствующую окраску. Рецепты варки цветного стекла держался в секрете и передавался по наследству.

Стекло известно человечеству с давних времён. Различные украшения, предметы роскоши из стекла делали тысячелетия назад. Материалом для них служили непрозрачные, а часто и окрашенные стёкла. Обычно, стёкла получались грязно-зелёного цвета из-за примесей различных металлов, которые находятся в песке, мраморе и других материалах, используемых при варке стекла. Изготовить прозрачное стекло было существенно сложнее, чем цветное.Для этого были необходимы чистые материалы. Если при варке стекла добавляли какие-либо металлы, то оно приобретало соответствующую окраску. Рецепты варки цветного стекла держался в секрете и передавался по наследству.

Технология изготовления цветного стекла была известна и в Древне Руси. Она была получена из Византии и использовалась, как правило, при украшении церквей. Но в XIII-XIV веках технология была утеряна, что многие современные историки связывают с завоеванием Руси татаро-монголами.

Честь восстановления технологии производства цветного стекла и создания промышленного стекольного производства в России принадлежит великому русскому учёному Михаилу Васильевичу Ломоносову.

Михайло (Михаил) Васильевич Ломоносов родился 8 (19 — по новому стилю) ноября 1711 г. на Курострове — одном из больших островов Северной Двины, против города Холмогор, в 75 км от Архангельска.

Им было проведено множество опытов по созданию различных сортов цветного стекла. С одной стороны, его работа по изготовлению цветных и непрозрачных стёкол была связана с теоретическими исследованиями по оптике и физиологии зрения. С другой стороны, Ломоносов стремился заложить основы нового (или, вернее, забытого со времен древней Руси) производства смальты (цветной стеклянной массы) для мозаики. Первую мозаичную картину Ломоносов изготовил в 1752 г.

Об этой двойной цели своих экспериментов Ломоносов писал Л. Эйлеру в 1754 г.: "В течение трех лет я был весь погружен в физико-химические испытания, касающиеся учения о цветах. И труд мой оказался не бесплодным, так как почти три тысячи опытов, сделанных для воспроизведения разных цветов в стеклах, дали не только огромный материал для истинной теории цветов, но и привели к тому, что я принялся за изготовление мозаик".

Одной из трудных проблем, с которыми столкнулся Ломоносов в процессе своих опытов, была проблема красителей. Необходимо было изготовлять красители разных цветов и оттенков.

Для выплавки цветного стекла необходимо было иметь специальные печи и огнеупорные тигли. Эту задачу Ломоносов также успешно разрешил и стал изготовлять плавильные тигли (до этого они обычно ввозились из Германии). При варке стекла необходимо учитывать температуру в стекловаренной печи. Ломоносов разработал для этой цели конструкцию пирометра (прибор для измерения высоких температур). Кроме цветного стекла, Ломоносов изготовлял оптические стёкла для линз телескопов и других приборов.

В 1752 г. Ломоносов возбудил ходатайство о предоставлении ему участка земли и необходимой рабочей силы для организации стекольной "фабрики". Там должны были изготовляться различные сорта цветного стекла для мозаики, а также для выделки стекляруса, бисера "и всяких других галантерейных вещей и уборов", до тех пор ввозившихся из-за границы. В 1753 г. Ломоносову был "пожалован" участок земли у деревни Усть-Рудицы в 25 км от Ораниенбаума, на быстрой речке Рудице, Ломоносов сразу же приступил к постройке Усть-Рудицкой фабрики. Место было выбрано удачно. Здесь имелось всё необходимое для работы будущей фабрики — вода, лес и кварцевый песок, пригодный для варки стекла.

Стекольные заводы в XVIII в. были довольно примитивны по своему устройству. Они представляли собой деревянные амбары, где находились печи для варки стекла и иное оборудование. Последнее было настолько несложным, что завод легко было перенести на новое место, если ощущался недостаток топлива или сырья (песка, извести и т.д.).

Ломоносовская фабрика в Усть-Рудице имела мало сходства с такими предприятиями, разве только напоминала их своими размерами и планировкой. Во всём остальном она являлась оригинальным творением Ломоносова, разработавшим как новые технологические процессы, так и оборудование.

Начиная строительство здания фабрики и жилых помещений, Ломоносов организовал изготовление кирпича, затем построил три вододействующие установки:

1) "мельницу" для распиловки дерева на доски;

2) фабричную установку, включающую механизмы, "которыми молоть, толочь и мешать материалы, в стекло потребные, и шлифовать мозаику";

3) мукомольную мельницу для снабжения фабричных людей мукой.

Для водохранилища Усть-Рудицкой фабрики была сооружена плотина длиной 65 м, высотой более 3 м, шириной более 4 м, со шлюзами и "воротами". Хотя применение водяных двигателей в заводском производстве ХVIII в. было обычным явлением, но как раз в стекольном производстве они применялись редко.

Печи на фабрике строились по чертежам Ломоносова. Им же были сконструированы и изготовлены станки и инструменты, необходимые для производственного процесса.

Об этом мы узнаем, например, из донесения учёного в канцелярию Академии наук от 22 мая 1753 г.:

"…Потребны некоторые инструменты, мною вновь изобретённые для ускорения работ, а особливо станок для формовки стеклянных четырехгранных брусков к мозаике и другие машины, которых нигде купить нельзя, затем, что их нигде нет, а инструментальные художники (мастера) при Академии наук оные инструменты по моему указанию могут способно делать".

Из всех видов усть-рудицкой продукции труднее всего было наладить изготовление бисера. Сделанная по указанию Ломоносова машина для производства бисера вначале его не удовлетворяла, и только после того, как эта машина была усовершенствована, учёный с радостью сообщил: "Ныне сыскал я надёжный способ делать бисер, пронизки (стеклянные бусы) и стеклярус скорым способом, так что могу удовольствовать будущего, 1761 года, оным здешнюю коммерцию".

На Усть-Рудицкой фабрике применялось такое количество разнообразных инструментов, что, по словам Ломоносова, "для их множества и мелкости" требовался особый пространный реестр, составление которого пришлось поручить бухгалтеру.

В рапорте от октября 1755 г. в Контору мануфактур-коллегии Ломоносов сообщал, что на его фабрике работали управитель Иван Цильх (брат жены Ломоносова), Матвей Васильев и Ефим Мельников, принятые из "живописных учеников" Академии наук, изготовлявшие мозаику и обучающие этому искусству других; выдувальщики Тимофей Григорьев и Ефим Мельников, делающие трубочки для бисера и стекляруса; гончар Петр Андреев; заготовитель материалов Андрей Яковлев; бисерник Михаиле Филиппов; пронизочник Андрей Никитин; Кирилл Матвеев, изготовлявший четырехугольные куски массы для мозаики; Григорий Ефимов — гранильщик, отделывавший мозаичные композиции; рисовальщик Игнат Петров, делавший цветы из финифти (эмали); Михайло Филиппов 2-й, мастер кузнечного и слесарного дела; Дмитрий Иванов, мастер плотничного и столярного дела, надзиравший также за работой шлифовальной "мельницы" и лесопилки.

Получив возможность проверять на своей фабрике результаты предыдущих лабораторных опытов, Ломоносов продолжал совершенствовать технологию производства цветного стекла и особенно смальты для мозаики.

Усть-Рудицкая фабрика изготовляла цветное стекло различного назначения. Сам Ломоносов называл её "фабрикой делания разноцветных стекол и из них бисера, пронизок и стеклярусу и всяких галантерейных вещей и уборов". Здесь производилась столовая и парфюмерная посуда, всякие скульптурные изображения для украшения дворцов и садов, литые стеклянные столы, плиты, стекло для мозаичных работ, стеклярус, бисер, бусы, галантерейные изделия: запонки, пуговицы, камни к серьгам и т. д. Все эти изделия были очень высокого качества.

Особенно широко развернулась выработка разноцветных мозаичных составов с 1761 г. Составы вырабатывались Ломоносовым не обычными в то время ремесленными приёмами, а с учётом химических особенностей отдельных веществ, применявшихся для создания того или иного вида мозаики. Вот почему последующие специалисты по мозаике, работавшие в конце XVIII и в XIX в., не могли создать стёкол, подобных ломоносовским.

Об этой важнейшей задаче своей фабрики Ломоносов писал незадолго до смерти:

Я зрю здесь в радости довольствий общий вид,

Где Рудица, вьючись сквозь каменья, журчит;

Где действует вода, где действует и пламень,

Чтобы составить мне или превысить камень

Для сохранения геройских славных дел,

Что долг к Отечеству изобразить велел.

Ломоносов стремился в первую очередь создать картины "геройских славных дел" эпохи Петра I. По проекту Ломоносова намечалось построить большой монумент Петру I в Петропавловском соборе, украшенный изображениями важнейших событий первой четверти XVIII в. Ломоносов считал мозаику наилучшим изобразительным средством для того, чтобы увековечить эти исторические события для потомства.

Он предполагал создать мозаичные картины создания регулярной армии и флота при Петре, взятия Азова, основания Петербурга, Полтавской битвы, победы при Гангуте, наконец погребения Петра I.

В 1756 г. на правом берегу Мойки, в адмиралтейской части Петербурга, Ломоносовым была построена специальная мозаичная мастерская.

Сюда Ломоносов перевёл часть мастеров из Усть-Рудицы, а также других своих учеников в области "великого мозаичного дела", как сам он выражался. Среди мастеров-"мозаичистов" выделялись уже упомянутые выше Матвей Васильев, Ефим Мельников, а также Яков Шалауров и Филипп Нестеров, происходившие "из солдатских детей". Мозаичному искусству были обучены Ломоносовым и некоторые знакомые нам мастеровые Усть-Рудицкой фабрики, например Игнат Петров и Андрей Никитин. Большую помощь в мозаичном деле оказывал Ломоносову и Иван Цильх.

На протяжении ряда лет из мозаичной мастерской Ломоносова выходили замечательные портреты Петра I и П.И. Шувалова (сейчас хранящиеся в Государственном Эрмитаже), царицы Елизаветы Петровны (Государственный Русский музей) и другие.

Здесь Ломоносов предполагал изготовить и картины для памятника Петру I. Он разработал ряд эскизов и составил описания этих картин. Однако закончить он успел лишь одну из них — знаменитую "Полтавскую баталию" — крупнейшее произведение русского монументального мозаичного искусства.

Картина (с рамкой и украшениями) имела 8,5 м в длину и около 8 м в высоту. На картине изображён был переломный момент Полтавской битвы. Русские переходят в наступление. Петр I и его ближайшие соратники возглавляют неудержимый порыв русских войск.

Труды Ломоносова в мозаичном искусстве приобрели известность не только в России, но и за границей. В 1764 г. за свои заслуги в этой области он был избран почётным членом Болонской Академии наук. В "Учёных флорентийских ведомостях" была помещена специальная статья, посвящённая трудам Ломоносова по созданию цветного стекла и мозаичных картин.

После смерти Ломоносова Усть-Рудицкая фабрика пришла в упадок и в 1768 г. была закрыта.

Ломоносовский проект памятника Петру I в Петропавловском соборе был отвергнут на том основании, что он будет мешать церковным процессиям и что вообще "Полтавской баталии" и другим картинам, намеченным Ломоносовым, "в том соборе быть неприлично".

"Мозаичная команда", куда входили Матвей Васильев, Ефим Мельников, Иван Цильх и другие ученики и помощники Ломоносова, числившаяся при "Канцелярии от строения" и состоявшая под начальством директора Академии художеств И.И. Бецкого, попала в крайне тяжелое положение.

Из основанной Ломоносовым мозаичной мастерской вышло еще несколько картин, но после ликвидации Усть-Рудицкой фабрики запасы смальты иссякли. Цильх ещё хлопотал о налаживании производства смальты для возобновления мозаичного дела, но все было напрасно. Талантливые русские мозаичисты, терпя жестокую нужду один за другим преждевременно гибли. В 1786 г. "Контора строения е. и. в. домов и садов" доносила, что "ныне над мозаичным художеством остался один мастер Цильх и инструктор живописного художества Иван Вельский, а прочие померли".

Кроме производства различных сортов стекла, Ломоносов разработал состав фарфоровой массы. В технологию фарфора Ломоносов также ввёл многочисленные усовершенствования. Следует отметить, что в XVIII в. способы производства фарфора и в Западной Европе и на Востоке держались в строгом секрете. Работы по получению русского фарфора стали успешно вестись с 1744 г. прежде всего благодаря трудам Виноградова и Ломоносова. О деятельности бывшего товарища Ломоносова по учению Дмитрия Ивановича Виноградова необходимо сказать подробнее.

Виноградов принадлежал к той блестящей плеяде ученых, технологов, мастеров-изобретателей XVIII в., которые в разных концах нашей страны — в Петербурге, в Москве, на Урале, на Алтае — работали на благо родной страны. По настоянию Виноградова на Невских кирпичных заводах под Петербургом была основана в 1745 г. "Невская порцелянная мануфактура".

Примечание:

"Порцеляном" или "порцелином" в то время называли фарфор.

Д.И. Виноградов был первым, кто поставил опыты по производству фарфора на строго научную почву. "Дело порцеляна химию за основание и за главнейшего своего предводителя имеет",— писал он. Виноградов испытывал новые сорта глины, изменял методы приготовления фарфоровой массы, улучшал конструкции печей. Всё более совершенной становилась продукция фарфорового завода, всё более глубоко проникала пытливая мысль Виноградова в научную сторону дела. В 1752 г. он написал ценную рукопись "Обстоятельное описание чистого порцелина, как оный в России при С.-Петербурге делаетца, купно с показанием всех к тому принадлежащих работ".

Виноградов не мог поделиться с Ломоносовым своим опытом или спросить его совета, так как барон И.А. Черкасов, которому был подчинен Виноградов, строго приказал сохранять составы фарфоровой массы в секрете. Сановники, сменившие Черкасова по управлению фарфоровой мануфактурой, также не спешили использовать достижения Ломоносова по изучению фарфора. Лишь в 1762 г., через три с половиной года после смерти Виноградова, сенат назначил Ломоносова директором фарфоровой мануфактуры, но через месяц отменил свое решение.

Ломоносов начал свои исследования по технологии производства фарфора позже Виноградова (в конце 40-х — начале 50-х годов XVIII в.). В 1750 г. Ломоносов, занимавшийся тогда вопросами изготовления фарфоровой массы, писал в Академию наук:

"Ежели канцелярия Академии наук заблагорассудит, чтобы я в делании фарфора мог иметь большие успехи, то надлежит в лаборатории построить особливую печку из белого гжельского кирпича".

К сожалению, Ломоносов вынужден был вести свои исследования по фарфору независимо от Виноградова. Фарфоровая масса, полученная Ломоносовым, отличалась по составу от массы, полученной Виноградовым.

Изучая свойства и способы производства стекла, Михаил Васильевич Ломоносов создал новую науку – физическую химию в современном её понимании. Кроме того, им была разработана и успешно внедрена научная методика эксперимента со строгим постоянством условий проведения опытов. Он провёл уникальное для своего времени научное исследование влияния различных веществ на свойства стекла и внедрил методику варки цветных стёкол.

|

Метки: история Ломоносов производство наука Россия |

Говорят про Ленина — а целят в Россию |

Украинские нацисты начали с Ленина, теперь сносят всё русское — например, памятник Кутузову.

Всё грамотно делают те, кто нападает на Ленина в мавзолее. Историю России нужно обгаживать поэтапно, последовательно.

Во времена "перестройки" попытались обгадить всю целиком, привить русским комплекс неполноценности. Получилось, но ненадолго. Этого хватило, чтобы разрушить СССР, но дальше народ оклемался понемногу, стал восстанавливать чувство собственного достоинства.

А нужно разрушить всё и навсегда. Тут системная работа нужна. Уничтожать исторических личностей и символы России нужно последовательно.

Является ли Ленин исторической личностью? Несомненно, одним из величайших людей (почитать хотя бы отзывы о нём выдающихся современников, начиная от Бернарда Шоу и заканчивая Махатмой Ганди).

Приведу только слова Бердяева:

"…Ленин сделан из одного куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождём революции и реализовать свой давно выработанный план, что он не был типическим русским интеллигентом. В нём черты русского интеллигента сочетались с чертами русских людей, собиравших и строивших русское государство.

…И он остановил хаотичный распад России, остановил деспотическим, тираническим путём. В этом есть черта сходства с Петром…

…Ленин мог начертать план организации коммунистического государства и осуществить его. Как это парадоксально ни звучит, но большевизм есть третье явление русской великодержавности, русского империализма…".

И вот сегодня этот символ русской великодержавности и русского империализма пытаются уничтожить. И оболваненная часть населения орёт "Надо похоронить и снести мавзолей".

Является ли мавзолей Ленина символом России? Безусловно! Причём героических и победных страниц её истории. С мавзолея принимали парад Победы, под мавзолей бросали трофейные нацистские знамёна. И я понимаю, у кого болит от одного вида мавзолея – от недобитых потомков нацистов. Они же и на Украине памятники Ленину сносят.

Допустим, сегодня вы примете, что Ленин и Сталин плохие. Завтра вам скажут, что раз они плохие, то те, кто сражался против них – хорошие. Власов, Краснов и прочие Маннергеймы. А что дальше? Дальше можно уже и заявить, что внезапный Гитлер – это защитник Европы от страшной коммунистической угрозы.

Более того, сегодня из России делают точно такую же страшилку, как и из Советского Союза в своё время. Только слепцы этого не видят. И что-то доказывать, говорить "мы изменились" бесполезно. Потому что нас уже назначили в враги "западной цивилизации".

Ленин и Новороссия – это наши передовые бастионы обороны. Только ЛДНР – охраняет физические границы России, а Ленин – наши умы, наши души.

Захватят Донецк – пойдут на Крым, Ростов и Смоленск.

Завалят Ленина – примутся за остальных исторических персонажей. Уже пытаются. Уже снимают фильмы, что Пётр Первый был гомосеком. Уже рассказывают, что чудо-богатыри Суворова в Праге "надевали младенцев на штыки". Что рассказывают про Екатерину Вторую я лучше промолчу.

Вы думаете, что на Ленине остановятся? Нет, когда его сметут, то примутся и за Николая Второго "Кровавого", и за Николая Первого "Палкина", и за Ивана Грозного, и за Ивана Третьего (уже и так нам рассказывают, что он был подкаблучником у своей жены-гречанки). Как говорит Клим Жуков "Чем древнее, тем говнее". Всех сметут, всех обгадят. Не за один день, и даже не за год, но систематически.

А давайте снесём собор Василия Блаженного! Ну а что? Россия – светское государство. Постоял, и хватит.

Или памятник гражданину Минину и князю Пожарскому. Сволочи ведь были, ретрограды, мешали евроинтеграции России. Если бы не они, то Россия уже в семнадцатом веке стала бы европейской страной! Баварское пила бы!

Или вот Александр Невский. Его же теперь тоже модно всякой гадостью обливать. Помешал евроинтеграции Пскова и Новгорода в тринадцатом веке. А так баварское бы пили!

Вы разве не понимаете, что и мавзолей, и памятник Минину и Пожарскому, и собор Василия Блаженного – ОДИНАКОВО символы России? Русофобы всех мастей ненавидят их ОДИНАКОВО! Потому что все они – это символы особенного русского пути. Просто символы разных периодов русской истории.

При всей моей любви к спорам, есть мыслители, которым я никогда не буду противоречить. Ничтоже сумняшеся, признаю, что не дорос до их величия. Это Аристотель, Серафим Саровский, Николай Бердяев, Владимир Ленин и несколько других.

И если Бердяев сказал, что Ленин является столпом русской великодержавности, то кто я такой, чтобы спорить? И любого, кто будет нападать на Ленина, я буду рассматривать как врага России. "Антисоветчик = русофоб", это железобетонная формула, не дающая сбоев. И уж вольный это враг, невольный, осознанный или по глупости – мне пофиг. Потому что враг.

Столпы не трогать! Не вы ставили, не вам и валить!

P.S. Ну и для монархистов, отдельно (может хоть так дойдёт). Великий князь Александр Михайлович Романов:

"На страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи".

Александр Роджерс

источник

|

Метки: национализм история русофобия Сталин мавзолей Ленин Россия |

Жена Сергея Удальцова: Алексей Навальный врет в ритме дыхания |

Анастасия Удальцова.

Супруга лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова, отбывающего наказание по обвинению в организации массовых беспорядков во время протеста на Болотной площади, обвинила главу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального во лжи насчет помощи политзаключенным и взаимодействия со всей оппозицией.

Будучи во Владимире в рамках своего предвыборного турне, господин Навальный заявил, что печется о судьбе политических заключенных, поддерживая собор для них денег, а также поддерживает партнерские отношения с участниками Координационного совета оппозиции (КСО).

"Был Координационный совет оппозиции, в который входило много людей и который в настоящий момент, к сожалению, разгромлен. Но я все равно продолжаю с этими людьми взаимодействовать, помогать им. Многие из них были арестованы, многие изгнаны из страны. Сергей Удальцов был арестован… Конкретно Удальцовым лично я не занимался, мы занимались сбором денег для Леонида Развозжаева. А у Сергея Удальцова какая-то своя адвокатская схема. Но, безусловно, я поддерживаю все организации, занимающиеся сбором средств для политзаключенных. Это правильная и благородная работа. Нужно заступаться за каждого человека", — рассказал глава ФБК.

"Из Координационного совета оппозиции Навальный ни с кем не общается. Его общение с Дмитрием Быковым не считается. Быков, по большому счету, вне политики. В списке КСО было несколько десятков человек. Далеко не всем им пришлось эмигрировать либо сесть в тюрьму. А где все остальные? То есть Навальный делает вид, что КСО работает. Делает вид что он о ком-то заботится, помогает. Там ложь в каждом слове. Не было никогда никакой помощи. Ни Удальцову, ни Развозжаеву. Человека совершенно не интересует судьба политзаключенных. Он даже не знает, где именно сидит Сергей Удальцов", — говорит Анастасия.

По ее словам, у Сергея Удальцова никогда не было "особых точек соприкосновения с Алексеем Навальным", даже в то время, когда они вместе участвовали в протестных митингах на Болотной площади.

"Митинги за честные выборы — единственное, где мой супруг и Навальный как-то друг с другом взаимодействовали, — высказалась Удальцова. — И то были проблемы. Мы усиленно выражали социальную повестку, а либералы с Навальным ее блокировали. Было очень непросто. Алексей Навальный занимается популизмом. Он совершенно не понимает, что такое социальная повестка и как ее воплощать в жизнь".

Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев считаются одними из основных фигурантов по делу о митингах на Болотной площади. Суд приговорил их к 4,5 годам лишения свободы каждого.

7 апреля, Леонид Развозжаев вышел на свободу. Удальцов, по данным Анастасии, останется в колонии еще на три с половиной месяца.

|

Метки: ложь Навальный оппозиция Удальцов |

Серый кардинал русской революции |

На перроне вождя большевиков встречала небольшая толпа. Ильич произнес короткую, пламенную речь, закончившуюся знаменитым: "Да здравствует социалистическая революция!".

В Петроградском совете, куда Ленин отправился после торжественной встречи, он немало озадачил своих товарищей прочитанными тут же "апрельскими тезисами".

Курс на социалистическую революцию никого особо не вдохновил. Тем не менее уже 20 апреля тезисы были опубликованы в "Правде", а неуемная энергия вождя начала понемногу увлекать и соратников. Энтузиазму немало способствовали и деньги, которые с этого момента щедро полились в партийные закрома.

Отвлечемся теперь от революционной деятельности ленинцев, чтобы взглянуть на фигуру, до сих пор неоправданно остающуюся в тени.

Человека, который убедил Ленина в возможности и необходимости "апрельских тезисов", обеспечил ему пломбированный вагон и беспрепятственный проезд через территорию Германии, организовал историческую встречу (через представителя Ленина Якова Ганецкого) на Финляндском вокзале…

Речь, разумеется, идет о Парвусе. Что же это за человек, молчаливо стоящий за Лениным и его гвардией? Почему его имя до сих пор мало знакомо широкой публике? Что о нем доподлинно известно и какие тайны он все еще хранит?

Стратег

Александр Львович Парвус (Израиль Лазаревич Гельфанд) родился в 1867 году (год выхода из печати "Капитала" Маркса) в еврейском местечке под Минском, в семье ремесленника. В гимназии увлекся революционными идеями. В 19 лет уехал в Цюрих, где получил степень доктора философии, приобщился к марксизму и стал заметной фигурой в революционной среде.

Первым из большевиков осознав силу пропаганды, он в 1900 году убедил Ленина начать издание "Искры", предоставив для типографии свою квартиру.

Вообще, в отличие от хваткого, энергичного, но узко мыслящего Ленина, Парвус был прирожденный стратег. Троцкий (который работал с Парвусом, что называется, в одной связке) в своей автобиографии не раз называет его своим учителем. Именно он увлек Троцкого идеей "перманентной революции". (Троцкий Лев. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 167)

Вообще, в отличие от хваткого, энергичного, но узко мыслящего Ленина, Парвус был прирожденный стратег. Троцкий (который работал с Парвусом, что называется, в одной связке) в своей автобиографии не раз называет его своим учителем. Именно он увлек Троцкого идеей "перманентной революции". (Троцкий Лев. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 167)Как стратег, Парвус прекрасно понимал также и силу денег. "Этот революционер был одержим совершенно неожиданной мечтой: разбогатеть", – замечает там же Троцкий, тут же оговариваясь, что богатство, разумеется, необходимо было ему исключительно для дела революции.

Стратегический талант Парвуса полностью раскрылся в 1905 году. Как ведущий учредитель Совета рабочих депутатов в Петербурге – центрального координационного штаба революции – он (рука об руку с Троцким) способствовал настоящему размаху первой русской революции.

После ее провала, бежав из-под стражи на пути в ссылку, он снова оказался в Германии. Здесь, однако, скоро попал в пренеприятную историю, связанную с растратой партийных денег. (Горький в очерке "В. И. Ленин", стараясь скрыть раздражение, рассказывает, как его гонорары за пьесу "На дне", всего около 130 тыс. марок, обещанные партии, Парвус прокутил с любовницей в Риме).

Подвергнутый остракизму и вышвырнутый из движения, в 1908 году Парвус оказывается в Константинополе, где начинается самая загадочная и таинственная полоса его жизни.

Мечты сбываются

В Константинополе Парвус быстро и неожиданно разбогател. Более того, стал весьма важной фигурой в революционном правительстве младотурок, заняв пост советника по политическим и финансовым вопросам.

"Мировая война… сразу обогатила Парвуса на каких-то военно-торговых операциях", – вскользь бросает Троцкий в своей автобиографии. Эта версия, подхваченная и позднейшими писавшими о Парвусе авторами, никак не объясняет, однако, сути дела.

Как безвестному в деловых кругах социал-демократу с подмоченной репутацией, еще вчера нищему, вообще удалось проникнуть в финансовый мир? Получить важнейший заказ? Занять пост в правительстве?

Но оставим эту историю на конец, пока же кратко изложим известную канву событий (так, как ее излагает, например, австрийский публицист Элизабет Хереш в своем документальном исследовании "Тайное дело Парвуса. Купленная революция").

Итак, 8 января 1915 года Парвус заявляется в германское посольство в Константинополе с предложением немецкому послу фон Вагенхейму плана революции в России и ее последующего расчленения на мелкие государства.

План включал в себя организацию общероссийских забастовок на военных заводах, железных дорогах и портовых городах; организацию антиправительственных акций и восстаний; агитацию и пропаганду среди рабочих, в том числе пропаганду антирусских настроений на Украине, в Финляндии, на Кавказе и т. д.; и, разумеется, предусматривал крупные ассигнования на поддержку российской социал-демократии и сепаратистских движений Украины, Финляндии и Закавказья.

Вскоре Парвус оказывается в Берлине с пухлым меморандумом "Подготовка политической массовой забастовки в России" под мышкой, в котором указывает немецкому правительству на прозябающего в Швейцарии Ленина, как главную "бомбу", которую необходимо подвести под русский порядок.

Получив германский паспорт и 2 млн марок, Парвус в мае 1915 года едет к Ленину в Цюрих. (Шуб Д. Ленин и Вильгельм II. Новое о германо-большевистском заговоре 1917 г., С. 238)

Ничего достоверного о содержании этой встречи нам не известно. Исследователи сходятся на том, что Парвусу был оказан холодный прием. ("сговора не произошло", пишет, например, Г. М. Катков, Февральская революция. С. 96)

Тем не менее после этой встречи Ленин оказывается в Берне со средствами, достаточными для издания газеты "Социал-демократ" и журнала "Коммунист", и даже предпринимает попытки перебраться в Стокгольм (поближе к Парвусу).

Возможно, Ленина не вдохновил стратегический план Парвуса: опираясь на Германию, совершить революцию в России, чтобы затем, таким же образом, революционизировать саму Германию. Ленин, как мы знаем, тешил себя иллюзиями "перерастания войны империалистической в войну гражданскую" сразу во всех воюющих странах.

Но главное: страшно нуждаясь в Парвусе, Ильич одновременно панически боялся быть скомпрометированным контактами с этим "двойным агентом", не слишком, к тому же, осторожным.

В статье "У последней черты" (вышедшей в упомянутой газете "Социал-демократ") он в ноябре 1915 года обрушивается на своего мецената, не жалея красок для описания этого опустившегося "авантюриста", лижущего "сапоги Гинденбургу" и уверяющего всех, "что немецкий генеральный штаб выступил за революцию в России". Издаваемый Парвусом журнал Die Glocke ("Колокол") Ленин называет "органом ренегатства и лакейства", "клоакой немецкого шовинизма" и т. д. и т. п.

Кроме того, что подобные эскапады слишком свойственны Ильичу, в них явно слышны тревога и желание выйти из-под тени "немецких денег".

А то, что тревога была не напрасной, станет ясно в июле 1917 года, когда Керенский (после первой попытки захвата большевиками власти) даст добро на публикацию документов, изобличающих Ленина как платного агента Германии.

Понятен и поздний дружный хор революционеров, обвиняющих Парвуса и отмежевывающихся от него.

Так, Давид Шуб, в то время активный бундист, в книге "Купец революции" без обиняков называет Парвуса "платным агентом германского правительства".

Роза Люксембург и Карл Либкнехт обливают его презрением и вдосталь смеются над его центральной идеей: "чтобы вернее сбросить капитализм, социалист сам прежде должен стать капиталистом".

Даже старый друг и соратник Троцкий считает своим долгом пнуть скомпрометированного учителя в своей автобиографии, называя того защитником "миссии германского милитаризма", вдохновителем "крайнего правого крыла немецкой социал-демократии", и, разумеется, подчеркивая, что с началом войны порвал с Парвусом "не только политические, но и личные отношения" (Л. Троцкий. Моя жизнь. Опыт автобиографии. С. 168).

Сегодняшние защитники большевиков продолжают утверждать, что ленинцы отказались от услуг Парвуса в переброске их в Петроград, "предпочтя действовать открыто через Комитет по возвращению русских эмигрантов на родину", ссылаясь при этом на отказ Ленина встретиться с Парвусом в Стокгольме. (Соболев Г. Л. Тайный союзник. С. 173–174)

Однако в тот самый момент, когда Ильич театрально отталкивал Парвуса (не забывая снять копии писем с "отказом" и потребовать, чтобы отказ этот был официально запротоколирован), с самим Парвусом по поводу детального обсуждения всех моментов, связанных с проездом ленинцев через Германию, и последующего финансирования встречается Карл Радек (в то время австрийский подданный).

"Это была решающая и совершенно секретная встреча", – пишет об этом рандеву 13 апреля Давид Шуб в книге "Купец революции. Парвус и германо-большевицкий заговор".

Придуманная нашим "социал-капиталистом" схема финансирования большевиков была очень проста: из Германии в Россию (через офшорную компанию Парвуса в Копенгагене, основанную в 1915 году) легально отправлялись товары, здесь они продавались через представителя Парвуса Козловского и двоюродную сестру Я. Ганецкого Е. Суменсон, а вырученные деньги передавались большевикам.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять простую сермяжную правду Парвуса: революция без денег (вернее – без очень и очень больших денег) обречена. Такому стратегическому мышлению едва ли кто из наших революционеров способен был возразить.

Как свидетельствовали участники беспорядков 3–5 июля 1917 года в Петрограде: за забастовочный день большевики платили больше, чем за рабочий, за участие в демонстрации и выкрикивании лозунгов – от 10 до 70 рублей. За стрельбу на улице – 120–140 рублей (официальные протоколы допросов свидетелей показаны, например, в документальном фильме "Кто заплатил Ленину? Тайна века" (ВГТРК, 2004 г.).

Сам Ленин (гениальный тактик, но не стратег) в вопросах, где брать денег на революцию, придерживался, как известно, широких взглядов. Он готов был брать их где и у кого угодно, руководствуясь главным этическим императивом: морально все, что содействует делу революции, аморально все, что ему противостоит.

И что бы ни говорил сам Ильич о нашем герое, какие бы ушаты грязи ни лили на него его соратники-большевики, но, руководствуясь этим "вечным императивом революционной этики", купленные Парвусом билеты до Петрограда они взяли, в подготовленный Парвусом (и личным представителем Ленина Я. Ганецким) пломбированный вагон безропотно сели и спокойно поехали в Россию осуществлять его же, Парвуса, программу "перманентной мировой революции".

Во Стамбуле-Константинополе

Но кем же все-таки был Парвус? Откуда взялось его несметное богатство? Наконец, где брал он эти пресловутые "деньги Генштаба"?

Ведь даже З. Земан, первый публикатор знаменитых документов МИД Германии, признает, что загадка Парвуса не разрешена и что "Генштабом" дело не ограничилось.

Исследователь Февральской революции Г. М. Катков отмечает, что немецких документов, подтверждающих субсидирование Парвуса с февраля 1916-го по февраль 1917-го, нет, в то же время его реальная деятельность, вылившаяся в "упорный характер забастовочного движения в России в 1916-м и в начале 1917-го" налицо. (Катков Г. М., Февральская революция. С. 106–107)

Элизабет Хэреш признает: "Парвус распоряжался не только немецкими деньгами – он получил большую поддержку и из Америки".

Чтобы ответить на эти вопросы, нам придется вернуться к самому загадочному моменту биографии нашего героя: его неожиданному отъезду в Константинополь и быстрому там обогащению.

Итак, в момент приезда Парвуса в Турцию "больной человек Европы" пребывает в настоящей горячке. Здесь кипят события.

Ослабленная и потерявшая волю Османская империя подвергается атакам снаружи и изнутри. 1908–1909 – самый разгар младотурецкой революции, весьма напоминающей то, что будет происходить в России несколько лет спустя.

Началу революции способствуют события 1905 года в России. Революция требует либерализации, реформ, свержения султана Абдул-Хамида II, созыва парламента, восстановления конституции (дарованной султаном в 1876 году и им же вскоре и отмененной), свободы, равенства, братства и далее по списку.

Многие революционеры в России, в том числе Милюков и Гучков (один из организаторов заговора генералов, стоившего трона Николаю), воодушевленные турецкими событиями, гордо именуют себя "младотурками".

Примерно теми же, что в России, оказываются и результаты смуты.

Захватив власть, младотурки установят в итоге террористический режим, гораздо более лютый, нежели добродушный режим Абдул-Хамида II; переименуют Константинополь в Стамбул; в историю же войдут главным образом тотальным погромом и геноцидом армян. Конец младотурок также напоминает судьбу наших троцкистов: в 1919–1920 годах в Стамбуле пройдет судебный процесс над членами ЦК партии, в 1926-м организация будет осуждена как "антинациональная и реакционная".

Однако внимательное изучение главного акта революции может привести нас и к более интересным выводам.

Будучи по своему характеру типичным тайным обществом (связанным масонскими корнями с ведущими ложами Европы), партия "Единение и прогресс" имела и собственные своеобразные черты.

Ее костяк составляли члены секты "Дёнме", последователей неудавшегося мессии Сабатая Цви, переполошившего в XVII веке весь еврейский мир.

Тогда за новоявленным мессией последовали бесчисленные толпы иудеев, ожидавшие освобождения Иерусалима и начала "мессианского века".

Закончился поход, однако, весьма странно. В 1666 году Сабатай Цви по пути в Константинополь был схвачен властями султана Мехмеда IV и, поставленный перед дилеммой – смерть или принятие ислама, – счел за благо выбрать второе.

Обескураженные еврейские толпы, обманутые в своих ожиданиях, рассыпались. Но некоторая часть поклонников Цви, убежденных, что мессия пошел на столь беспрецедентный шаг из каких-то глубоких кабалистических убеждений, осталась ему верна.

Из них и образовались "Дёнме", вслед за своим учителем конвертировавшиеся в ислам, но оставшиеся при этом истовыми иудейскими мессианами по духу.

Традиционные иудеи презирали "Дёнме" как вероотступников. Тем не менее, сформировавшись по необходимости в виде тайной секты, они стали со временем серьезной силой. Из их среды и вышло общество "Единение и прогресс", поднявшее младотурецкую революцию.

Для того чтобы современному читателю было понятнее, что представляли собою эти организации и какова их роль в тогдашней турецкой политике, можно вспомнить нынешнее "тайное общество" "Хизмет" последователей Фетхуллаха Гюлена, которое президент Эрдоган (чьи политические корни, в свою очередь, уходят в суфийские ордена) объявил организатором недавней попытки военного переворота.

В общем, у людей, которые делали сто лет назад младотурецкую революцию, помимо заявленных целей вроде "восстановления конституции", были и цели скрытые. Например, реализация идеи "мессии" Цви об освобождении Иерусалима.

Понятно, что такие цели способствовали притоку в их ряды не только обычных революционеров-марксистов, но и большого числа сионистов и традиционных иудеев, которые, превозмогая свое отвращение к "вероотступникам", все же не могли не сочувствовать их мессианским целям.

Со времен завоевания Константинополя турками, а особенно после изгнания евреев из Испании, столица османов оставалась крупнейшим центром мирового еврейства – как религиозным, так и финансовым. А потому мы можем констатировать, что Парвус весьма удачно выбрал время и место для своего "нового рождения", когда партия вышвырнула его из своих рядов.

В Константинополе 1908-го сошлись еврейство, революция и финансы – три кита души Парвуса. Он угодил в самый эпицентр их силовых линий.

Подробное выяснение связей и путей нашего героя среди этих линий, вернее "сети тайных обществ, которыми покрыта Европа подобно сети железных дорог" (как писал британский премьер Бенджамин Дизраэли), потребовало бы многих и тщательных изысканий.

Но одно очевидно. Если допустить, что Парвус действительно был замечен сильными мира ("отличными от тех, кого люди, не искушенные, привыкли считать правителями", как характеризует их в романе "Конингсби" тот же Дизраэли) и принят ими в свои "святая святых", все прочие тайны судьбы нашего героя обретают простой и ясный смысл…

Конец игры

Не вдаваясь в утомительные подробности, укажем лишь на два-три лежащих на поверхности факта, которые заодно прояснят нам и тему "Германского Генштаба".

Совладелец гамбургского банкирского дома "М. М. Варбург" Пол Варбург в начале Великой войны был директором ФРС США, крупнейшего мирового центробанка, который в течение пяти лет финансировал все воюющие стороны конфликта (прежде всего, конечно, Англию, а через нее – Францию и Россию).

В это же самое время родной брат Варбурга, Макс, находясь в Германии, возглавляет ее Секретную службу (без его сугубой поддержки проект Парвуса не мог бы, разумеется, быть осуществлен). Не меньшую роль в финансировании Германии играл родственный Варбургам банкирский дом Kuhn, Loeb & Co (также входивший в ФРС).

А в то время как франкфуртские банкиры, Филипп и Людвиг Шиффы, активно кредитуют Вильгельма, их нью-йоркский товарищ Якоб Шифф (казначей основанной в 1905 году "Ассоциации вспомоществования российским евреям") не делает большого секрета из того, что вкладывает более 40 млн долларов (почти миллиард на сегодняшние деньги) в революцию в России (что подтверждают, в частности, Еврейский Коммунальный регистр Нью-Йорка и доклад Госдепартамента США от 30 ноября 1918 года).

Становится понятен страх Ленина, как минимум подозревавшего истинное происхождение денег Парвуса и боявшегося заляпаться не столько о его связи с германским Генштабом, сколько о его связи с финансовой верхушкой мира, против которой якобы и была направлена большевистская революция.

Однако в нашем рассказе пора ставить точку.

После успеха октябрьского переворота Парвус рассчитывал занять пост управляющего банками в юном советском правительстве, однако с шумом был изгнан вон, под презрительно брошенное Ильичом: "Дело революции не должно быть запятнано грязными руками"…

Умер Израиль Лазаревич в 1924-м, в один год с Лениным. Умер в полном одиночестве на своей вилле в Германии, забытый всеми, брошенный и проклинаемый бывшими друзьями по партии.

После его смерти все его бумаги и немалое состояние растворились безо всякого видимого следа...

Владимир Можегов

источник

|

Метки: финансы Парвус революция Ленин |

СК заявил о доказательствах участия Яценюка в расстрелах российских военных в Чечне |

Следственный комитет России выступил с заявлением, в котором подчеркнул намерение добиться привлечения экс-премьера Украины Арсения Яценюка к ответственности за его участие в вооруженных столкновениях в Чечне.

"У СКР есть доказательства участия экс-премьера Украины Арсения Яценюка как минимум в двух вооруженных столкновениях, происходивших 31 декабря 1994 года на площади Минутка в городе Грозном и в феврале 1995 года", – сообщается на сайте СК.

Также отмечается, что Яценюк участвовал в пытках и расстрелах пленных российских военных в Октябрьском районе Грозного 7 января 1995 года.

В СК подтвердили, что Яценюка объявили в международный розыск, также СК направил материалы в Интерпол.

"Следственный комитет России намерен добиваться привлечения Яценюка к уголовной ответственности по российскому законодательству, используя все правовые возможности", – заявили в СК.

Ранее в Генпрокуратуре России сообщили, что материалы для розыска Яценюка направлены в Интерпол, а в конце марта Ессентукский городской суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте Яценюка.

|

Метки: СК Генпрокуратура Чечня Яценюк преступления |

Страшная месть Украины. К инцидентам с Веллером, поляком и Навальным |

Вы, вероятно, либо следили за последними новостями общественной жизни, либо не сумели от них увернуться. Если не следили и увернулись, то:

1) беллетрист Веллер бросил чашкой в ведущую,

2) на ток-шоу снова побили польского политолога, обзывавшего бойцов Красной Армии,

3) снова облили зелёнкой менеджера протестов Навального,

4) МИД отреагировал на комментарий Госдепа или наоборот, Госдеп отреагировал на комментарий МИДа по поводу высказывания Тиллерсона.

В связи с этим, уважаемые читатели, я не могу не поделиться одним пугающим соображением.

Но сначала констатация. Всей этой бесконечной публичной перепалки, местами переходящей в потасовку - ещё несколько лет назад не было. Я отлично помню, например, на что я сам ругался в отечественной медийной политике году в 2011-м. Я ругался на то, что всю повестку задаёт антигосударственная тусовка, что она постоянно набрасывает обвинения в адрес власти, и создаёт палитру трактовок и мнений, а власть лишь беспомощно плетётся в хвосте вражеского медийного тренда.

Ну так вот, сейчас всё иначе. Сейчас на государстве нарос слой профессиональных отлупщиков и отпорщиков, чьей продукцией, соответственно, являются отлуп и отпор.

То есть повестку по-прежнему задают как бы враги, но на сей раз по другую сторону сетки их подачи жадно ждут мастера отечественного отпоростроения. И более того: поскольку всё это превратилось уже в самоподдерживающуюся систему - отпоростроительные комбинаты вынуждены сами воспитывать и заманивать к себе профессиональных врагов государства, чтоб они оскорбляли память, и глумились над ценностями, и несли чушь. Потому что отпор и отлуп без наброса не работает.

Так вот, а теперь главное. У меня есть версия, почему всё так.

Главной причиной нынешнего медийного нездоровья, уважаемые читатели, я предлагаю считать события конца 2013 - начала 2014 года на Украине.

Украина, напомним - в течение двух десятилетий была крупнейшей и сильнейшей политологической державой материка. По количеству политологов, и политтехнологов, и идеологов, и независимых журналистов с очень высокими ценниками, и общественных активистов, и всего такого она превосходила Россию, пожалуй, на порядок - из-за чего украинские специалисты окучивали практически всё постсоветское пространство.

И внутри самой Украины публичная жизнь всегда била ключом и имела гигантское значение. Публичные лица ссорились и дрались и обзывали друг друга, и перекупали друг у друга независимых журналистов и политологов, и носили символические косы на головах и вилы в руках, и первыми начали нанимать голых женщин для политических атак, и разбивали палаточные городки протеста, и натравливали друг на друга ботов и троллей, и вели многосерийные баттлы в СМИ и на ток-шоу, и всё такое.

А затем случился Евромайдан, в результате которого, с одной стороны, у Украины отвалились Крым и Донбасс и прервались хозяйственно-экономические связи с Россией. А с другой - в Россию произошёл мощный выплеск не вписавшихся в новый режим политологов с политтехнологами, а в самой России появился обширный слой граждан, начавших внимательно изучать, "что там у них творится".

Иными словами - именно в ходе локальной донбасской войны и сопровождающей её мировой информационной произошла диффузия, взаимопроникновение двух политических публичных пространств. И украинская политическая манера и прихваты и привычки и жанры - вылились в Россию и отформатировали российское медиа-пространство.

И теперь у нас, как легко заметить, довольно парадоксальная ситуация.

Вертикаль по-прежнему стоит - всё такая же сдержанная и решающая вопросы без воплей за закрытыми дверьми.

А перед дверьми кувыркаются разноцветные персонажи в бесчисленном множестве, которые кричат в скважину обидное (и громко сообщают, что им оттуда ответили или торжествующе вопят, что им не ответили), и отталкивают друг друга, и летят микрофоны, чашки, клочья колпаков и бубенчики.

И что самое неприятное - украинизация нижних этажей публичной политики уже дошла до того, что мы стоим на грани возникновения "боевых активистов".

Что просто недопустимо для состоявшегося государства.

...И да, уважаемые читатели. Признаюсь честно. На вопрос "что делать, если рейтинги и репосты делают именно перепалки и скандалы-интриги, а рассуждения никто не читает и не репостит" - я не знаю пока ответа.

Посмотрю сначала, сколько репостов и прочтений будет у этого рассуждения. Потом буду думать.

Nalin.Ru,

Виктор Мараховский

|

Метки: СМИ ток-шоу Навальный Украина |

Харьковчане посоветовали украиноязычным кассирам валить в свою бандеровщину |

В супермаркете, название которого не раскрывается, сообщили, что из Киева поступило указание разговаривать на кассах только на украинском языке. "Персоналу, конечно, непривычно, но деваться некуда. Удивило то, что новшество вызвало волну негодования у покупателей", - передает портал "Город Х" слова сотрудницы магазина Татьяны.

Она отметила, что интеллигентные покупатели просто интересуются, почему в магазине вдруг заговорили на украинском языке, а другие даже предлагали кассирам "валить в свою бандеровщину", писали в жалобную книгу.

"Ты что дурочка? Русский язык выучить не можешь?" - привела Татьяна слова одного из покупателей.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Кроме того, в Киеве предлагают отдельно принять законопроект, касающийся использования украинского языка в сферах обслуживания.

Сергей Гурьянов

|

Метки: Русский язык торговля Украина Харьков |

От регламента до абсурда. Придворный этикет |

Этикетом обычно называют свод правил, которых необходимо придерживаться, находясь в обществе. В позднем Средневековье этим обществом, следовавшим установленным нормам, считался двор при королевской особе. Регламентированное поведение, сложный церемониал упорядочивали отношения между монархом и его подданными. Но с другой стороны, этикет иногда принимал такие гипертрофированные формы, что современные обыватели назвали бы это абсурдом.

Двор Людовика XIV

При каждом дворе находился специальный человек, который следил за выполнением норм этикета – церемониймейстер. Те, кто нарушал придворный "устав", подвергались наказанию. Так в Марокко все, кто "осмеливался" присниться принцессе, приговаривались к смертной казни.

Английский монарх Эдуард VI (1537-1553).

В 16 веке при дворе английского короля Эдуарда VI монарху во время трапезы прислуживали на коленях самые родовитые рыцари страны. Тогда же существовала специальная должность "королевский откупорщик океанских бутылок с письмами". Если вдруг бутылку с посланием прибивало к берегу, и ее кто-то случайно открывал, то его отправляли на плаху.

Королева Испании Мария-Луиза Орлеанская.

При испанском дворе в этикете было прописано, что ни в коем случае нельзя прикасаться к королевской особе без специального разрешения. Однажды в 17 веке лошадь королевы Марии-Луизы понесла во время прогулки, она выпала из седла, а нога застряла в стремени. Два офицера пришли ей на помощь, но вместо ожидания благодарности, тут же пустились вскачь, опасаясь, что их могут казнить за прикосновение к монаршей особе.

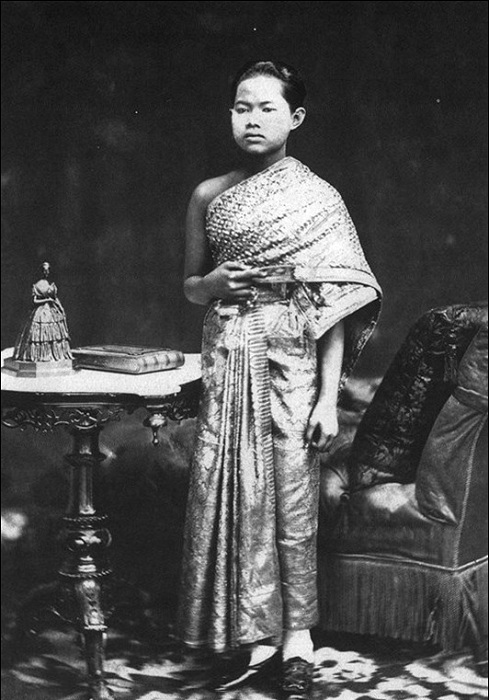

Королева Сунанда Кумарираттана, жена короля Сиама Рама V.

Если испанской королеве повезло, что ей пришли на помощь, невзирая на запреты, то жену короля Сиама постигла более печальная участь. Суанда Кумарираттана прогуливалась на лодке с новорожденной малышкой. Внезапно лодка перевернулась, и королева вместе с дочкой стала тонуть. Никто из тысячной толпы не пришел им на помощь, т. к. не смел прикоснуться. А ведь дело было уже в 19 веке. Король был вне себя от ярости, и полетели головы. Но после этого случая прописанное в этикете правило "запрета касания королевской особы" было отменено.

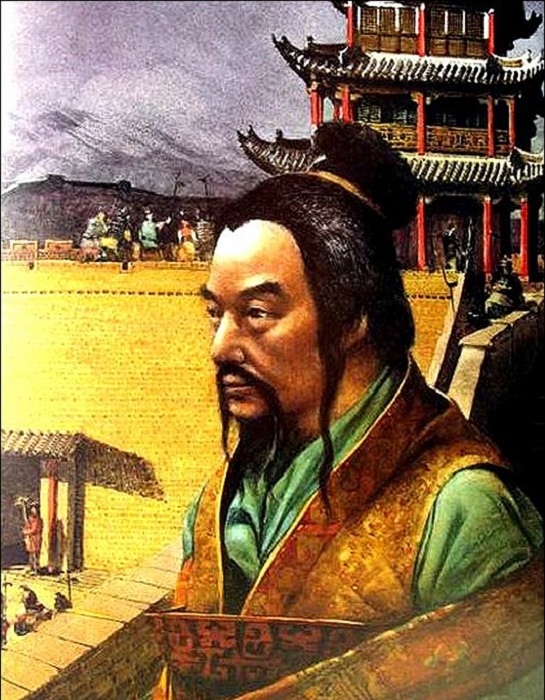

Цинь Ши Хуанди - 1-й китайский император династии Цинь.

В Китае перед правителями благоговели едва ли не больше, чем в других странах. Так император Цинь Ши Хуанди боялся за свою жизнь и постоянно перемещался по своим многочисленным дворцам. Придворным же приходилось кланяться перед каждыми покоями, т. к. теоретически там мог находиться правитель. Так продолжалось до тех пор, пока из одного из дворцов не начал исходить характерный запах. Когда же придворные все-таки рискнули раскрыть двери, то обнаружили там полуразложившееся тело императора.

|

Метки: история этикет |

Почему в США до сих пор используют общественные прачечные? |

Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах.

Во-вторых, владельцы недвижимости запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.

В-третьих, современные общественные прачечные создают комфорт для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления.

В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры и даже бесплатный Wi-Fi. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.

В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и место, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.

|

Метки: США прачечные интересно |

Между странами идёт кибервойна |

Разделяй и управляй

Дарья Буравчикова: Знаю, что вы считаете: современными молодыми людьми, "сидящими" в соцсетях, очень легко управлять. Это почему?

Игорь Ашманов: Новое поколение избирателей — те, кто сейчас становится политически активен (а значит, интересен для управления), принципиально отличаются от прошлых поколений. Их называют "поколением больших пальцев" — они с рождения пользуются гаджетами и не застали кнопочных телефонов, 24 часа в сутки с ними рядом — смартфон, управление которым осуществляется большими пальцами.

Под воздействием соцсетей и мессенджеров сформировался определенный тип мышления — мы воспринимаем все короткими интервалами. Средняя длина текста, который мы публикуем в соцсетях, за 10 лет сократилась в 6 раз: в 2007 г. все писали в Живой Журнал, где длина сообщения была несколько тысяч знаков, в 2017-м — в Фейсбук, где средняя длина поста — 600 знаков, включая заголовок и подписи к видео или фото. Длинные новости большинство людей не читают, они просто их не воспринимают: максимум — 6 абзацев. А главное, ни одна соцсеть не имеет удобного архива и поиска: люди участвуют в дискуссиях здесь и сейчас, а назавтра забывают, о чём там шла речь. Этой аудиторией легко управлять, она беспамятная, "ведется" на острые заголовки и почти не анализирует, правду им "вбросили" или нет. Срок жизни "новости" такой короткий, что проще "повестись" на нее, перепостить, обсудить и забыть, чем анализировать. Идеальная среда для манипуляций!

— Этой особенностью в мышлении людей, очевидно, много кто захочет воспользоваться...

— Конечно, от рекламистов до политиков. Ярчайший пример, как в политических интересах использовали "поколение больших пальцев" — выборы в США. Клинтон имела поддержку всего истеблишмента, 500 топовых СМИ были за нее, в то время как за Трампа — всего 25. Но сторонники Хиллари действовали старыми методами: агиткомпания, работа с газетами и ТВ, митинги на площадях. А зять Трампа, член еврейской общины Нью-Йорка, нанял парней, которые занимаются социальным маркетингом, и они проделали другую штуку. Разделили всех американцев на очень узкие группы — не по классическим социальным и демографическим показателям, а с точки зрения взглядов и отношения к жизни. И для каждой группы сформировали свой, очень конкретный и очень близкий людям посыл. Его и донесли через социальные сети и другие каналы.

Скорее всего, это будущее электоральных и любых других политических технологий — мелко "шинковать" аудиторию и пытаться каждому доставить сообщение, которое относится именно к нему. До этого социология воспринимала общество как конгломерат больших групп.

— Что мешало так работать раньше?

— Отсутствие инновационных технологий. Сегодня благодаря всем устройствам, в каждом из которых GPS и социальные сети, про нас можно узнать все: что нам нравится, куда мы ежедневно ходим, с кем дружим, кому симпатизируем и пр. Это огромные массивы данных о пользователях.

— И кто ими владеет?

В том-то и фокус: сейчас эти данные может использовать кто угодно и как угодно. Но мы сами не догадываемся, какая за ними ценность и сила. Поэтому государство должно выработать правила оборота больших пользовательских данных. Сегодня максимальное количество данных о российских людях — у компаний с американским "гражданством" (Facebook и Google) — потому что у них самая большая линейка продуктов. Упрощая: в Интернете важно, сколько кусочков своего кода компания расставила на чужие сайты, и вот коды Google и Facebook в Рунете везде!

И я надеюсь, что у нас будет принят закон, который будет регулировать оборот пользовательских данных. В частности, как-то запретит выкачивание их за границу. Потому что торговля большими массивами информации о пользователях — новый рынок, эти данные — новая нефть. Представьте: на рынке расширенный профиль пользователя может стоить 10-15 долларов при расчете между рекламными системами. И профили можно продавать многим и не по одному разу. То есть это рынок в десятки миллиардов долларов. Такой рынок надо использовать с умом, государству — быть его активным игроком, то есть не бездумно запрещать, а регулировать. Если "закрутить гайки", то первыми пострадают российские ресурсы — а гиганты вроде американских компаний (которые поддерживаются государством США) останутся монополистами.

— Есть ли в других странах законы, регулирующие использование данных пользователей?

— Нет. Если говорить о демократических странах, то Конгресс США только что в конце марта принял закон, разрешающий продавать данные пользователей без их согласия. Это риск для наших пользователей, поскольку США считаю своей юрисдикцией весь мир.

У нас все движется к принятию адекватного закона уже в этом году.

— То есть Россия может стать первой...?

— Да, причем не только в госрегулировании профилей пользователей в соцсетях, но и вообще на рынке высоких технологий, работающих с большими массивами пользовательских данных. Цифровые технологии и анализ таких данных очень тесно связаны с математикой. У нас очень хорошая стартовая позиция — в России отличные математики. Поэтому грамотные законы государства и развитие рынка помогут нам выиграть цифровую битву стран-гигантов: США, Китай и РФ.

— А государство в своих интересах эти данные как-то сможет использовать?

— Конечно! Это куда более точная вещь, нежели соцопросы. Например, на основе действий в соцсетях можно объединить данные о здоровье людей — будет известно, где нужно открыть еще одну больницу, где добавить пункт быстрого реагирования, где нужна реанимация с дефибрилляторами, а где — нет. Какие лекарства требуются и сколько их нужно производить. Эти данные государством сейчас собираются очень разрозненно и с большим опозданием.

Зачем Россией пугают?

— Российские хакеры, которые держат в страхе Америку и Европу, — это правда?

— Это миф, который американцы сами же культивируют. Во всех историях, где упоминались "русские хакеры", на самом деле шла речь о "сливе" информации "инсайдером": это касается и секретных документов Хиллари Клинтон, и "Викиликс". В сверхсилу русских хакеров я не верю: у нас нет ни агентурной сети в США, ни интернет-продуктов международного уровня, которыми могли бы пользоваться американские граждане, а мы скрытно на них влиять. Куда проще американцам влиять на нас и нас контролировать.

— Раз так — можем ли объявить бойкот и отказаться от всего американского в Интернете?

— Нам не дадут этого сделать. Все разговоры о том, что Россию могут отключить от Сети в качестве санкций — миф. Интернет — это слежка, выкачивание данных, вбросы фейков. Идёт информационная война, и нашим противникам очень важно, чтоб все как раз хорошо работало.

— Есть ли еще какие-то угрозы, которые могут "прийти" из Сети?

— Вирусы и вирусные атаки. Я сейчас не говорю о тех, которые могут поразить компьютеры простых граждан. В день в мире создается 30-50 тыс. вирусов. 10 лет назад появились первые боевые вирусы, с помощью которых одно государство может воевать против другого. Яркий пример: вирус Styxnet, который в шутку называют "Стухнет". Его "подсадили" в контроллеры на заводе в Германии и через них заразили центрифуги в Иране, которые обогащали уран. Сожгли 30% центрифуг с помощью компьютерного вируса!

— Кто пишет и распространяет такие вирусы?

— Вирусы подобного уровня "готовят" спецслужбы.

Кому нужен "биткоин"

— Игорь Станиславович, истории, когда из России выводят преступные деньги за рубеж — не редкость. Правда ли, что в этом сильно помогает Интернет?