-ћетки

јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж

-ћузыка

- “эм √ринхилл - ≈щЄ раз о нищих и безумцах

- —лушали: 2341 омментарии: 1

- Ћора ѕровансаль - √имн Ёлберет

- —лушали: 2828 омментарии: 1

- Ёпидеми€ - –оманс о слезе

- —лушали: 2723 омментарии: 2

- —ветлана —урганова - ¬есна

- —лушали: 9360 омментарии: 2

- янка ƒ€гилева - Ќюркина песн€

- —лушали: 1382 омментарии: 0

-ѕодписка по e-mail

-ѕоиск по дневнику

-–убрики

- ќ времени о жизни о себе (1521)

- ћысли (106)

- —тЄб (78)

- —тихи (68)

- ƒепрессн€к (29)

- Ѕесконечное приключение (25)

- —татьи (18)

- ѕроза (9)

- ‘илиал цитатника: не_моЄ творчество (7)

- “есты (2)

- ѕесни (2)

-‘отоальбом

- ћать сыра ѕрирода

- 15:57 20.03.2011

- ‘отографий: 92

- ѕриколы

- 15:54 20.03.2011

- ‘отографий: 36

- ћо€ собака и другие звери

- 15:49 20.03.2011

- ‘отографий: 138

-»нтересы

-ѕосто€нные читатели

-_¬ершитель BarSya DartWeider Weidel „ертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell ЅџЋ№ Ѕель_¬ульф ¬еликий_—киф ¬любленный_¬ампир ƒо_¬андейкер «адумчивый_Jack ай_Ћешер ЋЄна_из_Ќайлисса Ћик_и_’имер ћертвый_ветер ѕјЅ –усский_ƒонбасс —≈ƒ№ћќ≈_Ќ≈Ѕќ “Ємный_¬олк “ареич “игра_2006

-—ообщества

-—татистика

«аписи с меткой рецензии

(и еще 13066 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

јрбат ƒежурство алиса ари€ болезнь встречи выставки гитис день рождени€ дк зодчие дождь золота€ маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы олов€нные солдатики осознанные сновидени€ парк победы подарки практика прогулки рецензии ролевые игры сесси€ словески сны современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золота€ маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж

ѕосмотрела "я не –аппапорт" |

ƒневник |

«аснуть на рассвете, проснутьс€ поздним утром, когда с работы вернулс€ папа. ќчередной зимний день в пастельных тонах снова прошЄл в медитативном созерцании, ностальгии и философии. ѕока в гр€зно-палевом небе раствор€лс€ шарик солнца, окрашива€ его золотистым оттенком, € так толком и не заставила себ€ ничего сделать. „ертовски недовольна собой, ибо окончательно обленилась и не хочу ничем заниматьс€ Ц даже отдыхать Ц до самого вечера. я, конечно, зимой и летом всегда пребываю в эдакой сп€чке в отличие от более эмоциональных и контрастных осени и весны, но не настолько же, поэтому надо бы мобилизоватьс€, начать составл€ть дл€ себ€ график, как на предыдущих каникулах, чтобы потом не было мучительно больно и далее по тексту. ƒа-да, а ещЄ надо поступить в институт, выучить €понский и научитьс€ рисовать, мечты-мечты-где-ваша-гадость. огда сгустились сумерки, € вывалилась на свет Ѕожий; снег искрилс€ под ногами мелким битым стеклом и сыпалс€ с неба пригоршн€ми блЄсток, держалс€ добрый предрождественский мороз. я дождалась автобуса, доехала до метро, на метро Ц до јрбатской, пошагала по Ќикитскому и “верскому бульварам до театра на ћалой Ѕронной, подошла рановато, погрелась в холле, как впустили Ц вошла и подошла к сувенирам. ƒело было в толстом стекл€нном коте, которого € видела только в театрах и который, чем больше € его видела, тем больше мне нравилс€, хоть у мен€ уже и есть один стекл€нный кот из театра; когда € последний раз была в ћа€ковке, там всех этих котов уже раскупили, а сегодн€ на Ѕронной € приобрела последнего Ц видимо, пользуютс€ попул€рностью. «атем € купила программку и свежую газету, подн€лась к партеру, почитала до первого звонка, а с первым звонком прошла в зал и начала своЄ кочевье по крайним местам передних р€дов, естественно не жела€ знать своЄ законное место где-нибудь в глубине бельэтажа. ќднако мен€ сгон€ли и сгон€ли, количество свободных мест сокращалось и сокращалось, причЄм билеты у людей были в том числе и на откидушки, так что всЄ, что мне в конце концов оставалось к третьему звонку, - это караулить место, на котором кака€-то девушка держала свою сумочку, увер€€, что должен подойти еЄ спутник. я наде€лась, что когда свет погас€т, его полюбому уже не пуст€т в зал и € смогу посидеть там хот€ бы до антракта, однако администраторша, не в пример своим коллегам из других театров дружелюбна€, доверительно сообщила мне, что если у человека достаточно денег, он имеет право сидеть в одиночку на двух местах и пос€гать на кресло, зан€тое сумочкой, € не могу. ѕришлось отползать на свободную откидушку одного из задних р€дов партера Ц что тоже было хорошо, даже не понадобилс€ бинокль, а полный аншлаг (много€русный зал забилс€ битком) объ€сн€лс€ тем, что показывали Ђя не –аппапортї - премьеру года аж 2008го, зато расхваленную прессой всех мастей. ѕосмотрела и € Ц в преддверии завтрашнего визита на премьеру сезона текущего.

ѕьеса американца Ёрба √арднера, покинувшего сей грешный мир семь лет назад, идеально подходит дл€ того, чтобы вывести на сцену старую гвардию: еЄ главным геро€м Ц по 80 с копейками лет. Ќат (Ћев ƒуров) совмещает в себе черты барона ћюнхгаузена и ƒон ихота Ц жить не может без врань€ и попыток восстановить справедливость, за что и регул€рно огребает. ѕользу€сь своими недюжинными актЄрскими способност€ми и неуЄмной фантазией, он то прикидываетс€ адвокатом, чтобы спасти от увольнени€ своего друга ћиджа (ћартынюк), то сочин€ет себе внебрачную дочь из »зраил€, чтобы пуститьс€ в бега от своей бизнесменши-дочери (≈катерина ƒурова), пытающейс€ оградить его от плачевно заканчивающихс€ подвигов. ј когда нека€ художница задолжала бравому овбою, снабжающему еЄ кокаином, Ќат пытаетс€ еЄ крышевать уже вместе с вт€нутым им в авантюру ћиджем Ц но игра в мафиози, состр€панна€ по мотивам киношаблонов, проваливаетс€, и в больнице на сей раз оказываетс€ последний. ¬ финале все наивные старани€ старичков-бунтарей Ђразбиваютс€ о чугунную жопу реальностиї©, и они умирают и сами не замечают этого, продолжа€ один Ц без умолку сочин€ть, другой Ц безуспешно оградить себ€ от потока болтовни. ¬торостепенные же персонажи продолжают жить, и хорошие, конечно же, - жить хорошо, а плохие Ц плохо. ћораль остаЄтс€ не€сной, как и то, при чЄм здесь какой-то –аппапорт, которого так любит поминать Ќат: ¬икипеди€ знает только двоих –аппапортов, русского кинорежиссЄра и его сына-архитектора, но вр€д ли кого-то из них имел в виду √арднер. —пектакль за€влен как комеди€, однако и ничего особо смешного в нЄм не оказалось Ц скорее, всЄ достаточно грустно. ≈щЄ одна недавно виденна€ мною истори€ из жизни неунывающих пенсионеров Ц Ђ“опол€ и ветерї - кажетс€ мне и на несколько пор€дков более смешной, и на столько же более философской и цепл€ющей. ¬идимо, публика приходит только Ђна ƒуроваї, чей негромкий голос вр€д ли долетает до галЄрки, или, как и €, из любопытства. „то ж, интерес удовлетворЄн, вывод Ц постановка дл€ разового ознакомлени€ вполне смотрибельна, за два часа не успевает наскучить.

я вышла со спектакл€, пережила давку в гардеробе, вывалилась на мороз, добежала обратно до метро, доехала до дома. » даже заставила себ€ начать не со страдани€ ерундой, а с рецензии, ибо на ерунду у мен€, как-никак, вс€ ночь впереди. ј сейчас € эстетствую Ц заедаю кофе мандаринами и шоколадом и слушаю «имовье «верей, “очку –осы, —обак ачалова, ћонгол Ўуудан и »вана айфа Ц замечательных реб€т, о существовании которых мало кто знает из нынешних поколений. ≈щЄ одно Ђнадої, в плюс к более отдалЄнным из начала сего поста: надо бы вспомнить о том, что врем€ от времени € пишу стихи, а последнее такое врем€ было довольно-таки давно. ѕосему попробую совершить очередную попытку родить что-нибудь рифмованное, а с вами прощаюсь до завтрашней рецензии по очередному возвращению из театра)

ѕьеса американца Ёрба √арднера, покинувшего сей грешный мир семь лет назад, идеально подходит дл€ того, чтобы вывести на сцену старую гвардию: еЄ главным геро€м Ц по 80 с копейками лет. Ќат (Ћев ƒуров) совмещает в себе черты барона ћюнхгаузена и ƒон ихота Ц жить не может без врань€ и попыток восстановить справедливость, за что и регул€рно огребает. ѕользу€сь своими недюжинными актЄрскими способност€ми и неуЄмной фантазией, он то прикидываетс€ адвокатом, чтобы спасти от увольнени€ своего друга ћиджа (ћартынюк), то сочин€ет себе внебрачную дочь из »зраил€, чтобы пуститьс€ в бега от своей бизнесменши-дочери (≈катерина ƒурова), пытающейс€ оградить его от плачевно заканчивающихс€ подвигов. ј когда нека€ художница задолжала бравому овбою, снабжающему еЄ кокаином, Ќат пытаетс€ еЄ крышевать уже вместе с вт€нутым им в авантюру ћиджем Ц но игра в мафиози, состр€панна€ по мотивам киношаблонов, проваливаетс€, и в больнице на сей раз оказываетс€ последний. ¬ финале все наивные старани€ старичков-бунтарей Ђразбиваютс€ о чугунную жопу реальностиї©, и они умирают и сами не замечают этого, продолжа€ один Ц без умолку сочин€ть, другой Ц безуспешно оградить себ€ от потока болтовни. ¬торостепенные же персонажи продолжают жить, и хорошие, конечно же, - жить хорошо, а плохие Ц плохо. ћораль остаЄтс€ не€сной, как и то, при чЄм здесь какой-то –аппапорт, которого так любит поминать Ќат: ¬икипеди€ знает только двоих –аппапортов, русского кинорежиссЄра и его сына-архитектора, но вр€д ли кого-то из них имел в виду √арднер. —пектакль за€влен как комеди€, однако и ничего особо смешного в нЄм не оказалось Ц скорее, всЄ достаточно грустно. ≈щЄ одна недавно виденна€ мною истори€ из жизни неунывающих пенсионеров Ц Ђ“опол€ и ветерї - кажетс€ мне и на несколько пор€дков более смешной, и на столько же более философской и цепл€ющей. ¬идимо, публика приходит только Ђна ƒуроваї, чей негромкий голос вр€д ли долетает до галЄрки, или, как и €, из любопытства. „то ж, интерес удовлетворЄн, вывод Ц постановка дл€ разового ознакомлени€ вполне смотрибельна, за два часа не успевает наскучить.

я вышла со спектакл€, пережила давку в гардеробе, вывалилась на мороз, добежала обратно до метро, доехала до дома. » даже заставила себ€ начать не со страдани€ ерундой, а с рецензии, ибо на ерунду у мен€, как-никак, вс€ ночь впереди. ј сейчас € эстетствую Ц заедаю кофе мандаринами и шоколадом и слушаю «имовье «верей, “очку –осы, —обак ачалова, ћонгол Ўуудан и »вана айфа Ц замечательных реб€т, о существовании которых мало кто знает из нынешних поколений. ≈щЄ одно Ђнадої, в плюс к более отдалЄнным из начала сего поста: надо бы вспомнить о том, что врем€ от времени € пишу стихи, а последнее такое врем€ было довольно-таки давно. ѕосему попробую совершить очередную попытку родить что-нибудь рифмованное, а с вами прощаюсь до завтрашней рецензии по очередному возвращению из театра)

ћетки: рецензии театры театр спектакли театр на малой бронной € не раппапорт € не раппопорт € - не раппапорт € - не раппопорт |

ѕосмотрела "Ѕерег женщин" |

ƒневник |

¬черашним вечером от нефиг делать зачем-то посмотрев по телеку краем глаза первый ќбитаемый ќстров, € рано Ц в половине первого Ц ушла спать. » всЄ бы ничего, если бы среди ночи € не проснулась, удивившись тому, что светло как днЄм от луны и снега, и затем долго, очень долго не могла заснуть, проворочалась, наверное, несколько часов, чувству€, как одновременно и помираю с голода, и в носу по€вл€етс€ запах крови от переутомлени€. Ќаконец, € отрубилась и среди множества маловразумительных снов увидела один, среди последних, запомнившийс€ и довольно-таки странный: на каком-то поле битвы € дралась на ножах с каким-то д€дькой в костюме века эдак XVIII, но почему-то €рко-розового цвета. Ќасколько € успела разгл€деть, он был вполне симпатичным, с длинными волосами и эспаньолкой; мы столкнулись в стороне от гущи бо€, было непон€тно, кто на кого первый наскочил, и убивать его у мен€ не было желани€, но € быстро пон€ла Ц либо € его, либо он мен€. ќн успел ранить мен€ в правое плечо, но € зацепила его уже несколько раз и, в конце концов, добила ударом в грудь и проснулась; случаи, когда € убиваю во сне, Ц единичные, и вс€кий раз остаЄтс€ непри€тный осадок. ¬от и теперь € проснулась невыспавша€с€, разбита€ аж в половине первого, немного пострадала ерундой, пон€ла, что ничего общественно полезного сделать не смогу, и уползла дремать на диван в компании собака. “ак € и провал€лась до темноты; вал€тьс€ было хорошо, однако, подн€вшись, € вынуждена была объективно признать своЄ состо€ние как крайне паршивое Ц видимо, крепчающий мороз поспособствовал низкому атмосферному давлению: € беспрестанно зевала, ибо мне не хватало воздуха, когда пыталась на чЄм-то сосредоточитьс€ Ц начинала кружитьс€ голова. ќднако самовнушение Ц страшна€ сила, и, взбодрившись, € вечерком вывалилась на улицу, поймала маршрутку на светофоре, доехала до метро, с книжкой добралась на подземке до —моленки и сунулась в тамошнюю театральную кассу Ц справитьс€ насчЄт билетов на вторую декаду феврал€. ассиром оказалс€ вполне адекватный и общительный парень, и билеты были легко и быстро закуплены на вполне удобоваримую сумму, после чего € пошагала по јрбату Ц до театра ¬ахтангова и, поскольку времени было ещЄ минут 15 и внутрь не пускали, Ц мимо, до следующего перекрЄстка и обратно. ¬ошла €, уже не чувству€ подбородка, носа и пальцев, быстро отогрелась, купила программку и подн€лась на второй этаж, где располагались партер с амфитеатром (мой законный балкон был аж на четвЄртом, если верить администраторше). ¬ холле сто€ла высока€ Єлка, у которой все фотографировались, и играл живой оркестр, а € устроилась подальше от сквоз€щего окна, почитала до первого звонка и вошла в зал. ќн заполн€лс€ довольно активно, а перемещению между р€дами мешали перегораживающие узкие проходы приставные стуль€ и откидушки, посему € не стала пос€гать на передние р€ды партера, хоть там и заманчиво сверкали свободные места, а прин€лась кочевать по средним. Ќесколько раз мен€ согнали, но € наконец осталась таки в середине седьмого р€да при заполнившемс€ почти под зав€зку зале Ц достаточно близко, чтобы без бинокл€ наслаждатьс€ зрелищем.

ЂЅерег женщинї - не совсем спектакль. Ёто Ц хореографическа€ композици€ всего на полтора часа, объединивша€ почти всех актЄров труппы, без единого слова. ѕока мужчины убивают друг друга в войнах, женщины неприка€нно странствуют и собираютс€ в портовом ресторанчике, ожида€ парохода. ћолодые и пожилые, слабые и сильные, утончЄнно-лиричные и трагично-решительные Ц все они вспоминают, конечно же, своих мужчин. ажда€ любовна€ истори€ рассказана танцем под песни ћарлен ƒитрих Ц на немецком, французском, английском, ивритеЕ ћожно не понимать текста, но чувствовать, как удивительно подход€т они к различным ситуаци€м Ц флирту, ревности, расставанию, разрыву, нежности, страсти, скорби. ѕечальные воспоминани€ смен€ютс€ радостными, перетекают друг в друга, и хочетс€ смотреть и слушать ещЄ и ещЄ. ¬ паузах Ц пароходные гудки, вой сирен воздушной тревоги, ритмична€ чеканка шага бесконечных солдатских эшелонов, проход€щих мимо: раз. два. раз-два-три. ћало, слишком мало мне показалось этой прекрасной зарисовки! Ќо и в том, что состо€лось, произошло, Ц мощный источник осмысленного эстетического удовольстви€, чудо безупречной лЄгкости и непринуждЄнности, рождЄнное отточенным мастерством. ¬еликолепны исполнители ролей, умудрившиес€ одной лишь пластикой передать большее, чем личность, характер Ц целую судьбу. ¬еликолепна сценографи€ Ц что ни мизансцена, то идеальна€ симметри€, никто никого не заслон€ет, никому не мешает, не сбиваетс€ в бесформенное п€тно формальной массовки. ¬еликолепно оформление Ц наклонное зеркало, создающее дополнительную плоскость дл€ создани€ изысканных живых картин, лопасти вентил€торов, похожих на пропеллеры, груды чемоданов, не позвол€ющие забыть о временности, ненадЄжности пристанища. », конечно, великолепна ћарлен, которую узнаЄшь во всех Ц вместе и по отдельности Ц героин€х. »тог Ц качественный, стильный театральный артхаус, редка€ на подмостках, зато красива€ птица.

—пектакль неожиданно закончилс€, и € снова оказалась на промЄрзшем до костей јрбате, пошагала до јрбатской, поехала домой. —нова повезло с маршруткой, так что даже не пришлось тащитьс€ до дома пешком, хот€ за бортом мелькала совершенно неверо€тна€ луна - огромна€, словно приблизивша€с€ к земле на рассто€ние, раза в три меньшее прежнего. ¬ечер € начала, уже по традиции, со всего того, что не успела сделать днЄм, оставив рецензию на заполночь, но вот готова и она, и мне не помешало бы уйти спать, пока не рассвело. ѕрощаюсь с вами до завтрашней театральной рецензии)

ћетки: рецензии театры театр спектакли театр имени вахтангова театр вахтангова берег женщин |

ѕосмотрела "ћаленькую колдунью"^^ |

ƒневник |

— грехом пополам подн€вшись по будильнику, € успела только позавтракать, как пора было уже выпинывать себ€ из дому на мороз. ¬ полусонном состо€нии € доехала на автобусе до метро, на метро Ц до ёго-западной, дошла до театра, встала в холле Ц внутрь ещЄ не пускали, € умудрилась рано прибыть Ц в окружении мелюзги. »бо, как известно, на два часа дн€ идут детские спектакли Ц как, например, Ђ—обакиї, посмотренные мною в свой день рождени€, или Ђћаленька€ колдунь€ї, которую € смотрела сегодн€, утеша€сь тем, что все прочие вышедшие из нежного возраста поклонники ёго-запада еЄ уже посмотрели и не по разу. ¬от и сегодн€ не € единственна€ возвышалась над толпой младшеклассников Ц виднелись знакомые лица, мелькающие практически на всех спектакл€х. огда двери театра, наконец, открылись, €, приобрет€ программку, при наличии доброго получаса свободного времени отправилась в буфет выпить чашку кофе, закусив шоколадкой, которую € с собой не вз€ла, посему еЄ пришлось покупать. ёго-западный кофе был, как и в прошлый раз, отменно €дрЄным, торкал даже на запах, ускор€л кровь с первого глотка и поддерживал в соответствующем состо€нии практически до вечера. Ќо не забегаю вперЄд Ц управившись с трапезой ко второму звонку, € вошла в зал, устроилась на своЄм месте с краю последнего, шестого р€да, дождалась, пока после третьего звонка не расс€детс€ вс€ публика, под зав€зку забивша€ зал. ƒалее последовал час с небольшим при€тного врем€провождени€ Ц чертовски мало, господа!

¬ отличие от Ђ—обакї, Ђћа ої - спектакль действительно детский, на основе повести ѕройслера, по которой был сн€т общеизвестный одноимЄнный мультик. —южет тривиален, предсказуем и пр€молинейно-дидактивен: 150-летн€€ (дл€ перевода на человеческий хронометраж делим возраст на дес€ть) колдунь€ по наущению говор€щего ворона наносит добро и причин€ет радость Ц омолаживает пенсионеров, перевоспитывает злого лесника, выводит из лесной чащи заблудившегос€ пацана “омаса по прозвищу (не сме€тьс€!) Ђ∆Єлтый помпонї. ќстальным ведьмам, твор€щим вс€ческие пакости, во главе с тЄтушкой нашей героини такое поведение не по нраву, и они тихо копают под диссидентку, капа€ на неЄ начальству и стрем€сь лишить еЄ магических сил. ≈стественно, всЄ получаетс€ по принципу Ђне рой другому €муї, и в одной отдельно вз€той школе волшебства (не ’огвартсе) воцар€ютс€ дружба, любовь и прочие большие и светлые чувства. ќднако что ни персонаж Ц то залюбуешьс€: ћако играет —аркисова, исполн€вша€ в Ђ—обакахї роль щенка, и что там, что здесь смотрит в зал такими полными вселенской скорби глазами, что сразу хочетс€ обн€ть, погладить по головке и заверить, что с ней об€зательно кто-нибудь будет дружить. Ўахет в роли тЄтки остодурии €рок, оба€телен и самодостаточен, как в любой из своих женских ролей (трансвеститы не свист€т! © ≈вгений), его игра похожа на блистательную импровизацию, если не €вл€етс€ частично таковой. ћатошин достаточно харизматичен, чтобы в эпизодической роли лесника √юнтера всем запомнитьс€ и дет€м понравитьс€ Ц правда, подобрев, его герой €вно многое потер€л. »з —анникова получилс€ уморительный ворон јбракадабр с чЄрным ирокезом и потр€сающе выразительной мимикой. Ќо самым жирным плюсом действа мне показалс€ ведьминский шабаш с футбольными кричалками и т€жЄлыми риффами Ц настолько зажигательный, что к нему хотелось немедленно присоединитьс€. ¬ общем, в качестве новогодней Єлки дл€ всей семьи Ђ олдунь€ї с еЄ ворохом позитива подходит как нельз€ лучше Ц с таким обилием песен и танцев этот спектакль вполне т€нет на музыкальный.

ѕосле поклона детей пустили поводить на сцене хороводы с актЄрами, затем спровадили к родител€м. я же пошагала от театра до метро, покачалась в вагоне до ћолодЄги, пешком дошла до дома, долго ленилась, страда€ ерундой, но только сейчас, вечером, мобилизовалась и написала сей краткий пост. «автра мен€ снова ждЄт театр, теперь уже Ђвзрослыйї, посему прощаюсь до завтрашнего и более позднего времени)

¬ отличие от Ђ—обакї, Ђћа ої - спектакль действительно детский, на основе повести ѕройслера, по которой был сн€т общеизвестный одноимЄнный мультик. —южет тривиален, предсказуем и пр€молинейно-дидактивен: 150-летн€€ (дл€ перевода на человеческий хронометраж делим возраст на дес€ть) колдунь€ по наущению говор€щего ворона наносит добро и причин€ет радость Ц омолаживает пенсионеров, перевоспитывает злого лесника, выводит из лесной чащи заблудившегос€ пацана “омаса по прозвищу (не сме€тьс€!) Ђ∆Єлтый помпонї. ќстальным ведьмам, твор€щим вс€ческие пакости, во главе с тЄтушкой нашей героини такое поведение не по нраву, и они тихо копают под диссидентку, капа€ на неЄ начальству и стрем€сь лишить еЄ магических сил. ≈стественно, всЄ получаетс€ по принципу Ђне рой другому €муї, и в одной отдельно вз€той школе волшебства (не ’огвартсе) воцар€ютс€ дружба, любовь и прочие большие и светлые чувства. ќднако что ни персонаж Ц то залюбуешьс€: ћако играет —аркисова, исполн€вша€ в Ђ—обакахї роль щенка, и что там, что здесь смотрит в зал такими полными вселенской скорби глазами, что сразу хочетс€ обн€ть, погладить по головке и заверить, что с ней об€зательно кто-нибудь будет дружить. Ўахет в роли тЄтки остодурии €рок, оба€телен и самодостаточен, как в любой из своих женских ролей (

ѕосле поклона детей пустили поводить на сцене хороводы с актЄрами, затем спровадили к родител€м. я же пошагала от театра до метро, покачалась в вагоне до ћолодЄги, пешком дошла до дома, долго ленилась, страда€ ерундой, но только сейчас, вечером, мобилизовалась и написала сей краткий пост. «автра мен€ снова ждЄт театр, теперь уже Ђвзрослыйї, посему прощаюсь до завтрашнего и более позднего времени)

ћетки: театр театры театр на юго-западе спектакли маленька€ колдунь€ мако рецензии |

ѕосмотрела "Ўерлока ’олмса". ’вастаюсь подарком |

ƒневник |

’вастаюсь. 01.01.10 я праздновала до четвЄртого часу ночи, собак облаивал от души грем€щие за окном фейерверки, уход€ на кухню, чтобы никто на него не шикал, мама с бабушкой потихоньку сворачивали трапезу. ѕотом, так и не посадив батарейки плеера, но замучив уши наушниками, € уползла спать, снова снилась кака€-то мерзость (пить надо меньше), в районе одиннадцати разбудил пришедший с работы папа, подарил увесистую металлическую фигурку какого-то восточного мудреца и за€вил, что это Ѕудда. я показала ему своего дерев€нного Ѕудду, значительно более упитанного и позитивного, и с помощью яндекса вы€снила, что подаренный Ц скорее всего, онфуций. ѕропалив афишу яндекса и выбрав кинотеатр и сеанс, то бишь ћатрицу и половину четвЄртого, € после обеда вышла из дому и пешком отправилась до метро. ѕогода была потр€сающа€ Ц мороз и солнце, слеп€щий снег, безлюдие и тишина, брошенные свернувшимис€ Єлочными базарами груды нераспроданных ЄлокЕ ” мен€ был ещЄ целый час, и € продолжила идти Ц по надземному переходу через –ублЄвское шоссе в рылатское, вдоль дороги до поворота на ќсенний бульвар, по покрытому гололЄдом бульвару до кинотеатра. «а 20 минут до начала сеанса купив билет, влетевший мне в 300 рублей, € вышла пропалить зоомаг, по€вившийс€ по соседству, но он был закрыт, и €, вернувшись, вскоре была впущена в один из маленьких залов. ќсев на своЄм уютном местечке в середине четвЄртого р€да, € долго ждала, пока заполнитс€ практически полностью зал, потом долго смотрела рекламу, мысленно определ€€, что буду смотреть в кино в ближайшие мес€цы (не знаю только пока, идти на Ђ нигу »ла€ї или нет, при том что € в своЄ врем€ так и не посмотрела Ђя Ц легендаї), а потомЕ началс€ ЂЎерлок ’олмсї.

—импат€га ƒауни-младший снова спасает ни много ни мало, а весь мир, только на сей раз Ц не в красно-золотой броне, а в щЄгольском костюме лондонского денди. ќднако “они —тарк, вынужденный таскать на себе груду металла за неимением сверхспособностей, обзавидовалс€ бы при встрече с таким Ўерлоком ’олмсом: самый попул€рный сыщик всех времЄн и народов в интерпретации √а€ –ичи превратилс€ в супергеро€, у которого помимо дедукции непомерно развиты ещЄ и скорость реакций, зрение и нюх. тому же, в отличие от классического персонажа онан ƒойл€, новый ’олмс, не из книги, а из комиксов, Ц отнюдь не окутанный флЄром таинственности джентльмен, распутывающий сложные дела, не встава€ с кресла, а тот ещЄ моветон, поддерживающий себ€ в форме при помощи участи€ в драках подпольного тотализатора и с лЄгкостью наход€щий общий €зык с уголовниками. ¬атсон ему под стать Ц пока компаньон работает мозгами и кулаками, доктор метко стрел€ет и к тому же трогательно заботитс€ о товарище: вытаскивает из депрессии, вызванной отсутствием работы, бросаетс€ на помощь, проща€ старани€ ’олмса по расстройству его помолвки, и спасает от гибели, риску€ собственной жизнью. ¬оистину идеальна€ пара: во всЄм друг друга дополн€ют, не бросают в беде, понимают с полусловаЕ в течение всего фильма € всЄ ждала, когда же они наконец поцелуютс€, подтвердив общеизвестный факт из официальной биографии Ўерлока о том, что женщинами он не интересовалс€, но этого так и не произошло. „то до главного злоде€, то этот пресловутый лорд Ѕлэкмор Ц не менее колоритна€ фигура: сатанист и чЄрный маг, мечтающий, само собой, о власти над человечеством и стрем€щийс€ к этой власти, естественно, посредством серии ритуальных убийств, св€занных с символами и географиейЕ да-да, привет Ђјнгелам и демонамї и прочим произведени€м ƒэна Ѕрауна. ¬идимо, снимать детектив без приставки Ђмистическийї нынче не комильфо Ц но, конечно же, в финале все загадочные €влени€ получат рациональное объ€снение, кроме одного: почему главзлоде€ повсюду сопровождает чЄрный ворон?.. ¬ общем, получилось отнюдь не интеллектуальное, зато зрелищное кино со стремительным экшном, полным избитыми Ђострымиї моментами, красивыми спецэффектами, претендующей на эпичность графикой (один недостроенный “ауэрский мост чего стоит), короткими диалогами, исполн€ющими преимущественно юмористическую функцию, и намЄком на продолжение: уже вполне канонический вражина, профессор ћориарти, стырил кусок стимпанкового вида машины, ни разу не по€вившись в кадре. артинка Ц а-л€ Gotham city, драки в замедленном времени а-л€ ЂЅольшой кушї и Ђ арты, деньги, два стволаї, музычка Ц не тер€юща€с€ фоном, а бодра€ и запоминающа€с€. —мотреть в качестве отдыха и развлечени€ Ц вполне рекомендуетс€.

ƒо родной ћолодЄги € уже доехала на метро, но до дома под фонар€ми пилила дворами пешком, ибо красиво. «автра мне Ц в первый раз в новом году в театр. ѕричЄм днЄм^^

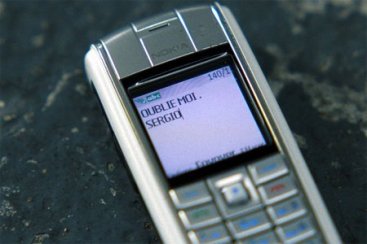

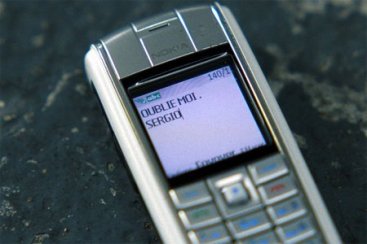

Ќе кадр, а истори€! Ўерлок ревнует и боитс€ остатьс€ один, ¬атсон сначала дуетс€, но потом всЄ понимает.)

—импат€га ƒауни-младший снова спасает ни много ни мало, а весь мир, только на сей раз Ц не в красно-золотой броне, а в щЄгольском костюме лондонского денди. ќднако “они —тарк, вынужденный таскать на себе груду металла за неимением сверхспособностей, обзавидовалс€ бы при встрече с таким Ўерлоком ’олмсом: самый попул€рный сыщик всех времЄн и народов в интерпретации √а€ –ичи превратилс€ в супергеро€, у которого помимо дедукции непомерно развиты ещЄ и скорость реакций, зрение и нюх. тому же, в отличие от классического персонажа онан ƒойл€, новый ’олмс, не из книги, а из комиксов, Ц отнюдь не окутанный флЄром таинственности джентльмен, распутывающий сложные дела, не встава€ с кресла, а тот ещЄ моветон, поддерживающий себ€ в форме при помощи участи€ в драках подпольного тотализатора и с лЄгкостью наход€щий общий €зык с уголовниками. ¬атсон ему под стать Ц пока компаньон работает мозгами и кулаками, доктор метко стрел€ет и к тому же трогательно заботитс€ о товарище: вытаскивает из депрессии, вызванной отсутствием работы, бросаетс€ на помощь, проща€ старани€ ’олмса по расстройству его помолвки, и спасает от гибели, риску€ собственной жизнью. ¬оистину идеальна€ пара: во всЄм друг друга дополн€ют, не бросают в беде, понимают с полусловаЕ в течение всего фильма € всЄ ждала, когда же они наконец поцелуютс€, подтвердив общеизвестный факт из официальной биографии Ўерлока о том, что женщинами он не интересовалс€, но этого так и не произошло. „то до главного злоде€, то этот пресловутый лорд Ѕлэкмор Ц не менее колоритна€ фигура: сатанист и чЄрный маг, мечтающий, само собой, о власти над человечеством и стрем€щийс€ к этой власти, естественно, посредством серии ритуальных убийств, св€занных с символами и географиейЕ да-да, привет Ђјнгелам и демонамї и прочим произведени€м ƒэна Ѕрауна. ¬идимо, снимать детектив без приставки Ђмистическийї нынче не комильфо Ц но, конечно же, в финале все загадочные €влени€ получат рациональное объ€снение, кроме одного: почему главзлоде€ повсюду сопровождает чЄрный ворон?.. ¬ общем, получилось отнюдь не интеллектуальное, зато зрелищное кино со стремительным экшном, полным избитыми Ђострымиї моментами, красивыми спецэффектами, претендующей на эпичность графикой (один недостроенный “ауэрский мост чего стоит), короткими диалогами, исполн€ющими преимущественно юмористическую функцию, и намЄком на продолжение: уже вполне канонический вражина, профессор ћориарти, стырил кусок стимпанкового вида машины, ни разу не по€вившись в кадре. артинка Ц а-л€ Gotham city, драки в замедленном времени а-л€ ЂЅольшой кушї и Ђ арты, деньги, два стволаї, музычка Ц не тер€юща€с€ фоном, а бодра€ и запоминающа€с€. —мотреть в качестве отдыха и развлечени€ Ц вполне рекомендуетс€.

ƒо родной ћолодЄги € уже доехала на метро, но до дома под фонар€ми пилила дворами пешком, ибо красиво. «автра мне Ц в первый раз в новом году в театр. ѕричЄм днЄм^^

Ќе кадр, а истори€! Ўерлок ревнует и боитс€ остатьс€ один, ¬атсон сначала дуетс€, но потом всЄ понимает.)

ћетки: фильмы рецензии кино новый год подарки шерлок холмс jim beam |

ѕосмотрела "—мешные деньги" |

ƒневник |

»так, как € уже писала, сегодн€ после обеда, еле успев дописать рецензию на спектакль вчерашний, € отправилась на спектакль сегодн€шний Ц то бишь по хруст€щему снежку пошагала до автобусной остановки, дождалась автобуса с покрывшимис€ лед€ным слоем стЄклами, доползла на нЄм до метро и спустилась в подземку. ƒавешний топографический кретинизм отпустил мен€ ещЄ не полностью Ц € по привычке выскочила на ѕлощади революции, недоумЄнно уставилась на указатели переходов, на которых ничего нужного не значилось, но вскоре вспомнила, каким маршрутом стоит ехать, и доехала ещЄ одну остановку до урской. ƒалее с двум€ пересадками € добралась до –ижской и первым делом сунулась в тамошнюю театральную кассу Ц обеспечивать себ€ любимую билетами на две первые субботы феврал€. —правившись с этой задачей более чем удовлетворительно, € спустилась в подземный переход, где было не протолкнутьс€ от кишащих людей, продающих и покупающих праздничный ширпотреб Ц как и прилавки в магазинах, столики барыг буквально брали штурмом. » в этой толчее € умудрилась угл€деть на одном из крайних симпатичное существо Ц керамического тигра с обт€нутым пушистой полосатой Ђшкуройї телом, хвостом из проволоки-ЂЄршикаї и усами из лески. –ешив, что не комильфо праздновать без символа года (хоть символ и не рыжий и м€гкий, а белый и металлический), € быстренько приобрела красафца за 70 рублей и подн€лась из перехода, направл€€сь к ближайшему автобусу. «абравшись туда, € протр€слась в компании раздражЄнных пассажиров до кинотеатра √авана, высадилась и пошагала до —атирикона, причЄм пришагать умудрилась уже минут за 15 до назначенного начала спектакл€. ќднако € успела и купить программку, и умилитьс€ спокойному как игрушка йоркширу, восседающему на колен€х дамы, торговавшей книжками, дисками и прочим фанмерчем, а когда вошла в зал, как раз прозвенел второй звонок, и € решила не засиживатьс€ на своЄм законном месте и отправилась в партер. — места, которое € зан€ла в середине р€да эдак третьего-четвЄртого, мен€ так и не согнали, только подвинули ближе к центру, а спектакль, как всегда, минут на дес€ть задержали, ибо, видимо, не € одна неожиданно долго добиралась по заснеженному городу. —мотреть же € пришла Ђ—мешные деньгиї - комедию по –эю уни, уже знакомого мне по Ђ—лишком женатому таксистуї в постановке ёго-запада.

Ѕолее удачного спектакл€, чтобы отдохнуть от серьЄзных вещей и зар€дитьс€ позитивным настроением перед праздником, выбрать € не могла: два часа без антракта беспрерывного ржача (прилагаютс€ сгибание пополам, стук ладонью по колену, вытирание слЄз и пота, кашель от нехватки воздуха и восторженные аплодисменты) Ц это вам не фунт изюму. уни выстраивает сюжет по беспроигрышной схеме, работавшей и в Ђ“аксистеї: изобретательный главный герой, попада€ в сложную ситуацию, пытаетс€ выпутатьс€ из неЄ с помощью обмана и по мере стремительного развити€ событий вынужден вт€гивать в свою игру всех окружающих. аждому достаЄтс€ по нескольку ролей, что приводит к нескончаемым неожиданност€м Ц естественно, комичным. Ќевозможно даже пересказать сюжет, не превратившись при этом в подлого спойлера Ц только подразнить потенциальных будущих зрителей зав€зкой: в руки простого офисного служащего случайно попадает чужой чемодан с баснословной денежной суммой, и он решает немедленно рвануть с женой в Ѕарселону навсегда, но в вызванное им такси въезжает машина друзей семьи, приглашЄнных на празднование дн€ рождени€ нашего счастливчика, а в дом по очереди стучатс€ двое полицейских по разным, не св€занным с деньгами поводамЕ ак всегда, британский юмор уни, который так и хочетс€ растаскать на цитаты, умудр€етс€ быть пошлым без грубости и, как всегда, сильно зависит от мастерства исполнителей. ј актЄрский состав в —атириконе подобралс€ на славу Ц все выкладываютс€ искренне, с удовольствием и с полной самоотдачей, неповторимые интонации, мимика и пластика каждого не позвол€ют ни одной шутке пройти незамеченной, и что ни персонаж Ц то €рка€, запоминающа€с€, самодостаточна€, а главное Ц естественна€, Ђжива€ї личность. » эта музыкальна€ тема из Ђ арменї - до чего же она уместна своей с первых нот узнаваемой очаровательной патетикой! »тог: занавес уже опустилс€, а улыбка не сходит с уставшего от смеха лица ещЄ очень долго. ј значит Ц стоит смотреть, ведь действительно качественна€ комеди€ Ц очень больша€ редкость.

Ќо Ц хорошего понемножку. «акончилс€ мой последний спектакль в 2009 году. я вышла из театра, влезла в маршрутку и поехала сто€ Ц согнувшись в три погибели, ибо маршрутка старого образца, жЄлта€ снаружи и тесна€ внутри, с низким потолком. ƒержалась за подозрительно похрустывающую ручку двери люка запасного выхода в крыше, думала Ц оторву еЄ при отклонении назад или открою люк и вылечу через него при отклонении вперЄд, но обошлось Ц ехали снова долго, в объезд пробок по вс€ким закоулкам, однако приехали благополучно. ј там и подземка доставила мен€ до родной ћолодЄги, € дошла до дома пешком, начала было писать рецензию, но мама с бабушкой зате€ли нар€жать у мен€ в комнате Єлку, которую €, будь мо€ вол€, оставила бы в еЄ первозданной красоте. »значальное обещание ограничитьс€ несколькими шариками вылилось в то, что несчастное дерево завешали, как каждый год, так, что его теперь практически не видно, а поскольку мо€ родн€ во врем€ творческого процесса переговаривалась, € сделала паузу, побродила по ƒј, послушала музыку, почитала чужие стихи, пофлудила в аське, а по окончании декоративной работы вернулась к посту. — трудом, но вспомнила, что хотела написать до перерыва; с трудом, но дот€нула рецензию до достойного объЄма, ибо сложно писать, когда и ругать нечего, и никакой глубокой философии не наблюдаетс€ Ц сплошное развлечение. Ќу да хватит о моих критиканских будн€х Ц не веритс€, но завтра Ќовый год и следующа€ мо€ рецензи€ будет уже в 2010-м. «ато, скорее всего, сразу первого числа! ѕрощаюсь, а то уже глаза от монитора устали, да и спать охота. ¬сем доброй ночи и утра!)

Ѕолее удачного спектакл€, чтобы отдохнуть от серьЄзных вещей и зар€дитьс€ позитивным настроением перед праздником, выбрать € не могла: два часа без антракта беспрерывного ржача (прилагаютс€ сгибание пополам, стук ладонью по колену, вытирание слЄз и пота, кашель от нехватки воздуха и восторженные аплодисменты) Ц это вам не фунт изюму. уни выстраивает сюжет по беспроигрышной схеме, работавшей и в Ђ“аксистеї: изобретательный главный герой, попада€ в сложную ситуацию, пытаетс€ выпутатьс€ из неЄ с помощью обмана и по мере стремительного развити€ событий вынужден вт€гивать в свою игру всех окружающих. аждому достаЄтс€ по нескольку ролей, что приводит к нескончаемым неожиданност€м Ц естественно, комичным. Ќевозможно даже пересказать сюжет, не превратившись при этом в подлого спойлера Ц только подразнить потенциальных будущих зрителей зав€зкой: в руки простого офисного служащего случайно попадает чужой чемодан с баснословной денежной суммой, и он решает немедленно рвануть с женой в Ѕарселону навсегда, но в вызванное им такси въезжает машина друзей семьи, приглашЄнных на празднование дн€ рождени€ нашего счастливчика, а в дом по очереди стучатс€ двое полицейских по разным, не св€занным с деньгами поводамЕ ак всегда, британский юмор уни, который так и хочетс€ растаскать на цитаты, умудр€етс€ быть пошлым без грубости и, как всегда, сильно зависит от мастерства исполнителей. ј актЄрский состав в —атириконе подобралс€ на славу Ц все выкладываютс€ искренне, с удовольствием и с полной самоотдачей, неповторимые интонации, мимика и пластика каждого не позвол€ют ни одной шутке пройти незамеченной, и что ни персонаж Ц то €рка€, запоминающа€с€, самодостаточна€, а главное Ц естественна€, Ђжива€ї личность. » эта музыкальна€ тема из Ђ арменї - до чего же она уместна своей с первых нот узнаваемой очаровательной патетикой! »тог: занавес уже опустилс€, а улыбка не сходит с уставшего от смеха лица ещЄ очень долго. ј значит Ц стоит смотреть, ведь действительно качественна€ комеди€ Ц очень больша€ редкость.

Ќо Ц хорошего понемножку. «акончилс€ мой последний спектакль в 2009 году. я вышла из театра, влезла в маршрутку и поехала сто€ Ц согнувшись в три погибели, ибо маршрутка старого образца, жЄлта€ снаружи и тесна€ внутри, с низким потолком. ƒержалась за подозрительно похрустывающую ручку двери люка запасного выхода в крыше, думала Ц оторву еЄ при отклонении назад или открою люк и вылечу через него при отклонении вперЄд, но обошлось Ц ехали снова долго, в объезд пробок по вс€ким закоулкам, однако приехали благополучно. ј там и подземка доставила мен€ до родной ћолодЄги, € дошла до дома пешком, начала было писать рецензию, но мама с бабушкой зате€ли нар€жать у мен€ в комнате Єлку, которую €, будь мо€ вол€, оставила бы в еЄ первозданной красоте. »значальное обещание ограничитьс€ несколькими шариками вылилось в то, что несчастное дерево завешали, как каждый год, так, что его теперь практически не видно, а поскольку мо€ родн€ во врем€ творческого процесса переговаривалась, € сделала паузу, побродила по ƒј, послушала музыку, почитала чужие стихи, пофлудила в аське, а по окончании декоративной работы вернулась к посту. — трудом, но вспомнила, что хотела написать до перерыва; с трудом, но дот€нула рецензию до достойного объЄма, ибо сложно писать, когда и ругать нечего, и никакой глубокой философии не наблюдаетс€ Ц сплошное развлечение. Ќу да хватит о моих критиканских будн€х Ц не веритс€, но завтра Ќовый год и следующа€ мо€ рецензи€ будет уже в 2010-м. «ато, скорее всего, сразу первого числа! ѕрощаюсь, а то уже глаза от монитора устали, да и спать охота. ¬сем доброй ночи и утра!)

ћетки: театр театры театр сатирикон театр "сатирикон" сатирикон спектакли рецензии смешные деньги |

ѕосмотрела "Ўаткое равновесие" (типа вчерашний пост) |

ƒневник |

» вот, таща в сумке плюшевого медвед€ и игрушечную машинку, а на ладони подкидыва€ рогатого колобка, € покинула гостеприимный ≈вропарк и по ‘илЄвской ветке, менее многолюдной, ибо назрел уже час пик, доехала от иевской до јрбатской. ƒо театра ћа€ковского € дошла рано, дверей ещЄ не открывали; утренн€€ пурга за врем€ моего шоппинга улеглась, но снег продолжал порошить, и макушка ƒжаза была влажной и прохладной. Ќо вот, наконец, впустили в холл, где € была не далее как позавчера, и € приобрела программку, подн€лась к партеру и привычно уселась читать до первого звонка. —перва, пам€ту€ непри€тный опыт предыдущей попытки пренебречь своим законным местом в бельэтаже, € планировала звонка до второго-третьего незаметно просидеть в амфитеатре, однако стоило мне войти в зал, как уровень наглости повысилс€, к тому же было заметно, что амфитеатр заполн€етс€ плотнее, нежели партер. » € отправилась на край одного из передних р€дов, кажетс€, третьего или четвЄртого, и на сей раз мне повезло Ц мен€ не только не согнали оттуда, но € к тому же смогла после наступлени€ темноты подвинутьс€ поближе к середине на другое незан€тое место. ¬прочем, в антракте опоздавшие на первое отделение мен€ согнали, и € приготовилась было просидеть второе отделение на откидушке Ц однако мне повезло ещЄ больше: на первом р€ду, в самом центре, оказалось свободное место Ц видимо, в антракте кто-то ушЄл, и € зан€ла его и со своим 50-рублЄвым билетом благополучно просидела там. ј смотрела € свою вторую постановку по ќлби, после Ђ“рЄх высоких женщинї на Ѕронной, Ц ЂЎаткое равновесиеї.

¬ семье у “оби (‘илиппов) всЄ не слава Ѕогу: жена јгнес (—имонова), символ непоколебимо уверенного в своей непогрешимости деспотизма, уверена, что все хот€т еЄ убить, но при этом сама мечтает избавитьс€ от всех родных и близких, чтобы никто не мешал еЄ спокойной старости; сестра жены лэр (ѕрокофьева), символ декадентски-утончЄнного self-destruction, Ц пь€ница, взаимно ненавидит јгнес и влюблена, возможно взаимно, в еЄ мужа; дочь ƒжули€ ( айдановска€), символ почти юношеского максимализма, возвращаетс€ домой после четвЄртого развода. “оби живЄт как на пороховой бочке, стара€сь не тер€ть самообладани€, пыта€сь предотвратить все назревающие конфликты и поддерживать все враждующие стороны сразу. ј тут ещЄ одна проблема: друзь€ семьи √арри («апорожский) и Ёдна (»ванилова) в панике бегут из собственного дома и ищут убежища под крышей у “оби и его с трудом сосуществующих друг с другом домочадцев. ¬ психологии это называетс€ экофобией Ц беспричинной бо€знью своего дома, пребывани€ в нЄм. ќднако гости, оправившись от страха, начинают прекрасно чувствовать себ€ в этой банке с тарантулами и быстро вытесн€ют владельцев жилища, зан€тых собственными проблемами, с положени€ хоз€ев, начина€ распор€жатьс€ ими с помощью вышедшей из песочниц провокации: Ђ≈сли ты мне другЕї Ќапр€жение нарастает, холодна€ война между трем€ женщинами, ждущими прин€ти€ решений от “оби, переходит в стадию открытой грызни, и скелеты выбрасываютс€ из шкафов при посторонних глазах. ќчевидно, что присутствие Ђдрузейї угнетает всех: и јгнес, которую предрассудки о гостеприимстве вынуждают быть лицемерно вежливой и услужливой, и лэр, котора€ скрывает свой трагизм под маской эпатажной бой-бабы с бутылкой, сигаретой и аккордеоном, и ƒжули€, котора€ больше всех страдает от грубого вторжени€ в своЄ личное пространство. Ќо “оби на прин€тие решений оказываетс€ неспособным: он настолько привык к роли миротворца, что выбор между родными и чужими дл€ него неочевиденЕ и только узнав, что на его месте √арри и Ёдна выгнали бы друзей за порог, он выходит из себ€. Ќепон€тно только, чего больше в его финальном эмоциональном взрыве Ц возмущени€ неблагодарностью или горечи от того, что он всЄ же не смог сделать так, чтобы всем было хорошо. » непон€тно, он ли стал причиной ухода √арри и Ёдны, или же они сами решили уйти прежде, чем “оби под давлением дам согласилс€ поговорить с гост€ми. ћораль сей басни жестока, но неоспорима: когда к дому приход€т двое заражЄнных чумой, дверь открывать нельз€, иначе вымрет весь дом. Ќе менее заразна и опасна и истери€. Ќужно отрывать от себ€ пи€вок, даже если они высасывают твою кровь с любовью и вполне логичными апелл€ци€ми на моральные законы о бескорыстности, долге и прочих неоднозначных пон€ти€х. ѕодхватила ли уже семь€ “оби смертельную болезнь, или же еЄ сплотила Ђборьба с оккупациейї - тоже вопрос: финал открыт, осталс€ за кадром. аждый зритель решает сам дл€ себ€, стоит ли поддерживать шаткое равновесие, или надо позволить чувствам и правде вырватьс€ наружу, разрушить карточный домик внешнего, мнимого благополучи€ и начать строить новую, насто€щую крепость на его обломках? ƒа, очень много Ђилиї - ведь јрцибашев, хоть и обозначил жанр постановки как Ђлюбовь и ошибкиї, заострил внимание публики именно на Ђошибкахї - и лично мне главной ошибкой героев видитс€ ещЄ одна бо€знь, аглиофоби€ Ц бо€знь боли. Ѕольно отрывать пи€вок, больно обнажать правду, срыва€ покровы лжи, но и то, и другое не даЄт ослабеть и похоронить себ€ заживо. ѕоэтому € Ц оптимистичный зритель, уверенный, что испытание вирусом, попавшим в еЄ ослабленный организм, но вытесненным оттуда, стало дл€ семьи “оби, јгнес, ƒжулии и лэр очищением, катарсисом, усилившим еЄ иммунитет дл€ дальнейшей Ц мирной Ц жизни. Ќедаром уход€щих √арри и Ёдну провожают искренним, весЄлым смехом облегчени€, без груза обид: враги, отдалившиес€ на допустимую дистанцию, вновь превращаютс€ в друзей. “акое же облегчение, слуша€ под занавес сыгранного ћоцарта, испытала и € после спектакл€, довольно-таки т€жело, в психологическом плане, смотревшегос€. Ќо при этом очень при€тно было видеть сильную, живую игру актЄров, достойно справл€ющихс€ с философским текстом экзистенциалиста ќлби. ѕостановку в общем и целом хочетс€ сравнить со сложным рисунком или гармонично дисгармоничной симфонией, где каждый воплощЄнный на сцене персонаж Ц лини€ или парти€. “ак грамотно, качественно, добротно приготовленную, но очень жирную пищу дл€ ума могу порекомендовать только тем гурманам, кто сумеет еЄ переварить (сама до сих пор маюсь).

—пектакль закончилс€, € вышла из театра и пошагала к метро, доехала до родной ћолодЄги и до дома тоже дошла пешком, ибо гул€ть в снежную погоду Ц зан€тие чертовски при€тное. ак вы уже можете судить, на три больших поста подр€д мен€ так и не хватило Ц в половине п€того утра начало вырубать мен€, потом ворд, и, сочт€ его глюки знаком, € уползла спать до обеда и сию рецензию написала уже на следующий день после просмотра. ј сейчас € уже убегаю на очередной спектакль)

ћетки: рецензии театры театр спектакли театр ма€ковского театр имени ма€ковского шаткое равновесие неустойчивое равновесие |

ѕосмотрела "Ќью-…орк, € люблю теб€" |

ƒневник |

я таки совершила подвиг и таки встала сегодн€ по будильнику несмотр€ на поздний (то бишь скорее ранний) давешний отход ко сну Ц причЄм встала на удивление выспавшейс€ и бодрой. ћне предсто€ли кино, театр и покупка подарков на гр€дущий Ќовый год себе любимой, а соответственно, не было смысла возвращатьс€ домой в промежутках, и €, позавтракав, собралась в марш-бросок продолжительностью на весь день. ѕричЄм кино мне предсто€ло на незнакомой территории Ц Ќовокузнецкой, и хоть и было от метро до кинотеатра каких-то метров триста, €, зна€ свой топографический кретинизм, перерисовала кусок карты с сайта на клочок бумаги и, засунув его в кошелЄк, пораньше вышла из дому. Ќа улице зима наконец-то вытеснила оттепель Ц снег шЄл с ночи, успел всЄ засыпать, в том числе коварно спр€тавшийс€ под ним гололЄд на асфальте, и продолжал сыпать густо, почти метельно, так что даже темно становилось от всЄ окутавшей белизны. ќднако быстрому передвижению общественного транспорта это не способствовало, и в ожидании маршрутки € убила сэкономленное врем€, и когда € с пересадкой доехала на метро до Ќовокузнецкой, у мен€ оставалось от силы полчаса на поиски. ѕурга усилилась, из какого-то магазинчика доносилось ЂTombe la neigeї, расчищающие дороги дворники не унывали: Ђћнога снега Ц многа деньгаї, а €, беспрестанно лов€ вкусные снежинки на €зык, прин€лась плутать в трЄх соснах со своим самопальным добираловом в ладони. ћне всего-то и нужно было, что Ѕольшой ќвчинниковский переулок, и сперва € отправилась его искать по правую сторону от метро, но там его не было. я спросила дорогу, мен€ послали в противоположную сторону, € вышла на дорогу и прошла немного по ней, но и там никакими торговыми центрами и не пахло, пришлось вернутьс€, снова спрашивать, мен€ послали по левую сторону от метроЕ —тоит ли добавл€ть, что и там € ничего не нашла, причЄм мне стали попадатьс€ люди, подсказать мне не могущие, к тому же одна девушка с распечатанной картой сама спросила у мен€ дорогу куда-то, и € видела парн€, который тоже что-то искал по бумажке!.. ј врем€ шло, кто-то снова куда-то мен€ направил, € снова вышла на какую-то дорогуЕ и, хвала ћагистрам, нашла сначала Ѕольшой ќвчинниковский, а там и искомый “÷ Ђјркади€ї - по пр€мой до него было от метро минут п€ть ходу. ¬валившись и худо-бедно отр€хнувшись, € подн€лась на тот этаж, где расположилс€ киноцентр Ђѕ€ть звЄздї, вз€ла билет на ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї за 150 рублей, и у мен€ даже ещЄ осталось немало времени посидеть в холле и почитать хал€вный киножурнальчик Ђ–оланї. » вот мен€ впустили в небольшой зал, € зан€ла своЄ удобное место по центру неподалЄку от экрана и Ц услышали на небесах мои молитвы Ц фильм стали показывать с субтитрами, на которые € очень скоро перестала обращать внимание (таки английский Ц не французский, многолетн€€ практика сделала своЄ чЄрное дело).

ѕродолжа€ славную традицию, некогда запущенную первым альманахом Ђѕариж, € люблю теб€ї, продюсерска€ команда усовершенствовала концепцию своего путеводител€ Ц теперь истории, сн€тые разными режиссЄрами, не чередуютс€, чЄтко обознача€ кажда€ своЄ начало, а плавно перетекают одна в другую, персонажи переход€т из сюжета в сюжет, и сюжеты основные перемежаютс€ вставными, эпизодическими. Ќо главное, что им снова удалось передать дух города Ц в отличие от романтичного, немного сказочного ѕарижа Ќью-…орк получилс€ более реалистичным, зато и более непредсказуемым. ” доброй половины из двенадцати мини-фильмов Ц удивительный финал: Ќью-…орк предупреждает, что никогда нельз€ знать заранее, чем закончитс€ то или иное начинание. Ќапример, стащить бумажник у важного господина, или согласитьс€ сопровождать на бал дочь аптекар€, или решить встретитьс€ с человеком, с которым когда-то случайно провЄл всего одну ночь, или разлитьс€ соловьЄм перед прикурившей у теб€ незнакомкой, обеща€ верх наслаждени€ в постели, или получить странное задание от босса Ц прочитать всего ƒостоевского, или собратьс€ свести счЄты с жизнью в скромной гостиницеЕ аждый из них Ц словно дуэль, в которой выигрывает более изобретательный, находчивый, хитроумный и остроумный, дуэль комична€ или трагична€, но неизменно эстетична€ и даже лирична€. ƒа, вы уже можете догадатьс€, что в сравнении с ѕарижем этот Ќью-…орк получилс€ более чувственным, более сексуальным, но нашлись в нЄм и трогательные персонажи Ц например, представители ортодоксальных религий, торгующие бриллиантами, художник, рисующий на салфетке продавщицу-кита€нку из чайного магазинчика, танцор, гул€ющий с ребЄнком, девушка, фотографирующа€ людей в ресторанах, пожила€ пара, 63 года проживша€ вместе, и пара средних лет, устроивша€ Ђпервое свиданиеїЕ ќстаЄтс€ только пожалеть, что два фильма в прокатную версию не вошли (если верить слухам Ц «в€гинцев с Ѕродским и …оханссон с чЄрно-белыми хот-догами). »бо, может, Ђѕарижї и был многограннее (как-никак, 20 новелл против 11-ти, маститые режиссЄры против малоизвестных) и артхауснее (экшна меньше, атмосферности больше), однако и ЂЌью-…оркї заставил влюбитьс€ в своего главного геро€ Ц Ѕольшое яблоко, а значит Ц цель достигнута и кино посмотреть стоит.

ќднако хорошего Ц понемножку, полтора с лишним часа пролетели быстро, и € покинула зал, а там и кинотеатр. —ориентировалась не сразу и ломанулась сперва в противоположную от метро сторону, но догадалась спросить дорогу и в итоге добратьс€ до Ќовокузнецкой благополучно. ¬переди мен€ ждал более чем при€тный шоппинг, но это уже совсем другой пост)

ѕродолжа€ славную традицию, некогда запущенную первым альманахом Ђѕариж, € люблю теб€ї, продюсерска€ команда усовершенствовала концепцию своего путеводител€ Ц теперь истории, сн€тые разными режиссЄрами, не чередуютс€, чЄтко обознача€ кажда€ своЄ начало, а плавно перетекают одна в другую, персонажи переход€т из сюжета в сюжет, и сюжеты основные перемежаютс€ вставными, эпизодическими. Ќо главное, что им снова удалось передать дух города Ц в отличие от романтичного, немного сказочного ѕарижа Ќью-…орк получилс€ более реалистичным, зато и более непредсказуемым. ” доброй половины из двенадцати мини-фильмов Ц удивительный финал: Ќью-…орк предупреждает, что никогда нельз€ знать заранее, чем закончитс€ то или иное начинание. Ќапример, стащить бумажник у важного господина, или согласитьс€ сопровождать на бал дочь аптекар€, или решить встретитьс€ с человеком, с которым когда-то случайно провЄл всего одну ночь, или разлитьс€ соловьЄм перед прикурившей у теб€ незнакомкой, обеща€ верх наслаждени€ в постели, или получить странное задание от босса Ц прочитать всего ƒостоевского, или собратьс€ свести счЄты с жизнью в скромной гостиницеЕ аждый из них Ц словно дуэль, в которой выигрывает более изобретательный, находчивый, хитроумный и остроумный, дуэль комична€ или трагична€, но неизменно эстетична€ и даже лирична€. ƒа, вы уже можете догадатьс€, что в сравнении с ѕарижем этот Ќью-…орк получилс€ более чувственным, более сексуальным, но нашлись в нЄм и трогательные персонажи Ц например, представители ортодоксальных религий, торгующие бриллиантами, художник, рисующий на салфетке продавщицу-кита€нку из чайного магазинчика, танцор, гул€ющий с ребЄнком, девушка, фотографирующа€ людей в ресторанах, пожила€ пара, 63 года проживша€ вместе, и пара средних лет, устроивша€ Ђпервое свиданиеїЕ ќстаЄтс€ только пожалеть, что два фильма в прокатную версию не вошли (если верить слухам Ц «в€гинцев с Ѕродским и …оханссон с чЄрно-белыми хот-догами). »бо, может, Ђѕарижї и был многограннее (как-никак, 20 новелл против 11-ти, маститые режиссЄры против малоизвестных) и артхауснее (экшна меньше, атмосферности больше), однако и ЂЌью-…оркї заставил влюбитьс€ в своего главного геро€ Ц Ѕольшое яблоко, а значит Ц цель достигнута и кино посмотреть стоит.

ќднако хорошего Ц понемножку, полтора с лишним часа пролетели быстро, и € покинула зал, а там и кинотеатр. —ориентировалась не сразу и ломанулась сперва в противоположную от метро сторону, но догадалась спросить дорогу и в итоге добратьс€ до Ќовокузнецкой благополучно. ¬переди мен€ ждал более чем при€тный шоппинг, но это уже совсем другой пост)

ћетки: кино фильмы рецензии Ќью-…орк € люблю теб€ нью-йорк € люблю теб€ new york i love you new york i love you |

ѕосмотрела "–омео и ƒжульетту" в театре ѕушкина |

ƒневник |

ћен€ откровенно задолбало сн€щеес€ мне вс€кое дерьмо, как в пр€мом, так и в переносном смысле, и коротание ночей до рассвета с музыкой, стихами, флудом, чЄрт знает чем ещЄ ничуть в этом не помогает. онкретно этой ночью € полазила по сайтам театров и по уже имеющимс€ репертуарам на февраль составила список покупок, легла в районе четырЄх, проснулась снова к обеду, скоротала день до вечера и в темень, воцарившуюс€ из-за практически абсолютного исчезновени€ снега под натиском оттепели, вышла из дому и направилась к автобусной остановке. ¬скоре € уже доехала до јрбатской, врем€ позвол€ло, посему € приостановилась у театральной кассы и, несмотр€ на то, что там сидела не мо€ знакома€ кассирша, а еЄ толста€ сменщица, с которой € уже имела плачевный опыт неудачных переговоров, решила рискнуть. ќднако стоило ей, как и в прошлый раз, бодро сообщить мне, что дешЄвые билеты в —“» уже все раскупили и остались только по 800, как € уступила очередь сто€вшей за мной девушке и ушла, ибо уже знала, что даже если € подойду через неделю, мо€ знакома€ отыщет мне билеты в —“» по 200 рублей. ѕуть же мой сегодн€ лежал по Ќикитскому и “верскому бульварам, по несусветному гололЄду, в театр имени ѕушкина на мою вторую, после ё«, Ђ–омео и ƒжульеттуї - и уже в холле € подивилась обилию детей, от подростков до самых маленьких, собранных целыми группами. ¬идимо, тот, кто привЄл мелюзгу, которой впору ходить на Єлку в Ћужники, счЄл Ўекспира невинным сказочником, а Ђ–омео и ƒжульеттуї - нетленкой вроде Ђўелкунчикаї. Ќа входе мен€, с моим билетом не то в бельэтаж, не то на балкон развернули и отправили к администратору, дабы тот выписал мне место поближе, и, отсто€в очередь, € получила на билете заветную приписку от руки. упив программку, € до первого звонка проплутала по этажам театра, обнаружив такие уголки, в которых прежде не бывала, но затем таки нашла вход в зал и вы€снила, что моЄ новое место от щедрот администрации расположено в одном из последних р€дов амфитеатра, зато с краю, так что со вторым звонком мне было удобно отправитьс€ в партер и устроитьс€ в середине третьего у прохода. Ѕлагодар€ тому, что дети предпочли зан€ть верхние €русы, подальше от сцены, партер был полупуст, и мен€ никто не согнал с моей весьма удачной позиции Ц откуда и начинаю свой Ђрепортажї.

¬скоре после начала спектакль начал казатьс€ мне поставленным не профессиональными режиссЄром и актЄрской труппой, а учащимис€ старших классов и учител€ми какой-нибудь спортивной школы: участники действа только и делали, что карабкались и подт€гивались на декораци€х, похожих на шаткие турникеты собственного производства, рискующих вот-вот подломитьс€ или обвалитьс€. » чего только стоит хореографический номер, исполн€емый в чЄрных гимнастических трико, обозначающий эротическую сцену Ц первую и последнюю брачную ночь –омео и ƒжульетты! ќт него сме€лись даже самые юные зрители, что уж говорить о тех, кто догадывалс€ или знал, что вс€ эта беготн€, ужимки и прыжки заменилb нашим геро€м сексЕ в общем, первый приз в номинации Ђабсурд годаї - в худшем смысле этого слова. ј ещЄ на сцене стравливали игрушечных петухов, пинали футбольный м€ч, игриво хлопали друг друга по задницам какой-то веткой и другими подручными предметами, брызгались водой из клизмы, имитиру€ мочеиспускание, перемещали полупрозрачные доски и кубы и натыкались на них, и совершали прочие бессмысленные действи€. ћаскарад у апулетти превратили в детсадовский утренник с катанием красных обручей и качанием на качел€х, а поединки на шпагах Ц в рукопашные, где летальные исходы произошли от использовани€ “ибальтом ножа, а –омео Ц подвернувшейс€ под руку арматурины (причЄм и дл€ маскарада, и дл€ драк врубали музычку повеселее). “акие вольности удивительно видеть от худрука театра озака, зато дл€ наших старшеклассников-спортсменов, далЄких от литературы, они вполне уместны Ц посему дл€ сохранени€ душевного здоровь€ продолжаем придерживатьс€ мифа о них. остюмы же они, надо полагать, наскребли по собственным шкафам, руководству€сь принципом Ђчего не жалкої, или по ближайшим комиссионкам, и в итоге в Ђ¬еронеї воцарилось смешение всех отечественных эпох Ц тут вам и платьице с бантом по моде сороковых, и курортные пиджаки в духе восьмидес€тых, и джинсы да топики двухсотых, и нар€ды гастарбайтеров Ц на ком футболка и бандана, а на ком восточный халат да тюбетейка. “еатральным можно было назвать только костюм кн€з€ Ёскала, вот только был это белый мундир, словно сн€тый с плеча киношного адмирала олчака. „то до ролей, то их тоже будто бы исполн€ли сами же вышеупом€нутые ученики и учител€ Ц неразборчиво таратор€ свои реплики, размахива€ руками, не вдава€сь в психологию своих персонажей и тем самым дела€ историю бесхитростной и наивной без единой капли подлинной романтики и трагизма. “акой придурковатый –омео с восторженной улыбочкой и пафосными речами Ц страшный сон шекспиромана, и глаз мой худо-бедно отдыхал только на монахе Ћоренцо, который единственный был обр€жен в р€су и вЄл себ€ соответственно своему сценическому сану (даже крестил двум€ пальцами, как положено католику, а не трем€, как мать ƒжульетты). ¬прочем, € и не стремилась расслышать текст Ц в спектакле использовали дотоле мне неизвестный перевод некой (или некоего?) ќсии —орока, достаточно вольно и более чем топорно пересказавший Ђ–омео и ƒжульеттуї на современном русском €зыке (видимо, классические переводы авторы постановки сочли непон€тными взыскательной публике). ¬ плане музыкального оформлени€ тоже слушать было нечего Ц программка обещала „айковского и ƒжона ейджа, однако по моим ушам били только удары в гонг по окончании каждой мизансцены да повтор€ющиес€ примитивные мотивчики, в которых угадывалась кака€-то смутно знакома€ допотопна€ попса. ¬виду всего перечисленного € на прот€жении всех трЄх часов спектакл€ не уставала удивл€тьс€ всЄ новым и новым нелепост€м, но финал переплюнул всех и вс€: Ђтрупыї –омео и ƒжульетты свалили друг на друга как дрова и прикрыли белой простынкой, из-под которой торчали две пары ног в том недвусмысленном положении, в котором ноги обычно торчат из стога жаркой летней ночью... менее эстетичное зрелище сложно себе представить. –азмышл€ть о высоком при виде сего убожества нереально чисто физически Ц спектакль рекомендуетс€ только желающим посме€тьс€ над маразматичностью происход€щей художественной самоде€тельности, обладающим достаточно крепкими нервами, чтобы от кощунственного обращени€ с детищем —трэдфордского барда не сбежать в антракте или того раньше.

Ѕред завершЄн Ц € спешу обратно к метро, чтобы не успеть замЄрзнуть, еду домой. ≈сли завтра удастс€ встать по будильнику, мне помимо театра предстоит ещЄ и ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї на далЄкой Ќовокузнецкой, ибо сей фильм осталс€ только там, только на половину второго и только завтра и послезавтра, а посмотреть надо. » вообще очень много что надо, а мне то лень, то не успеваю. ¬сем доброй ночи!)

¬скоре после начала спектакль начал казатьс€ мне поставленным не профессиональными режиссЄром и актЄрской труппой, а учащимис€ старших классов и учител€ми какой-нибудь спортивной школы: участники действа только и делали, что карабкались и подт€гивались на декораци€х, похожих на шаткие турникеты собственного производства, рискующих вот-вот подломитьс€ или обвалитьс€. » чего только стоит хореографический номер, исполн€емый в чЄрных гимнастических трико, обозначающий эротическую сцену Ц первую и последнюю брачную ночь –омео и ƒжульетты! ќт него сме€лись даже самые юные зрители, что уж говорить о тех, кто догадывалс€ или знал, что вс€ эта беготн€, ужимки и прыжки заменилb нашим геро€м сексЕ в общем, первый приз в номинации Ђабсурд годаї - в худшем смысле этого слова. ј ещЄ на сцене стравливали игрушечных петухов, пинали футбольный м€ч, игриво хлопали друг друга по задницам какой-то веткой и другими подручными предметами, брызгались водой из клизмы, имитиру€ мочеиспускание, перемещали полупрозрачные доски и кубы и натыкались на них, и совершали прочие бессмысленные действи€. ћаскарад у апулетти превратили в детсадовский утренник с катанием красных обручей и качанием на качел€х, а поединки на шпагах Ц в рукопашные, где летальные исходы произошли от использовани€ “ибальтом ножа, а –омео Ц подвернувшейс€ под руку арматурины (причЄм и дл€ маскарада, и дл€ драк врубали музычку повеселее). “акие вольности удивительно видеть от худрука театра озака, зато дл€ наших старшеклассников-спортсменов, далЄких от литературы, они вполне уместны Ц посему дл€ сохранени€ душевного здоровь€ продолжаем придерживатьс€ мифа о них. остюмы же они, надо полагать, наскребли по собственным шкафам, руководству€сь принципом Ђчего не жалкої, или по ближайшим комиссионкам, и в итоге в Ђ¬еронеї воцарилось смешение всех отечественных эпох Ц тут вам и платьице с бантом по моде сороковых, и курортные пиджаки в духе восьмидес€тых, и джинсы да топики двухсотых, и нар€ды гастарбайтеров Ц на ком футболка и бандана, а на ком восточный халат да тюбетейка. “еатральным можно было назвать только костюм кн€з€ Ёскала, вот только был это белый мундир, словно сн€тый с плеча киношного адмирала олчака. „то до ролей, то их тоже будто бы исполн€ли сами же вышеупом€нутые ученики и учител€ Ц неразборчиво таратор€ свои реплики, размахива€ руками, не вдава€сь в психологию своих персонажей и тем самым дела€ историю бесхитростной и наивной без единой капли подлинной романтики и трагизма. “акой придурковатый –омео с восторженной улыбочкой и пафосными речами Ц страшный сон шекспиромана, и глаз мой худо-бедно отдыхал только на монахе Ћоренцо, который единственный был обр€жен в р€су и вЄл себ€ соответственно своему сценическому сану (даже крестил двум€ пальцами, как положено католику, а не трем€, как мать ƒжульетты). ¬прочем, € и не стремилась расслышать текст Ц в спектакле использовали дотоле мне неизвестный перевод некой (или некоего?) ќсии —орока, достаточно вольно и более чем топорно пересказавший Ђ–омео и ƒжульеттуї на современном русском €зыке (видимо, классические переводы авторы постановки сочли непон€тными взыскательной публике). ¬ плане музыкального оформлени€ тоже слушать было нечего Ц программка обещала „айковского и ƒжона ейджа, однако по моим ушам били только удары в гонг по окончании каждой мизансцены да повтор€ющиес€ примитивные мотивчики, в которых угадывалась кака€-то смутно знакома€ допотопна€ попса. ¬виду всего перечисленного € на прот€жении всех трЄх часов спектакл€ не уставала удивл€тьс€ всЄ новым и новым нелепост€м, но финал переплюнул всех и вс€: Ђтрупыї –омео и ƒжульетты свалили друг на друга как дрова и прикрыли белой простынкой, из-под которой торчали две пары ног в том недвусмысленном положении, в котором ноги обычно торчат из стога жаркой летней ночью... менее эстетичное зрелище сложно себе представить. –азмышл€ть о высоком при виде сего убожества нереально чисто физически Ц спектакль рекомендуетс€ только желающим посме€тьс€ над маразматичностью происход€щей художественной самоде€тельности, обладающим достаточно крепкими нервами, чтобы от кощунственного обращени€ с детищем —трэдфордского барда не сбежать в антракте или того раньше.

Ѕред завершЄн Ц € спешу обратно к метро, чтобы не успеть замЄрзнуть, еду домой. ≈сли завтра удастс€ встать по будильнику, мне помимо театра предстоит ещЄ и ЂЌью-…орк, € люблю теб€ї на далЄкой Ќовокузнецкой, ибо сей фильм осталс€ только там, только на половину второго и только завтра и послезавтра, а посмотреть надо. » вообще очень много что надо, а мне то лень, то не успеваю. ¬сем доброй ночи!)

ћетки: театр театры театр пушкина театр имени пушкина спектакли рецензии ромео и джульетта ромэо и джульетта |

ѕосмотрела "Ѕанкет" |

ƒневник |

—ны ѕосле обеда пришло врем€ ехать в театр Ц на сей раз до јрбатской, в ћа€ковку, на ЂЅанкетї. ѕриехала рано, пома€чила у пахнущего мандаринами и громко врубившего музыку буфета, купила программку, подн€лась к партеру и устроилась долго и упорно читать книжку до первого звонка; после него же, пройд€ в зал, где играл вполне мною любимый французский шансон, € начала свои долгие мытарства по свободным местам первой полудюжины р€дов, ибо мой законный билет был куда-то в бельэтаж. Ќо сгон€ли мен€ отовсюду, пока свободных мест не осталось, и под конец на мен€ ещЄ и наорал нервный мужик-администратор, за€вивший, что из-за мен€ не может начать спектакль и чтобы € шла в амфитеатр. ¬ амфитеатр € не пошла, однако вынуждена была удовольствоватьс€ одним из последних р€дов партера, Ц к счастью, небольшого, так что бинокль мне не понадобилс€, Ц ибо в зале был аншлаг несмотр€ на то, что спектакль идЄт с 2003 года. Ётот аншлаг мен€ насторожил, и небеспочвенно Ц любимцы публики всегда далеки от искусстваЕ

ƒействие происходит, конечно же, в многострадальном ѕариже, хот€ автор пьесы Ц американец Ќил Ђ ороль Ѕродве€ї —аймон. “ри разведЄнные супружеские пары, не зна€ о других приглашЄнных, собрались на банкет, организованный от имени адвоката, который их разводил. Ётим именем воспользовалась одна из бывших жЄн, решивша€ оригинальным способом вернуть мужа и себе, и ещЄ двум совершенно незнакомым ей дамам. ¬сю первую половину спектакл€ пары по очереди тактично оставл€лись остальными наедине друг с другом и вы€сн€ли отношени€, из чего мы узнали, что в одной муж ревновал жену к еЄ литературному успеху, коим он не обладал, друга€ разводилась аж дважды, и после каждого развода муж преследовал жену повсюду, но не разговаривал с ней, а в третьей, виновнице торжества, похоже, супруги просто-напросто загнали друг друга на сексуальном фронте, а после развода муж стал считать жену покойницей. ≈стественно, все женщины как одна выказывают к бывшим мужь€м ничем не убиваемую гор€чую любовь, а мужиков становитс€ искренне жаль Ц в конце концов, они ни разу не виноваты в том, что их чувства остыли, и уж точно не об€заны возобновл€ть брачную жизнь только потому, что их экс-половинки того возжелали. —кучно становитс€ очень быстро, однако с финалом приватных разборок, не приведших к положительным результатам, всЄ ещЄ только начинаетс€: упЄрта€ организаторша банкета запирает своих дорогих гостей в трапезном зале и нав€зывает Ђигруї в публичную исповедальню. Ћюбой нормальный человек в такой ситуации послал бы полоумную мадам подальше и вызвал бы полицию, однако наши герои принимают услови€ и, подобно участникам реалити-шоу, начинают увлечЄнно копатьс€ в гр€зном белье друг друга. —перва каждый из шести жертв реконструкции отвечал на вопрос: Ђ„то самое ужасное сделал(а) вам супруг(а) за врем€ брачной жизни?ї, затем Ц на такой же вопрос про Ђсамое хорошееї, но и на этом ничего не закончилось Ц после Ђигрыї хоз€йка предложила Ђбывшимї сесть наконец за стол и поесть, согласились они, конечно, не сразу и не вдруг, но спектакль таки дотащилс€ до хэппи-энда Ц здравой логике вопреки и на радость публике, провожавшей оваци€ми каждый монолог, пары торжественно воссоединились. Ёта истори€, ничего общего с реальной жизнью не имеюща€, вызвала у мен€ только один вопрос: сколько бездарных бракоразводных Ђкомедийї о взаимоотношени€х бизнесменов и бизнесвуменов бальзаковского возраста € уже неча€нно посмотрела и сколько ещЄ посмотрю? ¬едь наде€лась € на нечто действительно смешное, что позволило бы отдохнуть от серьЄзных вещей, ибо, увидев в списке актЄров фамилию —пиваковского, вспомнила ЂЋюбовь глазами сыщикаї - качественную романтическую комедию с ним в главной роли. ¬прочем, стоит отдать ему должное Ц если бы его не было на ЂЅанкетеї, € заснула бы на первых дес€ти минутах, а так его комментарии врем€ от времени отвлекали мен€ от созерцани€ потолка и позвол€ли усмехнутьс€ не над остроумием непосредственно шутки, а над его неподражаемыми интонаци€ми и жестами. ј было от чего засыпать Ц действи€ фактически не было, не счита€ по€влений в зале, исчезновений из него и перемещений по нему, сюжет, если его можно так назвать, предугадывалс€ с первых минут, актЄрска€ игра как такова€ сводилась к представлению плоских фигур, и скучно было настолько, что 1.45 продолжительности спектакл€ показались по меньшей мере четырьм€ часами. ”тешает, помимо того, что мой билет стоил 50 рублей, только то, что попул€рность подобных спектаклей Ђкормитї большие театры, которые неизбежно сошли бы с дистанции на обочину, если бы не потакали общественному вкусу.

Ќо вот си€ т€гомотина благополучно закончилась, € вернулась домой, где папа уже установил в моей комнате на месте кресла красивую ладную Єлку, хвойно пахнущую, отчего до мен€ наконец дошло, что Ќовый год постепенно входит в свои права Ц хоть на дворе и +2, полки продуктовых магазинов уже опустели, люди на €рмарках сметают дурацкие полотенца с тиграми, халаты, наволочки дл€ подарков родне, а вечерами уже гремит и сверкает в небе пиротехника. «автра мне снова в театр, а сегодн€ прощаюсь)

ƒействие происходит, конечно же, в многострадальном ѕариже, хот€ автор пьесы Ц американец Ќил Ђ ороль Ѕродве€ї —аймон. “ри разведЄнные супружеские пары, не зна€ о других приглашЄнных, собрались на банкет, организованный от имени адвоката, который их разводил. Ётим именем воспользовалась одна из бывших жЄн, решивша€ оригинальным способом вернуть мужа и себе, и ещЄ двум совершенно незнакомым ей дамам. ¬сю первую половину спектакл€ пары по очереди тактично оставл€лись остальными наедине друг с другом и вы€сн€ли отношени€, из чего мы узнали, что в одной муж ревновал жену к еЄ литературному успеху, коим он не обладал, друга€ разводилась аж дважды, и после каждого развода муж преследовал жену повсюду, но не разговаривал с ней, а в третьей, виновнице торжества, похоже, супруги просто-напросто загнали друг друга на сексуальном фронте, а после развода муж стал считать жену покойницей. ≈стественно, все женщины как одна выказывают к бывшим мужь€м ничем не убиваемую гор€чую любовь, а мужиков становитс€ искренне жаль Ц в конце концов, они ни разу не виноваты в том, что их чувства остыли, и уж точно не об€заны возобновл€ть брачную жизнь только потому, что их экс-половинки того возжелали. —кучно становитс€ очень быстро, однако с финалом приватных разборок, не приведших к положительным результатам, всЄ ещЄ только начинаетс€: упЄрта€ организаторша банкета запирает своих дорогих гостей в трапезном зале и нав€зывает Ђигруї в публичную исповедальню. Ћюбой нормальный человек в такой ситуации послал бы полоумную мадам подальше и вызвал бы полицию, однако наши герои принимают услови€ и, подобно участникам реалити-шоу, начинают увлечЄнно копатьс€ в гр€зном белье друг друга. —перва каждый из шести жертв реконструкции отвечал на вопрос: Ђ„то самое ужасное сделал(а) вам супруг(а) за врем€ брачной жизни?ї, затем Ц на такой же вопрос про Ђсамое хорошееї, но и на этом ничего не закончилось Ц после Ђигрыї хоз€йка предложила Ђбывшимї сесть наконец за стол и поесть, согласились они, конечно, не сразу и не вдруг, но спектакль таки дотащилс€ до хэппи-энда Ц здравой логике вопреки и на радость публике, провожавшей оваци€ми каждый монолог, пары торжественно воссоединились. Ёта истори€, ничего общего с реальной жизнью не имеюща€, вызвала у мен€ только один вопрос: сколько бездарных бракоразводных Ђкомедийї о взаимоотношени€х бизнесменов и бизнесвуменов бальзаковского возраста € уже неча€нно посмотрела и сколько ещЄ посмотрю? ¬едь наде€лась € на нечто действительно смешное, что позволило бы отдохнуть от серьЄзных вещей, ибо, увидев в списке актЄров фамилию —пиваковского, вспомнила ЂЋюбовь глазами сыщикаї - качественную романтическую комедию с ним в главной роли. ¬прочем, стоит отдать ему должное Ц если бы его не было на ЂЅанкетеї, € заснула бы на первых дес€ти минутах, а так его комментарии врем€ от времени отвлекали мен€ от созерцани€ потолка и позвол€ли усмехнутьс€ не над остроумием непосредственно шутки, а над его неподражаемыми интонаци€ми и жестами. ј было от чего засыпать Ц действи€ фактически не было, не счита€ по€влений в зале, исчезновений из него и перемещений по нему, сюжет, если его можно так назвать, предугадывалс€ с первых минут, актЄрска€ игра как такова€ сводилась к представлению плоских фигур, и скучно было настолько, что 1.45 продолжительности спектакл€ показались по меньшей мере четырьм€ часами. ”тешает, помимо того, что мой билет стоил 50 рублей, только то, что попул€рность подобных спектаклей Ђкормитї большие театры, которые неизбежно сошли бы с дистанции на обочину, если бы не потакали общественному вкусу.

Ќо вот си€ т€гомотина благополучно закончилась, € вернулась домой, где папа уже установил в моей комнате на месте кресла красивую ладную Єлку, хвойно пахнущую, отчего до мен€ наконец дошло, что Ќовый год постепенно входит в свои права Ц хоть на дворе и +2, полки продуктовых магазинов уже опустели, люди на €рмарках сметают дурацкие полотенца с тиграми, халаты, наволочки дл€ подарков родне, а вечерами уже гремит и сверкает в небе пиротехника. «автра мне снова в театр, а сегодн€ прощаюсь)

ћетки: театр театры театр ма€ковского театр имени ма€ковского спектакли рецензии банкет сны осознанные сновидени€ |

ѕосмотрела "ћур, сын ÷ветаевой" |

ƒневник |

ƒа, спать почти до двух дн€ при том, что снитс€ дерьмо какое-то, в высшей степени глупо, но, видимо, мой организм упр€мо пытаетс€ выспатьс€ за всю долгую и муторную вторую или кака€ она там четверть. я воврем€ заметила, что на моЄм сегодн€шнем билете значитс€ шесть часов, а не семь, однако закопалась дома, ибо позднее пробуждение неизбежно оборачиваетс€ спешкой во всех делах, потом долго ждала маршрутки на остановке. Ќа улице Ц суща€ осень, кругом вода: снег тает, да ещЄ и с неба бодро льЄтс€ мелка€ прохладна€ морось, и по-осеннему сонливо от погодного перепада. Ќесмотр€ на то, что сперва € по времени начинала опаздывать, €, доехав до урской, умудрилась за 15 минут до первого звонка добежать до театра √огол€ и в недоумении притормозить в двер€х: в приукрашенном к Ќовому году холле настолько пусто, словно спектакль уже началс€. Ќо даже в зал ещЄ не пускали, и € успела приобрести программку, свежую газету ƒј и свежий журнал “еатрал; но вот лестницу на второй этаж гостеприимно открыли, и € отправилась на ћалую сцену. Ќемного € поторчала на своЄм законном восьмьдес€т-каком-то месте, потом, заметив, что уже начали пересаживатьс€ предприимчивые старушки с пригласительными, нагло отправилась куда-то на второй или третий р€д поближе к краю. ќттуда мен€ со временем согнали, потом дважды Ц с первого р€да, и пришлось отползать назад, лишь немногим ближе к сцене от изначальной точки, однако учитыва€ небольшие габариты зала жаловатьс€ было не на что Ц там отовсюду видно и слышно более чем хорошо. «адержали спектакль надолго, и народ всЄ валил и валил Ц видимо, не загл€нув, в отличие от мен€, в билеты и дума€, что он должен был начатьс€ в семь; наконец, зал почти полностью заполнилс€, и состо€лась премьера нового спектакл€ Ц Ђћур, сын ÷ветаевойї.