…ѕоловецкий стан. ¬ечер. ƒевушки-половчанки танцуют и поют песню, в которой сравнивают цветок, жаждущий влаги, с девушкой, надеющейс€ на свидание с любимым. ’ан ончак предлагает плененному кн€зю »горю свободу в обмен на обещание не поднимать на него меча. Ќо »горь честно говорит, что если хан отпустит его, он тут же соберет полки и ударит вновь. ончак сожалеет, что они с »горем не союзники, и зовет пленников и пленниц, чтобы те повеселили их. Ќачинаетс€ сцена «ѕоловецкие пл€ски». —начала танцуют и поют девушки (хор «”летай на крыль€х ветра»). ’ореографическое действие поставлено на удивительные по красоте и мелодичности арии половецкой девушки и ончаковны. «атем начинаетс€ обща€ пл€ска половцев. ƒействие завершаетс€ общей кульминационной пл€ской…

ѕоловцы упоминаютс€ или подробно описываютс€ в огромном количестве исторической литературы, от русских летописей до византийских трактатов, в «—лове о полку »гореве», у средневековых арабских авторов и, конечно, в детальных (по мере возможного) исследовани€х последнего времени. ќтошлю заинтересованных читателей к великолепному труду —.ј. ѕлетневой «ѕоловцы» (изд. «Ќаука», ћ., 1990) под редакцией академика Ѕ.ј. –ыбакова, где в предисловии автора дана сводка наиболее значимых исследований по этому вопросу. Ќет никакого смысла их здесь пересказывать, задача этого очерка совсем друга€. ј именно, примен€€ методы и подходы ƒЌ -генеалогии, попытатьс€ разобратьс€, или хот€ бы наметить канву решени€ вопроса, где живут потомки половцев сейчас, в наши дни, и кто были их предки, те самые половцы, по родовой принадлежности?

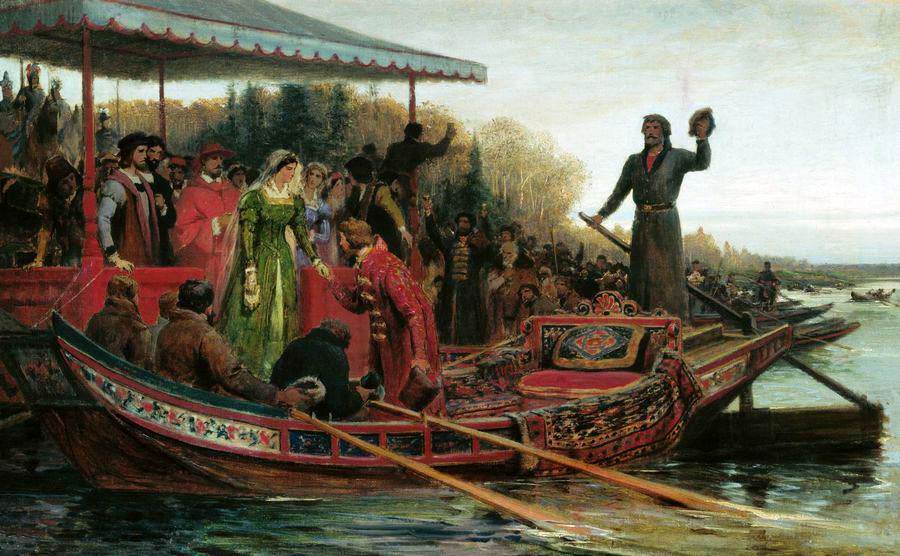

»стори€, точнее, ее воспри€тие «народными массами», часто оказываетс€ несправедливой к тем или иным попул€ци€м, этносам, суперэтносам, народност€м. ƒа, истори€ не делалась в белых перчатках. –усские кн€зь€ были неразборчивы (на первый взгл€д) в своих военных союзах с другими кн€зь€ми, русскими и нерусскими, и во главе своих войск и часто во временном содружестве с другими кн€зь€ми, ханами, мурзами, эмирами, каганами и прочими военачальниками положили огромное количество своих же русских во им€ своих военно-политических целей, а также просто так, из-за семейных неур€диц, в ходе мщений за прошлые обиды и унижени€, и по многим другим причинам. ѕоловцы тоже попали в калейдоскоп этой исторической мозаики. ќни дружили с одними русскими кн€зь€ми и враждовали с другими. ќни зав€зывали с русскими кн€зь€ми семейные узы, приходились им тест€ми, з€ть€ми, отцами и детьми, гибли вместе с русскими войсками на пол€х сражений, вою€ бок о бок, спина к спине, на одной стороне, а также против них. ¬ общем, как подавл€ющее большинство других племен, этносов, народов в те времена, как, впрочем, и в любые времена, вплоть до дней сегодн€шних.

Ќо если читать былины и летописи, то половцы оказываютс€ в целом «врагами русского народа», причем врагами закл€тыми. „его один “угарин «меевич стоит… Ёто – историческое лицо, половецкий хан “угоркан. ¬первые извести€ о нем по€вл€ютс€ в сочинени€х византийской царевны јнны омнины (1083-1155 гг.), внучки императора јлексе€ омнина, она называет его “огортак. ќна описала прибытие половецких войск на помощь христианской ¬изантии против печенегов в начале 1090-х гг. ѕеченеги были половцами разбиты, и в 1094 г., после р€да (неудачных) схваток с половцами кн€зь —в€тополк заключил с ними мир, «по€ жену, дщерь “угорканю, кн€з€ половецкого» (ѕолное собрание русских летописей, II, 1962, с. 216). ¬ 1095 г. произошла рокова€ ссора между половцами и пере€славльским кн€зем ¬ладимиром ¬севолодичем, который приказал казнить двух вли€тельных половецких послов, пришедших с предложением мира, причем убиты они были коварно, еще до начала переговоров. ќп€ть началась война, и в следующем году, после почти двухмес€чной осады ѕере€славл€, под натиском войск под предводительством кн€з€ ¬ладимира «побежени быша иноплеменьннице, и кн€зь их “угоръкан убьен быс и сын его, и инии кн€зи мнози ту падоша» (ѕ—–Ћ, II, 1962, с. 222). —в€тополк нашел тело тест€ на поле сечи, и похоронил его: «на заутрие же налезоша “угоркана мертва, и вз€ и —в€тополк, аки тест€ и врага, и привезше и к ыеву, погребоша и на Ѕерестовем».

„ерез 21 год ¬ладимир ћономах женил своего сына јндре€ на внучке “угоркана. “угарина, так сказать, нашего «меевича. ј √еоргий, будущий ёрий ƒолгорукий, вз€л в жены дочку другого половецкого хана. ¬от как повествует Ќиконовска€ летопись о событи€х немного более ранних: «ѕрииде ¬олодарь с половцы к иеву, забыв благоде€ни€ господина своего кн. ¬ладимира, демоном научен. ¬ладимиру же тогда в ѕере€славцы на ƒунаи: и бысть см€тение велие в иеве. » изыде нощию во сретение им јлександр ѕопович, и уби ¬олодар€ и брата его и иных множество половец уби, а иных в поле прогна». «десь фигурируют ¬ладимир ћономах, ¬олодар ѕеремышльский и јлександр ѕопович, выступающий в древних былинах под именем јлеши ѕоповича (ссылка).

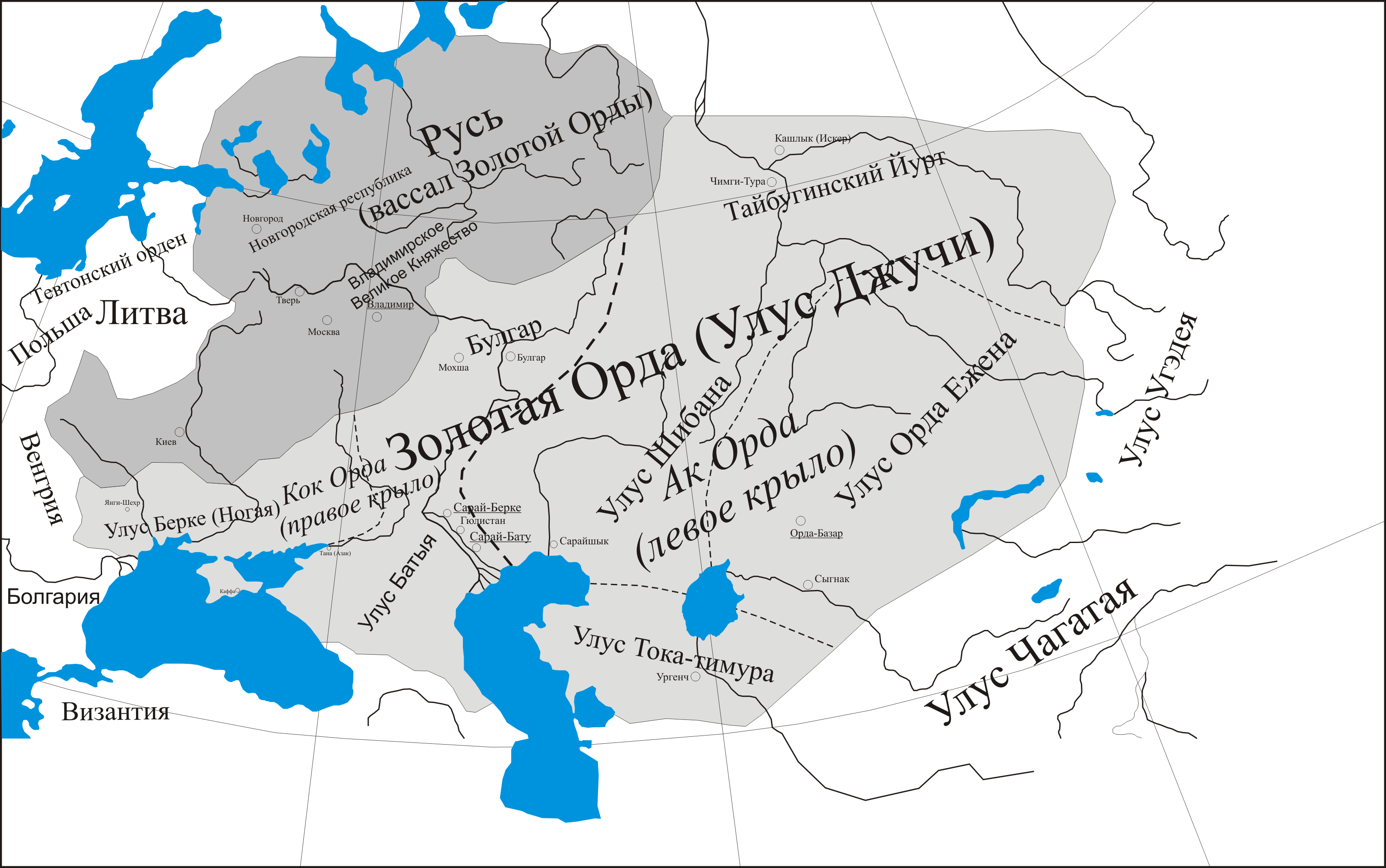

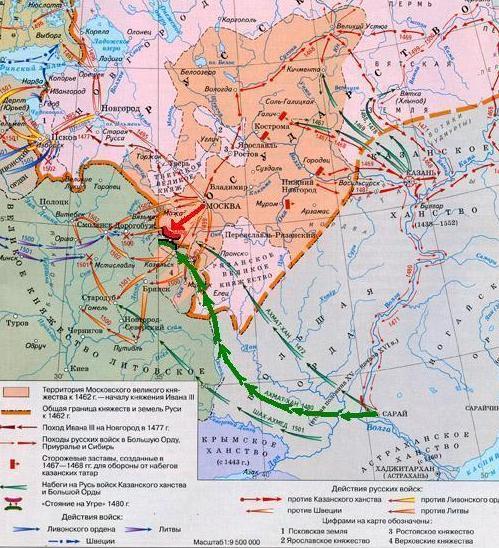

ќпуска€ последующую сложную историю взаимоотношений русских кн€жеств с половцами, которые тоже были разные – донские, приднепровские, бугоднестровские, крымские (особенно в конце XII в), лукоморские (в лукоморское половецкое объединение входили, видимо, и крымские половцы), восточные, куманы (западные половцы), предкавказские – напомним, что в начале XIII в. установилось относительное равновесие между русскими кн€жествами и половецкими кочевь€ми. –усские кн€зь€ прекратили организовывать набеги и походы на степи, а половцы — на русские земли. ѕоследний раз половцы подходили к стенам иева вместе с кн€зем »з€славом в 1234 г. Ёто было уже после битвы на алке (1223 г.), где «татаро-монголы» разгромили объединенные русско-половецкие войска.

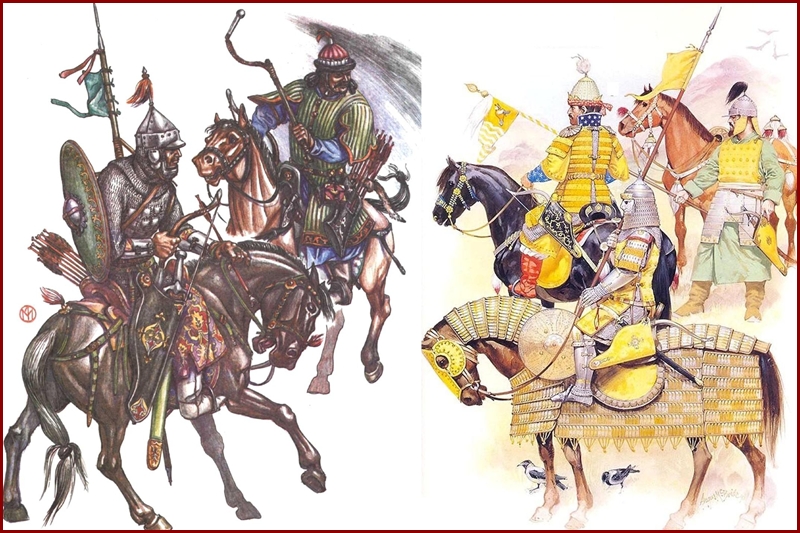

я беру здесь «татаро-монголы» в кавычки, потому что это название – новодел. Ќеизвестно, были ли там монголы вообще, а татарами их стали называть уже позже. “атары в применении к тем временам – сугубо собирательный термин. Ќаверное, более правильно называть те военные образовани€ тюркскими, но половцы в своем большинстве тоже были тюрками, так что и здесь получаетс€ путаница. Ќазвание «монголы» привилось в том контексте потому, что путаницы не было, так как не было и самих монголов (кроме, наверное, небольшого количества, как и других минорных этносов в том войске). “ак что путать было не с кем.

Ќо рассмотреть причины и характер образовани€ объединенного русско-половецкого войска стоит, потому что это дополнит картину взаимодействи€ этих двух этносов. ƒело в том, что половцы встретились с «монголами» раньше русских, и пон€ли, что встретились с грозной силой, сопровождаемой хитростью и коварством. ѕредоставим слово арабскому историку »бн-ал-јсиру (1160-1233), который использовал термин «татары», или его так перевели на русский €зык, а половцев он называл прин€тым в арабских и персидских рукопис€х именем «кипчаки»:

«“атары двинулись по этим област€м, в которых много народов, в том числе алланы, лезгины и (разные) тюркские племена… Ќапада€ на жителей этой страны, мимо которых проходили, они прибыли к алланам, народу многочисленному, к которому уже дошло известие о них. ќни (алланы) употребили все свое старание, собрали у себ€ толпу кипчаков и сразились с ними (татарами). Ќи одна из обеих сторон не одержала верха над другою. “огда татары послали к кипчакам сказать: «ћы и вы одного рода, а эти алланы не из ваших, так что вам нечего помогать им; вера ваша не похожа на их веру, и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд сколько хотите; оставьте нас с ними». ”ладилось дело между ними на деньгах, которые они принесут, на одеждах и пр.; они (татары) действительно принесли им то, что было выговорено, и кипчаки оставили их (аллан). “огда татары напали на аллан, произвели между ними избиение, бесчинствовали, грабили, забрали пленных и пошли на кипчаков, которые спокойно разошлись на основании мира, заключенного между ними, и узнали о них только тогда, когда те нагр€нули на них и вторглись в землю их».

¬ русско€зычной исторической литературе это называетс€ – в эмоционально-художественном ключе – «первым предательством половцев», хот€ подобных предательств было в истории, к сожалению, предостаточно со всех сторон. “ем не менее, половцы урок усвоили. тому же «татары» у них забрали обратно все, что дали в виде вз€тки, плюс намного больше того.

¬ этом историческом свидетельстве, приведенном почти современником событий, привлекает внимание то, что аланы и половцы «разные». ћы знаем, что половцы были в основном тюрко€зычны, а аланы, скорее всего, были «ирано€зычными», то есть носител€ми индоевропейских €зыков. —уд€ по многим данным, но чаще интерпретаци€м, и те и другие принимали участие в этногенезе р€да кавказских народов, и к этому мы еще вернемс€.

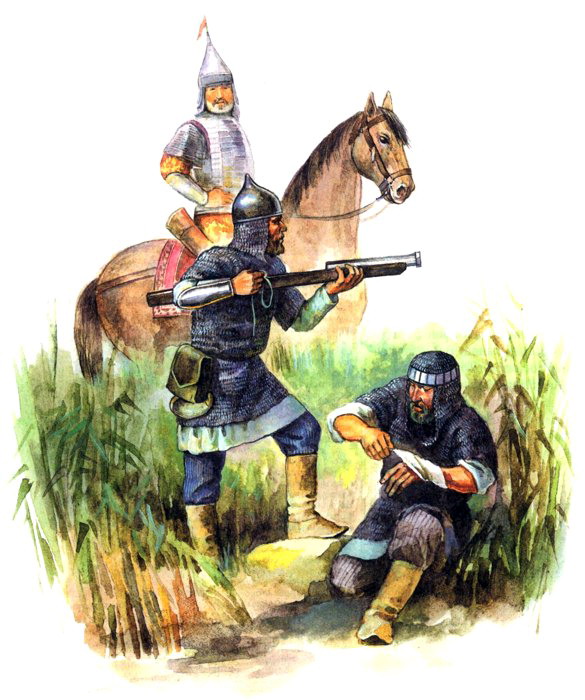

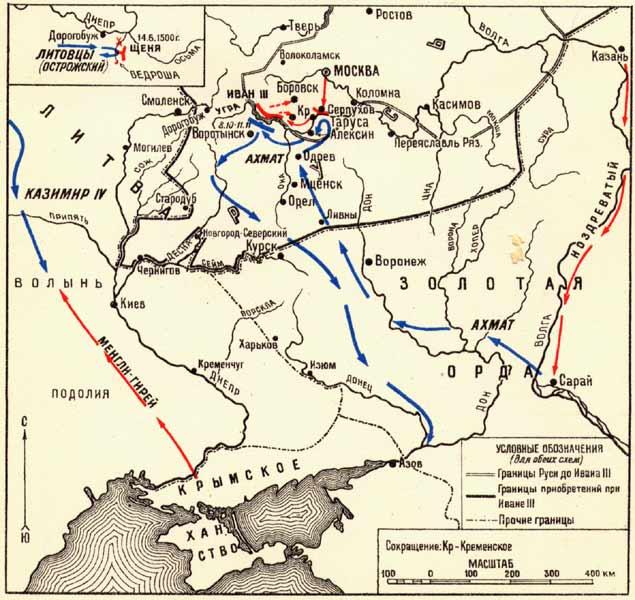

“ак вот, «татары», а по сути объединенна€ центрально-азиатска€ тюркска€ арми€, не только разгромили аланов и половцев, но зан€ли их обширные пастбища, через “аманский полуостров продвинулись в рым и начали грабеж его богатых городов. √овор€ современным €зыком, стали нарастать крупные геополитические изменени€. ѕоловцы заметались по степи, часть ушли в горы авказа, часть – «в страну –усских», как пишет древний арабский историк, часть ушли на ¬олгу или укрылись в болотах. Ћетопись от 1224 г. гласит: «…прибегшем же половцемь в –ускую землю, глаголющим же им руским кн€земь: …аще не поможете нам, мы ныне изсечени быхом, а вы наутрее изсечени будете» (ѕ—–Ћ, II, 1962, с. 740-741). Ќа встрече в иеве русские кн€зь€ и половецкие ханы решили встретить «татар» в бою. Ѕолее того, «один из наиболее вли€тельных половцев, «великий кн€зь» Ѕасты, спешно прин€л христианскую религию, жела€, очевидно, продемонстрировать свое полное единение с русскими кн€зь€ми». «“атары» направили к русским кн€зь€м послов с предложением не вмешиватьс€ в противосто€ние «татар» и половцев, и обещали не трогать русские города в случае нейтралитета русских. Ќо кн€зь€ уже знали, чем закончилось такое же недавнее предложение половцам со стороны тех же «татар», и не нашли ничего лучшего, как послов казнить.

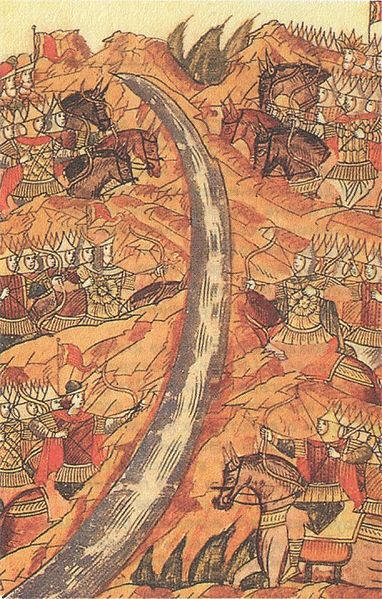

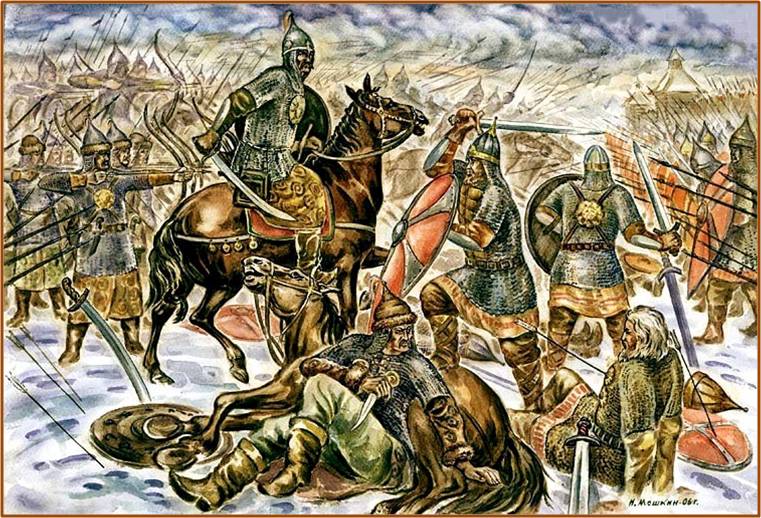

–езультат известен. ¬ апреле 1224 г. объединенные русские и половецкие полки были разгромлены на реке алке. ѕеред этим они уничтожили передовые разъезды «татарских» войск, командующий √анибек был убит. ѕредоставим слово оп€ть »бн-ал-јсиру: «ќни (татары) обратились всп€ть. “огда у русских и кипчаков €вилось желание (напасть) на них; полага€, что они вернулись со страху перед ними и по бессилию сразитьс€ с ними, они усердно стали преследовать их. “атары не переставали отступать, а те гнались по следам их 12 дней, (но) потом татары обратились на русских и кипчаков, которые заметили их только тогда, когда они уже наткнулись на них; совершенно неожиданно, потому что они считали себ€ безопасными от татар, будучи уверены в своем превосходстве над ними. Ќе успели они собратьс€ к бою, как на них напали татары с значительно превосход€щими силами. ќбе стороны бились с неслыханным упорством и бой между ними длилс€ несколько дней».

»сторики отмечают два обсто€тельства (среди прочих, конечно). ѕервое – что русские и половецкие дружины бились бок о бок, р€дом с полком сына кн€з€ »гор€ —в€тославовича билс€ полк сына хана ончака, оба полегли в битве – и они, и их полки. ¬торое – что в итоге половцы не выдержали натиска противника и бежали с пол€ бо€. » это, как считают историки, было одной из основных причин поражени€. «“ак совершилось второе предательство половцев», по словам историка ѕлетневой.

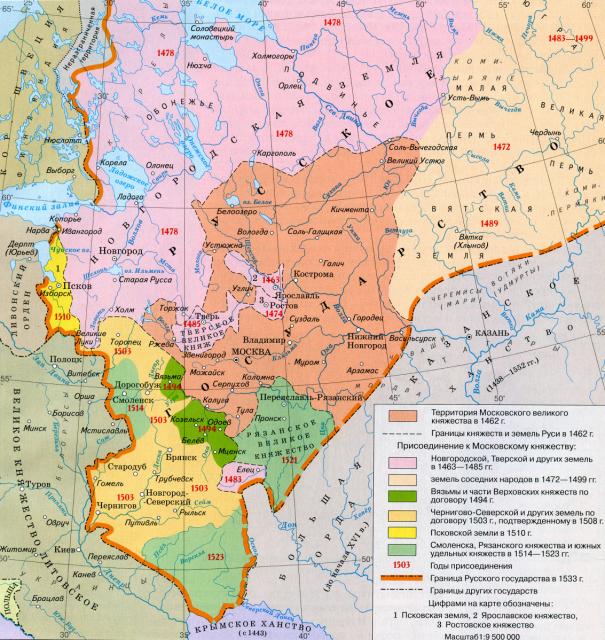

ѕоследовавша€ через несколько лет (1228-1229 гг.) следующа€ волна «татаро-монголов», а еще через семь лет следующа€ (в которой одним из военачальников был Ѕату-хан, или Ѕатый в русской литературе) фактически уничтожила половцев как этнос. „асть ушли на авказ, часть в ¬енгрию, Ѕолгарию, часть на –усь. Ќекоторые исследователи вид€т потомков половцев в части казаков, живущих сейчас на юге –оссии и ”краины. ѕосле разорени€ русских земель в степь вернулс€ Ѕатый с войском, чтобы добить половцев. Ёто было выполнено путем полного и целенаправленного уничтожени€ половецкой аристократии. ак отмечают историки, после этой методично исполненной операции, с середины XIII в. в степ€х перестали возводить каменные половецкие изва€ни€ – не осталось ни заказчиков, ни исполнителей.

Ќадо отметить, что определенную роль в переселении части половцев на авказ сыграл грузинский царь ƒавид —троитель, который направил половцам послов с предложением о переселении подданных хана јтрака. «—огласно данным грузинской летописи, с ханом јтраком пришло 40 тыс. половцев, в том числе 5 тыс. отборных бойцов». ѕо другим соображени€м, в √рузию прибыли только 5 тыс. тех, «отборных». «ѕерешедших через ƒарь€л половцев ƒавид расселил по южному и восточному пограничью и в артлии, население которой было почти поголовно уничтожено во врем€ нашествий сельджуков. ’ан јтрак стал придворным фаворитом. ≈го вли€ние опиралось не только на силу воинов, но и на родственные отношени€ с царем: он выдал за него свою дочь √урандухт».

ак видно из изложенного выше, вр€д ли половцы могут рассматриватьс€ только как «басурмане ока€нные», «поганые половцы», «половцы, точно выводок гепардов» (—лово о полку »гореве), что могло быть адресовано в том или ином виде любому русскому кн€жеству, громоздившему горы трупов своих соотечественников, хот€ в те времена пон€ти€ «соотечественников» не было. ‘актически, тогда еще не было единого русского этноса, если понимать этнос (помимо прочих определений) как «ощущение единой судьбы». ѕоловцы – это были не только враги, но и боевые брать€ русских в многочисленных сражени€х, и братство это скреплено кровью, совместно пролитой против общего врага.

ак пишет —.ј. ѕлетнева, «и у половцев, и на –уси было много людей, хорошо знавших €зык другого народа. ћатери и н€ньки русских кн€жат и бо€рских детей нередко были половчанками: они пели дет€м половецкие песни, говорили с ними на родном €зыке. –еб€та вырастали дву€зычными. “о же было и с простыми людьми во всех пограничных со степью кн€жествах. ¬ половецких кочевь€х жили тыс€чи русичей: жены, служанки, рабы, пленные воины».

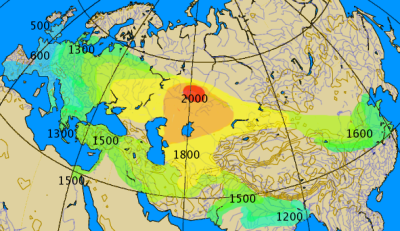

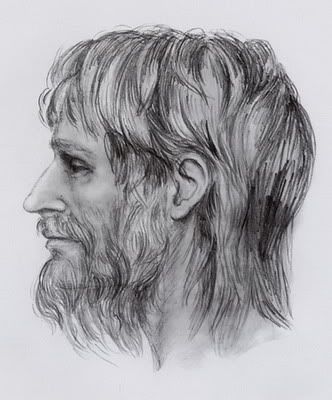

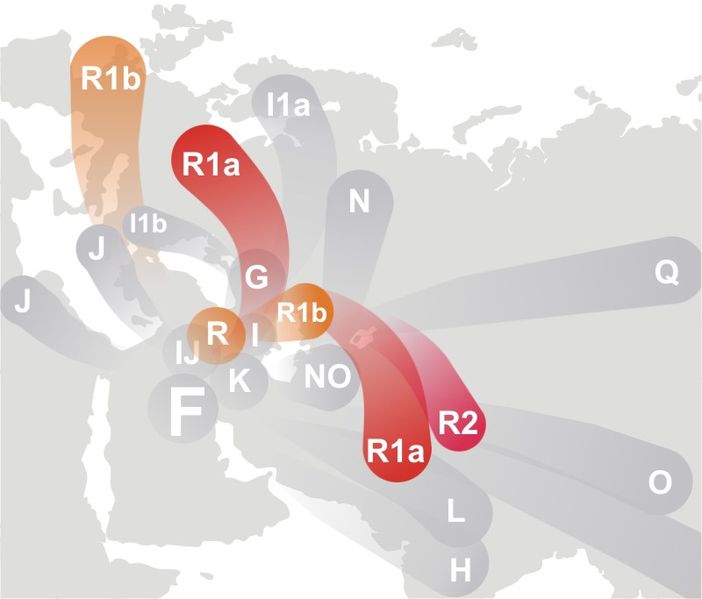

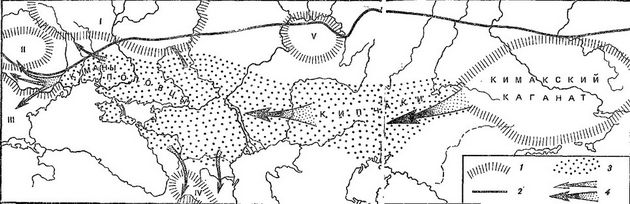

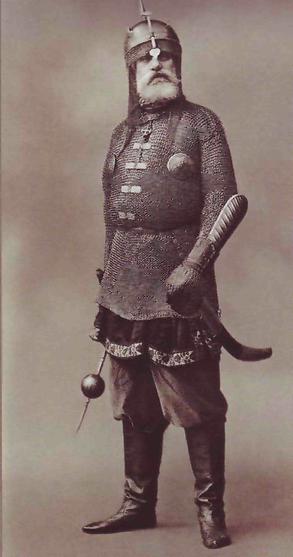

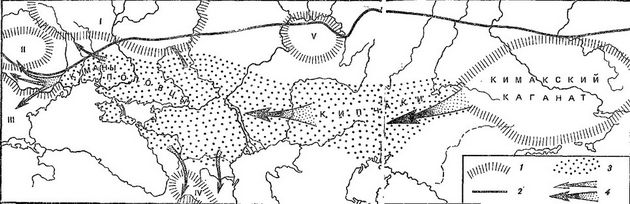

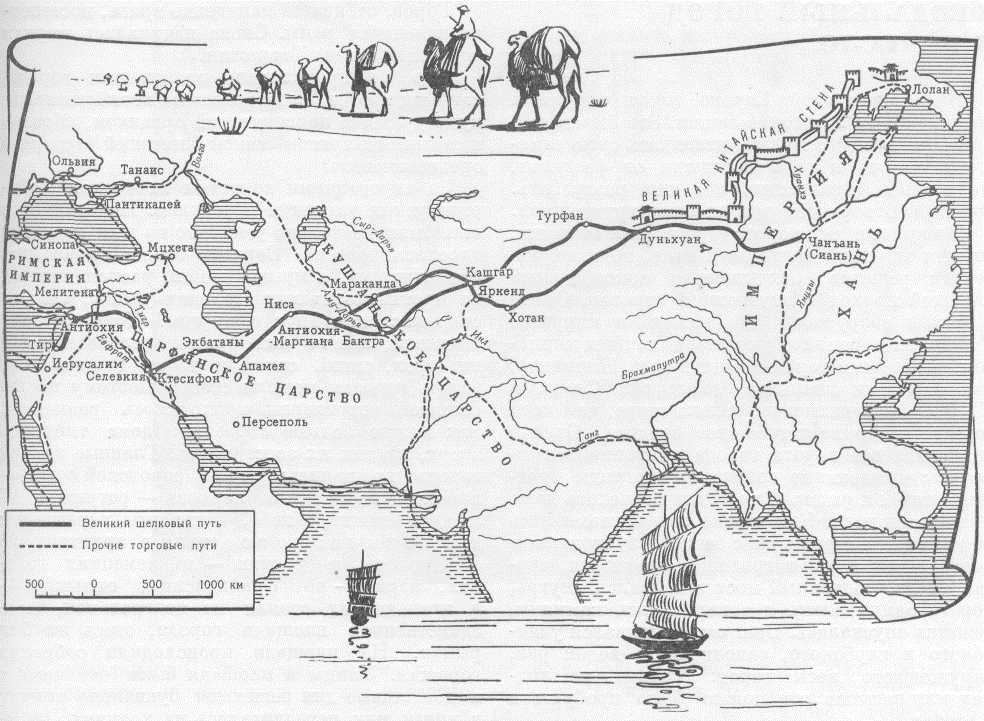

» вот теперь врем€ перейти к дополнительной расшифровке пон€ти€ «братства», котора€ может оказатьс€ дл€ многих неожиданной. –€д древних источников, в том числе византийских, повествует о половцах как голубоглазых и белокурых люд€х. итайские источники называли их «желтоголовыми», то есть оп€ть же светловолосыми – при том, что китайцы обычно черноволосые, как и большинство обитателей юго-восточной јзии. —обственно, и само русское слово «половцы», по мнению р€да исследователей, означает «желтоголовые», от слова «полова». Ќекоторые исследователи св€зывают их с динлинами, светлоголовыми европеоидами, и ведут их происхождение со второй половины I тыс. до н.э., с периода —ражающихс€ царств (480-221 гг. до н.э.) в —еверном итае, и которые потом, в конце I тыс. до н.э., перебрались в степи ёжной —ибири (подробнее см. в новой книге лЄсова и ѕензева, котора€ вскоре выйдет из печати). »х еще называли кимаки, и в I тыс. н.э. они были тюрко-€зычными. арта ниже показывает миграционный путь кимаков-динлинов-кипчаков-половцев в ходе I тыс. н.э.

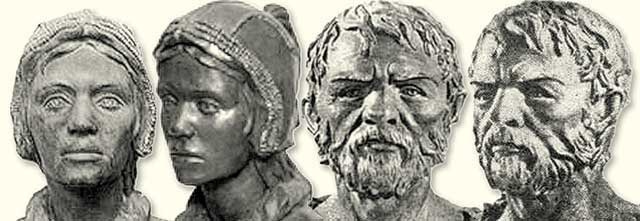

»так, светловолосые, голубоглазые европеоиды, хот€ среди них определенно были и монголоиды, когда их предки брали в жены монголоидных женщин. “ак что обща€ антропологи€ здесь может быть разнообразной, но важно знать, что там были европеоиды. ƒальше – больше. јрхеологические исследовани€ захоронений показали, что кипчаки-половцы укладывали своих покойников головой на восток и на запад. Ёто – характерна€ особенность носителей гаплогруппы R1a, то есть рода R1a – мужчин на правом боку (головой на запад), женщин на левом (головой на восток), всех лицом на юг. “ак уложены покойники в захоронении носителей R1a в √ермании (Ёулау), культура шнуровой керамики, с датировкой 4600 л.н.; в захоронени€х катакомбной культуры (от ƒнестра до ¬олги, II тыс. до н.э.); части древне€мной культуры (степна€ полоса от ”рала до ƒнестра, 5600-4300 л.н., то есть IV-III тыс. до н.э.; ранней майкопской культуры в предгорь€х —еверного авказа; кобанской культуры; в части захоронений каракольской археологической культуры бронзового века (II тыс. до н.э.) на территории √орного јлта€ (Haak et al, 2008; лЄсов и ѕензев, 2014, и ссылки там же).

≈сли это так, то получаетс€, что половцы (или их значительна€ часть) были одного рода, R1a, со значительной частью русских слав€н, или этнических русских (сейчас у этнических русских юга –оссии – Ѕелгородска€, урска€, ќрловска€ области – содержание гаплогруппы R1a достигает 67%). язык, видимо, другой, тюркский, но род тот же. ак так получилось?

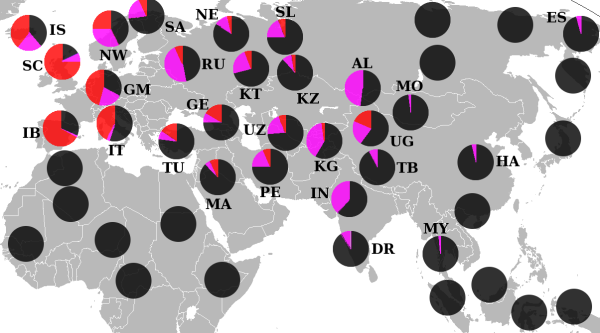

“е, кто знакомы с моими публикаци€ми по ƒЌ -генеалогии в последние несколько лет, знают, что носители гаплогруппы R1a, прибывшие на –усскую равнину около 5000 лет назад из ≈вропы, по-видимому, с Ѕалкан, разошлись в своей части на несколько миграционных потоков примерно 4500 лет назад. Ќа –усской равнине остались русы, в основном гаплогруппы R1a-Z280 и R1a-M458 (последние образовались уже после ухода ариев, примерно 4050 лет назад), ушли арии субклада R1a-Z93. ¬озможно, вместе с субкладом Z93 ушли частью и носители субклада Z280, но они пока не про€вились там, где в основном живут потомки R1aZ93, а именно в ёжной —ибири, в »ндостане, на »ранском плато, на Ѕлижнем ¬остоке. Ћибо их (Z280) там еще не обнаружили в заметных количествах, либо их род пресекс€ еще во врем€ арийских миграций – или позже.

“ак вот, те носители субклада Z93(его можно с тем же основанием назвать гаплогруппой, эти пон€ти€ взаимозамен€емы, исход€ из контекста), которые ушли далеко на восток, до ћинусинской котловины, јлта€, северного и северо-западного ита€, ћонголии, известны нам сейчас под многими именами, среди которых собирательное им€ скифы наиболее распространенное. Ќо оно вполне может включать и динлинов, и кипчаков, и половцев, и другие, перечисленные варианты половцев. јланы – тоже общеприн€то относ€тс€ к скифам, но €зык у них другой, нежели у многих других скифов. —уд€ по получаемым данным, были скифы тюрко-€зычные, и были «ирано-€зычные», если следовать текущей лингвистической классификации. ѕолучаетс€, что носители R1a-Z93 ушли на восток со своим арийским €зыком, он же «индоевропейский», он же «иранский», и его принесли в »ндию и »ран. ј те, кто прошли дальше на восток, в ÷ентральную јзию, перешли на тюркские €зыки. Ќо мужска€ гаплогруппа, Y-хромосомы, осталась той же, R1a. “аким образом, миграци€ кимаков-динлинов-кипчаков-половцев в ходе I тыс. н.э. из ÷ентральной јзии на запад, в южные европейские степи, рым, ѕричерноморье – это была возвратна€ миграци€ носителей гаплогруппы R1a, потомков ариев, в свои древние кра€.

ак это проверить? ¬ этом очерке € сосредоточусь на той части половцев, которые откочевали на авказ, спаса€сь от «татаро-монголов», и если логика изложенного выше верна€, то их современные потомки с хорошей веро€тностью продолжают говорить на тюркских €зыках и имеют гаплогруппу R1a с ее субкладом Z93.

» такие есть. Ёто – карачаево-балкарцы той самой гаплогруппы R1a-Z93. »х – треть от всего народа, точнее, его мужской части.

арачаевцы – тюрко-€зычный народ —еверного авказа, говор€т на карачаево-балкарском €зыке кыпчакской группы. „исленность – примерно 230 тыс€ч человек, из которых в –оссии живут примерно 220 тыс€ч (в основном в арачаево-„еркесии, также в абардино-Ѕалкарии и —тавропольском крае), остальные в основном в “урции, —ирии, —Ўј, иргизии, азахстане.

Ѕалкарцев, которые фактически представл€ют единый народ с карачаевцами, около 150 тыс€ч, из них в –оссии проживают примерно 113 тыс€ч, остальные там же, где и карачаевцы. ¬ основу происхождени€ карачаевцев и балкарцев историки помещают алан, булгар, кобанцев (представителей горской кобанской культуры авказа). Ќекоторые археологи относ€т наиболее ранние материальные признаки карачаево-балкарцев к 13-14 вв. н.э., то есть примерно 700-800 лет назад, хот€ этнонимы и литературные источники позвол€ют удревнить датировки до 4-6 вв., то есть 1700-1500 лет назад. ак будет показано ниже, это в целом согласуетс€ с данными ƒЌ -генеалогии.

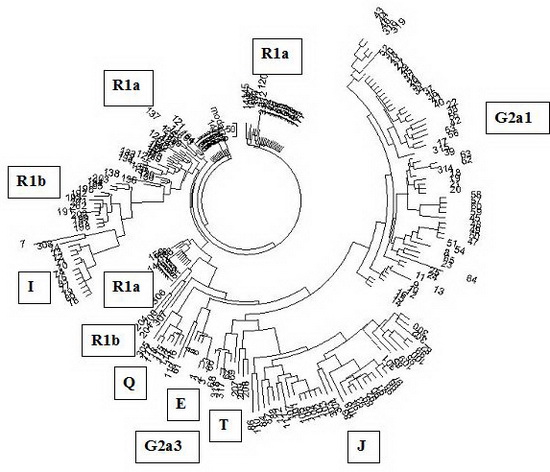

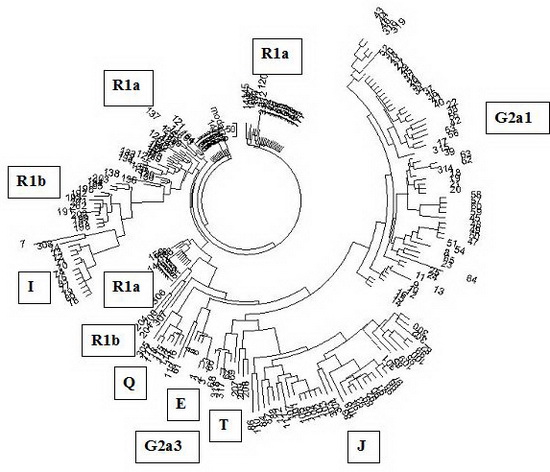

ѕереходим к этим данным. Ќа рисунке ниже приведено дерево 12-маркерных карачаево-балкарских гаплотипов. ќно в целом характеризует Y-хромосомную структуру (мужской) попул€ции. ¬идно, что даже на 12 маркерах дерево довольно четко раздел€етс€ на гаплогруппы. ¬ целом, доминирующа€ гаплогруппа R1a, ее 31%. Ќа втором месте, с небольшим отставанием, гаплогруппа G2a, 27%. Ќа третьем – гаплогруппа J (14%), из которой почти все гаплотипы относ€тс€ к субкладу J2 (со смещением в сторону балкарцев). ¬ сумме это почти три четверти от всех изученных гаплотипов.

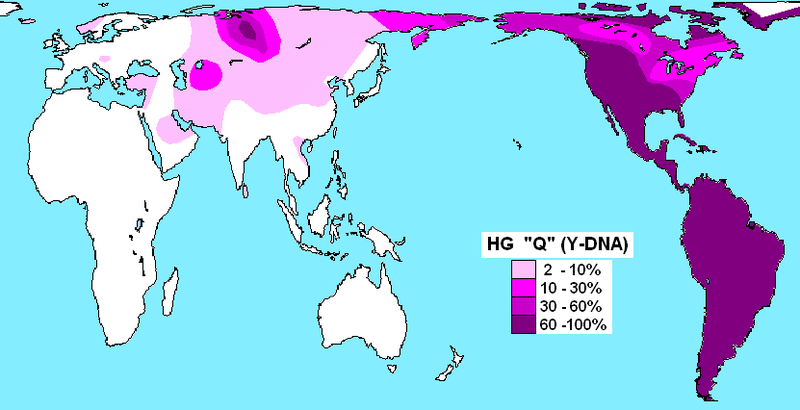

ќстальные гаплогруппы – E1b (среди тестированных – все карачаевцы), I2a (все карачаевцы, из них половина – одна семь€), Q1a (почти все балкарцы), R1b (большинство балкарцев), “ (всего трое из тестированных, причем двое – из одной семьи) – занимают всего единичные проценты кажда€, в совокупности около четверти от всех изученных гаплотипов. „асто столь малые – в количественном отношении – образовани€ принимают за недавние пришлые, но это далеко не так. Ёто могут быть древние автохтонные племена, но относительно недавно прошедшие бутылочное горлышко попул€ции (мор, истребление в войнах и т.п.), и поэтому их численность невелика. Ёто тоже изучаетс€ методами ƒЌ -генеалогии, как будет показано ниже. ѕример – гаплогруппа R1b среди (в основном) балкарцев.

÷ель насто€щего исследовани€ – провести ƒЌ -генеалогический анализ карачаевцев и балкарцев, и ответить на два основных вопроса – (1) происхождение основных родов (гаплогрупп) карачаево-балкарского народа, а именно какие евразийские миграции и когда образовали со временем карачаево-балкарский этнический сплав, и (2) когда жили общие предки наиболее вли€тельных (кн€жеских) родов карачаевцев и балкарцев, и откуда они (или их предки) могли прийти на авказ.

ƒерево из 229 12-маркерных гаплотипов, построенное по данным арачаево-Ѕалкарского проекта FTDNA. »з них гаплогруппы R1a – 71 гаплотипов, гаплогруппы G – 62 гаплотипов, гаплогруппы J – 31 гаплотип. Ёто – 31%, 27% и 14%, соответственно, суммарно 72%. Ќа дереве 145 гаплотипов карачаевцев, 64 гаплотипа балкарцев (на основании того, как назвали себ€ люди, представившие гаплотипа), и 19 гаплотипов, имеющих к ним отношение, по мнению представивших гаплотипы в базу данных (из других стран).

√аплогруппа R1a

Ќачнем с наиболее представленной в количественном отношении гаплогруппы. Ѕольшинство их относитс€ к субкладу Z93 гаплогруппы R1a. Ёто – юго-восточна€, арийска€ ветвь гаплогруппы, ее носители прошли по основным миграционным пут€м древних ариев – на юг, через авказ в ћесопотамию и далее до јравийского полуострова (видимо, митаннийские арии —ирии имели тот же субклад гаплогруппы R1a), на юго-восток, в —реднюю јзию, и затем как авестийские арии прошли в середине II тыс. до н.э. на »ранское плато, на восток и далее в »ндию в те же времена, в середине II тыс. до н.э., став индоари€ми, и далее на восток, до южной —ибири, став алтайскими скифами, во времена пазырыкской культуры и позже. ¬се они в основном (но не только) были носител€ми субклада R1a-Z93, как и карачаевцы и балкарцы. ¬опрос – на каком витке истории этот субклад стал и карачаево-балкарским? огда? аким образом?

Ќаиболее очевидный ответ, к которому подводит перва€ часть этого очерка – это субклад половцев. ипчаки-половцы, как часть скифского суперэтноса, принесли свой субклад R1a-Z93 на северный авказ 750-800 лет назад, и их этнос со временем оформилс€ в карачаево-балкарский этнос, сохранив кипчакско-половецкий €зык. Ќо вр€д ли стоит ожидать, что общие предки карачаево-балкарцев жили всего 750-800 лет назад. Ёто ведь только приход на авказ, и некоторые ƒЌ -линии действительно могли пойти с этого времени. Ќо в целом общий предок тех, кто прибыл на авказ, мог жить значительно ранее. ¬ принципе, он мог жить как угодно вглубь времен, вплоть до времен динлинов (в середине I тыс. до н.э.) и ранее, но опыт показывает, что при длительных миграци€х общий предок смещаетс€ по времени к более недавним временам, а уж какое врем€ получитс€ – зависит от массы факторов. Ёто должно быть пон€тно.

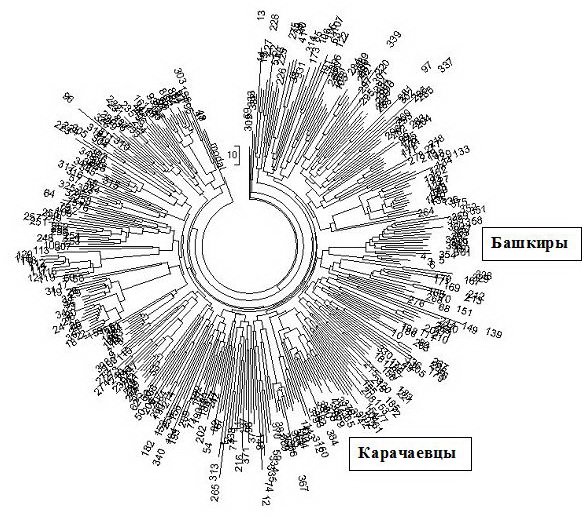

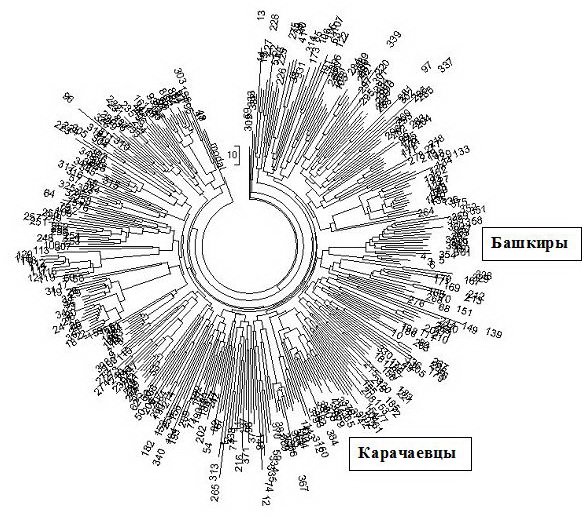

ѕопытаемс€ приблизитьс€ к ответам на эти вопросы, построив дерево субклада R1a-Z93 по имеющимс€ в наличии 285 гаплотипам в прот€женном 67-маркерном формате, среди которых имеютс€ гаплотипы кн€жеских родов рымшамхаловых, ƒудовых, „ипчиковых, оджаковых, “емирбулатовых, арабашевых, јбаевых и других. Ќа том же дереве имеютс€ во множестве гаплотипы из арабских стран Ѕлижнего ¬остока, »ндии, а также Ѕашкортостана, многих европейских и азиатских стран. Ќекоторые из них случайны, единичны, некоторые образуют довольно большие группы с древними общими предками. Ёто всЄ составл€ет систему, в которую встроены карачаево-балкарские гаплотипы, и показывает общие св€зи между попул€ци€ми. «адача – это св€зи расшифровать и корректно интерпретировать.

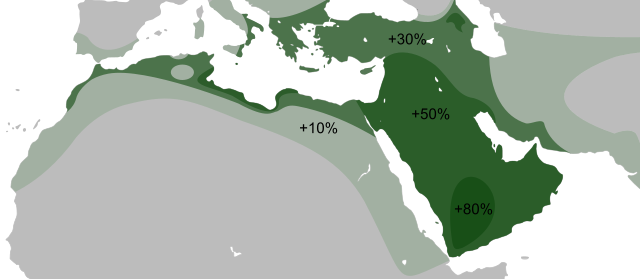

Ќа следующем рисунке отмечены только ветви башкир и карачаевцев-балкарцев, арабы и индийцы занимают множество других ветвей, как и западные европейцы, русские, татары и прочие носители субклада Z93. Ѕольшинство карачаевцев, у которых определ€ли более глубокие субклады, относ€тс€ к субкладу R1a-Z93-L342.2-Z2124Z2123, в котором при таком написании отражена предкова€ цепочка племен, если так их назвать. аждое нижеследующее в данной цепочке плем€ образовывалось из вышесто€щего, и расходилось по миру. ¬ субкладе Z2123, помимо карачаевцев, наход€тс€ их ближайшие «родственники» по этому племени из –оссии, ”краины, Ѕеларуси, Ћитвы, ѕольши, јнглии, »спании, √ермании, »рака, »ндии, ѕакистана, ќјЁ, увейта, —аудовской јравии, —ирии, Ѕахрейна, атара, »рана, …емена, јзербайджана (о составе субклада Z2123 см. ниже). ясно, что субклад образовалс€ тыс€чи лет назад, и его потомки разошлись по миру, в итоге прибыв в арабские страны Ѕлижнего ¬остока и заметно там приумножившись. ƒело в том, что по современным данным, субклад Z93 шел на юго-восток из ≈вропы примерно 5500-5000 лет назад, через авказ примерно 4500-4000 лет назад, и по Ѕлижнему ¬остоку примерно 4000-3500 лет назад. Ќо если прин€ть во внимание переход половцев на авказ – то это уже 750-800 лет назад, после длительной миграции из ÷ентральной јзии. “ак что европейские Z2123 – это определенно обратные миграции, или просто следстви€ единичных эмиграций. Ќахождени€ их в »ндии, ѕакистане, »ране – это скорее всего последстви€ морских переходов и каботажных плаваний между этими регионами и Ѕлижним ¬остоком. »ли последстви€ визитов скифов из ÷ентральной јзии в те кра€.

—толь же разнообразен и субклад Z2124, родительский по отношению к «карачаевскому» Z2123. ≈го носители в насто€щее врем€ проживают в јнглии, Ўвеции, √олландии, ѕольше, ¬енгрии, Ћитве, –умынии, –оссии, ћолдове, что в общем оп€ть показывает направление древней миграции гаплогруппы R1a-Z93L342.2, родительской по отношению к Z2123. ¬идно, что таким способом найти предков карачаевцев трудно, и мы пойдем другим путем, см. ниже.

ƒерево из 285 67-маркерных гаплотипов гаплогруппы R1a-Z93, построенное по данным базы данных IRAKAZ-2014, с добавлением нескольких гаплотипов арачаево-Ѕалкарского проекта FTDNA.

ѕосмотрим более внимательно на карачаевский участок дерева гаплотипов в увеличенном виде:

ќтнесение гаплотипов (имена приведены как указаны в арачаево-Ѕалкарском ѕроекте и базе данных IRAKAZ-2014):

—ледует отметить, что Abaza – представитель народности абазинов, Yuldash – из Ѕашкортостана, но по гаплотипам они вход€т в группу карачаевцев. ѕоэтому следует признать, что гаплотипы здесь – более пр€ма€ характеристика, по сравнению с регионом или «официально признанной» этничностью. ѕо показанным данным, предками одного и другого были карачаевцы, если это не будет опровергнуто глубокими снипами (см. ниже). ѕока этого нет.

¬ыделенные номера гаплотипов и фамилии относ€тс€ к одной ветви с базовым (предковым) гаплотипом, которую в дальнейшем будем называть ветвью рымшамхаловых:

13 25 15 11 11 14 12 12 10 12 11 29 –15 9 10 11 11 25 14 20 32 12 14 15 16 – 11 12 19 23 17 16 17 19 35 38 13 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 13

¬се семь гаплотипов ветви имели суммарно 31 мутацию от указанного базового гаплотипа, что дает 31/7/0.12 = 37 → 38 условных поколений (25 лет каждое), то есть 950±195 лет от общего предка всей ветви. Ёто – 11-й век плюс-минус два века. Ќе противоречит половецким временам. «десь 0.12 – константа скорости мутации дл€ 67-маркерного гаплотипа (в мутаци€х на 25 лет), стрелка – поправка на возвратные мутации (Klyosov, 2009). ¬ принципе, это врем€ в пределах погрешности расчетов соответствует времени возможного перемещени€ на авказ половцев из рыма или из ѕредкавказь€.

ƒвойна€ ветвь на рисунке выше тоже состоит из семи гаплотипов. Ќо поскольку ее две подветви состо€т из разного числа гаплотипов (четыре и три), то расчет придетс€ вести раздельно, поскольку «веса» подветвей разные. ¬етвь из четырех гаплотипов имеет базовый гаплотип

13 25

16 11 11 14 12 12 10 12 11 29 –15 9 10 11 11 25 14 20 32 12 14 15 16 – 11 12 19

24 16 16 17 19 35

39 13 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8

15 23 21

12 12 11 13 11 11 12 13

и всего на 6 мутаций (выделены) отличаетс€ от предыдущего. ¬се четыре гаплотипа подветви содержат 22 мутации от базового гаплотипа, что дает 22/4/0.12 = 46 → 48 условных поколений, то есть 1200±280 лет от общего предка. Ўесть мутаций между обоими базовыми гаплотипами разводит их предков на 6/0.12 = 50 → 53 условных поколений, то есть примерно на 1325 лет, и

их общий предок жил примерно (1325+1200+950)/2 = 1740 лет назад, то есть примерно в начале нашей эры.

ѕодветвь из трех гаплотипов не дает хорошей статистики, хот€ с 67х3 = 201 аллелью можно работать. Ѕазовый гаплотип этой подветви следующий:

13 25

16 11 11 14 12 12 10 12 11 29 –15 9 10 11 11 25 14 20 32 12 14 15 16 – 11

13 19

24 16 16

19 20 3638

14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21

12 12 11 13 11 11 12 13

¬се три гаплотипа подветви содержат 9 мутаций от базового гаплотипа, что дает 9/3/0.12 = 25 → 26 условных поколений, то есть 650±220 лет от общего предка. ƒес€ть мутаций между обоими базовыми гаплотипами (подветви из 3 гаплотипов и ветви из 7 гаплотипов) разводит их предков на 10/0.12 = 83 → 91 условных поколений, то есть примерно на 2275 лет, и

их общий предок жил примерно (2275+650+950)/2 = 1940 лет назад, то есть оп€ть примерно в начале нашей эры, учитыва€, что это оценки имеют погрешность плюс-минус два века. ¬ целом это не противоречит оценкам, приведенным во вступлении в насто€щее исследование.

»нтересно сопоставить карачаевские гаплотипы R1a с башкирскими, поскольку они тоже принадлежат субкладу Z93. Ѕазовый гаплотип башкирских гаплотипов

13

24 16 11 11

15 12 12

12 13 11

31 – 15 9 10 11 11

24 14 20

31 12

15 15

15 – 11 12 19 23

16 15 19 20 3638

14 11 – 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10

10 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 13

очень значительно отличаетс€ от карачаевских, а именно на 20 мутаций (отмечено) при сравнению с базовым гаплотипом ветви рымшамхаловых и родственных им. ќбщий предок башкирских гаплотипов жил 1400±200 лет назад (96 мутаций на 15 гаплотипов), но при столь большом рассто€нии от карачаевских гаплотипов (20/0.12 = 167 → 200 условных поколений, то есть примерно 5000 лет)

ихобщий предок жил (5000+950+1400)/2 = 3675 лет назад. Ёто – позднее врем€ арийских миграций (и их потомков, ранних скифов) по –усской равнине и «ауралью.

√еномный анализ представител€ карачаевцев и башкир показал, что они относ€тс€ к разным субкладам группы Z93-Z2123. ќказалось, что субклад Z2123 состоит как минимум из п€ти нижеследующих субкладов, которые включают представителей ѕакистана (Y2632), »ндии, Ѕангладеш и Ўри-Ћанки (Y47), »ндии (Y875), башкир и индийцев (Y934), и карачаевцев (YP449). —толь необычна€ на первый взгл€д комбинаци€ башкир и индийцев в одном субкладе говорит о том, что арии в ходе их миграций в III-II тыс. до н.э. прошли по территории нынешнего Ѕашкортостана, оставили там потомков субклада Z93-L342.2-Z2124-Z2125-Z2123-Y934, и принесли его в »ндию. »ли это могли быть скифы, потомки ариев. арачаевцы – это другое направление миграции, на авказ, с образованием субклада Z93-L342.2-Z2124Z2125-Z2123-YP449. —нип YP449 имеет носитель центрального гаплотипа ветви рымшамхаловых на рисунке выше.

–анее нами был описан базовый гаплотип арабов гаплогруппы R1a, c общим предком, жившим 4050±500 лет назад (Rozhanskii and Klyosov, 2012)

13 25

16 11 11 14 12 12 10

13 11 30 –15 9 10 11 11

24 14 20 32 12

15 15 16 – 11 12 19 23

16 16

18 19

3438 13 11 – 11 8 17 17 8

11 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 13

и другой базовый арабский гаплотип той же гаплогруппы, но другой ветви, с общим предком всего 1075±150 лет назад:

13 25

16 10 11 14 12 12 10

13 11 29 –15 9 10 11 11

24 14 20

33 12

15 15

15 –

12 11 19 23

16 15 16 20 35

37 13 11 – 11 8 17 17 8

11 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12 13 8 14 23 21

12 12 11

15 11

12 12 13

ѕервый, более древний, отличаетс€ от базового гаплотипа ветви рымшамхаловых (см. выше) всего на 8 мутаций, второй, более недавний – на 20 мутаций. ƒл€ базового башкирского гаплотипа там разница тоже в 20 мутаций (см. выше). Ёто уже показывает, что базовый гаплотип рымшамхаловых ближе к древним арабским и башкирским гаплотипам (точнее, к общим предкам древних арабских и башкирских гаплотипов), чем к относительно недавним. ѕроверим это.

¬осемь мутаций разницы между двум€ базовыми 67-маркерными гаплотипами эквивалентно 8/0.12 = 67 → 72 условных поколени€ (25 лет каждое), то есть примерно 1800 лет, что помещает общего предка арабских гаплотипов и ветви рымшамхаловых примерно на (1800+4050+950)/2 = 3400 лет назад. ѕримерно в те же времена, когда жил общий предок рымшамхаловых и башкирских гаплотипов (примерно 3675 лет назад). ƒвадцать мутаций разницы эквивалентно 20/0.12 = 167 → 200 условных поколений, то есть примерно 5000 лет, и общий предок этой поздней арабской ветви и ветви рымшамхаловых жил примерно (5000+1075+950)/2 = 3500 лет назад. ак видим, данные сход€тс€ вполне воспроизводимо, в пределах погрешности расчетов, и показывают, что ветвь рымшамхаловых вр€д ли произошла от арабских предков, тем более в период исламизации, всего 1300 лет назад. —ледует отметить, что при столь давних рассто€ни€х во времени, как 3500-4000 лет назад, погрешность расчетов составл€ет 10-15%, то есть 4050±500, 3400±400, 3500±400 лет назад, то есть все эти величины перекрываютс€ в пределах погрешности. Ёто вызвано тем, что число мутаций в гаплотипах – не абсолютна€ и заранее заданна€ величина, и подвержена небольшим статистическим флуктуаци€м, как и любое статистическое значение. Ќо, конечно, разница между 3500±400 и 1300±150 лет никак не может быть объ€снена статистикой. Ёто уже различи€ другого ранга.

ќстальные две подветви на рисунке выше (в верхней части) отсто€т от древнего арабского базового гаплотипа дальше, а именно на 10 и 12 мутаций. Ќо это дает почти те же времена до общих предков в пределах погрешности расчетов – 3760 и 3740 лет, соответственно. »наче говор€, все карачаевские ветви, вы€вленные до насто€щего времени, расход€тс€ от одних и тех же или близких предков гаплогруппы R1a, от которых расход€тс€ и башкирские, и арабские гаплотипы. ќни не произошли один от другого, у них просто общие древние предки. “ак что вопрос о происхождении рымшамхаловых и их карачаевских родственников по ветв€м гаплогруппы R1a от арабов пока можно считать закрытым. ј вот происхождение от половцев – значительно более веро€тно.

ѕоскольку евреи-ашкенази, по некоторым предположени€м (пока бездоказательным), произошли от хазар, то проверим на вс€кий случай и эту, на первый взгл€д весьма странную гипотезу, о возможности происхождени€ ветви рымшамхаловых от хазарских евреев. Ѕазовый гаплотип евреев гаплогруппы R1a (тот же субклад Z93) с общим предком 1300±150 лет назад (Rozhanskii and Klyosov, 2012):

13 25

16 10 11 14 12 12 10

13 11 30 —

14 9

11 11 11

24 14 20

30 12

12 15

15 — 11

11 19 23

14 16

19 2035 38

14 11 — 11 8 17 17 8 12 10 8 11 10 12 22 22 15 10 12 12

14 8 14 23 21

12 12 11 13

10 11 12 13

–азница с базовым гаплотипом ветви рымшамхаловых – 22 мутации (эквивалентно дистанции в 5600 лет), что помещает общего предка евреев-ашкенази гаплогруппы R1a и рымшамхаловых на приблизительно (5600+1300+950)/2 = 3925 лет назад. Ёто – все тот же общий предок, и башкир, и евреев, и арабов, и карачаевцев (ветви рымшамхаловых), который эквидистанционен по отношению к ним всем. ѕо всей веро€тности, это – древний арийский предок гаплогруппы R1a-Z93, от которого пошли и скифы той же гаплогруппы, и арабы, и индийцы, и иранцы – все это один общий род, за тыс€челети€ разошедшийс€ по ветв€м и дробным субкладам-снипам. ” башкир это снип Y934, у евреев Y2630, у ветви рымшамхаловых YP449.

“аким образом, есть два основных методологических пути показать общность или различие в ƒЌ -генеалогических лини€х – либо сравнивать базовые гаплотипы и рассчитывать времена жизни общих предков, либо сравнивать глубокие снипы. ќптимально, конечно, делать то и другое, но пока это редкость, поскольку данных по глубоким снипам мало. —реди карачаевцев – только у одного представител€. Ќо и этого оказалось достаточно дл€ получени€ принципиальных выводов.

“еперь об аланах. — одной стороны, врем€ по€влени€ основных ветвей карачаевцев гаплогруппы R1a, в начале нашей эры, согласуетс€ с началом упоминани€ аланских племен в письменных источниках – а именно, с I века нашей эры, причем именно в ѕредкавказье. ≈сли рассматривать только это свидетельство, то вопрос можно торжественно закрыть, признав аланов пр€мыми предками карачаевцев. Ќо тогда следует признать, что осетины, у которых гаплогруппа R1a практически отсутствует, к аланам отношени€ практически не имеют, за исключением, быть может, их древней военной верхушки, по которым ƒЌ -данных нет. —обственно, € это уже описал

в недавней статье по гаплотипам и гаплогруппам авказа. ƒалее, тогда следует признать, что общий предок башкир и карачаевцев гаплогруппы R1a с датировкой примерно 3675 лет назад (и снипом Z2123), был также предком и аланов, что признать довольно просто, это все арийско-скифские линии, один род R1a. ¬ы€вленные параллели представл€ютс€ несколько неожиданными, но по размышлению довольно закономерными.

“очку в этих соображени€х пока ставить рано. ѕроблема в том, что у лингвистов и археологов – свои соображени€, и необходим разумный консенсус с данными ƒЌ -генеалогии. «десь осетины резко выпадают из аланской концепции, у них гаплогруппа в основном – на две трети дл€ дигорцев и три четверти дл€ иронцев – это гаплогруппа G, дл€ скифов, видимо, несвойственна, но данных дл€ такого определенного заключени€ пока нет. ≈сть, скорее, общие соображени€. ѕо ним аланы вр€д ли были предками подавл€ющего большинства сегодн€шних осетин. Ќе были ими, скорее всего, и половцы, тем более что древние историки провод€т между аланами и половцами различие. ¬ыше отмечались исторические свидетельства, как «татары» успешно разделили половцев и алан на основании того, что они разные, и в итоге разгромили тех и других.

— другой стороны, гаплогруппа G €вл€етс€ общей дл€ осетин и четверти карачаево-балкарцев, но это – родство довольно далекое, уход€щее на тыс€челети€ вглубь. ѕотомков половцев гаплогруппы R1a среди осетин практически нет. ѕопросту говор€, карачаево-балкарцы и осетины – весьма далекие родственники по мужской линии.

¬ итоге, аланы в данной системе попросту «зависают». ак уже отмечалось, суд€ по свидетельствам древних историков, аланы и половцы – разные народы, или разные этносы. ≈сли и у тех и у других основна€ гаплогруппа R1a, то она должны различатьс€ у тех и у других субкладами. Ќа уровне R1a их не различить. Ќо данных по глубоким субкладам у карачаево-балкарцев пока нет, за исключением единичных Z93-L342.2-Z2124-Z2125-Z2123-YP449 (снип YP449 имеет носитель центрального гаплотипа ветви рымшамхаловых). ≈сли у карачаевцев-балкарцев вы€витс€ другой глубокий снип гаплогруппы R1a, он может относитьс€ к аланам, но это доказать почти невозможно, пока не будет проведен ƒЌ -анализ ископаемых скелетных остатков, дл€ которых с хорошей достоверностью доказано, это аланы или половцы, или кто-то другой. ѕока таких данных нет.

√аплогруппа G2a

√аплогруппа G2a типична дл€ северо-западного и центрального авказа, и про€вл€етс€ в двух основных субкладах – G2a1 и G2a3. ” осетин, например, преобладает первый, как у иронцев, так и у дигорцев, и составл€ет 90% и более от всех носителей гаплогруппы G. ” грузин дол€ второго повышаетс€ до трети от всех носителей G, у абхазов их поровну, у черкесов и шапсугов преобладает второй субклад (у шапсугов его более 90%). “ак что «качели» этих двух субкладов на авказе достигают почти абсолютных крайних точек.

” карачаевцев и балкарцев почти абсолютно преобладает первый субклад (90%), как и у осетин (дл€ этого следует посмотреть на дерево выше, там справа наверху раскидиста€ ветвь G2a1, и внизу – маленька€ веточка G2a3). Ќо он несколько другой, чем у осетин, если рассмотреть гаплотипы, и это приводит к выводу, что предки гаплогруппы G2a1 у осетин и карачаевцев были разными. Ёто несколько неожиданный вывод, но вполне надежный. ƒавайте посмотрим. Ќиже – базовый гаплотип субклада G2a1 осетин, его возраст всего 1375±210 лет, примерно 7-й век, плюс-минус пара веков:

14 23 15 9 15 17 11 12 11 11 10 28 – 17 9 9 12 11 25 16 21 28 13 13 14 14 – 11 11 19 21 15 15 16 18 37 38 12 9 – 11 8 15 16 8 11 10 8 12 10 12 21 22 14 10 12 12 15 8 13 21 22 15 13 11 13 10 11 11 13

ј вот – базовый гаплотип карачаевцев:

14

22 15

10 15 17 11 12 11

12 10 29 – 17 9 9

11 11

24 16 21 28 13 13 14 14 –

10 10 20 21 15 15

15 18

3638

11 10 – 11 8 15 16 8 11 10 8 12 10 12 21 22 14 10 12 12 15 8 13 21 22

16 13 11 13 10 11 11 13

ќбщий предок, имеющий этот гаплотип, жил 3650±510 лет назад, то есть намного раньше, чем общий предок осетин. ћежду двум€ базовыми гаплотипами, карачаевцев и осетин, имеетс€ 13 мутаций, что разводит их общих предков на 13/0.12 = 108 → 121 условных поколений, то есть примерно на 3025 лет, и

их общий предок жил (3025+1375+3650)/2 = 4025 лет назад. Ёто – времена прихода носителей гаплогруппы G2a на авказ из ≈вропы, о чем будет рассказано ниже.

“аким образом, карачаевский и осетинский рода G2a1 имеют общего предка более 4 тыс€ч лет назад, и с тех пор их ƒЌ -линии только расходились. ясно, что к аланам эти линии отношени€ не имеют, они намного старше.

ѕодтверждение этого положени€ можно получить при сравнении карачаевского базового гаплотипа с базовым гаплотипом гаплогруппы G2a1 по всему северо-западному и центральному авказу (доступны были только 37-маркерные гаплотипы):

14 22 15 10 15 17 11 12 11 12 10 29 –17 9 9 11 11 24 16 21 28 13 13 14 14 – 10 10

19 21 15 15 15 18

37 38 11 10

ќбщий предок его жил более 4 тыс€ч лет назад, то есть в пределах погрешности тогда же, когда жил и общий предок карачаевских гаплотипов группы G2a1. ¬озможно, это был один и тот же предок. ƒве мутации разницы на 37-маркерных гаплотипах развод€т общих предков всего на 2/0.09 = 22 условных поколени€, то есть на 550 лет. ƒействительно, общий предок показанного выше 37-маркерного гаплотипа по всему северо-западному и центральному авказу (осетины, шапсуги, грузины, черкесы, абхазы) жил 4875±500 лет назад.

ќткуда по€вилась гаплогруппа G2a на авказе более 4 тыс€ч лет назад? ѕо€вилась она, по всем признакам, из ≈вропы, где нашли целый р€д древних захоронений c датировками 5-7 тыс€ч лет назад, анализ ƒЌ которых из костных остатков показал гаплогруппу G2a. Ёти захоронени€ были в »спании, ‘ранции, √ермании. стати, «ледовый человек ќтци», убитый в альпийских горах на границе јвстрии и »талии 4550 лет назад, тоже имел гаплогруппу G2a. »зучение ископаемых гаплотипов и их современных потомков показало, что в течение III тыс. до н.э. в «ападной ≈вропе пропали практически все гаплогруппы «—тарой ≈вропы», а именно G2a, E1b-V13, I1, I2, R1a, и они по€вились, все пройд€ бутылочные горлышки попул€ций, то есть практически обнулились, за пределами ÷ентральной ≈вропы. R1a бежали на –усскую равнину, по€вившись там примерно 4600 лет назад, I1 – на Ѕританские острова, в —кандинавию, на –усскую равнину, I2 – в на ƒунай и на Ѕританские острова, причем один и тот же субклад разорвалс€ на две половины между этими территори€ми, E1b – на Ѕалканы и в —еверную јфрику. G2a покинули ≈вропу и, видимо, через ћалую јзию вышли в јнатолию, »ран и на авказ. Ёто было в том же III тыс. до н.э.

ѕочему они все бежали, или, говор€ более нейтрально, переместились на столь большие рассто€ни€? ѕодсказку дает тот факт, что именно в III тыс. до н.э. западна€ и центральна€ ≈вропа

засел€лась эрбинами, носител€ми гаплогруппы R1b. ќни никуда не бежали, бутылочные горлышки попул€ции не проходили, и заселили ≈вропу по историческим меркам очень быстро, начина€ с 4800 лет назад, когда культура колоколовидных кубков (основна€ гаплогруппа R1b) начала заселение ≈вропы с ѕиреней, и через несколько сотен лет они уже были на территории современной √ермании. ¬ результате этого нашестви€ эрбинов носители G2a и переместились на авказ. “акова истори€ по€влени€ рода G2a на авказе. арачаевцы этой гаплогруппы и живут на своей земле с тех пор.

ƒревние фамилии —уюнчевых (—уншевых), Ўахмановых, ”рузбиевых имеют гаплогруппу G2a1. —равнение их гаплотипов показало, что они фактически родственники, хот€ весьма отдаленные, и их общий предок жил 3325±1300 лет назад. —толь больша€ погрешность расчетов вызвана тем, что все три семьи определили дл€ себ€ только 12-маркерные гаплотипы, и между ними оказалось семь мутаций. Ёто уже показывает, что они отнюдь не близкие родственники друг с другом, но по большому счету родственники, принадлежащие к одному большому роду-гаплогруппе.

√аплогруппа J2

Ёта гаплогруппа выражена у балкарцев по сравнению с карачаевцами. ѕоскольку она в данной выборке всего из 27 гаплотипов (большинство из которых имеют только 12-маркерный формат) из разных субкладов, которые не идентифицировались, ƒЌ -анализ может быть только очень приблизительным. Ќо поскольку более детальный ƒЌ -генеалогический анализ гаплотипов северозападного авказа уже проведен ( лЄсов, 2013), и карачаево-балкарские гаплотипы показывают те же закономерности, то общие выводы можно сделать. ƒол€ гаплогруппы J2 среди карачаево-балкарцев примерно така€ же, как среди осетин-дигорцев, то есть небольша€, примерно 12%. ѕроисхождение этих гаплотипов очень древнее, с общими предками примерно 7 тыс€ч лет назад и древнее, и источник этих древних миграций находилс€ в ћесопотамии. Ёто, видимо, свидетельства древних урукских миграций на авказ.

√аплогруппа R1b

Ётой гаплогруппы у карачаевцев и балкарцев мало, и она в основном встречаетс€ среди балкарцев. ѕривлекает внимание то, что почти все гаплотипы R1b принадлежат необычной группе, котора€ не встречаетс€ в ≈вропе, и, видимо, €вл€етс€ архаичным рудиментом какого-то очень древнего общего предка. ≈е базовый гаплотип

13

22 14 11

14 15 12 12

13 14 13

32 –

16 9

9 11 11

24 15 19

31 13 15 17 17 –

10 10 20 25 16 17 16 19 34 37 12

10 – 11

8 16 16 8 10 10 8 10 10 12

22 23

17 10 12 12

16 8 12

24 20

14 12 11 13 11 11

13 12 (Ѕалкарска€)

чрезвычайно отличаетс€ (мутации выделены) от наиболее распространенного базового европейского гаплотипа R1b-P312, с возрастом примерно 4200 лет назад:

13 24 14 11 11 14 12 12 12 13 13 29 – 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 – 11 11 19 23 15 15 18 17 36 38 12 12 – 11 9 15 16 8 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 12 12 (≈вропейска€, P312)

ћежду ними – 43 мутации (!), что разводит их общих предков на 43/0.12 = 358 → 546 условных поколений, или примерно 13650 лет. —ам базовый гаплотип балкарцев относительно недавний, его носитель жил 1300±255 лет назад. ясно, что эта ветвь прошла бутылочное горлышко попул€ции, и чудом выжила примерно в 8 веке нашей эры. Ёто помещает древнего предка балкарских (и европейских) гаплотипов на (13650+4200+1300)/2 = 9600 лет назад. ¬ те времена гаплогруппа R1b мигрировала между ”ралом и —редней ¬олгой, но, возможно, уже пришла и на авказ. ƒанных того времени практически нет. ¬ любом случае, это одна из древнейших ƒЌ -датировок на авказе.

¬ заключение следует отметить, что рассмотрение карачаевских и балкарских гаплотипов и гаплогрупп с точки зрени€ ƒЌ -генеалогии позволило обозначить древние миграции основных родов, составл€ющих карачаево-балкарский народ, и поставить происхождение р€да древних кн€жеских родов в контекст происхождени€ карачаево-балкарского народа. ѕолученные данные позвол€ют с большим основанием предположить, что треть карачаевцев произошла от половцев гаплогруппы R1a, и отмести арабское происхождение ветви рымшамхаловых. –азумеетс€, полученные результаты следует внимательно обсудить совместно с историками, археологами, лингвистами, этнографами, дл€ того, чтобы достичь определенного консенсуса. ѕока представители перечисленных дисциплин далеки от него, и, возможно, независимые данные ƒЌ -генеалогии позвол€т сдвинуть текущую патовую ситуацию.

јнатолий ј. лЄсов,

доктор химических наук, профессор

ƒух ¬еликой —тепи - Ўанырак, как главный символ тенгрианства.

ƒух ¬еликой —тепи - Ўанырак, как главный символ тенгрианства.

баскак с пейсами

баскак с пейсами

с ћагендавидом

с ћагендавидом

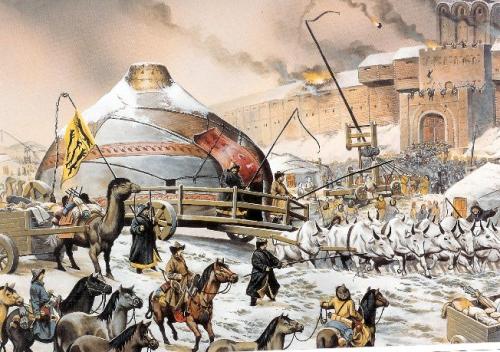

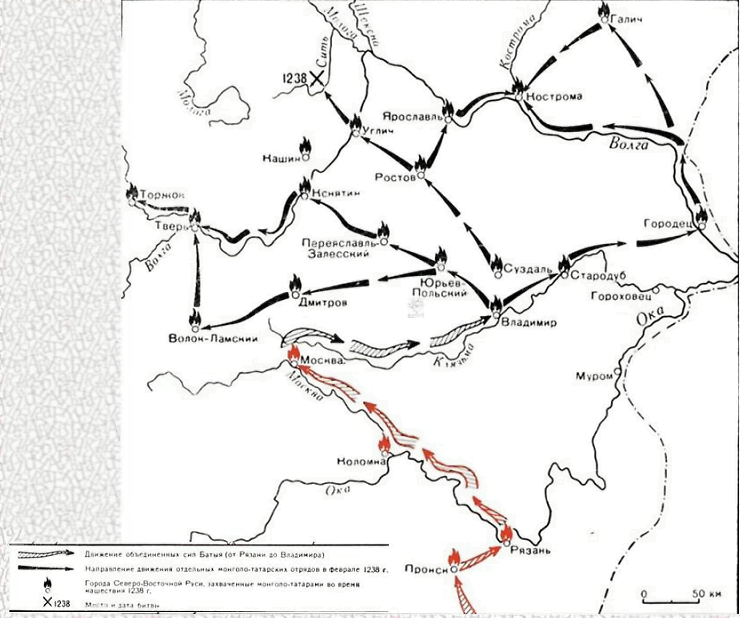

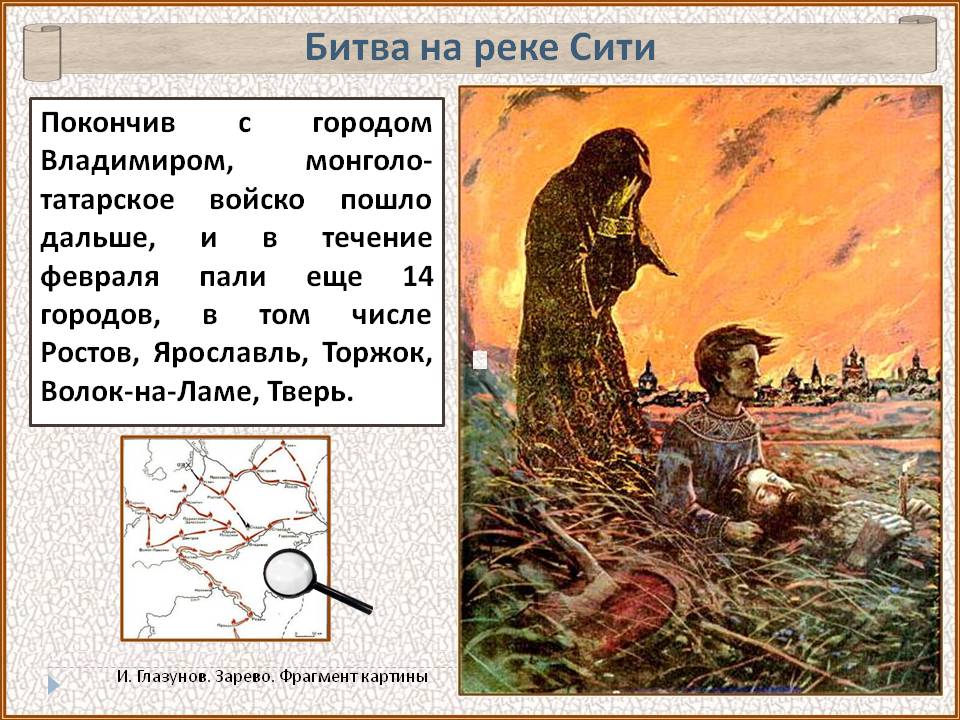

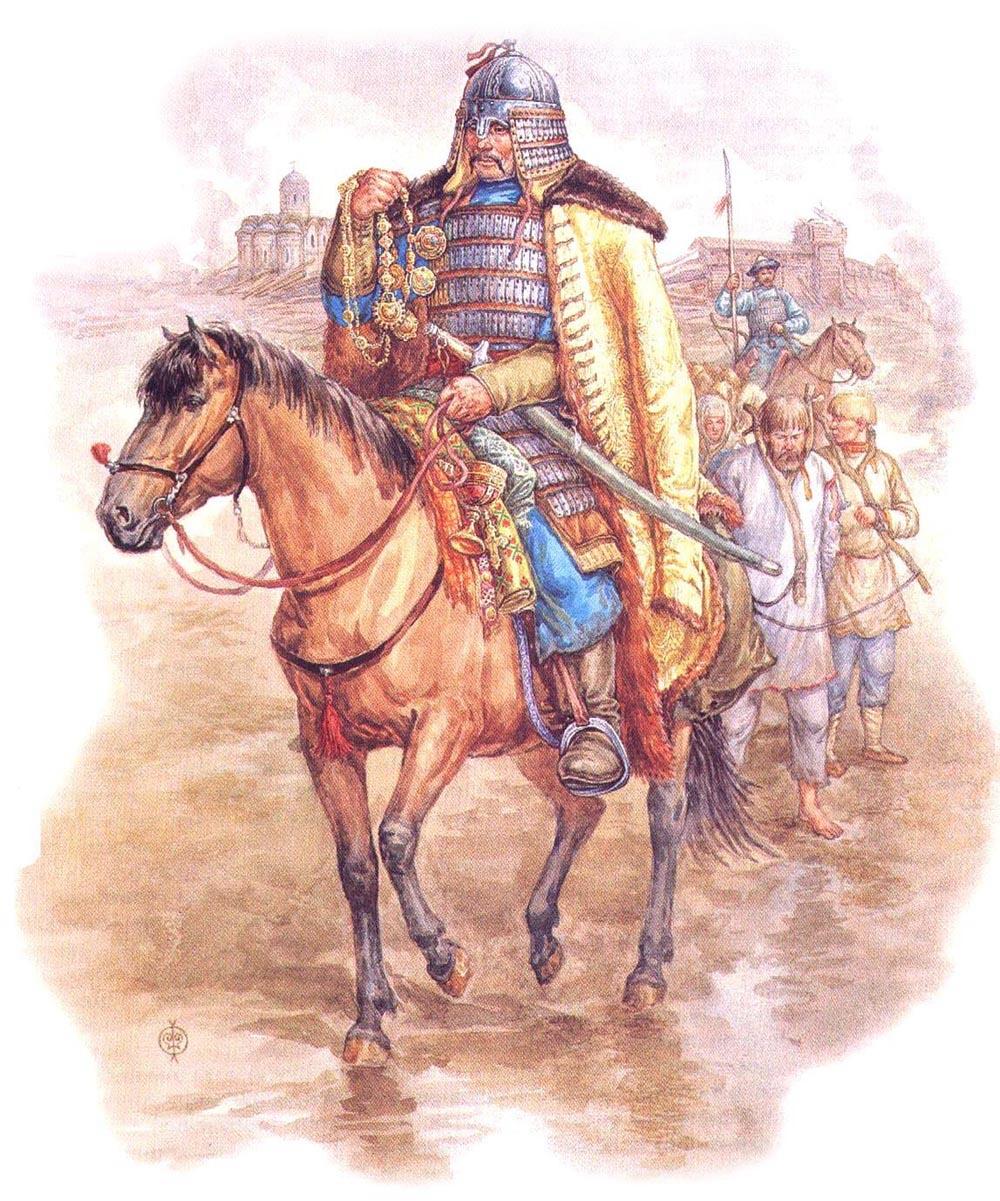

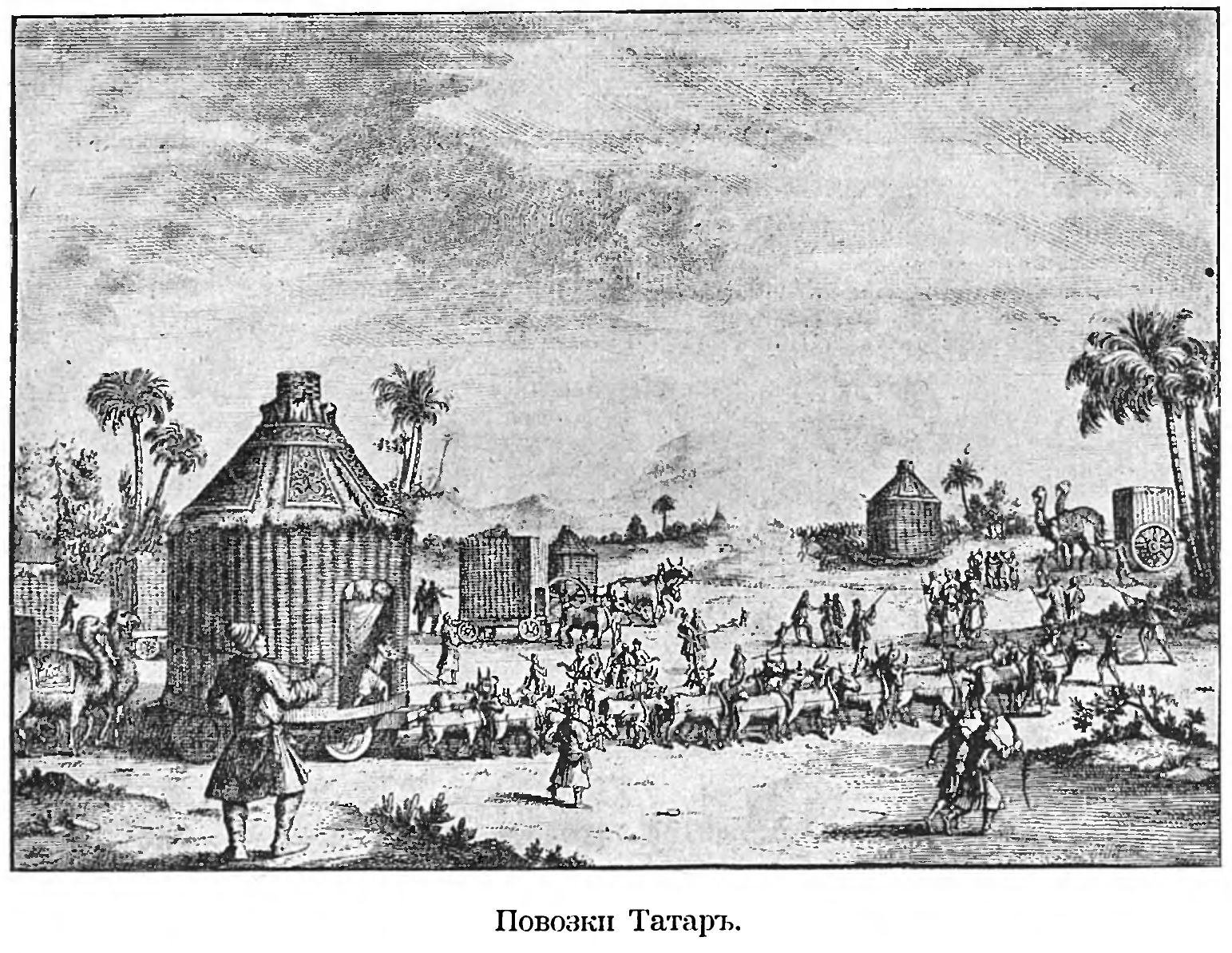

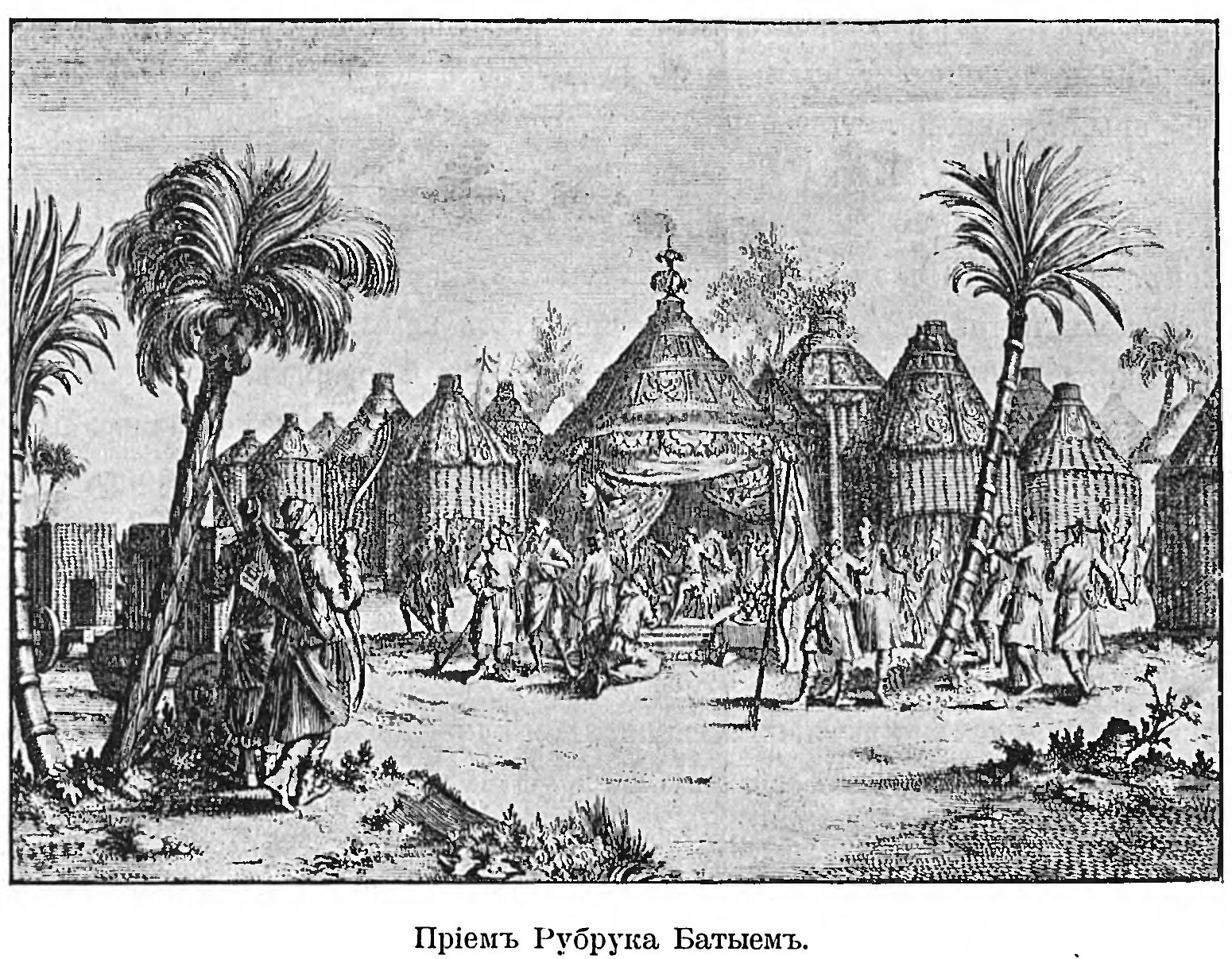

ѕосле захвата иева войска Ѕаты€ разорили √алицко-¬олынскую землю и вторглись в ≈вропу. ƒальнейший удар Ѕаты€ был направлен на ¬енгрию, где укрылась половецка€ орда от€на и √ерманию. Ќадо отметить, что представлени€ о вторжении войск Ѕаты€, которые после себ€ ничего не оставл€ли, сильно преувеличены. —ильному разгрому подвергались только те города, которые оказывали упорное сопротивление. ¬ них уничтожали и культовые сооружени€ – церкви, убивали духовенство, как в ѕере€славле и иеве. “е города, которые подчин€лись добровольно («добрые города), облагались довольно умеренной контрибуцией лошадьми, дл€ восполнени€ конного состава войска, и провиантом дл€ ратников. ¬ Ѕаты€ не было ни желани€, ни времени, ни воинов, чтобы осаждать все укрепление по пути. Ќеобходимо учесть и физическую географию кра€, где прошли войска Ѕаты€. Ћеса, овраги, реки, речки и болота укрывали селени€ и людей. ¬ойна же была обычным делом дл€ региона, делали набеги половцы, воевали с друг другом русские кн€зь€. ћожно было и договоритьс€ с татарами. “ак, болоховские кн€зь€ в ѕонизье (ѕодолье) быстро договорились с татарами, те их освободили от набора в своЄ войско, а русские поставл€ли Ѕатыю пшеницу и просо. „ерез некоторое врем€ ƒаниил √алицкий разорит ѕонизье, подорвав не только снабжение войск Ѕаты€, но и ослабив своЄ кн€жество, которое станет легкой добычей ѕольши.

ѕосле захвата иева войска Ѕаты€ разорили √алицко-¬олынскую землю и вторглись в ≈вропу. ƒальнейший удар Ѕаты€ был направлен на ¬енгрию, где укрылась половецка€ орда от€на и √ерманию. Ќадо отметить, что представлени€ о вторжении войск Ѕаты€, которые после себ€ ничего не оставл€ли, сильно преувеличены. —ильному разгрому подвергались только те города, которые оказывали упорное сопротивление. ¬ них уничтожали и культовые сооружени€ – церкви, убивали духовенство, как в ѕере€славле и иеве. “е города, которые подчин€лись добровольно («добрые города), облагались довольно умеренной контрибуцией лошадьми, дл€ восполнени€ конного состава войска, и провиантом дл€ ратников. ¬ Ѕаты€ не было ни желани€, ни времени, ни воинов, чтобы осаждать все укрепление по пути. Ќеобходимо учесть и физическую географию кра€, где прошли войска Ѕаты€. Ћеса, овраги, реки, речки и болота укрывали селени€ и людей. ¬ойна же была обычным делом дл€ региона, делали набеги половцы, воевали с друг другом русские кн€зь€. ћожно было и договоритьс€ с татарами. “ак, болоховские кн€зь€ в ѕонизье (ѕодолье) быстро договорились с татарами, те их освободили от набора в своЄ войско, а русские поставл€ли Ѕатыю пшеницу и просо. „ерез некоторое врем€ ƒаниил √алицкий разорит ѕонизье, подорвав не только снабжение войск Ѕаты€, но и ослабив своЄ кн€жество, которое станет легкой добычей ѕольши.

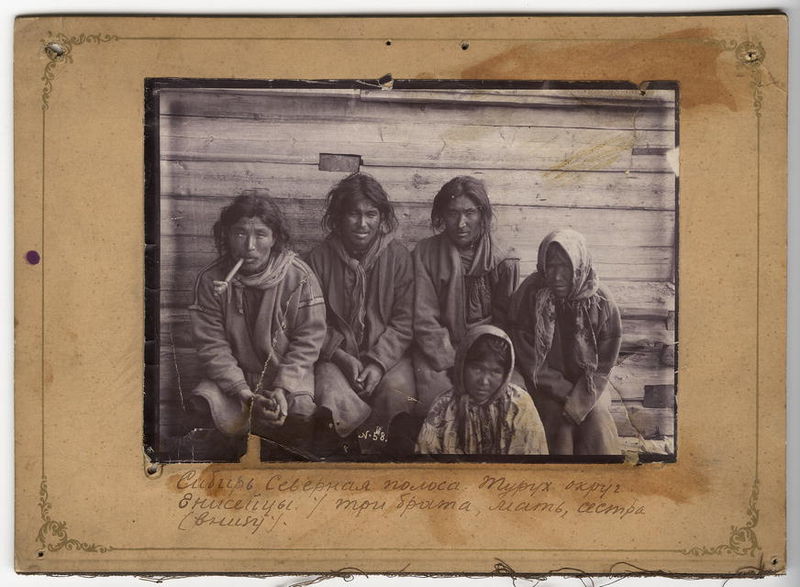

—ибири, утверждает завкафедрой археологии “√” ≈вгений ¬асильев. ѕо его словам, жители современной ’акасии — ее пр€мые потомки. ќ древнем государстве известно немного — кыргызы жили в переносных войлочных юртах от узнецкого јлатау до усть€ јнгары, практически не оставив современным археологам возможностей дл€ изучени€. ”поминани€ о них встречаютс€ в китайских хрониках и датируютс€ 200-м годом до нашей эры.

—ибири, утверждает завкафедрой археологии “√” ≈вгений ¬асильев. ѕо его словам, жители современной ’акасии — ее пр€мые потомки. ќ древнем государстве известно немного — кыргызы жили в переносных войлочных юртах от узнецкого јлатау до усть€ јнгары, практически не оставив современным археологам возможностей дл€ изучени€. ”поминани€ о них встречаютс€ в китайских хрониках и датируютс€ 200-м годом до нашей эры.

ѕочему собственно «монголоиды»? »сторически сложилось так, что негроиды получили название по наиболее заметному признаку, а именно пигментации кожи. ≈вропеоиды были названы по части света, хот€ в англо€зычной литературе используют термин Caucasian raceили Caucasoid. ј вот монголоиды получили название от имени небольшого народа, хот€ логичней было бы дать название также по части света – азиатоиды. ¬ старых стать€х иногда встречаетс€ термин Homosapiens asiaticus. ≈сли использовать названи€ народов, то раса вполне могла называтьс€ синоидной, кореоидной или скажем €поноидной. Ќо, по всей видимости, из всех азиатов именно монголы произвели наибольшее впечатление на европейцев.

ѕочему собственно «монголоиды»? »сторически сложилось так, что негроиды получили название по наиболее заметному признаку, а именно пигментации кожи. ≈вропеоиды были названы по части света, хот€ в англо€зычной литературе используют термин Caucasian raceили Caucasoid. ј вот монголоиды получили название от имени небольшого народа, хот€ логичней было бы дать название также по части света – азиатоиды. ¬ старых стать€х иногда встречаетс€ термин Homosapiens asiaticus. ≈сли использовать названи€ народов, то раса вполне могла называтьс€ синоидной, кореоидной или скажем €поноидной. Ќо, по всей видимости, из всех азиатов именно монголы произвели наибольшее впечатление на европейцев.