-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Вечерняя серенада |

Песнь моя летит с мольбою Тихо в час ночной. В рощу легкою стопою Ты приди, друг мой. При луне шумят уныло Листья в поздний час, И никто, о друг мой милый, Не услышит нас. Слышишь, в роще зазвучали Песни соловья, Звуки их полны печали, Молят за меня. В них понятно всё томленье, Вся тоска любви, И наводят умиленье На душу они. Дай же доступ их призванью Ты душе своей И на тайное свиданье Ты приди скорей! Н. Огарёв

|

Вечерняя серенада |

Метки: стихи |

Щелкунчик как собрание музыки со всего мира. |

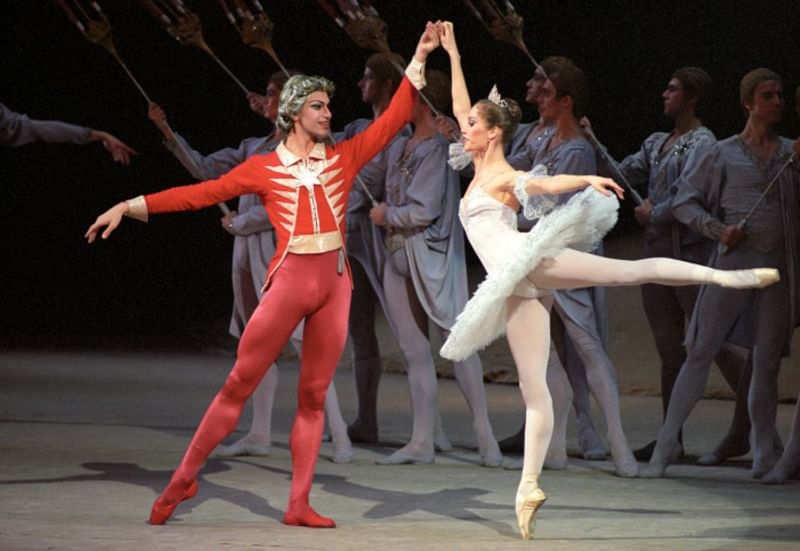

Уже больше 125 лет балет «Щелкунчик» живет на театральной сцене — и все это время балетмейстеры продолжают искать новые подходы к музыке Петра Чайковского, а сказка Эрнста Гофмана раз за разом получает новые оригинальные воплощения.

В 1890 году Петр Чайковский получил от дирекции Императорских театров заказ на одноактную оперу и двухактный балет. Композитор, находившийся тогда на пике популярности после успешных премьер балета «Спящая красавица» и оперы «Пиковая дама», должен был написать музыку для так называемого сборного спектакля: оперу и балет планировали представить в один вечер в декабре 1891 года.

Для оперы Чайковский сам выбрал полюбившийся ему сюжет драмы датского писателя Генрика Герца — «Дочь короля Рене». А создать балет по сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» ему предложили директор Императорских театров Иван Всеволожский и знаменитый балетмейстер Мариус Петипа. У последнего уже был примерный сценарий постановки, который, правда, сильно изменился в процессе работы.

Чайковский согласился, поскольку со сказкой Гофмана был уже знаком. Сохранилось письмо, в котором композитор благодарил музыкального критика Сергея Флёрова, приславшего ему издание «Щелкунчика и Мышиного короля» на русском языке, и отзывался о книге как о «превосходнейшем переводе превосходной сказки".

«Щелкунчик» и мотивы со всего света

По задумке Мариуса Петипа, новогодняя «пряничная» сказка про волшебный город Конфитюренбург должна была стать совершенно не такой, какой мы ее знаем. На создание либретто балетмейстера вдохновила тема Великой французской революции, столетие которой отмечали в 1889 году. Судя по записям Петипа, во втором акте балета должны были звучать популярные французские революционные песни — «Карманьола» и «Добрый путь, милый дю Молле!». Однако балет на революционную тематику в царской России конца XIX века поставить было невозможно, и многие идеи Петипа остались только на бумаге. Хотя мотив из песни «Добрый путь, милый дю Молле!» Чайковский по просьбе балетмейстера в партитуре сохранил.

Музыка к «Щелкунчику» в целом богата на цитаты. Например, арабский танец «Кофе» из второго акта балета основан на традиционной грузинской колыбельной песне. Ее мелодию Чайковский лично слышал в Грузии: его брат Анатолий был вице-губернатором Тбилиси, и композитор несколько раз бывал у него в гостях.

В танце родителей и гостей звучит немецкая мелодия «Grossvater Tanz» («Танец дедушки»), которую до этого использовал в одном из своих произведений Роберт Шуман — один из любимых композиторов Чайковского. Мелодия «Grossvater Tanz» появилась в XVII веке, однако до сих пор доподлинно неизвестно, был ли этот танец народным или принадлежал авторству Карла Готлиба Геринга. На протяжении несколько веков лирический «Grossvater Tanz» исполняли в конце свадебной церемонии.

Приключения челесты в России

В партитуре «Щелкунчика» Чайковский использовал новые для русской музыки второй половины XIX века инструменты. Внимание композитора привлекла французская челеста — клавишный металлофон. Ее Чайковский услышал на премьере драмы «Буря» Эрнеста Шоссона и остался очарован сказочным звучанием инструмента. О неожиданной находке он написал в 1891 году музыкальному издателю Петру Юргенсону:

«Я открыл в Париже новый оркестровый инструмент, нечто среднее между маленьким фортепиано и глокеншпилем, с божественно чудным звуком… Называется он Celesta Mustel и стоит тысячу двести франков. Купить его можно только в Париже у господина Мюстэля… Так как инструмент этот нужен будет в Петербурге раньше, чем в Москве, то желательно, чтобы его послали из Парижа к Осипу Ивановичу. Но при этом я желал бы, чтобы его никому не показывали, ибо боюсь, что Римский-Корсаков и Глазунов пронюхают и раньше меня воспользуются его необыкновенными эффектами».

Метки: балет |

Ханука |

Ха́нука (ивр. חֲנֻכָּה — освящение, обновление) — еврейский праздник, начинающийся 25 кислева 25 третьева месяца еврейского календаря и продолжающийся восемь дней до 2 или 3 тевет (четвертый месяц еврейского календаря) В 2019 году начало приходится на вечер 22 декабря, а окончание на вечер 30 декабря. Праздник был установлен во II веке до н. э. в память об очищении Храма, освящении жертвенника и возобновлении храмовой службы Маккавеями, последовавших за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греко-сирийских войск и их еврейских союзников в 165 году до н. э. За три года до того, в тот же самый день 25 кислева, Антиох IV Эпифан осквернил святыню Израиля. В 164 году до н. э. восставшие освободили Иерусалим и Храм, в котором на 3 года была прервана храмовая служба. Маккавеи очистили Храм от скверны, обновили всю его утварь и возобновили зажигание Меноры в тот самый день 25 кислева, в который за три года до этого Антиох Епифан осквернил святыню Израиля. Согласно преданию, когда Иехуда Маккавей и его воины очистили Храм, они не смогли найти ритуально чистое масло, которое годилось бы для того, чтобы зажечь менору и освятить Храм. После продолжительных поисков всё же был найден один небольшой кувшин с чистым маслом, но он был так мал, что его могло хватить только на один день горения меноры. Однако Маккавеи всё же решили зажечь менору, поскольку Храм должен был быть освящён, и тогда произошло чудо: масла хватило ровно на восемь дней, то есть точно на то время, которое требовалось для приготовления нового чистого масла для меноры. В память об этом чуде праздник Хануки с тех пор отмечается в течение восьми дней.

Молитва "Галель" читается в течение восьми дней в синагогах. На Хануку в домах зажигают особый восьмисвечник — ханукию (ханукальную менору), в который наливают оливковое масло или просто зажигают свечи. По древнему обычаю, который сохранился по сей день, ханукию на этот праздник выставляют в окне, чтобы ее могли видеть прохожие. Евреи исполняют так указание об "обнародовании чуда". Один огонек зажигают в первый день Хануки после захода солнца и произносят Благословения. Затем каждый вечер по одному прибавляют, пока в восьмой вечер все восемь свечей ханукий не загорятся. Свечи во время праздника зажигают от дополнительного светильника под названием шамаш. По традиции, общее количество зажженных свечей составляет 44, хотя все не всегда используют. Ханукальных светильников существует всего пять видов. Заповедь — зажигать ханукальные светильники, обязательна для всех. Деньги на свечи для ханукального светильника обязан найти даже нищий.

Любимая игра детей на Хануку — крутить "дрейдл" — четырехсторонний волчок, на каждой из сторон которой нарисованы еврейские буквы: нун, гимел, хэй, шин.

Эти буквы — составляющие сокращение изречения: "Нес гадол хайя шам" (Чудо великое свершилось там). Еврейские дети именно так тайно изучали свой язык и Тору.

По мере приближения Хануки, в продаже появляется огромное количество пончиков как с фруктовой, так и шоколадной начинкой. Пончики готовят на основе дрожжевого теста в большом количестве масла.

Сахарная пудра — обязательный ингредиент, ею обильно посыпают готовые кондитерские изделия.

На Хануку популярно и блюдо латкес — обычные драники, которые готовят из тертого картофеля и жарят на растительном масле. Это блюдо напоминает о чудесном кувшинчике с маслом, который горел целых восемь дней.

Иудеи, проживающие в странах Европы, праздничное меню дополняют жареным хлебом с чесноком. В некоторых общинах готовят также крупы, жареные бобы и прочие блюда, где используется масло — это напоминает об исторических событиях и чудесном очищении Храма.

Метки: праздники |

Если не запускается Windows 7 |

Метки: компьюторная помощь |

Н. В. ГОГОЛЬ И СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН ТРИМИФУНТСКИЙ |

Свое последнее и самое длительное заграничное странствие Николай Васильевич Гоголь совершил на Святую Землю. По дороге к святыне он стал свидетелем чуда у мощей святителя Спиридона Тримифунтского на Корфу.

Благословение на путешествие в Иерусалим Гоголь получил в начале 1842 года от преосвященного Иннокентия, епископа Харьковского. За полторы недели до отъезда за границу, в день своих именин 9 мая 1842 года, Николай Васильевич писал старому приятелю еще с нежинской поры Александру Данилевскому: «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное удаление из отечества: возврат мой возможен только через Иерусалим».

Паломничество к Гробу Господню осуществилось только в 1848 году, хотя стремление в Святую Землю Гоголь хранил все эти годы. О своем намерении отправиться к Святым местам он публично объявил в предисловии к «Выбранным местам из переписки с друзьями», прося при этом прощения у своих соотечественников, испрашивая молитв у всех в России – «начиная от святителей» и кончая теми, «которые не веруют вовсе в молитву», и, в свою очередь, обещая молиться о всех у Гроба Господня.

На это паломничество Гоголь смотрел как на важнейшее из событий своей жизни. Там, в Святой Земле, он надеялся найти духовную опору для своих писаний.

«Путешествие мое не есть простое поклонение, – писал он Надежде Николаевне Шереметевой в ноябре 1846 года. – Много, много мне нужно будет там обдумать у Гроба Самого Господа, от Него испросить благословение на все, в самой той земле, где ходили Его небесные стопы». Гоголь просит всех молиться о приготовлении к этому путешествию и о благополучном завершении его. Он даже составляет и рассылает молитву о себе: «Боже, соделай безопасным путь его…»

Чудо

В ноябре 1847 года Гоголь приехал в Неаполь, чтобы отсюда отправиться в Иерусалим. Протоиерей Тарасий Серединский, настоятель храма Рождества Христова при Русской миссии в Неаполе, вспоминает, что зимой 1847–1848 гг. он исповедовал и приобщал Гоголя Святых Тайн, а перед отъездом в Иерусалим служил по его просьбе благодарственный молебен.

В январе 1848 года Гоголь покидает Италию и отправляется на пароходе «Капри» по Средиземному морю на остров Мальта. Здесь он пробыл пять дней в ожидании парохода на Смирну. Один из традиционных морских маршрутов на Святую Землю проходил через остров Корфу (греческое название – Керкира) и Смирну.

В монастыре Оптина Пустынь, который трижды посетил писатель, сохранилось предание, пересказанное преподобным Амвросием: «С IV века и доныне Греческая Церковь хвалится целокупными мощами угодника Божия святого Спиридона Тримифунтского, которые не только нетленны, но в продолжение пятнадцати веков сохранили мягкость. Николай Васильевич Гоголь, бывши в Оптиной Пустыни, передавал издателю жития и писем затворника Задонского Георгия (отцу Порфирию Григорову), что он сам видел мощи святого Спиридона и был свидетелем чуда от оных. При нем мощи обносились около города, как это ежегодно совершается 12 декабря с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один английский путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие зрители, в том числе и Гоголь, на которого сильно подействовал этот случай».

Метки: писатели православие |

Балет «Щелкунчик». За кулисами и на сцене. |

Сказка немецкого романтика на французский лад с русской музыкой. Придумал Эрнст Теодор Амадей Гофман, пересказал Александр Дюма — старший, переложил на язык музыки Петр Чайковский, поставил на пуанты Мариус Петипа. Вспомним 10 фактов из истории знаменитого балета вместе с Натальей Летниковой.

1. Создание балета «Щелкунчик». Идея не творца, а чиновника. Разглядел в истории о маленькой девочке и щипцах для орехов будущую балетную постановку директор Императорских театров Иван Всеволожский. Изначально «Щелкунчик» следовал в одном представлении за оперой «Иоланта». Целая музыкальная феерия одного автора.

2. Премьера в Мариинском театре. Декабрь 1892 года. На сцене — все ученики театральной школы императорской труппы. Роли — от самых естественных для этого возраста «дети на елке» до главных. Все юные исполнители получили от Чайковского по коробке конфет, а балет прирос новой традицией — выводить на большую сцену маленьких танцовщиков.

3. Марихен, Мари, Маша… За балетный век «Щелкунчика» как только не именовали спасительницу заколдованного принца — немку по литературному происхождению! Даже Кларой — как в первоисточнике звалась кукла главной героини. Машей девочка стала на русской сцене после Первой мировой войны — из патриотических соображений.

4. Хрустальные капли симфонического оркестра. На премьере «Щелкунчика» состоялась еще одна премьера — нового для России музыкального инструмента: челесты. По виду миниатюрное фортепиано с металлическими пластинами вместо струн привез из Парижа сам Петр Ильич и держал в тайне, дабы поразить публику на премьере. Так и вышло.

5. «Тающие» звуки челесты сопровождают самый «взрослый» и техничный танец постановки. Главная из неглавных ролей в «Щелкунчике» — у Феи Драже. Даже сто лет назад Повелительница сладостей должна была крутить 16 фуэте. Впервые в этом образе на русскую сцену вышла итальянская прима Антониетта Дель-Эра.

6. Карнавал по-русски. В классическом «Щелкунчике» — около 150 различных костюмов. Цветы, игрушки, солдатики, снежинки, феи, мыши... Чтобы облачить эту маленькую балетную армию, требуется больше полусотни сотрудников сцены. Конфетти — и то исчисляют в килограммах: на эффектный танец снежинок требуется не меньше двадцати.

7. Классика ХХ века — «Щелкунчик» Юрия Григоровича в Большом. Дуэт Маши и Принца с чувствами не сценическими, а жизненными — звездная супружеская пара русского балета: Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Щелкунчик Васильева, по мнению балетмейстера, идеальный сказочный герой. Максимова в прямом смысле слова доросла от Снежинки до Маши.

8. После революции «Щелкунчик» стал предметом экспорта. Как часть так называемой Коллекции Сергеева из 27 бесценных записей постановок Петипа. Главный режиссер балетной труппы Мариинки Николай Сергеев покинул страну и увез с собой раритеты. Партитуры хранятся в Гарвардском университете, а балет разошелся по всему миру.

9. «Щелкунчик» — настоящий долгожитель. Только на сцене Большого спектакль давали более 500 раз. Заокеанской славой новогодняя сказка обязана американскому хореографу русского происхождения Джорджу Баланчину. Принц в экранизации его постановки 1993 года — ученик баланчинской балетной школы Маколей Калкин. Тогда уже голливудская звезда.

10. Фантазия на новогоднюю тему не давала покоя фантазии постановщиков. Джордж Баланчин, Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Морис Бежар, Мэтью Борн… «Щелкунчик» классический и возмутительно далекий от балета как такового. Только в США в Рождество идет около сотни спектаклей… Даже если в театре нет балетной труппы. В Новый год так хочется сказки.

Метки: балет |

Новогодняя сказка от Академии Балета им. Вагановой. |

Метки: балет |

Понравилось: 1 пользователю

Где зарождалась Русь |

В России немало древних городов. Вспоминаем их историю и рассказываем о значении, которое они имели в истории страны. О том, какими были эти города столетия назад и какими стали в нынешнем веке, — в материале портала «Культура.РФ».

Старая Ладога, Ленинградская область

Сегодня Старая Ладога — это небольшой поселок в Ленинградской области, однако когда-то именно этот город стал первой столицей Руси. Согласно некоторым летописям, прибывший на Русь варяг Рюрик сел княжить не в Новгороде, а именно в Старой Ладоге, где в то время строилась мощная крепость.

По данным археологических исследований, Старая Ладога существовала задолго до прихода Рюрика и была важным пунктом торгового пути «из варяг в греки»: на территории города обнаружили клад арабских серебряных дирхемов, датируемый 786 годом. Датой же основания города историки считают 753 год, когда других славянских городов вовсе не существовало.

После основания Петром I Новой Ладоги Старая потеряла былое значение и лишилась статуса города. Однако сюда до сих пор приезжают туристы ради древних крепости и храмов, а также живописных видов на Волхов. Городская крепость, построенная по указу местного посадника Павла в 1116 году — древнейший памятник Старой Ладоги, сохранившийся до наших дней. Ранее на ее месте находились еще более древние постройки — укрепления времен Рюрика и Вещего Олега. Последний, по легенде, описанной в первой Новгородской летописи, был похоронен в этих местах: его возможной могилой считается небольшой курган — сопка.

Великий Новгород

862 год считается началом русской государственности — именно тогда, согласно Повести временных лет, произошло знаменитое призвание варягов. На Русь прибыли три брата — Рюрик, Синеус и Трувор, каждый их которых получил в княжение один из славянских городов. Старшему Рюрику достался Новгород. Датой основания города считается 859 год, хотя исторически эти места были заселены еще с V века. Правда, археологические исследования не подтверждают такую дату основания города — самые ранние находки ученых на территории города датируются 930-ми годами.

Новгород всегда занимал заметное место в истории России: здесь правили виднейшие русские князья — Олег Вещий, Ярослав Мудрый, Александр Невский. В XII–XV веках город был независимым центром собственной республики. В Новгороде ведущую роль в управлении городом играло вече — собрание горожан. Они выбирали князя и посадника, устанавливали размеры податей и решали вопросы войны и мира. Московское и Тверское княжества, а также Великое княжество Литовское не один раз пытались подчинить независимый Новгород, и наконец в 1478 году стараниями Ивана III он был присоединен к Москве, после чего несколько потерял былое значение.

Новгород сыграл важную роль в развитии российской исторической науки: благодаря многочисленным найденным здесь берестяным грамотам ученые смогли узнать не только многие факты политической и социальной истории, но и лучше понять культуру повседневности Древней Руси. В основном грамотами были челобитные, купчие, письма, заговоры. Особенно интересными с научной точки зрения оказались грамоты с рисунками мальчика Онфима: датируемые XIII веком, они являются одними из самых древних среди дошедших до нас произведениями детского творчества. На них изображены воины, кони и даже сам Онфим. Сегодня берестяные грамоты можно увидеть в экспозиции Новгородского музея-заповедника.

Из древнейших памятников города до наших дней дошли Новгородский детинец (Кремль) 1044 года, и Софийский собор, построенный по указу князя Ярослава Мудрого в 1045–1050 годах. Сегодня это главные городские достопримечательности, входящие в состав Новгородского городского музея-заповедника. Несмотря на музейный статус, Софийский собор — это действующий храм.

Белозерск, Вологодская область

Согласно Повести временных лет, младший брат Рюрика Синеус сел княжить в Белоозере, современном Белозерске. Правда, археологических подтверждений существования города в 862 году у ученых до сих пор нет.

Белозерцы принимали участие во многих важнейших событиях своего времени — походах Вещего Олега на Киев, киевских походах Андрея Боголюбского и других. Некоторое время город был центром собственного княжества, который постоянно пытались заполучить князья более крупных уделов. Наконец, в 1380 году он был присоединен к Москве.

К сожалению, до наших дней не дошли первые постройки Белоозера. Самое раннее сохранившееся сооружение — Белозерский кремль, вернее его земляной вал, — датируется XV веком.

Белозерские места окутаны древними легендами — по преданию, здесь жил князь всех медведей, который едва не убил во время охоты Владимира Киевского. А еще именно в Белозерске снимал свой известный фильм «Калина красная» Василий Шукшин. Городской краеведческий музей проводит экскурсии по местам съемок.

Изборск, Псковская область

Наконец, самый младший брат Рюрика Трувор в том же 862 году стал княжить в Изборске. Само место, где изначально был основан Изборск — Труворово городище, на котором находится кладбищенский крест, — в память о первом князе называют Труворовой могилой. Название это довольно условно, так как этот христианский крест был установлен в XIV веке, когда точное место захоронения Трувора могло уже забыться.

Впоследствии большого значения в истории Руси Изборск не играл — в период с X по XIII век о нем не было ни одного упоминания в летописях.

Сохранившаяся городская крепость датируется XIV веком — ее построили по указу изборского посадника Шелоги для защиты от ливонцев. В XIV веке ливонцы дважды пытались взять город, но оба раза после многодневной осады уходили ни с чем. Лишь в XVI веке в ходе Ливонской войны крепость не устояла перед натиском войск Стефана Батория — однако по условиям Ям-Запольского мирного договора Изборск был возвращен России.

Другой древний памятник Изборска, находящийся внутри крепостных стен Никольский собор, был построен в XIV веке на месте старой деревянной церкви. Некогда он был кафедральным собором Псковской митрополии, но сегодня это лишь небольшой действующий храм.

Туристам лучше всего приезжать в Изборск в июне или августе: в это время там проходят фестивали раннесредневековой культуры «Исаборг» и «Железный град». Посетители могут понаблюдать за реконструкцией старинных военных сражений и процессом изготовления предметов быта по древним технологиям.

Смоленск

Смоленск упоминается в Повести временных лет еще в 862 году, когда во время южного похода варягов Аскольда и Дира он стал первым поселением, встретившимся им на пути. Позже о городе писали уже в связи с Царьградским походом князя Олега: хорошо укрепленный город Смоленск был присоединен к формирующемуся Древнерусскому государству.

Находящийся на границе Руси, Смоленск всегда страдал от иноземных захватчиков: в XV веке — от Великого княжества Литовского, в XVII веке — от Речи Посполитой, а в XIX веке город захватили наполеоновские войска.

До наших дней сохранились древние храмы эпохи независимого Смоленского княжества — церковь Петра и Павла на Городянке 1146 года и храм Иоанна Богослова XII века. Смоленская крепость, сдерживавшая неприятелей на подступах к Руси, была построена в XVII веке архитектором Федором Конем. В то время это была самая протяженная крепостная стена страны — ее длина составляла 6,5 километра. Отличался Кремль и массивностью стен толщиной в пять метров и высотой в 19 метров. К сожалению, большая часть крепости была уничтожена наполеоновскими войсками, и сегодня можно увидеть лишь половину крепостных башен.

Помимо архитектурных достопримечательностей, Смоленск славен живописными видами — как и Москва, он стоит на семи холмах, с которых открываются красивые пейзажи набережной Днепра и городских улочек. Особенно захватывающая панорама видна с кремлевской башни Веселухи.

Муром, Владимирская область

Согласно Повести временных лет, Муром существовал еще до призвания варягов — он вошел в зону подвластных территорий князя Рюрика. Это подтверждается археологическими раскопками: на территории Мурома обнаружили остатки керамики X века, а также следы деревянных мостовых и построек.

В XII веке Муром был центром самостоятельного княжества, но после того, как его полностью уничтожили татаро-монголы в середине XIII века, город пропал со страниц летописей вплоть до середины XIV века. Самый древний памятник Мурома — Спасо-Преображенский собор, основанный в 1096 году. Правда, современный облик монастыря начал формироваться лишь в XVI веке — прежние древние постройки не сохранились. Муром — родина многих былин. Здесь родился Илья Муромец: известно даже, где именно была изба, в которой он 33 года пролежал на печи. Сегодня на ее месте стоит жилой дом, но о жизни и подвигах Ильи Муромца можно узнать в местном музее былинного героя. А еще в Муроме находится место захоронения святых Петра и Февронии, которое очень популярно у паломников.

Гастрономический символ Мурома, изображенный даже на его гербе, — калач, который здесь пекут с XVI века. Муром считается родиной калача. Раньше его готовили из ситного теста (пропущенного через сито, а не через решето), а для того, чтобы выпечка получилась пышной и мягкой, тесто долго мяли. Попробовать настоящий муромский калач можно в трапезной Спасо-Преображенского монастыря или в фирменном магазине «Муромский калач».

Ростов Великий, Ярославская область

862 год считается годом основания Ростова Великого. Он также был в числе владений, которые после призвания варягов отошли к родоначальнику первой династии российских правителей — князю Рюрику. Однако археологические исследования доказали, что город был основан позднее, в середине X века.

На XI век пришлось время расцвета Ростова: город был центром собственного княжества. Одно время здесь правил Ярослав Мудрый. Князя поставили на это место, когда он был еще девятилетним ребенком, а в конце своего княжения, в 1010 году, он основал в этих местах город Ярославль.

Правда, с тех древних времен в городе ничего не сохранилось: сначала он пострадал в годы татаро-монгольского владычества, потом был сожжен уже в эпоху Смутного времени.

Главная достопримечательность Ростова Великого, его Кремль, была построена в XVII веке. Но на его территории находится Успенский собор — памятник начала XVI века. Ростов до сих пор считается центром традиционного художественного ремесла финифть, в городе даже работает целое предприятие по изготовлению сувениров и украшений в этом стиле. Финифть — это техника создания художественных произведений с помощью эмали на металлической подложке. Искусство финифти появилось в России еще в Х веке благодаря влиянию византийской культуры, но на Ростовской земле ее расцвет пришелся на XVIII век. Местные мастера были настолько искусны, что их произведения поставлялись к императорскому двору — большими любителями ростовской финифти были Екатерина II и Павел I.

Псков

Немногим моложе Ростова город Псков — в Лаврентьевской летописи он упоминается под 903 годом, когда князь Игорь познакомился с будущей княгиней Ольгой, происходившей из этих мест. По инициативе Ольги в Пскове был построен Троицкий собор (сегодня на его месте находится одноименная церковь 1699 года).

В Средние века Псков, как и Новгород, был центром собственной независимой республики, но в 1510 году его присоединило к себе Великое княжество Московское.

Псковский кром, или кремль, заложенный еще в XI веке, был настолько крепким, что многочисленные войска ливонцев, меченосцев и других иноземных захватчиков так и не смогли взять его. Хотя высота крепости была небольшой (шесть — восемь метров), стены толщиной шесть метров делали кремль недоступным для врагов.

Среди других древних достопримечательностей Пскова — Мирожский монастырь XII века. В его соборном храме находятся лучше других сохранившиеся фрески домонгольского времени. Также в Пскове всегда было развито гончарное ремесло, и сегодня в лавках местных мастеров можно купить необычные сосуды, соединенные диагональной ручкой, «двойнята», свистульки и игрушки.

Углич, Ярославская область

Датой основания Углича считается 937 год — поселение заложил родственник княгини Ольги Ян Плескович. Впоследствии Углич упоминался в летописях лишь в 1148 году. В Средневековье он был центром небольшого княжества, но его полностью сожгли татаро-монголы. В конце XIV века возродившийся город был снова уничтожен — на этот раз тверским князем Михаилом.

Ключевым событием в истории Углича стала загадочная смерть наследника русского престола царевича Дмитрия. Младший сын Ивана Грозного, вероятный наследник престола восьмилетний Дмитрий страдал эпилепсией, и якобы сам упал на нож во время игры «в тычку» («ножички»). Ему посвящен один из главных городских памятников — церковь Дмитрия на Крови, небольшое каменное здание с шатровой колокольней конца XVII века. Сохранились и так называемые палаты царевича Дмитрия XV века, построенные еще князем Андреем Васильевичем в Угличском кремле. От некогда роскошного княжеского дворца сохранилась лишь престольная палата, своеобразный тронный зал. Сегодня в нем находится экспозиция Угличского музея.

В Угличе расположена одна из самых старых советских гидроэлектростанций. В 1930-х годах ее построили лагерные заключенные — для обеспечения энергией Москвы. Сегодня в соседнем с ГЭС здании находится Музей гидроэнергетики, где с помощью специальных генераторов посетители могут попробовать выработать электрический ток.

Брянск

Хотя Брянск упоминается в летописи лишь в 1146 году, датой его основания считается 985-й, на что указывают многие археологические исследования.

Первое время Брянск был одним из городов Черниговского княжества, но в XIII веке стал центром собственного, которое включало в себя Чернигов, Новгород-Северский и другие города, расположенные в том числе на территории современной Украины. Приграничный Брянск часто становился жертвой вражеских военных походов: в XIV веке он даже был на время присоединен к Великому княжеству Литовскому. Окончательно к Московскому государству Брянск присоединили в 1500 году.

Самый древний памятник Брянска, дошедший до наших дней, относится лишь к концу XVII века — Покровский собор. Остальные исторические здания были построены и того позднее — в XVIII–XIX веках.

Согласно былинам, в брянских лесах жил Соловей-разбойник — главный противник Ильи Муромца. Отсюда же был родом и легендарный монах-богатырь Александр Пересвет, чей поединок с Челубеем предшествовал Куликовской битве.

Автор: Лидия Утёмова

Метки: россия |

Умирающий лебедь |

Однажды, исполняя свой коронный номер «Умирающий лебедь» перед парижской публикой, Анна Павлова получила одну из главных наград, о которой может мечтать артист балета: после окончания миниатюры в течение нескольких секунд в зале царила полная тишина, зрители были очарованы грациозным исполнением балерины, а затем одарили ее бурными овациями. В тот день Павлова трижды танцевала лебедя. Публика всегда с невероятным восторгом встречала Анну в этом образе, поскольку она была в нем невероятно хороша.

Друзья детства.

Номер «Умирающий лебедь» был поставлен специально для Павловой ее коллегой Михаилом Фокиным. Они вместе учились в Императорском театральном училище, знали друг друга с детства и часто выступали в паре. Когда Фокин стал пробовать свои силы в качестве постановщика, он нашел в лице Павловой идеальную исполнительницу своих замыслов. Она легко соглашалась на перевоплощения, в результате которых ее иногда было просто не узнать на сцене, и не гналась за техническими трюками. Однажды для балета «Египетская ночь» Фокин попросил Анну нанести на тело специальную краску, чтобы походить на восточную девушку, затем удлинил ей разрез глаз и брови с помощью карандаша. Эти нехитрые манипуляции за несколько минут превратили Павлову в ее героиню Таор. Для того времени такие эксперименты были в новинку. Удивительно, но и для Анны нельзя было найти более подходящего балетмейстера. Она крайне редко вносила какие-то изменения в первоначальный замысел постановок Фокина, в отличие от других, где принимала участие. Если Павлова не понимала логической связи движений и рисунка танца в целом, она без тени смущения корректировала его под себя.

Импровизация

В начале 1908 года хор Императорского оперного театра попросил Павлову принять участие в их благотворительном концерте, который должен был пройти в Дворянском собрании. К этому событию балерина планировала поставить небольшой номер и попросила Фокина помочь ей выбрать подходящую музыку. Хореограф в то время увлекался игрой на мандолине и старательно разучивал дома «Лебедя» Камиля Сен-Санса, поэтому предложил балерине именно эту композицию. К тому же хрупкий силуэт Павловой говорил, что она создана для этой роли. Анна идею поддержала, и снова обратилась к Фокину с просьбой — на этот раз выступить в качестве балетмейстера номера. Для постановки танца, который даже спустя годы будет исполняться многими ведущими балеринами по всему миру, хореографу потребовалось всего несколько минут. Практически все от начала до конца было импровизацией. Михаил танцевал перед Анной, она — тут же, позади него. Затем Павлова начала пробовать исполнять номер одна, а Фокин подсказывал ей, как правильно держать руки. В итоге им удалось вложить в эти две с половиной минуты совершенную технику и выразительность, создав самый удачный номер Павловой. Кстати, Сен-Санс был крайне удивлён таким трагическим прочтением своего произведения, поскольку по его задумке лебедь в финале вовсе не умирал.

Выдающаяся русская советская балерина Галина Уланова создала лирический образ в «Лебеде». Образ страдающей, но и устремлённой к жизни птицы. Последние мгновения жизни лебедя Улановой это пронзительный взгляд вверх, к небу.

М. М. Плисецкая исполняла номер на музыку Сен-Санса в редакции Суламифи Мессерер. (приемная мать Майи Михайловны Плисецкой).

Балерины, как и оперные певицы, бывают лирические и драматические. В отличие от Улановой, Майя Плисецкая яркая драматическая балерина. У неё очень подвижная эмоциональная природа, и своё эмоциональное состояние Плисецкая может менять очень быстро, как и не каждая чистая драматическая актриса способна. Смерть лебедя Плисецкой – это как бы трепетный взлёт пёрышка с крыла лебедя, подхваченного ветром.

Метки: балет |

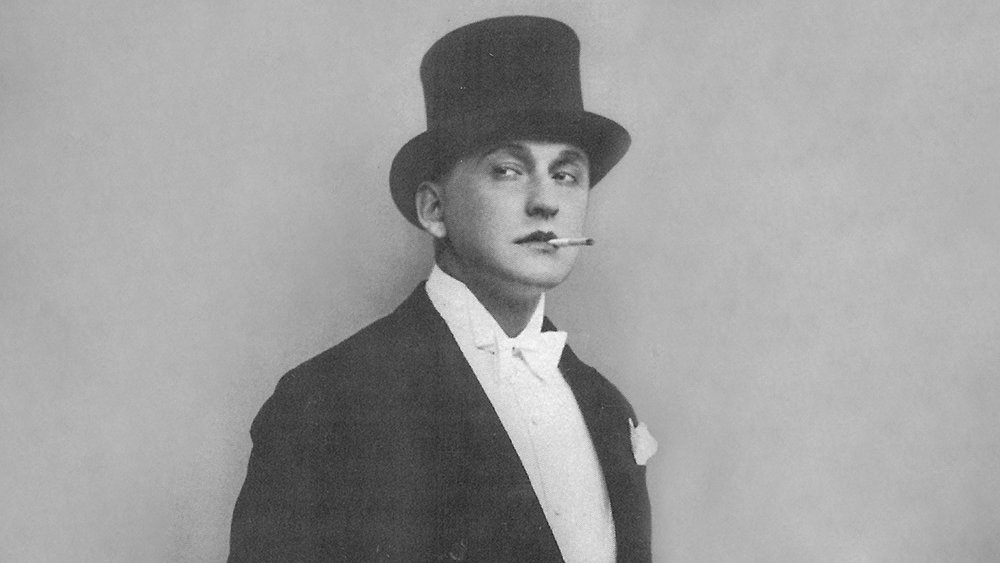

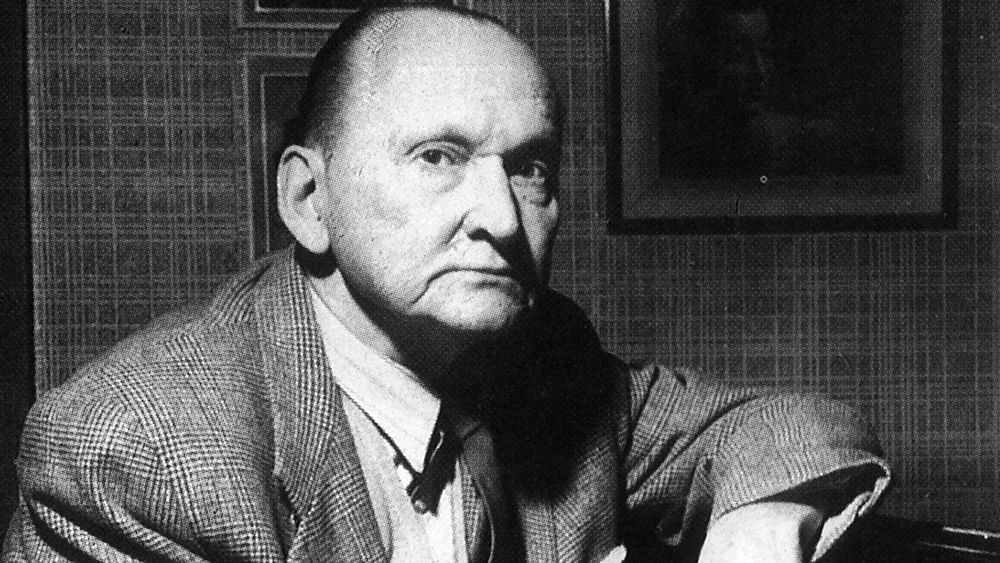

Города в жизни Александра Вертинского |

В 2019 году исполнилось 130 лет со дня рождения Александра Вертинского. Шансонье родился в Киеве, жил в Москве, а затем 25 лет провел в эмиграции, останавливаясь на разное время во множестве городов по всему миру. Так, где Вертинского арестовала тайная полиция, какая европейская столица восхищала его больше остальных и на какой сцене прошел последний концерт артиста.

Киев: «контрактовый зал» на Подоле

В Киеве Александр Вертинский родился, здесь он провел свои детские и юношеские годы и приезжал сюда уже после эмиграции. В одном из писем он писал: «Если Москва была возвращением на Родину, то Киев — это возвращение в отчий дом».

Детство Вертинского не было безоблачным: он рано остался сиротой, а с сестрой Надеждой его разлучили — детей взяли на воспитание сестры матери. Александр без труда поступил в престижную Первую гимназию, но через два года будущего артиста отчислили за неуспеваемость и плохое поведение, и ему пришлось перейти в школу попроще. Вне гимназии Вертинский тоже не был паинькой: «Я вырастал волчонком. Начал красть. Крал деньги из комода, открывая его ключами, забытыми где-нибудь, крал мелкие вещи и продавал их на толкучке».

Несмотря на непростой характер и проблемы с учебой, с ранних лет мальчик мечтал играть на сцене. Первые любительские выступления с его участием проходили в «контрактовом зале» на Подоле: днем здесь совершались торговые сделки, а вечером помещение сдавали под спектакли. Но Вертинский стремился попасть в настоящий театр, где его «предполагаемый талант мог развернуться во всю мощь».

Преподавательница гимназии Софья Зелинская познакомила ученика с Казимиром Малевичем, Марком Шагалом, Михаилом Кузминым. Вертинский стал печатать рассказы и театральные рецензии в киевских газетах, о нем заговорили как о талантливом молодом литераторе.

Москва: пародии «за борщ и котлеты»

Мечта о большой сцене привела Вертинского в Москву. Артист называл ее «город моих надежд»: сюда он приехал, мечтая покорить мир. Вертинский с головой окунулся в культурную жизнь Москвы — познакомился с писателями и поэтами, выступал в литературных кружках, посещал вольнослушателем лекции в Московском университете.

В Москве молодой актер наконец встретился с сестрой. Вертинский увидел в журнале «Театр и искусство» ее имя в составе комедийной труппы Сабурова и наудачу написал письмо. Вскоре брат и сестра поселились вместе в Козицком переулке.

В Московский Художественный театр Александра Вертинского не приняли — из-за грассирующего «р». Но он устроился в Театр миниатюр, которым руководила Мария Арцыбушева. Сперва работал за «борщ и котлеты», развлекал публику пародиями и рассказами, в рецензии «Русского слова» его назвали «остроумным и жеманным». Тогда же он начал сниматься в кино у Александра Ханжонкова — там познакомился с актером Иваном Мозжухиным, с которым дружил потом долгие годы.

В 1914 году Александр Вертинский добровольно ушел на фронт — санитаром. За то время, что его поезд курсировал между Москвой и передовой, актер сделал, по данным журнала учета, 35 тысяч перевязок. Тогда же он стал называть себя «брат Пьеро»: вместе с другими санитарами Вертинский давал концерты перед ранеными, накладывая на лицо грим-маску.

Когда артист в 1915 году вернулся в Москву, в образе Пьеро он дебютировал в Арцыбушевском театре — исполнял свои «ариетки».

Константинополь: «русифицируя» город

Константинополь в 1920 году стал для Александра Вертинского — как и для многих выходцев из России — первым городом, где он оказался в статусе эмигранта. Сюда перебрались многие офицеры Белой армии, аристократы, художники, поэты. Все они расценивали свое положение как временное и собирались вскоре вернуться к прежней жизни. А пока обустраивали быт в Турции, быстро «русифицируя» город и открывая свои врачебные кабинеты, аптеки, булочные и даже кабаре. Там-то и начал выступать Вертинский — сначала в «Черной розе», а после в «Стелле».

Я пел в «Черной розе». Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали из-за незнания русского языка, а преимущественно цыганские. Веселые, с припевами, в такт которым они пристукивали, прищелкивали и раскачивались. Это им нравилось. Почти ежевечерне по телефону заказывался стол верховному комиссару всех оккупационных войск адмиралу Бристоль. Он приезжал с женой и свитой, пил шампанское и очень любил незатейливую «Гусарскую песенку» («Оружьем на солнце сверкая…»), которую я ему пел, искусно приправляя эту песенку всякими имитациями барабанов и военных труб.

Александр Вертинский

Со временем всем стало понятно, что возвращение на родину откладывается. Турецкое правительство ужесточило правила для эмигрантов, и Вертинский решил из Константинополя уезжать.

Кишинёв: арест за «советскую пропаганду»

В 1921 году Вертинский приехал на гастроли в Румынию. Страна произвела на певца такое впечатление: «Если румыну что-нибудь понравилось у вас: ваш галстук, или ваши часы, или ваша дама, — отдайте ему! Иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого».

В один из вечеров, во время ужина в саду местного собрания, к Вертинскому подошла неизвестная дама, представилась певицей и попросила артиста выступить на ее бенефисе. Получив отказ — пообещала, что он пожалеет об этом. На следующий день Вертинский уехал в турне по Бессарабии — бывшей российской губернии, которая отошла к Румынии в 1918 году. А когда вернулся в Кишинёв, его арестовали по обвинению в советской пропаганде. Оказалось, что артист отказался выступать на бенефисе у дамы сердца известного бессарабского генерала. Вертинский какое-то время провел под арестом в тайной румынской полиции, а после ему предложили уехать в любой город — вне Бессарабии. Артист выбрал Бухарест.

Париж: «большая и страшная школа» кабака

После Румынии Александр Вертинский около двух лет давал концерты в Польше, Германии и разных городах Европы. В Польше артист женился и уже с молодой женой — Иреной Вертидис — в 1925 году приехал в Париж. Артист прожил здесь почти 10 лет, не переставая восхищаться французской столицей: «Нигде за границей русские не чувствовали себя так легко и свободно, как именно в Париже. Тут нетрудно было освоиться, найти работу. В этом многомиллионном городе никому не было ровно никакого дела до вашей личной жизни».

В те годы город бурлил и кипел: после революции сюда приехало множество эмигрантов. Вертинский общался со всем богемным «русским Парижем». С князем Феликсом Юсуповым он беседовал о политике и жизни за рубежом, Анну Павлову учил танцевать танго, с Сергеем Лифарем пел цыганские романсы.

Вертинский знал и другой артистический Париж. Тех, кто выступал в ночных ресторанах и кабаках — и в дорогих, вроде «Казбека», «Казановы» и «Эрмитажа», и в более простых. В них танцоры лезгинки поголовно представлялись сыновьями князей, а официантки — дочерьми аристократов. Артист позже писал, что в Париже он прошел «большую и страшную школу» кабака: научился отвлекать пресыщенную толпу от еды, напитков и разговоров и увлекать людей своей музыкой.

Нью-Йорк: «вкус Бродвея»

«После Парижа трудно восхищаться каким-нибудь другим городом», — писал Вертинский в 1934 году, оказавшись в США. Артиста раздражал внешний «глянцевый лоск» американской жизни, мусор на улицах, пресная, хотя и красивая на вид еда. Вертинский с презрением относился к популярным здесь театральным постановкам, ярким и впечатляющим, которые он называл «вкусом Бродвея». Сетовал, что нельзя было спрятаться от огней рекламы и радио, которое постоянно включали везде где только можно.

Однако дебютный американский концерт Александра Вертинского в «Таун-холле» — одном из самых популярных концертных залов в городе — прошел с аншлагом и невероятным успехом. Его слушали Сергей Рахманинов и Марлен Дитрих, Джордж Баланчин и Бинг Кросби. Там же, в Нью-Йорке, Вертинский встретил своего давнего приятеля, художника Давида Бурлюка, который к тому моменту практически оставил живопись и работал журналистом в советской газете. Бурлюк написал рецензию на выступления Вертинского.

Шанхай: «голос Родины»

К концу 1935 года певец пароходом из Америки прибыл в Китай. Вначале он жил в Харбине, который тогда был центром «русского» Китая, а позже перебрался в Шанхай. Вертинского здесь знали и любили, пластинки с его песнями были очень популярны. Эмигранты были готовы платить немалые деньги за возможность вживую услышать голос русского шансонье. Вертинский сотрудничал с Советским клубом, организованным в Китае, выступал на радиостанции ТАСС «Голос родины», печатался в местной газете «Новая жизнь» — она начала издаваться в Шанхае 23 июня 1941 года, на следующий день после начала Великой Отечественной войны.

Здесь же, в Шанхае, артист женился во второй раз — на 19-летней Лидии Циргвава, дочери служащего Китайско-Восточной железной дороги. А вскоре артисту разрешили вернуться на родину. В ноябре 1943 года он с женой, тещей и маленькой дочерью Марианной отправился в СССР.

Ленинград: последний концерт

Вертинские поселились в Москве. Артист много ездил по стране с гастролями — выступал и в шахтах, и на заводах, и в больницах. В 1957 году прошел его последний концерт — в Доме ветеранов сцены имени Савиной в Ленинграде. После выступления Александру Вертинскому стало плохо — и через несколько часов он умер.

Метки: музыканты писатели |

Рождественский гусь |

Рождественский гусь с яблоками

Рождественский гусь с яблоками

Потребуется:

Гусь – 1 шт., весом примерно 3 кг

Белый хлеб – 200 г.

Молока – 250 мл

Яйцо – 2 шт.

Соль, перец по вкусу

Петрушка – 1 пучок

Яблоки – 200 г

Майоран – на кончике ножа

Нарезать хлеб кубиками и смешать с молоком, яйцом и специями.

Измельчить петрушку.

Яблоки очистить от кожуры и нарезать.

Убрать с гуся лишний жир, особенно в области гузки и шеи. Если гусь не потрошенный, из субпродуктов нам понадобится печень, которую следует нарезать кубиками.

Яблоки смешать с молочной смесью, нафаршировать гуся и зашить.

Запекать при температуре 180 градусов в течение 2-3 часов. Периодически поливать гуся собственным жиром.

Рождественский гусь с апельсинами

Потребуется:

Гусь– 1 шт.

Апельсины – из расчёта 1 шт. на 1 кг. веса гуся;

Печень гуся

Ликёр апельсиновый – 100 гр. (его можно заменить апельсиновым

соком – 200 гр.)

Мука – 2 ст. ложки;

Сливочное масло – 100 грамм

Сахарный песок – 1 ч. ложка

Гуся смазать растопленным сливочным маслом, посолить, поперчить, начинить мякотью апельсина. Перевязать тушку, положить на противень, смазанный маслом и запекать в горячей духовке при температуре 200 градусов не менее часа.

Приготовить соус, с которым будет подаваться гусь: сливочное масло смешать с мукой, мелко нарезать цедру апельсина, бланшировать 7 минут в кипятке, затем с цедрой растереть печень гуся. К полученной смеси добавить ликёр или апельсиновый сок, сахар, сливочное масло с мукой и положить в кипящий бульон. Все вместе кипятить несколько минут.

Метки: вторые блюда рождество |

Рождественский кекс |

Рождественский кекс: рецепты

Рождественский кекс — ещё одно блюдо, которое является украшением рождественского стола. Да, сегодня почти все можно купить в магазине… Но люди, несмотря на ритмы современной жизни, все-таки предпочитают тратить свое время и силы на приготовление выпечки. Причем в разных европейских странах в приготовлении рождественского кекса – свои нюансы. Немецкий рождественский кекс, английский… А ведь на основе готовых рецептов можно и пофантазировать, чтобы придумать свой собственный рождественский кекс.

Предлагаем некоторые рецепты рождественских кексов.

Немецкий рождественский кекс

Потребуется

Молоко – ½ литра

Сливочное масло – 400 гр.

Дрожжи – 100 гр.

Мука – 1 кг.

Сахарный песок – 1 стакан

Соль – на кончике ножа

Роман – 1 стакан

Ванилин – 1 пакетик

кардамон

мускатный орех

Изюма – 400 гр.

Цукаты из лимонной цедры – 100 гр.

Цукаты из апельсиновой цедры – 100 гр.

Миндаль – 200 гр.

Налить в большую кастрюлю немного теплой воды и растворить дрожжи. Добавить соль, сахар, муку. Замешивать тесто в течение 5 – 8 минут. Оно должно получиться однородным, без комочков, и, в то же время, не очень крутым.

В конце замешивания добавить подогретое сливочное масло и слегка перемешать полученную смесь.

Кастрюлю с тестом накрыть крышкой и поставить в теплое место для брожения на 2 – 2,5 часа.

Когда тесто хорошо поднимется, его следует обмять, не вынимая из кастрюли.

После чего оставить тесто еще на 40 – 50 минут. Потом тесто вновь обмять и выложить на посыпанный мукой стол.

В тесто равномерно положить изюм, который заранее, на ночь, был замочен в роме, а также измельченные цукаты и орехи. Все смешать, скатать тесто большим шаром. Оставить на час.

Из теста вылепить длинную колбаску и положить ее на противень, смазанный маслом. Оставить на полчаса.

Выпекать кекс в хорошо прогретой духовке при температуре 180-200°С 1-1,5 час.

Готовый горячий кекс смазать растопленным сливочным маслом и обильно посыпать сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Английский рождественский кекс

Потребуется

сливочное масло — 350 г

сахар — 300 г

мед — 3 ст. ложки

яйца — 4 шт

мука — 350 г

молотый миндаль — 70 г

разрыхлитель для теста — 1 ст. ложка

бренди — 200 мл

изюм — 300 г

цедра лимона — 50 г

цедра апельсина — 50 г

грецкие орехи — 70 г

молотая корица — 1-2 ст. ложки

молотая гвоздика — 1 ст. ложка

лимонный сок — 1 ст. ложка

апельсиновый сок — 6 ст. ложек

Начать приготовление кекса следует вечером перед днем, выпечки. В глубокую кастрюлю положить сухофрукты, цедру лимона и апельсина. Затем добавить молотую корицу, молотую гвоздику, грецкие орехи и все залить лимонным и апельсиновым соком. Добавить бренди и оставить на ночь.

На следующий день в растопленное сливочное масло добавить сахар, мед и взбить все до однородной кремовой массы. Продолжая взбивать, постепенно добавлять яйца. С каждый яйцом по одной столовой ложки муки. Потом добавить еще половину муки. Положить в массу заготовленную фруктовую начинку, оставшуюся муку, разрыхлитель теста и молотый миндаль.

Форму для выпекания застелить пергаментной бумагой и выложить приготовленное тесто для кекса. Поверхность разровнять. Затем завернуть форму фольгой или любой бумагой для выпечки, закрепить веревкой. Выпекать в разогретой духовке при температуре 150 градусови запекать в течение 2,5-3 часов до золотистого цвета.

Венский рождественский кекс

Потребуется

120 г дрожжей

17 г хлебопекарного солода

440 г молока

620 г муки

76 г сахарной пудры

3 яичный яичных желтка

38 г ванильного сахара

26 г рома

26 г сахара

16 г лимонной цедры

щепотка гвоздики и мускатного ореха

1 ч. л. корицы

830 г муки

670 г топленого масла

20 г соли

Фруктовая смесь:

800 г изюма

200 г рома

200 г глазированной или сушеной вишни

360 г цукатов из апельсиновых корок

360 г цукатов из лимонных корок

100 г обжаренного, чищенного, рубленного миндаля

65 г натертого имбиря

100 г мягкого сливочного масла

500 г топленого сливочного масла, для смазывания готовых кексов (по 100 г на каждый)

ванильная сахарная пудра

За стуки до приготовления сухофрукты и орехи залить ромом. Добавить порезанное на кусочки сливочное масло и хорошо перетереть руками смесь. Накрыть пищевой пленкой и оставить на сутки.

Растворить дрожжи и солод в молоке, добавить муку и хорошо перемешать.

Оставить опару при комнатной температуре «подходить».

Взбить до однородной кремовой массы сахарную пудру, желтки, ванильный сахар, ром, простой сахар, лимонную цедру и пряности.

В опару добавить муку, и топленое масло, требующееся для связки.

В середине замеса постепенно добавить соль и оставшееся топленое масло.

Добавить сухофрукты, вместе с образовавшейся жидкостью.

Накрыть тесто полотенцем и дать ему час постоять в теплом месте.

Разделить тесто на кусочки по 900 гр и распределить по формочкам.

Накрыть полотенцем и дать еще постоять 30 минут.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 160С 50-60 минут. Г

Готовому кексу дать слегка остыть. Затем – вынуть из формы и обмакнуть в растопленное сливочное масло. Затем, дав немного маслу стечь на решетке, обвалять кекс в ванильной сахарной пудре.

Рождественский кекс с марципаном

Потребуется:

Дрожжи – 20 г

Молока – 200 мл

Мука – 500 г

125 г мягкого сливочного масла или маргарина

Сахарный песок – 80 г

Соль – на кончике ножа

Яйцо – 1 шт.

Сушеные абрикосы – 50 г

Фисташки – 30 г

Сырая марципановая масса – 200 г

Сахарная пудра – 75 г

Чтобы украсить кекс:

80 г растопленного сливочного масла

4 ст. л. сахарной пудры

Дрожжи растворить в теплом молоке. Перемесить с мукой, маслом, сахаром, солью и яйцом. Накрыть и оставить на час.

Измельчить абрикосы и фисташки. Смешать марципановую массу и сахарную пудру и разделить на две части. Одну часть смешать с абрикосами, другую – с фисташками.

Сделать 2 марципановые колбаски длиной 30 см.

Тесто раскатать в прямоугольник 35х25 см. Сверху положить марципановые валики и завернуть на них края теста. Сложить тесто пополам и слегка прижать.

Положить на противень, покрытый бумагой, и оставить на 30 минут. Смазать тесто 40 г сливочного масла.

Выпекать в разогретой духовке 50 минут при 200 градусах. Горячим готовый кекс снова смазать маслом и посыпать сахарной пудрой.

Метки: кексы рождество национальная кухня |

Рождественское печенье |

Рождественское печенье – это не только вкусное угощение рождественского стола, но ещё и красивая игрушка на ёлку (это же так здорово, особенно для детей – игрушка с ёлки, которую можно съесть). Рождественское печенье может служить и интересным подарком. Ведь это так здорово – вручить гостям вкусные, красиво украшенные фигурки.

Рецепт рождественского печенья отличается наличием в тесте различных пряностей: имбиря, корицы, гвоздики, мускатного ореха… Но иногда, для разнообразия, можно обойтись и без них.

Готовя рождественское печенье, важно не забыть проделать в тесте дырочки, чтобы потом была возможность повесить уже готовое печенье на ёлку.

Предлагаем вам несколько рецептов рождественского печенья.

Рождественское имбирное печенье

Потребуется

Для теста:

Сливочное масло – 120 гр.

Куриное яйцо – штука

Мука – 500 гр.

Мед – 160 гр.

Молотый имбирь- 1,5 ч.л.

Молотый душистый перец – 1 ч.л

Молотая корица – 1 ч.л.

Молотая гвоздика – 1 ч.л.

Сода пищевая – 2 ч.л.

Для глазури:

1 яичный белок

150 г сахарной пудры

Смешать мед, специи, поставить смесь на огонь и довести до кипения. Затем добавить и соду и размешать, чтобы смесь вспенилась.

После этого в полученную массу положить масло, нарезанное кубиками. Размешивать до полного растворения. Добавить яйцо, муку и заместить тесто.

Тесто раскатать в корж толщиной 5 мм. Специальными фигурными формочками толщиной вырезать печенье.

Выпекать в разогретой духовке при температуре 180* примерно 15 минут.

Чтобы приготовить глазурь, нужно взбить белок, постепенно высыпать в него сахарную пудру, чтобы получилась однородная масса.

Для украшения подойдут и пищевые красители, помадка, декоративный сахар.

Рождественское печенье из творожного теста

Потребуется

Творог — 250 г

Масло сливочное — 100 г

Мука — 250 г

Разрыхлитель теста — 10 г

Сахар

Размягчить сливочное масло и растереть с творогом. В просеянную муку добавить разрыхлитель, перемешать. Полученную смесь муки и разрыхлителя постепенно, непрерывно размешивая, пересыпать в творожную смесь.

Замесить тесто, чтобы оно получилось гладким и не прилипало к рукам. Муки может потребоваться больше или меньше, чем указано, в зависимости от качества творога.

После этого – убрать тесто в холодильник на полчаса. Затем – раскатать пласт толщиной 5 мм. На тесто насыпать сахарный песок и «вкатать» его. Можно «вкатать» и кондитерские посыпки, немного корицы.

С помощью формы вырезать фигурки (сейчас можно найти различные фигурки для рождественского печенья – звезды, елочки, сердечки, лоси, белки, медведи и так далее).

Готовит в разогретой духовке при температуре 200 * 10 -15 минут.

Рождественского печенье с медом

Потребуется

Сахарный песок – 3 стакана

Маргарин – 200 гр.

Сода – 1 ч.л.

Мед –1 ст. л.

Гвоздика молотая – 1 ч. л.

Корица молотая – 1 ч.л.

Соль – на кончике ножа

Яйца куриные – 4 шт.

Мука – 1 кг.

Для сиропа

Сахарный песок – половина стакана

Для глазури – один яичный белок

Три столовые ложки сахарного песка. Все вместе взбить в пену.

Прижечь стакан сахарного песка и растворить его в стакане горячей воды. После чего добавить еще два стакана сахарного песка, мед и маргарин. Полученную смесь довести до кипения. Положить в нее соду, гвоздику, корицу и соль.

Остудить градусов до 50. Добавить в массу муку и яйца.

Замесить и затем раскатать тесто толщиной в 5 мм.

Вырезать рождественское печенье с помощью специальных формочек. Выпекать 10 – 15 минут при температуре 200 *.

Пока печенье горячее, смазать его сиропом, для которого нужно прижечь полстакана сахара и затем растворить его в ¾ воды.

Когда печенье остынет, раскрасьте его глазурью.

Простой рецепт «ирландского» рождественского печенья

Потребуется

Мука – 300 гр.

Масло сливочное – 200 гр.

Сахарный песок – 150 гр.

Шоколад для украшения печения

Для глазури:

– один яичный белок

– три столовые ложки сахарного песка. Все вместе взбить в пену.

Муку просеять и протереть с маслом в мелкую крошку. Затем добавить сахарный песок и перемешать. Получившуюся смесь высыпать на противень, смазанный маслом и слегка утрамбовать. Выпекать при температуре 180 * примерно 30 минут.

Горячий готовый пласт разделяем на печенья (специальными формочками или – ножом), посыпаем шоколадом. Позднее печенья можно покрыть глазурью.

Рождественское печенье из Норвегии

Потребуется

Сливочное масло – 250 г.

Сахарный песок – 1 стакан

Жирные сливки – 4 ст.л.

Сода пищевая – 1 ч.л.

Мука – 3 стакана

Молотая корица – 1 ч.л.

Молотый черный перец – 1 ч.л.

Молотый кардамон – 1.5 ч.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л

Взбить сливочное масло вместе с сахаром до консистенции объемной пышной массы. Добавить сливки, соду и около 2 столовых ложек воды (не более). Все перемешать.

Высыпать просеянную муку, пряности и разрыхлитель. Смешивать до получения однородное тесто.

Из теста скатать колбаски диаметром 7-8 см, и, обернув их пищевой пленкой, убрать на некоторое время в холодильник.

Затем – нарезать тесто тонкими кружочками и выпекать в разогретой духовке при температуре 190 * примерно 10 минут.

Метки: печенье рождество |

Христианские фильмы |

Христианские фильмы – это отличная альтернатива современным кинолентам. Они показывают человеку, как жить в ладу с собой и Богом, каков должен быть образ жизни добропорядочного христианина. Кроме того, Вы сможете понять, каким образом был создан мир и все его жители. Для тех, кто еще сомневается в истине, мы советуем посмотреть любой из фильмов, размещенных на страницах нашей группы. Здесь Вы найдете много интересного и познавательного, окунетесь в интересный и необычный мир, где царят любовь, понимание и счастье.

Заметим, все видеофильмы повествуют о событиях, которые на самом деле происходили задолго до нашего существования. Только правда, только факты. Мы не обманываем. Каждая из лент призвана ознакомить пользователя с законами Божьего бытия и его соответствия сегодняшнему образу жизни. Вы поймете, насколько важно чтить Господа и следовать его слову. Помогите себе, и Вы сразу же увидите изменения, которые произошли в вашей жизни. В ней появится счастье, добро, забота, внимание, друзья-единомышленники и люди, которые всегда Вас поймут и помогут в любой ситуации.

● Страсти Христовы (2004)

Фильм Мела Гибсона о том, как прошли последние 12 часов жизни Иисуса Христа. События развиваются еще в Гефсиманском саде и заканчиваются мучительной пыткой и смертной казнью Христа – распятием.

● Андрей Рублев (1969)

В фильме рассказывается о деяниях монаха (роль Анатолия Солоницина). Несмотря на все преграды, он не перестает заниматься иконописью. Режиссер фильма сумел красочно показать историю религиозного человека, который старается возвыситься с помощью искусства над всеми смутными событиями вокруг.

● Остров (2006)

Когда Анатолий с Тихоном перевозили уголь во время Великой Отечественной войны, немцы захватили их. Чтобы спасти себя, Анатолий совершает предательство и расстреливает товарища. Враги оставили Анатолию жизнь, но при этом бросили на заминированной барже. Ему удается спастись с помощью монахов, живущих здесь на острове. Спустя много лет Анатолий известен как праведный старец, к которому со всех краев прибывают люди за помощью, но его собственный грех убийства все это время мучает его.

● Монах и бес (2016)

Во второй половине 19 века в мужской монастырь прибыл Иван Семенович. Вместе с насельником Иваном в монастырь пришла и нечисть, искушая его при любом случае. Пока неизвестно, хватит ли духовных сил Ивана противостоять Легиону.

● Чудеса с небес (2016)

Эта история произошла на самом деле и только реальные события заставляют нас поверить в происходящее, ведь история больше походит на чистый вымысел. Только увидев все собственными глазами, вы поймете, что это правда. Для тех, кто все потерял, кажется, не остается никакой надежды, но вера заставляет людей жить и действовать дальше. И тогда происходит чудо.

● 90 минут на небесах (2015)

Дон Пайпер – отец и муж. У него счастливая и размеренная жизнь, но автомобильная авария перечеркнула ее. Человек разбился, а спасателям остается зафиксировать время смерти. Но вот прошло полтора часа и Дон возвращается к жизни. Теперь его тело скованно параличом, но это не мешает Дону радоваться своему возвращению: пережив клиническую смерть, он познает чудо.

● Хижина (2017)

Главный герой переживает тяжелую трагедию в жизни, но именно оно сопровождается мистическими событиями. Он приглашен встретиться со Всевышним в укромном месте, далеко от людей.

● Бен-Гур (1959)

Красочная и захватывающая история раба, действие которой происходит в золотую эпоху римской цивилизации. Еще одна блестящая роль Чарлстона Хестона. Ключевым моментом фильма является проповедь Христа на горе. В картине также есть зрелищная сцена гонки на колесницах. Не удивительно, что данный фильм получил рекордное количество Оскаров – 11. Этот рекорд он делит с «Титаником» и «Властелином колец: Возвращение короля».

● Варавва (1962)

Фильм, который начинается там, где заканчиваются другие крупные фильмы – в конце Нового Завета – посвящен трагедии вора Варравы (Энтони Куинн), оказавшегося на месте Христа. Его история – это нечто среднее между «Гладиатором» и хичкоковскими фильмами, но со счастливым духовным концом

● Придел Ангела

Предлагаем Вам, дорогие посетители нашего видеоканала, исторический фильм, который своим глубоким смыслом очень похож на всеми нами известный «Остров» Павла Лунгина. В нем не менее ярко выражена мысль о смысле человеческой жизни каждого из нас... #mnkd

Метки: кино православие |

Процитировано 1 раз

От блудного сына до придуманных сюжетов: картины в русской классике |

Произведения отечественных классиков полны нюансов, которые помогают читателям лучше понять героев. Такими деталями у разных авторов служили описания интерьеров и нарядов, манер и привычек. И некоторые из них связаны с поведением блудного сына из притчи о блудном сыне.

«Станционный смотритель»

В этом произведении Александр Пушкин упоминает картинки, похожие на полотно голландского художника Рембрандта «Возвращение блудного сына». Повесть посвящена истории семьи Самсона Вырина, который жил и работал на почтовой станции — яме. В старину таких ямов было множество, здесь путешественники ели и ночевали. Часто на станциях были и конюшни: свою лошадь можно было оставить отдохнуть, а казенную — поменять. Смотрители составляли особый документ — подорожную, который давал гостю право воспользоваться лошадьми в обмен на оплату транспортных услуг.

О картине главный герой упоминает в самом начале повести: «Тут он [станционный смотритель] принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик отпускает беспокойного юношу. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека. Далее, промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; повар убивает упитанного тельца».

По сюжету повести Дуня — дочка Вырина — сбежала в Петербург с проезжим офицером. На первый взгляд, фабула картины напоминает сюжет самой повести. Однако судьбы литературных героев сложились не так, как в притче. Самсон Вырин от горя и одиночества начал пить, а само произведение закончилось печальной сценой: полная раскаяния дочь безутешно плачет на могиле отца. Ветхозаветная притча в произведении Пушкина иллюстрировала альтернативный ход событий, который предотвратил бы трагичный исход.

«Мертвые души»

В «Мертвых душах» Николай Гоголь описал похождения авантюриста Павла Чичикова. Писатель тщательно проработал характеры героев и дополнил «говорящими» деталями: описаниями внешности, усадеб и даже предметов интерьера.

Коробочка. Первое, что попадается Чичикову на глаза в доме Настасьи Коробочки, — это «картины с какими-то птицами». Елена Смирнова, которая изучала творчество Николая Гоголя, писала: «Все упоминаемые в связи с Коробочкой птицы (индюк, куры, сороки, воробьи) прочно связаны в фольклорной традиции с обозначением глупости, бессмысленной хлопотливости или, попросту говоря, безмозглости — качеств, персонифицированных Гоголем в личности его героини».

Собакевич. В усадьбе степенного помещика Михаила Собакевича «на картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост: Маврокордато, Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Потом следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные». Полководцы словно иллюстрируют личность самого Собакевича: его нога обута «в сапог такого исполинского размера, которому вряд ли где можно найти отвечающую ногу, особливо в нынешнее время, когда и на Руси начинают выводиться богатыри». В его образе Гоголь показывал свое отношение к «ложным» богатырям, чья физическая сила не соответствует уровню интеллектуального развития. Писатель добавил, что крепкий и здоровый помещик «казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые».

Ноздрев. У азартного кутилы Ноздрева в доме хранится множество ненужных покупок, которые помещик сделал, не подумав: «он накупал кучу всего, что прежде попадалось ему на глаза в лавках: хомутов, курительных свечек, платков для няньки, жеребца, изюму, серебряный рукомойник, голландского холста, крупичатой муки, табаку, пистолетов, селедок, картин…» Картины здесь упоминаются в одном ряду с изюмом и рукомойником неслучайно: Ноздрев совершенно равнодушен к искусству.

Плюшкин. В доме старика Плюшкина картин много, но все они покрыты пылью и преданы забвению. Чичиков видит и потускневшие гравюры, и изображения старинных сражений, и даже натюрморт. Полстены занимала «огромная почерневшая картина, писанная масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку». По описанию полотно могло принадлежать художнику голландской школы живописи. Стол Плюшкина, каким его изображает Николай Гоголь, стал бы настоящей находкой для художника той эпохи: на нем «лежало множество всякой всячины: куча исписанных мелко бумажек, накрытых мраморным позеленевшим прессом с яичком наверху, какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами…»

«Идиот»

Сюжетным и смысловым центром романа Федора Достоевского «Идиот» стала картина «Мертвый Христос в гробу». Ее автор, немецкий художник Ганс Гольбейн Младший, стал первым живописцем, изобразившим Иисуса в реалистичной манере: израненного, которого только что сняли с креста.

Федор Достоевский впервые увидел работу Гольбейна в 1867 году в швейцарском Базеле. В это время он как раз работал над романом о князе Мышкине. Анна Сниткина, жена Достоевского, записала в мемуарах: «Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед ней как бы пораженный. В его взволнованном лице было то испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии».

На это полотно, которое висело в доме Рогожина, обратил внимание главный герой романа — Лев Мышкин: «…это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и наконец крестную муку в продолжении шести часов». Осмотрев работу, князь воскликнул: «Да от этой картины у иного вера может пропасть!»

Сомнения всех героев романа и самого Достоевского воплотились в полной мере и в монологе умирающего юноши Ипполита Терентьева: «Когда смотришь на этот труп измученного человека, то рождается один любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели все ученики его, его главные будущие апостолы, видели все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их?»

«Братья Карамазовы»

В своем последнем романе Федор Достоевский упомянул картину Ивана Крамского «Созерцатель». Художник написал ее, когда увлекался народными мотивами. В центре полотна изображен задумчивый крестьянин в шапке-ушанке, потрепанном армяке и ветхих лаптях. На дворе зима, его лицо обветрилось и покраснело от мороза.

Крестьянин стоит на заснеженной тропинке, скрестив руки на груди, и смотрит вдаль. Автор описал его: «…стоит один-одинешенек мужичонка, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая».

Описание картины дополнило образ лакея Павла Смердякова, незаконнорожденного сына Федора Карамазова, который, по мнению писателя, может все бросить и уйти в Иерусалим, спасаться и скитаться, «… а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе. Созерцателей в народе довольно. Вот одним из таких созерцателей был наверно и Смердяков». Долгие годы Смердяков лелеял в груди презрение к юродивой матери и хранил обиду на отца, который отдал его на воспитание своему слуге Григорию. Достоевский подчеркнул, что в герое таилась зловещая разрушительная сила, которая позже вырвалась наружу и привела к трагическим событиям.

Автор: Зинаида Ненаглядкина

https://www.culture.ru/materials/255170/ot-bludnog...tov-kartiny-v-russkoi-klassike

Метки: писатели литература |

Творчество Ильи Репина (1 часть) |

Подготовка к экзаменам" (1864, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) - первая значительная, проникнутая духом студенчества, ироничная и озорная работа Репина. В ней изображены два молодых двое молодых художников, "активно" готовящихся к экзаменам. Один из них дремлет на кровати, прижав к груди книгу, а другой, отставив на подоконник этюд, через окно общается с барашней и посылает ей воздушный поцелуй.

Компазиция картины посроена в виде креста, центром которого является фигура влюбленного студента. Автор иронично представляет образ своего.героя, наделив его фуражку шутливым хвостом-метелкой.

Подружившись с Крамским Репин часто стал быватьв его "Артели четырнадцати". Вскоре из сообщества бунтарей-художников родилось Товарищество передвижников. Увлекаясь, как и вся интелегентная молодежь того времени, народновольческими идеями, Репин зарисовал то лицо казненного Каракозова, который в 1866 году устроил покушение на Александра II, то образы бурлаков, заменнчанных на берегу Волги.Однако дипломную работу надо было написать наодин предложенных коммисией евальгельских сюжетов. Дипломная работа "Воскрешение дочери Иарира"(1871, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург) - монументальное полотно, в котомром нашли отражения не только все академические требования, но и переживания мастера. Работая над полотном мастер вспомнил как переживали родители смерть его младшей сестры и в их доме поселилось горе. Как они оплакивали умершую его сестру. Именно эту важную интонацию старался передать художник , выполняя правую затемненную часть, где затоились, убитые горем родители. В центре гортины стоит Христос., освещенный тремя свечами.И сжимает руку мертвой дочери Иарира. Строгость всей компазиции, благародство цветовых отношений и сдержанность жестов героев передают всю чудодейственную силу человеческого Духа. За эту работу Репин получилбольшую золотую медаль, звание художника первой степени и право на шестилетнюю пенсионерскую поезку за границу.

Метки: художники |

Процитировано 1 раз

Пахельбель Иоганн |

Иоганн Па́хельбель (1 сентября 1653 года, Нюрнберг — 3 марта 1706 года, там же) — немецкий композитор и органист. Творчество Пахельбеля — одна из вершин южнонемецкой органной музыки периода барокко. Наиболее значителен вклад Пахельбеля в развитие протестантской церковной музыки.

Широкой публике Пахельбель известен как автор Канона ре мажор, который исполняется на Новый год,. Также хорошо известны Чакона фа минор, Чакона ре минор и Токката до минор для органа, а также клавирная сюита (арии с вариациями) «Гексахорд Аполлона» («Hexachordum Apollinis»).

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 21 - 8 симфония Малера

Часть 22 - Кантата Cessate omai, cessate Антонио Вивальди.

Часть 23 - Пахельбель Иоганн

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

Метки: классика композиторы |

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ MOMIX |

Компания MOMIX известна во всем мире тем, что она представляет поразительные номера, поразительной художественной красоты и физической красоты. Это компания танцоров-иллюзионистов, основанная и управляемая Моисеем Пендлтоном.

Каждое номер фокусируется не только на красоте человеческой формы, но и на красоте природы, музыки, сценографии и самой жизни. Концерт MOMIX тщательно продуман, чтобы ассимилировать множество различных элементов в каждом шоу.

MOMIX переносит вас в сюрреалистический и фэнтезийный мир, позволяя вам погрузится в «поток бессознательного» (как предполагает Пендлтон). Наша цель - чтобы зрители могли расслабиться, насладиться магией и почувствовать оптическую путаницу.

Полное сюрпризов, каждое шоу показывает танцоров, уникальными и поразительными способами. В то же время как нет конкретной сюжетной линии, спектакли MOMIX вызывают через образ образ театр света и физических тел.

Независимо от того, является ли концепция чудесами природы в «Ботанике», древним искусством алхимии в «Алхимии» или созданиями пустыни в «Кактусе Опуса», MOMIX не преминет удивить, очаровать и удивить.

Метки: танцы |

Процитировано 1 раз

Старец Паисий Святогорец об индуизме. |

Индийцы разлагают европейцев своими теориями. И погляди на тех, кто стоит во главе восточных религиозных течений: сами они по комплекции похожи на быков, тогда как большинство людей в тех странах умирают от голода! Эти учителя приезжают и к нам в Грецию, дурачат людей нирваной – возможностью побездельничать, перевоплощением… Помимо всего прочего они используют в своих книгах отрывки из Священного Писания, из Добротолюбия, из святоотеческих книг и таким образом привлекают к себе народ. Разве можно было себе представить в прежние времена православных, верящих индуистским теориям! А сейчас даже некоторые, как бы это получше сказать, правильные, положительные люди поддерживают подобные глупости и дают этим учителям кучу денег. Индуизм причинил нам огромное зло.

– Геронда, а есть ли в Индии православные христиане?

– Очень мало. Оставалось немного членов той Церкви, которую основал в Индии апостол Фома, но перевелись и они. Одни из них стали католиками, другие – протестантами. Сегодня православных в тех странах можно пересчитать по пальцам.