-Метки

-Рубрики

- (8)

- Авмобили (1)

- Архитектура (11)

- Великий кутерье (игра) (2)

- Война (63)

- ВОВ (11)

- Времена года (0)

- Грузия (24)

- Доктор, помоги (4)

- ДОМ (13)

- Европа (168)

- ЕС (77)

- Женщина - богиня (9)

- Животный мир (18)

- Зарядка (12)

- Индейцы (0)

- Интересные факты (22)

- Искусство (3)

- История (4)

- Квартирный вопрос (12)

- Кино и театр (49)

- Классическая музыка (21)

- Классическая музыка (3)

- Ковбои (0)

- Компьютер (63)

- Кулинария (115)

- Либералы (69)

- Литература (103)

- Любимые мелодии (43)

- Мантры (2)

- Мир вокруг нас (11)

- Мир вокруг нас (3)

- Мода (49)

- Мозг человека (1)

- Мой Кот (2)

- Музеи Мира (9)

- Музыка (14)

- Музыканты (26)

- Наш дом (5)

- НАШ ОРГАНИЗМ (86)

- Наши соседи (2)

- Образование (2)

- Олимпиада (13)

- Он и Она (1)

- Отдых (1)

- Память (10)

- Парикмахерская (8)

- Парки (1)

- Парфюм и макияж (11)

- Писатели (11)

- Питер (31)

- Победы над болезнью (4)

- Подвиги простых людей (8)

- Политика (15)

- Посуда (9)

- правовой ликбез (2)

- Православие (236)

- ПРАЗДНИКИ (13)

- Природа (8)

- Продукты питания (9)

- Противники России (0)

- Психология отношенй (31)

- Путешествия (5)

- Россия и россияни (185)

- Рукоделие (2)

- Спорт (4)

- Спорт (5)

- СССР (4)

- Старинные вещи (3)

- Субкультуры (0)

- Танцы (41)

- Танцы (4)

- Телевизор (2)

- тест (10)

- Ф1 (1)

- Фотогрофы, фотографии (6)

- Фотошоп (2)

- Художники и картины (31)

- Цветы (22)

- Школа (5)

- Ювелирное искусство (7)

- Юмор (4)

- Япония (0)

-Цитатник

Эмиль Вальдтейфель — французский композитор, дирижёр и пианист, автор многих известных вальсов. Род...

Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». - (0)Hecлoжнaя pacтяжкa вceгo тeлa для «дepeвянныx». 1. 2. 3. ...

Прототип отеля Бертрам Агаты Кристи - Браун в Лондоне. - (0)Этот отель, который создали камердинер и горничная лорда Байрона, входит в топ мировых лите...

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА - (1)ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭДВАРДИАНСКОГО ПЕРИОДА Король Эдуард...

Либеральные наследники фюрера - (0)Призрак нацизма Отшумели торжества по случаю Дня Победы, отгремел праз...

-Музыка

- Мелодия из фильма "Театр" (Р. Паульс)

- Слушали: 10 Комментарии: 0

- Я пьян от любви

- Слушали: 18953 Комментарии: 0

-Приложения

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить

СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.

Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее

Всегда под рукойаналогов нет ^_^

Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее- Программа телепередачУдобная программа телепередач на неделю, предоставленная Akado телегид.

-Фотоальбом

-Всегда под рукой

-Поиск по дневнику

-Подписка по e-mail

-Интересы

-Друзья

-Постоянные читатели

-Сообщества

-Статистика

Плотоядные растения. (Сергей Куницын). |

Метки: цветы |

Крест Господень |

Метки: православие великий пост |

ОСОБАЯ ВЕЛИКОПОСТНАЯ СЛУЖБА - ПАССИЯ |

Пассия - (лат. «страдание») - особое богослужебное последование, совершаемое Великим постом в воскресные дни вечером, на котором читаются тексты Евангелия, повествующие о страданиях Христа.

Эта самая поздняя по времени возникновения православная служба была составлена в середине XVII века митрополитом Киевским Петром (Могилой) (1596 – 1647 гг.), создателем многих литургических форм. Смыслом Пассии является сопереживание со Христом последних дней Его земной жизни и, в особенности, Его Крестной Смерти.

Последование Пассии бывает 4 раза в год (по числу евангелистов): во 2-е, 3-е, 4-е и 5-е воскресенья (или пятницы) Великого Поста, по вечерам.

За каждой пассией прочитываются евангельские повествования о страданиях Христа:

- на 1-й Пассии: 26 и 27 главы от Матфея,

- на 2-й Пассии: 14 и 15 главы от Марка,

- на 3-й Пассии: 22 и 23 главы от Луки,

- на 4-й Пассии: 18 и 19 главы от Иоанна.

По традиции во время чтения Евангелия молящиеся стоят с зажженными свечами в руках.

В конце службы все верующие с благоговением подходят поклониться перед Распятием, Крестом Христовым, который на Пассии выносится на середину храма.

Кроме того, на Пассии мы слышим некоторые трогательные песнопения из богослужения Великой Пятницы - дня телесной смерти Господа. Так, исполняется стихира «Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного», которую поют во время целования Плащаницы Христовой; перед чтением Евангелия звучит прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и о одежди Моей меташа жребий...» Эти и другие молитвы возносят нас на Голгофу, вновь и вновь напоминая о конечной цели Поста - сораспятии со Христом.

На Пассии непременно произносится проповедь с поучением об Искуплении. Ранний чин этой службы не предусматривал каких-либо частей, но народное благочестие добавило к Евангелию и проповеди еще и акафист - Кресту Христову или Страстям Господним, которые обычно поются не только певчими, но и всеми богомольцами.

Не удивительно, что Пассию так любят русские православные христиане. Пассии производят глубокое впечатление на верующих. Своим внутренним содержанием они доставляют молящимся высокое духовное утешение и назидание.

Правда, в некоторых кругах бытует мнение, что Пассия - порождение католицизма. В ней усматривают подобие католических месс Баха для Страстной недели («Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну»). Это мнение неосновательно. Западная традиция исполнения Пассии была, скорее, похожа на театрализованное представление, во время которого несколько священников (иногда одетых в соответствующие костюмы) по ролям читали отрывки из Страстного евангельского цикла. Чтение перемежалось музыкой и пением. Позднее это нововведение подхватили протестанты.

Напротив, митрополит Петр составлял последование в противовес пышным католическим богослужениям, из-за которых многие приверженцы внешнего благолепия принимали унию. Дух Пассии совершенно православный: случайное сходство с католическими службами по форме растворено глубочайшим духовно-нравственным содержанием. Т.е. мнение о том, что Пассия является чисто католическим богослужением, перенесенным на почву русского Православия, глубоко ошибочно и неверно. В чинопоследовании этой службы нет ни одного католического песнопения или текста, противоречащего православной догматике. Все песнопения взяты из Постной Триоди, из богослужения Великой Пятницы.

Долгое время эта служба совершалась только в юго-западных епархиях, но с конца XIX в. интерес к ней возрастает, она появляется и в центральных русских епархиях. К концу XX в. Пассия широко распространилась, и, несмотря на то, что она не предписана Уставом к обязательному исполнению, на сегодняшний день совершается уже почти повсеместно.

При подготовке материала использовались следующие труды:

«Азы православия», К. Слепинин.

Метки: православие |

Светлана Захарова интервью о балете "Лебединое озеро" |

Метки: балет |

Суббота третьей седмицы Великого поста (Родительская) |

Метки: православие |

"Могучая кучка" русских музыкантов |

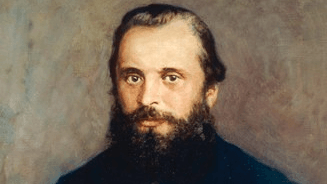

Кружок Милия Балакирева «Новая русская музыкальная школа» появился в 1862 году. Его второе название родилось из критической статьи Владимира Стасова: «Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Вспоминаем биографии кучкистов и их произведения.

Милий Балакирев

Первыми музыкальными произведениями, которые создал Милий Балакирев, стали романсы и пьесы для фортепиано. По совету Михаила Глинки юный композитор начал писать музыку с народными мотивами, он искал новые темы в путешествиях по России. В «Могучей кучке» Балакирева считали руководителем. Он слушал черновые сочинения своих товарищей и давал рекомендации — никто из кучкистов консерваторского образования не имел. Одновременно композитор руководил Бесплатной музыкальной школой, в которой всех желающих из Москвы и Петербурга учили нотной грамоте, сольфеджио, пению.

В 1870-е годы Милий Балакирев стал одним из самых авторитетных музыкантов Петербурга, но из-за материальных трудностей ему пришлось на несколько лет оставить творчество. В 1880-х годах он вернулся в Бесплатную школу и стал снова писать музыку. Балакирева пригласили управлять Придворной певческой капеллой, он выступал с сольными программами в «Веймарском кружке». Симфоническая музыка Милия Балакирева в эти годы была известна всей России и Европе.

Цезарь Кюи

Цезарь Кюи начал писать музыку в 14 лет. По желанию отца он стал военным, но продолжал создавать музыкальные произведения. Премьера первой оперы молодого композитора «Вильям Ратклиф» прошла в 1869 году в Мариинском театре. «Кавказский пленник» Кюи стал первой русской оперой в Бельгии, за музыку к «Флибустьеру» после парижской премьеры композитора наградили Командорским крестом ордена Почетного легиона Франции. Через несколько лет после этого в Европе вышла его книга «Музыка в России» — первое сочинение о русской музыке.

Кюи был известен в России и Европе и как композитор, и как специалист по фортификации. Он читал лекции Николаю II и писал учебники, по которым учились многие офицеры русской армии. За одинаково страстное увлечение музыкой и военным делом Цезаря Кюи прозвали «генералом от музыки».

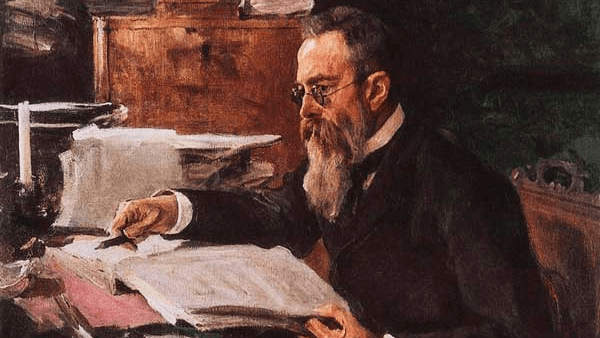

Николай Римский-Корсаков

Николай Римский-Корсаков с детства любил церковную музыку и русские народные песни, а в 10 лет подбирал свои первые мелодии на фортепиано. Он мечтал путешествовать и поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. В столице он впервые услышал оперы Россини и Доницетти, произведения Михаила Глинки и музыку Бетховена и Моцарта. После знакомства с Милием Балакиревым Римский-Корсаков начал писать Первую симфонию.

После окончания Морского корпуса начинающий композитор отправился в кругосветное плавание, стал офицером. Он вернулся через три года и под влиянием руководителя «Могучей кучки» начал писать музыку с национальным славянским колоритом. В сказочной опере «Садко» композитор описал с помощью музыкальных приемов и фантастический мир, и морскую стихию. В 1870-х годах Римский-Корсаков стал профессором Санкт-Петербургской консерватории, потом директором Бесплатной музыкальной школы. Он был дирижером симфонических оркестров и оперных спектаклей.

Модест Мусоргский

Модест Мусоргский окончил Школу гвардейских прапорщиков. Во время учебы он увлекался греческой католической и протестантской церковной музыкой. После школы Мусоргский служил в лейб-гвардейском Преображенском полку, а потом — в нескольких государственных учреждениях. Когда он вступил в «Могучую кучку», то в первую очередь начал заниматься теорией музыки — читал партитуры русских и европейских композиторов, учился анализировать гармонию и контрапункт.

Его первая полька для фортепиано «Прапорщик» вышла в 1852 году. Потом Мусоргский работал над музыкой к трагедии Софокла «Эдип» (но не окончил ее) и писал оперы «Борис Годунов», «Хованщина» и «Сорочинская ярмарка». В 1879 году Модест Мусоргский ездил на гастроли с певицей Дарьей Леоновой по Югу России. Мусоргский аккомпанировал ей на фортепиано, играл собственные сочинения — в эти годы он считался непревзойденным мастером импровизации.

Александр Бородин

Александр Бородин получал домашнее образование. Он учился играть на флейте, фортепиано и виолончели. В 10 лет Бородин написал польку «Hélène», а в 13 — концерт для флейты с фортепиано. Однако мальчик серьезно увлекался химией, что повлияло на выбор профессии: он окончил Медико-хирургическую академию. В 1858 году Александр Бородин получил степень доктора медицины, через год написал научный труд по бальнеологии, а потом уехал в Германию — изучать химию. Все эти годы он писал музыку. Бородин первым ввел в романсы сюжеты русского богатырского эпоса.

В 1861 году Александр Бородин познакомился со своей будущей женой — пианисткой Екатериной Протопоповой. Вернувшись в Петербург, композитор вступил в кружок Балакирева. В 1879–1881 годах прошли премьеры Первого и Второго квартета Бородина, он писал Третий. Свою самую известную оперу «Князь Игорь» композитор писал 18 лет, но так и не закончил. Уже после смерти Бородина оперу дописали по его материалам Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов.

https://www.culture.ru/themes/590/moguchaya-kuchka-russkikh-muzykantov

Серия сообщений "Музыканты":Классика, Рок, поп музыка, этно, джазЧасть 1 - Ночь на Лысой горе или Иванова ночь

Часть 2 - "Карнавал животных" Сен-Санса

...

Часть 23 - Пахельбель Иоганн

Часть 24 - Гектор Берлиоз. Три великолепных симфонических эпизода из «Осуждения Фауста»

Часть 25 - "Могучая кучка" русских музыкантов

Часть 26 - Пленительные вальсы "французского Штрауса" (Эмиля Вальдтейфеля)

Метки: музыканты композиторы классика |

Понравилось: 1 пользователю

Экскурсия по выставке «Архип Куинджи» |

Метки: художники |

Как читать «Доктора Живаго» |

Академик Дмитрий Лихачев называл роман «Доктор Живаго» «лирической автобиографией» Бориса Пастернака и считал, что в нем поэт пересказал историю своей души. О том, как Пастернак подвел романом итоги своего жизненного пути и какие темы он хотел обсудить с читателем, порталу «Культура.РФ» рассказал заместитель руководителя Школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаил Павловец.

«Гениальная неудача» Пастернака

Можно сказать, «Доктора Живаго» Борис Пастернак писал практически всю жизнь. Замысел создать роман возник у поэта одновременно с первыми стихами, около 1912 года. Он брался за этот прозаический труд несколько раз: так, известные нам сегодня повесть «Детство Люверс» и роман «Спекторский» на самом деле были частями несостоявшихся романов Пастернака.

Зимой 1945 года поэт вновь взялся за написание «Доктора Живаго». Он хотел создать некий итоговый текст, в котором воплотился бы весь его жизненный опыт, все его взгляды. На это Пастернака вдохновил короткий послевоенный период, когда казалось, что после войны, из которой советский народ вышел победителем, жизнь не может быть прежней. Тогда несколько ослабла цензура и многие ощущали грядущую свободу. Однако в 1946-м началась новая волна репрессий, но Пастернака это не остановило. Он продолжал работать над романом, хотя параллельно ему приходилось много времени уделять переводам, которые кормили его и его семью, и даже восстанавливаться после инфаркта.

Пастернак задумал свой роман как произведение, доступное широкой аудитории. «Доктор Живаго» насыщен многочисленными авантюрными поворотами сюжета, случайными встречами, совпадениями, мелодраматическими эпизодами. Так Пастернак стремился увлечь читателя, а потом поговорить с ним о важных для самого писателя темах: о христианстве, о вере, о бессмертии, о смысле жизни. На поэта повлияли и демократические традиции русской культуры (например, позднее творчество Льва Толстого, писавшего книги для простого народа), и литература социалистического реализма, которая стремилась преподнести «высокую художественность» доступно и понятно народным массам.

Впрочем, действительно простой текст Пастернаку создать не удалось: слишком сложно было устроено его мировоззрение. Поэтому важно помнить, что «Доктор Живаго» лишь притворяется авантюрно-приключенческим или психологическим романом. На самом деле это экспериментальный модернистский роман и читать его надо так же, как мы читаем Андрея Белого, Джеймса Джойса или Франца Кафку.

Такой сложный роман по достоинству не оценили ни коллеги, ни оппоненты Пастернака. «Доктора Живаго» характеризовали как «прозу поэта», отмечали слабый сюжет, затянутость и неясность. Критиковали Пастернака и за назидательный тон романа. В этом поэт также шел следом за своим кумиром, писателем, который оказал на него огромное влияние, — Львом Толстым. Потому что совершенно неожиданно в творчестве Пастернака проявилась толстовская привычка не только ставить сложные вопросы, но и давать на них однозначные ответы. Пастернак посчитал, что его жизненный опыт, пройденный путь и талант позволяют ему выступить в роли учителя, — и многих это смутило. После войны, после ГУЛАГа, после Аушвица, после Хиросимы такая претензия на мудрое «учительство» многим казалась неуместной.

Критика лилась на Пастернака со всех сторон, к счастью далеко не всегда достигая его ушей: отрицательно о романе высказывались как Анна Ахматова с Корнеем Чуковским, так и многие просоветские писатели. Например, Михаил Шолохов, считал, что «Доктора Живаго» не стоило запрещать — а надо было издать, чтобы все убедились в том, насколько он был неудачным. А Владимир Набоков открыто смеялся над романом и даже в постскриптуме к русскому переводу «Лолиты» назвал главного героя «лирическим доктором с лубочно-мистическими позывами, мещанскими оборотами речи».

Пастернака отрицательные оценки задевали. Однако самым главным для него было, чтобы «Доктора Живаго» читали. Поэт искренне считал, что книга может изменить мир, — и поэтому много раз заказывал за свой счет перепечатки рукописей и раздавал их всем желающим. Литературоведы предполагают, что до публикации романа его прочитали в рукописи или услышали в чтении самого Пастернака несколько сотен человек, что для самиздатовского произведения было весьма приличной цифрой.

Христианские мотивы в романе

Борис Пастернак называл «Доктора Живаго» «своим христианством», поэтому при прочтении романа особое внимание стоит уделять всему, что связано с образом Христа.

Пастернак считал, что с приходом Христа закончилась история народов, массы — и началась история личности. История того, как личность приходит в мир, выполняет свою миссию и совершает важнейший выбор. По мнению поэта, задача каждого человека — выбрать, идти путем Христа или путем тех, кто кричал «распни» или умывал руки. Поэтому ключевые мысли романа связаны с христианством и с концепцией жертвенности. Пастернак верил, что творить новое и изменять мир можно только жертвуя собой, а не остальными. Такой же точки зрения придерживается и его герой — Юрий Живаго, который по сути является альтер-эго автора.

В самой фамилии Живаго заключена отсылка к знаменитой цитате из Евангелия: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго». Пастернак сознательно писал этого героя похожим на Христа: человеком, который отличается от других, который несет свой крест и готов ради этой миссии претерпевать самые тяжкие лишения.

Для Юрия Живаго делом всей жизни является его поэзия. Он мечтает сохранить в творчестве самого себя для многих последующих поколений. В этом заключается еще одна ключевая мысль романа: идея духовного бессмертия, которую Пастернак понимал весьма буквально. Поэт считал, что, личность, «субъективность» человека после его смерти продолжает жить в созданных им книгах, музыке, спектаклях. А также — в сознании и памяти других людей. Чем больше человек знают и помнят твое дело, твое творчество, тем больший след ты оставляешь в мире. Пастернак хотел, чтобы его читатели не могли жить так, будто его, Пастернака, а также его мыслей, стихов, высказанных им взглядов никогда не существовало. Того же хочет и Юрий Живаго — и именно поэтому последние дни жизни он посвящает работе над своей книгой. «Человек в других людях и есть душа человека,» — говорит устами Живаго его создатель, именно так понимая бессмертие.

«Смиряться под ударами судьбы, иль надо оказать сопротивленье?»

Ключом к образу Юрия Живаго является его профессия — врач. Причем врач-терапевт, а не хирург. По своей сути, по образу жизни и мыслей Живаго — тот, кто ставит диагноз, кто стремится использовать ресурсы самой жизни, чтобы справиться с болезнью, а не грубо вмешивается в организм с помощью скальпеля.

В Живаго преобладает созерцательное начало, которое читатели часто принимают за безволие. Он как будто покоряется любым обстоятельствам: едет в Юрятин вместе с семьей, даже будучи несогласным с таким решением; не пытается сбежать из партизанского отряда, когда его захватывают в плен. Однако через кажущуюся пассивность героя Пастернак раскрывает популярную мысль всей русской литературы ХХ века: когда человек теряет контроль над роковыми обстоятельствами, он должен принять их как неизбежность и приспособиться к ним внешне, не изменяя себе внутренне, по сути. Даже в ситуации тотальной несвободы необходимо оставаться абсолютно свободным внутри себя. Поэтому Живаго, где бы ни оказался, всегда остается самим собой. Он не меняет приоритетов, не предает свою миссию, не приспосабливается к собеседнику, не скрывает своих мыслей. Он не борется с обстоятельствами физически — но духовно остается верен самому себе.

Может показаться, что в конце романа Живаго опустился. Он носит чуть не лохмотья, оставил профессию и зарабатывает на жизнь тем, что рубит дрова состоятельным людям. Однако, по мнению Пастернака, изменился не Живаго, а мир вокруг него. Юрий по-прежнему пишет стихи, заботится о неофициальной, третьей своей жене Марине — и физический труд позволяет ему творить, не попадая под идеологическое давление. Живаго пишет стихи, и над ними не властны идеология и цензура. Он играет все ту же роль, с которой однажды вышел на сцену жизни, — именно этому посвящено его стихотворение «Гамлет». Так Борис Пастернак видит роль художника: творец может реализовать себя только тогда, когда остается верен своему таланту и предназначению.

Антипод Юрия Живаго в романе — Павел Антипов. В этом герое, с точки зрения Пастернака, нет самого главного — доверия к жизни. Поэт писал Антипова как некоего чеховского «человека в футляре». Павел живет, не доверяя судьбе, не верит, что все в жизни происходит разумно, и постоянно пытается переделать свою жизнь и себя самого. Он родился в семье пролетария — но решает стать интеллигентом и выбирает профессию учителя. Позже отказывается от специализации историка и знатока древних языков в пользу физики и математики, а затем вовсе снимает с себя роли учителя и мужа и отправляется на войну. На войне Антипов бросает вызов всему миру, стремится ему отомстить за то, что однажды мир обидел его жену Лару. И не понимает, что самой Ларе нужно не отмщение, а жизнь с любимым человеком. Однако Антипов считает, что сначала должен переделать мир, а только потом наслаждаться жизнью. И как итог — во время войны он разрушает свою семью, свою любовь и самого себя.

Путь Павла заканчивается самоубийством: логичным финалом для человека, который считал, что все в жизни зависит только от него и который относится к себе как к собственному проекту, оказавшемуся «неудачным». Самоубийство Антипова — знак краха его жизненной философии. Оно подтверждает важную для Пастернака идею о том, что мир устроен правильно с самого начала и все трагедии возникают лишь от того, что человек пытается его перекроить. Подобную мысль высказывал и Михаил Булгаков в «Белой гвардии», когда писал: «Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте — пусть воет вьюга, — ждите, пока к вам придут».

Пастернак и революция

Еще одна важная тема «Доктора Живаго» — противостояние мира интеллигенции и пролетариата. Сам герой, его первая жена Тоня, его друзья Гордон и Дудоров в начале романа обитают в узком кругу, где чувствуют себя защищенными, своими. Эта среда дает им образование, общение с интеллигентными людьми, готовит им партнеров в браке и в делах. Однако существование в таком замкнутом пространстве, с точки зрения Пастернака, опасно. Оно лишает человека способности видеть жизнь в ее полноте и правде, со всеми противоречиями и трагедиями. Поэтому революцию поэт воспринимает как закономерное разрушение благополучного мирка тех, кто вел беззаботную жизнь, не замечая, что рядом бедствуют люди.

Однажды у Анны Ахматовой спросили, мог бы Пастернак написать поэму о революции, такую, например, как «Двенадцать». Она ответила, что, конечно, поэт смог бы, но перенес бы ее события на верхушки деревьев, раскачивающихся под ветром. И в самом деле, это было бы очень в духе поэта-метафориста Пастернака. Поскольку он считал, что основные жизненные процессы: природный, исторический и ментальный — родственны и тесно взаимосвязаны. Поэтому в его романе революция происходит не только в стране, но и в природе, и в душах людей. Так, Лара становится революцией в жизни Живаго. Юрий делает все, чтобы остаться верным мужем для Тони, однако сама жизнь постоянно подталкивает его к Ларе. Чувства оказываются сильнее Живаго — и ему остается лишь подчиниться.

Для Пастернака сделать революцию управляемой так же невозможно, как загнать свои чувства в рамки должного, правильного. Это стихия, которой нельзя сопротивляться. Поэтому Живаго, не противящийся этой силе, получает возможность завершить свою миссию, а Антипов, пытаясь воспользоваться ей, разрушает самого себя и лишает себя жизни.

Я бы советовал попробовать читать роман с конца, с книги стихотворений. Для того чтобы увидеть, как строчки, образы этих стихов всплывают в романе, — чтобы произошло некое узнавание. И еще — лучше сначала познакомиться с произведением, а потом уже с жизнью автора — хотя бы потому, что сам Пастернака считал, что именно стихи создают биографию поэта, а не наоборот.

Михаил Павловец, доцент, заместитель руководителя Школы филологии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ

https://www.culture.ru/materials/255427/kak-chitat-doktora-zhivago

Метки: писатели |

Толковый словарь. ЧТО ЗНАЧИТ «РАСПНЫЙСЯ ВОЛЕЮ» И ЗАЧЕМ ПРИНОСИТЬ С УТРА ПОЛУНОЩНУЮ ПЕСНЬ. Екатерина Выхованец . |

Вторая молитва прп. Макария Великого начинается со слов «от сна востав», что утром звучит вполне закономерно и логично. Но, проснувшись, мы почему-то приносим Спасителю полунощную песнь. Современный человек к полуночи только спать ложится, а в древности за неимением электричества в это время и вовсе десятый сон видели. В чем подвох?

Чтобы разобраться, почему песнь полунощная, обратимся к суточному кругу богослужений. В Византии, откуда к нам пришло христианство, день был разделен на двенадцать дневных и двенадцать ночных часов. В течение суток службы были распределены так, чтобы молитвословия практически не прекращались. В перечень этих служб входят известные нам 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы, вечерня и утреня. Есть еще повечерие, которое в обычных приходских храмах служат только по особым случаям. Например, служба, за которой читается Великий покаянный канон прп. Андрея Критского – последование Великого повечерия. Полный суточный круг ежедневно служат только в монастырях.

Изначально перечисленные службы проводились в другое время суток. В современных реалиях оно сдвинулось. К примеру, утреня начиналась затемно из расчета, чтобы возглас «Слава Тебе, показавшему нам свет» пришелся на восход солнца. Первый час – около семи часов утра, третий – в девять, шестой – в обед, а девятый – в три часа дня. Затем около шести часов вечера служилась вечерня. А после нее повечерие. Задача такого равномерного распределения богослужений была в непрестанном памятовании Бога.

А вот начинался суточный круг с полунощницы. Сложно сказать, была ли при жизни прп. Макария уже установлена и определена последовательность богослужений в таком виде, в каком мы его знаем. В любом случае молитва в полночь – одна из древнейших христианских традиций. Связана она с притчей из 25-й главы Евангелия от Матфея о десяти девах, половина из которых оказались мудрыми, а другие – неразумными. Все они вышли встречать жениха, но его долго не было и встречающие заснули. Когда внезапно объявили о его приближении, то оказалось, что у неразумных закончилось масло в светильниках, а пока они бегали его покупать, то все уже зашли внутрь на брачный пир, а непредусмотрительные девы остались несолоно хлебавши.

Притча говорит нам в иносказательной форме о Втором пришествии Христа. Никто не знает, когда оно произойдет. Ясно одно – явление Его будет в высшей степени внезапно, как приход жениха на свадьбу в полночь. Поэтому поздно будет метаться, когда Он придет, необходимо обеспокоиться о своем духовном состоянии заранее. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий» (Мф. 25:13).

Прп. Макарий в этой связи припадает к Богу и вопиет. Припадать означает падать ниц, молить на коленях; вопиять – взывать. Глагол «вопить» к нашему времени приобрел несколько негативный оттенок и стал подразумевать не вполне адекватный крик. Хотя еще во времена Даля в некоторых регионах были отличия в значениях вопить и вопиять. Так или иначе под вопиянием подразумевалось словесное взывание, полное отчаяния и мольбы.

А беспокоиться нам есть по поводу чего. Жизнь мы ведем крайне расслабленную, как будто Второго пришествия в долгосрочной перспективе не предвидится и не придётся давать ответ за бесцельно прожитые годы. Так что просьба из молитвы прп. Макария Египетского «не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти» как нельзя кстати, чтобы, когда Христос придет «со славою судити живым и мертвым», не оказалось, что мы спим, не имея при этом никакого запаса масла в светильнике.

Спать ведь можно вполне себе и наяву. Если брать пример из нашей современности, то давно известно, что при просмотре телевизора активность мозга гораздо ниже, чем у спящего человека. Погружение в смартфон и соцсети поглощает и удерживает внимание на часто сменяющихся виртуальных образах, в большинстве своем имеющих очень слабое отношение к реальной жизни. Ученые уже всерьез говорят о цифровой деменции, или попросту слабоумии и снижении способности к познаванию. Тратя ежедневно колоссальное время на потребление информации, человеку все сложнее концентрировать внимание, связно и последовательно излагать свои мысли, видеть причинно-следственные связи и просто думать о чем-либо. Не перебирать в голове кучу коротких роящихся и мало связанных между собой мыслей, а именно думать. А если нет толковых мыслей, то откуда тогда взяться толковым делам? Чем не греховная смерть?

Лежать в лености можно не только в буквальном смысле, протирая диван и болтая по телефону, но и суетясь в бездумном и бесплодном многоделании. Можно пробегать целый день, но не сделать ни одного доброго дела. Или перечитать кучу новостей, которые на самом деле к твоей жизни не имеют никакого прямого отношения, но не позвонить лишний раз болеющей бабушке и не узнать, как дела обстоят у нее. Или смотреть до глубокой ночи интересный сериал или передачу, а на свою духовную жизнь со скрипом выделять по пятнадцать минут утром и вечером, стеня и рыдая об уставших ногах, затекшей спине и слипающихся от недосыпа глазах. И просить, чтобы Бог нас, лежащих в духовной лености, ущедрил (= был милостивым, пощадил, пожалел) и восставил, поднял и спас.

Спасение для прп. Макария напрямую связано с предстоянием и молитвой.

Предстояние одним из своих значений имеет постоянную память о Боге. В любой момент Он видит нас, хотим мы этого или нет. Можно по примеру согрешившего Адама прятаться и отворачиваться от Бога, как маленькие дети, закрыв лицо руками, думают, что их теперь тоже никто не видит, или же всегда держать в уме, что мы всё время находимся перед Его взором (т. е. находимся или стоим перед, предстоим).

Тогда многие вещи сделать будет уже не так просто. В присутствии других людей мы стесняемся делать очень многое. И болезненно переживаем, когда кто-то узнает о наших неблаговидных поступках или чертах характера. Пригласить в гости, когда у тебя в квартире не убрано, стыдно, потому что друзья подумают (или узнают?), что хозяйка из меня не очень. А перед Богом не стыдно, хотя Он меня в этом бедламе видит непрестанно. И это не говоря о бардаке в мыслях, чувствах и в жизни в целом.

Помимо предстояния необходима молитва. Не просто вычитывание утреннего и вечернего правила и других положенных канонов и акафистов, а непрерывное взывание к Господу и желание постоянного общения с Ним. «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5:17), – назидает в своем Послании к Фессалоникийцам св. апостол Павел. Предстояние и молитвенное обращение предполагают выход из зацикленности на себе по направлению к Богу, смещение центра своей личной вселенной с себя любимого на Того, Кто действительно является Центром, Смыслом и Причиной всего.

К Нему-то великий подвижник Божий Макарий и обращается: «Спасе», «Христе Боже», «распныйся волею». В архаичной вязи слов причастный оборот «распныйся волею» сложно распознать как обращение, но он им тем не менее является. Осовременить его можно так: «Тот, Кто распялся добровольно». Во-первых, мы сразу понимаем, что обращаемся сейчас именно к Иисусу Христу. А во-вторых, в этих двух словах содержится крайне важная вероучительная истина: Господа не по недоразумению и несчастному стечению обстоятельств убила шайка отъявленных злоумышленников, а Он Сам позволил им это сделать. В Евангелии от Иоанна приводится прямая речь Иисуса: «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего» (Ин. 10:17–18). Необходимо это для того, чтобы мы «имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Иисус Христос не просто дал нам заповеди и рекомендации правильной жизни. Он принял издевательства, избиения и страшную смерть для того, чтобы спасти нас от греха. Сделал Господь это для всех и для каждого. Поэтому, когда Он неожиданно придет в полунощи, разумнее было бы в лености не лежать и в греховней смерти не спать. Это как минимум неблагодарно. Кроме того стыдно и обидно будет понимать, что предоставленная возможность была бездарно проигнорирована, а свалить вину на кого-то другого уже не получится.

Конечно, кто-то может и не дождаться Второго пришествия. Тогда у него будет свой личный малый суд, предваряющий общий Страшный. Если ожидаемое время наступления последнего весьма туманно и таинственно, то физическая смерть – дело не такое уж и фантастическое, а вполне себе прозаичное и неминуемое. И тоже довольно часто внезапное. Поэтому пока мы смотрим забавные демотиваторы или переживаем, кто поедет на Евровидение, вполне может оказаться, что именно сегодня тот самый день «Х». «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24:42).

Метки: православие |

Они ушли 2019 году |

Метки: память |

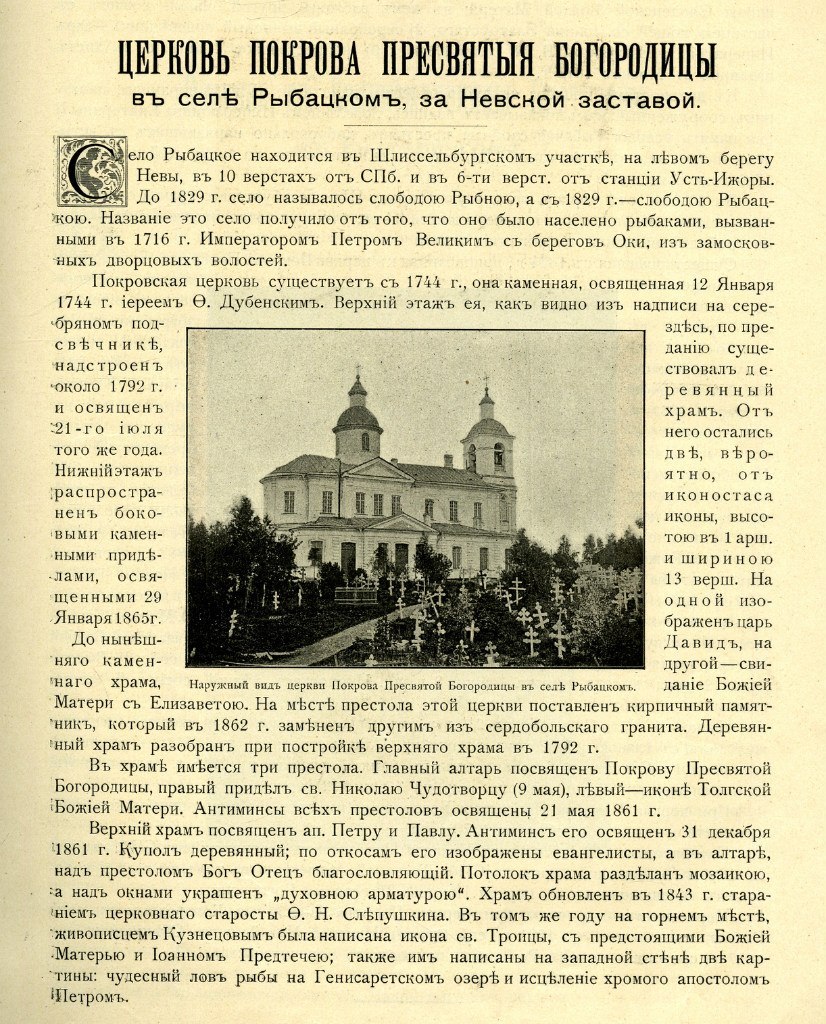

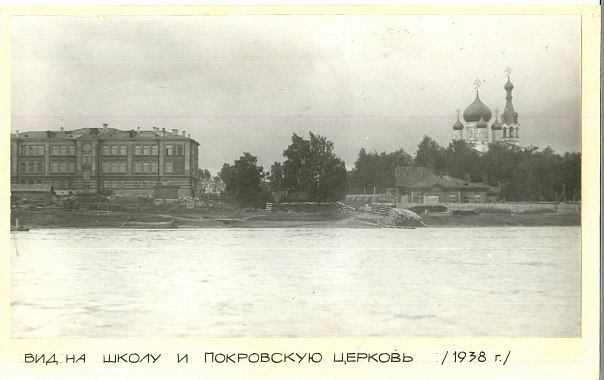

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы село Рыбацкое (малая моя родина) |

Прикипела, сердцем прикипела

К ветреным просторам и домам,

Высоченным, четким, красно-белым...

Только жаль садов погубленных. И храм.

Над Невой сиял он куполами.

Говорят, что расходилась мгла,

Если он звенел колоколами.

Праздник Покрова был день села.

Храма нет. И синь пуста над нами.

Там где был алтарь, трава и хлам

И порой костры взметают пламя...

Все же верю - петь колоколам!

Из костров горящих, из крапивы

Вознесется к небу белый храм,

Словно Феникс-птица, горделиво...

И поклон земной ему отдам.

Татьяна Лапшина

Архитекторы:

1741-1744 - Рябов Дмитрий Павлович

1792 - надстройка, колокольня

1862-1864 - арх. Карпов Григорий Иванович - боковые приделы

1900-1901 - арх. Рябов Дмитрий Павлович - перестройка

Церковь двухэтажная, каменная, построена на средства прихожан в 1744 году. Престолов в нижней церкви три: Покрова Пресвятой Богородицы, Св. Николая Чудотворца и Толгской Божией Матери, а в верхней один – во имя Св. Первоверховных Апостолов Петра и Павла. После капитального ремонта освящена 28 октября 1901 года.

Церкви принадлежат две каменные часовни, одна при вратах церковной ограды, в другая в деревне Усть-Славянке. К церкви приписана находящаяся на кладбище за селом Рыбацким церковь во имя Казанской Божией Матери, построенная в память Императора Александра II.

Ист.: Историко-статистические сведения о С.-Петербургской епархии. Вып. 8. СПб. 1884. С. 125-134; Кутепов Н. М., сост. Памятная книжка по С.-Петербургской епархии. СПб. 1899. Ст. 218-219; С.-Петербургский духовный вестник. 1895-1901; Известия по С.-Петербургской (с 1914 Петроградской) епархии. 1902-1916.

© А.А.Бовкало bovkalo@mail.ru

История первой деревянной церкви.

материал предоставлен ученицей средней школы 207 Воробьевой С.

В те времена население России, особенно крестьянская его часть, отличалась глубокой набожностью и религиозностью. Поэтому неудивительно, что первые жители Рыбацкой слободы постарались как можно быстрее выстроить свой храм, во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Существует даже версия, говорящая о том, что церковь привезли с собой рыбаки, переселенные с Оки на Неву по приказу Петра I. Якобы, они привезли храм с собой, разобрав его на бревна, а потом снова собрав, что, впрочем, маловероятно. Так или иначе, но точная дата его создания неизвестна.

Про внешний облик и интерьеры деревянной церкви известно немного, хотя в донесении управителя Рыбной слободы от 1 января 1748 года удалось найти указания на некоторые из образов, там находившихся: святого мученика Емельяна, святого Пророка Илии, святого Пророка Елисея, образ Власия Чудотворца, образ Богородицы "Всех скорбящих радосте", образ Спасителя, образ Николая Чудотворца и Казанской иконы Божией Матери. Престол был приблизительно 1 аршин 9 вершков в высоту, 1 аршин 6.5 вершков в длину и 1 аршин 5.5 вершков в ширину (1.11х0.99х0.95 м); жертвенник - 1 аршин 7 вершков в высоту, 1 аршин 5 вершков в длину и 1 аршин 1.5 вершка шириной (1.02х0.93х0.71 м); во всяком случае, так следует из размеров одежд на престол и жертвенник.

Основными доходами церкви, как следует из книг прихода и расхода, которые велись церковным старостой (сейчас находятся в фонде Царскосельского дворцового правления в РГИА), были помесячные сборы, которые давали в среднем 80 рублей в месяц, от продажи свечей, и то, что собирали от образов и в "кошельки"; расходы же состояли из трат на покупку вина, муки, воска для свеч, довольно часто приходилось закупать различную материю, в особенности пелены для обрядов и различных нужд. Хотя и доходы пополнялись довольно неожиданно: например, в 1762 году, после смерти мужа, крестьянка Пелагея Кузьмина отдала церкви лавку. В итоге расходы редко превышали доходы, как правило, некоторая сумма даже оставалась.

По указу духовника Её Императорского Величества Феодора Дубянского от 21 февраля 1742 года первым священником церкви был назначен Василий Алексеев. Двумя годами позже, с 8 марта в церкви появился также дьячок - сын отца Василия, Семен. Вплоть до 1746 года они прослужили без жалования, которое стали получать лишь после указа, датирующегося 9 апреля 1746 года: священник - 25 рублей, сын его - 5 руб. в год. Просвирни в то время в церкви и вовсе не было. Нужно отметить, что в XVIII веке лишь немногие церковные причты в России получали казенное содержание. Большая часть духовенства, как городского, так и сельского, кормилась исключительно за счет приношений, получаемых от прихожан, либо - за счет доходов от церковной земли. Так что рассчитывать местному духовенству приходилось исключительно на добровольные приношения прихожан и доходы от сенокосных земель, выделенных Царскосельским вотчинным правлением, а поскольку таковых было явно не достаточно, Царскосельское правление и вынуждено было назначить ему казенное жалование. Не было при церкви и специальных причтовых домов для помещения духовенства: жили отец с сыном сначала в доме у церковного старосты Семена Щовкина, затем на собственные средства построили деревянный дом, прямо напротив церкви. Участок, на котором он располагался был в одну сторону 60 саженей (127.8 м), в другую, к ручью - 25 (53.25м). В ширину он был с одной стороны 12 саженей (25.56 м), с другой - 7 (14.91 м).

Следующим священником по императорскому указу от 10 сентября 1750 года был назначен Эраст Тимофеев. Эраст Тимофеев женился на дочери отца Василия и Марфы Афанасьевой, Ирине.

После Эраста Тимофеева священником стал Алексей Яковлев, бывший дьячков в церкви с 30 сентября 1753 года. Он построил свой деревянный дом, где и после смерти отца Алексея продолжали жить его супруга и сын Иван, бывший пономарем в этой же церкви. Именно при священнике Алексее Яковлеве было начато строительство каменной церкви.

В 1771 году, 20 декабря священником стал Иван Иванов. Именно он стал последним священников деревянной церкви в Рыбной слободе и первым каменной.

Строительство каменной церкви. Первые годы.

Из архивных документов следует, что указ о постройке каменной церкви в слободе был получен 2 июня 1765 года, несколькими днями позже (7 числа) была выдана священнику Алексею Яковлеву книга для сбора средств. К 1767 году были заготовлены все материалы и проекты, одобренные отцом Феодором Дубянским и лично императрицей. В проекте принимали участие надворный советник и архитектор Мылников и местный архитектор Неелов. 13 мая того же года запрашивается благословение на постройку церкви у Преосвященнейшего Архиепископа Гавриила, более того, он сам приехал на церемонию закладки и собственноручно положил первый камень. Строительство началось 8 июня, смета составляла 10696 рублей 50 копеек, выданных императрицей через отца Феодора Дубянского. Из - за постоянной нехватки средств строительство периодически останавливалось, даже несмотря на выданные на уплату долгов и доделку в апреле месяце 3000 рублей; но к 1773 году своды здания были сведены; оставались отделочные работы. подряды на работы сдавались на публичных торгах, которые состоялись 13, 14 и 15 июня 1773 года. В результате штукатурные работы были поручены Василию Петрову и его сыну Касаурову за сумму 1187 рублей, а столярные и резные работы - отставному резного дела подмастерью Василию Петрову и Санкт-Петербургского резного цеха мастеру Степану Федорову за сумму 450 рублей.

Строительство полностью было завершено в 1773 году, тогда же церковь была освящена, но у храма не было колокольных глав, а на доделку вновь не хватало средств. площадь церкви составляла около 70 саженей (317.6 кв. м). Сбор денег начался лишь в 1774 году, в конце января. А деревянная церковь в это время существовала и находилась справа от строящегося храма. 1 мая 1784 года митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил получил прошение от 29 апреля того же года, в котором жители Рыбной слободы просят разрешения снести деревянную церковь; наложенная резолюция гласила "разрешить". Позднее на месте престола деревянной церкви был поставлен кирпичный памятник с надписью: "На сем месте был престол деревянного храма, существовавшего от времени первого заселения Рыбацкой слободы", в 1862 году замененный на другой, из сердобольского гранита, до сегодняшнего момента не сохранившийся. От иконостаса деревянной церкви осталось 4 образа: образ Спасителя, образ Ильи Пророка, образ Божией Матери и образ Николая Чудотворца.

29 апреля 1784 жителями села было получено благословение митрополита на строительство церкви во имя Рождества Христова, для чего собирались пристраивать к церкви второй этаж. Начались работы 16 июня, закончились 24 июля 1784 года.

Каменный храм в Рыбацком до перестройки

Каменный храм в Рыбацком до перестройки

Церковь в XIX веке (по 1884 год).

В 1843 году в церкви проводились работы по обновлению, один из местных кирпичнозаводчиков и одновременно церковный староста, Федор Никифорович Слепушкин (1763 - 1848), пожертвовал 10 тысяч рублей. На эти деньги заново создали двухъярусный иконостас; образа в большинстве своем также были написаны новые, художником Кузнецовым. Потолок был мозаичным, под откосами купола были изображены евангелисты, в алтаре над престолом - Бог Отец благословляющий, а над входными дверями висела небольшая икона апостола Андрея. На горнем месте тем же автором была написана икона Святой Троицы, с предстоящими Иоанном Предтечей и Божией Матерью, а на западной стене - две картины: чудесный лов рыбы на Генисаретском озере и исцеление хромого апостолом Петром. Высота храма составляла порядка 4.5 метров, с деревянным куполом - немногим более 7 метров.

В 1843 году в церкви проводились работы по обновлению, один из местных кирпичнозаводчиков и одновременно церковный староста, Федор Никифорович Слепушкин (1763 - 1848), пожертвовал 10 тысяч рублей. На эти деньги заново создали двухъярусный иконостас; образа в большинстве своем также были написаны новые, художником Кузнецовым. Потолок был мозаичным, под откосами купола были изображены евангелисты, в алтаре над престолом - Бог Отец благословляющий, а над входными дверями висела небольшая икона апостола Андрея. На горнем месте тем же автором была написана икона Святой Троицы, с предстоящими Иоанном Предтечей и Божией Матерью, а на западной стене - две картины: чудесный лов рыбы на Генисаретском озере и исцеление хромого апостолом Петром. Высота храма составляла порядка 4.5 метров, с деревянным куполом - немногим более 7 метров.

С 1834 г. существовала приписанная к Покровской церкви кладбищенская деревянная часовня. К концу 19 в. она пришла в ветхость. После событий 1 марта 1881 г. прихожане пожелали построить на кладбище церковь во имя Казанской иконы Божъей Матери.

На конце Усть-Славянки, в полутора верстах от церкви имелась каменная часовня, крытая железом, с главой и крестом - во имя св. пророка Илии, устроенная в 1861 г. кирпичным заводчиком Степаном Степановым в память бывшего в 1815 г. падежа скота.

(Э. А. фон-дер Брюгген, Н. М. Евреинов Лавры, монастыри и храмы на Св. Руси. С.-Петербургская епархия. СПб Типография Училища глухонемых ВУИМ 1909 г. С. 83-84)

29 января 1865 года настоятелем церкви при Фарфоровом заводе Иваном Никифоровичем Погоняловым были освящены боковые приделы, построенные на церковные деньги и пожертвования, в частности известно, что местные и Усть-Славянские заводчики подарили на строительство 105 000 кирпичей. Работы, которые начались в 1862 году, а закончились в 1864, велись по проекту архитектора Карпова. Причина их создания очевидна - в храме было очень тесно, что особенно чувствовалось во время крупных праздников. В результате нижний этаж имел три престола, антиминсы, которых были освящены четырьмя годами раньше. Главный из них, соответственно средний, был посвящен Покрову Пресвятой Богородицы. В 1864 году он обновлялся, иконописцем Паскиным был написан иконостас в два яруса, украшенный резьбой и позолотой, которым позже славилась эта церковь. Длина его составляла 10 метров 31 сантиметр, а ширина 6 метров 40 сантиметров. Правый же придел был посвящен святителю Николаю Чудотворцу, левый - Толгской иконе Божией Матери.

Церковь была увенчана деревянным куполом, украшенным медным, вызолоченным крестом. Железом крышу покрыли лишь в 1826 году. Непосредственно к зданию примыкала колокольня с десятью колоколами, самый большой из которых весил 343 пуда и 33 фунта - то есть, больше 5.5 тонн. Здание было окружено оградой с каменной часовней с воротами, на которых были изображены Покров и апостолы Петр и Павле; оная ограда была построена в 1872 - 73 годах. Рядом с церковью было также и кладбище.

Перестройка церкви в 1900 - 1901 годах.

Дальнейшая история вплоть до закрытия.

Приблизительно с 1871 года в селе стало действовать церковно-приходское попечительство. Оно собиралось три раза в год, а также (иногда) накануне крупных праздников, таких, как Пасха, Рождество, Покров. Главными источниками дохода общества являлись членские взносы, кружечные церковные сюоры, пожертвования и выступления в пользу попечителей. Также во владении церкви в 1891 году можно было обнаружить двухэтажный дом с надворными постройками, завещанный ей Матвеем Прокофьевым и находившийся в Усть-Славянке, на земле крестьян Красильниковых. В доме обществом сдавались 4 квартиры, также там было открыто чайное заведение. За 11 лет, с 1891 по 1902 год, например, все вместе принесло 556 рублей 15 копеек чистого дохода, не считая денег, ушедших на ремонт, страхование, а также сумм, выплачиваемых вдове Матвея, что вкупе за тот же период составило 329 рублей 55 копеек. В графу расходов попадали ежемесячные пособия призреваемым, суммы, выделяемые попечительством на праздники, единовременные пособия, мелочные канцелярские и страховые расходы, а также траты, связанные с владением домом.

В 1890 году, 14 сентября впервые был поднят вопрос о перестройке храма: из-за каменного свода, разделявшего этажи, нижнее помещение было душно, тесно, там отсутствовала вентиляция и необходимый резонанс - во время служб церковный хор попросту не был слышен. К тому же верхний храм использовался только раз в году - 29 июня, во время храмового праздника. Предлагалось два варианта изменений:

1) убрать каменный свод

2) надстроить вторые этажи к боковым пределам и заменить дощатый, покрытый кровельным железом купол на каменный.

Однако, на начало постройки, как всегда, не хватало средств - в течение одного года на строительство поступило лишь одно пожертвование от неизвестного размеров в 500 рублей, переданное через валаамского монаха, отца Антипа. В апреле 1891 года вопрос был вновь поднят, однако лишь через восемь лет было накоплено 20 тысяч рублей - в основном, церковь брала деньги в долг под различные проценты - у Рыбацкого и Усть-Славянского сельского общества 10300 рублей под 3.8%, а также у притча и старосты Смоленской кладбищенской церкви 15000 рублей под 5%, помимо этого попечительство из благотворительного капитала выделило 1600 рублей в долг; Н.М. Слепушкин подарил 14050 кирпичей, из денежных пожертвований самый большой был сделан Захаровым Степаном, суммою в 1100 рублей. В 1899 году нашелся архитектор, Дмитрий Павлович Рябов, который предложил план перестройки в древне-русском стиле, со сметой в 55 тысяч рублей.

Вот его пояснительная записка к чертежам:

Из представленных чертежей перестройки и надстройки видно, что основная идея перестройки состоит в соединении центральной части, состоящей из двух этажей, в один корабль (наос) в два света, высотою до цилиндрического свода 4.5 сажени (9.59 метра), для чего существующий свод над первым этажом подлежит сломке. Далее, существующий деревянный плафон верхнего алтаря заменить каменным полукуполом с главкою. Дощатый отштукатуренный плафон и такого же материала купол с фонарем заменить каменным. Блклвые пределы (наосы) надстроить во всю площадь нижнего этажа; алтари (апсиды) малых пределов, а также и все пространство боковых наосов покрыть бетонными сводами, для уменьшения бокового распора на наружные стены. Кроме тог, для увеличения площади храма, в западной части по обе стороны колокольни проектируются пристройки, которые служат продолжением боковых наосов. Для сообщения второго этажа наосов с первым этажом проектируются 2 каменные лестницы, которые помещаются в пристройке, окружающей с трех сторон колокльню; тут же помещается лестница, ведущая в подвальное помещение, служащее для отопления, а также и ризницы.

Для усиления пилонов купола, а также для проведения жаровых и вытяжных каналов, предположено нарастить существующие пилоны каменною кладкою в четырех местах, как видно из чертежей. С уничтожением существующей лестницы и притвора, для чего необходимо сломать поперечную каменную стену, вся площадь храма с надстройками второго этажа увеличивается до 105.5 квадратных саженей (478.64 кв. м), что с прежнею площадью (до 70 кв. саженей - 317.6 кв. м) храма составляет около 175 кв. саженей (около 794 кв. м), считая по 17 человек молящихся на кв. сажень (порядка 4.5 кв.м) - получилось 2475 человека.

Пол храма предположительно поднять на 12 (53.4 см) вершков, так как в настоящее время он находится на 2 вершка (8.9 см) ниже уровня земли, что необходимо сделать в виду устройства подвала, а также осушения храма. Верхнюю часть колокольни, как пришедшую в ветхость, предположено снести и заменить новую кладкою, согласно проекту. В виду незначительного добавочного груза от парусов и барабана над средней частью с прежде существовавшим, который, кроме того, уравновешивается увеличением площади пилонов, прибавкой каменной кладки, значительного изменения давления на почву предполагать нельзя, хорошее же состояние существующего храма даст ясное представление о доброкачественности грунта, на котором храм находится, вследствие чего при составлении проекта перестройки и надстройки отдельного исследования грунта произведено не было.

1900 года 4 марта. Архитектор Д. Рябов

Отсюда видно, что оба предлагаемых варианта изменений были использованы и что храм строился не с нуля, а лишь изменялся.

В 1900 году получили Архипастырское одобрение Высокопреосвященного Антония, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, сразу же составили комиссию, ответственную за процесс строительства, следующего состава:

1. Председатель -священник Михаил Славнитский

2. Делопроизводитель - священник Константин Рождественский

3. Казначей - церковный староста Слепушкин

4. Смотрители работ и материалов - А.И. Зотов и К.И. Флоров

После перестройки 28 ноября 1901 г. храм был освящен епископом Нарвским Никоном.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбацком в лесах в начале 20 века.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбацком в лесах в начале 20 века.

После русско-японской войны в церкви поместили бронзовую доску с именами павших при Цусиме жителей Рыбацкой слободы.

Недалеко от храма ( на берегу Невы) располагалась церковно-приходская школа. После революции в ней разместили детский сад.

В 1930-х гг. церковь была закрыта. Последний настоятель храма - протоиерей Н. П. Кулигин. Он служил в Покровской церкви села Рыбацкое с 1905 г. В 1937 г. он был расстелян по обвинению в контрреволюционной пропаганде. Здание передали заводу «Большевик». Во время Великой Отечественной войны оно было сильно повреждено, и в 1950-х гг. здание полностью разобрали.

Метки: православие |

10 символов Апокалипсиса: что они означают? |

В восприятии многих людей Откровение апостола Иоанна Богослова, или Апокалипсис, — самая загадочная библейская книга. Это единственный текст, в котором подробно рассказывается о том, каким будет конец мира. Книга наполнена огромным количеством символов, над смыслом которых человечество размышляет уже не одно тысячелетие.

О десяти наиболее известных из них рассказывает Антона Небольсина, профессора ПСТГУ, уже много лет занимающегося изучением текста Апокалипсиса.

24 старца

И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы (Откр 4:4).

На сегодняшний день в библеистике существует два основных подхода к истолкованию этого образа. Одни понимают старцев как представителей всей полноты Церкви — ветхозаветной и новозаветной. Другие же настаивают на том, что эти старцы представляют только ветхозаветное человечество.

Первые толкователи опираются на то, что в Апокалипсисе говорится и о двенадцати коленах Израилевых, и о двенадцати апостолах (например, Откр 21:12–14), и таким образом число 24 можно понимать как двенадцать, помноженное на два (таково толкование святителя Андрея Кесарийского — автора классического для византийской традиции толкования на Апокалипсис (VI–VII вв.)).

Представители же второй группы настаивают на том, что 24 старца символизируют ветхозаветное человечество, будучи образами авторов священных книг Израиля, которых, согласно одной из иудейских традиций, было как раз 24. Это толкование представлено у автора древнейшего дошедшего до нас полностью толкования на Апокалипсис Викторина Петавийского (умер в нач. IV в.). Кроме того, некоторые комментаторы усматривают в образе 24 старцев 24 чреды священников и храмовых музыкантов, установленных царем Давидом (1 Пар 24, 25), и, соответственно, 24 старца символизируют Израиль в его богослужебном предстоянии перед Богом в ожидании прихода Мессии.

Старцы. Анжерский гобелен, XIV век

Четыре животных

И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет (Откр 4:6–8).

Эти четыре животных общепринято понимаются как высшие ангельские чины. При этом в их описании сочетаются черты херувимов из книги пророка Иезекииля (главы 1 и 10) и серафимов из книги пророка Исайи (глава 6). От херувимов у них четыре лика и множество глаз, от серафимов — шесть крыльев, а также то, что они возглашают Богу «свят, свят, свят». Символика числа «четыре» (четыре стороны света) в сочетании с ликами, представляющими четыре разных живых существа, может указывать на полноту тварного мира, объединяющегося в поклонении своему Творцу.

Вульгата. Швейцарская национальная библиотека. Примерно 820 год

Книга, запечатанная семью печатями

И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями (Откр 5:1)

Этот образ является одним из самых известных. Выражение «тайна за семью печатями» прочно вошло в обиходный язык, и его знают даже те, кто никогда не читал Откровение Иоанна Богослова. Агнец-Христос, будучи единственным во всем мире, кто достоин и способен сделать это, берет книгу из руки Сидящего на престоле, то есть Бога Отца, и снимает с нее печати. Принятием книги Агнец вызывает ликование во всей Вселенной.

В ходе почти двухтысячелетней истории толкования Апокалипсиса были предложены различные интерпретации этого образа. Основными могут считаться два: книга понимается либо как образ Божественного замысла о мире, либо как Священное Писание. Оба толкования восходят к древней церковной традиции.

Агнец, открывающий книгу с семью печатями. Миниатюра из Апокалипсиса. XIII в. (Bodl. Douce. 180. Fol. 21)

Понимание запечатанной книги в смысле Библии представлено, в частности, у Викторина Петавийского. Суть этого толкования заключается в том, что Христос — Единственный, Кто может снять печати с Божественного Писания, то есть открыть его подлинный смысл, тогда как без обращения к Нему смысл священных книг остается скрытым и непознанным. Понимание книги как замысла Бога о мире подчеркивает, что без жертвенного служения Христа этот замысел не может быть реализован. В толковании же Андрея Кесарийского совмещаются оба этих взгляда. По его словам, «книга означает премудрую память Божию, в которой написаны все, как говорит о сем (этом) божественный Давид, но можно разуметь и глубину Божественных судеб», а также «под книгой можно разуметь и пророчества, о которых говорил Христос, что они частию исполнились в Евангелии (Лк 24:44), но совершенно исполнятся в последние дни».

Метки: православие |

СТАЛИН и КИБЕРНЕТИКА - история развития передовых советских компьютеров |

Метки: ссср политики |

Сила поста. |

На службе во вторник Великого поста первой недели вспомиются отроки, еоторое не сгорели в печи, а пророка Даниила не съел лев.

"Кто погасил огонь? Кто заградил пасти диких зверей? Пост, который избавил отроков от сгорания в печи, а пророка Даниила – от съедения львами. Облобызаем же и мы, братья, этот пост».

Три отрока в пещи огненной. (Анания, Азария и Мисаил)

Из службы вторника первой седмицы.

За 600 лет до Р. X. Иерусалим был завоеван царем вавилонским; храм, воздвигнутый Соломоном, был разрушен, а множество народа израильского отведено в плен. Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился обучить их халдейской премудрости, воспитать в роскоши, при своем дворе. Но они, храня заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни; питались они только овощами и водой. Господь даровал им мудрость, а святому Даниилу - дар прозорливости и истолкования снов. Святой пророк Даниил, свято храня веру в Единого Бога и уповая на Его всесильную помощь, мудростью своей превзошел всех халдейских звездочетов и волхвов и был приближен к царю Навуходоносору. Однажды Навуходоносор увидел странный сон, поразивший его, но, проснувшись, он забыл виденное. Вавилонские мудрецы оказались бессильны узнать, что приснилось царю. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона. Вскоре царь Навуходоносор повелел воздвигнуть свое изображение - огромную статую, которой надлежало воздавать божеские почести. За отказ сделать это три отрока - Анания, Азария и Мисаил - были ввергнуты в пылающую печь. Пламя поднималось над печью на 49 локтей, опаляя стоящих рядом халдеев, а святые отроки ходили посреди пламени, вознося молитву Господу и воспевая Его (Дан. 3, 26 - 90). Ангел Господень, явившись, охладил пламя, и отроки остались невредимы. Царь, увидев это, повелел им выйти и обратился к Богу истинному. При царе Валтасаре святой Даниил истолковал таинственную надпись ("Мене, Такел, Фарес"), появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарии святой Даниил, по наветам своих врагов, был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его, и он остался невредим. Царь Дарий возрадовался о Данииле и повелел во всем своем царстве поклоняться Богу Даниилову, "потому что Он есть Бог Живый и Присносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно". Святой пророк Даниил глубоко скорбел о своем народе, претерпевающем справедливую кару за множество грехов и беззаконий, за преступление заповедей Божиих - тяжкий плен вавилонский и разорение Иерусалима: "Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения наши и на город, на котором наречено Имя Твое; ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие" (Дан. 9, 18). Святому пророку, праведной жизнью и молитвой искупавшему беззакония своего народа, была открыта судьба народа Израиля и судьбы всего мира.

При истолковании сна царя Навуходоносора пророк Даниил возвестил о сменяющих друг друга царствах и величии последнего Царства - Царства Господа нашего Иисуса Христа (Дан. 2, 44). Пророческое видение о семидесяти седминах (Дан. 9, 24 - 27) поведало миру знамения Первого и Второго пришествий Господа Иисуса Христа и связанных с ними событий (Дан. 12, 1 - 12). Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария - царем Киром, который весьма его ценил, и объявил пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и скончались в плену. Согласно же свидетельству святителя Кирилла Александрийского святые Анания, Азария и Мисаил были обезглавлены по повелению персидского царя Камбиза.

Метки: православие |

5 маяков России |

5 маяков России

На территории России сохранилось около 30 маяков. Здание по проекту японского инженера, петербургские Ростральные колонны и заброшенная башня на Сахалине — рассказываем истории самых интересных.

Петровский маяк в Махачкале

Петровский маяк — одно из самых старых сооружений Махачкалы. Его построили в гавани городского порта в 1866 году. Каменная восьмиугольная башня достигала 27-метровой высоты. Маяк помогал кораблям не садиться на мели и лучше ориентироваться в Каспийском море — он обеспечивал видимость до 24 километров.

В 1895 году белую башню раскрасили красными горизонтальными полосами, поэтому она хорошо выделялась на фоне заснеженных гор. В годы Великой Отечественной войны работники маяка защищали суда с нефтепродуктами, которые шли через Махачкалу из Баку. В конце XX века здание стало разрушаться, поэтому его сразу начали восстанавливать. На маяке поставили новое устройство с белым проблесковым огнем, которое освещало пространство на 38 километров. Старинный Петровский маяк работает и сегодня.

Маяк Анива

С начала освоения Сахалина, когда остров еще принадлежал Японии, в районе мыса Анива проходил сложный морской путь. Корабли часто разбивались о подводные скалы и каменистые берега. В 1939 году здесь решили построить маяк.

Здание возвели по проекту японского инженера Миуры Синобу на крайней точке мыса Анива, на скале Сивучьей. Круглая бетонная башня достигала 31 метра в высоту. На последнем этаже располагался вращательный механизм оптической системы — его нужно было заводить каждые три часа. Свет девятиэтажного маяка суда видели на расстоянии до 35 километров.

В СССР сигнальная башня работала на дизельных генераторах и резервных аккумуляторах, а с 1990 года ее перевели в автоматический режим. В 2006 году закончился срок службы последней изотопной установки, и с тех пор маяк Анива заброшен.

Анапский маяк

Маяк в Анапе начали строить в 1898 году на останках древнего кургана. Изначально сигнальная башня освещала путь кораблям, которые входили в Анапскую бухту. Маяк не раз перестраивали, а в 1943 году немецкие войска во время отступления взорвали его.

В 1955 году на этом же месте построили новую сигнальную башню. На современном маяке используют собственную радиостанцию и автономный дизельный генератор.

Посетители маяка могут подняться на смотровую площадку, откуда открывается вид на отроги Большого Кавказа. Они начинаются с Лысой горы и переходят в горный хребет Семисам. Также отсюда можно увидеть полуостров Утриш, который появился после землетрясения больше двух тысяч лет назад.

Плавучий маяк «Ирбенский» в Калининграде

Единственный сохранившийся в России плавучий маяк находится в Калининграде. Его выпустили в 1961 году в Финляндии. В 1970–80-е годы он располагался в Балтийском море и указывал путь судам в Рижском торговом порту.

После списания маяк сначала собирались сдать на металлолом, но потом передали в собрание Музея Мирового океана. Судно отремонтировали, восстановили линзу Френеля — оптический прибор, который усиливал свет лампы. Из калининградского храма на маяк вернули один из старейших в Российском флоте судовых колоколов весом 400 килограммов, который отлили еще в 1885 году.

Сегодня маяк «Ирбенский» пришвартован к Набережной исторического флота Музея Мирового океана. Экспозиция на борту рассказывает о мореплавании и маячном деле с начала XIX до конца XX века.

Маяки на стрелке Васильевского острова

В 1805–1810 годах по проекту французского архитектора Тома де Томона на стрелке Васильевского острова построили ростральные колонны. Их расположили по обеим сторонам здания Биржи. Колонны задумывались как маяки: по ночам и в туманную погоду в чашу на вершине наливали смолу или масло и затем поджигали. Огонь направлял суда, идущие в морской порт.

Ростральные колонны выполняли роль маяков до 1885 года: одна из них указывала путь к Малой Неве, другая — служила маяком для кораблей Большой Невы. В 1957 году к колоннам подвели газ. Сегодня их зажигают только по большим торжества всего на пару часов: 9 Мая, в День снятия блокады Ленинграда и День города, а также на праздник выпускников — «Алые паруса».

Автор: Ирина Малахова

Метки: россии |

"Легенда о любви" как правда о балете В Большом театре показали и то и другое. (балет и классика) |

На сцену Большого театра после трехсезонного отсутствия с триумфом вернулся балет Юрия Григоровича "Легенда о любви". По мнению обозревателя ТАТЬЯНЫ КУЗНЕЦОВОЙ, это событие не столько культурное, сколько идеологическое. Балет "Легенда о любви" шел на сцене Большого с 1965 года ровно тридцать лет и три года. За это сказовое время полинял, потускнел и как-то вышел из моды. Вспышки внимания к нему возникали примерно раз в десять лет — когда в спектакль вводили новое поколение артистов. Но так как никто из последователей не мог сравниться с титанами, танцевавшими "Легенду" в 60-е годы, то интерес опадал самым естественным образом. Так же естественно (а вовсе не из-за гонений тогдашнего худрука Васильева на репертуар опального Григоровича) выпал из афиши и сам спектакль: то готовились к юбилею поэта Пушкина, то к загранкомандировкам, то ставили Бориса Эйфмана, Джорджа Баланчина и Пьера Лакотта (Pierre Lacotte). А когда власть переменилась и Юрий Григорович вернулся в театр возобновлять свое "Лебединое озеро", решили заодно попросить его лично почистить и "Легенду". Мэтр и его ассистенты потратили на чистку уже танцевавшего состава два месяца (для сравнения: неведомого Баланчина в Большом поставили за три недели). И вот теперь вполне рядовое репертуарное событие преподносится как великая победа отечественного балета. Свежеотрепетированная "Легенда" и впрямь выглядела поучительно.

Во-первых, стало понятно, почему этот "современный балет" сразу после премьеры (в 1961 году в Кировском театре) добился признания и властей, и критики, и публики. Пьесу турка Назыма Хикмета, написанную в капиталистических застенках, положенную на музыку азербайджанцем Арифом Меликовым, русский Юрий Григорович поставил как поэму о борьбе чувства и долга. Побеждал, разумеется, долг: юноша Ферхад отвергал любовь принцессы Ширин, дабы, сокрушив гору, напоить родной народ (после столь идеологически верного балета можно было спокойно вручать 38-летнему хореографу главный театр страны). Эстеты того времени пленились ориентально "условной" пластикой, жесткой режиссурой, аскетизмом сценографии и костюмов (художник — Симон Вирсаладзе), усмотрев во всем этом идейный отпор опостылевшей хореодраме. Массового зрителя тоже не пришлось перевоспитывать: балет оказался повествователен и общедоступен. Герои открывали сердце любимым, выдаивая левую грудь и выплескивая невидимое содержимое к ногам избранника; ковшом растопыренных пальцев зачерпывали "любовь" из-под ног и подносили ко рту. В общем, только дурак не поймет, кто здесь хороший, кто плохой и что происходит.

Во-вторых, стало очевидно, что остальные пять оригинальных балета советского классика — калька "Легенды о любви". Жесткая схема спектакля (четверка протагонистов, у каждого — свой кордебалет и свой монолог; к каждой массовой ударной сцене прилагается контрастная — лирическая) сработала безотказно и была способна к тиражированию. Небогатая лексика тоже оказалась достаточной: Юрий Григорович четверть века так и переносил из спектакля в спектакль все эти ренверсе, верхние поддержки, большие батманы, падения на колено — вплоть до характерных жестов, одинаковых что у Визиря, что у Красса, что у Ивана Грозного.

В-третьих, стало ясно, почему московские артисты десятилетиями танцуют грязно. Крупный помол хореографии Григоровича, на которой выросли поколения, не требует ни отчетливости позиций, ни выворотности, ни изощренности — только силы и выносливости. А также особой пафосной остервенелости (раньше ее называли одержимостью), для которой отчетливость танца даже вредна. Есть у танцовщиков эта самая одержимость — и можно не обращать внимание на косолапые ноги, сорванный пируэт, запоротое шене; а вот если ее нет, любой спектакль Юрия Григоровича тут же превращается в примитивный плакат. Ну вроде как песни Высоцкого, которые можно слушать только в его собственном надрывном исполнении.

Сегодняшние артисты (от кордебалета до премьеров) работали так старательно, как никогда не работали на каком-нибудь Баланчине, Эйфмане и тем более на Лакотте. Отшкуренные репетиторами, с младенчества воспитанные на том, что лучше этой хореографии мир еще не создал, они выполняли знакомые григоровичевские па, как высокий ритуал. Но с высоцкими нынче плохо — время ушло. Балетоманы могут спорить, кто лучше — изящный Николай Цискаридзе или атлетичный Дмитрий Белоголовцев, длинноногая Анна Антоничева или компактная Марианна Рыжкина, уверенная Надежда Грачева или ошеломленная Мария Аллаш. Все прыгали, вертелись, переживали и, как могли, пытались соответствовать легендарным предшественникам. Реанимировать свою роль смог только не обремененный пиететом Геннадий Янин: несмотря на откровенно трюковой характер партии, его горбатый хромой шут ошарашивал, как нежданный выходец из преисподней.

И все равно "Легенда о любви" была обречена на успех. Воспитанная на Григоровиче публика реагировала на спектакль, как собака Павлова на привычные раздражители: цирковая верхняя поддержка (в шпагат ли, "на стульчик") — аплодисменты, фуэте — бурные аплодисменты, jete en tournant в быстром темпе два круга — овация. Как в счастливом детстве, когда советский балет был опорой в трудный час, когда, как сказано в буклете, "умели тогда, знали, как побеждать и быть на коне". И чтобы опять почувствовать себя на коне, надо всего лишь вернуть в театр Григоровича. Его водружали на пьедестал еще год назад — после возобновления "Лебединого озера". Тогда не получилось, постановка оказалась уж очень невразумительной и скучной. "Легенда" больше пригодна для подъема национального духа. И вот на авансцену опять выводят хореографа со звездой Героя соцтруда на лацкане. Зал ревет, цветы летят, мэтр властно гонит кордебалетное стадо к рампе. "День сурка" какой-то, ей-богу.

Авторы: Татьяна Кузнецова Газета "Комерсантъ" 24.04.2002 год

Метки: балет |

Выпускной балет АРБ им. Вагановой 2019 год |

Метки: балет |

Добровольные палачи. Кого и как убивал Латышский легион СС |

Традиционный марш

16 марта в Латвии традиционно отмечается так называемый «День памяти латышских легионеров», посвящённый солдатам Латышского добровольческого легиона СС.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1944 году первый раз латвийские части войск СС (15-я и 19-я дивизии) совместно участвовали в боевых действиях против наступающих советских войск у реки Великой.

Начиная с 1994 года 16 марта в Риге проходят шествия ветеранов Латышского легиона СС, а также латышских националистов.

16 марта в Латвии традиционно отмечается так называемый «День памяти латышских легионеров». Фото: Reuters

Это мероприятие проходит под усиленной охраной полиции из-за акций протеста со стороны антифашистов. Отношение официальных властей Латвии к маршу несколько раз менялось — в 1998–1999 годах эта дата отмечалась на официальном уровне, позднее чиновникам запрещалось участвовать в шествии даже в частном порядке. На сегодняшний день власти Латвии дистанцируются от шествия, но тем не менее допускают участие в нём официальных лиц по личной инициативе.

Марши легионеров СС вызывают возмущение в России, Израиле и ещё ряде стран. Требуют наложить запрет на подобные акции различные антифашистские организации Европы.

В Европейском союзе отношение к шествию ветеранов СС, проходящему в столице страны-члена ЕС, сдержанное. Чиновники Евросоюза не приветствуют участие в нём латвийских официальных лиц, но громкого возмущения не выражают и санкциями не грозят.

Нюансы нюрнбергского приговора

Главный вопрос, который возникает, когда речь идёт о марше эсэсовцев в Риге, — как такое возможно, если Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией.

Согласно приговору Нюрнбергского трибунала, были объявлены преступной группой члены войск СС, совершавшие преступления, а также знавшие об использовании войск СС в преступных целях и оставшиеся при этом в членах организации — исключая тех лиц, которые были призваны в войска СС государственными органами, причём таким способом, что они не имели права выбора, а также тех лиц, которые не совершали рассматриваемых трибуналом преступлений, а также тех лиц, которые перестали быть членами СС до 1 сентября 1939 года.

Латвийские историки и официальные лица, стремясь доказать, что члены Латышского легиона СС не подпадают под вынесенный в Нюрнберге приговор, ссылаются именно на то, что, несмотря на формально добровольный статус легиона, латыши призывались на службу, не имея возможности от неё уклониться.

Декларация Сейма Латвии, принятая ещё в 1998 году, гласит: «Целью призванных и добровольно вступивших в легион воинов была защита Латвии от восстановления сталинского режима. Они никогда не участвовали в гитлеровских карательных акциях против мирного населения».

Во время Второй мировой войны подразделения СС делились на дивизии, укомплектованные исключительно из немцев, и на национальные подразделения, которых оказалось более 20.

Сами гитлеровцы никогда не считали членов национальных формирований СС равными чистокровным немецким эсэсовцам. Нынешние западные историки любят использовать этот аргумент, доказывая, что подразделения вроде Латышского легиона СС или украинской дивизии СС «Галичина» нельзя рассматривать как полноценных эсэсовцев, осуждённых в Нюрнберге.

Легион на базе карательных батальонов

Латышский легион СС, в который вошли 15-я и 19-я гренадерские дивизии, был создан в 1943 году, однако подобные предложения от латышских коллаборационистов в адрес Гитлера звучали и раньше.

Легион создавался не на пустом месте — согласно распоряжению рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в него включались все латышские полицейские батальоны, участвовавшие в карательных акциях на территории Белоруссии, России, Украины, Литвы и Польши.

Одной из таких карательных акций была операция «Зимнее волшебство», проводившаяся на территориях современных России и Белоруссии. Целью операции было создание нейтральной зоны отчуждения без жителей и населённых пунктов для противодействия партизанам. В ходе операции были уничтожены несколько сотен деревень, расстреляны и сожжены не менее 12 000 мирных жителей (из них более 2000 — дети в возрасте до 12 лет), около 15 000 были отправлены на работы в Германию и в концлагерь Саласпилс. В карательной акции «Зимнее волшебство» участвовало семь латышских полицейских батальонов, бойцы которых затем стали легионерами СС.

При этом члены полицейских батальонов не были призывниками. Командир 1-го Рижского полицейского полка Робертс Осис, отвечавший за формирование отрядов латышской полиции, а затем занимавший посты в легионе СС, признавал, что «это были военные наёмники, труд которых оплачивался». Сам Осис официально признан военным преступником.

Прирождённые убийцы