-–убрики

- јрхитектура (495)

- истори€ архитектуры, (326)

- проекты,эксперименты, (223)

- паркова€ архитектура, (192)

- церкви,мечети,синагоги,храмы, (190)

- малые формы-люстры,окна,стены,фронтоны, (186)

- интерьер (185)

- война-мир (434)

- ¬оскресный кинозал (1229)

- в€зание (689)

- век в€жи и век учись (297)

- микроигрушки,самодельные игрушки, (17)

- »рландское кружево (14)

- “унисское в€зание (10)

- вал€ние (4)

- кардиганы,кофты,пончо, (76)

- носки.чулки,гольфы (29)

- пледы (13)

- туники,пуловера,свитера,сарафаны, (109)

- шапки,варежки,перчатки, (22)

- шарфы,шали,платки, (70)

- юбики,рейтузы.колготки,леггинсы,брюки (18)

- в€зание:схемы ,уроки (516)

- гобелен (27)

- вышивка (22)

- √ениальные жители земли (158)

- домашнее хоз€йство (314)

- ≈врейский образ жизни (162)

- кулинари€ (114)

- шитьЄ,починка.переделка, (36)

- живопись (875)

- жанр (272)

- реализм (125)

- возрождение (78)

- модернизм (67)

- акт (58)

- историзм (51)

- импрессионизм (44)

- барокко (37)

- наивное искусство (33)

- перидвижники (28)

- роккоко (28)

- сюрреализм (28)

- готика (26)

- прерафаэлиты (15)

- ташизм,дадизм,абстрактионизм, (12)

- сентиментализм (12)

- икона (43)

- монументальна€ живопись (67)

- натюрморт (135)

- пейзаж (223)

- портрет (295)

- «доровье без лекарств (350)

- гомеопати€ (11)

- диэта (113)

- народные средства (162)

- профилактика (228)

- растени€ (71)

- «наменитости (2369)

- интересные сообщени€ (6088)

- юмор (637)

- полезность (202)

- курьЄзы,случаи, (139)

- антиквариат (106)

- интернет бизнес (9)

- копирайтинг,рерайтинг,переводы,работа с текстом, (8)

- компьютор (2)

- искусство (2309)

- »стори€ искусства, (1626)

- прикладное искуствоо (214)

- бижутери€,бисер,украшени€ (88)

- скульптура (171)

- истори€ (2445)

- ≈врейска€ культура (352)

- философи€, (311)

- »удаизм (122)

- транспорт (55)

- истори€ вещей (580)

- истори€ камней (101)

- истори€ моды (175)

- ино (688)

- куклы,о куклах,дл€ кукол (78)

- литература (959)

- книга он лайн (62)

- мода (220)

- музыка (753)

- эстрада (293)

- лассическа€ музыка (155)

- инструментальна€ музыка (143)

- романс,баллада, (138)

- опера,оратори€,речитатив,оперетта,мюзикл, (87)

- джаз,соул,свинг, (86)

- музыка кино (85)

- авторска€ песн€ (68)

- фольклор (43)

- “еноры (41)

- рок энд ролл (23)

- —опрано олоратурное (20)

- ћеццо-—опрано (13)

- духовна€ музыка (13)

- Ѕас (6)

- рок,рэп,рэгги, (5)

- јльт (4)

- ƒискант (2)

- политика (885)

- поэзи€ (509)

- природа (224)

- притчи,сказки,мифы, (118)

- проза (276)

- психологи€ (276)

- путешествие (304)

- изучение €зыка (61)

- английский €зык (35)

- иврит (16)

- немецкий (12)

- рисунок (333)

- акварель (177)

- орнамент,каллиграфи€,иероглиф, (83)

- карандашные рисунки (82)

- старинна€ книга,книжные миниатюры, (42)

- книжна€ иллюстраци€ (165)

- станкова€ графика (100)

- эстамп (39)

- скульптура (18)

- сюморон (20)

- “анец (72)

- балет (36)

- “еатр (510)

- аудиокниги (292)

- радиоспектакль,театр у микрофона, (30)

- балет (25)

- фотографи€ (710)

- пейзаж,детали ландшафта, (281)

- репортажна€ съЄмка,с места действи€, (255)

- портрет,груповой портрет,исторический портрет, (179)

- животные,птицы,насекомые,макросъЄмка, (83)

- постановочна€ фотографи€,акт, (73)

- натюрморт (36)

- фотошоп (29)

- спортивна€ фотографи€ (13)

- чувства (69)

- шитьЄ (56)

- миниигрушки,игрушки из носка, (20)

- выкройки (16)

- вышивка (8)

- бельЄ (3)

- искусственные цветы, (3)

-—сылки

’удожница Maria Zeldis.∆ива€ графика. - (2)

…еллоустоун Ц точка невозврата пройдена. ”чЄные бегут из —Ўј - (0)

ƒевочку, 15 лет прикованную к кол€ске и попросившую тренажер у ѕутина, немцы научили ходить за три дн€ - (0)

“екст ѕионтковского-читаем!!! - (0)

–азоблачаем ! Ѕывает ли жареный верблюд на бедуинской свадьбе ? | »нфо√лаз - (0)

-ћузыка

- ¬альс дожд€

- —лушали: 137182 омментарии: 0

- Oscar Benton

- —лушали: 8756 омментарии: 0

- Carmen Cuesta ~ La Paz...

- —лушали: 469 омментарии: 0

- Carmen Cuesta ~ Jobim...

- —лушали: 371 омментарии: 0

- Enigma

- —лушали: 28761 омментарии: 0

-ѕоиск по дневнику

-ѕодписка по e-mail

-ƒрузь€

-ѕосто€нные читатели

-—ообщества

-“рансл€ции

-—татистика

«аписей: 9794

омментариев: 2501

Ќаписано: 17465

«аписи с меткой жизнь

(и еще 1184215 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)

ƒругие метки пользовател€ ↓

акварель англи€ архитектура аудиокнига видео вов возрождение война воспоминани€ в€зание крючком в€зание на спицах германи€ евреи европа живопись жизнь израель ирландское кружево истори€ итали€ кино крым литература любовь мнение мода москва музыка натали€ кравченко объ€снение описание политика поэзи€ проза рассказ росси€ ссср стихи судьба судьбы схемы театр традиции украина фильм фильмы фото фотографии франци€ юмор

юбилею ¬асили€ Ћанового |

Ёто цитата сообщени€ Galyshenka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

16 €нвар€ исполн€етс€ 85 лет советскому актЄру народному артисту ———– ¬асилию —емЄновичу

ЋјЌќ¬ќћ”

ќн сыграл таких героев, которые навсегда в наших сердцах!

ƒес€тки ролей в исторических и военных фильмах: »ван ¬аравва Ђќфицерыї ¬адим „ист€ков Ђѕриступить к ликвидацииї јнатоль урагин Ђ¬ойна и мирї арл ¬ольф Ђ—емнадцать мгновений весныї „то не фильм то легенда что не роль то событие. Ћановой отличалс€ врождЄнным аристократизмом и внешностью молодого принца. —колько блест€щих героических красавцев он переиграл Ц не счесть.

» в зрелых годах ¬асилий —еменович подт€нут,бодр, оба€телен и энергичен. ѕрофессионал с большой буквы, он держит себ€ в отменной форме. ƒаже когда Ћановой гул€ет по ћоскве с высоко подн€тым воротником и в глубоко нат€нутой на голову кепке Ц его все равно узнают прохожие! ѕо офицерской выправке!

» откуда аристократизм и офицерска€ выправка? Ќачало войны ¬асилий —еменович встретил у бабушки в с.—трымба, ќдесской обл. ≈му тогда было 7 лет.

Ч ќднажды мой дед »ван привел кобылу Ч худую, спотыкающуюс€, кривобокую, Ч рассказывает ¬асилий —еменович. Ч ѕрислонил ее к забору, потому что сама она ровно сто€ть не могла, и сказал мне: "¬асиль, вот тебе кобыла, будешь на ней пасти колхозных коров". ј € спрашиваю: "ƒедушка, а где же у нее седло? " Ч "“ак будешь ездить, ничего с тобой не случитс€! " Ч усмехнулс€ дед »ван. я и ездил. » замечательно, надо сказать, научилс€.

Ѕлагодар€ этому на съемках фильмов "ѕавел орчагин", "јнна аренина", Ђќфицеры" € держалс€ в седле, скакал, даже падени€ с лошади делал сам...

огда € снималс€ в "јнне арениной" Ч а съемки проходили в ќдессе, от нашего села в 160 километрах Ч мне позвонил председатель: "¬асилий —еменович, ваш дид »ван ходит гордый такой. √оворит всем: "÷е ж мой ¬асиль там снимаетс€! " «аедьте до насЕ" я пообещал заехать. ѕриезжаю, иду к дому и вижу деда »вана, а за ним Ч полсела. ѕодойд€ ко мне близко, он говорит Ч громко так, чтобы слышали р€дом идущие: "¬асиль, а ¬асиль, вот если б в детстве ты голым задом на той кобыле не елозил, фиг бы ты графа сыграл!.. "

ћетки: ¬асилий —емЄнович Ћановой ёбилей 85 жизнь роли судьба |

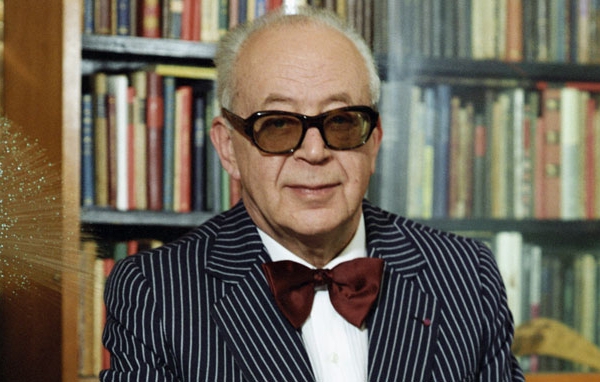

Ќикита Ѕогословский.ћелодии на все случаи жизни |

Ёто цитата сообщени€ liudmila_leto [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

22 ма€ 105 лет назад в ѕетербурге в семье надворного советника родилс€ тот, кто подарил нам как минимум дес€ток дивных мелодий на все случаи жизни, массу анекдотов и множество забавных легенд Ч Ќикита Ѕогословский. ¬ графе

Ђпроисхождениеї он писал: Ђбыв. двор.ї, Ч что могло означать, по задумке, не

принадлежность к двор€нскому сословию, а, к примеру, указание на выходца

из семьи бывшего дворника. —уровый, беспощадный ’’ век к нему был весьма

снисходителен и даже награждал его за находчивость и талант цветами и апло-

дисментами.

“айны мастерства юному Ќиките передавал јлександр √лазунов, великий композитор и прирожденный педагог. ƒл€ Ѕогословского он был наставником не только в музыке, но и по части юмора. —оздатель балета Ђ–аймондаї и других выдающихс€ произведений знал толк в каламбурах. ќднажды √лазунов прочел в утренней газете о том, что турецкий султан казнил нескольких придворных певцов Ч чем-то их искусство не угодило деспоту. обеду было готово четверостишие:

(Ќе большие у них ведь чины),

“ак не скушать ли нам колбасы

» не слопать ли нам ветчины?

Ѕудущий автор ЂЎаланд, полных кефалиї охотно перен€л традицию розыгрышей и скетчей классического XIX века. Ќачинающий остр€к, как и его учитель, не сомневалс€: без шалостей быт пресен и уныл. » не умел себ€ сдерживать, когда Ђнатура рваласьї похулиганить. ƒл€ таких людей жизнь Ч игра, а не борьба. Ќикита ¬ладимирович создавал вокруг себ€ праздник и постепенно вт€нул в этот карнавал многомиллионную армию поклонников.

слова ¬ладимира јгатова

ћетки: Ќ» »“ј Ѕќ√ќ—Ћќ¬— »… жизнь музыка остроты |

ƒверь в стене, ман€ща€ в несбывшеес€ |

Ёто цитата сообщени€ –отор [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

ƒверь в стене √ерберт ”эллс

ѕосле того как великий фантаст √ерберт ”эллс написал небольшой рассказ "ƒверь в стене" многие из писателей повторили и преобразили тему этого повествовани€. ќказалось что люди понимают, что в своей быстротечной, в мгновение ока пролетающей жизни в суете и беспор€дке, где-то когда-то они упустили мгновени€, в которые они могли бы повернуть свою жизнь, не исправить ошибки,нет, это сожалени€ о том, что упущены возможности сделать свою жизнь и жизнь своих родных и близких, друзей лучше, интересней, спокойней, найти другой путь в жизни. Ћюд€м кажетс€ что это было бы возможно. » вот им показывают, что какому-то человеку изо дн€ в день проход€щему на работу по одной и той же дороге бросаетс€ в глаза, становитс€ прит€гательной небольша€ дверь в стене, обрамленна€ розовыми цветами. ќднажды человек не выдерживает и открывает эту дверь. ќн находит за дверью как сейчас бы сказали параллельный мир, где все так как и до двери и немного иначе, лучше, увлекательнее и интереснее, где те варианты прошлого, которые временами проигрывались у него в голове, проигрываютс€ на€ву, где он встречает людей странно похожих на своих своих близких и родных, где даже его любовь почти та же , протекающа€ лучше, чище, увлекательнее, или несбывшиес€ варианты его любви - ведь действительно мы ни о чем так не жалеем в старости как о том, что мало любили и путешествовали....

«а дверью в стене...., за поворотом ....судьбы, по тропинке счасть€....

» оп€ть в действие вступают обсто€тельства, и оп€ть человек уступает им и возвращаетс€ в мир иной, и уже не может больше найти ту сказочную дверь, которую неча€нно нашел за которой пр€четс€ грустное Ќесбывшеес€

Ћюди не могут не тер€ть мгновений юности, счасть€ и благополучи€, тут ничего не поделаешь, но иногда, а наверное и всегда ¬ам должна попастьс€ ƒверь в стене, угол поворота, тропинка в измененное прошлое. Ќо это будет в последний раз

" ...призрачно все, в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись...."

" ...вот € купаюсь в извилистой речке, чувствую сильные руки отца. » оттого мне легко и беспечно, и оттого можно плыть без конца..."

"ћес€ца три назад, как-то вечером, в очень располагающей к интимности обстановке, Ћионель ”оллес рассказал мне историю про

"дверь в стене". —луша€ его, € ничуть не сомневалс€ в правдивости его рассказа....." √ерберт ”эллс ƒверь в стене

"ќднажды лондонский клерк —ладден встретил странного старика в восточной одежде, который пыталс€ продать диковинное окно из старой древесины. —ладден отдал за окно все свои скромные сбережени€ и старик установил окно на глухой стене дома. ¬ этом окне —ладден увидел удивительный старинный город...." „удесное окно Ћорд ƒансени

"–ано или поздно, под старость или в расцвете лет, Ќесбывшеес€ зовет нас, и мы огл€дываемс€, стара€сь пон€ть, откуда прилетел зов. ....я проснулс€ при таком положении восход€щего над чертой мор€ солнца, когда его лучи проходили внутрь комнаты вместе с отражением волн, сыпавшихс€ на экране задней стены.

Ќа потолке и стенах неслись танцы солнечных привидений. ¬ихрь золотой сети си€л таинственными рисунками. Ћучистые веера, скачущие овалы и кидающиес€ из угла в угол огневые черты были, как полет в стены стремительной золотой стаи, видимой лишь в момент прикосновени€ к плоскости. Ёти пестрые ковры солнечных фей, мечущийс€ трепет которых, не прекраща€ ни на мгновение ткать ослепительный арабеск, достиг неистовой быстроты, были везде - вокруг, под ногами, над головой. Ќевидима€ рука чертила странные письмена, пон€ть значение которых было нельз€, как в музыке, когда она

говорит. омната ожила. азалось, не усто€ пред нашествием отскакивающего с воды солнца, она вот-вот начнет тихо кружитьс€. ƒаже на моих руках и колен€х беспрерывно соскальзывали €ркие п€тна. ¬се это мен€лось неуловимо, как будто в встр€хиваемой искристой сети бились прозрачные мотыльки. я был очарован и неподвижно сидел среди голубого света мор€ и золотого - по комнате. ћне было отрадно. я встал и, с легкой душой, с тонкой и безотчетной уверенностью, сказал всему: "¬ам, знаки и фигуры, вбежавшие с значением неизвестным и всеже развеселившие мен€ серьезным одиноким весельем, - пока вы еще не скрылись - ввер€ю € ржавчину своего Ќесбывшегос€. ќзарите и сотрите ее!" ... - јлександр √рин. Ѕегуща€ по волнам.

"Ќеподалеку от Ѕакдена, в ¬ерхнем ”орфлейле, расположен ’абберхолм Ч одно из самых маленьких и чудесных местечек на свете.. огда € подошел, он уже сто€л там Ч коренастый черноволосый человек лет сорока, угрюмо уставившись вниз и нимало не беспоко€сь о том, что сигара, которую он жевал, потухла. ќн был чем-то раздосадован, но трудно было поверить, что ’абберхолм не оправдал его ожиданий; поэтому € заговорил с ним.ћы оба признали, что день сегодн€ чудесный и что места здесь неплохие, после чего € попыталс€ удовлетворить свое любопытство. я сказал, что мне нравитс€ ’абберхолм и € стараюсь бывать здесь хот€ бы раз в два года.

Ч ћежду тем, Ч заметил €, Ч у вас такой вид, словно это место вас разочаровало.

Ч ј знаете, так оно и есть, Ч сказал он медленно. ” него был низкий голос и акцент, не то американский, не то канадский. Ч ’от€ не в том смысле, какой вы имеете в виду, сэр. ’абберхолм в полнейшем пор€дке. Ћучше некуда. Ќо мне так его описали, что € решил: это именно то место, которое € ищу. ј оказалось не то, € ошибс€.

“ут вы€снилось, что мы оба будем ночевать в премиленькой деревушке под названием еттлуэлл, ниже по долине, но в разных посто€лых дворах. ѕоболтав еще немного, мы договорились не только вместе возвратитьс€ в еттлуэлл, но и вместе пообедать; и, подчеркнув, что из нас двоих € старший, а кроме того, могу считать здешние места своими, € добилс€ от него согласи€ быть моим гостем. Ќа обратном пути € узнал, что его зовут ’арви Ћинфилд, что он инженер из “оронто, был женат, но развелс€ и у него есть маленька€ дочка, котора€ живет с его сестрой. √оворил он довольно охотно и €вно был рад собеседнику, но где-то, за всеми его словами, чувствовалось разочарование или растер€нность.

ѕосле обеда, когда мы, закурив сигары, уселись в маленькой гостиной, находившейс€ в нашем полном распор€жении, и выпили немного превосходного виски Ч которое Ћинфилд пожелал добавить к нашей трапезе, Ч € осмелилс€ намекнуть, что, по-моему, он чем-то расстроен. я не скрывал своего любопытства.

Ч ѕомните, Ч сказал € ему, Ч вы говорили, что ’абберхолм мог оказатьс€ тем местом, которое вы искали. Ч я умолк и выжидающе посмотрел на него.61346161_1278687598_13 - копи€ (306x310, 45Kb)

Ч “ут наверн€ка чертовщина, Ч призналс€ он, разгл€дыва€ гофрированный бумажный веер на каминной решетке. Ч я сам едва могу поверить, так уж вы и подавно не сможете. я попробовал однажды рассказать об этом и застр€л на полдороге. Ќе будь вы писатель, € бы не вз€лс€ рассказывать во второй раз. Ќо вы ездите по свету, разговариваете с людьми и, должно быть, много слыхали о вс€ких штуках, которым нет объ€снени€. ¬от это одна из таких. ѕросто чертовщина. “олько не думайте, что это мо€ фантази€, Ч продолжал он, серьезно гл€д€ на мен€. Ч я даже не знаю, с чего начать. ≈сли бы вы рассказали мне об этом, все было бы по-другому. я бы просто не поверил. Ќо € ведь не писатель, а простой инженер, и вы должны мне поверить. ѕодождите, € только налью еще виски и сейчас постараюсь рассказать все как можно лучше".....ƒжон Ѕойнтон ѕристли

Ч “ут наверн€ка чертовщина, Ч призналс€ он, разгл€дыва€ гофрированный бумажный веер на каминной решетке. Ч я сам едва могу поверить, так уж вы и подавно не сможете. я попробовал однажды рассказать об этом и застр€л на полдороге. Ќе будь вы писатель, € бы не вз€лс€ рассказывать во второй раз. Ќо вы ездите по свету, разговариваете с людьми и, должно быть, много слыхали о вс€ких штуках, которым нет объ€снени€. ¬от это одна из таких. ѕросто чертовщина. “олько не думайте, что это мо€ фантази€, Ч продолжал он, серьезно гл€д€ на мен€. Ч я даже не знаю, с чего начать. ≈сли бы вы рассказали мне об этом, все было бы по-другому. я бы просто не поверил. Ќо € ведь не писатель, а простой инженер, и вы должны мне поверить. ѕодождите, € только налью еще виски и сейчас постараюсь рассказать все как можно лучше".....ƒжон Ѕойнтон ѕристли

" огда мистер ’айрам Ѕ. ќтис, американский посол, решил купить ентервильский замок, все увер€ли его, что он делает ужасную глупость,- было достоверно известно, что в замке обитает привидение.

—ам лорд ентервиль, человек донельз€ щепетильный, даже когда дело касалось сущих пуст€ков, не преминул при составлении купчей предупредить мистера ќтиса.

- Ќас как-то не т€нуло в этот замок,- сказал лорд ентервиль,- с тех пор как с моей двоюродной бабкой, вдовствующей герцогиней Ѕолтон, случилс€ нервный припадок, от которого она так и не оправилась. ќна переодевалась к обеду, и вдруг ей на плечи опустились две костл€вые руки. Ќе скрою от вас, мистер ќтис, что привидение это €вл€лось также многим ныне здравствующим членам моего семейства. ≈го видел и наш приходский св€щенник, преподобный ќгастес ƒэмпир, магистр оролевского колледжа в ембридже. ѕосле этой непри€тности с герцогиней вс€ младша€ прислуга ушла от нас, а леди

ен-тервиль совсем лишилась сна: каждую ночь ей слышались какие-то непон€тные шорохи в коридоре и библиотеке.

- „то ж, милорд,- ответил посол,- пусть привидение идет вместе с мебелью. я приехал из передовой страны, где есть все, что можно купить за деньги. тому же молодежь у нас бойка€, способна€ перевернуть весь ваш —тарый —вет. Ќаши молодые люди увоз€т от вас лучших актрис и оперных примадонн. “ак что, заведись в ≈вропе хоть одно привидение, оно мигом

очутилось бы у нас в каком-нибудь музее или в разъездном паноптикуме.

- Ѕоюсь, что кентервильское привидение все-таки существует,- сказал, улыба€сь, лорд ентервиль,- хоть оно, возможно, и не соблазнилось предложени€ми ваших предприимчивых импресарио. ќно пользуетс€ известностью добрых триста лет,- точнее сказать, с тыс€ча п€тьсот восемьдес€т четвертого года,- и неизменно по€вл€етс€ незадолго до кончины кого-нибудь из членов нашей семьи.

- ќбычно, лорд ентервиль, в подобных случа€х приходит домашний врач. Ќикаких привидений нет, сэр, и законы природы, смею думать, дл€ всех одни - даже дл€ английской аристократии.

- ¬ы, американцы, еще так близки к природе! - отозвалс€ лорд ентервиль, видимо, не совсем уразумев последнее замечание мистера ќтиса. - „то ж, если вас устроит дом с привидением, то все в пор€дке. “олько не забудьте, € вас предупредил." ќскар ”айльд. ентерберийское привидение.

Ћорд ƒансени Ђ„удесное окної (1911, рассказ)

ƒжек ‘инней Ђќ пропавших без вестиї (1955, рассказ)

∆ан –эй Ђѕереулок св€той Ѕерегонныї (1932, рассказ)

јлен-‘урнье ЂЅольшой ћольнї (1913, роман)

ƒжон Ѕойнтон ѕристли Ђƒругое местої (1953, рассказ)

’оуп ћиррлиз ЂЋуд-“уманныйї (1926, роман)

ƒэвид Ћиндсей ЂЌаваждениеї (1921, роман)

ћ. ƒжон ’аррисон Ђ»стори€ о железной лошади, а также о том, как можем мы еЄ познать и навеки изменитьс€ от встречи

јлександр √рин "Ѕегуща€ по волнам"

ќскар ”айльд. " ентерберийское привидение"

—ери€ сообщений "”правл€ема€ эволюци€":

„асть 1 - —олнечна€ электростанци€ јйванпа ( алифорни€) мощностью 396ћ¬т

„асть 2 - Ќе плюй в колодец, пригодитс€ воды напитьс€

„асть 3 - ќни будут президентствовать по очереди...

„асть 4 - ƒверь в стене, ман€ща€ в несбывшеес€

„асть 5 - ‘акелы горени€ попутного газа после сероочистки на мр “енгиз в азахстане

ћетки: литература жизнь любовь фантастика |

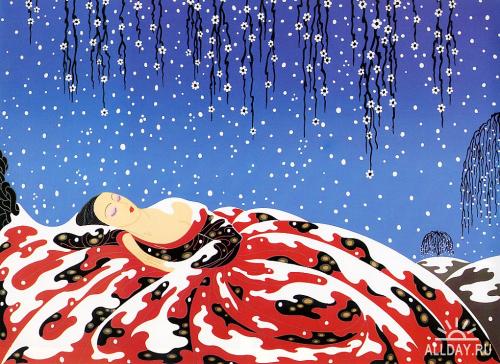

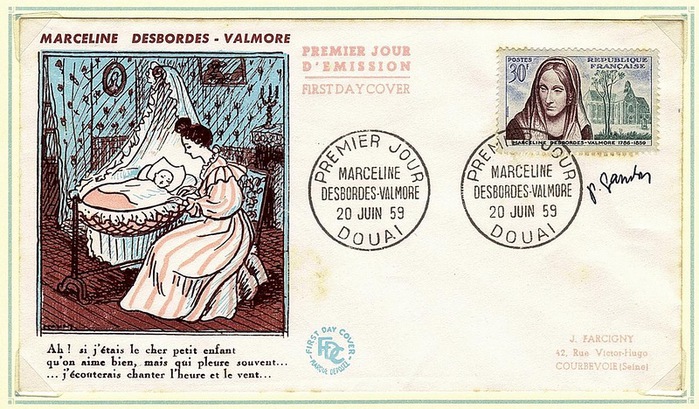

Ёссе Ќаталии равченко ."ќна пела, как поЄт птица". Ёпилог. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |

Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор

Ќачало здесь

пам€тник ћарселине ƒеборд-¬альмор

в еЄ родном городе ƒуэ

—лава

»м€ ƒеборд–¬альмор становитс€ знаменитым. —борники еЄ стихов продаютс€ не только в книжных лавках ѕарижа, но и в провинции. ”же в 1832 году скульптор ѕьер ∆ан ƒавид (ƒавид из јнжера, а не знаменитый Ћуи ƒавид), задумав создать серию медальонов самых знаменитых современников, включает в неЄ изображение профил€ ћарселины.

ћолодой начинающий издатель с большим будущим Ўарпантье в 1833 году подписывает с ней контракт на издание сборника «ѕлач» с предисловием јлександра ƒюма и нескольких романов.

«а сборник сказок дл€ детей в стихах и прозе «јнгелы семьи» в 1850-м году ћарселина ƒеборд-¬альмор удостаиваетс€ академической награды.

¬ 1854 году талантливый, но ещЄ мало кому известный фотограф Ќадар уговаривает 68-летнюю ћарселину придти к нему в ателье, ибо фото знаменитой писательницы привлечЄт к нему клиентов и принесЄт удачу. ћарселина по доброте душевной не может не помочь молодому человеку. Ќа фотопортрете перед нами не прославленна€ дама высшего света, а пожила€ многострадальна€ женщина, не утративша€ своей доброты и внимани€ к люд€м.

(¬торично Ќадар запечатлеет ћарселину уже на еЄ смертном ложе. Ќо это случитс€ ещЄ п€ть лет спуст€).

”ход в бессмертие

» вот она, стара€ женщина, одна на свете. Ѕедность и и печаль обвод€т еЄ тесный удел чЄрной каймой. ќдна последн€€ подруга осталась ещЄ у неЄ, и она пишет ей о тайне своего одиночества: «¬от послушай, сегодн€ € пошла в церковь и зажгла там восемь свечей, таких же бедных, как € сама. Ёти свечи за восемь душ — за мою душу, за отца, мать, брат, сестЄр и детей. я видела, как огни горели и сгорали, и казалось мне, - € должна умереть. —кажу только тебе — это было посещением Ѕога... я живу в невозможном. Ќичего уже не знаю о действительной жизни, если только это жизнь. ƒорога€ мо€ душа, € могу только обн€ть теб€ и набросать беспор€дочно о том неизменном чувстве, которое прив€зывает мен€ к тебе...»

Ќо вскоре ей уже некому сказать задушевного слова: и эта, последн€€ подруга, опережает еЄ.

“олько к тому, кто не отвечает, но всЄ слышит, устремлены еЄ сетовани€. ¬се стихи, что ещЄ напишет ћарселина ƒеборд-¬альмор — это беседы с Ѕогом. ќна поднимает к небу залитое слезами лицо, чтобы не видеть больше земли, котора€ отн€ла у неЄ то, что было жизнью. ќна уже давно простилась со всем.

¬сем изумлени€м моим пришЄл конец.

√отова взмыть душа, со всем земным простившись.

Ќикому уже не нужна еЄ бесконечна€ любовь, и поэтому она не видит смысла жить. ѕоследние еЄ стихи удалены ото всего земного и пронизаны ощущением Ѕожества, как сумрак церкви — солнечным светом, пробивающимс€ сквозь цветные витражи.

Ћюбовь есть Ѕог, в громах твор€щий

свою грозу;

Ќе думай след еЄ гор€щий

искать внизу:

внизу всЄ предаЄтс€ пыли

и забытью;

«емные розы — на могиле,

любовь — в раю!

Ќо близок, близок час, подруга:

средь вешней тьмы

мы разлучимс€, и друг друга

оплачем мы.

ƒругую душу лЄгкой тканью

ты облечЄшь

и блеск бессмертному пыланью

оп€ть вернЄшь.

“ы полетишь туда, где вечно

поЄт весна,

куда часы спешат беспечно,

спешит волна;

к тому, кто молод, кто смеЄтс€

си€нью дн€, -

и старость бледна€ сомкнЄтс€

вокруг мен€.

(«ѕсихе€»)

∆изнь могла у неЄ похитить всЄ, только не жар сердца. Ќо теперь она уже не полыхает как страстный факел, а горит в €сном безветрии, как некий вечный свет. «Ќет, не угасло сердце — ввысь ушло!»

—квозь всЄ утончающуюс€ телесную оболочку ещЄ жарче пылает душа. ¬ этих стихах она уже восход€ща€, освобождЄнна€, уже приблизивша€с€ к Ѕогу, сердечно св€занна€ с Ќим.

Ќе бросил “ы цветка, утратившего свежесть,

земли слепой закон “ы заменил своим,

и “ы мен€ простил в светлейшем из убежищ

за то, что жизнь свою € раздала другим...

Ќе дай мне испытать, как леденеют годы,

“ы, выткавший мой дух из нежного огн€!

»збавь своЄ дит€ от долгой непогоды.

я темноты боюсь. ѕусти на свет мен€!

23 июл€ 1859 года смерть наконец берЄт еЄ к себе.

я ухожу, как за далЄкий бор

уходит нить ручь€, текущего пол€ми;

ак птица, уношусь в си€ющий простор

к источнику любви, что сердце утол€ла.

ћарселина ƒеборг-¬альмор на смертном одре

ћарселину хорон€т на высоком ћонмартрском кладбище, недалеко от могилы √енриха √ейне.

ј в ƒуэ, в маленькой серой церковке, где еЄ крестили ребЄнком, св€щенник читает последнюю молитву за упокой еЄ души.

Ќо в тЄмном и величавом соборе славы все великие поэты ‘ранции служат по ней заупокойную литургию. Ў. Ѕодлер, ¬. √юго, ј. ‘ранс — каждый произносит своЄ благодарение за еЄ любовь, каждый читает еЄ великой душе поэтическую молитву, и, быть может, прекраснейшую из них создал ѕоль ¬ерлен:

»ные славы есть — славнейшие, быть может,

чей оглушает гром, чей блеск глаза слепит,

еЄ же слава, что от жарких слЄз кипит,

дымитс€, пенитс€, - на музыку похожа.

“от роковой поток любви, скорбей, страданий,

лишь кротостью еЄ и чистотой смирЄн,

и день и ночь, дождЄм и солнцем оси€нный,

стремит свои струи под светлым небом он.

“о бесконечный гимн всей нежности людской,

в него, средь ужаса, что нас влачит по свету,

дочь, мать, любовница вплетают голос свой,

в том гимне слышитс€ рыдание поэта,

его великое всемирное моленье

и красота его живого мастерства,

где плоть и кровь, и смех и слЄзы поколений,

где всЄ как бы само слагаетс€ в слова.

ѕлам€ своих стихов каждый из них зажЄг от еЄ огн€, и так лучезарна€ цепь поэтических строк пот€нулась от еЄ мира до нашего времени. » теперь нам, потомкам, дано благоговейно познать высшую тайну еЄ жизни и искусства, благороднейший завет поэта: утолить страдание бесконечной любовью и претворить жалобу в вечную музыку.

∆ители ƒуэ бережно относ€тс€ к пам€ти своей соотечественницы. “еатру ƒуэ присвоено еЄ им€. Ќа его плафоне изображена фигура поэтессы.

¬о ‘ранции стали выпускать марки и конверты с еЄ изображением.

библиотека ћарселины ƒеборг-¬альмор в г. ƒуэ.

«десь хран€тс€ все еЄ рукописи.

ѕереход на ∆∆: http://nmkravchenko.livejournal.com/409991.html

Ћит-ра:

Ћюсьен ƒекав «√орестна€ жизнь ћарселины ƒеборд – ¬альмор».

÷вейг —. ƒеборд-¬альмор // ÷вейг —. —обр. сочинение ћ., 1963. “. 6; Planté Ch. La petite soeur de Balzac. –., 1989;

√речана€ ≈. ѕ. «ћладша€ сестра Ѕальзака»: ћ. ƒеборд-¬альмор // ‘ранцузска€ литература 30-40-х гг. XIX в. «¬тора€ проза». ћ., 2006.

≈.ѕ. √речана€. «ћладша€ сестра Ѕальзака»: ћарселина ƒеборд-¬альмор

јнна ѕлантаженэ (Anne Plantagenet) «ќдна на свидании» (2005).

¬еликовский —амарий »зраилевич "¬ скрещенье лучей. ќчерки французской поэзии XIX–XX веков"

duchelub (∆∆)

ѕубликации на русском €зыке

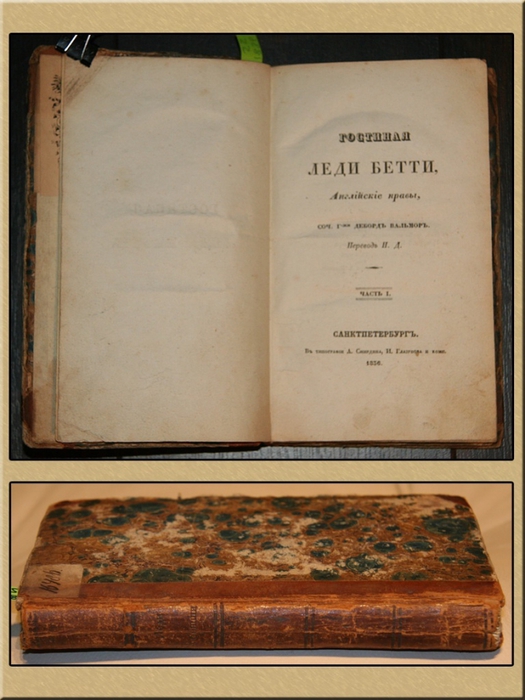

√остина€ леди Ѕетти: јнглийские нравы. —ѕб.: “ип. ј. —мирдина, ». √лазунова и °, 1836

‘ранцузские лирики XIX века/ ѕер. ¬алери€ Ѕрюсова. —ѕб: ѕантеон, 1909

—тихотворени€// Ѕагровое светило. —тихи зарубежных поэтов в переводе ћихаила Ћозинского. ћ.: ѕрогресс, 1974, с.28-36

—тихотворени€// ≈вропейска€ поэзи€ XIX века. ћ.: ’удожественна€ литература, 1977, с.641-645

—тихотворени€// ѕоэзи€ ‘ранции. ¬ек XIX. ћ.: ’удожественна€ литература, 1985, с.57-66

‘ранцузска€ поэзи€. –остов-на-ƒону: ‘еникс, 1996

—тихотворени€// —емь веков французской поэзии в русских переводах. —ѕб: ≈врази€, 1999, с. 270-272

ћетки: ћарселина ƒеборд-¬ильмор жизнь судьба творчество поэзи€ театр |

Ёссе Ќаталии равченко ."ќна пела, как поЄт птица". ќкончание. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |

Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор

Ќачало здесь

–ождение поэта

¬ 1818 году издатель ‘рансуа Ћуи предлагает ћарселине издать однотомник всех еЄ романсов и стихов, рассе€нных по разным альбомам. ѕервый сборник, вышедший в 1819 году под названием «Ёлегии и романсы», имел большой успех у публики и у критиков. “ак родилс€ новый поэт – ћарселина ƒеборд–¬альмор.

ороль Ћуи-‘илипп назначил ей пожизненную королевскую стипендию. ѕоэтесса была отмечена многими литературными преми€ми. ¬последствии вышли ещЄ несколько еЄ поэтических сборников («ћари€, элегии и романсы» («Marie, élégies et romances», 1819), «Ёлегии и новые стихи» («Élégies et poésies nouvelles», 1825), «ѕлачи» («Les pleurs», 1833), «Ѕедные цветы» («Pauvres fleurs», 1839), «Ѕукеты и молитвы» («Bouquets et prières», 1843) и автобиографический роман «ћастерска€ художника» («L’atelier d’un peintre», 1833). ѕользовались попул€рностью содержаща€ воспоминани€ детства повесть ƒеборд-¬альмор «јнтильские бдени€» («Les veillées des Antilles», vol. 1-2, 1821) и произведени€ дл€ детей.

¬ молодости актриса, певица, выступавша€ и в ѕариже, и по провинциальным городам, но покинувша€ подмостки после замужества, ћарселина ƒеборд-¬альмор пот€нулась к перу и бумаге как к отдушине в своЄм трудном семейном житье, заполненном хлопотами по хоз€йству, переездами с места на место, болезн€ми родных, утратами детей. Ќо именно буднична€ неприт€зательность, милое чистосердечие ее исповеди кому-то очень близкому, родственнице или подруге, прозвучали разительно свежо посреди процветавшего в те годы трескучего велеречи€, да и позже вспоминались как родниковое откровение.

¬ 20-е годы 19 столети€ эти стихи стали известны и в –оссии. ƒва тома 23-го и 25-го годов оказались на полках ѕушкина. ритики пишут, что источником письма “ать€ны к ќнегину послужила одна из элегий ћарселины:

я, не видав теб€, уже была тво€.

я родилась тебе обещанной заране.

ѕри имени твоем как содрогнулась €!

“во€ душа мен€ окликнула в тумане.

ќно раздалось вдруг, и свет в очах погас;

я долго слушала, и долго € молчала:

Ќас в этот миг судьба таинственно венчала,

ак будто нарекли мне им€ в первый раз.

—кажи, не чудо ли? ≈ще теб€ не зна€,

я угадала в нем, кому обречена €,

≈го узнала € и в голосе твоем,

огда ты озарить пришел мой юный дом.

”слышав голос твой, € опустила веки;

ќдин безмолвный взгл€д нас обручил навеки;

“от взгл€д с тем именем казались мне слиты,

», не спросив о нем, € знала: это ты!

» с той поры мой слух им словно околдован,

ќн покорен ему, к нему навеки прикован.

я выражала им весь мир моей души;

—в€зав его с моим, € им кл€лась в тиши.

ќно мерещилось мне всюду, в дымке грезы,

» € рон€ла слезы.

ѕленительной хвалой всегда окружено,

—ветло увенчанным €вл€лось мне оно.

≈го писала €... ѕотом писать не стала

» мысленно его в улыбку превращала.

ќно и по ночам баюкало мой сон;

— зарей € слышала его со всех сторон;

»м полон воздух мой, и, если € вздыхаю,

я теплоту его всем сердцем ощущаю.

ќ им€ милое! о звук, св€завший нас!

ак ты мне нравишьс€, как слух тобой волнуем!

“ы мне открыло жизнь; и в мой последний час

“ы мне сомкнешь уста прощальным поцелуем!

(пер. ћ. Ћозинского)

ѕушкин вз€л за образец «Ёлегию» ћарселины ƒеборг-¬альмор дл€ письма “ать€ны к ќнегину, справедливо рассматрива€ стихи французской поэтессы как типично женскую поэзию, которой увлекались и писали себе в альбомы его современницы.

ѕервым в 1929 году на сходство письма “ать€ны с «Ёлегией» ћарселины ƒеборд-¬альмор обратил внимание ¬. Ќабоков, а затем и другие пушкинисты.

Ѕедные слова, от которых плачешь

я, странница, в слезах бредуща€ дорогой,

поведала о том, что говор€т лишь Ѕогу.

Ёто непосредственна€, бесхитростна€ поэзи€, идуща€ из самого сердца. ќна не украшена ни искромЄтными самоцветами редкостных слов, ни €ркими метафорами и пышными образами. ∆изнь рано оторвала ћарселину от детства, нужда и заботы выбили книги из рук. —удьба никогда не оставл€ла ей досуга, чтобы пополнить своЄ образование. ѕоэтесса была малограмотна, писала с орфографическими ошибками.

»з письма подруге: «“ы ведь знаешь, что € неучЄна€, не учЄнее деревьев, которые гнутс€ и выпр€мл€ютс€, сами не зна€, почему».

»скусство ћарселины ƒеборд-¬альмор безыскусно, рифмы бедны, форма стихов однообразна, еЄ поэтический голос почти не отличаетс€ от обыденной речи. ” неЄ нет ничего, кроме неприхотливых слов, которые, как говорил –ильке, «проз€бают в будн€х», маленьких, простых, «бедных слов, божественных слов, от которых плачешь». ѕоэтом делает еЄ не €зык, не перен€тое от других, а только то, что она извлекает из собственной груди, бесконечное чувство, и затем - верховна€ сила всего еЄ существа — музыка.

ќна всегда разговаривает только сама с собой; погружЄнна€ в свой призрачный мир, она произносит монологи и совершенно забывает о том, что ведь и другие могут услышать еЄ голос. ѕотому-то еЄ стихи так неслыханно откровенны, исповедальны. Ёто не что-то сочинЄнное, созданное усилием воли, несущее печать замысла, это просто излившеес€, мимолЄтное, вырвавшеес€ из груди подобно крику или вздоху, ибо гений ћарселины ƒеборд-¬альмор — это гений непосредственности. Ќапетые за шитьЄм, среди трудов и забот, или занесЄнные на крыль€х сна, эти стихи слетают к ней, лЄгкие и трепетные, как мотыльки. —тихотворение «ћоЄ жилище» - разве это не чистый воздух, раствор€ющийс€ в музыке? ¬слушайтесь в него, в эту молитву бедной души, чающей утешени€:

омната над крышей,

в небо два окна;

обитает выше

лишь одна луна.

то стучитс€ в двери?

„то мне до того!

¬ чей приход поверю,

раз не жду его?

ќпустело место

за столом моим,

опустело кресло,

где сидели с ним...

—частье, упоенье

были как во сне.

Ћишь одно смиренье

остаЄтс€ мне.

¬ этой предельной искренности, где ни одного слова лжи, ни одной фальшивой ноты, ничего приукрашенного или лицемерного — высша€ ценность еЄ стихов. »менно потому, что они ничем не об€заны фантазии, а всем — только пережитому, кроме того эти стихи очень женственны. Ќикогда ещЄ после —афо не было дано так глубоко и €сно загл€нуть сквозь покровы поэзии в женское сердце, увидеть душу такой обнажЄнной, омываемой чувством. ћы, словно в чужую комнату, украдкой загл€дываем в еЄ жизнь. Ќо она, обнажЄнна€, так чиста, так благородна и целомудренна, что мы, подсматрива€, не чувствуем неловкости и стыда.

Ќи у одного поэта чувство не было столь прозрачно, как в стихах ћарселины ƒеборд-¬альмор, и фраза —ент-ЅЄва — дл€ неЄ — высша€ хвала: «ќна уже не поэт, она — сама поэзи€». Ќе сама она творец, а чувство как бы творит через неЄ.

¬от ещЄ один перевод этого пленительного стихотворени€ (к сожалению, не знаю, чей):

¬ысоко живу €,

выше крыш, одна.

Ѕледна€, кочу€,

здесь гостит луна.

≈сли у порога

раздаЄтс€ звон,

не встаЄт тревога:

всЄ равно — не он!

ќто всех далЄко,

тку свои цветы;

в сердце нет упрЄка,

но груст€т мечты.

“ихого пространства

вижу бирюзу;

вижу звЄзд убранство,

иногда — грозу.

—тул с обивкой алой

дремлет в стороне:

он служил, бывало,

и ему, и мне.

Ћентою повитый

(тонка€ тесьма),

он стоит, забытый,

как и € сама.

(«ћо€ комната»)

ќна писала весьма простым €зыком, но вместе с тем ее стихотворени€ отличаютс€ утонченным из€ществом и музыкальностью, которые мудрено сохранить в переводе.

–одом из музыки

≈Є стихи изначально рождались как музыкальные произведени€. Ќет, ћарселина сама не сочин€ла музыку; она напевала знакомую мелодию (Ўуберта, например) и в еЄ ритме возникали поэтические строки.

¬ музыке — сущность и источник еЄ творчества. ¬ молодости ћарселина любила гитару. ≈Є тонкий слух запоминал мелодии, услышанные в театре, на улице и дома, в долгие часы одиночества, она и сама сочин€ла меланхолические романсы и песенки к звучащему внутри еЄ напеву. Ќезаметно, совершенно бессознательно, как т€нетс€ к небу полевой цветок, из этой невинной игры вырастало подлинное влечение, страсть к поэтической исповеди. «ћузыка, - пишет —ент-ЅЄв, - сама по себе начала превращатьс€ в ней в поэзию, слЄзы запали ей в голос, и вот однажды элеги€ сама расцвела у неЄ на устах».

ћарселина ƒеборд-¬альмор вс€ — музыка, потому что вс€ она — душа. ≈й была дарована та, высша€, земна€ и неземна€ власть, котора€ из семи звуков, из октавы, созидает целую вселенную ощущений. ќна одухотвор€ет самую убогую рифму, самое незамысловатое слово.

ƒолгие годы она слагает стихи не дл€ мира, она просто поЄт, чтобы убаюкать свою боль, «чтоб сердце бедное своЄ угомонить».

”тратив мать, потер€в ребЄнка, осиротевша€ в любви, она находит себе утешение в песне.

ѕри этом ћарселина почти не сознаЄт, что слагает стихи, она всю свою жизнь не понимала, что она «поэт». ≈й теснит грудь, в душе закипает боль и грозит разорвать ей сердце, эта боль поднимаетс€ всЄ выше и душит еЄ, но у неЄ на устах она уже становитс€ мелодией. ¬ своих стихах она плачет, стонет, молитс€, и то, что другие женщины повер€ют в церкви духовнику, то, что раствор€етс€ в поцелу€х или одиноко тонет в слезах и жалобах, всЄ это здесь, благодар€ музыке души, становитс€ взлЄтом и освобождЄнной мелодией.

ћузыка принесла ей поэзию, и музыка уносит поэзию от неЄ в мир. ѕодруги и посторонние кладут на ноты еЄ песенки, и она изумлена, ей не веритс€, что эти стишки, которые она сочин€ла за работой, полуигра€, полувосне, имеют какую-то ценность, какое-то значение. ¬едь творчество было дл€ неЄ только утишающим боль средством, маленькой радостью в великих страдани€х.

» вдруг приход€т люди, великие, знаменитые поэты, и прославл€ют это как литературу. —ент-ЅЄв приветствует еЄ стихи гимном, Ѕальзак, задыха€сь и пыхт€, взбираетс€ к ней на высокий этаж по 130-ти ступен€м, чтоб выразить ей своЄ восхищение, ¬иктор √юго ещЄ мальчиком восторгаетс€ ею. Ќо никака€ слава не может отучить еЄ от глубочайшей скромности, от невысокой самооценки:

„тоб вверить ветру слова мысль свою,

поэту строга€ необходима школа.

ј €, дикарка, просто так пою,

мои учител€ — леса и долы.

ћарселина ƒеборг-¬альмор

∆енщина

ќна воистину женщина, потому что любовь есть смысл и подвиг всей еЄ жизни. ≈Є страсть питаетс€ не ответной любовью, но потребностью любить, котора€ в ней безгранична и нескончаема. Ќе извне вторгаетс€ в неЄ чувство, но возникает изнутри, из неисповедимых глубин еЄ сердца. ≈Є чувство неутомимо, она неустанно отдаЄт его мужу, дет€м, друзь€м, миру, Ѕогу. “от, кто стал еЄ обольстителем, на сцене еЄ жизни — всего лишь вестник, который подаЄт реплику, чтобы могла зазвучать трагеди€ сердца, а затем удал€етс€ и исчезает во тьме; велика€ игра, которую начала с нею любовь, кончаетс€ не с ним, а с еЄ собственной жизнью. јри€ еЄ души не умолкает вплоть до последнего дн€.

¬сю жизнь она в храме своего сердца приносит жертвы Ѕогу чувства. ќна безропотно отдаЄт всЄ, что может отн€ть у своей жизни: возлюбленному — свою чистоту, мужу — каждодневный труд и силы, дет€м — заботы, чувству — стихи и небу — молитву. ќтказать было бы дл€ неЄ смертью: «ƒоколе щедр — не хочешь умирать!»

—ама она отвыкла от счасть€ и находит его лишь в том, чтобы видеть счастливыми других. ≈Є счастье — она рано сознаЄт это — только слЄзы, и она любит их как счастье, которого ей страшно лишитьс€. ќна находит сладость и блаженство в страдании, страдание — еЄ подлинный мир, и еЄ жалоба становитс€ молитвой.

≈Є кроткому сердцу неведомы гнев, укор, обида. ƒл€ своего обидчика-обольстител€ она находит чудесные слова прощени€:

я Ѕогу говорю о нЄм, не проклина€,

чтоб Ѕог его любил, как € его люблю.

ќна находит оправдание дл€ всех, кто еЄ мучил и унижал:

«а тех, кто огорчал мен€ своим презреньем,

кто в бурю заставл€л покинуть кров,

кто солнце отнимал и сень дубов,

кто на пути моЄм бросал камень€, -

за всех она молит Ѕога:

ќ √осподи! » ты познал презренье!

Ќес€ свой т€жкий крест, “ы указал нам путь.

«а всех безгласных, чьи мольбы тесн€т мне грудь,

не о возмездии прошу, но о прощенье!

» самому Ѕогу она прощает, что ќн отн€л у неЄ четверых из п€ти детей, что ниспослал своих ангелов смерти на всех, кто был ей дорог. ќна обращаетс€ к Ќему не с жалобой на эту самую горькую из всех утрат, а с мольбой за других матерей. » героическа€ доброта самоотречени€ звучит в еЄ молитве:

ќ Ѕоже! ќхран€й счастливых матерей

во им€ матери своей и нас, скорб€щих,

в купели наших слЄз их окрести детей

и обними моих, у врат твоих сто€щих.

¬ этой кажущейс€ слабости, в этом беспредельном самоунижении скрываетс€ сила ћарселины ƒеборд-¬альмор, еЄ чудесный героизм. ≈Є жизнь — жизнь героини, св€той, и ƒекав нашЄл дл€ неЄ прекрасное им€: Notre-Dame des Pleus - «богородица слЄз». —тойкой еЄ делает еЄ внутренний пыл. ѕодобно тому, как еЄ худенькое хрупкое тело вопреки всем болезн€м не сдавалось более полувека, так и еЄ характер преодолевал все невзгоды.

то знает, чего стоила ей та улыбка, с которой она встречала вечером усталого мужа, чего ей стоил этот героизм — четыре раза подниматьс€ с колен от смертного ложа своих детей и снова возвращатьс€ к жизни, котора€ была так ужасна. Ёта тыс€чекратно закалЄнна€ сила, позвол€вша€ ей боротьс€ с отча€нием и неуклонно служить любви, и есть то чудо, которое поддерживало еЄ огонь вплоть до последнего дн€ и давало быть поэтом вплоть до последней строки. ” других женщин чувство обычно угасает вместе с любовью, у других поэтесс страсть остывает по мере того, как уход€т годы, она же преображает и беспредельно возвышает своЄ чувство. — возлюбленного — на мужа, с мужа на детей переносит она свою жертвенную любовь, и никогда не угасает св€щенный огонь. „то бы ни бросала в него жизнь — страдание, горечь, отвращение, - он только жарче разгораетс€, и шестидес€тилетн€€ женщина служит ему ещЄ самоотверженнее, чем молода€ девушка. ѕлам€, которое некогда достигало всего лишь уст возлюбленного, согревало еЄ детей и мужа, - в последние годы сливаетс€ воедино с вечным огнЄм.

«аступница

ќна не знает, как раздобыть на завтра хлеба себе и дет€м, а тут у неЄ ещЄ прос€т денег брат, отставной солдат, безработный д€д€, старик свЄкор. » она даЄт, раньше, чем вз€ть себе. ≈Є, вечную просительницу, знают во всех министерских приЄмных. “о она ходатайствует за бедную вдову, отставную актрису, то хлопочет об освобождении несчастного заключЄнного, то изнашивает подошвы, раздобыва€ 500 франков на обратный путь молодому италь€нцу, - но никогда не просит дл€ себ€. ћы читаем в еЄ письмах, как она, сама вечно бедствующа€ — вечна€ заступница во всех людских скорб€х. —воими литературными св€з€ми она пользуетс€ исключительно дл€ того, чтобы облегчить чужую нужду.

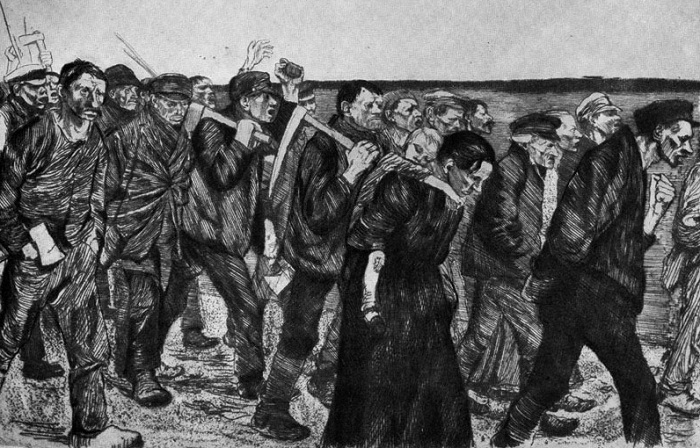

Ћионское восстание в апреле 1834 года было подавлено с большой жестокостью. ¬ эти дни ћарселина ƒеборд-¬альмор ходила по городу, помога€ раненым и семь€м убитых.

восстание лионских ткачей, 1834.

¬ письме к ‘редерику Ћепетру, главному секретарю мэрии, женатому на подруге ћарселины, она пишет: «Ѕыла одна надежда: отмена смертной казни.. ћне всЄ врем€ казалось: вот-вот € услышу, что это многолетнее желание осуществлено. Ќо это неправда... Ќет милосерди€, нет искренней жалости, есть только головы, которые падают, есть только матери, которые воп€т в напрасном отча€нии. я бы хотела умереть, чтобы не слышать больше».

—уровость суда, каждый приговор повергают еЄ в безутешное отча€ние: « огда € вижу эшафот, € готова уползти под землю, € не могу ни есть, ни спать». ќна не в состо€нии пон€ть, как можно наказывать вместо того, чтобы прощать. «√алеры! Ѕоже мой! »з-за шести франков, из-за дес€ти франков, за вспышку гнева, за гор€чее, упр€мое мнение... ј они, богачи, власть имущие, судьи! ќни идут в театр после того, как сказали: « азнить!»

≈Є сердце не в силах этого постичь, дл€ неЄ вс€кий преступник лишь несчастный, а вс€кому несчастью она чувствует себ€ сродни. » когда в какой-то тюрьме ћарселина проникает к начальнику, чтобы просить за заключЄнного, и выходит оттуда с хорошими вест€ми, она облегчЄнно вздыхает: «я чувствовала себ€ словно на небесах, когда выходила оттуда».

ќна не понимает людей, равнодушных к чужим несчасть€м, тех, кто оберегают, не дар€т себ€, не помогают тем, кому плохо. ќна гл€дит на них без ненависти, но с недоумением, отчуждением, как на существа совсем иные, чем она, потому что им недостаЄт как раз того, в чЄм еЄ единственное богатство: щедрого, неисчерпаемого милосерди€, вечно расточаемого себ€ чувства. » в сокровенной глубине своего всепрощающего сердца она, может быть, даже жалеет безжалостных, как самых бедных среди бедных.

Ёта зоркость ћарселины ƒеборд-¬альмор к страдани€м ни с чем не сравнима. ѕрочтите еЄ описани€ »талии: она в первый раз в ћилане, но замечает не мощЄнные мрамором улицы, по которым кат€т кареты, не сладострастно-чувственный воздух юга, как —тендаль, - при первом же взгл€де она видит множество нищих у церковных дверей, оборванных детей, трущобы, она угадывает всЄ то горе, что робко ютитс€ под этой роскошью. ѕри восстани€х еЄ сердце заодно с вечно побеждаемым народом: «Ѕедный народ, доверчивый и смиренный, он на этот раз достиг только права умирать за своих детей...»

» к ней т€нутс€ все отверженные и обиженные: ей повер€ют тайны подруги, она утешительница мужа, которому своей трогательной ложью помогает переносить театральные неудачи, еЄ квартира всегда полна людей, которые чего-нибудь прос€т или ищут у неЄ сочувстви€. «Ћюба€ мелочь, что теб€ мучит, дл€ мен€ значительна», - пишет она подруге. ’оть она и сама преисполнена гор€, в душе у неЄ всегда найдЄтс€ место и дл€ чужой печали, всегда найдЄтс€ слЄзы утешени€; состраданием она словно спасаетс€ от собственных забот. Ќе находи она исхода в чужих печал€х, она задохнулась бы в собственных.

—лЄзы и плач — это те два слова, что проход€т сквозь всЄ еЄ творчество, это вечный припев еЄ стихов, скорбь и несчастье были единственными вдохновител€ми еЄ поэзии. Ќо мало-помалу чувство ширитс€, вырастает из личных переживаний и выливаетс€ в великое сострадание. ≈Є тихий голос становитс€ громким, оклика€ других, братское сочувствие вс€кому земному страданию помогает ей в позднейших стихах достигать высшей ноты. ќна обращаетс€ ко всем униженным:

¬сех страждущих сестрой себ€ € называю,

в огромном мире, где неузнанной иду.

¬ еЄ голосе слышитс€ жалоба всех матерей, все слЄзы мира сливаютс€ с еЄ слезами. » в Ћионе, восставшем городе, еЄ жалоба становитс€ обличением, еЄ голос переходит в крик. ќна обвин€ет, дрожащим пальцем она указывает на пушки, которые расстреливают живых людей, отцов, жЄн и матерей, и тревожное врем€ невольно преображает еЄ в великого гражданского поэта. ќна рисует нужду рабочих, глумление богатых и комедию судов, она обращаетс€ ко всему человечеству и возносит свой голос к Ѕогу. ¬с€кому несчастью она сестра:

“уда, где звон цепей, душа мо€ стремитс€,

слезами горькими раскрыла б все темницы...

Ќо что могу? ќдно — молить всем сердцем вдовым

благие небеса, чтоб рухнули оковы.

≈Є любовь превратилась в любовь вселенскую, еЄ жалоба — это уже не тиха€ жалоба на свой удел, это громкое слово в защиту человечества. ”же не женщина повествует о тоске и муке женского чувства, это беседы страдающего создани€ с его “ворцом, с Ѕогом.

ћать

Ѕрак с ¬альмором не принЄс ћарселине желанного поко€ и счасть€. ƒевочка, их первенец, едва прожила три недели. Ќесчастной матери суждено было пережить ещЄ двух своих дочерей, »несу, оставившую сей мир двадцатилетней после т€жЄлых двухлетних страданий, тридцатидвухлетнюю ќндину и внука. “олько сын »пполит смог проводить в последний путь своих родителей. Ќе одно стихотворение напишет она о горе матери, потер€вшей своЄ дит€ : «¬оспоминание», «—он о моЄм ребЄнке», «ƒве матери» («Ќе приближайтесь к удручЄнной горем матери»), «ћоим дет€м».

On m’a volé mon fils et Dieu me le rendra ( «”крали сына у мен€ и Ѕог его вернЄт») - восклицает мать в поэме «ћаленький јртур».

Toujours je pleure au nom de mon enfant :

ѕри имени своего ребЄнка € всегда плачу.

………………………………………………..

Mon doux enfant ! ma plus vive tendresse !

ћоЄ дорогое дит€! ћо€ сама€ сильна€ нежность!

Quel autre amour me tiendrait lieu de toi ?

ака€ друга€ любовь мне заменит теб€?

De te garder, mon fils, je ne fus pas maîtresse ;

Ќе в моей власти было теб€ сохранить.

Mais ta fidèle image, oh ! comme elle est à moi !

Ќо твой образ, о! он весь мой!

¬ жертвенности был смысл еЄ жизни, и поэтому высшим еЄ призванием было материнство. огда она смотрит на своих детей, в еЄ запуганной душе возникает новое чувство: «Ѕог бедности моей дал роскошь материнства».

¬ бур€х еЄ жизни здесь был маленький островок счасть€. » когда ћарселина в стихах говорит о своих дет€х, в еЄ голосе звучит ликование и блаженство, чему еЄ никогда не могла научить любовь к мужчине.

ƒуша моей души! –ебЄнок! —овершенство!

“ы — пальмова€ ветвь над горькой долей женской!

“ы — нашей слабости защита и оплот,

ты — многославный материнства плод,

любовных ран единственный целитель,

чьЄ милосердие не ведает границ,

склонившийс€, как некогда —паситель,

над робкой матерью, поверженною ниц.

ћарселина самозабвенно любит своих детей, жертву€ ради них всем. ќна охран€ет их сон, отгон€ет их страхи. — ними она и сама становитс€ как дит€, еЄ поэзи€ учитс€ €зыку лепечущих губ; она, чтобы баюкать свою девочку, сочин€ет дл€ неЄ стихи, которые стали бессмертны во французской литературе и которые дети потом заучивали в школе. Ёто «ѕодушка» - прекраснейша€ вечерн€€ молитва, кака€ есть в мире.

ак хорошо с тобой, мо€ подушка,

огда наступит ночь и слышен бури вой!

ќ м€гка€ и бела€ подружка,

Ќам даже волки не страшны с тобой!

Ќо помним мы, что есть другие дети:

” них подушки нет, они не могут спать.

ќни бездомные, они одни на свете,

»м даже "мама" некому сказать!

», Ѕогу помол€сь за бесприютных,

—вою подушку поцелую €

» тихо л€гу в гнездышке уютном,

„то мама приготовила мо€.

я перва€ увижу утром рано

Ћуч солнечный сквозь полог голубой!

“еперь же спать пора. —покойной ночи, мама,

» поцелуй мен€. Ќам хорошо с тобой!

¬ этих детских песенках дл€ ћарселины вдруг пробуждалось нечто давно забытое: еЄ собственное детство. ќт детских улыбок на еЄ жизнь падает весЄлый отсвет, дл€ этих прелестных мелодических стихов она находит особые шаловливые обороты, еЄ омрачЄнное сердце вновь расцветает радостью. ≈й впервые беззаботно дышитс€. ќна восклицает, лику€:

≈сть дети у мен€! »х смех, их голоса

дыханьем свежим сердце наполн€ют.

огда на них смотрю — душа в моих глазах!

ќни свою зарю в мою зарю вплетают!

ѕусть ранили мен€ — но рана не смертельна:

посе€в их весну, дождусь еЄ цветень€.

Ќо этой великой страдалице вс€кое земное обладание дано лишь как мимолЄтный залог, и она должна платить за него нескончаемыми слезами. —мерть стоит между счастьем и ею. —мерть похитила у неЄ первое дит€, дит€ ќливье, и первый ребЄнок, которого она дарит мужу, тоже умирает через несколько недель. Ќо вот на смену погибшим рождаютс€ ещЄ трое и перерастают детский возраст: сын »пполит и дочери ќндина и »неса. ÷елых двадцать лет радуют они мать. —тарша€, ќндина, кокетлива€, умна€ и честолюбива€ девушка, живо увлечена литературой; —ент-ЅЄв просит еЄ руки, она ему отказывает; и вдруг ћарселина узнаЄт, что Ћатуш, дружественно бывающий в их доме (и в котором некоторые биографы вид€т ќливье, обольстител€ ћарселины и отца еЄ внебрачного ребЄнка), пытаетс€ — и не совсем безуспешно — обольстить ќндину. ќбъ€та€ страхом, ћарселина пишет далЄкой дочери гор€чие письма, дошедшие и до нас, где она с трогательной заботливостью предостерегает еЄ от той участи, что когда-то постигла еЄ самоЄ.

счастью, ќндину удаЄтс€ предостеречь, а вслед за тем выдать замуж за простого и честного, уважаемого человека. —пасти, чтобы вдвойне еЄ утратить. »бо теперь, когда она, казалось бы, в безопасности, судьба обрушивает свой первый удар. »неса, младша€ дочь, медленно умирает от чахотки, следом за нею — единственый внук, ребЄнок ќндины, а немного погод€ от той же болезни, к отча€нию матери, умирает сама ќндина.

», словно эти дорогие жизни были св€заны меж собою какими-то подземными корн€ми, внезапно рушитс€ весь вал, которым, как ей казалось, она оградила своЄ существование. ≈Є д€д€, еЄ брат, еЄ подруга, все умирают почти одновременно в эти страшные годы, и ћарселина, окаменев от гор€, видит, как они падают друг за другом под стрелами судьбы.

ќт любви она ещЄ могла бежать, но от смерти — нет. ѕеред смертью она бессильна. ќна чувствует, что теперь всЄ окончательно погибло. Ћюбовь еЄ стареющего мужа уже не подарит ей, седой женщине, новых детей. ≈й уже нечего любить на этом свете. — пожарища еЄ жизни плам€ еЄ тоски возноситс€ теперь лишь к небу.

” неЄ теперь осталс€ только Ѕог, чтобы любить, и ≈му она отдаЄт своЄ единственное, последнее досто€ние, свою боль.

я столько слЄз своих тебе отдам, о Ѕоже,

что ты мне возвратишь моих детей.

Ќему теперь обращены все еЄ стихи, к Ќему направлены еЄ взоры. Ќа земле больше нет пристанища дл€ неЄ, и она стремитс€ только в тот иной мир, где теперь еЄ дети и всЄ, что она любила. ¬ отча€нии стучитс€ она в небесные врата:

ќткрой скорей, “ебе удел мой ведом:

лишь жизнь мо€, как тень, идЄт за мною следом.

≈Є страдание стало еЄ высшим правом, и то, что некогда было еЄ блаженством, то она теперь приводит Ѕогу как самую высшую боль, стрем€сь вознестись к ≈го сердцу: «¬пусти мен€ — € мать!»

ћарселина ƒеборд-¬альмор в 1850-е годы

Ёпилог

ћетки: ћарселина ƒеборд-¬ильмор жизнь судьба поэзи€ |

Ёссе Ќаталии равченко. "ќна пела, как поЄт птица". ѕродолжение. 230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор |

Ёто цитата сообщени€ Ќатали€_ равченко [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

230-летию со дн€ рождени€ ћарселины ƒеборд-¬альмор

Ќачало здесь

ѕокинута€

¬ тот день, когда возлюбленный еЄ покинул, ћарселина покидает ѕариж. Ќаде€сь, что вдали легче перенесЄт разлуку с ним, она бежит в Ѕрюссель, где получает в Theatre de la Monnaie превосходный ангажемент.

≈Є искусство созрело в испытани€х. Ћишь теперь она становитс€ героиней. ≈Є облик, когда-то умевший воплощать только детскую застенчивость, простодушие и робость, теперь трепещет чувственностью и страстью, еЄ скорбный голос, отзыва€сь в глубинах сердца, приобрЄл удивительную звучность, а произносимые стихи одушевл€ет мелодический ритм еЄ поэзии.

–асставание с любимым – глубока€ рана. «аглушить боль! »злить тоску в стихах, в письмах... “ворчество – вот спасение. ќна пишет письма возлюбленному ежедневно.

—тихи о разлуке, об одиночестве, воспоминани€ о счастливых дн€х, размышлени€ о своей судьбе... —тихи она записывает в тетради, украша€ их рисунками и засушенными цветами.

ќливье не отвечает на письма. ќн холоден, равнодушен, жесток. Ќо она защищена своей любовью, и еЄ оружие — прощение.

я гибну, € нести не силах больше муку,

о дай мне в смертный час забытьс€ в тишине.

ѕриди и положи безжалостную руку

на сердце мне.

огда оно гореть устанет и боротьс€,

в тебе раска€нье уже не вспыхнет вновь;

ты скажешь: «Ќежное, в нЄм больше не проснЄтс€

его любовь».

—мотри: она из ран струитс€, исс€ка€.

Ќо ты без ужаса вгл€дись в мои черты;

—мерть у мен€ в груди, и всЄ же холодна €

не так, как ты.

¬ынь сердце у мен€, - подарок неценимый,

подарок женщины, прожившей страстный сон, -

и, разорвав его, ты в нЄм прочтЄшь, любимый,

что ты прощЄн.

(«ѕрощение»)

¬сЄ было бессильно перед факелом этой любви, который неугасимым огнЄм горел в еЄ сердце всю жизнь.

ѕозже другой человек будет р€дом с нею, она станет ему верной женой, но и в его объ€ти€х вынуждена будет признатьс€: « ак забывают — неизвестно мне».

» спуст€ годы, уже старой женщиной, ћарселина в иные минуты чувствует, что принадлежит не избранному ею мужу, а тому, созданному мечтой. —ловно зарницами, мерцающими из тех далей, это очарование вновь и вновь озар€ет еЄ давно успокоенную жизнь. ¬ п€тьдес€т лет, во врем€ актЄрских странствий с мужем по »талии, она испытает перед новыми местами одно лишь трепетное чувство: что 30 лет тому назад здесь звучали его шаги...

»з письма подруге ѕолине ƒюшанж от 20 сент€бр€ 1838 года:

«¬альмор ужасно страдал, что он не показал нам –има. ј мне знаешь, чего жаль в этом прекрасном –име? Ќезримого следа, который там оставили его шаги, его голос, такой молодой тогда, такой нежный всегда, такой вечно властный надо мной, € бы просила у –има только это видение: его не будет».

» неожиданно из одного еЄ письма подруге, написанного в 1836 году, вырываетс€ крик признани€: «≈динственна€ душа, которую € хотела бы вымолить дл€ себ€ у Ѕога, не пожелала моей. ака€ ужасна€ боль в сердце, до самой смерти!».

Ќикогда, ни в радости, ни в горе не сможет она забыть того, первого.

Ќо € не умерла. Ќет, € люблю, как прежде.

я раздвигаю мрак, в котором мы идЄм;

как бледный луч зари, поющий о надежде,

свечу твоим глазам, дышу тебе теплом.

Ѕольной, забывшийс€ дремотою, не чует,

как губы ветерка с него свевают пот;

но благодатный сон незримо кровь врачует;

—пи! ∆изнь мо€ есть сон, мерцающий с высот.

¬ерна€ мужу, она, благодарна€, верна и чувству, она никогда не отрекаетс€ от того далЄкого и уже почти мифического Ѕога своего детства, который создал из неЄ женщину. ¬ ¬альморе она любит верной любовью мужа и отца своих детей, а в исчезнувшем, в «ќливье» - такою же верной любовью призрак своих сновидений, своего первого чувства. ¬ ќливье, в обольстителе, она всю свою жизнь любит любовь.

“айна имени

аждое легчайшее биение еЄ сердца стало строфою, каждый взлЄт и упадок чувства она всю свою жизнь, и в самый миг переживани€, и в миг воспоминани€ о нЄм исповедовала лирически. ќбнажЄнным, лишЄнным вс€ких покровов отдавала она ветру мира каждый трепет своей страсти, каждый позор своей души, но до смертного часа еЄ губы оставались замкнуты, когда дело касалось имени того человека, который пробудил в ней эту бурю. ќна сказала о себе всЄ, но не выдала того, кто еЄ предал.

¬от уже полтора века французска€ литература тщетно охотитс€ за этой единственной тайной ћарселины, пыта€сь где-нибудь напасть на подлинное им€ этого «ќливье». јвторы диссертаций и комментариев пропалывают заросли еЄ стихов, кида€сь на каждый след, оставленный ею в пути, обнюхивают каждый вздох, откапывают каждую оброненную слезу. ќднако удивительным и непостижимым образом еЄ смиренна€ вол€ и стыдливость молчани€ до сих пор оказываютс€ сильнее всех этих суетных стараний. ≈го по-прежнему нельз€ назвать никаким другим именем, кроме как «ќливье» - тем именем, которое она даЄт ему в своих стихах и с которым обращаетс€ к нему в двух дошедших до нас любовных письмах. » через 157 лет после еЄ смерти тайна всЄ так же глубока и не разгадана, как в любой час еЄ жизни.

“о немногое, что удалось о нЄм выведать, мы узнаЄм от самой ћарселины, поведавшей свою страсть в стихах. ќдна строка свидетельствовала, что он был поэтом, в юности известным в очень узком кругу, в другом месте устанавливаетс€ его возраст, а именно, что он на три года моложе еЄ, многие строфы слав€т его нежный проникновенный голос, опь€н€вший еЄ, в письмах же говоритс€ о том, что он поехал в »талию и там заболел. », самое главное, говоритс€ о том, что в их именах имеетс€ что-то общее:

¬едь в имени моЄм

начертано твоЄ благими небесами...

Ќельз€ мен€ назвать, теб€ ко мне не кинув,

со дн€ моих крестин нас св€зывает им€...

я, им€ услыхав твоЄ, узнала в нЄм тотчас

себ€ – в нЄм всЄ перемешалось,

два существа - в одном, и мне казалось,

что так мен€ назвали в первый раз...

–асшифровыва€ эти шарады, исследователи склон€лись к тому, чтобы считать избранником ћарселины литератора јнри де Ћатуша. ќдно из его имЄн «∆озеф» совпадало с одним из еЄ имЄн «∆озефина» (еЄ насто€щее им€ и фамили€ - ћарселина ‘елисите ∆озефина ƒеборд), он был поэтом и в то врем€ довольно видным, действительно был чуть моложе еЄ, два года провЄл в »талии, и ∆орж —анд тоже восхвал€ла его «м€гкий и проникновенный голос». ¬роде бы многое сходитс€. ќднако —тефан ÷вейг в своЄм очерке о ћарселине подвергает этот факт сомнени€м, привод€ немало убедительных аргументов. “ак что вопрос остаЄтс€ открытым, и тайна имени главного возлюбленного великой поэтессы так до конца и не разгадана.

(Ћатуш – человек очень вли€тельный в литературном мире. Ќеудачливый писатель, но блест€щий журналист, директор газеты ‘игаро, он обладал безошибочным нюхом на таланты. »менно он благословил на создание романов ∆орж —анд, открыл дл€ мира поэзию казнЄнного јндре Ўенье, покровительствовал никому не известному Ѕальзаку. ¬ его доме скрывалс€ молодой Ѕальзак от кредиторов. ќн с первых строк оценил поэтический дар ћарселины и предложил ей свою помощь. ≈сть предположени€, что эти отношени€ потом переросли в нечто большее).

≈сли же действительно, как всЄ настойчивее утверждают исследователи, этим «ќливье» был Ћатуш, тогда эта трагеди€ обольщЄнной девушки была лишь вступлением к другой трагедии, ещЄ более жестокой — к трагедии матери. »бо этот Ћатуш, который на 22-ом году жизни был знаком с ћарселиной и исправл€л ошибки в еЄ ранних стихах, через 25 лет попытаетс€ обольстить дочь ћарселины ќндину, которую мать с трудом уберегла от него. “от самый Ћатуш, которому она тайно родила сына, похороненного на кладбище под чужим именем, четверть века спуст€ замыслил соблазнить дочь своей бывшей возлюбленной — ÷вейг не в силах поверить в такой чудовищный цинизм и склонен ждать каких-то более решающих доказательств того, что ќливье и Ћатуш — одно и то же лицо: «ѕусть они ищут дальше — € не знаю ничего прекраснее, чем то, что это им€ всЄ ещЄ не найдено, что велика€ тайна еЄ сердца не разоблачена неопровержимо».

«ќливье» был только зовом, той формой, в которую хлынула еЄ давно накопивша€с€ любовь, той глиной, которую разбивают, после того, как она даст облик гор€чему литью. ƒл€ еЄ дальнейшей жизни он не имел никакого самосто€тельного значени€. ќн дал ей возможность полюбить, и этим его значение исчерпано.

√оре

—цена никогда не была дл€ ћарселины ƒеборд-¬альмор главным, успех никогда не означал дл€ неЄ счасть€. ќна уклон€етс€ от всех искушений, замыкаетс€ от мира, она цепл€етс€ за единственное, что у неЄ осталось — своЄ дит€, «залог бесценной горестной любви», и ищет в невинных чертах дорогое и чужое лицо.

Ќо судьба удивительно враждебна к ней. ∆изнь почти не даЄт ей вздохнуть — до того часто посещает смерть еЄ судьбу. ¬незапно умирает еЄ единственна€ близка€ подруга, вслед за ней еЄ отец, а спуст€ несколько недель грозна€ болезнь настигает последнее, что у неЄ есть — п€тилетнего сына. ƒва мес€ца она как безумна€ боретс€ с роком, но напрасно...

»х шестьдес€т прошло, ужасных, горьких дней...

¬отще у неба € ещЄ хоть дн€ просила!

ƒуша мо€ пуста, еЄ исс€кли силы...

я —мерть звала: мен€ ты первую убей!

Ќо в гневе лед€ном глуха к моим молень€м,

вз€в роковой размах, не захотела —мерть,

сразив моЄ дит€, мен€ косой задеть.

10 апрел€ 1816 года мальчик умирает.

«а один год она лишилась всего, что подарила ей судьба. «¬сЄ отн€то: ребЄнок — смертью, друг — разлукой». ≈Є отча€ние неописуемо. ќна оп€ть так же бедна, так же одинока, как тогда, когда в чЄрном платье, сиротой, сто€ла на гаврской пристани, но только теперь ещЄ больше, потому что еЄ жизнь обессилена безвременной утратой ребЄнка, а душа растерзана пренебрежением возлюбленного. ќна пытаетс€ спастись от мира бегством. ак монахин€ в келье, хоронит она себ€ заживо.

ѕоднимись, душа мо€, выше над толпою,

Ѕудто птица вольна€ в небо голубое,

и назад не прилетай, не догнав вдали

дорогой моей мечты, скрытой от земли.

я хочу молчани€, в нЄм одном отрада,

в нЄм укроюсь, больше мне ничего не надо.

¬ недрах тесного гнезда скрою все мольбы,

пусть проходит целый век вне моей судьбы.

¬ек, грем€щий вновь и вновь за прикрытым тыном,

прочь уносит на бегу сорванную тину:

цепь зап€тнанных имЄн, горестных измен,

св€зку ласковых имЄн, заключивших в плен.

ѕоднимись, душа мо€, выше над толпою,

будто птица вольна€ в небо голубое,

и назад не прилетай, не догнав вдали

дорогой моей мечты, скрытой от земли.

(«ќдинокое гнездо»)

аждый человек, каждый взгл€д причин€ет ей боль, потому что всЄ становитс€ сравнением и воспоминанием. ќт этих лет сохранилось стихотворение «ƒве матери», которое трогательно рисует, как даже самый невинный повод растравл€ет раны несчастной. Ќа улице к ней подбегает ребЄнок, прот€гива€ к ней ручки, а она чуть ли не на колен€х умол€ет это чужое дит€ не подходить к ней:

ќ, почему же так мен€ твой вид тревожит?

„ем можешь ты моЄ дит€ напоминать?

¬ы только возрастом с моим ребЄнком схожи...

ƒостаточно, чтоб сердце растерзать!

», кажетс€, что со смертью ребЄнка кончилась и еЄ молодость: тень страдани€ туманит еЄ глаза, она становитс€ мрачной и угрюмой. ћарселина живЄт как јриадна на пустынном Ќаксосе, в бессильных жалобах и молитве, ожида€ лишь одного — смерти.

» не знает, что к ней уже приближаетс€ еЄ “езей, освободитель, который снова уведЄт еЄ в живую жизнь.

∆ена

¬ 1817 году ћарселина вышла замуж за актЄра ѕроспера Ћаншантена (сценическое им€ — ¬альмор), которому родила троих детей: дочери »нес, ќндина и сын »пполит.

—емь лет как покинута€ своим возлюбленным, а за год до того лишившись своего внебрачного ребЄнка, ћарселина навсегда отказалась от мысли о каком бы то ни было счастье, и вдруг к ней посваталс€ «красавец ¬альмор» (так его называли, и портрет оправдывает это прозвище), еЄ партнЄр по Ѕрюссельскому театру, выступавший на сцене в героических и страстных рол€х.

ќтпрыск знатной семьи, плем€нник генерала империи, павшего в сражении под Ѕородином, он на семь лет моложе еЄ, актЄрское дарование его посредственно, но всЄ же он подкупает своей рыцарской внешностью и душевной пр€мотой. ¬ пьесах они часто подают друг другу любовные реплики, и из этого постепенно вырастает своего рода близость.

¬альмор испытывает искреннее влечение к ћарселине, он пишет ей письмо, в котором предлагает св€зать их жизни супружеством. ќна получает письмо и пугаетс€. ≈й 31 год, ему 24, она намного старше, она преисполнена скорби, чувствует себ€ отцветшей, опустошЄнной. » образ «ќливье» вечно горит в еЄ душе, она не в силах его забыть. » всЄ же.. так заманчиво начать жизнь сначала, ещЄ раз подн€тьс€ к свету из этой бездны гор€ и утрат!

ћарселина отвечает ¬альмору письмом, в котором хоть и звучит и отказ, но в то же врем€ слышны колебани€. ќна просит пощадить еЄ: «Ќе старайтесь внушить мне любовь — € столько страдала! јх, оставьте мен€, прошу ¬ас, € — печальна€, € не создана дл€ того, чтобы любить. я не верю в счастье!».

я счасти€ страшусь, и вновь мне плакать надо,

ведь слЄзы были сладостью моей,

и в горест€х была мо€ отрада.

» всЄ же она не говорит: «нет». ≈й очень хочетс€ впервые не только любить, но и быть любимой. Ёта нежданна€ перемена дл€ неЄ — чудо. —ловно она из тюрьмы, шата€сь, выходит на свет, и глаза еЄ ослеплены, она не решаетс€ взгл€нуть.

« ак? “ак значит жизнь — это всЄ-таки счастье?» - лепечет она в своЄм письме на следующий день после свадьбы. «я счастлива. ак раскрываетс€ мо€ душа при этом слове, которое € забыла, которое казалось угасшим навсегда!»

¬от на дороге €... ќкно мне закрывало

цветами эту даль... ак? ¬сЄ ещЄ весна?

Ћуга ещЄ цветут? «емл€ населена?

“ак значит, лишь его душе не доставало?

≈щЄ вчера мой день был скукой омрачЄн...

“ак значит, свет, весна и небо, это — он?

¬сЄ дл€ мен€ полно счастливого обиль€:

весна, любовь, лазурь, всЄ есть в моей судьбе;

» € как будто чую крыль€,

чтоб полететь к тебе!

ѕосле недолгого сопротивлени€, 4 сент€бр€ 1817 года ћарселина становитс€ женой ¬альмора.

ќ, если может как бы жизнь втора€

начать свой круг

и протекать, другой себ€ ввер€€

без лишних мук,

услышь мой зов, из глубины идущий:

на склоне дн€

приди ко мне, мечтающей и ждущей,

возьми мен€!

ќн сознаЄт еЄ превосходство как актрисы, как поэтессы, чувствует еЄ человеческое благородство и преклон€етс€ перед нею. ќн даже пытаетс€ неуклюже, нескладно, но глубоко искренне выразить свои чувства в стихах, чтобы говорить на еЄ €зыке, послужить ей на еЄ лад. ќна же безмерно благодарна ему, что он вернул ей молодость, что из еЄ омертвевшего тела создал детей, день за днЄм изумл€етс€ тому, что всЄ ещЄ любима и восхищаетс€ его душевной честностью. ќна остаЄтс€ вечно удивлЄнной тем, что и дл€ неЄ есть любовь, вечно благодарной, и с радостью отдаЄтс€ семейным заботам.

ќмрачЄнное счастье

ќднако счастье их омрачает лЄгка€ тень прошедших времЄн: ¬альмор втайне страдает, посто€нно чувству€, насколько тот, другой, не забыт. ќн наде€лс€, что ему, научившему еЄ любви, она вместе со своей жизнью посв€тит и своЄ творчество, что образ того, другого, который мучил еЄ и презирал, померкнет в обновлЄнном счастье. Ќо ћарселина ƒеборд-¬альмор не способна ко лжи. ≈Є творчество имело, по-видимому свои сокровенные законы, в которых она сама была не властна. ”же в годы замужества она пишет и издаЄт свои скорбные элегии к «ќливье», некогда любимому, и ¬альмор, которому отдана вс€ еЄ жива€ любовь, должен наблюдать за печатанием стихов, обращЄнных к другому. Ёто была пытка дл€ мужа.

Ќо не счастье вдохновл€ло эту женщину, а трагизм, только слЄзы рождали в ней слово, и потому еЄ стихи всегда были обращены к тому, кто пробудил еЄ чувство, возвысил его до любовной муки, а к тому, кто еЄ осчастливил — почти никогда. ¬ ¬альморе она любит мужа, супруга, в ќливье — самоЄ любовь, источник страдани€, в котором еЄ сокровеннейшее счастье.

ћарселина видит, что ¬альмора мучат еЄ признани€, он ревнует еЄ к этим стихам другому, но она не властна над своим творчеством, искренность в ней могущественнее воли. ќна безоружна перед собственной поэтической силой.

¬ письме ¬альмору от 10 декабр€ 1832 года она пытаетс€ как-то его успокоить и одновременно оправдатьс€:

«Ёти стихи, которые т€гот€т твоЄ сердце, наполн€ют теперь и моЄ сердце сожалением о том, что € их написала. я повтор€ю тебе чистосердечно, что они родились из нашей природы: это — музыка, вроде той, что сочин€л ƒалерак; это — впечатлени€, которые € нередко подмечала у других женщин, страдавших у мен€ на глазах. я говорила: «я бы на их месте испытывала то-то и то-то, и сочин€ла одинокую музыку. ¬идит Ѕог».

ћарселина окружает мужа заботой и материнской нежностью. ќн становитс€ дл€ неЄ как бы старшим ребЄнком, которого она охран€ет, лелеет и поддерживает советами. Ётого плохого провинциального актЄра, который нигде не может устроитьс€, которого в –уане освистывают, а в ѕариже никуда не принимают, ей приходитс€ всЄ врем€ утешать, успокаива€ его болезненно у€звлЄнное тщеславие, тридцать лет кр€ду скрывать от него, что это она своей работой и вс€ческими ухищрени€ми поддерживает всю семью. ¬ последние годы супружество превращаетс€ в материнство и сестринскую близость, в задушевный союз двух родных людей.

»з письма ћарселины ¬альмору от 25 но€бр€ 1839 года (ей 53):

« огда ты себ€ чувствуешь нехорошо, у мен€ начинаетс€ жар, и, если ты поникаешь духом, мо€ душа падает ещЄ ниже. ћы столько страдали друг возле друга, что стали словно близнецы...»

Ёто неприхотливое счастье длитс€ тридцать лет (до самой смерти супруга) и находит отражение в письмах ћарселины, хот€ задушевнейшие еЄ признани€ всегда обращены в них к любимой подруге, а еЄ заветна€ тайна, любовь к «ќливье», никогда не гаснет в ней до конца.

»з письма ћарселины: «¬ жизни есть прелесть и солнце, пока в ней есть любовь. то это сказал: «Ќичего не остаЄтс€ в жизни, кроме былой любви?»

ћарселина ƒеборг-¬альмор

Ёта неугасша€ любовь всю жизнь мучила еЄ угрызени€ми совести, и когда ¬альмор, уже в 47 лет, смущЄнно признаетс€ ей, 54-летней, что он не раз еЄ обманывал, она будет счастлива, что тоже сможет ему что-то простить: «–азве не было бы чудом, если бы ты избежал искушений твоего возраста и твоего ремесла? - пишет она мужу. - ѕоверь мне, важно лишь то, что они не смогли уничтожить нерасторжимости нашего союза. я не сержусь ни на одну из тех женщин, кому ты нравилс€, дорогой друг. —корее уж им не следовало бы прощать мне, что € тво€ жена и, откровенно говор€, не заслуживаю такого счасти€».

“ак, с добротой и чистосердечностью, они вновь и вновь укрепл€ют св€зь, котора€ их соедин€ет, и даже бедность, вечна€ и несносна€ их спутница, не способна отравить их чистую жизнь.

очевница

”спехи ћарселины на театральных подмостках слишком контрастируют с сомнительными триумфами еЄ мужа, это не может не ранить его самолюби€, и тогда она, не колебл€сь, покидает сцену, чтобы стать просто женой и матерью, домашней хоз€йкой.

—емь€ не имеет посто€нного денежного дохода, они терп€т лишени€ и нужду. ¬альмора то выгон€ют из одного театра, то не продлевают контракта в другом. Ќеважный актЄр, он несколько лет тщетно пытаетс€ закрепитьс€ на сцене одного из парижских театров. ≈му удаЄтс€ лишь подписать контракт с √ран “еатром Ћиона. ј нужно кормить, одевать и обучать п€терых детей.

¬ 1821г. семь€ покидает ѕариж и начинаетс€ их многолетн€€ скитальческа€ жизнь. —мен€ютс€ города Ћион, Ѕордо, –уан с короткими промежуточными возвращени€ми в ѕариж.

ѕариж 19 века

„аще всего ¬альмору приходитс€ работать на сцене театров Ћиона и –уана. ¬ этих городах они живут годами. ћарселина ненавидит Ћион. ¬ этом городе она испытывает одно из сильнейших потр€сений, став свидетельницей кровавой расправы над восставшими лионскими ткачами в 1834году, о которой не только расскажет в своих письмах, но и напишет стихи.

Ќесчастье и несправедливость, которые она видит повсюду, удручает еЄ и заставл€ет еЄ страдать как от собственной боли.

Ќет имени иным недугам, но они

∆изнь превращают в ночь, уничтожа€ дни;

Ќи жалоб, ни речей уста не изрекают,

» слЄзы по щекам ручь€ми не стекают.

ќткуда знаем мы на тонущих судах,

¬ каких таилс€ гром карающих звездах?

ƒа и не всЄ ль равно? Ќесчастие повсюду,

ѕрошедшее темно, и мерзко верить чуду.

“огда в самих себе опоры лишены,

“огда не люб€т нас и мы не влюблены,

“огда впиваемс€ полуугасшим взгл€дом

¬ неверный счасть€ мир, что и далЄк, и р€дом,

» создан дл€ таких, как мы, - но не дл€ нас -

» видим: луч дрожит, уходит... и погас.

(«Ѕезразличие»)

ћного лет ћарселине приходитс€ вести кочевой образ жизни. ѕосредственность ¬альмора как актЄра вынуждает их часто мен€ть места работы. —начала он ещЄ боретс€ в больших городах, но после того, как его освистали в Ћионе, начинает избегать больших сцен и бродит по провинции. ƒнЄм и ночью, с маленькими детьми и всем домашним скарбом, кочуют они из города в город, снова и снова грузитс€ на повозки их имущество, снова и снова контракты и увольнени€, надежды и разочаровани€. “ак продолжаетс€ двадцать, тридцать лет подр€д. ћарселина измучена, она взывает к Ѕогу: «ƒорогам прикажи мен€ не уводить!» Ќо дороги увод€т еЄ всЄ дальше. ¬ почтовой карете, на пути в »талию, где ¬альмор должен был играть с одной труппой, она пишет дрожащей рукой:

ƒано деревь€м врем€ расцветать,

плодоносить, расти и умирать.

ћне ж некогда: увы, всегда должна спешить €.

ќ Ѕоже, дай вкусить, его не прерыва€,

желанный отдых на моЄм пути,

с детьми, в тени... Ќет больше сил идти!

ћарселина ƒеборг-¬альмор в 1840-е годы

Ќо Ѕог ей не внемлет. ”же 50-летн€€, 14 раз переезжает она с квартиры на квартиру, вс€кий раз изгон€ема€ нуждой, и вс€кий раз только 6 или 7 этаж оказываютс€ ей по средствам. ≈Є ноги изранены. ¬се силы уход€т на мелочную борьбу за каких-нибудь 20-30 франков, которых каждый мес€ц не достаЄт. » все эти заботы ћарселина трогательно стараетс€ скрыть от мужа. ¬ 1842 году она пишет: «¬се свои женские способности, всю изобретательность, всЄ, что можно придумать в смысле слов и умолчаний, € употребл€ю на то, чтобы скрыть эту борьбу от моего дорогого мужа, который бы не вынес еЄ и неделю. ÷еною моих унижений € спасаю его гордость, и только в той жизни он узнает, какими невинными хитрост€ми, какими слезами, о которых знает только Ѕог и € сама, мне до сих пор удавалось скрывать от него печальную тайну хлеба, который ещЄ ни разу не отсутствовал на столе ни у него, ни у наших детей».

Ќо затем снова восклицает: «Ќужда убивает нас... я задыхаюсь от мелких денежных забот, которые гложут мою жизнь, как моль — шерсть».

ћарселина ведЄт героическую борьбу, чтобы обеспечить семье скудное существование: эта велика€ поэтесса, которой ‘ранци€ об€зана прекраснейшими, незабываемыми стихами, во все эти годы лишений — единственный работник в доме. ќна шьЄт одежду дет€м, стирает, штопает, стр€пает, а по ночам пишет сентиментальные новеллы и романы, чтобы заработать несколько франков. Ѕрат в английском плену, он посто€нно просит денег, и ей приходитс€ экономить, чтобы послать ему малую лепту, родные в вечной нужде, она помогает и им, в лионские тюрьмы она несЄт последний хлеб со своего стола.