-Метки

агиография александр невский анекдоты археология архитектура африка балет биографии гороскопы графика живопись игры иконопись интернет искусство историография история источники кино книги креатив легенды литература мемуары мифология мода москва музеи музыка мультфильмы поэзия прерафаэлиты приколы скульптура сми сны средние века театр тесты фигурное катание философия фотографии хоккей цитаты юмор

-Рубрики

- Про искусство (1080)

- Вернисаж (750)

- Тематические подборки в живописи (263)

- Из истории одной картины (69)

- Живопись,архитектура,скульптура в поэзии/прозе (48)

- Исторические зарисовки (39)

- Истории из истории (487)

- Интересности (400)

- ЖЗЛ (363)

- О себе любимой (357)

- Мысли вслух (306)

- Для памяти (194)

- Достопримечательности (187)

- Шутка юмора (165)

- Поэзия (140)

- Книжная полка (117)

- Мой город (108)

- Москва, которой нет (14)

- Муза гения (83)

- Образ женщины в искусстве прерафаэлитов (19)

- Фильмотека (47)

- Мои поездки (30)

-Музыка

- Fleur - Шелкопряд

- Слушали: 510 Комментарии: 3

- bebe - Siempre Me Quedara

- Слушали: 1034 Комментарии: 4

- Bebe - Pa Mi Casa

- Слушали: 174 Комментарии: 4

- Dalida — Je suis malade

- Слушали: 1936 Комментарии: 5

- В.Златоустовский - От героев былых времен - из к/ф "Офицеры"

- Слушали: 1959 Комментарии: 8

-Фотоальбом

- Я и мои друзья

- 02:09 06.01.2010

- Фотографий: 53

- Эти забавные зверушки

- 22:14 02.06.2009

- Фотографий: 7

- Всяко-разно

- 23:04 07.05.2009

- Фотографий: 3

-Поиск по дневнику

-Интересы

-Друзья

Друзья онлайн

sunsan

Друзья оффлайнКого давно нет? Кого добавить?

affinity4you

Agnieszka75

alexandre75

Art_Dealer

ASorel

BatashN

carminaboo

Cherry_LG

Elena_ARVIK

Felisata

Galyshenka

gedichte

Heler

Helgi_M

Hobbittt

Jam_reporter

Jo-Ann

masyanova

milana07

Mischell

moleskine

MsTataka

Nataiv

nomad1962

Pirattika

robot_marvin

Sedov09

Stephanya

Tarelkin2

Thanakwill

TimOlya

turagai

ValeZ

Vor_Name

ВЕЗУХА

ВЕнеРИН_БАШМАЧОК

Водяной_1956

Даник2211

Дикий_котёнок_В

Долли_Дурманова

Екатерина_Коробова

Лаконика

Майя_Пешкова

Муми-мама

Наташа_Ходош

РыбкаГалка

ТАМа_-_Идущая_к_СВЕТУ

Томаовсянка

Эльдис

Юрий-Киев

-Постоянные читатели

ASorel Andre_Art Cherry_LG DElussion Elena_ARVIK Felisata Handbalancing Harkovskaja Hobbittt JBekkie Miss_Dauria NAT-White NatalNata PUCHKOVA Radmila50 SPACELilium Stevia Veriity aksinya_ya alexandre75 gallaluna m-khabiroff masyanova nadyavit robot_marvin sunsan ВЕЗУХА Водяной_1956 Вьюгитта Даль_Светлая Даник2211 Дикий_котёнок_В Долли_Дурманова Ела2012 Лаконика Лезгафт Муми-мама Наташа_Ходош Руронна СЕМЬЯ_И_ДЕТИ Светлана_Лякутина Светунья ТАМа_-_Идущая_к_СВЕТУ Таисия_Цаликова Томаовсянка Туристка Эльдис галина_лада_ирина_и елин прагматик

-Сообщества

Участник сообществ

(Всего в списке: 23)

Шагая_по_Москве

про_искусство

_АрхитектурА_

Эпоха_Наполеона

Live_Memory

Необычные_памятники

АРТ_АРТель

Пушкиниана

Про_историю

В_свете_рампы

Читальный_зал

Студия_искусств

прерафаэлит

Терра_Фемина

О_Москве

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

История_инквизиции

Camelot_Club

Geo_club

Living_stories

MiddleAges

Арт_Калейдоскоп

Клуб_Фотопутешествий

Читатель сообществ

(Всего в списке: 3)

АРТ_АРТель

Китайский_летчик_ДЖАО_ДА

intellettuale

-Трансляции

-Статистика

Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт (С) ![]()

![]()

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

Мои сообщества: прерафаэлит Терра Фемина О Москве

ДУЭЛЬ В ЖИВОПИСИ (ЧАСТЬ 2 - ДУЭЛЬ В РОССИИ) |

Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ДУЭЛЬ В ЖИВОПИСИ (ЧАСТЬ 2 - ДУЭЛЬ В РОССИИ)

ДУЭЛЬ В РОССИИ

Илья Репин Дуэль 1897 г.

Дуэльный поединок в России был и делом чести, и сословной прерогативой, и прихотью молодой аристократии.

Первая дуэль в России, по свидетельству исторических документов, состоялась между двумя иностранцами еще при отце Петра Великого, Алексее Михайловиче.

Как только в России появились так называемые полки иностранного строя, военные иностранцы, которых приглашал Петр Первый, можно было ожидать, что в России возникнет дуэльная традиция. А потом к дуэлям приобщились русские дворяне, которые перенимали аристократические манеры европейцев.

И Петр Великий, и Екатерина II сразу же запретили дуэли, выпустив указы, наказывающие за участие в поединках - вплоть до смертной казни. Однако, как утверждают историки, за всю историю дуэли в России ни одного дуэлянта казнено не было.

Иногда дуэлянтов-офицеров понижали до звания солдата с правом выслуги, и в течение двух месяцев они могли восстановить свое звание, не изменяя привычного образа жизни.Читать далее

ДУЭЛЬ В РОССИИ

Илья Репин Дуэль 1897 г.

Дуэльный поединок в России был и делом чести, и сословной прерогативой, и прихотью молодой аристократии.

Первая дуэль в России, по свидетельству исторических документов, состоялась между двумя иностранцами еще при отце Петра Великого, Алексее Михайловиче.

Как только в России появились так называемые полки иностранного строя, военные иностранцы, которых приглашал Петр Первый, можно было ожидать, что в России возникнет дуэльная традиция. А потом к дуэлям приобщились русские дворяне, которые перенимали аристократические манеры европейцев.

И Петр Великий, и Екатерина II сразу же запретили дуэли, выпустив указы, наказывающие за участие в поединках - вплоть до смертной казни. Однако, как утверждают историки, за всю историю дуэли в России ни одного дуэлянта казнено не было.

Иногда дуэлянтов-офицеров понижали до звания солдата с правом выслуги, и в течение двух месяцев они могли восстановить свое звание, не изменяя привычного образа жизни.Читать далее

Метки: искусство история живопись |

Леди в розовом. Часть V |

Еще одна небольшая подборка.

Сведомский "Мессалина"

В. Л. Боровиковский "Портрет великой княжны Александры Павловны"

Д. Левицкий. "Портрет Агафьи Дмитриевны (Агаши) Левицкой"

Читать далее

Сведомский "Мессалина"

В. Л. Боровиковский "Портрет великой княжны Александры Павловны"

Д. Левицкий. "Портрет Агафьи Дмитриевны (Агаши) Левицкой"

Читать далее

Метки: искусство живопись |

Процитировано 3 раз

Снег |

Вот так вот и дожила до того, что снег в Москве в середине января воспринимается почти как чудо. Оптимист во мне радуется снегу, потому что на улице сразу стало тепло и уютно, да и у людей лица не такие хмурые. Пессимист начинает загадывать наперед и думать о страшной слякоти, которая появится, когда снег будет таять.

Эх, жаль, что не с кем пойти слепить снеговика.

Эх, жаль, что не с кем пойти слепить снеговика.

|

Александр Буйнов и Джахан Поллыева. "Зачем?" |

В принципе, это русская версия Адриано Челентано

"No perke. Не являюсь поклонницей Буйнова или Поллыевой, но очень понравилась и сама песня, и то, как ее спели.

Метки: музыка |

Процитировано 2 раз

Живопись, поэзия и проза |

А сегодня будет Рембрандт. Получилось много, но об этом художнике в двух словах не скажешь.

Рембрандт. "Автопортрет 1658 года"

Новела Матвеева

«Рембрандт»

Он умер в Голландии,

холодом моря повитой.

Оборванный бог,

нищий гений.

Он умер

и дивную тайну унес нераскрытой.

Он был королем светотени.

Бессмертную кисть,

точно жезл королевский,

держал он

Над царством мечты негасимой

Той самой рукою,

Что старческой дрожью дрожала,

Когда подаянья просил он.

Закутанный в тряпки,

бродил он окраиной мутной.

У двориков заиндевелых

Ладонь исполина

он лодочкой складывал

утлой

И зябко подсчитывал мелочь.

Считал ли он то,

сколько сам человечеству отдал?

Не столько ему подавали!

Король светотени --

Он все ж оставался голодным,

Когда королем его звали.

Когда же, отпетый отпетыми,

низший из низших,

Упал он с последней ступени,

Его схоронили

(с оглядкой!)

на кладбище нищих.

Его -- короля светотени!

....Пылится палитра...

Паук на рембрандтовой раме

в кругу паутины распластан...

На кладбище нищих

в старинном седом Амстердаме

Лежит император контрастов.

С порывами ветра

проносится иней печально,

Туманятся кровли и шпили...

Бьет море в плотины...

Не скоро откроется тайна,

Уснувшая в нищей могиле.

Но скоро в потемки

сквозт вычурный щит паутины

Весны дуновенье прорвется:

Какие для славы откроются миру картины

В лучах нидерландского солнца!

И юный художник,

взволнванный звонкой молвою,

И старый прославленный гений

На кладбище нищих

С поникшей придут головю

Почтить короля светотени.

А тень от него не оступит.

Хоть часто

Он свет перемешивал с нею.

И мастер контраста -- увы! --

не увидит контраста

Меж смертью и славой своею.

Всемирная слава

пылает над кладбищем нищих:

Там тень, но и солнце не там ли?

Но тише!

Он спит.

И на ощупь художники ищут

Ключи от замкнувшейся тайны. Читать далее

Рембрандт. "Автопортрет 1658 года"

Новела Матвеева

«Рембрандт»

Он умер в Голландии,

холодом моря повитой.

Оборванный бог,

нищий гений.

Он умер

и дивную тайну унес нераскрытой.

Он был королем светотени.

Бессмертную кисть,

точно жезл королевский,

держал он

Над царством мечты негасимой

Той самой рукою,

Что старческой дрожью дрожала,

Когда подаянья просил он.

Закутанный в тряпки,

бродил он окраиной мутной.

У двориков заиндевелых

Ладонь исполина

он лодочкой складывал

утлой

И зябко подсчитывал мелочь.

Считал ли он то,

сколько сам человечеству отдал?

Не столько ему подавали!

Король светотени --

Он все ж оставался голодным,

Когда королем его звали.

Когда же, отпетый отпетыми,

низший из низших,

Упал он с последней ступени,

Его схоронили

(с оглядкой!)

на кладбище нищих.

Его -- короля светотени!

....Пылится палитра...

Паук на рембрандтовой раме

в кругу паутины распластан...

На кладбище нищих

в старинном седом Амстердаме

Лежит император контрастов.

С порывами ветра

проносится иней печально,

Туманятся кровли и шпили...

Бьет море в плотины...

Не скоро откроется тайна,

Уснувшая в нищей могиле.

Но скоро в потемки

сквозт вычурный щит паутины

Весны дуновенье прорвется:

Какие для славы откроются миру картины

В лучах нидерландского солнца!

И юный художник,

взволнванный звонкой молвою,

И старый прославленный гений

На кладбище нищих

С поникшей придут головю

Почтить короля светотени.

А тень от него не оступит.

Хоть часто

Он свет перемешивал с нею.

И мастер контраста -- увы! --

не увидит контраста

Меж смертью и славой своею.

Всемирная слава

пылает над кладбищем нищих:

Там тень, но и солнце не там ли?

Но тише!

Он спит.

И на ощупь художники ищут

Ключи от замкнувшейся тайны. Читать далее

Метки: искусство книги литература поэзия живопись |

Процитировано 9 раз

Памятники Александру Сергеевичу Пушкину |

Это цитата сообщения gzhelka11 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Метки: скульптура |

ЛЕДИ В РОЗОВОМ (ЧАСТЬ 6) |

Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛЕДИ В РОЗОВОМ (ЧАСТЬ 6)

Наконец NADYNROM решила продолжить заданную ей же тему "Леди в розовом". Я поместил уже в своем Дневнике один пост, чтоб не растягивать репродукциями комментарии до бесконечности. Сейчас делаю второй заход, поскольку этих портретов еще не было в этой подборке. Буду рад, если NADYNROM заберет их себе в цитатник, как я взял себе ее посты. Поэтому-то у меня уже 6я часть этой серии. А теперь смотрим!

Август Тульмунк Женский портрет 1868 г.

Альфред Стевенс Девушка на берегу 1884 г.

Жан-Леон Жером Женский портрет 1868-70 г.г.

ОСТАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ В КОММЕНТАРИЯХ

Наконец NADYNROM решила продолжить заданную ей же тему "Леди в розовом". Я поместил уже в своем Дневнике один пост, чтоб не растягивать репродукциями комментарии до бесконечности. Сейчас делаю второй заход, поскольку этих портретов еще не было в этой подборке. Буду рад, если NADYNROM заберет их себе в цитатник, как я взял себе ее посты. Поэтому-то у меня уже 6я часть этой серии. А теперь смотрим!

Август Тульмунк Женский портрет 1868 г.

Альфред Стевенс Девушка на берегу 1884 г.

Жан-Леон Жером Женский портрет 1868-70 г.г.

ОСТАЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ В КОММЕНТАРИЯХ

Метки: искусство живопись |

Леди в розовом. Часть IV. Творчество Джона Годварда |

Подробную биографию художника предоставил  Парашутов. Искать ЗДЕСЬ

Парашутов. Искать ЗДЕСЬ

Судя по всему, розовый цвет Джон Годвард более чем любил.

"Подарок"

"Спокойствие"

Читать далее

Читать далее

Судя по всему, розовый цвет Джон Годвард более чем любил.

"Подарок"

"Спокойствие"

Читать далее

Читать далее

Метки: искусство живопись |

Процитировано 3 раз

Леди в розовом. Часть III |

Исправляюсь и продолжаю тему, стараясь не повторяться:

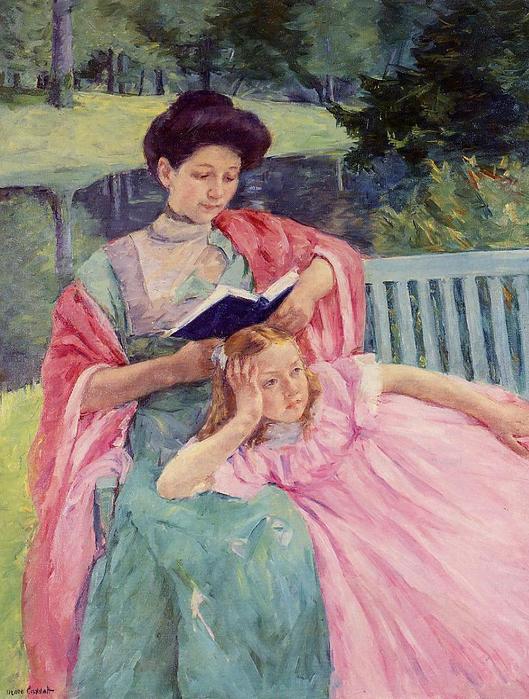

Мэри Кассат. "Августа, читающая своей дочери"

Мэри Кассат. "Женщина в черной шляпе и малиново-розовом костюме"

Тиссо. "Амбициозная женщина"

Читать далее

Читать далее

Мэри Кассат. "Августа, читающая своей дочери"

Мэри Кассат. "Женщина в черной шляпе и малиново-розовом костюме"

Тиссо. "Амбициозная женщина"

Читать далее

Читать далее

Метки: искусство живопись |

Процитировано 2 раз

В джунглях Перу найден древний город |

Власти района Кимбири (Kimbiri) на юге Перу предполагают, что руины, обнаруженные здесь недавно, могут оказаться остатками «зачарованного города» Пайтити (Эльдорадо), сообщает телеканал BBC.

Легенда гласит, что Пайтити был построен инкским божеством Инкарри. В описаниях говорилось, что город был очень красив и богат, его дома и улицы украшали статуи из золота и драгоценных камней. Согласно преданиям, в его стенах хранилась большая часть сокровищ инков. Древние тексты указывали местонахождение города в лесах восточных Анд между Бразилией, Перу и Боливией. Экспедиции, отправлявшиеся на его поиски, разумеется, ни к чему не привели.

Новая находка археологов представляет из себя руины города площадью 40 тыс. кв м. Сокровищ пока обнаружить не удалось, однако, по словам ученых, стены были построены из искусно обработанного камня. В городе, затерянном глубоко в джунглях к северу от Куско, сохранились также башни, туннели и сооружения, связанные с религиозными церемониями. Как считают археологи, город мог быть построен даже в доинкский период.

Источник

Если это действительно Пайтити, то одним темным пятном меньше?

Легенда гласит, что Пайтити был построен инкским божеством Инкарри. В описаниях говорилось, что город был очень красив и богат, его дома и улицы украшали статуи из золота и драгоценных камней. Согласно преданиям, в его стенах хранилась большая часть сокровищ инков. Древние тексты указывали местонахождение города в лесах восточных Анд между Бразилией, Перу и Боливией. Экспедиции, отправлявшиеся на его поиски, разумеется, ни к чему не привели.

Новая находка археологов представляет из себя руины города площадью 40 тыс. кв м. Сокровищ пока обнаружить не удалось, однако, по словам ученых, стены были построены из искусно обработанного камня. В городе, затерянном глубоко в джунглях к северу от Куско, сохранились также башни, туннели и сооружения, связанные с религиозными церемониями. Как считают археологи, город мог быть построен даже в доинкский период.

Источник

Если это действительно Пайтити, то одним темным пятном меньше?

Метки: сми история археология |

Живопись и поэзия |

Интересна тема отношения Александра Сергеевича Пушкина к творчеству Рафаэля. В пушкинском пантеоне величайших гениев мира Рафаэль занимает одно из первых мест. Это видно из поэтического творчества Пушкина, на протяжении всей жизни возвращавшегося к имени великого творца эпохи Высокого Возрождения

Вот ЗДЕСЬ находится замечательная и подробная статья о том, как Пушкин обращался к имени и творчеству знаменитого уроженца Урбино. Я же остановлюсь только на трех стихотворениях.

В 1819 г. Пушкин пишет стихотворение "Возрождение" (здесь название имеет двойной смысл), связанное с впечатлением от картины Рафаэля "Мадонна с безбородым Иосифом"("Святое семейство"), выставленной в Эрмитаже.

Картина поступила в музей в 1772 г. в составе знаменитой коллекции Пьера Кроза. На первых страницах каталога выставки пушкинского времени, открывавшегося репродукцией картины, сообщалось: "Господин Барруа весьма дешево купил сию картину, принадлежавшую Ангулемскому дому. Она хранилась в оном без особенного внимания. Не искусной какой-то живописец, желая поновить ее и не умея совместить работы своей, с работой творца оной, всю ее переписал снова, так что уже не видно было в ней кисти Рафаэла. Но когда господин Барруа ее купил, то Вандин, очистив ее от посторонней работы, возвратил свету подлинное ее письмо, которое вместо повреждения стало от того гораздо свежее; наложенные на нее краски не искуснаго живописца послужили ей покрышкой и сохранили ее от вредных действий воздуха". Сегодня принято считать, что картина датируется 1506 г. и ее создание связано либо с именем Таддео Таддеи, либо с именем Гвидобальдо да Монтефельтро. Именно этот факт и послужил Пушкину при написания следующих строк:

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной

Картину гения чернит

И свой рисунок беззаконный

Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,

Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами

Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья

С измученной души моей,

И возникают в ней виденья

Первоначальных, чистых дней.

В том же 1819 г. Пушкин пишет стихотворение, посвященное последней, не законченной картине Рафаэля "Преображение".

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,

Постигла тайну красоты?

Чья кисть, о небо, означала

Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья

Его сразили. Взор немой

Вперил он на свое созданье

И гаснет пламенной душой.

Подлинная причина гибели Рафаэля остается тайной и сегодня. В биографиях, восходящих к жизнеописаниям Джорджо Вазари о последних днях говорится так: "...Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими любовными делами, превыше всякой меры предаваясь этим утехам. И вот однажды после времяпровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил... после исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь в день своего рождения, в страстную пятницу тридцати семи лет от роду". В 1805 г. в русской книге "Эрмитажная галерея" сообщалось: "Рафаэль достиг бы блистательных успехов в колорите, если бы пламенное его сложение, непрестанно влекшее его к любви, не причинило ему преждевременной смерти". Во французском "Всеобщем словаре" 1810 г. эта же версия излагалась так: "Рафаэль умер вследствие истощения от своей страсти к женщинам". Отсюда идет и Пушкинская оценка: "Но любви страданья Его сразили.". Во времена Пушкина даже "Сикстинская мадонна"(1515) так высоко не ценилась, как "Преображение", которое считалась общепризнанным шедевром мировой живописи. Вверху картины изображен "преобразившийся" Христос, вознесшийся над горой Фавор, он излучает сияние, а рядом с ним пророки Илья и Моисей, спустившиеся за ним с небес. Ощущение парения трех основных фигур передано настолько сильно, что кажется невесомость возможна и вблизи поверхности земли. Внизу изображены павшие ниц апостолы, а у подножия горы евангельские персонажи. Но, присмотритесь внимательно к лицу Христа и сравните его с автопортретом художника, и вы найдете сходство, еще ранее Рафаэль изобразил себя и в самом ясновидящем из всех ветхозаветных пророков - в портрете пророка Исайи. Незаконченной картина "Преображение" стояла у гроба великого художника, Рафаэль скончался 6 апреля 1520 г., в тот же день когда и родился в 1483 г.

Но наиболее интересна, наверное, история стихотворения «Мадона» и картины Рафаэля "Бриджуотерская мадонна".

Считается, что именно старинной копией этой картины в июле далекого 1830 года любовался Пушкин. Копия (но об этом тогда мало кто знал - ведь картина приписывалась кисти самого Рафаэля) была выставлена для продажи в Петербурге на Невском проспекте, в витрине книжного магазина, принадлежавшего И.В. Сленину, знакомцу поэта. Пушкин не мог оторвать глаз от чудесного образа мадонны: в ее лике виделись ему небесные черты невесты.

В письме к своей невесте, Н. Н. Гончаровой, от 30 июля 1830 г. Пушкин писал: "Часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40000 рублей".

МАДОНА.

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Подробнее о судьбе картины можно прочитать ТУТ

Вот ЗДЕСЬ находится замечательная и подробная статья о том, как Пушкин обращался к имени и творчеству знаменитого уроженца Урбино. Я же остановлюсь только на трех стихотворениях.

В 1819 г. Пушкин пишет стихотворение "Возрождение" (здесь название имеет двойной смысл), связанное с впечатлением от картины Рафаэля "Мадонна с безбородым Иосифом"("Святое семейство"), выставленной в Эрмитаже.

Картина поступила в музей в 1772 г. в составе знаменитой коллекции Пьера Кроза. На первых страницах каталога выставки пушкинского времени, открывавшегося репродукцией картины, сообщалось: "Господин Барруа весьма дешево купил сию картину, принадлежавшую Ангулемскому дому. Она хранилась в оном без особенного внимания. Не искусной какой-то живописец, желая поновить ее и не умея совместить работы своей, с работой творца оной, всю ее переписал снова, так что уже не видно было в ней кисти Рафаэла. Но когда господин Барруа ее купил, то Вандин, очистив ее от посторонней работы, возвратил свету подлинное ее письмо, которое вместо повреждения стало от того гораздо свежее; наложенные на нее краски не искуснаго живописца послужили ей покрышкой и сохранили ее от вредных действий воздуха". Сегодня принято считать, что картина датируется 1506 г. и ее создание связано либо с именем Таддео Таддеи, либо с именем Гвидобальдо да Монтефельтро. Именно этот факт и послужил Пушкину при написания следующих строк:

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной

Картину гения чернит

И свой рисунок беззаконный

Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,

Спадают ветхой чешуей;

Созданье гения пред нами

Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья

С измученной души моей,

И возникают в ней виденья

Первоначальных, чистых дней.

В том же 1819 г. Пушкин пишет стихотворение, посвященное последней, не законченной картине Рафаэля "Преображение".

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,

Постигла тайну красоты?

Чья кисть, о небо, означала

Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья

Его сразили. Взор немой

Вперил он на свое созданье

И гаснет пламенной душой.

Подлинная причина гибели Рафаэля остается тайной и сегодня. В биографиях, восходящих к жизнеописаниям Джорджо Вазари о последних днях говорится так: "...Рафаэль втихомолку продолжал заниматься своими любовными делами, превыше всякой меры предаваясь этим утехам. И вот однажды после времяпровождения еще более распутного, чем обычно, случилось так, что Рафаэль вернулся домой в сильнейшем жару, и врачи решили, что он простудился, а так как он в своем распутстве не признавался, ему по неосторожности отворили кровь, что его ослабило до полной потери сил... после исповеди и покаяния он завершил свой жизненный путь в день своего рождения, в страстную пятницу тридцати семи лет от роду". В 1805 г. в русской книге "Эрмитажная галерея" сообщалось: "Рафаэль достиг бы блистательных успехов в колорите, если бы пламенное его сложение, непрестанно влекшее его к любви, не причинило ему преждевременной смерти". Во французском "Всеобщем словаре" 1810 г. эта же версия излагалась так: "Рафаэль умер вследствие истощения от своей страсти к женщинам". Отсюда идет и Пушкинская оценка: "Но любви страданья Его сразили.". Во времена Пушкина даже "Сикстинская мадонна"(1515) так высоко не ценилась, как "Преображение", которое считалась общепризнанным шедевром мировой живописи. Вверху картины изображен "преобразившийся" Христос, вознесшийся над горой Фавор, он излучает сияние, а рядом с ним пророки Илья и Моисей, спустившиеся за ним с небес. Ощущение парения трех основных фигур передано настолько сильно, что кажется невесомость возможна и вблизи поверхности земли. Внизу изображены павшие ниц апостолы, а у подножия горы евангельские персонажи. Но, присмотритесь внимательно к лицу Христа и сравните его с автопортретом художника, и вы найдете сходство, еще ранее Рафаэль изобразил себя и в самом ясновидящем из всех ветхозаветных пророков - в портрете пророка Исайи. Незаконченной картина "Преображение" стояла у гроба великого художника, Рафаэль скончался 6 апреля 1520 г., в тот же день когда и родился в 1483 г.

Но наиболее интересна, наверное, история стихотворения «Мадона» и картины Рафаэля "Бриджуотерская мадонна".

Считается, что именно старинной копией этой картины в июле далекого 1830 года любовался Пушкин. Копия (но об этом тогда мало кто знал - ведь картина приписывалась кисти самого Рафаэля) была выставлена для продажи в Петербурге на Невском проспекте, в витрине книжного магазина, принадлежавшего И.В. Сленину, знакомцу поэта. Пушкин не мог оторвать глаз от чудесного образа мадонны: в ее лике виделись ему небесные черты невесты.

В письме к своей невесте, Н. Н. Гончаровой, от 30 июля 1830 г. Пушкин писал: "Часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды; я бы купил ее, если бы она не стоила 40000 рублей".

МАДОНА.

Не множеством картин старинных мастеров

Украсить я всегда желал свою обитель,

Чтоб суеверно им дивился посетитель,

Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,

Одной картины я желал быть вечно зритель,

Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,

Пречистая и наш божественный спаситель -

Она с величием, он с разумом в очах -

Взирали, кроткие, во славе и в лучах,

Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,

Чистейшей прелести чистейший образец.

Подробнее о судьбе картины можно прочитать ТУТ

Метки: искусство история поэзия живопись |

Процитировано 9 раз

На Мадагаскаре найден новый вид гигантской пальмы |

На Мадагаскаре найден новый вид гигантской пальмы. Пальма имеет необычайно длинный жизненный цикл, который заканчивается бурным цветением и гибелью дерева, сообщает Королевский ботанический сад в Кью в своем пресс-релизе.

Пальму случайно обнаружили француз Ксавье Мец (Xavier Metz), владелец ореховой плантации на Мадагаскаре, и его семья. Огромная пальма, усыпанная цветами, привлекла их внимание, так как не была похоже ни на какое другое дерево.

Исследованием пальмы занялись ученые из британского Королевского ботанического сада в Кью. Оказалось, что дерево принадлежит не только к новому виду, но и к новому роду. Растение получило название Tahina spectabilis в честь Анны-Тахины Мец, дочери первооткрывателя (tahina по-малагасийски - "благословенная").

Род относится к семейству Chuniophoeniceae. Представители этого семейства ранее никогда не встречались на Мадагаскаре (три других относящихся к нему рода распространены в Аравии и Азии).

Ствол пальмы достигает 18 метров в высоту, а огромные листья - пяти метров в диаметре. Дерево имеет "самоубийственный" жизненный цикл: цветет один раз в жизни, после чего погибает. Верхушка ствола начинает цвести, и в верхней части пальмы возникает целая пирамида из сотен маленьких цветов. Каждый цветок может быть опылен и дать плод. Цветение и плодоношение довольно быстро истощают запасы питательных веществ, и пальма погибает.

Ученых удивляет, что огромные пальмы (пока найдено менее сотни деревьев) до сих не привлекала внимания мадагаскарцев. Видимо, ее цветения вообще никто никогда не видел, а значит, ее жизненный цикл необычайно долог.

По данным пресс-релиза, обнаруженная семьей Мец пальма настолько велика, что ее можно увидеть даже на Google Earth.

Источник

Пальму случайно обнаружили француз Ксавье Мец (Xavier Metz), владелец ореховой плантации на Мадагаскаре, и его семья. Огромная пальма, усыпанная цветами, привлекла их внимание, так как не была похоже ни на какое другое дерево.

Исследованием пальмы занялись ученые из британского Королевского ботанического сада в Кью. Оказалось, что дерево принадлежит не только к новому виду, но и к новому роду. Растение получило название Tahina spectabilis в честь Анны-Тахины Мец, дочери первооткрывателя (tahina по-малагасийски - "благословенная").

Род относится к семейству Chuniophoeniceae. Представители этого семейства ранее никогда не встречались на Мадагаскаре (три других относящихся к нему рода распространены в Аравии и Азии).

Ствол пальмы достигает 18 метров в высоту, а огромные листья - пяти метров в диаметре. Дерево имеет "самоубийственный" жизненный цикл: цветет один раз в жизни, после чего погибает. Верхушка ствола начинает цвести, и в верхней части пальмы возникает целая пирамида из сотен маленьких цветов. Каждый цветок может быть опылен и дать плод. Цветение и плодоношение довольно быстро истощают запасы питательных веществ, и пальма погибает.

Ученых удивляет, что огромные пальмы (пока найдено менее сотни деревьев) до сих не привлекала внимания мадагаскарцев. Видимо, ее цветения вообще никто никогда не видел, а значит, ее жизненный цикл необычайно долог.

По данным пресс-релиза, обнаруженная семьей Мец пальма настолько велика, что ее можно увидеть даже на Google Earth.

Источник

Метки: сми |

Из «Записок» А. Х. Бенкендорфа о войне 1812 года |

Сами «Записки» можно найти, например, ТУТ.

В одной деревне, принадлежавшей некоей княгине Голицыной, и которую французские мародеры мужественно защищали против нас, пришлось спешить драгун и выбивать двери домов, откуда они в нас стреляли. Все они были перебиты. Овладев деревней, мы напрасно искали жителей — все избы были пусты, прекрасный и большой дом княгини был открыт настежь и предоставлен грабежу и разгрому. Осмотрев дом, где уцелели только часы, продолжавшие бить среди разрушения, я отправился посмотреть сад и вошел в прекрасную оранжерею. В конце этой оранжереи я увидел нескольких крестьян. Когда я подходил, один из них прицелился в меня; сильное слово, которое я поспешил ему крикнуть, остановило его и заставило узнать во мне Русского. [Вот она, сила русского мата=)))]

Восхищенные сообщенным мною им известием, что Французы перебиты, они вскоре собрали всех жителей и доставили все нужное для нашего продовольствия и корма лошадей. Один из крестьян, обратившись от имени всех, просил позволения утопить одну из женщин деревни. Удивленные этим предложением, мы пожелали узнать причину его. Они нам рассказали, что по отъезде княгини, не сделавшей никакого распоряжения, они сами вырыли ямы в погребе и, уложив туда серебро и наиболее ценную утварь своей госпожи, заложили их камнями и что эта женщина, смерть которой они требовали, имела низость указать эти ямы Французам. Я заметил этим честным крестьянам, что, может быть, женщина была принуждена к тому побоями, и был поражен изумлением, когда они мне отвечали, что ее долго секли, и что она очень больна вследствие этого, но «разве это может оправдать нарушение интересов нашей госпожи?»

На основании такого убедительного доказательства привязанности крепостных к своей госпоже, мы думали, что последняя должна была быть для них ангелом доброты, и наше уважение к этим честным крестьянам еще более увеличилось, когда мы узнали, что она была ими ненавидима.

В одной деревне, принадлежавшей некоей княгине Голицыной, и которую французские мародеры мужественно защищали против нас, пришлось спешить драгун и выбивать двери домов, откуда они в нас стреляли. Все они были перебиты. Овладев деревней, мы напрасно искали жителей — все избы были пусты, прекрасный и большой дом княгини был открыт настежь и предоставлен грабежу и разгрому. Осмотрев дом, где уцелели только часы, продолжавшие бить среди разрушения, я отправился посмотреть сад и вошел в прекрасную оранжерею. В конце этой оранжереи я увидел нескольких крестьян. Когда я подходил, один из них прицелился в меня; сильное слово, которое я поспешил ему крикнуть, остановило его и заставило узнать во мне Русского. [Вот она, сила русского мата=)))]

Восхищенные сообщенным мною им известием, что Французы перебиты, они вскоре собрали всех жителей и доставили все нужное для нашего продовольствия и корма лошадей. Один из крестьян, обратившись от имени всех, просил позволения утопить одну из женщин деревни. Удивленные этим предложением, мы пожелали узнать причину его. Они нам рассказали, что по отъезде княгини, не сделавшей никакого распоряжения, они сами вырыли ямы в погребе и, уложив туда серебро и наиболее ценную утварь своей госпожи, заложили их камнями и что эта женщина, смерть которой они требовали, имела низость указать эти ямы Французам. Я заметил этим честным крестьянам, что, может быть, женщина была принуждена к тому побоями, и был поражен изумлением, когда они мне отвечали, что ее долго секли, и что она очень больна вследствие этого, но «разве это может оправдать нарушение интересов нашей госпожи?»

На основании такого убедительного доказательства привязанности крепостных к своей госпоже, мы думали, что последняя должна была быть для них ангелом доброты, и наше уважение к этим честным крестьянам еще более увеличилось, когда мы узнали, что она была ими ненавидима.

Метки: анекдоты история мемуары источники |

Грустное... |

У бабушки пропал кот. Он существо полудомашнее и гуляет по улице. Его нет третий день. Бабушка и мама на нервах. Я сама расстроена. Не представляю, что с ним что-то случилось и я его больше не увижу.

|

|

"Меншиков в Березове" Василия Сурикова |

Сейчас, наверное, практически невозможно представить себе цельного восприятия образа Александра Меншикова без знаменитой картины Василия Ивановича Сурикова «Меншиков в Березове».

Вот что сам художник рассказывал Максимилиану Волошину о замысле картины и работы над ней:

«В восемьдесят первом поехал я жить в деревню - в Перерву. В избушке нищенской. И жена с детьми. (Женился я в 1878 году. Мать жены была Свистунова - декабриста дочь. А отец - француз). В избушке тесно было. И выйти нельзя - дожди.

Здесь вот все мне и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? И поехал я это раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг... - Меншиков! Сразу всю картину увидал. Весь узел композиции. Я и о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву. Потом ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его. Мне маску сняли. Я с нее писал.

А потом нашел еще учителя-старика - Невенгловского; он мне позировал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу, Меншиков. Я за ним: квартиру запомнить. Учителем был математики Первой гимназии. В отставке. В первый раз и не пустил меня совсем. А во второй раз пустил. Позволил рисовать. На антресолях у него писал. В халате, перстень у него на руке, небритый - совсем Меншиков. „Кого Вы с меня писать будете?" - спрашивает. Думаю: еще обидится - говорю: „Суворова с Вас рисовать буду". Писатель Михеев потом из этого целый роман сделал. А Меншикову я с жены покойной писал. А другую дочь - с барышни одной. Сына писал в Москве с одного молодого человека - Шмаровина сына.

В 1883 году картину выставил».

Выставленная 2 марта 1883 года в Петербурге на XI выставке картин Товарищества Передвижных Художественных Выставок картина «Меншиков в Березове» сразу привлекла к себе внимание. Вокруг нее сразу же закипели горячие споры, а Крамской сказал, что если Меншиков встанет, то пробьет головой потолок.

А в 1920 году Михаил Кузмин написал такое стихотворение-ассоциацию:

Декабрь морозит в небе розовом,

нетопленный чернеет дом,

и мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли?

Какой спасительной руки?

Уж вспухнувшие пальцы треснули

и развалились башмаки.

Уже не говорят о Врангеле,

тупые протекают дни.

На златокованном архангеле

лишь млеют сладостно огни.

Пошли нам долгое терпение,

и легкий дух, и крепкий сон,

и милых книг святое чтение,

и неизменный небосклон.

Но если ангел скорбно склонится,

заплакав: "Это навсегда",

пусть упадет, как беззаконница,

меня водившая звезда.

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,

о, бедная моя любовь.

Лучами нежными, не пылкими,

родная согревает кровь,

окрашивает губы розовым,

не холоден минутный дом.

И мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

Вот что сам художник рассказывал Максимилиану Волошину о замысле картины и работы над ней:

«В восемьдесят первом поехал я жить в деревню - в Перерву. В избушке нищенской. И жена с детьми. (Женился я в 1878 году. Мать жены была Свистунова - декабриста дочь. А отец - француз). В избушке тесно было. И выйти нельзя - дожди.

Здесь вот все мне и думалось: кто же это так вот в низкой избе сидел? И поехал я это раз в Москву за холстами. Иду по Красной площади. И вдруг... - Меншиков! Сразу всю картину увидал. Весь узел композиции. Я и о покупках забыл. Сейчас кинулся назад в Перерву. Потом ездил в имение Меншикова в Клинском уезде. Нашел бюст его. Мне маску сняли. Я с нее писал.

А потом нашел еще учителя-старика - Невенгловского; он мне позировал. Раз по Пречистенскому бульвару идет, вижу, Меншиков. Я за ним: квартиру запомнить. Учителем был математики Первой гимназии. В отставке. В первый раз и не пустил меня совсем. А во второй раз пустил. Позволил рисовать. На антресолях у него писал. В халате, перстень у него на руке, небритый - совсем Меншиков. „Кого Вы с меня писать будете?" - спрашивает. Думаю: еще обидится - говорю: „Суворова с Вас рисовать буду". Писатель Михеев потом из этого целый роман сделал. А Меншикову я с жены покойной писал. А другую дочь - с барышни одной. Сына писал в Москве с одного молодого человека - Шмаровина сына.

В 1883 году картину выставил».

Выставленная 2 марта 1883 года в Петербурге на XI выставке картин Товарищества Передвижных Художественных Выставок картина «Меншиков в Березове» сразу привлекла к себе внимание. Вокруг нее сразу же закипели горячие споры, а Крамской сказал, что если Меншиков встанет, то пробьет головой потолок.

А в 1920 году Михаил Кузмин написал такое стихотворение-ассоциацию:

Декабрь морозит в небе розовом,

нетопленный чернеет дом,

и мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли?

Какой спасительной руки?

Уж вспухнувшие пальцы треснули

и развалились башмаки.

Уже не говорят о Врангеле,

тупые протекают дни.

На златокованном архангеле

лишь млеют сладостно огни.

Пошли нам долгое терпение,

и легкий дух, и крепкий сон,

и милых книг святое чтение,

и неизменный небосклон.

Но если ангел скорбно склонится,

заплакав: "Это навсегда",

пусть упадет, как беззаконница,

меня водившая звезда.

Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,

о, бедная моя любовь.

Лучами нежными, не пылкими,

родная согревает кровь,

окрашивает губы розовым,

не холоден минутный дом.

И мы, как Меншиков в Берёзове,

читаем Библию и ждем.

Серия сообщений "Исторические зарисовки":

Часть 1 - "Меншиков в Березове" Василия Сурикова

Часть 2 - История в художественных образах. Эпоха Анны Иоанновны

Часть 3 - Живописный казус. Мадонна Ручеллаи, Вазари и Фредерик Лейтон

...

Часть 37 - "На морозе" В. В. Верещагина

Часть 38 - Лукреция и Аррия Старшая

Часть 39 - Истории писающих мальчиков

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 4 раз

Петровский парк. Петровский путевой дворец. Храм Благовещения |

Продолжая копаться в истории района, в котором живу, нашла еще одну интересную статью.

История Петровского парка тянется в глубь веков. Среди историков существует несколько версий о происхождении названия. Собственно Петровский парк, названный от путевого Петровского дворца, был устроен в первой половине XIX века. Согласно традиционной, самой известной версии, Петровский парк был разбит на землях, некогда принадлежавших московскому Высоко-Петровскому монастырю, — той же обители, что дала имя и улице Петровка, на которой она находится.

Действительно, первое упоминание о местных владениях Петровского монастыря относится к 1498 году, тогда они были весьма внушительными по размерам, доходя до границ Всехсвятского села и до современной линии Рижской дороги. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра I боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчино, и оно стало именоваться Петровским (будущее Петровско-Разумовское). После стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь тезоименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных — селу Петровскому. Запечатлелось ли в нем имя бывших монастырских земель, или оно стало полной тезкой соседнего владения Высоко-Петровского монастыря — по этому вопросу и существуют два основных мнения ученых.

Первое гласит, что это были соседи-«тезки», два разных владения с одинаковым названием «Петровское», но с разным происхождением имени. У одного, что было в районе Петровского парка, оно явилось от Высоко-Петровского монастыря. У другого, будущего Петровско-Разумовского — от местной Петропавловской церкви или даже от имени августейшего внука владельца этих мест, по именинам которого освятили церковь. Высказывались разные предположения о том, что Петр I якобы родился здесь, или что Нарышкин назвал свое владение Петровским после рождения царевича.

Согласно другому мнению, село Петровское было единым, в старину огромного размера, на разных концах-крыльях которого возникали разные поселения — и само Петровское, и Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково. Столько вариантов одного и того же имени с разными приставками приводит к мысли, что все они — части одного большого целого. Возникновение этих поселений с одинаковым названием в первой части, но с разными окончаниями, было связано с тем, что к тому времени некогда пустынные территории большого монастырского владения стали заселяться и получать свои новые «добавочные» имена. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что село Петровское-Зыково (на территории которого был разбит Петровский парк), основанное в конце XVII века, точно принадлежало Высоко-Петровскому монастырю — и в то время, и после секуляризации 1764 года. Прежде оно называлось только Петровским, и потом запечатлело имя бояр Зыковых, служивших Петру I и обустраивавших это село. Читать далее

Источник

История Петровского парка тянется в глубь веков. Среди историков существует несколько версий о происхождении названия. Собственно Петровский парк, названный от путевого Петровского дворца, был устроен в первой половине XIX века. Согласно традиционной, самой известной версии, Петровский парк был разбит на землях, некогда принадлежавших московскому Высоко-Петровскому монастырю, — той же обители, что дала имя и улице Петровка, на которой она находится.

Действительно, первое упоминание о местных владениях Петровского монастыря относится к 1498 году, тогда они были весьма внушительными по размерам, доходя до границ Всехсвятского села и до современной линии Рижской дороги. После 1678 года около этих земель появляется село Петровское, когда дед Петра I боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин купил у князя Прозоровского соседнее село Семчино, и оно стало именоваться Петровским (будущее Петровско-Разумовское). После стрелецкого бунта 1682 года в нем была возведена вотчинная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла в честь тезоименитства внука хозяина, царевича Петра, которая и дала имя новому угодью Нарышкиных — селу Петровскому. Запечатлелось ли в нем имя бывших монастырских земель, или оно стало полной тезкой соседнего владения Высоко-Петровского монастыря — по этому вопросу и существуют два основных мнения ученых.

Первое гласит, что это были соседи-«тезки», два разных владения с одинаковым названием «Петровское», но с разным происхождением имени. У одного, что было в районе Петровского парка, оно явилось от Высоко-Петровского монастыря. У другого, будущего Петровско-Разумовского — от местной Петропавловской церкви или даже от имени августейшего внука владельца этих мест, по именинам которого освятили церковь. Высказывались разные предположения о том, что Петр I якобы родился здесь, или что Нарышкин назвал свое владение Петровским после рождения царевича.

Согласно другому мнению, село Петровское было единым, в старину огромного размера, на разных концах-крыльях которого возникали разные поселения — и само Петровское, и Петровско-Разумовское и Петровское-Зыково. Столько вариантов одного и того же имени с разными приставками приводит к мысли, что все они — части одного большого целого. Возникновение этих поселений с одинаковым названием в первой части, но с разными окончаниями, было связано с тем, что к тому времени некогда пустынные территории большого монастырского владения стали заселяться и получать свои новые «добавочные» имена. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что село Петровское-Зыково (на территории которого был разбит Петровский парк), основанное в конце XVII века, точно принадлежало Высоко-Петровскому монастырю — и в то время, и после секуляризации 1764 года. Прежде оно называлось только Петровским, и потом запечатлело имя бояр Зыковых, служивших Петру I и обустраивавших это село. Читать далее

Источник

Метки: искусство история москва архитектура |

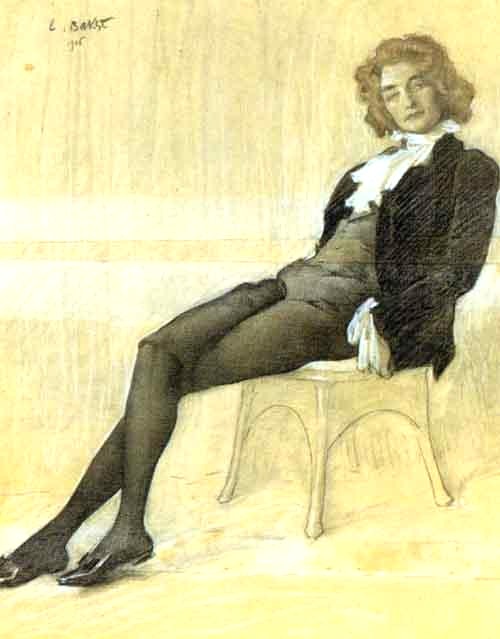

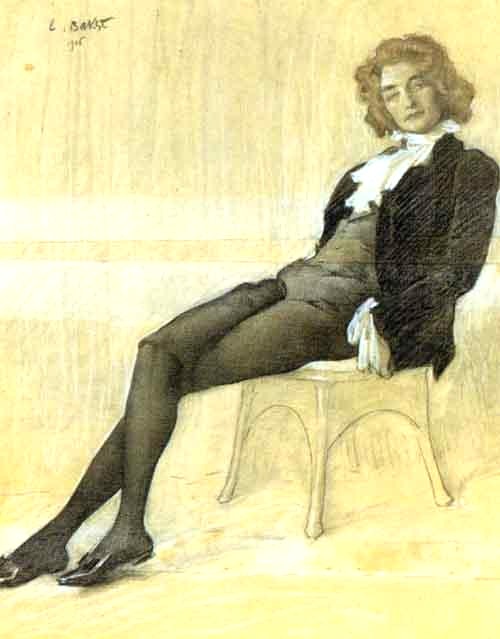

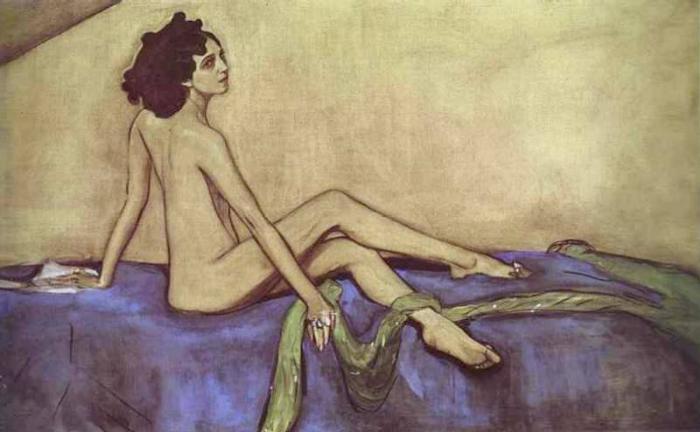

Л. Бакст. "Портрет Зинаиды Гиппиус" |

Люблю цикл передач «Собрание Третьяквки» с Ксенией Лариной на «Эхо Москвы». Иногда удается послушать. Иногда читаю текстовый вариант на официальном сайте радиостанции. Но всегда обязательно узнаю что-нибудь новое лично для себя.

Например, вот о написанном Бакстом портрете Зинаиды Гиппиус 1906 года. Тем более что ее стихи и биографию я уже выкладывала. Пора выложить портрет.

Портрет графический, выполненный на бумаге. Художник использовал карандаш, использовал сангину. Более того, лист бумаги склеенный.

Изначально это был набросок, который Бакст позже закончил. Зинаида Николаевна имела совершенно удивительную фигуру и дивные ноги. Показать ее длинные, бесконечные ноги Бакст смог только подклеив еще немного бумаги.

Портрет изначально рассматривался как скандальный и неприличный из-за костюма, в который была одета Зинаида Гиппиус.

Это костюм маленького лорда Памплероб, героя повести, написанной англо-американской писательницей Барднед в 1886 году, которая была переведена на 17 иностранных языков, включая русский.

Героем повести является семилетний американец, бывший убежденным республиканцем, который волею судеб оказался в Англии. Более того, даже узнав, что по рождению он является лордом, герой ведет демократично и дружелюбно со всеми.

Этот золотоволосый мальчик появился перед читателями и перед своим дедушкой-лордом в черном бархатном костюме, в коротких панталонах, в рубахе с кружевным жабо, и эта мода потом подвижных мальчиков всего конца Х1Х века.

Уже то, что Зинаида Николаевна примеряет на себя подобный костюм, который ей чрезвычайно шел, содержало в себе элемент иронии и провокации.

Портрет Зинаиды Гиппиус работы Бакста поступил в Третьяковскую галерею в 20-м году. Ранее он находился в коллекции Сергея Александровича Кусевицкого, известного московского коллекционера.

Кусевицкий был очень заметной фигурой в художественной жизни дореволюционной России: виртуоз-контрабасист и дирижер. Дирижер особенный. Его программа состояла во многом из произведений современных русских композиторов. Благодаря ему, весь мир узнал музыку Скрябина, Рахманинова, Стравинского и других композиторов-современников.

Выходец из бедной семьи, Кусевицкий женился на представительнице очень богатой купеческой и меценатской московской династии Наталье Константиновне Ушковой. На полученное приданное он организовал Русское музыкальное общество, в котором и увидели свет впервые партитуры современных ему русских композиторов.

Сергей Александрович был неутомимым популяризатором русской музыки. Свою коллекционерскую и популяризаторскую деятельность он продолжил и после эмиграции.

Уже на Западе он начал собирать коллекцию, помогал русским художникам-эмигрантам. В частности, сделал заказ на оформление своего дома в Париже Наталье Гончаровой, чем безмерно помог ей материально. Приютил в своем Бостонском оркестре в качестве секретаря свою знакомую по Москве меценатку и коллекционера Генриетту Леопольдовну Гиршман.

Коллекция его тонкой направленностью (он собирал портреты музыкальных деятелей) и высоким качеством произведений.

Помимо портрета Гиппиус, в этом собрании была «Роза» и «Тени лагуны» Врубеля.

Да, а еще в 1901 году Гиппиус посвятила Баксту два замечательных сонета:

ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

I. Спасение

Мы судим, говорим порою так прекрасно,

И мнится - силы нам великие даны.

Мы проповедуем, собой упоены,

И всех зовем к себе решительно и властно.

Увы нам: мы идем дорогою опасной.

Пред скорбию чужой молчать обречены,-

Мы так беспомощны, так жалки и смешны,

Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,

Кто радостен и прост и верит неизменно,

Что жизнь - веселие, что все - благословенно;

Кто любит без тоски и как дитя живет.

Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;

Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

II. Нить

Через тропинку в лес, в уютности приветной,

Весельем солнечным и тенью облита,

Нить паутинная, упруга и чиста,

Повисла в небесах; и дрожью незаметной

Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;

Она крепка, тонка, прозрачна и проста.

Разрезана небес живая пустота

Сверкающей чертой - струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.

В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,

Мы ищем тонкости, не веря, что возможно

Величье с простотой в душе соединить.

Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно;

А тонкая душа - проста, как эта нить.

Например, вот о написанном Бакстом портрете Зинаиды Гиппиус 1906 года. Тем более что ее стихи и биографию я уже выкладывала. Пора выложить портрет.

Портрет графический, выполненный на бумаге. Художник использовал карандаш, использовал сангину. Более того, лист бумаги склеенный.

Изначально это был набросок, который Бакст позже закончил. Зинаида Николаевна имела совершенно удивительную фигуру и дивные ноги. Показать ее длинные, бесконечные ноги Бакст смог только подклеив еще немного бумаги.

Портрет изначально рассматривался как скандальный и неприличный из-за костюма, в который была одета Зинаида Гиппиус.

Это костюм маленького лорда Памплероб, героя повести, написанной англо-американской писательницей Барднед в 1886 году, которая была переведена на 17 иностранных языков, включая русский.

Героем повести является семилетний американец, бывший убежденным республиканцем, который волею судеб оказался в Англии. Более того, даже узнав, что по рождению он является лордом, герой ведет демократично и дружелюбно со всеми.

Этот золотоволосый мальчик появился перед читателями и перед своим дедушкой-лордом в черном бархатном костюме, в коротких панталонах, в рубахе с кружевным жабо, и эта мода потом подвижных мальчиков всего конца Х1Х века.

Уже то, что Зинаида Николаевна примеряет на себя подобный костюм, который ей чрезвычайно шел, содержало в себе элемент иронии и провокации.

Портрет Зинаиды Гиппиус работы Бакста поступил в Третьяковскую галерею в 20-м году. Ранее он находился в коллекции Сергея Александровича Кусевицкого, известного московского коллекционера.

Кусевицкий был очень заметной фигурой в художественной жизни дореволюционной России: виртуоз-контрабасист и дирижер. Дирижер особенный. Его программа состояла во многом из произведений современных русских композиторов. Благодаря ему, весь мир узнал музыку Скрябина, Рахманинова, Стравинского и других композиторов-современников.

Выходец из бедной семьи, Кусевицкий женился на представительнице очень богатой купеческой и меценатской московской династии Наталье Константиновне Ушковой. На полученное приданное он организовал Русское музыкальное общество, в котором и увидели свет впервые партитуры современных ему русских композиторов.

Сергей Александрович был неутомимым популяризатором русской музыки. Свою коллекционерскую и популяризаторскую деятельность он продолжил и после эмиграции.

Уже на Западе он начал собирать коллекцию, помогал русским художникам-эмигрантам. В частности, сделал заказ на оформление своего дома в Париже Наталье Гончаровой, чем безмерно помог ей материально. Приютил в своем Бостонском оркестре в качестве секретаря свою знакомую по Москве меценатку и коллекционера Генриетту Леопольдовну Гиршман.

Коллекция его тонкой направленностью (он собирал портреты музыкальных деятелей) и высоким качеством произведений.

Помимо портрета Гиппиус, в этом собрании была «Роза» и «Тени лагуны» Врубеля.

Да, а еще в 1901 году Гиппиус посвятила Баксту два замечательных сонета:

ДВА СОНЕТА

Л. С. Баксту

I. Спасение

Мы судим, говорим порою так прекрасно,

И мнится - силы нам великие даны.

Мы проповедуем, собой упоены,

И всех зовем к себе решительно и властно.

Увы нам: мы идем дорогою опасной.

Пред скорбию чужой молчать обречены,-

Мы так беспомощны, так жалки и смешны,

Когда помочь другим пытаемся напрасно.

Утешит в горести, поможет только тот,

Кто радостен и прост и верит неизменно,

Что жизнь - веселие, что все - благословенно;

Кто любит без тоски и как дитя живет.

Пред силой истинной склоняюсь я смиренно;

Не мы спасаем мир: любовь его спасет.

II. Нить

Через тропинку в лес, в уютности приветной,

Весельем солнечным и тенью облита,

Нить паутинная, упруга и чиста,

Повисла в небесах; и дрожью незаметной

Колеблет ветер нить, порвать пытаясь тщетно;

Она крепка, тонка, прозрачна и проста.

Разрезана небес живая пустота

Сверкающей чертой - струною многоцветной.

Одно неясное привыкли мы ценить.

В запутанных узлах, с какой-то страстью ложной,

Мы ищем тонкости, не веря, что возможно

Величье с простотой в душе соединить.

Но жалко, мертвенно и грубо все, что сложно;

А тонкая душа - проста, как эта нить.

Метки: искусство поэзия живопись |

Процитировано 3 раз

Понравилось: 1 пользователю

Храм Всех Святых на Соколе |

Колокол храма Всех Святых на Соколе

Сокол. Оскал Кока-Колы — реклама с дом.

Волоком движутся к Войковской визг и вой.

Всполохи в небе — знамение иль неон?

Вдруг слышу колокол, колокол над собой.

Бой — одиночные выстрелы — в воздух, вверх!

Бей! — одиночество выстрадать? — выбить в пух!

Боже — ты слышишь? — ты помнишь о нас о всех?

Больно, что нищий наш дух не у всех — на двух.

Колокол молотом: продано! Где душа? —

если давно уже вынесли всех святых!

Господи, Господи, кто из нас повышал

тридцать серебренников до монет златых?!

Смолкнул малиновый звон, и шоссе крестом —

там, возле церкви, намоленной испокон.

Снова заполнили всё трескотня и стон.

Колокол, колокол, колокол — он по ком?

©Сергей Юдин

Люблю время от времени пополнять свои знания по истории района, в котором живу.

О клинике на улице 8 марта, связанной с именем Михаила Врубеля, уже писала. Теперь вот нашла интересную статью о храме Всех Святых на Соколе

Имя Сокол теперь носит теперь древнее село Всехсвятское, названное в конце XVII века по местной церкви, освященной в честь всех святых, а вот ее история более туманная. Село, известное с 1398 года, изначально носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь стоял мужской монастырь с соборным Всесвятским храмом, а в окрестном лесу в хижинах жили старцы-отшельники.

Мнения ученых расходится. Одни согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых, другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского Собора святых отцов, отчего и произошло название села.

Еще одно странное старомосковское прозвище местности – Лужа Отцовская – объясняется очень просто: здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, подтоплявшие местность.

Село Святые Отцы упоминается в конце XV века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. А в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Далее мнения ученых снова расходятся. Одни считают, что в древнем монастыре, независимо от его посвящения всем святым или VII Вселенскому Собору, точно была деревянная церковь в честь всех святых. После упразднения монастыря она осталась приходской и потом, когда село оказалось в руках нового владельца, боярина И. М. Милославского, была перестроена в камне. Другие предполагают, что монастырь упразднили полностью, а Всесвятская церковь появилась самостоятельно и значительно позднее – в XVII веке. Она и дала новое имя селу, которое после революции изменилось на "Сокол", когда здесь стали строить первый в Москве жилищно-строительный кооперативный поселок. Прежняя традиционная версия гласила, что это название произошло от фамилии местного агронома-животновода А. Сокола, жившего здесь и разводившего на окраине Москвы породистых свиней. Теперь придерживаются другой гипотезы. Современные изыскания установили, что название "Сокол" появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок. А агроном с фамилией Сокол действительно жил в одном из домов Всехсвятского села, и, как ни парадоксально, именно в его доме разместилась контора кооператива "Сокол", что и породило версию о происхождении советского названия местности. Иначе, как игрой истории, это не назовешь.

Местность, в которой появился этот храм, издревле располагалась на главном московском тракте. До времен Петра I здесь проходила важнейшая политическая и торговая дорога на Тверь, Великий Новгород и Псков. С правления Петра ее значение повысилось, поскольку отныне она вела в новую северную столицу. Оттого Всехсвятское село очень много повидало на своем веку. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце XVIII века неподалеку был построен путевой Петровский дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, так что храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II…Читать далее

Источник

Статья размещалась в православном электронном издании, поэтому у нее соответствующий настрой. Но статья интересная, поэтому вырывать из нее какие-то куски я не стала.

А вот церковь на Соколе…

Слышала утверждение о том, что в нее приезжал молиться сам Сталин. Правда, эти сведения не имеют документальных подтверждений, основываясь на словах нескольких прихожан.

Неоднократно слышала от многих живущих людей утверждения, что эта церковь «злая», «плохая». Ее не любят за царящую в ней недружелюбную атмосферу, предпочитая более открытую и доступную церковь в Петровском парке.

У меня самой ни разу не возникало желания хотя бы заглянуть за ограду, дабы увидеть, что там внутри. Обычно мне как историку все интересно. А тут… Идешь мимо и чувствуешь, что атмосфера вокруг церкви неприятная, гнетущая, даже немного пугающе-отталкивающая, несмотря на всю ее богатую и примечательную историю. Хочется побыстрее пройти церковную ограду, не останавливаясь. Даже днем, когда светло.

Хотя все это крайне субъективно.

Сокол. Оскал Кока-Колы — реклама с дом.

Волоком движутся к Войковской визг и вой.

Всполохи в небе — знамение иль неон?

Вдруг слышу колокол, колокол над собой.

Бой — одиночные выстрелы — в воздух, вверх!

Бей! — одиночество выстрадать? — выбить в пух!

Боже — ты слышишь? — ты помнишь о нас о всех?

Больно, что нищий наш дух не у всех — на двух.

Колокол молотом: продано! Где душа? —

если давно уже вынесли всех святых!

Господи, Господи, кто из нас повышал

тридцать серебренников до монет златых?!

Смолкнул малиновый звон, и шоссе крестом —

там, возле церкви, намоленной испокон.

Снова заполнили всё трескотня и стон.

Колокол, колокол, колокол — он по ком?

©Сергей Юдин

Люблю время от времени пополнять свои знания по истории района, в котором живу.

О клинике на улице 8 марта, связанной с именем Михаила Врубеля, уже писала. Теперь вот нашла интересную статью о храме Всех Святых на Соколе

Имя Сокол теперь носит теперь древнее село Всехсвятское, названное в конце XVII века по местной церкви, освященной в честь всех святых, а вот ее история более туманная. Село, известное с 1398 года, изначально носило имя Святые Отцы. По легенде, здесь стоял мужской монастырь с соборным Всесвятским храмом, а в окрестном лесу в хижинах жили старцы-отшельники.

Мнения ученых расходится. Одни согласны с тем, что здесь действительно до XV века стоял монастырь с храмом в честь всех святых, другие считают, что собор монастыря был освящен в честь VII Вселенского Собора святых отцов, отчего и произошло название села.

Еще одно странное старомосковское прозвище местности – Лужа Отцовская – объясняется очень просто: здесь протекали речки Ходынка и Таракановка, подтоплявшие местность.

Село Святые Отцы упоминается в конце XV века в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю. А в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Далее мнения ученых снова расходятся. Одни считают, что в древнем монастыре, независимо от его посвящения всем святым или VII Вселенскому Собору, точно была деревянная церковь в честь всех святых. После упразднения монастыря она осталась приходской и потом, когда село оказалось в руках нового владельца, боярина И. М. Милославского, была перестроена в камне. Другие предполагают, что монастырь упразднили полностью, а Всесвятская церковь появилась самостоятельно и значительно позднее – в XVII веке. Она и дала новое имя селу, которое после революции изменилось на "Сокол", когда здесь стали строить первый в Москве жилищно-строительный кооперативный поселок. Прежняя традиционная версия гласила, что это название произошло от фамилии местного агронома-животновода А. Сокола, жившего здесь и разводившего на окраине Москвы породистых свиней. Теперь придерживаются другой гипотезы. Современные изыскания установили, что название "Сокол" появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок. А агроном с фамилией Сокол действительно жил в одном из домов Всехсвятского села, и, как ни парадоксально, именно в его доме разместилась контора кооператива "Сокол", что и породило версию о происхождении советского названия местности. Иначе, как игрой истории, это не назовешь.

Местность, в которой появился этот храм, издревле располагалась на главном московском тракте. До времен Петра I здесь проходила важнейшая политическая и торговая дорога на Тверь, Великий Новгород и Псков. С правления Петра ее значение повысилось, поскольку отныне она вела в новую северную столицу. Оттого Всехсвятское село очень много повидало на своем веку. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце XVIII века неподалеку был построен путевой Петровский дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, так что храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II…Читать далее

Источник

Статья размещалась в православном электронном издании, поэтому у нее соответствующий настрой. Но статья интересная, поэтому вырывать из нее какие-то куски я не стала.

А вот церковь на Соколе…

Слышала утверждение о том, что в нее приезжал молиться сам Сталин. Правда, эти сведения не имеют документальных подтверждений, основываясь на словах нескольких прихожан.

Неоднократно слышала от многих живущих людей утверждения, что эта церковь «злая», «плохая». Ее не любят за царящую в ней недружелюбную атмосферу, предпочитая более открытую и доступную церковь в Петровском парке.

У меня самой ни разу не возникало желания хотя бы заглянуть за ограду, дабы увидеть, что там внутри. Обычно мне как историку все интересно. А тут… Идешь мимо и чувствуешь, что атмосфера вокруг церкви неприятная, гнетущая, даже немного пугающе-отталкивающая, несмотря на всю ее богатую и примечательную историю. Хочется побыстрее пройти церковную ограду, не останавливаясь. Даже днем, когда светло.

Хотя все это крайне субъективно.

Метки: искусство история москва архитектура |

Декадентская мадонна Зинаида Гиппиус |

…Современники называли ее «сильфидой», «ведьмой» и «сатанессой», воспевали ее литературный талант и «боттичеллиевскую» красоту, боялись ее и поклонялись ей, оскорбляли и воспевали. Она всю жизнь старалась держаться в тени великого мужа – но ее считали единственной настоящей женщиной-писателем в России, умнейшей женщиной империи. Ее мнение в литературном мире значило чрезвычайно много; а последние годы своей жизни она прожила практически в полной изоляции. Она – Зинаида Николаевна Гиппиус.

Род Гиппиусов ведет свое происхождение от некоего Адольфуса фон Гингста, который в XVI веке переселился из Мекленбурга в Москву, где сменил фамилию на фон Гиппиус и открыл первый в России книжный магазин. Семья оставалась по преимуществу немецкой, хотя случались браки с русскими – в жилах Зинаиды Николаевны русской крови было на три четверти.

Николай Романович Гиппиус познакомился со своей будущей женой, красавицей-сибирячкой Анастасией Степановой, в городе Белёве Тульской губернии, где он служил после окончания юридического факультета. Здесь же 8 ноября 1869 года родилась их дочь, названная Зинаидой. Через полтора месяца после ее рождения Николай Романович был переведен в Тулу – так начались постоянные переезды. После Тулы был Саратов, потом Харьков, потом – Петербург, где Николая Романовича назначили товарищем (заместителем) обер-прокурора Сената. Но этот достаточно высокий пост он в скором времени вынужден был оставить: врачи обнаружили у Николая Романовича туберкулез и посоветовали перебраться на юг. Он перевелся на место председателя суда в городок Нежин Черниговской губернии. Нежин был известен лишь тем, что в нем воспитывался Николай Гоголь.

Зину отдали было в Киевский институт благородных девиц, но уже через полгода забрали обратно: девочка так тосковала по дому, что практически все шесть месяцев провела в институтском лазарете. А поскольку в Нежине не было женской гимназии, Зина училась дома, с преподавателями из местного Гоголевского лицея.

Проработав в Нежине три года, Николай Романович сильно простудился и в марте 1881 года умер. На следующий год семья – кроме Зины, были еще три маленьких сестры, бабушка и незамужняя сестра матери, - перебралась в Москву.

Здесь Зину отдали в гимназию Фишер. Зине очень нравилось там, но через полгода врачи обнаружили туберкулез и у нее – к ужасу матери, боявшейся наследственности. Была зима. Ей запретили выходить из дому. Гимназию пришлось оставить. А весной мать решила, что семье надо год прожить в Крыму. Таким образом, домашнее обучение стало для Зины единственно возможным путем к самореализации. Она никогда особо не увлекалась науками, но от природы была наделена энергичным умом и стремлением к духовной деятельности. Еще в ранней юности Зина начала вести дневники и писать стихи – сначала шуточные, пародийные, на членов семьи. Да еще и заразила этим остальных – тетку, гувернанток, даже мать. Поездка в Крым не только удовлетворила развившуюся с детства любовь к путешествиям, но и предоставила новые возможности для занятий тем, что интересовало Зину больше всего: верховой ездой и литературой. Читать далее

Источник

Пожалуй, Зинаида Гиппиус - самая загадочная, неодназначная и неординарная женщина Серебряного века. Но потрясающие стихи ей можно "простить" все.

Род Гиппиусов ведет свое происхождение от некоего Адольфуса фон Гингста, который в XVI веке переселился из Мекленбурга в Москву, где сменил фамилию на фон Гиппиус и открыл первый в России книжный магазин. Семья оставалась по преимуществу немецкой, хотя случались браки с русскими – в жилах Зинаиды Николаевны русской крови было на три четверти.

Николай Романович Гиппиус познакомился со своей будущей женой, красавицей-сибирячкой Анастасией Степановой, в городе Белёве Тульской губернии, где он служил после окончания юридического факультета. Здесь же 8 ноября 1869 года родилась их дочь, названная Зинаидой. Через полтора месяца после ее рождения Николай Романович был переведен в Тулу – так начались постоянные переезды. После Тулы был Саратов, потом Харьков, потом – Петербург, где Николая Романовича назначили товарищем (заместителем) обер-прокурора Сената. Но этот достаточно высокий пост он в скором времени вынужден был оставить: врачи обнаружили у Николая Романовича туберкулез и посоветовали перебраться на юг. Он перевелся на место председателя суда в городок Нежин Черниговской губернии. Нежин был известен лишь тем, что в нем воспитывался Николай Гоголь.

Зину отдали было в Киевский институт благородных девиц, но уже через полгода забрали обратно: девочка так тосковала по дому, что практически все шесть месяцев провела в институтском лазарете. А поскольку в Нежине не было женской гимназии, Зина училась дома, с преподавателями из местного Гоголевского лицея.

Проработав в Нежине три года, Николай Романович сильно простудился и в марте 1881 года умер. На следующий год семья – кроме Зины, были еще три маленьких сестры, бабушка и незамужняя сестра матери, - перебралась в Москву.

Здесь Зину отдали в гимназию Фишер. Зине очень нравилось там, но через полгода врачи обнаружили туберкулез и у нее – к ужасу матери, боявшейся наследственности. Была зима. Ей запретили выходить из дому. Гимназию пришлось оставить. А весной мать решила, что семье надо год прожить в Крыму. Таким образом, домашнее обучение стало для Зины единственно возможным путем к самореализации. Она никогда особо не увлекалась науками, но от природы была наделена энергичным умом и стремлением к духовной деятельности. Еще в ранней юности Зина начала вести дневники и писать стихи – сначала шуточные, пародийные, на членов семьи. Да еще и заразила этим остальных – тетку, гувернанток, даже мать. Поездка в Крым не только удовлетворила развившуюся с детства любовь к путешествиям, но и предоставила новые возможности для занятий тем, что интересовало Зину больше всего: верховой ездой и литературой. Читать далее

Источник

Пожалуй, Зинаида Гиппиус - самая загадочная, неодназначная и неординарная женщина Серебряного века. Но потрясающие стихи ей можно "простить" все.

Метки: искусство литература история биографии |

На поиск погибших при обороне Порт-Артура кораблей отправят экспедицию |

Во Владивостоке началась подготовка к морской экспедиции, которая нынешней весной отправится в китайский город Далянь (бывший Порт-Артур) на поиски российского эскадренного броненосца "Петропавловск", погибшего в годы русско-японской войны 1902-1905 годов, сообщил РИА Новости руководитель службы информации и общественных связей Тихоокеанского флота капитан первого ранга Роман Мартов.

Сто лет назад, 31 марта 1904 года по старому стилю (13 апреля - по новому) у Порт-Артура на вражеской мине подорвался броненосец "Петропавловск".

Детонировавшие в погребах снаряды и мины разорвали корабль пополам и через две минуты он исчез под водой. Погибли около 700 матросов и офицеров, в том числе выдающийся вице-адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин. Спаслись всего лишь семь офицеров и 52 матроса.

"Научно-поисковая экспедиция отправится к берегам Китая на крейсерской яхте "Искра". Уже решен вопрос о финансировании похода, снабжении его топливом и продуктами питания", - отметил Мартов.

По его словам, парусник "Искра" более пяти лет подряд отправляется из Владивостока в Тихий океан на поиск российских погибших кораблей. В составе ежегодных экспедиций - ученые, водолазы, историки, моряки.

"Современная аппаратура парусника "Искра" позволила обнаружить на дне Корейского пролива корабль, похожий на крейсер "Рюрик", который 14 августа 1904 года в неравном бою с эскадрой японских кораблей героически погиб вместе с экипажем.

"Рюрик" в составе отряда кораблей попытался вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Однако отряд встретили японские корабли, завязался бой. Не желая сдаваться врагу, капитан "Рюрика" приказал затопить корабль и спасать экипаж. Точные координаты места затопления до сих пор не известны, уточнил собеседник агентства.

Два лета подряд экспедиция на яхте "Искра" у южного побережья Сахалина провела поиск последней погибшей субмарины Второй мировой войны - ПЛ-19. Лодка вышла в пролив Лаперуза в августе 1945 года из Владивостока и не вернулась на базу.

Исследователи пока не установили точное место гибели субмарины. Но, однажды поисковая аппаратура судна показала на экране большой предмет, очень похожий на субмарину ПЛ-19. Однако глубины в этом районе - слишком большие. Но энтузиасты намерены с помощью самой современной аппаратуры продолжить поиск в будущем.

Источник

Что же, будем надеяться, что экспедиция действительно состоится и пройдет успешно. И, возможно, станут известны подробности гибели "Петропавловска".

Сто лет назад, 31 марта 1904 года по старому стилю (13 апреля - по новому) у Порт-Артура на вражеской мине подорвался броненосец "Петропавловск".

Детонировавшие в погребах снаряды и мины разорвали корабль пополам и через две минуты он исчез под водой. Погибли около 700 матросов и офицеров, в том числе выдающийся вице-адмирал Степан Макаров и художник-баталист Василий Верещагин. Спаслись всего лишь семь офицеров и 52 матроса.

"Научно-поисковая экспедиция отправится к берегам Китая на крейсерской яхте "Искра". Уже решен вопрос о финансировании похода, снабжении его топливом и продуктами питания", - отметил Мартов.

По его словам, парусник "Искра" более пяти лет подряд отправляется из Владивостока в Тихий океан на поиск российских погибших кораблей. В составе ежегодных экспедиций - ученые, водолазы, историки, моряки.

"Современная аппаратура парусника "Искра" позволила обнаружить на дне Корейского пролива корабль, похожий на крейсер "Рюрик", который 14 августа 1904 года в неравном бою с эскадрой японских кораблей героически погиб вместе с экипажем.

"Рюрик" в составе отряда кораблей попытался вырваться из осажденного Порт-Артура во Владивосток. Однако отряд встретили японские корабли, завязался бой. Не желая сдаваться врагу, капитан "Рюрика" приказал затопить корабль и спасать экипаж. Точные координаты места затопления до сих пор не известны, уточнил собеседник агентства.

Два лета подряд экспедиция на яхте "Искра" у южного побережья Сахалина провела поиск последней погибшей субмарины Второй мировой войны - ПЛ-19. Лодка вышла в пролив Лаперуза в августе 1945 года из Владивостока и не вернулась на базу.

Исследователи пока не установили точное место гибели субмарины. Но, однажды поисковая аппаратура судна показала на экране большой предмет, очень похожий на субмарину ПЛ-19. Однако глубины в этом районе - слишком большие. Но энтузиасты намерены с помощью самой современной аппаратуры продолжить поиск в будущем.

Источник

Что же, будем надеяться, что экспедиция действительно состоится и пройдет успешно. И, возможно, станут известны подробности гибели "Петропавловска".

Метки: сми история |

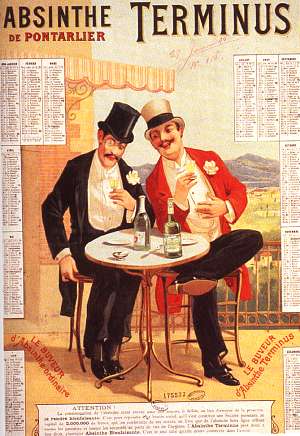

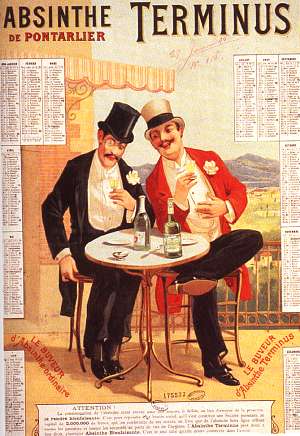

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ АБСЕНТА ПАБЛО ПИКАССО |

Это цитата сообщения Парашутов [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ЛЮБИТЕЛЬНИЦЫ АБСЕНТА ПАБЛО ПИКАССО

АБСЕНТ (франц. absinthe) — крепкий алкогольный напиток, изготавливаемый с использованием полыни, обладающий зеленоватым цветом и крепостью до (70 — 75)°. Абсент также иногда называют полынной водкой.